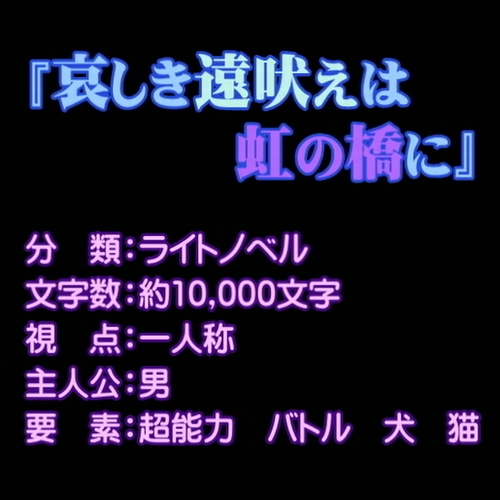

哀しき遠吠えは虹の橋に

犬の物語をつくろうと思ったのですが、時間が足りず消化不良になってしまった気がします……。

寧子やシエルの過去はもっと掘り下げるべきでしたが、これが限界です。

悔やまれる!

シエル。

もう一度お前に会いたくて、いつまでも雨空を見上げていた。

心に開いた穴に滲み込んだ冷たい雨粒は、光も陰もない無色透明で、この心をますます色のない空っぽのものへと変えていった。

自分が抜け殻になる感覚に沈みながら、それでも――脱線することを赦さない日常という残酷な軌条は続いてゆく。

空白のまま歩きながら考える。

この穴を塞ぐ方法は――忘れること?

別の何かで埋めること?

それとも――目を逸らし続けること?

答えを見つけられぬまま、今日もなお雨空を見上げていた。

やがて雨は止み、光射す雲間。

空に架かる橋を眺めながら、お前と共にあの向こう側へと渡る日を、俺はずっと夢見ていた。

「お前、ちゃんと飯食ってんのか?」

痩せ細った柴犬の鼻先を指でくすぐりながら、俺はそう話しかけた。肋骨の形が浮き出るほど細く、弱々しい体躯をした黒い柴は、俺の指先を必死に舐めてきた。その姿は、生きようとする意志を示しているかのように見えた。

こいつはもう感づいているのかもしれない。

ここには――きっと死の匂いが満ちているから。

「どう見ても食べていないですね。どうせ捨てられたんでしょう。返還の申し出がなければ、あと一週間の命です」

「…………」

そうだ。

この、名前も知らない小さな命は、来週の今頃には灰になるのだ。

無責任な飼い主のせいで。

人間のせいで。

「さあ、もう行きましょう乾さん。犬と遊びに来た訳でも、犬に同情しに来た訳でもないんでしょう?」

「わかってるよ」

俺が立ち上がると、黒い柴も後ろ足で跳ねるように立ち、錆びた鉄格子越しに何か言いたげな瞳をこちらに向けた。

檻の向こう側――抑留室の奥には、ほかにも数匹の小型犬が、じっと俺達を観察していた。隣の抑留室には先ほどからずっと吠え続けている大型犬がいて、管理棟から立ち去ろうと背を向けた俺達を引き留めるように――残された命を叫ぶように、ただただ啼いていた。

県動物愛護センター。

俺はここの職員と顔見知りで、今日はある要件でセンターを訪ねていた。決して新しいとは言えない建物の中で、作業着を身につけた県職員と、白衣を着た公務員獣医師が忙しそうに仕事に追われている。

ここでは皆、汚れても構わない動きやすい格好で勤務している。かっちりとした黒のスーツ姿――支給された制服だから文句は言えないが――なのは俺と寧子だけだ。

「ああ、お久しぶりです乾さん」

事務室や会議室がある本部棟に入ると、知り合いの職員が段ボール箱を抱えながら現れた。彼との付き合いも、俺が今の仕事に就いてからだから、もう三年ほどになる。

挨拶もそこそこに、本題に入る。

「それで、どうでした」

「昨日の電話の件ですよね? ありましたよ、処分棟にちゃんと。今朝確認しました。特に異状は見当たりませんでしたけど」

無駄足でしたね、といつもの素っ気ない声で寧子が言った。

「無駄足ってわけじゃあない。今まで標的にされたのは近隣のペットショップやエセ愛護団体、それに他県の動物愛護センターだ。この状況で、まだ被害に遭っていないセンターを先に特定できたのは大きい」

「張るんですか? 今日からずっと?」

「まあ、そういうことになるな」

「本気ですか。私達だけじゃ人手が足りないですよ、まったく……」

「仕方ないだろ。俺達の本分だろうが、この分野は。やる気がないなら俺一人でやる。俺一人でやって失敗してお前も怒られろ」

「は? 嫌ですよ、何言ってんですか」

「うるさい、連帯責任だ」

溜め息を吐きながら寧子が愚痴る。長い髪を器用に結わえ、頭の上につくった二つの膨らみは、まるで猫耳のようである。まあ、本人もそれを意識してこういう髪型にしているのだが。

「あの、何の話ですか? 何かトラブルでもあったんでしょうか」

「ああ、いや、こっちの話です。朝早くからすみません。今度の譲渡会、また手伝わせてくださいね。――行くぞ、寧子」

「はいはい――ん?」

何かを察したのか――職員さんが抱えていた段ボールの中を、寧子が覗き込んだ。

「ねぇええーーッ!?」

突如素っ頓狂な声を上げた寧子。瞬間、俺は段ボールの中身を理解した。普段は人に懐かない野良猫のように泰然とした性格の彼女が、唯一落ち着きをなくすのは――

「猫ッ! 仔猫じゃないですかァー!」

「え? ああ、今朝、門の前に置いてありました。どんな対策をしても、なくなりませんね、こういうのは」

「キャシャー! 許せねえーッ! どこのどいつですかこんなふざけたことをしやがったのは! あ、カメラ! 門の上に監視カメラありましたよね!? 犯人映ってるんじゃないですか!?」

「あれ、ダミーなんです。予算がなくて……」

「キャシャー!」

「うるせえよ。ほら、行くぞ」

すみませんと何度も頭を下げつつ、寧子を引っ張って俺は本部棟を出た。

――管理棟のほうから、鳴き声が聞こえた。

それは生命そのものの音。

生きようとする者の叫び。

いつか飼い主が迎えに来てくれると――そう信じ続ける犬達の魂。

それは青空の下に、いつまでも、いつまでも寂しく響いていた。

最初に殺されたのは、有名ペットショップの男性従業員。

その次はドッグブリーダー。

次いで会社員やフリーター、老夫婦など。無差別に思われたが、これには過去にペットを遺棄、もしくは動物愛護センターに持ち込んだことがあるという共通点があった。

この二週間で十人以上が、皆一様に、犬に噛み殺されたのだ。

躾がなされていない大型犬に襲われ死亡するというニュースは、悲しいが稀にあることだ。だが今回の事件は明らかに異様すぎる。短期間に、犬や猫に携わる仕事をしている者が狙われ殺されるなど、なんらかの悪意が働いているとしか考えられない。

被害者の死因は確かに犬による咬傷だが、傷口から判断するに、犬の数は一匹や二匹ではない。数十匹はいるだろう。

通常、『奴等』は人間にしか憑かない。

人の意識――高き意志の光を好んで喰らうからだ。動物の小さな意志の輝きが襲われることは、まずない。まずない、のだが――それは稀にあるということと同意でもある。

では、今回もそうなのか。

游泳する溟き悪意、その所業か。

答えは――おそらくノー。

これは人間の仕業だ。人間の、明白なる殺意が引き起こした犯行だ。

調べによると、事件の前――動物愛護センターで焼却処分された犬の骨灰が、盗難被害に遭っている。

愛護センターに収容された犬や猫は、種類や体格などがホームページ上で公示され、飼い主の『返還』申し出を促す。しかし、実際に返還される犬や猫の数は――少ない。公示期間が過ぎれば、抑留室に収容されている犬や猫は、次々に『処分』される。

金属バットで直接殴り殺した時代もあったという。毒殺に移行したこともあったという。今は、炭酸ガスが主流だ。少しでも苦しませずに殺すために。少しでも罪の意識から逃れるために。

焼却処分された犬や猫の骨灰は、ビニール袋に詰められ保管されていたようだが、その骨灰が事件の前に盗まれていたらしい。

俺達はそこに目をつけた。

汚染体や変容体を相手にする仕事は、俺がやらなくても誰かがやる。人間のために働くのは、俺じゃなくてもいい。悪意に憑かれた動物達が暴れ回って事件を起こすなんてことは頻繁にあるわけではないが、俺はその対策の重要性を説き、半ば強引にこの仕事をもぎ取ったのだ。

組織の中で、俺はなかなかよい立ち位置を確保したと思う。

人間のために働く――それは素晴らしいことだ。

でも、それは俺じゃなくてもいいだろう。

汚染体の捕縛任務に就かず、一人、毎日のように動物達を追いかける俺を、周りは白い目で見ていたかもしれない。

それでも、俺の生き方は次第に受け入れられていった。「ああ、あいつまたやってるな。好きだな、あいつも」と、あるがまま、ありのままの自分が、だんだんと認められていった。

気づけば隣には寧子がいた。

寧子は専門学校に通うまだ十代の女の子で、彼女もまた複雑な事情を抱えているが、心が強く、根は純粋で優しい少女だと、俺は知っている。まあ、口には絶対出さないが。

――そして今。

俺と寧子は、犯人を追っていた。

というか、待ち伏せていた。

「本当にここに来るんですか、犯人は」

「来る。来るはずだ。来ると、思う」

「……その根拠は?」

夜。

静まり返った動物愛護センター、その処分棟の脇に広がる林の中。俺と寧子は高い位置に生えた樹に寄りかかって、その時を待っていた。

初夏の、わずかに湿気を含んだ風が鼻先を掠めてゆく。鼻を鳴らした寧子の三白眼が、薄闇に揺れた。

「奴は最初、隣県の愛護センターで骨灰を盗んだ。殺人はそのあとだ。次の県でも、まずは愛護センターに向かって骨灰を盗んでいる。殺人はそのあと。そして、この県ではまだ殺人が行われていない上に、愛護センターの骨灰も無事……。事件の日数間隔その他から鑑みて、数日中に犯人がここを訪れる可能性は――高い。それなりにある。低くはないはずだ」

「へえ……。一人で推理したんですか?」

「推理ってほどのものじゃない。学生のお前と違って、俺には時間があるからな。自然と考えちまうんだよ。それに初めてこの事件のことを耳にした時、これは俺の手で解決したいと――直感的にそう思ったんだよ」

「乾さんらしいですね」

「長期戦になるぞ、寧子。もし今夜現れなかったら、お前はとりあえず帰れ。あとは俺一人でやる」

「え――」

「いつもみたいに標的の獣を追うわけじゃなく、今回は来るかどうかもわからない犯人を――人間を待ち続けなきゃならないんだ。お前、人間とやり合ったことないだろ」

寧子の表情が翳ったのがわかった。

これは――彼女が不機嫌になった時の顔だ。

「ですが――汚染体というわけでもないんでしょう? 大丈夫ですよ。普通の人間なんて、怖くありません」

「バカ野郎、普通の人間なわけないだろ。犬を操って人を殺してるんだぞ、どう考えても異能遣いだ。能力を自覚してるかどうかは知らないが、ただの人間のはずがない。よく考えれば、今日お前を連れてきたのも間違いだった。戦闘になったら、お前を守れるかわからない」

俺の言葉に、寧子は押し黙る。

沈黙。

夜の静寂が、俺と寧子の間に走る。

その間ずっと、寧子は妖しく光る瞳で、俺をじっと見つめていた。――左の頬に残る、火傷の痕を。

その視線に耐えきれず、俺は目を逸らした。

「――乾さんは、人間が好きですか?」

「……あ?」

「私は――今でもあまり好きになれません。汚い人間なんてみんな死んでしまえばいいと思うことが、今でもあります」

「…………」

「あの日まで、私が触れるのは猫達だけでした。貴方が私に触ってくれたあの日まで、私は独りだった」

寧子は俺を見ていた。

俺は――

「乾さん。私は自分の意志で、この仕事をしているんです。守られるつもりなんてありません。私だって戦えます。私は、乾さんと――」

そこで寧子は言葉を切って、俯いた。そして上目遣いで言う。

「自信――持ってくださいよ、乾さん」

「じ、自信? 自信は――あるさ。それなりにある。ないわけじゃない。全ての可能性はゼロではないと思っている」

「嘘です。乾さんは自信がないんです。だから自分を軽く見て、ほかを重く見る。必要以上に自分を卑下する。いつもそうです」

「お前――なんだ、急に」

「自信がないから――だからいつも自分を犠牲にしているんです。自分よりも他人の命のほうが大事だと思っているでしょう。いえ、他人というか動物達のことですけど」

「…………」

結局。

どう言い繕っても、この娘には見透かされているのだと思う。

――自信。

俺に最も欠けているもの。

俺は――自信を持つことができない。幼い頃からそうだ。どちらかといえば人の陰に隠れて生きるのが好きな性格で、目立つのも嫌いだし、自分の意見を主張するのも苦手だった。

偽っていたのだ、自信のない自分を隠すために。

他者のために自分を犠牲にするのは、自分の心が少しでも楽になるからだ。

所詮、弱い自分のためなのだ。

俺が素直になれたのは――あいつの前でだけだった。

だけだったのに――

「乾さんが私のことで責任を感じているのも――わかります。それは私だって同じです。でも、責任とかそういうのじゃなくて、私は……」

頬の火傷が疼く。

痛みはなくなっても、傷痕はなくならなかった。

寧子が責任を感じる必要なんてないのに、この傷痕を見るたびに、きっと彼女は嫌な思いをしているに違いない。

「――今までも、何回も、私は乾さんに救われました。私だけじゃありません、貴方に救われた命は、たくさんいます。乾さん、いつも頑張って活動してるじゃないですか」

俺に救われた――か。

いや。

違うよ、寧子。

あいつに救われていたのはいつも俺のほうだった。

でも俺は、あいつを救えなかった。

だから俺は――ただ罪滅ぼしをしているだけなんだと思う。

そうしないと、自分の心が耐えきれないから。

「寧子、俺は」

その時。

俺の目に異状が映った。寧子もすぐに気づく。

この愛護センターは小高い丘の上にある。正門には曲がりくねった坂道を上ってこなければならない。

その道を――一台のトラックが走ってくる。

この時間に、いったい誰だ。

普通の人間には見えないであろう暗さと距離だが、俺と寧子にはその影を捉えることができた。

閉ざされた門の前で、トラックから降りた二つの影。

一つは中肉中背の男。ラフな服装で、大きいリュックサックを背負っている。

もう一つは――犬だ。

いや、正確には犬型の何か。

輪郭は明らかに大型犬か別の獣のそれだが、うっすらと――ぼんやりと、靄のような煤色の光を纏っている。

――間違いない。

奴だ。犯人だ。

乾さん、と寧子が小声で俺を呼んだ。俺は無言で頷く。

動き出そうと、一歩、足を踏み出した時。

素早くこちらに貌を向けた犬の、鋭い視線が俺達を貫いた。

「な――」

気づかれた!?

この距離で――完全に身を隠した俺達を発見したってのか!?

犬が甲高く吠えた。その声は不気味な異質さを纏った音の波で、明らかに普通の犬ではないことを証明していた。

「ちっ――寧子! 一旦林の奥に――」

「乾さん!」

警戒色を強めた寧子の声色。

見るといつの間にか――気配もなく、音もなく、俺達の周囲には。

喉を鳴らす、犬らしき何かの群れが立ち塞がっていた。

「こ、これは――」

なんてこった。

あの野郎、まさか最初から犬達にセンターの周りを包囲させていたのか。

そして何よりこの犬達。大きさも形も様々だが、まるで影絵のように――目も鼻もなければ顔もなく、毛もなければ実体があるのかどうかも疑わしかった。

共通しているのは、煤色の光を纏っていること。

そしてその光は――常人に知覚できる光ではなかった。

「――なんだ、お前等」

俺達の背後に、男が現れた。

特徴のない顔立ちをした、意外にも若い風貌。二十代前半――もしかしたら俺と同い年くらいかもしれない。傍らには寄り添うように貌なしの獣。その大きなシルエットはボーダー・コリーに見えた。

男は俺と寧子の様子を半眼で探っている。

「俺を捕まえに来たのか? でも警察――じゃなさそうだな」

顔に特徴がなければ、声にも特徴がない。明日になったらもう忘れていそうな存在感のなさ、自己主張のなさだった。

初対面なのに、妙な既視感だ。誰かに似ている気がした。

俺は警戒心を針のように尖らせ、最大限に集中力を高めた。眉間白毫相――額の真ん中に体中の血液を集めるイメージを描きながら、男の疑問に言葉を返す。

「警察じゃあない――が、お前を捕まえに来たってのは正解だ。連続殺人犯」

「やはりキラーに憑かれている様子はない――ですね。この男は、自分の意志で」

殺人を行っている。

だが、男が揮う力は間違いなくこの世のものではない。

意志によって意思に従い、溟海との相互不干渉の法則を破る――不羇なる力。それを操り、内なる悪意のみで、人を殺しているのだ。

「そうか、俺を捕まえに来たのか。そうか……。――でも、俺はまだこの復讐をやめるわけにはいかないんだよ。邪魔するなら、お前達も殺す」

男が背負ったザックから、さらさらとした白っぽい砂のようなものが流れ出てきた。淡い光を放ちながら地面に降りたそれは、やがて――二頭の獣の姿を形づくる。一頭はボルゾイ、一頭はドーベルマンのような立派な巨躯。しかしその大型犬にも――顔はなかった。

「なるほど――骨灰か」

こいつは異能によって骨灰を操作し、生前の姿に復元しているのだ。細かい条件、能力の限界等は不明だが、おそらく盗んだ骨灰を利用し犬を甦らせ、さらに化物染みた力を与え強化しているのだろう。

「驚かないのか」

「仕事の都合で見慣れてるんでね、そういうのは。ところでその犬達――意識も戻っているのか? それとも姿形だけか、元に戻るのは」

「そんなこと、お前には関係ないだろ。――やれ」

俺の問いには答えず、男が犬に指示を出す。

夜の林の中――煤色の光を纏ったボルゾイとドーベルマンが、信じられないような速度で疾駆し、俺目がけて一直線に襲いかかってきた。

乾さん――と、寧子が叫んだその瞬間すら、あっという間に置き去りにするような時間感覚の加速。そして反対に、世界はゆっくりと俺の周りで動きを引き伸ばされてゆく。

迫りくる牙を、俺は土の上を転がるように回避。ボルゾイは止まれずに樹に激突、幹の一部をごっそりと削り取っていった。

全身が粟立つ。あんなものをまともにくらったら、致命傷間違いなし。

ドーベルマンが追い打ちをかけてきた。常識外れの脚力から生み出された爆発的加速。獲物を仕留める獣の猛攻――だが、俺はその動きを冷静に見極め、すれ違いざまドーベルマンの腹を思いきり殴り飛ばした。さらに飛びかかってきたボルゾイにも拳を浴びせ、巨躯を粉砕する。

煤色の光の欠片がきらきらと闇に溶けるように消え、土の上には彼等の亡骸――骨灰が撒かれた。

「なっ、なんだと――」

男が驚愕に目を見開いた。

訓練は受けていないだろうが、どうやら視えているようだ。

俺の肢体を包む空色の光が。

「なんなんだ、お前……ッ」

「――〈ハウンド〉」

猟犬だと俺は言った。

犬はその特長や能力によって様々な種類に分類される。その中の一つに視覚獣猟犬――サイトハウンドと呼ばれるグループがある。鋭い視覚と天性の速度、厚みのない引き締まった体、風のような疾走力を生む骨格。遠方の獲物を標的が力尽きるまで追い詰めることが可能な、猟犬の一種である。

まさに狩人。

まさに猟兵。

幸か不幸か――理由はわからないが、俺の異能は自身の志向・性向が反映されたものではない気がした。肉体強化系の異能が発現するような豪快な性格でも、まっすぐな人格も持ち合わせてはいない。それなのに、俺の異能は猟犬のような力強さを秘めた幻想を現実化させる。

それはなぜだろう。

戦えということなのか。

戦って――そして死ねということなのか。

戦う機会すら与えられず死んで逝く生命達のために、少しでも長く――

「クソッ――かかれ、やれ!」

周囲にいた犬達が、牙をぎらつかせ一斉に飛びかかってきた。十匹、二十匹――とんでもない数だ。

「寧子!」

「大丈夫です、乾さん」

とても凶相などとは思えない、印象的な三白眼をこちらに向けながら――寧子は魔性の微笑みを浮かべた。

彼女のしなやかな肢体が――煉瓦色の光に包まれる。熱を帯びたその光は、やがて溟き火を生み、迸る焔の爪に引き裂かれた犬達は再び灰に還った。

火車。

屍体を奪う妖怪猫。

極度の潔癖症という強迫性障害に囚われ、他人に触れず、触れさせもしなかった寧子。他者を拒絶してしまう孤独な魂が、唯一自分という存在を委ねられたのが猫だった。

人間は汚いものだという強烈な強迫観念に縛られ、拒み続けた彼女は、パイロキネシス――いわゆる人体発火現象に長い間苦しめられることとなる。

他者を遠ざける火に抱かれた彼女は、

両親に愛される猫に生まれる幻想を、

ずっと願っていた。

俺は猫になれないし、猫に生まれ変わりたい気持ちもない。

だから寧子にも――人間として生きてほしかった。

不登校だった彼女は、自宅で異能力を暴走させ両親に重傷を負わせた。制御できない火に侵され、危険な状態だった彼女を保護し、この世界に引き摺り込んだのは俺だ。けれどそれが正しいことだったのかは――今でもわからない。

三白眼を爛々と輝かせる寧子は、猫の如く樹上を駈け、爪で犬を切り裂く。夜の闇に煉瓦色の火の粉が舞い散った。俺は強化した膂力と脚力、超感覚的知覚能力によって犬を破砕してゆく。

「なんなんだよ――なんなんだよお前等……ッ!」

周囲の犬を駆逐するのに時間はかからなかった。狼狽える男に向かって、寧子が四足獣の身のこなしで跳躍する。

「乾さん、私は戦えます! 足手まといにはなりません!」

一声――男の前に立ち塞がったボーダー・コリーが吠えた。しかし、そいつは寧子を攻撃する意志を見せず、ただ――主人を守ろうとしているようだった。

「寧子!」

やめろ――俺は叫んだ。

燃える爪が獣を引き裂いたのはほぼ同時だった。煤色の光が爆ぜて白い灰に還り、林には俺と寧子と、呆然と立ち尽くす男だけが残された。

テール――と、土の上に広がる灰を虚ろな瞳で見つめる男が呟いた。

男に歩み寄る寧子を、俺は制止する。

「待て、寧子。そいつは――『俺』だ」

「え――」

俺は今寧子が倒したボーダー・コリー――土の上のその骨灰を一瞥して言った。

「気づいていたか? その犬だけが、一切俺達を攻撃していなかったことに」

寧子がはっとして俺の顔を見る。次第に煉瓦色の光は闇に溶け、辺りは夜の静寂を取り戻していた。

「飼っていた犬か、お前の。灰になってまで飼い主と一緒にいるなんて、いい奴だな」

「…………」

男は意外にもあっさりと、観念したようにその場にしゃがみ込んで口を開いた。

「……心はないけどな。俺の力じゃ、魂までは呼び戻せない。ただ簡単な命令を与えて、動かしていただけだ。それでも――こいつには傍にいてほしかった。俺があっちに行くまでの間……」

「……そうか。それにしてもバカなことをしたな」

「そうだな。だがあの〈橋〉を渡る前に――どうしてもやらなければならなかった」

冗談を言っているようには聞こえない。男は真面目だ。そして俺も、それを笑う気にはなれなかった。

「俺は死刑になるか?」

「知るか。ならなかったら自殺でもしろ」

俺と男の会話を、寧子は理解できていないようだった。

当然だ。

この男は――俺だ。

進む軌条が一歩ずれていれば、俺がなっていたかもしれない姿だ。

生温い風が土の上で眠る骨灰を攫ってゆく。男が手を伸ばすと、きらきらと、さらさらと、それは光を散らしザックの中へと吸い込まれていった。

その光は夜空の星のようで、灰となった命の最後の輝きだった。

「会いてえなあ――あいつに」

そう呟いたのは、いったいどちらの『俺』だったか。

叶うことのない願いは風に吹かれ――誰にも届かず消えていった。

「俺は親を憎んだよ。どうしてあいつを捨てたんだって。あいつを――殺したんだって」

両親が離婚したことで、俺の家庭環境は一変した。でも俺自身の身の周りのことよりも、飼っていた犬を――ずっと一緒だった家族を、『もう飼えない』――ただそれだけの理由で、親はどこかへと連れていき捨てた、その事実に幼い俺は愕然としたのだ。

澄んだ空のように綺麗な瞳をした奴だった。

大きな空のように自由な心をした奴だった。

最高の友であり、相棒であり、家族だった。

それなのに――そんな眩い灯でさえ、人間は簡単に消し去るのだ。点いていたことさえすぐに忘れるくらい、あっけなく、あっさりと――

「寧子の言う通り――俺は自分の行動に自信がない。俺の根底にあるのは、大切なものを守れなかった後悔と罪悪感なんだ。それはポジティブな動機じゃなくて、ネガティブで情けないものだよ。俺は――自分が嫌いなんだ。自信なんて持てるはずがないよ」

「それでも――今の私が在るのは、乾さんのおかげです。乾さんが憶い出させてくれたんです。私に――他人の温かさを」

寧子はそっと俺の頬に触れた。

火傷の痕をなぞるように伝うその手は、ひんやりとしていて、けれど昔感じた覚えのある懐かしい温かさだった。

「大切なものを亡くして――それを悲しむのは当たり前です。でも、悲しみすぎるのは、喪った命に対する冒涜だと思うんです。だって、愛されて死んでいった命は、きっとそんなことを望んでいないでしょう」

「でも、信じていた者にある日突然裏切られて殺されたら、残るのは人間への怒りだけだ。あの男は、人間に捨てられた命の無念を晴らすために、人間に復讐しようと決めたんだ。俺も――そうなってもおかしくなかった。犬や猫を救おうと活動するたびに、人間がどんどん好きじゃなくなっていった」

そして――自分さえも。

こんな俺が――果たしてあいつと一緒にあの橋を渡れるのか。

あいつは袂で俺のことを待っていてくれるのか。

自信は――ない。

「乾さんは――嘘吐きですね。人間が嫌いなら、どうして私を助けてくれたんですか。そんな傷を負ってまで……」

「死んでもいいと――思っていたからだ。誰かのために死ねれば、あいつに会えるかもしれないと思ったから」

「それは本当ですか。本当に本当ですか」

「本当だったさ。その時は――それが真実だった。でも今は」

少しだけ違う。

俺は寧子の頭を撫で、髪をぐしゃぐしゃにしてやった。昔、あいつにいつもやったように。

――なあ。

助けてやれなくてごめん。

救ってやれなくてごめん。

大切な宝物を失った時、お前ならどうするんだろうな。

もう一度同じ物を取り戻そうとするのか、

それとも別の物を新しく宝物にするのか。

俺はバカで弱いから――宝物を何個も同時に抱えることはできない。

でも、だからって今目の前にいるこの子を捨ててお前のところへ行くのは――何か違う気がするのだ。

今はまだ違う空を見上げているけれど、いつかまた笑顔で――空に架かる〈虹の橋〉を渡るために。

俺は今、寧子と同じ空を見上げている。

〈了〉

哀しき遠吠えは虹の橋に

自分の文章力と創作力が足りず悔しいです。

題材が題材だけに、もっと上手に書きたかったなあ。

元ネタは『虹の橋』という詩。

犬好きなら知っている……かな?

あと犬の名前を一度しか出さなかったのはSound Horizonの『星の綺麗な夜』から得た着想。ディアーナ~、もう一度~♪ あえて一度しか出さないのがいいかなと。

乾は犬、寧子は猫。そのままですね。

火車は言うほど炎属性ではないらしいですが、ま、いっか。そのほうが派手だし。

シエルは空、テールは陸。対表現。共にフランス語です。