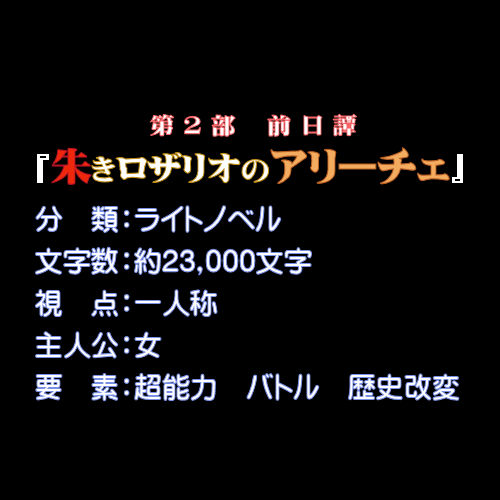

第2部前日譚 朱きロザリオのアリーチェ

CeuiというシンガーソングライターのCD【パンドラ・コード】と【Pandora】、特に『朱きロザリオ』を聴いて書こうと思い立ったライトノベルです。

富士見ファンタジア文庫、瀧川武司の『EME』という作品の影響をかなり受けています。

時間軸としては『第1部 雪の果、春の光』のあと、『第2部 溟き海、幽き灯』の直前の物語です。

ちなみに、作中に登場する結女と咲良は『ゆめゆめ恋を怖れるなかれ』に登場する彼女達とは別人です。

結女

「サッカバス☆プリンセス! 夜の支配者エフィアルティス、参・上ッ!」

耳をくすぐる妖艶な声に目を覚ますと、そこに小悪魔がいた。

背中には玩具のような黒い翼、腰まで届く深い色の黒髪に、露出度高めのこれまた黒のショートドレス。頭には二つの角が生え、矢印みたいな尻尾が機嫌よく揺れている。

「サッカバス☆プリンセス! 夜の女王エフィアルティス、参ッ」

「聞こえてますって……。急になんですか、結女さん」

昨夜はいつも通り自宅で就寝したはずなのに、なぜか大きな天蓋ベッドで横になっていた私は、体を起こし小悪魔にそう言った。自室とは似ても似つかぬ、ムードのある部屋。純白の敷布に、薄暗い照明が妖しい影を落としている。

「うむ。久しぶりだな、砂原」

「お久しぶりです、結女さん……。できれば、ここじゃなくて現実のほうで会いたかったんですが」

「何? お前、私のこの姿が見たくないのか。こんなにまじまじと私の美貌を拝める機会なんて、なかなかないぞ。普通の娘なら私の魅力に正気を保てないが、お前は違うしな。なんなら好きなところを触ってもいいぞ。大サービスだ」

「結構です」

子供向けアニメに登場する魔女っ娘のようなポーズを決める、この世のものとは思えない美貌を持つ悪魔の女、結女さん。

話すと長くなるので割愛するが、彼女と知り合ったのは半年ほど前のことだ。結女さんは私と同じ天神機関に所属している超能力者――異能力者で、他人の夢に這入り込み、意識に干渉できるという能力を保有している。『夢』という、無防備で本能が剥き出しになる世界でハニートラップを仕掛けられるため、本来なら諜報活動向きの優れた能力なのだが――対象が女性限定であることと、彼女自身の性的嗜好や性格のせいで、効果的な使われ方がされていないように思える。

私はESP等の錬成訓練を受けているため、自己認識によって防衛意識が働き、他者からの超感覚的知覚による干渉や操作を受けにくい。夢の世界で結女さんに魅了されないで済むのも、要は『意識』の扱い方に慣れているからだ。

とにかく、ここは夢の中である。

目が覚めたわけではなく、彼女が創り出した夢の世界に引き摺り込まれたのだ。

「なんだ、つまらん。同士じゃないか私達は」

「……見境なく女の子に手を出したら、咲良さんが泣きますよ」

「手なんて出していないだろ。悪いが砂原、お前はタイプじゃない」

「…………」

「それに、私も変わったのさ。確かに以前は女遊びも嗜んだが――所詮、外見に囚われるような醜い愚か者ども相手に、私の魂は揺るがない」

長い脚を組んで大仰にソファーに腰かけている美しい悪魔は、当然ながら本当の結女さんの姿ではない。本当の、現実世界の結女さんはもっと大人しめの(地味な)大学生で、彼女を天神に推薦したらしい咲良さんと一緒にいるのを、庁舎で見たことがある。咲良さんはとても可愛いキラキラした女性だ。ブラックでダークな結女さんとどうして親しいのかは諸説あり、真相はわかっていない。

「――と、今夜はそんなことを話しにきたんじゃないんだ」

わずかに姿勢を正し、結女さんは本題を切り出した。

「実は昨日、咲良が気になる夢を見た。砂原、お前に関する夢だ」

「私の夢ですか?」

「あまりにもあやふやで曖昧らしくて、伝えるか悩んでいたみたいだが――一応、教えておく。直接会うよりこっちのほうが早いしな。あ、でも本管に情報は上げてないから秘密にしておけよ」

咲良さんも結女さん同様、『夢』に関する異能を保有している。

レヴェレイション。

端的に言えば――予知夢。

自分では巧くコントロールできない能力であり、それは神のお告げの如く彼女の夢に現れる――という。そしてその夢はほぼ間違いなく、何かしらの形となって現実となる。

私は一度、唾を飲み込んだ。

こうして結女さんと夢で会うのは初めてではないが、奇妙な現実感に居心地が悪い。夢の中ではあるが、夢であることを意識できる以上、明晰夢のようなものなのかもしれない。何も思い通りにいかない夢ではあるけれど。むしろ悪い予感しかしない夢ではあるけれど。

「――『箱』だ」

「はこ?」

「ああ、箱だ。箱の夢を見たそうだ」

「箱って……何の箱ですか?」

「わからん。だがとにかく箱に気をつけろ。咲良は善い夢と悪い夢をだいたい交互に見るが、一週間前に見たのは、私のサイトのアクセス数が跳ね上がるというものだった。事実、大手に紹介されたおかげでカウンターの数値が一桁増えた。今までコツコツと更新してきた甲斐があったな……。あ、そうだ。百合系のフェスが今度開催されるんだが、私と咲良も参加するんだ。砂原も是非来てくれ。私達が最近はまっている『ゆめこい』という、サキュバスたちが繰り広げるアニメが――」

「箱とは? 段ボール箱とか宝石箱とか、いろいろありますけど」

話を遮り、私は努めて平淡な口調でそう言った。

「む、そうだな。咲良が言うには、かなり大きな箱だったみたいだぞ。それと小鳥――雀か燕か、小さな鳥も見えたと言っていたな。あとは――白い服の女だ」

「箱と小鳥と、白い服の女……」

「ああ、悪い夢かもしれないから用心してくれ。大したことはないと思うけどな。――じゃ、私は帰る」

窓の外、夜の闇へと羽ばたいてゆく悪魔の背にお礼を言って、私は現実へと還るために瞳を閉じた。

ベッドの上、一抹の不安に抱かれながら――

おもいつゞらと箱の男

あれから数日後。

わずかに冷たい乾いた風が吹き始め、木々の葉も紅く染まり出した秋の夜。長袖のシャツ一枚ではそろそろ肌寒い季節だ。

私――都立柴白高校二年・砂原雪花は、本来の学業を疎かにした一日を過ごし、帰宅の途に就いていた。

今日は定期召集で〈天神〉の本部庁舎に行かなければならなかったため、学校を休む必要があったのだ。もちろん学校に本当の事情を話すわけにはいかないので、滞りなく仮病を使わせてもらったのだけれど。

高校に入学する前のようにアマツカミの寮で生活していれば、わざわざ召集時に本部庁舎まで足を運ばなくて済むのだが、こればかりは仕方ない。朝早く電車に乗り、バスに乗り換え、さらに歩く。都心からほどよく離れた場所にあるアマツカミ本部で、集められた者達は簡単な書類の提出と担当官との面談を実施した。

アマツカミは全国の超能力者や異能力者を管理している。登録簿に載ってしまった者は本部もしくは支部で教育訓練や講習を受けさせられ、その後も逐次報告や書類提出を義務づけられるのだ。

私――天神中央本部〈地祇〉討滅課第三〇四班三等術士・砂原雪花も、この一か月の異状の有無や能力の錬成状況等の報告を終え、帰宅の途に就いていた。

二月に起きたあの事件後、所属を黎さんと同じクニツカミに移した私は、晴れて二等諸士から三等術士にクラスチェンジを果たした。晴れてなのか曇ってなのかは、まだわからないけれど。

私の年齢と実績では、クニツカミへの転属も術士の階級も不相応だ。それが適ったのは、私の能力が大きく関係しているのは間違いない。あとは黎さんの強力な後ろ楯だ。

クニツカミの双璧と謳われる、一等方士・荒野黎。やはり、あの人と近しい私は何かと注目されているらしく、恐ろしいことに名前だけがどんどん一人歩きしているように感じる。

あの事件から半年以上が過ぎ、その間にも目まぐるしく非日常・超常体験が私を襲ったが――少しずつ、本当に少しずつではあるけれど、自分が以前より成長しているという自信がついてきた。

だから今――眼前に降ってきた奇妙な現象を前にしても、動じることなく冷静に対処しなくてはならない。

自宅マンションまでの帰り道、人気のない夜の道路上。

黎さんはいない。

春もいない。

辺りを照らすのは頼りない常夜灯のみ。

道路の真ん中、その薄い光を浴びて浮かび上がっているのは――

箱。

大きな四角い物体だった。

「……何あれ」

思わず独り言が零れる。

地面に置かれているのは、一辺の長さが一メートルはあろうかという大きな立方体。すぐに私は、先日結女さんに教えてもらった『箱』の話を思い浮かべた。たぶん、咲良さんが見たという予知夢が告げていたのは、今目の前にある箱のことなのだろう。

しかし、箱と言っても段ボール箱でも宝石箱でもない。

あれは――葛籠だ。

なぜ葛籠がこんな場所に置かれている。薄闇の中、竹で編まれた大きな箱と向き合う私。誰が置いたのかも、何が入っているのかもわからない、奇妙な箱。

私は思案した。

いつもならそんなもの無視して家路を急ぐけれど、気になるのはあれが咲良さんの夢に現れた『予兆』だという点だ。絶対に何かある。もしあの夢が凶兆を告げるものだとしたら、私の身に不幸が降りかかってくるかもしれないのだ。

それとも――予知夢が示した不幸・不運は大した威力ではないのか? それならそれで全然構わないのだが――もしそうでなかった場合を考えると軽率な行動が取れず、私はしばらく葛籠と睨めっこしていた。

「……よし」

意を決して、葛籠に近づく。

開けてみよう。

咲良さんが見た予知夢は絶対現実になる。ということは、この状況を避けても避けなくても、結果的には何かよからぬことが私に降りかかるのだ。程度の大小はわからないが、開けても開けなくても不運な目に遭うのなら、私は開ける。

なぜなら中身が気になるから。

人は好奇心という悪魔には勝てないのだ。

逸る気持ちを抑え、葛籠の上蓋に手を触れた――瞬間。

ゾッ、と電気が流れたみたいに背筋を悪寒が走り抜けた。反射的に伸ばした手を引っ込め、弾け飛ぶように葛籠から距離を取る。今度は一瞬で、カッ、と熱湯が流れたみたいに血管を焦燥が流れ抜けた。

やばい。とても嫌な予感がした。だめだ、あれは開けるべきではない。早くここを離れたほうがいい。なんで変な好奇心を持ってしまったんだ、私のバカ。

逃げるようにその場から駈け出そうとすると。

「開けないのか? その箱を」

「――ッ!?」

いつの間にか背後に、見知らぬ男が立っていた。

山伏装束のような服を着た怪しい男だ。背は私より低いが肩幅は広く、がっしりとした山男のような体格をしていた。眉間には苦痛を表したような深い皺が何本も刻まれ、昏く陰った色をした瞳でこちらを凝視している。

「開ければいい。気になるんだろう? その中身が」

眉間に皺があるなら、声にも皺がある。低い背丈同様の低い声で、男は言った。

「別に恥じることではないぞ。そこに箱があれば開けたくなるのが人間という生き物だ。大昔から変わらない、人間の本質だよ――お嬢さん」

箱――私――男。

位置関係からして、この場を離れるのであれば箱のほうへ向かってダッシュすればいい。それなのに――あの葛籠に近づくのは危険な気がした。この怪しい男よりも、あの葛籠のほうが、だ。

「……どこかでお会いしましたっけ? ちょっと記憶にないんですけど」

さっきまでの暢気な気分はどこへやら――警戒しながら、私は男に尋ねた。

「初対面だよ。だが君のことは知っているよ、砂原雪花君。捜していたのさ、君を。まさか、いや、やはりと言うべきか――アマツカミ機関の人間だとはね。『あれ』を持っているのだから当然といえば当然か……。ふふ、人は外見からは想像もできない中身を隠しているものだ。開けてみるまでわからない――『箱』と同じだとは思わないかね」

「……なぜ私のことを?」

「少し頼みがあってね……。突然で悪いのだが」

背後で――葛籠が物音を立てた気がした。まるで中に――生き物がいるような、そんな音を。

「――君の〈霊玉〉を、わたしに譲ってはくれないかね」

「……は?」

意識が前方の男に戻される。男が口にした単語に、聞き覚えがなかったからだ。

「れいぎょく? なんですかそれ」

男が初めて表情を変えた。私の言葉がそんなにおかしかったのか――訝り、眉間の皺がさらに深くなる。

「惚けてもらっちゃ困る――と言いたいところだが、どうやらわたしの予想通り、まだ君が持つ霊玉の存在に、アマツカミは気づいていないようだね。それにしても、奴等が気づかぬほど微弱な力しか持たない霊玉が、それほどまでに危険なのか……? いったいあの風景は……。いや――そんな予測は意味を成さない。このままでは現実となってしまうのだ――あの終末がやってきてしまうのだ……。早く『箱』を閉じなければ……全ての絶望を閉じ籠めなければ……」

途中からは私ではなく自分に語りかけるような口調だった。全く意味は理解できないが、どうやら男は私が持つ何かを欲しているらしい。

それがなんなのか、見当もつかないが……。

「君が持っているのはわかっているんだ。危害を加えるつもりはない、ただ譲ってくれればそれでいいんだ」

「そう言われても、私はそんなもの持っていません」

「いや――持っている。その証拠に」

背後で――葛籠が物音を立てた。

はっとして振り返ると、そこには。

「そいつが――君を喰いたがっている」

蓋が開けられ、葛籠の中から――化物が這い出てくる非現実的光景が襲来した。

「な、ん……ッ!?」

呼吸すら忘れる衝撃。目を疑った。

なんだ、あれは……ッ!?

即座に脳内の記憶フォルダを検索。黎さんと出会いアマツカミに加わってから、これまでに対峙した汚染体、変容体――異形の数々を思い浮かべる。しかし検索結果は0件だった。過去のデータのどれにも当てはまらない、未知の怪異。

化物、としか形容しようがなかった。

牙を剥き出しにした、犬なのか猫なのか判別できない獣の貌。ぎょろりと眼球を飛び出させた猿のような貌。鬼面みたいに醜悪な、無数の眼が蠢く貌。中には人面に似た貌もある。毛むくじゃらの腕や蛇のような脚が生え、軟体動物のように身をくねらせながら地面を這いずる、まさに化物としか言えない――たくさんの生き物が雑じり合った不気味な生命体。いったいどうやってあの葛籠に収まっていたのか、箱の容積の五倍はあろうかという体躯だ。

気づけば男の肢体から、ゆらゆらと涅色の靄が溢れ出しているのを私は視た。最悪の状況――この男も異能遣いか。

眉間白毫相に力を込め、全身の血液を集めるイメージを描く。私の体からも、常人には不可視の雪白の靄が滲み始めた。

前門の化物、後門の山伏。

とにかく、理由は呑み込めないが――なぜか私は見知らぬ男に狙われている。そしてこの場から離脱するためには、進むことも退くこともできない危機的状況を打破しなければ――

「だめだ、逃げることは許さない。今ここで君を逃がせば、間違いなく今後アマツカミが障害になる。いずれ奴等からも霊玉を奪わなければならないが、騒ぎを大きくすればそれが困難になってしまうしね。だから今日――この場で霊玉を回収させてもらう」

「だからっ、それがなんなのか知らないんですって!」

「そのバッグの中か? それともアクセサリーにでも仕込んでいるのかな?」

「バッグ……? 何もありませんよ、妙なものは……ッ!」

「ならばそのバッグの中身をわたしに見せてくれ。開けてみなくては、何が入っているのか――わからない」

今私が所持しているのは、肩に掛けたバッグのみ。中には今日必要だった書類や筆記用具、財布と――

黎さんの言いつけでいつも持ち歩いている、『あれ』が入っていた。

「……お断りします」

「ほう。なぜだね」

「知らないんですか? 女子の持ち物検査をする大人は嫌われるんですよ。学校で持ってちゃいけない物を持っていたとしても、バッグの中から出さなければ持っていないのと同じじゃないですか。先生がバッグを開けさえしなければ――そうですよね?」

「ふふ、面白いことを言う。君は聡いな。確かにバッグを開けるまでは持っているとも言えるし、持っていないとも言える。まさに『猫は二分の一死んでいる』――だ」

「それです、私が言いたかったのは。シュレディンガーの猫」

「あの箱の中では、『猫は生きている状態と死んでいる状態が一対一で重なり合っている』。まるでこの世界のようだとは思わないか? 溟海と織り重なり存在する、絶望に満たされたこの世界と。我々は生きているようでいて、死んでいるのだ。――だが、このまま放っておけばいずれ世界という『箱』は開けられる。『仮定』は『確定』となり、我々は希望を完全に失うのだ」

だんだんと力が入り始めたのか、男は上擦った声で続ける。

「だからこそ――だからこそだ。世界を絶望の未来に確定させてはならんのだよ。それを阻止するために、霊玉が必要なのだ」

「……レイギョクとやらの話は置いておくとして――未来が絶望へ向かうと決めつけているように聞こえますが、その根拠はなんですか? 貴方の言う『箱』が何を指しているのかは知りませんが、明るい希望で確定する可能性だってあるじゃないですか」

長い――沈黙だった。

果たして男は何を経験してきたのか、その双眸は昏く沈み、夜に染まりきっていた。

「希望は――ない。わたしは観てしまったのだ……。あの災厄を――終末を告げし雷が、やがて世界を破滅させる絶望の風景を……」

「雷……?」

「もう――時間がないのだ。確定世界の姿が決まっているのなら、世界を仮定のまま漂流させるしかない。そのためには」

霊玉が必要だ――と、何度目かの台詞を吐く箱の修験者。

――なるほど。

事情はなんとなくわかったようなわからないような――だが、とにもかくにも、この男は悲壮な決意で以て、私への接触を図ってきたのだ。

ならば私も、覚悟を決めなければならない。

高校生という顔を捨て、アマツカミの職員に徹して。

「……知っていると思いますが、私はこう見えてアマツカミ機関の職員です。先ほどの貴方の発言に、アマツカミへの敵意を感じました。立場上、見逃すわけにはいきません。ところで――貴方はどこかの組織に属しているのでしょうか? それとも、これは貴方一人で?」

「一人だ。だがついこの間までは――ある組織に属していた。禁忌を犯したわたしを、奴等は始末しに来るだろう。まあ、そう簡単に消される気はないがね」

男が一歩、足を踏み出す。

同時に、反対方向では化物が徐々に私との距離を詰め始めた。

「どうやら素直に言うことを聞いてくれる気はないようだ。残念だよ」

「ええ、私も残念です。たかが所持品検査を拒否したくらいで、こんなことになるなんて」

「組織の名を使うのであれば、容赦はしないぞ。多少痛い思いをするかもしれんが、許してくれお嬢さん」

クニツカミ三等術士としての戦いが始まった。化物が気色悪い軟体動物の動きで急接近、これまた気持ち悪いほどの速度で突っ込んできた。寸前まで私がいた空間を消し潰すように疾駆する巨体。決して広くない道路、私は瞬間的な脚力強化で体当たりを回避する。

「ほう、さすがはアマツカミの術者。一筋縄ではいかんか」

ESPの応用――超感覚的知覚能力の解放による、運動能力の強化。

他者の意識ではなく、自分自身の意識への干渉。研ぎ澄まされた神経は思考と行動の一体化を促進し、アインシュタイン時間を支配することで体感時間を操作、刹那を劫へと引き延ばす。体の隅々まで行き渡る超感覚的知覚は、肉体をもう一人の自分が動かしているかのような、二人掛かりで押し進めるかのような瞬間的な爆発力を生む。

私はこの半年間、黎さんにひたすら戦い方を教わった。異能の扱い方以前に、私の純粋な格闘能力・戦闘能力は皆無に等しかった。いくら〈游泳する悪意〉に対して有利な能力を保有していたとしても、基本的な戦闘力・機動力がなければ奴等と渡り合うのは不可能だ。だから私は半年間、ひたすら己の精神と身体を鍛えた。少しでも自信を持てるように。少しでも黎さんに追いつけるように。

結果――まだまだ黎さんには及ばないけれど、多少は異能遣いらしく振る舞えるようになったかなと思う。荒野黎流の戦闘術は、私にとてもマッチしていた。

化物が耳をつんざくような声で吼えた。この啼き声は間違いなく現実の『音』だ。やはりこの化物は、人にキラーが憑いた変容体でも、動物にキラーが宿った変容生物でもない。

現実に、実体として存在するアヤカシだ。

「『舌切り雀』を知っているだろう? 日本人なら誰でも知っている有名な説話だ」

涅色の光を湛えた男が言う。いつの間にか化物が潜んでいた葛籠を背負っていた。

「雀……」

動きを止めた化物。私は呼吸を整えながら、先日の結女さんの言葉を思い出した。

雀――舌切り雀。

そして葛籠。

「欲張りな婆さんは大きな葛籠を選び、箱を開けてしまう。あの箱に入っていたのはなんだね? ――ふふ、そう、妖怪だよ。ただのお伽噺だと思うかい? なぜ葛籠の中に化物がいたと思う?」

「まさか――舌切り雀に出てくる妖怪が、この化物だとでも?」

「ふふ、残念ながらそれは違うよ。だが――そういう一族がいたということさ。古来より、八百万の神ではなくアヤカシと共に在り、彼等の霊玉を遺してきた――葛籠を管理する一族が」

今はもう滅んでしまったがね、と男は付け足した。

「葛籠の一族は滅んだが――しかし、その血を継いだ者が完全に途絶えたわけではない。何人かは生き残り、海を渡った者もいた。そして――『匣』を管理する使徒達と交わった」

使徒……?

いったい、男が言う『匣』とはなんだ。

眉間に深い皺を寄せ、苦い表情を浮かべる男が観たものとは、いったいなんだ。

「血の色をしたロザリオ……神々が人間に与えた箱……。もはや一刻の猶予も許されないのだ、この世界には!」

化物は――葛籠の妖怪は、体を丸め、文字通り矢のように飛んできた。男の焦燥が伝わる、全く以て慈悲のない一撃。突っ込んだ電柱にひびが入り、地面が揺らいだ。何を焦っているのかも、何に苦しんでいるのかもわからないが、どうやら男は私を殺しにきている。話が違うじゃないかとは口にしないが、こちらにもわけのわからないまま殺されてたまるかという意地がある。

それに、このままでは無関係な人に危険が及ぶ恐れがある。

早くなんとかしなくては。

黎さん抜きで。

私一人で!

肩からバッグを外し、放り投げる。

手にはバッグから取り出した――お母さんの形見。

黒く厳つい、仰々しい見た目をした、デザイン重視のアートナイフだ。淡い輝きを放っているのは、柄に埋め込まれた白いスノークォーツ。刃は錆びついており、武器として使用するのは困難だ。

このナイフを手にすると、あの日の母が勇気をくれる気がした。刃は錆びついていても、それに反比例するように集中力が磨かれる。私の周囲で一際眩い雪白の光が舞い散った。

「その光は――」

お構いなしに突っ込んでくるアヤカシ。私の能力の弱点は、物理的な攻撃力が一切ないこと。そのため、このアヤカシを真っ向勝負で討ち倒すのは百パーセント無理だ。

――しかし。

身体に打撃は与えられなくても、精神に攻撃は加えられる。意思ある生命ならば、行動する際に思考の波に揺らぎが生じる。この半年間、私はその思考の波を感知し、そこだけを狙って刈り取る訓練を積み重ねてきた。以前は細かなコントロールができず、変容体を討滅することしかできなかった力だけれど――今は違う。

この力は可能性だ。

自分自身の過去と向き合い、私が奪ってしまった命よりもっと多くの命を守り、未来へと繋ぐための――希望。

額に意識を集中、眼前に迫るアヤカシの内側へと自分の意識を潜り込ませる。

意識への干渉、意志への侵攻。

「視えた……ッ!」

雪白の光を帯びた、白銀の刃がアヤカシを貫く。アヤカシはよたよたとバランスを崩すと、動きを止めた。たくさんの貌が、皆一様に茫然と宙を見つめている。

やった――成功だ。

だが今のはあくまで、私に突っ込んできた時の攻撃意志を刈り取っただけだ。我を取り戻せばすぐにまた襲ってくるだろう。

けれど、その一瞬で十分――!

私はすぐさま男に向き直り、ナイフの切っ先を向ける。まずは男を昏倒させ、拘束する。そのあとあのアヤカシを葛籠の中に戻させ、アマツカミに連絡すれば――解決だ。

「なるほど……。それが君の溟海法――君の霊玉か」

葛籠を背負った男が涅色に輝く掌を翳すと、男の体から涅色に煌めく小鳥が飛び出した。雀か燕か、何羽もの小鳥が男の周囲を旋回する。

異能だ!

――が、その前に、その意志を刈り取る!

男の瞳を射貫くように見つめ、意志を潜り込ませる。生き死にの懸かった実戦だからか、今日はいつにも増して能力の射程・精度が高まっている気がした。私は以前の私じゃない。どこまでも追いかけてきて、あの冬に引き摺り戻そうとする過去の自分を――振りきったんだ!

「捉えた――ッ!」

雪白の光が吹き荒れ、男を呑み込んだ――

刹那の衝撃。

白銀の吹雪を突き抜けて――羽ばたく涅色の鳥が視えた。

直後、腹に――鈍い痛み。

「がっ……、は……!?」

ふらふらと、足取りが覚束ない。

なん――で。

何が起こった?

何が襲そった?

今――

「――――ッ!」

そこに、あのアヤカシがアスファルトを蹴り剥がし、腹這いながら詰め寄ってきた。

まずい。

身構える暇もなく、長く太い腕による横殴りの一撃に、私は地面を転がった。あまりの痛さに意識が遠退く。呻き声が喉から漏れ、汗なのか血なのかわからない液体が額を濡らした。

「――見事な技だが、人間相手に試した経験は少ないんじゃないかね」

男がゆっくり近づいてくる。

「他者の意識に干渉して、行動を奪う。――だが、中途半端に小さな思考を読み取ろうとしても、相手がその思考の波を少しずらしてしまえば無意味だ。人間の意識は、あの単細胞の悪意どもとは違うぞ。そんなに単純なものではない……」

秋の夜。

仰向けに倒れ、星の見えない夜空を見上げながら、荒い息を必死に整える。

私が狙ったのは、私を攻撃しようとした男の意志――だが、私が捉えたと思った瞬間、咄嗟にその思考を自ら掻き消した――のか? そうすれば私の能力の標的がなくなり、男の行動を止めることはできなくなる。そして、私の狙いから外れたあと、再び私を攻撃する新しい意志を生み出した――ということか。

言うのは簡単だが、実践するのは容易ではないはずだ。

完全なる自意識の制御、自己掌握。

私ごときでは到底及ばない境地、達人の域だ。

バカだった。私は――調子に乗っていた。最近ちょっとうまくいっていたからって……。

「く……ッ!」

「無理をするな。安心していい、死にはしない……。それに、もうわたしは立ち去るとするよ。目的は果たせたからね」

「な、に――」

目だけで必死に男の姿を追う。

常夜灯の明かりが、男が手にしたそれをぼんやりと照らした。

お母さんのナイフを――

☆

――君の力は、人を救う力よ。

黎き麗人は、はじめにそう言った。十二歳の、冬の日だ。今思えば、あの言葉は私をアマツカミに引き込むための嘘だったのだとわかるし、地獄みたいな現実を生み出した自分の力が『人を救う力』だなんて、そんな話を信じられるはずがなかった。

――私の力は、人を殺す力だ。

だってそうじゃないか。私のせいで何人が死んだと思っているんだ。いくらあの鬼を倒して、お母さんの仇を討ったって――死んだ者は生き返らない。もう元には戻せないんだ。どれほど後悔と逃避を重ねたとしても……。

大きすぎる力なんて、不幸になるだけだ。

けれど、今さらそんなことを嘆いたって仕方がない。

私は――頭の中に棲むバケモノと、二人三脚で生きてゆくしかないのだ。

どんな貌で、どんな色で、どんな形をしているのかもわからない獣。そいつは意識の奥深くで、水面に浮かぶどろどろの廃油のように心を塗り潰してゆく。

しかし――本当に、私の頭の中に獣はいるのか?

頭蓋骨に窓を開けて、脳を切り開いて中を確認しない限り――証明しようがないのではないか?

『私』という『箱』を開けてみなければ、中に何が眠っているかなんて――わからない。

もしも。

もしも――仮に『箱』を開けてみて、中に何もいなかったら。

『箱』の中に獣はいなくて、中にいたのが唯の〈自我〉だとしたら。

私は、あの時……。

――私の力は、人を殺す力だ。

その〈溟き海を游ぐ不羇なる意志の光〉を放ち、多くの灯を吹き消した悪意の風は。

果たして本当に、獣の仕業なのだろうか?

「返せ――」

喉から絞り出すように放たれた言葉に、男は多少驚いた様子だった。アヤカシに殴られた衝撃で、左腕の感覚がまるでない。口の中も切れている。頭にもガンガンと痛みが叩きつけられて、立っているのもやっとの状態だった。

だが、それでも立ち上がらなければならなかった。立ち向かわなければならなかった。

「返せ……ッ!」

虫の羽音のような掠れ声を吐き出したあと、私は男へ向かって一直線に駈け出した。躊躇うことなく、胸に右掌底打ちを叩き込む。それ自体は大した威力ではない。私の腕力なんてたかが知れている。

――それでも。

「む――」

「うああああッ!」

雪白の光の渦が右腕に絡みつく。標的に接触しての意識浸食。私の異能――思念波が最も精度を高める距離での一撃。押し寄せる思考の奔流の中、溟海へと渡った超感覚的知覚が男の意識に侵攻する。

それなのに――掴みかけたそれは泡となって消え、どこからか飛来した涅色の雀が脇腹を抉り取るように滑空していった。

「ぐっ……!」

堪らず、膝を突く。痛い。苦しい。下手をすれば肋骨が砕かれる威力だ。男が使役する数羽の小鳥にも、間違いなく実体があった。異能そのものでも、式神やゴーレムの類でもないように感じる。

呼吸を整えながら、私は男を睨みつけた。その肩や腕には、小鳥達が群れを成し留まっている。

「経立だよ、こいつらは。わたしたちが使役するために、特殊な方法で育てた。おもいつゞらとは違うよ。そいつは正真正銘のアヤカシ――霊玉を持つ妖怪だ」

男の手には――奪われたナイフ。

お母さんのナイフだ。

「返せ……」

「そんなにこれを渡したくないのかい。それなら――」

男は、おもむろにナイフを振り上げると、柄に埋め込まれたスノークォーツを引き剥がそうと力を込めた。

「ナイフはお返ししよう。必要なのは霊玉だけなんでね……」

私はその光景を、

黙って見ていることしか、

できなかった。

――心臓が、震えた。

「ぬっ――う、お、おおおおおおおおッ!?」

突如、眩い光がスノークォーツから放たれた。真っ白な稲光が空気を切り裂き、私達を呑み込む。男が苦しげに呻き、咄嗟にナイフを地面に落とした。――今だ。早く取り返さなければ。奪い返さなければ。早く、あのナイフを。お母さんが遺した大切なものを。

たとえ相手を

コ ロ シ テ デ モ

「――Smettila!!」

耳慣れない女の声が、脳髄に突き刺さった。

いつからか――

黒き夜陰に紛れ、白き聖衣を纏った者が、私達を取り囲んでいた。

見ればあのアヤカシは、意識を失ったのか電柱の足下で倒れ、萎んだナメクジのように小さくなっていた。さっきまでの半分以下の大きさだ。

「ア――」

何が起こったのかわからないが――頭を抱え蹲っていた男は、周囲にいる白装束の中から一人の女を見つけると、眉間に皺を何本もつくりながら動揺を隠さず呟いた。

「アリーチェ……!」

「Da quanto tempo. ――って、ヨネジロウ、まさかほんとに実行してるなんて……。呆れた!」

まだ幼さの残る声色。口にした言葉はどこの国の言語だろう――ヨーロッパのほうだとは思うけれど、次いで発した日本語にもあまり違和感はなかった。

大きな耳飾りをつけた、長い黒髪の少女。夜なのに不思議なほどはっきりとわかる、ダイヤのように輝く黒い瞳をした西洋人。おそらくまだ十代――私と近い年齢かもしれない。

彼女のほかにも、十人近くの少女達がいた。全員西洋人かと思いきや、中にはアジア系の娘もいる。日本人なのかどうかはわからなかった。

皆、一様に同じ服――ローブのような、ゆったりとした白い外套を身に纏っている。礼拝堂や教会ならともかく、こんな人通りもない夜の道路に、わらわらと白い集団がひしめいている光景は不気味だった。

「なぜここがわかった。知っていたのか、彼女が持つ霊玉の在り処を」

「星が知らないことなんてない。でも、それに手を出すかどうかは別。ワタシたちは『箱』の中身に介入はしない――そんなこと、アナタも知ってるでしょ」

「ふざけるな。こうでもしなければ、何もかも終わってしまうんだ。知ってしまった以上、指を銜えて見ているなど」

「アナタが何を見たか、そんなことは関係ないの。アナタは開けてはいけない『匣』を開けた。禁忌を犯し、教団に仇を成す存在……っていうことになってる」

「わたしは戻らんぞ」

「はいはい」

「戻らん!」

「子供じゃないんだからわがまま言うなっての!」

少女目がけて、数羽の雀や燕が矢のような勢いで突っ込んでゆく。しかしいったいどうしたことか、小鳥達はすぐに速度を緩めるとほうぼうに散っていった。

少女の胸元で、何かが碧く煌めいたのが見えた。

「ワタシを傷つけることなんて、誰にもできないわ。そこに敵意がある限り」

碧い瞬きは、次第に朱い光に変わり、消えた。

胸元に現れたのは十字の首飾り――朱いロザリオ。

血の色をしたロザリオだった。

「哀しみよ――おやすみ」

緋く、朱く、ロザリオが輝きを放つ。あまりの眩しさに目を瞑ると同時に、何か嫌な気配が全身に押し寄せた。

「夢の畔へ、行ってらっしゃい」

数秒に満たない時間の隙間――

目を開けると、男は眠るように気を失っていた。

「ヨネジロウを確保。連れていきなさい。あと、そこの気持ち悪いのを箱に戻しておいて。大丈夫、数時間は目を覚まさないはず。アスタに報告も忘れずに」

頷いた少女達がてきぱきと行動に移った。

いったい、何者なのか。

膝を突いて固まったまま混乱している私に、ロザリオの少女が近づいてきた。

「Bucaneve――」

「え?」

「……いえ、なんでもないわ。ワタシはアリーチェ。迷惑かけて本当にごめんなさい。怪我は――大丈夫そうね。ユキバナ」

「え、怪我……?」

自分の体を見下ろす。確かに左腕もしっかり動くし、頭痛もない。服が少し傷んだ程度で、どこも痛くなかった。一時は死ぬかもしれないとまで考えたのに。

それに、どうして私の名前を知っているのだろう。男から聞いていたのだろうか。

「…………?」

「これ、返すね」

アリーチェと名乗った少女は、落ちていたナイフを私に渡してくれた。いつもと何も変わらない、柄に石が埋まっているだけの何の変哲もないアートナイフだ。

柄を握り締め、拾い上げたバッグにそれをしまう。

遠くで、間延びしたパトカーのサイレンが鳴っている。

「うっ……」

頭の片隅に、じくじくと妙な疼きがあった。

現実感がないというか、まるで自分じゃないみたいな違和感。

それがなんなのか思い出せないうちに、白いローブの少女は言った。

「ねえ、ユキバナ。突然だけど、話しておきたいことがあるの」

「な、何……?」

「とても大切なこと。でも、別にアナタにどうにかしてほしいわけじゃない。アナタがどうするべきかは、アナタ自身が決めることだから。『仮定』を『確定』に、『絶望』を『希望』に変えるのは、ユキバナ自身。それによって未来がどう決定しても、ワタシたちはアナタを恨まない」

何を――言っているのだ。

何か――何か、忘れている気がする。

何かに気づくのを忘れている気がする

ロザリオの少女――アリーチェはそれを告げた。

「アナタは、もうすぐ死ぬ」

白き聖衣を纏う使徒

むかーしむかしのお話。

一人の少女がいたの。もうずっと昔ね。四百年とか、五百年とか。

女の子はローマの貴族の娘として生まれた。ところがどっこい、その父親フランチェスコは非道で邪道、下水道の汚水よりも醜く腐った悪魔だったわけ。

女の子はユダヤ人居住区にあったお城で兄や弟達と暮らしていたんだけど、みんな父親に虐待されていた。妻も含めてね。殴られたり蹴られたり……いえ、それだけならまだマシなほうね。特に娘は――フランチェスコと近親姦の関係にあったから。

あ、ユキバナはこういう話苦手かな? 大丈夫? まあ、アマツカミみたいな組織に属している以上、ユキバナもどこかで似たような話は聞いたことあるんじゃない? 結構あるよ、そういう話。歴史と血縁を大事にしている家ほど、近い親族同士で子孫を遺したがるからね。

十六歳だった娘はそれから四年もの間、父親に強姦され続ける悪夢のような日々を送ったそうだわ。

で、教皇庁の当局に悪魔親父の鬼畜ぶりを訴えるんだけど、貴族だった父親を裁く者はなく、何も手を打たれることはなかった。ローマ市民は誰もが知っていたのにね――フランチェスコが外道だということなんて。

フランチェスコは悪魔だ。でも彼を暴虐なる狂人に変えた『権力』ってのもまた、悪魔なのかもしれないわ。もっとも、その男が権力を糧に悪魔と化したのか、それとも生まれながらにしての悪魔だったのかは――わからないけど。

そして父は娘が自分を告発していることに気づくと、彼女を気絶させるまで鞭で打ち据え、妻と共にローマから追い出した。いよいよもって我慢の限界、もうやってらんねえぜ、いやむしろ殺るしかねえぜと、娘と兄弟は悪魔を祓おうと決心した。

ん、何? やだなあ、ユキバナ。ワタシは生粋のイタリア人さ。コーヒーは当然エスプレッソ、好きなブランドはボッテガ・ヴェネタ、好きなジョジョは第五部、そして――ワタシのスタンドの名は、〈レッド・ロザリオ〉ッ!

……いえ、うん、今のは冗談。

でも、このレッドロザリオについてはあとで出てくるから、メモっといて。

そしてついに幕を開ける、貴族フランチェスコ殺人事件!

お城の執事や使用人と共謀し、麻薬を盛って父を毒殺! けれど惜しくも失敗、さすがは悪魔――一筋縄ではいかなかったのだ!

考えた末に編み出した次なる殺害方法は、撲殺!

阿片入りのワインで眠らせ、金槌でめった打ち! バルコニーから突き落としてとどめ! 今度こそ完全勝利ッ!

あくまでも落下事故を装って、神父に疑われながらも可及的速やかに埋葬したものの、隠し通せるわけもなく……。

事件に関係した全員が逮捕され、警察は彼等を尋問した。次々に拷問にかけられ、白状する者達。けれど、それでも一人だけ――娘だけは最後まで罪を認めなかった。目の前で家族が拷問にかけられても、自分は殺していない、それに、父親に暴行を受けたことなんて一度もない、ってね。

彼女の抵抗に、ついに裁判官は彼女自身を拷問にかけた。

そして彼女は――言っちゃうんだね。「ワタシが殺した」ってさ。

有罪判決、死刑宣告。

殺人の動機を知っていたローマの人々は、裁判所の決定に抗議した。彼等もまた、横暴な貴族どもを毛嫌いしていたから、父に反逆し戦った娘の姿が、権力に刃向かう者としての象徴に映ったんだろうね。ま、結局そんな嘆願は意味を成さなかったんだけど。一説には、ローマ教皇クレメンスⅧ世がフランチェスコの財産を手に入れるため、関係者の処刑を決定した、とも云われているわ。

一五九九年、九月十一日。

美しき悲劇の乙女は、斧で首を落とされ処刑された。

「――という、誰も救われない話よ」

話し終えたアリーチェは、一息吐くと注文していたカフェオレを飲んだ。黒い髪、黒い瞳のイタリア少女。昨夜のような白いローブ姿ではなく、白いワンピースにぶかぶかのカーディガンを羽織った服装だ。

私は彼女の手にあるカップを見る。中身は、カフェオレ。

「ねえ、なんでカフェラテじゃなくてカフェオレ頼んだの?」

「え、何?」

「アリーチェ、カフェオレとカフェラテの違い、知ってる?」

「いえ、知らないわ。どっちも似たようなもんでしょ?」

「…………」

そう言ってもう一度カップを傾けるアリーチェを、私は半眼で見つめた。

カフェオレとカフェラテの違いは、コーヒーの違いだ。どちらもコーヒーにミルクを混ぜるのは同じだが、カフェオレに使用されるコーヒーがドリップ方式なのに対し、カフェラテはエスプレッソ方式である。カフェ・オ・レはフランス語で、カフェ・ラテはイタリア語だ。

「コーヒーは当然エスプレッソなんじゃなかったの? さっきそう言ってたじゃん」

「アハハ、何飲んだっておいしいものはおいしいじゃん!」

「…………」

本当にイタリア人なのか? この女。

昨夜、突如私と葛籠男の前に現れた(そもそも葛籠男も突如私の前に現れたのだが)謎のイタリア人美少女。白いローブ、大きな耳飾り、首にはロザリオ。数人の仲間と共にやってきたかと思えば――あっという間に事態を収拾し、葛籠男を連れ去っていった。

アリーチェと名乗った少女は、去り際にまた私と会いたいと告げた。私も当然訊きたいことがあったし、それは訊かなければならないことでもあったので、誘いに乗った。

そして今日、駅の近くにある喫茶店。

時刻は午前十一時。

広い店内に客はほとんどいない。

学校は、サボった。

「……ていうか私さ、昨日の話の詳細を聞きにきたんだけど、今の話が何か関係あるの?」

イタリア人だというのに淀みなく日本語が溢れてくるアリーチェに、最初は戸惑った。外見とのギャップが半端ないのだ。アメリカ暮らしの長かった黎さんも西洋人に近い美貌をしているけれど(彼女の場合、外見は彼岸西風の血が起因しているのかもしれないが)、本物のイタリア人と面と向かって話すなんて初めての経験だし。

アリーチェの肌は真っ白というわけではなく、頬はほんのりとバラのように染まっている。表情は小動物のようにころころ変わり、言動も快活なため、話しやすくはあるのだけれども。

「あるわ」

「……どの辺が? 数百年前に、イタリアで貴族の娘が処刑されたってことしか伝わってこなかったんだけど」

「そりゃあ、まだその話しかしてないもの。まだ、ワタシのスタンドについて話してない」

「いや、それはいいから昨日の話をしてほしいんだけど」

「アハハ、だからねユキバナ、その話をするにはこのロザリオについて話さなきゃならないの。そしてこのロザリオには、長い長い歴史があるってこと。さっきの話は前置きなのさ」

おどける彼女の胸の前で、朱い十字が揺れる。まるで血を吸ったかのように真っ赤な色をしたロザリオが。

「さて、じゃあここで問題。娘は本当に父親を殺したのでしょうか?」

「え?」

「あの日娘は――本当に父親を撲殺したのでしょうか?」

アリーチェはケーキを一切れ、口に運んだ。バラの頬が幸せそうに緩む。

「殺したんじゃないの? その娘の境遇を考えれば、父親に復讐したって何の不思議もない。それに自白したんでしょ、結局はさ」

「拷問して強要させた回答なんて、正解とは呼べないと思うけどなあ。ぎりぎりまで否認し、否定していた彼女は、けれど拷問に耐えきれず白状した――と、史実はそう語っているわけだ。でもさ、彼女が本当に真実を自白したかどうかなんて――わからない。歴史は勝者がつくるもの――とはよく言うけれど、この場合の勝者は悪魔に打ち克った娘ではなく、教皇よ。真実なんてコーヒー豆みたいにどんどん抽出されていくわ。そしてミルクとシュガーを入れられて、ぐるぐるに掻き混ぜられるの」

「じゃあ、娘は父親殺しに加担していないの?」

「さあ?」

「いや、さあって」

「だって真夜中に城の中で行われた殺人なんて、証明できないじゃん。『箱』の中に二人いました、蓋を開けたら一人死んでいました、犯人は誰ですか? って訊かれたら、そりゃ犯人は残った一人しかいないけど、『箱』の中に十人いました、蓋を開けたら一人死んでいました、犯人は誰ですか? って訊かれたら、正解はもう闇だよ。真実と虚偽が一対一で重なってしまう」

「じゃあ、娘は父親殺しに加担したってことね」

「いいえ」

「どっちなんだよ」

「彼女が殺したのはね――」

アリーチェはロザリオを掌に乗せ、視線を向けた。私の目も自然とそれに注がれる。

「彼女自身よ」

「は?」

「彼女は、彼女自身を殺したの。世間的に、世界的に、歴史的に、一五九九年の九月十一日に、彼女は死んだことになった」

どういうことだかまるでわからない。

自分自身を殺したということは――自殺か?

「どこからが嘘なの? さっきの話は。実は娘は処刑されず、その前に自殺したってこと?」

「いえいえ、嘘なんかじゃあないわ。どんな本や史料を読んでも、彼女はその日首を斬られ死んでいる。それならそれが真実なのよ。でも、そうじゃないもう一つの――誰にも知られない『箱』の中の真実だってある。誰も開けないから誰にも観測されず、誰からも承認されることのない――『箱』の歴史が」

「箱の、歴史……? つまりどういうこと? 処刑されたわけでもなく自殺でもなければ、あとは何?」

「実はこのロザリオ」

その娘が持っていたものなんだ、とアリーチェは言った。

「えっ」

「さっき歴史は勝者がつくる、そしてその勝者は教皇だと言ったけれど――実のところそれも間違い。本当の勝者――歴史を創った者はほかに存在する」

フォークで一切れ、ケーキを食べる。

「もぐもぐ。このケーキには、卵が使われているわよね。さてここで気分を害する話を一つ。完全に密閉されたミキサーの中にひよこを入れます。スイッチオン。当然ひよこはぎゅるぎゅるになって死にます。――では、スイッチを入れる前と入れたあと、ミキサーの中から失われたものはなんでしょう?」

「…………」

想像しただけで気分の悪くなる話だった。私はキャラメルマキアートが入ったカップを、ぎゅっと握った。

「あの夜の城の中で――父フランチェスコは死んだ。彼の中から消えたものは何?」

「意識とか……魂とか」

シュレディンガーの猫。

箱の中にあるラジウムがアルファ粒子を出せば、箱は青酸ガスで満たされ猫は死ぬ。

その時、箱の中から消えたものは何か。

人が『箱』であるならば、死後その『箱』の中から何が失われるのか。

――意識とか、魂とか。

その問いに対し私は、小学生でも返せるような回答しか持ち合わせていなかった。

「そうね。けれどあの日、いえ、あの日よりももしかしたらずっと以前から、あの城には――あの男の中には、別の何かがいたのさ」

「別の何か?」

「ユキバナもよく知っているものだよ」

私はその回答に辿り着くまでに、数秒の時間を要した。

「まさか」

「そう。――〈悪魔〉さ」

一般的には〈キリングダイバー〉、日本では〈游泳する悪意〉、そう呼ばれる意識群――アリーチェはそう付け加える。

「存在が一般的じゃないのに『一般的には』ってのも、妙だけれど」

そうも付け加えた。

「ディアーヴォロ……」

「悪魔、さ。ワタシの国にある研究機関ではそう呼ぶの」

「なるほど……。さっきの話でフランチェスコは悪魔だったと言っていたけれど、それは比喩ではなくそのままの意味だったと」

「そう、娘はあの日悪魔を見たのよ。本物のね。暴虐なる実父フランチェスコに取り憑いた――いえ、彼の暴虐で残虐な気質によって自ら招き寄せる結果となった〈ディアーヴォロ〉を、あの日、娘は、見た」

一五九九年、だったか。今からおよそ四百年前、既にキラーの影は人間に迫っていたということになる。

その事実に驚愕すると共に、しかし合点はいく。多くのキラーは超能力や異能力を有する者に憑くが、超自然力の発現は意識ある全ての者に潜在的な可能性がある。超自然力は大昔から存在が暗に認められているし、キラーが存在していてもなんら不思議はない。

「そして娘は、悪魔に襲われたということか。でも、どうやって難を逃れた? もうどこまでが史実なのかよくわからないけれど、悪魔が――フランチェスコが死んだというのは、事実なんでしょ?」

「そこでこのアイテムが登場するのさ」

アリーチェが胸のロザリオを翳した。彼女のスタンド、レッドロザリオ。ベールに包まれたその正体がついに明かされるのか。

「このロザリオの出自は未だによくわかっていない。これからもたぶん、わからないままね。判明しているのは、あの日、あの時代、あの娘が所持していたということだけ。今は〈神の血〉という御名で噂される朱い神器だけれど、四百年前は碧かったと云われていて、時が過ぎるごとに――いえ、絶望を吸うごとに、血のような朱い色に染まっていったらしいわ」

「絶望を吸う?」

「このロザリオは、不幸や不運、災厄や災害から身を守る。お守りの偽薬効果とは全然違う、正真正銘、持ち主を絶望から守りきるの。物理法則を捩じ曲げてでも、確定世界を打ち壊してでも。悪意、敵意、害意、殺意――あらゆる負の感情すら吸い尽くし、世界から絶望を消し去るために機能し続ける」

そういえば昨夜、葛籠男がアリーチェに鳥をけしかけた時も、鳥達は彼女を攻撃することなく散っていった。そして葛籠男さえも、為す術なく眠らされた。あれはつまり、アリーチェを危害から守るためにロザリオの機能が働いた――ということなのか。

「フランチェスコに憑いたディアーヴォロがどんな姿だったのかは知らないけれど、あの夜――おそらく、一度目の毒による暗殺が失敗したあと、悪魔は娘に牙を剥いた。娘から見れば、普段から狂っている父親が輪をかけて狂い、半狂乱で暴れ回り、襲いかかってきた――といったところかな。共謀者だった兄弟や執事、使用人は既に殺された。残されたのは自分だけだ。さあどうしよう。このままじゃいよいよ以て殺されるだろう。誰か、誰か助けて――そう願った時、ロザリオは碧き現実を朱く塗り替え、絶望を――フランチェスコに憑いた悪魔を吸い尽くした。死に物狂いの戦いだったろうからね、そりゃあ金槌のようなもので殴りもしただろうさ。彼がバルコニーから落ちたのか、落とされたのか、それは定かではないけれど、結果的にフランチェスコは死んだ」

「娘がそのロザリオを持っていたのであれば、確かに考えられなくもない筋書だね。で、さっきの――『彼女が殺したのは彼女自身』っていう話とはどう繋がるわけ?」

「史実では父親殺しに加担した者は処刑されているけれど、そんな歴史は実のところ全くなかった。娘以外は悪魔に殺され、娘自身も生き延びているわ。処刑されずにね。歴史を創ったのは――娘の前に現れたある者」

「ある者?」

「ユキバナは既に遭っているよ、その『ある者』に。白き聖衣を纏う使徒――『匣』の一族にね」

はっとして、私はアリーチェの顔を見た。彼女は薄く笑っていた。少女の顔の表面を、遠い異国に吹く風が疾り抜けていった気がした。

「娘は死んだ――これが史実。娘は消えたことになったのよ、この世界からね。けれどそれは、もう一つの世界へ足を踏み入れたことを意味するわ」

「…………」

「あの日娘に接触した『匣』の一族とは、古来よりとある聖遺物を管理している者達。この世界の絶望を集め、希望を取り戻すために」

「アリーチェも、昨日の葛籠の人も、その一族だということ?」

「そ。ワタシは生まれた時からある教団に属している。『匣』を守るためにね」

「『匣』って何? わからないことだらけだ。私があの葛籠の人に襲われた理由は? レイギョクって何? 終末がどうとか、絶望がどうとか――」

私がもうすぐ死ぬとか。

「ユキバナ。『箱』はね、開けないからこそ希望でいられるの。開けた瞬間『仮定』は『確定』に変わり、形のない絶望が形を得る。『匣』は開けてはならない。それが不確定なワタシたちを貫き固定する共通理念――だというのに……。ヨネジロウは、開けてしまったのよ。あの『匣』を」

「……何か、やばいものが入っていたの?」

「ヤバイモノ。そう。そうね。入っていたのかもしれないし、入っていなかったのかもしれない」

「どっちだよ」

「知らないわ。だってワタシは見ていないもの。ただ、『開けた』ことがヨネジロウの罪というだけ」

私は長い長い溜め息を吐いた。

なんなんだ、いったい。

結局、私のことに関しては何もわからないままじゃないか。知りたいのは『匣』のことではないのに……。

いや。

待てよ。

今のアリーチェの話を総括すれば、あの葛籠男が『匣』を開けたことで何かを知り得たのは間違いないのだ。中に何が入っていたのかはこの際どうでもいい。

葛籠男は『匣』の中に、世界の未来の姿を観たとか言っていたな……。そして私はそれに関係するのだろう。正確には、私が持つというレイギョクが。どうやらナイフの柄についたスノークォーツのことのようだけれど、まあこの際それも置いておく。

とにかく葛籠男は未来を観たのだ。そして――アリーチェもまた、私の未来に関してとんでもない情報を持ち得ている。

私が、もうすぐ死ぬということ。

そりゃ、人間だからいずれは死ぬだろう。しかし『いずれ』が『もうすぐ』となれば一大事だ。暢気に学校など行っている場合ではない。だから私はここに赴いたのだが……。

私の未来に関しての情報を、アリーチェも持っている。

ならばそれは、どこで手に入れたのだろう?

咲良さんのレヴェレイションのような、未来を知り得る能力者がいるのだろうか。しかし咲良さんは人の寿命――誰がいつどこで死ぬかという、生死に関わることを予知夢で見ることはできない。

だから私は、アリーチェに言った。

「アリーチェも、『匣』を開けたんでしょ?」

――と。

『匣』を開けたから――私の未来を識っているのではないのか。

そして私に――警告できたのではないのか。

「だから、私の未来を知っているんじゃないの? だから、わざわざそれを教えに私に会いに来てくれたんじゃないの?」

アリーチェは、それまで丁寧に板書を写していたノートをいきなりぐしゃっと握り潰したみたいに――ぐしゃっと、顔面を崩壊させた。それまで吹いていた穏やかな地中海の風は、嵐となって彼女の整った顔面を荒らして回った。

「う……うええええええええーーーーん! だって、だってワタシヨネジロウが開けだっで聞いだがらヨネジロウ怒られちゃうど思っでちょっどだげ開げだらそしだら女の子が死んじゃうっで見えで会いに行かなぎゃど思っでユキバナ死なせたくなくでええええッ!」

「よしよし……。頑張った頑張った。アリーチェは偉い子だね」

テーブルに突っ伏して泣き喚く少女の頭を、私はゆっくり撫でてあげた。

優しい女の子だな、と思った。

この子はきっと、とてもまっしろで、とてもまっすぐで、とてもまっとうなのだ。

目の前の絶望が許せないほどに、希望に生きている。

「ありがとう、アリーチェ。私に教えてくれて。アリーチェが教えてくれなかったら、私は近い先あっさり死んでいたかもしれない」

「でも、でも、未来はきっと変えられない……。ワタシのロザリオも、未来の死の運命までは吸収できないよ。ユキバナはもうすぐ死んじゃうのよ」

「そっか……。なら、仕方ないね。いや仕方なくないんだけど、こればっかりはどうしようもなさそうだしなあ」

実感がない、というのが正直な感想。

果たしてもうすぐとはいつだろう。

明日かもしれないし、一週間後かもしれないし、一か月後かもしれない。さすがに一年ということはないだろう。

やらなければならないことが頭の中で点いては消えてを繰り返し、その中で本当に気がかりなのは、黎さんと春と、ひーちゃんのことだった。

いつしかアリーチェは、隣から私に腕を回し抱きついている。大して柔らかくもない胸に顔を埋められ困ったものの、背中に手を回し撫でてやった。

アリーチェは鼻をすすりながら、希望を語った。

廻り廻って、数百年もの歴史を駈け抜け自分の元へと辿り着いた――朱きロザリオの希望を。

「泥から創られた人類最初の女性が、人間界に持ち込んだ〈神々の匣〉……。ワタシは『匣』を少し開けただけだから、中を全て確認はできなかった。希望が残されていたのかどうかは、わからないわ。ヨネジロウも、きっと全てを観たわけじゃないと思う。何かを観たのは間違いないのだろうけれど……。でも、もし完全に開けてしまって――そこに何も残されていなかったら、ワタシたち『匣』の一族は本当の意味で希望を失うことになるのかもしれない。――いえ、もしかしたら最初からそんなものはなかったのかも。アスタはそれを知っていて、それでもあえてその事実をワタシたちに教えなかった、ってこともありえるものね。『匣』の中に残された希望を夢見て……。でも、もし中に何もなかったとしても、だったら外に蔓延る絶望を全て消し去って、希望を取り戻してみせるわ」

胸の中で顔を上げたアリーチェが言う。泣き腫らし赤くなった瞳のせいか、先ほどまでより幾分幼く見えた。いずれにせよ、可愛らしいイタリア少女だ。

「このロザリオで世界中の絶望を集めて――いつしか『箱』にしまうの。二度と誰も開けないように。二度と世界に絶望が溢れないように」

「きっと――その世界こそが、希望なのかもしれないね」

希望か。

今まさに絶望的状況に置かれている私の希望は、どこにあるのか。

私は昨夜のことを思い返した。

しかし、なぜだか霞がかかったようにぼやけてしまう。

昨日の夜、何があったか。

大怪我を負ったはずだった。

下手をすれば死んだかもしれなかった。

今、私の体にはどこも――痛いところはない。

それに。

あの時私は――葛籠男に対し何かをしようとした気がする。

アリーチェが割って入る直前のできごとだったはずだ。

何をしようとしたか、何を思ったか、何を――考えていたのか。

よく、思い出せない。

「ブーカネーヴェ」

「え?」

「大聖堂で『匣』の中を覗いた時、飛び込んできたスノードロップのビジョン。あれはユキバナの象徴ね。ブーカネーヴェの花言葉は――『逆境の中の希望』」

――アナタに、幸せあれ。

そう囁いて、アリーチェは私の頬に優しくキスをした。

「ワタシはアリーチェ・チェンチ」

「私は砂原雪花」

冬が近づいてくる。

終わりへと向かう物語が、もうすぐ始まろうとしていた。

第2部前日譚 朱きロザリオのアリーチェ

本編で多くは語っていませんが、娘とは当然ベアトリーチェ・チェンチのことです。Ceuiの楽曲『ベアトリーチェX事件』の歌詞を参考にしました。

創作の都合で、彼女の人生を大きく変えてしまっていますが……。少なくとも処刑されるよりは幸せなほうへと向かわせたつもりです。

彼女が持っていた朱きロザリオは、彼女が遺した希望を繋いでいき、アリーチェの元へ届きました。

これからアリーチェが登場するのかは未定ですが、この作品は全てが『第2部 溟き海、幽き灯』のための布石と言っても過言ではないかもしれません。そんな気持ちで書きました。

数年以内に続編を書き終えたいですね。