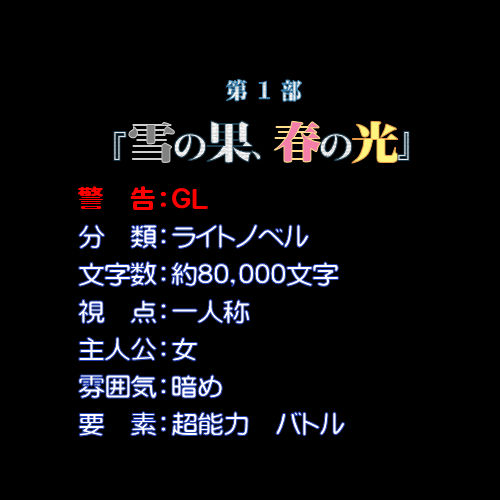

第1部 雪の果、春の光

【警告】ガールズラブ描写があります。ご注意ください。

かなり昔に書いたライトノベルです。拙い部分が多々ありますが……。

舞台は現代日本。終始暗い雰囲気で、一人称視点の異能バトル的な感じです。

女の子同士でキスをする等、ガールズラブ要素がありますのでご注意ください。

【夜更】

私は人を殺めました。

彼女を殺し、あの人の愛を独占しました。

私はあの人の愛がほしくて――ただそれだけのために、彼女を殺したのです。

私の願いは叶いました。

あの人の愛はお日様のように温かくて――私の凍えた心を解かしてくれました。

それは夢のような時間で――

とても――とても、幸せな日々でした。

しかし、その幸福は長くは続きませんでした。

ある日、あの人はいつもと同じ柔らかな声で、私の名を呼びました。

その時、私は憶い出してしまったのです。

私の名前――あの人からもらった、大切な名前。

その名が示す意味に。

その名が持つ重さに。

私は愚かでした。

本当に、どうしようもない愚か者でした。

すぐにでもあの人に謝るべきだったのです。

もちろん、謝って済むことではありませんが――それでも、私は謝るべきでした。

あの人が生きているうちに。

――夜。

明けない夜。

光の射し込まない夜。

昏い世界に一人、私は――

もう、何もかも手遅れです。

あの人のいないこんな世界で、生きていても意味なんてありません。

だから私は、死ぬことにしました。

死んで、あの人に――あの人と、私が殺した彼女に、謝りに行きます。

心を込めて、謝りたいのです。

許してもらえなくても、構いません。

ただ、もう一度だけ会って――謝りたい。

だからお願いします。

誰か、私を殺してください――

【一】

私は後悔していた。

まさかこんなことになるとは――と心の中で嘆きながら、目の前の問題をどう切り抜けようかと頭を悩ませる。

時刻はもうすぐ午前零時を回るはずだ。

今私がいるのは、道路の脇にある小さな正方形の公園――というより空き地。数本の針葉樹が寂しそうに立っているだけで、あとはベンチが一つあるのみ。

私は古ぼけた木製ベンチに腰を下ろしていた。

深閑たる夜。

静寂に包まれ、辺りに人影は見当たらない。

――私の正面、十メートルほど前方に突っ立っている男を除いては。

体が熱い。いつの間にか汗をかいている。さっきまで極月の寒さと風の冷たさに、もっと厚着してこればよかった、なんて暢気なことを考えていたのに。

一度唾を飲み込み、前方の男を観察する。

スーツ姿の、どこにでもいるような中年男性。しかし、私に向けられた双眸は虚ろで、口はだらしなく半開きのまま。異様なほど存在感が薄く、生気が全く感じられない。いったいいつからそこに立っていたのか。

そして問題は、その男が手にしている細長い凶器だ。どう見てもナイフ。常夜灯が刃渡り三十センチはあるそれを怪しく照らしていた。

――間違いない。黎さんが捜していた人物だ。

改めて、今度は『あちら側の眼』で男を視た。

薄紫色の靄――のようなものが、男に纏わりついている。

男は私のことなど眼中にないかのように不気味に直立しているだけ。

逃げようと思ったけれど、こっちが動くと向こうも動きそうな気がして下手に身動きが取れず、立ち上がることさえできないでいた。

とにかく、黎さんを呼ばなければ。

座ったまま男から目を離さず、眉間の少し上、額の中心辺りに力を込める。

体中の血液をそこへ集めるイメージ――頭の中にすらりとした麗人の姿を思い描く。

――黎さん、聞こえますか。

彼女は先ほど、煙草を買うためにすぐ傍に一軒だけあるコンビニへ行った。ここで待っていろと言われたためついていかなかったが、完全に失敗だった。

だが、今さら悔やんでも仕方がない。

焦りながら返事を待つ。その間も男に注意を払うのは忘れない。

三秒と経たずに、頭の中に直接声が届いた。

少ししゃがれた、一度聴いたら忘れられないような魅力的な声。

その声に、非常にまずいので早く来てほしいと、即座に、そして簡潔に返事を送る。

今行くわ――とだけ答え、ハスキーな声は途絶えた。

コンビニはすぐそこだ。黎さんが来るまで、この状況で何事もないままやり過ごせるか――そう考えた時だった。

あれは――

男の背後にある何かが、目に入った。

今座っているベンチとは反対側、男の後方二十メートルくらい先にあるブロック塀の足下。暗くてよく見えないけれど、何かが横たわっている。

目を凝らす。

なんだろう、あれは――

「…………!」

人――だ。

屍体――だろうか。

どうして――

その時、視界の片隅で影が動いた。はっとして視線を戻した時には、男がナイフを持った右腕をゆっくりと振り翳し、眼前に迫っていた。そのまま私目がけて右腕を垂直に振り下ろす。やばい。私は右前方に飛び退いてなんとか回避。その代わり鈍い音と共にベンチの背凭れに刃が食い込んだ。背筋が凍る。

一拍遅れて、この男があそこに倒れている人を殺したのだと理解する。いや本当に死んでいるかどうかなんて、そんなことわからないけれど。

どうする。

逃げるか戦うか。

などという選択肢が存在するはずもなく、私は振り向きざま全速力で駈け出した。

「――待ちなさい」

そこへ、待ち望んでいた声が静かに、凛と、鋭利な刃物のように、冷たい空気を切り裂いて、響いた。

私も男も足を止め、声の主を視界に捉える。

彼女はブロック塀の上に立っていた。まるで彼女のためにそこに存在しているかのような街灯が、彼女の表情を妖しく照らす。

腕を組み、悠然と直立するその姿に、自分が心から安堵したのがわかった。

黎さんは塀から華麗に飛び下りると、憐れんだような口調で男に語りかける。

「完全に汚染されているわね、連続殺人犯さん。聞こえちゃいないでしょうけれど……、大人しく」

その言葉を切って、男が黎さんに向かって猛然と突進した。ナイフを握った右腕を突き出す。

耳障りな濁った音。

次の瞬間には、男は吹っ飛ばされていた。

仰向けに倒れ、ぴくりとも動かない。

人の話は最後まで聞くものよ、という呟きが聞こえた。

呆気に取られて何も言えない。

気が抜けて、その場にふらふらと座り込む。

男の顔面を打ち抜いた右拳をひらひらと振り上げながら、アルカイック・スマイルを浮かべる黎さん。

「大丈夫? 雪花」

「はい――大丈夫です。殺されそうになりましたけどね」

黎さんは私の手を掴んで立たせる。ぽんぽん、と服についた砂も払ってくれた。

そこで、塀の近くで倒れているもう一人のことを思い出した。黎さんもそれに気づいたのか、だめね、死んでるわ、とさらっと口にした。

「どうするんですか、これから」

「アタシたちの仕事は終わり。後始末は任せましょう……」

ほっと胸を撫で下ろす。

なんだかんだで、黎さんは頼りになる。

この人が傍にいると、私は安心できるのだ。

黎さんは――私を『許して』くれるから。

肩に掛けていたメッセンジャーバッグからロープを取り出して、黎さんに渡す。気絶している男が手際よく拘束されてゆく様子を、ベンチに座りながらぼんやりと眺める。

「雪花」

こちらを見ずに、黎さんは話す。

「まだ、力を使うのは怖い?」

私は答えない。黎さんもそれ以上訊いてこなかった。

冷たい風がそよそよと、髪を揺らしてゆく。

もう冬だ。

冬。

嫌な季節。

雪は、見たくない。

あれからもうすぐ四年だ。黎さんに出会ったあの冬から。

荒野黎。

頭脳明晰、容姿端麗。女なら誰でも憧れるような、才色兼備の黎き麗人。

私の背もクラスの女子の中では高いほうだけれど、黎さんは私よりさらに十センチほど高い。背中に届く長い黒髪と、暗黒色の二つの瞳。夜明け前の闇を抱いたその黒は、色白な西洋人を思わせる上品な顔立ちに、美しいコントラストを描いている。全ての動作が優美で優雅で優艶で、同じ女として憧れてしまう。訊いたことがあるわけではないが、おそらく二十代半ば。初めて会った時から外見はあまり変わっていない。ロングスカートが、ひらひらと風になびいていた。

黎さんは私の恩人で、そして――

私と同じ、超能力者である。

超能力。

普通ではありえないと考えられることを起こす、特別な力。

テレパシーや透視、予知や念力など、その種類には様々なものがあるが、世間に存在を認められていないという点ではどれも同じである。

超能力者というものはいるところにはいるもので、今現在、世界に何人の超能力者がいるのかは定かでないが、その数は確実に増えてきている。

私も黎さんも、その一人。

「超能力者は昔から間違いなく存在していたわ。それこそ何千年も前から。組織的に超能力者が暗躍し始め、その活動がはっきりと記録に残り出したのは第二次世界大戦の頃からね……」

黎さんが運転する車の助手席で、話に耳を傾ける。

「ボレアスを筆頭に、アメリカではかなり超能力研究が盛んね。次いで西欧、ロシア、中国……。超能力者と言っても、ほとんどが子供騙しみたいなESPしか使えないけれど。大戦時には諜報に使われていたという話、成果はあったのかしらね……。それに比べれば、日本の研究は相変わらず遅れているわ。超能力者の数が少ないのもあるし、基本的に日本人は超能力を信じていないから……」

真夜中、私達は帰宅途中。乗っているのは、コンビニに停めておいた黎さんの車。

私は中学校には行っていない。〈ボレアス〉――アメリカに本部を置く超能力・超自然力の研究機関――と連携を組む〈天神〉という機関の教育施設で生活していたからだ。十五歳になった頃、一般の高校に通うために施設を出る決心をして、その時黎さんがマンションを用意してくれたのだ。黎さんはよく家を空けるため、ほぼ一人暮らしである。

「PKが使える人って、やっぱり少ないですよ。アマツカミにもあまりいませんし」

「そうね……。ESPとPKは全くの別物だし、両方使える人は滅多にいないわ。超能力者と言われている人は、大抵エスパーよ」

一般に〈超能力〉と呼ばれている技術能力は、大きく分類すると二種類に大別される。五感を使用せずに情報を知覚できるESP型と、物質になんらかの影響を与えるなど物理的な性質を持ったPK型である。中にはその枠に収まらない例外もあるが、そういう力は超能力というより〈異能力〉、もしくは縮めて〈異能〉と呼ばれることが多い。

ちなみに、エスパーという言葉は超能力者全てを指すとしばしば思われがちだが、正確にはESP――特にテレパシーや透視、予知を行える者のみを限定してそのように呼ぶ。

「スプーン曲げくらいなら私にもできるんですけどね」

「スプーンしか曲げられないんでしょう? 何かの役に立つのかしら、それ……」

「…………」

「ESPに比べたらPKなんてほとんど研究されていないからね……。研究者が求めているのは、溟海の果てへ至る究極のESPだから」

どんな力なのだろう、それは。

「超能力や魔術、心霊、気功、エーテル、チャクラといった類は政治や宗教と結びつけられがちだから、戦争や政争に利用されることが多い。現にどこにも所属していないフリーの能力者には、そういう裏の仕事がある。……アタシたちがやっていることもそんなに変わらないけれど。でも、多くの研究者はそんなことどうだっていいのでしょう。彼等が純粋に求めているのは宇宙に遍在する知性――智恵そのもの。要は世界の全てが知りたい、ただそれだけなんだから」

まるで雲を掴むような話だ。

「そんなこと、本当にできるんですか」

さあ、どうかしら――と気のない返答。

「でもアマツカミにいればいつかお前の願いも――叶うかもしれないし、ね……」

私の、願い。

私がアマツカミにいるのは、ただ超能力が使えるからという理由だけではない。アマツカミの研究に協力するのは、やりたいこと、やらなければいけないことがあるから。だからこうして、時々黎さんの手伝いもしているのだ。

「研究者にとってPKなんて何の役にも立たないってことよ……」

PKが役に立たない、か。テレパシーや透視なんかより、念力のほうが派手でかっこいい気がするけれど。

「学校は楽しい?」

唐突な言葉。

私は考える間もなく、反射的にはいと答えた。黎さんも、そう、とだけ言った。

もうすぐマンションに着く。

今日は日曜だし、帰ったらシャワーだけ浴びてぐっすり寝よう。欠伸を噛み殺しつつ、それにしてもえらい目に遭った、なんて今さらながらに思った。

都内某所の高層マンション。最上階の3LDK。

都心に近いと言えば近いが、近くないと言えば近くはない。周囲に高い建造物が少ないので、このマンションだけがちょっと浮いている。

てっきり、黎さんも今日はここに泊まってゆくのかと思っていたのだけれど、用事があるらしく私を降ろして去っていった。黎さんの車は、車に関して無知蒙昧な私でも一目で高級車だとわかる。

エレベーターから降りて部屋を目指す。

――すると。

見慣れぬものが目に映った。

玄関の入口前の共有廊下に、知らない女の子が膝を抱えて座っている。

小さな女の子だ。

まず目を引いたのは、灰を被ったような、けれどきらきらと輝いている長い砂色の髪。俯いた表情を隠し、丸まった背中に無造作に垂れている。少女の隣には、キャスター付きの大きなキャリーバッグが置いてあった。

誰。

眠っているのだろうか。

この寒さの中、こんな時間に?

顔が確認できないからなんとも言えないけれど、どこかで会った憶えはなかった。

一人で狼狽していたのが伝わったのか、少女がゆっくりと――顔を上げた。

思いっきり目が合う。

真っ黒な瞳が私を捉えている。ちっちゃな顔。真っ白ですべすべしていそうな肌。長い黒睫毛に、二重瞼が美しさを添えている。形のよい鼻。小さな唇は花弁のようで――

つまり簡潔に言うと、ものすごく美しくて、可愛い女の子だった。

中学生くらいだろうか。バッグがやたらと大きく見えてしまう小柄な体。コートにスカート、タイツにブーツという格好。

そして、私を射貫き飲み込むような――暗黒色の二つの瞳。

とりあえず、少女に声をかける。少女は呼びかけには反応せず、きょろきょろと辺りを見渡す。

「――あ」

ようやく声を発した少女を前に、私は身動きが取れないでいた。

「砂原雪花――か」

寒さに震えるように肩を抱きながら、不遜な声で少女はそう言った。小学生の女の子みたいな、少し舌足らずな声が廊下に響いた。

私を知っている――ということは、やはり私の家に何か用があるのか。

不審な少女を少し警戒しながら、そうですけど、どちら様ですかと訊き返す。

「姉様から――聞いていないのか」

は?

ねえさま?

「あたしはアラノ・ハルヒコだ。今日からここでお世話になる予定だったんだが――姉様から何も聞いていないのか」

「あらのはるひこ――さん」

「……姉様、やっぱり何も話していないのか」

あらの――荒野。

姉様。

つまり――

「あたしは、荒野レイの妹だ」

砂原雪花、お前のことは知っている――と少女は言った。

黎さんに妹がいたのかとかハルヒコって男の名前っぽいなとか、数々の疑問を吹き飛ばして私は。

初対面で年下のくせにいきなり呼び捨てか――

と思った。

家に入った瞬間どっと押し寄せてきた疲労を無視し、「上がってください」と背後の人物に声をかけ、そのままリビングルームへと向かった。

「つまり――」

砂色の少女と、向かい合ってソファーに座る。テレビを点けたが、日曜の深夜だけあってテレホンショッピングくらいしかやっていなかった。

「えっと――荒野、ハルヒコさん――は黎さんの妹さんで、私のことも黎さんに聞いて知っていた――と」

「ハルでいい」

空中に指で文字を書きながら、漢字でどう書くかを説明する少女。向かい合っているので、何を書いているのかはさっぱりわからなかったが。

荒野春日子。

『日子』は『彦』と同じで、男子の美称じゃなかったっけ。女子の美称は『姫』、もしくは『日女』。日子も日女も太陽の子供という意味だ。でもどうして男子の名前なのだろう。どう見ても王子様よりお姫様という感じだ。男に女みたいな名前をつけたり、女に男っぽい名前をつけたりする親がいないわけではないだろうけれど。

春。春さん。春ちゃん。

心の中でその名を呟いてみる。私は人の名前を呼び捨てることに慣れていない。クラスメートも苗字にさんづけで呼ぶ。けれど黎さんがいるのに「荒野さん」と苗字で呼ぶのも変だし、年下に「春さん」はない気がする。となると「春ちゃん」か。多少抵抗があるが仕方ない。

「春でいいと言っただろ。あたしはユキバナと呼ばせてもらうから」

「…………」

なるほど、言われてみれば確かに、どことなく目元が黎さんと似ているかもしれない。

それにしても、初対面の人間にこれだけ尊大な態度を取られるとは。

腹が立つわけではないが、若干人見知りで、他人と距離を置くタイプの私とはまるで違う。

「春は――黎さんの妹さん、って言ってたけど――」

口に出してから、何を尋ねればいいのか悩む。訊きたいことは山ほどあるはずなのに、沈黙をごまかすために視線を泳がせることしかできなかった。

「妹と言っても――」

春が助け船を出すように口を開いた。

「血は繋がっていない。義理の姉妹だから」

あれ――血は繋がっていない、のか。目元が似ていると思ったのだけれど。

どういう事情があるのだろう。

そもそも、どうして黎さんは妹の存在を教えてくれなかったのだろう。

血縁関係という微妙な問題であるだけに、さすがに図々しく踏み込むわけにもいかない。

「今日から――ここで暮らすんだよね」

「やっぱり、迷惑か」

「あ、いや、迷惑ってわけじゃなくてさ、急で驚いただけだよ。黎さんから何も聞いてなかったから」

一瞬、表情に翳りが覗く。寂しそうな、悲しそうな。

「……ごめんなさい。突然邪魔して」

「気にしなくていいよ。それよりも、いつからあそこで待ってたの?」

私が昨日家を出たのは午後六時くらいだ。その時は廊下に誰もいなかったので、この子が到着したのはそれ以降ということになる。

「七時くらい。姉様を驚かせようと思って、予定を一週間早めたんだ。でも誰もいなかったから、ここで待つことにした」

「昨日の夜から、ずっと廊下で待ってたの?」

春は頷いたあと、「朝になっても帰ってこなかったら、心当たりのあるところに行こうと思ってた」と言った。

「寒かったでしょ……。大丈夫?」

「平気」

日本に来るのがすごく楽しみだったから、と春は言う。

「えっ、外国から来たの?」

「うん。姉様がね、日本に来ないかって言ってくれたんだ。あたし、嬉しくて。それに、ユキバナのことも話で聞いていたから」

なるほど、アメリカか。

黎さんは元々、アメリカで暮らしていたらしい。おそらくアメリカで暮らしていた春を、黎さんが日本に呼んだと、そんなところか。

春は黎さんのことをよほど慕っているのだろう。今のわずかな時間で、それが強く感じられた。

「あたし、アメリカに住んでたんだ」

やっぱり。となると――

「――ボレアス」

「そう、ボレアス。こっちでいうアマツカミ機関だな」

ボレアスの関係者だとしても、黎さんの妹なら何の不思議もない。

この子も、超能力者なのだろうか。

春は小さく横に首を振る。

「あたしは超能力者じゃない。特別な力は何もない、ただの人間だ」

意外な答えだった。

確かに、ボレアスの施設で育った者全てが超能力者というわけではないが、義理とはいえ、あの黎さんの妹がただの人間であるはずがない――と考えてしまっていた。

妙に思いながらも、とりあえずは納得する。

「ユキバナは、どんな力が使えるんだ」

「私はテレパシストだよ。と言っても、黎さんとしかうまくできないんだけど」

私のテレパシーは黎さんとしか使えない。

テレパシーを意識的に使用できる者は通常、誰とでも交信が可能なわけではない。頭の中で対象者の姿を思い描く必要があり、顔や声、性格、身体的特徴など、為人をある程度心得ておかなければならない。

要するに、知らない人とはもちろん、ちょっとした知り合い程度の相手にテレパシーは使えないのだ。

だから私は、黎さんにしかテレパシーを使えない。

黎さんしか、いないのだ――私には。

研究者によって見解は異なり、まだ解明されてはいないが、テレパシーが使用される際に発生するエネルギーは光の速さで空間を伝播する、という。さらにこのエネルギーはあらゆる物質を透過し、何かに妨げられることはない。ゆえに、テレパシスト同士は地球上どこにいようと交信が可能――というのが通説である。

この説はたまにテレビや雑誌などでも取り上げられているが、信憑性はない。一般人にとっては超能力自体が既に眉唾物だし、信じている人のほうが圧倒的に少ないのだから仕方ない。透視や遠隔視もこのエネルギーが基本だと考えられていて、多くの研究者はそれが何かを必死に探っているわけだ。

私と黎さんのテレパシーにも距離は関係ない。超能力の精度は体調や精神状態に大きく左右されるが、今の私はどんなに絶好調でも黎さん以外の人に意思を飛ばせないし、黎さん以外の声を聞いたこともない。

仮にこのテレパシー――精神感応エネルギーが空気中を伝わっているのなら、能力者はその情報を全てキャッチできることになり、プライバシーも何もあったものではない。しかしこれはあくまで、テレパシーの際に何かしらのエネルギーが発生し、そのエネルギーが空気中を伝わると仮定するなら、の話だ。

優れた超能力者は情報を特定の相手にしか認識させないために、暗号のように意思を伝達するという話を聞いたことがあるが、私にはそんな大層な技術はない。

「普段から必要な時しか頼らないようにしてるし――そもそも黎さん以外に使える人がいないんだから、ほとんど役に立たない力だよ」

テレパシーは精神感応エネルギーが光速で空気中を伝播する――というのは、確かに超能力の一種の解釈ではあるが、それは超能力を科学で解明しようとした末に発表されたものだ。

しかし、私達のように超能力と直接関わりを持っている者の間には、別の解釈が主流となっている。

即ち、私達の意識は全て無意識下で繋がっており、テレパシーはその〈意識の海〉を泳ぐ力だとする見解である。

個を超越し、知識・記憶を共有する海。生きとし生ける全て、そして死者の意識さえ混ざり合い漂流し貯蔵されている、歴史の大海原。――そこにアクセスする力こそが超感覚的知覚能力である、と。

莫大で膨大な、全ての記録を書き溜めるネットワーク――それが意識の海。アマツカミではそれを〈溟海〉と呼んでいる。ここにアクセスできれば、宇宙の真理を知ることができると一部の者達の間で信じられている。

思想・派閥によって超能力をどう捉えるかは様々だが、実際にそのネットワークにアクセスし、あらゆる情報を手に入れられる能力者がいるという噂も聞いたことがある。特に、各国の研究機関の上層部には、そういう連中がいるらしい。

溟海などという単語を、一般人は当然知らない。説明したところで、鼻で笑われるだけだ。

けれど確実に、科学では説明できない『何か』は存在する。

世の中には説明できない事象が数多く存在している。

私はそれを知っている。

身を以て、体験したから。

全ての意識が眠っているという溟海。

その海を泳ぐことで、誰とでも話せて、誰とでも会えるのなら。

私は――

「今日は遅いし、もう寝ようか」

大きく伸びをして、立ち上がる。春を見遣ると、申し訳なさそうな表情をしていた。

「悪かった、急に押しかけて」

「気にしないで。空いてる部屋があるから、そこ使って。無駄に広いからさ、ここ。明日――もう今日か。いろいろ買いに行こうか。揃ってない物もあるだろうし」

ありがとう、と春は言った。

「そういえば――」

肝心なことに思い至る。

「学校はどうするの?」

アメリカではボレアスの施設で学んでいたらしいが、こっちではどうするつもりなのだろうか。

「ユキバナと同じ高校に通わせてくれると、姉様が取り計らってくれた。だから月曜日から行くつもりだ」

鏡に、仏頂面をした裸の女が映っている。身長、百七十センチちょっと。生まれてこの方肥満とは無縁の、ひょろりとした細身。濡れて額に張りついたショートカットの黒髪。目つきが悪いとたびたび指摘される細い目。可愛さとは無縁の顔立ち。

自分の裸を観察する趣味はないので、すぐに鏡から視線を外す。

浴室から出て体を拭き、上下黒一色のスウェットを着る。

寝る準備を済ませ、自分の部屋に入り電気も点けずにベッドへ向かう。部屋にはアンティーク仕立ての木製ライティングビューローと、ホームセンターで売っているカラーボックス程度の物しか置いていないので、暗くても何かに躓くことはない。

昼前には起きてあの子と買い物に行かなければいけない。この辺りのことを知らないだろうし、日用品を揃える必要がある。服はどうしようか。私の通っている高校は私服だ。黎さんになんとかしてもらおう。

――面倒なことになった。

これからどうしよう。

ベッドに入りながらそんなことを思い巡らし、はたと気づいた。

――同じ高校。

「……同い年だったんだ」

◆

私は人を殺めました。

全部私のせいです。

全部私が悪いのです。

全部、私が。

ごめんなさい。

ごめんなさい。

ごめんなさい。

でも、本当は――

◆

目を覚ます。

また、本当に望んでいる人の声は聞こえなかった。

【二】

「砂原さん」

突然後ろから声をかけられた。か細く透き通った、けれどしゃきっとした声音。

「……常葉さん」

振り返ると、予想的中、そこには縁なし眼鏡に前髪が揃ったお姫様カットの、いかにも清純そうな女の子が立っていた。厚手のシャツを羽織り、スキニーパンツを穿いている。

常葉さんは一番親しいクラスメートで、見た目通りの優等生だ。実力テストでは常に学年一位をキープし、生徒会執行部にも所属している、まさに委員長タイプの清らかな女の子。

「奇遇ね。砂原さんもお買い物?」

一方、私はナイロンのブルゾンにジーンズという姿。

時刻は正午過ぎ。

今私は、家からそう遠くないところにあるショッピングモール、その中にある大型スーパーの食料品売り場で、豆腐と睨めっこしている最中だった。傍らには籠を二つ積んであるショッピングカート。

外出中に知り合いと遭遇するのは好きではないので避けたかったけれど、あからさまに不快な態度を見せるわけにはいかない。

「常葉さん、一人?」

「お母さんと一緒に来てる。砂原さんは?」

「私は――」

私は。

なんて言おうか、悩んでしまった。

ちょうどその時、通路の奥からパーカに膝丈のスカート、グレーのタイツ姿の少女がこちらに向かってゆっくり歩いてくるのが見えた。

常葉さんにどう説明したものか。

休日にスーパーで食料品を買っている状況を鑑みるに、友達は変かもしれない。というか、私にそんな親しい友達がいないことを常葉さんも感づいているだろう。

無難に親戚ということにしておこうか。今日から同じ家で生活しているわけだし……。

常葉さんが怪訝な目で、黙ってしまった私を見ている。

「ユキ、捜したぞ」

結局、なんて話そうか迷っているうちに、その少女――春は声をかけてきた。いつの間にか、呼び名は『ユキ』に縮んでいた。

春は常葉さんの顔をじっと見つめたあと、軽く会釈する。

「砂原さんの――友達?」

「親戚で……、その、うちで暮らすことになって」

歯切れの悪い説明。それを聞いた春は、はじめましてと丁寧な口調で自己紹介をした。

常葉さんも挨拶を返し、名前を告げた。

「砂原さんの家で、一緒に住んでるの?」

「うん。明日から同じ高校に通うことになってさ」

「そうなんだ。よろしくね、荒野さん。それじゃ、砂原さん――」

また明日――そう言って常葉さんは、小さく手を振って立ち去っていった。

「ごめん、親戚ってことにしちゃった」

春は答えず、常葉さんが去った方向をじっと見つめていた。

「――どうしたの?」

いや、なんでもない――春はそう言って歩き出す。

普段の倍くらいの時間をかけ一通り買い物を終わらせる。タオルに歯ブラシ、洗面用具に食器。日用品と食料品で、カートに乗せてある二つの籠はもう満杯だ。ほかにも入り用な物はあるが、今日買えない物は後日黎さんに、車で買い物に連れていってもらおう。

「こんなところか。――あ」

そういえばあれが近いかもしれない。

売り場へ行き、いつものを手に取り籠の奥に押し込む。以前、どうしても必要になりコンビニで買うはめになった時、レジにいた店員が高校生くらいの男の人で、少し恥ずかしい思いをしたことがある。向こうはなんとも思っていなくても、嫌なものは嫌だ。それ以来、なるべく買える時に買っておこうと胸に刻んだのだ。

「春は?」

「あたしには必要ない」

「そう」

溜め息と共に、お腹に手を当て自分の体のわけがわからないシステムを呪う。

カートを押してレジに向かう私の後ろを、春は少し離れてついてきた。

◆

翌日。月曜日。時刻は午前七時。

いつもより若干遅めに目を覚ました。ベッドから這い出てダイニングルームへ。春と一緒に朝食を済ませ、登校の準備をする。

パーカにジーンズという、いつも通りの服装。私が通っている学校には制服や指定鞄というものが存在しない。羨ましがる人もいるだろうが、それはただの隣の芝は青い的発想で、実際はかなり面倒なものだ。毎日、着る服を選ばなければいけないのは煩わしい。

春の部屋の前で、そろそろ行くよと呼びかける。

扉が開き、出てきたのはボーダーのワンピースにジャケット、キュロットスカートという姿の春。

「やっぱり、その髪は目立つかもね。別に気にする必要はないけどさ」

玄関を出ると、ひんやりとした空気が肌に突き刺さる。今朝はもう真冬の冷え込み方だ。朝陽に目を細めながら、私達は学校へと向かい歩き出した。

天気は日本晴れ。澄みきった空色が否応なしに網膜に焼きつく。こっちがどんなに暗鬱で陰鬱で憂鬱な気分でも、決して変わることのないスカイブルー。蒼褪めた空をぼんやりと見上げ隣を歩く春にも、私と同じ色を瞳に映しているのだろうか。

学校が近づくにつれ、知っている顔がちらほらと見え始めた。私服の少年少女はだいたいがうちの生徒だ。

「あそこにいる髪が赤とか緑の人も、あたしたちと同じ学校の生徒なのか」

春の視線の先には、同年代の男女五人ほどのグループが固まって歩いていた。皆かなり個性的な服装をしているが、それより目を引くのはその髪の色。赤やら緑やら金やら。

「ああ、美術科の生徒じゃないかな」

「すごい髪の色だな……。信号機みたいだ」

君もなかなかの色だよ。地毛だから仕方ないけれど。

駅前の、シャッターが閉まったまままだ目覚めていない商店街を通り抜ければ、学校はもう目の前。少し高い丘の上に建てられているため、坂を登らなければならないのが地味につらい。特に夏は、教室に辿り着く頃には確実に汗だくになる。

都立柴白高校。

十年前に創設されたばかりの新しい学校で、校舎は綺麗だし造りも独創的。ガラス張りの昇降口、吹き抜けのホール、空中渡り廊下、芝生の校庭、西洋風の校舎……と、外観は立派。自由な校風(いささか放任すぎる気もするが)が売りの人気校で、校則が緩く、身嗜みに関する規定が全く存在しない。そして美術科が設けられている影響か、突き抜けたスタイルの生徒が多数在校している。彼等のセンスは私の理解を軽く超越しているのでどう表現していいのかわからないが、ああいうのはたぶん、突っ込んだりしたら負けなのだろうと思う。

私が在籍している普通科にも、美術科の生徒よりは落ち着いているが、茶髪や金髪の人は少なくない。柴白高校は学科に関係なくクラス分けされるので、私のクラスにも美術科やほかの学科の生徒がいて、授業の際にそれぞれの教室に散る。春には「その髪は目立つ」と言ったが、おそらくこの砂色が教室で極端に浮くということはないはずだ。今日は登校中にほかの生徒の視線を集めてはいたけれど、すぐに珍しいものでもなくなるだろう。

昇降口で室内用の靴に履き替える。上履きも指定されていないので、各々の自由。私は入学してからずっと同じシューズ、春は家にあったサンダルを適当に洗って持ってきた。

「そこを真っ直ぐ行けば職員室。私は先に教室に行ってるから」

「わかった」

この学校の教師がどこまで私や春のこと、そしてボレアスやアマツカミのことを知っているのか不明だが、黎さんも何も言っていなかったし、心配するだけ詮のないことだ。

黎さんはあれ以来、電話で話しただけで一度も帰ってきていない。

一年生の教室は四階。

小さく手を振って春と別れ、いつもと同じように、階段を上る。

「おはよう、砂原さん」

教室には既に、いつもと同じ十人ほどのメンバー。私の席は窓際から数えて三列目の一番後ろ。自分の席の椅子を引きながら、左隣の席の子に挨拶を返した。

「おはよう、常葉さん」

席替えがあって今の席に移ってから、毎日続いているやりとり。隣の席に常葉さんがいてくれると、正直助かる。優しいし親切だし話しやすいし。

だんだん寒くなってきたね、今日は寒いわ、朝起きるのがつらいよね――なんて、中身のない会話をする。これも、いつもと同じやりとり。

――冬は、嫌いだ。

頬杖を突き、欠伸を噛み殺す。今日は授業中居眠りしてしまう予感がした。

不意に、「砂原さーん」と呼びかけられた。教室にいた一人の女子が私の席に近づいてくる。

「砂原さんっ、先週の英語のノート見せてくれない?」

適当に返事をして、バッグからノートを取り出し彼女に渡す。

「サンキュー! すぐ返すからちょっと待っててっ」

慌ただしく自分の席に戻っていった彼女の姿を目で追いながら、眼鏡をきらりと光らせ常葉さんが小声で言う。

「夜しっかりと睡眠を取れば眠くなるはずなんてないのに。居眠りしていたら授業に置いていかれるわ」

「…………」

今日は授業中寝られなくなってしまった。

私が非難されているのかと、一瞬思った。

常葉さんは成績優秀、テストの順位は毎回一位。何事にも真剣に取り組むし、生徒会の活動にも熱心に参加している。教師からの信頼も篤く、皆からも一目置かれている。常葉さんには及ばないけれど、私も頭が良いという認識を周囲にされているみたいだ。ちなみに成績は学年で二位から十位くらいを行ったり来たり。英語は施設にいた三年間叩き込まれたのでそこそこ自信があるが、ほかは上の下から中の上くらいの成績。

私の交友関係は狭くて浅い。クラス内で会話する人は限られているし、男子に自分から話しかけるなんてまずない。話しかけられることもほとんどないけれど。

進んで友達をつくらず、増やそうとせず、なるべく深く踏み込まず、一定の距離を保つ。たぶん、推測だけれど――常葉さんもそんな感じの友達づき合いをしている。だから私達はそこそこ仲がいいのだろう。

類は友を呼ぶ、まさにその通りだと思う。

「砂原さん、あの――」

常葉さんが何かを言いたそうにじっとこっちを見ていた。教科書を整頓していた手を止める。

「この前の――荒野さんは? 今日から登校するんでしょう? 一緒に来なかったの?」

「春なら職員室。先生のところに行ったみたい」

「そう……」

一緒のクラスになれるといいわね、と常葉さんは言った。

私は微苦笑しつつ同意しておいた。

常葉さんは、笑っていなかった。

「今日からこのクラスの一員になります、荒野春日子です。よろしくお願いします」

朝のホームルーム。

教壇の前には、原稿を読み上げたような声で自己紹介する春の姿があった。無表情のままぺこりと頭を下げると、教室のあちこちで拍手が湧いた。

女子達からは「かわいいー」「ちいさーい」と声が上がり、端の席の男子達からは「うおー」という雄叫びが反響した。私は生暖かい目でその光景を眺めていた。

先生の一存で、春の席は窓際の一番後ろになった。つまり、私の左隣である常葉さんの左隣だ。

ホームルームが終わって席に着いた春は、あっという間に女子に囲まれていた。遠巻きからそれを眺めている生徒も多い。教室の入口では、ほかのクラスの生徒も数名見物に来ていた。

一時間目の授業が始まるまで、春と話す機会は全くなかった。一時間目はこの教室でのクラス単位の授業なので、全ての学科の生徒が受ける。

チャイムが鳴って教師が来ると、皆が着席。一息ついて、春は私のほうに視線を送った。私は春を一瞥しただけで、ひらひらと手を振った。

「荒野さん。わたしのこと、わかる?」

常葉さんが小声で春に話しかけたのが耳に入ってきた。

「常葉――だろう。昨日会った」

「ふふ、これからよろしくね、荒野さん。教科書は揃うまでわたしと一緒に見ましょう?」

春のことは常葉さんに任せて、私は授業に集中しよう――と思ったけれど、今日の午前中の授業は睡魔との戦いに終始した。授業内容なんて全く頭に入ってこない。しかし不思議なもので、四時間目終了のチャイムが鳴り響き昼休みに入ると同時に、眠気はどこかへと飛んでいった。

結局、昼休みまで春とはほとんど会話を交わしていない。休み時間ごとに誰かしら春の近くにいたので、無理だった。そんなに話がしたかったわけでもないけれど。

昼休み、教室が嬉しそうに賑やかな音を奏で始める。

大きく伸びをして机の上のノートを見ると、そこにはどこの国の言語かもわからない解読不能な文字が躍っていた。いったい誰が書いたのか。

気を取り直して、「食堂行こう」と常葉さんを誘う。

常葉さんは微笑みながら頷き、弁当箱が入った小さなバッグを手に取る。

昼食は教室で取る生徒が多いが、今日、私は昼食を持ってきていない。ちなみに常葉さんは弁当持参型の生徒だけれど、私が食堂へ行く時はいつも一緒に来てくれる。

財布をポケットに押し込み、ちらりと左の席を見ると――取り巻きがいなくなった春は、一人でぼうっと窓の外を眺めていた。

窓際の席へ向かい、春の机の前に立つ。

「ごはん、食べにいくよ」

「……あたしも行っていいのか」

「ほら、早く。財布持って」

手を掴んで、引っ張る。

常葉さんと春と、三人で教室を出たところで――声をかけられた。

「お、常葉ちゃん」

背後を振り向くと、歩いてくる二人の女子。Tシャツにスカートを穿いた子と、上下ジャージ姿で背の高い子。

「――と、砂原さんに、転校生。食堂行くの? わたしたちも混ぜてよー」

スカートのほうの女子が笑顔を振りまきながら言った。ドール風のカーリーロングの金髪、少し釣り上がった目。外見は浮ついた感じだが、生徒会執行部にも所属している――

「ええ、構わないけれど……」

千歳和歌子。

いつも成績上位に載っている名前。何回か話したことはあるけれど、特別親しいわけではない。私が親しいと言えるのは常葉さんくらいなのだから当然だけれど。

「砂原さん、いいかしら?」

断れる空気ではないし断れるはずもないので、誘いを受けた。

柴白高校の食堂は、広々としたスペースに長方形のテーブルがずらっと並んでいる。隅には購買部もあり、朝・昼・放課後と、空腹の生徒達によって賑わいを見せる。もちろん、どこに座ろうと自由なのだが、上級生は奥、下級生は入口付近という暗黙のルールがある。

テーブルの一角を占領し、常葉さんと、同じく弁当持参の千歳さんに席を確保してもらい、その間に私と春は食券を買いに券売機に向かった。

品書きが貼ってある壁の前で腕を組んで悩む。元来優柔不断な私にとって、こういう時即座に決められる人を尊敬する。

背後から、遅れてやってきたもう一人の声がした。

「荒野さんと砂原さんって、どこで知り合ったんですか? 前から知ってたみたいですけど」

ジャージ姿に私と同じくらいの背丈。乱れてくしゃくしゃになっている短めの、赤が混ざったような髪。のほほんとしてすっきりとした目元と口元、角のない柔らかな顔立ちからは、あらゆる害意を取り除いた純真さが溢れている。美術科の生徒の――

「深川さん」

深川聖歌。

誰とでも親切に接する、とてもいい人。私にも気軽に話しかけてくれる数少ない人だ。

「春は……遠い親戚なんだ」

咄嗟に、またしても嘘が出た。口に出してから『遠い親戚』って何と自分に呆れたが、深川さんは、そうなんですかあ、と特に気にしたふうもなかった。

食券を手にして早足で、嬉しそうに厨房のおばちゃんの元へ行く深川さん。

「ここは、みんな優しい」

唐突に、春が口を開いた。

「いや……、学校とは、いいところだと思っただけだ」

そうだ。

春は今まで学校に通っていなかったのだ。不安、だったのだろうか。小学校には通っていた私だって、高校入学当初はうまくやっていけるか心配で心配で怖かった。常葉さんがいなかったら、学校生活に挫折していたかもしれない。

注文した品を受け取り、席に着く。がやがやと活気が溢れ、心なしか室内の温度が上がった気がする。遠くから聞こえてくる上級生の大声や、隣のテーブルから届く麺を啜る音が、寄せては返す波のように食堂を覆い包み込む。

「春っちは最近引っ越してきたの? どこから?」

千歳さんの声に、耳が勝手に反応する。

「……今までいろんな場所を転々としていたんだ。だからまだ、この辺りのこともよくわからない」

「へえ、転校が多かったんだ」

もちろん、今の春の話は嘘。

「じゃあさ、最近この辺りであった事件、知ってる?」

「事件?」

首を傾げる春。

千歳さんは私達全員に向けて、少し早口で語り出した。

「そう。これはうちのお父さんに聞いた話なんだけどさ。ちょっと前にテレビで、連続殺人のニュースがあったの覚えてる? あれ、犯人が捕まったって報道されてないのに、急にテレビでやらなくなったんだけどさ。セイ、知ってるだろ?」

いつもより声のトーンが低い千歳さん。

「ああ、ありましたねそんなの。女の人が殴られて遺体で発見された事件ですよね。そういえばどうなったのかなあ? あの事件」

深川さんの丁寧な話し振りは私や春だけに対してのものではなく、デフォルトである。

「もう逮捕されたのではないの? それ、一か月くらい前のニュースでしょう? ――ねえ、食事中にこんな話をするのはやめない?」

常葉さんの話で思い出した。

一か月前。そうだ、確かにテレビで流れていた。事件が起きたのはもっと郊外のほうだったけれど、近場で連続殺人事件なんてものが発生したら大変な騒ぎになるはずなのに、これといった騒動には発展していない。

「まあ聞けって。実はね、あの犯人はまだ捕まってなくて、この辺りに潜んでるかもしれないんだってさ! しかも――」

一旦話を切って、顔を強張らせる。

「その犯人は身長五、六メートルはある巨人で、百メートルを五秒で走り宙に浮かぶ……宇宙人なんだってよおおおおおおっ!」

話が急に胡散臭くなった。

隣で常葉さんが、はあ……、と大きく息を吐いた。

「千歳さん、貴女、宇宙人とかUFOとか、本当に飽きないのね」

「和歌ちゃんは好きですねー、その手の超常現象みたいなの。小学生の頃、UFOに攫われたって騒いでましたし」

「セイ、わたしのこと信じてないのか!? 常葉ちゃんまで……。本当に宇宙人に会ったことあるんだよ! ――砂原さんは? どうよ、宇宙人信じてる?」

いきなり振られて、返答に詰まる。

アブダクションか。

真偽は不明だけれど、まさか学校に自称体験者がいるとは。

「宇宙人と遭遇したら難解な質問をしろ、とはよく言われるよね。きっとすごく科学が発達してるから、答えられるはずだって。例えば、フェルマーの最終定理」

「それは厳しすぎるんじゃ……」

常葉さんの冷静な突っ込みが入った。

「え? 何? フェルマータ?」

「私は宇宙人、信じてるよ。地球にいるかどうかは微妙だと思うけど」

宇宙には我々の銀河の外側にも何億もの銀河があるらしいし、私達人間以外に知的生命体が存在したとしても何の不思議もないと思う。素人の想像に過ぎないけれど、要するに可能性の問題だ。

しかし、宇宙人が既にこの星にいるのなら、光速でも気が遠くなるくらい遥か彼方の宇宙から、いったいどうやってこの星に来たのだろう。ワープ的な何かか。

「宇宙人の話を抜きにしても、犯人がこの辺りに潜んでいるというのが本当なら怖いわね。千歳さんのお父さんがそう言っていたの?」

「うん。なんかね、いろいろ事情があるんだってさ」

千歳さんのお父さんは警察官なのだろうか。いや、報道機関に勤めているのかもしれない。自分から尋ねる気にはならないけれど。

「そんなことより、もうすぐクリスマスですよー」

ぽん、と両手を合わせて、「そして冬休みですねー。早くこないかなあ」と、深川さんがのんびりと言った。既に大盛りのラーメンはほとんど空になっている。

「はいはいクリスマスね。クリスマスクリスマス」

「今年も和歌ちゃんのうち行っていいですか?」

「はあ……。高校生になったってのに女二人で寂しく過ごすなんて……」

がくりと項垂れる千歳さん。

私はクリスマスに特別な思い入れなど持っていないし、特に予定もない。そばを啜りながら二人の仲良しトークをなんとはなしに聞いていた。

――ふと、左側から視線を感じて手を止める。

「あの、砂原さん……」

常葉さんは何かを言いたそうな表情をしていたが、やがて俯き、「ごめんなさい、なんでもないわ……」と、か細い声で呟いた。

怪訝に思ったが、そのあと千歳さんの提案で携帯電話の番号とメールアドレスを交換しようという流れになり、常葉さんのことは強制的に頭から追い出されてしまった。

この学校では携帯を持ってきても問題ない。授業中に弄っていたら当然怒られるが、常識と良識に基づいた使い方なら、休み時間に使用するのも許容されている。辺りを見回しても、食堂のあちこちで携帯と向き合っている生徒は多い。以前、ほかの高校は携帯の持ち込みを禁止されていると聞いて驚いた。

春は携帯を持っていないので、物珍しそうに画面を覗き込んでいた。

「そろそろ教室に戻りましょう」

また今度一緒に食べようぜ――千歳さんは笑顔で言う。本当はあまり気が進まなかったけれど、頷いておく。顔に下手な愛想笑いを貼りつけて。

やっと解放された。

千歳さんと深川さんが嫌いなわけではないし――むしろとてもいい人なのだけれど、どうも一緒に昼食を取るのは落ち着かない。そもそも、大して仲が良くない人と行動を共にするのは、苦手だ。

私は春の耳元で言う。

「放課後待ってて。一緒に帰ろう」

普段は一人か、あるいは常葉さんと途中まで下校するかのどちらかなのだけれど、今日からは春と帰る機会が増えそうだ。

――誰かと一緒に登下校するなんて、小学校の時以来か。

「常葉さんは、今日一緒に帰れる?」

「いえ、今日は生徒会の集まりがあるから――ごめんなさい」

午後の授業は引き続き睡魔との死闘。必死に抗ってみたものの、善戦空しく五時間目開始十分で敗れた。

放課後。

サークル活動の準備をしている生徒達を眺めながら、私と春は校門を出た。今日一日で、砂色の髪は大分学校の風景に溶け込み、春がここにいることの違和感は少なくなっていた。

帰り道。

「勉強は大丈夫そう?」

なんとかやっていけそう――春は安堵したように息をつく。

「――千歳の話」

「アブダクションの体験があるって言ってた、昼休みのあれ? 臨死体験とか誘拐現象の経験者って、頭がおかしくなったりするらしいね。でも本人もよくわかってなさそうだし、別に心配しなくてもいいんじゃないの。そもそも――」

ただの空想・妄想、もしくは勘違いしているだけかもしれない。

そっちじゃなくて――と、話を遮られた。

「千歳が話していた事件のほう」

「……ああ、殺人事件のこと? 報道規制がかかってるって言ってたけど」

太陽が西の地平線へと引き摺り込まれ、冬が加速してゆく。

冷たい風、乾いた空気。夕陽が沈むたびに、毎日寒くなってゆく季節。

「ユキは――知っているのか」

抑揚のない、平淡な声。

――知っているのか。

なるほど、春は黎さんの妹で、ボレアスの関係者だ。当然、知っているのだろう。

「犯人は――」

だから私は、隠すことなく自分の考えを述べた。

「汚染されてるんじゃないかって、私は思った」

「この件には、アマツカミが絡んでいるのか?」

その可能性は高い、とだけ言っておいた。

ついこの間の、黎さんの仕事についていった時のことを思い出す。

悪意を抱いたがゆえに、歪んだ加害者。

悪意に遭ったがために、死んだ被害者。

黎さんはいとも簡単に、その〈悪意〉を捕縛した。

私には――何もできない。

私には。

私の力じゃ、何も――

隣を歩く春が、大きな黒い瞳で、黙り込む私を見ていた。

私達にできることなんて何もない――私はただ、無関心を装った。

頭の中の雑念を追い出そうと、空気を勢いよく吸い込む。

鼻の奥が、冷たい空気で痛くなった。

◆

今から四、五十年くらい前から、世界では不可解な現象が起き始めた。

突然、意識を失い倒れる人が大勢現れたのだ。何の前触れもなく、突如意識不明に陥る人々は、全世界で数万人に及んだと言われる。

新種の病原菌だとする説もあったようだが、それらの事実が公にされることはなかった。各国の政府が情報を隠蔽したためだ。眠るように意識を失った人々は、病院という名の研究施設に移送・隔離された。おおかたの者は目を覚まさず、そのまま老衰死・衰弱死を迎えてしまった。

ところが、一部の者は意識を取り戻した。そして、目覚めた者達は例外なく何かしらの――特殊な力を身につけていた。

このできごとと前後して、超能力者と呼ばれる人間は急増する。先天的に力を保有して生まれてくる子供もいれば、後天的に覚醒する者もいた。遥か昔から存在はしていたであろう超能力者だが、その数は極めて少なかった。しかし現在は、各国の機関に登録されている超能力者だけでも、その数優に――一万以上と言われている。潜在的に力を秘めている者や未登録の超能力者も含めれば、倍近くはいるかもしれない。

超能力を扱える者は、大抵はESP型――超感覚的知覚能力の使い手である。テレパシーやリモート・ビューイング、クレアヴォヤンス、ソートグラフィー、プレコグニション、レトロコグニション、エトセトラ。

能力を科学的に解明しようとする現実主義な研究者は、これらの超能力は力が働く刹那、ある種のエネルギーが発生しているとして、エネルギーを物理的な特性を持ったものとして調査を進めている。光子や電子、X線――人間がどのようにこれらのエネルギーを発するのかが最大の問題とされたが、これら表の見解では限界がある。なぜなら超能力は、過去の枠組みで存在を証明できるレベルを超えているからだ。現代の科学でこの謎を解き明かすのは、在天の神々に抗う行為に等しい。

一方――

超能力に表の見解がある以上、当然、裏の見解もある。それが〈意識の海〉を基とした思想だ。ネットワークにアクセスする力――それこそが超能力である、と。

だが、この説が表立つことは決してない。裏のままでいなければならない、理由があるからだ。

――游泳する悪意。

誰が名づけたかは知らない。〈キリングダイバー〉、もしくは〈キラー〉とも呼ばれるそれは、明確な意思を持たず、ただ人間を――命ある者を殺す、純粋なまでの絶対意志。

凶行へ奔らせる殺意。

殺意を疾らせる衝動。

この〈悪意〉は、多く超能力に適性を持つ者に宿りその者の意識を喰らうが、何の力も持たない常人が襲われることもある。これは結局、人間は誰しも潜在的に超感覚的知覚能力を有しているからだと思われる。

精神を汚染された者は、意思を持たぬ人形へと変貌し、〈汚染体〉と呼ばれる。

一度キラーに憑かれた者が正気を取り戻し、元に戻ることはまずない。彼等の未来は死か、研究所という名の牢獄送りだ。

ボレアスをはじめ各国の主要機関には、研究とは別に、キラーに汚染された者を捕縛、場合によっては殺害するという仕事がある。俗に〈裏〉の仕事と呼ばれるものだ。

殺人を防ぐために、殺人が許されているのだ。人殺しを殺さなければ人殺しは止められず、人殺しを殺すから人殺しはなくならない。

私が所属するアマツカミ機関も、ボレアスと協力関係になってからは裏の働き手の数は増えたらしい。その裏の仕事を担当しているのが、アマツカミの中でも異能力者ばかりの集団〈地祇〉である。黎さんも、クニツカミの人間だ。

アマツカミの表向きの活動は、一般の研究所などの機関と変わらない。心理学や形而上学等も研究の対象であり、陰ながら社会に貢献している。だが本来の狙いは、超能力の研究や未登録能力者の保護、そして能力者に教育を受けさせることだ。

そして、クニツカミの役割はさらに異質だ。

クニツカミは裏の仕事専門の組織であり、銃や刃物などの武器の所有が許され、キラーを討ち滅ぼすために異能を振るう。キラーに憑かれた者の捕縛や討滅が主な任務であり、アマツカミの職員では対処できない問題を処理する。

キラーに憑かれ、狂人が生み出される原因は、全くわかっていない。

冷血な殺人鬼はなぜ生まれるのか。

超能力とどういう関係があるのか。

意識の海を泳ぎ、そこに手を伸ばした者を無秩序に襲う〈游泳する悪意〉とはいったいなんなのか。

その謎を解明すべく、超能力者は国に管理され、教育を受けさせられるのだ。

世界の裏でいくつも存在する超自然力・超能力・形而上学・脳科学等の研究機関の中で、大きな影響を世に与えているのが〈ボレアス〉〈ゼフュルス〉〈フィンブルの冬〉〈黄龍〉の四つである。

これらの機関は、各国の政府と連携し事態の沈静化を目指してはいるものの、単に人助けのために慈善事業をしているわけではない。

事実を知る一般人が少ないとはいえ、いくら情報操作をしたところで、その情報を百パーセント外部に漏らさず封じ込めることは不可能だ。噂は広まり、宗教団体やカルト教団の中には、神の怒りだと、世界の破滅だと、あることないことを吹聴する者も現れる始末である。

多くの人間が生きる裏で、世界では今も増え続けている。

意思を奪われる者。

意志に騙られる者。

灯を失なう者。

緋に染まる者。

犠牲者は国に管理され、親族にも厳しい口止めが徹底される。

それでも、いずれ世界は識るだろう。隠し通すことなんてできない。

そうなったら、世の中はいったいどうなるのだろう。

◆

太陽が一番高く昇る頃、青色の空の下を、私は歩いていた。

弱々しい陽射しが頭上から降り注ぐ。

息が白い。鼻の奥、乾いた空気が冷たさを通り越して痛く感じる。

眼前に迫るは巨大な白い建物。目的地はもう目と鼻の先。

綺麗に整備された歩行者用の通路を抜け、建物の入口前に確保された広場に足を踏み入れる。近代的な広場には洗練された造形の噴水もあるが、黙したまま鎮座し、水も止まっていた。今の季節は仕方ないけれど。暖かい季節が訪れれば色取り取りの草花が彩り、豊かに咲き誇るであろう豪華な造りの花壇や、そこかしこに並ぶ鮮やかな色合いをしたアグレッシブなオブジェが、自然と前向きな刺激を与えてくれる。

それなのに、目の前に聳える白い摩天楼からは、生き生きとしたポジティブなイメージは何一つ伝わってこない。漂うのはただ、虚無感や儚さ――空虚な現実感のみ。五感全てが、寂しさや哀しさを感じ取り、受け止めていた。

ここは、病院。

一般の病院とは異なる、アマツカミの息がかかった病院である。

もっとも、呼び名を少し変えてしまえば――それは研究施設になってしまうわけだけれど。

都心からほどよく離れたこの施設は、莫大な敷地を有し、住宅街のように何棟もの巨大な塔が林立している。一番目立つ建物がアマツカミの本部だ。私が高校に通う前まで過ごした施設も、この敷地内にある。

そして本部から大分離れたところにある、複数の建物群。その中の一つの建物に、私は月に一度、休日を利用して足を運んでいた。

正面の自動ドアを通り、中へと進む。

一階は受付や待合室。椅子が並び、ソファーやテレビも置いてある。壁や床は落ち着いた色で統一され、内装も豪華だ。一見、ここが本当に病院なのかと疑ってしまうような雰囲気さえ醸し出している。

がらんとして人は疎らで、ただでさえ広い空間がさらに広く感じられた。

施設内で医師や看護師、事務員が勤務しているのは普通の病院と同じ。違うのは、アマツカミの職員や政府のお偉方が出歩きしていることと――患者が抱えている病状が特殊だということだ。

気難しい顔をした老人とすれ違う。白衣を着ているので、医師か研究所の職員だろう。

受付のおばさんに、要件を記入した紙と、財布に入れてあるカードを提出する。このカードはアマツカミの関係者であることを示すもので、これがないと一階の奥にあるゲートの向こう側には行けない。

「あら、砂原さん。お見舞い? いつも偉いわね」

柔らかい物腰の、親切なおばさん。もう互いに顔も名前も覚えている。

「きっと喜んでくれてるわよ。――はい、どうぞ」

カードを受け取り、警備員に会釈しつつ足早にゲートを通過する。

誰かと二人きりになるのは嫌なので、エレベーターには乗らない。いつものように階段の端をゆっくりと上る。

一段一段、ゆっくりと。

時間が巻き戻る感覚。少しずつ、少しずつ、あの冬に近づいてゆく。何度も何度も何度も何度も、この階段を上るたびに、私は進んでいるはずなのに戻っている。

来た道を、逆戻りしている。

目的の階。

幅のある廊下の左右には扉が並び、扉の横の壁には名簿が貼ってある。十人程度の人の名前と、その横には桁数が多い番号。

この病院の患者は、そのほとんどが意識不明の昏睡状態だ。原因不明の病――いや、病かどうかすらわからないものに侵されている。

この病棟では、国内で意識不明となり倒れた患者の診療が行われているのだ。

廊下を進み、一番奥の扉の前で足を止める。本来なら大部屋に十人弱の人が纏めて入れられるのだが、ここは特別に個室。黎さんが計らってくれたのだと思う。

扉の横を一瞥して、一つ息を吐く。

名簿の一番上にぽつんと書いてあるのは、『星河灯雨』という名前。

扉を引き、室内に足を踏み入れる。

――静寂が、私の耳を、肌を、心臓を、襲う。

窓から射し込む眩い陽の光と、部屋を覆う沈んだ空気。窓の傍で存在を主張する鮮麗な色彩のアレンジメントフラワーも、ここじゃなかったらきっと輝けたかもしれない。

この部屋はもう、完結している。

誰が立ち入ろうとも、この部屋の時間は、もう動かない。

部屋の隅にはベッドが一つ。

白い布団は窓明かりの陽光に照らされ、空に浮かぶ綿雲のようで――そして。

その雲の上に。

―――女の子が眠っている。

細い管に繋がれ、縛られ、羽ばたくこともできずに眠り続ける蛹。

まるで死んでいるようで。

けれど確かに生きている。

私は、その人の名前を呼んだ。

「ひーちゃん」

久しぶりに口にしたその名前は、掠れた音になって空気に溶け込み、消えていった。

ベッドの隣に置いてある椅子に、すとんと腰を下ろす。

目の前に、ひーちゃんの顔がある。整った優しい目鼻立ちに、柔らかそうな唇、いつの間にか私のほうが大きくなってしまった小柄なその身。顔色はよく、眠っているようにしか見えない。少し髪が伸びていた。閉じた瞼にかかりそうになっていたつややかな黒髪を、そっと手で払う。

身の周りの世話は全て病院の人がやってくれている。だからここにいれば、何も心配することはない。ただ、目を覚ましてくれるその日まで、私は――

両手で包み込むように、ひーちゃんの手を握る。

その手はあったかくて、やわらかくて。

指先から伝わる温もりは、ひーちゃんが生きているという証。

ひーちゃんの指に、甲に、掌に、自分の指を絡めて、撫でて、頬に触れさせる。

ひーちゃんの手。

あったかくて、やわらかくて、けれども頬に触れるその灯は、荒涼たる焔を伴って私の心を焼く。熱くて痛くて苦しくて、それでも感じていたくて。光を求め自ら火に焼かれる愚かな蛾のように、私はただひーちゃんを欲した。いつの間にか涙が零れて、私とひーちゃんの手を濡らしていた。

どんなにその焔を近くで感じても、私の心には何も灯らない。あの日から空っぽのままで、私の中に燃やすものなんてないのだ。

すぐ傍にいるのに。

すぐ隣にいるのに。

ひーちゃんにもらった蝋燭は消えてしまって、雪だけが積もる。

また雪が降っている。

あの冬からずっと、雪だけが降り続いている。

だめだ。

ひーちゃんがいないと、私はだめなんだ。

黎さんに拾われて、施設でいろんな人達と出会って、高校にも通って友達もできた。

でも、でもね、ひーちゃんがいないと、私は――

「ひーちゃん。もうすぐ四年だよ。あの日から、四年。私達、四年間も、何も――」

涙に滲む視界。

ぎゅっと、手を握る力を強くしても、ひーちゃんは何の反応も示さない。

泪で歪む世界。

何一つ変わらない。私が変わったのは外見だけ。中身は全く成長していない。きっと、私の本質はずっとこのままだ。弱虫で泣虫、自殺する勇気もない、臆病者。高校に通うのだって、本当はあの施設から逃げ出したかったからだ。何もかも忘れて、リセットした気になって、もう一度始めたつもりになって。

逃げられるはずなんてないのに。

一生背負わなければいけないことなのに――

ひーちゃんの前で泣いてばかりだね、昔から。

いつも優しく頭を撫でてくれたこと、忘れてないよ。

ずっと、ずっと忘れない。

いつの間にか私は立ち上がっていた。

ベッドに身を乗り出し、ひーちゃんの頬に触れる。

「一人は、嫌だな――」

おかしな話だ。

いつも自分から他者を遠ざける態度を取っておきながら、一人でいることがこんなにも怖い。

孤独が怖い。

それでも――ひーちゃんがいてくれるなら、私はそれだけでいいのに。

目の前に、ひーちゃんの顔がある。大好きな人の顔が。

宝石を掴むように、大切なものを傷つけないように、その花の顔を両手で包み込み、私はひーちゃんに口づけした。

何も変わらないこの部屋で、ただ無為に時だけが流れてゆく。唇に残るひーちゃんの温もりに溺れながら、私はひーちゃんから目を離さなかった。

ごめんね、ひーちゃん――

解けることのない永遠の雪。

訪れることのない陽春の光。

私は、冬を呪う。

太陽が段々低く沈む頃、灰色の雲の下を、私は歩いていた。

病院を出て、駅までの帰り道。

やはり、ここに来るといろんなことを考えてしまう。

ばかばかしいと思う。

誰のせいだと思っているのだろう。

全部、私が悪いのに。

決めたはずだ。

お母さんもひーちゃんもいないこの世界で、私は自分ができることをしようと。

罪滅ぼしではなく、義務として。

私は、自分のために命を使ってはいけない。

人のために命を使って――そして死にたい。

怨むのは自分の運命。自分の――

――それでも、いつも脳裏を過る。

あの時。

あの化物さえ、私達の前に現れなければ――

◆

外には黒い海が広がっている。

玄関の鍵を開けてくれた春に、私は床に吸い込まれそうな声で「ただいま」と返した。

春がこの家に来て早二週間。依然として、黎さんはあれ以来帰ってきていない。春との二人暮らしが続いている。

春は既にパジャマ姿だった。パジャマと言っても、私があげた古いトレーナーだけれど。

「どこに行ってたの」

「病院。友達が入院してるからお見舞いに」

嘘は吐いていない。

夕飯を済ませたあと、私は居間でみかんの缶詰を器に盛らずに食べていた。有名な芸人が何か喋るたびに、テレビが笑い声を発していた。

隣には春が座っている。

スプーンを半眼で眺めつつ、黎さんのことを考える。

「いつ帰ってくるのかな、黎さん。春も、早く黎さんに会いたいでしょ」

考えていたことを、春のほうを向かずにそのまま口に出す。

「姉様は――忙しいんだろう」

私は知らなかったけれど、春がここへ来ることを黎さんは当然知っていた。だが、本来春がやってくる予定だった日になっても、黎さんは帰ってこなかった。それほど忙しいらしい。

スプーンをぼうっと眺めながら何かを思案する。

脳漿を絞れば絞るほど、中身がすかすかになってゆく。考えるたびに、色んな絵の具が混ざり合い、真っ黒になって何も見えなくなってしまう。

将来のことを考えてみた。

高校を卒業したら、アマツカミの研究員になろうか。黎さんみたいな裏の仕事をしようか。けれど想像したところで、実際に自分がそうしているイメージが全く湧かない。

「ユキ」

「え――」

目の焦点を手にしていたスプーンに合わせると、ステンレスのスプーンが皿と柄の間のところで、反るようにぐにゃりと曲がっていた。

というか、ほぼ折れていた。

「あー……」

私が使える何の役にも立たない唯一のPKは、スプーンを曲げること。

これはずっと昔――五歳頃には既に使えていた記憶がある。

スプーンだけを曲げることができるのは、『スプーンが曲がるという事実を識っているから』。奇妙な表現だが、そうとしか言いようがない。

憶えていないけれど、小さい頃テレビでスプーンが曲がる瞬間を見たのだと思う(その映像はいかさまだったかもしれないが)。その時から、私はスプーン曲げができた。特に深く念じるわけでもなく、スプーンは曲がる。それは現実として起こることなのだから仕方ない。

スプーン曲げのような些細なPKを扱える子供は稀にいるが、多くは成長するにつれて忘れてしまう。また、この力はESPを使える者が訓練しても身につくものではないらしい。超能力は基本的に幼い頃の閃きと才能が全てだ。あとから自分の適正でない力を習得するには、才能が備わった上での並々ならぬ努力が必要である。

私はスプーンを持っているとついうっかり、無意識に曲げてしまうことがある。今まで曲げてしまったスプーンは数知れない。

最近は気をつけていたのだけれど、またやってしまった。

一度曲げてしまったら、もう元には戻せないのに。

◆

私には二つ年上の、女の子の友達がいた。

その女の子とは家が近所で、小さい頃から――それこそ物心がついた頃には既に当たり前のように一緒にいて、たくさん同じ時間を過ごした。

私は彼女が好きだったし、彼女も私を好きだと言ってくれた。

――私の『好き』と彼女の『好き』とでは、意味が違ったけれど。

だが、それももう昔の話だ。

今――彼女は私を恨んでいる。憎んでいる。

顔も見たくないはずだ。

だから、私が彼女に会いに行くのは、ただの自己満足。ただの自己陶酔。

彼女のために会いに行きたいのに、会いに行くことが彼女のためにならない。

それでも――きっと私は、彼女に会いに行くのをやめないだろう。

眠っている彼女の顔がどうしようもなく好きだから。

彼女の傍にいたいから。

何もできない彼女の全てを――私のものにしたいから。

氷のように冷たく感じる布団を頭から被り、足を擦り合わせる。暖まるまでの辛抱。

豆電球も点いていないので、目を開いても閉じても、見えるものは同じ。

闇。

真っ暗な世界に、一人。

ずっと昔――まだ私が幼かった頃、お母さんと一緒に眠るのが好きだった。

暗い部屋で一人眠る怖さに耐えられなくて、たびたびお母さんの布団に潜り込んだ。

お母さんの温もりは私を怖い夢から守ってくれて、お母さんの匂いは私を安心させてくれた。

お母さんは、ただ黙って微笑んでくれていた。

今思い返してみると、あの頃の私が心を許していた存在は、地球上に二人しかいなかったのかもしれない。

友達がいなかったわけではないけれど、あの頃を回想すると、鮮明に浮かんでくる映像には二人の姿しかなかった。

お母さんと――

ひーちゃんだけ。

ひーちゃんの家には何度も遊びに行ったし、おばさんの手料理をしばしばご馳走になった。お互いの家に泊まったりもした。

私達は手を握り合って、眠った。

真っ暗な世界に、二人。

雪の花は、灯に照らされ光を知った。

真っ暗な世界の、灯火。

私達は、月夜の夢を紡いだ。

――その灯が消えてしまうなんて、考えもせずに。

私は幸せだったんだ。

失ってから、初めて気づいた。

今夜、世界は相変わらず息苦しいほどの黒で塗り潰した冥暗で、月も星も見えない。

私は、闇夜の夢でもがく。

果てしなく続く漆黒の闇の中を、当てもなく彷徨っている。

どこへ行けばいいのだろう。

どこまで行けばいいのだろう。

――ああ、声がする。

またいつもの声だ。

遠く、深海の底から響いてくるような暗い声。

嫌だ。

聞きたくない。

わかっている。

殺したのは私だ。

大勢の無関係な人を。

ひーちゃんの両親を。

殺したのは――私。

ごめんなさい。

ごめんなさい。

ごめんなさい。

でも。

でもね。

私が聞きたいのは――

【三】

駅前のペデストリアンデッキ。

普段とは比べものにならない大勢の人々が、寒さを感じさせず幸せそうに頬を綻ばせ行き交う。ほとんどが二人組。制服姿の学生の男女やスーツ姿の壮年の夫婦、私服姿の若い恋人達。男性だけの五、六人の集まりも多い。同世代の数人からなるグループが浮き浮きと騒ぎながら駅に吸い込まれ、また別の集団が吐き出されてゆく。入口付近で頻繁に時計を気にしながら一人で突っ立っている人は、きっと誰かを待っているのだろう。

煌びやかなイルミネーションが賑やかな街を色鮮やかに染め、駅前広場には大きなツリーに極彩色の電飾がプラスされ、これでもかと存在感を示し自己主張している。

今日は、十二月二十四日。

クリスマスの前夜祭。

時刻は午後六時少し前。太陽は一時間ほど前に本日の仕事を終え、西の空の向こうへと帰宅した。

――あの木、いつあんなに派手になったのだろう。

次々に色を変える巨大なクリスマスツリーを遠巻きに眺めながら、そんな思いを抱いた。

何日か前に光り出して、もうすぐクリスマスか、と思った覚えはあるのだけれど、その時はあんなに派手に光っていただろうか。

そもそもこのイルミネーションはいつから始まったのか。

気づいたら、街がクリスマス仕様へとイメチェンしていた。

――私には関係のないことだ。

隣で手を擦り合わせる春を横目で見ながら、投げやりに考える。

深々と冷え込む夜空の下の駅前で、私達は黎さんと待ち合わせをしていた。下校途中に、黎さんから急に連絡があり、駅前で会うことになったのだ。

柴白高校は大学受験に力を入れている進学校なので、夏休みや冬休みなどの長期休暇を削って授業を行う。そのため夏休みも冬休みもほかの高校に比べ短い。今年のクリスマス・イブは平日なので、まだ冬休みに入っていない私達は今日もいつも通り授業があった。したがって、一旦家に帰ってから駅前にやってきたわけである。

少し早めに到着してしまった。

ただ立って待っているだけなのは寒くて堪える。吐く息の白さが視覚的にも寒さを招く。

こんなに寒いのに、初雪はまだ観測されていないのだから不思議だ。

コートのポケットに両手を突っ込んで、行き交う人々をマンウォッチングしていると、幼稚園児くらいの子供を連れた家族が目の前を通った。その女の子は両手をそれぞれお父さんとお母さんと繋ぎ、相好を崩している。

クリスマス、か――

昔のことを思い返す。

クリスマスの思い出。

「…………」

アマツカミの施設に入ってからのクリスマスは、偽物のクリスマスだった。

きっとあの場所は、私がいてもいなくても変わらなかったから。

私は施設の友達に、今の高校の友達に対してのものよりももっと明確な線を引いていて、自分から他人を遠ざけるような態度を暗に示していた。

だから、誰かと特別親しくなることもなかったし、それでいいと思っていた。

私にとって本物のクリスマスは、小学六年の冬が最後だ。

思い浮かんだ光景を、すぐに打ち消す。

「緊張してるの?」

さっきから落ち着きのない子供のようにそわそわしている春。

「……久しぶりだからな。姉様と会うのは」

前々から疑問に感じていたことだが、どうして黎さんは自分で妹を日本に呼んでおいて、こんなにも春に無関心なのだろう。

黎さんからあった連絡も、『雪花に用があるから、駅前で待っていてほしい』という趣旨のものだった。

『春も連れていっていいですか』と訊いたら、『春日子が来たいなら来てもいい』という、素っ気ない返事が返ってきた。

「姉様の仕事の手伝いって――」

思考を中断する。

「――具体的に何をするの?」

「汚染された人の捜索と捕縛。でも、別に私が何かするわけじゃないよ。いつも黎さんがあっという間に終わらせちゃうから」

黎さんは私に、仕事を手伝ってほしいと頼んできた。

アマツカミ――いや、クニツカミの仕事を。

私は決して、それを断るようなことはしない。

私自身が、望んでいることでもあるからだ。

「あ――」

春が小さな声を発した。

その視線の先には――

「久しぶりね、雪花」

荒野黎の姿があった。

黎さんはロングスカートにショートコートという、いつもと変わらない格好で現れた。

信念でもあるのか、夏だろうが冬だろうが徹底的に肌の露出を避ける彼女の服装は、一年中代わり映えがしない印象である。

黎さんはボレアスの――今はアマツカミの人間。

今日も急に仕事が入ったため、こうして現場に向かっているらしい。

ちなみに、黎さんは仕事の時も常に私服である。

「春日子、元気そうでよかったわ……」

黎さんから話を振られて、春が顔を上げた。その顔から、再会の喜びは伝わってこない。

いつもは助手席に座る私だけれど、今回は春に譲ろうと思い後部座席に座ったのだが、春は私の隣に座った。

つまり今、助手席には誰も座っていない。

「あたしは――大丈夫。姉様の言った通り、ユキはすごくいい人だった」

それはよかったわ――黎さんはただ前方だけを見据え、後部座席を気にかける様子すら見せない。

何かがおかしい気がする。

この二人、仲が悪いのだろうか。

いや、というよりも、黎さんが一方的に――

しばしの沈黙。

車内の空気を入れ替えるために、話題を振る。

「黎さん、仕事の内容は――」

黎さんは短く答えた。

「討滅任務」

「討滅? 捕縛じゃないんですか」

「可能な限り捕縛、困難だと判断した場合は討滅……。そしてどうやら、今回の対象は捕縛が困難な、相当厄介な汚染体らしいわ」

唾を飲み込む。

今まで私が手伝ってきたのは、捕縛難度の低い汚染体が対象の任務だけだった。何度か危ない目に遭ったことはあるけれど、捕縛が困難と言われるレベルの汚染体と関わったことはない。

けれど――黎さんの役に立てるのなら、私は火の海にだって飛び込んでみせる。

「強力な汚染体。滅多にお目にかかれない、キラーに憑かれた人間の成れの果て……。うちの人間が既に、一人殺されたそうよ」

――殺された。

その禍言を心の中で反芻して、ああ、私は今まさに日常からどんどん遠ざかっているのだと、異世界へと歩を進めているのだと、改めて思い知った。

黎さんは車を郊外のほうへと走らせる。

「クニツカミの異能遣いが――ですか」

「いえ、殺されたのは異能遣いではなく、捕縛課の二等衛士。〈生まれたて〉や弱いキラーが相手ならなんとかなったでしょうけれど、ちょっと相手が悪かったみたい……」

『衛士』とは、超能力や異能力を保有していない職員の中で、捕縛や討滅に携わる者に付与される階級だ。黎さんのような異能持ちはその能力によって『方士』『術士』『道士』に区分され、私のような見習いは『諸士』となる。

衛士は異能力者でないとはいえ、十分な戦闘訓練を積んでいるはずだ。どれだけ危ない思想を抱えていれば、それだけの者を殺せるキラーに憑かれるのだろう。

宿主は狂人か。

「一般人に犠牲者は出ているんですか?」

「ええ。犠牲になった人は皆、鈍器で執拗に殴られて殺されているわ。二か月ほど前に起きた殺人が一番初めの事件かしら……。そのあと、二十人以上殺されている。狙われたのは全て若い女性ね……」

「それって――もしかして、報道規制されている連続殺人ですか? 結局うやむやになった事件の……」

以前、千歳さんが似たような話をしていたのを思い出した。

彼女は途中で宇宙人がどうとか言い出したので、そちらの記憶が強く残ってしまい事件のことはすっかり忘れていた。

「あの事件、まだ解決していなかったんですね」

女性だけを狙って殺し続けているということは、きっとその人自身、女性に対して何かしら負の思いがあったのだろう。女性とのトラブルを抱えて、怨みでもあったのかもしれない。

マイナスの感情は悪意を呼び寄せる。

キラー自体に『殺すという意志』以外の意思が内在していることは稀であるため、本人の悪意を増幅された可能性が高い。

超能力者だったのか潜在的に力があったのか、それとも何の能力もない一般人だったのかは定かではないが、運悪く――海の底に引き摺り込まれてしまったのだ。

「私達はどこへ向かっているんですか?」

夜の暗い道路を、さらに深い闇へと誘われるように車は進む。

辺りには民家の外灯がぽつりぽつりと仄めくのみ。随分と郊外へと来たようだ。

「この辺りにある建築工事の現場に追い込んだという連絡があってね……。人手不足なのもわかるけれど――」

やれやれ、と黎さんは呆れた仕種で窓の外を見遣った。

「あれね……。ここからは歩いていきましょう」

薄暗い街路灯。

周囲には途中で工事が中止になったのかそれとも休工中なのか、ところどころ鉄骨が剥き出しだったり窓ガラスが割れていたりする建築物が、広々とした更地にいくつも取り残されている。アウトレットモールでも開設するつもりだったのだろうか。

黒に染まった空へと不気味に伸びる鉄の塔の群れ。その中で最も巨大な、外観はわりかしまともな建物に、明かりが灯っている。

あそこだ。

春が先に車から下りたので、私は車内に残っている黎さんに声をかけた。

「黎さん、あの――この仕事が終わったら、うちに帰ってきてくれませんか? 最近あまり話していませんし――それに、春だっているじゃないですか」

黎さんは運転席から後ろを振り向いて、微笑みに似た――けれどもどこか違う、アルカイック・スマイルを浮かべた。

懐かしい、優しい表情だった。

「そうね、久々に帰ろうかしら……」

私は。

私はどんな表情をしていただろうか。

黎さんは、私にとって特別な人。

姉でもなければ友達でもないけれど。

私が今ここにいることを許してくれる存在。

黎さんがいなかったら――今、私はここにいない。

「そんな顔をしないで。ちょっと会えなかっただけでしょう? お前をアマツカミに誘ったのはアタシだもの、最後まで面倒は見るわ……。それに、お前のことは気に入っているの。手放すわけがないわ」

「…………」

「アタシがいなくても――」

語調を強めて。

「――これからは春日子がいるわ。春日子はお前の傍にいてくれるでしょう。だから、あの子に優しくしてやってね――雪花」

「どうして――黎さんは春に」

――不意に、頬にひんやりとした柔らかな感触。

頬に、黎さんの掌がそっと触れている。

驚いて、口にしようとした言葉を引っ込めてしまった。

「あの子のことは、今は訊かないで……。お願い」

「黎――さん」

黎さんは私に囁く。

私の中の、何かに語りかけるように。

「……わかりました」

「ありがとう。いい子ね、雪花」

頭を撫でる、黎さんの手。

きっと、黎さんに言われればなんでもしてしまうのだろう――私は。

◆

幽霊――死者の霊が生前の姿となり現れたもの。

生者を悩ませ、生者に畏れられ、時には崇められる、不確かな存在。

ずっと昔、幼稚園に通っていた頃は、私もその存在を信じていたと思う。けれど小学校に入学した頃には、どうだろう、もうそんなものいるはずがないと決めかかっていた気がする。

私が思い描いていた幽霊像は、人間は死ぬと天国か地獄のどちらかへと行き、そして死んでもなおこの世に未練のある者は成仏できずに霊となって姿を現す――こんなところだ。

今はもう、死後の世界なんて信じていないし霊などというものは存在しないと断言できる。テレビや雑誌で取り上げられる心霊写真なんて、信じるほうがどうかしている。

人間の脳は『顔』を認識する際に特別な力を発揮するという。

例えば、生まれたばかりの赤ん坊の視力はわずか〇・〇〇一程度にもかかわらず、母親の顔をちゃんと認識し反応する。人間は生まれた時から、顔を判別し認識できる力を持っているのだ。

この、一種の超感覚的能力は視力が発達したあとも失われない。顔のような形の雲や木が目に留まったり見え隠れしたりするなど、何もないところにも『顔』を見分ける能力を、私達は生まれつき備えているのである。

つまり、心霊写真に映っている『顔のように見えるもの』は、私達の特殊な力がもたらした思い違いに過ぎないと言えなくもない。相貌失認の患者にはただの模様にしか映らないし、その程度のものなのだ。

私は幽霊を信じていない。

信じていないけれど。

『この世界は二つの世界が織り重なってできている』

――という現実は受け入れている。

意識を有する者の全ての意識は、意識の海――溟海と繋がっているという。

そして、この世界と溟海は重なっているのだ。

溟海は時間も空間も定義されず、観測することさえ不可能。どこにでもあり、どこにもない。超能力者は、微力ながら『溟海にアクセスできる力を有した者』と定義されることもあるが、それは一時的に接続できるだけであって、もっと、さらに深く潜る力を、研究者は求めている。そこへ意識的にアクセスできれば、世界の全てを識ることができると信じているからだ。

PKについてはまだ研究が進んでいないが、ESP同様、こちらの世界の内側だけで完結する力ではないとされている。

例えば「物を動かしたい」という能力者の念は、一度溟海に渡り、そして再度そちら側からこちらの世界に働きかける、といったものだ。

基本的に、溟海は超能力者が力を発揮した場合を除き、『こちらからは干渉できないもの』とされ、逆に、向こうからもこちらには干渉できないとされている。

基本的に――というのは、昔から人間が解明できない謎や神秘、超常現象の類は、溟海――いわばあの世からの使者の仕業とする説が今でもあるからだ。

迷信――と言ったほうがいいかもしれないが。

溟海は冥界。

亡者の牢獄とされるアスポデロスの荒野。

死者の魂と生者の魂が混在し、現実世界で起きる超常現象はそこの住人の悪戯――干渉によるものなのだという。

しかし、キリングダイバーの存在が暗に認められ、世に影響を与えるようになってからは、あながちこの考えも間違っていないのではないかと思う。

現に溟海を游泳する悪意は、境界を飛び越え私達の世界に干渉してきている。

しかも問題なのは、キラーは『あちら側の法則』をこちら側でも無理やり適用していることだ。

キラーを滅ぼすには、私達もその法則に逆らうしかない。

それは、つまり――

二つの世界が織り重なってできているこの世界。私達は生きながらにして、死者と同じ世界に存在しているのかもしれない。

生きているのに、死んでいる。

死んでいるのに、生きている。

私は幽霊を信じない。

天国も地獄も信じない。

死後の世界を信じない。

溟海のことだって、全てを信じているわけではない。

けれど。

本当に、その海に全ての意識が眠っているのなら――

死んだら、大好きな人に会えるのだろうか。

◆

鉄骨が重々しい威圧感を放つ、一際大きな建築物。

周囲はフェンスで囲われており、工事車両の搬入口であろうゲートがあった。

そこにいたのは、揃いの黒スーツを着用した三人の男。腰に拳銃やら短剣やらを装備している。工事現場に設置されている照明を受け、胸元できらりと光る小さな金色の徽章。

言うまでもなく、アマツカミの――しかも戦闘を生業とするクニツカミの、討滅課の職員だ。

捕縛ではなく、汚染体を破壊するのが彼等の仕事である。

三人のうち若い二人はどうやら怪我を負っているようで、腕や頭に応急処置を施している最中だった。

待っていましたよ、荒野さん――その中でも一番年長だろう、四十代半ばくらいの髭面の男が黎さんに話しかけた。

「先ほど、突然貴女がここへ来ると連絡を受けて驚きましたよ。わざわざ申し訳ありません」

プロレスラーを思わせるがっちりとした体躯の男だ。

「そうですか……。――それで、標的は?」

「我々がこの建物の上へ追い込みました。しかし厄介な奴でしてね、銃は効かないわ動きは速いわで、えらい苦労しましたよ。いくらか体に損傷を与えましたんで、仕留めるのも時間の問題でしょうがね」

離れたところから、手に持ったものを握り締め二人の会話に耳を傾ける。

「わかりました……。本部はこれ以上被害を出さないために、アタシをよこしたのでしょう。何しろ、今回は既に職員が殺されていますし、通常の汚染体とはわけが違うようですから……」

「それを聞いて安心しました。――ああ、ちなみにご存じだとは思いますが、標的には『許可』が下りています。何十人もの命を奪ったのですから当然ですが、それくらい危険な相手だということです」

許可――殺してもいい、ということか。

背筋が寒くなる。

高さ百メートルはあろうかという古びた塔を、静かに見上げる黎さん。

その瞳に、獲物を狙う猛鳥の鋭さを湛えて。

ところで、そちらのお嬢さん方は――男が私と春を順番に見据えた。観察するような、べたべたと粘つく視線が気持ち悪い。

「彼女達はアマツカミの関係者です。――雪花」

私は手にしていたもの――車のトランクに積んであった、ずっしりと重く細長い物体を黎さんに手渡す。

グレートソード。

時代背景を完全に無視した、黎さん愛用の武器。

革の鞘に収まったその剣太刀は私服姿の黎さんには完全にミスマッチなのだが、不思議と、彼女の美しさをより一層引き立てていた。

「春日子、お前はここで待っていなさい……。寒いなら車に戻ってもいいわ」

「……ここで待ってる」

次いで黎さんは、お前はアタシと一緒よ――と、私に目を向けた。

覚悟を決めて頷く。

「大丈夫……アタシがいるわ。それに――」

黎さんは私の耳元で囁く。

「――お前の力を試す、いい機会じゃないかしら?」

体が硬くなる。

心臓が跳ね上がる。

「では、我々は後始末の手配をしてますんで、あとはよろしくお願いします。こいつらを医者に診せなきゃなりませんし。終わったら声をかけてください」

スーツの男達が離れてゆくのを横目で眺めながら、「さあ、行きましょうか」と黎さんは言う。

もう逃げられない。

「姉様、ユキ」

春が不安そうにこちらを見ていた。

春の目を、正面から見つめ返す黎さん。

二人の目が合っていたのは、三秒ほど。

「気をつけて」

黎さんは一言、ええ――と返事をした。

「すぐ戻るよ」

自分を鼓舞する意味も込めて、私は言った。

黎さんは右手で剣を抱え、歩を進める。

私はそのあとを、離れないようにくっついていった。

その建物はがらんどうだった。

一階は、あのスーツたちの戦闘の痕跡がありありと残っており、まるで爆弾テロでもあったのかと錯覚しそうな惨状を呈していた。壁には無数の亀裂が走り、窓ガラスには弾痕が数えきれないほどあった。元々何も置かれていなかったのか、特に散乱しているものはない。何か置かれていたら、このフロアにあったものは全て破壊の限りを尽くされていたに違いない。

こうして照明が点いているのだから電気系統は生きているはずだけれど、エレベーターは反応しなかった。

黎さんのあとについて、無言で階段を上る。

上へ上へと。

靴音だけが二人の間に響く。

口の中は乾き、手の先は冷たくなっていた。

何か、胸騒ぎがする。

――私は、この先にあるものを知っている気がした。

ひたすら上り続けて、二十階の表示が見えた頃。

黎さんが足を止め、口を開いた。

「いるわ……」

「え」

「どうやら最上階に逃げ込んでいるみたいね……。キラーが宿主の傷を気にするなんて考えづらいから――」

「…………」

「もしかしたら、智恵を得ているキラーかもしれないわね……。仮にそうだとしたら、『人を殺したい』という宿主の執念・妄念が半端じゃない。その負の感情のせいでキラーにつけ込まれたのでしょうけれど――」

黎さんは剣を肩に担ぐ。

「下にいたうちの異能遣いが三人がかりでも仕留めきれなかったのには、やはりそれなりの理由がある……。所詮はただの汚染体がそこまで厄介とは思えない」

顎に手を当て、考え込む仕種をする黎さん。

もやもやした空気が渦巻いたまま、再び階段を上り始める。最上階まではあとわずか。

肌に触れる空気は重く、濃い。

ちくちくと。

ぴりぴりと。

針で刺されるような緊張感。

そして――

その男は、いた。

最上階、階段の一番近くにある大きな一室。

扉は開け放たれ、ただならぬ、どす黒い気配が溢れている。

異様で、異質で、怪奇で、怪異。

その部屋の中央、男は何をするでもなくぼうっと天井を見上げ佇んでいた。

よれよれの服は至るところが破れ、穴が開いている。ぼさぼさの髪に口周りに生やした髭は、まるで浮浪者だった。右腕には、もう本来の用途を果たせないぐにゃぐにゃと湾曲し凹んだ金属バットを、力なくぶら下げている。

――あれで何人もの女性の命を奪ったのか。

しかし何よりも目を引いたのは左腕。二の腕から先がないのだ。綺麗さっぱり、服の袖ごと、男の左腕は跡形もなく消えていた。あのスーツたちがやったに違いない。

表情は死人のそれで、血の気の通っていない蒼白な顔面に、濁った双眸。

もう何度も見てきた、悪意に汚染された者の末路。

私は額の真ん中辺り、眉間白毫相と呼ばれる場所に、意識を集中する。

織り重なったもう一つの世界、あちら側を見るために。

――男からはうっすらと、薄紅色の湯気が立っていた。

「さて、聞こえていないでしょうけれど一応言っておくわ……。大勢の女性を殺したのは、貴方ね。放っておけば、貴方は死ぬまで殺人を続けるでしょう……」

黎さんは男ではなく、男に巣くうものへ向けて言い放つ。

「人の心を弄び喰らうもの。キラーはアタシが全て――」

その言葉に反応したのか、それとも女である私達が近くにいることに反応したのか。

男は上を向いていた顔を下げ、黎さんを目視して。

虚ろな目で、嗤った。

黎さんは剣を抜き放ち、鞘を私に放って。

暗黒色の美しい瞳で、いつもの笑みを浮かべた。

それが合図。

男は黎さんとの距離――十メートル以上を一瞬で詰めると右腕のバットをフルスイングした。黎さんは避けることもせず剣で受け止め、腹に蹴りを見舞う。よろけた男に袈裟懸けに剣を振り下ろすがバットで捌かれる。剣とバット、金属同士が耳障りな音を奏でた。男がそれこそバッターのように、右腕で横殴りに黎さんを狙った。剣で受けるが、衝撃を逃がしきれず体ごと壁まで吹き飛ばされる。追撃。直前まで黎さんの背後にあった壁にバットがめり込み、壁とバット、両方の破片が飛び散る。しかし黎さんは既に男の背後に回り込んでいた。男が振り返る前に、電光石火の早業で剣を薙ぎ払い横腹にヒットさせる。鈍い音と共に男がたたらを踏む。あのグレートソードは切るというよりむしろ打撃用の武器だ。質量と遠心力で相手を殴り飛ばすための武器。女性が片手で振り回せる重さではないが、黎さんには関係ない。

今の黎さんの身体能力は常人を遙かに超えている。

黎さん曰く、ESPの応用。

他者の意識ではなく、自分自身の意識への干渉。研ぎ澄まされた神経は思考と行動の一体化を促進する。さらに体感時間を操作し、刹那を劫へと引き延ばす。とてつもない高速で移動すると、時間の流れは遅くなるというアインシュタイン時間。過剰な表現をすれば、彼女はその時間感覚を支配しているのだ。

一撃を食らった男はそのまま倒れ――るどころかすかさず反撃に転じた。目にも留まらぬバットの連続攻撃。再び壁際まで追い込まれる黎さん。肩口をバットが掠める。黎さんの動きに食らいついてくるとは信じられない。黎さんが常人を超える超人なら――

敵は人外の化物だ。あんな動きをする人間はいない。

黎さんは横っ飛びで攻撃を躱し、壁際から部屋の中央に脱出する。剣で肩をとんとん、と叩く。

「あまり体に損傷を与えたくなかったけれど、仕方ない。――切るわ」

切る。

切る、ということは――

「不思議よね。大して色は濃くないのに、どうしてここまでの力があるのかしら……」

心中で同意する。

溟海の存在――キリングダイバーは、こちらの世界に顕現する際、『色』を持つ。というより、私達自身が向こうの存在を色で区別し知覚するのだ。

意識の色――意志の色。

常人には確認できないが、訓練を積んだ大抵の超能力者には見える色だ。織り重なった二つの世界で、一方が境界を越えた時に見せる色。

キラーに憑かれた人間からは、色を持った靄のようなものが絶えず噴き出し続ける。色は赤・青・紫などが多く、微弱な意志しか持たないキラーの色は総じて薄い。反対に、強固な殺戮衝動を孕んだ意志ほど濃く深い色として知覚されやすい。

ESPやPKの如何にかかわらず、超能力の発揮にはイメージが重要だ。相手の姿を思い描いたり物体がどう動くか想像したり、イマジネーションが豊かでないと、超能力は最大限に効果を示さない。

その際、最も想像力・集中力を高めるには額の中心辺りに意識を集中するのがよいと言われる。〈三ツ目〉という、超能力の威力を高めるため眉間に穴を開ける集団すらいる。

私は眉間に意識を集中し、隻腕の男を改めて視た。

男が纏っている色はありがちな薄紅。先日私を襲った汚染体と質も量もほとんど同じなのに、この異常な力はどこから湧いてきているのか。

黎さんは剣を男に向け、正眼に構える。

刹那の静寂。

――空気が、震えた。

黎さんの体から、男のものと同じ種類の霧が噴き出し始める。

常人には知覚できない、半透明の霧。それはゆらゆらと、黎さんの意思に呼応し量を増してゆく。

男と完全に異なるのは、その色だ。

黎さんが纏うは、黒。

夜明け前の、空の暗さ。

黎き霧は黎さんの肢体を包み込み、剣の切っ先まで覆う。

霧の影響で、霞がかかったように姿がぼやけた。

そして霧を剣に移動させ、一回り大きな刃を形成する。

この霧は、こちらの世界には存在しないもの。

こちらの世界にあちら側――溟海を具現した、いわば意志の刃。

男のように微弱な靄ではない。

黎さんのそれは、意志によって意思に従い、溟海との相互不干渉の法則を破る、キラーに抗する力――異能。

男は黎さんに突進する。右腕を振り上げながら。

その場から動かず、迎え撃つ黎さん。

二人が交差する――瞬間。

一閃。

男の右腕が体から分離し、宙を舞った。

一拍置いて、肘の上辺りから切り落とされた腕と、真っ二つになったバットがそれぞれ床に落下する。

黎き霜刃。

黎さんの異能は、断ち切る力。

黎さんによると、絶好調時のあの剣で切れないものは、この世界に存在しないらしい。纏っている霧がこの世界のものではないため、触れたものは全て切断されるのだ。

絶対両断、必殺の剣。

どうしても剣が必要なわけではなく、手刀や腕、足でもできるのだが、大事なのはイメージであり、何かを切るという想像は手元に刃物があったほうがうまく働く。実際に、そのほうが威力を増すのは事実である。

黎さんは床に落ちた腕と、両腕を失い壁際で自分を見据える男を交互に瞥見すると、「そういうこと、ね」と呟いた。

「…………?」

「もう死んでるわ」

「え――」

「出血が少なすぎる……。アタシたちが来る前かアタシとやり合ってる最中か……」

既に死んでいるということは、この男はキラーの殺戮衝動によってのみ動かされていたのだろうか。

生前の、キラーによって増幅された悪意、その残り滓だけで――

「本当はなるべく傷つけず死なせてあげたかったけれど、もう死んでいる上に――まだ動くなんてね」

両腕がないことに気づいていないのだろう、男は前傾姿勢で黎さんと向かい合う。

「捕縛したとしてもあの牢獄みたいな研究所で頭を弄られるだけ……。ここで肉体に損傷を与えないよう死なせて、五体満足で弔ってあげたかったのだけれど――」

黎さんは構えない。

「もう死んでいるんだものね……」

頭を突き出し、男が黎さんに突っ込む。

その顔面を――

黎さんの右拳が打ち抜いた。

男は五メートルほど空を飛び、後頭部から床に着地する。墜落と言ってもよかった。

顎の骨は砕け、歯は大部分が抜け落ち、顔の輪郭は歪。

仰向けに倒れている男の胸をブーツの底で踏みつけ、床と挟んで拘束する黎さん。

「宿主を壊してしまえば――切り刻んで人間としての姿形を壊してしまえば、如何に死人に取り憑くキラーといえどもどうすることもできないわ……。行き場を失った悪意は溟海に還るか――」

喉元に剣を突きつける。

「また別の人間に憑くのでしょう。キラーを完全に消滅させる力は、アタシにはない……」

私はただ黎さんの声に耳を傾ける。次に発する言葉の予想はついていた。

「アタシには、ね。――雪花、彼を救ってあげて。もう死んでいるけれど――せめてこれ以上の苦痛を与えないように」

黎さんは、嘘を吐いている。

黎さんはキラーに容赦はしない。

冷静に、冷徹に。

私情は挟まず、仕事に徹する。

キラーを消滅させることができなくても、普段の黎さんなら、宿主を確実に仕留められる時に仕留めている。つまりいつもなら、そこで動きを封殺されている男はとっくにばらされているはずだ。

だからこれは、私に機会を与えるための方便だ。

力を使う機会を。

黎さんは、私を試している。

その期待に、応えなければならない。

――黎さんのために、私は。

渇いた喉に、無理やり唾を流し込む。

気持ちの整理すらできぬまま、男に向かい、ゆっくりと近づいた。鞘を黎さんに渡す。

あの日の映像が早送りで、脳裏を駈け廻る。

大丈夫。

私は大丈夫。

怖くない。

怖くない――

心臓の鼓動はまるで雷鳴のように轟き、このままでは死ぬのではないかと不安になるくらい速い。

無言の黎さんのすぐ横に位置し、男の顔を凝視する。

目を閉じて、眉間に意識を集中。

もっと強く。

もっと深く。

目を開き、男を視る。

薄紅色の、意志の光を。

男の中へと、内側へと、意識を潜り込ませる。

織り重なったもう一つの世界の、今、ここに存在している意志。

その意志に干渉し、あちら側へ渡る力――

世界が爆ぜた。

そこは、辺り一面の雪景色だった。

辺り一面、雪以外には何もない、気が遠くなるくらい真っ白で平坦な世界。

地平線の果てまで続く、不気味なまでの冬景色。

いや――

遠くで、赤い光が見える。

その光に懐かしさを覚え、駈足で近寄る私。

それがなんなのか確認できるところまで近づいて――

私はその光景に戦慄し、竦み上がった。

その光は。

「――――」

その光は――

赤くて、赫くて、紅くて、朱くて、緋い――

鮮血の色。

そこにいたのは――鬼。

赤い、血の色をした巨大な鬼だった。

「――――」

鬼の足下には、血の海が拡がっていた。

一人の、髪の長い女の人が、真っ赤な海に溺れ横たわっている。

貫かれた空洞の腹部を晒して。

抉られた内臓を撒き散らして。

真っ白な雪が、真っ赤に染まっていた。

「――――」

髪の長い、黒髪の、長い髪の、髪の黒い黒い髪の黒い長い黒い長い黒い長い黒い長い赤い黒い赤い黒い赤い黒い赤い赤黒い赤黒い赤黒い赤黒い赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤!

「――――お母さん」

死んでしまった。

お母さんは、死んでしまった。

大好きだったお母さんは、もういないんだ。

どうして。

どうして死んじゃったの。

お母さん――

……………………。

見ていたのか。

お前は私を見ていたのか。

鬼は――私を見て嗤っていたのか。

四年前の冬から、ずっと――

喉から自分のものとは思えない悲鳴が漏れ、壁際まで飛び退っていた。

気持ち悪い。

吐き気がする。

頭の中がぐちゃぐちゃで、黎さんが何を言っているのか理解できない。

私は、知っていたのだ。

男の中に巣くうものの正体を。

見ると、黎さんは私に気を取られ――男から足を離し、警戒を緩めてしまっていた。

男の変化に気づくのが遅れる。

――爆発。

男の体が爆発した。

まるで噴火のように、内部から弾け強烈な勢いで何かを放った。

その衝撃で、私も黎さんも床を転がり部屋の隅まで吹き飛ばされる。

壁に強く背中を打ちつけ、息が詰まる。黎さんはしっかりと受け身を取って、私を庇うようにさっと体勢を整えた。男の変貌ぶりに全く慌てることなく、様子を窺う。

男は仰向けのまま不自然に体を震わせ、びくんびくんと小刻みに痙攣したかと思えば、心停止の人が電気ショックを受けたかのようにいきなり大きく体を弾ませる。

その身から発せられる霧が、濃くなってゆく。

半透明の薄紅色だったその霧は、次第に真っ赤な血の色へと変移し、量もどんどん増えてゆく。特に、失った両腕の断面からは瀑布の如く噴出していた。

男に絡みつくそれは、だんだんとある姿を形成してゆく。

そして。

震えを止め、霧を纏った男が静かに立ち上がった。

天井に届く巨大な上背。

太い手足、鋭く伸びた爪。

無数にある、尖った角とぎょろ目。

上下の両顎には牙が二本ずつ。

鮮血の異形。

それは――

忌まわしい、醜怪な容貌の鬼だった。

「変容体……。やはりただの汚染体ではなかったようね。ここまではっきりと知覚できるタイプは珍しい……。宿主が死んでいる以上、てっきりキラーも消えていくかと思ったけれど――刺激したせいで起こしちゃったのかしら……?」

キラーが人間の意識に宿った汚染体は、人外の力を操ったとしても、それはこちらの世界の法則の範疇だ。物理法則――こちらのルールには逆らえない。人体が破壊されれば意識だけではどうすることもできないので、悪意はどこかへと消えてしまう。

よって、汚染体はなるべく殺さずに捕縛後、研究所に送り込み薬漬けにし、研究という名目の人体実験に利用される。

一生目覚めることのない実験に。

つまり根本的な解決にはならないが、汚染体は宿主の人体を破壊さえすれば、殲滅はできるのだ。

しかし、〈変容体〉はそれが難しい。

変容体は、キラーがあちら側の世界の法則を伴って、人間の意識に宿ったものだ。

あの姿を形成している霧は溟海の存在がこちらの世界で形を持ったもの。一方的な干渉をしてくるため、向こうからこちらの世界に影響を与えることはできても、こちらからあの霧に干渉することはできない。干渉するには相互不干渉の法則を破り、こちらも溟海に踏み込むしかない。

それができるのは、黎さんのような異能を持ったイレギュラーのみ。

この鬼は――

あの時、私が消し去ったとばかり思っていたのに。

「女性を狙う鬼、か……。若い娘を襲って食べる鬼なんて、説話には有り触れているものね……。この国で恐怖の象徴とも言える鬼の姿を取るということは、並大抵の悪意ではない――と」

悪鬼。

悪の権化。

私の目は、四年前と全く変わらない、鬼の姿を知覚していた。

頭が真っ白だ。思考がぐにゃぐにゃでまともに働かない。

私は何をしているのだろう。やらなければならないことがあるのに、目の前の現実が夢の中のできごとのように感じられる。

呼吸の仕方がわからない。

苦しい。

足に力が入らない。

壁に凭れかかるのが精いっぱいで、立つことすらできなかった。

黎さんが――怪訝な目で私を見つめていた。

「――――――――――――――――!」

男が――鬼が、咆哮した。

普通の人間には聞こえない、心臓が直接握り潰されるような重低音。

それは歓喜の叫びか、悲哀の唸りか。

赤い霧の向こう、肩口から先の、途中までしかない短い右腕を振り上げる男。それに連動して、鬼の極大な腕が振り上がる。

私を抱きかかえ、黎さんはそのまま大きく跳躍して壁際から離れた。鬼が腕を振り下ろす。

轟音。

砲弾のような一撃。凭れかかっていた壁と床が、跡形もなく消し飛んだ。

「しっかり掴まっていなさい……」

返事の代わりに、ほっそりとした黎さんの首に回す両手に力を込める。降り注ぐ砲弾の雨。暴れる鬼。床や天井に穴が開き、頭上に真っ黒な空が覗く。

黎さんの胸元で目を閉ざし、きつくしがみつく。小柄とは言えない私を抱えているにもかかわらず、黎さんはそれを微塵も苦にせず鬼の攻撃を回避する。

浮遊感と小さな衝撃に襲われたあと、閉じていた目を開く。

そこは屋上だった。

天井に開いた穴から抜け出たのだと、ぼんやりした思考が告げた。

黎さんは私をコンクリートの地面に優しく下ろした。

足下が覚束ない。ふらふらとした足取りで端にある鉄柵を掴み、体を支える。

地面が、ビルが揺れている。砲声のような轟音と共に、地面を突き破って鬼が飛び出してきた。

着地し、黎さんと対峙する鬼。

さっきよりさらに大きくなっている。身の丈五、六メートルはあるだろう。

鬼を睨み据える黎さん。

黎さんも鬼も、立ち尽くしたまま動かない。

「――フフ……」

唐突に、奇妙な声が耳に届いた。

笑いを噛み殺したようなそれは、誰の声かすぐにはわからなかった。

あまりにも、普段の黎さんとは違う笑い方だったから。

「そう……そういうこと……あの時の――」

何がおかしいのか、黎さんは嬉々とした表情で言った。

「オ……オン ハ、 ス……」

鬼が啼く。

圧倒的な脅威と恐怖を体現せし鬼。

鋭い爪を突き出し、黎さんに狙いを定める。

「オ ハ、コロス……」

地獄から届くような、不明瞭で聞き取れない不快な声が鳴り響いた。

霧を纏った黎さんは、悠々とした動作で鞘を放り投げ抜剣する。

地面に落下した鞘が、乾いた音を立てた。

その音に反応したのか、鬼が突進。爪で黎さんを貫こうと、上から右腕を振り下ろす。黎さんはその攻撃をあっさりと躱し背後へ回り込む。飛び上がって鬼の後頭部へ一振り。黎き剣が、鬼の首から上を豆腐のように切り落とす。刹那の早業。切り落とされた首は一瞬で霧散し消えた。しかしそれと同じ速度で、鬼の首から上は元通りに再生する。鬼の懐に臆することなく踏み込み、剣を薙ぐ黎さん。黒と赤の舞踏。鮮血の花が、咲いては散ってを繰り返す。

宿主を完全に破壊するには、鬼を形作るあの赤い霧を突破しなければならない。常人には不可視のあの霧の前には、通常の武器兵器など何の意味もなさない。向こうから触れることはできても、こちらから意識的に損傷を与えることは不可能だからだ。それが可能なのはあの霧と同じ力のみ。

異界の力を思うままに振るう黎さんと鬼。

目の前で、あまりにも現実離れした光景が広がっている。

黎さんは横殴りに飛んできた拳を浴び、鉄柵まで十メートル以上吹っ飛ばされていった。

そして、そのまま鉄柵ごと――屋上から落ちていった。

声を上げることすら忘れ、私はただ呆然と地上を見下ろす。

――まずい。

どう考えても、この状況はまずい。

まさか、黎さんが?

いや、黎さんの心配をしている場合ではなかった。

自分は今、絶体絶命の危機を迎えていた。

「…………ッ!」

鬼が動き出したのが見えた。私のほうへと歩み寄ってくる。

殺される。

私は、やはりこいつに殺されるのか。

鬼が腕を伸ばす。

身動きすらできず、赤く巨大な腕が眼前に迫る。

その指先が私に触れた瞬間。

頭の中で何かが弾けた。

雪が舞う。

『私』はベンチに腰かけていた。

隣にはありきたりなデザインの制服姿を身につけた、ショートカットの少女が座っている。

一方の『私』は、私服姿に背中に届くくらいの長い髪。傍らには赤いランドセルが置かれている。

『私』達は公園に備えつけられた木のベンチに座り、肩を寄せ合っていた。

「――――――――」

それは――

とても、とても懐かしい声で。

ずっと、ずっと聞きたかった声で――

――うん。『私』も、ひーちゃんのこと、大好きだよ。

雪が舞う。

雪が積もった地面には、二人の足跡だけが仲良く残っていた。

「――――――――」

うん……。

好きだった。

大好きだったんだ、『私』。

ひーちゃんのことが、本当に好きだったんだ。

瞳に大切なものを映して。

心に大切なものを宿して。

『私』は、幸せだったんだ。

もうやめて。

どうしてこんなものを見せるんだ。

どうして私を苦しめるんだ。

鬼。

お前は私から、何もかも奪ったじゃないか。

これ以上、何を望むと言うの。

もう、十分でしょう?

だからもう、やめてよ。

これ以上は――

雪が舞う。

絶望へと向かい、『私』は進む。

ベンチから立ち上がった『私』と彼女は、公園の出口付近で足を止めた。スーツ姿の中年の男の人が、奇妙な目つきでこちらを窺っていたからだ。

その人は『私』達が公園から出るのを妨げるように立ち塞がった。

『私』は怪訝に思いながらも、男の人を避けて通ろうとした。

次の瞬間。

彼女の姿が視界から消え、ほぼ同時に、離れたところで音がした。反射的に音のした方向――『私』達の足跡が残る公園の中――に目を遣ると、地面の雪を散らし、彼女が俯せに倒れていた。ぐったりとして動かない。

『私』は突然のことに状況が飲み込めず、男の人に視線を戻した。

そこで気づく。

男の人が着ているスーツとワイシャツに、赤黒い染みがべったりとついていることに。

だんだんと怖くなって後退る。

彼女の元へ駈け寄ろうと、男の人に背を向けたその時。

突然、体が言うことを聞かなくなった。

両腕が動かせない。

身動きが取れない。

腕ごと押さえつけられ、巨大な何かに掴まれているような感覚。

けれど体を見下ろしても、『私』の目にはただ自分の脚が映るだけ。

そして、混乱する『私』にさらに追い討ちをかけることが起こった。

体が宙に浮き、地面が遠のいてゆく。

抵抗しようにも、わずかに動かせる足を必死にばたつかせることしかできなかった。

いきなり、公園の外の道路のほうへと『私』の体は空を飛んだ。ジェットコースターに乗っている時みたいな、内臓が締めつけられる感覚のあと、全身を激しい衝撃と苦痛が襲った。地面に叩きつけられた挙げ句、慣性に逆らえず雪の上を為す術なく滑り、転がる。

あまりの痛さに息ができない。

怖い。

何が起こっているのかわからない。

手足が震える。

体が思うように動かない。

ふと、涙に滲む視界が、赤いものを捉えた。

それは、はじめなんなのか理解できなかった。

顔は見えないけれど、人だってことはわかる。

若い女の人だと思う。

赤い――赤い女の人。

若そうな――赤い女の人が。

道路の端に、無造作に置いてあった。

女の人も、女の人の周辺に積もった雪も、辺り一帯が赤い。

それは、はじめなんなのか理解できなかった。

でも理解するしかなかった。

それは――血の海に沈んだ人間だった。

うわごとのように彼女の名前を呟きながら、痛む体をなんとか起こしひーちゃんのところへ向かう。

足を引き摺りながら、それでも駈足で寄ってくる彼女の姿が見えた。

彼女は『私』の腕を掴んだところで、絶句した。

いつの間にか『私』の傍に――あの男の人が直立していたのだ。

『私』も彼女も、金縛りにあったみたいに硬直して動けない。

怖い。

怖い。

怖い。

誰か助けて。

誰か助けて。

誰か助けて。

逃げなきゃ。

逃げなきゃ。

逃げなきゃ!

きっとあまりの恐怖に頭がおかしくなってしまったのだと、『私』の冷静な部分が告げた。

なぜなら――

いつからか『私』には、男の人が巨大な赤い化物に取り込まれてしまったように見えていたから。

醜悪な容貌。尖った角に、口に納まりきらない牙が怪しく光る。太い腕の先には、象すら容易に貫けそうな鋭い爪。

ぎょろぎょろと気持ち悪く蠢く複数の眼が『私』を射貫いた。

その化物の透けた腹の中で、男の人が変わらずに立っている。

これは『私』の弱い心が映す幻影なのだろうか。

きっとそうだ。

そうに決まっている。

化物が右腕を大きく振り上げた。その動作はやけにスローモーションに感じられた。

あれを振り下ろされたら、『私』達は死んでしまう――本能的に、そんな感じがした。

死ぬ。

死。

死ぬ。

どうして。

死にたくない。

助けて。

誰か助けて。

お母さん!

化物が振り下ろした腕は、『私』には当たらなかった。

その代わりに。

『私』を庇って、誰かが鋭い爪に串刺しにされた。

赤い液体が飛び散り、生温かいそれは私の顔と服を汚した。

その人は『私』の名前を叫びながら『私』達と化物との間に割って入り、手にしていたナイフで切りかかろうとして――

腹を突き刺された。

抉られた。

晒された。

足下に、力なくナイフが落ちる。

その人は何かを『私』に言い遺し――真っ白な海へと沈んでいった。

白が赤に染まってゆく。

赤くて、赫くて、紅くて、朱くて、緋い――

鮮血の色に。

「……………………お母さん」

嘘。

これは夢。

何かの間違い。

早く家に帰らなきゃ。

お母さんが待ってるんだ。

早く。

早く。

――雪は勢いを増して、なおも降り頻る。

どこまでもどこまでも、残酷なまでに。

止むことを知らない病的なまでの白が、『私』の世界を呑み込んでゆく。

彼女が何か言っている。

けれど『私』の耳には、もう、何一つ届かなかった。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

声が聞こえる。

『私』を囲む大人達の声が。

――恐ろしい力だ。まさかこれほどまでとは。宿主を傷つけずにキラーのみを葬る力。まだ完全とは言えないようだが。

――眠っていた異能が暴走したか。この辺りの住民全てを巻き込むほどの思念波とは、想定以上だ。

――巻き込まれた住民の意識は全て消失。それが原因で事故を起こし死んだ者も多数。交通事故に火災、溺死、医療事故――悲惨だな。犬や猫など、人間以外の生物にも若干の影響を与えている。これだけの数を収容するのは骨が折れる……。もうこの町は終わりだ。

――あの変容体は既に何人もの人間を殺している。女性ばかりを狙う強力な鬼だ。

――砂原六花? ああ、娘を連れてアマツカミから逃げた女か。監視生活の末に、こんな結末が待っているとはな。

――意識を喰らう力。覚醒ではなく遺伝か? 使い方さえ間違わなければ、キラーに対抗できる最高の力になる――

知らない。

そんな話知らない。

『私』は――私は――

ねえ、君。私と一緒に来る気はないかしら……?

…………。

君の力はとても優れている。訓練を積めば、きっと多くの人を救える力になる。ここにいてももうやることもないでしょう。だから私と一緒に、君の憎む敵をたくさんやっつけましょう……?

…………。

私達は不思議な力の研究をしているの。その力でお母さんの仇を討ちたいとは思わない? 君の力なら、きっとできるわ。だからお願い、私と一緒に――

――会いたい。

え?

お母さんに会いたい……。お母さんともう一度話したい……。ひーちゃんと、もう一度……。

……その願いも、私と一緒に来れば叶うかもしれないわ。本当に大切なものを取り戻したいのなら――私についてきなさい――

声が聞こえる。

たくさんの人の声だ。

私を責め苛む、町の人達の声。

――これは、私が創り出した幻想。

私の偽善の心が、自分を救うために創り出したもの。

この夢を見続けている限り、罰を受けている気になれる。

この夢にうなされ続けている限り、罪滅ぼしをしている気になれる。

――そんなことをしても、許されるわけないのに。

あの日からずっと変わらぬ、同じ夢。

私はまだ、あの冬に囚われたまま――

でも。

でもね。

本当に聞きたいのは、大切な人の声。

お母さんの声が聞きたい。

優しくて、私をそっと包み込んでくれる、温かな声が。

そして、ひーちゃんの声が。

ひーちゃんになら、何を言われたって構わないから。

ひーちゃん。

ひーちゃん。

ひーちゃん……。

ひーちゃんさえいれば、ほかに何も――

何度も何度も、繰り返される夢。

あの日私は母を喪い。

そしてひーちゃんの意識を――大勢の人の意識を消してしまった。

たくさんの人が死んで、たくさんの人が今も眠り続けている。

私のせいだ。

私のせいで。

好きでやったんじゃない。どうすることもできなかった。気づいたら全部終わっていたんだ。私は悪くない。悪いのはあの鬼だ。私は悪くない……。それでも、私のしたことは許されない。許してくれるはずがない。悪いのは私だ。私がいなければ、あんなことにはならなかったんだから。――そんな私を、黎さんは肯定してくれた。黎さんは私の世話を焼いてくれて、高校に通う援助もしてくれた。感謝しています。この恩は決して忘れません。ですが、それでも――私は、自分の犯した罪が許せないのです。誰も私を裁いてくれません。懺悔の仕方もわかりません。責任の取り方も知りません。弱い私は、自殺することもできませんでした。

私は一人。

お母さんもひーちゃんもいないこの世界で、私は――

どうやって生きていけばいいのでしょうか?

呼吸は乱れ、心臓は狂った暴れ馬のように私の胸を叩いた。

手が小刻みに震え、乾いた息が漏れる。

――なんだ、今のは。

私は今、何を――

「く……ッ!」

鬼の右手に、胴体をがっちりと握られている。凄まじい力で拘束され、全く抵抗できない。

このままでは握り潰されて殺される。

今まで感じたことのない、本能的な死の恐怖が全身を駈け廻った。

そうか。

お前が私から、まだ奪っていないものがあった。

お前は私の――

「…………?」

だが、鬼はそれ以上の行動を起こさなかった。

――どうして、何もしない?

目の前に獲物がいるのに、キラーが殺しを躊躇うはずは――

「う、わ……ッ!?」

突然、体が引っ張られるように宙に浮いたかと思うと、今度はそのまま落下を始めた。

――屋上から飛び下りた!?

ものすごい負荷が体にかかり、内臓が掻き回される。視界が暗転し何も見えない中、ただ空気を切り裂く音だけが聴覚を支配した。

地面に激突して死ぬ。

と戦慄する間もなく、急ブレーキをかけた車のように、鬼が落下速度を緩めた。慣性で地面に引っ張られ、首が抜けるかと背筋が凍った。

足下から霧を噴き出し、ゆっくりと着地する鬼。

宿主に損傷を与えないよう考慮したのか、私を死なせないよう配慮したのか――どちらにせよ明らかに異常な行為だった。

私は放り出されるように解放された。

覚束ない足取り。歪む視界。

どうやらここは、私達が最初に来た正面入口の近くのようだった。

とにかく、鬼から離れなければ。

ぐわんぐわんと鈍く痛む頭でただそれだけを考え、必死に足を動かす。

――その時。

「ユ、ユキ……」

顔を上げると、すぐ傍に春がいた。

なんでここに……!?

驚いた表情で私と鬼を交互に見比べ、呆然と立ち尽くしている。

――いや。

春には鬼が視えない。

両腕のない男の姿しか、瞳には映っていないはずだ。

つまり――鬼には気づいていない。

「春! 逃げ――」

鬼は瞬時に春までの距離を詰めると、その巨大な右手で春を捕まえた。

春は自分の身に何が起きているのか理解できず、戸惑いの色を浮かべ――次第に恐慌状態に陥っていった。

「なん、だ、これ……? う、動けな――」

鬼が、悪意以外の一切の意味を切り捨てた眼で、私を一瞥した。

その傲岸不遜な緩慢とした動きは、まるで私を見て嗤っているかのようだった。

この鬼は私を弄んでいる。

弄んで、楽しんでいる。

鬼は右手を高く掲げ、春を高々と持ち上げた。

「い、ぎあ、ああああああああ!」

耳を塞ぎたくなるような、苦悶の悲鳴。

顔からは血の気が失せ、助けを求める怯えた目が、私の瞳に映った。

このまま握り潰されるか、地面に叩きつけられるか――

「ユ、キ――」

鬼が――また、嗤った。

「…………!」

見ている。

鬼が私を見ている。

あの時と同じ眼で、私を見ている。

助けなきゃ。

春を助けなきゃ。

死んでしまう。

春が死んでしまう。

私の目の前で、また人が死んでしまう。

嫌だ。

そんなのはもう嫌だ。

待ってて、春。

今――

「え……?」

自分の足が、一歩後ろに下がったのが見えた。

どうして。

下がっちゃだめだ。

春は前にいるんだから。

あ――そうだ。

力。

力を使えば、春を助けられる。

あの時――力があればお母さんは死ななかった。

私に力があれば、誰も死ななかったんだ。

そして現在――私にはその力があるじゃないか。

春を助けられる力があるじゃないか。

早く。

早く春を――

「――――」

また、意に反して足が動いた。

どうして。

どうしてどうしてどうして!

鬼が左手を、ゆっくりと私に向かって伸ばすのが見えた。

体の震えが止まらない。

息がうまくできない。

足に力が入らない。

鬼の手が眼前に迫る。

赤が私の世界を覆って――

「――――――――――――――――!」

吐き気のするような醜い叫び声が聞こえた。

それが自分の喉から発せられたものだと気づいた時には、私は春に背を向けて走り出していた。

けれど足がもつれて無様に転び――尻餅をついた格好で、私は後退った。

「うううう、ああ――」

もう、何も考えられなくなっていた。

その時――黒い影が視界を横切った。

影は鬼の右腕を切り落とし、解放された春は地面に落下し倒れ伏した。

春日子をお願い――影はそう告げると、春に構わずすぐに鬼と向かい合う。

言われたことの意味を理解するのに数秒を要してから、春の元へ駈け寄る。

ぐったりとした春を抱きかかえ、ぺたんと地面にへたり込んだ。春は、気を失っていた。

鬼は影を――黎さんを、再び殺すべき敵と見なしたのか、短く唸り体勢を整えた。右腕はとうに元通りに戻っている。

「――――」

赤を呑み込むように。

闇の中に、黎き麗人が立っている。

「黎さ――」

ぞっと。

全身の血が凍るような感覚に、私は襲われた。

肌が粟立つ。

寒さのせいではない。そもそも寒さを感じる余裕すらない。

黎い威圧感に竦み上がった私は、声を飲み込んだ。

――手に握るは、夜空と同じ色を宿した黎き霜刃。

――身に纏うは、一層の闇と陰を孕んだ黎黒の霧。

無言で、ただまっすぐ鬼を見据える、美しき剣客。

キラーを討ち滅ぼす者。

黎さんは――怒っている。

何に対してだろう。

鬼か。

それとも――私だろうか。

私が不甲斐ないから、だから、怒っているのですか。

でも。

だって――

「黎さん」

小さく呟く。

その声が聞こえたのかどうかはわからないけれど、黎さんは「お前はそこにいなさい」と、こちらを振り返ることなく静かに言った。

――黎さん。

私を捨てないでください。

私にはもう貴女しかいないのです。

黎さんに見離されたら、私にはもう何もなくなってしまいます。

期待に応えられない自分が憎い。

力を使いこなせない自分が呪わしい。

私は――バカだ。

どうしようもないくらいバカだ。

けれど。

それでも。

あの鬼は――あの光景だけは、何度見ても受け入れられなかった。

頭から離れない、夢で何度も見る映像。

繰り返し繰り返し、同じところだけを巻き戻して。

繰り返し繰り返し、同じところだけを焼き付けて。

私は、全然強くなっていない。

何も成長していない。

見上げれば、星降る聖夜。

果てしない年月をかけ、私達の元へ光を運んできた夜空の星達。

長い間、変わらずに輝き続けなければならない気持ちとは、どんなものなのだろう。

ごめん、春。

ごめんなさい……。

私は。

私は、いつか変わることができるのでしょうか。

いつか、全てを乗り越えて強くなれるのでしょうか。

黎黒の剣が鬼を――男を真っ二つに切り裂くまで。

私は縋るように――春の服を固く握り締めていた。

◆

黎さんは黙々と後始末を進めた。クニツカミの職員に連絡を取り、結果を報告。あとはアマツカミの職員が全て処理してくれる。

春はすぐに目を覚ましたけれど、頭を打ったようなので、病院に連れていくと黎さんが言った。その時には、いつもの黎さんに戻っていた。

黎さんは宿主の体を切断し、さらに頭部を破壊することで変容体を討滅した。

けれどそれは、男の悪意――残留思念を増幅していたあの鬼を追い出しただけであって、キラーの脅威が完全に消え去ったわけではない。

再びほかの人間に宿るのか、はたまた二度と現れないのか、それは誰にもわからない。

まさに神出鬼没。目に見えない鬼神の働きのように行動が自在で、所在が掴めない――それが游泳する悪意なのだ。

キラーに対してはこちらから先手を打つことができない以上、どうしようもない。

男の遺体はアマツカミの施設に運ばれ徹底的に調べられるだろう。バラバラの遺体とはいえキラーに憑かれた者は貴重な研究材料だ。身元が判明したとしても遺族に正しい情報は伝えられず、用が済めばそのまま、ひっそりと荼毘に付されるだけだ。

黎さんが運転する車は、アマツカミの敷地にある病棟へと向かっている。あそこは二十四時間開かれているし、一般の患者もいないので好都合だった。

車内ではほとんど会話がなかった。特に、春は一言も口を利かなかった。

隣の春をちらっと一瞥すると、疲れた顔でぼうっと窓の外を眺めていた。

私は自分のことだけで精いっぱいで、春に何の言葉もかけられなかった。

雪花、帰るわよ――ベッドの隣に置かれた丸椅子に腰かけ、ぼんやりとしていた私に黎さんは言った。

物音一つしない寝静まった病棟、その一室のベッドで、春は穏やかな寝息を立て眠っている。

「とりあえず安静にしていれば、春日子は大丈夫だから……」

深夜、時刻が零時を過ぎた頃にここを訪れた私達は、夜勤の職員に許可をもらい、空いているベッドを借りた。

診察の結果異常はなかったみたいだけれど、春はまだ軽い目眩がするようなので、朝まで休んでゆくことになった。

今、春はカーテンで仕切られたベッドで眠っている。

「ここにいます――春が起きるまで。朝になったら二人で帰りますから」

黎さんは、そう――とだけ言って、音もなく室から出ていった。

二人きりになった無音の空間で、私はしばらくの間、床を見つめていた。

姉様、帰ったのか――不意に聞こえた弱々しい声。

驚いて顔を上げると、春は目を開けていた。

「…………」

沈黙。

心臓の音さえうるさく聞こえそうな静寂が、鼓膜を襲う。

暗黒色の瞳はじっと天井に向けられていて、私の目を見てくれることはなかった。

「ごめん――」

私は。

私は――逃げたんだ。

この子を見捨てて、私は、逃げたんだ。

「ごめんなさい――」

涙が出てきた。

零れる涙を止めることができなかった。

「ごめんなさい――ごめんなさい」

それしか言えなかった。

謝ることしか、私には。

「私は春を置いて――逃げようと」

嗚咽する声だけが、二人の間に響き渡る。

私は――最低だ。

きっと、自分が思っている以上に最低な人間なのだ。

「ごめんなさい……」

俯いた顔から零れた涙が、床を濡らした。頭の中がぐちゃぐちゃで、自分でももう何がなんだかわからなくなっていた。世の中の悪いことは全て私のせいなのではないかと思えてきた。どうしてこんなことになったのだろう。誰かに教えてほしかった。でもだめだ。正解なんて誰も教えてくれない。誰も助けてくれない。私は独りなのだ。これからもずっと。死ぬまで。お母さんが死んで、ひーちゃんも目を覚まさない。誰も私を見てくれない。誰も私を守ってくれない。ひーちゃん、早く起きてよ。私を独りにしないでよ。一緒にいてよ。――ああ、でもひーちゃんが目を覚ましたらなんて言おう。もう誰もいないんだよ。私達以外、みんな死んじゃった。ひーちゃんのお父さんとお母さんもね、死んじゃったよ。事故だってさ。調べてもらったの。でもほんとは事故じゃないよ。私が殺したの。私のせいだよ。全部私が悪いんだ。黎さんだって、ほんとは私のことなんてどうでもいいと思ってる。わかるよ、それくらい。黎さんが必要としてるのは私じゃなくて、私の力なんだから。早く、早く力を使いこなせるようにならないと、私は黎さんに捨てられてしまう。でも怖いの。怖いんだよ。もし失敗してまた同じ惨事を引き起こしてしまったら、私はこれ以上罪の重さに耐えられない。これ以上背負えない。だから。だから私は――

春が私を見ていた。

綺麗な瞳。

そんな目で、私を見ないでほしかった。

「ユキ。あたしはお前のことを――まだ、何も知らない」

「…………」

「その――つまり、さっきのことで、お前があたしに負い目を感じる必要は、ない。だって、その、えーっと……あたしは、お前と――」

珍しくしどろもどろになり、何やら言い淀む春。

「――昔の話を、してもいいか」

春は横になっていた体を起こすと、乱れた砂色の髪を整えもせず話し始めた。

「あたしが生まれた家は、すごく大きな家で――ずっと昔に、日本からアメリカに渡ってきた、歴史のある家系――あたしはそこで生まれた。母様は、あたしを産んだ時に死んでしまった。父様には会ったこともない。姉は――血の繋がった本当の姉は、物心ついた時にはいなかった。家を出て行方不明だと聞かされた」

春の目は私を見ているようで、もっと遠くを見ていた。

どこか、ずっと遠くを。

「あたしの『荒野春日子』という名前は、姉様がつけてくれたんだ」

誇らしげに春は言う。

「姉様がつけてくれた名前。完全な女になれないあたしに、性別を越えて強くなれるようにとつけてくれた、大切な名前。あたしは姉様と姉妹になった日から、『荒野春日子』になった。あたしの――あたしの本当の名前は、ヒガンニシ・シュンギョウというんだ」

「ひがんにし……?」

「春の訪れを告げる豊穣の風、彼岸に吹くゼピュロス。――彼岸西風春暁、それがあたしの、本当の名前」

唐突に告白を始めた春に、どう反応していいのかわからない。涙を手で拭いて、次の言葉を待つしかなかった。

「姉様には口止めされてるんだけれど、ユキになら平気だと思う。いや――あたしがユキに知ってほしいと思ったんだ。あたしの、本当の名前を。――でも、今のあたしは『荒野春日子』だ。彼岸西風の名前は、もう――捨てたから」

「…………」

「エウロス、ゼフュルス、ノトス、ボレアス――アメリカには超能力や超自然力を中心とした学際的研究機関が、主に四つあるのは知っているだろう。アマツカミの姉妹組織ボレアスも、その一つ。元はギリシャの〈エオス〉から分離した四つの風神機関。その中でも特に大きな力を誇っているのが、ゼフュルスとボレアス」

それが、何か関係あるのだろうか。

「うん。彼岸西風は特異な一族で、代々ゼフュルスに忠誠を誓っている。ゼフュルスと共に歴史の闇を歩んできた、裏の一族。彼岸西風の血を継ぐ者は、ほぼ全員が超能力者――異能力者だ」

「そんな家の――生まれだったんだ」

「けれど異能遣いは、彼岸西風の血を継ぐ女の胎からしか産まれない。たとえ彼岸西風の血を継ぐ者でも、男の人がよその女の人に孕ませた子に異能は宿らない。異能を宿した子は、彼岸西風の女性のお腹からしか産まれないんだ。――産まれた男の人は異能遣いとして裏の仕事に就くんだけれど、彼岸西風にとって異能遣いを遺せない男性はあまり重要ではなくて、子を産める女性こそが重要な存在というわけだ。ただしインセスト・タブーを犯してはならないから、血を濃く継ぐために、彼岸西風ではいとこ婚が慣例となっている。――あそこでは、男と女は完全に区別されて教育を受ける。女は彼岸西風、男は涅槃西風と、苗字すら分けられて。歪んだ女系一族――そういうところなんだ、あそこは」

自虐的な微笑みを浮かべながら、淡々と語る春。

きっと驚愕するところだったのだろうけれど、頭の整理が追いつかなかった。

「ある日――その血を継いだ、一人の女の子が生まれた。子を産むことを宿命づけられて――産まれた子は母となるのに障害がないか、どんな力を持っているのか、徹底的に検査を受けて育てられる。だがその子には――」

春はお腹に両手を重ねて、言った。

「子宮がなかった」

「――――」

「ロキタンスキー症候群と言うらしい。きっと母様のお腹の中に――忘れてきてしまったんだろう」

脳天を金槌で殴られたような気がした。

金縛りにあったように、私の目は春のお腹に釘づけになった。

「あたしは性交渉に障害を持っていて、子供を宿すことができない。それが原因なのかはわからないが――あたしには特別な力が何一つ使えない。あたしは力も使えなければ子供も遺せない、役に立たない子供。だから女として扱われなくて――」

かける言葉が見つからない。

なんと言ってあげればいいのかわからない。

「――一族の中で、権力争いなんて日常茶飯事だった。あたしには頼れる人がいなかったし、面倒を見てくれる人もいなかったんだろう。物心ついた時には、ゼフュルスの教育施設に入れられていた。そこで先生達にお世話になって――でも、先生はあたしのことを『春姫』としか呼んでくれなかった。宗家の子供だから――どんなに役に立たなくても、あたしの中には彼岸西風の血が流れてるから――だから、ほかの子達と区別されて……」

春は寂しそうに目を伏せる。

私はその少女に思いを馳せた。

遠い異国の地で――哀しい運命に従わされた、砂色の少女に。

「あたしが産まれてこなければ、母様は死ななかったのかもしれない。行方不明の姉様も、きっと母様が亡くならなければ家を出ていかなかったはずだ。あたしが、産まれてこなければ――」

産まれてこなければ。

その次に言いかけた言葉を――春は必死に飲み込んだ。

数秒の間のあと、気を取り直したように言う。

「ユキ。あたし――ちゃんと女の子に見えるか?」

いきなりの質問に面食らった。

質問の意図が読み取れない。

「……春は、女の子。どう見ても――女の子だよ」

その受け答えが正しかったのかどうか自信はなかったけれど、春は安堵したように大きく息を吐いた。

「あたしはね、子宮は欠損しているけれど卵巣はあるんだ。だから見た目はちゃんと女の子に成長すると言われていたし、外見じゃ絶対にわからないから安心しろ、とも言われていた。でも、やっぱり――」

私は春の顔を見た。

「ほかの女の子と違わないか、気になってしまうんだ。あたしは生理にもならないしな」

「…………」

――春は。

春は、女の子だ。

ちゃんと、女の子をやれている。

子宮がないからなんなのか。

子供が産めないからなんなのか。

そんなことで、荒野春日子の意味は何一つ揺るがない。

「ユキ――お願いがある」

恥ずかしそうに、照れ臭そうに。

「あたしと――友達になってくれないか」

頬をほんのりと赤く染めながら、春はおっかなびっくり、右手を差し出してきた。

握手のようにではなく、掌を上に、軽く指を曲げながら。

「つまり、その――助け合うものだろう、友達というのは。自慢ではないが、あたしには友達がいない。だからこういう時どうすればいいのかわからないが――あたしは、たぶんお前と友達になりたいんだと思う。だから、お前に負い目を感じてほしくないんだ。あたしが困っている時に、今度はお前があたしを助けてくれれば、それでいい。だからさっきのは――気にしなくていい」

私は右手で、その手を下から包むように握り返した。

華奢な手。

この手を、今まで誰も握ってくれなかったのだろうか。

何も変わらない、普通の女の子の手なのに。

「――――」

心からの言葉が出た。

本当に、自分でも驚くくらい真っ白な言葉が自然に出た。

小さな手の感触を楽しみながら細い指を弄っていると、春はくすぐったそうに目を細めた。

私達は顔を見合わせ、同時に吹き出した。自分でも何が面白いのかわからないけれど、一度緩んだ表情は元には戻らず、しばらくの間二人で笑い合った。

この笑顔を、絶対に忘れてはいけない。

一生枯れることのないように、咲かせ続けよう。

小さな可愛らしい――砂色の花を。

「春は、黎さんとはどこで知り合ったの」

ずっと気になっていたことを訊いてみる。

うーん、と頭を悩ませながら「姉様には絶対内緒だぞ」と、前置きしてから答えてくれた。

黎さんの過去。

自分で訊いておいてなんだけれど、妙に落ち着かずどきどきした。

黎さんはボレアスで〈風伯〉という、危険な仕事に就いていたらしい。アマツカミにおけるクニツカミのようなものか。

「あたしが七歳の頃、姉様はゼフュルスにやってきた。――あたしと会うために。母様との約束を果たすために」

「約束?」

「姉様は昔、母様にお世話になったことがあるらしい。そして、その時交わした母様との約束を果たすために、あたしを迎えに来たと――そう言っていた」

約束。

春のお母さんとの、約束。

春のお母さんにお世話になって、遺された娘を迎えに。

そして――行方不明だった姉。

「もしかして、それって――」

「いいの。血の繋がりなんて、あってもなくても――いいんだ。姉様はあたしに言ってくれた。『姉妹になろう』――って。それだけで、家族と触れ合ったことのないあたしにとっては――とても幸せなことだったから」

家族と触れ合ったことのない――か。

閉鎖された一族の中で育ちながらそんな言葉が出るということは、きっと春は、一族から――家族から、遠ざけられ、疎まれ、無視され、『隔離』されてきたのだろう。

そうやって、幼い日々を過ごしたのだ。

家族も友達もいない時間を、ただ一人――

「そのあと、あたしはゼフュルスを出て、ボレアスにお世話になった。施設で中等部に上がった頃、姉様は日本に――アマツカミに行ってしまったから、姉様と会える機会が減ってしまったのは残念だったけれど」

当時を思い出してか、遠い目をする春。

「でも、今はほら、こうしてあたしも日本にいるわけだし。姉様が誘ってくれたんだ――日本に来ないかって」

ああ、本当に嬉しかったんだろうな。

黎さんは、春にとって――嘘偽りない、本物のお姉さんなのだ。

血の繋がりなど関係なく――二人は、姉妹なのだ。

――だが、それならどうして。

もし、黎さんが春の実の姉だというのなら、どうして春が生まれてから一緒にいてやらなかったのだろう。春を守ってやらなかったのだろう。

春のお姉さんは、どうして姿を消したのだろう。

そして。

黎さんは、どうして春のことを内緒にしていたのだろう。

春を置いて、日本へ渡ってきた理由も気になる。

黎さんが春に対して遠慮しているような――どこかよそよそしい態度なのはなんとなく感じていた。断じて春が嫌いというわけではないと思うけれど、なるべく春と関わらないように振る舞っているというか――そもそも、黎さんが私に妹の存在を隠していたことを、私は勝手に「血が繋がっていない妹だから特に紹介する気がなかったのだろう」と解釈していたけれど、まさか春を遠ざけておきたかったからとか、私に知られたくなかったからとか、そういう穏やかでない理由なのだろうか。

――いや、いい加減な憶測はやめよう。

「姉様が、あたしを遠ざけているのは知っている」

心の声が漏れたのかと思って、どきりとした。

少し沈んだ声音で続ける。

「ユキも気づいているだろう。姉様は、あたしのことを重荷に感じているのかもしれない。姉様があたしといる理由は、母様との約束――それだけなんだから」

そんなことない――と、果たして言い切れるだろうか。

黎さんのあの態度は、もしかしたら、春の言う通りなのではないだろうか。

黎さんにとって、春は――

「いいんだ。あたしはこっちで高校を卒業したら、ボレアスに戻って研究者になる。そして姉様の仕事を手伝うのが夢なんだ。だからあたしは――平気だ」

そうか。

春は私と似ているのかもしれない。

私にも黎さんしかいなかった。

黎さんがいなかったら、私は生き方すらわからなかった。

違うのは、私にはお母さんとひーちゃんがいてくれたこと。

春には母親も――そして、心を許せる友達もいなかったのだ。

黎さんと出会うまで、ずっと一人だったのだ。

――私は、彼女のことを想った。

この病棟で、今も一人眠る、彼女のことを。

「――私」

頬は赤い血が透けるほど白く美しい銀世界。

緩やかに波打った砂色の長い髪。

人形のように可愛いらしい小さな手を、両手でぎゅっと握り締めながら、私は言った。

「春には――私がいるよ。黎さんだけじゃなくて、私もいる。友達――春はもう一人じゃない」

この子の傍にいてあげたい。

この子と一緒にいたい。

――もう、絶対に自分だけ逃げるようなことはしない。

強く、心からそう思った。

「――うん」

陽春の夜明けの優しさのような、とびっきりの笑顔で、春は応えてくれた。

友達。

私達は、友達。

春は私に、自分の過去を打ち明けてくれた。

それなら、私は――

私は。

――もう少しだけ。

もう少しだけ、待っていて。

いつか私も、昔の話をするから。

過去の過ちを打ち明けるから。

そしてひーちゃんに――春を紹介したい。

私の友達――

私の、大切な友達だよ――って。

【四】

年が明けた。

◆

「何ィー!? 春っちがあッ!?」

朝のホームルーム前の教室に、千歳さんの大声が木霊した。

千歳さんは春の両肩をがくがくと揺する。

「どんな手を使った!」

教室の後ろにある掲示板には、冬休みが明けてすぐに行われた実力試験の結果が貼り出されていた。A4判のプリントに成績上位十名の名前と点数が載っている。

そこに載っていた名前に――いや、正確には名前の並び順に、皆が驚いた。

「すごいですねー。春ちゃんって頭よかったんですかあ」

深川さんが至極感動したような面持ちで呟いた。年が明けてもジャージ姿は健在である。

私もこの結果には少なからず驚いた。

プリントの一位の欄には、『荒野春日子』の文字が躍っていた。

春、そんなに頭がよかったのか。千歳さんが取り乱すのも頷ける。

「目が回る」

「陰で隠れて勉強するタイプか! うわっ、しかもわたしの名前載ってねー!」

「和歌ちゃんは冬休み遊びすぎたんですよー」

「うるせー、お前は自分の心配をしてろ!」

ちなみに今回の試験、私の順位は七位。あまり集中して勉強できなかった冬休みを振り返れば、善戦したと思う。

――みんなが驚いたのは春が一位という事実で間違いではないのだけれども。

春が一位だったということは誰かが一位ではなくなったわけで。

私達の学年には入学以来一位を堅守してきた人物がいたわけで。

だから春が一位だったことよりも、彼女が一位ではなかったことに、みんなびっくりしたわけで。

別に春が悪いことをしたわけではないのだけれども。

その人の反応が気になるというか、気を遣うような空気が教室に蔓延していた。

少し可哀想で、みんな声をかけづらいみたいだった。

常葉さんは――席に着き、姫カットの長い黒髪を丁寧に指で梳いていた。

確か入学当初は肩にかかるくらいのミディアムだったはずだけれど、今は胸に届くほどの長さだ。

私は相変わらずのショートの髪を掻き上げながら、努めて明るく話しかけた。

「あ――砂原さん」

隣の自分の席に座る。

「試験、難しかったね」

常葉さんに嫌な思いをさせないよう、さり気なさを装わなければならない。

「ふふ、ありがとう砂原さん。別に落ち込んだりしてないから、変に気を遣わなくて大丈夫よ」

「え、いや、あの……」

「すごいのね、荒野さんって――わたしもまだまだ頑張らないといけないわ」

ほっと、胸を撫で下ろす。

よかった、気落ちしているわけではなさそうだ。

「きっと陰で相当な努力をしているのね。二人で勉強したりするの? 砂原さんと荒野さんって、一緒に住んでいるんでしょう」

「たまにやるけど――集中できないからいつもは一人でしてる」

「そう……」

やっぱり、ショックだったのかもしれない。

いつものしゃきっと引き締まった声のトーンが、いくらか沈んでいる。だが、こればかりはどうしようもない。春に次回のテストは手を抜いてなんて言えないし、たとえ春が了承したとしても、それは常葉さんにあまりにも失礼だ。

「あの、砂原さん」

これは常葉さん自身の問題。

成績優秀なのも大変だ――なんて暢気に考えていると、「来月の――二月十四日って、砂原さんの誕生日、よね」と、か細い声で尋ねられた。

来月で私も十六歳だ。

「あの、ね――」

そういえば――

以前互いに誕生日を教え合ったのだけれど、その時既に常葉さんの誕生日は過ぎていたことが発覚したのだった。だからその日の放課後、遠慮する常葉さんを半ば強引に連れて、駅前のケーキ屋さんで手持ちのお金で買える最も高価なカットケーキを奢ったのだ。些細なプレゼントだけれど、悩むのも面倒だしプレゼントは形に残らないもののほうがいいと思っているので、無難にケーキにしたのだった。問題はなかったはず――常葉さんも(おそらく)喜んでくれていたし。

――ありがとう。絶対、お返しするから。砂原さんの誕生日に、絶対――

あの時、常葉さんは確かそう言っていた。

すっかり忘れていた。

私はケーキの件は気にしなくていいと伝え、むしろ安物のケーキで済ませたことを謝る。

常葉さんは俯き、消え入りそうな声で呟く。

「そんなこと、ない――わたし、嬉しかったわ。砂原さんと一緒にケーキを食べたこと」

表情は長い髪に隠れて窺えない。

「気持ちだけで十分だよ。ありがとう、常葉さん」

ガラッと戸を開けて、先生が教室に入ってきた。

私達は話を中断する。ホームルームが始まった。

いつもと同じ朝。

年が明けたと思ったら、もう一月も半ばだ。

けれどその日の天気は、いつもと少し様子が違った。

何気なく窓の外を見遣ると、灰色の空から真っ白な綿雪が落ちてきていた。

狂ったように踊りながら、雪片が地面へと落下してゆく。

雪だ――という誰かの声が耳に入った。教室が少しざわついて、先生がそれを注意する。

ゆっくり、ゆっくり堕ちてゆく白。

無言のまま、窓の外を眺める。

――雪。

空から降ってくる、細かい氷の結晶。

また、この季節がやってきた。

◆

細雪が降って。

晴れの日が続いて。

小雨が降って。

雨が上がって。

空が曇って。

何日も大雨が降って。

また晴れて。

空が曇って。

朝風が吹いて。

夜風が吹いて。

また陽が昇って。

時は流れた。

黎さんはクリスマス以来、一度も家に帰ってきていない。

もう一か月以上顔を合わせていなかった。

こちらから連絡してみても「そのうち帰るわ」の一点張りで、取りつく島もなかった。

春は何も言わなかったけれど、やっぱり寂しかったと思う。私だって、黎さんがこのまま帰ってこないのではないかと不安になったから。

私の中で、荒野春日子という存在はどんどん大きくなって、容量を増していた。

春と出会う以前なら、家で一人過ごすのなんて平気だった。けれど今は、春がいなかったら、きっと、一人で黎さんの帰りを待つのはとてもつらく感じるはずだ。

黎さんは今どこで、何をしているのだろうか。

センター試験も終わり、受験で忙しい三年生はあまり登校してこなくなった。そのためか、校舎が広くなったように感じられた。

最近、常葉さんはたびたび学校を休んでいた。

頭痛が酷く、なかなか治らないらしい、ぼうっとしてしまうことが多い気もする――と、萎れた花のような力ない顔つきで言っていた。

そして――二月十三日。

今日も、常葉さんは学校を休んだ。

時刻は午後八時前。

放課後に図書室で、春と勉強していたので遅くなってしまった。

街灯に照らされた道を往く。

骨の髄まで凍るような風が吹きつける。空には星一つ見当たらない厚い雲。足下には昨日降った雪が積もり、あちこちで雪掻きの跡が見られる。

「ユキは寒がりだな」

左隣を歩く春が、呆れたというふうに私を一瞥した。

暖房の効いた図書室での勉強を終え、一歩外へ出ればそこは寒風吹き荒ぶ冬の夜。顔が痛いほどの冷気を浴びて、寒くないほうがおかしい。

「君はなんで平気そうなの」

冷えた指先に息を吐きかける。

「あたしは夏より冬のほうが好き。これから少しずつあったかくなって、ゆっくり春になる――それを感じるのが好きなの。だから寒いのは平気」

なるほど、意味がわからない。

好きだと平気なのか――こんなにつらいのに。

他愛ないお喋りをしながら、私達は早足で帰りを急ぐ。

マンション前に敷かれた道路。

車も人も通る気配はなく、辺りは静かだ。

「ん……?」

正面玄関前に、何をするでもなくぼうっと立ち尽くしている人がいた。

髪の長さと服装からして、女の人だ。

携帯電話を操作しているのかと思ったけれど、そんなことはなく、本当にただ突っ立っているだけのようだった。

なんだか気味が悪い。

目を合わせないよう避けて通ろうとした――その時。

こんばんは、砂原さん――と、声をかけられた。

聞き覚えのある声だった。

反射的に振り返ると、その人物もこちらを見た。

立っていたのは常葉さんだった。

私は戸惑った。

どうしてここに常葉さんがいるのだろう。

しかも、こんな時間に。

そもそも私、常葉さんに住所を教えたことなんて――

「ずっと待っていたの。貴女に会いたくて」

「どうしたの、こんなところ、で――」

息を呑む。

常葉さんは――虚ろな表情をしていた。

血の通っていない死人のような青白さは、街灯に照らされることで不気味さを増している。

全身に、不安が波となって急速に押し寄せた。

「ねえ、砂原さん。――どうして」

「え――」

「どうしてなの」

え?

何が――

「常葉。お前、何か用が――」

「貴女は黙ってて!」

春に向かって放った突然の怒声に、体がびくっと震えた。

「お前――」

常葉さんは笑みを――冷たい笑みを浮かべて、言った。

「どうしてわたしじゃだめなの。どうしてわたしを無視するの。わたしをまた一人にするの。どうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうして」

「…………!?」

「わたシはたダ――」

意味がわからない。

言っていることが支離滅裂だ。

「――貴女ヲ ソうト思ッたダ ノニ」

どくん、どくん。

心臓が跳ね回る。

痛いくらいに暴れ回る。

予感がする。

不吉な予感。

いや――既視感だ。

この感覚を、私は知っている。

いや――違う。

大丈夫だ。

そんなはずはない。

そんなはずがない。

祈りながら。

私は彼女を視た。

ゆらり。

ゆらり。

揺れながら彼女の肢体に纏わりつく――

――赤。

それは――絶望の色。

「――なんで」

なんで。

どうして。

常葉さんが。

なんで。

常葉さん。

赤。

赤い。

常葉さんが。

私は――

私は。

「ユキ……?」

頭が真っ白になって、目の前の現実が砕けて散る。

動くことすらできず、常葉さんから目が離せなかった。

「――動くな」

「――――!?」

声。

十メートルほど離れたところに――いつの間にか黎さんがいた。

「〈生まれたて〉の汚染体かしら。――雪花、そこを動いてはだめよ」

常葉さんは黎さんに目もくれず呟く。

「チ、ガウ――コんなノ……、ウウウううう……、イや……やめて――」

低く唸りながら、両手で頭を抱える常葉さん。

私はただ、それを呆然と眺めるしかなかった。

「マた、アノ声――クロい、カゲ――誰なノ……! ヤメテ……もう、イヤ――」

「常葉――さん」

そして。

それが姿を現した。

――ああ。

やっぱりね。

私はこいつから逃げられないんだ。

逃げられるはずがなかったんだ。

心のどこか冷たい部分で、妙に得心がいった。

こいつはきっと、私が死ぬまで永遠に追いかけてくる――

「――――――――――――――――!」

鬼が、咆哮した。

普通の人間には聞こえない、心臓が直接握り潰されるような重低音。

それは歓喜の叫びか、悲哀の唸りか。

――目の前に、赤い鬼が現れた。

真っ赤な、血の色をした鬼が。

鬼が太い右腕を夜空へと伸ばす。

私を殺すために。

そして実際、あれが振り下ろされたら確実に死ぬのだろう。

死ぬ。

お母さんを殺した鬼が、私を殺そうとしている。

私は死んだら――お母さんと同じところに行けるのだろうか。

――お母さんに、会いたい。

「…………?」

不意に、鬼の体が点滅するようにぼやけた。

内部に取り込まれた常葉さんが、頭を抱え必死に抗っている姿が覗いた。

そうか――

常葉さんはまだ、完全に意識を喰われたわけではないのだ。

振り上げたまま動きを止めた腕を、黎黒の霧を纏った影が一瞬で消滅させた。

黎さんはそのまま、鬼に飛びかかろうとした。

「――待って!」

黎さんが動きを止める。

そのわずかな隙に、常葉さんは弾け飛ぶように、建物の屋根や屋上を伝ってあっという間に姿を消した。人外の動きだった。

追おうとする黎さんをもう一度呼び止め、その背に懇願する。

「待ってください――こ、殺さないで。友達なんです、私の――」

黎さんは何も語らず、常葉さんが去った方向をじっと見据えていた。

游泳する悪意。

害意を貪り、殺意を吐き出す溟海の流民。

まさか――友達がキラーに憑かれてしまうなんて、考えたこともなかった。

キラーや超能力なんてものは別の世界の話で、日常を壊すことは決してないのだと、無意識のうちにそう思い込んでいた。

そんなはずないのに。

四年前に、思い知らされたはずなのに。

けれど、よりによって、どうして常葉さんが――

「今アマツカミが追っているから、きっとすぐに捕まるわ……」

リビングのソファーで、黎さんが険しい目つきで言った。

「常葉さんが――人殺しになってしまう前に、なんとかしないと……」

「さっきの子、かなり不安定な状態だったわね……。意識を喰われる寸前、キラーと自分の意識が共存している状態――誰か一人でも殺してしまえば、一気にキラーに侵食されるでしょうね」

「助ける方法は……、何か――何かないんですか」

「お前もわかっていると思うけれど――もし仮に、殺人に走る前にあの子を見つけられたとしても、相手はあの鬼。捕縛は並大抵のことじゃないでしょうね。捕縛に成功したとしても、待っているのは薬漬けの日々。どっちにしろ、もう……」

私は口を閉ざし、俯く。

キラーは宿主を破壊しただけでは滅ぼせない。

異なる宿主に憑いて何度も現れたりする場合もあれば、二度と現れない場合もある。常葉さんに憑いていたのはあの鬼だった。クリスマス・イブに黎さんが仕留めた男に憑いていたキラーであり、そして――

母を殺した鬼だ。

あの鬼は、女性を狙う悪意の塊。

あの男から遊離した悪意がもう一度現れるとしたら、次もまた、女性に怨みを持つ者に憑く可能性が高かった。

そして、常葉さんが狙われた。

常葉さんは最近、学校を欠席がちだった。頭痛が酷いとも言っていた。

もしかして、あれは兆候だったのか。

だとしても、いつからだろう。

いつから、常葉さんは――

考えたくなかったし、信じたくもなかった。

けれど、状況から見てそう結論づけざるをえなかった。

常葉さんは、私を――

何が原因なのだろう。

それがわからない。

情けない――これでは友達失格だ。

それとも――友達だと思っていたのは、私だけだったのだろうか。

常葉さんは私のことを、ずっと嫌っていたのだろうか。

殺したいほど、憎むくらいに。

どうすればいい。

どうすれば。

常葉さんを助けるには――

いや。

自分でもわかっているのだ、本当は。

「救う方法があるとすれば、お前の力に懸けるしかないんじゃないのかしら……。あの子をアマツカミの連中より先に見つけて、お前が鬼を――殺す」

私が、あの鬼を――

私が。

「もし事がうまく運んで、先にその子を発見できたとしても――お前が失敗した場合は、アタシがあの鬼と戦うわ。けれど、そうすればあの子は――死ぬでしょうね」

「…………」

「どうする……? ここで大人しく待っている? それとも――」

あの鬼を。

私が。

失敗すれば、また――

動悸の激しさに血管が破裂してしまいそうだ。

目が回る。

視界が歪む。

大丈夫だ――と、隣で何も言わず話を聞いていた春が、口を開いた。

「ユキにどんな力があるのか、何があったのか、あたしは知らない。けれどお前なら、常葉を助けられるんだろう? だったら悩む必要なんてない。自分に力があるのに――友達を救える力があるのに何もしないのは――だめだ。もしユキが助けを待っていて、あたしにユキを救える力があるなら――あたしは、絶対にユキを助ける」

友達だからな――春は付け加えた。

「春――」

そうだ。

また私は逃げるのか。

あの時春を見捨てたように、常葉さんも見捨てるのか。

いや――そんなことは絶対に嫌だ。

これは、避けて通れない運命なのだ。

常葉さんに襲われかけた時、ここで死んでもいいと思った。バカだった。危うく常葉さんを人殺しにしてしまうところだった。何をやっているのだろう、私は。本当に――全然変わっていない。あの冬の日、私の人生は大きく捩れた。やり直したかった。死にたいのではなく、また昔に戻ってやり直したかった。けれどきっと、もう一度始め直したとしても、あの鬼は私の前に現れるのだろう。立ちはだかるのだろう。まるでゲームだ。敵は主人公を倒すため、ずっと同じ場所で待っている。そいつを倒さない限り先へ進むことはできないし、クリアすることもできないのだ。

道を阻む鬼。

私にとっての敵。

あの鬼も、あの時殺し損ねた私をずっと待っているのかもしれない。

あいつがまだ奪っていない――私の命、ただそれだけを手に入れるために。

逃げるな。

覚悟を決めろ。

戦え。

何もできなかったあの時とは違う。

ここで決着をつけよう。

――避けて通れぬ運命なら。

あいつを倒して、私は前へ進む――

二月十三日、午後十時――自室。

ライティングビューローの引き出しを開け、布に包まれた三十センチ強の細長い物体を取り出す。

ずっしりと重く、硬い。

布の中から現れたのは、全体的に黒く厳つい、仰々しい見た目のサバイバルナイフ。戦闘用のファイティングナイフというより、デザイン重視のアートナイフといった趣がある。

淡い輝きを放っているのは、柄に埋め込まれた白いスノークォーツ。

刃は錆びついており、武器として使用するのは困難だろう。

ナイフをもう一度布にくるんでバッグにしまい、パーカを羽織って部屋から出る。

――常葉さんを捜す。

常葉さんが何か行動を起こす前に。

アマツカミの人達よりも早く、なんとしても。

「それで、心当たりはあるのかしら」

黎さんがエンジンをかけながら訊いた。

微かに震える手で、助手席のシートベルトを締める。春は後部座席に乗っている。

「常葉さんの行きそうな場所で、彼女が来るのを待ちます。闇雲に捜し回るよりずっと効率的なはずです」

ただし、常葉さんが既に意識を喰われ私のことを忘れていたとしたら、何の意味もない。

だが今は、これに懸けるしかないのだ。

私と常葉さんの関係は、本人達からしても不思議なものだった。学校ではいつも一緒なのに、休日に遊んだこともなければ互いの家の住所すら知らない。落ち着くし、何より教室で一人になることがないから、一緒にいる。初めて知り合った時から、私達は短い時間で親しくなった。私と常葉さんは似ている――同類だ。他人との距離を取って、深く踏み込まない、踏み込ませないタイプ。だからこそ仲良くなれたのだと、私はそう思っていた。常葉さんもこの関係を維持することを望んでいるのだと思っていた。

けれどそれは、私の勝手な思い込みだったのだろうか。

この数か月の間、私と春が笑っている隣で、彼女はどんな気持ちでいたのだろう。

黎さんに、その場所を告げる。

考えるまでもなく、私と常葉さんの思い出はそこに集約されているのだから。

車はすぐに目的地に到着した。

それは凍てついた闇の中、夜に溶け込むように不気味に存在している。

つい数時間前までいた場所に、私は戻ってきた。

柴白高校。

私と常葉さんが出逢った場所。

裏門前に停めた車から降りる。黎さんは剣を携えている。しかしその剣を使わせるわけにはいかない。

空から灰色の雪が落ちてきた。寒さはあまり感じず、むしろ胸の辺りがじりじりと熱い。

心臓が燃えている。血液の温度が上がった気がした。

大丈夫。

私は落ち着いている。

閉ざされた門を乗り越え、ひとまず校庭に出ることにした。ところどころに備えつけられた常夜灯の明かりだけが頼りだ。

電気の点いていない校舎を裏側から眺めながら、校庭へと向かう。

「あの子、ほんとにここにいるのかしらね」

黎さんが疑問を口にした。

けれど私には、もうわかっていた。

ああ、待つ必要なんてなかったのだ。

彼女はずっと私を待っていた。

毎日、ずっと学校で待っていたのだ。