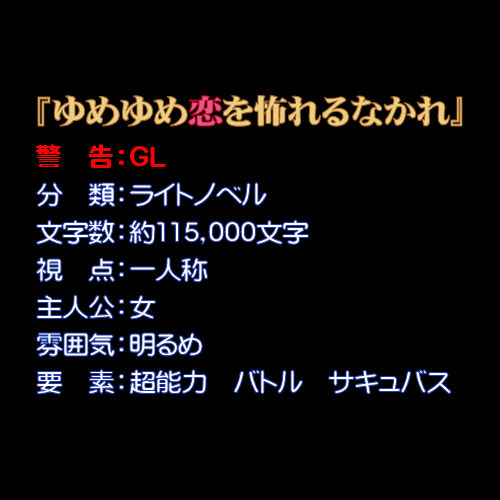

ゆめゆめ恋を怖れるなかれ

【警告】ガールズラブ描写があります。ご注意ください。

『サッカバス・プリンセス』って言葉は某RPGのパクリですね、はい。

百合描写注意。女の子同士でキスします。男も登場しますが男女の恋愛要素はありません。

少女達の異能バトルライトノベルです。

【序 章】 プリンセス・リリオット

「悪夢だぜ」

時計を見ると朝八時を回っていた。

入学早々、遅刻決定である。

ベッドの上であぐらを組みながら、眠気が吹き飛んだ頭でさてどうしたものかと思案する。

六時頃結子さんに起こしてもらったのに、そのあと二度寝しちゃったのがまずかったなあ。入学式の翌日って言ったら、まだ慣れないクラスメートと始業前の探り合い会話を楽しんだり、ホームルームで先生から大切な話をされたりするんじゃないのか? 十分すぎるほどの睡眠時間と引き換えに、失ったものはなかなか大きい気がする。

「ま、いっか」

寝坊してしまったものは仕方ない。昔から早起きは大の苦手だし、遅刻なんて小・中学時代に百回は経験している。一時間目の授業にはどう足掻いても間に合わないし、二時間目から出席できればよしとしよう。

ゆっくり登校の準備をして、のんびり家を出る。玄関の鍵を閉めるのも忘れない。春の陽気を肌で感じながら、アタシは鼻唄混じりに学校へ向かった。

中学を卒業後、この街に引っ越してきて数週間。

結子さんの勧めに従って選んだ進学先はそれなりに伝統のある私立高校で、学習コースによっていくつかのキャンパスに分かれている大きな学校である。アタシはこれまた結子さんの熱い説得を受け進学コースを選んだのだが、アタシの学力は決して高いわけではなく、できない人達の中ではできるほうだけれどできる人達の中ではできないほうというレベルに過ぎない。授業についていけるかいささか不安だ。しかも、いきなり遅刻で出遅れるというミスを犯してしまったわけだし。

駅前を通り、サラリーマンやOLとすれ違い、雑踏から逃げるように歩くことおよそ三十分。私立柴白高校が見えてきた。

結子さんはわざわざアタシのために、徒歩で通える距離のマンションに引っ越そうと言ってくれたのだ。結子さんのためにも、三年間真面目に勉学に励まなければならない。

先生に見つからないよう正門を突破し昇降口へ。ローファーから室内用シューズに履き替えていると、

「うわっ、なんだこいつ」

「え、一年? ありえねー」

「へえ、随分気合い入ってるね。高校デビューってやつ?」

三人の女子生徒に絡まれた。シューズのラインの色が青なので三年生だ。鞄を手にしているところを見るとアタシと同様に遅刻なのだろうけれど、三人揃って登校している点や女子生徒の外見の雰囲気から、果たして寝坊や体調不良での遅刻かどうかは疑わしいものである。遅刻が許される理由は、アタシのような健全で健康的な寝坊だけというものだ。

「え、アタシのことデスカ?」

とぼけるアタシに、あんたしかいないだろとの突っ込みが入れられた。汚い言葉遣いだなあと思った。

「あんたさあ、一年でしょ?」

「はあ、そうですけど」

「名前は? 何コース?」

「明日香(あすか)ユメって言います。進学コースです」

三人の中で一番背の高い女子がアタシに詰め寄ってきた。ばっちり化粧を決め、ブラウンに染められた髪は腰に届く長さだ。後ろでは二人がにやにやした顔をしている。

「ふうん。ユメちゃん、いい根性してるね。進学組のくせに、入学早々金髪なんて」

「はあ……」

「しかも何これ、毛先パーマかけてんの? 可愛い髪型ね。でもさあ、一年でこれはちょっとやりすぎなんじゃないかなあ。知らないよ? 応援団に目をつけられても」

馴れ馴れしくアタシの――金色の髪に触れてきた先輩は、髪を一筋つまむと思いきり引っ張った。頭皮に鋭い痛みが走り、何本かの金色の髪の毛がはらはらと床に落ちた。

「あははっ、新しく生えてくる髪は黒に戻ってるよ~。よかったねユメちゃん」

「麻衣ちゃん優しいーっ!」

「明日までに染め直してこいよ、一年」

立ち去ろうとする先輩の手首を――アタシは逃すまいと掴み、力を籠めて握り締めた。

「痛っ――な、何すんだよっ」

「――げだよ」

「はあ?」

「地毛だっつってんのよ先輩よォーッ!」

肩の辺りで波打った金髪を掻き上げながら、アタシは魂の咆哮を名も知らぬ先輩に叩きつけた。

「生まれつき金髪なんだよ! あとこれはパーマじゃねえ、くせ毛だ!」

「なっ、なっ……」

怯んだ先輩は口をぱくぱくさせ、わずかに後退った。アタシの手を振り払うことも忘れ、ただただ茫然としている。

「あ、ああっ!? 麻衣ちゃんに向かってその口の利き方はなんだあ! 先輩だぞあたしらはっ!」

「調子乗ってんじゃねえよ一年のくせにっ!」

「やかましい! 黙っとけ!」

一喝して睨みつけると、それだけでほかの二人は押し黙る。

アタシは目の前で身構える先輩――マイちゃんって呼ばれてたっけ――の瞳をじっと見つめる。茶髪のマイちゃん先輩の目は当然だが真っ黒だ。アタシとは違う。

「マイちゃん先輩、アタシの目を見てください」

「え……?」

「目の色ですよ。鳶色でしょ? アタシは日本人ですけど、この金色の髪も鳶色の瞳も、全て自前なんです。わかってくれますよね?」

アタシの瞳を怯えるような目つきで見つめる先輩の顔つきが――徐々に穏やかになってゆく。頬はうっすらと紅潮していた。

「ええ……、勘違いしてしまってごめんなさい……」

理解してもらえたようだ。

それじゃあ失礼しますと言って手を放し、アタシは昇降口をあとにして教室へ向かった。背後ではマイちゃん先輩の「素敵……」という呟きと、「ちょっ、麻衣ちゃん!?」「い、一年っ! てめー覚えてろよ!」という叫びが聞こえた。

「明日香ユメってのはこのクラスかァーッ!?」

昼休み。

昼食を食べ終えて周りの席の女の子と雑談していると、教室に二人の女子生徒がやってきた。どうやらまたしても三年生のようだ。

一人はベリーショートの髪に尖った顔つきの先輩で、もう一人は短い髪を頭の上で結んだ(ちょんまげみたいだった)、やけに鋭い目つきの先輩だった。

下級生を威圧する態度とは裏腹に、二人ともスカートの丈はきっちり膝下で、着崩すことなく制服を着用していた。いや、むしろその長いスカート丈が下級生にとっては恐怖の象徴になるのかもしれない。

閑談の時間が一瞬で凍りつき、皆が一様に黙り込んだ。

「あっ、お前だな! ちょっとこっち来い! 団長が呼んでんだよ!」

教室を見渡していたちょんまげ先輩の視線がアタシを捉えた。

まだクラスメートの名前を把握している人は少ないだろうし、アタシの名前を知っているのはちらちらと心配そうな表情でこちらを窺っている周りの女の子達だけだ。けれど目立つ金髪は隠しようがなく、あっさりと特定されてしまった。

「仕方ないな……」

二時間目の授業になんとか間に合ったアタシは、何食わぬ顔でその後の授業を受けた。休み時間、アタシの外見に怯むことなく話しかけてくれた女の子達と、せっかく和やかな昼休憩を取っていたというのに……。

「あ、明日香さん。あの人達応援団だよ、まずいって」

前の席の斎藤さん(一時間目に席替えを行い、学級委員やその他の係などを決めたと教えてくれたいい人)が小声で言った。

不安にさせまいと、アタシは軽い口調で大丈夫だよと返す。先輩に呼び出されるのは怖くないが、クラスの空気を悪くされるとなると話は別だ。ここはアタシが出ていって早く問題を片づけなくてはならないだろう。

「援団舐めんじゃねえぞ一年ァ! 団長が呼んでるっつってんだろーが!」

「はいはーい。アタシです、明日香でーす」

手を上げて教室を出ると、応援団の団長だというベリーショートの先輩が「ついてこい」と短く言った。やけに掠れた低い声で、カラオケで何時間歌い続けたらこういう声になれるのだろうと疑問に思った。男の子だったらとてつもないイケメンになっていそうな人だ。

連れていかれたのは屋上だった。

「屋上って入れるんですね。体育館裏かと予想してたんですけど」

「あ?」

団長が目を細めてアタシを睨む。

フェンス越しに街並みが遠くまで見渡せる。霞んだ山があって、その下に不揃いな高さのビルが並び、隙間を縫うように豆粒の車と人がどこかへと消えてゆく。校舎の窓から覗く廊下を誰かが歩いていて、校庭ではジャージ姿でサッカーをしている男子の姿があった。四階建て校舎の屋上だからそんなに高くはないけれど、いい眺めだ。頭上からは春の温かな陽光が降り注ぎ、青空がどこまでも広がっている。なんていい天気だ。こんなところで柄の悪い先輩達と遊んでいるのはもったいない時間の使い方である。

睨まれているのを無視して空を見上げていると、そこに朝昇降口で会った女子生徒がやってきた。マイちゃん先輩以外の二人だ。

「あ、こいつだよ彩花ちゃん! あたしらに生意気な口利いたのは!」

「てめーのせいで麻衣ちゃんの様子がおかしくなっちゃったじゃねーか!」

団長の名前はアヤカというのか。屋上に現れるなり口喧しく騒ぎ始めた二人を、アヤカ先輩がまあ落ち着けと宥める。ちゃらちゃらした格好の二人と、凛々しい出で立ちの団長が話している構図はなんだか不思議だった。

先ほどまでは応援団の先輩達のほうが変わっているという印象を受けたけれど、今ではスカートを短く詰め太腿を晒している二人のほうが場違いな気がした。

ちなみにアタシは新入生らしく制服をちゃんと着用している。ブレザーにはまだ皺一つないし、スカートは適度な長さでリボンタイも襟元でしっかり結ばれている。結子さんに買ってもらった大切な制服なのだ、着崩すなんてありえない。

「明日香ユメ。なんで呼び出されたかわかってんだろ?」

アヤカ先輩の隣で腕を組み、ずっと何か言いたそうな顔をしていたちょんまげ先輩が口を開いた。

「はあ……。なんとなく、ですけど」

「いいか新入生! 我が校は百年近い歴史を持つ学び舎、そしてあたしたちは長年受け継がれてきた伝統ある柴高応援団! 応援団は学校の顔であり、校内だけでなく他校の生徒にも舐められないよう模範的生徒でなければならない! 調子に乗った新入生は厳しい洗礼を受けることになるが、それは校内の秩序や風紀を乱す者を放っておくわけにはいかないからだ!」

「風紀って言われても、アタシのこれは地毛でして。それに普通に髪を染めてる二、三年生を結構見かける気が――」

「んなこたあこの際どうだっていいんだよ! 一年のくせに先輩に対する舐めた態度が問題だって言ってんの! 今朝あんたがふざけた真似してくれたおかげで、麻衣がずっと放心状態なんだっつーの!」

頭を激しく上下に揺らしながら、ちょんまげ先輩はアタシに人差し指を突きつけ捲し立てた。

「彩花も何か言ってやってよ」

屋上に吹く風が、アヤカ先輩の長いスカートをなびかせる。

平均より少し低い身長のアタシに比べて、アヤカ先輩は背が高くすらっとしている。百七十センチはありそうだ。この長身から放たれる威圧感に委縮しない新入生なんていないだろう。アタシ以外。

しばらく無言だったアヤカ先輩が、不意に手を伸ばしてアタシの髪に触ってきた。まさかまた引っこ抜かれるのかと警戒していると、

「お前、髪切ってこい」

と低い声で言われた。

「え、なんですか?」

「髪切れって言ったんだよ。地毛なんだろ、この金髪。髪の色にはあれこれ言わないでおいてやるから、その代わり短く切ってこい。わたしと同じくらい短くな。そしたら見逃してやる」

身長差があるため、至近距離で見つめ合うとアタシが見上げる形になってしまう。アヤカ先輩の眼差しは冗談を言っている目ではなかった。アタシは目を逸らすことなく言い返す。

「嫌です」

「……へえ。なんで?」

「この髪はとても大切なものなので、そんな理由で切りたくないからです」

髪を大事にしなさいと、幼い頃から結子さんに繰り返し教えられてきた。以前、緩くうねった髪が嫌で、ストレートパーマをかけてみたいと口にしたら大反対されたことがあったのだ。

その髪の色も綺麗なウェーブも、きっとお母さんが貴女に遺したものだから――結子さんはそう言って、慈しむようにアタシの髪を撫でた。以来、この髪は顔も知らない母とアタシを繋げるもののような気がして、妙な愛着が湧き始めていた。

「じゃあ特別に――わたしが切ってやるよ、その大切な髪」

「いっ……!」

ぐいと乱暴に髪を引っ張られ、思わず声が漏れた。頭を引き寄せられ、文字通り目と鼻の先でアヤカ先輩が鋭くアタシを睨めつけている。

ちらりと周囲に目を遣ると、ほかの三人は手を出す様子もなく黙って成り行きを見守っていた。助けに入ってくれそうにはない。アヤカ先輩も冷たい眼光で脅そうとしているだけだし、どうやら状況の進展は次のアタシの言動に委ねられているらしい。

あーあ。

仕方ないか。

変な噂が立つから人前ではやりたくなかったけれど、この状況を打開するにはあれが一番手っ取り早い。それに――今後の高校生活をエンジョイするためにも、ここでアヤカ先輩を手懐けておくのは有効に違いない。髪を引っ張られてむかついたというのが本音だが。

「アヤカ先輩」

アタシは髪を掴まれたまま、アヤカ先輩に。

――キスをした。

「ん――ッ!?」

喉の奥でくぐもり声が鳴り、びくっと体が硬直したのが伝わってくる。

重ねた唇を離すと、脱力したようにアヤカ先輩はへたり込んだ。呆気に取られ事態を飲み込めないでいる三人を無視し、アタシはアヤカ先輩の顔を覗き込む。

男顔負けの硬派な団長は――今や瞳を潤ませ頬を紅く染めた、ただの乙女に変貌していた。

「アヤカ先輩。アタシ、この髪とても気に入ってるんです」

「う、うん……。とても、似合ってると思う……」

「ほんと? じゃあ切らなくていいですよねっ」

虚ろな目で頷いてくれた先輩の手を取って、強引に握手する。

ほかの三人に向けて、アタシは笑みを浮かべて言った。

「団長がいいって言ってくれたので、先輩達も文句ないですよね? それじゃ、アタシは教室に戻りまーす」

固まったまま動かない四人を残し、アタシは気分よく屋上から立ち去った。

ほどなくして――金髪の新入生が応援団の女団長・沢口彩花を誑し込んだという噂が、学校中に広まった。

♏

アタシの名前は明日香結女。

私立柴白高校に通うごく普通の十五歳――なのだけれども、アタシには少し変わった力があった。

他者を魅了する能力。

アタシに魅了された者はアタシに好意的な感情を抱くようになり、能力の限界を超えない限りなんでも言うことを聞いてくれる。

初めてこの力に気づいたのは小学生の頃だ。

女の子同士でちゅーをするという意味不明な遊びが流行り、人気者だったアタシは我が意を得たりと次々に女の子にキスして回った。

するとどうだろう、女の子達はアタシのお願いや意見に対し、決して首を横に振らなくなったのだ。

もちろんそれは一時的なもので、時間と共に彼女達がアタシに送る熱い眼差しも落ち着いていったが、しかしいつの間にかアタシはクラスの――いや学校の女王として崇められるまでになってしまった。

それらの奇妙なできごとがきっかけで、この力にはっきりと目覚めたのだ。

思い返すと幼稚園に通っていた頃から不思議と人に好かれたり懐かれたりすることが多かったので、能力というより体質的なものもあるのかもしれない。

一度自覚してしまえば、力を意のままに操れるようになるのに時間はかからなかった。

能力を悪用すれば、人間として誤った道を生きることになる恐れもあっただろう。けれどアタシの育ての母――誰よりも大切で、この世界で一番尊敬している結子さんが正しく導いてくれたおかげで、そこそこ善良に生きている今のアタシが在るのだ。

まあ、他人にちょっと好かれて、他人にちょっとお願いごとを聞いてもらえる、どうってことのない体質・能力だ。

最後に付け加えるなら――アタシはこの力を、女の子相手にしか使ったことがないってことくらいかな。

【永 遠】 (一)

愛する彼女を殺してしまった。

彼女の白い肌が、美しい髪が、緋く、深く、罪の色に染まってゆく。

何よりも気高い貴女が。

誰よりも孤高な貴女が。

粛然たる威光を纏い、犯しがたい神々しさを体現した貴女が――

永遠に物言わぬ、屍体になってしまった。

振り返ると、一人の幼子が立っていた。

立つことを覚えたばかりであろう、まだ物心もついていない小さな子供。

泣きもせず、笑いもせず、血濡れたわたしたちを見つめていた。

――見られた。

殺してしまおうと思った。

汚れた血が混じった――あの女との間に生まれた子など、殺してしまおうと。

剣を払い、首を刎ねる――それだけで終わるはずだったのに。

その瞳が。

彼女と同じ鳶色の瞳が、わたしの心を強く射貫き衝き動かした。

逃げるように、わたしはその子を抱えて部屋を飛び出した。

【第一章】 骨女

現王園サラと初めて会話をしたのは、入学して一週間が過ぎた頃だった。

先日の団長との一件で、男子はアタシを怖がっているのか変人扱いしているのか全く近寄ってこないし、女子は友人のものというより子分がボスに敬意を表するような、望まぬ尊敬の眼差しを向けてくれるようになってしまった。

目立つ金髪のおかげで注目されるのには慣れているが、この扱いは少しばかし居心地が悪い。男子はどうでもいいが、女子には普通に接してもらいたいのが本音だ。

『魅了』の力を使わずとも、女の子に好かれる体質と社交力(社交を広げる力)・親交力(親交を深める力)があれば楽しい人間関係を築ける自信があったのだが、まさかボスと子分のような上下関係になってしまうとは予想外だった。ただ一人普通に接してくれる斎藤さん、ありがとう。

そんなある日だ。

休み時間に教室を出たところで、アタシは彼女――現王園サラとぶつかってしまった。

「うわ、ごめん」

彼女が手にしていた教科書やらプリントやらが、ばさばさと床に散らばる。

拾いながら謝りつつ、ぶつかった相手の顔をちらと窺うと、彼女はただ無言でプリントを集めアタシと目を合わせようともしなかった。

愛想のない子だな――と思ったけれど、よく見るとかなりの美人だった。

可愛いというよりも美しいという表現のほうが似合う女の子で、艶やかな長髪は黒く深く澄み渡り、長い睫毛は愁いを帯びた双眸と美貌に濃い影を落としている。こんな綺麗な子が同じクラスにいたのか。

拾ったノートの裏表紙には丁寧な字で『現王園咲良』と記されている。

げんおう――いや、『ゲンノウゾノ・サラ』か。

そういえばホームルームの出欠確認の時、そんな名前が呼ばれていた気がする。名前には聞き覚えがあったけれど、席も遠いし顔まではまだ知らなかった。まさかこんな女の子だったとは……。

最後の一枚を拾おうと手を伸ばすと、彼女も右手を出していたため同時に紙を取ってしまった。

その時――アタシは見た。

見たはずだ。

落ちていたのは英語の授業で配られた一枚の紙。

至って普通のA4判のプリント。

その紙に伸ばされた彼女の手が――

骨だった。

「な――ッ!?」

なんだァーッ!?

骨!?

手が骨に……ッ!?

瞬間、思い起こされたのは小学校の保健室に置かれていた人体模型――内臓とか筋肉が剥き出しになっていた、あの気味の悪い人形の手の骨だ。

だが、なぜ制服の袖から覗く現王園サラの手が――骨になっているのか!

「どうかした……?」

「はっ!?」

現王園サラが不思議そうな目でアタシを見ていた。

彼女の手にはほっそりとした白い指がちゃんと五本ついていて、驚いてアタシが手を離したプリントをしっかり指の間に挟んでいた。

初めてまともに声を聞いたが、動転していたアタシに彼女の静謐な声音を耳で味わう余裕は残念ながらなかった。

「い、いやっ、今、骨がっ」

「骨……?」

首を傾げる姿にこれといった異変は感じられない。肌が露出している部分を観察したが、顔も首も右手も左手もどこもおかしなところはなかった(アヤカ先輩ほどではないがスカートが長く、黒のタイツを穿いているため脚は露出していない)。

なんともない……?

今のは錯覚なのか……?

「貴女――明日香ユメさん、よね」

一人で狼狽えるアタシに、彼女のほうから話を振ってくれた。

「あ、ああ――そうだけど、アタシのこと知ってるのか?」

「貴女、有名だもの。入学早々団長を手籠めにした、金髪スケコマシ一年だって」

「金髪スケコマシ!?」

「学校中で噂になっているわ。進学コースに札つきのワルが入ってきたから、女の子は気をつけないと赤ちゃんができちゃうって」

「できるかっ!」

現王園サラ――初めての会話にもかかわらず、いきなり踏み込んで顔面に右ストレートを打ってくるとは。不意のパンチに面食らってしまった。

「不純同性交遊もほどほどにね、明日香さん」

そう言って彼女は、力を入れれば簡単に折れてしまいそうな細い脚で、教室へと入っていった。

現王園サラは、よく遅刻をする。

真面目そうな外見とは裏腹に、その遅刻回数はアタシといい勝負をするレベルだということが、この二週間でわかった。今のペースだと年間遅刻回数五十は固いだろう。

朝のホームルーム時には席に着いておらず、一時間目の授業が始まる直前やそのあとの休み時間に登校してくる彼女の姿を何度か見かけた。

つまりアタシと同類である。

原因がなんなのかは知らないけれど、アタシのように単純な寝坊による健康遅刻だろうか。もしくは通院などによって生じる持病遅刻だ。まさか彼女に限って、気分が乗らないからとか嫌いな授業だからとかいう理由でのサボり――即ち不良遅刻ではないだろうし。

とは言ううものの、断言できるほどまだ彼女の為人を把握していないのだけれども。

学校での彼女はほとんど口を開かないし、決して人の輪に加わろうとはしない。人の輪を遠くから眺めることも、羨むこともしているようには見えない。ただ一人でいることが好きなだけなのだろうと思う。

休み時間、男子がくだらないことで騒ぎ立て、女子がどうでもいいことで笑い合う四角い教室の中で、一人――机に向かって静かに本を読んでいる姿が、なんだか心に沁みた。

あの子は強い子だ。

アタシは今までの人生で、孤独を感じたことも孤立を悲しんだこともない。両親はいなくても、優しい結子さんがいつだって支えてくれたし、周りには気が置けない悪友がいたからだ。

けれど逆に言えば、アタシは孤独や孤立といったものを誰よりも怖れているのかもしれなかった。

時々考えるのだ。

果たしてアタシと仲よくしてくれる人達は、アタシの本質を好いているから一緒にいてくれるのか、それともアタシの体質によって無意識のうちに好意的な感情を生まされているのか。

もし後者なら、この体質が失われた時きっと自分は独りになるに違いない。誰にも相談することのできない不安が、常にアタシの影に潜んでいた。

一人にならないアタシは、独りになることを怖れている。

だから――一人でも平気そうな現王園サラに、心の隙間を埋めるような感情を抱き始めていた。それは羨望と呼べるものかもしれなかった。

そして今日。

毎朝早く家を出る結子さんに一度は起こされたにもかかわらず、今年度四回目の寝坊を果たし、二時間目からの出席もやむなしと遅めの登校をしていたアタシの前に――彼女、現王園サラの姿はあった。

建物が並ぶ街を切り取って無理やりつくったような四角い公園。

小学生の見送りをする母親の姿も、犬の散歩をする飼い主の姿ももう見当たらない、朝九時過ぎという全国の遅刻学徒が動き出す時間帯。

普段は公園の脇の道を通るだけなのだが、なんとはなしに中に目を遣ると。

春の木漏れ日の下、爽やかな朝の風が吹き抜ける公園の隅で――現王園サラは蹲っていた。

どうやら今日は二人揃っての遅刻らしい――などという暢気な考えを地面と一緒に蹴り飛ばし、アタシは彼女に駈け寄った。

「お、おいっ! 大丈夫か!」

「明日香さん……?」

「どっか痛むのか? 救急車呼ぼうか?」

「いえ――結構よ。私のことはいいから、貴女は学校に行って。二時間目の授業に間に合わなくなるわよ」

「んなこと言われたって……」

どう見ても放っておけるような様子ではない。顔色は悪く、立ち上がることすらままならないようだ。

「少し休めばよくなるから。平気よ」

「ほ、ほんとかよ……。今にもぶっ倒れそうじゃんか。救急車が嫌なら、親に迎えにきてもらいなよ。アタシ携帯持ってるからさ」

ポケットから取り出した携帯電話を渡そうとすると、彼女はアタシが握ったそれを一瞥しただけで受け取ろうとはしなかった。

親に心配をかけたくないのか大事にしたくないのか意地を張っているのか、とにかくそっとしておいてほしいようだ。

携帯電話を渋々しまいながら公園内に目を向けると、数十メートル先にベンチがあった。

「なあ、とりあえずあそこに座ろうよ。歩くのがつらいならおんぶしてあげる」

しゃがんで目の高さを合わせる。近くで見ると本当に綺麗な顔だと思った。長い睫毛に二重瞼、吸い込まれそうな黒い瞳、形のよい桃花色の唇。顔色は優れないが、それすらも彼女の美貌を暗く濃く際立たせる演出のように感じられた。

アタシはバッグを体の前側に回し、彼女に背を向けた。

「ほら、乗りなよ」

「貴女のようなスケコマシにおぶられたら、赤ちゃんができちゃうわ」

「またそれかよ! 今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょうがよ。いいから早く」

「はあ、やれやれね。遠回しに拒否していることがわからないのかしら、この金髪ヤンキーは」

「ああっ!? 前も思ったけど、あんたなんか酷くない!?」

その後、乗る乗らないで口論したせいで現王園サラはますます具合が悪くなってしまった。にもかかわらず素直に応じない彼女にだんだん苛々してきたアタシは、「あーもううざってえ!」と彼女の肩を押さえつけた。

くらえ!

心の中でそう叫び――唇を奪う。

アタシの『魅了』は相対する者の瞳を凝視したり手を握ったりするだけでもある程度有効だが、最も確実に効果を発揮するのは対象へのくちづけだということを経験上理解していた。

柔らかな感触を通して、『魅了』の力を注ぎ込むイメージ。自分の内側にある得体の知れない何かが――彼女の内側へと這入ってゆく。

静寂の後。

唇と手を離して、アタシは穏やかに言った。

「あそこまでおんぶしてあげるから、大人しく乗りなよ。げんのうぞ――」

乾いた音。

遅れて、頬に痺れるような痛み。

「え――?」

「冗談はよしこさん」

な――

何が。

起きた。

――のかを理解する前に、アタシは自然と左の頬を手で押さえていた。

叩かれ――たのか?

平手打ち、された?

現王園サラの右手を見ると。

骨。

骨の手。

彼女の手に、白骨屍体(実物を見たことはないが)の手のようなものがぼんやりと重なり、そして空気に溶けるように――消えていった。

「まったく、これ以上ないくらいのホワイトキックをかまされたわ」

「なっ――」

なんだこれァーッ!?

そして何を言っているんだこの女はっ!?

いや――

それ以前に!

なぜここで蹲っていたのかとか骨のこととかホワイトキックってなんだよ意味がわからないとか、それらの疑問を打ち砕いてスタンドまで吹っ飛ばすようなフルスイングの衝撃がアタシを襲った!

それ以前にっ!

どうしてアタシの『魅了』が効かない――ッ!?

「何のつもりかしら、明日香さん」

怒るでも取り乱すでもなく、アタシに初体験の衝撃を与えた現王園サラは平淡な口ぶりで言う。

「まさか私が動けないのをいいことに、本当に赤ちゃんを孕ませようとでもいうのかしら。貴女、女なら誰でもいいのね」

「い、いやっ、これはその――いったい、どういう……」

現実に理解力が追いつかない。

力の使い方を間違ったのか?

一瞬見えたあの骨はなんだ?

「ねえ、明日香さん」

「えっ、あ、はい? なんでしょう?」

落ち着け、とにかく落ち着くんだアタシ。

まず、こういう時どうするべきなのか。謝るべきなのか? 無理やりキスしてごめんなさいと? それとも、不本意だがスケコマシキャラを利用して冗談だよと白を切るべきか? 自慢ではないが、アタシはこれまでキスした相手に謝ったことなどない。謝罪を求められたことがないからだ。だからどのように謝ればよいのかなど皆目見当がつかない。

明らかに動揺しているアタシを目の当たりにして何を思ったか、彼女は深く溜め息を吐いた。

「いいわ、貴女がそこまで言うならお願いする。実は立ち眩みが酷くてまともに歩けないの。ベンチまで連れていってくれる?」

ざわめく心をひとまず無視し、頷いて彼女を背負う。彼女の背はアタシより十センチほど大きいが、身長の割に体重は随分軽い。ベンチまでなら労せずして辿り着けそうだ。

「あら? 明日香さん、貴女どこに胸があるの? もしかして、やっぱり女誑しの男の子なの?」

「ぎゃー!」

現王園サラの白い手が、アタシの胸の辺りをさわさわと這い回る。当然こっちの手は彼女の太腿の下にあるため抵抗できず、身を捩った際に危うく彼女を落としそうになった。

「落としたらさっきのこと言い触らすわよ。明日香ユメに無理やり犯されたってね。同性間でも強制猥褻罪は適用されるらしいし」

こ、この女……!

気分が悪いなら口を閉じていればいいものを、何やら楽しそうに制服の上から胸を触ってくる――そう、性悪女だ、こいつは。一見大人しそうな女の子に見えるが、なかなかたちの悪い性格をしていることがいい加減わかってきた。

「ほらっ、ここで大人しく休んでな!」

ベンチに座らせると、彼女は微笑みながら――ありがとうと言った。

初めて笑った顔を見た――気がする。

なんだ、結構素直でいい奴なのかもしれない。

先ほど心の中で貼った、性悪女というレッテルは剥がすことにしよう。

「ま、まあ困った時はお互い様って言うし。気にすんなって」

「でも明日香さん――私、貴女の気持ちには応えられないわ。どちらかというと巨乳の女性のほうが好みなのよね。金髪ペチャパイ不良女は守備範囲外だわ」

「もはやただの悪口じゃねーか! ていうか、あんただって威張れるほど大きくないじゃんかよォ!」

「触って確かめてもいないくせに断言できるの? それとも貴女くらいのスケコマシになると、服の上から見ただけで正確なバストサイズを測定できるのかしら。ああ怖い。そうやって学校の女の子の胸を観察して記録をつけているのね、この変態」

「そんな趣味はねえ!」

やはり顔面に性悪女というレッテルを縫いつけることにした。

クラスメートではあるが親しいとは言えない間柄である以上、今までは若干の余所行き態度で接していたけれど、どこまで馴れ馴れしくしてよいか考えるのも面倒になってきたし変に気を遣うのもバカらしくなってきたので、中学時代の悪友に対するノリへ切り替えることにした。

「――で、現王園さん? あんたほんとに治るまでここにいる気?」

「そうね、じっとしていればそのうち眩暈は治るわ」

「遅刻の原因は病院にでも通ってるからとか?」

「いえ、寝坊したから。私、朝に弱くて――今日も起きられなかったの」

なるほど健康遅刻か。全く以て健康的ではなさそうな様子だが。

「明日香さん、貴女のおかげで少し楽になったわ。もう一つお願いがあるんだけど、聞いてくれる?」

現王園サラは鞄から財布を取り出すと、小銭をアタシに差し出した。

「角にあるコンビニで牛乳を買ってきてほしいの。五百ミリの紙パックのをお願いするわ」

「別にいいけど――牛乳でいいのか? ジュースとかお茶じゃなくて?」

「牛乳がいいの」

言われた通り、少し先の交差点にあるコンビニエンスストアで牛乳を買ってくると、現王園さんはストローでちゅうちゅう美味しそうに、そしてあっという間に五百ミリリットルを飲み干した。アタシは自分用に買ってきたミルクティーのペットボトルに、まだ口をつけてすらいないのに。

「ふう、元気が湧いてきたわ。やっぱり寝坊したせいで朝の牛乳を欠かしてしまったのがいけなかったのね」

先ほどまでの体調不良が嘘のように、頬がうっすらと紅く染まり顔の血色がよくなってゆく。数分後にはもう歩けるまでに快復していた。

二人で学校へと向かう途中、彼女はアタシに至極もっともな忠告をした。

「明日香さん。さっきのことは忘れてあげるけど、ああやって誰彼構わずキスするのはどうかと思うわ」

「え、あ……うん」

「貴女のああいう強引さに惚れる子もいるんでしょうけど、本当に好きな子の気を引きたいならもっと別の方法を考えるべきね。目指せスケコマシ返上」

「スケコマシって、本当に学校で噂になってんのか……?」

だとしたらなかなかの悪夢だぜ。

現王園サラは長い黒髪を風になびかせ、柔らかく微笑んだ。

「――ってことがあったの」

テーブルを挟んで向かい側に座る女性に、アタシは今朝の話をした。

明日香結子さん。

アタシの育ての親で、物心ついた時から一緒にいてくれて、本当の意味で心を許せる唯一の人で、誰よりも優しくて厳しくて温かい――アタシの、お母さんだ。

アッシュベージュの髪を一つに纏め、控えめな化粧が落ち着いた大人の雰囲気を醸し出している。もう四十を過ぎているけれど、昔から変わらず綺麗で若いままだ。贔屓目かもしれないけれど、三十代前半でも貫き通せるのではと思うほど若々しく、生き生きしている。

縁なし眼鏡の奥、張りのある瞳にテレビの光を映しながら結子さんは言った。

「現王園サラちゃん? 珍しい苗字ね、初めて聞いたかも」

「結子さん、どう思う? アタシの見間違いだったかもしれないけど――でも、二回も骨の手の幻覚なんて見るかなあ。なーんか気になるんだよねえ。もしかしてこの体質のせいでアタシがおかしくなっちゃたのかあ? 幽霊とかだったら嫌だなあ」

アタシは結子さんのことを『結子さん』と呼ぶ。けれどこれはただの『結子さん』ではない。ほかの子達が自分の母親を呼ぶ『お母さん』という響きよりももっともっと多くの感謝と尊敬の念を籠めて、アタシは『結子さん』と呼んでいるのだ。

「わたしはそれよりも、ホワイトキックって言葉のほうがびっくりだわ。いつ流行ったっけそれ」

結子さんに訊いたら、ホワイトキックとは白けるという意味だと教えてくれた。白を蹴るから、白ける。そういえば昔テレビで誰かが言っていたような……。あまり思い出せない。昭和のセンスだと感じたけれど、流行したのはそんなに昔のことではないのかもしれない。いや、そもそも流行したかどうかすら定かではないのだが。

今朝のできごとを掻い摘んで説明した際、悩んだ末にキスの件は省くことにした。現王園サラに『魅了』が効かなかったのも気になるけれど、その話をするとアタシが無理やりキスをしたという事実が結子さんに知られてしまう。アタシの沽券に関わるため仕方なく事実を伏せはしたが、これはいわば健全な隠蔽である。隠しごとをしてごめんなさい、結子さん。心の中で謝ります。

「骨のことはわからないけど、ちょっと変わってる子みたいね」

「うーん……、まあ、ちょっと。悪い子じゃあないっぽいけどさ、頭もよさそうだし。でもめっちゃ遅刻するよ! 寝坊しまくってる! ――アタシと同じで」

「あんたはわたしが起こしたあと、二度寝するからでしょ……」

結子さんは毎朝家を出る前にアタシを起こしてくれる――のだが、アタシは起こされているはずなのに起きていないのだ。起こされたはずが起きていない――こればっかりは永遠に解けない謎である。結子さんが仕事に行ってしまうとアタシを快眠から目覚めさせてくれる人がいなくなってしまうので、その時点で晴れて遅刻確定の判決が下されるわけである。いや、自分で起きろと言われればそれまでなのだが。

結子さんの実家は医療・福祉系の企業で、結子さんも関連会社に勤めている。人材不足で大変らしく、泊まり込みの仕事も多い。

そんな忙しい仕事をしているのに、結子さんはアタシを引き取って育ててくれたのだ。その昔お婆ちゃんは、『結子に見ず知らずの赤ん坊の世話なんて絶対無理だと思ってた。わっはっは』と、アタシの背中をばしばし叩いた。豪放磊落というか、実の孫でないことをまるで隠すつもりも慮るつもりもない接し方に、当時子供だったアタシはむしろ救われたものだ。それとも単純に、年を重ねると子供なんてみんな同じように見えるのかもしれない。

結子さんのおかげで、アタシは今も何不自由なく生きていられる。大好きな結子さんがいてくれればそれでいい。生みの親なんてアタシには必要ないのだ。幼心にも結子さんを悲しませたくなくて実の両親の名前を尋ねたこともないし、これからも訊くことはないだろう。結子さんに親孝行をするのがアタシの夢だ。

「そのサラちゃんって子とは、仲よくなれそうなの?」

アタシの話にあまり興味がなさそうな結子さんは、テーブルに頬杖を突いたままテレビのニュースに目を向けている。どこかで誰かが殺されたとかいう、ありふれていてはいけないのだろうけれど、ありふれすぎた報道だ。

「どうかなあ。アタシは平気だけど、向こうがどう思ってるかによるかも」

彼女を魅了することができない以上、如何に人に好かれる体質のアタシでも上手に友達づき合いができるかどうかは予想できなかった。

「結女」

「なあに、結子さん」

「友達は大切にしなくちゃいけないけど、だからと言って先生と問題起こさないでよね。高校生にもなって学校に呼び出されるなんて、絶対勘弁」

「も、問題なんて起こさないよ。大丈夫大丈夫」

「どうだか。あんた中学の時、クラスの女の子が泣かされたとかで、男の先生にファイネストアーツ叩き込んで大問題になったじゃない。ゲームのやりすぎ」

「いや、でもあれはエロハゲが悪いんだよ。だってちょっとスカートが短いからって授業中に太腿」

「とにかく! 波風立てないで大人しくしてるのよ!」

「へい!」

ごめんなさい既に応援団とやらかしました――とは口にしない。

結子さんは好きだが、結子さんに怒られるのは別に好きではない。

「そういえば変な夢を見たんだよ。嫌な夢だったなあ。でっかいサソリに襲われる夢でね――」

夢の中で巨大サソリと戦った武勇伝を語り聞かせたら、結子さんはなぜか『さそり座の女』を熱唱し始めた。

あのあと現王園サラと特に何かあるわけでもなく、月日は淀みなく流れ四月も最後の週に差しかかっていた。

高校生活にも慣れてきたそんなある日。

朝、ホームルームが始まる前にちゃんと席に着いたアタシは――違和感を覚えた。

なんだか生徒達が騒がしい。教室に先生が入ってくるまで騒がしいのは毎朝のことなのだが、今日のはいつもの浮かれた空騒ぎではなく、そわそわして落ち着かないどよめきのような騒がしさだった。

前の席の斎藤さんと挨拶を交わしつつ、みんなが何を騒いでいるのか訊いてみた。

「わたしもさっきまで知らなかったんだけど、先輩が事件に巻き込まれたらしいよ」

「事件?」

「噂なんだけどね。三年生の――」

その時――教室の扉ががらりと勢いよく開き、「明日香ユメッ!」と大声で名前を呼ばれた。

「げっ、あれは応援団のちょんまげ先輩」

「明日香さん、また何かやったの……?」

机の下に隠れようとするも、団長が呼んでるからさっさと来いと怒鳴られた。「アヤカ先輩直々のご指名よ!」「やっぱりあの二人できてるのかしら!」「団長が身籠ったってぇ噂はマジなのかァーッ!」などと好き勝手に騒ぎ立てる連中にやかましいと一喝してから、アタシは渋々教室を出た。

一年生の教室が並ぶ四階と、二年生の教室が並ぶ三階。それらを結ぶ階段の踊り場で、アヤカ先輩は手摺りに寄りかかっていた。

「おはようございます、アヤカ先輩」

「お、おう」

照れたように俯き、目を合わせてくれないアヤカ先輩。あれから二十日近く経っているのだから魅了の効果はとうに失われているはずなのだが。

凛々しさと美々しさを兼ね備えた長いスカートの女団長は、呼び出したことを詫びてから話を切り出した。

「三年生の間で噂されている事件について知っているか」

アヤカ先輩の表情が少し硬い。アタシが疑問符を浮かべているとちょんまげ先輩が割って入ってきた。

「昨日の夜、短かったけど地元のニュースで取り上げられてた。あんた見た?」

「いえ、見てないです。何かあったんですか?」

「うちの高校の生徒が一人、何日も家に帰っていないんだよ。もう学校も警察も動いてる。わたしらの情報によると、家出とかじゃなくて何かの事件に巻き込まれた可能性が高い」

ちょんまげ先輩が顔を歪ませ、眉間に皺を寄せる。ただでさえ鋭い目つきが一層鋭くなった。

「えっと――誰なんです? その行方不明の先輩って」

アヤカ先輩は聞き取れないような低く小さな声で。

その名を告げた。

「まっ――」

「明日香、何か知ってることはないか。お前は入学してすぐ彼女と会っただろう。そのあと何かあったのか? 二人きりで会ったりしてないか? 友達に聞いた話では、彼女はお前に会ってから少し様子が変だったらしいからな」

「マ――マイ先輩、が……?」

「正直に話してくれ」

アヤカ先輩に懇願するような口調で問い質された。事実を全く把握できていないアタシは、ただ知っていることを話すしかなかった。

「いえ、アタシは何も……。マイ先輩とは入学式の次の日の朝に、昇降口で一度会っただけです」

「そうか……。変なこと訊いて悪かったな。わたしと貴子は麻衣と同じクラスだから、何日も学校を欠席してる麻衣が心配なんだ。携帯も繋がらないしな」

ちょんまげ先輩の名前が『タカコ』だと初めて知ったが、今はそれよりもマイ先輩の話が大事だ。

あの日、確かにアタシは彼女に『魅了』を使った。しかしあれは、アタシに好意的な感情を持つよう軽く干渉しただけで、我に返るのにそう時間はかからなかったはずだ。

アタシは何も知らない――無関係だ。

その後、最近この辺りで起きた事件や不審者について情報を求められたけれど、未だ現実感すら湧いてこないアタシにはとても力になれそうにない。

教室に戻って、いなくなったマイ先輩のことを改めて思い巡らすと――胸の辺りがざわざわとして不吉な予感しかしなかった。

ふと、現王園サラに話を聞いてもらいたいなあという思いが込み上げてきた。

――その夜。

本当の始まりはもっと遠い昔にあったのだろうけれど、左右にぶれながらも一応まっすぐ進んでいたアタシの軌条が捩じ曲がり始めたのは、明らかにその夜だった。

溟い海から這い出た悪夢が、昏い現実を侵してゆく。

いつ定められたのかもわからない奇妙な運命から、アタシは逃れる術を持たなかった。

結子さんが仕事の都合で帰ってこないので、今夜は一人だ。

最近は泊まり込みの仕事が多く、一人で朝を迎えることも多い。

自分で用意するから大丈夫だよといくら言っても、結子さんはアタシの分の夕食を冷蔵庫に準備してから仕事へ行く。感謝の気持ちよりも、最近は申し訳なさのほうがだんだんと大きくなってきた。

しかし結子さんの好意を無下にするのは心苦しいので、電子レンジで温め直したご飯をありがたく頂戴する。

二人で暮らすには十分すぎるほど広いマンションの一室。着慣れたジャージ姿でソファーに身を沈めしばらくバラエティー番組を眺めていたが、内容が全く頭に入ってこない。長方形の箱から発せられるカラフルな光がただ網膜に映し出されているだけで、マイ先輩のことが気にかかって全然集中できない。ああ、宿題もやらなくちゃいけないし、お風呂にも入らないといけないけれど――満腹になったせいでなんだか眠たくなってきた。

瞼が重い。

少しだけ寝ようかな……。

目を閉じて。

微睡みの中……。

浅い夢――現実と夢の狭間。

深い海――蝙蝠と蠍の人間……。

なんだろうこれ。

どこだろうこれ……。

――アナタハ無クシ物ヲ見ツケニユク。

誰かに誘われるような夢の旅路。

――アタシハ忘スレ物ヲ探ガシニユク。

幽かに懐かしいような舟の波路……。

目を開ける。

すると。

「なあっ、何ィ――ッ!?」

微睡みの向こう、信じられない現実が跳ね返り襲ってきた。

夜の闇に包まれ――なぜかアタシは見覚えのない場所に突っ立っていたのだ。

「ど、どこだここ! なんでだっ? アタシ家にいたはずだよな……ッ!? 夢かこれ!? まだ夢の中にいるのかっ!?」

慌てて周囲を見回す。静まり返った風景。すぐ傍で川が流れている。時刻は――おそらく真夜中。感情が昂っているせいで肌寒さは感じないが、冷たい夜風が吹いている。常夜灯のおかげで周辺は割と明るかったので、とりあえず見える範囲を散策することにした。

どうやら自分は今――河川敷にいるらしい。

身につけているのはジャージ、履いているのはスニーカー。間違いなく自分の物だ。

いったいなぜここにいるのか――恐怖と不安でどうにかなりそうだ。

「落ち着けアタシ……。こんな時は目を瞑って羊の群れを思い浮かべるんだ。眠れない夜に羊を数えるが如く、頭の中に羊を描く。シープとスリープ、似てるぜ。でも羊は怖がりですぐパニックになる生き物。つまり羊とは恐怖と弱気の象徴、アタシはそれを誘導する牧羊犬さ。牧羊犬にはたくさんの種類があるけれど、アタシが好きなのはジャーマン・シェパード・ドッグだ。日本でシェパードと言えば警察犬が有名だが、シェパードはそれ以外にも様々な分野で優秀な能力を発揮するグレートな犬種だぜ」

アタシは犬――特に大型犬が好きだ。

今のマンションに引っ越す前――つい先月まで、結子さんとアタシはお婆ちゃんと一緒に大きな一軒家に住んでいて、オスのシェパードを飼っていた。シェパードは小学六年の冬に死んでしまったけれど、あいつはアタシにとってとても大切な家族であり友達であり――かっこよく言えば相棒ってやつだった。

あいつのことを憶い出すと、心の奥から自然と恐怖に打ち克つ勇気が湧いてくる。

「そしてシェパードは、日本の盲導犬第一号なんだぜーッ!」

平常心を取り戻したアタシは、目を見開き状況の確認を再開した。砂利と雑草を踏み締め、川縁へと近づく。百メートルほど先には川を跨ぐ横長の影――橋があった。冷静に観察すると見覚えのある景色だ。

この川――ひょっとして広隈川か?

市内を東に向かって流れる一級河川で、川沿いの土手を春休みに通ったことがある。けれど同じ川でも昼と夜ではまるで印象が異なり、今は黒くて巨大な生命体が蠢いているようにしか見えず不気味なだけだった。

だが、なんとなく現在地が掴めてきた。

ここは広隈川の河川敷――アタシの家から二、三キロってところか。学校とは正反対の方向であるためこの辺りの地理には詳しくないが、おおよその見当はついた。

残る疑問は、なぜアタシがここにいるのかだが――ジャージの女子高生が真夜中に一人で河川敷をうろつくのは、いろんな意味で危ない。疑問を解決するのは家に帰ってからだ。

踵を返して川から離れると、草叢の中に何か落ちているのが目に留まった。

なんだろうと思い覗き込むと、それは精巧なつくりもので、実によくできていて、でももしかして、まさか、ひょっとすると本物なのではないのかと、そしてやはりそうだと思い至った瞬間、体の芯から末端に向かって電気のように悪寒が走り抜けた。

それは、

女の人の首だった。

「じ、冗談はよしこさん、だぜ……」

息をするのも忘れ、釘づけになった目で首を拝む。瞬きをしない開いたままの虚ろな目に、まだ乾ききっていない血の痕――切断されて間もないのか? おそらくまだ若い女性の生首――なんで誰がどうして? 長い髪はぐちゃぐちゃに乱れて口を覆い、土で汚れた頬にはべったりと緋い血が――やばい、吐き気がしてきた。

「悪夢だぜ」

何が悪夢かって、誰かが事件に巻き込まれて殺されたという事実も紛う方なき悪夢に違いないのだが、すぐ傍の茂みにもう一つ屍体が転がってるってのがこの悪夢の惨さをさらに重いものにしていた。

倒れているのは髪を一つに束ねたパンツスーツの女性だ。恐る恐る近寄ると、屍体だと思っていたそれがわずかに身じろぎした。

この人――生きてる!

「お、おいっ、大丈夫かっ」

肩を叩くと、呻き声と共に女性が身を起こした。頭を押さえてふらふらになりながらも、立ち上がって辺りを窺っている。

「よかった、目ぇ覚ましたあ。でも、大人しくしとかないとまずいんじゃ……」

アタシに気づいた女の人――切れ長な目に知的そうな顔をした若い女性が、明らかに驚いた様子で口を開いた。

「貴女は――まさか」

信じられないものを目の当たりにしたように、女の人はなぜか二の句が継げなくなってしまった。

どこかで会っただろうか。

記憶にないけれど……。

「い、いけない、サラ様が……ッ!」

「え、何? ちょっと! ねえってばーッ!」

猛然と走り出したお姉さんを、アタシは必死に追った。橋のほうへ向かい河川敷を駈ける。

橋の下に――誰かいた。

おぞましい気配を身に纏った、誰かが。

「――ん? くはは、もう気づいたか。そっちのガキは誰だか知らねえが――そいつもチルドレンか?」

短く刈った髪にぎらついた双眸をしていて、やけに装飾品――チェーンのついた外套を羽織っている細長い男だ。常夜灯の下に青白い表情を晒している男は、足下に敷かれた砂利のような無表情をしていた。

そしてもう一人――橋脚にもたれるように倒れている、私服姿の女の子。淡い色のワンピースに黒いタイツという可愛らしい格好――

骨のように白い顔。

夜のように黒い髪。

それは。

「げ、現王園――ッ!?」

なぜ。

なぜここに現王園サラが。

首から血を流し、ワンピースに黒い染みができている。

死んでいるのか?

生きているのか?

いやそれ以前に、なんだあの――

白骨屍体と大蛇はっ!?

「くっ、サラ様……!」

「安心しろ、まだ死んじゃいねえよ。頸に一発入れて気を失ってるだけだ。常人なら下手すりゃ死ぬが、チルドレンならあの程度放っといても治る。『王女』ともあろうお方が、あんなんで簡単にくたばるわけねえよなあ」

男の体には、大蛇が巻きついていた。三、四メートルはあろうかという斑模様の大蛇だ。長さも恐ろしいが丸太ほどもある太さがさらに恐ろしく、あんなのに締め上げられたら人間の骨など一溜まりもない。

一方。

現王園サラの前には、彼女を守るように白骨屍体が立ちはだかっている。ぼんやりとした朧な光を帯びた人型の骸骨は、ゲームに登場するような古びた剣を握り締めていた。

なんだこれは。

いったいどうなっているんだ。

「でよ、この骸骨がなかなか厄介なんだよ。こうやって王女を始末しようとしても――」

男が彼女に向けて投げ放ったナイフを、骸骨の剣が目にも留まらぬ早業で弾き飛ばした。

「全部骸骨に防がれる。この骸骨をどうにかしない限り、おそらくライフルで狙撃しても王女は殺せねえ。本人の意思とは関係なく主人を守るように動いてやがるから、迂闊に近づいたらこっちがバラバラにされちまう。だが向こうから攻撃を仕掛けてこないところを見ると、やはり能力の限界はあるようだな」

「貴様――ッ! サラ様から離れろっ!」

お姉さんが割って入ろうとするも、大蛇の威嚇によって制される。

「くはは、無力な夢魔ごときが何をしようってんだ。またぶっ飛ばされてえのか?」

ひしひしと伝わってくる凄まじい悪意の塊。

生まれて初めて体感するにもかかわらず――その気配を殺意だと断ずるに一切の迷いなどなかった。

さっきの女の人は――きっとこの男に殺されたのだ。

やべえ。

マジでやべえ。

なんでこんなことになった。

アタシは無関係だ。

逃げよう。

早くこの場から立ち去らなくては。

それなのに足が動かない。いつの間にか体が小刻みに震えていた。歯がかちかちと擦れ鳴っている。寒いからではない。寒さは感じない。感じるのは――九回裏ツーアウトツーストライクまで追い込まれた、ぎりぎりの死の恐怖ってやつだ。心臓が暴れ回り、胸を突き破って飛び出してきそうだ。現実が飲み込めない。頭が真っ白だ。

唯一理解できることは――

逃げなきゃ殺されるってことだ!

「……おい、なんだそれは」

お姉さんと男が――アタシをじっと見つめていた。

息が荒い。胸が痛い。沸騰した血液が血管を焼き切るのではないかというくらい、体の節々が燃えるように熱かった。

逃げなきゃ。

逃げなきゃ。

逃げなきゃ。

でも、逃げるのは――

あいつをぶっ飛ばして、サラを助けてからだっ!

誰かの叫びに耳を傾け、アタシは右手を見下ろした。

右手にはいつの間にか――黒い剣を握り締めていた。

夜の海の如き闇を孕んだ、一振りの短剣。

戦うための力だった。

「こ、こいつは……ッ!」

右手を掲げ、剣をまじまじと見据える。どこからともなく現れた剣と共に、アタシは迸るような精神の高揚を感じていた。

「し、知っている……ッ! なぜかはわからないが、アタシはこの剣を知ってるぞ! 夢で見たあのサソリ――蠍の毒針だっ!」

サソリの尾にある針のような、鋭い二等辺三角形の刃。

瞬間的にアタシの脳裏には、夢の中で見た光景が鮮明に映し出された。

巨大サソリ――いや、正確にはコウモリの羽とサソリの尾を持った人間だ。

あの人間は。

「アタシだったのか……ッ!?」

昂る気持ちを叩きつけるように、アタシはチェーンの男を睨みつけた。じっとしていられらない。体を動かさないと落ち着かない。このままでは体の内側から爆発してしまいそうだ。

「ほう――その剣で俺と戦う気か」

獲物を狩ろうと、大蛇が頭を持ち上げた。三メートルを越える高さから見下ろされる構図は、まさに蛇に睨まれた蛙。

「俺の〈蟒蛇〉の毒液は、体だけではなく思考を麻痺させ、精神の自由を奪う。強者が弱者を支配し、弱者は強者に隷属する。チルドレン・オブ・ザ・デヴィル――それが悪魔の不文律、戦いの掟なのだろァーッ!」

男が構えを取った。お姉さんが何か叫んでいる。

でも今のアタシは――止められない。止まらない!

「違うぜ。この剣は――こうするんだっ!」

高々と掲げた剣――毒針の先端を、アタシは自分の左腕に思いきり針刺した。

普通の刃物だったら出血して大怪我間違いなしだが、血は一滴も出ないことをアタシは識っていた。刃の先端は腕に吸い込まれたかの如く消失し、熱い何かが体内へと送り込まれてくる。

まるで注射である。

だが注射器に入っているのは薬液でもビタミン剤でもない。

アタシの『魅了』の力そのものだ。

アタシは自分自身を魅了する――ッ!

「アタシはアタシを魅了して、悪魔の力を引き摺り出すっ! 今のアタシはカエルじゃねえ、サソリだァーッ!」

蛇の牙が迫る――が、『アタシは蛇の攻撃を避けてあの男の顔面を蹴り飛ばす』ため、その動きは随分とのろく感じられた。

そして実際に。

信じがたい速さで突っ込んできた蛇の頭部を、それを上回る迅さで当然のように回避し、勝利を確信しているのか緩みきった不細工な顔面に――渾身の飛び蹴りを叩き込んでやった。

「ごあはあっ!?」

「毒を以て毒を制すとは、まさにこのことだぜ!」

男が何メートルも吹っ飛び、砂利の上を勢いよく転がってゆく。着地すると同時に背後を振り返ると、大蛇が闇に溶けるように霧散し、地面にじゃらじゃらと長い鎖が落ちた。その向こうではスーツのお姉さんが茫然と立ち尽くしている。

アタシは現王園サラに駈け寄った。彼女の前で直立し続けている白骨屍体が、アタシを観察するようにひび割れた頭蓋骨を軋ませたが、それ以上の反応は示さなかった。どうやら敵ではないと認識してもらえたようだ。いつの間にやらあの剣もどこかに消え、今のアタシは丸腰だし。

「おい現王園、しっかりしろ!」

サラ様、サラ様とお姉さんも必死に名を呼んだ。

現王園サラの首と服には血の痕がべったりと付着していたが、どういうわけか傷は塞がっていて血も止まっていた。

「しっかりしろ現王園! 現王園! げんぞのう――ああうぜえぜーッ! しっかりしろサラッ! 目ぇ開けろォーッ!」

ふと、足首に違和感を覚えた。アタシの足に何かが巻きついている――と気づくと同時に、それは凄まじい力でアタシの体を後方に引っ張った。

「うわっ――な、なんだ……ッ!?」

ずるずると引き摺られながら、細い縄のような蛇が足首に絡みついているのを見た。掴もうと腕を伸ばすと、驚くことにその蛇が鎖に変わり、ますます足首に食い込んできた。

到底手でちぎれる代物ではない。

「こ、この野郎! まだやる気かよっ! 顔面ボロボロのくせに!」

「くははーッ! 俺はフィズィ――いずれ王になる男! こんなところで負けるはずがないィーッ!」

鎖を断ち切るために先ほどの蠍の剣を出そうとしたが、そもそもどうやって出すかわからない。

溺れる者は藁をも掴むならぬ、引き摺られる者は草をも掴む。必死に手を伸ばして雑草を掴むも、根性なしの草どもはここ一番で踏ん張るということを知らず、悲しいかなぶちぶちと抜けていった。

蛇の鎖にどんどん引っ張られる。鎖は鈍い光を放ち、男の右手から伸びていた。つまり引っ張られるその先には、ナイフを持った男が待ち受けているということだ!

「や、やばいってこれ! 誰か助けてくれーっ!」

泣きそうになりながら叫ぶと、その声に応えてくれたのか――軽やかに跳躍した白骨屍体が、男の顔面に強烈な飛び蹴りをくらわせた。骸骨を包む光の粒子が尾を引き、夜空に鏤められた星のようで綺麗だった。

男は完全にのび、鎖も消えていた。

「――こんな夜遅くまで起きていたら、寝坊するわよ。明日香さん」

振り返ると――そこには現王園サラの、愁いを帯びた美貌があった。

「サラ……」

「いつからそんな馴れ馴れしい呼び方に変わったのかしら」

「どうでもいいだろそんなこと~。よかったよ~、無事でよかったあ~。もうなんなんだよこれはよう、女の人が殺されててお姉さんが倒れてて骸骨とか蛇とか意味わかんないしあんたも起きないしアタシは死ぬかと思ったし怖かったよ~」

「ちょっとタンマだわ。――ご苦労様、〈弥子さん〉」

サラは首に提げていた小瓶を取り出しながら、白骨屍体に向けそう言った。

小瓶の蓋を開けると、骸骨が白い粒子――灰のように細かく崩れ、小瓶の中へと光の軌跡を残して吸い込まれてゆく。目を疑う光景である。吸い込まれる直前、骸骨の顔がわずかに笑ったように見えた。

「今の何!? 今の骨は!? 今の光は!?」

「光……。明日香さん、貴女やっぱり――『視える』のね」

訊きたいことは山ほどあったが、ありすぎて逆に何から訊けばいいのか考え倦ねる。

「お二人とも!」

のびている男を見に行ったお姉さんが、焦った様子でアタシたちを手招きしている。

「どうしたの、エオニア」

「これを――見てください」

アタシは警戒しつつ男を上から覗き込み――息を呑んだ。

確か最後にフィズィと名乗った長身の男は、首から大量の血を流し絶命していた。右手には血濡れたナイフを握り締めている。

「自分で喉を掻き切っています。目を覚ました様子はありませんでした。おそらく――敗北したら自動的にそうするように、魅了されていたのでしょう」

首から緋い血が滴り落ちる。

緋い――血液。

それを目にした途端、血管が膨張するような先ほどの感覚が急速に甦った。しかも今度のは激しい苦痛を伴うもので、体が内側から引き裂かれそうな激痛に喉から苦悶の声が漏れた。

「うあ、があああっ! い、痛い! 痛い痛い痛い! せ、背中が……ッ! があっ、あああっ!」

背中が熱い!

体中が痛い!

炎に焼かれたかのように、視界まで真っ赤に染まっている。

「悪魔返り……ッ!?」

「…………ッ! ユメ様――ッ!」

背から生えた黒い翼。

尻から生えた黒い尾。

蝙蝠の羽と――蠍の針。

頭蓋骨が軋み、側頭部に亀裂が入るような痛みが襲ってきた。

今度は頭から角でも生えるのか。

あまりの痛みに我慢できず、自分を抱くように二の腕に食い込ませた爪が肉を抉り取った。血に染まった両手の爪は鋭く尖り、異形のものへと変わり果てていた。

これがアタシの手なのか――

夢か現か、朦朧とする意識の中――アタシの名を呼ぶ声がした。

一人はあのお姉さん――エオニアって呼ばれてたっけ……。

もう一人――アタシを呼ぶ声……。

昏い野の中で光り咲く一輪の花のようだった。

溟い海の底に射し込む一条の光のようだった。

無クシ物ガアル気ガシタ。

忘スレ物ガアル気ガシタ。

黒イ悪夢と――白い現実。

欠け落ちたそれが待っているのはどちらだったか。

声がする。

アタシを――現実へと誘う声。

彼女の名は……。

☠

「明日香ユメッ! しっかりしなさい!」

彼女の名前は現王園咲良。

まだアタシは、彼女のことを何も知らない。

彼女もまた、アタシのことを何も知らない。

知らないはずなのに――彼女の瞳に、言葉に、懐かしい風景を見た。

郷愁にも似たその感情がなんなのか、よくわからない。

もしかしたら。

ずっと、ずっと遠くの世界で、アタシたちの魂は一度出逢っているのかもしれない。

悪夢によってアタシたちは出逢った。

これから向かう未来が悪夢のような現実だとしても――二人なら、案外なんとかなるのではないかと思えてくる。

運命がアタシたちを悪夢に引き摺り込もうとも。

サラと二人で――きっと素敵な正夢に変えてみせる。

【第二章】 ルサルカ

目を覚ますと、知らない部屋にいた。

どこだろう、ここ。

畳に敷かれた布団の上で、重たい瞼を抉じ開けながら室内を見回す。

広い和室だった。優しい藺草の匂いが心地好く、座卓や箪笥、鏡台など高級そうな和風の家具が置かれている。誰かの部屋というよりは客間といった趣があり、レトロでありモダンでもあるような落ち着いた部屋のつくりは、旅館の一室だと言われたら信じるかもしれない。

アンティークな掛け時計に目を向けると、時刻は午前十時過ぎだった。朝陽と呼ぶには遅すぎる眩しい光が、障子の紙を透って畳に格子模様を描いている。

「あれ……? アタシのジャージは……」

見覚えのない服を着ていた。レースのついた絹のパジャマで、すべすべとして蕩けそうな肌触りである。

その時、襖がそっと開かれた。十センチほどの隙間から中を覗き、アタシが起きていることに気づくと、その人は部屋に入ってきた。

「おはようございます、ユメ様。ご気分はいかがですか?」

「あ――確か、エオニアさん、でしたっけ。河川敷にいた――」

河川敷。

自ら口にしたその単語と共に、記憶が一気に甦ってきた。

女の人の首。白骨屍体と大蛇。男の人が死んで――それで、アタシは。

「無理はしないでくださいね。ゆっくりお休みになってください」

「いや、体は――大丈夫です。むしろすごく調子がいい気がする」

肩が軽い。どこも痛くないし、眠気が覚めてくるとだんだん頭も冴え渡ってきた。

「あの、ここはどこですか? アタシはいったい?」

「ここはサラ様のご自宅です――と言っても、離れ座敷ですが。サラ様はこの離れで暮らしているのです。気を失ったユメ様を運ばせていただいたのですが、お召し物がひどく傷んでおりましたので……」

「あ、ああ――だからこの服に着替えさせてくれたんですね。ありがとうございました」

裸を見られたことに内心複雑な思いがあったけれど、重要なのはそこではなく、アタシのジャージが傷んだ理由だ。

「えっと、サラは……?」

温かい紅茶を運んできてくれたエオニアさんは、ブラウスにカーディガンを羽織り、淡い茶色の髪をポニーテールにしていた。乱れた金髪を手で整えながら、若干の居心地の悪さを感じつつ正座で質問する。

「サラ様は母屋に――お父様に会いに行かれました」

「お父さん――」

座卓を挟んで向かい側、エオニアさんが座布団に正座した。悲壮な決意を秘めた表情で、面と向かっていると妙な圧迫感があった。

アタシは彼女のことを何も知らない。

だから、訊かなければならない。

彼女のことも――アタシのことも。

「明日香ユメ様。訊きたいことがたくさんあると思います。ですがその前に――謝らせてください。巻き込んでしまって申し訳ございませんでした。本当は――本当はこうなるはずではなかったのです。本当なら、もっと……」

「き、気にしないでください。サラのことも気になるけど、アタシは自分のことが知りたいだけですから」

俯いたまま顔を上げないエオニアさん。

ここから先の話を聞いたら、きっともう戻れない。もう取り返しがつかない。けれど未知という悪魔の魅力には誰も勝てない。知らないまま幸せになるより、アタシは知ってから幸せを掴み取るタイプなのだ。

重い沈黙を破って――エオニアさんが口を開いた。

「はっきり申し上げますと――わたくしは悪魔です」

太陽が雲に隠れ、部屋が暗くなった。

「そしてユメ様とサラ様は、チルドレン・オブ・ザ・デヴィル――悪魔の子供なのです」

「…………は?」

「厳密に言えば、悪魔の子供と言っても悪魔から産まれたわけではありません。お二人は悪魔の子を宿した人間の女性から産まれたのです。いわばお二人は、悪魔と人間の混血児。そしてサラ様は、わたくしたち夢魔族の女王である、エフィアルティス様のご息女――即ち王女なのです」

エオニアさんの切れ長な目が、冗談ではないことを告げている。

真剣だ。

本気だ。

マジだ。

「順を追ってご説明致します。悪魔には多くの種族がありますが、わたくしたちはシェディムと呼ばれる夢魔の一族です。溟海の浅瀬に住み、別たれた世界の境界を越えて、現在、人間族に干渉できる唯一の悪魔族と言ってよいでしょう」

「え? え? めいかい?」

「いいですかユメ様。そもそもこの世界は、『織り重なって』いるのです。同じ場所に重なって存在し、それと同時に触れ合うことのできない別の場所に存在しています。生命の中で、最も眩い意志の光を放つ人間族が住む世界を〈人間界〉と呼び、悪魔族が住む世界を〈溟海〉と呼んでいます。溟海とは青海原とか大海とか、そういう意味です」

「青海原? え? 何の話でしたっけ?」

「溟海とは織り重なったもう一つの世界。どこまでも深く、果てしなく広い――全てが眠る『意識の海』です。深淵にはかつての戦いによって敗れた悪魔や、遥か昔畏れを忘れたニンゲンによって殺められた神が住むと聞きます。さらには死者の魂や生きとし生ける全ての意識もここに還るとされているのです。溟海とは冥界、深海とは神界。わたくしたちシェディムはその海の最も浅い――つまり人間界に近い場所で暮らしています」

言っていることの半分も理解できない。

アタシが同じ話を結子さんにしたら、たぶん病院に連れていかれるだろう。

けれど――驚くことに得心が行く部分もある。納得しかけている自分がいる。

エオニアさんの口が紡ぎ出す言葉には、アタシの心を揺るがす迫真力がある!

「わたくしたち夢魔の得意技は、変身と魅了です。男性型の夢魔をインキュバス、女性型をサキュバスと呼ぶのですが、実は――その、男性と女性の境目と言いますか、ええと、男性が男性たる所以の部分と、女性が女性たる所以の部分を自在に出し入れできると言いますか――もちろん生まれた時の性別が本来の性別であって、そちらのままでいるほうが楽ではあるのですが――」

「つまり、男にも女にもなれるってことですか?」

「はい、まあ、簡単に申しますとそうです。わたくしたちの祖先は元々両性だったと伝えられているのです。それと、夢魔ですから他者の夢に這入り込むことができます。夢に入って、精神的に追い詰めたり生気を吸い取ったり――子供を孕ませたり」

「えっ、エオニアさんもできるんですか?」

「はい。ですが他人の夢に這入るには、溟海に戻らなければなりません。人間界にいる時に他人の夢に忍び込むことはできないのです。溟海に戻ったとしても、境界を越えて人間に手を出すことは禁じられているため、どちらにせよ無理ですが。わたくし自身、掟を破って人間界へとやってきたため、戻ったとしても罰を受けることになりますし……。ちなみに今は人の姿に化けているのですが、夢魔は腕力に乏しく、力のある人間と殴り合ったら普通に負けます」

そう言って自分の掌を寂しげに見つめるエオニアさんの瞳は、今気づいたけれど薄い黄色の混じった茶色をしていた。人に化けることで瞳の色も変えられるのだろうか。それともあれは彼女本来の色なのだろうか。

「――ってことは、その女王様がサラのお母さんに子供を産ませて、それで産まれたのがサラってこと……?」

「そうです」

「でも、今人間に手を出すのは禁止って」

「エフィアルティス様は――恋をしてしまったのです。人間の女性である現王園アリサ様――サラ様のお母様に」

エオニアさんがどこか遠くを見るような目をした。

悔しげに――けれど誇らしげに、何度も読んだ大切な本をゆっくりめくるような、静かな口調で語る。

「エフィアルティス様はとても美しく、相手を魅惑し誘惑することに長けた夢魔の中にあって、あのお方には誰もが惹かれる魅力と才力がありました。そんな、誰からも愛される女王様が――人間の娘と恋に堕ちてしまった。わたくしが知った時には、既にエフィアルティス様は人間界に渡り、アリサ様と親しくなっていて……」

「…………」

「シェディムは温厚な一族で、争いごとを好みません。その昔、ヨーロッパを中心に人間への『悪魔の戯れ』が流行ったこともあったようですが、それは人間の歴史を歪めるほどではありませんでした。しかし、中には溟海から出て、人間に直接・積極的に干渉しようとする輩もいるのです。エフィアルティス様がご存命ならば、そういった者の動きを抑えることもできたのでしょうが……」

「えっ、それって……」

「はい。エフィアルティス様もアリサ様も――既に亡くなっております」

紅茶が冷めてしまいますねと、エオニアさんはティーカップに口をつけた。

「ユメ様もどうぞ」

「あ、はい、いただきます」

少しぬるくなった紅茶を飲んで気持ちを落ち着けながら、アタシはここからが本題だと予感していた。エオニアさんはまだクレイジーな爆弾を隠し持っている。今までの話は前座に過ぎない。もはやなんでも来いだ。

「――エフィアルティス様が崩御されたことで、人間への積極的干渉を果たそうとする者にきっかけを与えてしまったようです。反女王制派閥のほとんどは数年前に捕らえ処刑しましたが、その者達は既に何人かの人間の女性を孕ませていました。おそらく自分達は溟海にいながら、間接的に人間に影響を与える予定だったのでしょう……。そして最大の問題は、派閥の主要メンバーだったある男がついに直接この世界へと渡り、人に化け潜んでいるということです。奴の目的は――」

夢魔の王女。

サラ様の抹殺です、とエオニアさんは言った。

「サ、サラが狙われている、ってことですか?」

「はい。奴はサラ様を抹殺あるいは利用し、シェディムに革命を起こそうとしています。この数週間、奴の手先である悪魔の子――おそらく魅了され洗脳されている者達が、サラ様を狙い襲ってきています」

「あ、あのフィズィとかいう蛇男も……!?」

「はい。あの男に限らず、特殊な力を自覚したチルドレンは危険なのです。他者を隷属させ支配することに魅入られ、人として破滅してゆく――力を悪用して犯罪に走る者も多い。能力を自覚せず、優れたタレントを発揮し才覚を伸ばす者ももちろんいますが……」

アタシも結子さんがいなかったら、あの男のようになっていたかもしれないということか。

あの男はあの力で、いったい何人殺してきたのだろう……。

「警察に頼ったほうがいいのでは……?」

「だめです。ユメ様も見たでしょう、チルドレンの異能を。警官が一挺の銃で十人殺せるとしたら、チルドレンの異能は百人殺せます。サラ様にも弥子さんという、あの蛇と同等の力があります。そしてユメ様、あの蛇男を倒しサラ様を救ったのは貴女です。貴女にも同等の力が眠っているのです。騒ぎを大きくして困るのはサラ様です。警察には頼れません。わたくしは――情けないことにサラ様をお守りできませんでした。しかし、ユメ様、貴女なら――」

アタシは、自分の掌を見つめた。

人より少し小さな手を。

「どうか――サラ様のお力になっていただけないでしょうか。サラ様を――助けていただけないでしょうか」

この手で――サラを守る?

この手で……。

――無クシ物ハナイ?

ある気がする。

――忘スレ物ハナイ?

ある気がする。

どこで無くした。

どこに忘すれた。

それが欠け落ちたのはずっと前――遠い昔。

「アタシの――お母さんは」

「え……」

「いや、やっぱりいいや」

あの瞬間――あの悪夢の中で、アタシの胸に温かな焔が宿った。

焔はアタシを燃やし、励まし、勇気を叫んでいる。

怖れに立ち向かう勇気を。

「『思いこんだらいのち、いのち、いのちがけよ』――か。このままじゃあ学校にも行けないしな。要はさっさとこの悪夢を終わらせりゃいいって話だぜ!」

アタシの笑顔に、エオニアさんは複雑そうな表情を見せたあと――深々と頭を下げた。

雲から顔を出した太陽が、部屋を明るく照らし出す。

「ありがとうございます、ユメ様。心から感謝致します。――サラ様を狙っている悪魔はヴェロスという名のインキュバスです。この男を捕らえ、断罪すれば――」

勝負はこの一週間だ。

一週間で方をつける。

さっさと終わらせて、結子さんにも友達にも誰にも迷惑をかけず決着をつけてやる――

と、一人意気込む帰り道。

サラが住んでいた家は現王園家の屋敷の離れで、普段は一人で暮らしているらしい。たまにお手伝いさんが来る程度で、母屋にはあまり顔を出さないそうだ。母屋には父親(サラにとっては伯父に当たる人)が住んでいるのだが、少し距離を置いているという。

サラの家庭環境がどうなっているのかよくわからないが、複雑な生い立ちを抱えているということだけは理解できた。まあ、アタシも彼女と同じチルドレンとやらであるらしいのだが、そのことに別段ショックを受けたわけではなかった。むしろ自身の特殊な能力・体質の所以を知ることができてすっきりした気分だ。時間が経てばだんだんショックに感じてくるのかもしれないけれど。

結局――サラは母屋に泊まるみたいで戻ってこなかったので、会話はできずじまいだった。

アタシが運び込まれた現王園家の邸宅は、田んぼが広がる郊外の、ばかでかい古風な屋敷で、サラはバスで通学していたらしい。結子さんも結構お金を稼いでいるようだけれど、屋敷の敷地内を観察した感じ、現王園家は比較にならないほどお金持ちだと思う。

駅前でバスを降りて、自宅へと向かう。

時刻は午後五時を回っている。エオニアさんにくれぐれも気をつけるよう注意されたが、明るいうちに帰るのはなんだかいい気持ちがしなかったので、陽が暮れ始めてから帰路に就くことにした。

夕闇の街には、午前中とは打って変わって小雨がぱらついていた。

「あちゃあ、傘持ってないや」

冷たい水滴が服に滲みてゆく。

今身につけているのは、エオニアさんが貸してくれたパーカにジーンズ。少し大きいけれど、ぼろぼろに破れていたジャージは処分してもらうしかなかったので、贅沢は言えない。

あの話を聞いたあと、エオニアさんには今日一日能力の扱い方を教えてもらった。蛇男を撃退するほどの力――アタシの能力はどうやら相当なものらしい。

確かに、蛇男と戦ったサラは負傷し気を失っていた。あれは自分を庇ったせいだと言いつつも、それでもあの蛇男の力は今まで見てきたチルドレンの中で最も強大だったとエオニアさんは語った。

アタシは早く、この力を完璧に制御できるようにしなければならない。

悪魔返り。

二度とあんな痛い思いはごめんである。

しかしサラを守るとは言ったものの、はてさていったいどうしたものか……。

サラの命を狙う、ヴェロスという悪魔を捜し出し捕まえればいいらしいけれど、そいつは人に化けているわけだし。ヴェロスがどういう姿に化けているかエオニアさんも知らないのでは、捜しようがない。

こうなると向こうに何かしらの動きがあるまで、ただ待っているだけになってしまう。

「って言っても――何か動きがあるイコール殺しにくる、ってことだろ……。はあ、なんていうか、常に誰かに見られてる気がするぜ」

溜め息混じりに独り言つ。

駅から十分も歩くと、もうほとんど人影はない。

大きくなってきた雨粒がアスファルトを黒く染めてゆく。民家と小さな商店が間隔を置いて並ぶ、仄暗い通り。街灯が頼りなく照らしているだけで、思うに人を襲うにはうってつけの状況ではないだろうか。

「まさかね。昨日の今日どころか、あれからまだ二十四時間も経ってないのに、そんなはずは」

「ねえねえ。明日香ユメちゃんですよね?」

――そんなはずは。

背後から届いたのは、少し舌足らずで丸みを帯びた声。聞いたことのない声だが、まだそうと決まったわけではない。普通の――そう、ただアタシに用があって声をかけただけの、普通の人かもしれないのだ。

希望を胸にゆっくり振り返ると、そこには――

奇抜な外見の女がいた。

膝丈のウェットスーツにヨットパーカを羽織り、右脚の太腿には目を疑ったが革製のホルスターを装着していた。そして、なぜか裸足だ。左手には一メートル弱の板を抱えている。サーフボードやスノーボードにしては小さい気がするが、ウィールがないからスケートボードではないだろう。

そして何より一番目につくのは――街灯の下、不気味に煌めく緑色の髪と瞳。髪は複雑に編まれたアップスタイルで、左目の下には水色の、涙のような雫型のペイントがある。媚を売るような丸い目は緑色に揺れ、アタシを楽しそうに見つめている。

そんなはずは――あった。

「なんで普通の格好してねーんだよ!」

「はい?」

おいおいなんだこいつは。

まだ昨日の今日以下だぞ。

まだ二十四時間以内だぞ。

なんだその板は、ホルスターは、派手な髪の色は。

なんで裸足なんだよ。

なんで街中でウェットスーツなんだよ。

なんで明らかに普通の人じゃないんだよ!

「貴女、明日香ユメちゃんですよね?」

「ぐっ……!」

「ヤウ、ユメちゃんに用があって来たんだけど、ちょっといいですか?」

ヤウ? ヤウってなんだ? こいつの名前か?

見たところアタシと同じか少し下――まだ中学生かもしれない女の子だ。背格好もアタシと似ている。こんな格好で出歩く子が普通だとは思えないが、無下に拒むのも憚られる。いつでも逃げられるようにしつつ、話だけでも聞いてみることにした。

「な、なんだ? 確かにアタシは明日香ユメだけど」

「ほんと? ロスコトゥーハロスコトゥーハ」

「は?」

「ロスコトゥーハ。くすぐっていい?」

「な、何言ってんだ……?」

「くすぐる者。くすぐり殺しちゃえ~。くらえっ、〈ルサルカ〉ッ!」

少女の緑色の瞳が光ったと思った瞬間――突然、大量の水がアタシに降りかかってきた。雨ではない。いつの間にか少女の周囲に渦巻いていた水の塊が、生き物のような動きを見せ襲いかかってきたのだ。

こ、こいつ……ッ!

この力――

ナイトメアだ!

水は意思を持ったかのようにアタシの体を這い、服の内側に侵入してきた。冷たいゼリーを押し当てられているような感触がものすごく気持ち悪い。水は完全にブラウスの中に這入りこんでいて、必死に手で払ってもへばりついたように体から離れなかった。

「こっ、この野郎! なんだこれっ……て、あっ、あはっ、あはははっ……!?」

く――くすぐられているっ!?

この水、なぜか脇腹の辺りをくすぐってやがる! 人間みたいな手つきで! いや、手じゃないから水つきで!?

「んっ、あははっ、やめっ、このっ、あははははっ!」

「いいよーいいよー。もっとくすぐっちゃえー」

「やっ、やめ……!」

くすぐったい。

抗いようのない刺激に、呼吸は乱れ自然と声が漏れてしまう。暴れても体を掻き毟っても蠢く水の動きは止められず、焦りと息苦しさでだんだん意識が遠のいてきた。

いや――違う。

くすぐられているから、ではない。

今アタシは――この少女のナイトメアで攻撃されているのだ! 魅了されているのだ!

理屈はわからないが、アタシがキスしたり瞳を見つめたりして魅了するのと同じで、こいつはくすぐることで相手を魅了するのだ!

このままでは昏倒して少女の言いなりになってしまう!

「ん……ッ! ふ、ふざけやがって……ッ!」

悶えながら、必死にエオニアさんの話を思い出す。

溟海法。

それは騎士の如く主を守り、溟い夜の海を自由に游ぐ――闇を纏いし不羇なる魔法。

夢魔の血を継いだ悪魔の子に宿る、悪夢を現実へと呼び出す異能。

アタシは額の真ん中辺り――眉間白毫相と呼ばれる部分に意識を集中させた。

体中の感覚、血液、酸素、それら全てを集めるイメージを描き、自らの内側にのみ目を向ける。

アタシの中に在る悪夢を――右手を通して現実に引き摺り出すために!

「うおおおおらああああーッ!」

握り締めた〈蠍の剣〉を、アタシは左腕をぶっ飛ばす勢いで針刺した。

すっと重りが外されるような感覚のあと、体の隅々に力が漲ってゆくのを実感した。すぐさま歯を食いしばり、『アタシは全速力で少女から逃げきる』ためアスファルトを強く蹴った。

加速と共に、纏わりついていた水が剥がれ落ちるようにして後方に飛び散り消えてゆく。

雨を切り裂く今のアタシは、〈ナイトメア〉――悪魔の力によって、普段の倍以上の速さで走っていた。

元来備わってはいたものの、自覚していなかったため今まで揮うことのなかった悪魔の子としての筋力、持久力、瞬発力等々。それに加え、アタシ自身の溟海法――自分自身を魅了し、暗示に似た効果を肉体と精神にもたらすことで、短時間ではあるが悪夢的・超現実的な身体能力を発揮できる――と、エオニアさんが解説してくれた。

ナイトメアを使用した時に、空間が歪んだように感じたり火花のような光が弾けたりするのは、織り重なった世界の境界が一時的に揺らぐからだそうで、常人には知覚できない現象らしい。当然、それによって生み出された蠍の剣も、常人には見えない。

ただし、ナイトメアそのものであるアタシの剣と違って、例えばサラの白骨屍体などは実際の骨灰をナイトメアで繋ぎ合わせ動かしているので、常人にも見ることは可能である(あの骸骨が持っていた古びた剣はナイトメアでつくり出したものなので見えない)。今アタシをくすぐってきた水も、本物の水なので常人に見えているはずだ。摩訶不思議な動きをする水として。

民家や塀、街灯が視界に飛び込んできてはあっという間に後方へと流れてゆく。人類にあるまじき速度にもかかわらず全く恐怖を感じないのは、アタシの精神がハイになっているからか。

仮に今時速六、七十キロで走っているとして、あの水を操る緑色の少女に追いつかれるはずがない。

「悪夢だぜ……ッ! なんなんだあいつは!」

あの緑女――ヤウとか言ったっけ。

ナイトメアを操る、間違いなくチルドレンだ。

十中八九、エオニアさんが言ってた悪魔――ヴェロスって奴の手下だろうけれど、でもなんでアタシを襲うんだ? 奴等の狙いはサラじゃないのか?

とにかく、このままマンションまで突っきるしかない。

大丈夫、絶対追いつかれない。

追いつかれるはずがない。

逃げきれるに決まって――

「待ってやう、ユメちゃーん」

「何ィーッ!?」

狭い道路を一直線に駈け抜けるアタシに、さっきの緑女が同じスピードで並行していた。

「こ、こいつ――ボードで水の上を滑ってやがる……ッ!」

「冗談女。ウェイクスケートって言うんですよ、これ」

緑女ヤウは裸足でボードの上に立ち、高速でアスファルトを滑走する水の塊に乗っていた。さながらサーフィンのように、水飛沫を上げながら路上で波乗りをしているのだ。

速い――振りきれない!

「ロスコトゥーハ。くらえ、ルサルカッ!」

「うおおーッ!?」

淡い光を帯びた渦巻く水流が、長いリボンのように線を描きアタシの足に絡みついてきた。減速していたので転びはしなかったが、足を止めて緑女ヤウとまた対峙するはめになってしまった。

次いで、顔面目がけて飛来する水の塊。ふわふわと宙に浮く水の球が、まるで着ぐるみのように首から上にはまってしまった。取ろうにも腕が水の中に突き抜けるだけで、どうすることもできない。

「ごぼっ……」

やはりこの緑女の力――

水を操るナイトメアだ。

アタシを――溺れ殺しにきやがった!

「あーん、ヤウってばだめだめ殺しちゃ。シルヴァヌス様に怒られちゃう」

水泡の向こうから声が聞こえた。

シルヴァヌス様……?

誰だ?

いや、とにかく今はこの水の球から脱出しなくては。

『五メートル思いきり走って、超スピードで反転する』と、途中まで頭にくっついてきた水の球が、急激に向きを変えたアタシについてこられず慣性でそのまま吹っ飛んだ。割れた水風船のように、ばしゃんと音を立てて地面に水溜まりができる。

「おお、ユメちゃんすごーい」

大粒の雨で既にずぶ濡れのアタシと、ウェットスーツを着た裸足の少女。彼女の緑色の髪も既にびしょびしょだが、雨に打たれることを楽しんでいるような笑顔を浮かべている。

彼女が乗っているボードの下には依然透明な水の塊があり、彼女の体を三十センチほど地面から押し上げていた。端から見ると宙に浮いているように見えるだろう。

水を操るナイトメアか。

エオニアさん曰く、ナイトメアはなんでもできる魔法ではない。

先天的な人格、人性、性向。

後天的な性格、感性、志向。

長い年月をかけ水を遣り、やがて芽吹いたそれが蕾となり花を咲かす。そしてその花には一つとして同じ種類はなく、色も形も人それぞれなのだ。

遣い手の素質や資質、体質や気質に左右される、環境や才能によって異なる特性。織り重なった世界の境界を貫き、悪夢を現実にする異能力。

悪夢とは最悪と災厄の白日夢。

魔法とは幻想と空想の現象化。

如何な魔法といえど、人間が想像しえない――世界の摂理に反するような幻夢を現実化することは不可能だ。魔法には魔法のルールがある。

アタシは少女を観察した。

例えば念動力で水を操ると言っても、何トンもの水を一度に操るなんてのは無理に決まっている。自在に操作できる水の総量は、ボードを浮かせている水と、プラスアルファ――おそらく自分の体重や腕力などと同程度が限界のはずだ。

仮に体重と同程度の水を操れるとすると、少女の体重が四十キロ前後なら四十リットルもの水を操れることになる。一リットルの水が千立方センチメートル、つまり一辺が十センチの立方体なのだから、四十リットルの水は四万立方センチメートルだ。一辺が三十センチだと二万七千立方センチメートル、四十センチだと六万四千立方センチメートルだから、四十キロの水の体積はだいたい一辺が三十五センチの立方体か。その量の水を自在に操り形を変え、生き物のように使役できるのであれば脅威だ。

残念ながら天はアタシではなく少女に味方し、貢ぐように雨水をプレゼントしている。

少女ははつらつとした舌足らずな声で、「ユメちゃん、最初に言っておきますが」と切り出した。

「ヤウ、ユメちゃんを生かしたまま連れてこいって言われてるんです」

「ああ、そいつは助かる。アタシもできるなら死にたくないし」

「だからね、ユメちゃん――」

そう言うと、少女ヤウは太腿のホルスターに右手を伸ばした。

取り出したのは――緑色の拳銃。

プラスチックの水鉄砲だった。

「死なないでね」

空気が抜けるような音と、肩口で炸裂した衝撃。

やばいと思った時には、既にアタシは地面に崩れ落ちていた。

エオニアさんに貸してもらったパーカが、雨と水溜まりで濡れ――血によって緋く染まってゆく。

「が……はっ……!」

「ああ、よかった。これくらいじゃ死にませんよね」

肩に触ると、手にべったりと血がついた。左肩に穴が開いている。撃たれたのだ。水鉄砲で。水の弾丸で。

「サラの奴……次会ったら覚えとけよ……」

なんとか上体を起こし、ふらつきながら立ち上がる。未だ水鉄砲は突きつけられたままだ。

なんでこんな目に遭わなければならないのか。

なんでこんな奴と戦わなければならないのか。

怖れよりも怒りだ。

この状況――全部サラと関わったせいじゃねーか!

「ユメちゃん、ヤウと一緒に来てくれませんか? シルヴァヌス様が貴女と会いたがっているの。蛇のおじさんに勝ったんでしょ? 貴女ならきっとシルヴァヌス様の力になれますよ。ヤウもあの人に誘われて、退屈だった日々が刺激的な毎日に変わったんです。あの人の言うことを聞いていれば、それだけで全部うまくいく。あの人が創る世界に、貴女も一緒に住みましょう。きっと楽しいし魅惑的な――」

「おい」

アタシは緑色の瞳を睨みつけた。苛立ちをぶつけるように。理不尽なこの状況をぶっ壊すために。

「アタシは女の子を魅了するのは好きだけどなあ。魅了されて、そんなわけのわからん奴の言いなりになるくらいなら――死んだほうがマシだぜーッ!」

叫び、再び走り出す。ただし先ほどとは反対方向だ。『全身全霊で弾丸を回避し、渾身の脚力で街へと向かう』。人影のない直線では逃げきれないし勝機もない。とにかく人混みに紛れて作戦を練るしかなかった。

狙いを定められないようジグザグに走ったり角を曲がったりしたけれど、背後から撃たれた様子はなかった。追ってきている感じもしない。

「諦めたか……?」

駅に近づくにつれ、人の姿が見えてきた。

よかった。普通の人だ。

人の姿を見てこんな感想を抱いたことなんて、今までなかった。

速度を落とし、駅前の大通りから脇道へと入る。すれ違う人は皆一様に傘を差していて、ずぶ濡れのアタシに怪訝そうな目を向けた。

「と、とりあえずここまで来れば……」

雨と帰宅ラッシュの喧騒から逃げ、ビルとビルの間に身を隠す。積み重なった折り畳みコンテナの陰で、アタシは壁面に背を預けしゃがみ込んだ。

前髪からぽたぽたと雫が滴る。もう靴下もぐっしょりで、歩くたびに不快な感触が足の裏から伝わってくる。下着まで濡れている。早くお風呂に入って着替えたい。

左肩は――あまり痛まなかった。当分動かせそうにはないが、血は止まりかけている。

パーカに空いた二つの穴は、弾丸が肩を貫通したという事実を告げていた。穴はそれほど大きくなく、弾丸というよりは細いビームみたいなものが突き抜けたような感じである。

アタシは昔テレビで見たウォーターカッターを思い出した。加圧した水流で金属すら切断し、人体など容易に破壊できる機械だ。

恐ろしいナイトメアだ。急所に当たっていたら即死である。

そしてもう一つ恐ろしいのは――アタシの治癒力。

これが悪魔の子か。

今まで大きな怪我を経験したことがないので、この異常な再生力をおかしいと思う機会がなかったけれど――これはおかしい。いや、おかしいのではないか。よく考えたら他人の傷の治るスピードなんて知らないので比較できない。でも、たぶんおかしいはずだ。

「さてと――エオニアさんに電話して、助けにきてもらおう」

携帯電話の番号を訊いておいて正解だった。結子さんを巻き込みたくないし、ここはエオニアさんを頼るしかない。

濡れてひんやりしたジーンズのポケットに手を入れる。携帯は――よかった、無事だ。

「えーっと、エオニアさんエオニアさん……」

「わ、可愛い携帯。それガラケー? スマホにしないんですか?」

「あん? いいんだよ。溢れ出るガラパゴス感が気に入ってるんだ。見ろ、この何に使うのかわからない機能の数々を。世界の情勢に左右されず、日本独自の進化を遂げた結果だ」

「ガラパゴス感? 待受けでダーウィンが進化論でも説き始めるの?」

「違う。アタシもガラパゴスのように、周りに流されず、ゆくゆくは世界遺産に登録されるような生き方をしたいと思っている。ガラケーも一種の世界遺産的な生き方を果たしたと言えるだろう。そこが気に入ってるんだ」

「ははあ。間違った進化のやうな気もしますけど……。でも、世の中に不要なものなんてないってことですね」

「そういうことだ」

「そういうことかあ」

「どういうことだ」

「どういうことだ~」

「……………………」

「……………………」

「……うおおおおっ!?」

こっ――

この緑女!

なんでいる!

なんでわかった!?

アタシの位置が――アタシの隠れた場所が!

「ヤウのルサルカはね、水の流れが読めるんですよ」

しまった、行き止まりだ。

跳ねるように距離を取ったものの、狭いビルの隙間はどこにも通じておらず、袋小路になっていやがった。

ボードを小脇に抱え、得意気に語る少女はにっこり笑った。びしょ濡れの髪から垂れた水滴が、雫型のフェイスペイントを伝ってゆく。

「耳を澄ませばほら――ざあざあ雨の音、水溜まりが跳ねる音、ぽたぽたと水が滴る音。そして貴女の――血液の音」

「血液、だと……」

「誘拐者。貴女の心臓から送られて、血管が奏でる緋い音色――とてもさらさらで澄んだ音です。さっきヤウが撃った肩から血が噴き出て特徴的な音色になったから、捜すのは簡単でした。駅前でそんな重傷を負った人なんていませんからね。――あ、ユメちゃんはエロい。実にエロい血の流れをしています。血液型はHですね」

「なるほど……。血液型はOだけど、そいつは便利だ。探偵になれるんじゃない?」

「探偵? 探偵かあ……。探偵よりもお天気お姉さんがいいなあ。テレビに出る気象予報士って、どうして雨の予報だと嫌な顔するんだろう。ヤウは雨のほうが嬉しいのに。雨の日はね、水を持ち歩く必要がないから好きなんです。空からアタシを守るナイトが降ってくるんだもん。まさに銃弾の雨」

「銃弾の雨は……危ないんじゃないかなあ」

「そう? とっても素敵ですやう」

戦場で降ってきた銃弾を拾っても使えない。

だが、この女は。

降ってくる水の銃弾を――無限の弾丸にできる!

「がっ――ああああっ!」

狭いビルの隙間に苦悶の声が響いた。けれどそれは、すぐに雨音に掻き消され誰にも届かない。

緑の悪魔以外には。

両脚の太腿を撃ち抜かれ穴が開く。激痛に立っていられず膝を突くほかなかった。

開いたままの携帯電話が落ち、水溜まりに液晶画面の光が映り込んだ。待受け画像は、春休みに撮った結子さんとアタシの写真。

「ねえ、ユメちゃん。素直になってください。ヤウだって別にユメちゃんを虐めたいわけじゃないんですよ? でも言うこと聞かないとまた撃っちゃいますからね。こんなふうに」

満足に動けないアタシの右肩に、寸分違わぬ正確さで水の弾丸が命中する。息も絶え絶えのアタシは悲鳴を上げる余裕すらなかった。

「痛い? 痛いですか? あはは、ユメちゃん可愛い」

この女……ッ!

舌っ足らずで子供っぽい顔してるくせに、とんだサディストじゃねーか!

追い詰められた。

もう逃げ道が――

「もう逃げ道なんてありませんよ、ユメちゃん。そんな足じゃもう歩けないでしょ? ヤウと一緒に来るって言って。それともまたくすぐられたいですか?」

ない。

逃げ道は確かにない。

眼前には緑色の髪をアップにした、ウェットスーツの悪魔。

右手に水鉄砲、左手にボード。左目の下には零れた涙のフェイスペイント。

アタシを見据える双眸は、髪と同じ加虐的な深緑。

そして背後は行き止まり。別の建物の壁がそびえ立っている。

逃げ道も、悲鳴を上げる余裕もないが――

「はっ、ははは……」

笑う余裕はあった。

「何がおかしいの?」

「歩けない……? 怪我したら歩けないってのは、痛いからさ。たとえ怪我してても、痛くなかったら歩けるよなあ。足が完全にぶち壊れてさえいなけりゃ、生きるために歩くよなあ!」

右手に蠍の剣を発現させたアタシは、それを左太腿に振り下ろし針刺した。

「そんな水鉄砲ごときでアタシの脚を封じようなんざ、夢のまた夢だぜ! デッドボール直後は盗塁されないとでも思ったかバーカ! 逃げ道がなかったら――逃げ空を行くまでだっ!」

自分自身への『魅了』、己への暗示。

最大限の念を注ぎ、両の脚にありったけの力を籠める。

――『痛みを無視して跳べ』!

「ぬおりゃああああーッ!」

アタシは跳んだ。ビルの壁を蹴って、室外機やら通気管やらなんだかよくわからないパイプやらを足がかりに、上へ上へと。空へ空へと。

最後のジャンプで思いきり宙を舞ったアタシは、ビルの屋上に着地を決めすぐさま駈け出した。

あいつは絶対追ってくる。

あいつは絶対迫ってくる。

もう怒った。

もう切れた。

逃げるのはこれが最後だ。

あの女をぶちのめして、アタシの虜にしてやる!

「ユメちゃん、観念してくれました? ヤウ、もう追いかけっこは飽きちゃいました」

舌足らずの丸い声が、雨降る宵に滲みてゆく。

駅から離れた、人通りのない狭い路地。切り取られた四角い空き地は工事中なのか、ショベルカーやら軽トラック、カラーコーンが置かれ雨に曝されている。古びた倉庫のトタン屋根が、雨粒をカンカン鳴らしていた。

「貴女みたいに逃げ回る人はほかにもいましたよ。でも、結局みんなシルヴァヌス様の理想に惹かれて、自分からあの人に協力するやうになりました。ヤウの役目は、チルドレンを勧誘して仲間をいっぱい集めること。そしていつか、あの人と一緒に新しい世界を創るの」

背に水鉄砲を突きつけ、少女ヤウは恍惚とした笑い声を上げた。

「さあ、ユメちゃん。いつまでも黙ってないで、また可愛い声を聴かせてよ! それとも、声を上げずにはいられなくしてあげましょうか――ヤウのルサルカで!」

暗い路地。明かりは遠くの電柱にくっついている常夜灯だけ。大降りの雨が全身を叩き、もう髪も服も濡れていない部分なんてどこにもない。

「……ユメちゃん?」

だからこそ。

雨が降っているからこそ、成功する可能性は高かった。

奴は雨が好きだと言っていたが、その雨こそがあだとなったのだ。

「聞いてるんですか? ユメちゃん、こっち向いてください」

奴のナイトメア――ルサルカとか言ったっけ。

アタシのナイトメアにも名前はある。エオニアさんに考えてもらった呼び名だ。

エオニアさんが勧めてくれたのは、日曜の朝に放送中の魔女っ娘アニメに出てきそうな名前で、十五歳のアタシが声を大にして口にするのは躊躇われる響きだったのだが、この際もう叫べればなんでもいい。

エオニアさんはやけに力強く、必殺技には名前をつけなければならないと説いていたが――今になって彼女の言いたいことが理解できた気がする。

敵を倒す時は必殺技の名を叫ぶものなのだ。

溜まった鬱憤を晴らすべく、大きな声で決め台詞を。

アタシは気配を殺して彼女に歩み寄り。

細い肩を――背後から叩いた。

「えっ――」

「追いかけっこは終わりだぜ――〈プリンセス・リリオット〉ッ!」

蠍の剣が少女ヤウを袈裟懸けに針裂いた。切っ先が生んだ夜の海の如き妖しい煌めきが、星屑のようにきらきら輝き散ってゆく。

愕然とした表情で崩れ落ちた少女が、力なくアタシを見上げた。

下着姿のアタシを。

「ど、どうして……」

「覚めない悪夢なんてないってことだよ」

右手に持った剣が闇に溶け消えてゆく。

アタシは未だ立ち尽くしたままの、見知らぬ女の人に声をかけた。

「ふう……。よし、じゃあすみませんけど、貴女の服と傘はあそこの屋根の下に置いといたので、着替えて。着替えたらアタシの服を置いて、ここから――そうだな、三百メートルくらい歩いて。そうしたら今ここで起こったことは全て忘れるように。濡れちゃった髪は、すみませんが我慢してください」

虚ろな目で頷いた女の人は、アタシのパーカとブラウス、ジーンズにスニーカーを手早く脱ぐと、元々着ていた自分の服に着替え、アタシの言葉通り去っていった。

「い、いったいどういう……。今の女の人は……?」

アタシの剣で切り裂かれた少女の体には、傷一つない。

地べたにへたり込んだまま唖然としている少女に、アタシは言った。

「知らない人。ここに来る途中見つけたから協力してもらった。もちろん魅了させてもらったんだけどね。ちょうどアタシと同じような髪の長さだし、背丈も似てる。金髪じゃなくて茶髪っぽかったし髪型も違ったけど、こんな暗くてびしょ濡れじゃあ後ろ姿だけで判別するのは難しいからな」

説明はしなかったけれど、アタシは内心ひやひやしていた。成功させる自信はあったが、賭けには違いないからだ。

少女ヤウは血の流れを聴き取る力でアタシの位置を掴むだろう。その索敵能力を変装させた女性に使われたら、一発でアタシの偽者だとばれてしまう。だからアタシは彼女を着替えさせたあと、下着姿のまま彼女と彼女の服を抱えてこの場所に移動し、少女ヤウが来るまで別の場所に隠れていたのだ。少女ヤウの索敵能力がどれほど正確に位置を割り出せるのかは不明だったが、アタシの近くにいるアタシに似た姿をした者を発見すれば、おそらく聴覚よりも視覚に頼るだろうということに賭けていた。この宵の雨のおかげで外見で偽者と見抜くのは一層困難になり、思惑通り少女ヤウはあの女の人をアタシだと思い込んでしまったのだ。

賭けは――アタシの勝ちだったようだ。

「雨はアタシに味方したようだぜ。人を魅了することはできても――天を魅了することはできなかったみたいだな」

いつまでもブラジャーにショーツだけの姿でいるわけにもいかないので、仕方ないが濡れて重くなった服を着るしかない。

「うう、冷たいし肌に張りつくし気持ち悪い……。それにこのままじゃ風邪引いちまう。引いたことないけど」

パーカに袖を通し、放心状態の少女に冷たく告げる。

アタシの剣で、『魅了』の力を隙だらけの胴体に叩き込んでやったのだ。しばらく動けなくても無理はない。

「ヤウとか言ったな。あんたはアタシの言いなりになるんだ。質問に答えてもらうぜ」

「はい、喜んで……。明日香、ユメ様……」

「え? いや、様づけはしなくていいんだけど……」

「ヤウは――貴女の言いなりです。下僕です」

「え?」

「ああ、すごくいい気持ちです……。心の中に立ち込めていた、邪悪な霧が晴れていくやうな清々しい気分。こんな快感は初めてです……。――もうっ、我慢できない!」

「え?」

「ユメ様ァーッ! どうかこのヤウを、ユメ様の奴隷にしてください~!」

「ぎゃー!」

☂

彼女の名前は水無瀬夜雨。

緑の髪、緑の瞳のチルドレン・オブ・ザ・デヴィル。

幼い外見に反し高校二年生で、なんとアタシより年上だった。

ナイトメアは〈ルサルカ〉――快楽と死をもたらす水の悪夢の現実化。

アタシの推測通り、自分の体重と同程度の重さまでなら、自在に水を操ることができるという。形を変え、宙に浮かべ、高速で飛ばしたり高圧で発射したり、かなり応用の利くナイトメアだ。

水鉄砲を介さずとも攻撃はできるが、銃を手にしていたほうが『弾丸を発射するイメージ』を描きやすいため、威力は格段に上がるらしい。

視界に入る液体なら自由に干渉できるが、その液体が純水に近ければ近いほど、また自分との距離が近ければ近いほど高精度の能力を発揮し、反対に遠すぎたり不純物が多すぎたりすると精度は低くなり、正確・精密に水を動かすことができなくなる。身の周り程度の距離なら、視界に入れなくても感覚で水を操れるそうだ。

そしてもう一つは、水の流れを聴き分ける超感覚的知覚能力の一種、超聴力。

水に関する音――波や雫など、水流が生み出す音や水中の反響音を体で感じることができ、次第に人間の血液の流れすら読み取れるようになったという。体調や遮蔽物、状況にも左右されるが、自分を中心に半径五十メートル、調子がいいと百メートル以内の、人間の血流の音を知覚できる驚くべき体質である。

水無瀬ヤウは幼い頃、近所の川で溺れて死にかけた経験があり、それがきっかけで能力に目覚めたそうだ。水を操れるくせに、泳ぎは大の苦手らしい。

彼女は女王だった。

自分が操る水に接触した者は、皆言いなりになる。くすぐって快感を与えればさらに効力を発揮すると気づいた彼女は、いつしか女児達を総べる女王として近隣小学校の抗争を制し、一時代を築くまでになったという。どこかで聞いたような話だ。

法を犯す悪事に力を使わなかったのは、根は心の優しい、純朴な少女だったからだろう。単純に、頭を使うのが苦手な阿呆だった可能性も否定できないが。

けれど彼女は飢えていた。

周りはなんでも言うことを聞いてくれる友達ばかり。

退屈な毎日、刺激のない日々。

そんな時――あの男と出遭った。

シルヴァヌス司教。

ゆったりとした黒い神父服を身に纏った西洋人のチルドレンだそうだ。男の血の旋律を聴いた瞬間――血も凍るような戦慄を覚え、その日からずっと洗脳されていたのだ。

「でも、目が覚めました。ユメ様のおかげです。どうかご主人様と呼ばせてください!」

「ご主人様はやめろォ!」

「ヤウはユメ様の奴隷! ヤウの全てはご主人様のものです! どうか、どうかヤウの純潔をもらってくださいっ! その蠍の毒針で、ヤウの身も心も貫いてくださいっ!」

「やめろ、しがみつくな!」

「ああ、ヤウは間違っていたんです。皆に女王だと持て囃され、醜く思い上がった勘違いサド女だったんです。でも今はっきり自覚しました! ヤウはサドじゃなくてマゾだったんです! ご主人様こそ真の女王、夜のサディスト! 悪の女帝です!」

「女帝!?」

「さあ、ヤウを好きなだけ虐めてください! さあ早く――ヤウ、どうにかなってしまいそうです! 虐めてくれなきゃくすぐります!」

「エオニアさん助けて! ――って、携帯置いてきちまったァーッ!」

【永 遠】 (二)

あれから何日経っただろう。

わたしは錯乱していた。

頭が真っ白で、何も考えられず、生きる気力もなかった。

結局、なぜか連れてきてしまったあの子供は、殺さずに捨てることにした。

人通りのある場所に置いてきたから、死ぬ前に誰かが見つけるはずだ。

汚れた子供。

悪魔と、人間の……。

あの瞬間、幼い面影に、在りし日の彼女が思い起こされた。

だから――殺せなかった。

心が狂い乱れていたわたしは、彼女と同じ瞳に見つめられて、その場にいることが耐えられなくなってしまったのだ。

――彼女の遺体はどうなっただろう。

彼女が暮らしていた、寂れた町にあるアパートの一室。

そこに戻ってみると、遺体はなくなっていた。

拭き取った跡はあるが、床には黒ずんだ染みが点々と続いている。今になって部屋の中を見回してみると、赤ん坊の服やあやし道具がたくさん揃えてあり、子育てしている彼女の姿が自然と浮かんでしまった。同じ服が二着あるのはお気に入りだったのだろうか。

あれから何日も経っているし、当然かもしれないが――しかし、わたしが彼女を殺めたことが知られるのも時間の問題だろう。もしかしたらもう追手がやってきているかもしれない。

その予感は的中した。

数日後、わたしの前に悪魔が現れた。

しかし奴はわたしを狙っているわけではなく、標的は王女だと言った。

混迷するシェディムを導く存在として、王女を冥界に連れ帰るのだと。

そして、わたしが置き去りにした王女は今――現王園という者の元にいると。

現王園。

それは、わたしから彼女を奪った、あの女の一族だった。

生きる気力を失っていたわたしは、ある言葉を憶い出した。

彼女の言葉だ。

あの瞬間の、彼女の言葉。

深紅に染まった彼女は、けれど穏やかに微笑んだままわたしの頬を撫でた。

悔いも恨みもない、わたしが愛した彼女の笑顔だった。

死の間際――彼女が遺した言葉を、今になって憶い出した。

それが命令ならば、どんなに楽だったか。

わたしは騎士だから。

彼女に従うのがわたしの歓びだったから。

命令ならば、苦しみも悩みもぜず、迷いも惑いもせず、わたしは従うのに。

それなのに。

彼女はわたしに――お願いしたのだ。

理想に狂ったわたしに。

嫉妬に狂ったわたしに。

それは生きる気力と呼ぶには頼りない光だったけれど。

まだ、死ぬ前に――わたしは。

【第三章】 アルバストル

水無瀬ヤウに襲われた翌朝、寝惚け眼を擦りながらあくびを噛み殺し、アタシは制服姿でバスに揺られていた。

駅前のバスプールを出発したバスは、通勤ラッシュでごった返す国道をだらだら進み、だんだんと背が低くなってゆく建物の間を縫って目的地へ向かっていた。

「――で、なんであんたがいるんですかね」

吊り革に掴まり、隣の人物を横目で睨む。

緑色の髪をした少女は、アタシと目が合うと嬉しそうに顔を綻ばせた。

「ユメちゃんが誘ったんじゃないですか。ヤウのこと駅前で待ち伏せしてたんでしょ?」

「してねえよ。誘ってもいねえ」

「え~? ヤウのことちらちら見てたじゃないですか~。あの目は職場で『どう? 今夜二人で食事でも』って上司がOLを誘う時に使う色目でしたよ」

「してねえよそんな目は! つーかそんな目できるかっ!」

「あっ、そっか。ユメちゃんなら食事じゃなくていきなりホテルに誘っちゃうもんね。きゃあ、さすが女帝ユメ様! なんていやらしい! 是非ヤウもホテルに連れてってください」

「この阿呆!」

周りの乗客の迷惑にならないよう声を潜め、しかし精いっぱいの突っ込みを入れる。

「待ち伏せしてたのはそっちだろ! なんで駅前にいたんだよ!」

「たまたまですよ。ヤウ、学校に地下鉄で通ってるんだもん。で、さっき駅に着いたらユメちゃんがバス停にいるのを見つけたから」

「ほんとかよ。よくあの人混みの中からアタシを見つけられたな」

「えへへ。ユメちゃんの血の音はもう覚えましたからね。人混みの中でも簡単に見つけられますよ」

「……なんか嫌だな、それ」

昨日、あのあと。

アタシは落とした携帯電話を無事回収し、エオニアさんと連絡を取った。状況を説明すると、わざわざ車で迎えにきてくれた彼女に家まで送ってもらえた。

アタシの『魅了』によってシルヴァヌスという男の洗脳から解放されたヤウは、アタシに謝罪したあとまた会うことを約束し、ひとまず帰宅した。エオニアさんも大丈夫だろうと言っていたし、その時のアタシはとにかく帰って休みたかった。

結子さんは夜遅くに帰ってきたみたいだけれど、アタシは心身ともにくたびれていたので、シャワーだけ浴びて眠ってしまった。

風呂場の鏡で確認した時には、ヤウに撃たれた傷はほとんど治りかけていた。自分の体に多少の空恐ろしさを感じつつも、非現実的なことが立て続けに起きたせいで、このままでは体より先に心がまいってしまう。

そんなこんなで今朝。

まさか、こんなに早くヤウと再会する機会が訪れるとは。

「ていうかヤウ、なんで私服なの?」

ヤウは昨日とは別の意味で際どい格好をしていた。

春に映える淡い色のトップスに、ドット柄の超ミニスカート。小さな水玉模様の黒いオーバーニーソックスにショートブーツという、如何にもガーリッシュな服装である。背負っているのも休日に遊園地へ出かけるような可愛らしいリュックサックだ。左目の下、雫型のフェイスペイントは今日も健在である。

「そんな短いスカートで、よく出歩けるね……」

「え、ユメちゃんまさか、ヤウに欲情してるんですか? 今スカートの中想像したでしょ~。だめですよ人前で……。――帰ったら、ね?」

「ねじゃねーよ! 殺されそうになった相手に誰が欲情するか!」

「わーん、そのことは昨日謝ったじゃないですかご主人様あ」

「その呼び方はやめろ! いいから質問! 質問に答えろ! なんで私服なの! はいどうぞ!」

金髪と緑髪の女子高生がひそひそ騒いでいる、バスの車内。

心を落ち着かせながら、アタシはヤウの惚けた顔を半眼で見やる。

「だってヤウの高校、私服なんだもん」

「え、マジで? ってことは――槻総? それとも角原?」

「東女」

「嘘っ!?」

アタシはまじまじとヤウの顔を見つめた。子供っぽい相貌に深緑の双眸。相変わらず左目の下には涙のペイント。今日は緑の髪をツインテールにしている。

とてもではないが、県内偏差値ナンバーワンの公立校に通う生徒とは思えない、能天気な顔つきをしていた。

「うちの学校、校則もないに等しいし、美術科があるから変なセンスの生徒が多いの。ユメちゃんみたいな金髪もいっぱいいるし、赤とか緑もいますよ。だからヤウのこの髪も隠さずに済むんです。まあ、みんなはヤウの髪を地毛だとは思ってないでしょうけどね。中学までは一応黒に染めてたけど、やっぱり素の自分のままでいたいっていうか――ほら、世界遺産的な生き方ってやつですかね?」

「ああ……。わかる、その気持ち」

身につまされた。

能天気――というのは取り消そう。

ヤウだって、悪魔の子であるがゆえの苦悩や苦痛を、今まで何度も感じてきたはずだ。奇妙な体質や奇抜な髪の色に悩ませられながら、それでも前向きに生きてきたのだろう。

アタシのような金髪ならともかく、ヤウのそれは深い緑色だ。髪の色を気にするなと言うほうが無理だろう。

アタシはヤウに初めて親近感が湧いた。

それと同時に、親のことや子供時代のことなど、彼女に興味が湧いてきた。

「ねえ、ヤウのお母さんってどんな人?」

ヤウは二年生なので年上だが、敬語を使う気には全くなれなかった。自分で言うのもなんだが、年上には一応敬意を表するアタシにしては異例の対応である。まあ、そもそもヤウのほうから呼び捨てとタメ口でお願いしますと懇願してきたのだが。

「ヤウのママは普通の人ですよ。会社に勤めてます。今年で四十路」

「お父さんは?」

「いません。ヤウが生まれてすぐ離婚しちゃったみたいです。たぶんヤウのせいで喧嘩したんですね。パパはママが誰かと浮気して、別の人の赤ちゃんを妊娠したと思ってるんですよ」

「あー……」

「ママはもちろん浮気なんかしてないけど、産まれた子がどちらにも似てなくて、その上髪と目が緑色だったら不気味だし、まあ揉める気持ちもわかりますね。でも結局ママはヤウをここまで育ててくれたから、すっごく感謝してるの。ママを孕ませたインキュバスが誰かは知らないけど、そんなのもうどうだっていいって感じです。ヤウがママのお腹から生まれて、ママに育てられたことだけは揺るぎない事実ですし」

窓の外――流れてゆく景色を眺めながら、穏やかに微笑むヤウ。

この人、こんな顔もできるんだ。

このわずかな時間で、水無瀬ヤウは尊敬すべき人生の先輩なのだと感じ入った。

「ユメちゃんのご両親は?」

「アタシ? アタシはねえ、よくわかんないんだこれが。父親も母親も全然知らん。もしかしたら父親は最初からいないのかもね。母親は独身だったかもしれないし。物心つく前にね、路上で泣き喚いてるところを保護されたみたいなんだよ、アタシ。アタシを産んだ母親が、アタシを置き去りにしてどこかに逃げたって可能性も考えられる」

「調べないんですか? お父さんとお母さんのこと」

「いいんだよ。アタシをずっと育ててくれた人がいてさ、アタシはその人に感謝してるんだ。ヤウがヤウのお母さんに感謝してるように、アタシにとってはその人がお母さんなんだよ。だから両親のことを調べる気なんてこれっぽっちもないね」

「そっかあ、じゃあその人にたくさん親孝行しないといけませんね」

「うん――だから本当は、こうやって学校サボってる場合じゃないんだよ……」

結子さんは、アタシが今日も真面目に登校したと思っている。無断で学校を欠席しているなんて露ほども考えていないだろう。

しかし、いつどこで誰に襲われるかもわからないこんな状況で、暢気に学校へ通う気には到底なれなかった。

どうにかして問題を片づけ、アタシの日常を取り戻さなければならない。

「ヤウは学校サボっていいの?」

「よくないですけど、あの男のマインドコントロールから抜け出したってことが知られたら、ヤウだって殺されちゃうかもしれません。ユメちゃんといたほうが怖くないし、もし誰かが襲ってきたら、ヤウが女王ユメ様を守るナイトになってあげるので安心してくださいね」

「はいはい、期待してるよ」

いつしか乗客も疎らなバスは、郊外の二車線道路を走っていた。

停留所で降りると、麗らかな春の陽射しが降り注いでくる。田んぼや遠くにある小高い山を望みながら、アタシたちは――現王園サラの屋敷へ向かった。

三角の屋根がついた木の門、いわゆる数寄屋門の前で呼び鈴を鳴らすと、ブラウスにカーディガンを羽織ったエオニアさんがぱたぱたと石畳を駈けてきた。

カラカラと小気味好い音を立て、引き戸が開く。

「おはようございます、ユメ様。――と、水無瀬様もいらっしゃったんですね」

アタシたちを快く招き入れ、エオニアさんは深々と頭を下げた。淡い琥珀色の瞳が揺れる知的な顔は、あまり寝ていないのか幾分疲れているように感じられた。

「おはようございます、エオニアさん。すみません、ヤウとばったり会っちゃったんで、連れてきちゃいました」

「エオニアさん、おはやうございまーす」

門と玄関までの間には石畳が敷かれ、その両脇には庭というより庭園と呼んだほうが適切であろう、和の彩が広がっている。植え込みや木の位置一つを取っても完璧に計算され配置されているようで、まるで庭自体が芸術作品だ。素人ながらに感心してしまう。

並の一軒家よりも大きなこの二階建ての屋敷が離れとは驚きだ。今アタシたちが入ってきたのは裏門で、母屋側にもっと立派な門があるらしい。

離れの隣には、縦に細長い蔵がいくつか建っていて、その向こう側にある母屋を見ることはできなかった。

裏手には高木の繁茂した林が広がり、葉っぱの隙間から小さな山がひっそりと姿を覗かせた。まさかあの山も現王園家の私有地なのだろうか。

「サラ様は今日のお昼過ぎにお戻りになるそうです」

今、家にはエオニアさんしかいないようだった。サラが留守の時の屋敷の管理はエオニアさんに任されているらしい。

「昼過ぎかあ。ちょっと時間空いちゃいますね」

「ヤウ、王女様の顔知らないや~」

通されたのは広々とした居間。現代和風といった感じで、アジアンな色調の和室である。畳に敷かれたマットや向かい合って置かれたソファー、羊皮紙のような色合いで安らぎを覚える壁紙――全てが高級そうだ。

サラが本邸――父の家から戻ってくるまで、アタシとヤウは勉強でもしながら待つことにした。昼食はエオニアさんがつくってくれると言うので、好意に甘えさせてもらう。

――が、その前に。

「水無瀬様、お尋ねしたいことがあるのですが」

「そうだよヤウ、いい機会だしこの際知ってること全部話せよ」

紅茶と茶菓子をテーブルの上に運んできてくれたエオニアさんが、向かい側に座る。アタシはヤウの隣で、既に茶菓子の包装を剥がしている彼女に話を促した。

「うん、いいですよ。でもその前にエオニアさん、ヤウのことはヤウって呼んでくださいって、昨日も言ったじゃないですか」

「あ、そういえばそうですね……。失礼しました、ヤウ様」

「んー、できればヤウちゃん――いや、エオニアさんに呼び捨てにしてもらうのもいいかも……。エオニアさん、一度ヤウのことヤウって呼び捨てにしてもらっていいですか?」

「え? ヤ、ヤウ……?」

「きゃー! エオニアさんがヤウのこと呼び捨てにー! ハアハア」

「いいからさっさと話せ!」

一喝すると、ヤウははいっと返事をし姿勢を正した。舌足らずな声のトーンを少し下げ、訥々と語り始める。

「シルヴァヌスって男については、昨日も少し話したと思いますけど……」

「そう、そいつだよ。ヴェロスって悪魔と一緒に行動してるのか? 外見は?」

「うーん、ヤウはちょっとしかシルヴァヌスと会ってないからなんとも言えないんですけど……。怪しい奴はいっぱいいたし……。あそこにいた一人が人間に化けた悪魔だったのかなあ」

「どこで会ってたんだ、そのシルヴァヌスとは」

「えっとですね、そもそもヤウが最初に魅了されたのは、夜、近所のコンビニに出かけた時だったんです。いつの間にか背後に黒い神父服を着た西洋人が立ってて、気味が悪いと思った次の瞬間には、もう気を失っていました。その日から、学校に行ってる時とかママの前にいる時は普通でいられるんだけど、一人になるとシルヴァヌスのことしか頭に浮かばなくなっちゃって。今考えると吐き気がするくらい気持ち悪いんだけど、その男が頭の中でチルドレンを集めろ、チルドレンを連れてこいって叫んでるんですよ」

「それでアタシを襲ったのか……」

申し訳なさそうな顔をするヤウに、アタシは気にするなとしか言えなかった。実際、アタシはもうヤウに殺されかけたことを気にしていないし、一晩ぐっすり眠ったおかげでアタシの精神状態は至って健康である。

「ユメちゃんの力はヤウを解放してくれました。洗脳されたまま倒されてたら、きっとヤウも自殺してたと思う。あの男の洗脳には、情報を漏らさないやうそういう命令が込められていたと思うし。あの蛇のおじさんみたいにね。ユメちゃんが『魅了』を上書きしてくれたから、ヤウは死なずに済んだんです」

「そうか、チルドレンを洗脳から解放するためには、魅了し直せばいいんだな……」

「うん、たぶんそれで助かると思います。そう考えるとユメちゃんのナイトメアはかなりすごい力ですよ。相手を切ったり刺したりするだけで、一瞬で魅了できちゃうんだから。チルドレン同士の戦いなんて、結局は魅了した者勝ちみたいなもんですし。えっと、なんて名前でしたっけ? リリ、リリム? リリン……?」

プリンセス・リリオットです、とやけに力強くエオニアさんが言った。

「プリンセス・リリオットです」

「に、二回言った」

「そ、そう、そのリリオット。あれならシルヴァヌスにも勝てるかも。不意打ちでもなんでも、とにかく先に一発入れちゃえばいいんですから」

拳を握るヤウに、エオニアさんが同調する。確かにその通りかもしれないが、どんな力を隠し持っているのかもわからない奴に、接近して一発入れろと簡単に言われても……。

「ヤウ様、そもそも貴女はどうやってユメ様の情報を得たのですか?」

「ユメちゃんを襲う前に、チルドレンを魅了してシルヴァヌスのところに連れていったことがあるんです。場所は海沿いの廃倉庫――あいつらの仲間はよくそこに集まってたみたい。十人くらいいたかなあ。あの蛇のおじさんの強さはシルヴァヌスも認めていたみたいで、『魅了』が完全には効いていなかったやうですね。半ば洗脳を無視して人を殺したりしてたから、あんまり当てにはしてなかったんじゃないかなあ」

「洗脳を無視――ちくしょう。あの野郎、それで女の人を殺して回ってたのか……」

「……ヤウが連れていった人も、無事だといいんですけど。――シルヴァヌスの近くにいたのは、確か〈フロイライン〉って呼ばれてる女達。そのうちの一人は蛇のおじさんが暴走しないやう監視してたみたいですよ。あまり目立ちすぎるやうなら消すつもりだったのかも」

「ということは、あの夜ユメ様とサラ様が蛇男フィズィと戦っていたのも、見られていた、と……?」

「たぶん。ヤウはそれで、蛇のおじさんより強いユメちゃんを、仲間にしたいから連れてこいってシルヴァヌスに命令されたんです。チルドレンの血の音は普通の人とは微妙に違うから、駅前で待ってれば見つかるかなあと思って。そしたら案の定」

アタシは昨日、駅前でバスを降りた時のことを思い出した。

雨なのに傘がなくて困ったなあなんて、のんびり腕を組んで考えていた――あの時からヤウに尾行されていたのか。

「そもそもシルヴァヌスは、チルドレンを集めて何をするつもりなんだ? ヤウが言ってた、新しい世界とか理想とかってのは」

「その辺のことはよく思い出せないんですよね……。ヤウもあんまり詳しくは聞かされてないし。新しい世界をつくって、王になるとかなんとか……。具体的にはよくわからないです」

うーんと唸りながら必死に記憶を手繰るヤウ。

しかし、やはり洗脳下に陥っていた時の記憶は曖昧な様子だった。

「王、か」

「やはり、王女サラ様と関係のあることでしょう。よからぬことを企んでいるに違いありません。シルヴァヌスはヴェロスに唆され、サラ様を狙っているのだと思いますが……。ヴェロスの企みはサラ様を利用することによって、エフィアルティス様が築いた体制を崩すことです。王になる、とはもしかしたら――」

「エオニアさんがいたシェディムの国を乗っ取る、とか?」

「ヴェロスならともかく、チルドレンとはいえ人間であるシルヴァヌスが、溟海に渡るなんて考えづらいですが……」

「じゃあやっぱり、人間を洗脳して世界を支配するとか、そういう幼稚な考えかなあ」

質問なんですけど、とヤウが手を挙げた。

「そもそもー、どうやって溟海と人間界を行ったり来たりするんですか?」

「自由に行き来できるわけではありません。大昔、まだ世界が一つだった頃と違い、今や世界は別たれ大きな隔たりを持っています。織り重なっているのですから、隔たりというのもおかしな表現ですが……」

アタシも、これだけ連続的非日常体験を経た今でも、いまいち溟海がなんなのか把握できていなかった。チルドレンやナイトメアは実際に目で見て体験したからなんとか理解しているけれど、目に見えない溟海の概念を掴むのは難しい。

「深淵に住まう者――昏い闇と眩い光を有する存在は、もう人間界にやってくることはできないと思います。天使や悪魔、女神や魔王、幻獣――わたくしも見たことはありませんが、〈高き者〉ほどこの世界とは異なる理に縛られるため、人間界には干渉できないのです。もしくは、人間を低俗なものと見なし、興味を持っていないのか……。その点、わたくしたちシェディムは溟海の浅瀬に住む者。言うなれば、人間に近しい魂を持つ悪魔なのかもしれません。彼岸と此岸の狭間に流る河を越え、わたくしは人間界へと渡ったのです」

漠然としすぎて想像できなかったが、三途の川みたいなものだと思うことにした。そう捉えてもらって構いませんと頷くエオニアさんも、どう説明すればよいか困っているようだった。

「一度人間界に渡ってしまうと、戻るのは難しくなると教わっていました。郷に入っては郷に従え――とは少し違いますが、長居すればするほど、魂が人間界の色に染まっていくのです」

「え、エオニアさんは大丈夫なんですか?」

「わかりません。エフィアルティス様を追ってこの世界に来てから、戻ろうとしたことがありませんから。ですが無理に戻ろうとすれば、意識と肉体に歪みが生じ、死ぬかもしれませんね。まあ、そうなれば魂だけはあの世という溟海に昇るでしょうし、ある意味還ったことになりますが」

「ええええっ、それでいいんですか!?」

「構いません。覚悟は決めています。もう戻れなくても、わたくしは後悔など致しません。ただ一つの後悔は、エフィアルティス様を救えなかったことだけですから」

エオニアさんにとって女王エフィアルティスは、それほどの存在なのか。自分の生涯を賭すほど、大切な……。

「ってことは、シルヴァヌスも溟海には行けないんじゃあ?」

ヤウが首を捻る。

「奴が普通の人間なら不可能です。人間が溟海に――織り重なった世界の境界を越えるには、死んで意識だけの、魂だけの存在になるしかありません」

「なんか幽霊みたいですね。ヤウも死んだら幽霊になって、エオニアさんの国に行けるんですか?」

「死んでもなお自我を保っていられるかどうかは別問題です。ほとんどの魂は、死ねば無となって海に還るだけでしょう」

しかし、とエオニアさんは一度話を切った。

「例えば普通の人間でなければ――可能かもしれません。神話の時代の英雄のような、大いなる闇か光――人間という枠から極端に逸脱した、桁外れの力を持った高き者であるならば、あるいは……」

「シルヴァヌスが――そうである、と……?」

「なんとも言えませんが、奴はチルドレン――普通の人間でないことだけは確かです。それにわたくしが知らないだけで、既に溟海に渡った人間もいるのかもしれませんし」

「ああ、例えば霊能力者とか超能力者とか――なんか電波を受信してそうな人って、もしかしたら溟海と行き来してるのかも!」

「そんなバカなと突っ込みたいところだけど、アタシたちも普通の人から見たら十分電波系だよな……」

アタシはソファーに深々と体を沈める。

外はいい天気なのに、状況は雲行きが怪しくなるばかりだ。

緩みきった表情で茶菓子を口に運ぶヤウを見て、アタシは深く溜め息を吐いた。

サラが母屋から戻ってきたのは、エオニアさんに昼食をご馳走になったあと、ヤウとだらだら寛いでいた午後一時過ぎだった。

最初に玄関に現れたのは、シンプルなエプロン姿の淑やかな婦人だった。お手伝いさんらしきその人はエオニアさんに用件を伝えると、彼女を連れて外へ出ていった。

アタシとヤウは顔を見合わせ、玄関の引き戸の陰からこっそりと庭のほうを窺う。

「あ、サラ――と、誰だあれ?」

「むむむ、あれが王女様ですか。なかなかの大和撫子。隣にいるのはお父さんかな?」

塀沿いに蔵の向こうへ――母屋のほうへと続いている石畳の上に、サラとその男の人はいた。

サラは綺麗なレースがあしらわれた白の長袖ワンピースを着ていて、いつもより大人びて見えた。黒い髪と白いワンピースが鮮やかなコントラストを成している。首に絆創膏を貼っているのは、あの蛇男に負わされた怪我がまだ癒えていないからか。いや、あんなに出血していたにもかかわらず絆創膏だけで済むのがおかしいのだが。

俯いた美貌には――濃い影が落ちていた。

なんだろう、寂しそうな悲しそうな、儚い表情だった。

そして。

「あれが、サラの、お父さん……?」

三十代後半くらいの、目の下の隈が目立つ冷淡な貌をした男だった。サラに負けず劣らず肌が白く、かっちりとしたスーツを着用している。立ち方からネクタイの結び方から無機質な眼差しから、数式が服を着て息をしているような印象を受けた。

直感的に悟った。

アタシはあの人と仲よくなれない。

というか、あの人が誰かと親しげに話している姿を、全然想像できない。

果たして日常生活で笑うことがあるのだろうかと、そんな思いが喚起されるほど冷たい人相をしている。決して不細工だとか醜男だとかいうわけではなく、整った顔立ちをした細身の男性なのだが、人を寄せつけないどころか自分以外の存在は人ですらないと認識していそうな、そんな鋭利な雰囲気を身に纏っていた。

「なんだか怖そうな人ですねえ」

「何話してんのかな……。――あ」

無機質な瞳と目が合った。

するとサラのお父さんは表情を変えることなく、ゆっくりこちらへ歩いてきた。アタシに気づいたサラはなぜか色を失い、慌てたようにこちらへ駈けてきた。

「あ、あのっ、おとう――」

「君が、明日香ユメさんか」

玄関の前で、サラのお父さんが話しかけてきた。

温度のない声だ。例えるなら、冷蔵庫を開けた時に中から溢れ出てくる冷気みたいなひんやりした声だ。

「はい、そうですが」

「サラから話は聞いているよ。これからも娘と仲よくしてやってほしい」

わずかに口角を上げ、サラのお父さんは言った。たぶん笑顔なのだろう。濃い隈の目は全然笑っていないが。

妙にそわそわしているサラの横を無言で通り過ぎ、それだけでサラのお父さんは去っていった。お手伝いさんも一礼してあとに続く。

二人を見送ったエオニアさんは、気遣うような口調でサラを労わった。

「――サラ様、傷の具合はいかがですか?」

「……ええ、もう治りかけているわ。心配しないで」

落ち着いたのか、サラはらしさを取り戻していた。しかし、その表情は依然として冴えない。

「こんにちは、はじめまして」

「あら、貴女……」

場の空気を物ともしない快活さで、ヤウがサラに挨拶した。緑のツインテールが元気よく揺れている。

「水無瀬ヤウって言います。はじめまして、王女様。ヤウのことはヤウって呼んでくださいね~。ヤウはサラちゃんって呼ばせてもらいますっ」

「…………」

サラは思いっきり顔をしかめたあと、「明日香さん、ちょっといいかしら」と手招きしながら離れていった。

サラと会話を交わすのはあの夜以来だ。最後に聞いた言葉はなんだったか。あの時、力を制御できず悪魔の姿になりかけたアタシを見て、サラは何を思っただろうか。

時間的にはあれから二日も経っていないのに、面と向かって話すのは随分久しぶりに感じられた。

少しだけ体が強張った。

悪魔とか王女とか何も知らない頃のまま、ただのクラスメートとしてサラと話をすることはもう無理なんだなあと、今さらながらに思った。

「何かしら、あの電波女は」

「……せめて電波少女にしてやってよ」

「髪の毛が緑色よ。初めて見たわ、あんな髪の女。あれってウィッグ? どうして顔にシールを貼っているの? グリーンモンスターなの?」

「それっぽい名前だけど、グリーンモンスターと呼ばれるものって生き物じゃないような……。ヤウのあれは地毛だよ。ヤウもアタシたちと同じチルドレンだから。あと、あのペイントはシールじゃないと思う……」

「そう……、それはよかったわ。すわ、ゴルゴムの仕業かと目を疑ったもの。よかった、ゴルゴムじゃなくて。日本の平和は守られているみたいね、ありがとう仮面ライダー」

「人の髪の毛を無理やり染める悪の組織なんて嫌だなあ……」

玄関に目を遣ると、ヤウはエオニアさんと楽しそうに話している。エオニアさんはアタシたちに目配せし、ヤウを連れて先に屋敷の中へ戻っていった。

「よかった。いつものサラで」

自分でもよくわからないけれど、アタシはサラと会えて、サラの声を聞けてとても安堵していた。

サラはいつものサラだ。

王女でもチルドレンでもない、ただの現王園サラだ。

だからアタシも――ただの明日香ユメだ。

「首、もう大丈夫なの? サラが傷を負ったのは自分のせいだって、エオニアさんが落ち込んでたよ」

「ああ……。あの男、結構手強かったから。――傷はもう治ってるわ。実はこの絆創膏、傷が原因で貼っているんじゃないの」

「え、じゃあ何のために」

「あら明日香さん、知らないのかしら。首の絆創膏はキスマークを隠すために決まっているでしょう。あの夜、意識を失った私の首筋に、貴女が無理やり――なかなか消えなくて困っているのよ」

「キスなんてしてねえよ! 誰がするか!」

「説得力がないのよ、このスケコマシが。無理やり唇を奪ったくせに」

「うっ、ぐぬぬ……」

反論の余地がないため、歯軋りするしかない。

だが、これがいつものサラだ。紛う方なき現王園サラだ。

土で汚れないようワンピースを押さえながら、サラはその場にしゃがんだ。

花を指先でつつきながら、明日香さんとアタシの名前を呼ぶ。

長い黒髪がはらりと風になびき、白いうなじが覗いた。

「……もう、エオニアから話は聞いているのよね。あの水無瀬さんっていう子――チルドレンがここにいるということは、もう、既に貴女は」

「全部――ってわけじゃないんだろうけど、だいたいは聞いたよ。あんたのこととか、いろいろ」

「そう」

アタシも隣にしゃがみ込んだ。髪に隠れてサラの顔は見えなかった。

「エオニアに何を言われたのか知らないけれど、心配は無用だわ。これは私の問題。私がやらなければならないことなの」

「……ねえ、サラのお父さんとお母さんって、今の状況知ってるの?」

「え? え、ええ……」

「サラが悪魔の子供で、殺されそうになってるってことも? 知ってて助けてくれないのか?」

「…………」

「さっきサラのお父さん見た時もなんか違和感があってさ……。なんていうか、娘が困ってるのに、きょう」

「お父さんのことは」

貴女には関係ないでしょう――と。

サラは険しい口調でアタシの言葉を遮った。

「そっ――」

「お母さんだって――本当のお母さんじゃないもの、巻き込めないわ」

そんなふうに――関係ないでしょうなんて言われてしまったら、何も言い返せなくなってしまう。

父親に関する話を振ってほしくないという意思表示だってことはわかるけれど、アタシだってもう無関係ではない。他人の家庭環境に首を突っ込む気はないが、それでもやっぱり、サラが心配なのだ。

「でも、親なら助けてくれるんじゃないの? 知ってて何もしてくれないなら、それってあれじゃん、ネグレリアじゃん!」

「……ネグレクトって言いたいの? 私のお父さんを寄生虫と一緒にしないでくれるかしら」

「じゃあそれじゃん、ネグレクトじゃん!」

「うるさいわね。ネグレクトの意味わかってるの? 私はもう子供じゃないし、一人で解決できるわ。そのための力もあるんだから」

「力~? 蛇男に殺されそうになってたくせに」

「あれはエオニアが……!」

「ああっ、エオニアさんのせいにするわけ!? あんなに優しくてサラのこと想ってるのに! アタシだったらエオニアさんをちゃんと守って、あんな奴簡単に倒せたね! 実際アタシ、ヤウに襲われても一人で勝てたし! 五秒で倒したし!」

「貴女がエオニアの何を知ってるのよ! 私はエオニアと子供の頃から一緒にいるのよ!」

「知らねえよバカ! 一人じゃどっちにしろ戦うのは無理だろって言ってんの!」

「む、無理なんかじゃ……ッ!」

「だから!」

アタシは彼女の両肩をがしっと掴んだ。肉がほとんどついていない細身。以前おんぶした時にも軽いなあと思ったけれど、ちゃんとご飯を食べているのか心配になる頼りなさだ。

その弱々しい体躯が、びくっと震えたのがわかった。

「アタシを頼れって言ってんの! 頼れよ、アタシを!」

真正面からサラを見つめる。

逃げるように目を逸らしたサラは、けれど手を払い除けようとはしなかった。

「……私を魅了して、言うことを聞かせようとしても無駄よ」

「しないよそんなこと。友達が困ってたら、助けるのが当たり前なんだよ。前も言ったろ、困った時はお互い様ってさ」

「…………」

サラは俯いたまま、口を閉じてしまった。

その後小声で何か呟いたけれど、なんて言ったのか聞き取れなかった。

「そういえば、アタシの『魅了』――なんであんたに効かなかったんだ。ヤウには効いたのになあ」

話題を変えようと、努めて明るい声でアタシは言った。

立ち上がったサラが口を開く。

「貴女に魅力が足りないからじゃないの?」

いつもの静謐な――そして、芯の通った声。

その口元が少しだけ綻んだのを、アタシは見逃さなかった。

「明日香さん。悪いけれど、私は貴女を頼らないわ。でも、そうね――」

彼女は意地悪い笑みを浮かべた。

そんな顔もできるんだと、一瞬見入ってしまう。

「貴女が私を頼ってくれるなら、仕方ないから私も貴女を頼ってあげる」

「なんだよ、それ」

アタシも自然と笑みが零れた。

「まあ、強い貴女には私の力なんて必要ないでしょうけれど。どうせ私は蛇の男にも負けたし。弱いし。頼りないし」

アタシの言葉を地味に気にしていたらしい。

夢魔の王女だろうとなんだろうと、現王園サラは一人の女の子だ。

目の前で困っている女の子を放っておける奴は人間じゃない、悪魔だぜ。

アタシは悪魔の子らしいが、魂まで悪魔に染まった覚えはない。

だから、助ける。

「わかった、頼らせてもらうぜ、サラ。その代わりサラが困った時は、ちゃんとアタシを頼ってよ。絶対助けてやるからさ」

「ええ、そうさせてもらうわ。でも、私を助けた見返りにエロいことを期待しているんだったら、諦めてちょうだい」

「この阿呆!」

アタシとサラとヤウとエオニアさん――三人のチルドレンと一人(?)のシェディムは、今後のことを話し合った。

シルヴァヌスを倒すまでアタシとサラは学校には行かず、なるべく行動を共にしようと決めた。家に帰る時もエオニアさんに車で送ってもらい、次の朝になったらバスでまたサラの家に行く。ヤウは明日から学校へ行くと腹を固めたようで、危険だと止めてもへらへらしていた。

サラはヤウが苦手らしく、ヤウに絡まれると冷や汗をかきながら「明日香さん、なんとかして」的な視線をアタシに向けていた。まさかこんな形で頼られることになるとは思わなかった。

下の名前で呼んでほしいという、ヤウの舌足らずな甘え声を頑なに拒否し、サラは徹底して「水無瀬さん」と呼んでいた。

「水無瀬さんの話を聞く限り、やはりシルヴァヌスは夜に行動しているようね」

居間でワイドショーを見ながら、アタシたちは緊張感なく駄弁っていた。エオニアさんは屋敷の掃除や庭の手入れなどの家事をこなしている。

「確かに、シルヴァヌスに会ったのは暗くなってからでしたね。これからは夜道に気をつけないとだめですよ、お二人とも」

「そうだな。でも、逆に言えば昼は安全ってことじゃん」

「シルヴァヌス自身は夜にしか動けなくても、奴の手下はそうとも限らないわ。夜しか行動を起こさない理由があるのか、奴のナイトメアと関係があるのか……」

「ナイトメアと関係? どういうことだ?」

「ヤウのルサルカも、雨の日だと超パワーアップするんですよ。水がいっぱいあればそれだけ有利になりますし、何より精神的に乗れるんです。シルヴァヌスもそういう能力かもしれないですね。夜だとパワーアップするとか、もしくは明るいところだとパワーダウンするとか。だから夜しか動きたくないのかも」

なるほど、自分ルールみたいなものか。

だとしたら、夜に奴と出遭うわけにはいかない。

「次に奴の手下がアタシたちを襲ってきたら、そいつを魅了してシルヴァヌスのことを洗い浚い吐かせてやる」

意気込みを語りつつ――アタシはトイレを借りようとサラに断りを入れた。するとサラはなぜか動揺し、アタシに顔を近づけ耳元で囁いた。

「ちょっと待って。貴女、私と水無瀬さんを二人きりにする気?」

「え、いいじゃん別に」

「よくない。だいたいトイレに何の用なのよ。……はっ! まさか貴女、私の……ッ!?」

「待て待て待て待て! 何を想像してんだ!? トイレでやることなんて一つしかねーだろうが! いいからそこで待ってろ!」

部屋を出るまで、サラは未練がましくアタシについてこようとした。

「うちのトイレ、音姫がついていないの。私がついていって音姫の代わりになってあげるわ」

「ついてくんな!」

そんなにヤウが苦手なのか。

サラを振りきって居間を脱出し、トイレに向かう。場所はもう知っているので大丈夫だ。床が軋む音に屋敷の歴史を感じながら、長い廊下を進む――と。

「ん?」

人の気配がした。

入ったことのない部屋――開けたことのない扉だったが、中に誰かいる気がした。そしてアタシを呼ぶ声がしたようなしていないような――何か、妙な感覚に陥った。

「エオニアさん? いるんですか?」

扉をノックしても、反応はなかった。

一瞬思案したあと、見られてまずいものもないだろうと、ドアノブを回す。

中は脱衣室だった。アタシの家みたいに洗濯機が一緒に置いてある狭いスペースではなく、鏡や籠、タオルやドライヤーなどの入浴関連のものしか置かれていない、銭湯の脱衣場のような広々としたつくりだった。

「あれ、誰もいないな……」

となると風呂場だろうか。アタシは曇った半透明の引き戸に目を向けた。お風呂掃除でもしているのかなという思いと、この際誰もいなくてもいいからどんなお風呂なのか覗いてみたいという思いが、同時に湧いてきた。

よし、見せてもらおうっと。

カラカラと引き戸を開ける。

「おお……」

広い。

率直な感想と感動。

本当に銭湯みたいだ。いや銭湯は言いすぎだが、昔結子さんと言ったそれに雰囲気が近かった。

縦と横の線が走る、光沢のあるタイル張りの床に、淡い色の壁が空間に安らぎを与えている。風呂蓋のしてある浴槽は大理石だろうか、アタシの家の倍はある大きさだ。三、四人同時に入っても、ゆったり体を洗えそうである。

靴下を履いたまま、誘われるように浴室の中へ足を踏み入れる。

その瞬間。

ガチャンと勢いよく、引き戸が閉まった。

「えっ!?」

驚いて振り返ると、手を触れてもいないのに完全に閉まっていた。しかも、開かない。力を籠めて押しても引っ張っても叩いても、びくともしなかった。

「なっ、なんだあ!? どうなってんだ!?」

離れゆく現実感。

這いよる悪夢感。

浴室内に充満し始めた嫌な気配に焦燥しながら――アタシは見た。

風呂蓋が。

内側から開けられる光景を。

「なあっ、何ィーッ!?」

そいつは。

その女は。

立ち上る湯気と共に、浴槽の――湯船の中から現れやがったのだ。

しかも――一糸纏わぬ姿で!(風呂なのだから当然と言えば当然なのだが!)

「ウフフ。はじめましてぇ、明日香ユメさん」

蓋を開け、湯船に浸かりながら立つ女。ボリュームのある派手な髪型に、人を舐めたような垂れ目。胸元でたわわに実った二つの球体を惜しげもなく披露し、堂々たる様で腰に手を当てている。

たぶん二十歳くらいの、キャバ嬢みたいな女だった。

「だ、誰だ! いつからそこに――なんでサラんちの風呂に入ってんだ!?」

「いい湯加減だったわぁん」

女は湯船から出ると、木製の風呂椅子に足を組んで腰かけた。アタシは戸を背にしながら、女と向かい合う。

なんなんだ、この女は。

敵か。

敵じゃない――わけないよな。

アタシは今――この浴室に閉じ込められているのだ!

「そう焦っちゃだめよん。湯船にはゆっくり浸からなきゃ――って、あらぁ?」

「先手必勝! 誰だか知らないけど、くらえリリオットォーッ!」

有無を言わせず、アタシは右手に発現させた蠍の剣で襲いかかった。

チルドレン同士の戦いは、先に魅了した者勝ち。

この女が誰なのかは、とにかく一発入れたあとに考えればいいことだ。

アタシはまっすぐ女に向かい、剣を振り下ろした――

はずだった。

「――――ッ!?」

切っ先が相手に触れる前に、いきなり視界がぐるりと回ったかと思うと、アタシはなぜか湯船に突っ込んでいた。熱い湯が全身を包み、制服も下着も靴下も一瞬のうちに風呂に浸かる。二日連続で服ごと濡れるはめになるとは、水に祟られているのかアタシは。

「ウフフ、無駄よん。既にこの浴室はあたしの支配下、あたしの自由自在。貴女はあたしを攻撃できないの」

「な、なんだと……!?」

お湯を跳ね上げすかさず立ち上がる。

何をされた。

なぜアタシは風呂に入っているのだ。

「自己紹介がまだだったわねん。あたしは秋保ケイユウ――ケイって呼んでねん。シルヴァヌス様に仕えるチルドレン・オブ・ザ・デヴィルよん」

「や、やっぱりか……! 今アタシに何を……」

「言ったでしょう? この浴室はあたしの支配下だってねん」

キャバ嬢っぽい垂れ目の巨乳女――ケイは間延びした話し方で言う。人を小ばかにしたような、無性に腹が立つ喋り方だ。

「あたしのナイトメア――〈アルバストル〉はお風呂場を支配する力! 今この浴室は、全てあたしの思いのままなのよん!」

「風呂場を、思いのままに……!?」

「このお風呂場に入った瞬間から、貴女はアルバストルに魅了攻撃を受けているの。貴女は絶対にあたしを攻撃できないし、ここから逃げることもできない。外から開けない限り、もうその戸は開かないわぁ」

確かにケイの言う通り、戸は鋼鉄の意志を持ったかのように頑として動かない。中からは開けられないのだ。

「大声を出してお友達を呼んでも無駄よん。今ここは隔絶空間になっていて、外に音は伝わらないし、時間の流れも緩やかになるのん。勝負は貴女がここに入った時点で既に決したってわけねん。ウフフ、あたしは浴場の女王――バスルームでは無敵なのよん!」

な――

なんて変なナイトメアだ……!

だが能力が限定的であればあるほど、特定の状況下においては強いのだ。こいつの力は、風呂場でのみ圧倒的なポテンシャルを発揮するタイプ!

「ねえ、ユメさん。いい湯加減でしょう? 貴女も火照ってきたでしょうしぃ、服なんて脱いで裸になりましょうよぅ」

「…………ッ」

アタシは言葉を返せなかった。

服を脱ぐとか裸になるとか、それ以前にもっと重大な変化がこの浴室で起きていると悟ったからだ。

この風呂場――

「サウナになってやがる……ッ!」

体が熱い。

湯船に浸かっているからではなく、この空間の温度そのものが凄まじい勢いで上昇しているのだ。

堪らず風呂から上がる。平然としているケイに対し、アタシの肌からはじわじわと汗が吹き出していた。

このままではまずい。いずれ脱水で倒れて意識を失ってしまう。しかも、何やら嗅いだことのない甘美な匂いまでする。脳が蕩けて、意識を侵食されそうな甘く妖しい香りだ。浴室という空間全体を利用しての魅了攻撃と、いったいどうやって戦えばいいのだ。助けを呼ぼうにも声は届かないらしいし、その上時間の流れが緩やかと言っていたが――それはつまり最悪の場合、アタシが一時間サウナ攻撃に耐えたとしても、サラたちにとっては一分とか二分程度にしか感じないということなのか。せめて十分あれば、トイレから戻ってこないアタシの様子を見に誰かが来てくれるかもしれないけれど、そのためには何分ここで粘ればいいのか。

「悪夢だぜ……ッ!」

熱い。息苦しい。喉が渇く。早くも頭がぼうっとしてきた。気を抜けば一気に魅了されかねない。耐えろ。耐えるんだアタシ。

「リ、リリオットで……、自分を、魅了すれば……」

そうすれば、体が限界を迎えるまでは苦痛を感じずに済むかもしれない。

右手を動かすだけでも億劫だったけれど、なんとか精神を集中しナイトメアを――

「あらぁ、だめよんそんなことしちゃぁ」

「う……ッ!」

壁にかかっていたタオルが生き物のような動きを見せ、右手に巻きついた。さらに左手と一纏めにされ、背中で縛り上げられる。

浴室にあるものを自在に操れるのか。まさに浴場の女王。風呂場を支配する女王だ。

リリオットを発現させようと試みるも、うまくいかない。手を封じられていては――こんな姿勢では、今のアタシはちゃんと力を行使できないのだ。バッティングフォームを変えたら急にヒットが出なくなってしまったみたいな、体や心の些細な移ろいで、悪夢の現実化に大きな影響が出てしまうらしい。

アタシの力が、こんなにも脆いものだったとは。

万事休すにもほどがある。

「ウフフ。よく見るとユメさん、なかなか可愛いわねん」

熱気の中、ケイが嗜虐的な笑みを浮かべた。手にしているのは――折り畳み式の剃刀。ケイが左手の小指を振る動作をすると、切れ味鋭そうな刃が高速でアタシに襲いかかってきた。

万全の状態なら躱せたが、今のアタシには為す術がなかった。

水を吸って重くなった制服の上着とスカートを、剃刀の刃はアタシを傷つけることなく、器用にバラバラに切り裂いた。ただの剃刀にできる芸当ではない。ナイトメアで強化されているのだろう。

「お風呂に服を着て入る人はいないわぁ~。さあ、ユメさんも気持ちよくなりましょう」

制服だった布の欠片が、びちゃびちゃと濡れた床に落ちてゆく。ブラウスにリボンタイ、下着に靴下という情けない姿にされてしまった。

「柔らかくウェーブした金髪、綺麗な鳶色の瞳。まだ小さな胸に、木目細かな若々しい肌……。あぁん、ユメさんって素敵だわぁ!」

ぼうっとした頭で――アタシはスイッチを押した。

アタシの中にある、追い焚きのスイッチを。

沸々と煮え滾る熱湯の如き怒りが、微温湯に沈みかけたアタシの心にもう一度火を灯した。

制服。

バラバラになった制服。

この女、よくも――

「よくも結子さんに買ってもらった制服をォーッ! このカマドウマ女がァーッ!」

「……え? カマドウマ? なんでカマドウマ?」

「うるせえ! のぼせてんのか! Gはゴキブリ、Kはカマドウマだって相場が決まってんだよ!」

「ケ、ケイ――って、あたし? いやぁん、せめてキリギリスとかコオロギにしてぇ」

「カマドウマは便所コオロギだろうが!」

頭にきた。

この女、絶対ぶっ飛ばしてやる!

「ぬおりゃあーッ!」

後ろ手に拘束されたまま、アタシはケイに向かって突進する――が、もう一枚のタオルが今度は足に絡みつき、まさにすってんころりと尻餅をついてしまった。さらに、飛んできた木の桶が頭に直撃し激痛が走った。縛られているため手で頭を押さえられず、蹲って呻くことしかできない。汗なのか涙なのかわからない雫が、目に沁みた。

「ち、ちくしょう……ッ!」

「ウフフ。我慢しすぎるのもよくないわぁ。それ以上長風呂したら、死んじゃうわよん。早く諦めて、あたしに身を委ねたほうが気持ちよくなれるのにぃ」

「はっ……! あんたの言いなりになるくらいなら、蒸し風呂で蒸し殺されるほうを選ぶぜ……ッ」

浴室の温度は、四十度とか五十度とか、もはやそんなレベルではない高温に達している。涼しげに微笑むケイの傍ら、アタシは終わりのない焦熱地獄に呑まれていた。玉の汗がぽたぽたと床に垂れ、息をするのも一苦労だ。びしゃびしゃの全身に反し、口の中は乾いて気持ち悪い。纏わりつく高温多湿の蒸気が、形のない透明な悪魔に見えてきた。

歯を食いしばって立ち上がるも、直後、目の前が真っ暗になり平衡感覚が消失した。立ち眩みがして足が縺れ、そのまま吸い込まれるように湯船に転落してしまった。

「ごほっ……」

「あらあら、大丈夫かしらぁ?」

手が使えないため溺れそうになり、慌ててしまう。風呂場で亡くなる人は多いらしいが、なるほど、確かに風呂場は危険がいっぱいだなと、茹った頭で納得がいった。

呼吸を整えるよりも先に、アタシは浴槽の底を蹴ってのろのろと移動する。

「ユメさん、降参してくれれば冷たいアイスでもジュースでも、なんでもご馳走してあげるわよん。だから意地を張らないで楽に――ん?」

ケイが異変に気づいた。

この浴室――隔絶空間とやらに生じた、ちょっとした変化に。

「お湯が……」

浴槽に張られた湯が――少しずつ減ってゆく。

アタシが、拘束された手で浴槽の栓を抜いたのだ。お湯が排水口から流れ出るごとに、水位がどんどん下がってゆく。

だが、これだけでは確実性が足りない。

悪夢から覚めるためには、まだ現実が足りない――ッ!

「お湯を抜いてどうするのかしらぁ?」

「いいことを教えてやるぜ……。実はアタシ、ナイトメアで小さくなれるんだ。小さくなって、この排水口から外に脱出できるんだよ」

「ええっ? 嘘でしょぉ?」

「ああ、嘘だよ。いや、半分は本当かもなあ。確かに、アタシ自身がこんな小さな穴を通るなんてのは不可能だ。でも」

アタシはにやりと笑った。

ババ抜きで手札からジョーカーが引かれた時の気分だった。

「アタシの分身は――通れるんだぜーッ!」

浴室の引き戸が――がらりと開いた。

突入してきたのは、緑髪の少女。

「ユメちゃん!」

「待ってたぜヤウ!」

瞬間、浴室に立ち込めていた蒸気か瘴気か――邪悪な気配が霧散し、空間が揺らいだ。ナイトメアが解除されたのだ。

「なっ、どうして……ッ!?」

「やややっ!? すっぽんぽんのお姉さんがっ!?」

「ヤウ、そいつは敵だ! やっちまえ!」

目を丸くするケイに、ヤウがミニスカートの中から取り出した小型の水鉄砲を突きつける。

――勝った。

えらい目に遭ったが、これで一安心だ。

アタシは胸を撫で下ろし、ヤウに忠告する。

「気をつけろよ。こいつのナイトメアは風呂場を支配する能力で――」

「ユ! ユメちゃんがエロい格好にっ!? ぐはっ」

ヤウは鼻息荒く、べろべろと舐めるような目でアタシを見つめていた。変態のそれだった。

だが、彼女はアタシを助けにきてくれた救世主!

些事にはこだわらない!

「くっ! ユメちゃんをこんな目に遭わせるなんて、貴女っ、チルドレンですねっ! 逃がしませんやう~」

そして、アタシの救世主ヤウは。

右手で、水鉄砲を構えながら。

左手で、引き戸をカラカラと閉めた。

「…………えっ?」

「さあユメちゃん、今助けますよー! くらえ、ルサルカッ!」

放たれた水の弾丸は、不自然な軌道を描いて逸れ、天井に当たった。

今度はヤウが目を丸くする番だった。

何発撃っても、水は曲がったり弱まったりしてケイに届かず、全て無力化されていた。

「当たりませんっ! これはいったい!?」

ケイはたじろぎながら、アタシを凝視している。

アタシの――血だらけの手首を。

「そ、その手首……ッ! 剃刀っ、剃刀で自分の手首をっ!?」

その通りである。

アタシは先ほど制服を切り裂かれた時、床に落ちた剃刀を密かに拾い、右手に隠し持っていたのだ。そして浴槽の栓を抜いたあと、左手首を切った。縛られている上にリストカットなんて初めての経験だったので力加減が難しかったが、無事大量出血に成功し、アタシの分身とも言うべき血液は排水口へと吸い込まれていった。

血液が隔絶空間の外に流れ出てくれれば、その音をヤウが聴き取ってくれる可能性があった。ヤウのナイトメアがあったからこそ――アタシの血の音をヤウが覚えていてくれたからこそ、実行できた作戦である。

しかし。

本来なら、颯爽と駈けつけたヤウがルサルカをぶっ放して、はい終了――となるはずだったのに。

この電波女、恭しくも開け放った戸をわざわざ閉め直しやがった!

「うやうやしい!」

「やうやうしい?」

「夜雨夜雨しい! 確かに! 実に夜雨夜雨しいぜちくしょう!」

「えへへ。ヤウはやうやうしいのですよ。そしてユメちゃんはゆめゆめしいのです」

「知るか! どうすんだよこの状況をよォ! ――あ、頭がくらくらしてきた……」

「ああっ、大変ですっ! ユメちゃんが失血死してしまいますー!」

水鉄砲を撃ち尽くしたヤウは、ひとまずアタシの拘束を解いてくれた。手の自由を取り戻し、手首を確認すると――ざっくりと傷ができていた。ちょっとやりすぎたか。今も緋い血は溢れてくるけれど、傷口は塞がりかけているし、手で止血してこれ以上の出血を抑えれば、まあ大丈夫だろう――と、投げやりに考える。じくじくとした痛みはあるが、このくらいなら無視できる。

一度ナイトメアが解除されたからか、浴室の温度は一気に下がっていた。しかしこのままでは、また蒸し風呂攻撃をくらってしまう。

「こ、このお風呂場なんだか暑いです! サウナみたいです! ユメちゃん、このままじゃヤウたち干からびちゃいますよ! 嫌です嫌ですヤウは干からびて死ぬくらいだったら氷漬けになって綺麗なまま死にたいですーッ!」

「だあーッ、もうお前は黙ってろよっ! これ以上温度が上がる前に、アタシがけりをつけてやるっ! ――リリオットッ!」

蠍の剣で、一刺しできればアタシの勝ちなのだ。

それなのに――その一撃が遠い。

どんなに攻撃を繰り出しても、ケイが左手の小指を振るだけで、まるで浴室そのものが意志を持ちケイを守ろうとしているかのように、アタシの動きを妨害してくる。タオルは硬化して鈍器になり、桶は唸りを上げて飛び回り、剃刀は尋常でない切れ味を生み出し壁や床に突き刺さった。さらには、攻撃が当たる直前、アタシが自ら攻撃を緩め、彼女に『避けさせる』ことまであった。ケイを攻撃してはならないという命令――『魅了』が、アタシの意識を蝕みつつあるのだ。

「ウフフ。突然の闖入者にはびっくりしたけれどぉ、当てが外れて残念だったわねん」

悪魔が手招きしている。焦熱地獄がすぐそこまで迫っている。

焦りが精神を揺るがし、集中力を乱す。アタシのナイトメアから、徐々に煌めきが失われつつあった。

「く……ッ、ねえ、ちょっとヤウ! シルヴァヌスの元手下として、なんでもいいからこいつの弱点とか知らないのかよ! 仲間だったんだろ!」

「知りませんやう~。この人とは初対面ですし……。こんなチートみたいなナイトメアだって知ってたら、助けにきてません!」

「ひでえ! 助けにはきてくれよ! アタシたちの絆はどこにいったんだよ!」

「そんなものは最初から存在しません! ヤウを無理やり奴隷にしやうとしたくせに! ご主人様だなんて、高校生にもなって恥ずかしくないんですかっ!」

「それはてめえが勝手に言い始めたことだろがァ!」

もう限界だ。

暑さと熱さに耐えられず、アタシは靴下を脱ぎ捨てた。ヤウに至っては下着姿になっていて、スカートの下に隠れていた玩具のレッグホルスターがあらわになっている。

体が熱い。喉が渇いた。暑すぎて苛々する。苛々しすぎて不快だ。不快すぎて死にそうだ。

もう駄目だ。

でも最後に――最後に縋りたいものがある。

自分達だけではどうすることもできない状況。

自分達だけではどうにもならないような苦況。

こんな時に、為すべき事は。

こんな時に、頼るべき者は。

圧倒的不利な戦況でこそ、頼れるものが――

「まだ、あったよな――アタシには」

覚めない悪夢を打ち砕き、現実へと至る道を照らす――希望が。

アタシは、彼女の名を呼んだ。

そして。

「――楽しそうなことをしているわね、貴女達」

引き戸を開け放った現王園サラは、静かに口を開いた。

「二人して戻ってこないと思ったら、人の家のお風呂で、随分とまあ好き勝手やってくれちゃって。これはあれかしら、裸になってその類のパーティーでも開いているのかしら。二人とも中途半端な格好なんてしていないで、もう全部脱いでしまえばいいじゃない」

「サラ……ッ!」

「サラちゃん!」

サラとケイの視線がぶつかり合う。

ヤウと同じ過ちを犯す前に、アタシは声を張り上げた。

「気をつけろサラ! ここは魅了空間みたいなもので、その戸を閉めたらこいつは無敵になる!」

ケイがウフフと、人を小ばかにしたような声で笑う。

標的である王女が、自らの領域に近づいてきたのだ。これはケイにとっても最大の好機に違いない。

「王女様のほうから来てくれるなんてぇ、都合がいいわねん。でも、さすがに三対一はちょっと厳しいわぁ」

サラが戸を開けている限り、奴はナイトメアを使えないはずだ。ヤウの時と同様、浴室の温度は急激に下がり、今ならアタシのリリオットも通じるはず――なのだが、消耗しすぎたため体に力が入らない。

サラはアタシの体たらくを一瞥し、溜め息を吐いた。

「気をつけろ……? 冗談はよしこさんね、明日香さん」

「え、冗談……?」

そして次の瞬間、サラはとち狂った行動を起こしやがった。

カラカラ。

「――って、だからなんで閉めるんだよォーッ!?」

「やれやれね、この金髪鶏女は。さっき言ったことをもう忘れたのかしら。気をつけろじゃなくて、ほかに言うべきことがあるでしょうに。そもそも貴女、トイレに行ったんじゃなかったの? それとも、いつもお風呂場で用を足しているの?」

「んなわけあるか!」

ヤウもケイも、ぽかんとしている。

状況は――依然として危機。

けれどサラがやってきたおかげで、心に余裕が生まれた。

サラの言葉を思い出す。

さっき言ったこと。

ほかに言うべきこと。

アタシをじっと見つめるサラが――待っている言葉。

「……サラッ! あんたを頼る! 助けてくれ!」

「合点承知之助」

首から提げていた小瓶の蓋を開けると、中から光を帯びた白い粒子が飛び出してきた。光の粒子――輝く骨灰は骸骨の形を成し、ケイの前に立ちはだかる。

「無駄よん。あたしはバスルームの支配者、浴場の女王――この浴室の中で、あたしに魅了されない者はいないわぁ。たとえ王女様であろうともねん」

「魅了……?」

サラのナイトメア――白骨屍体の〈弥子さん〉は、ゆっくりとケイに近づいて。

余裕の笑みを浮かべる浴室の女王を。

あっさりと、羽交い締めにした。

「え!? なっ――なんでぇ!?」

「貴女、その程度の魅力で私を魅了しようですって? 驕りが過ぎるんじゃないかしら」

愕然とするケイに、サラは当然のように言う。

アタシとヤウが手も足も出なかった魅了攻撃を、どうやったのか即座に看破したサラは、例えるなら丸めた新聞紙で飛び回るGを――いやKを一発KOするかの如く、最終回に代打で登場して初球をホームランにするかの如く、いとも簡単にケイを拘束してしまった。

いったいこれはどういうことだ。

「ううっ、理由はわからないけれど、貴女にあたしのアルバストルは通用しないようねん……! さすがは王女様、只者ではないわぁ……! ウフフ、ここはやっぱり一旦退いたほうがよさそうねぇん」

弥子さんに拘束されているにもかかわらず、不敵に笑うケイ。その表情にはまだ余裕があり、この状況を打開する切り札を隠し持っている顔だった。

「何かするつもりです!」

「サラ、そいつ逃げる気だぞ!」

「ウフフフフ。あたしがどうやってこの家の浴室に侵入したか――まだ説明していなかったわよねん。あたしのアルバストルにはもう一つ能力があるのよん。それは――お風呂場からお風呂場へと、瞬間移動できる能力!」

ケイは声高らかに言い放った。

「浴室とは風水においても重要な場所! 浴室が汚れていると陰の気が溜まったり、邪悪な気によって幸運が去っていったりするのよん! あたしはその気の流れを読み取って、浴室から浴室へと自在にテレポートできちゃうのねぇん!」

「テレポート……!? 風呂の中から現れたのは、どこか違う風呂場から瞬間移動してきたってことか!」

「それでは皆さん、さよならですわぁ。今夜からお風呂に入る時は、十分気をつけてくださいねぇ~。ラバスタラバスタ・アルバストルッ!」

左手の小指を立て、そう叫ぶケイ。アタシは手を拱いて、ただ見ていることしかできなかった。

なんてこった。

今夜からは、おちおち入浴することも許されないのか。想像しただけで目の前が暗くなり、肩に重いものがのしかかってくるような鬱屈した気持ちになった。

逃げ果せると確信しているケイはほくそ笑み、アタシとヤウは厄介な敵を逃がしてしまったと唇を噛んだ。アタシたちは、ケイも含め全員がその瞬間の訪れを予想していた。ただし――

サラを除いて。

ケイはこの場から消えることなく、まだ弥子さんに捕まったままだった。

「気は済んだかしら、裸の女王様」

「あれっ!?」

サラの自若とした態度に、ケイが素っ頓狂な声を上げた。

得意気に能力を説明し逃げる気満々だったケイは、しかし逃げるどころか相変わらず弥子さんに拘束されていた。その表情は愕然としている。

「そっ、そんな――なぜ、どうしてテレポートできないのん!?」

「無駄よ。弥子さんが貴女の『骨』を掴んでいるわ。もう逃げられない」

「骨……ッ!? いったい、あたしに何をしたのん!?」

狼狽えるケイ。アタシとヤウは何がなんだかわからず、ただの傍観者と化していた。

サラがこともなげに言う。

「私のナイトメアは骨に干渉する力。魅了でも洗脳でもなく、相手の骨を――魂を制圧するの」

「せ、制圧……?」

「貴女の骨格は今、弥子さんを通して私と繋がっている。貴女は私の操り人形――意のままに操れるということよ。例えばこんなふうに」

サラの周囲でぼんやりと淡い光が浮かび、それに共鳴したように弥子さんが光を散らした。羽交い締めを解きながら弥子さんは、ケイの首に指を突き立てる。すると骨の指は、何の抵抗も感じさせずするりとケイの皮膚の下に潜り込んだ。

「ひっ、ひいっ!」

恐怖に青褪めるケイ。

骨を支配されたということは、身動きが取れないということ。全身が硬直したように固まったままのケイの首筋に、弥子さんの右手の指が五本、容易く這入ってゆく。死神の鎌で首を刈り取られるような戦慄――ケイは顔面蒼白で竦み上がっていた。

「体が勝手に……ッ!? いやあっ、やめてぇ!」

ケイの肢体が、まさに操り人形的な不自然な動きを見せた。右腕を高々と上げ、その手首は直角に曲がっている。左腕は肘を内側に曲げ水平にし、同時に右脚を左膝につけるよう折って、左脚一本で立っていた。

「ああっ!? こ、この人――」

ヤウが人差し指を突きつけ叫んだ。

アタシもまさかとは思ったが――これは、どう見てもあれ以外の何ものでもなかった。

「ぜっ、全裸でシェーを決めてますっ! シェーッ! 恥ずかしい! 女性が裸でこんなポーズをっ!」

「いやあ~ッ!」

ケイの悲鳴が浴室内に反響する。しかし自分ではどうすることもできず、うら若き乙女は裸でシェーのポーズを取り続けていた。

弥子さんの顎の骨が、カタカタと音を立てた。笑ったのかもしれなかった。