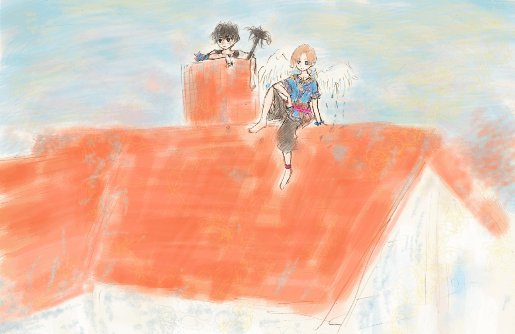

屋根上天使のオリヴァロ

いつかの時代、どこかの国。

オレンジ色の屋根が立ち並ぶ、どこかの町。青空の下。

煙突掃除の少年は、屋根の上でのたのた歩く天使を見つけた。天使の翼は、まるでペンキを塗る刷毛のようで。

その先端から、ぼたぼたと青いインクを零していた。

《プロローグ》神さまへ

赤ん坊がぎゃあぎゃあ泣いてる。

でも誰も気に留めないし、手を貸してもくれない。

俺はと言えば、その泣き喚く赤ん坊を抱いて、あやしつけてる。ちなみにこれは俺の餓鬼じゃない。

俺たちはこぞって豚小屋みたいな汚ねえぼろ小屋に、身を寄せ合って生きている。

元々厩舎だったこの小屋の中には、前の管理人が置いて行った藁がそのまま残っていて、俺たちはその藁を寝床代わりにしている。

こんもりと積み重なった藁の山の奥で、今は二人の女のうめき声が聞こえていて、俺は気が気じゃなかった。

一人は俺の子供を今から産もうとしてる女の子で、もう一人はピーターってやつの恋人の声。名前はビティアとティビーだ。

俺が他人の子供をあやしているのは、落ち着かないからだ。ちなみにこの子はピーターの最初の子供なんで、ピーターが抱いてやればいいんじゃないのって思 うんだけど、生憎ピーターは石像のように固まったまま、真っ青な顔で藁をじいと見つめてる。多分赤ん坊の泣き声が耳に入ってない。

きっとおしめが濡れてんだな、と思って、産着を脱がせてやると案の定汚れてる。汚れたものを触るのには特に抵抗はないんだ。俺らの仕事、そもそも汚れた物しか触ってこなかったし。

俺らはみんな、煙突掃除したり、俺たち底辺層が言うところの【家持ち】、つまり裕福な人たちの家の床を掃除する仕事をして、幼いころからこの国、この町 で生きてきた。家族と引き離されて、知らない土地に放り込まれて。パンが一つ買えるか買えないかくらいのなけなしの安い賃金を、俺らを売った家族のために 仕送って。そうして生きてきた。だけど今は、こうして屋根つきの家(家とも言えないかもしれないんだけど)に暮らせている。

屋根のある家に住んで、家族を持つことは、十二歳の時からずっと、俺の夢だった。俺とピーターとライナルトは、もう十六歳だとか十七歳になっちゃって、 煙突なんて登れないんだ。だから今はみんなで配管工として働いてる。給料が高いわけじゃねえけど、それは全部、自分たちの取り分にしてる。俺らの置いてき た兄弟が大きくなってそれぞれ出稼ぎに行ってるんだし、必ずしも俺らが残してきた親兄弟を養ってやる必要もないんだ。――いや、本当はすげえ気にかかって るけど、でもそんなこと言ってたら、自分の家族なんて養えないよ。生きてけない。だからもう俺たちは、親に仕送りするのは止めたし、持ち主が捨てて壊すは ずだった厩舎を安くで譲ってもらって、どうせ長くはないだろう人生を自分たちのために生きてやろうぜって思ってる。

あと二人、同居人がいて、一人はライナルトっていうやつで、もう一人がメアリーっていうんだけど、メアリーは今二人の妊婦の産婆をしてやっててそれどこ ろじゃねえし、ライナルトはそもそも子供にまったく興味がないから、期待してない。俺はさっさと赤ん坊のおしめを変えてやって、背中に赤ん坊を括り付けた 後、井戸の水で汚れたおしめをざぶざぶ洗った。小屋の中からはまだ呻き声がする。俺はその声を聴きながら泣きたくなって、唇を噛んだ。

こんなに苦しい思いをさせてしまうなら、子供を産んでほしいなんて願わなければよかったのかもしれない。でも俺は、あの馬鹿天使が俺に残していった約束 を捨てきれなかった。洗いながら、水のすんとした匂いだけで息が苦しくなって、咳がたくさん出てしまう。俺の肺は、とうの昔に煙突の煤ですっかりやられて しまっているのだ。肺の病気で死んだ仲間は嫌と言うほど見てきたし、多分俺も近いうち死んでしまうんだろうと覚悟している。俺は俺が生きてるうちに、また あいつに会いたかった。だから、初めて好きになれた女の子に、今こんな苦しい思いをさせてしまってる。

それがすごく、いたたまれないのだ。でも、どうか無事で生まれてきてほしいし、ビティアも死なないでほしい。お産は命がけなのに、どうしてそんな思いをビティアにだけさせなければいけないのかわからない。俺ってほんと役立たずだ。

俺は洗ったおしめを絞って、立ち上がった。振り返った先に見える俺達の家には、屋根にも壁にも色とりどりのペンキが塗りたくられている。元はぼろぼろ の、使われなくなった厩舎だった。それにペンキを塗ろうと言ったのは他でもない俺だ。最初はペンキは高いからと言って渋っていた仲間たちも、塗りはじめた ら楽しくなってきたらしく、めいっぱいふざけながら色を付けた。無造作に混ざり合った色とりどりのペンキ。塗り残し。飛沫の跡。全部今の俺の目には、色鮮 やかに美しく映るのだ。すっげえ、ガキが作ったおもちゃの家みたい、だなんてピーターはげらげら笑ってたけど、この家は俺達にとって初めての自分達だけの 家で。

そして俺にとっては、どこの家よりずっと美しい家だ。

「なあ、ヴィヴィ。おまえ、おれの話とか言葉ちゃんとわかってんのかわかんねえくらい赤ん坊だけどさあ、でも、聞いてもいないかもしれないならかえって話しやすいや。俺の話、今だけ少し聞いてやってよ。俺、耐えらんない、これ」

俺はヴィヴィのおしめを洗濯竿に吊るして、草の上にぺたりと座り込んだ。背中でヴィヴィは、あぶ、と鳴いた。

「おまえの父ちゃんと母ちゃんには内緒な?」

俺は紐を外して、ヴィヴィをぎゅっと腕に抱き抱えた。ヴィヴィは鼻を啜って、明るい茶色の目で俺を不思議そうに見つめた。

「あー……あー……」

ビティアとティビーの声に、俺はまた胸が苦しくなって、唸り声をあげた。顔をヴィヴィの胸に顔を埋めて堪えていたけれど、体がぶるりと震えた。神さま、 どうかビティアと子供を俺に下さい。まだ連れて行かないでね。俺、ビティアのこと、あいつにはちゃんと伝えてねえけどちゃんと好きだし、子供に会いたいん だ。もしそれが……あいつの生まれ変わりじゃなくても、ちゃんと愛せるから。でも、あいつのこと、まだ期待捨てきれてないの、どうか許してよ、神さま。

「あのなあ、ヴィヴィ。俺なあ、九歳の時さあ、屋根の上で天使を見つけたんだ」

あぶ、ばあ、とヴィヴィが笑う。

俺も笑って、息をすう、と吸い込んだ。

心臓がばくばくしてる。神さま。

俺がどれだけ、あの天使との思い出大事にしてるか、聞きやがれよ、ちゃんと。

俺は真っ青な空を見上げて、息を吐いた。

俺が、そいつと出会ったのは七年前。九歳になったばかりだった。

親に売られて、見知らぬ国の、見知らぬ街の、白い壁の家々が並ぶ通りに連れられてきた。素焼き瓦のオレンジ色に染まる屋根の上に、そいつはいたんだ。

真っ青な――青空のような目をした、天使が。

《第一話 幌牛車で往く》黒ずくめの男と、草原

俺が天使に出会ったその話をする前に、俺が生まれ育った家から引き離された日の話をしないと始まらねえと思う。

俺の住んでいた村には、黒髪で、肌が他の人たちよりも黄みがかった背の低い人間達が住んでいた。俺達の曾じいさんや曾ばあさんに当たる人たちが、祖国で の貧しい暮らしに耐えかねて、土地と食料を求めてこの国の外れに移住してきたらしい。みんな、いわゆる東洋人、ってやつだった。東の野蛮な人間達って、肌 の白い人たちに蔑まれてたよ。俺たちのことを、他の色素の薄い子供たちはニッポン人村の子と呼んでいたから、多分俺たちの祖国はニッポンという国だった。 けれど、そのことを聞いても大人たちは誰もよくわからないと言った。曾じいさんたちは、子供たちに捨てた祖国のことを何も話しておかなかったのだ。

たまには俺たちと交わりたいという変な人もいて、俺の村にはいわゆる混血の子供も何人かいたけれど、殆どが黒髪黒目だった。顔立ちが、少しだけ彫りが深 いという程度かな。でも時々、金髪碧眼で生まれてくる子もいたし、目だけが青い子供もいた。金髪はまだいいんだ。大人になるとくすんで、黒っぽくなるし。 でも、目の色は殆ど変わらない。周りがみんな同じ髪と目の色をしている中で、一人だけ浮くっていうのは、なんとなく、辛いものがあった。多分、あの村の人 間はすごく閉鎖的で、他と違う人間を受け入れるよりかは何か異質なものを見るような傾向にあったと思う。それが、俺たちの血に流れている性質だったのか、 人間なら誰でも持ってるものなのか、俺にはよくわからない。俺も、その【変わり者】の一人だったし。

俺は黒髪で、黒目だ。でも、目が黒いのは片方だけで、左目は青かった。黒味がかった青、って誰かが言ってたっけ。黒味がかってるならもっとがんばって、 黒くなってほしかったけれど、生まれつきだから仕方ない。それに、俺にとってこの青目はすごくありがたいものだったのだ。俺の右目は、色を認識できない。

左目を手で覆い隠して、右目だけで景色を見ると、全てが黒と白と灰色の組み合わせで彩られている。それなのに、左目だけで景色を見たら、目がツン、と痛 くなるほどに世界はもっと沢山の鮮やかな色で満ちていた。すげえ小さい時は、気づかなかったんだけど、八歳くらいの時かな。なんかすげえ右目が疲れるな あって思って、片目だけで周りを見てみたことがあったんだ。それで、なんかおかしいな、って思った。左目で見た景色と、俺が普段見ていた、知覚していた景 色の色の鮮やかさが、全然違った。俺が見ていた世界は、左目だけで見た世界よりもずっと煤けたような、薄暗い景色だったんだ。

誰かが夕焼け空を「真っ赤な空」って言うのが、あまり良くわからないこともあった。どっちかって言うと、赤みがかった黒なんじゃねえかと思ってたから だ。それから大人たちに聞いて、俺の右目が異常で、俺の見ていた景色は他のやつらが見ていたそれとはずっと違っていたんだと知った。俺は、ほかのやつらか らしてみれば、ずっと宵闇と薄闇の中間で生きていたようなものだった。

とにかく、俺にとっては左右で目の色が違うだなんて、ただでさえ【普通じゃない】見た目を持っていたのに、さらに普通じゃないものが増えてしまったようで、肩身は少し狭かったように思う。俺の気の持ちようだったのかも知れねえけど。今思えばな。

家族はどこも大家族。土地を求めて移住した割に、俺たちの村は大した広さの畑を持っていなかった。しかも、不作の時が多くて、食い扶持を減らすことも あったし、空腹や病気で死んでしまう子供も多かったんだ。実際、俺の兄貴は生まれてまもなく栄養が足りなくて死んでしまったんだとさ。だから俺は、あの大 家族の次男だったんだけど、実質的には長男みたいなもんだった。ただでさえ食い物が足りねえっつってんのに、なんで大人たちは次から次へと子供を生むの か、俺には理解できなかった。一番多いところだと、二十人くらいいたっけ。俺の家も、子供は十二人。三人は死産で、二人は生後まもなく死んだっつうから、 そいつらも合わせると兄弟は十七人いたってことになるけど、この数が普通だってんだから、あの村は頭がおかしかったんじゃねえかと思う。……俺は、町に出 て初めて、裕福な家の人たちはそんなに沢山の子供を抱えてねえって知ったんだ。

兄弟は十二人が生き残っていたけど、全員が母さんが一緒だったわけじゃなくて、最初の五人が前の母さんの子。残りはみんな後妻さんが生んだ子供だった。 俺の実の母親は体が弱かったらしくて、三人の死産も実の母さんの子供だった。母さんは、四女を産んだ直後に死んだ。四女も一緒に死んじゃった。だから、名 前もない。

そんな感じで、兄弟は多いし、いつ死ぬかわからねえし、時々名前すらもらえてない子供もいたりして、俺はまだいいほうだった。最初のほうの子供だったこ ともあって、名前を親につけてもらった。最後のほうの弟達の名前をつけたのは俺だし、あの人たちは、子供達の誕生日も覚えていないだろうと思う。多分、今 でも。

生まれた日って言うのは、死んだ日と同じくらい、子供にとっては大事なものでさ。

でも、大人たちにとっては、そんなのどうだっていいんだ。なのに大人たちは事あるごとに俺ら子供に「お前、いくつになった」って聞いてくるんだ。だから 俺たちは、自分の歳は自分で把握しなきゃいけなかった。ちびたちは数もろくに数えられねえのにそんなの覚えてるわけもねえから、必然的に俺みたいな、長 男、長女、上のほうの兄弟達が弟達の分まで誕生日を覚えていてやるんだ。それで、兄や姉の特権で、自分の誕生日をわけもわかっていない弟や妹に祝わせたり する。花を摘んで、藁でリボン結びして花束にして、渡したりとか。花冠を頭につけてやったりとかな。不思議なくらい、弟や妹達のほうが、そういうこと喜ぶ んだよな。俺たち年長の兄弟は、家の垣根を越えて一緒に弟達の面倒を見てたし、そういう風に『生まれた日は特別なんだよ』って覚えさせたんだ。これからお 前達も大きくなったら、下に生まれてくる小さいやつらに同じ事教えろよ、ってな感じで。

九月二十四日。その日が俺の誕生日で、俺たちは村をぐるりと囲む柵を越えたところにある小さな丘の上でささやかなお祝いみたいなことやったんだ。その時 もらった花の名前……忘れたな。黄色い花だった。誰が花冠を乗せてくれたか、実を言うとはっきり思い出せないんだ。それくらい、その日の晩の出来事が衝撃 的過ぎて。

夕暮れ時。空が青みがかった暗い灰色だったのが、一瞬真っ黒になる。その後、今度は赤みがかった明るい白っぽい色に染まって、少しずつ赤黒くなっていっ て、また真っ暗闇になっていく。それが、俺の眼で見た夜までの空の色。ぱっと色が青から赤へと変わる瞬間に、目を瞑るみたいに一度真っ暗になる空の感じ が、実は俺、そんなに嫌いじゃなかった。うん、もちろん知ってるよ。ちゃんと左目だけで確認したんだ。本当の景色は、真っ青な明るい空が少しずつ紫を帯び ていって、赤橙に移り変わって、桃色に染まって、白くなって……その白に、夜の闇が薄く滲んでいって、灰青の空が段々濃くなって、藍色の闇に堕ちるんだっ て。

その男が――【黒ずくめの魔王】だなんて大げさな通り名の、がたいのいい男が村に来たのは、空が一度目の暗黒に落ちる前だった。

魔王、だなんてばかげてると思うけど、どっかの国の音楽家が、子供を親の背中からさらってしまう魔王の曲を作ったんだってさ。それで、そいつが粋がって 自ら周りにそう呼ばせたんだそうだ。後でそんな話を耳にした時は、本気でばかげてるし、なんか自分に酔ってる感じで、気色悪いなって俺は思った。でもその 時は、まだ俺は九歳になったばかりで、昨日まで八歳でだよ、父さんよりも頭四つくらいでかい男が、俺を品定めして見下ろすのが恐ろしくて恐ろしくて、そん なこと思いつくゆとりもなかった。

そいつの名前は結局俺も今も知らないままだ。だから俺は単純に【黒ずくめ】って呼んでる。実際、帽子も髭も服も靴も真っ黒なんだ。気味が悪いくらい。で も、今思うともしかしてそいつ、俺たちの村の出だっのかな。黒髪だったし。でも目は狼みたいにぎらぎら光る金色でさ、両目だと黄色がかった黒に見えたけ ど、ぎらぎら光って見えたのは片目だろうが両目だろうがまるで変わらなくてさ、本当に、慣れるまでは恐ろしかった。

【黒ずくめ】は俺をじろじろと見つめた挙句、食卓の父さんの席に断りもなく座って、煙臭い葉巻を吹かしてさ。父さんと何事かを話して、その日はその椅子の上で微動だにせず一睡してたんだ。

そして、まだ小鳥がちらほら鳴き始めたくらいの、灰青の光が窓から差し込む明け方に、そいつは寝てる俺の首根っこをつかんで玄関に引きずっていった。怖 くて俺は叫んだし、【黒ずくめ】の手を引っかいたし噛み付いたりもした。だけど誰も起きてくれなかった。いや、起きたはずなんだ。俺、椅子を蹴って倒した し、花瓶を割った。叫んだし、何度も父さんと母さんの名前を呼んだ。なのに、誰一人起きてこなかった。ちびたちでさえ起きてこなかったし、外に出てからも 俺は助けを求めて叫んだのに、どの家からも誰も出てきてはくれなかった。俺は【黒ずくめ】の乗ってきた幌牛車に無理やり押し込まれて、暴れるからって縄で 柱に縛り付けられてさ。

しばらく牛車に揺られていたら、朝一番に畑の様子を見に来ていた、隣の家のショウゾウおじさんの姿が見えた。俺はおじさんの名前を喉が潰れるくらい叫ん だ。でもおじさんは振り返って、手を振ったんだ。まるで、いってらっしゃいとでも言うみたいに。すげえ穏やかな顔でさ。なあ、その時の俺の気持ち、わか る? わからねえよな。いや、わからなくていいんだ。

俺なんか、まだましなほうだったと思うんだ。別に村で虐待受けてたわけでもねえしな。食い扶持を減らすために、生まれてきたばかりの兄弟の首を母さんが絞めるのを、手伝ったことはあるよ。でも、それくらい、ほんとにましなほうなんだ。

【黒ずくめ】は、感謝しろ、だなんて低い声でぶっきらぼうに言ったんだ。家族が起きてる時間帯に連れ出すと、俺が泣くからってさ。なあにが感謝しろ、だ。単に泣き喚かれたら迷惑だっただけだろってんだ。

大体、俺、そんなことしないよ。俺、泣いたことねえもん。――なかったんだ。あの村で、赤ん坊だったとき以外で、多分泣いたことはなかった。俺、泣くようになったの、あの馬鹿天使に会ってからだから。それがいいことなのか、悪いことなのか、俺にはまだ、わからないけど。

俺は心の中がぐちゃぐちゃのままで、大人しく次第に白みを帯びていく灰青の空を眺めていた。【黒ずくめ】はそのうち縄を解いてくれて、俺はそいつの隣に 大人しく座って、小麦畑だとか、湖のキラキラ光る水面だとか、遠くで粒みてえに小さく見える牛の群れだとか、幌の中に入ってくる蝿だとか、そんなのを眺め ていた。

そのまま、【黒ずくめ】は他にも行く先々で家に泊まって、子供の誰かを連れてきた。最終的に、三十人くらいいたっけな。誰かが、「売ったんじゃないも ん、父ちゃんはあたしを売ったんじゃないんだもん!」ってぐずったんだよ。その声を、俺たちみんな、しんとしたまま聞いていたんだ。その子の声が、やけに じんわりと耳の奥に染み込んでいった。その子がどこに連れて行かれて、今どうしてるかは知らない。俺が最終的に認識できたのは、同じ町に連れて行かれた五 人――今一緒に住んでる五人だけだ。本当はもう一人いたけど、その子は幌の中で死んじまった。体が元々あんまり強くなかったんだと思う。誰も触りたがらな い死体を、【黒ずくめ】が肩に担いで草むらを掻き分けて、どこかに捨てた。俺はその子の顔も名前も声も覚えていないけど、こんなところで死んでたまるかっ て思ったんだ。今でも、枯れかけの夏草が揺れてるあの草原の景色を思い出す。濡れた鳥の羽みたいにべたりと【黒ずくめ】の肩に広がっていた、黄土色の髪。 緑がかった黒と藍色の細い草の線が風に揺れて、海原みたいに波を作っていたのを。

《第一話 幌牛車で往く》子供の家

幌の中で何回目かの夜を過ごしたある日、俺達は廃墟のような家に押し込まれた。

煤けた小さな暖炉と、埃で汚れて景色の見えないガラス窓。埃まみれの色褪せたソファーが一つ、だだっ広いホールにぽつんと佇んでいた。二階は部屋なんて一つもなく、壁に沿ってぐるりと家全体を取り囲むようなギャラリーがあるだけ。一階のガラス窓は何の変哲もない無色透明な格子窓だったけれど、二階のガラス窓はまるで教会のステンドグラスのようで、そこから射し込む光の波は綺麗だった。天井を見上げると、錆びたのかあるいは埃が積もっているだけなのか、黒ずんで見えるシャンデリアのようなものがぶら下がっていた。あの家は、今思えばどこかの貴族の屋敷跡のようなものだったのかもしれない。無論、あの頃の俺はそれが【ホール】だとか【ギャラリー】だとか、【シャンデリア】だとか呼ばれるものだという事さえ知らなかった。ただただ、見た事のないものだらけの室内で呆然としていたのだ。そんな俺とは対象的に、【黒ずくめ】の目を盗んで、二階のステンドグラスの割れた所からこっそり出ていったやつらもいた。そいつらが、その後どうしたのかも、今生きているのかさえ、俺は知らない。

俺はと言えば、くすんだ色いくつかの光がホールの床に線を引いて、子供らの頬を照らしている様をぼんやりと見つめているだけだった。出ていったり、うずくまったり、すすり泣いたり……そんな子供達の集う色褪せた景色を、ただ眺めているだけだったのだ。何をしたらいいかもわからなかったし、かと言って、自ら道を切り開こうだなんて勇気もなかった。知らない場所で子供だけで飛び出すことは、俺にとっては未知の怪物に飲まれるようなものだったし、おそらくはほとんどの子供達にとってもそうだったろう。だから俺たちは、そこから逃げ出すことができなかった。屋敷はぼろぼろで、そこかしこに抜け穴があったにも関わらずだ。【黒ずくめ】はおそらく、それもわかっていたのだろうと今なら思う。逃げ出す度胸のあるやつは逃げればいいし、それでのたれ死んだとしても損はしないし、乳離れして間もない餓鬼共は、ここに留まる不安よりもここを離れる恐怖の方が勝るのだと、きっと経験的に知っていたのだ。やつは残った俺らの顔を一通り眺めて、「働かせるには好都合なやつらだけが残ったな」と不気味に笑った。たとえ底辺層の仕事だとしても、そこから安直に逃げない臆病者は、働かせるのに都合がいい人種だ。俺は、それを今では身を以て知っている。

【黒ずくめ】はこの【子供の家】で、一人一人の顔や体つきを嫌に念入りにチェックした。顔や腕をべたべた触られるのは気持ち悪かった。やつが「今回はブスばっかりだなあ」とぼやいていたのを覚えている。俺には基準がよくわからなかった。何人かの女の子達が部屋の隅にまとめられて、【黒ずくめ】はまずそのうちの半分を幌牛車に乗せてどこかへ連れて行った。子供達は、雨の降りしきる薄暗い外の景色を眺めながら、【黒ずくめ】の置いていった缶詰をみんなで分け合って指で掬い、舐めた。日がかげるごとに視界に映る景色がどんどん光をなくして、色達が薄闇に滲むように消えていった。俺はほとんどモノクロの景色の中で、ようやく我に返った。明暗のコントラスト。それがくっきりしていくにつれ、自分の置かれた状況がはっきりしてきた。俺はそのまま、缶詰の中身を食べる事もせずただ踞っていた。心にたくさん棘がささったまま、抜けなくなってしまった。

捨てられた。売られたのか。俺、これから、どうなっちゃうんだろう。母さん、父さん、って叫びたいのに、声が出ないんだ。顔を思い浮かべるだけで、心がたくさん血を流してずきずき痛む。あの人達は、俺を――そこまで考えて、それ以上は考えられない。苦しくて、たまらなくて。

足下に空の缶詰がころころと転がって、爪先にぶつかった。俺はのろのろとそれをつまみ取って、内壁にこびりついている僅かな滓を指でこそぎとった。不意に、服を後ろから引かれた。

「ねえねえ、ごめんよ、こっちにも一缶おくれ」

振り返ると、正直どきりとしてしまうくらい綺麗な顔が間近にあった。俺はぎょっとして尻で後ずさった。赤黒いもさもさ頭の子供が、灰青の瞳をキラキラと輝かせて俺を見ていた。

「これ……空だぜ」

俺は缶詰の中身をその子に見せた。赤毛の子供は落胆したように肩を落とした。

「あ〜そっかぁ。お腹減ったなあ……みんなちゃんと残しておいてくれればいいのになあ」

俺は、その子が這いずってきた先をちらと見遣った。顔立ちのきれいな女の子ばかりを集めたような一角。俺は目の前の赤毛の子供を見て、何となく違和感を持った。確かに綺麗で、可愛いけど……。

俺は、胸の内のもやもやに整理をつけたくて、唇を開いた。

「あんた、名前何?」

「はぁ〜? 人に名前を聞くときは自分から名乗れって教わらなかったの〜?」

赤毛の子供は指を振って、口をとんがらせた。けれどすぐに相好を崩して、首をこてりと傾けた。銀色のそばかすだらけの顔に、満面の笑みが浮かぶ。

「オレねえ、ピーター。ピーター・ハミルトン。あんたは?」

「やっぱ男かよ」

俺はほっとして息を吐いた。男なら、あんまり緊張しなくていいから助かる。顔の綺麗な女の子を見慣れていないから。

「え〜」

ピーターは頬を掻いた。

「やっぱオレ女に見える?」

「見えない事もないと思う」

「そっかぁ〜。だからかぁ。おかしいなあと思ったんだよな。ここ周りみんな女の子なのにオレだけぽつんと入れられててさあ、居心地悪いのなんのって。で、お前は名前何だっけ」

「リュウリ。リュウリ・オカ。リュウでいいよ、みんなそう呼んでた」

俺は何となく手を差し出した。ピーターはにっと笑って俺の手を取った。二人で固い握手をする。

「リュウな。珍しい名前だな。よろしく。つっても、オレらすぐ離ればなれになるかもだけどな」

「……だな」

俺達は辺りを見回した。これだけの子供が、あの男に安くで買われ、これから売られるのだ。一体どういうところに追いやられてしまうのか、想像もつかない。

俺は、ピーターの背後で身を寄せ合っている顔立ちの綺麗な女の子達をちらと見遣った。確かにこの子達は、そう言うのがよくわからない俺から見ても可愛いけれど、そんな子供達ばかりを集めて一体どこに連れて行くつもりなのか、想像さえつかない。でも少なくとも、あまりよくない場所だろう事はわかる。胸の内に、訳の分からない不快感と苛立ちが募った。

「あんた……男なんだ」

不意に、俺の背後からぼそりと擦れた声が聞こえた。振り返ると、俺みたいなべたっとした髪質の男が、俺らをじっと見つめていた。手足が長くて、座高も高いから、もしかして歳上なんじゃないかと俺は思った。その目も髪も真っ黒に見えて、俺は咄嗟に右目を覆った。もしかして、同じ村の人間なのかと淡い期待を抱いてしまったのだ。けれど実際には、少年の髪の色は深い栗色で、目は濃い緑色だった。よく考えたら、村の子供の顔なんて俺が一番把握していたようなものだったのに。こんな知らないやつが、同じ村の出身かもしれないだなんてどうして思えたのかわからない。それだけ、あの時の俺が不安定だったってことなんだろう。

俺はなんとなく落胆しながら、ついでにピーターの姿もそのまま確認した。ピーターは、俺が思っていたよりもずっと鮮やかな、燃えるような赤い髪に明るい水色の瞳をしていた。俺は嘆息した。

一体いつまで、目に見えてる世界の色と、本物との違いを気にしていなければいけないんだろう。まだ、割り切れない。

「おー、お前しゃべれたんだな! 一回も声聞いた事ないからしゃべれねえのかなって思ってた!」

ピーターが、俺の肩に顎を乗せて唾を飛ばした。俺はそっとピーターの頭を自分から引き離した。

栗毛の男は、元々あまり目が大きくないのか、それとも単に目つきが悪いのかわからなかったけれど、瞳に光が入らないほどに目をすっと細めた。なんだか不気味な目つきをするやつだなと俺は思った。

後で知ったことだけど、この男――今俺らと共同生活しているライナルトはこの時十一歳で、目も悪かったから遠くを見るとき目を細める癖がついていたらしい。いずれにせよ、その頃の俺らにとってはたった二つの年の差でもそれは大きな差で、ライナルト自身は知れば知るほど単純なやつだったんだけど、あの時は俺にとっては得体がしれなくてなんだか不気味だった。だから俺は最初から、なんとなく反抗的な気持ちでライナルトを見つめていた。

「……何」

そんな俺の視線を不快に思ったのか、ライナルトは眉根を潜めて俺を見た。俺は咄嗟にただ目を反らして首を振る事しか出来なかった。俺、そんなに肝座ってないんだ。この時も、あと多分、今も。

「男なのに、そっちにいるんだね、あんた」

ライナルトは俺からは視線を外して、ピーターを見つめた。ピーターはにかっと笑って頬を掻いた。

「まあな〜。俺、昔から兄弟でも女に産まれればよかったのにねえとか言われててさ〜。力もあんまりないし、力仕事にまるっきり役に立たねえんで、正直なんでこうして出稼ぎに売られたのかわっかんねえや。口減らしかな〜……」

ピーターは、はは、と空笑いをしてうつむいた。長い睫毛がふるふると震えていた。

「顔がこんなんだし、体もひょろひょろだし、女と勘違いしたのかも。あとで【魔王】さんに言っとかなきゃな〜、間違ってますよー、オレ男ですよ〜ってさ」

「あんたが男ってことぐらい、わかってんじゃねえの。あいつ、俺たちの体をべたくた触りやがっただろ」

ライナルトは抑揚のない声でそう言って、ますます目を細めた。

「つまり……そういう、ことだよ」

俺は本能的に、怖いと思った。そいつの目に、憎しみにも似た怒りの炎が燃え上がったように見えたのだ。錯覚かもしれないけれど、俺には確かにそう見えて、俺は再び尻で後ずさった。

そいつが何を言って何に怒っているのか、俺にもわからなかったし、多分ピーターにもわからなかったと思う。ピーターはアホみたいにぽかんと口を開けていたし、俺はやつが逆立てた殺気に怯えていた。ライナルトはゆらりと立ち上がって、にやりと笑った。三日月形に歪められた口。上の歯が一本なくて、ぎょっとした。長い前髪がはらりと垂れて、そいつの目元を隠した。怖い。

立ち上がると、余計にそいつの大きさがわかった。絶対に年上だと思った。力の差が歴然としている気がして、怖かった。ライナルトは流れるような動作で俺を突き飛ばし、ピーターの胸ぐらを掴んだ。俺は咄嗟にそいつの腕にしがみついて、叫んだ。何を叫んだかは覚えていない。無我夢中だったから。でも、やめろとか、そういうことを言ったんだと思う。

けれど、俺にはライナルトの細い腕に引っ搔き傷を作るのが精一杯で、俺はあえなく突き飛ばされて、壁にぶつかった。

誰かを殴る、嫌な音が響いて、雨音にひたひたと溶けていった。誰かが泣いていた。甲高い悲鳴も上がった。どれくらい時間が経ったのかわからなかった。そんなに長い時間じゃなかったのかもしれない。けれど、いつ終わるかわからなくて気が違えそうだった。ライナルトはようやくピーターを離して、床に打ち捨てたんだ。ピーターの顔は赤黒く腫れ上がっていた。

「何……何、するんだよ、なんで、こんなこと」

情けない事に俺は腰が抜けていて、ほとんど這いずる形でピーターの側に寄り添った。ライナルトは俺を見下ろして、不思議そうに首を傾げた。そいつの髪の先端から、汗の粒が落ちて、俺の頬を撫でた。

「なんで? 助けてやったのに」

「は?」

俺は訳が分からなくて、口で苦しげに息をしているピーターを抱きかかえたままそいつを睨みつけた。ライナルトは、また目を細めて俺を見下ろした。

「男に体をべたべた触られて、あげく慰み者にされたいの? そんな趣味があったならごめんな。余計な世話だったな」

「何の話だよ!」

俺が叫んだら、ライナルトはきゅっと口を引き結んだ。眉根が苦しげに寄せられた。

「……あっそ、あんたら、売られた子供にしちゃあ随分幸せに育ってきたんだね。余計な世話だったみたいだ。悪かったよ」

そう言って、ライナルトは俯いた。前髪の隙間から俺らをじっと見つめ、にやりと口を歪めて。

「ごめんね、幸せなぼっちゃんたち」

その言い草に俺はかっとなったけれど、体はがくがくと震えるばかりで、何もできなかった。

ただ血が滲むほどに唇を噛んで、そいつを睨みつけただけだ。

けれどライナルトはどこか寂しげな表情を浮かべて、ふい、ときびすを返した。そのまま向かいの壁にもたれて、崩れ落ちるようにずりずりと嫌な音を立てて、床に座り込んだ。

誰も手を差し伸べてはくれなかった。例えば、濡れた布巾を渡してくれるだとか、大丈夫かと声をかけてくれることすら。

どこからか、ほうっておけばいいのに、という声も聞こえたんだ。目の前がピーターの髪の色みたいに真っ赤になった。両目で見てるのに鮮やかな赤が見えるなんて、不思議だった。でも、そいつらが俺とライナルト、どちらに対してそんなことを言ったのか、俺にはわからない。ただひとつ今の俺から言えるのは、ライナルトは俺らの想像以上に理不尽な扱いを受けて育った子供だったってことだ。だからと言って、いきなりなんの断りもなく人を殴っていい理由にはならないけれど。

そのまま震える足を引きずって、どうにか壁際までピーターを連れて行った。そしたら、不意に隣で壁にもたれていた女の子がピーターの前髪を搔き上げて、ピーターの顔を覗き込んだんだ。その子はそのままいなくなって、しばらくしたら濡れた布を持って戻ってきた。渡されるまま、俺はそれをピーターの顔に当てて、血を拭いた。後で気づいたのだけど、それはその女の子のバンダナだった。

慌てて帰そうとしたけれど、女の子は勝気な眼差しで俺を睨んで、「いらない!」とそっぽを向いた。わけがわからなかった。焦げ茶色の髪を二つの短い三つ編みに結わえた、くすんだ緑色の眼の女の子だった。ピーターのいた場所にはいなかったから、多分【黒ずくめ】のお眼鏡には適わなかったんだろう。右目を掌で覆って顔を覗き込んだら、ものすごく不審な眼で見られた。左目で見た彼女の色はもっと明るくて、明るめの茶髪にヘーゼルの瞳だった。

その日の夜、【黒ずくめ】の男が帰ってきて、ピーターの顔を見るなり大笑いをした。やつが連れて行った子供達は、行方知れずだ。きっとどこか知らない土地に置き去りにされたんだろう。

【黒ずくめ】は、おまえ、もう顔は売れねえなあ、ツクシみたいにガリガリだけど、煙突掃除でもしてもらうかねえ、と笑って、ピーターの顔に煙草の煙を吹きかけた。ピーターは激しく咳き込んだ。やがて【黒ずくめ】は、顔洗い用の水を勝手に使ったのは誰だと楽しげに言って、俺たちを見回した。やつの視線は俺が持っていた三つ編みの女の子のバンダナを捉えて、その唇はにい、と不気味に歪んだ。【黒ずくめ】はコルク栓を抜いたばかりの安っぽいワインを女の子の頭の上からどばどばとかけた。女の子の白い服はみるみるうちに紫色に染まった。頬にも赤紫色の雫が飛び散っていて、その姿はまるで血にまみれているようで、痛々しかった。それなのに女の子は【黒ずくめ】を真っすぐに睨みつけていた。やつは楽しげに笑って、そういう眼をする女は嫌いじゃないぜ、お前、働かせ甲斐がありそうだな、と言っていた。ライナルトには何のお咎めもなかった。俺は不公平だと思った。だから、なんで殴ったやつは放っとかれて、殴られたやつを助けた女の子がこんな仕打ち受けるんだよと言ってしまった。【黒ずくめ】はげらげら笑うばかりだったけれど、その眼は確かにライナルトを捉えていた。……どうしてあいつが、殴った犯人はあの子だってすぐにわかったのか、今でも俺はわからない。翌朝、【黒ずくめ】は俺とピーターと、ライナルトと、ワインまみれになった少女と、あと他に二人の女の子を幌牛車に乗せた。最悪な気分だった。ピーターは頬をさすっていたし、女の子達は俯くばかりだ。ただ一人、ワインをかけられた女の子だけがまっすぐに景色を見つめていた。名前を聞いたら、ビティアと言った。ビティアの眼は不思議だ。ヘーゼルナッツみたいに茶色と緑が混ざっているんだけど、時々青にも見えるし、光の加減では紫色にも見えるのだ。もちろん、両目で見た時の話だけど。

あとの二人の女の子の名前が、ティビーとメアリーと言った。

俺たちは、同じ町に売られることになったのだ。

屋根上天使のオリヴァロ