幸福なツバメの魔法

鳥頭先生とその弟子

カタカタカタカタカタ。カタカタカタカタカタカタカタカタ。

緑の香りが籠もる、日当たりの悪い薄暗い部屋。時計の針の音が聞こえるほどの静寂の中、パソコンのキーボードを忙しなく叩く音が響いている。壁に絡みつ く蔦にはたくさんの鳥籠が引っ提げられている。小鳥たちはとまり木の上を小さく跳ねながら、チュンチュンと鳴いて首を傾げていた。

ここは優秀な魔法使いや魔女を輩出するれっきとした大学だ。魔女や魔法使いなら、何でも魔法で済ませてしまう……そうありたいものだが、そうスマートに 事は運ばないのが悲しい現実である。実際、魔法界でもパソコンを始めとした文明の利器には大いに恩恵を受けている。とはいえ、毎年この時期になると、構内 は魔法を使うよりもデスクワークに追われる魔法使いでごった返すというのは、なんとなく奇妙な光景ではある。

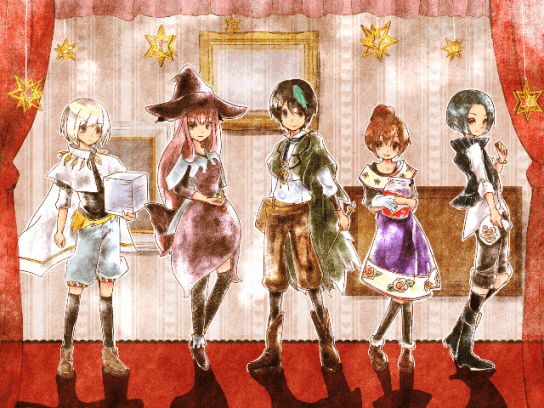

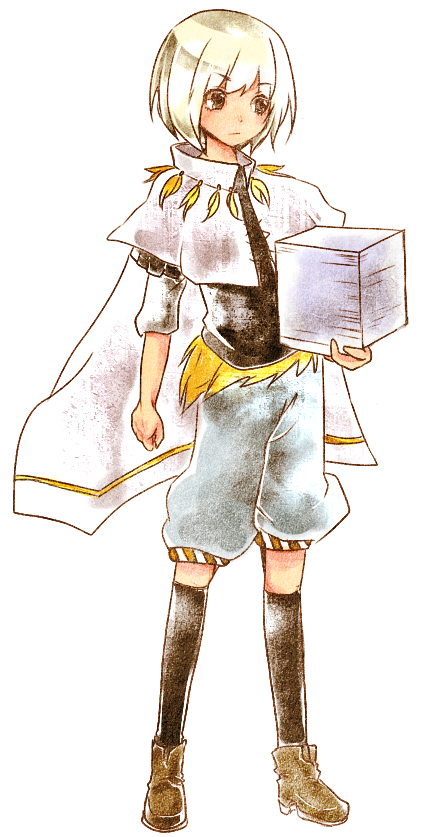

キーボードを高速で叩いていた少年の名前は、ダニエル・ゲーゼ。彼を本名で呼ぶ人間は祖母くらいのもので、彼はもっぱら、ネルと呼ばれている。

十七歳を超えても色褪せない華やかな亜麻色の髪と、色素の薄い灰色の目。それらは彼の精悍さを際立たせているが、今は連日の睡眠不足がたたって、目の下には深い隈が刻まれている。

彼は苛立ち紛れに嘆息しながら、頭をがりがりと掻きむしった。金糸のような髪の毛がバラバラと落ちる。

ネル少年には目下、深刻な悩みがあった。

学会は目前に迫っている。そこでの発表に対する評価が、自分の卒業にかかっている。けれども現時点では実験は行き詰まり、データをうまくまとめることができないでいた。

そのことだけでも十分に悩みの種だが、ネル少年が気にしているのはそのことではなかった。最悪、卒業は別に来年でもいいのだ。元々飛び級で勉強してきたのだし。それよりも、だ。

今現在、何よりも彼を悩ませていたのは、誰よりも危機感を持つべき人物が一向に危機感を見せる気配もなく、呑気に羽づくろいをしていることなのだ。

「先生」

ついに、ネル少年は唸るような声で静寂を破った。ネル少年の傍らで、人の体ほどの大きさの、服を着たマガモの頭が、きょとん、としたように首を傾げる。その青緑色の目が、人懐こくきらきらと輝いているのを見て、ついにネル少年の堪忍袋の緒が切れた。

「先生! 何呑気に羽毟ってるんですか! わかってます? あなたのスライドですよ! あなたの! 羽つくろう暇があるなら仕事してくださいよ! なんでおれがあなたのスライド作らなきゃいけないんですか! おれそろそろ学位試験もあるんですけど!」

「いやー」

マガモはのんびりとした声でさえずった。

「やっぱり、鳥の毛? 羽? これすごくあったかいよねえ。こんな季節じゃちょっと暑いんだよねえ」

「だからあんたのために冷房がんがんかけてるでしょうが!? おかげでおれが風邪気味なんですけど!」

ネル少年は吠えた。たしかに鼻声である。マガモは肩をすくめた。

「ごめんね、また私のせいで……せめて利き腕が使えるといいんだけど、まさか今回は腕まで変えられるとは思っていなかったからなあ」

マガモは顔を横に傾けて、自分の右腕――褐色交じりの白い翼を眺めた。頭と腕はマガモそのものだというのに、下半身は人間のそれだから不気味だ。マガモは革靴の爪先を上下に揺らした。

「さすがに困ったなあ。腕の毛にまで羽が生えてこなければいいんだけど……」

「あんたの心配はそこか!!」

「いや、だって結構困るよ? もう頭はどうしようもないけれど、正直脛毛まで白い羽毛になってきてるから困ってるんだよ。隠せなくもないけど、暑いし」

「そんなことより今は目の前の学会の心配をしてくださいっつってんでしょう!!」

マガモは小首を傾げる。

「かわいこぶっても無駄ですからね」

ネル少年は唸った。アラサーのくせに、鳥になると妙に愛嬌がますからこの先生は嫌だ。無類の鳥好きなネル少年はギリィ、と歯ぎしりした。

「もしもの時は、前の学会で使ったスライドで私は構わないよ?」

マガモはなんでもないことのように言った。ネル少年はがくりと肩を落とす。

「それじゃあ体裁が悪いでしょうが……」

「そうかなあ……」

「大体、どうして先生はあの魔女にもっと強く言わないんですか。あいつ、本当にただの気まぐれでこうやって先生を困らせてばっかりなんですよ? 悔しくないんですか。毎度毎度鳥頭鳥頭って言われて」

ネル少年はマガモ――偉大なる若き魔法使い、ティレーズ・ペティファーを泣きそうな顔で睨みつけた。

「いやあ、だって、実際に今の私は鳥頭だし」

「それはあの魔女の魔法のせいです!」

再び吠えるネル少年。頭をがりごりと掻きむしり始めた弟子を見つめて、ティレーズは俯いた。

「ていうか、こんだけやられてどうして仕返ししないんですか! というか、なんであの魔女は先生にちょっかいばかり出してくるんですか! 子供かよ!」

ネル少年は憤りに任せてダンダン、と床を踏み鳴らす。

「まあまあ……。あの子はこれくらいしか気晴らしがないんだよ。ああ見えて、ストレスをためやすい人だからね、これくらいは可愛いものだよ。一度なんか、 頭を髑髏に変えられたこともあったんだから。あのときに比べたらまだ生きものなだけましだよ。やっぱり肉はないと落ち着かないからね」

「訴えていいレベルですからね、それ」

ネル少年は疲れたように応じる。

「おれは……先生の研究はもっと人々に認められるべきだと思っています。あなたのこの研究を見て、今までただ点数だけしか意味のなかった魔法が、僕の中で息づいたんだ。だから、こんなことで……あんな【怠惰の魔女】なんかに先生の研究を滅茶苦茶にされてたまるか」

「怠惰、ね……」

ティレーズは小さく呟いて、天井の隅に小さく張った蜘蛛の巣を眺めた。

「その二つ名は、私は嫌いだなあ」

ティレーズは目を閉じて思いを馳せた。

あの子が怠惰だというなら、私は――僕は、彼女に災厄をもたらした魔法使いだ。

子供の頃の小さな悪戯が、彼女を今もなお苛んでいるのだから。

魔女と眷属

時は遡って、五日前。午後一時の昼下がり。

紫色と水色の地図模様の光が重なって、オーロラのような色を暗い部屋に灯している。光を出しているのは、地球儀の形をしたアロマランプだ。くるくると、反時計回りに回り続けている。ふわりと漂う甘い香りは、ハニーレモンだ。

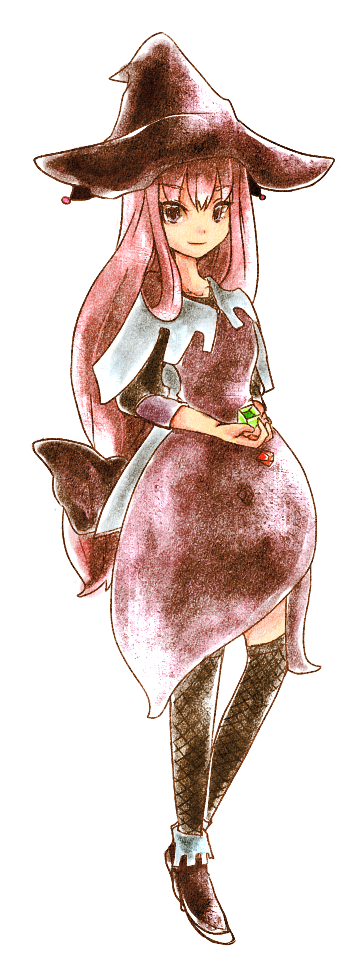

その光を頬に浴びて、一人の魔女が作業台に頬杖をついていた。金色のマニュキアを施した長い爪で、かつん、かつん、と台を打つ。オレンジ色の唇から、不意に言葉を零した。

「ティールなんて大嫌い」

ころん。言葉を吐いた息と共に、彼女の口から小さな輝きが零れて、台の上に転がった。その緑の欠片を視線だけで追って、彼女は再び呟く。

「ティールのことは嫌い」

ころん。今度は熟れた桃の果実のような、淡いピンク色の欠片が零れた。彼女は片眉を上げる。

「おっ、今日は【嫌い】が嘘になってるのね。昨日憂さ晴らししたからかな~」

机の上に転がるキラキラとした二つの輝きを見つめて、魔女は思い切り伸びをした。

椅子の背にもたれると、珊瑚色の艶やかな髪がさらりと零れた。

魔女はふわあ、と大きな欠伸をする。思わず癖で口元を覆い隠した手を、そのまま作業台に伸ばした。指先で二つの欠片を摘んで、じい、と見つめる。

「あー、今日はエメラルドとモルガナイトかぁ」

欠伸混じりにそう呟いて、二つの宝石を再びころん、と転がす。彼女はそのまま台に腕を乗せ、顔を伏せた。

「……やっぱ、だる」

◇

「何度も言ってますけどぉ、寝るならベッドで寝てくださいって。風邪引いてたら世話ないでしょうが。ただでさえあなた、体力ないんですから」

「そうねぇ」

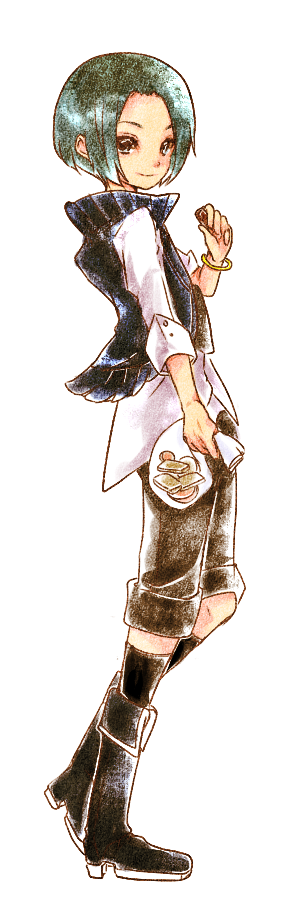

青髪の少年が、ベッドに横たわった魔女を毛布でぐるぐる巻きにする。魔女はぐすっと鼻を鳴らした。作業台の上でうたた寝していたら、すっかり体が冷えて しまった。青髪の少年は、呆れたような眼差しを送りながらも、魔女の頭の下にふかふかの枕を敷いてやる。少年はそのまま、魔女のよだれが染み込んだ作業台を、濡らした布巾でキュッキュッと磨いた。

「あっ」

「なぁにぃ~」

魔女が鼻声で相槌を打つと、少年は床に転がり落ちていた二つの宝石を拾い上げて、しかめ面をした。

「シニュイさん、また宝石出したんですかぁ? しかも二つも。ていうか、今朝も三つ出してましたよね。バカなんですか?」

「バカとは何よぅ。失礼ね」

シニュイと呼ばれた魔女は鼻を鳴らしながら口をへの字に曲げる。

「失礼なのは飼い主に似たんです。まったく……独りでいて何をそんなに嘘つくことがあるのやら」

青髪の少年は、頭を振りながら溜め息をついた。

「言っとくけどぉ、女子は占いが好きなんですぅ。知らないのぉ? あれよ、花占いみたいなものよぉ」

「花占い。ああ、あれですか。花びら引っこ抜いて、想い人が自分のことを好きか嫌いか占うやつですか。あれ、単に花びらの数が偶数か奇数かの問題でしょう? 魔術やってる人間にしては、非論理的な趣味ですよね、それ。てかあなた、もう女子って年齢じゃないでしょ」

「女は自分が女子って言い張れば女子なんですぅ」

「言い張ってる時点で負けてると思いますけどねぇ。まあいいや」

少年はシニュイを見下ろした。

「いいですか、シニュイさん。僕今から出かけてきますけど、くれぐれもまたバカな宝石占いなんかしないでくださいね。風邪は引き始めが肝心なんですから。そして何より、体力! ……おとなしく寝ててくださいよ」

「はいはぁい」

シニュイはつん、とそっぽを向いて、毛布の中に潜り込んだ。少年はシニュイの態度を別段気にした様子もなく、財布をスラブヤーン織りの手提げ袋に入れて、上着を着る。

チャリン、と響く鍵の音に、シニュイは寝返りを打った。遠ざかる少年の背中を見つめてそっと口を開く。

「アステル~」

「はぁい、なんです?」

玄関先から少年が叫ぶ。

「帰りにケーキ買ってきて~」

「はいはい」

アステルは苦笑すると、ドアを閉めた。かちゃり、と錠の落ちる音に耳を澄ませながら、シニュイ――シニューニャ・ナグナメルはそっと目を閉じた。

眷属と売り子さん

魔女と魔法使いが住まう町、マヤムー。とある北の半島の谷の底、【シトリューユの谷】にそれはあった。

冬は長く、夏は短いこの谷は、黄昏時から夜明けまで、年中オーロラに包まれる。そして、このオーロラこそが、魔法使いたちの魔力の源だ。魔法使い達は、オーロラのエネルギーを魔法として置換しているに過ぎない。

魔法のオーロラは、寒さを糧に存在している。だからこそ北国の、日照時間の短い場所にしか溜まらない。大昔は魔法使いも魔女も世界中に散らばっていた が、温暖化の進んだ現代、魔法をまともに使える場所はこの谷くらいのものだ。当然、世界中に点在した魔法学校も次々と廃校し、現在はこの谷に存在するのみ となっている。谷のオーロラから離れれば離れるほどに、魔力は薄れ、離れ過ぎればやがて供給は断たれてしまう。結果的に、魔法使いたちはこの谷底に身を潜 めるしかなくなった。魔法使いは、滅びの運命を辿っている。

谷の周りには、魔法を知らない人間が決して足を踏み入れることができないように、空気の渦が張り巡らされていた。いわば、谷全体が巨大な竜巻に覆われて いるようなものだ。魔法使いだとしても、その渦を越えて、外へ出ることは容易ではない。逆もまた然り。きちんと手順を踏んで、転送魔法で抜け出すしか外へ 出る方法はない。

外へ出たからと言って、魔法の素質ある者が外の世界でうまく生きることができるわけではない。文化も違う。考え方も違う。混血がすすみ、魔法使いの血は 薄れているとはいえ、谷以外の地域にも稀に素質のある子供が生まれてくる。そういう子供は空気中に僅かに存在する微量のエネルギーを使って、不思議な現象 を起こしてしまう。奇異な力を持つ子供は、概して疎まれる。魔法使いが外に出る理由はいくつかあるが、そう言った子供たちを谷に受け入れるため、即ち、迎 えに行くためであることが大半だ。

マヤムーは、【シトリューユの谷】の中央に位置する町だ。ここには魔法技術のすべてが集約されている――要するに、魔法界の都市部だということだ。教育 機関、即ち魔法学校も密集している。初等部、中等部、高等部、そして大学院。特に大学院のことを、人々は魔法大学と呼称していた。もとより、世界に魔法使 いの学校は一つしかないのだから、学校それ自体にもはや名前はない。

学生都市でもあるマヤムーには、大学関係者だけでなく、大学に進めず働き始めた人々も暮らしている。大学に行ける人間は一握りだ。ここでは、能力と結果 だけが全てだ。大学を卒業した者だけが、魔女や魔法使いと呼ばれる。それ以外の人々は、魔法を使えるただの人だ。それでも、谷の外で生きるよりは、この谷 の中で生きるほうがずっといい。

この谷には色々な人々が暮らしている。共通項は【魔法使い】の資格を持っているか否か、それだけのことだ。人ではない生き物も存在する――青髪の少年アステルもまた、その一人だ。

彼は孔雀だ。魔女シニューニャの唯一の眷属だ。古来から、魔女はカラスや黒猫を眷属に好むが、彼女は特に変わり者だった。

あれは彼女が十四歳の頃だ。生粋の谷育ちだった彼女は、一度だけ谷の外に出たことがある。谷の外で訪れた動物園で、シニュイは美しい孔雀の雄に目を奪わ れた。彼女はその後、あの美しい孔雀を眷属にしようと、血眼で野生の孔雀を探した。その時は結局大人たちに見つかって連れ戻されたのだが、その直前に見つ けた卵から孵ったのが、アステルだ。

ただし、魔女の眷属になるには相応の準備が必要だった。卵は魔法に包まれ生かされたまま、その後七年間、殻越しにオーロラの光を浴びた。本来黒猫やカラスが眷属に好まれるのは、黒い毛や羽はオーロラの光を吸収しやすいからだ。

幸か不幸か、遺伝的に孔雀の雄の体毛はオーロラの色と似ているせいなのか、アステルは意外にも、すんなりと魔力を受け入れた。それでも七年かかった。も しも卵の中身が雌だったらどうするつもりだったのだろうと、主人の無計画さには苦笑せざるを得ない。アステルが眷属として目覚めることができたのは、奇跡 に近い。

卵から孵って、まだ五年だ。けれど鳥の命は本来人のそれより短く、シニュイの魔法によって人の姿を得たアステルは、十七歳くらいの少年の姿をしていた。卵から孵って以来、アステルはずっと、人々から【怠惰の魔女】と呼ばれる彼女の世話に勤しんでいる。

シニュイが【怠惰の魔女】と呼ばれるようになったのは、彼女が病のため常に倦怠感に苛まれているからだ。嘘をつくと喉から宝石が零れる病気――宝石を吐 く度に、彼女は体力を著しく消耗する。けれど彼女は宝石を吐くことをやめない。宝石が、今の彼女の唯一のまともな収入源だからだ。彼女の小さな店で、彼女 の奇抜な発明品を売ってはいるけれど、それを買いに来るのは大学の研究者――いわゆる、変わり者だけ。

それも定期的に買ってくれるわけではないから、収入源としては当てにできないのだ。だからこうして毎日、シニュイの代わりにアステルが、シニュイの吐き出した宝石を宝石商に持って行き、買い取ってもらっている。このご時世では宝石がよく売れる。

魔法の仕組みはごく単純だ。オーロラに集まった自然界のエネルギーを、魔法陣という文字と記号が入り乱れた図形上に魔力として蓄積し、詠唱によって陣の ロックを解除する。すると蓄積された魔力は魔法として変換され、術者の思い通りの現象をもたらすのだ。高度な教育を受ければ受けるほど、使える魔法の数が 増えるし、義務教育――すなわち高等部止まりの人間にはごく簡単な魔法しか使えない。

要は魔法は、エネルギー変換術の一種なわけだが、今ではその技術面において、魔法界は人間界に遅れをとっている。全てコンピュータ上のプログラムでもの を動かす人間の技術と違って、魔法はあくまで個人の知能に依存していることが、魔法の発展を妨げている要因かもしれない。平たく言えば、ややこしすぎて使 いこなせる人が少ない、という話だ。

そんな状況が、ここ数年で劇的に変化した。

宝石を媒介とした魔力変換法。それを発明した若き天才。彼はまだ十五の歳に、人の感情、あるいは知性を情報として読み取り、その中でもある特定の情報を 質的に変化させ、それを宝石として人間から切り離す魔法を編み出した。それは俗に、【ツバメの魔法】と呼ばれた。名前の由来は誰も知らない。

たとえば、そう。【嘘】をついた罪悪感を、宝石に作り変えるとか――。

そうやってできた宝石は、言葉こそ話さないが生き物と同じだ。そもそもが魔法と言うのは、オーロラのエネルギーを人間のオーラ――生体エネルギーに吸収 させることで、魔力の陣への定着を可能とする。つまりは人間の体、人間のオーラそのものが、魔法の媒介となっているのである。【ツバメの魔法】でできた宝 石もまた、人間のオーラを宝石として具現化したにすぎないのだ。生き物ならば、オーロラの光を吸収することも可能だ。幸い、宝石の結晶構造それ自体の光の 吸収率も高く、【オーラ】と呼ばれるようになったその宝石を媒介とすれば、難しい魔法陣の知識がなくても簡単に魔法が使える。

彼が【ツバメの魔法】を使ったのは、後にも先にも、自身の友であったシニュイに対してだけだ。その結果、シニュイは【怠惰の魔女】と呼ばれるようになっ た。今では治療法も見つかったが、シニュイは頑なに治療を受けようとしない。少なくとも、完治とは行かなくても楽にはなれるのに。

とにもかくにも、発見当時は色々と問題のあった発明だが、高等魔法を使えない者達にとってそれは恩恵に近く、現実としては、シニュイが吐き出した宝石が 町中に出回り、それらを使って人々は魔法をたくさん使うようになった。今は【ツバメの魔法】それ自体もまた改良され、副作用もなくなっているとのことだ。 シニュイの吐き出す宝石の数に左右されている現状、人々は魔方陣の公開を心待ちにしているのだが、何か上の方で色々ともめているらしく、なかなかその術式は開示されない。

一時アステルは、シニュイの店であの奇妙な発明品と一緒に宝石を売ることも考えた。けれどそれ自体は、宝石商の店主から止められた。商品として店に置い てしまえば、当然客が来る。体を犠牲にするとは言え、嘘一つでぽろぽろと宝石を作り出すことができる店主がいるなら、注文が殺到することになる。それはシ ニュイの体に多大な負担を強いることになる――そういう事らしい。

――まあ、あわよくば原価よりも高値で売って、儲けにあやかりたいって言うおじさんの欲でもあるだろうけどね。

アステルは去り際、宝石商の店のドアを見つめて、息を吐いた。

そのまま、町角のケーキ屋へと足を運ぶ。つい最近入ったバイトの女の子の腕がよく、味が格段に美味しくなった。その味を、シニュイも、アステルも気に入っている。毎日でも食べたいくらいだ。

色とりどりのケーキがショーケースに並んでいる。硝子のドアを開けると、紅茶のような茶髪のお団子頭の少女が振り返った。アステルの姿を認めて、ふわりと笑う。

「いらっしゃいませ!」

少女は左右で少し色の濃さが異なるブラウンの目を細めて笑った。

「こんにちは、フィントちゃん。ジャムケーキある?」

「ありますよぅ。えっと、今日はイチジクのジャムで作ってみました」

「やった。イチジクなかなか当たらないからラッキー」

アステルは心の中でガッツポーズをとった。

ジャムケーキは、生地にジャムを練り込み、生クリームの代わりにジャムを挟んだだけの、至ってシンプルなスポンジケーキだ。けれどそれが、格別に美味しい。ここ最近では、この店の名物となりつつある。

このジャムを作っているのが、この新しく店に入った少女――フィント・スイミーというわけだ。

「ジャム、売ればいいのに」

ケーキを箱に詰めるフィントの後姿を見つめながら、アステルはぽつりと呟いた。フィントは顔をあげる。

「ほんとですかぁ? でも……買いたいって言ってくださるお客様が多くて、そんなにたくさんは用意できないなって……」

「えー、そんなに? でも、そうかぁ。このジャム、ビスケットに挟んだらおいしそうだなと思ったんだけどな……」

「えへへ、ありがとうございます」

フィントは頬を染めて笑った。

アステルは不意に、美しい微笑を唇に浮かべた。ショーケースの上に肘をついて、身を乗り出す。

「ね、この店で売ってるクッキーとかもさ、最近すごく味もおいしくなったし、見た目も可愛くなったよね。やっぱりフィントちゃんが作ってんの?」

フィントは目を丸くして、はにかむように頬を撫でた。

「そ、そうですよぉ……」

「へー、やっぱり。すごいね。ね、フィントちゃん、ものは相談なんだけどさ、店員さんとしてじゃなくて、僕の友達として、ちょっとだけお願い聞いてくれないかな。お店が終わった後でいいからさ」

「えっ、えっ?」

フィントは目を白黒させながら訳もわからず頷いた。アステルは片目を瞑って見せた。

「よし、決まり! 今日は何時にあがり?」

「えっ? えっ、あの、えっと、五時、です……?」

「じゃあ迎えに来るね。帰っちゃったら僕悲しいからね、待っててくれる?」

「えっ」

フィントは状況について行けず、ぱくぱくと魚のように口を動かした。

――可愛いなあ、もう。

アステルはにっこりと微笑む。

「えっ、あっ、はい。じゃ、じゃあ待ってます」

フィントはぱちぱちと瞬きをしながらよくわかっていないかのようににこっと笑った。

――うっしゃ。

店を出てから、アステルは思い切りガッツポーズをした。道行く人がアステルをじろじろと見ていく。笑みを滲ませ細められた、琥珀の様な濃い茶色の眼。緑 色の髪がまばらに散らばった青髪は、日の光に照らされて、キラキラと宝石のように輝いている。どこからどう見ても美しい少年が、天に向かって大きくガッツ ポーズをして立ち尽くしている様子は、物珍しい。

アステルは跳ねる心で家路を急いだ。

すやすやと眠っているだろう主人に、美味しいケーキを早く食べさせてあげなければ。

幼馴染と孔雀

「あー…………だりぃ」

目の下を真っ黒に黒ずませて、ネル少年はふらふらと歩いていた。白い煉瓦道が、大して強くもない日差しをてかてかと反射して、徹夜明けの目には非常に眩しい。しかももう、既に三連続徹夜で過ごしている。その前の二日だって、ほとんど寝ていない。疲労はピークに達していて、もはや足と手を同時に出しているような心地さえする程、足元もおぼつかない。ネル少年は一度立ち止まって、目を擦った。

「くそ……どこだよ、四丁目の二の十一……」

白い煉瓦道の上に建ち並ぶ、淡い小麦色の家々。その壁に埋め込まれた、ターコイズ色の住所標識を、ネル少年はしょぼしょぼした目で睨みつける。……くそ、この色も目に痛い……。

「ここが十一ってことはこの辺じゃないのさ……くそ、どこだよ……」

普段なら口には出さないような独り言が、心身ともに疲弊しているせいかぼろぼろと漏れてしまう。

何度目かわからない溜息を吐いて、ネル少年はゆらりと顔をあげた。

道の端に、見知った顔を見つけて、あれ?と首を捻る。紅茶色のお団子頭……幼馴染のフィントだ。

なんでこんなとこにいるんだ? お前の家って反対側じゃね?

そこまで考えて、フィントが笑いかける超絶美少年の姿が、ようやく視界に入ってきた。その途端。目がカッと効果音でもつきそうな勢いで開いた。眠気なんて吹っ飛んだ。

――な、なんであいつ、あんな美形といるわけ?

あまつさえ、二人仲良く建物の中へ入って行ってしまった。え、ええええ? ど、どういうことなんだ? ネル少年は激しく動揺しながら、道を渡って二人の消えた建物の前に駆け寄った。

銀色の看板が立てかけられたその家は、格子窓には色とりどりのステンドグラスがあしらわれ、玄関先のドアにも宝石の欠片が埋め込まれている。看板には――シニュイ魔法店と彫ってある。

「ここだ……」

ネル少年は呆然として立ち尽くした。すぐにはっと我に返って頭を振る。フィントが入って行った店が、たまたま探していた店だったことはある意味ラッキー だ。だけど、そもそもあいつ、こんな怪しげな店に何の用なんだ? あと、あの美形は一体――いやいやいや。どうでもいいじゃないかよそういうの。

「んんっ」

ネル少年は咳払いをして息を吸い込んだ。扉に掛けられたベルを思い切り引っ張り、ドアを開けた。

――怠惰の魔女!

「フィント!」

まちがえた!

開口一番幼馴染の名前を叫んで、ネル少年はその場で蹲るように頭を抱えた。違う……! 違うんだ……! おれはそもそも、この店の店主に用があるわけで、フィントのことは予想外だったというか間違えたわけで!

「あれれ、ルーくん。どうしたのぉ?」

カウンターの側で、フィントが振り返る。左右で色味の違うブラウンのオッドアイが、ぱちくりと見開かれている。

「いらっしゃいませー。あれ、フィントちゃんのお友達?」

カウンターの向こう側で、美形がラピスラズリのような青髪をさらりと揺らしてにっこり笑った。くそ、無駄に魅力的な笑顔だな……てか何フィントのことちゃんづけしてんだよ。親しみかよ。何、どういう関係?

「わたしの幼馴染みさんなんだよー。ね、ルーくん」

「その幼稚い呼び方やめろって言ってるだろ……」

ネル少年は唸った。

「あっ、ごめんなんだよ」

またやっちゃった、とフィントははにかんで頬をぐりぐりと撫でる。くそ、調子狂うな……。

「ああ、あなたが例のルーくんさんですか」

美形がぽん、と手を打った。例の、ってなんだよ。何話してくれてんだよフィントのやつ。ていうかどういう関係だよ。あああ、もう、今はそういうことで来たんじゃなくて!

「その呼び方かっこ悪いから、ネルって呼んでください。ネル・ゲーゼです。よろしく」

ネルはムスッとして言った。美形は花が咲くように可憐に笑う。

「そうですか。僕は孔雀のアステルです。この店の店主の眷属兼、しがない店員をやってるんですよ。どうぞご贔屓に」

「眷属だぁ?」

ネルは目を見開いた。ここまで完璧な人形に化けた眷属なんて、見たことがない。

「あんたの主は、やっぱりすごい魔女ではあるんだな……」

ネルはぽつりと呟いた。いつもふざけた魔法ばかり先生にかけていくから、すっかり忘れていた。そもそもが、【怠惰の魔女】はティレーズ先生を差し置いて 主席で大学院を卒業した才女なのだ。何故か大学には残らず、うさんくさい魔法アイテムを揃えたうさんくさい店を構えてはいるけれど。

「もちろん。ああ、ネルさんは主のことをご存じなんですね」

「知ってるも何も、大体おれはそいつに用があって今日ここに来たわけで……って、さんづけとかやめろよ、身の毛がよだつわ。見たところ同じくらいだろ、歳」

ネルはぶるりと震えた。アステルは頬に指を当てて、こてりと首を傾げた。女のような仕草でもいちいち様になるやつだ。

「えーと……まあ、ほんとは五歳なんですけどね。見た目的には同じくらいか、むしろ僕のほうが年上にも見えますよね」

「身長か!? 身長のことを暗に言ってんのか!?」

ネルはギリッと歯を鳴らした。未だ伸び悩む身長のことに少しでも触れられると、この少年の沸点は容易に下がるのである。

「あれれ、ルーくん、すごい顔なんだよ!? 寝てるの? ちゃんと昨日寝たの?」

目つきの悪さが相まって、隈が強調されたのか、ネルの顔を慌てたようにフィントがのぞき込んだ。その額をむんずと掴んで、目を覆う。何するのー!、と フィントがもがいている。しかし、こいつも相変わらずちっさいな。俺の手だってそんなにでかくない方なのに、すっぽり頭掴めるってどうよ。ていうか、ほんとになんでお前はここにいるんだよ。ああもう。眠すぎて思考が散乱するわ……。ネルは頭をぶるりと振った。

「あのさあ、アステル、だっけ? あんたの主人のせいでおれ眠れないわけ。でもってもうすぐ試験もあるわけ。試験勉強もしなきゃいけないわけ。でも、手を抜くわけにもいかないわけ。どうにかして」

疲れたような声でまくしたてる。ああ、ちゃんと何を言ってやるか何度も脳内でシミュレーションしたのに、眠すぎて言葉がうまくまとまらないじゃないか。

アステルは目をぱちぱちと瞬いた。

「うちの主人が何かやらかしたんです?」

アステルの焦げ茶色の瞳が、不安そうにゆらゆら揺れる。……これは絶対、心当たりがあるはずだ、とネルは思った。眷属も苦労するな。

「おれの師匠に……ティレーズ先生にまた鳥化の呪いかけて逃げやがったんだよ」

「ああ、なんだ、マガモのティールですか。ならいいや」

アステルはけろっとして言った。ネルはがりごりと頭を掻いて唸った。金色の髪がぱらぱらと床に落ちる。

「ルーくん、だめだよったらー……そんなことしたらいつか禿げちゃうよ……」

「何もせずともこちとらストレスで既に円形脱毛症だわ!」

「もー、髪の毛散らかすのやめてくださいよ。掃除大変なんだから」

「あんたの主人のせいで! 俺の髪が! 抜けやすくなってんだよ!!」

「あらら、それはそれは。じゃああなたも鳥化の呪い軽くかけてもらいます? 副作用で禿げたところに羽毛が生えてきてくれると思いますよ」

「うがぁ!!」

くわっと目を見開いて唸るネルに、アステルはからかいすぎたか、と肩をすくめた。

「ま、実際、あの鈍感男はあれくらいされても生ぬるいもんだと僕は思ってますけどね。大方、あなたが妙な正義感燃やしてあのマガモの代わりに仕事をして やってるんですかね? 自分の裁量以上のことやるから、そんな不健康そうな面になるんですよ。自分の体は自分で労ってやってくださいよ」

「無駄な正義感っつったって、こっちにだって色々都合があるんだよ。世の中やらなくていいことばかりなわけじゃないんだっつの。とにかく、おれが死にそうだし先生は呑気に羽つくろいしかしないし部屋の掃除大変だし、どうにかしてくれ……」

ネルは顔を両手で覆った。わりと真面目に泣きそうである。フィントが、おろおろとしたように背中をさすってくれた。ああ……可愛いなんてぜってぇ言ってやらないけど、優しい幼馴染み持つと幸せだな……ネルは内心、じーん、と感激する。

「やれやれ、仕方ないですね。まあ、もうそろそろ一週間近くになりますし、頃合いでしょうね。待っててください。主を呼んできますから」

アステルは苦笑しながら奥へと引っ込んだ。

ぐすっ、と鼻を鳴らして、目をこすりながら、ネルはフィントに向き直る。

「で、おまえはなんでここにいるんだよ?」

「えっ? あ、そうだね、話してなかったね!」

フィントはネルを見上げて笑った。

「わたしね、アステルくんのお菓子の家作りに協力してるんだよ!」

「は?」

ネル少年を、睡魔と疑問符の嵐が襲った。

幸福なツバメの魔法