朱の交わり

日を透かしてとろりとひかる黄色の花は、芸術作品のように精緻で、幼いわたしに迷子の心ぼそさを忘れさせました。ひっそりと獣の気配もなく静かな夕ぐれの山路で、わたしは一本の木を見上げて立ち尽くしていたのです。

「一枝やろうか」

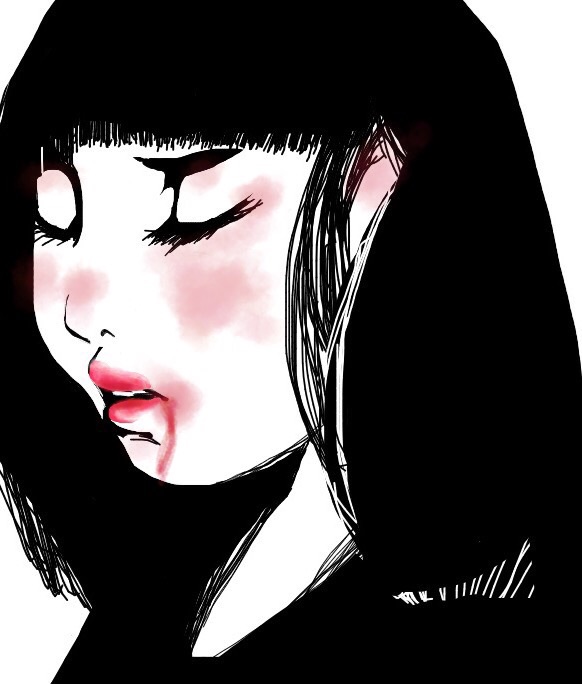

我一人とばかり思っていたわたしが動揺して振り返ると、年上の少女がこちらへにっこりとほほえみかけていました。肩のあたりで切りそろえた髪は漆のように黒く、肌は青みをふくんでつめたいほどに白く、唇だけが真っ赤に笑んでいて、大きなお人形のようです。

少女はたくさんの花が付いた枝を選んでぽきんと折り取ってくれました。花は近くで見るとますますかわいらしく、またかぐわしいものでした。

「臘梅と言うんだよ。臘月に咲く、蠟細工のような愛らしい花」

「ありがとう」

少女はにっこりと笑い、それからわたしのひざを指しました。

「痛いだろうね」

獣道を行くうちにわたしは転んでひざをすりむいてしまっていたのです。ひりひりと痛みはしましたが、泣くのはこらえてここまで来たのでした。

お姉さんはわたしの前にしゃがむと、ひざに顔を近づけて、ぺろりと傷を舐めました。ふしぎなことに、ざらざらとした舌に痛みが吸いとられるように感じます。

「もうお帰り、日が暮れるよ。そこの木のうしろをまっすぐにお行き」

空は赤と紫と橙とが淡く交じり合って宵闇の気配を漂わせていました。

「ありがとう。またここへ来るね」

「ここは人の来るところじゃないよ」

そう言う少女の瞳は強い孤独をうったえているように見え、放ってはおけないと幼心にわたしは思いました。

「お姉さんはもうわたしの友だちだからね。遊ぶ約束をしよう、ゆびきりげんまん」

嘘ついたら針千本呑ます、指切った、とわたしが勝手に小指をからませると、少女はまぶしいものをみたように目を細めました。

「針を呑まされちゃかなわないな。約束、か」

照れたように笑う少女に手を振ってわたしは歩き出しました。迷ったのが嘘のように自宅の裏のあたりの林にたどり着いたことを覚えています。

それから何度あの場所へ行こうとしてもたどり着けず、お姉さんの輪郭はいつしかあまい夢のようにぼやけてしまいました。これが一つ目の思い出です。

わたしはそのうち中学生となりました。見知った顔とそうではないたくさんの人とに囲まれてどきどきと入学式を終え、校門脇の桜の下を通ったときです、ふたたびあの姿を見つけたのは。

眉のあたりで揃った前髪、全体の長さは肩口ほど、つやつやとしたその黒髪と、蠟細工のように白くすきとおった肌とに映える真っ赤な唇。

わたしは彼女に駆け寄りました。お姉さんのはずはないのです、もう何年もの時が経っているのですから。わたしはしどろもどろになってなんとか彼女と会話し、一緒に下校しながら気づけば友人になっていました。

「なんて呼んだらいい?」

「丹宮」

「たみや、ね。わかった」

わたしと丹宮は何をするにも一緒でどんな些細なこともおしゃべりしました。けれどわたしはどうしてもあのお姉さんについて訊くことができないでいました。親戚同士なのかもしれないし、他人の空似という可能性もあるのに、なぜだかそれを聞いたら終わりだという気がしたのです。

遠足にも運動会にもスキー教室にも修学旅行にも、丹宮は欠席でした。友だちはわたしの他にいなかったようです。わたしたちの三年はあっという間に過ぎました。

ふしぎなことに卒業が近づくにつれてだんだんと、丹宮はわたしにそっけなくなるようでした。

そしてそもそもわたしは、出会ってから一度も彼女の家へ行ったことがありませんでした。下校時はいつも先にわたしの家に着いてしまうので、そこで別れていたのです。

わたしたちは仲がいいようで、その実互いのことをあまりにも知りませんでした。

やがて高校の合格発表があり、わたしは第一志望の高校に受かりました。わたしよりずっと頭のいい丹宮ですから、必ず同じ所に受かったはずです。これでまた一緒だと思いながら訊ねると、彼女は笑いながらだめだったと言いました。

その日の帰り道、家の前で別れたわたしは、部屋へ入ったふりをして、丹宮の跡をつけてみることにしました。好奇心と、不安とがわたしの背を押したのです。

林を抜けてだんだんに山路へ分け入り始めた丹宮は、一向にわたしに気づきません。わたしは彼女を見失いそうになって焦り、踏み出した足が木の葉にずずっとすべって崖から転げ落ちて、目の前が真っ暗になりました。一瞬、確かにわたしは死を覚悟したと思います。

しかし気づくとわたしはだれかに背負われて、春先の木立の中を進んでいました。

いまわたしを背負うこのひとは、そしてあのときのお姉さんは、まぎれもなく丹宮であると確信しながら、それを口に出す勇気がわたしにはありませんでした。

木の下へやってくると、幼き日に焦がれた黄色の花はなくとも、それが臘梅だとわたしには分かりました。

「あのときの遊ぶ約束を守ってくれたってことなの」

「針千本だもの。でももうおしまい。私は永遠に高校生になれない。おまえと同じ時を生きられない」

少女は口の中へ飴玉を放ると、噛み砕いてわたしに見せました。割れた飴玉からどろりと赤い液体が流れ出て、彼女の口内を真っ赤に染めます。

「成長せず、ふたたびの死がおとずれることもない。人をまどわす力を持ち、意のままにあやつる。血と水銀朱とを糧とし、生きつづけて何百年かもう分からない。体内に硫化第二水銀の血が流れる私は蠟細工とおなじ、人間のまがいもの」

少女の姿はすきとおって骨まで見えるようでした。それは彼女の見せる幻だったのかもしれません。真っ赤な棺の中で、朱のほどこされた華奢な骸骨が眠っているのが見えるのです。まっさらな骨に少しずつ朱が染み込み、肉がつき、目の前に立つこの少女のすがたとなっていきます。

よみがえった死者、不死の娘、それが彼女の正体なのです。

「久しぶりに人間のふりができてこの三年はおもしろかった。人だった私のことをおぼえていて」

むせかえるような臘梅の香り、少女のほほをつたう銀のなみだ。

そこで、わたしの少女に関する記憶はふいに途切れています。

いまは旧暦の十二月、臘月です。枕元の花瓶には咲きかけの臘梅。その香につつまれてわたしは眠ります。

血と水銀朱と、ふたつの朱が交じり合い、少女の唇の端からつうと垂れるのを、わたしは今日も夢に見ます。かつて人だった少女をわたしは忘れられないでいるのです。

朱の交わり