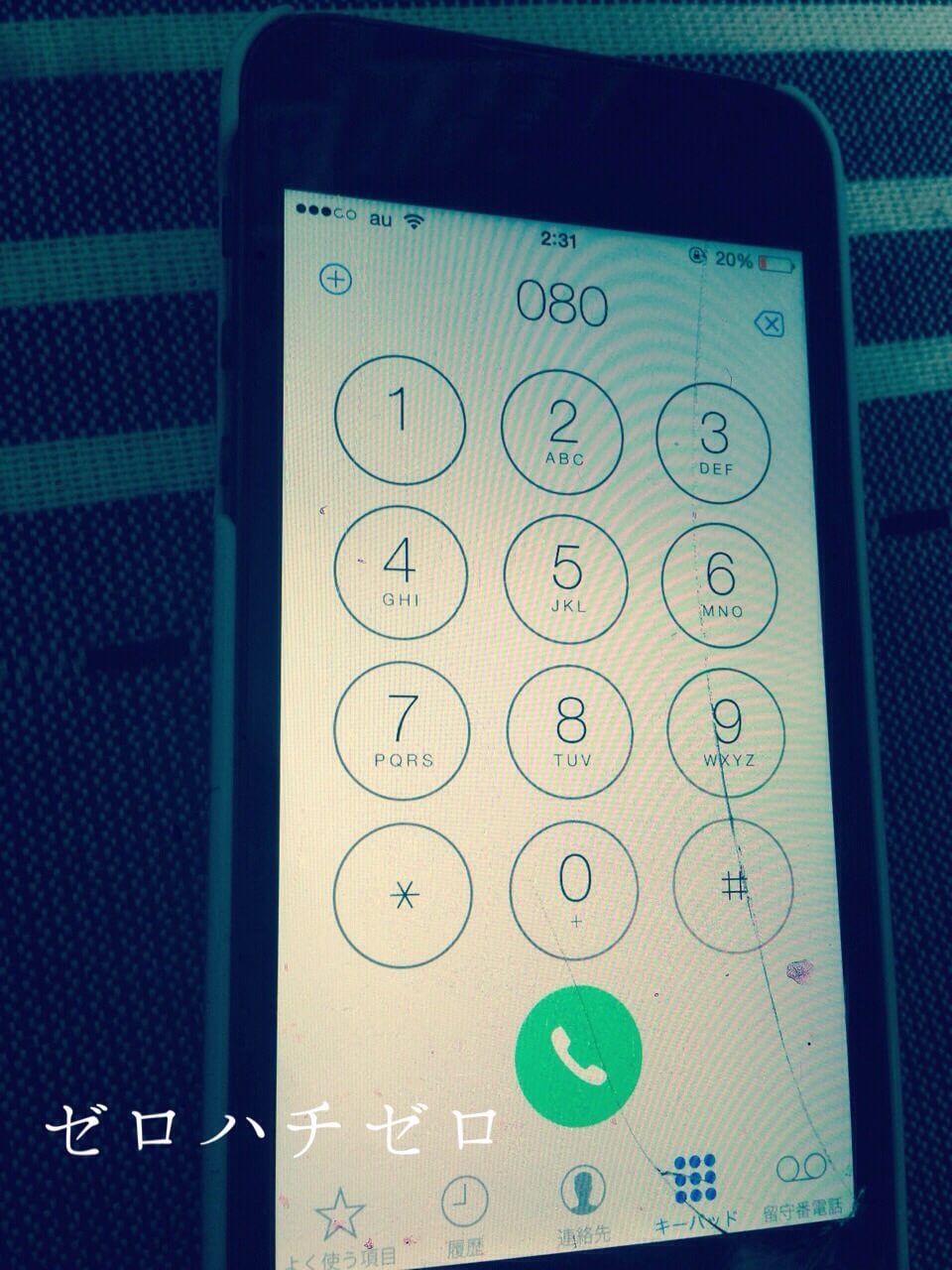

ゼロハチゼロ

君の声を聴くだけで

心臓の緊張が解れていくような気がしたんだ

自転車で行かなかった理由

午後六時十八分。

いつもならまだ家に居ても六時半から始まる学習塾にはギリギリ間に合う時間であったが、今日の私はもう既に交差点の信号機の前にまで来ていた。というのも、いつもは塾へ自転車で行くところを今日はわざわざ徒歩で向かっていたからである。夏の夕暮れ過ぎにしては少々薄暗い曇り空であるが、雨が降りそうな予感はしていない。

「今日は自転車で行かないの?」

「うん、たまには歩かないと、運動不足になるから。」

「そうね、受験生はあまりにも運動しなさすぎだわ。彩乃も油断していると、お母さんみたいな体型になるわよ。」

「それだけは絶対に勘弁。」

台所で夕飯の支度をする母といつも通りの会話を交わして、私はそそくさと玄関を後にした。

雨も降らないのに、今日私が塾へ自転車で行かなかった本当の理由。

それは今日塾が終わった後の帰り道で、君に電話しようって決めていたから。

夏休みに入って、君に会う事はめっきり無くなった。部活動も違う、家も遠くてもちろん通っている塾だって違う、同じクラスであること以外私と全く接点のない君の声が聴けない日が一週間以上続いて、私の未熟な心臓は居ても立っても居られなかった。

先日、受験生だというのに彼氏と毎日会っている友達を私は非難した。

「今すべきことは、もっと他にあるんじゃない?」

なんて、知ったような口を利いてしまった。別に取り分け勉強が出来る訳では無い。でもだからこそ、自分たちが大学入学を目指すからには、この一年だけは何よりも勉強を優先させなければならないんだ、という無駄に強い義務感があった。だから友達を非難したのだって、その子に後悔して欲しくないという友情ゆえの行動のつもりだった。実際その友達も少し不服そうな顔をしつつも、「確かに。」と納得してくれたのだ。

でも本当は違う。あれはきっと私が私自身に向けて警告していたんだ。事実、その時はまだ自分が君の事が好きでどうしようも無い状態に陥っているなんて思いもしなかったから。……嘘。本当はどこかで君の事が頭から離れなくなりつつある自分に薄っすらと気付いていて、そんな自分を深い深い海の底まで沈めて埋めてしまいたかったんだ。

「今すべきことは、もっと他にあるんじゃない?」

分かっている。だって、自分で言ったんだから、そんなこと痛いぐらい分かっている。現にあと十分で始まる塾の宿題だって途中までしか出来ていないし、夏休み明けテストの対策にも手を付けていないし、志望校の赤本だって買っただけでまだ一問も解いていない。不器用な私には受験勉強と学校の成績維持の両立ですら一杯一杯なのも分かっている。

それでも今日はもう、君の声を聴かないとどうにかなってしまいそうで、シャツの襟を握りしめながら、涙が零れるのを必死に堪えていた。

何の接点も無くて、たまに会話をする程度で、お世辞にも仲が良いとは言えないような私が君に電話をするなんて不自然に決まっている。だから昨日の晩からちゃんと作戦を考えていたんだ。

今日はいつもより十五分自習を早く切り上げて、塾の玄関を後にする。そして塾帰りの他の誰かと遭遇しないように、いつもは通らない住宅街の裏道を通りながら、ゆっくりと、でも確かに家の方へと足を進める。周りに誰も居ないことを確認して、君に電話をかける。お母さんに電話するつもりで、間違えて電話をかけてしまったことにするのだ。

「もしもし。」

君が電話に出る声を想像した。そしたら私はすかさず、

「えっ、もしかして岡本くん?!ごめん、今塾が終わってお母さんに電話するつもりだったんだけど、間違ってかけちゃったみたい。」

と焦っているふりをするんだ。携帯電話の連絡先一覧で、君の名前が本当に「お母さん」のすぐ下にあることが奇跡のようだったが、もし君が違う苗字だったとしても、その苗字に五十音順で近い名前の友達にかけようとして間違えたことにするつもりだった。

「そうなんだ、全然いいよ。」

君は優しいからきっとそう言って、すぐには電話を切らずにいてくれるはずだ。そこで私は

「そういえば、夏休み明けテストの勉強って何してるの?」

などと適当に話題を振って、君の声を聴きながら、またゆっくりと家に向かって足を進めるのだ。家の前についた所で

「あ、今家についた!ごめんね、ありがとう。」

と言って電話を切るつもりだ。あくまでも帰り道の間の空白な時間に音楽を聴く代わりに電話をしていた、程度の解釈でいたかったのだ。自分が君の事を好きになってしまったことはもう認めようと思う。でも、勉強よりもそちらを優先することは、私の頑固な義務感が許さなかった。第一、私がこのどうしようもない心臓の緊張をほぐすためだけに、君の時間をたくさん取るわけにはいかない。ほんの十五分間あまり、君の声が聴けたら私はそれで満足なのだ。

「彩乃ちゃん、今の説明聞いてた?」

大学生塾講師の先生が私の顔を覗き込んでいる。

「あっ、すいません。ちょっとぼーっとしてたかも……。」

「まあ確かに、何時間も勉強してると集中持たなくなるよね。でもあと十五分だから、ラスト、頑張って!」

こんな独りよがりな妄想をして話を聞いていなかった私なのに、先生は優しく声を掛けてくれる。私とたいして歳は変わらないはずなのに、明らかに私とは違う、大学生らしい大人の女性の雰囲気を醸し出していて、しかも受験生に勉強を教えられるなんて、きっと私は大学に受かったとしてもこんな大学生にはなれないと思った。

「すいません、頑張ります。」

そんな先生につい見とれながら返事をし、もう一度問題集と向き合った。時計の秒針が進むにつれて、心臓の鼓動が速くなっていくのがはっきりと感じられた。

九時四十五分。作戦通り、いつもより十五分だけ早く塾の玄関へと向かった。

「彩乃ちゃん、今日は十時まで残らないの?」

案の定、先生が尋ねてきた。

「今日は歩いて来てるので、ちょっと早めに帰ります。」

何一つ嘘は言っていない、それでも何故か少しだけ罪悪感を感じていた。

「そう、じゃあ気をつけてね。」

「はい、さようなら。」

玄関を出ていつもなら右に曲がる。私が出た数秒後に中学生の男の子二人も塾から出てきたが、二人が右に曲がったことを横目で確認してから私は左へ曲がった。そしてトートバッグの中から徐に携帯電話を取り出す。ロック画面を解除して、電話のマークのアイコンを押す。連絡先一覧で、あ行からゆっくりと画面をスクロールするが、君の名前はすぐに画面中心に現れた。

岡本直人

一つ上の「お母さん」という文字が妙に気になる。

先程から何一つ嘘は吐いていないのだ。今日は歩いて来たからいつもより少し早く帰るだけ。君の名前は本当に「お母さん」のすぐ下にあるんだ、お母さんに電話しようとして押し間違えたっておかしくない所に君の名前があるんだ。だからそう、私はただ電話をかけ間違えるだけ。間違えて君に電話してしまうだけなんだ。

加速する心臓の高鳴りと無実であるはずの罪悪感を押し殺すので必死だった。

押し間違えて、たまたま君に電話してしまっただけだから。

緊張で小刻みに震えたぎこちない深呼吸を一つして、私は電話の発信ボタンをゆっくりと押した。

ゼロハチゼロ