邪宗島 上

序

「隠れキリシタン」とは、豊臣秀吉の伴天連(ばてれん)追放令から始まったキリスト教の弾圧が、江戸幕府の発令した「禁教令」及び「宗門人別改帳」によってさらに徹底され、260有余年に亘ってその激しさを増していく陰で、仏教や神道を隠れ蓑にして密かにその信仰を続けたり、人里離れた隠れ里や離島などで信者の共同体を形成してキリスト教の信仰を守り通した人々を指す。

また、大政奉還による江戸幕府の崩壊によって、それまで幕府によって頑なに続けられていた鎖国政策も解かれて日本は開国となり、ほどなくキリスト教の布教及び信仰活動もなんら弾圧を受けることなしに自由に行うことが出来るようになったにもかかわらず、現代のキリスト教のいかなる宗派にも復活せず、潜伏の歴史の中で培った、その特殊で排他的に土俗化した信仰を現在なお守り続けている者達を称しては「カクレキリシタン」という呼称で区別されることとなる。

1 南部修平

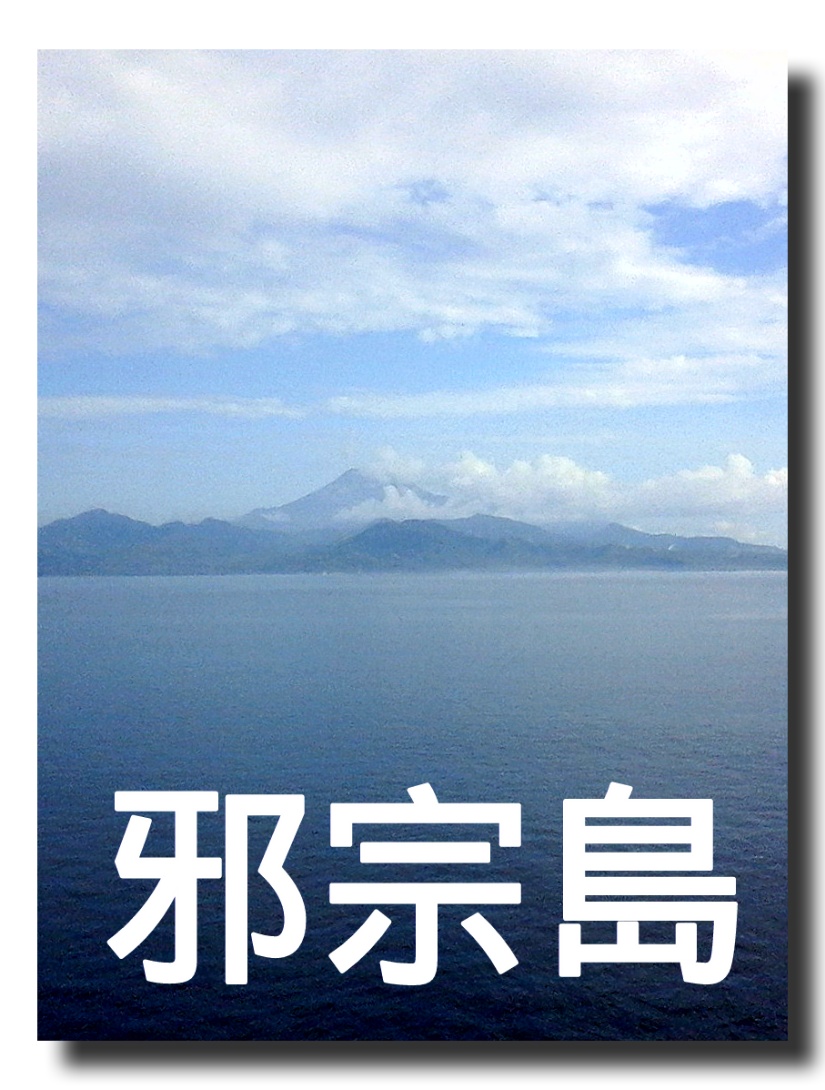

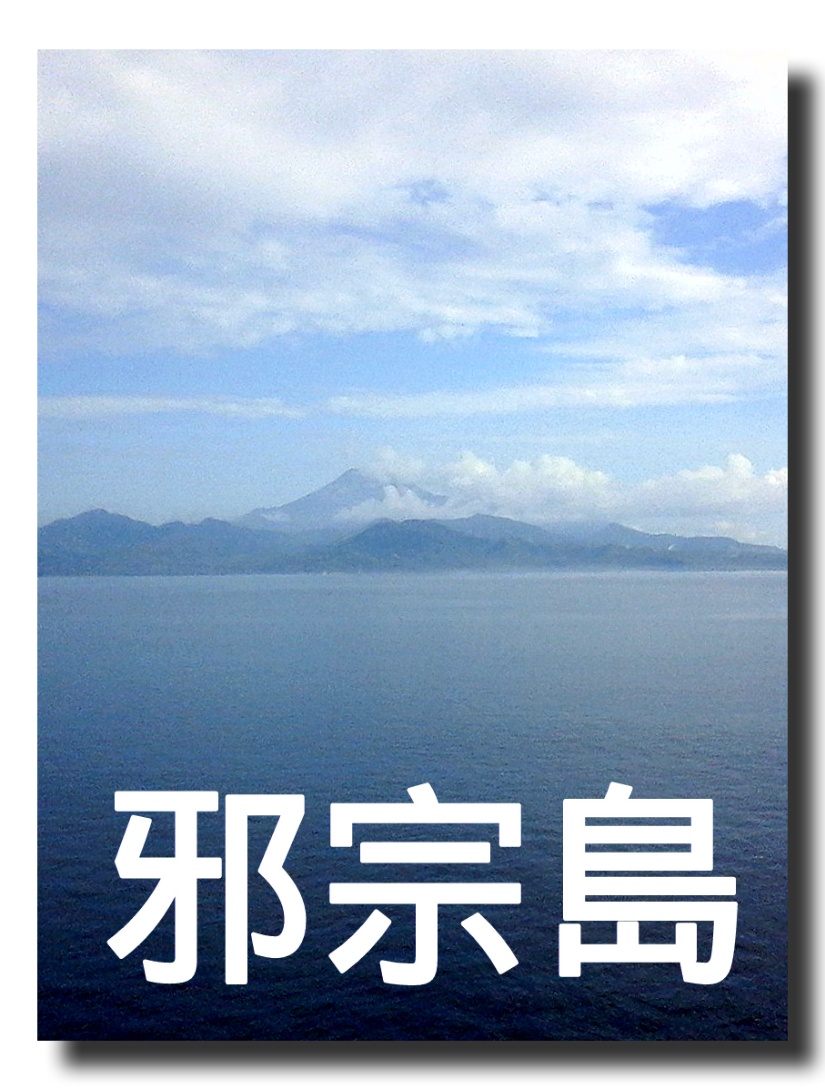

阿曾島は、九州は長崎県の西海上に浮ぶ五島列島の北に位置する周囲四里ばかりの小島である。

島民は対馬海流に乗って訪れる豊富な回遊魚の漁と、少しばかりの田畑を持つごくありふれた生活を営んできたが、一方その精神生活においては、江戸時代には幕府の強硬なキリシタン禁止令にもめげず「隠れキリシタン」として、また明治の宗門人別改帳の廃止によりその信仰を明らかに出来る今日に至っても、一部には現在のキリスト教会には融和・復活せず、その秘匿してきた自らの信仰を頑なに守る「カクレキリシタン」としての生活を続けている島民も今なお存在する。その島の名も、キリスト教信者の多かったこの五島列島の地域の中でもその特段に強い信仰に由来して、キリスト教を表す「耶蘇教」からまず「耶蘇(やそ)島」と呼ばれ、それか転じて今日の阿曽(あそ)島となったと人々は言う。また、一部の人々はそのあまりに強く、また特殊で秘密の多い信仰を揶揄すると共に少々の恐れをも込めて、別名「邪宗島」と呼ぶのであった。

昭和二十一年三月。近くの長崎市ではまだあの原子爆弾の爪痕も癒えない頃とはいえ、季節は早春の頃となり、ここ佐世保港にも鮮やかな南国の陽の光が水面のさざ波を輝かす日々が続いていた。こののどかな埠頭に、その灰色の塗料も新しい米軍の哨戒艇「ヴィンセント」と、それよりはかなり小振りで少々戦闘に疲れた様子の哨戒魚雷艇「カーライル」が停泊して、阿曽島への出発を控えたウォルター・ベアード海兵隊少佐を待っていた。ベアード少佐は進駐軍に接収された旧帝国海軍、佐世保海軍工廠(こうしょう)本部のビルディングで作戦の最後の打ち合わせを行っており、その米軍専用司令室となっている旧参謀室の外側には、今日からベアード少佐の通訳を勤める代議士秘書の南部修平がバネの効かなくなった年代モノのソファに座って、春の長閑な海を眺めていた。

南部は、代議士秘書とは言っても将来政界を目指している訳ではなく、いわゆる「大陸浪人」を気取って上海にいる時に、ジャズ好きの為に入り浸っていた外国人租界のダンスホールで知り合った、吉岡海運の上海支店に勤務する遊び人の社長の三男坊と知り合ったのが切っ掛けで、吉岡海運に出入りして使い勝手の良いボーイの様な仕事をするうちに、その日常会話程度なら不自由しない英語力とカタコトの中国語も交えた、どんな下町にでも出入り出来る要領の良さを買われて、戦前戦中の不穏な時代の社会状況を探る情報屋、正式には吉岡海運上海支店長室付、となった。

当時の国際都市上海に暗躍する世界各国の軍や闇組織、政府関係者や各企業の情報を、それこそ重要な外交情報から、要人を種とする淫売の妊娠情報までありとあらゆる情報を収集して報告したのだった。やがて上海が日本軍に占領され殆どの外国政府関係者や外国企業が逃げ出すと、情報を追うようにして今度は吉岡海運のタイ・バンコク支店に飛び終戦間際まで身分は軍属として立ち働いていた。

吉岡海運社主の吉岡磯辰は、北九州の炭鉱街の気の荒い男達を表す所謂「川筋モノ」から名を上げた侠客で、炭鉱関連の運送業から吉岡海運を立ち上げた後、右翼勢力の政党から立って衆議院議員となり、いわば中央の実力者にまで昇り詰めた立志伝中の人物であった。吉岡はその強力なコネクションと政治力及び経済力を用いて戦後の公職追放の嵐も乗り切っていた。その頃、戦後の新しい時局に備え、面白い男がいる、という事で南部に秘書の声が掛かった訳だ。

しかし、機を見るに敏な南部は、この左翼が隆盛となる民主主義の勃興期と戦後経済の復興期に、旧来の任侠社会の端くれでいる息苦しさを感じていて、たまたま秘書仲間の知り合いで吉岡磯辰とも義理ある関係の内務大臣の秘書官から、今回の米軍の通訳の募集を聞いた時、一も二もなく応募したのだった。当然、話はやはり侠客上がりで吉岡の伯父貴筋に当る現内務大臣から仁義を通して貰った上である。複数の応募者の中では学歴も経歴も劣る南部ではあるが、そこは少々破天荒な性格や態度が、極東の東洋人の要領を得ない受け答えに飽き飽きしていたヤンキー気質丸出しのベアード少佐に気に入られた、という経緯となる、ボスの吉岡も米軍と盃事の縁がある内務大臣の依頼となれば首を縦に振らざるを得ず、南部はこれで新たな船出を迎えることが出来、窓の外では春の海が彼を待っているという訳だった。

南部は当時の日本人としては大柄な体を、上海時代に贔屓にしていたフランス租界は准海中路通りの王准昌(ワン・ジュンチャン)テーラーで仕立てたカッターシャツとスラックスに包み、磨き込まれた革靴付きという出で立ちで、終戦直後の敗戦国民という雰囲気では無かった。またそれまでの職業柄ということもあるが、どんな外国人にも物怖じせず、かといってかつての占領国の国民の様な相手に傲慢であるという事もなく、いわば生まれつきボヘミアンであったような性格である。その為に外国のどんな街に入り込んでも、多くの場合、一見英国留学でもして来たような、比較的金廻りの良い華僑に見られていた様で、場違いな日本人という風に見られることは少なかった。

ただその外見とはまた違って、旧制中学時代は所謂バンカラの私設団に属しており、豪胆な悪戯と喧嘩に明け暮れる毎日であり、そんな気風から任侠者の間にいても浮いてしまうと言う事もなかった。この様な時節になってさえも身だしなみにこだわるのも、バンカラなダンディズムの裏返しとも言えるものだった。

2 ウォルター・ベアード

ベアード少佐は、阿曽島への出発を前にまだ戸惑っていた。司令官の説明に拠れば、阿曽島にある旧日本帝国陸軍のコンクリート造りの軍事施設は、旧陸軍担当者からの情報を信用すると、中国大陸、朝鮮半島方面からの空襲に備えたレーダー及び高射砲施設ということになる訳だが、それにしては不明な点が多く、例えば夜間の迎撃の為のサーチライトの装備が異様に貧弱であり、兵士の為の宿泊食事施設、弾薬等の倉庫も実戦を想定しているとは到底想像できないこと。また、なにより大きな疑惑は、日本軍のレーダー施設の中でも最大級であった現在の南朝鮮領チェジュ島(済州島)から、頻繁に海軍の高速魚雷艇が阿曽島に運行していた事、また、陸上の施設は貧弱であるが、かなり広大な地下施設を有しており、先見隊の報告によると、その一部は島の地下に拡がっている溶岩洞と繋がっているらしいが、只しこれは構造が複雑な為未調査である、との様な事であった。

これらの事情から推測するに阿曽島の施設には海軍・陸軍を股にかけた何らかの極秘の作戦が進行していたと思われ、その指導的な役割を果たしていたのは、数々の謀略作戦で米軍を苦しめた旧陸軍・登戸(のぼりと)研究所であることが、長野の同研究施設の調査によって判明しつつある。

可能性としては以下が上げられる。

・新たな電磁波兵器の研究。すでに明らかになった「マグネトロン」(海軍が担当した)と類似した陸軍による兵器。

・強力なBC兵器の開発。毒ガスなどの化学兵器、または地の利を生かした生物兵器。

・敵国の経済攪乱の為の偽造紙幣の作成。

・海外進出活動の資金調達の為の阿片の精製によるヘロイン、またはモルヒネの製造。

また、もしくはことによると今だに反動勢力により何らかの謀略が進行中の可能性もある。ついてはそれらの疑問を明らかにした上で、表向きには、最終的に施設全体を解体無力化する事、また実質的には、登戸研究所の実績及び技術は今後の米軍にとって、共産圏との闘いに於いて非常に有益であるので綿密に収集する事が望まれる、という事であった。

この雲を掴む様な作戦は、明快さを信条とするベアードの神経を逆撫でした。

謀略が有益だって?じゃ何で俺達はアトミック・ボムでこの太平洋戦争にカタをつけたんだ。そう頭の中で呟いた時、ベアードの背筋に虫酸が走った。

反動勢力だって? レジスタンスが心配だったら長崎の街を視察でもして来たらどうだ。闘うジャップはもういない。あのヒステリックで無謀な勇敢さを持ったサムライのジュニア達は、すでに原子力の新兵器で徹底的に打ちのめされちまったんだ。町に生き残っているのは見慣れたアジアの惨めな貧乏人と同じ奴等だけだ。芋のツルしか食うものが無くなるまでヤツラは続けちまったんだ。子供みたいに小さくなっちまったヤツラにはもう日本刀を持ち上げることも出来ないんだぜ。そんな奴等しか居なくなったところで何を探せってんだ。ベースボールカードでも見つけたいのか?

ベアードはそう考えながら、司令官に敬礼をしてからドアを蹴って閉めたかったがどうにか我慢して静かに閉めた。

「OKだ。シュウ、カモン!」

「出発ですか?」

「そうともさ、サンドイッチ持ってピクニックだぜ。」

「それなら、冷えたバドワイザー付きがいいですね。」

「全くだ、ビールでも無きゃ、まるっきりついてないクソッタレのピクニックだぜ。」

南部修平は微笑みながら、これはまるで上海で観たジョン・ウェインの映画のセリフのようだと思いながらベアードと埠頭に向かった。ベアードは南部には通訳だけでなく、島では出来るだけ島民と接触して現在何が島で行っているか、逐一報告すること。また、島の重要人物と思われる人物のリストを作成すること。また、しかしあくまでも島民には南部が単なるパートタイムの通訳であると印象づけるため、現在は先遣隊が鉄状網で区分けし終わって隔離されている米軍の地域には予めスケジュールされた時間のみ入って報告を行うこと、及び給与の受取方法その他の細かな条件を説明した。更に、既に予定の決められた村長等の聞取り調査時の時間表を手渡した。

南部は島の調査を円滑に進める為、後から民間の連絡船で島に渡る事になっていた。

慌ただしく南部を連れて軍港の埠頭に向かったベアードは、先に埠頭で出発の準備をしていたこの作戦の為の特殊部隊との顔合わせ時に南部を隊員に紹介すると、島での会合時間を南部に指示して哨戒魚雷艇を飛ばして島に向かった。南部は送って行こうという米軍のジープをゲートまでで断って、のんびり歩きだした。連絡船の時間までまだ一時間ほど合ったので、爽やかな春の潮の香りでも楽しもうと佐世保川にかかる橋からの景色を楽しみながら民間の埠頭に向かった。

3 坂口平三

阿曽島行きの連絡船の桟橋ではもう人々が集まっていたが、これから島に運ぼうとするらしい大きな木箱の周りには特に目立つ格好の三人の男がいた。一人はどうやらキリスト教の神父らしい。非常に長身で西洋人のように見える。もう一人は袈裟の様な物を着て菅笠を被っており、仏教の僧侶の様に見える。最後の一人は非常に変わった風体で態度も一番目立っていた。髪の毛は長く油で撫でつけてあり、髭の長さも尋常ではなく胸の真ん中程もあり、紬で出来立た様な作務衣状の着物に動物のなめし革で作ったらしき靴を履いており頻りに興奮している様子だった。南部は暫くその男達とそれを取り巻く島民らしき一団も含めた一群を眺めていたが、どうやら何か揉めているらしくなかなか収集は付きそうにもない様子で、興奮した長髪の男とひたすら途方に暮れている僧侶と神父が立ち尽くすだけだつた。

「島へはお仕事ですか?」と、南部はいきなり声を掛けられた。

驚いて振り向くと、オールバックの髪型に黒縁のロイドメガネをかけ、白くくたびれたカッターシャツに、色の抜けかけたグレーのズボンを相当傷んだ黒いベルトでしめた男が立っていた。足元はすり減った桐の下駄である。眉が太く鼻が尖った神経質そうな目線だったが、口元は爽やかに微笑んでいた。

「あ、失礼。私は島の国民学校でしがにゃあ教員ばやっとります。坂口つ申します。」

「あこれは、島の先生ですか、どうも始めまして、はい、じつは米軍の通訳をやるこつになっとります、南部です。」

「おや、九州の方じゃの。垢抜けた格好ばされとるけん、ヨソの方か想いよりました。そうですか、アメリカさんの。それはご苦労様です。」

「いやいや痛み入りますたい。オイは子供の頃まで博多ばおりました。後は九州の外ですけん、今はチャンポンのごつあります。」

「私も九州の人間ですばってん、代用教員ばなる前は下関の学校でしたけん、チャンポンのごつあります。」

「おや、私も中学は下関ですけん。下関中学出よりました。」

「これはなんちゅうこつかの、先輩じゃなかですか!」

「おお、そうね! これは奇遇じゃの。ここはひとつお世話にならんといけんね。」

南部の態度は急に大きくなった。

「いやー、これはお見逸れしましたばってん、何でん言うてつかい。島のこつで分からんことは任せてつかい。」

二人は暫く学生時代の話に花をさかせた。

坂口は微笑みながら波止場の騒ぎの方に目をやった。

「あれば、気になりますじゃろ」

「そうたい、なんやらモメちょるね、キリストさんとホトケさんでモメたらいかんたい。」

「そう見えるじゃろが、ゆうたらあれ皆キリストさんですけん。」

「はぁ?あの坊さんも?」

「ま、先輩もアメリカさんに説明でけんと困られますですけん、ちょこっと説明ばしたげますけん、ちょっとどっかに座らんとですか?」

二人は丁度店を出していた五島うどんの屋台、と言っても今はさつまいもから作った「六兵衛」という島原風の麺で代替しているのだが、その縁台に座って、近頃ようやく販売が再開されたラムネを注文して話を続けた。坂口が言った。

「先輩、ラムネは長崎で始まりよったのはご存知ですかいの。」

「ほうか!それは知りよらんかったの。」

「そげな関係で、やけ残った瓶ば使うてもう売っちょります。米はのうてもラムネは飲めるんじゃけん。おかしな話ですたい、」

「そうか、こういう所から復興じゃの。国破れて山河ありじゃ。」

南部はラムネ瓶の中のビー玉を春の暖かい陽にかざして眺めた。

「オイもよそ者ですけん、最初はここの事情ばよう理解しよらんかったですね。」

「うん。」

「阿曽島は元々は、椰鮮島、ばいいよりましたですよ。」

「そうじゃな、ものの本によると、隠れキリシタンの島だとか。」

「いや、それがそう簡単には測りきれんとですよ。」

「というと、何かの?」

「隠れキリシタンというのは、ご存知のように江戸時代にお上の禁教令から隠れてキリストさんの信仰を続けちょった者をいいよります。」

「そぎゃんことたい。」

「ところが、あそこでモメとるんは江戸時代とちごうてご維新の後の「カクレキリシタン」と、一方は隠れんでようなったクリスチャンですけんね。解りますかな?」

「いや、解らんと。そいはどげな具合かの?」

4 犬松・竹亀・梅雀

坂口の説明はこうであった。

戦国時代の後、南蛮貿易に伴って盛んとなったキリスト教の布教によって、島の多くの者が椰鮮教(当時のキリスト教の呼称)に帰依して切支丹(きりしたん)となった当時は、伴天連(バテレン)やパドレの元に信者としてまとまっていたが、江戸時代になっての幕府の禁教令発布と宗門人別改帳の徹底により指導者を失い、信仰活動が地下に潜伏した結果、阿曽島の隠れキリシタンたちは島の有力な三軒の網元の下にグループを形成し、出来るだけ目立たぬ行動が必要なために次第に内に籠って排他的になり、許可されている仏教や神道を装うなどして土俗化した。それぞれが秘かに独自の発展と展開を見せて行った訳である。

三軒の網元はそれぞれが屋号で呼ばれており、北の岬の浜にある「犬松屋」、東の港で現在の島の船着き場近くの「竹亀屋」、南の入り江の「梅雀屋」となっている。

北の「犬松屋」は元々土着的に存在していた狗神(いぬがみ)崇拝と結びついて行くと共に神道を装い、東の「竹亀屋」は最も穏便な、各々の住居の納戸にささやかな礼拝所を造る「納戸礼拝」を続け、南の「梅雀屋」は仏教に擬態して真言宗の檀家を装うなど、各々の方法で潜伏しながらそれぞれが生き延びていった。

二百数十年後に日本が鎖国を解いて開国されると、程なくキリスト教の布教も再開され、宗門人別改帳も破棄されて、ついに信仰の自由がもたらされたにもかかわらず、その時には三つのグループは既にお互いが全く相容れない形になってしまっていた。

またその様な事情から正統のカトリック教会との溝も時と共に深まっていたのだが、ラテン語でロザリオを意味する「クンタ」が語源となる今田(こんだ)地区の、比較的穏便な信仰を続けていた「竹亀屋」の信徒は、明治の中頃にはあまり問題もなくカトリック教会に復活を果たし、神父を招いて教会を新設してローマン・カトリックとなっていったのだが、「梅雀屋」と「犬松屋」は、既にそうしたカトリック等のキリスト教宗派との乖離が激しすぎて、その復活は不可能であった。

元々「狗神筋(いぬがみすじ)」として古くから狗神の呪術・呪詛を司るものとして隔離、あるいは畏怖の伴う差別を受けていた三句田(みくた)地区の犬松の人々は、北の岬の断崖の上に賢味神社という名の社を遠く室町時代から守り続け、全国の狐呪詛の伴う稲荷神社と同様に、女神の荼枳尼天(だきにてん)を祀っていた訳だが、これが隠れキリシタンであった当時はそれはあくまでも偽装であって、実際は聖母マリアとして祷りの対象とし、また狗神信仰の呪術的な部分は様々なキリシタン信仰の儀式と融合されていった。

「三句田と言う名は、ラテン語の「サンクタ」から来ちょって「聖なる場所」」という意味じゃちゅうて、竹亀のモンがゆうちょりましたばい。犬松の形は南米のブードゥー教にちょっと似とりますたい。」

「黒魔術ばいいよるやつじゃね。ブードゥーは。「生きる屍(しかばね)」)を造る話は聞いたことがあるっちゃ。」

「あれもアフリカ起源の土俗な信仰に、キリスト教が融合したものですけん。」

「梅雀」は南の浦垂(うらたれ)地区に位置し、ここには代々真言宗の仏閣があったのだが、これが古く鎌倉時代に、その過激さから禁教となったとされる立川流真言宗の流れを汲む寺だったらしく、密教の中でもインドの元々の過激な密教に近く、祈祷には男女の交接が実際に行われたり、人骨の髑髏(どくろ)を象徴として祈祷に使用したりしていたという。ここに後年キリスト教が入って来た訳だが、こちらは真言宗の仏教を装うものの、仏教の教えとキリスト教のそれには対立があり融合されるということは難しかったのだが、後に今度は仏教であるにも関わらず江戸時代に南九州地方で禁教となった浄土真宗が安息の場所を求めるように阿曽島に逃げ込んだ。

「浄土真宗は仏教ちゅうても阿弥陀如来だけを拝みよりましたけん、一神教に近うて、キリスト崇拝にも重なりますけん、ここに融合が起きましたばい。」

「ちょっとややこしゅうなりよったね。」

「はい、そうですたい。表向きは真言宗の寺じゃども、実際の仏教としては浄土真宗に従うて、一番の芯はキリシタン、という塩梅ですたい。ここの浦垂の名はラテン語の「グラダレ」から来とりますたい。「聖杯」ちゅう意味らしいですたい。」

「しかしなんかの、禁教された宗教の駆込み寺のごつあるな。」

「思いますに、そりがこの島の、一名「邪宗島」の運命ですたい。」

その様にして、犬松と梅雀は「カクレキリシタン」(学術的にはこのようにカナで表示されることになる)となって旧来の自分達の信仰形態を維持して現在に至っている、ということであった。

「そういうことですけん、アレは三人ともキリストさんじゃけん。」

「はー、そうすると、あの西洋人の神父は竹亀屋の教会のもんで、坊さんに見えるのは「梅雀屋」、長髪の変わった男は「犬松屋」という訳じゃね。」

「よか、それで正確。」

「なるほど、しかし難しか。」

「オイは、解るまでに何ヶ月もかかったたい。この辺の事情が分からんと、アメリカさんが入って来よって、ややこしいこつになりよったら困るのはワシら島の人間じゃけん、説明さして貰いましたばい。先輩も間に入られて大変なこつになりますけん。」

水平線の向こうには既に連絡船の船影が見えていたが、まだ到着には半時間程かかるだろう。

5 美香恵

南部はもう気の抜けたラムネを飲み干して尋ねた。

「しかし、そのキリストさん達はなんば揉めちょっとね?」

「うん、それですがね、軍に摂取されとった金モノが帰ってきよりまして。」

「あぁ、鉄砲玉や大砲になるとこだったんじゃね。」

「しかし普通は、御神体や儀式に不可欠なものまでは摂取せんとですが、徹底的にやられましてな。」

「ほう、それはヒドイ。」

「オイは、摂取にかこつけて何らかの悪意があったのではなかか、と見ちょります。」

「穏やかではなかね。」

「はい、それが戻ったのはよかですが、三派のものが一緒くたになっておりますけん。」

「そいで揉めちょるとね。成程。」

にわかに、桟橋にいた一群が騒がしくなった。全員が連絡船の方をみて何か口々にわめき出している。見ると、連絡船の上でしきりに旗を降る者がいる。

「いかん、誰かが海に落ちよったか?」

坂口が旗を見て言った。それは赤と黄の二色旗であった。

二人は思わず桟橋へ走った。

「警察じゃ!警察ば呼ばんか!」

近づいた連絡船から港に響き亘る様な大声で男が叫んだ。

「飛び込まんでよか!もう死んどる!」

船尾の異様な様子を見て、思わず海に飛び込もうとした桟橋の男を、動く船の上の男は制した。船から伸びた友綱に長い黒髪と波に洗われた着物が見えた。

「沖でオイが確かめたけん、鎖が絡んどるけ、よう解けやせんが!もう魚に食われよる!警察に任すんじゃ!」

男が叫び続ける連絡船は減速ももどかしく桟橋に突っ込み、緩衝の為の古タイヤを潰しながら止まった。

船尾から伸びた友綱に人が絡まっていることを、桟橋の大方の群衆がようやく認識しどよめきが走った。

船の男は中の乗客を制していた。警察が来るまでは動くな、下手に動くと疑われることになりかねんぞ、と言い聞かせているのだった。

桟橋の誰かが叫んだ。

「友禅じゃ!あいは友禅じゃなかか!」

「あぁっ!そうじゃ、友禅の着物じゃ、金糸の袋帯もあるじゃなかか!」

もう一人が

「美香恵さまか!」

と叫ぶと同時に、四五人の女が一斉に悲鳴を上げた。

もう桟橋の上は阿鼻叫喚となった。

南部と坂口は近寄る術がなかった。

二人は申し合わせたように目で合図すると、照明灯の台座になっているコンクリートによじ登った。

すると、桟橋の大騒動とは対照的に煌びやかな色彩がまず二人の目に飛び込んで来た。港の細かく光るサザナミの上に、絵の具を一斉に水に流した様に極彩色が揺らめいている。振袖の着物は胸の部分が結ばれているだけで水面に拡がり、友禅染の色彩は、水に濡れてその美しさを返って際立たせているのだった。死体から船に伸びる友綱には金糸で織られた帯が巻きついていて、春の光を反射させている。死体はすでに色を失って、青白く透き通った操り人形の手足がバラバラに動いているようだ。その中で真っ黒な長い髪の毛だけが有彩色の世界に流れる無彩色の墨の様だった。死体は俯いたままで波に揺られるに任せているので余計に人形の様に見える。

二人は息を飲むばかりだった。

ようやく南部が我に帰って言った。

「ミカエさま、というのは?」

問われた坂口は、それでもボンヤリして、何度か南部の質問を反芻してからようやく我に帰った。

「それは、梅雀のサンタマリヤじゃ。」

南部はもちろん意味は解らなかったが、坂口を問い詰める気も起こらなかった。

桟橋では、あの僧侶のような男を皆が止めていた。男の叫びはもう声になっておらず、獰猛な獣のように暴れていた。船の男は努めて冷静に話しかけようとして、怒鳴られても諦めようとはしなかった。

「あれが梅雀のパドレなんじゃ。気も狂おうが。無惨やなかか。」

坂口は現場を見詰めたままつぶやくように言った。

6 歌莉江

騒ぎの中にまず近くの交番の巡査らしい警官がこれ以上ないような慌て方で自転車でやって来た。ほどなくして警官隊や刑事がボンネットのトラックの荷台に乗ってやって来て、最後は米軍のMPも軍用ジープでやって来た。蜂の巣をつついた様な船着き場の騒ぎも若干落ち着きをっ取り戻し始めた。

この頃には、連絡船を待っていた人々だけでなく、騒ぎを見聞きして港の各所から人が集まって事態は一層大きくなっていた。大群衆が見守る中、ようやく死体は軛から放たれ桟橋に上げられたが、すぐに警官隊によって包囲され、始まった現場検証の様子は伺い知ることは出来なかった。乗客たちもまだ誰も船を離れる事は許されなかった。

坂口はようやく我に帰ったように言った。

「いかん。これはえりゃこつになりよったばい。オイも公(おおやけ)の人間じゃけん、出来るこつはせんといかん。先輩は係わらんがよか。大事な任務がありなさるけ、ここは下ぐるがよか。」

「分かったたい。」

恐らくこのままでは、しばらく島へ渡る術はないと見た南部は、坂口と島での再会を打ち合わせ、坂口からの一部始終を見届けるので後で報告するとの約束を聞いて、南部は米軍の軍港に取って帰った。警備の衛兵に告げると事情を無線で知ったベアードが哨戒ボートを一隻手配させ、南部を島まで送り届けさせる様に命令を出したのだった。

南部を乗せた小型の哨戒ボートは、遠くに見える民間の埠頭の騒ぎが嘘の様にノンビリと長閑な春の佐世保の海を航行していた。遠くに恵比寿湾に係留された旧帝国海軍の空母「隼鷹(ジュンヨウ)」が、もう二度と航海することのない諦観を伴ったその最後の勇姿を春の光に輝かせている。そして昼下がりの光る海は佐世保の名勝の九十九島を絵画の様に演出している。南部は短時間に押し寄せた数多の情報や事件に混乱していたが、春の午後の光の中で、悠久の時と自然の美によって落ち着きを取り戻せそうに感じていた。兎に角今は見聞きし直面もした事実だけを整理しようと努め、すでに傾き始めた西陽に朱色に照らされた島々を見詰めていた。

阿曽島の船着き場は米軍によって管理されていた。そこはまるで小さな国境の検問所の様相を呈していて、身分の確認と所持品の検査が行われていた。当然、議員秘書の証明書と米軍通訳の身分証明書を持って英語の話せる南部は、直ぐに通過することができたが、佐世保港の騒ぎが既にこの検問所にも慌しさを作っている。しかし、まだ島民には伝わっていないのか、集落の中は対照的にノンビリしていた。兎も角荷物を置いてからベアードへの騒ぎの報告の用意をしなければいけないので、宿泊予定の旅館に向かった。

その旅館は、竹亀旅館という名前だったので、佐世保港で坂口の話を聞いている時からアタリはついていた。旅館の横には、煉瓦建ての小さいが威厳の感じられる教会が建てられていて次第に想像が現実となってゆくかの様だ。旅館はいかにも網元の屋敷を流用した事を物語っているような、時代がかった入母屋の大屋根の日本家屋である。

南部が摺ガラスに家紋のついた引戸を開けようとした時、突然、半鐘が船着き場の集落中に鳴り響いた。それと共に、一斉に人が湧き出すように現れ、一瞬で大混乱になった。人から人、口から口に佐世保港の事件が伝わって行く。旅館の帳場も慌しい。中居と思しき女性が頭だけ暖簾の中に首を突っ込んで盛んに話している。奥の方からは廊下を走る音や、なにやら指示する声が聞こえている。

「まずは郷に入れば郷に従えか。。。事件が伝わったな。。。」

南部は声を掛けるのもはばかられて、上がり框に仕方なく腰掛けた。

さっきの中居が何度も南部の背後を小走りに走り抜けたが、一向に南部を気にする気配もなかった。挙句には、「ち、ちょっとのかんね!」と押しのけられた上に、女中は慌ててガラスの引戸を開けたままにして、履物をちゃんと履くのももどかしく外に飛び出ていった。

南部は仕方なく、しばらく間抜けに座って俯いていたが、「キャッ!」という叫びに驚いて顔を上げるとさっきの慌て者の中居と、一人の若い女性が逆光の中に立っていた。

「あー、ビックリしたとね!どなたさんね。」

「いや、そのー、予約しとった南部ですけんど。」

「あっ、電報の、」

「はい、そうですたい。」

「じゃけんど、あんた、どやって来なすったと? 連絡船は帰ってこんに。」

「いや、私のことは後でよかですけん、お取り込みの方を先に。」

女中はまた何かにビックリした様に言った。

「そうじゃ!カリエさま!早く奥へ、奥へ」

カリエと呼ばれた女性は二十歳手前ぐらいで、非常にエキゾチックな顔立ちをしており、肌の色はあくまで白く髪の毛の色は灰緑色がかった暗褐色で、西洋人との混血といっても納得する様な雰囲気を漂わせており、取り込みのせいか緊張はしていたが情感の豊かそうな表情を垣間見せている。またその着ていた着物がちょっと見たこともない種類のものだったが、珍しく興味深い図柄だったのが印象に強く残った。

「直ぐ戻りますけん、もちょっと堪えてつかあさいね。」

と言い残して、女中はカリエと呼ばれたその女の手を引っ張って奥へ連れて行った。

あの事件の情報がついに全体に伝わったからか、通りはにわかに騒がしくなった。多くの漁船が出航していくのもガラス戸越しに見えていた。

ふと、「それは梅雀のサンタマリアじゃ。」という坂口の謎の言葉が、さっきのカリエのイメージと共に蘇って来た。それとほぼ同時にさっき見たカリエの美しい着物が、海水に漂う死体を覆って漂っていた友禅染の着物と重なって蘇り、南部の背中に軽い戦慄が走ったのだった。

7 イクコ

南部は所在なく竹亀旅館の玄関の土間を行ったり来たりして、通りの慌しい様子や隣の教会の取り込みを眺めていた。既に小一時間ほどたった頃、ようやくさっきの中居が息を切らして戻って来た。

「あー、お客さん!申し訳なか。今、用意しますけんね!」

と言ってまた奥に引っ込んで、暫くすると湯茶の用意をしてまた戻って来て言った。

「どうぞ、どうぞ二階ですけん。お上がりになってつかあさい。」

「あー、良かね。じゃ、よろしく。」

「じゃけど、お客さん、どげんして島に渡られたですか?連絡船も無しで。」

南部は所々は省いたが、要約して話て聞かせた。

「ええっ!そしたらお客さん!あの、美香恵さんの姿を見んしゃったの!?」

「そうじゃね。成り行き上仕方なかばい。可哀想じゃったがの。島の皆さんにはご愁傷さまと言わにゃいけんね。」

「島はもう大騒ぎじゃがね。三人のサンタマリア様の一人が亡くなったんじゃけん。」

「そのサンタマリア様については、ちょっとは聞いたんじゃが、何のことかよう分からんけん、差し支え無かったら話してつかい。アメリカさんも遅かれ早かれ捜査にこらりょうが、オイが説明できれば良かろうばい。」

「よかよ。私ら竹亀は何にも隠しだてするこつなか。」

彼女の説明によると、三つのグループ=「講」に分かれた江戸時代の隠れキリシタンだったが、お互いの連帯を確認する為と、なによりお互いの寝返りに疑心暗鬼となることを解消する為、キリシタンの三位一体、父と子と精霊の象徴を一つづつ、三つのグループがそれぞれに保持して、年に一回網元らしくその年の豊漁祈願の祭を装い、舟で祭の鉾(ほこ)を巡回させると見せかけてその象徴を交換していた。鉾とは言うものの島のことでもあり六尺程の高さなのだが、各々の講の信者によって「舟乗込み」がなされ、まず「父」の象徴を載せた鉾から始まって、「子」を保持していた講に納め、「子」から「精霊」、「精霊」から「父」へと順々に巡ることになる。

二年間待ちわびた信仰の象徴には、その年盛んに祷りを捧ぐこととなり、その内の一つでも欠けるとその信仰心は島のキリシタン全員にとって深刻なダメージを被る為、その契は破ることの出来ないものであった。

またその際、鉾の舟巡行を司るのは、中国や台湾から伝わった道教の海の女神として信仰の篤い媽姐(まそ) を装った若い女性ということになっていたが、実は聖母マリア信仰の強かった隠れキリシタンの心情から、実際に司っていたのは聖母マリアを象徴するキリシタン三家(犬松、竹亀、梅雀)の聖女達であって、いわば各家の修道女の代表であった。つまりこれが三人のサンタマリアである。この祭を装った、年に一度の島全体の宗教行事は、信仰を隠匿する必要の無くなった明治維新以降も伝統として継続され、あくまでも三大網元の豊漁祭が公の名目であるため、戦争の前まではこの祭を目当てに観光客も島に来るようになっていた程、オープンになっていた。

その聖女たちの、祭に臨むせめてものささやかな華やかさは、そのそれぞれの着飾った衣裳にあって、犬松屋の聖女は幻の絞り染めといわれた「辻が花」の幽玄な振袖に名古屋帯を、竹亀屋の聖女は切支丹ゆかりの地の天草に伝統的に伝わる「天草更紗」の振袖に博多帯を、梅雀屋の聖女は京都は友禅染めの雅た華やかさを誇る振袖に西陣織の煌びやかな袋帯で、その美しさを各々に表現していた。

「そらぁお客さん、どげん美しかことかね。天使のごつありましたばい。三人の名前もな、ウチの歌莉江様は天使のガブリエル様にあやかっとるばい。犬松の由梨絵さんは天使ウリエル様ばい。それから梅雀の美香恵さんはの、天使ミカエル様じゃったが、あんなに美しか人がの・・・。」

中居は急にしんみりとして、眼を潤ませている。

亡くなった美香恵こそは現在の梅雀の友禅を纏った「梅雀のサンタマリア」であり、先程合った歌莉江こそは、普段着である天草更紗の留袖を纏った現在の竹亀の聖女だったのである。残る犬松の辻が花の聖女は由梨絵というらしい。

「ほう、じゃったら三位一体の象徴というのはまるで、恐れ多くも天皇陛下様の「三種の神器」のごつありますな。」

南部は雰囲気を変えるために、戦後すぐではちょっとまだ危ない冗談めかして明るく言った。

「そうじゃね。私らにとったらそうかも知らんね。」

「あ、そういえばまだあんたの名前ば訊いとらんかったとね。」

「いやじゃあ、お客さん。問われて名乗るもおこがましいばってん、イクコば申しますけん。」

「そしたら、イクちゃんでよかね?」

「よかよか、みんなそないに呼んどりますばい。」

「イクちゃんは、その神器ば拝んだことはあると?」

「とんでもなか!そんなバチ当たりな事はできんと。拝めるのはご当主様だけたい。」

南部はもう少し詳細を聞きたかったが、何分当家は事件の被害者とも深い関係があり、表にでてこない三家の事情があるのも容易に理解できるので、あまり深入りはしなかった。

イクコは祭の聖女の説明が一段落すると、言いにくそうにしながら話題を変えた。

「あとですね、お客さん。大変申し訳なかこつですが、こらえてつかあさい。」

「なんかの。」

「あんなことがありましたけん、家で今日は殺生はできんとです。じゃけどお客さんには関係なかばってん、ここはこらえて他の宿屋でお腹はこしらえてつかあさい。勿論お泊り代は素泊まりに替えさせていただきますけん。」

「ああ、よかよか。取り込みじゃけん、仕方なか。米もこうして自分で持って来ちょるけん、どこでんよかよ。」と、吉岡海運から廻してもらつた闇米を荷物から出しながら同意した。

イクコから聞いた宿屋というのは釣り宿で、奇しくも坂口と再会の約束をした場所でもある。南部はベアードとのミーティングの後、イクコの案内で訪れることとした。

8 ベアードの憂い

背後に小さな山を控える阿曽島の今田の船着き場は、山に陽が沈んで行く為に日没から後の薄暮の時が長い。ベアードの仮設の天幕の中は既にかなり暗くなっていた。ベアードは発電機の始動を指示して、かなり大きなガソリンエンジンの騒音が始まる。日本ではあまり見たこともない様な巨大な白熱灯で天幕の中は真昼の様に明るくなった。しかしベアードの表情は、南部の事件の報告を聞きながら暗く沈んでいた。

「そうすると、その死亡した女性はかなりの美人だった訳だね?」

「宿泊施設の従業員の話からだけとはいえ、マドンナとして扱われ、かなり美しかったようですが、それが何か。」

「我々占領軍の指揮官が一番頭を悩ます事のひとつが、こうした事件なんだよ、シュウ。」「すると少佐はアメリカ兵の犯罪の可能性を考えておられるので?」

「言いにくいがその通りだシュウ。この犯罪のあまり起きそうもない田舎の島で、我々が現れた途端に美しい女性が死んだ。あまりにタイミングがジャストじやないか?」

「成程、そう言われれば。」

「残念だが、それが現実だ。占領軍と敗戦国の人間が同じ空間にいる限り、これは世界中で起こる可能性がある。そこで相談だが。」

「はい。」

「事件そのものは、MP(ミリタリー・ポリス:軍警察)が捜査するから、君はさっき報告してくれたような、この島の宗教を中心とした特殊事情を調査して報告してくれ。それが我々の任務にも深く関わっている可能性もあるしな。」

「了解です。」

ベアードは、明日にスケジュールされた村長と網元のヒヤリングの時間を確認した後で付け加えた。

「シュウ、これだけはハッキリ言っておかなくてはならないんだ。もし、これがアメリカ兵の犯罪であったとしても、日本人に裁く権利は発生しない。今はまだ日本は占領されている為に、その権利は我々にある。つまり、ハッキリ言って、被害者の関係者はなにがしかの補償を渡された後は泣き寝入りになる。これは君には割り切ってもらう必要がある。いいな。」

勿論、南部にとって、ベアードの申し渡しは納得出来るものではなかったが、南部は南部で世の中の裏の仕組みはイヤと言う程経験した人間であるので、少なくとも何者かによって、例えそれが内輪の出来試合であったとしても、軍の内部で裁きがあるのならまだ救われるかも知れないとも想いもした。戦争は人が持つ全ての良心から発生する事象を犯すのだ。それだけは間違いがない。その為に全ての戦争が引き起こした事物は、その戦争が終結した限り、一刻も早く消し去らなくてはならない。これはその為の使命を持った仕事なのだ、と南部は自分を納得させようとした。

既に夕闇も深くなっていた。竹亀旅館のガラス戸だけが夜の早い島の集落の中にあって、灯油ランプで明るく灯がともっていた。この物資のないご時世に、何の油を使っているのだろうとボンヤリと考えていると、入り口の引き戸が音を立てるのを待ち構えていたようにイクコが飛び出して来た。

「お帰りなさいませ!お腹ば空きましたじゃろ。お風呂すまされましたらお食事処御案内しますけん。」

「狭い部落じゃけん、すぐ分かるじゃろ。わざわざ案内してくれんでもよか。」

「お客さん、心配せんでよかですよ。私もな、楽しみなんじゃけん。」

「ほう、というと?なんかあるんかの。」

「あそこは面白い人がようけおるけん。今日みたいな日にはな、ちょっとホッとせないかんたい。」

南部は一旦部屋に戻り、浴衣に着替えて風呂に向かった。

風呂は独立した造りになっており、一度中庭に出て対角にある小屋に向かう。すでに風呂の小屋にもランプが灯してあった。右手の炊事場からも灯が漏れていて中庭はかなり明るく照らされていた。この油の匂いは記憶にあるのだが、ハッキリとは思い出せない。

と、突然黒い影が左手の大きな陰になっている蔵の中から飛び出して来た。

南部は驚いて避けようとしたが、その影になった人物のあまりの勢いに弾かれる様に腰が砕けてしまった。ひっくり返った南部は反射的にその影を目で追ったが、すでに闇の中に消えてしまっていた。今度は崩れた体勢を元に戻そうと反対に頭を持って行くと、丁度その低い体勢から蔵の入口の隙間から中が見える。そこには仄かに蝋燭が灯っており、あの端正な歌莉江の横顔を照らし出していた。思わず南部はその転んだ体勢のまま惚けたように見つめていると、今度は風呂の小屋と蔵の間にある裏木戸がいきなり開いて誰かが飛び込んで来た。

「歌莉江様!、歌莉江様!どこにおられます!」

男は勢いづいて駆け出そうとした時、足元で惚けた様な表情でひっくり返っている南部に気付いた。二人は思わずしばらくの間見合ってしまった。

「あ、あんた、なんばしょっとかの、こげなとこで。だ、大丈夫かの?」

南部はかなりバツが悪かったが、ともかく風呂に行こうとして飛び出して来た何者かと出会い頭にぶつかったことを、助け起こしてもらいながら説明した。

「お客さんですか、そりゃ申し訳なかですたい。お怪我はござらんですか。」

南部は浴衣の汚れを払ってくれている男の横顔を見て、それがあの連絡船の上で采配を振るっていた男である事に気付いた。そしてふと蔵の入口を見やると、すでにその扉は閉められていた。

9 釣宿えびす屋

イクコに連れられて、南部は竹亀旅館の裏手の山側の路地を登っていった。狭い石段の先に小さな一軒の釣り宿がある。ここにもランプが灯っていた。申し訳程度の小さな看板がかかっており、「えびす屋」と記されている。一階は帳場兼簡易的な食堂になっていた。

「お連れしましたけーん。」

とイクコが元気に声をかけながら格子戸を開けると、すかさず、

「はーい、待ちよったよー!」

と太い声が返って来て、恰幅の良い賄いの女らしき者が現れた。

「いらっしゃい。お待ちかねも居られますけん。」

促す先に坂口が微笑んでいた。

「いやー良く来られましたの、大変じゃったね。」

「いやいや、あんたこそ、良う帰れたの。」

「お蔭さんで、生徒の親の漁師の船でな、やっとこ帰れましたわ。子供らが待っとるけんね。」

「あー、それは良かった。」

「ま先輩、何はともあれ、駆けつけ三杯たい。ほれ、焼酎じゃけん。」

南部と坂口がバンカラな再会を祝している脇では、イクコが店の女とあたりも構わず大声で情報交換に励んでいた。

「あれはな、俄(にわか)ですけん、あの二人はな。」

「いやー、にぎやかたい。」

「寂しい孤島の夜ですがな、あの二人の周りだけは元気でしてな。オイはいつもあの俄を肴に一杯やるこつにしとるたい。」

奥の調理場から声がかかった。

「おーい、早うお出しせんね!刺身が温まるじゃろが!」

「あら、どげんね!それは大変じゃ!今すぐですけーん。」

賄いの女は重そうな一式の乗った盆を楽々と運んできた。

「はーい、お待たせしましたばってん、こらえてつかい。」

「旅館もよかばってん、ここは見映えは悪いが味は島一番たい。なぁ、トメちゃん。」 と坂口が乗せた。

「まーた、先生どげんね、おだててもろうても罷らんけん。」

「主(ぬし)の漁の腕が違うけんね。トメちゃんの腕も違うがの。」

「先生、その手には乗らんとよ。腕と違うて肩から足がでとるち言う積もりじゃろが。どげんね!」

「ははは、美味いチャーシューができそうじゃけん。」

「好かん!」

「ハッハッハ、坂口君こそ、俄じゃなかか。」と南部が乗せた。

「いつも見とるけん、移ってしもうたたい。どうじゃ、刺身が美味いじゃろ。物資がのうてもひ母なる海は健在じゃ。」

「そうじゃねー、確かに美味い。じゃが、これは初めての味じゃがの、何ち魚かの。」

「そいは主に語ってもらわんとな。大将ーっ!頼もうー!」

「呼んだかの。」とこの宿の主人が出て来た。歳の頃はもう還暦に届こうかというところだろうが、黒光するような肌と鍛えた筋骨はいかにも逞しい。しかし漁師という柄に似合わぬ知的な風貌である。

「旅の方が、この魚は何ち名前かとお尋ねですがの。」

「お客さん、あんたはツイとる。これは「ごんあじ」じゃけん。わしが今朝釣ったたい。」

「ほーう、鯵とは思えんの。」

「大将、蘊蓄(うんちく)はオイに任せんね!」と坂口が宣した。

「先輩、これはの、五島灘でしか獲れせん「幻の鯵」と言われとるがです。」

「なんと。」

「主は、名前を松浦さんちゅうてな、その名のとおり松浦党水軍の末裔じゃけん。ご先祖様は倭寇の海賊じゃ。玄海灘と東シナ海は自分の庭みたいなもんじやけん、どんな魚も敵ではなかよ。」

倭寇とは、鎌倉・室町時代に中国や台湾、朝鮮の人々に恐れられた東シナ海の海賊であり、五島列島や壱岐・対馬をその根城として、その名のとおり日本人を中心に構成されていた。それは一つの講談的な英雄譚として九州地方の少年のロマンとなっており、南部も憧れた頃がある。

「倭寇の末裔は酷かじゃろ。鯨捕りの子孫というてくれんといかんじゃなかか。」

「そうじゃ、南部先輩、その昔はこの今田の入江はの、今でいう捕鯨の基地たい。」と坂口が松浦の言葉を補足した。

「ワシが子供の頃まではのう、ようけ鯨ば捕りよったばい。ワシも手伝うたことがあっての、そりゃ、勇壮なもんじゃったばい。」

「おっ、主の冒険譚の始まりじゃ!いょっ!待ってました!」

一同は大いに盛り上がったが、その陰で坂口は酔いが急に醒めたかのようにそっと南部に囁いた。

「先輩、大きな声では言えんが、その海賊乃至鯨捕りの末裔とな、この島で何故隠れキリシタンが無事でご維新まで続いたかの間には秘密があるようでしてな。ま、これは後でゆっくりとな。」

坂口は囁き終わると何事も無かったかのようにまたトメやイクコと軽口を叩き始めた。

10 松浦党

「それじゃの、ご馳走さん、」

「はーい、お気をつけてー。」

えびす屋の中では、まだ賑やかにトメとイクコが話していた。イクコは竹亀旅館まで南部と一緒に帰ると言っていたのだが、坂口が下宿で一緒に一杯やるからと連れ出したのだった。

「いや、さっきの話ですけんど、ちょっと島の人間のおる所ではよう話しよらんばってん、ぼちぼち歩かんですか。」

「よかよ。」

二人は高台にある坂口の下宿に向かって狭い路地を上がっていった。

「先輩は松浦党はご存知ですな?」

「そりゃ、九州男子じゃから、子供の頃から知っとると。元寇の時の松浦党の活躍と悲劇は語り草じゃけんね。」

「竹亀屋も明治から苗字は松浦にしたんじゃけんど、平戸の城主じゃった松浦家とも近い松浦党の顔でしてな。」

「ほう、平戸の殿様と関係が。」

「元々平戸の松浦家は、関ヶ原の合戦では、西軍ですからな。秀吉の朝鮮征伐でも重用されとる、秀吉の海の懐刀ですからの。それが江戸幕府でも重きを置かれた。これはちょっとおかしいと思わんですか?」

「そういえば、元々は敵方のエライさんじゃけん、今で言うたら戦争犯罪人じゃ。お家断絶でもおかしゅうない。冷や飯喰いでも文句はいえんが、はて?」

「そこに、この阿曽島で細々とはいえ、近くの五島列島で起きた「五島くずれ」のような弾圧もなく、隠れキリシタンが続けられたカギがある、と私は睨んどりますけん。」

二人は話ながら、坂口の下宿に到着した。

「ここが、オイの梁山泊じゃけん、何かあったらいつでも来てつかい。」

「よし、そうさして貰うけん。」

「で、上がって一杯、と言いたいところじゃが、そうもいかんたい。」

「学校が早いかの?」

「そうじゃなか。壁に耳あり、障子に目ありじゃ。竹亀まで送りますけん、ずーっと遠回りしていきまっしょ。」

「成程、了解。了解。」

二人は浜側を廻るようにして歩をゆっくり進めた。

「秀吉がの、バテレン追放令を出した公的な理由の一つに、バテレンの手引きによるポルトガルの日本人奴隷売買がありましてな。」

「えっ?なんじゃて?それは知らんかった。日本人を売買したとね!?」

「そうですたい。低い身分から出世した秀吉はそいにかなり怒っておりますばい。いくら布教の為とゆうたばってんが、遠路はるばる外国でカスミを食って生きる訳にはいかん、ちゅうことですかいの。酷い話じゃ。」

「植民地化と布教は表裏一体じゃ、ちゅうのは、いろんな国でオイも見聞きしたがの。つまり、綺麗ごとばかりじゃのうて、常に経済の採算を考えとったと。」

「ですじゃろ。その代わり南蛮からも日本では手に入らんものもたんと来た。そこで活躍したのも松浦党と言う訳ですな。向こうからは鉄砲や大砲、こっちからは奴隷やら銀。南蛮の国、ばてれん、元海賊と縁者のキリシタン、幕府、の、損得勘定付きの大共栄圏と言う訳じゃ。じゃから、徳川幕府も今田の松浦党がおる限り、阿曽島の隠れキリシタンには余程のことがない限り手出しせんかったと見とります。ま、私の偏見かも知れんがの。」

二人は満月に照らされた明るい海原の見える断崖の上で立ち止まった。

「詳しいことは私にも分からんじゃが、松浦党の長年蓄積された荒波の海上でのあらゆる技術が役立ったんでょうな。」

「成程、それは良く出来た推理たい。こんな孤島で生きていくのも並大抵ではなか。瀬戸内海やらと違うて、ここには外国もすぐ襲来するからの。現に蒙古が来てやられたのは、対馬や壹岐やら島の人々じゃし、倭寇の時はこっちが海賊でも、その後の海賊は中国人や朝鮮人が中心たい。」

「今田の人は、犬松の三句田、梅雀の浦垂の地域のもんと違うて人間が明るくての、一緒にいると楽しいんじゃが、こん人らも昔は東シナ海を荒らし回ったり、武器やら禁制品を売り飛ばしたり買い叩いたり、そげな倫理を超えた大胆さや豪胆さから来る明るさなんじゃなかか、とフト思うと複雑な心境になりますたい。」

「うーん、難しいもんじゃね。」

二人は今田の船着き場に向かって下りだした。米軍の仮設基地も俯瞰しながら歩いた。

「梅雀のサンタマリア、の意味がわかりよったとよ。」と南部は坂口の解説を誘った。

「お、そうですか。あん時は説明ばようしよらんじゃったけんね。イクコから聞きよりましたか。」

「竹亀のサンタマリア様にも会うたけんね。」

「美しかこつありますでしょう。あれは日本の血ばかりではなかですたい。」

「やっぱりじゃね。バテレンと、言う訳かの。」

「さっき言うた様な塩梅じゃから、追われたバテレンにとっても、禁猟区に逃げ込むこつあったんでしょうかな。」

「見知らぬ国で追われ、極東の地の塩になったとね。何かそれも切なかね。」

「今田の人の陽気さも、ラテンの血のなす技かも知れんですよ。ここは不思議な場所ですたい。」

11 ヒメネス軍曹

次の朝、まだ明けきらぬうちから米軍の軍用ジープの音が船着き場の集落に響き渡った。南部はまだぐっすりと寝ていたものの、時ならぬ急ブレーキの音で眼をさましたが、まだ寝惚けていた。玄関でなにやら騒ぎが起こったと思ったらイクコが大騒ぎで二階にかけ上がって来た。

「大変じゃけ!南部さん、アメリカさんが攻めて来よった!あんたの名前ばかり言うとるけん、逃げなせい!裏からなら逃げ出せるけん、早う!」

「いや、それはスミマセン。」

「何を落ち着いとるかね、この人は!殺されるかも知らんけん、早う!」

「いやいや、よかたい。大丈夫じやから。」

「あー、しぇからしかね、こん人は、いいから早う!」

「大丈夫じゃから、派手なのはアメリカさんの何時ものことじゃけん。」

朝も早くから黒山の人だかりとなった竹亀旅館を後にして、ジープはベアードの仮設天幕に急いだ。南部は昨日のベアードの杞憂が現実のものになったのかと直感した。天幕の近くにはMP(軍警察官)と一個分隊が打ち合わせを行っていた。

「やぁショウ、済まないな。実は困ったことになった。昨夜からプライベート(兵卒)が二名、行方不明になっている。ピラートとポンセという名前だ。それから昨日の事件は検死の結果、死因は絞殺と判明した。」ベアードは単刀直入に切り出した。

「その二人はやはり、昨日の事件と関連が?」

「いや、まだそれは断定出来ん。事件が発覚した当時は二人とも隊にいたんだ。昨夜の就寝中に突然腹痛を起こした別の者がいて、その騒ぎの途中で二人がいない事に気付いたという訳だ。昨日の事件とは無関係の可能性もある。」

「そうだと良いのですが。」

「ともかくこれから捜索隊を出す。三方に分かれて、一方は山に、一方は海岸線に、最後は集落を捜索する。人家に潜伏している可能性もあるからだ。そこで君の出番となる。」

「分かりました。」

「銃後に位置するように心掛けてくれ。ないとは思うが、行方不明者は武装しているからな。拳銃だけだが持ち出しているんだ。」

「了解です。」

南部はMP二名と、ヒメネス軍曹率いる十名の分隊からなる捜索隊に配属された。MPが主体となって小隊がそれを警護する形となる。MPはスタンリー軍警部補とウェイン軍刑事といい、南部には比較的冷淡な二人の白人であった。ヒメネスはラテン系の陽気な男で、南部とはすぐに打ち解けた。

スタンリーからは、船着き場近くの東の集落は比較的オープンなので情報は入って来やすいはずであることから、長崎県警から派遣されている警察隊と島の駐在に初期の聞き込みは任せ、また、南の集落は殺人事件の被害者の梅雀屋を中心としており、すでにMPと長崎県警の担当者が聞き込みを開始しているため、順序としてはまだ関係者が訪れていない北の、犬松屋を中心とした三句田の集落を最初に、南の浦垂の集落を二番目に捜索し、最後に東の今田の集落を確認する、ということであった。島の西側は険しい断崖絶壁が続いており、人家はない。

南部の所属した捜索隊は上陸用舟挺で運び込まれていた三台の軍用ジープに分乗して北の三句田に向かった。まだ自動車の通行を想定していない道は大八車の轍(わだち)だらけでまともに走れるような状態ではない。普段集落同士の交通には海路が用いられる為、陸路はさほど重視されておらず、正に獣道に毛が生えた程度なのだが、流石に第二次世界大戦を経験したアジア勤務の米軍の技術は見事なもので、途中の廃屋や孤立した人家を捜索しながら、あの手この手で漸く北の三句田の集落の近くまで到達した。ここから先、この道は更に細い獣道の様になって、賢味神社のある北端の岬に続いている。そちらの方面にはもう人家はない。三句田の集落は、この高台となった場所から急な山道を下った先の浜辺の海岸沿いにあり、一行はジープを置いて縦隊となって徒歩で集落に向かった。

その坂道は狭くはなかったが、この地域の海辺の斜面に特徴的に群生する、五島薮椿(やぶつばき)の原生林の中を縫うように続いており、進行方向以外の視野は限られ、あたかも所々穴が空いて日の漏れるトンネルの中を進んでいる様だった。丁度、椿の花の季節の最後で、道の上には真っ赤な椿の花が点々と散っており、兵士達はその花ごと落ちる椿の花を踏みつけながら進んだ。その為、一行はむせ返るような椿の匂いに包まれている。

南部はふと昨夜の灯油の匂いは椿油であることを思い出した。

突然、先頭の何人かが奇声を上げた。

全員は一斉に銃を構える。南部はスタンリーに頭を抑えられた。

「どうした!報告しろ!」

スタンリーと打ち合わせながら隊の中程を歩いていたヒメネスが慌ててトミーガンを構えながら大声で命じた。

「サージ(軍曹)! 首です!畜生め・・・生首だらけです!しかし、人間ではありません。」

「何だって!?何の首だ!」

「これは・・・、犬です!クソッ、なんてこった!犬の生首が山程あります!」

12 白稚子

急な坂道が一段落し、ちょっとした踊り場のようになった所の両側だけ茂みが伐採されていて、そこに左右合わせて十二・三はあると思われる切断された犬の生首が人為的に並べてあった。独特の血の匂いが刈られたばかりの草木の蒼い香りと混じりあって余計に生臭く感じられた。

さらにその血は、そこに生えている木の幹や枝などに塗り付けられ、丁度アーチを描くように赤黒く染められていた。

「くそっ!何だってんだ!何かくわえてるぜ、畜生。」

それは、魚の干物の様に見えたが、ほとんど生干のような様々な種類の魚であった。

「なんてことしやがるんだ。ガッデム!腐れマンコ野郎!」

ヒメネスは酷い悪態をつきながら、これには何か意味があるのかと南部に尋ねた、

実は南部には心当たりがあった。

南部の育った九州、また四国全域、山陰、対馬や薩南諸島、さらに沖縄地方まで、狗神(いぬがみ)の祟りは広く信じられており、その呪術または呪詛はその地方の「狗神筋」(いぬがみすじ)と言われる家系の者によって司どられるとされている。南部は港での坂口の情報から、元々狗神筋であった犬松屋とその一族郎等は、後にキリシタン信仰に入ったが、江戸幕府の弾圧により元々あった狗神信奉から神道を装い、またその内に独自の融合を見たと知ったのだが、南部は子供の頃より、親族の大人達から狗神筋の者たちによって行われる呪詛について事あるごとに聞かされていたので、犬松の状況もある程度の予測はつくと感じていた。南部の周りにいた様な大人達が子供達に言い聞かせるのは、狗神に対する畏怖・畏敬の念を持たせる為と、またある種の差別意識を植え付ける為であったのだろう。

南部がそうした時に伝えられた狗神による呪術の方法は以下である。まず犬の首から下を土中に埋める。その犬が餓死する直前までそのまま放置し、限界が来た所で餌を眼前に置き、錯乱狂気に至った犬の首を刀で刎ねると、飛んで行った首はそのまま餌に食いつき、その時生じた怨念から呪いの力が生まれると言う。その力を得て呪詛に用いるのが、正に狗神筋の者達である。

これは多分に脚色はされているだろうと南部は思っていたものの、ここにこうして実際に置かれた犬の生首が語っているのは、やはり大きな怨念を得て事大な呪詛が行われることを意味するのかも知れない。また、赤く血で彩られたアーチは、一つにはユダヤ教で行われる過ぎ越しの祭の、玄関周りを生贄の血で赤く染める習慣と、また一つには神道の神社における赤い鳥居のごとくに、その融合かまたはそのどちらかにしろ、「結界」を示すものと想像出来る。こう考えた南部は、それを出来るだけわかり易く細部を省略してスタンリーとヒメネスに説明した。

しかし、騒ぎも収まり切らないその頃から、聴覚の鋭い者から気がついてはいたのだが、風に乗って聞こえる人声が、怒鳴り声や叫び声であることが全員にハッキリして来るに付け、隊には別の戦慄が走っていた。いよいよ尋常でない怒声が響いた時、先頭に出たヒメネスは戦闘体制に入ることを命じ、MPと南部に最後尾につくように指示した。

ヒメネスが通信兵を呼んで本部を呼び出そうとした丁度その時、静寂を破って、突然二発の連続した銃声と男の叫び声、少し間が空いてもう三発の銃声が隊のいる斜面に響き、隊は急いで臨戦態勢に入った。ヒメネスは連絡を中断して体制を整え直した。二名の兵士を斥候に立て、一名を最後尾に配した。斥候が10メートル程も進むか進まないうちに、いきなり何かが斥候と隊の間に茂みの中から飛び出して来た。一番近くにいた兵士は驚いた拍子に足元を狂わせて横転しながらカービン銃を撃ったが、銃弾は中空にそれて幾つかの椿の花を散らした。

「撃つな!待て!」

ヒメネスは叫びながら飛び出して来た人影を凝視した。

「撃つんじゃないぞ!」

それは非常に小柄で、泥が塗り付けられたような鼻の突き出た仮面を被っており、頭のついた黒い大きな犬の毛皮をその頭から背中にかけて纏っていた。ボロのような着物の袖からでている血糊がついた脚や腕は華奢で、南部にはこれは女、それも少女であるように見えた。

南部はふと、これは親達から伝え聞いた「白稚子(しらちご)」ではないか、と直感した。

白稚子は、伝えられるところでは狗神の奉仕者とされており、人ではあるが知能は低く、その代わりに霊能があるとされており、出会ったら必ず忌避しなければ祟りがあると伝えられている。南部はその実在を信じてはいなかったが、この状況に於いてはこれがその白稚子であると思わざるを得なかった。

しかしそれを説明する時間はない。

「これは・・・、これは無害な白痴だ!撃たないでくれ。」

南部は慌てていった。

「なぜ分かる?」

スタンリーが銃口をその白稚子の様な者に向けながらいった。

「こいつはこの儀式のアシスタントなんだ、ただの使用人です。しかし、危害を加えると後で必ず面倒なことになる。お願いです、放っておいて下さい。何の武器も持っていないんだし。」

「ようし、撃ち倒しはしない。追っ払おう。」

スタンリーは言うが早いか、彼の拳銃を中空に撃った。一同は驚いて身を屈めたが、その白稚子は全く微動だにしなかった。漸く銃声は斜面にコダマしていた。

緊張しながらもシラケた間がややあって、またスタンリーが吐き捨てるように言った。

「薄気味悪いバカか、こいつは。行こう、急がなくてはいかん。」

一同は白稚子を避けるようにして、下って行った。最後尾の兵士はずっと白稚児に銃口を向けたまま進んだ。

ややあって、一同が進行方向のみに注意を向け出した頃、南部は白稚子の方向を振り返ったが、すでにその姿は消えていた。

13 由梨絵

ヒメネスは通信兵と進みながら無線で本部に臨戦態勢に入ったことを報告すると、本部からは、ベアードが山の捜索に出ていた部隊に対して支援を指示し、また、海からも哨戒艇「ヴィンセント」が応援に駆けつけるという情報を得た。茂みが開けて集落が見渡せるところまで来るとヒメネスはMPの同意を得て、MPの二人と南部はヒメネスの指示があるまでこの位置に留まって動かないように命じた。この時には既に怒声も銃声も止んでおり、波の音と烏鳩(カラスバト)の鳴き声だけしか聞こえない。分隊は物陰に身を隠しながら集落に近づいて行って片っ端から民家を検分し始めた。

南部は余りに急な展開に尻込みしていたが、取り敢えず銃を構えたMPと一緒にいることが救いだ。軍属の立場を得て実際には兵役を逃れた南部には、これが初めての戦場経験であり、思わず戦死した知己達のことが胸に去来するのを感じていた。

南部から見えるのはたまに路地を駆ける兵士の人影だけで、全体の状況は不明だった。MPのスタンリーは集落の側を、ウェインは反対の山側を見張っていた。暫くは何事も起きなかったが、突然、集落の中央に位置する通りを、一人の兵卒が脱兎のごとくにこちらに向かって駆けて来て、三人が身を隠している場所に躍り込むと、息を弾ませながら言った。

「サー!容疑者が一人見つかりました!それから死体が一つ。軍曹がお呼びです!」

四人は身を低くしながらも現場に急いだ。道すがら兵卒は、村は殆どもぬけの殻であること、ただし漁船などは停泊したままになっていること。見つかったのはピラート二等兵であること。現在のところ、もう一人のポンセ二等兵は見つかっていないことなどをスタンリーに報告していた。

現場は犬松屋の屋敷に間違いないようだった。南部はまだ犬松の情報はあまり得ていなかったが、明らかにこれはこの三句田の地域で一番広大な網元の本家に違いない。また敷地の所々に狗神信仰とキリシタン信仰が微妙に混ざりあった独特の意匠の燈籠や祠(ほこら)がある。母屋の巨大な寺院の様な入母屋の屋根の下、屋久杉らしき年輪を重ねた大きな杉板の衝立のある玄関から米兵たちは土足で続々と上がり込んだ。南部は少し躊躇はしたものの、状況によってはここに戻って来ないとも限らないと思い直し、思い切ってまだ新しい畳の上を土足で続いた。

複雑な廊下や中庭を突っ切っていくと、奥に一際広い板の間の部屋があった。部屋には間断なく鈴の音とそこに躄(いざ)っている老婆の呪文のような呟きが聞こえている。南部はその部屋の光景を一目みるなり、衝撃に息を飲んだ。

部屋の奥には、神棚の型は採っているが、やはり狗神信仰とキリシタン信仰がないまぜになった様な珍しい意匠の祭壇があり、板の間の中央には振袖や着物が幾振りも敷き詰められ、その上に若い女性の死体があった。白の基調に朧けな花々の紋様があしらわれた振袖を纏ったまま、死体は真っ赤な血に染まっている。敷き詰められた着物は渋い色調に滲んだような色彩で紋様があり、南部はこれが犬松の辻が花ではないか、と直感した。そうするとこの死体は犬松のサンタマリア・由梨絵ということになる。その死に顔はもう既に血の気はなく蒼白だったが、まるで雛人形のように端正で、その赤味の全くなくなった唇から細く一筋流れた真っ赤な血だけが哀しい死に化粧の様だ。南部の目は釘付けになった。

その時、隣の畳の間に集まっていた米兵の間で騒ぎが起こった。スタンリーが拘束されているピラート二等兵の尋問を開始しようとした途端、ピラートは錯乱状態に陥って狂ったように暴れだした。スタンリーとヒメネスは何とか落ち着かせようとしたが、とても話せるような状態ではない。仕方なくここでは混乱を招くだけなので、既に沖に停泊している哨戒艇から浜の船着き場に到着して待機していたゴムボートを利用して、海路、ピラートの身柄は作戦本部に運ぶことになり、ピラートは拘束されたまま連行されていった。

ようやくピラートが去って一段落すると、死体の実況見聞と付近の調査がスタンリーの指示の下に開始された。まず、スタンリーは目撃者の可能性が高い、呪文を唱えつづける老婆を尋問しようとして南部を呼んだ。

「ナンブ、兎も角殺人現場を見たかどうか訊いてくれ」

南部が話しかけると、老婆はその詠唱を中断して聞き、何か答えてくれるのだが南部にはさっぱり分からない。どこか五島列島の辺境の訛りだろうかとも考えてみたが、それにしても九州出身の南部には少しは分りそうなものだ。

「すみません、この老女の言葉は理解出来ません。」

「なぜだ?」

「日本語とは思えないのです。地方の訛りとも違っているようです。」

「困ったな、それは。何とかならないか?唯一の第三者の目撃者である可能性が高いのだからな。この小さい老婆が射殺犯とは思えないしな。」

とスタンリーは冗談なのか皮肉なのかそれとも真面目に言っているのかちょっと判然としない調子で言った。彼さえも緊張しているのだ。

「ちょっと済まないが、もう一度同じ質問をしてくれないか?」とヒメネスが話に入って来た。

「何だって?サージ、君が替わって通訳しようというのかい?おいおい止してくれよ。」とスタンリーはあしらおうとしたが、

「いや、これは日本語ではないかも知れない。」

「何だって?本気なのか!」

「兎も角、もう一度。構わんでしょう?他に手はないんだから。」

「OK、そこまで言うなら試して見ろ。」

「シュウ、もう一度頼む。」

南部は殺人現場を見たかどうかもう一度訪ねた。

老婆は、また詠唱を中断して質問を聞き、またおもむろに答える。

その様子をヒメネスはじっと聞いたが、老婆の話終わるのを待っておもむろに呟いた。

「これは・・・、ラテン語だ!」

邪宗島 上