スペースソルジャーズ〈9〉

原案 田頭満春

兵器考証協力 岡村智教

ページの途中に複雑な科学式が展開されるようなハードSFではありません。そもそもそんなもの書けません。スペースオペラです。大宇宙を駆け回る宇宙船と、武器を手に走り回るヒーローヒロインが、己の肉体のみを頼りに活躍する、純然たるスペオペです。

『スターウルフ』シリーズや、『ノースウェスト・スミス』シリーズなどを思い浮かべて頂ければわかりやすいかも知れません。

宇宙船や超兵器も登場しますが、あくまで主役は人間です。笑い、泣き、怒り、叫ぶ主人公たちの活躍を読んで頂けたらと思っています。ジャンルはSF冒険アクション、ですが、もう1つ付け加えることが許されるなら、「青春」小説にもなり得ているという自負もあります。

故・野田昌宏氏にこの作品を読んで頂きたかったと、心から思っています。

魔王への挑戦 その11

(11)

コイケが次元連動砲の使用を決意している頃…、

…首都タキアスは夜を迎えていた。

珍しく雲が出た夜だったが、付きつは雲に遮られても尚、白い首都を薄明に照らし上げていた。

外出禁止令は徹底されており、誰も、そして何も動かなかった。周囲が明るい分、陰のある場所では闇が濃い。保安省本部の周囲では特に濃く、厚かった。道を吹き抜ける風は乾いて涼しく、心地良いのだが、保安省付近に達すると急に冷気を伴った風に変わってしまう。

毒キノコに似たドームの通用口の1つに、若い兵士が現れた。4つある管制室の1つから、外の空気を吸いに出てきたのだ。冷たい空気に僅かに身震いし、同僚の見ている監視カメラに向かって手を振り、欠伸とともに深呼吸する。例の侵入者事件以来、3交替制の警備が6交替制に強化され、管制室待機の兵士数も倍に増やされた。この若い兵士も、今日2度目の当直となる。

街の噂も峠を越え、平穏を取り戻しつつある。いくらその侵入者が捕まったからと言って、壊滅した開放機構が救出になど来るものか。交替回数を増やす必要がどこにある…、若い兵士は毒づいた。ここには長官自慢の殺人機械も待機している。警備もそいつらに任せとけばいいんだ。早く部屋に帰りたい。独り寝のベッドしかないが…。

その彼の目が見開かれた。

唇がわなわなと震え、ヘルメットの下に汗が噴き出した。膝が笑い出し、脚が面白いように左右に開閉する。

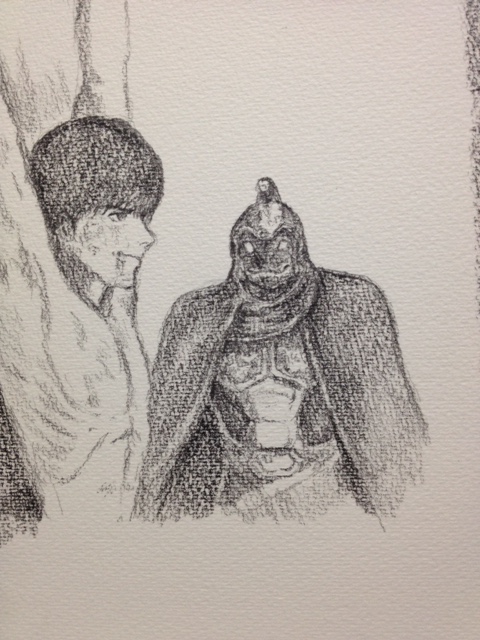

雲に陰る突きを背にした黒い影が、兵士に覆い被さるように立ち塞がっていた。

兵士は直立し、弛緩する腕を必死に持ち上げ、敬礼しようとした。震える身体は言うことを聞かなかった。

彼は、立ちはだかる者の目を見てしまったのだ。

「ハイマンは、地下か?」

重厚な声が訊いた。暗黒星雲の深淵から響くような声があったとしたら、こんな声だろう。

涎が際限なく溢れ出す口を必死に動かし、若い兵士は言った。「そ、そ、そうで、あります…」

怖かった。いつも遠くから眺めていただけではあったが、こんなに怖い存在だとは思わなかった。常日頃感じている尊敬と思慕とが消えたわけでも、消えるわけでもあるまい。だが、敬意とは別の場所でむくむくと起き上がってくる恐怖を、どうすることも出来ないでいた。そもそもこの御方は、一体いつ、どこから現れたのだ?

黒いケープを纏ったその影は頷き、ゆっくりと、無断で保安省ドームの敷地に足を踏み入れた。

緊張の糸が完全に切れた時、若い兵士はその場で気を失った。

ドーム内でも同じことが起きた。監視カメラが捉えた影に、管制室内にいた保安省兵士たちは警備装置を切り、廊下に飛び出し、その恐怖に遭遇した。震える手で敬礼し、エレベーターまで案内した後、彼らは座り込み、ある者は失禁し、別の者は失神した。

地下3階に下りてきたその影を見て、ハイマン配下の拷問官たちは悲鳴を上げた。護衛の兵士は己の任務を忘れ去り、気絶という方法で現実から逃げ出した。

影はゆっくりと、拷問施設のコントロール室兼控室に入った。

もちろん誰も止めなかった。止められるものがいるとは思えなかった。悲鳴を上げながら、拷問官の1人は思っていた。それは本能的な察知と言ってもよかった。

〈クランゲージョ〉をどれだけ放ったところで、あの御方に傷1つ負わせることは無理だろう、と…。

クロフツ・ハイマンは思い切り椅子を蹴りあげた。

筋肉と硬い皮膚、そして鎧の一撃に、特殊スチールの椅子はひん曲がり、バラバラになった。

椅子だけに収まらなかった。壁を殴りつけ、コニャックの瓶を叩き割り、卓上ディスプレイと通信機を粉砕した。肩で息をつきながら、まだ他に壊せるものはないか探し求めた。歯軋りの音が控室中に木霊する。

憤懣遣る方無かった。

まさに厄日だ。悪かったここ数日中でも、今日は最悪だった。何者かの見えざる手に、足を引っ張られているような感じだった。

誰もが忌み嫌う保安省。

ハイマンもそれは知っていた。長としての彼に、他の閣僚や市民たちがどのような噂を立てているかも承知していた。殺戮魔、ガス使い、拷問マニア…、気にならないと言えば嘘になる。だが、仕方がないことなのだ。

我々は必要悪だからだ。

実際にそうだった。保安省という名の恐怖が存在しなければ、特別に厳しい法も持たないこの星が乱れない筈がないのだ。星を200時塊閉ざしていれば、それに反発する人間も出てきて当たり前だし、多少乱暴な鎮圧の仕方も必要となってくる。内務省だって思想犯などには随分厳しい処置を執る。

それなのに、保安省だけが嫌われているのだ。

それが開放機構への苛烈な仕打ちのせいだとはわかっていた。今回の殲滅作戦もそうだったが、女子供も平気で皆殺しに出来たし、市民の前での公開処刑なども当たり前のように平然と行ってきた。そこまでやる必要があると思っていた。それまでお遊びの延長線に過ぎなかった開放機構の抵抗活動が、12時塊前、突然本格的なテロ活動に変わった。こともあろうに首都での破壊工作までやってのけ、総統に襲いかかる真似までしでかしたのだ。総統自身の御力で、テロリストどもは撃退したものの、当時副長官だったハイマンは己の読みの甘さを大いに恥じた。これからは総統に仇なす輩は、どんな手を使っても徹底的に排除する、と誓った。

その誓いを実行に移した結果が、忌み嫌われる保安省を作り上げた。

孤立しがちなハイマンにとって唯一の救いは、総統グランザーが保安省の理解者であり擁護者であったことだ。

他の閣僚からハイマンと保安省を庇えるのは総統だけだった。テロリスト対策など、全面的に任せる、という言葉を貰ってもいた。本当に恐ろしい御方だったが、ハイマンは総統にだけは忠誠を誓えた。開放機構の壊滅に飽くなき情熱を傾けたのも、容赦ない弾圧を加えたのも、全て開放機構が総統の目指す理想世界に、そして総統に弓引く存在でしかなかったからだ。

その開放機構に裏切り者が出た。小出しにではあったが、提供される情報も正確だった。攻撃はかつてない成果を上げ、ハイマンを狂喜させた。裏切り者が総統補佐官に取引を申し出たものの、そんなもの後でいくらでも反故に出来る。

最後の罠で開放機構のほぼ全戦力を叩き潰し、首都に潜む反乱分子どもも一掃できたハイマンは鼻高々だった。

連中の息の根を止めるために、本拠に赴いた処刑班と艦船とが消息を絶つまでは。

ハイマンは慌てた。内政会議の席上で、総統を始めとする全閣僚に豪語しただけに尚更だった。必死の探索を続け、どんな情報をも拾い上げさせた。

連中の、或いは連中の生き残りの狙いが、収容中の漂着侵入者の1人らしいとの情報が入った。ハイマンは飛びついた。罠を用意させ、〈クランゲージョ〉の使用も独断で許可した。全てのカタをつける…、その覚悟だった。

だが連中は、〈クランゲージョ〉を含む罠を掻い潜り、漂着侵入者を掻っ攫って逃亡。しかも結果的に捕らえこそしたものの、そのうち2人は首都防衛網をことごとく突破、総統庁に突入、総統に銃まで向けたのである。

騒動の後、閣僚からのハイマンへの非難・叱責は苛烈を極めた。捜査・追跡の甘さ、使用禁止兵器〈クランゲージョ〉を街中で使用したこと――内務省宿舎ビルでは職員23人と、無関係の漂着侵入者60人余りとが巻き添えを食らって死亡した――。例の裏切り者と密約を交わしていた総統補佐官の1人ビッフェルドなどは、“保安省の兵士ごときに総統庁の門を潜らせた”ことまで非難した。流石に腹に据えかねたが、豪語してしくじった以上、ハイマンは黙している他はなかった。何よりも総統の御手を煩わせてしまったのは最大の失策だった。この時ばかりはグランザーも庇ってはくれなかった…。

そして、もう1つ、ハイマンを荒れさせるもの…、

あの捕虜の、開放機構の生き残りのあの男の…、

目の輝き…。

手足の腱を切り、骨を砕き片目を潰し、電磁波をほぼ致死量にまで上げても、決して衰えることのなかった目の輝き。

痛みが麻痺している筈はない。あの薬が過去に上げた功績はそれこそ数え切れない。薬が効き始めると同時に、大半の者が耳元での囁きにさえ苦痛を訴えるのだ。それなのにあいつは…、

あいつだけは音を上げなかった。

なぜだ。なぜあんなに饒舌でいられる? あいつは実はもう、死んでいるのではないのか? 死んでいても不思議はないのだ。それなのにあいつは、なぜあんなにも闘志を剥き出しにし、儂を睨むことが出来るのだ…?

焦燥が、不安が、身体の中を駆け巡った。自信に刃毀れが生じていた。悲鳴に合唱までさせられる〈指揮者〉の異名まで取った拷問のプロとしての自信、それをあの目から迸った闘志が奪った。認めたくはなかった。しかしなまじ無能ではない分、ハイマンはそれを認めざるを得なかった。

あの目は儂を怯えさせたのだ。

だから、残ったもう片方の目を、潰すことも出来なかった…。

そんなことが許されて堪るか。ハイマンは逆上し、サイドテーブルの水差しを打ち砕き、グラスを壁に向かって投げつけた。

…グラスの割れる音が聞こえなかった。ハイマンは顔を上げた。

入り口に立つ黒いケープのあの影が、グラスを掴んでいた。

ハイマンは悲鳴を上げそうになった。ああ、何という真似を…。

土下座をしようと這いつくばったハイマンを制し、影は怒った様子もなく控室の中央に歩み寄った。通信機の破片の散らばる卓上に、掴んだグラスをそっと置く。「荒れているな、ハイマン」

「い、いえ、その…、お、お見苦しいところをお目に掛けまして…」ハイマンは深々と下げた頭を上げられなかった。「申し訳、御座いません」

「そんなにしぶといのか」声は地を揺さぶるものだったが、やはり怒りを含んではいなかった。「名手であるお前を手こずらせる程か」

「お、恐れ、入ります。と、とにかく、男の方が、何と、申しますか、実に…」ハイマンはしどろもどろになりながら言った。「ふてぶてしい奴で、ありまして…」

ふむ、と頷き、影は言った。「会ってみたい」

「な、なりません。あのような者に…」

「お前がどうしてもと言うから身柄を預けはしたが、あの2名を捕らえたのは儂だ。その儂が面会して不都合になるようなことを、お前はしているのか?」

そんなことは…、と顔を上げたハイマンの目は、その冷血の眼差しに捉えられてしまった。「せ、せめて護衛を…。私めが…」

「必要ない」

鎧の膝当てが鳴った。震えを止められないのだ。この眼だ。この御方の力を、これまでなさってきた戦いを、御覧になってきた地獄の荒涼を全て凝縮し、放っているのが、この眼なのだ。その一端を感じ取るだけでも、この御方には絶対に勝てないことがわかる。自分とは格が違う、その事実を徹底的に知らしめられるのが、この御方の眼光なのだ。

あの男に怯えさせられた理由が、少しばかりわかった気がした。

ハイマンは目前に立つ大いなる存在が本当に恐ろしかった。途方もない奥行きを持つ眼光にも、その気になれば自分など鎧毎プレスできる力にも、信仰に近い恐怖を抱いていた。眼光を直接仰ぎ見ている今など尚更だ。この御方に逆らうなど死んでも無理だ。不可能だ。逆らおうなどと考えること自体恐ろしい。

この御方に、あいつは正面から戦いを挑んだのだ。

だからだ。だから儂は気圧された。あいつに迫力負けしたのだ。

一体どうやったのだ? どんな魔法を使えば、この御方に銃口を向けられるのだ?

「儂が呼ぶまで誰も入れるな」

立ち尽くすハイマンは返事も出来ぬまま、翻る黒いケープを見送るしかなかった。

影は音もなく、奥の拷問室へと入っていった。

…あれから拷問は、丸々2時間休みなく続いた。

しかしマキタは耐え抜いた。遂に悲鳴1つ上げず、耐え抜いて見せた。最後の方では逆に、拷問官や兵士の方が足腰立たなくなっている始末だった。

照明全てが消され、暗くなった拷問室、エレナは目を凝らしていた。自白剤のもたらす苦痛は未だじわじわと内臓を炙っていたし、吊り下げられたままの両肩は、逆にほとんど感覚が残っていなかった。それでもエレナは苦痛も痺れも忘れていた。思い出しもしなかった。未だ涙の乾かぬ目で、マキタを見つめていた。

耐え抜いたのだ、この人は。

なぜ、そこまで…。理由を訊かれればマキタは答えるだろう。

“スペースサルベイジャーズは決して仲間を見捨てないんだ。”

それだけか? 死を賭してまで庇うような何がある? 見知らぬ仲間と、あたしなんかのために死ぬ気か? 人は決意のキャッチフレーズだけで、命を投げ出せるものなのか?

疑問は次々と湧いて出た。この先も尽きることはないだろう。

対して、答は既に出ていた。マキタはエレナたちを庇い、最後まで耐え抜いた。それが答だ。

エレナの見つめる先に、物言わず、同じく吊り下げられたままのマキタがいた。

長すぎる拷問をひとまず終了させ、ハイマンたちが逃げるように去った後、マキタはとうとう頭を垂れ、繋がれた両手に全体重を預けてしまった。それ以後、ピクリとも動かない。呼吸の音すら聞こえない。エレナは小声で呼んでみた。

「マキタ…」

反応はない。エレナは不吉な予感におののいた。

まさか、このまま…。

「目を、覚まして、マキタ」轡のせいで明瞭にならない声で呼び続けた。「まだ、終わってないんだよ。これからなんだよ」

あれだけの闘志を見せ、力強く喋ったのに。あれは空元気か? 燃え尽きる寸前の燐光だったのか…?

「…悠長に寝てる暇なんてないよ。さあ、早く目を開けてあたしを見て。聞こえないのマキタ? あたしを見るの。起きろって言ってるのよ。起きろってば!」

苛立ってきた声が遂には金切り声になった。このまま瞼を開けない気か? 苦しげでもいいから、息の音よ、聞こえてくれ…!

「あんたは、大馬鹿野郎よ」

それでもマキタは目を開けない。どうして応えない。エレナの身体が急に冷えた。まさかこのまま死んでしまうの?

あなたも、あたしを置いていってしまうの…?

「ハイマンも、言ったわ。あんたは愚か者よ。本物の馬鹿野郎よ。見知らぬ星で、あたしなんかを助けるために、夢を棄てるわけ? あんたの一生って、それっぽっちの価値しかなかったの? それで自分が許せるの? あたしは絶対許して上げない。一生あんたのこと、馬鹿呼ばわりしてやる。自分の夢も放ったらかしにして、女のケツについて走り回っただけの、〈あの男〉の面汚しの息子だって言い触らしてやる…!」

言いながら、エレナの両頬にまたしても涙が噴きこぼれた。「やるわよ、絶対に。あんたのこと、けなし続けて死んでやるからね。それでもいいんだね!」

声が上ずり、胸につかえたものが膨れ上がった。

「いい加減、何とか言え! 目を覚ませったらこの馬鹿野郎!!」

叫ぶと同時に糸が切れた。

「顔を上げて! お願いだから、何とか言って。死なないで。お願い…」

途切れがちだった嗚咽が泣き声に変わった。エレナは本当に泣き出した。

泣き出してしまった…。「死んじゃ嫌…」

「…うっるせえなあ」

くぐもったその声に、エレナの体がビクンと震えた。

マキタがゆっくりと、垂れていた頭を上げた。

「甲高い声でギャンギャンと…」蒼白い顔に赤黒くごびりついた血の痕。潰された左目。陰惨、凄絶を頬に宿し、頭を上げるのさえ億劫そうにではあったが、エレナを睨む無事な右目には…、

あの、少年の輝き…。

生きてる…。

ただでさえへたばってんだぞ。この時間を使って、少しばかり眠って、ちょっとでも体力を取り戻しとこうってしてんのに…、マキタは忌々しげに言った。「いい加減にしやがれ。うるさくて寝てもいられねえ」

この人は、生きてる!

マキタの顔に、当惑の色が浮かんだ。

「どう、したんだ?」

その筈である。エレナは泣いていた。それも、えーんえーんという、幼子の号泣に似た泣き方だった。

そんなエレナを見つめるマキタの顔に、笑い皺が広がった。悪戯っ子の微笑だ。「そおかあ、お前も泣くんだなあ」

馬鹿…! エレナは怒鳴りつけようとした。嗚咽に喉が塞がり、無理だった。涙は際限なくこぼれ落ちる。流れても流れても尚、尽きることがない。胸の中で何かが花を開いた。冷えかけていた全身に温もりが戻ってきた。

人前で涙を見せるのが何よりも嫌だった。弱々しい女を振る舞いたくなかったし、そう言われたくもなかった。頑なに閉ざし、固めてきたものがあった。

それがいとも簡単に崩れ落ちてしまった。思えば父と母の葬儀の時だって、必死に涙を堪えていた自分なのだ。だと言うのに、少しも後悔していないのはなぜだろう。こんなに切れ目なく、大声で泣くことに、何の抵抗も感じないなんて…。

多分、目の前にいるのが、マキタだから…。

そのマキタは、無事な右目をこじ開けるようにしてエレナを見つめていた。正確には彼女の爪先から頭頂部までを、興味深げにじっくりと。

そして彼女がひとまず泣き止むのを待って、ニンマリと笑ったのである。

「お前、ハダカだったんだなあ」

エレナはヒクッと息を吸い込んだ。瞬時に顔が紅潮し、身体を満たす温もりの中心を熱いものが貫くのを感じた。鼓動が早くなる。

「お前、そんなに素晴らしいプロポーションしてたのかあ」

いいなあ、実にいい、お前のハダカを見るのは2度目になるけど、あの時は気づきもしなかったぜ。こんなことになるなら、あの時…、惜しげもなく感嘆詞を連発するマキタの“体の1部”が“変化”した。ゆっくりと頭をもたげるソレを、エレナの潤んだ目が捉えた。

こんな時に…!

こんな場合における男の肉体の反応という奴を、話にだけは聞いていた。が、目の前で見るのは初めてだった。もとより縛られた手足に、体を隠す術はない。だが、なぜか少しも恥ずかしくはなかった。なぜかはわからなかったが、マキタのその反応が嬉しかった。もっともそういう反応を示したのはマキタの1部だけではない。両脚だけは合わせたいと思った。薄い毛に縁取られたあの亀裂に、マキタの視線を感じる…。

身体が、熱い。全身にまで及んだ紅潮に息苦しささえ覚えつつ、今度はやっと声を絞り出せた。「馬鹿!」

「お前、二言目には俺を馬鹿呼ばわりするよなあ」

「だって、仕方ないじゃない」エレナは洟を啜った。涙も涎も拭えない今、さぞひどい顔をしていることだろう。しかし声に活力だけは戻ってきた。「他に言い様がないんだもん」

「成程、俺はただの馬鹿なわけね。放っとけ」

「放っとけるもんなら放っとくわよ!」エレナは怒鳴った。「死ぬところだったんだよ!」

マキタはエレナの突然の剣幕に目を丸くした。しかし笑顔は消さない。「その時は仕方ないな。俺が選んだ道だ」

「命を、捨てても…?」

「ああ、例えくたばったとしても、俺は俺の選んだことだけは変えないよ。それも出来ないようじゃ、俺は親父に挑戦する資格さえ失っちまうもんな」

エレナは返す言葉を失った。

「話したっけな、親父のこと」

「少し…」

じゃあ、知らないかな…、マキタは言った。「親父は、俺とお前がやったみたいに、この星の正面から総統庁突入を決行したんだ」

こういう言い方をすると、お前傷つくかも知れないけど、開放機構に雇われて、規模・戦力、全てを見て、親父は半ば諦めたらしい。短期間に幾許かの技術を教えたところで、勝てる戦いじゃないってことを、親父は見抜いちまったんだ。もし本当に勝つ気でいるんなら、根底から覆さなきゃ駄目だ、そう思ったんだろうな。

「で、ブレハム・グランザー襲撃に乗り出したわけだ」マキタは痛む左肩から体重を遠ざけようとしたが、腱を切られている手足に力は入らなかった。それでも…、

「結果? もちろん俺たちと同じ。あいつは強すぎらあ」

おどけた笑いに、エレナもついついつられた。

…親父は契約の切れた後、無償無報酬でグランザー暗殺に乗り出したんだ。もしかして親父も、開放機構のことが気に入ってたのかも知れないな。誰の手も借りず、自分のチームだけで。それは立派だと思う。素直に賞賛も尊敬もしたくなる。流石、銀河全域に名を轟かせた戦士だけのことはある、と。

しかし結局、親父とそのチームは勝てなかった。多くの仲間が傷つき、死んだ。挙句…、

「親父は無二の親友を見殺しにして逃げたんだ」

誰もが親父を庇った。作戦に参加し、脚を傷め、引退を余儀なくされたヴァクトルンも。あの時は仕方がなかった、と。

そうかも知れない。いや、多分止むを得ない状況ではあったのだろう。だがそれでも、相棒を見殺しにしたという一点の事実、それだけで親父への憧憬は失せた。

助手であり操縦士であり、戦友であった。その人は親父にとって、真に必要な存在だった。つまり、俺にとってのコイケさんだな。

…俺がこの世界に飛び込んだのは、親父が死んだのを知った後だった。

誰もが俺と親父を同一視した。俺の一挙一動に、親父を見るんだよ。何としてでも俺自身のアイデンティティを探さなくちゃならなかった。そんな時にこの星系の噂と、親父がここで戦い、敗れたって話を聞いたんだ。

「親父が相棒を見捨てて逃げたって聞いた時に、俺は自分の信条を決め、掲げた」決して仲間は見捨てない。「どんな状況であったとしても、俺にはコイケさんを置いて逃げるなんて出来ないもんな」

ただの自己満足かも知れない。他人にはつまらない意地にしか見えないだろう。だが、出来損ないの息子が出来過ぎの親父に挑むことが出来る、たった1つの手掛かりなのだ。

「その意地を捨てたが最後、俺には何も失くなっちまうからな」

マキタは小さく笑った。エレナも、そうした。

「…俺は、逃げなかったぜ」

「うん」

「誰1人、置き去りにもしてない」

「うん…」

「勝てはしなかったけど、少なくとも負けてはいない何かは、得たような気がするんだ」マキタの無事な右目が、遠いその何かを見つめた。

「でも、やっぱり、他人にはただの馬鹿に見えるのかもなあ」

「そんなこと、ない…」エレナは言った。もう少し気の利いた台詞を口にしたかったのだが、胸が一杯になって駄目だった。「何でも真に受けちゃうんだから…」

「でもな、最近、少しばかり…」

そう言いかけたマキタが顔を上げた。エレナも気づいた。

拷問室の入り口に立っている者がいる。

入り口は薄暗がりのそのまた陰になっており、誰かが潜もうがわかるものではない。しかし、薬や拷問に苛まれたとは言え、2人の感覚は鈍ってなどいない。寧ろ薬のせいで敏感でさえあった。

それなのにそいつは2人に――またしても――、近づいてきた時の気配も感じさせなかった。

「…お前が最初にこの星系に入ってきた時」

宇宙の深淵から響くあの声で、そいつは話し出した。ゆっくりと2人の前に歩み出る。マキタが喉の奥で呻き、エレナは全身から汗を滲み出させた。漏れそうになる悲鳴を堪える。

「儂は、あの男が帰ってきたものとばかり思っていた」

身長2メートルを優に超え、黒いケープに身を包んだ影が、マキタと正面切って対峙した。「もちろん、すぐに違うとはわかったが」

冷血の眼光は、マキタを射抜くかと思われた。

「間違える筈だ」納得したかのように頷く。「そうか、息子か」

汗まみれのエレナの全身に鳥肌が立った。身震いを抑えることが出来ない。恐怖の魔王。その死だけを願ってきた、最大の敵。1度は銃を向けた相手だが、目前でその背中が発するものを感じると、今更ながらその巨大さ、恐ろしさに圧倒されずにはいられない。

その偉大なる総統、ブレハム・グランザーが…、

「一体…」マキタも同じことを考えたらしい。「何しに来やがったんだ?」

そうだ。何をしに来た。自分を狙った不心得者を見物にでも来たのか。まさか。それ程暇な男か。だとすれば…、エレナの下腹部に力がこもる。

あたしたちを…。

その登場はまさに死の宣告に等しかった。細胞の1つ1つを浸し、染み込んでくる恐怖があった。

グランザーは背中だけで、その恐怖を生み出せるのだ。

「…この星系に来て以来、ずーっと背中に視線を感じていたんだ」

マキタ、あなた、怖くないの…?

「あんただったんだ」

グランザーは頷いた。マキタは首を振る。「敵わねえなあ」

「400時塊も生きてくれば、多少の力も身につく」

400、時塊…。

「多少どころじゃないだろうぜ」マキタは顎先で、どす黒く腫れ上がった自分の右肩を指した。「ヒデえ目に遭った」

「儂の力は自分を護るものに過ぎぬ」

「よく言うぜ」

「だが、事実だ」

冷血の眼、変わらない表情からは何も読み取れなかったが、グランザーの声音は穏やかだった。

――儂は生まれつき力を持っていたわけではない。儂は何も持っていなかった。力どころか、地位も、名誉も、財も。貧しい移民の小倅に、持ちようのないものばかりだった。

この力は突然に芽生えた。

儂は多くの人々が死ぬのを見てきた。

そうだ、戦争だ。もう300年以上昔になる。タイラント星系が帝国軍に攻められた時、ここも巻き添えを食った。厳密にはあれは戦争とは言えぬ。ただの蹂躙であり、虐殺だ。いや、それ以下だった。ろくな防衛装備もない辺境の1星系を、タイラントを攻めるついで、たったそれだけの理由で帝国は踏み荒らしていったのだ。

街は破壊され、肉親、友人は死に、儂も殺されそうになった。

その時だ、儂の力が発露したのは。

儂は初めて人を殺した。自分に、肉親や友人に銃を向けた者どもを皆殺しにした。

だが、儂の力がなし得たのはそれだけだった。

肉親や友人を護る力にはならなかった。なり得なかった。

儂はその時、この星系全てを護り切るだけの力が欲しいと、心から願った。儂1人のこんな力では駄目だ。自分の愛する全てを護るだけの力が。だから儂は戦い、働き、地位を得、政治の世界に入った。そしてこの星系の権力を手にした時…、

この星系の全産業を動員し、非同盟星系中、最高最強の防衛部隊を作らせたのだ。

難しい話ではなかった。貧しい筈のこの辺境の1星系が、実は資源の宝庫であったことは、その後すぐにわかった。今もそうだ。

次いで、星を閉ざした。

ああ、そうだ。儂の考えは最初から決まっていた。自らを護る力をこの星系に得させ次第、連邦・帝国との関係を一切断つ。

なぜか? それもわからんか?

口先で綺麗事を並べても、連邦・帝国ともに、所詮は他星を己の所有物としか見ていないからだ。奴らの頭の中には、利用価値観しかないからだ。現にこの星系が資源の宝庫だったとわかってからと言うもの、連邦も帝国も、何度も這い寄ってきたものだ。甘い言葉と恫喝とを織り交ぜながら。

無力な星は傘下に置かれる。抵抗する星は力で捻じ伏せられる。タイラント星系を見るがいい。あれだけの豊かさを誇る星さえ、大国との断絶を恐れるあまり、ただ唯々諾々とし、己を護る力がないばかりに、無用な血を流さねばならぬ。どんなに用心しようが、こちらが繋がりを求める以上、大国は必ずつけ込んでくる。

「もう沢山だ。これ以上、儂の愛する者たちの血を流させて堪るか。連邦にも帝国にも、弱者の痛みはわからない。血を流したことのない者に、血の流れる悲しみはわからない」

「あんたに、痛みが、わかるって言うの?」抑えた声でエレナは言った。「痛みを知ってるあんたが、どうしてあたしたちの血を平気で流せるのよ」

冷血の眼が、肩越しにエレナを見遣った。震え上がりそうになりながらも、エレナは闘志を奮い起こした。

「星を閉ざせば人と文化の発展は止まる。発展を求める人が出るのは当然よ。あんたはそれを圧殺したわ。女子供まで纏めて皆殺しにしたじゃない。その口でよく、痛みなんて言えたものね。あたしたちの痛みはどうなるのよ!」

「お前は開放機構の1員だそうだな」グランザーは言った。「確かに一理ある。だがそれは、お前たちの組織が理想だけに燃えていた時代の話だ。近年の開放機構は単なるテロリストでしかなかった。だから儂はお前たちを断固として弾圧、断罪した。お前たちがただの、降り掛かる火の粉に過ぎなくなったからだ。軍や保安省に刃向かうだけなら、まだ許せた。兵士は謂わば当事者だ。そもそもこの星に徴兵制はない。軍人も保安省職員も仕事の1つに過ぎず、皆、自由意志で入ってくる。そんな軍人や保安省兵士の死は彼ら自身、納得ずくの問題だ。しかしお前たちは、何人の民間人を巻き添えにした!」

強くなったグランザーの語気が、エレナを問い詰めた。エレナは返答に窮した。グランザーの語気と眼光が恐ろしかったためだけではなかった。

「発展がない。進歩がない。大いに結構だ。そんなことは最初からわかり切っていた。辺境とは言え、資源貿易星系としてそれなりに栄え始めたこの星を、閉ざした時から覚悟していた。それが何だ。民間人は星を閉ざして以来、それ以前の数十倍になった。儂は自分の選んだ道に、間違いがなかったと確信した。殺戮の被害が無縁なものになったからだ。血塗れの発展をしたければ、どこでなりとするがいい。だが儂にとっては、平穏な無血の退歩の方が遥かに尊い」

グランザーが胸を張ったかに見えた。

「儂のやり方を許せず、突き崩そうと思うなら、儂1人を狙って来い。軍や保安省はともかく、無関係な者まで巻き込むな。レジスタンスの挑戦ならいくらでも受けるし、係累にも害は及ぼさぬ。しかしテロリストは許さん。テロリストになる以上、テロリストである以上は、必ず抹殺する」

エレナは遂に黙り込んだ。

グランザーはマキタに視線を戻した。マキタは苦笑を浮かべ、頭を振った。

「大したもんだ、あんたは…」

そう言ってグランザーの視線を受け止めた。自分を見つめるグランザーの、冷血の眼の奥に、冷血ではない何かが明滅しているように見えたのは、気のせいだっただろうか。

しばし睨み合う、いや、見つめ合う時間があった。かつて向かい合う誰もが、1人の男が潜り抜けてきた戦いの地獄をその中に見たグランザーの眼差しを、マキタの片目はしかと受け止めた。

戦う、そして戦った2人の男が持ち得る共感が、2人を隔てる数メートルの距離を静かに、しかし濃密に満たしていた。

「あんた…」マキタは訊いた。「本当に何しに来たんだ?」

「お前に会いにだ」

「あの男の倅がいかに半人前かを見に、か? それとも俺に、あんたの政治を理解させようとでも?」マキタは首を振った。「俺にはわからない。政治も、あんたも。たかが俺みたいな引き揚げ屋1個人の感情で、1国家を云々、評価できるわけがない」

グランザーは沈黙し、やがてくるりと背中を向けた。

「ただ…」その背中に向け、マキタは言った。「あんたは立派だ。大した総統だよ。これは皮肉でもお世辞でもなくてだな…」

グランザーが立ち止まった。だが、振り返らなかった。

「いろいろな連中が、儂の命を狙ってきた。かつて、何度も」

「俺たちもその一味さ」

「さっきも言ったが、儂を狙うのは構わぬ。どんな手だろうと使うがいい。だが、無用な流血だけは避けたい。悲しむべきことだが、これまで民間人を巻き込まなかった刺客は1人たりともいなかった」

マキタとエレナは、街の中心に位置しながら、その周囲に敢えて何の民間施設をも配していなかった総統庁を思い出していた。この男は誰をも、そして何をも、盾にする積もりはないのだ…。

「お前だけは、違った」

「買い被り過ぎだって。さっきも言ったが、俺はまだ半人前さ」

「誰に比べてだ? 儂を狙うのに、400人以上もの民間人を死傷させ、それでも儂に傷1つ負わせられなかったお前の父親か?」グランザーは小さく首を振り、歩き出した。「父親はどうしている?」

「死んだよ。11時塊前だった」

「そうか…」

グランザー入り口手前で一旦立ち止まった。「お前の父親は確かにいい兵士だった。よく戦った。しかし、所詮はそれだけだった。だが…」

お前は、違った。

あの男の息子であろうがなかろうが、どうでも良くなった。お前がこの星系に入って以来の行動を全部見て、儂はそう思った。だからこそお前と対決するのが…、

楽しみだったのだ。

最後の方の呟きは、小声過ぎてマキタの耳には届かなかった。入ってきた時同様、音もなく気配もなく、閉鎖星系の総統は拷問室を立ち去った。ドアの開閉音が聞こえなければ、それすらわからなかっただろう。

…どのくらいの時が過ぎ去ったかわからなくなってきた頃、

「怖かったあ…」マキタが肺を絞り上げるような息をついた。「震え上がったぞ、俺は」

つい先程まで元気だったソレも、睾丸とともに縮み上がっていた。

エレナも今更ながらに湧き起こる体の震えを止められないでいた。

「死ぬかと、思った…」

そんな台詞も、今ばかりは少しも大袈裟に聞こえなかった。マキタも同意の仕草で応じた。「ああ、凄え迫力だった」

頷いたエレナだったが、その目がマキタを睨むふりをした。「あなた、あいつを褒めたわね」

「ああ、そう思ったからな」マキタは悪びれもせずに言った。「思うしかなかった。あいつは凄えよ。それだけのものは持ってる奴だ。俺は心から認めちまうな。お前も実は、そうだったんじゃないのか?」

「悔しいけど…」エレナは渋々とだが、頷いた。マキタの前で敢えて我を張る気にはなれなかった。「その通りだわ」

「俺たち、そのあいつに銃を向けたんだぜ」

「あたし、2度と無理かも知れない」

「でも、多分あいつは、俺たちに言いたかったんだ」

「何を…?」

「もう1度、挑戦しに来い、って」

目を見開いたエレナに、マキタは首を竦めて見せた。「お前、そう見えなかった?」

「そう、見えたの?」

「見えたさ」マキタは言った。「問題は俺の身体が、あいつとの再戦まで保ってくれるかどうかなんだよな」

ああ、その前にここを脱出しなくちゃな。「お前も何か手があったら、考えといてくれよな」

どこまでも負けないんだ、この人は…。「あたしたち、生きてここを出られると思う?」

「当たり前さ。アリーゼ・サロイを送り届けた後に、コイケさんたちが必ず来てくれる。どうにかそれまで、俺たちは俺たちで踏ん張って、生き延びてなくちゃ。まずは街中に潜むしかないが、この手足じゃ、這って出るしかねえなあ。カッコワリイ…」

笑ったマキタの無事な右目が、突然力を失った。「何だか、くたびれちまったな。ちょっと寝させてくれ。お前も、少し、休んどけ、よ…」

不意にエレナは不安になった。今度こそ限界なのではないか…?「…マキタ!」

「何だよ、またか」

「そのままくたばったりしたら、許さないからね!」

どうしてあたし、こういう言い方しか出来ないかなあ…。

「わかってる、よ」頭を垂れたマキタが、僅かに苦笑したのがわかった。「心配、するな。死なない、から」

「本当だね?」

「ああ、約束、する、よ…」

言葉が終わらないかのうちに、微かな寝息らしきものが漏れ始めた。

エレナの疲労もとっくにピークを超えていた。しかしここで眠っているわけには行かなくなった。自分が眠っている間にマキタの呼吸が止まったらと思うと、うかうか目を閉じてもいられなかった。

この人だけは失えない。エレナはようやく素直になれた。素直に気持ちと向き合えた。あたしにはこの人がいる。今のあたしを支えてくれているのはこの人なのだ。

次にハイマンが入ってきたら、拷問は全部あたしが引き受けてやる。

そして、耐え切って見せる。マキタがそうしたように。

絶対に。

魔王への挑戦 その12

(12)

…レイバー負傷の報に急遽バートラム・サンダーに戻ったルストに代わり、マルカムがクロムとともに探査波網を縫って、5隻のB級輸送艦を引っ張ってきた。

侵入時に第2惑星ニムル周辺の水素雲と小惑星帯の隙間に、防御シールドと自動操舵装置を仕掛けたまま放置してきた5隻だ。

コイケはコーヒーを啜りつつ、メインスクリーンから船外の5隻を見つめていた。

各船はコイケの指示で隕石塊の擬装を剥がし、防御シールドの出力を上げた。代わりにクロムのレスサットⅣだけが擬装を一層厚くし、輸送船の1隻に牽引された。

バートラム・サンダーは、残った。

スプリッツァの原子砲以上の武装を備え、通常戦力としては最も頼りになる船だが、開放機構の生き残りたちを乗せている上にレイバーを動かせない今、引き連れていくわけには行かなかった。副官であるルストは、自分がレイバーに怒られると訴え、ジャスたちも同行を主張したが、コイケがリーダーの権限で黙らせた。

「ルスト、あんたたちにはマードックとアリーゼ・サロイを護衛して貰わねばならんのだ。それにジャスたちには同胞を守っていて貰いたい。それだって立派な任務だろうが」

顔を強ばらせたルストを、コイケが諭した。

「大丈夫、俺たちは戻る。だが万が一、俺たちが1時限過ぎても合流宙域に行けなかったら、先に出発しろ」

「しかし…!」

「これはリーダーからの命令だ!」コイケは命じた。いつになく厳しい口調で。「アリーゼ・サロイをギーンにまで送り届けるんだ。頼んだぞ」

ルストは返答の代わりに、銀河傭兵連合式の敬礼で、コイケを見送った。

バートラム・サンダーとカラバのプワンソン号を残し、船団は出発した。

「各員、5隻の配置は頭に叩き込んだな? 指示した位置から1インチたりとてズレるなよ。さもないと…」

“わかってるよ。”クロムが応えた。“自分の船もろとも、素粒子の海に呑まれて塵と化す、ってことだろ?”

「オスカー、首都の地図は?」

「全部覚えた。路地の裏までも大丈夫だ。ソウさんの捕まっているのは、保安省の本部だな?」

「ああ、捕まった開放機構のメンバーは必ずそこに送り込まれるそうだ」

小惑星帯を迂回し、船団は進む。慎重にではあったが、速度を上げて。最早、防衛網の死角など気にする必要がないからだ。主星ラドンの衛星軌道目前まで、堂々と進み出る積もりだった。

ニムルとラドンの中間宙域にて、一旦隊列を組み直す。5隻の輸送船に船団を先導させる形を取る。コイケは各輸送船内にて操舵と作業を続けるマルカムたちに、遠隔操作への切り替えを命じた。ライトニング装甲車が彼らの収容に回る。

「………?」

最後尾を征くスプリッツァのディスプレイの1つに、背後から船団を追ってくる小型宇宙船が映った。コイケはニヤリと笑い、呼び掛けてみる。「おい」

“いいのかよ、大っぴらに通信なんぞ開いて。”クエンサーの不機嫌な声が返ってきた。

スプリッツァはメイ・クリンガーと並んだ。

「帰るんじゃなかったのか?」

“仕方ねえだろ。”忌々しげに、実に忌々しげにクエンサーは言った。“おめえら、汚えよ。ここで降りたが最後、報酬は入らねえわ仲間内から腰抜け扱いされるのは目に見えてるわ、泣きが入ること請け合いじゃねえか。行くしかねえだろ。”

「残ることも出来たんだぜ。現にレイバーとカラバは…」

“両方動けもしねえ怪我人じゃねえか。ピンピンしてる俺への厭味かよ。”どうしようもなく苛立った声で、クエンサーは言った。だが、毅然ともしていた。“もういい、言うな。今更引き返す気はねえよ。さあ、俺はどこに位置すりゃいいんだ?”

誇りに負けたのだ。彼自身の誇りが逃げることを、そしてマキタに負けっ放しで終わることを許さなかった。

ヘッ…、吐き捨てるようにクエンサーは言った。

“ここまで来た以上、てめえら甘ちゃん軍団がどんなザマでくたばるのか、しかと見届けさせて貰うぜ。”

――待っていろ、マキタ。

コイケはこの瞬間、マキタが生きていると、心の底から確信できた。

身体中を駆け巡る充実感、打てば胸の奥から響き返してくる確かさがあった。

連山のようなニムルとその第1衛星とが、左後方に遠ざかりつつあった。そこから小惑星帯の細い道が、船団の右手前方に伸びていた。遥か彼方に、ブレイザークロス太陽が眩しく輝いている。相変わらず十字星には見えなかった。その手前に、今はまだ肉眼では確認できないが、主星ラドンが待っている。

忍苦するより、凱歌を。

その星々を包み、抱いた蒼い大宇宙が、コイケの目前に果てしなく広がっていた。マキタがそこから力を得ているというのが、ほんの少しだが、わかる気がした。

鉄床ではなく、ハンマーとして。

船団は前進を続けた。

第2惑星周回軌道上から接近してくる侵入者発見。

8隻。うち5隻はB級艦。表に出た武装は確認できない。恐らく輸送船だと思われる。しかし何を搭載しているかは不明。注意されたし。真っ直ぐにこの主星を目指し、進んでくる。

主星ラドン、首都タキアスは再び沸き立った。

内務省は即座に全市民に向け、アナウンスを流した。市民の皆さんは混乱することなく、警備部隊の指示に従って、非難区域への移動を速やかに…。夕刻過ぎた首都に、早い外出禁止令が敷かれた。総統庁と保安省周囲に住む市民たちが、内務省警備部隊の隊員たちに誘導され、地下シェルターへの避難を開始した。

総統グランザーからの直々の通達が、軍・内務省・保安省に届いた。

侵入者は前回の騒動で捕らえた2名の救出を目論んでいると思われる。だが、警戒は保安省だけに止めるな。そして…、

相手を8隻の戦力だとは思うな。

前回の侵入者はたった2名。その2名の操る2機が、どんな混乱を引き起こしたかを思い出せ。今度も必ず大きなことをやる。

かつての帝国軍侵攻時以上に警戒せよ。

全兵士がその言葉に奮い立った。

内務省は市街警備の全装甲車輌を動員。軍の繰り出した黒甲虫型戦闘艇をバックアップする形で総統庁周囲を固めた。各道路に配置された対侵入者追尾砲座も残らず稼働・待機させた。全警備隊兵士たちが、前回犯した失態を恥じていた。命に代えても2度とそれを繰り返すまいという気概が、彼らの胸にあった。

保安省も同様だった。敵の目標が自分たちだとわかっているからには尚更だ。全要員に重武装させ、防衛態勢を整える。そして各閣僚には内密に、保安省ドーム内に〈クランゲージョ〉を配置した。

そして、ラドン軍港と、月基地から、首都防衛艦隊が出撃した。

舞い上がった艦隊は月――第1衛星軌道上にて集結を開始、首都を護るように盾状に散開した。

…遙か前方、スプリッツァのブリッジにて遠距離レーダーが、散らばる宝石のように広がっていく艦船を数え始めた。

“出してきなすったぞ。”マルカムが言った。“凄え数だ。”

散開する艦船の多さに、メインスクリーン上の主星ラドンが霞み始めた。コイケも頷いた。ディスプレイに目を走らせると、艦船の数は既に1000隻を超えていた。「自分の先読みがいかに甘かったか、思い知らされた気分だ」

“そうか…。”

「俺にこの先って奴があったら、相手の戦力予想なんて2度としないことにするよ」

“そう言いたくもなるわな。”マルカムは小さく笑った。“まだまだ増えてやがる。”

出動が1段落した頃には、ラドンの盾となった艦隊は2200隻にまで膨れ上がっていた。コイケ、マルカムともに、これまでどんな大作戦に参加した時にだって、見たこともないような規模だった。

“帝国軍を追い払った閉鎖星系の、本領発揮というわけだな…。”

「大したもんだ。艦隊の規模もそうだが、分析能力も」平静を装った積もりがしきりに喉が渇き、側に置いたポットから注ぎ足したコーヒーばかりを口に運び、コイケは言った。奴らは決して数だけで相手を判断しないんだ。「俺たちがこれからやろうとしてることを、半ば見抜いてる感じだな」

“嬉しいねえ。とうとうこれだけの艦隊にお出迎えされるまでの傭兵になったか、俺たちも。”そう言うマルカムも、言葉以上に緊張しているらしい。この局面に、拳を打ち鳴らす癖が出てこないのがその証拠だ。

ところが、それで終わりではなかった。

通信機を走ったクロムとクエンサーの悲鳴を聞き、遠距離レーダーに目を戻したコイケが瞠目した。

艦隊は増え続けていた。

第2波だ。

第2、第3衛星より、艦隊の第2波が出撃してきたのだ。

続々と舞い上がってきた第2波艦隊は、腰を据えた第1波艦隊――本艦隊――の背後で2組に分かれ、左右に散り始めた。広がっていくその数を、遠距離レーダーが再カウントしていく。これも優に1000隻を超えているのは、カウンターゲージを見ないでもわかった。

散開を終えた大艦隊は今度こそ、スプリッツァのレーダーディスプレイを真っ白に埋め尽くした。各艦の点す船外灯、窓から漏れる灯りは散りばめられた銀の雫を思わせ、その光に、メインスクリーン上のラドンは完全に覆い尽くされた。砕けた星の乱舞に似た光点群は、肉眼でさえ捉えられた。

全長700メートルの戦闘母艦1隻が、本艦隊の中央に居座っていた。恐らく旗艦だろうと思われた。周囲を全長500メートル超のB級艦が固めていた。散開した第2波も、A級母艦33隻を中心に、50~80隻の中規模艦隊を形成し、傭われ船団にその全艦首を向けていた。戦闘艦の武装の多種多様なこと。各艦が大型ミサイルポッドから陽子砲、電磁砲、イオン砲までを搭載し、その口径も艦毎に全部違っているのだ。全艦隊が号令一下、一斉に飛び出していける態勢だと思われた。その号令となるのは、集結した計4800隻の主砲の一斉掃射による第1次攻撃なのだろう。

そう…、

艦隊の総数、4800隻…。

“…こんな話、聞いてねえぞ。”通信機からクエンサーが歯を鳴らし、震えるかすれ声を出した。“たかが輸送船5隻に中小型艦4隻だぞ。それを相手に、一体何考えてやがんだ、こいつら…、”

マルカム、クロムの茫然とした声が、それに混じった。

コイケも同様だった。

まさかこれ程とは…。これが繁栄と発展を拒んできた星の持つ戦力か? 帝国軍第27艦隊どころか、銀河中のいかなる勢力・戦力を相手取っても渡り合えそうな規模ではないか。かつて連邦軍が7万光年の大遠征に投じた艦隊が1万7千だったという記録がある。しかしそれは70余りの同盟星から強引に徴用してきた艦船だ。辺境の1星系が、5000隻もの艦隊を保有…、ただただ信じ難い眺めであり、ただただ息を呑むしかない。スクリーンに広がる鉄壁の防衛網、そう、まさにあれは壁だ。

あの壁こそが、閉鎖星系なのだ…。

「こいつらがこれまで他星を攻めようなんて考えなくてよかったぜ…」コイケは言った。冗談めかした積もりだったが、言葉のあちこちが上ずってしまった。「こいつら1星系だけで、連邦帝国に次ぐ第3勢力になっただろうからな…」

誰も応じなかった。そんな余裕はなかった。皆が眼前の敵と、この宙域に漂う濃密な緊迫に呑まれそうになっていたからだ。

そう、緊迫感。敵はたかだか9隻相手に、決して油断していなかった。集結の時から砲門を開き、散開の最中もずっとこちらを狙っていた。一見散漫にも見える各艦隊の横四方への広がりは威容を誇示するためではない。1箇所に穴が空いても、被害を最小限に食い止められるからだ。彼らは傭われ船団が、間違いなく自分たちに小さくない被害を及ぼすと思っている。

傭われ船団を対等の敵と見做しているのだ。

今もどの艦の砲座も微動だにせず、傭われ船団を狙っていた。その厳しさ。そう、いざ何かあれば、いかなる敵をも甘く見ない、いかなる敵に対しても寸分の油断を自らに許さない厳しさ。それこそが閉鎖星系をあらゆる敵から守り抜いてきたもの。彼らの真の恐ろしさなのだ。

計測機器は狙われている感覚まで伝えてはくれない。武装した5000人の兵士の構える銃口前に立たされた9人の感じる恐怖。1隻が先走ったとしたら連鎖反応も起きた筈だ。4800隻の安全装置がいつ外れても不思議はないのだ。その掃射1回で、タイラント星2つ分の全都市を壊滅に追い込めることだろう。

だが、攻撃は為されなかった。

様子を見てからでも遅くはない、先制はするなという命令でも出されているのだろう。今ばかりは首都防衛艦隊のグランザーへの忠誠、彼の手足としての1分の狂いもない統制に感謝しなければならなかった。

予定のポイントに来た。スプリッツァ、ラスキーン、メイ・クリンガーが停止した。息の詰まるような静寂の中、マルカムの配下カールンに遠隔操作される輸送船5隻はそのまましばらく進み続ける。マルカムが、クエンサーが、青い顔に脂汗を流し、輸送船が次のポイントに到着するのを見守る。艦隊は動かない。侵入者の出方をただ、待つ積もりだ。

船団と艦隊のほぼ中間まで達した時、輸送船は止まった。1列だった5隻は緩やかに散開、小惑星や人工衛星、デブリが疎らに漂う宙域にて5角形を描いた。通信機からクエンサーの、ほうっという溜息が漏れた。

…ラドンの第1衛星に艦首を向けたスプリッツァのブリッジ、寄せ集めコンソールの前で胡座をかいたコイケは、数度の腹式呼吸を試みた。

緊張、そして恐怖で、気道まで強張っていた。それでも4度目の呼吸から、肺一杯に空気が入り始めた。8秒掛けて吸気2回、止めて8秒、同じ時間を掛けて呼気2回…、自己流の調息を続けているうちに手の震えは収まり、体温は下がり、代わりに胸の奥が熱くなってきた。コイケをここまで連れてきた決意と確信とが、恐怖による揺らぎから立ち直った。

はっきりした視界に、照準器に収まる第1衛星が眺められた。その手前に、散開した第2波艦隊が作る分遣艦隊の一翼300隻余り、そのまた手前には無人輸送船の描く5角形。

コイケは武装コントロール最下層のパネルに、例のキーを挿し込んだ。長い間使われていなかったディスプレイが点映し、タキオンエネルギー充填率を知らせた。34パーセント。

両舷重力バランス確保と同時に、スプリッツァの下腹に降りてきた砲座があった。「各船、バリアー展開準備いいか」

“ちょい待ち、只今調整中。”“こちらはOK。”

セーフティロック解除。

“…調整完了。いいぜ、やってくれ。”

遂にこの時を迎えた。脳裏に様々な思いが駆け巡り、消えた。

その中に、セリアの顔は、見えなかった…。

スプリッツァ船体が振動を始めた。抑えつけられたタキオン粒子が炉の中で沸々と煮えたぎり、加速を求めて暴れ始めた。

遂にこの時がやってきたのだ。コイケはこの瞬間にまで敵の攻撃が為されなかったこと、その幸運に感謝した。多分、この先、俺は2度と、お前の顔を思い出せないことだろう。済まない。そして…、

さよならだ、セリア…。

1筋の光条が、スプリッツァ下腹の砲座から放たれた。

それは光と呼ぶにはあまりにも淡く、儚く、スプリッツァから離れて僅か数キロのところで途切れ、消えてしまった。

もちろんそれは肉眼で捉え得る限りにおいてである。炉の内部で巨大な電荷の生む重力に抑えつけられていたタキオン粒子は、解放されるや否や、たちまち光速を凌駕し、不可視の域にまで達してしまったのだ。

自己を抑制していた重力の質量を丸ごと撥ね返し、際限なく加速するタキオン粒子は、周囲の空間を貫き、歪めた。一切の真空にも関わらず、斬り裂かれた空間は悲鳴を上げて震え、撃ったスプリッツァをも揺るがした。輸送船5隻の描く5角形の中心に淀みが生じ、星々、艦隊、その彼方の月がボヤけ、滲んだ。

第1衛星手前に展開する分遣艦隊300隻が、滲む視界に気づいた。原因にまでは頭が回らなかったものの、何かが起きているとはわかった。滲みが広がっているのも。つまりこちらに接近しているのだ。

敵船団から艦隊まで、光線砲なら優に1分半掛かる距離だ。分遣隊の指揮官は余裕を持って、全艦にシールド強化の号令を出そうとした。

間に合わなかった。

超光速で撥ね返され、慣性の赴くままに直進を続けた重力の質量は、まず5隻の輸送船を木っ端微塵に吹き飛ばし、周囲に漂うもの全てをその衝撃で弾き飛ばした。次いで分遣隊の最左翼40隻弱を瞬時に撃沈した。

遂に手を出してきたぞ。37隻がやられた。1発でか。気をつけろ、侵入者は凄い武器を持っているぞ。艦隊を組み直せ。旗艦に連絡しろ。反撃開…。

通信を交わす分遣隊の間を、僅かコンマ数秒遅れたタキオン粒子が通過していき――もちろん空間を斬り裂き、歪めながら――、第1衛星表面に消えた。いや、

消えたかに見えた。

空間の歪曲が生じさせる破壊力は、重力などとは比べものにならなかった。

ある艦は破片も残さず消失した。ある艦は歪む空間に捻じ曲げられ、またある艦は握り潰されたようにひしゃげた。空間の歪曲はその周辺にいた全艦の砲塔、装甲、艦橋、甲板から支柱まで、そして乗組員たちをことごとく圧し潰した。船体に亀裂が入り、継ぎ目という継ぎ目が引き剥がされ、艦外に投げ出された乗組員たちの血液が瞬時に沸騰、次々と体が弾けた。歪曲はそれら全てを呑み込んでいった。

分遣艦隊300隻は何もしないうちに、まさに何も出来ないうちに壊滅した。

その光景は本艦隊、第2波艦隊をも茫然とさせた。

何だ今のは? 幻か? 通信波が飛び交った。もちろん消え失せた300隻からの応答はない。比較的近くでその光景を目近に目撃した2隻からの通信がやっと届いた。艦隊司令官たちは己の耳を疑った。一撃にして300隻を葬れる武器を、敵は持っている!

それだけでは終わらなかった。

歪曲がやっと消えた第1衛星、白い不毛の月表面に、霞のような、或いは靄のようなものが掛かり始めた。もちろん靄の筈がない。靄が遙か上空に舞い上がり、衛星軌道近くにいる第2波艦隊の船体に突き刺さったりする筈がない。それは…、

月の破片であった。

数十、数百万の細かな破片が、空間の歪曲に震撼させられた第1衛星から飛び散り、宇宙にまで舞い上がり、艦隊に襲い掛かったのである。

破片に煙って見える月の、白く不毛な表面に、幾筋もの黒い線が走った。遠目にはただの黒い線にしか見えなかったが、もちろん違う。

亀裂だった。

第1衛星にヒビが入ったのだ。

飛び散った月の欠片に襲われる左翼艦隊1000隻余りが動き始めた。しかし舞い上がる欠片とともに艦隊を混乱させたのは衝撃波と、突如巻き起こった重力嵐だった。1000隻は自分の艦のコントロールに追われ、攻撃どころではなかった。衝突し、戦闘不能、航行不能に陥った艦は10隻や20隻に留まらなかった。しかし次の瞬間、艦隊司令官たちはもっと信じ難い光景を目にすることとなる。

月が文字通り、欠けた。

第1衛星の4分の1近くが、砕けたのだ。

第1衛星上にあった艦隊発進基地は壊滅的な打撃を受けた。残っていた軍の管制官や整備兵たちはほぼ全滅した。

そして月の破砕は重力バランスを崩し、本星ラドンをも揺るがした。

首都タキアスから周辺に延びる道路のほとんどが寸断された。地面を走った亀裂は地下の各種ケーブルをも切断し、防衛用の対空照明を消していった。対侵入者用の砲座はこれでかなりの数が使い物にならなくなった。走り回る竜巻が戦闘艇隊と装甲車輌群を蹴散らし、宵の空へと吹き飛ばした。炯々と目を光らせ、敵を待ち受けていた内務省警備部隊の闘志は1歩目にして挫かれた。

その遙か上空では、左翼艦隊1000隻が、衝撃波、重力嵐、そして未だ襲い来る月の欠片から必死になって逃れようとしていた。同じく退避行動に移った本艦隊旗艦からの指示も、右往左往する各艦の間を虚しく飛び交い、虚空に散るだけだった。航行不能に陥った艦船の数は遂に100隻を超えた。

その混乱は、本艦隊や右翼艦隊にまで只ならぬ衝撃を与えていた。たった4隻で現れ、しかも武器を用いたのはその中の1隻だ。それも小さいことこの上ない船ではないか。その小さな船の、たった1つの武器が、300隻を壊滅させ1000隻の統制を乱し、帝国が苦労して運び込んだ大型武器――大口径電磁キャノン砲同様、月を砕いたのだ。この事実は永久に変わらない。首都防衛艦隊兵士たちの胸に、この先永く刻みつけられることになるだろう。

左翼艦隊の収拾を本艦隊に任せ、右翼艦隊から70隻が前に出た。そのすぐ背後に100余隻がついた。敵への用心はもちろんあった。もしもの時には本艦隊の盾になろうという気概があった。70隻の各砲座が彼方の3隻、特にあの恐るべき武器を使ったと思しき1隻に狙いを定めた。奴があの武器を再度使用する前に、何としてでも黙らせる。ところが…、

つい今まで3隻を捕捉していた各砲座の測的スコープが、それに連動するレーダーとともに、一切使い物にならなくなっていた。

作動はしていた。だが、全艦のレーダーディスプレイは3隻どころか水平座標前方180度の範囲にあるもの何1つ映し出してくれない。白濁するばかりだ。肉眼にはなにも映らないが、そこにレーダーには反応する何かがあった。しかもその目に見えない何かに妨害され始めたらしく、艦隊同士の通信も途切れつつあった。

通じにくい通信を交わし合い、70隻は隊列を組み直した。管制要員と砲術士の目測で、各砲座が一斉に咆哮した。目測とは言え訓練に次ぐ訓練によって養ったその精度は確かなもので、レーザー、粒子ビーム、ミサイルはほぼ1点に向かって集束し…、、

消滅した。

目に見えない巨大なエネルギーを持つ壁に、行く手を阻まれたのである。

攻撃は立て続けに3度行われた。いかなる艦の防御システムも、この1点集中砲火には耐え切れまい。その自信と自負のこもる一撃だった。

それさえ消え去り、弾き返されたと知った時、艦隊の管制要員たちは解析センサーに目を向けた。そこでようやく彼らは、目の前の空間に満ちているのが、途方もないエネルギーを持つ何かであることを知った。攻撃だけではない、通信波を妨害しているのもこのエネルギーだ。

その1つ1つが、エネルギー換算値900テラ電子ボルトを持つ粒子なのだ。

素粒子爆弾。コイケ考案の攻撃兼防御兵器。次元連動砲の原理を応用して創り上げられ、新案特許まで得ている代物だ。5隻の輸送船に積まれた高圧炉内部にて途轍もない圧搾を加えられ、磁性単極子1歩手前までの高密度を持たされた素粒子が、船と炉の破壊とともに撒き散らされる。輸送船爆破とともに周囲に張られた電磁フィールドに取り込まれ、重い粒子はその場で停滞、放射性崩壊によって拡散するまでは消え去らない。エネルギーが消え去るまで、真空の空間を満たす粒子の高密度は壁どころの話ではない。ミサイルやレーザーはおろか、帝国の誇る惑星破壊兵器、電子キャノン砲までを阻む盾ともなり得るのだ。

次元連動砲を使う決意をするまでは、玉砕兵器として使用する積もりだった。輸送船1隻の撒き散らす素粒子の破壊力で、かなりの数を巻き添えに出来る筈だったし、いざと言う時はコイケ自身が5隻を駆って、敵艦隊を粒子の壁で阻止、味方を逃がす盾となる予定だった。

マキタ救出の決意が次元連動砲使用をコイケに踏み切らせ、それが素粒子爆弾のバリヤーとしての使用を思い立たせた。試みは成功。周囲の空間を満たした素粒子は、70隻の攻撃にもびくともしなかった。本艦隊2000隻の一斉掃射にも耐え切れるだろう。

もちろん、しばらくの間は、である。

攻撃の無駄を悟った70隻は攻撃を止めた。次元連動砲の第2次攻撃を恐れたためでもある。まずは味方の通信の回復を待ち、旗艦からの次の作戦行動の支持を仰ぐ積もりだった。この壁に自分たちの攻撃が一切通じないのなら、内側からの攻撃も為されないだろうという読みもあった。

突然、その内の3隻が、見えない攻撃に船体を撃ち抜かれ、大きく傾いだ。

素粒子バリヤーの1角から、極限にまで増幅した青白い多重層電磁シールドを出力一杯にまで上げ、高密度の素粒子の圧力から護られたスプリッツァの船首が突き出していた――もっとも素粒子の壁は目には見えないから、肉眼には青い光を纏ったスプリッツァしか見えはしなかったが――。そしてやはり高出力バリヤーに包まれたラスキーンとメイ・クリンガーも。

慌て、浮足立つ67隻に撃ち込めるだけの光線を撃ち込み、3隻は再度、素粒子の海に沈んでいった。反撃はことごとく撥ね返された。3隻を追って素粒子バリヤーに突入しようとした2隻は、鼻面をへし折られた。

65隻の眼前を、青白く光る敵艦3隻は船首をラドンに向け、ゆっくりと移動し始めた。レーダーの効かない今、望遠スクリーンにしか頼れない状態だったが、65隻、そして背後に控える100余隻も壁に沿ってそれを追った。通信波を飛ばし、右翼艦隊、そして本艦隊と連絡を取ろうとする。そんな中、3隻はまたしても素粒子の海から顔を覗かせ、ありったけの攻撃を仕掛けた。

65隻が54隻に減った時、左翼艦隊がようやく陥っていた大混乱から脱することが出来た。そして同時に、右翼艦隊の後方に散らばっていた銀の雫が横に流れ始めた。

本艦隊も動き出したのだ。

3度の攻撃を仕掛けようとした3隻の動きを、54隻とその背後の100隻は今度は読んでいた。その一斉掃射に、右翼艦隊1000隻の援護射撃が加わった。1000隻の攻撃は流石に段違いだった。さしもの素粒子バリヤーも大きく抉られ、穿たれた。光線の数条は鼻面を出そうとしていたスプリッツァのシールドを直撃し、3隻を素粒子の内側に封じ込めた。

睨み合いとなった。

その間にも本艦隊は徐々に、バリヤー前面に集結しつつあった。移動の幅を広げ、3隻と対峙する右翼艦隊の間に入ってくる。レーダーは未だ使えず、通信も途絶えたままだったが、彼らは右翼艦隊の動きで状況を読み取った。状況さえわかればどのようにも援護できる。そしてその本艦隊の背後に、素晴らしい速さで、左翼艦隊が集まり始めた。超兵器の先制パンチを食らったとは言え、迎撃に出遅れたことを恥じているがための迅速さだった。

しかし睨み合いの続く中、自分たちとは逆の方向に向かって動く1個の小惑星に、集結を続ける左翼艦隊は気づかなかった。

砕かれた月の破片が、数こそ減ったが未だ飛び交っていた。それに紛れるように飛ぶ小惑星に、レーダーの効かない今、気づく者はいなかった。望遠スクリーンで拡大すれば、ゴツゴツした表面あちこちが噴き出す細い噴射炎が見えた筈だ。軌道を微調整するための逆噴射だ。

小惑星は微妙に軌道を変えながら、ラドンの衛星軌道圏内に入った。

輸送船に牽引され、その爆発とともに遥か彼方へ弾き飛ばされたレスサットⅣであった。

今、その小惑星の擬装の1部を破って外に出てきたのは…、

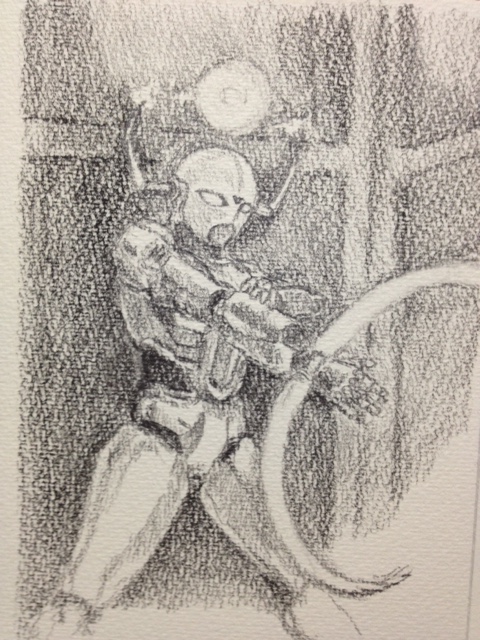

〈セカンドフェイス〉のオスカー・シュートである。

爆発・拡散直後は鉄壁の素粒子爆弾だが、所詮は一時凌ぎ。時間とともに素粒子は散り散りになり、盾はただの壁へと成り下がる。大艦隊の攻撃を食らい続ければ、やがては表面を抉られるだけでは済まなくなる。だがそれでも、素粒子の海はバリヤーとして3時間は保ち、作戦には優に2時間が使える筈だった。

しかし状況が変わった。出てきた艦隊は予想の倍だ。つまりは火力も倍ということだ。

俺の嫌いな単純計算だと、2時間は待てないってことになる。だからオスカー…、

1時間で戻ってこい。

セカンドフェイス・オスカーの身体を包む銀色の輝きが一際強くなった。両耳に2本の角を生やした金属の顔が前方を睨んだ。

手足に纏わりつく衣服の切れ端を引き剥がし、力を解放する。蓄えていたエネルギーは、彼をたちまち光速の域にまで加速させた。

…いいかオスカー、俺たちは囮だ。次元連動砲の威力を見せつければ、奴らは必ず俺たちを遠巻きに包囲するしかなくなる。レーダーも塞がる筈だ。それこそ全神経全注意を俺たちに向ける筈だ。その間を縫ってタキアスに突っ込め。囮のことなんぞ気にするんじゃないぞ。

頼んだからな!

前方より左翼艦隊最後尾の7隻が迫ってくる。光速の弾丸と化したセカンドフェイス・オスカーは、その7隻すれすれをかすめ、ラドンに向かって突き進んだ。

一瞬の隙を衝いて素粒子の海から飛び出し、集まった敵艦隊の末端を攻撃し始めた3隻に、右翼艦隊が反撃を開始した。しかし光る鬼は振り返りもせず驀進する。

そして遂に、右翼艦隊と合流した本艦隊2000隻も攻撃に加わった。

艦隊が見過ごした光点を、首都防衛網は捕捉していた。

その筈である。案内もなく、ブリーフィングも受けていないオスカーは、探査波の覆う首都に正面から突入を仕掛けたのだ。

もっとも、満を持して待ち受けていた防衛網は、月破砕の引き起こした異変によって大混乱を来していた。それでも探査網はまだ生きていた。指令が飛ぶ。使える砲座・車輌をフル稼働し、侵入者を食い止めよ。

生き残った対空砲座が天を仰ぎ、軽傷で済んだ戦闘艇群が総統庁周辺に再集結した。戦う前からズタズタにされかけた防衛網を見て、兵士たちは改めて総統の読みの正しさに感服するしかなかった。やはり奴らは只者ではなかった。防衛艦隊も僅か8隻相手に手こずっていると言うではないか。

油断するな。それが合言葉となった。高速だからと言って目が追いつかないという醜態は金輪際晒してはならない。決意も固く、まずは戦闘艇部隊第1陣20機が前に出た。タキアス郊外上空にて、侵入者を迎え撃つ積もりだった。

迎撃されたのは戦闘艇部隊の方だった。

侵入者の速度が常識を超えてうたためだ。郊外に出た時には侵入者の方が部隊を待ち受けている状況だった。慌てて発射されたビーム砲光線数条を、大気圏突入の摩擦で燃え上がった炎を未だ纏う銀色の侵入者はことごとく、いとも簡単に擦り抜けた。

速い!

光の前に立ち塞がった3機が真っ二つに裂けた。その残骸が郊外地上に墜ち、爆発・炎上する前に、光は移動を始めていた。部隊を遥か後方に引き離し…、

タキアス市内に入っていた。

サイレンが木霊し、サーチライトの光線が林立、無数の探査波が交錯する夜の首都上空。

侵入者――セカンドフェイス・オスカーは、そのど真ん中を彗星のように突っ切ろうとしていた。

猛烈な対空砲火が待ち受けていた。ビルの陰、屋上、街頭、窓、壁…、至るところから伸びた光線・火線がオスカーに集中した。あちこちに穴の空いた防衛網だったが、兵士たちの気概がシステムの不備を補っていた。機械と兵士一体になっての攻撃は、オスカーの能力と速度を持ってしても、幾度となく迂回コースを取らせることとなった。

思うように進めないオスカーの前に、戦闘艇部隊第2陣が出現。後方からは置き去りにしてきた第1陣の残りも追いついてきた。下から光線・火線、上から戦闘艇では流石に面倒だ。超高熱線を照射すれば1発で薙ぎ払えるだろうが、墜落や誘爆で市街に被害が出ることだけは避けなければならない。自分はスペースサルベイジャーズの第3のメンバーだからだ。

オスカーはくるりと翻り、ビルの谷間に突っ込んだ。

装甲車師団が対空砲座とともに待ち受けていた。全砲塔をフルに稼働させての一斉掃射が始まった。

光線・火線と言うより闘志が迫ってくる感じだった。さしものオスカーも数発にかすられ、バランスを崩しかけた。ビルの一方に異常接近し、そこの窓ガラスを衝撃波で1列に叩き割りながら飛び続ける。光線が数条、彼を追ってビルに飛び込み、大爆発を巻き起こす。ガラスと瓦礫とが降り注ぐ中、装甲車も砲座も攻撃の手を緩めない。

オスカーも反撃を開始するしかなかった。

大きく回した右腕が振り下ろされると同時に、音波砲が吠えた。コイケが“質量”と評したその威力は、音波砲の域を超えていた。対空砲座の砲塔をへし折り、装甲車の外装甲が次々に叩き潰された。

6台の装甲車と4基の砲座が炎上し、攻撃に躊躇が生じた隙に、オスカーは別の谷間に飛び込んだ。

そこの地上に待つ者はいなかった。代わりに2つのビル屋上をアーチが繋ぎ、その上に据えられた2基の砲座が下方に向かって光弾を吐き散らす。オスカーは速度を落とさぬまま高度を下げた。微砂塵を舞い上げながら地上スレスレを飛ぶオスカーを、光弾と爆発とが追いかける。

「………!」

飛行速度に合わせ、超高速で情報を処理する機械の視界の隅に、赤いものが飛び込んできた。注意を惹くための罠? いや違う。

人がいる。

10時塊歳くらいの少年と、8時塊歳くらいの少女が、抱き合って震えている。赤い色は少女の服だ。逃げ遅れた市民。

速度を落としたオスカーを狙い、2基の砲座が同時に吠えた。2個の光弾は1直線に飛んだ。

空中で停止したオスカーは、背中でそれを受け止めた。

2発目にて彼の身体は吹っ飛ばされ、路上のタイルに叩きつけられた。半身が地面にめり込む。

だがすぐに立ち上がる。一瞬衰えかけた全身の輝きもすぐに回復する。それでもオスカーは、そのまますぐには飛び立とうとはしなかった。頭上を睨んで立ち尽くす。

攻撃は中断していた。

オスカーはその気配が確かなのを見て、背後の物陰に潜む2人を振り返った。片手で合図する。行け。

少年少女は銀色に光る鬼をまじまじと見つめながら、恐る恐る歩き出し、走り出し、転がるように避難区域へと続く道を逃げ去っていった。

2人が視界から消え去るのを見届けたオスカーの身体が宙に舞い上がった。右腕の音波砲を構え、頭上からの攻撃の続きを待つ。

しかし光弾は襲ってこなかった。

2基の砲座のハッチが開き、顔を出した兵士たちがオスカーを凝視していた。ヘルメット越しの全員の表情に驚愕、不信があった。

無理もないだろう。オスカー自身、なぜあんなことをしたのかよくわからないのだ。以前の自分では考えられない、愚かな行動だ。恐らくマキタの甘さが伝染したのだ。彼ならきっと同じことをした筈だから…。

その2基からのオスカーへの攻撃は、為されないまま終わった。

子供2人の盾になったオスカーへの、精一杯の感謝ではないかと思われた。

オスカーは片手で軽く手を振った。顔を出した兵士たち数人の、2人の顔に、僅かではあったが笑みらしきものがこぼれたのを、ズームアップした視界は確かに捉えていた…。

上空を見上げると、戦闘艇部隊が集結しつつあった。

光弾に追い立てられた自分が上がっていくのを待ち受けていくのを待ち受けているのだろう。視線を巡らすと、彼方の総統庁上空には第3波第4波、ざっと数えて100機近くが待機していた。わざわざあの中に飛び込むのは気が進まなかったし、コイケには戦闘を避けろと言われてもいた。だから細かい路地まで記憶したのだが、逃げ遅れた非戦闘員に出くわす度に攻撃を受け止めていては、マキタを救う前にこちらが参る。

こうなったら上空の戦闘艇は、蹴散らして進むしかない。非戦闘員を巻き込むよりはマシだろう。オスカーは急上昇し、待ち受ける戦闘艇群のど真ん中に飛び込んだ。

たちまち壮絶な空中戦が始まった。

総統庁周辺を護る対空砲座群は、まさに地獄の針山の如き眺めであった。

その針山全てが宙の1点を指していた。全兵士が息を詰め、この静閑な地獄に鬼が登場するのを待った。但し、この地獄で業火に晒されるのは鬼の方だ。

さあ、来い。

首都上空で光線が尾を曳いた。と思いきや、いきなり派手な撃ち合いになった。数個の火の玉が郊外に墜落していった。各箇所の対空砲座が吠え、街のあちこちに火柱が立ち上る。

そして銀色に輝くあの鬼が、戦闘艇部隊ともつれ合うようにして総統庁の敷地上空、対空砲座照準のど真ん中に入ってきた。

作戦通り。号令一下、戦闘艇群はわっと散った。

取り残された光る鬼を狙い、砲座の針山数百本が火を噴いた。

鬼は信じ難い運動性を発揮し、光線の第1波、2波を完全に回避した。しかし光線は止まらない。センサーの追い続ける標的に向かって、数百の砲座砲塔は各個に、執拗に、光を狙って光線を吐き出し続ける。

流石の光る鬼も、第5波目に直撃弾を食らった。きりきり舞いの後、庭に墜落…、

いや、着地しただけだった。

光る鬼は総統庁敷地を、猛スピードで駆け出した。

走る速度も尋常ではなかった。センサーのほとんどが追いつけなかった。追いつき、照準を合わせ得た砲座は、音波砲を食らって爆発した。敷地内を轟音が揺るがし、ここでも火柱が立ち上った。行く手を遮ろうとした装甲車輌が火砲を乱射しながら宙を舞う。

光る鬼――セカンドフェイス・オスカーは、総統庁タワーには目もくれず、走り続けた。時折ノイズの入るようになった機械の視界に…、

闇に蹲るキノコのようなドームが映った。あれだ。

保安省本部。

ふと、仮面の横顔に何かを感じた。走りながら顔を上げたオスカーの目が、総統庁の窓の1つに吸い寄せられた。誰かがこちらを見つめている…。

目が反射的にズームアップし、解析センサーも同時に働いた。それがケープに身を包んだ巨漢だとはわかった。

瞬間、かつてない不安が彼を襲った。

この漠然とした不安感は何だ? 並外れた戦闘能力を持つオスカーは、これまでどんな敵と対峙しても、全てを機械的に葬ってきた。それらの敵とはまるで違う何かを、その影は全身から発していた。

殺気ではなかった。しかし、オスカーさえをもたじろがせる圧迫だった。準B級巡宙戦艦を独りで相手にした時でも、これ程の圧迫を感じたことはない。

この私が、この第2の身体の全力を出し切って、勝てるかどうかという相手だ…。

冗談ではない。ここに辿り着くまでに4発の直撃弾を食らってしまっている。第2の身体はあちこちがガタガタし始め、視界も狭まり、動きも鈍ってきた。時間もない今、こんなところで命の遣り取りをしているわけには行かないのだ。

影は尚も、こちらをじっと見つめている。

総統グランザーである。

その退避を願う閣僚や配下たちに、「臣下が戦っている最中に、安全な場所になど逃げ込めるか」という一喝を飛ばし、総統庁の窓の1つから戦況を見守っていたのである。

そのグランザーの眼が一瞬自分から逸れたのを感じたオスカーに、戦士の体面だの誇りだのという面倒なものは存在しない。今がこれ幸いとばかりに、影の視界からさっさと逃げ出した。銀色の光が尾を曳いて、保安省ドームの方向に消えるのを見送ったグランザーも、内心で思っていた。

とんでもない奴がいるものだ、と。

彼もまた、オスカーの持つ力を見抜いていた。

もし背後より艦隊の戦況を伝え、彼らへの檄を求める軍総司令の言葉を伝える側近からの声が掛からなければ、睨み合いは続き、遂にはグランザー自身がまたしても侵入者を迎え撃ちに出て行くことになったかも知れない。彼を急かす側近の声に渋々と――そう、渋々と――通信室に向かったグランザーは、その恐るべき侵入者を保安省に委ねるしかなかった。

グランザーがその部屋を後にした直後、窓の外で赤、青、白の猛烈な光線と火球とが舞い踊った。轟音と爆風とが総統庁の敷地にまで吹き込み、今し方までグランザーのいた窓を揺るがした。

…外を守っていた装甲車輌、兵士、防衛火器全てを粉砕したオスカーは、保安省ドームの外壁に超高熱線で大穴を空けた。内部への侵入を果たし、シャッターの下りた通廊に入ったところに、4体の〈クランゲージョ〉が待ち受けていた。

〈クランゲージョ〉どもはすぐに、熱と光を放つ侵入者を敵と認識した。即座に抹殺指令がその全身に行き渡り、対人レーザー、機関砲がその銃口をオスカーに向けた。

〈セカンドフェイス〉全身を包む輝きが増した。その気になれば超高速にまで飛び込める身体だ。もちろんセカンドフェイスのボディが本調子の時に限られるが。

直撃弾4発を食らった今は流石にそれには程遠い。関節のあちこちに妙な加熱が始まっている。それでもオスカーは、愚図りそうになるなるボディを無理矢理動かした。

レーザー光線が緩慢に身体の側を通過していく。射ち出された機関砲弾数十発が這うような速度で壁に当たり、破片をくるくると舞い上がらせる。飛び交う砲弾同士が空中で衝突し、火花を上げもした。彼の眼前で全てが緩やかに進行した。

オスカーはその全てを擦り抜けた。マキタたちにとっては素早かった〈クランゲージョ〉も、セカンドフェイス・オスカーにとっては静止に等しい。

だがやはり、いつもとは比べものにならないくらい身体が重い。戦闘用ではない自分が、4発の直撃弾を食らってしまったのだ。しかも1発は自ら進んで。第2の身体がここまでダメージを受けたのは初めてだ。

だが、それが何だとも思う。

マキタを救うためだったら、こんな身体の1つや2つ、くれてやっても構わないと思う。

右腕音波砲より手首側から指先に添って、1条の光が迸った。鎌の形となり、そのまま固定される。フォトンブレード・スライサー。それはまるで大鎌が茅の茎を刈り払うような容易さで、〈クランゲージョ〉の脚を切断し始めた。

この殺戮機械どものデータは既に頭に収まっている。仰向けに引っ繰り返った〈クランゲージョ〉は反撃する暇もなく、8本脚の付根の急所を光の鎌に刺し貫かれた。

4体の〈クランゲージョ〉が完全に動きを止めた時には、フォトン・スライサーは壁を刳り貫き、オスカーをドーム奥へと遁走せしめていた。

あらゆるドーム状建築物の例に漏れず、保安省の内部も通廊が幾重にもとぐろを巻いた構造になっていた。階下に下りるにはエレベーターしかなく、それもドーム中央に2つのみ。捕虜2名は地下3階。通廊で交戦した暗殺部隊兵士を音波砲拷問で締め上げ、その情報を得たオスカーは、直ちに近道作りを開始した。

腹と胸、計3枚のプレートが再び、一千万度の超高熱線を照射した。

外壁よりも薄く弱い壁を即座に白熱化し、鋼を飴と化し、空気を灼熱の熱風と化した。たちどころに空いた壁の向こうより、冷たい空気が流れ込みはしたものの、それも次の壁が白熱化する頃には数万数十万度の熱風になった。煮え滾った空気は近づこうとする暗殺部隊兵士たちを手当たり次第に焼き殺しながら駆け回った。外壁に面する通廊に嵌め込まれた頑丈な窓も、灼熱の空気の膨張に耐え切れず、次々と外に向かって破裂した。そこから噴き出した熱風は、ドーム周囲から総統庁の敷地にまで達し、地上と空気を焦がしながら猛烈な勢いで上昇し始めた。人、壁、敷地の草木、様々なものを炭化させた熱風は黒く染まり、保安省ドームの遙か上空にまで立ち上った。それはまるでキノコ雲にも見え、遠目からそれを見た内務省警備隊の指揮官の1人は、「保安省壊滅」の報を本部に送り、後に大幅な降格処分を受ける。大気のある場所で超高熱線を使うと必ずこうなるのだ。

熱波が1段落ついた時には、ドーム外側から中央にかけ、直通できる近道が出来上がっていた。セカンドフェイス・オスカーはエレベーターのあるという方角に向かって、悠々と足を踏み出した。邪魔する人影はいない。吹きすさぶ熱風に、暗殺部隊はもちろん、ドーム1階の保安省職員は壊滅させられていた。

エレベーターホールらしき場所が見えてきた。

来たぞ、ソウさん。

そこそこ広いエレベーターホールに入った。口を開けた箱に入ろうと、前に立った時だった。

オスカーの眼前に、1枚の壁が落ちた。

跳び下がった背中を、背後にも落ちてきた壁が強打した。次いで左右、そして天井、最後に床が塞がれた。

壁に似た6枚の板の作った4メートル四方の檻に、オスカーは閉じ込められた。

その板は材質が、よく見るテクタイト系鋼材とは異なっていた。灰色がかった、一見肌理の粗い地肌を持つその表面は、オスカーの第2の身体の放つ銀色の光芒を、反射どころか映し出しもしなかった。

オスカーは右腕をかざした。音波砲が吠えた。ガイン…、という高音を発したものの、壁には傷1つつかなかった。

銀河3大硬質鋼材チタン・ピブリニウムを切り出して造った壁だ。スプリッツァの大口径原子砲の直撃にも凹みもしまい。兵士・車輌の防衛や〈クランゲージョ〉を突破できた者も、ここで必ず捕らえられる。保安省の備えた最後の罠。

しかしその後が続かない。檻の中にBXガスが充満したが、今のオスカーに効くわけもない。次いで殺人ナノマシンが投入されたが、これも無駄だった。オスカーが超高熱線を照射した。密閉された箱の中は数百万度の熱空間に変わった。ガスとナノマシンを噴き出した噴霧口は溶け、漂うナノマシンを線香花火のような火花とともに全滅させ、天井のパイプを破壊し、ガスをたちまち階上に逆流させた。2階以上にいた無事だった要員もバタバタと倒れていく。

オスカーの方も超高熱線を長時間照射できなかった。密封された檻内部の空気を灼熱化、膨張させ、防御電磁波に包まれた第2の身体も参らせる寸前まで行った超高熱線だが、壁を焦がすことしか出来なかったのだ。フォトン・スライサーも表面に僅かな傷をつけたのみ、あっさりと弾き返された。当然だろう。1枚のチタン・ピブリニウムを切り出すのに、戦艦1隻分の鋼材を切り出すレーザーを駆使して10年掛かるのである。

しばし立ち尽くしたオスカーは、背中がもう一方の壁につくくらいまで下がった。

一千万度の熱線にも耐え得る壁相手に使うべき武器を、オスカーは後2つ、隠し持っていた。そのうち頻用できるのは1つ。過去数度の利用しかなく、こちらの銀河に来てからは初めてになる。

両耳から左右に伸び、天を衝く例の角一対の先端に、小さな光が点り、放電を発した。細い触手にも似た放電はオスカーの頭上にて絡み合い、混じり合い、光球を形作った。

原子分解光弾。オスカーはそう名づけている。

コイケ命名ではないのは、この武器のことを、コイケも知らないからだ。細かい原理は知らないが、そう名づける以外にない武器である。原子の継ぎ目という継ぎ目をことごとく崩壊させ、物質を根底から分解してしまう。この武器を防げるものは存在しない。シールドやバリヤーでさえ分解してしまうのである。もしそのエネルギーの1部が撥ね返りでもして、それを浴びようものなら、オスカーの第2の身体さえ破壊される。壁際まで退いたのはそのためだ。

この武器が通じなければ、マキタを救う手は尽きる。なぜならもう1つの奥の手を使う時は、オスカーも死ぬ時だからだ。

煮え滾る空気の中、頭上の光球が直径80センチばかりに膨れ上がり、震えている。さあ…、

行け!

光球は弾けた。

6つに分裂した光球はオスカーの周囲に飛び散り、大きく迂回しながら速度を上げ、狙った壁の一角に集束した。再び1つになった瞬間、光球は一際強く輝いた。オスカーは咄嗟に伏せた。

ボン…、という豪快な破裂音が響いた。超高熱線に膨張させられていた檻内の熱風が外に吹き出した。エレベーターホールの壁が溶け、箱も変形し、ホールに通じる通廊という通廊に爆発のような熱風が吹き荒れた。

光球は消え失せ、超硬質鋼材の1面に、刳り貫いたような大穴が穿たれていた。

オスカーは仮面の顔を上げた。ゆっくりと立ち上がる。肩が上下する。生身の肉体の時だったら、さしずめ溜息だったろう。四角い檻から出る。様子を見に来て今の熱風を浴びたらしい兵士数名の炭化した死体が煙を上げていた。

今度こそ本当に、オスカーを阻止する者はいなくなった。

変形したエレベーターは動かなかった。恒星を遥かに超える熱風がドーム内を吹き荒れたのだ。電源も何も全部落ちていた。しかしオスカーは気にしない。床の歪んだエレベーターの箱をフォトン・スライサーで寸断し、下に向かって飛び降りてしまう。

轟音が自動ドアを叩き潰し、こじ開けた。

エレナにはそう見えた。轟音に目を開けたエレナに見えたのは、くの字にへし折られた鉄扉とともに拷問室内に転がり込んだ暗殺部隊兵士3人だけだった。同時に物凄い熱風が吹き込んできた。裸の肌を火脹れさせかねない熱風だった。

兵士の1人は胴体を千切られていた。1人は頭を粉砕されていた。黒スーツの下に広がる血溜まりが、熱風にたちまち乾き始める。

その血が乾き切る寸前に、反射する光があった。エレナは視線を入り口の向こうに上げた。

拷問室内にふらりと、銀色の輝きが入ってきた。

暗さに慣れた目にはその輝きは眩し過ぎた。未だ拷問台に吊り下げられたままのエレナは半ば怯えた。保安省の新兵器が暴走でも始めたのかとも思った。空調も効かないこの異様な熱波はそれが原因か、とも。暗殺部隊兵士たちの死体は早くも干上がり始めていた。

マキタを、守らなくちゃ…。

だが、その輝きが、エレナの正面に吊られるマキタに歩み寄り、

「ソウさん」

と声を掛けた時、やっと気づいた。機械的に変調した声ではあったけれど…、

「オスカー、なの…?」

セカンドフェイス・オスカーの右手から伸びた光の鎌が、上下左右に1度ずつ振り払われた。金属の灼ける臭いがして、手枷足枷が切断された。尻から落下したエレナは悲鳴を上げた。

マキタは返事をしなかった。実はグランザーと相対した直後から今まで、完全にへたばっていたのである。だが、息はしていた。微弱ではあったが、心臓の確かな鼓動も、オスカーの聴覚は捉えていた。骨折した左肩は壊疽でも起こしたか、どす黒く腫れ、潰れた左目の眼窩も化膿が始まっていた。しかし、それでも…、

生きている。

それだけで充分だった。オスカーは震えそうになった右腕を左手で掴み、フォトン・スライサーを振るった。

枷が切断され、落下したマキタを受け止めたのはエレナだった。

「マキタ!」

「しっかりしろソウさん!」

マキタの無事な右目が、薄く見開かれた。「オスカー、か…?」

「ああ、私だ」

「そおかあ、お前が、来て、くれたのか…」

「ああ、私が来た。ソウさんとの誓いを守るために…」冷たい身体から発せられるその声が、熱を帯びた。「私が来たんだ」

マキタはうっすらと微笑んだ。

「有難うよ、相棒…」

そう言ってオスカーの首を、力など入る筈のない右腕で抱き寄せた。上がらない左腕でエレナを抱き寄せようともする。エレナは裸であることも気にせず、思い切りマキタを抱き締め返した。

「…オスカー、俺の、銃は?」

「ああ」オスカーは肩に懸けたホルスターベルトを外した。控室にいた拷問官から…、「取り戻してきた」

瞬間、マキタの右手が電光の速度で閃いた。

雷鳴がオスカーとエレナの頭の横で轟いた。危うくエレナの左鼓膜は破られそうになった。衝撃波が彼女の豊かな髪をはためかせ、キーンと鳴る耳鳴りの向こうに、弾丸の手応えとでも呼ぶべき音を聞き取っていた。そして甲高い悲鳴も。

腱を切られ、握力どころか上げることもままならない筈のマキタの右手から、ハンディキャノンがすっ飛んでいった。

拷問室入り口の、倒れた自動ドアの鉄扉の上で、クロフツ・ハイマンが仰向けに倒れ、もがいていた。

足音を忍ばせ近づいてきていたのだろう。その接近にはオスカーでさえ反応が遅れた。ハンディキャノン弾丸はその甲羅の胸のど真ん中に命中していた。開いた大穴から鮮血が噴き出した。しかし貫通には至らなかったようだ。ハイマンはもがきながらも手にした銃を構え直し、3人に向けた。

音波砲が吠え、ハイマンの頭部が血煙とともに消失した。

唖然とし、反応らしい反応も出来なかったエレナの腕の中で、マキタは血の乾いた顔に満足げな深い笑みを浮かべた。その笑顔がふっと緩んだと思いきや、全体重がエレナに預けられる。

床に転がったハンディキャノンを、オスカーが拾い上げた。ホルスターベルトに収め、それをマキタの肩に懸けながら、大したものだ、と呟く。「ソウさんを見ていると、人間の可能性には限界なんてないんだと思えてくるよ」

オスカーの故郷はそれを信じない場所だった。だからオスカーたちは、このような第2の身体を持つことになったのだ…。

エレナがマキタを背中に担ぎ上げた。「…あたしたちのマシンは無事かしら」

「無事のようだ。場所も聞き出した。それよりエレナ、何か着るものは要らないのか?」

「そんな場合じゃない。案内して」

2人は走り出した。

ようやく熱波の収まってきたドーム内、1階の格納倉庫に、どうにか生き残った要員・兵士たちが集結してきた。オスカーは自ら盾となり、エレナを先に行かせた。光線・火線を自らに集めつつ、音波砲で反撃する。

――有難うよ、相棒。

その言葉がずっと耳の奥に残っている。ここに来てやっと、マキタやコイケと本当に通じ合えたと思う。自分は所詮他星者だという意識を払拭できたように思う。

音波砲で追跡の面々を散々翻弄し、走り出す。すぐにエレナに追いついた。生半可ではない拷問を自らも受けていながら――足の爪など全部剥がされているのだ――、乱れもしない軽快な疾駆。引き締まりながら揺れる脚と尻。

オスカーは第2の身体の機械の目でそれを見ながらも、得体の知れない高揚を感じていた。美しい、というのは、これかも知れない、と思ったりもした。

かつて故郷で愛した女にさえ、抱いたことのない感動だった。

グレイハウンド、ジンリッキーの両機は総統庁近くの、内務省管轄の倉庫に置かれていた。後々分解して調べる積もりだったようだ。それはそうだろう。グレイハウンドのような旧式機はともかく、ジンリッキーはあのコイケが設計した傑作機だ。奪い返されて内務省の人間たちはさぞ悲憤慷慨することだろう。

その倉庫天井を、エドランド・ビームマシンガンが穴だらけにした。最後に音波砲が大穴を空ける。

垂直上昇したグレイハウンドが飛び出した。エンジンをスタートさせてのいきなりの急上昇だったが、愛機はよく耐えてくれた。

そのエレナの視界の隅に、総統庁の塔が飛び込んできた。

もう1度、突入したい!

だが、エレナはその思いを噛み殺した。突入したところで、同じことの繰り返しだ。或いは今度こそ殺されるだろう。今の自分ではグランザーには勝てないのだ。

そして何より、グレイハウンド操縦席の後ろには、マキタが押し込められていた。

直ちに医療設備に入れなければ、今度こそ本当に死んでしまうだろう。この人を死なせるわけには行かないのだ。

しかし…、

いくら理性で言い聞かせてみても、永年の夢が、心の支えが、そう簡単に割り切れる筈もなかった。無意識が操縦桿を握るエレナの手を僅かに躊躇させた。グレイハウンドの速度が鈍る。未だ生きている防衛網の対空砲座が動いた。

同じ穴から飛び出してきたジンリッキーがそれらを破壊した。操縦はもちろんオスカーだ。

“行くぞエレナ!”

その声に、エレナの手は躊躇を止めた。

猛加速するグレイハウンドの横を、総統庁の塔が通過していった。帰って、くるわよ…。それを横目で睨みながら、エレナの心は叫んだ。

きっと帰ってくるから…!

猛加速し、上空に飛び去る2機を、数条の光線が追った。1発も当たらなかった。1発とて、追いつきもしなかった。侵入も脱出も、途轍もない迅速さだった。軍の兵士も内務省の警備隊員たちも顔を見合わせ、溜息をつき合うしかない。

総統が狙われずに済んだことへの安心があった。翻弄されたまま終わったことへの慨嘆、それももちろんあった。

しかしそれ以上に、仲間を救うためにたった1人でこのタキアスに乗り込んできた敵への称賛が、何よりも…。

魔王への挑戦 その13

数百本の光線が、素粒子の壁を揺るがした。

本艦隊・第2艦隊混成軍が波状攻撃を開始した。傭われ船団の命の盾である素粒子のバリヤーは、徐々に拡散の速度と度合いを上げ始めていた。45パーセントが拡散してしまえば艦隊の攻撃も船団に届き始めることだろう。その時間は思った以上に早かった。

艦隊の武器が、思った以上に強力なものだったのだ。

果てしない軍拡競争の中、艦船開発に関しては、種類は出尽くした感があるものの、バリエーションと威力に関しては、連邦・帝国ともに未だ鎬を削っている。帝国軍第27艦隊を破ったとは言え、それも遥か昔のことではないかと言う者もいた。とんでもない。閉鎖星系艦船の主砲掃射は、連邦軍の精鋭艦隊のそれの威力に匹敵した。

星を閉ざし身を潜めながらも、こいつらはずっと技術開発に明け暮れていたのだ…、コイケは思った。いつ、誰に攻められても構わないように、今日まで牙を研ぎ続けていたのだ。

今や右翼艦隊・本艦隊に加え、立ち直り、後方を固めた左翼艦隊からも攻撃が為されていた。通信もレーダーも未だ利かない中、動きまわるばかりの敵――コイケたちを見て、反撃できないものと見抜いたのだ。あの武器――次元連動砲を、目前を覆う見えない物質のせいで、或いは別の事情で、撃てないと踏んだのだ。

それでももし、あの武器で攻撃を仕掛けてきたとしても…、

この4000隻が本星の盾だ。艦隊全隻にその気概が漲っていた。

500から1000隻が入れ替わり立ち替わり、砲撃を仕掛けてくる。光線が、ミサイルが、集中に集中を重ねた。望遠スクリーンで見当をつけるだけ、位置の特定が出来ないままでの砲撃は、3隻に届くまでには至らなかったが、素粒子の壁に浸透し、近づいてきつつあった。

コイケは全身に汗を流しながら、スプリッツァのブリッジにて踏ん張っていた。大半は冷汗だった。浸透する攻撃、迫ってくるエネルギーは、コイケの心に浸透する恐怖と等しかった。

艦隊がこれだけ足並みを揃えてくるからには、もはや素粒子の外に飛び出しての攻撃は無理だ。しかし素粒子の密度のまだ濃い、バリヤーの奥に退避しているため、今度は船のシールドの方が限界に近づきつつあった。複合型4層のうち、2層までが既に過負荷寸前だ。スプリッツァでこれなのだから、ラスキーンとメイ・クリンガーは尚更だったろう。バリヤーやシールドが崩壊すれば、船体装甲が高密度の素粒子に直ちに圧し潰される。

早く戻ってこいオスカー!

700隻の一斉に放った大口径重粒子砲のエネルギーが、遂にバリヤーの奥、スプリッツァの十数キロ先にまで迫った。船体が大揺れに揺れた。ブリッジの照明が明滅し、各制御パネルが火花と煙を上げた。寄せ集めコンソールからマグカップがすっ飛んでいき、床に落ちたポットからコーヒーがこぼれ始めた。ノイズだらけのメインスクリーンに、通信代わりの船外灯を点滅させるラスキーンとメイ・クリンガーとが映った。『限界近し。後30分保つかどうか』『こっちもそれが限度だ。ジェネレーターが悲鳴を上げてやがる』

これまでか…、コイケの手が再びコンソール最下層、次元連動砲のコントロールパネルに伸びた。エネルギー充填率27パーセント。撃てる。ここでもう1度、次元連動砲を撃ったなら…、

その一撃は残留する素粒子を周り中に吹き飛ばし、敵艦隊4000隻にも甚大な被害を与える筈だ。

もちろん撃つ際にはシールドを解除しなければならない。次元連動砲を撃つや否や、スプリッツァ船体は圧し潰されることだろう。それは覚悟の上だ。最終手段である玉砕作戦を遂行することを思えば苦にもならない。

セリアの面影さえ失くしてしまった今となっては…。

その前にラスキーンとメイ・クリンガーには、この素粒子のバリヤーを脱出して貰わねばならない。彼らには戻ってくるオスカーとレスサットⅣ、彼らに連れられて戻ってくる筈のマキタを回収して貰わねばならないのだ。

僚船2隻に対し、船外灯で、先に脱出しろ、という通信を送ろうとした時だった。

本星ラドンの手前にて、強烈な光芒が閃いた。

目前に展開する大艦隊の遙か後方で輝いたにも関わらず、その閃光は3隻からもはっきり確認できた。右翼艦隊と本艦隊からの攻撃が、波が引くように収まっていった。彼らも閃光に気づいたのだ。それが新手からの攻撃かとも思えたのだろう。

コイケの顔が瞬時茫然とし、次いで歓喜に輝いた。

青い、閃光…!

作戦前に打ち合わせておいた事項の1つに、オスカーがマキタを救出し終えた際の合図があった。もしマキタが駄目だった時には赤、生きていたなら青の閃光弾を撃つ、という。

密輸もその生業の1つであるレスサットⅣには、通信の利かない悪環境の宙域でも合図を送れる高性能照明弾20発が装備されていると言う。恐らくはその20発を全部射ち出したに違いない。色を青にセットして。

マキタは、救出された!

でかしたぞオスカー! コイケは雄叫びを上げた。血が逆流し、沸騰した。眼鏡も曇った。よくやった。

本当に、よくやってくれた…!

現在レスサットⅣは全速力で、敵艦隊と素粒子バリヤーを迂回するコースを辿っている筈だ。素粒子は艦隊間の通信のみならず、本星からの通信も未だ撹乱・擾乱していた。艦隊の大半は、首都にオスカーが侵入したことすら知るまい。レスサットⅣは尻に帆かけて、合流宙域へと急いでいることだろう。

コイケは他の2隻に、船外灯信号を送った。離脱開始!

傭われ船団3隻は最後の力を絞り出し、シールド出力を目一杯に上げた。素粒子の海の奥へと沈んでいく。

背後の閃光弾を攻撃と思い込みはしたものの、主星に流れ弾が向くことを恐れ反撃に移れずにいた左翼艦隊が隊列を組み直し始めた。その手前の本艦隊も、背後からの次の1手を待つ。右翼艦隊は素粒子の海への攻撃を続けた。

息を呑む1時間が経過した。

素粒子の拡散は進み、遂にバリヤーは効力を失った。光線やミサイルが、これまで阻まれていた深さにまで届き始めた。しかし何の手応えもなく、侵入者3隻は何の反撃もしてこなかった。もちろん背後からの攻撃も為されない。防衛艦隊が睨み合いに痺れを切らし始めた中、ようやく通信らしい通信が回復した。

背後の光芒がただの閃光弾でしかなかったと知った時、艦隊は遅ればせながら敵の作戦を悟った。果たして、回復した本星との連絡により、捕虜2名がまんまと奪還されたとの報告が入った。

してやられた。

追跡は叶わなかった。拡散し、レーザーや粒子砲光線を阻むことの出来なくなった素粒子の海だが、艦隊を足止めするには充分だった。電磁シールドを装備していても、艦が直進するのに、軟泥の中を突き進むような抵抗が掛かるのだ。かと言って迂回して追うのも最早難しかった。素粒子は半径6万メガリフェット――ブレイザークロス恒星の2倍近い範囲にまで広がっていたからだ。どうにか回復した連絡によると、レーダーの効かなくなった宙域から飛び出した3隻が別の1隻と合流、ニムルとリブル中間の小惑星帯に沿って超高速で逃走中との報告が、監視衛星の1つから30分近く前にに入っていたとのことだった。

恐らくこのまま星系外に逃げ去る積もりなのだ。直進は不可能、迂回しても星間物質の多いこの星系内での超光速航行も不可能、追いつけないのは目に見えていた。あの見えないバリヤーが展開されてからの通信の遮断、そしてたった3隻による決死の陽動、そこまで計算し尽くした上での遁走劇だとすれば、まさに鮮やかな逃げっぷりだった。艦隊指揮官たちはそれぞれに舌を巻き、感じ入った。

だが、それでも、追うべきだと主張する艦隊指揮官と、追っても無駄だという指揮官との間で諍いが起きた。

――たった数隻に翻弄されたまま終わるのか? 奴らを逃してみろ。それこそ笑い者だ。ブレイザークロスの防衛網は地に堕ちたと言われ、侵略者どもが挙って押しかけてくるぞ。

――それはわかるが、奴らを追うためだけに本星の警備に穴を空けられるか! のこのこ追いかけたはいいが、これが陽動のための陽動でないと言い切れるか!

双方の言い分は平行線を辿った。それを収めたのは、回復した通信網を走った総統命令だった。

撤退して、ラドンの守りにつけ。

納得できた指揮官も、出来なかった指揮官も、次の命令には耳を疑った。

〈十字星〉を、使う?

ブレイザークロスの最強防衛兵器。かつて帝国軍を始め、攻め込んでくる侵略者の艦隊を全て、そして常に壊滅に追い込んできた、つまりは銀河最強の防衛兵器だ。閉鎖星系の誰にとっても全幅の信頼を置ける心の拠り所。いかなる侵略者であろうとも、〈十字星〉であれば絶対に撃退できる。その信頼があった。事実そうだった。

その超兵器を、たかだか数隻の侵入者相手に使おうと…。衝撃があった。誰もが愕然とした。

しかし、彼らはすぐに思い返した。総統は仰った。相手を8隻の戦力だと思うな、と。まさにそうだった。我々首都防衛艦隊4000隻以上と堂々と戦い、一時は互角以上に渡り合った。帝国最強を名乗ったあの第27艦隊とやら以上だった。

こんな敵は初めてだ。まさに〈十字星〉を使うに値する敵ではないか。

撤退はすぐに始まり、同時に〈十字星〉発動準備も始まった。各要員が機関チェックに走り回り、本星は全探査網、全監視衛星にフル稼働を命じ、敵を追った。侵入者4隻は現在ニムルの周回軌道近くにまで達しようとしていた。

エネルギー中継グリッドは第7、第15ステーション!

平穏な時代だったし、永年〈十字星〉も半御役御免状態ではあった。しかしいつやってくるかわからない侵略者への備えを怠っていたわけではない。〈十字星〉がそんな連中への鋼の盾であり続けるために、常に訓練は行ってきた。

総統命令発令後、作動準備は僅か20分にて完了していた。

…総統庁の1室から、グランザーがタキアスの夜空を見上げていた。

月破砕による重力バランス崩壊の影響は未だ続いていた。断続的な地震があちこちで発生、幾つかの都市では竜巻が走り回っているらしい。タキアスからは大きな被害の波は去ったものの、風は未だ強かった。それが開け放った窓から吹き込み、黒いケープをはためかせていた。風をその蛇の横顔に受けながら、冷血の眼は恐らく夜空を越え、宇宙を見透かしていた。

正しくは、逃走する4隻の船を、じっと…。

“…やったぞ! 俺たちゃとうとうやったんだ!”

クエンサーの大声が、蘇った各船の通信機を走り回った。語尾は震えていた。通信画像を出してはいなかったが、恐らくは感涙にむせんでいるに違いなかった。

“あの、閉鎖星系の防衛艦隊と戦って、生き延びたんだ、俺たちゃあ!”

誰もクエンサーの喚きには応じなかった。だが喜んでいないわけがない。胸に去来する感慨を噛み締めていたのだ。半ば諦めが同居した作戦だった。1つの賭けだった。

その賭けに、勝ったのである。

バートラム・サンダーとプワンソン号は既に星域外にて待っている筈だ。スプリッツァを先頭とする4隻は、この宙域で出し得る全速力にて、合流予定宙域に向かっていた。

もはや探査網を気にする必要もなかったし、構ってもいられなかった。4隻はひたすら直進する。首都防衛艦隊からの追跡はなかった。開放機構をおびき寄せた巡回船団も今は影さえ見せず、4隻を追う武装も機能もついていない監視衛星は最初から動かない。スプリッツァの遠距離レーダーとレスサットⅣの高性能解析レーダーがそれを確認していた。4隻の右手後方にブレイザークロスの太陽が大きく輝いているだけだ。左舷前方には第2惑星ニムルが肉眼でも見え始め、その衛星軌道に漂う隕石塊が、4隻の周囲にも近づき始めていた。小惑星帯には負けるが、そこそこに数はあった。コイケは全船に、注意して進むよう指示した。

クエンサーは喚き続けている。その大音声の合間を縫って、クロムが連絡を寄越してきた。マキタ、エレナ、オスカーともに無事に収容した、と。

「そうか」コイケは小さく洟を啜った。「御苦労だった」

“だが、2人は相当バテてるぞ。特にマキタだ。外傷もひどいし、内臓出血もだ。強烈な拷問を食らったらしい。”

「急を要しそうか?」

クロムに代わったオスカーが、マキタの食らったダメージの数々を口頭で羅列した。コイケはそれを電光の早業で医療用データベースに打ち込んだ。“今、2枚目君に読み上げて貰ったが、よくまあ生きてるもんだと思うよ。今、薬で肝臓を綺麗にしてるとこだが、ウチのレスサットじゃ応急処置しか出来そうにないぞ。そっち程、専門的な医療設備がないからな。”

「わかった。星系を出たらこちらに移して貰うよ。手術はこちらで引き受ける」

“恐らく、当分の間は、寝たきり生活になるな。”オスカーが言った。

マルカムの声が割って入った。“あいつにはいい薬だ。”

その声には心からの安堵が混じっていた。

“これで俺たちゃ、英雄だ!”クエンサーは叫び続けている。“あのスペースソルジャーズを超えたんだ! 名声も栄誉も、思いのままだぜ!”

マルカムが苦笑した。“あいつ、完全に舞い上がってやがるな。”

「まあ、許してやろう。一時は全てを失いかけたんだ」

笑ったコイケだったが、心から笑えない自分に気がついた。床からコーヒーポットを拾い上げ、ブリッジの隅まで飛んでいった銅製のマグカップを取りに行く最中も、目は遠距離レーダーとメインスクリーンの2つを、無意識の裡に何度も往復していた。

何か、ある。何かが、起こる。その思いが無意識の領域から、耳元に囁きかけてくるのだ。理性の取り仕切る領域は、追跡もない、待ち伏せもない、と安心材料ばかりを並べ立てる。しかしコイケは自分の理性による判断が如何に甘かったかを思い知った。これは今後の反省材料だ。今、囁いているのは、彼が普段当てにしていない動物的勘の方であった。何かがある筈だ。

連中がこのまま自分たちを逃がすわけがない…。

その不安がなければ、クエンサーの喚き声の合間に聞こえてきた、レスサットⅣでのクロムとオスカーとの会話を聞き漏らしていたことだろう。“なあ、何か光らなかったか?”

“私は見ていない。それより眼底カメラの映像はどこに出せばいいんだ?”

“右上4つ目のディスプレイに。そうか、気のせいかなあ。”

「何だってクロム?」

“さあみんな、こんなけったくそ悪い星域から、早いとこオサラバしようぜ!”

「黙れクエンサー!」コイケは通信機に怒鳴りつけた。「どうしたってクロム、何が光ったって?」

“ああ、聞いてたのか。よくわからんのだ。でもとにかく、前方で何か光ったような気がしてな。”

クロムがあやふやながら伝えてきた座標を、コイケの指がパネルに打ち込んだ。遠距離レーダーが4隻の遙か前方にある人工物を捉えた。解析センサーが探査を開始する。全長1800メートル。艦船にしては大きい。しかしこれまで見てきた監視衛星とは形状が違う。それにしても高性能レーダーではなくメインスクリーン画像だけで見つけたのだとすれば、クロムは大した目の持ち主だ。流石カラバの恋人、などと言ったら怒るかな。

そろそろ解析ディスプレイに探査結果が…、

出し抜けに衝撃に襲われた。

スプリッツァ船体は波間の木片よろしく、きりきり舞いさせられた。他の3隻も同様だった。拾ったばかりのコーヒーポットが再度転がり落ち、カップが顔をかすめて飛んでいった。寄せ集めコンソールにしがみついたコイケは、各計器を見渡した。その視線が3次元コンパス上にて静止する。何だ、これは…? そのディスプレイの中で、異様なまでに捻じ曲がり、途方も無い数値を叩き出している線があった。コイケは目を疑った。

重力曲線?

コンパス上に、とんでもない重力曲線が現れた。つまり何もない宇宙空間に、途轍もない重力が発生し、四方にその求心力を向けたのである。

4隻は慌てて逆噴射を掛けた。効果は薄かった。足場のない宇宙空間に発生した超重力に遭遇した宇宙船は、雪崩の際に雪原の上にいるのに等しかった。掴まるものもないまま引き摺り込まれていくのだ。

“…何…! いった…、にが起こってい…!”

“だいじょ…、おい! 誰かへん…!”

引き寄せられ始めた4隻の通信は大きく乱れた。解析ディスプレイ以外の全計器もだ。強まる一方の重力は、4隻に装備された磁気遮断装置を凌駕・麻痺させるような磁気嵐をも引き起こしているのだ。ニムル衛星軌道上を漂っていた隕石・小惑星の群れが、物凄い速度で重力の発生宙域に吸い寄せられ始めた。小さな破片から、ぞっとする程の巨大な隕石塊までもが、次々と4隻の側を通過していく。

何が起きたのだ。コイケはノイズで白濁しかけているメインスクリーンを見上げた。その瞬間、重力と磁気嵐発生の中心、4隻の引き摺り込まれていく左前方0.18SSL――120万キロ――辺りに、目をくらますばかりに眩しい光球が出現した。

出現と同時に、いきなり直径数万キロにまで膨れ上がった。もちろんそれで収まりはしない。膨張は続き、あれよあれよという間に、どんどん大きくなっていく。

解析ディスプレイに目を走らせたコイケは息を呑んだ。光球は熱球でもあった。表面温度10万度…! まるで恒星だ。新星の誕生だ。

この調子で膨張を続ければ、後方ブレイザークロス太陽と変わらないくらいの大きさに…。

耳を弄する雑音の走る通信機の向こうで、クエンサーが呻いた。なぜかその声だけは雑音に邪魔されず、各船に届いた。

“…擬似太陽砲!”

「………!」

擬似太陽投射システム。グリッドに太陽光を集積、高エネルギーの陽子擬似核に照射して爆発させるだけの兵器。しかしその爆発エネルギーは新星の誕生に匹敵する出力を発し、核の規模によって大きさを調整することも可能。擬似核の消滅後はたちどころに勢いを失い、やがて消え去る短命の太陽だが、逆に言えば核が燃えているうちは太陽として存在させ続けられる上に、発生する熱や光、重力は、実物と変わらないものを得ることも出来る。それを好きな場所――例えば敵艦隊のど真ん中に出現させることも出来るのだ。

かつて連邦・帝国ともに開発に着手したという記録は残っている。プロトタイプを完成させたとも聞く。しかし移動兵器としての使いづらさ、味方艦隊を巻き込む危険性などが指摘されるうちに、その後の開発・改良が頓挫しているという幻の兵器。代わりに帝国は擬似ブラックホール発生システムの開発に勤しんだが、稼働実験の途中で暴走したシステムが、基地を兼ねる人工惑星を呑み込んでしまうという大惨事にまでなったと言う。いずれにせよ両陣営ともに、その2つの開発は中断したままだ。

閉鎖星系はそれを完成させ、使えるまでにしていた…。

擬似太陽は膨張を続けた。太陽自体の成長もともかく、4隻が接近させられているためでもある。逆推進にも限界があった。宇宙船が一旦自分の推進方向と同じベクトルの重力に捕まると、離脱は極めて難しくなる。巨大ブラックホールの成長しつつある銀河中心球体に向けての超光速航行が、例え近距離航行であろうとも禁じられているのはそのためだ。

水素雲が4隻を追い抜き、吸い寄せられ、燃え上がった。このままでは4隻も同じだ。しかしここでUターンできさえすれば、ブラックホールと違い、全速力で推進を掛けて離脱できない重力ではない。問題は、太陽に引き摺り込まれる前に回頭が間に合うかどうかだけだ…。

“リッキー! 後ろだ!”

マルカムの声に、コイケはディスプレイの1つを見た。あまりの状況に、レーダーの警告音に気づいていなかった。重力に抗う4隻の背後に、どこかの島か、いや、大陸かとも思える馬鹿デカい小惑星が迫っていた。

「各船、散開!」

各船が散開しながら左斜めに逃げた。空飛ぶ大陸は4隻をかすめ、擬似太陽に向かって突進した。と、思った瞬間…、

メインスクリーンが今度こそ白濁した。ブリッジを震動が襲い、各ディスプレイの画像が瞬間的に切れた。遮光シールドは間に合わず、コイケも思わず腕で目を庇っていた。何だ今の光芒は…?

擬似太陽の光ではない!

4隻は擬似太陽の重力ではない、しかし比べものにならない衝撃に揺さぶられた。小型のレスサットⅣなどは木の葉のように舞うことになった。クロムの喚き声に、珍しくオスカーの怒声が混じった。エレナの怒鳴り声も通信機を走る。“怪我人がいるのよ!”

何が起きたかまるでわからないコイケの、いや、4隻の前で、巨大な浮遊大陸は忽然と消え失せていた。

“…何だ、今のは?”茫然としたマルカムの声。

攻撃、された? コイケはようやく画像を回復させたメインスクリーンを見た。あの巨大な塊の、蒸散としか言いようのない消え方は、それ以外には考えられない。

しかしその衝撃のお陰で、4隻を捕らえて離さなかった重力のベクトルからは解放されていた。コイケは各船に向け怒鳴った。「船首を擬似太陽に向けないよう態勢を整えろ! 陣形はAA01!」

“わかった! 並んで一気に突っ切るんだな?”

“駄目だ!”クエンサーが叫んだ。“集まったが最後、狙い撃ちされる!”

何だと…?

“センサーだ! 解析ディスプレイを見ろ!”

その言葉に従い解析ディスプレイを見たコイケは唸った。これも白濁していた。故障ではない。ディスプレイに収まり切れぬ、途方もないエネルギーが目前を通過したのだ。

コイケは反射的に、解析センサーを遠距離レーダーのディスプレイに繋いでいた。通過したエネルギーの全体像が、やっとスクリーンに収まった。通常の解析ディスプレイでは収まり切れぬ筈だ。光芒の太さはあの本艦隊1000隻を呑み込む程だった。それも、2本!

残像エネルギーの1本は目前の擬似太陽の近くから、もう1本はブレイザークロス太陽の方から伸びていた。2本のエネルギーは1点にて交錯していた。浮遊大陸が一瞬にして蒸散させられた場所で。

恐らくは太陽エネルギーを集積し、発射する一種の陽子砲だとは思うのだが…、

十字砲火とは…。

別の小惑星が――これも大きい!――、散開した4隻の遙か前方を、擬似太陽に向かっていった。光芒が襲った。そら恐ろしい太さの光条が2本、その上で交わるのが見えた。マルカムが呻いた。クロムが恐怖の声を上げた。

小惑星は跡形もなく消えていた。

まさに消去と呼ぶに相応しい消え方だった。

擬似太陽をぶつけるだけではない。十字砲火とは考えた。もう1つの太陽を好きな場所に出現させての十字砲火なら、太陽からの1点照射では必ず生じる死角もなくなる。4つの惑星の裏側を含め、星域の全てをカバーできるだろう。しかも陽子砲光線2本の交錯は、1本でのエネルギーの倍以上の威力を発揮しているようだ。その上、連射も可能とくれば…、

帝国艦隊が何千隻来襲しようが、勝てるわけがない。

コイケは知った。これがマイスコルの言っていた、閉鎖星系の最終兵器、〈十字星〉だ。

重力に船首を向けないようにしながら動き回る4隻に、光条の交錯は3度、4度と襲い掛かった。その度に隕石塊、小惑星群が掻き消されていく。1発でちょっとした大陸1つ分を消し去れる威力だ。呑み込まれれば4隻は半秒と保つまい。コイケたちが大艦隊ではなかったから、定めにくかったであろう狙いも、徐々に精度を上げつつあった。確実に自分たちを追い詰めつつあるのが感じられた。

“もう駄目だ…、”クロムが情けない声を上げた。“限界だあ…。”

“しっかりしなさいッ!”エレナが怒鳴った。“簡単に諦めるな! あんただってマキタの仲間でしょ!”

コイケは再び汗びっしょりになっていた。半分は恐怖、もう半分は擬似太陽への接近による、船内温度の上昇のためだ。自動空調がフル回転で船内を冷却しているのだが、温度は既に摂氏80度を超えていた。4層の防御シールドも、偽物とは言え本物に限りなく近い太陽熱全てを防いではくれない。

“迂回だコイケさん! このままでは熱でソウさんが危ない!”

迂回と言ったって、どこをどう迂回する?

マルカムが怒鳴った。“次元連動砲で擬似太陽を撃てないか! あれを突破できれば…、”

“馬鹿吐かせ!”怒鳴り返したのはクエンサーだ。“偽物ったって相手は太陽だぞ! 月の数十万倍の質量を持ってやがるんだ。撃ったが最後、飛び散った太陽にこっちが呑み込まれちまう!”

“畜生め! 万策尽きたか!”

策があれば教えてくれ。擬似太陽に行く手を塞がれ、十字砲火に晒され、次元連動砲も撃てず、狙われるだけの今、反撃の糸口など…、

………?

次元連動砲が、撃てない…?

つまりは連中の陽子砲も、擬似太陽を標的には出来ないと、言うことか。

それはそうだろう。次元連動砲の威力はないにしても、擬似太陽を撃てば4隻は仕留められるだろうが、こちら側で太陽光を集積し、発射しているもう一方のグリッドなり陽子砲なりも、弾け散った擬似太陽に呑み込まれることになるからだ。この星系が機械任せを嫌うというソールの報告通りなら、恐らくそのグリッドも有人であろう。敢えて同僚を死なせ、尚且つ〈十字星〉を封じてしまう愚は犯すまい。

俺たちが擬似太陽の表面に沿って航行すれば、太陽側からの攻撃は防げる。一旦擬似太陽を背に出来れば、十字砲火どころか、2つの陽子砲の死角に入れると言うことだ。そのまま外宇宙にまっしぐらに逃げればいい。

だが、その前に、擬似太陽側からの攻撃を躱さなければならなかった。

太陽光集積グリッドは擬似太陽の近くにある筈だ。恐らくクロムが見つけたあれがそうだ。擬似太陽の膨張に巻き込まれることのない位置に。あの大きさからして、陽子砲と一体化されているのだろう。

あれを破壊できれば、或いは4隻が擬似太陽すれすれに近づくまで停止させられれば…。

コイケは今度こそ覚悟を決めた。スプリッツァであのグリッドを兼ねたステーションに突っ込む。あの空恐ろしい大口径陽子砲を撃たれたら瞬時に終わりだが、接近を果たし、残り2発となった反物質ミサイルの1発でも撃ち込めれば…。

“おめえらしばらく囮になれ!”

「………!」

怒鳴ったのはクエンサーだった。

“その隙に俺が手前の陽子砲に接近する。ぶっ壊してきてやらあ!”

武器のエキスパートである彼はその炯眼で、〈十字星〉の原理に気づいた。そしてコイケと同じことを考えていた。“いいか、チャンスは1度だ。俺が陽子砲に近づくまでの間、何とか撹乱しろ!”

メイ・クリンガーは反転した。ブースターに炎を点し、3隻から離れていく。

「ま、待てクエンサー。止まれ!」

“時間がねえ! おいコイケ、俺が戻らなかったら、マキタの野郎に伝えろ。てめえには負けねえってな。”その声は笑っていた。メイ・クリンガーは速度を上げ、3隻を遥かに引き離した。“いいか、生きて脱出しろよ!”

遠ざかるメイ・クリンガーを茫然と見送り、言葉を失っていたコイケだったが、次の瞬間スプリッツァの大口径原子砲を撃ちまくった。3隻の周囲を擬似太陽に向かっていく隕石塊が次々に派手な爆発を起こした。同時にラスキーン、レスサットⅣに散開を命じる。その瞬間、あの2本の陽子砲光条が、隕石塊群の爆発の名残を一掃した。

コイケは半死半生の遠距離レーダーにメイ・クリンガーの姿を求めた。無事らしい。迂回しながら例のステーションに向かっている。こちらは何とか敵の撹乱は出来たと思う。しかし息つく暇もない。スプリッツァの操縦を半自動から全マニュアルに切り替える。コンソールの手前に、使うのは数時塊ぶりになる航行操縦桿がせり上がってきた。既に火傷しそうにまで熱くなっている操縦桿を握り締め、

「いいか、これから擬似太陽に接近し、その表面に沿って進む」

これが最後の通信になるかも知れん。計測器もどこまで頼りになるやら。頼れるのは己の肉眼、肉体だけだ。「引き摺り込まれるなよ。どんなことがあってもスプリッツァを見失うな」

コイケは昂然と顔を上げた。

「発進!」

擬似太陽に向かって流れる隕石塊・小惑星群に紛れ込んだメイ・クリンガーは、クロムの見つけたステーションを目指した。

障害物だらけの宙域を、クエンサーは片手で船を器用に操りつつ、もう一方の手で武装のチェックに入った。大丈夫のようだ。素粒子バリヤーの中でも、あの磁気の擾乱の中でも、メイ・クリンガーの船体はよく耐えてくれた。少なくともグナイゼ重粒子砲はフルパワーで撃てる。

随分突発的な行動に走ったものだと思う。もうすぐ終わる、後は帰るだけだというこの時になってこの俺が…、自己犠牲だとか献身だとかいう言葉が死ぬ程嫌いな筈のこの俺が、こんな真似に走るとは…。

未練は山のようにある筈だった。酒、女、カネ…。

だが、実はもう、どうでもよくなっていた。

クエンサーは今、夢を叶えようとしていたのだ。

注目されたかった。誰からも一目置かれる存在になりたかった。その思いが彼を宇宙へと旅立たせた。大都市などと称しても、所詮は狭っ苦しい囲いの中で肩で風切って歩き、いい気になっているだけのチンピラ仲間に見切りをつけ、真に危険にしてどこまでも無頼、己の力以外何も頼りに出来ない世界に身を投じた。それこそが自分に相応しい道だと信じていた。

だが、傭兵の世界は甘くはなかった。

確かに、かつてのチンピラ仲間からは一目も二目も置かれるようになった。しかしそれまでだった。実力一辺倒の世界、過去何十度となく死神と向い合ってきたベテラン傭兵たちの前では、クエンサーなどただのヒヨッコ以下に過ぎなかったのだ。

プライドだけは高かったクエンサーは初めて本物の屈辱を味わい、苦汁を嘗めさせられた。

一旦高みから引き摺り下ろされた夢と希望は、そう簡単に回復できるものではなかった。目の前には古参の強者が出揃い、遠い彼方には伝説となった傭兵たち。張り合うどころか近寄れさえしない連中ばかり、自分はその末端の、染みの1つでしかないのだ。

己の非力を誤魔化すために嘲笑を身につけた。伝説の傭兵たちを権威と決めつけ、ありとあらゆる場所で罵倒した。時には本人を目の前にして、大声で罵ったこともある。相手にされなかった。収まらぬ憤懣を胸に、自分同様のヒヨッコ傭兵どもに喧嘩ばかり吹っ掛け、徒党を組み、その中で踏ん反り返ることで己の力不足から目を逸らしてきた。

マキタに必要以上の敵意を燃やしたのも、彼の父親が、憎むべき権威の最高峰だったからだ。マキタのことを、父親の七光だけで名を上げたお坊ちゃんだと決めつけた。どうせ中身なんかありゃしねえよ、と貶すことで自分を高みに持ち上げようとした。虚しい行為だとは自分でもわかっていた。それにマキタには中身があった。それも物凄い中身だった…。

そしてクエンサー自身、気づいてしまった。自分がゴネているのは、結局自分が伝説化された存在になりたいという願望の裏返しでしかなかったということに。

心の中で常に、諦めと同居し続けていたその夢を、実現するチャンスが訪れたのだ。ここで死んだとしても、名を語り継がれる男になれる。英雄の1人として名を残せるのだ。それに比べれば、大金が何だ。それが実現した時のことを想像しただけで、酒や女では決して得られなかった快感が全身を駆け巡った。

その実現のためには、コイケたちに何としてでも生還して貰わねばならなかった。

迂回に次ぐ迂回の果てに、メイ・クリンガーのレーダーディスプレイに、巨大な人工物が映った。解析ディスプレイに画像が出る。筒型の本体の端に、蝶の翅に似たこれまた巨大な集光パラボラ3枚を咲かせた大型ステーション。擬似太陽からの距離、僅か7万キロ。

解析ディスプレイはステーションから擬似太陽に送られるエネルギー力線をも捉えていた。こいつが本太陽から受けた陽子エネルギーを、擬似太陽に送り込んでやがるんだ…、クエンサーが思った瞬間、

ステーションの筒先端が、物凄い太さの光条を射ち出した。

こいつは陽子砲も兼任している!

迂回を繰り返しての接近は正解だった。直径800メートル近くある筒の先端に装備された陽子砲の口径は、恐らく500メートル以上。正面から向かっていたら、その光条に呑み込まれてコンマ1秒で蒸散していた。その極太の光条を交錯させる十字砲火が、それこそとんでもない破壊力だということはさっきの浮遊大陸の消失で証明済みだ。もちろん単発の威力では次元連動砲に及ばないかも知れないが、連射が利く分、武器としては優れている。

成程、こいつらは賢い。磨き上げられたミラーレンズで集めた太陽光を、片方では擬似太陽の擬似核へのエネルギー補給に使い、もう一方で陽子砲にも使っているのだ。このステーションには駆動エンジンらしきものが見えない。筒の中央に書かれた文字は――読めなかったが――番号だと思われた。同じ種類のステーションを星系の様々な場所に配置し、どこに敵が現れても擬似太陽を出現させ、陽子砲を撃てるようにしているに違いない。

流石だ。流石は閉鎖星系だ。そうでなくちゃ、ぶっ倒し甲斐がないってもんだ!

メイ・クリンガー船体各所に隠蔽されていた全砲座が砲塔を突き出した。コクピットの重粒子砲エネルギー表示が跳ね上がった。行くぜ。

同時にステーションの方でも針山のようなメイ・クリンガーを見つけていた。各箇所から対宙砲座が現れ、唸り始めた。巡宙艦程度なら軽く足止めできる程の弾幕が張られた。直進するメイ・クリンガーはたちまち被弾する。

チッ、逸り過ぎたか! それに、やるじゃねえか。

しかし構うもんか!

各パネルが炎と煙を上げるコクピット内で絶叫しながら、クエンサーはメイ・クリンガーをステーションに突っ込ませた。グナイゼ砲全砲塔がありったけのエネルギーを放出した。

集光パラボラの1枚が破損、もう1枚のミラーレンズが砕け散った。同時に直撃弾を受けたメイ・クリンガーは火の玉と化した。しかしそれでも迂回し、ステーション前面に回り込む。

陽子砲発射口が爆発した。

ステーション内で働いていた140人余の要員の7名が死亡、10名が重症を負った。無事な要員たちが走り回り、何とか誘爆だけは食い止めた。しかしパラボラの損傷により、ステーションはエネルギーグリッドとしての機能を停止させられた。

…擬似太陽の膨張が収まったのがわかった。

その上空を沿うように、3隻は進み続けていた。

向かうは擬似太陽の裏側。手前のステーションからの陽子砲発射は止まっていた。クエンサーが成功したのだ。だが、メイ・クリンガーの機影も識別信号も、レーダー、各ディスプレイから消えた。

問題も多い男だったが、最後には命を懸け、仲間のために血路を開いた。望み通り、語り継がれるだけのことをして、クエンサーは死んだのだ。

それを無駄にするわけには行かなかった。

膨張こそ収まったものの、擬似太陽の発する重力は未だ弱まる気配を見せなかった。3隻の人工重力はほとんど働かなくなった。擬似太陽表面温度は8000度、だが吹き上がるコロナは十数万度を発し、その高熱と重力とに晒される船体装甲は軋みに軋んだ。コロナの発する強烈なX線はシールドが何とか遮蔽してはいたものの、同時に襲いかかる磁力線は全てを防ぎ切れず、メインスクリーン画像を度々乱れさせた。

スプリッツァのブリッジでも様々なものが浮遊し、右壁に叩きつけられた。銅製のマグカップは壁にて変形し、豆挽き機はディスプレイの1つにめり込み、愛読の詩集の1冊はページを開いたまま、寄せ集めコンソールの隅に張りついていた。『漂泊者の歌』と読めるページの紙が、黒く染まりつつあった。焦げ始めているのだ。

擬似太陽を右手に進む3隻に、思った通り本太陽からの攻撃は為されなかった。しかし僅かにコースを外れ、擬似太陽から2万キロ離れただけで、陽子砲光線が襲ってきた。

離れ過ぎてはならない。だが接近し過ぎても擬似太陽の重力と熱に船体が保たない。おまけにコロナがどこから襲い来るかもわからない。恐ろしく神経を遣う操舵を強いられた。

そして、体力も。空調が全開で冷やしても、船内温度は遂に170度に達した。まだまだ上がりそうな気配だった。

コイケの全身に汗が噴き出した。滝のように際限もなく。寄せ集めコンソール床下の冷蔵ボックスからミネラルウォーターの1ガロンボトルを引っ張り出しては飲み干すのだが、既に3本が空になっている。それがすぐに汗となって出て行くのだ。自分の身体が1本の管になってしまっている感があった。しかしその汗を拭う間もなかった。拭う必要もなかった。200度に近づく室温に、布地が吸う汗さえたちどころに乾いてしまうのである。シャツやズボンは吹いた塩で白っぽく変色している有様だ。しかもあちこち煙まで上げ始めていた。

操縦桿も熱され、握るコイケの手も火脹れになっていた。しかし計器を狂わせた磁力線の中で、自動操舵に任せっ放しには出来なかった。通信ももう通じない。ラスキーンとレスサットⅣが無事ついてきていることだけを祈った。確認することも出来なかったからだ。

乾いた汗の塩が目に染みた。涙が幾筋も頬を伝って落ちた。それも頬の途中で乾いて消えた。

それでも瞬きも出来ず、画像を保持するので精一杯のメインスクリーンを睨んでいるしかなかった。

スクリーン右半分を、炎の壁が占めていた。3隻を呑み込むかも知れない灼熱の壁、重力と磁力線、高熱とプラズマとを発し続ける炎の塊だ。それが視界の右手、永遠の彼方にまで続くかと思われた。

何という眺めだろう。

眼下で炎の壁が動いていた。脈動し、律動し、のたうち回っていた。

ある場所では渦を巻いていた炎が、別の場所では淀み、焦げ、色を変えていた。何度も何度も脈打っていた。

生きていた。

この太陽から、紛れもない生命を感じた。

俺は今まで、何も見ていなかった…。

太陽なら何度も、そして何個も見てきた。近距離での遭遇・観察もこれが初めてではない。

だが、ここまで胸に迫ったことがあっただろうか。

巨大なアーケードフレアが立ち塞がった。さながら蘇った名剣に刺し貫かれて苦悶する伝説の不死身竜に似ていた。炎の海に沈む前に、そいつはスプリッツァの舷側をかすめた。シールドが放電を走らせ、装甲の数箇所が歪んだ。

コイケはコンソールに突っ伏しそうになった。

衝撃のため、そして恐怖のため、もちろんそれもある。この緊迫に、圧倒的な眺めに、脅威を感じない筈がない。

だが、それ以上に今、彼の胸を満たしているのは、感動であり、感激ではなかったか。

一杯になった胸の奥から、震える叫びが奔流となって溢れ出た。涙も一緒に噴きこぼれた。壮大で、雄大で、そして…、

何という美しさだろう。

感動しながらも悔しく、且つ情けなかった。

科学者の端くれとして、これまで科学だけを信じてきた。自分の全てを賭けるに値すると思っていた。

美しさを認めながらも、ある時は牙を剥く自然を屈服させるのが科学であり、そうすることで人間は、幾度となく猛威を振るったその脅威からも、生き延びてこられたのだと信じてきた。

しかし、その科学が生み出した太陽に、人工物である筈の偽物に、生命を感じ、悪戦苦闘しながらも、感動させられているのだ。

流石にその生命力は本物の太陽とは比べものにならなかった。生まれてから1時間、核へのエネルギー補給を絶たれた擬似太陽は火球の隅々を色褪せさせ始めていた。だがそれでも、己に与えられた生命を全うすべく、最後の力を振り絞るかのように燃え続けていた。

科学は人工の生命をすら生み出してきた。それを批判し、否定する気は毛頭ない。しかし、どんな生命であっても、生み出された経緯がどんなものであったとしても、1度与えられた以上、最後の最後までそれを燃え上がらせることを知った。思い知った。

己を燃やし尽くすまで輝き続けようとする擬似太陽は、美しかった。生きようと足掻く姿は、まがい物などではなかった。儚いなりに己を全うしようとする姿は、立派だと言っても良かった。

俺の大事な、馬鹿な相棒がそうであるように。

生命を生み出したからと言って、高みに立った積もりでいる科学と、人間の傲岸さを思い知らされる眺めだった。

再び竜が首をもたげた。しかも今度は3本。竜は首を、胴を、尻尾を絡み合わせ、3隻の前に立ちはだかった。1本のアーケードフレアなどは悪意を剥き出しにするかの如く、スプリッツァの鼻面をかすめ、100万度近い熱波を浴びせかけてきた。

荒れ狂い、猛々しい、それでも限りなく美しく、荘厳でさえあるこの眺めを…、

他人の言葉を引用してしか表現できそうにない自分が情けなかった。

古今東西の詩をこよなく愛し、事ある毎にその半句を引用してきた。結局それも、己の知性に対する怠惰でしかなかった。己の感動に他人の言葉を使うなど、自らの運命に自身の力で向き合い生きる、全ての生命に対する侮辱でしかなかった。

もし、生き延びられたなら…、コイケは歯を食い縛った。

俺は2度と、他人の言葉は使わない。

前方僅か2万キロに、一際巨大なフレアが立ち上った。

とんでもない太さだった。直径は優に200キロを超えていただろう。尚も膨張を続けながら、天に向かって噴き上がる。断末魔の竜の苦悶。船外の全センサーをも麻痺させる磁力線と、プラズマの高熱を発する壁が、3隻の前に立ち塞がった。

出られないのか、俺たちは…。

熱が、炎が、スプリッツァを包み込もうとしていた。迫ってくる炎が視界を閉ざそうとしていた。

俺は、勝てなかった。

科学は所詮は本物の自然に、本物の生命には勝てない。

同様に、科学に生み出されはしたものの、本物となった生命に、俺は…。

セリア…。

永遠に続く灼熱が待ち受けていた…。

永遠が待ち受けて、い…、

……リッキー。

永遠が…、

…どうしたリッキー、返事をしろ!

コイケさん! 返事をしてくれ!

…コイケは我に返った。

視界が、そして頭が熱に潤んでいた。

煙を上げる各種パネル、そしてブリッジの空気を、空調が全開で冷却していた。各計器、ディスプレイの半分近くは死んでいたが、無事だったものは画像を回復させていた。

ページの焦げた詩集が、床に落ちていた。

メインスクリーンに蒼い宇宙が映っていた。広がっていた。いつもより暗く、深く見えたのは、擬似太陽の輝きに目が慣れ過ぎたせいだろう。

脱出、できた…?

半ば疑い、戸惑うコイケの耳に、通信機から漏れる歓声が届いた。最初はそれがスピーカーの発する声だとは気づかなかった。熱に冒され頭は重いわ耳鳴りはするわで…。

“やった、やったぞ!”クロムの声がする。その向こうにオスカーとエレナの声が被る。

マルカムと彼の部下たちも叫んでいる。“脱出したぞリッキー! 俺たちは脱出できたんだ!”

「やった、の、か…?」

コイケは呟いた。口の中に水気がなく、老人の嗄れ声になった。

一体どうやって、あのフレアを、越えられたのだ?

マルカムが喚いている。“陽子砲だよリッキー。あいつら、俺たちじゃなくあのフレアを撃ったんだ!”

3隻が擬似太陽の表面を辿っている間は、本太陽のステーション側でも手出しが出来ずにいた。だが、裏面に回り込むために、3隻は1度は擬似太陽の円球の曲面に出ざるを得ない。彼らはそれを待っていた。そこを狙う積もりだった。しかしその唯一のチャンスに、あの巨大フレアが立ち上った。彼らはそれがコイケたちの起こしたものだと勘違いしたのだ。僅かに狂った判断が手元も狂わせたのか、陽子砲の一撃は3隻ではなく、巨大フレアをふっ飛ばしていた。

信じられん…、コイケは首を振り、操縦桿に張りついた掌を無理矢理引き剥がした。ベロリと皮が剥け、肉まで持っていかれた。血が滴る。汗が蒸発して皺だらけになった手の甲で、顔を拭う。乾いた涙が塩となって、目に染みた。

冷蔵庫の取っ手を血まみれにしながら、最後の1ガロンボトルを苦労して取り出し、塩の錠剤3個とともに一気に半分を飲み干したコイケはもう1度、呟いた。

「やった、のか…」

ラスキーンとレスサットⅣの無事な船影が、後部を映すディスプレイにて確認できた。

その彼方に、擬似太陽は未だ、燃えていた。

既にその輝きを赤く変色させ、大きさも次第に縮まりつつあるようだ。そのうち燃え尽きる。それはまさに1つの生の、瀕死の姿だった。似ている、のではない。

瀕死の生、そのものなのだ。

塩の錠剤のお陰で身体が一気に水分を吸収した。干からびかけていたコイケは蘇った。

そのコイケの頬を、汗より先に濡らしたのは、涙だった。

擬似太陽の瀕死の姿を見つめるコイケは、静かに涙を流し続けた。

3隻はやがて速度を上げ始めた。擬似太陽と、その遥か彼方に輝くブレイザークロス本太陽とを背に、バートラム・サンダーとプワンソン号の待つ辺境に向かって…。

〈十字星〉が突破された。

その報せは直ちに政府と政府軍内を駆け巡り、全閣僚と兵士たちを騒然とさせた。

動揺があった。閉鎖星系の不敗伝説は崩れ去った。彼らにとって最後の――物理的にも精神的にも――砦であった〈十字星〉さえをも突破した奴らが現れたのだ。

この噂はすぐさま銀河全域に広がることだろう。この先、噂を聞きつけた連邦や帝国が、どんな手段を使って再侵略を仕掛けてくることか。

首都を、或いは星系を、不安の2文字が覆い尽くそうとした中、総統の檄が飛んだ。

うろたえるな。

確かに〈十字星〉は突破された。それは事実だ。噂を聞きつけた腐肉獣どもが山のように押しかけてくることも考えられる。

だが、それがどうした。

我々は平和に馴染みすぎてはいなかったか。不敗伝説に胡座をかき、安逸にどっぷりと浸り過ぎてはいなかったか。

この戦いは警鐘だ。

叩き直せ。常に侵略に怯え、闇に目を光らせていたあの頃を思い出せ。我々は敗れ去ったわけではないのだ。

連邦だろうが帝国だろうが、攻め込んでくるがいい。

どんな敵が来ようが、我々はこの星系と、ここに住む市民たちとを護り抜く。それが我々の使命なのだ。

…全閣僚、全兵士が襟を正した。正さざるを得なかった。総統は口だけの政治家モドキではない。責任逃れの命令を下すだけの無能指揮官ではない。いつも何か事ある毎に、先頭に立って戦ってこられた御方だ。

我々も総統とともに戦わなければならない。

自ら進んで就いたこの任務を遂行できないようでは、それこそ総統に対する裏切り行為となってしまう。皆がそう誓った。

彼らは総統グランザーをそこまで信じ、敬愛していた。

…その彼らの知らないことが、閉鎖星系辺境、第4惑星リブルの遥か彼方で起きていた。

味方艦の失踪に半ば不審を抱き、半ば侵入の口実を得たと確信した帝国軍は、すぐさま艦隊派遣を命じた。フェンリル級弩級戦艦15隻、デビアス級巡宙戦艦50隻から成る艦隊が、閉鎖星系の境界線に入り込もうとしていた。失踪艦の捜索を口実に、星系内部を堂々と突っ切ってやろうとさえ考えていた。スプリッツァでさえ苦戦した、あのデビアス50隻である。臨時招集で、小規模艦は入らなかったとは言え、火力だけなら第27艦隊に迫りかねない大艦隊だった。

その艦隊が今まさに、境界突破を図ろうとした瞬間、

閉鎖星系内に、第2の太陽が出現した。

艦隊は度肝を抜かれた。あれが噂の〈十字星〉だ。隠密行動を取っていた筈の我々の行動は読まれていた!

艦隊指揮官は即座に退却命令を出し、軍総司令部に通信を送った。

閉鎖星系の探知能力・防衛網、ともに未だ健在なり、と…。

…主星ラドンの各所で、街の修復作業が始まっていた。もちろん他の都市でも。

重力バランスの崩壊の起こした異変は、今も断続的に続いていた。津波と竜巻が、墜落機と流れ弾が、そして侵入者とが破壊・破損した建物や施設の修復を、さっきまで戦闘に赴いていた軍兵士や内務省警備隊、どうにか生き残った保安省の要員までが総出で行っていた。

市民も避難所から解放され、住居が無事だった者は自宅へ戻り、そうでなかった者は仮住まいの宿舎へと案内されていた。

長い夜だったぜ。

全くだ…。

作業の合間にお互いをねぎらう兵士や警備隊隊員、保安省要員たちに、差し入れを抱えた市民たちが続々と駆け寄ってきた。

皆さん、お疲れ様。

おお、有難い。みんな、ひとまず休憩だ!

…詳細な被害報告が総統庁にて纏まりつつあった。

防衛艦隊の418隻が撃破され、137隻が重大な損傷を受け、ラドン第1衛星に置かれた防衛艦隊基地が壊滅した。首都上空での戦いでは、戦闘艇33機が撃墜され、17台の戦闘・装甲車輌が破壊された。竜巻と地震によるビルの倒壊が3件、壁や窓の破損、炎上した民家など、細かい被害はそれこそ数知れなかった。

戦死者5206名。その中には保安省長官クロフツ・ハイマンの名もあった。

しかし侵入者は遂に、1人の市民も、戦闘の巻き添えにはしなかった。例の異変のせいで数千人単位での負傷者こそ出たものの、死者は出なかった。手術中の患者や津波に遭った老人施設ですら、1人の死者も出さなかったと言うのである。もっともこれは、侵入者がどうと言う前に、現場の医師や避難の誘導に当たった兵士・警備隊員たちの優秀さこそを褒め、誇るべきであろう。後に総統は各閣僚にそう語った。

それでもやはり、侵入者が市民を巻き添えにしなかったのは事実なのだ。第1衛星――月の破砕も、その欠片が主星に向かって飛ばない角度で行ったのである。もし月の破片が主星のどこかに墜ちていたら、それこそ大惨事になっていたに違いなかったのである。首都に突っ込んできたあの銀色の悪魔は、避難区域に逃げ遅れた2人の幼い兄妹の盾にまでなったのだと言う。この報せに耳を疑わない者はいなかった。皆が思った。

何という凄い奴らなのだ。

市民を巻き添えにすれば、その混乱に乗じて、もっと容易く逃げられもしただろうに。星を閉ざして以来、数多の侵入者・侵略者がいた中で、こんな奴らは初めてだ。記録と、人々の記憶に、永く残ることになるだろう。ブレイザークロスの歴史に刻む価値さえあった…。

…総統庁。

風が吹きすさぶその周辺でも、兵士たちの夜を徹しての修復作業は続いていた。もうすぐ明けようとする夜空に、砕けた月の欠片が宝石となって散りばめられていた。

総統グランザーは、開け放った窓辺に腰を下ろし、外の修復作業を見守りながら、届けられた報告に目を通していた。1人の女が、トレイに載せられた飲み物を運んできた。

白のスーツドレスを纏った女の美しさは並外れていた。最盛期のイードゥン星人の少女でも、艶麗と清楚を兼ね備えた彼女の美しさには尻込みすることだろう。50時塊歳を超えていると言っても、初対面の人間は誰も信じない。

グランザーの秘書にして、筆頭特別補佐官である。

どこかの権力者夫人と違い、権力を笠に着ず、好みで人を選ばない。そして必要以上に決して目立とうとしない。それでいて誰よりも明晰、誰よりも沈着、彼女が倒れたらこの星系の政務の半分が麻痺するとも言われている。補佐官の1人、その立ち振舞から“小役人”と仇名されるビッフェルドなどは、彼女の靴音を聞いただけでトイレに引き籠もる。上に立つ身内のミスや自己保身目的の隠し事には容赦がないからだ。

そんな彼女をグランザーは、秘書として、補佐官として、1人の女性として深く愛し、信頼していた。

その彼女に、戦死者とハイマンの葬儀は厳粛且つ盛大に行うことを命じ、今日は酒にしたい、とグランザーは言ったのだった。

「何を考えておいでです?」

リブル産のブランデーをグラスに注ぎ、彼女は訊いた。

「うむ」グラスを受け取り、総統は曖昧な頷きを返した。「色々と、な」

だが、彼女にはわかっていた。

「嬉しいことがございましたのね?」

グランザーは苦笑した。その表情が苦笑だとわかるのも彼女だけだ。

「あった」グランザーは認めた。久々に口にする酒を、1口1口噛みしめるように味わい、言った。「久しぶりに楽しい思いをした」

「楽しい…?」

「素晴らしい、本物の戦士たちに巡り会えたのだ」

「………」

「今回は互いに傷を負わせただけ。謂わば痛み分けと言ったところかな」

グランザーは煌めく月の欠片を見上げ、呟いた。だが次回は、次回こそは…。

そう、次回はきっとある。

「奴らはもう1度、必ず戻ってくるだろう」

総統は彼女に返杯した。

余程嬉しかったのだ…、総統手ずから注いだ酒を受け取りながら、彼女は思った。その戦士たちとの邂逅が。出会ってから35時塊、彼女はその時から気づいていた。この方は変わっていない。誰からも慕われ、尊敬される総統である以前から、ずっとこの方は戦士だったのだ、と。

2人はただ黙って、グラスを傾け続けた。

兵士や市民たちの元気な掛声が、夜明けの首都に木霊していた。

スペースソルジャーズ〈9〉