スペースソルジャーズ〈8〉

原案 田頭満春

兵器考証協力 岡村智教

ページの途中に複雑な科学式が展開されるようなハードSFではありません。そもそもそんなもの書けません。スペースオペラです。大宇宙を駆け回る宇宙船と、武器を手に走り回るヒーローヒロインが、己の肉体のみを頼りに活躍する、純然たるスペオペです。

『スターウルフ』シリーズや、『ノースウェスト・スミス』シリーズなどを思い浮かべて頂ければわかりやすいかも知れません。

宇宙船や超兵器も登場しますが、あくまで主役は人間です。笑い、泣き、怒り、叫ぶ主人公たちの活躍を読んで頂けたらと思っています。ジャンルはSF冒険アクション、ですが、もう1つ付け加えることが許されるなら、「青春」小説にもなり得ているという自負もあります。

故・野田昌宏氏にこの作品を読んで頂きたかったと、心から思っています。

魔王への挑戦 その7

(7)

1階、また1階と、足を進めた2人は、待ち受け、追いすがる政府軍・保安省連合部隊を奇襲し、急襲し、蹂躙し、突破していった。

連合部隊の攻撃に、対装甲歩兵用ミサイルランチャーも加わった。カラバのあちこちに穴を空けた代物だ。しかしそれも、2人の前には役には立たない。構えられた瞬間にハンディキャノン銃弾が炸裂、ミサイルを打ち出す間もなくことごとく破壊されるからだ。大爆発に這々の体で逃げ出す兵士たちを、エレナの機関砲が次々に薙ぎ倒す。

機関砲が唸りを上げている間に、マキタはエネルギーパックの尽きたビームライフルを棄て、2丁目の火器を頂戴した。連射機能のついたレーザーカービンだ。いつ現れるかわからない強敵に備え、ハンディキャノンの使用は極力控えておきたかったためでもある。ジャケットの内ポケットには弾倉20本を挿しておいたのだが、既に11本を使用。おまけに戦闘機の破片を食らって歪んだ2本が使用不可になっている。

「何階だ、ここ?」

流石にマキタの息も切れてきた。

「数えてないからわからないわ」18キロの機関砲を抱えて走るエレナも同様だった。「31階か32階だと思うけど」

「うんざりするなあ。まだ半分も来てないのかよ」

「何よ、もう弱音?」

「お前の口は、人を揶揄する機能しかないみたいだな」

軽口を叩きながら駆け込んだのは、周囲に傍聴席、中央に円卓が据えられた円型の大ホールだった。

「広いなあ…」

恐らくは公開の会議なり裁判なりに使われる施設だろうが、40人は座れる円卓が小さく見える。その円卓を取り除けば、広大なホールは何かのチームスポーツにでも使えそうだ。故郷にて細々と続けられている、大のオトナが様々な大きさの球を追い回す競技の数々をマキタは思い浮かべていた。もう少し高さがあれば、プロチームに誘われもしたジェットホッケーも出来そうだった。となると、張り巡らされた傍聴席は、観客席ってとこだな。

古い文献にあったな。大昔、格闘競技の観戦にだけ使われたとか言う、丸い形をした…。マキタだって本くらい読むのである。コイケ程、物覚えが良くないだけの話だ。何だっけ、パンクラだかパンチラだか…。

豪華な造りの円卓を腹立たしげに蹴り上げたエレナだったが、すぐにここに飽きた。「行くわよ」

マキタの生返事を背に、入ってきた入り口のちょうど反対側真正面にある出口に向けて歩き出したエレナの…、

足が止まった。

エレナの全身が、何かが走り抜けたように震えた。緊張はすぐにマキタにも伝わった。マキタも出口に目を走らせた。

出口手前に、1人の男が立っていた。

長身だった。出口の高さが入り口と同じなら、男の背丈は2メートルを優に超えていた。そんな巨体がいつ出現したのか、五感を研ぎ澄まし、いかなるものの接近をも敏感に察知した2人でさえ気づかなかった。

床まで垂れた、無地の黒ケープを羽織っていた。前が少しだけはだけ、彫刻の入った鎧の胸当てが垣間見えた。同じ模様が顎、後頭部から額までを覆う兜にも彫り込まれていた。だが、2人の目には鎧も模様も映ってはいなかった。エレナとマキタが見つめていたのは、兜の下のその顔だった。

額から前に突き出した上顎には鼻梁がなく、2つの穴が空いていた。下顎は上顎より薄く平たく、上顎にピッタリと合わさっていた。上顎から頬、頸を埋め尽くす銀色の鱗、鱗、鱗…。眼は白目を持たず、黒く、ひたすら黒く、唯一瞳孔だけが淡く青白く、縦に細長く開いているだけ。感情の起伏など読み取るどころではない、冷血の眼。そう、あれは、まさに…、

蛇の頭…。

蛇の頭が人の身体を持ち、立っている。

ケープだけが揺れていた。無言、不動、泰然…。突然の出現でなければ、この大ホールの置物の1つとくらいしか思わなかったろう。或いはその外観に関する噂話を仕入れていなければ…。

エレナが呟いた。マキタの肩がピクンと上がった。

「グランザー…」

現れた。

自らこんな場所に、歩み出てきた…。

エレナは身体の裡に途方もない恐怖が湧き上がるのを感じた。足が際限なく震えた。体もだ。なぜかはわからないが、とにかく怖かった。エレナにとって恐怖と言えばグランザーだった。閉鎖星系全ての恐怖の根源。その男と…、

ブレイザークロス総統、ブレハム・グランザーと、遂に直接、対峙したのだ。

合図は、なかった。

マキタが横に跳んだ。傍聴席に転がり込む。背後に跳んだエレナは全筋力を動員し、円卓を全身で引っ繰り返した。陰に隠れ、抱えた機関砲の残弾表示を確認し、弾倉を交換する。

弾帯も随分軽くなっていた。残る弾倉は6本、計300発。

エレナは祈るように機関砲を抱いた。頼んだわよ…。次いでマキタの目を遣る。カービンを棄て、ハンディキャノンを手にしたマキタが、傍聴席の陰から窺っていた。

父親――〈あの男〉が勝てなかったと言う、偉大な敵を。

しかし今ばかりは、エレナはマキタに先を譲ろうとは思わなかった。自分だって囮を引き受けるためだけに、ここまでやってきたわけではないのだ。震えてなどいる場合か!

200時塊前、開放機構結成のきっかけを作り、遂にはそれを滅ぼした男。それなのに自分はのうのうと生き永らえる積もり? 200時塊以上生きたんだ。もう充分でしょ? エレナはグランザーを睨み据えた。一矢報いるためだなんて小さいことは言わない。あたしはあんたの長過ぎる息の根を止めに来たのよ。

自ら滅ぼしたものと、運命を共にして貰おうじゃないの。

エレナは円卓の陰から機関砲を突き出し、撃った。

砲声は丸い天井に延々と残響した。円卓の裏側あちこちに空薬莢がぶつかり、澄んだ音を砲声に掻き消されつつ床に落ち、うず高く積もっていく。威力は通常の銃器の比ではない。対人対歩兵でならレーザーやビーム砲より効果は高いのだ。しかも装甲兵士までぶち抜いた徹甲弾だ。胸当て程度の鎧など易々と貫通させて…。

1弾倉分を撃ち終えたエレナは、己の目を疑った。

この徹甲弾50発を食らって、原型を留めていられる生物など存在しない。2発食らえば人間なら胴が千切れる。現にグランザーの周囲の出口の壁は、文字通り半壊していた。

ところが、グランザーは未だ立っていた。

50発の機関砲弾は、1発も命中していないのだ。

エレナは愕然とした。照準がずれていたのか?

グランザーは反撃の態勢を取るどころか、微動だにセず、その冷血の眼でエレナをじっと見つめていた。

それを一種の嘲りだと感じたエレナは逆上した。立ち上がる。空弾倉を床に叩きつけ、次の弾倉を叩き込み、コッキングレバーを引き、ゆっくりと円卓の陰から歩み出る。

「待てエレナ!」

「邪魔しないで!」

グランザーは尚も動かない。エレナの動きに合わせ、緩やかに首を巡らせただけ。落ち着き、冷静、そんなものを通り越して、退屈さを覚えているかにさえ見える仕草…。

ぶち壊してやる。その余裕も、自信も。エレナはグランザーの真正面に立った。両足を踏み締め、機関砲を構える。グランザーの胸を、心臓を、砲口が狙いすました。

その距離、直線で220メートル。絶対に外さない!

「止めろエレナ!」マキタが叫んだ。「無駄だ!」

マキタは気づいていた。最初の1弾倉分が外れた理由も。

そして、グランザーの力も。

エレナは気づかない。マキタの声も聞いていない。

機関砲が吠えた。

砲口が火を噴いた。凄まじい速度で砲口から徹甲弾が、排莢口から空薬莢が吐き出されていく。反動を全身で受け止めつつ、エレナはグランザーが、その巨体が四散することを疑わなかった。

翔べ、直進しろ、我が宿敵をこの宇宙から抹殺するために!

「行け―――――――――――――――ッ!!!!」

グランザーの頭上で、天井の1部が砕けた。真横の壁が崩れた。傍聴席の椅子が弾け飛び、粉々になる。柱の1本が台座から折れ、傾いた。それでも機関砲弾は当たらない。

1発も。

「………!」

機関砲を撃ちながら、エレナもやっと気づいた。外したわけではないのだ。照準も狂ってなどいなかった。砲弾が直進していないだけなのだ。いや、

グランザーが砲弾の進路をねじ曲げているのだ。

その時マキタは見た。グランザーが微かに肩を揺すったのを。

グランザー周囲で起きていた徹甲弾による破砕、粉砕、破裂が、驚くべきスピードでエレナの方に向かって動いた。徹甲弾はマキタのすぐ横にまで飛んできた。目の前にあった傍聴席の椅子が、木っ端微塵になった。

マキタは傍聴席から飛び出した。エレナに向かって跳ぶ。

間に合わなかった。

機関砲弾全てを曲進させ、迂回させ、周囲にばら撒きつつ自身を護ったグランザーの精神波は、マキタを追い抜き、膨れ上がった衝撃波となってエレナを直撃した。

衝撃の圧力は瞬間では数トン、いや、それ以上に達した。機関砲の砲身はくの字に曲がった。エレナのジャンプスーツの上半身が引き裂かれ、弾け飛んだ。

スーツの切れ端とともに吹っ飛ばされたエレナの半裸身をキャッチするのがマキタには精一杯だった。衝撃波は2人をそのまま壁にまで運び、叩きつけ、やっと消えた。

…倒れ込んだ2人は、そのまま動かなかった。

グランザーの冷血の眼が、じっと見つめていた。

やがて…、

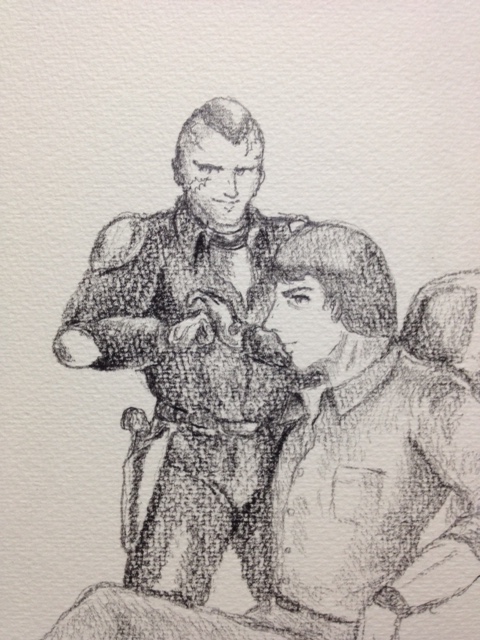

マキタだけが頭を振り振り、立ち上がった。ゆっくりとグランザーを振り返る。

2人の視線が交錯した。グランザーは動かなかった。マキタは些か拍子抜けしたが、待っていてくれるものと判断することにした。マキタがクッションとなったお陰で、エレナは気を失っただけで済んでいた。その半裸身を抱え上げ、フロアの隅にまで運び、そっと横たえた。

そして彼女の立っていた場所、グランザーの正面200メートル余りに立ち、彼と対峙した。

睨み合いが、戦士としての互いの力を、互いに知らせた。

マキタの澄んだ目は鏡だ。相手はその中に己を、己の心を見る。強き者は強さを、弱き者は弱さを、醜い者は醜さを。だから心にやましいものを持つ者はマキタを忌み嫌う。マキタを愛するのは、信念に生きる者たちだけだ。

だが、グランザーはマキタの目に何も映さなかった。その冷血の眼から、何も読み取ることが出来なかった。これは彼が無であるか、或いはマキタの許容範囲を超える存在であるかのどちらかだった。どちらかでしかなかった。

睨み合いは、続いた。

そこにはもう、時間さえ、なかった。

あるのは静寂、静謐のみ。

マキタ自身、その瞬間、息をしていたかどうかも怪しかった。円型の大ホールの輪郭が、目から次第にぼやけ、薄れ、自分が今どこに立っているのかも朧げになってくる。

グランザーの周囲を、生まれては消え、消えては生まれる星々の欠片が飛び交い、その遥か向こうに、限りない星々の海が煌めいて見えたりもした。

何という広さ、深さだろう。まさに、宇宙そのもの。手を伸ばせば、足を踏み出せば、そのまま漂っていけそうな…。

マキタは知った。これがグランザーの背負う世界の広さなのだ、と。

グランザーの目にも、マキタの背負う宇宙が見えていたかも知れない。だが恐らく、マキタの抱く宇宙はここまで大きくはなかった。今、目の前に広がる以上の大きさを擁する眺めが、自分にあるとはとても思えなかった。

その眺めに匹敵するものを、己の裡に培ってきたと言い切る自信はなかった。

とても、勝てない。

マキタは悟った。睨み合うだけで伝わってくるその圧倒的な力。背負うものの重さ。風格、決意、信念…。その全てが語っていた。全てに差があり過ぎることを。こうやって直接対峙しなければ、その偉大さを知ることすら出来なかっただろう。

そう、偉大さ、だ。その言葉を発するにも、何の抵抗もなかった。親父が勝てなかったというのも頷ける。

まして、この俺などが…。

だが、勝てないと悟ったマキタの心に湧き出で、膨れ上がり、満ち溢れた思いは絶望ではなかった。これが絶望だったとしたら、マキタは膝からへなへなと崩れ落ち、2度と立ち上がれなかったろう。

今、マキタは、グランザーの前に立ち尽くしている、そのことだけに幸福を感じていた。

どれくらいの時が流れただろう。

背後に靴音が聞こえた。マキタは振り向いた。目の中に円型大ホールの輪郭が戻ってきた。軍と保安省の連合部隊が追いついてきたのだ。マキタは横っ飛びに、エレナの引っ繰り返した円卓の陰に飛び込んだ。ハンディキャノン銃口が、背後の入り口に向く。

と、開けっ放しになっていた入口の扉が動き出し、閉じた。グランザー背後の出口の扉も。

マキタは思わずニヤリと笑っていた。グランザーが力を使ったのだ。彼は配下の手助けを拒んだ。

邪魔をするな、と。

扉の閉まり切った時の轟音が、戦いのゴングとなった。

立ち上がったマキタはハンディキャノンを撃ちまくった。連射。手首に、肘に、蹴り上げられるような反動が来る。空薬莢が目にも留まらぬ速度で弾き出される。

しかし、いや、もちろんと言うべきか、ハンディキャノン銃弾はグランザーの体に1発たりとも届かない。

マキタは円卓の陰から転がり出た。同時に円卓に亀裂が入った。ふわりと羽毛のように浮かび上がった、と思いきや、粉々に砕け散る。

その破片が床に散らばる前に、マキタは床を這う低さで豹のダッシュ、傍聴席の椅子の列に飛び込んでいた。椅子の支柱を掴み、上体を引き起こしざま、撃つ。

マッハで飛ぶ銃弾が、グランザーの眉間の手前で迂回させられたのがはっきり見えた。目の前の椅子を床に固定していたビスが見えない手に引きぬかれ、椅子本体も宙に跳ね上がった。裂け、砕け、バラバラになる。それも1つではない。次々と。

低く走りながらマキタはハンディキャノンの弾倉を替え、3度グランザーに向けた。撃つ。撃ちまくる。その背後すれすれを、グランザーの精神波が追いかける。マキタの背にする椅子という椅子が、フライパンの上のポップコーンにように、破裂しながら宙を舞う。

前方に、壁。マキタはハンディキャノンを撃つのを止めず、滑り込む姿勢で伏せた。背中のすぐ上を、疾風のような衝撃波が通過していった。体すれすれの場所で最後の椅子が弾け飛び、衝撃波に直撃された壁が、割れた。エドランド機関砲やハンディキャノンの破壊力の比ではなかった。亀裂は瞬時にして四方に走り、途轍もなく厚い壁を半壊寸前に追い込んだ。そう、この力…!

グランザーのこの力が、マキタには堪らない歓喜だった。

凄まじい力だ。恐るべき戦士だ。随分いろんな冒険もしてきた。いろんな強敵と戦ってもきた。

しかしグランザーは、これまで戦ってきた連中とは桁が違った。

恐らく親父にとっても、そうだったんじゃないだろうか。

銀河はまだまだ広い。こんな力を持った奴がいる。それも今、俺の前に。俺は今、銀河を代表するだろう戦士と戦っているんだ。

マキタはフロアに飛び降り、走り出した。最高だ。最高じゃないか。戦士の端くれとしてこんな幸せが他にあるか? 銀河系最強の呼び声も高かった親父を這々の体で追い返した、偉大な戦士と戦っているんだぞ、俺は。

途方もない力を放ち続けるグランザーの眼が、マキタを追う。そう、あの眼。奇妙な話だが、睨み合った瞬間、既視感があった。そして、気づいた。この星系に入ってからずっと、俺の背中を見つめてきた視線…。

そしてソールの、あの言葉――俺の潜入に気づいてた奴が…。

この眼だったのだ。

グランザーは全てを見通していた。永年星を閉ざしていようが、監視装置などあろうがなかろうが、この男には関係ない。この星にいる全て、入ってくる全てが見渡せてしまうのだから。ソールは流石に鋭かった。しかしそれ以上に、グランザーの何という底知れなさ!

連邦も帝国も必死になって、超能力を実戦に使う開発を続けている。だが多くの戦場を渡り歩いてきたマキタにして、実戦で使い物になる超能力使いという奴に出会ったのは稀だ。しかしそれも集団催眠を掛けるとかの精神攻撃使いばかりで、物理的なアプローチに成功したところなど見たことがない。しかしこの男は、連邦・帝国の両者が人工的な増幅を試み、それでも人1人を焼き殺すくらいしか成功しなかったサイコキネシスを、いとも簡単に操り――しかもこの破壊力。200機の戦闘機を丸腰で相手にしたという噂も、俄然信憑性を帯びてくる――、恐らくはテレパシーの一種だろうが、接近者の存在まで感知してしまう。それも地域とか区域とか言った狭い範囲どころではない。星系丸々全域をカバーしてしまう力なのだ。

そして、自らこうやって出てきたのは、これ以上兵士の犠牲を出さないためでもあったのだろう。

偉大だ。まさに偉大な戦士であり、人々の上に立つに相応しい指導者だ。この男が健在である限り、この星系が連邦・帝国の侵略に屈することはあるまい。

何が『ブレハム・グランザーに勝つ』だ。身の程知らずめ。

今の俺は、この大戦士と戦えるだけでも幸せだ。

死力を尽くせ。勝てないなら勝てないでいい。それでも、いや、だからこそ、俺の持つ力全てをつぎ込んで、最後まで戦い抜け!

立っていただけだったグランザーが、歩き始めていた。

さあ――マキタは走りながらハンディキャノンの弾倉を替え、ボロボロになったジャケットの裾と袖からボタンを引き千切った。柱の1本の陰に飛び込み、柱が砕かれる前にブーツの両踵を回し――、行くぞ。

立ち上がった。

グランザーは目前30メートルにまで迫っていた。

ハンディキャノンが吠えた。銃弾はグランザーを迂回し、天井に穴を空け、シャンデリアの1部を床に降らせた。マキタは愛銃を撃ちまくりながら、エレナの放った機関砲弾が穴だらけにした壁際に添って走る。

1発も命中させられないまま、弾倉が空になった。

マキタは慌てふためいた。足が止まる。

そこを見逃される筈がなかった。精神波がマキタを襲った。捉えられる。

エレナの時同様、服のあちこちを剥ぎ取られ、マキタの体は壁に叩きつけられた。頭の中が一瞬白濁する。胸の中で何かがガクンと外れる感覚。肋骨が折れたのだ。痩せ型だが筋金通ったマキタだから耐え得たものの、衝撃は壁を砕くばかりの威力だった。

マキタを壁に貼りつけたまま、グランザーが目の前に立った。

マキタは必死に意識を維持し続けた。この時を待っていたのだ。

慌てて見せたのはもちろん芝居。グランザーが力を緩めず、虫のように壁に留められたままというのは誤算だったが、贅沢を言ってはいられない。これが…、

「ぬ、お…」全身の筋肉が膨れ上がった。折れた肋骨に初めて痛みが差し込んだが、気にしてなどいられない。

これが最後のチャンスだと思え。

「ぬおおおおおっ!」

マキタは腹筋と背筋にありったけの力を込め、腰骨を支えに上体だけを壁から引き剥がした。グランザーが歩みを止めた。

その足元に、マキタは左手に握り締めていたボタン2つを投げつけた。目を固く閉じると同時に、ブーツの両踵を壁にぶち当てる。

2個のボタン型閃光弾の発する15万ルクスの輝きは、固く閉じた瞼を通しても尚明るかった。薄暗かった大ホールに慣れたグランザーの眼には苦痛ですらあったろう。そして目を閉じていても、マキタの平衡感覚は生きていた。両爪先は真っ直ぐグランザーに向いているという自信があった。

ブーツの靴底から、4本のカーボン製短矢が射ち出されていった。

きっかり3秒後、マキタは瞼を開けた。閃光は収まり、そして…、

よろめいていた。

グランザーが――あのグランザーが!――右手で両目を覆い、僅かだが体をよろめかせていた。

左胸当てと脇腹に、4本のうち2本のフレシェットが突き刺さっていた。そしてその2箇所から筋を曳いて流れるのは…。マキタは瞬時己の目を疑い、次いで歓喜の咆哮を上げそうになる。

血だ。

赤い、血だ。

グランザーの血は赤かった。

この男は怪物などではない。風聞の伝えてきた魔王などではない。俺たちと同じ、赤い血を肉体に宿しているのだ。だとすれば…、

勝てる――そう思った。

そう思ってしまった!

その知覚は文字通り、1千分の1秒で頭を駆け巡った。それがマキタの油断、慢心を生んだ。精神波の呪縛が緩んでいた今、無理にでも壁から離れ、グランザーの背後に回るべきだったのだ。

マキタはボタンを投げた手首を裏返し、壁に叩きつけた。その瞬間、グランザーも目を開いた。

ブレスレットのスイッチが押された。ベルトのバックルから――ポリーを欺いた――レーザーが迸った。グランザーの眉間を狙って。

小口径とは言え、コイケ製作のレーザー銃だ。誰かの頭を貫通するだけの威力は充分だ。

だが、

グランザーの一睨は眼前でレーザーを歪曲させた。

「………!」

レーザーをも瞬間的に曲回させた今度の精神波には手加減がなかった。仕損じた。そう悟り、ジャケットの背中側、ハンディキャノンの替え弾倉に手を伸ばしたマキタを、その一撃が直撃した。

曲げていた左肘が妙な音を立てた。不自然な姿勢で腕を背中に回していた左肩はもっと凄い音を発した。骨が砕けたのだ。

肩だけではない。全身の骨という骨が軋んだ。マキタの背負った壁が、彼を中心に窪んだ。窪みはたちまち蜘蛛の巣状にひび割れ、その中にマキタを押し込め、めり込ませた。

「ぐ……」

マキタは全身に力を込めようとした。込められなかった。折れた肋骨が音を立て、左肩から先は痺れて動けない。それでも他の筋肉を総動員して、マキタはその圧搾に耐えた。顎に、額に、血管という血管が浮き出し、張り詰め、脈打った。

「ぐおおお…」

呼吸を止め、血走って真紅と化した双眸でグランザーを睨み据えた。負けて堪るか、負けて…。

「…くそおおおおおおっ!」

そこまでが限界だった。

またしても肋骨の辺りに異音が走り、マキタの口と鼻から大量の鮮血が噴き出した。白目――今はほぼ真っ赤だったが――を剥き、全身の力が抜ける。

グランザーも眼差しに込めていた力を抜いた。

束縛から解放されたマキタの体が壁の窪みから滑り落ち、糸の切れたマリオネットさながらに、床にクシャンとへたり込んだ。それでも気を失う寸前に、中空に手を伸ばす。血の粟に掻き消されて声にはならなかったが、伸ばされた指先はエレナに向いていた。

倒れ伏したマキタの傍らに、グランザーが立った。爪先がマキタの額を小突き、仰向けにさせる。

微かではあったが、息はしていた。全てを忘れ去った表情で、マキタは失神していた。その顔は穏やかだった。笑顔に近かったかも知れない。もちろん、会心の、とまでは行かなかっただろうが。

そのマキタを、グランザーが無言で見下ろしていた。何を考えているのかは、その冷血の眼の奥からは、今は読み取れない。

大ホールに入れて貰えなかった兵士たちが、必死で外から合金製の扉を叩いている。円型のフロアに、扉を叩く音と彼らの声とが微かに届くだけの静けさが戻ってきた。総統、御返事を。御無事なのですか総統……。

魔王への挑戦 その8

(8)

……マキタ、還らず。

コイケはその報をマルカムから受けた。

出せる速度ギリギリで浮上してくるライトニング装甲車を、40機余りの甲虫型戦闘機が追いかけてきた。セカンドフェイスの変身したオスカーが迎え撃った。擬装を脱ぎ捨てたスプリッツァも、光弾が市街地を直撃しない角度で原子砲を撃ちまくった。戦闘機半数が、殺虫剤をかけられたブヨのように落下していった。残りの戦闘機はすぐに退却、スプリッツァはライトニングを収容できた。

“今からでも向かえないか!”ルストが叫んだ。“まだ間に合うかも知れん!”

その声にコイケは、オスカーの制止も聞かず、スプリッツァをラドンに降下させようとした。その時だった。

通信機がクロムの叫び声を伝えた。

中距離レーダーに2つ、7つ、と反応し始めた光点が、10秒後にはディスプレイ中に膨張した。距離200SSL後方。デビアスを調べに行っていた首都防衛艦隊が戻ってきた。

同時に前方からも、艦隊が出現した。

ディスプレイは半ば白濁した。光点に満たされてしまったのだ。現れた艦が数百隻を超えているのは間違いなかった。さしものコイケも眼が追いつかなかった。200隻以降のカウントはコンピューターに任せるしかなかった。

光点の総数は1300にまで達した。

解析ディスプレイがフル稼働していた。1300隻の光点の内訳を、開放機構から得ていたデータと照合していた。旗艦とおぼしき1隻は、全長700メートルに及ぶ戦闘母艦。1番小さな艦でも、スプリッツァの倍はある。

何が500隻以上を収容する宇宙港はラドンにはない、だ。政府の主要機関と膨大な人口を擁する主星にそんなものなくて当然だ。

前方に現れた艦隊は、3つある月の1つから一斉に舞い上がってきたのだ。

レーダーは白濁したまま、解析ディスプレイは照合を続け、メインスクリーンには撒き散らしたクリスタルガラスの破片のような煌きが広がりつつあった。

音もなく広がるその煌めきこそ、主星ラドンを、閉鎖星系を護る盾なのだ。

その1000隻が、一斉に主砲を掃射した。

白濁していたレーダーディスプレイの下半分が、ワイパーを掛けたように鮮明になった。主星の付近にまで漂っていた隕石塊、小惑星が吹き飛ばされ、ほぼ一掃されてしまったのだ。

傭兵稼業に入って10時塊以上経つコイケも、1000隻艦隊が一斉攻撃を仕掛けるところは初めて見た。連邦の大規模作戦のバックアップを頼まれた時ですら、この一斉掃射を見たことはなかった。それも、今は自分たちが砲口を向けられる側である。どんなに冷静になろうとしても、足は自然に震え、喉は干上がった。半ば覚悟はしていた筈だった。覚悟できていると思っていた。しかしまさか、たかだか2隻を追うのにその数を出してくることはあるまいと、心のどこかで高をくくっていた。

だが、それは侵入者側の虫のいい論理に過ぎなかった。侵入された側からすれば、厳戒態勢を敷いていたにも関わらずその間を擦り抜けられ、首都に潜入を許してしまった一大事だったのだから。

通信機からクロムが恐怖の叫びを上げ続けている。先鋒らしき80隻B級戦闘艦が、速度を上げて接近しつつあった。解析ディスプレイが艦の武装をチェックした。1隻1隻はもちろんデビアスの攻撃力には敵わない。しかし4隻揃えば匹敵はするだろう。デビアスとのあの戦闘は、今尚生々しい記憶だった。単純計算は出来ないだろうが、緒戦にしてあの戦闘を20回やらねばならぬと考えると…。

武器は、あった。

80隻どころではない。それ以上を相手に出来る武器が。ニュートロン砲でもない。反物質ミサイルでもない。オスカーでもない。それらをはるかに凌ぐ武器が。

だが、コイケは決定を下せなかった。

第1の理由は、正直なところ、生まれて初めて目にする規模の敵への、抑え切れない恐怖だった。援護してくれる船がレスサットⅣだけの今、いや、それがバートラム・サンダーだったとしても同じことだ。こちらに砲口を向ける1300隻に突っ込んでいくのは、ブラックホールに進路を向ける以上に生存率が低い。散開されるだけで味方が隠れる死角などなくなるのである。再度の一斉掃射を食らえば終わりだ。

それに――第2の理由――、コイケはかつてその武器、次元連動砲を、2度と使わないと、誓っていた…。

だが、もし今それを使ったとしたら、眼前の艦隊は退けられる。その間隙を衝いてスプリッツァはラドンに降下し、マキタを救い出せるかも知れない。

誓いか。

マキタか…。

その逡巡もコイケの判断を遅らせた。艦隊の接近距離を伝える通信機からのクロムの叫びに、マルカムとルストの声も混じった。ルストはマキタ救出を主張していたが、マルカムはとにかくこの場を離れろと怒鳴っていた。こちらにはアリーゼ・サロイが乗っているのだ。

その背後から聞こえてくる知らない喚き声――アリーゼの側近アントランとか言う奴らしい。早く我々をここから連れ出せ!――が、コイケを我に返らせた。

B級艦の集団は、スプリッツァを射程に捉える寸前にまで迫っていた。次元連動砲を使うにも遅すぎた。

コイケは自分の髪の毛を数十本引き毟り、クロムに撤退を命じた。レスサットⅣは全速でラドン衛星軌道を離脱した。反物質ミサイル20発を時限遅発モードにてその場に残し、宇宙機雷代わりとしたスプリッツァもそれに続く。

今は逃げるしかなかった。

政府軍も今度は本気で追跡に掛かってきた。先鋒80隻は反物質ミサイルの機雷に突っ込み、16隻が航行不能に陥る大損害を被ったが、その背後から200隻が追手に加わってきた。

少々の遮蔽物程度で誤魔化せる追手ではなかった。60数隻と、その背後の200隻の主砲の1吠えに、小惑星は木っ端微塵、ガス雲は吹き払われ、たちどころに道を開けるのである。まるでモーゼの行進である。200隻の撃ち出す光線の華やかさは、流星雨や太陽フレア―の派手な光景をも足元にも及ばせなかった。数百本の大口径レーザーは美しい帯を曳いて、スプリッツァ船体を揺るがした。その絢爛たる死の手から逃れるために、スプリッツァは亜光速にて逃げ回るしかなかった。通常空間でのそんな速度を体感したことのないアリーゼと2人の側近は、たちまち宇宙船酔いを起こした。それでも文句が出なかったのは、ここで速度を緩めれば自分たちがどうなるかがわかっていたためだろう。

見つかりそうになる度に原子砲で応戦し、反物質ミサイルを置き去りにしながら――格納していたほとんどを撃ち尽くしてしまった。残り2発――、小惑星帯から第3衛星の軌道を迂回、そこから主星と艦隊との探査の死角にどうにか潜り込み、未だ治まらぬ磁気流に向かって逃げること1時限。2隻はどうにか追いつかれることなしに、磁気流に潜む仲間の船と合流することが出来た。弱まってきたとは言え未だ動いている磁気流の流れに乗って、ニムル付近の小惑星帯にまで這うような速度で進み、息を殺して60余隻とその背後の200隻の行動半径から離れるのを待つ。

敵は容易には去らなかった。外宇宙に向けて射ち出したデコイにも、今度は追跡がついた。デコイは閉鎖星系の外れにて追い詰められ、撃墜された。しかしその間に、スプリッツァはどうにか外観を再擬装できた。

どんな障害をも撃破する積もりだった敵も、広大な磁気流には手を焼いた。探査波は邪魔されるわレーダーは効かないわ、突っ込めば艦が損傷するわとなることがわかっていたからである。結局、100隻近い監視が残り、他は本星に引き返していった。コイケたちが磁気流から小惑星帯に逃げ込んで、またしても1時限が過ぎようとしていた。

地球時間で丸7日半、逃げ、飲み、食い、浅い眠りを貪り、闇から目を光らせ続けたコイケの目には大きな隈が出来ていた。レイバーやマルカムも同様だった。艦隊が半数以下に減った今も、緊張は緩められないままだった。

アリーゼ・サロイの方はバートラム・サンダーの医療室に移され、宇宙酔いからもすぐに回復したそうだ。衰弱した体力も、懸念する程ではないと言う。

マルカムは予備の身体を愛船ラスキーンに常備している。体のあちこちを穴だらけにされたカラバも、深刻な状態に陥らずに済んだ。現在、クロムのレスサットⅣ船内医療室にて、どうにか意識は保っているらしい。彼の宇宙船プワンソン号も、レスサットに牽引されている状態だった。

しかし、良い報せはそれだけだった。

アーカム・ソール、ダグ・モートレイ、そして開放機構のパイロットだったベーリック死亡。

そして、マキタ、エレナの両名、還らず。

スプリッツァのリビングにて、寝不足の目を血走らせたコイケが、テーブルに両手を突き、項垂れ、震えていた。丸180時間に及ぶ、ほぼ不眠不休の操船の疲れは、流石にあちこちに来ていた。しかし今のコイケには、コーヒーを飲み一息つこうという発想も浮かばなかった。

ひとまずスプリッツァのコントロールを預かったオスカーが、ブリッジからそれを見守っていた。

「…馬鹿野郎」

コイケの両拳が握り込まれ、肩の筋肉が盛り上がった。頭上に得体の知れない何かが発せられ、渦巻くのを、オスカーは感じ取ることが出来た。

「行き当たりばったりの、刹那主義者めが!」

オスカーは目を見張った。振り下ろされたコイケの両拳が、テーブルの鋼板にめり込んだのだ。それも内側が空洞などではない、正真正銘の鋼板にだ。ポットとカップとが揺れ、スプーンが儚げな音を立て…。

オスカーは首を振った。全く、何という破壊力だろう。機械の半身を持ち、思考そのものも機械に近いオスカーは、あらゆることに合理性を求めて止まない。そのオスカーが、コイケやマキタが時折発する、肉体という物理を逸脱した力に、解釈をつけられない時があった。

「あと一息だった…」コイケは呻いた。「あと一息で、笑って帰れたんだ」

「ソウさんが早計、無思慮なのは確かだ」オスカーがその背に声を掛けた。「だが、マルカムたちの話は聞いたろう。こちらの作戦は完全に読まれていた。最後まで秘密裡に遂行するのは無理だったんだ。エレナを追うべきだったかどうかは別にしても、今回は囮になろうとしたソウさんを一概には責められない」

違うのだ、コイケはかぶりを振った。囮になろうと飛び出したのは恐らくエレナだ。エレナがデビアスの1件を悔やみ、どこかで借りを返そうとしているのはわかっていた。

そしてエレナが飛び出していった以上、マキタがそれを追わないわけがないではないか。

責めているのはエレナでもマキタでもない。自分だった。瞬時とは言え、恐怖に怯えた自分、決断し切れなかった自分なのだ。例えスプリッツァ1隻でも、自分1人ででも行くべきだった。いや…、

アリーゼ・サロイをバートラム・サンダーに移した今、スプリッツァは身軽になった。「今からでも…」

「助けに行く積もりか」オスカーが言った。「止めろコイケさん、もう無理だ」

「そんなことはない!」

叫んだコイケの目は吊り上がり、額や頬に痙攣が走っていた。普段の透徹した判断力がまるで失われている。オスカーは宥め役に回らざるを得ない。「冷静になってくれ。2人が向かったのは総統庁だと言うじゃないか。あの星にいる全兵士が集まってきたとしても不思議はない。今から突っ込むのはいいが、その防衛網をどうやって突破する気だ?」

そうだ、あいつは総統庁に向かったのだ。コイケにはマキタの性格がわかっていた。懸念もしていたのだ。こいつはグランザーとの直接対決を、心の奥では望んでいるのではないか、と。

「それにあれから既に180時間は経過している。2人から連絡が入らないということは、運が良ければ捕まっただけとも考えられるが、そうでなければ撃墜されたか、或いは…」

「ならば尚更だ。あいつを見捨てて帰れるか!」コイケは怒鳴った。「もし死んでいたとしたら、死体を取り戻してやる」

しかしコイケは信じていた。マキタは死なない、と。

「だがコイケさん、ソールが死んだ今、敵の探査網をどうやって掻い潜る?」

まだこっちには武器がある。探査網の死角など無視して、血路を開ける武器が…、と言おうとして、コイケは言葉に詰まった。即答できなかったのは、まだ心に迷いがあるためか…。

「第一、作戦はどうする。残りは6.2時限しかない」オスカーの口調は厳しかった。「しっかりしてくれ。チームリーダーたるあんたが、そんなことでどうする。コイケさんの独断に皆を巻き込んで、帰還が間に合わなかったらどうする積もりなんだ? 私たちだけじゃない。レイバーやマルカムのことも考えろ」

コイケの表情が落ち着いた。いや、未だ眼差しは炎を上げていた。だが、少なくとも狂奔だけはその表情から去った。「…冷たい奴だぞオスカー、お前は」

「何よりも優先すべきは作戦、私にそう教えてくれたのはコイケさんだ」

「お前にとってマキタはそんな程度の存在でしかなかったのか、結局」

コイケは悲しげに首を振り、凹んでしまったテーブルに両手をついた。「マードックとマルカムを呼んでくれ」

「それよりコイケさん、どうして私…」

「大至急だ!」

20分後、スプリッツァのブリッジに、レイバーとマルカムの姿があった。磁気流のせいで度々ノイズの入る通信ディスプレイにはクエンサーとクロムがいた。

入ってきた2人に珍しくコーヒーも出さず、寄せ集めコンソールに蹲るような姿勢で肘をつくコイケは、すぐに本題を切り出した。「この先の指揮はマードックに任せる」

「………」

「残り6時限ある。急げば充分に間に合うだろう。何としてでもアリーゼ・サロイをギーンに送り届けて貰いたい」

そしてオスカーに、「お前はマードックたちと一緒に行け」

レイバーとマルカムは顔を見合わせた。「乗り込む気か?」

「仕方ない」コイケは唇だけで笑う。「確かにオスカーの言う通りだ。作戦のこれ以上の遅延は許されないからな」

「まさかあの艦隊に、1隻で突っ込む気じゃないだろうな?」新しい身体の拳を、片方の掌に叩きつけたマルカムが訊いた。

ディスプレイ上のクロムが呟く。「自殺行為だ…」

レイバーだけが何も言わなかった。コイケとマキタを除くメンバーの中で唯一、次元連動砲の存在とその威力を、彼だけが知っていた。だからコイケが今から何をしようとしているかも、彼にはわかっていた…。

「それも仕方ない。時間を無駄に出来ないのは俺も同様だ。マキタの馬鹿がくたばらないうちに、何とか助けに行ってやらなくちゃ」

或いは、死ぬなら一緒にいてやらなくちゃ…。

「コイケさんは…」何か言いかけたレイバーを制し、オスカーが言った。「いつも、そうだ」

珍しくその声が震えているように感じられた。コイケは顔を上げた。

「リーダーが何もかも独断専行、で良かったのかな。それで物事を進めようとするのは、問題があると思うぞ」

そう言えば、さっきも何か言おうとしていたな…。「だが作戦の遂行が第一であって…」

「そうだ。第一だ。だが、作戦を変える必要はない」オスカーは言った。「要はあの大艦隊を擦り抜け、首都に突入し、ソウさんが生きているなら救出してくればいいわけだ。それならスプリッツァが行く必要はないし、コイケさんがリーダーを外れる必要もない」

大事なことは何でも自分で抱え込む。少しは配下を信頼して貰いたいものだ。まあ、配下として信頼を築いてこなかった私にも、責任の一端はあるわけだが…、オスカーは秀麗な顔を歪めた。苦笑を浮かべた積もりらしい。

コイケは殴られたような顔で、そのオスカーを見つめていた。「お前…」

「首都に突入し、ソウさんを救出してこい。なぜその命令を私に出さない?」オスカーは真っ直ぐコイケを見つめた。「今の首都に突入できるのは、私しかいない。そうだろう?」

コイケはやっと気づいた。こいつは最初からその積もりだったのだ。俺を…、俺たちを先に帰らせてでも、自分はマキタを救い出しに行く積もりだったのだ。だから慣れない言葉で俺を宥め、マキタよりも作戦遂行を優先しろと強硬に主張したりもした。俺はこいつの舌足らずな言葉に秘められた思いを察することも出来なかったのだ。

何のことはない。マキタや俺ばかりか、リスクを顧みずにこの仕事に加わってくれたレイバーやマルカムのことまで案じていたのは、実はオスカー1人ではないか。

何がリーダーだ。俺は完全に失格だ…。

「オスカー、俺は…」お前を誤解していた。それも、ずっと。済まん…。コイケはそう言おうとした。言葉になってくれなかった。

しかしちゃんと通じたようだ。オスカーはかつてなく力強く、コイケに頷き返してきた。

その眼差しがふと、宙を彷徨った。

「私は遠い場所から、このザウアー73銀河にやってきた…」

コイケとマルカムが目を見開いた。レイバーが襟を正すような姿勢を取った。オスカーが自らの口から自らの過去を明かすのは、これが初めてだったからだ。

「私は故郷を追われた。理由は、コイケさんの言うところの、自我を、自分というものを持ち過ぎてしまったためだった」口調は淡々としていたが、眼差しには陰があった。「私はある人を愛した、のだと思う。その人も私のことを愛した、のだろうと思う。それだけだ。たったそれだけの理由で、私とその人は異端となった。排除されなければならなくなった。

たったそれだけの理由で、その人は死んだのだ」

私は逃げた。以前なら、異端となった自分が排除されることに何の疑念も抱かなかっただろう。しかし私はその時初めて思った。人を思う気持ちを心のどこかに住まわすだけで、どうして自分が排除の対象にされなければならないのかと。それも今から考えれば、死にたくない、という生存欲求、謂わば自我の1つだったのだろう。

私は彼女を連れて逃げようとした。だが、間に合わなかった。結局、1人で逃げるしかなかった。私は私を追う同輩たちの手を逃れ、故郷を後にした。

「230万光年は暗く、冷たく、遠かった」

もう駄目だと、何度も思った。それでも本当に何もない空間を飛び続け…、

遂に力尽きた私を、この銀河の辺境で拾い上げてくれたのがスプリッツァだった。

何もわからず、言葉も通じず、初めて不安というものを知った自分を、ソウさんもコイケさんも、いとも簡単に受け容れてくれたのだ。意味を知ったのは随分経ってからだったが、あの時のソウさんの言葉――ここにいろよ。俺たちは構わないからさ――は今でも忘れない。

「それ以来、私の故郷はこの船であり、ソウさんでありコイケさんだった。そして今は、私自身も故郷の1部なのだ。故郷であり、私の1部でもある2人を…」オスカーは顔を上げた。その美しい双眸に青白い炎を燃え上がらせ。「私は失うわけには行かない」

語彙の貧困さ故、口には出さなかったが、思いはいつも同じだったのだ。マキタと対立した時はいつも、作戦遂行の邪魔をするなら排除するなどと口走ってはきた。だが、本当にそんなことになった暁には、自分も生き延びる積もりはなかった。マキタを失い、コイケとの繋がりを失った自分に、この銀河で生きる場所などあるとは思えなかったからだ。自分の語彙の貧困さを知るオスカーは、もちろん今回もそれを口には出さなかった。

口にしたのは決意だけだ。「生きている限り、ソウさんは必ず私が救い出す」

「生きてるさ」コイケは確信を込めて言った。「絶対生きている」

オスカーも頷いた。何の根拠もなかったが、そんな気になっている自分に気がついた。コイケの確信が伝播したためだろう。

だがな…、コイケが言った。「僅か15メートルのデコイが追跡されたんだ。侵入者の大小に関わらず、敵は絶対、お前を追うぞ」

「私でも、か」

「お前でも、だ。お前のセカンドフェイスが卓越した力を持っていても、1000隻艦隊を相手に戦えるか?」

「私1人にその数を出してくると思うか?」

「ああ、奴らなら必ず出してくる。俺もお前と行こう。お前とスプリッツァとでなら、光明も…」

「御涙頂戴のところ、邪魔するがなあ」ディスプレイの上で派手に溜息をついたのはクエンサーだった。「俺たちはこれで御役御免、ってことでいいんだよな」

コイケはようやく周りの人間のことを思い出した。「ああ、悪かった。大丈夫だ。行ってくれ」

「おめえが戻らなくて、報酬の方は大丈夫なんだろうな?」

「もちろんだ。連れ帰るのが誰であっても、アリーゼ・サロイと宝石さえ到着すれば」

「ならいいや。OK。後は俺たちに任せろよ」クエンサーは大袈裟に両手を広げた。「全く、おめえらにはうんざりさせられるぜ」

「それは御愁傷様だったな。しかしお前たちの仕事も終わりだ。解放するよ。マードック、後は任せた」

「そう願いたいぜ。一体何なんだおめえらはよ。みんなあのマキタの野郎に当てられちまってる」クエンサーは吐き捨てるように言った。俺に言わせりゃ、あいつは親父の名を継ぐどころか、女のケツを追って死に急ぐだけの大間抜けだ。その抜けた相棒のために、命を投げ出そうとするおめえらも、頭がオカシイとしか思えねえ…。「死にてえのなら勝手に死にな。俺たちはゴメンだぜ。おい、こんな星系、とっとと出ようぜレイバー。アリーゼ・サロイを連れてよ」

「その薄汚い口と顔とを引っ込めろクエンサー」

レイバーがブリッジのシートの1つに腰掛け、クエンサーに厳然と命じた。「さもないと船ごとこの小惑星に混ぜるぞ」

レイバーの鋭い目は、画像の悪いディスプレイを通して尚、クエンサーをたじろがせた。しかもその背後にはマルカムもいた。新しい拳を打ち鳴らす毎に、「音が悪いなあ」などとぼやいていた彼も、眼差しだけは同様の鋭さでクエンサーを睨みつけていた。

「リッキー、そろそろコーヒーくらい出してくれないか?」

「あ、ああ。済まん。今淹れる」

「オスカーも言っていたが…」レイバーは言った。「リーダーとは言え、人の話を聞きもしない了簡は頂けないぞ」

マルカムも頷いた。「それもマキタを救出に行くのに、俺たちを差し置いて、なんて許し難いことを考えてやがるとはな」

2人分のコーヒーをテーブルに置いたコイケは目を丸くした。

「1つ言わせて貰うぞリッキー。俺はお前の代わりのリーダーなんてやらないからな」

「右に同じ」

オスカーまでもが切れ長の目を丸くした。クエンサーなどは口をだらんと開けて、涎さえ垂らしかねない顔で、2人をまじまじと見つめていた。

「ちょっと待て。それはマズい」コイケは両手を振った。「思い直せ。今からなら充分に余裕を持って帰れるんだ」

「間に合う? 何にだ? あの可愛いアリーゼちゃんを時間内に送り届けないと、俺もレイバーもジュドー星に恨まれて、銀河中を追い回される? そりゃあ大変だ」マルカムは笑いながらレイバーと顔を見合わせた。「糞つきのケツの穴だぜ」

レイバーも堪え切れずに笑い出した。遂に出た。マルカムの名――〈アーシット〉は地球語ではケツの穴(アス)と糞(シット)の繋がった単語に聞こえるのだそうだ。彼とは腐れ縁の連邦軍特殊工作部隊の地球人が口走った軽口を、すっかり気に入ってしまったのだと言う――にちなむ、とっておきの罵倒文句だ。「あのな、俺たちが帰らなくちゃ、どこのどいつの脅し文句だろうが、意味を為さないんだぜ」

「そして俺たちは、ソウゴと一緒じゃなきゃあ帰らない」

「マードック、あんたにはリックがいるだろう。あの子をどうするんだよ!」

「これまでに治療費は余るくらい稼いだからな」レイバーは肩を竦めた。「お前たちのお陰で設備も充分だ。あいつにはアイリーンもついてるしな」

「いや、マズい。それはやっぱりマズすぎる」コイケは珍しく狼狽えた。「アリーゼ・サロイが無事にギーンに戻らないと…」

ジュドー星とラビド星の会談は決裂し、ジュドー星を惨禍が見舞う。それだけは避けたい。スペースサルベイジャーズは直接間接を問わず、非戦闘員を巻き込まないという誓いを立てて今までやってきたのだ。

「あのなあコイケ、いや、リッキーよ、帰らないっていうのは最悪の事態になった場合だ。残り時間は6時限とちょっと。だとすりゃあまだ2時限近くは粘れるだろうが」

「そうだな。2時限以内にソウゴを救出できれば、アリーゼ・サロイも充分に間に合う」

「じょ、冗談じゃねえ!」ノイズの入る画面の中で、クエンサーが喚いた。「残り4時限なんて、それこそギリギリのギリギリじゃねえか! 間に合わなかったら…」

「その時はそれこそその時だ。よしリッキー、大至急、再侵入計画だ」

レイバーの言葉に、マルカムが嬉しそうに拳を打ち鳴らした。2人で顔を突き合わせ、口も利けないコイケを尻目に、勝手に話を進め始める。再侵入計画とは言っても、あの作戦しか残っちゃいないけどな。何しろ敵には、あのソールの侵入さえ見抜いた凄い監視システムがあるらしいからな。しかも1000隻以上の大艦隊まで擁してる。あの玉砕作戦か。あれだけは避けたかったがなあ。まあ、こっちにはオスカーもいる…。

「認めねえぞ畜生!」

クエンサーが怒鳴った。「馴れ合いだ。おめえらのやってることは、所詮馴れ合いの仲間ごっこじゃねえか! そんなもんにこの俺まで巻き込むな! こうなったら俺1人ででも、アリーゼ・サロイを連れて帰るぞ!」

振り返ったレイバーが物凄い笑みを浮かべた。「バートラム・サンダーからあの娘を奪えるものなら、やってみるがいい!」

クエンサーは絶句した。台詞、レイバーの表情、その両方に戦慄させられていた。

「まあ、確かにお前には馴れ合いにしか見えないだろうな」マルカムが言った。「だがクエンサー、お前だってプロの端くれだ。そのプロが、“ごっこ”で命を捨てられるか?」

「………」

「俺たちがマキタを救い出しに行くのは、それが俺たちの義務だからだ」マルカムは首筋――まだ生身の皮膚と肉、そして大きな傷跡の残す――を撫でた。「あいつは俺たちの恩人だからな」

その言葉に、レイバーの眼差しが和んだ。「そうだ…」

…今でこそ安定している息子リックの容態だが、過去1度だけ、危ない時があった。腫瘍の転移を見逃してしまったために、治療設備の大幅な増設と、特効薬の購入を迫られたのだ。レイバーは手っ取り早く大金になる仕事を片っ端から漁った。

そして、無茶な運び屋仕事を引き受けた。

依頼は連邦軍相手の武器商人。連邦と帝国の睨み合う銀河最悪の火薬庫と言われる緊張宙域を、最新型巡宙フリゲート艦サンプルを運べ。それも大至急。

確かに報酬は良かった。しかし下手をしなくとも命に関わる危険な仕事だった。ルストの危惧通り、誰もが協力を敬遠した。

その時唯一相棒を務めてくれた、そしてレイバーとチームの危機を救ってくれたのが、当時まだ2人だったスペースサルベイジャーズだった。2人はスプリッツァでバートラム・サンダーの盾になり、帝国領内を突っ切る近道の先導までやってのけた。リックのことを、レイバーの焦る事情を知っていたから、ただそれだけの理由で。

薬も、施設の増設も間に合い、リックは救われた。2人は俺の、命よりも大切なものの恩人なのだ…。

マルカムも同様だった。あれも今となっては懐かしい、テロ国家アフムード星での要人救出作戦に駆り出された時だった。味方のちょっとした油断が連絡ミスを生み、マルカムは要人と味方を逃がすために、囮となって捕らえられた。そのマルカムの身柄を引き取ったのが、アフムード星のスポンサーでもあったネグリード星。凄腕傭兵マルカムの噂はネグリード星の独裁者、殺人狂帝王とまで呼ばれるアーシャルの知るところでもあり、何とアーシャルは自らの手で、マルカムの首を刈り取ろうとしていたのだ。機械の肉体を持つ彼も、生身の首を切られれば終わりだ。

その時ばかりは諦めかけたマルカムを、単身救出に来たのがマキタだった。今回同様、戦闘機1機を駆って宮殿に突入、アーシャルの両膝をハンディキャノンで切断し。

馬鹿な奴だ、救出されながらも、最初はそう思っていた。とんだ英雄願望のスタンドプレイヤーがいたものだ、と。しかしやがて、マキタの信条――決して仲間を見捨てない――と、その由来とを、直接、間接的に知っていくにつれ、そして何より、マキタやコイケとつき合っていくにつれ…、

「尻尾を巻いて逃げ出すか、俺たちと来るか、2つに1つだクエンサー」マルカムは言い放った。「俺たちはマキタと一緒じゃなきゃ帰らない。あいつが死んでいたなら、あいつの遺体を是が非でも連れて帰る。この仕事はマキタ抜きじゃ終わらないからだ」

「おめえら、そこまであいつの信条とやらに、当てられちまってるのかよ」

「まあ、それもなくはない。だが何よりも、この仕事はあいつの夢だったんだ。俺たちはどんなことをしてでも、それを叶えてやりたかった。なぜだかわかるか?」マルカムのエメラルド色の瞳が優しげに光った。「俺たちはあいつに惚れてるんだよ。どうしようもない程のお人好しの、女にだけはとことん甘い、あの大間抜けのことが大好きなんだ」

クエンサーは震え出した。訊くがなクエンサー、お前のために命を投げ出す仲間はどこにいるんだ? マルカムの碧眼がそう訊いているように思えた。屈辱が震えとなって体を駆け抜けていった。

だが、今度ばかりは彼もすぐには引き下がらなかった。「クロム、手伝え!」

「俺も行けない」黙って皆の遣り取りを聞いていただけだったクロムが言った。「カラバがなあ、今のみんなの話を聞いてるんだが…」

クロムの背後からマスク越しの呻き声が聞こえ、緑色の腕が手を振っていた。

「こいつ、まだやる気なんだよ」

「おいおい」レイバーが苦笑した。残れと言ったのにアリーゼの容体を優先しろと主張し、バートラム・サンダーの医療室に入らなかったカラバだが、彼の負った傷だって軽いものではないのだ。「何て言ってるんだ、カラバは?」

「女神様に無様なところは見せられない、だから僕もマキタを助けに行く、だそうだ。なあ、女神様って誰のことだ?」

アリーゼを初めて見た時のカラバの様子を思い出したマルカムが爆笑した。聞いたところによると、何でもアリーゼが、カラバの故郷に伝わる伝説の女神に思えたのだそうだ。

クロムは肩を竦め、申し訳なさそうに言った。「俺としちゃあ、逃げ帰りたくて堪らないんだが、つき合いの長いカラバがこの調子だしな。こいつを置き去りには出来そうにないわ。悪いなあクエンサー」

クエンサーは完全に潰えた。肩を、頭を、がっくりと垂れた。まさに敗北だった。

そして、顔を上げたレイバーが言った。「リッキー、お前も諦めろ」

俯き、垂れた前髪で顔半分を隠したコイケは頭を振り振り、外した眼鏡を拭いていた。レイバーに急かされ立ち上がりはしたが、架ける度に曇る眼鏡に困っていた。

その肩を叩いたのは、オスカーだった。

「行こう、コイケさん」

魔王への挑戦 その9

(9)

…ここで時間は傭われ軍団が小惑星帯で息を潜め、80隻プラス200隻の追撃に身を竦ませていた頃に遡る。

閉鎖星系首都タキアスを、真午の太陽が照らし上げた。

太陽自体の輝きが強く、地上の温度は既に30度を超えている。その輝きをあらゆる白壁が反射し、この都市から影という影を追放しているかに見える。

たった1箇所を除いては。

3日前――ラドンでは1日が42.3時間あるため、地球時間では130時間前のことになる――には閑静な街の上空を、何台ものトラックが飛び交っていた。郊外に墜ちた戦闘機の残骸の回収に赴いたものらしい。その時ばかりは市民は昼間も外出を禁じられ、各家や部屋の中から様子を窺っているしかなかった。騒ぎが収まれば、クルマ文化を禁じられたこの街の道路は、人々の通り道兼集会所としての活気を取り戻す。自動道路以外の場所で様々な人種が入り混じり、噂話に興じ始める。ある時は仲良く、ある時は喧騒混じりに。

そして3日経った今も市民たちは、総統庁に突入を試みた他星者に関する噂から離れなかった。

郊外に墜ちたのは侵入者? いや、首都防衛隊の方だそうだ。可哀想にねえ。それがパイロットのかなりの数は無事だったみたいだ。

墜ちたのは防衛隊だけ? とすると、侵入者はすごい数だったんだな。それなのに全然気がつかなかった。単に防衛隊がしくじっただけなんじゃないの? 馬鹿言え、いくらドジを踏んでも、2機に40機が墜とされると思うか? 2機? 相手は2機かよ…!

開放機構の生き残りらしいって、本当? 総統閣下に挑むなんて、何て身の程知らずなんだ。お怪我はなかったかしら。あるわけないさ、我らが総統閣下に。

まだ生きてるかな、その2人。駄目だろうな、死んでるよ。捕まったのが保安省だ。シッ、静かに、聞かれるよ…。

保安省。

その省庁の話題を、市民は極力避けたがっていた。

話題に上らせること自体、おぞましく、忌々しいのである。そこは密告の通用口であり、謀略の中枢であった。この星の秘密警察であり、夜と霧の使者であった。かつては治安維持の要だった花型官庁は、相手たる開放機構の廃れた今、市民の記憶に弾圧と虐殺行為しか残さなかったからだ。

そう、このブレイザークロスの汚れた部分を全部背負って立つ部署が保安省なのだ。そしてその気配を、建物が象徴していた。

保安省本庁舎は総統庁タワーの、謂わば陰になる場所に建っていた。総統庁には常に敬服の眼差しを向ける市民も、保安省には目を向けまいとした。暗いのだ。タワーの陰になっているから、それだけではない。アーカム・ソールの勘づいた、人の背筋をゾクゾクさせる妖気めいたものを、建物自体が発しているからだ。

ブレイザークロスから、差のあり過ぎる貧富、経済不安、ほとんどの差別を一掃し得た総統グランザーと言えども、政治が常に持ち合わせる謀略という名の暗黒を避けて通るわけには行かなかった。今でこそ盤石な信頼を集める総統グランザーだが、今の権力を握るまでには、足を引っ張られ邪魔もされてきた。既得権益を守ろうとするために、この星の危機をみすみす招くそんな連中を、グランザーは時として弾圧・排除してきた。その時に彼の右腕となって活躍したグランザー親衛隊こそが、今の保安省の前身であった。そして、グランザーがその暗黒を必要としなくなった今も、保安省はその暗黒を色濃く残し、人々の目に触れさせていた。

巨大なドーム3つを縦に積み上げた、キノコの怪物を思わせるその本庁建物の地下に…、

エレナは捕らえられていた。

地下は4階まである。1、2階は研究開発ラボ。保安省兵士に持たせる火器から、クランゲージョを始めとする敵対勢力殲滅兵器の開発まで行っている。最下層4階は牢獄だ。高級政治犯、思想犯、侵入者の中でも軍事侵略目的を持った者、そして開放機構のメンバーを押し込めるための施設なのだが、現在その大半は空だ。

収容される人間がいないわけではない。寧ろ、多い。しかしその大多数はすぐにいなくなってしまう。つい先だっても、亡命者を装ってバランに降りてきた銀河最大の犯罪秘密結社ボスタニアのメンバー7人が入ったばかりだ。

犯罪組織の中でも特に結束が固いと言われ、口の固さでも連邦警備隊を悩ませている筈のボスタニアだが、全員が組織の閉鎖星系進出計画の全貌を囀るように漏らしながら死に至らしめられるのに、3日を要さなかった。

地下3階の尋問センターで締め上げられた結果である。

内務省が深催眠自白システムを開発して久しいというのに、ありとあらゆる拷問のための道具・システムが未だ稼働を続けるこの階は、尋問よりも拷問そのものが目的ではないかとも思わせる。使い込まれた道具やフロアの床には、傷はあっても埃の1つ、塵1つついても落ちてもいなかった。使う者の趣向が充分に反映された、この一種のコレクターズルームに送り込まれ、戻ってきた者は誰もいない。ここに送り込まれる恐怖に、4階牢獄にて発狂した者、自ら死を選んだ者も数え切れない。

その中央フロア、約15メートル四方の広い1室真ん中の金属製寝台に、両手両足を縛りつけられたエレナがいた。

素っ裸に剥かれていた。古傷の目立つ白い肌のほぼ全面に、赤いミミズ腫れが走っていた。縦に、横に、右に、左に。5万ボルトの電気メスが這い回った痕だ。中にはザックリと裂け、血の跡を残す傷もある。20本の爪の半数はなくなっており、手足の指先は血塗れだ。舌を噛まないよう、歯と舌の隙間に合金製の轡を噛まされている。

もう3度、物凄い量の自白剤を注射されていた。意識を暗がりに引き摺り込まれたら、口が勝手に喋り出してしまうだろう。それを耐えようとするだけで、内臓をキリキリと絞り上げられるような痛みが走る。痛みに次ぐ痛みにより神経が麻痺してしまわないように、もとより神経を鋭敏にする薬も投与されている。電気メスに切られ、自白剤に内臓を炙られ、爪を引っこ抜かれる度に、エレナは汗の噴き出す全身を弓なりに反らせ、呻き、血の涙と小便を迸らせた。

それでも悲鳴は漏らさなかった。一片の苦痛も訴えなかった。

1度悲鳴を上げ始めたら身体から力が抜ける。抵抗の意志も挫かれる。沈黙を守るどころではなくなるだろう。痛みと馴染みのエレナにはそれがわかっていた。自分が口を割れば、傭われ軍団とともにいる生き残りたちに追手が迫り、ここを離れて遠くに移り住みながらも僅かな支援を続けてくれている同志たちにも手が回ってしまう可能性だってあるのだ。

それに何より、目の前に立つ、憎んでも憎み足りない男に対しては、絶対に負けを認めたくなかった。

半ば赤く染まった視界に、5人の人影が収まっている。2人は警備の保安省兵士。2人は白衣姿だが、暗殺部隊の兵士だ。今は拷問官としてこの場にいる。そして中央の、際立って大きな影が、保安省長官クロフツ・ハイマンだ。

グランザーの流線型の顔に比べ、面短でしゃくれ上がってはいたが、彼もまた爬虫類の顔を持つ種族の1員だった。頭頂から爪先に至るまでを、特殊鋼の鎧が覆っていた。傷だらけの鎧は、開放機構の不倶戴天の敵として狙われ続けた名残だ。特に上半身の鎧はその短い四肢を収められるのではにかと思える程大きく、厚かった。彼の命を守ってきたと同時に、トレードマークでもあるこの鎧は、彼の姿を亀そっくりに見せる。もっともこの星系に、亀は生息していなかったのだが。

その亀そっくりのハイマンが言った。「…しぶといな」

顔と巨体に似合わない、恐ろしく甲高い声であった。

ただでさえ全身を針で刺される痛みが走り、吐き気が1秒毎に襲ってくるというのに、ハイマンのけたたましい声を聞くと痛みが倍増する気がする。

それでもエレナは、ふてぶてしく笑って見せる。「さっきも、言ったと、思うけど」

兵士と拷問官の口から驚愕の呻きが漏れる。

「あたしは喋らない。知ってることも知らないことも、お前みたいな卑劣な毒ガス使いの拷問魔なんかには、何1つ喋らない」

沈黙の中、カリッ、カリッという妙な音が聞こえてきた。

4人の部下たちは震え上がった。始まった。ハイマン長官の歯軋りだ。激怒が抑え切れない際に必ずやる、馴染みの仕草。

「ルネ・エリノア・フォスティーヌ、だったな。開放機構最後のパイロット、か。女だてらに生意気なとも思ったが、どうやら考えを改める必要がありそうだ。常人なら30人は自白に追い込める量の薬と尋問を食らって、まだそんな口を叩けるとはな」

エレナは鼻で笑った。轡のために喋りにくくはあったのだが、それでも言ってのける。「あたしは、戦士よ」

「どうやらそうらしい。貴様には肉体的苦痛を与えても無駄のようだ」ハイマンは言った。「だが、苦痛に強い兵隊など、掃いて捨てるほど調べてきた。貴様にも連中に使ったのと同じ方法を取る」

合図とともに、エレナを縛る寝台が、ゆっくりと斜めに持ち上がった。彼女を壁の1面と向き合わせたところで台は止まり…、

同時に壁が開いた。

目の前に、同じように縦に立った寝台が現れた。薬のせいで視界が狭まったエレナには一瞬、鏡に映った己の像かと思った。台には自分同様、丸裸に剥かれた誰かが繋がれていた。

男だった。気を失っているらしい。頭が前に垂れているため顔は見えなかったが、エレナにはわかった。

マキタ…。

これもエレナ同様、全身をミミズ腫れに埋め尽くされていた。痩せ型のくせに、胸や腕、肩の筋肉は、力の抜けた今も異様に盛り上がっている。裸になって初めてわかる、尋常ではない鍛錬の成果。だが左肩だけは、恐らく骨がどうにななっているのだろう、紫色に腫れ上がっていた。

怪我を…!

気掛かりなのは彼のことだけだったのだ。グランザーとの対決で気を失って、この拷問室で目を覚まして以来、ずっと案じていた。一緒に捕まったとは聞いたが、それ以外は何も知らされなかったから。

「貴様以上の愚か者だ」ハイマンは腰から警棒と思しきスティックを抜いた。「事もあろうに総統閣下に銃を向けおった」

マキタも、グランザーと、戦ったんだ…。

ヒュッ、と風を切った警棒が、マキタの腹を打ち据えた。古傷とミミズ腫れに覆われた全身に痙攣が走った。

だが、マキタは顔を上げなかった。

「おや、どうした」薬で苦痛は保たれてる筈なんだがな…、1人ごちるハイマンに、拷問官が告げた。延べ20時間に及ぶ拷問に、肉体が参りかけている、既に心拍数が落ちている、と。

「それもあるだろう。しかし…」ハイマンはエレナを見た。「こいつは尋問の前に抵抗したんでな。左肩の骨が砕けているというのに、ウチの兵士7人がぶちのめされた。内、2人は死んだよ」

特殊任務――つまり暗殺部隊――兵士だぞ。それを足だけで蹴り殺したのだ。こいつも大した奴ではある…。「だから抵抗できなくしてやった。手足の腱を切って、な。苦痛を感じても、痙攣しか出来ないというわけだ」

エレナの目が見開かれた。何てことを…。

ハイマンは続けた。人間、手足の自由を失うと気力も萎える。絶望のうちに色々囀る奴がほとんどだ。少なくとも薬の生む苦痛に泣き喚く筈なんだ…。

「しかしこいつは口を割らん。しぶとさでは貴様以上だ」

口を、割らない…?

「こいつは一体何者だ?」ハイマンが言った。「開放機構のメンバーのリストを見ても、こいつと一致する者がいないのはどういうわけだ?」

「わからない?」エレナは昂ぶりそうになる感情を必死に抑えつつ、言った。「彼はあたしたちの同志じゃないからよ」

「馬鹿なことを…」

「彼はね、傭兵なの。ただの傭われ者。どんな拷問を受けたところで、知らないとしか言えないのは当たり前だわ」

「同志じゃない? 傭兵? ふざけるな!」ハイマンはスティックを壁に叩きつけた。「その無関係な傭兵が、開放機構無き今、どうして貴様と一緒にここに現れる! 傭兵がどうして、貴様が倒れた後も総統閣下に銃を向ける! どうして逃げもせず、戦い続ける必要がある!」

ああ、やっぱり、マキタのあの怪我は、グランザーと戦った時に…。

ハイマンは息を荒げ、「それにな」とマキタを見た。

「こいつは、『知らない』の1言さえ、口にせん」

「………!」

「言え! こいつは何者だ! 俺の部隊を皆殺しにし、辺境で戦闘騒ぎを起こしたのはこいつだろう! 貴様とこいつの仲間だろう! こいつの正体は? こいつみたいな兵士は他にどれくらい残っている? 今どこに隠れている?」

「しつこいわね! 彼は傭兵だって言ってるじゃない! 仲間がいたとして、とっくに外宇宙に逃げてるわよ!」

マキタは、喋らなかった。何も、喋らなかった…。

「そんな言葉を信用すると思うか? 余程の精鋭が、まだどこかに潜んでいるわけだな? 何としてでも吐かせてやる」

その台詞と同時に、白衣の1人が、マキタの尻に無針注射器を当てた。振り向いたハイマンの目が、異様な脂っぽさに輝いていた。エレナはぞっとした。「貴様の目の前で、こいつを嬲り殺しにしてやる。それを眺めていれば、少しは気も変わるだろう」

止めてと言う間もなかった。

「ぐわあああああああっ…!」

ハイマンがスティックを振り下ろした瞬間、マキタの全身に痙攣が走った。筋肉表面に浮き出た血管が不規則にうねり、引き攣り、脈動する。目が、口が、全身の毛穴が開いた。悲鳴とともに涙と脂汗とが噴き出した。

サイレンのように尾を引く叫喚を背に、ハイマンは言った。

「最も古典的な拷問の1つ。薬で極限にまで過敏にした神経の1本1本を、極めて波長の短い電磁波で炙っていく」

身体各所の筋肉が膨れ上がった。しかし手足の腱を切られている今、どんなに力が入っても体は台にぶら下がったままだ。寧ろ胴体に力が入る分、腱の切られた手首や肩には体重が掛かり、激痛が走っている筈だ。

ハイマンの合図で叫喚のサイレンが途切れた。マキタの体から力が抜けた。

「完全に参らせないために、時折神経を休ませる必要もあるが、時間を置かずに再開するのが効果的」

ハイマンがスティックを掌で鳴らすと同時に、吊り下がったままのマキタは再びのたうち、喉を切り裂く悲鳴が迸る。

「どうだ?」ハイマンは陶然と言った。「素晴らしい響きと眺めじゃないか」

マキタは悲鳴を上げ続ける。

その声も次第にかすれ始める。

「…止めて」エレナは呟いた。

ハイマンは聞いていない。

エレナは遂に目を閉じ、叫んだ。「もう、止めて!」

「ええい、せっかくのいいところなのに…」

ハイマンはエレナを一睨し、それでも責めを中断させた。

「彼は、何も知らないのよ。本当よ、何も知らないの!」目を固く閉じたまま、エレナは訴えた。彼女にルイーザの狡猾さがあれば、マキタの苦悶にも耐え得たかも知れない。だが、所詮エレナはエレナでしかなかった。「これ以上責めても無駄よ! 彼を離して!」

「わかってないようだな。こいつを締め上げるのは、貴様を責めるためなのだ」ハイマンの甲高い嘲笑が、静まり返ったフロアに反響する。「その様子じゃ、少しは堪えたようじゃないか。んん?」

エレナは歯を食い縛るしかない。

「このまま肝心なことは喋らず、こいつを見殺しにするか、それとも白状するかのどちらかだ。どちらかしかない」

ハイマンはそろそろと握ったスティックを上げる。

「開放機構の生き残りはどこにいる? こいつのような兵士が後何人、ここを狙っているんだ?」

エレナは、答えられない。

その沈黙を、ハイマンは返事と受け取った。

マキタの絶叫が上がった。

エレナは閉じた目を開けられなかった。手が自由なら、耳も塞ぎたかったところだ。見たくない。マキタは恐らく…、

死ぬ。

その瞬間に立ち会いたくなかった。愚か者、ハイマンはそう言った。恐らくそうなのだろう。悲壮な使命感を背負ってこんな星系にやってきて、他人の戦争に首を突っ込んで、挙句の果てに責め殺されようとしている。愚かである。やはり愚かである。仕方なかった。この人はここで死に、あたしはこの人に何もして上げられないまま終わる。それが運命だったのだ。所詮、犠牲になって貰う、以外…。

逃げに過ぎないことはわかり切っていた。

目を背けようとしても、耳を弄するマキタの悲鳴は、エレナを否応無しに現実に引き戻した。

犠牲? 誰のための犠牲? 遠くにいる同志のため? 開放機構のため?

遠くにいる同志たちが何をしてくれた? たまに僅かな物資を送ってくれただけ。開放機構の同志たちが何をしてくれた? 仲間のためだと言いつつも、助ける側に回るのはいつもあたしだった。

今、あたしの仲間はこの人しかいない。どんな危険にも身を翻すことなく、あたしの盾になった。あたしを命に換えても守ろうとしてくれたこの人が、今、あたしに残った唯一の仲間なのだ。

そのマキタを、見殺しにする? 犠牲になって貰う?

ふざけるなエレナ。お前はいつからそんなに偉くなった!

彼女はこの瞬間、全てを捨てようとした。これまでの自分を、同志を、思い出を、決意と信念を、父と母の遺志さえも。

あたしにはこの人しかいないのだ…。

マキタの悲鳴が途切れた。ゴロゴロと喉の奥が鳴り始めたのが聞こえた。エレナは目を開けた。マキタが自由にならぬ体をくねらせ、開け放った口から鮮血が溢れ出した。

「わかった!」

この人を失ってはならないのだ!

「わかったから、もう止めて!」

ハイマンが片手を挙げた。マキタの苦悶が収まった。

「喋る気になったか」

マキタの体は吊り下げられたまま、未だ間歇的な痙攣に襲われていた。エレナは祈った。生きてるの、マキタ…?

生きていて…。

お願い、あなただけはあたしを置いて先に行かないで…。「1つだけ、条件が、ある…」

「聞こう」

「この人を、生かしておいて」

「ああ、いいとも」ハイマンは鷹揚に言った。「釈放は出来んが、洗脳という手もあるしな。これだけの男だ。手足の自由を失っても、何かの役には立つだろう。貴様が白状さえすれば、その条件は喜んで呑んでやる」

妙に馴れ馴れしい声が疑いを引き起こしもした。しかし今はそれに頼る以外なかった。もういい。白状でも何でもしてやる。但し途切れ途切れに、たっぷり時間を掛けさせて。マキタに対するこいつらの妙な気を忘れさせてやる程に手こずらせて、あたしは死ぬ。

あたしはもう充分だ。充分に戦った。総統グランザーに敗れはしたが、今は不思議と満足している。とにかくマキタだけは死なせない。

死なせたくない…。

「さあ、言え。生き残った連中はどこにいる」

手こずらせると誓いはしたが、結局は負けたのだ。もう終わりだという思いに、精神力で抑えつけてきたあちこちの痛みが蘇り、自白剤の効力が身体を駆け巡り始めた。もう、疲れた…。

エレナは口を開いた。開きかけた時だった。

「…止めろ」

「………!」

エレナの全身を、何かが駆け抜けた。

「喋るんじゃ、ない…」

しゃがれた、喉の奥にからむような、囁きよりもっと小さな声。静けさを取り戻したフロアとは言え、耳に届く声量ではなかった。

それなのにその台詞も、台詞の主も、フロアにいる全員にわかった。兵士が、拷問官が、そしてハイマンが驚愕の表情で一斉に振り返った。

エレナの体内を走り抜けた何かは、蘇りかけた苦痛全てを忘れさせた。手足に食い込む枷も、裂けた皮膚も、発熱したミミズ腫れも、全て。そのエレナと、ハイマンたちの視線の集中する中…、

マキタが顔を上げた。

憔悴し、頬を青黒く浮腫ませ、かすれた息を漏らしていた。しかし充血し、落ち窪んでいながらも、その目はまだ生きていた。「あちこち、痛えと思ったが、今のは、効いたぞ」

充血の奥から未だ、あの輝きを放ち続けていた。

「散々、人の身体を、いたぶりやがって…」

拷問官の1人が悲鳴に近い喘ぎ声を漏らした。マキタの目を直視してしまったのだ。マキタはじろりと一同を一瞥し、ハイマンに視線を定めた。「てめえだな? 覚えてやがれ、このカメ…」

ハイマンが唸った。マキタはエレナに目を向けた。

「いいな、エレナ。喋るな」1言1言を絞り出し、刻みつけるようにして喋る。そうしないと声が出せないのだ。「俺が、目の前でくたばっても、絶対に何も言うな。こいつらを笑わせるんじゃない」

そして、小さく、笑った。

「俺は、負けたく、ない。どんなつまらない意地でも、張れなくなったら、終わりだ。お前だって、そうだろ? 捨てちゃいけないものが、あるだろ?」

拷問官の1人がマキタに繋がれたセンサーに目を遣り、鳴き声に近い悲鳴を漏らした。瀕死の男が笑って見せている!

そんな状態でなぜ笑える? 本当にこの男は参りかけているのか? センサーにバグでも出たか、それとも今我々の見ているものは幻か、そのどちらかでしかあり得ない。でなければ彼らは今後幾度となく、うなされる夜を迎えることになるだろう。

再び、カリッ、カリッという歯軋りの音が聞こえ始めた。

「俺は、負けるのは嫌いだ」笑顔のまま、マキタは言った。「お前だって、そうだろ? 下手すりゃ、俺以上だもんな。1度張った意地だ。最後まで張り通そうぜ」

頷いたエレナの頬に、暖かいものがこぼれた。胸の奥にて弾けたものが喉を塞いだ。何か言いたかったが、駄目だった。言葉を発した瞬間に、泣き出してしまいそうだった。せめて安心して欲しいと、エレナはマキタに向かって頷き続けた。頷き続けていないと、マキタが死んでしまうような気がして…。

「約束、だからな」マキタはハイマンを見遣った。「と言うわけで、白状はなしね。残念でした」

「おのれ…」歯を軋らせる音が止んだ。ハイマンが上体の鎧を震わせた。「嘗めた真似を…」

「誰が嘗めるか。俺、爬虫類が苦手なんだ」

ハイマンは目を見開いた。感情を読み取らせにくい爬虫類の目だが、今は憎悪に燃えてるというのは誰にでもわかった。左手が伸び、鎧の指がマキタの足の指を掴み潰した。背筋の寒くなりそうな音が響き、骨毎潰された指が、たちどころに紫色に腫れ上がる。薬が痛みを持続させる中、1本、また1本、マキタの指は潰されていった。「どうだ、どうした。何とか言え。許しを請え!」

しかしマキタは痛みを堪えるような顔こそしていたが、今度は悲鳴1つ漏らさなかった。歯を食い縛ったまま、ハイマンを睨み返し、鼻で笑って見せる。それがますますハイマンを逆上させる。

振り上げられたスティックがマキタの顔面を強打した。マキタは顔も背けず、それを受けた。

グシャッ、という音。頭蓋骨の左眼窩が砕け、左眼球が潰れた。鮮血とともに、ゼリー状の硝子体が流れ落ちた。この時ばかりはエレナの方が悲鳴を上げかけた。

それでもマキタは声1つ漏らさない。

荒れ狂ったハイマンのスティックが、マキタの体を乱打する。肋骨が、膝の皿が、次々と窪み、凹んでいく。「まだ参らんか! 許しを請え! さもなくば、嬲り殺しだ!」

マキタの残った右目が、燃え上がったように見えた。

「やれるものならやってみろ、このカメ!」

視線の炎をまともに食らったハイマンは、頭を一撃されたかのように仰け反り、後退った。マキタが手足の自由の利かない、縛られた身であることを思い出し、ようやく立ち止まる体たらく。

「く、くそっ…」狼狽したハイマンは、拷問官を睨んだ。「電磁波を流せ! 出力を上げるんだ!」睨みつけたまま怒鳴る。と言うより、他の場所に目を遣ることが出来なかったのだ。顔を動かせばマキタの視線に捉えられる。「やれ!」

「む、無茶です! 計測機器を見て下さい! これ以上やったら…」

「構わん! やるんだ!」

「まだ何も吐かせてないんですよ。このまま死んだら、総統補佐官に何と報告するんです!」

一瞬返答に詰まったハイマンだったが、それでも命令を撤回する気はなさそうだった。「それでも構わん! 泣いて許しを請うか、さもなくば、死だ。死んでも構わん!」

まさにやり場のない怒りに震えるハイマンを見た拷問官2人は縮み上がった。ハイマンが怒りに任せて行動を起こしたら、彼らをも血祭りに上げかねない。彼の怒りも当然だ。この拷問フロアが出来た当初、ハイマンは1人でここを取り仕切っていた。囚人の悲鳴で合唱さえ演じさせられる彼につけられた異名は〈指揮者〉。

その筋金入り、拷問官中の拷問官である彼が、目の前の、既に体の自由すら奪った虜囚から、自信を奪われそうになっているのだ。

スイッチ入れられた。

出力の上げられた電磁波が、マキタの神経を走り回った。まだ言うことを聞く筋肉のあちこちが膨れ上がった。激痛に顔が歪み、背中を仰け反らせ、指の全てが砕けた足を突っ張らせ…、

しかし、やはりマキタは、悲鳴を上げなかった。

胸の奥から迸りそうになる絶叫を、強靭な首の筋肉と食い縛った歯とが堰き止めた。首、額、こめかみに血管が浮き、潰された左眼窩が血を噴き出した。薬は未だ効き続けている。苦痛は苦痛のまま続く。途絶も余韻もなく、あるのは現在進行形の責め苦だけだ。張り詰める筋肉が千切れるか、それとも神経の方が先に参ってしまうか…。

1分、2分…、電磁波は止まらない。痙攣するマキタの体。最早彼に意識が残っているようには見えない。残っている筈もない…。

そう、エレナはそれを見つめていた。今度は目を閉じなかった。閉じようにも閉じられなかった。逃げ出す権利など、ないのだ。今、目を閉じずに、逸らさないでいる以外に、マキタの意地に応えられるものなどありはしないのだ。

拷問官が叫んでいる。「駄目です! これ以上は、もう…」

「吐け!」ハイマンがエレナに向かって金切り声を上げた。「これ以上やったら、こいつの神経は灼け爛れてしまうぞ。死ぬぞ。死んでしまうぞ。それでもいいのか!」

マキタが唸った。

「…何も言うんじゃない!」

まだ、意識が残っている。

まだ、生きている…!

マキタの、唇の隅に浮かぶのは、微笑み…。

拷問官の1人がへなへなと座り込んだ。口を開いたまま、何事かぶつぶつと呟き始める。口の端から涎が垂れた。あまりの緊張に、こちらの神経の方が参ったのだ。傍観者が傍観者のまま、いられなくなってしまったのだ。他の3人も、そして恐らくハイマンも、同様であったろう。

電磁波が止まったことに、誰も気づかなかった。殺してしまわないために、捕虜の生体反応次第で機械が自動停止するよう設計したのはハイマン自身だった。そのハイマンも気づかなかった。

エレナは溢れる涙が頬を流れ落ちるのに任せ続けていた。涙は次から次へと湧いて出た。苦痛などとっくの昔にどこかに消え失せていた。身体の奥底が温かかった。

負けないんだ、あたしは…。

エレナは思っていた。もう何に出会っても平気だった。

この人がいてくれる限り、あたしは絶対に負けないんだ…。

魔王への挑戦 その10

(10)

ルストたちレイバーの部下がレスサットⅣに乗り込み、ニムル周辺の水素ガス雲へと向かった。マルカムの部下カールンとセメタナも同乗する。2人は操船のプロでもあった。ガス雲からこの星系に侵入した際に置いてきた5隻の御土産を運んでくるためだ。作戦の微調整に伴い、運んでくる前に内部である細工を施す必要もあった。爆弾の類を扱わせれば比類ない、レイバーの部下アムネスがそれを引き受ける。

「…とうとう」通信機の向こうで、遠ざかるレスサットを見送るマルカムが言った。「玉砕用兵器まで持ち出さざるを得なくなったか」

「そうだな」コイケが頷いた。

「あれを使うこと自体、縁起でもないけどな.。逃げ場が完全になくなった気がする」

「まあ、そう言うな。確かにあんまりいい気分じゃないのは確かだが。しかし今やあれは、俺たちが生きて帰るための手段になったんだ」

そして、もう1つ…。

コイケはエンジンルームに下りる階段を、もう1階下った。長い間封鎖されたエネルギー制御室の前に立つ。しばしの躊躇の後…、

中に入った。

こもった空気が鼻を衝いた。暗い室内にはこの船で唯一、エンジンに直結された武器の、駆動装置。

タキオン粒子抑制炉、及び、次元連動砲の駆動装置だ。

コイケは長い間、佇んでいた。耳の奥に、蘇る声があった。

“こ~んな小さい船に、銀河最強兵器ですって? あなたってつくづく大法螺吹きねえ。”

そのハスキーな声だけではない。ムキになって説明を始めるコイケに向かって、憎々しげに、そしてこの上なく楽しそうに鼻を鳴らして見せたその顔も。かつてこの制御室に入った人間は2人しかいない。マキタですらここには入ったことがなかった。コイケ自身と、そして、セリアの2人だけ…。

死んでも使うまいと思っていた。この武器のことが頭をかすめる度に、コイケは自身の頬を張り飛ばし、ぶん殴ってきた。今も駆動装置には封印が施してある。コイケ以外には解除できない。他人にこの武器を使わせないため、そしてもちろん、自分にも。

コイケは今、その封印を解こうとしていた。

8時塊歳にして既存の物理学を頭脳に刻み終えたコイケを、人は神童と呼んだ。いずれは故郷の星の最高学府に入り、この星を背負って立つ大学者になるだろう、とも。だが10時塊歳から独自の開発を始めた彼を、人々は狂人と呼び替えた。高邁な理論と貧困なる実験道具との差が生んだ度重なる大失敗が、周囲に災厄をもたらし始めたからだ。

12時塊歳の時から、コイケはタキオン粒子をコントロールできるのではないかと考えていた。それを実践に移したのは、彼が14時塊歳の春のことだった。

タキオンは常に超高速で運動している。最初から時間速度を遥かに凌駕しており、指向性を加えれば際限なく加速し得る。理論の発見は随分古いが、存在が発見・証明されたのは、ほんの1000時塊の話だ。コイケの故郷では実証の手立ても考えないうちから、そんなものは存在する筈もないと断言して憚らない似非科学者も多かったと言う。

そもそも超光速で運動する――筈の――粒子を、通常空間で観測しようとするから失敗したのであり、観測者自体が光速に近づけば、何かが見える筈だ。そう考えた無謀な科学者が、人の乗れる粒子加速機を開発した。試乗は観測者にとって、異様な体験だったと言う。最初は実験が失敗し、自分が死んだのかとも思ったのだそうだ。これが噂の幽体離脱か、とも。光速に到達する寸前、自分が通常空間からまるで乖離したところに入っていくのがわかった。それまで自分がいた場所を含む空間全てが、目の前に、川の流れのような形で見下ろせたからだ。観測者には、そこで自分と実験とを見守っている同僚たちの顔が、古い映画に使われていたフィルムとか言う奴そっくりに、延々と並んでいるのが見えた。その数人の顔が、1コマ1コマ変化していく様までも。

彼らが年老いて行き、やがて死を迎える時までも…。

光速に達し、重層的に並ぶ通常空間を、謂わば見下ろすことにより、人類は知ったのである。この空間の物質という物質、或いは世界そのものが、フィルムの1コマから別のコマに追いやられているのだと。その、コマからコマへの移動こそが、まさに変化であり老いであり、〈時間の経過〉であった。そして全ての物質を動かすものがエネルギーであるのと同様、移動を後押しするのも何かのエネルギーであり、1種の粒子であることがやがて判明する。

時間とは流れるものではなく、この世界を押し流す粒子のことだったのだ。

その発見は人類が4次元空間に接近できた、これまで机上の概念に過ぎなかった4次元という世界が実証された瞬間でもあった。

人が光速に入って観測する方法が一般化して間もなく、あらゆる存在を時間軸に添って“老い”の方向に追いやり、自らはその反作用で、時間軸をこれも超光速で逆行する粒子の存在が確認された。

その粒子こそが、タキオンである。

もっとも時間を逆行というのはそう見えるだけの話であり、実際には時間粒子と切り離しさえすれば、どんな方向にも加速できるのだとは後に判明した。しかし人類はその1部しか活用できなかった。タキオンを時間軸から切り離すのに一苦労だったからである。

それでも何とか、僅かながらの粒子を捕捉できた人類は、まずタキオン通信を開発、次いでそれまでワームホールを使ってしか出来なかった超光速航行を、あらゆる船舶に可能にした。その成功は、進行中だった銀河大戦の戦局にも大きく影響した。

エンジンからほんの僅かな粒子を解放するだけで光速を超えられるのなら、膨大なタキオンを光速=時間速度にまで減速させられれば、その反作用は途方もない跳躍力を生むに違いない。要は減速したタキオンの運動を固定できれば、反作用にも自分の思い通りの指向性をつけられる筈だ。それをもう1度、時間粒子と結びつける。光速を超えて無制限に加速できるタキオンだ。結びついた2つは時間粒子を凌駕する速度で時間軸を動く。流れに従って、或いは逆らって。それをある種の帆で受けることで、未来、或いは過去への移動も出来る…。

そう、若き天才コイケは、タイムマシン製作の野望に燃えていたのだ。

まずは帆に受ける前に、粒子を集め、その速度を抑え込まねばならない。コイケは郊外の廃墟に作った隠れ家に、懸賞論文を出しまくって稼いだ金と、故郷の有名大学が彼を是が非でも招こうと出してきた奨学資金をつぎ込んで、1つのエネルギー炉を拵えた。内部のタービンは光速を超える。それにつけて遅くなる時間粒子に引き寄せられて減速するタキオン粒子を、2000ギガ電子ボルトの電荷式粒子補足装置にて固定…、

固定にまでは成功した。だが、抑え込まれた運動粒子には、その抑制を跳ね返そうという補正作用――反作用の一種――が生じる。これまで先駆者たちが突き当たってきた壁だ。タキオンは自らを押さえつけたエネルギーをそっくりそのまま跳ね返し、その本来の速度である超光速にまで一気に加速した。粒子の暴走は、ふんだんな予算の下で造られなかったとは言え、天才コイケ製作のエネルギー炉を破裂させ、隠れ家を全壊させ、エネルギーをそのまま質量に変えながら直進、廃墟のビル数十軒を文字通り消失させた。その後、廃墟の周辺では空間に歪みが生じ、真っ直ぐ歩くことすら困難になったと言うことだった。

それでも、空間が完全に破壊される前に、炉が破裂したのは幸いだった。なまじ丈夫な炉だったら、より一層充満した反発エネルギーは、コイケの体をも分解しただろうからだ。

それでも大怪我をしたコイケは病院に担ぎ込まれた。そして退院後、精神科に最初の強制入院をさせられた。

タキオンの生む破壊力を知ったコイケは、後にそれを武器に転用することを思いついた。莫大なエネルギープールと、補正作用の猛反発に耐え得るだけの堅固な炉を建造できれば…。

マキタとコンビを組み、自家用宇宙船を造れるだけのカネを稼いだコイケは、スプリッツァと命名した愛船の主砲として、その兵器を完成させた。タキオンの運動抑制に掛けるエネルギー総量は70テラ電子ボルト。どんなブラックホールさえも上回る素粒子密度の中で抑え込まれたタキオンを、1方向に解放する。反発は抑制に比例する。解放されたタキオンは、超光速から更に無制限に加速され、僅か35パーセントの出力で、文字通り空間を切り裂いた。実験の成功にコイケは有頂天になり、〈銀河最強兵器〉を僭称したりもしたのだった。

その名も次元連動砲。

“…何が次元連動砲よ。”

あのハスキーな声で、セリア・メイベルサークはせせら笑って見せた。かつて連邦軍きってのレディコマンドの1人とまで言われた彼女は、リッキー・マクガバン・コイケの幼馴染でもあった。

幼い頃はよく歳上面した彼女に引っ叩かれたものだった。4時塊歳のコイケが古武道を習い始めたのは――もちろん誰にも言ってはいないが――、セリアにいじめられないようにという予防策でもあったのだ。ティーンになっても彼女は執拗にコイケにちょっかいを出してきた。もちろんその頃になると、罵詈雑言が主な手段となったが、彼にちょっかいを出すのが楽しくて仕方がないといった顔だった。容姿端麗、成績優秀な上に、姐御肌で面倒見もいい彼女の周りには常に――コイケ以外の――多くの男女が集まった。学校1番のプレイボーイ、フィル・バートンもその中の1人だ。

だがセリアは、フィルを手酷く振った唯一の女となった。フィルは公衆の面前で彼女に罵倒され、半ベソをかいて退散することとなった。

“だってあいつ、頭も中身もないんだもん。”

酷い仕打ちにフィルの取り巻きたちはセリアへの仕返しを画策もしたらしい。誰も実行に移せなかった。彼女の向こうっ気の強さは、並の男では太刀打ちできなかったからだ。実は腕っ節もだ。ひた隠しにしていた古武道道場通いを嗅ぎつけられ、10時塊歳の時、セリアはコイケの妹弟子の座にちゃっかりと収まっていた。上達も早く、あっと言う間に黒帯を手にし、並の男では太刀打ち出来ないまでになっていた。師からは、彼女の方が資質があるとほのめかされる始末。コイケは彼女に追いつかれないために、必死になって己を鍛え上げる必要に迫られたのだ…。

道場通いのことは母親からバレたとは後に聞いた。彼女がなぜ道場に通う気になったのかと言えば…、

セリアの背中から腰にかけて、1本の醜い傷痕が残っていた。まだ小学校に上がりたての頃に負った傷だ。彼女の肉親と、コイケ以外は知らない。悪質な手抜き工事が原因で、遊園地の壁が崩落した際、彼女は下敷きになった。背中に大怪我を負い、動けない〈意地悪なセリア〉の頭に落ちてくるところだった大きな瓦礫を、古武道を始めて3年目のコイケが身を挺して受け止めたのだ。

“悔しかったの。”

黒帯を手にした後も鍛錬を続け、遂に念願のコイケと並ぶ段位を手に入れたセリアは、コイケに向かって舌を突き出したものだった。“あなたに助けられっ放しで終わるなんて、絶対にイヤだったの!”

そう言えばあの時は、コイケも頭に軽いとは言えない怪我をした。傷痕は髪の奥にまだ残っている。目に涙を溜めて、血塗れのコイケを見上げる幼いセリアの顔は、コイケも覚えていた。だが考えてみれば、その時の礼を彼女の口から聞いたことなど1度もない。自分なんぞに助けられたことがそんなに屈辱的なことだったとすれば、それも当然か。

“いつか必ず追いついて、今度は私があなたの頭の上に降りかかったものを払いどけてやるって決めてたわ。”

“お前、そこまでして俺に勝ちたかったわけか?”

“そうよ。あなたが私より上に立つなんて絶対許せない。”

コイケはその言葉を額面通りに受け取った。

だからその後、少しばかりセリアと距離を置いた。学校でも、道場でも。

2人が1時塊半ぶりにちゃんと顔を合わせたのは、彼女が故郷でも最高と言われる名門大学への進学を決めた日だった。

嬉々とした顔でコイケの部屋を訪れたセリアは、会っていない間に彼が度々引き起こした大事故のことを知っていた。彼の入院のことも、なぜか知っていた。しかしその度々の不祥事が、彼の奨学生への道をとっくに閉ざしていたことは知らなかった。

そして何よりコイケ自身が大学などに何の興味も抱いておらず、ハイスクールを卒えたらすぐに宇宙に飛び出す積もりであったことも。

故郷を飛び出し宇宙船を渡り歩く技術者になって腕を磨き、机上の科学者では身につけ得ない技術を身につけた後で、好きな研究を好きなだけやれる人生を送りたい、そんなことを考えていたことも。

…それを実行に移してしばらく後、彼の評判を聞きつけたある傭兵船に誘われ、それがきっかけでマキタに出会うのは、それから3時塊後のことになる。

彼の決意を知ったセリアの受けた衝撃は並のものではなかった。散々、コイケの翻意を試みた。彼の頭があれば、奨学生でなくとも最高学府になど簡単に入れる筈だし、そこで頭角を現すのも容易い筈だ、と。コイケが彼女の話を――実は懇願を――全く聞く気がないことを知ったセリアは…、

コイケを思い切り張り飛ばした。

不意打ちに近かったため、目の前が白くなりかける程の打撃を食らった。必死の鍛錬により腕を上げ、段位こそセリアに並ばれたが、師から目録を授けられるまでに至った彼が、これ程のいい打突を食うのは久しぶりのことだった。頭を振り振り、ようやく顔を上げた時、セリアが目に一杯の涙を溜めていることを知った。

涙を見られまいと走り去る寸前に、セリアは言った。

“私が、出来もしない工学なんかを、一体何のために勉強したと…、”

スペースサルベイジャーズを結成して1時塊。愛船スプリッツァを建造する直前、コイケはセリアと再会した。

何でも彼女は大学を中退、その直後に連邦軍士官学校に入学したのだと言う。目を丸くするコイケの前で、自慢の黒髪をバッサリと切り、軍服に身を包んだ彼女の颯爽とした姿と、輝く微笑みとを、今でも鮮明に思い出せる。

再会を祝う言葉の代わりに、コイケは言っていた。“まさか俺に憎まれ口を利くために、連邦軍の士官になんぞなったんじゃないだろうな?”

“そうよ。”セリアは心の底から嬉しそうな顔で言ってのけたのだった。“あなたの悪口言ってないと、私、調子が出ないの。”

つき合いは再開され、セリアは機会ある毎にスペースサルベイジャーズの仕事に首を突っ込んだ。コイケを語彙の限りにからかい、嘲り、罵りつつも、仕事だけはきちんと手伝って帰った。彼女の接近を知る度に、いつも顔を顰めるコイケの横で、マキタは彼女を歓迎した。役に立つからだ。連邦軍内部でも、彼女の築く評判は確固たるものとなりつつあった。仕事が出来るからだ。偵察をやらせても、潜入工作をやらせても、ちょっとした指揮をやらせても、彼女の能力は抜きん出ていた。いつか必ず、連邦軍の中枢で働く女だ、誰もがそう噂した。

しかしコイケがセリアを認める発言をしたことは1度もなかった。

“コイケさんも頑固だよなあ。そろそろ彼女の頑張りを認めてやれば?”

“あの女は俺より偉くなりたいだけだ。燕雀が鴻鵠を見下ろして笑ってるだけの話さ。”

“それはちょいと違うと思うよ。”

ある大仕事を無事に終え、報酬の受け取りにコイケがスプリッツァを離れた折に、セリアが入り込んだ。スプリッツァでの酒盛りを好まないコイケの隙を衝いて、大量のシャンパンを持ち込んでいた。後にそれがマキタの手引であったと知る。

打ち上げだよコイケさん、マキタにそう言われ、渋々、今回だけだぞ、と言ったコイケの前で、セリアは大いに酔っ払った。

“わかった? 見る目のある男は絶対私を評価するの。放ってなんかおかないの。どういう意味かって? あなたの目が節穴だって意味に決まってるじゃない!”

などと散々コイケを罵倒した挙句、酔い潰れ、

いや、酔い潰れたフリをした。

予備船室の荷物を片づけ、簡易ベッドを持ち込み、彼女を横たえたコイケの手首を掴んだセリアは、見事な技で彼をベッドに引き倒した。ベッドの上で彼を見下ろし、“正直に、言え。私のこと、どう思ってる?”

“お前なあ、悪ふざけも程々に…、”

“悪ふざけでこんなこと出来るか! 本気なんだよ…。本気なんだからね、私。私のこと、嫌い?”

“嫌いも、何も…、”

自分でも意外だったのだが、コイケはその時初めて、彼女に対する己の気持ちに向き合ったのだった。

思えば、彼女と距離を置いたのも、意地になって宇宙に出たのも、その思いがいつも無意識の裡にあり、それが反動となってのことではなかったか。

そして後に何度も悔やんだ。今でも悔やんでいる。

なぜこの時、その気持ちを、きちんと伝えておかなかったのか、と。

“私は…、私はね…、ずっと…、あの日から、長い間ずっと…、”

セリアはそう言ってコイケに覆い被さった。何か言いかける前に唇で唇を塞がれた。

スマートとかすんなりとかとは程遠かった。無残な童貞喪失だったと思う。コイケだけではない。セリアも何も知らなかったのだから。だが、それでも、ただ気持ちいいとか、そんな言葉では到底片づけられない充足感が、コイケの胸を満たしたのは確かだった。

3度、お互いを確かめ合った後…、

“…セリア、”

“駄目! こっち見ないで!”

ベッドの上、コイケにぴったり寄り添ったまま、セリアは声を殺して泣いていた。

彼女が幼少期以来、親にさえ――妹以外の誰にも――、泣いている姿を見せたことがなかったのだとは、後に知らされた…。

その後、セリアは何度となく、スプリッツァを訪れた。その度にマキタは気を利かせ、出掛けていってくれた。そして訪れる度に、セリアは憎まれ口を叩き、酔っ払ったふりをし、コイケに〈介抱〉させた。でも実は、肝心なことを言えずにいるとは、コイケも気づいていた。そんな折、連邦軍からの仕事の依頼が来た。

ラシュワン・デネ博士率いるテロリスト軍団が惑星ハイエラークに要塞を建設。彼の狂気が完成させた超兵器〈重力中和スクリーン〉システムとともに立て籠もったのだ。惑星の重力をゼロにし、自身の自転の遠心力でその上に住む人々、建物、そして星の地盤さえも宇宙に投げ出してしまうという代物だ。これが帝国の手に渡れば、破壊だけではない。星の2つや3つを丸ごと人質にとられもするだろう。デネ博士を要塞にまで追い詰めた段階で、連行警備隊は手を失った。そして連邦軍がテロリスト鎮圧とデネ博士拘束のために出動。

スペースサルベイジャーズはそのバックアップメンバーの一角を任されていた。

その頃スペースサルベイジャーズは度々、連邦軍からの依頼を受けていた。スプリッツァを完成させたばかりで台所事情の苦しい2人には、そこでの報酬は有難かった。

2人が到着した時には、既に潜入工作員がハイエラークに入り、作戦は最終局面を迎えようとしていた。コイケたちに与えられた任務は、その潜入工作員たちの救出。

だがコイケには、その時の作戦が迂遠なものに思えて仕方なかった。指揮官の無能故だったのだが、テロリスト殲滅に動く軍の正規部隊の動きが遅すぎたのだ。レイバーや、バックアップメンバーのリーダーを務めていた伝説の傭兵ジャガー・ウィリアムスも同じ意見だった。既に要塞からの反撃も始まっており、このままでは辛くも要塞から脱出し終えた潜入工作員を救い出す前に、敵に超兵器を使う暇を与えかねない。

連邦軍内部にも同じ危惧を抱く士官たちがいた。その手引きにより、スプリッツァがスタンドプレーに走ることとなった。敵が連邦軍艦隊に射程を定めている間に、スプリッツァが要塞上空に衛星軌道から接近、要塞を破壊し、その後で他の傭兵仲間とともに悠々と潜入工作員たちを引き揚げる手筈だった。

コイケはそこで、次元連動砲の初披露を考えていた。

初の地上攻撃に、計算を誤ったと言えばそれまでだ。55パーセントだ。出力僅か55パーセントに過ぎなかったのだ。

その、謂わば半分の出力で撃った次元連動砲のエネルギーは、要塞毎、惑星ハイエラークを貫いた。

そして最辺境ながら、人工140万を擁するハイエラークを、完膚なきまでに粉砕、小惑星とすら言えない欠片に変えてしまったのである。

忘れようにも忘れられない。1つの星が、穴を空けられた箇所から、ほんの5時間にてバラバラに砕け散っていった様は。惑星の破砕が起こした重力異常はあまりにも大きく、スプリッツァを始めとする艦船は最早接近すらままならなかった。その時はまだオスカーもいなかったのだ。

もちろん、誰1人救い出すことも出来なかった。

星の破片に混じって、建物、家具、衣類の切れ端さえ漂うのを見たコイケは呻いた。真空の宇宙空間にて弾け、糜爛した死体の飛び出した眼球が、スプリッツァの大スクリーンからコイケを見下ろした時…、

コイケは吐いた。

傭兵仲間やスタンドプレーを容認した士官たちの口裏合わせのお陰で、コイケの活躍と次元連動砲の存在とは気づかれることなく、連邦軍艦隊司令官も連邦の上層部も、ハイエラーク破壊はデネ博士の超兵器の暴走だと信じ込んだ。作戦に参加した全傭兵たちが、コイケを責めることもなかった。しかし、罪の意識は消える筈もなかった。140万人である。多くは無辜の民だったのだ。ニュートロン砲、反物質ミサイル…、スプリッツァが戦闘を行う度に、己の創った兵器全てが求められる以上の殺戮兵器でしかないとは、薄々感じてはいたのだ。まさにそれが今、決定的に証明された。

そしてそれ以上に、コイケを奈落の底に突き落とした事実があった。

潜入工作員の中に、セリアがいたのだ。

要塞攻撃が始まれば、脱出は至難の業となる。それ以上に、デネ博士率いるテロリスト軍団は危険な存在だった。今回の潜入工作は決死隊でもあった。

セリアは自らその指揮を志願し、救出役にスペースサルベイジャーズを指名していたのである。自分たちを引き揚げられるのは、彼らを置いて他にない、そう言って、上層部を説得したのだと言う。

それだけではない。実はこれまでの連邦軍からの仕事の依頼も、セリアがあちこちに口添えすることで得てきたものだと、コイケは彼女の上司に告げられた…。

連絡の不備も災いした。デネ博士は既に重力中和スクリーンを展開させつつあり、どちらにせよセリアをハイエラークから救出するのは難しかった。マキタを除く全ての仲間が、そう言ってコイケを慰めた。

だが…、

“…よく、その顔を見せられたわね。”

遺体のないセリアの葬儀で、コイケは花束を叩き返された。

“姉さんを宇宙に引っ張り出して、遂には死なせたあんたが、よく平気な顔でここに顔を出せたわね!”

姉の同僚から、その死の経緯を聞かされていた、彼女の妹、クレアによって。

“姉さんは、姉さんはね…、あんたのことが好きだったのよ!”

その時のクレアの、鬼火のような目の光もまた、忘れられない。

“ずっとよ。ずっと、小さい時からよ。あんたが命懸けで姉さんを助けた、あの日からよ! あんたのことが好きになって、ずっと好きで、話すことといえば、2言目にはあんたのことばかりで。でも姉さん、あんな性格だったから、素直に言えもしなくて。あんたに憎まれ口叩いては、家に帰って泣いてたのよ。また言っちゃった、って。”

“………。”

“あんたが大怪我した時も、夜も眠れないくらい心配してた。でも、その前にまた何かひどいこと言ってたらしくて、会いに行けないってまた泣いたわ。好きでもない工学を一生懸命勉強して、やっとの思いで大学に入ってみれば、そこに行く筈だったあんたは宇宙に飛び出しちゃってた。姉さん、その後すぐに大学を放り出して、皆の反対を押し切って宇宙に飛び出して…、どうしてだかわかってる? あんたに会いたかったからよ! GML――銀河傭兵連合――に入ったとかいう噂のあんたを追いかけるためだけに、連邦軍なんかに入ったのよ! あんたに褒めて貰いたいばかりに、あれだけ頑張ってたのよ! あんたが宇宙になんて出なければ、姉さんは連邦軍なんかに入らなかった!”

“………。”

“姉さんね、今度の仕事を最後に、連邦軍を辞める積もりだった。好きな人の帰りを、静かに家で待つんだ、って言ってた。やっと言えたんだよ、って。何のことだかわかってる? 誰のことだかわかってる?”

“………!”

“姉さんが死んだのはあんたのせいよ。あんたが姉さんを殺したのよ!”

ハイエラーク住民たちの亡霊が、クレアの眼差しが、幾度コイケの夜を苦しめたことか。苦しむなと言う人間をコイケは信用しない。痛みを知らない、鬼火の眼差しで心を刺し貫かれた者の台詞でしかないからだ。

葬儀から戻ったコイケはその足で、次元連動砲への封印を施した。2度と悪夢を見ないために。

マキタは何も言わなかった。

そのマキタを救い出すのに、今度ばかりは次元連動砲を使わざるを得ない。数隻の船団で1000隻を相手に暴れ、その間にオスカーにマキタを救出して貰うためには、通常兵器ではとても賄えない。

非戦闘員に被害さえ出さなければ…、その方法は既に考えついた。後は、コイケ自身の覚悟だけだ。背中に貼りつく亡霊と、セリアの面影を振り捨てられるかどうかだけだ。

マキタのために。

コンビを組んで随分になる。ずっと同じ船で暮らしていれば、顔を見飽きることもある。声を聞くのも鬱陶しくなることだって度々だ。妥協が嫌いな2人だ。言い争いも多い。大抵の場合、マキタがコイケにやり込められて終わるけれども。

しかし、つくづく思う。俺は相棒に恵まれた、と。

いつも前向きで、くよくよしたことのないマキタ。人の陰口が嫌いで、決して愚痴など漏らさないマキタ。その真正直さが伝染したらしい。コイケも現状への愚痴・文句を、冗談以外で漏らすのを止めてしまった。

それだけではない。幼い時分から両親をも含め、人からまともな目で接して貰った記憶がなかった。天才、異常、狂人、褒めながら貶しながら、常に人々の目はコイケを“自分たちとは違う者”として見ていた。

称賛は人を増長させ、誹謗は萎縮させる。2つは紙一重だ。いや、同じかも知れない。結局は疎外でしかない、という点で。

ずっとそうだった。コイケはずっと独りだった。他人に理解を求めること自体、間違っているとさえ思っていた。

マキタは、違った。

彼はコイケを尊敬しつつも、高みに持ち上げなかった。自分とは違うのだと投げ出し、追いやることもしなかった。コイケの言葉、知恵、怒り、悲しみを、そっくりそのまま受け容れるだけの寛さを、マキタは持っていた。己の才能が、ただ人を殺すだけだという苦悩を、言葉なしで理解したのはマキタだけだ。半ば目を背けてきたセリアへの思いを見抜いていたのも。

だから彼はコイケに代わって、彼女を歓迎していたのだ。

セリアの葬儀から帰ったコイケに、マキタはポツリと言ったものだった。

コイケさんだって、本当は好きだったんだよな…。

それからしばらくの間、部屋に引きこもったコイケが、1人で泣き続けていたのを、マキタだけが知っている。

ただ並んで立っているだけで、マキタはコイケの理解者たり得たのである。

そのマキタを、失うわけには行かない。失ってはならないのだ。

信条だけは必ず守る。罪の深さは未だに悔いているし、何よりも2人で誓ったものだからだ。だが、マキタを失うことに比べれば、悪夢に苦しめられることなど贅沢にさえ思える。違うか?

待っていろマキタ。

聞こえるか? 俺の声は届くか?

死ぬなよ。まさか死んじゃいないだろうな。俺に無断で死んだりしたら許さないからな。

コイケは顔を上げ、駆動装置に歩み寄り、1本のキープラグを挿し込んだ。かつて何度も捨てようとし、捨てられなかったプラグを。そしてパスワード――『セリア』と、その誕生日。

薄暗かった室内の全表示灯が点映した。駆動装置は僅かに震え、炉がタキオン粒子抽出を開始した。

次元連動砲が息を吹き返したのだ。

大きく息をつき、瞼を閉じた時だった。ブリッジのオスカーが、ただならぬ口調でコイケを呼んだ。

バートラム・サンダー船内で、レイバーが撃たれた。

ガス雲のなかは、まだ磁気流が収まり切っていなかった。スプリッツァは直ちにバートラム・サンダーに接舷した。この時ばかりはコイケも流石にスプリッツァを離れた。滅多に使わない自動操舵に切り替え、牽引ビームに繋がれたのを確認後、オスカーとともにバートラム・サンダーに乗り込む。

まだルストたちは戻っていなかった。一足先に乗船していたマルカムが、残っていたレイバーの部下たちと2人を出迎えた。

レイバーは短針銃で腹に穴を空けられた上、暗殺機械〈百足〉の毒針を受けていた。今、医療室で集中治療の最中、かなり危険な状態だ、マルカムはそう言った。毒がレイバーの肝臓に沈殿、血液の凝固を妨げているらしい。

「リバフォルム――モノクローラル第Ⅷ因子破壊毒素――? シアンじゃないのか」コイケは唸った。「助かるんだろうな?」

「傷は塞いだ。しかし毒を中和できない」マルカムは苦渋の顔で首を振る。「出血が止まらないんだそうだ」

犯人はサロイ家側近でアリーゼの護衛でもあったアントラン。そして、侍女のメリサ。

短針銃を持ったアントランをアリーゼの部屋の前で取り押さえたレイバーだったが、背後に立ったメリサまでもがグルだとは気づかなかった。部屋に戻れと命じた瞬間に、メリサはネックレスとして首に掛けていた〈百足〉を投げつけたのだ。

鳴り響いた警報に部下たちが駆けつけると、血溜まりの中に倒れていたのはアントランとメリサで、レイバーは両足で立っていたのだと言う。

「側近が、アリーゼ・サロイを狙ったと言うのか」

マルカムはコイケに頷いた。「そうなる」

レイバーに当て身を食らったメリサは、捕らえられたと知った瞬間、隠し持っていた毒を飲んだ。血と吐瀉物にまみれたメリサの最期は壮絶なものだったそうだ。

アントランは生き残った。

格納庫にてコイケたちの前に引き摺り出された彼は、最初の気弱そうな仮面をかなぐり捨てていた。唇を歪めた鬚の狐顔は、その場にいた皆の胸を悪くした。オスカーですら眉を顰めた。

「何も喋らん」謂わば第一印象を裏切られたマルカムは憮然と首を振るしかない。「おまけにこいつ、唯一何と言ったと思う? 捕虜と囚人に関する保護規定条約は、連邦帝国間でも破られた試しがない、自分に手出ししたら罰せられるのはお前たちの方だ、だとよ」

アントランは鼻で笑い、床に唾を吐いた。

だが、ジャケットの裾を捲り上げたコイケは、アントランの前に立った。おもむろに伸びた左手がその襟首を絞め上げる。小柄なコイケだが、腕力は鍛え上げた剛直さに満ちている。アントランの表情から野卑が消え、顔色がたちまち紫色に変わる。

「誰の命令だ?」

「は、放せ…」アントランは呻いた。「お、俺に、傷をつけると、捕虜と囚人の保護規定条約に…」

「誰にそんなことを吹き込まれたのか知らないがな、1つ教えてやるよ。そいつは正規の軍人向けの決まりでな。俺たちみたいな門外漢を罰するものじゃないんだよ」コイケは自由な右手を握り込んだ。拳の骨がなる。「それにな、お前は俺の大事な友人を傷つけた。素直に反省するか、それとも首に大穴が空く方を選ぶかのどちらかだ」

口先の脅しではなかった。必要以上の静かな声音に、アントランもそれを察した。それにこいつの、眼鏡の奥に浮かぶ光の剣呑さと言ったら…。鬚面に初めて、怯えの色が浮かぶ。

「さあ、言え。誰がお前にアリーゼ・サロイ暗殺を命じた?」

「お、脅しは、止すんだな。貴様らが、俺に。手を出せるもんか」

「仕方ない。じゃあ死んで貰うか」コイケは右手を開いた。貫手をアントランの喉笛に、本気で突き刺す積もりだった。アタマの働く名探偵ならこんな場合、オスカーやマルカムをダシにして、アントランにカマをかけていたところだ。しかしコイケは腹芸というものが嫌いだったし、怒るとマキタ以上に歯止めの効かない頭には、既に血が上り切っていた。

その本気を感じたアントランは、今度こそ本当の悲鳴を上げた。

「待て!」マルカムがコイケの背後から右手を掴んだ。「やはりこいつを傷つけるのはマズい」

「放せ。口を割らない以上、こいつを生かしておく必要はない」

「俺だって同感だ。しかしな…」こいつに裏で糸を引く連中の正体を吐かせられれば、ギーンでの調印会談も俄然有利に転ぶ筈だ。その証言によっては、シーエメラルド譲渡も、ジュドー星そのものの危機も回避できるかも知れないのだ。「それが拷問による証言だとバレたら、値打ち1つなくなっちまう」

それにな…、マルカムは居並ぶレイバーの部下たちを見遣った。それを見たコイケの肩から力が抜けた。そうだった。レイバーを傷つけられ、誰よりも怒っているのは彼らだ。その彼らが我慢しているというのに…。

咳き込むアントランを放り出し、コイケは彼らに頭を下げた。

「私に任せてくれないかな」

バートラム・サンダーに入って以来、沈黙していたオスカーが口を開いた。「要はこの男に一切傷をつけず、尚且つ真実を喋りたくなるように仕向ければいいんだろう?」

マルカムがオスカーを見た。「自白剤の類いはここにも俺の船にも積んでないぞ」

「多分、必要ない」

オスカーがシャツの袖を捲り上げ、アントラン前に立った。背後の2人やレイバーの部下たちに、手を出すなと命じ、ようやく咳き込むのを止めたアントランを見下ろす。

骨細のオスカーの体格と容貌を見上げたアントランは、血の気の引いた顔に薄笑いを蘇らせた。手を出すなだと? この優男が自分を痛めつけられる手合には、到底見えなかった。今の周囲の雰囲気なら、殺される心配も去ったと思っていい。それならこの優男に1発食らわし、いざとなったら人質にでもして…、

だが、

袖を捲り上げたオスカーの右腕が、眩い光に包まれた。

アントランは目を剥いた。マルカムたちも同様だった。全身だけではない。オスカーは身体の部分部分も自由に、〈セカンドフェイス〉のものに変えることが出来るのだ。

コイケが言った。「みんな、耳を塞げ」

光に包まれた右手が、アントランの頬骨を鷲掴みにした。

アントランが絶叫を上げた。もちろん悲鳴はオスカーの右掌に遮られ、僅かにしか漏れない。あまりの痛みにか、殴り返しも蹴り掛かりも出来ず、光る右手をもぎ離そうと両手で掴んだまま、床に座り込む。

コイケの言う通りに耳を塞いだその他の面々の目に、アントランの座らされていた椅子がビリビリと震え出すのが見えた。壁際にいたレイバーの部下2人がぎょっとして背後を振り向いた。格納庫の壁のテクタイト材までもが、細かく震動させられ始めたからだ。

「痛いか?」

表情1つ変えず、オスカーは訊いた。「まあ、そうだろう。私の右腕は音波砲になっているんだ。低周波から超音波まで自在に放てる。今、お前の頭蓋骨の内部に、人体に最も影響の出る低周波を流している」

超音波が人体に影響を及ぼすことは、実は少ない。反響するものがなければ、或いは同じ周波数に共鳴するものがなければ、被害は出ないと言っても良い。しかし、オスカーの音波砲は、対象物――標的が共鳴せざるを得ない周波数を瞬間的に割り出し、そこに最も効果的な音波をぶつけるのだ。そう、ぶつける…。ブグルント星系で閉じ込められた囚人船から脱出する際、コイケはその破壊力を初めて見た。分厚いクロノダイト合金製の壁が、内側から膨れ上がるように破裂したのだ。両耳の鼓膜を破られもした。そしてコイケの常識は、またしても覆された。

いつから音波は質量を持つようになったのだ、と。

オスカーの音波砲の放つ低周波は、血管や脳膜内の体液を猛烈に震動させている筈だ。特にアントランの内耳や視神経を目茶目茶に引っ掻き回していることだろう。内耳、腹腔神経、爪の内側など、人間が耐え切れない痛みを感じる場所を、オスカーは容赦なく責め上げられるのだ。アントランは光る右手と手首を掴み、引き剥がそうと必死にもがくが、万力の握力は微動だにしない。

「誰かが言っていたな。耳の中で針のボールが暴れているようだ、とか。何だ。まだ話す気になれないのか。出力を上げてやろう」

耳を塞ぐマルカムがコイケに言った。同じく耳を塞ぐコイケには、その唇がこう言っているのがわかった。

「多分こいつ、拷問官としても凄い才能を持ってるぜ」

任せておいて大丈夫だろう。コイケは医療室に向かった。

集中治療室から、レイバーの部下にして野戦医師でもあるベックが出てきた。何とか血管の縫合は終え、外部出血は止められたらしい。

ただ、肝臓に蓄積したリバフォルムはまだ作用を続けている。リバフォルムは血液の凝固を妨げる。本来は播種性血管内凝固を防ぐための医療用薬品だったものだ。多数の傷を与えられた者は、それが回復する前に、出血多量で死を迎える。今まさに、あっちを塞げばこっち、こっちを塞げばあっち、という具合に、レイバーの体内の各所で出血が続いていた。あるだけの血漿製剤を使ってはいるが、後はどうにか洗浄を続ける肝臓が働きを回復し、リバフォルムを中和してくれるのを待つしかない。

ベックの許可を得て、コイケは医療室に入った。

鼻孔、口、胸やら腹やらをパイプとコードで機械に繋がれたレイバーが、ベッドからコイケを見上げた。出血のせいで、顔色が異様に青白い。唇は干上がり、目の周りの隈も深かった。

「悪いな…」レイバーはかすれ声で呟いた。「どうも、一緒に行くのは、無理、らしい」

「当たり前だ」

「行けなくて、済まんと、ソウゴに、伝えて、くれ…」

「わかってる。もう喋るな。とにかく休んで、傷を治す。いいな? マキタの馬鹿があんたより元気な姿で帰ってきてみろ。立場ないぞ」

レイバーはうっすらと笑い、目を閉じた。

彼が眠りに落ちたのを確かめ、ベックに後を任せたコイケは、医療室を出た。

マルカムとオスカーが待っていた。

「吐いたぜ」マルカムが言った。「この2枚目が全部吐かせた」

「御苦労」

「大した拷問官だったよ。こんな綺麗な顔をしてて、やることは鬼だ」

薄笑いを浮かべようとしたマルカムだったが、表情は浮かなかった。オスカーの無表情も、いつも以上だった。

「何だ2人とも、その仏頂面は。そんなにひどいことがわかったのか」

「メルヴィル号の標準航行プログラムに細工を施したのは…」オスカーが言った。「ラビド星の工作員だそうだ」

「成程、あれも単なる事故じゃなかったわけだ」コイケは頷いた。救出が決して及ばないであろう場所にメルヴィル号を墜とし、その上念には念を入れ、アリーゼ・サロイを殺害する…。「決まりだな。これでジュドー星は救われる」

「ところがな、そのジュドー星の中に虫がいた」

「………」

「糸を手繰っていたのはラビド星じゃなかったんだよ」マルカムは苦々しげに言った。「連邦の中央評議会の1人に、ジュドー星を手に入れませんかって甘い話を持ちかけた奴は、ジュドー星の内部にいたんだ。ラビド星はその評議会メンバーに命じられて動いたに過ぎないんだそうだ」

オスカーが続けた。「そいつはジュドー星内務省の…」

「特別補佐官、か…」

コイケの呟きに、マルカムがその美しい碧眼を剥いた。「お前、知ってたのか!」

まあ、な…、コイケは沈痛な顔で頷いた。「オスカー、尋問の続きをやって貰う。俺もアントランに訊きたいことがある」

「…マキタの馬鹿が、妹さんのいるホテルに忍び込んだ時だった」

コイケは言った。「その時に、あなた方の特別補佐官の口から、一緒に歩くにしちゃ、ちょっといかがわし過ぎる人物の名前が漏れるのを聞いたんだ」

レイバーに集中するために塞がったバートラム・サンダー医療室から、アリーゼ・サロイはスプリッツァに移されていた。

そのアリーゼにリビングにて、コイケは全てを語っているところだった。「最初は勘違いかとも思った。同名の別人かもな、とも。しかしギーンを出る前に、俺たちを襲った奴がいてね。それで確信を持った。で、連邦警備隊に声紋認証を頼んだら、果たして俺の思ってた本人だった。そいつなら、俺たちを襲うような類いの連中を、好きなだけ集められる。

補佐官殿に、そんないかがわしい奴とのつき合いがあるんだとすれば、導き出せる仮説は1つ。それをアントランの行動と証言とが裏づけた」

「マーロイが…」

アントランの狼藉に顔を曇らせ、同罪とは言えメリサの死には同情を寄せたアリーゼだったが、内務省特別補佐官リンゲ・マーロイの裏切りの報せには流石に瞠目した。

アントランとメリサは彼に命じられて動いていた。メリサなどは結婚をエサにマーロイに手懐けられていたのだと言う。

「そしてマーロイなら、2人にあなたを狙わせている間に、サビアについてギーンまで赴き、次の手にも移れる。俺たちを邪魔し、サビアを狙う、などのな」

「サビアも、狙われているのですか?」

「ああ、だが大丈夫だ。サビアには最も優秀なガードをつけてある。ここにいる誰よりも腕の立つ傭兵だ」

「そう、ですか」

「まあ、心配しなさんな。では、マーロイがなぜこのような裏切り行為に走ったか。アントランの証言で大体のところはわかった。穴は想像で塞ぎながら話すから、訂正があったら言ってくれ」

…生まれてすぐに両親を失い、施設にいる時その優秀さに目をつけられ、ネルソン・サロイに引き取られたマーロイに、権力への憧憬を植えつけたのは、実はネルソン・サロイ本人であった。敏腕で鳴らし、行く場所行く場所でチヤホヤされる彼の政治家としての手腕・名声、そして与えられる待遇は、権力さえ持てば何でも手に入るのだという思い込みをマーロイに与えてしまった。

ネルソン・サロイの下で帝王学を学ばされ、謂わば純粋培養されたジュドー星官僚となったマーロイだったが、心の底にはいつも自分への懐疑・批判があったようだ。それは恐らく自分が『拾われ者』であることから生じる劣等感の生んだものだったんだろう。

だが、いつしかマーロイは、捨て切れぬ劣等感に立ち向かうのを――マキタと違って――止め、それを絶対の自信にすり替える術を覚えた。いつも自分に言い聞かせることによって。俺は一介の官僚で終わる男ではない。サロイ家代々当主の中でも随一の指導者となったネルソン・サロイの側で全てを学んできた男だ。俺はそれ以上の舞台で、彼以上の存在になって見せる、と。

そう、彼は立ち向かうのを止めた。マキタと違って。

サビアが見抜いていた通り、マーロイのアリーゼへのアプローチも、彼の野心――まずはサロイ家から――のための1布石に過ぎなかった。もっともサロイ家を継いだのがサビアだったために、偽りの求愛も尻すぼみに終わってしまったらしいが。

壁に突き当たったマーロイの野心が、新たな局面を迎える契機はすぐに訪れた。

2時塊前、ネルソン・サロイの葬儀が行われた直後、返礼として各星に赴き、葬儀の賓客たちと会席を持ったマーロイは、下にも置かぬ扱いを受けた。特に連邦政府高官たちは、かしずくかと思う程の平身低頭ぶりを見せた。当時既に、ジュドー星の若手幹部随一の切れ者と噂高かった彼に、連邦政府高官は滔々と説明した。ジュドー星がいかに魅力的な資源の宝庫であるか、それ故いかに帝国から狙われる危険度が高いかを。その危険から身を護るために、今後もっと連邦との繋がりを強化して頂きたい。あなたのお口添えで、新総督サビア・サロイ閣下に、もっと我々を頼るよう、取り計らって頂きたい。

マーロイは言った。そんなにジュドー星を奪われるのが心配なら、いっそのことジュドー星を併合してしまった方が早いのではないですか、と。目を剥く高官たちに、マーロイは言ってのけた。方法なら教えますよ。但しここであなたたちに今すぐ、というわけには行かない。然るべき場所で然るべき方々にお話ししたい。

その時マーロイの頭には既に、サロイ家姉妹の分断計画が練られていた。そのための下調べと準備行動も起こしていた。今でこそその団結力を称えられるばかりだが、ネルソン・サロイの死の直後のサロイ家家臣団不協和音がなかったわけではない。特にサビアを擁立する件では、星系の危急時の対応を懸念する合理主義の家臣団たちがあからさまな危惧を唱え、古くから仕えていた長老たちと対立したこともあった。

マーロイはそれら合理主義の家臣団と連携を取り、いざという時――サビアはアリーゼがいなければただの飾り人形に過ぎない。アリーゼをサビアと引き離し、ジュドー星の手の届かないところに押し込めてしまえれば、サビアは確実に錯乱するだろう。そうはならなかったとしても、恐らくは何も出来ない木偶と化す筈だ。そうなれば実務能力を失ったと称してどこかに幽閉することだって可能だろう――には彼らが自分の傘下に入るよう、巧妙に工作して回っていた。その陣営は今やジュドー星政府全閣僚の3分の1にも達していると言う。一介の侍従に過ぎなかったアントランが側近にスカウトされたのも、この時である。

そしてマーロイは、長老たちの中でサビアの擁立に懐疑的だった唯一の閣僚、外務尚書サリバン・ロールイをも、巧みな弁舌にて自らの陣営に引き込んだ。

連邦政府は内密裡に、すぐさま返事を寄越してきた。例の高官たちとともに、連邦政府評議会の戦略作戦担当官までもが密かにマーロイに会いに来た。中央評議会委員の署名入り書状を手に。

自分の計画と、そして自分とを連邦政府に売り込む。見返りは連邦政府に於ける重要閣僚のポスト。その後の出世は難しくはあるまい。資金は潤沢だ。サロイ家の財宝である。もちろんそれが手に入ると仮定しての話だが。

書状を確認し、連邦との密約が確固たるものになったと見越したマーロイは、仕上げた計画を連邦政府の閣僚と、いざとなったら自分の後ろ盾になってくれる中央評議員の前で打ち明けた。計画は2、3の手直しの後、実行に移された。

アリーゼを隔離するために追いやる場所を、誰もが知る閉鎖星系に決めたのはこの時だ。

実働部隊は戦略作戦担当官の手駒の1つであるラビド星。遂行にあたっては、マーロイも人材を提供する必要に迫られた。もしアリーゼを閉鎖星系に追いやり、閉じ込める作戦が不首尾に終わった際には、彼女を暗殺する者が要る。客船メルヴィル号の進路変更工作は外部からでも出来るが、5人の熟練の護衛に守られるアリーゼに、外の人間が近づくのは難しい。しかも、他のどこにも寄港しないという理由でメルヴィル号を選んだのだ。

そこでマーロイはアントランを起用した。彼は側近の中では珍しく軍歴を持っていた。いざとなれば彼がアリーゼに刃を向けられるように、マーロイはアントランを、金・女・成功後の名誉という、ありとあらゆる餌で手懐けた。そして彼をそれ以前からアリーゼの側での仕事に当たらせ、メルヴィル号にも乗り込む口実を作った。同時にアリーゼの侍女であったメリサを巧みに誑し込み…。

外務尚書サリバン・ロールイが、ラビド星による星域周辺への警備の申し出を早急に受けたのも、マーロイの後押しがあったためらしい。半ば煽る形で調印に赴かせられ、その結果がどんな結末をもたらそうとしているかを知ったロールイは己の不明を恥じ、自ら命を絶った…、ということになってはいるが、その死にもマーロイの関与を疑える…、

「と、アントランが言っている。確からしい」

アリーゼは言葉もなく、コイケを見つめていた。

そのつぶらな、少女のような瞳に見つめられ続けると、何だか調子が狂いそうだ。頭を掻きながらコイケは続けた。「あんたから切り離され、精神的に参っているサビアを護るふりをして逆に追い詰め、いずれはこれも自殺に見せかけて殺害する気じゃないか…、アントランはそうとまで言っている。何でもあんたら姉妹は、何回かの重要な調印において、マーロイを代理人にしているそうじゃないか」

「ええ、それは何度かありました。彼は特別補佐官…、我が星の官僚のトップですから」

「奴さん、あんたらがサインしただけのその調印書類に、妙なものを紛れ込ませていたらしいぞ。あんたらが死んだ後、ジュドー星の正当管財人を証明するものなんだそうだ。家臣団の長老連中が苦言を呈してきたら、それを振りかざして黙らせる手筈さ」

アリーゼは頷き、呟いた。そこまで考えて…。

「ああ、奴はたった1人でそこまで考え、いろんな人間を顎で使いながらも、結局は1人でそれを実行に移し、銀河有数の富豪ジュドー星を手に乗っ取ろうとしていたんだ。大した奴ではあるよ」

そう言ったコイケは笑い出した。アントランも馬鹿じゃなかった。あちこちに巡らしたアンテナで、以上の情報を仕入れてはいたんだ。マーロイがサリバン・ロールイ同様、自分を切り捨てる気になったとしたら…、その時の保険として、仕入れた情報をマイクロチップに収めて、どこかに隠してあるらしい。しかし、やはりマーロイの方が1枚上手だった。「アントランの奴、今、自分がどこの星に赴かされてるのか、知らなかったって言うんだからな」

マーロイはアントランの抜け目のなさも、軍歴のあるあいつが閉鎖星系の噂を知ってることも見越し、情報を集めることは許しながらも、連邦と交わした計略だけは絶対に知られないようにしていたんだ。アントランの奴、今の今までここが、マーロイに教えられた帝国領の星域だと信じ切ってたよ。

船が墜ちた後も、アリーゼを気遣うふりをしながら、彼女の暗殺の機会を伺ってはいたらしい。リバフォルムなど用意したのも、救出された後に、或いは閉鎖星系の官憲に、その死が毒殺ではなかったと誤魔化すためでもあった。毒物反応が出なければ言い訳のしようはいくらでもある。何と、アーカム・ソールの接触を直ちに内務省に御注進したのはアントランだった。救出部隊が警備部隊と揉み合って最中に、アリーゼ暗殺を実行する積もりだったのだ。もっともアントランは、御注進の相手があの閉鎖星系の警備陣だとは知らなかった。〈クランゲージョ〉に代表されるブレイザークロス警備陣の恐ろしさなど予想だにしていなかった。行動を起こすどころか、自分が逃げるのに必死で、暗殺どころではなかったという話だった…。

(つまりあの待ち伏せは、ソール言うところの、或いはマキタがずっと感じていた“誰かの視線”によるものではなかったのだ…。)

一方、マーロイはアントランを信用などしていなかった。だから雇った〈引き揚げ屋〉がギーンを出港する前、妨害工作を画策したりもしたのだ。その時に使ったのが、ヤバい仕事を請け負う連中をゴマンと集められる、口利き屋ルベスター…。

「アントランも可哀想な奴さ。マーロイはこの閉鎖星系から誰1人脱出できるなんて思っていなかったし、当然のことながらあいつを救出する気なんぞ全くなかった。ヴァクトルンが俺たちを呼んだのは、マーロイにとっては完全な計算外だったんだからな」

尋問後、コイケはアントランに話して聞かせたのだ。ここがあの閉鎖星系ブレイザークロスであること。事情のある俺たちのような輩以外に、救出部隊に志願する酔狂はいないであろうこと。この星系に侵入し、主星ラドンに降り立つまでどれだけ大変だったか。そしてこれから無事に脱出できるかどうかも、まだ怪しいことを。「遂にはあいつ、泣き出したよ。あの鬚面を歪ませて。騙された、ってな」

アリーゼはその秀麗な眉目を曇らせ、コイケの淹れたコーヒーに口をつけた。

「そうですか、マーロイが…」

改めて見ると、やはりサビアに似ていた。しかし時折峻烈さを放つ妹に比べ、容貌・性格ともにかなり柔和で穏やか、どちらかと言えば年齢より幼くさえ見えた。

「嫌な話を聞かせたが、避けては通れない話なんでな」

アリーゼは頷いた。「それで、サビアにも護衛を…」

ああ…、コイケは言った。「俺たちの仲間は、刺客からの保護はもちろん、彼女が妙な気を起こして自らの命を粗末にするような真似もしないよう、監視してくれている筈だ」

アリーゼは安心したように、もう1度頷いた。

「…マーロイが私の恋人と呼べる時期があったのは事実です」

いつも冷静で、それでいてガムシャラに頑張る時には頑張って。悲愴感さえありました。そう、コンプレックス、確かにあったでしょうね。けれどもそれを撥ね返してやろうという気概もあった。それは本物だった。多分、そこに惹かれたんだと思います。彼の野心は知っていました。それは気づきますよ、あまりにあからさまでしたから。でも、先に夢中になったのは私です。何しろ私も小娘でしたから。

サビアがそんなことを?

ええ、泣き明かしたこともあったわ。あの人のことを思って? そうですね、と言うより、あの人に野心を棄てさせることが出来ない自分が悔しくて、情けなかったんだと思います。随分前の話のような気もしますけど…。

「でも、私の方も疲れてきたんです」アリーゼはふっと溜息をついた。「好きなのに、好きな積もりなのに、一緒にいると息が詰まってしまったんですね。ありません、そんな経験?」

野心家マーロイ、権力志向のマーロイ、その野心に嫌気が差したわけじゃないんです。でも、なにか生き急いでる彼の側で、私は少しも心休まらなかった。そして私も、彼を癒やすことが出来ないとわかった…。「その時にね、ああ、この人じゃないんだ、って思っちゃったんです」

女って、都合のいい生き物ですよね。あれだけ激しい気持ちを抱いていたのに、一旦壁に突き当たると、そこから逃げ出すことに何の呵責も覚えないんです。自分にとって悪しきものは感じないで済むように出来てるんでしょうね。それ以降です、人を見る目をしっかりさせようって思ったのは。

でも…、アリーゼはメインスクリーンの向こうに広がる小惑星群を見遣った。「内部であくせく権力闘争に明け暮れてるだけならまだしも、ジュドー星を売ろうとまでしてたなんて」

「あいつは厳しく断罪されることになる」少なくともレイバーを傷つけたことに対しては、必ず償いをさせる。

「一向に構いません」アリーゼは柔らかい、全てを取り込んでしまうかの如き微笑みを浮かべた。コイケが呆気に取られる割り切り様だった。「女って、怖いでしょう?」

「でしょう、って言われても困るが」

「そんな目に遭ったことがないのね? でも、女なんて一皮剥けば、みんな同じですよ」おっとりと笑いながら、アリーゼはとんでもないことを言った。

台詞は物凄かったが、いい笑顔だ、コイケは思った。優しさと慈しみに溢れた笑顔だ。

しかしこの笑顔も、彼女の身につける武器なのだろう、とも思う。美しさとともに、相手の心を掴むための武器の1つなのであろう。現に今、コイケはアリーゼに惹かれそうになっている自分を感じていた。容易に相手の裡に潜り込み、いつの間にか取り込んでしまう。彼女は紛れもなく、凄腕の外交官だ。ネルソン・サロイの血を引いた、生粋の政治家なのだ。

そのアリーゼが何を思ってか、しきりに笑っていた。怪訝そうな顔のコイケに御免なさい、と詫び、「とても信じられないんです。サビアが自分から男の人を誘うなんて」

一見、気丈に見えるでしょう? 性格もきつい子に。違うんです。内気で、引っ込み思案で、小さい頃は泣き虫だった。誰かに好意を持ったとしても、それを表に出せる子じゃありませんでした。今だって、多分そうです。

さっき、マーロイの話の中に、コンプレックスってありましたよね。サビアにもそれがありました。

「あの子は私とは腹違いなんです」

母親は父の秘書官でした。温室育ちの正妻――私の母と違い、父と苦楽を共にした、母より父に相応しい人だったと思います。

でも、だからこそ母には彼女が許せなかった。病弱だった母は、私を生んだ後に、もう子供は無理だろうと言われたそうです。ネルソン・サロイの後を継ぐ子を産めないと知り、おまけに父の心は離れてしまった。母は精神に変調を来しました。そして…、

「生まれてくる前のサビアが女の子だと知った時、母は秘書官の彼女――サビアの母に、遺伝子操作を施させようとしたんです」

そう、もし秘書官の彼女が逃げ出さなければ、サビアは男の子として誕生させられるところだったんです…。

これにはコイケも目を剥いた。「遺伝子操作による胎児の性別の変更は…」

「ええ、禁じられています。でも、当時の母はそれを罪だと思う意識さえ失くしていました。自分にはもう不可能な、ネルソン・サロイに跡継ぎを作るという頭で一杯だったみたいです」

結局、逃げ出した秘書官は逃亡先でサビアを産んだんですけど、心労が原因ですっかり身体を壊してしまい、サビアが5時塊歳の時に亡くなりました。その後すぐにサビアは父の命じた調査で見つけられ、サロイ家に引き取られたんですが…、

「母のサビアへの接し方は、それはひどいものでした」

躾と言うより、仕置きでした。まだ小さかったサビアに、お前は妾腹の子だという意識を植えつけるためだけに、そこまでするんじゃないかとさえ思いましたもの。根が素直な子だから、母のことを恨みこそしなかったみたいですけど、何をするにもオドオドするばかりになったあの子が可哀想で…、

「私はサビアの味方でいようって、決めたんです」

実母もそれから間もなく死にました。精神の回復はないままでした。やっと解放されたサビアでしたけど、オドオドするのは相変わらず、おまけに泣き虫なものだから、私が側にいないと何も出来なかった。それがまたいじらしくもあったんですけど…、アリーゼは微笑んだ。

「それがいつしか、泣かなくなったんです。少しは強くなったのかなと思ったら、何のことはない、強がることを覚えただけでした。いい家の子女って、他の子に負けまいとするあまり、そうやって虚勢を張る子も多いですから。あの子も学校に通う中で、臆病を強がりで隠す術を覚えてしまったのね…。

相続の件ですか? あの子のことを思って…、ええ、それはありました。でもあの時期、私もマーロイとのことがあったりと、いろいろ面倒が重なってもいたんです。結構、精神的に追い詰められていたと思います。

でも、実はそれ以上に、私の心の中に、母のことがありました。

サビアに酷い仕打ちをする母の姿は、顔は、それはもう、醜いものでした。

サビアの母は立派な人でした。私は何度も思ったものです。身分の差というものさえなければ、父の隣にはあの方が座っていたことでしょう。それに引き換え、サビアに辛く当たるしか出来ない私の母の…、

醜かったこと…。

私にもあの母の血が流れているんだ、そう思うだけで怖気が走りました。こんな私より、サロイ家の当主に相応しいのは、あの方の娘であるサビアの方だ、私は本気でそう思ったんです。もちろんサビアが一人前になるまで、出来る限りのバックアップはする積もりではいましたけど」

あの子がここまで苦しんでいたとは気づきませんでした。私の追い詰められようなんて、あの子に比べれば軽いものだったんですね。反省しています…、アリーゼはもう1度、スクリーンの宇宙を見上げた。今の瞬間の彼女には、外交官の顔はなかった。コイケは思った。実はアリーゼも不器用なのだ。

「無事に帰れたら、あの子の負担を軽くしてあげる積もりです」

コイケは頷いた。サビアの背負っていた疵、そして悲愴も、そう遠くないうちに癒やされることだろう。「しかし、サロイ家の思いがけない真実って奴を聞いてしまった」

「御内密にお願いしますね。我が家でも長老級の臣下たちしか知らない話ですので」

「そこまで込み入った話を、俺なんぞにしてもいいのかい?」

「だってあなたは、マキタさんの親友なんでしょう?」コイケの勧めるコーヒーを柔らかく遠慮し、アリーゼは言った。「妹の大事な人のお友達だもの」

「………」

「実はね」アリーゼは妙にうきうきと言った。「少し安心したんです。サビアにも男の人に声を掛ける勇気があったんだ、って」

よく言っていました。私には伴侶なんて要らないなんて、子供みたいな強がりを。幼年初等学校の頃に、ちょっと憎からず思ってた男の子から好きだって言われて、泣いていた子ですよ。強がることを覚えてからは、男の人を側に寄せつけるのも毛嫌いして見せるようになりました。見ていて哀れになるくらい、子供っぽい虚勢でした。

「そんなサビアが、素直に男の人にすがって、心を開くなんて…」

「それは星の危急にだな…」

「もし罠に掛けるためだけなら、あの子がマキタさんと本当に一晩を過ごす必要なんてなかったわけでしょう?」

でっち上げる方法なんていくらでもあった筈、でも、あの子はそうはしなかった。アリーゼは優しく微笑み、言った。「この事実は、あの子が少しばかり大人になったからか、マキタさんが余程素敵な人だったかの、どちらかってことになりませんか?」

コイケは呻いた。反論できなかった。

ギーンでの、サビアとマキタとの遣り取りが耳に残っていた。

多分、その通りなのだろう。サビアがマキタに惹かれた理由を、コイケもコイケなりに考えてはいたのだ。彼女もエレナ同様、マキタの中に自分と同じものを見つけたのだ。エレナの場合はひたむきさであり、真摯さであったろう。サビアにとってのそれは、多分コンプレックス。2人が瞬間的に通じ合えたのは、それが共鳴し合ったからではあるまいか、と。

「わかるような気もする。あんなに綺麗な目をしている男の人なんて、他にいない」アリーゼは呟いた。「あの子はやっと見つけたんです、目の前にして素直になれる男の人を」

コイケは首を振った。振るしかなかった。知らないぞマキタ、ケツは自分で拭けよ…。

…レイバーの治療のため、バートラム・サンダーには残るしかない。アリーゼにはもう1度バートラム・サンダーに移って貰うことになる、とコイケは言った。コイケたちがマキタを救出してくるまで。或いはそれが確実に失敗し、コイケたちが戻らないことが判明するまで。「少し余計な時間を食うが、勘弁してくれ。最終リミットまでにはギーンに戻るから」

アリーゼは微笑んだ。「仕方ありませんわ。マキタさんを連れ帰って頂かなくちゃ、私がサビアに恨まれます」

「聞き忘れてたが、宝石は無事か?」

「ええ、大丈夫です」

アリーゼに教えられ、その隠し場所を目にしたコイケは納得した。そして、思う。そのおっとりとした外見が、彼女の度胸、行動力、色んなものをカモフラージュしているのに違いない、と。もしかしたら彼女、ルイーザ以上の切れ者かも知れない…。

「私には何のお手伝いも出来ません。御免なさい。でも、絶対マキタさんを救出して下さいね」コイケの思いを知ってか知らずか、アリーゼは天使のように微笑むばかりだった。「あの、ところで、カラバさんはどちらに?」

「ああ、自分の船で寝てるよ」クロムのレスサットⅣの医療室にいたのだが、レスサットが作戦に加わるため、自船プワンソン号に戻らざるを得なくなったのだ。現在、バートラム・サンダーに牽引されている。「回復は順調みたいだが、まだ動き回れるまでには至ってないようだ」

「私、移るとしたら、カラバさんの船の方にしますわ」

「あんな狭い船に、いいのかい? ウチのより狭いぜ」

「だってカラバさんは私の命の恩人なんですよ。看護くらいは私にさせて下さいな」

女神手ずからの看護だ。カラバもあっと言う間に回復することだろう。

或いは喜びのあまり、死んでしまうかも知れない…。

スペースソルジャーズ〈8〉