竜と姫の物語(途)

彼はとても綺麗な白銀の体の竜です。

私は山に囲まれた小さな国の姫でした。

プロローグ

彼はとても美しい姿をしています。

風をきるとても大きな翼と、水面の様にキラキラと輝くしなやかな鱗。お顔には頑強な顎と立派な角が二本ついています。体は澄んだ白銀色をしていて、お天気が良い日なんかは眩しく輝きます。困った事に、眩しすぎて直視できない日なんかもありました。

私は蒼天の中を飛んでいます。

白銀のドラゴンに乗り、空を駆けています。

雲の高さというのは風が冷たいので意外と凍えます。ドラゴンに乗るまでは太陽の近くは暑いものだと思っていましたが、実際は寒いのです。だから、必ず私は薄緑色の魔法のマントと、ブカブカの革手袋をしてからドラゴンに乗ります。

ドラゴンに乗るという行為は命がけの遊びです。冗談ではなく真面目に。

何度も晴れ渡ったお空から命を落っことしそうになりました。そのうえ、大地に帰還したら今度は立つ事もままならないのです。足がプルプルと震えて力が込められなくなるのです。

苦節2年、工夫と鍛錬と根性により周りの景色を楽しめるくらいにはなりました。

私達の真下には緑の絨毯の上に丸く縁どられた街があります。人々の生活や活気がうごめいていて、生気に満ち溢れています。街の中心には大小二種類の四角い箱が二段重ねになっているお城があります。可愛くはないけど、私のお家でもあります。

視線を少し前方にずらすと、こんもりとした丘の上には大岩とねじれにねじれた木が一本ピョコっと立っています。あの大岩には穴が開いています。ドワーフの友達と一緒に掘った深い横穴です。あそこは私のもう一つのお家です。私とドワーフ達との汗と涙と友情の結晶でもあります。

大岩を挟んで木と反対の方向。つまり、街からさらに離れる方向にはずっと向こうの山の麓まで森が広がっています。この森は「囁きの森」と街でささやかれており、恐れられています。街の子供達は森に入ってはいけないと、誰もが親から教わります。その親達も、滅多な事がない限り近づかない大きな森です。私はお喋りしたい時はあそこの森に入りドルイド達とお話をします。もちろん、心配症の父上には内緒にしています。もし、父上に私の冒険譚を聞かせたら、感動のあまり泡を吹いて倒れてしまうかもしれないので、これまた心配症の私は父上に気を使うのです。

森の向こうには赤く燃え立つ元気な山があります。あの山は、赤色の炎竜の巣だそうです。山を越えると、海があると聞いたことがあります。その海には……。

私が首にしがみついているドラゴンは、グイッと左手に90°方向転換しました。

この方角には、綺麗で荘厳な白い尖った雪山が見えます。この雪山にもドラゴンがいるそうです。雪山の寒さに白く染められた大きなドラゴンは氷雪に埋もれ、驚く事に200年以上も眠っているそうです。私なら何もせずにジッと200年も眠るなんて考えられません。それに、私は200年も生きられません!死んでしまいます。

ここが私の世界でした。

お城を抜け出して、「囁きの森」でお喋りをして、隠れ家でドワーフ達とあれこれ作って、青い空に私の白銀の彼と共に空中散歩をする。

お城に帰ったら、父上に怒られて、ライアンおじさんにイタズラを仕掛けて、シワシワのおばあちゃん魔法使いのマーリンに絵本を読んでもらって寝る。

これがとある小国のお姫様である私の全てでした。

第一章

人の寿命は長くても100年しかないそうで。

ドラゴンの寿命は200年をゆうに超えるそうで。

偉大な魔法使いであり、私の家庭教師でもあり、父上の重要な相談役でもある、100年以上生きていそうなシワシワのおばあちゃんが教えてくれました。彼女の名前はマーリンと言います。いつも灰色のローブで全身を隠しているので「灰色の魔女」とも呼ばれています。他にも「草花の魔女」や「森からの来訪者」や「ババ様」とも呼ばれています。私は心からの尊敬と親愛を込めて「おばあちゃん」と呼んでいます。

「それじゃ、おばあちゃん行ってくるね。」

世界中の様々な本が所狭しと詰め込まれた城の中の薄暗い一部屋で、私とおばあちゃんは物陰に隠れて顔を突き合わせヒソヒソと密談をします。

「はいはい。気をつけて下さいね。姫様に何かあったらお父上にババが怒られてしまいますわ。囁きの森に行くときは………」

「心配しないでおばあちゃん。大丈夫。ちゃんと、おばあちゃんの言い付けは守ってるから。お守りもちゃんと肌身離さず持ってる。彼等とは種族が違う。だから、考え方や文化が違うこともちゃんと分かってる。大丈夫。心配しないで。」

「心配なんぞしとらんですわ。姫様の心配を毎度毎度していたら、ババはとっくに土に還ってますわ。」

「フフフッ。おばあちゃんそれは嫌味?」

少年の様な格好をした私は、両手で口元を隠してクスクスと笑いました。

「フォーフォー。姫様はいつもババをいじめるからですわ。」

「フフッ、そうね。これからは、もうちょっと優しくするように心がけるわ。それじゃ、行ってきます。お土産期待しててね。」

立ち上がり、踵を返して、一歩踏み出そうとする私の手をつかんでおばあちゃんは念を押します。

「フォーフォー。期待して待っておりますわ。姫様。必ず、暗くなる前に帰ってくるのですよ。それと、分かっていても理解していなければ意味はないのです。気をつけて。」

「うん。分かってるわ。フフッ、やっぱり心配なのね。行ってきます。」

私は足元に密生しているツタの中心に立ち、手に握っていた薬瓶の中の薄っすら青色をした液体をほんの少しだけ舐めました。

植物の特有な苦味が口の中に広がります。

目を閉じ呪文を唱えます。

「ミーリアス………」

「リーラ…………」

足元のツタが光りました。まぶた越しに私の周りが明るくなったのが分かります。

もう一度、薬瓶の液体をほんの少しだけ舐めす。

間違えない様にゆっくりゆっくりと唱えます。

「ヴィルガ……」

「ファキート……」

「ウィガン……」

光が一段強くなります。

パンッと強い閃光が瞬くと、私はお城から消えました。

お城から一番遠い古物店の本棚に私は出現しました。

足元を見ると、魔法陣を形作っていたツタが栞にシュルシュル戻っていくところでした。ツタが収まった栞を「植物大全」と革表紙に金文字が施されている本の79ページに挟み、埃だらけの本棚に押し戻します。

「おはようございます。おじい様。」

ツタの様に絡まったおヒゲと、これまたツタの様に絡まった髪の毛をうなじで縛っている柔らかな雰囲気の老紳士が、カウンター奥で椅子にかけてぼんやりしていました。

「おぉ、いつもの嬢ちゃんかい。朝から元気だのぉ。」

「はい。朝から元気です。今日も夕暮れになったらまた来ますので、よろしくお願いします。」

「はいはい。はいよ〜。」

おじい様は私がお城の人だとは知りません。以前におばあちゃんと一緒に来たことがあります。きっと、おばあちゃんの孫だと思っているはずです。おじい様に軽く手をフリフリ振ってから、扉を開け眩い太陽の光の中を走り出しました。

今日の目的地も大岩の秘密基地です。

目の前の大岩には大きな横穴が空いています。私がつま先立ちすればギリギリ指先が付かないくらいの高さです。この穴は2年程前にドワーフ達と一緒に掘った穴です。削ったの方が正しいのかも? 実は、ほとんどがドワーフ達の努力の賜物で私はすぐ手が痛くなってしまって、少しピッケルを振りまわして、たっぷり休んでの繰り返しでした。ドワーフ達は休まず歌いながら掘るのですごいものでした。歌は休まずしっかり歌いました!

大岩の横穴の奥からグルルルルと地響きのような低音が横穴を揺らします。横穴の奥で何かがキラリと煌きました。私は臆することなく、どんどん入っていきます。光がぼんやりと届いている横穴の一番奥にはドラゴンがいます。頭の先から尻尾の先まで私の三倍以上はある白銀のドラゴンは、弱く届く陽光を反射して神々しく輝いています。

神々しく輝いて奥に伏せている彼は寝息を横穴いっぱいに響かせながら丸まって寝ていました。

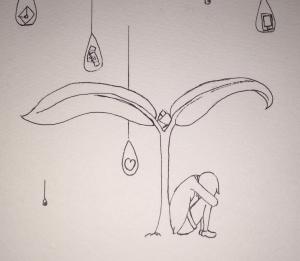

頭の横に膝を抱えて座り、静かに挨拶をします。

「おはよう。ユーサー。」

白銀の彼の少しひんやりとした頭を優しく撫でます。

彼は私に気づいて片目だけ開き私を見つめます。そして、フシューー!と鼻腔から大きなため息をついて、また瞼を閉じました。この仕草は彼の「またお前か、おはよう。」なのです。

彼の頭に上体を預けしばらくの間は、横穴の生温さと彼のひんやりとした体温でまどろんだ意識を楽しみました。

夢の中に片足を浸してフワフワとした意識を楽しんでいたら、彼は体を起こしました。私はまどろみから引き戻され、目を軽く擦りました。彼は背中を低くして私を待っています。

「早く乗って。外へ出よう。」と言っているのです。

腰に巻いてある、私の背丈には不恰好な長い革のベルトを彼の口にかけてから、よいしょと肩に乗ります。

外に出て空を仰ぐと一番高い所で太陽が輝いていました。

「行こう!」

大きな声でかれに合図をだした後、革ベルトをしっかり握り、姿勢を低くして、もう慣れた飛行の姿勢を取りました。

彼はグルルと短く唸ってから、翼を大きく広げ二、三度軽く羽ばたかせてから、力強く翼を降り降ろしました。強い風と共に私達は空に舞い上がりました。

第二章

私はただいま自室で謹慎中です。

お世話係りの女の人が膝の上で私の頭を優しく撫ぜています。

昨日の夕方、私はボロボロの姿で帰りました。服は破れている所があり、そこの皮膚もほんの少しだけ切り傷が刻まれていました。でも、これは体が少々大きい彼と一緒に転げ回ったりじゃれて遊んだだけなんです。彼と遊ぶ時はよく細かい傷を作って帰ることがありました。

なぜ? いまさら? という印象です。なにしろ自室に閉じ込められたので、父上に理由も聞けません。

外からは木製の扉越しにくぐもった喧騒が聞こえました。

コンコン。

木と木の当たる硬く軽い音が聞こえました。この音は杖でノックするおばあちゃんの訪問を意味します。

私はパタパタと膝の上から飛び起き扉を顔半分ほど開けます。

「なに?」

おばあちゃんは私の肩くらいの高さから顔を出してボソボソ喋ります。

「大変な事になってしまいましたわ。ババとライアンにあのドラゴンを捕まえてこいと命令が出てしまいましたわ。」

ライアンは王国最強と噂の我が国の騎士隊長のおじいちゃんのことです。

「えーっと……。え?」

枯れてもマーリンは王国一の魔法使い。老いてもライアンは我が国の騎士隊長。この二人掛かりというのは……。父上が本気で怒っている様なのです。

「父上はドラゴンの事は承知で放っておいたのです。ババがちゃんと目付役をこなせば……。ババでは至らなかったですわ。」

扉の隙間から枯れた腕が伸びて私の肩を掴みました。

「ですが、ババがなんとかしてみましょう!なんとかなりますわい!」

私は不安になりました。おばあちゃんは間違いなく私の最大の味方です。ですが、おばあちゃんが何かを不思議な魔法でごまかしても、いつも最後にはばれてしまうのです。

「本当に大丈夫なの?」

「ええ、もちろんですとも! ババが大丈夫と言えば大丈夫ですわい!」

「それじゃあ、お願いしますね。」

「承知しました。」

おばあちゃんはいつも明るくて、私の不安や暗くなった感情を吹き飛ばしてくれました。でも、今回はいつもと違っておばあちゃんの明るさが私に不安残しました。

気づくと私は扉から腕を伸ばして、踵を返すおばあちゃんのローブの裾をギュッと掴んでいました。

「お願いします。あの子は何も悪いことをしてないです。今回は私の不注意です。もう危ないことはしないから……あの子を傷つけるようなことはしないで下さい。」

裾を掴む手に力が入り、さらにギュッと握りしめました。視線はつま先に落ちていました。

「お願いします。マーリン。私はここを出られないので、おばあちゃんだけが頼りです。あの子を守って。」

「だそうだよ? ライアンよ。」

私はうつむいていたので、おばあちゃんのすぐ後ろに見上げる程の大きな老人がいたのに気づきませんでした。

「ふむ。たまには、私にも頼っていただきたいですな!」

「おじいちゃん!? 聞いてたの?」

「ええ、少々。それにしても……ふむ。難しい問題ですな。」

おじいちゃんはあごひげをさすりながらウーンと考え込んでいます。

「私からはこうとしか言えませんな。私は国王の騎士隊隊長として命令に従いドラゴンの捕縛を完遂するつもりです。ですが、一人のジジイとして、このババアに何か悪知恵があるようなら少々の事には目を瞑りましょう!」

おじいちゃんはワッハッハッと鎧を鳴らしながら歩いて行ってしまった。

「意味が分からんわい。ジジイめ。」

悪態をつきながらおばあちゃんはニヤニヤしてます。

「後は、ババとジジイに任せて下さい。」

「うん。お願いね。」

手からは力が抜け、スッとローブから落ちた。

同時に私の体もペタンと床に落ちて、同室にいる女の人を心配させてしまった。

第三章

あの日のことを思い出していた。

ぼんやりと陽光が届いて眠たくなる暖かさの場所。岩をくり抜いたような穴で、僕は体を丸めて心は遠くはない過去へ馳せた。僕の半分以下しかない小さくて、吹けば消し飛んでしまいそうな彼女と出会った日のことを。

ーーーー

僕は東の一族と言われる誇り高い竜の一族に産まれた。この一族は東の炎の山に産まれ、灼熱を吐き、炎の様に気高き魂は鱗に表れて紅く滾っていた。

そんな一族で産まれてしまった僕の体には、炎は宿っていなかった。口から炎はほんのわずかしか出ずに、黒煙しか出ないときすらあった。体には気高き魂は宿らず、卑しい白色をしていた。

当然、僕は同族から攻撃を受けるようになった。

僕は仲間のはずの一族から逃げ惑う日々を送っていた。

彼女と出会ったの日も、ひたすら同族から逃げていた。僕にはできないけど、東の一族は火球を吐き出せる。僕は火球をまともに食らってしまい、薄気味悪い森に墜落してしまった。

薄暗い森に焼け焦げた匂いが広がり、僕の体も鱗が所々剥げていて無残だった。それでも、微かに陽光が降り注ぐ森で僕の体は嫌みのように白く輝き続けていた。

撃ち落とされるのはこれで何回目だろうか。と思いながら、撃ち落とされた体勢のまま地面に伏して、じっと回復を待っていた。

どこからか囁き声が聞こえてきた。

「何事かと思えば竜が落ちてきたぞ。」

「白い竜だ。」「災いの一族かのぉ?」「しかし、北の一族はもっと巨大であるぞ。」

「子供じゃ。」「北の一族の子供じゃ」「森に災いが起こるぞ。」

「はて、北の一族に翼はあったかのぉ?」「いや、間違いないこの白い体は雪山の白さぞ。」

「追い出すべきかの?」「そうだ、追い出せ。」

「出て行くのだ竜の子よ。」「出て行くのだ竜の子よ。」

「立ち去れ。」「立ち去れ。」「立ち去れ。」「立ち去れ。」

あいかわらず、この森は囁き声が気を逆なでする。

「おお! ドラゴン!?」

囁き声からは程遠い張り上げた声で、僕は驚いて声の主に頭を向けた。そこには、小さな人の子がいた。足元には何かがいっぱいに詰まったカバンが転がっていた。知らずのうちに、こんな距離にまで近寄られていたのに全く気づかなかった。いつからいたのだ?

普通は人と竜とは会うことはない。僕もこんな近くで人を見たのは初めてだった。驚きと警戒心から目が離せずにいた。

人の子はふいに、僕の方に顔を向けながら左の方へ手を大きく振りながら歩いた。急にクルッと回って右の方へ走った。

「私を見ているのね! 恐がらなくて大丈夫ですよ。私の名前はイグレインって言います。初めまして。」

なんだか、この人の子に警戒をするのがマヌケに思えて頭を地面につけた。でも視線だけは彼女に向けたまま。

小さな人の子は僕によく話しかけた。僕は彼女に分かる言葉を持っていないのに。

「森に落ちたのはあなたね? 傷を見せて。私、お城からあなたが落ちるのが見えて色々持ってきたの。」

意思を伝えることはできないけど、人の子の言葉は理解できる僕は「いいよ。」のつもりで軽く喉を鳴らして、全身の力を抜いた。

「いいのね?」

人の子は一応僕に確認をとって。カバンを両手で持ち、よいしょよいしょと近づいてきた。

「おお、姫君よ。竜なんぞに近づいてはいけませんぞ。」

「災いが降りかかるかもしれませんからのぉ。」

「怖いのぉ。」「ああ、恐ろしい。」「立ち去れ。」

僕は森のどこにいるかも分からないドルイド共を睨んだ。どこにいるか分からないので、なんとなく斜め上を睨んだ。

「そうなのかな? でも、この子はこんなにも優しいですよ。」

僕の耳元まで近くに来ていた人の子は、静かだがしっかりとした意思がある様に感じる声色で、言葉を森に投げた。彼女も斜め上の方を見ていたが、僕とは違って森のどこかにいるドルイドを見据えている様だった。

ーーーー

いつもなら、パタパタと彼女が大岩の入り口から入ってくる時間だが、今日は違った。ガシャガシャと金属同士が擦れる不快な音と共に人間が入口付近に群がっている様だった。

大体の察しはついた。僕、つまり竜の討伐だろう。おそらく、器の小さい人間が己の恐怖から仲間を呼んだのだろう。

僕は彼女のことを考えていた。彼女が大岩にこないのは本当に久しぶりだ。いなくて良かった。

しばらくして、人の匂いがしない珍妙な人間らしき何かが2人入ってきた。

人間にしては明らかに大きすぎる老人と、小さくて枯れた老婆。

老人は腕を大きく組んで、少しの静寂の後、口火を切った。

「ふむ。こやつが件のドラゴンですな!」

逞しいヒゲ顔と小さくて丸い老婆が、竜である僕の目の前で余裕にも談笑を始めた。

僕はずっと大人しく警戒をしていた。

「これはまた珍しいのが出てきたわい。誇り高き東の竜の一族のアルビノ種ですわ。」

僕は驚いた。僕の姿形を見て一目で誇り高き東の一族だと分かる者がこの世界にいると思わなかったから。この人の様な者は何者だ?

「耄碌したか、ババアめ。東の竜は赤い体をしておるのじゃぞ。こやつはどう見ても真っ白。ワシは北の一族だと一目で分かったわ!」

ガッハッハッと大男はうるさく笑った。笑い声は穴の中でひどく反響して鼓膜を打ち鳴らした。

「色の問題じゃないわい。ジジイめ。説明するのも面倒だわい。北だろうが東だろうが、やることは変わらんだろうに。」

「ふむ。確かに、そうじゃな。」

小さいのは少し機嫌が悪そうにして、大きいのは鼻を鳴らした。

「さて、始めようかのぉ。ジジイ、外に出ておれ。」

「ふむ。承知した。任せたぞ。」

大きな老人はなぜか豪快な笑い声を響かせながら、ガシャガシャと鎧を鳴らしながら出て行った。「お主、姫様の遊び相手じゃな?話をしたい。この薬を飲んでくれるな?」

なんだか怪しげな薬瓶を被ってる布から取り出して、僕に差し出した。

「飲んでくれるな?」

第四章

僕に薬瓶を差し出したのはマーリンと言うそうで、ババと呼べと言われた。

ババ様の薬はひどい味がした。草木が茂った森を土ごと大鍋に入れて全てが液体になるまで煮込んだような味だった。そして、僕はノドの奥にある苦味と格闘しながら、なぜか謁見の間で一国の王の前に立っている。ボロ切れを着た人の姿で。

「お前が例のドラゴンか……うむ。マーリン! 捕らえてこいとは言ったがなぜ人の姿なのだ?」

「それは人になる劇薬を飲ませたからですわ。」

国王はうーむと困ってる様子だった。僕はてっきり簡単に衆目の中で殺され、晒されるものだと思っていたがそうではないらしい。

「そうではなくて、人の姿ではなくドラゴンのまま連れて来れば良かったのでは?と聞いておるのだ。」

「それは人の姿のままの方が連れてくるのが楽だったからですわ。街の中をドラゴンに首輪をつけて闊歩もできますまい。」

見た感じだと、国王は何かを言いたいようだ。モゾモゾしている。

「それもそうだが……お前には人の言葉を話せない者を、話せるようにする薬なんぞも持っておっただろう。それでも良かったのではないか?」

「ほほう。もしや、我が主殿はドラゴンを間近に見てみたかったのですな?」

国王はハァとため息をつくと、僕の方に顔を向けた。

「確かユーサーといったな。ライアンから聞いたが、お前は騎士隊に入りたいそうだな。」

「はい。」

僕は静かに決められたセリフをなぞった。ババ様は肩を震わせて静かに笑っている。

「そうか。しかし、簡単に決定は下せないのだ。いくつか私の質問に答えてくれ。よいな?」

「はい。」

ここまで全て順調。

「お前は東の火山の一族だそうだな。なぜ、あんな大岩の所で我が娘と会っていた?」

「僕はこの頭の毛の様な白い色の竜でした。体の色が違った為に一族から追い出されました。そして、酷い傷を負って倒れていたところを助けられました。大岩という住処も与えてくれました。姫君にはとても感謝しています。だから、騎士隊に志願しました。僕の体が燃え尽きようと忠誠を尽くすつもりです。」

だいたい本音だ。本当は大きな声で口調を強くした方が良かったのかもしれないけど、僕もいくらか緊張しているらしい。

「なるほど。それでは娘の傷については?」

「大変申し訳ないと思っています。竜の鱗は魚のより鋭く滑らかにできています。一緒なって遊ぶと切り傷を負わせてしまうのは分かっていました。傷を負わせてしまう度に心苦しくおもいました。故意ではありません。本当に申し訳ありません。」

腰を曲げて頭を下げた。

「……まあ、良かろう。娘が生傷を負って帰ってくるのなんて日常茶飯事なのでな。お前も気にやむではないぞ。騎士隊にドラゴンが入るとなると私も嬉しい。ライアンも後継を探しておったしな。我が国の力となることを期待しておるぞ。ユーサーよ。」

「は、はい!」

よし。合格のようだ。最後に驚いたように大声を出してしまった。

ーーーー

あれから、しばらく経った。

僕はライアンの修行に付き合わされて彼女とあそぶ暇がなくなってしまった。あのジジイは本気で僕を後継にしようとしているみたいだ。僕は古株の隊員にした方が僕の為、国の為になると思うのだけど。

「はぁ。」

僕は深いため息をして、僕の低い所にある部屋から夜空を眺めた。この方向には僕の故郷がある。追い出されたのに少し恋しい気持ちが拭えないでいた。あの静かに燃え立つ山は、どんなに離れても僕の故郷なのだ。

最近、僕はここから見える山を見ながら、故郷のことと彼女のことを代わり番こに眠くなるまで頭をグルグルするのが日課になっていた。

朝、重たい頭を持ち上げライアンのもとに向かう。

昼、他の隊員と一緒に昼食を食べる。

晩、ライアンの修行に付き従う。

こんな感じの生活を送っていた。

夕方、僕は自分の部屋に向かう為に長い廊下を歩いていた。石造りの床を裸足でペタペタ歩いていた。僕は基本的に鎧をつけなくちゃいけない時以外は裸足だ。

石の冷たさを楽しみながら歩いていると、後ろからパタパタと誰かが走ってきた。振り返ると同時に誰かが抱きついてきた。顔が見えなかった。

「お久しぶり! あなた同じお城にいるのに、なかなか会えないんですもの。」

なんとなく分かっていたが、彼女だった。久しぶりに見る彼女は何も変わっていなかった。変わったことを一つ挙げるなら、服装が「お姫様」っぽい。

「ずっと、あなたを探していたのよ。少し話せる場所に行きましょう。」

僕は彼女に手を引かれるまま、お城のどこかへ連れて行かれた。

夕方の薄暗さで暗くなった城内の中でも、さらに薄暗い部屋に来た。年中暗いせいなのか、酷くかび臭い。かびと紙の匂いの場所。ちゃんと管理されているのか分からない程ゴチャゴチャになっているが、ここは図書室だ。

扉から一番遠い本棚の陰に隠れて、二人でしゃがみこんで顔を突き合わせた。

彼女は小さな声で静かに話し始めた。

「その……最近どうなのです? 元気がないと聞きました。人の街はドラゴンのあなたにはすこし辛いですか?」

「……いや。……そんなことはない。」

つられて僕も小さな声で話す。

「そうですか。とりあえず、これどうぞ。」

「え?」

どこから取り出したのか、顔くらいの大きさの布袋を取り出して僕によこした。中を見ると大きなチーズのかけら、これまた大きく丸い麦のパン、そして大きく平たい干し肉が二枚が入っていた。

「あ、ありがとう。」

「いいのよ。私はてっきり体が小さくなっても食べる量は変らないから、お腹が減ってるのかな? と思ったので。違ったみたいですけど。」

語尾が弱まった。すこし恥ずかしがっているのか?

「食べる量は人間と変わらなくなったよ。でも、まだチーズなんて食べたことなかったから嬉しいよ。」

彼女は僕に顔を向けてニコニコしだした。と思ったらまたうつむいて、小さな声で話し始めた。

「実はもう一つ聞きたいことがありまして……」

「なに?」

今度は何を心配しているのやら。

「もしかして、あなたは故郷が寂しいですか?」

「…………」

何も言えなかった。心の一番深いところを見られた気がした。違うよ。と一言言えば解決するのにその一言がどうしても言えなかった。その一言を言ったら、僕は魂から人間になってしまう気がしたから

「そうなのね?」

「…………」

僕は彼女の目を見ることもできず、僕の膝の間の真っ黒の闇に視線を落とした。

「それなら、私と一緒に行きましょ。」

思わず、顔を上げて彼女の顔を見た。僕ですら分かる。一国の姫と旅に出るのは、大岩の前で遊ぶのとは全然違うのだ。

「旅をしたいのなら、一度王に許しを請いにいこう。あの方ならき……」

「それはダメ!!」

彼女のこんな大きな声は初めて聞いた。彼女のノドを引き裂くような声は、僕の鼓膜を貫いた。

「…………それはできないの。きっと許可してくれない。」

「お願いします。一緒に王国の外へ。」

鼓膜が痺れているせいなのか、彼女の声がかろうじて聞こえるくらいに小さくなっていた。

「少し時間を貰えないか? 明日の夜ここで会おう。」

「はい。」

翌日の昼時。僕はいつも通りテーブルの隅っこでパンをかじっていた。

この食堂と化してる酒場はいつもより一層賑やかな気がした。

原因を知りたくなり隊員同士の会話に耳を立てた。

「おい、お前。知ってるか?」

「何をだよ。それより、肉食わないなら俺によこせよ。」

「おい、やめろ。俺は好きなものは最後に食べる派なんだよ。」

「だったら、ちゃんと守れよな。」

「ん? おい!お前後ろから盗るなよ!」

「はっはっはっ! 後ろの奴とられてやがる!」

「いやいやいや。それより、本当に聞いてくれよ。」

「なんだよ。さっさと言えよ。」

「なんだよ、その言い方。まあ、いいけどよ。実はな隊長から聞いたんだが、イグレイン様が御結婚されるそうなんだよ。」

「おおお! 本当か! それで、相手はどこのどいつなんだよ。」

僕は部屋を出ていた。食物と人間のすえた匂いが脳を不快に刺激した。

そういうことかと納得した。同時に僕は静かに決意した。

僕の魂はチリチリと火花を散らした。

竜と姫の物語(途)

つづきます。