スペースソルジャーズ〈6〉

原案 田頭満春

兵器考証協力 岡村智教

ページの途中に複雑な科学式が展開されるようなハードSFではありません。そもそもそんなもの書けません。スペースオペラです。大宇宙を駆け回る宇宙船と、武器を手に走り回るヒーローヒロインが、己の肉体のみを頼りに活躍する、純然たるスペオペです。

『スターウルフ』シリーズや、『ノースウェスト・スミス』シリーズなどを思い浮かべて頂ければわかりやすいかも知れません。

宇宙船や超兵器も登場しますが、あくまで主役は人間です。笑い、泣き、怒り、叫ぶ主人公たちの活躍を読んで頂けたらと思っています。ジャンルはSF冒険アクション、ですが、もう1つ付け加えることが許されるなら、「青春」小説にもなり得ているという自負もあります。

故・野田昌宏氏にこの作品を読んで頂きたかったと、心から思っています。

第3章 魔王への挑戦 その1

(1)

…冷えた水素ガスが各船を艤装するパラディウムに霜を吹き、表面を凍りつかせる。時折、周囲に起きる磁気流に、漂う微小な隕石群が船体にぶつかってくる。その動きも今は船体を傷つけるものではなかったが。

傭われ軍団は最初の侵入路であった第2惑星ニムルと、ブレイザークロス星系辺境との間に広がるガス雲に逃げ込んでいた。広大なガス雲の前面には第3惑星バランにまで続く小惑星帯が鎮座している。膨大な数の小惑星群と、星間物質の多いガス雲内部を虱潰しに探索するのは並大抵のことではない筈だ。

もっとも外側からの探索の難しさは、内側からの探査の困難さにも比例した。ガス雲にて息を潜める傭われ軍団も、全艦のレーダー、探査装置、カラバの五感を総動員して外の様子を窺うしかない。

星系全域に敷かれた厳戒態勢は未だ解かれていなかった。各監視ステーションから主星ラドンへの通信は以前の数倍の密度で、分割された各監視宙域を飛び交っていた。至るところに艦船、戦闘艇が現れた。ニムル第5惑星に生存者の確認に赴いたマキタのジンリッキーとオスカーも、細心の注意を払ったにも関わらず、残っていた戦闘艇群に発見されそうになった。一方傭われ船団もバランの近くで、コイケを感嘆せしめた例の準B級艦20隻に追われることになった。後尾至近距離につかれては反撃もままならない。障害物の多さに速度を上げることも出来ないまま、傭われ軍団は逃げ回るしかなかった。傭兵の操船技術のありったけを駆使して20隻を振り切り、ジンリッキーとオスカーを収容し、ガス雲に飛び込んだのは、背後の20隻に支援の30隻が加わったのと同時だった。バートラム・サンダーから無人のXL1が、通信波と探査波妨害用の擾乱粒子を纏い、ガス雲の反対側から飛び出していった。謂わばデコイの積もりだが、こちら側の探査も上手く働かない今、果たして敵艦50隻が騙されてくれたかどうかまでは確認できていない…。

…スプリッツァのブリッジ。時たまノイズの入る通信ディスプレイの分割画面にレイバー、マルカム、クエンサーの顔が見えた。このガス雲の中にいる間は敵の探査を受ける心配も少ない。今のうちに今後の行動を打ち合わせておこうということになったのだが、いざ顔を合わせてみると、打開策どころか世間話も出てこない有様だった。溜息と、革手袋に包まれたマルカムの金属の拳が打ち合わされる甲高い音だけが、各船の通信網を行き来するだけ。

「止めろ鬱陶しい!」

クエンサーが怒鳴った。マルカムはディスプレイの中、その鮮やかな碧眼でじろりとクエンサーを睨み、それでも手を止めた。

「厳戒態勢が1段落するまでは、身動きも取れそうにないな」レイバーが言った。「俺たちにも油断がなかったと言えば嘘になるが」

「侵入時に抵抗がなさ過ぎた」コイケが頷いた。上手くやれたためでもあろうが、それ以上に侵入時の警戒は薄すぎた。その結果、心の何処かで侮りが生じたのだ。「さもなくちゃ今、これだけ慌てふためくこともなかったろうな」

「1度事態が深刻なものになるや否や、対処の厳しさは類を見ない、だったかな。確かヴァクトルンの資料にもあったな。ちゃんと読んでた積もりだったんだが」レイバーの言葉にマルカム、マキタ、オスカーも頷いた。艦隊50隻の迅速さ1つ見ても、それはわかる。

コイケがああ、と首肯した。「これが閉鎖星系の真の姿の片鱗、ってわけだ」

残り時間は8.5時限になろうとしていた。

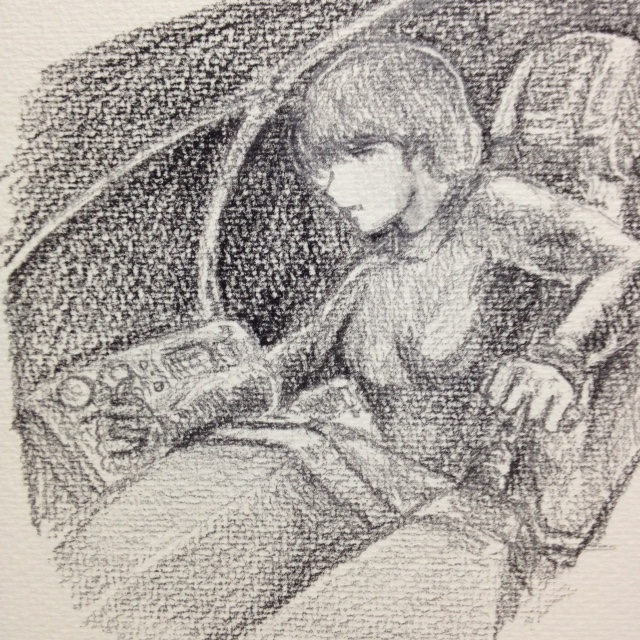

お馴染みの寄せ集めコンソールに陣取ったコイケは椅子に踏ん反り返り、3杯目のコーヒーを静かに飲み干した。通信ディスプレイではレイバーがシートに沈み、目を閉じていた。マルカムは両手を宙に遊ばせ、それを見つめていた。コンソールの斜め前にはオスカーが佇み、後方床続きのリビングではマキタがソファに座り込み、ナッツを口に運んでいた。重苦しい空気に誰も言葉を挟めないでいた。

そしてエレナはリビングの隅に、うずくまるように座り込んでいた。

床を殴りつけた拳には包帯が巻かれていた。皆の会話を聞いてすらいないようだった。ただ座り込み、沈黙を分け合うでもなく、受け容れるでもなく、拳を目の前で開閉させ、暗い眼差しを床に投げ掛けているだけだった。

スプリッツァに入ってからというもの一切喋らず、食事さえも摂ろうとしなくなったエレナを、グレイハウンドのコクピットからこのリビングに引っ張りだすのにも苦労したのだ。どうにか彼女を慰めようと、マキタは言った。

「いろいろ、あるんだ。忘れろってのは、無理だろうさ。でも、いつかは乗り越えなくちゃいけない。いけないと、思う。出会いもあって、別れもあって、そう、いろんな別れもあって、それでも人は人を求めて。辛いよな。でも、やっぱり、そんなもんなんだよな、人生ってのは…」

滅裂になってきたマキタの台詞を、コイケの鉄拳が制止した。

「よーくわかったよ。日頃人を舌で丸め込む奴は、いざって時には自分の下に裏切られるわけだ」

後頭部を押さえたマキタは恨めしげにコイケを見たが、何も言い返せなかった。エレナはマキタに顔を向けることもなく、座り込んだままだった。

そして、今も。誰にも何も言わず、ひたすら耐え続けるエレナを、マキタは見つめた。耐えることにすらひたむきな彼女を、ただ…。

今、この瞬間、無力な自分が悔しかった。

「どうするんだよ!」ディスプレイの中でクエンサーが喚いた。撫でつけた髪を掻き毟りながら一同を睨みつけ、「止めちまうのか? このまま尻尾巻いてすごすごと引き下がるってのかよ!」

「そうしたいのか?」コイケが静かに、そして冷淡に訊いた。

「冗談じゃねえッ! 何もやってねえじゃねえか! こんなところで引き下がってみろ。他の奴らに何と言われるか…」

クエンサーがこの仕事に参加したのは、報酬に惹かれたためではない。如何に並外れた報酬とは言え、20回安全な仕事を引き受ければ達する額だ。そんなものより彼には密かな望みがあった。英雄願望とも呼べるものだった。傭兵、一般人問わず、どんな者からも一目置かれる存在への憧憬、それが彼をここまで連れてきた。

そして今、コイケはそれを見抜いた。心の中で大きく頷いた。それならば彼のマキタへの反発も解せようというものだ。

「おいリーダー! 何か手はねえのかよ! 結局時間だけ無駄にしたわけか?」

「言葉が過ぎるぞクエンサー」レイバーがたしなめた。クエンサーはその言葉から、視界に入らないどこかにエレナがいることを察した。不満げながらも次の言葉を呑み込むしかない。

「俺は…」コイケが言った。「無駄だったとは思わない。もっとも必要だった首都の地図が手に入った。侵入のための訓練も出来た」

レイバー、マルカムが頷いた。それにこいつは結果論だが…、コイケの口調が僅かに沈んだ。「もしこうなっていなかったら、俺たちは閉鎖星系政府軍なり保安省なりの怖さを知らないまま、連中の懐に飛び込んでいたと思う」

「そりゃ、まあ、な」クエンサーもその言葉の正しさを認めざるを得なかったのだろう、渋々頷いた。「しかし問題は、これからどうするかであってだな…」

「今のところお手上げだ」コイケは両手を挙げた。「ソールかクロムからの連絡を待つ」

リビングのマキタがナッツを投げ、目で合図した。エレナの前でその話はマズい。

振り返ったコイケは首を振った。いずれバレる。不服そうなマキタを目で宥め、続ける。「今、この瞬間、首都上空の探査網のどこかに死角が生じ、ソールがそれを知る立場にあったとしたら、必ず連絡してくるだろう」

「その前に、外の厳戒態勢を潜り抜けないと、クロムと合流も出来ないぜ」とマルカム。

身動きどころか、今ばかりは傍受を恐れてガス雲の外に暗号通信を送るのにもビクビクしている状況だ。レイバーが何度目かの溜息をついた。「待ちくたびれてるぞ、あいつら」

「厳戒態勢が解けるのを待つか、あるいはどうにか擦り抜けていく方法を考えるか…」

「擦り抜ける方法を考えてみるか。みんな何かアイディアを…」

本題に入りかけた会話を、警報が中断した。

クエンサーが大きく舌打ちし、レイバー、マルカムが乗り出しかけていた身を引いた。

「みんな、各船のメインスクリーンを点映してくれ」警報の音量を下げたオスカーが言った。ディスプレイの1つを覗き込みながら、水平・垂直座標を指示する。スプリッツァのメインスクリーンも大画像を出した。コイケがそれを見上げ、エレナのことをきにしつつマキタもリビングから出てきた。

探査波を送っていない、ガス雲を通しての画像は粗く、暗く、時たま入る白いチラチラがノイズなのか太陽に照らされた小惑星の欠片なのかも、スクリーンの拡大だけでは判別し難かった。

「見えるか?」

「ノイズがか?」

「水平座標1時垂直座標5時。小惑星帯の直ぐ側だ」マキタの軽口を無視し、オスカーはスクリーンの1点を指さした。「動いているものが見えないか?」

各船でも皆がスクリーンを注視しているらしい。「右下の、あれか?」「ああ、動いてるな」「隕石じゃねえのかよ」

「船だ」オスカーは言った。「カラバが見つけた」

レイバーが訊いた。「政府軍か?」

「カラバはわからないと言っているが、私は違うと思う」

一同の目がオスカーを見た。

「リッキー、指示を出せ」

レイバーの言葉にコイケが頷いた。目はスクリーンを捉えて離さない。

「LL08陣形にて待機。通信も切った方が…」コイケの言葉がそこで詰まった。オスカーを見る。

「あの船、船外灯を点けてないな」

「そうだ。あの船の発している光は船内からの漏光か、太陽光の反射だ」

「じゃあ何か?」とマルカム。「あの船は俺たちの御同輩か?」

「探査波も出していない。船外装甲を擬装こそしていないが、あの船は間違いなく小惑星帯に隠れ、隠密行動を取っている」

「船外灯を点けてねえからって、隠密行動ってどうしてわかるってんだよ。そもそもあの船が政府軍じゃねえって…」

「通信が入らない」オスカーは即座に答えた。「あれが政府軍の船なら、通信も逐一聞こえてくる筈だ」

何しろ変えられてしまった周波数をつい半時限前、コイケがやっとの思いで拾い直したばかりだ。

「あの船からは何も聞こえない。しかも距離があるとは言え、潜んでいる場所も我々と大して変わらない。他にどう考えられる?」

それぞれが何かを言いかけた時、解析ディスプレイが点った。マキタが探査波のスイッチを入れていた。「待てソウゴ!」というレイバーの注意を促す声も間に合わなかった。

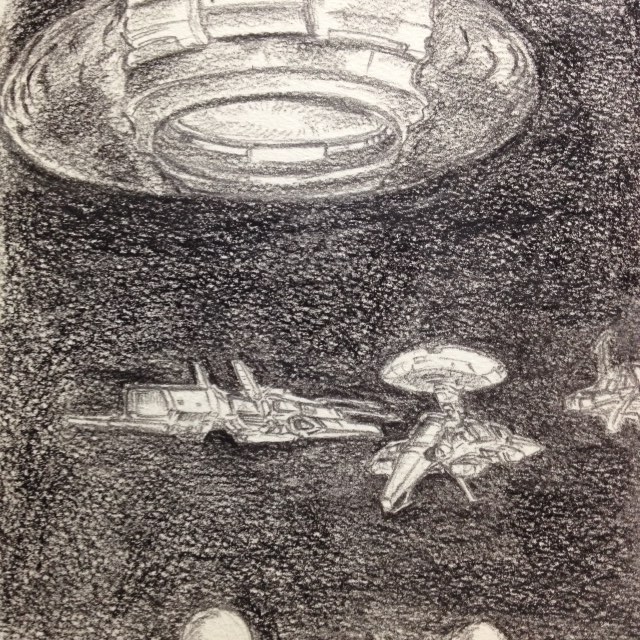

探査波が放たれ、メインスクリーンからノイズが消えた。謎の船の形が鮮明に映し出された。その姿は直ちに解析ディスプレイの中で線画像となる。浮遊物に遮られた画像細部をコンピューターが修正し、まずは正確な距離を弾き出す。24SSL――2億5千万キロ。

線画像をデータバンクと照合した解析ディスプレイが赤く染まった。危険を知らせる、或いは危険なものと出会ったことを報せる警報。

コイケが呻いた。

「…デビアス」

傭われ軍団全船に、電流のような緊張が走った。

デビアス級巡宙戦艦。全長530メートル。約45インチ口径の重粒子砲9門と、超光速速射砲20門とを備える攻撃専用艦。B級艦ながら火装、防御、いずれを比べても連邦軍主力戦艦アレスターA級艦をも足元にも近寄せない。帝国領全艦船20万隻の中でも、200隻余が確認されただけだが、この1隻がいるとわかれば連邦警備隊艦隊は中立星域であっても避けて通ると言う。フェンリル級A級艦に次ぐ、バロア帝国宇宙艦隊の枢軸である。

「帝国、だと…?」

「どうしてまた、こんなところに…」

「またこの星にちょっかいでも出す積もりなんじゃねえか?」

「いや、まさかそれは…」

オスカーが顔を上げた。「カラバから通信だ」

船団から離れたところでガス雲外の様子を窺っていたプワンソン号からの暗号通信が、各船の通信ディスプレイに出た。『もう1隻出た』

「何だと!」「デビアスがか?」マルカムとレイバーが表情を引き攣らせた。数々の星域での艦隊戦を経験してきた彼らから見ても、デビアスは恐怖の的だった。自前の船を持つ傭兵にとって、まさに魔物に等しい。遠距離でA級から準D級艦までがひたすら撃ち合う大規模戦略艦隊戦は別として、近距離でデビアスと遭遇するのは悪運か、或いは一種の自殺行為だとまで言われる。それが、2隻…?

『間違えた。小型艇が1機だ。水平座標8時垂直座標7時の方向から、デビアスに向かっている』

全員が思わず安堵の溜息を漏らす中、またもマキタが探査波を勝手に照射した。2つ目の解析ディスプレイ画面に、全長70メートルの細長い宇宙艇1機が捕捉された。同級の戦闘艇では銀河最強を争うとも言われる、帝国軍主力雷撃艇…、

「ボストーク、か」

水素ガス雲と小惑星帯の間には障害物も多いのだろう。かと言ってレーザーを乱射しながら進むわけにも行かないらしく、雷撃艇〈ボストーク〉は蛇行しつつ緩やかに、巡宙戦艦に接近していく。

「…1隻だけか。情けないが、ほっとしたぜ」とマルカム。

「調査だな、多分」コイケが応じた。安堵の響きは同じだ。「でなけりゃいかにデビアスだろうと、1隻でこんな場所に来るわけが…」

「違うなコイケさん」

「何?」

皆の視線がスクリーンとマキタとを往復した。

「ああ、賭けてもいいぜ」マキタは顎でスクリーンを指した。「帝国軍は人材も大事にしてるらしい。潜入工作員1人をちゃんと救出に来るんだから。こう言うとマードックも、それにソールも怒るだろうが、連邦が帝国に勝てないのはそのためさ」

「潜入工作員、だと?」

「ああそうだ」マキタは言った。「あのボストークの中にいるのは、ルイーザだよ」

コイケの目が見開かれた。次いで、口も。何か大声で怒鳴り出したかったのかも知れないが、出てきたのは呟きに近い小声だけだった。

「それは、確かか…?」

「ルイーザって、あの女かよ」とクエンサー。

「あの女が、帝国の潜入工作員?」とレイバー。

床を蹴る音とともに、靴音が聞こえた。リビングからだ。そして自動ドアの開閉した音。

聞かれた!

振り向く前に、それが何の音かはわかっていた。ドアの向こうに細長く伸びたエレナの影は、たちまちにして自動ドアの向こうに消えた。

間髪入れず駆け出そうとしたマキタは、メインコンソールの剥き出しのコード類に足を引っ掛けた。

「マキタ!」

「ソウゴ!」コイケとレイバーの声は追いつかなかった。マキタは文字通り転がりながら廊下に飛び出し、エレベータールームに駆け込んだ。拳をパネルに叩きつける。

エレナは既に格納庫に降りていた。足を引っ掛けた半瞬の遅れが悔やまれた。上がってくるエレベーターを待つ、ほんの数秒の長いこと。胃を絞り上がられそうな焦燥。

…格納庫でやっと追いついた。

グレイハウンドのエンジンは既に始動しており、回転音がテンポを上げ、高くなっていく。その轟音に負けじと、マキタは叫んだ。

「エレナ!」

円蓋を下げようとしていたエレナがきっと振り返った。前髪が揺れた。「ハッチを開けて!」

「エレナ、気持ちはわかるが、今は…」

エレナの大きな両眼が吊り上がった。「あんたに何がわかるって言うの…」

「………」

「あんた、言ったわよね。犬死にだけはさせたくないって。それじゃあ、ソールって誰よ! そいつはもう、タキアスに侵入してるわけ?」血を吐くばかりの勢いで叫んだエレナの目の中の炸裂は、さしものマキタをも圧倒した。「そんな奴がいるのに、どうしてわざわざあたしたちのところに来たのよ! 結局あんたたちは、利用できるものなら何でも利用するだけの連中よ。あたしたちもただの道具に過ぎなかったってわけよね!」

マキタは押し黙った。エレナの目に圧倒されたためばかりとは言えなかった…。

「さあ、開けてよ。さもないと撃ち破ってでも出て行くわよ」

円蓋が閉まった。グレイハウンドの下腹で、ターレット式のエドランド・ビームマシンガンが砲塔を動かした。

本気だ。

マキタは慌ててドア横のパネルを叩いた。ドアが閉まり、格納庫が密閉され、前面ハッチが開き始めた。カタパルトが外を覆うパラディウム膜を突き破り、固定ロック解除と同時にグレイハウンドは、格納庫内の空気ととともに引き摺り出された。ブースター点火。立ちどころに吸い出された空気の最後の1部が、微かにその轟音をマキタに伝えた。

グレイハウンドはマキタの視界から消えた。

空気と一緒に引き摺り出されそうになったマキタは、ぶら下がるウィンチの鎖に飛びつき、振り子の反動でジンリッキーの安定翼に転がり落ちた。すぐさまコクピットに潜り込み円蓋を閉め、全システムを作動させながら通信機に怒鳴る。

「コイケさん! エレナが飛び出した! 俺も出る!」

“追いつけそうか?”

「わからん。とにかく追ってみる!」マキタは叫んだ。エンジン始動の振動で、声も震える。「俺が出たらハッチを閉めてくれ!」

“状況を見て援護する。それまで無茶はするな。”

「そっちこそだ。特にバートラム・サンダーは前に出すなよ!」

マキタはコクピットからカタパルトのロックを解除させ、まだ回転の上がり切っていないエンジンを無理矢理点火させた。咳き込むような音とともに、ロケットノズルが赤い炎を吐き出した。

ガクン、ガクンと揺れながら、ジンリッキーは宇宙に出た。

エンジンをは未だ回転を上げず、火花と赤い炎を吐き散らすばかりだ。マキタはその状態でスロットルを全開にした。下手をすればエンジンが焼きつく。しかし…、

止まるな!

一念に従うかのようにエンジンが回転を上げ、ノズルが轟然と青い炎の尾を曳いた。マキタの上体はシートに叩きつけられた。

2、3度蛇行し、近くを漂う小惑星に激突しそうになる。それでも機首を立て直し、ジンリッキーは真空の宇宙空間を、蹴飛ばされたように発進した。

すぐにガス雲を抜けた。眼前に広がる闇。暗いけれども漆黒ではない。包み込む深さと、時には優しささえ感じさせる深淵。自分の小ささを見せつけられる場所でありながら、その広大さに惹き込まれ、招かれずにはいられない。そこでは限りなく解放され、自由になれる。秩序、約束事、自分を縛る些末事、自分をこの世界に引きずり込み、今尚あちことで苦しめる父の名声からも。

マキタはこの瞬間が一番好きだった。

宇宙の中。

しかし今はその気分を味わっている余裕などなかった。スロットルを緩めることなく、マキタはジンリッキーを駆る。加速とともに、重力がマキタをシートに叩きつけ、体を締め上げた。しかもここは小惑星帯、機首の僅か前を大小の欠片が飛び交い、ジンリッキー機体にぶつかってくる。それを避けるためにマキタは目と腕に全神経を集中させる。反射神経は光速に等しいと評されたマキタだ。凄まじい速度でジグザグに飛ぶ機は、飛び出してくる石塊にかすりもしない。その代わり体を締めつける重力も凄まじい。機首角度を変える度に食らう殴られたような衝撃が、視界を赤く染め、狭め、ぼやけさせる。操縦桿も重い。腕、胸、首の筋肉が、上着やシャツを引き千切りそうに膨れ上がる。

ジンリッキーとグレイハウンドの性能差は明らかだ。銀河系こっち半分を代表する天才科学・技術者が造り上げた戦闘艇と、コピー生産のつぎはぎ旧式小型艇。差は雲泥の筈だった。マキタは手を抜いてなどいない。障害物を避けながらも、速度は決して落としていないのだ。上体はシートにめり込んだまま、時折あちこちの関節がめりめりメキメキと音を立てる。標準座標を始めとする戦闘情報プログラムを運行システムに入れて貰う暇がなかったためのアドリブ航行とは言え、普段ならマキタをとっくに解放している筈の重力が未だに続いている。ここまでの加速はマキタにとっても初めてだ。

それなのに、どうして追いつけないんだ? この加速にも関わらず、グレイハウンドに追いつくどころか、差を空けられないようにするだけで精一杯だ。速度は光速の90パーセントを超えようとしていた。光速の9割でのジグザグ航行というのは100通りの自殺にも匹敵すると思う。鍛え上げたマキタの筋肉をもってしてさえ、引き裂かれる寸前だ。それなのに彼女は平気なのか? マキタは改めて認識した。天才パイロットどころの話ではない。

グレイハウンドに乗るエレナは、正真正銘の化物だ。

…その化物エレナを乗せたグレイハウンドは、隕石塊を飛び越し、間を擦り抜け、光を追い抜かんばかりの勢いで驀進した。

重力が全身にのしかかる。圧し潰そうとする。しかしエレナはものともしない。その柔軟な筋肉は、あらゆる無理を吸収する。反射神経は光速を凌駕していた。標準座標のようなデータなどなくとも、避けて通れぬ場所はない。迫る巨大な隕石塊、軌道を持たぬ小惑星全てを、螺旋飛行で回避する。時たま無理のし過ぎでコクピット各パネルに火花が走り、身体のあちこちに激痛も走るが、構ってなどいられない。こんな程度の痛みなど…、

死んでいった者の痛みに比べれば…。

マイスコル…。

エレナはマイスコルが好きだった。もう随分前になる。何1つ取柄のない〈屑星〉と、1度だけエレナは、肩を並べて話したことがあった。

情けない点数だよな…、とクリン・マイスコルは言った。射撃訓練の直後だった。見てくれよ、少年兵にも負けてるんだぜ。

どの訓練でも、何1つまともな点数を出せたことがないからな。うん、みんなが僕のことを、ただの役立たずだって噂してるのは知ってるよ。君は違うのかい?

悔しそうな顔をしてないって? 悔しくないと言えば嘘になる。でも、仕方ないとも思ってる。僕が兵士として役に立ちそうにないのは、本当のことだものな。でもね、僕はまだ自分を信じているよ。兵士としてはからっきしかも知れないが、こんな僕にだって役に立てる分野がある筈だ。僕はそう思ってる。君には随分、脳天気に見えるかも知れないな。

その時彼が見せてくれた笑顔、目の輝きを、エレナは今も覚えている。この人の志は、立派な戦士なのだと。

やがてその記憶力と冷徹な判断力とを武器に頭角を顕し始めたマイスコルを見て、口にこそ出さなかったものの、エレナは影でどんなに喜んだものだろう。

そのマイスコルを、ルイーザは誘惑したと聞いた。

〈屑星〉が戻ってきた。ルイーザが彼を以前の彼以上に駄目にした…。思えば随分、散々なことを言った。ただのジェラシーに過ぎないことは自分が一番わかっていた。諦める気持ちもあった。どうせ敵わない、と。男を魅了する全てを備えているかに見えるルイーザに対し、荒くれ男以上に骨っぽく、素直でもなく、女として何もアピールできない自分が…。

思えばルイーザはいつもエレナに嘲笑を向けていた気がする。腹を立てもした。ルイーザを胡散臭いと思ったことも。コンプレックスとジェラシーを自認してからは、それがただの被害妄想だと思った。ルイーザを怪しむのも、言葉の上だけにしようと思った。ルイーザを嫌い、絶え間なく彼女に悪態をつきながらも、陰では2人の仲が上手くいくことを望んでいた。

マイスコルのために。

ところがルイーザはポリーとも通じていた。

マイスコルを裏切っていたのだ。

そして今、ルイーザが帝国の工作員だと知らされ、頭の中で淀み、漂っていたものが全て、音を立ててあるべき場所に収まった。彼女がマイスコルを誘惑した理由、ポリーが同志を裏切った理由、全ての謎が解け…、

エレナは破裂した。

許せない。マイスコルを死なせ、ポリーに同志を裏切らせ、開放機構を、エレナの帰るべき場所を破滅に追いやった…、

ルイーザだけは許さない。

グレイハウンドは最後の隕石塊をほんの数インチの差で躱し、小惑星帯を突破した。巡宙戦艦の前に飛び出す。

デビアス側は仰天しただろう。閉鎖星系政府軍艦隊を警戒し、その動きを逐一追っていた彼らは、当然注意をガス雲とは反対側、小惑星帯の向こう側に向けていた。謂わば彼らにとっては壁であった筈のガス雲の方角から突然飛び出したかに見えたグレイハウンドは、まさに予想もしない敵であった。しかし虚を衝かれたとは言え、反応は早かった。艦側面に、波が打ち寄せるように船外灯が点っていく。同時に各武装が動き始める。臨戦警戒態勢の発動だ。

が、グレイハウンドは既に、デビアスとボストークとの間に割り込んでいた。

傭われ軍団を震撼させたデビアスへの恐怖など、端からない。エレナはデビアスのことなど知らないし、そもそも目に映ってなどいなかったからだ。実はボストークすらも、エレナの目には映っていなかった。ただルイーザの姿を追い求めてきただけ。数千を超える隕石塊、小惑星を光速に近い速度で突破できたのも、身体が勝手に機を操ったからに過ぎない。

怒りはそこまで突発的、且つ、激しかった。

ルイーザだけは…、エレナはグレイハウンドを無理矢理転針させた。脇腹にヘヴィー級の乱打を食らい、顔の肉をもぎ取られそうになる。しかし沸騰する血の前に、痛みなど一切感じなかった。

ルイーザだけは許さない!

機首をボストークに向けたグレイハウンドの背中から、隠蔽式電荷イオン砲がその砲塔を突き出した。元来は装甲車搭載用の陸戦兵器であったものを、これも無理矢理ロンバスファイターの背面収納庫に押し込んだものだ。エネルギーはエンジンからの直結だ。

円蓋フロントが照準スコープと化す。距離表示の横で、細長いボストークの機体が拡大される。もちろん、操縦席も。

スコープを通し、そこにいるルイーザの顔が見えた。

相手がエレナだと認めたのだろう。驚愕の表情が薄笑いに変わった。諦めを湛えた、妙に優しげな、それでもやはり、最後まで、それは嘲笑に見えた…。

錯覚だったかも知れない。ただの幻影だったかも知れない。実際にはコンマ数秒にも満たぬ刹那だった。確認する前にエレナの指は、イオン砲発射スイッチを押していた。

イオン砲の光線は蛇のようにのたうつ電光を周囲に走らせながら、ボストークに突き刺さった。

防御シールドを張る暇さえなかったのだろう。ボストークはその1撃で爆発、蒸散した。文字通り、破片さえ残さなかった。

イオン砲にエネルギーを大幅に食われ、照明の落ちたコクピットの中で、エレナは、膨れ上がる火球となったボストークを見つめていた。火球はすぐに消滅し、散らばる破片だけが残った。コクピットの照明もすぐに戻った。

だが、エレナは動かなかった。

隕石塊、小惑星、塵の微粒子、水素ガス…、星間物質の波間を漂うグレイハウンドの中で、半ば自失状態に陥っていた。

…仇は、取ったわよ、マイスコル。

少しも浮き立たなかった。

…みんなの恨みは、晴らしたわよ。

そうやって心を必死に鼓舞してはみたが、応えてくれるものは何もなかった。復仇の喜びどころではない。瞬間の怒りから醒めた時、エレナの中には何も残っていなかった。

これまで失うことなど考えもしなかったものが、心の中からさえも、拭い去られてしまって…。

――出会いもあって、別れもあって…、

どうしてこんなに虚ろなんだ。あたしは裏切り者を撃ち墜としたんだぞ…! 誰も応えてはくれなかった。誰の顔すらも思い出せなかった。どこに行ったの? 行かないでよ、みんな…。

――それでも人は、人を…、

あたしを置いて行かないで!

不意に背中が、ゾクリとした感触を得た。

デビアスの警戒態勢がエレナに追いついたのだ。

舷側に10基の超光速速射砲がその砲座を現した。狙いはもちろんグレイハウンド。3基は既に砲門を開き、グレイハウンドに射程を定めていると思われた。

それを目の当たりにしながらも、尚もエレナは動くことが出来なかった。

手は操縦桿を握り締めたまま。それを引けば即座にその場から離脱できる筈だった。だが、筋肉が、神経が、凍りついたように動かなかった。

あたしは、ここで、死ぬのだ。

かすめた思いは、なぜか恐怖を伴うものではなかった。

…みんな。

あたしもすぐに、そこに行くからね…。

速射砲3基の砲塔が仰角を微調整しているのがわかった。照準スコープとなったままの円蓋フロントに拡大されたその1門と、エレナは真正面から向かい合った。パパ、ママ…。瞼を閉じようとしたエレナは…、

“逃げろこのバカ!”

はっと目を開いた。

向かい合った砲座が火柱を噴き上げていた。

火柱の横を擦り抜けていく極端な流線型の戦闘艇。ジンリッキーだ。仰角を上げた他の2門の速射砲に、擦り抜けざま叩き込めるだけの原子核融合光弾速射砲のエネルギーを叩き込んで。

“ここでお前が死んだら…、”

9基の超光速速射砲が、集団体操の伸びた手のように一斉に、ジンリッキーを追って動いた。その1基が爆発する。原子砲光弾を食らった1基だ。もう1基も砲塔に火花を走らせ、動きを止める。

グレイハウンドのコクピットに、怒声が響き渡る。“…残された開放機構の連中はどうするんだよ!”

マキタ…!

胸に込み上げてきた熱いものがあった。神経が戻ったエレナの両手は操縦桿を引いていた。グレイハウンドのエンジンが息を吹き返す。機体をブルンと痙攣させざま、轟然と炎を曳きながら翻り、ガス雲の中に消える。

マキタは後方を映すマルチスクリーンでそれを確かめた。

一息つく間もなかった。まだ生きているデビアス舷側の速射砲7門は、狙いをジンリッキーに切り替えた。マキタはスロットルを開いたまま、ブースターアクセルを踏み込んだ。背中をシートに強打され、吐き気を覚えつつ操縦桿を左に倒す。無理な転針にジンリッキーの装甲が軋み、コクピットのメインパネルに数条の放電が走った。首の骨がへし折られそうだ。

その背後で、デビアスが超光速速射砲を撃った。

回頭し、亜光速で飛ぶジンリッキーのすぐ横を、目に見えない砲弾が通過していった。音は最初から聞こえるわけもないのだが、光の帯も筋も見えなかった。機体を揺さぶり、マキタの体を突き刺し、えぐるような波動を感じるだけだ。

デビアスのクルーやコンピューターはともかく、超光速の砲弾と速度勝負をするわけには行かない。砲弾を避けるためには、勘を頼りの回避運動しかない。ジンリッキーは反転に次ぐ反転を繰り返した。血液が右に左に、頭に爪先に走り回るのが実感できる。鋼の筋肉が限界近くにまで張り詰めているのに、加わる加速重力はそれ以上だ。呼吸さえままならず、視界は真紅に染まり、鼻孔は鼻血を噴き出した。それでも7基の速射砲を撹乱し続けるためには、止まってはいけないのだ。1基にでも捕捉されたら、さっきの目に見えない波動を、今度は直接食らうことになるだろう。そして次の瞬間、塵と化すのだ。

マキタは怒号を上げつつ、ジンリッキーを駆った。何度か捕捉されかけた。7発目の速射砲弾は主翼をかすめた。メインパネルの1つに火が点いた。炎が一瞬顔を炙った。顔が真っ赤に膨れ上がっているのがわかる。口が空気を求めて開閉する。

限界だ。

せめて転針する間があれば。コンマ3秒、いや2秒でいい。

そう、すぐ前に迫ってきた1機に援護して貰えたら…。

迫ってきた1機?

ジンリッキー正面に突っ込んできたグレイハウンドが、機体を横に倒した。すれ違う。ジンリッキーを背にした瞬間、グレイハウンドのミサイルポッドが全弾をばら撒いた。

“今よ!”

ミサイルは7基の速射砲砲座に吸い込まれ、3基を残骸に変え、残り4基を操作不能と化した。

2機はそのまま全速力でガス雲に向かう。

助かった、有難う…。マキタの喉は半ば潰れ、思いは声にならなかった。その代わり、

「馬鹿野郎! どうして真っ直ぐ逃げなかった!」

“偉そうなこと言うんじゃないわよ、このへぼパイロット!”エレナの怒鳴り声が応じた。“あたしが戻らなかったら、あんたとっくに死んでたわよ!”

2機は同時に翻った。

その間を緑色の光芒が引き裂き、ガス雲の中に消えた。

デビアスがその主砲、大口径重粒子砲を撃ったのだ。

超光速速射砲に比べれば、光線の速度は緩慢にも思えた。しかし発射後の増幅は段違いだ。しかも近距離。緑がかった重粒子エネルギーは半瞬にて凄まじい太さに膨張し、衝撃で周り中の星間物質をグレイハウンド毎弾き飛ばし、ジンリッキーの尻に火を点けた。

くそっ、もう少しで…。スピンするジンリッキー円蓋から断続的に、デビアスが動き出したのが見えた。迫ってくる。艦橋前面には3連装の重粒子砲。狙いは紛れもなく、手負いのジンリッキー。

必死にジンリッキーのコントロールを取り戻そうとするマキタを、エレナの声が呼んだ。何とか先に態勢を立て直したグレイハウンドが、機首をデビアスに向けた。

「止めろバカ!」マキタは怒鳴った。「行け!」

“だって…、”

「いいから行け! 早く!」

“嫌よ!”

「頼むから…!」

“嫌! あたし1人じゃ帰らない!”

“2人とも、とっとと消え失せろ。”

マキタとエレナは声を呑み込んだ。

デビアスの接近が止まっていた。

いつガス雲から出てきたのか、スプリッツァがデビアスの前に立ちはだかっていたのだ。

コイケさん…!

まさか、この距離でデビアスとやり合う気か!

安堵や感謝より、その危惧が先に立った。全長147メートルのスプリッツァが500メートル超のデビアスと向かい合う様は、大人に喧嘩を売る6歳児を思わせた。スプリッツァが簡単にやられる筈がない。しかし1対1の近距離での撃ち合い、しかも相手がデビアスだ。些か相手が悪すぎる。

「聞こえなかったか? とっとと消えるんだ。ここは任せろ」

コイケは言った。寄せ集めコンソールが2つに割れ、奥から武装コントロールパネルがせり上がってきた。前に陣取るコイケは掌をパネルの中心に押し当てた。掌紋が読み取られた瞬間、全コントロールパネルが息を吹き返した。その横でオスカーが、いつでも飛び出していく積もりで立っていた。

どうにかスピンを止めたジンリッキーがグレイハウンドに引っ張られるようにガス雲に消えたのを見送った直後、スプリッツァ船体に衝撃が走った。

コイケはメインスクリーンを見上げた。デビアスが超光速速射砲――20門中、無傷の10門――を撃ち始めていた。

超光速の見えない砲弾は全て、スプリッツァ周辺500メートル外で弾け、消滅した。船体に伝わる振動は僅かだ。何しろ周囲に張られた防御シールドは、分散型、力場型、蓄積型を複合した4層フィールドなのだ。速射砲砲弾の全エネルギーを吸収・分散してもお釣りが来る。

「距離0.2SSL」オスカーが解析ディスプレイを覗いた。「少し近すぎないか?」

「馬鹿2人組のせいで、デビアスとこの距離で一騎打ちだ」コイケは大きく鼻を鳴らした。「原子砲発射!」

船首近くのシールドが僅かに開き、45インチの原子核融合光弾速射砲――ジンリッキー搭載の原子砲の大型版だ――が吠えた。光速の熱核光弾はコンマ数秒の間に、暗い宇宙に点々と軌跡を残し、デビアスを直撃した。

種類は何であれ、45インチという大口径はC級艦船の持つ武装としては破格だろう。だがそれもデビアスには通用しなかった。直撃にも関わらず、光弾はデビアスの装甲を覆う、厚い防御電磁波を振動させただけに終わった。

デビアスの速射砲が再度、一斉に唸りを上げた。

スプリッツァ周囲に、派手な光彩の火花が舞った。

速射砲10門は唸り続けた。スプリッツァ船体は幾度となく揺らいだ。もちろん船に重大な損傷を負わせる程の攻撃ではない。コイケは敵の攻撃の合間を縫って、原子砲応射を続けた。博物館から貰い受けてきたような測的・照準スコープを通し、目はデビアスの1点を凝視していた。

デビアス艦内でも敵防御のしぶとさへの驚嘆なり苛立ちの声なりが上がったに違いない。遂に重粒子砲がスプリッツァを狙った。

威力は段違いだった。

スプリッツァは一撃で傾いた。

緑色の光芒はシールド4層のうち、2層目にまで達した。ブリッジ各種計器の表示やディスプレイの画像がぶれ、明滅した。照明が危うくなり、かつてない衝撃がオスカーの足元をもふらつかせた。

2発目はスプリッツァを裏返しそうになり、3発目の衝撃にて船体を覆うパラディウム擬装が剥げた。4層のシールドは防御が堅牢である分、フィールドの形作る球の外側に向けられるエネルギーも膨大且つ強力なものだ。火線・光線がそれを貫いた瞬間、シールド外側に向く膨大なエネルギーは一気に、内側に向かって逆流することになるのだ。

ブリッジのパネル数個が遂に火花を上げた。マキタとレイバーの声が通信機から喚く。

“コイケさん!”

“リッキー、それ以上は無理だ!”

コイケは黙殺した。

流石デビアス級巡宙戦艦の主砲。並の艦船のちゃちな攻撃とは格が違った。至近距離での直撃とは言え、スプリッツァのシールドをここまで危うくするとは。耐え切れたとして、後3発か。

しかしここで逃げられるか。

“リッキー!”ノイズの入る通信機から、レイバーの声が叫び続ける。“下がれ! こっちに任せろ!”

馬鹿を吐かせ。バートラム・サンダーには開放機構の非戦闘員たちも乗っているのだ。前線になど出せるものか。

スプリッツァは今、傭われ船団全船の盾でもあったのだ。

オスカーがシートの1つに掴まり、何とか立っていた。その目の前でパネルの1つが燃え上がり、彼の銀色の髪を燃やしそうになった。「出ようか、コイケさん?」

コイケはこれにも応えなかった。目は未だ、スコープを睨み、手はしぶとく、デビアスへの攻撃を続けていた。

原子砲は唸り続ける。

こうなれば勝手に出撃するしかないか…、そう思ったオスカーが、不意に目を見張った。彼は見た。メインスクリーン上のデビアス装甲表面に、白い電光がのたうち回りながら走り、消えたのを。通信機からも、マルカム、クエンサーの驚愕の声が漏れた。

デビアスの艦橋の側面に、亀裂が走っていた。そのヒビが2、3度光を発したと思いきや、遂にデビアスは装甲の1部を決壊させた。

思わずコイケを見たオスカーは、彼の唇に浮かぶふてぶてしい笑みを見て、合点した。そうか、ソウさんを真似たのか。

コイケはデビアスの1点を狙っていた。いや、1点しか狙っていなかった。ほんの数センチと違わず、熱核光弾数十発を立て続けに撃ち込まれたのだ。装甲表面を覆うタイプでは銀河最高級の強固さを誇る防御電磁波でも、音を上げざるを得なかったであろう。

オスカーは以前、これとそっくりの場面に遭遇したことがあった。それも、地上で。

マキタがハンディキャノン1丁で、装甲戦闘車の足を止めて見せたことがあったのだ。

ピンポイント射撃は名手マキタの得意中の得意。コイケはまさにそれを応用したわけだろう。

デビアスが動き出した。明らかに後退軌道だった。

“リッキー、援護は!”

「来るな!」レイバーに怒鳴り返したコイケは、スプリッツァを発進させた。

後退しながらもデビアスはもちろん反撃してきた。3連装全9門の重粒子砲全てがスプリッツァに向けられた。小規模艦隊なら殲滅できる火力だ。遅まきながら彼らも小型船スプリッツァの真価に気づかされたのだ。

緑色の光条が幾本も、スプリッツァの真上を、横を、目の前をかすめた。数条が防御シールドに派手な光彩と放電を起こした。その度に鈍い衝撃がコイケとオスカーの下腹に響いた。しかも推進システムにダメージを受けたらしく、追跡は思うに任せなかった。ブリッジではかなりの数のパネルが煙と炎を上げていた。船内のあちこちに相当の被害が出ていると見るべきだろう。

それでも、まだ…、

スプリッツァの推進と武装システムとは、別々のエネルギープールを持っているのだ。

見失うことさえなければ…!

「我は知れり…」コイケは呟いた。「稲妻に砕かるる天を…!」

スプリッツァ船底部を重粒子砲光条がかすった。近い、と言うよりほぼ当たっていた。ブリッジのシールド制御パネルが爆発の飛沫を散らした。オスカーが叫んだ。「4層中、3層が破られた! 今度直撃されたら最後だ!」

「心配するな!」コイケが叫び返す。どうやら完全に熱くなっている。オスカーに言わせれば、こうなったコイケはマキタ以上に始末に負えないのだ。「奴らに次を撃つ暇はやらん!」

スプリッツァは出し得る全速力でデビアスを追撃、その側面に回り込もうとしていた。そしてコイケの目は、骨董品スコープを通して、デビアス艦橋横についた亀裂を睨んでいた。

スプリッツァ両舷側に、2基の砲座が出現した。27インチ2連装の砲塔2基は旋回し、その狙いをデビアスの傷に定めた。この砲単独では、とてもデビアス装甲と防御電磁波には通用しなかったであろう。だが一旦そのエネルギーを艦内に送り込めさえすれば、この武器は最大の威力を発揮する。この武器を使うために、コイケは原子砲でデビアスに穴を空けたのだ。

〈ニュートロン砲〉は咆哮した。1声。

殺人兵器である。殺人のためだけに造られたと言っても差し支えない兵器である。

直進時に集束していたエネルギーは命中と同時に拡散、中性子線をところ構わずばら撒く。大昔、クリーンな核などと呼ばれた中性子は破壊力が小さく、建築物に対して大きな被害を出さない上に、拡散して30分かそこらで分散・消失してしまう。但し消失前に、ばら撒かれた中性子は壁という壁全てを貫通し…、

人体に食い込む。

悲惨はそこから始まる。

建築物に被害を与えない中性子だが、人体に対してはまるで逆なのだ。宇宙空間を往く艦船の装甲板、或いは対放射線、対中性子仕様でもない限り、壁という壁、そして人体を透過する。20分もしないうちに、まず皮膚が灼け爛れ、全身をケロイドが覆い始める。苦痛のあまり血の溢れるケロイドを押さえただけで、肉が骨から剥がれ落ちる。血と漿液を垂れ流しながら、治まらぬ苦痛に苦悶しながら死んでいくのだ。死体さえ除去すれば、建築物などはそのまま使用できたりもするところから、クリーンな核という呼び方もされたのだろうが…。

デビアスの推進ブースターが停止していた。

今その、クリーンな核が駆け巡った後の船内で、命中した艦橋を中心に、クルーほぼ全員が苦悶し始め、体液や漿液に塗れながら床に沈みつつあるのだろう。少なくとも30分以内には、艦内全クルーが同じ運命を辿る。コイケにはその光景が見える。想像の産物ではない。この武器を何度も使っていたからだ。

その小ささにしてこの最強か、と皆を瞠目させる船を造る。その決意でスプリッツァを設計した当時、コイケは自分の案出した兵器も詰め込んだ。面白半分で作った兵器という兵器が、死者を出し過ぎた。かつてコイケはその1つ――次元連動砲――で、惑星1つを丸ごと破壊したことがあった。その時の光景は今もって忘れない。何度も夢に現れる。非戦闘員を巻き込みたくないというのは、単なる信条や掛声ではないのだ。ただ…、

今ばかりはコイケは原子砲、そしてニュートロン砲の使用を躊躇わなかった。

ルイーザの、つまりは帝国のやり口に腹を据えかねたせいだった。

デビアスはまだ惰性で動いていた。周囲の小惑星群も一緒に動き始めていた。スプリッツァの計測機器が、磁気流の再発生を知らせていた。巨大なブレイザークロス太陽が起こしたフレアーに、ガス雲が反応したものだろう。

流され始めたデビアスを、メインスクリーン画面上に見送るコイケの手が、原子砲発射スイッチに伸びた。相手の恥辱を慮って、斃した敵艦は完全に破壊する。それが戦う船乗りの礼儀だ。

だが、コイケはその手を引っ込めた。保安省同様、奴らもルールを破ったのだ。そんな連中に返す礼儀などあって堪るか。

「行くぞ」

スプリッツァはのろのろと船首を翻し、ガス雲に進路を向けた。隠れているジンリッキーとグレイハウンドに戻るように命じ、他の船にも「しばらくガス雲の奥で隠遁生活に入るぞ」と告げる。

カラバのプワンソン号にだけは、擬装を厚くし、ガス雲と小惑星帯の境界で待機するように命じた。異変を感じ、間もなくやってくるだろう政府軍の動きを監視して貰うためだ。

…スプリッツァの格納庫に帰還したジンリッキーから、マキタが降りてきた。オスカーが出迎える。

マキタの口元と胸元は、噴き出した血で真っ赤に染まっていた。顔中、青痣だらけだ。足元がふらつき、床に落ちていたハンディキャノンの空薬莢――実は格納庫もひどい有様だった。各器具は倒れ、クレーンは曲がり、ハンディキャノンの弾丸製造コーナーのものは全部床に投げ出されていた――を踏んですっ転びそうになる。しかし手を貸そうとしたオスカーを払いのけたマキタは、カタパルトを睨みつけた。

グレイハウンドも帰還してきた。

エレナの眼差しはまだ暗かったが、顔色は回復しているように見えた。マキタの無事を見て、ほっとしたようだった。グレイハウンドから飛び降り、足早に駆け寄ってくる。

オスカーは目を見開いた。

マキタがそのエレナを張り飛ばしたのだ。

謂わば不意打ちに、さしものエレナも無様に転がされた。それでもすぐに立ち上がり、燃えるような目でマキタを睨む。「どうしてあんたに殴られなきゃいけないのよ!」

「わからないかよ」

「あたしはルイーザが許せなかった。それだけよ! あの女を追い詰めて、撃ち墜として、宇宙の塵に変えてやったわ。みんなの仇を討ったのよ。それで死ぬのはあたしの勝手だわ! 誰もついてきてくれなんて頼んだ覚え…」

「ああ、そうとも! お前が死ぬのはお前の勝手。俺がそのお前を追ったのも、俺の勝手だ! そのことを怒ってるんじゃない!」意外そうな顔をしたエレナに、マキタは怒鳴った。「お前はお前の仲間を危険に晒したんだ!」

「あたしは、別に…」

「そんな積もりはなかったとでも言う気か! ふざけるな!」あの小惑星帯にたった1機、グレイハウンドが出てきたんだ。デビアスは必ず、あの優秀な探査装置で周囲を調べていた筈だ。こいつを運んできた船がある筈だ、ってな。俺がお前を追おうが追うまいが、戦闘は始まっていただろう。スプリッツァを見ろ。ボロボロだ。運良く勝てたから良かったものの、もしスプリッツァが負けてたりしてたら…、「デビアスの次の標的は間違いなく、ガス雲の中にいた1番デカい船、バートラム・サンダーだったろうぜ!」

ここまで言われたらエレナは自分の非を、自分のしでかしたことが同志や傭われ船団全てを危険に晒したという事実を認めないわけには行かなかった。小さな声で、わかったわよ、と呟く。「同志には、後で謝る」

しかし、マキタを睨む燃える眼差しは消えていなかった。「だからってね、いきなり殴るなんて卑怯じゃない?」

張り飛ばされた頬が赤く腫れ上がっていた。

「こうでもしなきゃ、聞かなかったろう、こんな話を」

「いつか仕返ししてやるから覚えてなさいよね」

「じゃあ、今やれ。後になったら、俺が、忘れ…」

マキタはそこまで喋ると、精魂尽き果てたらしく、その場に崩れ落ちた。気を失ったのだ。言葉とは裏腹に、慌ててマキタを抱き止めようとしたエレナも、足を大きくもつれさせた。空薬莢を踏み、マキタの上に倒れ込んだ…。

…2人を医療室に運んだ後、オスカーはブリッジに戻った。その秀麗な顔に複雑な表情を浮かべ。

「2人とも無事だ。もっとも少しの間、揃ってベッドで唸ることになりそうだが」

寄せ集めコンソールの非常点検機器を総動員して、船内の異常箇所を点検していたコイケが、そうか、と頷いた。「エレナも少しは気が晴れただろう」

「そう願いたいね」

「どうした、妙な顔をして」

「ソウさんが何をしたと思う?」

「また何かやらかしたか、あいつ」

「エレナを殴った」

コイケは点検の手を休め、オスカーをまじまじと見た。

格納庫でのマキタとエレナのやり取りの概略をコイケに伝えたオスカーは、器用に肩を竦め、首を振った。「ソウさんが女性に手を上げたのを初めて見た」

「そうだろうな…」コイケは再び頷いた。銀河一のフェミニスト、マキタ。女に手を上げるくらいなら、ハンディキャノンで自分の頭を吹き飛ばす方を選ぶだろうマキタが、エレナを…。にわかには信じられなかった。しかし同時にコイケには、マキタの気持ちがわかった。それが痛い程、嬉しかった。お前が何よりも大事にしているのは、俺たち2人で立てた誓いだったんだな…。

「多分、あいつにとっても初めてだよ」

第3章 魔王への挑戦 その2

(2)

傭われ船団は水素ガス雲の中、移動を開始した。

デビアスとの1戦は、小惑星帯とガス雲とに挟まれた狭い回廊で行われたとは言え、あまりに騒々しいものだった。騒ぎが政府軍に察知されない筈がなかった。宙域の状況から考えても性格な把握は難しかったかも知れないが、彼らなら片鱗程度には知覚しただろう…。

そう思ったからこそコイケは船団をその場から逃げ出させることを避け、まずはガス雲の奥に退避させた。もちろん、スプリッツァの点検・修理も必要だった。

果たして、政府軍艦隊は動いた。ガス雲外にて斥候を務めるカラバが報告してきた。4隻が小惑星帯の外れに駆けつけた。そして主星方面から、少なくとも100隻は下らない艦隊が近づいてきているという。しかしその100隻というのも、探査波を出せない現在、カラバがレーダー併用で、その類稀なる感覚を駆使して察し得た数に過ぎず、それが200,300隻である可能性もあった。

幸運にも、巨大太陽の起こしたフレアーに反応した磁気流は、収まるどころかますます激しさを増していた。各船がシールドやバリアーを最大に展開し、磁気流に紛れ、身を任せることで、船団は戦闘のあった回廊から離れることに成功した。

ガス雲から出ないながらも、ニムルを遠く離れた宙域で磁気流から脱した傭われ船団は、カラバが追いついてくるまで小休止を取れた。ガス雲外に擬装した重力波展開衛星4つを配置、厚すぎない程度の重力レンズを作り、監視の助けとした。探査波が未だ使えないための緊急措置だ。プワンソン号とラスキーンとが交替で、レンズを通して見える政府軍の動きを見張る。

その間コイケはオスカーを助手に、スプリッツァの修理・整備に走り回った。気絶から覚めたマキタ、それにエレナも、自分の愛機の修理に没頭した。レイバーとマルカム、そして文句を垂れながらもメイ・クリンガーをオートパイロットにして、クエンサーも手伝いに来た。

「当分、風呂には入れないぞ。風呂釜が割れた」

「ひでえよ。それはあんまりだ」

「自業自得だ。マイクロウェーブ・シャワーで我慢しろ」

「あんなもんで体が癒せるかい。手足をちゃんと伸ばせなきゃ、筋肉が休まらないんだよ」

コイケとマキタの会話を聞いていたレイバーが、モニノ星水牛のローストを口から吹き出しそうになった。マルカムが笑いながら呆れた声を出して見せる。「この最先端の船でする会話か」

「こいつの唯一の楽しみだからな。卵をもっとどうだいマードック」

「これ以上食わすな。魅惑のこの腰に肉がつく」

修理も何とか終わり、手伝いに来てくれた3人に、コイケが手料理を振舞っていた。狭いリビングにてオスカーとマキタ、そしてエレナも交えての小晩餐会となる。部下たちに悪いなあ、などと言いながらレイバーもマルカムも大喜びでありついた。ボリュームと豪勢さ、美味さとを兼ね備えたスプリッツァでの食事は、味気ない宇宙生活での楽しみの1つなのだ。特にレイバーはここでの食事が大いに気に入っていた。例の格闘技の教授のお返しに、コイケからちょっとした料理の手ほどきを受けるくらいだった。元職業軍人だった彼は、エリート同僚たちとの食事がまるで美味く感じられなかったことをよく述懐する。定評のあるメシを食う時にもいつも苦虫を噛み潰したような顔をし、その実、内心には傲岸な自負ばかり抱え込む出世したい人間たちの、肩肘張った見栄の張り合いはここにはないからだ。

身体のほとんどが機械であるマルカムも、量こそ食べられないが、目一杯楽しんでいた。ナガン星産の魚介と海老をペルノー酒とトマトペーストで煮込んだブイヤベースはコイケ自慢の1品なのだが、それを口に運びつつ、クエンサーはひたすら感心していた。こいつらいつも、宇宙でこんなメシ食ってやがるのかよ…。

未だ笑顔を見せないエレナだったが、今は皆と一緒に黙々と食べていた…。

食事後は恒例のコーヒータイムだ。コロンビア豆ベースのコイケ特製ブレンドの香りを嗅ぎ、レイバーが訊いた。「なあソウゴ」

「ん?」

「お前、どうしてあのルイーザって女が、帝国の工作員だと気づいた?」

頬に残る青痣をさすりながら、マキタは肩を竦めた。「ポリーが自分の計画とやらを得意気に話し出しただろう。確信したのはあの時だ」

「あの会話はコイケの通信機で俺たちも聞いてた」コーヒーだけにはどうしても慣れられないマルカムが、1口啜って顔を顰めた。「あれで何がわかったって言うんだ?」

「ポリーはあれが自分の考えた作戦だと言ったが、手口があまりにも、ある事件に似てたんだよ。みんな覚えてるかな、カペラ分光星団でのテロ事件のこと」

エレナを除く全員が頷いた。連邦圏内にいる者ならだれでも覚えているだろう。中央評議会委員3人を含む連邦政府高官19人が、狂信的テログループによって暗殺された事件。巻き込まれ、巻き添えで命を落とした一般人は2万人を超える。その後、犯人グループは銀河最高と呼ばれる賞金稼ぎに辺境の地にて皆殺しにされ、事件は片づいたが、事件の背後に帝国軍特殊工作班、通称ベルフォスタムの影が見え隠れしていたことは、捜査に関わった連邦警備隊隊員誰もが口を揃えるところだ。

マキタは言った。「問題は手口なんだ」

…テロリストたちは群衆に紛れて行動しなかった。そもそも犯行現場に現れもしなかった。その地域の影響力を持つたった数人を洗脳し、手足のように操るだけで、数万の群衆を武器を手にした暴徒に作り変えることに成功した。「つまり、ポイントとなる人間を押さえておいて、内側から切り崩していく、ってやり方だ。似てるだろ?」

「推測に過ぎん」

「実はな…」マキタは頭を掻いた。「ルイーザは最初俺のことを、自分を救出に来た帝国の味方だと思い込んだフシがあるんだ」

「何だと?」

「違うとわかると、今度は即、俺を洗脳しに掛かった」

これにはコイケが目を剥いた。「それはいつの話だ?」

「俺たちが開放機構の基地に入れて貰ってすぐだ。歩き回ってた最中。あの時はエレナに助けて貰った」

皆の視線がリビング隅のエレナに集中した。エレナは意外そうな顔を上げた。身に覚えがないと言いかけたその顔に、次の瞬間、驚愕が走る。「あの、時…?」

マキタは頷いた。「傍目には誘惑されてるようにしか見えなかったろうけどね。あの女の手とか目とかが、どれだけの力を持ってたことか」

眼の奥の、燻るような底深い光。香ばしい吐息。マキタの胸に柔らかく押し潰された乳房の感触。全てが今も鮮やかに思い出せる。ルイーザはそれ程の女であった。それ故、余計に違和感があった。

サビアのことを思い出していたからだ。つい先日、血と肉を持ったサビアを抱いた記憶――穴だらけではあったが――があったからこそ、ルイーザの喚起した欲情が異質なものに思えたのだ。「あまりにも魅力的だったって言うか、それ故に技巧的って言うか、訓練によって身についた、みたいな」

「人工的、か?」コイケが引っ掛かっていた考えを口にした。

「それだ。それに近い」マキタは言った。エレナやキャスだけではない。サビアにさえ汗の匂いがしたのだ。それなのにルイーザの身体からは、香水の匂いしかしなかったのだ。開放機構の基地に住んで4時塊、手に入る筈もない香水の匂いしか。「もしかしたらあの女の体内に、体臭も含めて、何か仕掛けがあるんじゃないかって思えるくらいだった。何しろ目の前に立たれると、手が勝手に…」

「それは女のせいとは言えないな」マルカムが真面目な顔で首を振った。「お前の体質が起こした条件反射だ」

レイバーとコイケが爆笑した。俯いたエレナですら、クスッと笑いを漏らした。憮然として見せたマキタだったが、久々の皆の笑い声に、ついつい頬が緩む。

それに、エレナの顔に笑いが戻ったことが嬉しかった…。

「冗談はともかく、あの感覚は唐突過ぎたよ。ルイーザが美人なのは認めるが、だからと言って、すぐに男を夢見心地にさせちまうなんて、やっぱりどこか変だ。

でもな、もし俺があの時、ルイーザの誘いに乗って彼女の部屋でたぶらかされでもしてたら、夢見心地の中で宗旨変えしちまったかも知れない。大抵の男がそうじゃないかって思う。つまりルイーザは、そう言った能力を生まれながらに持ってたか、或いは訓練によって身につけたかのどっちかだという気がしてたんだ」

コイケが呟いた。「帝国製のファム・ファタールか…」

「俺はポリーの話を聞いてて思ったよ。これはルイーザに吹き込まれたものの受け売りだなって」

つまり帝国の考えであり、やり口だ。その技巧を駆使して開放機構を内部分裂・壊滅に追い込み、ポリーとともに政府に入り込み、政府内で影響力を持ち、それを高めていく。場合によっては隙を見て、次の標的に乗り換えるくらいは平気でやっただろう。そして閉鎖星系を次第に内側から切り崩していく積もりだったのだ。

皆が溜息をつく中、レイバーが言った。「説明には納得できる。だが、どれもまだ推測の域を出ない」

「もう1つ」口を開いたのはクエンサーだ。「お前の話で足りねえものがあるぜ。あの女が誘惑したのが、なぜマイスコルじゃなくポリーだったんだ?」

「それは俺も思った」とコイケ。

マキタがそのコイケに向き直った。「“ルォル・スト”」

皆が怪訝そうな顔をする中、コイケの表情が厳しくなった。「それはルイーザが言ったのか?」

「発音はちょっと自信がないけどな」

「何だソウゴ、それは?」

「“私たちの船”」コイケが答えた。「ゴライアス3重力星系公用語」

「帝国語か!」マルカムが呻く。

「ああ、あの女が不用意に漏らした」

「お前、それに気づいて…」

「まさか。俺に帝国語がわかるわけがない。それに俺が確信したのは、さっきも言ったろう、ポリーの話の最中さ」怪しいとは思っていながらも、結局スプリッツァの音声解読データバンクで照合できたのは、脱出後になってしまった。「しかしまあ、証拠は証拠だろ?」

「帝国語とはな」レイバーが苦笑しながら首を振り、負けを認めた。

「クエンサーの質問にも、一応答えはあるんだが…」マキタは言った。「しかしこっちの方にはまるで根拠がない。全くの推測になる。その積もりで聞いてくれ」

…政府への足掛かりを掴むために、まずは開放機構に入り込んだルイーザが、最初に接近するのは誰だ? 当然…、

「ルイーザは最初、己の技巧の全てを、マイスコルに仕掛けたに違いない」

視界の隅のエレナの顔が、微かに強張った。

「だが…」マキタは続けた。「マイスコルは、多分、ルイーザの言いなりにならなかったんだと思う」

皆の脳裏にマイスコルの面影が去来していた。隠花植物に似た、痩せて顔色の悪い、どう贔屓目に見てもゲリラ戦士には見えなかった貧相な青年。彼が開放機構のリーダーだと知った時、傭われ軍団の皆が思ったものだ。

あまりにも役不足ではないか、と。

「ルイーザに眩惑されてる最中、マイスコルの頭にも“開放機構を裏切れ”って囁きは膨らんでいっただろう。でもマイスコルはそれを捩じ伏せた。あいつには捩じ伏せる意志の力があったんだ。業を煮やしたルイーザは、標的をポリーに切り替えた」

「ポリーの意志の力は、マイスコルには勝てなかった、と?」とマルカム。

「そうは言わない。ポリーだって開放機構の上に立てた男だ。意志は強かったろうさ」

「変わらねえじゃねえか」

「いや違う。マイスコルが持ってて、ポリーが持ってなかったものが1つだけあると、俺は思う。2人がルイーザに溺れるか溺れないかを分けたのはそれだ」

「何だよそれは」

「コンプレックスだろう。それも、並外れた」

エレナがはっと顔を上げ、マキタの横顔を見た。そしてそこに、これまで見えていなかったものを見出し、息を呑む。

「ポリーは根が真面目だった。純粋だった。それ故に、ルイーザに溺れるのも早かった…」訥々と語るマキタの口調には、労りのような響きがあった。謂わば開放機構のトップガンの1人だった男だ。自分に自信もあったんだろう。そこがまさにルイーザの浸け込みどころだったわけだ。「自分に自信のある奴は、自らに対して疑いを持つことがないからな。桃源郷にいる間に吹き込まれたことが、無意識の領域に根を張ると、そいつを自分の考えだと錯覚したまま気づかない。

多分、マイスコルも…」カップを口に運んだマキタだが、空になっていた。コイケがコーヒーを淹れ直し、オスカーが新しいカップを皆の前に並べる。遠慮したマルカムにだけ、コイケがブラウンシュガーとミルクの器を押しやった。

マキタは淹れたてのコーヒーに口をつけ、続けた。「マイスコルも同じ目に遭った。だが、あいつは吹き込まれた囁きを受け容れなかった。ルイーザに溺れ切ることもなかった。自分自身に疑いを抱いていたからだ」

戦士として頭角を顕せなかったマイスコルは、いつも自問自答していたんだと思う。自分はこれでいいのか、自分に何が出来るのか、ってな。或いはもっと絶望的な思いだったかも知れない。でも、そんなあいつだからこそ、己に疑いを抱けたんだ。これでいいわけがない、こんな自分のままでいいわけがない、ってな。その自問自答があいつをリーダーにまで押し上げた原動力ともなったし、自分の内側に膨れ上がる邪な思いも、こんな自分で大丈夫かといつも疑っているあいつだからこそ、捩じ伏せることも出来たんだ…。

レイバーが頷き、マルカムが居住まいを正した。

「ただの腰抜けかとも思ってたがなあ…」クエンサーが言った。「立派なリーダーだったわけじゃねえか」

ああ、とマキタは頷いた。

「しかしおめえも随分わかったようなことを言うじゃねえか」クエンサーは揶揄するようにマキタを見た。「おめえにコンプレックスのことがわかるのかよ」

「わかるさ。俺にだってある」マキタは唇を歪め、肩を竦めた。「いっつも背中に貼りついてる」

エレナがリビングの隅から、そのマキタを見つめていた…。

皆が沈黙する中、不意にオスカーが口を開いた。「エレナ、1つ約束して貰いたいことがある」

顔を上げたエレナと、オスカーの冷徹な視線とがぶつかった。「君の暴走が我々をいかに脅かしたか、わかっているな?」

エレナがたじろいだ。自分の非を認めたばかりではない。オスカーの肩から立ち上る酷薄を、敏感に感じ取ったのだ。

「今、君をこの場で排除した方が、我々としても本当は安心なのかも知れない」

「じゃあオスカー」マキタが身を乗り出した。「暴走したのは俺も同罪だ」

「………?」

「エレナだけの責任じゃない。俺も排除しろ」

「それは本気で言っているのか?」オスカーはマキタを無機的に一瞥した。「望みとあらば、そうしよう」

またも2人の間の空気が張り詰めた。2人とも本気だ。それがわかったクエンサーは半ば驚き、半ば呆れていた。こいつらはおかしい。本気で仲間同士、殺し合いをしかねない勢いだ。

仲間なのに、いや、仲間であるからこそ2人には妥協がない。流石にレイバーが仲裁に入ろうとした時…、

「待って」エレナが言った。小声になる。「あたしが、悪かったわ」

オスカーが横目で彼女を見た。「もう2度と、あんな真似をしないと約束できるな?」

「約束、するわ…」エレナは唇を噛んだ。謝罪することに慣れていないのが丸わかりな言い回しだった。元来が素直な性格ではないために。

それではその場は何とか収まった。

コイケはオスカーを見た。人の悪い奴だ。既に1度マキタに殴られたエレナをこの場で謝罪させたのは、仲間たちにけじめをつけさせるために違いない。それがわかっていたからコイケは仲裁に入らなかった。

しかしここでエレナが己の非を認めないようなら、オスカーは彼女の排除を実行に移していただろうともわかっていた。合理主義と非情の代名詞、オスカーのオスカーたる所以である。

エレナがちゃんと謝ってくれてよかった…。

…レイバーは自船に戻る前に、料理の残りをコイケとマキタに包ませた。手ぶらで戻ると、以前ここでの食事を経験したルストたちが恨めしい顔をするのだそうだ。少食のマルカムの持ち帰る量はもっと多かった。仕事毎にチームの顔ぶれを変えるマルカムだが、基地で死んだセスタを始め、今回集まってくれたメンバーには特に感謝の念を抱いていることはコイケもマキタも知っていたのである。せめていいものを食わしてやりたいと内心願っているマルカムに、コイケは料理とスプリッツァ特製生ベーコン、ラ・ラギューヌ1壜を持たせた。クエンサーは当惑していた。俺のメイ・クリンガーには、こいつを保存する冷蔵庫なんてないんだけどな…。

その後またしても、船団を、息の詰まりそうな待機時間が訪れた。人工重力レンズでの監視を続けていたカラバが全船に連絡した。デビアスとの戦闘宙域周辺に集結した政府軍艦船は300隻近い。但しガス雲から小惑星帯にまで続く磁気流は未だ止む気配を見せず、政府軍艦隊はデビアスの本格調査になかなか入れないでいる模様。

コイケは呟いた。「しばしの間は、政府軍をあの宙域に釘付けに出来るな」

マキタがうんざりした顔で応じる。「300隻だとよ」

オスカーが言った。「それ以上だろう。開放機構の陽動部隊を迎え撃った艦隊がそのまま向かったんだ」

「だけどよ、星系辺境の異変とは言え、本艦隊を向かわせるもんか? あれは今のところ偵察みたいなもんだろ? 謂わば偵察に300隻だぜ。もし戦闘が長引いててみろ。一体どれだけの数が出てきたことやら」

「うむ…」コイケは腕を組んで唸った。しかし沈んでいる風ではなかった。寧ろ顔は明るかった。つき合いの長いマキタにはわかった。

何か良からぬことを思いついた時の顔だ。

ガス雲内、船団の最後尾にいたバートラム・サンダーから各船に警報と暗号通信とが走ったのは、それから間もなくのことだった。

『接近物あり。船団前方、水平垂直座標ともに2時』

オスカーが補助操縦席に、マキタが武装コンソールに飛びついた。コイケだけが動かなかった。やっと来たな、と呟き、解析ディスプレイを点映させる。探査波が放たれ、磁気流に流されるように接近してきたものの姿をディスプレイに捉える。船団のどの船よりも厚いパラディウム擬装を幾重にも施した円盤型宇宙船。

その見慣れた形状を確認する前に、バートラム・サンダーからの通信の下、別の文字が打ち出された。『ああ、よかった。見つけたぞ。こんな場所で愚図愚図してやがった』

マキタとオスカーが唖然とした顔で、解析ディスプレイに見入った。同じく探査波で確認したのだろう。レイバーからの通信が訊いた。『クロムか?』

『いつまで待たせる気だよ。遅れるなら連絡くらい寄越せよな』

ようやくマキタとオスカーも、船団に寄ってきたのがクロムの愛船レスサットⅣであることを確認できた。コイケが通信用キーボードに向かい合う。

『通信が送れるくらいならとっくに送ってる。こっちにもいろいろあったんだ』指を電光の速度でキーボードに走らせながら、コイケはニヤニヤ笑いを浮かべ始めた。『よく見つからずに来られたな』

『なあに簡単だったよ、と言いたいが…。政府軍の艦隊が動いたのはわかってるな?』

『こっちもそいつらから身を隠している最中だ』

『俺はそいつらの尻についてきた。途中で1回、見つかりそうになってな。ちょうど磁気流が起きててくれて助かった。それに紛れ込んで艦隊と並行しながら、このガス雲まで流されてきたってわけだ。磁気流に入ってからは楽だったがね。俺のレスサットⅣはこういう宙域向けの船なんだ』

クロムは続けた。指定された時間より前に、首都防衛艦隊が出撃していった。こいつは作戦が露見したな、ってソールと2人、絶望してたわけさ…。

『ところが本星に戻りかけてた艦隊が、また引き返し始めただろ? 本星周辺を護ってた連中もだ。ソールに調べて貰ったら、ニムル辺境で大掛かりな戦闘だって言うじゃないか。あんたらが陽動を再開したんだとは気づいたが、連絡は来ないわあんたらにも連絡はつかないわで不安になって』

『で、政府軍艦隊についてきたというわけか』

『ああ。200隻近くはラドンとニムルの間に残ってるけどな』

コイケの顔に浮かぶ笑みが、次第に大きくなっていくのがわかる。『首都防衛艦隊は450隻くらいいるそうだな』

『レーダーで確認したのは500隻くらいだった気がする』

『他にはいないのか?』

『俺は確認してはいないが、ソールの話だと、何かあった時に出動するのは、常にその4、500隻らしい。そもそもラドンにあれ以上の艦隊を収容する施設はないって話だ』

『確かだな?』コイケは今や笑みを抑えられなかった。『それが今、丸ごと、ラドン周辺を空けているわけだ』

『ああ、俺の見る限りではな。あんたらも随分派手に陽動をやったもんだぜ』

「おい、何を考えてる?」マキタが通信ディスプレイからコイケに目を移した。

「もしかしたら俺たちのデビアスとの1戦を、開放機構の決起第2陣だと勘違いしてくれたんじゃないか、とだ」

「まさか今から…」

「ちょうどいいチャンスだと思わないか?」

『行こうぜ、早いとこ』ディスプレイに文字。『そのための陽動だろ?』

「ほらな、クロムも同じことを考えてやがったわけだ」

「違う違う。あいつは単に勘違いしてるだけだ」

『ちょっと待てクロム』ディスプレイにレイバーからの文字が割り込む。『まさか今から乗り込む気か、リッキー?』

『千載一遇の隙だぜマードック』

『確かに隙は隙だが…』

『皆では行かないぜ。クロム以外は1隻で充分だ。潜入メンバーと装甲車、それと護衛機を運べれば』

『2隻だと? 無茶だ』

『いや、少ない方がいい』クロムの通信。『何だかんだ言って、中間に待機してる連中は、本星に何かあった時にはすぐに戻れるくらいの宙域にいるんだ。バートラム・サンダーが近づいたりしたらすぐに勘づかれて、余計な奴らを呼び戻しちまうぞ』

『考えてみろマードック。開放機構なき今、次の陽動作戦は取れっこない。あの5隻は使いたくないだろ? ってことは、これは最後のチャンスかも知れないんだぞ』

コイケは浮かれていた。死んだデビアスを遠巻きに囲む艦隊の数を聞いた時から、ずっと思っていたのだ。政府軍が、開放機構がまだ残っていたと勘違いし、この大艦隊が出動させてきたからには、もしかすると主星はがら空きに近い状況なのではあるまいか、と。そうだとすればソールを通じてクロムが動き、我々に報せに来る筈だ、と。

果たしてクロムは動いた。首都防衛艦隊が出て行った後、主星に待機している艦隊はない。それ以上の艦隊は、少なくとも今は本星にいない。その証言がコイケに決意させた。

ディスプレイがしばし沈黙した。レイバーが考え込んでいるのだろう。コイケの決断の正当性を認めつつも。

コイケは構わず、キーボードを叩く。『クロム、タキアス上空の探査網はまた変わったんじゃないか?』

『ああ、大幅にな。でも持ってきた』

『流石ソール。よし、送れ。すぐに侵入経路を組み換える。ここから離れたら、マードックとマルカムは部下を2名ずつ選んで、こっちに来てくれ。クエンサーもだ』

そしてレイバーに、『きちんとした計画を立てるから心配するなよマードック』

『わかったよリッキー、リーダーはお前だ』

レイバーの苦笑の表情が見えるようだ。

『やれやれ、だ』クロムからの通信が、突然砕けた調子に変わった。『やっと解放される』

『解放? 何からだ?』

『ソールだよ。あいつからの通信記録、後で送るから見といてくれ。1000語のうち990語がボヤキと愚痴だぜ。四六時中そればっかり読まされてみろよ。いい加減こっちの胃までおかしくなるってもんだ』

間奏曲――Interlude――Ⅲ

〈…乾いた空気が舗装された道路上の細かな砂を巻き上げる。

緑の少ない郊外から運ばれてきた砂だ。そして夕刻の巨大な太陽が、白壁の建物を朱色に染め上げる。この街、いや、この星の建物は壁が皆白い。おまけに湿度も低いものだから、太陽光の強さにも関わらず、冷房装置の稼働は最低限にて抑えられる。

首都全体が燃えているようにも見える時間帯。首都タキアスの道路という道路は、勤め帰りの人々でごった返していた。

赤、黄、青、紫色の肌。毛に覆われた者。鱗に覆われた者。骨を持つ者、持たない者。市民の人種の多様さは開放機構の比ではない。しかしこの街、この星では差別は発生しない。開放機構への弾圧ばかりが目立つ昨今だが、実はそれ以前より、宗教という宗教を苛烈に排除してきた。様々な抵抗もあったし、効果らしい効果が出るのに50時塊は掛かったが、結果としてその政策は、ブレイザークロスの人種問題のほぼ全てを解決した。宗教と常に紙一重だった選民思想が消えたからだ。

皮膚の色、生態系、出身星の違いに関わらず、タキアスに住む以上、人々は全て“市民”として扱われる。その中には、かつて連邦軍の軍人、帝国軍の潜入工作員だった者までいると言う。

それら市民全員が、公害や環境の破壊を起こさぬ努力を怠らない。自然の回復力を信用していないからだ。掛声は出すくせに、結局は公害を起こす側の顔色ばかりを窺う馬鹿者どもが上に立つ星とは違い、彼らは己の星の決定が強い拘束力・強制力を設けることに誰1人、不満も躊躇いも抱かなかった。内務省パトロールと保安省の緊急出動時以外、誰1人として車を使わないのもその一環。自動通路に乗る以外の市民は皆、歩く。歩く。そして人通りの数ない場所では心置きなく立ち止まり、路上談義にふけることも出来る。ここは普通に暮らす市民にとっては安全な都市なのだ。見下ろすと今日もあちこちで市民たちの、政治から娯楽に至るまで硬軟入り混じった道端会議が花盛りだ。

タキアスにおいて最も高くそびえるタワーが総統庁。それに次ぐのが70階建ての内務省本部だ。その51階の窓の1つから道端を見下ろして、のどかな風景だな、と呟いた女は席に戻り…、

「ルアンナ」

名を呼ばれて振り返った。

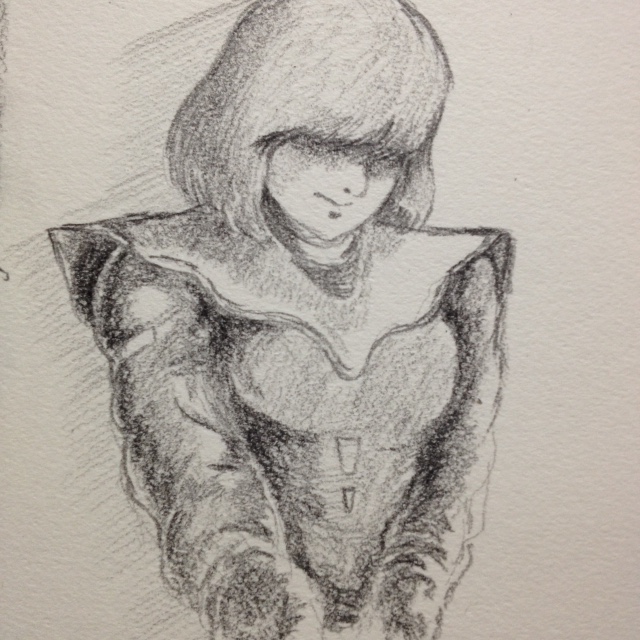

長身で、肉付きも良かった。がっしりしているとも言えた。肩まで伸ばした薄茶色の髪が、振り返った早さに応じて揺れた。切れ長の目、髪と同じ色の瞳が僅かに驚愕の色を浮かべていた。

51階――市街管制室の入り口に、管制室室長ジェストル・メルが立っていた。41時塊歳、妻子あり、この階イチバンの仕事屋、そして内務省ナンバー1の洒落者として名高い彼だが、最近突き出てきた腹を気にし始めていることを知る者は少ない。

「遅くまで御苦労」

メルは穏やかに言い、立ち上がった彼女の前に歩み寄った。その目に浮かぶ厳しい表情に、女は思わず後退りしそうになる。

「だが、どうしたんだルアンナ、今日は一体?」

「どうしたと、おっしゃいますと?」

「3回もミスがあったそうじゃないか。内、1回はオペレーション遅延か。君らしくもない」

「申し訳ありません」ルアンナは深々と頭を下げた。普段なら逞しくさえ見える彼女が、今日は妙に縮んで見える気が、メルにはした。夕暮れ時の自然光の中ではあったが顔色も良くないようだし、前に立ってわかったことだが、少し息が臭う。

それがメルの興味を引いた。「心配事でもあるのかね?」

それも、胃を悪くするような…。

「いえ、何でもありません」

ルアンナはメルから目を逸らした。瞳に浮かんだ安堵を誤魔化すためだったとは、メルも気づかない。

そのメルは、思っていた。まさか、男か? 内務省の中でも特に身元のしっかりした人間ばかりが集うこの市街管制室においても、ルアンナ・シイの身持ちの堅さは有名だった。決して不美人ではないし、恐妻家のメルなどにしてみれば、その奥床しさは魅力でもあったのだが、不思議と男に縁がないらしい。男性職員からの誘いにも、1度として応じた試しがないと言う。仕事は出来るのだが、31時塊歳の今日まで浮いた噂1つないのも珍しいと言うか何と言うか…。口の悪い男性職員の1人が、酔った勢いではあったが、多分シイさんは処女ですよなどと言っていたのを、以前メルも聞いたことがあった。

「食事でも一緒にどうだね? 聞いてやれることもあると思うが」

「いえ、まだ仕事が残ってますし…」ルアンナは慌てて首を振った。「それに、今夜は、ちょっと…」

メルは内心で確信した。やはり、男か。間違いない。遂にルアンナに男が出来たか。

ルアンナは頭を下げた。頬が染まっているかのように見えた。「申し訳ありません室長。明日は気をつけます」

「わかった。しっかりやってくれ給え。私は先に出るよ」

「私は交代要員が来るまで。後少しありそうですし」

頷いて職場を後にしたメルは、部下の遅い春に喜びつつ、不安に駆られてもいた。ルアンナの男とやらは、管制室の同僚ではない。その手の人事にも敏いメルの耳にも届かなかったくらいだ。内務省の人間かどうかも怪しい。どこの馬の骨とも知れぬ男のために仕事をしくじられでもしたら、それこそ迷惑を被るのはメルなのだ。

私は〈あの方〉からこの仕事を任されている。〈あの方〉の信頼を裏切ることなど、この星では許されないことなのだ。

近いうちに配置換えも考えなければならんかもな…。

そのルアンナは、メルが市街管制室を出て行った後、漏れそうになる溜息を必死に堪えていた。あんな上司で助かった。人柄はいいのだろうが、異変、或いは人間を見る目はないに等しい。あんな男を要職に就かせるとは、閉鎖星系も平和が続き過ぎたのだろう。

肩の関節を鳴らし、再び中央管制データバンクへのアクセスを試みる。それも全く痕跡を残さないアクセスを。危ないと言えば危なかった。心拍数から体調までを測定する市民バッジに捉えられた安堵と、さっきの彼女の態度のズレとは、モニターで細かくチェックされればすぐにおかしいと気づかれる。誰も気づかないでいてくれることを祈るしかない。平和に慣れ切った今のブレイザークロスにおいて、身内の人間にまで懐疑の目を向けるのは精々保安省くらいのものだし、1時限前に首都防衛艦隊がタキアス上空を飛び立っていった以来、表立った異変は起こっていない。

艦隊が出動していったのは、内務省本部に忍び込めて以来2度目だ。しかしこの2度目の出動は規模が大きかった。500隻近い首都防衛艦隊が一斉に発進していったのだ。しかも聞いていた作戦発動よりも前にだ。これには上空に潜むクロムともども青くなった。コイケは陽動をやるとか言っていたが、もしかしてバレたか。しかも、ちょっとばかり相手がデカすぎはしまいか、と。

艦隊は出掛けていったきりだ。調べを入れてみると、どうやら戻りかけていた時に辺境で別の異変があったらしく、艦隊はその足で調査に向かったのだと言う。首都上空探査網、通称網の目探査網に変化なし。1時限前に、総統庁からの命令で突然組み替え直された探査網パターンだった。

その通達は、どうやら保安省からの箴言であるとのことだった。自分の立ち回った場所に警備強化の指令が出ていると知った時にはぞっとした。侵入者の存在については触れられていなかったものの、総統庁、つまりは保安省は言っていた。首都内部への監視・警戒を甘くするな、と。そのくせ、内務省パトロールも保安省の実動部隊もまだ動いてはいないようだ。安堵の息をついてはみた。だが…、

視線を感じたのは確かなのだ。

居ても立ってもいられなくなったクロムは、艦隊を追って上空を離れた。彼のレスサットⅣに、取り敢えず調べられるだけの探査網の情報を送ったのだが、その作業に存外の時間を取られ、上司に余計な懸念を抱かせてしまったのだ。

「無事なら早いとこ来てくれよな…」

ルアンナの口から、顔に似合わぬダミ声が漏れた。折角、陽動作戦とやらは上手くいったんじゃないのかよ。首都防衛艦隊を引きずり出すことに成功したんだ。この期に及んで、一体何をしているんだ…。

ふと振り返る。

誰も、いない。気のせいか。だが、何度も背中に視線を感じてきた。この星系に侵入してきた時からずっとだ。ここ内務省で情報を盗み見、漁っている時も、散歩に見せかけ、保安省の周囲を探りに行った際も。

大きく首を振り、ルアンナは注意深くデータバンクへのアクセスを続けた。引き出した情報のデジタル信号の波形を、小刻みなものに組み替え――圧縮による暗号化だ――、クロムに送るための通信を作り始める。その後、交代要員が来るまでは、いつも通りの勤務に戻る。タキアス全地域からの問い合わせや苦情に対応するという、まるでショッピングモールの案内嬢のような仕事。頭はまだこの街の全区域を把握し切るには至っていないのだが。

ああ、ムカムカする。頭以上に胃が痛い。ひどい臭いのする黄水とゲップと空えずきが食道にまで上がってきている。以前ERに担ぎ込まれた時並にひどくなっている可能性もあった。それなのにクスリを持ってくるのを忘れるとは、何という間抜けぶりだろう…。〉

第3章 魔王への挑戦 その3

(3)

解析ディスプレイのタキアス3次元地図に、クロムが持参したソールからの情報が重ねられた。

市街上空を覆う探査網が広がった。コイケはそこに、開放機構から貰った、市街地レーダーの発信源のデータを重ねてみた。ピッタリと一致した。双方の情報に間違いはないようだ。

次いでコイケは、探査波の発信源が街の構造上、どうしてもカバーできないエリアに色をつけてみた。それに内務省管轄のレーダーがカバーできる区域を重ね、そこから色を削除していく。

その作業を3回繰り返した後、侵入路から目的の建物までの細長い色線が3本、ディスプレイ上の地図に引かれていた。

コイケはスプリッツァに集まった面々にそれを見せた。

リッキー・コイケ、オスカー・シュート。両名はスプリッツァにて潜入メンバーをラドン衛星軌道にまで運び、クロムのレスサットⅣとともに待機する。オスカーは潜入班の不慮の危機の際には、レスサットに乗るレイバーの部下2名とともに、遊撃隊として突入する任も負う。

アーシット・マルカム、クエンサー・ラス、カラバ、エネミー・ルスト、マルカムの部下ダグ・モートレイ――レイバーは自分が行くと言い張ったのだが、潜入班とスプリッツァに何かあった場合、居残った船団の指揮を任せられるのは彼しかいないとの理由でコイケが懇願、残って貰うこととなった――。そして、マキタ・ソウゴ。

以上6名に、エレナ、ジャス、ベーリックという開放機構戦士3名を加えた計9人が潜入班となる。

エレナの参加にはオスカーが難色を示した。そのオスカーを宥めるのに、マキタだけでなくコイケまで口添えし、遂にはオスカーの前でエレナに宣誓までさせ、ようやく頷いて貰えた。決して暴走はしない。仲間を危険な目には遭わせない。オスカーの怖さを垣間見ているエレナは、今度ばかりは渋々とではなく、自ら進んで誓って見せた。

その後、マキタとコイケとで、潜入後の手筈のブリーフィングに入った。レイバーにはオブザーバーを頼む。作戦はタキアスに降り立った後、アーカム・ソールと合流後に発動。ぴったり1時間にて完了させる。突入はマキタ、マルカム、カラバ、エレナ、そしてソール。ルストたちは高起動装甲車ライトニングにて待機。潜入経路に入ってくる邪魔者は、狙撃麻痺銃でクエンサーが撃ち倒す。しかしクエンサーの援護は建物の外までだ。建物に入ったら徹底して時間の無駄を省く必要がある…。

「…こんな偶然に助けられてばかりいるような仕事で申し訳ない。作戦立案者としての自分の無能を思い知ったよ。だが、ここまで来た。もう少しだけつき合ってくれ」コイケは皆に頭を下げた。「最後に1つだけ、アリーゼ・サロイを救出する前も後も、一般市民にだけは決して被害を及ばしてはならない。それだけは必ず守ってくれ」

クエンサーが気乗りしない調子で、へーいと手を挙げた。レイバー、マルカムたちは静かに頷き、準備のために出て行った。

再度の集合の後、船団から離れたスプリッツァはレスサットⅣの先導で、監視死角航路を辿りラドンに向かった。昂奮し、明らかに気負っている開放機構戦士たち。彼ら程ではないが、力のこもるクエンサーとカラバ。静かな闘志を燃やすマルカムとルスト。

連邦軍出身ではない傭兵ルストだが、レイバーに言わせれば、どんな星の正規兵より立派な兵士だ。その刈り込んだ頭髪同様、四角四面張った性格の持ち主でもある。レイバーがベーム星、そして連邦軍にいた頃から、職種を超えてともに行動してきた彼は、マキタに言わせれば冗談にも滅多に反応してくれない気難し屋。コイケ同様小柄だが、兵士としては超一流。これもマキタが証言するところでは、都市やら廃墟やらでの活躍は飛び抜けているそうだ。レイバーの活躍ばかりが取り沙汰されるチームだが、真面目な彼は決してそれを不服とせず、女房役に徹している。2時塊前にレイバーの後押しで結婚、つい最近女の子が生まれたばかりらしい。

それぞれの思いを秘め、ブリーフィングは終了した。コンマ3時限後には、ラドンの警戒宙域に入るのだ。

死ぬんじゃないぞ、とマキタとルストの肩を叩いたレイバーは、VZ7にて1人引き返した。ライトニング装甲車はレスサットに積み込まれ、マルカムの部下2人が最後の整備の最中だ。大型船とは言えないながらレスサットⅣの倉庫や船室は、密輸まで引き受けることもあるだけに、スプリッツァのより遥かに広い。マルカム、クエンサーたちもそちらに移った。

さあ…、コイケは寄せ集めコンソールのシートに深々と体を沈め、大きく伸びを打った。いよいよ始まりか。

2000隻だろうが3000隻だろうが、或いはそんな艦隊が存在しようがしまいが、もはやどうでもいい。そいつらに出撃する暇をやらなければいいだけの話だ。首都防衛艦隊500隻が戻ってくる前に、何としてでも作戦を成功させる。そう決意することで、ようやく目の前が開けた気がした。俺も情けない男だ。この程度の結論を得るために、ここまで時間が掛かるとは。

もう犠牲は出したくない。エレナと開放機構には悪いが、仲間内からの犠牲は…、

「…ねえ」

誰もいないと思っていた背後から、エレナの声が呼んだ。コイケは背中をどやされたようにつんのめり、振り返った。

「これ…」シートの1つにちょこなんと座ったエレナが、怖ず怖ずとコーヒーのポットを指さした。「貰っていい?」

「え? ああ、どんどん飲んでくれ」

エレナは固い動作でコーヒーを注ぎ、行儀作法を気にするかのように恐る恐る口をつけた。ほうっと息をつく。美味しい…。

その呟きを聞いて、コイケはホッとした。丸顔に深い片笑窪が生じる。それが自分たちの故郷で採れるものだと説明し、「気に入ってくれたなら何よりだ。女の子には苦いだけなんじゃないかと思ったが。何なら砂糖もあるぞ」

エレナは首を振った。普段から閉鎖星系産の例のお茶を飲みつけているせいだろう、カフェイン系の飲み物には馴染みがあるのだと言う。

それ以上に感動したのは、スプリッツァでの食事だった。こんな豪華な食事を見たことさえ初めてだったのだ。コイケの腕前の見事なこと、コメとかいう穀物の消化のいいこと。トイレから晴れ晴れした顔で出られたのは久しぶりだ、などと口走り、コイケをシートから転げ落ちさせそうになる。

だが、言葉はすぐに途切れ、その大きな目に陰が差した。コイケはコンソールから、そんなエレナを見守った。笑顔は戻った。いずれ立ち直れるだろう。しかし全快にはまだ遠い。

まだ辛いのだ。

やがて冷めかけたコーヒーを飲み干し、エレナは言った。「オスカーって、怖いね。あんなに怖い人だとは思わなかった」

「ああ、あいつはいつもああなんだ。セカンドフェイスの戦闘力も尋常じゃないが…」しかもあれが戦闘用に造られたものではないと言うのだから、もっと驚きだ。「あいつのメンタリティも尋常じゃない。邪魔だと判断したものを、情に流されず排除できる。その判断は大抵正しい上に、どんな時でも決して熱くならない」

「凄いね…」

「ああ、だから、怖い」

「でも、マキタはあたしを庇ってくれた」デビアスを前にした時もそうだった。「あの人、いつもあんな真似するの?」

「オスカーの件か? ありゃあ2人の挨拶みたいなもんだ。デビアスの件は…」コイケは肩を竦めた。「お前があいつの立場だったら、放って逃げられたか?」

エレナは考え込み、首を振った。

あの時は、ホントに、ただ夢中で飛び出したの。それがみんなを危険な目に遭わせかねなたっただなんて、マキタに言われるまで考えてもみなかった。駄目よね、あたし。御免なさい…、エレナは小さく言った。

「そう思うのなら…」急に殊勝になったエレナに、コイケは苦笑を浮かべるしかない。「次からは気をつけろ」

「でも、マキタはあたしを追ってきた…」マキタたちには目的がある。少なくともマキタは、因縁に導かれてこの星系に来た。エレナの巻き添えを食って死んで、それで本望なわけがない。「そう、なんでしょ?」

「ああ、あいつがこの星に来たのは、仕事のためだけじゃない」因縁、か。なかなか鋭いことを言う。コイケは思った。「その割には随分、軽率ではあったがね。ま、どんな目的があるにせよ、人は自分の信念を裏切れないというわけだ。あいつは決して仲間を見捨てない」

エレナの大きな目がコイケを見つめた。「あたしも、仲間?」

「少なくともマキタはそう思ってる」言いながらコイケは目を逸らす。自分の言葉に嘘がある気がして嫌気が差す。やはり俺はマキタのようにはなれないな…。「さもなきゃ助けに行くものか」

大きな目が一層見開かれた。仲間、仲間…、エレナは呟いた。

“俺たちを信じた連中は、俺たちの仲間だ!”

仲間、か。使い慣れた筈の、実際いつも使ってきた筈の言葉だった。その言葉がここまで深いものだとは考えてもいなかった。この先、軽々しく使えなくなりそうな気がした。エレナはもう1度口にしてみた。仲間…。

暖かい響きがあった。

「マキタの信念って、お父さんとの因縁に関係があるのね?」

「俺の口からは言えないことだ。マキタ自身から聞くがいい。必ず話してくれるさ」

「あたし、マキタに随分助けて貰ってる…」これまでに3度、それに、他の意味でも…。「マキタに謝っておいて貰える? それに、お礼も…」

「そういうことはな、自分で言って初めて意味を成すもんだ」コイケは鼻を鳴らし、キーボードに向き直った。「ついでにそこのコーヒー、持って行ってやってくれ」

…エレナは銅製のトレイにポットとカップを乗せ、マキタの部屋へと赴いた。

何を、話そう。

廊下を歩きながら、そればかりを考えていた。謝りたい、お礼も言いたい。コイケにそれを頼んだ気持ちは偽りではない。だが、マキタの前に出て、それをいう自信はなかった。

素直じゃないんだ、あたしは…。

マイスコルに対してもそうだった。真情を吐露したい相手に限って、そんな相手と対した時に限って、ひねくれてしまうのだ。

などと考えているうちに、マキタの部屋の前にまで来てしまった。

ドアの前でかなりの躊躇があった。ノックさえ躊躇われた。自分で言えなんて言われても、あたしにはとても…、

それでも…、

軽くではあったが、ドアを叩いていた。返事は、なかった。

眠ってるの? 手動のドアを、エレナはそっと開いていた。男臭い空気に顔を打たれ、我に返る。あたし、何やってるんだろう…!

雑然としてはいたが、不潔な感じは与えないその部屋の中に、マキタはいなかった。と、人の気配を感じ慌てて、それでも極力音を立てないように、ドアを閉めた。

上半身裸のオスカーが、肩にタオルを羽織り、エレベーターのある角から現れた。変身して外に出て、パラディウム擬装の補修をやってきたものだろう。怪訝そうにエレナを見る。

「こ、これを、マキタに」何も訊かれていないのに、エレナはトレイを差し出していた。「コイケに、頼まれて」心臓が早鐘を打ち、頬が紅潮してくる。「ノックしたんだけど、返事が…」

先のオスカーへの恐怖、それに羞恥が、鼓動の速度を倍加した。

オスカーの方は、先のことなど覚えてもいないようだった。「ソウさんなら、展望室にいたが」とエレベータールーム彼方を指さす。

エレナはモゴモゴと礼を言い、そそくさとそちらに向けて歩き出した。それを見送ったオスカーは首を傾げ、ブリッジに向かった。

展望室とやらはなかなか見つからなかった。考えてみると彼女はスプリッツァの正確な全体像も覚えていなかった。開放機構基地の格納ドックにひっそりと横たわっているのを見た積もりになっていただけだ。後は、充てがわれた船室で過ごしただけ。展望室どころか何も知らないも同然だ。おまけに150メートル弱しかないスプリッツァだが、内部は入り組んでおり、通路を直線に換算したら全長の10倍になるのではと思われた。

エンジンルームに向かう廊下の突き当りに、右折する隠れた角を見つけたのは、その廊下を3往復した後であった。

角を曲がるとすぐに、宇宙の眺めが飛び込んできた。

天井、壁、床の全てが磨き込まれ、傷も曇りもまるでない強化クリスタルスチールで出来たエリアだった。ここだけはパラディウム擬装をしておらず、星星の海が手に取れそうに近かった。床にポツンと置かれた1人掛けの椅子2つとテーブルは、宇宙に浮かんでいるかのようにも見える。

マキタはその椅子の1つに、深々と沈み込んでいた。

身動き1つしない。眠っているのかとも思った。エレナはその傍らにまで歩み寄った。

マキタの目は開いていた。眼差しはぼんやりとはしていたが、視線は、吸い込まれそうなくらいに深遠な星々の蒼い海を見つめていた。

僅かに血走り、濁った目を見て、思った。疲れてるんだ…。

テーブルにそっとカップを並べ、ポットのコーヒーを注いだ。コイケに持って行ってくれって頼まれたの、そう言おうとしたのだが、

なぜか言葉になってくれなかった。

恐らく香りでコーヒーに気がついた手がテーブルを這い、カップを探り当てた。ゆっくりと口に運び、1口1口を染み込ませるように唇に吸わせていく。目を宇宙に向けたまま、済まないな、と呟き、もう1口啜ったマキタは、ああ、と溜息をついた。

「…なあ」

黙ってその横顔を見つめるエレナに、マキタは訊いた。

「この仕事をやることで、俺は親父に勝てるんだろうか?」

――マキタの、お父さん?

――それって、〈あの男〉のこと…?

――勝てるか…?

「親父に勝ちたくて…」マキタは続けた。「親父の名声を俺自身の力で撥ね返したくて、この仕事を選んだ。今まで俺なりに必死だった。そりゃ、まだまだ未熟だよ。いろんな人に助けられてばっかりだ。でも、未熟ななりに、力もつけてきた積もりだ。そして…」

ふっと、息をつく。…そして俺は、とうとうこの星系にやってきた。おやじの不敗神話に唯一の汚点をつけた、この星に。半分強制的にではあったけど、それでもよかった。

この、閉鎖星系から人間1人を救出し、生還する。前人未到、誰も成功させ得なかった仕事。成功すれば名声が跳ね上がるのは間違いない。何よりも親父の経歴にケチをつけたこの星で、俺が勝利できるってのが魅力だった。遂に親父に勝つ時が来た。俺はそう信じた。信じようとした。それで満足な筈だった。

でも実はな…、マキタは頬を掻き、自嘲気味の笑みを浮かべた。

「実は最初から、疑問はついて回ってたんだ。俺が親父に勝つためには、親父がやらなかったことじゃなくて、出来なかったことをやらなくちゃ駄目なんじゃないか、ってな」

エレナの鼓動が早まった。マキタがこの星に来た、理由。

「コイケさん、よく怒ったよな。マードックにも言われた。お前はお前だろう、いつまで死んだ人間に縛られてるんだ、ってな。でも俺にとっては、その死んだ人間の全てが重かった」

マキタは言った。ずっとコンプレックスを抱き続けている、と。

あれは本当だったのだ。

もちろんエレナにはわからないことだ。しかし想像はついた。伝説の傭兵、そして英雄と呼ばれた父親の名声が、どんなにマキタの肩に重かったか。マキタは謂わば、死んだ人間の影に真剣勝負を挑もうとしていた。

それを誰が笑えるだろう。

それに…、エレナは気づいた。マキタは話し相手たるあたしのことを…。しかしそれを伝える間もなく、マキタは言った。

「親父は、ブレハム・グランザーと戦った…」

「………!」

〈あの男〉が…。

ブレハム・グランザー。開放機構の人間にとって、その名は悪魔の代名詞だ。彼の名を聞き、恐怖に震えない者は、開放機構の中にはいなかった筈だ。ブレイザークロス総統、巨大な身体に蛇の頭を持つと言われる男。統率力もさることながら、彼自身の力も空恐ろしいものだと言う。200機の戦闘艇を丸腰で殲滅しただの、暗殺者の放った狙撃ビームライフル光線を、暗殺者本人に返しただの、酔漢の与太話だとしか思えないような話も多数耳にした。ところがその噂を半分にしても、グランザーの恐ろしさは全く色褪せないのだ。とにかく途方もない力を持つのは確からしい。

しかし何より怖いのは、彼自身だ。その恐怖は彼の姿を見たこともない一介のゲリラ、エレナにさえ浸透していた。その名を聞いただけで、背中が粟肌だつくらいに。

「そして敗れて、逃げた…」

開放機構の一員であるエレナにとっても初耳だった。〈あの男〉と、グランザーが…。

俺が親父に勝ったと、心から胸を張るためには…、マキタは言った。「俺もグランザーと戦って、勝たなくちゃならないんじゃないだろうか…」

いいわね、仲間って。

エレナは胸を締め上げられそうになっていた。マキタの告白にも、彼の弱さの吐露にも。

こんなことまで明かせるんだ。

目の前の宇宙は限りなく広く、遠い。でも今、エレナにはマキタが近かった。皮膚が触れ合う以上に近かった。

「なあ、どう思うよ」

返事がないことに焦れたマキタが首を回した。その目が飛び出る程に見開かれ、椅子から転げ落ちそうになる。思った通りだ。あたしのこと、コイケだと思い込んでたんだ。

「え、え、エレナ」マキタは気の毒なくらい慌てた。「い、い、い、いつからそこに?」

「最初から。相当、疲れてるみたいね」

エレナは澄ました顔を保てなかった。笑い出す。快活な笑い声に、マキタは居心地悪げに身じろぎするしかない。

「あのさ、エレナ」照れているのだ。「今の話、全部…」

「聞いてたわよ」

マキタはエレナを拝んだ。「今のはただの気の迷いなんだ」

「なあに? 忘れてくれって言うの?」

「マードックには…。また怒られる」

エレナは笑顔が抑えられない。なぜこんなに楽しいのか、自分でもわからない。多分、嬉しいからだろう。マキタの体温を感じるからだろう。

「元気出しなって」そう言ってマキタの背中をどやしつける。「あんた、〈あの男〉の息子だろ!」

今度はマキタは本当に、椅子から転げ落ちた。

「大丈夫、言わない」床に座り込んで肩を落としたマキタの顔を真正面から覗き込み、エレナは言った。「約束する。レイバーにも。信じて」

「感謝する」

「その代わり、1つ聞かせて。もしあたしが頼んでたら…」笑顔のままだったが、目は笑っていなかった。「今の話、あたしにも、してくれた?」

マキタはエレナの顔を見つめ返した。その眼差しに真摯なものを見出し、口にしようとした冗談を引っ込めた。

「…わからない」

エレナは頷いたが、表情には微かに落胆が見えた。冷めないうちにコーヒー飲んでね、と言って背中を向ける。

でも…、マキタはエレナの背中に向かって呟いた。「いずれは話してたと思うよ」

どうして目の前で言わないんだよ。素直じゃないな、俺は…。

「…後、コンマ1時限で、ラドンの警戒宙域だ」

寄せ集めコンソールの椅子の上で、コイケが顔を上げた。「長かったな」

ああ、とマキタが頷いた。「本当に長かったよ」

「前人未到の仕事にいよいよケリがつく」

「ああ」今度のマキタの頷き方は曖昧だった。その横顔の、いつにない陰影の深さに、またしてもコイケは不安を覚えた。

それを振り払うように声を高める。「出たとこ勝負の采配ばかりだったよ。とてもお前のことを刹那主義者だなんて笑えない仕事ぶりだった」

そして力を込める。「ここまで来たんだ。絶対に勝とうぜ」

「コイケさんには世話になりっ放しだな、俺は」マキタはうっすらと笑った。「本当に感謝してるよ」

「止めろ馬鹿。死に際の台詞か」コイケは冗談めかそうとしたが、笑顔も強張ったかも知れない。あの不安…。

「コイケさんは大きいんだな。だから俺は、コイケさんの前では俺のままでいられた」マキタはコーヒーを注いだ。「俺がここに…、ここまで来られたのは、コイケさんのお陰だ」

「馬鹿言え。俺なんかよりお前の方が余っ程デカいよ」

「でも、俺はコイケさんのように他人の悲しみを受け止めてやれない。現にエレナの悲しみを、俺は…」

「違う。俺はエレナの悲しみを受け止めた覚えなどない。見ていただけだ」コイケは言った。自嘲の響きが混じった。「いつだってただの傍観者だった。俺はお前程、優しくない。お前のように他人に感情移入できたりしない。エレナには悪いが、俺にとって開放機構の全滅は、結局他人事でしかなかった。だから耐えることも出来たし…」

「コイケさんが傍観者なわけがない。出なけりゃ、今ここにいるわけが…」

「止めよう止めよう」コイケは目の前で両手を振った。「ホントに辛気臭くなってきたぜ。もう止めだ」

普段冗談めいた会話しか交わしていない人間同士が、なまじ真情など吐露したりするものではない。たちまちこれだ。「メシでも食うか」

「作戦のコンマ1時限前にか?」

「ならデザートだデザート。モンブランのケーキもある。コーヒーを淹れ直すから、オスカーとエレナも呼んでこい」

「どうしたんだよコイケさん」

「うるさい。早く行け」

…元来、予備船室だった場所が物置と化していた。そこに急遽、寝具と枕を持ち込んだのが、今のエレナ用の部屋だ。開放機構を脱出して以来、ずっと使わせている。

マキタにはそれが不思議だった。最初救った時はともかく、コイケはどうしてエレナを、2度目もこの船に入れたのか。

彼がこれまで仲間以外の人間をスプリッツァに招いた例は少ない。予備船室を使わせ、寝泊まりさせるなど皆無に等しい。レイバーやマルカムでさえ、この船に泊まったことはないのだ。彼らに自前の船があるという理由だけではない。

それがエレナだけは例外となった。妙な下心? コイケに限ってそれはない。あの日、唯一予備船室を使うことを許した女、そして唯一、愛した女を自らの手で死なせて以来、コイケは異性を愛することを自らに禁じた。時折星に降りた時、夜の街に独り消えていくことはあるにはあるものの、女性に心惹かれること自体を自らに禁じたのだ。

じゃあ、一体どうして…?

気がつくとマキタはエレナの部屋の前で立ち尽くしていた。ノックの返事もないというのに、俺は何をしているのやら。恐らくカタパルトだろう、そう思って歩き出す。

予想は外れた。エレナは展望室にいた。

備え付けの椅子に蹲るように座り、何かを呟いていた。言葉は聞こえなかったが、マキタにはわかった。恐らくは、死んだ両親に向けて、祈っているのだ。

あたしのことを、見守っていて、と。

来るか来ないかわからない明日を信じ続けるのは難しい。人が真剣に生きていれば、自信は必ずどこかで失われる。希望は砕かれ、迷いは生じ、決意は揺らめく。時には途方に暮れて喚き出したいことも、誰かの膝で泣きたいこともあった筈だ。

そんな時、エレナは今のように祈ってきたのだろう。挫けそうになる心を奮い起こすために。

やり方こそ違うが、マキタ自身がいつもそうであるように。

マキタはそんなエレナに――今度も――声を掛けられず、ただその背を見守っていることしか出来なかった…。

スペースソルジャーズ〈6〉