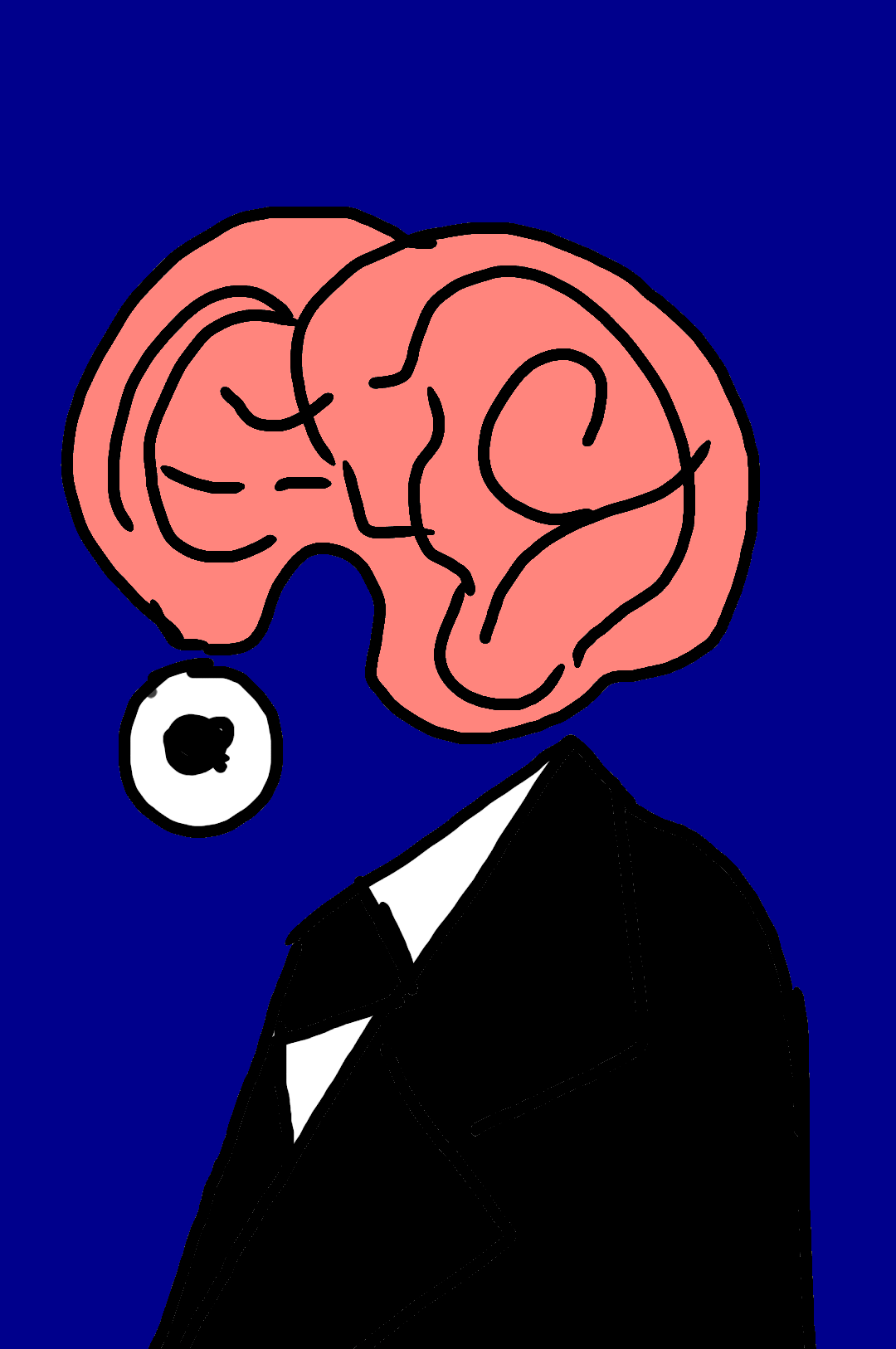

脳味噌のミスター

脳味噌のミスター

「助けて!」

そう叫んだ彼女の頭は破裂した。

震える私を尻目に彼女の内容物が散乱した。この場を離れたほうがいい。私はなるべく彼女の中身を踏まないようにして走った。

最近、私の住む町は物騒な事件が多い。何でも頭のおかしい殺人集団が現れたとか。巻き込まれたら大変だ。もう外を出歩かないほうが良いのかもしれない。

走っていると血の鉄臭い匂いが私の鼻をついた。息を切らしながら私はコートを脱ぐ。折り畳んで左腕にかけたまま走った。

私はぎゅっと目をつぶった。あちこちで破裂音が聞こえる。きっと誰かが私に近付いてきているんだ。私は疲労して苦しいのをぐっと堪えて足を動かした。私はやりきれない気持ちに襲われていた。

ああ、私のせいで今夜もたくさん人が死んだ。

昔からのことなんだ。私に近付いた者は頭部を炸裂させて絶命してしまう。子供の頃からこの奇妙な現象のせいで沢山悩まされてきた。父も母もいつの間にか死んでいたし、誰かに助けてもらったことは一度もない。こうして年老えただけで奇跡だ。ここまで生き長らえただけで奇跡だ。

新聞記事では私のことを狂気の殺人鬼だと書き綴っている。待って欲しい。私は殺人鬼ではあるが、狂ってなんていないだろう。そんなに私を侮蔑するなら、いっそ早く捕まえて欲しいと今は思う。死刑にしても足りないほど私は、人を殺してきたのだ。

警察は未だに私の正体に気付かないでいる。しかしそれは当たり前のことだ。私の犯行に凶器は存在しないし、指紋なんてのも残らない。被害者のほうから勝手に死んでいくんだ。だから本当は、私はひとつも悪くはないはずだ。私はただひっそりと、夜の町を歩いているだけなのだから。

だが私は常日頃、この罪を償わなければならないとも考えている。私の心が邪悪なのかどうなのかは、世の中にとってはどうでもよいことで、私の存在自体が不当に他の生命を壊すことに繋がっているのだとしたら、私は悪なのだと認めざるを得ないだろう。

私は足を止め、息を整えた。

顔を上げると閉店後の靴屋のショーウインドウに、黒いシルクハットを被り、白い髪をふり乱した爺さんが写っている。これが私なのだ。久しぶりに鏡を見たが、私は随分と年老いてしまったらしい。今日はなんて災難な日なのだろう。日頃は人気を避けてひっそりと暮らし、夜が更けると町へ降りてくる。今日は何故かまだ若者が多く外出していて、数年ぶりに見知らぬ女性の脳味噌を破裂させてしまった。それだけではない。ここまで来る最中にも沢山殺してしまっている。

「そろそろ潮時なのかもしれない」

今日、私はまた惨事を引き起こしてしまった。どれだけ謝っても彼女らの命が蘇る訳ではないが、今夜私は、心にはっきりと決めたことがある。

私はもうこの人生にピリオドを打とうと思う。訳の分からない体質(というのだろうか?)のせいで長く辛く苦しい日々を送ってきたが、もう十分に生きたつもりだ。被害者の方に申し訳ないという気持ちは切実なほど溜まっているが、悔いはない。

私はポケットから拳銃を取り出した。銃口をこめかみに当てて引き金を引く。発砲音が夜の町にこだました。銃弾が私の脳を貫通した。私は死んだ。

その光景を、若者たちが遠巻きに見ている。

「クソ!なんだあのジジイ勝手に死にやがった!今日の締めはあのジジイにしようと思ってたのによ」

「おいお前らやめてくれ!俺はあいつが手も触れねえで女を殺してるところを見たんだ!」

「何びびってんだよ!この中の誰かの殺しと見間違えたんだろう?」

「きっと殺されんのが嫌で自殺したふりしてんだ。トドメ刺しにいってやろうぜ」

数分後、破裂音が夜の町にこだました。

脳味噌のミスター