人間人間人間

どこかに人間

目を覚めすと頬に冷たい感触が伝わった。俺はコンクリートの床にうつ伏せに倒れていた。照明はなかった。一つの明かりもなかった。俺は体を起こした。暗やみに手を伸ばすと手のひらに冷たい無機質なコンクリートの感触が確認できた。それは俺の背より高い位置まで続いていき、俺をぐるりと囲うようにも広がっていた。暗くてよく見えなかったが俺はどこかの部屋の中にいるようだった。俺は何故このコンクリートに囲まれた部屋の中でうつ伏せに倒れていたのかを思い出そうとした。しかし出来なかった。そこに記憶があるはずの場所には空っぽしかなかった。必死で思い出そうとしているうちに、俺は自身の名前も年齢を忘れてしまっているということに気付いた。壁に手を這わせつつ出口を探すと、急に壁に段差ができ、取っ掛かりが現れた。それがドアノブだと分かったので、俺はドアを開けた。薄明かりが部屋の中に差し込み、テーブルやパイプ椅子の存在が露になった。だが俺はその時、それに興味を示す余裕はなかった。

ドアの向こうはこれまたコンクリートで作られた廊下だった。天井には等間隔に電灯が配置され、そのじらじらした光が俺を虚ろに照らした。廊下の左右を見渡すと右側の突き当たりに上階に続く階段が見えた。俺がそこに向かって歩くと、足音が四方に反響して廊下の空気を満たした。俺は何故かそれをとても不安に思って、足の裏を床につけたまま足を引きずるように歩き方を変えた。すると足音が少し抑えられたようなので、俺は安心して階段まで歩いた。階段をゆっくりと音を立てないように上がった。もうすぐ上がりきるという所で、まるで通路を塞ぐかのように不自然に鉄製の壁がそびえていた。手で押してみると少し動いたので、かなり重量があったが両腕に力を入れて、俺はそれを開いた。

重厚な壁を押し開けると、俺の視界に淡い明るみが差した。続いていたのはやはりコンクリートで出来た、通路だった。押し開けた鉄製の壁は力を抜くと勢いよく下がり、階段への道を閉ざした。鉄製の壁は外側をくすんだ灰色で塗られていて、他のコンクリート造りの壁との判別が難しいようになっていた。その地下道(や地下室)はこの建物の地下一階として元々備わっており、その鉄製のフタは後から付けられたのだということを理解した。俺は出口を探した。この建物の間取りが分からなかったので適当に歩いて探しただけなのだが、それでもしばらく探すとガラス張りの扉を見つけた。その扉からようやく外に出て、自分が出てきた建物を確認すると、正体は小さな黒ずんだ打ちっぱなしのビルだった。空は青々として雲一つなく、その清々しさがビルの鬱々とした風貌と対比していた。辺りには同じようなさびれたビルが点々と並んでいたが、俺以外に人間の存在は見当たらなかった。

うららかな日光が俺を照らした。俺はさっき開けたガラス張りの扉で、自分の格好を確かめた。ガラスに映ったのは、白いパーカーとありきたりな藍色のジーンズを身に付けた青年だった。パーカーは土やほこりで薄汚れ、ジーンズはひざの繊維が裂けかけようとしていた。何気なくパーカーの腹部にあるポケットをまさぐると、いくつか物が入っていた。全てポケットから出して手に取ってみると、刻々と時間を伝える安物の腕時計と、くしゃくしゃになった紙幣が10万円ほどと、くしゃくしゃになりすぎて紙くずのように丸まっているメモ用紙、そしてよく分からない白いもの。俺はこのよく分からない白いものが特に気になって、顔に近付けた。形はほぼ鶏卵と変わらないが、大きさは鶏卵よりやや小さめで、握るとぐにぐにと弾力があり、丸みが収縮している先端がくぼんでいた。俺は最初、これをゴミだと思って投げ捨てようとした。同じポケットに紙くずも入っていたし、俺はずぼらな人間だったのかも知れないと考えた。しかし、それは紙くずのように丸められているそのメモ用紙が、本当にただの紙くずだったらの話だ。俺はくしゃくしゃになっているメモ用紙を、ちぎらないように広げてみた。すると、内側に鉛筆かシャーペンで、大きく文字が書きなぐってあった。

"キャプテンを殺せ!!"

これがどんな意味を持つのか、俺には想像だに出来なかった。だが、この言葉に意味があることを俺はどこかで強く感じた。結局、ポケットの中にあったものは全部そのまま持っていくことにした。俺は情報を増やすためにビルを離れて歩き出した。

街に人間

車道の脇に構えた店の数が多くなるに連れ、歩道を歩く俺以外の通行人も、まばらだが増えだしてきた。自分がいたビルの前の通りがあまりに閑散としていたので、俺が倒れていた間に日本に何かあったのではないか、もう人間は俺一人だけなのではないかという考えが一瞬だけ巡ったが、それは杞憂だったと思った。

記憶が無い場合、俺は病院に行くべきなのだろうか、などとぼんやりと考えながら、俺は周りの通行人らの行くままに駅前の大通りへやって来た。

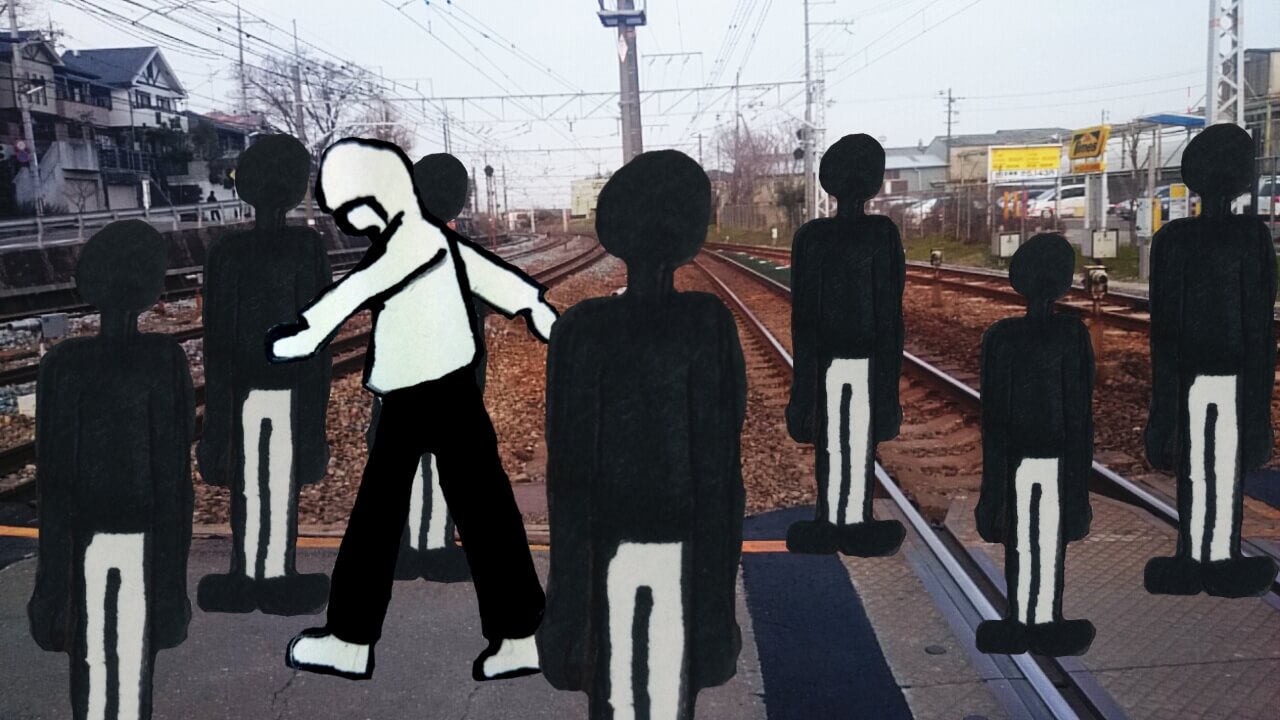

あらゆる方向からたくさんの人が行き交っていた。子供連れや車いすに乗った人など、やけに幅広い層の人種がそこに群がっていた。俺はその雑踏からは少し離れた場所にいたが、駅のそばに交番が見えたので、とりあえずそこに行くためにその雑踏を横切ろうとした。だがその時、俺はその人混みに妙な違和感を覚えた。さきほどまでは人の密度が薄くて分かりづらかったのだがこの人々には、人間が持つ人間特有の人間らしさとでも言うべき何かが欠乏…更に言えば全く無いような気がした。俺はまるで虫や、または人形がわらわらと群れている所を、横切っていこうとしているような不快な感覚に襲われた。背筋がさーっと冷えてきて、俺は交番に向かう足を止めた。その瞬間、道行く人々のせわしく歩く足が、ぱたりと止まった。突然周りの空気が凍ったような気がした。俺は驚いて、顔を上げた。

人々が、全員俺を凝視していた。溢れそうなほど目を見開いて、横を向いた人は首だけをこちらに向けて、全員で俺を見つめていた。異常なのは、明らかに不可能な角度で首を曲げて、こちらを見てくる人もいることである。小学生と思われる少年や、大学生風の若者や、更年期の主婦、杖をついた老人に至るまでが、ぎょろりと黒目を剥き出して俺を観察していた。俺はそれを見て直感的に、彼らが人ではないということを悟った。怒りなのか、憎しみなのか、無表情で目だけを光らせているので彼らの感情は俺には量れなかったが、彼らが俺に敵意を向けているということだけは、肌に突き刺さるほど理解できた。

非常に不気味だった。この場を離れたほうがよいことは分かっていた。だがこの彼らとの距離間を少しでも動かすことは、近付けるにしろ遠ざけるにしろ、まずいことにしかならないと、俺はそう予見した。彼らと俺の硬直状態が数分間続いた時、耳に聞き慣れない音が、突如として入ってきた。どこから鳴ったのかは分からなかったが、笛の音だろうか?それにしては雑味が多い音だった。すると彼らの表情に変化が起きた。笑ったのだ。薄ら笑いではなく、満面の笑みで。俺はぞっとした。だが彼らはそれだけにとどまらなかった。口角を引き上げて笑いながら、ゆっくり、ゆっくりと俺のほうへ歩いてきた。そこで俺はやっとその笑顔の意味を理解した。彼らの感情を俺は理解した。それは「殺意」だった。

逃げるしかないと、俺は思った。きびすを返してビルに戻ろうとすると、彼ら民衆は俺の後方にも何人かいたようで、うっすら腕を広げてとおせんぼをしていた。それを見て俺が少し躊躇した時、また音が聞こえた。さっきの音と同じ音だった。俺は今度はそれが鳴った方向を聞き逃さなかった。俺は覚悟を決めて、走って彼らの隙間を縫いながら、その音の出どころを探った。すると見えてきたのは、駅前にある、中央に木が立ててある円型の白いベンチだった。その座るべき場所に立って、赤い石のようなものを吹いている人物がいた。彼は俺を見つけるとニヤリと笑って、よりいっそう強くその笛を吹いた。どうやら彼の吹く笛の音が、人々の殺意を煽動しているようだった。俺は近くでその笛を見て、気付いた。俺が持っているあの白い石と似ていると。パーカーのポケットをまさぐってそれを取り出した。ゴムの塊のような金属の塊のような、不思議な無機質な感触だ。煽動者はそれを見て目の色を変えた。笛を吹くのを止めて、俺に何かを叫んだ。何を言っているのかは分からなかった。叫んだからではなく言語として、俺の知っている言葉では説明が出来なかった。しかし激昂しているのだということは伝わってきた。俺はすかさず白い石を口元にかざした。息を吹き付けた。だが音は鳴らない。彼の持っている赤い石と俺の白い石は種類が違うのだろうか?振ってみた。何も起こらない。人々がどんどん俺の周りに集まってきていた。目をギラギラさせて爪を立てて、今にも襲いかかってきそうだ。俺はめちゃくちゃに石を振ったり動かしたり、こすったりした。人々が目の前に迫っていた。そのうちの、学生の格好をした一人が、とうとう俺に掴みかかってくるというとき、彼女の頭が突然爆散した。俺は石のくぼみを彼女に向けたまま腕を突きだしていた。それがその石の使い方だったのだと、俺は理解した。

人間人間人間