負けないでっ 【第一巻】

高校を卒業したばかりの女の子がいきなり家を飛び出して東京のど真ん中で生きて行くってほんとに大変だよね。でもね、負けないで挫けないで頑張って生きて行けばきっといつかは幸せになれるよ。

主人公の沙希って名前の女の子もそう信じて頑張ったんだ。この小説はそんな物語だよ。

それと、陰で沙希を支えるハードボイルドな男たちの生きる姿も見逃せないよ。

ではお楽しみに。

一 苦労の始まり

「もうっ、ひでぇ奴だ。人のことを玩具にしやがって……」

先程から島崎沙希は四畳半一間の小さなアパートの畳の上で、開いた股の前に手鏡を置いて、赤く腫れ上がった自分の陰部を見ていた。

沙希は二ヶ月前、仕事にあぶれてしまって、おんぼろアパートの月々二万八千円の家賃を払う金も厳しくなって、月初めから夕刻、JR山手線新大久保駅とJR中央線大久保駅の間の露地に立って、女を漁りに来る男を咥え込んで小銭を稼いで食い繋いでいたのだ。要するに売春をやっていたのだ。この露地は夕方薄暗くなると、どこからか女が集まってきて、それを目当てにやってくる男を捕まえてどこぞに消える溜まり場になっていた。女たちの約半分は外国人だった。見た目、外資系の金融会社かIT企業で秘書をやっていたような、すらっとした小奇麗な女も結構混じっていた。彼女たちも多分この不況で仕事にあぶれてしまったのだろう。沙希はそんな女たちに混じって、男を待った。

その日は、なかなか男に出会えなかった。大勢居た女たちの大部分は、男に出会えてどこかに消えて、残った女は少なくなっていた。

「今日は帰るかぁ」

沙希が呟いて帰ろうとした時後から、

「いくらだ?」

と低い声で近付く奴が居た。沙希は黙って指を二本、Vの字に立てた。それを見て、男は沙希の腕を取った。沙希は男の行く方についていった。指一本は一万円と相場が決まっている。男は沙希が立てた指を見て二万円でOKしたのだ。

男は近くのラブホに沙希を連れ込むと、さっさと沙希の洋服を脱がせて裸にした。自分も裸になると、いきなり沙希にのしかかり、自分のものを入れようとした。

「待ってよ」

そう言うなり、沙希は持ってきたポシェットからコンドームを取り出すと、元気良く突っ張った男の物に被せようとした。男は沙希の手を払った。

「こんなもの、オレは嫌いだ」

沙希は譲らなかった。

「こいつ嵌めないと入れてやらない」

「なにっ? 生意気な女だなぁ。それじゃ、おれは入れねぇ。その代わりお前のここを可愛がらせろ」

「その前に二枚出しなよ」

男はしぶしぶ財布から二枚取り出してベッドの上に放り投げた。沙希がそいつを拾って仕舞い込むと、男は沙希の股を広げた。沙希は我慢して男がしたいようにさせた。男は沙希の陰部に指を突っ込んで乱暴にかき回した。

「痛いっ! もう少し優しくやれよ」

男は沙希の言葉には何も反応せずに乱暴に引っ掻き回した。しばらくの間、沙希は我慢していたが、相当やられて、これじゃひどすぎると、足で男を蹴った。

「何しやがる」

と男は顔を真っ赤にして怒った。

「あんた、乱暴だからさ、これ以上やられたら、こっちがおかしくなるよ。お金、半分返すからさぁ、出て行ってよ」

男はさっさとパンツをはいて、シャツを調えると、まだ裸のままでいる沙希のヒップに軽く蹴りを入れて出て行った。結局金は返さないで済んだ。

男が帰って、シャワーで洗うと、そこがヒリヒリ痛んだ。

「くそっ、乱暴されちゃったな」

どうやら男の爪が伸びていて、沙希の柔らかい部分に傷を付けてしまったのかも知れなかった。

アパートに戻ると、沙希は先ほどから乱暴された所を手鏡で調べていたのだ。沙希は薬なんて、キンカンとカットバン、それにオロナイン軟膏と風邪薬のパブロンしか持っていなかった。仕方なく、腫れ上がった部分にオロナイン軟膏を指で塗った。今日は散々だった。オロナインを塗っているうちに、その指先でクリトリスを刺激した。間もなく、心地良い刺激が全身を覆って、沙希は気持ちが昂ぶって、独りで自分を慰めていた。

兵庫県の山陽自動車道と中国自動車道に挟まれた三木市一帯は、ゴルフ場がやたらと多い所だ。沢山あるゴルフ場の中の[オー]と言うゴルフ場で、白石沙織はキャディーをしていた。そんなある日、四国の徳島からやってきた島崎四郎と言う男に見初められて、白石沙織はゴルフ場を辞めて、島崎四郎の実家に近い鴨島町に移り住んで、そこで島崎と結婚した。間もなく、女の子が誕生して沙希と名付けた。

四郎と沙織は仲良く新婚生活をスタートさせた。沙希が生まれてから、沙織は専業主婦として、親子三人つつましく暮らしていた。

島崎沙希が三歳になった時、島崎四郎は図らずも近くのスナックに勤める女と不倫関係になって、次第に家に帰らなくなった。帰宅しない夫を不思議に思った沙織は、四郎の不倫と知って、僅かな蓄えを全部持って家を出た。沙織は自分の実家には帰らずに、そのまま東京の池袋近くに落ち着いて、沙希を保育園に預けて、昼間は商店のレジのパート、沙希を寝かしつけてから、夜、近くのスナックで女給をして働いた。

沙希は母親の沙織に何不自由なく育てられて、高校生になっていた。そんな時、母親の沙織が男を連れてきた。男は洋酒店に勤めている浜田だと名乗った。最初、沙希は母親の恋人に馴染めず、いつも顔を合わさないように避けていた。だが、しばらく同棲生活をする間に、男は沙希を可愛がったので、沙希も次第に男を許す気持ちになっていった。

沙希が高校三年生になった時、受験勉強をしている沙希の所に浜田がやってきて、いきなり抱きすくめて、沙希を犯した。沙希は抗ったが、男の腕に抱きすくめられて、身動きが出来ない内にやられてしまったのだ。そんな時はいつも、母親は相変らずパートに出ていて留守だった。一度犯してしまうと、浜田は度々沙希に手を出した。この時から、沙希は浜田を汚らわしい獣を見るように嫌った。しかし、沙希は母親にはこのことを一切話さなかった。

高校を卒業すると同時に、沙希は母親の財布から五万円を抜き取って、黙って家を出た。母親が捜索願いを出したので、間もなく警察に捕まって保護され、家に戻された。沙希の顔を見て、浜田は黙っていた。母親は、

「どうして? どうして」

と沙希を抱きしめて涙した。

次に家を出る時、

「あたし、浜田さん大嫌いだから一緒に住みたくないから」

と母の沙織に断って出た。沙織は引き止めたが沙希の気持ちは固かった。沙希は母からもらった十万円を持って出て、その足でハローワークを訪ねた。だが、携帯のセールスとか限られたアルバイトを除いて、求人は殆どなかった。職員がようやく見つけてくれたのは、大田区の蒲田にある従業員百二十名弱の小さな町工場の事務の仕事だった。沙希は選んでいる余裕がなく、職員の紹介状を持って会社を訪ねた。給与に特別な希望が無かったのが幸いしてその日から来てもいいよと言われて、そこで働くことになった。初任給は十二万五千円、手取りは十万円を切る安いものだったが、社長の紹介で近くの安いアパートに落ち着くことができた。

沙希はその工場で一生懸命働いた。それで、周囲の者たちに可愛がられて仕事に生き甲斐を感じるようになっていた。

幸せは長続きしないものだ。丸二年経って、沙希が二十歳になった時に突然会社が倒産してしまった。それで、沙希は仕事にあぶれてしまったのだ。

二 一瞬の出来事

沙希が新宿百人町の露地に立つのは週に二回位だった。初めて立った時は、相場が分らずに、男に指を一本立てて、それでOKをもらった。一発一万円だ。沙希が指を一本立てたのを見ていた女が居た。三回目だったか、その女が沙希に近付いてきて、

「あんたさぁ、一本でやらせちゃ他の人が困るんだよ。ここの相場は二本だからね。あんたに安売りされたら、相場が下がってみんなが迷惑するんだよ」

沙希は女にペコリと頭を下げた。次からはVの字に指を二本立てた。しかし、その後他の女を観察していると、Vを立てたのに値切られている女も居た。だから、最初はチョキで、客によっては下げるらしいことも分った。

その日は、夕方沙希がいつもの所に立っていたが、大勢女が集まってくる時刻になっても、立っている女はまばらだった。女を漁りに来る男もいつもよりずっと少ない。

「今夜は変だなぁ」

そう思っている内に午後八時少し前になった。辺りは真っ暗で、所々にある街灯の明かりがぼんやりと路上を照らしていた。

突然、沙希と同じように露地に立っていた女の中の三人が走り出した。路地の遠くから警官が二人こっちに歩いて来るのが見えた。路地の反対側を見ると、そっちも警官が二人、こっちに向かって歩いてくるのが見えた。先ほど走り出した女が駆け込んだ路地から、女が逆戻りして走ってきた。沙希の前を通り過ぎると、別の路地に走りこんだ。だが、走り込んだ女達はまた逆戻りをしてきた。女達が走りこんだどの路地にも警官が居たのだ。そうする間に、警官が路地の両側から距離を詰めて来た。走り出した女の一人が、民家のブロック塀に飛びついて、よじ登って塀の中に入ろうとした。そこに、距離を詰めて来た警官の一人が小走りにやってきて、塀を乗り越えようとしてしがみついている女のスカートを掴んで引き摺り下ろそうとした。

女の膝上丈のスカートがするりと脱げて、レギンス丸出しになり、

「やめてぇ~」

と女は悲鳴を上げた。そこに婦人警官が走って来て、

「降りなさいっ!」

と言って抱きかかえるようにして引き摺り下ろした。

沙希が周囲を見ると、先ほど走り出した女達三人は警官に捕まって夫々手錠をかけられていた。沙希は突然の出来事に、目の前で何が起こっているのか直ぐには分からなかった。

「あなたも一緒にいらっしゃいっ!」

沙希は声がした方を向くと、先ほど女を塀から引き摺り下ろした婦人警官が沙希の方を見ていた。沙希は自分を指さして、あたしですかと言う仕草をした。婦警は頷いた。その瞬間、沙希の背中に冷や汗が出て、足が勝手に震え出した。沙希の他に走って逃げようとしなかった女が二人居た。その女達も婦警に、

「一緒にいらっしゃいっ!」

と言われたようだ。皆大人しく婦警に従った。

狭い路地に金網を張った警察車両がバックで入ってきて、捕まった六人全員が後の観音開きのドアから押し込められた。中はトラックの荷台の両側にベンチを取り付けたような構造になっていた。先ほどの婦人警官が一緒に乗り込むと、警察車両は地下鉄西新宿駅近くの警視庁新宿警察署に向かった。警察に着くと六人は五階の生活安全課の小さな会議室に連れて行かれた。部屋に入ると、警官がやってきて、三人の手錠を外した。入れ替わりに先ほどの婦警が入ってきた。

婦警はやや太った三十代後半で世話好きそうな落ち着いた人だった。

「あんたたち、今夜なんでここに連れてこられたか、分ってるわね。言い訳しても無駄よ。あたしたち、長年ここに居るから、見ただけで勘で分るのよ。売春はダメよ」

婦警は皆の顔を見渡してキッパリと言い放った。皆黙っていた。続いて一人一人質問があった。婦警は西洋系の二人に、

「英語?」

と聞いた。一人は頷き、一人は顔を横に振った。

「スペイン語?」

女は、

「シ」

と泣きそうな声で答えた。南米系と思われる女に、

「あんたはポルトガル語?」

と聞くと日本語で、

「ハイ」

と答えた。

「日本語、分るの?」

「少し」

残った三人は沙希も入れて全部日本人だ。それで、婦警は英語、スペイン語、日本語と流暢に使い分けて質問した。沙希は婦警の言語能力に感心した。

「すごぉっ」

心の中でそう呟いた。

「売春はね、お金をやり取りした現場を押さえて現行犯逮捕をしないと、自由恋愛とかなんとか、皆屁理屈を言って逃げようとするわね。だから、あなたたちも売春容疑じゃ逮捕できないのよ。でもね、今夜はあたしの話を聞いて頂戴」

婦警は続けた。

「売春はダメよ。恐ろしい性病、麻薬、恐喝、いろんな犯罪に関わりやすいのね。だから、夫々理由はあると思うけど、明日からは絶対に売春はしないと約束してちょうだい。分った?」

六人は皆頷いた。それから婦警は一人一人に向かって質問をした。沙希の番が回ってきた。沙希は先ほど震えが来た程ではなかったが、警察にしょっ引かれたのは初めてだったので、返事はぎこちなかった。婦警は沙希が売春せざるを得なかった理由を優しくて同情する目で聞いてくれた。それで、沙希は思い切って最近の事情を素直に話した。婦警は、

「あなたのような真面目な子を売春の世界に追い込んだ世の中が間違ってるわね。あたしたちは金銭的に何も応援してあげられないけれど、頑張って正しい生き方をするのよ」

と諭した。沙希はいつの間にか頬に涙を流して泣いていた。いつも独りぼっちで頑張っていて、身近に親身に心の苦しみを聞いてくれる人が居なかったからだ。横を見ると、スペイン人らしき女も目に一杯涙を溜めて泣いていた。沙希と目が合って、また二人して泣いた。個別の質問が終わると、婦警はしばらく黙って皆を見ていた。

六人が落ち着くのを見て、婦警は夫々にA4のプリントを一枚づつ配った。上の方にやや大きめに[始末書]と書かれていた。韓国語や中国語も含めて七カ国語で併記されていた。内容は同じなのだろう。最後にサインの欄があり、そこにサインをして拇印を突かされた。

「今日は帰っていいわよ。良く反省して、二度と売春はしてはいけませんよ」

婦警はそう言って皆を帰らせた。沙希は婦警に小声で、

「ありがとうございました」

と言ってペコリと頭を下げた。婦警は沙希の頭を撫でて、

「頑張りなさい」

と言ってくれた。沙希の目にはまた涙が溢れてきた。

島崎沙希は身長163cmくらいで、小柄ではないが、沙希の年代では小さい方だ。目が大きめで、ちゃんと化粧をすればそこそこの美人に見えそうな、可愛らしい感じだった。

アパートに戻ると、警察で売春はダメだと言われたが、さりとて生活費をどうやって稼ぐのかあてがなかった。週に一回か二回ハローワークを訪ねたが、良い仕事が見付からなかった。トイレ掃除とかそんな仕事はあったが、沙希の年ではオバサンに混じって掃除婦をする元気もなかった。

「これから、どうしようかなぁ……」

考えても良いアイデアは出てこなかった。

沙希はいつまでも今のようなどん底の生活を続けてないで、いずれ、何かチャンスを掴んでいっぱいお金を稼ぎたいと夢を描いていたのだ。だが現実は厳しかった。

三 仲間

蒲田の金属部品を造っていた町工場では、女と言えば事務をやっていた自分だけで、他は全部男だった。厳密に言えば、社長の奥さんが時々手伝いに来ていたから紅一点とは言えなかったが、まあ紅一点と言えた。それで、沙希は皆に可愛がってもらえたし、同年代の話し相手も沢山居た。だが、会社が倒産して解散して皆バラバラになり、仕事にあぶれてしまった今は、話し相手もいない淋しい境遇だ。

「友達が欲しいなぁ」

沙希は先日新宿警察署の婦警に説教されてから、何でも話せる友達が無性に欲しくなった。

JR池袋駅は、サンシャインシティーのある方が東口で、東武百貨店がある方が西口だ。その西口を駅から少し歩いたあたりは、立教大学池袋キャンパスがあり、新線池袋駅前から北側の池袋二丁目界隈の路地には二十四時間営業の店が多く、若者の溜まり場になっている。明け方パスタ屋なんかに入ると、仕事を終わって朝帰りのキャバ嬢がおしゃべりをしているのが普通の風景だ。

夜九時を回った頃、沙希は先ほどから新線池袋駅前の通称ロマンス通りと呼ばれている路地の角に立って、近くにたむろしている若者のグループを見ていた。最初七人居たのが、十時を回った頃には十五人位になっていた。十人位が男で残りは女だ。見た所、二十歳前後と思われる、自分と同世代の奴ばかりだった。

沙希が見た所、ちょい背が高くてガッシリした体格の男が、どうやら仲間のリーダー格だと思われた。沙希はグループの方に歩いた。グループが集まっている場所近くの飲食店の前に、自転車が数台停めてあった。沙希は、そこで自転車によっかかるようにわざと倒れこんだ。[ガシャガシャガシャッ!!]派手な音をたてて、自転車は将棋倒しに倒れた。

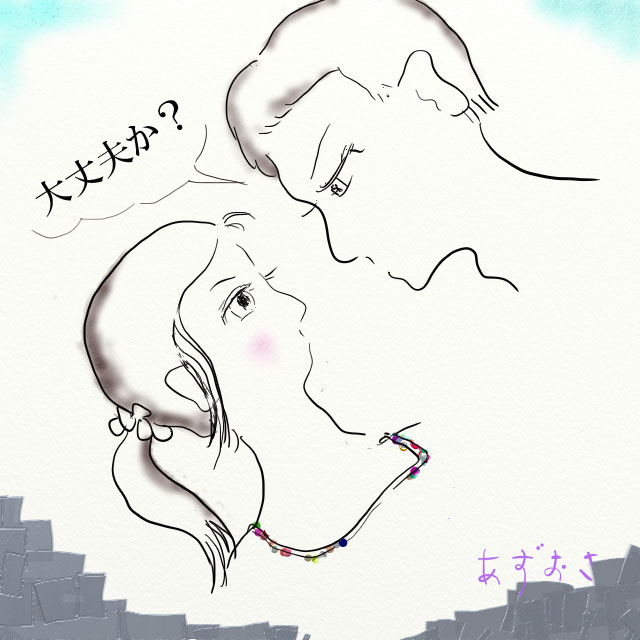

案の定、リーダー格の男が、

「おいっ、大丈夫かよぉ」

と仰向きに倒れている沙希を抱きかかえて起こしてくれて、他の仲間が手伝って、自転車を元通りに立ててくれた。

沙希は男に抱きついたまま、周りの奴等に聞こえるように少し声をでかくして、

「すみません、あたしを守って下さい」

と泣きそうな顔で男の目を仰ぎ見た。周りの奴等にも聞こえたらしく、皆が沙希を見た。

「えっ? オレに言ってんの?」

「はい。お願いします」

「オレ、あんたのこと、なんも知らねぇのに、いきなりかよぅ」

「はい、すみません」

「けどよぅ、なんでオレになんだ?」

「一番強そうだから」

それで周囲の奴等が笑い出した。

「そりゃ、兄貴は強いけどさぁ、おまえ、変な奴だなぁ。どこに住んでんの?」

端っこに居たスキンヘッドにサングラスをかけた奴が口を挟んだ。

「椎名町です」

「えっ? 椎名町。兄貴の方面じゃん」

リーダー格の男は、

「分った、仲間に入れよ」

と言ってくれた。

「おい、新入りだ」

と皆に言ってから、

「あんたみんなに自己紹介しろよ」

と沙希に振った。

「サキです。よろしくお願いします。あたし、先々月会社潰れて、あぶれちゃって、仕方ないから新大久保で身体売ってつないでたんですけど、この前、サツに捕まって、今やることないし、困ってるんだ」

「それだけ?」

「はい」

「いくつ?」

「丁度二十歳です」

それでどうやらグループの仲間に入れてもらえたようだった。女の子たちが沙希の周りに来て、

「よろ」

と手を握ってくれた。みんなの手は温かかった。それで、沙希は思わず涙を出してしまった。

「あたしはモモ。あたしたちで良かったらさぁ、何でも話をしてよ」

一番年長の女の子が沙希を抱きかかえるようにして仲間の中に入れてくれた。髪を金色に染めたその子は沙希より二つか三つ年上に見えた。最初は皆の話を聞いているだけにしたが、次第に打ち解けて沙希も話しに入ることができた。それで女の子たちの名前はどうにか覚えることができた。携帯の番号とアドの交換もした。

午前二時を回った頃には半分くらい帰って居なくなっていた。

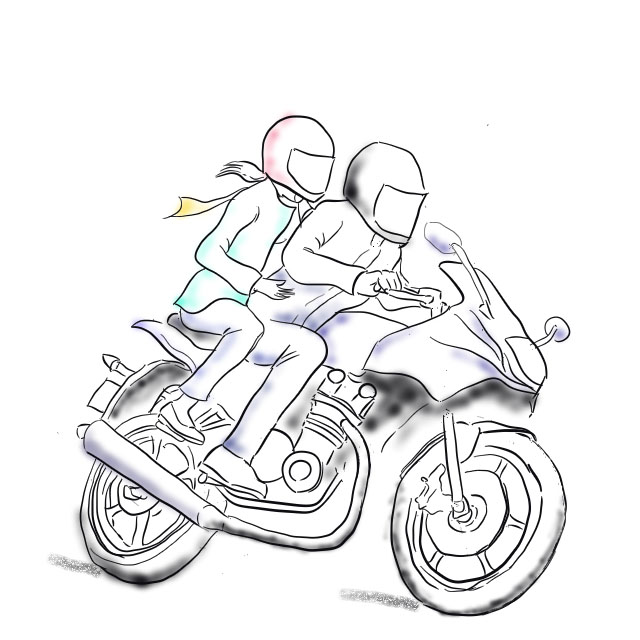

「サキ、送ってくよ」

リーダー格の男がメット(ヘルメツト)を渡してバイクの方に目をやった。

男は大型バイクのエンジンをかけると、後に沙希を乗せて走り出した。

「サキのアパートはどこだ?」

男のウエストに手を回して抱きついている沙希を振り向いて聞いた。

「この先、左に曲がって少し行ったとこです」

沙希のアパートの前でバイクを降りて、メットを返すと、

「ありがとうございました」

と頭を下げた。男はバイクの音を轟かせて去って行った。その後姿を、沙希はかっこいいなぁと思って、男が道を曲がって見えなくなるまで見送った。男の名前を聞くチャンスは最後までなかった。

四 再会

新しい仲間ができたその日から、仲間に入れてくれた五人の女の子から携帯にメールが届いた。いずれも簡単な自己紹介だったが、皆、温かく、沙希はとても良い友達ができたと思った。もちろん、丁寧に返事を返しておいた。本名かどうかは分らなかったが、年長のモモの他、アヤコ、ルリ、ミドリ、ミレの五人だ。

グループは毎週金曜日、土曜日、日曜日の夜にロマンス通りに集まることになっていて、仕事の都合で三日間になっているんだと説明された。リーダー格の男は大抵毎週日曜日に来ると言っていた。それで、沙希は日曜日に行こうと決めた。リーダー格の男は二十五歳位の奴でエグザイルのMに似た感じで身長もMのように180位あり、素的な奴だと思った。昨日横から口を挟んできたスキンヘッドの奴はエグザイルで言えばSに似た感じで、こいつもいい男だった。

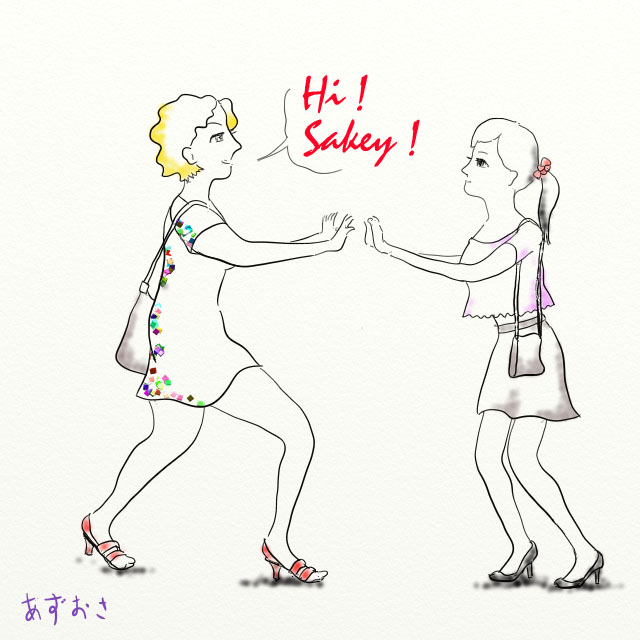

手元のお金が底をついて、沙希は仕方なく、また新宿百人町の路地に立った。この前のことがあったので、同じような女が大勢来るか気を付けていたが、その日はかなり多く女たちがやってきたので、警察の手入れがない日だなと自分なりに予想した。夕方、七時を少し回った時、

「オラ、ブエナスノチェス!(Hola! Bienas noches!)」

と言って近付いてきた女が居た。沙希はこの前警察で一緒に泣いたスペイン系の女だと直ぐに分かった。沙希が手を挙げると、彼女は沙希にハグしてきた。言葉は全然通じなかったが、お互いの気持ちは十分に通じていた。沙希はポシェットからボールペンとメモ帳を取り出すと彼女に、

「ここに書いて」

と日本語で話した。沙希はローマ字で自分の名前と携帯の番号を書いて彼女に渡した。それで彼女は何を書けと言ったのか直ぐに分かったらしく、

「シィシィ(Si Si)」

と言って自分の名前と携帯の番号を書いてくれた。背後から、

「ハァイッ!(Hi!)」

と声がした。この前、英語を話していた女だと二人は直ぐに分かった。それで三人は再会を喜んでお互いにハグをした。沙希はスペイン系の女にしたのと同様に、メモ帳に自分の名前と携帯の番号を書いて渡すと、彼女も喜んで書いてくれた。外国人の歳の見分けは出来なかったが、二人とも沙希よりずっと年上で二十代後半と思われた。

その日は運良く感じの良い若い男が捕まった。男は見かけ通りラブホで優しく抱いてくれた。沙希は頑張って、その日もう一度路地に立った。四十過ぎの中年の男が沙希の客になってくれた。この男も優しくて、セックスが終わると三枚もくれた。沙希は、

「おじさま、ありがとう」

とお礼を言って、洋服を着るのを手伝った。帰り際に、男は沙希を抱きしめて、

「頑張りなさい」

と呟いた。世間では大きな会社の管理職でもやっていると思われるような落ち着いた真面目風の男なのに、どうして自分なんかを買ったんだろうと沙希は不思議に思った。立派に見える男でも夫々人には言えない理由があるのかも知れないなぁと思った。

ラブホを出て、アパートに帰ろうとすると、

「サキィ」

と後から呼ばれた。振り返ると、スペイン系のマリアが立っていた。

「もう帰るの?」

と沙希が日本語で話をすると、彼女は泣きそうな顔で頷いて、沙希の後ろをついて来た。結局、彼女は椎名町のマンションまでついてきてしまった。マンションで、沙希はあり合わせの材料でパスタを作って二人で食べた。食べ終わるとマリアは、

「ブエナ」

と言った。どうやら美味しかったと言っているようだ。

食事が終わってもマリアは帰ろうとしない。仕方が無いので、二日おきに行く近くの妙法湯と言う銭湯に一緒に連れて行った。入浴料金は四百円、二人で八百円を沙希が払って中に入った。マリアはどうやら銭湯は初めてらしい。それで、脱いだ衣服をカゴにいれるのだとか、丁寧に教えて裸になって二人で風呂場に入った。わりと混雑していたが、沙希はマリアの背中を流してやった。そうしたら、マリアも沙希の背中を流してくれた。銭湯を出てもマリアは帰る気配がなく、結局沙希の所に泊めてやるしかなかった。四畳半で狭かったが、詰めれば十分なスペースがあった。

こうして、沙希とマリアの同棲生活が始まった。どうやらマリアはホームレスだったらしい。

それで、沙希はマリアからスペイン語を教えてもらうことにして、沙希はマリアに日本語を教えることにした。二人は暇があったから、たちまちお互いに上達して、十日もすると、かなり意志の疎通ができるようになった。洗濯は近くのコインランドリーでしてくるのだが、マリアは一人でも行けるようになった。

沙希は英語も覚えたいと思った。それで、新宿警察署の婦警を訪ねるつもりで出かけた。確か婦警は佐々木と言うネームプレートを付けていたと記憶があったので、五階の生活安全課に行くと、

「婦警の佐々木さんに面会したいのですが」

と言った。応対した別の婦警が、

「佐々木さんは今外出中です。三十分くらい待てますか?」

と申し訳なさそうな顔をした。

「はい。待たせて頂きます」

二十分くらい待つと佐々木がやってきた。

「あらっ、この前の方ね。何かご用?」

「はい。ご相談したいことがあって」

「じゃ、いらっしゃい」

佐々木はそう言って奥の部屋に案内した。

「先日は、ありがとうございました」

「今日は何のお話?」

「実は、この前外国語がすごくお上手でしたので、どうしたらそんなになれるのか教えて頂きたくて」

「へぇーっ? 私の語学なんていい加減よ。それでも良かったら」

「全然構いません」

「外国語を話せるようになりたいなら、駅前の語学学校なんてダメよ。一番いいのはね、習いたい言葉を使っている親しいお友達を作ることね。単語は特別な方法はないから、そうねぇ、高校の教科書をしっかり勉強なさい。高校程度なら日常それで十分よ。文法は要らないわね。あなた、高校は卒業なさったんでしょ」

「はい。地元の公立ですけど」

「なら大丈夫よ。頑張っていいお友達を見付けてね」

沙希はマリアとの間を思い浮かべて、婦警の佐々木さんの言う通りだと納得した。佐々木は、

「あれからちゃんと止めたの?」

と聞いた。沙希は、

「はい」

とウソをついた。佐々木に礼を言って警察署を出ると、沙希は先日携帯番号を聞いた英語系のカトリーヌに電話した。運良く相手が出た。

「ハイ(Hi)、カトリーヌ」

「沙希です」

「サキィ、ハロー」

沙希はたどたどしく、

「プリーズ、ミート ミー」

と言って見た。

「ホヤー?」

と言ってカトリーヌは、

「ドコデ?」

と言い直した。

「マイ ホーム」

「ユア ホーム?」

「イエス」

何とか椎名町駅で三時に待ち合わせることを伝えることができたようだ。沙希がマリアと一緒に椎名町の改札口で待っているとカトリーヌが嬉しそうな顔をして小走りにやってきた。

三人で駄菓子をつまみながら、お互いに手振りも交えておしゃべりをした。気持ちが伝わるので思ったよりずと楽しかった。それ以来カトリーヌは時間のある時にやってきておしゃべりをした。言葉とは不思議なものだ。二週間もすると、三人は結構意志の疎通がうまく行くようになった。マリアもカトリーヌも日本語を覚えたかったらしく、沙希はスペイン語と英語を覚えたかったから三人とも上達は早かった。婦警の佐々木が言った通りだと沙希は感謝した。

五 彼の名前

マリアと同棲生活を始めてからも、沙希は日曜日の夕方、池袋のロマンス通りに通っていた。

最初に行った時、リーダー格の男はまだ来ていなかった。けれども五人の女の子の仲間たちは揃っていたのでみんなの中に入れてもらって楽しく過ごすことができた。どこの店がつぶれたとか、どこの店がセールをやってて、洋服が安く買えたとか、話題はたわいのない情報交換だったが、沙希はそんな話を聞かされても別に嫌ではなかった。女の子は自分達の洋服やアクセのことになると話が盛り上がるものだ。その日はブーツに合うソックスの話で盛り上がっていた。今はレギンスやトレンカが流行りで、トレンカに合わせて履くソックスはどんなのがお洒落だとか、話題は尽きなかった。

鈍いバイクのエンジン音がして、グループの近くで止まった。沙希は先日のエンジン音を覚えていた。それで、リーダーの男が来たと直ぐに分かった。

「オスッ」

先に来ていた男たちは口々に挨拶した。男は沙希の姿を見ると、

「来たな」

と声をかけてくれた。沙希にはそれがすごく嬉しかった。

「やっぱ来て良かった」

と思った。

午前二時を過ぎた所で前と同様に、

「沙希、送ってこか」

と男が声をかけてくれた。

「はい、お願いします」

沙希は最初の時と同じようにバイクに乗ると彼のウエストに腕を回して抱きついた。最初は遠慮があったが、今日は遠慮なく抱きついて、彼の大きな背中の温もりを感じていた。

アパートの前で降ろしてもらった時、

「すみません、お名前を教えて下さい」

と彼に言ってみた。彼は沙希の顔を見て、「オレ、ショウゴって言うんだ」

と答えた。

「どんな字を書くんですか?」

彼は照れた顔になって、

「猪俣章吾、いのししに人偏のまた、しょうは文章のしょう、ごは漢字の五の下に口」

と説明してくれた。

「これからはショウゴさんと呼んでもいいですか?」

「いいよ」

「それから、いつもサングラスをしてる方は何て呼ぶんですか?」

「ああ、彼ね。彼はサトルだ。じゃぁな」

言い終わると、彼はエンジンをかけて、走り去って行った。

沙希は彼のバイクの赤いテールランプが見えなくなるまで、じっと見送っていた。

「いつか、あのテールランプ、あたしに五回点滅してくれる日がくるかなぁ」

沙希は心の中でそんな風に思った。

この時から、沙希の中に、ショウゴへの恋心が芽生えた。この時は、沙希自身恋してるとは気が付かない程度だったが、日が経つにつれて、沙希の心の中にショウゴの存在が膨らんでいったのだ。

ショウゴに送ってもらって四回目に、沙希のアパートの前でバイクを降りると、

「沙希、おまえタトーしてるのか?」

とショウゴが聞いた。いきなりだったので、沙希はショウゴが、

「タトーをしろよ」

と勧めるんじゃないかと思った。

「いえ、してません」

ショウゴは、

「そうか」

と別に気に留めるようではなかった。

「おまえ、まだ仕事見付からねぇのか」

「はい。ハローワークに行ってますけど、全然なくて」

「じゃ、今もあぶれてるんだ?」

「はい」

「沙希、オレのダチの兄貴がクラブをやってんだけど、面接受けてみねぇか」

これも突然の話しだった。

「……」

クラブと聞いて、沙希は一瞬返事に迷った。

「池袋あたりのクラブと違って、エッチをやらせないとこだから安心しろよ」

「ほんとうですか」

「ん。その代わり面接、厳しいらしいけど」

沙希はその話を聞いて、

「じゃ、受けて見ます」

と答えた。

「分った。今度連絡する。携帯の番号とアドを教えろよ」

沙希はボールペンとメモ帳をポシェットから取り出して、番号とメールのアドを書いて渡した。沙希はシヨウゴにアパートに寄って下さいと言いたかったが言えないで居ると、ついもの通りエンジンをかけて、

「じぁな」

と言って走り去った。

沙希はこの瞬間がすごく切なかった。彼の赤いテールランプの光が見えなくなった時、沙希の心にショウゴを思う気持ちが抑えきれないほど込み上げてきた。

六 面接

「沙希、今週の木曜日一日空けられるか」

猪俣章吾から電話がきた。

「はい。あたし、毎日お休みですから」

と沙希は返事した。

「この前話したクラブだけど、木曜日の午後三時に来いだって」

「はい。場所はどこ?」

「六本木。地下鉄の六本木一丁目駅から歩いて五分位かな。Tと言う雑居ビルの地階で、店の名前は[ラ・フォセット]、フランス語で、La fossette って書くんだけど、女の子の笑窪って意味らしいよ。店はまだ閉まってるけど、階段を降りたとこに小さいドアがあるから、中に入ったら事務所と書かれた部屋に入って。沙希の名前を言えば分ると思う。念のため、電話番号は03-356X-XXXXだ。頑張れよな」

「ショウゴさんありがとう。あたし頑張る」

電話は切れた。

木曜日の朝は早く目が覚めた。沙希はマリアに、

「あたし、今日面接に行くんだ」

と話した。

「どこなの?」

マリアはすっかり日本語が上手になっていた。

「六本木」

「そう? お店の名前は?」

「ラ・フォセット」

「あらっ、わたくしそのお店知ってます。上品でとてもいいクラブよ」

「マリア、どうして知っているの」

「わたくし、前はスペイン大使館の経済商務部でお仕事してたの。それで、日本のお客様とご一緒に時々ラ・フォセットに行ったことがあるのよ」

それで、マリアは場所を良く知っているから一緒に六本木に行ってくれることになった。

「採用されるといいわね」

マリアは心から応援してくれた。マリアは人員整理があって、日本語ができない人から順に解雇されたと前に言っていたが、まさか大使館に勤めていたとは、沙希は知らなかった。

ここのとこ就活で自分の履歴書を数枚作ってあった。沙希はその中から、文字が綺麗に書けているのを一枚抜き取って、封筒に入れ、ハンドバッグに入れて仕度を終わった。

お昼過ぎ、二人は池袋でメトロの有楽町線に乗り換えて、護国寺→江戸川橋→飯田橋を通り、市ヶ谷駅でメトロの南北線に乗り換えて、四谷→赤坂見附→溜池山王の次の六本木一丁目で降りた。マリアが居たから、場所は分っている。それで、時間が少しあったので、スペイン大使館、筋向いのスウェーデン大使館、サントリーホールなどを案内してもらって、アークヒルズでお茶をした。三時少し前に、マリアに連れられて、Tビルの地下のラ・フォセットに着いた。

「終わったら携帯に電話を下さいな」

マリアはそう言ってそこで別れた。

事務所と書かれた扉を開けると、女性が二人、男性が五人か六人居た。近くの女性に来意を告げると、直ぐに戻ってきて、

「どうぞ」

と隣の部屋に案内された。

隣の部屋は少し広く、ガランとしていた。端の方にテーブルが置いてあり、反対側にも小さなテーブルがあった。沙希はそこに座って待つように言われた。椅子に座ると、なんだか胸がドキドキして沙希はすっかり緊張してしまった。

扉が開くと、事務所に居た男が三人入ってきた。真ん中の一番偉そうな男が質問を始めた。名前や住所、生年月日を聞いた後で、

「英語は使える?」

と聞いた。

「はい。少しだけ」

と答えると、

「英語以外は?」

と聞いた。

「スペイン語を少し」

と沙希が答えると、真ん中の男は意外な答えだったらしく、ちょっと眉を動かした。

「最近、中国人のお客様が増えているから中国語も使えるといいね」

と付け加えた。

「はい」

沙希はそうか、中国語かぁ、中国人のお友達も作らなくちゃと心の中で思った。

真ん中の男が、

「こっちに出てきて、真ん中に立って」

と指示した。沙希が空いたスペースの真ん中に立つと、

「着ている物を全部脱いで」

と指示した。沙希は言われた通り、ブラウスやスカートを脱いだ。

「全部と言っただろ」

真ん中の男が睨んだ。沙希は、

「そうか、全部か」

と納得してショーツ以外のブラやレギンスも脱いだ。すると真ん中のが、

「全部だ」

と念を押した。

「えーぇっ?」

と思ったが仕方が無い、恥ずかしいのを我慢して全部脱いだ。暖房がきいていて寒くはなかったが、恥ずかしさで全身が硬直した。すると左端の男が、

「肩の力を抜いて」

と注意した。

男たち三人は沙希の身体に視線を集めて真剣な表情で沙希のボディをチェックしているようだった。その視線は沙希の身体を通り抜けると思うほど厳しかった。

「横を向いて」

また、真ん中の男が指示した。横を向いてしばらく見られているのを我慢していると、

「後を向いて」

と指示が飛んできた。沙希は大人しく後ろ向きになった。

「そのまま回って横を向いて」

と言われた。沙希は回った方向に身体を横向きにした。

「ちょっと近くに来て」

と言われて一歩男たちの方に近付いた。すると、

「太ももの内側を見せて」

沙希がもじもじしていると、

「股を開いて見せるんだ」

と厳しく指示が来た。言われた通りにするとようやく、

「終わり。元の真ん中の所に戻ってショーツを着けて」

と言われた。沙希は床に落としたショーツを拾って急いではいた。右側の男が真ん中の男に、

「猪俣君の紹介です」

と囁くのが聞こえた。真ん中の男は頷いていた。

「マキを呼んでくれ」

と真ん中の男が言うと。右の男が部屋を出て行った。間もなく首にメジャーを引っ掛けた若い男を連れて入ってきた。若い男はマキと言うらしいが沙希の所に来ると、

「失礼します」

と丁寧に頭を下げて、沙希のサイズを測った。マキは、

「身長163、バスト82、ウエスト61、ヒップ85」

と測定値を読み上げて、部屋の端から体重計を持ってきた。

「体重45.5」

と言ってからマキは、

「ありがとうございました。失礼します」

とまた丁寧に頭を下げて体重計を片付けて部屋を出て行った。いつの間にか三人の男の横に三十代半ばと思われるショートカットの男っぽい感じの女性が座っていた。真ん中の男が、

「採用決定だ。あと、細かいことを澤田さんに聞いてから帰って下さい」

と言い残すと三人の男たちは部屋を出て行った。

「洋服を着て下さいな」

澤田は沙希が着るのを待ってから、

「あなた合格よ。今から色々お話させて頂くわ」

と一緒に部屋を出た。

隣の[チェック]と書かれた部屋に案内すると、中は美容院のようになっていて、とても綺麗な内装でびっくりした。

「出勤は毎日五時、遅れないようにね。出勤なさったら、必ずここでメイクをしてもらって頂戴。メイクしてもらっている間にマキ君がその日あなたの着るドレスを持ってくるから、あちらの小部屋で着替えて、あなたの洋服はこのロッカーに仕舞って下さい」

そう言って、ロッカーの新しいネームカードに[島崎沙希]と書き込んでカード受けに差し込んだ。

「メイクが済んでドレスアップが終わったら、マキ君にチェックしてもらって、六時半にこの先のドアからお店に入って下さい」

そう言って店への通用口を教えた。

「ドレスは背中を出すデザインの物が殆どなので、ここで背中のケアもちゃんとしてもらって下さい。あなたは大切な接客係ですから、この部屋ではお客様のつもりでみんな専門のメイクさんやマキ君に任せて下さいな。お勤めは明日からでも構いませんよ。最初にいらした時、皆さんに紹介するわね」

そう言い終わると澤田は、

「事務的なお話しです」

と言って、就業規則を出して沙希に渡した。

「あなたの初任給は八十五万円ね」

就業規則と一緒に渡された辞令を見せてそう言った。

「今日は支度金三十万円が出ますから、帰りがけに事務所に寄って受け取って帰って下さい」

と付け加えた。沙希は金額の大きさに唖然とした。

「あっ、言い忘れてた。ここでは品の良いお嬢様の集まりになってますから、言葉にお気を付けて、お客様には丁寧な言葉を使って下さいね。それから、万一お客様に失礼なことや乱暴をされたりしたら、このボタンを押して下さい」

と新しいペンダントを渡された。

「ここにいらっしゃるお客様は日本の女性の美しさを求めておられる方もいます。ですから、できるだけ時間を割いて、茶道と華道の作法も覚えて下さい。お稽古は専属のスクールで無料で受けられますから、通って下さいね。今後分らないことや困ったことがあったら何でもあたしに話して頂戴。分ったわね」

「はい」

「じゃ、今日はこれで説明が全部終わりよ。明日から頑張ってね」

沙希はこれからの仕事は、自分が住んでいる世界とは別世界だと思った。日本中不景気なのに、良くこんな店がやっていけるものだと感心した。帰りがけに事務所に寄ると、先ほど質問した真ん中の男が沙希の所にやってきて、

「これからよろしく頼むよ。この支度金であんたの下着とか靴とかを新しい綺麗な物に代えて下さい。贅沢な物は必要がないが、いつも清潔を心がけて下さい」

と言って支度金の袋を手渡した。

「ありがとうございます。よろしくお願いします」

沙希は男に丁寧にお辞儀をした。

「あっ、猪俣君に逢ったらよろしくと伝えてくれ」

「はい」

ラ・フォセットを出ると、沙希はマリアに電話した。マリアは直ぐ出た。

「合格した?」

「ん。合格した」

「やったわね。じゃ、今夜は乾杯ね」

「あたし、マリアにご馳走させて」

沙希は思わぬ大金の支度金をもらったので、今夜はマリアとカトリーヌと三人で美味しいものを食べたいと思った。カトリーヌに電話をすると、六本木に来れると言った。三人はミッドタウンで食事をすることにした。

七 秘めた愛

面接を受けた翌日の午前中、沙希はマリアと一緒にランジェリー専門店と靴の専門店に出かけた。折からの不況で、値札の20%や30%オフでわりと良い物が買えた。贅沢な物は買わなかったから、沙希はマリアの物も一緒に買ってあげた。アパートに戻ると、ちっちゃなキッチンで髪を洗い、マリアが作ってくれたパエリアを二人で食べた。マリアは料理が上手で、マリアのお国の料理のパエリアは美味しかった。お昼を済ますと、マリアに留守を頼んで早めに六本木にでかけた。今日から出勤だ。

ラ・フォセットに着くと澤田を見付けて、

「今日からお願いします」

と頭を下げた。早かったので、まだ誰も出勤していなかったが、メイクさんたちやマキは来ていた。澤田が居合わせた人たちに、

「今日から皆さんにお世話になる島崎沙希さんです」

と紹介してくれた。

「よろしくお願いします」

と沙希が頭を下げるとメイクさんの一人が、

「どうぞこちらに」

とベッドを指した。

「伏せて寝て下さい」

言われた通りにすると、トップスをブラまで外して裸にして、背中からウエストまでを撫でるようにして化粧液を綺麗に塗って、その上にクリームを薄く延ばした。沙希はエステなどしてもらったことはなかったが、エステってこんな感じかなぁと思った。肩からウエストまで、背中を綺麗にしてもらっている間、すごく気持ちが良くて、

「はい、できました」

と声をかけられた時はハッとなった。どうやら居眠りが出てしまったようだ。メイクさんはブラのホックを留めて、着ていたブラウスは綺麗に畳んで返してくれた。

「上は後でロッカーに入れて下さい。じゃ、そこの椅子にお座りになって」

沙希は言われた通り、美容院にあるのと同じような椅子に座った。椅子を倒すと顔や胸周りを綺麗にしてくれて、

「髪型、どうしようかなぁ、マキ君、サキさんのドレスどんなの?」

とマキに聞いた。マキがクローゼットから今日沙希が着るドレスを持ってきて見せた。淡いパープルピンクのシンプルなスキニードレスだった。

「ああ、それ? それだったら、髪は自然にこのままブローしただけでいいわね」

メイクさんは手際よく綺麗にしてくれた。鏡を見ると、沙希のやや大きめの目の縁が上手に可愛らしく仕上げられていて沙希は、

「すごっ、あたしも捨てたもんじゃないなぁ」

と思うほど別人のように魅力的に変身していた。

「じゃ、マキ君お願いね」

沙希はマキがドレスを着せてくれるに任せて鏡を見ていた。身体の線が綺麗に出るドレスで、沙希に似合っていた。もちろんサイズもピッタリだ。

「このストッキングにして下さい」

マキが差し出したストッキングはやや白味がかった織り模様のあるストッキングだった。沙希はレギンスを脱いで畳むとストッキングに替えた。ストッキングをはき終わると、マキがワインレッドのシルクのサッシュベルトを綺麗にウエストに結んでくれた。

「はい。これで仕上がりです」

鏡の中には、今迄見たことがない素敵な沙希が立っていた。

女は、化粧、衣装、甲斐性、この三つの[しょう]が揃って三勝になると誰でも綺麗になるのだ。今日の沙希はまさに三勝、全勝だった。

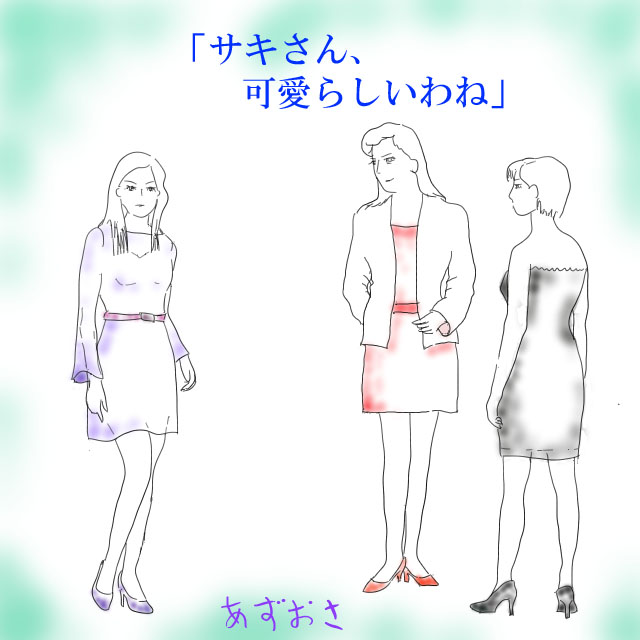

後から出勤してきた先輩たちは全部で九名いた。沙希を合わせて十名だ。澤田が皆に沙希を紹介した。

「今日から入った新人の島崎沙希さんです。よろしくね」

リーダー格の女性は辻村初枝だと名乗った。

「あなた、初めてで勝手が分らないと思うから、今日から当分の間、わたくしのそばで付いて回って下さい。分ったわね」

「はい、よろしくお願いします」

沙希はなんかドキドキしてきた。周囲の仲間の女たちが、

「サキさん、可愛らしいわね」

と口々に褒めてくれた。

六時半、皆は揃って通用口から店の中に入った。沙希は店の中を見て驚いた。広くてゆったりとしていて、清潔でデコレーションは控え目で上品な雰囲気があった。女たちはテーブルの上を拭いたり、活花の形を直したりした後、それぞれが適当にテーブルについた。沙希は辻村の後ろにぴったりと寄り添って、辻村の言う通りにした。

七時を過ぎると次々と客が現れ、八時にはほぼ満席に近くなり盛況だった。金曜日だったせいかも知れない。店は土曜日までで、毎週日曜日だけ休みだと言われた。初日の沙希は辻村の後ろにくっついていたのでなんとか卆なく仕事を終えることができた。

店が終わったのは午前二時過ぎだった。仲間の女たちは着替えを済ますとさっさとタクシーを停めて帰って行った。沙希もタクシーを停めようとしたが、空車がなかなか来なかった。

不意に、

「沙希、送ってくよ」

と後からメットが差し出された。驚いて振り返ると、そこに猪俣章吾が立っていた。

「オレ、ここのバックヤードやってるから、良かったらいつでも送ってくよ」

章吾の背中にぴったりと抱きついて夜中の街中をバイクで走るのは気持ちが良かった。椎名町のアパートに着くまで、沙希は至福の一時を過ごせた。勤め始めてから、そんな日が毎日続いていた。章吾はシャイな奴で、アパートに着くといつも、

「じゃな」

と言って直ぐに走り去った。けれども、いつの間にか沙希は章吾を本気で愛していた。なので、章吾が走り去って、赤いテールランプが見えなくなると、すごい切なさが押し寄せてきて、泣きたくなるほどだった。

八 森ガール

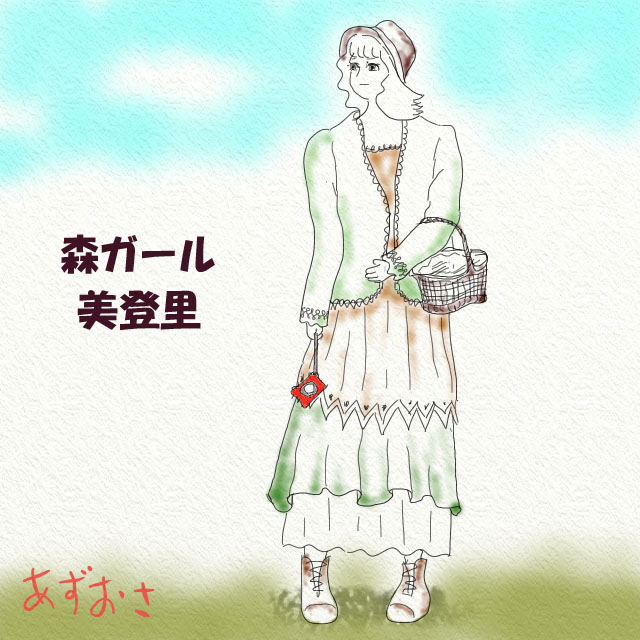

古都鎌倉には鶴岡八幡宮の前から海に向かって一直線に若宮大路が続いている。JR鎌倉駅東口駅前から北に向かって若宮大路と平行して、商店が並ぶ小町通りがある。だが、鎌倉には、若宮大路の東側に若宮大路に平行して、もう一本金沢街道に続く道がある。小町大路だ。小町大路界隈は、所番地で言えば小町一丁目~二丁目になり、この辺りは旧市外で瀟洒な住宅が並んでいて、路地を入ると観光客の喧騒が嘘みたいに静まり返った静かな住宅街だ。

その住宅街の一角に藤井美登里の家があった。美登里の父は市役所勤めの役人で、月給は多くはなかったが、祖父が残してくれた金融資産があり、贅沢ではないがゆとりのある生活をしていた。家族は祖母と両親の四人で、美登里は一人っ子だった。

美登里は幼稚園から高校までは、江ノ島からモノレールで一駅の目白山下駅で降りた所にある湘南白百合学園に通った。カトリック教、クリスチャンのお嬢様学校で、子供の頃から男性には縁が遠かった。白百合学園高等学校を卒業すると、東京千代田区三番町にある大妻女子大学の文学部に進んだ。大学は桜で有名な皇居の千鳥が淵に近く、隣は東京家政学園だったので、女ばっかの所だ。

鎌倉からは大学に通うには遠すぎる。だが、美登里には母の姉の西垣八重と言う伯母がいて、四谷に住んでいた。それで、大学の二年~卒業するまでは伯母の所に居候をしていたのだ。大妻女子大の文学部の学生は一年生の時だけ、東京郊外の狭山と言う所の分校に通うことになっていた。田舎で、四谷からは通えないので、学生寮に入って過ごした。

大学の一年生までは、美登里はパンツでもトップスでも、身体にピッチリと合う物でないと気が済まなかった。それで、田舎ではなかなか気に入るものが見付からなかったので、休日には渋谷に出て、何軒も店を回って、自分の身体をビシッと締め付けるような感じのアイテムを探すのに命を懸けていると言ってもいいくらい熱を入れていた。

運良くピッタリのが見付かると嬉しくて嬉しくて仕方がないような子だったのだ。

大学二年から三番町のキャンパスに移った。それで、今迄よりもマイファッションを見つける暇がずっと増えた。休日になると、気が合う友達と連れ立って、代官山、原宿、下北(下北沢)を遊び歩くことが多くなった。この界隈には輸入物の古着を扱う店がいくつもあって、友達に誘われてそんな店に行くことが多くなった。

この頃から、美登里の心境に変化が現れた。今迄、自分の身体を締め付けるようなピシッとしたものが大好きだったのに、古着屋に通う内に、今までとは正反対に[ゆるい]感じのアイテムが大好きになり、ライフスタイルまで[ゆるい]のが好きになってしまった。

ヨーロッパから輸入された古着の中に、上質なウールのAラインのゆったりとしたワンピやジャケ、ハーフコート、またゆったりしたギャザースカートやウールの大きなスカーフなど、色合いも淡いブラウンやグリーン系の素的なアイテムがあって、気に入った[ゆるゆる]のアイテムを探しては買ってくることにすっかりはまってしまった。美登里は元々一人っ子で甘えん坊、鎌倉の静かな家に居るときは、部屋の中でゆったりと童話を読んだりしているのが好きで、食事も時間をかけ、お風呂も一時間位かかるのが普通だったからそんな性格に[ゆるい]感じのファッションは合っていたのかも知れなかった。

昨年、三年生になった時には、美登里のファッションは一年生の時と様変わりしていた。休日に散歩をしたり、洋服探しに出かけるときは、ゆるい洋服に身を包んで、伯母に買ってもらったカシオのデジカメをぶら下げて、路傍の片隅に咲く雑草の可愛い花を撮影したり、何気ない街の風景を撮影したりするのが趣味になっていた。デジカメは優れもので、暗い所を撮ってもそこそこ明るく取れるし、連写は出来るし、何よりもYouTube撮影モードがあって、写真をブログにアップするばかりでなくて、YouTubeに動画を投稿するのも趣味になった。美登里は北欧の童話が好きだったから、ヨーロッパの、取分け英国や北欧の絵本の挿絵を参考にして、マイファッションを楽しんでいた。

そんなある日学校で友達から、

「あなた、森にいそうなおんなの子みたいね」

と言われたことが広まって、当時交流サイトのコミュで話題になっていた、[森ガール]にちなんで、美登里もみんなに[みどりの森ガール]とあだ名されるようになってしまった。名前の美登里が余計に印象を強くしたのだろう。

こうして、美登里が大学の四年生になっても、皆から[みどりの森ガール]とか[みどりの森]と呼ばれていた。初夏を過ぎたあたりから、就活に忙しくなって、リクルートスーツを着て歩くことが多くなったが、今ではリクルートスーツが窮屈で着るのが嫌になるほどだったのだ。

その日は、クラスメイトと飯田橋で遅くまで遊び歩いて、皆と別れた時は既に午前二時半を回っていた。伯母には電話で友達との飲み会で遅くなるからとは伝えてあったが、こんなに遅くなったのは初めてで、帰ったらきっと叱られるだろうと思うと、何だか気持ちが重くなった。

午前二時半と言っても、飯田橋から四谷あたりまでは車もそこそこ多く、道を歩いている人も居たから、タクシーには乗らずに外堀通りに沿って四谷までゆっくりと歩いて帰ることにした。

美登里が丁度四谷小学校前の交差点に差し掛かった時、四谷の方から飯田橋の方に向かって、一台のバイクが走って来るのが見えた。バイクは二人乗りで、後に女の子が乗っている様子だった。特にスピードは上げておらず、夜道を走るバイクとしては大人しかった。

バイクが緑の信号で交差点を突っ切る時、不意に自分から見て右、バイクから見て左の道から、赤信号なのに乗用車が突っ込み、

「キュワーッ!」

と急ブレーキをかけて停まった。

バイクは咄嗟に避けようとしたらしく、スリップして転倒した。乗っていた男は女を抱きかかえるようにして、転倒したバイクを避けて道路上に倒れこんだ。美登里は乗用車が突っ込んできた時、無意識にYouTube撮影モードで交差点の様子を撮影していた。

バイクが転倒したのは美登里が立っている所と反対側の飯田橋方面に向かう車線だった。それで、美登里が見ていると、近くの人が二人近付いて声をかけている様子だったが、その中の一人が119番に通報したらしく、間もなくサイレンをけたたましく鳴らして救急車が来て、倒れた男女を乗せて走り去った。

信号が変わると、急ブレーキをかけた乗用車はそのまま交差点を左折して飯田橋方面に走り去り、倒れたバイクだけがその場に残されていた。走り去った車の映像も美登里のカメラにバッチリ撮影されていた。少しして、パトカーがやってきて、119番に通報したらしい二人に何やら聞いているらしく、他の警官がスリップ跡などを現場検証してからバイクを舗道の脇に立てかけて、パトカーも走り去りあたりは何もなかったようになった。

美登里が気が付いた時は午前三時過ぎだった。

「今夜はすごい特種が撮れたな。明日YouTube にアップしよっと」

美登里はいましがた目の前で起こった出来事を思い出して嬉しくなっていた。

四谷の伯母の所に帰ったら、

「美登里さん、あなたは大切な預かりものですよ。いくら遅いたって、こんな時間に女の子一人歩いていてはいけません。次に同じことがあったら許しませんよ。何かあったらどうするのっ!」

とこってり絞られた。美登里は台風が過ぎ去るのを待つかのように首をすぼめて小さくなっていた。

九 加奈子の嫉妬 Ⅰ

沙希が六本木のラ・フォセットに勤め始めてから、早くも一ヶ月以上が過ぎた。最初の給料は途中入社なので日割り計算されていたから、いくらもなかったが、二回目は辞令通り支給額は八十五万円だった。だが、手取りを見てビックリした。七十万円と少ししかないのだ。明細を見ると、所得税源泉徴収額、厚生年金保険、雇用保険などがごっそりと差し引かれていた。

「へぇーっ? こんなに引かれちゃうんだ」

沙希は町工場でもらっていた給料が十二万五千円だったから、税金はゼロ、保険もわずかだったから、予期していなかった。考えて見ると、同年代のOLさんの三倍近くの金額だ。税金や保険が高くなるわけだと納得せざるを得なかった。世間で所得税が高すぎるなんて話はよく聞いていたが、ついこの前まで、沙希は全く実感がなかった。

ラ・フォセットで接客係りを務め始めて、最初はリーダーの辻村初枝の後をくっついて回ったが、沙希は直ぐに慣れて、今では一人でちゃんとお客様の応対ができるようになった。沙希は真面目に働いた。この仕事では、

「お客様への気配りと気遣いが一番大切よ」

と教えられていたから、それをきちっと守り、手抜きはしなかった。

最初はニューフェースだと紹介されてちやほやされたが、半月も過ぎると顔見知りの客が増えてきて、これからは実力の勝負だと思っていた。

接客係の女の子たちは、客に頼まれて、仕事が終わってから店外で逢うことは許されていた。ただし、店外でトラブルが発生しても店は一切無関係だと言う決まりはあった。それで、大抵の女の子はこの人と思う客の希望に応じて、オフの時に客と付き合っていた。仕事が仕事だから、当然客はHをすることも含んでいると暗黙の了解があった。

沙希は章吾に恋をしていたから、客の誘いをなんとかかわして、客と店外で逢うことは一度もなかった。だが、そのことで沙希の人気が一気に盛り上がった。何人かの客は、

「僕が必ず沙希さんを堕として見せる」

と張り合って、何かと沙希に取り入ろうと、プレゼントを持ってきたり、口説いたり、兎に角沙希に熱を燃やしたのだ。

沙希が入る前に店内のトップレディーは岩井加奈子と言う子だった。接客係の中では一番綺麗で魅力的だと言われて、加奈子を口説く客は多かった。だが、沙希の人気が盛り上がり、加奈子の存在が薄れてきた。加奈子は負けず嫌いだったので、これには腹が立った。

「沙希のやつ、それほど綺麗でもないのに、ただちょっと可愛いだけでのぼせ上がっちゃって」

加奈子はいらついた。

沙希は最近ロッカーのネームカードが逆さになっていたり、いつも使っている歯ブラシがゴミ箱に捨てられていたり、変なことがあるのに気が付いていた。だが、誰かがたまたま間違えたんだろうと、気にも留めなかった。しかし、加奈子が店の中で沙希のドレスの裾を踏んづけて通路に転倒してしまったとき、加奈子の意地悪だと気付いた。沙希は一番年下の新米だったので、我慢した。加奈子の意地悪はその後も続いた。沙希のヒップにルージュでいたずら書きをされて、客にやんやと笑われて恥ずかしい思いをさせられたり、さりげなく、テーブルから下げた汚れた器を沙希のドレスにぶつけて汚されたり、段々とエスカレートするようだった。だが、この様子はリーダーの辻村初枝がちゃんとチェックしていた。

「沙希さん、ちょっと」

「はい」

沙希が辻村に呼ばれて行くと、

「あなた、最近加奈子さんに意地悪されているわね。この世界ではよくあることなの。あなたはまだ入って間もないから我慢して下さいね。我慢できないようなことがあったら、直接加奈子さんにおっしゃらずに、わたくしに話して頂戴」

「はい、分りました」

その後、辻村が加奈子に注意したのかどうかは分らなかったがしばらく加奈子の意地悪はなかった。

「あなた、沙希さんに意地悪してるわね。わたくしの目は誤魔化せないわよ」

辻村初枝は加奈子を呼んできつい目で注意した。

加奈子は傷付いた。加奈子は沙希が辻村にちくったのだと思っていたのだ。それで、何とか沙希に仕返しをしてやろうと画策した。

「あたしの店に島崎沙希って言う新入りがいるのよ。そいつ、生意気だから痛めつけてちょうだい」

加奈子は付き合っている男に頼んだ。男は工藤と言う名前だった。それで、工藤は沙希の行動や住まいを調べてから、ダチを誘って、帰り道に怪我をさせてやることにした。沙希は店の猪俣章吾と言う奴に帰り道毎日バイクで送ってもらっているのが分かったから待ち伏せしてすっ飛ばしてやることにしたのだ。

最初、猪俣と島崎が乗ったバイクの後を尾行して彼等がいつも通る道を調べた。

店が終わると、バイクは首都高の下の一般道を溜池に向かって走り、溜池で左折して外堀通りに沿って走っていた。赤坂見附で青山通りの陸橋を潜って直進して、四谷から市ヶ谷へと外堀通りに沿って走っていた。飯田橋交差点で外堀通りを左折して、目白通りに沿って走っていた。バイクは江戸川橋交差点を右折すると、直ぐに目白坂下で左折して目白通りを走っていた。そのまま山手線をまたぐ陸橋を過ぎて、なおも直進して、山手通りに交差すると、板橋方面に右折して、一つ目の交差点を左に折れて住宅地に入った。椎名町駅前の住宅地だ。

工藤と仲間の乗った乗用車はそこまで尾行すると、尾行をやめて戻った。

目白坂下から山手通りまでの間に、バイクは急にスピードを落して自分達の車の後ろに付いた。だが、バイクは直ぐにスピードを上げて追い越して行ったので、工藤たちはそのまま尾行したのだ。

章吾は目白通りに折れた時に、尾行してくる乗用車に気付いた。それで、明治通りの交差点を渡ってすぐにスピードを落して、乗っている奴等と乗用車のナンバーを記憶してから直ぐにスピードを上げて追い越したのだ。もちろん、章吾は沙希には何も言わなかった。

十 加奈子の嫉妬 Ⅱ

猪俣章吾は、グループの女の子には平等に優しかった。初めて沙希に出逢った時沙希はいきなり、

「あたしを守って下さい」

と言い、

「章吾がどうして自分なんだ?」

と自分が選ばれた理由を聞いたら、

「一番強そうだから」

とも言った。章吾はその時の沙希の言葉を忘れてはいなかった。けれども、章吾は最近若者に多い草食系の感じで、最初は沙希に特別な感情を持ってはいなかった。だが、ラ・フォセットに沙希が入社して、一ヶ月以上になるが、沙希は随分綺麗になり、魅力的に変身していた。そのため、日毎に沙希を意識するようになっていた。毎晩バイクに乗って、章吾の後から抱きついてくる沙希が特別に可愛らしく思えるようにもなった。

女は恋をすると綺麗になると言われる。確かに沙希は章吾に恋をしていた。だが、それだけでなくて、毎日メイクさんに綺麗にしてもらい、エステのようにボディーを磨いてもらっていた。しかも、ここのとこ茶道や華道のスクールに真面目に通って、日常の所作が美しくなってきた。

女は磨かれれば綺麗になれるとは良く言ったものだ。

見知らぬ乗用車に尾行されていたことを認識した翌日、沙希を載せて帰るためバイクを出すと、その車はその日も六本木から後をつけてきた。どこにでもあるような特徴のないクラウンアスリートでナンバーは袖ヶ浦35X・XXXXで昨夜の車と同じだった。それで、章吾はバックミラーで尾行車をチェックしながら、ゆっくりと外堀通りを走った。

夜中の二時半頃だから、車は昼間よりまばらで走りやすかった。章吾のバイクが四谷を通り過ぎて二つ目の交差点を緑信号で通過する寸前に、白いワンボックスカーがいきなり交差点に飛び出して、急ブレーキをかけて停止した。スピードが出ていなかったから、章吾は咄嗟に避けて通り過ぎる余裕があった。だが、バイクの後部が飛び出した車にかすって、バランスを失い、あっと言う間にスリップして転倒してしまった。

この時、章吾は無意識に左腕で後ろの沙希を抱き押さえて、そのまま路面に倒れ、スリップして舗道の縁石に当たって止まった。そのため、転倒する時路面に左肩をぶつけ、そのままスリップしたので、革ジャンの肩の部分が摩擦熱で溶けてボロボロになるほどで、縁石に頭をぶつけて、一瞬失神していた。

救急車で病院に運ばれ、検査を受けた結果、章吾は左肩打撲で十日間の入院後、リハビリに半年は必要だろうと診断された。沙希は本当に奇跡的だが、章吾に守られてかすり傷一つ無く、一応検査を受けたが直ぐ帰宅を許された。それで、その日午前中いっぱい、沙希は章吾の看病をしていた。

その日、工藤は友達四人の内工藤ともう一人はクラウンアスリートに乗り、工藤の友達篠原ともう一人は別のワンボックスカーに乗ってもらい、四谷小学校横の道で待ち伏せしてもらうことにした。お互いは携帯で連絡を取り合い、タイミングを計ってバイクが交差点に入った時に跳ね飛ばす計画だった。

女の子を後に乗せたバイクはゆっくりと外堀通りに沿って工藤の車の少し前を走っていた。工藤は昨夜も今夜も尾行に気付かれていないと判断していた。

「よしっ! 今だっ!」

工藤の隣の助手席に座っている男がワンボックスカーに携帯で合図を入れた。工藤は速度を落して前方を注視した。その時、予定通りバイクは転倒して、二人の男女が舗道に向かって滑って止まるのを確認した。信号が変わると、ワンボックスカーは左折して市ヶ谷方面にスピードを上げて走り去った。工藤も事故を確認すると、そのまま走り去った。

「加奈子、予定通り跳ね飛ばしたよ。当分あの女、店には出られないと思うよ。怪我の状況によっては身体の傷で店を辞めちゃうことになるかもね」

工藤からの期待通りの連絡に、久しぶりに加奈子はスキッとした気分になった。

「リョウ君、ありがとう。警察は心配ないの?」

「見た目オレたち関係ないし、跳ねた篠原も見付からないと思うよ」

「そう。近い内にお友達四人一緒に美味しいものをご馳走させてね」

十一 加奈子の嫉妬 Ⅲ

章吾が入院して、検査を済ませ、病棟に移された所で、四谷警察署から警官が二人やってきた。一人は年配で一人は若かった。

「事故関係の話を聞かせて下さい」

年配の警官が章吾の様子を見てから話し出した。

「オレのバイクにぶつけて逃げた車、見付かったんですか?」

と章吾が聞き返した。

「あんたね、信号無視をして事故を起こしといて何言ってんだよ」

警官の態度が急に横柄になった。

「えっ? オレがですか?」

「あんたたちが事故を起こした時、119番に通報した人に聞いたんだがね、あんたが交差点に侵入した時は、赤信号だったと証言があるんだよ」

「そんなはずはないっす。オレ、バイク乗ってて赤で交差点に入ったことは一度もないっす」

「今回はなぁ、証人も居ることだし、あんたが信号無視したのは間違いがないんだ」

「冗談じゃないですよ。オレたち被害者ですよ」

「信号無視して交差点で事故を起こしたら加害者だよ」

「だったら何故オレにぶつけた車が通報しないんですか? 可笑しいじゃないですか?」

章吾は警察の言い方にむかついた。

「あんた、あんまり変なことを言い張ると、信号無視の他に公務執行妨害で逮捕もできるんだよ」

と年配の警官は脅した。章吾はこれ以上警官と争っても仕方ないとあきらめた。すると、若い警官が、

「主任、119番に通報してくれた人は[確か]赤だったと[思う]と言ってましたから、正確ではないかも知れません。それに、ぶつけられて110番をしなかった相手も可笑しいと思いますが」

と遠慮がちに言った。

「お前は黙ってろ。話しがややこしくなる。大体バイクに乗ってる奴等は信号無視する奴が多いんだ。今回もこの猪俣が信号無視したんだよ」

そう言って年配の警官が調書に署名しろと言ったが章吾は頑なに拒否した。

「あんたなぁ、大人しくサインした方があんたのためになるんだ。気が変わったら、退院してからでもいいから、署に来なさい」

そう言い置いて警官は帰って行った。

警官が病室を出て行くのをぼやっと見ていた沙希は急にはっとなって、病室を飛び出し、警官の後を追った。沙希は若い方の警官に追いつくと、

「すみません」

と声をかけた。警官が振り向いた。

「失礼ですが、お名前を聞かせて頂けませんでしょうか?」

若い警官は沙希の顔を覚えていた。

「あっ、先ほどの猪俣さんと一緒だった方ですね」

「はい」

「わたしは広田と言います。四谷警察署の交通課にいます」

と警官は答えた。

「ありがとうございました」

沙希は病室に戻った。

沙希は章吾に促されて、その日の夕方ラ・フォセットに出勤した。事故のことは章吾が上司に連絡するから何も言わないでくれと言われていたから、ラ・フォセットには何も報告しなかった。

沙希がいつも通り出勤すると、岩井加奈子とすれ違った。沙希は加奈子が沙希の顔を見て驚いた様子ですれ違った後、

「あれっ? おかしいな」

と呟くのを聞いてしまった。すると加奈子が戻ってきて、

「沙希、夕べも店の男の子に送ってもらったんじないの?」

と聞いた。

「……いいえ」

沙希は一瞬考えて、

「いいえ」

とはっきり答えた。加奈子とはそれだけの会話しかなかったが、メイクで背中をケアしてもらっている間、何か分らないけれど、視線を感じていた。

加奈子は沙希がメイクをしている間、腕とか外から見える部分に怪我をしてないかちらちらと横目で見ていた。だが、どう見ても全く傷はない様子だった。

「やはり、沙希は夕べバイクに乗ってなかったんだ。じゃ、後に乗ってた女は誰だったんだろう?」

加奈子は不思議に思った。工藤の報告では相当派手に転倒した様子だったから、もしかして別の女が乗っていたのかも知れなかった。それで、店の女の子たちにそれとなく注意を払ったが、誰も事故に遭遇したらしい者は居なかった。

「あいつ、もしかして店に関係のない別の彼女を乗せて走っていたのかも」

加奈子はそれしか考えられなかった。

日曜日にモモからメールが入った。

「ショウゴが事故ったらしいのよ。それで、今夜仲間揃って章吾のお見舞いに行こうって約束になったの。あなたも来ない?」

沙希は仲間には連絡を入れてなかったから、沙希が事故で一緒だったとは知らなかったようだ。事故の知らせはサングラスのサトルから入ったらしい。

池袋のロマンス通りに沙希も入れて仲間六人が揃った所で、花束と果物を買って章吾が入院している病院に行った。章吾は大分良くなって、ベッドから起きて歩けるようになっていた。だが、肩から胴まで包帯で巻かれて痛々しい感じだった。

加奈子は工藤に電話した。

「この前、店の子を吹っ飛ばしてくれたって言ってたけど、あれ、別の女の子だったみたいよ。彼女はぴんぴんしてるわよ」

「変だなぁ。店から出て来て乗ったのも確かめてあったんだけどなぁ」

「だからさ、失敗したのよ。ご馳走する話はオアズケね」

「そんなバカな」

「それより警察の方はどうなのよ?」

「そっちは全然。多分わかんねぇと思うよ。車は二台とも千葉の袖ヶ浦ナンバーだし、分かりっこないよ」

「ならいいんだけど。様子見に行くわけには行かないし」

加奈子のいらいらはまた始まった。

十二 加奈子の嫉妬 Ⅳ

沙希たち六人が章吾をお見舞いに行ったら、少し遅れてサングラスのサトルが六人男を引き連れて見舞いにやってきた。それで、章吾の周りは急に賑やかになった。

「えっ? 兄貴が信号無視だって? 兄貴がいつも信号をきっちり守ってるのはオレたち全員知ってます。理不尽だなぁ」

「みんなに心配かけて申し訳ない。オレ、納得できないことは絶対に譲らないから大丈夫だよ」

「いつ退院できるんですか?」

「あと三日ここに居ろだってさ」

沙希は本当は一人で章吾の看病をしたかった。けれども、仲間と一緒でないとあとで拙いことになるかも知れないと思って、お見舞いは仲間と一緒に来ることにした。

今日の仲間ではないが、章吾の友達の中で、オヤジが弁護士事務所をやっている奴がいた。章吾はその友達に電話して、警察と争う時オヤジに弁護を頼みたいと頼んでいた。その返事がその日の午前中に届いた。もちろんOKだった。それで、章吾は警察と戦おうと心に決めていた。

章吾の退院は午前中だったので、沙希も退院する時一緒だった。章吾は退院したその足で、四谷警察署を訪ねた。

「広田さんをお願いします」

交通課に行くと沙希が名前を聞いておいてくれた若い警官の広田を呼び出してもらった。

「色々お世話になりました。彼、今日退院しました」

と沙希が広田に挨拶した。

「ちょっと待って下さい」

広田はこの前主任と呼んでいた年配の警官を連れてきた。

「おうおう、サインをする気になったか」

年配の警官はにこにこして章吾に近付いた。

「いえ、サインはしません。そのことで話に来ました」

「えっ?」

二人の警官は意外だと言う表情をした。

「オレ、信号無視はしてませんから、この件は、そちらで起訴して下さい。オレもあんたを訴えさせてもらいますから」

「猪俣、それはどう言うことだよ」

年配の警官の顔色が変った。

「ですから、法廷できっちりとかたをつけさせてもらいます。オレの友達のオヤジが弁護士で、弁護を頼んであります。オレが信号無視をしたと証言したやつを法廷に証人として連れて来て下さい。そいつを弁護士からきっちり尋問してもらいます。オレははっきりと青信号を確認して交差点に入りました。そっちの目撃者がオレが赤で侵入したと言うなら、どっちかがウソをついてるのと違いますか? オレは絶対にウソは言ってません。だから、そっちの証人が自分は正しいですと言い張るなら法廷で白黒付けるっかないでしょう。あんたはオレの言うことを聞かずに、その証人を信じてオレを信号無視で罪人にしたんだから、オレはあんたも訴えます」

年配の警官は青筋をたてて怒った顔で聞いていた。その警官は長い警官生活の中で、こんなことを言われたのは生まれて初めてだったのだ。それで、その警官は返す言葉を失っていた。

章吾は広田に、

「事故る前の日と事故った日の二日間、このナンバーの車がオレを尾行してました。事故に関係あるのかないのか分かりませんが、オレ、運転していた奴の横顔も覚えてます。調べてもらえませんか?」

広田は車両の番号が分っているので、一応調べてみると請合ってくれた。

章吾と沙希が立ち去ると、年配の警官は直ぐにその日現場検証した時に立ち会ってくれた119番を通報した男に電話した。生憎電話が繋がらなかったので、連絡先を留守電に入れておいた。

夕方七時頃、目撃した男から電話がきた。年配の警官が電話に出ると、

「何かご用でしょうか」

と尋ねた。

「先日バイクの事故に立ち会ってもらった件ですが」

「はい」

「あの時、バイクは赤信号で交差点に進入したと証言されましたよね」

「はい」

「それを法廷で証言してもらえませんか?」

「えっ? 冗談じゃないですよ。私はあなたが赤信号だっただろ? とおっしゃるから、はいと答えましたが、自分は事故になった瞬間は見ていませんから、確か赤だったと思うと訂正したはずですが。法廷で証言してくれなんて、引き受けられません」

警官は困ったことになったなと思った。

「すまんけど、あんたが赤だったと言ってくれればそれではっきりするんだけど、赤でしたと言ってもらえんかなぁ」

警官は男に頼み込んだ。

「済みません。私は自信がないですから、お断りします」

警官は脅しに出た。

「あんたなぁ、そこまで言うなら偽証罪でしょっぴくこともできるんだよ」

「……」

「じゃ、証言してくれるんだな?」

「……」

「どうなんだ?」

電話の向うの男は考えている様子だった。それで、

「分りました。法廷で証人になりますが、その時の様子を正直に話をします。多分私の話を聞けば、赤だったか青だったかはっきりとしないと思われても仕方が無い結果になりますが、それを承知して頂けるなら応じます。でも、赤とは絶対に断言はしませんから」

年配の警官はこれじゃヤバイと思ったが、どうすることもできなかった。そのやり取りを広田が心配顔で見ていた。

「主任、本件は悔しいですけど、猪俣に頭を下げて告訴を取り下げてもらった方がいいと思いますが」

いつもは、

「お前は黙ってろ」

と言うのだが、その日は言えなかった。

二日後、年配の警官から章吾に電話がきた。その日は口調は穏やかだった。

「この前の件だが、目撃者に再度確認した所、あんたの方が正しいようだ。それで、あんたは信号無視はしてないので被害者と言うことになるんだが、了解してもらえないかなぁ。信号無視と決め付けたことは謝るよ」

章吾はあの石頭の年配の警官があっさりと取り下げたのを不思議に思った。だが、被害者になるなら文句はない。それで、

「分りました。それじゃ、オレに車をぶつけて逃走した奴を捜査して逮捕してくれるんですね?」

「そう言うことになるなぁ」

「それじゃ困ります。オレの方は治療費やバイクの修理代、休業補償、慰謝料とかを全部見てもらわんと納得できないですから、逮捕するとはっきり言って下さい」

「分った。逮捕するように全力をあげる」

警官は章吾に完敗してしまった。

年配の警官と広田警官は、運良く章吾がサインを拒んだため、まだ調書が保留だったことに気付いた。それで、章吾の話を証言として取り上げて、当て逃げ事故として作り直した調書を上げて捜査を開始した。だが、日が経っており、事故が夜間だったので、現場の聞き込みをしてもなかなか情報が取れなかった。これには稲本と言う主に捜査の仕事を分担している警官(刑事)が加わって仕事を手伝ってくれた。

稲本刑事はベテランだった。それで、広田が聞いていた尾行していた不審車の情報に興味を示した。

十三 加奈子の嫉妬 Ⅴ

稲本刑事は四谷小学校の交差点付近を聞き込みに回ったが、手がかりが掴めずに居た。今回は猪俣の信号無視による自損事故と決め付けたために、初動捜査を失敗したと言っても良かった。稲本は猪俣の了解を取って壊れたバイクを入念に調べた。その結果、バイクの左側は転倒時のスリップで大きな擦り傷がいっぱい付いているが、猪俣の話の通り、後部にスリップとは方向の違う擦り傷が付いていて、明らかに車両との衝突で発生した擦り傷だと思われた。傷跡を良く観察すると、スリップによる傷は衝突による傷の後から付いたものと判明したので、猪俣の言う通り、バイクの後部に衝突後にバイクが転倒してスリップしたものと推察された。バイクに付着していた僅かな塗料片を採集して鑑識に回した所、乗用車に使われている塗料と判明したが、相手の車両の種類やメーカーまでは解析できずにいた。

猪俣章吾の仲間にポチと呼ばれているパソコンおたくが居た。やや太り気味で丸っこく、走る姿が子犬のようだと言われ、やがてポチと言うあだ名が付いた。本人も気に入っている様子だ。そのポチがYouTubeにアップされた[目撃]と言う題名のバイク事故の動画を見つけた。それで、近くのネットカフェにみなで集まって動画を見た。上手に撮れていて、どうやらショウゴの事故を連想させた。仲間達はショウゴが沙希を後ろに乗せていたとは知らなかったから、二人乗りのバイクなので、ショウゴではないと思った。だが、沙希だけは、この動画を見た時、自分と章吾だと確信した。沙希はみんなの気持ちを考えてその日章吾の後ろに乗っていたことは伏せていた。もちろん、章吾も言わなかった。

「ポチさん、この動画、誰が投稿したか分かるの?」

沙希はポチに聞いた。

「投稿者のコードネームは出てるけど、その人がどこに住んでる誰だってのは分らないな」

「警察で調べても?」

「ん。よほどの大事故だったら警察がYouTube の管理人に情報提供を要求すれば出すかも知れないけど、普通は警察にも情報は出さないと思うよ。もしも警察に情報が漏れることが分かったら、ヤバイ内容の動画は絶対にアップされなくなるからね」

「そうなんだ。ダメかぁ」

沙希はがっかりした。

沙希はSNSに会員登録をしていて、時々日記を更新していた。町工場に勤めていた頃、事務の仕事でパソコンを使っていたから、その頃は会社のパソコンを使わせてもらって、時々ネットナビをやったり、SNSの日記の書き込みをやっていた。今はパソコンを持ってないので、たまにネットカフェに寄って更新していた。

沙希は仲間と別れて一人になった時にネットカフェに寄って、事故の事、YouTube の[目撃]と題する動画のURLをアップして、誰かこの事故のことについてご存知ならご連絡を下さいと自分の日記に書き込んでアップした。転倒したバイクの後に乗っていたのは自分だとも書いた。そうすると、二日経ってから、沙希のネット友達から日記に書き込みがあった。自分のネット友達で、同じ動画をアップされている方が居ますと書かれていた。沙希は自分のネット友達にメッセを送った。

「こんにちは。コメ、ありがとう。チビさんの動画をアップされた方のHNを教えて下さらない?」

それで、チビさんからメッセが届いた。動画は鎌倉在住のみどりの森さんご自身が撮影したものだとも分った。

沙希はこのビッグな情報に飛び上がるほど興奮した。メッセージを交換している内に、[みどりの森]さんは大妻女子大の四年生で、主に四谷に居ることが分り、早速会ってもらう約束をしてもらった。

みどりの森さんの本名は、藤井美登里さんだと分かった。その日、四谷で沙希と藤井はスタバでお茶した後、四谷警察交通課の広田に電話をして、

「広田さんに見てもらいたいものと、会って欲しい方が居るの。お手数をおかけしますが、ネットカフェまで来てもらえません?」

と電話した。広田は、

「いいですよ」

と快く応じてくれた。

広田がネットカフェにやってきた。その後の捜査の状況を聞くと、職務上話してはいけないのだが、内緒でと前置きして、全然進んでいないと答えた。

広田は藤井美登里の話を聞いて、動画を見てビックリした。動画は綺麗に写っていて、信号が赤でワンボックスカーが進入したことや、左折する時の映像を拡大すると、袖ヶ浦X3XX・XXXXと番号もはっきり読み取れた。

広田は情報を持ち帰って稲本刑事に報告し、千葉県警の協力を得て、その日の内にワンボックスカーを運転していた篠原弘一と同乗の津村明彦の二人の青年を逮捕して取り調べた。

その結果、篠原の友人の工藤と言う男が話を持ちかけ、車の修理代と謝礼金五十万円を受け取っていたことが分かった。

「おまえらなぁ、おまえらがやったことは単なる過失の衝突事故じゃなくて、立派な計画的殺人になるんだぞ」

稲本は篠原たちから何故殺人を計画したのか、理由を聞きだそうと努力したが彼等からは聞き出せなかった。それで、殺人を依頼した工藤を逮捕して締め上げた。

「お前、事故のあった日、どこに居た?」

「習志野市内のボンと言うスナックで一時過ぎまで飲んでました」

稲本は千葉県警に連絡、スナック[ボン]のママに任意同行してもらい、事情を聞いた。その結果、工藤に頼まれてアリバイ工作をしたことを白状したので、ママはその場で逮捕された。

稲本は、

「おいっ、工藤、お前やってくれたなぁ。スナックのママが全部白状したぜ。いい加減に降参したらどうだ」

工藤は堕ちた。それで尾行のこと、猪俣でなくて沙希を怪我させるためにやったと供述した。だが、何故沙希を狙ったのか、沙希と何らかの関係があるのかは、なかなか口を割らなかった。

取調べは翌日も続いた。

「お前、篠原にやった金はどっから手に入れた?」

「自分の預金からです」

稲本は工藤の預金を調べたが残高はわずかで、とても五十万円を渡せる余裕がないと思われた。それで、工藤の家宅捜査をすると、封筒に入れたままの五十万円が見付かり、封筒には100とボールペンで走り書きされていた。多分百万円だろう。

「この金、誰からもらった?」

工藤の答えは曖昧でのらりくらりと話を曲げた。それで、工藤の携帯を証拠品として没収して最近の通話記録を調べた。その結果、岩井加奈子と言う名前が浮き上がってきた。

「工藤、お前岩井加奈子を知ってるな」

「そんな名前聞いたことありません」

「バカ言えっ、お前さん携帯で最近何回も話をしてるだろ? 警察をなめんじゃねぇっ!」

稲本は更に工藤を締め上げた。

三日後、とうとう工藤は完全に堕ちた。

「工藤、最初から素直に白状してれば一日で終わったのに、手間をとらせやがって」

岩井加奈子は六本木のラ・フォセットに勤めているホステスだと分った。岩井加奈子は殺人教唆の容疑で、その日の内に逮捕された。

男女五人が共謀した怨恨による計画的殺人未遂事件だったので、翌日のテレビ、新聞に報道された。ただ、狙われた被害者の沙希と章吾の名前は実名ではなく、SとIとされていた。

加奈子は留置所の中で、沙希を恨んだ。ハラワタが煮えくり返る位だとはこのことだ。おまけに、加奈子はラ・フォセットを解雇されてしまった。

篠原が加入していた自動車保険金が適用されず、章吾は篠原自身に損害賠償を請求せざるを得なくなった。だが、友人の父の弁護士が保険会社とうまく交渉してくれて、結局わずかな慰謝料の他に入院治療費やバイクの修理代は受け取ることができた。もちろん、沙希にも僅かな慰謝料が出た。沙希はそれを全部章吾に渡した。

こうして、加奈子の嫉妬による事件は一段落した。

「美登里さん、ほんとうにありがとう。お陰で、彼は救われました」

沙希は美登里に心からお礼を言った。

このことがきっかけで、沙希と森ガール美登里は親しい友達となった。

十四 罠 Ⅰ

岩井加奈子がクビになり、沙希は六本木のクラブ、ラ・フォセットで一番人気の接客係として安定した地位を得た。当然のことながら、次の給与から昇給された。

沙希と四畳半のボロアパートに同居しているスペイン系のマリアは、沙希が教えた日本語が上手くなり、

「沙希のお陰で、就職試験の面接でうまく答えられるようになったわ」

と喜び、そうこうしている間に丸の内にある貿易商社に採用が決まった。

カトリーヌも同様に日本語が達者になって、面接試験が受け易くなり、西新宿にある機械メーカーの本社に秘書として採用されたと電話をしてきた。

沙希とマリアの収入が安定する見通しが付き、二人で相談してもう少しましなアパートに移ることにした。

最初はメトロ有楽町線の南池袋界隈とメトロ丸の内線の茗荷谷界隈で手頃な家賃のアパートを探したが、山手線の内側は家賃が高く、結局山手線の外側の池袋から一駅先のメトロ有楽町線の要町駅から歩いて七分位の六畳二間のアパートに決めた。前はシャワーも風呂も付いてなくて、銭湯通いだったが、今度は小さなユニットバス付きだった。

加奈子が仕組んだ事件が新聞やテレビで報道されて、ロマンス通りの仲間の間で沙希は章吾の彼女だと皆が認めることになってしまった。だが章吾は、

「オレ、沙希とは特別な関係はねぇよ」

と否定した。皆は納得しなかったが、沙希は章吾の気持ちがまだ分らず、片想いの状態だった。

けれども章吾に、

「あたし、お引越しします」

と告げたら、章吾はサングラスのサトルとポチを連れて引越し手伝いに来てくれた。章吾にマリアを紹介する時、沙希はスペイン語でマリアに何やら話した後でマリアが日本語で自己紹介したので、章吾もサトルも驚いた。

「ずっと二人で住んでたの?」

とポチが聞くとマリアが、

「そうよ。サキはいい方だから」

と答えた。

沙希は古い小さな冷蔵庫などは大家に置いて行っていいと断ってあったので、荷物は少なかった。

新しく借りた要町のアパート移ると、ビッグカメラから冷蔵庫やテレビ、洗濯機などが指定した時間に届けられて来た。設置は男三人がやってくれて、中古のノートパソコンの設定とテレビの設定はポチが慣れた手付きでさっさと済ませてくれた。

男三人が部屋に運び込んだ家電やパソコンがインターネットにつながるように設定をしてくれている間に、沙希とマリアは近くのスーパーに食料品やビールを買いに出かけた。

男女五人は遅いお昼になったが、賑やかに食ったり飲んだりして、男が引き上げて行くと、

「やっと落ち着いたわね」

と沙希とマリアはそのままお茶にして夕方までしゃべって過ごした。

沙希は月給の手取りが百万を越えるほどになったが、贅沢はしなかった。今までの四畳半の暮らしを考えると、少しは人並みになったような気がしたが、アパートの家賃月額十万円を二人で折半することにしたのだ。沙希は今迄貧しい暮らしをしてきたので、これでも随分贅沢だと思っていた。

「近い内にカトリーヌを招待しない?」

マリアの提案でカトリーヌを呼ぶことにした。

章吾はまだバイクで通勤するのが無理のようだった。ラ・フォセットの仕事には出ていたが、帰りは終電か終電に間に合わない時は沙希が帰るまで待っていて、一緒にタクシーで帰った。

その日も章吾は終電に間に合わなかったので沙希と帰る予定にしていた。沙希が仕事を終わるのは大体午前二時頃だ。六本木から池袋までは深夜だとタクシー代は概ね四千五百円位になる。沙希は高給取りだから毎日タクシーでも良かったが、章吾は予算的にとても毎日はタクシーで帰れなかった。それで、遅くなるとなるべく沙希と一緒に乗せてもらって帰った。バイクの時と同様に、沙希は章吾と一緒に帰る時が至福の一時になっていたのだ。

沙希が仕事を終わって店を出てくると、大抵章吾が沙希を見付けてくれた。だから、沙希は章吾を探さなくても直ぐに章吾と一緒になれた。

その日も沙希は仕事を終わって店を出た。店の前にはいつも店から出てくる客を拾おうと空車のタクシーが何台か停まっていた。沙希は今日は章吾が直ぐに来ないので、もしかして先に電車で帰ったのだと思った。

それで、空車のタクシーを目で追うと、列の後方から急に空車の一台が沙希の前に近付いてきて、運転手が降りてきた。運転手が降りてくるなんて初めてだ。

「島崎さんでいらっしゃいますよね」

「はい、そうですが?」

運転手は沙希の名前を確かめると、

「猪俣さまは先に帰られました。どうぞ」

と言ってドアを開けた。

沙希が乗り込むと直ぐにタクシーは走り出した。今迄、同じ運転手だったことが何回かあって、行き先を告げずとも黙って椎名町まで送ってくれるタクシーもあったので、沙希は別に不審には思わなかった。

タクシーが走り出すと、直ぐ首都高速に入った。

「運転手さん、もったいないですから高速でなくて普通の道を行って下さい」

この時間帯に走るタクシーはやたらと高速を使いたがる。それで、沙希はいつも高速を使わないでくれと一言声をかけるようにしていた。普通は高速に乗る前に必ず、

「高速を使わせて頂いてもいいですか」

と聞くものだ。だが、今日の運転手は沙希の話に返事もせずに高速を走った。

高速を走り出して直ぐに、沙希はタクシーが反対方向に走っているのに気付いた。

「運転手さん、方向が違うんじゃないですか?」

「……」

運転手は無言で高速を飛ばした。タクシーは両国ジャンクションから小松川線(首都高7号線)に折れて、千葉に続く京葉道路を目指して走った。沙希は何か不安になってきた。小松川線に入ると直ぐに、タクシーは錦糸町で高速を降りた。

その日、章吾は沙希が仕事を終わって店を出て来るのを待っていた。

「あれ? 見落としたかな?」

午前二時半になっても沙希が出てこないので店に入ってみた。店の者は殆ど帰った後で、運良く接客係のリーダーの澤田が残っていた。

「澤田さん、島崎さんはまだ仕事ですか」

「あら、猪俣君珍しいわね。沙希さんならとっくに帰ったわよ」

「参ったなぁ」

と章吾は呟きながら、店を出てタクシーを拾って一人で帰った。

十五 罠 Ⅱ

東京江戸川区小岩から錦糸町一帯にキャバクラ三軒、パチンコ屋五軒を営業している株式会社ゴールデンバード・エンタプライズがある。社長は七十過ぎの老人で米倉源蔵と言った。米倉は若い頃は暴力団の舎弟だったが、取締りが厳しくなり組が解散させられたのを機会に組を外れて小岩で小さなパチンコ屋を開業した。開業当初は営業成績が思わしくなかったが、パチンコ台が自動になった頃からギャンブル色が濃くなって、ギャンブラーの間で稼げる店と言う評判を取り、業績を伸ばした。源蔵には若い頃キャバレーでホステスをしていた睡華と言う彼女が居たが、パチンコ屋の業績が軌道に乗った頃、彼女を嫁さんにした。睡華は源氏名でなくて彼女の本名だ。

しばらくの間、源蔵と睡華の間には子供が出来なかったが、結婚して五年目に長男が誕生した。源蔵は長男に魔神と言う名前を付けた。睡華は粋で綺麗な女だった。それでか、魔神もなかなかのイケメンの男に育ち、現在ではオヤジに代わって実質的にゴールデンバード・エンタプライズを取り仕切っていた。源蔵の遅い子だったから、魔神はまだ三十代後半だ。

魔神は時たま子分を引き連れて六本木のラ・フォセットと言うクラブに顔を出していた。通う内に、ラ・フォセットで人気のあった岩井加奈子と知り合い、店が終わってから六本木界隈を連れ歩く内に加奈子を彼女の一人にした。魔神には他にも何人か付き合っている女の子が居たが、とりわけ加奈子を気に入っていた。魔神の子分の中に工藤、篠原、津村などが居て、いつの間にか加奈子は魔神の子分とも親しくなっていた。

加奈子は魔神に相談して、ラ・フォセットの沙希と言う女が気に入らないから、ちょっと痛めつけてくれと頼んだ。魔神はラ・フォセットに最近入った沙希も知っていた。魔神は沙希を何回も口説いたことがあるが、沙希は決して魔神の手に堕ちなかったから、沙希のことを[生意気なやつ]だと思っていたのだ。

それで、加奈子から頼まれた時、子分の工藤等四人に、

「お前等、加奈子と相談してラ・フォセットの沙希と言う女を適当に痛めつけて来い」

と指示したのだ。

「まったく、サツに上げられるなんて、ドジなヤロウだな」

魔神は工藤たちが失敗したのをニュースで知った。幸い加奈子までは警察にバレたが、魔神本人やゴールデンバード・エンタプライズなど背後関係までは警察が掴んでいない様子だった。

子分を四人と加奈子をサツに持ってかれて、魔神は腹が立った。それで、昨夜タクシーの運転手をやってる息のかかった男に、

「ラ・フォセットの沙希と言う女を拉致して来い。その子はいつも猪俣とか言う店のもんと一緒に帰るらしいから、猪俣から横取りすりゃ簡単だろ」

と持ちかけた。拉致に成功すれば、もちろん魔神から金がもらえる。

タクシーの運転手は、その日、まんまと沙希の拉致に成功した。

首都高速を錦糸町ランプで降りた沙希を乗せたタクシーはカトレアと言うキャバクラの前で停まった。事前に連絡を入れていたので、タクシーが停まると同時に店から、[黒服]以下若い男が五人バラバラと出て来た。タクシーの後部扉を開けると黒服が、

「出ろっ」

と言って沙希の腕をつかんで店の中に引き摺り込んだ。キャバクラなどで、店内を取り仕切っている男を黒服と言うのだ。

事務所に引きずりこまれると、そこに淡い色のスモークグラスをかけた背の高いちょっとイケメンの男が立っていた。仕立ての良いダークスーツでビシッと決めた姿はなかなか格好が良い。

「社長、連れてきました」

「どれ、沙希さんよ、顔を見せなよ」

と男は沙希の顎をつかんで顔を上げさせた。

「あんた、ここで見ると案外いい女だなぁ。オレの彼女にならないか? いい思いさせてやるぜ」

沙希はこれまで何度か口説かれたことがあったから、男の顔は良く覚えていた。

「どうなんだ? オレの彼女になるか? 断ってもいいぜ。断ったら、うちの店できつ~い仕事をさせてやるよ。あんたのいい方を選べよ」

「お断りします」

魔神は女に自信があったが、沙希だけは言いなりにならないので癪にさわった。

「わかった。今日からオレのとこで可愛がってやるから、せいぜい稼いでくれよ。おいっ、タツ、この女を店で使ってやれ。遠慮は要らんから、せいぜい稼がせろ」

「わっかりました」

黒服は沙希を店の方に連れて行った。

「言っとくけどよぉ、うちは賄い付きの寮制だ。二十四時間監視を付けてあるから、逃げ出しても無駄だぜ。逃げ出して捕まったら、うちの若いもんが輪姦して股から血を流して腰が立たんようになるまで可愛がってやるよ。逃げて何回も輪姦されてよぉ、最後にボロボロになって捨てられた女は今迄何人もいるんだ。オレたちを甘く見るなよ」

黒服は沙希に畳み掛けた。

新宿の歌舞伎町界隈のキャバクラは警察の指導が徹底していて、俗に言うお触りキャバ、ピンキャバなどピンクサロンやセクシーパブのように[手こき]や[抜き]はやらせない。だが、ゴールデンバード・エンタプライズではキャバ嬢に平然とそれをやらせていた。

巷では、同じ金を使うなら、歌舞伎町じゃなくて錦糸町界隈か横浜の日の出町界隈の方が楽しめると言う噂が流れていた。

「[抜き]って何ですか?」

「バカヤロー、あんたなぁ、六本木のクラブに居て[抜き]も知らねぇのかよぅ。フェラチオのことだよ。フェラチオは知ってんだろ?」

「……」

「ミルクは飲まなくてもいいぜ。おしぼりに吐き出してくれよ」

「言っとくけどな、成績が悪いと店が終わってから[お仕置き]があるからよぉ。しっかりと稼ぎなよ。お仕置きは逃げ出した時と同じだ。うちの若いもんが輪姦して可愛がってやるよ。分ったな」

「……」

沙希は覚悟を決めた。

十六 監禁キャバクラ Ⅰ

「うちの営業は夕方六時から十二時までだ。風営法があるからよぉ、0時には店を閉じるんだ。まあ帰りの客が残ってるから0時半に閉めるのが普通だ。夕方まで時間があるからよぉ、寮まで送ってやる。変な気を起こさずに大人しく仕事をしろよ」

そう言って黒服は沙希を車に乗せて寮まで送った。店は墨田区だが、寮は店から少し離れた江東区の大島と言う場所にあった。三階建てのアパートで、周囲に高さ3mのフェンスがあって、フェンスの内側に獰猛なドーベルマンが二匹、放し飼いにされていた。これでは、窓から逃亡しようとすれば、ドーベルマンに食い付かれて大変なことになる。女性なら脚がすくんでとても窓から逃亡するなんて怖くて出来ないだろう。玄関は二重の鉄扉になっていて、カギがないと出入りができない。扉は内側と外側と別の種類の錠が取り付けられていた。アパートの入り口を入って直ぐに管理人室があった。ここに閉じ込められた女達からみれば、管理人ではなくて監視人室だ。

「あんた、携帯持ってるだろ」

「はい」

「出せよ。こっちで預かっとく」

そう言って黒服は沙希の携帯を没収した。どうやら外部と連絡を取れないようにしているらしい。

「すみません、良く働いたらこの寮を卒業することはできるんですか」

「良く働かなくても卒業できるよ」

「どうすれば卒業できるんですか?」

「簡単だ。社長の彼女になれば卒業だ。社長に気に入られないやつはずっとここだね。使い物にならなくなったとき追い出されるけどよ」

沙希は目の前が真っ暗になった。この話しじゃ自分がボロボロになるまでこき使われるってことが分かったからだ。

管理人室の隣が広い部屋になっていて、食堂兼談話室のようになっていた。早朝だったから、中には誰も居なかった。

「ケイさんよぉ、新入りさんだ。名前は[サリー」にしたからよろしくな」

「あいよ。話は社長から聞いてるよ」

黒服から沙希を引き受けた管理人は、

「サリーさん、大人しく勤めればここはメシ付きの天国だよ。この部屋でメシが出るから、食いたい時にここに来て食ってくれ。時間は制限なしだ。メシの内容は評判がいいよ。ま、世間様よりはちょっと贅沢だな。果物は食べ放題だが、アルコールだけは朝の十時で打ち止めと決まってる。掟を破ったらお仕置きがあるから覚えといて。酔っ払って店に出られちゃかなわんからなぁ。それから、下着とか普段着はオレたちのとこに言ってくれれば買っておくよ。通販で買った場合はオレのとこに届くから連絡をするよ。風呂は掃除の時以外は二十四時間使っていいことになってる。共同風呂だがいいお風呂だよ」

管理人は一人ではなかった。腕っ節が隆々とした男が他に二人居た。どうやら万一を考えてガードマンの役目を兼ねている様子だった。

部屋は全部個室だからプライバシーは守られると思った。だが、それは浅はかな考えだった。部屋の中を良く見ると監視カメラらしき物が取り付けられていて、トイレにも付いていた。

十時を過ぎると賑やかになった。どうやら皆起きてきて、洗顔したり、風呂に入ったり、談話室でおしゃべりしていたり、それぞれ勝手にやっていた。誰かが沙希を紹介してくれるのでもなし、新入りの同居人としてはどう対応すれば良いのか分からなかった。

談話室に行くと十人くらいでおしゃべりをしていた。沙希は近付いて自己紹介した。

「今朝からここに入ったサリーです。よろしくお願いします」

皆が沙希の頭の天辺からつま先までジロジロ品定めをした後、

「あっそう。よろしくね」

と返事をした。すると年配の一人が、

「ここじゃボロボロにされて追い出される人が多くてね、しょっちゅう新しい人が追加されるから、新入りたって珍しくないのよ」

と言った。年齢は二十代から四十代前半まで幅が広かった。後で分ったことだが、店の照明が薄暗くてお客には顔をはっきりとは見られないから四十歳をちょっと越えていても三十歳ですで通るのだそうだ。

「下の方を可愛がってもらってる時、男は女の歳なんて気にはしないものよ」

沙希の顔を見て皆が笑った。

五時になると、皆普段着で玄関脇の談話室に集まった。総勢三十人以上はいた。間もなく、警察車両のように、窓に鉄格子を付けたマイクロバスがアパートの前に停まり、皆はぞろぞろとバスに乗せられた。逃げないように、監視人が三人、見張っていた。バスの中にも運転手の他に腕っ節の強そうな男が二人乗っていた。お仕置きの時、若いもんに輪姦させると言っていたが、どうやら輪姦する奴等はこいつらかと沙希は男たちを観察した。こんな奴等に次から次からやられたら、確かに腰が抜けてしまうかもしれないと恐ろしくなった。

店が始まると耳が痛くなほどガンガン音楽が鳴り、目が痛くなるほど照明がキラキラしていた。客は意外に多く、開店と同時に十人くらいの客が入ってきた。

沙希も覚悟を決めて真面目と言っちゃおかしいが頑張って仕事をした。ラストの客まで七人[抜いた]時にはすっかり疲れ果てた。若い客ですぐいく男がいれば、年配のオジサンでなかなかいかない男も居た。沙希は兎に角客を分け隔てなく丁寧に扱った。それでか、中には帰りがけに、

「ありがとう」

とお礼を言う客も居た。中には花びら三回転などと言って、二度いかないと気が済まない客も居た。この店はキャバクラと言いながら、やってる事はピンサロ(ピンクサロン)と同じだ。照明は時々ぱぁーっと明るくなるが、薄暗い方が長い。風営法で照明を暗くできないために、マヤカシでそんな仕掛けにしてあるらしい。

夜十二時半にはきっちりと店が閉まった。ホステスたちは全員例のマイクロバスに詰め込まれて寮に送られた。言って見れば戦争の捕虜に強制労働をやらせる収容所みたいな仕組みだ。

翌日十時頃監視人が、

「お仕置きをやるからみんな談話室に集まれ」

と各部屋に連絡して回った。

皆と一緒に沙希も談話室に行くと、営業成績が悪かったと言う三十歳前後の女が部屋の真ん中に座らされていた。女は泣いていた。

談話室の窓のカーテンが閉じられて薄暗くなった所で監視人の男や監視人とは別の男が合わせて五人部屋に入ってきた。

「おい、タマっち、お前なんでお仕置きされるか分ってるな」

「今日は体調が悪かったんです。許して下さい」

「ダメだ。体調が悪い時は出る前に申告するのが決まりだろっ」

男の一人がタマっちの着ているものを全部脱がして素っ裸にした。裸にすると男たちの輪姦が始まった。大勢見ている前だから、タマっちは恥ずかしさにワンワンと声を出して泣いた。だが、男たちは構わず次々と交代にマタっちを攻めた。

とうとう、タマっちはぐたぐたになって、文字通り腰が立たなくなってしまった。

「お仕置きは終わりだ。おいっ、お前等、お前等だって成績が悪いとこうなるんだ。覚えておけよっ」

沙希は背筋が寒くなり冷や汗が出た。

「可哀想に。地獄だね」

と呟く女も居た。

十七 監禁キャバクラ Ⅱ

沙希は何とか仲間に連絡を取ろうとした。だが、電話は監視人室にあるのしか使わせてもらえなかった。通販の電話注文などは特に問題がなく、テレビショッピング番組を見て電話で注文する者はいたが、私的な電話をする者は誰もいなかった。うっかり身内に電話したのがバレたら、あの地獄のようなお仕置きを免れない。

店に出て二日目、沙希は優しい感じの客に頼んで見ることにした。

「すみません、お店を出られてからこのメモの通り携帯にメールを一本送ってくださらない」

客はメモに目を通すと、

「いいよ」

と言ってメモをポケットの中にねじ込んだ。沙希はお礼も兼ねて、その男のものを優しく愛撫してやった。男は満足して、必ずメールをしとくからと言い置いて帰って行った。

沙希のメモには、

アドレス:satoru_kxxx@docomo.ne.jp

文:携帯は没収されてます。電話、メールはしないで下さい。錦糸町のカトレアに監禁されてます。助けて下さい。沙希

以上だった。章吾の携帯のアドレスは聞いてなかったが、サングラスのサトルのアドは覚えていた。それで、サングラスのサトル宛てに送信してもらった。

サングラスのサトルは本名栗山智だった。サトルは引越しの時にマリアに会って、すっかりマリアに惚れてしまった。一目惚れだ。マリアの方がサトルよりも五歳位年上だったが、マリアは人懐っこい可愛い感じだったので、歳の差を意識させなかった。スペイン人のマリアはラテン系で情が厚い。そのためかサトルはすっかりマリアの虜になっていた。

それで、引越しの時以来、サトルとマリアは数回もこっそりデートをしていたのだ。土曜日のその日のお昼過ぎ、サトルとマリアはJR山手線目白駅を降りて、学習院大学とは反対方向に数百メートル歩いた所にある、目白の森公園でデートをしていた。閑静な目白の住宅街の中にあるこの公園は広くはないが、昼間二人でこっそりとデートをするには最適だ。開園時間は午後四時までだから、夕方のデートはできない。

「一昨日から沙希が家に戻らないの。サトル、何か聞いてない」

マリアはいつも夜中に必ず帰ってくる沙希がアパートに帰らず、何も連絡がないのでおかしいと思っていた。サトルは誰か知らない奴から沙希の伝言らしきメールを受け取っていた。内容がかなりヤバイ感じだったので、直ぐにショウゴに電話で知らせておいた。ショウゴは、

「沙希のやつ、店を無断欠勤してるから、おかしいなと思ってたんだ」

と言っていた。

そのことをサトルはマリアに説明した。

「サキさん、大丈夫かしら」

マリアは不安そうだった。

「このことはショウゴ兄貴に連絡してあるから、その内電話が来ると思う。しばらく様子をみようよ」

猪俣章吾は沙希からの連絡情報をクラブラ・フォセット社長の柳川哲平に報告して相談した。

「錦糸町のカトレアといや、源蔵って旦那がやってる店だ。あそこはやっかいだな。源蔵は昔ヤクザの舎弟だった奴で、今でもヤクザ仲間と交流があるって噂だな。奴等はヤクザ崩れの腕の立つ若衆を数人抱えているんだ。皆匕首(ドス)を含んでやがるナイフ使いばっかだから、下手に手を出すとこっちが殺られるぜ。源蔵の息子の魔神はキザな野郎でうちの客にもなってるが、加奈子と付き合ってたんだ。加奈子が沙希にサツにチクられたから、腹いせに沙希をかっぱらって行ったんだろう。いずれにしても、沙希はうちの大事なカンバン娘だから、助けてやらにゃならんね。さぁてっと、どうするか、うちの者に相談して対策を考えてみるか」

柳川社長は親身に沙希のことを考えてくれているようで章吾はほっとした。

十八 監禁キャバクラ Ⅲ

「錦糸町のカトレアに監禁されている沙希を取り戻してきてくれ。店を襲撃すると、客にも被害が出る可能性が高い。客が怪我でもすりゃ、サツやメディアが動いてややこしくなる。お前等、二日、三日内偵して、奴等の弱い所を突いて取り戻して来い。奴等は多分五人か六人だ。全員匕首使いだから、気を付けてくれ。我々がナイフやハジキを使うとサツが乗り出して来たら後処理が面倒だ。ナイフやハジキを使わないでやってくれ」

六本木のクラブ、ラ・フォセットの社長柳川哲平は、ラ・フォセットのセキュリティ・ガード(護衛)七人を集めて指示をした。

七人の他に猪俣修吾と栗山智も加わり、総勢九名でチームを編成した。七人の素性はまちまちで、元刑事、元自衛官、元ボクサーなどがおり、夫々単独のスナイパー(狙撃手)やヒットマン(刺客)が務まる兵ぞろいだった。だから、彼等は必要とあれば、拳銃やライフルの使い手でもあったが、柳川はヤクザあがりの米倉源蔵と違って警察当局の上層部にまで太いパイプを持っていたので、彼等の顔に泥を塗るような真似はできるだけ避けてきたのだ。

チームリーダーは三十代後半の溝口と言う刑事あがりの凄腕で、サブリーダーは池内と言う格闘技あがりの奴だった。柳川に、

「猪俣と栗山はアマちゃんだからよ、前面に出さずに後方のバックアップに張り付けてくれ」

と指示を受けていたので、カトレアの用心棒と直接戦わないことになっていた。

最初の日は、めいめいバラバラになって、錦糸町のキャバクラ、カトレアと江東区の女子寮を結ぶ彼等の行動を緻密に観察することにした。顔がわれないように、あまり接近せずに、双眼鏡を使い、夜間は頭に暗視装置を装着して監視をすることにした。栗山はビデオカメラの担当にされて、大きなカメラを担いで遠くから彼等の行動を撮影する役目だった。

初日、午前0時を回った所で、章吾は双眼鏡でカトレアの様子を覗った。0時半頃、やつれた顔をしてマイクロバスに押し込まれる沙希の姿をしっかりと確認した。栗山もその様子をしっかりとカメラで捉えていた。

マイクロバスが走り出すと、皆は四台の車に分乗して、気付かれないようにマイクロバスを尾行した。女子寮の場所は分っていたから、近くまで距離を詰めずに、遠くの駐車場に停めて、後はみなバラバラに通行人を装って接近して観察を続けた。

寮の前にバスが停まると、寮の鉄扉が開いて、中から屈強そうな男が三人出て来た。バスの中には運転手の他に用心棒と思われる男が一人乗って居た。先に用心棒がバスから降りると、女達が一人一人降りてきた。外に出ている男四人は女が逃亡しないように見張っている様子だ。

「男は五人か」

と溝口が囁いた。

「沙希は降りる所で確保するのが一番だな。あの鉄の扉の中に入ってしまうと面倒だ」

「どうやら、この時点が狙い所のようですね」

女は約三十人位居た。その中に沙希も居た。女が全員が寮に入ったのを確かめると、監視人らしき三人の男たちも寮の中に入り、鉄扉がバタンと閉められた。どうやら奥にもう一枚鉄扉がある様子だ。後でビデオをリプレイすれば細かいことが分かるだろう。マイクロバスが駐車場に停められると、運転手と用心棒らしき男は別の乗用車に乗り込んで走り去った。あたりが静かになると、溝口等九人も引き上げた。

沙希は毎日一生懸命頑張った。きっと章吾が助けに来ると信じて希望を捨てなかったから、毎日を頑張れた。人は誰かを信じて希望を持てば、少しくらい厳しいことは我慢ができるものだ。

沙希が拉致されてから、早いもので一週間も過ぎた。一週間も過ぎると、沙希を指名する客が増えてきて、沙希は他のホステスより多忙になった。十日もすると、沙希は稼ぎ頭になっていた。

「やっぱ六本木でやってた女は流石だな。よく稼ぎやがる」

黒服も沙希の仕事振りに驚いていた。

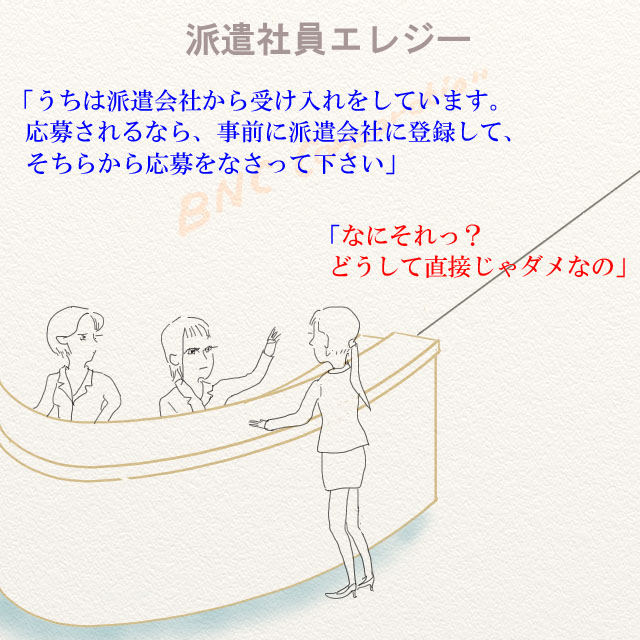

カトレアのホステスは一人当たり月に百万円~百五十万円も稼がされる。だが、ホステスたちに支給される給料は、わずか五万円~十万円でしかなかった。多くのホステスはサラ金の借り残高が返済できないほどになり、行き詰まった女を、サラ金業者からカトレアが借金の肩代わりをする条件で回されて来た。そのため、稼ぎの一部はその穴埋めに使われていた。派遣社員だった女が解雇され、仕事にあぶれて食えなくなって流れてきた女も居た。この寮はそうした不幸な女の吹き溜まりだ。

溝口や章吾たち九人は、ラ・フォセットに戻ってビデオを解析して、カトレアの奴等の行動パターンを十分に掌握した。

建物の周囲には約3mのフェンスが巡らしてあり、内側に獰猛なドーベルマンが二頭放し飼いされていた。フェンスの周りはフェンスに沿って、幅3m程の細い通路になっていた。マイクロバスが通って来た道は幅が5m程度あり広いが、寮の前の駐車場から先は道幅が4mもない細い道で、街灯もなく暗かった。道の脇には所々背高泡立ち草やススキなどの雑草がまとまって生えていた。細い道を100m程先に行くと、やや広い舗装道路に出る。

「カトレアの用心棒は人を殺る心得があるだろうが、あいつらは頭が良くねぇ。だから、オレたちは戦術を立てて戦えば十分成功するな」

「前に使った誘引策を使えば効果があるんじゃないですか」

ボクサーあがりの高次が案を出した。

「ボクシングでも、試合中誘引策は結構有効なんですよ」

「そうだな、まとめて五人相手じゃ戦闘が派手になるし、戦い難いな。奴等を分断した方が戦い易いな」

検討した結果、誘引策を採用することになった。章吾とサトルは先輩が戦っている間に沙希を救い出して逃走する役目があてがわれた。彼等の車四台は少し離れた場所の時間貸し駐車場に停めておくことになった。

沙希を救出する日の夜、彼等九人は四台の車に分乗して予定通り近くの駐車場に停めた。そこから全員バラバラになり、各自眼だし帽をケツのポケットにねじ込んで、カトレアの寮付近に接近して周囲の建物や雑草の陰に潜入して夜半マイクロバスが到着するのを待った。

「池内、おまえさんがカギだ。あんたが成功すれば、ほぼ奴等を倒せる。ドジらないようにやってくれよ」

池内は先ほど溝口が言った言葉が脳裏に焼き付いていた。

窓に金網を張った白っぽいマイクロバスが女子寮に通じる道路に入ってきた。九人のメンバーは夫々持ち場に着いて息を殺して潜んでいた。

バスが停車すると、寮の中から三人が出て来た。鉄扉は開けっ放しだ。バスの乗降口と寮の出入り口の間は約4m程度あった。そこに三人の男たちが整列した所でバスのヘッドライトをスモールにすると同時に扉が開いて、用心棒の男が最初に降りてきた。夜中なのであたりは暗いが寮の入り口から漏れる光のある部分は明るかった。運転手は乗ったままだ。用心棒に続いて、女達が次々に降り始めた。先頭の女が寮の出入り口に行き着く頃、整列した三人の監視人と用心棒の背後に忍び寄る眼だし帽の男が近付いた。うまい具合にGパンを履いた女が二人続いて降りてきた所だ。眼だし帽の男が突然走り出して、Gパンの二人の女の手を掴むといきなり引っ張って、暗い幅の狭い道路の方に走り出した。

「走って!」

と男は二人の女を怒鳴りつけた。女達は驚いて眼だし帽の男と一緒に走り出した。監視人たちは一瞬目の前で何が起こったのか分らずに躊躇したが直後に、

「おいっ、コノヤロー、待てっ」

と叫ぶと、眼だし帽の男と一緒に走る女二人を追いかけた。続いて用心棒ともう一人の監視人も後を追った。全部で三人だ。

バスから降りた女達にざわめきが起こった。残った監視人一人と、バスの運転手が降りてきて騒ぐ女達を鎮めにかかった。その時、逃げている眼だし帽の男とは別の眼だし帽の男が三人近付いて、監視人と運転手の背後から手刀で首筋に一発強打した。監視人と用心棒はその場に崩れ折れた。それを更に蹴りを入れて止めをさした。監視人と運転手はあえなくその場に倒れて動けなくなった。眼だし帽の男たちはそいつ等をロープで縛り上げて、道路の暗い隅に引きずり込んだ。

女二人を引っ張って全力で逃げる眼だし帽の男を追う監視人の一人がポケットから拳銃を取り出し、走りながら発砲した。パン! と言う乾燥した音があたりに響いて、弾丸は眼だし帽の男の耳の脇をヒュンとかすって行った。続いてもう一発パン! と音がして、左側の女が急に足を引き摺った。どうやら足に命中したらしい。

その時だ、道路の路肩で、

「今だっ!」

と声がすると同時に、道路にロープがピンと張られた。ロープは二本あり、最初に走ってきた監視人が最初に張られたロープに脚を取られて転倒した。続いてもう一本のロープが後から来た拳銃を持った男と用心棒の脚をさらった。男二人は最初の奴と同様にその場に転がった。路肩の草陰から三人の眼だし帽の男が飛び出して、転がった男たちの首筋に手刀を叩き込み、鳩尾とキンタマに蹴りを入れた。悲鳴をあげて監視人二人と用心棒は倒れた。

監視人の一人が持っていた拳銃は路肩の草むらに蹴り飛ばした。

女を引き連れていた男も女の手を離して戻り、監視人二人と用心棒をロープで縛り上げた。

七人のセキュリティ・ガードがカトレアの男たちと戦っている間に、章吾とサトルはバスに乗り込み、沙希を探した。沙希は直ぐ見付かった。

「オレだ」

章吾の声に沙希は直ぐに気付いた。沙希は章吾とサトルと一緒に全速力で駐車場に走り、車に乗り込むと直ぐにサトルが運転して池袋を目指して走った。後部座席に章吾と一緒に乗り込んで、

「章吾、ありがとう」

沙希は目に涙をいっぱい浮かべて、章吾に抱きついた。

カトレアの監視人と用心棒、それに運転手を縛り上げるとその場に転がしたまま、七人は駐車場に走り、そのまま六本木方面に走り去った。

最初に女二人を掴んで走り出したのは、罠を仕掛けた細い道に相手を誘導する[誘引策]だったのだ。それと知らずに二人の女が連れ去られそうなことに注意を取られて、路上に仕掛けられたロープの簡単な罠に気付かず、まんまと罠にかかったのだ。全員が追わず、二人か三人がバスの付近に残ることは予め想定した範囲で全て計画通り作戦は遂行されたのだった。女たちの騒ぎを鎮めるのに気を取られて警戒を怠った奴等の動きも予測通りだった。

沙希の救出成功の報告を聞いた柳川は、米倉源蔵に電話をした。

「源蔵さん、お久しぶりです。早速ですが、おたくの若旦那がうちのホステスをさらって行かれましてね、今日取り返させてもらいました。その時に、おたくの若い衆にうちの者が乱暴したようで、大変申し訳なかったです」

「えっ、わしは聞いとらんな。うちの倅があんたのとこに失礼したんなら、あいこと言うことになりますかな」

「ですが、源蔵さんとは今後も穏やかなお付き合いをさせてもらわななりませんから、治療代として、五十程送らせてもらいます。少ないですが、これで幕引きにしてもらえませんか」

「あい分った」

源蔵は電話を切った。

柳川は昔ながらの仁義を重んずる源蔵の性格が分っていた。物事は先手必勝だ。それで、先方から捩じ込まれる前に手を打ったのだ。倅からはグズグス言ってくるかも知れないが、源蔵はこれで丸く納めてくれるだろう。

十九 質素な生活

テレビのサスペンス劇場は沙希もたまに見ていた。深夜に放映されていたアメリカのテレビドラマ[24(Twenty four) ]のようなドラマの中で繰り広げられる男たちの死闘なんて現実にあるものとは思ってもいなかった。それが昨夜は目の前で実際の男たちの死闘を見せ付けられた。しかも自分を救出するために、大勢の屈強な男たちが戦ったのだ。沙希はドラマの主役を演じていたみたいに感じていた。

女は誰でも深層心理として、強い男に征服されてみたい願望は持っているものだ。それは、強い子孫を残したいと言う本能に拠るものだ。だから、先日タマっちが苛められて屈強の男たちに犯された時に男たちの逞しい男根を見せられた時、居合わせた女たちの中の何人かは、自分も虐めでなくて、愛を以ってあんな強い男に征服されてみたいと思ったとしても不思議ではない。タマっちが犬のように四つん這いにされて、バックから逞しい男根で責められて、ひぃひぃと泣く姿を沙希も忘れられないでいた。

女子寮に監禁されている女たちは屈強そうな監視人や用心棒を打ち負かす男はめったにいないと信じていた。だから自分達が解放されるなんて考えてもいなかったのだ。だが、昨夜はあっと言う間に日頃見慣れた五人もの屈強な男たちが次々に倒されて、縛り上げられる姿を見て仰天した。それも、突然襲撃して来たのは、十人近くの眼だし帽を被った男たちだ。彼女たちもテレビドラマでなくて現実にこんなことがあるんだと改めて思い知らされた。

監視人が居なくなった女子寮から、少なくとも十人が逃亡した。おそらく逃亡した女たちは二度とここには戻ってこないだろう。

監視人の拳銃で左足を撃たれた女は、襲撃した男たちが立ち去ると、足に焦がされているような痛みが襲ってきて歩けなくなった。それで、右側にいた女が監視人室に飛び込んで119番に通報した。間もなく救急車がやってきて病院に担ぎ込まれた。担当した医師は、付き添ってきた女の話を聞いて、銃弾でやられたものと理解して、即座に110番をしたので、病院に警官が二人やってきた。

そうこうしている間に、あたりは次第に明るくなって朝を迎えた。逃亡せずに残った女達はロープで縛られている監視人や用心棒の縄を解いてやり、男たちは自由になった。

「やられたなぁ」

と口々に呟きながら、女達の員数を点呼した。それで十一人の女が消えてしまったことが分かった。消えた女の中には沙希もいた。彼等は先ず現状の建て直しのために、あちこちに電話をしていた。

そこに、江東区の城東警察署からパトカーがやってきて、居合わせた男たち三人がその場で逮捕された。用心棒と運転手は警察が来る前に逃亡して捕まらなかった。

警察の調べで、使われた拳銃は付近の道路脇の草むらから発見された。そのため、銃撃した監視人は主犯として、残りの二人と共に警察に連行された。

この事件が引き金になって、監禁キャバクラカトレアの全貌が明らかになり、黒服も逮捕され、カトレアは廃業に追い込まれたのだ。結局女子寮に残った約二十名の女達も職を失ってしまった。

ラ・フォセットの社長柳川哲平はこの事態を予見して、早々と馴染みの警察署の幹部に報告していた。ラ・フォセットから差し向けた男たちはナイフや銃などの武器の使用を厳禁されていたので、相手を傷付けることもなく、単なる喧嘩として始末書の提出だけで難を逃れることができた。

事件の夜、サングラスのサトルが運転する車の後部座席に章吾と座った沙希は章吾に抱きついて離さず、カーブで章吾の身体が沙希に寄りかかった隙に、沙希は章吾の唇を奪った。顔が離れると、章吾は何も言わずに、優しい目で沙希を見つめていた。沙希はサトルに気付かれないように小声で、

「好き、大好きよ」

と章吾に囁いた。この時、章吾は沙希のウエストを自分の方に引き寄せて、そのままじっとしていた。沙希には章吾が自分を愛してくれているのだと実感が伝わってきた。

初めて章吾に出逢った時、

「あたしを守って下さい」

と頼んだが、今それが現実となり、章吾に守られていると強く感じていた。章吾も心の中で、沙希を上手く救出できた満足感に満たされていた。

マリアは沙希がアパートに戻って顔を見た瞬間、心配が解けて、沙希に抱きついて泣いた。沙希がいない間、不安で夜もよく眠れなかったと言った。その時に、マリアはサングラスのサトルと付き合っていると告白して、戻った夜は章吾、サトル、マリア、沙希の四人で祝杯を上げた。

翌日から、沙希の生活は以前の調子を取り戻して、ラ・フォセットにも通い始めた。ラ・フォセットではホステス仲間からあれこれ聞かれたが、沙希は黙って何も話をしなかった。そこに柳川社長が顔を出して沙希の元気な顔を確かめると、

「沙希には色々あったが、今迄通り沙希と仲良くしてやってくれ。余計なことは聞かないことだ」

と居合わせた者たちに指示したので、皆もそれ以上は沙希に何も聞かなかった。この世界ではそれぞれ人には言えない事情を抱えている者が少なくなかったから、皆も納得したようだった。

沙希は元通りの高給取りに戻ったが、相変らず質素な生活を続けていた。変ったことと言えば、日曜日章吾も沙希も休日だったので、二人でデートをするようになったことだ。章吾はまだ肩の痛みが完全に取れず、バイクには乗れなかった。

二十 不安と恐怖

あの拉致事件に遭遇してから、沙希は毎晩仕事が終わってタクシーに乗るのが怖かった。午前二時過ぎ、クラブ・ラ・フォセットが閉店時刻になると、店の前に何台かのタクシーが客待ちで停車していた。そんな時に、ス~ッと沙希の前に空車のタクシーがやってきて停まると、背筋に冷や汗が流れて、一瞬だが、沙希の身体は固まってしまうのだ。沙希はタクシーに向かって手を×の仕草にして乗らないと意思表示をするのがやっとだった。

「待ってたよ」

章吾のいつもの声がかかると、沙希はほっとした。章吾と一緒に乗っても、タクシーが走り出した直後は帰り道と反対方向に走るんじゃないかと不安で仕方が無かった。

そんな沙希の不安な気持ちを、章吾はよく理解してくれた。

「今度安い中古の軽(軽自動車)を買おうと思うんだけど」

「中古だって40か50はするでしょ」

「オレ、金持ってないから、もうちょっと安いやつを狙ってんだ。25か30位のやつ。走れば乗り心地なんてどうでもいいと思ってさ」

「もち、あたしも乗せてくれるんでしょ」

「ん。そのつもりだけど。毎日タクシーで五千円も払ってたら沙希だって大変だろ?」

「そうね。じゃ、あたしに半分の十五万は出させて下さらない」

「沙希が構わないなら助かるなぁ。軽があれば、デートで遠くにも行けるし」

「駐車場は大丈夫なの?」

「ん。オレのとこの近所で月に一万で貸してくれるとこあるんだ。ラ・フォセットは社長に話をしたら、毎日隅っこに停めてもいいってさ」

次の日曜日に、章吾は沙希を誘って軽の中古探しに出かけた。二十二万で手頃なのが見付かったが、税金とかを入れて三十万近くになった。それを買って、午後から二人でどこまでも千円の高速に乗って水上温泉まで出かけた。沙希はまだ運転免許を取ってなかったし、車で遠くに行くなんて生まれて初めてだったから、小学生の遠足気分になり、ワクワクしたし、高速の周囲の景色も新鮮に見えた。

日曜日で東京方面は混雑していたが、反対方向はすいていて思ったより早く水上に着いた。

「日帰り温泉、入る?」

「いいわね」

それで二人は[日帰り・休憩]とカンバンがある宿を見つけて入った。古っぽい旅館だったが、温泉は良かった。露天風呂もあり、沙希は初めて旅館の露天風呂に入った。

風呂を出ると、章吾が待っていてくれた。

「ちゃんと入った?」

「あたりまえだろ」

と言って章吾は笑った。

「今度マリアも一緒にドライブに連れてって下さらない? ダメ?」

章吾は、

「ダメだ」

と笑いながら、

「いつでもいいよ。歓迎するよ」

と言い直した。

六本木のクラブ・ラ・フォセットに久しぶりに米倉魔神が顔を出した。けれども、沙希とすれ違っても知らん顔をして通り過ぎた。どうやら相当に意識をしているらしい。いつものように子分を二人連れていた。その中に、あの監禁女子寮の監視人をやっていた男が居た。そいつは沙希の顔を見ると、凄い目付きで睨んで通り過ぎた。

沙希はその日以来、カトレアに居た男たちに仕返しをされるのではないかと毎日不安でならなかった。このことを帰り道、軽の助手席に座って章吾に話をすると、

「不安なのは分るけどさ、気にしても仕方がないよ。実際に何かあれば、その時どうするか考えようよ」

と沙希をなだめた。

米倉魔神と子分の様子は、ホステスのリーダーをしている澤田がしっかりと観察していた。

澤田は、その様子をクラブ・ラ・フォセットのセキュリティーチームリーダーの溝口に報告した。

「社長に沙希さんを守れと言われているんだ。なんかおかしなことがあれば、細かいことでも報告してくれないか」

溝口は澤田に頼んでいた。

不安は現実となった。

「沙希、どうやらオレたちを尾行してくる車があるな。交差点で詰めて来たら車のナンバーを見ておいてくれないか」

章吾は沙希に後を振り向いて確かめてくれと頼んだ。

章吾はバイク事故のことがあったので、交差点に入る時は速度を落として慎重に左右を確かめるようにしていた。

沙希の不安は次第に高まって、恐怖を覚えた。

不安と恐怖は背中合わせだ。不安に思っていることが現実となってくると恐怖に感ずるものだ。だが、章吾は腹が座っているようだった。尾行してくる車は目白通りをずっとつけてきたが、章吾はそれを恐れている感じではなかった。

二十一 心に傷を付けてやれ

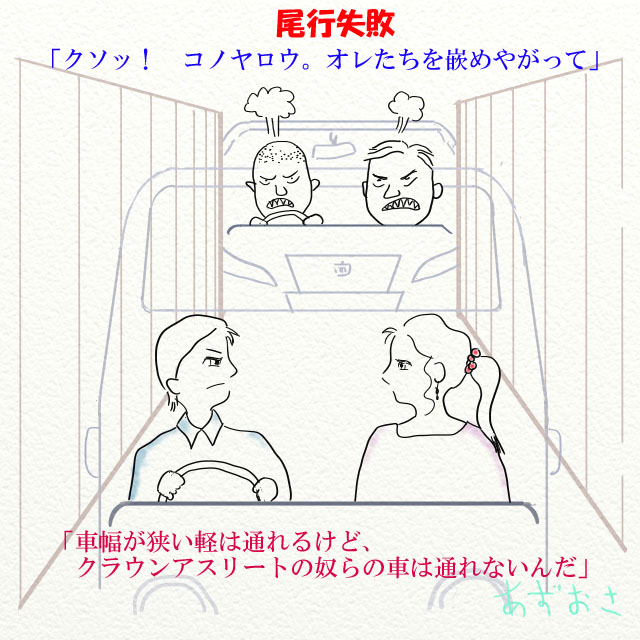

章吾は沙希と共同で買った中古のスズキ・ワゴンRの軽に乗っていた。ラ・フォセットの店を出てから、白っぽいクラウンが執拗に後をつけてきた。沙希が相手の車のナンバーを確かめるため、後を振り返った時、助手席に恐怖の監禁女子寮の監視人をやってた男の一人が乗っていた。沙希はその男の顔をはっきりと覚えているので間違いはない。ちらっとその男の顔が見えた時、沙希の背筋は恐怖で一層寒くなり冷や汗が流れ落ちた。運転していた男も見れば知っている奴だが、沙希が見た時は良く見えなかった。

章吾はクラウンに尾行されていても動じる様子はなく、制限速度を守って大人しく走った。だが、章吾は沙希のアパートがある要町に直接向かわずに、土地勘のある椎名町駅手前で、山手通りからいきなり住宅地に折れた。クラウンも折れて、章吾のワゴンRの後ろをくっついて来た。クラウンに乗っている男たちは前の車が穏やかな走りをするので、尾行には気付いてないのではないかと思った。

この辺りの住宅街は時々細い道があり、一通(一方通行)がやたらと多い。そんな道を、章吾は右に左にクネクネと曲がって進んだ。十字路は軽なら簡単に曲がれても、クラウンは曲がるのに苦労している様子だった。普通なら、尾行を振り切るためにスピードを上げて逃げる。だが、章吾は落ち着いていて、バックミラーでクラウンが曲がり終えるのを確かめてから次の十字路を曲がった。そのためか、クラウンの男たちは前のワゴンRが尾行に気付いていないと確信し油断をしていた。

住宅地の中の細い道は、一箇所か二箇所道路幅が約1・7m位しかない狭い所がある。章吾の軽は車幅が小さくて、1・7mもあれば悠々と通過できる。章吾はそこを通過するとバックミラーを見た。

クラウンを運転している男は、

「クソッ! コノヤロウ。オレたちを嵌めやがって」

とハンドルを叩いて喚いた。クラウンの車幅は1・8m弱だから、この細い道をどうしても通り抜け出来ないのだ。しかも、一通を違反してバックで戻っても、狭い十字路をバックで曲がるのは一苦労だ。

章吾はバックを確かめると、悠々と広い道に走り抜けて要町に向かった。尾行してきたやつ等は今頃あたまにきて喚いているだろうと思うと思わず笑いが出た。

「アハハ、ばかったれやろうが」

章吾が笑ったので沙希ももらい笑いした。それで、沙希の恐怖心は随分和らいだ。

章吾を尾行した男たちはどうにかバックで戻る所だったが、後から二台軽自動車が路地に入ってきてにっちもさっちも行かなくなった。扉の狭い隙間からなんとか助手席の男が這い出すと後の車に向かって、

「おまえら、下がれっ」

と怒鳴って脅し、どうにか狭い路地を脱出した。だが十字路をバックで曲がる時に側面を擦って凹ませてしまった。彼等は頭から湯気が出るくらい怒り狂っていた。

「あのやろう、覚えてやがれっ」

散々悪態はついたものの、どうにも惨めな状態を認めざるを得なかった。

米倉源蔵は息子の魔神の子分たちに、

「ラ・フォセットの女の身体には絶対に傷をつけるなよ」

と強く言い含めていた。子分たちは、

「兄貴、あの女に手を出すなって言われてもなぁ、それじゃオレたちどうすりゃいいんだよ」

と魔神に聞いた。

「お前等、頭を使え、頭を」

「……?」

「あのな、オヤジは身体に傷を付けるなと言ってんのよ。そこのとこ、分るだろ?」

「……?」

「心に傷を付けるのよ。女はな、手とか足とかにちょっと位傷をつけられても平気なもんよ。顔は別だけどよぉ。けどな、心に傷を付けてやってみろ、大抵の女は相当こたえるぜ」

「兄貴、わっかりました」

「やり方はお前等で考えろよ。アマちゃんを可愛がってやる位、お前等ならどぉってことはねぇだろ」

「兄貴、ありがとうございます」

それで子分四人で沙希にダメージを与える方法を考えた。地獄の監禁女子寮の監視人だった男二人と黒服とバスの用心棒の四人だ。先日拳銃を使ってサツにパクられている監視人は当分太陽を拝めないだろう。今は警察の拘置所暮らしだった。

彼等は沙希の様子を調べた。その結果、どうやら猪俣章吾と言う男が沙希の恋人らしいことが分かった。それで、

「あの女と一緒の時、あの猪俣ってヤロウを女の目の前で痛めつけてさ、猪俣のヤロウが見てる前で、あの女を辱めてやらないか。それだったら、あの女、そうとう堪えるぜ」

「そうだな。それで行こう。あのアマちゃんヤロウを痛め付けるなら四人は要らなねぇぜ。オレたち二人で十分だ」

翌日元カトレアの黒服と女子寮の監視人の二人が、章吾と沙希の乗った軽を尾行した。

アパートの付近で軽から二人を引きずり出して猪俣を半殺しに痛めつけてから、猪俣が見ている前で沙希をレイプする手はずだった。帰りが午前二時過ぎで、池袋に着くのが三時前後の夜中だから、人が見てない暗闇に引きずり込んだら簡単にやっつけられると思っていた。

だが、最初の尾行は住宅地の狭い路地に逃げ込まれて、完敗だった。

それで、彼等は椎名町界隈の地図を詳細に調べ、現地も確かめて、この次は絶対に失敗しないように準備した。これには、黒服と二人の他にもう一台応援を頼んで、猪俣たちの軽を待ち伏せする必要があった。

経路を詳細に調べると、一通があるので、入り込んだ路地により、出口が二つか三つあることが分かった。そこで、彼等は軽が入り込んだ路地毎に、出口にA1~C1、A2~C2、A3~C3のように入り込んだのが①番の路地なら、出口はA1~C1、③ならA3~C3のように地図に記号を付けた。ABCのどこから出てくるかは、尾行中に十字路を曲がった方向で分るから、それを携帯で待ち伏せ車両に知らせることにしたのだ。最初の計画は沙希のアパート近くでレイプする予定だったが、路地で挟み撃ちするなら、路地で沙希を辱めようと言うことに変更した。夜中だから、手早くやってしまえば、付近の住民が飛び出してくる前にかたを付けられるだろう。

その日も帰り道、章吾と沙希は尾行に気付いていた。今度はどうやら二台で尾行してきた。黒っぽいクラウンと黒っぽいマークXだった。すぐ後からついてくるクラウンは前のと違うナンバーだった。沙希は振り返って番号を確かめて、メモ用紙に書き込んだ。途中からすぐ後の尾行車はわき道に折れていなくなった。それで、沙希は次の尾行車マークXのナンバーも控えた。

最初に尾行された後で、章吾は目白警察署の顔見知りの警察官に尾行のこと、前回のバイク事故のことを話して、尾行された時に連絡を入れたらパトカーで支援してくれと頼んでおいた。警官は最初は軽く見たが、四谷署に問い合わせてもらった所、前回は大きな事件だったと知り、協力を約束してくれていた。

章吾はこの前と同様に、山手通りから急に折れて、この前とは違う路地に入った。尾行車マークXは前と同様に後をつけて来た。もちろん、途中道路の幅員が狭い所を通り、後のマークXを振り切った。章吾はそのまま十字路を折れて、広い道への出口に向かった。

路地に逃げ込んだ時に、章吾は沙希に目白警察に電話をしろと言った。沙希は言われた通り携帯から警官を呼び出して救援を頼んだ。その時、二台の尾行車のナンバーも教えた。警官は直ぐパトカーを手配すると約束してくれた。椎名町の南側一帯の住宅地は南長崎町の一丁目から三丁目になり、目白警察署の管轄だったから、番地を言うと大体の場所は分ってくれたようだ。

その時、出口の方から一通を逆走してくる先ほどのクラウンが見えた。章吾はあせった。もう一台が逆送して挟み撃ちされるとは予想もしてなかったからだ。軽は丁度両側がブロック塀の幅員の狭い部分に入ったとこだった。「ヤベェッ!」

章吾はバックして少し道の幅員が広がっている所に戻ろうとした。

その時、前方の逆送してきたクラウンから、パンッと言う乾燥した音がした。その瞬間、軽のフロントガラスに穴が開いて、そこから見る見るミシミシッと言う音と共にフロントガラスに細かいヒビが入って、前方が見えなくなった。

「ヤベェッ!」

章吾はもう一度叫ぶと、ドアを開けようとしたが、道路が狭くてドアの開いた隙間から脱出できない。

「沙希、ハンカチを出してくれ。早く!」

沙希がハンカチを出すと、章吾は座席を倒して手にハンカチを巻き付けて後部ドアの内側からガラスを思い切り殴った。ガラスは意外に強い。二度目のパンチで割れた。章吾はそこから車外に這い出して、後部のハッチバックのドアを外から開くと

「沙希、逃げろっ、早くっ!」

と叫んだ。軽自動車の後部のドアは内側から開けられないのが普通だ。だから、狭い路地に入り込んでサイドのドアから出られない時は、後部の窓ガラスを壊して出るしかないのだ。

沙希は開いた後のドアから車外に転げ出た。その瞬間、もう一発射撃音がして、章吾は仰向けに路上に倒れた。

「章吾」

沙希は章吾に抱きついて章吾を見た。章吾の頭の左上から血が出ているようだ。沙希が触るとベットリと手が汚れた。

「血だ」

沙希は握り締めた携帯で無意識に119番を打っていた。消防署の救急隊の質問に答えると、

「早くキテェッ」

と沙希は叫んでいた。

クラウンから飛び出した男二人は軽に向かって小走りに近付いた。フロントガラスがヒビ割れて前方が見えない。それで、男はジャンプして軽の屋根に上るやいなや猪俣めがけて発砲したのだ。それがどうやら相手の頭に命中したようで猪俣はのけぞるようにして路上に倒れこんだ。魔神から、

「猪俣を怪我させてもいいが、絶対に殺すなよ」

と釘を刺されていた。だから、頭を狙うつもりはなくて、肩を狙って撃った。だが、弾丸は反れて頭に当たってしまったのだ。

男は軽の屋根から飛び降りると、章吾に抱きついた女のスカートをめくり、レギンスを引き下げて女の尻をむき出しにした。これからレイプに取り掛かろうとした時、別の男が、

「ヤバイぞ、パトカーが来た。逃げろっ」

と言うなり章吾と沙希を置き去りにして軽の屋根に飛び乗り、元のクラウンの方に走った。男二人はクラウンに乗り込むと全速力で走り去った。それを見て沙希は急いでパンティとレギンスを引き上げた。沙希は恐ろしさで殆ど身体が固まり、男に乱暴に尻を剥かれても身体が思うように動かず、どうすることもできなかったのだ。

拳銃の射撃音に目を覚ました近所の住民が飛び出して来て、あたりは騒然となった。そこに救急車が到着したが、軽が道を塞いで担架が運び込めない。それで、救急隊員の一人が軽の粉々にヒビが入ったフロントガラスを叩き壊して、エンジンをかけて広い通りまで軽を移動した。章吾を担架に乗せたとき、警官が二人、マークX側から走ってきた。警官は救急隊員から状況を聞くと直ぐに本部に連絡して、逃走したクラウンの追跡を依頼した。間もなく、高速道はもちろん、都内全域に警戒網が敷かれた。マークXは置き去りにされていたが、中に居た二人の男は逃走した後だった。

沙希は救急車に同乗して病院に向かっていた。

「章吾、死なないで、ねぇ、章吾お願い」

救急車の中に沙希の悲壮な叫び声が続いていた。

二十二 章吾の運命

救急車で、章吾は椎名町近くの南長崎町にある[としま昭和病院]に搬入されて、すぐに手術室に向かった。

恐ろしい夜が明けて、窓の外が明るくなってきた。沙希は病室の前で、もう三時間も待っていた。昨夜から一睡もしていなかったから眠い。だが愛する章吾のことを想うと、眠い目をこすって、

「死なないで」

と祈り続けていた。

手術室の扉が開いて、執刀医師が出て来た。

「ご家族の方ですか」

沙希は、

「はい」

と応えた。

「手術は上手く行きました。命は助かりましたが、撃たれて倒れた時に後頭部を打って脳震盪を起こしていたようです。私としてはその方が心配です。調べて見た所、脳には異常が見付かりませんでしたが、しばらく様子を見ましょう。それと、前に肩を傷めておられたようですが、倒れた時に肩も強打して、最悪は腕の上げ下ろしに障害が残るかも知れません」

医師の説明はようやく二十一歳になる若い沙希には残酷過ぎた。一命は取り留めたとは言え、しばらくは心配だ。

沙希はここのとこ、しばらく会ってなかった森ガールの藤井美登里にメールを送った。それで、お昼頃、美登里は病院にお見舞いに来てくれた。

「沙希ちゃん、また凄いショックだわね。可哀想に。それで、彼、大丈夫なの」

こんな時は気の合う友達に慰めてもらうのが一番心強い。

目白警察署の章吾が顔見知りの警官と、もう一人年配の警官が病院にやってきた。

「通報をもらった四人の男たちは逃走中でまだ逮捕できていません。今警視庁で広域捜査をしています。猪俣さんの容態は如何ですか」

沙希は先ほど医師からあった説明の内容をそのまま伝えた。

「頭を撃たれて命が助かったのは不幸中の幸いです。本官はもしかしたら危ないかと思ってました。銃弾は頭蓋骨の内側に貫通すると、頭の中で跳ね回り、確実に命を落とします。今回は頭皮の部分を掠めたのが幸いでした。どうかお気持ちをしっかり持って看病してあげて下さい。僕等がもう少し早く現場に駆けつけておれば、こんなことにならずに済みました。大変残念です」

警官の話を聞き終わると沙希は、

「犯人は少し前のホステス銃撃事件と同じです。あたし、顔をはっきりと見ました。江東区の城東警察署に連絡をして頂ければ、犯人の手がかりはつかめると思います」

と前の事件のことを話した。警官は今回の事件の状況を詳しく聞き終わると、

「大変助かりました」

と礼を言って引き上げて言った。

その話を沙希の脇で美登里は熱心に聞いていた。

「わるいな、オレに構わず仕事にいけよ」

昼過ぎに、章吾はコンコンとした眠りから覚めたようだ。沙希は章吾がまともな口をきいてくれて、安堵した。美登里と一緒にスーパーに行って、章吾の下着など当面の細々とした物を買い揃えて眠っている章吾に、

「また来るね」

と言って病院を出た。

美登里とお茶して分かれてから、仕度をして沙希はラ・フォセットに出勤した。事件の事は誰にも話さずに、いつも通り店に出た。

帰りはタクシーだが、怖くて脚が震えてなかなかタクシーに乗る気になれなかったから、その日は近くのビジネスホテルに泊まった。

朝早く目が覚めたので、スタバでサンドイッチとコーヒーで朝食を済ますと、その足で章吾が入院している病院に向かった。

章吾は目をつむって眠っている様子だった。沙希はそっと章吾の顔を覗いて、キスをした。章吾は薄く目を開けて微笑んでいた。肩のあたりが痛んで動けない様子だった。

昨日の夕方、池袋のロマンス通りの仲間たちが大勢お見舞いに来たようだ、花束や果物がそのまま置いてあった。沙希がモモに事件のことを詳しく書いてメールをしておいたので、仲間全員に伝わったようだった。

「オレ、早く退院できたら、今度の正月、マリアとかサトルを誘って高速で遠くに旅行しないか?」

章吾は頭と肩の怪我が必ず治ると自信があるような口調で沙希の顔を見た。沙希は章吾の痛くない方の手に顔をなすり付けて、

「ありがとう。早く良くなって頂戴」

と答えたが、不安と嬉しさと章吾に恋する気持ちがないまぜになって、目から涙が溢れ落ちた。

章吾が入院したおかげで、沙希は章吾と二人っきりの時間ができて、看病に来るのが楽しみになった。たとえ章吾の肩や後頭部に後遺症が出ても、沙希は一生章吾と一緒に居たいと思った。

考えて見ると、立て続けに起こった事故は全て沙希自身のせいだ。それなのに、何も関係のない、この人を巻き込んでしまって、自分は章吾の厄病神みたいだと思ったが、そのお陰で章吾を一層愛して行こうと心に決めることができた。

二十三 逃亡

廃業に追い込まれた錦糸町の監禁キャバクラ、カトレアの黒服は武藤邦彦、バスに乗り込んでいた用心棒は笹川陽一、章吾と沙希の襲撃に加わった監禁女子寮の監視人は藤堂弘と李仁順で、既に警察に逮捕されている奴は西村勝也と言う名前だった。

黒っぽいマークXを運転していた男は黒服の武藤と助手席は用心棒の笹川、黒っぽいクラウンを運転していた男は監視人の藤堂、助手席は監視人のイ・インスンだった。イ・インスンは韓国人だが、日本名は立川勝と名乗っていた。章吾を拳銃で撃った男はクラウンを運転していた藤堂だった。

章吾たちを尾行して追い込んだマークXに乗っていた武藤と笹川は、反対側から追い込んだクラウンに乗っていた藤堂とイが車から降りて、軽自動車を乗り越えざまに猪俣を拳銃で撃った様子を見ていた。その時、後方からパトカーのサイレンが近付くのを知って、

「笹川、ヤバイぞ、逃げろ」

と言って二人は早々に現場付近からタクシーで逃走した。目白駅から電車で逃走途中、兄貴分の米倉魔神に携帯で状況を報告した。

「バカヤロー、殺すなと言っただろ。おまけにハジキなんか使いやがって。仕方ねぇ。直ぐ海外に逃亡しろ。金とかはこっちで用意しておく。羽田から一番早い中国東方航空の九時二十五分で上海に飛べ。急げっ!」

と怒鳴られた。

「藤堂とイの分もお願いします。藤堂にはこっちから連絡を入れときます」

武藤は携帯で藤堂の様子を聞いた。

「ポリ公がこっちに二人走って来たからよぅ、やべぇと思って、今車で逃げてるとこだ」

「今どのあたりだ」

「首都高5号で竹橋の方に向かってるとこだ」

「アホかぁ、首都高はやばいぜ。捕まえて下さいと言うようなもんだ。直ぐ降りて、適当なとこで電車に乗って帰って来い」

高速道路には公開されていないナンバープレート読み取り装置が随所に設置されている。沙希が黒っぽいクラウンのナンバーを警察に伝えていたので、このナンバーがチェックされていた。広域捜査網に早々と通過情報が上がってきた。高速5号線北池袋ランプを過ぎた地点で発見されたのだ。そこで、5号線全線に警戒網が敷かれた。直近の飯田橋ランプにも白バイが急行した。だが、藤堂たちは白バイが来る約一分前に高速を降りていた。飯田橋ランプを出ると、近くの時間貸し駐車場にクラウンを突っ込んで、二人はJR総武線の飯田橋駅から電車で錦糸町に向かっていた。

錦糸町の株式会社ゴールデンバード・エンタプライズの事務所に駆け込むと、武藤と笹川は既に待っていた。社長の息子の米倉魔神にさんざんどやされて、当面の費用として百万ずつ手渡された。パスポートは会社の金庫に保管されているのを一緒に渡された。写真は本人のものだが、名前が違う。緊急時用の偽造のパスポートだ。

「上海に飛べ。中国にはビザがねぇと入国できねぇ。だがな、上海に限って四十八時間以内のトランシットの場合だけ、ビザなしで入国だきるんだ。だからよぉ、万一を考えて、航空券は上海経由杭州まで買っておけ。六万か七万だ。上海の空港に着いたら、上海喃喃飯店社長のボデーガードをやってる江亢虎と言う男と接触しろ。後はやつの指示に従って行動すれば街に出られる。多分用務員に変装して出してくれると思うよ」

江亢虎と言う男は髯をはやしたいかつい男だった。上海空港に着くと、荷物受取口で、江亢虎と書いたカードを持っていたから直ぐに分かった。日本語は達者で全く問題がなかった。土産物売り場の狭い事務室に案内すると、

「これに着替えて下さい」

と空港職員用の制服に着替えさせられた。同時に中国人民共和国居民身分証を各自手渡された。もちろん偽造だ。

「身分証は絶対に失くさないように」

と厳しい目付きで釘をさした。

空港はなんなく出られた。身分証には四人共朝鮮族と書かれていた。顔が朝鮮民族と区別が付かないので怪しまれることはまずないと江亢虎は説明した。韓国語はイが達者だし、他の三人もそこそこ韓国語ができるので、中国国内を移動しても問題はないと言った。

江亢虎は四人に中国人の運転手付きで車を一台貸してくれた。上海に一泊すると、直ぐに中国奥地の重慶を目指して出発した。

飛ばして三日後重慶に着くと四人はその町の暴力組織の用心棒として雇われた。十年間位はそこで雇ってもらう手はずになっていたのだ。

警察当局は広域警戒網を広げて、成田や羽田も警戒していた。だが、顔写真が届いていなかったので、四人が偽名で中国東方航空で上海に高飛びしたのが分ったのはずっと後で、多分迷宮入りになるだろう。

魔神はここのとこ子分を次々と警察にやられて、落ち込んでいた。

「ここまで来るのに苦労したのも知らねぇで、まったくっ、どいつも役に立たねぇヤロウだ」

魔神は怒りの持って行き場所がなくて、毎日いらついていた。

二十四 メディア対策

目白の静かな住宅街、南長崎町で起こった拳銃の発砲事件があれば、普通ならメディア関係のカメラマンが押しかけてきて。辺りは騒然となったであろう。だが、この事件を担当した目白警察署の刑事は頭のきれる男だった。捜査中、つまり犯人はまだ逮捕に至っていない。こんな場合犯人が被害者の男女が搬入された病院がどこかを知れば、口封じに被害者を殺害する恐れは十分にあり、拳銃を所持している男が病院内で発砲でもすれば、それこそ大騒ぎになって、メディアの人間や野次馬を抑えきれなくなる。もしも犯人を逮捕出来なかったら警察の責任問題にもなる。それで、刑事は気転をきかせて消防署に、

「絶対に搬入先の病院を公表するな」

と厳しい緘口令を敷いた。その上で、現場検証を急がせて、ガラスを割られた軽自動車を直ちにレッカーで移動させて、粉々に飛び散ったガラスの破片を綺麗に清掃させた。

真夜中、住民が寝静まった時刻に派手な発砲事件があれば、寝ていた者はびっくりして飛び起き、何があったのか覗いて見た者は多いだろう。

それで、事件の様子を見た者の中に、新聞社に電話をした者がいた。電話を受けた新聞社では、スクープになるので、急遽事件担当記者を現場に急がせた。だが、記者が現場に到着した時は、あたりには何も無く、まだ起きて外に出ていた住民の一部に、事件の様子を聞くくらいしか成果は得られなかった。記者はすぐに目白署に押しかけて事件の全容を聞き出そうと努力したが、

「捜査中ですから現段階では何も発表するものはありません」

と冷たく突っぱねられた。

目白警察署の担当刑事は、江東区の城東警察署に問い合わせて、前回の事件について詳しい報告を受けた。同時に、逃走中の犯人の捜索の協力も要請した。前回の事件は更にその前の四谷警察署で担当した轢逃げ事件とも関連があったと報告されて、四谷警察署にも協力を依頼した。

報告の内容から、この一連の事件はどうやら六本木の元ホステス岩井加奈子の一方的な嫉妬による怨恨が原因と推察された。刑事は、被害者には後ろめたいことは何もないと考えて、被害者を公表せずとも何ら問題がないと判断した。

目白警察署の刑事の特別な配慮があったとは何も知らない章吾と沙希は、五月蝿いメディアのおっかけもなく、章吾は静かに入院を続けておれたし、沙希は章吾と過ごす病院の看病の時間幸せがいっぱいだった。

章吾の頭の怪我は手術後の経過が良くて回復が早かったが、医師の指摘の通り、左腕を動かすと痛んで、回復までにしばらく時間がかかるようだった。

沙希はお昼過ぎから六本木に出勤する前まで、毎日欠かさずに章吾の見舞いに病院を訪れた。早いもので、既に一ヶ月も経ち、十一月の下旬になっていた。珍しく、目白警察署の章吾が顔見知りの警官と担当の刑事が病室を訪ねてきた。それで沙希はしつこいメディアの詮索から守られていることを知った。同時に、自分たちを襲った株式会社ゴールデンバード・エンタプライズの元キャバクラ、カトレアの残党の四人が、上海に高飛びして、上海空港から先の足取りや消息がピタリと消えて逮捕は難しいだろうと言う観測話を聞かされ、また新たな不安ができてしまった。彼等の消息が分らない以上、いつか突然に仕返しをされる可能性があったからだ。刑事は何かあれば自分達が守るから、細かいことでも構わないから不審なことがあれば出来るだけ早く知らせて欲しいと言い置いて病室を出て行った。

沙希は週に二日か三日、華道と茶道の教室に通っていたが、章吾が入院してからは、時間が取れずにサボっていた。その代わり、ラ・フォセットに来た中国人の客に中国語を教えてくれる女性を紹介されて、最近日曜日に会ってお茶をしたりしていた。今ではすっかり仲良くなって、お友達になってくれていた。陳香凝と言う名前で、二十代半ばの美しい女性だった。陳香凝は横浜の中華飯店店主の娘で、日本の御茶ノ水大学を卒業したそうで、英語、フランス語にも精通していた。沙希のアパートに案内すると、六本木の一流のクラブの人気ホステスにしては随分粗末な住まいだったので、相当に驚いた様子だった。

森ガール、藤井美登里は来年三月で卒業だ。就活で、ここのとこ大好きな[ゆるい]洋服を着て歩く機会がなく、殆ど毎日、ピッチリとした黒いスーツ姿で会社回りをしていた。だが、折からの不況でなかなか良い所に決まらずにあせりまくっていた。こんな不況の真っ只中の年に就活しなければならないなんて、自分の運命がよほどついてないと恨まずにはいられなかった。三年前かこれから三年後に卒業だったら、どんなに楽だっただろと思うのだ。

だから、たまに就活の合間に、昼間、島崎沙希とお茶するのがすごく癒される気分になれるので、それだけが楽しみだった。

「このまま、卒業するまでどこにも決まらなかったらどうしよう」

沙希にそんな話をすると、

「あたしなんか仕事にあぶれてどん底を経験したから、あなたの場合はましよ。住む所もあるし。わたしはお風呂もシャワーもない四畳半のボロアパートのお家賃が払えなくなって、仕事も見付からないし、どうしようもなくて、身体を見ず知らずの男の人に時間貸ししてどうにか食い繋いだわ。あなたはまだ時間もあるし頑張ってね」

と励ましてくれるのだ。励ましてもらっても、どうにもならないことは分ってはいるのだが、仲良しの友達に、

「頑張って」

と一言励ましてもらうだけで嬉しかった。正直、自分は努力しているつもりなのに、どこも決まらない不安の毎日は、経験をした者でなければ分からないと思った。

美登里は沙希が、

「見ず知らずの男の人に自分の身体を時間貸した」

と言った[時間貸し]なんて言葉を始めて聞かされたが、それを想像すると自分にはそんなことはとても恐ろしくて死んでもできないと思った。

二十五 正月の予定

「島崎さん、仕事が終わったら帰る前に事務所に寄ってくれないか」

珍しく六本木のクラブ、ラ・フォセットの社長柳川哲平が沙希に声をかけた。

「はい、分りました」

沙希は先日の襲撃事件について、クラブでは誰にも何も話してはいなかった。けれども、章吾が入院して欠勤しているので、多分そのことを聞かれるのだと思っていた。

世の中は不景気だが、沙希が勤めているクラブは客足がそれ程落ちてはおらず、その日はいつもより来客が多かった。沙希はクラブに入った時から、自分の恋人は章吾だと心に決めていたから、店の外で客と付き合ったことはなかった。客たちは沙希をあの手この手で口説くのだが、沙希が決して首を縦にふらないので、それが返って沙希の人気を高めていた。他人のことには関心がなかったが、同僚の大部分は特定の客と付き合っているらしく、時々そんな噂話を小耳にはさんだ。

ラ・フォセットに出勤する前に、病院に寄ると、章吾は十二月中旬になれば退院できるだろうと担当の医師から話しがあった。

「島崎さん、良かったわね」

とここのとこ毎日看病にやってくる沙希に看護師が労をねぎらった。

「先生、退院後のリハビリは毎日ですか」

と沙希が看護師に質問した。

「そうね、最初の内は仕方ないわね。様子を見ながら次第に間隔を延ばすのが普通だわね」

その言葉に、沙希は章吾は当分大変だなぁと思った。

そこに、マリアと栗山智が見舞いにやってきた。

「ショウゴさん、大分良くなったの」

マリアが声をかけた。章吾は、

「心配かけてすみません」

とマリアに頭を下げようとして顔をしかめた。

「まだ肩が相当痛むらしいの」

と沙希がマリアに説明した。

「ショウゴさん、ごめんなさい」

マリアは済まなそうな顔をした。

「兄貴、正月には元気になるんだろ?」

「ん。その予定だ」

「頑張って治してくれよな。四人で旅行するの、楽しみにしてるんだからさぁ。あっ、運転ならオレがやるから大丈夫だ」

それで、行く先をどこにするかと言う話になった。

「正月は旅館とか混むし、そろそろ予約を入れないとヤバイからさ」

章吾とサトルは暖かい所に行こうと提案した。

「海の綺麗なとこがいいね」

と章吾が自分の希望を出した。沙希とマリアは逆に雪の降る田舎の温泉に行きたいと主張した。それで、男が折れて、東北か北海道にしようと話しが進んだ。

「高速のどこまでも千円は確か正月の五日間しかないよな。だとすると北海道は無理かもね」

それで秋田、岩手、青森の三県で適当な場所や旅行経路をサトルに調べてもらうことになった。

仕事が終わって、沙希は事務所に顔を出した。

「おっ、仕事はもう終わりでいいんだな?」

「はい。帰り仕度をして来ました」

「そうか。あまり時間は取らせないから、ちょっと話を聞いてくれないか」

「はい」

「この前、猪俣君が錦糸町のカトレアの残党にやられたらしいね」

「はい」

「君も一緒だったんだろ?」

「はい。帰り道、いつも送ってもらってますから」

「そうか、君の方は怪我はなかったようで良かったよ」

沙希はやはりこの話を詳しく聞きたいのだなと思った。

「あそこはヤクザ崩れの掃き溜めみたいなとこだからさ、奴等のやることはえげつないよな」

「はい」

「その後の話は警察から聞いているのか」

「はい。上海に逃亡して、上海空港から先は四人共足取りがつかめず、多分逮捕は難しいだろうと言ってました」

「そうか。これからの話は警察には内緒だぞ」

「はい」

「やつ等は上海の組織の人間に助けられて、今は中国のずっと奥地の重慶と言う都市で組織の用心棒に雇われたらしい。うちの溝口の調べだと、偽造だが居民身分証を受け取ったそうだから二十年間は大手を振ってあっちで仕事ができるんだ。奴等が捕まれば、最悪でも無期懲役だけれど、日本の法律じゃ殺人未遂で無期以下だと時効が十五年だから、十五年も過ぎれば日本に帰ってくる可能性はあるね。僕の予想だと多分帰ってこないだろうと思うよ。だから安心してて大丈夫だよ」

「そうなんですか。ちょっと安心したな」

「この話は誰にもするなよ」

「はい。大丈夫です」

「君が口が堅いのを分ってて話をしたんだ。どうだ、その後猪俣君の容態は良くなってるのか」

「はい。今日お医者様にうかがった所では十二月の中旬には退院できるそうです。当分リハビリは必要だそうですが」

「そうか。その程度で良かったな。頭を拳銃でやられたら、普通は即死だけれど、頭皮をかすったらしいね。それで助かったんだよ」

「はい。運が良かったです」

「所で、沙希さんは猪俣君と付き合っているのか」

「はい、そのつもりですけど」

「つもりと言うのは変な言い方だね」

「正確に言うと、多分今はあたしの片想いだと思います」

「すると猪俣君とはまだなんだね」

「はい。まだ彼の気持ちがはっきり分らなくて……。彼、シャイな人ですから」

「そうか。じゃまだお互いに恋人どうしってわけじゃないんだな」

「はい」

柳川哲平はちょっと考えている様子だった。コーヒーサーバーから熱いコーヒーを二つ持ってきて、一つを沙希に差し出した。

「ありがとうございます」

「先日横浜の陳済棠さんが、君のことをえらく褒めてくれてね、娘さんの陳香凝の良いお友達になってくれたと喜んでたよ」

「あたしの方こそ、彼女とても親しくして下さって感謝してます」

「陳さんが、君は中国語を良く勉強するので感心してたよ」

「なんだか恥ずかしいです」

沙希はちょっと顔が赤くなってきたように感じていた。社長は褒めすぎだと思った。

「陳さんとは関係のない話なんだけど、米村社長は知ってるよね」

「はい、良く存じ上げています。確か○○(まるまる)ホールディングスの社長でしたよね」

「そうだ。大会社だ。米村さんは苦労されて一代であそこまで大きくされたなかなかの人物なんだ」

「たまにお連れしたお客様との会話を伺って大体の所は聞いています」

「それでなんだけど、米村社長さんは苦労されて晩婚でね、息子さんがまだ二十代後半なんだけど、その息子さんのお嫁さんに沙希さんをくれないかって話があるんだ」

「あたし、学がありませんし、両親も居ないも同然ですから無理です」

「その点は大丈夫だ。君の履歴は僕の方から説明してある。君は英語、スペイン語、それに今度は中国語も勉強してるだろ? うちのスクールで茶道、華道も習ってるし。先方は君が身持ちが堅いって評判を高く買ってくれてるんだ」

「……」

沙希は片想いとは言え、章吾を慕っていた。だから社長から突然こんな話を持ち込まれて困ってしまった。

「息子さんは今は若いから平取締役だけど、将来は跡継ぎで社長になると思うから、良い話だと思うよ。考えてみないか? 息子さんは普段は多忙だから、お正月にでも見合いをさせたいって言ってるんだよ」

「すみません。二、三日考えさせて頂いてもいいですか」

「構わんよ。気持ちが決まったら僕に話してくれ」

それで柳川哲平との話は終わった。

お正月四人で旅行すると今日はっきり決めたばかりだ。沙希の心は揺れ動いた。

二十六 章吾の気持ち

お見合いの話を、最初にマリア、続いて美登里、最後に香凝に相談してみた。

マリアは日本の習慣がまだ良く分かっていないようだったが、

「スペインでも恋愛結婚はあるけれど、親どうしが相手を決めることが多いわね。どっちがご自分の幸せになるか良く考えて決めるといいわよ」

と言った。

美登里は就活の結果が出てなくて、正直それどころじゃない感じではあったが、仲良しの沙希の相談なので、一緒に考えてくれた。

「あたしなら、絶対自分の好きな人と結婚したいな。沙希だったら沙希が好きな章吾さんと結婚するってことになるのかな? 将来のことを今考えても今のような世の中じゃ、この先どうなるか分らないしぃ。つまりお見合いをしても、相手の性格が良く分からないわけだから、結婚してからこんなはずじゃなかったって後悔することもあるわね。章吾さんはあたしも知ってるけどいい方だし、心配がないわね」

「そうか、やっぱ美登里は恋愛結婚をお勧めね」

「女の幸せって財産とかお金じゃ決められないものってあるよね。そうでしょ? 沙希」

「ん。でも、あたし章吾さんの本当の気持ちをまだ聞いてないんだ」

「じゃ、聞いてからお見合いしたっていいじゃない。章吾さんの気持ちがあれば、お見合いなんて断ってしまったら」

「そうね、でも断ったら、社長の顔を潰しちゃうから、最悪今のお仕事を辞めなきゃならなくなるかも」

「結婚は一生だから、お仕事を辞めるのは覚悟しなくちゃ」

最後に中国人の香凝に相談した。

「○○ホールディングスってあの大きな会社?」

「そうみたい」

「あの会社、中国でも名前が通ってるわよ。すごいお話しじゃない? あたしだったら絶対にお見合いして息子さんをゲットするな。人生は色々考え方があるけれど、運命に素直に従うのがいいみたい。沙希さんの運命は元々お見合い結婚して裕福な暮らしをゲットするようになっているんだと思う」

三人が三人とも違ったアドバイスだったので、結局沙希は自分で決めなくちゃならなくなった。それで、美登里の意見を参考に、お正月旅行に行った時に章吾の本当の気持ちを聞いて決めることにした。なので、お見合いはお正月休みの後の適当な日にお願いすると柳川哲平社長に返事をすることにした。もしも章吾が、

「そのお見合い、断ってくれ」

と言ってくれたら、沙希は会社を辞める覚悟をして、お見合い話を断ってもらおうと心に決めた。

サトルが、

「案ができたぞ」

と言って旅行の計画を沙希の所にもってきた。丁度マリアも居たので、三人でサトルが立てた計画について話し合った。話し合ったと言うよりも、沙希もマリアも分らなかったから、サトルの話を聞かせてもらったのだ。

「三泊四日にしたよ。お正月だと、樹氷はまだ見れないと思うけど、最初は山形の蔵王温泉にした。ロープウェーで上まで上がると綺麗な雪が見れるし、霧氷が見れるかも」

「あら、素的ね」

「泊まるとこは民宿にした。予算が厳しいから」

とサトルは笑った。

「温泉があれば、民宿でいいわよ。マリアにもその方がいいかもね」

と沙希が賛成した。

「蔵王の次は距離があるけど、高速を一気に走って、秋田の弘前城を見てから少し戻って大鰐温泉にした。大きなゲレンデとかあるし。最後は大鰐温泉から高速で青森に出て、青森港を見たら戻るってことにした。あまり距離を走ると疲れるから、途中の八幡平に泊まって、最後の四日目は東北道を一気に東京まで戻ることにした。一箇所で三日間のんびりするのもいいかなと思ったけど、ちょくちょくは行けないからこんなプランにしたよ」

サトルが広げた東北の地図を見たマリアと沙希はワクワクして話を聞いていた。

「章吾兄貴がこれでいいって言ったらこのプランにしようよ」

沙希もマリアも異存はなかった。

病院で章吾に旅行のプランをサトルが説明すると章吾は、

「いいんじゃない?」

と一発でOKを出した。

襲撃されて前後の窓ガラスを粉々にされた軽は、沙希がディーラーに頼んで修理をしてもらって、先日仕上がっていた。沙希は自分は車を動かせないから、当分預かってもらうように頼んだ。屋根は襲った奴等が飛び乗ったため、凹んでいたそうだ。

「最近の車は鋼板が薄いから、凹むんですよ。内側から持ち上げたらボコッと元に戻りましたから、多少跡は残ってますが、目立たないのでこのままにさせてもらいました」

とディーラーは説明した。ガラスの交換だけで済んだが、約六万円も取られた。

「保険が利くかも知れませんが」

とディーラーは尋ねたが、

「よく分りませんので現金でお支払いします」

と全額現金で払った。

「お正月、北の方にドライブしますので、タイヤを取り寄せておいてもらえませんか」

と頼むとディーラーは、

「交換はいつでもできますから、出かける前に寄って下さい。それまではこちらで保管をしておきます。交換工賃はサービスとさせて頂きます」

と答えたので、

「よろしくお願いします」

と頼んでおいた。

「よしっ、車はこれでよしっ」

沙希はお正月の旅行を楽しみにしていた。

「社長、先方はお正月休みにお見合いをとのお話しでしたけれど、お正月は前から決まっていた予定がありますので、お正月を過ぎた適当な日ならお受けしてもいいですが」

と沙希は柳川哲平に先日聞かれたことの返事をした。

「そうか、会ってくれるか。お正月過ぎでも全然かまわんと思うよ。正月半ばまでは年始回りとか多忙だろうから、一月半ば過ぎで調整しておくよ」

哲平は嬉しそうだった。

「所で、ご両親とは今は交流がないんだね」

「はい。なので、困ってしまって」

「じゃ、どうだろう。僕と家内が沙希ちゃんの親代わりってことにしたら何か具合が悪いことでもあるか」

「そんなぁ、具合が悪いなんてことはありませんけど、社長に申し訳なくて」

「それならいいんだよ。この際だ、話が先方と上手く行ったら僕が沙希ちゃんの親になってやろう」

予期せぬ社長の好意に沙希はほっとした。

十二月の半ばに章吾は予定通り退院した。毎日一時間程度病院でリハビリを受けることになっていたが、特に問題はないようだった。車の話をすると、

「悪いなぁ」

と言って章吾がディーラーから受け取ってきた。綺麗に修理されていたので、沙希は感心した。だが、章吾は左腕を動かすとまだ痛みがあるらしく、当分電車通勤にして、帰りは沙希と一緒にタクシーで戻ることにした。翌日から章吾は仕事に復帰した。

まだかまだかと待っているうちに、直ぐお正月になった。六本木の仕事は三十日でおしまいになった。

翌日の大晦日はロマンス通りの仲間とマリアも加わってお台場に遊びに行った。サングラスのサトルは明日長距離運転するからとマリアと一緒に、早めに引き上げて行った。

明けて元日、午前九時頃に要町の沙希のアパートから出発した。サトルは昨夜よく眠ったからと張り切っていた。

池袋から高速に上がると、元日の早朝だったので、車は空いていた。三郷のジャンクションから東北道に入り、蔵王を目指して走った。中古の軽とは言え、最近の軽自動車は良く走る。タイヤもスタッドレスタイヤに交換してもらったので、どんどんと走った。高速道路はサービスエリアで休むのも楽しい。それで、あちこちのサービスエリアで休みながら走ったので、蔵王温泉に着いたのは二時を回っていた。民宿に着くと、すぐロープウェーで山の上に上がった。

「寒~いっ!」

四人は異口同音に震え上がった。だが、サトルが言った通り美しい霧氷が見られて、みな感嘆の声を上げた。

民宿とは言え、蔵王温泉は設備の良い所が多い。お風呂も広く、温泉は良かった。部屋は正月で客が多く、四人で一部屋だった。食後、就寝前に四人でゲームをしたりして楽しく過ごした。

お正月だからと、朝食には雑煮が出た。沙希は久しぶりの家庭的な料理に満足した。マリアはお餅が初めてで、日本のトラディショナル(伝統的)なお正月料理を興味深そうに食べていた。

「今日は高速を沢山走るから」

とサトルは早々と車の整備に外に出た。雪国なので、ガラスが凍り、その上に昨夜少し降った雪が薄く積もっていた。マリアも沙希も雪が珍しく、車の整備を手伝った。

青森港に着くと、沙希はこの海を渡ると直ぐに北海道だと感激して冬の寒々とした海を眺めていた。気が付くと章吾が隣に立っていた。

「北海道はまだ行ったことがないのか」

「ん。あたし、まだなのよ」

「じゃ、暖かくなったら、一緒に北海道に渡ろう」

沙希は章吾のこの言葉に嬉しくなって、章吾の腕に手を回した。

「いててぇっ」

「あっ、ごめん」

章吾はまだ腕を動かすと痛いようだ。

大鰐温泉も民宿で、四人で一部屋だった。まだ外が明るかったので、四人でスノボーにチャレンジした。サトルは上手で、章吾は腕をかばって無理をしなかったが、沙希とマリアはサトルに教えてもらって、尻餅をつきながら楽しんだ。沙希は初めてだったが、転んでも全然痛くなく、雪の上のスポーツは魅力的だなぁと思った。

夜は昨夜の続きのゲームをしたり楽しかった。マリアもすごく楽しそうで、ずっと笑って過ごした。

最後の日は八幡平のホテルだった。最後なので、少し予算を頑張って、サトルがホテルに予約を入れておいてくれた。

「ツインを二部屋にしたけど、男と女に分かれる?」

とサトルが皆に聞いた。

「ダメッ。あたしサトルと同じ部屋がいい」

珍しくマリアがサトルと一緒がいいと言い張った。そうなると、沙希と章吾が同じ部屋だ。

「オレと一緒でもいいのか」

と章吾が沙希に聞いた。

「あたしなら全然平気」

それでサトルとマリア、章吾と沙希が別々の部屋になった。沙希は本当は章吾と一緒に泊まりたかったのだ。マリアのお陰で、それが実現した。

八幡平のホテルの温泉はすごく良かった。沙希とマリアは周囲が雪で囲まれた露天風呂に浸かって、珍しく晴れた満天の星を眺めていた。

「日本の温泉、いいな」

マリアは露天風呂がすごく気に入ったようだった。沙希は初めて椎名町の銭湯にマリアを連れて行って背中を流してあげたのを思い出した。あれからまだ一年間も経っていないのに、マリアは沙希の姉のようにすっかりと親しくなってくれた。

夕食は食堂でコース料理が出た。朝はバイキングだとか。久しぶりに静かなお洒落な雰囲気で四人でテーブルを囲んで食事をした。周囲に雪が積もっていると、音が反射せず、すごく静かだ。章吾とサトルはビール、沙希とマリアはワインにした。四人共ほろ酔い加減で部屋に戻った。

「明日の朝は十時に出発するから。東京に着くのは遅くなるけど、最後の日はお休みだから、夜中になってもいいだろ?」

とサトルが明日の予定を話してくれた。

「じゃ、寝坊をしようっと」

と沙希が言うと皆が笑った。

部屋で、章吾と二人っきりになれた。沙希は章吾の後ろからウエストに手を回してしばらく抱き付いていた。バイクで送ってくれた時はいつもこんな感じで、章吾の大きな背中を感じていれた。今もそんな感じが蘇ってきて沙希は章吾への激しい恋を感じていた。

「このまま時計の針が止まっていてくれればいいのに」

と呟くと章吾が振り返って、

「えっ?」

と聞いた。その目はとても優しかった。

沙希は思い切って大切な話を切り出した。

「章吾、あたし、今柳川哲平社長にお見合いを勧められてるの。どうしても断り切れなくて、十五日過ぎにお見合いをしなくちゃならないの」

言い終わると、胸がドキドキして、どうして良いか分からない位になった。沙希は章吾に、

「お見合いなんか止めろっ!」

と言って欲しかった。

それで、もしもそう言ってくれたら、今夜章吾に抱いてもらおうと心に決めていた。身も心も全部章吾にあげたいと思った。

章吾はしばらく黙っていた。何か考えているようで、目は遠くの方を見ていた。

「お見合い、したら?」

章吾のかすれるような囁きが聞こえた。沙希は頭をガァーンと殴られたように、ドキドキしていた胸が破裂したようになって、真っ青になって章吾を見ていた。

章吾と別々のベッドに潜り込んで、十一月に華道教室で使った花、あれは[唐綿]と言ったっけ? その花の花言葉[行かせてください]と[心変わり]を思い出していた。章吾に、[お見合い、したら?]と言われた時の衝撃がまだ収まらずに、涙が次から次から零れ落ちて枕を濡らした。

「お見合いをして、あたし、心変わりしちゃったらどうしよう。こんなに章吾のことを好きなのに」

頭から被った毛布の下から漏れる沙希の嗚咽は章吾にも聞こえていただろう。真夜中になっても、章吾はまだ眠っていない様子だった。沙希は明け方近くまで泣き続け、夜明け前に少し眠ったようだった。

二十七 この囁きを聞いて

沙希が真っ青な顔になって、自分を見つめたあの目を、章吾は一生忘れないだろうと思った。

猪俣章吾は長野県上田市に近い上田原で生まれ、地元の高校を卒業する前に、国立信州大学を受験したが、落ちたため、上田原に近い私立長野大学の企業情報学部に進み、学生時代に就活をしたが思う所に就職できず、卒業すると東京に出た。東京でも仕事が見付からず、友人の兄が経営する六本木のクラブ、ラ・フォセットで使ってもらえることになり、現在までそこに勤めている。

東京に出てきた時は、友達が少なかったが、ラ・フォセットがサトル(栗山智)が勤めている店からワインを仕入れたのがきっかけでサトルと仲良くなり、サトルの紹介で池袋のロマンス通りに集まる若者達のグループに入った。週末グループの仲間と遊んでいる内に、いつしか章吾はグループのリーダー格になっていた。

そんなある日、

「あたしを守って下さい」

と言って転がり込んで来た沙希に出逢ったのだ。

最初は他の女の子と同様に沙希に特別な感情を持ってはいなかったが、たまたま住んでいる場所が同じ方向だったし、沙希をラ・フォセットに紹介してからは、同じ会社に勤める同僚として、帰り道バイクの後に乗せて帰るのが日常的になり、次第に沙希に関心を寄せるようになった。そんなある日、沙希と唇を合わせてしまってから、沙希に対して自分の中に特別な感情が芽生えているのに気付いた。

沙希は自分を好いて、愛してくれていることを章吾も良く分かっていた。だから、最近では、いずれ沙希と結婚して幸せにしてやりたいと思っていたのだ。

だが、度重なる事故で、左肩の痛みが取れず、最後の事故で転倒した時に後頭部を激しく打って、医者は後遺症が出るのを心配していた。こんな状態では、自分が将来元通りに元気になるとの見通しがまだ立たない。