スペースソルジャーズ〈5〉

原案 田頭満春

兵器考証協力 岡村智教

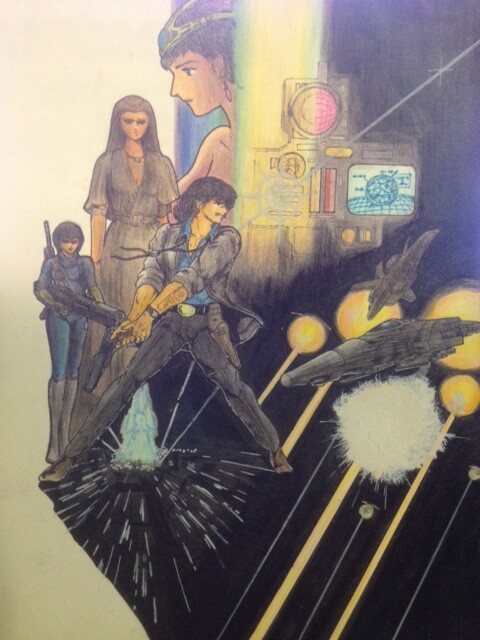

ページの途中に複雑な科学式が展開されるようなハードSFではありません。そもそもそんなもの書けません。スペースオペラです。大宇宙を駆け回る宇宙船と、武器を手に走り回るヒーローヒロインが、己の肉体のみを頼りに活躍する、純然たるスペオペです。

『スターウルフ』シリーズや、『ノースウェスト・スミス』シリーズなどを思い浮かべて頂ければわかりやすいかも知れません。

宇宙船や超兵器も登場しますが、あくまで主役は人間です。笑い、泣き、怒り、叫ぶ主人公たちの活躍を読んで頂けたらと思っています。ジャンルはSF冒険アクション、ですが、もう1つ付け加えることが許されるなら、「青春」小説にもなり得ているという自負もあります。

故・野田昌宏氏にこの作品を読んで頂きたかったと、心から思っています。

第2章 結界への侵入 その7

(7)

人工重力を30Gにまで上げた室内では、僅か5キロのダンベルが、腕を引き千切りそうな重さと化す。

傾斜をつけたベンチに横たわり、胸と胸筋への負荷を30回、計2セットやっただけで全身は汗にまみれ、息が上がった。手元のリモコンで部屋の重力を戻し、コイケは心拍数を測った。この程度の運動で毎分128、鈍ってきている。もう少し自分にも外での活動を割り振った方がいいかも知れない。

次いでマットの上に立った。裸足を肩幅に広げ、爪先でマットを掴む。猫足立ち。大きく息を吐きながら片手を握り締め、もう片手は開いたままで、それを半眼にした目の前に持ってくる。力を抜き、且つ腹の底には力を蓄え。吐く、吐く、吐く、そして鼻で吸う。調息。高重力内でのウェイトトレーニングの時以上に、全身に汗が噴き出す。代わりに全身、全指先にまで力が漲ってくる。

型というのは素晴らしい。身につけ、無意識がそれをなぞれるようになると、その武道に必要な筋肉が、身体が、仕上がっていくという、先人の叡智の結晶だ。その効用に気づけたのは、師範級の技倆を認められて以降のことだった。

八卦掌、形意拳、鉄騎初段…、和漢の古武道の型3つを終える頃には、来ていたTシャツは汗で重くなっていた。

そして、寸勁。立てた鋼の柱に両掌を当て、体重だけではない、床から筋肉を駆け上がり、迸る大地――今は床だが――と全身のエネルギーを瞬間的に注ぎ込む。ゴンッ…、という鈍い音がして、直径20センチの柱が文字通り震える。押しただけで走る衝撃ではない。宇宙艇の厚い円蓋のクリスタルガラスを割る威力は、コイケの体重の出せる衝撃ではない。中が空洞ではない鋼の柱のあちこちに、凹みが見られる程だ。それを20回繰り返し、その後、硬くなった身体を入念なストレッチでほぐす。

幼い頃は虚弱だった。今でも股関節の硬さには自分でもウンザリする。そのコイケを人並み以上の肉体に作り変えてくれたのは、半ばムキになり、盲目的に続けてきた鍛錬だった…。

慣れた便座は実に尻に心地よい。ここしばらくコイケを悩ませていた便秘に心行くまで逆襲した後、ゆっくり風呂に浸かり、髭を剃る。

汗に重くなったTシャツを自動洗濯・乾燥機に放り込み、代わりにきちんと畳まれた洗い立てのダンガリーのシャツを取り出し、袖を通す前に少しの仮眠を取る。コーヒー豆とミルを取りにブリッジに戻り、床のコード類をひょいひょいと跨ぎ越え、ドリッパーを取るついでに寄せ集めメインコンソールを覗き込んだ眼鏡の奥の切れ長の目が…、

吊り上がった。

開放機構基地内、元倉庫の客室のドアが開いた。

軋むベッドに横になっていたマキタが顔を上げると、ドリッパーと挽き立ての豆、カップとポット、そして紙包みを抱えたコイケが嬉しそうに入ってきた。テーブルにそれらを並べ、ポットに水を注ぐ。プラズマヒーター付きのポットは2リットルの水を5秒で浄化・沸騰させる。「喜べ、コーヒーだ。それとハムも取ってきた」

「スプリッツァに入れたのか」

「許可が出たんだ。ついでに風呂にも入ってきた」

「ここにだって風呂はあるぜ」

「俺は人前で全裸を晒す気にゃなれんのだ」

「粗チンを見られるのが恥ずかしいんだな」

「デカけりゃいいってもんじゃない。しかもお前のはデカい上に、無差別攻撃兵器じゃないか」

「人をテロリストみたいに言うな」

「女にとっちゃ、お前はテロリスト以上の極悪人だ」

開放機構からの正式な返答はまだだった。しかしその他の対応はガラリと変わった。各自の武器が返却された。各船への出入りが自由になった。そして非戦闘員に加え、パイロットや正規兵までもが接触してくるようになった。

食糧と物資、新鋭戦闘機XL1に関しても、正式に受け取ったという返事が来たしな…、コイケは2つのカップにコーヒーを均等に注いだ。「まあ、作戦への協力要請の件も、1時限以内には返事が来るさ」

「楽観的になったなあコイケさん」

「そういうお前は妙に悲観的に見えるぞ」コイケは胸一杯にコーヒーの香りを吸い込んだ。1滴1滴を味わい尽くし、香りの一片すら逃すまいという飲み方。

のろのろと上体を起こしたマキタも、カップに口をつけた。「時間が気になり出しただけだよ」

「ああ、残り11時限を切った」コイケは頷いた。計画が遅れてるのは事実だ。しかし…、「そいつは半分は覚悟の上だった。下手すればもっと無駄にする可能性だってあったんだ」

「で、残るは例の最悪のシナリオ、だろ? 確かに、あんなものに頼らずに済んで、ホッとはしてるよ」

「まあな。しかしお前とアレクのお陰で、開放機構の連中の心を掴むことは出来た。善しとせねば、だよ」事件が手遅れになるまで何もしないでいるメイ探偵の真似事は大嫌いなんだが、待ってていいこともたまにはあるみたいだな…、コイケは笑顔を作ろうとして失敗した。

アレクを救えなかった判断の遅れをまだ悔やんでいたのだ。

開放機構の面々と打ち解け会えたのは確かだ。現に、今、個室に残っているのはコイケとマキタだけ。クエンサーは贈呈した新式火器の取り扱いをレクチャーに、ルストたちは12時塊の間修正されていない戦闘技術やマシンの整備・改装の監督に、カラバは相変わらず子供たちの遊び道具にされに、そしてレイバーは、触れる手も見せぬ例の格闘技の教授を要請されて、それぞれ出払っていた。

それらの信用も、マキタとアレクの活躍の賜物であった。マキタは父の名を借りず、自力で信頼を勝ち得たのだ。特にジャスたちパイロット連中には兄貴分的扱いを受けている。だが、閉ざされていた扉を何よりも揺さぶったのは、アレクの死を賭しての行動だった。彼の死は決して無駄ではなかった。コイケはそう思おうとしたが、わだかまるものは消えなかった。

「アレクか…」マキタはコイケの表情に気づいた。「あれはコイケさんのせいじゃない。あいつだって覚悟の上でやったんだ」

「そうは言うけどな…」

「人間、呆気無く死んじまうよなあ。あいつが死んだなんて、まだ信じられないよ」そのつい少し前に、マキタはアレクと話し込んでいた。それ以前にもだ。思えばレイバーのチームと最初に仕事をした時から、アレクとはいつも他愛のない馬鹿話をしてきた。まだ新兵だったマキタがその時の戦場でオロオロしないで済んだのは、アレクが馬鹿話で緊張をほぐしてくれたお陰だ。だからこそ彼の死が信じ難くもあり、喪失感も強い。あんたは傭兵らしくないんだな…。その通りだ。いつも死を隣り合わせにしていながら、未だにマキタは、仲間の死に慣れることが出来ないでいるのだ。

「どうした。疲れてでもきたか」

「ちょっとばかり、な」マキタは2杯目のコーヒーと、コイケの切り分けたスプリッツァ自家製生ハムを断り、ベッドに転がった。

「また眠れないのか」長くなるつき合いの中、いつもなら痩せ我慢しかしないマキタの口から、疲れを認める発言を聞くのは初めてだった。コイケは突然、締めつけられるような不安を覚えた。

マキタは、死ぬ…。

突然にして刹那、瞬きのうちに彼方に消えたが、そのイメージはコイケの脳裏に灼きついた。錯覚と呼ぶにはあまりにも鮮烈な予感…、コイケは慌てて首を振った。「お前が寝つけそうな話を、1つだけしてやろうか?」

「何だよ」

「アリーゼ・サロイがな…」2杯目のコーヒーを飲み干したコイケは、赤身と白い脂肪層が縞模様を作る生ハムをヴィクトリノックスのナイフに刺し、口に放り込んだ。数十種類のブレンドされた香辛料の作った旨味が肉と絶妙に絡み合い、口の中でとろける。

「生きているそうだ」

しばしの間、マキタは呆けた顔でコイケを見つめるだけだった。血の巡りの悪くなった頭が、理解を拒んでいるらしい。「もう1回、頼むわ、コイケさん」

コイケは笑いながら、もう1度繰り返した。

マキタはベッドから跳ね起きた。たちまち顔に血色が戻る。思わず歓声が漏れる。「ソールか!」

コイケは頷いた。

大きくガッツポーズを取ったマキタの口から迸った大音声の絶叫は、優に丸1分続いた。

「…舞い上がりすぎるのもよくないが」マキタの絶叫が収まるのを待ち、コイケは言った。「まだ、生きてたとわかっただけだ。居場所だとかの詳細は入ってきてないからな」

「しかしよ、コイケさん、アリーゼ・サロイ生存は…」

「ああ、この先の宝石探索の成否を左右する、謂わばこの仕事最大の不安定要素だったからな」

コイケはマキタを見た。だが、今度は俺たちが纏まって侵入しなくちゃならん。難しいのはこれからだ…、と言いながらも、マキタの回復ぶりを見て、つい嬉しそうな顔になる。

「心得てるよ。しかし、いつわかったんだ?」

「壁が、な」

エレナとの最初の遭遇時にクロムとソールを残してきた傭われ軍団だったが、実は2人を残すのは当初からの計画だった。ソールは巡回船が船尾からこぼした荷物に潜り込んだわけだが、開放機構と接触していなくとも、何らかの事故を装い、救出に来るであろう政府軍に本星なり中継基地なりに運ばせる予定だったのだ。クロムはそのバックアップ、兼ソールからの連絡を中継する役目。現在彼のレスサットⅣは、擬装したままソールの後を追い、彼の降りた場所近くで待機している筈だ。ソールが無事に荷物から出られた際には、連絡は半時限毎に送られてくる手筈になっていた。

問題は寧ろコイケたちが今、開放機構の基地内にいることだった。壁が通信波を遮断しているからだ。

「連絡は、お前たちの救出劇の最中に届いた」

「壁が開いてた時だな? よくまあ、タイミングよく届いたもんだ」

「偶然じゃない。マルカムが中継してくれたんだ」

マルカムとオスカーを外に置いてきたのは、開放機構の協力が得られなかった際の保険として。もちろんそれが第1の目的ではあったが、クロムが中継してくるソールからの連絡を、スプリッツァの代わりに受けていて貰うためでもあった。

「もしかしてコイケさん、ここまで見越してたのか?」

「恥ずかしながら、ここまで大騒ぎになるとは予想できなかったよ。ここまで滞在が延びるとも、な。それでも、マルカムに任せておけば、通信を聞き漏らすこともないし、俺たちの状況を読んでくれもするだろうとは思ってた」

思った通り、マルカムは壁が開いた時を見計らって、クロムからの通信をスプリッツァに転送してくれたのだ。

「マルカムにはこちらの状況もクロムに伝えて貰ってる」

「まだ呼び戻してやれないな」

連絡は来た。つまりソールは無事に潜入できたのだ。しかも、アリーゼ・サロイの生存まで突き止めてしまった。現在、居場所や他の生存者の確認などの詳細の特定を慎重に行っているのだと言う。

「巻けるもんなら」マキタは言った。「俺の舌をグルグル巻きにして、ソールに見せてやりたいよ。どんな手を使ったんだ?」

「それは聞いてない。しかしあいつの変装は芸術的だそうだ。1度見ると語り草に出来るらしい」

公務中に秘書とおイタをしている最中、脳溢血を起こして死んだ連邦軍の将軍になりすまし、その遺体を擬装し自宅に運ぶまでの丸3時限の間、一緒にいた将軍の妻にさえバレなかったという逸話もある。

「マードックも言ってたろう。一旦潜入してしまえば、必ず何らかの成果を持ってくる男だって」

「コイケさんがあいつの参加を熱望してた理由がわかったよ」

「ああ、期待以上の働きだ」

ちなみに通信はもう1本入っていた。首都タキアス上空に巡らされた、半時限毎に変わる対侵入者探査網が図解化され、周波数などのデータとともにファイルされていた。「俺たちの侵入時には、改めて探査網のデータを送ってくれるとよ」

「返す返す、凄いな。しかしそんな膨大な情報量の通信、探知とか傍受とか大丈夫なのか?」

「念の為に超光速圧縮通信波を使ってる」連邦、帝国を問わず、現在銀河系の中でも最先端の傍受・解読技術がなければ読まれない代物だ。「その辺りは顔合わせの際に徹底して打ち合わせたさ」

「超光速圧縮通信か。随分、カネも飛んだんじゃないか?」

「言うなれば一番危険な任務に赴くソールに、それくらいは持たせてやらんとな」コイケは言った。それに、経費はサロイ家が持ってくれるだろうしな…。

「だとすれば、後はこっちの作戦だけじゃないか。地図が要るなあ」

「ああ、首都に降り立った後、ソールと落ち合うまでの行動は、ここの連中にシミュレートを手伝って貰うさ」コイケはニヤリと笑った。「少しは元気が出てきたか?」

「少しどころじゃない」マキタは枕にしているクッションの下から巨大な愛銃を抜き、一挙動で腰のホルスターに収めた。「マードックに報せてくる」

「ついでに一汗かいてこい。少しは眠れるようになる。来たれ甘き和みよ、我が胸に、だ」

マキタは片手を挙げ、部屋を出た。コイケは3杯目のコーヒーに口をつけ、溜息をついた。マキタの奴、多少は回復してくれたようだ。

だが、先程の不安――マキタが死ぬという鮮烈なイメージ――は、コイケの頭から容易に消えてはくれなかった…。

威勢よく出てきたはいいが、歩きながらマキタは苦笑した。どうにもこうにも、抜け殻にでもなってしまったかのようだ。膝はガクガク、真っ直ぐ歩くのにも苦労する。爪先は床を踏んでいるのやら雲を踏んでいるのやら。暗く思えていた筈の照明が妙に眩しく、訓練場である第7、第8倉庫までの何でもない距離が、何とも遠く感じ…。

コイケが寝ろというのも当然だ。不眠の疲れは身体を、そして心を重くする。今の俺はまるで難破船だ。フライング・ダッチワイフだ。違ったっけ?

そうだよな。眠らなくちゃ。

訓練場近くまで来ると、たむろしている非番の正規兵たちが声を掛けてきた。笑顔を浮かべ、マキタの肩を叩いていく連中の多くは知らない顔だった。決まり悪げに目を逸らすのは、マイスコル派だった面々だろうが、大部分の連中は10数時塊来の友人のような顔をして近寄ってきた。

彼らに手を振って挨拶したマキタは訓練場の中2階への階段を上った。歩いているうちに久々のコーヒーが効いてきたのか、ソールの報せに気力が充実してきたためか、全身に血が通い始めた。体が形を取り戻し、重心が背骨に戻り、かすんでいた目もはっきりしてきた。いい傾向だ。

中2階は訓練場全体を見渡せるだけでなく、射撃訓練の管制センターを兼ねていた。管制要員たちに歓迎されたマキタは射撃場を見下ろす大きな防弾窓の前に立った。直線射撃場は10レーン、実戦射撃場は10ステージ。実戦射撃場は建物をかたどった障害物の隙間から人型の標的を出現させるものだったが、障害物の配置を変えられたり標的の位置や順番を変えられたりと、結構凝った造りになっていた。標的を一撃で撃ち倒さないと麻痺ビームが襲ってくる仕掛けにもなっており――撃ち返されるということなのだろう――、マキタが見下ろした時、ちょうどそれにやられた正規兵の1人がのたうち回っていた。標的は敵型に加え、非戦闘員型、それを装った敵型、人質を取った敵型などヴァラエティに富み、それが1つとして同じ場所に登場してこなかった。さっき一般市民が登場した箇所に、今度は政府軍の武装兵が、今敵がいた筈の箇所に、今度は人質を取った兵士が、という具合。管制センターのコンピューターがアトランダムに標的を選別、変えているのだと言う。一般市民、政府軍兵士の抱える爆発物、人質を撃てば失格。麻痺ビームを食らえばもちろん失格、と結構難しそうだ。

直線射撃場にクエンサーの姿が見えた。手にするのはハージェスト・ビームランチャー。搬入した新式武器の扱いのレクチャーらしい。生徒は正規兵とパイロットの混成組。しかも全員が女だった。どうやら彼自身が選抜したメンバーらしい。下心見え見えだ。

しかし1度武器を持たせればクエンサーも引き締まる。ビームランチャーをたちどころに分解、部品交換と同時にろくに確かめもせず、それでもビス1個残さずに組み立てて見せる。流石にこういったところは彼もプロだ。女たちの喝采に、引き締めた表情をたちまち崩しはしたが。

射撃場と背中合わせになった側は、だだっ広いフロアだった。クッションも何も敷いていない金属タイルの床の上で、2組に分かれた兵士たちが向かい合っていた。一方にエレナの顔を見つける。別の一方は棍棒やナイフを手にしていた。素手の1組と獲物を持つ1組が順番で選手を出し合い、1対1、或いは1対複数で組み合うのだ。ナイフは本物、棍棒も本気で振っていた。フロアの隅には怪我人が集められ、寝かされていた。緊張がある分、訓練の効果も高いと思われた。

もっとも訓練と命の遣り取りとは違う。いい例が先の戦闘だ。エレナ以外のパイロット連中はほとんど役に立たなかった。

そのエレナの番が来た。相手はナイフを手にした、彼女の倍はあろうかという大男だ。2度、3度とナイフが突き出される。手加減はなしだ。エレナは避け、逃げる一方。大男はそれを追って4度目の突きを入れる。切っ先を巧みに躱したエレナはするりと大男の懐に入り込み、腕を取り、大男をクッションなしの床に投げ捨てた。

拍手が起こった。マキタは兵士たちの一角に、レイバーの姿を見つけた。

組はたちどころに1巡し、再びエレナが立ち上がった。今度は獲物を持った3人が相手だ。

棍棒を持つ1人が背後から襲い掛かった。背中を殴打される寸前に倒れ込んだエレナは脚を旋回させ、そいつの膝を払った。ナイフを持った女が跳躍、上からエレナを狙った。エレナも猫のように宙に飛んだ。足先で迎え撃つ。腕対足。当然、足が先だ。爪先がナイフの女の顎を捉えた。宙返りして床に降りたエレナは、倒れた2人に止めの蹴りを叩き込む。

素早かった。マキタは思わず手を叩く。

残った1人もすぐに転がし、エレナは再度の喝采に応えた。中2階のマキタにも、汗ばんだ笑顔を向け、手を振ってくる。彼のいることに気づいていたらしい。ジャスたちパイロット連中もマキタに気づいた。皆で一斉に手を振ってくる。子供みたいな奴らだ。マキタは自分のことを棚に上げて、苦笑しながら手を振り返す。

訓練は続いた。1対3になるとほとんどが打ち倒され、互角に戦えるのはほんの数人だった。エレナが白兵戦においても、いかに傑出した兵士であるかがわかった。

2巡目が終わったところで小休止を迎えた。訓練教官らしき正規兵が皆の前に立ち、レイバーを紹介する。兵士たちの反応は様々だったが、盛り上がりには欠けているようだ。マキタ程の知名度はないのだから、その反応も当然だ。だが、マキタは内心ほくそ笑む。1度レイバーの投技を見せられた時の、連中の反応が楽しみだ。

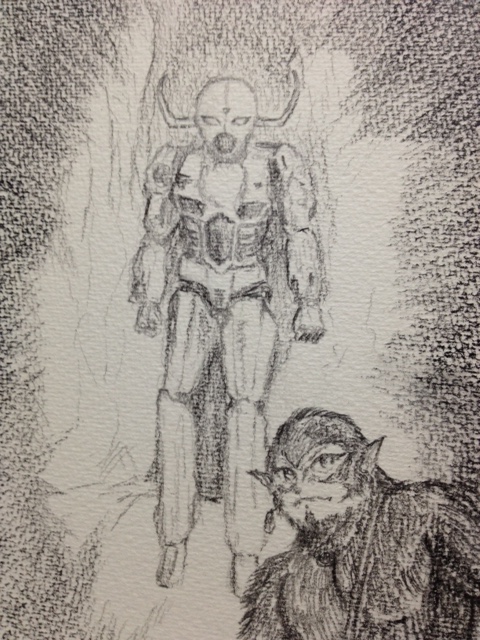

果たして、レイバーは模範演技の相手にいきなり、獲物を持つ5人を指名した。兵士たちの大半が驚き、残りは冷笑した。素手で5人を倒すことの難しさを知り抜いているからだ。

「相手は客人だ」「手加減してやれよ」

だが、演技開始2秒にて、5人全員が床に放り投げられていた。

5人にはレイバーが消え失せたように見えただろう。周りにも、レイバーが囲みをどのように擦り抜けたかさえ見えなかった筈だ。2本のナイフは空を切り、3本の棍棒は先端をぶつけ合っただけだった。

レイバーはただ柔和な表情で立っていた。

投げられた連中が痛みも忘れ、何が起きたのかを目で周囲に訊いた。誰も答えなかった。わかるまい、マキタは笑い出した。最初は俺もわからなかった。

レイバーの投技は〈アイキドー〉という古武道をアレンジしたものだと聞く。足捌きによる重心の移動で相手の力を利用するだけ、自分の腕力はほとんど使わない。レイバーに何度も教授を受けているマキタにはわかる。肩か腕を触られた、と思った瞬間には、体が勝手に宙返りしているのだ。そのマキタにしても、技こそどうにか身につけはしたが、スピードではレイバーの足元にも及ばない。

その存分に発揮されたスピードを、久々に見せて貰った。兵士たちは大歓声を上げた。噂は光速を超えて走り、中2階やフロアの周囲は見物人で溢れ返った。大観衆となったギャラリーの見守る中、レイバーは演技を続けた。7人を投げ、9人を放り出し、11人を床に這わせる。

終わっても、レイバーは息1つ乱していなかった。

…教官に求められ、レイバーの講義が始まった。白兵戦のポイント、武器を持たない場合の武装兵への対処法などが中心だった。単に取っ組み合うだけが白兵戦ではない。逃げるのも1手段、隠れるのも1手段。そして力の無駄を省き、動きを徹底して磨くだけでも相手は倒せる。女だろうが年少者だろうが。今の技はその1手段に過ぎない、とも。

それを教えてくれとの要望に、レイバーは言った。ここで教えて、すぐに覚えて使えるものではない。しかし動きの無駄を省くことが、どれだけの効果があるかという実例なら披露できる、と。そしてもっとも基本の足捌き3通りを実演して見せた。もちろんそれだけで観衆が信じる筈もない。実戦形式での演技が始まった。相手は警棒を持つエレナだ。

「遠慮は要らない。本気で来なさい」

「はい」

堂に入った構えのエレナは本気で踏み込んだ。言われた通り手加減なし。警棒にもスピードが乗り、風を切るブン、ブンという凄い音がマキタの方にまで聞こえてくる。

それでも警棒はかすりもしなかった。エレナの攻撃を半ば悠々と躱しながら、レイバーは言った。「わかるか? さっき見せた足の動きだ。他のものは全く交えていない」

動き自体は激しいのだが、上体が揺らがないのでそうは見えない。レイバーは息も荒げずに、自分の足の軌跡を解説し続ける。からかわれている気がしてきたのだろう。エレナの顔に血が上る。警棒の速度が上がる。しかし…、

「足の動きを逆にするだけで、攻撃にも移れる」

と言ったレイバーが、後退から前進に移った。その頭上に警棒を振り下ろしたエレナがふわりと宙に浮き、尻から墜落した。派手な悲鳴を上げかけたが、すぐに口を閉じ、半分唖然とレイバーを見上げる。

「要はフットワークがしっかりしていれば、何でも出来ると言うわけだな」

息も乱さず肩を竦めたレイバーは、エレナに手を差し出した。汗まみれで、肩で息をするエレナは、尻をさすりながら引き起こされた。再び歓声の起こる中、いきなり振り返り、中2階で笑っているマキタをきっと睨んだエレナは舌を突き出した。照れ隠しだった。

今、自分がどうやってエレナの攻撃を避けたのか、そしてどうやってエレナを放り投げたのか、レイバーはスピードを落として実演・解説した。披露した足捌き、本当にそれだけしか使われていないことを知り、観衆はただ嘆声を漏らすだけだった。3人の兵士に先の3通りの足捌きをやらせ、それと上体の動きのコンビネーションだけで敵のナイフを躱せることを証明までして見せた。唖然とするのはナイフを避ける兵士たちの方だ。これまで散々痛い目を見てきたナイフを、いとも簡単に躱せる自分たちに。15人の兵士がその足捌きを何とか真似し終えたところで、格闘訓練は終了した。

相変わらず素晴らしい技の切れだった。しかもレイバーは教え方が上手い。見惚れるばかりで、俺の方は汗もかかずに終わってしまった、などと思いつつ、中2階から下りるマキタの背後から声が掛かった。

「今から射撃訓練だってのに、どこ行くんだソウゴ」

レイバーだった。格闘訓練から射撃訓練に移ろうとしていた兵士たちと鉢合わせする形になる。出入口が1箇所しかないのだから当たり前だ。

マキタに気づいていなかった連中までもがざわつき、視線が一斉に集まった。レイバーが笑いながら続けた。「俺がこうやって得意技を披露したんだ。今度はお前の番だぞ」

またしても歓声が上がった。勘弁してくれ…、逃げ出そうとしたマキタだったが、周囲の、特にエレナの視線がそれを許さなかった。「射撃、得意なの?」

「得意、ってわけでも…」

「こいつの謙遜を真面目に聞くなよ」レイバーがニヤリと笑い、エレナに言った。「隠してばかりいるが、リッキーだけじゃない。こいつもいろいろ格闘技をこなせるんだ」

「それなのにただ見物して、あたしのことを笑ってたのね?」エレナはマキタを睨む。睨むふりをする。

あんまり目立つ真似はしたくないんだが…、マキタはレイバーに懇願の目を向けた。

レイバーは首を振った。「たまにはいいところを見せろ。お前の銃の腕を彼らに見せてやれ」

「そんなに凄いの?」

「ああ、芸術的だ。こいつは絶対否定するがな」

「見せて」

困ったなあ、などと思う反面、エレナやパイロット連中、兵士一同の期待に満ちた眼差しを集め始めた今、何となくそれに応えねばならんかも、などという妙な義務感も生じ始めていた。ホントに俺ってお調子者。

「わかりましたよ。やります」

ジャスたちが喝采し、エレナが笑顔を見せた。その笑顔に心は決まった。ちょっといいところを見せてやりたくなった。つい今し方、目立つ真似はしたくないとか思ったばかりなのに。子供っぽい衝動だとわかってはいるが、もう止まらない。1度発射された銃弾は戻れないのだ。

ジャスの掛け声に、近くにいた兵士たちがマキタを押さえ込む形で射撃訓練場に運んでいく。

実際の話、その場にいた開放機構のメンバー全員がレイバーの言葉を鵜呑みにしたわけではない。レイバーの技の直後とは言え、見たこともない名人とやらを頭から信じるお人好しはいなかった。1000の伝聞より1の事実を…、戦士としては粗削りながらも、開放機構の面々はその重要性を、身銭を切って学んでいた。そんな彼らがマキタを担ぎ上げたのは、同志として迎え入れた客人への好意の顕れに過ぎなかった。

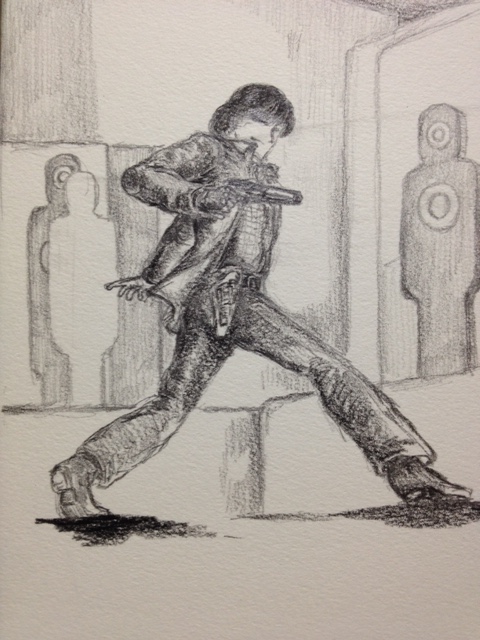

だから彼らは、直線射撃場で手渡された携帯レーザーガンの200メートルレンジでの無造作な2発を、直径5センチのセンターから外したのを見ても、失笑こそすれ、冷笑はしなかったのだ。

失笑に苦笑を返したマキタはレーザーガンを目に近づけ、もう1度構えた。と言っても単に腕を伸ばすだけの、あまりにも楽なスタンスだったが。

標的を替えながら、全部で200発撃ったところで、エネルギーが切れた。

最初のうちは静まり返っていた射撃場は、最後の方はパニックかと言う程の歓声に包まれていた。喚き声に混じって妙な評も飛び交う。精確すぎる。人間業じゃない。多分身体のどこかに機械を…、云々。

その200発の1発たりとも、センターポイントを外さなかったからだ。

レイバーの満足気な顔と、ただでさえ大きな目を見開いたままのエレナが視界に入ってきた。マキタはちょいといい気になった。ホントにガキだよな、俺って。

簡単な話だ。最初の2発を外したのは銃のバランスがわからなかったから。照準と焦点の距離は銃の製造過程に生じる微妙な誤差に左右されることが多いが、1度撃ってみればそのバランスの感覚は掴める。後は狙って撃つだけだ…。

「というくらいは、みんな知ってるよな?」マキタは銃をシューティングレンジ脇のカウンターに、グリップを下にして置いた。「実はもう1つある」

兵士たちは訓練を積んできた。だから銃を持った人間の腕が微動だにしないなどということが、実は不可能なことを知っている。200発全てをセンターに叩き込むことがいかに難しいかを知っている。それだけでも実は大したことなのだ。

とすれば後は呼吸、鼓動、筋肉の痙攣、それらが生む細かなブレを解消する訓練をやればいい。やれる筈だ。心臓が脈打つ瞬間には僅かに銃口は下げ気味に。撃つ瞬間は呼吸を止める。みんな知っている基本、それらを生かすのは熟練、この1言に尽きる。訓練の間にコツも身につく。いずれは最難関、ピンポイント射撃も出来るようになるだろう。ピンポイント射撃により、銃1丁で戦車の装甲に穴を空けることも出来るようになる。もちろん愛銃でそれをやったのは、マキタ自身だ。

コツとは常に熟練の産物であることを忘れてはならない。「…こんなもんかな?」

ひたすら熱心に傾聴していた兵士たちが感嘆の声とともに拍手を送ってきた。

実はマキタは安堵の溜息を漏らしていた。危なかったのだ。得意のピンポイント射撃とは言え、寝不足は目に来ていた。200発全部が命中したのは今回に限ってはまぐれに近い。201発目には外していたかも知れないのだ。腋の下は汗で濡れていた。偉そうな講釈が恥ずかしかった。早く逃げ出したかった。しかし…、

「実戦射撃も見たいな」その声は中2階の管制センターから掛かった。「何でも、あんたは名手だそうじゃないか。クエンサー・ラスが褒めちぎってたぞ。是非見せて貰えって」

クエンサーの野郎、俺の銃捌きなんて見たこともないくせに。少なくとも善意で言ったんじゃないのは確かだ。顔は苦笑を浮かべつつ、マキタの内心は煮え繰り返る。

辞退したかったが、周囲の拍手は強くなる一方だ。大歓迎ムード。レイバーが笑顔の隅から、見せてやれよという頷きを送ってくる。その横でエレナが目を輝かせている。

仕方ないか…、肩を竦める。首肯だと皆には通じた。ジャスたちが歓声を上げ、再度マキタを引っ張っていった。あとで覚えてやがれ、クエンサー。

「…立射とコンバットシューティングとは、また少し違う」

中2階に入ったマキタは取り囲む聴衆を前に、歩きながら説明した。「立射はさっきも言ったが、熟練の産物だ。訓練の成果だと言っていい。けど、実戦射撃は孤独な訓練だけで上達させられるってもんじゃない。実戦の勘、ってあるだろ? 相手が銃を構えたのを気配で知る、とか、こっちの撃った弾丸が敵に命中したのを、暗がりの中でも判別できるだとか…。その手の勘は、実戦の中でしか養われないんだ」

つまり、本物の命の遣り取りの中で養われていくんだな。場数を踏む、って奴だ。しかしそれじゃ訓練にならない。最初の訓練が人生最後の訓練になることだってあるもんな。「でも、それでも訓練できるものは訓練しなくちゃならない。抜く速度なんかは特にそうだ。反射神経なんかも鍛えることが出来る」

但し、目は別だ。実戦射撃の上達を左右するのは、目の良さだと言っても過言ではない。それを持つ者でなければ、ある段階からの壁を越えるのは難しいのだ。

マキタはその目を、父から受け継いだ。

まだ故郷にいた頃に、その能力は覚醒した。目に映る全てがスローモーションを取り始めたのだ。それも速く動くもの程、彼の目には遅く見えるのだ。その能力を意識して以来、およそ競技と名のつくもので、彼の右に出るものはいなくなった。時速300キロで疾走るパックを追うジェットホッケー、ロケットを背負い宙を飛び回りながら組み合い、殴り合う無重力バトル…。15歳にしてプロリーグから何度も誘いが来た。

その目が父から譲られた遺産だとは後に知らされた。ただ、鋼を凌ぐ肉体と電光の反射神経を兼ね備えた無敵のパイロットにして戦士であった父から遺伝したのは、その目だけであった。

マキタは鍛錬に次ぐ鍛錬で、やっと少しだけ、その目に良さに釣り合える肉体を持つに至った。彼の銃の腕前を見て、流石父の息子だと評する者もいる。しかしその腕前は、彼自身の力で手に入れた、血の滲む鍛錬によって手に入れたという自負がある。もちろん、まだまだだとは思う。1回の戦闘で敵機24機を墜とすパイロットにはまだなれない。それでも、いつかは…。

「とにかく、大事なのは訓練だ」

本心である。自らを鍛え上げることを忘れた天才は、歩き続ける凡人に必ず追いつかれる。そう思うからマキタは今でも己を鍛えている。歩き続ける凡人でありたいから、素養のことを口にするのを控えたのだ。

中2階から実戦射撃場に降りたマキタは、銃を受け取り、スタートラインに立った。管制要員に注意事項を聞かされる。民間人の標的を撃てば失格、麻痺ビームを食らえば失格…。

手にしたレーザーガンを見た突然踵を返し、背後に控える兵士にグリップを向け、それを手渡した。どうしたんだ、と訊く兵士や管制要員に笑顔を向け、「これは実戦射撃なんだろ?」マキタは上着の腰を叩き、愛銃の重さと感触を確かめる。

「慣れてる方を使わせてくれ」

中2階の大きな展望窓の中央辺りに、レイバーとエレナの姿を見つける。エレナの食い入るような眼差しに、マキタは陽気に手など振って見せる。と、その時…、

「………?」

背中に恐ろしく強い視線を感じた。基地に入って以来、ずっと感じてきた、猜疑に満ちた監視…。いや、違う、これは…、

この星系に来てすぐに、背中に感じた視線の方だ。

壁の赤いランプが点灯した。スタートの合図。視線は消えた。

マキタは視線を気にしながらも足を踏み出した。背後の観衆が息を呑む気配がする。マキタが銃のグリップさえ握らず、両手をだらりと垂らしたまま進んでいたからだ。

見下ろした時には気づかなかったが、目線の高さが変わると随分奥行きのあるように見える訓練場だった。建物を模した障害物のせいだ。空間とは縦横の直線を配しただけで、かなり有効な錯覚を生み出せるものだと改めて思う。この障害物が管制要員によって自由に配置配列を変えられるのであれば、ここを使っての首都タキアスへの潜入の実践訓練も出来そう…。

マキタの体が横に流れた。

観衆の目には文字通りそう映った。目の利く者にさえマキタの動きの全容は見極められなかったろう。撥ね上げたジャケットの裾が残像として残っただけで…。

雷鳴が轟いた。

耳を弄する轟音に、多くの者が目を閉じた。爆発と勘違いした者もいた。恐る恐る、それでもすぐに瞼を開けた者たちは、人型の標的の頭部が破壊されており、破片がバラバラと落下するのを見た。マキタの遥か後方に落下、涼しげな音を立てた空薬莢を見た。そして体勢を少し低くしたマキタの握る、今は滅多にお目にかかれない固体弾丸発射式の特大拳銃を目にすることが出来た。

口径11ミリ。炸裂火薬を仕込んだ特殊合金の弾丸を、マッハ3.2で射出できる銃そのものの堅牢性も並外れている。銃自体の大きさのほとんどは厚さに占められていた。大きさと重さ、反動制御構造によって幾らかを殺されはするが、固体弾丸を発射する反動の大部分は手首を直撃する。レーザーガンしか使ったことのない者が不用意にこの銃を扱おうものなら、1発目にして手首をへし折られることだろう。コイケの造り上げたこの銃を自在に扱うために、マキタは鍛え上げた体を更に鍛える必要に迫られたのだ。右手首には最初の骨折を継ぎ合わせたボルトが未だ埋まっている。

身体を起こしたマキタは、その銃を腰のホルスターに収めた。管制官から終わってないぞと声が掛かった。わかってる、と手を振ったマキタはのんびりと歩き続けた。実戦でなら銃を提げたまま歩いただろうが、訓練である今は、自分の勘と身体の切れを確認しておきたかった。鈍ってなどいないのだ、と。振り向きざま柱の背後から出た第2の標的――武装兵士――を撃ち抜く。

第3、第4…、マキタは出てくる標的全てを機械のような、或いはそれ以上の正確さと鮮やかさで破壊し続けた。途中で出た民間人の的には見向きもせず、民間人を装った政府軍兵士は出てきた瞬間に頭を吹っ飛ばす。流石に中2階にて疑いの声が漏れる。標的の順序を知ってるんじゃないか? ジャスたちが抗議のブーイングを上げる中、管制要員が応えた。それはない。こいつは今、自動制御だ。何だったらお前、手動で自分で操作してみるか? じゃあどうしてあいつは、出てくる標的をろくに見もしないで判別できるんだ? 予知能力か?

スピーカーから漏れ聞こえるそんな会話に耳さえ傾ける余裕も生じ、マキタは9つ目の標的を撃ち倒した。傍目にはのんびりとさえした足取りで、最終ステージへと赴く。

第10ステージには同時に4つの標的が出る。その中でも特にスコアイーターと呼ばれる1体は、抱えた人質の陰からその1部しか的を覗かせておらず、撃つにせよ撃たれるにせよ競技者を必ず失格にしてしまう代物だ。スコアイーターは4つ種類があり、どれも全部難物な上に、ステージのどこから顔を出すかは機械任せ。ここまでは何とか生きて辿り着く面々をことごとく脱落に導く。何度となく挑んだ者でも失敗することが多い。エレナでさえここをクリアするのは僥倖頼みなのだ。まず物陰に走り込み、4体からのビームをやり過ごしてから1体ずつ倒していくしかない、というのが原則なのだが、それを知らないマキタがクリアできるとは思えなかった。観衆のほぼ全員が、ビームを浴び、のたうち回るマキタ、或いは人質を撃ってしまうマキタを想像した。そのマキタは――、

原則もへったくれもなしに、ステージの中央に向かって真っ直ぐ足を進めた。

切り忘れのスピーカーからのざわめきが止んでいる。これまでとは違う何かが待ち受けている。それはわかっていた。わかっていて、足は止まらなかった。

9体の標的を撃ち倒した今、ホームグラウンドに帰ってきた心地よい解放を感じていた。裾を撥ね上げ銃を引き抜き、的を撃ち抜く。一刹那に全身全霊を打ち込む気魄がその解放感と重なり、マキタの身体を、血を、ほのぼのと温かくしてくれた。淀んだ疲労は散らされ、目のかすみも消え、クエンサーへの腹立ちも忘れた。いつでも首都タキアスに突入してやる、そんな気にさえなった。全銀河中、マキタを心の芯から解放できるのはジンリッキーで宇宙に出た時と、銃を握る瞬間だけなのだ。そう、

今は目の前の標的を撃つだけだ!

マキタの足が床を蹴った。4つの標的が出た。

ある者はマキタがジャケットの裾をはためかせたのを、別の者は倒れ込んだマキタが標的の1つを撃ち抜いたのを、或いは膝を軸にコマのように体を1回転させたのを見た。それらのカット1つ1つがストロボ連射の写真のように、各々の網膜に焼きついた。もちろんどれが先でどれが後なのかなどわからない。自分の見たものが現実か幻かも。銃声は間延びこそしたが1発に聞こえ、轟音の余韻が途切れた後も、マキタは片膝を突き、巌のような静謐さで銃を構えていた。

標的は――観衆の視線が4方に走った――4体とも急所を撃ち抜かれていた。皆の嫌うスコアイーターは人質を傷つけることもなく、覗かせた頭だけを綺麗に吹っ飛ばされていた。大きく息をついたマキタが立ち上がった。汗に濡れた額を拭い、弾倉を替えた巨大銃を掌でくるりと翻し、一挙動でホルスターに戻す。その動作の鮮やかだったこと。

少しは眠れるかな…、マキタは思った。ジャスを救った時の疲労さえ、熟睡に誘ってはくれなかった。彼を縛る桎梏は並大抵のものではなかったのだ。

気がつくと周囲を兵士たちに囲まれていた。管制要員がスピーカーの向こうで叫んでいる。パーフェクトだ。スコアだけじゃない。1発の反撃たりとも許さなかった。完全無欠だ。この訓練場が出来て以来、こんな記録は残ってない…。歓声と拍手は鳴り止まず、称賛と尊敬は痛い程伝わってきた。握手を求め、背中やら肩やらをどやしつけてくる掌、掌、掌…。荒っぽくはあったが、彼らの態度は決して不快なものではなかった。

そして彼らは貪欲でもあった。歓声はすぐに質問の嵐へと変わった。最終ステージではどう動いたのか。銃を見せてくれ。反動も凄そうだが、なぜ手も痺れそうな旧式銃を使っているのか、等々。

「こいつは旧式銃じゃないぜ」円陣となって座った兵士やパイロットたちに、マキタは愛銃を翳して見せた。「相棒の手製だ。この木製グリップから弾まで全部、コイケさんが造った。残念ながら貸してはやれない。撃ったらあんたたちが怪我をする」

「破壊力を見たらわかるよ」「しかしなぜそんな銃を使うんだ?」「レーザーの方が扱い易いだろう」

「反動が好きなんだ」笑いが起きる。「ホントだってば。1発1発を確かめて撃つには、反動を感じないとダメなんだ。なまじレーザーなんかを使うと、さっきの標的みたいなのは人質毎切断したかも知れない。的に向かって撃った、って手応えがないと…」マキタは苦心しながら言葉を捻り出した。何人かが成程、と頷く。それを見ると安心できる。

「いちいち抜き撃ちしたのには意味があるんですか?」

円陣の後方にいる女兵士たちの1人が訊いてきた。長い髪を背後に束ねた、細面の優しげな顔立ちをした娘だった。

意味なんてないよ、とマキタは言った。「しばらく銃を握ってなかったんで、腕が鈍ってないか確かめたかったんだ」

「もし失敗したら、とか考えませんでした?」

「考えたよ」

女たちはどっと笑った。円陣の手前にいたエレナが頭を上げ、何人かの女兵士と笑顔を交わす。

「失敗したら…」質問の娘は執拗だった。詰問口調ではないのだが。「どうする積もりでした?」

「間違いなく笑って誤魔化した。あ、やられて痺れて、それどころじゃないか」

またも笑い。マキタも照れたように笑う。娘も笑ったが、妙に熱っぽい視線はマキタの顔から外れなかった。エレナが不思議そうな顔で彼女を見つめていた。

早撃ちの秘訣は、との問いに、マキタは答えた。1にも2にも練習しかない。銃を腰のグラウ竜の革製ホルスターに収め、「俺もこの〈ハンディキャノン〉を扱いこなすまでに丸1時塊を要した。だが、訓練の甲斐はあった」

もう1度、愛銃〈ハンディキャノン〉を抜き、ゆっくりと構えて見せながら、マキタは説明を続けた。コンバットシューティング、特に早撃ちは、銃に目を遣るな。そのコンマ0数秒を惜しめ。目を遣って無駄にした時間と僅かな角度のズレが命の分かれ道だ。手入れを怠らないのは当然、銃を自分の肉体の1部にするために、46時中銃を弄り回して過ごせ。自分のチ★◎コをイジる愛情を銃にも注げよ。

笑いが起きる中、すかさず声が飛んだ。さっきの娘だ。「女はどうすればいいの?」

「そりゃあもう、ベッドのお供、夜のお友達に。但し引き金には十分気をつけて…、あ、冗談」質問娘にやんわりと睨まれたマキタは首を竦めた。爆笑。「…後はとにかく撃ち慣れること。1度銃を抜いたら、常に銃口と目線が平行になるように訓練すること。平衡感覚だって訓練で養える。要は訓練…、何だか話が戻ったな。しかしやっぱり1にも2にも…」

実戦射撃訓練は解散した。兵士たちは自室ないしは他の訓練場に向かった。マキタに「面白かったぜ」「また頼むな、教官」などの言葉を残し。質問好きのあの娘も、仲間たちとともにマキタの横を通り過ぎていく。すれ違いざまに、含羞みながらも強烈な秋波を送ってくる。

皆が立ち去ったのを見届けたマキタは大きく伸びをした。久しぶりに緊張させられた。隣にやってきたレイバーが笑う。

「少しは眠れそうか?」

マキタは笑顔で頷いた。レイバーには隠せない。

「スプリッツァ特製ハムを食いたくないかい?」

「おお、持ち出せたのか。有難いねえ。じゃあ俺はワインでも持っていくかな。ラ・ターシュが1壜残ってた筈だ」

「ここの連中に見つかるなよ。船を漁られるぜ」マキタは笑顔のまま声を潜めた。「コイケさんが待ってる。彼女の件もある」

彼女の件、それだけでレイバーには通じた。急いでその場を後にする。マキタも歩き出した。中2階の出口にエレナがいた。マキタを見て微笑む。ちょっとぎこちない笑顔だったが。

並んで立つのはジャスを救った時以来だった。健康的な汗の匂いが鼻をくすぐった。「どうした?」

「別に」対応は素っ気なかった。「何でもない」

「そうかい? しかし少しは役に立ったかなあ。みんな熱心だったけど、俺の説明が期待に応えられるものだったか、それが心配だ」

「よかったわよ」エレナは言った。「あの早撃ちだけでも一見の価値があったって、みんな言ってる」

「そうか。そいつは嬉しいな」

「あなたのファンも出来たしね」

「………?」

「キャスよ。あの娘の目、只事じゃなかったわ」

あの質問娘のことらしい。マキタは笑って受け流した。「止めてくれ。まあ、役に立てたなら良かった。みんなホントに熱心だよな」

「そりゃそうよ。あたしたちは理想に命を張ってるの。役に立つことだったら、例えカネ目当ての吝嗇漢からだって教えを請うわ」

「カネ目当てで悪かったな。それに何だ、そのリンショクカンってのは」好色漢、ならよく言われるが…。「そりゃあ確かに俺たちはカネ目当ての傭われ者だよ。でもなあ…」

「冗談よ」エレナは意地悪な笑みを浮かべ、マキタを窺った。「ね、キャスに何て伝えとく?」

「何を伝えるってんだよ」

「まんざらでもなさそうな反応だったわよ、って」

「それも冗談か?」

「すぐムキになるんだから」エレナはくすくす笑い出した。マキタに背を向け、小さく呟く。御免ね…。

「何だって?」

「何でもない」エレナは背を向けたまま片手を振った。そのまま走り出す。「じゃあね」

何だあいつ…、マキタは憮然とした。乱暴、滅裂ではあったが、今のはエレナの褒め言葉だった。しかし鈍感な彼には気づきようもない。それより1つ訊き忘れた。

と、通廊の、エレナが去ったのとは逆方向にもう1人、彼を待っている人影が見えた。

青白い顔。冷たい、刺すような眼差し。

「マイスコル…」

ただでさえ青い顔はますます蒼白になっていた。目の舌や頬に陰影が濃い。マキタを見つめる目にも以前程の鋭さはなく、精彩もなかった。

疲れているのだろう。

輸送艇救助のあの1件以来、マイスコルは立場を失っていた。開放機構リーダーの地位こそ残ったものの、それも有名無実化しつつあるという話だった。部下たちが離反していくのである。あの救出劇は傭われ軍団の心意気と能力を存分に見せつけた。一方のマイスコルは輸送艇を見捨てろという命令を出してしまった。結果、人気はマキタたちに、人望は傭われ軍団擁護派のポリーに奪われ、機を見るに敏い派閥好きの連中にそっぽを向かれ始めた…。

その意趣返しか? さり気なく身構えたマキタに、マイスコルは言った。「見事、人気者じゃないか」

「ああ、お陰さんでね」

皮肉には皮肉を、だったが、マイスコルは反応しなかった。相変わらずの冷たい眼差しと余所余所しさだったが、その顔に敵意は見えなかった。「大した腕前じゃないか。見せて貰ったが」

「…どうも」

「さっき管制官も言っていたが、君のような手練は僕も見たことがない。それだけの腕があれば、銃を返された時に、管制司令室の制圧など容易かっただろうにな」

「あんた、まだ俺たちを疑ってるのか」

ああ、とマイスコルは臆面もなしに頷いた。「君たちはその気になればすぐに僕を殺し、ポリーを殺し、我々を無力化も出来ただろう。しかしそうはしなかった。それに、君たちの提供した物資は、現在の我々には有難いものばかりだ。それは認める」

マキタは黙って頷いた。

「しかしな」マイスコルは続けた。「君たちの目的、フォスティーヌとの遭遇、疑う気になれば疑えるものばかりだ。多くの者は結果ばかりに気を取られているが、今まで表立った活動などしていなかったニムルの基地がどうして政府軍に襲われたのか、その理由さえわかってはいない」

マイスコルはマキタの目を睨んだ。「結局、何も解決してはいないんだ」

「そうかも、な」

「僕は自分の命令が間違っていたとは思わない。結果的に押し切られてはしまったが」自嘲気味の笑みが浮かんだ。「だが、これも言い訳に聞こえるかな」

「………」

「もうすぐ幹部連中は君たちへの協力を決定するだろう。反対するのが僕だけとなれば、決定は迅速だ。作戦が終了するまでは君たちとも休戦となりそうだ。しかし僕は監視を続けるぞ。独りになってもな。君たちを信用させるに足りる事実が出てくるまでは」

「わざわざそれを言うために、俺を待っててくれたのかい?」

「そうとも。これは改めての宣戦布告というわけだ」マイスコルはあまり様になっていない仕草で肩を竦め、踵を返した。「時間を取らせた」

しつこい奴だと思った。しかし大した奴だとも思えた。身内に裏切り者がいることを認めたくないばかりに、孤立無援となろうとも、決して己を曲げない姿勢は立派だとも言えた。腹立ちを忘れたマキタは彼に声を掛けようとした。しかし何を言えばいいのか。咄嗟に開いた口は全く関係のない質問を発していた。「マイスコル、あんたいつから俺たちを監視してた?」

いつから…? マイスコルは立ち止まった。「基地に入ってからの監視は命令した」

「今も、か?」

マイスコルは小さく肩を揺すった。笑ったらしかった。「今となっては監視命令など誰も聞かないよ。みんな嫌がるんだ。だから独りでやるしかないわけさ」

…じゃあ、さっき感じた、そして、この星系に入ってからずっと感じていたあれは、一体誰のものなんだ…?

コイケは機械油の染みついたシャツを替え、部屋を出た。開放機構の整備班に招かれてのレクチャーも、2度目が盛況の裡に終わった。そんなコイケの元に、幹部の1人から、内密の連絡が入った。コンマ2時限以内に意思決定機関の正式決定が下る筈だと言う。もちろん、傭われ軍団への全面協力の。

顔では冷静を装いつつ、コイケは心の中で小躍りした。勝利を確信した気分に陥りそうになった。アリーゼ・サロイ救出は成功したも同然、という気分になった。

だが、コイケは自分の頭が必要以上に舞い上がるのを許さなかった。そして一旦冷静になってみると、自分たちが辿ってきた経緯が如何に出たとこ勝負に頼った、とんでもないうそ寒いものだったかに気づかされる。

ソールからの連絡を鵜呑みにするしかないのがじれったかった。彼1人にこんな大仕事を押しつけた形となったのが申し訳なかった。2重3重の予防線を張る暇がなかったのが悔やまれた。これから自分たちの取る行動がソールからの情報1本に左右されるというのはあまりに薄弱に過ぎはしないか。あれからソールはアリーゼ・サロイと宝石とが一緒だと確認できたのか。或いはソールが既に捕まっており、送られてきている情報が実は罠だなんてことがないと、誰が断言できる?

アリーゼ・サロイを救出できてもシーエメラルドを引き揚げられなければこの仕事の成功はない。2度目の侵入はあり得ないだろう。1度侵入を許した段階で、主星首都の警備警戒はとんでもないことになる筈だ。帝国軍をも追い返した閉鎖星系が、本腰を入れて自分たちを阻みに掛かることになるのだ。しかも心細いことに、コイケたちは閉鎖星系の武力の全容を知らない。巡回船と甲虫型戦闘艇以外の戦力を見ていないのだ。情報収集に暇がなかったためもあるが、連邦が閉鎖星系に関する情報を隠蔽している気配もあった。しかしどっちにしても出たとこ勝負には違いない。これを行き当たりばったりと呼ばずして何と呼ぼう。

残り10.8時限。内、使える時間は6.5時限。作戦は1度で成功させなければならない。自分やマキタは最悪の場合、ここで散ることになっても問題はないが、レイバーやマルカムに迷惑は掛けられない。サロイ家の断末魔の散財は、彼らまで銀河中のお尋ね者にさせかねない。

浮かれている場合ではない。コイケは気分を引き締め直した。失敗した時のリスクを知りながら、平気な顔で作戦に参加してくれたレイバーやマルカムのためにも。

さあ、考えろ。ソールの情報に間違いがないか確かめるのはどうすればいい? アリーゼ・サロイが宝石を持っていない場合どうすればいい? 陽動作戦が発動中に彼女を捕らえた人間を片っ端から締め上げて歩くしかないのか? ろくな手じゃないな。しっかり考えろ。コイケよ、お前がしっかりしなければ…、

マキタが死ぬぞ!

足を止めたコイケは、壁を背後に振り向いた。クエンサーが渋い顔で近づいてきた。「よう」

「どうした。収穫を見込めない小麦農夫みたいな顔をしてるぞ」

おう、まさに大シケだ、クエンサーは言った。運び込んだ新式火器の取り扱いを徹底的に教え込んだが、女兵士たちは実に粘り強くついてきた。クエンサーへの信頼と関心も高まってきたようだ。潮時か、そう判断したクエンサーは、気に入った順から女兵士たちに、片っ端からアプローチしてみたのだと言う。

まんざらでもない返事に勇躍し、あちこちの部屋を訪ねてみた。ところが女たちはクエンサーにどうしても、最後の1線を越えさせようとはしなかったのだそうだ。

「開放機構の女たちは、他星者に心は開いても、体は開かないんだとよ」

「まあ、そんなもんなんだろうな…」コイケはついさっき、留守中のマキタを訪ねてきたらしい女兵士のことを思い出していた。細面の上品な顔立ちを上気させ、何か覚悟を決めた、思い詰めたような表情をしていた。ここで見る女たちには珍しく、妙に露出の多い、煽情的とも言える服装をしていた。

目的は1つしかないと思われた。

マキタ、ホントにあちこちで惚れられる男だなお前は…。

「…メシは不味い、女からの待遇も悪い」クエンサーは不貞腐れ切っていた。「早えとここんな場所、おん出たいぜ」

「ま、もう少しの辛抱だ」

もう少し…? クエンサーの顔つきが変わった。

「ああ、もう少しだ。それまでとにかく頑張ってみたらどうだ?」そして声を潜める。「但し、時間を取られる真似はするな」

「わかった」クエンサーもこういうところでは聞き分けがいい。「まあ、やってみらあ」

格納庫にはまだあの輸送艇が放置されていた。いや、何人かが中に出入りしていた。正規兵たちとは若干違う格好。ニムル基地の生き残りらしい。整備か修理でもしているのだろうか。艇の側でその様子を眺めているのはポリーのようだった。

あんなボロ船さえ再利用せざるを得ないわけか…。

資料のない今、細かい分析は出来なかったが、やはり開放機構は政府軍には勝てないだろう。旧式の戦闘機を使い続けざるを得ない開放機構に対し、政府軍はあの甲虫型戦闘艇1つ取っても段違いに上だ。提供したXL1にしたところで僅差だ。星を閉じて200時塊、この星系の政府軍には今もって改良・開発を続けるだけの力があるのだ。

どんなに結束が固かろうが、明日を信じ訓練に励もうが、傑出したパイロットを抱えようが…、

開放機構はそう遠くないうちに滅びるだろう。

その予感を抱くコイケに、兵士たちの笑顔が、健気さが悲しかった。マキタが気に入ったらしいここの温もりが悲しかった。せめてもう1度、最後になるかも知れない勝利を、彼らにもたらしてやりたいと思う。

いや、必ずもたらすのだ。失敗は許されない。さもないとマキタが死…。

コイケは首を振った。どうしてもそこに戻ってしまう。

エレベーターホールに下りてみた。子供たちの歌声の大合唱が聞こえてきた。6~10時塊歳の子供たちが行進してくる。女の子たちが多かった。歌声、歓声、笑い声。ここでは貧弱な証明も華やいで見える。その中心にいるのは、誰あろう、マキタ。

やれやれ、人の気も知らないで…、首を振って苦笑するしかないコイケの横に、エレナが並んだ。「意外よね。あなたたちって、子供好きだったんだ」

マキタたちの向こうで、もう一回り幼い連中に囲まれ、1人を膝に抱き、静かに話を聞かせているのはレイバーだった。

余程面白い話なのだろう。余所見や欠伸という反応はまるでない。彼らの目を輝かせ、笑わせるレイバーの端正な横顔は優しかった。膝に抱かれた子がじっと彼を見上げている。親子のような2人…。

それを見つめるコイケの鼻の奥が熱くなった。眼鏡が曇りそうになる。

「どうか、したの?」

「何でもない」コイケは宙を仰いだ。エレナの案じるような眼差しを横顔に感じた。敏感な娘だ。「俺には無理だな。子供は苦手。賑やかなのが駄目なんだ」

「好きな人もいるわよ」

2人の前を子供たちが駆け抜ける。喚き声を上げ、マキタがそれを追い回す。

笑ったコイケはどうにか平常心を取り戻した。「なつかれるのも当たり前だな。精神年齢が変わらないから」

「ヒドいこと言ってる」今度は追い回され始めたマキタを見て、エレナが微笑んだ。「でも、レイバーのなつくのも同じ理由?」

「本気でそう思ってるのか?」

2人して笑い出す。

「…マードックにも」コイケの笑顔が引っ込んだ。「子供がいる」

「へえ、道理で。男の子? 名前知ってる?」

「リック。会ったこともあるよ」

「妻子持ちかあ。やっぱりね。奥さんって、どんな…」言いかけたエレナは黙り込んだ。好奇心を募らせ、質問を浴びせる度に、コイケの表情が僅かずつ曇り、沈んでいくのに気づいたからだ。

「余計なこと、訊いた、かな」俯いたエレナは、急に明るい声を出した。「オスカーは? 最近見てない気がするんだけど」

これにはコイケも一瞬縮み上がった。と、レイバーがこちらも見ずに言った。「部屋で寝てるぞ。あいつはスプリッツァ以外の場所じゃ外に出たがらない」

そしてすぐにお話の続きに戻る。流石、レイバー。眼と口は子供たちに向けていながら、耳は四方の異変を聞き逃さないのである。

「何だ。やっぱり気になるのはイイ男の行方か?」

「そんなんじゃないわよ」ムキになるエレナに笑い掛けつつ、コイケの背中は安堵の汗で濡れていた。助かったぜマードック。

エレナがそのレイバーの背中を見つめた。コイケも倣った。

黙って見守る数秒が長かった。

「とても…」

「あんな…」2人は同時に口をつぐんだ。コイケが促した。

「とても凄腕の傭兵に見えない、今のレイバー」エレナは笑った。あんな優しい顔してて、10人を投げ飛ばしちゃうんだもの。

うん、まあ…、コイケは頷いた。

「そうだろうな。元来、傭兵になんぞなる男じゃないんだ」

――マードック・レイバーは15時塊歳でベーム星王立宇宙軍に入隊した。折しもベーム星系は連邦・帝国の代理戦争の真っ只中。動乱・不安の中でこそ人間の真価を問われる軍隊においても、彼の出世は異様に早かった。上司・同僚に恵まれてもいたが、1番は彼自身の能力が抜きん出ていたからに他ならない。すぐに連邦軍への推挙の声が上がった。昇進、結婚、妻の出産。レイバーは祝福の声を背中に、連邦軍上陸兵団の幹部候補として栄転する筈であった。

その順風を阻んだのは、幼い息子を突如蝕んだ病魔だった。

早くに家族を、故郷とともに失っていたレイバーは、やっと掴んだ家族、そして息子リックに特別な愛情を注いでいた。栄転を延期して貰い、各星の名医を訪ね歩いた彼は、息子を救う手立てがないことを知り、一時は絶望する…。

エレナは息を呑んだ。「アメーバ腫瘍が、脳に…?」

「ああ、切除する手段も除去する薬もあった。しかしそいつに頼れば脳自体の被るダメージも甚大だ。生ける屍としてベッドに横たわるしかない。しかし放っておいても待つのは死だけだ。リックを生かし続けるには、薬とマイクロ波照射で腫瘍の増殖を抑える以外に方法がなかった」

リックはベッドに縛りつけられたも同然の状態で、腫瘍を騙しつつ暮らすしかなくなった。それでも…、マードックは自分に言い聞かせたんだそうだ。まだ救いはある。リックはまだ、生きているのだから。

問題はカネだ。治療費は新薬への支払いに設備費を伴い、莫大な額に膨れ上がった。一介の軍人が払い続けられる額ではなかった。連邦軍に入ってもだ。

それがわかった時、レイバーは何の未練も躊躇もなく辞表を提出し、自分の技倆を金に代えられる道に入った。妻とは辞表を出す前に協議離婚が成立していた。もっとも彼の元妻は現在、母親兼付き添いとして、ベーム星でリックの側にいる。レイバーの帰りを待ちながら…。

「マードックのあんな顔を見てると…」コイケは続く言葉を呑み下し、エレナを見た。「君らにとっちゃ俺たちは、ただカネ目当ての野良犬かも知れないが、マードックは違うんだ」

「ちょっと、マキタに言ったあれは冗談で…」エレナは慌てたが、すぐにおとなしくなった。「そうよね。言っちゃいけない冗談だってあるわよね」

「リックは…」コイケは呟いた。「いい子だよ。素直だし、優しいし」

「レイバーがリックのために戦わなくちゃいけないのはわかったわ。でも、あなたは何のためなの? まさか、リックのため?」

「それもあるよ。それだけじゃないが」コイケは何気なく頷いた。驚いた顔のエレナに言う。「当たり前だろ。仲間なんだから」

軽い、冗談半分の積もりで言ったことに返ってきたコイケの真剣な回答に、エレナは少なからぬ衝撃を受けた様子だった。コイケを、レイバーを、そして子供たちを追い回すマキタとを代わる代わる見つめる。その肩が僅かに震えた。カネ目当ての傭われ者だなんて偉そうな台詞、よく口に出せたわよね、あたし…。

「…誤解してた。あなたたちのこと」

「わかってくれればいいよ」

「特に、マキタのこと…」

「?」

多分、最初からかったてたのにね…、エレナは小さな声で言った。あたしだって〈あの男〉の姿は見てる。小さい頃だったけど、遠くからだったけど、ちゃんと見たことがあるんだもの。「あの姿そのものだったのにね…」

でも、疑ってしまった…、エレナは首を振った。きっとあたしの中に、甘えた期待があったのね。〈あの男〉なら、このブレイザークロスを引っ繰り返してくれるくらいの大兵力を引き連れて帰ってきてくれるだろうって…、「だからあなたたちの装備と人数にがっかりして。偏見になっちゃったのね。こんな人たちが〈あの男〉の仲間な筈ない、って。ただのカネ目当ての傭われ者だなんて、頭の中で決めつけて…」

その目がマキタを見ていることを知り、コイケの方が愕然とした。気づいていた。

あの救出劇の時か、それともマキタの傑出した銃捌きを見た時かはわからないが、とにかくエレナは気づいたのだ。

そのエレナが嗤った。「あたしの目も節穴よねえ」

すぐ後に、エレナはそのことを、嫌という程思い知ることになるのだ…。

「まだ、黙っていてくれるか」

エレナは頷いた。「でも、どうして伏せておく必要があったの? 明かした方が仕事だって遥かにやりやすく…」

「君は予め誰かが引いたレールの上を…」言いかけたコイケは首を振った。いや…、「理由は本人に訊いてくれ」

マキタがもし、今の自分と同じ気持ちをエレナに対して抱いたなら、必ず話すだろう。少なくとも俺の口からは話すべきではない。

子供たちの就寝の時間が訪れた。女の子たちが手を振った。「バイバイ、おじちゃん」「またね、おじちゃん」

「だーから言ってるでしょ。お兄さんと呼びなさい」

女の子たちは声を揃えた。「呼んで上げなーい」

レイバーを囲んでいた子供たちも、居住区に連れ戻された。最下層近くに専用居住区があり、子供たちはそこで規律と共同生活を学ばされている。抱かれていた子は余程居心地が良かったのか、引き離されるのを泣いて嫌がった。

「おいお前ら、さっきから何を話してた?」マキタが汗を拭いつつ、コイケとエレナに近づいた。「人の顔見ちゃ、クスクスと」

エレナは潤みそうになっていた目をしばたたかせ、意地悪気な笑みを作った。長い脚を伸ばし、マキタを蹴る真似をする。「誰かさんの精神年齢の低さを笑ってたのよ」

「何だと!」

エレナは悲鳴とともに逃げ出した。マキタがそれを追う。あいつ、疲れてたんじゃなかったのか…、苦笑するしかないコイケに、レイバーが近づいた。

コイケは幹部からの打信を伝えた。レイバーは深い笑みを浮かべた。「ようやくここまで来たな。それにしちゃ何だ、お前のその顔は」

「いや、そういうわけでも…」

「お前まさか、アレクのことをまだ気に病んでるんじゃあるまいな?」

レイバーの凝視がコイケを捉えた。コイケは溜息混じりに肩を落とした。レイバーには隠せない。

「やっぱりそうか。ハムを御馳走になってる最中も、お前の顔色が気になってたんだ」レイバーは薄く笑った。だが、どこか悲しげな笑みでもあった。「確かに俺は…、俺たちはアレクを可愛がってた」

可愛がっていたどころの話ではない。マキタより多少アレクのことを知るコイケにはわかっていた。親代わりに慕ってくれるアレクに、レイバーは己の全てを譲り渡そうとしていた。いずれは自分の後継者になって貰うために。レイバーにとってアレクは、息子リックの背負えない期待を背負ってくれる存在だった。

そのアレクを失わせたのは…、「俺の判断が甘かったせいだ。あの時外にいた連中を出してさえいれば…」

「馬鹿を言え。オスカーでも間に合ったものか」レイバーは何か言い返そうとしていたコイケを目で黙らせた。「頼りないことを吐かすリーダーだな。1度下した決定に迷いなんぞ差し挟むな」

レイバーは厳しい口調で言った。お前に用兵と指揮を教えたのは俺だが、くよくよしろと教えた覚えはない。この仕事のリーダーはお前、その御前が逡巡してるようじゃ、皆の士気も下がるし、指揮系統から崩れる。お前がリーダーのこの仕事につき従ったのは俺たち。つまりお前の下す決定は、俺たちの選んだ決定でもあるんだ。それにな…、

「俺がもしお前なら、連中は動かさなかっただろうし、もしお前やソウゴがアレクの立場にいたら、同じことをしてただろう。違うか?」

「………」

「お前の命令に間違いはなかった。その上でアレクは死んだんだ」レイバーの口調から、ふっと力が抜けた。「仕方なかったのさ」

コイケは黙り込むしかなかった。

「遂に動き出すか」レイバーはベンチに腰を下ろした。「それなのに監視が強まってるのはどういうわけだ?」

「ああ、段々とな」コイケは頷いた。妙な話だが、皆の信頼と比例するように背中に張りつく視線も強まってきている気がしていた。「まだ俺たちのことを見張っていたい人間がいるらしい」

「マイスコルたちか?」

多分…、コイケは頷いた。しかしマキタが妙なことを言っていた。マイスコルってのは単に俺たちを敵視してるってわけじゃない、と。その意味もわからなかった。

立ち上がったレイバーがコイケの肩を叩く。追い込みだ、気を引き締めて掛かろうぜ…、無言のメッセージがその掌から伝わってくる。コイケはもう1度頷いた。

「…あれえ、レイバーは?」

ベンチに腰掛け、一見くつろぐコイケに、エレナが近づいてきた。汗を拭いつつ、しきりに背後を気にしている。

「部屋に戻った。マキタはどうした?」

「もうすぐ追いついてくると思うけど」

「あいつの精神年齢が低いのは確かだが、つき合う君もいい勝負なんじゃないかって思えてきた」

「あー、それヒドい」

と、コイケが顔を上げた。笑うエレナがそれに気づいた。コイケの背後に目を向けようとした。コイケが目でそれを制した。

背後に視線が来たのだ。

ロビーの出入口の1つに立つ何者かが、2人を窺っている気配だった。

「あいつ、監視なの?」コイケの発する緊張に少し気圧されつつ、何気ない顔を装ったエレナが訊いた。意外そうな顔だった。

「知ってる顔か?」

「知らない顔」

「知らない?」

何者かの気配は急激に薄れていった。出入口から離れていったらしい。消えたか…、コイケはやっと顔を上げた。「しかし、知らないって?」

「うん」エレナも出入口向こうの通廊を窺った。「だってあいつ、ニムル基地から連中の1人みたいよ。口利いたこともない」

どうしてそいつが俺たちの背中を監視するんだ…、コイケはエレナを見た。わかるわけがないエレナは肩を竦めるしかない。

「あいつ、ホントに監視なの?」

間違いない。多少疲れているからと言って、感覚はそこまで愚鈍に成り下がってはいない。「それにしても、口も利いたことがないって? よくそれでコミュニケーションが成り立つもんだ」

「あの連中だって、知った顔としか話さないんだもん」

「知った顔は取り敢えずはいるわけか」

「うん、隊長とか」

「ポリーか?」

「知った顔かどうかはわからないけど、話しかけてた。隊長らしいわ」

「いたなこんにゃろう!」何者かが去ったばかりの出入口から出現したのはマキタだった。「ちょこまか逃げ回りやがって。待て。もう逃がさねえぞ!」

エレナは嬉しそうな悲鳴を上げ、脱兎の如く駆け出した。マキタが凄まじい速度でコイケの横を走り過ぎていく。2人は立ちどころにコイケの視界から消え、エレナの笑い声だけがロビーに残った。

取り残されたコイケは頭を抱えた。抱え込むしかなかった。なぜだ?

答えはのろのろと立ち上がった瞬間、閃いた。ニムルにあったという基地。格納ドックに突っ込んで止まった輸送艇。運び出される負傷者たち。そして、放置されたままの輸送艇…。

馬鹿な…、コイケの唇が震えた。いくら何でも、それは…。

普段なら天啓にも等しい、綿密な推理に裏打ちされた直感に刃毀れが生じていた。いくら強がったところで疲れは隠せない。何しろここしばらくまともに眠っていないのはマキタだけではない。

コイケは背筋を反らし、首を揉みながら歩き出した。一眠りだ。コーヒーを控え、レイバー持参のワインでも1杯引っ掛けて、眠ることにする。答えはその後もう1度出してみよう…。

…浅い眠りからはすぐに引き摺り出された。コイケの元に、開放機構幹部連からの緊急呼び出しが届いたのだ。開放機構はスペースサルベイジャーズへの資料提供だけではない。作戦の全面協力を決定した。ついては作戦の立案・検討に入りたい。至急、出頭願う…。

第2章 結界への侵入 その8

(8)

基地全体に、全軍出動準備の伝令が走った。

全施設が騒然となった。

…マイスコルが管制司令室に集まった面々を見回した。「主星ラドン、特に首都タキアス上空は、網の目状に張り巡らされた探査波に覆われている」

…コイケの提出した計画は2本柱。1つは開放機構全軍の出動による陽動作戦。もう1つは首都タキアスへの侵入作戦。うち、陽動作戦の作戦は直ちに受理され、コンマ4時限後の出動に向けての準備が始まった。その間、首都侵入作戦の方はマイスコルを交えて詰めを行うこととなった。開放機構幹部連にしか閲覧できない、タキアスの3次元地図が公開された。建物の位置、現在判明している分の警備陣容を参考に、コイケの出した計画案にマイスコルが次々と指摘を加えていく。その記憶力・分析力はコイケを大いに感心させた。正式な協力の決定以降、彼は己の能力を惜しみなく計画のために提供しているかに見えた。

「探査波の配列はおよそ半時限毎に変えられる。引っ掛かる者はすぐさま、大気圏内なら黒甲虫型戦闘艇の、圏外なら首都防衛艦隊の追撃に晒される」マイスコルは3次元地図の1点を指で示した。「内務省管轄の、首都防衛司令本部だ。この屋上には4本のレーダーが設置してあり、常に市街全体に向けられている。探査波の網と併せれば、監視網は鉄壁に見える」

「だが、死角がなくもない」コイケが言った。ソールからの情報通りだな。

マイスコルは頷いた。「防壁を2重にしなければならないのは、探査波網に穴がある証拠だろう。かつて首都に潜入した同志たちも、それを利用して忍び込んだんだ」

同志を1人囮にして、それで1人やっと侵入する…、気の遠くなる迂遠な手段と、開放機構の戦士数ダースの犠牲により、探査波発信装置の設置されてある場所だけはほぼ網羅できているのだそうだ。そして、首都上空に何者かが出現した際には、必ずその4本のレーダーが上空を向く、ということも。これまた多大な犠牲を払って突き止めた事実の1つだった。

それだけの犠牲を払っても、コロコロと変えられる探査波網のパターン解析までは出来ていないのが現状だったが。

首都防衛艦隊、即ち軍艦隊の宇宙港はタキアスの郊外にある。陽動作戦が上手く運び、連中が出動すれば、レーダーも必ず上を向く。そして異変が去るまでは、ずっとその動きを追い続ける筈だ。

マイスコルが言った。「我々の戦力ではそう長時間は引きつけられまいが」

「タイミングを合わせなくちゃならんわけだな」

コイケが呟き、レイバーが頷いた。「陽動の部隊に迫真の演技も要るな」

開放機構がこの時期に決起するのは、補給路を断たれニムル基地を潰され、勝ち目のない戦いに疲れて自棄になったためだと敵に思わせる、それがマイスコルの出した修正案だった。

「そいつは任せて貰おう」樽のような体型の艦隊司令が、モミアゲに繋がった鬚を揺らして笑った。「ここしばらく艦隊の方はお役御免状態でな、クルーは全員、頭に血が上り切ってる。これぞ自棄という演技を見せてやるさ」

「演技じゃないって話もあるな」ポリーが笑顔で応じた。皆の視線を集めたところで、「攻撃艇の陽動は任せてくれ」

「無茶はさせるなよ」とコイケ。「あくまで陽動作戦だ。被害は最小限に抑えてくれ」

「迫真の演技、だろ」ポリーは片目をつぶる。「犠牲はつきものだ。ちゃんとおびき寄せて見せるさ」

「話を戻す」マイスコルが言った。「レーダーのある建物だが…」

網の目状の探査網とレーダーの死角は、内務省からの情報でもない限り探れないと、これまでは思われてきた。しかしレーダーと探査波発信装置の稼働状況を見ながら計測は可能だというコイケの言葉に、マイスコルもポリーも驚いた。高性能で名高いスプリッツァの逆探査システムを使う、それなら時間も節約できる、とコイケは確約して見せた。

もちろん実は、それは全部ソールからの情報だ。

スプリッツァとバートラム・サンダーがラドンの衛星軌道上で待機する――オスカーも加わる予定だ――。侵入班はマキタ、レイバー、クエンサー、カラバ――そして、マルカム――。開放機構からはエレナ、どうしてもと志願したジャス他5名も加わる。

しかし…、とポリーが横目でコイケを窺った。「アリーゼ・サロイとやらの行方がよく突き止められたものだな」

実はこの会合の直前、クロム~マルカム経由のソールからの第2報を受け取っていたコイケは手を振った。「運が良かっただけだ。追尾システムがずっと追いかけていたからな」

「連邦の追尾システムとは余っ程優秀なんだな。この閉鎖星系の1惑星の1建物まで突き止めるとは」

「相手が御大尽の場合だけさ。それに、建物だって完全に限定できたわけじゃない。寧ろ俺としては」コイケは無理なく話を逸らすのに苦労した。「あんたらが知らないってのが意外だったね」

「巨大客船がラドンの外れに墜ちたってのは気づいてたさ。大して注目しなかったがね。そんな大物が乗ってるなんて知らなかったしな」

「彼女の救出はあんたらにとっても、決して損な話にはならない筈だ。それ程の大物だと言っておこう」

…侵入から脱出まではコンマ2時限が上限。陽動作戦におびき寄せられた政府軍を騙し果せる時間の限界ということだ。もちろん上陸した面々の安全など決して保証されない。アリーゼ・サロイ救出はその間に、最小限の犠牲で敢行しなければならない。軍はおびき寄せられてくれるだろうが、首都タキアスにはまだ内務省警備部隊、それに開放機構最大の敵、保安省が待っているからだ。

これまで主星に潜入した開放機構の戦士たちをことごとく捕らえたのはやはり保安省なのだと言う。軍が宇宙に出れば尚更、その監視・警備は強まるだろう。マイスコルが言った。「タキアスでも陽動作戦が必要になるかも知れんな」

コイケは急遽その案を侵入作戦に加えた。保安省に遭遇せずに済んだ場合と、遭遇してしまった場合の2局面を想定し、侵入班を実戦射撃訓練場に集めてのシミュレーションを行う。

「…ソールとクロムのことを皆に知らせなかったのはなぜだ?」

各々が実戦射撃場でウォーミングアップをする中、マキタがコイケに囁いた。

「ああ、連中に余計な疑念を持たれたくなかった」

「そろそろオスカーとマルカムも収容しなくちゃならんだろ」

「それももう少し待つ」コイケは首を振った。「もう1つ、気になることがある」

コイケの厳しい表情に気づいたマキタは話題を変えた。「しかし、メルヴィル号墜落に誰も注目してなかったとはねえ」

「日常茶飯事だからだろ。寧ろ助かった。変に重要人物だったことがバレてたら、それこそどこかに閉じ込められてたかも知れんしな」

「さっきの死角を逆探査するとか言ってた話、あれってもちろん…」

「ああ、ソールからの情報だ。あの広い街全体を覆い尽くす探査網の死角を割り出すなんて面倒臭い作業、急を要するこんな時にやってられるか」

「コイケさんが珍しく安請け合いすると思ったぜ。全く、ソール様々だな」

「うん、今回の仕事が成功したら、成功報酬の筆頭額はあいつにやらなくちゃ、とか考えてる」

「異論はないよ。でも、その前に、宝石が本当に彼女と一緒かとか確認しなくていいのか?」

「それは第4報で来る予定だ」

「3報じゃなかったか?」

「さっき来た。探査網の6時限先までの組み換え数列の表付きでな」

6時限先…、マキタは心底感心した顔をした。「あいつ、ホントに仕事早いな」

「全くだ。それもどうやって手に入れたのやら。まあそれでも情報は多い方がいいし、急な変更がないとも限らないしな。それよりお前」コイケはマキタを睨んだ。「何を気にしてる? 司令室でもキョロキョロと」

「ん? ああ」マキタはさり気なく周囲に目を走らせた。「ここしばらくルイーザを見ないんだ」

「あの女が作戦会議にいないのは当たり前だろうが」

「マイスコルと一緒のところを見てないって意味だよ」マキタは中2階にて、管制員たちと遮蔽物と標的の組み替えをやっているマイスコルを窺った。

「そりゃあお前、いつまでも斜陽のマイスコル君にだな…」

「いつまでもくっついてる程、愚かな女じゃないって? ひっでえこと言ってるぜ」マキタは呟いた。だといいんだがな…。

「お前まさか、あの女が忘れられないとか?」

「まるで俺がルイーザに何かしたみたいな言い草だな」

「してないのか?」

「俺を何だと思ってるんだ」

ふとマキタは顔を上げた。そうか、スプリッツァで調べれば早かったんじゃないか…。何を、とコイケが訊く前に、マイスコルが集合を掛けた。

組み替えられた遮蔽物は、重要人物アリーゼ・サロイの居場所である内務省の宿舎ビルを模していた。未必だろうが故意だろうが、閉鎖星系に入ってきた者はここに収監されることになるとのことだった。しきたりはともかく、居場所に関してはソールの情報と一致した。そして当たり前のことながら、擬似標的の数、撃ち返してくる麻痺ビームも段違いに増えた。マイスコルは実戦射撃訓練場を、かつて上げたことのない難度、生身の人間では突破できないとまで言われる最高難易度にまで設定した。

「無理なことを要求しているとは言わないぞ」マイスコルは言った。何しろ開放機構の不倶戴天の敵、内務省警備隊と保安省の待ち受ける場所なのだ。

突入訓練は、潜入が見つからなかった際と見つかった際の両方を想定、後者の訓練を重点的に行った。前者の訓練では、銃の使用はクエンサーの麻痺銃を除いて極力避ける手筈だった。それでもマキタなどは出てくる標的の多さについ応射してしまい、コイケに叱られる。開放機構からの参加メンバーはもっとひどい。エレナを除くメンツは標的からの狙撃を避けるためのカバーに入る度にビームにやられ、のたうち回る。しかもカバー自体が遅いために、中央を突っ切る傭われ軍団の誰かが必ず巻き込まれた。

これにはマイスコルが怒った。「ジャス! お前の遅さが同志を死なすぞ!」

中2階で彼と並んでいたコイケが珍しく驚いた顔をした。「あんたの口から叱咤の声が出るとはね。俺たちが撃たれても平気なんじゃないのかい?」

マイスコルは鼻を鳴らした。「君たちこそ随分真剣じゃないか。政府軍のお仲間と撃ち合うことになるんだぞ」

2人は顔を見合わせ、ニヤリと笑った。

…艦隊と小型艇編隊は着々と出動準備を整え、実戦訓練も佳境に入った。

「いいか」コイケの声が訓練場に響いた。「他のことは問わない。しかし1つだけ守って貰いたい。一般市民を、非戦闘員を絶対に戦闘に巻き込むな」

中2階でマイスコルが応じた。「それはわかっている。だからこそこの訓練を…」

「訓練は実戦とは違う。周到な用意も中身の濃い訓練も、1度頭に血が上れば全部パーだ」コイケは言った。その横顔に、見る者が見ればわかったであろう、途方もない暗い陰を宿して。「俺たちはテロリストじゃない。テロリストであってはならない。相手が兵士なら立場も対等だ。しかし市民は違う。例えどんな不慮の事態だったとしても、不可抗力だったとしても、市民に向けて1発でも撃てば、開放機構が政府を倒したとしても、彼らは絶対に君たちにはついてこないと思え」

いいこと言うじゃない…、横のマキタを見上げたエレナは、その言葉を呑み込んだ。コイケを見上げるマキタの目に、言いようのない哀しさを見たから…。

…見つかった際の訓練では、マキタ、エレナたちがクエンサーたちのカバーを受けながら、次々と標的を撃ち倒していく。標的の数は段違いに多いが、マキタの腕前はそういう場合にこそ最大限に発揮される。

見つめるマイスコルがコイケに訊いた。「彼は本当に人間か?」

コイケはニコリともせずに応えた。「時たま俺も怪しいと思うことがある」

だが、脱出成功率はやはり極端に下がった。撃ち返してくる敵の数が多すぎるのだ。アリーゼ・サロイを連れたレイバーたちが何とか逃げ果せるまではいいものの、2回に1回はマキタも麻痺ビームの餌食にされる。これにはコイケも顔を曇らせた。本番遂行時には、何とか見つからずに済む方が上手く行って欲しいものだ。

休憩を挟みつつの訓練もコンマ1時限、丸10時間を過ぎる頃、何とか格好がついてきた。ジャスたちのカバーもマシなものになってきた。しかしそれでも安心できない。演習で120パーセントの力を出せない者が、実戦で100パーセントの力を出せようがないのだから。

それに、見つかった際の生存率も五分五分のままだった。

だから訓練は続いた。艦隊が出撃する直前まで。

「――首都防衛艦隊の艦船数?」

訓練に目を配りながら、マイスコルが呟いた。「成程、君たちにはまだ脱出が残っているんだよな」

「どのくらいいるんだ?」

「僕の知る限りでは7時塊前に、400隻が出動したことがあった。もっとも、相手は僕たちじゃなかったがね。現れた連邦だか帝国だかを追い払ったんだろうと、当時の幹部連は言っていた」

「400隻か。大した規模だな」

「いや、それも全体の1部だよ。12時塊前のあの戦いでは1000隻近くが出撃し、逃げる〈あの男〉たちを辺境まで追ったんだそうだ」

1000隻だと…?「とすればラドンには最低、総数2000隻以上の船があると思っていいわけか」

「そうなるだろう。艦船の半数はもしもの際のために、常に星に残す。それが艦隊による惑星防備の原則だからな。まあ、それが現在、全隻残っているのかどうかはわからんが」

マイスコルの言葉も気休めにはならなかった。連邦軍の主力ですら、1000隻の規模を持つものは少ない。神も悪魔も恐れない帝国軍第27艦隊と渡り合った閉鎖星系艦隊は、未だ健在なのだ。本当にここは星を閉ざした場所なのか? この星系を離れる際には、それこそ命懸けの速度ですっ飛ばさねばならないだろう。もし連中が本気になり、全艦船2000隻に出てこられようものなら、それこそ既存の兵器では…、

あれを、使いでも、しなければ…。

コイケは自分の頬を拳で張った。

馬鹿かお前は。誰が俺たち相手に2000隻の船を出してくる。

頭を無理矢理切り替えたコイケは、繊細さを絵に描いたようなマイスコルの横顔を見た。マキタが言っていた。あいつはただの腰抜けじゃない、と。その通りだった。

それがわかった瞬間、コイケの頭の中で、音を立てて嵌ったイメージがあった。

次いでコイケは、超兵器の噂についても訊いてみた。

「実在する、らしい、としか言えない」常に明晰なマイスコルの言葉が、この時は濁った。「僕自身が見たわけじゃないからな」

「最近じゃ使われていないわけか」

「帝国軍相手にしか使われたことはないそうだ。我々相手じゃ使う気にもなれまいよ」

コイケは頷いた。それなら今回も大丈夫そうだ。マイスコルもそれは首肯した。もっとも彼も、それがどのような兵器なのかは知らないとのことだった。

〈十字星〉という名称以外は。

「済まないな、役に立つ情報を提供してやれなくて。記録も残ってないんだ」

「それは仕方ない。だが、誰か知っている人間がいればいいんだがな」

「開放機構内にはいないと思う。200時塊歳以上の老人でもなければ…」マイスコルは言った。「政府内に、1人、いる」

その背筋に震えが走ったのがわかった。「あの時代の最後の生き残りだ」

「そして、この星を閉ざした張本人、か」眼鏡越しに宙を見上げたコイケの目が光った。そう、何度も。嫌という程、マキタにその名を聞かされた…。

「ブレイザークロス政府総督、総統ブレハム・グランザー…」

その名に頷いたマイスコルの頬が引きつった。

「その能力に関しては飽きる程聞かされてきたよ。でも、僕が実際にあの男を目撃したことは1度もない。ここの同志のほとんどがそうだ」マイスコルは呟いた。だが、怖い。1度も見たことのない男の存在が、死ぬ程怖いのだ。なぜかはわからない。200時塊に亘る祖先からの記憶だという者もいるが、そんなことわかるものか。とにかく奴の名を聞いた途端に、僕の足は竦む。背筋は凍りつく。みんなだって同じことを言う筈さ…。

「あの男は魔王だ、とね」

その時のマイスコルの表情に、コイケも思わず身震いさせられた。ヴァクトルンからの資料、噂、そしてマキタからの話、様々なものを聞かされてきたコイケだが、今のマイスコルの1言、その表情に尽きると思った。総統グランザーのこの星系における影響力、そして皆に与える恐怖はそこに語り尽くされていると思った…。

…計コンマ3時限、30時間弱を要しての実戦訓練は、皆が己の分担を体で覚えられたと判断できたところで終了した。見つかった際の生存率は最後まで五分五分のままだったが。

そして陽動作戦の囮艦隊の出動準備も完了した。

準B級艦2隻、C級突撃艦6隻、470機の小型艇は4班に分かれて出撃、コンマ3時限という長い時間を掛けて政府軍の探査網の死角を辿り、ニムル第5衛星上空に集結する。同時に各宙域のアジトに駐留していたC級艦4隻と小型艇140機も合流、主星ラドンに向けての進撃を開始する。政府軍はすぐに反応する筈だ。首都防衛艦隊が向かってくる開放機構艦隊に備え、ラドン衛星軌道のニムル側にて防備を固めるだろう。

囮艦隊にはそこから速度を上げるように命じてあった。防衛艦隊の威容・警告にひるむことなく、射程圏ギリギリまで突っ込んでいくように、と。そうなると防衛艦隊も衛星軌道を離れて迎撃に向かうしかなくなるだろう。

侵入班はその隙を衝いて、監視の薄くなった側からラドン大気圏に突入、首都タキアス上空へと向かう…。

艦に艇に、兵士やパイロットたち、約6千人が走り込んでいった。ニムル基地の全滅により、兵士・艦船ともに大幅に数を減らしてしまったが、それを補って余りある意気込みがあった。誰もがそうだった。見送る非戦闘員、女子供、老人たちが千切れんばかりに手を振った。ニムル基地の仇、そして12時塊前の大勝利よ、再び我が手に。

誰もが疲れていた。物資は乏しく、戦いは果てしない。戦況は圧倒的に不利、小作戦は失敗の連続、同志の数も減少の一途。大声で語られることはないが、その全てが戦死者ではなかった。戦いに疲れ、開放機構の未来に愛想を尽かし、逃散した者も10人や20人ではなかったのだ。

誰もが欲していた。この閉塞し切った現状を打破してくれるものを。錯覚でもいい。全ての煩悶を吹き払ってくれる新風を。

それを外宇宙から、傭われ軍団が運んできた。

誰もが喜んだ。もちろんこの戦いで何もかもが打破され、解決するわけではないことはわかっている。寧ろこの作戦が成功し、政府軍や保安省を出し抜けたなら、激しくなった弾圧に一層の拍車が掛かるだろう。12時塊前の〈あの男〉が来た時と同じように。だが、それでも構わなかった。この戦いが1つの節目、新たな時代へのターニングポイントになるという予感が、皆の胸に満ち満ちていたのだ。

格納ドックに見送りに出たマキタは、兵士やパイロットたちに揉みくちゃにされた。

見知った者、見知らぬ者が入れ替わり立ち替わり握手を求め、マキタを抱擁していった。有難う。行ってくるぜ。政府軍は俺たちに任しとけ…。引っ切り無しに四肢を弄ばれている最中、ドック入り口隅にルイーザらしき姿を見た。一緒にいるのは、ポリーか…?

「………!」

突然首を抱き竦められたマキタの口を、柔らかい唇が塞いだ。濃厚すぎるキスの洗礼に、周りがどっと沸く。仰天したマキタの眼前に、あの質問娘、キャスの上気した顔があった。彼女は囮部隊のパイロットの1人として出動するのだ。

「…結局、逃げられちゃったね、最後まで」

「な、何だって?」

「頑張ろうね」キャスは細面の上品な顔に、精一杯の笑みを浮かべた。「絶対帰ってきてね。私も帰ってくるから」

「あ、ああ…」

「お願いがあるの。聞いてくれる?」

「俺に出来る、ことなら…」

「この作戦が終わったら」キャスは頬をほんのり染めた。しかし眼差しは真剣だった。「私をパートナーにして下さい」

キャスの真剣さに気圧されたマキタが頷いた瞬間、周囲の面々が歓声を上げ、口笛を吹いた。その筈である。この基地内で“パートナーになる”または“する”という言葉は、伴侶になってくれ(してくれ)という意味、つまりはプロポーズなのだと言う。

…発進していく艦や小型艇を見送るマキタは、隣に来たエレナからそれを聞かされ、頭を抱えた。

「キスと言いパートナー宣言と言い…」エレナは意地悪げにニヤニヤとマキタを見上げた。「あのキャスが、そんなことやるなんてねえ」

「勘弁してくれ…」

「あのキャスにそこまでやらせた張本人は、あの子のこと、どう思ってるのかしら」

「どう思えってんだよ」

「可哀想なキャス」

「いい加減にしろ。俺を何だと思ってやがる。考えてもみろ。俺は彼女のことをろくに知りも…」マキタは顔を思い切り顰めた。

「ろくに知りも、何?」

「何でもないっ!」“ろくに知りもしない女”だったサビアの、涙を浮かべての微笑みが脳裏に甦ったのだ。ただでさえ…、

「ただでさえ女の問題で困ってるのに?」エレナは横目でマキタを窺った。本当に楽しそうだった。「そう言えば救出するのも、女の人だよねえ」

「だから何だ。男だろうが女だろうが…」何て鋭い奴なんだ…。

「サビア・サロイって人の、お姉さん」

マキタは目を剥いた。「誰から聞いた?」

「サビア・サロイって人、あなたの恋人?」

「雇い主。スポンサー!」

「聞いた話と随分違うわねえ。可哀想なキャス」

「だから一体誰から聞いたんだ?」どうせクエンサー辺りだろう。

最後の1隻が格納ドックを後にした。

有難う、か…。

兵士の1人は確かにそう言った。耳が痛く、胸が疼いた。俺たちが彼らに何をしてやった、或いは何をしてやれると言うのだろう。たった1回の勝利をもたらしたくらいで何になるのだ。所詮俺たちは彼らを、自分の成功のための踏み台にするだけじゃないのか。マキタには違うと言う自信はなかった。

作戦は必ず成功させる。今はただ、犠牲者が少ないことだけを祈るしか…、「犬死にだけは、絶対に、させないからな…」

隣でエレナが力強く言った。「当たり前よ」

その時マキタが、ああ、と想い出した顔をした。「エレナ、お前香水持ってる?」

「持ってないわよ。手に入るわけがないじゃない」エレナは自分の体を嗅いだ。「あたし、臭う?」

「いや、気になる程じゃない」マキタは頷いた。自分を抱きしめたキャスからも、エレナとは違うが健康的な体臭がした…。

やっぱりそうか…。

…囮部隊の集結までコンマ3時限、侵入班出発までコンマ2時限あった。最後の休息時間が訪れた。各自が思い思いのやり方で身体を休め、時間を潰しに掛かる。クエンサーはジャスたちに頼まれ、新式火器のレクチャーに行った。ルストたちは自船バートラム・サンダーの整備に赴いた。船長レイバーは子供たちの部屋を訪れ、その子供たちに見つからないように自室に隠れたカラバは、ガス呼吸人本来の食料である海水と水素の化合イオンをたらふく飲んで眠りに就いていた。皆も出撃前には仮眠を取る筈だった。

そして一旦スプリッツァに入った後、コイケの部屋を訪れコーヒーを飲んでいたマキタも、生欠伸ばかり漏らし始めていた。

見兼ねたコイケが言った。「寝ろ。少しは体力を取り戻しとけ」

「ごもっとも」

立ち上がったマキタにコイケが言った。「それとな、気をつけろ」

頷きはしたが、何のことやらはわからない。部屋を出たマキタは首を傾げながら歩き出した。背後からいきなり抱き竦められる。いつも纏わりついてきていた女の子の1人だった。10時塊歳、13歳くらいだろうか。女の子の中では最年長の1人。それがまだ小さな胸の膨らみをマキタの背中に押しつけ、耳元で吐息とともに囁いた。

「好きよおじちゃん」

そして顔を真赤にして逃げていった。

お兄さんと呼びなさい、と言う暇もなかった。苦笑しつつ自室に戻ったマキタはジャケットを脱ぎ、顔を洗い口を濯ぎ、〈ハンディキャノン〉を枕の下に突っ込んで…、

ベッドに俯せに倒れ込んだ。

硬いベッドも今の身体には心地よく感じられた。目が覚めたら出発だ。アリーゼ・サロイを救出する。

そう、俺たちは『1度入り込んだら2度と出られない』閉鎖星系から、人を引き揚げて帰還するのだ。前人未到の偉業の達成と言ってよい。これで肩にのしかかってきた父の名声を振り払うことが出来る。乗り越えることが出来る…。

そう思い込もうとした。しかし…、

マキタたちはまだ、閉鎖星系の真の姿を見ていない。帝国軍と渡り合ったという防衛艦隊の威容に向き合っていない。かつて侵入者という侵入者を決して逃さず、開放機構をここまで追い詰めた保安省とも対決していない。恐らくただでは帰してくれないだろう。ヴァクトルンの資料にもあった。閉鎖星系の真の脅威は主星にある、と。

本番はこれからなのだ。

それに…、

この仕事を成功させることで父に勝てる。マキタは最初そう思った。コイケも、レイバーも、マルカムもそれを信じているようだ。だからこそヴァクトルンもこの仕事を回してきたのだろう。だがいつしか、違うのではないかという疑念がマキタの頭から離れなくなった。たしかにこの仕事を成功させれば、父の経歴にはなかった項目を自分の歴史に刻むことが出来る。だが、それで勝ったと言えるか?

本当に父に勝てたと言えるのか…?

…どのくらい眠っていただろう。

カラバは瞬間的に目を覚ましていた。覚醒と同時に体を覆う緑の体毛がわっと膨らむ。レーダー並の五感が、危険なものを察知した時の反応。耳栓を外し、研ぎ澄まされた聴力が、壁の遥か向こうで動き出した――巨大な――何物かの動きを捉えていた。

カラバは愕然とした。自分がこの音、この気配を、眠る前から感じていたことに気づいたのだ。それなのにいい気になって眠っていた。その何物かは、出動準備に掛かる艦船や小型艇の整備の喧騒に紛れて、密かに動いていたのだろう。

巨大な何物かの気配が消えた。いや、下に降りていったのだ。ベッドから跳ね起き、ドアに駆け寄ろうとしたカラバの足が止まった。元倉庫、基地の最も奥まったところにある傭われ軍団の宿舎外の通廊に淀む空気…、いや、何かを、ドア越しに察知したのだ。臭いは、ない。しかし体全体に、そこに淀む、そして向かってくる何かは感じ取れた。

文字通り総毛立ったカラバはブレスレットの通信スイッチを入れた。コイケが眠っていないことを祈った。同時に壁の遥か向こうで、今度は轟音とも言っていい音が響いた。同時に、自分たちの部屋の前に迫ってくる気配を感じた。今度は人間だ。それも複数。カラバは全身を緊張させた。

…気配はマキタの目も覚ましていた。

頸から胸は汗まみれになっていた。しかしダルさは感じなかった。夢も見ない程の深い眠りから、マキタは瞬時に覚醒できていた。神経だけは油断していなかったからだ。今から2時間眠ると意識下に言い聞かせれば、1分1秒狂わせずに2時間後に目覚めることが出来る。訓練の賜物。

今回の目覚ましはコイケの言葉――気をつけろ――だった。

自分の部屋の外に誰か来た。マキタにはカラバの五感はない。しかし殺気なら遠くからでも感じ取れる。今、部屋の外に来た3人は、濃厚な殺意を全身から放っていた。

こいつら、何者だ…? 思ったと同時に轟音が来た。震動を伴っていた。壁がミシッと音を立てて軋み、天井から埃が落ちてきた。タイミングを計ったように、外の3人が踏み込んできそうな気配が窺えた。マキタの手は半ば自動的に、枕の下のハンディキャノンを引き抜いていた。

銃声は狭い室内に凄まじい反響音、マキタには大きな耳鳴りを残した。特殊合金の徹甲弾はマッハ3の速度でスチールのドアを紙のように貫通し、外の3人を引き裂いていた。

同時に2度目の轟音が壁を震わせた。マキタはそれが何らかの爆発音であると気づいた。爆発、そして外に来た連中の殺気。何が起こった? 反射的に撃ってしまったが、外の3人は何者なんだ? マキタは椅子に架けたジャケットを掴み、部屋を駆け出そうとした。

その足を、向こう側の部屋からの怒鳴り声が止めた。カラバの声だ。部屋を出るな? ドアから離れろ?

ハンディキャノン銃弾の衝撃で半開きになったドアの隙間から、射殺した3人が覗けた。初見の黒の戦闘用スーツに、暗視用ゴーグルという出で立ちだった。そして手には銀色の、無針注射器に似た銃。「ガスか…!」

いや違う、というカラバの声がした。敵の服を見ろ。気密スーツじゃない。でも、似たようなものだ。

似たようなもの…?

身を固くして待つマキタの視界にて、カラバの部屋のドアが開いた。中から赤熱の炎に似た太い火線が噴き出し、廊下を一撫でした。カラバがビームライフルを熱線拡散モードにして照射しているのだ。

何もない廊下を太い赤熱の柱が往復した。一体何を…、と訝しんだマキタの目に、空中で恐ろしく小さな火花が散ったのが見えた。常人なら見逃したかも知れない小ささだった。漂う、目に見えない何かが熱線に灼かれたのだ。

30秒後、カラバがOKの合図を送ってきた。自ら部屋を出てくる。

「体を低くしてなくていいのか?」

大丈夫。もう消えた。カラバは廊下の天井を見上げ、言った。彼の感覚はガスだろうが何だろうが、漂う異物を捉えることが出来るのだ。

さっきも言ったが、これはガスじゃない。似て非なるものだ。

彼がそう言うなら、そうなのだろう。頷いたマキタは射殺した連中を見下ろした。1人は頭が消失し、2人は胴を千切られていた。床の血溜まりを器用に避け、カラバが2人のゴーグルを引き毟った。見知らぬ顔が出てきた。マキタが注射器に似た銃を調べた。マガジンパックとおぼしき箇所に、紫色の液体が満たされていた。「BXガスじゃないのか?」

カラバは首を振った。違う。BXガスなら、こいつらがこんな軽装で襲ってくる筈がない。全身密封の防護服の筈だ。

「まあ、確かに、な」毛穴から吸い込んでも人を死に至らしめる生体殺戮ガスは、使う者をも脅かす、諸刃の剣でもあるからだ。

見てみろよ。こいつら、マスクさえ持ってない。

「そうだな。そかしそれじゃあ、何だと思う?」

わからない。僕にはコイケみたいな知識はないからな。でも、ガスより凶悪な何かだ。

「凶悪?」

うん、まるでそれ自体に、僕らを襲おうという意志があるかのような…。

「怖いこと言うなよ。ただでさえガス攻撃ってのは神経に堪えるってのに、それが意志を持つだって? そんな訳がわからないものが…」

そうかもな。でも、そう感じたんだよ。

「まあ、お前が言うからには…」マキタは口ごもった。カラバの感覚は信じるに足りた。「詳しい仕組みはコイケさんに分析して貰うしかないか…」

と、またしても震動が2人の足に伝わった。マキタとカラバは顔を見合わせた。一体何が起こっているのだ? 外からの本格的な攻撃ではないようだったが。

そう言えばさっき、何かが下に降りていった…。

カラバの言葉に、2人は走り出した。

階段フロア手前でまたもや黒スーツ3人と遭遇する。注射器型銃を構える暇も与えず、マキタが3人を射殺する。

「…一体何人侵入してきやがったんだ」

マキタは呟いた。気をつけろというコイケの言葉は、この事態を見越してのものだったのかとも思う。

「コイケさんは…」

連絡は取った、とカラバが応えた。ハンディキャノンの銃声が鋭敏な耳に響き過ぎたらしく、頭を押さえていた。上にいるらしいよ。

「管制司令室か?」

それはわからないけど、マイスコルと一緒だったそうだ。

そうか、無事なら良かった…、と息をついたところを、震動が足元を揺るがした。今度は、大きい! カラバが整った顔を歪ませた。呻く。何かが――もちろんあの巨大な気配以外には考えられなかった――階下で暴れ始めたのだ。

「居住区か!」

目を剥いたマキタが何かに気づいた。カラバの腕を掴み、階段に飛び込む。フロア横、格納ドックに繋がる荷物運搬用エレベーターの表示が動いたのだ。この階に向かってきている。

エレベーターばかり気にしていたマキタは、階段を気配を消して駆け上ってきた人影に気づかなかった。カラバの警告も空しく、人影と鉢合わせしたマキタはもつれ合いながら、暗い階段に倒れ込んだ。

悲鳴だか喚き声だかを上げかけた人影の正体には、ぶつかった瞬間わかった。その口を掌で押さえ、マキタは鋭く囁いた。

「騒ぐな、敵だ!」

暴れようとしたエレナは瞬時におとなしくなった。マキタは彼女の硬く引き締まった体を抱き竦めるように、息を殺した。

エレベーターから飛び出した4,5人の靴音が小さく響いた。放たれている殺気から、黒スーツの第3陣だとわかった。フロアに転がる死体を見たのだろう、罵声が聞こえてきた。マキタはハンディキャノンを握り直した。胸の下でエレナの乳房がひしゃげた。エレナは気配に耳を欹てつつ、マキタの厳しい横顔を見上げていた…。

遠ざかった靴音にほっとしたマキタを、エレナが押しのけた。

「ちょっと。重いわよ」

「あ、悪い」

エレナはそそくさと立ち上がった。廊下以上に暗い照明のため、赤くなった顔までは見られずに済んだが。

階段の壁に張りついていたカラバが安堵の息を漏らし、言った。よくエレナと気づいたなあ。てっきり、敵かと思った。

「どうしてかな。すぐにわかったよ」マキタは上の空で応え、廊下の彼方を窺った。エレナもそれに倣い、フロアの死体に気づいた。

「何、こいつら?」エレナは茫然とマキタを見上げた。「こいつら、一体誰なの?」

「敵だよ」

息を呑む音が聞こえた。

「だって…」声が震えた。「まさか、そんな筈ないわ…」

マキタはエレナを見た。「さっきからの震動に気がつかなかったのか?」

「あたしは…」

管制司令室に連絡を入れ、陽動部隊がどこまで行ったかを確かめようとして…。エレナは首を振るばかりだった。普段の明晰さが影を潜めていた。表情には葛藤があった。事態を受け容れようとする理性と、それを拒むものとのせめぎ合い。「誰も、応答しないから、こんな時に何を呑気に休んでるんだって…」

それを確かめに、或いは怒鳴りつけでもするために出てきたわけか。しかしそれでも、震動くらいは感じ取った筈だ。そう思ったマキタの前で、エレナはもう1度首を振った。嘘よ…。

「そんなこと、ある筈がない…」

感じていたのだ。マキタは知った。エレナが気づかない筈がない。しかし、心がそれを拒絶した。彼女は認めたくなかったのだ。

なぜなら…、

しかしまたしても足元を揺るがした震動が、彼女の願いをも粉砕した。震えは彼女の全身を走り抜けていった。「何、今のは…?」

「下からだ」

「下って、あたしは下から来たのよ…」エレナの顔色が変わった。「まさか、居住区?」

カラバが頷いた。

「………!」

「お、おい。待て!」

走り出そうとしたエレナをマキタとカラバが押しとどめた。背後でレーザーの迸る音が聞こえた。2人が振り向き、壁に張りついた隙に、エレナは階段を駆け下りていった。糞っ! マキタは迷ったが、背後も放っておけそうになかった。聞こえたのはアレスター社製レーザーの音。傭われ軍団の誰かが部屋に残っていた。

果たして、フロア彼方の通廊にて黒スーツを撃ち倒し、それを乗り越えるようにレイバーとマルカムの部下3人が突進してきた。

「こっちだ!」

3人はマキタの声にぱっと表情を明るくした。フロアに向かってくる。

瞬間、最後尾を走っていたマルカムの部下セスタの膝が挫けた。薄暗い照明の中でさえ、顔色が蒼白になるのがわかった。唇が震え、何か言おうと開いた口から、ゴボッと鮮血が噴き出した。鼻、耳、そして目からさえも。カラバが呻き、前を走る2人が立ち止まろうとした。

「止まるな!」

マキタはハンディキャノンを構えつつ怒鳴った。カラバが咄嗟に耳を塞ぐ。

レーザーに撃たれながらもあの無針注射器型の銃を構えた黒スーツの腕が、落雷の銃声とともに消え失せた。

血を吐いたセスタはその場に倒れ、1、2度痙攣の後、絶命した。階段の陰に走り込んだ2人――ハルとモレッティは仲間の死を悼む余裕もなく、恐怖の面持ちでその光景を見つめるだけだった。その2人の頭をカラバが押さえつけ、ビームライフルを片手に構えた。

拡散モードの熱線が周囲を一撫でし、彼らのつい目の前でまたも小さく火花が上がった。ここまで迫ってきたか、と戦慄したマキタの横で、カラバが熱線の照射を止めた。不思議そうな顔で廊下に出る。慌てて止めたマキタを振り返り、大丈夫だ、と言う。

戻っていく。

「戻る…?」

銃にだよ。あの注射器の中にだ。

「何だって?」

ガスではないとカラバは言ったが、出てきた場所に戻っていく、だと? 「どんな仕組みだよ…」

さあな、それより…。カラバは階段の下を心配げに見下ろした。

そうだ、エレナが向かったのだった。「カラバ、ここを頼む!」

マキタが階段を駆け下りていった瞬間、カラバが今度は上を向き、唸った。ハルとモレッティも銃を構えた。階段の上から、黒スーツの1人が飛び降りて…、

いや、落下してきた。

3人の前に落ちてきた黒スーツのゴーグルは砕かれ、頸がへし折られていた。

「俺だ」続いて階段を駆け下りてきた者が言った。「撃つなよ」

コイケだった。

「さっきの銃声はマキタだな?」

今、下に向かった。エレナを追って、と言ったカラバは、漂う血の臭いに気がついた。コイケの右拳に血がついていた。どうやら落下してきた黒スーツは、彼の素手に殴殺されたもののようだ。

「…ああ、お前の感覚はほとんど正しいよ。この液体はガスと同じ成分の毒だ。しかし、放たれたのはガスじゃない」

カラバの話を聞き、無針注射器型の銃を手では触らないように調べたコイケは頷いた。廊下に倒れるセスタの死体を眺め…、

「ナノマシンだな」

ナノマシン…。

「サイズは恐らく10から20ナノメートル、かな。連邦で使われてる医療用と遜色ない。違うのは侵入した人間の体内に薬じゃなくて、ガスと同じ成分の毒を注ぎ込むってところだ。そして使い切ったらこの中に戻ってきて、毒を補給するんだろう」

道理で、とカラバは唸った。あの時感じた意志のようなものは、これを使う側の人間の発していた殺意だったわけだ。

ただのガスだと使った側にも被害が出る。だからと言って全身密封の気密スーツを着込んで乗り込んだら、視界から何から皆制限されて、戦闘になった際に不利だ…、そう言ってコイケは死んだ黒スーツを靴先で転がした。恐らくこいつらの服か体内に、ナノマシンに識別される信号を発する何かが埋め込まれているんだろう。だからこいつらは躊躇なしに、肉眼に見えない殺人機械をばら撒けるというわけだ。それに何度も再利用できるとなれば、デカいガスボンベを持ち込む必要もない。1人頭ほんの僅かな毒で済むわけだからな。「技術力も大したもんだが、それ以上に、こんなものを思いつくアタマが恐ろしいよ」

絶対に殺してやる、みたいな執念を感じたよ…、カラバも言った。

「しかしコイケ、こいつら政府軍なんだよな。一体どこから入って来やがったんだ?」

モレッティの言葉に、ハルも言った。「そうだ。そこを見つけて塞がないと」

「いや、それは大丈夫だ」沈痛な顔をしたコイケは首を振った。

しかしすぐ後に発した、俺の考えが甘かったかも知れん、という歯軋りに混じった呟きは、カラバにだけ届いた。

「うちのボスたちは大丈夫かな。通信が途絶えたままなんだ」

「ああ、俺のも通じない。それよりマイスコルを見なかったか?」

細かい作業に追われ、寝る時間を逸したコイケは、コーヒー片手にマイスコルを訪れた。異変は雑談の最中に起こった。マキタやカラバも感じた轟音と震動。敵だとはすぐにわかった。マイスコルは子供たちの居住区を案じ、飛び出していった。それを追おうとしたコイケはカラバからの通信に瞬時足止めされ、マイスコルを見失った…。

もちろんカラバも他の2人も、マイスコルの後ろ姿さえ見ていない。コイケはますます顔を曇らせ、先頭になって階段を駆け下り始めた…。

…壁の崩れたロビーを抜け、非戦闘員の居住区に入ったマキタは目を見開いた。

居住区の広い廊下は、おびただしい数の戦闘員の死体で埋め尽くされていたのだ。

血の臭いがむうっと鼻を突いた。廊下に転がる死体の数は、数える気も失せる程だった。廊下の彼方までずっと続く、まさに死体と血の海。若者が、老人が、男が、女が、吐瀉物と鮮血を全身の穴という穴から垂れ流し、自らの血に沈み、開いたままのドアから半身を出し、体を折り曲げ、反らせ、ねじれ…。

例の、意志を持つとか言うガスもどきらしいとはすぐにわかった。これがガスではないのだとしたら、大型の噴霧器も必要あるまい。さっきのセスタの死に様はまだ生々しく残っている。あれと同様だったとすれば、浴びた者はそれこそ一瞬にして死に至らしめられたのだろう。

奥に行くにつれ、そうでない死体も増えてきた。灼かれ、引き裂かれ、巨大な何かに踏み躙られたような死体、死体、死体…。血溜まりは靴の踵までを浸した。

階段を降りていてわかった。全3層の非戦闘員居住区、他の2層も同様だった。マキタには正視できなかった。歯を食い縛り、込み上げる涙を堪えるので精一杯だった。その耳が、階下で起きた銃撃音、大口径のレーザーが照射される音を捉えた。そして遠かったが、エレナの怒号も。

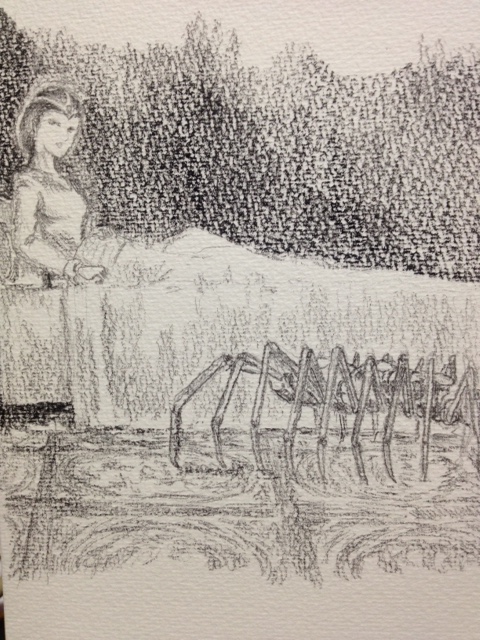

スケルトンになった階段の折り返しから、最下層の緊急避難区域を見下ろしたマキタは、爆発を起こした者の、そして階上の非戦闘員たちを踏み躙った者の正体を知った。

そこにはまだ生存者がいた。意志を持つガスを噴きつけられずに済んだ非戦闘員たちが、広いホールを逃げ惑っていた。その間をゆっくりと移動するのは、8本脚の、全長3メートル近くの機械製の蟹…。

歯軋りの音に似たモーター音が聞こえ、胴体をグルグル回し始めたそいつは、逃げる非戦闘員を背中から撃ちまくっていた。床を這う者たちを容赦なく踏みつける。大口径レーザーがシュッ、シュッと光線を走らせ、固体弾丸を発射する機関砲が唸る度に、各所の悲鳴が途絶え、死体が灼けた肉塊となり、壁が崩れて瓦礫と化し、中のコード類が火花を上げ、パイプ類が中に流れるものを噴き出す。レーザーの光線はマキタの立つ階段も一撫でし、階段の残骸毎、彼を床に落下させた。

エレナと2人の正規兵が、携帯レーザーとビームライフルで反撃を試みていた。しかし巨大な蟹は止まらない。怒号を上げつつのエレナの反撃も、その分厚い装甲に焦げ跡をつけるのみだ。

機関砲の掃射が、非戦闘員たちを完全に沈黙させた。蟹はそこで一旦、動きを止めた。ゆっくりと胴体を回し始める。床の生存者を片づけ終えたから、次の生きた獲物を探し求めている風にも見えた。そいつの赤い目が、エレナたち3人を捉えた。機関砲の乱射が正規兵2人を挽肉に変えた。間一髪、砲弾を避けたエレナを、レーザーの光線が追う。瓦礫の中から立ち上がったマキタは…、

我を忘れた。

ハンディキャノンを構え、雄叫びを上げ、蟹型の殺戮機械に向かって走り出す…。

「…ガスが神経に堪えるのは経験があるが」

コイケが呟いた。「まさかナノマシンに神経を磨り減らされる日が来るとは思わなかった」

僕もだよ、とカラバが言った。ナノマシンってのは人の体を治すものだと思ってた。

コイケは小さく頷いた。確かにスプリッツァにも、医療用ナノマシンは備えてある。戦場でのガス兵器は連邦・帝国間で結ばれたレオンハルト条約で禁じられており、コイケもテロリストとの対決でしかお目にかかったことはない。その、禁じられた毒ガスに似た効能を持たされたナノマシン。ここが連邦にも帝国にも属さない場所だから生まれた兵器だと言えそうだった。

ハルとモレッティが戦々兢々しながらついてくるのを見て、カラバが笑った。大丈夫だよ、ここには残ってない。

「お前がそう言うなら、安心ではあるけどな」ハルが言った。彼もレーダーに匹敵する超感覚の持ち主であるカラバの能力を知っていた。「それでも、セスタのあの死に様を見ちまったからな」

だが、

あるフロアの出口にて黒スーツ2名を射殺し、中に踏み込んだ4人は、セスタのことなど忘れた。ジレンマも、恐怖も、跡形もないくらいに吹っ飛んでいた。さしものコイケが絶句した。絶句するしかなかった。

そこは子供たちの居住区だった。そして…、

一望しただけで500人はいただろうか、折り重なるように倒れていたのは、やはり子供たちだった。

その重なり具合から、一斉に逃げ惑い、出口に集まったところに、ナノマシンを噴きつけられたものと思われた。床や壁は子供たちの目、鼻、口から溢れた血と体液とに塗れていた。子供たちの顔は…、

カラバが咆哮し、コイケは大きく呻いた。

つい数時限前までマキタやカラバと遊んでいた子がいた。レイバーに抱かれていた幼い子もいた。とても正視できなかった。多くの戦場で種々の死体を見てきた筈のハルとモレッティでさえ、目を背けていた。

コイケが顔を上げた。薄暗い中、弱々しい呻き声が聞こえていた。暗視モードに切り替わった眼鏡が焦点を合わせ、奥まった1角にて微かに蠢く人影を見つけていた。

まだ息のある一団がいた。か細い声で助けを求める中に、マイスコルがいた。数人の子供たちを庇うように抱いたマイスコルが、コイケたちを認め、何か言おうとしていた。

駆け出そうとしたコイケを、ビームライフルを構えたカラバが制した。怒りの咆哮を上げながらも、カラバの判断力は冷静だった。まだ空中に漂っているナノマシンを、ビームライフルの拡散モードで灼き払っていく。

カラバがOKを出し、コイケとモレッティがマイスコルたちに向かって走った。そのマイスコルが急に苦悶に似た顔でもがき始めた。苦しいのか…? そう思ったコイケの目に、マイスコルが必死に口を開け、言葉を絞り出そうとしているのが見えた。唇はこう言っていた。来るな。

罠だ。

瞬間、コイケの目は、積み重なった子供たちの死体の中に、赤く発光するものを認めていた。死体を跨ぎ越えようとしていたモレッティに警告を発する。

遅かった。踏みつけまいとした配慮が徒となった。モレッティの体は天井に向かって弾け飛んでいた。死体の群れがあちこちで、爆発したかのように宙に舞った。コイケとカラバ、ハルも後方に跳ね飛ばされた。

モレッティは天井のタイルに頭をめり込ませ、ぶら下がっていた。鼻から脳漿が垂れていた。文句なしの即死である。周囲を子供たちの死体が浮遊している。壁や天井に貼りつく死体もあった。視界はまさに幼い屍に覆い尽くされた感があった。

黒スーツたちは御丁寧にも、虐殺の後に重力機雷を仕掛けていたのだ。

コイケは茫然と立ち尽くした。迂闊だった。ほぼ全兵士が出払い、戦わない人間ばかりが残されたこの隙を、敵が衝いてくることは予想していた。しかしコイケは心の何処かで甘く見ていた。信じていたかったからだ。

あいつがここまでを許すとは思いたくなかったために…!

俺のミスだ。ここまでの惨事になってしまったのは、俺の判断が甘かったからだ…!

カラバがコイケに声を掛けようとして、動きを凍りつかせた。コイケの背中に立ち上ったものに気づいたのだ。コイケは漂う子供たちの死体を掻き分け、歩き出した。握り込んだ拳がメリメリっと音を立てた。自分への怒り、そして、この殺戮を為した者たちへの殺意だった。

かつてどんな敵に対しても生じなかった殺意だ。

マイスコルが身を挺して救おうとした子供たちも、たった4人が生き残っただけだった…。

…開放機構の全員を根こそぎ掃討するために送り込まれ、死体の山を積み上げてきた巨大な蟹は、ハンディキャノンの弾丸丸2弾倉分を叩き込まれ、ようやく動きを止めた。

8本の足を失いながら、殺戮マシンは動き続けたのだ。2トン装甲車を正面から停止させるハンディキャノンの弾丸を食らう毎に揺らぎ、倒れつつも、尚も攻撃を止めなかった。絶え間ないレーザーと機関砲の乱射は避難区域の生存者を殲滅しただけでは飽き足らず、区画のある階そのものを倒壊させかねない勢いであった。ピンポイント射撃により、全く同じ箇所に撃ち込まれたハンディキャノンの弾丸が、7発目にしてそいつの電子頭脳を破壊できたからよかったものの…。

マキタは瓦礫の下から這い出した。砕けた壁の細かい粒子で髪は真っ白になり、顔も手足も血まみれになっていた。体が震えていた。畏怖があった。1弾倉で戦車をも破壊し得たハンディキャノンの威力が、初めて頼りなく感じられた。

安堵の溜息などつく気にはなれなかったが…。

「何なんだ、こいつは…」

またいつ動き出すかわからない。だからマキタも銃口を下ろせない。

「〈蜘蛛〉…」

これまた半ば瓦礫に埋もれていたエレナが、天井の破片を体中からこぼしながら、半身を起こした。

開放機構最大の敵である保安省の陸上兵器。殺人指揮者の異名を取る保安省長官クロフツ・ハイマン自慢の、無差別殺戮機械。この無人の自動機械は、識別信号を発しない動くもの、体温を持つもの全てに攻撃を加える。過去、首都ラドンで開放機構の潜入部隊を皆殺しにした。アジトの幾つかにも送り込まれたことがあった。通信映像で見ただけで、エレナも直に遭遇するのは初めてだと言う。識別信号より殺戮指令の遂行を優先するこいつは、味方までを危険に晒すという理由で、現在では政府軍でも使用を制限されていると聞いていた。その〈クランゲージョ〉が、今…。「完全に破壊しなければ、こいつは殺し続ける。相手が誰だろうと…」

マキタは改めて〈クランゲージョ〉を見た。こいつが、無人…。あのガスもどきについて、カラバが言っていた言葉が耳に甦る。凶悪な意志、と。マキタの背中をもう1度震えが走り抜けた。ホントに壊れたんだろうな? それにこいつ…、

一体どこから入ってきたんだ…?

瓦礫の中から立ち上がろうともがくエレナに、マキタは手を貸そうとした。エレナはその手を払いのけた。

立ち上がれなかった。突っ伏したまま、その両拳が、床を殴り始めた。何度も、何度も。振り絞るような絶叫が上がった。

開放機構の面々にとって、この基地は単なる基地ではない。帰りを迎えてくれる家であり、生まれてこの方、存在することが当たり前の場所だった。自分が戻るべき、いつも変わらぬ場所だった。聖域、と言うと少し大袈裟なのかも知れないが、エレナにはその感覚があったろう。

轟音を耳にしながら、頑迷に首を振ったのも頷ける。その不可侵の聖域に敵が入り込んでいるなどと、認められるわけもなかったから。

しかし敵は侵入した。それだけではない。敵は彼女の聖域を冒瀆し、蹂躙し、変えてしまった。

2度と元に戻らないまでに…!

敵に聞かれる…、そう思っても、マキタにはエレナの絶叫を止めることが出来ない。恐らく今、限界だろう。彼女は強かった。この状況を前に、発狂しないだけでも大したものだ。これが自分の故郷の町だったら、マキタは間違いなくおかしくなっていた。それがわかるからこそ、黙れとは、とても…。

エレナの拳から血が迸った。絶叫は途切れ、フイゴのような息の音だけが残った。崩れた壁から突き出したパイプ類から酸素らしき白い煙が漏れ、配線を切られたのか、照明が時折怪しくなる。

「こんなやり方で…」

エレナはかすれてしまった声で言った。

「こんなやり方で、何もかも、奪う積もりなんだ…」

マキタは黙ってその背を見下ろした。掛けてやる言葉など見つかる筈もなかった。エレナから離れ、辺りを見渡す。エレナを正視できなかったためだが、こっちはもっと正視できなかった。目に入ってくるのは殺された非戦闘員たちばかりだったからだ。マードックやクエンサーたちは無事だろうか。

それに、コイケさんも…。

その時、警報しか流さなかったスピーカーが喋り出した。“見事な戦いぶりだ。”

マキタは、そして子供たちの居住区にいたコイケも、顔を上げた。

“その人数で、ここまで抵抗するとは、敵ながら見事なものだ。褒めてやる。だが、抵抗もそこまでだ。投降しろ。”

管制司令室からではなさそうだった。声の向こうに車輌の動く音が聞こえる。格納ドックか?

“それ以上の抵抗は無駄だ。こちらには人質もいる。抵抗するならここに生き残った連中を…、”

マキタの表情が緊張した。エレナもようやく顔を上げた。生き残った人間がいるのだ。

“皆殺しにすることになる。繰り返す。投降しろ…。”

第2章 結界への侵入 その9

(9)

黒スーツの部隊に取り囲まれ、身体チェックの後、手持ちの武器を奪われたコイケ、マキタ、エレナたちは、格納ドックに連行された。

全艦船と、大多数の宇宙艇が出払い、だだっ広いだけとなったドック中央に、生き残った者たちが集められていた。レイバーやルスト、クエンサーの強張った顔も見えた。

60人程の黒スーツの兵士――保安省強襲部隊の兵士たちだと言うことだった――がドックのあっちに3人、こっちに5人という具合に散らばっていた。無造作な配列に見えたが、格納ドックの要所要所は固められている。特に傭われ軍団の各船の周囲には厚く。

格納ドックの収容扉が目一杯に開かれていた。マキタたちが入ってきた時も、陽動部隊が出動していった時も、ここまでは開けなかった。左右が崖に挟まれているとは言え、これだけフルに開け放つと、漏れる灯りは確実に外から見えるだろう。扉の手前に兵員輸送艇が1機、そして例の甲虫型シーザンス戦闘艇6機が並んでいた。

集められた人間の数に、マイスコルを背負ったコイケは愕然と呟いた。

「これだけ、か…?」

瀕死の子供たち3人を抱えるカラバも呻いた。非戦闘員を中心に、2万を超える人数が残っていた筈のこの基地に…、

ジャスたち侵入班のメンバーが3人、正規兵が3人。いずれもレイバーやルストたちと整備エリアにいたために、難を免れたものらしい。後は老人、女、子供たちだけ。傭われ、軍団を除くと、48人しか生き残っていなかったのである。

エレナとともに連行され、遅れて合流したマキタの横に、クエンサーが立った。「もう少し踏ん張れなかったのかよ」

「勝手を吐かすな。俺たちは踏ん張った。その俺たちがどうして武器を奪われたと思ってるんだ?」彼の傷だらけの顔や手、ジャケットについた血痕を見たクエンサーは言い返せなくなった。

「仕方ねえだろ。抵抗はこっちだってしたさ。しかし奴ら、ガキを人質に取りやがった…」

レイバーが投降を決めたんだ…、クエンサーは忌々しげに言った。女たちに囲まれるように、怯えた表情の子供3人が周囲を見つめていた。その目の前に、カラバが運んできた、ガスにやられた子供たち、そしてマイスコルが横たえられていた。エレナがマイスコルに駆け寄った。女たちに水を飲まされ、むせている少女の顔を見たマキタの表情が凍りつく。

背中に抱きつき、“好き”と囁いて逃げた、あの子…。

「…おじちゃん、じゃ、なくて」傍らに跪いたマキタに、少女は弱々しく微笑んで見せた。「お兄、ちゃん」

マキタはその手を握り締めてやることしか出来なかった。

マイスコルが咳き込んでいた。目は落ち窪み、口の周りには赤黒く固まった血がこびりついている。エレナはそんなマイスコルを膝に抱き、必死に励ましていた。自分の悲しみを堪え…。

迂闊だった…、コイケが再度、呟いた。「俺が甘かった」

レイバーがその横に立つ。「リッキー…」

「陽動作戦が始まればこの基地はがら空きになる。敵がその隙を衝いてくるのは充分予想できた…」

「仕方ない。このドックの近くにいながら、敵が侵入してきたのに気づかなかった俺たちも同罪だ」

「俺は気づいていた…」

「何…?」

こいつらはな…、コイケは食い縛った歯の隙間から言った。黒スーツの部隊を顎で示し、「仲間を装って、この基地に正面から入ってきやがったんだ」

レイバーは喉の奥でぐうっと息を詰まらせた。怯える子供たちを護るように立っていたカラバが、強襲部隊を阻むように立つクエンサーが、ルストが、エレナが、そしてマキタが、一斉に顔を上げた。

「じゃあ…」レイバーが呻いた。「こいつらは…」

「ああ、ここにいる全員がそうではないがな。ニムル基地の生き残りを騙ってた奴らだ」

「馬鹿言え! あの時は非戦闘員も一緒だった!」マキタが立ち上がって叫んだ。

「だから何だ! 焼かれてる基地から、あんな…」先の脱出劇以来、格納ドックの隅に放置されたままだった輸送艇を示し、コイケも怒鳴り返した。「小さな船で脱出するしかなかった非戦闘員に、どれが知った顔で知らない顔か、判別できたと思うか!」

マキタは絶句した。だとすれば、敵はニムル基地に攻め込み、その壊滅時に非戦闘員たちとともに輸送艇に乗り込み、堂々とここに入ってきたというのか。しかも、俺たちに助けられて…。

しかも…、コイケは首を振った。苦しげでさえあった。「あの時の死者の殆どは非戦闘員だった。或いは既にニムルでガスを吸わされ、乗せられただけかも知れん。断言してもいい。この黒スーツ連中のゴーグルの下の幾人かは、あの時お目に掛かった顔の筈だ」

そしてマキタたちの出会った、〈クランゲージョ〉とやらを運んできたのも、あの輸送艇だ。コンテナにばかり気を取られていたこちらの目を欺くように、輸送艇自体の格納スペースに押し込められていたのだ…。

俺が甘かった、コイケは言った。こいつらが陽動部隊の出動後に行動を起こすのは予想できていた。だが、高をくくっていた。精々この基地を制圧しに掛かるだろう、くらいにしか思っていなかった。いや、そうであって欲しいと願っていただけだったかも知れない。

あいつがここまでやらせるとは思っていなかった。まさか、非戦闘員殲滅まで許すとは…!

「あいつって…」マキタが訊いた。「誰、なんだ?」

「まだわからないか?」

政府軍に追われていると見せかければ、開放機構が救出の手が差し伸べると踏んでいた。あの追跡劇も、まさに迫真の芝居だったわけだ。確率としては半々だったろうが、開放機構は…、俺たちは引っ掛かった。もちろんこの基地に入ってからの手引も必要だった。自分たちの存在も、生存も疑われることなしに、内部で自由に行動するために、知己として扱ってくれる手引が…。

マイスコルを膝に抱くエレナの肩が、ピクンと揺れた。顔だけコイケを振り返る。まさか…。

「そこまでわかっていたのか」

その声は、開きっ放しの収容扉の方から聞こえた。傭われ軍団たちが一斉に振り返る中、扉の手前に降りていた兵員輸送艇からゆっくりと降りてきたのは…、

皆が言葉を失う中、コイケが唸るように言った。「やはりお前か」

「ああ、俺だ」

快活な笑い声とともに、のんびりした足取りで、小型艇部隊を率いて出撃した筈の“隊長”エルク・ポリーが近づいてきた。

「そこまで気づいていたとは大したものだよ。褒めてやってもいい。しかしいくら読みが鋭くとも、後手に回ってしまえば負けだ」

「ああ、俺の読みは甘かったさ。お前をまだ信じていたかったからな」

「自分で言うだけはあるぜ。ホントに甘ちゃんだよお前さんは」ポリーは鼻で笑った。だが、どこか自嘲気味でもあった。「まあ、俺も最初は迷ったさ。だが、条件をつけられた。開放機構の全面降伏・投降か、さもなければ皆殺しか」

いつの間にかポリーの背後に、ルイーザが立っていた。影のように、そしてまるで寄り添うかのように。

頭の固い連中が未だに幅を利かす組織だ。全面降伏はあり得なかった…、ポリーは肩を竦めた。「だとすれば選択肢は1つしかない。若干の生き残りは出たが、この程度なら主星も受け容れてくれるだろう。場合によっては洗脳という手もあるらしいし」

エレナが全身を震わせていた。驚愕、そして怒りの発作は、呼吸すらままならない状態に彼女を追い込んだ。マイスコルを膝に抱いていなければ、すぐにでもポリーに飛び掛かっていただろう。

そしてマイスコルも、力の入らない体を何とか引き起こそうともがいていた。

「お前が、裏切ったのか…」喉に血でもからむのか、それとも肺そのものが既にやられているのか、喋る度に声がかすれ、気管がヒューヒュー音を立てる。「これまで、政府軍に、情報を、流していた、張本人は…!」

ああ、そうさ…、ポリーは起き上がれないマイスコルをせせら笑った。「情報漏れも、ニムル基地の位置を教えたのも、全部俺だ」

横に立つルイーザは、何の感情も面に出さず、ただマイスコルを見つめていた。

「これまでだマイスコル。開放機構は俺が貰った。まあ、開放機構の亡骸と言った方が正しいかな」

「なぜ、だ。なぜ、お前が…」

「くたびれちまったんだよ。勝ち目がないことから目を背け続け、小競り合いしか出来ず、味もしないメシを掻き込んで、いつかは残骸と一緒に漂ってる…、そんな行く末しか待ってない日々に嫌気が差したんだ」

ポリーは憐れむようにマイスコルを見た。ところがそのすぐ側にいるエレナを直視しようとはしなかった。

「お前はそれなりに立派にやったさ。でもな、お前みたいな理想馬鹿の下じゃ、開放機構は所詮勝てない。どうせ滅ぶのなら、もう少し実になるやり方もあると思ってね」

エレナが呟いた。実になるやり方…?

マイスコルが目を見開いた。

「お前、陽動部隊の連中を…!」

「気づくのが遅いぜ。出撃した筈の俺がここにいるのはなぜだと思う?」再度顔色を失った一同を、ポリーは睨み回した。「囮部隊の集結と同時に、待ち伏せの政府軍艦隊450隻が一斉攻撃を開始する手筈になっている」

マイスコルが息を詰まらせ、背中を大きく波打たせた。口から鮮血が飛び散る。それが喉か気管を塞いだのだろう、身を捩らせて苦悶するマイスコルをエレナが押さえつけた。ジャスと正規兵1人が彼の背中を必死に叩き、詰まった血を吐き出させようとする。

「………!」

「野郎…!」

レイバーとクエンサーがポリーに迫ろうと動いた。強襲部隊がそれに気づき、2人を阻む。それでも止まろうとしない2人を、コイケの両手が制した。「今は止せ。俺たちだけじゃないんだ」

クエンサーは憤懣やる方ない顔で、毒づきながら引き下がった。レイバーは自分を止めているコイケの左手首――ブレスレットに目を奪われていた。

人工宝石の1つが、赤い光を点滅させて…。

「何が手に入るの…?」マイスコルを背後の女たちに任せ、エレナが立ち上がった。「同志を、あたしたちを売って、何を手に入れようと言うの? 目を逸らさないであたしを見たらどうなのよ!」

ポリーは初めて、大いにうろたえた。エレナのぎらぎら光る目を正視できず、視線を泳がせる数秒があった。

「その女との安楽な生活? ルイーザのために同志を捨てたの?」

「違う!」反駁したポリーはエレナを睨み返したが、その目もすぐに力を失った。

「地位、だ」

そう答えた声にも、力が欠けていた。地位? と訊き返したエレナに、そうさ、と頷いて見せながらも、やはり視線はすぐに逸らす。「この件が片づいたら、俺は内務省に管理官として迎えられることになっている」

「一体誰がそんな…」

「ビッフェルド総統補佐官と、ハイマン長官だ」

「保安省のハイマン? あんな拷問マニアの口車に乗ったの? あいつがどんなにあたしたちを嫌ってるか、わかってるでしょう? 嘘に決まってるじゃないの! あたしたちを皆殺しにするためなら、どんな手でも使う男よ。これまで一体、何人の同志が…」

「俺はそんなドジは踏まん。それに口約束だけじゃない。ビッフェルド補佐官からの念書もちゃんと取ってある。もしこれが罠だとしても、俺は他の高官に掛け合ってでも勝つ。場合によっては魔王にもだ」ポリーは絶対の自信と決意を込め、言ってのけた。しかしやはり、エレナの目だけは避け続ける。「見てろ。俺はのし上がって見せるぜ。そして今まで誰も出来なかったことをやってのける。ブレイザークロスを内側から変えていくんだ」

「あんたは恥知らずよ…」

流石にその1言はポリーの表情を強張らせた。エレナは浴びせかけた。「パパが死んだ時、隊長、何て言った? 血塗れのパパの手を握り締めて、何て言ったか覚えてる? これからの開放機構は俺が引っ張っていきます、って…。その結末が、これ? 隊長の言った“引っ張っていく”って、同志の犠牲を踏みつけにすることだったの? あの時の誓いはどこに消えちゃったのよ!」

「どこにも、消えちゃ、いない。俺は理想は捨てない。いつかはブレイザークロスを変えてみせる。ただ、そのやり方を現実的なものに…」

「そんな言葉、あたしは信じない」ポリーを睨むエレナの両眼が閃光を発したかにも思えた。「仲間を騙して手に入れた自由も開放も、あたしは一切信じない!」

「目を覚ませよエレナ! 開放機構の現状はお前にだってわかってる筈だ。どっちにしたって勝てっこないんだよ!」

「目を覚ますのは隊長よ。何が現実的よ。同志を売って独りになった男に何が出来るのよ。かつての同志を裏切った男を、誰が信用してくれるって言うのよ! 隊長の決意なんて、どうせその女に吹き込まれたものなんでしょ!」

突き出されたエレナの指先から、ポリーはルイーザを背後に庇った。「馬鹿を言え。ルイーザは関係ない」

「どっちにしろ同じよ。そんな決意、あたしは絶対信じない!」

絞り出すようなエレナの1言1言に、ポリーは打ちのめされた。台詞の断片が耳に入る度に、えぐられるような痛みを感じたことだろう。いくら胸を張って決意を表明したところで、エレナの前では全て詭弁と化す。いくら自分を正当化しても、所詮自分がただの裏切り者に過ぎないことに気づかされてしまう。エレナの純粋さは、開放機構の戦士だったポリーの良心でもあったからだ。

黙ったままのルイーザが、そのポリーの肩にそっと手を置いた。それに力を得たのか、ポリーはようやくエレナを見つめ返すことが出来た。「残念だよ。お前にだけはわかって欲しかった。だから、殺すなと…」

「いっそのこと、一思いに殺して欲しかったわ!」

架け橋はあっと言う間に切り離された。ポリーは落とした肩に置かれたルイーザの手を握った。これまでだな…。

ルイーザが頷いた。その目がポリーの肩越しに、やり取りを聞いていたマキタを捉えた。そして小さく笑ったように見えた。

そのルイーザの目を、その顔を見た瞬間、マキタの頭の中でパズルのピースの最後の1片が、音を立てて嵌った。

やはり、そうだった。

カペラ分光星団でも、人工惑星キリンガロでも同じことが起こった。まさに同じだ。同じ手口だ…!

格納ドックの壁や床に、低い振動音が反響した。ゴーンゴーン、ブンブンブンブン…。

ポリーが収容扉を振り返った。「お迎えが来た」

全開放した扉の彼方、切り立った崖に隠されていた誘導照明が灯りを点した。そのまた向こうに細長く見える宇宙に、1隻の宇宙船が現れた。崖の上空にて停止する。バラン第6衛星の僅かな重力に逆らうために掛けた逆噴射が、収容口に張られた重力スクリーンに当たり、水面の波紋に似た模様を作る。

それを合図に、黒スーツの強襲部隊が開放機構の生き残りたちの周囲に集まった。傭われ軍団の面々は背中を小突かれ、追いやられる。振り分ける積もりのようだ。追い立てられる寸前、レイバーがジャスに何かを囁いた。

ゆっくりと崖下への降下を試みる宇宙船は大きかった。崖左右の幅から見比べても、全長は優に400メートルは超えていそうな艦だった。8連装の粒子砲をあちこちに剥き出しにした、純正の準B級戦闘艦だった。資料以外で政府軍の正規艦を目にするのは初めてになる。威容、武装、どれを取っても開放機構の船とは比べものにならなかった。

じっと見上げるコイケの表情をどう取ったものか、ポリーは言った。「待ち伏せの450隻は首都防衛の精鋭だ。1機たりとて逃げられなかったろうよ」

「あれも待ち伏せ艦隊の1隻か」

「首都防衛艦隊の中じゃ、最も標準的な1隻だな」

「あのクラスの船が、450隻はいるわけか…」

ポリーはしたり顔で笑った。「俺も詳しくは知らないがな、政府軍はその気になれば、その数倍の艦船を出撃させることも出来るそうだ」

先のマイスコルの証言とも一致する話だ。

コイケの体に小さな震えが走った。

もはや開放機構からの援助はない。このまま作戦を継続するなら、自分たちだけで主星ラドンに突っ込むしかないのだ。そしてその先には、2千隻の大艦隊が待ち受けている。

俺たち相手に2千隻を出してくる筈がない。それは前にも思った。だが、どうしても思い描いてしまう。行く手に立ち塞がる2千隻の壁を。

あれを使いでもしなければ…。

2千隻を相手に出来る、唯一の武器。かつて2度と使うまいと封印までした武器の名を…。

それを使うことを考えただけでも、全身はおののき、震えてしまう。かつてその名が意識に上ってくる度に、コイケは自分の頬を本気で殴ってきた。今回もそうした。それを使うイメージを、その名を、頭から消すために。どうしてもそちらに向かいそうになる意識を矯正するために。

馬鹿が。下らないことを考えている暇があったら、目の前の問題を片づけろ。

コイケの震えをどのように受け取ったのか、ポリーはせせら笑った。「まあ、お前たちに首都防衛艦隊と遭遇する機会はない。残念ながら、お前たちは連れていけないらしいからな」

隔離された傭われ軍団は、格納ドック奥の壁際にまで追い立てられた。開放機構の生き残りたちはその反対側、扉近くの兵員輸送艇に向け歩かされる。その纏め役は、無害とでも判断されたのだろうか、非戦闘員に混じるジャスだった。皆に小声で何かを話し掛けていた。コイケは強襲部隊の装備を一瞥した。今は皆、通常のビームライフルで武装しており、例のナノマシン発射銃を持つ奴はいなかった。

その、ナノマシンにやられた者たちは動けなかった。もちろん置いていかれるに決まっている。マイスコルもあの少女も、もうほとんど生気もなかった。もう1度マイスコルの横に跪いたエレナも動こうとしなかった。強襲部隊兵士たちによる言葉、銃による恫喝も無駄だった。

「行かないのか、エレナ」ポリーは言った。「お前を置いて行きたくはない。お前程のパイロットだ。政府軍でも必ずそれなりの地位が与えられると思うぞ」

エレナはポリーを黙殺した。

表情を曇らせたポリーだったが、ルイーザに寄り添われるとその翳りも消えた。急がせろ、と大声で怒鳴る。格納ドックの目前にまで迫った戦闘艦の船腹が開いたのが見えた。兵員輸送艇を収納するためだろう。

「その後、俺たちを纏めて焼き払う積もりだな」

舷側の8連装砲塔1基が、砲門を格納ドックに向けているのを目ざとく捉えたレイバーが呟いた。聞こえる距離ではなかったのだが、コイケが振り返り、大きく頷いてきた。その意味するところを、レイバーもすぐに悟った。

兵員輸送艇から飛び出してきた強襲部隊兵士の1人がポリーに向かって何か言った。ポリーは振り返った。

「通信波? 何の話だ?」

「通信波が漏れているんです!」

その会話に、エレナがようやく顔を上げ、いつの間にか隣に立っているマキタを見た。マキタは彼女を見ず、唇だけで“動くな”と告げた。

管制司令室の通信装置は既に破壊した。とすれば、ここにある船のどれかか…、格納ドック全体を見回すポリーの視線が、コイケのそれとぶつかった。先とは打って変わったコイケの表情に唖然とする。

そして、気づいた。「お前、何を、した…?」

「何をしたと思う?」軽い調子で応じたコイケは、開いていた掌を目の前で握り込んだ。指関節が物凄い音を発した。

「まさか、お前、誰かに信号を…」

「なあポリー、それだけひどい裏切りをやっておいて、死んでいった連中に1言の挨拶も詫びもなしか?」

拳がゆっくりと開かれ、手刀となった。

「そのチャンスを与えてやるよ。さもないと俺の気が済まん」

強襲部隊兵士たち4人がライフルの銃口をコイケに向けた。ポリーも腰の銃に手を伸ばした。

コイケが怒鳴った。

「やれ、オスカー!」

その大音声にポリーはたじろいだ。ルイーザが切れ長の目を見開いた。強襲部隊兵士たちの目が、背後の収容扉に走った。生き残りたちを越え、収容扉を越え、断崖を越えて自分たちの戦闘艦にて止まり…。

扉の彼方、遠方の崖下で閃光が迸った。

眩い白光は崖下一杯に膨れ上がり、左右の誘導照明以上に崖を明るく照らし上げ、格納ドック内部をしばし暗く見せ、目に灼きつきながらおもむろに収束し…、

不意に天を衝いた。

青白い残像を曳きながら収束した白い閃光は細長く伸び、戦闘艦の開いた収容口に飛び込み、上空の遥か宇宙に吸い込まれて消えた。もちろん船体が光を通すわけがない。

バリヤーだか防御電磁波だかを解除した戦闘艦の、収容口から入った閃光は槍となり、戦闘艦の胴体を貫通したのだ。

光が横に流れた。船腹から船尾にかけて、這うように。上空に抜けた光もそれにつれて動く。槍がメスと化した。それもとびっきり鋭利な代物だ。メスは戦闘艦の胴体を、ソーセージか何かのようにいとも簡単に切り裂いた。

戦闘艦は降下を停止、崖上への退避を開始した。しかし上昇は崖からほんの僅か上にて止まった。艦は大きく傾ぎ、ガクン、ガクンと揺れた。震える船尾から、2基のエンジンノズルの噴いた炎は数キロ以上伸びた。それに押されて一旦前進した戦闘艦だったが、今度は胴に刻まれた細長い線が捲れ、そこから噴き出した炎に押し返される。

船体のあちこちの窓にフラッシュのような光を明滅させ、水中に湧く血煙のように赤い炎を膨れ上がらせ、戦闘艦は緩慢な速度で崖の彼方の地平線に沈んでいった。そして格納ドックから完全に見えなくなったところで…、

大爆発を起こした。

震動が格納ドックを揺るがす中、ポリーが叫んだ。

「扉を閉めろ!」

ジャスが喚いた。

「みんな走れ!」

開放機構の少ない生き残り連中は、その声に即座に従った。兵員輸送艇の左右に散った老若男女は収容扉横の壁際まで一斉に走り、そこで同時に伏せた。崖の彼方から膨張する明かりが迫ってきた。コイケ、レイバーらが床に倒れこみ、エレナがマイスコルに、マキタとカラバが少女たちに覆い被さった。立ち尽くすのは戦闘艦墜落を茫然と眺める強襲部隊兵士だけとなる。ようやくその1人が扉を操作したものの…、

閉鎖は間に合わなかった。

膨張しながら迫ってきたのは、戦闘艦の爆笑の炎だった。火球となった炎は重力スクリーンに阻まれた。だが、おびただしい量の残骸、岩の破片はスクリーンを突破した。格納ドック内に吹き込む。

破片は扉手前の兵員輸送艇を引っ繰り返した。酸素に触れて燃え上がった破片の発する炎が、立ち尽くす強襲部隊兵士3人を巻き込んだ。巨大な破片が榴弾のように、広い格納ドックの中央まで飛んできた。強襲部隊の兵士たち5、6人を直撃し、彼らを血塗れのバラ肉に変える。破片は壁と言わず天井と言わず突き刺さり、バートラム・サンダーのスタビライザーの1部をひん曲げた。破片を浴びずに済んだ強襲部隊兵士たちも、破片の衝撃にことごとく薙ぎ倒される。2、3人がそのまま壁に叩きつけられ、血の染みを残して崩れ落ちる。

熱風に運ばれ、一際大きな破片が格納ドック内に飛び込んだ。他の破片が壁や兵士にめり込むのを尻目に、それは人を避けるように誰もいない場所にドスンと着地、2度ばかりバウンドして止まった。急に酸素に触れた表面がシュウシュウという音とともに白い蒸気を上げる。

危うく潰されかけた強襲部隊兵士が、破片表面の綻びに気づいた。その中に光る、クロームメッキの装甲にも。

こいつは破片じゃない!

警告の声を上げながらビームライフルを構えようとしたその兵士に、破片から転がり出たものがぶち当たった。傷だらけの顔に瞳だけが鮮やかなエメラルド色をした男がニッと笑った。叫ぼうとした兵士の口は開かず、代わりに一文字に切断された喉がぱっくり開いた。スプリンクラーのように鮮血を撒き散らす。

飛び散った血が床にざあっと降り注ぐ前に、アーシット・マルカムは次の標的に襲い掛かっていた。機械製の拳と肘から突き出た長さ50センチの錐刀が2人目の腹をえぐり、3人目の首筋を突く。3人固まった強襲部隊の中に飛び込み、右足を軸に体をスピンさせる。バレエにも似た優雅なスピンが止まった時、3人は見事に輪切りにされていた。

犠牲者が出た時点で、強襲部隊は冷静さは取り戻せないまでも、反撃に移るために動き出した。マルカムの背後で銃口が上がる。同時にマルカムが床に伏せる。

銃を構えた強襲部隊兵士2人が文字通り燃え上がった。巨大な破片――擬装した高機動装甲車〈ライトニング〉からの熱線照射を浴びたのだ。戻りかけた冷静さが再度転倒した。数丁のビームライフルがライトニングの装甲を炙ったが、表層のパラディウムを焼いたのみの終わった。その1団にライトニングが熱線を撃ち込み、転がりながら逃げる兵士2人をマルカムが追う。

そのマルカムを何とかスコープに捉えようとした強襲部隊兵士の肩を叩く者がいた。振り向く前にそいつは体を半回転させられ、頭から床に叩きつけられた。頭蓋骨が砕ける鈍い音がした。レイバーの技に、今度ばかりは手加減はなかった。たちまち3人の頭を床で砕き、3丁のビームライフルを手に入れたレイバーは1丁をクエンサーに、もう1丁を槍投げに似た遠投でマキタに投げた。

「よしきた!」

武器を手にしたクエンサーの顔に喜色が上った。一瞥でそのビームライフルの構造と使い方を察し、隣に立ったレイバーにそれを的確・簡潔に伝授、並んで掃射を開始する。開放機構の生き残りたちを人質に取ろうと動いた連中に、ルストがジャケットのボタンを千切って投げた。内蔵された指向性爆雷は動く兵士に向かって爆風と破片とを飛ばし、彼らを吹っ飛ばした。ルストは兵士の1人を、レイバー直伝の鮮やかな投技で床に叩きつけ、銃を奪い、そのまま部下たちとともに生き残りたちの護衛についた。

コイケが2人目の首を回し蹴りでへし折り、3人目の喉に貫手を食い込ませた。その殺気は尋常のものではなく、手加減のなさはレイバーの技以上だった。ここまでの怒りと殺意に満たされたのは初めてと言ってもよかった。殺伐に慣れている筈の強襲部隊兵士たちが、返り血を浴びたコイケの姿に気圧され、銃を構えられないでいるのだ。

ハンディキャノンを取り上げた兵士に、つつっと自然体で歩み寄ったコイケは、両足を床に踏ん張りざま、そいつの胸に掌を押し当てた。寸勁。宇宙艇円蓋の耐圧耐衝撃フードを粉々にした掌からの波動は、黒い防弾防御スーツを通して兵士の肋骨を文字通り粉砕した。その彼方ではマルカムが奪ったライフルをカラバに投げ、再びスピンを始めていた。カラバが1声咆哮し、銃と拳を振り回しながら強襲部隊に突っ込んでいく。

マキタは誰よりも鮮やかにビームライフルを使いこなし、子供たちを庇いながら強襲部隊と撃ち合った。4人を倒した時に、視界の隅に、出入口を飛び出していった人影を捉えた。瞬間ではあったが、駆け去る後ろ姿がポリーのものだとはわかった。

逃がすか。

「マキタ!」

ビームライフルを手に出入口に走るマキタに、コイケが取り戻したハンディキャノンを投げた。止まりも振り返りもせず、左手で掴んだマキタは、それをホルスターに捩じ込み、格納ドックを後にした。

60人強の強襲部隊は、応射らしい応射も出来ぬまま、大多数を失った。もはや必要あるまいとナノマシン発射銃を仕舞い込んだ判断が、連中の優位を奪った。傭われ軍団の反撃は窮鼠どころか毒蛇のそれだった。1度首根っこを押さえた相手にここまでの手酷いしっぺ返しを食らおうなどとは、想像だにしていなかったのだ。

それでも6人は甲虫型戦闘艇に逃げ込めた。味方艦爆沈のショックを経て、それでも全滅を免れたのは、偏に彼らの優秀さ故だ。

シーザンス6機はあたふたと発進した。1機など、破片が当たって横転までしていたのに、見事に離陸してのけた。だが、よもやの敗走だった。一刻も早く僚艦に連絡し、増援を要請…。

重力スクリーンを越える寸前、ライトニング装甲車の熱線銃が猛然と6機を追った。2機のシーザンスが後尾に被弾、重力スクリーンを出た瞬間に崖に突っ込んだ。

残る4機は全速力で崖上まで翔け上った。彼方に墜ちた味方戦闘艇の残骸が見下ろせる場所にまで達する。そこで4機を駆る強襲部隊兵士全員が目を剥いた。

残骸の上に立つ人影を見たのだ。

全身から眩い光を放つ、銀色の人影。艦の残骸の上に佇み、通過する戦闘艇4機を見上げているのがわかった。兵士たちの驚愕を他所に、探査スコープは自動的に人影を拡大していた。各所に継ぎ目の見えるそのボディは機械化されたものらしいと思われた。仮面に似た頭の両側から左右に伸び、曲がって天を衝く2本の角があった。兵士の1人の発した呟きが、他の戦闘艇の通信機にも届いた。

“光る、鬼だ…。”

瞬間、4機に恐怖が走った。直感に根拠はなかったが、全員が理解した。味方艦を墜としたのはこいつだ。戦闘艇内に悲鳴が上がり、4機は攻撃も忘れ、僅かな衛星の重力を振り切ろうと急上昇を開始した。

〈セカンドフェイス〉のオスカー・シュートは、苦もなくその4機の前に出ていた。

その気になれば超光速での飛行も可能な第2の体だ。速度に自信があろうと、たかが戦闘艇4機に追いつくなど造作もなかった。

腹部1枚胸部2枚、計3枚のプレートが発光した。全身が放つ光がそのまま伸びたような3本の青白い光は1本に収束後、太さを増した。再び天を衝いた光は、1400万度の白熱光、シールドや防御電磁波を切っていたとは言え、B級戦闘艇の幾重にも及ぶ装甲をいとも簡単に切り刻んだ超高熱の槍だ。

光の槍は遁走するシーザンス4機を一撫でで、周囲を漂っていた無数の小惑星毎、蒸散させた。

マキタは走った。息もつかず、全速力で。

通路にはあのガスに似た何かで殺されたらしい数十人の死体が転がっていた。マキタの足は彼らを決して踏みつけなかった。しかし足元に意識を向けながらも、ポリーの背中だけは見失わない。いくら引き離されても絶対に逃さない自信がある。追跡に関しても獣並の感覚を誇るマキタだ。何としてでも追い詰める。そして…、

ポリーに問い質すことがある。

と、走りながら気づく。ポリー、1人?

ルイーザはどこに行った…?

階段を駆け下りたポリーはその足で、射撃訓練場に飛び込んだ。

ビームライフル片手に、マキタも管制室を抜け、訓練場に突入した。飛び込むと同時に、視界の隅が赤い点滅を捉えていた。わかっていた筈なのに、体は勝手に反応した。

目前に動いた影を、マキタはビームライフルの掃射で撃ち倒した。

2体の自動標的が音を立てて倒れた。そのままステージ外へと引っ込んでいく。赤ランプの点灯、わかっていたのだ。実戦射撃訓練場の標的が動いているのは。

手にしていたライフルが火花を散らし、真っ二つに折れた。

ポリーが背後で静かに笑った。マキタは肩を落とし、手に残ったライフルの残骸を捨てた。「考えたな、標的を動かすとは」

「お前は頭より先に体が動くタイプだと思ってたんでね」〈クランゲージョ〉の暴れた影響か、ときたま照明が怪しくなる訓練場の壁を背に、ポリーは携帯レーザーガンを構えていた。「だが、こうも簡単に引っ掛かるとはね。おっと、動くなよ」

「なぜ、撃たない?」

「お前を撃ち殺したら、俺はどうやって出て行けばいいんだ?」ポリーは笑った。しかし銃口はマキタの背中を狙ったままであることは、感覚でわかった。「それにな、1つ訊きたいこともある」

笑い声が途切れた。真顔に戻ったようだった。「お前たち、ただの傭兵じゃないな? お前たちは本当は何者だ? この星系にいったい何が目的でやって来た?」

「何だよ、1つじゃないじゃないか」

引き金に掛かるポリーの指に力がこもったのがわかった。マキタは挙げようとした左手を止めた。ポリーの息遣いが落ち着き、マキタは左手でボサボサの頭を掻いた。「それについちゃ、長い話があるんだ」

「聞こう」

「その前に、俺からも1つ聞かせてくれ。俺の方はすぐに済む」

「待て、こっちを向くな」マキタの早業を知るポリーは用心深かった。銃口越しの視線はマキタを解放してくれそうになかった。「よし、言ってみろ」

「この計画はお前の…、お前1人のアイディアじゃないな?」

「何だと…?」

沈黙の間を、低い唸りが通り抜けていく。人型標的があちこちで動き回っている音だ。銃口は逸れず、緊張は薄れない。しかし、空気の向こう側には動揺があった。「どういう、意味だ?」

「意味も何も、言葉通りさ。この計画を立てたのはお前じゃない」

「他に、誰が…」

「ルイーザだろ」

「違う!」

ポリーが激昂した。その指に力がこもるのがわかった。マキタはヒヤリとした。

「計画を立てたのは俺だ。彼女は聞いていただけだ。そして…」言葉のあちこちが震えを帯びる。「俺についてくると、言った…」

「へーえ、俺の聞いた話と随分違うなあ」マキタは大きく鼻を鳴らした。「俺はこれと同じ計画を、ルイーザから持ち掛けられた。御丁寧にも1夜のもてなしと一緒にな」

「………!」

「ベッドの上での誰かさんの夢うつつの顔まで、ルイーザは話してくれたぜ」

「嘘だ!」

もちろん、嘘だ。口から出任せもいいところだ。せせら笑うふりをしながらも、マキタの額には汗が滲んでいた。しかしポリーはその嘘に気づかなかった。頭に血が上ったのだろう。そして思い当たるフシがあったのだ。ルイーザがマキタに並ならぬ関心を寄せていたのは事実なのだから。

しかし…、「ルイーザが俺を裏切る筈がない…」

「ほーお、大した自信だな」

「俺たちは愛し合ってる! 2人で新しい生活を築くと誓った!」

「彼女をここに連れてこいよ。その上で話しをつけよう。彼女自身に選んで貰おうじゃないか。お前か、俺か」

返事はなかった。勘が働くのは銃や宇宙での駆け引きばかりではない。マキタはここでも読み勝った。

ポリーはルイーザがどこに逃げたのかを知らなかったのだ。

ルイーザ、どこにいる? なぜ俺を放ったまま逃げ出した? 気づいた時にはもうその姿はなかった。頼む。ここに来てくれ。こいつの言ったことが嘘だと言ってくれ。君が俺を裏切る筈がない。君は俺に、あれだけ熱く囁いたじゃないか…。

背中に感じていた視線が薄らいだのがわかった。全ての元凶がルイーザであること、そして彼女が実はポリーに何も明かしていなかったと見越しての賭け、マキタはその賭けに勝ったことを知った。その勝利は、ルイーザがポリーに何も与える積もりなどなかったことを意味するものだった。

照明までもが明滅を始めた訓練場の中、ルイーザ、と呟いたポリーの視線の焦点が、遂にマキタから外れた。ほんの一瞬。

もちろんマキタは逃さなかった。

後ろ頭を掻いていた左手首を、頭蓋骨に叩きつける。正しくは左手首に嵌めたブレスレットを。ブレスレットの手の甲側には通信機や残留放射能測定装置などの各種センサーがついていたが、手首裏側についているのはリモコンスイッチのみ。スイッチはベルトのバックルに連動していた。バックルに埋め込まれた人工宝石はレンズだ。迸るレーザーの威力を増幅する。

シュッ…! 空気を切り裂いたレーザーはマキタの正面、訓練場の擬似壁に大穴を穿ち、派手な音と火花を散らした。マキタの増援か…! ポリーの注意が背後入口へと走り…、

遂に銃口も逸れた。

マキタは上体だけ前に倒しざま、右手でジャケットの裾を撥ね上げた。

再度の轟音が訓練場を揺るがせた。

チカチカと明滅を繰り返す灯りの中、ポリーの厚い胸板が爆発した。マッハの銃弾は胸部貫通とともに肋骨全部を砕き、背中の射出口から内臓と一緒に噴出させた。壁4方に飛び散った鮮血は周囲に降り注ぎ、マキタの足元にまで降り注いだ。

マキタは前のめりに倒れる格好で、ハンディキャノンをポリーに向けていた。ジャケットの背中にポリーのレーザーがかすった痕が残っていた。

ゆっくりと上体を起こす。

「今度は俺が質問に答える番だな」

ハンディキャノンを左手に持ち替え腰だめに構え、右手は脇腹を揉んでいた。上体だけを前倒しにしながらという妙なスタンスで撃ったために、これまでその反動を受けたことのない筋肉が悲鳴を上げたのだ。「長くなる、ってのは嘘だ。すぐに済む」

目を見開いたポリーは壁に背をつけ、ずるずるとずり落ちてきた。唇が何かを言いかける。出てきたのはどす黒い血の塊だけだった。

俺たちが、いや、俺がこの星に来たのは…、マキタは言った。

「俺が〈あの男〉の息子だからだ」

悲しげに首を振ったマキタは踵を返し、訓練場を後にした。ポリーの見開かれた目は既に乾き始めていた。何かを言いかけた瞬間に事切れていたのだ。ハンディキャノンの弾丸を食らって即死しなかったのが不思議なくらいだ。

言葉にはならなかったが、唇の動きは読み取れた。1言、ルイーザ、と。

近づく者を待ち受け、低い唸りとともに動き回っていた自動標的たちが、動きと音とを停止させた。明滅していた照明も、やがて完全に、消え…。

格納ドックに保安省強襲部隊50名余りの死体が転がった。

いや、散らばったと言った方が正しかった。銃で撃たれた死体は全体の半数に満たなかったからだ。マルカムの錐刀が、レイバーの投技が、カラバの振り回した拳とライフルが、強襲部隊兵士20人以上を切り刻み、頭蓋骨を砕いていた。銃を撃つより振り回す方に夢中だったカラバは反省しきりだった。いくら怒りに我を忘れたからと言っても、こんなことばかりやってるから、いつまで経っても野蛮人扱いさせるんだよなあ…。

コイケに至っては、素手だけで7人を嬲り殺しにしていた。

残りはクエンサーやレイバーの部下、ライトニング装甲車に残っていたマルカムの部下による熱線掃射が片づけた。対してこの戦闘に限り、味方の損失はゼロ。

誰1人、快哉を叫ぶ者はいなかったけれども。

マルカムへのねぎらいも、コイケへの賞賛も、皆虚ろに響いた。白銀光の光球となって格納ドックに飛び込んできたオスカーが、一旦装甲車に入り、ズボンとシャツに手足を通した生身の身体に戻って出てきた。レイバーとマルカム画素の肩を叩き、向けてきた笑顔も、すぐに消えた。オスカーの変身を初めて見るクエンサーは半分薄気味悪げに、カラバは少々怯え気味に、その端正な横顔を窺っていた。

コイケが格納ドック収容扉前に固まる非戦闘員たちを見つめていた。他の面々も彼らを見た。開放機構生き残り全員が泣いていた。老いも若きも、男も女も、エレナ以外の全員が。

死者を悼むための涙でもあろう。だが同時に、滅びゆく開放機構に向けての涙でもあろうと思えた。故郷であり母胎であり、自分たちが必ず帰れる場所だった組織の終焉。それは1つの国の、或いは星の滅亡にも似ていた。

エレナは事切れたマイスコルの手を握り締めていた。泣くどころか、涙1粒すら浮かべてもいなかった。オスカーの登場にも、顔さえ上げなかった。ただ、目だけがギラギラと…。

そして、あの少女も息絶えていた。

いつの日にかこの運命が開放機構を襲うだろうことは予想できていた。だが少しばかり早すぎ、そしてあまりに凄惨すぎた。最後の勝利も味わえないまま。コイケは慚愧に責められた。俺がもう少し厳しい判断で事に当たれていたなら、少なくともこんな結末だけは避けられたかも知れなかったのだ。

ハンディキャノンを右手に提げたマキタが戻ってきた。

「やったか?」

マキタはコイケに首を振った。「女は逃した」

「ルスト」と言い様、レイバーが駆け出した。ルストたちも一斉に続く。クエンサーとカラバもそれを追い、3方に分散、あちこちに消える。

マキタはハンディキャノンをホルスターに収め、永遠の眠りに就いた少女の側に近寄った。青白いその顔を沈痛に見下ろし、ゆっくりと跪き、少女の体を抱き上げ、固く抱き締めた。近くでマイスコルの横に座るエレナが硬い表情のまま、前方の収容扉手前で泣いている非戦闘員たちが、一斉に顔を上げ、マキタを見た。少女のあまりに軽い身体を抱いたまま、マキタは虚空に目を据えていた。身動きもしなかった。涙が込み上げてくるのを堪えられずにもいた。卓越した戦士でありながら、死に対して未だアマチュアであり続けるマキタ…。

「事情はコイケから聞いた」隣に立ったマルカムが言った。「これは明らかなルール違反だな」

マキタは頷いた。敵はマキタたちの許せる1線を越えた。非戦闘員を意図的に巻き込んだのだ。この小さな体から命を奪い去った連中には、後で必ず償いをさせてやる。

必ず、だ。

レイバーたちが戻ってきた。ルイーザはどこにもいなかった。

そのレイバーが言った。息苦しくないか、と。マルカムとオスカーが管制司令室に足を運び、原因を確かめた。苦しい筈だ。〈クランゲージョ〉の放ったレーザーは緊急避難区域の壁を貫き、この基地の主要機関――発電装置や人工重力発生装置、生命維持機関――の収まる区画にまで損傷を及ぼしていた。

「出発するしかない」

コイケが言った。やがては酸素も尽きる。墜とした戦闘艦を探しに政府軍やら保安省やらの増援もやってくるだろう。一刻も早くここを離れ、探査網の死角に隠れなければならない。

基地を棄てることに、開放機構の生き残りたちは少なからぬ抵抗を示した。コイケは懸命に説得する。開放機構の精神をここで絶やしていいのか。いつの日にか戻ってくる時のために、今は生き延びることを優先すべきじゃないのか。それともその望みすら失ってしまったのか、と。

老人の1人が口を開いた。望みがなくはない。外宇宙に出ていった同志全てが逃げたわけではない。中には資金や物資の調達、武装や装備を調えるために、故郷を後にした者もいる。ごくたまにではあったし、量も充分とは言い難かったが、未だに武器や食糧を届けに来る無人艇がある、と。「本当か、エレナ?」

エレナは無言で頷いた。

「それなら尚更だ。とにかくその外宇宙の同志たちと合流して、資金を蓄え仲間を増やして、開放機構を立て直すんだ。そうしなくちゃ、死んでいったものが浮かばれない。そうだろう?」

その言葉でひとまず全員が、と言っても40名強しかいなかったが、バートラム・サンダーの空いた船倉に入った。ルストたちが船倉に簡易ベッドと毛布を持ち込み、彼らが寝起きできる簡易避難キャンプを作る。問題は食糧だが、必要な分は輸送船から運んでくれば大丈夫だろう。

「…囮部隊を救出に行く?」クエンサーが呆れ返った。「何を馬鹿なことを。もう遅いぜ」

マキタが言った。「生き残ってる連中がいたら?」

「馬鹿野郎。たかだか10人や20人のために、450隻のど真ん中に突入できるか。政府軍部隊は引き払ってるかも知れん。だが賭けてもいい、哨戒部隊は残ってる筈だ」

「クエンサーに賛成だ」オスカーが口を挟んだ。「生存しているかいないかわからない人間のために、計画を危険に晒すわけにはいかない」

クエンサーがほれ見ろと言いたげにマキタを見る。

それに…、オスカーは続けた。「さっきスプリッツァの通信機を確かめたが、救援要請1つ受信した形跡はなかった。生存者が残っている可能性は極めて低い」

「それでも俺は行く」

「馬鹿だろてめえは」

「ソウさん、計画を何だと思っているんだ?」

オスカーの目がすっと細められた。

「計画は計画だ。わかってるさ」マキタはオスカーに食って掛かった。「俺だって忘れちゃいない。しかしな、出動していった連中は、その計画のために動いてくれてたんだぞ。確かに通信もない。無駄かも知れないさ。だが誰かが生きていたらどうする。壊れた機体の中で身動き取れないで、それでも助けを待ってる奴がいたらどうするんだよ。俺たちを信じてくれたからこそ、連中は出動した。その連中を見捨てて、お前は平気なのか? 哨戒部隊が残ってるなら、こっちが見つからないように動けばいいんだ!」

マキタは遂に怒鳴り出した。「俺たちを信じてくれた連中は俺たちの仲間だ。スペースサルベイジャーズは決して仲間を見捨てない。俺はこれまでそうして来たし、これからもそうさ。それがどうしても許せないなら、俺を排除するがいい!」

峻烈、とはまさにこのことだった。オスカーを睨むマキタの目は火を噴くかと思われた。その眼差しはオスカーより、隣のクエンサーを驚かし、脅かしていた。クエンサーはその瞬間に、己の認識不足を悟った。この仕事に入る前はマキタのことを、ネームバリューだけの青二才だと決めつけていた。仕事が始まって、パイロットとしての腕を目にして、少しは出来る奴だとも思ったが、根本的な認識が変わったわけではない。機会があり次第、その鼻柱をへし折ってやろうと企んでもいた。だが、クエンサーとてプロの傭兵だ。これまで危険な橋も渡ってきたし、とんでもなく危険な連中とのつき合いもしてきた。

今、彼がマキタから感じたものは、これまで顔を合わせてきた危険と言われる連中とは、根本的に違っていた。それが何なのかは今の彼にはわからなかった。しかし迫力1つ取ってみても、彼の経験してきたものなど問題にならないとだけはわかった。その銃の腕前は訓練中に垣間見たクエンサーだったが、その狙撃手の目を正面から見たのは初めてだった。気圧された。

認めたくはなかったが、思わざるを得なかった。

こいつは、ホンモノだ、と…。

「まあ、そういきり立つな」レイバーがマキタを宥めた。「リーダーがいるんだ。最終決定はリーダーの仕事だ。それに従おうじゃないか」

その場のメンバー全員が、コイケを見た。

「俺の意見は…」コイケは全員を見回した。「マキタと同じだ。但し、接近には細心の注意を払え」

「俺が行く」マキタはスプリッツァに向かって歩き出した。ジンリッキー1機なら擬装も簡単だからだ。

「私も行こう」オスカーがマキタに続いた。「宇宙での行動なら私の方が自在だし、ソウさんよりは隠れるのも上手くやれる」

「うるさいよ。まあ、確かにそうだが」

「その代わり、ソウさんの援護も出来る」

「おお、そん時は任せた」

2人にやり取りに頷くコイケの横で、クエンサーが呆気に取られていた。「おめェ、さっき反対したばかりじゃ…」

「リーダーが決めたんだからな。決定は絶対さ」

振り向いたオスカーは表情も変えずに言ってのけた。

他の面々はすぐさま出航準備に入った。エレナはグレイハウンドとともに、スプリッツァに入った。

マイスコルや少女たちの遺体は置き去りにする以外なかった。

スプリッツァのブリッジにて、メインスクリーンに遠ざかる基地を、歯を食い縛ったエレナが見つめた。恐らくバートラム・サンダー船内でも、他の生き残りたちが同じ思いで見つめていることだろう。そして皆がそれぞれの胸の裡で、それぞれの別れを告げていることだろう。

「あそこを、撃って」

その声に、コイケは思わずエレナを見た。ジンリッキーのコクピットにニムル第5衛星周辺の標準座標を送っていたマキタも振り返った。

エレナはスクリーンを見上げたまま、言った。小さな、抑揚のない声だったが、よく聞こえた。

「あそこを全部、焼き払って」

しかしその平坦な声に、限りない慟哭があった。それを感じ取ったコイケとマキタは、そんなエレナを見つめるしか出来なかった。

今ここで、俺たちに焼き払ってと頼む以上、2度とは戻って来られないんだぞ。ここにはマイスコルも眠っているんだぞ。それを焼き払えと言うのか? 構わないのか?

しかし言葉になったのは、「わかった」の1言だった。ただの故郷ではない。特別な場所だからこそ、彼女はここに政府軍や保安省が入り込むことが許せないのだ。

スプリッツァが誘導灯を点滅させ、ラスキーン、プワンソン号、メイ・クリンガー、バートラム・サンダーを先に行かせた。船首を基地へと向ける。「マキタ、無慣性反物質ミサイル発射用意」

マキタがコイケの横顔を窺った。「いいのかよ」

「何が」

「スプリッツァの、武器を…」

「構わない。やってくれ」

マキタは目を逸らし、傍らのパネルに指を走らせた。

スプリッツァ両舷側から尾を曳いて飛んだ4発のミサイルは、基地の入口の崖に飛び込んだ。光が弾けるように飛び交い、それが消えた時、バラン第6衛星には深さと幅、約20キロに亘る大穴が空いていた。跡形もなく消滅させた方がエレナも安心ではあったろう。爆発により四散した反物質は、通常物質と触れ合った瞬間に閃光とともに無に帰してしまうのだ。

スプリッツァに伝わってきたのは、かすかな震動だけだった。

エレナは燃えるような眼差しでその光景を睨み、震動を全身で受け止めた。相変わらず涙はなかった。あるのはただ、燃える憤怒だけ…。

コイケは黙ってエレナの姿を見守った。マキタは首を振り振り、ブリッジを後にした。

…傭われ軍団5隻はその足で、ニムル第5衛星宙域に回った。擬装したジンリッキーとセカンドフェイス・オスカーとが注意深く、集合宙域を調べて回った。出動していった開放機構の陽動作戦部隊には生存者はおろか、形を保っている艦船、小型艇1機すら残ってはいなかった…。

間奏曲――Interlude――Ⅱ

「おい」

その声に、少年は腫れ上がった瞼を開けた。

薄暗い学校の路地裏。壁をびっしょり濡らす湿気に塗装の剥げかかった上を、翅のないゴキブリが這い回る。

あの太った憎々しい顔が薄ら笑いを浮かべ、少年を見下ろしていた。

「俺様に従う気になったか」

痩せた少年は応えなかった。

両腕を左右から押さえつけられ、身動きできない状態だったが、殴られ、腫れた顔からは、まだ闘志は失せていなかった。

その頬に、太った顔が唾を吐き掛けた。「貧民街出身のお前が、俺様に逆らおうなんて考えるからこうなるのよ」

左右から少年を押さえつけるデブの手下たちが笑った。

子供が着るにしては上等すぎる誂えものを着たデブを、少年は睨み返した。貧民街出身で悪かったな。言っておくが、成績にしても何にしても、俺はお前なんぞより遥かに上だからな。

恐らくそれが気に入らなかったのだ。デブは何かにつけ、少年を目の敵にしてきた。遂には少年を脅し、引ったくりの手先にまで使おうとした。もちろん通報し、捕まえさせるためにだ。もし脅しに屈し、そんなことに加担していたら、いくら少年が抗弁しても無駄だったろう。デブの父親はこの街の検察委員とやらの要職にあり、貧民出身の少年の証言など握り潰せる立場にいたからだ。

言い返す代わりに、少年はデブの顔に唾を吐き返した。

デブの顔色が変わった。肉に埋まった醜い顔を歪め、抵抗できない少年を何度も殴りつける。殴る度に弛んだ頬肉がプルプルと揺れる。

しかし、少年は許しを請うどころか、悲鳴すら上げなかった。

「いいものを持ってきてるんだ。これを使おう」

肩で大きく息をつきながら、デブが手下にあるものを渡した。警察組織が犯罪者に対して用いる拘束器具だった。検察委員というのはこの街の警察組織の謂わば親玉だ。その伝手で入手したものだろう。

ここでも抵抗は叶わなかった。体格のいい手下4人に力づくで押さえ込まれ、針金の腕輪で柵に両手を固定された。無理矢理口を開かされて口枷を咥えさせられた。首まで柵に繋がれ、少年は顔を逸らすことも出来なくなった。

デブは少年を殴る代わりに、その前に立った。ズボンのジッパーを下ろす。

自慰のやり過ぎで萎びたイチモツが突き出され、少年は鼻持ちならない悪臭を嗅がされた。デブが何をする気なのか悟った少年は必死に抵抗しようとした。しかし柵に繋がった針金が首に食い込み、抵抗の意思はあえなく潰えた。

肉に埋もれた醜い目が残忍な笑いに満たされた。やはり良い服を着た手下ども4人も、少年を見下ろしてせせら笑っていた。

「2度と俺様に逆らう気を起こさないようにしてやる」

同じく悪臭を放つ黄色い飛沫を顔と口に浴びた瞬間、痩せた少年の目に宿ったのは、復讐の炎だけではなかった。

この星には名宰相と呼ばれる当主がいる。ここを名実ともに名門に相応しい星にしたとまで言われる名君だ。しかし解放と平等を謳うその宰相にしたって、所詮は高みから庶民を見下ろす貴族に過ぎない。そんなお偉い御方が上に立ったままだから、こんな屑が親の威光を笠に、幅を利かせているんだ。

ギラギラと光り始めた目で、少年は誓った。いつの日にかお前の醜いそのしたり顔を消すだけの力を手に入れてやる。

そしてどんなに時間が掛かっても、この償いは必ずさせる。お前を、お前たちを俺の前でひれ伏させ、跪かせてやる。

必ず、だ。

《サビア・サロイはベッドの上で、今晩何度目かの寝返りを打った。

眠れない夜がもう何時限続いているだろう。うつらうつらすることはあるのだが、すぐに目が覚めてしまう。頭が冴えてしまう。何度目薬を差し、洗浄しても、目はすぐに充血し、潤いを失くした肌は化粧すら拒み始め、ささくれだった神経は胃を苛立たせた。人工惑星ギーン最高のホテル〈スターライト・インペリアル〉の、エクセレントスイートのベッドでさえ、彼女を全く休めてはくれなかった。だからわざわざジュドー星から、愛用のベッドを運んでこさせた。銀河のこちら半分で最も彼女に合った寝心地を約束してくれていたベッドが、今は身体に余所余所しく、雑音1つ入らない部屋の静けささえ神経を苛んだ。

姉さん…、アリーゼは無事だろうか。生きていてくれてるだろうか。

最終調印式の時までに戻ってきてくれるだろうか…。

ラビド星代表団との丁々発止の攻防の末、全精魂を使い果たしたような疲労と引き換えに、何の付帯条件もつけさせず、やっとの思いでもぎ取った20時限。その半分が過ぎようとしていた。

サビアは痩せた。目つきばかりが悪くなった気がする。刺々しい顔をしている気がする。鏡を見るのが嫌だった。

ジュドー星は明日を迎えられるのだろうか。ラビド星と連邦の手から、ジュドー星を守り抜けるのだろうか。

私にその力があるのだろうか…。

自分とてネルソン・サロイの血を受け継ぐ者だ。その力がない筈がない。私は駄馬ではない。それを証明したくてジュドー星当主の座に就いた。だが…、サビアは首を振った。

私には荷が重かった。これまでは何とか耐えてきた。誤魔化してきたと言っても良い。常に力の120パーセントを絞り出すことを要求された。被り慣れているとは言えない冷徹の仮面をつけ、サビアは本当に突っ張ってきたのだ。

だが、仮面を脱いだ本当の自分は弱い。小さい頃はただの泣き虫だった。今でも実は大して変わっていないと思う。どんな些細なことにもすぐに力を落とし、落涙した。母の…、あの母の声が、今でも夢に蘇る。

――情けない子ね! それでもサロイ家の血を次ぐ子なの!

――どうして女の子で生まれてきたの!

――あの女よ! 全部あの女のせいよ! だからお前も!

母は…、悪人ではなかった。だが、サビアへの接し方はいつだって苛烈を極めた。母の言葉の鞭は鋭利な刃物となって、幾度も容赦なく降り注ぎ、サビアの心を突き刺し、えぐった。

そんな時、いつもサビアを庇ってくれたのはアリーゼだった。

アリーゼは誰からもサビアを護った。母からは特に。そしていつもサビアの側にいた。小さい頃は隣にいなかったことの方が少なかった。ノロマな私への同情だろうかと勘ぐったことも多い。だが、誰であろうとアリーゼは別け隔てなく、利己心のない愛情を注げる女性だった。それは万民に愛された政治家ネルソン・サロイと同じ資質ではなかったか?

そんな姉が羨ましくて仕方なかった。

優しいだけではない。アリーゼは、人の上に立つ者の必要とする資質全てにおいて、サビアを凌いでいたからだ。

父にくっついて各星を回ったり、ジュドー星を訪れた国賓に謁見する機会も多かった姉妹だが、アリーゼの人を見る目はその頃から卓越していた。姉が頼れると踏んだ相手は、必ずサロイ家に何らかの報いをもたらしてくれた。父が病に倒れ、サビアが当主代理として任に就いた時、アリーゼのアドバイスがどれだけ役に立ったことだろう。