スペースソルジャーズ(4)

原案 田頭満春

兵器考証協力 岡村智教

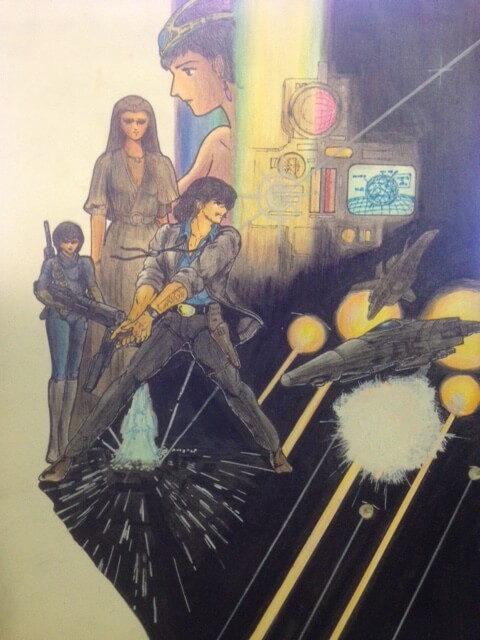

ページの途中に複雑な科学式が展開されるようなハードSFではありません。そもそもそんなもの書けません。スペースオペラです。大宇宙を駆け回る宇宙船と、武器を手に走り回るヒーローヒロインが、己の肉体のみを頼りに活躍する、純然たるスペオペです。

『スターウルフ』シリーズや、『ノースウェスト・スミス』シリーズなどを思い浮かべて頂ければわかりやすいかも知れません。

宇宙船や超兵器も登場しますが、あくまで主役は人間です。笑い、泣き、怒り、叫ぶ主人公たちの活躍を読んで頂けたらと思っています。ジャンルはSF冒険アクション、ですが、もう1つ付け加えることが許されるなら、「青春」小説にもなり得ているという自負もあります。

故・野田昌宏氏にこの作品を読んで頂きたかったと、心から思っています。

第2章 結界への侵入 その4

(4)

ブレイザークロス開放戦線機構。

9000人の兵士を抱えるゲリラにしてレジスタンス集団。非戦闘員の数も入れれば、その総数は5万人近くに膨らみ、その本拠地はちょっとした都市並のコミュニティの様相を呈していると言う。

その活動の起源は200時塊前。ブレイザークロスが外界から星を閉ざすのと同時だった。もっとも当初は現在のようなゲリラ組織ではなく、ブレイザークロス総統ブレハム・グランザーが突如として施行した星系閉鎖政策に反対する、知識人を主体とする市民レベルでの団体であった。当然ながら当時の名称には、“戦線”は冠されていない。

彼らの主張はこうだった。星の閉鎖は文化の純粋化には繋がるが、同時に星の衰退を招く。銀河のあらゆる星々は多文明との接触・交渉によって発展してきた。元来文明とは鎬を削り合い、不要なものを切り捨て、常に新たな血を補うことで進歩していくものだ。現にこれまでのブレイザークロスとてそうではなかったか。外界との交わりを遮断しようなどと言うのは、ただただ孤立を求め、結局は破滅への道を辿る愚行に過ぎない…。

他の星々から孤立し、置き去りにされた星々の末路を、知識人たちは直接間接を問わず学んできた。置いて行かれることへの恐怖感を抱くのは当然だった。各種メディアを通じての彼らの訴えは、無知ではないことを自負する多くの市民に圧倒的な支持を得た。各星各都市で政策撤回を要求する市民デモが巻き起こった。

総統ブレハム・グランザーは何の返答も寄越さず、代わりにそれら市民運動を徹底的に弾圧した。デモ隊は警察機構たる内務省ではなく、保安省の治安維持部隊に蹴散らされ、毎度死者と数千名単位での負傷者とを出した。各都市の留置場は連日連夜満員となり、臨時の収容所を設けなければならなくなる程だった。

総統グランザーはこの非常事態と犠牲者の発生に対しても、何の釈明も弁解も、遺憾の意も表明しなかった。出されたのは布告だけ。

――デモ隊参加者は処罰しない。但し、3度を超える逮捕者には厳重な処罰が待つことを覚悟せよ。

布告は文字通り、実践された。デモ参加の市民は3度目の逮捕より、保安省による苛烈な尋問に晒され、転向を余儀なくされた。抵抗する者には拷問が待ち受けていた。デモを扇動した人間には、社会的地位を問わず、確実に死刑が宣告・執行された。“開放”を叫ぶ人間とその言論はあらゆるメディアから締め出された。弾圧と統制はグランザー自らの指揮の下、ブレイザークロスの4つの惑星に徹底して行き渡った。

何とか逃げ延びた知識人、彼らに賛同する者たちは、地下に潜む以外になかった。潜伏しながらも活動を続けた。抵抗も続けた。しかし多くの市民は挫けた。政府が、誰よりも総統が、本気だと知ったからだ。

市内各所に潜む開放主義者狩りは日に日に激しさを増し、対テロ犯罪警戒組織だった保安省は軍と結託し、いつしか開放主義者狩りのエキスパートと化していた。逮捕者を公開処刑に近い形で殺したこともあった。銃殺、ガス、拷問。ヴァラエティに富む処刑の数々がまた市民の恐怖を煽り立てた。保安省はその市民たちに対しても、開放主義者を匿ったり庇ったりした者には同様の処罰を以って臨んだ。総統の承認を得たその処断は、かつてデモ隊に参加した市民を完全に沈黙させるに充分だった。同時に保安省は密告者には報賞も出した。潜伏する開放主義者たちの数は激減した。

しかし理想に燃える者たちは、ただ弾圧されるに任せてはいなかった。

第3惑星バランに設けられている星系防衛艦隊の補給基地を襲った彼らは、ちょうど基地を視察中だった政府要人を爆殺、多量の武器弾薬を奪うことに成功したのだ。

開放主義者たちはその場で、ブレイザークロス開放戦線機構の設立を宣言、再び地下に潜った。

以来200時塊、開放機構と政府、特に保安省との戦いは続いていた。総統ブレハム・グランザーは未だ健在であり、開放主義者たちへの弾圧布告も解かれていなかった…。

以上がヴァクトルンの資料にエレナの話を加えた、開放機構の大まかな歴史である。ヴァクトルンの資料にあった第4惑星リブルの基地は、2時塊前の激戦により陥落したらしい。現在本拠は第3惑星バランの第6衛星に移されていると言う。

「ここ最近は負けが込んでるの」エレナが言った。「でも、きっと盛り返すわ。近いうちに。12時塊前の大勝利よ再び、ってね」

「ほう」

「その時にも大きな戦闘があったの。かつてなかったくらいの大勝利。あたし小さかったけど、その時のみんなの喜びよう、覚えてるもの。話したわよね、外宇宙から来た傭兵部隊が、あたしたちの〈英雄〉になったってこと。その人が戦闘機の上に立ってた姿、今でもはっきり思い出せるもの」

研究を重ねたとは言え、所詮は素人ゲリラの延長線上にしかいなかった開放機構に、その人はありとあらゆるゲリラとしての戦い方を教えてくれた。操艦から艦隊の組み方、迎え撃ち方。或いは宇宙艇での艦隊の襲撃法。射撃。爆発物の取り扱い。その作り方。都市部への潜入・潜伏法。変装を始めとする敵陣内での擬装法。通信機故障の際の秘密通信法。捕虜の尋問のやり方。狙撃。反狙撃に至るまで。現在開放機構で用いられる全戦術は、〈あの男〉が契約終了時までに彼らに教えこんだものばかりだと言う。そのお陰で12時塊前、開放機構は政府軍主要基地2つを陥落させるという、これまででは考えられない大勝利を上げられたのだ。だからこそ今も、去って久しい〈あの男〉への崇拝が根強く残っているのだ…、エレナはそう語った。

だがその大勝利は、開放機構が単なる市民崩れの抵抗勢力ではなくなったという証明ともなり、保安省と軍との結びつきを一層深め、弾圧に苛烈を増す結果となってもしまったらしいが…。

濾紙を折り畳むコイケは何気ない顔で感心して見せながらも、マキタのことを気にしていた。しかしマキタはコイケの心配を他所に、大欠伸しながら耳をほじっていた。下手な芝居しやがって、コイケは思う。聞きたくもない話なら、もう少し正直に、不機嫌な顔をして見せりゃいいだろうに…。

そのマキタがメインスクリーンを指さした。「もしかしてバラン第6衛星ってのは、あれか?」

スクリーン左半分を、とても月とは呼べそうもない歪な形の星の欠片が占めていた。エレナが頷いた。マキタは呟いた。「ひでえ形だな」

「昔はまともな球体だったんだけど、大戦争の時に砕かれたんだって」

コイケは畳んだ濾紙をドリッパーにセットした。カップの湯を注いで濾紙を濡らし、その上にコーヒーの粉を落としながら言った。「犯人は帝国か」

「うん、昔は4つの星に全部で31個の衛星があったらしいわ。今は24個。全部帝国の仕業よ。まあ、そのお陰で、あたしたちの隠れ場所も確保されてるんだけどね。今も帝国と連邦は戦争してるの?」

「時たま思い出したみたいにな。しかし間の抜けた話だよなあ。大挙して押しかけて、壊したのは月だけとは」コンソール横から湯の沸いたポットを取ったコイケは笑った。成程、侵入経路だったニムル周辺と言い、さっき通った小惑星帯の迷路と言い、数えるのも面倒な破片群と、今も消えない擾乱電磁波は、帝国侵攻の置き土産。そのお陰で開放機構のアジトも隠しておけるわけか。

「外からの眺めはヒドいもんだけど、設備は万全なんだからね。地下80リフェットに5重の壁が敷き詰めてあって、どんな熱も外に漏らさないし、対探査機能だって、あ、有難う」エレナはコイケからコーヒーカップを受け取った。1口飲み、また首を傾げる。「…とにかくちゃんとした基地だから、心配しないで」

「他星者の俺たちにそんなことを話して大丈夫なのか?」

「さっきジャスが言ったこと、気にしてるのね?」

「連中の反応の方が当然だと思うがね」

「じゃあ、あんたたちは本当はどこかのスパイなの?」

「えらく飛躍するもんだなあ」

「違うんでしょ? それなら大丈夫よ。あたしが信じたんだし、隊長だってきっと信じてくれるわ。他の連中になんかとやかく言わせないから」

「随分信用されたものだ」コイケはマキタを見た。

「この女が単純すぎるだけさ」マキタは言った。「いずれ何処かの質の悪いオトコに騙されて、ヒドイ目に遭うだろうな」

エレナは返事の代わりに、マキタの脇腹に肘鉄を打ち込んだ。コイケはマキタの口調の明るさにほっとした。

第6衛星は目前に迫っていた。

先導する3機は、バランから見て衛星の裏側に回り込んだ。グレイハウンドと5隻も続いた。砕けた衛星の、球を保っている側の表面に、幅1キロ近い亀裂が走っていた。奥には何も見えない。相当深いのだ。

とその時、亀裂の崖の奥、深さ200メートル辺りに2列のライトが灯った。

ライトは3機と1機、そして5隻を迎え入れ、奥へと誘った。崖の突起にカモフラージュしてあるライト群は、点灯していない状態では上からは見えない角度に設置してあった。誘導灯に従い、5隻は緩慢な速度で降下を続けた。400メートルは下っただろうか、崖の平坦な底が見えてきた。

その1部が口を開き、明るい内側から照射された磁気性の牽引ビームが3機と5隻を捉えた。空気の流出を遮断する重力スクリーン内に引き入れる。急激な温度変化と酸素への接触により、5隻を覆うパラディウムの膜から猛烈な蒸気が立ち上った。

格納ドックだった。広く感じられたが、それは広さからと言うより、寒々しさから来る印象だと、コイケは後になって思った。何しろ中には、大小取り混ぜ、8隻の船しか係留されていなかったからだ。例の政府軍の巡回船に似ている準B級艦が2隻。そしてC級攻撃型巡宙艦が6隻。艦船はそれだけだった。周囲に400機を超える小型艇や戦闘艇、輸送艇が並んではいたが、〈反政府勢力〉の看板の下でのこの装備は随分薄弱なものに思われた。何しろ8隻と400機に加わり、傭われ軍団の5隻がスペースに余裕を持って繋がれて、まだドックの面積の7割が余るのである。

「照明が…」コイケと同じ印象を受けたのだろう、マキタが小さく呟いた。「白々しく思えるな」

係留後、3機と5隻は赤外線殺菌処置を受け、その後やっと下船の指示を受けた。恐ろしく旧式なタラップが、各船に接続された。本来ならエスカレーターになっている階段も動いていない。

タラップの下にエレナが待っていた。隣に立つ、パイロットスーツ姿の赤毛の壮漢が先程の“隊長”ではないかと思われた。

「オスカー、先行くぞ」コイケがわざと声を張り、誰もいない船内に声を掛けた。マキタとともにタラップを降りる。

降りている最中、格納ドック奥から歓声とともに、1群の男女が駆け込んできた。全員パイロットスーツ姿であった。エレナが喚き声を上げてその中に飛び込んでいった。誰彼構わず抱き合う。パイロット仲間らしい。

コイケの目を引いたのは、彼らの人種の多様さであった。赤肌、青肌、白肌、毛に覆われた者、鱗に覆われた者…、どの顔も1つとして、完全な同一人種はいないと思われた。どの顔も少なくとも、20か30種の血が混じり合っているように見受けられた。かつてこの星系がまだ連邦の1員で、鉱物資源で栄えていた頃の名残だろう。人種的な偏見はないのだろうか、とも思う。理想の実現のために偏見など棄ててしまったのだとしたら、その点では彼らを羨むべきなのかも知れない。

と、その背後から、20余名の男たちが駆け込んできた。服装も人種もバラバラだが、全員バックパック付きのレーザーライフルを構えていた。開放機構の正規部隊と言った面構えだった。

そのうち4名がエレナたち、そして隊長を押しのけ、マキタとコイケを取り囲むと、ライフル銃口を突きつけた。

コイケはマキタと顔を見合わせ、隊長ポリーを見た。「つまり、こういうことか?」

その1言にはポリーの方が狼狽した。正規部隊に向かって怒鳴る。「一体何の積もりだ? 彼らは客人だぞ!」

「そうよ!」異変を感じたエレナも仲間のところから飛んできた。「勝手な真似を…。どういう積もりよ!」

「勝手な真似はどっちだ」正規部隊の1人が応えた。「こっちはマイスコルの命令だ」

「何ですって…」

レイバーとその部下たち、マルカムの部下たち、クエンサーとカラバが、銃で小突かれながら連行されてきた。これも下船と同時に囲まれたものらしい。クエンサー辺りは抵抗の気配を示したが、レイバーが止めた。

そのレイバーが眉を顰めた。黒髪の、苦み走った中背の部下――副官のエネミー・ルスト――に何かを命じ、コイケとマキタの横に来る。クエンサーとカラバも何気ない顔を装いつつ、周囲を見渡した。オスカーとマルカムの不在に気づいたのだ。しかしコイケの顔色を瞬時に読んだ彼らは何も訊かなかった。2人の不在を命じたのがコイケであることを、全員が瞬間的に理解していた。つき合いの長いレイバーだけではない。クエンサーも伊達にプロを名乗ってはいない。コイケが命令を出した以上、そこに何か切迫した理由があると悟ったのだ。

それがどういう意図であったにせよ、開放機構との交渉が待ち受けている矢先、誰かを周囲に潜ませたなどと知れたら、疑いを晴らすどころではなくなるだろう。

正規部隊との睨み合いに気を取られているエレナも、オスカーの不在に気づいた様子はない。コイケは安心する。エレナは隊長ポリーとともに、正規部隊に食って掛かっていた。

正規部隊の何人かがカラバを見ていた。革のベルトパンツと手首の通信ブレスレット、いざという時の呼吸用に首に提げたネックレス一体型の窒素ガスボンベ以外は、丈2メートルの身に纏っていない、鮮やかなエメラルド色の体毛を持つカラバは、人種の坩堝であるこの基地の面々にとっても珍しいのだ。

一酸化窒素、二酸化窒素を含有する大気の中でならどこでも生きていける上、メタンやブタンでさえも呼吸できてしまう。しかしその珍しさ故に絶滅寸前、今や稀少価値すら生じたと言われるガス呼吸人ガイナヴァ星人だ。ペットにされたり、ひどい場合には剥製にされたりと、散々な目に遭ってきたとも言われる。

恐らくそんなことは知らないだろう正規部隊の1人が、色鮮やかな体毛を触ってきた。「派手だな。これは染めてるのか?」

マキタがその前に立ち塞がった。「失礼な奴だな、人の体を」

「そいつは人なのかよ」

「何だと!」

いきり立ちかけたマキタを制したのは、カラバ自身だった。声帯機能の構造差のため、いささか不明瞭ではあるが、それでもちゃんとした銀河共通語で、僕は慣れてる、構うな、と頷いて見せる。毛で覆われていなければハンサムだとも言ってもいい知性的な顔と澄んだ目には、マキタ以上の配慮があった。

正規部隊の男たちは、緑色の毛むくじゃらがちゃんと喋ったことに驚いていた。ますます珍しげに眺め回す。その向こうではエレナがまだ怒鳴っていた。

そのエレナが突然黙り込んだ。視線の先に、奥の扉から入ってきた1組の男女の姿があった。隊長ポリーが言った。

「マイスコルか」

あまり大柄とは言えない、痩せた青年の方が頷いた。正規部隊の出迎えを受けた青年の、胡桃のような大きな目が神経質そうに傭われ軍団を一瞥した。「待っていたよ、政府軍のスパイ諸君」

ポリーがコイケたちの前に立ちはだかり、正規部隊を顎で指した。「お前の差金かマイスコル」

「当たり前だ。スパイがわざわざ自分から乗り込んできてくれたんだぞ。それを先導したのが君たちと来た」マイスコルと呼ばれた青年は、青白い肌の上で目を落ち着かなさげに動かしながら、ポリーとエレナを睨んだ。「一体何を考えているんだ」

エレナが食って掛かった。「彼らは政府軍じゃないわ!」

「何を根拠にそう言っている? いつもの君の勘という奴か?」

「そうよ! それがこれまで外れたことあった?」

怒鳴り合いが始まった。エレナが未だ銃を下ろさない正規部隊たちを指さし、全身で抗議の念を表すのに対し、マイスコルは決して声を荒げず、冷静に反論した。彼の声はエレナの怒鳴りにしばしば掻き消される。しかし勢いはともかく、マイスコルの反論に、言葉に詰まるのはエレナばかりだ。

しかしマイスコルというのは、開放機構の中でも指導的立場にいる男のようだ。彼に対する正規部隊の連中の態度からして明らかだ。だがエレナだけは平然と食って掛かっていた。彼女の同輩たちは止めもせずにそれをも見守っているだけだ。珍しくもない光景なのだろう。

つくづく彼女を助けておいてよかったと思った。

さて、どちらが勝つかな…、ほとんど傍観者と化したコイケが眺めていると、ポリーがエレナに加勢した。そうなると俄然エレナの勢いも増す。

決まりだな…、コイケはマキタを見た。マキタは3人を見ていなかった。彼の目はマイスコルの背後に立ち、彼より遥かに目立つ女に注がれていた。

…と言うより、マキタは女に見とれていたのだ。

長身だった。プロポーションには非の打ち所がなかった。緩やかに波打つ、ボリュームある白金色の長い髪。普通に微笑んでいるようでいて、その笑みは何かしら挑発的だった。遠目からでも彼女の瞳が深い紫色を湛えているのがわかる。

「いい女がいるもんだなあ…」

マキタの斜め後ろで、クエンサーが呟いた。マキタは頷いた。素直に頷くのに、妙な違和感があったものの。

「しかも、見ろよ。やっぱり俺の言ったとおりだったろ。女パイロットには美人が多い」エレナの無事を喜び、今は3人の遣り取りを固唾を呑んで見守る同輩たちを顎で指す。成程、半数近くが女で、中にはマキタの目を惹く可愛い娘もいるにはいる。「いやあ、実に楽しみだ」

「何が楽しみなんだよ」

「おめえは七光りの坊っちゃんに加えて、インポだったのかよ」

クエンサーの戯言につき合っていたら、こっちの方で先に喧嘩騒ぎを起こしそうだ。マキタは彼を無視し、3人の遣り取りに目を戻そうとした。耳を澄まして会話を聞き取ろうとした。

駄目だった。視界の隅にいるあの女が、マキタの集中力を奪ってしまうのだ。どうしても視線が、彼女に向いてしまうのだ。

隣にコイケが立った。マキタの脇腹を肘で小突く。「何を見ている」

「いやあ、いつまでやってる気かな、って」

「嘘つけ。聞いてもいないくせに」コイケは鼻を鳴らした。「美人だな」

「コイケさんも見てたんじゃないか」

「それも同性に好かれないタイプの美人だ」コイケは小さく笑って顎をしゃくった。「エレナを見ろ。明らかにあの美人を嫌ってるぜ」

確かにそうらしい。マイスコルを怒鳴りつけているエレナの目が時々、いや、度々、背後の彼女を睨むのだ。「対抗意識かね」

「かもな。だが少なくとも同じ土俵に立ったら、エレナに勝ち目はなさそうだ」

「ひでえこと言ってるぜ」

「恐らく本人にもわかってるのさ。“ルネ”ってのは本来男名前だろ。それで呼ばれるのを嫌がるのも、この辺に原因があるのかも、な」

マキタは頷いた。「しかしホントに、いつまでやってる気かね」

「もうじき終わる。マイスコルとやらの口数が減ってきた。ポリーに押されてるんだ」コイケは肩を竦めた。「少なくとも、火炙りにされる心配はなさそうだ」

「そうか。そりゃ助かったな」

などと言いながらも、マキタは未だ、例の女を気にしていた。彼女を気にせずにはいられなかった。目の方が勝手に吸い寄せられてしまうのだ。

女にはその価値があった。3Dシアターのトップ女優でも、こんな整った容貌とプロポーションを持つ女は稀だ。閉鎖星系でなければ、各星からのスカウトが殺到していることだろう。少なくとも閉ざされた星系のゲリラ組織で燻っているにはあまりに場違いな…。

そして、マキタは理由もなく確信した。

女は気づいている。マイスコルとポリー、エレナの遣り取りを眺めながらも、女はマキタの視線に気づいている。なぜならマキタの目を吸い寄せているのは女自身だったから。それが彼女の意志であったから。

女には、マキタをそうさせるだけの力があった。

第2章 結界への侵入 その5

(5)

傭われ軍団はひとまず開放機構基地に受け容れられた。

しかしあくまでひとまず、であった。

バートラム・サンダーとラスキーンから、食糧と医薬品、武器とが搬出された後、コイケとレイバーは開放機構との幹部連中と面会した。そこで自分たちの目的を告げ、情報の提供と協力を求めた。部屋に戻ってしばらくして、返答が来た。『考慮・検討する』

メンバーには個室が充てがわれた。とは言っても倉庫横の個室群は狭く換気も悪かった。黴にも似た臭いもした。何でも昔、捕虜を閉じ込めるために、これも倉庫だった場所を改装した部屋らしい。洗面所とトイレはしっかりしていたが、部屋そのものは間違っても客人向けの応接室とは言えなかった。

出入りや移動は一定の区画――基地最上階や武器庫、居住区――を除いて許された。但し監視つきで、だ。所持品から武器一式は全て取り上げられた。各船から持ち出せたものはほとんどなかった。コイケが暇潰しにと思っていた、マキタの愛銃弾丸のローディングも許可されなかった。武器を取り上げている現在、弾丸など必要ないというのが理由だ。コーヒーとミルの持ち出しさえ禁じられたのには、マキタと2人で憮然とするしかなかった。

…基地内部は広く、と言うよりスペースが有効に使われているため、大きさの割に面積があり、これなら数万人の人間が暮らしていることも不自然ではなかった。退屈しのぎに歩き回るには持って来いとも言えた。マキタたちはあちこちをうろついた。その度にレイバーが呟いた。

「視線が痛いな」

どこに行くにも必ず、背中に視線がついて回ってきた。傭われ軍団全員に監視がつけられているのだろう。

頷きつつ、マキタは言った。「俺は前から感じてたけどね」

レイバーは唇を歪めた。そう言えばこの星系に入って最初の頃、マキタが視線を感じると言っていたのを…。「こいつのことか?」

マキタは頷いた。気のせいじゃなかったんだ。もっともあの時感じていた視線には、今程の猜疑や警戒は混じっていなかった気もした。

但しもっと執拗で、強烈だった…。

そのレイバー、マキタだけの意見ではない。基地内を歩きまわった傭われ軍団の全員が口を揃えた。

妙に寒々しい、と。

施設は200時塊の時代遅れを感じさせる古めかしさではなかった。大してボロくもなかった。各通廊には体温センサーと透視機能を備えた監視カメラが設置されていたが、大半は作動していなかった。だから背中に感じる視線も、どれも肉眼だった。生身で監視するしかないのだ。外には対探査機能を持つレーダーが働いているとエレナは言っていたが、そっちに回すエネルギーで手一杯なのかも知れない。それとも…、

クエンサーが言った。「そっちも実は、ろくに機能してねえんじゃねえか?」

エネルギーの大半を衛星各所に仕掛けられた太陽電池で賄い、それを最下層にあるバッテリーに蓄えて使うしかない今の彼らは、無駄という無駄を省かなければならない。流石に命綱たる外の監視に回すエネルギーは惜しまないであろうが、他は切り詰めるだけ切り詰めなければならないのだ。何よりも照明が暗かった。コイケは長期の滞在になった時のために、書物数千冊と好みのクラシック音楽を詰め込んだポケットディスプレイを持ち出していたのだが、文字の読みづらさに閉口した。機械の内部にも灯りは点るのだが、バッテリーを取りに戻れないので、電池を節約しながら読むしかないのである。

レイバーが周りを見回した。「寒々しいのは、この照明のせいか」

「それだけじゃないとは思うがね」

「それより俺は風呂に入りたい」マキタが情けない声を出した。1時限につき1度しか入浴が許されていないと知り、暗澹たる気分になったらしい。仕事のない時はスプリッツァのバスルームをほとんど1人で使っているマキタだ。風呂好きが清潔好きとは限らないが、この仕打は拷問だと愚痴った。それでも許可された入浴時間にはいそいそと出掛けていった。

浴場はマキタたちの押し込められた元倉庫の階下、厨房の横にあった。広いとは言えず、しかも混浴だった。大人数で、ろくに足も伸ばせない浴槽に肩を竦めて浸かるしかない。苛々するマキタの前を、女性兵士たちが気恥ずかしげな様子もなく、どこも隠さず歩いて行く。最初の時のエレナの恥じらいぶりとはえらい違いだった。

混浴したが最後、集団妊娠が待っている鱗族を除き、赤、黄、青の肌と、様々な毛並がつい数センチ前を通り過ぎる。ちょっと視線を上げれば、プルプルユサユサと揺れるものが鼻先をかすめる。

クエンサーは笑った。「前を押さえるのに苦労したぜ」

そのクエンサーはその後が大変だったのだ。脱いだ服はまだしも、靴底に隠し持っていたハイパーデリンジャーが、ロッカーに仕掛けられていた探査に引っ掛かったのだ。ポリーが庇わなければクエンサーは連行され、協力の申し出もご破算になるところだった。放免はされたが、クエンサーはレイバーにこっぴどく怒られた。勝手に銃を持ち出したことに加え、隠し方も迂闊という、ルーキーが犯しそうなミスだったからだ。温和そうに見えるレイバーを怒らせたら大変だという事実はクエンサーも知っていた。そのレイバーが真剣な顔で忠告した。オスカーがここにいなくてよかったぞ。もし知られていたら、あいつはお前を生かしちゃおかなかっただろう…。

風呂以上にひどかったのが食事だ。スープとも粥ともつかない主食に、肉と野菜のペーストのごちゃまぜになったもの。キャットフードでさえこれに比べたら固形物が多い。傭われ軍団だけが食わされていたわけではなく、開放機構全体の食事がこれなのだ。訓練中や任務中に倒れたとか、栄養失調で子供が死んだなどという話はないということなので、栄養計算だけはしっかり為されてはいるのだろうが、その味も素っ気もないこと。レイバーが呟いた。「窮乏の最たるものは、やはり食事か」

「これじゃ盗賊の真似もしたくなるわな」コイケも言った。「こんな飯じゃウンコも出ないよ」

「リッキー自家製のベーコンとソーセージが食いたいぜ」

「それと熱いコーヒーだな」

自家製だとかいう軽いアルコールもあるにはあったが、コニャックと白ワインをこよなく愛し、暇な時は自らシェイカーも振るレイバーに言わせれば、精々食欲を増す程度、味わって飲む代物ではないらしい。アル中になる者がいないから、結果的にはいいことなのだろうが…。

「酒も飯もこの調子じゃ、連中の楽しみは何なんだろうな」

「オンナなんじゃねえの?」

「またそれかクエンサー」

「入浴に壁がないんだぜ。夜の生活も同様だろうよ」

そう言ったクエンサーはコイケとレイバーに思い切り馬鹿にされたが、ポリーから聞いた話の断片を総合すると、彼らの夜の生活は結構オープンなものらしい。

200時塊の歴史を持つ組織だ。外部との接触はほとんどなかった。内部で新陳代謝する以外に、200時塊の歴史は保てなかったであろう。若者たちは愛し合い、女たちは子供を産み、家族を形成していった。そして家族同士の交流が、新しい恋を生み…。開放機構はゲリラ組織であると同時に、1つの独立共同体でもあった。逆にオープンにしなければ、共同体を維持していけないのだ。

格納ドック階下3層は居住区になっている。うち2層はそう言った家族持ちたちの区画なのだそうだ。残り1層は若い兵士たちの住居。そこでは愛し合う若者たちが、自由に部屋を行き来しているのだと言う。

「よーし」クエンサーが鼻息を荒くした。「俺もコミュニティ発展計画に一丁参加を…」

「そんな計画は聞いてない。第一、立ち入りできない居住区に、どうやって入る積もりだ?」

「そうだった。侵入方法を考えなきゃな」

「色呆けめが。お前の頭にはそれしかないのか」

「レイバーよ、あんたもインポ?」

「絞め殺してやるからこっちに来い」

姿を見せる者見せない者を問わず、若い兵士たちはいずれも精悍で、活力に満ちていた。キビキビした動作で明朗に振る舞ってはいたが、よく見ていると、その視線がふと淀む一瞬、彷徨う一瞬があった。

仕方ない話だとは思う。

誰もが疲れていた。彼らの戦いには明日が見えないのだ。先の見えない、勝てるかどうかもわからない、果てしない戦い。もしかして明日、真空の宇宙に破裂した死体となって、漂っているかも知れない戦いに赴き続けなければならないのだ。それが彼らの心を疲れさせる。1仕事後の区切りを持てるマキタやコイケですら、次の仕事が嫌になる瞬間があるのだ。しかも窮乏の最中とは言え、盗賊同然の真似までさせられる現在の彼らに、疲労を撥ねのけるだけの誇りを持ち続けることも、実は難しいのではないのだろうか。明日を信じる、という言葉だけでは、人間は生きていけないと思う。人間はそれ程強くはない…。

この砦の中で、唯一疲れを知らぬ明るさを放てるのは、子供たちだけであった。その笑顔だけが、薄暗い照明を明るくした。子供は自分の敵を察知するのも早い。いくら猫撫で声を出されても、下心が透けて見える相手には決して懐かない。

その子供たちが、マキタにはすぐに懐いた。

カラバなどは珍しさも手伝ってか、子供たちの遊び道具にされてしまった。艶のあるエメラルド色の体毛を散々に引っ張られ、逃げ回り、不明瞭な発音で許しを請う。それを見ながら大笑いするマキタも、子供たちの遊び道具になっているという点では大差なかったが。カラバは男女問わず人気者だったが、マキタを取り巻き、突っつきに来るのは女の子が多かった。その後カラバ同様追い掛け回され、走れる限りに走り回るのだ。

「お前もよくやるねえ」コイケは冗談めかしつつも、未だよく眠れていないらしいマキタを心配していた。

「いやあ、楽しいもんだ。これくらい走り回ったほうが、よく眠れそうだ」頬の汗を拭いつつ、屈託もなく笑うマキタだったが、目の輝きは完全復調とは言えそうになかった。「しかしコイケさん、カラバはやっぱり珍しいみたいだな」

「ここにはいろんな人種がいるが、体毛があそこまで多い奴は少ないしな。ガス呼吸人とくれば尚更だ」

「俺はガキンチョどもがカラバをペットに見立ててるんだと思ったよ」

「成程、ペットね」

「ここじゃそういう類いを見ないだろ?」

「そいつは盲点だったな。確かに愛玩動物を飼う余裕はなさそうだ。いたとしてもここの連中に食われちまいかねないしな」

「えらくひでえことを言ってる」

…隊長エルク・ポリーが度々コイケの部屋を訪れ、レイバーやマキタを交えて、雑談に花を咲かせた。1度はエレナも同伴した。

ポリーだけは傭われ軍団を客人として遇した。度々の来訪は、客人への失礼のお詫びの意味も込められてのことのようだ。とは言っても、ついつい聞き役に回ることになる。ここにいては知ることの出来ない、刻々と変化する外惑星系の情報を聞けるからだ。特に銀河がいつの日にか滅びてしまうだろうという話は、ポリーやエレナにとって大きな衝撃だったようだ。ポリーが提供するのは開放機構の内輪話だ。幹部メンバーの構成や彼らのプロフィール、指揮系統や趣味、好みの女の話まで。

そんな下世話な話までしながらも、壁に存在するかも知れない耳を恐れ、ポリーははっきり口にすることは避けたが、彼の語った断片を総合すると、自然にある事実が浮かび上がってきた。

情報が漏れている。

この星系の4つの惑星の内、鉱石産地であるニムルとリブルは、それを精製する工場、或いはこの星系を防衛するための兵器生産工場とがひしめき合っている。2つの星には工場と住宅、そこを守る軍の駐屯基地しかない。農耕地や食品生産のための施設もないのだ。だから2つの星には、定期的に食糧や医薬品、日常生活用品などを運び込む輸送船団が必要だった。開放機構が狙い、襲うのは、それらに積まれた物資だ。

2時塊前のリブル基地陥落以来、続けられてきたその物資輸送船団急襲が、1時塊くらい前から返り討ちを食らい始めた。最初はたまたまだろうと思ってはみたものの、4度5度とそれが続くと、幹部連中の面持ちも深刻なものに変わらざるを得なかった。通信の周波数を変えてみた。襲撃対象や宙域を広げてもみた。効果があったのはどれも最初だけだった。

開放機構の急襲部隊は既に3分の1が失われていた。手に入る物資も減り、基地全体を一層の窮乏が見舞いつつあった。

情報漏れの疑いが出るのも当然であった。幹部連中は意に添わないながらも、内部への監視を始めた。反対者もいた。作戦参謀にして開放機構の実質的リーダー、クリン・マイスコルが中心だった。これまでともに戦ってきた同志たちを、たかが数度の返り討ちで疑うなど以ての外と言うわけだ。現に監視が始まってからも、政府軍によるカウンターアタックは発生した。マイスコルは勢いづいた。自分の主張した通りだ。監視など無駄。それより星系の各所で息を潜めて待ち受けている者に用心すべきだ。そいつらこそ政府軍の張った新しい罠。我々の命綱を断ち、息を潜めて我々に接近し、我々の結束をも脅かそうとする者たちだ。

マイスコルの意見を元に作戦は組み直され、襲撃は監視網の死角での、政府軍巡回船団へのものに限定された。手に入る物資は少ないが、カウンターアタックを受けるリスクも減る。そして3度、作戦は成功の裡に終了していた。

「4度目にして俺たちの登場か」コイケは苦笑した。「まさにマイスコル君の予測通りだったわけだ。俺たちがここにこうやって乗り込んできたのも全くの芝居、政府軍の作戦の一環だ、と」

ポリーは頷く。「偶然にしては、あんたらの出現はタイミングが良すぎたよ。マイスコルだけじゃない。敵が星系の各所に潜んでいるのなら、そろそろ何かしてくる頃だとは、誰もが思っていた矢先だったからな」

「お誂え向きにも程がある、ってわけだ」

「俺たちが政府軍と撃ち合ったのも芝居だってか? 無駄弾を撃たせてくれたもんだぜ」

ポリーはマキタに向き直り、穏やかに言った。「マイスコルはそう思ってる。だが、そういう連中ばかりでもないんだ」

特にエレナがあんたらを信じているのは大きい。あの娘の発言が与える影響力はパイロット仲間に対してだけじゃないんだ。この組織全体で、エレナの名を知らぬ者はいない。もし今後、開放機構に〈あの男〉以来の新しい伝説を作る英雄が誕生するとしたら、それはエレナ以外にない、そんな意見まである。

「そうだろうな。あの腕前だ。ジャンヌ・ダークか自由の女神か…。まあ、前者でないことを祈ろう」

「どこのオンナだ、ジャンヌって?」

「引っ込んでろよ」コイケはマキタを押しのけ、ポリーに尋ねた。「で、俺たちの申し出の方は検討されているのか?」

「全くしていないわけじゃない。エレナがせっついているんでな。ただ、ウチの組織の実質的責任者であるマイスコルが疑いを解いていない以上、決定はまだ先になるだろう」

「いつになるんだ?」

ポリーは答えなかった。

…ポリーが出て行った後、入れ替わりにレイバーの副官ルストが入ってきた。

「4回寝て、4回起きたぜ」簡易ベッドの鉄枠に腰を掛けたクエンサーが溜息をついた。「ここに来て丸1時限だ。何の進展もないと来た」

その言葉は全員の心にのしかかった。

閉鎖星系に入り、開放機構に出会うまでに丸6時限。この基地に入って1時限。寝てばかりの時間は早く過ぎるが、それに20時限という制限がついたなら話は変わってくる。全くの無駄だとまでは行かなくても、費やした時間に応じた成果は上がっていると言えるのか…。考えまいと思っても、時間だけは確実に過ぎているという事実は、特に手ぶらで帰れないマキタとコイケには重かった。

「…ソールは」椅子の1つに深く体を沈めたレイバーが呟いた。「上手くやってるかな」

「そうよ」クエンサーが鉄枠から立ち上がり、それでも流石に声は抑え、「あいつとクロムが上手くやってくれなきゃ、俺たちは目的の生死も場所もわからず仕舞いだ」

「あいつなら何とかやるよ」部屋備え付けの筒型ポットから5つのカップに、この月で取れるというお茶を注ぎながら、コイケが言った。皆にカップを配り、自分も1口啜って顔を顰める。「潜入工作にかけて、あいつの右に出る者はいない」

「ああ、噂にや聞いてるよ」

「じゃあ、直に見るいいチャンスだぞクエンサー」レイバーが言った。彼は過去2回、ソールと組んだことがあった。「土産話には持って来いだ」

「そんなに凄えのかい」

「ああ、あいつなら必ず、アリーゼ・サロイの何らかの手掛かりは必ず拾ってくる」

コイケは頷いた。そんなレイバーから詳しく聞いていたからこそ、この仕事が決まった時、ソールの獲得を切望したのだ。

「だがよ、ソールが上手くやってくれたとして、開放機構の連中が、まだ決定に愚図ついてたら、引き揚げに向かうどころじゃないぜ」

「確かに。ここではクロムからの連絡も受けられないしな」

「後1時限して何の返答もない時は、無理にでも決定を出して貰う」カップを置いたコイケが2人を見た。「ここまで待ったんだ。情報だけは手に入れる。特に首都の地図だけは絶対にな」

そう、コイケが開放機構との接触を決めたのは、現在の首都の市街図がどうしても欲しかったからでもあった。

「しかしどうやって?」

「マキタに正体を明かして貰う。連中の心を掴むためにな」

「いいのか、ソウゴ?」

クエンサーは無感動だったが、レイバーは流石に驚いた。

「仕方ないさ」マキタは小さく嗤った。「背に腹は代えられない、って奴だ」

「それを疑われるか何かして、話が進まないようなら、こっちも我慢の限界だ。首都の地図を力づくででも奪って逃げる」

政府軍の追撃の可能性、そして開放機構の待ち伏せ、彼らとエレナとの遣り取り…、いろいろと可能性を考慮した結果、コイケは決めたのだ。

外に頼れる連中を残してくることを。

「1時限だ」コイケは声を押し殺した。眼鏡の奥に、無言の決意があった。その光は、殺気と紙一重とも言えた。レイバーが頷いた。クエンサーも頷くしかなかった。何て目をしてやがんだこいつ。ただのインテリじゃねえぞ…。

「エネミー」レイバーが副官ルストに声を掛けた。「聞いての通りだ。もし地図を奪わなくちゃならん状況が来たら…」

「わかってるマードック」ルストは短い黒髪を掻き、日に灼けた精悍な顔に苦み走った笑みを浮かべた。「実はもう、ハルとアレクに探らせてる。データが眠っていそうなエリアの目星はついてる」

「流石だ」

コイケの賞賛に、マキタとクエンサーも首肯した。ルストは連邦軍出身ではないが、レイバーが連邦軍にいた頃から、幾度となくともに行動してきた傭兵だ。職種を越えて信頼し合っていたレイバーが連邦軍を辞めた時には即座に配下とともに馳せ参じ、彼をチームリーダーに祭り上げてしまったという経歴は、コイケもよく知っている。傭兵としての力量は言うまでもなく、無駄口の1つも叩くことなくレイバーの顔色を即座に読み、遅滞のない行動に移せるルストの阿吽の呼吸ぶりは、コイケもマキタもいつも感心させられているのだ。ルストを見習えよ、とコイケが言うと、間の抜けた相棒マキタはいつも嫌な顔をする…。

「可哀想だが…」レイバーが笑った。オスカーとマルカムのことだ。「もうしばらくは呼び寄せてやれないな」

「いいや、多分俺たちよりいいもの食ってやがるぜ」

クエンサーの1言に、コイケとレイバー、ルストは笑い出した。違いない、と。

…背中への監視は部屋を出る度について回ってきた。しかしやがて、歩き回るマキタに纏わりついてくる子供たちに加え、話し掛けてくる老人たちも現れた。それも妙に懐かしげな顔で。

「お前さん立ち、どこから来なすったね?」

その背後からやってくる視線は消えることはなかったけれども、それでもマキタは思う。ここは単なる反政府ゲリラの巣ではない。戦う者と待つ者とが共に暮らす場所なのだ。死地に臨んで荒れそうになる精神を、優しく包み込むための家なのだ。マイスコルの気持ちもわからないではない。家族に裏切り者がいようなどと、謂わば家長たる彼が首肯できよう筈がないではないか。

いい場所じゃないか。ずっと宇宙での生活が続き、迎えてくれる温もりを忘れて久しいマキタには、いくら余所余所しく振る舞われても、ここの雰囲気は不快なものではなかった。

…などと考えながらブラつくマキタの尻をつつく者がいた。

振り向くと3人の女の子――7~10時塊歳くらいの――が固まるように立ち、マキタを見上げていた。わざわざマキタをつつくために、下層の子供たち専用居住区からやってきたものと見える。3人3様の髪と肌の色を持ち、背格好も違うのだが、妙なもので女の子というのはどこの星でも、含羞みながらも大胆に振る舞えるところは共通している。

「何だい?」

3人は顔を見合わせ、クスクス笑うばかり。

「何か、おかしいか?」

「おじちゃんの顔」再び3人は笑い合う。

「何度言ったらわかるかなあ。お兄さんと呼びなさい」

1人がマキタの背後に回り込み、脇腹を摘んだ。マキタが無類のくすぐったがり屋であることに、女の子たちはいち早く気づいていた。もちろんやられるのはこれが初めてではない。

派手に喚き、身を捩ったマキタを見て、女の子たちは手を叩いて喜んだ。

「やったな!」

嬉しそうな悲鳴を上げて逃げ回る3人を、マキタは追いかけた。薄暗い通廊を、しばしの間歓声が満たした。あっちへこっちへと3人は逃げ、隠れ、忍び…。方向感覚には自信のあるマキタも翻弄される始末だった。この基地の最上階から最下層までを貫く中央階段とエレベーターホールの間は広い通廊と狭い通用路が迷路のように入り組んでおり、逃げ回る女の子たちに一日の長があった。

息を切らせながら飛び込んだ最上階の広間には、既に歓声の余韻しか残っていなかった。

代わりに待っている者がいた。

最上階の広間は一種の展望室になっていた。すぐ横が立入禁止にされている区画なので、来るのは初めてだった。天井まで広がる窓の左右には、赤茶けた岩盤が望めた。ここに入る前にマキタたちの船が通った亀裂のようだ。彼方には薄茶色にぼやけるバランも見える。

それらを背景にして立つのは、いつもマイスコルの横に付き添っているあの女だった。

身長は170センチくらいか。前にも思ったが、かつて見たどんな女よりも素晴らしいプロポーションだった。クローンアンドロイドのファッションショーか3Dシアターの合成画面上でしか存在し得ない完璧さだった。コイケに言わせれば、「あんな女たちは男たちの想像の産物が無理矢理創り出したに過ぎん」のだそうだが、今マキタの目の前にいるのは紛れもなく、生身の女だった。そして、白金色の長い髪の下に浮かぶ挑発的な微笑。マキタの足は自然に止まっていた。見過ごして去ることは出来なかった。オスカー以外の男なら、コイケでも立ち止まらざるを得なかっただろう。

ルイーザ・ヘステバ。ポリーの話によれば、生粋の開放機構の兵士ではないらしい。4時塊前、軌道を外れて紛れ込んできた小型客船が政府軍に拿捕された際、彼女だけが脱出艇に飛び乗って逃れたのだと言う。漂流中に開放機構に拾い上げられた彼女は、この星系の事情を知るに至ってしばしの葛藤の後、故郷に帰ることを諦めた。客人扱いされることを嫌い戦士たちに加わり、メキメキと腕を上げた結果、今ではリーダーであるマイスコルのボディガードを任されるまでになったのだそうだ。

もっともレイバーの部下アレクが他所で聞いてきた噂では、ルイーザはマイスコルの夜のボディガードでもあるらしい…。

そのルイーザがマキタを見つめていた。唇に浮かぶ深い笑みはセクシーという言葉すら生易しく感じる代物だった。どこか、そしてどこまでも淫猥なものに見えた。笑みの混じるその視線を受けるだけで、腰の辺りがムズムズしてきた。

「何を、して、るんだい?」

声を平静に保つのも難しかった。ルイーザは返事の代わりに、1歩退いただけだった。

「彼氏の護衛はお休みかい?」

と言いつつ、マキタは彼女の隣に歩み寄っていた。自然に足が進んでいた。招き寄せられた形だったが、何となく自分から動いた積もりになっていた。結果的には女の思うままの位置に動かされたわけだ。またやられた…、マキタは思った。最初に出会った格納ドックでもやられた。2度目だ。この女は本物の、人を顎で動かせる女だ。

ルイーザは尚も答えず、窓の外に目を遣った。マキタの視線もそれを追う。ついつい追ってしまう。

赤い岩盤には、レーザーや砲弾が空けたらしい幾つもの穿孔の痕が残っていた。遠くに見えるバランは砂っぽい、乾いた色をしていた。緑の断片も見えない。そう言えばニムルも同じような色をしていた。

「何もないな…」

不毛の大地。そんな風にしか見えなかった。荒涼としていた。かつては鉱物資源で栄えた星かも知れないが、開発に次ぐ開発、資源の濫獲がこの星にもたらしたのは、ただの荒廃でしかなかった。マキタにはそうとしか見えなかった。「何にもないように見えるよ」

「そうかしら」

ルイーザが呟いた。女にしては低い、しかし柔らかな、耳に心地よい声だった。「あなたには荒れ果てた土地にしか見えない? でも、自然は自然。苛烈の中でも順風を受けていれば、人は生きていけるわ」

「そういう、もんかな」

いや、恐らくそうなのだろう。自然と言えばマキタの頭には常に故郷が浮かぶ。太古に比べれば見る影もないとは言え、故郷にはいつも緑の日々があった。故郷を飛び出してからも、緑の沃野に出会えば、そこは自然が豊かだと思ってきた。決めつけていた。しかし単に緑がないからと言って、それが貧しい土地だとは言い切れまい。そんな場所であっても、確固として人が生きているのだから。

いかんぞマキタ、先入観に囚われてないか? 大国の論理と自然観という違いはあれど、ここを嘗めて掛かり、先入観だけを持って臨んだ先人たちがどうなったかを思い出せ。

先人たちを拒んできた閉鎖星系か。今俺は、夢にまで見たその閉鎖星系にいる。とうとう来たんだ。辿り着いたんだ。

今からここで、俺は戦おうとしているんだ…。

刹那の感慨と同時に、訓練によって角度を増しているマキタの視界は、こちらの横顔をじっと見つめるルイーザの表情を捉えていた。目は窓外に向けつつも、マキタにはルイーザの頭頂から爪先までを眺めることだって出来た。遠くと近くの両方から、これだけ鑑賞に耐える女は滅多にいまい。白い肌には黒子の1つもない。化粧っ気などまるでないのに、目の隅には青みがかった陰影が掛かっていた。アイシャドウをつける必要さえないのだろう。こちらを見つめる紫色の瞳の奥に、ちらちらと蠢く炎が見える気がした。唇の薄さがやや酷薄な印象を与えはするが、それが全体に与える疵は僅かなものだった。彼女の美しさはサビアやエレナの持つ可愛らしさとはまるで別個のものに見えた。もっともどこがどう違うのかと問われれば答えに窮することだろう。コイケの語彙力を持たぬマキタには、それは単なる“感じ”でしかなかったからだ。

そのルイーザが何か小さく呟いた。“Rrst Emien”としかマキタの耳には聞き取れなかった。

「何だって?」

マキタは初めて気づいたふりをして、ルイーザを見た。視線が合った。彼女の表情に浮かんだのは、失望にも似た…。

同時にその紫色の瞳が発したものが、マキタの目を通じ、頭の中に飛び込んで、背筋を走り抜けた。不安? 戦慄? 悪寒…? いや、全く逆のものだったかも知れない。とにかく彼女の瞳から放たれたものが、マキタを捉えた。

そして、縛りつけた。

ルイーザはゆっくり足を踏み出し、マキタの鼻先に立った。目はマキタを捉えて離さない。その瞳の発する何かは、マキタの脳を通って全身を炙り、それでいて涼やかな風を送ってきた。微かに香水の匂いがする。対して体臭はほとんどしなかった。マキタは多少の汗や腋臭など気にしないどころか、女の体臭が大好きだ。体臭のない女には惹かれないと言ってもいい。女を抱く時には、匂いまで含めて心ゆくまで楽しむことにしている。

――そりゃあお前が正真正銘のド助平だからだな。俺とは腐れ縁の連邦軍の特殊工作員に、同じことを言ってるヘンタイがいるよ。

と言っていたのはマルカムだったか。

そのマキタが、体臭のまるでしないルイーザを前に、勃然となる自分を抑えられずにいた。

指も唇も使うことなく、女はマキタを誘惑しようとし、しかも半分成功していた。半分で踏みとどまれたのは、彼女の態度に目論見を見出したマキタが、予め防衛線を張っていたためだ。視線を受け止めるふりをしつつ、直視しないように焦点をぼかして…。そうしていなければその紫色の瞳の発した何かは、マキタの脳内の自制心を焼き殺していたことだろう。誘惑と呼ぶのも生易しい、マキタにとってはあまりに不自然な感覚だった。

そう、不自然な。悪寒は恐らくそこから生じていた。

豊かに、優美に突き出した2つの胸の隆起が、マキタの鳩尾の左右に触れた。灼け火箸を押し当てられたような熱感。腰の周囲がうそ寒くなった。

「マイスコルに、頼まれたのか…?」

それだけの言葉をかすれ声で振り絞るのも一苦労だった。額にじっとりと汗が浮いている。ルイーザの振る舞いに作為的な何かを感じていなければ…。そう、作為的な匂い…。

「違うわ」身体がマキタに預けられた。2つの隆起がマキタの胸で柔らかく潰れた。火箸がマグマに変わった。彼女を抱き竦め、スーツを引き剥がし完璧な肢体を露わにし、その尻を揉みしだきながら彼女の中に突入し…、そんな妄想が現実感を伴い始めた。こりゃあ、もしかすると、ダメかも…。

「あなたが何者なのか、知りたいだけ」

「同じような、もんだぜ」

言いながらもマキタはルイーザを押しのけることが出来ない。その選択肢は、最初に脳から奪われていた。白い、皺1つない指が、マキタの背中に回り、背筋を這う。厚いジャケットの上からでさえ、この刺激は強すぎた。脳が白濁し、必死に守ってきた最後の陣地の陥落も目前だった…。

「何をしてるの!」

厳しい声が掛かった。

鍛えた目を以ってしても、焦点がすぐには戻らなかった。展望室の入り口に立つ小柄な影だけは見えた。

声でエレナだとわかった。

声同様、表情も険しかった。大きな目を細め、精一杯の嫌悪と侮蔑をルイーザに向けていた。

「早速、新参者を誑し込もうってわけ?」

ルイーザは慌てなかった。マキタの背中に手を回したまま、エレナに微笑さえ返して見せる。

「ええ、そうよ」悪びれた様子などまるでなかった。「それがどうしたって言うの?」

「恥知らず…」

「大人のすることに口を挟むもんじゃないわ、お嬢ちゃん」

エレナの肩や腕が怒りに震え、膨れ上がった。マキタを壁際にまですっ飛ばした拳が握り込まれる。すぐさまルイーザに掴み掛かる…、マキタはそう思った。雰囲気はそこまで剣呑だった。もっとも怒り心頭のエレナに対し、ルイーザの余裕たっぷりの笑みと言ったら…。それがまたエレナの怒りを煽る。エレナは多分、ルイーザに子供扱いされることが我慢ならないのだ。わからないではない。勝てないことがわかっていても、認めたくない敗北というのはあるものだ。

そのマキタは、険悪な雰囲気のお陰で、ようやく熱を下げることが出来た。ルイーザからようやく1歩、離れることが出来た。未練はたっぷりだったが。

女2人の睨み合いは続いた。それを眺めるマキタの方が落ち着きを失くす緊張が、まだ続いていた。どちらをどう宥めるべきかを考えている時、ポリーが入ってきた。

対峙する女2人とマキタを見て、ポリーは妙に狼狽した。何事だと言いたげにマキタを窺う。マキタは肩を竦める以外にない。

そのポリーを見たエレナの表情が緩んだ。エレナに頷いて見せたポリーは、ルイーザに言った。

「マイスコルが呼んでる」

緩みかけたエレナの頬に、苦痛に似た何かが走り抜けたのを、マキタは見た。

ルイーザはマキタも顔を一撫でし、艶然と笑った。「また後でね」と囁き、エレナには目もくれず歩き出す。マキタの目はその後ろ姿、特に歩く度に肉が引き締まる音を立てそうなヒップに釘づけにならざるを得ない。

ポリーはエレナにもう1度頷き、マキタに片手を挙げ、ルイーザを追った。

大きく溜息をついたマキタは、エレナが今度は自分を睨んでいるのに気がついた。「何だよ…」

「いやらしい目つき」

「仕方ないだろ。あんな歩く色気を目の前にすりゃ、男なら誰でも目尻が下がるし、鼻の下も伸びる」

エレナの目に軽蔑の光が宿った。「カネ目当ての傭われ者は、女にもだらしなかったってわけね。〈あの男〉とは全てにおいて違うわよね」

「ひでえ言い方」

「だってそうじゃない。第一ね、人が必死にあんたたちの弁護をしてる最中だって言うのに、あんたときたら…」エレナの罵倒は止まらなかった。ルイーザを見失ったために、標的をマキタに移し換えたと言うわけか。ルイーザ本人だけではない。彼女の息の掛かったもの全てに嫌悪を抱いてしまうのだろう。「だらしないにも程があるわ」

「俺が口説いたわけじゃない。あっちから言い寄ってきたんだ」

「あーら、随分自信たっぷりの言い草ね。余っ程モテると思ってるんだ、自分のこと」

「うるさい。彼女には何か目的があったんだよ」

「目的?」

「俺たちが何者なのかを知りたがってた。多分、マイスコルに命令されたんじゃないか?」

正体ですって…、エレナは吐き捨てるように言った。「人の正体云々の前に、自分の疑いを晴らしたらどうなのよ…」

「何だ、怪しいとこでもあるのか、彼女?」

エレナは少し口ごもった。「証拠が、あるわけじゃ、ないけど…」

ただ、そんな気がするの…、エレナは言った。開放機構の1員として、今では組織に溶け込んでいるかに見えるルイーザだが、この星系にやってきたのは僅か4時塊前。そして、ここに来る前のルイーザを知る者は、誰もいない。商業惑星の1市民であり、事務と秘書以外はやったことがないなどと言っているが、証明する手立ても何もないのだ。第一彼女は武器の扱いの呑み込みが早すぎた。マイスコルやポリーたちはその素質や才能を誉めそやしたが、エレナに言わせればそれは以前からの“慣れ”にしか見えなかった…。

「ちゃんと説明できると思ってたんだけど、ゴメン。結局、あたしの受けた印象だけだわね」

マキタは拝聴した。自分たちを見抜き、信じたエレナの直感だ。一笑に付すことは出来なかった。

しかし…、「確かに只者じゃないわな」

「そう思うでしょ?」

「うん、まだ背中がゾクゾクしてる。あの色っぽさはとてもこの世のものとは思えない」

一瞬ポカンとしたエレナの目尻が、またしても吊り上がった。マキタは気づかないふりをして続けた。「まあ、何か企んでるなってわかったんで、踏み止まることも出来たけどな。鼻につくものがあると、その気になれないんだ俺は」

コイケがこの場にいたら、この上ない辛辣な皮肉が返ってきたことだろう。じゃあ、サビアとの時にもお前はその気になれなかったわけだ。その気になれずに既成事実だけを作ったお前の下半身は、言うなれば裏切り者だよな。いっそのこと、ちょん切ったらどうだ、などと…。

まあ、それは置いといて…。「それに、飯だ。お前さん方のコックには悪いが、正直あの飯は不味い。ボリュームもない。ここしばらくトイレで出るウンコと言えば、豆滓みたいなのばっかり」

「汚いわね」

「とてもじゃないが、あんな飯じゃリキが出ないよ。いくら魅力的なオンナに誘惑されても、肝心な武器に回せるエネルギーがなくっちゃ…」

熱弁を振るい始めたマキタの前で、エレナはとうとう真面目な顔を保てなくなった。吹き出し、目を細めて笑い出す。

ひとしきり笑った後、その瞳に不意に暖かな光が差した。大きな目がマキタを見上げた。出会って以来、初めて見せる優しい表情だった。

その方がずっといいな、マキタは言いかけた。普段ならコイケに顔を顰められ、オスカーに呆れられながらも、淀みなく口を衝いて出る筈の言葉だった。それがなぜだか今は、すんなりと出て来なかった。

「…優しいんだね」エレナは呟いた。鋭い彼女に、マキタが馬鹿話に終始した真意など見抜けない筈がなかった。

そして、同じように澄んでいたからこそ、彼女の心はマキタの心を感じ取れたのだ。

「いや、あのな…」マキタは言葉を探した。「ここにも人間は沢山いるんだ。気に食わない奴だっているさ。でもな、どんなに気に食わなくたって、仲間は仲間であって、それを悪し様に言うのは、あまり…。いや、これは別にルイーザを庇っているわけじゃなくてだな」

「あなたと一緒に来た人たち、みんないい仲間なんだね」

「そうでも、ないけど…」

「そうでなくちゃ、そんな風に言えるわけないもの」

「かもな。いや…」マキタは首を振った。「きっとそうなんだろうな」

エレナの目から流れ込んできたものが、暖かく、柔らかく、マキタを包み、浸すのがわかった。初めて通じ合うものを感じたと思えた。エレナの微笑みにはルイーザの媚笑の派手さや激しさはなかった。だからこそ却って、毒されそうになっていたマキタの胸に深く滲み込んできたのかも知れない。売り物でない素朴さの方にこそ、実は深みが宿るものだ。

「…でも」

その笑顔はすぐに曇った。

「やっぱりあたし、ルイーザだけは仲間だって認めたくない」

2人の間に流れていたものが途切れた。「あの女が、駄目だった〈屑星〉を、もっと駄目にしてしまった…」

格闘、射撃、操縦、潜入…、何の訓練をやらせても、クリン・マイスコルは常に最低の成績だったと言う。〈屑星〉の仇名はそこからついた。暗室の植物に似た華奢な彼を思い出し、マキタはさもあらんと思った。その彼が今の地位に就けたのは、ひとえにその優秀な頭脳故であった。戦士としては三流以下だったが、軍師としての頭角はメキメキと顕し始めた。その武器は努力の末に身につけた、古今内外を問わず古い戦闘から学んだデータ、そこから編み出した理論、そして鋭い判断力。

「でも、それ以上にあの人には情熱があった。この場所と、仲間と、理想を愛する気持ちは誰にも負けてなかった。それなのに…」思い出を愛おしむような口調が、不意に怒気を帯びた。「今のあの人には、あの頃の情熱のひとかけらも残ってない…」

射撃が下手でも、行軍に遅れても、かつての彼は懸命だった。同志のためにいつだって命を投げ出せる覚悟もあったし、現に何度かそんな場面もあった。今のマイスコルにはそれがない。決して先頭に立つこともなくなったし、立てる作戦1つにしても、妙にこせこせした臆病なものでしかない。謂わば小手先を弄するだけの男に成り下がってしまった。何を提案しても返ってくるのは、危険だ、の1言。今の開放機構の沈み、淀んだ空気を一掃し、尚且つ政府軍に大打撃を与え得る大勝利など、今の彼では生み出せようがなかった。エレナに言わせればそれはただの逃避であり、怠惰でしかない。献身の戦士だった彼も、今や1人の女との生活を守ろうとするあまり、彼女に唯々諾々するだけの腑抜けに過ぎなくなった…。

「ルイーザがあの人を駄目にしてしまった…」

エレナは唇を噛んだ。語尾が震えた。横顔の彼女の瞳が僅かに潤んでいた。

ああ、そうだったか…、マキタは己の鈍感さを呪った。彼女のマイスコルへの反抗も、さっきの悪態も、全部擬態だ。彼女がルイーザを必要以上に憎む理由も、結局それしかない。

問い質そうとは思わなかった。問い質しても返ってくる言葉があるとは思えなかったし、それを口に出したり出させたりするのも、野暮な話である。

いろいろあるんだ人生には…、コイケのような台詞を言ってみようともしたが、マキタには無理そうだった。コイケなら寧ろこう言うだろう。俺たちには何もしてやれない。エレナが自分で解決するしかないんだ…。わかっていた。それでも、打ちひしがれた人間を見ているのは辛い。マキタは思う。俺はコイケさんのように、涙を流す者をそのままの姿で受け容れてなどやれない。俺自身が辛いから。別に幼い頃に悲惨な経験をした覚えはないが、マキタは人々の暗い顔を直視するのが嫌なのだ。不謹慎と言われようと、何かおひゃらかしを言わずにはいられない。

エレナは優しいと言ったが、違う。

俺は弱いだけなのだ…。

気配を感じて振り返ると、さっきマキタをつついて遊んでいた女の子3人が、入り口の陰から覗いていた。

「ふっふっふっ…」

マキタは芝居がかった笑い声を上げた。エレナが顔を上げた。

「見つけたぞお」

少女たちは嬉しそうな悲鳴を上げて、一斉に逃げ出した。遊び道具にされること覚悟で、マキタはそれを追った。「待てえ――!」

追わないではいられなかった。

それをポカンと見送ったエレナから、しばらくの後、クスッと笑いが漏れた…。

間奏曲――Interlude――Ⅰ

〈…外の野次馬たちはようやく全員消えた。内務省の市街警備隊員たちもいなくなった。残っているのは保安省の兵士たちだけだ。

煌々と輝く月が頭上に近づく。夜明けまで後6時間近く…。

薄暗くした部屋の窓から離れ、裸の男は部屋を横切った。

肋骨が浮き出て胃の辺りは凹み、手足は針金のように痩せていた。ベッドの横に置いた原子力電池式のコンロの上では、大きな鍋が湯気を立てていた。男はスプーンで中身を掻き混ぜる。

僅かに香水と体臭の漂う、片づいた部屋の隅には、ここの主である女が裸に剥かれ、転がされていた。薄茶色の髪、肥満寸前のふくよかな体つき。情事の後のようにも見えるが、事情はもっと殺伐としている。女は微動だにしない。だが、死んではいない。極力誰も殺すなと言いつけられている。それは守る積もりだった。その方が気も楽だ。平気な顔で利用した者を消す図太さは、男にはない。

その辺りのことをちゃんと考えてくれるチームリーダーの存在は有難かった。あの眼鏡のチビさん、マードックの言った通りの男のようだ。

まだ時間はあった。部屋のデータバンクはとっくに解読を終えていた。女のスケジュールは把握できている。もちろん、彼女のプロフィールも完璧に。勤務時間まで12時間はあった。特別な呼出しがあった時が不安だが、その時は体調不良を理由に欠勤できるだろう。

今はまだ顔が出来ていないが、音声通話の対応だけなら絶対にバレない自信があった。

僅か2時間で録音した女の声を分析し、ほとんど聞き分けられないくらいまでの声を出せるまでになっている。声帯を思い通りに変えられる彼の特技だ。生まれ持った才能に加え、長年の訓練で身につけたのだ。それも人工声帯ではない。機械も埋め込んではいない。透視探査の機械にも身を通さねばならない体内に、記録にない機械の部品すら残しておくことは許されないのだ。

男はダイニングテーブルの椅子に座り、息をついた。部屋の調度などは銀河の他の星域と大して違わないな、などと思いながら、持ち物の整理に掛かる。とにかくここまで来た。苦労はしたが、やっと第1関門は越えられたと思う。

…気密フィルム製の宇宙服に身を包み、巡回船の船倉に潜り込むこと7時間。ようやく捜索に来た政府軍援軍に拾い上げられ、船ごと本星ラドンに運ばれた。荷物の1つに息を殺し、検疫を通過。問題は宇宙港の透視カメラの性能だった。彼の経験上、相当感度の高い透視カメラでも、1つの箱に3つ以上の荷物が入っている場合、その奥の物体の像はかなりぼやけて見えるものだ。ここのカメラが最新鋭同等の性能を持っていないことを祈った。気密フィルムから全探査波遮断フィルムに着替え、数時間身動きもせずに待った。荷物を開こうとした者はいなかった。あの襲撃が日常茶飯事だからだろう。カメラにも捉えられずに済んだようだ。

しかし次の段階、誰もいなくなった倉庫から、監視システムを掻い潜って出るのには苦労した。

とにかく誰にも侵入を悟られてはならない。宇宙港の誰にも、何か変わったことが起こったとさえ感じさせてはならないのだ。作戦の成功だけではない。彼の命も懸かっている。銀河の大抵の星で、潜入工作員には捕まると同時に苛烈な尋問・拷問が待っている。当然その後は死刑だ。

倉庫だけではない。宇宙港全体の監視システムはなかなかの代物だった。重量・振動感応の床警報は当然のこと、レーザーによる動体探知システム、音声を2箇所から拾い移動物体の位置を割り出す3次元集音マイクまで。

但し警備の兵士2人が荷物の点検に現れ、新しい荷物の搬入搬出が行われる2時間に1回、床も対動体探知も切られることがわかった。当然マイクもだろう。彼は10時間粘り、監視システムが切れ、兵士が入ってきているほんの数分を利用して移動した。探査波遮断フィルムを脱がず、その上から、マキタがギーンの骨董屋に貰ったという感応色素繊維と反射遮断繊維とを織り合わせた不可視スーツを着込んで、壁の1部に化けながら――ちょっとばかり照明が暗かったのも幸いした――、スーツの肘と膝についた吸盤で移動した。宙を浮いてうろつくタイプの監視装置は配備されていなかったが、それだけは有難かった。

兵士たちが入ってこない間、なるったけ楽な体勢で壁に張りつき、待った。最後は監視システムの真下、ドアの横にて待ち、兵士たちが入ってくると同時に出入口から脱出する。

宇宙港に入ってから倉庫を脱出するまで、20時間を費やしてしまった。我ながらアナクロな手段での脱出劇だとは思ったが、バックアップもなく、持ち込めた荷物が最小限だったことを考えれば上出来だとも言えた。

外が夜になるまで、宇宙港施設の屋根で待った。そこでようやく仮眠も取れた。

街が夜になって、ようやく行動を起こせた。3つの月が辺りを照らす道に降り立つ。どこか金属臭に近い大気を吸った瞬間、あの馴染みの感覚、異邦の地に立って常に感じる、言い知れぬ不安を感じた。そして違和感も。

夜の街を出歩いている者を1人も見ないのだ。道にはゴミの1つも落ちておらず、1人の酔っ払い、浮浪者さえいない。

ぼんやり道に立っていることの危険を悟った彼は、不可視スーツを脱がないままビルとビルの隙間に潜んだ。懐から特製の携帯探査システムを取り出し、道の周囲を探ってみた。道に対人監視システムはなかった。だが、時たま出くわす、巡回するサーチライトだらけの無人清掃車には対人センサーが仕掛けられていた。センサーの照射角度が道にのみと知って、安堵の溜息を漏らした。後に彼は、夜の街には仕事中の政府職員以外への外出禁止令が敷かれており、その対人センサーだけは対テロ殲滅組織である保安省に直結されていることを知る。

無人清掃車を数台やり過ごしながら、男は繁華街を見つけ、裏に回った。訪れた星の繁華街に最初に忍ぶのは、男のいつもの仕事手順とも言えた。水と食糧――残飯など――が手に入り、隠れていても人々の会話からこの街の習慣や言語の特徴などが探れるという利点があるからだ。昼間は夜とはまるで違う賑やかさだった。道行く人種の多様なこと。そのほとんどは各星系の純血種ではなく、混血だと思われた。それも10種や20種の混血ではない。銀河半分を渡り歩いた彼をして、一体どこの星と星の混血なのかわからない始末だった。スーツにくるまったまま丸1日――自転周期の遅いこの星の1日は42.3時間あった――眺めていると、この星の言語の特徴が読み取れた。彼の特技でもあったが、ここが基本は銀河共通語使用星域だったのも幸いした。自分が今いるのが、首都タキアスだともわかった。

それが夜になると、繁華街も人っ子1人いなくなる。外出禁止は気味悪い程に徹底されていた。

1日の長いこの星の労働時間は、夜明けから昼まで、昼から日暮れまで、日暮れから夜明けまでという3ローテーションだとも知った。気温と気候にも慣れてきた。

慎重にならざるを得ないとは言え、時間も気になった。仕事が始まって既に7.5時限、巡回船の倉庫に潜んで以来、1時限を費やした。上空に送る連絡に、何の中身も入れられないと来た。何とか後1時限かそこらで、少しはまとまった情報を仕入れなければならない。

次の日は歩き回った。前日に観察した街の人々の服装を、携帯探査システム内蔵の解析プログラムにて分析、この星での平均的な服装を弾き出させた。ここで初めて、不可視スーツを脱ぐ。探査波遮断フィルムの上に、真空パックで小指大にまで圧縮した形状記憶繊維の擬装スーツと鬘とを出し、着込んだ。スーツは探査システムの映像を即座に実体化する。布でもアクセサリーでも付け足し放題、男が自ら発案し、オーダーメイドで作らせた代物だ。鬘を被って変装は完了。

建物の出入り口以外、監視らしい監視は仕掛けられていなかった。ところが歩いているうちに、通行人という通行人が例外なしに、服の襟元に、菱型ないしは三角形のバッジをつけているのを見つけた。物陰に走り込んで慌ててそれを偽造したものの、どうもそれがただの飾りとは思えず、男は1つの実験を試みた。

人々の密集する自動通路の1つで、太った中年の男からバッジをスリ取ってみた。それだけでは不安になり、目の前にいた鱗族の女から同じようにスリ取り、代わりに太った男のバッジをその足元に転がしておいた。男にぶつかられ、そのはずみでバッジを落としたとしか覚えていない程の早業だった。

建物の1つに入ろうとしていた太った男は、警備の制服部隊に呼び止められた。拾ったバッジを自分のものだと思い、つけていた女も、ショッピングセンターに入ろうとしていたところを警備ロボットに囲まれた。

永年の経験で培った勘が男を救った。バッジは身分証明なのだ。しかも個人毎に与えられる識別章でもあるのだ。やっと街に溶け込んだ積もりだったが、未だに彼はただの侵入者でしかなかった。盗んだバッジは使えない。男はスリ取った場所まで戻り、それをさりげなく捨てた。

バッジのことは後回しにし、男は歩き回り続けた。繁華街以外の、人通り人の出入りの激しい場所を探す。首都タキアスの中央近くに、天を衝くばかりの巨大な塔が見えた。その手前一帯は、官庁街と言ったところか。中でも一際大きいビルは、行き交う人々の数も段違いだった。先に見た制服姿の面々も出入りしていた。周囲の会話に耳を傾けていた男は、そこがこの星の政府の行政・警察などの主要機関を取り仕切る内務省だと知る。

他に、現在ゲリラ討伐に忙しい保安省という、もう1つの警察機構があることも知ったが、今は調べる時間はなかった。最高機密に関する情報を得るなら軍なのだろうが、宇宙港の警備であれだ。恐らくもっと警備の厳しい軍の施設に入って、軍人の誰かとすり替わる時間と余裕は、更になかった。

男は内務省の建物の周囲を、怪しまれないようにうろついた。

そんな中、彼は自分の鑑識眼だけを頼りに、1人の女を見つけた。

目星をつけた通りだった。人当たりもよく、性別を問わず知己のだれとでも気さくに喋っていたが、一緒に食事に出たり、連れ添って帰途につく友人や恋人の姿を見なかった。永年に亘って身につけた尾行術を駆使し、女本人、或いは街の人間誰にさえも目につかないように彼女に張りついた結果、女が彼の理想とする存在だとわかった。

そしてその住居も突き止めた。内務省職員の宿舎らしき場所だった。

男は決めた。今回はこの女に成り済ます。

問題はどうやって近づくかだ。宿舎への侵入にはバッジが必要。かと言って女を外で眠らせてバッジを奪っても、本人が身につけねばバレる。

宿舎は大きかった。おまけに何楝もある。単身者から家族持ちに至るまで、数万人が暮らしているようだ。向かいのビルの非常通路から探査システムで調べたところ、宿舎には内務省の制服警備兵が常駐していた。庭と思しき場所に駐屯地があり、警備兵が出入りしていた。建物自体にも警備兵が入っていくのも見えた。一瞬開いた自動ドアから覗き見えた1階ロビーの天井と壁には、集音マイク付きのカメラと探知ビーム網の照射レンズらしきものが仕掛けられていた。バッジを持たず、変装もせずに入り込むのは難しい。

騒ぎを起こすしかない。

尋常なやり方では駄目だ。わずか2日と半分過ごしただけだが、男にはこの街が、治安の良すぎる場所だとわかってきた。浮浪者や酔っぱらいどころか、夜遊びしているガキすらいないのだ。

何か起こすのは簡単だ。だが、あからさまに目を引く騒ぎは却って怪しまれる。あくまで日常の範囲内で起こり得る騒ぎで収めなくてはならない。ゲリラの襲撃を装うなど以ての外だ。警戒が厳重になってしまう。

命綱たる携帯探査システムは、彼が内務省宿舎を見張っている間も、周囲の変化を探り続けていた。

時間を空けながら夜通し宿舎を監視している間、例の清掃車の幾台かが何度か停止し、進行方向に迷う光景に出くわした。その度に強制修正装置が働くらしく、数秒の躊躇の後、無人清掃車はのろのろと発進した。

携帯探査システムが、周囲を飛び交う電磁波が突然数値を上げたことを割り出していた。電磁波に無防備というわけではないらしい。いや、寧ろ弱いかも知れない。

…無人清掃車の1台が、内務省宿舎ビルのダストボックスに衝突した。

鳴り出した警報に周囲は騒然となった。たちまち各建物の窓という窓に見物の人だかりが出来た。当然、宿舎ビルの窓、正面玄関のホールにもだ。宿舎ビルの正門が開き、警備兵たち4人が表に出てきた。間もなくゲリラ掃討部隊である保安省のパトロール装甲車も到着した。

男は賭けに勝った。住民の混乱がわかっていたのだろう。警備兵たちはビル内部の探知ビーム網だけは切っていた。不可視スーツを着込み、あっという間に正門からホールに侵入、それでも誰かの背中に張りつき、決してカメラの前には出ない位置を確保しながら歩くことを心掛けた。

そして女を見つけた。周囲の騒ぎについつい外に出てきてしまった彼女を3階の部屋前で呼び止め、カメラの死角且つ誰もいないことを確かめ、弛緩剤C102で眠らせた。

外では警備兵たちが、黒く厳しい武装スーツの保安省兵士たちに後の調査を任せて、正門を閉め、駐屯地に戻ろうとしていた。武装スーツの数人が話している内容を、遠くから唇で読んでみた。

――前から電磁波の影響は言われてたんだが、こんな事故まで起こるとはな。違法電磁波でも飛んでるのか? 調査の必要があるかな。しかし見ろよ、内務省の職員ども、鈴なりでこっちを見てるぜ。いい気なもんだ。仕方ないさ、タキアスにいると、刺激が少ないんだろうしな…。

…気密フィルムの宇宙服、不可視スーツと擬装スーツ、各種変装道具の入ったポーチ、そして携帯探査システムをテーブルに並べ、ようやく一息つけた。女の冷蔵庫からボトル入りの飲み物を頂戴する。添加物はないようだが、硬質な割に妙に甘い水だった。食い物に手を出す気にはなれなかった。拝借した鍋の中で煮立っているのは、ユーロファイバーとラテックスの混合液だ。プツプツと気泡が立っているのを確かめる。気泡はミクロン単位の穴を作り、それが皮膚の毛穴の代わりをする。この気泡が上手く作れないと、皮膚呼吸に影響するのだ。荷物から女用の鬘を出し、浴室で色を変え、女の髪と同じ長さに切り揃え、女のヘアスタイルと同じ形にセットする。

探査システムが弾き出した女のスリーサイズを頭に叩き込む。システムには次にバッジの分析をして貰わなくてはならない。場合によってはバッジに細工も必要か、或いは偽造する必要があるかも知れない。並行して女の部屋の端末から職場などのデータ、バッジの情報を集めながら、人工皮膚の仕上げにも取り掛かる。夜明けまでに変装とバッジの工作なり偽造なりを完了し、上空への定時連絡を送れば、70時間ぶりの仮眠が取れる。目が覚めたら彼はこの女職員として、内務省とやらに出勤することになる。変装さえ完了してしまえば、どこに出勤させられようが必ずそこに溶け込み、何らかの情報を手に入れる自信があった。

しかしもう1日ここで寝起きすると、潜入してから何の収穫もなしに、丸2時限を使ってしまうことになる。急がねば…。

ふと背中に悪寒を感じ、振り返る。

また感じた。もう何度目になるだろう。この星系に入って以来、すっと背中に視線を…。

いきなり胃に痛みを感じ、洗面所に飛び込んだ。鮮やかな色の黄水を吐く。

「くそっ…」

使い捨ての駒としてしか扱われない生活に嫌気が差し、連邦軍を辞めた。しかしフリーとなった今も、やっていることは同じだ。絶え間ない強迫観念を与えられ続けた彼の胃は常に神経を酷使され、その活動限界を彼自身に訴えつつあった。しかし人工臓器に取り替えることになれば、潜入工作員としての彼のキャリアは終わるに等しい。

ぼちぼちリタイアを考える時期に来たのかも知れない。今回の仕事は実入りもいいし…。

だが、実入りもいい分、今回は本当に大変だった。何の情報もない星系に潜入したのは今回が初めてではない。しかし細心の注意を払ったにも関わらず、偶然にしか頼れないような無様な侵入となったこと自体、彼の経験上、異例とも言えた。

この胃の具合を、薬でどこまで誤魔化せるやら。胃酸中和剤を喉に押し込んだアーカム・ソールは、嗄れた罵声を上げた。こんな仕事、とっとと終わらせなくっちゃ…。〉

第2章 結界への侵入 その6

(6)

また半時限が過ぎた。

開放機構からの返答はまだなかった。のらりくらりと躱されていた。落ち着いて見えるコイケの表情が、実は次第に険しくなってきたのが、近しいマキタやレイバーにはよくわかった。ところがマキタは今日も子供たちの遊び相手だ。コイケに悪いとは思いつつも、子供たちが誘うと断れない。こんな切羽詰まった状況でも、どこか楽観的な俺、これも現実逃避の一種なのだろうか。

「またね、おじちゃん」「バイバイおじちゃん」

「だから言ってるだろ。お兄さんと呼びなさい」

子供たちの去った後、カタパルト階下、ロビーとなっている通廊のベンチに腰を下ろしたマキタは大きく伸びをした。体が重い…。そのマキタの側に立ち、笑っている者がいた。マキタは顔を上げた。

「アレクか」

アレキサンダー・トリッシュ。レイバーの配下の1人だ。最年少のメンバーだが、その経歴はマキタを遥かに凌ぐ。何しろ12時塊歳で傭兵世界に飛び込んだ男だ。若々しい表情の中にも、ベテランの精悍さが窺える。そして齢に似合わぬ程の華麗な活躍もこれまでしてのけてきた。しかしそれをひけらかすこともなく、普段は気さくで明朗だが、一旦仕事に入れば誰よりも寡黙に働く。レイバーのチームの中だけではない。一緒に仕事をした誰からも愛される。

そのアレクが笑いながらマキタを見下ろしていた。気難しい副官ルストなどと違って、アレクはマキタやコイケにも平気で話し掛けてくる。

「大変だ、人気者は」

マキタは腰をずらし、アレクの座る場所を作った。「これも仕事だよ。開放機構に少しでも入り込むための」

ちゃんと調べ物をしているアレクの前で堂々と言うのは憚られたが…。

「そうは見えなかったけどな。結構楽しんでるだろ」

「からかうなよ」

「感心してんのさ」

「何にだよ」

「もちろん、あんたに」

マキタはアレクの顔を見た。嫌味を言っている風には見えなかったが、真意は量りかねた。

アレクは長い前髪をいじりながら続けた。「あんたの相棒やうちのマードックがカリカリ来てるこんな時に、大声上げてガキンチョ相手に鬼ごっこやってられるんだから、余っ程肝っ玉が座ってるって言うか、図太いって言うか。誤解するなよ。これは非難じゃない」

「じゃなきゃ皮肉だろ。そうとしか聞こえないぜ」

「違うんだ。気を悪くしないでくれ。上手く言えないんだ」どう言えばいいんだろう…、アレクは首を捻った。「つまり、あんたは傭兵らしくないんだよ」

前からうちのチームでも話題になってたんだ。俺もマードックやらエネミーやら以外に、いろんな傭兵と会ってきた。でも、あんたみたいな奴は他にいない。こんな商売をしてるのに、しかも誰からも一目置かれる腕を持ちながら、あんたには血の臭いがしない。死臭もしないんだ。だからガキンチョどもがなつく。俺もここでいろいろ聞き込みをやって、多少はここの人間たちと打ち解けられはしたが、子供だけには怖がられる。多分、優男のモレッティも同じだ。「…唯一、マードックにはリックって息子がいるから、子供の扱いにも慣れてる。でも、俺たち同様子供のいないあんたに、ガキがなつく理由はそれしか考えられない」

アレクのいつにない真摯な顔に、マキタは照れ笑いで応じるしかない。「わかった、有難よ。でもまさかお前、俺を褒めちぎるために俺を探してたわけ?」

ああ、アレクは頷いた。「コイケとマードックから伝言だ。あと1時限待って何もなかったら、例の手段に出る、だそうだ」

「つまり俺にも、心の準備をしておけってわけだな?」

マキタは唇で笑ったが、その両拳が握り込まれ、ミシッと音を立てた。

「そしてもう1つ、その後の準備もしておけ、と」

「その後、ね」情報を奪って強行脱出した後、例のブツを使っての…、「最悪のシナリオの方か」

「実際の段取りを、今、コイケとマードックとで話し合ってる。それであんたも呼んでこい、と」

「はいはい。行くとしますか」

立ち上がった瞬間、耳を弄する轟音が響き渡った。

反射的に上体を下げた2人は、周囲を見渡した。轟音の原因が自分たちにあるのかと思った。爆発音にも似た、腹に響く重低音の唸り。それが5秒鳴って、5秒間沈黙。そして再び5秒鳴る。合間に靴音、喚き声、そして号令らしき声が聞こえてきた。5秒毎の沈黙が始まる度に、騒ぎの音は大きくなっていく。「これって、警報か?」

「何か、起こったらしいな」それとも誰かが騒ぎでも起こしたか…、言うが早いかマキタは駆け出していた。半瞬も遅れず、アレクも追う。

歩き回り続け、この基地の内部の大概を掴んでいるマキタとアレクは、迷うことなく階段の1本を駆け上がった。向かうは展望室、その上には立入り制限区画ではあるが、管制司令室がある。

騒ぎは基地全体に広がりつつあった。階段の途中で老人や子供連れの女たちとすれ違う。それも大人数だ。最下層にあるという緊急避難区域に集められているのだろう。どうやら完全無欠の非常事態。クエンサー辺りがポカをやったとか言うレベルではなさそうだ。

ついさっきまでマキタに追われて遊んでいた女の子たちも、母親や姉らしい女たちに手を引かれ、妹や弟らしき子たちの手を引いていた。パニックを起こし、泣き叫ぶ子供たちがいないのは、こういった事態に慣れているためか。それでも表情は一様に強ばっていた。

女の子たちもマキタに気づき、それぞれに何かを言いかけたが、急かされている今、言葉に出来ないままに終わった。すれ違いざまにマキタは少女たちに笑顔を向けた。緊張気味のそれぞれの顔に、何とか笑顔らしきものが浮かんだ…。

展望室が近づくと、女子供、老人の代わりに、パイロットスーツやコンバットスーツ姿の男女に出くわした。重そうな機材を抱える者、手ぶらの者、誰もが走り回り、持ち場へと急いでいた。幾人かがマキタとアレクに胡散臭げな目を向けたものの、立ち止まって誰何してくる者はいなかった。その余裕もないらしい。「…政府軍が攻め込んででもくるのかな?」

「この様子だと、そうだろうな」

「参ったな。手ぶらで政府軍とやり合うわけか」

アレクは朗らかに笑った。台詞の中身とはかけ離れた悠長さだった。

武器を隠し持っていたからだ。

〈スペースサルベイジャーズ〉とレイバーのチームが身につけるジャケットは、色違いながら同じものだ。防弾繊維の編み込まれた耐熱強化ファイバー製、他にも数十種の仕掛けを持つこのジャケットは、最初コイケが自分とマキタのためだけに自らデザイン、いや、設計し、特注で作らせたものなのだが、行動を共にしたレイバーたちがすっかり気に入ってしまい、大同小異の同じものを彼に頼んだのだ。今ではマルカムも欲しがっている。

数ある仕掛けの1つとして、胸や袖、襟のボタンは爆発物反応が出ない混合炸薬で破裂する閃光弾、催涙ガスと麻痺ガス弾、小型榴弾になっている。マキタとアレクがこれらを全部投げれば、武装装甲の兵士だろうと10人そこらの足止めは出来るだろう。2人が敵の武器さえ奪えば、いかようにも血路を拓くことも可能だという自信もあった。

とは言っても、愛銃を取り上げられたままのマキタは、腰の軽さが妙に心細くはあったのだが。マキタにとって愛銃〈ハンディキャノン〉は、腰の重石というより心のバラストと言えた。

2人は展望室前を通過、立ち入りを禁じられている区画に入り込んだ。管制司令室はそこからもう1階上だ。

警報はまだ続いていた。階段を駆け上り切る寸前、10人余の開放機構正規兵たちが行く手を塞いだ。全員、バックパック付きの熱線ライフルを構えていた。その中の数人が叫ぶ。「いたぞ!」「逃すな!」

向けられる銃口にひるみもせず、マキタは彼らを睨み返した。逃すな、だと? 俺たちがここに来るのを予想していたみたいな言い方だな…。「何があったんだ?」

「ふざけるな!」「よくも抜け抜けと!」

怒号の中、マキタとアレクは乱暴にボディチェックを受けた。アレクの目が訊いていた。隠し球、使うか? マキタは目で制した。いいや、まだ早い。もう少し様子を見よう。

こいつらをなぎ倒すのは――出来れば最後まで避けたいが――、全ての状況を掴んでからでも遅くはない。

マキタたちが武器を持っていないとわかっても、正規兵たちの銃口は下がらなかった。マキタは彼らの顔を一睨した。「まるでこの警報の原因が、俺たちにあるみたいな言い方だな」

明らかに何人かはそう思っているようだ。

「教えろよ。一体何が起こったんだ? 政府軍の襲撃か?」

正規兵たちの視線の敵意は変わらなかった。だがそこに、僅かな困惑が混じった。

「そうなんだな? 何してるんだお前たち。こんなところで俺たち相手に油売ってる暇があったら、早く迎撃に…」

彼らの困惑はますます深まった。「…本当に知らんのか?」

「何をだ?」

「襲われたのは、ここじゃない」

「?」

「ニムルの基地だ」

「ニムルなんぞに基地があったのか?」

正規兵の1人が色をなし、マキタに詰め寄った。「その基地のことを漏らしたのは貴様らだろう!」

「お前ら…」アレクの表情が変わった。「俺たちにいつその暇があったよ!」

「でなけりゃ、他に誰が漏らすんだ!」

互いに掴みかからんばかりの2人の間にマキタが入った。どさくさ紛れに顔にパンチを食らうが、気にもしないでアレクを制する。故郷に昔、右の頬を殴られたら左の頬を出せと言った聖人がいたそうだが、コイケに言わせればマキタは、右の頬を殴られたのに気づかないうちに、左の頬も殴られている男なのだ。

そんなマキタのことが歯痒いのだろう。アレクはますますいきり立つ。「基地なんて知ったことか! 俺たちはニムルの近くからこの星系に入ってきたんだ! 俺たちが政府軍で、基地のことを知ってたなら、ここに来る前にそっちを襲ってるぜ!」

「真っ直ぐここに来るのがお前らの作戦だろう! ニムルで騒ぎを起こさせておいて、手薄になったらこっちを押さえる積もりだ。マイスコルが言ってた!」

「いろんなことを考えるねえ、マイスコル君も…」マキタはようやく殴られた頬の下を撫でた。「とすると、今の警報は、俺たちが騒ぎを起こす前にどうにかしようって合図か?」

「………」

「その反応じゃ違うみたいだな。じゃあ、救出部隊編成の合図か?」

その言葉に、正規兵たちの興奮が音を立ててしぼんだ。黙り込み、居心地悪げに顔を見合わすばかりになる。疑いが筋違いだと気づいたため? いや、違うようだ。救出部隊という言葉が出た瞬間、彼らの顔に浮かんだ動揺…。

「おい、まさかお前ら…」マキタは一同を睨み回した。「救出を出さない合図だなんて言わないだろうな」

警報が止んだ。階段の上、管制司令室らしい部屋の自動ドアが開いた。相も変わらぬ大音量の怒鳴り声とともに、殺気立った顔のエレナが飛び出してきた。階段を占拠する正規兵たちに囲まれたマキタを見て、瞬時和む顔が浮かびはしたが、それも瞬時の揺らめきに終わった。唇の隅が小さく痙攣し、肩が大きく揺れていた。必要以上の昂奮があった。

彼女の背後に4人のパイロットたちが続いた。その後ろ、閉まらないドアから、顔の下半分を掌で覆ったマイスコルがよろめき出てきた。指の間から鮮血が滴った。傍らにルイーザが寄り添った。ドアの向こうにポリーの顔も見えた。

エレナが正規兵たちを押しのけ、マキタの前に立った。「ここで何を…」

マキタがそれを制した。「何があった?」

「それが…」

「さっきの警報はニムルが襲われたって報せか?」

エレナの顔に苦渋が走り抜けた。「違うわ。ニムルの基地は、コンマ3時限前に、もう…」

「連絡は入ってなかったのか!」

「入ってたのよ! それをマイスコルが…」エレナが管制司令室内部を睨んだ。ポリーの背後にいる連中が目を伏せた。マイスコルに言い含められていた連中なのだろう。

「伏せてたのか…」マキタは唖然としてマイスコルを見た。「何て奴だ」

マイスコルが押さえたままの顔を上げた。「黙れ。そもそも、この騒ぎを引き起こしたのは、君たちだろう」鼻血を啜り上げ、呻くように言う。「これは明らかに政府軍の罠だ。つまりは君たちのな。我々が救援を出すと同時にこの基地内部を押さえ、外の部隊を誘導する積もりだったんだろう…」

「あんた、どこまで馬鹿なの!」エレナが怒鳴った。「この人たちが政府軍なら、あたしがこの人たちをここに入れた瞬間に、大部隊が飛び込んできてたわよ!」

「そうしなかったのも、我々を信用させるための手だろう! 開放機構の責任者として、僕はここにいる人間たちを危険には…」

「黙れ!」

マキタが大喝した。マイスコルは殴られたように顔を仰け反らせた。ルイーザやポリーまでもが体を強ばらせ、マキタを囲む正規兵たちがその輪を広げた。

「危険に晒せない? じゃあ。信号を送ってきた連中はどうなるんだ。連中だってお前らの仲間じゃないのか。仲間の助けを待ってたんじゃないのか! それを…、助けを信じて、救援が来てくれることを待ってた連中を、平気な顔で見捨てたのかよお前らは!」

マキタの目がマイスコルを射竦めた。マイスコルはその視線から目を背けることが出来ない。マキタの眼差しはガンマンのそれだ。狙い、捉えた相手を金輪際逃さない。ただでさえ青白い顔のマイスコルの顔は、睨み据えられ、ますます蒼白になる。

マキタは視線を外さないまま、エレナに訊いた。「じゃあ、さっきの警報は何だ?」

「あたしが鳴らしたの。パイロットを集めるために」

「何をする気だ?」

「脱出できた連中もいるのよ! 今、こっちに向かってる」

「何だって?」マキタはエレナを見た。ようやく視線から解放されたマイスコルがその場にへたり込む。ルイーザがその体を支えた。

2万人近い人間を擁していたニムル基地から脱出できたのは1000人余り。それらが輸送艇数機に分乗し、こちらを目指した。だが、所詮は輸送艇。たちまちシーザンス――例の甲虫型――戦闘艇に発見され、追いつかれた。たちまち数機が撃墜され、全滅も時間の問題らしい。

輸送艇からの救難信号を、再度マイスコルは握り潰そうとした。若い兵士の1人が逆らった。ニムルに家族がいるというその兵士――今、エレナの後ろにパイロットたちと混じって立っていた――がエレナに報せ、管制司令室に飛び込んだエレナがマイスコルを殴って警報を鳴らした…。

「で、輸送艇は今…?」

「もうすぐ小惑星帯の外れに来るわ。あたしたちで迎えに出る」

「ドックからか。マイスコル君の仲間に邪魔されないか?」

「大丈夫よ。さっきパイロット仲間たちがドックを制圧した。あたしの他に12機出られるわ」

「じゃあ、俺たちの機が出るのを邪魔する奴もいないわけだ」ジンリッキーも出せる。マキタはアレクに目で合図した。アレクも嬉しそうに頷いた。「行こうか」

「え…?」

「手伝うぜ」

瞬時ポカンとしたエレナに、マキタは力強く頷いて見せた。エレナも笑顔を返してきた。

エレナと4人、マキタとアレクが走り出そうとした時、座り込んだままのマイスコルが喚いた。「行くなフォスティーヌ! これは命令だ!」

階段の途中で立ち止まったエレナは、きっとマイスコルを振り返った。

「命令、ですって…?」声がかすれた。

「おい!」マイスコルは立ち竦むだけの正規兵に命じた。「彼らを外に出すな! 取り押さえるんだ!」

「情けない…。本当に情けないわよマイスコル」

「冷静になれ! 基地を出た途端に背中から撃たれるぞ!」

「マキタたちのこと言ってるの? この人たちを先に出せば問題ないでしょ!」

「今、外に出たら基地は丸見えだ! 彼らの目的はそれなんだぞ! わからんのか!」

「じゃあ、見つからずに済む方法を考えたらどうなのよ! それでも軍師だった男なの?」

「これ以上言わせるなフォスティーヌ! おい、早く取り押さえるんだ!」

7人を取り巻く正規兵たちが、マイスコルの声に反応を示した。しかし反応だけに終わった。エレナたちの怒りと、その背後のマキタの眼光とが彼らを縛った。

「1つ、訊くがな」マキタが正規兵たちに声を掛けた。低い呟きのような声だったが、聞き逃す者はいなかった。「お前たち自身はどうなんだ? マイスコルに賛同するのか? 助けを求める仲間を見捨てて、平気なのか?」

マキタの眼光が呼び起こした畏怖以上の同様が、正規兵たちの間を走った。彼らとて人間だ。しかもゲリラというのは大国の軍隊とは違い、感情を圧殺する術を叩き込まれていない。実戦に出たことの少ないマイスコルには、前線の兵士同士の連帯感を実感することも少なかったであろうが、少なくとも正規兵たちに、マキタの台詞に平気な顔の出来る者はいなかった。

「どうした! これは命令だぞ!」

「これまでね…」エレナが呟いた。眼差しには憐憫に似た何かがあった。

そして、訣別が。

「行くわよ!」

エレナを先頭に、7人は走り出した。

エレナの横を走りながら、マキタは彼女の横顔を窺った。エレナの目は決然と前を見据え、出撃前の興奮と活力に、小柄な体が膨れ上がって見えた。しかしその内側に、展望室でマキタを和ませた潤いはなかった。今の彼女の裡には、乾いた隙間があった。虚ろさがあった…。

瞑想に浸っていたコイケは目を開けた。いや、いつもの瞑想が今日は違っていた。便座の上で身じろぎする。今にもドアを開けて、低く、それでいて柔らかいあの声が聞こえてきそうな気がした。

“何やってるのよ。ホントに長いトイレねえ。”

セリア…。

笑いながら平気で、トイレのドアを開けてきたセリア。コイケがいくら文句を言ってもどこ吹く風だった。“一体トイレで何してるの? まさかここで発明? 違うな。どうせイヤラシイことでも考えてたんでしょ。”

いつも颯爽、潑剌としていたセリア。姉御肌で誰にでも好かれ、ハイスクール時代など、多くの男女に囲まれていない日がなかった。彼女を取り巻く中には、あのフィリップ・バートンもいたっけ。フィルの奴、あの甘いマスクで、セリアに何度も言い寄っていたんだった。それを遠くから眺める度に、顔でこそ平気を装いながら、コイケは苛立ちを堪えていたのだ。そのくせあの頃のコイケは、そんな自分の気持ちを認めようとしなかった。認めることも出来ない子供だったのだ。

あの日までは…。

今回の仕事に入って、いや、正しくはこの基地に入って以来、セリアの夢を見た。それも、何度も。恐らくエレナの中に、セリアに似たものを見たのだと思う。実際には寂しげな顔など見せたこともないセリアが、夢の中では、泣き出しそうな顔をしてコイケを見つめていた…。

真空乾燥された排泄物が塵になるのを確かめ、コイケは立ち上がった。トイレから出ると、椅子に座ってポケットディスプレイを眺めるレイバーが顔も上げずに訊いた。「便秘は治ったかい?」

まだだ…、とコイケは半ば不貞腐れた顔で首を振った。「前よりマシだがね。完調とは言い難い。慣れないトイレは嫌いだよ」

「そういうもんかね」

落ち着いて便座に座れないうちは、その家に馴染めない。どこで読んだ半句だったかな…。「ああ、早くスプリッツァのトイレに帰りたい」

レイバーは笑い出した。これが銀河で初めて、且つ唯一、タキオン粒子を武器に転用できた男の台詞か、と。もっともこの神経質さがあって、レイバーが考えもつかない発明も為されるのだろうが。

しかしレイバーはそれを口には出さなかった。コイケは自分の開発した武器の話をされると必ず不機嫌になる。そしてその理由も知っていたから…。「お前、どうしても、首都の地図だけは手に入れる気だな?」

頷いたコイケはテーブルのポットから、思いっ切り濃くしたお茶を注いだ。欠片にしか見えないここバラン第6惑星に群生しているという茶の葉は、大量のビタミンを含んでいるとかで、貧弱な食事続きでも倒れる者がいないというのも頷けた。何かしら甘く滑らかな味は悪くないのだが、カフェイン中毒末期のコイケにはキックとビートが足りなく思えて仕方がない。

「ヴァクトルンからの情報で唯一足りないのが、現在の市街図だ。12時塊前のものはあるにはあるが、それじゃ心許ないしな。連中がただで出してくれるとは思えない」

「ハルとアレクが探ってはいるが…」

「わかってる。だが、地図自体がないこともあり得る。なかった時は、それを知っていそうな誰かを連れ出す。万が一、ソールがやられた時のことも考慮したら、手ぶらで本星には向かえない」

レイバーは頷いた。マキタとクエンサーの前ではソールへの絶対的信頼を表明した彼も、ここがあの〈閉鎖星系〉であることを考えれば、その信頼の崩壊も起こり得るとわかってはいたのだ…。「ソウゴが正体を明かしても、無理かな」

「ここに〈あの男〉の遺留品でも残ってれば、すぐにでも証明できるんだがな」それが残っていることを前提に考えた話だからだ。コイケはテーブルに置いたポケットディスプレイを取り上げた。シューマンの2番を流そうと動いた指が止まった。「なかった時は、疑いが出た瞬間にパーだ。何しろマキタの奴、親父さんの形見から何から、全部始末しちまってるしな」

「あのホークアイ・バッジもか」レイバーは苦笑しながら首を振った。あいつらしい…。「騒ぎを起こして、上手く行くか…」

「連中だって政府軍にここを見つけられるような真似をすることはあるまいよ」

「基地外でならな。中で阻止されたらどうしようもない」

「その時はオスカーとマルカムに動いて貰う。まあ、本来の目的とは違っちまうけどな」

「確かにな」相変わらずの頭脳の冴えだ…、レイバーはいつものことながら感心する他ない。ここに入る直前の、あの短い隕石塊の通廊の移動中に、ここまでの展開を見越していたのだ、こいつは。「しかしソウゴは嫌がるだろうな」

「うん、あいつ、ここが気に入り始めてるみたいだしな。しかしあいつがここに特別な感情を抱いたとしても、時間には代えられん。思い入れなんて心と命に余裕あっての物種だ」

「リッキー、お前オスカーに似てきたぞ」レイバーは笑った。「それにしてもアレクは遅いな」

「マキタのせいだろ。あいつがウロウロしてるから、アレクも引き摺り回されてるんだ」

「相変わらず腰の落ち着かない奴だ」

「汝、遠くへ彷徨い出でんとするか。幸せは近くにあると言うに。ああ汝、漂泊者…」

コイケがカップを指で弾き、再びポケットディスプレイに指を這わせた瞬間、例の警報が鳴り響いた。

鳴り止むまでに5分は掛かった。コイケとレイバーは何事だと言いたげに、顔を見合わせていた。「マキタの奴が、何かやらかしたか…」

「でなければ、クエンサー辺りか?」

と、2人の目が入り口に走った。

ドアが開き、開放機構正規兵たちが雪崩れ込んできた。8人。いずれも表情を強ばらせ、熱線銃で武装している。もっともその顔は躊躇に満ち、態度は妙に迫力に欠けたが。

これで元の木阿弥か…、コイケは溜息をついた。スタートラインに逆戻りしてしまった。もう時間もない。この騒ぎが誰に引き起こされたにしても、これに乗じて出て行くしかない。

打ち合わせも何も出来ていないが、隙を見て格納ドックに向かう。その際、誰かを掻っ攫っていくとすれば…、

「マイスコルかポリー、だろうな」

同じことを考えていたのだろう。レイバーがコイケに頷いた。

2人はそのまま、管制司令室に連行された。マイスコル、ポリー、ルイーザ、管制要員たちを始め、30人余りの正規兵たちも集まっていた。レイバー、マルカムの部下たち、カラバとクエンサーもいた。コイケとレイバーが入ってきたというのに、振り向く者はいなかった。全員が固唾を呑んで、天井の大スクリーンを見上げていた。

クエンサーがいるってことは…、コイケは内心毒づいた。何かしでかしたのはマキタか。

「おい…」

レイバーが肘でコイケをつついた。促された形でコイケも大スクリーンを見上げた。暗い宇宙と、そこに転がる小惑星の群れ。この基地に入る前に通った小惑星帯の、入り口外側に当たる宙域だと思われた。そこを飛び交い、走り回る光点が見えた。そして交錯する光線・火線も。

小惑星の1つに仕掛けられた広角カメラの画像らしく、広い角度はカバーできても細部ははっきりしない。細かいディテールはその周囲に配置された他のカメラが引き受ける。以前1戦交えたあの甲虫型戦闘艇30機余りが、光線・火線を撒き散らしながら飛び回っていた。迎え撃つのは型もバラバラな旧式機の編隊。カット割りだらけの3Dムービーのように、多くのディスプレイの中を目まぐるしく飛び交う。グレイハウンドの機影も見えた。それに…、「あれはジンリッキーか?」

「マードック、あんたのところのVZ7も飛んでる」

VZ7はXL1と一緒にバートラム・サンダーが運んできた戦闘艇だ。レイバーの船には、使い慣れているという理由で、XL1よりも1世代前のこちらを好む部下も多い。

レイバーは自分の部下たちをさっと一瞥した。「アレクか!」

副官ルストが振り返り、頷いた。「あれを…」

ルストが指さしたディスプレイに、開放機構の小型艇に随行されながら進む宇宙艇が見えた。機体の上下にコンテナをつけた、フォルムも動きも鈍重な中型輸送艇。「あれを救出するために飛び出した」

「あの輸送艇は何だ?」

振り返って答えたのはポリーだ。「ニムルの生存者だ」

「何だそれは?」

「ニムル第3衛星の基地が襲撃を受けた。ほぼ壊滅だそうだ」

「あんな、小さい艇に、生存者?」

「107人だ」マイスコルが顔を顰めながら言った。左頬が紫色に腫れ上がっている。喋る度に疼くのだろう。「あの中には107人が詰め込まれている」

コイケはマイスコルとポリーを見た。輸送艇の大きさは小型艇との比較で見当がつく。全長90メートルと言ったところか。あの小さな中に、107人だと?

そうか、それならわかる。マキタが飛び出す筈だ。

「あれの場所は、遠いのか?」ルストが呟いた。コイケとレイバーがはっと振り向いた。

ポリーが言った。「小惑星帯の外れだ。君たちが入ってきたところとも少し離れてる。ここが見つかる心配はない」

いや、ルストが言いかけたのはそれではない。1度入ってきた場所だ。遠近くらいは判断できる。今の台詞はコイケに向けられたものだ。オスカーとマルカムを出してはそうか、と言う…。

レイバーが黙って見守る中、コイケは小さく首を振った。まだ早い。あいつらは俺たちの切り札だ。滅多なことでは使えない。

「愚かな連中だ」マイスコルが言った。「命令を無視し、基地を危険に晒し…。帰還後は厳重処分だな。問題はここにいる面々の処遇だ」

「もう止めろマイスコル」ポリーが苛立った声を上げた。「その命令は撤回しろ」

「何を言う。命令への不服従は重大な規律違反だ」

「あいつらは上手く誤魔化した! お前も見たろう! 基地とはまるで違う方向から現れたのを。レーダーにも引っ掛からずに、だ。政府軍にここの所在はわかりっこない! 俺でさえ騙されそうになったくらいだ!」ポリーはコイケとレイバーを窺った。「マキタのお陰だ」

だろうな、コイケは頷いた。マキタがエレナたちを先導したのだ。小惑星の衝突が起こした――或いは人工的に起こさせた――電磁波擾乱を隠れ蓑にでもしたに違いない。その程度の撹乱は傭われ軍団にとっては朝飯前のものなのだ。

ポリーは続けた。「基地は無事だ。それなのにエレナたちを罰し、マキタたちに何かしてみろ。お前から離反するのはパイロット連中だけじゃ済まなくなるぞ!」

「何を馬鹿な…」

「何が馬鹿だ!。確かめてみるか?」ポリーは周りの正規兵たちを手で示し、「こいつらだって客人を疑いたいわけじゃない。お前が彼らをスパイ扱いするから仕方なく従ってはいるが、内心じゃマキタとアレクが上手くやってくれることを望んでるんだ!」

コイケは納得した。正規兵たちのコイケたちへの態度が妙に中途半端だったのも、それが原因か。

「ポリー、命令系統を何だと思っているんだ!」

「俺たちは政府軍じゃない! 命令が理不尽なら逆らうさ! お前は皆の願いを無視した挙句、同志とともに戦ってくれてる連中に感謝するどころか、人質を取るような真似までしてるんだぞ!」

マイスコルの理知的な顔が僅かに歪んだ。理屈では彼が勝っていても、利はポリーにありそうだった。特に最後の台詞は痛かったろう。お前は皆の願いを無視した、つまりお前はリーダーとして不適格だという宣言も同じだからだ。もうこの先、お前に従う者はいなくなるだろう…。

ポリーも役者だ。必要以上の大音声も、実はマイスコルへの攻撃なのだ。開放機構のような小さなコミュニティで、こんな権力闘争があったとはな…、皮肉っぽい苦笑を唇の隅に刻んだコイケの視界の端に、ルイーザが入ってきた。

ルイーザは黙って、目前の2人に遣り取りを聞いていた。口も挟まず、美しい彫像にも見える顔には感情の1片も込められてはいなかった。コイケに女はわからない。博識と無類の記憶力を備え、人間観察にも日々余念のないコイケだが、女だけは洞察できない。もっとも悟るような顔をするには、コイケとて若すぎはしたが。

だが、不勉強を差し引いても、コイケは今のルイーザの表情に、ある種の違和感を感じずにはいられなかった。感情を封じ込めていたのだとしても、その目に奥に何かが顕れてもいい筈だった。自分の持論なり感想なりではなかったとしても、マイスコルへのいたわり、ポリーへの反発のいずれかが。華やかな外見ばかりに目が行くが、彼女の内側にはそんなもの、入っていないのではないかと思わせた。もしその印象をこの場で訊かれていたら、即座に答えただろう。

造花のように乾いている、と。

実はそれはマキタの感じた不快感と同根のものであった。ただコイケは、自分は相棒と違って女には丸っきりの初心者だと思い込んでいた。決めて掛かっていた。

結局彼はこの時も、己の直感は錯覚だと決めつけた。

「…いや」マイスコルは上ずった声を出した。「命令の撤回は、まだ出来ん」

「マイスコル!」

「怒りなさんなポリー」コイケは言った。「“まだ”だとさ。大きな譲歩じゃないか」

「確かに今のところは、君の言う通りだ。しかし彼らが突然、我々の同志を撃たないと言えるか?」

「この期に及んで…」ポリーが怒鳴った。「コイケやレイバーの反応を見ただろう! ここにいる連中は、ニムルの基地のことを知らなかったんだ!」

「それが擬態でないと言い切れるか!」

「成程な。そのための人質か」コイケがトボけた声を出す。マキタたちが妙な真似に走り次第、そのツケをここにいる俺たちに回そうという…。

「ああ、そうとも。彼らが変な動きを見せた瞬間、ここに君たちを捕らえていることを知らせる積もりだ」

「どうやらこの御仁には、ソウゴの活躍が見えないらしいな」レイバーが機嫌の悪い声を出した。「俺たちがここに入ってからも、3機を墜としてるってのに」

「そのようだ。しかしエレナは4機。マキタの負け」

「見てたのか」

マイスコルはしぶとかった。「擬態を徹底させるためなら、仲間を犠牲にすることだってあり得るだろう」

「疑心暗鬼、ここに極まれり、だな」顔つきまでうんざりしてきたレイバーが言った。熱しにくい彼も、そろそろ煮え立ってきたようだ。熱された挙句、爆発しようものなら、マイスコルを始め、ここにいる正規兵たち30人余りが全員首の骨をへし折られかねないのだ。コイケはそんなレイバーを目で宥めるしかない。

ところが司令室内の正規兵も通信兵、管制官たちは、上官たちの遣り取りなど聞いてもいなかった。クエンサーもカラバも、ルストたちもだ。全員が一心に大スクリーンと各ディスプレイ映像に見入っていた。

…出撃したのはマキタ、アレクを含めて16機。それが11機にまで減っていた。しかし30機いたという敵機も16機にまで淘汰されていた。もっとも味方でまともに戦っているのは3機だけだ。2機が輸送艇護衛に当たり、残る6機は邪魔にならないように右往左往しているのが精一杯だ。

しかし戦っている3機の活躍は卓抜している。

グレイハウンドとジンリッキーが初めて並んだ。エレナとマキタの違いがよく見えた。ゴムの柔軟性と耐久性を持つエレナの身体は、どんな無理をも受け止める。だから大抵のパイロットが重装備のスーツを着ない限り悶絶するだろう加速重力を全身に食らっても平気な顔でいられる。強引に反転し、転針し、十八番の螺旋飛行を遺憾なく披露しながらも、グレイハウンドの描く軌跡には決して無理なカーブがなかった。妙な言い方だが女性的ですらあった。エレナ唯一の女らしさは戦闘中に現れるのだ。

対してジンリッキーの動きはぎこちない。加速性能はグレイハウンドを遥かに凌ぐ筈なのだが、慣れていない宙域でコンパスに標準座標を入れていないままでの戦いだ。マキタの鍛え上げた身体も、エレナの耐え得る加速までは踏み込めないということか。これは素養の差か、或いは過酷な条件程、女性の方が早く適応できる差のせいかも知れない。もちろん仕事はかっちりやってのける。無駄弾は一切ばら撒かない。敵をサイトに捉え次第、必ず1発で仕留める。エレナの操縦を弦楽四重奏の危なげない伸びやかさだとすれば、マキタのそれは指揮棒の無骨な1振りで始まるオーケストラの重厚さだった。コイケの見守る中、2機は同時に敵機2機を撃墜する。

アレクのVZ7が甲虫の5機目を墜とした。彼の活躍も飛び抜けていたが、エレナとマキタにはやはり1歩譲った。2人の二重奏に、管制司令室にいた開放機構の面々は完全に引き込まれていた。彼らにはマイスコルの猜疑心は既にない。2人への、特にエレナと肩を並べるジンリッキーへの称賛があり、他星者の傭われ兵士マキタが体を張って自分たちの同志を救おうとしていることへの驚きがあった。

政府軍の黒甲虫は6機にまで減った。それが逃げ場を求めて散開した。エレナ、マキタ、アレクの3機がそれを追う。

「バカ! 陽動だ!」

クエンサーが怒鳴り、カラバが喚いた。睨み合っていたマイスコルとポリーが振り返り、ルイーザまでもが大スクリーンを見上げた。

「後ろだ! 後ろを見ろマキタ!」

通信など通じないことを忘れ、クエンサーは叫んだ。その言葉通り、散開すると見せかけ、円の内側にとどまった1機があった。

そいつはヒラリと転針し、輸送艇に向かった。

声は届かなかったが、エレナとマキタも気づいた。追いかけようと旋回する。残る5機の甲虫が邪魔に入る。その時既に毒蛇のように輸送艇に迫った1機は、護衛についた小型艇1機を咬み終えていた。

コイケの脳裏に悔恨が走る。輸送艇はやられる。黒甲虫と護衛の機では、彼我の性能差があり過ぎる。今からオスカーに出ろと言っても間に合わない。

咬まれた護衛1機が爆発し、もう1機が乱射したミサイル、光線はことごとく外れた。代わりに横腹に1発見舞われ、傾ぐ。それでもその機は向かってくる甲虫に備えた。体を張って防ぐ気だ。だが、無理だ。誰もが思った。後1発喰らえば終わりだ。

毒蛇のような攻撃機にもそれはわかっていた。が、すぐに急所を狙うような真似はしない。2発目は安定板に、3発目は機首に穴を空けた。見え見えのいたぶり。

だが、止めの1発が放たれる前に、アレクのVZ7が光子魚雷を撃っていた。甲虫はエンジンを挫かれ、大きく蛇行する。

やった。司令室にいた誰もが快哉を叫んだ。しかし敵機の性根も座っていた。艇尾から炎の尾を曳きながら、護衛の1機をかすめ過ぎた。輸送艇に向かって突き進む。意図は明らかだ。体当たり。

VZ7が加速した。光子魚雷もレーザーも使えない。輸送艇まで巻き込む恐れがある。アレクは機を強引に、今や輸送艇に追いつくばかりの黒甲虫の前に回り込ませ…、

「アレク!」レイバーとルストが叫んだ。

2機は爆発した。爆発は大スクリーンの1角とディスプレイの1つを僅かに染めただけに過ぎなかったが、衝撃は管制司令室内を白濁させた。

慣性はアレクの機に味方した。2機の破片はVZ7の進行方向にこそ散れど、輸送艇の方には1片たりとも飛ばずに済んだのだ。

…数秒後、エレナとマキタが最後の敵機を片付け終えた。管制司令室には歓声どころか息の音も響かなかった。壊すことの許されない、張り詰めた空気が居座っていた。

動いているのは大スクリーンの光点だけであった。

グレイハウンドとジンリッキーが後尾から輸送艇を追い立てた。小惑星帯の中に入っていく。無事だった他の味方機もそれに続く。

突然ジンリッキーが機首を翻し、戦闘現場に戻った。

まだ敵がいるのか…? そうではなかった。動けなくなった例の護衛機のすぐ側に停止する。機の被害は小さなディスプレイ上でもよく見えた。穴の空いた機体からはエンジンの上げる火花が絶え間なく散っている。あの火花が燃料に引火したら機は木っ端微塵だ。爆発に巻き込まれる近さにジンリッキーはいた。

それでもジンリッキーは離脱しようとしない。理由は1つだ。護衛機のパイロットが生きているからだ。

「通信を…」コイケが言った。自分の声が妙に間延びして聞こえた。

ポリーもはっと我に返った。「通信を開け!」

通信要員が反射的に手をパネルに走らせた。同時にレーダー要員が振り向いた。「戦闘宙域に政府軍巡宙艦2隻が接近中!」

輸送艇を追っていたのは甲虫型戦闘艇だけだったが、当然その背後にはニムルを襲った艦隊がいた筈だ。小惑星帯の遥か外れにて戦闘艇の帰還を待っていたものだろうが、通信が途切れたため、追いかけてきたのだろう。「警戒ライン接近まであと3分!」

“…鹿野郎!”マキタの怒鳴り声がフルボリュームで管制司令室に響いた。通信要員は慌ててボリュームを下げる。“もう1度やってみろ!”

“駄目だ、燃料が漏れてる。エンジンを掛けたら、今度こそ爆発する。”

ジャスだ…、通信要員が呟く。聞いた名だな、コイケは思った。声にも聞き覚えがあった。

“だから言ってるだろ! 注意深くスロットルを開け!”マキタは怒鳴り続ける。“さあ、もう1度!”

“俺はもう駄目だ。逃げてくれ。政府軍の巡宙艦はそこまで来てる。”小型艇の方でも捕捉してはいるらしい。“それに、爆発したら、あんたまで…、”

“お前はゲリラだろうが! ゲリラが簡単に諦めるな!”

「どんどん近づいてるぞ」クエンサーがレーダー要員を押しのけ、叫んだ。「こっちから声は掛けられねえのかよ!」

「無理だ!」ポリーが言った。「ジャスたちに届く通信を送ったりしたら、巡宙艦にまでこの基地の位置が知られる!」

“レーダーが見えないのかよ! 巡宙艦にその機で立ち向かう積もりか! 頼むから行ってくれ!”

“うるさいっ! ごちゃごちゃ言わずにとっととやれ! 吐く台詞と言やあ弱音ばっかりだ! それでも戦士かこの腰抜け! 役立たず! 低能! ウスラ! インポ!”マキタの罵倒が始まった。語彙が突然豊富になり、嘲罵が機関砲の弾丸のように飛び出してくる。

飽くことのない雑言の対象が、マキタが会ったこともない筈のジャスの母親にまで及び始めた時、遂にジャスは半泣きの声を上げた。“止めろこん畜生!”

“文句があるかこのタマナシ!”

“よくも言いたいことを言いやがったな…。覚えてろよ。必ずぶん殴ってやる!”

“馬鹿め。基地に帰れないお前に、俺を殴るチャンスなんてあるもんか!”

言い返そうとしたジャスの声が詰まった。

“俺を殴りたかったらエンジンを掛けろ!”マキタは怒鳴る。“お前に死なれると困るんだよ! アレクに顔向け出来ないだろ!”

「巡宙艦が進路を変えた」クエンサーが唸った。「2機に気づいたか、戦闘の痕跡に気づいたか、どっちかだ」

レイバーが大スクリーンに身を乗り出した。コイケは拳を握り締めた。急げ、マキタ…。

“いいか、ゆっくりだ。ゆっくりでいいから、注意してスロットルを開け。お願いだから爆発しないで頂戴ねって、エンジンに頼むんだぞ。”

“やってみるぜ畜生…。”ジャスが洟を啜った。“地獄で会おう。絶対1発殴ってやる。”

“いいや、無理だね。俺が行くのは天国だ。お前に俺を殴るチャンスは永遠にない。”マキタは抜け抜けと言ってのけた。“だから必ず成功させろ。”

ジャスの機が揺れた。ガクン、ガクンと。機体からは引っ切り無しに火花が上がり続けている。ディスプレイでそれを眺める面々の肝が縮み上がる。

やがて…、

ジャスの機がゆっくりと動き始めた。ブースターに微かな噴射炎が点った。

爆発はしなかった。

泣き声を上げたジャスに、マキタが怒鳴った。本当に嘘のない、嬉しそうな声で。“泣いてる場合かこの野郎! しっかり動かせ! 今、牽引ビームを投げるからな!”

2機が小惑星の海の中に入っていくのを見届け、コイケはほうっと深い息をついた。クエンサーとカラバがようやく笑顔を取り戻した。「やりやがったあの野郎!」

ルストたちも歓声を上げる。

コイケの背後で、熱線銃が床に捨てられた。

コイケは振り返った。レイバーやポリーも。正規兵の2人目が、その目の前で2丁目の銃を捨てた。

「もう止めましょう、マイスコル」

マイスコルはぼんやりと、正規兵たちを見つめた。

銃を捨てた兵士は言った。「これ以上、彼らに銃を向ける必要がありますか? 俺はもう、嫌になりました」

他の正規兵たちはきまり悪げに目を見交わし合い、銃口のやり場を探す。銃を捨てた2人は諸手を上げた。「罰するなら存分にやって下さい。でも俺は、もう彼らに銃口を向けたくありません」

「あれだって…」コイケはディスプレイを顎で指し、口調だけは皮肉っぽく言った。「擬態かも知れんぜ」

兵士2人はコイケの目を見て、首を振った。「違う。俺は違うと思う。アレクとやらも、今の奴も、真剣だった。真剣に俺たちの同志を守ろうとした」

そして、

「あんたたちが何者であっても、俺はあんたたちを信じる」

エネルギーパックから接続を外された熱線銃が、次々と床に投げ出された。傭われ軍団を狙う銃口はなくなった。銃口は即ち敵意であった。不信であった。

マイスコルは項垂れていた。力を挫かれていた。疑う積もりならまだまだ疑えた。しかし彼も、正規兵たちの言葉を否定できなかった。アレクの行為が、マキタの罵詈雑言の意味するところが、彼にもわかったのだ。

進んだ…、コイケは思った。取り敢えず壁を乗り越え、踏み出すことが出来た。

マキタの暴走も、たまには役に立つもんだ。

ルイーザがようやくマイスコルに近づき、側に寄り添った。その背に掌を置いた彼女が、目で誰かに頷いた。視線の向きからして、相手はポリーかと思われた。

「巡宙艦が動きを止めたぜ」クエンサーが言った。「マキタの野郎を見失ったからだな」

「画面を切り替えます」通信要員が言った。ポリーが頷いた。数個のスピーカーは大混雑だった。1個からはマキタが悪口をがなり立て、別の1つからは医療班の待機を要請するエレナの声が響いてきた。輸送艇はかなりひどいらしい。ポリーはすぐさま、〈ハリドのチーム〉とやらに格納ドックへの出動を命じた。そして画像が変わる寸前、大スクリーンに目を遣り、呟いた。

唇はこう読めた。

「…よし、よくやった」

切り替わった画面に、崖に挟まれた格納ドック正面が映し出された。出撃したはいいが、大して役に立てなかった6機が戻ってきた。それらが整備班に囲まれ、所定の位置に運ばれて後、グレイハウンドに先導されながら輸送艇がやってきた。機体のあちこちが灼かれ、爛れ、少なくとも3つは空けられた大穴から火花を散らせていた。蛇行しながらゆっくりと格納ドックに入る。

コイケが頼み、ポリーの1声で格納ドック内部の映像が出た。輸送艇が重力スクリーンを越えた。空気のある層に入ると同時に、火花は紅蓮の炎と化した。黒煙に包まれた輸送艇はドックの床を数度こすり、よたよたと着地する。

その横にふわりと布が落ちるように、グレイハウンドが着地した。円蓋を撥ね上げたエレナが飛び出し、何か叫んだ。数人の武装したパイロットが駆け込んできた。格納庫を制圧していたエレナの仲間だ。14、5人の男女がそれに続く。ハリドのチームと呼ばれる医療班らしい。消火剤が穴から注入され、炎はすぐに消え、別の大穴が白煙を噴き出した。

エレナが輸送艇のハッチに飛びついた。外部スイッチを捜し当てる。しかし開かない。灼けついているのだ。かなりの熱をもっているらしく、飛び降りたエレナは両手を床に押し当てて冷まし、何か怒鳴り、再びハッチにしがみつく。

自動ジャッキや金属切断用の加速粒子トーチを手にしたパイロットたちがエレナを押しのけ、ハッチを開けに掛かる。

ハッチが切断されると同時に、ガスマスクを受け取ったエレナが中に飛び込んだ。入れ替わりに出てきた正規兵の青年が、何かを掴むように手をもがかせ、床に転げ落ちた。医療班が青年に駆け寄り、工具を捨てたパイロット4人はマスク片手にエレナに続いた。

医療班員は動かなくなった青年から顔を上げ、首を振った。

怪我人とおぼしき面々が次々と運び出された。何とか無事だった連中は自力で、虫のように艇外に這い出てきた。エレナたちは怪我人を運び出しては飛び込み、飛び込んでは運び出した。医療班の指示で次々と治療機材が運び込まれ、格納ドックはさながら野戦病院の様相を呈し始めた。

最後の1人が運び出された。輸送艇と上下のコンテナに詰め込まれていたのは、艇パイロットも含め107人。その7割は女子供だった。そして――後に聞いたところによれば――自力で這い出してきたのは下部コンテナにいた22人に過ぎなかった。怪我ではない。艇内と上部コンテナにいた避難者たちは、被弾の際に発生した毒性ガスにやられていた。

担架代わりを務めた屈強な4人がへたばった後も、エレナは走り回った。機材を、薬を、水を、請われるままに運び、呼ばれるままに走り、弱々しく蠢く子供を抱き上げて吐かせ、と言った具合に徹底的に働いた。

そのエレナが顔を上げた。格納ドック入り口に目を遣る。ポリーが画面を切り替えた。崖の間を緩慢な速度で接近してくる2機の小型機。

ジンリッキーだ。それと、ジャスと呼ばれた青年の機。実に危なっかしい降下を続けている。エンジンがとうとう動かなくなったものらしい。逆噴射で何とか誤魔化してはいるが、傾いた機体の降りてくる様は、速度を除けば落下に近い。牽引ビームを出すジンリッキーを引き摺りそうになる。

2機は並んで重力スクリーンを越えた。牽引ビームを切ったジンリッキーは空中に静止、そのまま着陸した。しかしジャスの機は勢い余ってつんのめった。V-TOLも動かず、撃たれた機首近くの着地アームも下りなかった。

円蓋を開き立ち上がったマキタの前で、ジャスの機はバウンド、横転し、横ざまになってやっと停止した。

傷ついたエンジンが酸素に触れた。火花が激しくなる。細い黒煙がたなびき始めた。コイケが呻く。「いかん…」

今度こそ爆発する。マキタにそれがわからない筈がない。にも関わらず、マキタは消火班が来る前にジャスの機に走り寄った。機にしがみつき…、

「何やってんだ、あの野郎…?」

「持ち上げる積もり、らしいな」

エレナも駆け寄り、マキタが何か叫んだ。エレナは機を見上げ、背後に何か命じ、マキタを手伝って機を持ち上げに掛かる。すぐさま消火剤が掛けられ、煙の勢いは弱まった。2人は頭から消火剤を浴びたが、気にする様子もなく機体を持ち上げようと踏ん張り続ける。

「ジャスが、どうかしたのか…?」

「カラバ! 来い!」

コイケが叫んだ。一瞬ポカンとしたカラバだったが、走り出したコイケに慌てて続く。

正規兵5人が管制司令室に飛び込んできた。「駄目だマイスコル、格納ドックは制圧されたままだし、人が集まり過ぎた。もう隠しては…」

「どけっ!」

コイケとカラバは5人を押しのけ、階段を駆け下りていった。正規兵5人は体勢を崩されながらも、一斉に銃を構えた。ある者は腰の携帯レーザーを、別の者は抱えた熱線銃を。マイスコルが止める間もなかった。彼の出した命令はその兵士たちにはまだ生きていた。躊躇なく撃つ気だった。

いつの間に動いたのか、レイバーが5人の前に立ちはだかっていた。

移動でさえ見えなかったのだ。彼の次の動作が目に留まるわけがなかった。視力に自信のある数人に、レイバーの手が兵士1人の肩に触れたらしいとわかっただけで…。

正規兵5人はその場で宙返りを打たせられ、順序よく壁、床、仲間の上に叩きつけられた。

同志の下敷きになった1人は、1声唸って悶絶した。壁に放り投げられた2人は銃を取り落とした。これまた目にも留まらぬ動きでルストがそれを拾い、構えた。唯一銃を落とさずに済んでいた1人は床に尻餅をついたまま、驚愕と不信の眼差しでレイバーを見上げた。銃口を上げようとし…、

「止せ!」

やっとのことで追いついたマイスコルの声に制止される。

「命令は変更だ…」マイスコルは力なく言った。「彼らの邪魔はするな」

正規兵はマイスコルの言葉の意味を、しばしの間理解できなかったらしい。銃口が下がるのに時間を要した。その兵士に銃を向けていたルストも構えを解き、管制司令室内に安堵が走った。頬の筋肉の緩んだ誰かの、笑い声にも似た溜息が聞こえた。

レイバーは自然体で立っていた。5人を投げ飛ばした直後だと言うのに、身体のどこにも力らしい力を残してはいなかった。投げられた面々が半ば畏怖の表情で、レイバーを見上げていた。背後のクエンサーが茫然と呟く。「相変わらず凄えな…」

ポリーや管制要員たちも頷いた。すぐ側で見ていたにも関わらず、どうやって兵士たちを投げ、転がしたか、全くわからないのだ。投げられた連中はそれこそ魔法を掛けられたように思ったことだろう。

「もう少しその命令が遅かったら…」レイバーが言った。声は抑えられていたが、その時初めてその全身から、殺気が発せられた。滅多に怒らない彼だけに、怖さも一際だ。クエンサーは思わず身震いした。仕事の辣腕ぶりは当然知っている。あの投技を見るのも3度目か4度目だ。だが、本気で怒ったレイバーを見るのは初めてだった。

しかしこのレイバーがもっと恐ろしいと言ってのけるオスカーって野郎は、一体どんな男なんだ…?

「あんたの首をへし折っていたところだ、マイスコル」

マイスコルは黙って肩を竦めただけだった。

…コイケとカラバの向かった格納ドック周囲には、人波が押し寄せていた。黒山の人だかりは1000人を超えていると思われた。大多数は非戦闘員だ。避難区域から出て、集まってきたものと見える。走るコイケの耳に彼らの会話が届いた。正確にではないものの、何が起きたのか、輸送艇に乗っていたのが誰なのか、そしてここに次ぐ主要基地だったニムルに何が起きたのかを察しているようだった。

数百人が固まるロビー、その真上の格納ドック入り口では、話し声1つ聞こえてこなかった。誰もが重苦しい顔で押し黙っていた。ここからだとドックの内部が見えるからだ。その実、誰もが思っていただろう。ニムル基地がやられた。情報が漏れているという件は、本当だったのか。それよりなぜ救援を出さなかった…。いずれマイスコルの責任が追及されることになるだろう。

しかし今はただ、沈黙があるだけだった。多くの者が目を閉じていた。兵士、老人、女、子供たちでさえもが。

祈っていたのだ。

閉鎖星系には宗教がないらしい。総統グランザーの弾圧の結果だと、ヴァクトルンの資料にはあった。その閉鎖星系をはみ出した筈の開放機構にも、やはり宗教はなかった。気にしてはいたのだ。彼らの心の支えは何なのか。その献身を支えるものが理想1つというのは、あまりにも薄弱すぎないか。宗教は麻薬であると言った古人がいたが、コイケはここに来る前、開放機構には何らかの宗教があるものと思っていた。ここに来てからも、どこかで隠れて礼拝しているのではと疑っていた。さもなければ、死んでいった者たちのために、祈ることすらできないではないか、と。

だが人は、宗教などなくとも、祈ることが出来るのだ。コイケは知った。死者の魂のために祈るのは、神の存在を信じる信じないという問題とは別のところにあるのかも知れない。

コイケとカラバは黒山の人だかりと武装したパイロットたちを押しのけ掻き分け、どうにか格納ドックに入った。

臨時野戦病院と化したドックで、医療班の面々は手伝いのパイロットたちと、未だ忙しく立ち働いていた。床に並ぶ黒い布の列は、死者たちだ。中にはどう見ても赤子のサイズしかない遺体もあった。コイケは痛ましさに目を背けてしまう。

マキタとエレナはまだ頑張っていた。パイロット2人も加わっていた。マキタの腕が上着を引き裂かんばかりに膨れ上がっていた。エレナの力を込めた腕も同様、太さもいい勝負だ。2人の良質の筋肉が全開で力を注ぐ。しかしいくら良質の筋肉が躍動しても、たかだか4人の力では、小型とは言え数トンの宇宙艇を引っ繰り返すのは無理らしい。せいぜい揺らす程度だ。

「マキタ、酸欠か!」

マキタは目だけで頷いてきた。円蓋の中で真っ青になってへたり込む、赤肌にソバカス顔の青年が見えた。ジャスらしい。機が撃たれた時に酸素供給装置だか酸素タンクだかも被弾したのだろう。

ジャスの目は焦点を失い、口がパクパクと動くだけだ。トーチで円蓋を切断する時間ももうない。ウィンチで持ち上げる時間もだ。しかし、「マキタ、引っ繰り返すのは無理だ!」

「じゃあ、どうしろって、言うのよ!」マキタの代わりにエレナが怒鳴り返す。

「何とか傾けてくれ。下にスペースを作ってくれれば」コイケはカラバに頷き、自分は上着を脱いだ。しばらく使ってないからな、鈍ってなきゃいいが…、などと呟きながらシャツの袖を捲り上げ、軽く肩を回す。頭脳労働者だとばかり思っていたコイケの二の腕が、鍛え上げた剛直さを持っていることに、エレナは少しばかり驚いた。

「何を、する、気?」

「いいから、黙って、持ち上げろ」マキタが食い縛った歯の隙間から言った。「コイケさんに、任せろ」

カラバが緑色の体毛を一撫でし、マキタの横に並んだ。コイケが指の関節を鳴らした。

「よし、尾翼を支点にする。行くぞ!」

マキタの掛け声に、4人プラス、カラバが一斉に力を込めた。カラバ1人が加わっただけで、揺れるだけだったジャスの機は遂に、尾翼を下に持ち上がった。知能も高く力も強く。大昔、人間として認められていなかったガス呼吸人ガイナヴァ星人が、絶滅寸前にまで追い込まれた理由の最たるものは、過酷な辺境星での奴隷労働に重宝されていたからだと言うのも頷ける。

僅かに空いた機の下の隙間に、コイケが潜り込んだ。両足がタイルの上で踏み締められ、すぼめた口から笛のような呼吸音が漏れた。円蓋に押し当てられた両掌に、踏み締めた両足を起点に螺旋を描いて迸った、目視できない波動が走る。

「ん――――――っ!」

3層の耐熱耐衝撃特殊ガラスに、蜘蛛の巣状の亀裂が走った。エレナが声にならない声を上げた。目を見開いたパイロット2人の力も抜けそうになる。

マキタが叫んだ。「力を抜くなあああっ!」

コイケが引っ込めた右手を拳に変え、円蓋に向かって突き出した。爆発にも似た音と衝撃とともに、ガラスは破裂、四散した。

機を支える4人とカラバの腕が震え始めた。「限界だコイケさん…!」

「後5秒頼む!」

コイケは円蓋の枠から腕を伸ばし、手刀の一閃でジャスを縛るハーネスを断ち切った。転がり落ちるジャスの体を引っ掴み、2人で機の外に転がり出る。

同時に限界が来た。4人の手から最後の力が抜けた。機の全重量が腕に掛かったカラバが喚き声を上げて手を離した。

機は轟音とガラスの破片を撒き散らし、円蓋を下に落下した。風圧に煽られ、震動に足を取られ、4人とカラバは引っ繰り返った。

全員がすぐには立てなかった。肩で大きく息をしながら、最初に立ち上がったのはエレナだった。仰向けに寝転がったまま動かないマキタに、よろよろと近寄る。マキタは厚い胸を上下させ、笑っていた。額の汗を拭いもせず、エレナがその横に座り込む。マキタが目を開け、2人の視線が合った。マキタが手を挙げた。その掌を叩き、彼女も笑った。そして同時に振り返った。

ジャスは咳き込みながらヘルメットを捨て、コイケとカラバに支えられて立ち上がった。膝をガクガクさせながら近づいてくる。マキタもエレナの手を借り、立ち上がった。

汗と洟水と嘔吐物、それに涙で顔のぐしゃぐしゃになったジャスが、手を差し伸べた。マキタはそれを握り返そうとした。と、伸ばした掌を握り込んだジャスは、いきなりマキタに殴りかかった。力のこもった一撃にはならなかったが。

「散々、人のことを、馬鹿にしやがった、罰だ…」ジャスは言った。「それも、2度も」

マキタは妙な顔をしたが、すぐに思い出した。最初この基地に入る直前、エレナと押し問答をした挙句、マキタに罵倒されたのも彼だったのだ。マキタは苦笑しながら頬を撫でた。「悪かったよ。怒るな」

大声とともにジャスはマキタに抱きつき、泣き出した。マキタは面食らいつつ、その背を優しく叩いてやる。

いつの間にか、格納ドック周囲で成り行きを見守っていた非戦闘員たちが、マキタたちを囲んでいた。言葉も、拍手も、歓声もなかった。ただ全員――老人、少年、娘、母、祖母、男、女…――が、慈しむような微笑みと眼差しで、マキタを見つめていた。何事かと身構えかけたコイケも、すぐにその意味するところを悟った。マキタは最初から気づいていた。言葉に表すのは簡単だ。しかし言ってしまうと安っぽくなる言葉もある。彼らは口に出そうとはしなかった。しかし…、

通じ合うものはいつ、どんな場所ででも通じ合うのだ。

マキタはジャスの肩を支えて歩き出した。人々が道を開けた。背後でコイケが、上体を起こしたカラバの背中を叩いた。エレナとともに2人に続く。

「…おじちゃんって、かっこいい」

呟いたのは、顔がおかしいとマキタをからかったあの少女である。今、彼女の目に冗談めいた光はない。夢見るような瞳がマキタの背中を見送る。そのマキタがいきなり振り返った。

「お兄さんと呼びなさい」

格納ドックの彼方の宇宙に向いた目には、恐らくアレクを悼む、悲しげな光を宿してはいたけれど…。

あちこちで声が上がり始めた。

「…凄い男だ」「立派だよ」「本当ね」「前から只者じゃないとは思ってたんだ」「〈あの男〉以来の頼れる客人だな」

「違う」老人の声が言った。「〈あの男〉が帰ってきたのだ」

「馬鹿言え。齢が違い過ぎらあ」

「〈あの男〉と一緒に戦った儂の言葉を疑うのか?」

コイケは顔を顰めた。せっかくその名を出さずして、彼らと通じ合えたのだ。マキタのためにもその名と事実は伏せたままにしておきたかった。

マキタに動揺、狼狽の気配はなく、エレナはじっとその背を見つめているだけだった。背後で笑い声が起こった。出たぞ、また爺さんの自慢話だ。整備工だったあんたが、〈あの男〉と一緒に戦っただって…?

コイケはひとまず安心した。2人とも聞き流してくれたようだ。

…小惑星帯での探索の難しさに、政府軍巡宙艦は半時限後、渋々その宙域を去った。ニムル第3衛星基地2万人の生存者は、非戦闘員22名、兵士25名に過ぎなかった。

スペースソルジャーズ(4)