春泥

リレー開始

K

普通の人が普通に喋っていたはずなのに段々おかしな話になってきて、その人の表情や仕草は最初と変わらないのに、徐々に発言が狂っていって、気付いたらもう話に呑まれて否定も出来ずにのび太くんはうなづいている。

そうこうしているうちに、うなづくだけで会話が流れる段階が過ぎて、相手も露骨に表情を変え始め、こちらからの積極的な相槌や同調の意思が伝わらなければヤバいことになってきている。ジャイ子はずっと何かに対して怒っていて、時々それが自分にも向かってきそうになる。「あなたはどう思う?」と顔を覗き込み、筋肉だけで作ったようなスマイルを浮かべるジャイ子の前で、のび太くんは必死に相槌を打つ。

のび太くんは大学で事務員をしている。

ヨコウチタカノリという名前があるが、刈り上げてメガネをかけてお気に入りの黄色いシャツを2日に1回着ていたら、学生からデカイ声でのび太くん呼ばわりされるようになった。背が低く色白でポッチャリ太った童顔ののび太くんは、今年で30歳になる。のび太くんのようないい大人が、今まで生きてきた背景の何もかもすっ飛ばされて、何のいわれも無い侮辱を受ける立場に甘んじているのは、このユルユルの仕事を問題起こさずに勤め上げたいからで、他に理由はない。だから別に仕事さえ関係なければ、丁寧に教えてやってもいいと思っている。この黄色いシャツのカッコよさを。それから社会のダニというのは大学生のことを言うんだということを。

しかし、そういうことをするとネットで拡散されるんだよな、悪い事が何にも出来ないつまらない世の中になってきているよなぁ、とのび太くんは思う。iPhoneが世の中を悪くしているのではないか、とのび太くんは思う。だから大抵のことは我慢しなければ今の世を生きられないような気がする。だから、のび太くんは「思う」ことばかりしている。

ギャル男に下品な笑い声で絡まれるのび太くんは思う。我慢をしていれば、その日の仕事の時間は無事終わり、それを続けていれば休日がやってくると。1人の時間ができれば散歩にいける。散歩雑誌を見て、電車に乗って、行きたい店や寺に行く。東京はのび太くんの育った島根とは違い、見るところ、歩くところに事欠かない。ご飯も美味しい。桜の季節など時間が足りないくらいだ。桜を見ながらのお団子以上の贅沢をのび太くんは知らない。毎日、トイレで雑誌をめくり、目ぼしいページに付箋を貼って、週末に出かける。四季折々の風物詩に触れる。部屋には熱帯魚もいる。エサをあげると食べに来るのは可愛らしいし、水草をかきわけて魚が泳ぐのを見ていると日常を忘れて癒される。毎日平和な世界が約束されている。

しかしどんな人生にも厳しい側面があり、我慢だけでは打破できないような局面がある。

生きるってシンドイな、時々地獄だよね、ということに気付かされたのは、ひとえにジャイ子のおかげだ。

ジャイ子は周囲の人たちからジャイ子と呼ばれている。顔が、ジャイ子に似ている。今まで生きてきた背景の全てを無視されてジャイ子と呼ばれるようになったことは想像するに難くないと、のび太くんですら思う。素直にジャイ子に見える。ジャイ子にとても似ている、とのび太くんも思う。いっそ心までキレイにジャイ子であれば良いのに。

ジャイ子はのび太くんが通う大学の演劇科に通うナガタヨウコという名の女子大生で、精神を患っている。長い黒髪で隠れているが耳にはピアスが20個も空いていて、半袖の下からチラチラタトゥーも見える。また、手首から肘くらいまでが不思議なシマシマ模様にカスタムされている。自殺未遂の跡だ。

「でもそうなったら殺すしかないと思うの。ヨコウチくんはどう思う?ガソリン?」

ジャイ子は一見まともに見えた。社交的で健全な人間に見えた。のび太くんは今までの人生で完全な悪に触れたことがない、と言う意味ではピュアな人間だった。だからジャイ子が異常にハイだった状態を見て、のび太くんの頭の中には、活発な、面白い子、という言葉が浮かび、ダウンしている状態を見て、思いつめている、という言葉が浮かんだ。

だからここでは話し辛い相談がある、というジャイ子に、ファミレスで軽い相談ならと思った。相手の顔も顔なので、変な下心もなく天然由来の親切心から、相談に乗った。もっと率直に言うとジャイ子顔なので普通の面白い子だろうと舐めていた。

しかし席について簡単な挨拶や天気の話を交わす程度のライトな会話はすぐに、シリアへの渡航相談、イスラムの過激派に誘拐されたらどうするか、日本人が持つ国家への忠誠心の欠落、過激派に必要な報復、宗教と人間の精神、神とは何か、などの話にスパークした。

「ナガタサン、報復は必要かもしれない、しかし復讐は何も生まないと思うの、もっと長期的な…」

「同胞を殺されてその程度の熱しか持てない薄情な人間が同じ大学で仕事をしているのが許せない」「平和ボケを治してあげたいと思う」「血を見ないと本当の意味で一緒に考えられないと思う」「本当に腹立たしい」「殺してやりたくなる」「分かってくれてたのね嬉しい、ちょっと誤解していた部分もあるみたい」「でもね…」「大丈夫、今コカイン持ってるから」「そう。だから誰でも良いの。わかる?まだわからない?じゃああなたはどうしたい?」

「そうだよね、それはそう。もちろんそうだよね。」「いや、わかるよそれはもちろん。」「僕も今の日本は病んでいると思う。心配だよ未来が。」「違う、本当に」「ガソリンだよ!」「僕だって同じ気持ちだよ本当だって!」

のび太くんは帰りたかった。

しかし帰れなかった。食い気味で話を合わせて一緒にアクセルを踏み込めるような言葉を慎重に選んで伝えて、それをいつまでもミス無しで続けられても、その先にあるものが破滅しかない。

しかも職員としての生活が脅かされるような言質を取られ続けている。脱出口は1ミリも見えない。コカインて聞こえた。夜は更けていく。コーヒーを飲むのが辛い。心がヘシ折られるというのはこういうことか。怖い。帰りたい。ここではない何処かへ行きたい。なんだっけ?GLAYだっけ?涙が出そうだ。

「ドライブしない?」

のび太くんは訳も分からず逃げの一手を放ち、自分の声を聞きながら、初めて自分の声を録音して聴いた時のような、コレジャナイ感じを覚えた。

「ノルウェイの森っていう話は、誰かが踏まなければいけない地雷を踏みに行く話だと思うのよね。」という、こちらもまたコレジャナイ感じのことを言いながらジャイ子は席を立った。

ジャイ子はファミレスに入ってからずっと暖かい光のオーラに包まれていた。

目の前で黄色い服を着た人間が、透き通るほどつまらない話ばかりしていた。

その人間は何かのキャラに似ている気がしたが、分からなかった。

ソイツがつまらないことばかり言うから無理矢理楽しい話題を作ろうと努めたが、返しのノリがこの上なく悪い。こちらがせっかく刺激的な話題を与えているのに会話をする気が無いのだろうか?

せっかくのエンペラータイムが浪費されていると感じたジャイ子は「もったいない」と「殺したい」と「すごく幸福です」の入り混じった、何とも言えないセンチメンタルな気持ちになっていた。

温泉に揺蕩うような優しい光のワールドで、ジャイ子はモナリザのように微笑を浮かべ黄色いモノを見ている。

ジャイ子は自分の思い出の殆ど全てを嫌悪していた。悪い思い出しか無いように感じていた。なぜ悪い思い出ばかりになるのか?環境が悪かったのか?それは分からない。環境が人を作るのか、人が環境を選ぶのか、顔のせいかで言えば、顔のせいだった。

確かに、戦争に負け、文化的侵略を受け、西洋美の基準に支配された現代日本に限定すれば、自分の顔は万人受けするとは言い難い。しかし、それでもあの青いタヌキだかネコだかのクソロボットが出てくるアニメが無ければ、自分はナガタヨウコとして生きていけた。ジャイ子は物心ついた時にはすでにジャイ子と呼ばれていた。皆が当然のようにそう呼んだ。それは誰にも変えられなかった。

父は浅黒い黒目がちな大男であったが、家庭内では空気以下の虫ケラのような位置でひっそりと生息していた。母はヒステリーばかり起こしている巨女で、しょっちゅう自分や父を殴っていた。おかげで暴力で人を服従させることの便利さに、人生の最初期の段階で気付くことができた。同時にその気付きによって、大袈裟に言えば、人を人として見られないまま、愛情を永遠に欠落させたまま、自身の自我にのみ振り回され、いつか寂しくのたれ死ぬ、孤独な一生が約束された。

ジャイ子は人を殴りながら、あっという間に集団の中で孤立した。それはやはり顔のせいだった。人を殴る人種はいる。ブスもいる。ジャイ子に顔が似た人間もいるだろう。しかしその3つの要素が1つの箱に収まると、箱には嘲笑と侮蔑と差別が与えられた。行き先を失ったジャイ子の攻撃性は自分自身にも向けられた。しかし一方で、手首にシマシマができるほど自分自身を傷付けてなお、周囲への攻撃性もジャイ子は失わなかった。

普段の彼女は基本的に、いつも何かを殴ったり刺したりしたかった。

のび太くんが車のエンジンをかけた時、車内にさっきまで1人で聞いていたフィッシュマンズが流れたが、ジャイ子が「どこにいくのよ?」と聞きながら停止ボタンを乱暴に蹴ったので、すぐに音楽は止まった。

S

「やめてよ!」

のび太くんはそう口ごもると、オーディオを愛撫した。そして、気を取り直して再生ボタンを押したが反応がない。何度も再生を命じる。しかし、反応は無い。ジャイ子の十六文キックは音楽だけでなく、機械の命をも停止させてしまったようだ。ジャイ子の様々な怒りはのび太くんの大切な機械へ向けられ、そして見事にそれを討ち果たしたのだ。のび太君の頭の中にはぼんやりと、『テスティファイ』という語が漂っていた。

「どこにいくのかって聞いてるの。」

再びそう投げかけるジャイ子の苛立ちを上の空で受け流しながら、尚も頭の中をふわふわしている「テスティファイ」と、それを叫ぶ髪の長い男や帽子を被った男などを眺めていた。

「もう、聞いてるの?」

その苛立ちの増した声にハッとして、咄嗟に「コーヒーが飲みたい」と口ごもっていた。ドライブを持ちかけたのは彼だったが、端からどこに行くでもなかったし、最早そんな気分でもなかった。さっき散々飲んで胸焼けするほどではあるが、今またコーヒーを飲みたいというのは素直な気持ちだった。ジャイ子から言葉が返ってくるのを待たず、無駄に点火させたイグニッションに詫びながらキーを回し、エンジンを切り、外へ出た。無言のまま再びファミレスへ入っていくのび太くんを、何事か喚きながらジャイ子が追う。入店を知らせるチャイムがやる気なく二度響いた。

「ちょっと、どういうつもりなのよ?」

またも通された席に着くなり攻め立てるジャイ子に、微塵の悪気も感じられない。のび太くんは押し黙り、そのまま下を向いていた。さっきまでどうでもいい、世の中のあれこれに向けられていた怒りが遂に自分へ向き、なるべくしてこうなったという落胆と、それに慣れているがためのどことない落ち着き、そして、自分をそうさせたこれまでの人生への無常を織り交ぜながら、傍に設置されたボタンを押し、助けを呼んだ。注文を取りに来たのはしずかな笑みを湛え、しずかな口調で喋る妙齢の女性で、のび太くんはその所作に見とれた。ジャイ子は相変わらず文句ばかり垂れている。もう、コーヒーという気分もどこかへ行ってしまい、ティーセットを頼むのび太くんをまたジャイ子は詰り、メニューを荒々しく捲る。それをしずかに見守るウェイトレスとジャイ子を交互に見比べるのび太くんに無常が色を増す。ジャイ子はポテトフライを頼んだ。

足音もしずかにウェイトレスが去ってしまうと、ジャイ子の独擅場は気血に満ち溢れ、再び社会を憎み、憂い、烈しく喘いだ。もう取り入る隙などないので、したかしないかわからぬほどの相槌をお付き合い程度に挟みながら、注文の品としばしの平穏を持ってくるウェイトレスを待ち、そして「無常」のことを考えた。

彼らの席を隔てる低い仕切りの向こうでは、青瓢箪のような顔色の悪い男が少しニヤつきながらホットケーキを突っつき、生産性のない時間を盗み見ていた。彼らが時間を置かずの二度目の来店だということはわかっていた。とりとめのない議題が、未来、過去、現在を行ったり来たりしている。直線の言葉が捲し立てる中に、時折いい加減な放物線を描いた相槌が力なく落下する。それをキャッチされて、レーザービームがまた刺す。そんな応酬を、青瓢箪はフォークとナイフと皿の音で静かに演出していた。男女のやり取りは、というより、女の振る舞いは、周囲のことなど気にしておらず、少なからず注目を集めている。

青瓢箪は考えた。この二人はどういう関係だろうか。恋人か、先輩と後輩か、ただの友達か。血縁関係には見えないのは確かだと思えた。静かに紅茶を啜る男と、水も飲まずにポテトフライを貪り食う女。見るからに離れている年齢の問題ではない、関係はどうあれ、力関係は対等ではないのは明白だ。

「さっきから口数少ないね、どうしたの?なにか気に障った?」

女が無遠慮にそう言ったのに対し、「さっきあんな風に蹴るからオーディオが壊れちゃったじゃないか…」と、男がごもごも言っていることで、なんとなく状況は掴めた。「え…?」と女は当惑してみせるが、悪びれた様子はない。青瓢箪は持ち前の単純で優しい気質から、観衆として男の肩を持つことに決めた。

「もういいよ、いいけど、ナガタサン、きみがさっきから言っている過激派の話だけど、日本人には国家への忠誠心などというものが欠けているのはその通りだと思う。思うし、でも、それは日本人に必要なものなのかな?あちらと比べた場合位はそうかもしれないけれども、そもそも民族の成り立ちや歴史が違うんだ、同胞なんて考え方も違う。日本人にはそれを持ち込んでも意味をなさないことだと思うよ、そもそも比べるには…」

男の再起が始まったところで、青瓢箪の席には変化が起こった。陽の当らなかった瓢箪のような黄色い顔色の女が煙草を探しながら現れた。青瓢箪の妹だった。

「お待たせ、お兄ちゃん。」

そう言い終わるかどうかのところで、黄瓢箪はポケットから探し当てたライターで煙草に火をつけた。

Y

「あれ、煙草やめたんじゃなかったのか?」

黄瓢箪は手に持っていたスマートフォンをテーブルに置き、小さな尻を乱暴に薄汚いソファーの上に投げ出した。この店のソファーの色は味が無くなるまで噛んだグリーンガムの色と同じだ。

「ん?・・・あぁ、やっぱりやめるのやめたの。」

感情の無い声でそう言いながら、煙草とライターをスマートフォンの隣に投げ置き、テーブルの上の呼出ボタンを押してメニューを開いた。ネイルの色は小指だけ青で他はオレンジだ。そのデザインにどんな美術的な意味が込められているかわからないが、この社会やら世間やらに対する何かしらの主張である事は違いなかった。

「何だよ、それ。一本もらうぞ?」

黄瓢箪は返事をしなかったが、青瓢箪はピアニッシモを一本取り出し、火を付け、天井に向けて一口目の煙を吐いた。

「やっぱ軽いな。」そう呟くと同時に、先程、仕切りの向こうの二人組の注文を取ったウェイトレスがやってきた。

「えっとね・・・何にしよっかなぁー・・・」

メニューをペラペラと捲りながら黄瓢箪が呟いた。早押しクイズでは、解答権を得て一定時間答えないとペナルティが与えられるが、客とウェイトレスの間にはそんなルールがある筈も無かった。

ウェイトレスは顔色一つ変えず、無表情で黄瓢箪と自分の間に確かに存在する目に見えないモノをただ見つめていた。彼女にとっては日常的な所作であり、余計なストレスを溜めない為の処世術なのであろう。

世の中に無数に存在する無駄な時間の中の一つが過ぎ、黄瓢箪は苺のサンデーを頼んでからタバコを消し、すぐにもう一本に火をつけた。

「で、いきなりどうしたの、お兄ちゃん?」

黄瓢箪は今日初めて青瓢箪の細い目を見て聞いた。元々今日は会う約束はしていなかったが、もし時間が合えばという事で呼び出したのだった。

「いや、バイト代出たし、アヤに借りてた金返そうと思って。」

数時間前、青瓢箪は池袋駅のホームにいた。

(本日は、電車が大幅に遅れ大変申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。今度の電車は・・・)

いつもの用に埼京線のダイヤが乱れ、テンプレート化された謝罪のアナウンスが流れる朝のホームには、出勤前の人間達が蛙の卵のように蠢いていた。

青瓢箪はベンチに座り行き交う人々を眺めていた。隣では海外映画に出てくるような[日本のサラリーマン]といった感じの男が、大声で電話をしている。いかに埼京線が脆弱かを語り、電話の向こう誰かさんに言い訳をしているが、言い訳が必要な程大事な日に、その脆弱なシステムを疑いもせず頼ろうとした自らの滑稽さを晒しているに過ぎなかった。

「今日は大事な日なんだよ。いつ動くか目処くらい解からないのか?」

目の前で別の男が駅員に苦情を言い出した。落ち着いたトーンではあるが、明らかに高圧的な雰囲気で駅員に詰め寄っていた。駅員はただ謝るしかなかった。

青瓢箪はこいつも同類かと思っていたが、良く見るとオーダー物のスーツを身に纏い、手には黒のゼロハリバートンのアタッシュケースを下げ、靴も完璧に磨き上げられていた。この混沌としたホームの中で一番裕福であろう事は容易に想像出来た。

権力者は自分が金を持ち、権力があるのだと周囲に主張するような格好をするものだという持論が、青瓢箪にはあった。

ネクタイをいじる左手の袖口からはウブロの時計も覗いた。

トートバックから日経新聞とスマートフォンを取り出し、新聞を読む振りをして駅員に詰め寄る権力者の写真を何枚か撮った。ネットに晒すか晒さないかはその時々の気分によるが、権力者の弱みを握った気がして少し気分が高揚した。日経新聞は便利だ。これを手にしているだけで一定の社会的地位を得られる。よく満員電車で日経新聞を無理やり畳んで読んでいる人間もいるが、半分以上はスリか痴漢のカモフラージュだと思う。

ようやく電車が到着し、人混みに飲まれるように乗り込んだ。偶然隣になったのは権力者の男だった。すし詰めの電車の中で、権力者の男が発する香水と汗の臭いが混じり、気分が悪かったが、なんとか渋谷まで耐えて電車を飛び出した。

とにかく一休みしたくて駅前のドトールに入る。アイスコーヒーを注文し支払いの為に財布を取り出そうとトートバックを空けた時、何か違和感があった。そこには見知らぬ財布が入っていたのだ。

平静を装い、自分の財布を取り出て支払いを済ませ、喫煙可のエリアに向かった。周りの目を慎重に確認しつつトートバックの中で見知らぬ財布を開けると20万円ほど入っていた。一度財布を閉じ、もう一度周囲の目を確認した。[人は偶然金を手にした時、どういう行動を取るか?]というテレビの企画ではないかとも疑い、隠しカメラも探した。慎重に財布を明けそこから免許証を取り出した。そこには赤黒い目でこちらを見据える権力者の男の顔があった。

K

財布には黒いクレジットカードやらよくわからない会員証に混ざって何枚かの名刺が入っていた。名前は免許証と一致する。address欄には益昌大厦とか読めない漢字ばかり書かれていた。中国かどこかだろうか?赤黒い目でこちらを見る男が何者かのヒントは少ないが、その名刺のフォントや企業ロゴや権力者の振る舞い、眼、財布に現金が20万円入っていることやらが、青瓢箪の頭の中で混ざり合って、深く考えたわけでもないが、あぁ、あの権力者はヤクザだったんだろうと確信する。

辺りを見回して、ドッキリではないことがわかると、青瓢箪は希望的観測を諦め、黄瓢箪め、とんでもない奴の財布をスったものだなと落胆した。

黄瓢箪は青瓢箪に向かって、あぁそれはさ、感じが悪ければ敵とまではいかないけれどね。あんな奴どうなっても構わないんじゃないかな?と「声に」出して言った。

つくづくこいつはなぜこういう女になったのか、昔はもっと可愛げもあった気がするが、と無念に思う青瓢箪を尻目に、黄瓢箪はよれたタバコに火をつける。

青瓢箪は「わるい、一本もらうな」と慣れた様子で妹からたばこを拝借して胸一杯に軽い煙を入れる。それは側から見ると一人芝居なのだが。

青瓢箪でも有り黄瓢箪でも有る、テツでも有りアヤでも有る、独り言の多い痩せた尻の小さなおっさんは、瓢箪のような顔の色をグルグルと青や黄色に変えながら会話を続ける。

「今日俺が伝えた約束は夕方じゃなかったか?」

「あぁ、結局パフェっていうのはファミレスのが美味いんだよね。だからさ、別に。行きなよ。後で私も行くから。まぁまた後でねお兄ちゃん」

と黄瓢箪はタバコを足もとにポトリと落として、火は踏まずによたよたと青瓢箪の方へ寄ってきた。

そして「ところでこんなモノもスった」と言いながらトートバッグの中のモデルガンを指し、青瓢箪の前から煙のように去った。

拾った自転車の車輪が空転する、カラカラした音がかすかに聞こえる。川面はゆっくりと月明かりを散らして水音をたてる。暗がりでシケモクに火をつけるライターの音が響く。土手から続く階段を下る足音が響く。チリチリと小さな音でタバコの火が燃える。胸に冷たい空気が吸い込まれる。冷たい星空の下、川原に座って、男は死の事を考える。消えてなくなりたいとぼんやり思う。なぜそう思うのかはわからない。

もうずっと何も食べていない。

あの時、偶然すれ違った旧友が自分を見つめ、何も言わず哀しそうな顔をしたのが忘れられず、それからゴミを漁るのが急に嫌になった。

極寒の冬に止まない頭痛や、灼熱のアスファルトに落ち続ける汗や、痒み、自分から発せられる饐えた臭い、空腹など、五感からの反射にだけ従って、男は4年間生きた。しかしそれももうお終いなのかも知れない。男は自分の為に泣いた。

どうやって生きていこう。適当な飲食店で派手に無銭飲食をして包丁でも持って暴れてやれば警察が迎えに来るだろうか。何度か繰り返していれば一生を牢屋で過ごせるだろうか。

男は過去を思い出した。妻を思い出し、娘を思い出し、両親を思い出した。

空腹から男は食べ物の記憶を呼び寄せた。暖炉のある別荘で妻が作ってくれたシチューは美味かった。いい匂いのする湯気や、今この川に流れるしずかさにも似た、妻の振る舞いを思い浮かべる。

あの幸せな生活は金で支えられていたのだろうか。もしそうなら、自分も家族もその周りの人間も、まるで微生物のようだ。栄養源の周りに密集して繁殖して共食いして分散して、そんな事に意味があったのだろうか?

人は何故生きるのだろうか?

次々と意味の無い疑問が意味を纏って、男に絡み付く。しかし今となっては何もかも分からなかった。頭を抱え、涙を流しながら嗚咽する男は苦しそうに呟いた。

「今行くよママ。僕も全部終わりにするんだ」

S

「…はん、あんたかい。今日は客が来ないからもう閉めようと思ってたところだよ。」

その占い師は「五丁目の母」と呼ばれている。歳は60を越えているだろうか。不味そうな混ぜかけのコーヒー牛乳色の頭髪に、レンズの下半分が薄紫のグラデーションになっている品の悪い眼鏡、構成するそれぞれが何なのかわからない柄物の五月蝿いシャツに、ジャラジャラと下げた複数の首飾り。いつも、視覚的に情報量が多い、と感じる。出会いは駅のホームの喫煙所。煙草をふかしているとき、何もないところで躓いて手をすりむいたのを見て、ポケットから拾い物の絆創膏を取り出して渡したのだった。その時も目の疲れる派手な柄のスカーフを首に巻いていた。「そうやって徳を積むといづれ自分に良いことが返ってくる」などと言いながら手渡された名刺には占い師という肩書きと共に「五丁目の母」とあった。青瓢箪は占いなどを信じる質にはなかったが、話し相手が欲しい時には度々この占い師の小部屋を訪ねるようになった。

「わからなくなった」

扉を閉め、ふらふらと歩きながらそうつぶやき、椅子に腰掛けた青瓢箪の目には光が無い。

「そうだろうよ。あんたが来るときはいつもそうだし、ここに来なくたってあんたが何かわかっているときなんてあるのかい。」

憎まれ口をたたきたなら、五丁目の母は古くなった雑誌をまとめている。「紐はどこへやったかね…」その独り言を聞いて、青瓢箪はトートバッグからガムテープを取り出した。「これなら」と差し出す。

「あんたからはいつも何だって出てくるね、ありがとう。」

受け取ったガムテープでさっと雑誌を束ねてしまうと占い師は椅子に座って青瓢箪に向き合った。無言のまま、しばらくじっと見られているとだんだん居所がわるい気がしてきて、青瓢箪は座り方を変えたり、筋張った手を入念に撫で回したりした。

「どうせ金なんてないんだろ。あたしもこれで商売人だからね。ちゃんと占ってやったりなんかしないよ。けどね、ガムテープのお礼にちょっとだけ見てやるよ。」

五丁目の母はそう言うと、筮竹を手に取った。一本抜いて、シャッシャッと広げ、半分くらいを置いて、残りの半分を数を数えるように捌いていく。それを何度か繰り返すのを、青瓢箪は身動きせずに見守った。「金なら…」と言いかけたが飲み込んだ。

占いはちょっとの時間だった。机の上のブロックのようなものを見下ろし考える五丁目の母は小さなため息の後こう言った。

「明日は晴れるね。」

五丁目の母はそういいながら商売道具をしまってしまうと席を立ち、「さあ、済んだよ、帰りな。」と言いながら青瓢箪を追い出しにかかった。

「見てくれるって、それか?」

思いもよらない占いの結果に拍子抜けしながら、促されるまま外に出た。

「ああ、そうだよ。そうだね、あとはトイレでも掃除するんだね。」

トイレ?この俺の生活ぶりを知っていながら、トイレ掃除だと?からかわれているのか、何か占いの結果、意味のあることなのかわからない。

「なあ、知ってるだろ?そこらの人みたいに満足な生活なんかしてないんだ、それなのにトイレ掃除か?」

半笑いの青瓢箪がそう言うのに対して五丁目の母は、

「ああそうだよ、なんでもいい、公衆便所でもなんでも、掃除しな。」

店の扉が締まった。

トイレ掃除。かつての生活の中で、それは自分の役割だった。几帳面な性格ではないので、あちこち掃除をこまめにするということはどうも出来ないのだったが、トイレ掃除だけは嫌ではなく、定期的に進んで清潔を保っていた。そんな過去を思い返していたら、また胸の奥が疼きだした。気づくと足はどこかへ向かっており、数分後には「スナックあきこ」の前に立っていた。

「やあママ。」

Y

見た目よりも重い扉を開け、乾いたドアベルの音が響いた。懐古主義的な価値観が強いわけではないが、風情や雰囲気どうこうよりも貧乏臭さを連想させるその安っぽい音色を青瓢箪は嫌いではなかった。

明子ママはいつもの用にL字型のカウンターの中で紫煙をくゆらせ、目だけを入り口に向けた。

「・・・今日はテッちゃんかな。」

「そう。」

おしぼりが置かれたカウンターの前に腰を下ろした。ゼブラ模様のワンピースから生える白い腕に伝う血管を見て一瞬吐き気がしたが、それは疲れから来るものであるとすぐに気付いた。

ウイスキーの水割りを一気に飲み干し、もう一杯注文した。

カウンターの他にテーブル席が2つ程ある店内はいつも清潔に保たれているが、薄暗い店内のライトに照らされる埃はユスリカを連想させた。

「また、アヤがやったみたいだ。」

青瓢箪は権力者の男の財布をテーブルの上に置いた。

青瓢箪は双子だったが、妹は生まれてすぐに死んだ。兄の記憶には妹の存在などなかった。

ただ、双子の妹がいた事実、今はもういない事実、死んだ事実、これからも現れない事実は幼い青瓢箪に創造の翼を与えた。もし生きていたらどういう性格だったか、どんな風にしゃべるのか、こんな時どうするか、常に「妹だったら・・・」と思考を巡らし、時には妹として選択を続けていった。ある時は全てを妹のせいにしたし、面倒な事は押し付けた。だが、庇ってやったりもした。膝を擦り剥いた妹の治療はいつも兄が行うことになっていた。やがて青瓢箪の中で兄と妹、テツとアヤが「確かに」存在するようになっていった。

母親は何度も病院に連れていったが、原因はわからなかった。その事は自らの家庭を壊すのに時間がかからなかった。

父親の記憶はほとんど無いが、顔の無い男の記憶は微かにあった。

「強くなれ。もう俺はお前に会う事はないが、強く生きろ。」そのような言葉を残して去った男が父親らしかったが、今となってはどうでも良かった。

母親はその後、すぐに子供を見捨てて自殺した。良く分からないが責める事は出来ないし、しても意味が無いとその時から思っていた。

青瓢箪は施設に預けられ、18歳までそこで過ごすことになった。あの人は「兄妹」のやる事を笑って許してくれたし、本気で殴ってくれたし、音楽も教えてくれた。兄はイギリスのロックが好きになったし、妹は昭和の歌謡曲が大好きだった。

解離性同一障害の一種という事らしいが、あの人はその事には興味がないように思えたし、青瓢箪も同じだった。2人の人格が完全に切り離されている事は明確であったし、それを受け入れる事は当然であったし、それ以上でもそれ以下でもないように思えた。

「あぁ、私がアヤちゃんに頼んだのよ。」

明子ママはそう言って権力者の財布を開いた。

現金には目もくれず、何枚かはいっているカードを確認していった。青瓢箪はもう一杯ウイスキーを頼んだが、明子ママは返事だけしてその作業を止めなかったので、新しい煙草に火を着け、ライトに照らされて舞う埃を眺めた。この一本を吸ったらトイレを洗おうと決めていた。五丁目の母の汚い銀歯を思い出しそうになったので、空のグラスから氷を口に含み噛み砕き、なるべく思い出さないようにした。

「ビンゴ。」

そうやって明子ママは少し笑い、番号しか刻印の入っていないシルバーのカードをこちらに向けた。歯はコカインのように白く、青瓢箪はファミレスにいた黄色いシャツを着た眼鏡の男と左手に模様のある腐ったハムのような女の事を思い出した。

K

明子ママは野心家で見栄っ張りでケチな、くたびれた老婆であったが、装いと知識だけは若く、青瓢箪のような世代やそれ以下の世代と、話を合わせることができた。例えば、青瓢箪が40歳前後だと予想がつけば、40歳が15歳だった頃の流行りの話を振って、少しづつ世代の話題の照準を絞っていく。そこから当時の無数の層に分かれたそれぞれのカルチャーを使った、その人の好みそうな話題を選択する。ママはそういう器用さを、あらゆる年代の客に対して自在に操りながら、一方で悲しみを抱える全ての人へ同情を持って接した。誰にも語られたことは無かったが、ママ自身の持つ暗い過去がそうさせた。

ママの矮小な部分は皆知っていたが、青瓢箪を含む孤独な客たちはママに惹かれた。

それは恋心や尊敬とはかけ離れた、非常に軽度な心の機微ではあったが、皆、なんとなく「弱み」をママと共有するような錯覚を持ってしまうのだ。ママをそこまで好きだというわけでもないのだが。

しかし青瓢箪はまた、この店に来る客たちが持つ、暗い寂しさのようなものにも癒された。客の数人とはアヤも友達になったほどだが、この日は自分たち以外の客はいなかった。今日だけはそれで都合が良かったと青瓢箪はしんみりと思う。少しゆっくりしたかったから。

青瓢箪は「ファミリーレストラン」という洒落たジャンルのレストランで、黄色いシャツを着たメガネの男、ジャイ子と呼ばれた女、浮浪者、ヤクザ、ウエイトレス、それから自分たちの身に降りかかった騒動を思い出し、また酒を煽った。

「このカードが何かわかる?」ママは目をキラキラさせて青瓢箪に聞いた。

「あぁ、何も書いていないのは……それが何のカードか人に知られたら困る性質のものだからでしょうね」

アヤがタバコに火を付けて長い長いため息を吐きながら答える。

「あら、今日はアヤちゃんも一緒なのね。お財布助かったわありがとう。アヤちゃんは何にする?」

「抹茶バニラハイ下さい。実は、ちょっとだけ話がしたかったのママに。」

「何かしら?」

黄瓢箪の前でグラスを準備しながら、カードを手に入れた喜びからだろうか、ママはニコニコと笑顔で聞き返す。

「ママには家族がいた?」

途端にママの笑顔は固まり、アヤの目をジッと見つめ、ゆっくりと真顔に戻った。

黄瓢箪は続ける。

「多分、今日ママの家族がバラバラになるのを、私たちは見たわ。それで、多分、ママがそのカードを使ってしようとしていることにはもう意味はないわ。」

ジャイ子はすでに光の国から強制退去させられていた。20分も前には煌めいて見えたあらゆることが真っ暗に見える。自分を傷付けたいという降って湧いた願望に恐怖し、それが現実味を帯びないよう必死に押し殺すが、願望は不安定にふわふわとジャイ子の周りを漂っている。目の前の人間が何か自分を責めているような気がする。恐ろしい。殴って言うことを聞かせれば良いのは分かっているのに何をどう聞かせれば良いのかジャイ子にはよく分からなかった。

ジャイ子が曖昧な状態へ移行したことに、のび太くんは気付かなかった。別のテーブルから怒鳴り声が聞こえ、そちらへ注意が散ってしまったからだ。ずっと「無情」について考えていたのび太くんは、この怒鳴り声も「無情」側へ位置している種類の現象だと思う。

人の心を描く情景という言葉が有り、のび太くんにとって、のび太くんの余暇には常にのび太くんの情景があるはずだった。四面楚歌とはこういう状況だろうか?辺りを見回してもそこには四季折々の風景は無い。頭の中にはまだ時折「テスティファイ」が漂う。目の前には燦々と怒り狂うジャイ子。ついに関係のない別のテーブルから怒鳴り声。

「あんまりだ。僕が悪いのか?僕はただ平和でいたいだけなのに。」

のび太くんは下を向いて思う。思いながらブツブツと呟く。のび太くんという名のコップに注がれたストレスは、相当前からザバザバと溢れかえっており、のび太くんの心はすでにビチャビチャに濡れていた。

S

横溢しつづけるストレスは次第にコップの縁から凝固し始めて目や耳を覆ってしまい、周囲の喧騒は一転、静寂へと変わったように思えた。小刻みに震えだした両腕は固く絞られ、硬い岩のようになったストレスに亀裂をつくった。飲み残した紅茶が小さく波紋を踊らせている。そして、ついに安息を踏みにじられた怒りは噴出し、ベタベタと粘り気を帯びながら飛散した。

「うるっさいなあもう、あんたも、あんたも、あんたも…ナガタサン、あんたもだ!」

と言ってしまったところでようやく次の展開を想像しはじめたが時は既に遅く、少し離れた席の作業服の男が熱り立ってこちらへ向かってこようとしている。背後の席では「…んだぁアイツ」という気の強そうな女の声がする。有難い事に作業服の男は周囲の仲間に抑えられ、背後では女を宥める男の声、あちらこちらで呆れ嘲る声が漏れている。地球のへそになってしまった今、周りのどの顔からも「帰れ」という声が聞こえるようだ。ここで下手な謝罪をしても火に油だろう、「落ち着け」と言い聞かせ、恥をかいただけで済んだかに思われたそのとき、目の前の怪獣が沈黙を破った。「ギャァァアア」と咆哮一つ。メニューが宙を舞う。わけのわからないことを口走って、目を見開き、腕に爪を立てている。もう、だめだ。ナガタサン、行こう、ここにはもういられない。二人の荷物をまとめ、伝票を手に席を立ち、怪獣の肩を掴んでエントランスへ向かう。怪獣は肩を掴んだ手に噛み付こうとする。通り過ぎる席という席から小さな笑いや嘲りが聞こえる。男の店員がとぼけた声で「お客さまー?」と言いながら小走りで近づいてくる。さっき注文をとりにきたウェイトレスは厨房の入り口で困惑の表情を浮かべこちらの様子を窺っている。その目で僕を見るな。「あのー…」と言葉を続けようとする男の店員の余計な会話を振り切り、会計を済ませ、「お騒がせしてすみません」と口ごもり、助手席に怪獣を詰め込み、急いでエンジンをかけた。助手席の怪獣は蹲り、膝に顔を埋めている。咆哮は呻きへ、そして嗚咽に変わった。

黄色信号、早めのブレーキ、停車。助手席に目をやる。

「光の国から僕のために、来てよ、ウルトラマン…」

流れる街灯が星のようだ。このまま300万光年車を走らせ続ければ光の国へ辿り着けるかもしれない。

どこへ行こう。この怪獣、どうしよう。また暴れ出してはたまらない。どこか静かなところ…そうだ、河川敷の公園がいい。

ぐうぅ、と腹が鳴った。そういえば、お腹が空いた。河川敷へ向かう暗い道沿いのコンビニに寄って、お茶とカップヌードルを買った。

堤防の傍へ車を駐め、歩き出した。怪獣は時折鼻をすすりながら自分を責めるような言葉の断片を溢し、惨めな足取りでついてくる。

河川敷付近には今も昔も、夜中になると路駐の車が増えるものだ。「アベック」という言葉を最近は聞かなくなったな。そんなことを考えながら、ベンチを探し、腰掛け、カップヌードルの蓋を外した。

「ナガタサン、食べる?」

返事は無い。

カップヌードル…あさま山荘…あ…永田洋子…!いや、あれはヒロコ、か…。

広い公園に小さな二人、小さな湯気、小さな鳴き声、対岸に小さな光、遠くに小さく車の音、小さな夜。

Y

急に化学物質たっぷりの匂いが鼻をついた。

それは男に名前があった頃には妻や娘に絶対に口にするなと指示していたものだと理解したし、最後に食べたのは全てを失った最初の年の冬だった事をはっきり覚えていた。そんな事を覚えている自分を少し笑ったが、家族だった人間の顔が浮び、また少し泣いた。

暗闇の中で息を殺し、姿勢を低くし、目を凝らして獲物を探した。まるでトカゲのようだと情けなくなったが、トカゲになれるものならば今すぐにでもなりたいとさえ思った。

駐車場から少し離れた河川敷沿いのベンチに2人の人影が見えた。一人は黄色いシャツを着ており、暗闇でも目立っていた。きっとアベックだろうと男は即座に判断した。

この河川敷は夜になるとアベックが簡単なセックスをしによくやって来た。精液にまみれたティッシュや使い終わった後のミミズの死骸の様なコンドーム、忘れていったのか既に自分の所有物ではないと判断したのかわからないが、下着や靴下なども無数散乱しており、全て一箇所にまとめたら東京ドーム1個分位にはなるのではないかと考えた事もあったし、実際にあると確信していた。

男が河川敷の住人になったばかりの頃は、アベックの行為に対して、怒り、悲しみ、嫌悪、軽蔑、嫉妬、憎悪、劣等感、空虚といった様々な感情が数秒単位で交差し、制御出来ない自分を狂わないようにするのが精一杯だった。実際には狂っていたのかもしれない。アベックのそれを見ながら自慰をしたこともあったが、「消えてなくなりたい・・・」と涙し、自らを抱きしめて丸くなり、腕に爪の跡が残る夜の方が多かった。

男はもう一度力なく呟いた。

「今行くよママ。僕も全部終わりにするんだ。」

気が付くと、何かの役に立つだろうと思い河川敷の何処からか拾っておいた錆びた鉄パイプを右手に握り、名前があった頃に手に入れた違法エアガンを何色か判別出来ないコートの左ポケットに入れ、静かに少しづつアベックの座っているベンチとの距離を縮めていった。

カップラーメンと女を貪る。

今の男にはその2つの消費行動しか頭に無かったし、それ以外は意味を持たないように思えた。

近づきながら男は何度も頭の中でシミュレーションをした。

まず男の後頭部に鉄パイプを振り下ろす。

1度のパターン、2度のパターン、3度のパターン。

男は攻撃で動けなくするのが良いか、恐怖で逃げ出させる方が良いか。

いっそ面倒なので殴り殺してしまうパターン。

では、女はどうするのが良いだろう。

エアガンで脅すパターン、鉄パイプで足を破壊するパターン、男を殺さない代わりに服従させるパターン。

どの位血が出るのだろうか。

返り血は浴びたくない。

浴びないためにどうするか。

いや、やはり多少は諦めるべきだ。

目的の為に多少の犠牲はしょうがないのだ。

女は出来るだけ綺麗な状態にしておきたい。

しかし抵抗されたら面倒だ。

ある程度は痛めつけて全てを諦めさせた方が良いだろう。

では、男はやはりどうするのが良いだろう・・・。

ここまで外部の生物に対して攻撃性のある考えを持った事は初めてだったが、男は少しも疑問に思わなかった。

むしろ名前を失ってから初めて気分が高揚した。とっくに忘れ去った感情だが、嬉しさに似た感情や希望さえあった。本当の希望というのは絶望の先にあるのかもしれないなと男は思った。

だって「全部終わりにするんだから。」

K

周囲とのすべての人間関係を断絶し、過度のストレスを与えながら教義を注入するという洗脳やマインドコントロール手法の文脈で明らかになってきたことがある。

「自分」や「自我」や「その人らしさ」というものはどのように形作られるのか?という問いに対する1つの解答がそれである。

「自分」とは何か?という問いは「人間」とは何か?という問いに直結する。

人間とは、経験の集合体である。

人間が他の動物と違うのは、群れから社会を形成したという点にある。社会が分業を産み、知の先鋭化を進め、武力を含む生存力を増大させることに「人間」は成功した。

「人間」の中にあって、個人という動物たちは発言や行動に対して他人の反応という反射をヒントに自我を形成した。ちょうど動物が環境に適応しようとするように。そのようにして個人は社会的な動物になっていった。周りの人間によって、人格は作られるのだ。

特に厳しい環境下において、社会性の確立は種の課題であった。環境が過酷であるほど集団には強いボスが求められ、しばしば架空のリーダーが価値観の統一を図った。

私の言っていることがわかるかヨウコ。

「イエス、マイマスター。」

お前は与えられた環境に対して何を発信し何を得てきたのだ?

「暴力アンド暴力です」

それだけか?

「サーチアンドデストロイです」

そうだ。感覚を研ぎ澄ませ。

お前にはこの社会の中で異端者としての役割が与えられている。異端者には異端者の社会がある。全うしろ。

吸え。

「イエス、マイマスター。」

「もう1人いるわ」

大きく息を吸い込んで、ジャイ子は言った。

のび太くんは聞こえないフリをした。遠くで空き缶のなるコォンという小さな音が聞こえたような気がした。静かな夜だ。

「茂みの中」

のび太くんは、は?茂み?と疑問に思い、キョロキョロ辺りを見回して、ジャイ子が背にしている茂みの中に目を凝らした。かすかに人影のようなものが見えた気がした。

そんなはずないよねと思うのと同時に、あ、サカナにエサあげなきゃ。水もかえなきゃ。そういえば増上寺に行きたいんだよね。近くの美味しい煮干し系ラーメンが気になってるんだよなぁ。と不意に日常を思い出したのび太くんは、次の瞬間また日常を忘れて叫んだ。

骨と皮で出来た死神のような人間がボロ切れを纏ってこちらへ走ってくる。鉄パイプを振りかぶって。

大きく振りかぶってっていう野球マンガがあったなぁと、叫び声を上げるのび太くんの脳裏を雑念がよぎった。のび太くんは、自分は何か大切な時にはいつも全く別のことを考えているような気がするなと思った。

交番に届けられても、財布の中にあるものでは大して太いパイプに影響しない。

別に問題は無い。

しかし、スられたのだろうか?

まさか紛失したのか?

財布と拳銃を一緒に?

最悪の事態だ。しかし紛失では無いだろう。

まだ間に合いそうだ。

第一、金目当てなら足を掴みやすい。

権力者は一歩づつ考えを進める。

紛失届を出しておくか。

しかしその前に用事は済ませなければ。

S

「あー、あったあった。」

権力者は駆け込んだ駅前の24時間営業のスーパーで野菜売り場へ急ぐと目ざとく目的の品を見つけ、微笑む。

男が求めた品はニラだった。残りは三束。その全てを乱暴に片手に掴むと早足でレジへ向かい、ポケットの中でジャラつく僅かな小銭で会計を済ませる。

「レジ袋はお付けしますか?」

当たり前だ。と思いながら横に首を振っていたことに気づかなかった。袋に詰めようとして袋がないことに気がつき、次の客の缶チューハイを無表情でレジに通す店員に詰め寄った。

「袋!」

呆気にとられた店員は手を止めると、

「今要らないって…」

手ぶらの俺がニラ三束を買って袋が要らないと思うか?などと苛立ちながら、これは言いがかりだということも自覚していた。店員の困った顔を眺めながら、突きつけられた自らの無意識とニラを手にできたことに浮かれていた喜びの度合いとを頭の中で裁判にかけた。判決は「有罪!」

「袋、お付けしますか?4円になりますが…」

保釈金は4円か。「要らん!」と半ば自分に向けて大喝すると、大袈裟に靴の踵を鳴らし、店を出た。

ニラ三束を片手に線路沿いを歩きながら、権力者は尚も大袈裟に革底を鳴らし歩き、音を楽しんだ。

思えば、革底の靴なんてものは、昔は縁が無かった。外回りですぐ靴底が擦り減る新米営業だったころは常にゴム底だったことを懐かしく想い返す。ほんの少し格が上がった頃、見栄で初めて革底を手にしたときの喜びといったら無かった。しかし、手入れを怠り、すぐ駄目にした。今はニラを手にして喜んでいる。

帰宅して風呂を沸かし、ニラをぶち込むと、ざぶん、と浸かった。次第に立ち込める臭いの異様なことなど気にしていない。男はニラと菖蒲の区別がついていなかった。菖蒲湯という習慣も何故そうなのかなど、知らないし、どうでも良かった。ただ単に、風呂に何か非日常なものが一緒に入っているということがとにかく愉快だった。

無くしたもののことなどまた明日。今はとにかく草を千切って遊ぶ。

今しがた、カツンカツンと通りに響かせた靴音を呼び起こす。それから、履き潰してきた幾多のゴム底の上にある今日の自分に満足する。あの頃は苦労をした。へこたれず、毎日一生懸命だった。だが、いつのまにか真っ当な道を踏み外し、危ない橋をいくつも渡った。それはゴム底でなければ滑って転げ落ちていただろう。沢山恨みも買った。ここまでよく来たものだ。明日も靴を鳴らし、我が世を闊歩する。ニラを一束編んだ。初恋の幼馴染の三つ編みを思った。一束は散り散りにしてしまった。残ったもう一束は結び目を重ねて球にした。壁に当てては湯船に落ちる。飽きてきた。湯は冷めてきた。が、眠い。男は気を失うように寝入ってしまった。そして、そのまま目覚めることはなかった。

葬儀は、数日後、近所の寺院にてしめやかに執り行われた。

夜の河川敷では不釣り合いな男女に生命の危機が迫っていたが、女の鮮やかな身のこなしから難を逃れていた。女の石つぶて、空を切る弱々しい鉄パイプ、よろめいた暴漢に足払い、倒れ込んだところに鉄拳制裁一撃、K.O.である。

格闘ゲームのような一幕の後、「逃げるよ!」との声にハッとしたのび太くんだったが、足が竦み、持ち前の鈍足に輪をかけながら必死にジャイ子の背中を追った。のび太くんは思った。「どこでもドア」が欲しいと。ジャイ子が振り返った時には五十メートル近く差が出来ていた。これでは危機を完全に脱することは不可能かもしれないと判断し、辺りを見回してみると公衆便所が目に入った。男女はそこに逃げ込んで鍵をかけた。「誰でもトイレ」というやつだ。

青瓢箪はしばらくそこに打ちのめされたまま起き上がれずにいた。日が昇り始め、辺りが薄紫に染まり、退廃的な色をした空を眺めて、また少し涙を流した。遠くの道路に車が往来する音が大きくなってきた。ゆっくり身を起こし、傍らの鉄パイプを拾い上げてシャツに隠した。力の入らない身体を慎重に運び、男女の座っていたベンチに凭れた。

「終わらせる」ことに失敗した。

「アヤ、ダメだったよ。」

その呟きにアヤは答えてくれない。なぜダメだったのか。躊躇ったのか。そうなのだろう、それは、逡巡を繰り返す自分の人生を思えば言い逃れることはできない。涙の味を今日も味わい、一日が始まる。終わらせたい。終わらせたい。

「終わらせてくれよ!」

男女の逃げた方向へよろよろと歩き出した。もうどこか遠くへ逃げただろう。交番へ逃げ込んだかもしれない。だが、それならここに警察が来ているはずだ。

これから俺たちはどうしたらいいのか。土手には犬を従え散歩をする人や、ジョギングをする人、挨拶を交わす自転車と自転車。

便意を覚えて公衆便所を目指した。

すると、扉が開いた。青瓢箪は急いで外壁の陰に身を隠した。先程の仕留め損ねた男女が出てきたのだ。

「大丈夫、行こう!」

男が女の手を引いて遠のいて行く。「終わらせる」目的は果たしたいが、一度負けた上に、人目の多くなったこの時間での追撃は望む結果を得られそうにない。日を改めることにして、男女が出て行った扉をくぐった。

用を足しながら、トイレとしては広すぎる空間を見回した。男女が出て行った後らしいゴミが散乱している。危機に瀕した男女の間には特別な感情が芽生えるようなことを、昔観た「スピード」という映画のインタビューか何かで主演の女優が語っていた。吊り橋の恋を演出した、ということか。「ふっ」と笑いを漏らしながら、占い師の言葉を思い出し、掃除をしようと決めた。

床の丸まったトイレットペーパーを拾い、掃除用具の扉を開け、ブラシをかけた。

洗面台の白い粉。これが警察へ駆け込まなかった理由か。青瓢箪は僅かな粉を集め、片鼻を押さえて吸ってみた。

Y

河川敷の土は雪解けの影響でぬかるみ、何度も足を取られたが、のび太はジャイ子の手を引きながら懸命に走った。

車まで走り、急いで乗り込む。この手に引いている肉の塊は最寄り駅で降ろす。家まで送り届ける事は絶対に避けなければならない。学校の関係者や他の学生に見られて学生に手を出した職員などという汚名を着せられるのはゴメンだ。休講中の時期では尚更だ。すぐに誤解は解けるだろうが面倒だ。とにかく波風の立つ人生はお断りだ。それがどんなに小さな波でも、だ。今までもそうだったし、これからもそうだ。おおむね上手くやってきたんだ。それなのに今日はなんなんだ。全てこの狂った女のせいだ。こいつさえいなければ今日はもう家に帰って・・・。そうだ、熱帯魚にエサをやらなきゃ。ポテトチップスを食べながら録画したバラエティ番組を見るんだ。腹を立てている暇なんてない。怒りは無駄だ。いつも何かに怒りを向けている奴は無駄な時間を浪費しているに過ぎないんだ。そんな人間にはなりたくない。そもそもあの鉄パイプの男は誰なんだ?少なくとも僕は知らない奴だ。という事はやはりこの女が原因なのだろう。本当に面倒だ。様々な媒体から取り入れた他人の言葉を垂れ流しているだけのくせに、さも自分が思慮を重ねて出した解のように吐き出し、自己陶酔するこのオメデタイ肉塊と決別しなければならない。1秒でも早く。

ようやく車まで辿り着き、急いでドアのロックを解除した。

「さあ、乗って!」

その時ジャイ子が手を叩きながら笑い、よく解からない言葉を発し続けている事に気付いた。そう言えば走っている時から笑っていたかもしれないと思った。

のび太は明らかな苛立ちを覚え、大声を出したくなったが、ファミレスでの狂乱したジャイ子の姿がを思い出し、なんとか耐えた。

ジャイ子はいつまで経っても車に乗ろうとしない。よく見ると大量の鼻水と涎を垂らし、うっすらと笑みを浮べこちらを見ながらブツブツと呟いている。

「ナガタさん、早く!」

助手席を空け押し込めようとするものの、肉の塊は全く動く気配がない。

「早くしてよ!追ってきてるかもしれないよ!」

そう言いながらのび太はさほど危機感を感じているわけではなかった。見ず知らずの人間に襲われる。あまりに現実離れした出来事を受け入れることが出来なかったのかもしれない。ただ、自分が望まないこの時間を終わらせたいという思いだけがのび太を焦らせていた。

ジャイ子はいつの間にか笑うのを止め、何かブツブツ呟いていた。鼻水と涎は拭く気配も無く、完全に閉まらない蛇口のように汚水を垂れ流し続けていた。大好きだった祖母が自分の事を忘れてしまってからの姿を思い出し、のび太は思わず目を背けた。

「・・・戻る。」

のび太は訳が解からず意味もなくスマートフォンを取り出し、画面を眺めた。ぼんやりと見える時計はファミレスを後にしてから2時間経った事を示した。

「何言ってるの?ナガタさん。さぁ、早く乗りなよ。」

のび太はうんざりとして特に用もないスマートフォンの画面を見ながら吐き捨てた。その時背中に激しい衝撃が走り景色が揺れた。次の瞬間ジャイ子の狂った顔が目前にあった。しばらくして突飛ばされ、車を背に首を絞められている事を自覚した。

(ナガタさん・・・やめて。)

声を出しているつもりだが、一切音にならなかった。胃に感じる突き上げるような鈍痛がだんだんと強くなり、ただ目を見開く事しか出来なかった。

ジャイ子の怒号が響き渡っていたように思うが、何も聞き取ることが出来なかった。ただ、懸命に首を立てに振ろうとした。そうすれば助かるような気がしたし、実際そうであった。

意識の薄れる中であぁこれは何かのクスリの影響なのだと気付き、このまま死ぬのだと思った。不思議なことにその時の感情はこの状況から抜け出せるという安心感に近いものだった。

どれ位時間が経ったのかは解からないし、実際にはほとんど経っていないのだが、のび太は何かの音で意識が戻りそれが自分の咳の音だと気付いた。そして左手をもの凄い力で掴まれ、引きずられるように歩き出した。

2人の足跡が刻まれたぬかるんだ道に、逆向きの足跡が刻まれていった。

K

男は目を閉じて空を見上げた。

頭は茹っていて、暗闇がグルグルと回る。

男はどうやら、天国の言葉を使って、地獄で喚いている。

生あくびをしてみても、それは変わらず、男は、今日という日を積んだ。

なぜ男がそうやって、悲しい未来の夜の彼方へ行くのかは知らない。

男の見るものは、意味を見失いバラバラに散っていくようで、男はどうすることもできず、目の前の過ぎ去るものを見ている。

川原の向かい側は深い林で、水の通り道には太いツララがぶら下がっているのが見える。ツララはここまで育ったが、ここから先はゆっくりと溶けて小さくなっていく。

男には溶けていくツララが土に湿り気を与えていくのが見える。

次に男は閃めく。

昔々、あるところに、ある人間がいた。その人間には人間としての仮の名前と仮の設定と仮の見た目が与えられ、その人間がある体験をする為に、他の人間は作られていった。また、その他の人間が、何かの役割を全うする為に、さらに他の人間が生まれたり消えたりした。

一番始めに登場したある人間に与えられた仮の名前はのび太くんという名前だったかもしれない。例えば、のび太くんが体験することや、のび太くんが出会う人は、のび太くんが生まれた時にはまだ何も決められておらず、のび太くんは途方に暮れて何もない世界を歩き回ったかもしれない。するとのび太くんが歩いた所には道が出来ていくのだ。道には風景や時間や空間が与えられる。

男はそれを目で追う。

その道でのび太くんはジャイ子や青瓢箪や黄瓢箪や浮浪者やヤクザに出会うかもしれない。彼らはのび太くん自身であったかもしれないし、男でもあったかもしれない。

普通なら、そういう人間たちが紡ぎ出す道は、目的やゴールや経過という機能を持った製品として、1つの製造工場から出荷されることになっている。

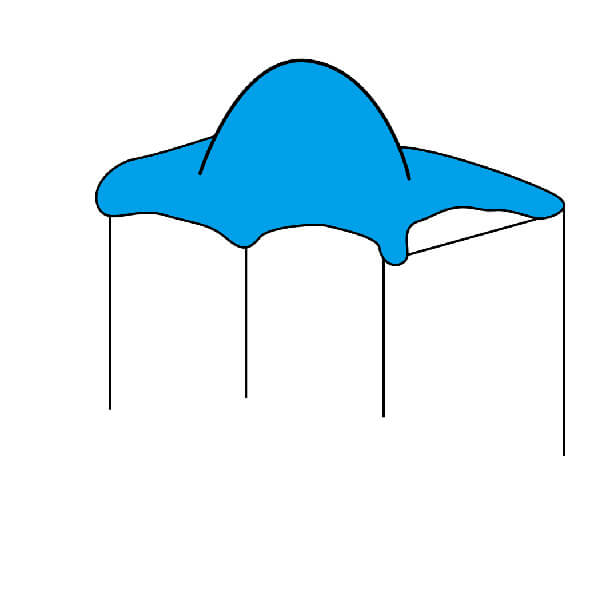

しかし、こののび太くん達は3つの工場から出荷された。工場間では互いの目的や製品の最終形が確認されないまま、様々な部品が出荷され続けた。製品になるはずだったものは分断され混ぜられツギハギされ、バラバラの部品にはさらに目的のない改造が加えられた。

改造された部品は組み合わされたり間違ったものとくっついたり捨てられたりしながらも段々と何ものでもない形を作り上げ、どのようにも機能しない、なぜそこにあるのかわからないような、大きなゴミを作り上げた。それはゴミのようでもあり、モニュメントのようでもあり、何か意味のある塊のようにも見えたが、ある物を見て、それが何かを判断するのは人それぞれの見え方次第だろうと男は思う。

だから最後に、それぞれの人間に見えたものを繋げたら良いのかも知れない。

それは男の見え方次部品は和」KSYと何か

選択してgoogleで?検索する、当サイトは、国内主要メーカーの半導体、電子部品を取り扱っております 株式会社 ケイエスワイ (KSY) とお客様をつなぐ死んだ黄色い身体をサービスの場として、最新の西武池袋線、在庫情報、業務情報などをお届けするため各種のサービスを提供してお弊社では、半導体、抵抗、コンデンサーを中心に、あらゆる電子部品をご用意してます是非、ご気軽にご利くだい。

男は何かの文字を追っている。

追わされている。

頭には入っていない。

なぜ文字が流れていくのかわからない。

①KSyではハウスクリーニン時、リフォーム時に発生ししまった破損故など貴様にはを弁償する賠償保険に加入しておりま。万が一は保険適応ができで安。

②それ以外にもKSyでは施工終時にお客に一緒にお立合ます。

その際に題がありサービ十分ではないさせてabcいただきます。

施工の種によっては数年書を発行が可です。

k価格クッッドクロネコヤマケンタッキカレンーsソフトバ佐川急セブンイレブンスカマーク進撃の巨yヤフーyoutubeyahooヤフオ郵番号

男はそうしなければならないような気がして画面の文字を読み上げようとした。

しかし声が出にくい。無理矢理声を出すと、うめき声のような叫び声のようなおかしな音になってしまう。

目で追いながら、発声するが追いつかない。

画面の映りかわるスピードはどんどん上がっていく。

男は泣いている。

死ぬ前に金縛りにあっているのかもしれない。

当サイト 当サイトご利用にあたって

国内主要メーカー ついに国内主要メーカー一斉に値上 半導体 半導体wikipedi

だからKはそしてSはまたYはksysyksykssyksyyyksyk異者の ksyks春の、解けや霜解けなどによってできたぬかるみ。《季 春》「―を人罵りてゆく門辺/虚子」

夕刻、神保町へ。とある古書肆におもむいて、古雑誌を購う。入手する日が来るなんて夢にも思っいなかった。肩から羽が生えて、地上30センチをバタと飛んでいるような心境になって、ふたた通りに社会が出て、そのまま直進。九上の喫茶店にたどりつき、そぉーっと梱包を開いて、春泥』小村雪岱号ページをソロソロ繰っゆく。

昭和15年に刊行の『春泥』全4冊のうちの最初の3冊は、以前「地下室の古書展」にて入手済みで以来大切に架蔵している。今回の雪岱号で昭和15年の『春泥』、すなわち戸板康二が編集の任にあたった『春泥』は手元にそろった次第。

known SSD you消え 死んで 役割が 空想上の 最後に 夕方 ハル 、人影、シュ 手 瞬 出入 春天 春泥

小さな夜、小さな音、点は拡散した、マーブルビィ玉粉々になっ、粘度の高い、命の土と、春の調べは、そらをとんだ、そらが、お前は、君は、いつかを、とぶどどど泥に、まみれ。ててててて。大きな音が聞こえ

雪解けを みていた

春泥

リレー終了