スペースソルジャーズ(3)

原案 田頭満春

兵器考証協力 岡村智教

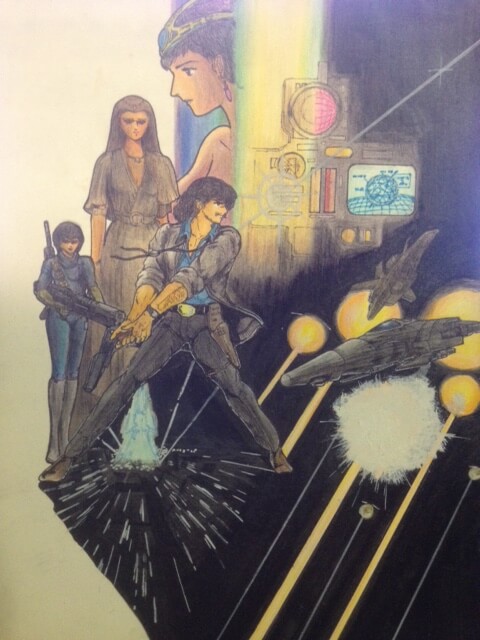

ページの途中に複雑な科学式が展開されるようなハードSFではありません。そもそもそんなもの書けません。スペースオペラです。大宇宙を駆け回る宇宙船と、武器を手に走り回るヒーローヒロインが、己の肉体のみを頼りに活躍する、純然たるスペオペです。

『スターウルフ』シリーズや、『ノースウェスト・スミス』シリーズなどを思い浮かべて頂ければわかりやすいかも知れません。

宇宙船や超兵器も登場しますが、あくまで主役は人間です。笑い、泣き、怒り、叫ぶ主人公たちの活躍を読んで頂けたらと思っています。ジャンルはSF冒険アクション、ですが、もう1つ付け加えることが許されるなら、「青春」小説にもなり得ているという自負もあります。

故・野田昌宏氏にこの作品を読んで頂きたかったと、心から思っています。

第2章 結界への侵入 その1

(1)

大小14本ある銀河星雲腕肢の中で、最も多くの星々を擁するのは、人工惑星ギーンを含むG肢である。連邦西域の政治・軍事の拠点ナフトを始め、カミーリア、オルクナンなどの中立商業星系を抱え、この星雲肢は繁栄してきた。銀河全星の20分の1がここに集中し、1等恒星の数だけでも2000に及ぶ。その密集した輝きは、巨大な光の塁壁を思わせる。

隣接するE肢とは好対照であった。

G肢の側にあるにも関わらず、いや、だからと言うべきか、E肢の星の少なさは否応なしに際立った。数の上ではE肢にはG肢の20パーセントの星しかなく、何より恒星が少なかった。G肢が壁だとすればE肢は布。虫喰い穴だらけのカーテンみたいなものだ。

やはり人々は開けた明るさに惹かれるのであろうか。E肢は銀河系内で最も人口減少の激しいところでもあった。

もちろん、中には大きな星もある。恒星タイラントがその1つだ。半径600万キロのこの巨星は、暗いE肢の中で唯一無二の灯台の役目も果たしてきた。当然、人も船も集まる。タイラント星系はE肢随一の商業区域ともなった。もともと連邦の1員だったが、帝国との衝突が始まった2000時塊前に脱退、今では非同盟中立星系屈指の繁栄を誇る貿易拠点である。

人の住める4つの惑星の総人口150億、豊かな太陽の光に恵まれたこの星系では農業も発達し、食料自給率は220パーセントにもなる。工業も言うまでもなく、4つの星だけで充分、豊かな生活が営める筈であった。

しかしそのタイラント星系も、ジュドー星同様、決して連邦との繋がりを絶とうとはしなかった。

連邦圏の企業を誘致し、中継貿易拠点としての地位を確立しているからこそ、連邦軍の保護を受けられる、それも理由の1つだ。現にタイラント星系は2度ばかり帝国の侵攻の標的になっており、その都度、連邦の武力によって救われている。

だが、最大の理由は、交わりを持たないことで生じる孤立、“置いて行かれること”への恐怖だろう。

タイラント星系に限った話ではない。人が真の孤立を恐れるのと同様、星々も孤立を恐れた。土壇場で何者をも頼れないことの不安を、戦争を何度も体験した星々は知っていた。気休めや錯覚に過ぎなくとも、大部分の星々は連邦・帝国の傘下に入るか、何らかの取引によって庇護を得るかの2択しかなかった。

2大勢力の抗争に巻き込まれたが最後、それが1つの銀河的常識になっている現在、属さない星、頼らない星、何者とも関係を持たない星は未開の原始星か、廃星でしかないという暗黙の了解が出来上がっていた。

第141星系だけは、違った。

通称〈ブレイザー十字星〉と呼ばれるこの星系は、未開の地でも廃星でもなかった。

かつては連邦に属していた。星系認識番号が141と若いのはそのためだ。鉱物資源に恵まれていたという記録だけは残っており、その豊かさは銀河のあらゆる星を凌ぐとも言われた。ジュドー星をもだ。しかしそれも記録上のことであり、現在それを確かめる術はない。

ブレイザークロスは200時塊前に、突如として外部への門戸を閉ざしていたからだ。

その後200時塊に亘り何度か、連邦・帝国双方から、使者、調査員、工作員が送り込まれた。戦略的には何の価値もないE肢の中とは言え、評判だけ名高い資源は1つの魅力でもあったろうし、星系を閉じたのも、何か途方もないものを隠すためではないかという噂が立ったためでもあった。

噂が俄然真実味を帯び始めたのは、数々送られた使者や調査員が誰1人として戻ってこなかったことが判明した時からであった。中には連邦軍の精鋭工作部隊もいた。帰還不可能という噂を鼻で笑い、

「我々は未開の原始星人など畏れない」

とまで豪語した者もいたと言う。

その精鋭たちも、全員戻らなかった。

埒のあかぬ調査に業を煮やした帝国軍は、諜報工作員救出を名目に、今から120時塊前、遂に兵を挙げた。

帝国の侵攻には過去必ず先陣を切り、あらゆる敵を撃破し、「神も悪魔も恐れない」とまで言わしめた帝国軍最強の破壊軍団、第27艦隊2000隻を差し向けたのである。

結果は誰の目にも明らかだった。連邦圏のどんな要塞さえ、2時限あれば必ず陥落せしめた艦隊が、わざわざ出張ってきたのだ。資源を除いた全ての国力でブレイザークロスに勝る筈のタイラント星系は、わずかコンマ5時限、地球時間にして2日で降伏した。立派な自国軍に加え、当時連邦でも1、2を誇った軍事国家ギーゼルシャフト星系艦隊の庇護下にあったにも関わらず、だ。タイラント星系奪還を厳命されたギーゼルシャフト星系は、第27艦隊を追い払うだけで国力のほとんどを使い切ってしまい、その後インフレ率220パーセントという債務国家に転落した。

他の追随を許さない第27艦隊の火力に、第141星系は即座に無条件降伏するか、もしくは火の玉と化した挙句に砕け散り、銀河大戦にて滅亡した星のリストの片隅をささやかに飾るであろう…、誰もがそう予想した。

大方の予想を覆し、ブレイザークロスは勝利した。

何者を持ってしても阻止不可能だった帝国軍第27艦隊を、全滅に近い形で敗走せしめたのである。その後、帝国が第27艦隊にかつての栄光を取り戻させるのに、100時塊という長きを要したのはよく知られる話だ。

詳しい戦況はわからなかった。第141星系は帝国軍に負けない艦隊を保有していたとも言われた。或いは思いもよらぬ超兵器を――やはり――所有していたのだとも。

唯一明らかになったのは、侵攻直後に帝国軍司令部が出したという全軍向け発表だけであった。

“今後いかなる状況にあっても、第141星系に対する軍事行動を一切禁止する。”

その発表は、連邦をも震え上がらせた。

結局は連邦も、裏ではブレイザークロスの資源を欲していた。単に帝国に先を越されただけの話だ。

その帝国が一切の手出しを諦めた。しかも、連邦軍にとっての恐怖の象徴でさえあった第27艦隊を打ち負かして。となれば、連邦軍に何が出来よう。

連邦が同じ決定を下した後にも、幾度となく侵入を試みた者もいた。皆、先人と同じ轍を踏んだ。

唯一の例外は、チーム11人中8人を失いながら、命からがら生還し得た、ある傭兵軍団の噂だけであったろうか…。

――そして今、コイケ率いる〈スペースサルベイジャーズ〉チームは、第141星系の外域に辿り着き、そこで立ち往生させられていた…。

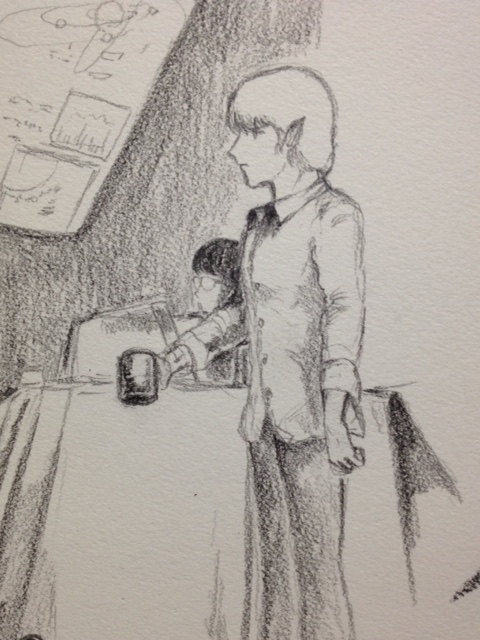

…照明を落としたスプリッツァのブリッジに、コイケはいた。

例の寄せ集めコンソールのシートに陣取る、その髪の毛はボサボサだ。寝不足気味の血走った目が、もう数時間揺るぎもせず、メインスクリーンを睨みつけている。

スクリーンに映し出されているのは1個の小惑星。しかし隣の解析ディスプレイには、小惑星の枠に縁取られたスプリッツァ本体が映っていた。防御シールドの上から何層にも噴きつけられた濃縮液化パラディウムが、外観を擬装しているのだ。パラディウムの探査波透過への防御率は鉛の7倍、熱伝導率はマグネシウムの半分。パラディウム膜の間にいろいろなものを挟み、メインエンジン出力を抑えれば、大抵の探査からの熱反応さえ隠蔽できる。ステルス機能を強めれば済む話だと思っている連中も多いが、近年は対ステルス探知システムの開発競争も激しく、声高に宣伝され値段も張る割に、性能のいい探査波防御・妨害システムは少ない。結局、昔ながらのこの方が早い上に安価、おまけに加工も思いのままだ。いろいろ試したり造ったりしたコイケも、これに勝る擬装法を編み出すには未だ至っていない。

その、小惑星もどきとなったスプリッツァの周りを、1個の光点が飛び回っていた。よくよくスクリーンに目を凝らせば、光点がガス噴霧器を引っ張り、スプリッツァ外装のパラディウムを補強していることがわかった筈だ。

メインエンジンを作動させ、解析ディスプレイに熱反応表示を出したコイケは小さく頷いた。「いいぞオスカー、戻れ」

宇宙艇にしては小さすぎる光点は、宇宙艇にしては角度のきつすぎる弧を描いて反転し、とんでもない速度でスプリッツァに近寄った。わざと開けたパラディウムの隙間に潜り込み、1部を解除したシールドの間からカタパルトに入る。

溜息を付いたコイケは左手を伸ばし、コーヒーサーバーを取った。13杯目のコーヒーを口に流し込む。大好物の筈のコーヒーを飲むのに、顔を半ば顰める始末だ。

無数の隕石塊が浮遊するブレイザークロス第2惑星ニムル付近に立ち往生させられ、既に1時塊――地球時間で4日――が過ぎる。

…100チームに打信して、参加は僅か6チーム。コイケの予想は当たった。しかし上出来だとも思った。それ以下の可能性も想定していたのだから。

…作戦はアリーゼ・サロイ、或いはその側近の探索を柱に立てられた。無論、この両名が生存していることが絶対の前提条件だ。両名とも死亡の場合には、時間制限を考慮すれば、宝石引き揚げはまず不可能。そうなればそのまますごすごと、立ち去らねばならなくなるだろう。そしてマキタとコイケは連邦圏内を追われる身となるのだ。

それもこの星系が、彼らをすんなり返してくれたらの話だが。

興味を示したチームが後5つあったのだが、ブリーフィングの際にこの前提条件の話を聞き、参加を辞退した。コイケは彼らを引き止めはしなかった。

残ってくれたメンバーは精鋭揃いだったからだ。

…まずはどんなことをしてでもアリーゼ・サロイを捜し出す。そのためにコイケはメンバーを2組に分けた。その片方がコイケ考案のプラン――3つのうちの1つ――に従い、ブレイザークロス主星ラドンに潜入する。作業の中心となるのはアーカム・ソール。胃痛持ちの悲観主義者、針金のごとく痩せたこの男は元連邦軍人、それも潜入のプロだ。内側からの手引などない異郷への潜入も数限りなくこなしてきた。今回のメンバー招集における最大の収穫は、このソールの参加だとコイケは思っている。

そのソールをラドン上空に運び、衛星軌道の死角にて連絡を待つ役は、いつも顔色と機嫌の悪そうなティードル・クロム。擬装を終えた円盤型の愛船レスサットⅣの船倉に、満載の放射性元素麻薬から、ペットの猫までを積んで、銀河のどこなりとも忠実に運んで見せてきた名うての運び屋だ。そのクロムと長年コンビを組んできて、付き合いの長さからクロムの恋人とまでからかわれるカラバは、全身緑色の体毛に覆われたガス呼吸人ガイナヴァ星人だ。彼のプワンソン号は外観こそ旧式だが、エンジンは相棒クロム自らがチューンアップしたシロモノで、小惑星帯などでのすばしっこさは他に類を見ない。カラバは愛船を駆り、幾度となくクロムの脱出をサポートしてきたのだ。

ソールがアリーゼか側近を見つけ、宝石を回収し次第、別の宙域で待機していたマキタたちもう片方が、ド派手な陽動作戦を開始する。そこで生じた隙を縫って、ソール、クロム、カラバがアリーゼたちを連れ出す、或いは宝石を引き揚げる、というのが大まかな手筈だった。

マキタたちと行動を共にするのはマードック・レイバー、アーシット・マルカム、クエンサー・ラスの3チーム。クエンサーは若手だが、兵器の扱いに関しては、たっぷりの自身に釣り合うだけの技量を持っているとマルカムが言っていた。だからコイケもメンバーに加えた。レイバー、マルカムはヴェテランの傭兵で、マキタたちとのつき合いも長い…。

ブレイザークロス星系を構成するのは恒星1つと4つの惑星、20個の衛星だ。惑星軌道の外側を冷え切った水素ガスが覆い、その内側から第2惑星ニムルまでの宙域には、ヴァクトルンの寄越した資料の通り、数万を超える小惑星、隕石群がゴロゴロと漂っていた。資料に従いブレイザークロス辺境に辿り着いた傭われ軍団の船10隻は、各々外観を小惑星に擬装、その隕石群に紛れ込んだ。

意外だったのは、ガスが厚いとは言え、彼らの辿り着いた辺境宙域が無防備に等しかったことだ。ガス雲の周囲に点々と、星系境界線を示す無人ビーコンが配置してあるだけ。防衛艦の1隻、監視・攻撃衛星の1つすらも待ち受けていなかった。その辺りの情報はヴァクトルンの資料にはなかったが、噂を総合して出来上がったこの星系のイメージは、“入り込んだが最後、誰も生還できない星域”であった。

それがいざ蓋を開けてみると、素通しにも近い状態での侵入だ。その時の全員の気持ちをクエンサーが代弁したものだった。

「気味が悪いぜ…」

もちろん監視が甘いのは外側に対してだけであった。

〈スターライト・インペリアル〉でも活躍した、コイケ得意の――と言うとコイケは怒るのだが、スプリッツァの傑出した全方位通信傍受システムを使っての――“盗み聞き”が、種々の雑音――意味不明の音声、本物の雑音、音楽らしきもの、帝国からのアジテーション、“未来なき連邦に絶望する諸君、帝国は君たちを待っている!”等々――の後に、星系内部を間断なく貫いて走る通信網を捕まえたのである。

星系内の各所に配置されているらしい監視ステーションが、主星ラドンに向け通信を送っていた。そのステーションの1つが自分たちの潜む宙域にもあるらしいと知った時には、傭われ軍団も浮足立ちそうになった。

それからコンマ5時限、コイケが拾えるだけの通信全てを傍受、星図とコンピューターとで会話の内容を照らし合わせていた。これを披露された人間は、スプリッツァの傍受システムの優秀さをべた褒めするが、コイケはそのほとんどを脳と手作業とでやってのけているのだ。

どうやら星系内は100余りの区画に分けられ、監視ステーションはそれら1つ1つにつけられているようだった。通信に間断がないように思えるのは、それらからの連絡が一定間隔とは言え続けざまに行われているためだ。

慌てこそしなかったが、半ば獣の警戒さながらに全身を緊張させながらも、傭われ軍団全員が感じていた。

こうでなければ閉鎖星系ではない、と。

だが、コンマ5時限が経過しても船団の周囲に変化はなく、接近してくる船影もなかった。気づかれずには済んだものらしい。傭われ軍団はホッとすると同時に、何か拍子抜けもしたものだった。その間ずっと星図と睨み合っていたコイケが、監視ステーションとは別の通信を傍受していた。

かなり大きなパトロール船団が、定期的にあちこちを移動していた。

『監視網と並行して、パトロールだと? 古臭い真似をしてやがるなあ』ディスプレイの1つに文字列が出た。クエンサーの船〈メイ・クリンガー〉からだ。傍聴されるのを防ぐため、通信は全て暗号化されたデジタル波で送信、各船の解読装置で処理後、文字となってディスプレイに出るか、音声処理されスピーカーから流れるようになっている。

『ここはホントにあの閉鎖星系なのかよ。対外防衛網はないも同然、監視はあってもアナログなやり方だときたもんだ。まあ、200時塊閉じてたんだから、最新の監視システムなんてありゃしないのは確かだろうけどな』

『確かに、俺たちは少し尾鰭のついた噂に振り回され過ぎてたのかもな』アーシット・マルカムが応えた。メンバー中、レイバーに次ぐキャリアと、大部分が機械化された身体、そして傷跡に埋まったいかつい顔に息を呑む程美しい碧眼を持つマルカムは、銀河各星域の戦場から引っ張りだこの凄腕傭兵だ。涙粒型宇宙船〈ラスキーン〉に4人の部下を連れての参加は4回目。マキタたちのために、わざわざ他の仕事を放り出して参加してくれたのだ。

『喉元過ぎれば何とやらと言うが、さっきは随分慌てたように見えたぞクエンサー』全長220メートルの超C級艦〈バートラム・サンダー〉からの通信が、緩みそうになった雰囲気に釘を刺した。

『安心するのはまだ早い』

マードック・レイバーの傭兵としての名声は地味だが、軍人としてのキャリアは20時塊になる。多くの戦場宙域で中心傭兵として大きな活躍をしてきた彼が、銀河傭兵連合内部で大物としての地位を持っていないのは、未だ現役であることと、彼自身が名声など固辞しているという理由に過ぎない。38時塊歳の、頭に僅かに白髪の目立ち始めた端正な顔立ちは、血生臭さを生業にしているとは人に信じさせない。だが、一見優しげなその顔も、戦闘時には豹変する。特に格闘技に関してはマスタークラスで、彼自身が編み出したという投技の鮮やかさは他に類を見ない。

年齢とキャリアから、他の傭兵たちの纏め役ともなる彼が、9人の部下を引き連れてマキタたちの仕事に加わるのは14回目となる。それ以前はマキタとコイケが彼の下について、仕事を学んでいた。『リッキーが結論を下すまでは迂闊な行動に出るなよ』

『全くその通り。噂で帝国艦隊を追い払えるものなら、どんな星だって閉鎖星系になってる。その巡回パトロール船団の1つが、こっちに向かってきそうだ』コイケが目にも留まらぬ早業で、自慢のキーボードに文字を打ち込んだ。音声を自動的に暗号に翻訳する装置があるにも関わらず、である。主義と趣味との見事な一致の例だ。コイケはこれをやっていないと、指と筋肉が錆びついてしまうと、半ば本気で案じていた。『それと、監視ステーションの位置が、近くのものを除いてほとんどわからない。隠し方が上手いんだ。下手に動くなよ。監視網以上に物騒なものが飛び出してこないとは、誰も言い切れん』

『わかってるよ。動かず潜んでらあ。考え過ぎだと思うけどな』とクエンサー。『で、潜んでる間どうするんだよ』

『待つさ』

『それだけかい』

『船団が通り過ぎるまでの間、身を潜めて待ちの1手。その後、そのコースを辿ってラドンに回り込む』

『はあ? パトロールを追いかけるのかよ』

『わかってるか? 何のために連中が巡回なんぞしてると思う? パトロールが辿るコースは、つまり監視網の死角だろう』

『ああ!』『そうか』『成程』

他の船から一斉に納得の答が返ってきた。コイケは両手を振り、拳を握り締めた。指の関節がメキメキッと鳴った。『パトロール通過とともに行動を起こす。コース追跡の際は徹底して身を隠せよ。侵入はそれまでお預けだ』

『お前考案の潜入計画もお預けだ』とレイバー。『ソールも一安心かもな』

『どういう意味だよマードック』

『あの綱渡りに等しいプランで潜入させられる奴の身にもなってやれよ』各船を声のない笑いが行き交った。『しかし、出鼻から随分時間を食わされたな』

『仕方ない。場所が場所だ。それとな、どんな些細なことでもいい。変化があったら報告頼む』

『変化?』

『ああ、戦闘とか敵とかに、全く関係なさそうでも構わん。とにかく気になることがあったら報せてくれ』

厳命したのは、マキタの言葉が気になっていたからだった。

ブレイザークロスに足を踏み込んでいきなり、マキタが背中を気にし始めた。

視線を感じる、と言うのである。

錯覚じゃない。監視システムのような無機的な視線とも違う。それならギーンで嫌というほど味わったばかりだ。何か異様に生々しい眼差しが、自分を見ている気がする、と。

それからコンマ8時限、マキタは事ある毎に背中を気にしていた。ついさっきもだ。メンバーに交替での休憩を指示した後、監視網の確定をやっていたコイケは、視線とやらの原因なり正体なりを調べてみた。しかしコイケ自慢の種々の探査装置でも、何も捕まえられなかった。

マキタの錯覚? コイケは首を振った。科学者である彼だが、鍛え上げた五感がレーダー並に働くことがあることも、経験上知っている。何より彼は、相棒マキタの感覚を信用していた。相棒が錯覚に囚われるようなヤワな神経の持ち主ではないことも。

だとすれば、やはり何かあるのだ…。

背後でドアが開き、ブリッジに光点だったものが入ってきた。

「御苦労」

コイケが声を掛けたのは、全身から目映い白銀光を放つ、“人型の物体”であった。

身体の線は人間の滑らかさだが、肘、膝、肩、手首などの関節には微かに継ぎ目が見えるし、前腕と膝の下からの形状は完全に機械だ。平らな胸の両側に2枚、腹部中央に1枚の黒っぽい金属プレートが埋め込まれており、そこだけは光を放っていない。歩くと小さな金属音を立てる体全体も、その材質は金属なのは確かなのだが、コイケをしてそれが何という素材なのかがわからない。原子成分と配列だけは何とか解明したが。

銀河系の金属ではないからだ。

目を引くのは顔だ。いや、そこに顔と呼べるものはなかった。のっぺりとした表面に、切れ長の目の形だけを残す人工眼。口の部位には胸部のものと同材質のプレートが嵌め込まれている。故郷で見たことのある能面以上に無表情の仮面だった。

そして両耳にあたる部分から左右に伸び、おもむろに天を衝く1対の突起があった。アンテナだかソナーだかの役割を負っている、と考えるより前に、それは“角”と言った方が似合っていた。カタパルトで殺菌・洗浄のためのマイクロ波を浴びたとは言え、真空の宇宙での作業により冷え切ったそのボディが、急に触れた酸素と温度差のために、白銀光とともに濛々たる蒸気を上げている。

白銀光が薄れ、消えた。

透き通るように白い肌の青年が、全裸で立っていた。

うっすら汗の滲む痩せ気味の体は、肌の色と相俟って、病人かとも思わせる。銀色の髪の毛を掻き上げる腋や背中から、まだ薄く蒸気が上がっている。

コイケの投げたタオルで汗を拭う際に、銀の前髪の透き間から、あまりにも秀麗な眼差しと鼻梁とが覗き見えた。

スペースサルベイジャーズ第3の男、オスカー・シュートである。

全裸の体に、シート背もたれに掛けておいたズボンとシャツに手足を通したオスカーを、コイケは感嘆の面持ちで眺めた。何度見ても、彼の“変身”だけは見慣れ、見飽きることがなかったからだ。

オスカーは必要に応じ、生身と機械、2つの身体を使い分けることが出来るのだ。光り輝く機械の身体は、今みたいにスプリッツァの補修や整備をこなすだけでなく、生半可ではない速度で飛び回り、巡宙艦とでも戦闘をやってのける、まさに完璧なマシンである。コイケ自身がその中身までをちゃんと確かめた。

そして今、ブーツを履いているオスカーは、完全に生身の人間なのだ。マイクロチップどころかナノマシンの反応さえ、その体からは出なかった。

どうすれば生身の肉体を機械に変えられるのだ? コイケは一時期眠れなくなる程、オスカーの変身の謎を解こうと躍起になった。オスカーが重い口を開いて語ったところによると、脳波だけを残して、肉体だけを“入れ替える”のだそうだ。

入れ替えるだと? どうやって? もう一方の体はその時どこにあるというのだ?

そんな途方もないメカニズムを、誰が創ったのだ?

コイケは自分の力さえ及びもつかない世界のあることを知ったのだった…。

そのオスカーが、感情を一切伝えない眼差しでコイケを見た。「変化なし、か?」

今ではコイケもその眼差しに慣れてしまった。「今のところはな」

「ソウさんは、部屋か」

「寝てる、と思うが、どうかな」

オスカーにコーヒーを注いだコイケの顔が、僅かに曇った。マグカップを手に取ったオスカーは、冷えた指を温めた。「コイケさん、ベルグマン・ベンソンを残したのには、理由があるのか?」

「知ってたのか」

「ソウさんから聞いた」オスカーはコーヒーをこぼさないように肩を竦めて見せた。マキタの真似だとオスカーは言うが、最近オスカーの方が様になってきたと、コイケは思っている。「メンバー不足を嘆いていたコイケさんが、敢えて取った選択だ。それ相応の理由があるんだろう?」

「お前の納得するような話は出来ないな、多分。ほとんど憶測でしかないからな。ただ、サビア・サロイに護衛をつけたかった」

「依頼主に何か起きそうなのか?」

「俺とマキタはギーンを出る前に襲われたよ」

「何だと?」

「撃退したがね」コイケは冷めたコーヒーカップに目を落とした。そう、襲撃者を皆殺しにして。本当は尋問もする積もりだったのだが、襲撃者は残り3人になったところで自決した。そうするように催眠か薬かでプログラムされていたフシがあった。仕方なく擬装艇と一緒に、外宇宙に捨ててくるしかなかった…。「奴らの目的は明らかに俺たちの出航の妨害だった。恐らく俺たちの引き受けた仕事を知っていたんだ。でなければあのタイミングで、襲ってくるわけがない」

オスカーは頷いた。コイケはカップから目を上げた。「根拠の薄い判断だが、俺たちの仕事を快くなく思っていて、それを邪魔できなかったからには、連中の次の狙いはサビア・サロイじゃないかと思ったわけだ」

「他のメンバーには?」

「伏せてある。マードック以外には」

「わかった」オスカーはいつものように、コーヒーを苦そうに飲み干した。「それともう1つ、クエンサーの態度はよくない。あの男は明らかにソウさんに悪意を持っている」

…ナフトⅦでの顔合わせ以来、クエンサー・ラスがマキタに対してあからさまな敵愾心を燃やしているのは、オスカーに言われなくてもわかっていた。1匹狼を自称し、特定の所属チームを持たず、実入りと実績になる仕事しか選ばないと豪語する彼は、初顔合わせの時からマキタを挑発しに掛かってきた。

――俺はな、高名な親父の名前とやらだけで仕事にありつけるどこかのおぼっちゃまと違って、自分の力で稼がにゃならんのだ。

――もう1度言ってみろ。

――何度でも言ってやるぜ。俺はな、力もないくせに七光だけでのし上がってきた奴を見ると、虫酸が走るんだ。スペースソルジャーの倅さんよ。

――今度その名を出したら、1発食らわすからな。

――面白え、やってみろよ。

〈スペースソルジャー〉。かつてGML最強と謳われ、畏敬された傭兵軍団のリーダー、マキタの父につけられた呼称であった。潜入、破壊工作、要人救出、戦闘、あらゆる仕事を驚くべき成功率の裡に終わらせ、その名を帝国領にまで轟かせたという伝説の傭兵。彼のチームに率いられたゲリラやレジスタンスが崩壊させた政府、引っ繰り返した政治体制は20を下らない。

――制服組であろうがあるまいが、まさにあらゆる兵士たちの憧れだった。

駆け出しの連邦軍人だった頃、その仕事を遠くから眺めたことのあるレイバーは、後にコイケにそう語ったものだった。

――あのチーム1つで、連邦軍特殊選抜部隊3個大隊450名に匹敵しただろうな。

「…クエンサーが何かにつけ、クロムやらソールやらにマキタの悪口を吹き込んでるのは知ってるよ」

「さっきもそうだった。通信を覗き見たんだ」

「まあ、余っ程マキタが気に食わないんだろう。しかしあいつもプロの端くれだ。気に入らないからって、俺たちの足を引っ張るような真似はしまいよ」

「だといいが」オスカーはあくまで無表情だ。「奴が少しでもそのような気配を見せようものなら、速やかに排除することになる」

「やめてくれ。メンバー不足のことはさっきお前が持ち出した話だろうが。本番前からこれ以上のメンバー不足を招いて貰っちゃ困るんだ」

うんざりした顔でコイケは言った。言っても無駄であろうことは、コイケ自身にもわかってはいるのだが。

徹底した合理主義者オスカーにとって、仕事を邪魔する者だけではなく、邪魔になるであろう者全てが、敵味方、中立問わず、“排除”の対象になってしまうのだ。

感情の1片すら入り込まないような合理精神を骨の髄まで染み込まされてきたのだろう、最初はそう思った。それがどうも違うらしいと、後にわかってきた。どうも、彼自身が、機械の1部として扱われてきたのではないかと…。

憶測を巡らすコイケだが、彼もマキタもオスカーの経歴を知らない。彼がどこで生まれ、どこで生きてきたのかも知らない。年齢さえわからないのだ。4時塊前、銀河星雲突起S肢――通称キンメル突起を、あの光り輝く姿で漂流中のところを拾い上げられて以来、言葉を使いこなせるようになった今に至るまで、オスカーが自分の過去らしきものについて語ったことは何1つなかったのである。オスカー・シュートという名も、本当の名ではない。昔故郷で見たとか言う3Dシアターの漫画の主人公の名前とやらを、マキタが無断借用、勝手につけたものだ。

語りたくない事情もあるのかも知れない。2人は敢えて詮索しなかった。と言うより、どうでもよくなってしまっていた。オスカーがその光り輝く第2の顔――人はその姿を〈セカンドフェイス〉と呼ぶ――によって、2人の仕事を手助けしてからは。

3時塊前、要人救出の仕事の折、〈神の腕〉と称するテロリスト軍団を相手にしなければならなくなった。人質を連れ回す素早さと狡猾さは悪魔的だとも連邦警備隊に言わしめたその連中すらも、オスカーにとっては単なる邪魔者に過ぎなかった。オスカーが特に殺戮を好むわけでもないことは、コイケにもわかっている。しかし仕事の後に残ったものと言えば、人質救出をマキタたちに任せ、単身突入したオスカーがこしらえた無数の屍。その中には経歴を偽っていた上にまるで役に立たず、遂には足手まといにまでなった味方傭兵2名も含まれていたという事実。そして〈死神〉、〈光る鬼〉という彼への称号だけだった。

その仕事後、ただの居候だったオスカーはスペースサルベイジャーズの正式メンバーとなり、活躍し始めた。マキタなどは大歓迎であった。荒事を任せてこれ程役に立つ相棒はいないからだ。もちろん、歓迎はコイケも同様であった。しかし…、

クロムやカラバなど、噂でしか知らない連中だけにではない。レイバーやマルカムたち何度も仕事をともにした面々からも、オスカーの途方もない力は畏れられている。しかしコイケにとっては、超兵器の肉体を持つ〈セカンドフェイス〉オスカーよりも、何の躊躇いも見せず邪魔者を消去する冷酷さの方が恐ろしい。場合によってはコイケを、或いは恩人たるマキタを、そして自分自身をも排除するであろう冷酷さの方が恐ろしい。まさに機械の冷徹だからだ。目の前に立つ、俺たちリンガ星系人種に似た白皙の美しい青年の顔は果たして本物の顔なのか、或いはこの秀麗な顔と白い鬼〈セカンドフェイス〉、どちらが本物のオスカーなのかと疑いたくもなってくる…。

「…交替の時間だ。コイケさん、コントロールを代わろう」

「まだいい。それよりオスカー、外に出ている間、何も感じなかったか?」

「ソウさんの言っていた、あれだな?」オスカーは首を振った。「今度も何も感じなかった。あれはソウさんの勘違いじゃないのか? コイケさんも何も感じていないんだろう?」

「ああ。しかし勘違いだとは思わない。あいつがあれだけ言い張ってるんだ。何か…」

短いが甲高い警報が鳴った。同時に通信ディスプレイに文字が出る。

『前方に巡回船団。水平座標11時垂直座標7時、距離27.5SSL』

コイケがコンソールに張りつき、通信傍受システムの調整を始めた。オスカーがそれを覗き込む。すぐさまスピーカーから音声が流れ出す。

“…こちら巡回船団312。パトロール完了。”

“こちらステーション107。そちらは次のエリアで最後だよな。それから帰還か?”

“こちら巡回船団312。そうなる。早く帰りたいよ。”

「銀河共通語だ」オスカーが言った。

「ああ、前に捕まえた通信もそうだった。連邦圏にいた頃の名残だな」

「場所は…」オスカーは星図を出した解析ディスプレイを見上げた。「第2惑星の手前だ」

コイケがメインスクリーン画像を切り替えた。粗い画像に第2惑星ニムルの白っぽい表面だけが映った。「成程、あの宙域は主星からだとちょうどニムルの陰になるわけだ」

「あそこが死角の1つか。よく見えないが」

「仕方ない」逆探査を恐れ、探査波照射も出来ないからだ。拡大も1万倍が限度というわけだ。「それでも、レーダーでコースの追尾だけは出来るが」

マキタが足をふらつかせながらブリッジに入ってきた。髪はコイケ以上にボサボサ、寝不足の目の血走り様も尋常ではない。オスカーにコーヒーのカップを手渡され、1口啜り、やっと人間らしい表情に戻る。「何かあったか」

「やっと巡回船団が来た。今、コイケさんが追尾に入った」

コイケはレーダースクリーンと解析ディスプレイに視線を往復させながら、レーダー上の光点4つを追っていた。コースを記録しながら、じっと通信の会話に聞き入ってもいた。

“こちらステーション108。異常はなしか?”

“こちら巡回船団312。特に変わった様子なし。今回はかなり暇だったな。餌が大分余りそうだ。”

同時に通信に雑音が入った。ブツッ、という音とともに切れる。

「?」

マキタとオスカーが顔を見合わせた。コイケがスクリーンを睨んでいた。マキタはその横に立ち、目を凝らした。「駄目だな。何も見えん」

通信ディスプレイに文字が出た。『前方、巡回船団を、小型宇宙艇が急襲。14機』

「戦闘…?」マキタが呟いた。オスカーとメインスクリーンを見上げる。一瞬茫然と顔を上げたコイケは、すぐさま傍受システムの調整を始めた。

「戦闘なんて、どこで…?」

「何も見えないぞ」とオスカー。目を凝らしに凝らし、粗い画面のニムル表面に動いているように見える光点が、ようやく見える気がするだけ。「通信は誰からだ?」

「プワンソン号」

「カラバか。しかし、探査波も使わないのに、どんなカメラを備えてるんだプワンソン号ってのは」視力に自信のあるマキタの目にも何も見えないのだ。

「こっちよりは劣る」

「何だって? じゃあ、どうやって…」

「ガイナヴァ星人の目の良さを知らんのか」

目だけではない。全身を鮮やかな緑の体毛で覆われたガイナヴァ星人は、その外見から原始的だと思われがちだが、知能は高く、カラバの目の輝きも知的だ。エメラルド色のその体毛がどのような生体機能の産物なのかはコイケも詳しくは知らないが、呼吸や消化機能が自分たちリンガ星系人種とは全く異なるということだけは知っている。そして五感が、刃物以上に鋭敏であることも。

「探査波を使わない1万倍の映像から、小型宇宙艇の機影とその数を感知できるくらいにな。鷹も夜にはフクロウに負けるってわけだ」

「成程な。で、フクロウって何だ?」

「引っ込んでろ」

再び通信画面に文字。『接近してみる。許可願う』

そう言えばマキタの感じた視線を、カラバなら感じているだろうか、などと思いつつ、両手の忙しいコイケはオスカーに言った。「動くなと伝えてくれ」

「了解」

音声翻訳機を使って、オスカーがプワンソン号に暗号を送っている間、コイケはひたすら傍受システム調整に没頭していた。苦労していた。

「拾い直せないのか? でも通信が切れたのは、攻撃とやらで機械がイカれたからじゃないか?」

「引っ込んでろ」

眉間に皺を寄せたコイケの、耳の周りが微かに充血してきた。額に汗が浮いてきた。超光速通信から通常通信までの30カテゴリ、1万ヘルツに及ぶ周波数をカバーし、そこに通信が流れていれば瞬時に把握・増幅できる。連邦全域での特許まで取得、連邦軍の1部でも採用されている傍受システムだ。それを手動モードで使っているのは、銀河広しと言えど開発者コイケくらいのものである。その方が微妙なタッチでこの装置を扱えるから、だそうだ。

とは言え、コイケは何を拾おうとしているのか。マキタはオスカーを見、オスカーは黙って肩を竦めるしかない。

「捕った!」

快哉を叫んだコイケが、探知した周波数を固定した。モードを切り替え、音声をスピーカーに回す。

“…3番艦メインエンジン破壊!”

甲高い、少年のような声がブリッジに響いた。マキタとオスカーは思わず、コイケの肩越しにコンソールを覗いた。

“よし、残るは4番艦だけだ!”

“まずは武装を解除する!”

“頼むぜ!”

「そうか、探っていたのは襲撃側の通信か」オスカーがマキタに言った。

マキタは聞いていなかった。「…おい、コイケさん」

コイケは拳で額を拭った。「ああ、多分そうだ」

「何の話だ2人とも」

怪訝な顔のオスカーに、コイケがコーヒーを催促した。「反政府組織だよ」

「ヴァクトルンの資料にあった、あれか」

「そうだ。生き残っていたんだ」

“攻撃を開始する!”甲高い声が、紛れもない銀河共通語で叫ぶ。

カラバからの通信がディスプレイに続く。『巡回船団4隻のうち、3隻が止められた。エンジンをやられたらしい』

「くそーっ、どうしてそんなによく見えるんだガス食いめ」

「マキタ、それ、認定済み差別用語だからな」

「しかしソウさんの腹立ちもわからんではない。画像が欲しいのは確かだ」

「全くだ」マキタはオスカーの尻馬に乗った。「探査しようぜコイケさん」

「カラバに任せとけば様子はわかるだろう」襲撃側が優勢であること、14機の小型艇が徹底したチームワークで事にあたり、率先して仕掛けているのは、あの少年のような声の持ち主であるらしいこと…。

それでもマキタは落ち着かない。同じパイロットとして、襲撃者の手並が見てみたいのだ。それに巡回船があの体たらくでは…、

「逆探査の心配も、もうないか」

マキタの顔がパッと輝いた。コイケは苦笑する。「オスカー、他の船に送信」

「了解。内容どうぞ」

「『下がれ。陣形はSS18』」

送信と同時に、擬装隕石・小惑星大小6つが、整然と散開した。

移動は外からバレないように慎重に、しかし迅速に行われた。打ち合わせたわけでもない。一糸乱れぬ散開は、〈編隊シミュレーション〉――船を持つ傭兵たちが編み出した、260通りの船団隊形マニュアルだ。全てを頭に叩き込むだけでは足りない。目を瞑っていてもそれを実行できなければ、1線級の仕事にはありつけないとまで言われる――の賜物だ。マニュアルを無駄なく実践できることも専門家の条件だ。1線に出て働く傭兵で、周囲にゴロゴロする小惑星に船体をかすられる間抜けなどいない。流星雨に衝突でもしない限り、寝惚けていても船を所定の位置にまで操れる。

大型のバートラム・サンダーの小回りはレイバーのチームの熟練ぶりを表し、クエンサーはメイ・クリンガーを確実に移動させることで、自らが口だけの男ではないことを証明する。

マキタはコイケと顔を見合わせ、オスカーに頷いて見せ、探査波照射のキーを叩いた。

粒子の粗かったメインスクリーン画面が、1拭きしたように鮮明になった。

カラバの目に間違いはなかった。巡回船4隻中3隻が航行不能に陥っていた。1隻などは後尾が完全に大破、破片や積荷などを周囲に散乱させていた。最後の1隻が必死の脱出を試みていた。解析ディスプレイに巡回船の線画像と文字が出た。『データバンクに該当するタイプなし』

だが、コイケはそれを登録することも忘れた。

マキタもオスカーも、メインスクリーンに映し出された戦闘に心奪われていた。

巡回船4隻はC級の高速軽巡宙艦だった。決して重装ではなかったが、小型艇14機が立ち向かえる相手ではない。舷側各所で対宙火器が唸りに唸っていた。動けない3隻の無事な火器からもだ。火線が右へ左へと走り回り、網の目のように張り巡らされていた。網というより壁に近い。襲撃者が小規模である限り、絶対の防御となり得るレベルだった。現に小型艇だけでなる襲撃者は、為す術もなく壁の周囲を飛び回り、撃たれないようにするだけで手一杯という感じであった。

1機を除いては。

休みなく幾重に張り巡らされる弾幕も、常に一様を保っているわけには行かない。一方を固めればもう一方が薄くなる。そこを補強しようとすれば、別の箇所に隙間が出来る。

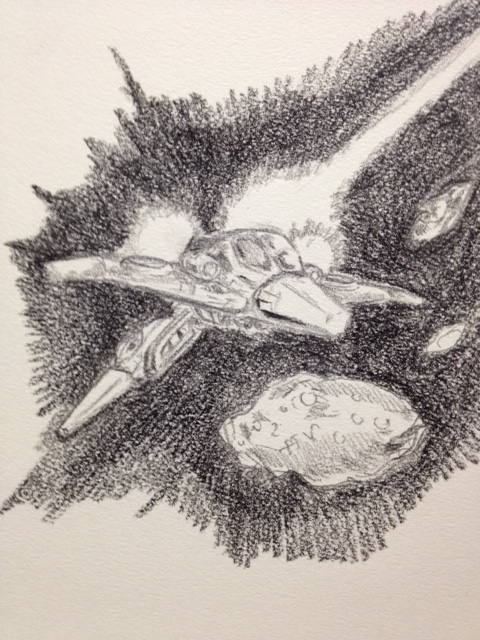

恐らく大気圏内戦闘への備えのためだろう、機体の割に大きな翼を持つその1機は、コンマ数秒毎に場所を変えるその隙間を見つけては、執拗な接近を繰り返していた。

火線は瞬時に角度を変える。隙間は即座に補強される。半瞬の躊躇は四方からの集中砲火を招く。しかしその1機は決して停止する愚を犯さなかった。接近と同時に数発の攻撃をしたかと思いきや、次の瞬間には反転、弾幕の隙間が塞がれる時には別の隙間に飛び込んでいた。何度もそれを繰り返していた。

そして決して、火線に触れることなどなかった。

「ロンバスファイターだ…」解析ディスプレイに出ていたデータにやっと気づいたコイケが言った。両翼20メートル、2連装エンジン、間違いない。

茫然と呟く。「どうしてロンバスファイターにあんな真似が出来るんだ…」

探査を掛けているとは言え超遠距離の映像の中、1機は小気味良い速度、並のパイロットなら加圧で絞め落とされかねない速度で接近、攻撃を続けていた。いや、実はそれは攻撃ではなかった。所詮は1機。C級艦を撃沈出来る火力はない。しかしそのしつこさ、あまりの煩わしさに、巡回船の防衛網はついついその1機を追いかけがちになる。

他の13機はそれを待っていた。

2機が火線の薄弱になった背後から突入した。対防御電磁波仕様らしい機首が火花を上げ防御シールドを突破、ミサイルを射出しながら離脱する。2機、3機と組になった僚機が後に続く。全機のミサイルは、動けないながら囮を狙う3隻の対宙火器を一掃した。唯一動ける1隻は慌てた。囮を追いかけるのを止める。

ところがその瞬間、囮の1機は囮であることを止めた。

猛然と反転、無事な1隻に向かって突っ込んだと思いきや、激突寸前で逆噴射を掛け、敵艦後尾にミサイルを叩き込み、離脱したのだ。

「鮮やかだ」無事だった1隻のエンジンが炎を上げたのを見て、コイケは感に堪えぬと言いたげに唸った。小型艇14機はこうやって、4隻の足を奪い去ったのだ。小型艇があれだけ接近していては、僚艦からの援護は望めない。下手をしなくても味方を撃つことになる。「あの手で1隻ずつ料理して回ったわけだ」

マキタも頷いた。見事な戦いっぷり。特に引っ張り役の1機――少年のような声の持ち主の――の、囮と攻撃とを瞬時に使い分ける判断力、そして技倆。

エンジンを挫かれた最後の1隻は、残る砲座をフル回転させ、必死の抵抗を試みた。遅まきながらどの標的を墜とせばいいのかがわかったのだろう。例の1機だけを狙っての攻撃が始まった。

しかし1機は火線を避け、躱し、やり過ごし、絶対に止まらなかった。いかなる体勢からでも必ず機を立て直した。加速、転針、そのどちらにも、毛筋程の逡巡も入り込まなかった。

「おおっ、また転針した」

「何て角度から転針しやがる。あれじゃ首の骨が折れる。いや、5、6回は折れて、もう死んでる」

「ソウさん、死んだパイロットの操縦する宇宙艇が、あれ程に活躍できるものなのか?」

コイケがマキタを見上げた。「あのパイロットと勝負したいだろう?」

マキタは唇をへの字に曲げた。「多分、俺が負ける」

コイケは少なからず驚いた。マキタもパイロットとして、これまで何十、何百回となく出撃し、数え切れぬ敵を屠ってきた。腕の確かさは数多くの実績が証明してくれる。

絶対に大口を叩かないマキタだが、彼の腕前がガンマンとしてのものだけではないことを、コイケはよく知っていた。「するとあの機のパイロットは、ちょっとした逸材と呼んでもいいな」

「逸材どころの話じゃない。あれだけのヤツは〈エースアタッカーズ〉にもほとんどいないと思うぜ」

「連邦軍のトップガンにもか」

「ああ、大したもんだ」

話しているうちに、襲撃側14機は最後の1隻の対宙火器を沈黙させた。嬉々とした声がスプリッツァのブリッジに響く。

“敵は完全に沈黙した!”

“上船準備!”

“武器庫と食料庫の位置はわかってるな! 乗員は皆殺しだ!”

「………」

黙り込んだマキタとコイケに、オスカーが訊いた。「さっきコイケさんは、彼らは反政府組織だと言わなかったか?」

「だと、思うが…」コイケは気抜けした声で言った。「多分、台所事情が苦しいんだ」

「それにしても今の会話は、盗賊に等しいな」

コイケはマキタを横目で窺った。マキタは何も言わず、メインスクリーンを見上げていた。

その時、スクリーン上の小型艇編隊が動いた。通信がざわめき、叫び声を上げた。そして…、

“敵だ!”

全機が機首をスクリーン、つまりこちら側に向けた。

“待ち伏せされた!”

第2章 結界への侵入 その2

(2)

小型艇14機は一旦散開し、再集結した時には編隊を整え直していた。スプリッツァの解析ディスプレイに、各機が攻撃システムをこちら側に向けた様子と、赤文字のアラートが出た。

「コイケさん、気づかれた!」

「馬鹿吐かせ! あんな旧式艇に逆探査なんて出来るもんか!」

肩と背中とで何かを聞いていたオスカーだけが気づいていた。

「来た」

マキタとコイケがその顔を見た。「何が…?」

バートラム・サンダーからの暗号通信が入った。『後方より所属不明の戦闘艇20機接近中』

「戦闘艇…?」

言った途端、震動が襲った。コイケともあろうものが戦闘に気を取られ過ぎ、レーダーへの注意を疎かにしていたのだ。猛スピードで、小惑星帯の擬装隕石であるスプリッツァの、ほんの数キロ先を通過していった機影があった。隕石塊がわっと散り、スプリッツァにも衝撃が来た。立ち上がりかけていたコイケはシートに叩きつけられ、マキタはその背もたれにしがみついた。オスカーも僅かによろめいた。メインスクリーンと各ディスプレイにノイズが入る。

コイケが俊敏に身を起こし、スクリーンを見上げた。マキタとオスカーも続く。

黒く光る甲虫に似た戦闘艇群が、待ち受ける小型艇の陣に突入した。

解析ディスプレイがその形状と各数値、探知できる範囲での武装を克明にリストアップしていく。全長40メートル。装甲の厚さも武装も、小型艇の1群を遥かに上回っている。もちろんデータバンクに該当する機種はない。しかし突入の速度1つ見ても…、「相当のマシンだな」

「コイケさん、探査は切った方がいい! あのマシンには危険だ!」

つまり逆探査装備もついていそうだと言うことか。オスカーの声に、コイケは間髪入れず、探査波を切った。

マキタが呟いた。「あいつらの言ってた、敵ってのは…」

「俺たちじゃないらしい」コイケは頷いた。もう一方の手と耳、傍受システムで、巡回船団の通信を拾い直していた。「あの連中が待ち伏せしてたんだ」

「威かしやがる」

「とすると、今来たあれも…?」

「政府軍らしい。あの巡回船団そのものが罠だったんだ。だからあんなに大っぴらに、餌が余るなんぞと…」

再び粗くなったメインスクリーン画面彼方で戦闘が再開されたらしい。すかさずカラバのプワンソン号から通信が入る。『小型艇編隊14機中、4機が撃破された』

「随分早いぞ。まだ1分経ってない」

「オスカー、カラバに状況を伝えるよう言ってくれ。出来るだけ細かく、だ」

「了解」

実況はすぐに入ってきた。政府軍と思しき戦闘艇の性能に物を言わせた掃射が始まったこと。10機対20機、戦闘艇2機が小型艇1機を追い回す形になりつつあること。その間、スプリッツァのブリッジのスピーカーは、必死に味方機に檄を飛ばす、あの少年のような声を流し続けていた。だが、檄にも関わらず、小型艇編隊は1機、また1機とその数を減らしているようだった。

マキタがジリジリし始めた。コイケがボソッと言った。「賊も終わり、か」

「助けようコイケさん」

「何?」

「あいつらを助けようと言ったんだ」

呆気に取られたコイケが言葉を返す前に、オスカーが割って入った。「そんなことをしてみろ。主星に辿り着く前に、我々の存在が露呈する。せっかく今まで隠れてきたんだぞ」

「どうせいずれはバレる」

「敵の警戒網の全容さえ判明していないんだ。我々の存在を知られたら、その後どんな警戒態勢を敷かれるか。ソウさんの気持ちもわからんではないが、しかしそんなことで作戦そのものを危機に晒す気か?」

「俺の気持ちたあ、何だよ」

「何と言うんだ? その、パイロット同士の、精神的共感?」

「つまりパイロット同士のよしみで、ってか? 馬鹿野郎、誰がよしみなんぞで…」

そんな気持ちもないではなかった。瞬時表情に出たそれを、オスカーは見抜いた。それ見ろと言いたげな彼に、マキタは浴びせ掛けた。「今は別だ。あの連中を救出できれば、得るものだって多い筈だぜ。援軍とか」

「彼らが反政府勢力ならな。しかしただの…、何と言うんだ? 追い剥ぎ連中? そいつらにそんな力があるとは…」

「あの組織だった戦闘艇の群れが、追い剥ぎ相手の追跡隊かよ」マキタはオスカーとコイケを交互に睨んだ。「よし、百歩譲って、あいつらがただの盗賊だったとしよう。だがな、味方を作っておくに越したことはないだろ? 俺たちには12時塊以前の情報しかない。それ以降のこの星系についちゃ、何も知らないも同然だ。あれだけの追撃部隊に追われる盗賊だ。この星系の警備陣容の情報くらいは持ってるだろ。特に主星のな。これはブレイザークロス主星への足掛かりを掴むチャンスなんだぞ!」

ディスプレイに文字。また1機やられた。数と性能差の前には、少数精鋭って言葉も虚しいよな、などとコイケが思っているうちに、またもう1機が被弾した。

「コイケさん、チャンスがなくなる!」

カラバからの実況は入り続ける。被弾した1機は集中砲火を浴びて四散。小型艇の残りは7機。

「確かにこれはチャンスかもな」コイケは呟いた。その顔に僅かに苦笑も走る。「よし、行け!」

「了解!」

マキタは床のコードに派手に蹴躓きながら、ブリッジを飛び出した。

「…そう怒るな」無表情の中に珍しく不満気な顔を見せるオスカーに、コイケは笑い掛けた。「今回はマキタの勝ちだ。あいつの言い分に理があった」

コイケさんが言うなら…、と頷いたオスカーだったが、「しかし軽率に過ぎる。ソウさんの言うことが計算ずくとはとても思えない」

「もう慣れたろ。それより〈ジンリッキー〉のコクピットに標準座標を送ってやれ」

オスカーがその指示を実行に移し、コイケの右手がキーボードに走った。

『全艦に告ぐ。こちらコイケ。作戦を部分的に変更する』

「ソウさん、慣性航法の標準座標は入ったか?」

“OKだ。ついでに戦闘情報リンクも開いといてくれ。”

「また忘れていたな? 了解だ」

『全艦に告ぐ。我々は今から、前方で戦闘中の小型艇編隊を援護する』

コイケが連絡を送っている最中も、カラバからの通信は入り続けていた。また1機減った。残り6機。この先は嬲り殺しが待っているだろう。マキタの言い分はともかく、コイケは力の差に物を言わせたリンチというものが嫌いだった。だからマキタに行くことも許した。急げマキタ、間に合わないぞ。既に6対15…、

15?

戦闘艇5機が、墜とされている?

コイケは声を上げそうになった。カラバからの通信が伝えた。あの例の1機が唯一、反撃を続けていた!

『いきなり作戦変更かよ』カラバの通信の下に文字が出た。クエンサーからだ。

『そうだ。あそこの連中を1機でも多く救出する』キーをそう打ち終えた瞬間、床に微かな震動を感じた。船外パラディウムの膜を突き破り、流線型の、いや、大気圏内での飛行用安定翼を除いては針に近いフォルムを持つ宇宙艇が飛び出したのだ。全長17メートル。マキタ専用の高速戦闘艇、通称〈ジンリッキー〉。

艦側面のカメラが、ブースターに火を点け、小惑星帯の中を弾丸のように飛び去るジンリッキーを映した。見送るコイケの指はキーボードを叩き続け、マキタとの会話の概略を皆に伝える。

『…成程、相手が何者だろうと、ブレイザークロス政府軍に狙われる連中である以上は、俺たちの味方になり得るというわけだ』と、レイバー。『ところで、今飛び出したのは、ソウゴだな?』

『当たり』

『くそっ、あんな野郎に任せておけるかよ!』

言うが早いか、クエンサーのメイ・クリンガーも擬装状態のまま加速を始めた。バートラム・サンダーからも艦載機2機、マルカムのラスキーンからも1機が、ジンリッキー援護のために出撃する。

『不安だなあ』ソールからだ。『こんなに早く作戦変更か? 打ち合わせてたプランはどうするんだ?』

『潜入前の3つは捨てちまってくれ』

『ああ、噂通りだ。仕事を受けた時から不安だったんだ』

『どんな噂だ?』

『作戦は立てても平気で変える。危険を感じるまともな感性を持つどころか、命を命とも思ってないと思われる、イカれた3人組、だ。あんたたちとの仕事は、俺の胃にはきつすぎる』

『止せよソール』横槍を入れたのはマルカムだ。『お前は作戦がしっかりしてても不安がるくせに』

コイケは笑い出した。

『冗談じゃない。今回は特別だ。場所も場所だし。ああ、胃が痛い』

『どけソール、邪魔だ。となると…』クロムだ。『俺たちの予定も変更か?』

『いや、さっきの捨ててくれってのは冗談だ。あんたたちには予定通りに動いて貰う。連絡方法も打ち合わせ通りだ。但し、侵入方法だけを若干変える。いいか? まずは…』

ソールは未だ、音声変換らしい通信ディスプレイの上でボヤいている。何度も仕事をしたマルカムやクロムによれば、彼は根っからの悲観主義者なのだそうだ。たしかにそうらしい。四六時中こんな調子では、聞いている方が胃酸を必要としそうだ。作戦上の成り行きとは言え、彼を自船レスサットⅣに乗せざるを得ないクロムが気の毒に思えてくる。『悪いことばかり起きそうな気がするんだよ。この星系に入ってからというもの、ずっと背中に視…』

『あと3機』

カラバからの文字を見たコイケは、ソールのボヤきを放り出し、映りの悪いメインスクリーンに目を戻した。再度、ディスプレイに文字。『小型艇編隊は壊滅寸前』

判断が遅かったか。マキタ、まだか…。

「オスカー、探査波だ」

「いいのか? 逆探査が…」反論しかけたオスカーだったが、コイケが攻撃命令を出した以上、隠密行動も不要となったことに気づく。「了解。探査波を照射する」

拭われたメインスクリーン画面の中で、例の1機は未だ奮戦中だった。

黒の甲虫型戦闘艇3機が背後に回り込もうと、細かく動き回っていた。1機は決してそれを許さなかった。直進、反転、また直進を繰り返す。戦闘艇以上の細かい疾走なのだが、せかせかした印象は微塵もない。それでいて前方に投げ掛けられた火線やミサイルを、ことごとく掻い潜る。

それでも多勢に無勢、遂に10発余りのミサイルに背後を取られた。

1機の加速が始まった。尻に火が点いたような猛加速。見ているだけのコイケの背骨が軋みそうになる加速だった。

しかしミサイルは振り切れない。かなり高い精度を持つ追跡魚雷だ。それを振り切ろうとする1機は、メインスクリーンの遠距離画面から飛び出しそうになる。コイケが慌ててフレームを合わせ直す始末だ。

1機の前方に戦闘艇2機が回り込んだ。後方にミサイル。そのまた後方に3機。挟まれた。

だが、例の1機はそれでも止まらない。加速を続け、前方の2機に接近する。2機は砲座を1機に向けはしているようだが、撃てない。撃てばその後方の味方にまで火線が行くからだ。1機と2機の急接近。衝突する。まさか諦めたのか…?

衝突が避けられない距離にまで来たと見えた瞬間、小型艇はエンジンを切った。慣性で突っ走りながら逆噴射を掛け、ガクンとつんのめる。機体が裏返る。前方で必死に逆噴射を掛ける2機の片方に、裏返りながらビーム砲の1連射を叩き込む。

戦闘艇の単座コクピットが爆発した。小型艇がブースターに火を点し、離脱した半瞬後、ミサイルが追いついた。爆発に幻惑されたミサイル群は、頭を破壊された1機に次々に命中した。爆発はその横の1機も巻き込んだ。

小型艇は加速を再開し、ミサイルに続いてやってくる戦闘艇3機の間を螺旋飛行で擦り抜けた。肉眼で捉えるのがやっとという錐揉み飛行ながら、パイロットの肉体も意識も健在のようだ。それが証拠に小型艇は、螺旋飛行のまま、かすめ去る3機中1機に、またしてもビーム砲をお見舞いして逃げたのだ。

「豪胆にして精緻、華麗にして徹底…」そう呟いたコイケは首を振った。言い足りない。とても形容句が浮かばない。「少なくとも、人間業じゃないな」

「人間じゃないのかも知れない」

「アンドロイドかサイボーグ、か。しかしそんな技術力のある連中が、ロンバスファイターみたいな旧式機に乗るか?」

「私に訊かれても困る。しかし小型艇がまた1機やられたぞ」オスカーはあくまで無表情だった。「残るはあの1機だけだ」

政府軍の甲虫型戦闘艇も13機にまで減っていた。7機を墜としたのは、例の1機だけだ。たった1機での抵抗。役に立たなかった味方を尻目の獅子奮迅ぶり。

すれ違いざまにビームを食らった戦闘艇が爆発した。8機目。

だが、抵抗もそこまでだった。

分散していた12機が纏まった。1つになった標的を追い立てに掛かる。今度は前に回り込もうという策など弄しない。波状編隊での追撃が始まった。

こうなると例の1機も反撃のしようがなくなった。挟まれた時のような反転攻撃も出来ない。停止と同時に狙い撃ちにされるからだ。直進で逃げる以外ないのだが、直進速度は相手側のほうが1枚上手らしく、差は縮まる一方だ。障害物のない宙域なのも災いした。しかも追っ手はただ追ってくるだけではないのだ。

1機は逃げた。逃げ続けた。機体を上下左右に振り、蛇の如く迫る火線を躱し続けた。追跡魚雷はぎりぎりまで引き寄せ、あわやというところで十八番と思しき螺旋飛行に移り、錐揉み反転でやり過ごした。それらが頭を回す前にビーム砲を乱射する。文字通りの乱射、命中率も悪いが、魚雷群は全滅する。

発光白熱化する爆発火球を背に、しぶとく逃げ回りながら、パイロットがあの少年の声で叫んでいた。仲間を呼び続けていた。もちろん応える声はない。

4度目の魚雷群をやり過ごした1機の背後に、2機の戦闘艇が肉薄していた。数本の火線が走り、その1本が、1機の2連装エンジンの片側に火を噴かせた。

加速が加速だけに停止はしなかったが、片足になった1機は凄まじいスピンに見舞われた。

加速が緩み、スピンを止められない1機に向け、魚雷群が回頭した。逆噴射も効果がない。回転砲となったビーム砲がそのほとんどを火の玉に変えたが、数発はそれを掻い潜った。小型艇に迫る。その周囲に戦闘艇も殺到する。自分たちを翻弄し続けた相手を、遂に仕留める歓喜の勢いで。

駄目か、コイケは心の中で叫んだ。同時にパイロットの声も。パイロットの叫びは、コイケにはこう聞こえた。

パパ、ママ…!

メインスクリーン画面に引っ掻いたような光条が疾走った。研ぎ澄まされた狙いの光線には寸分の誤射もない。数条全てが無駄なく魚雷群に吸い込まれる。

大爆発が接近しすぎていた戦闘艇群を揺るがした。小型艇のスピンも弱まる程だった。しかし戦闘艇群は反撃に移れない。躊躇がある。今の攻撃がどこから来たか、判断できないのだ。レーダーを確かめる余裕を失くしている。

彼らが答を出す前に、解答そのものがやってきた。メインスクリーンを見上げるコイケが、寄せ集めコンソールのデスクを拳でどやした。机の角が凹んだ。

戦闘宙域の後方に広がる小惑星帯から、マキタのジンリッキーが飛び出し、例の1機と戦闘艇群の間に割り込んだのだ。

突入速度は尋常なものではなかった。小型だが超光速飛行可能、通常でも光速のコンマ91まで引っ張り出せるジンリッキーだ。

その愛機を逆噴射で停止させ、強引に転針させる。馬鹿め、コイケは思わず笑い出す。敵わないなどと言いつつ、あの小型艇パイロットのテクニックを真似たのだ。

案の定、機首がバランスを崩してぐらついた。中のマキタも加速重力で、背中と言わず腹と言わず殴打されていることだろう。後で風呂で、またはベッドの上で、痛みと悔しさに呻くこと請け合いだ。

もっともコイケの笑みは安心から生じている。マキタが間に合った以上、もう大丈夫だ。あの1機だけは救える。

行け、マキタ。

呼応するかのようにスクリーン上、ジンリッキー機首の小口径原子核融合光弾速射砲が音もなく吠えた。乱射ではない。マキタは決して乱射はしない。ただ狙い、一撃の下に倒すだけだ。操縦テクニックでは例の1機に劣るものの、反射神経と目の良さでは負けなどしない筈だ。射撃の腕でマキタの右に出るものを、コイケは直にも噂にも知らない。

転針と原子砲咆哮は同時だった。流れる機首が4回吠え、熱核光弾は狙い過たず、戦闘艇4機のコクピットを直撃した。ジンリッキーのブースターが炎の尾を曳き、居並ぶ戦闘艇の間を擦り抜けて逃げる。反撃の暇など与えない。

コクピットをやられた4機が次々と爆発した。ある機はその場で、ある機は別の機と接触、衝突し。

その爆発で、残る8機は我に返った。一斉に回頭し、ジンリッキーを追おうとする。その8機を、船体のありとあらゆるところから重粒子砲砲塔を突き出したメイ・クリンガーが待ち受けていた。

メイ・クリンガー船体が揺れた。散開した戦闘艇群に向け、重粒子砲〈グナイゼ〉が唸った。

数十本から数本に収束した重粒子ビームに貫通され、散開途中の4機が、破片を撒き散らせながら火の玉と化した。それでも4機が逃げ果せる。クエンサーの苛立たしげな声が被る。“逃した! 任せる!”

逃げる1機が失速した。メイ・クリンガーからの追い打ちの一撃が、そいつを破片にした。

残り3機。うち2機にレイバーとマルカムの配下3機が飛び掛かった。最後の1機を追うのはマキタだ。

尻に帆かけて逃げる戦闘艇を、ジンリッキーの照準スコープが捉えていた。宝石箱のように煌めく標準航法座標パターンの中を遠ざかる機影を睨み、マキタは親指を、操縦桿の原子砲発射スイッチ上で止めていた。不用意にこちらが撃っても優に躱し、ビーム砲で反撃する技術は持った連中だとは、小型艇群を追い詰めた手並からわかっていた。生身の対峙にも似た緊張感。

右!

その直感と同時にマキタは減速噴射を掛け、右4時15分方向に原子砲を連射した。翻ったジンリッキーのすぐ横を、敵機後尾が放ったビームエネルギーが通過していった。

撃ちながら右折した戦闘艇は、原子砲光弾にものの見事に衝突した。

マキタの読み勝ちだ。喚くマキタの声と、揶揄しつつも楽しげなクエンサーの声とが、重なってスプリッツァのブリッジに飛び交う。

「私の出る幕はなかったな」何かあれば即座に〈セカンドフェイス〉に変身し、飛び出す積もりだったオスカーが呟いた。「しかし、ソウさんとクエンサー、意外にいい呼吸だった」

「そりゃあそうさ。クエンサーだってプロだもの。減らず口と憎まれ口の引っ込め時くらい心得てるだろうさ」

「何を見ているコイケさん?」

「ん? ああ、荷物だ荷物」

メインスクリーンの1角に、航行不能に陥ったままの巡回船4隻が映っていた。その大破した船尾から、破片とも何かともつかぬものを飛び散らせている1隻があった。

「荷物だと?」オスカーが珍しく“呆れた”顔をした。「賊の代わりにこの荷物を奪おうとでもしているのか?」

「違う違う」コイケはキーボードに指を走らせた。『クロム、ソール、スタンバイいいか? 接近は慎重にな』

スクリーン上ではレイバー、マルカム配下の3機も敵機を墜とし終え、ジンリッキーとメイ・クリンガーが、ようやくスピンを停止させた例の小型艇に、牽引ビームを投射しているところだった…。

傭われ船団は移動を開始した。周辺に配置された監視衛星と巡回船団のこれまでの航路から、コイケが彼らの予定航路――監視網の死角――を部分的に割り出しながらの遅々、微々たる移動で、小惑星帯の側面に回り込みつつあった。取り敢えず襲撃現場から遠ざかる必要があったからだ。『応援部隊らしき光点が、巡回船団航路を追って移動を開始した。遠くて確認しづらいが、数から言って艦隊だ』との連絡が、クロムのレスサットⅣから届いている。

最後尾をバートラム・サンダーに任せ、移動は続いた。

神経を張り詰めての逃走だったが、それでもコイケは小惑星帯までの航路算出を手際よく済ませた。スプリッツァ格納庫に例の小型艇を収容、赤外線消毒やら放射線除去などの作業が終わったというマキタの報告を受け、船の操舵を自動に任せ、見物に向かう。自動にするしかなかったのは、オスカーもついてきたためだ。「お前も興味が湧いたか」

「もちろん。あのパイロットがどんな者なのか確かめる」

「まだ人間かどうかを疑ってる口ぶりだな」

「人間の潜在的な力について、否定する積もりはない。しかしあのパイロットは疑わしい。第一、声が変だ」

「子供みたいな声、か。だが、声だけじゃ人の外見は判断できんぜ」

「確かに。コイケさんも声だけでは、ゴツい大男だと思われてばかりいるからな。そういうコイケさんこそ、興味津々という顔だぞ」

「俺はパイロットよりも、マシンが気になる」

言葉通り、コイケは嘆声を漏らすや否や、カタパルトの1つに繋がれた小型艇を涎を垂らさんばかりの顔で撫で回し始めた。「…やっぱりロンバスファイターだ」

傷だらけの、鋼の地肌を剥き出しにした装甲、そそり立つ尾翼、双発のブースターを丹念に眺め、撫でては、溜息をつく。「機関部は、殆ど弄ってない…」かなり広い両翼の下に潜り込み、「V・TOLと…、逆噴射ブースターは手製か。器用な真似をする」

「始まったな。当分止まらないぞ」

ジンリッキーの点検を終えたマキタが、オスカーの横に立った。笑いながらしきりに肩を回し、首筋を揉む。どうしたという顔のオスカーに苦笑を向け、「このパイロットの真似をしたら、たちまちこれだ」

「ソウさんの筋肉でも、張るんだな」

「俺の筋肉を何だと思ってやがるこの野郎」マキタは口をへの字に曲げた。「お前も言うようになったねえ」

「長い間、朱に交わっていたからな」オスカーはニコリともせず応えた。「しかしそれにしても、ソウさんの筋肉を張らせる操縦テクニックか。どんな化物パイロットやら」

「それだ。早く確かめよう」

2人は小型艇の広い翼に飛び乗り、円蓋から中を覗いた。

ゆったりした機密スーツと大きすぎるヘルメットを着けたパイロットが、操縦シートに伸びていた。「人間、みたいだな」

「あんまりデッカい奴には見えないなあ」

「声の通りか。しかし肉眼での目測は当てにならない。引っ張り出そう」

「生きてりゃいいがな」言いながら2人は、外部からの円蓋開閉スイッチを探した。機体の下からコイケの声がする。

「円蓋の右下だ」

「これらしい」オスカーが嵌め込み式の装甲の1部を開いた。“緊急”を示すらしいマークのついたレバーが現れた。引くと、唸りとともに円蓋が持ち上がり、軋みもなく後方に下がった。

見下ろした2人は同時に顔を見合わせた。「やはり小柄だ」

「しかしこの小柄な体は、ゴツい筋肉の塊だったりしてな」

「それにしても単純なコクピットだ。合理と集約を極めている」

「ああ。俺もジンリッキー以上に簡単なコクピットを見るのは初めて…」身を乗り出してハーネスを外し、パイロットの両脇を抱えて引き摺り出したマキタは目を剥いた。

「重いのか?」

「いや、軽い。えらく軽い。こいつ随分ちっこい」

「声の通りか」オスカーが首を振った。マキタはわかるぞと言いたげに頷いた。

パイロットを楽々抱えたマキタは、オスカーとともに翼から下りた。機体の下でおお、とかウ~ム、とか、「古傷、君のその騎士面を成す」などと1人で盛り上がるコイケを放って、格納庫を後にする。

「こいつらがただの賊だったら、宇宙艇に騎士面も何もないと思うんだけどな…」

「ソウさん、さっき反政府勢力がどうだとか言っていたが。それもヴァクトルンからの情報か?」

「そうだ」2人はエレベーターに乗った。すぐに階上に着く。

「彼がこの星系に詳しいとはな」

「話してなかったっけ? あの爺、ここに来たことがあるからさ。俺の親父と一緒にな」

2人は1人を医療室に運び込んだ。

4×3メートルの狭さながら、3人しか利用しない医療室にしては破格の優秀さを誇る。血漿製剤、血液製剤、代替血液は常に5人分確保され、揃っていない医薬品やワクチンはすぐに合成・調合できる。メディカルサーチャーは7つのディスプレイを持ち、自動オペ・システムは黙っていてもひとりでに患部を摘出し、傷口を縫合してくれる。データバンクには3人の身体データ全てが収まっている。

2つのベッドの1つにパイロットを寝かせ、サーチャーを作動させる。「…画像が悪いな」

「ヘルメットと着ているスーツのせいだな。ソウさんの“中身”はよく見える」

「俺の健康診断と内臓鑑賞はいい。脱がせるしかないのか…。嫌だなあ」

「脱がせるのは得意なんじゃなかったか?」

「それは冗談の積もりかよ」

それでも結局マキタがヘルメットを外した。

短く刈られてはいるが、量は豊かな髪がヘッドピローの上に流れた。整った鼻梁はオスカーといい勝負だ。長い睫毛が色白の肌の上に陰を作っている。ぽっちゃりとした唇から、微かに呻きが漏れた。「生きちゃいるな。安心したぜ」

しかし…、「見ろよこの寝顔。どんな怪物が出てくるかと思えば、それこそ本物の子供だぜ」

オスカーは再度、信じられんと言いたげに首を振り、サーチャーのデータを読み上げた。「脳幹、脳内、眼底、いずれも出血の痕跡なし」

「なら、大丈夫だろ」

「体の方がまだだ。脱がせついでだ。どうぞ」

「頼むからオスカー、真顔で冗談は止めてくれ」マキタは本当に嫌そうな顔で、気密スーツの背中のジッパーを下ろした。「見えたか?」

「まだだ。まだ下に何か着ているな?」

「ジャンプスーツらしい。防弾繊維だな。これも邪魔なわけか。うわ、こいつジャンプスーツの下に何も着てねえ」

ディスプレイにようやく上半身の透視画像が出た。均整の取れた筋組織と骨格。オスカーの予想は外れた。体内には機械の破片すら埋まっていない。まともな人間だ。まとも過ぎるくらいだ。ソウさんと同じ、リンガ星系人種…、

顔を上げると、そのマキタがオスカーを見つめていた。目を見開き、口を半開きにし、両手には脱がせ終えたばかりのジャンプスーツと銃のホルスターがついたベルトを抱え、寝かせたパイロットを顎で何度も示す。どうしたんだ…、とそのパイロットに目を遣ったオスカーも、意味不明の言葉を発し、後退った。

ツナギのジャンプスーツの下に、パイロットは何も着ていなかった。流石にパンツだけは穿いていたが、それ以外は何も、だ。灯りを映す肌理細やかな胸に、大きくはないが、それでも張りのある2つの乳房があった。僅かに汗ばんだ肌に、薄い産毛が光っていた。

恐る恐るパンツをめくってみたマキタは、声を震わせた。「ない…!」

「ソウさん…」

「お、お…」

“オスカー”と言いたかったのか、それとも“オンナだ”か。

オスカーは黙って頷いた。「これは何かの間違いだな」

でなければ、目の前で眠る裸の“少女”の、何と弱々しく可憐に見えたことか…。「コイケさんに知らせよう。やっぱりあの小型艇に仕掛けがあるに違いない」

断定的な口調で言うが早いか、オスカーはとっとと医療室を出て行った。慌てて続こうとしたマキタだったが、裸身のままの少女をそのままにもしておけず、そーっと毛布を掛けてやり、そして…、「待てオスカー! この薄情者!」

ようやく医療室を駆け出していった。

少女は胸の膨らみを規則正しく上下させ、眠りについていた…。

「珍しいじゃないか、オスカーが女性蔑視的な発言をするとは」

そう言って笑ったコイケに、オスカーは憮然と応えた。「それは、コイケさんがあの娘をその目で見ていないからだ。あのパイロットが、あんな…」

語彙の追いつかないオスカーを、コイケは手で制し、宥めた。

「疑問はもっともだ。しかし…」と、小型艇を振り返り、「あの機には種も仕掛けも、オートパイロットさえもついていないんだ」

「自動操縦も?」マキタが目を剥いた。

「ああ、取り外したものらしい。あの曲馬的離れ業は紛れもなく、お前たちの言う“少女”の手になるものだ」

話をリンガ星系人種に限るが、男女とも基本的能力には大差がないんだ。しかし肉体を酷使する、或いは極度の耐久を余儀なくされる仕事では、どうしても男に軍配が上がる。もちろん女にも耐久力はある。しかし鍛錬によって差を縮めても、平均的な肉体に関して言うと、超えられない臨界点があるんだな。スポーツの記録なんか見ると明らかだろ?

ところがごく稀に、その臨界点を超えちまう女がいるらしいんだ。知り合いの医療生理学の専門家が教えてくれた。顕れるのは1部の分野だし、大抵は己の素質に気づきもしないで一生を終えてしまうらしいんだが、そんな女が偶々であっても、才能に恵まれた分野に気づき、そこで活躍を始めたら、そこにはもう男女差なんて存在しないも同然なんだそうだ。もちろん、存在自体も稀、自分の向いている分野に気づくのも稀、才能を開花させるまでに物凄い訓練を乗り越えなくちゃならんという、いろんなハードルがあるみたいだが…。

マキタは腕を組んだ。「つまり、あの娘は、その稀に稀を重ねたハードルを全部乗り超えた存在だ、と?」

コイケは小型艇を顎で示し、言った。「ロンバスファイターってのはリム星系の、今はなきロンバス造兵廠の製造した、名機中の名機だ」

「知っている。ロンバス造兵廠はリム星系が併合された時塊に、帝国軍産業省に吸収された」オスカーが頷いた。

「何でお前がそんなこと知ってんの?」

「私はソウさんと違って、暇な時間は勉強に充てる」

「言い過ぎだこの野郎」

「まあ、そのお陰でロンバスファイターの製造技術はあちこちに広まったわけだがな。多分、この機も、正統ロンバスファイターのコピー機なんだろう。

知っての通り、光速を超えられる機種以外の戦闘艇は、ある時期からぴったりと速度開発競争を止めた。中のパイロットが死んだらどうにもならんからな。最近の開発は、性能とパイロット保護の両立って方向に進んでる。俺には見当違いの右顧左眄に思えるがね。

このロンバスファイターは、謂わば旧時代から生き残った数少ない戦闘艇の1つだ。安価で堅牢、高速。だがな、どう頑張っても旧式は旧式。いくら引けは取らないなんて言い張ったところで、現在の新鋭機に対しては、数字に歴然とした差が出る。例えばさっきの政府軍機な。データだけ見ると、ありゃあ連邦の〈スターガスター〉にも劣らない」

「準最新鋭機じゃねえか。凄いんだな、閉鎖星系の技術力ってのは」

「ああ、全くだ。しかもテクニックだって、連邦航宙隊に負けるもんじゃないと思えたよ。どんな優秀なパイロットを載せてても、旧式機があんな機を相手にしては、とてもじゃないが数分保たないだろう。俺はこれまでそう思ってた」

コイケは小さく溜息をついた。「しかし、それに乗って、渡り合ってしまう奴がいた」

マキタとオスカーは黙って聞き入るのみだった。コイケの言葉1言毎が、あの“少女”の存在を大きくしていく。

「凄いのは改装なんだ。オートパイロットを取り外してるって話は、さっきしたか。そのスペースを武器コントロールシステムに使っている。後、翼の下のV・TOL用ジャイロブースターは手製だ。本来は2基の逆噴射ブースターも、4基にまで増やしてる」

「あの自在な動きは、これのお陰だな」

「自在なと言うより、パイロット自身の命を顧みない動きだな。お前、この機の真似して、全身シェイクされただろ?」

「バレてたか。あちこち痛えよ」

「バカ頑丈なお前をして、そこまで言わせるんだ。しかもジンリッキーの防護システムを介しての話だからな。この機にはGアブソーバーなんかついてないぞ」

「誰が乗っても死ぬなあ」

「それと、見ろ」

3人は小型艇の下腹を覗いた。5基の火砲が並び、マキタたちに砲口を向けていた。5基の機関部を覆う装甲は、溶接跡も鮮やかだ。

「左右が電磁ビームガンだが、牽引ビーム照射機も兼ねてる」

「真ん中は、多用途システムランチャーか?」

「今はミサイルポッドになってる。その両脇が、エドランド・ビームマシンガン」

「エドランド? 歩兵用の武器じゃないか」

「正しくは戦闘装甲車輌用だな。これ以外に、機体の背中に、ST67重イオン砲が隠してある」

「戦車砲じゃねえの。凄いな。全部寄せ集めじゃねえか」

「色んなモノを無駄なく使ってあると言い直すべきだな。それに、天才と呼んで差し支えなさそうなパイロット」

「ただの賊とは思えなくなってきたな」オスカーも頷いた。

「その説明は本人にして貰うしかない。さて、一旦戻ろう」コイケは歩き出した。そろそろ小惑星帯以降のコース算出をやらなくてはならない。「その後で、2人を驚かせた天才少女と御対面と行こう」

――しばしの後、マキタとコイケは医療室に入った。

「ほう」

まだベッドの上で眠っている少女を見たコイケが声を上げた。抱えてきたポットから、カップ2つにコーヒーを注いだマキタが言った。「どうだ。驚いただろ」

「まあ、少し、な」と応えたコイケは、サーチャーのスイッチを3度押し間違え、熱いままのコーヒーを口に運びかけてこぼし、内心の驚愕を暴露する。

「まあ少し?」

「うるさい」

マキタの馬鹿笑いとともに、ディスプレイが点映、各種サーチャーが作動した。

コイケは顎に垂れたコーヒーを忌々しげに拭い、眼鏡をずり上げた。「外傷なし。内出血、熱を持つ箇所、ともになし。しかし何とも素晴らしい」

「あのなコイケさん、褒めるならモニターじゃなくて顔を見て褒めようぜ」

「俺が褒めてるのはこの娘の筋肉だ。見ろ、この隙間のない繊維の濃やかさを。この筋肉があればこそ、あの活躍があったというわけだ。本当に素晴らしい」

「それは1000時塊経っても、口説き文句にゃ使えないな」

コイケの感嘆を聞きながら、マキタはカップを片手に、眠っている少女に近づいた。

額と鼻の頭が少しだけ汗ばんではいたが、化粧っ気のない顔には毛穴の1つも確認できない。艶やかな肌に長い睫毛がよく映えた。寝顔は安心しきった子供のようだったが、ある種の毅然も感じ取れた。

素晴らしい筋肉の天才パイロットねえ。こんな可愛い顔をして。床に放り出したままだった彼女のジャンプスーツをハンガーに架けながら、マキタは苦笑した。

可愛い? 何を考えているんだろうね俺は。

しかしその印象は拭えなかった。オスカーはともかく、マキタの驚愕は、パイロットが女であったこと以上に、彼女の外見に由来していたと思う。コイケが未だ筋肉のことを褒めちぎっているのは、同じ驚きを受けたことへの、言うなれば照れ隠しに違いないのだ。

少女が微かに呻いた。瞼が震えた。

「気がついたらしいぜ」

マキタはコイケに声を掛け、少女の顔を覗き込んだ。同時に彼女の瞼が開いた。定まらぬ視線が天井の照明を捉えた。眩しげに何度も瞬きするうちに、眼の焦点が合ってきた。半開きの唇から、溜息とも欠伸ともつかぬ息が漏れる。

「大丈夫か?」

マキタが笑い掛けた時、少女の意識は戻った。

束の間の沈黙、見つめ合う2人。

そして…、

「嫌っ!」

彼女の平手がマキタの顔に飛んだ。覗き込むところへのカウンターとなった上、コイケ言うところの素晴らしい筋肉の生んだその一撃は、マキタを壁にまですっ飛ばした。

少女は1挙動にてベッドの上に立ち上がっていた。小ぶりの乳房が僅かに揺れた。毛布がはためき、床に落ちた。

「ここは、どこ…?」

半ば茫然と、彼女は医療室を見回した。小柄ながら、まさに完璧な8頭身。その神々しいばかりの裸身を見上げるコイケと視線が合う。

「あんたたち、一体、誰…?」コイケの服装にも目が行き、「政府軍じゃ、ない、わね…」

それでも右手はゆっくりと腰に動く。架けてある彼女のジャンプスーツを目の隅で見たコイケにはわかった。普段なら銃を吊っている場所なのだ。但し今はガンベルトはない。服もない。触れたのは素肌だけだ。

自分がどんな姿で立ち尽くしているか気づいた少女は、小さな悲鳴を上げて蹲った。

「主よ」コイケは呟いた。「夏は、過ぎた…」

「ここは、どこなの…?」少女の、黒子1つない白い肌に、血の色が差していた。羞恥が混乱に拍車を掛けていた。

「あんたたち、誰? それに、ここは一体どこなのよ!」

第2章 結界への侵入 その3

(3)

『…で、彼女には全て話したわけか』

ディスプレイにレイバーからの通信が出た。

コイケの指がキーボードを走った。『明かしていいことだけは話した』

…混乱した彼女が落ち着くのを待ち、間一髪のところを救出し、自分たちの船に乗せたことをコイケが教えた。

――助けてくれなんて頼んだ覚えはないわよ!

――何を! あのまま放ってたら、お前今頃、小惑星の中の塵だぞ!

床に転がり頬を押さえたマキタの反駁が彼女に、自分が危うくどうなりかけていたのかを思い出させた。仲間を必死に探す彼女に、救出できたのは君の機だけだ、とコイケが告げた。がっくりと肩を落とした彼女だったが、泣くのだけは堪えた。尋常な堪え方ではなかった。歯を食い縛ったために首の、肩の、そして毛布で胸を隠す両腕の筋肉が膨れ上がった。繊維の1本1本の形状さえ克明に浮かび上がる筋肉を目の当たりにし、マキタは顔の痛みも忘れ、納得した。

――確かに素晴らしい筋肉だ。

政府軍のあの甲虫型戦闘艇群は片づけたこと、戦場となった宙域に、政府軍の増援追跡部隊が現在向かっていることなどを知らせると、彼女は少し目を腫らした顔を上げた。

――つまり、あんたたちはあたしたちの敵じゃない、ってことね?

『それで俺たちをあっさり信じたわけか?』

『ああ』疑われるとか質問攻めにされるとか、もう少し抵抗めいたものを予想していたコイケが面食らう程あっさりと、彼女はこちらの説明を呑み込んだ。こちらに引っ掛ける意図などないだけに…、

『逆に何かあるんじゃないかと勘ぐりたくなるような素直さだった』

自己紹介の際、自分はブレイザークロス開放戦線機構の1員ルネ・エリノア・フォスティーヌだと名乗り、すぐにこう言った。

――エレナと呼んで。

その後、ブリッジ後部のリビングで軽い食事を摂って貰い、その最中にコイケが、こちらの正体と目的をほぼ包み隠さず語ったのである。

『で、俺たちのことは信じた。ところが俺たちの話には文句がある、と?』

『不満らしい』

『不満たあ、何だよ』クエンサーが割り込んできた。『コイケはあいつらに援助を申し出たわけだろ? 引き換えに情報を寄越せってことくらいで、どんな不満が出るってんだ?』

『彼らにもプライドがあるだろうからな』

『何がプライドだ。盗賊に落ちぶれた分際で、随分と偉そうな…』

『それはマキタも口走っちまった』コイケの指はクエンサーの呟きより速かった。『結果、大喧嘩になりかけた。機嫌を直すのに一苦労だ』

落ちぶれた。そう、〈ブレイザークロス開放戦線機構〉は落ちぶれていた。ヴァクトルンの資料には、“政府軍と互角に渡り合った勇士たち”とまで書かれていた。それが今は…。彼らとの遭遇への喜びは少なかった。寧ろマキタにとっては、失望の方が大きかったようだ。

それでもともかく、この星系の最新情報だけは欲しかった。引き換えに食糧、武器などの支援物資を渡す。その条件をエレナから、開放機構のリーダー格へ伝えて欲しい旨を話した。コイケは彼らのプライドに配慮し、慎重に言葉を選んだ。

しかしマキタは無神経だった。

――物資は多いぜ。少なくともお前さん方が当分の間、盗賊の真似なんてしなくて済むくらいの…。

これがエレナを怒らせた。

――あたしたちを盗賊だなんて呼ばせないわよ! そりゃ確かに、今は苦しい時期だけど、あたしたちにはこの星系の明日を担う誇りがあるんだから!

『誇り、ね』とレイバー。ディスプレイの向こうにて浮かぶ彼の苦笑が見えるようだ。『誇りを裏付けるものを持ってるとは思えない賊ぶりだったけどな』

『同感だ』とコイケ。『しかし、今は彼女の機嫌を損ねたくない。発言は慎重に頼む』

『それはあんたのバカ相棒に言ってやんな』とクエンサー。

『まあ、しかし、武器だとか物資だとかを余分に積んでおいたのは正解だったな』と、レイバー。

クロムのレスサットⅣから積み出した食糧や医薬品、武器。レイバーのバートラム・サンダーが搭載する戦闘艇――連邦でも最新鋭の無類に入るXL1――と、マルカムの持ってきた高機動装甲車が取引材料となる。

『それは彼女も気に入ってはいるんだ』コイケは物資と武器のリストとデータ、実物の3D画像を見せた時のエレナの目の輝きを思い出す。

『じゃあ、何が不満だってんだよ』

『俺たちだよ。来るならどうしてもっと大規模な部隊で来なかったんだ、と』

『贅沢吐かしやがる』

『だが、説得は出来たわけだろう?』

『一介のパイロットの自分には決定権がないから、幹部に会ってくれ、だそうだ』

そして今、傭われ軍団の船5隻は一路、エレナに教わった政府軍監視網の死角を縫って、第3惑星バランへと向かいつつあった。

幹部に会ってくれ、とあっけらかんと言ってのけたエレナの顔を思い出す。何度か言葉を交わしてわかってきたのだが、彼女は馬鹿ではなかった。寧ろ聡明と言ってもよかった。コイケたちの目的、戦闘艇や高機動装甲車の説明に対して挟む質問は明晰で、言葉こそ洗練されてはいなかったが、実に鋭いものだった。そんな彼女が自分たちのことをあっさりと信じたのが不思議でもあり、また有難くもあった。コイケは人を判断するのに、経験やデータという膨大な知識に裏打ちされた洞察を必要とした。だが、それは結局、人を見る自分の目に自信がないからだと思ってもいる。しかしエレナには洞察など必要ない。備わった直感だけで充分なのだ。コイケには羨ましい話ではあった。

そしてその直感のお陰で、開放機構の幹部とやらに会えることにもなった。作戦発動から既に6.5時限が過ぎる。ここでの時間の節約は成果と言えた。

レイバーたちとの通信を終えたコイケは、シートに背を預けてメインスクリーンに見入っていた。ブリッジにマキタが入ってきた。コイケは傍らのポットからコーヒーを注いだ。

仏頂面のマキタは床のコードに派手に躓き、寄せ集めコンソールの横に椅子を持ってきて座った。まだ左頬は腫れていた。

「どうした。随分御機嫌な顔じゃないか」

「うるさいよ」マキタはコーヒーを口に運び、少し顔を顰めた。口の中が染みるらしい。「あの女、何かと言っちゃからむんだ」

「からむ?」

…この人数と装備で、本気で政府軍に立ち向かう積もり? 直接戦わないなら何しに来たの? 戦い方を教示? あたしたちに戦わせておいて、自分たちは高みの見物を決め込もうってわけ…?

「俺たちはこの星系に戦いに来たんじゃなく、ある人物を救出するために来たんだって話、コイケさんもしたんだよな? それを俺が言うと、腰抜け呼ばわりだ」

「それでまたやり込められたわけか」コイケは笑い出した。ついさっきまでも、このブリッジでマキタに辛辣に突っ掛かっていたエレナの、活発にきらめいていた瞳を思い出す。もちろん辛辣な罵倒は本気には見えなかった。マキタをやり込め、手玉に取るためだ。今度もそうに違いない。瞳を悪戯っぽく輝かせ、要はからかっているのだ。「それでその憮然とした顔か?」

「だってよ、あいつ人の言葉尻しか取らないんだぜ。コイケさん程じゃないけど、弁も立つし。腹も立つって」

「何をムキになってるんだろうね、こいつは」

笑いながらコイケは思う。そうか、エレナは自分たちを信用したのではなかった。マキタを信じたのだ、と。

恐らくエレナ自身、意識してはいないのだろうが、目覚めた時、彼女はマキタの目を見たのだ。そこに信じるに足るものを見出したのだ。もし最初に自分かオスカーと接触していたなら、エレナがここまで早くに打ち解けたとは思えなかった。

サビア・サロイと言いエレナと言い、女の直感とやらには端倪すべからざるものがあるよな…。

「何だよコイケさん、ニヤニヤと」

「何でもないよ。それより飯を食おう」

コイケが並べた食事の前に一応座ってはみたが、マキタは一通り眺めただけで、小さく首を振った。それでも急かされて、スープだけは口に運ぶ。好物のソーセージやカナッペには見向きもしない。

寝不足のせいで、食欲が湧かないのだ。

恐らく胃壁は睡眠不足とコーヒーの飲み過ぎにより荒れ切っているに違いない。それを誤魔化すために、またコーヒーに手を伸ばす。悪循環。

マキタはここしばらく、ろくに眠っていなかった。コイケはそれを知っていた。マキタの瞼は浮腫み、いつもは少年の輝きを宿す目にも精彩がなかった。明るい場所にいることさえ実は辛そうだ。髭こそきちんと剃ってはいるが、顔色もよくない。

「少し眠れよ。食い終わったら」

マキタはコイケを窺い、薄く笑った。「俺はいい。コイケさんこそ眠れよ。リーダーが寝不足で判断ミスしたとあっちゃ、目も当てられん」

「しかしだな、お前…」

「どうせベッドに入っても、大して眠れないんだ」マキタはカナッペの1つを口に押し込み、無理矢理コーヒーで飲み下し、笑って見せはしたが…、「行ってくれ」

コイケは仕方なしに立ち上がった。仮眠を終えて、相も変わらぬ無表情でブリッジに入ってきたオスカーと交替する。

…すぐに自室に戻る気にはなれなかった。

気を紛らわせようとカタパルトに降りてみた。気を紛らわせる必要があるのはマキタなのだが。

エレナがスプリッツァ備え付けの工具を使い、愛機〈グレイハウンド〉の損傷箇所を直していた。“後で工具貸してね”などと言っていたのはこのためか。

ジャンプスーツの裾をまくり上げ、エレナは熱心に動き回っていた。エンジンルームの外装を外し、破損した部品を艇尾の収納ボックスから出したスペア部品と交換していく。愛機整備は常に自分でやっているのだろう。手つきは実に器用で、無駄もなかった。装甲以外の損傷は大体塞がったようだ。コクピットに上がり、計器でエンジンの様子を確かめ、時折油まみれの手で額の汗を拭う。

そのひたむきな姿を見ながら、コイケはコクピットに隣接した格納庫隅の机に座った。手元のパネルを操作すると、鋳型から外れた空薬莢がガラガラと、机の下の箱に落ちてくる。マキタの愛銃の弾丸となる、直径12ミリのタングステン製薬莢だ。ダイヤモンドのグラインダーを動かし、そのバリを削り、その後でメタルメッキを施す。

200個の薬莢の尻に、クリンプマシンで発火プライマーを押し込みながら思った。

賊の真似事は別としても、あの娘のひたむきさは本物だ、と。

彼女も、その仲間たちも、来るか来ないかわからない朧げな明日を信じて戦っているのだろう。と言うより、信じなければやっていけないのかも知れない。現実は厳しく、道程は険しい。

マキタも同じだった。これは最早、仕事などではない。己の存在価値を賭けての戦いだ。つき纏って離れない陰を振り払い、己を築き上げるための。それなのに、あいつを縛るものがあまりに多くないか。時間制限、たったこれだけの人数と装備、全てが足枷になってはいないか。それがあいつの眠れない原因になっているのだとしたら…。コイケはマキタの足枷を軽くしてやれない自分の無力さを責めていた。

歯を食い縛って工具を扱うエレナの中に、コイケは相棒と同じものを見た気がした。恐らくエレナも、マキタの中に自分と同じものを見たのだ。

だからこそ彼女は、マキタを本能的に信じることが出来たのだ。見た目のあどけなさにも関わらず、実はエレナが19時塊歳だと知った時には安堵した。でなければ2人を兄妹ではと疑っていたところだ。

「それ、何やってるの?」

200個の弾丸に計量した炸薬を寸分違わず詰め、その首にペトン炸裂爆薬を仕込んだ弾頭を捩じ込んでいる最中、エレナが肩越しに覗き込んできた。その横顔を見上げたコイケは、思わず胸が震えるのを抑えられなかった。そして、戸惑いもした。

――今度は何を造ってるの? この大法螺吹きさん。

…これまでセリアの面影を、他の誰かに見たなんてことはなかったからだ。

「これか? 弾丸さ。相棒の銃の」

「固形弾丸式の武器なんだ。今時珍しいね。しかもお手製」

「まあな」と言うより、銀河で今以ってこんな作業を手で行っているのはコイケくらいのものだろう。頭と指による気晴らし作業だ。「しかしそっちも頑張ってるじゃないか」

「仕方ないわよ」エレナは愛機を振り返った。「この程度の損傷で捨てるわけには行かないんだもの」

「ごもっとも。物は大切に使わなくちゃ」

出来上がった200個の弾丸をもう1度箱に入れ――箱を1度間違えた。クロームメッキを施した銃身10本が転がり出る――、これもお手製の弾倉50本の横に置いたコイケは笑って頷いた。2人でグレイハウンドの勇姿に見入る。

「製造から20時塊、ってとこか」

「うん。この機の改装は全部父がやったの」

「操縦技術を君に叩き込んだのも、お父さんかい?」

「その筈だったんだけど、それを叶える前に死んじゃった」

「お母さんは?」

「死んだわ。父を救おうとして。もう10時塊前になる」

「悪いことを聞いた」

エレナは肩を竦めた。

「しかしお父さんの夢は叶ったわけだ」

「冗談。まだまだよ。たった8機墜としただけでこのザマ」エレナは厳しく首を振った。「あたしたちの組織に伝説として語り継がれてる英雄はね、1人で敵機24機を墜とした人なのよ。あたしはまだ子供で、戦闘の方は直に見ることは出来なかったんだけど、パパは見たんだって。自分はもう無理だけど、いつかあたしを、あんなパイロットにするんだなんて言ってたわ」

エレナはそう言って、コイケを見た。

「その英雄はね、あなたたちみたいな傭兵だったんだって。もしかしたら知ってるんじゃない?」

「うーん、どうだろ。俺たちは傭兵とは職種が違うからな…」コイケは言った。珍しく語尾が濁った。「それより終わったら上に行けよ。飯を用意しといた」

エレナは頷き、作業に戻った。

英雄、か…。

…格納庫を後にしたコイケは、たっぷりとぬるま湯を張った風呂に入った。香料の効いた湯に首まで沈める。マイクロ波シャワーでは味わえない心地よさが、今日は妙に中途半端だった。髭を剃ろうとして2箇所も顎に傷をつける。その後自室に戻った。人工重力の効いた床に積み上げられ、崩れた本の山。書物自体が化石とさえ言われる昨今、故郷から大事に持ってきた愛読書ばかりだ。壁に架かった古い絵画の複製3枚――ドガとルノアールと、広重――。ベッドだと転げ落ちることを理由に、使い続けているマットレス。

そのマットレスの上に敷いた、寝脂で少々変色を来した古いアンジュラックの寝袋に潜り込んだコイケは眼鏡を外し、ジッパーを引き上げ、人型に出来たマットレスの窪みに尻を押し込んだ。英雄は傭兵だった、か…。

開放機構に傭われただけでなく、連邦の依頼も受け、この閉鎖星系の超兵器の存在を調べに来た、謂わばスパイでもあった傭兵軍団。彼らのことを英雄、と…。

なかなか寝つけなかった。

“…コイケさん起きろ! 囲まれた!”

寝入りばなをマキタの声に起こされた。ぼおっとして重い頭を振り振り、眼鏡を拭き拭き自室を出る。寝不足は嫌いだった。中でもコイケが最も忌み嫌うのは、覚醒直後の己の頭の錆びつきだ。

それでも凡庸にまで成り下がっていないコイケの頭と感覚は、スプリッツァが、つまりは船団5隻が足を止めているのに気づいていた。

「政府軍か?」

ブリッジに入ったコイケに、マキタがすかさずコーヒーカップを手渡した。2口啜る。カフェインが脳を研磨し始める。

「わからん。囲まれてるのは確かだが」

ガラクタ置き場のコンソールのシートに腰を落ち着けたコイケは、メインスクリーンを見上げた。

船団の前方に小さく見える赤茶けた星が、第3惑星バランだ。その手前にある月のうちの4つは静止衛星だ。月は月だが、どれも形は歪で、1つなどは星のかけらとしか呼びようがなかった。

その衛星群から連なる無数の小惑星――恐らくは砕かれた月の破片――が船団の行く手を塞いでいた。その幾つかの背後に潜むものがいることを、3次元レーダーのディスプレイが示していた。

ここでなら探査波を放っても周囲には気づかれまい。長距離レーダースクリーンにも接近してくる者は見えない。それを確認し、コイケは解析ディスプレイに向き直った。「30機はいるか」

「31機。ちょうど俺たちを囲む形で並んでやがる」

「上手く隠れてる。よく見つけたな」

「俺じゃない。毛ラバだよ」

「殴られるよお前」

マキタは充血気味の目をこすった。「敵にしちゃ大人しいよな」

「俺もそう思う。そもそも政府軍だとすれば、もう少し大規模な部隊を寄越すだろうな。クロムの報告じゃ、巡回船団を救出に向かったのは艦隊だろ? 見ろ」コイケは探査波による分析を終えた解析ディスプレイを顎で示す。「隠れてるのは小型艇ばかりだ。あの新鋭機が1機もない。それに尾けてきてる船もない」

と言いながらも、不慮の事態に備え、コイケは通信キーボードを叩き始めていた。指示があり次第、散開。AH25。

「囲まれたんですって?」

オスカーに伴われ、エレナが飛び込んできた。マキタをわざと押しのけ、解析ディスプレイを覗き込む。仮眠の最中をコイケ同様、叩き起こされたものらしい。瞼も腫れぼったく髪もくしゃくしゃだったが、彼女はそれを気にする気配もない。普通の女なら人前に出ようとさえしない状態だが、こうまで堂々と振る舞うと逆に清々しくもある。

そのエレナが肩の力を抜いた。「通信機を使わせて」

「やはり君の仲間か」

エレナは頷いた。マキタはふっと溜息をつき、コイケはシートに背中を沈めた。「しかし通信を使って大丈夫か?」

「ここは星間物質の密度が高いの。近くはともかく、小惑星帯の外で傍受される心配はまずないわ。愚図愚図してると、何かしてくるわよ」

「周波数を教えろ」

エレナの口にした20桁の数値を、コイケは半瞬と遅れることなく自慢のキーボードに叩き込んだ。その速度に、エレナは目を丸くする。自動翻訳機の処理速度より速いからだ。「あなた、実は体の何処かに機械埋め込んでない?」

「船乗りは脳に機械を仕込んじゃいけないんだ」コンピューターと接続するには最も手っ取り早い方法だし、進んだ星の地上で暮らす者の大多数は既に“電脳化”と言われるそれを実行している。しかし宇宙空間の大きな磁場に入ったりするとハウリングを起こし、脳自体を損傷する危険が高いのだ。「120時塊前に〈ブロン・ケミランド協定〉で禁止が、と言っても君が知るわけもないか。繋がったぞ」

音声通信機のディスプレイにONの表示が出ると同時に、早口の会話がブリッジに流れてきた。聞き取りにくい会話の端々に、“擬装”だの“政府軍からの新手”だのの台詞が混じっていた。

「こちらエレナ」

その1言で、スピーカーの向こうの会話がピタリと止まり、さざ波のようなざわめきが取って代わった。エレナはすかさず暗号もしくは認識番号と思しき数字を口にする。ざわめきは驚愕の声に変わった。

“本当にエレナか!”

「ジャスね」

“生きてたんだ、お前!”

「当たり前よ」

“エレナ、一体この連中は何者だ?”別の声が割って入った。“他の面子は?”

「全滅よ。あたし以外は」どよめき。「待ち伏せられてたわ。今回も」

誰かの溜息。“そうか、またか…。”

「あたしも危なかったんだけど、この連中に助けられたの」

エレナは助けられた経緯と、傭われ軍団の正体、その目的とを簡略に話した。沈黙が生じた。

“エレナ、基地への誘導は出来ないぞ。”

「どうしてよ?」

“今の話には何ら信憑性がないじゃないか。この連中が信用に足ると、どうしてわかるんだ?”

「どこがわからないって言うのよ!」

“だってそうだろう。偶然にしちゃ出来過ぎもいいところだ。君をそんなに都合よく助けるなんて自体、怪しいぞ。”

「彼らは政府軍なんかじゃないわ!」エレナはいきり立った。「あんたたち、あたしの判断を疑うの?」

“いや、そういうわけじゃ…、”

“エレナ、一体どこで喋ってるんだ? グレイハウンドからじゃないのか?”

エレナのいるのがスプリッツァのブリッジだと知って、彼らは恐慌を来しかけた。“無茶だエレナ!”“彼らに周波数を教えたのか!”

「もういい。あんたたちじゃ埒が明かない。ポリーを…、隊長を呼んできて!」

“マイスコルがこれを知ったら…、”

「全責任はあたしが負うわ。マイスコルが何だって言うの! 戦闘現場1つに満足に出ていけない〈屑星〉が!」エレナの声が激した。スピーカーの向こうで男たちのたじろぐ気配がした。その様子はエレナが自分で言う以上に、開放機構での影響力の高いことを感じさせる1幕だった。

「聞こえなかったの? 早く隊長を呼んできて!」

“し、しかし…、”

エレナの大きな目が吊り上がり、顔が紅潮した。怒鳴りだそうとした、その瞬間。

先にマキタの方が爆発していた。「とっとと隊長とやらを呼んでこい、このうすら愚図!」

“だ、誰だお前は!”

「誰でもいい! 俺たちが誰かなんて、きちんと調べればわかることだ! それを調べようとする前から、こんな場所でいつまでもうじうじと…。早くしろこのスカタン! さもないとケツに1発食らわすぞ!」

呆気に取られて見つめるエレナの横で、マキタが後頭部を抱えて蹲った。コイケが背後から、銅製のマグカップを投げたのだ。

「この糞馬鹿。いきなり喧嘩を売ってどうする!」

「悪かった。あんまりもたつくんで、つい…」

「何が“つい”だ。アホっ!」

小惑星帯背後の数機がその場から離れていくのが見えた。それをメインスクリーンと3次元レーダーで確かめたエレナは、半ば毒気を抜かれた顔でコイケを振り返った。「別にいいんじゃない?」

「こいつには後で謝らせる」

「大丈夫よ。マキタが言わなかったらあたしが言ってた。ポリーが来てくれれば何とかなるわ」と言ったエレナは、まだ後頭部を抱えて呻くマキタを見下ろし、笑い出す。促されてシートの1つに腰掛けた彼女に、オスカーがコーヒーのカップを渡した。熱そうに1口啜ったエレナは妙な顔をした。首を傾げつつ、2口目を啜る。

20分後、3機の新手がスクリーンに現れた。これまた旧式だが、ロンバスファイター程ではない。それを見たエレナの顔が輝いた。

「隊長!」

“エレナか!”腹に響く野太い声が返ってきた。

3機はどれも中型艇だったが、先程までの連中とは違い、擬装船団の前に堂々と立ち塞がって見せた。ここから先は許しがない限り、我々が1歩たりとも進ませないという意思表示に見えた。「…ソウさんの1声の効果は絶大だな」

「ちょっとは“出来る”奴が出てきたわけだ」

「ほれ見ろ。俺のやり方が正しかったんじゃないか」

「言っておくがソウさん、さっきのは褒め言葉じゃないからな」

無事を喜び合う挨拶も程々に、エレナは先の話を繰り返した。隊長と呼ばれた通信の主は、ざわつく周囲を一喝して黙らせ、話に聞き入り、そしてエレナに、船団のリーダー、つまりコイケと話させてくれと言った。

「いいのか?」

自信を込めて頷くエレナに代わり、コイケは通信機に向かってリーダーとしての自分の名前を告げた。隊長も名乗った。“開放機構攻撃編隊の総指揮長、エルク・ポリーだ。”

次いで単刀直入に切り出してくる。“今のエレナの話を要約すると、君たちの目的は要人1人の救出。我々に求めるものは情報、見返りは物資。間違いないな?”

「そうなる」

“1つ訊いていいか? その目的の正当性と、君たちの身元を証明する手段は?”

「ない」コイケは悪びれもせず言ってのけた。エレナの驚きの視線が横顔に張りつくが、構わず続ける。ここが正念場だ、と思った。連中の疑いを晴らすためには、こちらがさらけ出せるものを出さないと駄目だ。万事物事は徹底すべし、だ。「正直言って、何もない。話も、物資に関しても、あんたらの満足を得られるという保証は何もない」

“正直すぎるよなあ、随分と。”声は笑った。“もし我々がノーと言ったら、どうする積もりなんだ?”

「エレナを置いて、ここを立ち去る。で、主星への突入機会を狙う」

“本気で言ってるのか?”

「本気も何も、それしか方法がないんだ」

ポリーは腹に何かを吸い込むかのように哄笑した。

“即断は出来ないがね、ひとまずついて来いよ。物資を見せて貰って、その上で検討させて貰おうじゃないか。”

コイケはエレナを見た。エレナは得意気に鼻をひくつかせて見せた。こういう成り行きになることはわかっていたんだと言いたげな顔だった。ポリーへの信頼の現れだろう。

決まりらしいな…、コイケは頷いた。「さっきは仲間が失礼した」

“ああ、聞いたよ。こちらこそ失礼した。今、色々あってね。皆、ピリピリ来てるんだ。さて、行こうか。”

3機は散開し、船団を誘導し始めた。他の機は小惑星の裏に張りついたまま、再度の警戒態勢を取った。

「マキタ、コントロールを預ける」

「はいよ。しかしどうしたいきなり?」

「相棒の馬鹿な1言で余計な神経を遣ったんだ。俺にも休憩を寄越せ。移すぞ」

コイケは手元を操作し、スプリッツァの全操作を物置コンソールから、皆が扱える第2コンソールに移行させた。大きく伸びをして、ポットのコーヒーの匂いを確かめ、顔を顰めてそれを捨てに行き。ドリッパーに挽き立ての豆を再セットする。オスカーが何も言われなくてもカップを洗いに立つ。

新しいコーヒーを淹れ、啜りながら、コイケは標準座標ディスプレイ上に出た3機の中型艇と船団とのコースを、目で追い続けていた。脳が新鮮なカフェインに研磨された瞬間、その眉が僅かに曇り、視界が数秒ディスプレイの上を彷徨った。マキタの分のコーヒーを持って行こうとしたオスカーに、1言2言囁く。

オスカーは顔色も変えず、黙って頷いた。理由も訊かなかった。

船団も緊張から解放されていた。安全宙域だとかで音声の通信も許され、スプリッツァのブリッジ各スクリーンに、久々に知った顔が映し出された。大写しになったマルカムの、傷だらけの強面顔とまるで不釣り合いの碧い瞳がマキタを見つけた。「おいマキタ、聞いててぞっとしたぞ、さっきのには」

「こいつは何も考えてねえのさ」クエンサーの毒づきにも、何かしら安心が垣間見えた。「さもなきゃ、最初から計画をぶっ潰す積もりだとしか思えねえ」

「仕方ないだろ。思わずかっとなっちまったんだ」

「てめえの頭にゃ冷静って文字は入ってねえだろ」

「悪かったよ」

謝りながらもふて腐れるマキタの横で、エレナが笑いを噛み殺していた。彼女に気づいたレイバー、マルカム、クエンサーが一斉に、呆気に取られた顔になった。今度はマキタが笑い出す番だ。マキタやオスカーの味わった驚きを、今度は彼らが体験する番だ。

「君が、例の、パイロットか?」レイバーが珍しく唸り声を漏らした。「見かけによらんとは聞いたが…」

「いようベイビー、俺はクエンサー・ラスだ。宜しく頼むぜ」

気のない返事をしたエレナに、オスカーが2杯目のカップを渡した。マキタにも渡し、「私は部屋に戻る」と言いおいてブリッジを出て行った。

「ねえコイケ、あたしのグレイハウンド、そろそろ出さなくちゃ」

「了解。カタパルトに下りてろ」

一気に飲み干したカップを置いたエレナの後ろ姿を見送ったクエンサーは大きく舌打ちした。が、すぐに表情がニヤける。「しかしこの先が楽しみだ。開放機構のパイロットってのはレベルが高そうだ」

「何を期待してるんだお前は」

「知らんのか。大体の星において、エースパイロットの女ってのは、全隊の平均値なんだ。あの娘がエースだとしたら、他にもとんでもない美女にお目に掛かれるってことだぜ」

「どうして開放機構に女パイロットが多いって、お前にわかるんだよ。あいつ以外は全員男かも知れないんだぞ」

マキタとクエンサーの馬鹿話に笑いながら、コイケは左手でコーヒーを口に運び、右手で自慢のキーボードを叩き始めていた。暗号通信の先はマルカムの船ラスキーン。

密集した小惑星は迷路の様相を呈し、その間を時折飛び交う高密度の電磁波が、レーダースクリーンにノイズを走らせた。無数の障害物は、その内側を移動するものなど外に見せなかったし、強烈な電磁波は外部からの探査にも有効な防壁ともなっているのだろう。代わりに迷路は幅も狭く、あちこち突起の多いバートラム・サンダーなどは幾度も隕石塊に、舷側のイオン砲砲塔やセンサーの触角を擦られた。

船団が潜り抜けた隕石の回廊に、残り物が3つ、漂っていた。

2つは最後尾のラスキーンから密かに発進した高機動装甲車〈ライトニング〉。そしてもう1つはエレナのグレイハウンドが飛び出した後、これもそっとスプリッツァから抜け出した〈セカンドフェイス〉のオスカー・シュート。パラディウム箔で覆い隠しても、全身から放たれる銀色の輝きは抑えようがなかった。

しかし先導する3機もグレイハウンドも、そしてコイケ以外の傭われ軍団の面々でさえ、彼ら“落とし物”の存在には気づかないままだった…。

スペースソルジャーズ(3)