露草の咲く頃に

藤倉綺羅(ふじくら きら) 23 白黒フィルム女優、露草宵子(つゆくさ よいこ)の本名。

堂海 聖(どうかい ひじり) 25 美術館の店舗でイタリアの美術工芸品を取り扱っている。

西條愛花(さいじょう あいか) 25 美術館カフェのウェイトレス。堂海に恋をしている。

窓ヶ深レイジ(まどがみ れいじ) 28 綺羅の行き付け[月光の舞い]のバーテンダー。

貴崎 昇(きさき のぼる) 48 専属フォトグラマー(主にカラー)。宵子に恋をしている。

緑森レオポード(みどもり れおぽーど) 22 白黒フィルム俳優。白人ハーフで洗練された顔立ち。

雪原凛弥(ゆきはら りんや) 37 白黒フィルム俳優。白黒女優と付き合っている。

花路麗緒(はなみち れお) 23 白黒フィルム女優・ハープ奏者。

柳 月夜(やなぎ つきよ) 59 白黒フィルムベテラン女優・ブルース歌手。

プロローグ 漂う心の辿り着く処

露草宵子はバーにいた。

ボンベイサファイアは、透明な口当たりだ。その日は少し酔ってみたい気持ちだった。店内は白と黒を基調にしたネオクラシカル。

彼女のしなやかな体を包むのは焦げ茶色のモヘアワンピース。金の繊細なチェーンネックレスと細い指輪が光っている。ゆったりとした髪が背を流れる。

「今日はどうしたの。綺羅ちゃん」

彼女をまだ十八歳だった五年前から知るバーテンダーは彼女を女優としての露草宵子の名ではなく、本名である藤倉綺羅の名で呼んだ。もっとも、他の客が会話の聞き取れる範囲にいるときは名では呼ばない。

「何も無いの。何故かしらね、ちょっと、心が移ろいでいて……」

まるで硝子に閉じ込められた宇宙に浮遊した心は漂っているみたいだ。それは砂時計の砂となってさらさらと下方へと導かれていく。落ちて行った底にはきらきらと光りながらも彼女の使い古された感情もあるし、過去に置いてきたぬいぐるみも星屑に埋もれ、ハートの欠片も光っていた。今は渦巻く小さな銀河が上部でスパークして彼女の心を「さあ、動きなさい」と促しているが、綺羅はただただまだ静観していた。自分というものの存在を。

そっと睫を伏せて聴き入りるのはレコードから流れるアンビエント音楽だった。

「あなたこそ、今宵は珍しいのね。いつもはこの種類の音楽はかけないのに」

「ああ、これはね。あの人が好きで」

視線を渡した方向を見ると、一人の女性がボックス席で静かに曲に聴き入っている。彼女はビアズリーの描いた《サロメ》の絵画の下にいる。漆喰の白壁に映えるモノトーンの絵は際立って世界観が強調された。

アンビエント音楽はどこか異国情緒ある種類であり、時々聴いた事の無い不思議な音色が高く響いた。民族的な風景と草のそよぐ雄大な大地が浮かんだ。

「時々見かける方ね」

黒くゆるいVネックのタイトな七部丈にストレートの黒髪を片方からまとめ流していて、ゆるやかに微笑んでいる。金のピアスが時々暗い照明に強く光る。腰からエキゾチックなワイン色の大判ストールを巻いていて、どこか劇場のロマダンサーという印象だ。

魂の旅路という面では音楽性にくくりなどは無い気がする。心地よく音に乗って、流れることが出来るのならば。

綺羅はふと違うボックスに座る青年に目が行った。

黒いソファーで間接照明は暖色なのだが、それらの明かりが時々小さな白いライトの部分があり、その下にいる。

なぜだろう。今の彼女の心にすっと淀みなく入ってくるような人で、佇まいの静かな風が心惹かれる。

彼女はスツールを戻してカウンターに向き直った。

グラスを手におさめ、透明なジンを見つめる。脳裏にはまだ彼の姿が浮かんでいた。まるでこの透明な液体に彼が小さくなって心地よく浮かんでいるかのようだ。実際の彼は品のある装いをしていてクリムトの描いた《セイレン》の下に座っており、まるでそれはすでに青年がセイレーンたちの美声により暗い海底に誘われた後にも見えた。ただ静かに時を待つかのような。

その青年、二十五の年齢の堂海聖はすっと手を挙げる。カクテルを追加したのだ。その声に綺羅は振り向く事はせず、ルージュの唇をただ静かに結んでいた。

堂海は手を下げ、ふとカウンターに顔を向けた。大輪の薔薇の一輪挿しが感覚を空け置かれているが、一人の女性がいる。なだらかな形の背に惹きつけられた。緩やかに波打つ髪は腰元まで流れ、細い腕が続いてそっと台に下腕を置いている。

しばらく見ていたが、堂海は顔を戻すと再び飾られているラリックの硝子美術品を見つめた。

その硝子工芸品を見つめていると、微かに自分の姿が映り硝子の内側に固められて動けない感覚にとらわれる。器に入っているというのでは無く、色のついた薄い硝子の一部として取り込まれているような。なぜかは分からない。それはふとした時に小さい頃からとらわれる感覚で、たとえば鏡だったり飲み干した牛乳瓶、香水の瓶など、何か自分が映るものに気づくと体が固められて内側に入っている風に思えるのだった。

視線をあげる。

「どうぞ。ボンベイサファイアロックです」

「ありがとう」

再びバーテンダーの先にいる女性が目に入る。女性の横にそのボンベイサファイアのジンボトルが置かれていた。同じものを飲んでいるらしく親近感を覚えた。

彼は立ち上がり、カウンターに来ると微笑んだ。

「こんばんは。お一人ですか」

綺羅はそっと顔をあげ、近くまで来た青年を見上げた。優しい声音の人で、目元が印象的な人だ。

「ええ……。よろしかったら横どうぞ」

綺羅は小さく微笑み席を指した。堂海は座らせてもらった。

「君もこのジンが好きなんだね」

「ええ。透き通る感覚になれるの」

「僕もだ。何か無心になったときはね、飲みたくなる。きっと心を洗い流したいんだろうね」

綺羅は彼に似た物を感じて頷いた。

アンビエントな曲は言語の分からない言葉が流れ始めた。端的にコーラスのようなものだった。漂っても良い……と思わせるような音楽。

それはすぐにでも体を不確かな場所から安堵とする場所まで導いてくれる。それは青の爽やかな海だったり、気ままに飛ぶ鳥たちのいる空。目を向ければ潮風を感じて、自身が泳ぐ隣には自然に彼もいる……。

綺羅は頬を染めて視線を落とした。まだ知り合ったばかりなのに、美しいサファイアの海を漂う横に彼がいることが何らおかしなことではなく思えて。ふたり手をつないで仰向けに泳ぎながら空を見ていて、それはとても心地の良いものだった。

「さっきからあたし、自分が漂っている感覚なの。おかしいわね。別に何もないのに」

「それは魂が休んでいるときなのかもしれないね」

ことりと静かに置かれたグラスから堂海は大輪の薔薇にそっと触れた。

カウンターにはそれぞれ一輪挿しに《カルメン》《マリア・カラス》《レッド・デビル》《ボン・ヌイ》が飾られている。

彼は薔薇を愛している。自宅の庭は彼が高校時代から集めて育て始めた薔薇が何種類も植えられていて見事なものだった。

「僕は時々思うことがあるんだ。目を覚ましてふと薔薇を見に行きたいと思うとき、夜はその花びらに眠っていた僕の感情が露と共に光って瞳からこの心に帰ってくるんじゃないか」

「薔薇による目覚め……。あなたの魂はよく薔薇の寝台で休息をとっては自己を取り戻しているのね」

「本来ならそういったゆったりした刻の過ごし方が望ましいんだけれどね」

「ふふ」

一輪挿しのグラスに映る自分。再び硝子内部に閉じ込められる感覚は無く、薔薇の陰が緩めてくれているのだろうかと思った。そのまま薔薇に磔になってしまいたい。時々思う。硝子で固められた体から茎を伝って薔薇の内側にまで昇って行き、心静かにしていたい。

堂海は元々は二ヶ月前から日本に帰ってきていたが、それまではイタリアに渡って美術工芸品の店舗の仕事をしていた。イタリア女性と恋に落ちて四歳になる娘が生まれたが、生活リズムに違いが出て別居生活が始まり、今はイタリアでの店舗と提携を結んでいる日本の美術館店舗で働いている。留守にしていた時期は薔薇たちを姉が大事に世話してくれていた。

「もしかしたら……」

薔薇を手にとり薫を楽しんでいた堂海はつぶやいた女性を見た。

「ずっと眠っていたいのかもしれないわ。日常から離れて何も考えずに。あなたが言うように心を取り戻すのも少しは休んで、ただじっと眠っているの。そのときに薔薇の薫が充ちていたら、素敵だわ」

女優という生業は、確かに彼女の生きがいだ。その世界観に浸りきり創り出される美。取り込まれていることも好きだけれど、少しは冒険したいのかもしれない。それを求めすぎて心が惑って、休んでいたい所へいずれ帰ってくる。

「少しだけ、休ませてもらってもかまわないかしら……」

瞼を伏せ、彼の肩にそっとこめかみをつけた。

「いいよ」

とても優しい、穏やかな声が心地よく響き綺羅を一時安堵とさせる。

ふと、不思議な感覚にとらわれて堂海は女性の瞼に視線を落とした。彼女といると、どこか安心する。

レコードの音楽はだんだんと静かな揺らぎへと流れて行った。すべてが漂流する一部かの様に。自然の摂理によって。

<1>藤倉 綺羅

ここは海が見渡せて下に砂浜が広がる高台のテラス。白い巨大なキャンバス傘の下で彼女はメイクを受けていた。

風は心地よく水色の空はカモメが鳴いている。向こうに臨む崖上には緑に囲まれた青屋根の白い屋敷が見えている。その屋敷は映画の本舞台だ。峰が続く緑の山々のふともは高台になっており広葉樹とちらほら並ぶ白い建物がまぶしい。

このテラスのある建物はレストランのあるホテルで、優雅な風情だ。

綺羅は白黒フィルム専属の女優である。今の時代、カラーが主流の映画でも彼らのカンパニーは澄んだその白と黒の世界に描かれる世界観を大切にした。

彼女はメイクを受けていると、スチール撮影をされた。

「貴崎さん」

「今日も綺麗だね」

白黒フィルムスタジオの専属フォトグラマーで、美しい彼らのカラー写真を事ある毎に撮影している。今回は青の海が舞台なので力を入れていて、この地帯は緑の山に囲まれる場所だしふもとの建物も白を基調としているのでとても素敵な写真が撮れているのだ。それにカラーだと忠実に分かる彼らのメイクや衣装の陰影も良い。風景や情景が美しい場合はカラーフィルムでの撮影もサイドで行われる。それらは出演者やその家族や贈りたい知人たちにビデオとして人気があった。今の麗しく若々しい女優露草宵子の美貌も多く収められてきている。それらは事務所の意向でメディアには挙げられない。映画の看板や広告の白黒写真も彼が専属で撮っていた。

時々街をふらついていても、色付きの彼らに俳優としては気づかれない気楽さもある。

「露草くん」

綺羅は施されているメイクの視線をふとあげた。

監督が現れると脚本家と共に颯爽とやってきて言う。

「実は今、君の配役についてを考え直していてね」

露草宵子としてフィルムに出いている綺羅はまだ知る人ぞ知る無名にも近い存在で、それでも陰ながらにファンもいて彼女の若い美貌や底から湧き出る演技力に目をつけている者もいてくれていた。高校時代から舞台や女優事務所に所属していたが日の目を浴び初めてまだ二年目。元々は十代の頃から藤倉からとって《ふじ夕子》と名乗っていたが白黒フィルムカンパニーの所属になってからは露草宵子という名に変えていた。

現在撮影している映画のロケはまだ三日目。台本を覚えながらの進行だ。

この映画はとある音楽家とその恋人の物語で、かもめの飛ぶ青い海の見渡せる高台の街が舞台だ。音楽家は凪の時刻海に小船で出て天の川を見ながら作曲をすることが好きである。

恋人の友人である古参のブルース歌手はいつでも彼を《星の君》とひやかし、仲間たちの集う小さなバー[la roar]のオーナー等々力は彼の音楽性に惚れている。

そこへ新しくやってきた若手の歌手が現れると一気に音楽家と恋人の間に不穏が訪れる。ブルース歌手はその青年を《雷雲の訪れ》と呼び、オーナーは彼の才能にも惚れ込みながらも扱いに惑っていた。

宵子はその若い歌手を追ってきた彼女役で、さまざまな愛の歌を駆使して彼の心を音楽家から取り戻そうとする。

「どのような役柄に? 新しい役を加えるんですか?」

まだ若手の彼女は一種不安がよぎった。もしかして役がもらえなかったらどうしようと。契約を結んでいても、監督の意向が変われば、それに脚本家が何か思うところあればいくら何度出演している俳優クラスだろうが配役から除外されたり脇役に回る事さえあるのだから。

密かに美声の持ち主で愛を口ずさむ追う女。星の君と呼ばれる愛の音楽家。バーの人気者で古参のブルース歌手。才能好きの優しいバーオーナー。シャイで白薔薇のように美しいハープ奏者の恋人。雷雲の訪れと呼ばれるが実は時々ドジな若手歌手。どれを取っても成り立たない。

出来るだけ穏やかに聴くと、脚本家は言った。

「役柄はそのままなんだが、いつも暗がりの海岸で聞こえてきた歌声が君だと知ったオーナーは、彼氏とのデュエットを音楽家に持ちかけて恋人同士の仲を呼び戻すと共に仲を取り持つように計らうんだ。そこでそれを面白がったブルース歌手もそれに加わる。美声、ハスキーボイス、迫力のあるテノール。それらの三つが組み合わさって君は愛の歌を、ブルース歌手はなだめの歌を、彼は嵐を吹き荒れる状況を歌う。完成が間近になるほどに音楽家は恋人でハープ奏者との曲作りに魅了されていくわけだ。曲調的にも全体の雰囲気はオペラのようになると思ってくれて良い」

元々は彼女は愛に疲れて彼氏の元を去って行き、音楽家を手に入れられなかった彼は一人旅に出て再び元の静寂さを取り戻していく比較的に静かな話だ。

「音楽飛び交うハッピーエンドになるのね」

「それは一つ目の案だ。二つ目はね」

監督はそこで一遍の詩を用意した。

「実は海のセイレーンに日々しらぬまに魅了されていた作曲家だったが、それが実は君の役で、ポセイドンである彼を引き連れて音楽家を惑わしにやってくる。彼らは日々音楽家とハーピストを試し最高の音を紡ぎ出させようと不仲を生んだり悲恋を味あわせたり情熱をたたきつけたり官能を導いたりしてくる。日々取り付かれていく姿を奔放な古参のブルース歌手は疑問に思い始めるわけだ。店で新しく雇い始めた雷雲の訪れを」

「神話物語を混ぜることに?」

「まだ構想してる段階だから、楽しみにしていてくれ」

監督と脚本家が歩いて行き、他の出演者にも同じように言い始めた。貴崎が言う。

「この開放的な海が珍しくああさせてるのかな。妖艶な女神の宵子さんも見てみたいものだよ。撮影もはかどるね」

「ふふ。セイレーンは海の妖女よ」

貴崎は彼女のゆったりウェーブかかる髪に指を触れさせた。

「この髪をストレートにして、水の滴る君は青の海を背景に美しいだろうね。頬に光りも差し込んで」

「貴崎さんったら」

彼女は笑い、メイクが再びくると彼女の頬に淡い薔薇色のチークをブラシで載せた。

「いつもは重厚だったり軽快だったりする大人なクラシカル映画ですけれど、今回の静寂で悲しげな物語が一遍するとしたら、また別の映画になりそうですね」

「ええ。あたしは最後の神話的な案と元の脚本の静寂で美しい部分を合わせる風が気になるわね」

「この場所はどこかレトロでおしゃれな風だから、確かに神話の風景が現れても素敵かもしれません。あのお屋敷だって」

「話し合うのもいいわね」

あちらで話を聴いていた彼氏役の緑森レオポードがやってきた。ペリエのグラスを手に彼は黒髪を潮風にそよがせ、涼しげな瞳を細める。先ほどまで泳いでいたので肩から白い膝丈シャツを羽織ってその白がまぶしい。早速貴崎が撮影して微笑んだ。普段は無口だが見た目も爽やかな美青年なので、今回の役作りには自身で少しずつ探りを入れているらしいのだ。

「監督も無茶が多いよ。僕にオペラ歌手になれだなんて言ってくるんだ」

彼は現実にはメイクの彼女と付き合っているのだが、お姉さんなメイクは彼の慰め役でもあるらしい。

「あなたもきっと宵子さんの案に賛成ね。神話調の静かな物語」

「一層の事、歌の神ミューズ役になりたいよ」

彼女はテーブルに並べられた朝作ってきたパナッペを皿にいれ運んだ。彼らもいただく。

堂海 聖

林に囲まれた美術館は香水の舘がバラ園を挟んで隣接され、そちらではオリジナルの調香で香水もつくれる。

堂海聖は美術館にある美術工芸品販売のブースで硝子で出来た器を購入した客を上品に微笑み見送ると、呼ばれてそちらを見た。

「堂海さん。香水の瓶とアトマイザーですが、配置を確認してもらっても?」

「ええ」

妖精の絵付けのされた陶器製の器は薔薇がモチーフで、それらは薔薇の季節が近づく今の時期からは香水瓶と共に人気が出る。そろそろ薔薇が薫ってくる季節になるのだ。今は春を題材としたミュシャの絵が描かれたペンダントも人気だ。

「今、色で分けすぎている気がして。あのミュシャのブースから初夏だけ持ってくるか、それか種類で店内に分けていくか」

一方、向かいのアンティークなカフェ[ボランタン]の女スタッフは恋をしている聖の姿をちらりと見た。サイフォン式で落とされたコーヒーをお客様に出しては盆を抱えて窓越しに見る。頬を染めてお客様に微笑み、戻っていく。密かな恋心なのでまとまった会話さえした事は無い。時々彼がカフェに休憩に来てくれるときは注文を聞くだけだ。いつかはお食事に誘いたいとは思っているのだが。

その堂海はいつも視線に気づく事は無く今は店舗内の季節の配置を店舗スタッフと考えている。要となるものを前面に持ってきて処々に季節物をちりばめて展示することにする。イタリアの本店から初夏用の商品が来ているのでそれらが配置されていく。ヴェネチアンガラスのスペースの上には小ぶりのシャンデリアが光っていた。

窓の向こうはたわわにつぼみが膨らみ始めているバラ園。きめ細かい噴水のミストがさらさらと風に吹かれ明るい園内に水分を潤わせている。

「そろそろ昼食時だね。今日は僕はカフェで頂こうかな」

「はい」

腕時計を確認してからローテーションで休憩にはいる。先に行ったスタッフと交代で聖も入った。

カフェ[ボランタン]のドアをくぐると気の良い初老のオーナーがレコードの針を落としたところから顔を上げて微笑んだ。

「いらっしゃい。堂海くん」

「今日もいただきに来ました」

彼はボックス席に座る。彼に恋をしているスタッフ西條愛花は背筋を更に伸ばした。今日こそは意を決して彼に声をかけようと思っていた。帰りがけでも良い。その心は店内に充たされるコーヒーの薫りで和げられ少しはドキドキを落ち着かせる。

堂海はコーヒーをまずは注文する。その後ゆっくりと食事を決める。いつも見かけによらず肉料理が好きなのでそれを頂く。

レコードは美しい歌詞の音楽がかかっている。オーナーが好きなケルティックやウィッカ音楽、妖精の曲や、クラシックやバロック、中世楽器のレコードが多い。カロ・エメラルドなどブルース、マリア・カラスやニニ・ロッソも揃っている。

「どうぞ。お待たせしました」

「ありがとう。……この曲、好きなんだ」

愛花はドキッとして彼の瞼を見た。そのメニュを見ていたうつむき加減の視線が微笑んで彼女を見上げた。

先ほどまでは[walking in the air]がかかっていたが、今は愛花が持ち寄った[The Sky And The Dawn And The Sun]がかかっている。まるで愛の告白をされたかのように感じて愛花はドキドキして「は、はい……」と言い、いつも選曲をするオーナーがまさか彼女の恋心を知っているのではないかと思って焦燥した。

「私も、好きな曲です。妖精たちが軽快に踊ってるみたいで、愛を称えてるみたい」

堂海は微笑んで彼女の綺麗な笑顔に頷いた。チョコレートブラウンの髪をまとめていていつも上品な薔薇色の頬をさせている、目元の切れ長な美人な子だ。

「本当だね。先ほどの曲も好き?」

「ええ。スノーマンも好きだったわ」

「僕もだよ。姉とともによく観てた。姉はマイリトルポニーも好きでね。よく母が[children of tne nigth]を歌ってくれていた」

「まあ、素敵だわ。あの悲しげだけど美しい旋律は安眠出来ます。そのまま夢へと誘ってくれて月光の波を泳げるわ」

堂海はロマンティックな彼女が気に入った。音楽のセンスも似ていると思った。

「君の子守唄はなんだった?」

「[水鳥のうた]です。白夜の白鳥を歌った美しい曲で」

「初めて聴いたよ。今度、レコードかCDを借りたいな」

「カセットテープを持っています。よろしければダビングいたします」

「どうもありがとう」

愛花はカウンターににこにこしながら戻ってきた。オーナーはくすくす微笑んでコーヒーを注ぐ。

ゆったりと時間は流れる。骨董品のような店内で過ごしていると、心が安らぐ。

ガラス窓の先には美術館のホールが広がり、ふと彼自身がうっすらと映った。

「………」

薄い硝子に固められた自分。だが、それは共に映りこむカフェの暖色照明でやわらげられていた。

支払いの時、愛花は言った。

「実は[wiccan lullby]やさまざまな子守唄の入るCDも持っているんです。そちらもぜひ……」

「君も音楽が好きなんだね。今度またゆっくり話せたらいいな」

「はい」

再び微笑みながら帰っていた愛花は笑顔で皿を洗い始めていた。彼女はうれしい時とかなしい時の表情が出やすいのだ。

堂海は店に戻ると一度カフェの方を見た。目が合い、微笑んで彼女に手を振った。

横顔の君

朝方、堂海は実家の庭で薔薇に水をまいていた。朝は光りを染み渡らせる白い薔薇が印象的だ。

「聖」

窓を見上げると姉が長い髪をとかしながら見下ろしてきていた。まだ藤色のネグリジェ姿だ。

「今日、姿鏡をアンティークショップに売りに行きたいの。蚤の市が開かれるからもっと古い感じのを買う予定よ。あなたもついてくる?」

彼氏もここで同居している姉は現在二十七で結婚は考えていないらしい。いつもデートではアンティークショップや蚤の市を回っているのだ。

「二人だけでいってらっしゃい」

「分かったわ。薔薇が大分咲いてきたわね」

彼は庭を見渡し、微笑んで頷いた。

「うん」

「今に夜窓を開け放って眠ることが楽しくなる初夏がやってくるわね」

姉はウインクして引いて行った。

一通り水を撒いてから、花毎に微笑み挨拶をして朝食の為に入って行った。

堂海は休日、昼からバー《月光の舞い》に来ていた。ノートパソコンを開いて美術品のホームページを見ている。休日は博物館や個展、美術館回りをするのが日課だが、時々昼も営業するこの店に現れる。

「若鶏のライ麦パンサンドを」

「今日は何を他にはさむ?」

「ガーリックと完熟トマト、それにオリーブも」

「ソースは?」

「今日はマスタードにしようかな」

「スープはジャガイモの冷静スープとカボチャだ」

「カボチャにするよ。それと食後にコーヒーを」

「OK」

《月光の舞い》のオーナー窓ヶ深レイジは注文を受けてからカウンターに戻った。昼は友人の賢太が調理をするために店にいる。

オリジナルカクテルやサイドメニュの名称はサロメの世界観がある風が多いのだが、昼の営業は子供も来ることがあるので普通の名前だった。店内は白と黒を基調としてその上アールデコとネオクラシックが融合され若い学生にも人気がある。音楽も夜の独特さは成りを潜め美しい曲が流れていた。

「今日はどこかに行くの? 堂海さん」

「公園でのんびりしようと思ってね。パフォーマンサーもどこかしらで芸をやっているから楽しんでくるよ」

昨夜、窓の月を見ながらカフェ[ボランタン]の子からもらった音楽を聴きながらゆっくり安眠できた。なので今日は引き続きゆったり過ごしたい気持ちだった。

「静物から一時離れて今は生きたものを見たい気分かな。今日はモノクロ映画には?」

「いいね。夕方辺りから行こうかな。イタリアでもよくあちらのモノクロ映画を観ていたんだ」

「ヴィスコンティやフェリーニ作品が好きだったね。[甘い運命]は堂海さんに勧められてから賢太がアニータをよく見てるよ。美人好きだから」

「はは。彼らしいね」

堂海は一度デスクトップに戻してから小さな劇場で行われている新旧の映画情報のスケジュールの箱を開こうと思った。

「あれ……彼女のファンなんだね」

窓ヶ深が言い、堂海は彼を見た。

「ああ、彼女か。うん。イタリアから帰ってきて久しぶりに寄った劇場で初めて見た時から惹き付けられてね、一気にファンになったんだ。彼女の映画は全部のフィルムを揃えたよ。脇役も小さな主演物も。まだまだちょっとマニアックなところだけどね、すごく演技に味があるから絶対に知られた女優になるって確信しているんだ。とても美しくて、大輪の薔薇がよく似合う」

デスクトップの透き通るような白黒の写真は露草宵子だった。彼女が優雅に微笑んでいる。

「確か……酔っていてあまり覚えてないけど、このバーだったと思う。とても美しくて洗練された女性がいたよ。五日ぐらい前かな。彼女もとてもシックな薔薇が似合っていた」

ふと今、ふいに思い出してカウンターを見る。今日生けられている薔薇は柔らかな白だった。きっと澄んだ甘い薫りがすることだろう。

堂海は酔いが顔や態度に全く出ないので分かりにくい。窓ヶ深はカウンターの白薔薇を見ている堂海の横顔を見た。その目がふとデスクトップに戻って映画の情報を見始めて、露草宵子の出演している《薔薇の刻印》を見つけるとそれを微笑んでチェックしていた。他には明日の深夜に《愛の月影》平日の昼公演で《夢幻のアダージョ》を演るようだ。

「こんにちは」

窓ヶ深は藤倉綺羅の軽やかな声に顔を向けた。よく彼女は昼も夜も来るので常連だ。女優名での露草宵子、本人だった。

「いらっしゃい」

綺羅は彼らのボックス席の前を歩いて行き、昼の定位置である窓際に座った。昼はサングラスをしているのでしばらく堂海は先ほどまで離していた女性だとは気づかなかった。だがつい見惚れてしまう。

「いらっしゃい」

「こちらよ」

もう一人。可愛らしい女の子が手を振りながら笑顔で入ってきて颯爽と歩いて行き彼女の前に座った。綺羅とは雰囲気が違いパンツスタイルで活発な少女だが、映画撮影でのメイクの女の子だ。月に一度の頻度で連れてくる。その連れ合いが来たので堂海は声をかけるのを躊躇して腰を落ち着かせた。客同士のことは口を出さないようにしているので窓ヶ深はおどけておいた。

「……ああ、彼女は」

向こうで笑顔で話し合っている二人の横顔を見ていた堂海は言った。

「彼女は夜に出会った女性だ。間違いない。あの姿勢は」

長い髪をまとめて帽子に入れているがあの腰の細さと美しい仕草は目を引くのは確かだ。

「彼女は常連?」

「ああ。五年前からね」

実は五年前、学生時代の舞台での演技に行き詰っていた少女綺羅が飲めもしないカクテルを飲みに夜に出歩き、一人暗がりで倒れて泣きそぼっていた。雨も降り始め熱も出始めて、酔っていて何処なのかも分からなくて震えていると、裏口から出てきた窓ヶ深が少女を見つけて店に招き、寝込んだのを看病してやり二晩泊めてあげた。サロメを題材にしたバーを開く程なので舞台は好きだが実際の演技となると窓ヶ深はちんぷんかんぷんでも人生の相談にはよくのってあげるようになり、綺羅は酒も覚えて行って常連になり、小さな劇場から事務所にスカウトされると名前を変えて舞台俳優から現在の映画女優になった。少女の頃から透き通る美しさがある子で、無垢な瞳は硝子の様だった。

その頃から考えると、ずいぶんと大人になったなと思う。落ち着き払って、時におちゃめに笑って。窓から差す午前十時の陽は楽しげに語らう二人の笑顔を軽やかに照らしていた。

落ち着き払った優雅な町並み。堂海が夜、劇場から出てきた。

今日も銀幕の露草宵子の美しさが心を充たしたので星空を見上げていてもしあわせだった。

優雅な映画音楽と共に甦るのは、カフェの女の子からもらった曲の旋律だった。今はうっすらと影になる木々の上に月がさやけし、公園は季節の変わり目の宵を楽しむ者たちが行き来している。

広場を通る。小さなサーカステントが幕を開いており、道化師たちの横を通っていく。

夜のサーカスはまた昼に入るときとは違う雰囲気がある。

食事をしようと思っていたが、久しぶりに夜のサーカスもいい。彼は妖艶な道化師たちに誘われ、幕の内側へ入って行った。

誰もが不思議と神秘の世界へ惹き付けられていき、集まった者たちは笑顔で語らい上演を楽しみにしていた。暖色の照らす舞台は時代を超えて古からやってきた骨董品たちがひっそりと鎮座しているかの様だ。

その芯となる場所に一体の球体間接人形がショーケースに入れられている。それは後に動き出して一人の少女になるという演目だ。今は薔薇を手にするバレリーナ達が周りでゆったりと踊りエレガントな音楽が流れている。

彼は歩いて行きながらぐるりと舞台を囲う席に進んで行く。紫が基調となる内幕は重厚で、透かしの金の星や月が吊るされている。黒い帯びが長く掛かっておりメリーゴーラウンドの馬は動いて小動物たちが馬を越えたり跳んだり跳ねたりしていた。猛獣たちは大人しくしている。

場所を決めて彼は座ると、ちょうど暗転して舞台が一部光った。

「楽しみですね」

横の女性が話しかけてきたので、その横顔を暗がりで見る。

「ええ。僕は久しぶりなんです」

「あたしは月に三度は来るんです。季節によって演目や衣装も変わるから」

「今の時期は球体間接人形の演目が人気ですね」

女性のシルエットは頷き、微かに光りを受けるルージュは微笑んでいた。

明かりが灯り、舞台を見る。

演目が始まった。アイマスクをはめた妖しげな可愛いバレリーナたちが踊る。

綺羅は隣の男性を見ると、心であっと驚いた。

「あなたは、先日の」

それはあのバーで知り合ってから気になっていた男性で、あの時の青年だった。

「?」

堂海は振り向き、女性の顔を真正面から見た。

「……君は」

まさか、昼に《月光の舞い》で見た女性とサーカスの席を共にするなんて思いもよらなく笑顔がこぼれた。

西條愛花の不安

美術館にあるカフェのウェイトレス愛花は今日も堂海が来たので微笑んだ。

「こんにちは」

「こんにちは。この前のCDとカセット、どうもありがとう。とても良かったよ。娘にも送らせてもらったんだ」

愛花は笑顔が固まり、横にいたオーナーは眉を両方上げて口がまっすぐになった。

鈍感な堂海は気づかずに微笑みながらカウンターに座り、コーヒーをオーダーする。

「ご結婚なさってたんですね」

「今年で四歳になる娘がいてね。ただ、今は家族とは別居しているんだ。彼女はイタリア人の妻と共にイタリアで暮らしてるよ」

「まあ、お仕事の関係で?」

「ああ」

愛花ははにかんでグラスを拭き始め、オーナーは「あちゃー」と思って彼女の横顔を見た。

「君が言っていた[水鳥のうた]、あの子も気に入ると思う。日本語は話せないから妻も勉強の一部にすると思うよ。美しい日本語から覚えさせるのも手だね」

「ええ」

愛花はうれしげに微笑んだ。乙女心を知らない堂海だが性格は優しい。

「娘さん、お名前は?」

「水月だよ。彼女は瞳が水色だから日本名はどうかとも思ったんだけど、妻が水色が好きで月の綺麗な夜に生まれたからその名前にしようって言ってね」

「イタリア語ではAcqua di lunaかazzurro di lunaかluna di bluになるのかしら」

「イタリア語が分かるんだね」

「ええ。イタリアは大好きな国なんです。歌を聞くうちに少しずつ覚え初めて。旅行にもよく行くんですよ」

「いずれイタリアに戻る日も来たら、その時は訪ねてきてくれればいろいろなところを紹介するよ」

堂海は微笑み、愛花は頬が上気した。

「うれしいです!」

愛花がドキドキしながらカウンターにコーヒーを出し、堂海は頂きながら料理をオーダーした。

実は昨夜はあのサーカスの後、藤倉綺羅と名乗った女性と遅くまで飲み二日酔いからくる頭痛が多少あった。なのでコーヒーは濃い目で淹れてもらっていた。

「この曲はカロ・エメラルド?」

「ええ」

最近、オーナーが妻とオランダ旅行に行った時からすっかり好きになった。

[I belong to you]が掛かっている。

今日はランダムにしていたが切ない歌詞は愛花の心にマッチするようだった。普段は落ち着き払って大人っぽい愛花だが恋をすると一気にシャイな乙女になるとは自分でも思わなかった。大人の駆け引きなど苦手でまっすぐになる。

『私はあなたのものよ』と、歌のように彼への愛に狂えたなら、と切なく思っても果たされないことなのだ。まるで花に滴る露のようにひっそりと心は泣くだけ。

「君、名前は?」

彼女は顔をあげて彼を見た。

「愛花です。西條愛花」

「あいかさん。とても綺麗な名前だ。字は?」

「愛の花です」

「素敵だね。今度、君に庭で育てている薔薇を持ってこよう」

何気ない彼のウインクで彼女は心躍った。

「お名前を、お名前を伺っても?」

店舗スタッフからは苗字は呼ばれるので分かっているのだが、下の名前を知りたかった。

「僕は堂海聖」

「聖なる夜の?」

「それ」

「聖さん……」

反芻していると、ウィンドチャイムが鳴った。

「いらっしゃいませ」

「こんにちは。あ、堂海さん」

「綺羅さん。こっち」

愛花は二度見して、瞬きした。

美しい女性が歩いてきて、サングラスの下の唇で微笑んでここまでやってきた。

「紹介するよ。最近行きつけのバーで出会ってね。綺羅さん。彼女は美術的観点が面白いんだ」

「彼に美術館に誘っていただいたの。とても素敵ね。初めて来たわ。これからゆっくり回るつもりよ」

愛花は瞬きがとまらずにいた。目の前に今しがた座った綺羅と名乗った女性は、愛花が憧れている、といっても自分よりも若い女性ではあるのだが、白黒映画女優の露草宵子なのだ。美しいものが大好きな愛花は彼女のような女性になりたいと思っていた。

「コーヒーをお願いします」

「ここのコーヒーは格別においしいよ。愛花さんも可愛らしい人でね、彼女の音楽観も好きなんだ」

「まあ、いいわね。音楽って心を美しくしてくれるわ。あなた、ハープは好き? 今度彼と演奏を聴きに行くんだけれど、共に行きましょうよ」

「昨日もその話になってね。何曲か教えてもらったんだ」

「ぜひ……」

思わずほがらかで人懐っこい人柄の彼女に愛花は緊張と共に焦燥が出てきて、カップをソーサーにそっと気をつけて置いた。恋をする人がまさか憧れの方と知り合いだっただなんて。

「………」

そして気づいたが、明らかに露草宵子は堂海に好意を寄せていた。潤ったあの肌、水のようなものを感じる。澄んだあの声。うっとりするような仕草のなめらかさなのだ。若さの内側から紡がれる優雅さ。奔放な声音で話す目の前の彼女は、映画での落ち着き払った大人の女性の雰囲気は払拭されており、とても可愛らしい女性だ。

「今日もおいしかったよ。ご馳走様」

「ええ。今日もどうもありがとう」

ずっと愛花は頬を上気させたまま心がどこかに行っていて、ドアが閉ざされ二人が去って行った後に振り向いたオーナーは愛花の目の前に手をひらひらさせた。

「あ、はい」

「うーん。また誰かいい人がいるさ」

「仕方ないです……結婚なさってたんですもの」

やはりオーナーには恋心が知られていた。

彼女はしばらくぼうっとしてしまったが、顔をあげて頬に手を当てた。恋に患うからって、仕事のために気合を入れなければ。しっかり頑張って来てたじゃない。どうしたというの? 聖さんは優しいし薔薇を贈ってくれると言ってくれた。またやっていけるわ。きっとこれからも友情と言う素敵な形で笑顔をくれるのだから。

「露草宵子も彼に惹かれているんですね」

「え?」

オーナーは愛花を見て、今は窓の向こうでお店を紹介されている綺羅の背を見た。

「あ! 本当だ!」

そのまた先は明るいバラ園。輝いていた……。

愛花は美しい展覧物を見上げていた。

美術館の展覧ギャラリー。時々午後の30分休憩にひとりギャラリーやこの辺りを囲う広い林、香水舘やバラ園をふらつく。

現在、一階では二ヶ月前から春の時季の展示物として花と愛をテーマとしたヨーロッパ芸術の美術品が展示されていた。もう少しで入れ替えで次の展覧期間に入る。二階部には常時収蔵品が飾られている。

香水舘では薔薇のアンティークな香水瓶、薫りにちなんだものや古い歴史のお調香用具、蒸留器や花と芸術にまつわるものが展示されている。

《花と愛の芸術》はそれぞれの時代で人々がせつなに感じ取って来たさまざまな愛を形にしたもの。それは恋人だったり家族、場所、愛の形もさまざまに語り継がれた愛の歴史。

静かに見つめていると、彼らの感じた悦びや憂い、怒りや底はかとない安らぎを感じる。時に溜息が出るほど切に心に迫るしあわせに涙さえ笑顔と共に流れるのだ。

微笑む二人の挿絵のされた陶器の大皿の前に来ると、それが聖さんと自分ならと思う。白い庭園は春の草花が咲き乱れ、青い海が臨む。彼女には春の風も抱き合う安心感も感じられ微笑み腕を抱いた。カモメの鳴き声も潮騒も聞こえるようだ。振り向けば、彼がいればいいのに……。

愛花は目を開け、風景に溶け込む愛を見つめた。

彼女は歩いていくと、可愛らしい花のエナメルパリュールを見つめる。八種類の花をモチーフとしたもので、エナメル硝子によってそれらが精巧にして可憐に表わされている。愛花が今回の展覧物でとても気に入っているものだった。ヨーロッパの王家コレクションもので、それぞれがティアラ、首飾り、イヤリング、指輪、ブレスレット、裾留のセットである。説明に寄ると中世のエナメル装飾職人が一人の女性の為に作ったパリュールで、《愛のパリュール》と名づけられていた。

こんなに美しい物を贈るほどに愛された女性……。とても素敵なことだと思った。愛花は憧れを抱き、そしてその繊細な花の美しさに心を透明の水が流れるかのような優しさを感じた。どれもが輝いて悦びに咲き誇っている。これらを身に着けドレスを纏い、薔薇の咲き乱れる季節にあの庭園で聖さんとダンスを踊れたなら……どんなに良いだろうか? そこには季節を愛でる蝶が愛の乱舞を踊り飛び交い、花の蜜をいただく蜜蜂たち。軽快な旋律を奏でられる春の演奏会が開かれる週には誰もがさえずるのだ。小鳥たちと共に。その鮮やかな季節はもうすぐやってくる。緑の木々の輝きに囲まれて。

愛花は夢想して微笑んだ。愛は素敵なもので、恋は心を養う感情だった。美しい笑顔を及ぼしてくれて、そして時に軽やかな舞を踊りたくなるほどの。

その頃、二階展覧ホールにいた堂海はある一点の美術品を見つめていた。

それは女性の身だしなみ用品が収蔵されているコレクションの一つである。化粧箱やメイク用品、櫛や簪、着付け薬容れや用品器、スキンケア用品の瓶、紅容れなど、鏡台や手鏡、硝子の爪研ぎ、中世から近代の女性の美にまつわる用具の博覧だった。それらから派生して特別展覧の場所を設けられたのが香水舘である。あちらにはもともとここに集められていた香水にまつわるすべての物が飾られている。今の時季も春の花々やハーブの天然香水を蒸留器で作られており、自分に合った好きな香水も作れて女性に愛されている。広葉樹の林に囲まれたこの美しい場所を綺羅も気に入ってくれた。

今堂海が見つめているのは化粧用品の器な並べられたアンティークのキャビネットで、そのキャビネット毎とある女性が使用していたコレクションだった。季節やモチーフ、朝と昼、夜に寄ってもそれぞれ違うメイク用品を遣っていてそれらが納められていたキャビネットも違ったので、全部でこの一角には十七のキャビネットがありそれぞれ用品が納められていた。

その内、薔薇とペガサスをモチーフにしたメイク用品の器があり、キャビネット自体は深い群青色のビロードで覆われて銀の百合紋章でボタンダウンされている。黒いビロード幕が黒の薔薇と共に天辺からあしらわれて銀のタッセルで留められていて、その間に見えるのは銀布の内側に飾られた淡い色合いの愛らしい器たちだった。

ペガサスには優美な宵子が重なって、ふと、薔薇たちは愛花の微笑みが重なった。

彼女たちは共に話して一緒にいるととても楽しいし心が安らぐ。

きっと二人とはいい友人になれるだろう。

貴崎昇と屋敷から見渡す海

ここは映画舞台となる崖の上の屋敷内。一室に休憩時の彼らはいた。

「今日は笑顔が多いね」

貴崎が微笑んで綺羅……女優宵子の座るソファ背もたれに肘を乗せた。

「ふふ。分かる? 素敵な人に出会ったの」

「………」

貴崎は瞬きをし、「へえ……」と言ってファインダーを調節し始めた。

「撮影で?」

「プライベートでね。カナちゃんも時々連れて行くバーで知り合ったの。美術関係にとても詳しいのよ。貴崎さんもきっと話が合うと思うわ」

今度、彼の実家の薔薇を見せてもらうことになっていた。

うれしげに話す彼女の項をちらりと見て、貴崎は円卓に腰掛けて調節の終わったカメラを首から提げた。

年齢が離れていながらも彼女に好意を寄せていたのでこれは寝耳に水だった。その相手とは一体どんな若造なのか、いつでもファインダーを通して見る美しい宵子も今目の前にいる宵子も彼を魅了する。

「アモール 愛の叫びは

アモール 海の轟よ

だから二人 強く

だから夜は 抱きしめ合って」

実際もブルース歌手の女優、柳月夜がスレンダーだが貫禄のある眼差しでかつかつとヒールを響かせやってきた。

今は夜。海は暗くて月光の存在で波が浮いている。貴崎は窓辺まで行って気を紛らわせた。

「宵子。あなた、監督が目敏くなってる。繊細な気持ちを込める場面で、まるで愛をさえずる小鳥ちゃんのように歌ってたんだから」

「いけない。出ていたのね」

「恋をしているのね? 誰にかしら」

目敏い彼女が貴崎の背を見るが、彼はこちらを見なかった。

「美術商関係の人よ」

「へえ」

先ほどまで海岸で撮影をしていた。岩陰で歌うシーンだ。凪の海辺には小舟の作曲家がいて、偶然どこからともなく闇から聞こえる声に聴き惚れる。神秘的で、どこか寂しげでそこへ行ってやりたくなるような。

だが、それが先ほど女優が形容したような雰囲気だったので一時リハーサルを休んでいる時だった。

貴崎は屋敷から眺める夜の海を見ては感情をただただ無にしようと思った。暗い海の無限、それはどこまでも夜の内は続き、そしてただただ崖を打つ潮騒で存在を伝えてくる。無心と存在と、それらは闇に一体化となって紛れて恋の感情さえ隠してしまいたくなる。偽って自分を恋などしていないと思ってしまいたくなる。それならば穏やかに過ごせるのだから。愛を知って悦びを知り、そして悲しみを知っては愛を忘れたくなる。一時の情操にしたくないと愛の時間は思うというのにだ。それでも海はそこにあって横たわり、見守ってくれているように感じる。暗くて見えなくてもそこには昼の内の紺碧の海があり、木々の緑が風にそよぎ揺れるこの場所を優しく囲っていた。それらの情景に微笑む宵子がまるで露草のようにふわっと開く花の様で、それでも彼女はいつでも昼の花を代表するかのような女性だ。だからこそいつでもいてくれるといいう安心感と横に寄り添っていてくれると言う優しさを彼女からは読み取れた。貴崎はどういった形にしろ宵子への愛情というものは変わらないのだと思って潮騒を耳に響かせた。

貴崎は室内に戻ってくると宵子がみなに紅茶を淹れてくれたのでそれを頂く。

ブルース歌手が五種類ある陶器の器から一つ選び蓋を開け紅茶葉が薫る。

「うん。良い薫ね」

「いい表情だ」

月夜は撮影されて、すでに貴崎の撮影は息も同然なので気にならなく、むしろ本当に美しく撮ってくれるのだ。

貴崎は黒のタイトなTシャツからがっしりした腕が伸び、どんなロケーションでも命綱もつけずに登って撮影する背の筋肉がたくましい。白髪が多少混じるウェーブの黒髪で、深い掘りの下の眼力がなにしろ強い。一見黙っていると恐い顔と見た目だが口を開けば女性を褒め称える言葉が口をつく。

「やれやれ」

監督が走ってやってきた。

「雨が降ってきた。今日は外での撮影は出来ないから夜間の屋内撮りをしよう。雨音が入らないシーン撮影だから移動して」

この屋敷で作曲活動をする音楽家とその恋人のハーピストは現在他の室内で控えている。ここからはバー[la loar]に集まる面々の撮影だ。

今日は撮影が切り上げられ、車両で一時間半走らせて戻ることになった。

撮影陣や作曲家と恋人、オーナー役はロケ地であるこの屋敷に宿泊している。ブルース歌手役の月夜とフォトグラマーの貴崎もなのだが、先ほど緑森も含めて宵子に誘われ出ることになった。

雨脚は強まり、これから雨の撮影には持ってこいの梅雨が一ヵ月半後に来る。映画の悲しげな設定の部分やセイレーンへの惑わしの疑惑、ポセイドンの怒りをあらわす雷雲の情景に入ることになるが、今は春と初夏の間のとても穏やかな気候だ。

運転好きの月夜と、綺羅に貴崎、緑森が深い緑のレトロなジャガーで進んで行き、高速に乗った。雨は次第に強まり、一言も喋らない貴崎の横顔が時々街頭に照らされる。綺羅は誘ったらいけなかったかしらと戸惑っていた。緑森は月夜と共に前の席でゆったり話している。綺羅は窓を無尽に打ち続ける雨を眺めた。

貴崎はふと見て、無防備で悲しげな彼女の横顔から目が離せなくなった。しばらく、見ていたいと思った。

地下駐車場に到着すると綺羅は堂海と愛花に手を振った。

「お待たせ。降ってきてしまったわね」

「綺羅さん。お疲れ様。予約は取れたよ」

堂海が微笑んでだ。

「どうもありがとう。先ほど電話で話した仲間を連れてきたわ」

ブルース歌手の月夜はもう三十年のベテラン女優で、ブルースレコードも十五枚出している程だ。若い頃は浮名もあって今でも実に美しい。だがやはり普通に顔を出していないので、メイクを変えると全く気づかれないものだ。

宵子をキラと呼んできた青年は品のある顔立ちをした若者で、落ち着き払って衣服もエレガントだ。貴崎はこの青年が宵子の心を捉えたのかと分かった。

つい自然にカメラを構えかけたがそれを下げた。視野の美しい物とカメラを構える動作はほぼ癖になっているので、一般人にいきなりそれをしては場合によって訴えられる。自然に風景に溶け込み撮影出来るプロでもあるからこそ俳優陣も自然の表情でいられるのだが。

堂海は鋭い視線を光らせ一瞬唇をなめ何か黒いもの、鈍器かと思ったがカメラだったものを構えた渋い雰囲気の男を見て、微笑んで手を差し伸べた。貴崎も男らしく微笑んで握手を交わす。

その青年の後ろに恋人がいた。なんだ。相手は女連れじゃないかと貴崎は思って彼女に微笑んだ。美人な子でまるで薔薇をチョコレートフォンデュしたような子だ。ピンクの唇は甘い印象で顔全体の大人っぽい雰囲気からするときっと彼氏に可愛いと思われたいのだろうと思って健気なものを感じた。背も高いので青年と同じぐらいの背だがいじらしくフラットシューズなので少し彼より低かった。貴崎の場合多くの人の表情を撮って来たので一目見て分かる。

一方、緑森レオポードはいつでも一人でどんどん歩いていくので早くもきょろついている。あまり口は動かないが知らぬ間にどこかへ行っていることもある。また緑森が歩き出したので彼らも歩いていった。

貴崎は割りと飲んでいた。酒に弱い緑森はすでに朦朧としている。酒に強い綺羅は堂海と話している。愛花は酒が飲めないので話を合わせていた。丸みを帯びたコニャックを頂く月夜は彼女自身の印象そのもののような深みのある女性だ。

貴崎は堂海に恋をしている宵子が気になり酒をまた傾けた。堂海は彼女とけしかけ合うように微笑んで会話を交わしており、どちらもまんざらでもない。愛花は二人の雰囲気に落ち込みながらもハーブステーキを食べていた。

貴崎の恐い雰囲気に気づいた月夜は一度可笑しそうに笑った。貴崎が見てきて何やら口だけで言ってきている。彼が掛け出しフォトグラマーの頃から月夜は見知っているので貴崎にとっては頭の上がらない女性でもあった。まるで拗ねている所を笑われたのだろう、彼は背を背もたれにあずけて顔を反らした。彼女は彼のタイプはよく分かっているので当の宵子が鈍感だからふふと笑ってやれやれ首を振った。

「うー、貴崎さーん」

緑森が酔っ払って何か言っていて、へべれけなのでほうっておいた。真っ白い性質の頬を酒で染めて笑っている。まだ二杯しか飲んでいないのにこれだ。この前は貴崎が看病してやってえらい目に合わされてからはカメラは少しはなれた場所に置いてある。

「飲んでないじゃないですかーどんどん飲みましょうよー飲んでないじゃないですかー」

すでに告がれたグラスにバーボンを注ごうとするので止めさせて大人しくさせる。

「じゃあ、君は青紫だね」

色の精神面と星座の逸話についてを誕生花の観点から話していた。

「九月生まれのあたしは桔梗だけれど、誕生月の花にちなんだそれらの色のドレスや衣装を纏うとやはり似合うのかしら。もちろん顔立ちは違うし人種が変われば髪の色も変わるけれど」

「着こなしに寄ってやはり雰囲気が似合っていくのではないかしら。好きな色も肌になじんで似合う人になっていくみたいですよ」

「愛花さんはどのような色が好き?」

「茶色が好きです。アンティークな感じや、木の幹の色だし、落ち着いているので」

「確かによく似合うわ。雰囲気がぴったり」

「あたしは一月生まれで水仙です。あの楚々とした感じは好きだわ」

「君の薔薇色の頬は君をいつもエレガントな愛らしい女性にしてくれていて、いじらしさは雪に咲く白い水仙が確かに凛として似合うね」

「まあ、うれしいわ」

また愛花が堂海に頬を染め、月夜が「ふふ」と微笑んだ。

「貴女の誕生花は?」

「あたくしはどの色も好きだけれど、特に緑の木々や自然も大好きね。深い緑を着ることも大好きよ。紫も好きよ。鈴蘭が誕生花で、可愛らしいでしょう?」

「本当だ。緑を愛する人は自然に木々が好きだといいますからね。鈴蘭もそれらの自然の一部です」

堂海は二月の梅やカーネーション。貴崎は十一月の菊。緑森は三月で椿やスミレだった。

花言葉を挙げると、一月は水仙で神秘、尊重。二月は梅とカーネーションで高潔な心、貞節。三月は椿、すみれで理想の恋、美徳。

四月はチューリップで愛の表示、博愛。五月は鈴蘭で幸福の再来、幸福。六月は薔薇で愛、美。

七月は百合、睡蓮で無垢の美しさ、清純。八月はヒマワリで崇拝、敬慕。九月は桔梗で優しい温和さ、純愛。

十月は撫子で変わらぬ愛、思慕。十一月は菊で愛国心、真実。十二月はカトレア、シクラメンで優美、陽気だ。

「花は美しい。俺も好きだ。女性を見ているようで」

「貴崎くんは確かに花や自然のある場所にいる女性を撮影することが得意なのよね」

「女性は花や緑のある横ではとても綺麗な笑顔をしてくれる」

「僕は露草宵子という女優が好きで」

綺羅はぐるんっと彼女らしくない程に真横の堂海を見た。

「デスクトップも白黒の写真は彼女なんだ。《花の戯れ時に》という映画が特に好きで」

誰も彼らが俳優陣やそれに関わるフォトグラマーだと直接言ってはいないが、まさかずっと共にいて綺羅が宵子だと気づいていないだなどとは思わずに愛花も他の者たちもぶったまげた。

「へ、へえ……」

その表情に気づかずに堂海は少年のような横顔で微笑んでグラスを傾けている。

綺羅自身は女優としての自分ではなく私生活の自分のままで関わっていたかったので自分が露草宵子だとは自分からは名乗らずにいたかった。女心として特別視されたくは無かったのだ。

<2>花路麗緒の心の旋律

ブルース歌手役の柳月夜は、音楽家の恋人でハーピスト役の女優、花路麗緒と共に過ごしていた。

月夜と宵子は共演することが比較的多いのだが、麗緒とはあまり撮影を共にしたことは無い。

麗緒はとても静かな性格で、普段もハープを演奏している。宵子もハープ音楽が好きなので二人が共演をする際はプライベートで音楽関係の舞台や演奏会に出掛けるようだ。宵子は誰とでもすぐに打ち解ける性格なのもあって、比較的撮影現場は和やかな空気が流れる。

麗緒がハープの弦を調節していると、月夜はどこかを朧気に見つめていた。

「どうかなさったのですか? どこか、感情が他所へ?」

「ああ、なんでもないのよ。ごめんなさいね」

月夜はわりと鋭い方なので、昨夜酒の場にいて彼らの恋愛模様が見て取れていた。

以前から貴崎は宵子を気に入っているし、宵子は昨日の分では女優と知られない様にしながらも堂海に惹かれており、堂海も宵子を気になっているらしいが、同様に愛花のことも気に入っているらしい。その愛花は純粋に堂海に想いを寄せているらしく、その愛花の気持ちを宵子も堂海も気づいてはいない。貴崎の場合は彼らの気持ちに気づいているらしいが自分が宵子に振り向いてもらえないので珍しく少年のように拗ねていた。

「あなた、今は誰か愛し合う方はいらっしゃるの?」

月夜が麗緒に聞くと、彼女は頬を染めて首を横に振った。

「いいえ。今は憧れを強くい抱いている方がいるのみで……しかし、きっと気づいてはもらえないのだと……」

そっと俯いて弦の作る細い影の波を見つめる。ぽろんと旋律が流れ、爪弾かれてその指を止めた。鳥篭で蝶よ花よと育てられた麗緒は生粋の温室育ちでエスカレータ式の女学園しか出ていない。なので『殿方』にはことさら初心だし、学園での生活やハープとクラシックバレエで培われた感覚はどこか浮世離れしていた。

うっすらとではあるが麗緒は女性に愛を置くのではないかと月夜は思う節があり、それを聞く事は無い。

精細な美貌を放つ宵子と、繊細なきよらかさを放つ麗緒は対比となる印象であり、《月の溜息》や《夢幻のアダージョj》でも彼女たちは偶さかの美しさを称えている。

「麗緒は星光や月の輝きにでも恋をしているんじゃないか。いつも窓辺から見上げている」

音楽家役の俳優、雪原凛弥はあちらのスペースで台本を読んでいる。

彼は現在三十七の年齢で、麗緒は二十三の年齢だ。

役柄では恋人同士だが、凛弥自身は同じ白黒フィルム女優の影森美湖と付き合っている。美湖は今回出演しない。怜悧な性格の凛弥はしっかり者で冷静な美湖と美男美女カップルであり、事務所内でもいつも二人は共にいる。二人とも派手なところへは進んで出たがらずに静かにバーで過ごすことが好きなようで、皆で飲みに誘ってもまず付いてはこなかった。麗緒の場合も酒は飲めないし人見知りをする性格なので昨夜は断りの返事をよこしてきた。未だに彼女の場合は貴崎が神出鬼没に映るようで苦手と思っているらしい。貴崎も言葉巧みにそれとなしに気を遣ったり会話をして麗緒との親交を深めようと努力をしている。

月夜自身の恋愛事情はと言うと、やはり常に誰かがいるのだった。

情操を共に出来る素敵な方なら感性を分かち合って愛情を共有しあう。ただ、若い頃からの結婚と離婚を繰り返してきて今はもうその結婚という形に嵌りたくは無いようで恋人同士の関係で同棲をしていた。子供は一人も出来なかった。

凛弥は撮影時以外ではいつも黒いワイシャツを着てるのでまるで月で出来た影の範囲に溶け込むような男だが、その声は魅惑的で暗がりで聞くとまるで小夜曲のようだった。彼は麗緒とは普段話そうとはせずに性格も全く異なるので、今回の配役に麗緒は不安がっていたのだ。

凛弥は美湖ラブだが役柄と分かれば見事がらりと性格が変えられるが、まだ若手の麗緒は役柄同様戸惑いの顔を時々見せて可愛らしい。だからこそ繊細な恋人役は麗緒に白羽の矢が立ったわけだが元の意味どおりに生贄にされるべく放たれた矢が示して来たようだと月夜に打ち明けてきた。そこまで根をつめすぎるほど恐い人じゃ無いわよと言って上げた。それでも気になって月夜は共にここで寝泊りしてあげて時々共にいてあげている。別に凛弥は性格が恐いわけではない。気も利くし優しいのだが、男性が苦手な麗緒からはすべての男が恐く思えてしまうのだ。

相手もあまりにも大人しいので凛弥も困り果ててどう彼女を扱って優しくしてやればいいのか分からなくなってきていた。なので、月夜がこうやって間に入ってくれていると助かる。麗緒が何か困ることがあるとすぐに聞いてやれるように凛弥も出来るだけ共にいてやっているが、どうも男の自分には打ち解けることに抵抗を覚えるらしい。宵子がいるときは麗緒も安心して時々微笑んだ。

「麗緒ちゃん」

凛弥が呼び捨てではなく呼んできたので、麗緒は背筋をすっと伸ばしてハープから彼を振り返った。どこか優しい声音だった。

「《流れの宵花》弾いてよ」

それは宵子も好きでよく彼女にお願いをする曲で、麗緒自身が作曲したものだ。

まるで夕刻の陽が差し込む川の水面を一片の花が流れて行くかのような旋律だ。彼女のベストCDにも含まれており、時々その場で考えた歌詞もつけて歌ってくれた。

麗緒がうれしくなってはにかみ、向き直ると美声を震わせ静かに歌い、爪弾き始めた。誰もがリラックスをし、瞼を閉じて聴き入った。

《宵花》というのが、流れにたどり着いて自身の所まで来てくれることを願う愛する人の投影と彼女自身の恋心だとは、宵子は知らない。

露草は朝露に寄って花が開く。宵の刻には緑の寝言で青い花びらは凋んでしまう……。夕時なお咲き続ける白い花びらの常盤露草のように何に染められる事も無い人ならば、そんな自分だけの人ならばと想うのだった。しかし、露草の咲く頃に緑や青の鮮やかさを陽に照らされる内に宵子は美しくさえずる。きっと、自分ではない他の人への愛を。麗緒は自分も紫露草のようになりたいと切に思った。それならば共に咲いていられるのだ……。

彼女はまだ、自分の秘密性のある紫色の恋心を抱えたまま。

常盤露草のように本来はアメリカの土地の花であるように自分は元の場所へ戻らなければならないのだという気持ちは募る。

女性だけの世界で、それならばいっそのこと眠ることを覚えた人になってしまいたい。

麗緒は昼下がり、屋敷から出て散策をすることにした。

屋敷の立つ崖の上は囲うように木々があり、その緑の影間から大海が広がり覗いている。鳥たちの鳴き声が何種類も聴こえて潮騒と協演しているようだった。

屋敷は今は白い壁がちらほらと幹の間から覗いている程で、彼女がこの辺りの林散策のために運ばれてきた白馬が歩いている。今日はその馬には乗らずに歩きたい気分だった。

葉陰を見上げると澄んだ青空が光って見える。

この季節は心がただでさえ沸き立つものだが宵子さんともしも愛し合える時を共にしているのならどんなに良いだろうか。彼女と共にいるだけで麗緒はしあわせで笑顔が自然にほころぶのだ。それは木々の下や草地に咲く季節の草花の健気な美しさを見ていることと同じほど心が和む。

麗緒はふと青い小花を草地に見つけ、微笑んで膝を折った。

「露草」

この辺りは時季が少し早いのか、もう露草が顔を覗かせ可愛らしかった。

露草も他の花に見られるように、陽が差し込むと花びらが粒子を纏い、まるでサファイアの粉を滑らかに纏っているかのように細やかにきらきらと光るのだ。黄色い小さな花の部分も愛らしく、花びらや花を支える葉に陰をくっきりと落としている。

高い小鳥の声に振り仰ぎ、キセキレイが流れるように飛んで行った。葉枝から向こうの木々にまで。どこかではルリビタキの鳴き声が聴こえる。山の方かもしれない。耳をそばだてて聞き入る。イソヒヨドリの鳴き声も聴こえた。

彼女は立ち上がると、他にもいろいろな草花を見回した。低木にも花をつけているものもある。生命の勢いを増し始める緑との協演は見事なもので、自然というものは実に女性的、そして野生的でもある繊細な芸術の様だ。

自然のなかにすべての美しさがある。

彼女は花に顔を近づけ微笑み挨拶をした。花が薫るものもあり、光と陰の陰影に花びらを光らせて透かすものもある。まぶしく光る葉には葉の陰がうつり、てんとう虫やモンシロチョウがきらきらとしながら花粉を体につけながらも蜜を楽しんでいた。

土と草の柔らかな薫りは鼻腔を充たし、どこからか薫ってくる一陣の花の甘やかな薫りの正体を探したくなる。

さまざまな蔦の這う木々の間に見える海原は優しい歌に聴こえこの林に響いていた。時々カモメは高く鳴いている。

ばさばさという音で顔を向けると、黒い羽根に陽を白く反射させた烏たちが飛んでいった。カアカアと鳴きながら枝に止まると黒が緑が映える。くちばしで毛づくろいをしながら黒い目で確認しており、麗緒は微笑ましく思って見ていた。再び羽ばたいていく。もしも夕方ならば、水辺から羽ばたいて行く水鳥たちの白い羽根は橙色に透かされて陰影がつき、水もきらきらと光らせて飛んでいくのだ。影の柱を下ろしながらも沈んでいく陽を背景に。

自然を生きる動植物たちと光の織り成す四季の生命、たわむれのなんと素敵なことか。

麗緒はそよ風に頬を吹かれ、しばらくは閉じた瞼をも透かす陽に照らされたたずんだ。波の音、鳥の鳴き声、風の音……。

今に、夜には木々の綴ら織の葉影から天の川の天体を臨む時刻へとなっていく。まるでダイヤモンドやクリスタルを飾り付けたような夜空が。

足音がして、彼女は宵子かと心躍って振り返った。

「麗緒」

それは先ほどまで共に過ごしていた凛弥で、彼女を見かけて歩いてきたのだ。

「珍しいじゃねえか。馬に乗らずに散策してるんだな」

「ええ……」

彼は今回のロケでは屋敷に寝泊りしているのでこの辺りを散歩コースにしている。時々黄緑の木々の先にゆっくりと歩いている白馬に乗る麗緒を見かけるが、その態は実に惹きつけられるものだ。ストレートの長い髪は腰を越えて流れていて、基本的に水色や藤色、クリーム色などの淡い色合いのエンパイア型の衣服を好んで着る麗緒は絵画を見ているような少女だった。髪に飾られた金の簪は陽を受けて時に強く光る。そして横顔の瞳も。彼女は一人付き人が彼女の実家からついて着ているのだが、その付き人と共に馬の手入れをしたり馬装を手入れしたりする姿を屋敷横で見かけることもあった。

「ほら。食べるか?」

「まあ、どうもありがとうございます」

彼は手に持っていたチョコレート菓子を彼女にあげた。それはジャスミンの花をチョコレートに混ぜ込んだもので、彼の恋人である美湖が先ほどの昼に彼に皆で食べるようにと送って来てくれたものが届いたのだった。他にもオレンジピールやミント、薔薇の花びらが入ったものもあるがそれだは屋敷の一室だ。

「どうだ? 撮影の方は」

「少しずつ慣れて来ていると思います。きっと、心が落ち着いてきたのかと」

「それは良かった。分からないことは何でも俺に聞いて頼ってくれていいんだ。映画の内容と同じようにな」

「心遣いしていただいて申し訳ないわ。あたしは何も至らないことばかりなのに」

「そう気を張り詰めることなんか無い。俺だって不安なことなんかあるものだ。大丈夫さ。若い頃に始めたことなんて誰もが同じことを感じて慣れて行くんだからな」

頼りある目で男らしく微笑んでくれた凛弥に彼女は頬を染めて微笑んだ。

「お前には助言してくれるみんながいる。もっと気を楽に麗緒らしい演技をしてもいいんだ」

「はい……」

頬に手を当てて微笑み俯いて、淡いピンクの頬に白い陽が差した。彼女を囲う草花の様子は優しくて、凛弥は目が離せなくなっていた。

「!」

パアン

「あ、ごめんなさい」

麗緒は反射的に驚いて口づけをそっとしてきた凛弥の頬を張っていた。

「俺の方こそごめん……」

何故自分が彼女の唇を奪ってしまったのかと思ったが、それは簡単なことでもあると思った。麗緒は純粋で、とても美しいナチュラルな少女なのだ。それは当然自然的に惹かれてしまい、清らかで静かな心を持つ彼女にふと触れたくなってしまう純粋な気持ちだった。

「……あたし」

初めてのキスを奪われたショックで麗緒は俯いて涙がきらきらと落ちはじめて、凛弥は驚いて慌てた。

「麗緒。申しわけ無い。まさか泣かせたなんて」

「宵子さんが好きなんです」

「え……?」

俯いたままの顔が髪であまり言えなくなり、そのシルクのような髪に滑らかに陽が差して、波の様に流れて顔をあげた時には目を紅く染めていた。

「何でも、ありません」

彼女は嗚咽をもらし走っていってしまい、凛弥は動くことが出来ずにただただその背を見送るしかなかった。

とらわれた心

セイレンは美しい衣装を纏う。そっとその裾を引き寄せた。薄絹を返してそよそよと風に吹かれ腕を広がる。妖しげなその紺碧の瞳は、それでもそこはかとない儚さを秘め静かに光っていた。

繊細な声で惑わすのは、悲しげな声でおびき寄せる旋律。青の海はどこまでも濃い青で、今にも吸い込まれてしまいそうなほど音楽家の瞳には映っていた。小舟は静かに浮かび、波さえ滑らかにたゆたう。黒髪がさらさらと涼しい潮風に流れて行き、白いシャツを透かす陽は南にも反射して彼の瞳に眩しく跳ね返っていた。

音楽家は日々惑わされるその幻の声に瞳をゆらゆら揺らし始め、とたんに掻き鳴らされ爪弾かれた旋律ではっとして背を上げた。

崖の上に恋人。彼女が竪琴で奏でる。すべてを映しこむかのように、音色に変えて掻き乱す。幻惑の謎の歌声と交わり回転して彼を困惑させ、神秘となっては彼の脳裏に繋がって水面の先に美しい女が微笑しており飛沫が上がった。

ザンッ

気泡を白く渦巻かせ、青い海に白い彼のシャツと頬、黒い髪がゆらめき沈んでいく……。岩場のセイレンはまるで狂ったかのように美しい声を響かせ喉を振るわせては、愛の為に創り出された星の紡がれる音楽家の曲を奏でる恋人は爪弾く……。青い海原を見つめながら、だんだんと静かな旋律へと戻って行き、表情の無い顔立ちが地平線を眺めた。長い髪を風が揺らし、その先に青の海を透かしていた。時々、風に吹かれた花びらや木の葉が薫りを伴い流れて行く。

堂海は人魚の絵が飾られるリビングの一角を見て、硝子に写った姿がふと目にが入った。

それはウォーターハウスの描いたセイレンで、少女たちが男を海へ誘おうとしている絵画だ。それまでは日常的に目にしていた絵画で、その横には白い薔薇アイスバーグとシュネービッチェンが飾られている。その器に映る自分の影、額縁の硝子面に映る自分……そのセイレーンの絵画は映りこむ自分を海底へと誘うかのように思え、薔薇の棘が林を作る器にはその格子に囲われ出られない自分が強く重なって眩暈を覚え、額を押さえると横のソファに座った。

一体なんだというのだろう? 幼い頃からとらわれるこの感覚は。自分は自由に行動していて仕事も順調だ。小さな頃からやりたいと思った趣味はお菓子作りでも歌作りでも思うままにやってきた。大好きな花を愛でては四季を楽しんで。

何か記憶に自身がとらわれた様なことを忘れていたことでもあったのだろうか? 何時ごろからこれらの感覚に陥るようになったのかははっきりとはしなかった。その理由を解き明かすことが出来れば良いのだろうか。

「こんな時刻から眠っているの? 聖」

姉がやってくると彼女は紅茶のカップを持っており、入り口から進んでくると自分は飲まずに彼に飲ませることにした。

「いいの?」

「また淹れるわ。どうぞ」

「ありがとう」

彼はありがたくいただきカップをテーブルに置いた。

「きっと二日酔いなんだと思う。昨日は結構遅くまで飲んでいたんだ」

昨夜は結局真夜中の三時まで綺羅の仲間と共に飲んでいた。愛花は翌日仕事なので夜の十二時には帰っていった。彼は記憶が飛んでいて、目覚めたら自室のベッドに眠っていたのだった。それはわりとよくある事で、いつものことでもあった。だがきっとそれと硝子にとらわれる感覚は別物だ。昨日は友人となった彼らと楽しく語らって過ごしたし、何の問題も無かったはずだ。

「ゆっくりしてなさい」

「うん」

「音楽はかけないほうがいい?」

「いや。かまわないよ。この前友人からいただいた音楽が聴きたいな」

それはリビングのスピーカーの上に置かれており、最近はよく聴いていた。

「確か今度の休みはハープを聴きに行くって行っていたわね」

「ああ。この前知り合った友人が誘ってくれてね」

「どんな人? このCDとカセットをくれた子はとても良い子だって言っていたわね」

「その人も素敵な人だよ。どっちも女の子なんだけど」

彼は誰とでも友達になりたいと思うので、愛花の恋心にも気づかないし、宵子自身に特別惹かれ始めている事にも気づいていない。女性とも仲良くする事は彼からしたら極普通の事だし、それがすべて恋心に行くことは滅多に無い。また、宵子自身は少しずつ自分の心に気づき始め、彼をもっと知りたいと思っていた時だった。今は彼は宵子とも愛花とも友人だという感覚だし、とにかく共に過ごしていたかった。宵子自身は何の仕事をしているのかはその話にはならないので聴いた事は無いが美しいものが好きなところは合う。

愛花もハープを聴きに行くことは今までなかったので楽しみにしていると昨夜話していたのを覚えていて、愛花自身はサックスを学生時代から吹いていると言っていたから今度聞かせてもらうことになっていた。どこか落ち着き払った外見の愛花には確かにサックスがよく似合うことだろう。凛とした佇まいは時に彼から見てもかっこ良い、と思うことのある子だった。不思議な魅力のある子で、とても女性らしいと言うのにどこか中性的な美貌が愛花には備わっていた。あの涼しげな瞳が焦げ茶色に透かされ光ると一気にエレガントになる。

彼は思い立ち、立ち上がるとフレンチ窓を開け放ってテラスから薔薇の庭に出た。

微笑みながら愛花の雰囲気に合う薔薇たちを選んで行った。また明日の朝につぼみの物も含めてまとめよう。

午前十時ごろのゆるい日差しは乾き始めた朝露に蕾や少し開き始めた薔薇の花びら、深い緑の葉や蔓を光らせる。鋭い棘はそれもが主張してくるように尖り、自らの咲かせた薔薇の美しさを見せてくれていた。なんと可憐な花の世界だろうか。彼は薔薇を見る毎にうれしくなって微笑んだ。薫りを楽しみ、そして挨拶を交わす。

窓からはゆったりとした曲が流れた。薔薇たちの横には愛花の恥らうようなあの微笑が浮かぶようだった。彼女には深い色合いのローズピンクの薔薇が似合う。

姉は音楽を室内で楽しみながら薔薇の風景を楽しみ、紅茶の繊細なカップを傾けた。

凛弥は海から小舟に上がって髪を掻き上げて崖の上を見た。麗緒は竪琴を横に置き、遥か上の遠くから凛弥を見た。その目はとても静かで、そして考えは読めなかった。彼は困って顔を戻し、監督がボートでここまで来るのを見た。

「タオルだ」

「ありがとうございます」

彼は顔を拭いてから白いワイシャツを放って髪を拭いた。しばらくは撮影が済んでからも泳いでいたので今は体力を戻すために飲み物をもらって小舟に揺られた。宵子は実際はここからは見えない岩場のところで撮影しているので姿は見えない。

監督も移ってきて彼に籠のなかのビスケットにチーズやレタスを挟んだものを渡してそれを共に食べた。

「昨日は飲みに行って楽しんできたみたいだよ。四人とも」

「らしいですね。俺は昨日早めに眠ったがどうやら飲み組は深夜まで続けていたらしいので」

青い海は緑の木々が鮮やかな岸辺と砂浜のコントラストが青空によく映える。監督の服をばたばたと風は揺らしていた。

「風が吹き始めたな。そろそろ戻ろう」

「ええ」

ボートに小舟を繋いで二人はボートに映り、フォトグラマーの貴崎は先ほどから撮っていた写真を画面で確認していた。白い線を引いてボートは岸まで戻っていく。カモメが向こうを飛び交い、悠々とトンビが風に乗っている。

「麗緒ちゃんと何かあったのかい」

「え?」

「演技に何か真に迫るものを感じたからね。なんというか、深みが出てぐっと引き立って」

凛弥は何も言わずに、ふと視線を上げてきた貴崎が言った。

「この色男は、何か恐がらせる事でも言ったのか?」

「まさか。あんたが思うようなことじゃない」

「へえ」

ざんざんと大きく揺れながらボートが進むと、細かい飛沫を上げながら青い海を透かす情景を貴崎が撮り始めた。

監督も凛弥も掴まっている事に必死だが貴崎は違う。どんどん撮っていた。

晩春からの季節の変わり目

麗緒はドキドキして胸部を押さえていた。空を背景に緑が揺れる車外には初めて会う殿方と綺麗な女性がいて、宵子さんが挨拶をして短い会話を楽しんでいる。

宵子は車内にいる麗緒を振り返り微笑んで、彼らが彼女を見てきた。ドキッとして麗緒は会釈をし、紹介される二人も微笑んで会釈をしてきた。

彼女はドアを開けて出ると、手を揃えて歩いていく。

これからコンサート会場でハープの演奏を皆で聴きに行くのだ。いつもは宵子さんとのデートと楽しんできた麗緒だが、今回は緊張してまともに会話が出来るかどうかさえ分からない。

「美しい方だ」

堂海は微笑んで握手の手を差し伸べ、彼女はレース手袋の手をはっと上げて彼を見て手を取って握手を交わした。

「彼は堂海さん。彼女は愛花さんよ」

綺麗な女性に麗緒は笑顔がこぼれて握手を交わした。

運転席から運転手役を買って出たのが凛弥だった。珍しく誘いに「行く」と言い、麗緒は多少困惑していた。

美青年が出てきたのでつい愛花の視線は釘付けになって、彼が俳優だったのでさすがに露草宵子さんだと思った。

女優陣はというと割りとメイクを変えていたり声音を普段仕様にしているだけで気づかれないものだ。

何故それならばサングラスを填めてなおも綺羅が宵子だと分かったのかは、愛花自身にも分からないことだった。

コンサート会場の建物に入って息、開演にはまだ時間があり、彼らはカフェに入ることになった。その横には緑の中庭があり、芝も敷詰められている。

麗緒は微笑んでそちらへ歩いていく。彼女はこの場所がお気に入りである。広めのその中庭には様々な種類の高木や低木が植えられていて、冬に来る風情と今の初夏に向かって行く季節に訪れる風景とは変わってくる。芝では無い草地の下には土に四季折々の野生で生える花などが埋まっており、春の花、夏の花がそれぞれ楽しめた。

枝垂れる枝に触れて、彼女の頬に光と葉の影が差した。滑らかな髪を流れさせる。

「美しい方……」

愛花は見惚れて微笑んだ。

ハープの演奏が始まる時間が近づく。彼らは移動して行き会場へ入って行った。

麗緒はいつものように宵子の横に座り、麗緒の横に愛花が座った。宵子の向こう側には堂海が座り、その向こうに凛弥が座る。麗緒がまた彼女の肩に甘えて微笑みこめかみを乗せると、腕に手をくるませた。

「姉妹のように仲がいいんですね」

くすりと微笑ましく愛花が言い、あの話を聴いた凛弥は視線だけで彼女を見た。堂海が微笑んで言う。

「良いことだよ」

「………」

麗緒は閉じていた瞼を開き、表情が恐いほどに途切れた。暗がりで。宵子の体が一気に上気したからだった。

彼女は顔をあげて暗がりの宵子を見て、それは堂海という男の人が彼女に話しかけた途端のことだった。麗緒が小さく会話をしあう二人を見ると、一気にもやもやして焦燥した。宵子さんには恋人がこの二年間いないようだったから、とても素敵な方だしもとより男性には興味がなくて同じ性質の人なのだとばかり思っていた。ゆらゆら揺れる瞳で彼らの笑い合う横顔を見て、どんどんと彼女は青ざめて行った。冷たい頬に手を当て、静かに背を座席に預ける。

「………」

俯いたまま、泣きたくて仕方がなくなってしまった。ハープの演奏をまた二人で聴く事を楽しみにしていた。最近のロケでは神経を使ってばかりいるので、心が安らぐはずだった。凛弥も細かく気を遣ってくれて逆に申し訳なさを感じていたが、彼も演奏を聴きに行くといった時は素直に彼に対して抵抗は感じなかった。少しでも男性恐怖症にならないようにと心配してくれているし、月夜さんもよく隣にいてくれている。

それが、まさか今日一番大切な友人の宵子さんの恋心を悟ってしまっただなんて……。耐え切れずに麗緒は涙が伝い、ぽたぽたと流れ始めた。淡く薄手のシフォン生地にどんどんと落ちていく。真っ白い手の甲にも。

「まあ、どうなさったの?」

愛花は驚いてレースのハンカチで拭い始めた麗緒を見た。

「いいえ。何でもございません」

宵子も驚いて彼女の顔を覗きこみ、優しく聴いても「大丈夫よ。ありがとう」と言いわけを言わない。

凛弥は渋い顔をして唇を親指でなで、低くうなった。どうやらレズビアンらしい麗緒の気持ちを分かっているので何か言ってはやりたいが、男の自分が下手に何か言えるものでも無い。

「ごめんなさい。実は、これから演奏されるハープの演目に少女の頃覚えるのがとても厳しかったものがあって、その時の悔しさと大変さを思い出したら……つい涙がこみ上げてきてしまったの。それだけ」

「君もハープを演奏するんだね。きっととても繊細で素敵な音色が紡ぎ出されるんだろう。こんなに透明感のある方だ」

堂海が優しく微笑んで言い、麗緒は顔をあげてその包容力ある彼の笑顔に頷いた。

「どうもありがとうございます……」

凛弥はどうやらこの堂海という青年が温和主義者らしいので安心しておいた。麗緒は頬を押さえ微笑んでいる。彼には人の心を癒す何かの雰囲気があるらしい。声も落ち着き払い、三十七の自分よりは当然若いだろう割にしっかりしていた。

それは常に堂海が人を傷つける事が嫌いな性格で、気を配る言葉を考えながら生きているからだった。だが鈍感なところもあるし、その部分が知らぬうちに周りの人間を密かに不安がらせてしまうこともあるのだった。自分の恋心や周りの人の恋心に気づかずにいる今の状況もだった。

今日のハープ演奏は民族音楽による古典ハープで、《魂の旅路》と銘打たれている。巨大なハープに限らずロマ系や北欧系、島国の楽器、シタール、竪琴や琵琶、リュート、ハープオコード、オートハープ、それに不思議な形態の音楽に合わせられ、和洋調の曲が奏でられるのだ。ハープに限らず世界の楽器の音色に触れられるのだった。

麗緒もまたグランドハープ、ライアーハープ、ケルティックハープ、キンノールハープ、エスニックハープと奏でる。麗緒の織り成す超絶技法は聴き惚れる。

ハープときたら歴史も長く使用されて作られてきた国も多く本当に様々な種類がある。

サウル、ゲルトナーライアー、ローズライアー、バイオリンウケ、ヒルカントリーハープ、ウケリン、ハワイアンハープ、ハープチター(ハープオコード)、ケルティック・アイリッシュハープ小型(34弦・膝のりラップ、チェルシーハープ、ラビア、ザナブ、バクタワハープ、ベイビーハープ)ボウドハープ、バイオリンハープ、キンノール型、グランドハープ(47弦)、ネベル型、エスニックハープ(暗い音)、サルテリー、トレモロハープ、マーキソリン、ピアノリン、キタラ、りら(らいあ)10弦でハープ原型、ストレイヒチター、キンネレテ、ネベル、ダブルアクション、ダビデの竪琴、アルパ(パラグアイハープ)、ハンマーダルシマー、センバロン(ツィンバロン)、ヤンチン(洋琴)、サントゥール、プサルテリウム(一部)ルネッサンスハープ、ペダルハープ、ノンペダルハープ様々だ。

公演が始まり、一気に日本と異国情緒の絡み合った曲が流れる。暗い感じの紅と紫が流れる照明がめぐり、どこかそれは宇宙に感じるような壮大さを感じた。

宵子はふとあの《月光の舞い》で見かけるダンサー風の女性客を思い出した。彼女もこういった風の曲をかけていた。それは魂の流離い、放浪の一時……。舞台に浮かんだ。その女性がタンバリンを打ち鳴らして踊る姿が。いつも宵子は演奏を聴いている時に麗緒の手を合わせるのだが、その柔らかい手に手を重ねた。麗緒も一度宵子の横顔を見つめて、舞台を見る。

愛花はそっと、先ほど泣いていた麗緒を見つめた。

「………」

視線を落として思う。きっと、もっと他の意味があったのだろう。彼女のことは初対面でよくは分からないけれど、あんなに美しく微笑むことが出来る情緒の人だ。なぜか、彼女のことをもっと知ってあげたいと心が優しく愛花に呼びかけてきたのだった。その胸の内がゆっくりと鼓動を打った。

「今日は疲れただろう。ゆっくり休め」

麗緒は屋敷のテラスで一人、泣きながら海を見つめていた。これから夕暮れに向かっていく時間帯、心が張り裂けてしまいそうだった。宵子の心がここには無い。その事が辛くて、殿方にひたむきに向かっているのだと分かって。

「雪原さん……どうもありがとう」

ハンカチを受け取り、顔を拭った。

そんなに泣き濡れて……と凛弥はすでに水分まみれになっている彼女の悲しみに暮れてゆがむ顔を包んでしっかり拭いて上げると抱きしめた。麗緒は暮れ行く空の色に包まれ始めて、声を上げて泣き始めた。

頭を撫でて上げてしばらくずっといてあげた。

夕焼けは屋敷を背景にする山々の稜線を染めつくし、ふもとに黒く巨大な影を染み込ませていく。優しい色合いから刻一刻と様変わりして行くその情景が泣き暮れて落ちてゆく麗緒の感情に思えた。愛の形だけは変わらずに、ただただ悲しみだけが濃くなって行く。

空は紅に染まって行き、大海原は寄り濃く色は沈んで彼女の涙が溜まって行ったかのようだ。

春の夕暮れは極めて強い色を発する時間は少なく、後は品のある朝焼けの様な淡い薔薇色へと変わっていく。その頃には麗緒の嗚咽は小さくなって行き、成りを潜めていった。藤色へと移り変わる天体。銀に光るその宵の一つ星。

少しずつ、彼らが抱き合い眺める天と海は澄んだ群青色へと変わって行く。

「宵子さんが微笑んでいるみたい……この時間帯の宵の月を、とても愛しています。春の幕が下りて初夏の声が聴こえ始めるこの季節は……」

彼女はよくこの部屋でこの時間帯から一番星を見上げ始め、静かに光り輝く星がどんどん多くなって行く様を見ていたのだ。夕紫から澄んだ青へ変わって行く空の星に愛する女性を重ねていたのだと分かり、恋に破れた麗緒の腕を持って離れさせると小さく微笑んだ彼女の額にそっと唇を寄せた。

「ロケの時はいつでもここ貸してやる」

「ふふ。ありがとうございます。落ち着いてまいりました」

「よかった」

しばらくは二人でテラスの白さえ染める群青さえもどんどんと夜の色へと変わって行く天体の様を見つめていた。

薔薇の庭園

緩やかな時間が過ぎていくと、だんだんとそれらの静かなものが至極当たり前になってくる。薔薇の囁き、薫りの一筋、光の与える恩恵、一つ一つの細やかな摂理が読み取れるようになるのだ。生命というものは全てが繋がっている。それらを風や光が間を縫ってやってくる。そして伝えてくれる。音に乗せたり、薫りや明暗で。節々に宿る魂は全ての物に悦びを称えている。自然におわす神々の愛に充たされて。

そこはまるでローズガーデンに来たかのようだった。広い庭に植えられて優雅に彩る薔薇はどこを見てもまるで夢の国である。薔薇の植えられた下には季節の花々も広がっていて、まるで自然の場所に薔薇が咲き乱れているかのように思えるほど自然体で。

堂海家は柔らかな色合いの外壁に深い蔦や蔓薔薇が這い、丸い窓を囲っている。一階の扉窓はアーチ型がほとんどで、一番大きな窓はリビングへと続くテラスが広がって柱で支えられた葡萄棚が今の時季は身はなく這って、光が影と共に差し込んで床にゆらゆらと絵を描いていた。

薔薇のよく映える洋風の家で、そこまでのアプローチには果樹や花のなる潅木や、枝垂れて屋根になるような木々が植えられてとても涼しかった。

薔薇はどんどんと蕾と開花が緑の葉の間を咲き、下に落ちた花びらはそれぞれの色で下部に咲く季節の花を愛らしく彩っていた。まるでそれらの花びらのベッドやソファでくつろぐ花たちに思える。

綺羅は薔薇に微笑んで一つ一つの薫りを確認するように楽しんでは、まるで薔薇の精のように光を味方付けている。

「綺羅さん」

彼女は呼ばれて振り返った。

丸い窓から堂海が言った。向こうはキッチンがあり、飲み物を用意しているのだ。

「紅茶かコーヒーか、それともこの前乾燥させて作った薔薇茶もあるよ」

「まあ。薔薇茶でお願い」

彼は微笑んで頷き、引いて行った。陶器の器からさじで掬い出す。

綺羅はまるで少女のように薔薇の花びらを拾い集め始め、それでも品よく膝を折っては自己のヴェールにそれらを集めていく。それぞれは違った薫りをさせるのだから花というものに魅了されてやまない。

先ほど摘んできて薫りの高い花びらを浮かべたローズティーを庭のセットで頂きながら、ヴェールからテーブルに色とりどりの花びらが降り広げられ彩っていた。

「花って不思議ね。生命を全うするために生きていて、それで何年間もずっとそこにあり続けるのよ。植物の世界の寿命はとっても永くて松も杉も木も何百年も続いて生きる。肥沃な土地では千年以上生き続けている木々の森がある。花の生命も土で眠って生まれて咲いて、四季がめぐって再び球根から芽が出て何年間も……とても強い生命力を本当は秘めている。乙女のような愛らしさの内側には。光や輝きや、月光さえも照らしてくれている」

彼女は花びらを弄びながら、その瞳は滑らかに光っていた。

「あなたが言ったように、花の眠っている時間は夜の鼓動を落ち着かせるのね」

初めて会った時の話を堂海自身が覚えていたわけではなかった。酒の力はそれほどに強かった。それでも綺羅と薔薇の記憶が包む。

朝、麗緒も誘ったのだが彼女はただただはにかみ遠慮してきた。きっとこの場所でハープを爪弾いたらとてもいいだろう。薔薇たちも悦ぶのではないだろうか。夜のさやけし時間帯、月光に照らされて神秘の音を導き出す姿が浮かんだ。

綺羅は堂海が庭を見つめる横顔を見つめた。

「………」

もしかしたら、彼女自身の心にかけがえの無い人になりかけているのかもしれない。こんなに美しい薔薇を育てている人だもの。素敵なこれからが待っているのではないか……思わずにいられない。綺羅は花びらを見つめ、しあわせで微笑みティーカップを傾けた。

夜に突入すると、彼女は薔薇リキュールを頂いた。キャンドルの灯が黄金色に光る。今日はとても綺麗な月が昇っていた。

キャンドルに照らされる綺羅の顔立ちはとても静かで、まるでクラシック音楽を人にしたような不思議な魅力があった。堂海は美しく綺羅が瞼を綴じ思わぬ美声を響かせたので、グラスを手に歩いていくその背を見送った。

「[children of the night]のコーラス」

彼女は薔薇に触れながら暗がりをキャンドルがところどころ照らす間を歩いて行き、その声はなりを潜めて行き表情の無い顔が静かに彼をあちら側から見た。薔薇リキュールのグラスはキャンドルの灯が跳ね返りその先に彼女の白い手と薔薇を透かし、彼女を群青の夜の薔薇と深い緑の葉が囲っている……。

堂海はグラスを置き立ち上がり、そこまで進んでいた。そこまで来るとふっと薔薇が薫り、柔らかい手を取って優しく包んだ。彼女に視線を落とし仮面のような顔立ちがそこにはある。堂海は頬に手を添え、更に手を両手で丸め込んだ。

堂海は目を開くと、そこは庭の向こうにある小さな東屋だった。薔薇に囲まれてそれらが壁になった場所で、朝露にそれらの花々は光っている。頭痛で頭を抑えて肘を突くと、顔を向けて口をつぐんだ。

綺羅は頬の下に揃えた手を添え眠っており、髪は石のベンチからゆったりと下がっていた。頬は淡いピンク色の朝日が差し込み、薔薇のようだった。

とてもドキドキしたが、堂海はすぐに後悔の念に追いやられて頭を抱えた。記憶をたどりどうにか思い出した断片毎に綺羅との口付け、それ以上の時間が薔薇の薫りむせ返る間で導かれ合ったのだ。

友人以上に確かに思い始めていたが、だからといえそれは関係を結びたいということではなかった。彼女への尊敬の念や女性として大切にしたいという気持ちが強くなったものであり、触れがたい物まで感じていた。

綺羅は瞼を滑った朝の光に目を開き、手をついて起き上がり堂海の顔を抑える横顔を見た。彼は緑の枝垂れる木を背景に光の柱を斜めから受ける間にいて、その葉枝をゆらゆらと幾つもの陽に影と光のカーテンを広げて彩っていた。綺羅は頬を染める。

堂海は愛する妻と子供の顔が浮かび、手から顔を離して起きている綺羅を見た。朝日の満遍なく降る薔薇の生垣を背にする彼女を。きらきらと光り輝いていた……。

「綺羅さん、僕は」

綺羅はその胸部に頬を寄せ抱きつき、堂海は胸が鼓動を打つのを目を硬く綴じ、開いた。

「結婚してください、堂海さん」

堂海は背に手を当てられず、彼女のシャンプーの薫る髪を見つめては歯を噛み締め、そっと腕を取って離れさせた。

綺羅は胸を高鳴らせて彼の顔を見つめた。

だが、堂海は首を横に振り、綺羅は目を一度見開いてゆらゆらと揺れる視線で微笑んでいない彼を見た。

「それは……出来ない。綺羅さん」

「……何故?」

堂海は顔を反らし、綺羅は悲しくて横顔を見つめた。

「結婚しているんだ」

「………、え、」

しばらくして瞬きを繰り返した綺羅は、唖然としてとまらない瞬きの先に映る堂海が後悔の念に打ちひしがれる前にそれを耐えて手だけを強く握っている姿を見て、だんだんと睫に視野が遮断されていくことはなくなり、唇を閉ざした。

「………」

綺羅は視線を落として立ち上がり、テーブルの上の腕時計とヴェールを掴んで走って行ってしまった。

「綺羅さん!」

彼女は目元を押さえながら涙を陽に光らせ走って行き、門まで越えて走って行ってしまった。何も考えたくなくてひたすら走って行き、バスに飛び乗って座り、顔を抑えてうずくまった。

自分だけが勘違いをしていたのだ。彼はただ皆と同じように友人感覚で関わっていただけなのだ。彼にはまさか妻子がいて、それだから誰にでも平等に優しくて、それがこんなにも罪なことだなんて……綺羅は背を泣き振るわせながら動けなくなっていた。

あんなに優しく抱き寄せてくれた。柔らかく当たってくれた。愛があるのだと信じていたというのに。

「ああ……なんて事」

つぶやいて、額を押さえた。

悦びと後悔

月夜はダークチョコレートクッキーを頂いていた。珈琲の風味によく合う。

麗緒はソファにしなだれて顔は見えなかった。長い髪はまるでヴェールのように流れて柔らかい薔薇が飾られている。最近は落ち込んでいるのでずっと共にいて欲しいというので一緒にいてあげている。

「月夜さん」

彼女は膝に頬を乗せてきて、月夜は微笑んで髪を撫でてあげた。

「本当、甘えん坊さんね」

いつも宵子にも甘えていた。彼女は悲しくて瞼を綴じる。

「麗緒。電話だ」

ハンドバッグに入れられた携帯電話が鳴ったらしく、凛弥が台本から顔をあげて手に取る。

「どうもありがとうございます」

麗緒は電話を受けた。

「はい。もしもし」

「こんにちは。レイさん」

レイという名は彼女の通り名で使っているもので、本名の五月女小鈴から読み方を変えて呼ばれているものだった。

「愛花さん」

彼女はあの綺麗な顔立ちの愛花を思い出し、柔らかく微笑んだ。凛弥は上目でちらりと見てから視線を戻した。

「あなたと無償に話したくなってしまって」

「まあ、わたくしと?」

あまり慣れていない人と話すことは苦手だが、うれしくて彼女は椅子に背筋を伸ばし座って落ち着いた。

「もしも、時間が空いていることがあったら一緒にお食事はいかがかしらと思ったんだけれど……」

彼女は室内を見回し、月夜は微笑み、凛弥は台本を先ほどから読み込んでおり、再び顔を戻した。

「いつお休みを取れるかしら……近いうちには大丈夫と思うの。お誘いいただくなんて、とても素敵。うれしいわ」

愛花もうれしくなって微笑んだ。彼女のことはどこか守ってあげたいと思う部分を感じていたのだ。

麗緒は今度会う約束をし、連絡を終えた。

顔はうれしくて微笑んでいる。頬に手を当て、くすりと微笑んだ。

「お友達からお電話?」

「ふふ。はい。とても綺麗なお方で、まなざしの本当お優しい女性」

「あの美人な子か。ハープを聴きに行った」

「演奏会、よかったらしいわね。世界のハープが揃ったもので、巧みな術が垣間見れて。よかったわ。久しぶりにあなたの笑顔が見れたわ」

月夜は頬を撫でてあげてから凛弥を見た。

「最近はこの子のボディガード役だったから、ちょっと寂しいのではなくて?」

「え、いや……」

凛弥は顔を俯けてしまい、月夜は綺麗な片眉を上げた。麗緒は先ほどからうれしくてそわそわし、櫛で髪を梳かし始めている。彼女はこのどれくらいかを見ていると良くも悪くも精神を落ち着かせるために髪を梳かし始める。

あの冷静な凛弥が乙女に惑わされているのだろうか?

愛花は自室で電話を切り、椅子から立ち上がった。こげ茶色とシルバーの太いストライプ柄の壁は実に落ち着き払った室内で、群青ビロードの幕が掛かっている。黒で統一された低い高さのロマンティックな棚には銀の蝋燭たてや美しい箱が並び、この前コンサートで購入した音楽をかけている。夜の帳の落ちたこの時間帯。

CDを聴いていて、麗緒のハープもぜひ聴いてみたくなった。あの繊細な指先で創り出される世界観に取り込まれて肌に感じてみたかった。

窓に枝垂れる木枝は木々を薫らせる。

この辺りでは薔薇の時季の到来を告げている。美術館のある林はまだ涼しいので、薔薇の開花が見所を迎えるのは少し後になる。窓辺に立ち夜を見る。全てを染める時間帯。

強く麗緒の印象が脳裏に焼きついていた。あの澄んだ小さな声。何かを帯びる妖しげな瞳に宿った光。何よりも植物に触れる微笑みの彼女。もっと知りたい、というなんとも謎めいた感情は深く愛花の心に爪痕を残し、心毎胸部から抜き取って連れ去っていくように思えた。むしろそれを望む感情がそっと横たわる。抱きしめてしまいたい、と思うような。持ち去ろうとする手も動かせ無いほどに強く抱きしめてしまいたいのだと。麗緒から落ちた涙は忘れられない何かを彼女に残し、感情を困惑させた。純粋な部分と反する何かの印象。彼女は透明でしか無いと分かっているのに。

「きっと……」

愛花はつぶやいた。

自分の心を映して染色しているのかもしれない。それは濃い色ばかりを寄せ集めた草木染のように純白な麗緒をめまぐるしい自分の色で染めてしまいたくなって。彼女の美貌は愛花自身に微笑んでもらいたいと思った。あの繊細な美しさがいたずらに微笑むことがあったらどんなに自分の心は驚きを表すだろう?

そのとき、着信音にしている音叉が鳴り響いた。愛花はそちらを見て歩いて行き電話に出る。

「まあ、レイさん。……本当? それはうれしいわ」

愛花は麗緒が待ち合わせで八時と遅くなるが明日の夕食を共に出来ると言った。

その頃、綺羅はバー《月光の舞い》に来ていた。

「そんなに飲んで、映画会社がいくらゆっくりした撮影期間を設けていると言っても、ロケの間は」

「でも飲みたいの」

綺羅は顔に下がってくる髪を簪でまとめていて綺麗な項さえ高潮するほど飲んでいた。酒に強くなった綺羅は記憶をなくす事も無いが今日は飲みすぎだ。

「怒りはあたしの勝手なのかしら。彼がずっと恋人もいずに独り身だと思っていたの。彼女を連れてきたことさえ無かったしましてや妻や子供がいたなんて思いもよらなかったわ。舞い上がっていたのよ。まるで少女みたいによ。共にいてしあわせだったし運命を感じてたんだと思うわ。きっとこれからこの人といたら良いだろうって。家族のことを出さなかったのは何故なの?」

「うーん。俺は結婚してないから分からないが、それとは別で頭が動いていたんじゃないかな。彼はなんというか、いつも自分の興味が向いたことがあると他の余地を挟まないところがあるんだ。それに、この前は女優としての君のファンだって言っていたが気づいてなかった。君自身に興味を引かれていて、女優の君にも一目置いていて、何か交わらないこともあるのさ」

「そんな変わった人だなんて印象なかったわ!」

綺羅はよく窓ヶ深の前では泣く。仕事で台詞が多すぎて覚えるのが間に合わなくて泣いたり、女優とつまらないことで喧嘩してしまって泣いたり、彼と別れて泣いたり、引越しをしたらお化けを見たのでここに逃げてきて泣いたり、結局それは住人だったのだが、何かの子供向けアニメを観て感動して泣いたり、それらを全て窓ヶ深の前でさらけ出して泣いてくる。他に客のいない時間帯でもあるのだが、

「何か音楽を頂戴。元気の出る音楽を」

いつもは悲しみにどっぷり漬かりたいので暗い曲を掛けさせようとしてきて営業妨害をしてくる綺羅だが、苦笑しながら頷いて窓ヶ深はレコードを変えに行った。

「もう、恥ずかしいわ。あたしってまだこんなに子供なのね。もう二十三なのに」

「いや。二十三にしては落ち着いてるのさ。早いうちに白黒映画の大人な雰囲気の世界に触れて、そのことで大分大人になったじゃないか。綺羅ちゃんも五年前は十八歳以下のお子様に思えたからね」

「でもあたしはもっと大人になりたいわ。背伸びじゃないの。分かるでしょう?」

「ああ。分かるよ」

すでにメイクも完全に落ちてコスメの色が落ちたぐらいで顔は変わらないのだが、明日はこれでは目が腫れてしまうのではないだろうか。レコードを変え戻ってくると、目元を冷やすために冷たいお手拭を渡してあげた。それにオニオンスープも置いてあげる。

「落ち着いて」

「どうもありがとう、レイジさん」

「どういたしまして。撮影はどう? 順調?」

綺羅は頷いて目元を冷やしながら言った。

「歌も練習しないといけないのに、あたしは恋に現を抜かしていたの」

「でも、監督はプライベートもいつも感情豊かに過ごさせて本人らしさを求めているらしいじゃないか」

「分かっているわ。お休みだって多いし、撮影期間だってそのためにも多かったり本当の時季物を撮りたいからゆっくりした進みをするけれど、私生活で恋に破れてしまったらそれは影響してしまうわ。あたしが凛弥さんみたいに動じず慌てずの心の人だったらいいのに。月夜さんだって全く分からないのよ。私生活ってどういった方なのかだなんて。彼女は撮影では人の為に行動をしてくれる人なの。自分を出さないのよ。とっても素敵だわ。ああなりたいって思うの」

「焦ることなんか無いよ。今の若さは綺羅ちゃんを輝かせて君らしくしてくれてるんだから」

「レイジさん、もう本当大好きよ。あたしがこんなに泣いても追い出さないなんて」

「はは。綺羅ちゃんのお守りはしがいがあるよ。成長してくんだから。よく幼児帰りするけどね」

「今みたいに!」

綺羅はもう酒はやめておいてスープを頂いた。

「ああ、おいしいわ。賢治さんはスープの天才ね」

彼女は酔っても口調がはっきりしているのでなんと言っているのか分かるが何を言っているのかよく分からないことが出てくるのでおかしく笑っておいた。

「伝えて置くよ」

「ええ。あなたスープに今になれるわよって」

目元をとろんとさせて飲んではそろそろ眠る頃だろうとカウンターに眠り始めた綺羅の肩を叩いた。

「ほら。裏で寝ておいで」

「ええ……おはようございます」

「ああ。今日も行ってらっしゃい気をつけて」

「はあい行ってきます」

スープという朝食も食べたことだし、どんどん大人しく眠りに行った。

「こんばんは……」

何やらしょげた声が聞こえ、顔を向けると今回の綺羅泣き事件の張本人が来たのでその青年を促した。

「いらっしゃい。何か落ち込んでるね。堂海さん」

「いや、ちょっとね……この前言ってた女性のこと」

「昼間の?」

彼は珍しくカウンターの、今まで綺羅が座っていた席に来て全く同じ体勢で手を組み下腕を置いて俯き息をついた。

「実はあの後、偶然サーカステントで再会してからは美術館に誘ったり彼女の仲間と飲んだりハープを聴きに行ったりしていたんだ」

「それは楽しんでたみたいだね」

綺羅自身も楽しんでいたようだ。

「あの女性と浮気をしてしまって。妻も子供もいるのに」

「ずいぶん素直だね」

堂海は確かに素直だった。どこかさっぱりしたところがあって隠し立てが無い。だから余計に友人関係の場で家族の話が出なくても話題になるのかならないのかの違いなのではないだろうか。当の窓ヶ深でさえ堂海が結婚していたなんて今回初めて知った。彼の場合は堂海自身が結婚というカテゴリが浮かばなく見えていたし、恋人も連れずに一人で来るお客も多いのでプライベートはこちらからは聞かない性質だ。

「彼女は何て?」

「走って行ってしまった。実は彼女が忘れて行ったハンカチを届けに来て。何処に住んでいるのかも何の仕事をしているのかもそういえば何も知らないと分かって途方に暮れてね。連絡も取れないんだ」

「なるほど。怒ってるのかもね」

「……無理は無いよ。悪いのは僕なんだ。きっと、いつからか彼女のことを好きになっていたのかもしれない。それなのに会い続けていたのは僕なんだ。歯止めを利かせることが出来ればよかったのに」

これはどちらかというと確信犯だろうか。自分か本当に気づかずに過ごし続けてなるようになったのは互いが魅力があって共にいて気楽だったからだろう。気楽なほどにあまりに共にいることが普通になり過ぎて、気持ちに気づいた頃には今回のことだ。

「飲むの?」

堂海は首を横に振り、変わりに食べ物を注文した。

「今日はオニオンスープだけだが、それで良いかな。食事関係は今日は紫の枠だけ」

「じゃあ、スープとオリーブサラダに、フランスパンの生ハム乗せ」

「分かった」

相当気が合うのか、タイミングも同じく店に来るので不思議なものだと思った。きっとどちらも同じぐらいにショックを受けているのだろうが、堂海の場合は家族がいながらも自分が軽率だったことに反省しているし、それに綺羅はもうしばらく起きたく無いと明日言い出すのかもしれなかった。

「堂海さんは家族の写真は持ってるの?」

「携帯電話の待ち受けにしているよ」

うれしそうにそれを開き見せてきて、なるほどこれは大層鈍感にも程がある。家族の写真をみながら女友達に連絡をしあって遊びに行っていたぐらいだ。窓ヶ深は見せてもらった。

「おお、美人だな……すごく可愛い」

「ああ。一目惚れだったんだ。イタリアへの転勤が決まってから一ヵ月後に店に来てね。彼女は常連だったらしくて家族や友人への祝いには必ずその店でプレゼントを買っていたらしい。それで贈り物の相談を受けているうちに彼女も僕に好感を持ってくれて付き合うことになってね」

「なるほど」

そのイタリア人の美女はまるで太陽のような女性で、本当に可愛らしい子だった。イタリア人は皆魅力的で可愛くて笑顔が素敵だが彼女もとても惹かれるものがある。まだ幼い女の子が映っているがその子もとても愛らしい。髪の毛がくるくるしていてにこにこ笑っていた。

「離れていて寂しいんじゃないか? こんなに可愛い二人を残して日本に帰ってきたなんて」

「それが……実質別居でね。仕事が忙しくてすれ違いが出始めたんだ。彼女は彼女らしく子供を育てたいと言うし、カラーセラピストの妻はよく自然の多い地方へ仕事にいくこともあって、娘も連れて行きたいと言ってね」

「いろいろどっちも違う仕事をしていても大変なんだな」

「上手に両立させようとは思ったんだけどね」

堂海は食べ物を出されてから、ふと顔をあげた。

「彼女は最近来た?」

「来たわ」

堂海は驚き、ふらふらとあるいてくる綺羅を見た。家族の写真のくだりからお手洗いに起きて聞いてしまっていた彼女はカウンターに座ると堂海を見た。堂海は体を向けて、どう言えばいいのか分からずにいた。争いが嫌いで何かが怒る前に対処してきたので、逆に争いの間に置かれると困ってしまった。

「綺羅さん……本当にごめん」

「……いいの。もういいわ。あたしもただ鈍感だったのよ」

彼女はカウンターに俯いて瞼を綴じた。

窓ヶ深自身は結婚も無いから浮気の気持ちも分からないが、二人はやはり真面目な性質の分落ち込んでいた。

二人は同じタイミングで息をつき、同じ様に俯いた。

<3>愛花と麗緒

愛花はわくわくしながら身支度をしていた。扉を開けて服を選んでいく。内側が銀色の衣装棚はハンガーに落ち着き払った感じの服が揃っている。だが、彼女は下部の引き出しを引いて萌黄色に淡いピンクの花と白馬の柄のワンピースを出した。さらりとした肌触りで、とても綺麗だ。シルエットも美しく出る。いつもは一つにまとめている髪もアレンジしよう。ミュールとハンドバッグはモカカラーを選んで、金のイヤリングとネックレスをつけた。

何故だろう。こんなにも彼女に可愛いと思われたい。自分の方が年上なのに、彼女が触れて微笑むあの植物たちのようになってしまいたいと思うのだ。この装いで緑に囲まれてハープを聴いて……。

彼女はメイクをしてから用意した服を着て、鏡で見回した。

バッグを持って部屋を出る。白地に金の柄の廊下を進んで行き、家族に一言言ってから出掛ける。アイアンのフェンスをくぐると待ち合わせの場所まで向かう。彼女は付き人という人に車で送ってもらうらしい。

綺麗な藤色のゆったりしたワンピースを着ていた姿を思い出す。さらさらとした黒髪はとても美しく光沢を受けていた。

バスに乗って待ち合わせの場所に向かう。

結局、撮影が引き伸ばしになったので昨日は食事が出来ないと連絡が来て、翌日は午前は時間があると聴いていた。カフェに入ってから、持ち寄った竪琴をどこか憩いの場や公園で演奏してくれることになった。

一方、彼女自身の付き人に送ってもらっていた麗緒は高速に乗って海を見ていた。とても爽やかな色の海を。その青は露草色……宵子が浮かび、涙を耐えてただただ見つめた。泣いてばかりもいられないわ。それに、今日はあの愛花さんのお出かけが出来るんだもの。彼女はうれしくて微笑んだ。

一時間半後に待ち合わせの場所に到着すると、車両を降りた。

「どうもありがとう。また連絡をいたします」

「はい。行ってらっしゃいませ」

「ええ。行ってまいります」

麗緒は竪琴を運びながら歩いて行き、レトロなカフェに入って行った。見回すと、一人の妖精のような女性が笑顔で手を上げた。

「レイさん。こちら」

麗緒はドキッとし、その女性が愛花さんだったので緊張して歩いて行った。とても落ち着いていてどこかマニッシュで大人の雰囲気のある人だったので、こんなに可愛らしい装いも似合うかただなんて魅力的で胸が高鳴る。大人の女性というのはその場の雰囲気で一切が変わるものなのだと思った。格好良くも、可愛らしくもなるのだなんて。美しく覗く鎖骨は金の鎖が繊細に飾っていて、麗緒は目が離せなくなって言葉も出なくなっていた。

「さあ。座って」

「はい」

麗緒はキャリーで引いていたハープを立てかけ、静かに座り緊張しながら愛花を見た。

「とても素敵な装い……愛花さん」

「まあ、うれしいわ。どうもありがとう。あなたもとても綺麗だわ」

今日の麗緒は淡いピンク色のワンピースと淡い茶色をあわせていた。まるでイチゴとチョコレートムースを少女にしたかのような。それでも顔立ちが繊細なので大人っぽいという、不思議な魅力が備わっていた。

「それはハープ?」

「……ええ。これはね、後からお見せするけれど、ライアーハープといって小振りのものなの。多くのハープの原型となった歴史の古いものよ」

「絵画でもよく描かれている?」

「ええ。西洋の女性が膝に乗せて奏でているものです」

「楽しみだわ」

麗緒も微笑み、お茶をオーダーすることにした。

「麗緒さんは音楽家なのね。ハープの演奏は初めて聴きに行ったの。感動したわ。あたしはジャズサックスを少々。音楽はいろいろなものを聴く事は大好きよ」

「ジャズ……それは是非とも今度聴いてみたいわ。愛花さんは普段何のお仕事をされてらっしゃるの?」

「美術館にあるカフェにいるの。聖さんがその向かいの店舗で西洋雑貨を販売していて。実はあたし、二ヶ月前に彼がそのお店に来てから恋をしていたの」

麗緒はティーカップを置いて愛花を見た。

「でも、あきらめる他なかったみたい……」

愛花が落としていた視線を上げて、びっくりするぐらい魅惑的な瞳で麗緒を見つめてきた。

「………」

麗緒はまるで渦巻くようなその瞳から目を反らせずに、一気に囚われかけた。それは駆け上る感情で、くらくらするほど浸りきってしまいたいような……ふと指先と指先が触れ合って、麗緒は体が火照ってその手を引いて顔を背けた。耳まで高潮して顔があげられない。

愛花はいきなり俯いた麗緒が心配になって顔を覗きこんだ。

「どうしたの? レイさん?」

「いえ……」

先ほど、脳内がスパークしたかのように全身が緊迫して、一気に力が抜けて心臓がばくばくしていた。また泣き始めると思われては大変と思い麗緒はぎこちなく微笑んで顔をあげた。

「大丈夫です。食べましょう……」

愛花はにっこり微笑み、フォークを手に取った。

これは女性の魔性、と言うものなのだろうか。それとも自分がおかしいのだろうか? 自身が愛花さんに寄せている好意が投影されていたのだろうか。まるで美しい妖精が、悪戯な女神になったかのように感じた。

「悲しかったのでしょうね……」

ふと麗緒が言い、愛花は顔をあげた。

「麗緒さんも……恋に破れたのでしょう。分かったの。なんとなく……」

麗緒が目をぎゅっと綴じ、涙が流れるのを耐えて狭い肩を縮めた。

「あたしなら、あなたを傷つけたりしないわ……」

おぼろげに聴こえたその言葉に、表情の無い、どこかを見ている愛花を見た。

「友達からでも良いの。レイさん。こんなこと言ったらおかしいと思われるかもしれないけれど、それでも良いわ。あたしは初めて会った時からあなたに虜になっていたのだと思うの。こんな気持ちは初めてよ……女性に対してこんなにも惹かれるだなんて、自分でも自分が分からないのよ。けれど、あなたのこと、もっと知りたい」

まっすぐと来る視線が麗緒を見て、手に手を重ねられた。

「あたしがあなたを守ってあげる」

「……はい」

彼女は小さく囁くように言い、涙がこぼれて微笑んだ。

「うれしいわ。とっても。愛花さんがあたしと同じ気持ちだっただなんて」

愛花は立ち上がって彼女を抱きしめた。

秘密の場所

男共は昨夜からテントを張りキャンプをしていた。場所は屋敷から離れて坂を下りて行くと常緑樹が増え始める暗がりで涼しい場所があり、海も臨む分、朝日を眺めながら目を覚ますことが出来る場所で、これからもしも女達の扱いに疲れたらこの秘密の場所でキャンプをしようと避難場所を確保した。

貴崎と凛弥、緑森、カメラマン伊馬刹那、バー[la roar]オーナー役俳優の葵木弦次の五人。

このプロダクションは比較的俳優とスタッフが仲が良くプライベートも気兼ねが無い。あえて言うなら互いの芸暦や職歴全般で見た上下関係なら緩く存在するようなものだった。一番若手の緑森は俳優と言えど貴崎に変な態度は取れなかった。酒の席以外では。

屋敷でつくってあった軽食を持ち寄って食べたりハンモックに寝転がったり音楽を聴いて、気ままにしている。

貴崎は目を半開きにハンモックに揺られて葉の上の流れる雲を見ている。幹に背をつけ緑森はハーモニカを吹き始めていた。凛弥ときたら麗緒のことを考えて頭から離れない。伊馬は爆睡していた。元々アウトローな葵木は折りたたみ椅子に座り渋い白髪頭にハットを乗せ向こうのテーブルで先ほど集めてきた木の実を選別している。

貴崎は腕を伸ばしパニーニを取って食べながら宵子のことを考えていたが、これは見込みが無いと思った。どうやっても付き合いが堂海より長い自分にはフォトグラマー貴崎としての顔しか向けないのだ。自分もそれは仕事だから誰にも平等にカメラは向けるし確実な物を撮るが、自分がフォトグラマーでもなければ宵子の全ての美しい顔は間近で見てくることは出来なかっただろう。

「女神ってのは悪戯なもんだな」

貴崎が言い、緑森は眉を上げて貴崎を見た。

「誰もが女っていうのは、あんたが思うような部分を持ってるのかもな」

「お前が乗るなんて珍しいじゃねえか」

浮かない顔の凛弥を見てから飲み物を手に取った。

凛弥は先ほどから拾った枝をナイフで削って何かつくっていた。

「美湖ちゃんと何かあったのか?」

緑森は彼女が送ってきたと言うチョコレートが気に入っていたので逆側にいる凛弥を横目で見た。いつも美湖はロケで別になるといろいろと撮影時に食べられるものや寒かったら遠赤外線マフラーなど用意して彼氏の凛弥に持たせてくれる。滋養のある薬草ドリンクなどもソーダで割ると今の時期おいしい。夏の撮影でも助かった。

「いや。美湖とは何かあったわけじゃない」

「もう十年も続いてるからな」

凛弥は相槌を打った。

「まあ、美湖もそれは俺から言わせれば恐い部分も美人な部分も十分女神みたいだがな」

貴崎は頬杖をつき微笑し体を向けた。

「あの美人を飽きさせない方法を知りたいもんだな」

「え? そりゃあまあ」

ちらりと一度貴崎を見てから口端をあげ肩をすくめてから作業に戻った。緑森はハーモニカを吹いていつものように聞き役に徹していた。

「女神ってのは一人じゃない。二人も三人も現れるもんさ。映画の世界じゃ美人しかいないからな」

「………」

貴崎の言葉に凛弥は口を閉ざして次の枝を削り始める。

「何を作ってるんですか?」

ゆったりと崖からも海を眺めながらそよぐ風が枝垂れる葉を揺らす。

「部屋近くの木につけた鳥小屋の屋根の補足だ。前も山で撮影した時に拾った枝でつくった小屋の」

「あれ、今ももってるんですね」

「わりと長持ちするのさ。小鳥は小屋が使ってなかった時期に入ったものは自分で出して掃除することもあるが、俺も合間見て掃除したりな」

「へえ。美湖さんもやるんですか」

「あいつはこの時期は草木染めさ。和紙つくったりな。三椏や麻育てて布やいろいろなもん作ってる」

和風な部分がある美湖だが、プライベートではレトロモダンな着物を着ることも多い。凛弥も着流しで彼女とジャズバーや歌舞伎に出掛けることが多いらしい。普段仕事の時は二人とも黒を基調としたスタイリッシュな装いが多いのだが。なのでそのギャップに驚かされる。二人が住んでいるのも古民家をお洒落にしたレトロな趣で、庭にはいろいろな種類の木々が植えられている。

以前、黒と紅の太縦縞の着物を着て椿を黒髪につけた彼女が来た時は見惚れた。

「ロケしてるときは絶対に会わないが、長い付き合いだから安心してるのか。連絡取り合ってれば充分らしいが」

それは二人で決めた事でもあった。元々束縛が強かった凛弥と、何処にでも別なら撮影場所について来たがった美湖だったが、それも八年前に監督に言われて撮影に支障をきたすようなら考えてもらうと言われ話し合ってからは互いyロケでの干渉がなくなってもう随分慣れた。

「よく互いが浮気とか心配になりませんね。僕はカナがいつでも仕事場にいるから寂しく無い」

「それは良かったな。カナちゃんも俳優陣が多くて今まで何人か誘ってたがよくお前にはなびいたもんだ」

「僕の顔がいいのでしょう」

テントに向かおうとしていた貴崎が笑って肘でついてから入って行き影に入って片足を伸ばすと海を見た。

俺も新しい女でも見つけるか……と思ってやれやれ首を振った。

伊馬は貴崎が横を通ったときに目を覚まして伸びをして首をごきごき鳴らした。

「不思議なもんだな。あんなに美人なわりに麗緒ちゃんには今まで男の影が一度も見られない。深窓の白百合は奥手だぜ。だがたまにぞくっとするほど少女から逸脱した妖艶が覗くときは、俺でも身に抓まされるがな」

貴崎が言うと、伊馬は体を慣らしながら頷いた。

「貴崎さんも感じる? 鋭いまなざしっていうか、花路麗緒は弱々しいときは純水の底みたいなのに、時折あれは凄いよ」

「女ってのは本当に万の顔持ってるって思うぜ」

凛弥は蔓を引っ張って何本かまとめて紐を創り出して枝と枝を繋げ始めた。

「確かに魅力的だな」

口にすると思った以上にその通りなので目をぐるんとさせて天を仰いだ。

「………」

貴崎と伊馬が横目で凛弥を見て、一斉に飛びかかってまた首を腕で掴んでもみくちゃにしてプロレス業を掛けてきた。

「お前、やっぱ狙ってんだろう」

「っだよ、もう!」

「分かってんだよ。こいつロケでずっと麗緒ちゃんに付きっ切りじゃねえか」

乱れた髪を整えてから憮然とした。

「監督言ってたけど、何かあったのかなー?」

「さあね!」

凛弥は二人から技を掛けられるのを避けてスタッフチェアに座った。

「………」

貴崎と伊馬は顔を見合わせた。

「正直に言えよ!」

「葵木さん! なんとか言ってやってください」

「え? はは。俺ゃあ若い子より熟女さ」

また技を掛けてきてギャーギャー騒いだのだった。葵木は若いもんは若いもん同士で好きにさせておいていた。

花園は色とりどりの花が咲き乱れる。芝は整えられ広葉樹が黄緑色で明るい木漏れ日。

花園はいくつか東屋が設けられていたり、迷路のように丘や花棚、林や茂みには休息の取れる場所が設けられていた。誰にも介入されることなくゆったりと過ごせる。

愛花はどきどきして楽器を用意するために歩いて行った麗緒の背を見た。彼女はキャリーから折りたたみの小さな椅子を外してそれを置き、楽器の入ったケースから竪琴(ハープ・リラ)を出す。片付けると椅子に綺麗に腰掛け、愛花ににっこり微笑んだ。

彼女の薄手の衣服に陽が透かし差し込んでまるで音楽の妖精みたいだ。

「Early summer doze of silence in forest trees fragrance. fresh breezes.

You come from the shadow and bless. light tempt you up.

Willow in reflected pond. birds are spin of making love on the a fountain.

You pleasure to this.

Twinkling star and night whisper is bound to you know shadow.

Twinkling star and night whisper is bound to you that are know a shadow.

木々の薫りにおいたつ森のさやけし初夏のまどろみ。あなたは影からいずる。誘われて陽気に舞い賛美することでしょう。きらよなる泉の沸く柳映る水面は、鳥達の愛の時間を紡いであなたは微笑むのでしょう。賛美することでしょう。星のきらめきと夜の囁きは光を知るあなたと影を知るあなたを繋げる路」

蝶が彼女の周りを舞う。フクシャが枝垂れる先の麗緒、美しい。

光の陰影と花と紡ぎ出される音の世界。薫って、微笑んで、まるですぐに、手に取るように愛の形が分かるほどに。

泉をすべる鳥たちの愛の心が分かる気がして。

噴水のある場所に来ると、二人はそのふちに腰を下ろし、薔薇のソフトクリームを頂いていた。

「宵子さんの事が?」

麗緒は頷き、弦で出来る淡い影に視線を落としていた。

「でも、彼女は堂海さんのことを好きだと分かったの。ずっとあたしたち、同じ感性なのだと思っていたわ。でも彼女は殿方が好きだったの」

堂海には妻子がいる事をまさか綺羅は知らないのだろうかと愛花は驚いた。堂海が綺羅が女優と言うことに気づいて無い事も驚いたが、あの二人の愛は成就しない。

「聖さんは家族がいるわ。きっと、また彼女は帰ってくるかもしれないから、待っていてあげたらいかがかしら」

「え?」

麗緒は驚いて愛花を見て、彼女は暗い顔をしていた。

「正直言えば、あたし、あなたを手に入れたいわ。あなたのものになりたい。彼女の所へ帰ってしまわないで」

「でも……職場にあなたは堂海さんがいるわ」

「賭けをしましょう」

「かけ……?」

愛花はまっすぐと麗緒を見て細い手を握り締めた。

「愛情を軽い物にしたくは無いの。あたし達は綺羅さんや聖さんに片思いだし、どちらにしても同じ世界にいるから心は惹かれると思うわ。それは仕方ないの。だって愛情なんだもの。でも、レイさんのところに帰ってくるかもしれない宵子さん。あたしの所に向かってくれるかもしれないレイさん。友情から始めたっていいわ。正式にお付き合いする形が一番望ましいのよ。これ以上ショックを受けるのは誰だって避けたいわ。だから、あたし達でお互いの心の置き場所を大切に持って起きましょう」

「愛花さん……」

麗緒は彼女の肩にこめかみをつけて手を握り返した。互いにドキドキしていた。

彼女は目を開け、木々や花園の白い塀、そしてアイアンフェンスの先に迎えを見てさっと背を戻した。

愛花は彼女から視線の方を見て、彼女の付き人がいたのでお辞儀をした。彼もお辞儀をする。

「では……愛花さん。ごきげんよう」

麗緒はまるで軽やかにキャリーを引いて歩いて行った。

もし、それが聖さんに家族がいるからだという理由からでも良い。このまま片思いが崩れ去るだけでは互いに辛すぎる。だから、彼女は彼女を求められるなら、その隙間があるなら少しの間は恋に傷ついていられなくなるから。

愛花は寂しい目をしてその美しい背を見送り、立ち上がった。門の所で麗緒が振り向き微笑み、愛花もやはりどきっとして微笑んだ。白い陽が麗緒の真っ白すぎる頬を照らす。その頬が一瞬紅潮して、柔らかな花のようにいじらしく小さく微笑み彼女は去って行った。きっと、チークで誤魔化していなかったら自分も紅潮していただろう。

薔薇と翠緑の間際で

林に囲まれた美術館と香水舘の間にある庭園は、薔薇が咲き乱れ始めた。

この時期開かれる音楽コンサートはいろいろあるが、本日の演目は歌とハープの演奏会だった。

堂海とカフェ[ボランタン]のオーナーがかけあって、麗緒が奏でるハープに合わせ、綺羅と月夜が歌うことになったのだ。それが決定したら麗緒がぜひ愛花にもサックスを吹いてもらいたいという話になった。葵木はトランペットが得意だし緑森はハーモニカよりオカリナが得意だった。この際みんな楽器が出来るものたちで楽しみましょうと綺羅が声をかけ、フルートを吹ける美湖も久しぶりに彼氏に会うことにもなった。

美術館と香水舘、薔薇の庭園を囲む林の白樺や楓、メタセコイア、プラタナスやケヤキ、ブナなど様々な樹木に明るい日差しと木漏れ日が揺れて差し、草地をまばゆくしていた。

野生の鳥の声が幾種類も響いている。初夏は緑と若葉が萌え、そして愛の季節でもある。薔薇の周りには青筋揚羽や黒揚羽、黄揚羽やモンシロチョウ、いろいろな蝶が飛び交い、蜜蜂や昆虫が蜜を集めている。テントウムシが飛んで行ったり、花びらの先にとまったり。

様々な品種の薔薇が青空の元に鮮やかに咲きそろう。

花の世界の女王と呼ばれる薔薇は可憐なもので、この庭園は《女王の品格》と呼ばれていた。

その庭園で楽器が並べられていた。

綺羅と堂海はその後も友人同士として皆と共に付き合っている。良い友情は良い友情として保とうという事になっていた。

麗緒は愛花と仲良しの親友になったという印象を周りに与えているらしく、恋仲は知られてはいないが、凛弥だけはそれを感づいていた。彼は確実に麗緒が気になっている。それを貴崎も伊馬も分かっていた。確実に撮影時の凛弥が麗緒に向ける目に愛情がふつふつと底から優しさとなって湧き上がっていることが分かるのだ。元々仲がそこまで親しくなかった者同士でも演技では恋人同士だから好都合だが、場合によってロケで恋人が出来たり伴侶が変わることさえある。どうなることやら、恋心というものは全く分からない。凛弥から見たら小娘に変わり無い麗緒にどうやら惹かれているのだから。

美湖は凛弥と共にみなに挨拶に回っていて、初めて会う美術館グループと会話をしていた。

綺羅は月夜と共に薔薇を見て回っており、庭園に設置されている金枠の巨大な姿鏡に映りこむ薔薇園の美しさも良い。池に映る青空と薔薇は雲が流れ、そして水面には薔薇とジャスミンが浮き草と共に浮かんでいる。

貴崎はいろいろなところを撮影をしており、カメラマンの伊馬は質のいいビデオカメラで撮影をしていた。

向こうの林を散策している愛花と麗緒は宵子と月夜、先ほど美湖も加わり高い笑い声や談笑が透明に響いていた。時々コーラスが聴こえ、神秘的だった。女達は美しく光に溶け込んでいる。黄緑の先に彩られて。宵子が麗緒の髪に花をつけて微笑み麗緒も頬を染めて微笑んだ。

まるで美しい絵画を見ているかのようだった。

「向こうに行ってみましょうよ」

愛花が言い女性陣はみなできゃっきゃ言いながら歩いていき、薔薇と林の先へ。

珈琲やハーブティーがオーナーによって出され、それを頂く。

演奏する側は演奏を照らし合わせており、調律やチューニングの音が響いている。

館長もやってくると設けられた椅子に座る。

演奏会が始まった。

オーナーもクリスタルの鈴を鳴らしながらハープと美声の澄んだ間から縫うように響く。バラたちは心なしか楽しげに思えた。

「林の妖精たちは告げるでしょう

安らかな内なる輝きを時はなったとき

あなたのそばに居るのだと

泉の妖精は告げるでしょう

あなたの心が澄んだその瞬間に

あなたの瞳に居るのだと

花の妖精は歌うでしょう

愛を知ったその時にこそ

薫る先に本来のあなたが覗くのだと

笑顔をわけて その手を深胸に

夜の精霊は囁くでしょう

一人で過ごす時にでも

わたしはあなたと共に居るのです」

宵子の声と麗緒のコーラスが美しく交じり合う。とても美しくて、愛花は涙が流れていた。麗緒は宵子さんを愛しているのだ。とても、とても大切にしていた愛情であって、宵子も麗緒の恋心を知らなくとも彼女を愛する妹のようにずっと横にいたのだ。彼女たちの美しいコーラスは、愛花の心に透明に流れ込んでは太陽の陽のように照らしてくれた。

その麗緒と愛し合わせていただいているのだ。愛花は大きな悦びに包まれて、微笑んで涙を落とした。愛情とは、なんと美しいものなのだろう。

そっと彼女がハープから指を離し、余韻を残してそれらが薔薇の間、森の木々の先にまで響き渡って行った。美しい睫がひらかれ、そっと拍手が鳴り響く。笑顔で礼がなされ、小鳥たちが滑空していった。

宵子のハーモニーが入り、瞼が閉ざされてハープが奏でられる。

「木漏れ日を (木漏れ日を)

受ける鳥達 (永久まで)

花薫る風を (風を)

呼び寄せる四季の一時 (ただあなたは 立ち尽くした)

空の高みに 向かって行った

花びらの行方を (願わくば)

河の流れに (回りまわって)

きらめきと共に謡います

夕闇迫ったときならば

心はそっと (あなたへそっと)

掬われる時まで

一心に…… らららら

らららら……」

二人の声は光が降り重なり重なるように紡がれては重なった。

美湖

美湖は群青や紅、木なり色などのモダンな障子が光を透かす和室にいた。凛弥がいるときはあまり奏でない楽器を爪弾き、それに合わせて小鳥の声が聴こえる。今は菖蒲の花はどれも池を彩り、浮き草にはカエルが乗っている。弧を描く金魚は気ままに泳いでいた。今は大正浪漫のモダン和装を着こなす彼女だが、普段撮影時には動きやすい黒のスタイリッシュさで知られている。古民家を再生したこの家屋ではやはり今の日本人らしい装いがよく似合う。西洋の風が吹く麗緒とは対照的に和のテイストを重んじる美湖は新しい試みとして、クラシック音楽に日本民謡のリズムで歌うことが好きだった。

彼女はクラシックではラベル、ドビュッシーに、フォーレやリスト、稀にサティなどの風が好きだし、鍵盤で言ったら黒い鍵盤。ギターで言ったらマイナー。曲調で言えばアダージョであり、雰囲気で言ったら夜を、まるで静かな底に広がる女神をかたどったようなものが好きだった。その辺りは麗緒とよく合うのだが、会話をすること自体が無い。

リスト「愛の夢」

嗚呼 私は限りない愛にうずもれて

嗚呼 月の夜に潜むあの花の様に

その薫りはわずかなる

影にそっと引き寄せて

鏡に映るあなたとあたしが踊る

密やかに……

空回る月光の踊りは軽やかに舞うのならば 薔薇のように踊りあう二人は永久の夢に

うずもれておぼれてもう引きあがらない泉に気泡を上げて水面の月に惑うように

狂い咲いて微笑んで笑って悦楽と沈んでいくの

狂い咲いて微笑んで笑って悦楽と沈んでいくの……

嗚呼 窓辺は薔薇の薫が心に沿う

嗚呼 いずこの光が心に窓を開くときに

片方の手を合わせたら身を寄せて笑む

嗚呼 重なれば……

花 舞い踊る春は 愛と唄があふれる季節のうちに 空を掠める

※ ことわり

※ ここまでを2015年に書き終えていたのですが、そこから続きが続かず未完のまま未公開でおいておいた作品です。

そろそろ、続きが浮かぶかもしれないと思い公開しがてら、投稿できたらと思います。

丁度、新しく取り組んでいる作品が私の好きなドビュッシーを扱っていて、この作品でもオリジナル歌詞つきで扱っていたので、その流れでやっていこうと思います。

しかし、二年前に続きまで書いた歌詞なので、「季節のうちに 空を掠める」からその後にどういう歌詞にしようと思ってたいのかが思い出せません。

なので、上の歌詞はそのままに、話を進めていくことになると思います。

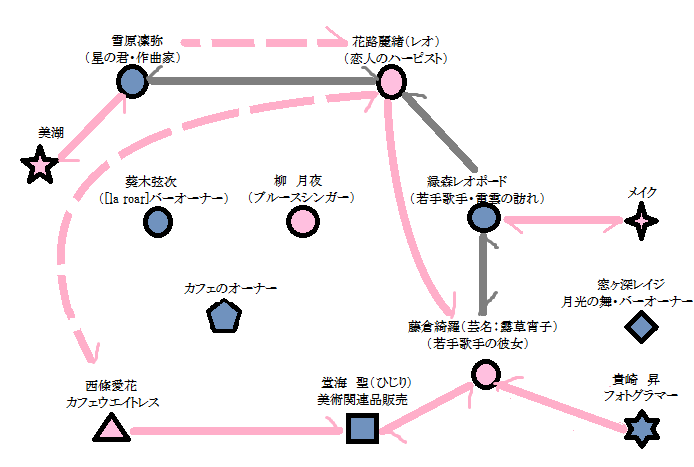

話の大筋を思い出すために、相関図をまとめてみて添付ファイルにしたら、小さくて見えない。(2017.12.24)

露草の咲く頃に

続く