謡(うたい)

原案 田代 裕(未完のX680x0用同人サウンドノベル『謡』より)

※ この物語はフィクションです。実在の人物、地名、団体等とは一切関係ありません。作中の猿楽『紫桜(しざくら)』も架空の演目です。

そもそも、花と云ふに、萬木千草において、四季(折節)に咲く物なれば、その時を得て珍しき故に、翫ぶなり。申楽も、人の心に珍しきと知る所、即ち面白き心なり。花と、面白きと、珍しきと、これ三つは同じ心なり。いづれの花か散らで残るべき。散る故によりて、咲く比あれば、珍しきなり。能も住する所なきを、先づ、花と知るべし。

──世阿弥『風姿花伝』花傳第七 別紙口傳より

プロローグ

『伝統の猿楽継承──岩代市錦美町深津地区』

岩代市錦美町で七年ぶりの奉納となる猿楽「紫桜」の合同練習が二八日、錦美町の深津公民館で行われた。この日は宇侘川猿楽保存会の有志二〇人あまりが集まった。奉納される「紫桜」は戦国時代の沓掛合戦に題材を採ったもので、合戦で父を亡くした姫の悲劇を描いた物語。演じる座によって異なる物語が伝わるという。保存会代表の松岡寄与志さん(六九)は、「神楽が盛んな中国山地で、猿楽が民間伝承されているのはここだけではないか。非常に珍しい伝統芸能なので、絶やさないように努力していきたい」と話していた。猿楽「紫桜」は本年一〇月一八日、一九日の両夜、錦美町深津地区の宇侘八幡宮で奉納される予定。

(二〇一×年四月二九日付 西國新聞朝刊地方面より)

第一章 桐葉荘(とうようそう) 〈一〉

終点を告げるアナウンスが流れ始めたと思ったら、列車はまたトンネルの中に入った。

これで何本目だろうか。乗ってからしばらくは数えていたが、あまりに本数が多いので途中で数えるのをやめてしまった。

始発駅を出てから一時間と少々、一両だけのディーゼルカーは川を遡るようにゆるゆると山間をぬって進んできた。

単線だから、途中で行き違いの列車を待ちながらの、のんびりした旅だ。

本当に来たんだな、と僕は改めて感じた。

偏差値だけで決めた広島の大学に入ってからほぼ一年半、僕はこれといって特にやりたいことも持たないまま過ごしてきた。

もともと何か目指すものなんてなかったし、文系理系の選択にしても数学が苦手だったから文系を選択しただけ。受験はそれなりにがんばったけれど、結局はこれも「何となく」で決めてしまった。

だから学業に打ち込んできたわけでもないし、サークルに入って直接の友人関係をひろげてきたわけでもない。講義をさぼったりすることはなかったが、だからといって決して熱心な学生ではなかったと、自分でも思う。

そんな僕が、講義を一週間近くほったらかして旅に出ることにした。こんなことは今までになかったことだ。

暗くなった車窓に、車内の蛍光灯に照らされた僕のぼんやりした顔が映っている。

モラトリアムのモラトリアムだよな、と僕は内心苦笑した。

トンネルを抜けたら、列車はすぐさま鉄橋を渡る。

川面が秋の柔らかな日差しを受けてきらめいている。紅葉にはまだ少し早いが、景色の輪郭がくっきりとしていて、秋の冴えた空気を感じさせる。

これから降り立つ町の景色も見えた。山に囲まれた小さな町だ。

列車は鉄橋を渡り終えると、一本しかないホームにゆっくりと入って停まった。数人しかいない乗客が降りていく。みな高齢者ばかり。僕もそれに続いてホームに降りた。

第三セクター山代鉄道清流錦美川線の終点・尋瀬駅は、岩代市の北東部・錦美町の中心部にある。

平成の大合併で他の五町一村とともに岩代市と合併した錦美町は、中国山地西部に源流を持つ県内屈指の清流・錦美川流域に位置し、いくつかの限界集落を抱える過疎の町である──とネットで調べて知った。

ほんの少し前まで、僕はこの町の存在すら知らなかった。その僕が、今こうしてこの町に立っている。考えてみると不思議なことだ。

僕はコンクリートの階段を下りて改札で駅員に切符を渡した。

狭い駅舎の左側には土産物を販売するスペースがあり、割烹着姿の店番のおばさんがヒマそうにしている。年齢は五〇代後半から六〇代ぐらいで、白髪交じりの髪を素気なく後ろで束ねた、小太りの女性だ。

「あのー、深津峡温泉まではどれぐらいかかりますか?」

「あれ、今バスが出たとこじゃが!」

僕が尋ねると、彼女はすっとんきょうな大声を上げた。

「あーあ、今日は乗る人おらんよ言うたとこじゃのに、あんたがおったんかいね!」

目的地の深津峡まで一日数本のバスが通っているのは事前に調べて知っていたが、間が悪いことに乗りそこねてしまったらしい。

「歩いたらどれくらいかかります?」

「わや(無茶)言うちゃいけん、一時間半はかかるいね。やめちょきんさい」

おばさんがあまりに大声でしゃべるので、駅員がなにごとかとこっちを見ている。なんだか恥ずかしい。

「青ちゃん、青ちゃん!」

おばさんは僕を置いたまま外に出て誰かを大声で呼ぶ。

僕もそれに続いて駅舎を出た。

木曜日の午後ということもあって、駅前はひっそりと静まり返っている。住宅地の中、こぢんまりとした広場があり、白色のタクシーが一台だけ停まっている。左手に色褪せた中華そばののぼりが立った古びた食堂が一軒あるだけで、商店らしきものはほかに見当たらない。

キジバトが二羽、何かをついばみながらうろうろとしている。

まるで時の流れから取り残されたような、本当に小さな町だ。

おばさんはタクシーの運転手に何やら話している。

運転席からおじさんが顔を出して僕に問う。

「あんた、深津峡温泉まで行くんて?」

「はあ、バスに乗りそこねたので歩いていこうと思うんですが」

「あー、あんたぁ若いけえ行かれんこたぁなかろうが、知らん土地で歩くんは結構えらい(きつい)よ」

なんだか人のよさそうな運転手のおじさんは年齢が六十歳くらい、見事に禿げ上がった頭に太陽が反射してまぶしい。丸顔にかけた黒縁眼鏡の奥から小さな目がこっちを見ている。

夏休みにバイトである程度貯めたとはいえ、所詮は学生なので金があるわけではない、できればムダづかいは避けたい。一時間半ならまだ明るいうちに着くことができそうだ。

おばさんはにこやかに僕の荷物を引っ張る。

「まぁま、お兄さん、遠慮せんと乗っていきんさい、うちがサービスさすけえ。な、青ちゃん」

「おいおい、勝手に決めなや」

「ええじゃないの、ほれ、お兄さん乗って乗って!」

「じゃあ、お願いします」

結局おばさんになかば押し込まれるように、僕はタクシーに乗った。

運転手は苦笑いをしながら車をスタートさせた。

「やれやれじゃね……おたく学生さん?」

「そうです」

「若い人がわざわざここに来るたあ珍しい、どうしたんかね?」

タクシーメーターに運転手氏名が掲げられている。青笹繁徳というらしい。見た目の雰囲気とつり合わない重々しい名前がなんだかおかしい。

「七年に一度の猿楽を観に来たんですよ」

「ほおー、よう知っちょるねえ!」

青笹さんが感心したような声を上げた。

「地元でもえっと(よく)知らん者もおるのにから、大したもんじゃ」

「春ごろに新聞に練習の記事が出たのを見たんです」

「それでわざに? あんたもなかなか酔狂じゃねえ」

青笹さんは笑いながら言った。

タクシーは昔商店街だったと思われる通りを抜けて、先ほど渡った列車の鉄橋の下をくぐり、川沿いを進んでいく。両側に鋭く切り立った山肌が迫ってくるようだ。

「ま、日本中どこを探してもここでしか観られん、珍しい猿楽じゃ。わしも出るんよ、地謡方でな」

青笹さんはうれしそうに続けた。

猿楽『紫桜』は、七年に一度だけ、地元の有志によって宇侘八幡宮に奉納される伝統芸能だ。

猿楽というのはいわゆる能楽のことだが、能楽と呼ばれるようになったのは明治時代になってかららしい。ここでは旧来からの呼び名がそのまま残っているようだ。

そもそも中国山地西部は神楽舞が盛んで、秋になるとあちらこちらで上演されている。

実際、大学で知り合った地元の山間部出身の同級生は、小学校の頃から神楽の上演者だったといい、笛の音を聞くと無条件で血が騒ぐと言っていた。去年の秋、一度だけ彼につきあって神楽を観に行ったことがあるが、きらびやかな衣装で激しい動きの舞いを展開し、演目によっては花火を使った演出を取り入れたりしていて、実際にその場で観ると興奮した。

しかし、ここ錦美町では勇壮な神楽ではなく、幽玄な猿楽が上演されるのだ。

「なんか気になったんですよね」

「ふーん、まあなんにせよ関心持ってもらうっちゅうのは、悪ぃ気はせんね、演る側の人間としちゃあ」

タクシーはいったん国道に出て道の駅のそばを通り過ぎると、錦美川の支流・宇侘川沿いを遡っていく。

「ここいらは、山と川のほかは何もないようなとこじゃからなあ」

タクシーの窓からは青々とした山並みと、傾き始めた陽を受けて光るせせらぎが見えた。V字に刻まれた斜面が折りたたまれるように延々と続いている。

道端の観光看板に「山紫水明の里」などという言葉が見えたが、実際に暮らすとなると苦労も多いのだろう。

「あんた、│泊まりはどこにしたんね?」

「えっと、桐葉荘というところです」

「お、桐島のネンコーさんとこか。あすこはええ宿じゃ」

「せっかくない金使うんですから、ちょっとは背伸びしようと思って」

「はは、そらええ。命の洗濯っちゅうやつじゃな。桐葉荘のネンコーさんにはわしもずいぶん世話んなってのう、恩返しもようせん(できない)うちに亡うなってしもうたけえ、わしゃあ、あすこの女将さんにゃあ頭が上がらんのんじゃ」

「ネンコーさんって、もう亡くなられたんですか?」

「はあ五年になるかねえ、まだ若うてから、よいよ惜しいことじゃった。これから、いうところじゃったのに」

青笹さんは心から残念そうにつぶやいた。

タクシーは民家が立ち並ぶ集落を抜けて県道に入り、川を右手に見ながら奥へと進んでいく。刈り取りの終わった田んぼの中を緩やかなカーブが続き、右に左に巧みにハンドルを切りながら彼は話を続けた。

「ネンコーさんには娘が三人おってな、みな微妙な年頃いね。わしじゃったら死んでも死にきれんな」

「ネンコーさんの娘さんって何歳ぐらいなんですか」

「一番下の子が今年高校に入った言うたかの。残された女将さんもあれこれ苦労してじゃが、そがあな様子はいっそも見せんけえ、大したもんいね」

右手に見えている川が大きく右に弧を描くのに合わせて道路もカーブし、僕の体も遠心力で左に振られたと思ったらすぐに逆のカーブで右に振られた。

「──とか言いよったら着いたのう」

そうつぶやくと青笹さんはボタンを押してメーターを「精算」にした。

右側には深津郷温泉宇侘川パレスホテルという看板の奥に大きな建物が見えている。あらかじめ調べたときに桐葉荘とどちらにしようか迷った宿だ。

「桐葉荘はもうちょい入ったとこじゃが、ここからは一応サービスな」

タクシーは右手の細い山道に入った。

急な斜面をぐいぐいと登り、左右の林をかき分けるようにして進んだと思ったら、少し空間が開け、車は停まった。ちょうど木造の門の前だ。

「じゃあ学生さん、またの」

精算を終えて僕が降りると、青笹さんが右手を上げてあいさつしたので、僕も会釈を返した。

タクシーを降りると、ひんやりとした空気が僕を包んだ。尋瀬駅で降りた時よりもさらに少しだけ気温が低いようだ。

深く息を吸い込むと、すがすがしい気持ちになる。

桐葉荘は緑に囲まれた、静かなたたずまいの宿だった。

門をくぐると、苔むした池を中心とした和庭園の向こうから、木造黒瓦葺き平屋建てのこぢんまりとした建物が僕を出迎えた。築年数はそれなりにありそうで、歴史を感じさせる建物だが、大がかりなリノベーションがされているらしく清潔感が感じられる。玄関の脇には若葉色に「桐葉荘」という筆文字が白抜きされた日よけが掛けられている。

建物のすぐ右手に斜面が迫り、時おり鳥の声が聞こえるぐらいのとても静かな場所だ。

「まあ、遠いところようおいでました。ご予約の、森崎浩司様ですね?」

宿の玄関から藤色(淡い青味の紫色)の和服姿の小柄な女性が迎えに出てきた。

年のころ三十過ぎぐらいだろうか、髪を後ろできちっとまとめ、上品な印象を発しながらも黒目がちな大きな目がくるくるとよく動く、チャーミングな女性だ。

「あんまり山奥でからびっくりされちゃったでしょう?」

「いえ、なんか落ち着きますよ」

「ふふ、山と川しかないところですよ」

女性が朗らかな声で笑いながら青笹さんと同じことを言った。

「桐葉荘の女将、桐島蘭と申します。本日は遠いところ本当にようおいでました」

女将さんが深々と一礼した。

「こちらこそよろしくお願いします」

そういうのに慣れていない僕は、少しどぎまぎしながら会釈を返した。

「では、ご案内いたします」

そう言うと、女将さんは自然な所作で僕の荷物を持つと、玄関に僕を招き入れた。

宿帳の記入が済んで案内された部屋は、『桜の間』と名付けられた十二畳の和室だった。

桐葉荘には四部屋しかなく、それぞれ少しずつ造作が異なるのだと、女将さんが説明してくれた。

落ち着いた内装で、床の間には掛け軸が飾られ、一輪差しに花が活けられている。窓からは石庭を挟んでまだ青々とした木々が見え、その向こうには峡谷の山並みとよく晴れた空を見渡すことができる。僕一人で使うにはもったいない部屋だ。

「紅葉のシーズンには窓からよう見えますよ。このあたりは時期が遅いので、半月ぐらい先になりますけどね」

女将さんがそう言いながら僕の荷物を置いてくれた。

「でも、この時期にこんな若い方の、それもおひとりのお客様なんてめったにないです」

「猿楽『紫桜』を観に来たんです」

「ああ、そうでしたか! 『紫桜』、私も一回だけ観たことあります。哀しいお話なんですよね。それにしても森崎様、ようご存知ですね」

「西國新聞で読んだんですよ。なんか珍しいなと思って、一度観てみたくなったんです」

「ふふ、なかなか奇特な方ですね、そんなに有名じゃないのにわざわざ観に来られるなんて。でも、確かに珍しいらしいんですよ。おんなじ主人公なのに、別々の結末になるなんですから」

女将さんはそう言いながらお茶を淹れてくれた。

そういえば、タクシーの青笹さんによれば、女将さんはネンコーさんの奥さんで、ネンコーさん亡きあと女手一つで三人の娘さんを育てているはずだが、今僕の目の前にいる女性は、とてもそんな風には見えない。

「あの、とても失礼なんですけど……」

僕はおずおずと訊いてみた。

「女将さんって、今おいくつなんですか?」

女性に年齢の話をするのはちょっと気が引けるのだが、好奇心の方が勝ってしまった。

「はい?」

女将さんが少し怪訝な顔をした。やっぱりまずかっただろうか。

「あ、いやー、タクシーの運転手さんから色々と聞いて……高校生の娘さんがいらっしゃるとか」

僕が弁解めいた言葉を重ねると、女将さんはちょっとふくれた顔をする。

「あー、青ちゃんじゃね! まったくもう、あいかわらずおしゃべりなんじゃけえ!」

「すいません」

「別に秘密でもなんでもないんですよ。来月で四三歳になります」

「えー?!」

僕の驚いた顔を見て女将さんはいたずらっぽい笑顔を見せた。

「全然見えません」

正直な感想だ。

「よく言われます♪」

女将さんの声は小躍りしそうに弾んでいる。

「そうそう森崎様、お食事はいかがされますか? お部屋でも召し上がっていただけますが、お座敷をお薦めいたしますよ。お泊まりの他のお客様と交流していただけますし、いかがでしょうか?」

「じゃあ、そうします」

普段なら見ず知らずの人と一緒に食事をするのは少し気が引けるところだが、旅先の気安さから、いつもの僕なら絶対にしないような選択をした。

「お風呂は廊下をつきあたって右の手前でございます。当日は午前零時まで、翌朝は午前五時から十時までご利用いただけます。小さいですが、露天風呂もございますので、ぜひゆっくりとおくつろぎくださいませ」

女将さんはそう言うと一礼して部屋から出ていった。

「んー」

僕は声に出して背伸びをした。

お茶を一口すすってから、ふと思い出して荷物から 携帯電話を取り出してみると「圏外」の表示。今どき珍しいが、僕にとってはちょうどいいかもしれない。

僕はぱくんと音を立てて片手で携帯を閉じた。

夕食にはまだだいぶ早いし、風呂に入る気分でもなかった。

少し宿の周りを歩いてみよう、そう思いついて、僕は再び靴を履いた。

第一章 桐葉荘(とうようそう) 〈二〉

「あら、おでかけですか?」

女将さんが出かけようとする僕に気づいて声をかけてくれた。

「ちょっと近くを散歩してきます」

「ではお気をつけて。夕食は六時ごろになりますから、それまでにはお戻りください」

「ありがとうございます」

僕が玄関を出ると、それに驚いたヒヨドリがキーッキーッと鋭い鳴き声を上げながら飛び立っていった。木々の葉ずれの音がかすかに聞こえている。本当に静かな場所だ。

木々の間から、先ほどタクシーで通った県道がだいぶ下に見える。車だったのでよくわからなかったが、かなり上がっていたようだ。

ふと、僕は誰かの視線を感じた。

辺りを見回すと、いつからいたのか、少し離れた生垣の端に少女が立って、僕をじっと見つめていた。

僕は驚いてあやうく声を上げそうになった。

白い着物姿、色白な肌に腰まで届きそうな長くつややかな黒髪、感情が読み取れない能面のような顔立ち。なんだかこの世のものとは思えない雰囲気だ。

その無表情のせいで年齢がわかりにくいが、たぶん十代後半ぐらいだろう。

見つめる目の力が強く、吸い込まれてしまいそうだ。魅入られるように僕も彼女を見つめると、彼女はひとつまばたきをした。

「君は……?」

僕はおそるおそる声をかけたが、彼女は何も答えない。顔色一つ変えずに踵を返すと、生垣の陰に姿を消した。

少女の黒目がちな目は、少し女将さんに似ているような気がする。三人の娘さんの一人なのだろうか。

辺りはなにごともなかったかのようにひっそりと静まり返っていた。

僕はさっきタクシーで上がってきた急な坂道を歩いて下っていった。谷が深いため、日は既に斜面に隠れ始めている。

県道に出ると川のせせらぎが近くに聞こえる。

目の前には深津温泉郷宇侘川パレスホテルの看板がある。

ホテル、といってもこちらもそんなに大きな建物ではない。斜面を利用して建てられた変形三階建、黒い瓦葺の屋根が重厚な気配を醸し出している。

ここまで下りてくれば携帯もつながるようだ。

県道を宇侘川の上流に向かって少し歩いてみた。「深津峡入口」と大書された古いトタンの看板が、なんだか時代を感じさせる。

宇侘川は日本の清流百選にも選ばれたことがあり、温泉のある深津峡のほかにも、寂水峡・乙女淵など、いくつかの峡谷があり、決して有名ではないが、隠れた景勝地だ。

もっとも、僕が得た知識はすべてインターネットで見たものばかり。実際にこうして歩いてみると、なんだかとてもさびしい感じがする、などということはネットには載っていない。

女将さんもタクシーの青笹さんも「山と川しかない」と言っていたが、実際ここには他に何もなかった。温泉郷といっても、歓楽街があるわけでもなく、入浴施設は桐葉荘を入れて四軒だけ、そのうち宿泊できるのは桐葉荘と宇侘川パレスホテルの二軒だ。ネットで調べると最寄りのコンビニまでは直線距離で約一五キロ、スーパーも尋瀬駅の近くまで行かないとないから、一〇キロは離れている。

このあたりの人は一体どうやって生活しているんだろう、と思う。

僕が住んでいるアパートから一番近いコンビニまでは二〇〇メートルぐらいだし、スーパーだって一キロ以内にはある。一人暮らしにはコンビニは必須条件だ。コンビニのない暮らしなど僕には想像もつかない。

まあ、僕の暮らしなんて大学のキャンパスと自宅を自転車で往復する間にコンビニに立ち寄るぐらいでしかない。

そんな狭い世界に閉じ込められた気になったからこそ、僕は思い切って旅に出たんだ。

落ち葉に覆われた細い道を通って川のそばまで下りてみたら、深津峡の由緒を示す古い立て看板があったが、文字はほとんど消えかけていて読むことができない。川のそばには放棄されたあずまやが枯葉になかば埋もれかけている。

透明度の高い水が流れる苔むした岩場の周囲には桜の木が植えられていて、春には峡谷を彩るのだろうが、今は華やかさも感じられない。せせらぎの音だけがずっと続いている。

一体、僕は何のためにここに来たのだろう。

自分が孤独であることを確かめに来たような、ひどくみじめな気持ちになる。

空はまだ青いが、ほんのわずかな間にも日がどんどん落ちていくのがわかる。

少しずつ冷気が忍び寄ってくるのを感じ、僕は宿に戻ることにした。

桐葉荘のひかえめな木製の看板が掛かった入口から上り坂に入ると、少し先の方に自転車を押して歩いている制服姿の少女が見えた。

背中に大きなリュックサックを背負い、黒のブレザー、ひざ上に短くしたスカートに紺のハイソックスとローファー、セミロングの髪をまとめたポニーテールが左右に揺れている。いかにも「女子高生」、という感じの子だ。

僕が坂道を登ろうとしているのに気づくが早いか、彼女は大げさに手招きをしながら大声で僕を呼んだ。

「お兄さんお兄さん、うちとこのお客さんじゃろ? 早よ来て来て!」

僕がなにごとかと思いながらも彼女に近づくと、彼女は満面の笑みとともに自転車を押しつけてきた。

「なーなー、これ押して上がってくれん? ええじゃろ?」

僕がうんとも言わないうちに押しつけておいて勝手だなとちょっとムッとしながらも、僕は仕方なく自転車を押して上がることになった。

前かごにはついさっきまで彼女が背負っていたリュックが載っているのでずしりと重い。

「うちは果林。き・り・し・ま・か・り・ん。結果の果に林で、果林。お兄さん名前は?」

「森崎浩司だけど」

「コージさんか、へー、なんでうちとこ泊まろう思うたん? うちとこ、ぶち(すごく)不便じゃろ? 駅からは遠いし、ケータイも入らんし、こんな急坂上がらんといけんし。はあ、毎日ここ上がるだけでぶちせんない(面倒くさい)けえ、そりゃ足も太うなるいね、あはは」

こちらが答えるより先に果林ちゃんは方言で次から次へとまくし立てる。足が太いと言うが決してそんなことはなく、すらっとしたきれいな足だし、しかも上目づかいで見上げられると思わずドキッとするほどかわいい。

ただ、方言と合わせて出る大げさな身ぶり手ぶりのおかげで、なんだかコミカルな印象だ。

どうやら彼女が桐島家の一番下の娘さんらしい。

小柄な体格や朗らかな声、くるくるとよく動く大きな目は、女将さんに本当によく似ている。

「果林ちゃんは女将さんにそっくりだね」

「じゃろー? 似すぎとってこわいっちゃ。うちの母さん年齢不詳じゃろー? こないだうちが高校入学した時も、勝手にブレザー着てからコスプレしようとしちょったんじゃけえね! ちったぁ歳考えりゃあええのに! うちもそのうちあんなになるんかねー?」

けらけらとよく笑い、よくしゃべる明るい子だ。少々おしゃべりが過ぎるみたいだけど。

上り坂は結構きつく、僕は軽く汗をかき始めた。まだだいぶ登らなければいけないから息も切れそうだ。

「毎日この坂上り下りしてるの?」

「当たり前じゃあ? うちん家からどっか行こうと思うたら、絶対ここを通らんといけんのじゃもん、小学校ん時からずっとよ! ほんと、なんでこんなとこに住むかねえ、冬は雪がぶち積もるし」

果林ちゃんはそう言ってまた笑う。

「友達らあも、うちとこだけは絶対誰も来たがらんのよね。坂上がるんがえらい(疲れる)けえありえんとか言うて。毎日毎日上がりよるうちはどうなるんかっちゃ! もう、マジ腹立つー!」

果林ちゃんはものすごい勢いでしゃべりまくるが、僕はそろそろ息が切れてきた。背中に汗が伝うのを感じながら彼女を見ると、涼しい顔をしている。

「それにしても、よく、しゃべる、ねえ」

僕は切れ切れの息でやっとそれだけ返した。

「えー、いっそ(ぜんぜん)しゃべっちょらんよぉ!」

オーバーなリアクションが返ってくる。

「体は疲れても口だけは疲れんのよねー、なんでかねー?」

僕はもう返事を返す気力もなかった。

肩で息をしながらどうにか坂を上り続けると、左に入る目立たない脇道があった。

「こっちこっち」

果林ちゃんに導かれるままにそちらに入ると、木立の中に隠れるように平屋建ての家が現れた。手前にカーポートがあり、ボンネットに若葉色で『桐葉荘』のロゴが入った白い流線型のミニバンが停まっている。

「自転車はそこに置いちょって。でも、まさかホントに押して上がってくれるとは思わんかった、ありがとー」

果林ちゃんは「が」にアクセントをつけてお礼を言うと、ぴょこんとお辞儀をした。ポニーテールがやっぱりぴょこんと揺れる。

僕は肩で息をし、汗まみれのまま何も言えずに突っ立っているしかなかった。

「荷物置いてくるけえ、ちょっとそこで待っちょって」

彼女は制服のスカートをふわりと翻すと、跳ねるように家の方へ消えた。

待つも何もしばらく動けません、とは声にならなかった。

しかし、なんだか笑える。頬がゆるんでいるのが自分でもわかる。

四~五歳も年下の女の子にいいようにこき使われて汗だくになっている自分が、なぜだか妙にうれしかった。

冷たい空気が肌に心地いい。

少し待っていると、ようやく息も落ち着いてきた。

「お・待・たー♪」

制服のままポニーテールをほどいて、果林ちゃんが戻ってきた。

「近道で案内するけえ、ついてきて」

果林ちゃんは楽しそうにぴょこぴょこと弾むように歩く。その後ろ姿がやっぱりなんだかおかしくて、僕はついにやにやしてしまう。

家の裏手に回ると、コンクリート打ちっぱなしの簡単な階段が上に続いていた。僕は果林ちゃんに続いて階段を上る。

木立から落ちた葉が階段を覆っていて、踏むたびにカサカサと乾いた音を立てる。

「なーなー、ユージさんて大学生?」

「浩司! 今わざと間違えたろ!」

「あー、ごめんごめん。うち、人の名前覚えるん苦手なんよねー」

「今大学二年だよ。ちょっと休んで猿楽を観に来たんだ」

「へー、七年に一度っていうアレ? えっと(そんなに)有名じゃなあのに? コージさんてマニアックぅ」

「マニアックで悪いかよ」

「あはは、怒った怒った」

階段をのぼりながら、いつの間にか僕は果林ちゃんと普通に会話していることに気づいた。まともに女の子とつきあったこともない僕が? 自分で自分に驚く。

「果林ちゃんは観たことあるの、猿楽?」

「あー、どうなんじゃろ、観たんかな? 七年前はまだ子どもじゃったから、ようわからんわ」

「女将さんは哀しい話だって言ってたけど」

「ふーん、そうなんかねえ?」

果林ちゃんはまるで興味なさそうだ。

まあ、郷土芸能なんてそんなものなのかもしれない。珍しがるのは僕みたいなよそ者ばかりだろう。

階段は二回折れ曲がって斜面を登り、桐葉荘の門前に出た。出かけた時とくらべると、だいぶ日が落ちている。

ふと、出がけに会った白い着物の少女のことを思い出した。そういえば彼女の背恰好はちょうど果林ちゃんと同じぐらいだ。

「そういえば、さっきそこで不思議な女の子を見たよ」

「え、どこでどこで?」

果林ちゃんが聞き返す。

「そこ。生垣の端のとこに立ってた」

「もしかして、白い着物じゃった?」

「そうそう、白い着物で、長い黒髪の、無表情な子」

「えー、コージさん、きぃねえちゃんに会うたんじゃあ!」

果林ちゃんが目を丸くする。

「きぃねえちゃん?」

「うちの年子の姉ちゃん。桔梗って名前じゃけえ、こまい(ちいさい)頃からきぃねえちゃんて言うとるんよ。きぃねえちゃん、めったと外に出らんのにから、どうしたんじゃろ? コージさん、ぶちラッキーじゃねえ!」

果林ちゃんが妙に興奮している。

「桔梗さんて家からあまり出ないの?」

「うん、それにいっそしゃべらんくなったんよ。母さんとみず姉が心配してからお医者に診したり、カウンセラーに連れてったりしたけど、いけんじゃった。うちもいろいろ話しかけるんじゃけどね。前はうちとぶち仲良しじゃったのに……」

果林ちゃんは少し憂いを帯びた表情を見せた。

僕はかける言葉がなくて、黙るほかなくなる。

なんだか気づまりになってちょっと彼女から視線を外すと、左手奥にある駐車スペースにシルバーのSUVが一台停まっているのに気づいた。確か僕が出かけたときにはなかったはずだ。前部ドアに「Free Photographer Yusuke S.」という文字をデザインしたけばけばしいステッカーが貼られている。

果林ちゃんも車に気づいたようだ。

「あ、夕介来ちょるじゃあ!」

「ユースケ?」

「うちとこの常連。何がええんか知らんけど、半年にいっぺんは来よるよ。コージさんとおんなじ、マニアックなモノズキさん♪」

果林ちゃんがにまにましながらそう言った。

第一章 桐葉荘(とうようそう) 〈三〉

玄関を入ると、帳場の前にあるロビーで女将さんと三十代半ばぐらいの男が立ち話をしていた。

少し癖のある長髪、細身で背が高く、タイトなデニムに柄物のTシャツ、黒のレザージャケットを羽織っていて、悔しいことにこれがなかなかのイケメンだ。整えられたあごひげがこれまたイラッとさせる。

女将さんがこちらに気づいて声をかけてくれた。

「あ、森崎様おかえりなさいませ──て、なんで果林までおるんかね?」

「コージさんにチャリ押してもろうたんよー」

「あんた、またお客様にそんなことさしてから……申し訳ございません、ご迷惑でしたでしょう?」

「いえ、いい運動でしたよ」

「どーせ果林にいいようにこき使われたんだろ?」

僕が女将さんと話しているところにいきなり男の方が話に割り込んできた。

ぶしつけな奴だとちょっとムッとしてそいつをにらむと、そいつは左手の親指をデニムのポケットにつっこんで斜に構え、にやにやしながら僕のことを眺めている。

「果林は天然ものの小悪魔女だからな、ぼんやりしてると魂抜かれるぞ」

そいつはくくっと笑いながら僕を小ばかにしたような目で見下ろしてくる。

「うちは小悪魔じゃないよぉ!」

果林ちゃんは口をとがらせて反論した。

「本人が気づいてないからこそ天然ものなのさ。小悪魔だなんて自称してるヤツはみんな養殖ものだ」

男はあいかわらずにやにやしながら果林ちゃんに言った。なれなれしい奴だ。

果林ちゃんは納得がいかないらしく、何やらぶつぶつ言いながら腕を組んでむくれているが、その様子も確かにかわいい。

魂抜かれる、というのも本当かもしれないと一瞬思う……いやいや、そういう問題じゃない。

「あのー、どちらさん?」

男があまりになれなれしいものだからこちらもつい無愛想な言い方をしてしまう。

「俺は妹尾夕介。フリーの写真家だ」

夕介と名乗った男は片手で無造作に名刺を差し出してきた。車に貼ってあったのと同じロゴが印刷された、派手な名刺だ。

あまり趣味がいいとは思えない。どうひかえめに見ても胡散くささ全開だ。

「ここにはずいぶん長いこと世話になってるんでね、何かわからないことがあったらまず俺に聞いてくれ」

いちいち言うことがむかつく。正直、一番苦手なタイプ。

「そういうわけで、ひとつヨロシク」

「森崎浩司です。こちらこそどうも」

夕介が握手を求めてきたので、しかたなく僕もそれに応じた。

夕介はガタイもでかいが態度はそれ以上にでかいな、と僕は内心苦々しく思う。

「なーなー、夕介は今日お座敷でご飯にするんじゃろ?」

「ああ、もちろん。いつもそうしてるだろ?」

それを聞いて、僕は自分の軽はずみな選択を後悔した。晩飯までこんなイヤな男と一緒になるのかと思うと、どんよりとした気持ちになる。

「コージさんも?」

「そうだよ」

僕はできるだけ本音を顔に出さないように努めながら答えた。

「じゃったらうちらも一緒に食べたーい。なー、母さんええじゃろ?」

果林ちゃんは甘えた声で女将さんにねだる。

「もう、果林! お客様に失礼でしょうがね!」

「えー、じゃって夕介だけが泊まる時はいつもそうしよるじゃあ? 何でだめなん? コージさんがおるけえ?」

「もう、ええかげんにしんさい。だめなものはだめ!」

女将さんは果林ちゃんを軽くにらんだが、僕からしてみれば地獄に仏だ。

「女将さん、まあいいじゃないですか。にぎやかな方が楽しいですから。僕からもお願いします」

本当は夕介とサシになるのがいやだからだけど、果林ちゃんが一緒なら確かに楽しくなりそうだ。

「よろしいんですか、森崎様?」

よろしいも何も大歓迎です、とまでは言わなかったが、僕は大きくうなずいた。

夕介も何も言わずにニタニタしている。つくづくいけすかない奴だ。

「しょうがない、じゃったら果林、支度を手伝いんさい」

「はーい」

「水菜にもメールしときんさいよ、あの子すぐはぶてる(拗ねる)から」

「うん!」

果林ちゃんはさっそく帳場のパソコンに向かってメールを打ち始めた。そうか、携帯が入らないからか。

「なーなー母さん、コージさんて、きぃねえちゃんに会うたんて」

パソコンの画面をにらみながら果林ちゃんが女将さんに告げる。

「桔梗に? 本当ですか?」

「ええ、さっき出るときに、そこで」

「へえ、どういうめぐりあわせですかねえ!」

僕がそう言うと、女将さんは少し驚いた顔を見せた。

「ふん、そんなこともあるんだな」

夕介は腕を組んで左手であごひげを撫でながら、珍獣でも見るような目つきで僕の方を見ている。

「びっくりされんじゃったですか、森崎さん。白い着物じゃったでしょう?」

「ええ、ちょっと驚きました」

「桔梗はうちの次女ですが、主人が亡くなった後、ものを言わんようになってしまって。ずっとあの白い長襦袢で過ごしているんです。医者によると、声が出なくなるある種の失声症じゃないかって言うんですが、何が原因なのかは結局わからんかったんです」

まずいことに触れたかな、と思ったが、女将さんは事情を淡々と話してくれた。

「ちょっと変わった子に見えるかもわかりませんが、もしまた見かけたら、話しかけてやっていただけませんか?」

「はい、もちろん」

僕は深くうなずいた。

女将さんはすっと息を吸うと、ぱんぱんと二回手を打った。

「さあ、それはそれとして。夕食までまだ少しありますから、お二人ともご一緒にお風呂で旅の疲れを癒してくださいね」

『コイツと?!』

僕と夕介が同時に声を上げた。

「お前先に入れよ、自転車押して汗かいたんだろ?」

「アンタこそ、先に行けば?」

「譲り合っても仕方ないですよ。どうぞ、ゆ~っくりと、おくつろぎくださいね♪」

女将さんはそう言っていたずらっぽく笑うと、ぱたぱたと厨房の方へ消えた。

「まったく、かなわないな、あの人には」

夕介が頭をかきながらぼそりとつぶやいた。

深津峡温泉の源泉は地下千メートルから自噴する天然ラドン温泉です。

泉質は弱アルカリ性で、美肌効果が高いとされています。

放射能泉に分類されるラドン泉は、湯から気化したラドンの放つ放射線によって、体内に潜在している治癒能力が高まる効果があるとされており、療養温泉として活用されています。

国内のラドン泉としては鳥取県の三朝温泉、兵庫県の有馬温泉などが有名ですが、ここ深津峡温泉の源泉は昭和四六年に開湯して以来、隠れた名湯となっています。

さっきから湯船につかったまま二十回は繰り返し読んだので、壁面に掲出されている温泉の説明文を覚えてしまいそうだ。

何も好きこのんで読んでいるわけじゃない。夕介と顔を合わせないようにするためにそうしているだけだ。

ぬるめの湯だが、長く浸かっているとだんだんと体が芯から温まってくる感覚がする。これが温泉の効能ってやつなのだろうか。

露天風呂を楽しもうかと思っていたが、気が散ってとてもそんな気分ではない。

「お前ずっとそんなのにらんでて飽きないかー?」

夕介がのんきな声でからかってくる。まったく、いい気なもんだ。

「お前、『紫桜』を観に来たんだってな」

夕介が不意に僕にそう言った。僕は思わず奴の方を見た。夕介は例によってにやりとして続けた。

「実は俺もそうなんだ」

「え?」

意外だった。単にこの宿、というよりは女将さんに惚れて通い詰めているだけかと思っていたからだ。

「もっとも、俺は仕事だがな。お前みたいな暇人とは違うんだよ」

やっぱりいちいちひっかかる奴だ。

しかし、こいつがなぜ『紫桜』を観に来たのかは気になる。

夕介は少し真顔になって何かをじっと考えているようだったが、湯をすくって顔をすすぎ、黙って湯船から上がっていった。

夕介が出ると、浴室は急に静まりかえったような気がする。お湯が注がれる音だけがやけに大きい。

僕もそろそろ出ることにした。

第一章 桐葉荘(とうようそう) 〈四〉

「えー、浩司さん駅からここまで歩くつもりじゃったん?」

果林ちゃんがだしぬけに大きな声を上げる。

「どう考えても無謀だろ、バッカじゃないのか、お前」

夕介もことさら見下したような声を出す。

「まさかこんなに大変なところだとは思わなかったんだよ!」

僕もムキになって反論した。

「ご連絡いただければ、車でお迎えに参りましたのに」

女将さんが残念そうに言う。

「そんなサービスあるんですか、しまったなあ」

「浩司さん、まぬけー」

僕が頭をかいたのを見て果林ちゃんがけらけらと笑った。

「歩いてたら今頃寝込んでるな、お前」

「~~~っ!」

悔しいが夕介の言葉にはぐうの音も出ない。その様子を見て女将さんまで吹き出す。

「そんなに笑わないでくださいよ~」

ちょっとバツは悪いが、同時に僕はなんだかほっとしていた。

みんな今日初めて会った人たちだということを忘れてしまいそうだ。夕介がいなければもっと気分がいいのだが。

座敷での夕食は予想通りにぎやかになった。

僕と夕介の食事はちょっとした懐石料理だ。

前菜のごま豆腐から始まって、新鮮な刺身、鍋物にはふぐちり(!)、ミニサイズの和牛のステーキ、白身魚の天婦羅に茶碗蒸……と続いて、最後にはちゃんとデザートも付く。

普段はコンビニ弁当ばかりの僕の胃袋が、ビックリしてひっくり返りそうな内容だ。

女将さんが作ったのかと尋ねると、ちゃんと板前さんがいるとの答え。そりゃまあそうか。宿泊料は夕食朝食込みだから、値段のわりに豪華だと思う。

僕みたいな「質より量」な学生が食べるにはもったいないんじゃないだろうか。ちゃんと味がわかっているのか不安だ。

果林ちゃんは当然僕らとは違うものを食べている。

さんまの塩焼きに大根おろし、みそ汁と里芋の煮付け、ひじき煮。王道の日本の晩ごはんだ。こちらは女将さんの手作り。

僕の方がぜいたくなものを食べているはずなのに、果林ちゃんが隣で食べているのを見ると、なんだか妙に美味しそうに見える。

夕介はビール片手に料理をつついている。

コイツには懐石よりも焼き鳥の方が絶対似合うと思う。

アルコールは別料金になるので、金欠の僕はぐっとがまんだ。

「ただいまー」

鈴の鳴るような軽やかな声とともに座敷のふすまが開いて、長身の女性が姿を現した。おかえりー、と果林ちゃんが返す。

白い開襟の長袖ブラウスの上に深いグレーのチェック柄のベスト、黒のタイトスカート──どこかの制服だろうか。控えめな色に染めたストレートの長い髪をバレッタでまとめて額を出している。意志の強そうな眉の下に少し目じりが下がり気味の涼やかな目。顔立ちがはっきりとしいて、左目の下の泣きぼくろが印象的な美人だ。

「あれ、夕介さんだけじゃないの?」

彼女は僕に気づくと果林ちゃんに尋ねた。

「浩司さんも一緒だよー」

「メールには他のお客様がいらっしゃるなんて、一言も書いてなかったじゃない」

「書くん忘れたー」

「もう、それならそうと書いてよね、わたしにだって心の準備ってものがあるんだから」

どうやらこの人が桐島家の長女・水菜さんらしい。果林ちゃんと違って、きれいな標準語で話す。

「ほら水菜、ごあいさつ」

「あ、大変失礼いたしました。はじめまして、長女の水菜です」

女将さんがうながすと、水菜さんははっとした顔をして美しい所作で座り、僕に改めてあいさつした。

「森崎浩司です、はじめまして」

「俺にはあいさつはー?」

向こうで夕介が何やら言っているが、水菜さんは華麗にスルーした。

「果林が何か失礼をしませんでしたか?」

「あんなー、チャリ押してもらったんよー」

「果林には聞いてないでしょ!」

水菜さんはすかさず果林ちゃんに反撃し、僕も華麗にスルーされてしまった。

「森崎さんは夕介さんのお知り合いですか?」

水菜さんが僕に向き直って聞いてくる。不意にふわっといい香りが鼻腔をくすぐる。

見つめられて僕は思わずどきどきした。

「いえっ、ぜんっぜん! ついさっき会ったばっかりです」

「水菜ぁ、俺にこんなイケてない知り合いがいるわけないだろ」

夕介がまたよけいな事を言う。

「うっさいなー、ちょっと黙っててくれよ」

「さっき会ったばかりの割には、ずいぶんと打ちとけてらっしゃいますよね?」

「打ちとけてなんかないですよ!」

「えー、どう見ても仲良しですよぉ?」

水菜さんは奥ゆかしくくすくすと笑う。果林ちゃんとはまったくタイプの違う女性だ。

「コイツと一緒にすんな、コイツと」

夕介がいちいちからんでくるのが面倒くさい。

「うちが見てもぶち仲良しっちゃ。二人でお笑いコンビでも組んだらええじゃ? ユースケコージ♪」

果林ちゃんが世にも恐ろしい提案をする。

「誰がこんな奴とコンビなんか組むか!」

「それは僕のせりふだ!」

僕はかみつかんばかりの勢いで夕介をにらんでやった。その様子がツボに入ったらしく、水菜さんは笑いが止まらない。

「はい、水菜の分。仕事、どうだった?」

女将さんが水菜さんの夕食をお膳に載せて運んできた。

「んー、今の時期は割とひまかな、来月ぐらいになると少し忙しくなるけど」

水菜さんは軽く合掌してから箸を手にとって食事を始めた。所作がひとつひとつ美しいのに感心する。

「水菜さんはどこに勤めてるんですか?」

「岩代市役所の受付をしています」

なるほど、水菜さんなら受付が似合いそうだ。

「車で一時間もかけて通ってるんですよ、もっと職場の近くに住めばええのにから」

女将さんが少し不満そうに言う。

「いいの、わたし運転好きだし」

「でも一時間はちょっと大変ですね。一人暮らしとか、しないんですか?」

「わたしは家が好きなんですっ」

僕の問いかけに対して、水菜さんは少しムキになって答えた。何もそこまでムキになることもないと思うけど。

水菜さんは座布団の上に正座したまま食事を続ける。

果林ちゃんはもうだいぶリラックスして、足を投げ出して座っているから、なんだか対照的だ。

「果林はあいかわらず魚食べるのヘタだよね」

水菜さんが果林ちゃんのお膳を見ながら言う。

確かに、果林ちゃんの食べた後の皿にはサンマの身がぼろぼろに崩れて残っていた。水菜さんの皿を見ると、既に骨と身がきれいに分けられている。

「うち、みず姉みたく器用じゃないもん」

「ちょっとコツを覚えればいいだけじゃない」

「それがむつかしいんじゃもん!」

「大人になってからもそれだと、恥ずかしいよ」

「う~~、みず姉って母さんよりも厳しいんよねー」

果林ちゃんが助けを求めるような目で僕と夕介を交互に見る。

「まあまあ、そんぐらいにしといてやれよ、水菜」

「だって、結局恥かくのは果林なんだよ」

夕介がなだめたが、水菜さんはきっちり反論してからご飯を口に運ぶ。

それにしても、水菜さんは確かに少しばかりきついかもしれない。

女将さんは所作はきちっとしているけど、鷹揚で温かみがある。一方の水菜さんは、標準語のせいもあって、なんだか硬い印象を発してしまうことがあるようだ。

「なーなー浩司さん、みず姉って何歳に見える?」

少し考え込んでいた僕に、果林ちゃんが危険な質問を仕掛けてきた。

そういえば、水菜さんの年齢については全く予備情報がない。

水菜さんの落ち着きぶりは僕よりずっと年上……そうだな、二七歳ぐらいに見える。しかし、女将さんは今四二歳だから、そこまで若い頃の子どもということはないだろうし、判断が難しい。

果林ちゃんは目をキラキラさせながら僕の回答を待っているし、水菜さんも興味深そうに僕のことを見つめてくる。女将さんや夕介までが僕を見ている。

ここはひとつ慎重に判断しなければ気まずいことになりそうだ。

「え、えーと……そうだな、二四……くらいですか?」

僕がそう答えた瞬間、果林ちゃんと夕介が爆笑した。

女将さんまでもが横を向いてぷっと吹き出している。

水菜さんは何か言いたいのをがまんしているような顔だ。

まさか、僕は地雷を踏んでしまったのか?

「みず姉、また年上に見られちょる!」

果林ちゃんが腹を抱えて笑い転げている。

「え? もしかして、僕やっちまった?」

「今年の夏でハタチになったところです!」

心なしか水菜さんの声に棘があるように感じられる。

「マジで? 僕と同級? あ、その……すいません、すごく落ち着いて見えるから」

「よく言われます……」

水菜さんが低い声でぼそっとつぶやいた。

「みず姉の老け顔マジはんぱない、ぶちウケる!」

「もー、老け顔って言うな!」

果林ちゃんが茶々を入れると水菜さんはすぐムキになる。言い合いばかりしているようだが、この二人、仲が悪いわけではないようだ。

「水菜は子どもの頃から結構マセてたからな」

夕介が聞き捨てならないことを言う。

僕はさっきからもやもやしていた疑問をぶつけることにした。

「アンタ、一体ここの家族とどういう関係なんだよ? さっきから聞いてればずいぶん古い知り合いみたいなこと言ってるけど」

「夕介さんは昔、私の夫の部下だったんです」

夕介の代わりに女将さんが答えた。

「一〇年ほど前に私どもがこちらを開業した時からのお客様なんですよ」

「蘭さんの旦那・年光さんがIターンで開業したんだ、この宿は」

僕は驚いた。

桐葉荘はもう何十年も続く老舗の温泉宿だろうと勝手に思っていたからだ。

第一章 桐葉荘(とうようそう) 〈五〉

夕介と女将さんの話によれば、女将さんの夫である桐島年光さんはもともと関東の人で、たまたま訪れたここ・深津峡温泉をいたく気に入り、都会での仕事を辞めて家族でこちらに移り住んできたのだという。それが今から約一〇年前のこと。

夕介にとっては、新入社員として会社に入ったときの最初の上司が年光さんだったのだという。

「カッコよかったなあ、年光さんは。仕事は絶対に手を抜かなかったし、スタッフはもちろん、クライアントの信頼も篤かった。オンのときには熱い情熱と的確な判断でみんなを引っ張るし、オフのときには一緒になってバカ話もできる。本当に、しびれるくらいカッコよかった」

夕介が興奮気味の表情を浮かべている。他人を褒めることなんて絶対なさそうな夕介がそこまで言うとなると、相当できる人だったのだろう。

「それが、ある日いきなり会社辞めるって言いだすんだから、俺も驚いた」

「私も、年光の計画を初めて聞いた時は冗談だろうと思いましたよ」

女将さんはそう言ってふふっと思い出し笑いをした。

年光さんは会社勤めのかたわらじっくりと計画を練っていたらしい。

何度も深津峡を訪れ、バブル崩壊後に廃業して空き家になっていた旅館の建物……つまり今の桐葉荘を見つけた。これを買い取ってリノベーションし、源泉利用権について行政や同業者と折衝し、銀行とやりとりしながら資金繰りや経営計画にある程度目鼻をつけたうえで、縁もゆかりもない土地に家族でやってきて商売を始めた。

これが並大抵でないことぐらいは、いくら世間知らずの僕でもわかる。

十年経った今でもこの宿がちゃんと続いているということは、年光さんと女将さんが相当な努力をしてきたってことだろう。

「夢なんだとはよく言ってましたけど、本当に始めるだなんて思ってもみませんでしたよ」

女将さんが懐かしそうな表情で言う。

「基本的には現実的な人でしたけど、時々人をびっくりさせるようなことを、いきなり思いつくんですよね」

「確かに。あの突拍子もない発想は誰にもまねできなかったな。俺の知ってる中で、他にこんな人はいないね」

夕介は完全に年光さんに心酔している様子だ。

「突拍子もなく死んじゃいましたけどね」

女将さんが少しさびしそうにつぶやいた。

「五年前に、病気でな。わかってから亡くなるまで、本当にあっという間だった。あと少しで四二歳になるとこだったのに」

夕介が悔しそうに続けた。

「ちょうど桜が満開の頃でした。こんなに早くあの人と別れることになるなんて思いもしなかったから、なんだか実感がわかなくて。お葬式の時も、何をどうしたのかよく覚えてないんです。ただ、桜がすごくきれいだったことだけは印象に残ってます」

僕はじっと押し黙るしかなかった。

こんな時にどんな言葉を掛ければいいのかわからない自分が、ひどくもどかしい。

「年光さんにはせめてあと二十年は生きててほしかった。まだまだ教えてもらいたいことが山ほどあったのに」

夕介がそんなことをぽつりと言ったきり、あとは誰も言葉を発しなかった。

みんなが黙ってしまうと、庭で鳴いている虫の音が急に耳に入ってくる。

僕はなんだか気づまりになって、座敷の大きな窓から見える池をぼんやりと眺めた。

ずっと女将さんと夕介が話す年光さんの話に夢中になっていたので気づかなかったが、水菜さんと果林ちゃんはいつの間にかいなくなっていた。お膳が下げられているから、きっと後片づけをしているのだろう。

「蘭さん、ビール……いや、日本酒もらえますか」

夕介が追加の注文をする。

「今日は夕介さんがお好きな『獺祭』、入ってますよ」

「じゃ『獺祭』、冷やでお願いします」

夕介はやけに神妙な顔をしている。少し酔っているのだろうか。

「おい、お前もなんか飲めよ」

「僕はいいよ」

ムダづかい禁止、ムダづかい禁止……と僕は心の中で唱える。

「ケチってんじゃねーよ、金がねえなら俺がおごってやるから飲め!」

どういう風の吹きまわしか、夕介がやけに寛大な提案をしてくる。

一瞬、コイツに借りを作っても大丈夫かな、という考えが頭をかすめたが、さっきから旨そうに飲んでいる夕介を見ていると、僕もなんだか無性に飲みたくなってきた。

まあいいや、タダ酒万歳だ。

「じゃあ、ビール」

「蘭さーん、コイツにもビール持ってきてやって」

かしこまりましたー、と厨房の方から女将さんの声が返ってくる。

「お前、『紫桜』が目的でここに来たんだろ? 奉納は明後日からなのに、なんでこんなに早く来たんだよ?」

「別にいいだろ、アンタに関係ないし」

実を言うと、『紫桜』については事前にネットで調べたが、思ったような情報を得ることができなかった。現地に行けば何かわかるだろうとタカをくくって、明日図書館にでも行って調べるつもりでいたが、別にはっきりとした予定を立てているわけでもなかった。

「お待たせしました、どうぞ」

女将さんが酒とビールを持ってきてくれた。プレミアムの金ラベルがまぶしい。やっぱりこういうところで出るビールは違う。

夕介は早速『獺祭』を一口含むと、実に旨そうに目をつぶってうなっている。

僕は女将さんがグラスに注いでくれる黄金色の液体を見つめながら、明日どうするかを考えていた。

「お二人とも、明日はどのようにされるんですか?」

まるで僕の心を見透かしたかのように女将さんが尋ねてくる。

動揺を表に出さないように気持ちを落ち着けようと努めながら、僕はグラスのビールに口をつけた。

一口でホップのいい香りが口中に広がり、苦みとともに炭酸の心地よい刺激がのどを下りていく。

「俺はいくつか取材をします。今回、月刊誌に八ページのグラビアをもらってるんで、猿楽『紫桜』を紹介するんですよ」

「夕介さんってそんな仕事もされてるんですね」

「よくある紀行グラビアです。普通はライターと組んでやるんですが、今回は予定の合うヤツがいなくて俺一人です」

夕介はドヤ顔でそんなことを言う。

「てことは、アンタが文章も書くの?」

「当たり前だろ」

どう見ても夕介は文章を書くようなタイプには見えないが。

「森崎さんは?」

「僕はちょっと調べ物でもしようかと……」

僕は語尾をごにょごにょとごまかした。

特に何も考えていないなどとは、夕介の前では絶対に言えない。

「どうせ何も考えてないんだろ?」

夕介がにやにやと笑いながら痛いところを突いてくる。

僕はちょっといらだって、グラスに残っていたビールを一気に飲み干した。

「調べものと言っても、この町には大きな図書館はないですしねえ」

女将さんが僕のグラスに二杯目を注ぎながら言う。

この時点で僕の目論見は脆くも崩れ去った。

「でも何か資料ぐらいはあるでしょう?」

僕は女将さんに尋ねた。

「尋瀬の公民館の二階に図書室がありますから、そこには町史なんかも置いてあると思いますけど」

「で、どうやってそこまで行く気だよ?」

夕介に指摘されて僕は初めて気づいた。

そうだった、僕には足がない。いや、文字通り自分の足しかない。

何時間かに一本のバスではとても自由には行動できないし、だからと言ってタクシーは論外、こんなところで使ったら完全に赤字だ。

つまり、どこに行くにもあの急坂を下りて、てくてく歩いていく他ないのだ。

行ったらもちろん、帰って来なければならない。最後のトドメにあの急坂。

考えただけでくらくらする。

「どこまでも浅はかな奴だなあ」

考え込んでいる僕を見て夕介が思いっきりバカにする。

「時間があれば私どもの方で車を出して差し上げたいのですが、あいにく明日は予定がございまして」

女将さんが申し訳なさそうに言うが、むしろ謝るべきは甘い考えだった僕の方だ。

「しゃーねえなあ」

夕介はあぐらをかいたまま後ろにふんぞり返ると、右手の人差し指を前に突き出して僕に言った。

「お前、俺のアシスタントやれよ」

「はあ? なんで僕がアンタのアシスタントなんかしなきゃなんないんだよ?」

「お前『紫桜』について調べたいんだろ? だったら、俺の取材を手伝えばおのずとわかるだろーが。俺はそのためにここに来たんだからな」

夕介があごひげを撫でながら勝ち誇ったような顔で僕に言う。

「ああ、それは確かに名案ですねぇ!」

女将さんまでが手をたたいて夕介に賛成する。

「ま、お前みたいなダメ学生が一匹ついてきたところでどうせクソの役にも立たんだろうが、せいぜいがんばりな」

「ちょ……ちょっと待てよ、まだ手伝うなんて言ってないだろ」

僕は少しあせった。だが、確かに他に手はなさそうだ。

ここで断れば明日は日がな一日、ひたすら歩き続けるか、ぼんやり無為に過ごすかのどちらかだ。

「タダで、とは言わん。そうだな、泊まってる間の酒代ぐらいは俺が出してやるよ」

バイト料にしては安すぎる気もするが、プレミアムの誘惑に、僕は負けた。

「わかった、じゃあ手伝うよ」

「よし、決まりだ。明日朝八時にここを出るぞ」

夕介は一方的にスケジュールを決めてしまった。

八時に出るってことは、遅くとも七時には起きておかなければならない。

「せめて九時にならないか?」

「ぬるいこと言ってんじゃねーぞ、このタコ!」

夕介が僕の頭を思いっきりはたいた。

「なにすんだ、このやろう!」

僕は少しオーバーにわめきたてる。

「あらあら、コンビ結成ですね! ユースケコージ♪」

僕らのやり取りを見ていた女将さんが手をたたきながら茶化した。

僕と夕介は互いの顔をにらんだ後、一呼吸置いて同時に叫んだ。

『コンビじゃねえ!』

〈第一章終わり〉

第二章 桜姫(おうひめ) 〈一〉

目が覚めた時、自分がどこにいるのかを忘れていた。

いつものアパートの白い天井が見えるものと思って目を開けると、まだ薄暗い視界に木目がぼんやりと浮かんきて、僕は一瞬あわてた。

ああそうか、僕は旅に出てたんだよな、と思い出したら急に目が冴えてしまった。

時計を見ると、時刻は午前六時になる少し前。外はようやく明るくなり始めたところのようだ。昨夜夕介が決めた出発時刻まではまだ二時間ぐらいある。

あの後、僕らは十時近くまで座敷で飲んでいた。片づけの済んだ水菜さんと果林ちゃんも一緒になってしばらく談笑した。

「コンビ結成」は大いにネタにされたが、僕も夕介も頑として認めなかった。それがよけいにウケたのはなんだか納得いかないが、盛り上がったからよしとしよう。

姉妹は二一時半ごろに母屋の方に戻り、さすがに夕介と二人で飲む気はしなかったので、そこでお開きにしたんだった。

部屋に戻ると急に眠気が襲ってきてそのまま寝たから、睡眠時間は約八時間。決して睡眠不足ではない。そう思ったら、なんだか寝ているのがもったいない気がする。

僕は布団から抜け出して冷たい水で顔を洗うと、浴衣から着替えて廊下に出た。

厨房の方から明かりがもれている。朝食の仕込みが始まっているのだろう。

僕はそのまま玄関の外へ出た。まだ明るくなり始めたばかりで、外の空気は冷たかった。

十月のなかばだからまだ息が白くなるほどの冷え込みではないが、僕は思わず身震いした。

深く息を吸い込むと、真新しい空気で肺が満たされる。

木々の間から見える空からは既に星は消え、東から中天にかけて美しいグラデーションが描き出されていた。南の空には細い月がかかったままだ。

僕は明るくなり始めた庭を眺めながら門をくぐった。

どこからか、さくっさくっという規則正しい音が近づいてくる。何だろうと耳を澄ますと、落ち葉を踏みしめる音だとわかった。

母屋の方から誰かが上がってきているようだ。

ほどなくして僕の前に現れたのは、白い長襦袢の少女。

「桔梗……さん?」

僕が声をかけると、彼女は僕の前で一度足を止めた。

「あ、あの……おはよう」

僕はあいさつをしたが、桔梗さんは無言のまま僕を一瞥すると、そのまま歩みを進めて僕の前を横切っていった。

「桔梗さん、どこ行くの?」

再び僕が声をかけると、彼女は歩みを止めてもう一度僕を見た。そのまま今度は顔を桐葉荘の屋根の向こう側に向け、また歩き始める。

屋根の向こう、と言ってもそこには山の斜面があるだけだ。

「ちょっと待って」

彼女は僕の言葉を無視して生垣の隅にある小さな木戸を開け、その向こうに消えた。

僕はなんだか気になって彼女を追いかけることにした。

木戸の向こうには桐葉荘の勝手口が見え、その向こうに足踏み道が続いていた。

かなり明るくなっているとはいえ、生い茂る木々で陰になって、足元は見えにくい。少し先に彼女の白い影がぼんやり見える。

僕は見失わないようにあわてて彼女を追った。

落ち葉で覆われた足踏み道はちょっと油断すると滑って転びそうになるが、桔梗さんは着物にもかかわらず慣れた足取りですいすいと登っていった。

僕の方は悪戦苦闘しながらどうにか彼女についていく。

何度か右に左に折れ曲がりながら三分も歩くと、僕の息は早くも荒くなった。いつの間にか桔梗さんの姿も見失った。

本当に彼女はいたのだろうか、といぶかりそうになったところで、ようやく少し開けた場所に出た。

桔梗さんは息一つ乱れることなく、じっと東の空を見つめて立っている。

そこは尾根の途中の踊り場のような場所だった。

石造りの小さな祠が祀ってあり、周囲の木々が低いため、東の空がよく見える。少し下の方に桐葉荘の瓦屋根が見えた。

僕が息を整えているうちに、周囲の明るさはどんどん増していく。

桔梗さんは身じろぎひとつせずに東の空を見つめていた。

僕も彼女の見ている方向を見ようと顔を上げると、まさにその瞬間、太陽が昇り始めた。

山並みが一枚の影となり、金色に縁取られた複雑な輪郭線を描いている。

太陽は力強く昇り、すべてのものを光に包み込む。

象牙色だった東の空は一気に黄金に染まり、地平付近の雲が太陽の光を受けて茜色の輝きを放った。

すぐ隣にいる桔梗さんの長い黒髪がきらきらと陽光を返す。

長いまつげの下で、瞳がかすかに揺れている。

色白な頬には赤みが差し、彼女の呼吸や鼓動までが僕に伝わってくる。

初めて見かけた時にはどこか現実感に乏しい印象だったが、いま僕のそばにいる彼女は生命感にあふれていて、僕は思わず息を呑んだ。

表情を削ぎ落とした横顔は彫刻のように美しいが、彼女はまぎれもなく生きているんだと実感する。

空は僕らが見ている間にも表情を刻々と変えていった。

金色に輝いた東の空は、太陽が山々の輪郭線から離れると、徐々に鮮やかな青色へと変化していく。

僕は何を言えばいいのかわからず、ただじっと黙っていた。

心は大きく揺さぶられ、得体の知れない大きな感動に満たされていたが、今どんな言葉を発しても僕の心を正しくは表せないような気がした。

僕も桔梗さんも、ずっと黙ったまま東の空を見続けた。

桔梗さんはいつもこうして朝日を眺めているのだろうか。

彼女は何も言わないが、彼女の無表情な横顔の奥には、祈りに似た真剣さがあるような気がした。

すっかり周囲が明るくなったと思ったら、桔梗さんは来た時と同じように何も言わずに斜面を下り始めた。

僕も黙ってそれに続くことにした。

桔梗さんは慣れた足取りで足踏み道を下りていく。

登る時ほどは苦労せずに済んだが、それでも僕は何度か転びそうになった。彼女は毎日のようにこの道を歩いているのだろう。

桐葉荘の門前に戻ると、桔梗さんは立ち止まって僕を見た。

あいからず無表情で、彼女が何を考え、何を感じているのか、全く分からない。

僕も桔梗さんを見つめ返すと、彼女は軽くうなずいた。いや、もしかしたら彼女なりの会釈なのかもしれない。

あっけにとられている僕を置いて、桔梗さんは母屋の方へ下りていった。

さっと朝風呂を浴びてから座敷に顔を出すと、まだ浴衣姿の夕介がもう先に座っていた。

「なんだ、昨日グズった割には早起きだな」

寝癖頭の夕介が皮肉をぶつけてきた。

「アンタこそ、二日酔いにならなくてよかったな」

僕も遠慮なく反撃することにする。

少なくとも今日は一日お伴をするんだ、我慢してたらとても身がもたない。

夕介はあいかわらずのにやにや笑いを返してきた。

「おはようございます、お二人ともよく眠れましたか?」

女将さんの朗らかな声が響く。

「おかげさまでぐっすりでした」

「寝過ぎて目が腐ったんじゃないか?」

「それはアンタの方だろ」

「うふふ、ネタ合わせですね」

早速女将さんに笑われてしまった。

てきぱきとお膳が運びこまれ、朝食が始まった。

ご飯と焼き魚、いくつかの小鉢とみそ汁に漬物がついた、模範的な朝ご飯だ。

僕は普段の乱れた食生活を反省した。一ヶ月もここで生活したらきっと驚くほど健康になるに違いない。

「今日は忙しくなるぞ」

茶碗を片手に夕介が言った。

「確認しておきたいことがあるから、午前中に岩代市役所本庁舎に行く。観光協会にはアポを取ってから午後イチで訪問だ。その後、市立図書館で資料を集めて、日が落ちないうちに荷駄町の沓掛山にも足を延ばす。夕方こっちに戻ったら、保存会の松岡会長にインタビューだ。昨日みたいにぬるいことぬかしやがったら置いてくからな」

「望むところだ」

僕も焼き魚を口に運びながら答えた。

何か初めてすることに対して、僕はいつも腰が引けて億劫がるのだが、なぜだか今日はわくわくしている。

夕介という一番苦手なタイプの人間と一緒に行動するということに対しても、むしろ、やってやろうじゃないかという気分だ。

いよいよ戦闘開始、という高揚感が僕の全身にみなぎっていた。

「市役所に行くってことは、仕事中の水菜さんに会うことになるかな」

僕は水菜さんの大人びた顔を思い浮かべながら言った。

「お前、よからぬ下心出すなよ」

夕介が釘を刺してくる。

「初日から美女と美少女に囲まれたからって、鼻の下伸ばして浮かれてんじゃねえぞ! 偶然知り合った女と仲良くなる、なんてのはアニメの中だけだからな」

「わかってるよ!」

少しだけ図星だったので僕はムッとしたが、確かに夕介の言うとおり、現実はそんなに甘くはないだろう。今現在、確実に僕を待ちうけている現実は、「男二人の珍道中」だ。

「ああ、なんてむさくるしい現実!」

「やかましい奴だなぁ」

夕介が手間のかかる生き物でも見るような目で僕を見ながら言った。

女将さんが僕の後ろでくすくすと笑っていた。

錦美町から岩代市の中心部までは約四〇キロ、車でもたっぷり一時間はかかる距離だ。

僕は夕介が運転するSUVの助手席で押し黙っていた。

車は錦美川の左岸を走る国道を右に左に何度もカーブしながら下っていく。川の両岸には山肌が間近に迫り、対岸には昨日乗ってきた山代鉄道の線路が走っている。

谷間のわずかな隙間に時折集落が現れては途切れ、そうかと思えば突然斜面の途中に一軒家がぽつんと建っていたりする。

よくこんな場所に住むよなあと、僕はよそ者ならではの勝手な感想を抱きながら車に揺られていた。

「おい、なんかしゃべれよ」

夕介が声をかけてきたが、しゃべることなんか何もないと思って黙っていた。運転のためにかけたサングラスのおかげで、横顔がどこかのチンピラみたいに見える。

僕が黙ったままなので夕介は戦術を変更し、僕に質問をしてきた。

「お前、そもそもなんで『紫桜』を観ようと思ったんだよ?」

質問されたら答えないわけにもいかない。

「なんとなく、かな」

「なんとなくでわざわざ無い金使って三泊も四泊もするか、普通?」

確かにそうだ。ただ僕自身、『紫桜』の何に心惹かれているのかがうまく説明できない。

「だいたい、地元でもそんなに知られてないのに、どこで『紫桜』のことを知ったんだよ?」

「春ごろに、西國新聞に小さな記事が出てたんだよ」

「そんな記事あったか? どんな内容だ?」

夕介はステアリングを軽く指で叩きながら僕に尋ねる。

「七年に一度の猿楽の練習が始まったって内容。合戦で父を亡くした姫の悲劇で、いくつかの異なる物語が伝わっている、って書いてあったと思う」

「で、その内容についてはまだ知らないわけか、お前は」

「そういうこと」

キイワード『紫桜』でウェブ検索しても、出てくるのは桜の園芸品種の一種・ムラサキザクラばかり、しかもこれは猿楽『紫桜』とはまったく無関係なようだ。上演の模様を撮影した写真などにも行き当たらなかった。だからこそ逆に興味をかき立てられたのかもしれない。

「予備知識なしで観たところで、何が何だかちんぷんかんぷんだろうし」

「まあ、そうだろうな。猿楽ってか、能楽は理解するのにある程度素養が要るからな」

「せめてあらすじだけでもわかればなあ」

「どうせお前、ネットで検索しただけなんだろ?」

「そうだよ」

「これだから平成生まれは」

夕介がおっさんくさいことを言う。

「本当に大事なことはネットにはなかなか落ちてねーんだよ」

夕介は偉そうに胸を張った。

「自分が本当に知りたいことは、足で稼ぐ! なんでもネットに頼ってんじゃねーぞ!」

「はいはい、お説教でしたらまた今度聞きます」

僕は頬づえをついてテキトーに流した。

「年光さんの口癖だったんだよ、足で稼ぐってのは」

夕介は懐かしそうに続けた。

「俺が新入社員だった頃、しょっちゅう年光さんに叱られたんだ。現場にどんだけ足を運んだか、相手とどれだけひざづめで話せたかって。仕事はデスクの上だけでするもんじゃないぞって散々言われた」

夕介が昔サラリーマンだったというのはなんだか想像がつかない。

しかし、こんな軽薄な新入社員がいたら、叱り飛ばしたくなる気持ちはわかるような気がする。年光さんはさぞかし苦労したに違いない。

「アンタ昔何の仕事してたんだよ」

「広告代理店」

ウソだろ、と僕は内心毒づいた。

「その顔は信用してないな」

「当たり前だろ」

「ふん、どうとでも言え。ま、俺のような才能ある人間は、どんな仕事に就いてもサマになるがな」

夕介は鼻息も荒くドヤ顔を僕に向けてきた。まったく、コイツの根拠のない自信はどこから来るんだろうと僕はなかばあきれた。

車はあいかわらず川沿いの風景の中を走っている。ずっと同じような景色が続いているので、どこまで進んだのかいまいちわからない。

「ところで、アンタは『紫桜』がどんな話なのか知ってるのかよ?」

僕は話題を戻すことにした。

「ああ、七年前に一度観てるからな」

「だったら教えてくれよ」

「自分で調べればいいだろ」

「なんだよケチだな」

「足で稼げ、足で」

「その足がないからこうしてアンタのアシやってるんだろ」

夕介がくくっと笑った。

「お前うまいこと言うな」

「お褒めいただきまして誠に光栄です」

僕は思いっきり慇懃無礼な調子で返した。

「よし。いいだろう、どうせ着くまで時間はたっぷりある。昔話のはじまりだ」

やや芝居がかった口調でそう言うと、夕介は語り始めた。

第二章 桜姫(おうひめ) 〈二〉

時は戦国時代、室町幕府末期の弘治元年(一五五五年)十一月。

前月に厳島の合戦で陶晴賢を撃破した毛利氏は、さらに西進していよいよ防長二国への侵攻を開始した。世に言う『防長経略』である。

防長二国の守護・大内氏は陶晴賢の反逆によってすでにほぼ壊滅に追い込まれており、毛利氏はこの好機を逃さなかった。

西へ向かう街道筋の荷駄盆地を治め、大内家の有力な家臣でもあった杉山泰隆は、一旦毛利への恭順の意を示したが、その裏では侵攻を食い止めるべく、大内に援軍を求める密書を送ろうと試みた。すでに滅亡の淵にあるとはいえ、山陰攻めに際しては毛利を支援したこともある大内に対する毛利の振る舞いはあまりに非礼であり、杉山泰隆はどうしてもこれを許すことができなかったのである。

しかし、古くから杉山氏と対立関係にあり、すでに毛利方についていた近隣の豪族・緒方氏が周辺の道筋に兵を配置して警戒していたため、大内への使者は捕えられ、この謀は毛利方に露見するに至った。

同月一〇日、毛利軍は機先を制して杉山氏の居城・沓掛城の攻撃を開始、杉山氏は籠城戦でこれに抵抗した。

寄せ手の毛利方は地元の連歌山城主・檜森高安、田背城主・緒方基安の軍勢も合わせておよそ七千。対する沓掛籠城軍は城主・杉山泰隆及びその父・入道宗瑚以下二千六百余。

開戦より三日間小競り合いが続いたが、籠城する杉山氏は善戦し、毛利方攻城軍を大いに苦戦させた。

毛利方は正面突破による攻略は困難と見て、沓掛城の北に居城・連歌山城を構える檜森高安の先導により、夜陰にまぎれて沓掛城の搦手(城の裏門)に回り、払暁に奇襲攻撃を仕掛けた。

両軍は壮絶な死闘を繰り広げたがやはり多勢に無勢、先に二の丸が落ち、杉山宗瑚は戦死。城主・杉山泰隆も、奮闘空しくついに緒方基安によって討ち取られる。

沓掛城の将兵の約半数である千三百余が壮絶な討ち死を遂げたと言われる。

これが沓掛合戦の概要である。

「で、これがどう『紫桜』に結びつくのか、イマイチわからないんだけど」

「いいからよく聞け、ここからが本筋だ」

討ち取られた杉山泰隆には鶴若丸・亀寿丸という幼い二人の男子があり、大内氏の人質になっていたため生き残ったそうなのだが、実は彼らにはもう一人、姉があったのだという。

「それが『紫桜』の主人公、桜姫だ。桜と書いて『おう』と読む」

物語は桜姫が落城の直前に城を逃れ、山代郡、つまり今の錦美町へと落ち延びた、という設定となっている。

「ところが、いずれも桜姫が主人公なんだが、結末はどれも違うんだ」

「どういうことだよ?」

「同じ主人公でも、それぞれの座が演じる一幕ごとに、全然違うパラレルなストーリーが展開するんだ。ひとつずつ教えてやろう」

まずは第一幕、区別のために別名『桜堤』と呼ばれている。

宇侘川の堤に咲く山桜に旅人が心を奪われていると、美しい乙女が現れ、その桜の由来を語り始める。

山代に落ち延びた桜姫は、都の暮らしにあこがれながらも、戦死した父の菩提を弔いつつこの地でひっそりと暮らすことを選んでいた。

しかし、豪雨の度に氾濫を繰り返す宇侘川の治水のために領主が堤の造営を決定すると、桜姫は自ら人柱になることを望み、和歌を詠んで堤の礎となって消えた。

数年を経て堤は完成し、かたわらに山桜が植えられた。すると、山桜は次の春から七年にわたって鮮やかな紫色の花をつけたといわれる。

旅人が我に返ると、乙女は消え、ただ山桜の花が舞うばかりであった。乙女は桜姫の幽霊だったのだ。

「なるほど、それで『紫桜』──紫の桜なのか。それにしても、女将さんの言ったとおり、哀しい話なんだな。ところで、人柱って何?」

「お前、本当に何も知らねーんだな」

また夕介にバカにされた。

「橋や堤──今でいう堤防だな──を建設する時に、川の神を鎮めるために差し出す生贄のことだよ。人身御供とも言う。生娘が選ばれて、生きたまま埋められるんだ。城の石垣を築くときなんかにも埋められたらしいぞ」

「なんか残酷だな」

「まあな。今の感覚で判断するわけにはいかんが、日本全国あちこちに人柱にまつわる伝説は残ってる。それだけ日本の自然は厳しかったってことだろうな」

地震、洪水をはじめとする数々の天変地妖。昔から日本列島に住む人々は、自然災害と常に向き合いながら、それでもたくましく生き抜いてきたんだ、と夕介は言った。

「それにしても、切ない物語だな」

「まだまだ、あと二つの話も負けず劣らずだ」

夕介はそう言うと話を続けた。

続く第二幕は通称『寂水』と呼ばれている。

山代に人喰いの鬼が出るようになったと聞き、ある武者が退治を買って出た。

宇侘川を遡り、寂水峡でついに鬼にまみえ、激闘の末、武者はこれを成敗する。

里に戻った武者は美しい娘の夢を見た。

自分はあなたに討たれた鬼であると言う。

復讐に狂った挙句、父を討ち取った仇を惨殺し、桜姫は鬼と化したのだ。

己のことも父のことも忘れ果て、ひたすら人を喰らいつつ山代まで流れてきたが、今、あなたに討たれてようやくかつての記憶を取り戻した。多くの罪もない命を喰らい、堕地獄は必定の自分だが、父の弔いもせずに今生を去るわけにはいかぬとさめざめと泣く。

武者は姫を哀れに思い、宇侘八幡宮の一隅に桜姫とその父の供養塚を寄進し、その霊を懇ろに弔った。その塚のかたわらにあった山桜は、その後七年にわたって紫の花をつけたといわれる。

「鬼になって討たれるって……悲惨」

僕はひどく重い気分になる。

「能には女の妖変をモチーフにした物語がいくつもある。超有名な『道成寺』や、『源氏物語』を典拠とした『葵上』なんかはその典型だが、恨みや嫉妬といったマイナスな感情が、女を人ではないものに変えてしまうんだ」

「でも、それって普通に誰でも持ってる感情だと思うけど」

「だからこそ、それを抑えないと大変なことになるぞっていう警告かもしれないな。シテ(主役を演じる役者)は鬼になる時に『般若』の面を着けるんだが、『般若』ってのはもともとは仏教用語で『智慧』という意味だ。面の名前の由来は仏教用語の『般若』とは無関係らしいが、『智慧』をまとったものが『人ではない』ってのは相当な皮肉だな」

それにしても、夕介は資料も見ずに次から次へとよくしゃべる。

本業は写真家のはずだが、一体どこでこんな知識を仕入れたのだろう。

最後の第三幕は『乙女淵』と呼ばれる。

石見国を目指す旅の僧が乙女淵のほとりの廃寺で美しい娘・桜姫と出会った。

桜姫は自分の凶兆の言葉が合戦を起こし、父や千人の将兵の命を奪ったのだと自らを責め、僧に自分を助けてほしいと乞う。

僧は姫を救うため読経するが、桜姫は読経を聞くうちに自分の呪われた運命から逃れるには自ら命を絶つほかないと思い定め、僧の制止を振りきって乙女淵から身を投げてしまう。

彼女の命を救えなかったことを悔やんだ僧は、この地にとどまって桜姫とその父らの菩提を弔おうと決意した。

しばらくのち、僧の夢枕に桜姫が立って語る。

自らの命を絶った桜姫の魂は、僧の回向によって乙女淵のかたわらに立つ桜の木に宿った。

僧が彼女の霊のために読経すると乙女淵には紫の桜が咲き、桜姫は僧に感謝を述べて姿を消した。

「うーん……」

僕は思わず腕を組んでうなってしまった。

「なんか、どの話も救いがないなあ」

どれも不条理といえば不条理な物語で、なんとも後味が悪い。桜姫がそんな苛烈な運命に翻弄されなければならないような悪いことをしたとは、僕には思えない。

「確かに救いはないな。能にはこの世ならざるものが頻繁に登場するが、いずれも非業の死を遂げた者たちなんだ。だから、能舞台ってのはこの世とあの世の境目が交わり、死者が生者にその思いを告げる場所だとも言えるな。ま、どのような形にせよ、桜姫は非業の死を遂げ、その命を受け継ぐかのように紫の桜が咲くってところはどの話も同じだ」

紫色の桜の花ってもし実際に見たら不気味だろうな、と僕は想像した。

「でも、桜姫が死んでしまう理由は、全部違うんだな。本当のところはどうなんだろう?」

「そこだ。猿楽はもともと神に捧げた舞が原型だと言われている。大抵は『源氏物語』『伊勢物語』『平家物語』なんかの有名な物語を典拠として曲が創作されているんだが、『紫桜』についてはほぼ完全なオリジナルと言っていいだろう。単に非業の死を遂げた桜姫を鎮魂、あるいは追善するための舞だとしたら、それぞれの座がわざわざ結末の違うストーリーを演じる理由がわからない。そもそも、能楽では通常、狂言も取り混ぜて複数の曲目が上演されるのが一般的だが、ここでは狂言を挟まず、パラレルなストーリーを持つ曲すべてを合わせて『紫桜』と呼んでいるからややこしい。何か別の意図があったと見るのが自然だろうが、残念ながら今となってはもう誰にもわからない。猿楽『紫桜』の最大の謎はそこであり、そして魅力でもあるわけだ」

「ふーん……」

気がついてみると、錦美川の川幅もだいぶ広がり、周囲に立ち並ぶ民家の数も増えてきた。だいぶ岩代市の市街地に近づいてきたようだ。

「それにしても、水菜は毎日この道を運転してるんだから、まったく大したもんだよ」

夕介がつぶやいた。国道とはいえ急カーブが連続する谷間の道だから、運転するのは決して楽ではなさそうだ。

「運転が好きだって言ってたなあ、水菜さん」

僕は昨晩の水菜さんの言葉を思い出した。思い出すだけで少し頬がゆるむ。

「なんだ、お前水菜がタイプか?」

「そんなんじゃないよ」

実は図星だが、夕介にわざわざそんなことを言う必要はない。奥ゆかしくて、上品で、きれいで。あんな彼女がいたらいいだろうな、と僕は妄想した。

「あいつはだいぶこじらせてるからなあ、気をつけた方がいいぞ」

夕介が苦笑しながら言った。

「高校の三年間で三〇人の男子から告白されて、その全員をことごとくふっちまった恐ろしい女だぞ、水菜は」

「ええ?!」

水菜さんは美人だからきっとモテるだろうとは思っていたが、それにしても全員をふってしまうってどういうことだ? あの水菜さんに、本当にそんな高飛車な一面があるとは、にわかに信じがたい。

「うそだと思うなら果林に聞いてみな。今でも水菜には彼氏はいないはずだ。女友達も少ないんじゃないか?」

僕は酸欠の金魚のように口をぱくぱくさせた。何も言葉にならない。

「驚いたか?」

夕介はさも面白そうに含み笑いをしながら僕に言った。

「お前、少しは女を見る眼を磨いといた方がいいぞ」

「アンタに言われたくはないよ」

僕はそれだけ返すのがやっとだった。

第二章 桜姫(おうひめ) 〈三〉

合併後に建てられたという岩代市の市役所は、ガラスをふんだんに使用した六階建ての近代的な建物だった。

玄関から二階まで吹き抜けのロビーに入ると、さんさんと陽の光が降り注ぎ、正面の公園に植えられた大きなクスノキがよく見える。開放感のある、なかなか気持ちのいい空間だ。

僕は、つい受付に水菜さんの姿を探してしまった。

予想どおり制服姿の水菜さんを見つけると、なぜだかほっとした気持ちになる。水菜さんも僕と夕介を見つけると、微笑しながら小さく手を振ってくれた。

身長が一七〇センチはある水菜さんは遠くからでもよく目立つが、それは単に長身だからというだけでなく、彼女が放つ華やいだオーラのせいもあるような気がする。

さっき車の中で夕介が言ったことが本当なのか、彼女を前にするとやっぱり疑わしい。夕介にからかわれているだけかもしれない。

夕介は遠慮なしにずかずかと受付に近づくと、サングラスを額にずらしたままでカウンターに片ひじをついてにやにやしながら水菜さんに話しかけた。まったく、なれなれしいにも程がある。

「よ、水菜」

「夕介さんに、森崎さん! どうしてここに?」

水菜さんが微笑を崩さずに答える。

夕介がファーストネームで呼ばれたのに僕は名字で呼ばれ、内心なんだか面白くない。

「市の無形文化財登録のことで、確認しておきたいことがあってな」

「では、市民生活部の文化振興課の方へどうぞ。この建物の四階になります。あちらのエレベーターで四階まで上がっていただきまして、右手奥になります」

水菜さんは間髪いれずにてきぱきと答えた。

「サンキュ、ちゃんと仕事しろよ」

「もう、ちゃんとしてますよ! じゃまするなら追い出しますよ!」

水菜さんが夕介をしっしっと手で追い払った。ざまあ見ろだ。

「森崎さんも、アシスタント、がんばってくださいね」

「ありがとうございます」

水菜さんが僕を見てほほ笑んでくれたので思わず頬がゆるむ。

「お前、耳まで赤くなってるぞ」

夕介がにやにや笑いながらよけいなことを言う。

「うるさい、行くぞ!」

僕はごまかそうと思って大きな声を上げた。

「いってらっしゃい」

水菜さんが笑顔で見送ってくれた。

エレベーターの扉が閉まった瞬間、夕介がぼそりと言った。

「あーあ、これだから女ってこわいこわい」

「お忙しいところ大変お手数をおかけします」

夕介は市役所の職員に対して恐ろしくていねいに事情を説明している。僕に対する乱暴な態度とはえらい違いだ。

夕介が確認しておきたいことというのは、奉納猿楽『紫桜』が、岩代市の無形文化財に再登録された経緯だという。

「合併時に旧錦美町からの無形文化財指定がうまく引き継がれず、合併後に再登録されたと聞きましたもので、取材のために事実関係をぜひ確認しておきたいのですよ」

「あー、どうですかねえ。私はその時は違う部署におりましたけえ、そのへんの詳しい事情は、ちょっと」

夕介の相手をしているのは小太りで髪の薄い、人のよさそうな中年の男性職員だ。

やたらと汗をかいていて、ハンカチでしきりに汗を拭いている。そんなに暑いわけでもないからその様子がなんだか滑稽で、僕は笑いを必死でこらえていた。

「再登録の際に提出された書類を拝見するわけにはまいりませんか?」

「そしたら、探してみましょう。少々お待ちいただけますか」

市職員は仕事とはいえちゃんと丁寧に応対してくれている。

「なんでわざわざここまで出向いて調べる必要があるんだよ? このくらいならメールとか電話取材で済むんじゃないか?」

僕は夕介に尋ねた。

「さっきも言ったろ、足で稼げって。現地に来なきゃわからないこともあるんだよ」

夕介は鼻歌でも口ずさみそうな雰囲気でくつろいでいる。そんなもんだろうかと僕は思う。情報なんてどこでどうやって見たって同じじゃないだろうか。

そんな事を考えながら、僕は事務室で働いている職員の動きを眺めていた。

パソコンに向かって一心不乱に何かを打ち込んでいる人、電話で笑いながら話をしている人、そうかと思えば何やら難しい顔をして考え込んでいる人……。

その様子を見ながら、「働く」ってどういうことなんだろうと僕は考えた。

僕はまだ、何者でもない。

それだからだろうか、「働く」ということに対して、どこか尻ごみする気持ちがあるのは確かだ。

「働く」ということは、社会の中で一定の位置を占める「何者かになる」ということだと思う。それは、自分自身というものを確立するために必要なことだと頭ではわかっているが、一方で自分の可能性がひどく限定されてしまうような気がする。

何かを選ぶということは、別の何かを切り捨てることでもあり、その時に選ばなかったものには、もう二度となれないということだ。

僕はそのことをとてもこわいことのように感じている。

一年半後には、僕は就職活動を開始して、選ぶこと、そして選ばれることに直面することになる。でも、一体何を基準にしたらいいのだろう?

僕は今回の旅行のために、夏休みにお中元の詰合わせを作るアルバイトをした。物流倉庫の中で、洗濯用洗剤や食用油、コーヒーといった商品を、ひたすら指示通りに化粧箱に入れていく。

僕でなくても、誰でもできる作業だ。

その単純作業の報酬として、僕はいくらかのお金を手にした。

でも、これは「作業」であって「仕事」じゃない。だから僕が手に入れたのは、あくまでその作業に見合っただけの賃金でしかない。

うまく説明はできないが、「仕事」というのは、それとはもう少し違うもののような気がする。

そういえば、水菜さんはもう既に選んだ側の人なんだよな、僕と同じ歳なのに。

彼女は何を思って市役所の仕事を選んだのだろう。

「いやー、大変お待たせいたしました」

汗をかきかき職員が戻ってきた。

「えーと、宇侘川猿楽保存会の無形文化財申請は平成一×年四月ですね。この前年に当市は合併しておりますから、確かに合併の混乱でうやむやになっちょったんでしょう。特にこのぶんは式年が七年と長いですけえね」

「恐れ入ります、では拝見します」

夕介は職員が差し出したねずみ色のフラットファイルを受け取った。

その瞬間、書類の間から何かがふわりと床に落ちる。

「おっと」

僕は机の下にかがんで、落ちた物を拾って机の上に置いた。

それは一枚の名刺だった。

落ち着いた若葉色の紙で、和紙に似せた細かなエンボス加工が施されており、縦書きで墨色の明朝体の文字が入った、品のあるデザインだ。

深津峡温泉 桐葉荘

桐島 年光

名刺には確かにそうあった。僕は思わず隣の夕介の顔を見た。

夕介も一瞬僕の方を見てにやりとしたが、すぐに渡された書類に目を落とした。

なんでこんなところで年光さんの名刺が出てくるのだろう?

夕介は一通り書類に目を通した後手帳にいくつかメモを取ると、年光さんの名刺をゼムクリップで書類に挟んでフラットファイルごと職員に返した。

「ありがとうございます、大変助かりました」

「お役に立ちましたか?」

「ええ、十分に。お世話になりました」

「こちらこそ、どういたしまして」

夕介は立ち上がると職員に丁寧に頭を下げた。僕もあわてて立って、汗かきの市職員に会釈した。

「な、現地に来なきゃわからないだろ?」

エレベーターに向かいながら夕介は僕に言った。

「何がだよ?」

「年光さんが、『紫桜』の無形文化財再登録申請に関わっていたことさ。書類の申請者は猿楽保存会の会長・松岡さんになっているし、関連する書類にも、年光さんの名前は一切なかった。にもかかわらず、あの名刺だ」

「それってどういうこと?」

エレベーターに乗り込んでから僕は尋ねた。

「年光さんが松岡会長の代わりに表に立って、申請手続きを代行したんだろう。行政との折衝ってのはとにかく面倒だからな。無形文化財登録されていないと市からの補助金が受けられないから、前回の奉納の時、『紫桜』は財政上のピンチだったはずだ」

「つまり、年光さんがそのピンチを救ったってこと?」

「ま、お前みたいなバカにもわかりやすいように言うなら、そういうことだ」

バカは余計だが、何となく僕にも納得できた。

しかし、年光さんは何故そんな面倒なことをわざわざ買って出たのだろう?

エレベーターが一階に着き、夕介が先に降りた。

「よし、次は観光協会だ」

そう言うと、夕介はスマートフォンを取り出して電話をかけ始めた。

第二章 桜姫(おうひめ) 〈四〉

「あー、腹立つ! 何なんだよ、あのやる気の無さっ!」

僕は車の助手席に乗り込むなり、やり場のない憤りを思わず声に出した。

「ま、そう言うな。たいていはこんなもんだ」

苦笑いしながらそう言って夕介が僕をなだめる。あれだけコケにされてなんでこんなに平然としていられるのか、僕にはまったく理解できない。

市役所での調べものが予想より早く終わったので、昼イチの予定だった観光協会の訪問を午前中に繰り上げたまではよかったのだが、そこで予想外の展開に遭遇した。

観光協会は話もそこそこに、僕らを追い返したのだ。

「せっかく地元の観光資源が雑誌に取り上げられるのに、あのリアクションの薄さは何? やる気まったくないだろ、あいつら!」

「若いなー、お前」

夕介は右手を後頭部にあててあいかわらず苦笑いを浮かべている。

「落ち着いて考えてみろ、七年ぶりの猿楽奉納が雑誌で紹介されたからって、次にやるのは七年後だろ。奉納前ならいざ知らず、事後に紹介されてもまったく客寄せにはならんさ」

「それでも、少しは地元の知名度アップには貢献するんじゃないのか?」

「さあ、それはどうかな? 今回ページをもらった月刊誌の旅グラビアは、観光資源を取り上げるタイプのページじゃないしな。ひとまず俺としては記事が載ることをアナウンスすることが目的だったから、これで十分だ」

「アンタ、自分の仕事なのになんでそんなに冷静なんだよ?」

「自分の仕事だからだよ。俺は多少なりとも自分の仕事に影響力があることを知ってるからな」

僕にはどうも納得がいかない。

夕介は悪い意味でもいい意味でも、自分の仕事にはプライドを持っていると思っていたが、そうじゃないのだろうか。

夕介はあからさまに不満そうな顔をしている僕に言った。

「どうでもいいところではけんかしない主義なんだ、俺は。お前も仕事をするようになればわかるさ。自分の思いだけじゃ、仕事にはならねーんだよ」

「それも年光さんからの受け売りか?」

僕はちょっといじわるな気分になって夕介に尋ねてみた。

「いや、数々の経験から導き出されたとりあえずの結論、てヤツだ。まあ、確かに年光さんも同じようなことは言ってたがな。結局、自分であれこれ経験するまでは、俺もわからなかった」

それを聞いても僕にはどうしても腑に落ちなかった。それは僕がまだそういう経験をしていないからなのかもしれない。

「何でも、やってみなきゃわからないだろ?」

夕介はそう言うと車のエンジンをかけた。

「これも、年光さんの口癖だがな」

昼飯は夕介がおごってくれた。

と言っても、ファストフードの牛丼だ。

僕も普段から時々お世話になる、全国チェーン店の、全国共通の味。決して不味くはないけど、いつでもどこでも同じ味だから驚きもない。

たいていの客が店に入ってから出るまで二〇分以内、速さと安さこそが取り柄の、偉大なる我ら金欠の味方。

昼のピークを少し過ぎた時間帯だったが、店の中には営業途中に寄ったと思われるサラリーマンや、建設作業員と思われる人の姿が多かった。多忙な働く人の味方、でもあるのかもしれない。

それにしても、たかだかワンコインで一日中引きずり回されるんじゃとても割に合わない。

僕は、この分を取り返すためにも、今晩の晩酌はとびきり豪勢にしようと固く心に誓った。

市の中央図書館に着いたのは一三時半ごろだった。

岩代市の中心市街地から車で一〇分程離れた住宅街の中に図書館はあった。平日だというのに駐車場はなかなか混みあっている。

「岩代市は図書館の利用者数が県内でも有数らしいぞ」

どこで仕入れたのか知らないが、夕介がそんなことを言う。

まったく、一体どこでそんなどうでもいい情報を拾うのだろうか。

「ここでは何をするんだよ?」

僕は夕介に尋ねた。

「まずは旧錦美町の町史から猿楽『紫桜』に関する記述を拾う。地元の郷土史家が『紫桜』に関して何か研究している可能性もあるから、関連しそうな書籍も確認する。それと、沓掛合戦に関する周辺資料収集、てとこだな。とりあえず、お前はコピー要員な」

つまり、夕介が指定したページをひたすらコピーする作業をしろってことか。

「時間がないからタラタラやってんじゃねえぞ」

「わかってるよ」

夕介は必ず一言多い。

資料のコピーなんて誰だってできるに決まってる。バカにするのもたいがいにしろと言いたいのを僕はぐっとこらえた。

だが作業を始めてすぐに、たいがいにしなければならないのは僕の方だということを悟ることになった。

「おい、なにモタモタしてんだよ?」

夕介は猛烈な速度で資料を選んでは、僕に次から次へと矢継ぎ早にコピーの指示を出してきた。この本の何ページから何ページ、こっちは何ページの図表と何ページの写真、これは何ページから何ページ……僕の処理速度はたちまち限界を迎えた。

「ちょっと待てよ、今やってるから」

「タラタラやるなって言っただろうが」

「うっさいなあ、ちょっと黙っててくれる?」

夕介はイライラしながら僕の作業を見ている。おかげでこっちは妙に緊張してよけいにモタついてしまう。

急いだせいで間違えて枚数ボタンを押したまま印刷をかけてしまった。次々に紙がはき出される。あわててストップボタンを押す。

「へったくそな奴だな、ちょっとは頭を使え、頭を」

夕介は机の縁を指でせわしなくたたいている。

「こっちの指示を全部覚えてやろうとするな。メモぐらい取っとけ」

「だったらリストぐらいくれてもいいだろ!」

「自分が半端なくせに人のせいにするな! だからダメなんだ、お前は」

さすがにこれには反論できない。

「コピーもロクにできないのか、ったく」

夕介が僕に聞こえるように舌打ちする。悔しいが確かに夕介の言うとおりだ。

僕のわずかばかりのプライドは粉々に打ち砕かれた。

夕介は指定した資料のページをさっとメモしてリストにまとめると、僕に手渡した。

「ほらよ。お前、このままだと社会に出てからだいぶ苦労するぞ」

僕は情けなくて、半分泣きそうになりながらコピーを続けた。

夕介が図書館職員にコピー代を支払っている後ろ姿を見ながら、僕はいたたまれない気持ちになっていた。

結局僕は口先だけで、実際には何もできない人間なんだということを、いやというほど思い知らされた。

「ったく、使えねー奴だな」

悪態をつきながら夕介が戻ってきた。僕は反撃する気力もなくじっと黙っていた。

「なんだ、お前凹んだのか?」

「……」

夕介と目を合わせることができず、僕は下を向いた。ついと押されでもしたら涙がこぼれそうなぐらい悔しい。

「先に乗ってろ」

そう言って夕介は僕に車の鍵を渡した。

図書館の外へ出ると、僕の気分とは裏腹に、さわやかな高い空一面にいわし雲が出ている。

どこからか下校途中の小学生がはしゃぐにぎやかな声が聞こえてくる中、僕はとぼとぼと駐車場を歩いた。原色のド派手なステッカーが貼ってある夕介のSUVは遠くからでもよく目立つ。

「はあぁ……」

車の助手席に座ると、思わず大きなため息が出た。こんなところで、僕は一体何をやってるんだろう?

「ほらよ」

夕介が冷たい缶コーヒーを二本持って車に戻ってきた。片方を僕に手渡すとシートベルトを掛け、すぐに車をスタートさせた。

僕は両手で缶コーヒーを握りしめたまま黙っていた。手のひらに缶コーヒーの冷たさがじんわりと伝わってくる。

夕介はステアリングを握りながら右手だけで器用にプルタブを開け、一口飲んだ。

「飲めよ」

夕介は素気なくそう言うとしばらく黙ってステアリングを握っていた。

僕もプルタブを開けて缶コーヒーを一口含んだ。

少しぬるくなった缶コーヒーは、微糖のはずなのに苦みしか感じなかった。

第二章 桜姫(おうひめ) 〈五〉

車は西へと向かって走り続けた。目的地は岩代市荷駄町にある戦国時代の古戦場・沓掛山だ。

『紫桜』のヒロイン・桜姫の父である杉山泰隆がその命を散らした場所。

荷駄盆地は旧山陽道が通る古代からの交通の要衝で、現在でも国道や新幹線、高速道路が盆地を横切っている。

図書館を出てから二〇分ほど走って峠を越えるトンネルを抜けると、視界が開けた。里山に囲まれたのどかな田園風景が目の前に広がる。

「日暮れ前に間に合うな」

夕介がつぶやいた。

車は荷駄町の中心部に入ると、中学校のそばを抜けて住宅街の狭い道に入った。

「車がどっか停められねえかな……」

道端に『沓掛山登山道』と書かれた立て看板が見えた。

「駐車場は町民グラウンド西側を利用のことって書いてあるぞ」

「じゃあ、さっきのとこか」

僕が読み上げたら、夕介は狭い交差点で何度か切り返して車をUターンさせた。

車から降りると、夕介はトランクからアルミ製のケースを取り出す。

「そういえば、アンタってカメラマンだったっけ」

すっかり忘れていたが、夕介がカメラを取り出したのを初めて見た僕は、思わず感嘆の声を上げた。

「なんだ、そんなに驚くことはねえだろ。行くぞ」

夕介はカメラを二台提げて歩き始めた。僕もそれに続いた。

沓掛山は下から見上げるとおわんを伏せたような形の小さな山だ。盆地の中で、沓掛山だけは他の山々からぐっとせり出している。

標高二四〇メートル、山頂までは約六五〇メートルと立て看板にある。

住宅の間を抜け、民家の庭先を通っていよいよ山道に入ると急に勾配がきつくなった。一面落ち葉に覆われた山道はかなり歩きづらい。それでも、一キロもない距離だし、なんてことないだろうと思って歩き始めたが、これがとんでもなかった。

「ちょ……ちょっと、待ってくれ」

「なんだ、また休憩か?」

これで三回目の休憩だ。

僕は全身汗だくになって肩で息をしているが、夕介は涼しい顔だ。

カメラを二台ぶら下げた三〇代半ばのおっさんに体力でも負けているんだから情けない。この旅が終わったら絶対に何か運動を始めよう、と僕は思った。

時々新幹線の通過する音が聞こえてくるが、それ以外は鳥のさえずりが聞こえるぐらいの静かな場所だ。

四五〇年あまり前、ここで合戦が行われて千三百人もの人が死んだとは思えない、のどかな風景。

「ほら、あと少しだから行くぞ」

夕介にうながされて、僕は何とか腰を上げた。

しばらく歩くと、勾配が少し緩やかになった。

少し先に石碑が立っている。夕介はさっとカメラを構えて写真に収めた。

石碑には『古戦場沓懸城址』と刻まれている。

「ここが二の丸の跡らしいな」

城主杉山泰隆の父・杉山宗瑚が戦死したと伝えられている二の丸だ。

本丸があった山頂まではもう少しある。僕は言うことをきかない体に鞭打ちながら、どうにか夕介についていった。

山頂には丸太造りの展望台が設えられており、沓掛合戦の顛末を記した看板がひっそりと立っているだけだった。

展望台もおよそ四メートル四方の小さなもので、天守はもちろん石垣もなく、看板がなければここが城だったとは誰も思わないだろう。

「何も、ないんだな」

僕はまだ荒い息でつぶやいた。

体力的にはかなりきつい感じだが、時間的には休み休みでも二〇分少々で登ってしまえたことになる。

「城と言うよりは砦と言った方がイメージに合うだろう」

夕介がカメラを構えながら返した。

ここからは荷駄盆地が一望にできる。僕は展望台に登ってみた。

下の方にさっきそばを通った中学校のグラウンドが見える。野球部の生徒達が練習しているのが小さく見えた。遠くの方には高速道路が見える。

「あれが連歌山。毛利氏に協力して杉山氏を攻めた、檜森高安の居城があったところだ」

夕介が盆地とは反対の方角を指さした。

木々の間から、こちらよりも少し高い山が見える。トビが一羽、そのさらに上空で輪を描いている。

「向こうからはこっち側がよく見えそうだな」

「檜森氏はいち早く毛利方について、このあたりの地理に不案内な毛利軍の道案内をしたわけだ」

僕は杉山泰隆になったつもりで、甲冑をつけた敵兵が毛利の旗指物を背になびかせながら沓掛山を包囲している様子を想像した。

味方はわずか二千六百に対し、敵方は諸説あるが約七千の軍勢。ざっと三倍弱だ。

この急峻な山肌だけが唯一の防衛線で、しかも敵方の居城はすぐ目の前に見える。そんなに高い山ではないから、包囲されている様子は手に取るようにわかったはずだ。

大内への使者は既に捕えられたから援軍も来るはずはないし、補給路もない。

多勢に無勢、普通に考えればとても勝ち目のない戦になるのは目に見えている。

自分の意志を貫いたのか、それとも周囲の状況の変化によってそう追い込まれてしまったのか。

彼にとって命を賭けてまで守るべきものって、一体何だったのだろう。

「それにしても、あの重そうな甲冑を身につけた上でさらにこの斜面を登って斬り合いするんだから、昔の人ってすごいよな」

僕が素朴な体感を言うと、夕介は可笑しそうに笑った。

「確かに、お前じゃ絶対に無理だな」

僕も思わずつられて笑った。

「さっき図書館でざっと拾った資料によれば、荷駄町では毎年十一月に沓掛合戦を偲んで祭が行われているそうだ。武者行列なんかも行われるらしい」

「じゃあ、地元じゃよく知られたエピソードなんだな、この合戦は」

「だな。麓にはひっそりとだが戦死者を埋葬した『千人塚』も残っている。しかし不思議なことに、荷駄町には桜姫に関する話は何一つないらしい。杉山氏の菩提寺に残る過去帳にも記載はないらしいからな」

「じゃあ、『紫桜』って本当にいたのかどうかもわからない人の物語なのか?」

「桜姫の存在自体、まったくの創作って可能性もあるな」

「ふーん……」

桜姫が実在していなかったのなら、『紫桜』の作者はなぜわざわざこんな哀しい物語を創作して残したんだろう?

桜姫がもし実在していたとしても、三本の異なる物語にはいずれも真実は含まれていないのかもしれない。

「不思議ついでにもう一つ。お前おかしいと思わないか?」

「え? 何が?」

「なぜ『紫桜』がわざわざ秋に奉納されるのか。普通に考えたら、桜の物語なんだから春に演るのが自然だろ?」

「確かに、そういえば」

「舞台装置として使われる『作り物』も、本物の桜の枝から葉を取って、和紙で作った花を一つ一つ貼り付けて作るんだそうだ。何のためにそこまでして秋に奉納するのか、それも全くの謎らしい」

「へえ……なんかますます『紫桜』に興味がわいたよ」

僕がそう言うと、夕介はふふっと笑った。

「俺もだ。まったく、書き甲斐がある。帰ったら資料の読み込みだ」

「アンタ、本業は写真家だろ?」

「ああ、そうだった」

僕と夕介は顔を見合わせて笑った。

帰りの車の中で、だんだんと夕闇に沈む錦美川の景色を眺めながら、僕はじっと考えていた。

たった一日の中で、ずいぶんと色々なことを僕は感じた。

僕が自分で思っている以上に何もできない人間であることを思い知らされたし、桔梗さんの美しい横顔に心揺さぶられたり、沓掛山で絶望的な籠城戦に挑んだ杉山泰隆の心情を偲んだりもした。

同じことを繰り返しているだけの毎日では、絶対に経験できなかったことだ。

ふと、夕介が言った「何でも、やってみなきゃわからないだろ?」という年光さんの口癖が浮かんだ。

確かに、わざわざ足を運んだからこそ僕はこうして色々なことを感じたわけだ。もちろん、いいことばかりじゃないけど。

「何でもやってみなきゃわからない、か」

僕は思わずつぶやいた。隣で夕介が笑う。

「どうした? 年光さんの口癖なんかつぶやいて」

「いや、ちょっとだけその意味がわかったような気がしてさ」

「ほう」

ステアリングを握ったまま夕介が感心した顔でちらりと僕を見た。

「知ってるのと実際にやってみるのとじゃ、ぜんぜん違うのかなって」

今日一日の僕の正直な実感だ。

僕は、自分の人生ではまだ何もやっていないも同然だ。あれこれ聞きかじって知った気になっていただけ。

何者でもないことで、僕はまだこれから何にでもなれるようなつもりでいた。

しかし、気づいていなかっただけで、僕はもう自分の人生を選びはじめているんだ。

だからと言って、これから何を選べばいいのかはまだぜんぜんわからない。

「だから、実際に来てみてよかったと思うよ」

「な、言ったろ。足で稼げって」

夕介はドヤ顔で言うかと思ったが、意外にも真顔だった。

「年光さんは俺の人生を変えた人なんだ。俺がフリーの写真家になったのも、年光さんのおかげだ」

夕介が広告代理店で年光さんと一緒に仕事をしたのはわずか二年だという。

「年光さんは桐葉荘を始めるために会社を辞めちまったからな」

夕介は年光さんが退職した後も個人的に親交を続けた。それぐらい年光さんには影響力があったのだという。

「だから開業当初から桐葉荘に来てたのか」

「そうだ。あれだけ仕事がバリバリできて、それなりの地位もあったのに、それを惜しげもなく捨てて自分の夢を実現させちまう年光さんのエネルギーに、俺はあこがれてたのかもな」

夕介はその後も二年間ほど広告代理店の仕事を続けたが、四年目の冬に転職した。

「お前知ってるか? 学校イベントの写真撮影を請け負う会社があるんだ」

「それって運動会とか学芸会とかの写真を撮るってこと?」

「そうだ、入学式とか卒業式もだ。ちゃんと一人一人の子どもが主役になるように、数人のカメラマンで組んで、ひたすら撮りまくる。俺が転職したのはそういう会社だ」

「へえ、そんな仕事があるんだ」

「今でもたまに手伝うこともある。同時に、有名なカメラマンのアシスタントも始めた。年光さんと出会っていなければ、俺は多分転職までは考えなかったな」

高校時代は写真部に所属していて、プロの写真家になるのが夢だったという夕介だが、大学時代に自分の才能に限界を感じて写真家になる夢をいったん諦めたのだという。

「今思えば、写真家を諦めなきゃならない理由なんてどこにもなかった。ただ、こわかったんだろうな、俺は」

「こわいって、何が?」

「本当に自分にそんな力があるのか、それでやっていけるのか。どこかに所属している方が安心できる、その時の俺はそう思ってた」

「それは、なんかわかるような気がする」

僕には夢らしい夢すらろくにないから、仕事を選ぶということは所属先を選ぶことだと思っていた。でも確かに、年光さんや夕介のように、自分の力で生きていく選択肢だってあるんだ。

「でも、年光さんはそういうのを全部かなぐり捨てて自分の夢を追った。カッコいいと思わないか?」

「確かに、カッコいい」

僕はうなずいた。

「転職の前に年光さんに相談に行ったことがある。一応自分で決めたことなんだが、本当にそれで食っていけるか、正直不安の方が大きかったからな。年光さんは俺の話を最後まで全部聞いて、いつものように言ってくれたんだ。『何でも、やってみなきゃわからないだろ』って。お前の思うように思いっきりやってみればいいって背中を押してくれた」

「それで転職したんだ」

「ああ。収入はガタ減りしたが、後悔はなかった」

夕介の顔は満足げだ。

「去年、その会社も辞めてフリーとして独立したが、その時はもう迷わなかった」

「なんでだよ?」

「年光さんはもうこの世にはいないが、こんな時に年光さんならどう言うか、俺なりにつかんでたからな」

「ふーん……」

僕にはなんだか夕介がまぶしく映った。

ちょっとうらやましかったし、ただの軽薄な奴じゃなかったんだとちょっと見直した。

「僕はまだ自分が何をしたいのか、自分に何ができるのかがわからない」

僕は夕介に言った。

「年光さんなら、こんな僕になんて言うかな?」

夕介はちょっと考えてから僕に答えた。

「それは、自分で考えるしかないな」

「だよな」

予想通りだったけど僕は少しだけがっかりした。

「ただ」

夕介が続ける。

「何でも──」

「やってみなきゃわからない、だろ?」

その続きは僕の方が先取りしてやった。

「わからないならわからないなりにやってみるよ、僕も」

「そうだな。お前にも必ず何か見つかるさ」

サングラスの隙間から、夕介がなんだかうれしそうに目を細めたのがちらりと見えた。

〈第二章終わり〉

第三章 ネンコーさん 〈一〉

錦美町に戻る頃にはすっかり暗くなっていた。

宇侘川猿楽保存会の会長・松岡寄与志さんの自宅は、桐葉荘の入口から宇侘川をさらにもう少し遡った辺りにあった。

大きな古民家の玄関で出迎えてくれたのは、七〇歳ぐらいの小柄ながらも声の大きな作業服姿の男性。この人が松岡会長本人だった。

「やー、ようおいでましたのぅた、遠いところどうもどうもご苦労さまです」

「こちらこそお時間を作っていただきまして、本当にありがとうございます。はじめまして、写真家の妹尾夕介です」

「電話では何べんも話しよったが、実際会うたらなかなかのええ男じゃねえ」

まず夕介が名刺を渡し、満面の笑みで迎える松岡さんと握手をした。

続いて僕も松岡さんと握手を交わした。松岡さんのがっしりした手が、僕のふにゃふにゃな手をしっかりと包みこむ。

「まあ汚いとこじゃが、どうぞ上がってつかあさい」

僕らは太い木の梁が堂々たる雰囲気を醸し出している客間に招き入れられた。

大きな古木で作られた座卓を挟んで松岡さんに正対する形で夕介が座り、僕もその隣に座った。

奥さんがお茶とお菓子を置いてくれ、僕は緊張と恐縮で、借りてきた猫みたいに固まっていた。

松岡さんの隣にはもう一人、メタルフレームの眼鏡をかけた三十代ぐらいのおとなしそうな男性が座っている。

「今回初めて舞台に上がる、稲村君じゃ。こちらは写真家の妹尾夕介君」

「はじめまして、稲村昂です。パン屋ですが稲村と言います」

稲村さんがごくごく真面目な顔でダジャレめいた自己紹介をするのが、なんだか面白い。

「妹尾夕介です。よろしく」

稲村さんは座卓越しに夕介と握手を交わし、続いて僕にも握手を求めてきた。

「森崎浩司と言います」

少し緊張しながら握った稲村さんの手は、やわらかで繊細そうな手だった。同世代の夕介とは全然違い、もの静かで実直な印象の男性。

「さっきまで稽古をしよったもんでな、同席してもらうが、えかろう?」

「ええ、もちろん」

「それにしても、ようこねえな辺鄙なとこまで取材に来ちゃったですのう」

「昔、桐葉荘の桐島年光さんとご縁がありまして」

「はー、それかね!」

夕介の答えに松岡さんが相好を崩した。

「一〇年前、桐葉荘がこちらに開業された時から、ずっと懇意にさせていただいております。『紫桜』のことも、以前桐島さんに教えていただいたんです」

夕介はあくまで低姿勢で松岡さんに接する。市役所の時といい、松岡さんに対する態度といい、普段とあまりに違いすぎて笑えるくらいなのだが、さすがにそんなことは言えない。

夕介の言葉に、松岡さんは懐かしそうな笑みを浮かべた。

「はあ(もう)一〇年も前になるんかねえ。桐島のネンコーさんは、なかなかの変わり者じゃったなあ。だいたい、いきなりこんな何もなあ田舎に来てから温泉宿を始めるなんぞ、そうそうできることじゃなあでの。何者じゃろうか言うてから、わしらも最初はおそるおそる見よったいね。じゃが、実際付き合うてみると、つくづく面白い男じゃった!」

松岡さんはそう言って呵呵大笑した。

「ネンコーさんがおらんだったら、『紫桜』はとうに途絶えとったかもわからん。ネンコーさんにゃあずいぶん助けてもろうてな、役所に行って書類の手続きやらなんやら、わしらが往生する(困る)ようなこともみな手合して(手伝って)くれたいね。その頃はわしもちょうど世話人を請けたばっかりでからな、右も左もわからん中じゃったから、ほんに心強かった。そのネンコーさんに縁のある人が『紫桜』を紹介してくれてんじゃけえ、ネンコーさんもあの世で喜んでじゃろうて」

松岡さんは顔じゅうを皺だらけにして語る。

「ネンコーさ──桐島さんには、僕もずいぶんお世話になりました。Iターンの先輩でしたから」

「稲村さんも移住でこちらに?」

「ええ、八年ほど前に広島から。僕は妻と一緒にもう少し川上で『ラ・ヴィ・ベル』というベーカリーカフェを営んでいます。ここは水がきれいですからね、パン作りにはちょうどいいんです。桐島さんは店の経営や広報展開の方法から、こちらでの生活に至るまで、色々とアドバイスをしてくれました。『パン屋ですが稲村です』というフレーズも、桐島さんの提案ですよ。僕と違ってすごくエネルギッシュで、ちょっと変わった人でしたね」

稲村さんは少しはにかんだような表情をしながら言う。

「ええ、だいぶ変わった人だったと思いますよ」

夕介は稲村さんにそう返して歯を見せて笑った。

「早くに亡くなられたのが、かえすがえすも残念です」

稲村さんがぽつりとこぼす。

「そういのー、わしらの後継者としてネンコーさんほど頼もしい者はおらんかったし、山代全体を、もっともっと元気にできる力を持っちょった。ほんに、残念じゃったなあ。生きとったら今頃何をしでかしよったか。まだまだやりたいことは、ようけ(たくさん)あったろうになあ」

松岡さんは腕を組んでうなった。

「あの……」

僕はおずおずと松岡さんに尋ねた。

「みんな年光さんをネンコーさんって呼んでたんですか」

昨日乗ったタクシーの青笹さんも、年光さんのことをネンコーさんと呼んでいた。

「ほうよ、としみつを音読みして、ネンコーさん。誰が言い出したんじゃったかの、言いやすいもんじゃけ、猿楽の仲間内じゃ今でもみなネンコーさんいうて呼んどる。本人も気に入っちょったみたいじゃしな」

「みんなに親しまれた人だったんですね」

僕の素朴な感想に、松岡さんは大げさなくらいうなずいた。

「地の者よりもよっぽどここを好いちょったし、じゃけえ熱うにあれこれ面白いことを考えちゃあ、すぐにやってみよったなあ。全部が全部上手ういったわけじゃなあが、だんだんに本気じゃいうのがわかったけえ、わしらもいつの間にかネンコーさんに巻き込まれちょった。あねえな者はなかなかおらんて」

松岡さんはにこにこしながら僕にそう語る。

「僕を猿楽保存会に誘ってくれたのも、ネンコーさんですよ。その方が早く地元に溶け込めるからって」

稲村さんもうれしそうにつけ加えた。

「そうじゃったなあ、わしらみたいな年寄りだけじゃあ、よう誘わんかったかもわからんな」

「僕、けっこう人見知りだったんで、誘ってもらえてよかったです。おかげでこの土地にも早くなじむことができましたし」

年光さんはよそ者だったのに、色々な人に大きな影響を与えたようだ。エネルギッシュで、積極的で、どんどん人を巻き込んでいく。僕にはない要素ばかりだ。

「ところで、猿楽『紫桜』についてうかがいたいのですが」

夕介が本題を切り出した。

「伝統のある郷土芸能とうかがっていますが、いつ頃から続いているかは、実は定かでないとか?」

松岡さんは腕を組んでうなずいた。

「文献にゃあ江戸時代の初期にはあったと書いてあるらしいがの、誰が何のために始めたんか、地元でもようわかっちゃおらんのじゃ、これが」

松岡さんによると、猿楽『紫桜』が奉納される宇侘八幡宮が大分の宇佐八幡に勧請して分社したのが十六世紀前半の室町時代後期、ちょうど大内氏の治世だ。

『紫桜』は沓掛合戦が題材になっているから、創作された時期は安土桃山時代から江戸初期ではないかと推測されているが、誰が何の目的で始めたのかは全くわかっていない。宇侘八幡宮と杉山氏にも、直接の関係はない。

この辺りは江戸時代に入ってからは三万五千石の岩代藩となり、毛利氏の分家・吉川氏が治めていた。

現在、地元の郷土史家の間で最も有力な仮説は、かつて敵対した杉山氏に対して、吉川氏がその鎮魂の意を込めて宇侘八幡宮に能装束を奉納したのが始まりではないかとされている。

しかし、ではなぜ杉山氏の居城のあった荷駄盆地ではなく、遠く離れた深津峡の宇侘八幡宮なのか、という説明がつかない。

「だいたい、近辺じゃあ神楽ばかりじゃしなあ」

当事者なのに、松岡さんもそう言って首をかしげる。

猿楽『紫桜』は、舞台上で謡や笛・鼓の音に合わせて仮面をつけた演者が舞うという基本的な形式は同じながら、能楽の常識から外れている点がいくつかあるという。

まず、専門集団による伝承ではないこと。

能楽は主役側を受け持つシテ方、脇役側のワキ方、演奏を受け持つ囃子方……というように、役割ごとにいくつかの演能流派に分かれ、それぞれが専門的な技能集団として伝承を行っている。

中世において形成された「座」が現在も形を変えて引き継がれているわけだが、『紫桜』は「野良猿楽」とも言われ、神楽と同様に一般の庶民によって伝承されてきた。

宇侘川猿楽保存会にも形式上三つの「座」と呼ばれる集団があるが、これは役割とは無関係で、三幕の物語をそれぞれで演じるためだけに便宜上グループ化されているだけなのだという。

例えば、ワキ方がシテを演じるということは普通ないのだが、ここではそういう垣根もない。事実、稲村さんは今回別々の曲でワキとシテ、両方を受け持つそうだ。

番組の構成も固定されていて、『紫桜』というのはこの奉納曲全体を指す題号なのだという。

現代の能楽では舞囃子から始まって、曲の盛り上がるところだけを舞う仕舞を二・三曲、滑稽ものの狂言を挟んでからメインイベントの能を一曲、という番組構成が一般的だそうだ。『紫桜』はすべて通して演じると五時間を超える大作で、室町時代の上演形態に近いとされている。ただ、あまりに長いのでいつの頃からか二日に分けて上演されるようになったらしい。

題材についても謎が多い。

夕介が言っていたように、能楽は古典文学や仏教説話などの著名な物語から題材が採られることが多いなか、ほとんど知られていない戦国時代の局地戦を下敷きに、一から創作されていることはその中でも最大の謎だ。

意外なことに、能楽には創作劇はほとんどないのだそうだ。

「不思議と言われりゃあ確かに不思議なことじゃが、わしらはずっとこれが当たり前じゃと思うちょったからなあ」

「地元の人以外が知る機会が、これまであまりなかったからでしょうね」

それにしても、夕介は松岡さんからするするとこれだけの話を引き出して見せた。

写真家のくせにインタビューまでこなすとは。

夕介のやけに自信満々な態度も、あながち根拠のないものではないのかもしれないとちょっとだけ思った。あくまでちょっとだ。

「本日は奉納前夜のお忙しいところ、お時間をいただきありがとうございました。また追加でお話をうかがうかもしれませんが、その際にはまたよろしくお願いします」

夕介は松岡さんと稲村さんにていねいに取材の礼を言い、僕らは席を立った。

「明日は『桜堤』から始まって、『寂水』、『乙女淵』を演りますでの。明後日がお稚児舞と『霊山』になります」

玄関先で見送りながら松岡さんがさらりと言ったが、『霊山』というのは初耳だ。僕は思わず声を上げた。

「『紫桜』は三つじゃないんですか?」

「いいや、四つじゃ。初日の三つはめいめい(それぞれ)の座で、『霊山』は皆で演るのが『紫桜』の昔からのならわしでな」

「僕はその『霊山』でシテを務めるんですよ」

松岡さんと稲村さんが意外そうな顔で教えてくれた。

午前中車の中で夕介に教えてもらった物語は三つだ。

なんで教えてくれなかったんだよ、と僕が夕介を問い詰めると、夕介もあるのは知っていたが、前回の時は仕事の都合で観ることができなかったらしい。だから夕介もあらすじを知らない、というわけだ。なんだ、知らないなら知らないと言えばいいのに、カッコつけやがって。

松岡さんによると、室町時代の猿楽には座ごとに演目の出来を競い合う「立合」という風習があったそうで、初日にそれぞれの座で演じるのはその名残ではないかという説もあるそうだ。『霊山』では座の垣根を越えて、特に優れた演者を選抜して演じるのだという。

「『霊山』は圧巻じゃけえな、今回はじっくり観たってつかあさいや」

松岡さんがにこやかにそう言って夕介の肩をぽんぽんと軽くたたいた。

「ええ、楽しみにしていますよ」

「はは、こら気合入れんといかんの。あとからまた寄合があるけえ、皆にもよう言うちょこう。もっとも、半分はこれじゃがな」

そう言って松岡さんは右手で夕介と握手しながら、左手で盃を空けるしぐさをした。夕介もそれに応じてにっと笑った。

「明日は朝から支度じゃけえ、そんとに飲めやせんがね。は、は、は」

続いて、僕も松岡さんと握手する。松岡さんの手の温かさがじんわり伝わってくる。

「明日の支度って、どんなことがあるんですか?」

僕は二人に尋ねてみた。

「舞台を設えたり、装束とか舞台道具を運び込んだり、細かいところでは掃除とか……やることはいくらでもありますよ」

稲村さんが丁寧に教えてくれる。まじめそうな風貌とメタルフレームの眼鏡のせいもあって、なんだか学校の先生のようだ。

僕は、一呼吸置いてから思い切って切り出した。

「あの、僕にも何か手伝えることはないですか?」

隣で夕介が意外そうな顔をしたが、すぐににやりとした。

「そりゃあ、若いもんがおってくれりゃあ助かるが、あんたぁええんかいの?」

「ぜひやらせてください!」

僕は即答した。横から夕介も口を挟む。

「松岡さん、俺からもお願いします。コイツ、俺の臨時のアシスタントなんですが、まだ半端者なんで、色々と鍛えてやっていただけませんか?」

「そしたら、せっかくじゃけえ頼もうかの。朝の九時半に宇侘八幡宮集合じゃけえ、ひとつよろしゅう頼みます」

松岡さんは快諾してくれた。

「よろしくお願いします!」

僕は松岡さんと稲村さんに向かって思い切り頭を下げた。

第三章 ネンコーさん 〈二〉

「どうしたんだよ、お前。ヤケにはりきってるじゃねえか」

湯船につかった夕介がにやにやしながら僕に尋ねてくる。

「別にいいだろ。何でもいいからなんかやってみたくなったんだよ」

僕は体を洗いながら答えた。

「年光さんの、何でもやってみなけりゃわからない、を実践しようと思っただけ」

「ふふん、いい心がけだな」

どうしてこう夕介が何か言うと上から目線になるのか。もう少し他の言い方だってあるだろうに、これはもうある種の才能かもしれない。

僕はシャワーで泡を洗い流した後、手桶にはった湯を頭からがばっとかぶった。

「ふー」

濡れた髪を後ろに流しながら思わず声が出る。

今日一日であちこちに行って、何人もの人と会って、ちょっと疲れたのは確かだが、なんだか心地いい。

「今日こそは露天風呂を堪能するぞー!」

僕は雄叫びをあげると、引き戸を開けて外へ出た。

温まった体にひんやりした夜風が当たって気持ちいい。

女将さんが言っていた通り、決して広いわけではないが、大きさの違う天然石を組み合わせた湯船に、竹で組まれたあずまやが一部を覆う露天風呂は、なかなか凝った造りだ。

小さな石庭の向こうには手入れされた竹林が見える。明るければ遠くの山々もよく見えるだろう。

僕は思い切り開放的な気分になる。

「おー、スゲエ!」

僕は単純きわまりない感想を口にした。

「まったく、他に言葉はないのかよ、発想の貧しい奴だな」

来なくてもいいのに夕介も露天風呂にやってきて余計なことを吐く。

「いいじゃないか、思ったことを素直に口にしただけだよ」

せっかくのいい気分も一気に半減だ。

が、湯船につかればそんなことはどうでもよくなる。

しばらくそのまま空を眺めていると、日中の疲れがじんわりと湯に溶け出していくようだ。

夕介もタオルを頭に載せ、目をつぶっている。

「な、誰もおらんじゃろ?」

カラカラと引き戸が開く音がして、壁を隔てた向こう側……つまり女湯の方から声がした。

「にひひ、ちゃあんと宿帳確認しちょいたんじゃけ! ぬかりないじゃろー、うち?」

「そうね、ほんとに、こういうことにだけは知恵が働くんだから」

もう一人の声もする。どちらも聞き覚えのある声だ。

「あー、やっぱ家の風呂とはちがうわあ、足伸ばせるんが最高!」

この声の主は果林ちゃんだ。

「ふふ、ちっちゃい果林でもそんな風に思うんだ」

こっちは水菜さん。

「ちっちゃいはよけいじゃろー! みず姉ってスタイルはええかもしれんけど、性格はほんっとにサイアクよね」

「そんなことないでしょ? こんなに優しいお姉さん、なかなかいないよぉ?」

「あはは、自分でそんとなこと言うかねー?」

僕は思わず声を上げそうになったが、夕介がにやつきながら人差し指を口に当てて黙ってろというジェスチャーを送ってくる。

盗み聞きは僕の趣味じゃないが、しかたなしに僕は黙っていることにした。

「なーなー、みず姉はなんでカレシ作らんの?」

「だって別に欲しくないもん」

「えー、なんでー? せっかくキレイに生まれたんじゃけえ、もっと楽しく生きりゃあええのにから。もしうちがみず姉じゃったら、もうウハウハじゃけどなあ」

「果林て、時々おっさんみたいだよね」

「おっさんじゃなーい! 現役女子高生ですぅー」

「いーや、中身は絶対おっさん! 純粋にエロでできたおっさん!」

「こーんなかわいい美少女をおっさんだなんて、みず姉ひどいー!」

「あはは、ひどくなんかないよぉ、真実を指摘してるだけ」

「むー、みず姉処女のくせに!」

「処女は関係ないでしょ! 果林だって処女じゃない!」

「でも、うちはカレシおるもーん! ぼっちのみず姉に言われたくないですぅ!」

こっちで男二人が聞き耳を立てているとも知らずに、姉妹はあけすけなガールズトークを全面展開している。

「なーなー、浩司さんとかはどんな? 見た感じ、けっこうええんじゃないん?」

僕は思わず全身を耳にする。

「えー、森崎さん? んー、そうだな、ちょっと頼りなさそうかな。頭はいいかもしれないけど、わたしはあんまりタイプじゃないなぁ」

あっさりと一蹴されて、がっくり力が抜ける僕。

いや、ちょっとでも期待した僕がアホだった。そもそも水菜さんみたいにきれいな人が、僕みたいな男を相手にするわけがない。

夕介が声を立てないようにして笑っている。くそ、なんて残酷な現実!

「そうやって選り好みするけえ、ハタチ過ぎてもぼっちなんよぉ! 早よ処女卒業しんさいや」

「だから、わたしはそういうのはいいの!」

「にひひ、こんなに美乳なのにねえ……」

「ちょ、果林! どこさわってんの!」

「う~ん、キレイな美乳じゃけど、どっちかっちゃあ、こまい(小さい)方の微乳かも♪」

「コラ、この! そっちなんか貧乳のくせに!」

「ひゃっ、こそばい(くすぐったい)! あはは、ちょ、やめ……みず姉! あひゃひゃ!」

壁の向こうからぱちゃぱちゃとお湯のはねる音が聞こえる。

僕は壁の向こうで繰り広げられているであろう光景を妄想した瞬間、えーと、諸事情により湯船から出ることができなくなった。

「おーい、全部聞こえてるぞー」

ここで夕介がいかにもおかしそうに声を上げた。

「げ、夕介!」

果林ちゃんが叫ぶ。

「俺だけじゃない、森崎もいるぜ」

「森崎さんも、聞いてたんですか?」

水菜さんが消え入りそうな声を上げた。

「……すいません」

僕も消え入りそうな声で答えた。

「えー、いつから聞いとったん? もう、信じれーん!」

「最初っから全部」

「ぎゃー、おっさんサイテー、ヘンタイ、セクハラー!」

「セクハラも何も、お前らが勝手にペラペラしゃべったんだろーが」

夕介が果林ちゃんに反論する。

いや待て、僕にまで黙ってろって指図したのはアンタだ!

「あー、セクハラしたくせにうちらのせいにしよる! エロ夕介のバカぁ!」

果林ちゃんが大声で夕介をなじる。夕介はあいかわらずにやにやしている。

「あっ、コラ! お前、何そんなとこよじ登ってんだよ! やめろって」

突然、夕介が妙なことを言いだした。僕は諸事情により湯船から出ることができないっつーの!

「うぎゃー、浩司さんがのぞきに来るぅ! みず姉、浩司さんにそのキレイなカラダ見したげんさいや!」

「ちょっと、果林! なに言って……」

果林ちゃんはムチャクチャなことを言ってけたけたと笑い続け、水菜さんの声はだんだん小さくなって途中で途切れてしまった。

「おい、何いいかげんなこと言ってんだよ! 登ってねえって!」

僕は湯船に身を沈めたまま叫んだ。

あー、僕の諸事情は、うー、全く改善される兆候がない。マッタク、男ってヤツはなんでこうなんだろう。

「コラ! 水菜、果林!」

突然引き戸がガラッと開く音がして、女将さんの声が響いた。

「げ、母さん!」

果林ちゃんが悲鳴を上げた。

「もう、あんたたちは! こっちのお風呂には入るなってあれだけ言ってるのに!」

「ふええ、ごめんなさいっ! でも母さん、なんでわかったの?」

水菜さんも小さくなっているようだ。

「ふっふっふー、母をナメたら、いかんぜよっ!」

女将さんがそう言うやいなや、壁の向こうからは水が勢いよく噴き出す音が聞こえた。

「冷やっ! マジ冷やっ! あわわ、母さん反則! 水は反則っ!」

「あっはっはー、これでもくらえー♪」

「冷たっ、風邪ひく! 母さんやめてぇ!」

「やめませーん♪」

どうやら女将さんはホースで水をまいているらしい。

女将さんの声は明らかに面白がっている。

「あれだけぎゃーぎゃー騒いでればわかるだろ、フツー」

夕介が苦笑している。

僕はもう、顔全体が熱くて何も言えなかった。

第三章 ネンコーさん 〈三〉

座敷に顔を出すと、既に別の宿泊客が食事をしていた。

「こんばんは」

「あ、どうも、こんばんは」

七〇代ぐらいの白髪の上品なご婦人が僕にあいさつをしてくれたので、僕もそれに答えた。隣に座る同年代のロマンスグレーの男性も会釈を向けてくれた。

どうやらご夫婦らしい。

「こんばんはー」

遅れて入ってきた夕介もあいさつをした。

「こんばんは。おやおや、今日は若い人が二人も泊まってるのか」

今度はご主人の方が声を上げた。

「それでなんだかにぎやかなんですねえ」

奥さんが穏やかな笑顔で夕介を見ながら言った。

「すみません、騒がしかったですか?」

夕介は頭をかきながら尋ねた。

「いいえ、騒いでたのは果林ちゃんと水菜ちゃんでしょ。さっきちょっと顔見せてくれたけど、あの子たちもずいぶん大きくなったものねえ」

「若い人たちはいいね、元気があって」

老夫婦はにこにこしながら話してくれる。

「あなたがたは観光で?」

奥さんが夕介に質問した。

「いえ、俺は仕事です。コイツはただの暇つぶしですが」

「暇つぶしってなんだよ!」

「うふふ、ほんとに元気ねえ」

僕らのやり取りを見て奥さんが穏やかに笑う。

「お仕事は何を?」

ご主人が興味深そうに夕介に尋ねた。

「写真家です。明日の夕方から、宇侘八幡宮で猿楽『紫桜』という珍しい郷土芸能が奉納されるので、それを取材に来ました」

「僕もそれを観に来たんです。暇つぶしなんかじゃありません」

僕もがんばって会話に加わる。

「ほう、そんなのがあるのか。だったら一日ずらせばよかったな」

「お二人は観光ですか?」

夕介がご主人に尋ねた。

「そうだね、僕らは観光というよりは湯治みたいなもんかな。毎年一回はここに泊まりに来ることにしててね」

「今年でもう七回目ですかね。いつもよくしてくださるから、ゆっくりさせてもらうのよ」

「僕の古い友人が、いい宿だから是非一度行ってみるよう勧めてくれてね。それからずっとファンになったんだよ」

ご夫婦の話を聞いていると、女将さんともう一人、四十代半ばから五十代ぐらいのふくよかな仲居さんが座敷に入ってきて、僕らの食事の準備を始めてくれた。

仲居さんは二時間サスペンスによく出演している個性派女優にどことなく雰囲気が似ている。

「鈴木様、先ほどは大変失礼しました。どうもお騒がせをいたしまして」

「いやいや、にぎやかなのもいいもんですよ」

「そうそう、家庭的な雰囲気がこちらのいいところですからね」

女将さんがお詫びを言ったが、鈴木夫妻はずっとにこにこしている。

「申し訳ございません、本当に恐縮です」

「とか言いながら、蘭さんもけっこう楽しそうでしたよ」

夕介がいらない茶々を入れた。

「うふふ、そうでしたか? でも、盗み聞きはあまりいい趣味じゃないですね、夕介さん」

ぴしゃりと逆襲する女将さん。さすがだ。

「まいったな……」

夕介はばつの悪い顔で頭をかいている。あれだけ口の悪い夕介だが、女将さんに対しては絶対に乱暴なことは言わない。

手際よくお膳が据えられ、僕らも食事を始めた。

「今日は猪肉が入りましたので、ぼたん鍋でございますよー。豚肉よりも弾力がありますが、風味は抜群ですのでお楽しみください」

仲居さんがお膳の上に置かれた簡易コンロの固形燃料に火をつけながら説明してくれた。

「おおー!」

僕は思わず声を上げた。

「なんかぜいたく過ぎて、僕みたいのにはもったいないです」

「だな、お前には牛丼の方がお似合いだ」

「よけいなお世話だ! アンタだって焼き鳥の方がお似合いじゃないか」

僕らのやりとりを見て女将さんも仲居さんも、鈴木夫妻までもがくすくすと笑っている。

「お飲み物はいかがいたしますか?」

「じゃ、ビールを」

「僕も!」

そうそう、今日一日分はきっちりいただかないと。

「では桑田さん、ビールを二本、お願いしますね」

「はい、すぐにお持ちします」

桑田さんと呼ばれた仲居さんがいったん厨房に戻る。

ビールが来て金色の液体を一口含むと、文字通り身体中に沁みるようなうまさ!

僕は今日一日何をしたわけでもなく、ただ夕介にくっついて回っただけだが、やっぱり仕事の後のビールは格別だ。

「くーっ!」

思わず声が出る。

「お前、半人前のくせに飲み方だけはいっちょ前だな」

また夕介にバカにされたが、この際そんなのどうでもいい。

「森崎さん、本当に美味しそうに召し上がりますね。見ているこちらまでうれしくなります」

女将さんがうれしいことを言ってくれる。

僕はヒラメの刺身から箸をつけた。

上品な味が弾力ある食感とともに口の中に広がる。

学生の僕にはちょっとぜいたくすぎる気がするが、やっぱり美味いものは美味い。

「うちらの若い頃は、ビールはイッキ飲みが当たり前じゃったですけど、今の若い人らはそんとなことせんでしょう?」

桑田さんが僕に尋ねたが、僕は「イッキ飲み」というのがどんなものなのか、よくわからない。

「イッキ飲みって、何ですか?」

「ふえー、ショック! その言葉自体がわからんの? 女将さん、どう思います?」

「ふふ、しょうがないよね、私たちとは時代が違うもん」

女将さんは桑田さんにほほ笑んだ。

「あー、でもなんかぶち年取ったみたいで、ショックじゃわー」

桑田さんは両手を頬に当てて顔を曇らせる。

その様子を見ていた鈴木の奥さんが声を立てて笑った。

「うふふ、だいじょうぶよ、桑田さん! 私たちよりは全然若いんだから!」

その一言で座敷にみんなの笑いが弾けた。

「そういえば、今日は市役所でちょっと意外な出会いがありましたよ」

夕介が女将さんにそう言ってからビールを口に含んだ。

「出会い、ですか?」

「年光さんの名刺が出てきたんですよ」

「年光の?」

女将さんが一瞬遠い目をした。

「猿楽『紫桜』の無形文化財登録の時の書類を見せてもらったんです。その時に、書類の間から、ぽろっと」

「あら、懐かしい。私たちもいただいいたわね、その名刺」

「ああ、あの若葉色の名刺か。うん、なかなか凝った名刺だったね。珍しいから僕もよく覚えてるよ」

鈴木夫妻もうなずいている。

「確かに、一回見たら忘れられないデザインですよね」

僕だってそんなにたくさんの名刺を見たことがあるわけではないが、個性的でセンスのある名刺だということぐらいはわかる。

「そういえばあの名刺、出来上がるまで大変だったんですよ」

夕介の三杯目のビールを注ぎながら女将さんは思い出し笑いをしている。

「何回も何回も試作を重ねて、それでも年光はなかなかうんと言わんのです。あの人、変なとこ頑固でしたから。やれ、色が気に入らないだの、エンボス加工はもっとこうしろだの。あんまり年光の注文が細かいもんじゃから、最後には印刷屋さんも、もうこれで勘弁してくれ~って音を上げて」

女将さんは印刷屋の声色まで真似して語る。

「凝り性じゃったですからね、あの人」

「あー、確かに。時々ついていけんことがありましたねー」

桑田さんも女将さんに同調する。

「なんでそこまでこだわるのか、私には全然わからんようなところに、妙にしつこかったりするの。そのくせ無頓着なとこは本当に無頓着で、若い頃はそれでようけんかしたんですよ」

「ええ? 女将さんでもけんかなんかするんですか?」

にこにこしながらそんなことを言う女将さんはとてもそうは見えなくて、僕は思わず聞いた。

「夫婦と言っても、所詮は他人ですもの。色々ありますよ」

「そうそう、そんなもんなのよ。ね、あなた」

鈴木の奥さんが隣に座っているご主人をちらりと見ながら僕に言う。ご主人の方も苦笑いしながらうなずいている。

夫婦ってそんなもんなのだろうか。奥さんどころか彼女すらいない僕には、いまいちピンとこない。

「今は、私も同じデザインの名刺を使うてます。年光のこだわったものって、不思議と人の印象に残るんですよ、なんだか悔しいですけどね。ほんとに、つくづく変な人でした」

女将さんは茶目っけたっぷりにそう言った。

「そういえば、年光さんにとっては、『変な人』っていうのは褒め言葉だったなあ」

夕介はビールの泡を見つめながらしみじみと言う。

「変な人って言われて喜んでる時点で、既に変な人ですよね」

ふふっと女将さんが笑う。

年光さんはそれだけ個性的な人だったということなのかもしれない。

「あの、女将さん」

僕はいったん箸を休めて女将さんに聞いた。

「年光さんの写真ってありますか?」

「ありますよ。ご覧になりますか、森崎さん?」

「見たいです。なんだか色々と話を聞いてるうちに、年光さんって一体どんな人なのか、すごく興味がわきました」

「じゃったら持ってきますね。ちょっとお待ちください」

そう言うと女将さんはすっと立ち上がって座敷から出ていった。

「はは、桐島君は死んでからもモテるなあ」

鈴木さんのご主人がいかにも楽しそうに笑った。

「そうね、私たちも初めてお会いしてすぐに桐島さんのファンになったものね」

「老若男女問わず、年光さんのファンは多かったですよ、会社勤めの頃から。俺だってその一人かもしれません」

「お客様にも、亡くなられたことを知らんといらしてから、びっくりされる方が、今でも時々おられます。本当にファンの多いかたでした」

夕介たちの会話を聞きながら、僕はなんだか不思議な気分だった。年光さんは五年も前に死んでしまったから、僕が今から年光さんに会うことなんてできないのに、なぜだかすごく身近に感じる。

「お待たせしました」

女将さんが小さな写真立てを持って戻ってきた。

「これが私の主人、桐島年光です」

黒縁の写真立ての中から精悍な中年の男性が、満面の笑みで僕を見つめていた。

この人が年光さんか。

カッコいいおじさんという印象だが、少し下がり気味の目じりのおかげで優しい雰囲気を放っている。ああそうか、この目は水菜さんと一緒なんだ。

「いつもカウンターの内側に置いちょるんです。すごくいい笑顔でしょ? こう見えてもこれ、遺影なんですよ」

女将さんが笑いながら僕に言った。

「生前に年光が自分で選んだんです、これがいいって。遺影にするんだからもっと真面目な顔の写真にすればええのにってその時は思ったんですけど、やっぱり、これでえかったんじゃなあと、今は思います。あんまりにもあの人らしいけえ」

女将さんが少しさびしげな微笑を浮かべた。

「なんだかすごく優しそうな人ですね、話に聞いているとおりだと思います」

僕は写真から受けた印象を素直に言葉にした。

「うふふ、一緒におるとあんまりそうは思わんかったですよ。むしろわがままな子どもみたいな人で」

女将さんはいたずらっぽくほほ笑んで続けた。

「だからこそ、いつもわくわくどきどきさせてくれたんですけどね」

僕はもう一度年光さんの遺影を見つめた。

広告代理店の第一線でバリバリと仕事をしていたのに、突然それをなげうって温泉宿を始めてしまう破天荒な人物。

夢を語るだけじゃなくて、それを粘り強く実現する強い意志を持った男。

なぜか色々な人から好かれ、周囲の人をあっと言わせつつも、いつの間にか自分のペースに巻き込んでしまう、不思議な魅力を持った人。

これから自分がどこに向かえばいいのかわからず道に迷っている僕には、年光さんの笑顔がとてもまぶしく見える。

「カッコいいよな……」

僕は思わずつぶやいた。

第三章 ネンコーさん 〈四〉

部屋に戻ってからも、僕はしばらく年光さんのことが頭から離れなかった。

夕介は部屋に戻って昼間集めた資料を読み込むというし、鈴木夫妻も部屋に戻ってゆっくりされるということだったから僕も自分の部屋に戻ったが、やることがない。

テレビもつけず、布団の上にごろりと仰向けになって天井の蛍光灯をにらむ。

僕は、満面の笑みをたたえた年光さんの遺影を思い出しながら、これまで聞いた年光さんのことを思い返してみた。

夕介から見た仕事の先輩・人生の先輩としての年光さん。

女将さんから見た夫としての年光さん、桑田さんから見た経営者としての年光さん。

保存会の松岡さんから見た移住者として、そして稲村さんから見た移住の先輩としてのネンコーさん。

鈴木夫妻や昨日乗ったタクシーの青笹さんだって、今でも強い印象を持ち続けている。

そういう僕だって、年光さんには一度も会ったこともないのに、夕介から教えてもらった「何でもやってみなきゃわからないだろ?」という彼の口癖が、妙に心に引っかかっている。

たくさんの人たちに、たくさんの影響を残して、四一歳という若さで風のようにこの世を去った年光さん。

「でも、どうやったらそんな風に生きられるんだ?」

僕は思わず声に出して言った。

年光さんは確かにすごいけど、なんだか遠い世界の人のような気がする。

あこがれはしても、社会に出る手前でうろたえている僕にはとてもそんな生き方はまねできそうにない。

突然、部屋の扉をノックする音がした。

「あの、森崎さん?」

外から女性の声がした。水菜さんだ。

僕はあわてて扉を開けに行った。

「どうしたんですか、水菜さん?」

「ごめんなさい、少しお話したくて……今、いいですか?」

「ええ、いいですけど」

水菜さんは前髪を下ろし、黒縁の眼鏡をかけていた。水色のパジャマの上に淡いオレンジ色のカーディガンを羽織っていて、ほのかにいい香りがする。最初の印象とずいぶん違うので僕は少しどぎまぎした。

何気なく水菜さんの胸のふくらみに目をやりかけて、はっと気づいてあわてて目をそらす。

さっきの微乳の話がまだ強烈に頭に残っているんだ。くそ、これだから男ってやつは。

「森崎さん、ロビーでお話ししませんか?」

なんだ、僕の部屋でじゃないのか、と僕は少しがっかりする。

水菜さんはロビーに出ると、ソファに腰かけた。

正面に向き合うのもなんだか照れくさいし、隣同士じゃなれなれしすぎる。

ちょっと考えて、僕は水菜さんと直角に向き合う位置に座った。

間接照明のやわらかな光に包まれた水菜さんは、どことなく艶っぽく見える。何もないとわかっていても、それでもどこかで期待してしまう自分が、どうにも面倒くさい。

水菜さんはちょっと間をおいてから話を始めた。

「あの、さっきはごめんなさい、すごく失礼なこと言っちゃって。まさか森崎さんが聞いてるなんて思いもしなくて……。ちゃんと謝っとかなきゃって思ったんです」

「いや、黙って聞いてた僕らも悪いですから。水菜さんは全然気にしないでください」

と口では言ったが、全面的に悪いのは夕介だと僕は内心叫んでいた。

まったく、あのおっさんのおかげでろくなことがない。

「あの、森崎さん」

水菜さんは僕の方にぐっと身を乗り出すと、じっと僕の目を見つめて、はっきりとした口調で言った。

「わたしを、どこか遠くに連れてってくれませんか?」

「え──」

僕は驚いて言葉を失った。彼女の息づかいを目の前に感じ、急に心臓の鼓動が早まる。

どこか遠く──どこか遠くって、でも一体どこに?

眼鏡の向こうから、水菜さんが真剣なまなざしで僕の顔を見つめている。

僕はその視線に耐えきれずに目をそらしてしまった。

すると、水菜さんもすぐに目をそらして下を向いて笑った。

「ふふ、なんてね。うそうそ、冗談ですよ。ちょっと言ってみただけです」

いや、あわてて作り笑いで冗談めかしてごまかしてはいるが、あれは間違いなく本気の目つきだった。

僕には水菜さんが一体何を考えているのかがさっぱりわからない。

気まずい空気が流れる。

水菜さんは下を向いたまま何かを考えているようだ。

お互いしばらく沈黙が続いたが、不意に水菜さんが僕に尋ねた。

「あの、森崎さん、私のことどう思います?」

「どうって言われても……」

正直、唐突すぎて返答に困る。

僕は自分のボキャブラリを総動員して考えた。

「えーと……、そうだな、きれいな人だなって思いますよ。優しそうだし、もしもこんな人が彼女だったらいいなー、なんて」

総動員したわりには我ながら気の利かない答えだなと思いながら、僕は答えた。

水菜さんは両手をひざの上に置いて首を横に振る。長い髪がさらりと左右に揺らぐ。

「わたし、全然優しくなんかないですよ。高校の頃、告白してきた男子を全員ふっちゃったんですから」

午前中夕介から聞いた話はうそじゃなかった。しかし、まさか水菜さん本人からそれを聞くことになるとは思わなかった。僕はぎょっとしてまじまじと水菜さんのことを見つめたが、彼女は僕のことをちらりとも見ようとしない。

「わたし、学校の成績だけはよかったので、岩代の進学校に通ったんです。先輩とか、同級生とか、たくさんの男子から告白されたけど、父が亡くなってすぐだったから、ぜんぜんそんな気になれなくて。それに、『男子とつきあう』ってことが、なんかよくわかんなかったし」

水菜さんは右手を自分の胸元に置き、おさえたトーンで話を続ける。

「告白してきた男子は、みんな森崎さんとおんなじこと言ったんですよ。きれいで、優しそうだって。でも、ほんとのわたしはきれいなんかじゃないし、優しくなんかもない」

「そんなことないですよ!」

僕はあわてて否定したが、水菜さんはかぶりを振った。

「わたしをきれいだなんて言う人は、わたしの外見しか見てないでしょ? 『見栄えのいい彼女』っていうアクセサリーが欲しいだけなんじゃないですか、違います?

わたしのことは、わたしが一番よくわかってます。わたしなんて、本当は醜くて、卑屈で、臆病で。ほんとに、果林の言うとおり性格最悪。人を傷つけてばかりだし。

どれだけ見栄えよくしても、結局外面だけなんです、わたしなんて」

水菜さんは鋭い口調で一気にそう言った。

僕は圧倒されて何も返すことができない。

「わたしは、そんな自分がどうしても好きになれないの。だから、何も知らないくせにわたしのことを好きだなんて言う人のこと、わたしは絶対に信用できません」

水菜さんはそこまで言い終わると、再び下を向いた。

ズキンと胸が痛む言葉だ。

「でも、水菜さんは桔梗さんのためにも色々したんでしょう? 十分優しいじゃないですか」

「森崎さんは、桔梗のことも知ってるんですね──でも、わたしは長女ですから、妹のためにあれこれするのは当たり前じゃないですか。父を亡くして一人でがんばってる母に負担かけたくなかったし、ここにいれば母を手伝うこともできる。

──だから、あえて進学しないで地元で就職するって自分で決めたんです。母は進学を勧めてくれたけど、市役所なら試験で入れるから」

なるほど、水菜さんが市役所に就職したのには、そういう背景があったのか。

進学校からあえて就職を選ぶというのもかなり思い切った選択だ。そういう意味では、水菜さんは相当に意志が強いのだろう。

でも、水菜さん自身の希望はどうなんだろう?

水菜さんは本当にそれを望んでいたのだろうか?

僕がそう言いかけたら、水菜さんは右手を胸元に当てて天井を仰いだ。

「父がこんなところに越して来なければ、早く死んだりしなきゃ、わたしも普通に大学に行ってたのかも──」

僕の背筋に一瞬冷たいものが走る。

もしかしたら彼女の本音は、そこにあるのかもしれない。

「水菜さんって、こっちに引っ越してきたとき何歳だったんですか?」

「一〇歳でした、小学四年のときです。仲のいい向こうの友達と別れたくなくて、めちゃくちゃ泣いたんですよ」

僕は黙ってうなずきながら水菜さんの話を聞く。

「こっちに来てみたらものすごく小さな学校で、全校生徒も数えるほどしかいなくて、何もかもが前いたところと違って、わたし、また泣いてしまって。こんなとこイヤ、友達がいっぱいいた前の学校に帰りたいって。しばらくは前の学校の友達と手紙をやりとりしてたけど、だんだんと少なくなって、いつの間にか途切れちゃいました。新しく友達を作ることもなんだかうまくできなくて。──その小学校も、わたしが卒業した年には休校になっちゃったし」

水菜さんは両手をひざに置いて下を向いている。

「いつかはあっちに帰りたいってずっと思っているうちに、父が死んでしまって、それもできなくなっちゃいました」

そう言ったきり、しばらく水菜さんは黙ってしまった。

僕の方も、なんだかいたたまれない気持ちでいっぱいになって、何も言えずにいた。

周囲の人たちからあれだけ好かれた年光さんが、実の娘からはむしろ恨まれている。

彼自身は夢を実現し、短いながらも充実した人生を歩んだのかもしれないが、少なくとも水菜さんは、こっちに越してくることを望んではいなかった。水菜さんが十年暮らしてもこっちの方言を一切使わないのは、もしかしたらそれも理由なのかもしれない。

しかし、進学や就職をきっかけにして、ここを出ることを選ぶこともできたはずなのに、それでも彼女はあえて外に出ないことを選んだ。一体なぜ?

「ごめん、水菜さん。その、何と言ったらいいのか──」

僕は、何とか水菜さんをなぐさめられそうな言葉を探したが、残念なことに何も思い浮かばなかった。どうでもいい言葉ばかり知っているくせに、肝心な時に言いたい言葉が見つからない。

「いいえ、わたしの方こそごめんなさい。こんな話、森崎さんなんかにしてもしかたないって、わたし自身が一番よくわかってるのに。あーあ、何やってんだろ、わたし。バカみたい」

彼女は僕から目をそらしたまま自嘲的につぶやく。

「あの、森崎さんにはきっと、わたしなんかよりもっとずっとお似合いの人がいますよ」

水菜さんはやっと顔を上げて僕にそう言った。

年光さん譲りの彼女の優しそうな目からは、無理矢理にほほ笑んでいるのがわかって、なんだか痛々しかった。

「ごめんなさい、森崎さん。おやすみなさい」

水菜さんはすっとソファから立ち上がって僕に会釈すると、振り返りもせずに母屋に戻っていった。

僕はしばらくソファから立ち上がれなかった。

何だろう、この圧倒的な敗北感。

謝られたのは僕の方のはずなのに、ひどく心が重い。

待てよ、これってもしかして、告白もしないうちにふられてしまったということじゃないのか?

昼間夕介が言った、「あいつはだいぶこじらせてるからなあ」という言葉が、今ごろになってじわじわ効いてきた。

第三章 ネンコーさん 〈五〉

身体は疲れているのに眠れない。

布団の中で右に左に向きを変えるが、目は冴えたままで、まったく眠れる気がしない。

「あー」

布団の上に両腕を出して僕は声を出した。

無理だ、眠れない。

今日だけで色々なことがありすぎて興奮しているのだろう。

特に、水菜さんの話は強烈すぎた。

だいたい、水菜さんは昨日今日会ったばかりの僕に、なんであんな話をしたんだろう。普通は会ったばかりの人にする話ではないだろう。

それによく考えてみると、彼女は自己否定しているだけでなく、それを通して僕のことも否定している気がする。

あなたはわたしの表面しか見ていない、あなただって空っぽのくせに。

言葉にこそ出さなかったけれど、彼女は僕の正体を鋭く突いた。

水菜さんが指摘したような薄っぺらな願望が僕の中にあったのも確かだし、十代からずっと僕に彼女がいないのも、結局は僕に中身がないからなんだと思う。

どれだけきれいだ、優しそうだ、なんて表面だけちやほやされても、彼女の心は決して満たされない。彼女が本当に認めてほしいのはきっと、そんな外面じゃなくて、素の彼女自身。

中身がないのは僕だって同じことだ。いや、僕の場合、水菜さんとは違って外面すらないから、さらに救いがない。

だからこそ、僕には水菜さんの言葉が痛かった。

それでも。

自分を好きだと言ってくれる人のことを信用できないだなんて、あまりにも悲しすぎる。僕や水菜さんの空っぽの心は、一体どうしたら満たすことができるのだろう。

時計を見ると午前一時を少し回ったところだ。

どうせ眠れないのなら、眠くなるまで起きておこう。

僕は布団を抜け出した。

ちょっと気分転換をしようと思って、僕は浴衣の上にパーカーという珍妙ないでたちで外に出た。時間が時間だから誰かに見られるということもないだろうと思っていたが、玄関を出たところで僕は驚いて思わず声を上げた。

「桔梗さん!」

門のところに、朝と同じ白い着物姿の桔梗さんが立っていた。

常夜灯の光に青白く浮かび上がった彼女の姿は、どこか非現実的で、この世ならざるものを感じさせる。彼女のつややかな黒髪が、光をかすかに返して、やわらかく光っている。

桔梗さんは僕の方を見ると、すっと音もなく歩み寄ってきた。

線香のような香りが僕の鼻腔に届く。

「あなたは、誰?」

か細い声で桔梗さんが僕に尋ねてきた。

僕はまた驚いた。

確か、果林ちゃんの話では桔梗さんは一切しゃべらなくなっていたはずだ。実際、今朝いっしょに日の出を眺めた時も、彼女は一言も発しなかった。

彼女の黒目がちな瞳が、まばたきもせずにまっすぐに僕の眼を射抜いている。

「桔梗さん、しゃべれるの?」

彼女はゆっくりとうなずいて、再び口を開いた。

「あなたは、誰?」

今度はさっきよりもはっきりと聞こえた。

「僕は、森崎浩司。学生だよ」

僕は自己紹介したが、なんとなく彼女が尋ねているのはそんなことではないような気がする。しかし、他に答えようもない。

「こんな時間にどうしたの? 寒くない?」

僕が問うと、彼女はふっと目を伏せて首を横に振る。

「会えるような、気がした」

表情はまったく変わらないままだが、この一言になんだか僕はほっとした。

「ひとまず中に入ろうか、冷えるから」

僕がそう言うと、彼女は黙ってうなずいた。

玄関を入ると、夕介が泊まっている梅の間から明かりがもれているのが見えた。夕介はまだ資料を読み込んでいるのか、それともそのまま寝てしまったのだろうか。

桔梗さんにソファに座るよう促すと、彼女はソファに浅く腰かけて僕を見た。

こうして改めて桔梗さんと向き合うと、やっぱり彼女も女将さんとよく似ていることがよくわかる。

黒目がちな大きな目は一番の特徴だ。じっと見ていると吸い込まれそうな、神秘的な光をたたえている。

桔梗さんは果林ちゃんの一つ上だから、一六歳か一七歳。普通なら高校二年生だ。

果林ちゃんと同じようにちゃん付けで呼んでもおかしくない年齢だが、何と言うか、彼女のまとっている雰囲気がそれを拒んでいる気がする。

彼女の白い顔は、間接照明のやわらかな明かりのもとでは本当に能面のようだ。

能面の表情のことを中間表情と言うそうだが、喜怒哀楽のどれでもないから、逆に雄弁に感情を表現することができると、どこかで聞いたことがある。

桔梗さんも、その無表情の奥から何かを僕に語りかけようとしている気がする。

だが、鈍感な僕はそんな気がするだけで、残念ながら彼女が何を語りかけようとしているのか、まったくわからない。

しかたがないから、言葉で尋ねるほかない。

「なんで、僕に会えるような気がしたの?」

我ながら見当はずれな質問だなと思いながら、僕は桔梗さんに尋ねた。

「わたしが、会いたいと、言ったから」

桔梗さんは僕をじっと見つめたまま小さくそう答えた。

なんだか奇妙な答えだ。

会いたいと言ったから会えるなんて、そうそう都合のいいことがあるはずがない。

彼女は少しも僕から視線を外さずにじっと座っている。

揺らぐことのないその瞳に、僕は少したじろいだ。

が、不思議と彼女から威圧感を感じることはない。

「何故……、あなたは、ここに、来たの?」

桔梗さんは、一言ずつゆっくりと、自分の言葉を確かめるように僕に尋ねた。

「あ、えーと、猿楽『紫桜』を観に来たんだ。明日からあるんだけど、知ってるかな?」

桔梗さんは小さくうなずいた。

「で、何となくそれに興味がわいて、実際に観てみたくなってここに来たんだ」

桔梗さんは表情を変えずにじっと僕の話を聞いている。いや、うなずきもしないから、本当に聞いているのかどうか、少し不安になる。

「この『紫桜』には、いくつも不思議な点があってね、主人公は同じなのに四つも違う物語があるらしいんだ。結末は全部違って、どれが本当かわからないし、主人公の桜姫という人が本当にいたかどうかもわからないんだって。どの話も桜姫は哀しい最期を迎えるみたいなんだけど、合戦でお父さんが死んだ──」

と、ここまで話したところで、桔梗さんが一瞬身体を震わせた。

しまった、調子に乗ってしゃべりすぎた。彼女にショックを与えてしまったかもしれない。

彼女は父親の死後にしゃべらなくなったというんだから、何か関係があるのは間違いないだろう。

もう少し慎重になるべきだった──と反省しても、もう遅い。

「ごめん、辛いこと思い出させちゃったかな?」

僕はおそるおそる桔梗さんに尋ねた。

彼女は首をゆっくりと横に振る。

僕は少しほっとした。

「話を変えよっか。桔梗さんはいつもああして朝日を眺めてるの?」

僕は朝から気になっていたことを尋ねてみた。

桔梗さんはゆっくりとうなずいた。

「どうして朝日を見るようになったの?」

「……生まれ、変わるの」

桔梗さんはすっと遠くを見るような目をして続けた。

「未来の王国。青い、こども。あけぼの。わたしが、持ってきたもの──」

何だろう? 謎かけのような言葉だ。

その先に何か言葉が続くような気がして、僕はしばらくじっと待っていたが、彼女がそれ以上言葉を継ぐことはなかった。

「そっか、生まれ変わるのか」

よくわからないまま、僕は彼女の言葉を繰り返したが、僕の頭の中は疑問符でいっぱいになった。

彼女の言葉はあまりにも断片的すぎる。何か大事なことを示そうとしていることだけはわかるが、具体的に何を指し示そうとしているのかがよくわからない。

それにしても。桔梗さんはなぜ、見ず知らずの僕と話す気になったのだろう?

彼女はやっぱり表情のないまま僕をじっと見ている──いや、もしかして微笑しているのではないか?

一瞬の光の加減のせいかもしれないけれど、僕はそう感じた。

僕がそれを口にしようとすると突然、桔梗さんはすっと立ち上がった。

「どうしたの?」

「ありがとう」

桔梗さんはゆっくりとそう言うと、軽く頭を下げた。

彼女は玄関まで歩いていくと、そのまま外へ出てしまった。

あっけに取られた僕は、立ち上がることも忘れ、彼女を目だけで見送った。

「一体、なんだったんだろう?」

声に出してそう言ってみた。

やけにリアリティのある夢を見て目覚めた後の、現実と夢との区別がつかない奇妙な感覚と、よく似ている。ロビーに自分の声が空しく響くのを聞いて、とりあえず夢ではないということはわかった。

桔梗さんが僕に何を伝えたかったのかは、結局何ひとつわからない。

でも、僕は何となく安心していた。

少なくとも、僕は彼女から拒まれたわけではないようだ。もちろん、変わった子だなとは思うけど。

しばらくソファに座ったままぽかんとしていたが、僕は自分の部屋に戻ることにした。時計を見るとちょうど午前二時だ。

「ふあ……」

さすがにあくびが出てくる。

今度はどうにか眠れそうだ。

僕はパーカーを脱いで蛍光灯を消すと、そのまま布団の中にもぐりこんだ。

何かを考える間もなく、僕はすぐに眠りの底に落ちた。

〈第三章終わり〉

第四章 呪い 〈一〉

「おう、学生さん、次はこっちじゃ」

「はい!」

「こいつ押さえちょれ」

「了解です」

僕は伊藤さんに指示された通り、青竹を抱えて動かないように押さえた。その間に伊藤さんがあらかじめ地面に打たれた杭に青竹をひもで堅く結びつけ、しっかりと固定する。

空は雲ひとつない快晴で、十月もなかばだというのに気温もぐんぐん上がっている。額に汗が浮かぶのを感じる。

青竹を押さえたまま、僕は空を仰いだ。ここだけ木々が切れて開けているから、遥か上空でトンビがのんびりと輪を描いているのが見える。

「おし、次こっちな」

「はい!」

僕が押さえた青竹は舞台の四隅に柱のように立つようだ。

盛り土の上に組まれた板敷の舞台の上では、松岡さんたち数人の男性が拭き上げの作業をしている。

猿楽『紫桜』は薪能として屋外で行われるのだという。

地域の人々に僕も加わって作業すること二時間、僕はただ指図された通りに物を運んだり置いたりしただけだが、最初はただ盛り土があるだけで、まるで相撲の土俵のようだった場所が、板敷きがされ、宇侘八幡宮の紋の入った白い幕が張られ、みるみるうちに舞台としての姿を整えていく。

「後で篝火が焚かれりゃあ、ぐっと雰囲気も出るぞ」

伊藤さんは僕にそう言ってニッと笑った。

今朝からずっと、僕はこの伊藤さんについて作業している。

四十代後半ぐらいだろうか、普段は森林組合に勤めているという伊藤さんは、短く刈り込まれた髪に赤黒く日に焼けた肌で、腕も胸板もたくましく盛り上がっている。僕の頼りない身体とは根本的につくりが違うとしか思えない。

でも、幻想的な猿楽のイメージと目の前の武骨な伊藤さんのイメージとがどうしても結びつかなくて、なんだか笑える。

「なんか不思議ですねえ」

僕は伊藤さんに言った。

「何もなかったところが、あっという間に舞台に変わっていくのが面白いです」

「じゃろう? 七年に一度、ここでしか観られん、幻の舞台じゃ」

伊藤さんは誇らしげに言うとまたニッと白い歯を見せた。

宇侘八幡宮は鬱蒼とした杉林の中にひっそりとたたずんでいる。

苔むした石垣の上に建つ今の本殿は江戸時代の中期に建てられたものらしいから、築三百年ぐらいのはずだ。

樹齢が数百年はありそうな大きな杉の木が何本もあり、自然と背筋が伸びるような凛とした空気が流れている。

猿楽『紫桜』が演じられる舞台は、宇侘八幡宮の本殿から一段下がった参道脇の、普段は何もない広場のような空間だ。

高さ五〇センチ程度の盛り土の上に組まれた舞台は、本殿に向かって正面となるように設えられている。投光器や発電機なども運び込まれ、今、舞台の周りは活気に満ちている。

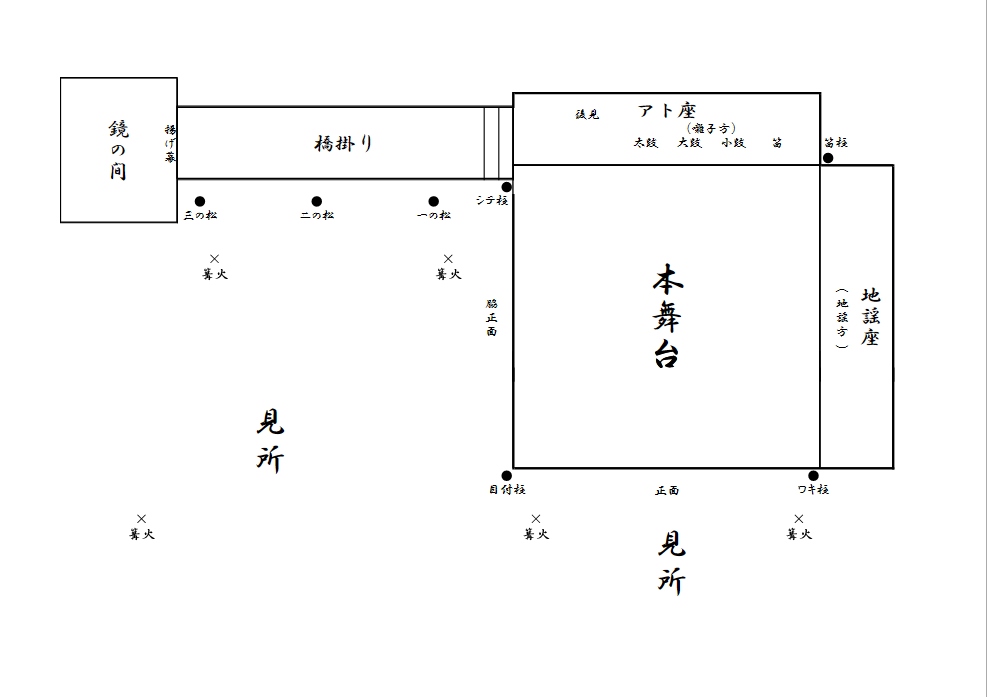

先ほど据え付けた四本の青竹は、三間(約六メートル)四方の本舞台を区切る目印なのだ、と伊藤さんが教えてくれた。

舞台に向かって左手前が目付柱、その奥がシテ柱、右手前はワキ柱、その奥を笛柱と呼ぶらしい。面をつけた演者にとっては、舞台の距離感を測る大事な目印になる。

本舞台向かって右側は地謡方が座る地謡座、奥には囃子方や後見が座るアト座と呼ばれる空間がある。

アト座の背後には、元々植えられている枝ぶりの見事な古い松の木が見え、その向こう側には杉の林が広がっている。

アト座から左奥に向かって伸びている通路のような空間は橋掛りと呼ばれ、単なる入退場のための通路というだけではなく、本舞台とは別の演技空間でもあるらしい。盛り土がないところに架台を立てた上に、本舞台と同じ高さに板敷きが設置されている。

橋掛りの手前には三本の若松が等間隔で立てられていて、舞台に近い方から順に一の松、二の松、三の松と呼ばれる。演者にとっては距離感を測る目印であり、演目によっては時間や距離を表すこともあるそうだ。

橋掛りの奥には幕で仕切られた鏡の間が置かれる。

鏡の間と言っても、『深津小学校』という文字の入った天幕を張った周囲を白い幕で囲ってたたみを入れただけで、これはいわば楽屋にあたる空間だ。

中には大きな姿見が置かれた。それで鏡の間と呼ばれる。

昔は奉納の時だけ掘立小屋を建てたんじゃ、と伊藤さんが教えてくれた。

鏡の間の出入り口には揚幕という五色の幕が掛かり、演者が橋掛りを出入りする際には素早く持ち上げられるようになっている。

舞台全体でも十数メートル四方、決して広い空間ではない。

この小さな空間でどのような物語が展開されるのか、だんだんとわくわくしてくる。

「あんたぁ観るのは初めてじゃろうがね?」

「はい、そうです」