スペースソルジャーズ〈2〉

原案 田頭満春

兵器考証協力 岡村智教

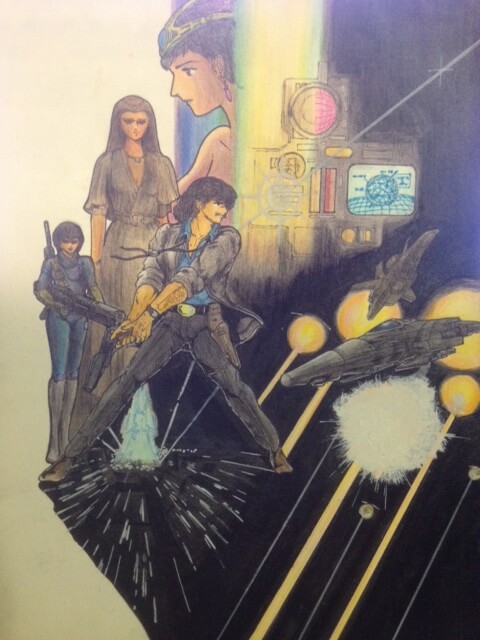

ページの途中に複雑な科学式が展開されるようなハードSFではありません。そもそもそんなもの書けません。スペースオペラです。大宇宙を駆け回る宇宙船と、武器を手に走り回るヒーローヒロインが、己の肉体のみを頼りに活躍する、純然たるスペオペです。

『スターウルフ』シリーズや、『ノースウェスト・スミス』シリーズなどを思い浮かべて頂ければわかりやすいかも知れません。

宇宙船や超兵器も登場しますが、あくまで主役は人間です。笑い、泣き、怒り、叫ぶ主人公たちの活躍を読んで頂けたらと思っています。ジャンルはSF冒険アクション、ですが、もう1つ付け加えることが許されるなら、「青春」小説にもなり得ているという自負もあります。

故・野田昌宏氏にこの作品を読んで頂きたかったと、心から思っています。

第1章 スペースサルベイジャーズ その1

(1)

目隠しが外され、強烈な照明が目を射た。

訓練に鍛えられた瞳孔が、瞬時に採光を調節した。見慣れない1室の中心に据えられた椅子に、バスローブ1枚という姿のマキタは後ろ手に拘束され、座らされていた。

正面には巨大な会議卓。それ以外は何もない。白いタイルが眩しいばかりの、殺伐とした部屋だった。事務室にしては広い。なら、会議室か。椅子を囲んで立つのは、灰色の制服に身を包んだギーン治安警察部隊の警官14人。構えられた6丁の銃が、マキタの胸に向けられていた。彼らの無機質な表情、微動だにしないシュルツ&ラーセン社製カートリッジ式ビームカービンの銃口。ギーンの警官統制が如何に優秀かが垣間見える光景だ。

目隠しを外した巨漢が岩のようなゴツゴツ顔に薄笑いを浮かべ、マキタを見下ろしていた。彼をここに連行してきた部隊の指揮官だ。本物だろうとは思う。警官自体の統制が厳しいここギーンでは、偽警官は存在が確認され次第、死刑を宣告される。治安警察部隊のコスプレをしただけでも厳罰が待っているのだ。

しかしこいつらが本物の警官だとすれば、なぜ俺を留置場に連行しないのだ? ここは治安警察の建物ではないと思うが。

頭痛が考えを遮った。宿酔い。そして逮捕の際にどさくさに紛れて殴られた後頭部が疼いた。

――丸裸で目覚めた場所は、自分の泊まる安ホテルの部屋だった。

汗まみれの身体を拭いながら思った。よく帰り着けたものだ、と。タオルから覚えのある匂いが立ち上った。シーツからも。香水と、体臭。同時に頭痛。白い肌の記憶が朧げに脳裏に蘇った。

部屋に女の――サビアの姿はなかった。あれは、幻…? 匂いが、体臭が残っていなければそう思ったことだろう。残っていても幻かと思った。一体何だったのだ? いい目に遭えた、運が良かったなどと思う前に気味が悪くなった。変なものに化かされたかとも思った。

まだ半分寝惚けている。喉もカラカラ、頭痛もひどい。飲み慣れぬものを飲み過ぎたせいだ。随分強い酒だったのだろう。記憶が飛ぶまで呑んだこと自体初めてだった。よくまあホテルに帰れたものだ。

マイクロウェーブ・シャワーを浴びようとバスローブを羽織り、愛銃を枕の下から抜く。本当は風呂釜に1時間くらいゆっくり浸かり、汗を絞り出したいところだが、愛船スプリッツァに戻るまでは無理らしい。

シーツに点々と残った、コイン大の血痕には気づかなかった…。

浴室に歩く数歩を待たず、ドアブザーが鳴らされた。

無視する積もりだった。この古いホテル、オートロックではないドアの鍵を掛けた覚えがなかったことに気がついた時には遅かった。電光の速度で愛銃を構えたはいいが、雪崩れ込んできた連中は警官ではないか。半瞬の躊躇の間に7、8人に押さえつけられ、銃を奪われ、両手両足を縛り上げられ、殴られ、目隠しを…。

そして今、全く訳のわからないまま、パンツも履かないまま、マキタはこの見慣れない部屋に拘束されているというわけだった。

もっとも、この部屋は初めてだったが、ここがどこであるかの見当はついていた。

会議卓の背後の広い窓の彼方に、四角四面が不規則に組み上がったビルの、尖った最上階が見えた。銀河貿易連盟会議場センタービルだ。その特徴ある建物を見下ろせる場所は、1つしかない。

ここはギーンの中枢、政府代表評議会ビルの1室だ。

だとすれば自分を拉致させた人物の見当もついた。この部屋は初めてだが、建物内には知人もいたからだ。そしてその人物には、警官隊を顎で使うだけの権力もあった。

しかしどうして“拉致”する必要があったんだ? 警官隊など使わなくとも、単に呼び出せば済む話…。

マキタの思考はそこで中断した。頭痛、そして…、

「あのさ」

マキタはそわそわしながら、目の前に立つごつい顔の指揮官に声を掛けた。

「トイレに行きたいんだが…」

指揮官は腰から抜いた電磁警棒で自分の肩を叩きながら、ニヤニヤ笑いをマキタに向けていた。ゆっくりと首を振る。5分後、同じ頼みを繰り返したが、反応は同じであった。膀胱の充満は限界に近づき、額に脂汗まで浮き始めた。巨体に指揮官は明らかにそれを楽しんでいる風であった。

死刑になってもいいから、目の前の巨漢を殴り倒してトイレに駆け込もうか、それともここで椅子毎立ち上がり、小便を散布してやろうかと考え始めた時、ドアが開いた。

黒服黒眼鏡の男たち6人が入ってきた。いつの時代も、銀河どこに行っても代わり映えしない、要人警護サービスのスタイルだ。

彼らが囲んだ机の向こう、床から3つの椅子が迫り上がってきた。その1つに、杖を小脇に抱えた男が座っていた。立ち上がる。110センチの矮小な体。薄黒い顔の下半分は白い髭に覆われ、構造上閉じられない口を隠している。杖などつき、立派なタキシードに身を包んではいるが、オクトゥール星人というのはその外見故か、どこか貧相に見えてしまう。

しかし外見で判断してはいけない。カスト・ヴァクトルンはギーン行政評議会の1員で、肩書は副総督。連邦から派遣された提督が、己の評定ばかりを気にする、ことなかれ主義の能無しなのをいいことに、行政・外交のほとんどを1人で切り盛りする、ギーンの陰の実力者であった。

そればかりではない。外見からその事実を類推する者さえいないが、ヴァクトルンの前身は、銀河傭兵連合――通称GML所属の凄腕傭兵なのだ。足の怪我で引退を余儀なくされたが、今でもその気になれば、連邦軍の間抜け兵士の喉、たちどころに5、6人分は掻き切ってみせることだろう。

そして、ヴァクトルンは地球人の血を引くマキタの父の、数少なかった戦友の1人でもあった…。

ヴァクトルンの顔が見えた時には正直ホッとした。少なくともトイレには行かせて貰えそうだと思ったからだ。しかし遅れて迫り上がってきた2つ目の椅子に座る人物を見て、マキタの尿意は吹っ飛んだ。

服装はコンマ2時限前、マキタにとっての昨夜とは違っていた。純白のドレスの中央には翼を広げる、見事な鳥の刺繍。その目に光る宝石はサファイアか。そして決して出しゃばりはしないが、特徴ある香水の匂いがマキタの鼻に届く。

ほんの少し前に一緒に過ごした、いや、多分過ごしたであろう、あの若い女…。

ちょっとばかりぎこちなく立ち上がった女は、艶やかに一礼した。しかし、ただただ目を見開き、唖然とするマキタとは目を合わさなかった。

昨夜よりも顔が青褪めて見えるのは、化粧か、はたまた照明のせいか。僅かに乾いた唇も青い。最初に感じたあの剣にも似た厳しさを、顔色の悪さが一層増していた。

それでも尚、彼女は美しかったけれども…。

女の出現に度肝を抜かれていたマキタは、3人目の出現に全く気づかなかった。その人物が喋り始めるまで、視界にも入っていなかった。

「さて、始めましょうかヴァクトルン」

純白に近い、象牙色のスーツを着こなすその男は、ヴァクトルンと女を座らせ、会議卓の前に出てきた。背丈はマキタと同じくらいありそうだが、体に厚みのある分、堂々として見える。象牙色のスーツはヴァクトルン同様正装なのだろうが、これもこちらの方がはるかに似合っている。

服装、雰囲気には差があったが、齢もマキタと近いようだ。整った顔立ちをしていた。遠目から見れば文句なしの2枚目と言えた。

ただ、単なる2枚目とは何か違う雰囲気を、男は持っていた。

マキタはようやく、開けっ放しになっていた口を閉じた。「誰だ、あんた?」

「紹介が遅れたな」

会議場に入ってきて初めて、ヴァクトルンが口を開いた。

マキタはヴァクトルンを見た。宇宙に飛び出して以来、常にマキタに目を掛けてくれたヴァクトルン。ここギーンの邸宅を訪れれば、常に最大の歓待でもてなしてくれ、仕事上の有形無形の援助を差し伸べてもくれた。しかしマキタにはそれが時折鬱陶しかった。ヴァクトルンのマキタを見る目には、1度たりとてマキタは映っていなかったから…。

そのヴァクトルンの様子が、今はちょっとばかり違っていた。いつもなら軽口で始まる挨拶も、今日はない。傍目からはわからないだろうが、マキタを見る、瞳孔のない目も異様に厳しかった。

「ジュドー共和国内務省特別補佐官、リンゲ・マーロイだ」

別に特別な感慨ももたらさなかった。最近よく聞く名前ではあるような気がしたが。「ああ、そうかい。俺のこんな格好を披露するのに、何とも豪華なゲストやら審査員やらを呼んだものだな」

マキタは背中で固定された手を顎で示した。「これは一体何の冗談だ? 俺を呼び出すのに、随分趣向を変えたなヴァクトルン」

「今回のゲストは儂だ」

「………?」

「重罪を犯したというある人物を、この星での中立の立場で公正に審議するための、な」

重罪、だ…? 「それはもしかして、俺のことか?」

「もしかしなくても、君のことだ」

マーロイと呼ばれた男が、マキタに言った。「何しろ君は、我がジュドー共和国当主サビア・サロイ様を誘惑し、和平調停を妨害しようとした男だからな」

和平、調停? ああ、それもどこかで聞いたな。ジュドー星とどこぞの星が、今このギーンで。しかしこの俺が、当主様を誘惑だと? 一体何の話を…。

サビア…?

マーロイはヴァクトルンを振り返り、言った。「2国間の紛争中、いかなる理由があろうとも、和平調停を妨害した者には、どのような処罰が待っていましたかな?」

「当事国の要求にもよるが、一般的には死刑だな」

「ちょっと待ておい!」

マキタは立ち上がった。背中で手首を拘束するバード星系製手錠は椅子の背もたれに繋がれていたのだが、気にもしなかった。固定されていた椅子がバキン、という音を立て、床から外れた。ごつい顔の指揮官が目の前に立ち塞がったが、気にも留めずに怒鳴る。「それは一体、何の話なんだ!」

マーロイは唇に薄笑いを浮かべ、マキタの視線を目で受け止めてみせた――そう、この男がただの2枚目に見えないのは、油の膜が浮いたようにギラギラしたこの目のせいだ。故郷の記録映像で見た、蛇を連想させる目だった。なまじ顔が端正なだけに、その印象は際立っていた――。

「君にはラビド星工作員の嫌疑が掛けられているんだ」

「だからそれは何の話だって聞いてるんだ」

指揮官を下がらせたマーロイは背後の、白いドレスのあの女を指し示した。「この方に見覚えはあるだろう」

「そりゃあ…」

「ないとは言わせないぞ」

硬い表情と眼差しで虚空を睨む女を窺い、マキタは肩を竦めた。後ろ手に重い椅子をぶら下げている状態では、様になってはいなかったが。「あるよ」

「この方がな」マーロイはわざとらしく間を置いた。「サビア・サロイ様だ」

不意に脳裏に、星空の下で肩を並べた記憶が蘇った。そして、交わしたキスの記憶も。“宇宙は最高だ。”“私は、サビア。”

マキタは口を半分開けたまま、サビアを見た。サビアは相変わらず、マキタを一瞥すらしなかった…。

マーロイが続けていた。「…調停の激務に疲れ、マッシュの店と呼ばれる酒場に入ったこの御方に、君が執拗に迫り、無理矢理連れ出した事実に関しては、店のマスターや店員たちの証言が取れている」

「………」

「目的は明らかだ。サビア様を誘惑し、ただでさえ心労この上ないこの方に更に精神的な混乱を招くことで得られるものはただ1つ。調停の決裂、或いは我がジュドー星の大幅な譲歩だ。だとすれば、それを導いた君の正体も明らかであり…」

マキタの身体から力が抜けた。後ろ手に持ち上げた椅子に、へたんと座り込む。幸いにも椅子は倒れなかった。

マーロイが歩み寄り、その顔を蛇の目で覗き込んだ。「何なら、店で集めてきた証言全てをここで見せてやってもいいぞ」

「もういい」

「何?」

「もう結構だって言ったんだ」

マキタは椅子の上で大きな溜息をついた。やれやれと首を振り、突然鋭い眼差しをヴァクトルンに向けた。「おい、これは本当に冗談じゃないんだな?」

ヴァクトルンの髭の下の、閉じない口蓋が左右に広がった。これが彼の笑顔だと知る者は少ない。「ああ、冗談ではない」

「手の込んだ真似をしたものだ。フロスも、他の店員も、みんなグルだったわけかい。もしかして客もか?」

「軍人だけだ。あの店でサビア様を口説けと命じ、金を掴ませた。あの状況下であの騒ぎを起こせば、君なら必ずサビア様を救おうとしゃしゃり出てくると、ヴァクトルンが教えてくれてね」

「あのディーブ星の3人か」

「言っておくがな」マーロイがせせら笑った。「今の話を証明する手段はないぞ。君の無実を証言する者もいない。しかし君がラビド星の工作員だという証拠や証言なら、いくらでも集められる」

「カネと芝居とでか? 随分な出費と手間暇を掛けてくれるじゃないか」

「経費や手段はどうにでもなる。要は公の場に提示できる証拠だ。何のためにこの場にヴァクトルンがいると思ってるんだ?」

「何のためだよ」

「和平調停の舞台であるここの、公式な調停官であり、連邦からギーンを任される副総督に、きちんとした証拠を提出する。そして彼が公式にそれを受理した瞬間に、我々は連邦圏内どこであろうと、君を処分できる大義名分を手に入れられるのだ」

マキタはうんざりした顔でマーロイを見上げた。「あのなあ、いい加減、本題に入れよ」

「ほう…」

「あんたたち、俺に何かやらせたいんだろう?」

そう、それしかない。結局、俺が昨日巡らした推測は当たってたんじゃないか。彼女は何か頼みたくて、俺に接近してきたんだ。珍しいよなあ、コイケさんじゃなくて、俺の方が的中するなんて…、と思ったマキタは、思い切り顔を顰めた。

俺の予感が当たる時ってのは、大抵話が悪い方向に向かうんだった…。

マーロイはニヤリと笑った。「頭の回転は悪くはないようだ」

「吐かせ。何が大義名分だ。断りでもしたら、そのでっち上げた大義名分とやらを盾に、俺を追い回す積もりなんだろ」

「平たく言えばそうなるな。生かすも殺すも自在というわけだ」

「俺を上手く嵌めた積もりだろうがな」マキタは陰気な顔で言い返した。「ハイ、悪うございました、なんて台詞を俺の口から聞こうだなんて思うなよ」

「往生際が悪いな」

「それだけが取り柄さ。そもそも俺はあの時ベロベロに酔っ払ってたし、そこの…」とサビアを顎で指し、「御当主様をどこかに連れてったはいいが、肝心要のコトに及べたかなんて、誰にわかるってんだ」そう、その辺りの記憶がマキタの頭からはすっぽり抜け落ちているのだ。「そもそもだな、ジュドー星の御当主様とあろう御方が、付き添い1人を連れただけで、あんな店に立ち寄ること自体、おかしいじゃないか」

マーロイの顔が険しくなり、蛇の目がマキタを睨んだ。マキタは構わず続けた。

「それに、そこにいる女がサビア・サロイだって話も疑わしいもんだ」

「この御方は本物だ。ヴァクトルンも認める、な」

「ああそうかい。まあ、彼女が本物だろうが偽物だろうが、どうせ俺の有罪は確定なんだろ? ここじゃ弁護人もつかないみたいだしな」

「ではなぜ素直に認めない? ここで意地を張って、君に得るものがあるとは思えないんだが」

「誰かに脅されて何かやらされるなんて、真っ平御免なんだ」

「痛い目に遭わせることが目的ではないんだがな、ここにいる警官隊に一働きさせても構わないんだぞ」

そう言ったマーロイの背後に、ごつい顔の警官隊指揮官が立っていた。明らかな恫喝。しかもマーロイは、この種のことを命じ慣れているようだ。誰に対しても命令を下して当然だという傲岸さが、口調の端々から滲み出ていた。他人の痛みなど痒みにも感じられないタイプだ。

しかしマキタは動じない。内心はヤバいと思いつつ、それでもマーロイに屈服してみせるのは御免だった。どういうわけか、この男に頭ごなしに何か命じられるのは、どうにも癪に障った。警官たちにボコボコにされ、八つ裂きにされたとしても、それはその時のことだ。

澄んだ目の中に燃え上がったものがあった。「やってみろ。俺はあんたには従わない。言ったろう、脅されて何かやらされるなんて死んでも嫌だって」

マーロイの顔が微かながら歪んだ。ハンサムな顔の奥に仕舞いこんでいた残忍さが垣間見えた。それがまた蛇のような目に実に似合った。マキタは全身の筋肉に緊張を命じた。両手の使えない今の状態で、どこまで喧嘩になるかは覚束ないものだったが。

その時、硬い表情で遣り取りを見守っていたサビア・サロイが、再び立ち上がった。

「いい加減になさい。こんな調子じゃ、いつまで経っても本題に入れないわ!」

この部屋に入って初めて聞く、サビアの声だった。

その1声でマーロイは肩の力を抜き、警官隊指揮官は後ろに引き下がった。単に、その肩書に従っただけではなかった。声は居並ぶ警官やボディガードたちの居ずまいまで正させ、椅子の上のマキタをさえ、思わず退かせそうになった。

1星1国の指導者の威厳に満ちていた。彼女は紛れも無く、ジュドー星の指導者なのだと確信させる1声だった。

そのサビアが、相変わらず眼差しは向けないまま、マキタに言った。「これは脅迫ではありません。取引です」

「取引だ?」

「無礼者め! 貴様如き下賤が、直にサビア様に言葉を掛けられるなどと…」

「構いませんマーロイ。体面に囚われて迂遠なことをやっている時間はないのです」サビアが言った。不満気なマーロイを尻目に、勝手に言葉を継ぐ。「あなたが私どもの依頼を受け、それを成功させてくれたなら、私はジュドー共和国サロイ家の代表として、然るべき謝礼をあなたに支払います」

また見た。口調、眼差し、己の立ち振る舞いに、毛筋程の緩みすら許さない厳しさ。マッシュの店で、最初に見た彼女。

あの星空の下での彼女ではなかった…。

「あんた…」

「私、サビア・サロイは、地球人マキタ・ソウゴ、つまりあなたに誘惑され、乱暴されたことを、ギーン副総督ヴァクトルンに対し、証言致します」

マキタの言葉を遮り、サビアは堂々と宣言してみせた。これには彼女の登場以上に度肝を抜かれた。

「マーロイの非礼はお詫びします」

サビアは揺るぎもせずに、言ってのけた。「それに、こんな形でしか仕事を依頼できないのは残念です。しかし現在の私たちはなりふり構っていられない状況なのです。この仕事を引き受けて貰うためなら、私は何だってします」

最後の語尾が僅かに震えはしたが、まさに当主の貫禄、彼女の1語1語がマキタを圧倒した。感情という感情が、その冷たい面差しの中に封印されていた。1線を踏み越えた男女の対峙ではなかった。2人を隔てる大きな壁を見たように思った。

もちろん1線を越えたかどうかなど、今となってはわからない。何よりマキタは酔っていた。しかしあの星空の下、キスを交わした瞬間、彼女と何か通じたと思えた。彼女がその厚い壁をほんの一瞬開き、マキタにだけ明かしてくれた何かがあったと思っていた。今はそれが見えなかった。あれは俺の錯覚に過ぎなかったのだろうか。

それが少しばかり、悲しかった。「ただ仕事を依頼するためだけに、これだけの大芝居を仕組んだってわけかい」

マキタは皮肉を込めた。それでもサビア・サロイは動じなかった。目の奥に、耐えるような光が明滅したかのように思えはしたが。これも願望が生み出した錯覚なのだろうか…。

当たり前だ間抜け。利用するためだけに近づいてきた一星一国の主と、一介の引き揚げ屋が越える1線など、あるわけがない。

「…しかし俺に仕事を依頼したいだけなら、ここにいるのがヴァクトルンなのはなぜなんだ?」

それだけのためなら、あの腰抜け総督を呼んでおけば済む話だ。

「それは今から説明します」

ああ、そうして貰おうか…、マキタは首を振りながら、繋がれた両手を示した。「これを外してくれるか、1つ忘れてたことがあった」

「あなたが抵抗せず、きちんと話を聞いて下さるなら」

「それは了承した。早いとこ頼む」

「重要なことですか」

「ああ、物凄く重要だ」マキタは力を込めて頷いた。「トイレに行かせてくれ。もう限界だ」

第1章 スペースサルベイジャーズ その2

(2)

銀河からあらゆる不和、差別、紛争を追放する。

その高遠なる理想の下に設立された筈の銀河連邦が、星間商業利益、領土問題のもつれから四分五裂して、2000時塊が過ぎる。

そしてそれは、今日まで続く、銀河大戦の幕開けでもあった。

連邦圏内で最も傑出した科学技術力と武力を持つゴライアス3重力星系が、その名称を〈バロア帝国〉と変え、連邦に反旗を翻したのがその発端となった。度重なるバロア帝国の侵攻と、その度に領土を削られていくことに業を煮やした連邦も遂に反撃を開始。銀河の各星域で両軍の全面衝突、部分衝突が幾度となく繰り広げられた。

数で押す連邦と、最新鋭の技術をすぐさま戦場に持ち込む帝国との争いは、2000時塊の間に1700を超す星系を滅亡させ、5万の星を星図から消し、9兆5千億もの人命を奪った後、完全な膠着状態に陥った。幾度か開かれた対話のチャンネルも、開かれる度にすぐに形骸化した。全面戦争が減った分、各地でテロが頻発し、代理戦争が急増した。

資源も資金も無尽蔵というわけではない。果てしない戦いの中、連邦、帝国ともに、疲弊していった。

人々もそうだった。

連邦設立の理想と意義は失われ、果てしない戦争の日々はいつしか、その毎日が当たり前なのだという先入観を、人々の無意識に植えつけた。

銀河星雲の中心に出現したブラックホールの膨張が確認されたのは、今から800時塊前のことであった。

連邦、帝国ともに睨み合いに忙しく、何ら有効な手を打てない裡に、ブラックホールは膨張を続け、今や400光年の直径を占めるまでになった。そして膨張は、1時塊毎にその速度を増しつつあった…。

果てしない戦争、そしていつの日にか、全銀河を呑み込んでしまうであろうブラックホール。人々の心から未来への希望も失われようとしていた。今日もまた1つ、どこかの星が死んでいく。それが明日は我が身我が星なのかも知れない。だが、いくら足掻いたところでどうしようもない。銀河自体が数千、いや、数百時塊後にはこの宇宙から消えてしまうのだから…。

目先の戦況に一喜一憂するばかりで、銀河の未来から目を背け続ける連邦、帝国への信頼も、今や無きに等しかった。多くの星々が2大勢力から離反していった――もっとも帝国は、離反した星々を決して逃さなかったが――。その大多数は自らの軍事力で自らを守れるか、或いは軍事力を買うことの出来る経済力を持っていた。

ジュドー星はその後者に当たる。

そして、離反した星々は非同盟・中立を旗頭に掲げ、相互連絡機関を設けた。

ジュドー星はその中心となる星の1つでもあった。

数多くの天然資源、鉱石に恵まれ、クロノトロン、レギウム、ラダイトの3大稀少元素産出量は常に銀河3指に入る。もしジュドー星の鉱石プラントが1時限活動停止に陥れば、主要取引先である連邦軍4000師団と2500の大小艦隊が30時限の間麻痺してしまうとも言われている。

軍事部門だけではない。連邦圏全ての産業分野・科学技術都市に、ジュドー星の稀少鉱石は流れている。宝石埋蔵量も群を抜いており、レーザー振幅に最高の高価を発揮すると評判の高純度ルビー、“ファイア・ティア”のプラント1つだけで、連邦の商業の中枢たるこの人工惑星ギーンを丸ごと買い取れるという噂もあった。

離脱した身でありながら、ジュドー星は主要取引先である連邦の先端技術を動かす星だと言えた。

その、ジュドー共和国歴代総督の中でも最も評価が高く、連邦中央最高評議会のガストーク・シェルファとともに当代銀河2大宰相とまで言われていたネルソン・サロイが、今から2時塊前に死んだ。

もちろん、ジュドー星は混乱を迎えた。ネルソン・サロイには娘しかおらず、ジュドー共和国が後継者問題に揺れるのは必至と見られていた。

しかし、恩ある実力者が一旦失脚すれば知らんぷりを決め込む寄生虫以下のどこかの自称政治家どもと違い、ジュドー星首脳の結束は固かった。彼らはネルソン・サロイの娘を新総督に祭り上げ、彼女と星を守る万全の態勢をたちどころに確立、混乱を収拾してしまったのである。

娘の方も、これまた単なる飾りには程遠かった。随所にその切れ者ぶりを発揮、父の名に恥じぬ働きを示したと言う。このエピソードは直接・間接を問わず、ネルソン・サロイを知る人々を大いに頷かせたものだ。流石、彼の見込んだ腹心と、彼の血を引く娘だけのことはある、と。

娘の名を、サビア・サロイ。知る人は彼女を『切れ者サビア』と呼んだ。

…60時限前くらいから、船籍不明の宇宙戦闘艦が、自称近辺に出没し始めた。

無視するにはあまりに頻繁で、時には5隻から8隻が編隊を組んで登場したこともあった。ジュドー星首脳も不安になってきた。サビア・サロイ新体制確立以来、何とか政情の安定を維持し、どうにか大きな山場は乗り越えたと思えた矢先だったからだ。正体不明の宇宙戦闘艦が帝国のものではないかという疑いも出た。非同盟星系が代理戦争の舞台やら役者やらとして利用され続けている現在である。ジュドー星の資源、財力は帝国にとって垂涎の的だ。狙われない筈がない。寧ろ連邦を離脱してこれまで、狙われなかったことの方が不思議なくらいだったのだ。

有効な武力・軍隊の雇用を本格的に検討し始めたジュドー星に、連邦から辺境警備の提案が為された。帝国にジュドー星を奪われることは己の動脈を塞がれるにも等しい連邦からの警備の申し出は当然だったし、ネルソン・サロイ存命時にも何度か似たような状況もあった。断る理由もなかった。

打信を受け、連邦屈指の軍事力を誇るラビド星が、大艦隊を派遣してきた。束の間の安心が訪れた。近頃怖いのは帝国ばかりではない。宝を丸ごと略奪した後に、その星を破壊して去るという物騒な宇宙海賊の話も聞いていたからだ。

ところが、やってきたラビド星艦隊は、ジュドー星を守ることより刺激することの方に御執心であった。哨戒艦隊の誤発砲による施設破壊に始まり、泥酔した兵士による首都への乱入、入星管理センターの女性職員への乱暴、民間人への威嚇射撃、等など。

市民や警備兵たちからの苦情・抗議も出たが、先の戦闘艦の正体もわかっておらず、警備を招聘した形になっている立場上、首脳陣はラビド星艦隊に退去命令が出せずにいた。

躊躇が命取りとなった。子供たちの乗る民間宇宙船への発砲事件を契機に、遂にジュドー星警備兵がラビド星兵士と街中で衝突したのである。

通報を受けたジュドー星首脳は即座に警備兵の撤収を命じ、騒ぎを穏便に収めようとした。だが、ラビド星の動きはもっと迅速だった。兵士の救出という名目で首都上空に艦隊を展開させ、いつでも攻撃が可能であると通告してきたのである。

睨み合いにすらならなかった。ろくな防衛力も持たぬジュドー星の全火力を総合しても、何度も帝国と渡り合ってきたラビド星分遣艦隊の足元にも及ばないことは火を見るより明らかだった。首脳陣も流石に慌てた。出した謝罪を拒否され、警備を提案してきた連邦の担当官に仲裁を断られた時、かれらはやっと、この2組がグルであり、自分たちが嵌められたことを知ったのだった…。

「…時、既に遅し、か」

マキタは汗をかくクリスタルグラスから冷えたオレンジジュースを飲み干し、顎に垂れた滴をバスローブの袖で拭いた。控え目にお代わりを要求しながら、「しかしそっちも軽率ではあったよな。提案とやらを受け入れる前に、少し検討時間を置くべきじゃなかったのか?」

マキタが意外とあっさり大人しくなったせいだろう。計20名いた制服警官と私服ボディガードの半数が退去した。会議室に残ったのは警官6人と例の指揮官、私服が3人、そして両手を自由にされたマキタ、サビア・サロイとヴァクトルン、そして説明役マーロイだけとなった。もっとも会議室の外には警官隊が残っているようだ。いや、残って、では済まないかも知れない。窓の外を行き来するのは、治安警察のエア・スピーダー・バイク。数から行くと厳戒態勢の時にも匹敵しそうな警備だ。

「時間を置けという意見は首脳部にもあった。しかし外務省尚書サリバン・ロールイ閣下が提案の即時受け入れを強硬に主張した。1兵士の軽率な発砲により、ジュドー星全体を危機にさらせないとの理由でな」

「相手がラビド星じゃ、それも一理あるわな」

生粋の軍事国家ラビド星は昨晩出くわしたディーブ星の急造兵士たちなどとは違う。兵士たちの優秀さも段違いだ。

「彼もネルソン・サロイ閣下の片腕とまで言われた辣腕外交官だったんだが…」

「だったんだが、何だ?」

「ロールイ閣下は、連邦の魂胆が判明したその日のうちに職を辞し、自宅で命を絶った」

マキタの視界の隅で、サビアは硬い表情のまま、眉1つ動かさなかった。外務尚書と言えば首脳の1人であり、謂わば身内だろうに。その死に関しても、感じるものがないとでも言うのだろうか。

『切れ者サビア』、か…。

どこか、無理をしていないか? それとも、俺がそう感じたがっているだけなのか…?

「自殺する必要があったのか?」

「責任感の強い御方ではあったからな」

「そうか、気の毒に」

「なかなかきつい皮肉だな。確かに閣下は星の危急を見捨てて、楽な道を選んだと言えなくもない」

「しかし本人はそれを良かれと思ってやったんだろう? 俺が気の毒と言ったのは、残された人たちのことだ」マキタは顔を上げた。「あんたも随分穿ったことを言うなあ。皮肉に聞こえたのかい?」

「話を戻そう」

睨み合いの緊張は極限に達していた。ジュドー星の誰もが、ラビド星の侵攻は避け得ないと思ったその時、ようやく連邦が腰を上げた。ジュドー星側からすれば、見え透いた茶番劇に乗せられるのは我慢ならなかったが、それでも出された仲裁案に救いを求めずにはいられなかった。他の助けを求めるには遅すぎた。しかもこちらが変な動きを見せれば、間髪入れず上空のラビド星艦隊が動き出すのは間違いないのである。

「連邦にとって我々は、所詮1取引相手に過ぎなかったと言うわけだ。我々の資源は帝国同様、連邦にとっても大きな魅力であり…」

「連中はあんた方への支払いを全部帳消しにする方法を考えた、ってわけだ。それでこの騒ぎか」マキタは鼻を鳴らした。「いくら口では綺麗事を並べても、今の連邦に出来るのはこんな汚いやり口しかないってことかい?」

ヴァクトルンの口蓋が横に開いた。再度の笑顔だ。「汚いというより、卑しい」

意外そうに見たマーロイに、ヴァクトルンは肩を竦めて見せた。「儂は連邦から派遣された身分ではあるが、最高評議会に依頼されただけで、忠誠など誓った覚えもない。好き放題言わせて貰うさ。御注進してくれたって構わんよ」

「他人のことは利用しても、利用は一切させない爺だからな」

「黙らんか小僧」

「で、仲裁案ってのは何なんだ?」

「賠償さ」

とんでもない額なんだろうな、或いはとんでもない数の施設とか…、というマキタの予想は裏切られた。ラビド星は金や施設を要求しなかったと言うのだ。

代わりに、サロイ家所有の〈シー・エメラルド〉24粒の譲渡を要求してきた。

「シー・エメラルド、だと…」

「知っているだろう」

「話にだけは」マキタは言った。と言うより、話だけにしか知らなかった。銀河20石の1つ。透き通った青さと、海の輝きをその内に秘める〈ブルーアトランティス〉、その30カラット以上のものを、〈シー・エメラルド〉と呼ぶことくらいは知っている。外からの光の入る角度によっては、部屋中に波の揺らめきと海の底の深さ、そこに棲む生物の息吹すら見えることがあるという。神秘性においては20石中抜きん出ており、輝きを巡って多くの血も流された。この1粒のためにヴィニプス星系ではクーデターが起き、宇宙海賊ゴスパーはスパルタンⅡを滅ぼした。銀河犯罪秘密結社ボスタニアは繁栄した有人惑星3つの値をつけたとも言う。1粒に、である。

それが24粒。その価値も、それを持つことの意味も、マキタには想像もつかなかった。

マーロイは肩をそびやかした。「連邦をも動かすジュドー星の当主、大富豪サロイ家の財力を以てすれば、大したものではない、と言いたいが、こればかりは違った。サロイ家誕生から1500時塊の長きに亘る、門外不出の宝なのだ。シー・エメラルドを奪われるのは、サロイ家の誇りを踏み躙られるに等しい」

「つまり、あんたらが一番嫌がるだろうことを要求してきたわけだ、奴らは」

「連中がシー・エメラルドの存在を知っていたこと自体、驚きだったが」

「それこそ内通者でもいたんだろ。で、もちろん、拒否するなんてことは…」

「出来るわけがない。宝石を渡さなければ、ラビド星艦隊は即座に動き出すだろう。増援部隊まで繰り出して、鉱石プラントの半数を押さえに掛かる積もりだという情報も届いた。ジュドー星当主の証であるシー・エメラルドを奪われるのはサロイ家の汚点だが、プラントを奪われることはジュドー星の終わりを意味する」

「成程、なかなかに巧妙だ。随分、周到に練られた計画みたいだな」

マーロイは頷いた。「もはやサロイ家の歴史だとか1500時塊の宝だとかに拘っている場合ではなくなった。断ればジュドー星は路頭に迷う。ジュドー星8億の人間の命運が掛かっているのだ。

宝石譲渡をすぐさま決定されたのはサビア様だ。体面に拘るあまり、無辜の民を犠牲には出来ない、とおっしゃってな。

まあ、連邦の目的は最終的には、我が星の鉱石プラント掌握だ。恐らく今後も難癖つけ続けてくるだろう。しかし取り敢えずの危機は脱することが出来そうだった。おい、水を持ってこい」

「そうか、ここでの調停ってのは、シー・エメラルド譲渡のためだったわけだ…」

そうだ、とヴァクトルンが頷いた。

「歴史的な話じゃないかい? それがニュースにも何にもならないなんてな」

「マスコミには伏せさせている」ギーンの大小ジャーナリズムもそれは諒解しているとのことだった。彼らはどこかの星と違い、他人や他星の運命に関わる微妙且つ重大な問題を、カネのため且つ興味本位に嗅ぎ回る真似などしないのだ。「最終調停が終わり次第、声明という形で発表することになるとは思うが」

「急遽…」私服ボディガードに運ばせた冷水で喉を潤したマーロイが話を継いだ。「使者がシー・エメラルドとともに、ジュドー星を発った。名前を偽り、側近2人と敏腕の護衛5人に護られてな」

「それだけか」マキタは唇を歪めた。「銀河こっち半分を代表する富豪とお宝を移送するにしちゃ、随分と小規模な1団だな」

「ジュドー星からは別口で、護衛をつけた艦隊を出動させたりもした。商業惑星連合からわざわざ巡宙戦艦8隻を雇ってな。その8隻に40隻の船団を護衛させて出発した」

「そりゃあ大規模だな。人目を引く作戦はちゃんと取ってたわけだ」

「ああ、使者の方は完全な隠密行動だった。影武者を乗せた大船団が衆目を集めながら進む間に、こちらへ真っ直ぐに向かった。到着は今から3時限前の筈だった」

「また、“だった”が出たぞ。おまけに連発だ」10日前には着いてた筈、か。何となく先の展開が見えてきた。「で、使者はどうした?」

「恒星間旅客船メルヴィル号は使者を含めた全乗客毎…」マーロイの言葉が続く中、マキタの目の隅で、サビアが唇を噛んだ。表情を変えまいとする努力も、今度は失敗に終わった。膝に置かれた手が、ドレスの裾を破らんばかりに握り締めていた。

「消息を絶った」

「遭難、か?」

マキタは鼻を鳴らした。それで、か。「捜索は?」

「したさ。送った調査団は総勢200隻5000名だ。メルヴィル号の消えた宙域を文字通り隈なく。ヴァクトルン子飼いの傭兵軍団の手も借りて、宙域のエネルギー擾乱指数を計測し…」

「あんたらが俺を呼んだ理由がわかったよ」マキタは思い出した。ニュースで聞いたんだった。どこかの豪華客船が遭難し、調査団が派遣されたって話…。「確かに俺は引き揚げ屋だ。生業は救出作業。しかし遭難船の捜索は仕事の範疇じゃないぞ」

俺たちに出来る以上の大掛かりな探索も、とっくに行われたんだろうしな。それで見つからなかった船を、俺たちにどう探せって言うんだい? マキタはヘラヘラと笑った。「まあ、ラビド星に乗り込んで宝石を取り戻してこいなんて依頼じゃないだけマシだけどな」

「話は最後まで聞け。船は見つけたんだ」

「あん…?」

船のエンジンにはそれぞれ特徴がある。残留エネルギー擾乱指数をスペクトル解析することで、どの船がどの航跡をたどったか、大体30時限前くらいまでなら遡って追跡できる。我々はその作業を行う専門チームも雇った、マーロイは言った。「そして、見つけた。船はある星に墜落していた。航路からとんでもなく外れてはいた。なぜそんな航跡をたどったのかわからないし、墜落後の状況も一切不明なんだが、とにかく突き止めることだけは出来た」

「わかってるんならすぐに救出に行けよ。こんな手間を掛けて、俺なんかと遊んでる暇があるなら…」

マキタの言葉尻は途切れた。嫌な予感。

場所はわかっていて、それでもすぐには行けないような星域…。

「試みたさ」マーロイは首を振った。「君たちの同業者の中でも、大手だとか腕っこきだとか呼ばれる面々には片っ端から声を掛けた。ヴァクトルンの口利きで、銀河傭兵連合の特殊部隊のトップチームにも出動を要請した」〈ワイルド・シーガル〉のことだろう。全員が連邦軍傘下のエリート部隊出身者で構成された、連邦圏最強の呼び声もある部隊だ。「彼らさえ尻込みしたよ。生還確率も測れない、データもない星に、部下を送り込むことは出来ない、だそうだ」

「そんなに、とんでもない、場所なのかよ」

冗談めかそうとしたが、声がかすれた。マキタには既に、それがどこなのかがわかっていた。

ヴァクトルンの顔が、そうだと教えていた。

「まさか、第141星系…」

「そうだ。メルヴィル号が墜ちたのは、通称〈ブレイザークロス〉と呼ばれるその星系の主星だ」

その瞬間、室内にいた制服私服の警護全員が、全身を緊張させた。一斉にマキタを見る。指揮官も、ニヤニヤ笑いを消したごつい顔に警戒の色を浮かべ、僅かに後退った。

マキタの周囲の空気が張り詰めたことを、鍛えられた彼らの五感は敏感に察知したのだ。

緊張は他の面々にも伝わった。説明を続けようとしていたマーロイが言葉を呑み込んだ。俯いていたサビア・サロイがはっと顔を上げた。ヴァクトルンを除く全員が、異様な緊張に体を縛られた。息苦しい沈黙が室内に満ちる。誰かが唾を飲む音が、会議室に虚ろに響いた。

〈ブレイザークロス〉の名を知らない者も、室内に漂うただならぬ空気は感じ取れたことだろう。そして誰もが、黙らざるを得なかったことだろう。

「…そうか」

ようやくマキタは言った。

「あそこ、か」

彼がふっと息をついた時、会議室に張り詰めていた空気がやっと緩んだ。警官たちが銃に伸ばそうとしていた手を下ろし、肩から力を抜いた。中の誰かが安堵の溜息をついたのが聞こえた。

「場所を聞くだけで依頼を断る連中ばかりの中、我々の窮状を見兼ねたヴァクトルンが教えてくれた。使者救出を引き受け、尚且つ成功させ得る可能性を持つ者に1人、心当たりがある、とね」マーロイもどうにか説明を再開できた。口調から常に漂っていた、軽くからかうような気配も消えていた。「もっとも我々としても、君に仕事を断られない保証が欲しくてね。ヴァクトルンを交えて計画を練り、サビア様にまで御登場を願ったというわけだ」

頭を振り振り、マキタは笑っていた。諦観が自然に、乾いた笑いを湧き出させるのだ。宙を仰いだその目に去来するものがあった。それをヴァクトルンとサビア・サロイがじっと見つめていた…。

「ヴァクトルンがここに同席したのも、それで、か」しばし後、ようやくマキタは口を開いた。「で、俺にその宝石を、使者と一緒に引き揚げてこいって言うんだな?」

「引き受ける気になったようだな」

「仕方ないだろ」マキタは精一杯、憎々しげな顔を作った。「断りゃろくでもない目に遭いそうだしな。多分、マーロイさんはとんでもなく辛辣な手を用意してるんだろ」

「御明察。君が断るなり、この場限りの口約束で逃げたりしようものなら、即座に賞金稼ぎどもが動き出す手筈だ。連邦圏内指折りの腕っこき連中だそうだ。しかもこれは私刑ではないぞ。連邦から許可を得ての合法追跡だ。彼らが君を捕らえ次第、ネグリード星まで引っ張っていくことになる」マーロイはニヤリと笑って見せたが、その態度から先の権力臭は消えていた。「ネグリード星の殺人狂帝王アーシャルのことは覚えているだろう? 彼は君の顔を拝んだが最後、すぐにでも嬲り殺しにする用意があると嘯いているそうだ」

「ほーらな。人の足元だけは完全に把握してやがる」マキタは言った。口調は軽かったが、眼差しは暗かった。「何でも調べやがって。破滅する時は周り全部を巻き添えにする積もりだな?」

「ヴァクトルンに聞いてからすぐに、君のことを調べさせたんだよ。我々が本気であることがわかって貰えただろう」やはり高飛車な語調ではなかった。彼にもマキタがただのチンピラではないと、遅まきながら理解できたのだろう。背中から発する緊張だけで、この部屋の全員を縛ってしまう彼を見てしまったのだから…。

そのマキタはマーロイに返事をする代わりに、サビアを見た。サビアもマキタを見つめていた。この会見初めて、2人の視線がきちんと正面から交錯した。

「行くと決まったはいいが、使者は無事なんだろうな? もし墜落の際に死んでたなんて場合は…」

「生死は判明していません。もしもの時には…」一瞬だけ、声が僅かに上ずった。しかしすぐに氷の顔と口調に戻る。「側近のアントランか侍女のメリサを探して下さい」

その2人も死亡していた場合には護衛長、或いは護衛たちを。しかしその彼らも全滅していた場合には、それこそブレイザークロス本星を虱潰しに当たって、宝石を取り戻すしかないのです。「どんな犠牲が出たとしても、或いは犠牲を出さなくてはならない状況に陥ったとしても、とにかく最優先は宝石の奪還です」

「簡単に言ってくれるがなあ、都市の最新版地図さえ手に入らない星なんだぞ。使者が生きてなくちゃ、それこそ探しようもないだろうが」

「それでもやるのです」

サビアの目が吊り上がった。先にも言いましたが、あなたの失敗した時がジュドー星の最期でもあるのです。「何としても探し出して頂きます」

蒼白い、化粧っ気1つない顔。ささくれ立ちそうになった唇が微かに震えている。震えを抑え切れないでいる。

「…刻限は?」

15時限後に最終調印式が控えている、とマーロイが言った。シー・エメラルドもその時譲渡されるのだ、と。

「駄目だ、足りない。少なくとも20時限は必要だ」

「簡単に言うな。ラビド星はそうそう引き伸ばしに応じてくれる相手ではない。それに、最終調印式を引き延ばそうとしている事情が知れたりでもしたら…」

「仮病でも事故でも、言い訳の作りようはいくらでもあるだろう。俺を陥れるのに掛けた手間暇を、こういう場合に使えよ。考えてみろ。往復だけで8時限は飛ぶんだぞ。これで使者が死んでたりしたら、時間なんていくらあっても足りゃしないぜ」

「わかりました。それは私が何とかします」

サビアが明言した。何か言いかけたマーロイを目で黙らせる。

マキタはサビアの硬い表情を見つめた。一瞬、苦しげにその視線を避けようとしたサビアだったが、すぐに顔を上げ、マキタを見つめ返した。

その間に無理矢理割り込んできたマーロイが訊いた。「20時限以内に仕事をこなせるんだな?」

「全力は尽くすよ。今はそれしか言えないね」マキタはうんざりした顔でマーロイを見上げた。邪魔するなよ…。

「まずはアリーゼ様を捜し出し、救出することが先決だな」マキタの視線を鈍感に受け流し、マーロイは言った。「報酬として1000万ユニット用意した。充分だろう。君たちの前回の仕事は30万ユニットだったと聞いている」

「俺たちに月でも買えって言う気かよ。それにそいつは帰ってきてからの話だろ。それより俺の前に立たないでくれないかなマーロイさん。あんたの口は臭うよ」マキタは顔の前でひらひらと手を振って見せた。「それとヴァクトルン、〈閉鎖星系〉に関して、あんたの持ってる資料、全部寄越せ」

「12時塊前のものしか残っておらんぞ」

「何でもいい。資料も情報も絶対的に少ないんだ。何でも使わせて貰うぜ」そう言ったマキタはふと首を傾げ、マーロイを見た。「アリーゼ、様?」

様、ってのは何だ? ヴァクトルンさえ呼び捨てにするこの男が、敬称をつける相手…? 「そりゃあ、使者のことか?」

そうだ、と答えたのはヴァクトルンだった。「アリーゼ・サロイ。サビアの姉だ」

マキタは思わずサビアの顔を見た。

サビアは身じろぎもせず、マキタの視線を受け止めた。

「何か、複雑な家庭的事情って奴があるんだろうなあ」

「あなたには…」ぐぐっと歯を食い縛る気配。「関係のない話です」

「そいつは承知の上で訊くぞ。どんな犠牲を払うことになっても、宝石を優先させろと言ったな」

「言いました」

「あんたの姉さんと宝石のどちらかを選ばなくちゃならん状況になったとしたら、それでも優先させるのは宝石か?」

「前言の通りです」

「平気なのかよ…」

「平気なわけがないでしょう」サビアが一際きつい眼差しで、マキタを睨み据えた。「でも、私はサロイ家の当主であり、ジュドー星総督です。ジュドー星と8億の人民が全てに優先します」

「そんな女か、あんたは…」

「あなたが私のことをどう思おうと構いません。言いませんでしたか? あなたには関係ない話です。そもそも使者が死んでいた場合のことを持ち出してきたのはあなたですよ」

「人を勝手に巻き込んでおいて、関係ない話だとは、よく言った」

マキタもサビアを睨み返した。猛然と腹が立ってきた。考えつく限りの皮肉、サビアを傷つけずにはおかない辛辣な1言を投げつけずにはいられるかと思った。

だが、

マキタの肩の力が抜けた。

何を憤っているんだ。彼女を傷つけて何が得られると言うんだ。ここに相棒コイケがいたら、面と向かって言われたに違いない。お前は馬鹿か、と。

彼女は複雑な事情を抱えている。そんなことは昨夜、彼女の肩を抱いた時に、わかっていた。そう、あの時とっくに察し得ていたのだ。だが、彼女はあの時、俺に語らなかった。明かす積もりならすぐにでも明かしていた筈だ。だが、明かさなかった。俺がそれを明かすに足る存在ではなかったから。それだけの話ではないか。

変わった依頼のやり方ではあったが、仕事を引き受け、一介の雇われ人となったマキタに、今更彼女が自らの事情を明かさねばならぬ理由がどこにある。

彼女がこの部屋で最初に発した1言、そしてそこに込められた威厳とが、全てを教えていた筈だ。俺と彼女との間には、越えようのないものがあることを。俺たちには最初から越えたものも、これから越えるものも、ありはしなかったのだ。

それを未練がましく、いつまでも…。そんな自分に腹が立った途端、突発的な憤りは冷めた。自分を厳しく睨むサビアの眼差しも気にならなくなった。

「そうだよな」マキタは言った。それでもやはり、少し寂しかったけれども。「俺には関係のない話だ」

唇を引き結んだサビアが、マキタから顔を背けた。

「とにかく俺は、宝石と使者とを引き揚げてくればいいんだな?」

そうだ。もはやサビアのことなどどうだってよかった。この仕事を…。

俺は遂に、あの星系での仕事を…。

決まりだな、呟いたヴァクトルンが椅子に立て掛けた杖を掴み、目の隅でサビアを促した。

サビアは首を振った。

…会議卓のマキタの目の前に、2枚の紙が並べられた。仕事の期間と内容とが記されたその真ん中に印刷された、赤い目をした鳥の紋章は、サビアのドレスにも縫い込まれた模様だった。紙質、印刷、どれも豪華だとはわかった。

契約書ということらしい。

「複製は不可能だ」マーロイが卓上に、これまた鳥の模様が彫り込まれたクリスタルのペンを置いた。「だから記入には注意して貰いたい。中身をよく読んでおけよ」

「そうさせて貰うよ。これ以上騙されるのも御免だしな。しかし、俺じゃなくて相棒が書いた方がいいかもよ。俺、字が下手だし」マキタは書面を2回読み返した後、紙そのものを手に取り、しげしげと眺めた。「透かしまで入ってらあ。昔の俺の星のカネみたいだ。古めかしい真似をするんだねえ」

「そう見えるかも知れんが、実はこの方が間違いも少ないんだ」

マキタはペンを取って、紙に自分の名前を書き込もうとした。書けなかった。「インク切れみたいだぞ」

サビアがマキタに、紙に掌を置くように言った。掌紋を記憶させることで、マキタ以外には作れない契約書が出来上がるのだと言う。マキタは従った。紋章が僅かに輝いた。

マーロイが言った。「もう書けるぞ」

1枚目の契約書に名前の1文字目を書き込むと、2枚目にもその文字が浮き出てきた。

「ちなみに、経費その他は負担して貰うからな」マキタは契約書に、宣言通りの汚い字を書き込みながら言った。「揃えるものに関しちゃ、相棒と相談の上、連絡する」

マーロイがペンを受け取り、続きを書こうとするのを、サビアが制した。マーロイは唇を歪め、ペンをサビアに渡した。サビアがマキタの名前の横に、自分の署名を書き入れた。耐えるような横顔は硬く、ペンを持つ最中もマキタの顔を見ようとはしなかった。

「1枚目は持ち帰っていいぞ。ペンもだ。経費と必要な装備は全部そこに書き込めばいい。1光年以内の場所になら、全部この2枚目に伝わる」

「時間節約だな」

「それもあるが、私たちでは君たちの要求する道具なんかに専門的な用語が用いられていたら対処できん。もちろん、出発前にはこちらからも連絡は入れる」側近も兼ねるらしいボディガードの1人が、2枚目の契約書を持参したキンメル羅紗の袱紗に包んだ。どこまでも古めかしいことをするものだ。

側近がそれをマーロイに差し出そうとすると、またもサビアが叱声を発した。自らが受け取る。

一瞬、眉を顰めたマーロイだったが、マキタには明るい声を掛けた。「君はヴァクトルンによれば、〈伝説の傭兵〉と言われた男の息子だそうじゃないか。父親の名に恥じない働きを是非とも見せてくれ」

「言っておくがな、次に親父の名を出してみろ」マキタはマーロイを見上げた。余計なことばかり吹き込みやがって。と、視線を巡らすと、ヴァクトルンがいなかった。

誰にも気づかれないうちにとっとと退散を決め込んだというわけか、あの野郎…。「そのハンサムな顔に1発食らわすからな」

「勘違いするな。君が親の名にすがるしか能のないチンピラだとは思わない。まあ、実際に君にここで会うまでは、そんな疑いを持ってもいたんだ。嘗めていたと言ってもいい。だが、君を見ていて考えを変えた。君はヴァクトルンの言う通りの男のようだ」

「ああ、そうかい。そいつは有難よ」

「頼むぞ。ただでさえ苦しんでいるサビア様に、姉殺しの汚名まで着せるわけには行かんのだ」

「わかってるよ」

マキタはマーロイを見上げた。こいつの言葉って何か、上滑りしてるように聞こえて仕方がないな、などと思いながら。

少なくともこの男は、ただお偉方にくっついて満足している腰巾着とは違う、それが見抜けた。

だからこそ尚更、こいつの言葉が全然響いてこないのが不思議だった。

やっぱりウマが合わないからなのかなあ。

「さて、契約は終了だ。早速準備に掛かって貰おうか」マーロイは言った。「どうだね、ジュドー星の命運をその両肩に背負った気分は?」

「まあ、重いのは確かだな」

「しかし我々の命運は君の肩に掛かっている。それを忘れるな」

「つまりはそれが、俺のためでもあるって言いたいんだろ? あんたしつこいぞ」

「代わりに成功した時の見返りも大きい。報酬はもちろんのこと、名声もだ。君の父上も誇りに思うだろう」

マーロイの馴れ馴れしい手が肩に置かれた瞬間、勘弁ならなくなった。マキタはそれを思い切り振り払った。

スピードに乗った手は、マーロイの体ごとすっ飛ばした。

「さっき言った筈だよな。親父のことを口にしたら殴るって」

見事に尻餅をついたマーロイを見下ろし、マキタは立ち上がった。台詞、口調、全てが癇に障った。人の神経をここまで逆撫でする奴は珍しいと思った。今ここに愛銃があったら、間違いなくその銃口を向けていたことだろう。

せめて1発食らわせてやる。

「立て」

警官と私服ボディガードたちが輪を広げる中、マーロイは薄笑いを浮かべ、静かに立ち上がった。両足を踏み締め、低く構える。マキタの知らない構えだったが、何かの格闘技ではあるのだろう。許しを請う気など毛頭ないらしい。いいだろう。これで遠慮なしだ。俺の振っただけの手で引っ繰り返るような奴が、どこまでやれるか見せて貰おうじゃないか。マキタはその前に真っ直ぐ歩み寄ろうとした。

その前に、警官隊の指揮官が立ち塞がっていた。

マキタは呟いた。「どけ」

指揮官は厳つい顔にニヤニヤ笑いを復活させ、マキタを見下ろした。「そうは行かん。VIPの危機を黙っては見過ごせん」

「………」

「考えてみればわかるだろう。お前とこの御方、どちらに加勢した方が我々にとって得なのか」体つきも体重も、遥かにマキタを凌いでいる指揮官は、威嚇するかのように指の骨を鳴らした。「貴様がただのチンピラじゃないことはわかった。だが、ここギーンで、我々と事を構えてただで済むとは思うなよ。大人しくすっ込んで…」

そこまで言った指揮官の顔色が変わった。

マーロイから自分に向けられたマキタの目を、正面から覗き込んでしまったのだ。銀河の名だたる戦士から認められるガンマンにして狙撃手たるマキタ、その目が本気で睨んでいるのだ。射竦められた指揮官は位負けした。額にたちまち汗が浮き、眼球が忙しなく動く。

マキタはマキタで、警官が怖いと言ったことなどとうの昔に忘れ去っている。親父の名を出したマーロイと、それを権柄ずくで押さえようとした指揮官を、1発ずつ殴らないと気が済まなくなっている。その後、警官たちにどんな目に遭わされるかなどという心配など、念頭から吹っ飛んでしまっている。

相棒コイケはこんな時のマキタを、刹那主義者を通り越し、撃ち出された銃弾、と呼んでいる。

誰にも止められない、という意味だ。

電光の右フックが指揮官の制服の脇腹に食い込んでいた。

今度は結構本気で殴った。マキタのバスローブの袖が、膨れ上がった筋肉に、縫い目から弾け飛んだ。120キロはある指揮官の体が宙を飛び、頭から壁に突っ込んだ。舌を突き出し、白目を剥いて動かなくなる。

サビアが何か鋭く叫んだ。同時に真後ろで、ビームライフルが唸った。足を踏み出した全身に衝撃が走った。

撃たれた。

局部的なショックも熱さも、痛みもなかった。だが、瞬時に全身から力が抜け、膝が砕けた。前のめりに倒れ込む。床に衝突した鼻が潰れた。それでも痛くはない。なにせ浴びたのは麻痺ビームだ。何度も撃たれた経験を持つマキタにはすぐにわかった。麻痺銃カートリッジだ。ギーン治安警察は暴徒鎮圧のために、1発目は必ずこれを使う。

しかし、麻痺ビームとは言え、至近距離で浴びれば相手を死に至らしめることもあるのだ。間抜けめ。警護の1人が、指揮官かマーロイの危急に、慌てて撃ったものだろうが。

暗くなる視界の中で、自分を見下ろすマーロイの顔が見えた。相変わらず表情からは何も読み取れなかったが。少なくとも慚愧の顔ではなかった。仕事をさせる前から俺をこんな目に遭わせて、何が楽しいんだ?

遠くなる耳に、サビアが誰かをなじる声が聞こえた。意識が途切れる前に、心配そうに自分を覗き込む顔も見えた気がした。多分これは願望の生んだ妄想だ。

未練がましいなあ、俺って。

まあ、それも仕方ないか。サビアは美人だ。そんな彼女と1線を越えられなかったことが、今以って残念なんだろうな…。

第1章 スペースサルベイジャーズ その3

(3)

直径80万キロの超巨星フィブルの投げかける光が、球体の表面にて輝き、ギーンをくっきりと宇宙の闇に浮かび上がらせている。

周辺には何の浮遊物もない。昔は隕石や小惑星がゴロゴロしていたそうだが、全部除去され、今は周辺を飛ぶ船舶の視界から、ギーンを遮るものは何もない。磨き上げられた4つの大鏡球と10個の中小鏡球が繋がって宇宙に浮かんでいる様は、さながら虚空に漂う原子模型の装飾品にも見える。

来訪する恒星船を邪魔しない場所ながら、決して死角を作らない配置で、数百の防衛システム――レーザーとミサイル砲座を備える有人衛星と監視ステーション――が鎮座している。大きさの関係上、宇宙港を持たないギーンでは、外来船は付近の指定宙域に停泊せざるを得ない。ギーンには連絡艇で乗り込むしかないのだ。

今も、配置された誘導灯の点滅する宙域から、4隻の船が出て行こうとしていた。外で待機していた7隻がそれらに替わり、管制ステーションからの指示を受け、空いた宙域に入ってきた。出て行った4隻はしばらくの間、通常航行で進まなくてはならない。ギーンを中心とした周囲29SSL――銀河標準距離、約3億キロ――での超光速、或いはそれに並ぶ特殊航行は、当然のことながら危険回避のために禁止されている。

続いて10隻の船が管制ステーション前に集まってきた。監視ステーションからの探査波がチェックを始め、複数のステーションに囲まれた宙域は火の点いたような慌ただしさとなる。

それを眺める1角に、〈スプリッツァ〉と銘打たれた1隻の船が停泊していた。

全長147メートル。2000メートル級のものまで確認されている昨今の宇宙船の中にあっては、随分と小型の無類に入る。銀河共通の船舶等級――準C級・100メートル以下から超A級・1000メートル以上まで――によれば、C級船のランクに入れられる。

ユニークなのは、故郷の友人から、“甲羅を背負ったカモノハシ”と評されたその外観である。甲羅とは防衛システムの1部を組み込むパラボラ型全方位サーチシステムのことだろうが、カモノハシなるものをマキタは知らない。数百時塊前に絶滅した故郷の珍獣だそうだ。流線型の船体は爬虫類とも少し違うようだとは思っていたのだが。

「似ていなくもないな」

相棒はそう言って笑う。彼が言うからにはそうなのだろう。

その〈スプリッツァ〉こそ、マキタの〈宇宙の引き揚げ屋〉の本部兼機動力本体なのである。

旗揚げして5時塊、仕事の中心は救出作業だ。同類同職種の業者も多く、中には従業員3万人を抱える大会社もある。そんな中で、構成メンバー僅か3名の〈スペースサルベイジャーズ〉が確固たる評価評判を築き得たのは、同業者たちが足踏みするような危険の伴う仕事も進んで引き受けてきたからだ。

難癖をつけては誰彼構わず人質に取り、身代金を要求するという銀河のならず者トゥルハン星系に、商業惑星アフムード星当主の息子が囚われたことがあった。マキタたちは独裁者ニーマを騙し、20光年の距離にも及ぶ大追跡劇の果てに人質を救出した。宗教テロ組織の人質になった連邦政府高官の1族を、連邦軍を出し抜いて救ったこともある。しかも、追ってきたテロリストを殲滅するというオマケ付きで。

そう言った荒っぽい仕事もこなす機動力でもあるスプリッツァには、駆動・防衛・攻撃の各システムに、小型船ではあり得ない並外れた性能が持たされている。

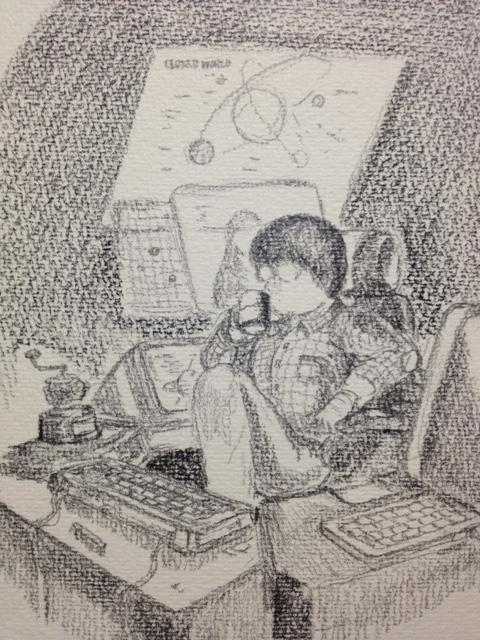

そのブリッジにて。

通信ディスプレイをヴァクトルンの顔が占めていた。主要コントロールを集約したコンソールを挟み、それと睨み合うのは、マキタの相棒であり〈スペースサルベイジャーズ〉の社主でもある、リッキー・マクガバン・コイケであった。

188センチのマキタに20センチ足りず、ずんぐりした固太り体型のコイケが、人に鈍重な印象を与えないのは、眼鏡の奥で活発に動く鋭い目のお陰だ。丸顔の、笑うと右に深いえくぼを生む頬が、今は硬く引き締まっている。ただでさえ鋭い目が、スクリーン向こうのヴァクトルンを刺すようだ。

「いろいろ恩着せがましいことはやるくせに…」よく通る太い声で、コイケは言った。「あんたのやることと言えば、マキタを追い詰めることだけだ」

「この程度で音を上げるようでは、父の名など到底…」

「継げないんじゃない。継がない、だ。マキタには継ぐ気がない。あんたもそれはマキタ本人から聞いた筈だろう」

「馬鹿な。まだそんな子どもじみた真似を。いいか、〈スペースソルジャー〉の名を継ぐ資格を持つのは、銀河広しと言えど小僧だけなのだぞ」

「継いでどうなる?」

「仕事も報酬も、今などより段違いに上がることは間違いない。端金のためにつまらん仕事に時間を取られることもなくなるんだ。考えろ。今こそちょうど…」

「いい機会だとでも言う気か? ふざけるな!」

あの会議室の床で強打し、腫れ上がった鼻に薬を塗っていたマキタは、殺気立ってきたコイケの声に振り返った。つき合いの長いマキタはよく知っている。普段から荒ぶることも少なく、見た目だけだとインドア派の銀河代表、怒ったところで大して怖そうに見えないコイケだが、実は爆発すると自分以上に手がつけられなくなる。古武道なるものを長く習い、熟達の域にまで達しつつあるコイケと殴り合って無事でいられる自信は、マキタにはない。

「マキタのためだなどと言うがな、ヴァクトルン、俺は騙されないぜ。あんたは単に〈スペースソルジャー〉の復活によって、過去の栄光を懐かしみたいだけに過ぎない。それもあんた自身のな」

「そう思われているのだとしたら…」スクリーン向こうのヴァクトルンは明らかにたじろいだ。マキタの初めて見る姿だった。声が沈んだ。「心外だ」

「コイケさん、何怒ってるんだ?」

「お前は黙ってろ。あんたがマキタのことを本当に考えているんだとしたらな、ヴァクトルン、どうしてこんなに切迫した仕事を回してきた? あの〈閉鎖星系〉はマキタにとっちゃ特別な場所だ。あんただってよくわかってる筈だ。マキタのことを本当に思うなら、マキタにとってのベストな状況を、なぜ設定しなかった? 非同盟星系と連邦の調停にまで割り込む真似をして、こんなとんでもない条件下での仕事を引き受けなくちゃならん状況を作って…。結局あんた自身が、一番焦ってたってことじゃないのか!」

コイケの難詰に、ヴァクトルンは遂に押し黙った。変化の乏しいその顔に、力を失くした悲しげな表情が浮かんだのがわかった。相当堪えたらしい。老いの、焦りか…、と呟いた声には失意があった。

「そうかも、知れんな」

「正式な契約書を交わした以上、仕事はやる。しかし考えてみるんだな。1人の女を救出するために、あのブレイザークロスに行くんだぞ。間違っても輝かしい凱旋なんぞ期待するなよ」

「その辺でいいだろ?」

マキタが2人を取り成すように言った。言いながら思う。当事者である俺が、どうしてなだめ役に回らなくちゃならないんだろうね。

あんたはただ、俺たちが無事に戻ってくることを祈ってろ、と通信を一方的に切り、コイケは大きく鼻を鳴らした。シートに胡座をかき、コンソール脇に置いてあった豆挽き器のハンドルを握る。ガリガリ、ゴリゴリ…、と最初は抵抗を示していたハンドルが、やがて滑らかに回り始め、わざわざ地球から取り寄せているコーヒー豆の芳香を辺りに散らせ始める。

置いてあるのはミルだけではない。コイケの陣取るコントロールシートそのものが一種の物置に近かった。星間座標羅針盤からエネルギー使用状況表示パネルに至るまで、コイケ自身が集めてきた新旧織り交ぜた機械類に囲まれているのだ。どうしても使いたいものを手に入れるために、星間通販からオークションから、時には星間市場の骨董品売り場にまで自ら赴くこともある。廃船の中から担いできたこともある。各種武装に用いる測的スコープに至っては、500時塊前の地球で使われていた戦闘機の1部とやら言う骨董をメイン部品に組み込んでいる。それらを集約するのは、これも前時代的甚だしい2台のキーボードだ。何でもディプロドラゴンが踏んでも壊れない、という触れ込みの代物だそうだが、この狭いブリッジにディプロドラゴンが入れるものだろうか、マキタは真剣に悩んだ。コイケ曰く、1度この使いでの良さを知ってしまうと、反応も触感も実物を凌ぐ最新式3Dキーボードだろうが、音声認識によるコントロールボックスだろうが、使う気になれないのだそうだ。コイケの陣地であるメインコンソール以外の箇所は、マキタの懇願により、誰もが扱える現在型のディスプレイやタッチパネルになってはいる。

コンソール周辺には、それら寄せ集め機材から伸びるコード類が剥き出しになっていた。狭いブリッジが余計に狭く見え、第一足元が大層危ないのだが、文句を言う者はいない。なぜならこのスプリッツァを設計したのも操るのも、コイケだからだ。

「メンバー募集は?」

「した。いつものルートだ。今回は107チーム」

「100チームもかよ。多いなあ」

ミルから古いドリップ式サーバー――これも普段はディスプレイの横に無造作に置いてある――にコーヒーの粉を移しながら、コイケはマキタを睨みつけた。マキタは思わず首を竦めた。まだ機嫌が悪い…。

「1000チームに打信しても少ないくらいだ。ブレイザークロスの名を聞いただけで、9割は返事も寄越さないだろうぜ」ポットに湯が沸いていることを確かめつつ、「これに時間制限が加わることを知ってみろ。一体何チームが残ることやら。1つ間違うと俺たちだけで仕事ということにもなり兼ねん」

わかっているのはメルヴィル号墜落の星のみ、そのどこに墜ちたのか、状況がどうなっているのかを知ることが出来ない現在、使者一行と護衛たちの生死も確認できない。それを突き止めたはいいが、2組が両方とも死亡していた、なんてことになっていようものなら、制限時間内での宝石回収は恐らく不可能だ。つまりこの仕事は、最初から大きな不安定要素を抱え込んでの発動となる…。コイケはブリッジと一続きになったリビングの、テーブルに置かれた契約書を忌々しげに振り返った。「それでいて失敗すれば、銀河のお尋ね者、だ。俺だって降りたいわ」

コイケは手ずからサーバーに少しだけ湯を注いだ。挽かれた豆が湯を吸って膨らみ、プツプツと泡を立てる。充分蒸れたところで、湯の残りをまんべんなくゆっくりと注ぐと、立ち上ったコーヒーの香りがブリッジ中に漂った。

不機嫌な顔を崩さず、コイケは団子鼻をひくつかせた。「半時限後、集合場所はナフトⅦ。オスカーもそこで拾う」

「段取りが早いなあ、相変わらず」

「それもこれも、相棒が手の掛かる奴だからだ」コイケは温めたカップ2つに、コーヒーを注いだ。コーヒーは2つのカップを見事に等分に満たし、1滴たりとも無駄に残らなかった。「全部お前が悪い」

「またそうやって俺を責める」

「当然だ。ベロンベロンに酔わされて、つまらん女に引っ掛かり、見事に罠に嵌められて、挙句の果てがこの仕事、だ。全部お前自身が呼び寄せた災厄だ」

「仕方ないだろあの状況じゃ。コイケさんならあの状況を何とか出来たってのかよ」

「この低い鼻と不細工な顔、おまけに足の短さを見てくれ。俺なら最初から女に誘われる心配もない。だから俺に近寄ってきた段階で、即怪しいと判明だ。第一、酒場なんぞに行かない俺に、サビアとやらが声を掛けるチャンスすらない」

マキタは反論を封じられ、ふてくされた顔をしてみせた。無論それはポーズ、お決まりの2人の遣り取り幕引きの合図だ。もっとも本気で反論したところで、辛辣にやり込められて終わるのがオチだ。マキタは舌と頭の回転で、コイケに勝てた試しがない。並の人間なら皆そうなるだろう。知能を年齢・経験値に換算して測る方法が一般化して久しいが、コイケの知能は測り得る限りにおいて、3000時塊歳超の数値を叩き出すものなのだ。その頭脳労働の速度と効率に勝てるのは最新鋭のコンピューターくらいのものだった。

しかも記憶分野をコンピューターが引き受けている現在においても、その記憶力と言ったら、他に類を見なかった。

マキタの知る限りにおいて、コイケは過去に2度、精神病院に収監されている。詳細は知らないが、彼のアイディアなり発明なりに、周りの人間が畏れをなしたためらしい。10歳にして既存の物理学を言葉を覚えるのにも等しい速度でマスターし、17歳にして独自のタキオン粒子制御理論を実用化した機械を自作までした彼の頭に、周りがついていけなかったのは当たり前の話ではあった。天才はいつの時代にも孤独なものらしい。今でもたまに、連邦科学アカデミーの研究部会にタキオンに関する論文の発表はしているものの、1部の目利きを除き、科学畑からはみ出したコイケに注目する者はいなかった。17際の当時に彼を少しでも理解する者がいたなら、コイケはその才能を遺憾なく伸ばし、稀代の科学者としてその名を銀河の歴史の片隅にとどめた筈だった…。

もっとも、敵わないのは頭だけではなかった。マキタの心にはいつもコイケへの尊敬があった。だからほとんど齢の違わないコイケを『さん』づけで呼んでしまうのだ。最初の頃随分嫌がっていたコイケだが、今では慣れたらしく何も言わない…。

そのコイケがカップをマキタに押し遣りつつ、言った。「これもお前のような出たとこ勝負人間とコンビを組んだ俺の身の不運だ」

淹れたてのコーヒーの香りを胸一杯吸い込み、1口目を時間を掛けて啜り、丈夫が自慢のキーボードに向かい合ったコイケは、侵入シミュレーションの続きに取り掛かり始めた。頭にはヴァクトルンから送られた資料、ブレイザークロス周辺の星図が既に記憶されているのだ。

その記憶力と冷徹な判断力、コイケはマキタとの出会い以来、全ての能力を引き揚げ屋の仕事に傾注してきた。詩とコーヒーを愛するこの若き科学者に、作戦指揮から経理まで、出来ないことは何もない。彼がいればこそマキタはスプリッツァを手に入れ、〈スペースサルベイジャーズ〉を旗揚げできたのである。

ブザーが鳴った。外部通信だ。コーヒーを飲みつつ、マキタが立ち上がった。キーボードを叩きながら、コイケが言った。「ヴァクトルンからだったら、切れ。あいつの顔なんぞ見たくもない」

「はいはい」マキタは笑った。嬉しかった。コイケの腹立ちが、マキタを思ってのものだとわかっていたから。

しかし相手の顔も見えず、声も聞けなかった。マキタが床のコードに蹴躓いている最中、ブザーは4回目で切れたのである。

「何だろ…」

「悪戯だろ。お前もよく躓くね。学習しない奴」

「人を猿扱いするなよな。しかし、マーロイからじゃなかったのかな」

マーロイは既に2回、スプリッツァに連絡を寄越してきた。瑣末な要件だったが、最後に必ず、アリーゼ様を救出したら、まず私に連絡しろと言って話を結んだ。結局それが言いたかっただけらしい。「あいつもしつこいよなあ」

「お前が初対面の人間にそこまで悪感情を露わにするってのは珍しいな」

「かもな。どういうわけだか、あいつの全てが癇に障るんだ。絶対友達にしたくないタイプだ」

「気づいてるか? お前がそんなことを口にする自体、滅多にないことだ」コイケはキーボードを叩く指を止めようともしないで頷いた。「ちなみに今の悪戯もしつこいぞ。お前が戻る前から5回目になる」

「誰だろ。コイケさん、身に覚えは?」

「女のトラブルはお前の領分だろうが」

「決めつけるなよ。そもそも女のトラブルってどうしてわかるんだ」

「そうでなかった試しがあるか」

算出した経費が振り込まれたという連絡が、御用達の銀行から入った。さて、ぼちぼち出発するかな、とコイケが管制ステーションに出航許可を申請した。集合場所のナフトでも買い揃えるものがあるのだ。申請してから5分も経たぬうちに、またブザーが鳴った。

今度はすぐには切れなかった。

「…今度こそ悪戯じゃなさそうだ」

「申請に不備でもあったんじゃないか?」

「それなら通信ディスプレイの方に、発信元表示が出る筈だ。それに返答が早すぎる」船がわんさと出航するこのギーンから飛び立つには、下手をすると丸半日は待たされるのだ。「またマーロイとかいうあいつじゃないか? お前、出ろ」

「俺、あいつのことが好きになれないって言わなかったけ?」

「俺もだ。だから任せる」

「ひでえな」

マーロイでもヴァクトルンでもなかった。そして悪戯でもなかった。通信用スクリーンに大写しとなったその顔は…。マキタの緊張を背中で感じ取ったコイケが、コンソールのガラクタ障害物の間から顔を上げた。

マキタは呟いた。「あんた、か…」

サビア・サロイの蒼白な顔が、マキタを見つめていた。

あれからコンマ2時限しか経っていないというのに、サビアはまた少し、やつれたように見えた。整い過ぎた容貌に兆す陰は隠しようがなくなっていた。もっともサビア級になると、陰もプラスに働くらしい。今の彼女は、ガラス細工のように脆く、それ故に凄絶なまでに美しかった…。

「さっきの…、さっきまでの呼び出し音も、あんたかい?」

サビアは小さく頷いた。叱られるのを待つ幼子のようにも見えた。あなたには関係ない話です、と言ってのけた時の彼女とは、あまりにも様子が違っていた。「あなたに、謝りたくて…」

「何をだ? マーロイのことか? 警官たちのやったことをか?」

「それも全部含めて…」サビアの伏せた瞼が震えた。「一言、謝っておきたかった…」

何度も連絡しようとした。その度に怯えた。マキタに軽蔑され、拒絶されるのが怖かった。でも、何も言えないまま行かせたくはなかった。軽蔑されたままでもいい。

一目、顔を見ておきたかった…、サビアは目を伏せたまま、そう言った。

静寂がブリッジを支配した。キーボードの音さえ沈黙していた。コイケも彼女を見つめているのだ。

「…御免なさい」

伏せられたままの瞼から、1筋涙が零れた。彼女はそのまま手を伸ばした。

「待て! 切るな!」

遅かった。

…マキタは通信の切れたスクリーンをじっと見つめていた。立ち尽くしていた。再びキーボードを叩き始める音が聞こえてきた。

そして、あれがサビアか、と呟く声も。

「お前の言ってた印象とは、大分違って見えたな」

頷き返したマキタの手が、通信パネルに走った。サビアの泊まっているというホテル、〈スターライト・インペリアル〉内線係に通信を送る。

サビア・サロイに繋いでくれるように言い、しばし待たされた後、ディスプレイに現れたのはマーロイだった。サビアと話がしたい、マキタのその頼みはにべもなく断られた。公式にはサビア様は被害者、君はその加害者という立場なんだ。その2人を通信回線上とは言え、会わせることが出来ると思うか?

「それに、どんな連絡もまず私を通せと言った筈だ。何度も同じことを言わせるな」

サビアの方が俺に連絡してきたんだ、それもあんたを通さずにな…、しかしマキタはそれをマーロイに告げなかった。あの会議室のことを根に持っているわけではない積もりなのだが、この男の顔を見ると、どういうわけか無性に腹が立つ自分がいた。

マキタは黙って通信を切った。

…しばらくの間立ち尽くしていた後、マキタはシートの1つに腰を下ろした。「何が言いたかったんだと思う、彼女?」

「俺にわかるわけがない」

「コイケさんにわからないんじゃ、俺には永遠に無理だな」

肩を竦めたコイケは寄せ集めコンソールからミルを引き寄せた。2杯目のコーヒーを淹れ、マキタにも回す。カップを受け取ったマキタは黙り込み、立ち上る湯気を目で追った。コイケの叩くキーボードの音だけが、ブリッジに響く。

「…なあコイケさん」コーヒーを啜りながらマキタが訊いた。「あとどれくらいで出発だ?」

チラリと顔を上げたコイケは、眼鏡の奥から鋭い眼差しを寄越した。眼前のディスプレイには、ヴァクトルンからの資料を元にした、閉鎖星系の現在の予想星図が再現されていた。その横に、第1のシミュレーションが組み上がりつつある。「ナフトでの買い物をここから注文して、もう1度申請をやり直すこともできる。マードックに頼めば、メンバーの集合と待機も、滞りなく済むだろう。しかし、待ったとしてコンマ3時限だな」

マキタは唇の端で微笑した。お見通しか。「それまでには戻る」

「通信機は常に入れておけ」

そう言ったコイケは集中をコンソールに戻した。コーヒーを飲み干し、立ち上がったマキタは後ろ手に“わかった”の合図を送り、歩き出した。そしてまたしても、床のコード類に蹴躓く。

「…随分、御無沙汰じゃないのよ」

ギーンの中心球体内部8層のうち、下2層は巨大ショッピングモールになっていた。連邦圏内の商品で、ここにて買えないものはない。広い表通りだけではない、裏通りの隅から隅までを、有名無名大小を問わず、10万にも及ぶ店々が埋め尽くしているのだ。

売るものも雰囲気も華やかな表通りと比べ、裏通りはいかがわしさに満ちている。流石に表立っては売られてはいないものの、店の奥に入れば禁制すれすれの商品――ペン型指向性催涙ガス弾から星間アイドルのクローン・ダッチワイフまで――がゴマンと並んでいる。多発する少年少女犯罪に使われるエモノの3つに1つは、ここで仕入れられるものだと言うから、上品な中産階級からすればこの界隈も苦情のタネだ。もちろんギーン行政府が取り締まる気など毛頭ない。苦情に対しヴァクトルンの出した回答は、“道具を売る店をとやかく言う暇があったら、自分のバカ息子どもに何をしてはいけないか、判断できるくらいの躾をやっておけ”だった。ギーンでの活動を控える犯罪組織も、ここでだけは堂々と資金集めのための活動が出来る。但し、法に触れない商売に限られるが。

第7層の北7番街裏に、〈タッカーの店〉という、小さな自称骨董屋がある。店先に並ぶのは主人が宇宙の各宙域で拾い集めてきた、未開人の作った土瓶の破片から、難破した船の部品までと言ったガラクタだ。しかし時たま掘り出し物も出る。スプリッツァのあちこちにも、コイケがここで選んだ品物が並び、組み込まれているのだ。

だから店の主人は、マキタの顔を見てこう言った。「今日はあんた1人? コイケちゃんはどうしたのよ」

派手な黄色いムームーを着た身長2メートル40センチの巨漢、キャメロン・ボウイは、褐色がかった灰色の顔に笑みを浮かべ、指全部にリングを嵌めた巨大な手で、マキタを奥に招いた。両耳に下がる20本のイヤリング派が、歩く度に派手に鳴る。

フロア奥のテーブルに、無愛想な若い女がお茶を運んできた。地球産のカモミールティーだ。

「また少し太ったんじゃないか、ボウイ?」

「そうなのよ。特に腹回りが凄まじいの。女房の料理が美味すぎるせいね。このままじゃ、昔の服、全部捨てなくちゃ、だわ。〈マゼランの黒豹〉と呼ばれた僕ちゃんが、今じゃ〈マゼランの黒ブタ〉よ」

「それ、カミさんに言われたな?」さっきの女がそうだ。決して崩れないプロポーション、金色の髪、水蜜桃のような肌。純血のイードゥン星人だ。

「そうよ。最近、女房ったら口が悪いの」

「あんたがベッドでちゃんと仕事をしないからだ」

イードゥン星人の女は情の濃さでは銀河指折りだ。無愛想で狷介だが、1度ねんごろになった男には、並大抵ではない愛と忠誠心を尽くす。しかし引き換えに、ベッドでの絶え間ない奉仕を迫られる。マキタは7時限で逃げ出した経験があった。

逃げ出せず、一生の虜となったボウイは体をくねらせて笑った。だがすぐにその笑いを収め、左右の色の違う瞳をマキタに据えた。「それでマキタちゃん、今日は何の用なの? わざわざ監視されてる最中に僕ちゃんに会いに来るからには、余っ程大事な用事よね?」

その目は笑ってはいなかった。マキタが背中から立ち上らせる雰囲気を、最初から感じていたのだろう。マキタの目的にも、最初から察しがついていたようだ。そのオカマっぽい仕草と佇まいからは想像もつかないが、ボウイはつい数時塊前まで、あちこちの星域で〈マゼランの黒豹〉という異名を知られた大泥棒だったのだ。店名に掲げられるタッカーとは、その頃に使っていた彼の愛船の名だ。

マキタも唇だけで笑みを返した。監視がつけられていることはわかっていた。恐らくギーン内部の数万にも及ぶ監視カメラが、表通りにいる間はずっとマキタの背中を追い回すことだろう。「何時塊前になるかな。覚えてるかボウイ、マッシュの店であんた言ったよな? ここを訪れてるVIPの夫人だろうが娘だろうが、胸につけてる宝石を必ず盗み出せるって話」

「ああ、言ったわね。随分前になるけど」

「つまりそれは、このギーンの中のどんなホテルであろうが、あんたなら侵入できるってことを意味してるよな?」

「そう、なるわね」

「方法を教えてくれ」

ボウイは目を剥いた。「マキタちゃん、あんた、引き揚げ屋辞めて泥棒にでもなる積もり? それとももうなってるの? ああ、だからカメラに追われて…」

「違う違う。ある人に会うために、どうしても〈スターライト・インペリアル〉に忍び込まなくちゃならないんだ」

スターライト・インペリアルねえ…、ボウイの目が値踏みするように宙を向いた。警備ランクはDの上ってとこね。そこそこの難関だわ…。「でもねえ、僕ちゃん引退して長いのよ」

マキタはニヤリと笑った。「それはわかってるさ。でもな、あんたのことだ。いつだって現役復帰できるように、準備だけは怠ってないだろうと思ってね」

「相変わらず行動がどストレートねえ」

「手伝ってくれとは言わない。方法だけでいいんだ。もし俺に何かあっても、知らぬ存ぜぬを通して貰って構わない。俺もあんたのことは絶対漏らさない」

「それはわかってるわ。でも、僕ちゃんの方が断ったら?」

マキタは目を細め、声も潜めた。「バクスター公爵夫人の部屋であんたが何をしたかを、カミさんにばらす」

「汚いわよマキタちゃん!」

「得意気に何でも喋っちまう方が悪い」

ボウイはやれやれと両手を広げた。降参らしい。「僕ちゃんへの見返りは?」

「これでどうだい?」

マキタはジャケットのポケットから、宝石のついた8角形の勲章を取り出し、テーブルに放り出した。ボウイは慌ててそれを受け止め、注意深く目の前に、そして灯りに翳す。

「連邦軍人以外が初めて受け取った、テレビウムスター勲章…。裏には名前も彫ってある。これ、その筋のコレクターにはとんでもない値で売れるわよ」そして再びやれやれと言いたげに首を振る。「あんた、ホントに親父さんのことが嫌いなのね。形見くらい保管しとけばいいものを。こないだのホークアイ・バッジにしてもそうだし」

「俺のところに置いといても埃と宇宙塵を被ってるだけで、1ユニットの価値にもならん。それより欲しがってる人のところに回した方が、そいつだって喜ぶだろうさ」マキタは肩を竦めた。「あのバッジだって高く売れたんだろ?」

「まあ、儲けさせては貰ったわ」ボウイは勲章をしげしげと眺め、頷いた。「OK、わかったわ。但しもう1つ条件がある」

「何だい?」

「あんたが成功したら、噂はギーンだけじゃない、近隣の星にまで伝わるわ。あんたにはね、次にマッシュの店に行った際に、僕ちゃんとご同業の面々に、それがこのボウイ様のアドヴァイスによって成功したもんだってことを喧伝して欲しいのよ」ボウイは器用にウィンクして見せた。「みんなが一目置くあんたの言うことだもの、みんなが信用するわ」

成程、マキタは頷いた。マッシュの店には、この星で仕事こそしないものの、泥棒稼業に精を出す面々も多く集まる。今この瞬間でもその顔と名前、1ダースは思い出せる。その面々が挙ってボウイの店を訪れるだろう。アドバイスやら道具やらを買い求めに。マキタは苦笑した。「流石にただじゃ起きないなボウイ。わかった。次に生きてマッシュの店に入れたら、必ず大宣伝してやる」

商談成立ね…、ボウイは言った。「急ぐの?」

「コンマ3時限」

「いつも思うんだけど、あんたの行動って、常に自殺願望と紙一重よ」ホントに撃ち出された銃弾ね。コイケちゃんの言う通りだわ…、ボウイは立ち上がった。「まあいいわ。いらっしゃい。手順を教えて上げる。それと、道具もね」

「ほらな。やっぱり準備はしてるんじゃないか」

マキタとボウイは笑いながら、店の奥へと消えた。

第1章 スペースサルベイジャーズ その4

(4)

…直径120メートルはあるそのパイプの中は暗かった。

最下層の人工重力発生装置方向に引っ張られる汚水の流れに逆らって、マキタはパイプの壁面をゆっくりと、上の階層に向かって這い進んでいた。

パイプは人工惑星ギーンを縦に貫く下水管だ。4つの大球体それぞれに24本ある下水管には、各球体全8層の建物という建物からの汚水が各階各区画、時間差で流れ込み、最下層の浄化槽に向かっていく。今マキタの潜る北8番のパイプは、ちょうど汚水の流れ込む切れ目に当たる時間だった。もしその時間帯でなければ、水中モーターの推力と両手両膝に装着した特殊ポリマー製吸盤の吸着力でも、10万人の流す下水の奔流に耐え切ることは出来なかったろう。汚物や排泄物とともに浄化槽でプレスされ、煮沸され、濾過されることになるのだ。

しかし切れ目の時間とは言え、人工重力発生装置に引っ張られるパイプ内の汚水は常に最下層に向かって動く。緩やかではあってもそれに逆らって進むのは恐ろしく骨が折れた。壁面には汚物と水垢とがびっしりとこびりついており、吸盤の吸着を阻んだ。溶けかかった排泄物が、ゴーグルのすぐ前を上下しながら落ちてゆく。

マキタはボウイの店にあった骨董的価値さえあるだろうデッキブラシで、壁の汚れを擦り落としながら底に吸盤を貼りつけ、匍匐前進すら全力疾走に思える速度でよじ登り続けていた。水の抵抗には水中モーターの推力と筋力とで逆らうしかなかった。しかし長時間の緊張を強いられる筋肉だ。腕から肩、背中にかけての筋肉ははち切れそうだ。ゴーグルマスクの下は汗まみれだ。ジャケットの上に2着の特殊スーツ――ギガテックス防水スーツと、もう1着――を着込んでいるためでもあった。

大昔、故郷にはロッククライミングというスポーツがあったそうだ。こんな感じかも知れないな…、マキタは荒い息の下で苦笑した。パイプに入って既に1時間、全然上に行けた気がしない。完全防水のゴーグルマスクの視界の隅に、マスク装着の圧縮酸素ボンベの残量が出ている。思ったより消費量が激しい。ボウイの奴、簡単な登山みたいなもんだとか吐かしやがったけど。そもそも今のあいつの弛んだ筋肉と下腹じゃ、登り切る前にスタミナ切れして浄化槽に叩き込まれるのが関の山だ。マゼランの煮豚の完成だ。

だが仕方ない。これが唯一、監視のついているマキタが誰にも見つからず邪魔されす、目的地に向かえる直通路であるのは間違いないのだから。

それでも要領を掴むに連れて、移動速度は上がっていった。人工重力発生装置が再び動き出す15分前に、どうにか第1層にまで上り詰めた。マキタはゴーグルを操作し、ボウイから貰った見取り図を映し出した。〈スターライト・インペリアル〉に続く下水管を探り当て、潜り込む。

――しかし本当にトイレから侵入なんて出来るのか?

――あんた、カーナビ―星人は知ってるわよね?

――知ってるさ。爬虫類型惑星人の名門星だ。

――そう、王冠を被った蜥蜴どもよ。あそこの王子が11時塊前にギーンに来た時にね、トイレが小さいってだけで外交問題になりかけたのよ。何しろ爬虫類型の連中のウンチったら、デカいわ臭いわで。とにかくそのお陰で、ギーンの名門ホテルには全部、あの連中のサイズに合わせたトイレが設置されるようになったってわけ。

――成程、そのトイレからなら、俺でも出ていけるわけだ。

――あんたと僕ちゃんとコイケちゃんが同時に一緒に抜けられるわよ。ああ、それとオスカーちゃんも。

〈スターライト・インペリアル〉の汚水タンクの重い蓋が開き、中の汚物がどっと流れだした。巨大パイプでは汚水の流動が始まっていた。蓋の陰にしがみついていたマキタは、蓋が閉まる前に中に潜り込んだ。デッキブラシを駆使しながら、40階から上に通じる排水管をよじ登り始める。

狭くなり、流れも急になったが、流石1流ホテルの下水管、清潔さは公共の下水管の比ではなかった。デッキブラシの1掃きで、特殊ポリマー製の吸盤は面白いように吸着した。残り僅かだと思うと、筋肉の強張りも和らいでくる。

――あそこのホテルは40階までは比較的出入り自由よ。VIP向けの部屋は41階から。備え付けの警備も人を配置しての警戒も厳重になってる筈よ。あんたの目指す女の子の部屋は45階の最上階だわよね。爬虫類型連中用のVIPルームは43階にあるわ。もちろん公衆トイレも爬虫類型に合わせてある。

最高クラスのホテルとは言え、人工惑星の中だ。〈スターライト・インペリアル〉の廊下は高級ホテルのそれにしては随分狭いものだった。高さ2.5メートル、幅は4メートルしかなかった。

その狭い廊下15メートルおきに、私服の警備員、治安警察官、そしてガードアンドロイドたちが立っていた。私服はヴァクトルンの配下たちだ。サビアのいる最上階だけでなく、44階、43階にまで並んでいた。恐らく総勢は400人を超えると思われた。全員が上着の下に防御シールドを張ったベストを着込み、手にはミニ・コマンド熱核カービンを構えている。そして廊下の天井や柱には、無数の監視カメラ。

それだけではない。警備の面々の間を縫うように、ひょろひょろと漂う球体があった。直径30センチのそいつには大きなレンズが埋め込まれ、焦点を合わせる度にあちこちを向く姿は、巨大な目玉を思わせた。その名も〈ギーガン〉。動く物体を捉え次第、その熱反応から正体を探査、速やかに管制室に報告しながら対象に麻痺ビームを放つという自動警備機械だ。

代表評議会ビルではまだピンと来なかったが、この警備を見ればマキタも納得した。やはりサビアは銀河のこっち半分を代表するVIPなのだ、と。

――それだけじゃないわよ。

ボウイは言ったものだった。

――壁には体温感知センサー、床には重量感知センサーもついてるわ。かと言って、天井の換気口にも入れない。あの忌々しい〈ギーガン〉がウロウロしてるから。

――ってことは、死角なし、か。

――でもないの。この図を見て。カメラは常に下45度を向いてる。体温感知センサーは大体床から1メートルの高さに仕掛けられてる。つまり天井から75センチまでは、カメラにもセンサーにも捕捉されないってわけ。

――じゃあ、あとは警備の連中と目玉の化物をどう誤魔化すかだな。

――そう、そいつらに見つかりさえしなければ、目的地には辿り着ける。

ボウイは倉庫の壁に架かった1着のスーツを指さした。

肉眼、及びカメラってのは、物質が外から受けた光の反射を捉えて初めて、そのものの存在を感知することが出来る。逆に言えば、外からの光を全く反射しない物質は、目にもカメラにも映らないということになる。

――このスーツの縦糸は感応色素繊維。知ってるわよね? 広げれば周囲の色とたちまち同化する。

――もちろんさ。何度もこれ製の迷彩服を着たよ。

――横糸がね、今言った、光を丸っきり反射しない繊維なの。悪くないでしょ?

つまり壁なら壁、天井なら天井の色と同化する一方、それを照らし出す光を反射もしないわけだ。光が頼りの肉眼にもカメラにも捉えようがない、という原理なのだ。

もちろん感応色素繊維は色はともかく、壁の材質までは真似てくれないし、反射を遮断する繊維も100パーセントというわけではない。何かいると気づかれ、目を凝らされれば、空気の揺らぎにも似た半透明の姿を捉えられてしまうだろう。だから移動はゆっくりと、気配を悟られないように行わなければならない。

――それと、光を背にしてもダメね。

――結局、面倒だなあ。天井の隅を這っていくしかないわけだな。

――スーツの肘と膝に、特殊ポリマー製の吸盤をつけてあるわ。下水管を登る時に使う吸盤と同じ素材のものね。面倒だろうけど、頑張るしかないわね。僕ちゃんも引退前は、壁をちょろちょろ這い回ったもんよ。この〈カメレオン・スーツ〉でね。

――それ、あんたのネーミングか? 正直、ヒドいセンスだぞ。

…43階の公衆トイレ――確かにデカかった。スプリッツァのバスタブ並だ――から抜け出したマキタは、ゴーグルマスクと防水マスク、ギガテックススーツとデッキブラシをトイレに捨てた。下にはボウイ自慢のカメレオン・スーツ。その表面がたちまちトイレの壁の色と同化し、照明を反射しなくなった。個室を出て、鏡の前に立ってみると、まるで蜃気楼のような空気の揺らめきにしか見えない。確かに悪くない。

それでもスーツで覆えない目だけは隠せない。揺らめきに囲まれた2つの目は、トイレの壁をよじ登りながら廊下に出た。天井と壁の境目に張りつく。廊下天井のシャンデリアの暈の、ちょうど陰になる部位にまで来て、揺らめきはほぼ完全に肉眼から隠れ去った。

悪くはないが、問題はエレベーターなんだよな…。

エレベーターの扉も監視カメラの対象だ。40階までは6本あるエレベーターも、41階以上には2本しかない。そのエレベーターが無人のまま扉を開閉したら、監視センターでそれを見た者は必ず怪しむだろう。

しかも〈スターライト・インペリアル〉には非常階段がない。ギーンの他の高層ビルも同じだ。災害時には脱出用シュートが客を直接床に下ろす。つまりエレベーター以外には、階上にも階下にも行けないというわけだ。

どうしようか…。

43階のエレベーター手前に、下の厨房から料理や飲み物を運んでくる一回り小さいエレベーターがあるのを、マキタはこの時初めて知った。ワゴンの出し入れ口は廊下から邪魔にならないよう、1.5メートル四方の窪みの奥に引っ込んでいる。しかしこれは45階まで行かないようだ。階の表示が44階までしかない…。

窪みの中でぶら下がったマキタは、本エレベーターの入り口を睨みながら、思案に暮れた。そのすぐ目の前を、落ち着きなく周囲を見回しながら〈ギーガン〉が漂っていった。

「…座席の位置くらいは最初から確認できるだろう」

聞き覚えのある声が近寄ってきた。ぶら下がったままのマキタは、窪みの陰から覗いてみた。

屈強な護衛4人に囲まれたマーロイが、2人の侍女とエレベーターに向かってきた。手にしたポータブルディスプレイには何かの図面。マーロイは渡されたペンで素早く何かを書き込み、侍女の1人に渡した。「これ以上口実を作って作業を遅らせるようなら、要員を丸ごと変えさせろ」

「かしこまりました」

「それでルベスター、順調に進んでいるんだろうな」

「はい、3重4重にまで」

正装の屈強な護衛の中に混じっていた私服の男が、慇懃な口調で応えた。顔は見えなかったが、ジュドー星の人間ではなさそうだった。

護衛とともにエレベーターに乗り込むマーロイに、侍女たちが頭を下げた。マーロイは振り向いた。相変わらず整った顔に似合わない蛇の目をしていた。「私はお前たちを信頼してこの大事を任せている。期待を裏切るな」

…こいつのこの命じ方が嫌なんだ。偉そうな口調と横柄な態度からして、癪に障るというか癇に障るというか。サビアがこの態度を取るならまだわかる。彼女には高貴の匂いを感じた。彼女が誰かに同じ命じ方をしても、極々当たり前のことに受け止められたろう。しかしマキタはマーロイに、同じ高貴を嗅ぐことが出来なかった。出自だって自分と大して変わらぬだろうと思われた。

そんな人間が、王家の補佐官になったくらいで、ここまで人を見下せるものか? それこそ威を借る何とやら、だ、

それだけでもマーロイのことをますます嫌いになるに充分だった…。

エレベーターの扉が閉まる前に、マーロイがルベスターと呼んだ男に話し掛けた。「奴らはどうしている?」

「例の男は現在、下部第2層にいるようです。動いていません。船の方は出航申請を出して、上空で待機中です」

エレベーターが行ってしまうと、頭を下げていた侍女2人は、残った護衛1人とともに踵を返した。「控室のレイアウトを変えたの、これで何度目かしらね」

「サビア様の部屋の調度の配置も、何度もいちいち変えてるみたいよ。それより、あのルベスターって誰? 得体が知れないわ」

「“お前たちを信頼している”ですって。あの調子でメリサを言いくるめてるのを見たことがあるわよ」

「メリサ、生きてるかしらね…」

遠ざかる侍女たちの会話を聞き流しながら、マキタは44階で止まったエレベーターの表示を見つめていた。誰かに同乗できれば、上に行けるかもな、などと考える。しかしすぐに首を振る。駄目だな、エレベーターは上に行くとは限らないし、姿を隠すにはあの個室は狭すぎだ。箱の中で騒がれたら、それこそ逃げ場がない。

張りつき、ぶら下がったままの体勢も、意外に辛かった。背筋に結構な負荷が掛かっていた。おまけに流石1流ホテル、壁全てに施された浮き彫りは、吸盤のスムーズな吸着に実に邪魔だった。重量センサーの仕掛けられる床に落ちないようにするのに、何度も吸盤を貼り直さなくてはならない。

マキタはマスクの部分だけをずり下げ、目に入りそうになった汗を拭った。その瞬間、小型エレベーターが開き、中から軽食と飲み物を積んだワゴンが押し出されてきた。マキタは慌てて窪みから身を出した。同時にエレベーターから降りてきた1人の侍女が、窪みの前に駆け寄ってきた。

ワゴンの取っ手に手を掛けた侍女は当然、目の前に漂う揺らぐ空気にすぐに気づいた。顔だけ出したマキタと見つめ合う。

ヤバい…! マキタは全身を緊張させた。悲鳴をあげられる前に飛び掛かるか。しかしそれでは俺も床に落下する。ワゴンに飛び乗っても、床の重量センサーは誤魔化せないだろう…。

しかし少女のように小柄な侍女は、悲鳴を上げたりなどしなかった。丸顔にやたら大きな目が、マキタの顔を不思議そうに見上げていた。

そして、おっとりと一言。「マキタ、さん…?」

これにはマキタの方が目を剥いた。

…最上階45階にて開いたエレベーターから、丸顔の侍女が、飲み物を積んだワゴンを押し出してきた。入り口にて重いワゴンの角が引っ掛かり、出るのに難儀する。手伝おうとした警備の面々を制するように笑顔で頭を下げ、周りを飛び回るギーガンと、自分の背中上の辺りを僅かに気にしつつ、警備陣の目の前を通り過ぎ、45階の半分を占めようかというスペシャルスイーツに向かう。人気者らしい彼女に笑顔で挨拶された強面の警備の面々が顔を緩ませているのを見て、その頭上を這うマキタは笑いを堪えた。流石にこの階にはアンドロイドの警備員はいないようだ。

しかし…、マキタは思う。厨房の人間がサビアへの飲み物を送り出すのに、階を間違えてくれて助かった。侍女はそれを取りに来たのだ。それにしても俺もヤキが回った。刹那の出会いとは言え、1度会った女の顔を忘れるとは…。

しかし侍女――サビアのお付きをしているエルダ――はマキタを覚えていた。忘れるわけがない、と言った。マッシュの店にサビアと一緒に来ていたのは彼女だったのだ。

スペシャルスイーツに辿り着く前に一悶着あった。側近の1人がエルダを呼び止めたのだ。遠回しにではあったが、侍女如きが馴れ馴れしくサビアに近づくとは何事だと言いたかったようだ。

しかしエルダも負けてはいない。これはサビアが直接自分に頼んだものだと言い張り、決して引き下がろうとはしなかった。

何だったらサビア様に直接伺ってみたら如何です? そう言われ、横柄な側近はようやく引き下がった。

「…流石に厳重だな」

「今の連中のことですか? 違います。あんな連中、単に自分の体面を保ちたいだけです。サビア様のことを本気で案じてる者なんていません」

サビア様は…、マキタが天井をついてきていることを確かめ、エルダは呟いた。「身の周りに心を許せる人間がいないんだ、って。少なくとも自分ではそう仰ってました」

「そう言った面々を、ギーンに連れて来られなかったわけだ」

エルダは前方を見つめ、首を振った。「星にいても同じみたい。私がサビア様にお仕えして3時塊経ちますけど、親しく打ち明け話が出来る相手がいらっしゃらない、って」

「姉さんはそういう相手じゃないのかな…」

「アリーゼ様ですか? サビア様が当主をお継ぎになるまでは、ホントに仲の良い御姉妹でしたよ。でも、今はお姉様と出来る話が、内政のことだとか外交のことだとか、そんな話にばかりなっちゃったんだそうです。それが寂しい、って」

「それを、君には言ったのかい?」

「なぜなんでしょうね。多分、たまたま近くにいて、しかも気安く喋り掛けられるのが私だけだったからじゃないですか? 私って抜けてるから」

「君がそれだけの相手だからだろうな」

エルダは小さく微笑み、お上手ね、と呟いた。またしても前方に邪魔になりそうな者の姿を認め、眉を寄せる。

「…サビア様」

邪魔者たちを何とかやり過ごし、ようやく控室に周囲を囲まれたスペシャルスイーツの巨大な扉の前に立ったエルダが呼びかけた。声は声紋分析に掛けられた後に、室内のインターフォンに伝わる仕組みだ。しばし待たされる時間があった。ドアに埋め込まれたスピーカーから、疲れた声音が返ってきた。

「エルダ? 飲み物なら置いていって頂戴」

それでも偉ぶったところなど微塵も感じられない口調だった。マキタはそれを聞いてホッとした。

「それどころじゃありませんサビア様」エルダは背後を気にしつつ声を潜めた。「大変なことが…」

またしても間が空いた。気を揉むマキタの耳に、扉の鍵が解除された微かな音が届いた。

エルダはわざと大変そうに開いた扉にワゴンを押し込めながら、目で合図してきた。

部屋は優に20平方メートルはあった。調度も豪華だし、ワゴンを押し込めた正面の扉以外に出入口が3つあった。サビアはギーンの天蓋を見渡せる広大な窓の側に佇んでいた。安堵の息をついたエルダに、ゆっくりと顔を向ける。

「何か、あったの?」

疲れた目にも、シャンデリア横からエルダの側に降りてきた空気の揺らめきは映ったらしい。怪訝そうに目を細めたサビアの前で、マキタはマスクを脱いだ。

目を見開いたサビアの肩が震えた。顔が伏せられ、足が思わず後退りそうになる。それを見たマキタの声が追った。

「逃げるな!」

サビアはビクッと立ち止まった。

マキタは言った。「俺を見ろ」

瞬時、躊躇いはしたが、サビアは素直に従った。画像で見た時以上に頬は青褪め、肌は乾き、唇もささくれだっていた。その姿の、なんと頼りなく感じられたことか。しかし、顔だけ現れたマキタを見つめ返すその瞳には潤いがあった。潤いが戻ってきた。

ようやくマキタに会えたことで…。

何かを必死に堪えるように、サビアは言った。「なぜ、ここに…?」

「あんたが言った台詞にお返しをするためだ」マキタは言った。勝手に喋って勝手に通信を切りやがって。俺にだって言いたいことがあったんだ…。「俺に謝りたいって言ったよな?」

サビアは無言で頷いた。念願の再会の一方で、何を言われても仕方がないという覚悟もあった。自分はそれだけのことをしてしまったのだから…。きつい言葉を予期し、ついつい身体を硬くする。

大きく息をついたマキタは言った。

「あんただって苦しんでるんだ。許すも許さないもない」

「………!」

「済んだことは気にするな。それが言いたかったんだ」

サビアが目を見開いた。横でマキタを見上げていたエルダが、そのおっとりした口調を呆れさせて言った。「まさか、わざわざそれを言うために、ここに忍び込んできたんですか?」

「ああ、そうだ」

「サビア様との面会は禁じられてる筈ですよね? 見つかったら撃ち殺されても文句は言えないって、さっき言ったたじゃないですか。私、余っ程大事なことを伝えに来たものだと思ってた」

「うるさいな。これだって大事なことなんだよ、俺にとっては」

2人は同時に言葉を呑み込んだ。遂に耐え切れなくなったサビアが、両手で顔を覆い、声を殺して泣き始めたからだ。

「泣くんじゃない」

途方に暮れかけたマキタは、そう声を掛けるしかなかった。サビアは顔を覆ったまま、マキタの胸にぶつかってきた。嫌々をするように体を揺らし、そのまま尚も泣き続ける。その背に手を回し、掛けられたマキタの声は優しかった。「俺にはわかってた、君の言ったことが本心じゃないことくらい」

言いながら思う。相変わらず調子がいいな、俺って。ホントはもっと別のことを言う積もりだった。サビアの顔を見て、つい…。多分この会話を、ジャケットのボタン内蔵の通信機から聴いているに違いないコイケは、大きく鼻を鳴らしていることだろう。

しかしコイケの顔を大いに顰めさせるであろうその台詞も、2人の女性に与えた効果は絶大だった。サビアは涙に濡れた顔を上げ、エルダまでもが瞼をそっと拭い、部屋の隅に下がった。

「姉の、ことですね?」サビアは濡れた眼差しでマキタを見上げた。「あれは、本心だったのかも知れません」

「いいよ。無理しなくていい」

「いいえ、聞いて下さい」サビアはエルダに届かない内程度に低く、しかししっかりした声音で言った。「私が姉を差し置いて、ジュドー星の当主になった理由も含めて、あなたには聞いて欲しいんです」

あの時は関係のない話だなんて言ってしまいました。公の場でしたし、何より私に勇気がなかったんです。でも、本当は聞いて欲しかった。あなたには話しておきたかったんです…。

マキタは優しく訊いた。「今なら、話せる?」

サビアは頷いた。何とか笑顔を浮かべることが出来た。彼女と自分とを隔てていた壁が崩れ去るのを、マキタは感じた。

…姉、アリーゼ・サロイは、ジュドー星の実質的な当主です。

名義では私が当主ということになっています。でも、切れ者サビアの名声は、それこそ飾りに過ぎません。私を切れ者と評価づけた懸案の解決は、そのほとんどが姉の助言によるものでした。

姉の才覚の前では、私なんてただの木偶人形みたいなものです。

それなのに姉はいつも、自分の切れ者ぶりを隠してきました。手柄という手柄を全部、私に押しつけてしまったんです。

小さい頃からずっとそうでした。のろまだった私を庇うのが、謂わば姉の日常でした。姉が庇い続けてくれたお陰で、私はどうにか人並みの道を歩んでこられました。多分、生まれのせいでしょうね…。ああ、生まれついての才の違い、という意味ですよ。

私を庇い続けた挙句、遂にはサロイ家の富も権力も全部私に譲って、私の後ろ盾に専念するからと言って、マーロイとの恋まで捨ててしまった…。

「マーロイって、あのマーロイさんか?」

サビアは頷いた。マキタは唇をへの字に曲げた。アリーゼ様を頼んだぞ、救出に成功したら、必ず私に最初に連絡を寄越せ。そう繰り返したマーロイの顔を思い出した。あのしつこさは、それが理由でもあったわけか…。同時にさっきのエレベーター前で、侍女の1人に向けた蛇の目も思い出す。

男と女のものの感じ方とはこうも違うものなのか。あのマーロイさんと、恋、ねえ。マーロイがサビアの姉相手にどんな恋をし、どんな愛の囁きを交わしていたものやら、想像もつかなかった。

「…マーロイと別れた後、姉は言いました」

清々した、って。嘘に決まってる。一時期はあの穏やかで物静かな姉が、痩せる程悩んで、私のドレスの膝がぐしょぐしょになるまで泣いたこともあったくらいなのに…。

マキタはサビアの視界の外で目を剥いた。そんなにまで、サビアの姉を夢中にさせたのか。見直したぞマーロイさん。

「それを、その恋を私のために、いとも簡単に振り捨ててしまったんです」

…時たま、堪らなく憎らしく思えることもあります。今なんか、特にそうです。

どうして全部が全部を、私に押しつけたの、って。

姉は私を愛してくれています。でも、正直言って、それが負担に思えることもありました。私には姉さんの力はない。サロイ家とジュドー星の舵取りをする聡明さなんて持ってない。

「それがわかってる筈なのに、どうして全部を私に押しつけるようなことをしたの、って。私、姉さんがいなかったら、何も出来ない…」マキタの胸に顔を埋めたサビアの声が震えた。またしても不可視スーツの胸元が濡れた。「そう、多分あなたの言った通りです。姉のことを案じているふりをして、私をこんなに苦しめる姉が、実は私は憎らしかった。場合によっては姉より宝石を優先しろと言いましたよね。あれは半分以上、本心でした。

私はあなたに軽蔑されても当然の女だったんです」

「止めないか!」

マキタの怒気が、サビアの肩をビクッと震わせた。入ってきた扉の前で、外に近づく者がいないかを窺っていたエルダが思わずこちらを見る。

「君はな、疲れてるんだ」マキタの口調は厳しかった。しかし、サビアを見つめる目は優しかった。とても優しかった。「とんでもない重圧を背負ってるんだものな。君はジュドー星の当主、その君が星と人民の危機から目を逸らし、私情に走るわけには行かなかったのは当然だ。その君に、あんな言葉を返させちまったのは、俺の意地の悪い質問だ」

「マキタ…」

「つまり、悪いのは全部、俺だ。そうだよな?」

見上げるサビアは漏れ出る嗚咽を抑え切れないでいた。そんな彼女に、マキタは言った。「宝石は必ず持ち帰る。姉さんのことは、断言は出来ないけど、生きているなら絶対連れ帰る」

サビアは一生懸命笑顔を作ろうとしていた。「…連絡して、良かった」

「少しは楽になったろう?」

「女って、ズルいですよね。いつもどこかで誰かの支えを求めようとする」

「仕方ないさ。君の肩はいろいろ背負うには細すぎる」言いながら思った。ああ、またやっちまった。ホントに俺ってカッコつけたがり屋だ。これをスプリッツァで聴いてるコイケさんに、後でどんな顔をされるやら。

ま、いいか。どうせ言っちまった後だ。もう後戻りは出来ないし。

サビアの化粧っ気のない、涙のベールの向こうに、少女の頃の面影を残す素顔が垣間見えた。「これで心置きなく、時間の引き伸ばし交渉に向かえます」

あの悲愴でも、氷の冷たさでもない、今の顔こそが彼女の本当の素顔なのだ。マキタはそう信じたかった。「今の君の顔が、一番好きだな」

サビアの頬に、僅かに血の色が差した。

「俺のことは信じなくていいけど、姉さんの無事は信じて、待ってるんだぞ」

「そんなこと言わなくても、信じてます」サビアは少しだけムキになった。「私は最初からあなたのことを信じたんです」

…なぜだかはわかりません。あの星の屋根の下で、あなたの目を見た時に、私はあなたを信じることに決めたんです。「…本当に、酔っ払って、覚えていないんですか?」

私にとっては、本当に記念すべき日だったのに…、サビアは唇を噛み、マキタを恨めしげに見上げた。恨めしげな振りをした。もう少し、2人きりで過ごせる時間がないのが悔しい。

「今度は2度と忘れられない時間にしてみせるのに…」

マキタは内心で唇を歪めた。今度は、ってのは何だ?

その瞬間、途切れていた記憶が、今度こそ繋がった。見慣れたホテルの1室、ベッドの上、自分の両腕がサビアの細い腰を抱き締めていた。サビアが苦痛の声で、自分の耳元に囁いていた。

“忘れたい…。”

…そう、壁なんて最初からなかったんだ。

…あの会議場での席上、彼女はずっとその思いを、目で訴えていたのではなかったか。

…俺がそれを察してやってさえいたら。

マキタを見上げるサビアが、目を閉じた。一瞬躊躇われたが、リクエストに応えないわけには行かんだろう、とも思い…、

マキタは彼女の背中に手を回し、その唇を時間を掛けて奪った。

骨が軋むくらいに力強く抱き締め、形の良い脚がガクガクするまで深く。サビアの僅かに汗ばんだ頬の乾きは消え、身体全体が芳香を放ち始める。扉の手前に立つエルダは頬を赤らめながらも、その様子から目が離せなかった。

「…行かなくちゃ」

マキタは微笑んだ。霞が掛かったようになったサビアは、悲しそうな顔をしつつも頷くしかなかった。

不可視マスクを被り直したマキタは、エルダの立つ扉に歩み寄った。外に誰もいないのはエルダが確認済みだった。エルダが扉を開けると同時に、サビアに手を振ったマキタは、廊下の天井に向かって跳んだ。

サビアとエルダにカッコ良いところを見せようとしたのが失敗だった。

勢いもつき過ぎていた。吸盤は天井の浮き彫りに弾かれ、マキタはものの見事に廊下に墜落した。ホテル中に警報が鳴り渡った。

マキタは立ち上がり、不可視マスクの顔だけ出して、エルダに舌を出して見せ、「しくじった」と呟いた。

「ドアを閉めてろ」

そう言うや否や、脱兎の如く駆け出し、廊下の彼方に消える。

見送るエルダはサビアを振り向き、未だ夢見心地の主の顔に、やれやれと首を振った…。

…温度感知、重量感知センサーの両方に引っ掛かった。最早不可視スーツも意味を為さず、厚い繊維は走るにはただの邪魔でしかなかった。しかし監視カメラの前で、己の全身を晒すわけには行かない。

エレベーターに乗る間もなかった。警備の面々はすぐに殺到してきた。インカムで管制室から指示を受けているのだろう。ミニコマンド熱核カービン銃口は迷うことなくマキタを狙った。

正体露呈の危険を考えれば愛銃は使えない。マキタはスーツ下から、ボウイの店から持ち出したステイヤー熱線銃を抜いた。

熱線は警備の面々のカービンだけを次々に破壊した。生身の警備もアンドロイドも皆、平等に、武器だけを。周囲に迫ってくる〈ギーガン〉だけは容赦なく撃ち落とす。

しかし警備要員たちは次から次へと殺到してくる。階下に行く道を断たれたことを悟ったマキタは、ポケットに忍ばせたリモコンを操作した。広い窓からホテルの下方を見下ろし――ガラスが降ってもいい場所かどうかを確かめ、窓に向け熱線を撃った。

――ちょうど3時間前にホテルに届き、厨房横の倉庫に運び込まれていた食品コンテナの1つが、揺れた――。

熱線は窓の耐衝撃カーボンクリスタルの大半を溶かし、僅かな破片しか降らせなかった。高層ビル最上階だが、密封された人工惑星内部であるため、風が吹き込んでくることもない。マキタは今度ばかりは躊躇うことなく、その外に身を躍らせた。

まず見えたのは、天蓋に煌めく星々だった。その下に、ひしめくビル群の灯り。その上層、下層を縦横に貫くチューブロード内を行き交う人々の影も。その内の何人かは、〈スターライト・インペリアル〉の異変に気づいたのだろう、自動通路から外れてチューブの端からこちらを眺めているのが、目の良いマキタにははっきりと見て取れた。

耳の側で風が猛烈な音を立て始めた。それらの風景が縦に流れ始めた。猛スピードで落下しながら身体を翻すと、〈スターライト・インペリアル〉最上階も、ほんの一瞬ながら見渡せた。溶けた窓から見下ろしてくる警備要員たち、スペシャルスイーツの窓には目を見開いたエルダと祈るような姿のサビア。44階の窓の1つにはマーロイの顔も見えた。何事だと言いたげに、落下していく半透明の曲者を目で追ってきた。

それらも一気に上空彼方へと消えてゆき、マキタの体は地表目がけてまっしぐらに墜ちていった。チューブロードの1角でそれを見ていたアヴェックらしき男女の、驚愕の表情が、つい目の前を通過する。

地表に叩きつけられるまで8階の高さというところで、駆けつけたジェットスピーダー・バイクにしがみつけた。

脱出の第2の手として、ボウイが同業者に頼み、手配してくれていたものだ。もちろん足がつくようなヘマをボウイがするわけがない。もっとも使用せずに済んだ時には間違いだったと、マキタがホテルまでコンテナを引き取りに行かねばならないところだった。マキタを乗せたバイクは輸送用トラックが飛び交う間を擦り抜け、ビルとビルの谷間に向かう。

〈スターライト・インペリアル〉屋上から、5台のエアスピーダー・バイクが飛び立った。警備要員たちの追跡だ。街中での発砲は流石に控えたが、執拗に追ってくる。マキタはハンドルを掴み、マニュアルに戻したバイクの速度を上げた。

風が不可視マスクの頬を撫で、耳元で轟々と鳴った。愛機で外宇宙を飛び回る時には敵わないが、爽快だ。マキタは思わず歓声をあげていた。そのまま貿易連盟センタービル裏に回り込む。

…貿易連盟センタービルの屋上は一般に開放された公園になっており、各層から訪れた家族連れや恋人たちに、人工林とくつろぎの時間を提供する場ともなっていた。

その憩いの静けさを、5台に追われる1台のスピーダー・バイクが破った。公園は大騒ぎとなり、その場にいた皆の目が遠ざかる6台のバイクを追った。

だから彼らはセンタービルの裏側にぶら下がったケーブルにも、それを伝って降りてきたマキタにも気づくことはなかった。

公園に降りたマキタは、脱いだ不可視スーツを小さな袋に詰めた。スイッチを入れると、袋の中が真空となり、サイズが一気に縮み、掌に収まるキューブ状になる。それをポケットに仕舞い、口笛を吹きながら立ち上がったマキタの視線が、母親に抱かれた青い肌の男の子のものと合った。3時塊歳くらいだろうか、茫然と上空を見上げる母親とは別に、忽然と現れたマキタの方を不思議そうに見つめていた。

その子が母親に何かを言いかける寸前、マキタは唇に指を当て、ニッと笑って見せた。

彼の悪戯っぽい微笑みと目の光の中に、男の子は母親よりも自分に近しいものを見て取った。微笑み返してくる。密約は成立した。マキタは男の子に軽く手を振り、集まってくる人混みに逆らって歩き出した。騒ぎが続いているうちに、監視カメラの少ないこの公園から直に、タッカーの店に戻らなければならない。またひどい臭いの暗闇に入るのかと思うと胸が悪くなる。ギガテックス・スーツは捨ててしまったし、今度はいるのはこのビルのダストシューターなのだ…。

…スプリッツァのブリッジに戻ると、コイケが寄せ集めコンソールからじろりと眼鏡の目を上げた。鼻をひくつかせ、呟く。「風呂に入ってこい。話はそれからだ」

「そうするわ。出航許可は?」

「少し時間を食ってるみたいだが、もうじき下りるだろ」コイケはシートから立ち上がった。「俺はメシを作る」

他の宇宙船にはまずないと言っていい、本物のバスタブと洗い場を備えた風呂に、マキタは時間を掛けて浸かった。身体に滲み込んだ悪臭を追い出した。鼻がバカになる寸前だった。ギガテックス・スーツを着ていたとは言え、サビアとキスしている最中、糞尿の臭いが漂っていなかったかと不安になる。

ローブ姿で風呂から上がると、コイケが食事を用意し終えていた。ギーンの市場で手に入れたキルギス星産の海亀の卵、バターとニンニクとブイヨン及び白ワインで煮詰めた山盛りの貝、カリカリに焼き上げた自家製ベーコン等が、ブリッジ後方床続きになったリビングのテーブルに並んでいた。宇宙食とは思えないこれらの料理もコイケの趣味なのだ。緊急時以外の食事は3人のメンバーが交替で作ることにしているのだが、大抵は料理も得意なコイケがやる。ただでさえ変化の乏しい宇宙での生活に、多少なりとも変化をつけるためだ。

あらゆる種類の機械いじりに精通し、自分でも考案・製作も出来るくせに、コイケは機械任せの生活には我慢できないのだそうだ。機械とは人間の管理するものであり、逆であってはならない。ブリッジで人間が動き回れない船など船ではない、とも。だから例のコンソールを見てもわかるように、スプリッツァの主要管制システムを、全て自分の管理下に置いているのだ。コイケが病気でもしようものなら、マキタたちの言うことを聞く音声対応の機械などごく1部にしか使っていないこの船は、銀河の真ん中で動きを止めるに違いない。

手ずからの料理にしてもその主張の実行だし、近年は小型クルーザーでさえ備える自動深睡眠装置さえこの船には積んでいない。寝るのはマキタがソファ兼用のベッド、コイケなどは床に直敷きしたマットレス上の寝袋だ。

…海亀の卵をスプーンの尻で叩き、殻を剥がすと、ゼリー状の白身が沸騰しながら現れた。熱に固まらないその中に、塩と胡椒1摘みとバターを落とし、スプーンで掬う。貝は手掴みだ。コイケは2個目の貝からは、1個目の殻で挟んで食べ始める。ベーコンはヴェガ産のレタスもどきにくるみ、丸ごと口に放り込む。

「熱情家は…」3個目の卵を空にし、オレンジジュースを飲んだコイケが言った。「30歳までに全て十字架に掛けよ、だな」

「そいつは俺のことか?」マイクロオーブンからガーリックトーストを取り出しながら、マキタは言った。「後3年あるぜ」

「今すぐ死刑にしたい気分だ」コイケはガーリックトーストを千切り、貝のなくなった残り汁に浸ける。ブイヨンと白ワインのスープが渾然一体となって滲み込んだトーストは、まさに絶品の味になる。「まるでメロドラマだ。しかも3流の」

「茶化すなよ。俺は真剣だったぜ」マキタはコイケに倣って、トーストをスープに浸した。トーストとベーコンの脂でベトベトする自分の指と、綺麗なままのコイケの指とを見比べると、自分のやり方が野暮ったく思えて仕方がない。七面倒臭いテーブルマナーなど覚えずとも、不快感を与えず、尚且つ他人に食欲を催させるような食べ方こそが食の理想である、とはコイケの弁だが、実践面ではマキタはコイケにまるで追いつけない。ローブの裾で指を拭い、「だから彼女も俺に心を開いてくれたんだ」

「黙れ。俺に言わせればあれは口から出任せの誘導尋問だ。“あんただって苦しんでるんだ。済んだことは気にするな”だと? つい20時間前まで、“俺は絶対ヤッてない。ヤッてたとすればあの鉄面皮女は間違いなく不感症だ”なんて言ってやがったのはどこのどいつだ」

「え? いや、あの…」

「しかもあの口約束は何だ。“姉さんが無事だったら、必ず連れ帰る”? お前はいつもいいところだけを人前に出そうとする」

「だってよ、アリーゼ生存はこの仕事成功の大前提だろうが」

「そもそもこの仕事を引き受けたこと自体が間違いだったんだ」コイケは温野菜を突きながら、眼鏡越しに冷たくマキタを睨んだ。「いつかは行こうと思ってたあの星に、お前の夢だったあの星に、だぞ。こんな滅茶苦茶な条件で出向くんだ。お前はそれで満足なのか!」

コイケの語気に瞬時黙り込んだマキタだったが…、

「仕方ないよ。引き受けちまった以上、やるしかない」と自嘲気味に笑った。でもな…、「逃げられなくなった代わりに、もう逃げずに済む、って気もするんだ」

コイケを見つめ返す眼差しには、あの少年の輝きがあった。

しばしマキタを睨んだコイケは罵倒の刃を収め、その顔を和ませた。蒼醒めた運命の星目指し、か…。「ま、お前がそう言うなら仕方ない。氷霜の冬に耐えるとしますか」

…棚の洗浄台が皿を細かく洗うのを見ながら、コイケは新たに挽いた豆でコーヒーを注ぎ直した。マキタも酒を好むわけではないが、コイケはそれ以上に嗜まない。代わりにカフェインがないと生きていけないなどと、とんでもなく非科学的なことを公言している。

マキタにカップを押しやった彼が突然、しかし…、と呟いた。

「美人ではあったな」

「何だって?」

「つまらん女と言ったが、あの前言は撤回する」

「熱でも出たのかコイケさん」

「俺が女を褒めるのがおかしいか?」

「滅多にあることじゃないのは事実だぜ」

「悲しそうな目をしていたな…」コイケはコーヒーを啜った。すぐに切れたあの通信で見た顔も、細部違わず記憶しているのだろう。「美人だが、どこか痛々しい感じがつき纏っていたな。疵、と言うか」

「俺がつけたキズのせいか?」

「死んでしまえ」

しかしそれはマキタも感じていたのだ。サビアにはいつも、何か痛々しさが纏わりついていた。「そりゃ、原因はいろいろあるさ。1国の主たるプレッシャーだとか、姉さんへの思いだとか」

「或いは…」コイケは言った。「生い立ちとか、な」

「サロイ家の娘が、か?」

「名家の子女だろうが、生い立ちが幸福とは限らん。俺たちにはわからない何かがあったのかも知れんしな。時たま堪らなく憎らしく思えることもある、って台詞、聞き流しに出来ない重みがあったよ」

「それは通信機で拾った方だな? 流石に細かくチェックしてるなあ」

コイケはカップ片手に寄せ集めコンソールに戻った。シートにどっかと腰を下ろしたが、コーヒーは1滴たりともこぼさない。「まあ、その辺も含め、俺はあの娘が、全部をお前に打ち明けたとは思えないんだ」

「そう、かな」

「何かを隠してた。何かはわからんが」コイケは目を凝らした。「例えば、アリーゼとか言う姉がサビアを溺愛したはいいとして、妹であるサビアに家督を譲った理由。それが愛情だとして、結果的にサビアにとんでもない重荷を背負わせちまったわけだ」

「ああ、それがサビアの苦悩の種でもあるだろうな」

「姉の方に他意がなかったとしたならば、サビアがそこまで苦悩するのはなぜなんだ、って話にもなるよな。姉へのコンプレックスか…」

マキタは頷いた。よくわかる。拭い切れない劣等感というものが、どれだけ人に苦悩を与えるものなのか。

「では、そのコンプレックスの原因はどこにあるのか…」

「まあ、サビアがコンプレックスを抱えてるってのは確かだろうな。しかしそこから先は、俺たちが立ち入る領域じゃない」

「いいのかよ。結局は全てを打ち明けては貰えなかったんだぞ」

「仕方ない」マキタはコーヒーを注ぎ足し、努めて明るく言った。彼女が俺を信じると言ったところで――それにホントに1線を越えたところで――、それは部外者に対する信用に過ぎないのだ。「例えカラダは許しても、女は結局のところ、男なんぞ信じちゃいないのさ」

時間さえあれば、サビアとてそれを明かしてくれたかも知れないが。しかしマキタは話をそこで打ち切りにした。人間観察も修行だ、などと言って憚らないコイケの類推憶測は、1度始まるとなかなか止まらないのだ。

「お前はそれでいいかも知れんが…」案の定、玩具を取り上げられたような顔で、コイケはコンソールに向き直った。計画作成の続きに入る。マキタがその肩越しに覗き込むと、既にディスプレイには3方向からの星図が出来上がっていた。必要な品々の注文も終え、ナフトで受け取れる手筈も済んでいる。流石に仕事が早い。

と、画面の1角に異変を見つけた。メンバーの変更? 「何かあったのか?」

「ん? ああ、別の頭痛を抱えることになった」

「俺のせいか?」

「きっかけではあるが、原因ではない。後で話す」コイケは肩を竦めた。杞憂で終わればいいんだがな…、という呟きに、マキタは確信した。侵入時、俺が聞き漏らした何かをコイケは拾ったのだ。「ああ、それとヴァクトルンからのメッセージだ。無茶で馬鹿な真似は程々にしとけ、だとよ」

バレてたか…、マキタは苦笑し、シートの1つに腰掛けた。ヴァクトルンから転送されてきた資料をディスプレイに出す。

3Dディスプレイに、アリーゼ・サロイの立ち姿が現れた。

褐色の髪は背中に長く流れ、それだけは対照的だったが、顔立ちはサビアに似ていた。しかし、にっこり笑うその表情は、妹に比べて穏やかで温和、どことなくあどけなささえ感じさせた…。

ローブ姿のまま、マキタはカップ片手に、スプリッツァ舷側後部にある展望室に入った。

備えつけのテーブルにカップを置き、椅子に深々と腰を沈める。壁一面が磨き上げられたクリスタルスチールの窓であるこの展望台は、自分が今、宇宙の深淵の真っ只中にいることをマキタに実感させてくれる。数億の人口を擁するギーンも、ここからだと逆さ向きの、原子模型の小さな飾りに過ぎない。

その彼方に白く輝くフィブルが眩しい。右手下には目映いばかりの銀河中心星雲。そこから左に星雲腕G肢が細長く伸びる。明滅し、揺らめく、静謐な星々の海。

そのまた向こうには、いつでも鋼の冷たさと底知れない深さとを保ち、いつの日にも人知を拒んできた冷たい真空の宇宙があった。

だが、そこはマキタにとってはいつだって熱かった…。

冷めかけたコーヒーを飲みながら思う。確かに運命の星だわな。コイケさんの言う通りだ。せっかく開いてくれたサビアに対し、良心が咎めなくもなかった。仕事の承諾もあの約束も――まあ、あの時は本気で口にしたのだが――、結局は2次的なものに過ぎなかったのだから。

自分の逃げ道を塞ぐための。

いつかは行かなくちゃならない星だと思っていた。わかっていた。だが、こんなに早く時が巡ってこようとは。実感などまるで湧かない。心の準備どころの話ではない。

全身を酷使しての侵入と大立ち回りに疲れた身体が、椅子に沈んでいく。心地よい眠気を感じつつ、マキタは思っていた。

俺は、とうとう、行くんだな…。

父の行った、戦った、あの星に。不敗の傭兵であった父に、唯一の敗北を味わわせた、あの星に…。

必ず、勝つ。マキタの瞳が星の海と宇宙の深淵とを映す。この仕事を成功させられれば、俺は親父を超えられる。超えるものを手にすることが出来る。星々の光が瞳を輝かせる。フィブルの炎が目の隅で、明るく静かに燃えている。そうだ、この仕事さえ…。

うとうとし始めたマキタの頭の中で、囁く声があった。

――本当に、そうか?

…出航許可が下りた。管制ステーションを横切る順番を待つスプリッツァに、ひしめく船々の間を縫うように接近してきた小型艇があった。

コイケは顔を上げ、メインスクリーンを見た。ボーマン・フィアット型宇宙艇は、その赤と青の船外灯でスプリッツァの進路を塞いだ。“こちら、ギーン管制官パトロール。認識番号26876。乗船許可を願う。”

怪訝そうな顔のコイケは、音声のみの通話回線を開いた。「こちらスプリッツァ。用は何か」

“貴船を調査せよとの命令が出ている。ワックラム条約に違反する禁制品を積載しているとの通報があった。”

「ワックラム条約違反だと?」

“繰り返す。乗船許可願う。拒否した場合には令状を行使した上での強制捜査に切り替える。”

コイケは大きく鼻を鳴らした。「好きなだけ調べるがいい。ワックラム条約に違反どころか、虫1匹飼う余裕もありゃしないんだ、この船には」

着替えを済ませたマキタも自室から降りてきた。腫れぼったい目をしていた。眠りを邪魔されたからではない。

眠れなくなったのだ。

「…ワックラム条約違反? 俺たちが?」

「匿名のタレ込みだとよ」

ゲートハッチの開いたカタパルトに、パトロール艇が入ってきた。上下に並ぶ2機の小型艇の間に空いたスペースにゆっくりと接続する。艇側面にはギーン管制官の紋章が見える。ハッチが閉まり、パトロール艇がマイクロ波洗浄を受けたのを見届け、マキタとコイケはカタパルトに入った。

マキタの愛機〈ジンリッキー〉の細長い機体の真上で、酸素に触れて蒸気を上げるパトロール艇を見上げるコイケが、左右の肩をほぐし始めた。「マキタよ」

「何だい?」

「あの紋章の塗装、俺には随分と新しいものに見えるんだがな」

「見ればわかるよ」マキタは笑った。「あの程度の洗浄で溶け出すような塗装が、ちゃんとしたものであるわけがない」

パトロール艇の外部ハッチが開いたと同時に、マキタとコイケは左右に跳んだ。駆け下りてきたのは熱核ライフルで武装した10名の男たち。ライフルは一斉に構えられ、火を噴いた。

同時にマキタの上着の裾がはためいた。カタパルトに、雷鳴にも似た銃声が轟いた…。

第2章に続く。

スペースソルジャーズ〈2〉