スペースソルジャーズ〈1〉

原案 田頭満春

兵器考証協力 岡村智教

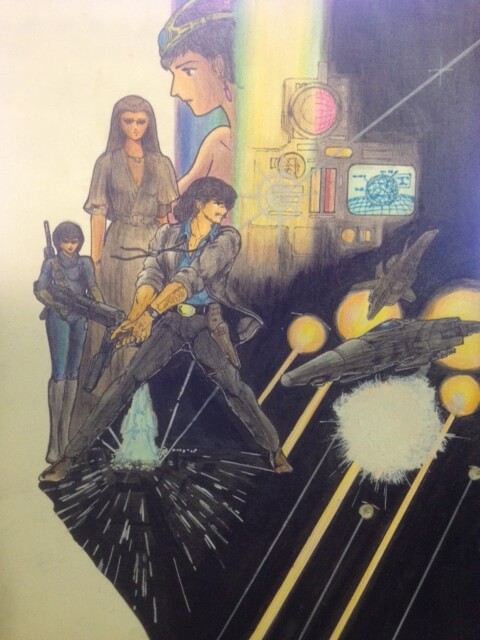

ページの途中に複雑な科学式が展開されるようなハードSFではありません。そもそもそんなもの書けません。スペースオペラです。大宇宙を駆け回る宇宙船と、武器を手に走り回るヒーローヒロインが、己の肉体のみを頼りに活躍する、純然たるスペオペです。

『スターウルフ』シリーズや、『ノースウェスト・スミス』シリーズなどを思い浮かべて頂ければわかりやすいかも知れません。

宇宙船や超兵器も登場しますが、あくまで主役は人間です。笑い、泣き、怒り、叫ぶ主人公たちの活躍を読んで頂けたらと思っています。ジャンルはSF冒険アクション、ですが、もう1つ付け加えることが許されるなら、「青春」小説にもなり得ているという自負もあります。

故・野田昌宏氏にこの作品を読んで頂きたかったと、心から思っています。

プロローグ

…豪華なのは身に纏う服だけではない。雰囲気もそうだった。思えば最初から、女はこの店にはまるでそぐわない存在だったのだ。

女の声は店の中央、照明の注ぐカウンター席で上がった。

「無礼な! 私を街娼扱いする気ですか!」

声はよく通った。各席の会話、笑い声が止んだ。店に集まっていた宇宙船乗り、運び屋、傭兵や賞金稼ぎどもが一斉に顔を上げた。

そして奥のカウンター席で、痩せたマスター代理のフロスと喋っていたマキタも。

「あの女は、客かい?」

「そうらしい」

「この店に来る女も、レベルが上がったねえ」

「そういうことには、目が早いな」

店中の視線を集める中、黒いドレスを着たその女は、掴まれた手首を振りほどこうと立ち上がった。女に絡んでいる3人の男は、グレー地に紺の縦縞2本の入った制服を着た、銀河連邦軍兵士だった。雲を衝くような巨漢揃いだった。鈍色の肌と毛深い腕を見れば、ディーブ星人らしいとわかる。貪欲を絵に描いたような野卑さは誰をも不快にさせずにおかない。柄の悪さは連邦圏内屈指、銀河で最もお友達になりたくない人種と言われている。

「こんなところに男漁りに来た女が、お高く止まってんじゃねえよ」

「俺たちがあんたを慰めてやろうって言ってんだ」

女は眦を吊り上げ、右手首を掴む連邦兵士を打とうとした。左の手首まで掴まれよろめく。高価そうな髪飾りのついた短めの髪と、身体にフィットしたドレスの裾が揺れ、縫い込まれた赤いルビーが天井の古びたセシウムライトを反射した。〈ファイア・ティア〉だ。ホントかよ。だとしたらあの大きさだ、連邦クレジットで10万ユニットは下らないぜ…。そんな囁きがマキタの周囲から漏れた。

女のつき添いらしい小柄な娘が軍人たちにしがみつき、何か叫んだ。まだ幼さの残る丸顔の娘を腕の一振りで撥ね退け、1人が言った。「なあ、もっと楽しい場所に行こうぜ」

「忘れられねえ夜にしてやるよ」

3人の軍人は泥酔寸前だった。足元も怪しい。しかし女の抵抗に怯む程ではない。遂には3人掛かりで、嫌がる女を引き摺って歩き始める。見兼ねたボーイが3人の前に立ち塞がる。「困りますねお客さん。娼婦が必要なら別の店に行って下さいよ。さもなきゃSSJAR(擬似精神空間侵入・休息)でも試すとか…」

3人は酔眼を上げた。「貴様、誰に向かって物を言ってる。分をわきまえろ!」

「飲み屋の店員風情が我々連邦軍人に指図するか!」

女を掴む1人を除いた2人がボーイに殴りかかった。床に叩きつけ、靴先を顔や腹に食い込ませる。ボーイは折れた歯を撒き散らし、血反吐を吐いてのたうち回った。

雇い人を手荒に扱われて黙っていられなくなったフロスがカウンターから飛び出そうとした。マキタはそれを左手で制し…、

自らが立ち上がった。

声もない店内、意気揚々と女を連れ出そうとしていた3人は、行く手に立ち塞がったマキタを訝しげに眺めた。

身長188センチの身体を紺のシャツと黒のズボン、薄茶の作業用ジャケットに包むマキタは、故郷の星では大柄な無類に入る。しかしもっと大柄な3人の前では子供にも見えた。細長い手足には力がこもるようにさえ見えない。しかしその痩身を突き飛ばそうとした1人が無様に床に転がされた時、軍人たちの顔色が変わった。

マキタは静かに言った。「ここでは騒ぎを起こさない方が身のためだぜ」

「貴様、我々を名誉ある連邦軍ディーブ星部隊だと知って…」

「こんな場末の飲み屋で、嫌がる女の子に狼藉を働くだけの連中に名誉があるとは知らなかった」

3人の兵士は逆上した。1人が女を横に突き飛ばし、転がされた1人が立ち上がった。それぞれの腰に吊られた光線銃――連邦軍制式武器、アレスター社製携帯レーザーガン――に手を伸ばす。同時にマキタの体が横に流れた。

轟音が響いた。

目の前に雷が落ちてもこれ程ではと思わせる轟音だった。壁が震え、天井から埃が降ってくる。

思わず目を閉じ、轟音の余韻の中、乾いた金属が床を打つ音に恐る恐る瞼を開いた酔客たちの目に、マキタの握る銃が飛び込んできた。今の時代では滅多にお目に掛かることもなくなった、固体弾丸発射式の特大自動拳銃。銃口から銃把までの全長は優に25センチを超えている。マキタの背後の床に落ちたのは、その銃から排出された空薬莢だ。

そして1発にも聞こえた銃弾は、3人の兵士たちの腰からアレスターを木っ端微塵に吹き飛ばし、その彼方の、誰もいない壁に3つの大穴を穿っていた。

3人はマッハの銃弾がかすめた衝撃波で痺れる片手を掴み、周囲に飛び散った自分の銃の破片を驚愕、不信、恐怖の目で眺め、マキタに目を戻した。1人がペタンと尻餅をついた。衝撃波で尾骶骨まで砕かれたのだ。

床に片膝をつき、銃口を揺るがせもせず、マキタは3人を睨んでいた。いつもは少年の好奇心と素直さを宿し、茶目っ気も湛えるその眼差しが、今は狙撃銃のスコープのように3人の姿を捉えていた。

「言っただろ、騒ぎを起こさない方が身のためだって」

連邦軍兵士はガクガクする膝を必死に踏ん張り、捨て台詞――このままで済むと思うなよ。後で吠え面かかせてやる。駐屯地に連絡して仲間を呼んで…――を残し、ほうほうの体で店を逃げ出した。腰の砕けた1人は同僚から見捨てられた。泣き声を上げながら、這って店を逃げ出す。

それを見届けたマキタは、店内からの拍手喝采を浴びながら、鮮やかな手つきで愛銃〈ハンディキャノン〉を腰のホルスターに収めた。騒ぎの最中、店の暗がりのあちこちから構えられていた銃が、歓声の合間に引っ込められたのを確認し、思わずニヤリと笑う。

取り残された女に、つき添いらしい娘が駆け寄った。女は娘を気遣いつつ、その目はマキタを見つめていた…。

その視線を気にも留めず、カウンター席に戻ったマキタに、他の従業員たちとともにボーイを介抱していたフロスが仏頂面で声を掛けた。「また手間を掛けさせちまったな」

「なあに、お安い御用で」

本当にお安い御用だった。

「しかし店からの奢りはなしだ。お前さん、また壁に穴を空けてくれたからな。これで3回目だ」

店はすぐにいつもの活気を取り戻した。店からの礼の代わりに、あちこちの席からマキタに奢り酒が振る舞われれる。やるじゃないか若いの、とすぐ横から声を掛けてきた大人数のテーブル席の、ビーグル星人とおぼしき船乗りが、相席の船乗りたちに言った。「しかし、連邦軍も終わりだねえ」

「全くだ。女と見ればすぐに狼藉を働く、嫌なことがあればすぐに銃を抜く、スラムのチンピラ以下だね」

「あんな野蛮人を徴用するなんて、昔じゃ考えられんこったぜ。余っ程、人手不足なんだな」

「ディーブ星の連中ってのは、普段はあの調子だが、戦場じゃからっきし役立たずだって話じゃねえか」

「奴らだけじゃねえよ。今じゃ連邦軍正規兵のほとんどが、威張り散らすだけが能の、屑兵士さ」

「しかしよ、ナガンとかアルタイルじゃ勝ったじゃねえか」

「あそこでいい活躍したのは、ほとんどが傭兵部隊だったとよ」

「結局、軍のトップが馬鹿なんだよな。最高評議会もそうか」

「でもよ、最高評議会にはガストーク・シェルファみたいな政治家だっているぜ」

「ああ、だがあの人がいくら頑張ったところで、所詮1人じゃ、な」

「ま、どっちにしても戦争は終わらねえ。決着がつく頃には、銀河はなくなってらあ」

「あのブラックホールか。また大きくなってるって話だな」

「隣、空いてるかしら?」

まるで“連邦の未来を憂う座談会”の様相を呈してきた隣の会話に聞き入っていたマキタは、その言葉が自分に向けられたものだとは思わなかった。会話が止まったのに気づき、テーブル席の船乗りたちに目を向け、その視線の先に目を戻した。そこで言葉が自分に向けられていたことを知り…、

座談会が中断された理由も知った。

マキタの横に立っていたのは、先程絡まれていた女だった。

酔漢どもの目を惹くのは当然だと、改めて思った。メリハリあるプロポーションを弥が上にも際立たせる、身体にフィットし過ぎたドレススーツ。胸元にはマキタの知らない金と銀の鳥の刺繍。ファイア・ティアだとか言う、自ら燃えるような紅い輝きを放つルビーが、その鳥の両眼にも埋め込まれていた。

そして何よりも、彼女の容貌…。

「ああ…」マキタは目の前に並ぶ振る舞い酒のグラスを手前に片づけた。「どうぞ」

女は微笑み、マキタの左のストゥールに優雅に腰掛けた。つき添いの娘はどこかに消えていた。フロスがすぐにグラスを運んできた。女はそれを指先で包むように手に取った。マキタは感心した。実に柔らかい仕草。上品さとは指先1つで演出できるものらしい。まさにドレスに恥じない一挙一動と言えた。

「さっきは有難う」小さくともよく通る声で、女は言った。「本当に助かりました」

「どういたしまして」マキタは頭を下げた。何という間抜けな返事だろうと思いつつ。

「お礼というのも僭越ですけど、私にも奢らせて下さる?」

「え? ああ」

別に女を助けたくて銃を抜いたわけではなかった。しかし申し出を断る理由もなかった。帰るべき家にして船〈スプリッツァ〉は整備を済ませたばかりで、現在各機関の最終調整中。食糧と水が届くまでは出航できない。前回の仕事での実入りも大きかったし、マキタは骨休めに時間を取る気でいた。時間はたっぷりあった。それに…、

どうやら断れそうになかった。

横のテーブル席が座談会を中断する筈だ。数人がやっかみの口笛を吹いた。

女はそれだけの美人だった。

通った鼻梁、細いが毅然と濃い眉、強い輝きを宿す眼には1本通った芯があり、抜身の剣の峻烈を感じさせた。同時に感じられる気品、隠し切れない育ちの良さ。彼女を場違いな存在にしているのは服装のためではない。あの下衆どもに臆することなく、連中を張り飛ばそうとさえした姿を思い出し、マキタは1人頷いた。誰も彼女に声を掛けなかったのは、古今を問わず船乗りたちが純情だから、だけではない。下手なことを言おうものならひどいしっぺ返しが待っていることを、狼藉兵士以外の誰もが感じ取っていたからなのだろう。しかしそれでも…、

そんな女が、マキタには微笑みかけた。笑うと険が取れ、柔和な顔になった。笑顔の似合わない顔だとは思ったが。

やはり女は美人だった。「御馳走になりましょう」

フロスが即座に、女と同じグラスをマキタの前に出した。

女は言った。「あの連中に引き摺られた時には、もう駄目かって思ったわ」

「さっきの馬鹿ども? それにしちゃ、堂々として見えたぜ」

「よして下さい。本当は怖かったんですよ」ふと不安げに背後の入り口を振り返る。「仕返しに来ないかしら」

「大丈夫でしょう」マキタは肩を竦めた。「ここか警察の力が強いから」

銀河星雲の中心球体に位置する人工惑星ギーンは、元来、宇宙港兼商業中継基地として建設された。

銀河中心球体付近にしては宇宙活動が比較的安定しており、それが交通の便の良さに繋がった結果、輸送路が出来、次いで船の中継基地の需要も生じたわけだが、そのただの基地が今や人口3億、1時限――銀河標準時間である1時塊の100分の1。約3.97日――につき7000万人が出入りする大都市に膨れ上がった。開放的な空気、物資と情報の豊かさ、税率の低さに惹かれ、今も多くの企業が集まってくる。

最初は直径40キロの球体に過ぎなかったギーンも、増築を迫られ、今では宇宙の真ん中に放り出された原子模型のような形になってしまった。

そのギーンには、法律らしい法律が存在しない。風習も生活も、倫理観も違う200種2万星系人種の異星人が共存する場所に、たった1つの法律など作りようがなかったからだ。しかしこのギーンにおいて、唯一ルールとして定められていることがあった。

暴力・狼藉事件だけは起こしてはならない。それこそが人種の坩堝であるギーンに於いて、全人種が平穏に暮らすための、絶対無二の不文律なのだ。

そのため、ギーンの警察機構には銀河連邦圏内でも珍しい特権が持たされている。治外法権の無視である。ここギーンで御行儀の悪い真似をして、逮捕されない者はいない。外交官だろうが大物政治家の息子だろうが、誰でも捕まり、自分が引き起こした以上の手荒い目に遭わされるのだ。

「噂だけかと思ってたわ」

「俺も1回、襲われそうになったよ。路上でちょっとじゃれてただけなのに」

「警官に? 襲われるだななんて」

「ホントだってば。あれは怖かったよ」

女は顔の下半分を掌で隠し、歯を見せずに笑った。品の良い笑顔だった。だが、そこに作り物を感じた。昔から作り笑いを見分けるのは得意だった。この女の笑顔もそうだ。

上手く装ってはいるが、似合わなかった。どこかぎこちなかった。

「そんなに凄いの? でも、だからここは犯罪が…」

「そう、連邦圏内、人口に対する犯罪発生率は最低だ。ここではボスタニアも騒ぎを起こせない」ボスタニア――連邦圏内全域に根を張る犯罪秘密結社。「汚職に染まらず、市街戦も厭わない警察部隊を相手にはしたくないだろうからな。さっきの馬鹿どもだって、大勢で駐屯基地から飛び出した瞬間に、御用にされてるよ」

そう言ってマキタは、目の前に置かれた飲み物に口をつけた。トロリと冷たい、微かに甘い液体。何だろ、これ…? 訝しみつつ、女が同じものを飲んでいることに安心し、飲み下してしまう。

「でも、後々の仕返しも怖くない?」

「それも大丈夫だと思うよ」例え警官に捕まらなくとも、あの連中は多分、1時限以内にギーンから追い出されることになるだろう。下手をすれば駐屯基地にいるディーブ星の部隊全員毎だ。

このマッシュの店で騒ぎを起こした報いである。

ギーン誕生から2500時塊、建物も場所も変わっていない、まさにギーンとともに歩いてきた店。古いのはその造りだけではない。完全に無害で甘味な精神安定剤、コンピューター端末への神経接続による擬似瞑想状態へのダイブ・インと言ったストレス解消法が一般化して久しく、酒という言葉すら死語となりつつある現在でも、心の渇きを酒でしか癒せない連中がここには集う。

多くは船乗り、運び屋、傭兵などの荒くれ者どもだ。近年のギーン住民の大半を占める上流、中産階級からはこの界隈は忌み嫌われ、敬遠されている。青少年を取り巻く環境悪化とやらを理由に、この店の取り潰しが何度請求されたか知れない。

請求はいつもたちどころに却下されてきた。

人工惑星ギーンは交易によって生まれ、交易によって栄えてきた場所だ。船乗りたちを粗末にする態度など取れよう筈がない。それに現在、ギーンの大立者を務める何人かは、船乗りや傭兵出身なのだ。「この店で騒ぎを起こした連中は、そう言ったお偉方の怒りに触れて、2度とギーンに入れなくなるのさ」

女は感心し、古びた壁や天井を眺めた。凄い店なのね、と呟き、

「あなたがここにいるのは、そう言う大物たちに憧れるから?」

「そう言うわけでも、ない、かな…」

「じゃあ、やっぱり酒を飲むため?」

「それも違う、かな」

「じゃあ、どうして?」

マキタは腕を組んだ。「難しい質問だな」

カウンターの向こうで女のお代わりを作っていたフロス――マッシュの店24代目マスター、但しまだ若く、襲名して短いこともあり、身分は未だ代理だ――が、仏頂面で言った。「こいつはオトコのケツを眺めてるのが大好きなんだ」

「そうそう、あの締まり具合が実に…、何を言わせる」

女が噴き出した。肩を震わせ、笑いを堪える。

マキタが言った。「客に向かって言う台詞か」

「酒に溺れるでもなし、情報を買いに来るでもなし、こんな埃っぽい場所に延々何時間もトグロを巻いてるだけでいられるお前さんだ。そう思われても文句は言えねえだろ」

「うるさいな。居心地がいいんだよ、ここは」

言いながらマキタは自分で納得した。理由は多分、それなのだと。

古びたセシウムライト、黄ばんだ天井と壁、あちこちに貼り出された時代遅れの求人案内――傭兵求む、運び屋求む。報酬は、目的地は…――哄笑の合間に飛び交う情報、そして量こそ少なくなったが、脈々と造られ続ける酒。それしかない場所。

しかしこの店には憩いがあった。法螺話を笑って受け容れてくれる寛さがあった。来ている客全てが認めているだろう。連邦圏内広しと言えど、マッシュの店程、居心地の良い場所は他にないだろうと。だから客たちもこの店を大事にする。いつまでもこの店が存在して欲しいと願う。財界の大物になった元運び屋がぶらりと入ってくる。連邦軍の上級将校で、ここを贔屓にしている者も多い。

マキタもギーンに来た時は、必ずここを訪れる。

この店の雰囲気が堪らなく好きだからだ。

一見ひょろ長いだけの身体をストゥールに預け、ほろ酔い気分で酒を嘗めるマキタ。傍目からは他の酔客とまるで変わらない。しかし身体同様細長いその顔が、酔っていてもだらし無い感じがしないのは、口元が引き締まっているためだ。

そして何より、目が違っていた。

少年のような素直さと好奇心に満ちたその目はいつも、煌めく星々と同じ輝きを宿している。

もっとも通りすがりの人間に、その目にまで観察が及ぶ者がいるかどうか。所詮ここでは酔客の1人、それでいいし、ここではそうありたかった。しかし…、

口に出せるか、こんなこと。「もういい、面倒臭い理屈はなし。俺は酒を飲んでオトコのケツを眺めてる、ただの酔っ払い、それでいいよ」

「などと言いつつ、つい目立っちまうんだよな」相変わらずのフテ顔で洗ったグラスを並べながら、フロスが揶揄した。「さっきの鮮やかなガン捌き1つ見てもそうだ。やること為すこと派手すぎる。お前さんは人の目を集める星の下に生まれてるんだよ」

「前にも言ったが、その台詞は止めてくれ」

女が隣で品良く笑っていた。マキタも同じく笑いながら、また感じた。彼女の笑顔の奥にある、乾いたものを。そして鈍感な彼にもわかっていた。

彼女が近づいてきたのが、礼を言うためではないことが。

女はよく飲み、よく喋った。しかし言葉の大半は質問に費やされていた。自分のことにはほとんど触れず、矛先が向けられると実に巧みに話を逸らした。

適度に相槌を打ちながら、マキタは思う。そもそも彼女は目についた最初から場違いな存在だった。こんな店にいること自体、不自然な人種なのだ。マキタは別に、彼女のことを特別視して窮地を救ったわけではない。この店で騒ぎを起こす連中が許せなかっただけだ。第一今までこんな形で人助けをしても、礼を言うために残っていた女など、いた試しがない。あのまま店を飛び出すことなく、わざわざマキタに礼を述べようと近づいてきたのには、目的が…、

何らかの意図がある筈だ、と。

何が欲しい? まさか金ではあるまい。だとすれば俺の命か?

ささやかな引き揚げ屋に過ぎないマキタだが、恨みを買った数は多い。それこそ星の数に上ると言っていい。刺客? いや、その可能性は低い。彼女が刺客だとすれば、標的が誰であろうが、この店に入ってきた瞬間蜂の巣にされていただろうからだ。

マッシュの店には傭兵や賞金稼ぎの中でも、それこそ筋金入りの強者が集まるのだ。大半は過去の仕事で何らかの恨みを買い、背中を狙われている面々だ。以前何度か、何の変哲もない男女が、入ってきた途端穴だらけにされるという事件が起きた。被害者は全て、誰かを狙った暗殺者だったことが、後の調査で判明している。

マキタはそれを、マッシュの店の監視網と呼んでいた。狼藉兵士どもを相手にしていた際にも、複数の銃口が暗がりから突き出されていた。自らも狙われる立場にいなくもないくせに、マキタがこの店での安心を――コイケ曰く――だらし無くも享受していられるのは、その監視網への信頼があるためだとも言えた。

もちろんマキタとて、本人が口で言う程、だらし無くなっているわけではない。楽しげに振る舞いつつも、右手は常にカウンターテーブルの下に遊ばせている。どんな不安定な姿勢からでも、電光の早業で腰の愛銃〈ハンディキャノン〉を抜くことが出来るように。名だたる傭兵たちからも、“神業”の賛辞を頂く腕だ。先程の狼藉兵士の相手など児戯にも等しい。寝惚けていてもあの10倍の数の敵を撃ち倒したであろうその腕は、妙な素振りを見せたが最後、敵に後悔する暇さえ与えないだろう。

まあ、正直、女に銃を向けるのは趣味ではないが。しかし刺客なら、もう少し目立たない格好で来るだろう。いくら窮地を救ったとは言え、わざわざ声を掛けてきた美女。もしかして俺に一目惚れ?

まさかね。

残る可能性は1つ。俺の腕を見て、何かを頼みたくなったから。

そう、何かトラブルを抱えていて、その力になって欲しくて…、多分そんなところだろう。他には思いつかなかった。トラブルか、何だろう。借金、男関係のゴタゴタ…、どっちにしても嫌だなあ。取り敢えず用心だけは怠らず、彼女の意図を探ってみることに…、

“ほーう、用心は怠らず?”

相棒コイケがこの場にいたら、皮肉めいたと呼ぶにはあまりに辛辣なあの口調で言ったに違いない。“刹那主義者のお前のどの口から、用心なんて台詞が出てくるんだ? いいか、用心というのはな、先を見越せる人間が使って、初めて許される言葉なんだ。”

うるさいよ。俺だって先を見越すことくらい…。

瞬間、マキタは微かに酔いを自覚した。

女が同じものを飲んでいることに安心して、既に2杯の、レーモント星産リキュール〈サージュ〉のグラスを干していた。口当たりこそ柔らかいが、威力は強烈無比、10杯飲めば銀河最大の哺乳類メタランス象でも酔い潰すと言われている。雰囲気が好きなだけで、実は大して強くもなく、酒の味など知ろうともしないマキタに、もちろん〈サージュ〉のことなどわからない。実は女が最初から同じものを飲んでいなかったことにも気づいていない。

「…そう言えば」横のテーブル席では、“連邦の未来を憂う座談会”が再開されていた。「和平調停はどうなってる?」

「中断中だとよ」

「何の話だい?」

「ああ、ここで行われてるって噂の」

「今度はどこの戦争だ?」

「ジュドー共和国とラビド星だとよ」

「ジュドー星だと!」

「連邦もとうとう中立同盟に手を出したか!」

「言うな! あの件は連邦の恥だ」

「何だ、あんた連邦政府の関係者か」

「目的は、資源かな」

「それしかねえよ。ほとんど騙し討ちだったって話だ」

「我々は今後2度と、ラビドの犬どもを連邦の同胞とは認めない!」

「まあまあ、抑えて抑えて」

会話を聴いていた女の眼差しに、棘が宿っていた。

「政治の話は嫌いかい?」

「そうではありませんが、あの人たち、あの微妙な問題を、こんな場所で大声で…」

「いいじゃないの」マキタは笑った。酔いのせいだろう、笑顔が緩むのを抑えられない。「連中なりに連邦の未来を案じて、なんだからさ」

女は眼差しの刺をマキタに向けた。「あなたは案じないの?」

「冗談。俺は自分のケツを拭くので手一杯。自分のウンコしか見えない男に、銀河の心配が出来ますかってんだ」

「下品な例え」

言いつつも女の瞳が緩み、棘が消えた。自嘲を含んだマキタの言葉に、ちょっとばかり驚いた風でもあった。マキタはヘラヘラと笑った。「第一、生活のほとんどの時間を宇宙船の中で過ごしてる一介の引き揚げ屋が大口叩いても、銀河は何も変わらないしね」

そうかもね…、瞬時俯いた女は、努めてさり気なく言葉を継いだ。「1時塊の大半を宇宙で過ごすって、どんな感じ?」

「どんな感じ、とは?」

「退屈、とか」

「冗談じゃないね」

マキタの背筋が伸びた。文字通り、襟を正す。見えざる誰かに敬意を表すかのように。

「広いんだ、気が遠くなるくらいに。そして、暗い。でも、真っ暗じゃない。深いんだ。それを眺めてるだけでも、絶対に飽きないよ」

話題が“宇宙”に移った瞬間、マキタの目に輝きが戻った。酔漢と化しつつあった筈の顔が、一言一言を刻む毎に、少年へと変貌していく。女はそこで初めて、マキタの目の輝きに気づくことになった。その輝きを不思議そうに、そして半ば惹き寄せられるように、見つめた。

空いた3杯目のグラスを目の前に翳し、マキタは喋り続けた。飾らない、訥々とした口調で。だがその言葉の端々に、限りない情熱を込め。「銀河を自由に駆け回って、どこにだって行けるようになった気がするけど、それは銀河の中の話でしかない。第1歩に過ぎないんだ。こんな狭い銀河の中で、何でも知ったような顔をしてるけどさ、230万光年の彼方には、こことは別の銀河があって、俺たちとは全く違う価値観を持って生きてる連中がいて…。他に、560万光年とか、780万光年先の銀河なんてのもあって。そこにはどんな奴らがどんな価値観を持って、どんな生活を送ってるんだろう、って。それにね、そんな遠くですら、もしかしたら宇宙の、ほんの1部分かも知れなくて、なーんて考える。結局、なーんにもわかってないんだよねえ、俺たちには。

わかってるのは、ただ、宇宙は広いな、ってことだけ。

このグラスを宇宙だとすると、銀河なんてきっと原子の1粒くらいだよ、きっと。だとすりゃ俺なんて、一体どれくらい小さいんだろう、ってね。宇宙に出る時、必ず、痛いくらいそれを感じる。いつも自分の小ささを感じるんだ」

どうしたんだ、俺は…?

駄目だ。喋り過ぎてる。舌が完全に油を差された。しかも見ず知らずの相手に。こりゃ微かなどころじゃない。俺、完全に酔っ払ってる? でも、いつもの酔いとは全然違うぞ。呂律も回るし視界も良好だ。

だが、頭の1部が冷静になることを命じていた。だとすればやっぱり酔ってるな。気をつけねば。

そうだ、気をつけねば…、と女に目を遣った時だった。

股間に耐え難い疼きを覚えた。

女が、正しくは女の肢体が、堪らない眩しさで目を射たためだ。ドレスを通して尚わかる、滑らかな腰の曲線、組まれた脚の形の良さ、黒い布地を盛り上げる、張り切った胸の2つの隆起…。

無意識の裡に、マキタの腰はストゥールから持ち上がりそうになった。女に飛び掛かり、むしゃぶりつきたい衝動に駆られた。この店内で、それを実行する自分の姿がイメージとなって頭を走り回った。何事だ我がムスコよ。落ち着け。御無沙汰なのは確かだが…。

味も名前も知らないマキタにわかる筈もなかったが、〈サージュ〉は産地レーモント星では、酒というより媚薬として重宝されている。その酔いは強烈だが眠気を催させるものではなく、なだらかに、しかし確実に、男だろうが女だろうが、その気にさせてしまうと言う高い評判があるのだ。そして良い薬とは、知っていようがいまいが、効能はもたらされるものだ。女の微笑がすぐ側で、マキタを誘っていると感じた。触れればすぐに、掌に、胸に、飛び込んできそうに思われた。

女がカウンターテーブルに手を置いた。肌の光沢が眩しかった。マキタの手が吸い込まれるように伸び、その上に重ねられた。最初はそっと、そして力強く指を握り締めていた。身体の芯が熱い。彼女の目を見つめる自分の目が血走っているのだろう。頭の何処かで未だ警報が鳴っている。鳴り続けている。まずいぞ、まずいぞ、まずいぞ…。

何がまずいってんだよ。

誰かがそう囁いた。多分、もう1人の自分だろう。その瞬間、何もかもが不安でなくなった。心に決めた用心が、酔いの彼方に霧消した。女に惹かれ、引き摺り込まれて何が悪いのか、全くわからなくなった。もっとも酔っていなくても、最後にはこうなったに違いない。いつも同じだ。深く考えている積もりでも、ある拍子に必ず、答えを何処かに置き忘れてしまう。

マキタが刹那主義者と呼ばれる所以だ。

出ない?

そう言ってこちらを見た女の目が、後れ毛を掻き上げる仕草が、肌の艶が、自分を押し包むかと思われた。優しく包まれたかった。柔らかいに違いない彼女の身体に、思い切り全身で溺れたかった。店を出れば、今や半ば酔っ払いと化した自分の命綱たる“監視網”も消えてしまうのだということも、念頭から消え失せていた。

もし、この結果、死ぬようなことになったとしても、悔いこそ残れど、文句も弱音も決して漏らしはしないだろう。戦士としても人としても、マキタは自分でも認める欠点の宝庫だが、1度たりとて躊躇も逡巡も、くよくよ悩む真似もしてこなかった。いつだって今、この瞬間を生きてきた。これまでも。

そしてこれからも。

テーブルに数枚のクレジット紙幣を放り出し、マキタは女につられて席を立った。マキタをちらりと見たフロスは何も言わなかった。“連邦の未来を憂う座談会”は尚も延々と続いていた…。

…すっかり出来上がってしまったかとも思えた。真っ直ぐ歩いている積もりで、辿る足取りは蛇行していた。まさに立派な千鳥足。女に半歩遅れて、人気のない路地を歩く。直径40キロメートルのギーン本星は内部を8層に仕切られ、それぞれが住居やビジネス街などの役割を持たされている。8層のうち、天蓋から2層までの全容を、マッシュの店前の大通りから見渡すことが出来る。第1層の中央にそそり立つのは代表評議会、即ちギーン行政府本部のタワービル。その周囲に貿易連盟会議ビル、銀河商業同盟本部、連邦警備隊基地も兼ねる連邦大使館などが並んでいる。街を1秒たりとも闇にしておかない照明のデコレーションは、派手ではあるが決して悪趣味ではない。灯りの向こうに、人工惑星ギーンの外殻が見える。外側からは鏡体としてしか見えないが、内側からは外宇宙が一望できるのだ。

立ち止まった女が天蓋と、その彼方とを見上げた。「宇宙が見えるわ」

「うん」マキタも女に倣った。歩いている最中、女の尻ばかり見つめていたその表情から、煮えたぎった肉欲が消えた。瞳と皮膚を濁していた脂っぽさの奥に、再び少年の貌が浮かび上がった。

「大好きなんだ、ここからの眺め」

その、無邪気とも言える声音に、マキタを窺う女がまた、僅かに驚きの表情を浮かべた。

マキタはそれには気づかない。潤んだ双眸には宇宙が映っているだけだ。

「…俺はあの大宇宙の中で、ほんの1粒の原子に過ぎない。でも、俺の小ささを思い知らせたあの中で、俺は本当に自由なんだ。誰も助けてくれない。その代わり誰も俺を縛らない。何か出来そうな気がする。いや、こんなにも小さな俺だから、何とかしなくちゃいけないって気がする。

何をするにもいい加減だった俺に、生きる場所と望みを与えてくれたのは、あそこだ」

ふっと溜息をついたのが聞こえた。マキタは顔を女に向けた。

「羨ましい人ね、あなたって」

「俺の? どこが?」

「どこがって言われても困るけど…」

女は微笑みを浮かべ、マキタの横に立ち、天蓋を見上げた。「でも、やっぱり羨ましい」

彼女の端正な横顔の中で、閃いたものがあった。

さっきの作り物? いや、違う。苦痛だ。彼女の苦痛を、細い肩にのしかかる重圧と苦渋を、マキタは確かに見た。

一瞬だったし、マキタは酔っている。気のせいかとも思ったが、錯覚として片づけるにはあまりに鮮やかだった。

これが彼女の素顔かも知れない、と思った。苦痛は、包み隠そうとしても自然に滲み出し、漂う、体臭にも似ていた。

彼女はただの花ではない。その抱えているトラブルも、借金だとか男関係だとか言った、チンケなものではなさそうだ…。

「夢を語る人は多かったけど、いつも必ず、どこかに嘘が見えたわ」

「そんなもんだ。俺だって最初は不順な動機で飛び出したもんな」

「今は?」

「ああ、今は違う。今は胸を張って言えるぜ」マキタは白い歯を見せ、本当に胸を張った。

「宇宙は最高だ」

昂然と輝くマキタの目を、女は覗き込んだ。見つめ合う時があった。今も彼女の瞳の中の何かは、苦渋を分泌し続けていた。それを浄化したいがために、マキタの目にすがっているかのようだった。

「あなたは嘘をついてない」女はポツリと言った。「綺麗な目…」

「俺、酔っ払ってるよ」

「見ればわかります」

「こーんな血走った目の、どこが綺麗なんだ?」

「見た目や外側のことを言ってるのではありません」女は呟いた。「あなたの目の内側は、本当に綺麗」

「そうか? まあ、有難う」

「どうすればあなたみたいな綺麗な目を持てるのかしらね」

そっと寄り添ってきた女の肩を、マキタはそっと抱いた。細い肩の微かな震えの中から、掌に染み込んできたのは、体温と、気品と威厳、そして疲労。苦痛と苦渋、一見華やかな彼女の素顔に翳りをもたらすもの。横顔は最初の印象と随分違って見えた。抜身の剣を思わせた女の峻烈が、実は見せかけだともわかった。意識では何かを隠しながら、体温は何かを伝えようとしていた。彼女がどんな種類の人間であるのか、そして彼女がマキタに、何かをわかって欲しいとおもっているらしいこと…。

ところが…、

女の肌の温もりを感じた瞬間、眠りかけていた肉欲が跳ね起きた。取り戻しかけていた理性と、掴める寸前の直感とが、ものの見事に吹っ飛んだ。血が活性化し、〈サージュ〉の効能が復活した。ズボンの股間が痛いこと痛いこと。

記憶はそこから穴だらけの様相を呈し始める。

満天の星。生きたプラネタリウムの下での口づけ。

「俺は、マキタ。マキタ・ソウゴ」

「私は、サビア…」

ホテルの白い壁。脱ぎ散らかされた黒いドレススーツ。

白く柔らかな肌を抱き締めた感触。唇と指とでまさぐった記憶。探り当てた実感。ズボンとパンツを蹴り脱いだ記憶。

細い腰を超腕で引き寄せた瞬間、女の漏らした小さな悲鳴。

抱き合った時に、女が熱い息とともに、マキタの耳の中に吹き込んだ言葉。

――忘れたい。

――何を…?

――忘れさせて、今だけでいいから…。

そう言って女は、マキタの首にしがみついたのだ。

そこまでだった。

それからのことは一切覚えていない。

スペースソルジャーズ〈1〉