最後の闘い

SF掌編。長篇のプロットだったもの。

最後の闘い

――飛鳥弥生 著

そいつらがやって来たのは、二十一世紀も半ばに差し掛かったある五月の晴れた日だった。

配管工だった俺は相棒の堀田に無線で呼ばれ、裏通りにある錆びたマンホールから地上に顔を出した。堀田に促され真っ青な空を見上げると、そこには無数に降り注ぐ緑色のねばねばがあった。ぽかんと口を開いたまま俺は身じろぎ一つ出来なかった。

「なんでぇ、ありゃぁ!」

濁声でそう云った堀田は、その直後に落ちてきた一抱えもあるねばねばを頭から浴び、白い煙をもうもうと吐き出しながら十秒と経たぬうちに骨まで溶けてしまった。

辺りにばしゃばしゃと粘液質な音がこだまし、驚いた俺はすぐさまマンホールを閉め黴臭い地下道へと舞い戻った。

それから数度、別のマンホールから出てみたが、どこもかしこもぐずぐずの緑色で一杯で、危うく俺も堀田の後を追いそうになることもあった。

二日か三日地下をさ迷っていた俺は、やっとこ無事な場所を見つけると跳ねるように地上へ躍り出た。その街外れの細い路地には例の緑色は無く、ほっと胸を撫で下ろした。

とにかく何が起こっているのか知ろうと、手近の和風民家に半ば押し入るように転がり込み、俺はそこの婆さんを質問攻めにした。耳の遠いその婆さんの話はどうにも要領を得なかったが、テレビやラジオの助けもあり漸く事体の全容を掴むに至った。

あの緑色のねばねばはどうやら宇宙生物の類らしかった。それまでにも細菌だのウィルスだのが隕石に乗ってやって来ていたことくらいは、俺も幾らか新聞や雑誌で読んだことがあったが、あれもそんな中の一つだったのだ。

違うのは、その大きさと数、それと人間に与える絶大な脅威。あの緑色をマスコミでは〈ゾーリアン〉と呼んでいた。多分、液状のゾルからだろう。何とゾーリアンはあの日、世界各地に一斉に降り注いだらしい。

ブラウン管に映る、鼻眼鏡で初老の学者先生の話によると、ゾーリアンには明確な行動原理、つまり本能だか意思だかがあり、ゾーリアンは人間を餌として認識しているということだった。あの日、堀田はゾーリアンに食われたのだ。鼻眼鏡はこむつかしいことを延々と喋っていた。

「――つまり、彼らゾーリアンはいわば集合生命体なのです。基本単位は地球上の単細胞生物程度の大きさですが、それらが集まり一定のコロニーを形成し、そしてそのコロニー単位でまるで一つの生物かの如く振る舞うのです。皆さんも目にしたかと思われますが、コロニーは我々人間と似たような大きさであります。これは仮説なのですが、あの大きさは恐らく我々人間を捕食し易いサイズなのでしょう。アメーバにも酷似する傾向です。

さて、ゾーリアンの意思はいうなればコロニーという集団の総意であって、しかしそれが各基本単位とどれだけ結びついているのかは未だ不明です。また、ある種の生物に見られるような明確な役割分担も存在せず、それゆえゾーリアンには個体維持の上での重要性の異なる部分が一切存在しないのです。ですからゾーリアンを生物的に殺傷しようとすると、物質としての全てを消滅させなければならず、火性兵器以外は殆ど役に立たないでしょう――」

その後のゾーリアンの勢力拡大は留まるところを知らなかった。

鼻眼鏡の云っていた火炎放射器やら航空機からのナパーム弾は、結局なんの役にも立たず(表面がただれる程度だったのだ)、もともとが圧倒的な数でもあり、程なく人々は地下や孤島に逃げ込まざるを得なくなった。

ライフラインは全て混乱から派生した災害により分断され、悪化した衛生環境により疫病が蔓延し、どこかしこで大小の火災が日常となっている。文明と呼ばれるものの殆どが麻痺した今では他の国の情勢は知りようも無いが、周囲では疲労と絶望による陰った顔以外はとんと見なくなってしまった。

今、俺はゾーリアン殲滅の旗の下に集うある武装集団の一員として、日々あの粘着質野郎どもと小競り合いを繰り返していた。

そうなのだ。

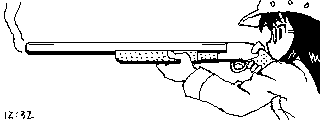

警察や軍隊でさえ手の打ちのようのなかったゾーリアンと、俺や俺の仲間は互角に戦っているのだ。集団のブレインたる偉い博士の開発した〈ソリッド・ガン〉というライフル銃、こいつのお陰で。

ソリッド・ガンはゾーリアンのあのねばねばした体を一発でかちかちにしてしまう、大した銃だった。

高熱をも耐え抜くゾーリアンの体に注射器型の弾丸を撃ち込むと、そこに仕込まれた特殊薬液が瞬く間に体中に広がる。

特殊薬液はゾーリアンの液状組織と化学反応を起こし、十秒後にはゾーリアンの文鎮が出来上がるという寸法だ。

特殊薬液が水と僅かな無機物質から簡単に生成できることもあり、俺達は日々増殖を続けるゾーリアンと互角に戦うことが出来た。

「番長! そっちに二匹行ったぜ!」

転がるゾロック(ゾーリアン・ロック、固まったゾーリアンを俺達はそう呼んでいた)をまたぎ、俺は仲間の一人、怖持てで肥満体の、番長と呼ばれ親しまれる男に向け無線でそう怒鳴り付けた。垂れ込める暗い空からぽつぽつと小雨が降り注ぎ、茶褐色に変色したゾロックをつやつやに濡らしてゆく。胸から下げた無線機が応答した。

「あん? ネズ公か? おうさ、まかしときな!」

ネズ公とは俺のこと。配管工だったと云ったら明くる日からは皆がそう呼ぶようになったのだ。

二つ眼のライフルから空薬莢を抜き出し、辺りを注意深く窺いながら弾を込める。

組織で調達できるのは非力な狩猟用ライフルだったので、俺達は常に二人一組で動き、今日は番長とチームを組んでいる。どすどすと咆哮が黒焦げのビルの隙間から響き暫くすると、ライフルを得意そうに肩に掛けた番長がにたにたしながら顔を出した。

「やったか?」

俺は胸ポケットから支給品の紙巻煙草を出し、一本抜いてから番長に放った。

「二発ともど真ん中に打ち込んでやったぜ。奴{やっこ}さん、ひーひー云いながら仏像になっちまったよ」

掠れた笑い声を上げ番長は煙草をぷかりとやった。雨脚が強まったので俺達は手近の瓦礫ビルに潜り込んだ。ふわふわと漂う丸い煙がどんどん広がり、遂には消えてなくなる。

番長は見かけによらず器用で、俺も真似てみるが上手くいかなかった。

「そろそろ日が暮れる、引き上げようぜ」

吸い殻を踏みつけて俺は云い、

「おう、これを吸い終わったらな」

番長はフィルターを焦がすまでしぶとく吸い続けた。俺と番長は町中に転がるゾロックを冷やかしながら、隠れ家に続くマンホール目掛けて、のそのそと歩いて行く。

俺達がソリッド・ガンを手にしてゾーリアンどもと戦い始めて、もう半年以上が経過していた。その間に仕留めたゾーリアンはこの町だけでも五百や千を軽く超えていた。

ソリッド・ガンの技術は他の組織にも提供しているから、彼らの分も含めたら恐らく一万は下らないだろう。

闊歩していたゾーリアンの数は目に見えて減少しており、俺達の勝利もそう遠くないに違いない。

こうして俺達の国が解放された暁には、すぐさま他の国へと赴き、ゆくゆくは地上の全てのゾーリアンどもを根絶やしにしてやるのだ。

地下道の端っこにある隠れ家に戻った途端、俺は驚きの余り尻餅を着いた。剥き出しの電灯の元に、ゾロックが置かれていたのだ。

「情けない奴」

金髪を三つ編みにした陰気な女、マイが俺を見下ろして吐き棄てる。

「ゾロックさ、見たら解るだろうに……」

「趣味の悪いことするんじゃねぇよ」

俺のささやかな反撃は、しかし座ったままでは余り効果が無かった。

「ドクが研究に使うからって、あたいと那智{なち}が運び込んだんだ。がたがた云うんじゃあないよ」

「別に何も云いやしないさ」

ドクとはソリッド・ガンを開発した偉い博士のことだ。

腹を揺らせながらやっと追いついた番長の手を借りて立ち上がり、マイとその横のゾーリアン・ロックに向けて鼻を鳴らし、俺は湿ったねぐらに潜り込んだ。

「ネズ公さん、弾、ここに置いときます」

と武器管理係の田所がシーツに包った俺に向けそう云った。俺はぐう、とだけ応え、心地良い疲労に沈んでいった。寝入る直前に、番長が「酒、まだあったか?」と濁声で聞いて回っているのが微かに聞こえた。

酒と美女と大金に囲まれた俺の夢を、劈{つんざ}く金切り声が真っ二つにした。

俺は寝癖もそのままねぐらを飛び出し、傍らに立てかけてあるソリッド・ガンを引っ手繰ると、がちゃりと弾を装填してから二度目の悲鳴目掛けて突っ走った。

「どうした!」

唾を飛ばす俺の目に飛び込んだのは、右半身を骨剥き出しにまで溶かされ血の泡を吐き出すマイの姿だった。

先の悲鳴はマイではなく、その横手で腰が抜けて動けなくなった、マイのパートナーの那智のものだったようだ。マイは既に声を上げることは出来ない、ぐずぐずの状態で、そのマイの後ろには……ゾーリアンだ!

「どこから入られたんだ!」

ライフルを構え、俺はおろおろしている田所にそう怒鳴った。他の奴等もやっと駆け付けた。ひとしきりうめいてから田所は、

「いえ! どこからも。マイさんの運び込んだあのゾーリアン・ロックが……復活したんです!」

俺はもとより一同にどよめきが起こった。

と、本来の緑色をすっかり取り戻したゾーリアンがその鎌首をもたげ、よろよろと歩くマイに降り注いだ。

その場で唯一ソリッド・ガンを手にしていた俺は、はっとして引き金を引いたが、既にマイはゾーリアンに包み込まれており、程なくマイをその中に含んだゾーリアン・ロックが出来上がったのだった。

「……ド、ドクは? どうしてゾーリアンが元に戻るんだ! おい! ドク!」

俺はライフルを振り乱してひたすら叫んだ。番長は、さあと両手を傾げ、田所も首を振る。

物陰に隠れていた通信係のCQが「ドクは北支部に行ってます!」とスピーカノイズみたいな声でそう教えてくれた。

静まった隠れ家に、那智の鳴咽がずっとこだましていた。

二時間後、北支部にいるドクと連絡を取ることに成功した。

どいつもこいつもすっかり意気消沈していたので、地上に出ているリーダーの副社長(そういうあだ名だ)の代わりに俺が無線機を握った。

といってもドクからの報告をただ頷いて聞いているだけだったのだが……。

「――つまり、ソリッド・ガンの効力はおよそ六ヶ月しか持たない、そういうことだ。希望の光が見えていたのに、残念だよ。ゾーリアンの抗体機構はわれわれの予想を遥かに越えて強靭だった。今迄の効果はゾーリアンのほんの一部にしか達していなかったのさ。当然、新薬の研究はするが、あまり期待しないでくれ。……辛いのは皆一緒さ。どうしたら良いか、各自の判断で行動して欲しいとしか僕には云えないよ。では、人類に幸あらんことを……」

――半年後。

俺は、相変わらず隠れ家にいた。

番長を始め、ここにはもはや誰もおらず、俺はただ一人でうずくまっていた。

皆が出払ってから入り口をバリケードで塞ぎ、粗雑なコンクリートを塗りたくって簡易シェルターに仕立てたのだ。

たとえゾーリアンといえども入ってはこれない。勿論、俺もここから出ることは出来ないが、お願いされたって出てやるものか。

複雑な換気装置や自家発電も未だ十分に機能していたし、食料の備蓄も俺一人であれば二年や三年は問題無い。無線機は壊れてしまったので地上の様子は知りようが無かったが、ドクの予測が正しければ、今頃はゾーリアンで溢れているに違いない。

或いは、番長たちにより再び固められたゾーロックで一杯なのだろうか。

マイが溶けて果てたあの日以来、俺の頭は少しずつおかしくなっているようだった。だが、まともでいろという方が無理だ。

その日も俺は浅い眠りから目醒め、落ち窪んだ目をこすりながらねぐらを出ると、いつもの場所へ行き、ぺたりと座り込んだ。他にやることもないので、癖というか習慣になっている。

上目遣いのその先には、茶褐色のゾーロックがあった。

そう、マイを飲み込んでそのまま固まった、あのゾーリアン・ロックだ。

表面を覆う斑模様が時たまマイの姿に見えることがあった。実際、腕だか足だかの一部はまだ残ったままだ。

そして俺はいつも考えていた。

どうして俺は、隠れ家を去って行く仲間にソリッド・ガンと弾を全部くれてやったのだろう、と。奴らには必要だろうと思ったからで、俺にはいらないんじゃないか、なんとなくそう思ったからだが……。

量子力学には「シュレーディンガーの猫」という話があるが、今の俺は正にそんな感じなのだろう。

崩壊すると毒ガスを発生する元素を傍らに置かれ箱詰めにされた猫は、量子論的には死と生のどちらでもあるという、あれだ。

ドクなら詳しく説明できるだろうが、俺にそんな知識はない。なんとなく解るが、人に説明出来るほどではない、そんな程度の中途半端な頭を使って、いつものことをまた何となく考え始める。

たとえソリッド・ガンとたっぷりの弾丸があったところで、この隠れ家から自由に出入りできたとして、結果はそう変わるものじゃあない。

……いや、そうでもないのか?

ソリッド・ガンと一発の弾があれば、自分のこめかみを吹き飛ばすことが出来るじゃあないか。

しかし、そんな気分でもないので、目の前のゾーリアン・ロックを眺め、またいつもと同じことを考えることにした。

どうして俺は、ここにいて、ライフルと弾丸はないんだろうか、と。

崩壊すると毒ガスを発生する元素を傍らに置かれ箱詰めにされた、というのは今の状態で、猫というのは俺か。

元素というのは目の前にあるゾロックなんだろう。こいつが元に戻ってマイが今度こそ本当に死んでしまい、次が俺の番だ。

ソリッド・ガンがあったとして、それを打ち込めば俺は助かるが、その半年後にまた、また、また、と延々と繰り返す。

めんどくさい、心底そう思ったから俺はソリッド・ガンをくれてやった。今もそう思うし、多分、明日も、その先もそうだろうと思う。

番長や田所も、ドクももしかしたら同じ気分かもしれないが、まあ、どうでもいい。

魚肉ソーセージを貪りつつ俺は、ひたすらにマイを見詰め続ける。特に何も考えず、かといって何をするでもなく、延々と。ひょっとすると猫というのはマイのことなのか、とか何とか。

――おわり

最後の闘い

なろう、にUPする際、終わりを少し変えました。あまりにぼやけた終わり方だと読後感が悪いかな、と思ってです。

比べる必要もないですが、幾らかマシになっていればいいかな、程度です。