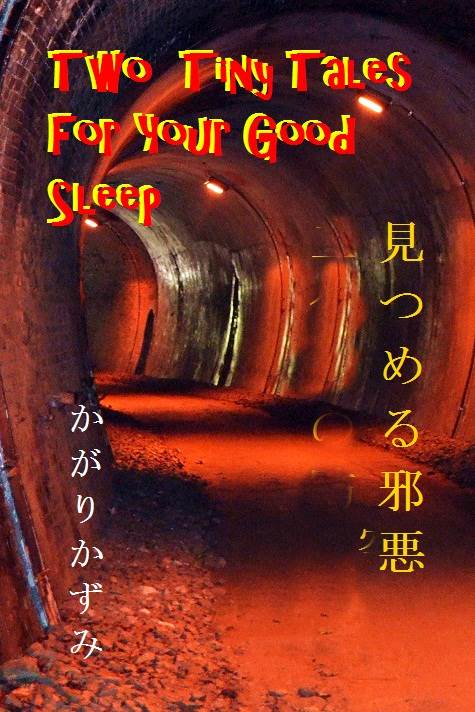

見つめる邪悪

起の1

私は出張先のうらぶれた飲み屋街を歩いていた。滅多に立ち寄ることもない小さな町だった。翌朝一番に町役場で委託業務の入札が予定されており、私の勤める会社も入札人の一社として指名されていた。あまり気乗りのしない業務ではあったが、入札参加資格審査の申請を提出して受理されているからには声がかかれば応札しないわけにはいかない。入札の開始時刻が九時丁度と早いので、遅れないよう前日のうちに町に入って宿を取ったのである。

チェックインして部屋のキーを受け取り「連絡は」と尋ねる。

「はい。ただいまのところ何もお預かりしておりません」

よく訓練された笑顔を見せて黒の蝶ネクタイを着けた係員が答えた。

部屋に入ったとき時計を覗いた。七時を少し回っていた。そのまま眠ってしまうには早すぎる時刻である。荷物だけ残して部屋を出た。チェックインのときフロントで対応した係員から安心して飲める店を聞き出し、教えられたままにこの街に入った。

そこはアーケードのかかる一〇〇メートルほどまっすぐ伸びた歓楽街だった。両側に小さな居酒屋が数軒とバーやスナックが入った五階建ての雑居ビル、パチンコ屋が二店、それに大衆食堂のようなレストランが一軒店を開いている。あとはこの街区の入口にコンビニエンスストアが一店。それで総てだった。

人通りもまばらで、雑居ビルの入口付近に乱雑に置かれた店名を記す行灯だけが、寂しげに明かりを灯していた。

フロントで教えられた『真澄』という名のバーはすぐ見つかった。雑居ビルに入り、エレベーターで三階まで上がると真正面が『真澄』だった。

私はドアを少し押して、細く開いた隙間から店の中を覗き見た。田舎町にしては洒落た内装の高級感のある店内だった。

ママらしい和服姿の女性が目ざとく私を見つけドアを大きく開けた。

「いらっしゃいませ」とだけ言ってママは私の手をとり半ば強引に店の中に招き入れた。

先客はボックス席に一組だけのようだった。他には客がいないから店の女の子が総てボックスの客たちについている。

店に入り少し躊躇しているとボックス席で背中を向けていた男が振り返って私に向かって手招きをした。

男は飛鳥コンサルタントの営業部長を務める木戸だった。片手を上げてわざとらしい笑顔を返すと木戸は、早く席を作れと女の子に指示した。女の子が作ってくれた席に私は腰を下ろした。

「いらっしゃいませ」

ママは改めて挨拶して熱いおしぼりを私に差し出した。

「同じものを」

男達の前に水割りのグラスが置かれているのを目にして、私はママに言った。

「な、やっぱりここしかいい店はないんだよ。何にもしなくたって待ってりゃやってくるってわけさ」

木戸は自分の判断の正確さをひけらかすように同席している男達に向かって鼻を高くしている。

ボックス席には木戸部長の隣に二十歳代に見える若者が腰を下ろしており、その向かい側に三十がらみの男達が二名座っていた。

「うちの若い者で小林といいます。可愛がってやってください」

木戸が隣に腰かけていた若者を私に紹介すると若者はすくっと立ち上がり名刺入れから一枚抜いて私に差し出した。飛鳥コンサルタント(株)営業部・小林哲郎と印刷されている。

「いつもお世話になっております。小林です。よろしくお願いします」

小林はきびきびとした気持ちの良い挨拶をした。

「メトコンの山崎ですよろしく」

私も立ち上がって名詞を小林に手渡した。

半ば儀式のような名刺交換をあとの二名とも済ませ、私は席についた。

ふたりは地元の測量業者だった。

私の前に水割りのグラスが置かれるのを見て木戸はママに「十分間だけ席を外してくれ」と命令した。ママはいやな顔も見せず木戸の言葉に従って女達をカウンターの中に誘導した。

「四社?」

私はママが作ってくれた少し濃い水割りで口を湿らせてから木戸の目を見た。

木戸は頷いた。

「大御所自らの出陣ってことは……メトコンさん、行くつもり?」

木戸はひそひそ話をするように私に顔を近付け囁くように言って困惑の表情を見せた。

入札に出席する人物や人数などで各社の力の入れ具合が分かる。木戸営業部長の表情が一瞬翳ったのも当然のことだった。まさかメトロコンサルタント、通称メトコンの営業本部長である私と、この田舎町で顔をあわせることになろうとは思っても見なかったというところだろう。

飛鳥コンサルは小林という若い営業マンに部長職の木戸がついてきている。仕事を取りに来ていると思って間違いない。木戸にしても同じ事でメトロコンサルタントの営業本部長が直々に入札に出向いたのを見て、取りに来たと勘違いして当然だった。

私は木戸義孝というこの飛鳥コンサルの営業部長が大嫌いだった。欲しい仕事については調整のテーブルにもつかない。飛鳥が営業的に一歩先んじている物件については相好を崩し各社の了承を取り付けるのである。きっと今日私がここに顔を出さなければ町内のホテルを捜して接触するつもりだったのだろう。そして我社(うち)を了承させる材料を持っているか否かは別として、説得できようができまいが我社の様子を見て応札の態度を決める腹だったのだろう。

私の脳裏にふと悪戯心が顔を見せた。少しごねて木戸を困らせてやろうかということだった。しかし私はその考えをすぐに引っ込めた。私も一応営業職のトップなのだ。直々に調整の席についたならば負けることは許されないからである。

「いや、うちは力入れていないよ。今日はみな出払っててね。ピンチヒッターさ」

「それじゃうちに行かせてよ」

木戸の顔から翳りが消えた。

「他の各社さんがよければ、うちは構わんよ」私は地元の測量業者のほうに視線を向けた。

ふたりとも了解したというように首を縦に振っている。

「それじゃ、おめでとうございます」

私が音頭を取って小林という若者にグラスを挙げて見せると地元業者達も私に倣った。

総てがまるで約束どおりのセレモニーのように進行した。

発注される業務がそれほど大きくもないため目立ちはしないのだが、四社集まって取りまとめたほんの三分間程度のやり取りだった。この行為にしても立派な談合という罪になる。私に限らずそんなことは誰でも知っていることだ。見咎められれば公取委や警察が動き出し間違いなく手が後ろに回る行為なのである。

そして私はこの夜のことも織田という看視人によってじっと見つめられていることを認識していたのである。

女たちが戻り宴席が始まった。一曲歌おうとステージに立ちマイクを手にしたとき、私はふと見やった店の扉が細く開かれその向こう側から覗き込む看視人の目を見たのである。

扉はすぐ閉じられた。すぐ追いかけても看視人はもう見つからない。長年の経験でそれを良く知っている私だった。私は何事もなかったように宴席に戻った。

定年を目前にした昨今、いつも誰かに見つめられているような不愉快きわまりない気配に苛まれることがめっきり多くなった。何か良からぬことを企み、陰に隠れて黙々と根回しをしているときなどにふと感じるあの感覚。何者かにじっと看視されているような、誰でも少なからず覚えがあるはずのあの不快感である。

いつのことだったかは忘れてしまったが飲み会のときに酔いに任せて部下に打ち明けたことがある。

「それは部長がこれまでに行ってきた悪行が頭の中にしこりになっているからですよ」

部下は冗談めかして答え、挙句の果てに「どうです? 身に覚えがあるでしょう」と人を小ばかにしたような口のきき方をし笑った。きっと私が愚痴をこぼしたと思ったのだろう。

「君達にはそんな経験がないのかい?」

私はさらに続けた。

しかし……

「ありませんよそんなこと」とあからさまに嫌な顔をされるばかりだった。

私は諦めた。

確かにそういう体験をしたことがあったとしても、誰かに看視されているような気配というのは人それぞれの心の問題に違いない。だから話を持ちかけた方にせよ、受けとめた方にせよ真面目に答えようとするなら自らの汚点をさらけ出す必要さえないとは言い切れないだろう。だから誰だってそんな会話(はなし)からはただちに離れたいはずなのだ。

普通なら何かの気配を察して振り返ったとしても、そこに看視人が立っているなどということなどありえない。どこかの物陰にじっと息を潜め決して姿を見せることはない。それが看視人の仕事だといわんばかりに見事に気配を消し去るのである。

ところが私の場合、看視人は私にその姿を平気で晒した。私の場合、私をじっと見つめる看視人は間違いなく実在した。

織田という姓の、私と同年代の男だった。奇妙なことに織田を見かけたときはいつもそうなのだが、見かけてその後何をしたのかという部分になると記憶が薄れるのだった。勿論、織田を見かけたときは酒を飲みすぎていたということではない。子供のころからそうなのである。織田と出会った記憶だけは確かにあるのだが、何を織田と会話し何をしたのかという部分になるとほとんど断片的にしか思い出すことができないのである。

それは私にとって全身に虫唾が走るような嫌な感じであった。

起の2

私の看視人である織田との付き合いは本当に長く、きっと始めて出会ったのは私が小学校に上がったばかりのころだった。私は今五十九歳だから逆算すればあれからもう五十年以上の歳月が流れたことになる。

どのような出会いだったのかといえば少なくとも家が近いとか小学校でクラスが一緒だったとかいうような何処にでもある類のものではなかったような気がする。なんとも歯切れの悪い言い方だが、よく覚えていないというのが正直なところなのだ。だから私が今思っている織田との出会いというのもあまり信憑性のない私の思い込みなのかもしれない。

何千ピースもある巨大なジグソウパズルを組み立てるように頭の中にかすかに残る記憶を繋ぎ合わせ、ようやく浮び始める織田の姿は或る夏の日の風景の中にいた。

小学校に入学したばかりのこの年、私は十歳年上の姉を亡くしている。夏休みに家族して出かけた海水浴での出来事だった。姉といっても両親はどちらも再婚で、姉は母の連れ子だった。だから血のつながりは自分の半分だと思っている。

姉とはそう仲が良いわけではなかった。というより姉弟仲が良いとか悪いとかというのはもう少し年齢差の小さな場合の表現方法であると私は思う。私の思い出の中の姉はまるで両親から私の躾係を任されたとでも言わんばかりに振舞い口うるさく命令し、私がいよいよ手に負えなくなるとすぐ母に告げ口をするようないやな女だった。

海水浴の前夜、私は興奮でなかなか眠りにつくことができなかった。夜遅く小便がしたくなり私はドアを開けて寝室から廊下に出た。旧家独特のかび臭さを感じる大きな屋敷で、私の部屋と姉の部屋が並び、廊下を挟んで向かい側が父の書斎、その隣が父母の寝室になっている。廊下はさらに続いて突き当たりを右に折れたところに便所があるのだけれど、その間に開けてはいけないといわれている部屋が三部屋もある。廊下にはいつも明かりが点けられていたがぼんやりと灯る程度の弱々しいものだったので、かえって不気味さを強調していた。

一人では怖くて行けず、こんなときは姉に一緒に行ってもらった。私はいつものように姉の部屋を開け中に入った。しかし姉はどこにもいなかった。

母の実家は、明日計画している海水浴場の近くで温泉旅館を営んでいた。実家が忙しいからと母はその手伝いに行っており、明日向こうで落ち合うことにしていた。だから母がいないのは知っていたが、姉はどうしたのだろう。私は姉の部屋から出た。

一人で長い廊下を行く勇気もなく明るくなるまで我慢しようと決意して自分の部屋へ戻りかけたとき、私は女のすすり泣くような声を聞いた。その声はどうやら父の寝室から漏れてくるようだった。私は思い切ってドアを開いた。そこには一糸まとわぬ姿で絡み合っている父と姉の姿があった。

「早く寝なさい」と父に一喝された私はあわてて飛び出すと自分のベッドにもぐりこんだ。

姉が全裸のままで後を追ってきて私のベッドに滑り込んできた。

「今見たこと、お母様に言っちゃいけなくってよ」と私の右手を握り自分の下半身に誘った。

それがどういうことなのか知らず、私が姉にされるままじっとしていると、姉は少し喘ぎ声を出した。

「私のこんないやらしいところを触ったとお母様に言いつけますからね」

姉はひとことそういうとにやりと笑って部屋を出て行った。

しかし翌日この最低の女のおかげで私は命を取り留めることになったのである。

翌日は日本晴れという言葉がぴたりと当てはまるような快晴だった。気温もこの夏の最高を記録し、まさしく海水浴日和になった。

砂浜に広げたビニールシートに座って母が作った握り飯を食べ終えた私は、六畳間ほどの広さがある大きな岩棚の上で遊んでいた。海水浴場は遠浅の砂浜だったが、その岩棚があたかも海水浴場の境界を示すように沖へと大きくせり出し深みへと落ち込んでいた。汐が満ちると岩棚は波に洗われるので子供のひとり遊びには見るからに危険だった。しかし干潮の時間帯になると大小の汐溜りを持った表面を晒して格好の遊び場を提供した。せいぜい五十センチ程度の深さしかない汐溜りには引き潮に取り残された小魚や親指の爪ほどの大きさしかない磯蟹やヤドカリなどの水棲生物が多くいて私を夢中にさせた。

私はそんな汐溜りの中に一際大きな一匹の蟹を見つけた。そして悲劇はまさにその瞬間幕を開けたのである。

私はその大きな蟹にそっと近付くと一気に腕を伸ばしてそれを捕獲した。突然自由を奪われた子供の拳ほどの大きさがあるその生き物は、思い切り鋏を伸ばして私の人差し指を挟んだ。豆粒ほどの大きさのものしか知らない私にとってその痛みは強烈だった。私は悲鳴を上げて蟹のぶら下がった手を振り回した。やがて蟹は人差し指から外れて見事な放物線を描きながら岩棚の先端に落ち、そのまま岩伝いに深みへと逃げ込んでしまった。私はといえば大きな悲鳴を上げたものだから岩棚の上で遊んでいた人たちからの注目を一身に浴びることになった。私はばつの悪さから逃れようと、たった今蟹が逃げていった岩棚の際にしゃがみこんで深い淵を覗き込み、逃げた獲物を探す風を装った。

私のこの動きが災いした。あまりに深みのほうへ身を乗り出したものだから私はバランスを崩し暗い淵へと転げ落ちてしまったのである。

私は当時まったく泳げなかった。どのくらいの間水中でじたばたもがいていたのだろうか。やがて誰かが私の首に腕を回す感触を覚えた。

ぐいぐいと私を引き上げようとする苦しいほどに首を締め付けていた腕が外れた。海上からのびた力強い腕が私を掴んだ。助かった。そう感じて少し気が緩んだとたん私は大量の海水を飲んでしまい気を失ってしまったのである。

気がついたとき岩棚に横たわった私を取り囲んだ野次馬たちから歓声と拍手が沸き上がった。やがて私は救急車で病院へ運ばれたのだが、その道々私を救ってくれたのが姉であること。そしてその姉が行方知れずになっていることを聞いた。私が岩棚でどんな遊びをしているのかを見に来た姉は、私が淵にはまったことを知るや否や飛び込んで救い上げたのだといった。しかし私は昨夜の出来事が頭の中から離れなかった。もちろんそのときは昨夜姉のしたことがどんな意味を持つのか私に知る術はなかった。だが後々その意味が分かってくると私の心にひとつの疑問が生まれたのである。

それは姉があの時身の危険も顧みず飛び込んだのは、本当に私を救うためだったのだろうかという疑問だった。

助ける風を装って私を逆に溺れさせてしまえば、昨夜の出来事を永久に母に知られる恐れがなくなるのである。ところがあまりに多くの野次馬たちに注目されたため、救わざるを得ない状態になってしまったというのが真相だったのではないのだろうか。どちらにしてもそのことは姉の死によって闇から闇へと葬られ、もう誰から怪しまれることもなくなったのである。

そしてもうひとつあのときのことで私にはまだ誰にも打ち明けたことのない秘密がある。

それは水の中でもがく姉の足首をむんずと掴み、私に笑いかけながら姉を暗黒の淵へと引きずり込もうとしている男の子の姿を見たのである。

それを出会いという言葉で表現することが許されるならば、そしてぞっとする薄笑いを浮かべて私を見つめた少年が間違いなく織田だったとすれば、あの出来事が織田との出会いだったといっても差支えないのだろう。

だが私にはそうだと言い切る自信はない。何分にも五十数年も昔のことなのだ。

起の3

それほど遅くまで飲んでいたわけではなかった。地元の業者達が30分ほどして引き上げたので私も「それじゃ、明日早いから俺もこの辺で失礼するよ」と挨拶すると、木戸は無礼にも片手を挙げて見せただけで「俺はこの坊やにもう少し教えることがあるから。あしたはヨロシク」と私のほうに目も向けなかった。私は腹が立ったけれどまあいいさと思い直しバー真澄を後にした。

飲んでばかりいてほとんど何も食べていなかったことを思い出し、アーケード街の入り口にあるコンビニエンスストアで笊蕎麦をひとつとスポーツ新聞を買った。満天の星空の下を引き返しホテルに戻るとフロントの男が「お帰りなさいませ」と預けたルームキーを帰してよこした。

私はひとりで出張する場合でもツインルームを予約した。一般的なビジネスホテルであればシングルルームではベッドとテレビ、冷蔵庫などのスペースが大きな割合を占め、どうしても息苦しさを感じてしまう。その点ツインならば少なくとも使わないベッド分の大きな空間を確保できるので、いくらかのんびり過ごすことができるからだった。

私は部屋に入ると明日の着替えをボストンバッグから取り出し、使わないほうのベッドの上に丁寧に並べ、かわりに着ていたものを脱いで空いたスペースに押し込んだ。

テレビをつける。ニュース番組にチャンネルを合わせたが、代りばえのしない報道に終始していた。

シャワーを浴びて汗を流し備え付けの浴衣を着て私はベッドにもぐりこんだ。

翌朝、私は目覚し時計の癇に障るアラーム音によって眠りの淵から引きずり出された。時刻を確認すると6時半だった。自分でアラームセットしたことを思い出して私は苦笑した。

カーテンを開けると町が見渡せた。このホテルの前を片側二車線の国道が南北に走っている。国道を挟んで東側に商店街らしい一区画が造られ、その向こうを国道と併行して細い道路が流れている。多分この細い道路が旧国道なのだろう。旧国道は頑なに海岸に沿って走っており、ホテル前の新道のほうが諦めたようにおよそ300mほど北側に見える旧道との合流点へと向かって切れ込むように角度を変えていた。旧道の向こう側は砂丘を連想させる砂浜が広がり、穏やかな小波が寄せては引いていく風景が霞んでいた。商店街を見るとホテル前を走る新道と海岸沿いの旧道をつなぐ歩道のような小路が数本あり、その中にアーケードで蓋をしたような格好の通りが一本だけ見える。昨晩行った飲み屋街なのだろう。

南に目を移すと東西に走る道路を締め括るように、幅員の広い舗装道路が商店街の終わりを示している。その南側に町役場の広々とした区割りと庁舎があった。あの場所ならホテルから歩いたとしても15分もかからないだろう……。私は安心した。

地形は役場の後ろあたりから登りの勾配を見せ始め、斜面を住宅地として造成した丘となっている。町はこの小高い丘で終わりとなる。旧道はこの小高い丘を海側から迂回するように、そして新道は丘に穿たれたトンネルに吸い込まれるように隠れてしまうのだった。

私は朝食をとろうと一階のラウンジに下りた。トーストとベーコンエッグのありふれた朝食を済ませ、コーヒーを飲みながら新聞に目を通していると「おはようございます」と後ろから声をかけられた。振り返ると飛鳥コンサルの小林が困惑の表情で立っていた。

「おはよう。何かあったのかな?」

私が聞くと小林は心配そうな声で「木戸部長がいないんですよ」と答えた。

小林の言葉を聞いて私は嫌な予感のようなものを感じた。

「木戸君がいなくなった? だって今日の入札に立ち会うんじゃなかったのかい」

「そうなんですよ。支度して朝7時にこのラウンジで朝飯を食べようと約束していました。それが半になっても下りてこないものですから、部屋に電話いれてみたんです。何度コールしても誰も出ません。いよいよ心配になってフロントに訳を話し、部屋の鍵を開けてもらいました。ほんの今しがたです。そうしたら誰もいないんです」

私は腕時計を覗いた。小林が言うように確かに時刻は7時半を回っている。八時半にここを出発すれば入札時刻には確かに間に合うだろう。しかしあまり悠長に構えてもいられない。

「フロントには何か伝言は?」

「何もなかったようです。フロントは午前2時までは持ち場について出入りを管理しているらしいのですが、それ以降は詰所で仮眠していたそうで、……」

「木戸君が行きそうなところに心当たりは?」

「ありません」

小林は首を横に振った。私の胸の中のいやな予感は次第に膨れ上がっていった。

「君は入札に対応できるんだろう?つまり、委任状とか、印鑑とか…」

「はい。問題ありません」

「それならば一応入札を終わらせたほうがいいと私は思うがね。しかし私は君の上司じゃない。然るべき人に連絡を取ることが先決だろう。」

私は小林にそうアドヴァイスした。小林は真顔で頷き携帯電話を取り出した。

入札は予定通り9時きっかりに実施され、飛鳥コンサルタントが落札して無事終了した。契約の説明を受けている小林を残してそのまま立ち去るのも気が引けた私は役場の外でしばらく待っていることにした。

待つまでもなく庁舎から出てきた小林は私を見つけると走り寄ってきた。

「いろいろとご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでした」

小林は深々と頭を下げた、

「いや。気にしなくてもいいよ。しかしどこへ行ったのかな。女でもいるんじゃないの?」

「そうかもしれませんね」

小林がそういって愛想笑いを浮かべたときホテルのほうから走ってきた救急車とパトカーが、すぐそこの交差点を左折し私達の目の前をけたたましいサイレンを聞かせながら通過していった。

「なんだかいやな予感がする。行ってみよう」

「じゃ、私の車で。すぐ回しますからここで待っていてください」

小林は駐車場へと走った。

小林の車に乗せて貰い緊急車両の向かった方角に車を走らせると、現場は探すまでもなく見つかった。役場前の通りを進み旧道にぶつかったところ右折すると、救急車とパトカーは車体を砂浜のほうに寄せた格好で赤色灯を回したまま停まっていた。

小林は躊躇することなくパトカーの後ろに車を止めた。たちまち交通を誘導していた警官が「だめだ、だめだ」と叫びながら走り酔ってきた。

「知り合いかもしれないんです」

窓を開けて説明すると警官は一礼して、「失礼しました。こちらへ来てください」と、私達を救急車へと誘導した。やがて担架に横たわりビニールシートで覆われた遺体が運ばれてきた。それは間違いなく木戸義孝の変わり果てた姿だった。

私と小林が車外に出ると救急車は出発した。死亡の原因を調べるのだという。

「おそらくこの先の岩場を歩いているとき足を滑らせでもしたんでしょうな。そのはずみで頭でも打って海に落ちたらしい。そこからこの砂浜まで流されてきた。大体そんなところだと思いますよ」

先ほど救急車まで誘導してくれた警察官が概略説明をしてくれた。

周囲には十五人ばかり野次馬達が取り囲んでいたが、救急車が去ると同時に現場を離れ始めた。しかし私はその野次馬達の一番後ろで背伸びをしながら私に笑いかけている男を確認した。織田であった。しかし織田はすぐ人陰に隠れかき消すようにいなくなってしまったのである。

承の1

木戸部長の死には織田が何らかの形で関わっていると私は確信した。より明確にいうなら飛鳥の木戸営業部長は私の守り神である織田によって殺害されたのだ。しかし例によって証拠は何一つない。今まで織田の行ったさまざまな暴挙が一度も明るみに出たことがないのは、証拠がないという理由ひとつで初めから諦めてしまった私のせいなのかも知れない。しかも織田が行った総ての行為は結果として私を必ず私にとっての良い方向へと導いたのである。だからもし私が今までに起きたさまざまな事件や事故のことを織田の仕業として然るべき所に届け出たとしても一笑に付されるか、悪くすればそれによって最も利を得たのが私であることに気付かれ、織田ではなく私のほうが犯罪者にされてしまう恐れさえある。

しかし最近の織田の行動は目に余るものがあった。完全に私を無視したものになっている。私はもうこれ以上、成功者としての名声は望まない。織田によって積み重ねられた実績など私自身から見れば何の価値もないのである。

これ以上織田に勝手な動きをさせわけにはいかない。他人の犠牲の上に成り立つ私自身の成功など絶対に許してはならないのである。今更ながらといわれれば言葉もないのだが、私はそう確信した。

小林の車で町役場まで送ってもらった私は自分の車のエンジンをかけた。

「今日は本当にありがとうございました」

小林は私に向かって深々と頭を下げた。

「いや、それはいいんだ。それより段取りは済んだのかい?」

「はい。社の総務から人間がこちらに向かっています。勿論ご家族の方をお連れして。警察のほうで検死の時間もあるから遺体の引渡しは今日中には無理ということでしたので、ホテルも手配しました」

「そうか。若いのによく気がつくね。うちの若いのにも見せてやりたいよ」

水死体が木戸に間違いないのを確認したあと、会社と連絡を取るといって10分間ばかり携帯電話でやり取りしている小林を私は見ている。おそらくこの短い時間で段取りを終えたのだろう。私は、飛鳥コンサルは素晴しい人材を入れたなと羨ましく感じた。

小林と別れた私は木戸が海に落ちたという現場がどんな所なのか見ておきたくなり、近くの大衆食堂で腹ごしらえしてから再び現場に向かった。調べ事は済んだのか現場には既に人影もなかった。砂浜に下り、警官が岩場といっていた南側を見ると確かに砂浜から岩場へと変わっている。小高い丘が海にせり出したような形で、旧道が岩を削ってへばりつくように陸の向こうへと回り込んでいる。

海にせり出した岩場はまだ潮が上げていたので革靴姿の私には入ってみることはできなかった。10mほど向こうに寄せ波が白く砕ける所が線状に続いている。その向こう側が淵となっているのだろう。

姉の事故の様子が頭の中に蘇った。

私は車に戻った。

織田と次に顔を合わせるのがいつになるのかは分からない。しかし近いうちに決着をつけよう。そのためにも一刻も早く敵を知る必要があるのだった。私は決意を固め姉の事件以降の織田の動きを時を追って整理してみようと決めた。

私が中学校に入学した年、母が他界した。

死因は自殺だった。病院の梁に紐をかけて首を吊ったのである。

姉の死の悲しみは母にとって耐えられぬほど大きかったのだろう。

六年という歳月もそれを癒すことができなかった。事故の日から母の魂はどこか別の世界を浮き漂って、決して私の元へ戻ってくることはなかった。ただ一度だけ私がまだ幼い時分の夢でも見たのだろうか、囁きとも取れるか細い声で「お前には織田の守り神様が憑いているんだから安心してね」といったことがあった。私はこのとき初めて織田という名を知ったのである。

私が母にしてやれたことは何もない。ただあの晩見た姉の裏切りだけは母には決して明かさなかった。きっと母は何も知らずに天国へ旅立ったのだと思う。病院のベッドに横たわった母の死に顔は微笑さえ見せているようで白く美しかった。

母の葬儀が滞りなく終わってもしばらくの間は残された私や父のことを気遣って近しい人たちが頻繁に出入りしていたがやがてそれも途絶えた。私と父のふたりだけの暮らしがあの大きな屋敷で始まり一週間くらい経つとようやく我が家にも静寂が戻った。

さらに年は流れ私は高校生になった。

時というのは残酷なものだと思う。あの優しかった母の思い出も瞬く間に風化し、一年も経つ頃には私の頭の中にあるさまざまな思い出とともに埃を被ってしまった。父はといえば母が亡くなってなぜかほっとした様子を見せるようになった。きっと私があの夜のことを告げ口することを警戒していたのだろう。勿論私にはそんなことをするつもりなどまったくなかったのだが、やはり後ろめたさを感じていたのだろう。

父とのぎくしゃくした暮らしはさらに続き、いつしか私も少年期から青年期へと入っていった。

承の2

高校生時代もあと半年あまりを残すだけになったある日曜日、私は書斎まで来るよう父に呼ばれた。ノックをして部屋へ入ると父は私に背中を向けてデスクに向かい書き物をしていた。部屋の中央に革張りの豪華な応接セットが置いてあり、私が後ろ手にドアを閉めると父は背中を向けたまま「そこに座りなさい」と命じた。私は勧められるままにソファに腰を下ろした。父は仕事の手を止め、壁際のサイドボードからウィスキーのボトルとグラスを二つ持ってきて、テーブルに置くとボトルから琥珀色の液体を注いだ。

「お前ももうじき卒業だろう」父はそういいながらウィスキーの入ったグラスをひとつ私に勧めた。

私はグラスの液体を一口飲んだ。少し温めの高級ウィスキーは、口の中に霧のように広がり芳醇な香りを満たした。

「はい」素直に私は答えた。

「お前は、それで、どうするつもりだ?」父は少し言いずらそうに一度言葉を区切ると煙草に火をつけて大きく煙を噴き出し「進学するつもりかそれとも就職するつもりかということだが」と続けた。

「今はまだはっきりとは決めていません」

私はわざと突き放すようにいって父の目を覗き込んだ。

口うるさく説教が始まると思うとうんざりだったが父は「そうか。まあいい」と受け流し、そのあとで予想もしなかったことを話し始めた。

「今私にどのくらいの財産があるか、会社の顧問税理士に調べさせたのだがね」

父は立ち上がると机の引き出しから一枚の書類を持って再び私の前に戻りその書類を見せた。そこには今まで見たこともないほど大きな桁の数字が記されていた。

「すごい数字ですね」

「確かに結構な額だ。私はこの財産の内家屋に関するものを除いた金額の半分をお前に譲ろうと思う。お前はその金を利用して自分の人生に専念して欲しいと思っている。大学に進むのもよし。高校を卒業後就職することもよし。全て自分の判断で生きていって欲しいと思っている。どうかね?十分な金額だと思わんかね」

「十分すぎるくらいです」

私はあえて反発もしなかった。突然父が言い出した真意はどこにあるのか。それが知りたいと思ったからである。

「それでお父さんは何を」

私はそれとなく水を向けた。

「私かね。私も今年で六十を超える。この辺で仕事のほうはリタイヤさせてもらって、残された人生を楽しもうと思ってね」

「それはよろしいですね。おひとりで?」

「いや、いつか話そうと思っていたのだが、実は後添いをもらおうと思っているんだよ」

父は私が反発もしないので幾分気を許したらしく、少し恥ずかしげに打ち明けた。

「それはおめでとうございます」

私は心にもない祝いの言葉を口に出して父の部屋を出た。

父が私に提示した財産贈与の金額だけを見ると確かにそれは十分すぎるほど大きな数字だった。それにもともと父が築いた財産なのだから素直に感謝すべきことなのだろう。しかし私は次第に強い怒りがこみ上げてくるのを抑えることができなかった。

財産の内訳からするとこの屋敷に関するものが全体のおよそ四割を占めていた。その部分を除いて残りの半分を私に贈与するというのだから割合からすると全体の三割である。

父は後添いをもらうといった。父が残りの人生をその女と楽しく過したとしてもそれほど金が必要とも思われない。結局は実に屋敷を含む財産の七割が私がまだ会ったこともない女に渡ってしまうことになるのである。勿論計算高い父がそのことを知らぬわけがないのである。要するに父は私に財産の三割をお前にくれてやるからこの家から出て行けといっているのである。そう思うと父に対する怒りはますます膨れ上がった。そして私が腹を立てようが立てまいが決めるのは父なのである。

私は少し頭を冷やそうと外へ出た。屋敷はゆったりした幅員を持つ舗装道路に面していたが住宅地のためそう多くの交通量があるわけではない。屋敷を出て左側に向かうと三百メートルほど行ったところに直角に交差する道路があり、その交差点を右に曲がると建設中の高層住宅が屋上に二基のクレーン車を乗せた鉄骨むき出しの姿を曝している。その向こうに駅ビルがあるのだがこちら側からは見えない。

私は通いなれた道を駅ビルに向かってゆっくりと歩き工事中の高層住宅のちょうど向かいにある喫茶店に入った。別段何の特徴があるというわけでもない店だったけれど同級生の親が脱サラして始めた店だったので良く使っていた。私は窓際のボックスに腰をおろしてブレンドコーヒーを注文した。

父に対する私の怒りはまったく収まらなかった。自分の年齢や地位といったものをわきまえているのだろうか。いったいどんな女を見つけたのかは知らないが、女のほうは父の財産が目的で近付いているに違いない。どこの馬の骨とも分からぬ女に溺れてここまで培ってきたほとんどのものを父は捨てようとしているのだ。そしてその捨てようとしているものの中には私も含まれているのである。

父はもうリタイヤしても可笑しくない歳だからまあ良いとしても、私はこれからの人間なのである。父の奇行が悪評となって私の足を引っ張る事だって考えられるではないか。

きっと私がどのような進路を取るのか見極めるまでは父も迂闊な動きは取らないだろうが、その女と入籍でもしてしまったならば財産分与についても法的な縛りを受けることになるのだろう。そうなる前に手を打つ必要がある。

そう思いながらふと窓の外に目をやった。真向かいに高層住宅の建設現場がありそれを取り囲むように金属製のフェンスが回されている。フェンスには小さなドアがついており、私が目をやったとき一人の男がドアを開けた。工事現場は日曜日だから動きをとめている。男はドアを開けると一瞬私のほうに顔をむけた。織田であった。織田は私に向かって少し微笑むとフェンスの中に消えた。

何か嫌な予感がして私は屋敷のほうに目を移した。父が一人でやってくるのが見えた。やがて父は建設現場に差し掛かった。

織田の見せた微笑が頭の中を過った。

「危ない!」

私は思わず立ち上がって父に向かって両手を振り上げ叫んだ。

父は私に気付いてうれしそうに無邪気に手を上げて見せた。それが父が私に見せた最後の笑顔になった。建設現場の屋上から一本の鉄骨が父の頭上に落下したのである。血の海の中に横たわった父が既に絶命しているのは明白だった。私はシートに腰を下ろした。コーヒーを飲みながら高層住宅の屋上を見上げると、クレーン車に乗って手を振る織田の姿が小さく見えた。

承の3

私は頼るべき肉親を全て失ってしまったが、父の残した財産の全てが私に転がりこんだ。ひとり住まいにはいささか広すぎる屋敷も躊躇うことなく処分し新しく銀行の口座を開設した。相続の手続きを終え納めるべきものを納めてしまうとと手元に残った額は亡き父があの日私に提示した金額とそれほど違いはなかった。知らない女に取られるはずのものが結局国に取り上げられた格好になった。

私は大学に進んだ。住居も大学からそれほど遠くない住宅地に独身向けのアパートを見つけて移り住んだ。他の学友たちが勉学よりも青春を謳歌する姿を横目で見ながら、大学の四年間を私は学業優先で過した。きっと学友たちにとって私は面白みのない男だったに違いない。

土木工学を専攻し大学を首席で卒業した私は、教授の推薦で大手の建設コンサルタントであるメトロコンサルタント(株)に就職した。

私は全力で仕事に打ち込んだ。そして任せられた仕事については例外なく会社が期待するものをはるかに上回る結果を出すことができたのである。

入社して五年目の春、私は営業本部長から呼ばれ急いで本部長室に出向いた。

ドアをノックすると「入りたまえ」という滝本営業本部長のどすの効いた声が聞こえた。私はドアを開けた。

私が勤めたこの会社にも派閥のようなものが存在し、私を呼んだ滝本豊という取締役営業本部長がそのときのメトロコンサルを統括している派閥の長だった。だから突然滝本本部長から直接呼びつけられた私を、机を並べる同僚や直属の上司までもが不思議なものを見るような目で見た。

本部長の話は私を驚かせるものだった。4年から5年後を目標にロサンゼルスにメトロコンサルタントが資本を投下した新会社を設立する予定だというのだった。

その市場調査を私にしてくるようにという業務命令であった。会社が海外に出先を構える計画があるという話は風の噂程度のものとして随分前から囁かれてはいた。しかしその先兵として私が任命されるとは考えてもいないことだった。私は少しおどおどして本部長に「市場調査といってもいったい何を」と小さな声で尋ねた。

本部長は愉快そうに笑った。

「君らしくないじゃないか。全てを含めての市場調査だよ。これは現在(いま)のところまだ極秘扱いだが会社では4~5年後を目標にロスに新会社を設立する計画を持っている。わが社の支店とか支社というものではない。資本を投入して新しい会社を立ち上げようとしている。その新会社の内容がこのメトコンと同じものである必要もない。どういう方法で何を商うかも含め、成功させるためのプランニングを君なりに描いて報告せよといっているんだ」

「分かりました」そう応えるよりほかに言葉が浮かんでこなかった。

「出発は君の身辺整理がつき次第。赴任機関は一年間。レポートの提出期限は帰社後3ヶ月。いいね」

営業本部長は厳しい口調で私に言うと「頑張ってくれたまえ」と付け加えた。

1DKのアパートに独身のひとり住まいである。身辺整理などもうできているようなものだった。私が不在の間は会社が買い上げるような形にしておくから、向こうの暮らしに不要なものはそのまま残していっても構わないという。その申し出をありがたく受け入れて、私は来週末には準備ができると本部長に報告した。

日中の蒸し暑さが少しずつ増してきた日曜日、私は墓参りに出かけた。

父母そして姉の眠る墓は以前住んでいた屋敷からそれほど遠い場所ではなかった。

広々とした公園墓地である。墓地は幾何学模様のようにいくつもの区画に分割され、それぞれの墓石の場所はアルファベットと番号で管理されていた。公園墓地の管理事務所が入口にあり、そこに立ち寄って名前と番号を告げるとたちどころに検索して分かりやすい位置図をプリントしてくれた。

私は花を飾り、線香を点した。墓前に立ち合掌して亡き肉親にしばらく日本を離れることを報告した。目をつぶると生前の彼らの様子が浮かんできたが必ずしもそれは良い想い出ばかりではなかった。

墓地に長居しても意味がないので私は来た道を引き返すことにした。そのとき石畳になっている歩道の向こうを人影が過った。人影は忽ち無数の墓石に隠れて見えなくなってしまったが私はそれが織田であると直感した。駆け出すように後を追って織田が横切った歩道の角を曲がった。二十メートルほど先に織田が少し深刻そうな顔をして立っていた。織田は私がついてくることを確認すると交差する石畳を今度は左へと曲がって行った。どうやら織田は私をどこかへ誘導しているようだった。私は息切れがするほどの急ぎ足で織田を追ったが織田との距離を縮めることはできなかった。幾度か織田の示すとおりに角を曲がった。まるで鬼ごっこのような動きを何回か繰り返して私はその場所に出た。そこは公園墓地の最もはずれのようだった。織田は石垣を背にして立っていた。左腕をまっすぐ横に伸ばし人差し指で目的の場所を指差している。私があと十メートルほどのところまで近付くと織田は今まで自分が指差していた方向へ飛び込むように曲がった。私はあわてて後を追い織田が進んだほうに目を向けた。そこに織田の姿はもうなかった。

そこは簡単に言うと袋小路になっていた。織田は確かにこの角を曲がった。しかしそこで私が目にしたのは一番奥の墓前で手を合わせている女性の姿だった。女性は私の気配に驚き振り向いた。私はもう少しで悲鳴を上げそうになった。そこに立っていた女は海水浴場で命を落とした姉の姿だったのである。

「どうなさいました?」

女は私の驚きようが激しいので心配そうに言った。

それにしてもよく似ていた。姉は私より十歳上だったから今生きているとすれば三十八になっているはずだ。しかし今私の前に立つ女は若かった。せいぜい私と同年代くらいにしか見えない。私はその女性に非礼を詫び、亡くなった姉にあまりに似ているので驚いたことを説明した。

「そうだったのですか。不思議なことがあるものですね」といって女は微笑んだ。

その微笑みは姉のようにどこか狡猾な冷たさを秘めたものではなく、人の心を和ませる暖かいものを宿していた。私は木嶋ひとみと名乗るその女性に好感を持った。初めて抱く恋心だったのかも知れない。

私は木嶋ひとみにアメリカから戻り次第連絡するからもう一度逢ってもらえないだろうかと頼んだ。ひとみは快く頷いてメモ用紙に連絡先を書いてくれた。

一週間が瞬く間似すぎ出発のときを迎えた。ひとみはわざわざ成田空港まで私を見送りに着てくれた。

出発の刻限が近付いたのでひとみに礼をいって右手を差し出すと、ひとみは私の手を力いっぱい握り締めた。

「早く帰ってきてください。お待ちしています」

ひとみはそういって頬を染め目を潤ませた。

やがて私を乗せた飛行機はどこまでも青く晴れわたった空の中をロサンゼルス空港へ向かって離陸した。

私はひとみの手のひらのぬくもりと、帰国する日を心待ちにしていますといいながら見せた笑顔を忘れることができない。

転の1

L・A・での仕事も順調に進み海外での単身生活もあと三ヶ月を残すばかりになった。日本は今ちょうど梅の季節かなどと思いを馳せながら、報告書提出の準備を始めた。そんな矢先、私はある報せを受け取った。

会社の同僚に小石川悟という名の信頼できる男がひとりいて、木嶋ひとみのことも彼にだけは打ち明けていた。小石川からの電子メールによる報せは私にとって生涯最悪のものだった。それは木嶋ひとみが死亡したことを告げる報せだったのである。

メールによると、ひとみの死の原因は交通事故だった。凍結した夜の高速道路でスリップし制御不能になって中央分離帯に激突したのだという。

まだ付き合い始めてほんのわずかの日々でしかなかったけれど、私にはどうしてもひとみが制御不能になるほどのスピードで走っていたなどということは考えられなかった。

本当に単なる事故だったのだろうか。

私の脳裏に織田の卑屈な笑い顔が浮かんだ。織田がひとみを殺した? そんな予感が大きく膨れ上がった。

しかし私とひとみとの出逢いの場作ったのは織田自身ではなかったか。さらにいうならば、私と木嶋ひとみの仲を取り持ったのは織田なのである。今までに織田によって処分された者たちとひとみの間にある共通項はいったい何なのだ? 何故ひとみを死に追いやらねばならなかったのだ。

私はこれまでの私の人生と織田の存在を重ね合わせてみた。そうしてみることによって改めて認識させられることは、織田の行った総ての行為が私をいわゆる勝ち組となる方向へと誘ったということなのである。

かつて病床で母も言っていたではないか。囁くように途切れがちで小さな声だったが、私には織田の守り神様が憑いていると……

だから私は織田のことを守護神だと思っていた。そう信じて疑わなかった。相当血なまぐさい手段ではあったけれど私がこれまで遭遇した如何なる障壁も、そのおかげで乗り切ることができた。だから織田があの公園墓地でひき合わせたひとみという女性に私が恋心を抱いたとしても何の支障もないはずなのだ。それとも私の考えがどこか間違っているのだろうか。

「もし織田の思惑が私が考えていたことと正反対だったとしたら?……」

そう考えた瞬間、私の身体を電撃が貫いた。

何故このことに気付かなかったのだろう。私は自分の迂闊さを恥じた。それは木嶋ひとみの姓についてだった。

病院で自殺してしまった私の母は高木という旧姓だった。木嶋ひとみの姓は勿論父親の姓だろうが、ではひとみの母の旧姓はどうなのだろう。私はそれが知りたくてならなかった。小石川から届いた報せにはひとみの葬儀の日取りなども入っていた。私は小石川に頼んでそれを調べてもらった。それほど時をおかず受信したメールには、故人:木嶋ひとみ(二十二才)。喪主:母・木嶋敦子(旧姓・高木)と書かれていたのである。

私は同僚からのメールを見て私のこの仮説が概ね当たっていると思った。

初めはこれは何の根拠もない私の思いつきだった。だが木嶋ひとみの母も私の母と同じ『高木』という旧姓だったことで俄かに信憑性を帯びてきた。十中八九私の母はひとみの母の実の姉だと考えて間違いないと思われるのである。つまり私とひとみは従兄妹同士ということになる。そして父が工事現場で事故死する直前に私に明かした「後沿いをもらおうと思う」という決心の相手がもしひとみの母親だったとするなら、婚姻が成立した時点で私とひとみは兄妹ということになってしまうのである。

そう考えると織田が父を抹殺したのも単純に父が私に与えるといった財産に関しての憤りが原因だったのではなく、私の血筋について世間に悪い風評が立つのを回避するためだったのかも知れない。つまりあの時織田が私を誘導したのはふたりの出会いを演出して仲良くやれといったのではなく、ひとみを私に引き合わせ、こんな境遇の女がいるのだが、お前の血筋はどろどろしすぎている。この女にしてもこれから先のお前の人生にとって有利なものとは決してなるまい。お前の成功のため抹殺したほうが良いのではないか。そうほのめかしたのではなかったのだろうか。

それなのに結果は織田の考えるものとは正反対の方向へと流れ出した。どうやら私とひとみは本気で惹かれあい、このまま放っておくなら抜き差しならぬ関係まで進んでしまうのが目に見えたのである。だから織田は最も簡単な手段を選んだのである。

私はこの仮説が正しいのか否かを一刻も早く確かめてみたいと思った。

私は気持ちがだんだん暗くなっていくのを抑えることができなかった。

運命というものはそれにしてもタイミングを見計らったように思いもかけない悪戯をするものらしい。何日もおかず次に小石川から届いた報告で、滝本営業本部長が緊急逮捕されたことを私は知ったのである。

○○県が発注する超大型の委託業務で官制談合の疑惑が発覚し、中心人物の一人として滝本取締役営業本部長の名前が挙がったというものだった。わたしはL・A・に出向中だったし平社員とそう変りのない役職だったので何のお構いもなかったけれど、会社の海外進出計画はいとも簡単に中止となってしまったのである。

転の2

L・A・から帰国し会社に電話を入れてみると、滝本営業本部長の逮捕による混乱は長く尾を引きそうだった。滝本営業本部長が全責任を取って即刻辞任したが当然メトコン一社だけが問題にされているわけではなく、入札人として指名をされた三十社近い業者総て、そして入札に便宜を図った発注部局にまで捜査の手が伸びているようだった。

そんなメトコン始まって以来の不祥事の中で私はアメリカから成田空港へ降り立ったのである。

空港には小石川が出迎えていた。小石川の運転する車で東京都心へと向かう私は、大東京の夜景を眺めてながらこれから何をなすべきか不安を覚えていた。

「戻る早々申し訳ないが君を待っている人がいる。ちょっと寄り道するが、構わんな?」

小石川は運転を続けながら話し始めた。

「一向に。だれだ?」

「今回の騒ぎは実のところ必ず近い将来起ることだと予測されていたんだ。俺やお前のような平(ひら)に毛の生えたくらいの役職だと別段何も咎められる心配もないと思うが、お前は何かと滝本本部長に眼をかけられていたから事情を聞かれるかもしれない」

「分かった。もし呼び出しがあっても余計な事は言うなってことだな」

「そういうことだ。さすがに察しがいい」

小石川は期待した答えがあまりに簡単に私の口から出たので少し拍子抜けしたようだった。

「会社は一気に滝本本部長の時代から沢峰常務の時代になるぞ。失脚したということだよ、滝本営業本部長は」

「造反者は?」

私が訪ねると小石川は笑った。

「それがあれだけ強力な派閥だった筈が、抜けたのはああなるほどと察しのつく五名ほどしかいないんだ」

「お前や俺は?」

「だからお咎めなしだ。これまでどおり勤めてこれまでどおりに給料を貰う。それだけのことさ」

「沢峰常務の方についていた若い層から反発は?」

「出たって何もできんだろう。お前だってそのくらいは分かるはずだ」

「なるほど。数はそろっていてもブレインがいないってわけだ。常務もそれを知っているからお構いなしにした。狸だねぇ沢峰常務も」

「ふん」小石川は鼻で笑って「その沢峰がお待ちかねだ」

小石川はハンドルを操って車を料亭の地下駐車場へ乗り入れた。

女将に案内されて部屋に入ると沢峰が床の間を背にして座り、和服姿のまだ二十歳くらいに見える若い女に酌をさせていた。堅実派として通っている沢峰はそれが災いしてかまだ五十才を少し過ぎたばかりなのに、めっきり少なくなった頭髪のせいもあって歳よりも随分老けて見えた。

私と小石川が部屋に入ると沢峰は「十分後に並べてくれないか」と女将に指示した。女将は「はい」と快い返事をして沢峰に酌をしていた女に目配せした。和服の女は「またあとでまた参ります。どうぞごゆっくり」と挨拶して女将と共に部屋を出て行った。

女達が引き上げると沢峰常務は私たちに坐るように勧め、私達が座布団に正座するのを見て「楽にしなさい。楽に」と、笑った。

私達が胡坐をかいて座りなおす様子を愉快そうに見ていた沢峰だったが、よし、と決心したように視線を私に向けた。

「帰国したばかりなのに時間を取らせて申し訳ないね。山崎君」

沢峰は私の反応を窺うように私を見据えるように鋭い視線を私に向けたまま口を開いた。

「概略はこの小石川君から話があったと思うが、滝本君があんなことになってしまったので、後任の人事が決定するまでの間、私が営業本部長の仕事を兼務することになった。滝本君も役所からの声には逆らうことができなかったのだろう。可哀想だと言えば可哀想なんだがもう少しやり様はなかったのかなぁ。どの程度の処分が下されるか、今はじっと待つだけだ。半年や一年の指名停止処分程度で済むなら良いんだが。他の官庁がどの程度県に同調してくるのかがまだ見えない。頭の痛いところだ。山崎君。入社以来君が滝本君の下で手腕を発揮したことは良く知っている。会社を立て直すために君の力を貸してもらいたいのだよ」

沢峰は一気に話し、私に対して深々と頭を下げた。

沢峰常務のパフォーマンスは私を驚かせた。

「私もメトロコンサルタントの一社員だという自負があります。ご心配されるまでもなく全力を尽くします」

私の答えに満足したようにひとつ息をついて沢峰は大きく手を打ち鳴らし女将を呼んだ。

部屋の障子戸が開き私と小石川の前に本膳料理が運ばれてきた。それからほんのわずかの時間、経験もない上品な食事をしながら雑談に花を咲かせていると女将が顔を出し「沢峰様、お迎えの方がお見えになりましたが」と伝えた。

沢峰は「そうか」と頷き「私はこれで失礼するが、君達は何でも注文して食べていきなさい」といって立ち上がった。常務は小石川から車のキーを受け取って、目立たないように注意して白い封筒を手渡した。

沢峰常務が帰ってしまうとさすがに高級料亭は私達には場違いに感じられた

小石川が預かった封筒には一万円札が5枚入っており、どこかに流れるなら自由に使えといわれた金だという。私と小石川は常務に甘え私がアメリカに赴任する前に時々顔を出した居酒屋に場所を移した。

衝立で仕切られた小上がりが三席あり私達は一番奥の席についた。高級料亭よりこの席のほうが心が安らいだ。

「向こうに行っている間は本当にいろいろ厄介をかけたな」

私は小石川にまだ礼を言っていないことを思い出しビールで乾杯したあとでそう切り出した。

「なに言ってるんだよ。大したことしたわけじゃない」

小石川はすこし照れて下を向いた。

「いや、お前にいろいろ調べてもらったので俺としても踏ん切りがついたんだ。もし何も知らないままでいたとしたら……それを思うと気が変になりそうだ……」

「だろうな。初めての恋人が死んでしまったばかりか、その人が従兄妹だったとは。そんな偶然が重なるなんてこと、信じがたいことだよ。それにしても可哀想に。ひとみさんという娘も」

「ああ。しかしそれはまだ決まったわけじゃない。可能性は高いと思うが、今のところはまだ俺の想像でしかない」

「それでさっき常務に休みを取りたいって言っていたようだが?」

私は真実を知りたかった。私は料亭で常務に一週間ばかり休暇を取らせてもらいたいと頼んでみた。沢峰は何も聞かず了承してくれた。

「調べてみたいんだ。申し訳ないんだが明日から一週間ばかり休暇を貰うことにした。」

「たった一週間か」

「一週間もあれば大丈夫だろう。想像とはいっても、俺の中にはシナリオが出来上がっているから」

「いいさ。お前の気が済むまで調べてきたほうがいい。総ては会社の処分が決まってからになるだろうからな。日数が足りなければ一週間にこだわることもないぞ。金の援助はできんが仕事の援助ならいくらでもできる」小石川はそういって私を励ました。

私は気持ちが和むのを覚えた。そして今夜はゆっくり休めそうだと思った。何ヶ月間にも渡る海外での単身生活は私がいかに若いとはいえ疲れとなって確実に堆積しているようだった。

「酒にしようや。熱いやつを」

私は小石川に向って注文をつけた。

「おっ、いいね」

小石川は同意して店の女の子を呼び「熱燗二本。それから……」と品書きを指でなぞり「このおまかせコースってのをふたり分頼むよ」

こうして気心の知れた小石川との時間は会社の不祥事も個人的な悩みも総てを帳消しにして冗談をいい合えるほど楽しいひと時となったのである。

転の3

翌日、私は東京駅から午後四時三十分発の上越新幹線『とき』に乗り込んだ。

探し出すのにひと苦労するであろうと心配した実家らしき住所が入った母宛ての封筒が、段ボール製の整理箱に父の遺品と一緒になっていた。思いのほか簡単に見つかったのでいささか拍子抜けしてしまった。消印を見ると今から二十五年ばかり前の日付が読み取れた。私がまだ三才のときである。

何の便りが入っていたのだろうと封筒の中を覗いてみたが空だった。

私の記憶の中に母の郷里に関わるものは何もない。いやどこかの温泉町で民宿のような小さな旅館を営んでいたことくらいは覚えている。あの姉の死を思い出すとき必ず連鎖するように頭に浮かぶのが、前夜の忌まわしい思い出と母が実家の手伝いに行っており不在だったという記憶……

あの日母が手伝いに行っていた実家がその温泉旅館であることは知っているが、そこまでだった。行ったことがないのだろうか? そんな筈はない。きっとそれ以前にも母や父に連れられてそこへ行ったことは幾度もあるのだと思う。普通の家庭と同様、祖母の膝に抱かれて可愛がられた経験もきっとあるに違いない。しかし私の心の中にある記憶の引き出しからそのような思い出はいつの間にか綺麗さっぱり捨て去られてしまった。

姉の死から何日もしないうちに母は入院生活に入ってしまう。しかも父はいい病院が見つかったといって誰にも相談することなく手続きを済ませ、まるで厄介払いでもするかのように有無を言わせず母を入院させてしまった。母は入院してから家庭の団欒に戻ることは一度もなかった。

父も決して人付き合いが良い方とは言えず、私に親戚縁者のことなど話したことさえなかった。そのような家庭環境に育った私だったから、私は親類のことを何も思い出せないということ、いや、知らないということに関してそれほど不思議にも思わなかったのである。

しかしいざそのことについて調べてみようと思い立ってみると、もしこの一通の封筒が見つからなかったなら私はいったい何処から意図する調べごとに手をつけたらよいか途方に暮れていたに違いない。

私はこの一人旅で母に妹、つまり私にとって叔母に当たる人がいたのかどうか。ひとみはその叔母の娘なのかどうか。そして亡き母が教えてくれた織田の守り神、すなわち織田は母とどのような繋がりなのか。この三点だけでもどうしても知りたかった。それらを知るためにもこの封書は頼るものが何もない私にとって、唯一の重要な資料なのである。

封筒の裏面には山形県西田川郡温海町○○の○○、高木キイと記されている。達筆な筆文字だった。会った記憶ははっきりしないが、母の母すなわち私の祖母にあたる人の可能性が高い。年齢的には私が二十八歳だから七十代半ばだろうか。今も元気なのだろうか? 私を快く迎えてくれるのだろうか? 次々と不安とも楽しみともつかない感情が胸の中に湧き上がった。

缶ビールを一本飲み干すと上越新幹線の心地よい揺れが睡魔となって私を襲い、私はたちまち眠りの淵に落ちていった。どのくらい眠ったのだろうか。軽やかなメロディーに続いて流れる車内放送に私は驚いた。間もなく終点の新潟に到着することを告げるアナウンスだった。腕時計を覗くと確かに東京駅を出発してから二時間が経過している。

車窓に流れる新潟の風景はまだ明るさを留めていたが、その明るさ自体いつしか青から朱へと色を変え、鉄路を踏む物悲しげな響きとともに私の乗った車両にも流れ込んでいた。

私は小型のボストンバッグを網棚から下ろした。

目指す鶴岡へは新潟で羽越本線に乗り換え、さらに二時間ほど列車に揺られなくてはならない。それを思うといささかうんざりした。だが特急いなほの窓外に広がる日本海のパノラマを眺めているとやがて陽は水平線に沈み、かわって闇が支配した。そして漆黒の水面に月明かりだけがゆらりとした舞を披露し、それに見とれているうちに列車は鶴岡に到着した。

私はほぼ一年ぶりに鶴岡のホームに降り立った。アメリカに赴任する少し前、殊勝にも家族の墓参りに訪れたとき、つまり、木嶋ひとみと出会った日以来のことである。駅のホームにぶら下がった時計は20時40分を指している。

私は駅を出るとそのまま目の前にあるシティホテルにチェックインした。

アメリカから戻り同僚と酒を飲み、そして翌日すぐ鶴岡へと、まさしく強行軍である。さすがの私も少々疲れを身体の節々に感じ始めていた。早く横になりたいと心底思った。

翌日も空は良く晴れていた。

朝食を終えた私は午前8時にはチェックアウトを済ませた。

若いフロントマンに封筒の住所へ行くにはどうしたらよいか尋ねると、フロントマンは「近いからタクシー使っても大したことないですよ」と少し横柄な口のきき方をした。私はホテルの売店で手土産を用意してから回転ドアを押して外へ出た。ホテル正面のブースにタクシーが待ち受けていた。

私はタクシーに乗り込んだ。運転手は60前後の年齢に見える。

「この住所のところに行きたいんだがね。わかるだろうか?」

私は住所の書かれた封筒を運転手に渡した。

運転手は封筒の差出人の住所を見て「わかります。そちらでよろしいんですね」と確認した。

「おねがいします」私がそういうと運転手は封筒を私に返し、車を走らせ始めた。

「あれ? でもお客さん」

運転手は車を進めながら不思議そうな声を出した。

「なにか?」

「行き先なんですが、魚常という名の小料理屋ですよ。この時間じゃまだ開いちゃいないと思うんですが。よろしいんですか……」

「小料理屋? 旅館じゃないのかい?」

「ええ。確かに小さい旅館でした。でも切り盛りしていた女将さんが70歳になった年に店じまいしたんです。丁度良い区切りだと思ったんでしょうね。土地も店舗(みせ)もみんな手放してマンションを買って、そこに引っ込んじまったんです。今は悠々自適に年金暮らしをしているらしいですよ。羨ましいですな」

「そ、それじゃ、今もまだご健在で……」

私は嬉しさがこみ上げるのを覚え、思わずはしゃぎ声を出してしまった。

「お客さん。女将さんとどういう……」

「孫だよ」

「へえっ。そりゃどうも」運転手もはしゃいだ声を出した。

私は車が既に海岸沿いの道路を進んでいることに気付いた。温海町はもうじきなのだろう。

「運転手さん。女将が入居したというマンションは遠いのかい?」

「同じこの町内ですからそんなに遠いことはありませんが」

「それじゃ魚常のほうはいいから、マンションに行ってくれないか」

私が言うと運転手は「了解しました」といって少しスピードを上げた。

結の1

祖母が入居しているマンションは温泉街を通り越して鼠が埼という海水浴場に程近い小高い丘の上にその姿を見せた。国道から分岐した舗装路が芝生の広場を割るように、明るいクリーム色を基調とした8階建てのマンションへと続いていた。

やがてタクシーはマンションに到着した。

支払いを済ませて車を降りようとする私に運転手が小さな声で言う。

「お客さん。もしこちらでの用件がお済になってその後またタクシーをお使いになるんでしたら、時間さえ決めていただければお迎えにまいりますが」

「ああ、そうしてもらえると助かるよ。それじゃ、今から二時間後くらいに来てもらおうか」

「了解しましたそれでは11時にお迎えに上がります」

運転手は私が車から降りるのを確認してドアを閉めた。

私はマンションの入り口横にある管理人室のガラスの小窓をノックした。

管理人は面倒くさそうに小窓を空けると怪しいものでも見るような目つきで私を睨んだ。

「こちらに高木キイさんがお住まいだと伺ったんですが」

「ちょっと待ってください」

管理人はキーボードのような機械を操作して「今、呼んでます」とだけいった。

やがて窓口の横にセットしたインターホンのスピーカーから「はい。どなたさまですか?」と年配の女性の声が聞こえた。

「ゆたかです。山崎豊です。お忘れですか?」

私は何と言えばよいのかすこしためらった。しかし結局そうとしかいえなかった。

スピーカーの向こうに記憶を手繰るような間が少しだけあった。そして……

「ええっ!豊ちゃんなの」とほとんど叫ぶような声が返ってきた。

分厚いガラス製のエントランスドアの施錠が解除される音だ聞こえた。

「エレベーターで三階まで上がって三〇三号室よ」

舞い上がるような老人の声が私を明らかに歓迎してくれていた

私はエントランスを入り正面にあるエレベーターに乗り込んだ。

三〇三号室の前まで来ると待ち構えていたようにドアが開いた。

考えても見なかったことだが祖母の姿を見た瞬間ほとんど空っぽに近かった私の記憶の引き出しの中に、まるで封印がとかれでもしたかのように子供の頃の記憶が蘇った。

「おばあちゃん。ご無沙汰してました」

おばあちゃん。この言葉が何のためらいも、何の違和感もなく私の口をついて出たことに私は驚いた。

「まあ、まあ。ほんとに豊ちゃんだ。こんなに大きくて立派になっちゃったけど、昔とおんなじ。本当に良く来てくれたねえ」

祖母の目から涙がぽろぽろとこぼれた。

私は居間に通された。バルコニーを片側一杯に配置した洋室で、レザー仕立てのソファーとテーブルそしてソファー同じ革張りの安楽椅子が二脚のいわゆる応接三点セットが大型のサイドボードの前に据えられているだけで、広いバルコニーから差し込む日差しを遮るものは何もない。贅沢な広さと明るさを兼ね備えたリビングだった。

「広々としてるでしょう。外を見てごらんなさい。綺麗よ」

祖母に言われてバルコニーの前に進むと、日本海のどこか寂しげにも見える風景が延々と続いていた。おそらく夕方になって日が落ちるときは、この風景が夕日に染まるのだろう。

「すばらしいですね」私は言ってソファーに戻った。

「今日はゆっくりしていけるんでしょう?」

祖母は落としたてのコーヒーを私の前において穏やかな表情を見せた。

「残念なのですけれど、そうもしていられないんです。今日は午後から市役所で仕事がありましてね、午前中だけ時間が空いたものですから寄らせて頂きました」

「そうなの、残念ね」祖母はそういって私の前の安楽椅子に腰かけた。

「でもこれからは鶴岡に来る機会も多くなりますから、たびたび寄せてもらいますよ」

「本当にそうして頂戴ね。ここを買ったときには気楽でいいと思ってたけど寂しいものなのよ。老人の一人暮らしも……」

「必ず」私はきっぱりといって祖母を安心させた。

「ところでね、おばあちゃん。、今日お邪魔したついでといっちゃ変だけど、おばあちゃんに教えていただきたいことがあるんです」

私はそう切り出した。

「なんだい?」

祖母は警戒する様子も見せず私の質問ひとつひとつに慎重にそして明瞭に答えてくれた。そして祖母の口から出る言葉は私の考えを裏付ける形になって行ったのである。

「今思うとお前の母さんも妹の敦子も可哀想。うちの家業が家業だから胸張って歩くこともできなかったんだろうね。敦子のほうは高校を卒業するとすぐアメリカの大学に入ってしまって、滅多に戻ることもなかった。向こうで木嶋さんという男とめぐり合って一緒になったんだ。ひとみは向こうで生まれた子さ」

祖母はアメリカにわたったという次女の思いを推し量るように目蓋を閉じて

「敦子たちはアメリカの国籍をとって商売を始めたんだよ。レストランさ。ひとみは向こうの大学を卒業して、一度は両親の生れた国を見ておきたいということもあってね、こちらの大学に2年間留学するということで来ていたの。お墓参りに行って偶然にあなたとめぐり合ってしまったのね」

祖母はそういって目頭を押えた。

私は大きくかぶりを振って「いいえ。私とひとみさんが出会ったのは偶然なんかじゃないんです」

私は祖母にそういってやりたかったがその衝動をかろうじて抑えた。

「そうだったんですか。こんな言い方は失礼かもしれませんが、だから印象が薄かったんですね。でも、家業が家業だからって言うのは?」

私が続けてそのことを尋ねると祖母は初めて困惑の表情を見せた。

「温泉旅館っていうことでやっていたんだけれどね……。みなまで言わせないで」

祖母は辛そうにそう言うと言葉を停めた。

「いや、よくわかりました。」

私の頭の中でひとみの死にいたる経緯はつながった。ひとみは誰からかもうじき帰国する私との関係が許されないものであることを知ったのである。パニックに陥ったひとみは車を乗り回し事故にあい、若い命をなくしてしまったのである。

私が知りたいことは織田のことだけになった。織田と私の母、あるいは高木家とのつながり、それ以外でも何らかの接点がありさえすれば今回の私の訪問は成功といってもよいだろう。

私は慎重に言葉を選んだ。

「あと、もうひとつだけ教えてほしいんですが」

「遠慮しないで言って頂戴」

「はい。ありがとうございます。織田という男か、家のことについてなんですけれど。それがこの高木家とどんなつながりを持っているのか」

「織田? なんでしょう? その織田というのは?」

結局祖母は織田という名前については何も知らなかった。別段隠し立てしているわけでもなく、本当に何も知らない様子だった。結局私は最後の最後にひとつだけわだかまりを残したまま祖母の住むマンションを後にしなければならなかった。

祖母との団欒のひと時を締めくくらせるような音を聴かせてインターホンのチャイムが鳴った。

祖母に必ずまた来るからと挨拶してマンションから出ると約束どおりタクシーが待っていた。私がマンションから出ると運転手は運転席から外に出て私に一礼し、車の左側に回りこんで後部座席のドアを開けてくれた。私が利やシートに落ち着くのを待ってドアを閉めると運転手は運転席に戻った。

「それじゃ鶴岡駅前まで」

「わかりました」

「運転手さんも気配りが大変だね」あらかじめ送迎予約を確保しておくことや。送迎時にできるだけ腰を低くすることなど私は本当に感心した。

「勿論ですよ。それができなければ負け組みになってしまいますかね。だからお客さんも運転手なんかに気を使ってちゃいけません。何処で誰が見ているか分かりませんからね。そういう看視人みたいなやつらに、ああこの客は相当偉い人だ。そう思い込ませる演技をしなくてだめです。お客さんはその点優しすぎますよ。もっと偉そうにして堂々としていなければまけぐみになっちまいますよ」

「ご忠告ありがたく受け取っとくよ」

私は名詞ホルダーから運転手の名詞を一枚抜き取った。翼タクシー乗務員 恩田庄一と印刷されていた。

結の2

私が自分と織田の関係や私の血脈など諸々のことを調べ始めた頃から、織田の動きは徐々にエスカレートしていったように感じる。私に相談することもなくなって自分だけの考えだけで行動するようになっていった。

いや。相談という言葉は適切ではない。

これまでを振り返っても私と織田が事前に相談したことなど一切ありはしないのだ。しかし私を中心に世界は回っているという思い上がった見方をすれば、織田は十分に私を満足させる仕事をしたといえる。だから私の意識が先に立って織田を誘導しており、織田の行動もその範疇を出ることはないと私は高を括っていた。取り決めをしたわけではないが、それが暗黙のルールだと勝手に思い込んでいたのである。

確かに私の社会的地位とか影響力というようなものは日に日に高くなっていった。

私が手がけた個々の仕事や社会活動などは一度の例外もなく成功し高い評価を得た。しかしそのような個々の成功が果たして私自身が意図したそれぞれの最終形と同じものかどうかといえば必ずしもそうではなかった。結果だけが良い方向に向いて、それに至る過程には決して成功とは呼べない大きな犠牲が出てしまったことさえあった。

いや、日が経つにつれてそのようなことのほうが増え始めたのである。私以外の人間には分からなくてもそこにあるものは織田の心そのものであり、もはや私の心とは言い難いものに変化してきていた。刻一刻と時計の秒針が時を刻むたびに、私は私ではなくなって行くようだった。

その後私は織田のことなど忘れてしまおうとひたすら仕事に専念した。得体の知れない織田という男の存在がどういうものであるにせよ、結果として私自身に悪い影響が出ているわけでもないのだから私は私がすべき仕事さえしていれば何の問題もないと腹を括ったのである。しかし織田は容易に私の脳裏から離れはしなかった。

私はやがて結婚し一男一女の子供にも恵まれ、見るからに幸せな家庭を築いた。その幸福が織田の力によるものだったのかそれとも私自身の力で勝ち取ったものだったのかは定かではないが、織田が陰にいて操り糸を引いているのではないかというコンプレックスはいつも私について回ったのである。

私が40の年、沢峰専務が亡くなった。

年齢はまだ58歳と若かすぎる年齢だった。堅実派で通っていた技術職上がりの専務で二年ほど前に常務取締役から昇格した。業界では十数年前にメトロコンサルタントも一枚噛んでいた官制談合事件を収めたばかりかメトコンの業績を事件の前よりも向上させたその手腕を高く評価されたこともあった。

「冗談じゃない」

そのことが話題に上るたびに私は思った。事件を収めたのは会社全体の姿勢を評価されたからだ。業績を伸ばしたのはこの私と小石川のふたりそして走り回った若い社員全員ではないか。沢峰さん貴方はおろおろするばかりで何もなさらなかったじゃないですか。私は心の中でそういいながら棺の中に純白の花を入れた。小石川も神妙な顔をして花を飾った。棺の中の沢峰専務はなにもいわずすまし顔をしていた。

しばらくの間待合室で待つように言われた私達は細い通路を部屋へと向った。

そのとき私は通路が突き当たりでTの字に交差しているところに織田が立っているのを見た。暫くぶりに見る織田の姿だった。

織田はいままでとは比べ物にならぬほど近くにいた。しかし私が小走りに向っていくのを見て通路を左へと入っていった。私はほんの一瞬の差でT字の交点に到着し、織田が曲がっていった方を見た。

通路はそこからまっすぐに続いていたが、織田の姿はどこにも見当たらなかった。

私は今までに幾度となく織田の姿は目にしている。だが必ずといってよいほどその姿は遠く、どのような顔をしているのかと尋ねられてもはっきりと思い出すことができなかった。しかし今回は手を伸ばせば届きそうなところに織田はいて、堂々と私にその顔を晒したのである。

私はその顔に見覚えがあった。

一体どこで出会ったのだろう? 見覚えがあるという程度のその記憶は思い出そうとすればするほど霧に飲み込まれてしまいそうにはかないものだった。だから私は今それを思い出そうとする努力をやめた。代わりにせっかく至近距離で見た織田の顔をいつでも思い出せるように頭の中に焼き付けた。

沢峰専務の葬儀も滞りなく終了した。

私は小石川と近くの店で検直しをしようと、行きつけの店の暖簾をくぐった。ふたりとも葬式帰りの喪服のままだったが店のほうも心得たもので、なるべく他の客の目に付かない個室に私達を通した。

簡単に注文を済ませて、酒と通しが運ばれるのを待って小石川は部屋の障子戸を閉めた。

「突然のことで驚いたよ」

私は地酒を小石川のグラスに注いだ。

小石川は私の手から四合びんを取り、私のグラスに酒を満たした。

私達はグラスを軽く合わせて一口飲んだ。

「脳梗塞らしいぜ。まだ58歳じゃないか。怖いもんだな」小石川はしみじみといった。

「俺は営業でほとんど社内にいないから知らなかったんだが、兆候のようなものはなかったのか?」

私は小石川のグラスに酒を注ぎ足した。

「病気の兆候なら何もない。ただ最近やたらと弱気になっているように見えた」

「弱気に?」

「ああ。弱気というより……」小石川は声を小さくして「何かにびくついていた。というか、いやむしろ誰かに脅されているように見えたといったほうが近いかも知れん」

「脅されて……」私が言いかけたとき障子が開けられ、女の子が注文した肴を運んできた。

「ありがとう」と、女の子に言って下がらせ「それで俺もちょっと気になることがあったんで調べてみたんだ」

「何か分かったのか?」

「足りないんだよ」

「なにが?」

「金に決まってるだろうが。会社の金だ」

「沢峰が横領を?」

「十中八九間違いない」

小石川は辛そうに顔を曇らせてため息をついた。

「いくら?」

「三百万」

「三百万円。それだけか?」

小石川は頷いた

「沢峰専務もいつでも埋めることができると思ったんだろう。専務ともあろうものが三百くらいの金を持っていないなんて事は考えられないし、金さえ入ってしまえば帳簿のほうは何とでもなるからな」

「じゃあどうして……」

「脅されているようだといったろう。いくら後で穴埋めしたって、不正行為だ。発覚した段階で横領は成立する。だから……」

「誰かに感づかれて脅しを」

「地獄の日々だったと思うよ専務にとって」

私と小石川は一時間ほど飲んで店を出た。小石川がもう一軒どうだと誘うのを子弱りすぐ近くのタクシー乗り場から私はタクシーに乗った。まだ新車の匂いのする車両の心地よいシートに沈み、行き先を告げるとドアが鈍い音を聞かせて閉じられ車内灯が消えた。

その瞬間私の頭の中で雷のような光が炸裂した。私は思い出した。葬儀場で見た織田の顔は十年ほど前鶴岡市に住む祖母を訪ねたときに使ったタクシーの運転手と完璧に重なったのである。

結の3

自宅へ帰り着くと私は書斎に飛び込んだ。書斎と呼ぶのも気恥ずかしい四畳半一間のスペースである。事務机とその横に置いた本棚そして細々としたものを入れた小物入れを無理をして配置しているので、まるで物置部屋のようにしか見えない。私はデスクの引出しから名詞ホルダーを引っ張り出しぱらぱらとページをめくった。

木嶋ひとみの訃報に触れ、失意の中を祖母の元へ向ったあのときからもう既に十年以上の時が流れている。古い記憶だから不安もあるがその時利用したタクシーの運転手が織田だった。確証はないが私の記憶を頼ればまず間違いない。だとすればあのときタクシーを降りる前に運転手の名刺を貰ってきた覚えがあった。

「あった」私の口から思わず声が漏れた。

ホルダーから抜き取った名刺をもつ手が小刻みに震えるのを私は止めることができなかった。

翼タクシー乗務員 恩田庄一。

「オダ」と「オンダ」

母が入院中、私はまだ小学校の低学年であった。そんな母が消え入りそうな声で「オンダ」といったのを「オダ」と聞き間違えたとしても不思議ではない。

「オンダ、か。オダ、じゃあなかったのか」

帰宅するなり書斎に飛び込んだまま顔を見せない私を案じて妻が入ってきた。

「明日、朝一番で鶴岡に行ってくる」

「わかりました」私のただならぬ様子に気圧された妻は素直にそういった。

私はホルダーから抜いた名刺を元の場所に戻そうともう一度名刺に目をやり愕然とした。そこにはもはや恩田庄一の名前はなく、普段見慣れた私の名刺だったのである。

「向こうにお茶の用意ができています」

普段着に着替えて居間に行くとテーブルの上に玄米茶が香ばしく湯気を立ち昇らせていた。ソファに身を預け茶をすすると酔いが一気に引いていくような清々しさがあった。

「そうそう。これ、今日届きました」と妻が言って一通の封書を私に手渡した。

それは明日立ち寄ろうと思っている祖母からの便りだった。しかも速達の赤いスタンプが押してある。

私は封を切って中から便箋を取り出した。

封書の内容は、これがもし昨日だったならば驚くべきことだっただろう。しかし織田の素性が明るみに出始めているこの時点となっては、私には十分に予測できる内容だった。

要約すれば次のようなものである。

『12~13年前、豊が始めて訪ねてくれたとき、織田という名前に心当たりがないかと尋ねられましたね。それはオダではなくオンダの間違いだったという可能性はありませんか?

もしその可能性があるならば豊の耳に入れておきたいことがあります。電話や書面でお話できることではありませんので、もし都合がつくようでしたらお越しください』

やはりそうだった。何らかの理由があって織田が、いや少しでも正しくいおう、オンダがこちらで沢峰専務の葬儀に姿を見せたように、向こうでも祖母の前に姿を晒したのだ。しかし何を目論んでいるのだろう。私がオンダを無視しようと腹を決めたことへの挑戦だとでも言うのだろうか。

いや、きっとオンダは力関係を私に見せ付けたかったのかもしれない。

「お前は俺の造った道に喜んで足跡を残し自分の実績にしている。そのくせ出来上がった道の下に布石として俺が埋めたものや方法についてはどうのこうのと批判ばかりしたがる卑怯者ではないか。俺はもうお前のことなど二の次にすることに決めた。手柄にしたいのなら、黙って俺の後ろから歩いて来い」

私にはオンダの高笑いが聞こえてくるようだった。

翌日午前中に私は鶴岡に到着した。

その足で駅前の翼タクシーに立ち寄った私は、今からもう12~13年も前のことになるが、その頃こちらで運転手をしていた恩田庄一という人物がいたと思うが、その人は現在も働いているのかどうか。このことを応対した若い職員に尋ねてみた。

まだ20歳そこそこに見える若い女性職員は、運転者の台帳を調べてくれたがその口から出た答えは私の予想した通りのものだった。

「見当たりませんね」職員はぽつりというと、「ちょっとお待ちいただけますか? 誰か知っていそうなものに聞いてきますから」と事務所の奥へと走っていった。

やがて事務員は年カッコウからすれば60才くらいに見える恰幅の良い小柄な男を連れて戻ってきた。男は私の姿を見て少し驚いた素振りを見せ、「応接は空いてるね」と女性事務員に確認してから「どうぞこちらへ」といって応接室と書いたドアを手で示した。

「うちでは恩田正一を正規に雇ったことはありません」

湯気の立つお茶の横に置いた名刺を見ると翼タクシー お客様係 加藤正敏と読めた。

「恩田は頭がいいというよりむしろ狡賢い所のあるやつでしてね、他からはあんまり好かれてはいませんでしたな」

「失礼ですが加藤さん。あなたは恩田とどのような?」

「同級生ですよ。同級生。高校時代ずっと」

「そうなんですか」

「腐れ縁というやつですかなあ。それほど親しくしていたわけじゃあありませんがね」

「で、その恩田庄一は今は何処に?」

「亡くなりましたよ。もう随分以前に」

「死んだ?」

私は驚いて加藤正敏を睨みつけた

ならば沢峰専務の葬儀のときに見たオンダは、以前祖母のマンションに送り迎えしてくれたオンダは、いや、そればかりではない。私が出会ったオンダという男は総て幽霊だったとでも言うのだろうか。私は混乱し始めていた。

「さてそいつはどうか?なにしろ私は会ったことがないですからね、幽霊なんぞには」

加藤はふてぶてしく笑って

「ところで山崎さんあなたは高木愛子と山崎さんという方の子供だといわれましたね」

「そうですが。それがどうかしましたか?」

「いや、失礼な言い方で気分を害されるかもしれませんがね、本当かなって思いましてね」

加藤は猜疑心をあからさまに見せていった。

「どうして?」

私は少し不愉快になった。

「いえね、あなたのそのお顔を見ていますとね、山崎さんというのがどういうお方かは存じませんがね。あなた、恩田庄一と生き写しなんですよ」

「そんなばかなことが……」

私は思いもよらない加藤の話に愕然とした。それは亡き母を冒涜し、挙句の果ては高木家総てを軽蔑するような言葉になりかねない。

話し続ける加藤正敏の口から出る言葉は始めのうちは腹立たしいばかりのもので、私は加藤に対する怒りを覚えた。しかしそれはやがて私を納得させるだけの信憑性を感じさせるようになっていったのである。

私の母、高木愛子は中学校を卒業するとすぐ地元の若い代議士と結婚し女の子を産み落とし春子と名付けた。しかしこの代議士は何かというと愛子に対して怒鳴り散らし、暴力を振るった。

耐え切れず愛子は5年後、この代議士から春子を連れて逃げ出し、母キイの許に身を寄せる。愛子が身を寄せた母キイの家は温泉宿に名を借りた女郎宿だった。

ここで愛子は恩田庄一とめぐり逢う事になる。愛子と恩田はお互い惹かれ、いつかきっと夫婦になろうと誓い合った。

しかし恩田の家はふたりの付き合いを許さなかった。淫売宿の出戻り娘と蔑まれる屈辱の日々が続いた。見かねたキイは知己を辿り、かつて面倒を見たことがある山崎金一という造り酒屋の主に、長男である山崎一郎に、娘をもらって欲しいと懇願した。山崎はその申し出を受けた。

婚礼の前夜、監視の目を逃れて外に出た愛子は恩田と愛し合う。だが遠くへ逃げようと相談しているところを追っ手に見つかり連れ戻された。10箇月後愛子は男の子を出産する。山崎豊と命名されたこの男の子が本当に山崎一郎の子供なのかどうか愛子は何も言わなかった。

これが加藤正敏が打ち明けた物語だった。

私にとってそれは不愉快極まりない血脈を辿った物語ではあったが私がもし恩田庄一の子供だったと仮定すれば話はにわかに信憑性を帯びるのである。

母は病床に伏していたころ恩田のことを「オンダの守り神様」という呼び方をした。

山崎と高木の血を継いでいる私をなぜオンダの守り神様が守らなければならないのだろうと私は不思議に思っていた。しかしもし私が、母と恩田が駆け落ちしようとした婚礼の前夜、その一夜の逢瀬で生命を受けた恩田の子供であるとするなら謎はまったく存在しないことになる。

しかしそうは言っても、私にはこれまで40年物間培ってきた山崎豊としての人生がある。それを今日はじめて出会った加藤正敏という男の語る物語を鵜呑みにして、はいそうですかと認めることはできない。

私は加藤正敏に言って祖母のマンションまでの車を手配してもらった。私が恩田の息子なのかどうかは別としても、祖母は恩田と愛子を切り離すことを決めた張本人である。

祖母がその真実を語ろうとしているのだ。祖母が恩田のターゲットになるかも知れない。

私は運転手に言って車の速度を上げさせた。

しかし祖母の住むマンションに到着したとき、総てはもう終わっていた。

終の章

恩田の野望が果たして何であるのか、何処までやろうとしているのか? それは知らない。しかしこのままでは私は間違いなく恩田の中に取り込まれてしまう。恩田の動きはいつも急所を突いており、一度として失敗することはなかった。

私の業績は恩田の働きによって私のものとして積み重ねられ、賞賛を浴びた。だがそのころから恩田を見かける機会が徐々に少なくなっていった。恩田が介入していると思われるさまざまな血なまぐさい出来事は私の周りでたびたび起こったけれど、恩田自身が私の前に現れることは殆どなくなってしまったのである。私の心が何処にあろうと、どちらを向いていようと、お構いなしに恩田は行動した。

私は会社の業績についていえば優秀だったと思う。いつも恩田が辣腕を振るっていたためである。しかし歳月の流れは総てを包み込んだ。私自身そんな恩田の働きを抵抗もなく受け入れることが身についてくるのを感じていた。

五十歳になり私は営業本部長に昇進した。私が木嶋ひとみと出逢った年、ロサンゼルスへの出張を命じた上司、滝本が座っていたポストである。

滝本本部長はあの談合事件で全責任を負い会社から去っていった。その後業界のどこかの会社が滝本を拾ったという話も聞かない。会社にとってあれほど貢献し会社を大きくした人物であるにもかかわらず、ほんの一度躓いただけで会社は簡単に捨て去るのだ。如何に実績を積んだとしても所詮砂上の楼閣。ひと風吹いただけで霧消する。

私にしても同じことだった。実際に営業本部長として動きまわったのは3年間ほどに過ぎず、その後は役職名こそ営業本部長のままだったけれども実際は調査役という閑職に落とされ来年の定年を迎えようとしているのである。

しかし私は閑職に就いたことをむしろ幸運と思うことにした。

立身出世と幸せな老後が人生双六の上がりだとしてもその道のりが得体の知れない何者かによって築かれたものだとすれば、その上がりには何の意味もない。だから私は他の上がりを選ぶことにしたのである。

私は決心した。タクシー会社の加藤正敏が言うように、私は恩田の血を引く人間なのかも知れない。それを認め恩田がこれ以上の殺戮を行うことをさせない。それが私に課せられた使命なのだ。

姉の死を見たときから現在までのすべての時を費やして私はその結論に辿り着いたのである。

私は次に恩田に会うのがいつになるか分からないとつい先ほどまで思っていた。だがそれはもうすぐそこに迫っていると私は考え直した。私が恩田に対して強い敵意を持っていることを恩田自身はまだ知らないはずだ。私自身呆れ返るほどのんびり構えて恩田の仕業ということが明らかであってもなお気付かぬ風を装い今日まで来たのだ。きっと恩田にしてもいつものことと思い込んで油断していることだろう。ここでもし私が木戸の事故について警察にでも出向いて事故ではなく事件の可能性が大きいことを暴露したとする。恩田はどうするだろうか。恩田の末裔である私を消し去ろうとするだろうか? 私はその可能性が大きいと思った。もはや恩田の野望は私が介在しなくても成り立つ所まで来ているように見えるからである。

私はホテルに携帯で連絡し宿泊の一日延長を申し込んでから、飛鳥コンサルタントの小林に繋いでもらった。暫くして小林のきびきびした声が聞こえた。

「はい。小林です」

「ああ、メトコンの山崎です。今日は大変だったね。どうかねその後、何か変化はあった?」

「ええ。木戸部長の死因がどうやら少し違うようなんです」小林は声を潜めて言った。

「直接の死因はひき逃げされたらしいんです一般道を歩いているときに後ろから跳ねられたあと発見現場に捨てられた」

「轢き逃げか。」

「今の段階ではまだ確定ではないようですが……」

「今日私ももう一泊することにしたよ。そっちの段取りが落ち着いてからでもいいから、一杯やらないか?」

「はい。ぜひ」

爽やかな小林の声を聞いて、私は電話を切った。

車に戻り何気なく車体を見渡して私は驚いた。車体の左側前部のバンパーに何かにぶつけたような大きな凹みができているのだった。

私が報復を決意したことに恩田は気がついていたのだ。そこで先手を打った。

車にへこみ傷をつけておくことによって私の動きを牽制することができると考えたのだろう。警察は車に傷や凹みのある車を捜す筈だから迂闊に乗り回してもし見咎められたならば木戸をひき逃げした犯人と疑われても仕方がないところだ。

私は車に乗り込むとキーを回した。なるべくゆっくりと車を走らせながら私はルームミラーを覗いてみた。思ったとおりミラーの中には恩田の姿があった。

恩田はようやく暮れようとする薄闇の忍び込んだリヤシートに深く腰かけ、卑屈な薄笑いを浮かべながら私のほうを見ていた。

「もういい加減にやめたらどうだ?」私はハンドルを繰りながらミラーの中の恩田に言った。翼タクシーの加藤正敏が言ったように恩田は自分でも薄気味が悪くなるほど私に似ていた。だがもはやそれは不思議でもなんでもない。むしろ当然のことといえた。加藤から話を聞いたとき加藤は恩田のことを既に亡くなったといった。ならば私が出会った恩田は幽霊だというのか? そんなばかなことはありえよう筈もない。

しかし恩田がもし自意識の延長線上に存在するのだとすれば、謎は解ける。恩田の守り神様は存在するのである。

私は新道に車を走らせ続け、木戸が死体で発見された現場の丁度真上に位置する『見晴台公園』に乗り入れた。そこは高さにすると三十メートルほどある崖の上で、吹き上げる風の音がゴーゴーと不気味な唸りを聞かせていた。

「まだ続けるつもりなのか?」

私は恩田を睨みつけた。

「俺のおかげだろうが、お前がここまで出世できたのも……」

恩田はにやりと笑った。

私は上着の内ポケットから登山ナイフを取り出し、カバーをとった。

「何のまねだ」

さすがに恩田はたじろぎ、少し後ずさった。

「これ以上お前の好きにさせるわけにはいかない」

私は登山ナイフの刃を上にして腰の辺りに構えると、ナイフの柄を持った右手の上に左手を添えた。

恩田は真顔になり逃げ道を捜しているように見えた。しかし崖の上に突き出た公園である。逃げ場は何処にもなかった。

「まずいぞ。それだけはまずいと思うぞ。知っているだろう。お前は俺の息子なんだぞ」

「俺は、山崎豊でしかない」

「兎に角、まずいぞ。それだけは……」

悲壮感あふれた恩田の泣き声も海から吹き上げる風と波の音にかき消された。

見つめる邪悪