超人旋風記 (8)

異世界の物語は嫌いではない。

しかし何一つ鍛錬もしていない主人公が、突然異能の力を持ち、大活躍するなんてあり得ないと思っている。

その力が誰かに与えられたものだとしても、使いこなすために血の滲むような訓練が要る筈だ。僕も大して丈夫でもなかった身体を、徹底的にいじめ抜くことで強くしてきた。

だから僕の描く主人公にも、そうさせたい。そうあらせたい。

全てが終わったかに見えた、復讐行の後。

しかしそれは、剣吾たちにとっての束の間の安らぎに過ぎなかった。

〈エスメラルダ機関〉のカサンドラは言ってのける。

「駒にも休息は必要だ」と。

エピローグ

…凄く、

凄く、気持ち、いい。

息が苦しい。寒くもないのに、全身に鳥肌が立っている。でも、苦しさを補って余りある快感の戦慄が、全身を走る。駆け巡る。堪らない。堪らないくらい気持ちいい。このまま何処かへ飛んでいけそうな気もする。

ウリュー、あなたのファックと同じくらい、気持ちいいわ…。

…その年の5月、1954年以来、東アジアの1半島北半分を占める小国の、実質的な独裁者だった男が死んだ。

跡を継いだのは独裁者の息子だった。だが、父の取り巻きどもにこれ以上はない程に甘やかされ――それも40年という長きに亘って、である――、外の世界の広さ、厳しさを何1つ教えられることなく育った子供の例に漏れず、2世はとんでもない世間知らずだった。その無能無知な2世を食い物にすべく、再び〈R〉たち世界財閥が動き出した。自分たちが行っていた核関連施設の売り込みを、IAEA査察団に紛れさせた手先たちに徹底して隠滅させてきた彼らが、今度は2世の不安を煽ることに専念し始めた。

ありもしない敵の影に怯え始めた2世は、後先考えない散財に走り始めた。

その結果、国の1部では餓死者さえ出る経済状況に見舞われながらも、指導部は兵器の輸入と開発に膨大な資金を注ぎ込むようになった。4年後には日本上空に、兵器としては実にお粗末なミサイルを飛ばすまでに至るのである。

その同じ月に、合衆国ではマーティン・マリエッタ社がゼネラル・エレクトリック社の宇宙開発部門を買収、そしてノースロップ社がグラマン社と合併した。

冷戦終結後、不況に喘いでいた軍需産業の本格的な再編成が始まろうとしていた。

翌年の5月には、そのマーティン・マリエッタ社があのロッキード社と対等合併を果たし、16万人の従業員を抱える世界最大の航空・軍事メーカーとして生まれ変わることになる。そのまた翌年には、マクダネル・ダグラス社がボーイング社に吸収合併させられ、ロッキード・マーティン社に次ぐ世界ナンバー2の巨大軍需メーカーになるのである。この2社が4年後、国防省から1年で受注する契約額は200億ドルを突破する。1回の300億ドルではない。毎年その額が吸い取られていくことになるのだ。

世界の軍需産業が不況から、そしてその裏で糸を引く世界財閥がブラックペガサス軍団によるダメージから脱し、徐々にではあるが、その勢いを取り戻そうとしていた。彼らに世界のバランスを考える頭があるとすれば、それは軍事力の拮抗しかなかった。そして彼らに抑制という考えはない。儲かる場所にならどんな場所どんな相手にでも舞い降り、骨までしゃぶり尽くす…。

そして同じ時期、どういうわけか、コンピューターによる投機システムが、突如飛躍的にその能力能率を向上させた。

結果、性能の向上を続けるハイテク部門、特に通信技術への投資として、世界中の金融資金が合衆国に集まってきた。資金は異様なまでの速さで回転を始め、合衆国を取り巻いていた不況はこの後5年間のうちに解消されていくことになる。

各国の主要新聞の経済記者たちは、それが93年末に就任した大統領の経済政策の成功だと疑わず、その論調で記事を書いた。だが、それをもたらしたのは、コンピューター自身の演算能力の飛躍的な向上だった。その能力を手に入れた者たちが、技術を小出しに、企業に、そして市場にばら撒いていった結果だった。なぜここまで急激に進歩したのか、誰によって何をするためにもたらされた技術なのかにまで目を向ける知恵を持つ者はいなかった。

変化は急激に起こったものではない。地球上のあらゆる場所で、前兆は常に人々の目に触れる形で現れていた。新聞の片隅、ニュースの目立たない場所に。だが、大半の人々はその些細な断片に気づかなかった。それらを総合して先を読む人間など、60億の中に何人いたことだろう。

そんな中、合衆国の地方紙に、小さな死亡記事が載った。

『フリージャーナリスト、ドロシー・ヘンダーソン(27歳)が、フィラデルフィア郊外の廃車置場で死体となって発見された。

外傷、暴行の痕跡はなく、司法解剖の結果、高純度のヘロインを注射したことによる急性の麻薬中毒であることが判明。血液から相当量のアルコールも検出。

元ミス・セントジョージ。ニューヨークの地方局にてTVリポーター、ニュースキャスターとしても勤務。後、フリーライターに転身。男性誌〈ハスラー〉や〈タイムズ・ピカユーン〉〈ショウビズ・ドキュメント〉などにも寄稿。昨年末、世界各国を騒がせた連続テロ事件を追った〈衝撃! 連続テロ事件犯人は合衆国政府の造り上げた巨大コンピューターだった!〉を企画・製作。テキサス、サウスダコタにて放送。

親しい知人によると、その頃からアルコールに依存する傾向が見られ、今回のことは、より強い刺激を求めての事故ではないかいう見解を、フィラデルフィア市警広報官は出している…』

しかしその2日前、ワシントンDC郊外で10人余の護衛とともに殺害された元CIA局員のことは、どの新聞、どのニュースのネタにもならないままで終わっていた。

…陽はもう随分高かった。

早朝から鳴き交わしていたヤマガラの声もとっくに止んでいた。水色のシャツに白いスカート姿のマリアが、白飯をよそった茶碗を剣吾に手渡した。

そして、紺の作務衣姿の剣吾を、気遣わしげに見た。

新しい畳、削りたての床板の匂いが香ばしかった。床だけではない。2人の暮らす井筒兵庫先生の旧宅は、古びて白蟻の巣となっていた柱、漆喰が剥げかかっていた壁、全てがリフォームされていた。村上麟一宅に泊めて貰っていたマリアも、工事がいつ行われたか知らなかった。オレゴンに送る着替えを取りに行ったのは佳代子だったからだ。剣吾が明日帰ってくるという連絡を受けて家に戻り、見違えるようになっていたのを初めて見たのだ。しかし佳代子は悪戯っぽい顔をするばかりで、何も言わなかった。

そう、村上と佳代子だけは、その経緯を知っていたのである。

――明日目を覚ましたら、剣吾君と一緒においで。渡さなくちゃいけないものがある。

――若林さんからの預かり物があるんだ。

障子も全部張り替えられ、随分と明るさを増した囲炉裏の側で、剣吾が視線を返すと、マリアは少し恥ずかしくなって顔を俯けた。

…夜遅くになって、無事に帰宅した剣吾だったが、何があったのかは一切語らなかった――持ち帰った義手の1部は、荷物の中に仕舞ったままだった――。しかし何かとんでもないことがあったのだとは、オレゴンからの電話で、そして今の彼の表情から、マリアも気づいた。

2人で新しくなった家を見上げた剣吾は、表情を歪めた。ご飯にする? と訊いたマリアを不意に抱き締めた。2人で新しくなった畳の間に転がり、剣吾は貪るようにマリアを抱いた。

マリアが恥じらう筈である。昨夜の剣吾は激しかった。マリアは声にならない絶叫を上げ続け、夜が更ける前に、初めて失神した。そのまま2人して泥のような眠りに落ちたわけだが、そのため今朝は珍しく揃って寝坊してしまい、朝の10時に遅い朝食を摂っているというわけだった。

食事が始まっても、剣吾はアメリカでの出来事をまだ話し出さなかった。話しては欲しいのだが、自分からは切り出せないマリアは、お茶を淹れるために立ち上がった。これもリフォームされた土間に向かうのだが、脚がガクガクしていた。まだ腰に力が入らないのだ。

真っ赤な顔をして、とうとう土間でしゃがみ込んでしまったマリアに、剣吾は今日初めて声を掛けた。

「大丈夫、かい?」

ええ、大丈夫。御免なさい。

マリアの返事に安心した顔をした剣吾の目に、真新しい家の隅々が映った。剥き出しのコンクリートだけだった流しと、ガス台だけだった台所も、新しくなっていた。システムキッチンとまでは行かないが、新品のステンレス台が据えつけられ、浄水器までついていた。ガス湯沸し器がいつでも適温の湯を蛇口から出してくれるようになっている。

…表の細道を、バイクが通過した。剣吾はビクッと背中を震わせた。

高くけたたましい、小型バイクのエンジン音だった。若い郵便局員が、のんびりとカブを走らせていた。それがわかっても、剣吾は庭の先の道に目を向けずにはいられなかった。

今はもういない筈のその姿を追い求めないではいられなかった。

ちゃんとした、墓を、立てなくちゃいけないのに…。

――よう、剣吾。

庭にあの大きなバイクを停め、ハンドルにもたれ掛かるように肘をつき、柔らかく渦巻く黒髪を微かに風に揺らし、含羞むように笑う端正な顔が、今もすぐ目の前に見える気がする。

――何て顔をしてるんだよ。

――別に気にするな。安物だ。

――でもなあ、今はともかく、もうすぐ水仕事が辛くなるだろ? 手が荒れちゃ、マリアが可哀想だしな。

――お前だってマリアにはいつまでも綺麗でいて欲しいだろ?

――照れるなって。正直に言え。

どうにか立ち上がったマリアが、急須と湯呑みを盆に載せて戻ってきた時、突然剣吾がむせるような声を漏らした。それが嗚咽だと気づいた時、マリアも察した。

アメリカで起きたことの、ほぼ全てを。

顔を覆った剣吾の指の隙間から、涙が噴きこぼれた。

「何も返せなかった…」

………。

「何も、全く、返せないままで、その上、あんたから、目を背けるような真似までして…」

剣吾…。

「許してくれ…」

呻くように慟哭する剣吾に寄り添ったマリアが、彼の頭を胸に抱き締めた。

剣吾はマリアの胸に甘えるように顔を埋めた。子供のように泣いた。彼女の前でなら、そんな姿を素直に見せられた。新しい家の隅々に乾いた空気が流れ、秋めいてきた日差しが庭を照らす中、剣吾はマリアの胸で、延々と泣き続けた。潤んだ目で彼を慈しむように見下ろし、長い黒髪を撫でながら、マリアも剣吾を離さなかった。

僕は、守り抜くからな!

剣吾は胸の奥で叫んだ。

あんたに返せるものがあるとしたら、それだけだ。必ずこの娘を守っていくから…。

見ていてくれ…!

…1箇月半が過ぎた。

…淹れたての紅茶が、ほんのりと身体を温めてくれた。アールグレイの香りが口から鼻の奥に抜けた。フォートナム&メイソンの最高級茶葉だと秘書が耳打ちしてくれたが、普通のアールグレイとどう違うのかは全くわからなかった。美味いのは美味いのだが。

「結局、デービッド少佐の件は、報道もされませんでしたね」カップを置き、私服姿のスコットは言った。「彼の死亡は、公的なものとは認められず、ですか」

「気の毒ではあるがね。機関の中にも、彼の起こした今回の騒動への非難が強くてね。そうする以外、なかった」

そんな非難など、簡単に押さえ込めるだろうに…、スコットは開け放った窓辺に佇む、白い軍服姿の背中を見つめた。「彼に私心はなかったと思いますよ。あれだけあなたのために献身的に働いて、結局、国からもあなたからも見捨てられてしまったわけだ」

「まあ、立派な葬儀は出してやったよ。私費でね」

窓辺の男――ジェームス・カサンドラは振り返り、優しくさえ見える笑みを浮かべた。カトラーの眼鏡の縁を僅かに上げ、執務机に戻る。

窓の外には、これから夜明けを迎える広大な森林が見下ろせた。すぐ眼下に広がるのは常緑の針葉樹林帯だったが、彼方の山嶺の広葉樹林は紅葉に覆い尽くされていた。車の1台も通らない。人の喧騒1つ聞こえない。遠くにカナディアン・ロッキーを見渡せるこの一帯は、秋の深まりも早かった。

〈エスメラルダ機関〉の執務室の1つである。

デービッドがあれだけ豪華な装飾に拘ったのとは対照的に、カサンドラの執務室の内装は簡素この上なかった。白一面の壁には飾りつけ1つ、絵の1枚も掛かっていなかった。室内を照らす灯りも天井の蛍光灯と、アームで執務机に取り付けられた白色灯だけだ。

唯一豪華と言えなくもない、オークウッドの執務机に乗ったニナ・リッチの時計が、午前7時を指そうとしていた。

もっとも、簡素な部屋だからと言って、くつろげるとは限らない。この部屋に限って言えば、寧ろ逆だった。開け放った窓から忍び込む朝の冷気のせいではない。それだったらスコットは心地よささえ感じていただろう。

この室内には、目には見えないが異様に密度の濃い何かが立ち込めていた。それが自分の、ポロの開襟シャツの首を締め上げるのではないかとさえ思えた。

カサンドラの前に出ると、いつもこうなるのだ。時間が早いからと言って、眠そうな顔1つ、この男の前では出来ない気がしていた。「例の、あの藤堂のデータが収まったディスクですが、本当に渡してしまって良かったのですか?」

「構わないよ」カサンドラは柔らかに言った。「これで君も、義父上であるムーア大佐と親族一同に義理を果たせただろう」

「あれから〈R〉から連絡はありましたか?」

「ないね」

「今や親族となった私が言うのも何ですが…」もっとも親族とは言え、末端に過ぎないスコットは、ロンドンの〈R〉と直接話を出来るような立場にはいなかったのだが。「本当に現金な奴らですね。欲しいものが手に入ったら、用済みだとでも言わんばかりだ」

「喉から手が出る程欲していたデータが手に入ったんだ。この先、ヴァンデルのバイオ部門辺りを動員して、ひたすら解読に没頭することになるだろうね」カサンドラは顎の先で、ほっそりした両手の指を組み合わせた。「時間は掛かるだろうが、いずれ解読を完了するだろう。そして自分たちの手で、念願の超人兵士開発に取り掛かるだろう」

「いいんですか、それで?」

スコットは思わず声を苛立たせた。〈R〉は機関を出し抜こうとしているのだ。それに気づかないカサンドラではないと思うのだが。「あまりに悠長過ぎはしませんか? 奴らは確かにカネは出したでしょう。しかしそれだけだ。他には何もしていない。そんな連中に、切り札を奪われることになっても構わないとおっしゃるんですか?」

「あんなものは別に切り札でも何でもないよ」

カサンドラは微笑んだ。彼らは切り札だと思い込みたがっているようだがね、あんなものは所詮〈歩〉に過ぎない。〈歩〉も動かし方1つでとんでもない働きをしてはくれるが、彼らにあれを扱い切る能はないね。

「フ、ってのは何です?」

「東洋のチェスの駒だよ。まあ、彼らの当面の興味は、生み出した超人兵士を商品に出来るかどうかだけだろう。そのためには余程大きな買い手がつく舞台が用意できなければならない」

「それこそ、第2の冷戦が必要になりますよ」

「それを目論んでいるだろうね」

ギョッとした顔のスコットに笑い掛け、カサンドラは言った。「当面はイスラエルにパレスチナを刺激させて、イスラム社会を怒らせることにでも没頭するんじゃないかな」

「じゃあ、次の冷戦の相手は、アラブ…?」

カサンドラは首を振った。「それはあくまでも繋ぎだね。イスラム社会に長期間、合衆国と正面切って対峙するだけの体力はないからね。彼らはとにかく、戦火の火種を絶やしたくないのさ。いつもどこかに火種が燻り続けていれば、世界は今以って危険に満ちていると、全人類に思い込ませることが出来る。彼らにとってはそれが重要なのさ。

体力という面から考えれば、恐らく次の舞台に上がらされるのは、中国くらいかな」

台湾問題か、朝鮮半島辺りが契機となるだろうね…、カサンドラはクスっと笑った。まあ、中国がどれだけの経済成長を遂げるかに掛かっているし、彼らがそのためにどんな手を打つのかにもよるだろうが。

「彼らがどれだけのお膳立てをしてくれるか、じっくり眺めさせて貰うさ。盤上には駒が増えれば増えるだけ面白い」

スコットは黙り込むしかなかった。

…デービッドには言えずに終わった。恐らくその上司ラッセルも知らない。義理の父であるムーア大佐も、その背後にいる〈R〉も掴んではいない筈だ。

彼が今、カサンドラと一緒にいることを。

スコットが、デービッドやラッセルが〈エスメラルダ機関〉に呼ばれる遥か以前に、カサンドラと知り合っていたことを。

思えば大昔のことにも思える。地元テキサスの名士の会に、高校のフットボール選抜メンバーだったために呼ばれたスコットは、そこでカサンドラと出会った。テキサス出身でもないカサンドラが、なぜその会にいたのかはわからない。しかしその博識、洞察、そして底知れなさは、それまでの常識を覆す程の衝撃を、スコットに与えた。話してみてその博識に驚かされたためだけではない。息子と言っても差し支えない若きカサンドラに、地元の石油成金たちが満面の愛想笑いで出迎え、近寄り、応対するのである。

そんなカサンドラが、まだ少年の面影消えないスコットに目を留めた。そして自分から近づいてきて、話し掛けてくれたのだ。

すっかりのぼせ上がり、魅せられてしまったスコットは、その後もカサンドラと交誼を保ち続けた。そして人生の舵取りを、半ばカサンドラに任してしまったような感さえあった。大学に進まず徴兵に応じたのも、デルタへの入隊も、SASのムーア大佐の娘と結婚したのも、全てカサンドラの助言を元にしていた。

――そろそろ御両親に結婚を急かされているんじゃないのかい?

2年前、突然電話でそう言われた。

――今度の土曜日のパーティには顔を出すことを勧めるよ。恐らく君の心を射止めそうな女性に出会える。青い色に注意することだ。

――誰なんです、それは?

――ある巨大な財閥が、君を我が物にしようと送り込んでくる使徒だね。

――冗談でしょう。私はそんな連中に見込まれるような大物じゃない。

――君は出世するよ。生き延びてさえいればね。

彼の言葉はこれまでのところ、ずっと正鵠を射てきた。

確かにパーティに現れた青いドレスの女、シャーロット・ムーアは、彼の心を捉えた。婚約まで2箇月という早さだった。そしてつい5箇月前、多くの祝福を浴び、ギルフォードで婚礼の儀を行ったばかりであった。

シャーロットは自分がスコットに差し向けられた真の意図など知りもせず、甲斐甲斐しくスコットに尽くし、今日もハートフォードの自宅で彼を待っている筈であった。そしてスコットはつい先日、デルタの総指揮官補佐という大役の辞令を受け取っていた。順当に行けば、次はペンタゴン内部に席が用意されるだろう。士官学校を卒えていない人間としては、破格どころの話ではない出世コースだった。

この男には、俺の未来など全部見通せているのだ。俺がこの先、どのように生き、どのような死に様を迎えるのかまで、この男には全てわかっているのだ。

出会った頃、75年に陸軍に入隊した頃、彼のそんな底知れなさに魅入られていた。しかし今は違った。この男との邂逅を、半ば後悔する瞬間が度々あった。あの頃自分をゾクゾクさせていたもの、そして今、カサンドラの前にいると感じるもの、必ず感じざるを得ないものの正体が、恐怖でしかなかったとわかったからだ。訓練に次ぐ訓練と、度重なる実戦とで、言うなれば人殺しのプロとなった筈の自分が、目の前の穏やかな男に手を出せないどころか、子犬のように震えているのだ。相馬にマグナムを突きつけられた時の、或いは剣吾や瓜生を前にした時に感じたものとは、根本的に違う恐怖だ。

そしてスコットは、この男からは決して逃れられないであろうこともわかっていた…。

恐怖と向き合うのが耐えられないスコットは、無理にでも別の話題に移るしかない。「奴ら、デービッド少佐の行動をよく掴めましたね」

「ああ、あれはラッセルの勇み足だね。軍に査問会の予定を流してしまったんだ。多分、故意にだろうがね」

「わざと…?」

「ラッセルにとって、最近のデービッドはあまりに目障りだったんだろうね」

「奴らへの報復はいつ行うんです? それに、300億ドルの回収も」

「報復はしないよ。金の回収もだ」

意外そうな顔でスコットがカサンドラを見返した時、隣室の秘書の1人が淹れ直した紅茶を運んできた。静かな室内に、執務机に置かれて鳴るカップの音だけが響いた。1口啜ったカサンドラが頷くのを見て、強張り気味だった秘書の顔が緩んだ。

それは…、秘書が出て行ったのを確かめ、スコットは訊いた。「那智をどうにかする積もりは、今のあなたにはないという意味ですか?」

「そうだね。今の04をどうにか出来る兵士も部隊も、合衆国には存在しないだろうしね」

そう言ったカサンドラは、眼鏡の奥のきらめく目で、スコットを見た。「安心した顔だね」

「そりゃそうです。自分にそのお鉢が回ってこなかっただけで、命拾いした気分ですよ」スコットは両手を広げて見せた。そしてそれ以上に、正直スコットは、剣吾を敵に回したくなかった。あのデービッドの罠を掻い潜る時の戦いっぷり、決して仲間を見捨てようとしない戦士としての志の高さ、どれを取っても剣吾は超1級だった。出来ることならデービッドなどよりも、剣吾が味方であったなら…、スコットは本気でそう思ったものだった。

もしかしたら、カサンドラなら剣吾と我々とを取り成してくれるかも知れない…、そんな期待を抱きもした。

しかし、

「あの金は褒美だよ。駒にだって休息は必要だ。英気を養って貰わなくてはな。でないと、私の次の楽しみが半減してしまうよ」

スコットは甘かった。

所詮、彼にとって剣吾は1つの駒なのだ。

いや違う。年齢、性別、身分、貴賎の全てを問わず、彼の周りにいる者全て、駒に過ぎないのだ。

そして恐らく、彼は彼自身ですらも、駒の1つに過ぎないと平気で言い切ることだろう。

そしてこの俺も…、そう思った瞬間、恐ろしさと並んで、腹立たしさが湧き上がってきた。

いつもなら突き詰められない恐怖を、何故か今だけは瞬時、忘れた。初めてのことだった。「我々は、チェスの、駒ですか」

「似たようなものだね」

「駒にした人間全員の運命を自在に操るっていうのは、どんな気分です?」

そうだね…、カサンドラは夢見るような眼差しで言った。

「楽しいよ、最高に」

開け放った窓から、早朝の冷気が吹き込んできた。それがスコットの全身を冷やした。だがそんな寒さは、彼が心の裡に感じた寒さに比べれば…。

しかしそれでも、スコットは訊いた。

「あなたは我々を駒にして、人類をどこかに向かわせたいんですか?」

おまりに幼く、拙い人類。その人類の向かうべき場所に指針を立て、導いてやろうとでもしているのか。そのために、超人兵士という謂わば新人類を無理矢理生み出し、進化を強制し、最後に生き残った者に未来を託そうとでもしているのではないか。スコットはそんなことを勝手に想像したりもした。

カサンドラがそうしてくれるのではないかと、半ば期待していたのかも知れない。

敬虔なプロテスタントの家庭に生まれ育ったスコットは、心のどこかで本物の神を信じていた。少なくとも善なるものが、この世を守ってくれていると信じていたかったのかも知れない。

だが、

「別に向かう場所など決めていないよ」

スコットの問いに顔色1つ変えることなく、不機嫌になることもなく、カサンドラは言ってのけたのである。

「決まっていたら、つまらないじゃないか。ゲームというのはね、先が見えないからこそ面白いんだよ」

スコットは震え出した。止められなかった。寒さを通り越した戦慄が、この世のものではない、途轍もなく恐ろしいものが、色彩の乏しいこの執務室を満たしたと感じていた。ただ黙って微笑むカサンドラの背中が発する何かが、スコットを芯の芯まで竦ませ、凍らせた。

それは彼1人など平気で呑み込んでしまう巨大な波、渦を巻いて彼を引き摺り込む闇だ。

これが人間の持ち得る力だろうか。人間1人に持つことが許される禍々しさだろうか。駄目だ、これを直視したら俺は死ぬ。これ以上ここにいたら、俺はこの世でない何かに取り込まれる。必ず死んでしまう。

厳つい顔に脂汗が浮いた。全身が冷え、顔色が青褪めていくのが自分でもわかった。目が霞む。息をするのも苦しい。狭まり暗くなる視界の中で、カサンドラが何か異様な姿、黒い何かの影に変わっていく。もちろん錯覚だ。しかしこの世のものではなくなっていく彼の姿は、あまりにもリアルで…。

そんな極限の状態が限界に達する寸前…、

張り詰めた沈黙は、秘書の声に破られた。

「准将、特別回線でお電話が入っています」

「誰からだね?」

「マルカーノ下院議員からです。お繋ぎいたしますか?」

ああ、頼むよ…、と頷いたカサンドラが、卓上のパネルに指を這わせた。背後の、数百冊の蔵書が並ぶ書架が開き、奥から2メートル四方のスクリーンが現れた。上にはカメラと集音マイクもついていた。双方向テレビ電話システムだ。

緊張から解放されたスコットは、椅子の上で崩れそうになった。喉の奥がヒュッと鳴り、呼吸と視界が回復した。顔中から滝のような汗が流れ始める。ようやく我に返ることが出来た。目の前のカサンドラが人間の姿をしていることに、心底ホッとした。ポケットにハンカチを探りながら、訊く。「私は、席を外したほうが、いいですか?」

「構わないよ。邪魔さえしてくれなければ」

カサンドラは椅子を回し、スクリーンに向き合った。スコットは自分の椅子を、スクリーンからは見えない壁際に移動させた。「下院にマルカーノなんて議員、いましたか?」

「合衆国の議員ではないよ」

スクリーンに、まだ若いと思われる男の顔が映し出された。

仄かなオレンジ色の照明に、モデルと言っても通用しそうな秀麗な顔が浮かび上がった。映画俳優も霞みそうな存在感も併せ持っていた。まだ30そこそこに見えた。黒髪と、鼻の下の細い髭を整髪料で撫でつけてはいるようだが、少しも脂っぽさを感じさせない。正面から見ていないスコットにも、男の目が放つ磁力めいたパワーがわかる気がした。カサンドラも整った容貌の持ち主だが、スクリーンの男にはそれに加えて華があった。

それも、どこか毒気を孕んだ華が。

しかしこの顔、どこかで…、

マルカーノ、だと…?

“やあ、ジム。”

「やあ、ダン」

スクリーンの男――マルカーノは、ネクタイを緩めながらにこやかに微笑んだ。しげしげとスクリーンを覗き込み、“便利な世の中になったものだな。電話でこうやって向かい合って話せるなんて。”

「どうだい、憧れの議員様になった気分は」

“からかうな。慣れないことをするもんじゃないな。まだ4箇月しか経っていないってのに、肩が凝って仕方ないよ。”

流暢なキングス・イングリッシュだったが、言葉の端々にちょっとした訛りがあった。イタリア語の。

「誰かにマッサージして貰えばいいんだよ。君の肩を揉みたいという女性なら、引きも切らず、だろう。それとももう後ろのカーテンに、2、3人隠れてでもいるのかな?」

“止せよ、この隠れ家にはどんな女も入れないさ。”マルカーノはサン・レモと記された壜から、赤ワインをクリスタルのコップに注ぎ、それを1口で飲み干した。ソファに深々と腰を沈める。ヴィータのソファらしいことは、画面からだけでもスコットにもわかった。“気楽に過ごせる場所が、もうここしか残ってないからなあ。お前とつるんでいた頃の、極楽トンボだった時代が懐かしい。”

「アンドレオッティの査問は進んでいるのかい?」

“まずまずだな。国民を納得させられるかどうかまでは、何とも言えないところだが。”

アンドレオッティ? イタリア前首相の? そこまで来てスコットはようやく思い出した。

…1昨年以来、政治家、公務員、公営企業幹部ら併せて1300人もの逮捕者を出し、国内を大混乱に陥れたイタリアの構造汚職事件は、今年5月の総選挙後、ようやく混乱に終止符が打たれそうだとも言われていた。

冷戦下という特殊な状況だったからでもあろうが、革新を求めなくなって久しいイタリア人の国民性は新進政党の躍進を望まず、小党分裂に悩みながらも、同じ顔触れの内閣が続くのを半ば黙認してきた。それが腐敗の温床になったことは否めない。公共事業に絡む産業界からの賄賂は10兆リラを超えていたと言う。

特に戦後7回も首相を務めた、大学教授然とした風貌のアンドレオッティが、マフィアとの関係・癒着を名指しで非難され、議員免責特権まで剥奪されたという事実は、腐敗の根深さを内外に知らしめることになった。彼には、汚職の追及に躍起になっていた週刊誌記者殺害を教唆した容疑の他に、治安警察マフィア対策長官ダラ・キェザ将軍夫妻暗殺にも関わっていたという疑いが掛けられていた。

イタリアはその政治の浄化を内外から求められた。流石にイタリア国民もうんざりしていたのだろう。昨年施行された新選挙法に基づいて行われた上下院の同時選挙では、これまでと違う顔触れの議員が次々に誕生した。そしてその中に、メディア王率いる新政党の1員として登場し、その若さと甘いマスク、そしてお洒落な服が似合い過ぎるという理由で、女性票を中心に空前の得票数を集めた男がいた。

その名をダン・マルカーノ。人々から親しみを込めて“ダンディ”・マルカーノとも呼ばれる男。

だが、スコットは知っている。浄化を目的に為された筈の選挙から登場した議員の幾許かは、その素性にどうしようもない怪しさを漂わせる面々であることを。

今、目の前でにこやかに微笑むマルカーノなど、その最右翼筆頭と言っても差し支えなかった。その名は随分以前から、CIAのファイルに載せられていた。この若さにして、南ヨーロッパの海運・陸上輸送を支配する企業群に君臨するトップの1人として。スコットは少し前に、別の事案で閲覧したそのファイルの内容をしっかりと覚えていた。

表沙汰になってはいないが、その企業群が、麻薬・兵器密売の巨大なルートとなっている疑いがあるとも、ファイルは記していたのであった。

現在その企業群は表の世界でもフランスからベルギーにまでその勢力を拡大しつつあった。当然、裏の顔もその拡大に呼応していた。それも、古い勢力を次々に駆逐しながら。つまりマルカーノは、ヨーロッパの闇社会の、新たな顔役になりつつある男でもあった。

しかも彼は、現在は合衆国に活動の中心を移したコーサ・ノストラの出自でありながら、今やそことも一線を画した、全く新しい勢力の1部らしかった。その組織の規模、活動、真の目的は、CIAでも掴み切れていないというのが現状のようだった。

スコットは納得した。調査が及ばない筈である。この男は機関の一員なのだ。それも他の面々と較べても、カサンドラと相当に近しい、謂わばファミリーの一員なのだ。

そう、このダン・マルカーノこそ、カサンドラと〈R〉とを陰で結びつけた仲介役でもあったことを、スコットは後々知ることになる。

これから3箇月後、遅々として進まない汚職の解明の責任を取らされる形で、メディア王の内閣は総辞職させられる。新政党の人気も急落するのだが、マルカーノだけはその人気を衰えさせることもなく、40そこそこにして下院からの内閣入りを噂されるまでになっていく…。

「〈R〉は相変わらず無理難題を吹っ掛けてくるのかい?」

“ああ、兵器の方は、実務の方はブロインに任せているんだけどな。”

ブロイン…、スコットはその名にも敏感に反応した。ゴルドラック・ブロイン。イギリス国籍を持つユダヤ人。トルコ系アラビア人であるアドナン・カショーギと並ぶ、世界最大の兵器商人の1人。既に〈R〉の軍需産業の代理人となって世界中を走り回り、見栄っ張りな性格から各国のマスコミに注目されてしまったカショーギと違い、ブロインは報道どころか全てに、己の存在を匂わせることすら避けていた。顔、姿、行方さえをも隠し切ることに成功している彼を、CIAやNSA辺りでは、闇に身を潜めた怪物と噂していた。

そんな怪物までも、この若い男が傘下に収めているのだ…。

“確かに難題を押しつけてくるな、あの連中は。ロシア側からの卸売はともかく、輸送にまで金を渋りたがる。アドリア海からアジアに抜けるルートに掛ける経費を20パーセント切り詰めろと吐かしやがった。ウチがあのルートを拓くのに、どれだけの資金を注ぎ込んだと思ってるんだろうな。”

「堂々と断ればいいんだよ。君ならそれも可能だろうに」

“まあ、そうも行かない。今、ウチの組織はドイツに手を伸ばそうとしてるんだが、なかなか上手く行かなくてな。やっぱり頭ガチガチのドイツ野郎と俺たちイタリア人は相性が悪いらしい。”

「歴史的にもその傾向はあるね」

“だろ? しかし折角ベルギーからオランダに掛けて作った縄張りを無駄にしたくもないんでな。既にドイツに根を張ってる〈R〉の子会社を通じて、情報やら人脈やらを手に入れてるわけだ。そっちの方では利用させて貰ってる以上、連中のシミッたれた要求も、無碍に拒絶するわけにも行かんのさ。”

笑いながらワイシャツを脱ぎ、素肌にガウンを羽織ったマルカーノは、そこで何かを思い出した。“ところでジム、ウチの縄張り全域に敷いてる監視網だが、今のままでいいのか?”

監視網…?

「ああ、頼むよ。何か引っ掛かったかい?」

“処刑人だけでも20人は失ったようだ。なかなかやるじゃないか、今度の連中は。お前さんが自慢するだけのことはある。”

カサンドラはうっすらと笑った。「ああ、自慢の駒だ」

“ウチの下部組織じゃ大騒ぎになってるがね。必ず探し出して、嬲り殺しにしてやると息巻いてる。1000人規模で追跡部隊を組織するだのとも聞いたが、流石にそれはやり過ぎだろ。止めさせようか?”

「いや、続けさせて構わないよ」

カサンドラは言った。その程度の障壁で動きを阻まれるようなら、所詮そこまでだ。とてもこの先、使える駒ではない。駒も成長しなければ、何の楽しみもないからな。

「君のところの下部組織も、随分ゲームに貢献してくれているよ」

楽しげな口調と台詞の中身は、またしてもスコットを震え上がらせた。だが、マルカーノの方は、それは良かったとばかりに、にこやかに微笑んだだけであった。

今度はカサンドラの方が、何かを思い出したようだった。

「ところで、ダン…」

…飛行機の旅はどうしても好きになれずにいた。

ついこの前、上空1万メートルから落っことされたばかりというだけではない。多分、ブラックペガサスに拉致された時の記憶がトラウマになってもいるのだろう。ステルス爆撃機で〈賢者の城〉に向かわされた時も、逃げ出したくて仕方なかった。今回もそうだ。おちおち眠ってもいられない。目が覚めたらランゴリアーズで一杯の世界だった、などという馬鹿げた妄想にまで悩まされる。

20時間の空旅の間に、持ち込んだ8冊の本を全部読み終えてしまった。

まだほとんど進んでいないヨーロッパでの調査を一旦中断しての旅だ。これが終わったらまた飛行機でとんぼ返りだ。そう思うとますます暗澹たる気分になる。

調査は一向に進まないのに、既に2度、襲撃を受けた。スイス国境に近いブール・サン・モーリスという田舎街と、リヨンで。

もちろん返り討ちにはしてやった。戦場仕込みの拷問を受けながら、刺客たちは重要な事に関してはほとんど口を割らなかった。

全く、どういう組織なんだか。

そんなことを考えながら、相馬圭一郎は実に9年振りに、日本に降り立ったのであった。

東京にも例の共同アジトがあるのだが、相馬は使ったことがない。そもそも日本になど、2度と帰る積もりはなかったのである。望郷の念だとか家族への恋しさだとか、別次元の話だった。父母や姉弟と涙の再会を果たしている自分の姿を思い浮かべただけで鳥肌が立った。

だからこの件が済み次第、とっとと日本から離れる予定だった。

ディオールの象牙色のサマースーツ上下に、ピアッザマルコニの青のワイシャツ、ポロのベージュのネクタイという出で立ちで、実に久しぶりに東京駅に足を踏み入れた。

初めて東京に来た時、東京駅で見事に迷ったこともあった。流石に今は迷いこそしなかったが、行楽シーズンでもないのにごった返す構内に、相馬は毒づきたくなった。人混みと埃っぽさに息が詰まりそうだ。リヨン駅とは随分と違う。

ゴミゴミした場所は嫌いだぜ。

新幹線の発車まで15分。また時計を合わせ忘れていた。セイコーのクオーツ――あの落下でボーム&メルシエを壊してから、相馬は高価な時計を買うのを止めた。この仕事では時計など消耗品だと思い知ったためだ――を日本時間に合わせ終えた相馬は、喫煙所で懐を探り、ウィンストンを1本抜いた。ベンチに腰掛け、ウルヴァリンの靴底で点火したオハイオ・ブルーチップのマッチを煙草に近づけようと、レイバン・トラディショナルのサングラスを外した時だった。

喫煙所の前、自動販売機の斜め前に並ぶベンチに腰掛けていた、それぞれ小さな子供を抱いた2人連れの女の片方が目を見開いたのが、視界の片隅に映った。

「相馬、君…?」

相馬は内心舌打ちしながら、近づいてきた女を見つめ返すのに不思議そうな顔を装った。女はしばらく相馬を見つめていたが、そんな筈ないわよね、御免なさい、と呟いた。

「人違いでした」

やがてタバコを吸い終え、歩き出した相馬の背後で、2人の女の会話が聞こえてきた。

「知り合い?」

「だと思ったんだけど、そんな筈ないのよね。事故で死んじゃったって話だから。でも、よく似てた…」

サングラスを架け直した相馬は、思い切り顔を顰めていた。

かつて大学時代に作った恋人もどき、数度関係を持った棚瀬眞弓のことは、記憶の片隅に残っていた。所詮、記憶の片隅だけではあったが――彼女との逢瀬そのものは、記憶力には自信のある相馬をして、なぜか思い出せなかった。ヤングに吹っ飛ばされた脳味噌の1部にでも収まっていたのだろう――。偶然ではあろうが、こんな場所で再会するとはな。

これだから帰ってくるのは嫌なんだ。

堂々と歩きながらも、また誰かに会いはしないかとビクビクしていた。

こだま号で三島まで向かった。

後ろの席に、ズボンを尻まで下げた若い男が、ヘッドホンステレオを大音量で聴いていた。それに気を散らされ、東京駅構内の本屋で買った『悪童日記』は読み終えられなかった。

三島で東海道本線に乗り換えた。今はもう珍しい、向かい合わせの座席の斜め前に、10代と思しき若い娘が座った。腰や足首は適度に締まっていたが、2の腕や太腿はむっちりと張っていた。顔は幼いのに、胸などははち切れそうだ。それを無遠慮に眺め、相馬は感心した。日本にもブラジル並の娘が現れる時代が来たか。

その彼女が、1度だけサングラスを外した相馬と視線を合わせ、幼く見えるその顔を真っ赤にした。相馬はすぐにサングラスを架け直したが、娘はどうしても彼から視線を外せない。彼の目が発する異様なまでのエネルギーに反応し、縛られてしまったのだ。腰が落ち着きなく動き、閉じた太腿がもじもじと擦り合わされる。肉感的なその反応に、相馬も好き心をそそられた。歳若いが、ベッドでは凄まじい反応を示すか、その素質があると思われた。寄り道の暇がないのが残念だった。

娘の視線に追われるように、沼津で降りた。熱海から伊豆急を使ってもよかったのだが、真っ直ぐ向かうよりどうしても変わったルートを取りたくなってしまうのは、相馬の習性だった。そして実はその方が、用心も兼ねられるのだ。

天気に恵まれてよかったぜ。

10月ももう終わりとは言え、快晴である分、気温も上がってきた。サマースーツの下のワイシャツが汗ばんでいた。伊豆はもっと気温が高いだろう。しかしスーツの下にいつものようにショルダーホルスターをつけ、S&W・M29カスタムを提げている今、上着を脱ぐのは無理だった。何しろ日本である。騒ぎになる危険性は段違いに高かった。

建て直されたばかりの沼津の駅前商店街で花屋を探した。

しかしこんな場合、どんな花を探せばいいのか、不調法な相馬には思いつかない。かと言って、店員に適当に見繕ってくれとも言えず、目についた薔薇や百合を纏めて花束にして貰った。随分場違いな花束になったな、などと思いつつ。

許せ、俺にはセンスがないんだ。

駅のコーヒースタンドで30分程を潰し、5本の煙草を灰にした。そこで西伊豆への近道を教えて貰った。バスで沼津港まで向かい、西伊豆を周遊する伊豆箱根鉄道の持ち船、〈こばるとあろー号〉に乗り込む。

エンジン音は大きかったが、約1時間の船旅の間、心地良い海風を浴びることが出来た。なかなかいい場所じゃないか。カネもなかった上に出不精だった相馬は、学生時代もほとんど国内を歩き回ったことがなかった。今では寧ろ、日本より外国の方が詳しくなってしまったのは、何とも皮肉な話だ。

最終寄港地の松崎にて船を降りた相馬は、遅い昼食を摂った。港の前にある漁協の出店で3尾の伊勢海老と刺身用の切り身を買い込み、紹介された近くの料理屋で捌かせる。大きめの2尾は塩焼きに、小さい1尾は頭ごと縦割りにして、味噌汁に入れて貰う。時季を外れた伊勢海老は身も締まっておらず大味だったが、美味かった。そもそも相馬にとって、実に久しぶりの味噌汁なのである。それが学生時代以来だと思い至った相馬は、ようやく自分が日本に帰ってきたことを実感した。

もっとも、感傷を伴う感慨ではまるでなかったが。

料理屋の板前にバス停の場所を聞き、そこまで歩いた。雲見温泉との間を往復するバスに乗れたのは、午後2時少し前だった。

白い石膏像の少女たちがそれぞれのポーズで海を見つめる彫刻ラインを、バスはゆったりした速度で南に向かった。乗客は相馬の他に、風呂敷包みを抱えた老婆、中学生くらいのカップル、これまた10代のだらしなく太った娘と、父親らしい作業服の男。

後部座席に座った娘は、相馬や周りに目を向けることもなく、齢の割に妙に舌っ足らずの口調で喋っていた。

「リエねえ、そこで御飯食べたんだよ。ドリア。ホワイトソースが一杯掛かっててねえ、器がね、熱かったの。指、火傷しちゃった」

乗客たちに怪しい気配は見えなかった。相馬は彼らへの興味を失くし、窓の外に目を遣った。

眼前に西伊豆の海があった。陽が僅かに傾き、ついさっきまでコバルト色だった海面が、目映い光のカーテンに覆われた。抜けるように青かった空も、夕暮れに備えて少しずつ色を変え始めていた。空と海の輝きはサングラスを架けた目にも堪らなく眩しく…、

そしてなぜか、この風景だけは切なかった。

カップルは海岸沿いのバス停で降りた。老婆も一緒だった。父娘は石部温泉にて降りていった。雲見温泉の、コンクリートの壁に四方を囲まれた、如何にも田舎のバス停で降りたのは、相馬1人であった。

乾いた風が風を撫でた。傾いた陽が、大部分が畑となった斜面に建つ、これも田舎風の家々を照らしていた。

読みかけの本と、派手な花束を所在なさげに提げ、バス停にて立ち尽くすしかなかった。一体、どこへ行けばいいものやら。辺りを見回す相馬の目に、バス停の方に歩いてくる男の姿が留まった。

初老の男は、剣吾同様、作務衣を着込んでいた。短く刈った白髪頭に柄物のバンダナを巻いているのがお洒落だった。

バス停の側にまでやってきた男は、相馬の手にした花束を目にして、立ち止まった。

「もしかして、若林さんの、お友達の方ですか?」

レイバンの下で僅かに眉を吊り上げた相馬は頷いた。男はおっとりした口調で、村上麟一です、と名乗った。「那智剣吾君と親しくさせて貰っている者です」

相馬はサングラスを外した。銃器には当然詳しいが、いざという時に最終的に頼りにすべきは実はナイフだと、戦場で教えられた彼は、ナイフにも相当の造詣を持つことになった。そんな彼は、ラブレス程の大家ではないが、日本人として相当高名になりつつあるカスタムナイフメーカー、リン・ムラカミの名は当然知っていた。あの那智が、そんな男と友人だとは。

そこで合点がいく。切れ味恐るべきあの新しい刀は、この村上の手になる代物か、と。

村上に教えられた道を下り、国道136号線を越えると、波の音が聞こえてきた。道路の表示に雲見崎という文字が見えた。右手の海沿いに見えるのが、烏帽子山らしい。

海岸に抜ける道はあちこちにあったが、目印だという黒松に挟まれた小径はすぐには見つからなかった。困った相馬はあちこち見回しながら、国道を数回往復した。歩き煙草2本を灰にしてしまう。

自動販売機で缶コーヒーを買った時、目が、灌木の間に隠されるように停められた車を捉えた。

また、赤だ。缶コーヒーを上着の右ポケットに突っ込んだ相馬は苦笑した。さすがにあのフェラーリを日本で走らせる真似はしなかったようだが、わざわざオープン仕様にした三菱GTOには、あの悍馬と同じ、燃えるような赤が塗られていた。

GTOの停まる灌木の奥に、どうやら目印らしい数本の黒松が見えた。相馬はその間を通る路に入った。鳴き交わしていた鳥たちの声がピタリと止み、相馬が灌木の下を通ると一斉に飛び立った。図々しい烏や鳶たちまで逃げ出すのを見て、太陽の方角に歩き続ける相馬は苦笑を浮かべた。若い娘は騙せても、本物の野性は騙せない、か。

烏帽子山をすぐ目の前にした、小高い丘に出た。

樹木の間から海が見えた。相変わらず眩しかった。潮の匂いを濃くした風が、色づき始めたススキをそよがせていた。ほとんど人が通らない路を尚も歩き続けると、不意に視界が開けた。相馬は小さく口笛を吹いた。

眺望を邪魔していた樹木が1本もなくなった。雲1つない青空と、ススキの野と、青々とした草叢と、その彼方に広がる海が視界に飛び込んできた。

いい眺めじゃないか。

開けた野は丘になっており、海を見下ろす小高い崖に面していた。そこに細い石柱が1本立っていた。黒の革ジャンパーを掛けられたそれは、一瞬だが人の――よく見知った男の姿に見えた。土を僅かに盛り上げ、石を敷き詰めた下には、持ち帰った義手の1部が埋まっているのだろう。サングラスの下で目を凝らすと、石柱が御影石らしいこと、しかし職人やらが切り出したものではないようだとわかった。正面を除いては、削り方が少々乱暴だ。刻まれた文字もちょいとばかり自己流に過ぎる。

恐らく剣吾が自分で切り出したものだと思われた。相馬はやれやれと首を振るしかない。あの刀を使ったのだとしたら、凄い使い方をするものだ。村上はさぞ嫌な顔をしただろうな。

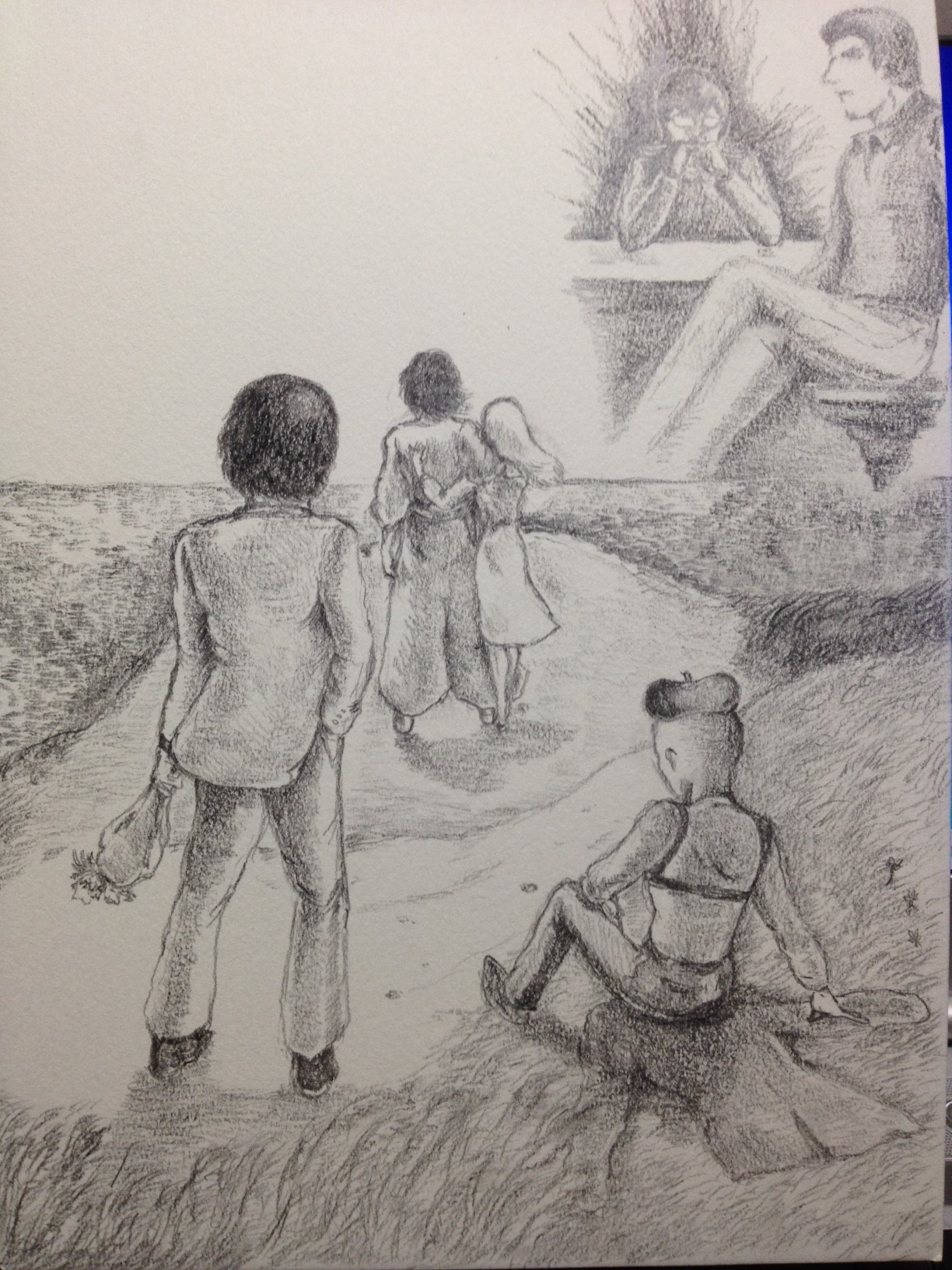

ただ『若林茂』とだけ刻まれた石柱の前に、あの白い剣道着姿の剣吾と、これまた白いワンピースに身を包んだマリアとが、寄り添って並んで立っていた。

西陽に輝く海を背景にして、色の違う長い髪をなびかせて立つ2人の姿は、静謐だった。擦れっ枯らしになってしまった自分を自認する相馬の息をも呑ませる程だった。何か冒してはならない荘厳さが感じられた。

花束を抱えたまま、なかなか2人に近づけずにいる相馬に、斜め後ろの草叢から声が掛かった。

「遅いぜ、来るのが」

流石に暑いのか、セーム革のジャケットを尻に敷き、上に寝転がっていた瓜生鷹が、ゆっくりと上体を起こした。翼のマークを胸に刺繍した白いトレーナーの上につけたショルダーホルスターから、新品のモーゼルC96の銃把が見えた。「趣味の悪い花束だな」

「放っとけ」相馬は肩越しに瓜生を見た。「またモーゼルを買ったのか」

「気に入ってるんでな」

「もっと性能の良い奴を教えてやっただろうが。聞いてもいなかったらしいな」

「聞いてたよ。グロッグとかH&Kだろが。俺があんな地味で不細工な銃を持ち歩けるかってんだ。そもそもお前だってコレクションしてねえじゃねえか。自分の集めないものを人に押しつけるんじゃねえよ」

「俺はあの手の銃が嫌いなだけだ。性能は認めてるぜ」

グリップからフレーム部分に強化ポリマーを使ったグロッグは、泥にも埃にも強い自動拳銃として名高い。合衆国を始め、様々な国の保安機関で採用されているのは、一重にその信頼の厚さに依る。しかし相馬はどうしてもこのシリーズが好きになれない。人を撃つのが銃本来の使命ではあろうが、グロッグにはそれだけしかない、銃が使命と同時に持ち得ている美というものを感じないからだ。

「話を逸らすな。俺は文句を言ってんだ」瓜生は細い首を回し、口に咥えたススキの茎をペッと吐き出した。細いのは首だけではなかった。

「お前、痩せ細ったな」

「あれ以来、体重が戻ってこねえんだよ。食っても食っても出て行く一方でな。だから話を逸らすんじゃんねえ。誘い主のお前が来なくちゃ、居心地悪くて仕方ねえじゃねえか。あいつ、俺相手にゃ口も利いてくれねえからな」

相馬は笑った。

彼らは新しい連絡方法を考案する必要に迫られた。この前は1社の1回線だけだったから、それを探り出され、乗っ取られたら終わりだった。しかし複数の国と電話会社を経由するルートを構築したなら、例え回線の1つが見破られたとしても、簡単に追跡は出来まいと思われた。クルーガーの組み上げたコンピューターへの侵入手段がヒントになった。

相馬はその連絡方法を、クルーガーを通じて剣吾にも教えておいた。何かあったらクルーガーか自分、瓜生に伝えられるように。

その剣吾から、若林の墓を作ったという連絡が入った。1度参ってやってくれ、とも。それもクルーガーと相馬に対してだけ。相馬が教えなかったら、瓜生はこの日この場所を知ることすらなかっただろう。

あいつ、まだ俺を許す積もりはねえらしいや…、瓜生は呟いた。

自業自得だ、という言葉を、相馬は呑み込んだ。「いつ着いた?」

「昨日だ」海からの風に、ベレー帽を禿頭に押さえつけた瓜生は応えた。「監視だらけのパリを抜け出して、な」

「お前の方も、まだ続いてたか」

「ようやくしつこい奴らが片づいたと思ってたのによ。苦労したぜ全く」

あのベガスでの事件直前に、ヨーロッパで自分を追い回していた視線のもう一方に、再び遭遇することになったのだ。

「監視だらけ、ってだけなら、まだマシだ」花束を足元に置き、上着を脱いだ相馬は、ウィンストンを咥え、火を点けた。マッチを3本、無駄にした。「俺は早速襲われた」

「何者だよ一体」

「調べてる最中。暇を持て余してんなら、お前も手伝え」

「いいぜ、フランスでなら手を貸してやらあ」瓜生は意外そうな相馬の顔を見て、ニヤリと笑った。「何だい、断ると思ったか。但し費用はお前持ちだからな。それにお前も俺の仕事を手伝え。いろいろ忙しいんだ、俺も」

「何の仕事なんだか」

「ナイショだよ。その時になったら教えてやる」

「しかしフランスじゃあの目が見張ってるぜ。ドイツ辺りにでも出張るか?」

「ドイツは行かねえ。考えてるのはアメリカかオーストラリアだ」

「お前の選り好みの基準がわからん」相馬は肩を竦めた。「ああ、ドイツと言えば、ギュントが…」

「何…?」

瓜生は相馬の顔を見上げた。「オットー・ハインリッヒ・ギュントの、ことか?」

「ああ、人を1万メートル上空にまで放り上げておいて、無事に逃げ延びられたら、お前に宜しく伝えてくれ、だとよ。お前に負けないくらいの、ふざけた野郎だった」

風が僅かに強まり、ススキと、まばらに咲いた秋桜を揺らした。瓜生は相馬の軽口にまるで反応しなかった。その顔に、猛禽類の目に、これまで見せたこともない様々なものが走ったのがわかった。怒り、哀しみ、そして最後に訪れたのは…、

相馬には、絶望のように見えた。

「奴と何があった?」

「お前にゃ関係ない話だよ」

言い放った瓜生は海に目を戻した。呟く。あの野郎、どこまで俺について回る気だ。

どこまで俺を苦しめりゃ、気が済むんだ…。

しばしの間、会話が途切れた。

「…いい場所だな」

相馬は言った。本当にそう思えた。ここでならあいつも、安らかに眠れるかも知れんな…。「しかしこんな場所に墓なんておっ立てて大丈夫なのかね」

大丈夫なんじゃねえの…、瓜生が投げ遣りに応えた。剣吾に顎をしゃくり、「ここ一帯の土地は、あいつのもんになっちまったらしいからな」

「何だ、それは」

「お前もその辺で会わなかったか? 村上とか言うオッサンが教えてくれた。若林の奴、あいつのために、この辺一帯の土地全部買い占めやがったんだそうだ。それも、自分じゃなくてあいつの名義でな」

相馬はああ、と声を上げた。クルーガーに頼み事をしてたってのは、それか。

何でも300億ドルを一気に換金できねえもんだから、アメリカ国債を大量に保有してる、半ば架空の法人をでっち上げたらしい。20箇所の銀行で、国債の換金は自由に出来るって仕組みまで、ちゃんと用意してな。ああそうだ。暗黒街の連中がマネーロンダリングに使う手さ。まあ、麻薬も非合法品も扱ってるわけじゃないから、違法にはならねえけどな。その会社の権利さえ持ってれば、米国債をいくらでも現金化できるって仕組みさ。米国債なら日本円にも換金可能だしな。よく考えたもんだとは…、クルーガーの爺の入れ知恵だ? だろうなあ。若林にこんな悪知恵が出せるわけねえもんな。

それでも、那智の家からこの丘までの土地を手に入れるのに、相場の数倍を地主に提示して、架空会社の権利書を渡したって話だからな…、瓜生は大袈裟に肩を竦めた。「物好きもいいとこだぜ」

「いずれあいつも、ここに移り住む積もりだったのかもな」

「それだったらわざわざ、那智の名前で買い取ったりするもんかよ。ただ那智とマリアにプレゼントするだけの積もりだったのさ」

呟くように言った瓜生は、口の前で指を2本立てた。唇をへの字に曲げた相馬が、ウィンストンを1本抜いて、放った。マッチは箱ごと投げる。瓜生は風に苦労しながら、その1本に火を点けた。あいつ、自分が叶えられなかった夢を、あの2人に託したんだ。全くもって…、

「どうしようもないロマンチストだったよなあ」

頷いた相馬は、剣吾とマリアの後ろ姿を見つめた。確かに若林は、こんな生活を送り続けるのには向かないロマンチストだったかも知れない。だから命を縮めることにもなった。だが、それでもあいつは満足だったろう。ロマンチストを貫けたまま、死ねたのだから。

吸殻を上着のポケットに仕舞い、代わりに缶コーヒーを抜き、その上着を花束が転がらないように掛けた相馬の唇から、口笛が流れ始めた。

低く始まったそのメロディは、緩やかに音程を変えながら、静かで物悲しい旋律を、空地と晴れ渡った空とに響かせ、風に乗って流れた。剣吾とマリアとが一瞬だけ、振り返った。

聴いたことがねえ曲だな…、瓜生が呟いた。でも、切ない曲だ。

口笛を止め、缶コーヒーを開けた相馬に、瓜生が言った。「何て曲だ?」

「今、頭に浮かんだ」

「それがお前の言ってた、お前自身の裡なる音楽、ってヤツか」

「ああ、そうだ。誰のものでもない、俺の曲だ」

若林に送るためだけの鎮魂曲だ…。

瓜生は首を振った。それでも顔に張りつく笑みは、いつもの軽いせせら笑いとは違っていた。悪くねえじゃねえか、と呟く。「サンタナかジェフ・ベック辺りに弾かせたら、ちょいと聴き惚れそうだぜ」

「ディメオラ辺りでもいいかな」

コーヒーで唇を湿した相馬は、再び口笛を吹き始めた。

その哀しい旋律を背に、剣吾とマリアは何1つ喋らず、決して離れようとせず、墓石と、そして眩しさを増す海とを見つめていた…。

「…ところで、ダン」

カサンドラの楽しげな声が、執務室内に静かに響いた。

再びスコットの全身を震えが駆け抜けた。やはり恐ろしい。撤退までの最後の3箇月を過ごしたベトナムよりも、その後に経験したどんな実戦よりも、彼の楽しげな声の方が何倍も。

相馬や瓜生たち超人兵士の前で感じた恐怖など、この男の前では跡形もなく霞む。

「君の幅広い人脈には全く恐れ入るよ。私の出したリクエストを、まさに完璧な形で満たしてくれる人間を見つけ出してくれるとは」

“ああ、あれか。”ダン・マルカーノも笑った。“お前から依頼を受けた時には、一体何の話だと思ったがね。”

「顔だとか佇まいだとかばかりに気を取られていた私には、あの人選は出来なかったさ。流石だよダン。探すのにも苦労したろう」

“そうでもない。あれは偶然に近かったな。さもなきゃ奇跡だ。お前のリクエストに応えられそうな人間が、ちょうどお誂え向きにいたってだけの話だ。まさかお前、実はそれも予言してたんじゃないだろうな?”

カサンドラは何も答えなかった。しかし彼の肩の微かな動きは、いつもの薄い笑みを浮かべた徴だった。

“役に立ってるかい、あの娘は?”

「立っているどころの話じゃないよ。あの娘1人のお陰で、我らが04は、まさに最強と呼べる進化を遂げ得たのだから」

普段抑揚の乏しい声に、珍しく力がこもった。

しかし、

これで私も、このゲームを勝ち進められるだけの駒を持ち得た、という呟きが漏れたのを、スコットの耳は聞き逃さなかった。

この先、04にどんなステージを与えようか、考えるだけでもワクワクしてくるよ…。

“そうか、それはよかった。”マルカーノは満面の笑顔で言った。“カサンドラ一族のお役に立てたんなら何よりだ。俺も嬉しいが、爺様や親父様はもっと喜ぶ。思いがけないところで俺も孝行できたってものだ。”

「クロイエ修道院長、だったかな。彼女にも、私からの礼を伝えておいてくれ給え。最強の駒を有難う、とね」

…物悲しいメロディの口笛は、尚も朗々と流れ続けていた。

煙草を揉み消した瓜生は草叢に寝転び、ススキの茎を咥えて空を眺めた。しかし吸殻はその場に捨てず、自分のジャケットのポケットに放り込んだ。普段の彼からは考えられない殊勝さだった。

寄り添ったまま動かない剣吾とマリアの背中を見ながら、花束を置きに行く間がないな、などと思いながら口笛を吹き続ける相馬は、相変わらず眩しい海から、ふと空の彼方に目を移した。

黄金色に染まり始めた南西の水平線の遥か彼方に、雲の峰が立ち上り始めていた。強化された視力は、雲の真下の海が真っ暗に煙っているのも捉えていた。

相馬は思った。嵐になるかも知れないな、と。

そう、この先再び、それも何度も、大きな嵐がやってくるのだろう。

だが、今の海は明るかった。ほんの束の間かも知れないが、今はただ眩しかった。

そして剣吾の厳しい後ろ姿は、この先何が訪れようと決して揺るがないという意志を示していた。剣吾はマリアの肩をしっかりと抱き寄せ、マリアは剣吾の背中に左手を添わせていた。その薬指に、小さな宝石をあしらった銀の指輪が嵌められていた。

海からの風にそよぐ剣吾の髪に――多分、前髪だろう――、僅かに白いものが混じっているのが、相馬にも見えた。

10日前には見られなかった白髪だった。

そんな相馬の視線に気づくことなく、剣吾は決然たる眼差しで若林の墓石と…、

そしてその向こうに広がる輝く海原とを見つめていた。

超人旋風記 完 2013年12月4日

超人旋風記 (8)

やっと一区切りつけるところまで書けました。

お読み下さった皆様、有難うございます。

もちろん、剣吾たちの冒険には続きがあります。

頭の中では色々と繰り広げられているのですが、いろんな下準備も必要ではありまして。

また色々な余裕が出来次第、この続きを書き進めていければと思っています。