明日の朝、目覚めた時、世界はそこにあるか?

前篇

[一]

新宿駅西口、早朝。

多数の飲食店が寄せ集まった雑居ビルが立ち並ぶ裏通り。

汚れたアスファルトの上に、一羽のカラスが舞い降りた。

このカラス、夜が明けきらぬうちから随分長いこと街路灯の上に留まって、眼下を行き過ぎる人間たちの様子を慎重に伺っていたようだが、人の流れが途切れた僅かなタイミングを見計らい、路上に降り立った。

今、カラスたちにとっては、一日のうちで最も獲物が豊富な狩りの時間。速やかに餌を確保し、空腹を満たさなければならない大事な時間である。

都市に於いて、敵対関係にある人間と共生するひ弱な野生動物たちにとって、身の安全を図るための慎重さは大切な資質であるが、狩りに際しては長々と警戒に時を費やすわけにはいかない。もたもたしていれば、大口を開けたゴミ収集車がやってきて、貴重な獲物を根こそぎ持ち去ってしまうし、同族のライバルが同じ獲物に目を付けてしまうと、空腹を抱えたままで、命がけの空中戦を演じなければならない。

そんな目に遭いたくなければ、慎重さに加えて、いち早く行動を起こすための決断力も必要なのである。

ちなみに、このカラス、今が絶好のタイミングと決断したらしい。

もちろん、慎重さを捨ててはいない。路上に降り立ってからも、念のため一旦その場に立ち止まり、直ぐに飛び立てる体勢を崩さないまま、小刻みに首を振り動かしながら周囲に危険が潜んでいないかどうかを、何度も確認し直していた。

ここまでは都市に住む野生動物として、まずまず模範的な行動である。

最終の安全確認を終えたカラスは、迷わず手近にあるゴミ集積所に駆け寄ったが、そこには付近の飲食店から出されて間もない、新鮮な残飯が一杯に詰まったゴミ袋が山積みにされている。

まさに、最上の獲物の群れ。

毎度のことだが、獲物の上には決まって人間たちの手によって丈夫な緑色のカラス除けネットが覆い被せられているのだが、そんなものは大した障害にはならない。カラスは嘴と両方の足を上手に使って苦も無くネットを捲り上げると、予め街路灯の上から目を付けていたらしいゴミ袋の一つを簡単に引き摺り出してしまった。ゴミ袋は太く鋭い嘴によって瞬く間に引き裂かれ、和洋中が混じり合った残飯、果物や野菜の切れ端、魚の骨、千切れたポリスチレンやビニールなど、あらゆる汚物が路上に撒き散らされた。

狩りのタイミングを見極める決断は成功だったようである。

カラスは誰にも邪魔されることなく不要な汚物を取り除け、間もなく贅沢に食い残された骨付き肉の塊を手に入れることができた。

この一連の作業に要した時間は一分と少々。

感心するほどに素早く鮮やかな手際である。

しかし、動物も人と同じで事が上手く運び過ぎると気の緩みが出やすい。このカラス、無事に狩りを終えることができた安堵感と、食欲をそそる肉汁の臭いによって、注意力が散漫になり、警戒心を薄れさせてしまっていた。

カラスの意識は、獲物を如何に食するかだけに向けられていたに違いない。それまでとは打って変わった鈍間な足取りで、ろくに周囲を確認することもせず、肉を咥えたまま、二、三歩間の抜けた後退りをした。

そして、この束の間の油断が致命的なミスとなった。

非情な死がカラスを襲った。

せっかく手に入れたご馳走を味わうこともなく、

「ギャッ! 」

と、鈍い断末魔の叫びを路地に響かせた後にカラスは絶命し、アスファルトの上で仰向けに転がった。

転がる直前、カラスは反射的に飛び立とうとして、二、三度力無く羽ばたいたように見えたが、おそらくは即死であったろう。両の翼は半開きのまま、両足は宙に向けられ、折れ曲がって横を向いた頭部は潰れて原型を失い、黒光りするドロドロとした液体を滴らせていた。

カラスは何故、死んだのか?

いったい何者が、このカラスの命を奪ったのか?

銃声も聞こえず、得物が繰り出された気配も無い。

おそらく、石礫のようなモノがカラスの頭を打ち砕いたと思われるのだが、それは何処から、何者によって放たれたのか?

何者の仕業であったとしても、石礫の一撃で生きたカラスを即死させる腕前は見事と言うべきかもしれない。

間もなく、

ビルの隙間に潜んでいたらしい一人の男が姿を現した。

小柄で褐色の肌をした二十歳前後の若者。

彼が石礫を飛ばした者に違いない。

その身なりは貧しく、十一月も半ばだというのに、薄汚れた半袖のTシャツに所々擦り切れてシミだらけになったジーンズ、足には辛うじて原型を保っているボロボロのスニーカーを履いていた。

肩に掛かるほどの長さの黒髪はロクな手入れもされておらず、好き勝手な方向を向いて乱れ放題だったが、前髪が左右に分かれているので、何とか若者の人相は窺えた。

南アジア系の外国人らしく、目が大きく彫りの深い顔立ちをしている。

若者はカラスの死骸に歩み寄ると、それを片手で拾い上げ、ジーンズのポケットから使い古してクシャクシャになったコンビニのレジ袋を取り出し、その中に放り込んだ。

そのまま、足早に路地を去っていってしまったのだが、その後ろ姿は、まるで猫科の肉食獣が仕留めた獲物を持ち去っていく様に似ていて、奇妙に印象深かった。

とにかく、アッと言う間の出来事、唖然とさせられる早朝の出来事だった。

「何なんだ、あいつは? 」

尾藤は、ゴミ集積所の真ん前にある雑居ビルの一階、カフェ&バー「クアーク」の窓際のカウンター席に腰掛けて、目の前で起こった一部始終を茫然と眺めていた。

「ああ、食うんですよ。」

カウンターの中で、B5サイズのタブレット型情報通信端末を片手にダウンロードしたばかりの朝刊を読んでいたマスターが、徐に顔を上げて答えた。

「食う? カラスを? 」

「ええ、奴らは何でも食うのよ。」

マスターは再び朝刊に目を向けながら、事も無げに言った。

尾藤は吐きそうになった。

ただでさえ昨夜の深酒が祟って胃袋が捩じられるような不快感に苛まれているのに、カラスを捕まえて食うなどという薄気味悪い行為を、うっかり頭の中で映像として思い浮かべてしまったのだ。

胃の中に残っていた色々なモノが逆流しそうになるのを必死で押し止めた。

「それって、マジの話? 」

「マジよマジ。近頃のホームレスやスコッターは野性的な奴が多いのよ。ああいう手合いはカラスだけじゃない、鳩や鼠、犬や猫も片っ端から捕まえて食うよ。酷い悪食ね。」

マスターは、そう言いながら朝刊を読むのをいったん中断し、鼻に引っ掛けていた安物の老眼鏡を外してポロシャツの胸ポケットに入れた。

只今、時刻は五時三〇分。

ちなみに日付は一一月一九日、火曜日。

終夜営業を終えたばかりの二〇坪ほどの広さの店内に他の客はいない。アルバイト店員たちは始発電車の時刻に合わせて帰宅してしまっていた。入り口には既に「準備中」のプレートが掛けられているし、店内の片付けも掃除も終わっていて、ボックステーブルの上には逆さになった椅子が並んでいた。

後はマスターが一人で、酔い覚ましのコーヒーを飲んでいる我儘な常連客に付き合って時間を潰しているだけだった。

この風景、「クアーク」では良くあることなのだろう。

尾藤に対するマスターの態度は慣れた様子で、特に迷惑そうな素振りは見られない。

もっとも、普通のお客に対するような気遣いをするつもりも無さそうで、カウンターに放置しながら時々声を掛けてやるぐらいの対応しかしていない。

唐突に、

「あれ? 尾藤さん随分と気分悪そうね? お酒は程々にしないと駄目よ。コーヒー、もう一杯飲むかな? 」

などと言って尾藤のカップを取り上げ、サイフォンの底に残っていたコーヒーを残らず注ぎ込んだのも、サービスのつもりでは無さそうである。きれいに整理整頓されたカウンターの中で、たった一人の居残り客のせいで、いつまでも片付けられずに残っているサイフォンが目障りだったに違いない。

だから、残っていた中身を尾藤のカップの中に処分したということらしい。

しかも、無理矢理注がれたコーヒーは、カップの縁を超えて受け皿に溢れ出ていた。

「はーい、大盛りコーヒーどうぞ。」

マスターは、南米系メスティーソ特有の浅黒く派手な目鼻立ちと太い眉毛で整えられた顔に愛想の良い笑みを湛えながら、尾藤の前にカップを置いた。

「ど、どうも。」

尾藤は一応礼を言った。

二杯目のコーヒーを飲みたいとは思っていなかったのだが、勝手に注がれたことに文句は言わなかった。胸のムカつきを抑えるには丁度良いかもしれない。

(しかし、飲み辛い入れ方しちゃって・・・ )

表面張力で盛り上がったコーヒーを溢さずにカップを持ち上げるのは難しいので、テーブルに置いたままカップの淵に口を近付けてズルズルと音を立てながら一口啜った。

(不味っ! )

残りモノのコーヒーは生温くて、焦げたような味がした。

却って胸焼けが助長されそうな味と匂いに、それ以上飲みたくないと思ったのだが、閉店後に好意で付き合ってくれているマスターに申し訳ないので、我慢して少しづつ喉に流し込むことにした。

ところで、

「最近多いのかな? ああいう連中? 」

尾藤は空になったサイフォンを洗っているマスターに声を掛けた。

先程のカラスの一件は衝撃的過ぎて、なかなか頭を離れそうになかった。

まったく、朝っぱらから不気味な記憶が残ってしまったものだ。

マスターはサイフォンの水を切りながら、

「多いよぉ、特に新宿や池袋はね。どちらも元々ホームレスは多かったけど、ここ一〇数年で外国人のホームレスやスコッターがスゴク増えたのよ。奴らジプシーみたいなもんでね、日本人のホームレスよりも随分と大胆な生き方してるのが多いみたい。スリや泥棒はもちろん、ああやって街の中で狩りみたいなことまでするんだから迷惑だよねぇ、気味が悪いよねぇ、困ったもんだよねぇ。」

と言って、眉間に皺を寄せながら首を左右に何度も振った。

「うーん、そう言われてみれば・・・そうかな。」

一〇数年前と言えば入国管理法が改正されて以降のことだろう。

日本政府が少子化による労働力減少に対処するため、二一世紀初頭には総人口の一%に満たなかった外国人労働者数を五~一〇%という欧米並みの比率に増やそうという意図のもとに行った移民政策が実施されてから、確かに巷では外国人が目立つようになった。

マスターの言うように、近頃は野宿生活者の中にも外国人の姿を見掛けるようになっていたのだが、さすがに街中でカラス狩りをするような大胆な奴に出会ったのは初めてのことだった。

「あんな甘っちょろい法律を作ったのが悪かったのよ。いくら労働力が欲しいからってさ、何でもかんでも受入れ過ぎたのよ。」

心情的排外主義者を自称するマスターは、いかにも腹立たしいという口調で言った。

ここで、ちょっと奇妙というか、マスターも実は南米コロンビア出身の外国人であるところが面白い。但し、マスターが日本にやってきたのは二〇年以上前のことで、入国管理法改正よりも遥か以前のことなのだが、それは彼にとって非常に重要な境目であるらしかった。

マスターは、ここ一〇数年で日本にやってくる出稼ぎ系の外国人には非常に手厳しい意見をする。

曰く、

「大した目的意識も無く、予備知識も持たず、満足に言葉も覚えず、ただ仕事にありつきたい、金を稼ぎたいという安易な欲望のままに来日する、ロクでもない奴ら。」

なのだそうである。

かなり偏見に満ちた乱暴な意見だが、その気持ちは分からないでもない。

来日前から必死で日本語を勉強し、来日後は様々な資格を取るために夜学に通い、労働条件の過酷な外食産業で地道な勤め人を続けて永住権を取得し、四〇歳を過ぎた頃に脱サラして、自分の店を持つに至ったという苦労人にとって、安易な出稼ぎ気分で楽々と日本にやってくるような外国人たちは皆が不良に思えるらしい。

「人手が欲しいってのはわかるよ。日本の人口減ってるからね。でもね、尾藤さんも思うでしょ? アジア、アフリカ、それに私の故郷の南アメリカ、どんどん日本にやってきて住み着いてる。もう新宿なんてさ、時々何処の国だか分からなくなることもあるぐらい外国人だらけよ! もちろん真面目に働いてる外国人も多いけど、ホントに不良が多いじゃない! 奴らのせいで治安は最悪よ! スリや泥棒、強盗なんかも多いし、暴力団なんかと結び付いて人身売買や麻薬の密輸してる奴も大勢いるのよ。犯罪者とまではいかなくても、マナー守らない、街汚す、法律分かってないから無視する。そんで、仕事は長続きしないとか、何年経っても日本語覚えないとか、信じられないホントに! 」

若干ヒステリー気味だが、この手の話を始める時のマスターは、決まって鼻息が荒い。

さっきまで尾藤を無視して一人静かに新聞を読んでいたのが嘘のように、よく喋る。

そんなマスターに、尾藤は付き合いで相槌を打ってはいた。

しかし本音では、外国人が増えたからと言って特に反発心など持っていないし、あまり移民問題に興味が無いので、けっこう面倒臭いなと思いつつ聞き流している。

今時、世界中の大都市に多国籍多人種が混在するのは当たり前との認識があるし、東京がニューヨークやパリのような国際色豊かな街になるのは良いこととも思っている。

そもそも、日本の治安が悪くなったのは決して外国人のせいというわけではない。二一世紀に入って以降、入国管理法改正以前、既に日本の治安は悪化の一途を辿っているわけで、警察の犯罪検挙率も全国的に著しく低下しており、その原因を求めるならば不景気やら失業率の上昇やら様々であり、決して一つではない。

マスターの意見は偏り過ぎだと思っている。

だが、ここで異論を挟んで議論するつもりは無い。

二日酔いの頭と胃袋を抱えて、そんな気力も体力も残っていない。

だから、話の腰を折らないように大人しく同意したフリをしながら話を聞いていた。

「だいたい、真面目に働く気の無い奴らが多すぎるのよ。故郷で甘っちょろい夢みたいなことばかり妄想して、ロクに勉強も準備もしないで、勢いだけで日本にやって来たら、世の中そんなに甘くなくって、現実とのギャップで無気力になって、贅沢言わなきゃ仕事なんて沢山あるのに、地道に考えることができなくなっちゃってね。その挙句の果てに不良になるか、さっきの奴みたいにみたいに街を徘徊して食いモノを漁ったりするケダモノに落っこちてしまうのよねぇ。」

これも、一面的過ぎる見方だと思う。

そもそも外国人労働者達は、一部の高学歴者を除くと殆どが専門知識を持たず、日本語の理解力に乏しい者ばかりなのは事実だったが、そんな彼らを受け入れると法律で決めたにも関わらず、日本国内には語学や文化を伝えたり、職業教育を施すための機関が絶対的に不足しているのである。

その結果、彼らは低賃金労働者として扱われ、劣悪な職場環境で働かされるケースも多いらしく、都市部に於いて最低所得者層である彼らが居住する地域は無国籍スラム化し、そのスラムにさえも住めない者たちは、本人の意に反して野宿生活者に陥らざるを得ないというのが実情だろう。それに、数十年に渡って経済的な不安定期が続いている日本では雇用に対する需要供給バランスが安定しないため、これも多くの外国人失業者を生み出す原因になっている。

この現状、誰が悪いのかと問われるならば、尾藤は明らかに日本政府の政策の落ち度であると答えるべきだと思っているのだが、マスターは違う。

「正直言って、あんな奴らがいるおかげで、我々のように真面目に働いている者まで同類扱いされて、世間の風当たりが悪くなるのよ。外国人はみんな一緒だと思われちゃうのよ。ホント、腹立つね! 」

毎度のことながら、彼はこれを強く言いたいらしい。

「わかるでしょ尾藤さん。私は何年も前に日本に帰化しているし、奥さん日本人だし、法律はキチンと守ってるし、税金だって町会費だってちゃんと納めてるのよ。それに、お正月には奥さんや娘を連れて初詣に行くし、盆踊りにも行くよ。靖国神社のお祭にも行ってるんだからね。日本人と全く一緒なのよ! 」

話の内容に個人的な主張が加わり、大分感情的になり始めたので、このまま続けさせたら、かなり鬱陶しいことになりそうだと思う。マスターの憤りは察せられなくもないが、適当に打ち切るタイミングを見つけなければ何時間でも付き合わされかねない。

「おおっと、そろそろ帰って風呂入っとかないと仕事に遅れるな。」

尾藤はワザとらしく腕時計を確認し、半分ほど残っていたコーヒーを無理矢理喉に流し込んでから、椅子の背凭れに掛けていたジャケットを手に取った。

「なんだ、もう帰るの? 」

マスターは話の腰を折られて不満顔をした。

「マスターだってさ、そろそろ家に帰らないとね、娘さんを学校に送って行けなくなるでしょう? 長々と付き合わせてゴメンねぇ。」

「えっ? も、そんな時間? 」

マスターは背後の壁に掛かった時計を振り返って時刻を確認した。

時計の針は六時少し前を指していた。

小学生の娘の送り迎えがマスターの日課と聞いている。

子煩悩な彼の気を逸らすには娘の話を振るのが一番効果的だった。

「それじゃ、ご馳走さま。」

尾藤は勘定を置いて席を立った。

「またのお越しをお待ちしてまぁす。」

マスターの送り言葉に片手を振って応えながら、尾藤は店を出て新宿駅に向かった。

自宅は中野なので新宿からならタクシーで帰っても良かったのだが、既にJRが動いている時間帯では無駄使いをするのが何となく憚られる。

(家に着いたら七時近くになっちゃうな。)

もう眠る時間は無くなってしまったが、せめて風呂にでも入って酒を抜いておかなければ、今日の仕事に差し支える。

(少し急がなきゃ。)

尾藤は早足で歩きながら、上着の内ポケットから鮮やかな赤白ストライプの柄が入った一五センチほどの長さのスティックキャンディを一本取り出し、透明なビニール包装の先端を破いて中身を押し出しすと、歩きながら口に含む。

このキャンディ、明らかに日本人向けの商品ではなく、まるで砂糖の塊りを舐めているような、ただ猛烈に甘いだけで何の捻りも無い味の代物である。

だが、近頃の尾藤にはお気に入りの品だった。

半年前に煙草を止めてから、どうにも口の寂しさに耐えられなくて、飴やガム、タブレット菓子など散々試していたところ、たまたま輸入雑貨店で購入した派手な色のスティックキャンディに嵌ってしまい、今では箱買いし、外出時は数本を携帯するほどの嗜好品になっていた。

尾藤に言わせれば、決して美味しくない所が良いらしい。

「煙草の代用品として嗜好するには、日本製の飴やガムは美味し過ぎて味覚を刺激し過ぎる。まるで、煙草の代わりにケーキを食べているようなものだ。煙草と同じ用途、同じレベルにあって、惰性で何となく口に入れるモノの類は、単純な味で多少不味いくらいが丁度良い。」

それでこそ煙草の代わりになるのだと尾藤は言う。

糖分の過剰摂取にならないかどうかの心配を除外すれば、取り敢えず尾藤の喫煙は止まったのだから、このスティックキャンディとの出会いは成功だったのかもしれない。

近頃は、キャンディに対する尾藤の思い入れが過ぎている感がある。

「飲み過ぎにも利くんだよな。」

などと言って、こうして今も舐めている。

酒で麻痺してしまった舌を、その猛烈な甘さで一気に覚醒させてくれるのだと言うのだが、この意見に対する周囲の賛否は様々であった。

尾藤に勧められるがままに実行した結果、気分を悪くしたり、嘔吐してしまった者もおり、その評判は決してよろしくない。

それにしても、大の男が一人でスティックキャンディを舐めながら街中を歩く姿は美しくない。

アンバランスが行き過ぎて、少々不気味な絵に見える。

特に、ここ早朝の新宿では擦れ違う人々が怪訝そうな視線を送ってくる。

しかし、尾藤はそんなことを意にも解さず、誰に遠慮することも無く、スティックキャンディを舐めながら平然と道を歩いていた。

こうしたところ、尾藤は妙に大胆な男である。

ところで、通勤時間帯には未だ早いはずだが、既に新宿駅を出て街へと散らばる人々の流れが徐々にできつつある。

その流れに逆らうように歩いていると、道すがら擦れ違う人々の顔が目に入る。

(うん、確かに新宿界隈は外国人が随分と増えたかな。)

擦れ違う三人に一人は外国人。日本人と見た目が変わらない東アジア系の者も混じっているだろうから、もしかしたら周囲を行き過ぎる人の半分近くが外国人かもしれない。

(マスターが日本に来たのは約二〇年前か。俺は未だ子供だったが、あの頃は、こんなじゃなかったよな。)

いつの間にか、東京は国際色豊かな街に変わってしまっていた。

入国管理法改正以降、毎年万人単位の外国人が日本にやってきて定着しているのだから当り前のことなのだが、この変化は決して急激なものではなく一〇数年という長い時間をかけて極めて緩やかに進行し、辿り着いた結果だった。

この結果について、二〇年前の街の風景を切り取って現在の風景と比較するマスターのようなタイプの人々にとっては昔を回顧し現在を嘆くためのネタになるらしいが、多くの日本人にとっては気に留めるほどもない微かな日常の変化の積み重ねによって慣らされてしまった現実であり、既に深く考えたり、憂えたりすべき事柄ではなくなっている。

これが、二一世紀半ばの東京なのだ。

ちなみに、変わったのは人間の数だけではない。街の外観や機能も大きく変化した。

オフィス街や繁華街の中に教会やモスク、シナゴークを見掛けるし、ハラールやカシュルートの専門店はもちろんのこと、世界各国の生活習慣に合わせた食料品や衣料品を扱う店が増えた。道路標識や各種インフォメーション、商店の看板には様々な国の文字が列記されるようになっており、

(昔は、日本語以外は英語、中国語、韓国語ぐらいだったはず。)

それが今では、スペイン語、ポルトガル語、フランス語のインフォメーションは当り前で、所によってはインドやアラブ系の文字看板も頻繁に見かけるようになった。新宿や渋谷、池袋などの繁華街は、街を部分的にフレームに収めると、何処の国なのか分からなくなるような場所が多い。

(でもねぇ、これって決して悪いことじゃないと思うんだよなぁ。)

国際色豊かな東京の雰囲気は決して嫌いではない。

かつて、日本人主体で築かれ育まれた東京という街は、モノトーンで塗装された、匂いの無い、無表情で、行儀の良い、整然とした街だった。そんな東京が人種の坩堝となり、多種多様な文化が複雑に混じり合い、錯綜し始めたことによって、街には派手な色彩が生まれ、それまで嗅いだ事の無い新たな匂いが漂い始めた。時には目に痛い色彩もあるし、鼻をつまみたくなる悪臭も混じっていたが、それらは日本人がひたすら抑制し続けていた人というイキモノが本来発する体臭、つまり旺盛な生命力の現れではないかと思う。

確かに異文化との共存は混乱をもたらすことも多く、日本人と外国人、宗教や慣習の異なる外国人同士の社会的トラブルは常に各種報道メディアを賑わせる状況にある。だが、それを許容することができた者にとっては、現在の東京は活気に満ち溢れ、解放感と心地良さを感じられる魅力的な街であるはずだった。

しかし、回顧志向の者たちにとっては違う。

彼らは、これを無秩序、混沌、破壊、時には悪徳とまで呼ぶ。

いつの時代においても変化を望まない者がいるのは致し方ないし、古き日本文化の継承者や精神の語り部となる人々は必要である。彼らの存在によって保たれている道徳や秩序もあり、その口から出る批判は傾聴すべきことも非常に多いとは認めざるを得ない。

果たして、新旧いずれの状態を良しとするか、空論は常に戦わされている。

だが、その間も東京は日々変化を積み重ねつつある。

もはや誰にも止めようのない事実だった。

そんな東京で暮らす約二千万人のうちの一人である尾藤だが、

(おかげさまで、こっちは商売繁盛するわけなんだけどね。)

などと、常々思っている。

尾藤の商売にとっては、外国人が多かろうが少なかろうがどうでも良いことであり、多少の社会の混乱は歓迎すべきことであったりもする。

尾藤は調査員である。

フルネームは、尾藤 誠(おどう まこと)。

調査員とは、いわゆる私立の探偵。

JR東中野駅付近に小さな事務所を構え、その仕事の大半は浮気調査と人探し。

時々下請けで企業絡みの信用調査、裁判の証拠集め、警察絡みの仕事もする。

年齢は三四歳、調査員としてのキャリアは一〇年以上でベテランの部類に入る。

三年前に独立して事務所を構えたが、常勤スタッフは自分一人だけで、他に社員を雇うほど仕事の拡張をしようとはしない。調査員としての腕は悪くないし実績もあるので、スタッフを増やして事務所を拡張すれば多くの仕事を引き受けられ、儲からないはずはないのだが、この男は欲が薄いのか小ぢんまりとした現状に全く不満を持っていなかった。

刹那的と言うほどでもないが、人生無理せず、ほどほどに過ごすことを良しとするタイプである。日々の生活に困窮すること無く、適度に遊び歩けて、事務員兼助手として雇っているアルバイト一名に月々の給料が支払えれば、それで十分に満足できるという男だった。

特別な思想や信仰は持たず、政治的な志向も無い。

もちろん人種や文化に対する偏見は無いし、そういう議論に興味も無い。

仕事に影響の無い範囲で人並みの正義感や倫理観、道徳観を持ってはいるが、理想を抱えて社会を論じるようなことはしない。

いつでも何処でも、目の前にある現状を受け入れることができ、適当に折り合いをつけて、居心地の良さを見付けられる柔軟な男、いや気楽な男と言えるだろう。

だから、先に述べた現状や変化にも、常に好意を持って接することができるわけで、今時の東京向きの男と言える。

新宿駅西口の改札を通過し、未だJR中央線の快速電車が動いていないので、三鷹方面行き各駅停車のホームに立った頃、スティックキャンディの最後の一欠片が口の中でボリボリと音を立てて噛み砕かれた。

ホームの時刻表を確認すると、今し方高尾行きの電車が出たばかりなので、次の電車が来るまでには一〇分ほどの時間がある。

(んじゃ、もう一本、舐めても良いかな。)

そう思ってキャンディを取り出そうと懐に入れ掛けた手が止まった。

不意に視界の中に違和感を感じたのだ。

この時、尾藤は何処か特定の場所に視線を向けていたわけではない。見慣れた新宿駅のホームの何処にも、今更意識を留める場所など無いので、視線はフラフラと宙に漂い、視界は漠然としていた。

そんな、何を見ているわけでもない無意識の中に違和感が生じていた。

二、三度瞬きをしてから、今度は意識的に辺りを見回してみると、違和感の原因が異物感であることがわかった。

目に映る映像の中に異物が混入している。

その異物は、個体、物体ではない。

薄黒い靄、空気中に浮かぶ染みのようなモノ。

周囲にある空間に、立体的な染みが見える。

ホームや線路の上、頭上に掛かる屋根の内側、染みは其処彼処に見える。

近場だけではない。

屋根の隙間から見える空、隣接する駅ビルの壁にも染みが浮かんでいる。

(悪酔いしたかな? )

キャンディを取り出すのを止めて、両手の指で目を擦ってみたが消えない。

(これは、目のせいじゃないな。)

目の向きを変えても染みはついて来ない。

染みは位置を変えず、特定の場所に張り付いたように留まっている。

(おいおい! 目じゃなきゃ、頭がイカレてしまったか? )

幻覚を見ているのかも知れないと思った。

そこまで酔っているという自覚はなかったが、深酒しているのは間違いないわけで、酒の毒が脳に悪影響を与えている可能性を否定する自信は無い。

(困ったな。)

こんなことで駅員に泣きつくことはできないし、駅を飛び出して病院に直行するほどのことでもないような気がする。

(そうだ、正気を確認する作業をしてみよう。)

思いついたのは、素数の暗誦。

(二、三、五、七、一一、一三、一七・・・ )

一〇一まで数えたところで面倒になった。

次に思いついたのは、平家物語の暗誦。

(祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰のことわりをあらわす。奢れる人も久しからず、唯春の夜の夢のごとし。たけき者も遂には滅びぬ、偏に風の前の塵に同じ・・・ )

この先は元々知らないので直ぐに終わってしまった。

取り敢えず、思考回路に異常は無さそうだということがわかった。

これ以上どうして良いのか分からないので、何となく一番近場に見える染み、向かい側の線路の上に浮かぶ、軽乗用車ほどの大きさの薄黒く半透明な塊りを凝視してみた。何の根拠も無いのだが、凝視していれば、そのうちに薄れて消えてしまうのではないかと思ったのだ。

(染みが動いているな。)

尾藤の目の前で染みはゆっくりとだが形を変え、少しづつ移動していた。

その動き方だが、気体が揺らめくような軽いモノではない。

クラゲやナメクジのような軟体動物の蠢きに似た、重く引き摺る動きに見える。

尾藤は、それを凝視しているうちに眩暈を覚えてきた。

著しい不快感に襲われ、いつの間にか全身が鳥肌立っていた。

(もう、見ていられんわ! )

そう思って、きつく目を閉じた次の瞬間。

激しい風圧と金属の軋る音を響かせながら入線してきた高尾行きの電車が、黄線ギリギリに立っていた尾藤の身体をホームの内側に半歩押し戻した。

突然のことに驚き、慌てて目を開けたら、

(・・・消えた! )

つい今し方まで視界の彼方此方に見えていた染みが一斉に消えてしまっていた。

(マジで幻覚だったのかな? )

首を傾げながら電車に乗り込んだ尾藤は、車内が空いているにも拘らず座席に座ることはせず、ドアに身体を持たせて立ち、窓の外を通り過ぎる風景を眺めていた。

現在、視界はクリアであり、何処に視線を向けても染みは見えない。

(・・・治ったのなら、それで良いんだけど。)

少なからぬ不安は残されていたのだが、それは電車が二駅も進んだ頃には薄れてしまっていた。酔っ払いの頭では、何を見たとしても正常な分析などできるはずがないわけで、深く考えるのを諦めてしまったこともある。

車内アナウンスが「間もなく中野、中野」と告げる頃には、

(酒が抜けたら大丈夫さ。)

などと、帰宅して一風呂浴びたなら忘れてしまう程度の些細な出来事に思えていた。

JR中野駅北口を出て、東京でオリンピックが開催された前後に建てられたという無駄に大きな駅ビルを左手に見ながら中野通りを北に向かって歩き、早稲田通りを渡ってしまえば、そこから先は再開発を免れた住宅街である。

建物は二階や三階立てが主体で、所々に五階立て以上のマンションが見える程度。道幅は狭く、複雑に入り組んだ路地が多く、二〇世紀のままと言われる街並みが残されていた。

だから、尾藤の自宅マンションがある中野区上高田界隈は随分と空が開けて見える。

道を歩きながら、ふと思った。

(鳥の数、減ったかな? )

数分前に二羽のカラスが不規則に交差しながら頭上を横切って行ったのを見掛けたが、それっきり他のカラスの姿は見ていない。飲食店の多い中野駅北口の繁華街から然程遠くないので、以前は朝方に煩いほどの生ゴミを狙うカラスを見掛けた記憶がある。

カラスだけではなく、沢山いたはずの鳩の姿も見なくなった。

雀やムクドリの声も聴こえていたはずだが、今は気配もしない。

おそらく、都市環境が鳥たちの生育に適さないような変化を遂げてしまったからだと思われるが、早朝に見たホームレスの若者のような連中が捕まえて食べているのが原因かもしれないなどと馬鹿な考えも過った。

(気付かなかったなぁ。)

都市の日常風景の中に起こる緩やかな変化に気付く者は少ない。

研究者やマニアでもない限り、日々変化する鳥の数を数えながら暮らしたりはしないので、鳥が減っていくという経過については知ることなく、減ったという結果に気付くだけなのである。

(ま、鳥に限ったことじゃないけどね。)

例えば、路肩に積み重なる細かな砂や土埃、縁石の周りを取り囲む雑草、アスファルトに走る細かなひび割れなど、いつ頃から、どのような経緯で量を増やしたかなど誰も知るはずがない。それらが、排水溝を塞ぎ、縁石を持ち上げ、アスファルトに穴を開けなければ、人はそこに結果を見付けることができない。

「いつの間にか街に外国人が溢れている」という現状認識も、これと同じことだろう。

(しょーがないよ。人間の注意力や観察力なんて鈍いもんだからね。)

一般の人々は、何事に於いても経過については殆ど気に留めることをしない。

自らに利害が生じるほどに結果が積み重なった時になって、それに驚き、納得し、折り合いを付けようとする。

時と場合によっては、危機感を語り合うようにもなる・・・

[二]

この日、尾藤が事務所に出勤したのは一〇時半を少し回った頃だった。

ちなみに始業時間は九時。

もちろん、決めたのは尾藤自身である。

帰宅して、酒気を抜くためにシャワーを浴び、ホンの小一時間ほどのつもりで居間のソファーに寝そべって仮眠をとったのが不味かった。

ついでに夢見も悪かった。

目覚めて直ぐに忘れてしまったが、とんでもなく恐ろしい嫌な夢を見た気がする。せっかくシャワーを浴びたばかりだというのに全身汗びっしょりで飛び起き、両手が震えていたほどだった。

そして、目覚めた時には一〇時を過ぎていた。

「また、やっちまった! やっちまったぞ! 」

慌てて飛び起き、あたふたと着替えて家を飛び出した尾藤の姿は、まるで寝坊して学校に遅刻しそうな中高生のようであった。

挙句に、

「怒られる! 怒られる! 」

いい歳をした社会人が、子供のような泣き言を呟きながら、ネクタイを背中に翻し、髪を逆立て、山の手通りの歩道を通行人とぶつかりそうになりながら息切らして走る姿は実に滑稽に見えた。

事務所はJR東中野駅西口から徒歩約八分。

自宅マンションからは徒歩で約二〇分ほど。

タクシーなら一〇分もかからない距離だが、運悪く今日に限って流しの空車を捕まえることができなかったので、ひたすら走っている。

(くそっ! こんな所に信号なんて付けんなよ! )

交差点の赤信号に行く手を阻まれて、尾藤の焦りは一段とつのった。

横断歩道の前で足踏みしたところで、信号が早く変わってくれるわけではないのに、ついつい膝が忙しく上下してしまう。

その時、

「うっ、臭っ! 」

背後から異臭が漂ってきた。

季節は初冬だというのに、夏場の腐った生ゴミと排泄物の臭いが混じり合ったような強烈な悪臭である。

(な、なんだよ? )

振り返ると、酷く汚れた男が立っていた。

尾藤よりも頭一つ背丈の低い男で、裾や袖が擦り切れ、元の色が分からないほど変色してしまった、足元まで隠れる長さのロングコートを羽織り、俯き加減の姿勢でフードを目深に被って顔の上半分を隠している。

どうやら、この男が悪臭の出所であるのは間違いなさそうだったが、異様な男である。

悪臭だけならば散歩中の野宿生活者だろうということで済ませられるのだが、フードの奥で頻りに荒い鼻息を吐き、何が可笑しいのか肩を震わせながら、無精髭の生えた口元を歪ませて、くぐもった笑い声を立てているところが、どうしようもなく不審である。

(ヤバい! 変な奴! 怪人だ! )

咄嗟に尾藤の自己防衛本能が働いた。

(絶対に関わらないようにしよう。)

街で、うっかり怪人と出会ってしまった時は無視するに限る。

背中を向け、怪人の存在を意識的に無かったことにして、悪臭を嗅がないように口呼吸しつつ、少しでも早く信号が青に変わることを祈りながら待った。

「・・・ 」

背後から小さな言葉が聞こえてきた。

(なんなんだよ? )

怪人の声だろうか?

「・・・ 」

再び聞こえたが、小声過ぎて何を言っているのか分からない。

(もしかして、俺に話し掛けてんのか? )

そうだとしても返事をするつもりはない。

このまま無視し続けて、信号が変わったら走り去ってしまえば良いと思っていた。

間もなく、車道の信号が黄に変わり、数秒置いて赤になった。

続いて正面の歩行者信号が青に変わったら、直ぐに横断歩道に飛び出すつもりで準備していた尾藤だったが、又もや背後から聞こえた声に勢いを止められてしまった。

「そう、邪険にしなさんな。これから嫌でも関わり合いになるのだから。」

今度は、尾藤に語り掛けてくるセリフがハッキリと聞き取れた。

その意味は分からないが、何故か無性に腹が立った。

「はぁ? 何だって? 」

無視し続けるつもりが、ついつい威嚇するような口調を発しながら背後を振り向いてしまった。

しかし、

(え? )

今まで背後で語りかけていたはずの怪人は消えてしまっていた。

どれだけ素早く立ち去ってしまったのだろう?

尾藤から見える範囲には怪人の姿は無い。

怪人が立っていた場所には悪臭だけが残されていた。

(くそっ! 今日は朝から色々気味の悪いことが続く。まったく気分が悪いぜ! )

大きく舌打ちを一つしてから、尾藤は再び走り始めた。

「つっ、着いたーっ! 」

尾藤は、今にも泣き出しそうな顔で息を切らしながら、東中野二丁目にあるテナントビル正面の観音開きのドアを、体当たりするようにして押し開けた。

そして、近所迷惑を顧みず、屋内の階段を三段飛ばしで音を立てて駆け上がり、ようやく二階にある「尾藤総合調査事務所」のドアの前に到着した。

そこで一旦立ち止まり、今度は職員室に呼び出された中高生のように頭髪と服装の乱れを直し、呼吸を整えている。

そして、天を仰ぎ、大きく深呼吸した後、覚悟を決めた固い笑顔でドアノブを回した。

その途端!

「いい加減にして下さいっ! この酔っ払い! 飲んだ次の日の遅刻欠勤は厳禁! この社会人の鉄則を何度破ったら気が済むんですかーっ! 」

苛立ちと、怒りと、呆れの交じった、甲高く、激しい怒声が浴びせられ、一気に追い詰められてしまった尾藤の全身には、走っている時以上の汗が噴き出してきた。

怒声の主は事務員兼助手、アルバイトの吉良恵子(きら けいこ)である。

「ごめんなさい! すみません! 」

念のため確認しておくが、朝の挨拶もさせてもらえないまま、ドアの前でペコペコと何度も頭を下げる尾藤の前に腕組みして立ち塞がる彼女はアルバイトであり、決して上司ではない。ついでに言うならば、彼女は雇われ人であり、尾藤は雇用主のはずなのだが、まったく立場が逆転してしまっている。

「いったい何時だと思ってるんですか? クライアントから何時頃に伺いましょうかって電話が三回も掛かってきてるんですよっ! 三回もっ! 携帯に着信入れといたんですけどねぇ、メールもしといたんですがねぇっ! どうせ端末を放りっぱなしにしていて、全く見てないんでしょうけどねっ! 」

まるで、マシンガンから発せられる弾丸のように切れ目の無い、痛烈な怒声。

尾藤は慌てて上着の内ポケットから携帯通信端末を取り出した。

電子機器や家電はオールドタイプのデザインを好む尾藤の端末は、今時珍しいコンパクトタイプの携帯電話型である。

「ごめんなさい、全然気付かなかったよ。あははぁ・・・ 」

引き攣った笑顔を見せながら、尾藤は大急ぎで手汗をジャケットの裾で拭い、着信を確認しようと端末を開いたのだが、焦ってボタンを押し間違え、手が滑ってお手玉してしまったりと、どうにも無様に過ぎた。

その様子を見ていた恵子は事務所内に響き渡るほどの大きな舌打ちをしてから、

「落ち着いて下さいっ! 」

と、きつく先生が子供を躾けるように言った。

ジタバタしながら漸くメッセージに辿り着いた尾藤は中身を確認してから、

「あ、ホントだ。ごめん。」

もう一度謝りながら、恵子に向かって弱々しく愛想笑いをしつつ頭を掻いた。

「まったく、もう・・・ 」

取り敢えず、尾藤がメッセージに辿り着いたところで、恵子の怒声は一旦保留とされたようある。

しかし、ここで尾藤が気を緩めたのは良くなかった。

「ふーん、それにしても三回も電話きてたのかぁ、午前中に打ち合わせしましょうってことだったから、未だ大丈夫だと思ってたんだけどなぁ。この人、いったい何焦ってんだろうね? 」

別に自分の遅刻を正当化しようとするつもりの発言ではない。

仮にも社長が、アルバイト従業員を前に犯してしまった失態と、それに伴う罰の悪さを少しだけ取り繕おうとしただけで、大した意味の無い、些細な大人の見栄を、うっかり口に出してしまっただけなのだが・・・

(あ、しまった! )

ホンの一時収まっていただけの恵子の怒りを、再び沸点まで戻してしまったことに気付いたが、遅かった。

ドドーン!

スチール製の事務机に恵子の拳が振り下ろされた鈍い音と共に、怒声は再開された。

彼女は自分の愚かな雇い主が漏らした、間抜けで、無責任な発言に対し、完全に激昂していた。

「馬鹿なこと言ってんじゃないですよっ! 普通ねぇ、うちの依頼人ってぇ、みんな焦ってるんじゃないですかねぇ? 焦ってるからうちに仕事持ってきてるんですよぉ! 当り前じゃないですかっ! それにねぇ、時計見てください! わかりますぅ? 時計の読み方知ってますぅ? もう午前中は、残り一時間少々なんですけどっ! 」

もっともな怒りであり、言い訳のしようが無い。

再沸騰させてしまった恵子の怒りは、そう簡単に収まりそうになかった。

(ううっ、困ったなぁ・・・ )

尾藤は思わずこめかみを抑えて呻いた。

二日酔いの鈍痛が続く頭には女性の甲高い声は拷問である。

(ダメだ、これ以上聞いていたら命に関わる! )

尾藤は逃げ出した。

恵子の怒声をまともに受けながらも少しづつ後退りするようにして、事務所奥の四坪ほどの広さをパーティーションで仕切った個室、社長室兼応接室のドアに背中を張り付け、後ろ手にノブを握った。

「わ、わかった、わかったからさ・・・あの・・・それじゃ、俺は奥にいるから、ク、クライアントに、今からなら何時でも良いですって電話しといてくれる・・・かな? 」

説教から逃げ出そうとする尾藤の卑怯な態度に対し、恵子が眉間に縦皺を寄せた。いかにも「ああん? 人の話は最後まで聞けよ! 」と、言いたげな顔である。

だが、これによって隙間なく続く怒声の流れに僅かな隙ができた。

尾藤は、その隙を無理矢理に抉じ開けて逃げ道を作った。

「んじゃ、ごめん! よろしくっ! 」

そう言い残すと後ろ手でノブを回してドアを半開きにし、身体を横にして滑り込むようにパーティーションの中へと逃げ込んだ。

追い打ちをかけるように、

「こんのぉ、馬鹿社長っ! 」

恵子の放った最後の一声が、薄っぺらなパーティーション越しに響いてきた。

言葉だけではない。

パーティーション一枚では恵子が撒き散らす憤りの感情を遮ることはできない。

(耐えよう・・・耐えるしかない。)

尾藤は中央に置かれた応接セットを回り込み、奥の窓際に内向きで配置されたワーキングデスクに辿りついた。そして、椅子を引き出して身を投げ出すように腰掛けると両手で頭を抱えた。

長距離走と怒声のおかげで頭痛は一段と酷くなり、まるで前頭部を万力で締め付けられているような苦痛に襲われていた。

「ごめんなさい、もう絶対に飲み過ぎたりしません。」

他人が聞いたら情けなくなるような、惨めな泣き声交じりの呟きが漏れた。

その間も、パーティーションの向こう側では、怒りの対象に逃げられてしまった恵子のドタドタした乱暴な足音、書類を投げ捨てる音、無理矢理引き摺られて悲鳴を上げる椅子のキャスター音などが断続的に聞こえていたが、間もなくして全て収まった。

尾藤にとって不気味に思える静寂が一分ほど続いた後、固定電話のヘッドセットを取り上げる音がした。

カチカチとプッシュボタンを押す音に続いて、

「お世話になっております。こちら尾藤総合調査事務所と申します。」

恵子が、先程までの怒号の主とは思えない、全く別人のような穏やかで滑らかな口調でクライアントに話しかけていた。その声を聞きながら、ようやく緊張から解き放された尾藤はワーキングデスクの上にぐったりと倒れこんだ。

(あとは、この頭痛をなんとかしなくちゃだな。)

クライアントが訪れるまでには頭痛を抑えておきたかった。

(確か買い置きの鎮痛剤があったはず。)

尾藤は、もたもたと起き上がってデスクの引き出しを探り始めた。

(くそっ、見つからないぞ! )

日頃から整理整頓の苦手な性質なので、引き出しの中は混沌とした状態である。

何段目に鎮痛剤をしまっていたかなど憶えていないので、上の引き出しから順に手探りしていくしかなかった。鎮痛剤はなかなか見つからないが、どの引き出しの中にもスティックキャンディが転がっているのが笑える。

それでも、何とか目的の鎮痛剤を探し出すことができた尾藤は、ホッとして思わず、

「恵ちゃん、お水持ってきて! 」

と、うっかり叫びそうになり、慌てて口を塞いだ。

(ヤバい、今度こそ殺される! )

せっかく沈静化したらしい恵子の怒りに再点火してしまうところだった。

現状では、社長室兼応接室から出て給湯室に向かうのも至難の行為である。

(まあ、こういう時のために取っておいた、ミネラルウォーターのペットボトルがあるんだよな。)

こういう時も何も、単にだらしなく飲みかけのペットボトルを引き出しに放り込んでおく癖があるだけなのだが、尾藤は上首尾とばかりに満足気な笑みを浮かべつつ、再び引き出しを開け、その混沌の中から「おいしい天然水」のペットボトルを一本取り出した。引き出しの中には「おいしい天然水」以外にも飲み掛けのコーラやウーロン茶のペットボトルの姿も垣間見えたような気がするが、これらを尾藤はごく自然に無視した。

さっそく鎮痛剤の箱を開け、二粒の錠剤を取り出しミネラルウォーターで流し込もうとしたのだが、

「社長、入りますよ。」

恵子の声がしてドアが勢い良く開いた。

(あわわ! )

尾藤は驚いて、錠剤を取り落としそうになった。

恵子は入ってくるなり、鎮痛剤の箱とペットボトルを一瞥し、

「はぁ、二日酔い? 」

尾藤に対する非難を再開しそうな表情を見せた。

「あ、ちょっと、頭痛がね・・・ 」

尾藤はオドオドしながら頭を押さえる仕草をした。

もはや恵子の声だけではなく自分の声も頭に響くほどに頭痛は悪化していたので、怒号を再開されたら致命傷になりかねない。

ところが、

「もう齢なんだから、ほどほどにすべきだと思うんですけど。」

予想に反して穏やかに窘める程度の口調が返ってきた。

恵子はワーキングデスクの前までやってきて、クライアントとの電話の内容を書き取ったメモを置いた。

(機嫌は直ったみたい・・かな? )

メモを受け取りながら、探るような上目使いと口調で、

「齢って言うなよ、まだ三四歳だぞ。」

馴れ馴れしさを込めた口調で軽口を返してみた。

「もう三四歳でしょ。現役大学生の私から見れば完全なオジサンですよ。」

恵子の言葉に毒や棘は感じられない。

どうやら機嫌は直ったと判断しても良いらしい。

「さてと、」

少しだけ安心して、メモに目を通しながら再び鎮痛剤とペットボトルに手を掛けた。

「あら、そのお水? 」

尾藤が手にしたペットボトルを恵子が指差した。

「ちょっと、いつの飲み残しなんですか? カビ生えてますけど。」

「げっ! 」

半分ほど飲み残されていた水の中に灰色の藻のような膜が漂っている。

(そう言えば、今年の夏頃の飲み残しだったっけ? )

恵子は、尾藤の手からペットボトルを引っ手繰ると、

「もうだらしないんだから、」

と言って、意外に優しげな苦笑を見せつつ、

「お薬飲むなら、お水持ってきてあげます。」

そう言って、社長室兼応接室を出て行った。

思い掛けない優しさを向けられて、

「あ、ありがとう。」

お礼を言う尾藤の声が震え気味だった。

情けないと言うか、馬鹿馬鹿しいのだが、涙ぐんでいたかもしれない。

恵子の態度は先程までの怒声の主とは思えないほどの変わりようだったので、散々罵られ凹まされてしまった尾藤は、そのギャップに激しく感動させられ、思わずホロリとしてしまったのだ。

尾藤の目には恵子の背に後光が差して見えていたほどだった。

だが、給湯室で水を汲む恵子が、意地悪そうな笑みを浮かべ、

「ま、飴と鞭ってことで・・・ 」

小声で呟いていたことに尾藤は全く気付いていない。

吉良恵子は、今時の大学三年生にしては随分なしっかり者だった。

受付業務や事務処理からスケジュール管理まで、与えた仕事はそつ無くこなした。

調査員の業務は外出が多いので、事務所の留守番は信頼できるものでなければ勤まらないが、その点で恵子は実に有用な人材と言えた。

だからこそ雇ったのだが、あまりにしっかり者過ぎて、常日頃だらしなさには定評がある尾藤などは全く頭があがらない。

(見た目は美人だし、あれで性格さえ穏やかなら言うこと無いんだがなぁ・・・ )

確かに恵子は美人である。

大きく切れ長の目、スッキリと通った鼻筋、多少上がり気味の口角、ショートカットが似合うバランスの良い輪郭の小顔。

少々、出来過ぎではないかと思えるほどに整った顔立ちをしている。

身長は推定で一七〇センチ強。

高めのヒールを履かれたら身長一七七センチの尾藤と並んでしまうほどの長身だが、スリムな体型で凹凸に乏しいのが密かなコンプレックスであると(本人に記憶は無いと思われるが)酔った際に愚痴をこぼしていた。

しかし、美人だが、可愛げは無い。

初対面の男にはモテるそうだが、知り合った後に嫌われたり避けられたりして、最後には逃げられることが多いらしいが、その原因はハッキリしている。性格のキツさと賢さが言葉や表情の端々に現れるタイプだし、尾藤に対するのと同じように同世代男子を叱ったり、やり込めてばかりいたら、怖い女だと思われ嫌われるに決まっている。

一回り以上も年上で、一応大人としての自覚? というか心構えがあり、彼女の有能さを知っている尾藤だからこそ耐えていられるのだ。

その点を恵子本人が自覚しているのかどうかは分からない。

尾藤が恵子を雇ってから二年になる。

最近は、彼女が事務所と尾藤を仕切っているのではないかと思えることも多い。

だが、恵子は大学卒業までの間、講義の合間を縫って小遣い稼ぎのために勤めている学生アルバイトである。

一年後には辞めてしまうわけで、その後の事務所の運営を考えると尾藤はかなり辛い。

[三]

ギリギリで午前中と言うべき、一一時五〇分。

恵子に案内されて社長室兼応接室に入って来たクライアントは、見た目四〇代半ばの夫妻だった。

「昨日、電話でお話させていただきました司(つかさ)と申します。宜しくお願いいたします。」

名刺交換を終えてから尾藤がソファを勧めると、二人は腰掛ける前に揃って深々とお辞儀をした。

尾藤は応接テーブルを挟んで司夫妻と向かい合った。

本題に入る前に軽く天気の話などしながら、さり気無く夫妻を観察していたが、二人とも一見質素な装いで目立たないようにしているが、物腰や言葉の端々から育ちの良さと裕福そうな生活環境が感じられた。身に付けている衣服や持ち物は、地味だが決して安い物ではなさそうである。

調査会社に仕事の依頼をしに来る者なら殆どがそうだと思うが、彼らも努めて感情を表に出さないように、平静さを装うように心掛けている様子だった。しかし、落ち着きの無い目の動きと、表情の端々や指先に見える細かな仕草の中に、彼らが置かれている状況の厳しさと心の不安定さが見て取れる。

間もなく恵子がお茶を持ってきたので、尾藤は彼女が部屋を出て行くのを待ってから本題に入った。

「では、司さん。早速、お話を伺いましょうか? 」

夫妻は互いの顔を見合わせて、話の切り出し方に少し迷っていたようだったが、直ぐに夫の方が口を開いた。

「実は、廉子(やすこ)を、いや、娘を探して欲しいんです。」

「娘さん、どうされたんですか? 詳しく伺いましょう。」

尾藤はB5サイズのタブレット端末と入力用のペンを取り、メモの準備を整えた。

「あの、今月の八日のことなんです。いつものように娘の学校の部活が終わる時間に妻が車で迎えに行ったのですが、校門の前でずっと待っていても現れなかったんです。そこで学校の先生に聞いてみたら、とっくに帰ったはずだと言われたらしいんです。」

夫が話している横で、妻はハンカチを握りしめて口元を押さえ、泣き出しそうになるのを堪えている様子だった。

「娘さんは学生ですか? 」

「はい。中学二年生です。」

「なるほど。」

尾藤は素早くメモを取った。

今時は都内全域で治安が悪化している傾向にあるので、小中学生の場合は集団で登下校させるか、特に女子の場合は親が毎日の送り迎えをしている場合が多い。

「一人で帰ったのかもしれないと思った妻は、直ぐに娘の携帯通信端末に連絡してみましたが通じませんでした。急いで家に戻ったらしいのですが娘は帰宅しておりませんでした。私が帰宅してからも、二人で一晩中娘の端末に着信を入れ続けたんですけど、音声通信は全く繋がらず、メールの返信もありません。仲の良い友達の家や、少しでも娘が行く可能性のある親戚や知人の所など全て探しましたが見つかりませんでした。それきり娘は消えてしまったんです。」

「警察には連絡しましたか? 」

「はい。翌日の午前中に捜索願を出しました。でも、警察は簡単に事情の聞き取りをした後は音沙汰無しなので、動いてくれているものなのかどうか全くわかりません。」

おそらく、

(警察は動いていないだろう。)

尾藤は思った。

いや、動けないと言った方が良いかもしれない。

近年の東京は犯罪多発都市と化している。

殺人、強盗、強姦、誘拐など、驚くほどの増加率を示していた。

昔ならば、コンビニ強盗や引っ手繰り事件までもが報道対象として扱われていたはずのテレビ、新聞、インターネットが、余程のインパクトがある事件以外は報道しなくなっているほど凶悪犯罪は多発している。

そんな状況において、公務員人件費の削減対象になり、慢性的な人手不足に陥っている警察が、多発する犯罪の全てに対処できるはずがなかった。限られた人員で対処できる犯罪件数は限られるので、確実に犯罪であると断定され、危険度の高さや社会に与える影響が危惧されるような事件でなければ優先度が低く判断されてしまうのだ。

「おそらく、家出の類と思われたんでしょう。今時の警察は家出人探しまではしてくれませんからね。」

落胆させてしまうだろうが、これは事実である。

失踪者の死体でも発見されない限り、警察は動かない。

司夫妻の話だけでは、警察を動かすためのインパクトが弱過ぎた。

例えば誘拐現場を目撃したとか、身代金の要求があったとか、所持品や身体の一部が発見されたとか、明らかな事件性を見出せないようでは警察は何もしてくれない。

「うちは親子関係も悪くないですし、娘が不満を持つような育て方はしていません。簾子が家出をするなんて考えられません。」

そう口を挟んだ妻の声は震えており、語調が荒かった。

娘を心配する親心、何もしてくれない警察に対する怒りなど、次々に溢れ出す感情を必死で押さえているのが分かる。

(とはいえ、家族に兆候を見せずに家出する子供も多いんだがな。)

思春期の子供が、親の想定外の行動を見せることは多々あるので、両親が何と言っても家出の可能性は否定しようがない。

「お気持ちはわかります。但し、うちに依頼された場合は様々なケースを考えて調査させていただきます。もちろん家出もその一つです。」

そう尾藤が言うと、

「仰るとおりですね・・・お願いします。」

夫妻は共に声を絞り出すように言って頭を下げた。

そこで、尾藤は仕事を引き受けるにあたっての条件の説明を始めた。

「昨日のメールでお送りさせていただきました当事務所の料金の説明をさせていただきます。人探しの調査料は実働一時間単位で税込一万円が基本ですが、これは難易度によって変わってまいります。実費、交通費は別に請求させていただきます。うちは自分と助手の二名が携わりますので・・・ 」

「お金はいいんです! 」

突然、妻の方が叫ぶようにして言った。

その勢いに尾藤は少し慌ててしまった。

「いや、説明するのが規則なので・・・ 」

「お金は必要なだけ、お支払いします! 」

感情的になり身を乗り出して声を荒げる妻の肩を夫が抱えるようにして宥めた。

「これが言うように、費用は幾ら掛かってもいいんです。経費も必要なだけ使って下さい。それで、娘が帰ってくるなら・・・ 」

そう言って夫が鼻を啜ったが、彼も遂には感情を抑えきれずに目が潤んでいた。

「わかりました。でも、取り敢えず見積もりをお出ししましょう。」

尾藤は言うのだが、

「それも必要ありません。契約書があれば、直ぐにでもサインします。知人から、あなたは非常に優秀で信頼できる方だと伺ってまいりました。一切をお任せします。なんとかして娘を見つけてください。」

見積もりのやり取りをする時間など勿体ないと言いたげだった。

(知人って誰だろう? )

たぶん過去の依頼者の誰かだと思うので、これは聞き返すことではない。

それにしても、こうまで強く契約条件など全くお任せと言われてしまえば、尾藤も頷くしかない。

その信頼に応えるしかないわけだ。

紹介者が誰かは不明だが、独立してから三年間に携わった人探しで依頼者の求める成果を上げられなかったことは一度も無いのだから、全幅の信頼を受けるのは当然という自負もある。

「了解しました。それでは、後ほど契約書と調査に必要な書類を記入していただきましょう。当日の服装や所持品などは詳細に記入して下さい。それと、娘さんの写真はお持ちですね? 」

夫人がハンドバックからメモリカードの入ったケースと、サービスサイズでプリントアウトされた写真を一枚取り出し、尾藤の前に置いた。

「拝見。」

尾藤はタブレット端末の側面スロットにメモリカードを差し込み、必要なデータを選んでコピーを始めながら、プリントアウトの写真を手に取った。

そこには、いかにも育ちが良さそうな雰囲気を漂わせた制服姿の少女が、おそらく通っている中学校の校舎をバックにして笑顔で立っている。

「これは、最近の写真ですか? 」

「はい。先月の学園祭の時、友達に撮ってもらったと言っておりました。」

「なるほど。」

尾藤は暫く写真を眺めていた。

(この校舎は確か港女子学園、私立のお嬢さん学校だな。)

裕福な家庭の女子が通う少人数制の中高一貫校である。

(費用は幾ら掛かっても良いなんて贅沢なことが言えるわけだ。)

契約書を取り交わし、全ての書類の記入を終えた後、司夫妻は来た時と同じく丁寧な態度で挨拶して帰って行った。

「この書類、入力頼むよ。後で俺の端末に転送しておいてくれ。」

給湯室で洗い物をしていた恵子に声を掛け、受付の傍にある彼女の事務机に夫婦が記入し終えたばかりの書類の紙束を置いた。

「わかりました! 」

給湯室から聞こえる恵子の声の調子は穏やかである。

どうやら先程までの怒りは今度こそ無事に収まったように思えて、尾藤はホッとしながら社長室兼応接室のワーキングデスクに戻った。

「さてと、」

デスクの引き出しからスティックキャンディを一本取り出して口に咥え、タブレット端末を手に取ってコピーした写真のデータを見直すことにした。

(凄い量を掻き集めてきたなぁ。)

写真は数十枚も用意されており整理に困るほどだったが、これは司夫妻の娘に対する想いの強さであろう。

一人の写真、友人たちとの写真、親子の写真、どれも似たような写真ばかりだったが、何の役に立つかわからないので、全てクラウドと事務所内サーバーにも転送しておいた。

(娘の名前は司簾子。司家のご主人は一部上場企業の役員ねぇ。)

身代金目当ての誘拐ターゲットとしては申し分の無い家庭のようだが、既に失踪から一〇日以上が経過しているにも関わらず犯人から何も言ってこないとなると、その線は薄いかもしれない。

(であれば家出、事故、他の目的のための誘拐、もしかしたら既に殺されてしまっている可能性があるかもしれないってことだな。)

全ての写真の中には、カメラに向かって様々な笑顔を向ける女子中学生の姿がある。

荒みなど全く感じさせない、屈託の無い笑顔を見せた少女だった。

目鼻立ちは母親に似ていて、将来はそこそこの美人になりそうな予感をさせる。

(可哀そうなことになってなければ良いが。)

尾藤は難しい顔をしながら、キャンディの上半分ほどを噛み砕いた。

(取り敢えず動くとするか。下拵えも必要だしな。)

残ったキャンディを全て口の中に押し込んでから、椅子の背もたれに掛けていた上着を手に立ち上がった。

取り敢えずは手始めに現場を見ておこうと思った。

その上で、当日の事件の経過を予測し辿らなければならない。

必要な範囲で聞き込みもするつもりだった。

尾藤が社長室兼応接室を出ると、既に恵子が書類の入力作業に入っていた。

常日頃、恵子は音声入力やペンタブレットでの入力を嫌い、常にキーボードを使用するので、業務中の事務所内ではいつも軽やかなキーを叩く音が聴こえている。

「早速、出掛けて来るよ。」

尾藤が声を掛けると、

「了解です。資料は三〇分以内に転送しますから。」

恵子が振り返って言った。

「助かる。それと、その書類の中にある港女子学園の先生にアポ取っておいてくれるかな。担任か部活の顧問どちらでもいいや。時間は放課後、たぶん三時半過ぎが良いだろうな。もし都合が悪いって言われたら、会ってくれる先生なら誰でも構わないよ。」

「はい。それじゃアポ取ったらメールしますね。」

つい一時間ほど前まで怒声を上げていたとは思えないほど歯切れの良い対応である。

「それじゃ、ちょっと出掛けてくる。」

「え、今からベイジョに行くんですか? まだ一二時半過ぎたばかりですよ。」

「ベイジョ? 」

意味が分からず首を傾げた。

「港女子だからベイジョ。知りませんでした? 」

「知らないよ。それ最近の呼び名だろ? うちらの学生時代には聞いたことないや。まあ、俺と君とじゃジェネレーションが違うんだよ。」

尾藤は苦笑した。

「今回の依頼は誘拐の可能性もあるからね、事前に情報源を確保しとかなきゃならないと思ってさ。だから、最初に木村のとこに寄ってから飯食って、その後にベイジョに行くよ。で、今日は直帰すると思うから、一八時過ぎたら君は引き上げていいからね。」

そう言って事務所を出ようとした尾藤に、恵子が声を掛ける。

「いってらっしゃい! 今夜は飲み過ぎたら許しませんよぉ。」

表情は穏やか。

だが、その声は非常に冷たい。

その一言によって尾藤の背筋は硬直し、脳内に今朝の怒声がフィードバックしてきた。

思い切り動揺して、口の中に残っていた未だ小さくなり切っていないキャンディを、うっかり飲み込んでしまった。

「おごっ、うげっ! 」

硬いキャンディが無理矢理喉を押し通ろうとする痛みに耐え、ギクシャクしながら振り返った尾藤に、恵子の意地の悪そうな作り笑顔が追い打ちを掛けた。

[四]

「随分と忙しそうなんだね。」

「今日は、お前が来てくれなければ飯も食いに行けなかったよ。」

そんなことを言いながら、警視庁公安部の木村警部は、身長一八五センチ、体重九〇キロの鍛えられた筋肉質の身体を揺すりながら、美味そうに生姜焼きランチをパクついていた。

ここはJR阿佐ヶ谷駅近くの洋食屋。

木村と向かい合って座っている尾藤はコーヒーだけ飲んでいる。

未だ二日酔いが残っていて、何も食べたくなかったのだ。

目の前で木村が食べている生姜焼きの臭いを嗅いでいるだけでも胸が焼けてくる。

「ところでさ、何で杉並署なんかにいたん? もしかして公安辞めた? もしくは降格されて飛ばされちゃった? 」

尾藤の不用意な発言に木村の口から飯粒が飛んだ。

「違ーうっ! 短期の出向ってやつだ、馬鹿っ! こういう所で公安とか言うな! 」

小声で怒鳴りながら、木村は尾藤に声を低めるように注意した。

普通、公安警察官は部外者に本名や所属を明かさないようにしているのに、昼飯時で混み合った洋食屋のド真ん中で雑談ついでにバラされてしまっては堪らない。

「すまん! でも近くにいてくれて助かったよ。」

尾藤は苦笑しながら、右手を立て拝むようにして謝って見せた。

「こっちは、とにかく忙しくってなぁ。今朝から管内で殺人事件が二件、殺人未遂が一件、あと傷害事件は・・・数えて無いな。俺は自分の抱えてる案件で一時的に出向しているだけだし、所轄の仕事に関わる義務なんて無いのに、毎日のようにお助け仕事が増えてくんだから堪らんよ! 」

木村は愚痴を言いながらも忙しく箸を動かし、飯と生姜焼きを次々に口に運んでいる。

「ゆっくり食えばいいのに。」

尾藤は嫌な顔をしたが、木村は気にもしない。

「そんなに時間があるわけじゃないからな。のんびり食ってたら、お前と話をする時間が無くなるぞ。」

そう言って、忙しない食事を続けている。

「俺は普段なら弁当持ちなんだが、昨日から家に帰って無いんでな。まさかカミさんに届けてもらうわけにもいかないし、外食したくても何か切っ掛けがなければ席を外せないしなぁ。こんな時に、お前から連絡が入ってホントに助かった! 」

今度は木村が箸を持ったまま、両手を合わせて拝むような格好をして見せた。

「感謝してるの? それじゃあさ、こっちの頼みを快く聞いてもらえそうだねぇ。」

尾藤がコーヒーを啜りながら、薄ら笑いを浮かべた。

実は、木村は尾藤を仕事絡みの来客と偽って、打ち合わせとか何とか適当な口実を作って飯を食いに出てきていたのだ。

「ああん? 頼み? どうせ、お前の仕事のための情報提供をしろってことだろ? 」

木村が、最後の生姜焼きと飯を口の中に放り込みながら面倒臭そうに言った。

「当然でしょ。そうでなければ昼飯なんて奢らんよ。」

生姜焼きランチで一つで警察情報を引き出そうとする不埒な友人に呆れながら、

「しょうがないな。但し、何でもかんでもってわけにゃいかないからな。」

と、木村は取引する前に釘を刺した。

この二人、大学時代の同級生である。

学部は違ったが、同じ柔術部に在籍していたので、いつの間にか親しくなっていた。

ちなみに柔術の腕前についてだが、二人は体重差があるので正式な試合でまみえることは無かったが、道場での練習試合では互いに勝ったり負けたりで、実力はほぼ互角。しかし、木村は自分より二〇キロ軽いにも拘らず、互角に戦う尾藤に一目置いていた。

二人の出身大学は、そこそこ有名な私立大学だったので、卒業後に木村は所謂準キャリア組の警察官となり、現在は警視庁公安部総務課所属の係長。二、三年以内には警視への昇進が予定されているというお堅い人生を歩んでいる。

片や尾藤は、学歴を生かすことなく中堅どころの調査会社に就職。そこを経由して現在は事務所を構えて独立したとはいえ、木村に比べたらフワフワした人生を歩んでいる。

道は分かれたが、二人の腐れ縁は続いていた。

警察と民間という立場を越えて、有益な情報を交換するような協力関係が密かに出来上がっている。本来ならば公安警察官は部外者と親しくしないのだが、木村は尾藤を公安の協力者、つまり「ゼロ」と呼称される外注扱いとして登録していたので、二人の協力関係については書類上は何の問題も無く、常にスムーズに機能していた。

お互いにとって業務上有効なパートナー同士と言うべき間柄であった。

さて、木村が食事を終え、コーヒーを飲み始めたのを見計らって、

「それじゃ、本題に入って良い? 」

尾藤は切り出した。

「ああ、どうぞ。」

木村がテーブルの上に身を乗り出すようにして距離を縮めてきたので、尾藤も釣られて身を乗り出した。

「ところで、ベイジョって知ってる? 」

「知らん。新しい菓子か? 」

木村が知らなくて、少し安心した。

やはりオジサンたちには聞き覚えの無い呼称らしい。

ここで知ったかぶりして若者言葉を教えてやるのも格好悪い気がするし、面倒臭いと思ったので、尾藤は直ぐに言い直した。

「港女子学園ってあるだろう? 」

「ああ、お嬢さま学校だな。昔、俺をフッた女が通っていたぞ。なかなか良い女だったけど、それがどうした? 」

「いや・・・お前の想い出話なんて全然聞きたくないんだが・・・ 」

どうでも良い情報を挟まれて話の腰が折れかけたが、尾藤は踏み止まった。

「今月の八日から女子生徒一名が行方不明になっててさ、その捜索依頼が俺のとこに来てるってわけ。」

「なるほどね、港女子学園は杉並署の管内だが、そう言えば最近、似たような届け出が多いらしいなぁ。その行方不明って営利誘拐か? 」

「それはどうかな。ただ姿を消してしまったってことだから、家出の可能性も無いわけじゃないよ。」

木村が、ヤレヤレと首を左右に振って、

「それじゃなぁ、今時の警察は動けんだろうよ。」

突き放すように言った。

「まあ、そうだろうねぇ。娘の両親は杉並署に捜索願を出しているらしいんだが、何もしてくれないって憤っていたよ。」

尾藤は少々嫌味っぽく言ったので、木村は憮然とした。

「杉並署の肩を持つわけじゃないが、今の警察は人員が年々削減されててな、特に所轄は機能不全に陥る寸前なんだよ。ハッキリと事件性が明らかになった件以外は仕事にできないんだわ。同じ警察官として申し訳ないとは思ってるが、どうしようもない。」

不機嫌そうに開き直る木村を、まあまあと押さえながら尾藤は続けた。

「そういう事情に関しては十分に分かってるから良いのよ。それに警察が手一杯なおかげで、こっちが儲かるわけだから却って有難いわ。うちに依頼が来たからには、これはうちの仕事。警察には渡さんよ。そんなことよりさぁ、たまたま杉並署に居合わせたんだから、幾つか協力して欲しいことがあるんだけどな? 」

「どんな? 」

「まずは、携帯通信端末のトレースをして欲しいんだよ。」

尾藤は紙ナプキンを一枚とって、ボールペンで端末のアドレスをメモしてから木村に手渡した。

「一〇日以上も前の事だろ? もう電池が残ってないぞ。」

「たぶんね。でも、念のためやってみて欲しい。アクセスポイントのログを見れば最終発信地点ぐらいわかるだろう。同時に遺失物として警察に届いていないかどうかも調べて欲しいんだ。あ、機種と特徴も書いとくから。」

「了解。」

木村は追加のメモも受け取り、上着の内ポケットに入れた。

「それとさ、さっき言ってたよな。最近多いのか? 女子学生の行方不明? 」

「ああ、そうだな。杉並署だけじゃなく他の所轄でもそうらしい。数が多いから、署内でも気にしている奴が出始めてるぐらいだ。」

「それって、どのくらい届けがある? 地域は絞られるのか? 」

「広域で発生してるんだが、特に多いのは新宿、中野、世田谷、杉並、渋谷・・・、山手線のこっち側だな。誰が何処でとか、細かいところは調べなきゃわからないぞ。」

もしかしたら、司廉子の件に関係あるかもしれないと思った尾藤は、

「んじゃ、急いで調べて欲しいんだけど。」

当然のような顔で言った。

「おいおい、個人情報の提供はできないって。」

木村も当然渋い顔をする。

「行方不明になった場所と状況、あとは被害者の学校名だけ分かれば良いよ。他は必要があれば、こっちで調べられるしさ。」

非合法な調べ方をするんじゃないかと訝しみながらも、これを木村は一応承諾した。

断わったところで、尾藤なら何らかの手を使って調べ上げるだろうし、下手をすれば警察のサーバーにハッキングを掛けるかもしれない。

尾藤は長年の親友だが、そういう面倒臭い奴だと木村は認識している。

「しょうがねぇな。但し、メールやデータ渡しはまずいな。必要なところだけプリントアウトして明日にでも紙にして渡す。それで良いんだろ? 」

「有難い。んじゃ明日、杉並署に助手を使いにやるから宜しくな。やっぱり持つべきは警察官の親友だな。」

尾藤が木村の肩をポンポンと叩いくと、木村はその手を煩そうに振り払い、

「言ってろ! 」

と、舌打ちした。

「ところで尾藤よ。もう何か掴んでんのか? 」

「いやぁ、今朝に始まったばっかの話なんだから、まだまだこれから。でも大丈夫、サクッと解決して見せっからさ。俺の実力知ってっしょ? 」

尾藤が大げさに反り返って、右手でポンと胸を叩いて見せると、

「まったく、軽々しい奴だよ。」

と言って、木村は嘆息した。

木村は尾藤の話が一段落すると直ぐに杉並署に戻ってしまった。

飯を食い始めてから正味三〇分も経っていなかったが、どうやら本当に忙しいらしい。

(仕事を増やしちゃったのは、申し訳なかったかな? )

現在の時刻は一四時を少し過ぎたところ。

既に恵子からは港女子学園の司廉子の担任と無事アポイントが取れたとのメールが届いていたが、約束の時刻は一五時半である。

港女子学園はJR阿佐ヶ谷駅から歩いて約一五分ほどの近距離にあるので、時間が余ってしまった。

(まあ、いいさ。今のうちに書類に目を通しておこう。)

そう思って、足元に置いていたバックを取り上げ、その中からをタブレット端末を取り出してインターネットに接続した。

転送されてきたファイルを確認してみると、恵子に入力を頼んでおいた資料が全て完成しており、分類も明快で読みやすく整理されていた。

(まったく、恵子の手際の良さには感心させられるよ。あいつが辞めた後はどうしたら良いんだろう? あいつのいない仕事の段取りを考えたら恐ろしくなるわ。)

尾藤の脳裏を恵子のドヤ顔が過った。

捜索対象、司簾子(つかさやすこ)。

年齢、一四歳。

一一月一〇日生まれ、さそり座。

血液型、A。

自宅、荻窪。

港女子学園二年生。

バレーボール部所属。

学校の成績は中くらい。

失踪前までの出欠状況は皆勤。

趣味はアニメとゲーム。

交友関係は良好で、親友は二名。

過去に、いじめ等の対象になった記録は無い。

記入された個人情報を見る限りでは、全く特殊性の無い、歳相応で一般的な少女像が浮かんでくる。事細かに記された家庭環境についても注目すべき点は無く、その内容を素直に受け取るならば、確かに両親が言うとおり家出の可能性は見当たらない。

却って家庭への依存度の高さが目に付くほどだった。

(うーん、家庭が裕福ってこと以外に目立った要素が無いなぁ。)

それならば営利誘拐の線が濃いように思えるのだが、誘拐後に犯人からの接触が無いのでは、その可能性も薄いように思える。

(ストーカー等の気配も無しか。)

学校の登下校時と週二回通っている予備校の送り迎えは母親が自家用車で欠かさず行っているので、これまでに不審者による尾行や接触があったことはない。但し、これは気付かなかっただけかもしれないので、身近な関係者に取材すれば別な情報が得られる可能性はあるかもしれないのだが、

(つまり、現状では目立った手掛かりは無しというわけだ。)

他の可能性、例えば強姦目的などの偶発的で無計画な誘拐だとしたら捜索は非常に困難になるだろう。その場合、既に司廉子は殺されてしまっているかもしれないし、生きていたとしても全く見当のつかない場所に監禁されてしまっているのかもしれない。

(そうなったら、こっちは手の打ちようが無いんだよな。)

そうでないことを祈りながら尾藤は書類を閉じ、次にコピーしておいた写真を見直し始めた。

最初に、屋外で撮影された写真をピックアップし、解像度の限界まで拡大して細部のチェックを行った。万が一、不審者らしき人物が写り込んでいれば見逃さないつもりで、建物の影や窓ガラスの写り込みまで入念に調べてみたのだが、

(怪しい人物は見つからない。)

そもそも、行方不明になることを予測して撮影している写真ではないのだから、画像から被写体の周囲の状況を細かく探るには限界があった。

(中学生なら、携帯通信端末で撮影した画像が沢山あっただろうに。)

残念ながら端末は、本人と一緒に行方不明である。

先ほど木村にトレースを頼んだのは、実は本人の行方を探るというよりも、端末のメモリ内や愛用しているクラウド上に蓄積されたデータの入手を期待してのことだった。誘拐ならば端末は犯人によって早々に捨てられてしまっている可能性が高いが、回収可能な場所に捨てられていたならば、画僧やメール、SNSや着信履歴などのデータが手に入るかもしれない。

だが、今のところは手元にあるデータのみで我慢するしかない。

尾藤は続いて仲の良い友人たちと撮影した集合写真のチェックを始めた。

複数の写真に登場している友人が数名見受けられたので、その点に留意して分類を進めて行くと、特に仲の良さそうな者は二名に絞り込めることがわかった。

(そういえば、書類に書かれていた親友も二名だったっけ。)

当然、この二名は今後の調査対象になる。

何らかの手段を用いて接触してみる必要がある。

まずは写真を見ながら髪型、ファッション、所持品などを確認しておくことにした。それらを確認することで二人の大まかな趣味や個性が推測できるだろう。

(一人は大柄で痩身、髪が長く目の細い地味なタイプ。もう一人はショートの髪型で小柄小太りだが目鼻立ちがハッキリとしていて表情の豊かなタイプと・・・ )

写真を捲っていた尾藤の手が止まった。

(変なアクセサリーだな? )

それは学校の校門近くで撮影された写真の中の一枚。

二人の親友と司簾子が制服姿で並んでいる写真なのだが、小柄な方の友人が持っているスクールバッグにぶら下がったチャームに目が止まったのだ。

(いったい何だろう? この違和感? )

バックチャームの先には白い円形のマスコットがぶら下がっていたのだが、そのマスコットの意匠が奇妙に見えた。

写真は高解像度で撮影されていたので、限界まで拡大率を上げてみると細部まで良く見えるのだが、

(変な模様? イラストか? )

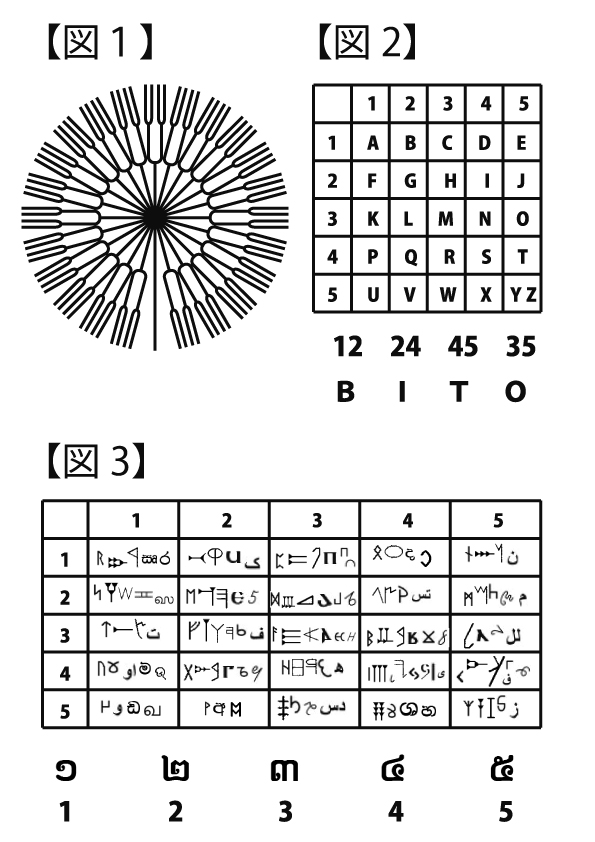

マスコットの中央には、細い線が規則的に絡み合いながら丸く放射状に伸びたマークらしき図形が黒色で描かれていた。【図1】

タンポポの冠毛を図案化したマークのように見えるが、そのタンポポの周囲を小さな記号の配列が取り囲んでいる。この記号、見様によっては例えばアラビアやハングルのような文字に見えなくもない。

(文字だとしたら、なんて書かれているんだろう? )

だが、尾藤がバックチャームを一見して奇妙な違和感を覚えたのは、そんな細かなことに対してではない。

女子中学生が持つにしては全く可愛げが感じられないことに対してであった。

薄いプラスチック板を粗雑な手作業で歪に丸く切り抜いたように見えるマスコットは、到底市販のモノとは思えず、手作りに違いないと思うのだが、その意匠は可愛くも無ければ綺麗でもない。

今時の女子中学生の持ち物とは到底思えなかった。

(趣味は人それぞれだから別に構わないけど、まあ特異なセンスの娘なのかも。)

尾藤は心に妙な引っ掛かり感じていたが、現在進行中の作業の中で、いちいち女子中学生のアクセサリーに構う必要は無いと思った。

(中高生の間で流行っている新手のおまじないか、癒し系グッズの類かも。もしかしたら単なるネームプレートなのかもしれない。お嬢さん学校には帰国子女も多いだろうし、自分の名前を日本語以外で書く習慣があっても不思議はないし。いずれにしても調査に関わるような重要な問題じゃないだろう。)

そんな風に納得してから、次の写真を捲った。

写真を眺めているうちに、いつの間にか時刻は一五時に近くなっていた。

(一五時過ぎたらベイジョに向かうとするかな・・・んん? )

馴染の無い呼称を試しに使ってみたら、意外にシックリきた。

短くて呼びやすいし、語呂も良い。

たぶん、オジサン周辺での会話では使う機会など無いかもしれないが、気に入った。

(んじゃ、ベイジョを訪れる前に、もう少し事前情報を入れとこう。)

手持ち情報が不足していたら、せっかく司廉子の担任に会ったところで、満足な聞き取り調査が行えないかもしれない。

そこで、尾藤は写真を捲る速度を速めたのだが、また先ほどと同じ理由で手が止まってしまった。

(この子、私服でも同じものを持ち歩いているのか? )

今度は浦安の某テーマパークに遊びに行った際に撮影されたスナップ、小柄な方の友人と司廉子のツーショットである。

スクールバックに付いていたバックチャームと同じものが、今度はショルダーポーチにぶら下がっていた。

(これはホントに似合わない! ネームプレートってことも絶対に無いわ! )

テーマパークのオリジナルキャラクターがプリントされたピンク色のポーチにぶら下がる、白地にタンポポマーク入りのマスコットは大きさも中途半端でバランスが悪く、違和感が丸出しで可愛そうなぐらい悪目立ちしていた。

(うーん、誰か指摘してあげる友達はいないのかよ。)

司廉子も含め、他の娘たちの中で同じチャームを持っている者はいない。

(ってことは、別に仲間内で流行っているわけでもないんだな。この娘の個人的なお気に入りなのか? )

今度は、あまり納得できなかったのだが、

(おっと、こんなモノに寄り道している時間は無いって。)

と、自分に言い聞かせ、次々に写真を捲っていたら時刻はあっという間に一五時を過ぎてしまった。

「社会人は余裕を持って行動すべき。」

と、心の声が聞こえてきた。

途端に何故だか背中と掌に冷や汗が滲んできた。

(なっ、なんで冷や汗? これって、今朝、恵子に怒鳴られた後遺症? )

未だビビり続けている自分に呆れてしまった。

尾藤は写真のチェックを現在開いているところまでとしてマークすると、タブレット端末の電源を切ってバックに戻した。

そして、カップに残っていたコーヒーを一気に飲み干すと直ぐに腰を上げた。

「ベイジョ到着予定は約束の一〇分前。これで正しい社会人だよね、恵子さん。」

[五]

ベイジョ、正式には港女子学園中高等学校。

尾藤が訪れた時、正門前の通りには授業が終了する一五時半を目掛けて娘を迎えに来た親たちが車列を作っていた。

今時、未成年が通う学校界隈では当たり前になった街角風景である。

お嬢さま学校に限らず、特に私立の学校では親が子供の送迎をすることが半ば義務化されており、余程の事情が無い限り生徒が徒歩や自転車で帰宅することは無いと聞く。

都内の治安が悪過ぎるのだから止むを得ないことだと思うが、友達や彼氏彼女と連れ立って下校するという、尾藤の世代では当たり前だった風景は失われてしまった。

街をブラブラしてウィンドウショッピングしたり、行き付けの店で買い食いしたり、ゲーセンやカラオケで遊んだり、最早そんなことは出来ない時代になったらしい。

一〇代に付き物だった友情系や恋愛系のリアル青春ドラマやイベントも、始まる切っ掛けが極端に少なくなってしまったのではないだろうか。

(真っ直ぐに帰宅して、自宅に引き籠って遊ぶか、勉強するだけなんてな・・・ )

何とも味気ない、可哀そうな時代になったものだと思う。

(それにしても、この状況下で下校する女子生徒を密かに拉致するなんて、余程上手にやらなきゃ無理だ。)

下校時間に於ける人目の多さは、部活終了後も同様であるに違いない。

そもそも司廉子が失踪した当時、ここには母親が車を停めていたわけで、正門から出てきた娘が誰かに浚われそうになったら気付かないはずがなかった。同じ理由で、娘が一人でこっそり正門を出て、そのまま行方をくらますというのも無理だと思う。

それに、女子が通う学校だけあって、周辺には人間以外の目も多数働いている。

通りすがりに正門付近を目視で確認したところ、五機の街頭監視カメラが作動しており校地正面を通過する際に死角を見付けるのは、ほぼ不可能だった。

(当日の司廉子は正門を通ってない。)

街頭監視カメラの映像記録は、過去二四時間以内であればインターネットを通じて一般に公開されているので司夫妻は真っ先に確認しているはずだったが、そのことに言及しなかったということは映像記録の中に手掛かりが見付けられなかったからだろう。

(彼女が失踪したのは下校する前の段階。仮に誘拐されたとしたなら、正門より内側でということ。)

だとすれば、当日の状況を把握する上で、校地内の検証は絶対に欠かせない。

だが、おそらく警察は未だ手を付けておらず、事件発生から一〇日も経ってしまった今日、たった一人の民間調査員によって初めての現場検証が行われるのである。

(ヤレヤレ、こんなじゃ都内の治安が悪化するのも当たり前だわ。)

尾藤は調査すべき内容を、頭の中で素早く整理しながら正門を潜った。

(・・・おおっ? )

漠然と校地に足を踏み入れた途端、一変した辺りの空気に気圧されるのを感じた。

思考が一時停止してしまった。

ここが女子校であることは当然知っていたわけだが、それに対する認識が甘かった。

一〇代の女子たちが発散するエネルギーが満ち満ちた空間に足を踏み入れるのだから、心の準備ぐらいしておけば良かったと思う。擦れ違うのは制服姿の女子ばかり、しかも皆が自分の年齢の半分以下ということに気付くだけで、かなりの圧迫感である。

何処からともなく聴こえてくる管楽器の音、体育会系の掛け声、なんだか良く分からないハイテンションな女子の叫び声・・・これら懐かしくもある各種効果音の数々も、既に三〇代半ばに達したオジサンとは隔絶された、近寄り難いネクストジェネレーションの世界だった。

尻込みしながらも、尾藤は内心で少しだけホッとしていた。

壁一枚隔てた世間が如何に住み辛くなろうとも、校地の中では昔と何ら変わることのない学校生活が十分に残されていることに安心したのだ。

(でもねぇ、ちょっとオジサンには刺激が強過ぎてビビっちゃうけど。)

これから、校舎正面中央に見える来客用玄関へと向かおうとしているのだが、その足取りは聊か緊張気味だった。

尾藤はロリコンではないから、別に女子校生の目を意識して恰好良く歩こうなどと思っているわけではない。すれ違った途端に「キモイ」とか「ウザイ」とか「クサイ」とか言われたら嫌だなぁと思いながら、ステレオタイプな女子校生のダークサイドを想像して、勝手に被害妄想しているだけなのである。

「お前のことなんて誰も見てないし、誰も気にしちゃいないよ! 」

自意識過剰なのだと心の声に笑われてしまったが、実は尾藤には女性に対して気弱で消極的になってしまうという一面がある。

子供の頃、近所に住んでいた気の強い女の子に苛められたり、散々引き摺りまわされて損な目に遭わされた経験がトラウマになっているのだと自覚している。

(幼馴染の○○ちゃん、可愛かったんだけどねぇ。性格はアレだったけど・・・ )

実は、それが初恋だったりするのだからツイてない。

子供心が大人に成長する過程に於いて、受けたマイナス面の影響は小さくない。

そんな性質なので、恵子のような美人で気の強い女性には、特に圧倒されやすいというわけなのだが、それは余談。

来客用玄関の脇にある受付の窓口で、事務員にアポイントの有無と司簾子の担任名と用件を告げ、入校許可証を受け取った後に会議室のような部屋へと案内された。

「こちらで少々お待ち下さい。」

片側に一〇人程度が並んで座れるほどの広々とした長方形の会議テーブルの端に腰掛けて待っていると、年配の女性事務員がお茶を運んできた。

彼女が一礼して退室した後、担任はなかなか現れず、それから一〇分間程、会議室内の意匠を見回しながら時間を潰していた。

昭和初期に建てられたという洋館作りの二階建て校舎は、外観に歴史的建造物と言っても良いほどの風格が感じられたが、その内部もなかなかのモノだった。じっくりとを時間を掛けて見物してみたいと思うほどに魅力的な校舎だったが、この会議室の中だけも見所は十分にある。

例えば、植物をモチーフにした有機的なレリーフが施された木製の扉と、同様のデザインで年季の入った真鍮製のドアノブ。一般の家屋なら二階建て分ほどの高さがある漆喰で白く塗り固められた天井にも植物柄のモールディングが一周しており、中央にはアンティークな拵えの三灯式ランプが吊り下がっている。校庭に面した壁面に二つ並んだ縦長の窓は、黒い金属製の窓枠にステンドグラスが嵌っていた。

全体的に、アール・ヌーヴォーの影響を受けた時代の古さを生かし、今もなお格調高さを維持し続けることを目指した室内装飾である。

但し、床だけは残念なことにリノリュウム製のシンプルな素材が使われており、そこだけが他と比べて新しく、ビジュアル的にアンバランスだった。この建物が学校として使われている以上、大勢が出入りすることで消耗しやすい床だけは、耐久性と機能性を重視した構造にならざるを得なかったのだろう。

それでも、滅多に見ることの無い珍しい建物であることは確かであり、ボンヤリと眺めているだけで、待たされている時間が気にならなくなるほどだった。

ところで、会議室内には内装以上に尾藤の目を引いたモノがある。

如何にもミッション系の学校らしさを醸し出すアイテム、聖母像であった。

決して古いモノではなく、レジン製のレプリカに決まっているのだが、レトロな内装の室内に置かれていると、価値ある芸術品、霊験あらたかな品のように思えてしまう。

その聖母像は、窓から注がれる西日を背にして、古めかしい木製台座の上に鎮座し、会議テーブルに座る尾藤へ慈愛に満ちた視線を送っていた。

(たいへん、有難いことなんだけどさ・・・ )

相手が生きている人間ではなく作り物の人形だと分かってはいるが、閉めきった部屋の中で一対一になり、無言で見つめられているというのは決して心地良いものではない。

日頃、信心とは縁の遠い所で生きている俗物にとっては、まるで神聖な女子校内で悪さを働かないようにと見張りを付けられているように感じられ、実に居心地が悪かった。

コンコン!

漸く、ドアをノックする音が聞こえた。

「お待たせいたしました。」

少々鼻に掛った甲高い声で挨拶しながら、三〇代後半と思われる地味なグレーのスーツを着た男性教員が現れた。

「お仕事、ご苦労様です。私が司の担任をしております出角(でかど)と申します。」

尾藤は直ぐに立ちあがって挨拶をし、名刺を交換した。

出角の体格は痩せ形で、身長は一七〇センチぐらい。真ん中分けにした短髪、一重瞼の細い目、頬骨が張り、顎は尖り気味、少々気難しそうで、神経質そうな印象を受ける容貌の男である。

二人は名刺を受け取ってから立ったままで二言三言の短い会話を交わしたのだが、その際に尾藤は、出角の丁寧に聞こえるが目線の高過ぎる物言いが気になった。

(まるで、人をいなそうとしているようだ。)

聞き分けの無い生徒を相手にして、いつも高所から見下ろす姿勢で仕事をしなければならない学校の先生という職業では身に付きやすい話し方をする男なのだが、尾藤は即座に苦手なタイプだと判断していた。

出角は司夫妻が調査会社に娘の捜索を依頼したことを知っていた。名刺を受け取る前、挨拶した時点で、目の前にいる尾藤という男が調査員であることも承知していた。

「近いうちに、司さんが雇った探偵が私の所に現れるだろうと思ってましたよ。」

などと、訳知り顔で言う。

「いえ、探偵ではありません。名刺にも書いてありますが調査員です。」

尾藤は言い返した。

探偵も調査員も意味は同じことで、どちらでも良いのだが、尾藤は「探偵」とか「私立探偵」などと言う呼び名が生理的に大嫌いだった。語感が軽々しくて、フィクションに出てくる登場人物と重なりやすく、浮世離れした職業だと思われがちだったりするのが鬱陶しかった。一般社会人としては、自分の職業に重みを持たせたいというか、真面目さを強調したいという気持ちがあり、そういうわけで自分の肩書を「調査員」としている。

だからと言って、クライアントや調査対象者を相手にして、そんな拘りを見せなくても良いと思うのだが、尾藤は出角という男に対して生理的に受付け難い反感を感じており、逆らってみたくなったのだ。

一方、出角の方も、会った瞬間から何故だか尾藤に対して敵意を抱き、身構えているような態度を示している。

もっとも、世の中の善良な一般市民は、調査員、私立探偵などという職業の人間に接するにあたり、多少の警戒心を持って身構えはするものなのだが、

(これは、お互いに、あまり良い出会いじゃないらしいな。)

尾藤は密かに嘆息した。

「さて、その後、司の件について、何か新たな進展はありましたかな? 」

会議テーブルに向い合って座るなり、出角が尾藤に報告を求めるようなことを言った。

ワザとだと思うが、まるで上司が部下に対するかのような口の利き方である。

(おいおい、自分がクライアントでもないくせに、随分と偉そうな口の利き方をする奴だな。俺は報告じゃなくて、調査活動に来たんだよ! )

偉ぶるのが癖なのか、どうにも厄介な性格の男のようである。

尾藤は少しだけ腹を立てていたが、ここで反発してしまっては仕事が始まらない。

平静を装い、事務的に話を進める業務モードに徹することにした。

「私が依頼を受けたのは今朝ですから、未だ進展などという段階にはありません。司さんから聞いた話では、この一〇日間で全く手掛かり無しとのことです。」

すると、出角は大げさに首を振った。

「なんだ、そうなんですかぁ。困りましたねぇ。司のご両親はさぞ心配していたでしょう。まったく可哀そうにねぇ、お察ししますよ。」

と、落胆の溜息をついた。

(尊大な態度 + 定型文的な落胆表現 + 多少芝居がかった態度)

尾藤は、出角の印象に関するメモに、そう書き込んでおいた。

別に意趣があるわけではなく、ごく当たり前の作業として出会った関係者の人間観察をしているだけである。

それにしても、これから自分が受け持つクラスの生徒の安危に関わる話をしようとしているというのに、出角は意外に事件から遠ざかったことを言う。

自分は当事者ではなく第三者であり、傍観者であると言いたげだった。

「うちで事情を知っている教職員は皆が心配していますよ。下校時に行方不明になってしまったからには、学校側にも多少の責任があるかもしれませんからね。」

(なるほど、多少ですか・・・ )

出角の偉そうな態度の裏にある、学校側の意図を垣間見たようだ。

彼の言葉は、学校にも責任があると認めているように聞こえるが、実のところ責任はホンの少しであり、殆ど無関係とのニュアンスを含んでいる。予め責任の有無を問われないよう、言葉の予防線を張っているのだ。

組織に属し、それを守ろうとする者なら「責任回避」は当然用いるべき防衛手段と理解するが、学校の先生、しかも担任ならば、生徒の心配を優先して欲しい。

「ところで、司さんの件、御校の教職員の皆さんは、全てご存じですよね? 」

校内で聞き取り調査をする相手を選ぶために聞いておこうとしたのだが、

「いいえ、管理職と事務局員一名、担任の私、それと部活の顧問だけです。」

その一言で、選ぶ余地が無くなってしまった。

尾藤は「そんな馬鹿な! 」と、言い掛けてグッと飲み込んだ。

校地内で生徒が行方不明になって一〇日も経ったというのに、事件を知らされていない教職員が大勢いるというのは驚きだった。普通ならば緊急教職員会議でも招集して、全員が認識を共有し、父母や警察への対応を考え、再発防止に取り組まなければならない。

それが、学校というモノだろう。

しかし出角は、尾藤の常識の外側を行く。

「あとは、その場に居合わせた同じ部活の生徒数名ぐらいですが、彼女たちには絶対に口外しないようにと厳しく指導していますから大丈夫です。他の生徒には全く漏れていませんよ。」

まるで、事件を伏せておくことが正しい対処方法であり、それが上手くいっていることを自慢しているようだった。

しかも、尾藤に対してまで、

「念のために申し上げておきますが、貴方も、あまり司の件について校内では話されないよう願います。」

などと、部活の生徒たちと同様の口止めをしようとする。

学校関係者相手の調査活動をするなと言っているようなものである。

「伏せておく必要がありますか? 」

尾藤は内心イラッとしながらも平静を装った顔で、当然そこに生じる疑問を投げかけてみた。

「うちは思春期のデリケートな女子生徒を大勢扱っていますからねぇ、このような事件を考え無しに公表してしまっては、大変なパニックに陥りかねませんよ。だから、慎重に様子を見ているところなんです。」

出角は臆面も無く、欺瞞に満ちたセリフを口にした。

生徒に対しては、そういう配慮の仕方があるのだとしても、教職員にまで事件を伏せておくのは全く理解できない。

「いやいや、部外者の方はそう言いますけど、この手の話は興味本位で広がりやすいですからね。恥ずかしながら我が校の教職員にも口の軽い者がおりますから、迂闊なことはしたくないんですよ。」

(違うだろ! 口の軽い者がいるんじゃなくて、学校が事件を隠そうとすることに反発する教職員がいるってことだろ? )

それにしても、このまま関係者の目と耳と口を塞いで大人しくさせていれば、その間に事件が解決されるとでも思っているのだろうか?

もしくは、学校とは関わりの無い、遠いところで事件が有耶無耶になって忘れられるとでも思っているのだろうか?

伝統校、名門校の高いプライドの壁の中で暮らしているうちに、世間一般の常識を忘れてしまったのだろうか?

(何とも呆れた話だね。)

責任回避どころか、事件の存在自体を無かったことにしようとしている。

そんな馬鹿げた考えのおかげで、現在の学校内では事件に対する厳重な隠蔽体制が敷かれ、大勢の先生や生徒がいるにも拘らず、尾藤が接触可能な対象は非常に少なく、数名に限定されてしまったことになる。

(マジ面倒臭ぇ! )

警察と違って、民間の調査員では強権を用いて調査活動を行うわけにはいかない。どんなに重要な調査活動であっても、調査対象の方針には逆らうことができないので、ダメと言われれば諦めざるを得ないのだ。

(しかし、こんな事件の可能性が高い、人命に関わるかもしれない事柄を伏せておくのが学校の、いや教師のすべきことなのか? それって許されることなのか? )

おそらく、許されるかどうかなど考えてもいない。

学校が抱くのは、不祥事に対する過剰な警戒心。

伝統校、名門校の評判に傷を付けたくないという営利的な思惑。

これらの動機によって後押しされ、無計画に行われている消極的な対策なのだろう。

おそらく、先の見通しなど無く、事件が学生や保護者の周知になることをギリギリまで避け続けようとするだけなのである。

(馬鹿馬鹿しいねぇ。)

勝手にすれば良いと思わないでもない。

この先、万が一にも司廉子が死亡していた場合、学校が事件の存在を隠すことを生徒の安危よりも優先していたことがバレたら、被る痛手は不祥事や評判を落とすなどというレベルではない。

学校に有るまじき行為、悪質な非人道的行為として、世間の袋叩きに会うはずだ。

(そんなことも分からないほど馬鹿なら、勝手に自爆すれば良い。)

しかし、仕事を邪魔されるのは勘弁して欲しい。

尾藤は事件の解決を目指している。

司廉子を無事に探し出すために、できる限りの手を尽くしたいと思っている。

そんな尾藤に非協力的だったり、妨害めいた行為を働くなら、犯罪を幇助しているのと何ら変わりはない。それは、もはや道義的な問題ではなく、後々に罪を問うても良いほどの悪事かもしれない。

もし、尾藤が警察官だったなら公務執行妨害に当たる行為である。

(そこら辺を自覚していないのだとしたら、多少大げさに思い知らせて脅しをかけてみるのも悪くないなぁ。)

相手は良心を捨てた教師だが、罪までは犯したくないだろう。

司廉子の安危について大きな責任を取らされるのも嫌なはずだ。

相手の弱みを見付けて、リスクを誇張し、脅したり賺したりするのは尾藤の得意技だったりする。そこまでやるかどうかは、この後の出角の出方次第だが、いざとなったら追い詰めてやるつもりで、その作戦を考えつつ尾藤は本題を進めることにした。

「早速ですが、いくつか質問にお答え下さい。」

そう言ってタブレット端末とペンを持つ。

ついでに、ボイスレコーディングソフトも起動させて取材準備を整えた。

「大してお力になれるかどうか、わかりませんよ。一〇日以上も前のことですから記憶が曖昧ですし、こんなことになるなんて思いもしませんでしたからね。それに、私も忙しい身ですから、司の件だけに関わってられないんですよ。」

初っ端から非協力的な前置きをするので、尾藤はテーブルを叩きそうになった。

何とか堪えて、まずは当たり障りの無い質問から順に始めることにした。

「憶えている範囲だけでかまいませんから、お願いします。」

「まあ、いいでしょう。」

「出角先生が、最後に司さんを見たのは何時頃ですか? 」

「六講時の授業は私でしたので、その時です。」

「放課後は? 」

「見てませんね。彼女は放課後直ぐに部活があるので、授業が終わると同時に体育館に向かったと思います。」

「当日、司さんは部活に最後まで参加されていたんですよね? 」

「顧問からは、そう聞いています。」

「それじゃ、最後に司さんと会ったのは顧問の先生ですか? 」

「いや、道具の後片付けや更衣室での着替えの際には部活の友人たちと一緒だったようです。だから、最後に会ったのは部活の友人たちでしょうね。」

「その部活が終了したのは一七時半頃と伺っていますが、間違いないですか? 」

「それは間違いないです。うちは時間に厳しいですからね。」

ここまでは、既に司夫妻の書類で確認済みのことばかりなので、尾藤は出角の認識に相違がないか確認するつもりで聞いていただけだった。

決まり事ばかりなので出角も躊躇うことなく受け答えしていたが、次の質問からは少々答えが躓き始めてきた。

「では、司さんを最後に見た部活の友人が誰なのか、何人いるのかを教えていただけませんでしょうか? できれば、その方たちに直接お会いしてお話を伺えればと思うのですが、いかがでしょうか? 」

出角が露骨に渋い顔をした。

「困りますよ。せっかく彼女たちには緘口令を布いているんですから。」

(出たよ! )

尾藤は、またもやテーブルを叩きそうになった。

仮に有力な情報を持っている生徒がいたとしても、これでは経過する時間とともに記憶は鮮明さを失ってしまう。

「そもそもバレー部員は二三名もいますし、その中の誰かと最後に会っているとは思いますが・・・でも、誰なのかは知りませんよ。」

「え? 知りませんって、居合わせた生徒の名前を控えてなかったんですか? 」

仮にも生徒一人が行方不明になっているのである。本気で心配しているのならば、学校としても当日の状況を記録しておくぐらいするものだと思うが、何もしていないらしい。

この一〇日間、事件を公にしない手段だけを考えていたようだ。

この答えを聞いた時、尾藤は軽蔑心の籠った呆れ顔を隠し切れなかったらしい。

それを見て、さすがに出角もマズイと感じたようだ。

「我々としては、徒に生徒の恐怖心を煽って動揺させたくないんです。皆、微妙な年頃ですから。」

取って付けたような言い訳をした。

(何を言いやがる! )

自らの卑怯な思惑と怠慢を正当化しようとする態度にムカついた。

それでは、司簾子はどうなるのか?

他の生徒を動揺させないために、見捨ててしまおうと言うのか?

(金持ち相手の伝統校、名門校とは、こんなに冷たいものか? )

心が冷える思いだった。

先ほどまでは魅力的に見えていた校舎が、魔窟に見え始めてきた。

これ以上、この場で事件の関係者に接触させろと食い下がってみても埒が明かないと見た尾藤は質問の仕方を変えてみることにした。

「この中に同じ部活で仲良しの娘がいると司さんのご両親から聞いてますが、どの娘さんか分かりますか? 写真と名前の照合をしたいので協力して下さい。これは司さんのご両親に頂いたデータなので、今更私が名前を伺ったとしても問題は無いと思いますよ? よろしいですね? 」

タブレット端末に、予め取り分けておいた司簾子が友人たちと写っている写真を表示させながら言った。

「まあ、それぐらいならば・・・ 」

出角が渋りながらも承知したので尾藤はタブレット端末を手渡した。

互いの手がタブレット端末を介して繋がった一瞬、尾藤の手に出角から微かな振動が伝わってくるのを感じた。

(こいつ、震えてるのか? )

学園上層部の意向を受けて事件の隠蔽を計ろうとしているヒラの教員が、事情聴取を受けている最中にボロを出さないようにと緊張するのは頷ける。

(だが、震えるほどのことか? )

意外に気の小さい男なのかもしれない。

(ってことは、隠し事をしようとすると態度に現れやすいかも。)

一〇年以上のキャリアを持つ調査員を相手にして、嘘や隠し事を押し通すのは難しい。

尾藤の目は、同業者の中でも鋭いと評判である。

出角の手元や表情に微かな変化が表れでもしたら絶対に見逃すことは無いだろう。

そして、微かな変化を見付けたならば、即追及してやるつもりでいた。

暫くの間、出角は尾藤を前にして黙って写真を捲っていた。

(今のところ、反応なし。)

特に仲の良いと思われる例の二名が写っている写真は後半に配置し、前半はスナップや集合写真を適当に並べて置いただけだったので大した反応は期待していない。

そして、いよいよ肝心の写真を捲り始めたところで、

「ああ。」

出角が声を上げた。

意外にあっさりと反応があったので、せっかく身構えていた尾藤の気勢が削がれてしまった。

出角がタブレット端末を尾藤に向けて写真を示した。

「この右端、確かバレー部ですよ。」

先ほど、喫茶店で尾藤が目を止めた写真。

校門の前で、二人の「仲の良い友人」と横一列に三人で並んだ写真である。

尾藤はタブレット端末を受け取り、右端の友人を拡大した。

出角が指したのは長身の方の娘だった。写真の真ん中は司廉子、左に例の奇妙なバックチャームをぶら下げている小柄な方の友人が立っている。

「お名前は? 」

「里田かおる、クラスも同じですよ。」

その名前は、仲の良い友人ということで司夫妻が記入した資料にもあった。

「よろしければ、この後で里田さんに会いたいのですが? 」

尾藤はメモを取りながら言った。

「それは残念でした。里田はお休み中なんですよ。インフルエンザで暫くは登校停止でしてね。」

出角の声音には微かな安堵感のようなモノが感じられたが、面倒な引き合わせをしなくて済むからなのだろう。

「そうですか・・・ 」

随分タイミングの悪い話だが、

(本当か? 嘘じゃないのか? )

尾藤は疑ったが、追及する手が無い。

「では、里田さんの連絡先を伺ってもよろしいでしょうか? 」

「それは無理ですね。生徒の個人情報はいかなる場合でも外部の方にはお渡しできない規則ですから。」

規則を盾にとって、出角の物言いは些か強気だった。

「いかなる場合でもですか? 但し、今は非常時だと思うのですが? 」

まあ、娘の親友の連絡先なら司夫妻が知っているはずなので、出角から無理に聞き出す必要は無いのだが、試しに尾藤は少し食い下がってみた。

「無理です。規則ですから。」

出角は一瞬うろたえたが、言い切った。

こうハッキリと断られてしまうと、尾藤にはどうしようもない。

「了解しました。里田さんにお話を聞くのは後日にします。ちなみに、この左側の娘はバレー部じゃないんですか? 」

「この娘は帰宅部ですからね。もう帰っちゃったんじゃないですか? 」

さらりと流されてしまったが、

(帰宅部なら、失踪当日も学校にいなかったってことだから・・・ )

急ぎの調査対象にはならない。

写真のチェックはここまでにして、尾藤は再びタブレット端末をデータ入力モードに切り替えて、ペンを片手に聞き取り体勢に戻った。

「それでは、今日は担任の先生に、もう暫くお付き合いをお願いします。」

「まあ、私でよければ。」

出角は軽く答えたが、尾藤を学生に引き合わせるという学校としてはあまり好ましくない要請を、上手に回避できたので気が楽になったようである。

「司さんが姿を消す前に予兆のようなモノはありましたか? 例えば家出したくなるような要因があったりとか、学校外で親しい友人と会うような約束をしてたりとか、悩み事を抱えている様子とか無かったですか? 他にも何か気付いた点があれば、何でも話して下さい。」

「別に変ったことはないなぁ。一応担任ですから、毎日顔を合わせてますがね、予兆なんてものは見当たらなかった。気付かなかっただけと言われればそれまでですが、大勢の生徒を相手にしているんで、一人の細かな変化を見落とすこともありますよ。」

確かに、それはそうだと思う。

こういった質問は先生よりも友人に聞いた方が良いかもしれない。

だが、一応念は押した。

「でも、良く思い出して欲しいんです。虐められてたりしてませんでしたか? 学校外に彼氏が出来たとかないですか? 」

「全く無いですね。毎年調査はしてますけど、虐めの対象になっている様子は無かったですよ。それに、うちは男女交際禁止ですからね。親の送迎もあるし彼氏を作る隙は無いでしょう。」

学校が行う虐め調査に関しては当てにならないが、確かに学校や予備校の送り迎えに毎度親が出てくるような環境では男女が出会う隙は無い。

尾藤は頷いて、次の質問に移った。

「では、校門の外で待っていたお母さんから、娘さんが現れないとの連絡を受けた時の話を伺います。その時、先生はどのように行動し対応されましたか? 校内を探されたと思いますが、その移動経路も詳しく思い出して下さい。」

出角は、少し首を捻りながら難しい顔をした。

「まるで、僕の取り調べをしているみたいに聞こえるな。」

こうした面談での事情聴取など、出会った人間すべてを取調べしているようなものなので出角の言う通りなのだが、それを認めてしまったら喧嘩になる。

「そうではありませんよ。当日の行動を辿ることで、改めて思い出せる記憶があるかもしれないんです。ですから、もう一度、じっくりと考えなおして答えて下さい。お願いします。」

「まあ、やってみますか・・・ 」

出角は腕を組んで時々目を瞑りながら、当日の自分の行動を語り始めた。

「そろそろ帰ろうと思っていた時刻なんで、一九時は過ぎていたと思うな。事務局から内線で、司の母親が娘が出てこないので調べて欲しいって言ってるって連絡があったんですよ。慌てて玄関に下りて行って、事情を聞いて、残っていた事務局員とバレー部の顧問と三人で手分けして校舎内と学校の敷地を一回りしました。」

「最初に探しに行った所は何処ですか? 」

「教室、いやバレー部の部室が先だった。その次が教室。」

「その時、他の生徒は皆帰宅してたんですか? 部室や教室に異常はありませんでしたか? 例えば窓が不自然に開いていたとか、扉の鍵が開いていたとか、物音を聞いたとか無かったですか? 」

「無かったと思う。というよりも、そんなに大げさな事とは考えていなかったから、各部屋の入り口から中を一通り見まわして、声を掛けたぐらいで出て来てしまったよ。だいたい、広い校舎内を数人の教職員で探しまわっているわけだからね、皆が細かな事まで目がとどいていなかっただろうね。」

「そうですか。で、その後は何処を探しましたか? 」

「だから、中等部の校舎を二階から一階まで一回りした。トイレの中も見た。それで全部だよ。」

出角の答えは大まか過ぎて何も見えてこない。

「もっと、細かく話していただけませんか? 例えば、教室やトイレの何処をどのようにチェックしたかとか、校舎内に変わった様子が無かったかとか、窓の外に何か見えなかったかとか・・・ 」

当日の校舎内の様子や人の配置、費やした時間などを話してもらいたい。

「どんな順番で、何処をどんな風に回ったかなんて憶えてるわけないじゃないか。一〇日以上も前のことだぞ! 」

出角は答えるのが面倒になってきたようで、イラつきはじめた。

(短気な奴。)

尾藤は構わずに続けた。

「校舎の外は探さなかったんですか? 」

「外は、事務局員が見まわったんでね。自分は中だけだよ。」

「不信な人物や車を目撃したという方はいませんでしたか? 」

「それは無いな。そんな奴がいたら誰でも必ず報告するでしょう。」

出角が言うように、誰もが事件を予測して動いていたわけではないから、周囲の異常を注意深く観察していなくても不自然ではない。

だが、出角の答え方は淡白過ぎる。

(バレー部顧問や事務局員に聞いてみたなら、もっと違う答えが出てくるかな? )

今一つ協力的でない出角よりも、マシな話が聞ける者がいるかもしれない。

「よろしければ、表を探した方にもお話を伺いたいのですが? 」

「そちらは別にアポイントを取ってもらわなければ駄目ですね。放課後とはいえ忙しいんだから。」

出角はにべも無く断った。

(こいつ、自分が学校の盾になったつもりでいる。)

この調子では、いつまで経っても出角を通して教職員や生徒の紹介をしてもらうのは不可能のようだ。

ここで、尾藤は一石を投じることにした。

「念のために申し上げておきますが、私の職業はご存知ですよね? 」

「探偵、いや民間の調査員でしたかな。そうなんでしょう? 」

出角は「民間」という単語に、幾分力を込めて言った。

国家権力を背負った警察官を相手にするならともかく、非力な民間業者の言うことに一々従ってはいられないと思っているのだろう。能力的にも警察官より劣る相手と踏んで、ハッキリ舐めて掛っているのだ。

このような先入観を持たれることは、様々な調査活動の中で慣れっこになっており、出角の態度も十分に想定内のことである。それについて、ベテラン調査員の尾藤が対抗策を用意していないはずがないのだということを、出角は分かっていない。

確かに、警察の背景にある国家権力という代物は実に使い勝手の良い大きな力であり、後ろ暗い所のある一般市民に対しては効果的な圧力になる。しかし、それを駆使することを許されている警察官は「国家公務員倫理法」により職務を厳しく管理、制限されている。

第一章の総則にある「職務執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする」との文言によって、道徳面や倫理面に関しては、常に模範的な行動を求められる。

ところで、民間業者には倫理法などという法律は無い。

仕事は公務ではなく営利が目的なわけだから、儲けるためには犯罪にならない程度の多少の強引な手段を用いることもあり、それについての規定は自分自身の中にある。

(自慢できることじゃないけど、俺の場合、警察官よりも倫理感覚が鈍いんでね。)

脅しを掛ける場合には、小さなネタを大きく盛り付けたり、火の無い所に煙を起こして相手の弱点目掛けて効果的にぶつけることは常套手段である。

(ここで有効なのは、やはり国家権力なんだろうな。)

尾藤は自分の背後に警察の存在を匂わすことにした。

この際、勢いで多少の嘘を上乗せしたとしても、後で辻褄を合わせれば何とでもなることだと思っており、その点で尾藤には木村という便利で頼もしい友人がいる。

「ま、おっしゃるとおり民間業者なんですけどねぇ、近頃は警察も手が足りないようでして、我々のような者を外注業者として使ったりして、公務を代行させることが多々あるんですよ。」

このセリフを聞いた途端、出角の顔色に若干の変化が見られた。

「それが? 」

聞き返す表情が強張った。

警察が人手不足問題を解消するために民間に業務の外注委託をする事例は多々あり、近頃は別に珍しいことでもなくなっているが、別に尾藤は今回の件で自分が警察の外注を受けているなどとは一言も言っていない。

そのようなニュアンスが感じられたとしても、それは気のせいである。

「今回のような仕事は昔ならば警察が直接携わるべき仕事だったわけです。司さんから杉並署に届け出があった時点で警察官が動いているはずなんです。」

「そ、それはそうなんでしょうね・・・ 」

「でも、今時の警察は多数の事件を抱えて、しかも人手不足ですから直接動けないですよね。困ったもんですよ。」

尾藤は警察が動けないから、代わりに自分が動いているのだとも言っていない。

しかし、こんなセリフを聞かされてしまっては、出角は尾藤が警察の意を受けてやってきたのかもしれないと勘違いし始めただろう。

(んじゃ、ここいらで脅してみようか。)

尾藤はテーブルの上に少し身を乗り出して、声を潜めるようにして言った。

「私は今、失踪人の捜索をしています。そのために必要な事情聴取を行っているわけです。お分かりですね? 」

「・・・承知していますが? 」

「私が調査した内容は全て杉並署の方に提出させていただくことになってまして、もちろん場所や人などは全て実名入りです。誰が、何処で、どのような態度で、どのような話をしていただいたか、警察の方にも分かりやすいように報告書を作成します。」

これは思い切りの出まかせだった。

今のところ警察とは無関係な仕事なのだから、別に調査内容を提出する必要など何処にも無いわけで、事件が無事解決したなら木村には経過説明ぐらいしなければならないと思っているが、その程度のことである。

「予め言っておきますが、報告書に目を通した警察の担当者が、私が聞き取りをした相手に不信を感じたり、情報の不足を感じたりした場合、今度は警察による大掛かりな現場検証や聞き取り調査が行われるかもしれません。その際はご面倒でしょうけれど、宜しくご対応お願いいたします。」

尾藤は「協力しないと警察に言い付けるぞ! 」と言っているわけで、実に単純な脅しである。

そして、ダメ押しをする。

「管内で多発している同様の事件との関連性も考えているようで、私が調査する今回の事件の内容には随分期待していただいているわけです。司さんの携帯通信端末の情報をはじめ、様々な資料の提供をしていただいている手前、私も精一杯働かなきゃと気持ちを引き締めて頑張っているわけですよ。はい。」

尾藤の仕事に期待している者など警察には一人もいない。

同様の事件が多発しているとは木村から聞かされるまでは知らなかったし、それらとの関連性を疑っているのは杉並署ではなく尾藤である。情報や資料も提供していただいているのではなく、木村に強請って出させようとしているわけで、尾藤のセリフの中で真実と言えるのは「気持ちを引き締めて頑張っている」という部分だけだった。

この事実を大きく捻じ曲げたホラ話は、尾藤と杉並署が親密な提携関係にあるという風に思わせるための演出なのだが、出角の様子を窺ってみると狙った効果を十分に上げているようだった。

先ほどまでの尾藤を舐め切った偉そうな態度は鳴りを潜めて、その表情には緊張感が漂い始めている。もしかしたら背中や掌には冷や汗が噴き出しているかもしれない。

尾藤は内心でほくそ笑んだ。

「それでは、これから現場検証のために校地内を拝見させていただきます。よろしいですね? 」

この一言、出角には暴言と聞こえただろう。

怒り、戸惑い、拒絶、危機感など、様々な感情が入り混じった複雑な顔をしていた。

「ちょっと、いきなりそれは、事前の許可を・・・ 」

出角は、面白いぐらいに慌てていた。

事件の存在を隠そうとしている最中に、校地内を調査会社の人間に歩き回られては堪らない。しかも、それを許可したのが自分だということになれば、後で学校の上司からどれほどの叱責を受けることか、考えただけで恐ろしいだろう。

尾藤は笑いが込み上げてくるのを堪えながら真顔で言った。

「それでしたら、杉並署と話してみて、後日私ではなく正式に専門家を伺わせるようにしましょうか? その方が、そちらも納得できるでしょうし、念入りで正確な現場検証が行えると思いますのでね。」

もはや、出角には尾藤の現場検証を断る手段は失われた。

上司からキツイ叱責を受けようが、警察官が大挙してやってくるよりマシだと納得するよりほか無い。

「なら、早速まいりましょう。」

尾藤は勝ち誇った顔で席を立った。

学校という場所は独特の匂いがする。

創立以来一〇〇年以上経過した女子校ともなれば、多くの世代が残した匂いが校舎に染みついていて、不慣れな外部の訪問者をむせ返らせる。

(これがミッション系の女子校ってやつか。昔は憧れたもんだが・・・ )

年季の入った校舎が感じさせる重み、四〇〇名以上いるという女子生徒からの濃い移り香、校舎内の所々に据えられているキリスト像や聖母像が醸し出す緊張感。廊下を歩いているだけで軽い息苦しさを覚えるほどに、尾藤が過ごしている日常とは全く異質な世界である。

(失礼だが、ホラー映画のロケにピッタリだ。)

キリスト教文化に不慣れな日本人ならば、同じ印象を受ける者は多いだろう。

一般的な日本人のいい加減な先入観によると、十字架を見ればキリストよりも吸血鬼を連想するし、ミッションスクールは神様の学校というよりも魔女の巣窟、そしてキリスト像や聖母像はどれも血の涙を流しそうな気がする。

(しかし、こいつはミッション系のイメージに似合わねぇな。)

前を歩く出角の大きく地肌の露出した後頭部を眺めながら思った。

(ただの禿げた中年のおっさんだよ。ホラーの雰囲気はぶち壊しだね。)

廊下で他の教職員とも擦れ違ったが、皆が普通の地味なオジサン、オバサンばかりで、出角に限らず校舎の雰囲気に似合うビジュアルには出会わなかった。

ベイジョの教職員は、皆がカトリックの信者だと聞いていたが、

(まあ、こんなもんだろ。)

日本人にゴシックホラーは似合わない。

「この突き当りに渡り廊下、その先には体育館があって、そこでバレー部が練習してます。申し訳ないですが、部活中なんで外から見るだけでお願いしますよ。運動部の部室は体育館の中ですし、更衣室を兼ねているので、我々は立ち入り禁止です。」

先導する出角は歩きながら簡単に校舎の説明をしてくれる。

会議室を出て直ぐには嫌々な態度を示していたが、諦めて開き直ったようだ。

「その部室から校門までの下校ルートはどうなります? 」

尾藤は歩きながら、タブレット端末に校舎内の略図を描いていた。

「部室からは体育館を通らないと外に出られないですね。その体育館の出入口で部活終了直後に鍵が開いているのは一か所だけ。そこから出て渡り廊下と、今歩いている廊下を通って昇降口に向かうことになってます。」

少し前に通り過ぎてきた廊下の途中に、生徒用の下足棚が並んだ昇降口があった。

「昇降口までの途中で、校舎の外に出入りできるところはありませんか? 」

「渡り廊下からなら簡単ですよ。但し、校則では出入り禁止にしてるので、基本的に誰も出ていかないはずです。それが、ここです。」

出角が廊下の突当りで観音開きの鉄扉を開けると、そこには両側に木製の柵が付いた、トタン屋根の掛かった短い渡り廊下があった。

その渡り廊下は向かい側の体育館入り口までの一〇メートル程の距離を繋いでいる。

但し、この渡り廊下は殆ど校舎外と言って差し支えない。廊下としての仕様はコンクリートの上に張ったプラスチック製のスノコだけであり、渡り廊下という名称は少々大げさで、おそらく内々で言い慣らされている通称なのだろう。

ちなみに、スノコとコンクリートの上から地面との段差は三〇センチほどしかなく、柵の高さも一メートル程度であり、それも体育館の入り口手前で途切れている。

(つまり、昇降口を通らなくても出入りは十分可能なわけだ。)

尾藤は渡り廊下に立って、そこから見える屋外の様子を眺めてみた。

(このまま、校庭を突っ切って正門に行けるし、校舎の裏側にも行ける。たぶん、校舎の裏側から塀をよじ登れば正門を通らずに敷地外に出られるな。)

失踪当日の正門前には母親の車が停まっていたのだから、司廉子は正門から出ていないはずで、他の場所から出たと考えるべきだろう。

「校地内の現場検証はしていないって言ってましたよね? 」

「そうですが? 」

「事件後に警察や他の民間業者が来たってことは無いわけですよね。」

「無いですね。」

そこで、尾藤は面倒臭そうな顔をする出角を急かしながら一旦来客玄関に戻り、スリッパを靴に履き替えてから再び渡り廊下に戻ってきた。

「いったい、何が知りたいんですか? 」

出角は怪訝そうな顔をしながら、尾藤が何をしようとしているのか知りたがった。

「だから、単なる現場検証ですよ。まあ、ついてきて下さい。」

今度は尾藤が先に立ち、渡り廊下の端の手摺が途切れた隙間を通って校舎の裏側に回り込んだ。

「私はこの件が家出なのか誘拐なのか、早々に結論付けてしまいたいと考えています。何らかの誘拐事件である可能性が高いとは思ってますが、実際に裏付けがないと、その証明はできません。だから、確信を持てる証拠を見付けたいんです。」

「誘拐の可能性が高かったら、最終的には警察ですか? 」

出角が困った顔をする。

(当り前だろう! )

これが確実に誘拐事件だったなら、警察に届け出ないわけにはいかない。

学校の思惑で握り潰したり、尾藤の胸の中に収めておくことのできる事ではない。そんなことをしたら、間違いなく犯罪行為である。

しかし、これ以上出角に警戒され身構えられると調査に差し支えるので、少し警戒心をほぐしてやることにした。

「警察も学校側の意向があれば事件を表沙汰にしないでくれますから、そんなに警戒なさることもないでしょう。別に、学校が誘拐の片棒を担いだわけじゃないわけでしょうからね。但し、キチンと情報提供をし、協力を惜しまないということが前提です。」

「それならば、良いんですが・・・ 」

それでも出角は不安げな顔をしていた。

(一ヒラ教員のクセに随分と事件の表沙汰を気にするんだな。学校の経営者に忠実な奴だって考えれば頷けるけど、単なるサラリーマンのすることとしちゃ不自然だ。最初は上司の思惑を気にして非協力的になっているのだと思っていたが、まるで自分が率先して盾になって事件を覆い隠そうとしているように見える。)

今日初めて出会った男の性格や行動原則は掴みようが無いので、その理由を探るのは不可能だった。

しかし、チラリと物騒な疑いが過らないでもない。

(まさか、こいつが誘拐犯じゃないだろうな? )

教師が教え子に対して悪事を働いたという事件は過去に多数あるわけで、その可能性が全く無いとは言い切れない。

しかし、それを今考えてみるのは意味が無い。司廉子の失踪が誘拐事件なのかどうか、それを調べている途中なのだから、事実が判明してから後に考えるべき事だった。

尾藤は芽生えかけた不審を、一旦心の片隅に抑え込んで現場検証を続行した。

校舎の裏側は、大人二人が両手を広げて並んで立てるほどの幅の隙間を挟み、片側は二階建ての中等部校舎、もう片側はレンガ造りの塀が続いている。

見渡したところ、校地外へ抜ける扉のような出入口は無いが、塀の高さは約二メート半で、助走をつければ駆け上がって乗り越えるのが難しい高さではない。古い塀なので所々にレンガの欠けた穴が開いており、よじ登るための手掛かりや足掛かりもある。

「ちょっと失礼。」

尾藤は塀に飛びつき煉瓦の僅かな窪みに足を引っ掛けて登ってみた。

すると、意外に簡単に塀の上に腰掛けることができた。

(男なら簡単に乗り越えられる。たぶん女でも運動神経が良ければ行けるだろう。多少力がある男ならば、誘拐した女子中学生を担いでも越えられそうだし、もし犯人が二人以上だったならば女子一人運ぶのは大して難しくない。)

塀の外を確認すると、そこは一車線一方通行の路地だった。

向かい側はマンションやアパートが並ぶ住専地域で、現時刻に於いて人通りは非常に少なく、夜間ともなれば人通りはさらに少なくなると思われる。この路地に予め車を止めておけば、塀を超えて逃げる経路としては申し分ない。

尾藤は塀の上に腰掛けたままカメラを取り出し、路地の様子と向かい側に並ぶマンションやアパートの並びを撮影した。

(後で付近住民の聞き込みもしたほうが良いな。)

事件が表沙汰になりそうな行為を学校側は嫌がるだろうが構うことは無い。黙って勝手に進めて、クレームが付いても知らぬふりをすれば良い。

尾藤は塀から飛び降りると、次に地面とレンガの壁面を交互に探りながら歩き始めた。

後に従っていた出角が手持無沙汰にしており、

「何か手伝いますか? 」

と、言ってきた。

「いえ、一人で大丈夫ですよ。」

尾藤は出角の申し出を断って自分の作業に没頭した。

校舎裏の地面は土が剥き出しのままだが除草剤を撒いているらしく雑草は少ない。校地の中にある隙間ともいうべき何もない場所だが意外に人通りはあるようで、小さく浅い靴跡が点在している。靴跡の形が殆ど同じものなので、直ぐに生徒たちの上履きによるものだとわかった。

さらに、菓子パンの袋やジュースの紙パックなど、ゴミが転々と散らばっている。

(行儀の悪いお嬢さまもいるんだな。)

これらは真上にある教室の窓から投げ落とされたに違いない。

「ここは、先生方は滅多に来ない場所のようですね。」

「お恥ずかしい、たまに校務員が掃除に入るぐらいでして・・・ 」

出角の言い訳には耳を貸さず、尾藤は散らばるゴミを目で追った。

生徒らしからぬゴミが落ちていないかと探していたのだが、

(お、もしかしてビンゴ? )

白く小さな紙筒が土の中から僅かに飛び出していることに気付いて手に取ってみると、それは煙草のフィルターだった。

(まさか、誘拐犯のモノ? )

重要な手掛かり発見の期待をもって土を掻き分けてみると、他にも沢山の煙草の吸殻が埋まっていた。

(なんだ、この数は? 犯人はヘビースモーカーか? )

しかし、それらが誘拐犯のモノでないことは直ぐに分かった。

何本かのフィルターには薄いピンクの染みが付いていたのである。

(これはグロスだよ・・・なるほどね。)

ここは生徒の喫煙所らしい。

(お堅そうなお嬢さん学校でも、悪戯する奴が多少はいるんだな。)

どうやら、吸殻を埋めて隠している場所を見つけてしまったようだ。

(子供のくせに贅沢なモノ吸いやがって。)

今時、街の不良じゃ一箱1000円以上もする煙草は気軽に吸えない。

裕福な家庭の娘ならではの悪戯である。

「どうしたんですか? 何か見つかりましたか? 」

出角が声を掛けてきたが、

「いえ、別に何も。」

生徒の喫煙を暴くつもりはないので、、

(もっと深く埋めなきゃ、いずれ見つかるぞ。)

土を掛け直して吸殻を隠してしまおうとした。

すると、

(変だな? )

吸殻を見付けた辺りの土が乱れていることに気付いた。

立ち上がって眺めてみると数か所に土が捲れ上がったような窪みがあり、それらは規則的に連続している。そもそも煙草の吸殻は、もっと深く埋められていたはずなのに、土が捲られたために露出してしまったようだ。

「これは足跡じゃないか? 」

尾藤が思わず声を上げると、出角が釣られて寄って来た。

何か聞きたそうにする出角を無視して、尾藤は足跡を辿り、その先にあるレンガ塀を調べた。

(おっ! )

レンガ塀に空いた幾つかの大きめの穴のうち縦に並んだ数カ所に乾いた土がこびり付いており、その土質は足元の地面と同じであることは間違いない。

「普段、この塀を乗り越えて外に出ようとする者がいたりしますか? 」

「まさか! うちは女子校ですよ。頑張ればよじ登れるかもしれないですけど、スカートではやらないでしょう。それに見つかったら始末書、もしくは停学ですから、そんなリスクを犯すと思いますか? 」

よほどアクティブな生徒ならスカートでも塀を乗り越えるぐらいやってみせるかもしれないが、この学校に限っては、そこまでの大胆な行動を取る者は少ないかもしれない。お嬢さま学校に在籍する生徒ならば、たぶん親や先生の目を気にして、あからさまな不良行為は避けるだろう。

窓からゴミを捨てるか、隠れて煙草を吸うのがせいぜいである。

「それじゃ、教職員の方はどうです? 」

「生徒に禁止してることを、教職員がやるわけないでしょう。」

ということは、塀の穴に足を掛けてよじ登ったりする者は学校関係者にはいないと考えて良いわけだ。

「ここら辺を見ていただけますか? 」

尾藤は、出角に土のこびり付いた壁の穴に注目するよう言った。

「古いレンガ塀ですから穴も空いてますよ。それがどうかしましたか? 」

「土が付いてるし、壁に靴底を擦った跡もある。誰かが足を掛けて上った証拠です。」

「ホントだ。これ、まさか誘拐犯が登ったってことですか? 」

「その可能性があるかもしれないという程度ですがね。」

次に、尾藤は自分の肩の高さぐらいにある穴を指差した。

「ほら、この穴には草の切れ端がこびり付いてる。ここは雑草が少ないですけど、渡り廊下の近くにはチラホラ生え残ってたじゃないですか。」

「確かに・・・ 」

「ここを乗り越えて行った奴は、渡り廊下から回り込んできたってことです。」

出角は、怪訝な顔付きだが一応頷いて聞いている。

何かしら不満はありそうなだが、尾藤の推理に異論を挟むつもりは無さそうだった。

「さて、一番重要なことは、この壁の跡が半月以内に付いたってことですよ。」

「どうして、そんなことが分かるんですか? 」

尾藤は出角に少し待つように言って、尻のポケットからタブレット端末を取り出し、インターネットに接続した。

「ああ、あった。これこれ。」

尾藤は気象庁のホームページを開いて出角に見せた。

杉並区内の一一月の天気の推移を表したカレンダーである。

「この程度の跡ならば、一雨降ったら流されてしまいますが、見ての通り最後に雨が降ったのは半月以上も前です。だから、それ以降に付いた跡ってことになるんです。」

最後の雨は一一月三日。ここのところ好天が続いていたので、こうした手掛かりが残されている可能性に予め期待していたのだが、実に運が良かった。

「なるほど、探偵ってのは、ここまで調べるモノなんですねぇ。」

などと、出角が感心していた。

「探偵じゃありません。調査員です! 」

尾藤の現場検証はさらに続く。

(ここをよじ登った奴は、壁の汚れ具合から見て複数いたようだな。)

地面に残されている足跡の数からも、それがわかる。

ちなみに、残されている足跡はどれも鮮明ではないが、一〇日以上も前のモノだとすれば良く残っている方である。靴底の溝の形までは見ることはできないが、形状は判断できる。おそらく、スポーツシューズかスニーカーの類だろう。

(深い足跡が幾つかあるが、これは何か重いモノを担いでいた者がいた証拠。)

尾藤は再びカメラを取り出して手掛かりになりそうなモノは全て撮影しておいた。

(警察の鑑識なら、もっと細かな調査ができるのに・・・ )

だが、今は自分の仕事、できる範囲内で地道な調査をするしかない。

(他に何か証拠は残っていないか? )

その場にしゃがみ込んで、這いつくばるような姿勢で目を凝らし、周辺の地面を探って見たが、残念ながら他には何も見つからなかった。

今日の段階で、尾藤がこの場でできることは、ここまでのようだった。

「いやぁ、やっと終わりましたか。」

現場検証の終了を告げると、出角は露骨に嬉しそうな顔をした。

「用事が済んだらさっさと帰れ」という態度を隠そうともしなかった。

「これで、何か有効な情報でも見つかったなら、私も忙しい時間を割いて協力した甲斐があるんですがねぇ。まあ、精々頑張って司の奴を見付けてやって下さい。お願いしますよ。ああ、せっかくですから玄関までお送りしましょう。」

嫌味たらしく言って尾藤を追い帰そうとする。

(うーむ、出角以外の教職員に対する聞き取りをしたいんだが。)

それに、出角の目を盗んででも生徒からの聞き取りをしたい。

(里田って娘には学校を通さなくとも司夫妻に頼めばアポイントくらい取れるだろうから良いけど、他の生徒たちへの聞き取りは出角や学校を通さないと無理なんだろうなぁ。やっぱり、知らないオジサンが近寄ったら皆が警戒しちゃうよねぇ。)

しかし、尾藤はそれをこの場で再度要求するのは諦めた。

出角一人でも扱い方が厄介だったのに、学校全体の反感を買いながら強引な調査活動をするなど無理だと思ったのだ。下手をすれば、学校が警察に苦情を訴えるかもしれないので、そうなってしまっては尾藤の嘘がバレてしまい、今後の調査活動に差し支えてしまう。

(この学校を相手に調査活動を続けるには、ホントに警察を抱き込まなければならないかもな。)

尾藤は、木村の手を煩わせることを考えた。

(外注扱いにしてくれると助かるんだけど。)

尾藤は「ゼロ」と通称される公安警察内にある協力者運営組織の登録を受けている。

営利誘拐は公安が扱うべき仕事ではないが、木村に無理を言えば、今回の仕事を「ゼロ」扱いにしてもらうことは可能だろう。面倒だの忙しいだのと文句を言いつつも、いつも木村は何とかしてくれる。

先ほどの出角の態度を見ても明らかだが、一般人は国家権力に弱い。民間の調査員には従わない者も、警察発行の紙切れの前では見違えるほど従順になる。

調査依頼書と、ついでに令状さえもらえば尾藤の仕事が公務になる。つまり、非協力的な態度や隠ぺい工作は公務妨害になるので、出角を始め学校関係者は嫌々でも尾藤に従わざるを得なくなるのである。

そんな作戦を考えながら、今日は他にすることもあるので大人しく引き上げてやることにした。

出角は正門まで見送りに来たが、好意で付いて来たわけではない。

尾藤が帰る振りをしながら勝手に校地内を探りはしないかと心配していたのだろう。

(俺の姿が見えなくなったら、塩でも撒くんじゃないか? )

それでも、出角には正門を出る前に一応の礼を言い、校舎裏で見つけた足跡などの証拠には関しては触らずにおくよう指示をしておいた。出角は、尾藤の指図に従うのが気に入らなさそうにしていたが、かなり厳しく言っておいたので、余程のことが無い限り逆らうことは無いと思う。

余程のことがなければ・・・

[六]

時刻は二〇時過ぎ。

今朝方聞かされた恵子のキツイお説教が頭を離れなかったこともあって、仕事を終えてから何となく新宿まで足を運んだものの、この夜は飲み歩くのをやめた。

(飯食うだけにしとこう。)

そう思いながら新宿駅西口ロータリーの手前で信号待ちをしていた時である。

「駄目じゃないか! こんなところで商売しちゃ! 」

いきなり背後で大きな声が聞こえた。

振り返ると、警ら中の制服警察官が二名、路上でモノ売りをしていた外国人の若い男性に向かって怒鳴り散らしている。

「お前、無許可だろう! それに何だこれは? 」

警察官の一人が歩道の上に敷かれた薄いビニールシート上に並べられたアクセサリーらしき商品の一つを摘み上げた。

それは金色に輝く装飾品で、掌の半分ほどの大きさのブローチである。離れて見ていてもわかるほどに丁寧に仕上げられた見事な細工品だった。

「随分立派なもんだな。盗品じゃないのか? 」

威圧するような言葉に、若者は首を振った。

この若者は気丈な性格らしい。警棒を片手に怒鳴り散らす二名の屈強な警察官に両側から挟み込まれても怯えた様子が見えない。

「何とか言ったらどうなんだ? 日本語が分からないのか? それともお前は口が利けないのか? 」

掴みかかる一歩手前の距離で怒鳴り続ける警察官たちは明らかに若者を挑発していた。少しでも反抗的な態度を示したり、身体の一部が触れようものなら直ぐさま公務執行妨害で逮捕してしまおうという勢いである。

(あれ? あいつは! )

若者の顔を見て驚いた。

忘れもしない今早朝、カラスを撃ち殺し、その死骸を抱えて去った若者である。

身なりも今朝のまま、汚れた半袖のTシャツに擦り切れたジーンズ姿である。

「お前みたいな奴が、駅の真ん前で座り込んでいたらな、新宿の街の美観が損なわれるんだよ! 」

それまで、アクセサリーを手に持っていた警官が、力いっぱい地面に叩きつけた。

キラキラと輝く細工がアスファルトの上で砕け散った。

その瞬間、尾藤は若者の目の中に暴力的な衝動が走ったのを見て取った。

(まずいぞ! )

思わず、

「ちょっと待って! 」

と、叫びながら警察官と若者の間に割って入った尾藤だったが、何故咄嗟にそんなことをしたのか、後になって考えてみても理解できなかった。

この得体のしれない外国人の若者に対し、ホンの少しだけ興味を持っていたというのが動機だったが、その程度の動機で気が荒ぶっている警察官と若者の間に割って入って巻き添えを食わされる危険を犯す必要があったのかどうか?

「何だ、お前は? 」

当然のように、警察官の怒りが尾藤にも向けられた。

「すみません! あの、勘弁してもらえませんか? 」

慌てて警察官を宥めようとした。

「お前、こいつの仲間か? 」

警察官が怪訝そうな顔をした。

「いえ・・・ 」

尾藤は言葉に詰まった。

衝動的に飛び出してしまったものの、事態を収めるための手段など何も考えていなかったのだ。

(何か使える手って・・・やっぱ、これしかないよなぁ。)

多少どころではない罪悪感を伴ったが、咄嗟に思い浮かんだのは便利で多忙な友人の名前だった。

「実は、私は調査会社を経営しております尾藤と申します。」

懐から急いで名刺を取り出し、二人に渡すと、

「杉並署の木村警部から、彼を保護するように頼まれてるんです。」

と、出まかせを言った。

さすがに公安警察の木村とは言わなかったが・・・

(木村、ごめん! )

尾藤は心の中で手を合わせた。

自分の名前が、こんな乱暴な使い方をされたと知ったら、さすがの木村も怒る。

「保護って何のために? 」

相変わらず威圧的だが、案の定同業者の名前を出したことで、警察官の声が幾分落ち着いたように感じられる。

「その辺の事情は私も詳しく伺ってませんが、何か職務上の理由だと思います。私は単に保護するように言われただけですから。何なら杉並署に問い合わせていただいてもかまいませんよ。」

決して問い合わせて欲しくなどないのだが、この程度のハッタリを利かせないと警察官たちが納得するはずがない。

「まあ、いいでしょう。」

警察官たちがあっさりと引いた。

自分たちよりも階級が上の人間とやり取りをするのが煩わしいと思ったのだろう。

元々、彼らにとって若者を逮捕しなければならない必然性は無かったわけで、職務遂行意識が全く無いとは言わないが、その場の気分と外国人への偏見で絡んでみただけなのである。面倒な対応をするぐらいなら、さっさと引き上げた方が良いに決まっている。

尾藤は、去っていく警察官たちの後ろ姿を見てホッと一息ついた。

(良かったぁ。木村を怒らせずに済んだ。)

こんなことで怒らせてしまったら、今回の仕事を外注扱いにしてもらうも何も無くなってしまう。

これからは木村の乱用はできるだけ控えようと自分に釘を刺した。

「さてと、」

尾藤は警察官の姿が見えなくなってから若者を振り返った。

彼は無言でビニールシート上のアクセサリーを片付けていた。警察官に壊されたブローチの破片も、一つ一つを丁寧に拾い集めていた。

「手伝おうか。」

声を掛けたが返事が無い。

(言葉が分からないのか? )

尾藤は戸惑ったが、関わってしまった以上、放っておくのも今更なので、こちらも黙って破片の拾い集めを手伝い始めた。

それでも若者は黙ったままだったが、お節介を拒否するような態度も見せなかった。

数メートル四方に飛び散った細工を夜間の街灯の下で拾い集めるのは難しかった。かなり細かなパーツが多く、拾い集めたところで復元するのは難しいと思う。だが、それらを若者が真剣に拾い集めようとしているので、仕方なしに倣った。

地道な作業が一〇分以上も続いた。

「どうも、ありがとうございました。」

全ての破片を集め終わった若者が、唐突に流暢な日本語で礼を言い、頭を下げた。

「いや、別に、なんだ、日本語話せたのか? 」

尾藤は、若者の意外な礼儀正しさに驚いた。

カラスを撃ち殺し、その死骸を持ち去った野性的な行動と、先ほどの警察官たちを相手に爆発寸前と思われた暴力的な瞳の輝きから、尾藤は若者に粗野で乱暴なイメージを抱いていたが誤解だったらしい。

話してみれば普通の青年である。

「杉並署の警部さんが、僕を呼んでるの? 」

若者が心配そうな顔をして尾藤に聞いた。

「ああ、あれは君を助けるために咄嗟についた嘘だよ。気にしなくていい。」

尾藤は心配するなという風に笑って手を振って見せた。

「助ける? 何故、僕を助けたの? 」

「何となくかな、別に深い意味は無いなぁ。」

実際に深い意味などこれっぽっちも無い。

本当に何となく助けようとしてしまったのだから、そう言った。

「そうなんですか? 」

若者は首を傾げて納得できていない様子だったが、それ以上の追及はせず、次に路上に置きっぱなしになっていたアクセサリーを乗せていたビニールシートを片付け始めた。

警官に目を付けられてしまったからには、今日は店仕舞いするしかないようだ。

ビニールシートを折りたたみながら、

「でも、同情されたのなら嫌だな。」

ポツリと若者が言った。

そのみすぼらしい外見からは思いがけないほどのプライドを持っているようだ。

この不思議な若者に興味が湧いてきた尾藤は、もう少し話をしてみたいと思った。

「気に障ったなら謝るけど、僕は今朝の君の早ワザを見てしまったんだよ。それがずっと気になっててさ。」

その件は若者のプライドを傷つけてしまう可能性があることなので、言うべきではなかったのかもしれないが、気遣いよりも興味の方が勝ってしまった。

「早ワザ? 」

若者は、尾藤が何を言っているのか分からないようだった。

「カラスを撃ち殺しただろう? 」

若者は直ぐに思い出したらしい。

やはり、思い切り嫌な顔をした。

「ごめん、決して悪気があって言ってることじゃないんだ。何故、君がカラスを獲らなければならないのかとか、色々と気になってて・・・ 」

「野鳥を獲るのは珍しいことじゃないよ。」

尾藤の言葉を遮るように若者が言った。

「仕事が無くて食えない奴は、自分で食べ物を見付けるしかないじゃない。カラスでもハトでもスズメでも、犬や猫だって食べなきゃならない時は食べるよ。ゴミを漁って残飯を食うよりは余程マシだと思う。」

「確かにそうだ。」

その理屈が正しいと思ったわけではないが、何となく頷いてしまった。

「それじゃ。」

若者は一礼して立ち去ろうとした。

「あ、ちょっと待ってくれよ。」

尾藤は若者の腕を掴んだのだが、

(あれ? 何故、俺はこいつを引き留めようとしているんだ? )

自分が取った行動なのに理解に苦しんだ。

おそらく、直感のようなものが閃いたのかもしれない。

根拠は無いのだが、この若者との出会いが非常に大切なことのように思われたのだ。

「何だよ! 」

イライラしたような言い方で振り返った若者に、

「ちょっと、話をしないか? 飯でも奢るよ。」

と、持ち掛けた。

すると、飯という単語に対する若者の表情には明らかな反応があった。

(たぶん、腹が減っているに違いない。)

失礼な考えとは思うが、尾藤は食いモノで引き留めようとした。

若者の姿を一目見れば、まともな収入が無く、食うに困っているのは明らかだった。カラスを獲って食わなければならない状況にあるのだから、切実なはずだ。

その狙いは間違っていなかったらしく、尾藤の一言で空腹が思い出されたようで腹の鳴る音が聞こえ始めた。

「そこいらで何か食おうよ。」

尾藤は若者に逡巡する暇を与えないようにするのが手っ取り早いと判断した。

始めは警戒心を見せていた若者だったが、まともな飯を食えるという誘惑には勝てなかったようで簡単に引き摺って行けた。

手近な所にあった焼肉屋を選んで入ったら、案内に出てきた店員が若者の身なりが汚いので嫌な顔をしていた。

入店拒否はされずに済んだが、迷惑な客と思われたのは間違いない。

幸い若者は身体を小まめに洗っているようで、異臭がするようなことは無かったが、この身なりで臭いが酷かったら何処の店も入れてはくれないだろう。

外国人である若者の嗜好が分からなかったので何が食いたいか聞いてみたが、遠慮なのかプライドからか、

「何でも良い。」

と、言う。

日本語のメニューが苦手なのかもしれないと思って、親切に説明してやろうとしたのだが、やはり何でも良いとだけ言って、自分からは何が食べたいとは言わなかった。

なかなか頑固な若者だったが、尾藤は却って好感を持った。

出会ったばかりの得体の知れない外国人に対して好感を持つのは不思議なことだが、ここまでに交わした僅かな会話と彼の態度を見るにつけ、尾藤は彼が決して悪い人間だとは思わなくなっていたのだ。

さて、若者の頑固な痩せ我慢は、尾藤が適当に頼んだ肉が遠赤外線のロースター上に乗せられ、食欲をそそる匂いを漂わせ始めたことで捨てざるを得なくなったようである。

若者は、一旦肉に食いついたら勢いが止まらなくなってしまったらしい。

(それにしても、よく食うな。)

胃袋が本調子に戻り切っていない尾藤は、ビールを飲みながら時々キムチとカクテキをつまむ程度で、あとは若者の食いっぷりを眺めて感心していた。

カルビ、ハラミ、ロース、そして飯、皿が次々空になっていく様子は微笑ましかった。

そして、最後の肉の皿が空になった時、

「・・・すみません。」

若者が小さく言った。

腹が満たされて我に返ったらしい。

自分の食い意地を恥じている様子だった。

尾藤は可笑しさを堪えながら、

「別に構わないよ。他に食べたいもの無いの? 」

さらにメニューを勧めたが若者は遠慮した。

「まともな飯なんて久しぶりだったから、我を忘れちゃって・・・ 」

と、尚も恥じ入ろうとする。

「だから、気にするなって。僕が奢ると言って誘ったんだから良いんだよ。大して高いモノ食わしたわけじゃないし。」

何度も宥めているうちに、若者が少しづつだが打ち解けた様子を見せ始めた。腹が膨れたせいかもしれなかったが、素直に会話に応じるようになった。

若者の名前はアディティヤ。

呼び辛いのでアディと縮めて良いかと聞いたら、問題無いと言う。

バングラディシュ出身で年齢は二二歳。

飯を頼むついでにビールを勧めたら、酒は飲まないからとお茶を頼んでいたのでイスラム教徒なのかと思ったが、それは違った。彼自身は大して熱心な信者ではないがクリスチャンの家庭で育ったと言う。

飲酒については空腹時だから避けただけだったらしい。

アディが来日したのは一九歳の時。

日本で働いて金を稼ぎ、その金で学校へ通おうと思っていたと言う。

入国時には仕事も決まっており、最初の一年間は問題無く日本で働き生活していた。ところが勤めていた運輸会社が経営不振で倒産、失職してしまった後は悲惨だった。会社の寮で生活していたので住む家も同時に失ってしまったのだ。

その後も日本に留まり次の仕事を見付けようとしたのだが、外国人の求職活動は困難を極め、苦労して貯めた僅かな貯金は、日々の生活の中で半年も経たずに底を尽き、ついには落ちぶれて日雇い仕事を探しながら新宿区内の廃屋でスコッターになり、辛うじて生き延びていたらしい。

「苦労したんだなぁ。」

アディは同情されるのは嫌だと言いそうだが、そんな話を聞いてしまったらついつい口から出てしまう。

そもそも、この国は返済不可能な額の借金を抱え、経済破綻寸前で踏み止まり続けて数十年、安定しない景気に振り回される企業の多くは疲弊し、人件費削減を繰り返すのが常となっていた。だから、日本人でさえも職を失い路頭に迷う者が多い有様なのに、流入する外国人の数に見合うほどの仕事を提供することは無理なのだ。

しかも、来日して最初の職を失った外国人の再就職など不可能に近い。

そんな実情は知られているはずなのに日本に流入する外国人の数は減らない。

かつて好景気だった時代の残光に期待しているのかもしれないが、やはり入国審査基準の緩和が魅力なのだろう。それに、景気や治安は悪化の一途を辿っているのだが、何故だか政情だけは常に安定しており、クーデターやテロが頻発し、生命の危機に怯えながら暮らさなければならない自国よりはマシとの思いで流れてくる外国人も多いらしい。

アディの故郷であるバングラディシュを初めとして、多くの途上国の中には自然災害や疫病、水質汚染で人々の生活が脅かされている国もある。それに比べれば、日本はインフラが整い、衛生面の管理が行き届いているので病気の心配も少ない。それだけでも、十分に移民する価値があると考える者も多いのだ。

今や日本に限らず世界中が不況の真っ只中にある。

かつて好景気だった国々が軒並み低迷しており、世界中の経済が混乱の最中にある。何処へ行っても苦労するのならば、暮らしやすさと安全面を考えて日本で暮らそうと考える者が多いのも頷ける。

アディもそうした外国人の一人だった。夢は破れたが、五〇%を超える失業率の中で貧困に苛まれながら生きる自国に戻るよりは、日本でその日暮らしをすることを選んだ外国人の一人だった。

「尾藤さん。お金が無いので、お礼にこれ差し上げます。」

アディが売り物のアクセサリーの中から、金色に輝く直径三センチほどのコイン型ペンダントヘッドを一つ選んで取り出し、テーブルの上に置いた。

「そんな、気にしなくていいのに。」

尾藤は遠慮したが、アディは尚も勧めるので恐縮しながら受け取った。

ペンダントヘッドを手に取ってみると、改めてその細工の見事さに感心させられると共に、ずっしりとした重みにも驚いた。

「もしかして純金細工か? 」

尾藤が聞くと、

「はい。」

と、アディが答えた。

「おいおい、高価なもんじゃないのか? 飯代にしちゃもったいないだろう。」

尾藤は慌ててペンダントヘッドをテーブルの上に戻した。

アディの持ち物にしては高価すぎると思ったのだ。咄嗟に先程の警察官が言うように盗品の可能性があるかもしれないと思ってしまったのだが、そんな尾藤の様子を見たアディが悲しげな顔をして言った。

「これ、盗んだモノじゃないですから。職人だった祖父の手作りです。日本に来るときに、万が一の時に売って生活の足しにしろって餞別に渡されたんです。」

アディの目が潤み、小刻みに瞬きしていた。

悔しかったのだろう。

「そうだったのか・・・ごめん。」

警察官が壊したブローチの破片を丁寧に拾い集めていた理由がわかった。

尾藤は悲しげな顔のアディを見ていると、盗品かもしれないと一時疑いかけたことが恥ずかしくなった。

「それじゃ、これは気持ちとして一応預かっておくよ。でも、もし君が必要になったら、いつでも返すからな。」

尾藤は優しく言って、再びペンダントを手に取り、

「こんな立派なモノ、僕には似合わないよな。」

胸に当ててみながら、おどけた顔で笑って見せた。

アディが釣られて笑い、互いが少し和んだところで、

「ところで尾藤さんは、なんでこんなに親切にしてくれるの? 今まで親切にしてくれた日本人は外国人を騙そうとする悪人ばかりだったけど、尾藤さんは何となく違う。」

アディが不思議そうな顔で言った。

「理由を聞かれると正直言って困るんだけど、ホントに何となくって感じなんだよ。」

尾藤は苦笑しながら頭を掻いた。

「ああ、知りたいことが一つだけあった。今朝のカラスを一撃で仕留めた技は何だったんだろう? 」

そもそもアディに興味を持ったのは、そこからである。

「パチンコみたいなもんだよ。」

アディはジーンズのポケットから太いゴム製のバンドを取り出した。

「これで鳥を落とすのは、子供のころから得意だったんだ。」

ゴムバンドを人差し指と親指に巻き付けて固定し、もう片方の手で一杯に引いて見せるとパチンコと同じような格好になった。

「へぇー、上手いもんだな。僕にもできるかな? 」

尾藤が感心すると、アディはゴムバンドを渡してくれた。

「石を飛ばすぐらいなら誰でもできるよ。命中させるのは難しいけどね。」

アディがやってみせたようにゴムバンドを指に巻き付けて引いてみたのだが、その硬さに驚いた。

「自転車のタイヤチューブに使うゴムだからね。」

ゴムバンドを引き延ばせずに、ブルブルと手元を震わす尾藤を見てアディが笑った。

「なんの、このくらい平気さっ! 」

尾藤は強がりながら何とかアディの半分くらいまでは引っ張ることができた。

だが、このまま狙いを定めて何かを発射するなど無理なことだった。

「すごいな。そうとう指の力が強くなけりゃできることじゃないよ。」

尾藤は感心しながらゴムバンドを外してアディに返した。

「こんな特技、何の役にも立たないけどね。」

アディがポケットにゴムバンドをしまいながら苦笑した。

尾藤も、

「まあ、そうだよな。」

と、答えて笑い返した。

「尾藤さん。知り合ったばかりで、いきなりこんなこと言って申し訳ないんだけど、仕事探してるんだ。尾藤さんは社長なんでしょ? 尾藤さんの事務所で僕にできる仕事ってないかな? 尾藤さんが駄目なら何処か人手を探している会社を知らないかな? 僕、落ち着いて真面目に働きたいんだ。」

アディが思いつめた顔で何度も頭を下げた。

「大事に取っておいた祖父の金細工、本当は売りたくなかったんだ。できれば売らずにいたい。」

「うーん、気持ちは分かる。」

尾藤は腕組みして天井を仰いだ。

だが、外国人を雇ってくれそうな会社は直ぐには思いつかない。

アディは日本語が達者なので、身嗜みさえマトモにすれば仕事は見つかりそうな気がしないでもないが、安易に期待させるような発言は控えなければならない。

「何とかして、今の生活から抜け出したいんだ。まるでケダモノみたいな生活だから。まわりにいる連中も同じような境遇の人間ばかりだけど、奴らは皆犯罪者と気狂いばっかりだ。平気で盗みや人殺しもやるよ。もう、あんな奴らと一緒に暮らすのは嫌だよ! 」

まさに切羽詰まっている感じだった。

「僕は乞食はしたくないし、盗みもしない。どっちも一度やったら止められなくなるって聞いてるから絶対にしない。神様に誓ってしないよ。」

尾藤は人を見る目には自信がある。

調査員なのだから当然だが、そんな尾藤の目から見ても、アディが本心で言っているのはわかる。

(うちの事務所で雇ってやれれば良いのだがな。)

最近、外国人絡みの依頼も増えており、そういった場合は同じ外国人が対応した方がクライアントや調査対象者の心を開きやすいという利点もある。

しかし、現状では人手を増やせるほど稼ぎに余裕が無かった。

それに仕事柄、適性があるのかを見極めないと助手には雇えない。

尾藤は、ふと「クアーク」のマスターにでも頼んでアディを雇ってもらえないものかと思った。いつも忙しくしているのに、スタッフはマスターと大学生の週末勤務のアルバイトが二名いるだけである。先月、アルバイトかパートの募集を出していたはずだが、その後に新たなスタッフが補充された様子は無い。

マスターは自分が外国人なのにも係わらず、外国人に強い偏見を持っているのが少々厄介だが、頼み込めば相談に乗ってくれないわけでもないだろう。

「直ぐに働き口があるかどうかはわからないけど、心当たりに相談はしてみるよ。」

期待させ過ぎてもまずいので、この程度にしておいた。

いずれにせよ、直ぐに口を利いてやるわけにはいかない。

「クアーク」のマスターに紹介するには、もう少し尾藤がアディの為人を知ってからでないと無責任である。

「ところで、君に連絡したいときはどうすれば良いんだろう? 」

アディが通信機器を持っているはずがないと思ったのだが、

「大丈夫、仕事探しの時は、これ使ってるよ。」

そう言ってミニタブレット型の携帯用通信端末をポケットから取り出した。

定額のプリペイドカードを購入し、カードに書かれたパスコードを入力して使用するタイプの機種だ。

「ああ、それなら連絡できるよね。」

考えてみれば、求職者に通信手段は必須である。通信手段が無ければ仕事を探しようがないわけで、飯を食うよりも連絡先の確保が優先される。真面目に働こうとしているアディなら携帯用通信端末ぐらい持っていて当然だった。

尾藤は直ぐにアディのアドレスを聞いて登録した。

「何か良い働き先があったら必ず電話するよ。でも、その前にもう少しアディのことを知っておきたいから、うちの事務所の使い走りでもしてもらおうかな。」

常時雇うことは難しいが、単発の仕事を渡すことなら可能である。それを何度か繰り返せば、アディの為人もわかってくるだろうし、そうなれば仕事の紹介がしやすくなる。

「ありがとう! 尾藤さん、僕、何でもやるからね! 」

屈託の無い笑顔で笑うアディの顔を見ていたら、尾藤はついつい嬉しくなって、もう一つか二つお節介をしたくなった。

「ところで、これは本当は幾らで売っているモノなんだい? 」

ポケットにしまっていたペンダントヘッドを、もう一度取り出して聞いてみた。

すると、

「五〇〇〇円くらいで売ってます。」

その安価に驚いた。

「いくらなんでも安過ぎだろう! そんな値段じゃお祖父さんが怒るぞ! 」

尾藤は専門家ではないが、職業柄貴金属に関わることも少なくないので、多少の鑑定眼を持っている。

手にしたペンダントヘッドは間違いなく二四金製である。

それを五〇〇〇円とは、針金細工並みの価格だった。

「そんな値段じゃダメだ。俺が他に一個だけ買ってあげるよ。そうだな、五〇〇〇〇円でどうだい? 」

勢い良く申し出たのは良いが、

(細工も見事だし、このペンダントヘッドの大きさや重さは一オンス金貨並みだ。現在の金相場は知らないが、おそらく五〇〇〇〇円でも安過ぎるのでは? )

しかし、現在の手持ちの現金で支払える額は五〇〇〇〇円が限度だったので、考え無しに口から滑り出てしまったのだ。

(やはり、キチンと適正価格を調べてからでないと・・・ )

申し出を訂正しようとした尾藤だったが、間に合わなかった。

アディの大喜びによって口を塞がれてしまったのだ。

「本当ですか? 嬉しい! 五〇〇〇〇円ですか! 尾藤さんなら喜んで売ります! どれが良いですか? 」

テーブルに金細工を並べ始めてしまった。

「あ、ああ、そうだな・・・ 」

あまりの喜びように、今更適正価格も何も言えなくなってしまった。

五〇〇〇円で売っていた商品に一〇倍の値がついたのだから喜ぶのは当然だなのが、尾藤は罪悪感で冷や汗が出た。

意図せずして、無知な貧乏人の財産を安く買い叩くような格好になってしまった。

(アディ、ごめん! この罪滅ぼしに、何とかして就職の世話を・・・ )

と、尾藤は思わざるを得ない。

金細工は七個。ペンダント、ブローチ、イヤリング、ブレスレット、どれも手作りらしい精巧な細工が見事である。どれが良いかと問われても、大きさにバラつきがあるので、一律五〇〇〇〇円というのはどう考えても間違っている。

手を出すのに躊躇している尾藤に、何も知らないアディは熱心に勧める。

やむを得ず、尾藤は、

「それじゃあ、お言葉に甘えて・・・ 」

中では一番小さく安価に見えた細身のブレスレットを取り上げた。

「オーケー! 毎度、ありがとうございます! 」

嬉しそうなアディの顔を見ながら、すまなそうな顔をして五〇〇〇〇円を渡す。

(ペンダントヘッドほどじゃないにしても、なかなかに高価な品だぞ。)

受け取ったブレスレットを掌に置き、その見事な細工を鑑賞した。

(凄いな、米粒に絵を描くよりも細かな仕事だ。)

径が小さいので女性用と思われるが、三ミリほどの幅の中に草花をモチーフにしたレリーフと規則的にならんだ記号が刻んである。

尾藤は細工を良く見ようと、バックからルーペを取り出した。

「これって文字かな?」

「バングラディシュのベンガル文字です。日本人から見たらインドなんかの文字と一緒に見えるんだろうけど。」

そう言われても、尾藤にはインドどころか南アジア系の文字は全て記号にしか見えておらず、何処に違いがあるのか分からないし、文字として認識することも難しい。

「うーん、違いはわからないなぁ、なんて書いてあるんだろ? 」

「それは聖書の一説です。コーランやヒンドゥーの言葉の方がバングラディシュっぽいんだろうけど。うちの祖父は熱心なクリスチャンだったから。」

アディは母国語でブレスレットに彫り込まれているという聖書の一説を暗誦してくれたのだが、尾藤の耳には魔法使いの呪文のようにしか聞こえなかった。

(でも、こんな形をした文字を何処かで見たよな? )

昼間、司夫妻から預かった写真の中で見たバックチャームを思い出した。

「あ、ちょっと待って。」

タブレット端末を取り出し、例の司廉子の小柄な方の友人が写っている写真を開いた。

「ここ見てよ。これも文字だよね。」

バックチャームのマスコットを最大限に拡大して、アディに見せた。

どれどれと覗き込んだアディだったが、マスコットを見るなり顔色が曇った。

「尾藤さん、この娘、尾藤さんの知り合い? 」

非常に険しい顔をしながら聞いてきた。

「いや、仕事で預かった写真なんだけど、ちょっと気になってさ。」

アディの様子が変だった。

何か嫌なモノを見てしまったという感じだった。

難しい顔をして、尾藤に何かを言うべきか迷っているようだった。

「何だよ? 言ってくれよ。」

尾藤は説明を求めた。

「それ危ないモノだと思うよ。」

アディが写真を手で覆い隠し、声を潜めた。

「それが何なのか、ハッキリしたことは分からないし、ベンガル文字じゃないから読めないけど、すごく危ないモノだってことは聞いたことあるんだよ。」

「危ないって、どんな風に危ないんだい? 」

説明が足りないので良く分からない。

「それと同じマークの付いたアクセサリーやカード持ってる人を知ってた。その人の所属してるサークルのシンボルって言ってた。そのサークルは時々集会やってて、話を聞いた限りじゃ、決してマトモじゃない頭の変な連中の集まりで、集会の度に死人が出るらしいんだ。しかも、完全な秘密主義で、会員はサークルの存在を絶対に他言しないように誓わされてて、その誓いを破ったら殺されるかもしれないって言ってた。その人はね、酔っ払った時に僕に話してくれたんだけど、暫くして交通事故で死んじゃった。」

「それって、殺人サークル? 」

殺人志向者の地下サークルがあるなどという話は都市伝説的な噂では聞いたことがあるが、実際に存在を示唆するような話を聞いたのは初めてだった。

「殺人サークル? 良く分からないけど、そんなに小さなモノじゃないよ。もっと大きな団体、いや組織みたいな・・・ 」

アディが適当な単語を探そうとして詰まった。

「つまり、大っぴらに持ち歩くモノじゃないわけだ? 」

アディの言う通りならば、女子中学生のアクセサリーなわけがない。

「サークル参加者のサインのようなモノらしい。表で身に着けるのは特別な時だけだって言ってたね。」

「サイン? 」

「うん、野球のサインみたいな感じ。関係ない人には分からないけど、サークルの人なら一目で、その意味が分かるらしい。」

初めて見た時から妙に気になっていたのだが、司簾子の件とは結び付かなかったので深く考えずにいたバックチャームの重要度が一気に高まったような気がする。

もちろん、現段階では推測というより予感でしかないのだが、

(もしかしたら、その物騒なサークルが司廉子失踪に絡んでいるんじゃないか? 信じられないことだが、この小柄な方の娘がサークルの会員で、たまたま写真撮影した時に仲間にサインを送っていたとしたら? )

尾藤は、バックチャームの写っている二枚の写真の撮影日を確認した。

(テーマパークの写真は失踪した日の一週間前、もう一枚は三日前。日付が近い。有り得ないことじゃないな。)

尾藤はゾッとした。

殺人サークルではないが、過去に殺人志向者による犠牲者には出会ったことがある。犠牲者の幾人かは、知性も理性もある人間が手を下したとは思えないほど残虐な手口で嬲り殺しにされていた。

そんな過去の忌まわしい記憶と司廉子失踪の件が重なりそうになった。

(いやいや、今聞いたばかりの情報で、そんな風に考えるのはプロとして短絡的過ぎるぞ。そもそも、アディの話は噂の類だし! )

尾藤は最悪のイメージを無理矢理掻き消した。

[七]

一一月二〇日の昼下がり。

尾藤は事務所の社長室兼応接室で地図作りに専念していた。