超人旋風記 (7) その1

異世界の物語は嫌いではない。

しかし何一つ鍛錬もしていない主人公が、突然異能の力を持ち、大活躍するなんてあり得ないと思っている。

その力が誰かに与えられたものだとしても、使いこなすために血の滲むような訓練が要る筈だ。僕も大して丈夫でもなかった身体を、徹底的にいじめ抜くことで強くしてきた。

だから僕の描く主人公にも、そうさせたい。そうあらせたい。

結構な長編になります。おつき合い願えれば幸いです。

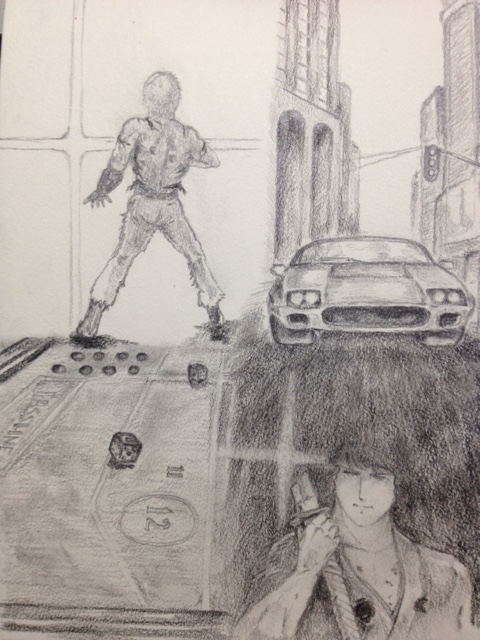

新しいカジノで遊ぼう、という誘いに、若林と剣吾はラスベガスの地に降り立つ。

そして、瓜生も。

だが、それは彼らを抹殺せんと画策するデービッドの仕掛けた大掛かりな罠であった。

相馬の到着を待つ3人に、デービッドは冷たく言い放つ。

彼は死んだ、と。

そして、罠を食い破ろうと戦う3人に、遂に運命の時は訪れる…。

第7章 復讐行 その1

(1)

…やっぱりこの赤だ。この赤と言ったら、この車しかない。

これまで所持した車という車に、いつも帽子と同じ色の、燃えるような赤を塗らせてきた。ジャガー、アルファ・ロメオ、ランボルギーニ…。だが、それらの車ではいつも違和感が付き纏っていたのも確かだ。この赤が似合うと言えば、やはりこの車のお仲間のことが、常に頭について回ったからだろう。

フェラーリF40の、大きいとは言えないステアリングを握り、瓜生鷹はそんなことを考えていた。

ワシントン・スクエアを目前にした5番街で、F40は信号待ちのために速度を緩めた。開け放った窓から、9月の熱波が侵入してきた。それよりもっと熱っぽかったのは、横断歩道を渡る人々の視線だった。

実質1300台も生産されていながら、アメリカ最大の都市でも、この車は珍しいのだ。アジトを出てから信号で停める度に、首や頭に纏わりつく熱波にはうんざりさせられたが、ビジネスマンと言わず学生と言わず、全ての男たちの憧れと羨望の眼差しの方には、瓜生は随分と気分をよくした。相馬がこの車を見たら、絶対に厭味を言うに決まっていたが。

この車はつい3日前、ここニューヨークに着いてから手に入れた。

本当はV型12気筒のベルリネッタかテスタロッサの新車が欲しかったのだ。DOHC32バルブにしてツインターボとは言え、8気筒エンジンだなんてあまりにパワー不足にも思えたものだった。

しかし、瓜生に長く車を世話してきたディーラー、ヴィットリオ・ジョルジーニョが、最近鼻の下に蓄え始めた髭を撫でつけながら言った。

「こいつの出力は市販車でも478ps。同じフェラーリでも、12気筒の456シリーズとほとんど遜色ないんだよ。俺様のコック並のパワーの持ち主ってわけだ」

「お前のフニャチン自慢は聞き飽きたぜ」

「この野郎、俺様のよりちょっとばかり硬いからって。いいか、大きさじゃこの前測った通り、俺の方が上だからな」

「その話はもういい」

しかし実際にジョルジーニョはモテた。彼の説明は5分に1回、電話に邪魔された。その3本に1本は、確実に女からだった。応対する声音こそ優しげなジョルジーニョだったが、黒い前髪の垂れた額には汗をかいていた。右瞼が引っ切り無しに痙攣し、目は落ち着きなく天井と床とを往復する。

「お前、女房とはちゃんと切れたのか?」

「まだ慰謝料の支払い継続中」

「それでいて5人の女と、新たな慰謝料が発生しかねない行為に及んでるわけかよ。懲りねえなあ」

「どうして5人だってわかるんだよ」

「さっきまでの電話、全部違う名前で呼んでたじゃねえか」

「実はな、7人だ」

1夜だけの付き合いならともかく、7股を掛け、その女たちの間を駆け回る根性と活力は、流石の瓜生にもない。精々3股が限界だ。女に関する活力だけで言うなら、ジョルジーニョも超人の1人に数えてもいいかも知れない。それでも他のビジネス関係の電話には厳しく応対する。支払いの遅れ気味の契約者には法的執行をちらつかせ、手数料を渋るバイヤーには契約書を読めと怒鳴りつける。イタリア人には女を口説くだけか仕事上の職人か、どちらかしかいないと思っている瓜生だが、ジョルジーニョは例外だと認めていた。ニューヨークのイタリア系顔役相手にも、その口八丁のやり方は変わらなかったと言う。もっともそのせいで、彼は右瞼に消えない痙攣を残されることにもなったわけだが。

「これくらいハードな顔も出来なきゃな。特にこの街で車なんか売ろうって場合は」ジョルジーニョは言った。「俺様なんてまだ良心的な方だぜ。バイヤーには必ずバックしてる。まあ、モノによっては45パーセントって手数料は、安いとは言えねえけどな」

瓜生は電話応対に追われるジョルジーニョから離れ、F40に近づいた。一際低いドライバーズシートに腰を据え、クラッチを踏み込み、キーを回してみる。

ショールームの窓ガラスをビリビリ震わせる爆音が轟いた。

「こいつのエンジンは市販車のよりもう1ランク上だ」開けたサイドウィンドウから顔を突っ込んできたジョルジーニョが声を張り上げた。「レーシングコンペ用に改造した特製品だ。ターボチャージャーもIHI社製のRHF5‐BB/G型に変えてある」

瓜生も大声で応じた。「圧縮比は?」

「8.0。最大出力は780ps」

「それじゃ、最高速は300キロ行くんじゃねえか?」

「370キロ叩き出した」

レースの世界にも顔が利くジョルジーニョが、コンペティション以来買い手がつかず、展示用として放置されていたマシンを手に入れたのだと言う。走行距離もまだ2000キロ達していない。

助手席に乗り込んできたジョルジーニョは、つい今し方までの苛立った表情を消した。瞼の痙攣までも止んでいた。陶然とした顔で、轟くエンジン音に聞き入り、ああ、と溜息までつく。「ホントにいいよなあ。こいつのエンジンの叫びに匹敵するものと言やあ、オンナの喘ぎ声だけだぜ」

「吐かせ」

支払いは即金だった。30分後、自分の口座に17万ドルがあっさりと振り込まれたのを確認したジョルジーニョは目を丸くした。

「慰謝料の足しになりそうか?」

「まあな。しかし、お前、こんな大金を…」

「フン、趣味の投資が大当たりしたんだよ」

「ふざけんな。この不景気でにそこまで儲かる投資があって堪るか。しかもお前が投資? お前に出来る投資なら猿にでも出来るぜ」ジョルジーニョは笑った。そして納得した顔をする。「またヤバい橋を渡りやがったな?」

書類の手続きを済ませ、いよいよフェラーリを外に乗り出そうとする瓜生に、黒髪を掻き上げたジョルジーニョが、気をつけて操縦しろ、と言った。運転ではなく、操縦と。

「最初にも言ったが、こいつは数あるフェラーリの中でも最高の悍馬だぜ。性能も、扱い辛さもな」

望むところよ、と瓜生は笑った。単にフェラーリ40周年を記念して造られたマシン、との理由ではなしに、この車が欲しくなったのは、ジョルジーニョのその台詞が引き金でもあったのだ。

もっともこの3日間は、まだこの車を本気で動かさねばならない場面には遭遇していなかったが。

信号が変わった。左上がリア、左下が1速というイタリア車特有のシフトレバーを手前1速に引き、瓜生はフェラーリを発進させた。スモッグのせいで太陽が黄色かった。うだるような熱波は、刺すようないがらっぽさも伴っていた。瓜生はF40を2速で流し続けた。燃費は悪いが、40キロ50キロしか出せない道路で3速に入れると、エンジンが不機嫌に愚図り出すのだ。

と、顔を顰める。また来た。

背中をじっとりと汗ばませるこの熱波よりもしつこい、この視線が。

ドアミラーにちらりと目を走らせると、案の定、キャネル通りの遙か後方を、他の車に隠れるように追ってくる2台の車が見えた。今朝フェラーリをアジトから出して以来、黒のポルシェとガンメタルのホンダNSXが、彼の後方500メートルの距離を保ち、ずっと付き纏ってくるのだ。

ほんっとにしつこい視線だぜ…、瓜生は唇を斜めにひん曲げた。

4日前まで滞在していたヨーロッパでも感じていた。今よりももっと強かった。パリ、ザルツブルグ、コペンハーゲン…、振り切ろうが振り切ろうが、見え隠れしながらも視線は瓜生の背中に戻ってきた。それも1人や2人のものではなかった。

立ち寄るゼネラルやエクソンのガソリンスタンドの店員の中に、明らかに目つきや物腰が堅気ではない人種が混じっていた。さり気なさを装いつつ、そいつらは瓜生の顔に視線を注いできた。そして車を出す度に、携帯電話片手に店の裏に向かうのだ。街によってはそう言った連中と、大袈裟な話ではなく数十回遭遇した。クレルモンフェランなどでは、市場に煙草を買いに行くのに、10メートル毎に肩越しに振り返りたい衝動を堪えなければならなかった。

俺たちに払ったカネが惜しくなった連中の差金か?

ヨーロッパにいる時はそう思っていた。しかしここはもうアメリカだ。あの腐れコンピューターをぶっ壊した後、合衆国は全ての軍事・監視衛星を復旧させた筈だ。望遠鏡を使っても確認できない上空から、軍だかNSAだかの監視が彼の動きを逐一捉えていると思っていた方がいい。

幼い頃から人の視線を感じ取り、それを避ける訓練ばかりをやってきた彼にとっては悔しい話だが、人工衛星からの視線までは察知できない。〈賢者の城〉で交わした相馬との会話が脳裏に蘇る。

超人となった俺たちが、それでも生きにくい世の中ってのは何なんだろうね。

ところが視線は合衆国に入った今でもついて回り始めた。視線だけではない。遂に背後に張りついてきやがった。だとすると、視線の主は合衆国の関係者ではない? それとも監視だけに飽きた軍なりCIAなり、荒事専門の連中が出張ってきたのかも知れねえな…、瓜生に現在想像できる範囲は、それくらいだった。

と、バックミラーの中で、小さな変化が起きた。

ポルシェとホンダ両方の車内で、ドライバー以外の影が動いたのだ。おいおい、ポルシェの助手席窓から突き出された、あの長い竿は何だ? 瓜生の並外れた視力は、500メートル後方で動く車から構えられたライフルだかマシンガンだかを、バックミラーの中にて捉えることも出来るのだ。

…ただ、銃器に造詣のない彼は、突き出された銃の種類までを見極めることは出来なかった。それが出来ていたら、彼はこの時に追跡者の正体を察し得たかも知れなかった。

あいつら、この街中で銃撃を始める積もりかよ!

瓜生はオルガンタイプのアクセルを深く踏み込んだ。直後クラッチに踏み換え、目にも留まらぬ手捌きでギアを真ん中手前の3速に叩き上げた。シフト位置の違いなど問題にもならない。目を閉じてだって自在に動かして見せる。瓜生はこれまでランボルギーニを始め、全世界のスーパーカーを数百時間に亘って乗りこなしてきたのだ。

フェラーリF40は蹴飛ばされたように加速を開始した。前を走るワゴン、セダン、信号を無視して渡ってくる通行人たちを芸術的な角度で躱していく。ジョルジーニョを痺れさせて止まない重低音のエンジン音は、瓜生の耳にも心地よかった。

だが、フェラーリのエンジン音にかき消されそうになる周囲の音の中から、遙か後方でラジアルタイヤがアスファルトを噛む音を、瓜生の耳は聞き取っていた。フェラーリの加速を見て取るや否や、即座に追跡に移ってきたのだ。

並の人間にしちゃ、なかなかのもんじゃないか、奴らの反応も。俺の速さと遜色ないくらいだ。

グリニッジビレッジに抜ける角が迫った。瓜生はF40の速度を落とさぬまま、ステアリングを切りながらギアを2速に落とした。同時にアクセルを踏む。ゲージが4000rpmを指した瞬間、瓜生は目を見開いた。エンジンが猛烈なブーストを起こし、特別に取り付けさせたSサイズシートに身体を叩きつけられたのだ。リアサスペンションのロールが急に遅くなり、ミッドシップで前後のバランスがいい筈のF40が、車体後部からスライドを始めそうになる。

成程、“扱い辛い”ってのは、これか。

この車はドライバーの一挙一動に対するエンジンのパワー変動が激し過ぎるのだ。その変動の流れを見極めていないと、ちょっとの操舵の遅れで、すぐに今のようなスピンを起こしてしまうのだろう。たかが減速チェンジだけで、この騒ぎだ。流石、黄色地に黒の跳ね馬のエンブレムは伊達じゃない。こりゃホンモノの悍馬だわ。

しかしそのままスピンに身を任せる程、瓜生とてお人好しではない。クラッチを半分強ばかり踏んでエンジンブレーキの効きを緩めざま、カウンターステアでリアタイヤのリバースを防ぐ。本来ならスロットルをアイドリングレベルに保ち、リアに少しずつ荷重が掛かるようにするのが理想なのだそうだが、定石など知ったことかと言わんばかりに、瓜生はアクセルを目一杯踏んだ。F40の揺れを無理矢理矯正する。

F40はグリニッジビレッジを突っ走った。瓜生は加速を緩めないまま、魔法のようにシフトを3速、4速へと上げていった。エンジンの回転は6000rpmを超え、F40は5速に入れてもいないのに時速260キロに達した。それもニューヨークの街中で、である。

ポルシェとNSXも性能に物を言わせた加速を開始した。それでもその2台でも、たかが数秒で200キロの壁を超えられるものではなかった。ポルシェの右窓から突き出されたマシンガン――正しくはスイス製Stgw57自動小銃――の細長い銃身がF40を狙って動いた。十数発の7.5ミリ・スイス弾が猛烈な速度で射ち出された。数発はワシントン広場の凱旋門風アーチの大理石を削る。

だが、F40には1発も追いつかない。

通行人全員に上げさせた叫喚を背に、ジェット機の滑走に似た速度で西8番街通りを抜けたF40は、信号を無視し、4番街大通りに突っ込んだ。速度そのままに道路の真ん中で、ほぼ直角に曲がってみせる。

唇に笑みを貼りつかせながらも、実は瓜生も必死だった。フェラーリ車体を何としても傷つけたくなかったからだ。自分の体なら2、3発食らっても平気だが、徹底した軽量化により車体外装にアルミ合金しか使っていないF40だ。

念願叶って手に入れたフェラーリに、そう簡単に穴を空けられて堪るかよ。

4番街大通りの混み具合を見て、ギアを3速に落としてみると、案の定再びブーストが始まった。車体の尻が大きく蛇行する。

並のドライバーどころか、プロでもそのまま車体をスピンさせ、壁に激突させていたところだ。しかし不敵な笑みを浮かべた瓜生は、またしても半クラッチでエンジンブレーキを緩め、逆ハンドルを一瞬だけ切ってアクセルを踏んだ。F40の尻を叩くかのようなスピン矯正だった。一連の動きは僅かコンマ2秒の裡に行われた。如何なるプロレーサーにも不可能な動作だが、光ファイバーの伝達速度を持つ瓜生の反射神経にはわけもない。だが、機械であるフェラーリは、瓜生の操作を忠実に実行した。300キロ近い速度とて、本気の彼にとってはスローモーションなのだ。

30センチという幅広のため、横方向にスライドしにくいF40のタイヤが、アスファルトの上で悲鳴と白煙を上げた。ピレリをダンロップのレース用Sに履き替えさせておいてよかった。

凡百の乗り手には逆らい続ける悍馬も、その性格を瞬時に見抜き、見極め、テクニックで捩じ伏せにきた瓜生の剛腕には屈するしかなかった。そのまま4速に上げた瓜生は、F40をバワリーに突っ込ませ、マンハッタン橋に向かって驀進させる。鼓膜をつんざく轟音の彼方に、NYPDのパトカーのサイレン音が聞こえた気もするが、全く意に介さない。

橋の上を同じ方向に走る車が、全部こちらに逆走して見えるような速度で、F40は走った。数十台を面白いように追い抜いていく。このままニューヨークを出て、アメリカ大陸横断の旅と洒落込む積もりだった。

メガロポリス周辺はまだしも、内陸を走る道は小石がゴロゴロしている。ラスベガス周辺など特にひどい。F40にはそんな道路に備え、車高調節機能までついているのだ。

たちまちニューヨークを出たF40の車高をミディアムに合わせた瓜生は、ステアリングを軽く叩いた。気に入ったぜお前。これから長いつき合いになりそうだ。宜しく頼むぜ。どうやら熱波の塊からも抜けたらしい。車窓から入ってくる風が心地よいものに変わってきた。

(2)

…合衆国にはノースウェスト航空便で入った。

しかしラスベガスへの直行便は使わなかった。ロサンゼルスで一旦降りたのは、注文しておいたバイクを受け取るためだ。空港からの電話でバイクショップに確認した若林茂は、ダウンタウンに向かうシャトルバスに乗り込んだ。

もちろん、剣吾も一緒だ。

バスと言っても5人から8人が乗るワゴンだ。路線バスと違い、目的地の玄関先で降ろして貰うことが出来る点ではタクシーに近い。急ぎさえしないのなら料金も割安だ。国際線のターミナル前で、目的地別に運転手が客を集め、一定以上の客が集まれば出発する。

2人はユニオン駅の裏手にてシャトルバスを降り、郵便局分室の近くにあるバイクショップまで歩いた。

ショップで待っていたのは、馴染みらしい店主の笑顔と、倉庫に眠るBMW・R1100RSであった。

バイクとは常にエンジンが剥き出しになっていると思っていた剣吾にとって、カウルが車体後部までを覆うBMWの外観は、随分と目新しかった。車輪は車体に比べてかなり小さく見え、以前に乗せて貰ったハーレーより何となくバランスが悪い感じがした。ハンドルは高く、背の低い若林が乗っても上体が浮き、もろに風の抵抗を受けそうだ。そのくせハンドル幅は80センチもあるのである。

「ああ、ハンドルだけは変えて貰ったんだ」若林は言った。「この社のバイクは大体ステアリングヘッドが切り立っててな。おまけにスイングアームが長いから、ハンドルを切りにくいことこの上ないんだ。ハンドルを無理にでも切らなきゃ、追っ掛けっこが始まったら不安だろ。だからこれだけのハンドル幅が必要だってわけだ」

という説明を受けても、剣吾にはさっぱりだったが。

顔馴染みらしい店主に、若林は現金で支払いをした。大きな買い物も、これで終わりだな、と呟く。

バイクの両脇に装備された2つのシステムトランクに、着替えの入ったバッグを詰めた。F・カーターの業物は、若林が東京で買った釣り竿のキャリーバッグに収めて飛行機に積んでいたのだが、キャリーバッグからいつもの錦織りの袋に入った刀を出し、腰に差した剣吾は、やっと落ち着いた腰つきになった。若林から手渡されたヘルメットを被る。

「本当はドゥカッティ辺りのイタリアンバイクの方がカッコ良いんだけどな。パワーじゃこのBMWの方が上なんだ。90ps。ドゥカッティより7馬力も高い」

お気に入りのラパイドのヘルメットを被った若林は、全身でスターターペダルを踏み込んだ。1蹴りでエンジンが掛かった。ギュルルルル…、ハーレーやカワサキ・バルカンより甲高く、速い回転音が轟いた。

BMW・R1100RSはあっという間にロスの市街を抜け、ルート15に入った。北東に向かう。またも剣吾のマントが、勢い良く風にはためく。

フォートブラッグまでほぼ無休で駆け抜けた前回と違い、途中で何度も休憩を取った。ドライブインやカフェでコーヒーを飲みハンバーガーを食べ、度々あちこちで停まりながら、2人を乗せたBMWはのんびりと、ラスベガスまでの300キロを走り続けた。長らくアメリカに滞在しながらも、ろくに国内を回ったことのなかった剣吾を案内する意味もあったようだ。

もっとも一旦走り出すとBMWは速い。2人の体重など物ともせず、4速アクセル半踏みで、時速180キロを軽々と叩き出す。左手にモハーベ砂漠を眺めながら、グレイハウンドバスをすんなり追い抜いていく。剣吾のマントと、紺色の作務衣の袖が、バイクの受ける風に激しくはためく。

砂漠の空は抜けるように青かった。伊豆の空も美しいのだが、ここで見上げる空は日本で見る青空とは色合いからして違っていた。その下を荒涼とした風景が続く。時たま風が渦を巻き、砂や枯れ草を上空に巻き上げる。トルネイドって言うんだ…、若林が呟いた。あれが大きくなって、立派な竜巻になって襲ってくることもある。

遙か北の地平線に、金網の柵が見えてきた。地元の若者たちの銃の標的にされ、幾つもの弾痕に穿たれた〈アーウィン陸軍演習場〉の案内板が見えた。

「この先にベーカーって町がある」若林が肩越しに怒鳴った。「そこでもう一休みしよう。湖見物も出来る」

「湖? こんな砂漠に?」

「シルバーレイクってのがあるんだ。湖って言うより大きな池だな。南にはソーダ湖があるし、この辺は意外に湿地帯も多いんだぜ」

ふうん…、ヘルメットの下で剣吾は頷いた。バイクの正面から吹きつけてくる風に水の匂いを嗅いでみようとしたものの、まるで駄目だった。その代わり、モハーベ砂漠の乾いた空気が、彼の記憶を刺激した。またこの既視感か。

剣吾は知らなかったが、偽原子炉まで建造して行われた最後の実験は、ネバダ州グレートベースンを400キロ北北西に進んだブラックロック砂漠を舞台にしていた…。

…休憩に次ぐ休憩を挟みつつ、ルート15を北上すること8時間。高速道路が立体高架となり…、

BMWはラスベガス市内に入った。

ロスで合わせた時計は午後5時を指していた。西の空が真っ赤に染まり、反対側が青暗く沈んでいく中、遠方の市街あちこちに照明が灯り始めた。幾重にも重なる高層の建物に、宝石箱を引っ繰り返したような色とりどりの灯りが広がっていくのが、BMWの走る高速道路から一望できた。

遠方から飛来してきた旅客機が、高架を走るBMWと並び、追い越した。ルート15のすぐ右手眼下に広がるマッカラン国際空港に向かって降下していく。

市街にはトロピカーナ・アヴェニューとの交差点で降りた。中世の宮殿を模した三角錐の屋根が5つ並ぶホテル〈エクスカリバー〉と、創業37年の老舗〈トロピカーナ〉が向かい合う道路が、ストリップと呼ばれるラパイドの主要道、ブールーバードだ。そのストリップを見下ろす黄金のライオン像は、世界一の規模を誇る〈MGMグランドホテル〉のシンボルである。『オズの魔法使い』のショーを演っているとの垂れ幕が、ホテルの壁一面に吊り下げられていた。

「子供が出来たらここに泊まったらいい」若林が肩越しに笑った。「ショーを子供に見せるんだ。それを口実にすれば、マリアも来るんじゃないか?」

「だから気が早いってば」

BMWはライオン像に見送られて、宵闇に包まれるとともに混雑を始めたストリップを尚も北上した。

右手に派手に光彩にライトアップされた噴水が見えてきた。ラスベガスと言えばこの風景とばかりによく映される風景だ。剣吾にも見た覚えが遭った。手前に頭と腕を失った天使像が立っていた。あれは誰かが壊したのかい、という剣吾の問いに、若林はハンドルを切り損ねそうになる。

「ニケの女神、って言ってな。あれがそもそもの形なんだ。〈シーザーズ・パレス〉のシンボルだよ」ラスベガス最高のホテルの1つ。毎年新しいホテルが建てられては壊されるこの町にあって、30年もの間、ベガスの顔として君臨している。「瓜生が好んで泊まるのは大抵ここなんだけどな」

「それって、もしかして追われてる最中の話かい? こんなホテルに堂々と。大胆と言うか不用心と言うか」

「まあ、瓜生はそうだな。俺や相馬はちゃんと偽名を使ってたぜ。お前も考えとけよ。ちなみに俺は有名どころのホテルに泊まる時は、ミサキ・ユウで通してる」

「タレントみたいな名前だ」

「昔好きだったドラマの原作者をモジッた」

〈インペリアル・パレス〉の4重の塔――恐らく法隆寺か飛鳥寺を真似た積もりだろう――前を通過したBMWは、デザートイン・ロードで信号待ちに入った。ここから北は、ラスベガスでも相当治安の悪い場所だそうだ。バイクはそちらには向かわず、デザートイン・ロードを右折、街の東に入った。広大なゴルフ場を左手に走ると、やがてストリップと並行して街の南北を貫く主要道の1本、メリーランド・パークウェイに差し掛かる。

ちょうどその角に、ホテル〈ラ・ホヤ・インペリアル〉があった。

「ここだ」

若林はBMWを停めた。剣吾が先にバイクを降り、ヘルメットを取る。妙に乾いた空気が鼻と喉の粘膜にいがらっぽかった。雨の降らないこの周辺特有の、砂の微粒子を含んだ風のせいらしい。ラスベガスでも最も金の掛かる設備は、ネオンなどの照明ではなしに、この砂の微粒子を遮断するための空気清浄機とその電気代だという話だ。

それでもそんな乾いた空気のお陰で、まだ30度は下らない暑さも大して気にならないのは有難かった。穏やかに吹く乾いた風の中に、やはり剣吾の記憶を刺激する匂いだけがあった。

メリーランド・パークウェイはラスベガスの一等地とは言い難い。しかし、だからこそと言うべきか、そのホテルは敷地だけなら〈MGMグランドホテル〉にも負けないと思われた。造られて間もない、どこか中世風の趣を湛える窓や壁は、高層建築の間に幾百の趣向を凝らした建築デザインの立ち並ぶラスベガスのホテルの中では凡庸と言わざるを得なかったが、前庭だけは違った。

特にホテルの前に設けられた池と噴水は、圧巻だった。500本はあると思われる放水口から、場所によっては7、80メートルの水柱が噴き上がり、それを7色の照明がライトアップしている。揺れる水の壁は7色の光に、オーロラのように飾られる。道行く通行人たちが一斉に足を止め、車までもが一旦徐行して見とれるその眺めには、剣吾も目を惹き寄せられた。この時ばかりはマリアを連れてこなかったことを後悔した。

広い玄関口の前に停まる車はほとんどがリムジンであった。正装の、まさしく紳士淑女としか呼びようのない面々を、赤いジャケットのホテルマンたちが恭しく出迎える。一方、軽い服装のカップルや明らかに18歳以下と思しき連中には、屈強な警備員たちが立ち入りを拒むシーンも見られた。

これには若林の方が不安な顔をした。

「こりゃあ、失敗だったかも知れん。相当フォーマルなホテルらしい」

「みたいだね。さっきのカップルの方が、僕たちの服装に比べたらマシじゃなかったか?」

「言えてる。入るのを断られたらどうするかだな」

「いいよ。この辺にも安い宿くらいあるんだろう?」

その心配は不要だった。2人のホテルマンが玄関口の前にて若林と剣吾に気づき、BMWを見遣り、「御予約のお客様でしょうか?」と訊いてきたのである。

一応、予約は入ってると思うが…、と若林が呟くと、フロアマネージャーらしき年配の1人が、トランシーバーでフロントに連絡を取った。

部屋はミサキ・ユウではなしに、ワカバヤシ・シゲルで取られてあった。

瓜生の奴、軍団が壊滅したからって、すっかり用心を怠ってやがる…、ボヤきながらも若林は、予約のない連れがいることを説明した。ところが予約の部屋は、最上階のスイート、5人入ってもまだ広すぎるという話だった。剣吾は若林と同室に泊まることとなった。

「相馬だったら絶対嫌がっただろうな。あいつ、男と同室に泊まるってこと自体、我慢できないんだそうだ。ホモ疑惑を掛けられる、ってな」

思い出し笑いをしながら最上階に案内された若林、そして剣吾は、客室の豪華さに目を見張った。広さだけでも若林たちのモンマルトルのアジトの2倍、雲見の家の5倍はありそうだった。ベランダに出る以外の窓が8つもあった。

しかも置かれた調度品の数々は、家具の値段など知らない剣吾でさえ、高価さが想像できる代物ばかりだった。細い浮き彫りが為され、艶のあるベッドボードや壁際のレターデスク、ドレッサーを恐る恐る触ってみる。総革張りのソファなど、どっかと腰を下ろすことさえ躊躇われた。「これを1つでも傷つけたら、どれくらいの間、ここでタダ働きさせられるんだろうな」

「まあ、調度品には保険を掛けてるとは思うけどな。しかし確かに落ち着かんな」若林は頷いた。俺も安宿暮らしが長かったから、よくわかるぜ。「しかしまあ、瓜生の野郎、やっぱりまるで用心を怠ってやがる。こともあろうにこんな部屋を」

もっともそれも仕方なかったのかも知れない。9月のラスベガスは企業やらショービジネスやらのコンペティションが多すぎ、ホテルが軒並み混む時期なのだそうだ。2人はそれを、荷物を運んできたボーイから聞かされた。まあ、それなら仕方ないか…、ボーイに5ドルのチップを渡し、下がらせた若林が言った。あいつが俺たちの予約をちゃんとしてること自体、珍しいしな。

「しかし賭けてもいい。勘定は絶対、俺か相馬持ちにされてる筈だ」

ひとっ風呂浴びて、飯でも食おう、そう言われて剣吾は風呂場に入った。床一面に、大理石のバスタブが燦然と輝いていた。自宅の風呂釜なら5つは収まりそうなそのバスだが、剣吾は使う気にもなれなかった。シャワーだけで入念に砂埃を洗い流し、別の作務衣に着替える。若林が風呂に浸かっている最中は、錦織りの袋を抱えて部屋で守りの姿勢を取っていた。

カーテンの半開きになった窓の1つから、赤い光が断続的に入ってきていた。窓のすぐ側で、〈ラ・ホヤ〉の文字のネオンサインが点滅を繰り返していた。

「汚れ物はランドリーサービスで出せるぞ」

頭をタオルで擦りながら出てきた若林が、クローゼットに置かれた洗濯物用の袋を義手で指した。

剣吾が汚れ物を袋に詰めている間、汗の引かない若林は上半身裸のまま、エアコンの前で涼んでいた。服を着た見た目からはわかりにくいが、上半身の筋骨は異様なまでに逞しかった。整った容貌とはまるで噛み合わない。特に膨れ上がった肩と腕とは、超人兵士になる以前の若林がどれだけの肉体労働に従事していたかを物語っていた。

クリスタルガイザーの1ガロンボトルから水を飲んだ若林は、リーのデニムズボンを穿いた。腰のサファリランド社製ホルスターに、コルト・キングコブラを差す。持ち込んだバッグからフェデラル社の357マグナム弾50発入り赤箱を取り出し、弾頭がホローポイントになった火薬量180グレイン半披甲弾を、6個のプラスチック製スピードローダーに差し込んでいく。

6つのスピードローダーをベルトの専用ポーチに収め、ラングラーのTシャツを素肌に着込んだ若林は立ち上がった。義手の左手にだけ革手袋を嵌め、これまたリーのベージュの麻ジャケットを羽織る。

「待たせたな。行こう」

剣吾は新しい作務衣の上にマントを羽織り、頷いた。

2人はホテルの1階に下りた。

アーチ型の天井から壁から、床までが黄金色に輝く廊下は、カジノに向かうらしい数多くの客たちでごった返していた。その全員がタキシードとドレス、或いはそれに近い正装で身を固めていた。2人はお互いの格好を見遣り、自分たちがどんな場違いな場所に紛れ込んだか、頭を抱えざるを得なかった。「豪華な廊下だな」

「〈黄金カジノ〉って案内が出ていたよ」

居心地の悪さは1階カジノと同じフロアにあるレストラン街を回った時にもついてきた。

「1品料理で150ドルか」

「僕みたいな一般人は来るなって言われてる感じがするよ」

「いや、こいつはぼり過ぎだ」

それでも入ろうと言った若林に、剣吾は首を縦に振らなかった。これ以上若林に甘えたくなかったし、かと言ってマリアの大事な臍繰りを無駄遣いするわけにはいかない。

溜息をついた若林は、剣吾を促して歩き出した。

剣吾はふと顔を上げた。廊下の彼方で赤いジャケットのホテルマンとなにか言い合っていた正装の客の1人が、こちらを窺っていたような気がした。視線が合った瞬間、目を逸らせたように思えた。もう1人は剣吾たちなど気にもせず、ホテルマンと喋り続けていた。

ホテルを出た若林は、デザートイン・ロードに面したタクシースタンドでイエローキャブを捕まえた。剣吾と乗り込み、〈シーザーズ・パレス〉に向かわせる。

2人はその1階ロビー奥にある、〈パラディウム・バッフェ〉に入った。

バッフェはラスベガス名物のバイキング方式のレストランだ。大体のところが料金前払い制を取っており、どれだけ食ってもアルコール料金以外、ほとんど追加料金を取られない。おまけに料金自体も実に安い。

〈パラディウム・バッフェ〉も肉料理の充実したバッフェとして有名だ。自家製ソーセージやローストビーフなどは界隈でもかなり人気が高い。どれだけ食べても料金は20ドルそこそこだ。

若林が払うと言う前に、剣吾はロスの空港で両替してきた2万円分のドルから支払いを済ませた。

中央のテーブルに置かれたローストビーフの塊をナイフで切り分けた若林が、感嘆の口笛を鳴らした。「いい焼け具合だ」

そして剣吾の持っている皿を見る。「お前、フルーツばっかりだね」

「肉もちょいちょい摘まんでるよ。向こうにロブスターも見つけた。食べたこともないけど」

「食べてみりゃいいんだ。バターソースが合う」

「久々だな、こんな濃い味付けの料理は」

ロブスターの扱いに戸惑いながら、それを頬張る剣吾を楽しげに見ながら、若林が言った。「やっぱりマリアも連れてくればよかったとか思ってるだろ」

「お見通しか」

「しかし長期滞在は問題だな。ここで1週間過ごしたら、あの娘、絶対に太るぜ」

「頼むからそれをマリアの前で言わないでくれないか。実は最近、あの子自身も気にしてるんだ」

食事の後、〈シーザーズ・パレス〉のロビーをうろついている時、カジノの方から歩いてきた、品のいいお揃いのチェック柄シャツを着た老夫婦が剣吾を見て奇声を上げた。

「オオ、ジャパニーズ・サムライ!」「キイチ・ホウガン!」

そう言えばパリで最初に剣吾を見た瓜生が、『破れ傘刀舟』と言ってたっけ…、若林は老夫婦を見送り、苦笑した。「東映時代劇ブームなのかね」

「そんなブームがあるのかい?」

「あるんじゃねえの? しかし実際に着て歩いてる奴は、この辺りじゃ珍しいだろうな」

頷いた剣吾は作務衣の袖を見遣った。「さっきのレストランでもボーイさんに訊かれたよ。日本の方ですか、って」

若林は笑った。2人の後方で、カップル2組が、剣吾を見て顔を輝かせていた。「まあ、自然にそうなるだろうな」

「僕も慣れてるよ」

そう、彼らの好奇に満ちた眼差しの方が自然なのだ。

それなのに…、

若林が言った。「カジノを覗いてみるか?」

パレス、フォーラムの2フロアに分かれた〈シーザーズ・パレス〉のカジノは、ラスベガスの中でも比較的格調高いカジノとして知られている。特にパレスの方には、カジュアルな服装の客はほとんど出入りしない。1回のゲームに数千ドルを注ぎ込み、1晩で数十万ドルを使い切るハイローラーと呼ばれる客たちも多く集まる場所だ。

そんなハイローラーになれる資格充分の若林だったが、初心者剣吾を気遣って、渋る彼の背を押すように庶民の遊び場フォーラムの方に入っていく。

…3枚目のカードはスペードのクイーンだった。

またしてもバーストだ。若林は首を振った。背後からそれを見ていたカジュアルなドレス姿の女に、慰められるように肩を叩かれる。気弱な笑みでそれに応じ、カードを放った若林は、席を立った。バカラでの負けと併せて、2000ドルが消えた。

年々弱くなってく気がする。俺はギャンブルには向いてないのかもな、などと思っていた時、女神の格好で飲み物を運ぶウェイトレスに伴われるように歩いてくる剣吾が見えた。周囲の客たちが拍手や歓声を送り、彼の肩まで叩きに来る者までいた。

手にしたボウルには、スロットマシンから吐き出されたコインが山積みになっていた。

「…生まれて初めてやったスロットマシンで、1200ドルの儲けだと?」

〈ラ・ホヤ・インペリアル〉まで腹ごなしに歩き、最上階のロイヤルスイートまで戻った若林がやれやれと肩を竦めた。「お前、実は向いてるんじゃないの?」

「ビギナーズ・ラックだよ」

夜の12時を過ぎていた。しかし街は眠ろうとする気配も見せない。

「瓜生も相馬も、まだ着いてないな」内線電話でフロントに確認を取った若林は、麻のジャケットを脱いだ。もちろん腰のキングコブラは放さない。「着いてたら、相馬はともかく、瓜生が下のカジノにいないわけがない。あいつ、カジノに目がないんだ。今じゃ軍資金も底なしだ。絶対ここを乗っ取るんだとか息巻くぜ」

ルームサービスで注文したコーヒーとカナディアンクラブの半パイント壜が届いた。若林はボーイを中に入れず、チップをドアの隙間から渡し、ボーイが去ったのを確かめてワゴンを取りに出た。

それを見ながら窓辺に近づいた剣吾が外を窺った。夜景はカジノの中にも劣らなかった。色とりどりのきらびやかさを放っていた。

「玩具箱より騒がしいね」

「上手いなその表現」若林は壁際のキャビネットからボーンチャイナのカップを出し、コーヒーとライ・ウイスキーを注いだ。「まあ、香港よりはマシさ」

「僕には住めないな」

「普段あんな家に住んでるんだ。大抵の都会は嫌になるだろ」

「それもあるけど、昔観た映画の影響かな。この街のイメージが悪いんだ」

「あ、『ゴッドファーザー』だな? 俺も小さい頃観た。『水曜ロードショー』だったかな。いや~、映画って本当に…」

もう1つのカップにコーヒーだけを注いだ若林は、2つを窓辺のテーブルに運んできた。椅子に深々と腰を沈め、ウィスキー入りのコーヒーを啜りながらキャメルに火を点け、煙混じりの大きな溜息をつく。

「確かにこの街は、1930年以降、資金を目的にしたマフィアたちの格好の餌食だったんだそうだ」

でもな、1956年から先、この街からマフィアが排除され始めたんだそうだ。当時の州知事が、J・F・ケネディの依頼まで無視して、徹底したクリーン作戦を遂行してな。

80年代からはもっと厳しくなったんだそうだ。上場企業が相手の株式から社員の素性から何まで全部チェックしないと、ホテルやらカジノやらへの投資をしなくなっちまったんだと。裏のそのまた裏で暗躍してる連中を除いては、ほとんどのマフィアはこの街から撤退せざるを得なくなった。

しかし皮肉なもんでな。この街の治安は、マフィアがいた時代のほうが良かったんだってよ。それこそ強盗も窃盗もホントになかったんだと。連中、自分たちの客が安心して遊べるように、それこそ本気でこの街を守ってたっていうんだからな。

「面白いものだね」

「どの街にも歴史あり、だ。但し、今の話は瓜生からの受け売りだ」

キャメルを灰皿で消した若林は、キングコブラのシリンダー弾倉から弾を抜き、数回空撃ちした。

「明るい場所で改めて見ると、その銃、年季が入ってるなあ」

「だろ? 傷だらけだ。もうずっと使ってる。これは〈賢者の城〉でついた傷だ。消耗部品だけは交換してるけどな。瓜生には粘着質1歩手前だとか言われたけど、俺は銃でも女でも、浮気はしないんだ」

剣吾の顔が曇った。雲見を出る前に、マリアに囁かれた言葉を思い出した。

若林もこと、元気づけて上げてね。

「コルトのリボルバーってのは…」若林は手元のキングコブラをあちこちから眺め、話し続けた。「引き金が重いんだ。相馬はそれを嫌がっててなあ。あいつだって超人兵士だ。しかもあいつ、とんでもなく身体を鍛えてる。軍団に超人兵士にされてから、一番鍛錬してたのは藤堂でもヨハンソンでもない、あいつだよ。それなのに、ほんの数百グラムの差を気にするんだ。引き金を絞って、撃鉄が落ちるまでの一瞬の差が、生死を分けるってな。で、神経質になった挙句に、コルトの銃を集めるのを止めた。これも実はあいつのコレクションだったんだけど、タダでくれた。

でも、俺はこのメーカーの銃の、堅牢性って奴が好きでね」

キングコブラに弾丸を装填し直し、剣吾を見た若林が驚いた。

「おい、何て顔してんだよ」

「え、いや」

「お前まさか、まだ心配してるの?」

狼狽えた剣吾を見た若林が、ぽかんと口を開け、次いで大笑いを始めた。

「笑うな。心配だったんだ。僕だけじゃない。マリアだって」

「いや悪い。わかってるよ」若林は顔の前で手を振った。窓辺から離れ、部屋の中央にあるソファにカップを運び、もう1本キャメルを咥える。キングコブラを腰に収め、「確かにお前のとこじゃ、随分落ち込んだ顔を見せちまったからな。でも、大丈夫だ」

「………」

「信用してないな? ホントだってば。お前とマリアにエネルギー貰った」

冗談めかした若林だったが、心配する剣吾に失礼だと思ったのだろう。口調を改めた。

「俺は大丈夫だ」

キャメルに火を点け、コーヒーに口をつけた若林は、煙を深々と吸い込んだ。

…モニカを失ったとわかって、生きる希望を失くした。少なくとも自分では失くしたと思ってた。でもなあ、違ってた。

それでも俺は、死ぬのが怖かったんだ。

イギリスの事件でな、巻き添えを食らった人間たちが、何ともおぞましい死に方をしたわけだ。詳しい原因は俺も知らない。相馬の話だと、ネオナチスが作り上げた細菌兵器だってことだった。

彼らが惨たらしく死んでいく姿を見た時には、俺は逃げ出してたよ。怖くて、悲鳴まで漏らしてた。モニカの後を追おうとか考えていながら、いざ死ぬかもという時になって、俺は怖がった。情けない話だね。

「どういうわけか、まだ死にたくない、まだ死ねないとか思っちまったんだろうなあ」

少なくとも今の俺には、俺の死を少しは悲しんでくれそうな仲間もいるし…、瓜生、相馬、それにお前。

剣吾には少々意外だったが、あの瓜生や相馬が、若林の孤独を癒やす存在でもあったのだ。

そして、自分も彼の支えの一端になれているのだ。それが嬉しかった。

「それに、多分、まだあんたには、やることが残っているってことじゃないか?」

剣吾の言葉に、若林は一瞬呆気に取られたが、やがて大きく頷いた。何度も頷いた。「そうか、それはわかる。うん、確かにその通りだ。だからか」

だからあんなことを思いついたんだ…。

「思い当たることがあるんだな?」

若林はフフ、と笑った。「コーヒーが冷めるぜ」

「え? ああ」

「早く来ねえかな相馬の奴。こんな不味いコーヒーじゃなくて、ちゃんとしたのが飲みたいや」顔を顰めた若林は、カップにカナディアン・クラブを注ぎ足した。「ところでお前、マリアへのお土産は考えてるだろうな?」

「いや、何も」

「お前なあ、せっかく1000ドル稼いで、何も買って帰らないじゃ、それこそあの娘に悪いぞ。せめてアクセサリーでも買え」

「彼女、何も欲しがらないんだよ」

「指輪もか?」

頷きながら剣吾は反省させられた。指輪か。考えてもいなかった。

「お前、本気でそれを信じてるんじゃないだろうね?」若林も流石に呆れた顔になった。「あの娘特有の遠慮に決まってるだろうが。マリアだって女の子なんだぜ。少しは気を利かせろよ。飾りがダメなら実用品でもいい。アメリカって国はな、使い道の少ないブランド物なんかより余っ程いい品物が手に入るんだ。

そうだな。明日、ベルツのアウトレットに案内してやる。そこで気に入るものがなかったら、瓜生たちに会った後でオレゴンに行こう」

「オレゴンまで買い物に?」

「クルーガー博士の隠遁場所だ。お礼がてら、土産も持って行きたいし。博士ならいい店も知ってるさ…」

(3)

…翌日の午前は、ベルツ・アウトレットワールドをぶらついて過ごした。

土産は選べずに終わった。剣吾にはマリアに似合いそうな服を選ぶセンスがなかったし、彼女が側にいない今はサイズもわからない。結局、若林が博士へのお土産を1つ買っただけで、2人はBMWで〈ラ・ホヤ〉に戻った。そろそろ瓜生たちも着いた頃だろうと、着替えてカジノに向かう。

「クルーガー博士に連絡はしておかないでいいのかい?」

「ここを出たらするけど、電話はマズい。どこで盗み聞きされてるかわからないしな」若林は言った。「世間じゃ携帯電話ってのが流行り始めるって噂だ。俺たちも色々考えなくちゃならん」

「ああ、デービッドが持っているのを見たよ。凄い世の中になってきたものだ」

「まあ、その場合一番怖いのは、やっぱり盗聴だろうな。博士ならどんなアイディアを持ってるかな」

ヴェネチアン・グラス製のシャンデリアがオレンジ色に照らすフロアを、2人は正装の多くの客や、体の線を極限まで強調した金色の革スーツを着たカクテルウェイトレスたちの間を縫って歩き回った。1階のフロアだけでも、優にフットボール場が2つは入る広大さだった。歩き回るだけで2時間は過ぎてしまいそうだ。ウェイトレスの衣装だけではない。壁と言い床と言い、あらゆる箇所が金色だった。〈黄金カジノ〉の名に恥じない造りだった。

数当てゲームであるキノのカードを手にした年配のカップルとすれ違った。全米の人気スポーツの勝敗を当てるスポーツブックの、結果を表示する電光掲示板の前には、黒山の人だかりがしていた。〈シーザーズ・パレス〉のパレス――高級カジノ――同様、日本人観光客をほとんど見なかった。

作務衣では礼装になりそうもなかったので、剣吾は真新しい白の剣道着を着てきた。草履も雪駄も持参していなかったので、足元だけはいつものブーツを履くしかなかったが、その上に羽織を纏うと、コスプレのサムライくらいには見て貰えそうだった。錦織りの袋を羽織の左袖に隠すように持ち、麻のジャケット姿の若林について歩きながら、顔を上げる。

ルーレットの17番テーブルの、初老のクルーピア――玉回し係のディーラー――が、剣吾と合った視線を逸らした。

ポーカーのテーブルの横で、濃厚なキスを交わしていたアヴェックの女の方が、薄目を開けていた。剣吾ではなく、若林を窺っているように見えた。剣吾と目が合う前に、女は瞼を閉じた。バカラのテーブルでは、ウェイトレスが客2人に飲み物を手渡していたが、この3人は剣吾たちに目もくれなかった。

しかし通り過ぎると、視線がべったりと背中に当たるのがわかった。

気のせい? いや、やはり違う。昨日の〈シーザーズ・パレス〉での人々の反応を見ているからこそ尚更そう感じた。

騒ぎ立てられるのが本意ではないとは言え、昨日の反応の方が自然なのだ。

ここで自分たちの背中に纏わりつく視線は、注意は、どう見ても不自然だ。表立っては敢えて剣吾を遠巻きにして、見て見ないふりをしているから、尚更不自然さが目立つのだ。

剣吾は眼の奥に意識を凝らし、耳を澄ませた。全身の皮膚が研ぎ澄まされ始めた。周囲の全てに対し、全神経が鋭敏になっていく。そうなった剣吾の五感はレーダーより鋭くなる。自分に向けられる注意が、矢印となって見えてくるのだ。歩きながら錦織りの袋の紐をそっと解いた剣吾は、若林を呼び止めようとした。

その若林が嬉しそうに振り向いた。「いたいた」

確かに、いた。高級な客の多いこのカジノ内でも、特にセレブリティばかりが集まるらしい一角。陸上競技のトラックをそのまま縮小したかのようなテーブルにサイコロを投げるクラップスのコーナーに、あの赤いベレー帽が見えた。

シャネルらしい黒のスーツを着た女、胸元をはだけたコニー・フォックスの赤いナイトドレスの女2人を左右に侍らせ、瓜生が赤いサイコロを額の前に翳していた。ドレスの女はアジア系と思われたが、日本人の若い娘にしてはこの場に馴染み過ぎていた。

既に手元には、黒い100ドルチップがうず高く積み上げられていた。少なくとも3、400枚はあるだろう。テーブルに載せた尻の手前には、金色の1000ドルチップまで積まれていた。

2つのサイコロにキスする真似をした瓜生は、ケレン味たっぷりのポーズでそれを、テーブルの壁の高くなった角に向かって投げた。

サイコロは2と5を出して止まった。周囲から溜息と歓声とが漏れる。左右の女が嬌声を上げ、スーツの方が瓜生の首っ玉にかじりついた。しかし周囲の客にハイヒールの踵をぶつけるような無粋さはない。日本人の若い娘だったら、どんなに服装は高価なものであろうと、幼児にも劣る振る舞いで他の客から大顰蹙を買っていただろう。

しかし彼女たちの発する香水の匂いだけは、剣吾の胸を大いに悪くしたのだった。

こんな人工的な匂いを有難がっている連中の気が知れない。健康的なマリアの、何もつけていない体臭の方が、どれだけ剣吾にとって香ばしいものであることか。

『PASSLINE』『COME』と書かれたテーブルの一角に積まれたチップ全額が、瓜生の前に押しやられてきた。瓜生が左右の女に何か耳打ちし、女2人は身をくねらせて大喜びした。

プレイヤーは他に6人いた。彼らがサイコロを投げる際には、瓜生は『Field』か『Place』のコーナーにちまちまとしか賭けなかった。しかし自分の投げる番になると、狙い目に惜しげもなくチップを積み上げる。そしてこれ以上はなかろうという気障なポーズでサイコロを投げるのだ。

4巡目には『AnyCraps』に5000ドル分を賭け、見事、2と1を出してみせる。この時ばかりは周囲から歓声が上がった。5000ドルは3万ドルになって戻ってきた。そこで初めて瓜生は若林と剣吾に顔を向け、親指を立てた。挨拶の積もりらしい。

手元に集まったチップは、総額17万ドルに膨れ上がっていた。

両替所でチップを小切手ではなく現金に換えた瓜生が、休憩コーナーのソファにくつろぐ若林と剣吾のところに歩いてきた。吹いていた軍艦マーチの口笛を止め、カクテルウェイトレスの運んでいたシャンパンの背の高いグラスを1つ頂戴する。

円形を描いてテーブルを囲むソファに座る若林が腰をずらし、瓜生の場所を作った。礼も言わずに腰を落とした瓜生は、紅茶のカップを持つ剣吾を見遣り、来てたのか、という顔をする。

「儲けたな」

クリップで留められた5000ドル札を見て、若林が言った。瓜生は鼻で笑った。「車代が浮いたぜ」

「前回みたいに、ケツの毛まで毟られるんじゃないかって心配してたんだけどな」

「今の俺を毟るのは難しいぜ。軍資金が桁違いだからな」

それはそうだろう。このカジノの総資金どころか、ベガスの一流ホテル10軒を丸々買い取れる身分なのだ。

そんな彼がなぜ未だにギャンブルに夢中になるのか、剣吾には謎だったが。

「さっきの女の子たちは?」

「ああ、さっきレストランで知り合った。片方はモンタナの石油ディーラーのお嬢さんらしい。もう1人もいいとこのムスメみたいだが、夜にまたデートだ。2人まとめて天国に運んでやるさ」

と言いながらシャンパンで喉を潤した瓜生は、若林に煙草を催促した。

「相馬は?」

「見てねえ。まだみたいだな。ま、遅刻はあいつの専売特許だ」

「車代とか言ってたな。また凄いのを買ったのか?」

「もちろん。ま、用心も兼ねて、知り合いに預けてきたけどな。パリじゃ買ったばかりの新車をオシャカにされたしなあ」

キャメルの煙を美味そうに吐き出した瓜生は周囲を見渡した。「しっかし、ホントにつまんねえホテルだよな。表の噴水こそまずまずだが、ショーは2流、カジノもディーラーも2流、ホテルそのものも2流と来たもんだ」

「そう、なのか?」

「お前にゃ見えねえか。豪華に見せかけちゃいるけどな、このホテル、とんでもねえ食わせもんだぜ」

天井のシャンデリアこそ本物のヴェネチアン・グラスを使っちゃいるが、後はほとんど偽物よ。床のこのフカフカの絨毯だって、ウィルトンを模しちゃいるけど、実はタフテッドだ。機械刺繍の廉価版だ。壁なんぞひでえぜ。いかにも大理石ですって顔してるが、み~んな壁紙だ。

壁紙? 若林は天井を見回した。剣吾もだ。「それにしちゃ、よく出来てないか?」

「表に特殊加工を施して、金属箔を貼って、プラスチックかカーボンを裏打ちしてる。それで見た目だけは誤魔化せるヤツがあるんだよ。薄手のタイル並の厚さはあるけどな。素人を騙すにゃ持って来いの代物だ。それをコンクリの上に直貼りしてやがるんだ」

この男に建築の心得もあったとは…、剣吾は瓜生の鑑識眼に感心した。それに気づいた瓜生が、俺は昔、デザインもやってたんだ、但し美術方面だったけどな、と呟いた。

「このソファだってそうだ。何でまた、こんな場所にイタリア製の布張りを置くんだよって話。ここの雰囲気ならブラックオークの椅子か、コロニアルチェックの革張りだろうが」

「僕に同意を求められても困る」

「お前さんには難しいか。とにかくコンセプトが全部、素人丸出し。こういうのを何て言うか知ってるか? 俄成金趣味ってんだよ」

「全然、そうは見えなかったけどなあ」

「だーから〈リビエラ〉にした方がよかったんだ。ちょうど『クレイジーガール』演ってるところだったんだぜ」

瓜生は忌々しげに言った。若林が妙な顔をして、隣を見た。

「散々稼いでおいて、それはないだろ。それにそもそも、自分から誘っておいて…」

「俺じゃねえ、相馬だ。あいつからのメッセージで…」

2本目の煙草を勝手に失敬した瓜生が、これも拝借したジッポーで火を点け、3本眉を吊り上げた。「俺が、誘った、だと?」

「そうだよ。メッセージボックスに残っていたのは、確かにお前の声だった」

瓜生と若林の視線がしばし交錯した。剣吾の眼差しが再度、厳しいものに変わった。

やっぱり。

瓜生がようやく何かを言い返そうとした時、タキシードに身を包んだカジノの案内係が、赤ジャケットのホテルマン2名を従え、休憩所に近づいてきた。従う2人は異様なまでに屈強そうだった。そして異様なまでに無機的な目で、3人を眺めていた。

「ウリュー様でいらっしゃいますね?」

慇懃の見本とも言えそうな笑顔と口調で、案内係は言った。

「当ホテルのオーナーが、あなたの先程の勝ちっぷりにいたく感服いたしておりまして。是非に1席招待したいと申しております」

「俺に?」

「この御方々は、お連れで?」案内係は若林と剣吾にも目を向けた。目が合った瞬間、わかった。この男の物腰も、見せかけだと。

「御一緒にどうぞ。オーナーがお待ちしております」

瓜生と若林は、黙って顔を見合わせた。

剣吾が羽織を脱ぎ、ソファに置いた。袖に隠し気味に持つ錦織りの袋の紐を、そっと解く…。

…その4人は、デュッセルドルフからずっと、瓜生を尾けてきた。

幾度も撒かれたが、それでも尋常ではない感覚を駆使して、最後には必ず追いついた。戦場でも街中でも、追跡にかけては猟犬以上の能力を培ってきた4人だ。どんな目立たない格好をしている相手でも、絶対に逃さないという自信があった。今回は相手が派手好き瓜生である。

いかに彼が監視の視線を察知する能力を持とうが、背後に迫るのは実に簡単な作業だった。

ブールーバード・モールの駐車場からは、〈ラ・ホヤ・インペリアル〉の広大な正面玄関が一望できた。左手の向こうでは、7色の噴水ショーが続いていた。しかし日差しの強い今、噴水を眺めている人の数は疎らだ。

モールの陰になり、日差しに晒されない場所に停めた車――黒のポルシェ911とガンメタル色のホンダNSX――からホテル玄関を窺いながら、ポルシェの運転席に座る男が言った。

「集まってるか?」

助手席に置かれた掌サイズの通信機が応えた。“相馬がまだだ。2人はカジノに入ってる。”

「瓜生が俺たちに気づいた可能性は?」

“今のところ、ない。あの野郎お得意のオトボケじゃなけりゃの話だが。それより聞いて驚くな。あのサムライ野郎が一緒だ。”

「何!」

NSXに乗っている2人も色めき立った。“チャンスじゃねえか!”“今すぐ乗り込もうぜ。”

「いや、相馬の到着まで待つ」運転席の男は首を振った。「慌てるな。あの野郎は用心深いんだ。何か起こったと知った瞬間に、先に入った2人を見捨てて逃げ出しかねん」

“まあ、あいつなら、な。”

渋い声で同意したNSX車内の片方が訊いた。“で、突入の方法は?”

「ここまで追い詰めたんだ。もう小細工は要らんだろう。マクレガー、お前も参加した国連ビルの時と同じだ」

“また正面からか? もう藤堂はいないんだぜ。”

“おい、何か変だ!”

外にいる1人の緊迫した声に、ポルシェとNSXの3人は、〈ラ・ホヤ〉の正面に視線を戻した。

まだ陽も高いというのに、噴水が止まった。玄関のシャッターが下り始めた。そして1階の窓という窓にも。地下の駐車場に向かう道は鉄柵が遮断した。10人余を残し、赤ジャケットの男たちが建物内に駆け戻っていくのが見えた。ホテル周囲を飾るネオンや照明群も消え、正面玄関や庭、噴水前にまで張り巡らされた鎖に、『CLOSED』の札が下げられた。

“どうなってやがる? まだ昼の2時だぜ。”

ポルシェの男は黙って首を振った。潮時かもな、と呟く。助手席には2丁の自動小銃が置かれていた。そのうちのスイス製SIG・SG542突撃小銃を迷いもせず取り上げた男は、その長い銃身を、狭い車内で器用に構えた。横に置かれたスイス製Stgw57小銃には、今度は見向きもしない。

「相馬はまだだが、仕方ない。マクレガー、クレイブン、突入準備だ」

(4)

…案内係に先導された3人は、カジノ奥に隠されるように設置されたエレベーターに乗った。

贅を尽くした黄金のカジノ奥に隠れたエレベーターだったが、豪華な箱どころか、ただの業務用エレベーターだった。古びた蛍光灯が暗く、階の表示灯すらなかった。

しかし動き始めた箱が、下に向かっているのだけはわかった。

扉の前に背中を向けて立つ案内係と2人のホテルマンは何も喋らない。微動だにせず、じっと扉を睨んでいる。エレベーターの壁を背にした瓜生が、セーム革ジャケットの前をはだけた。ホルスターに収まったモーゼル・ミリタリーの銃把が覗く。若林もズボンのポケットに突っ込むふりをしながら、麻のジャケットの裾から腰に右手を回していた。キングコブラをいつでも抜ける態勢だ。

箱の真ん中にいる剣吾だけは全身の力を抜き、自然体で立っていた。しかし彼だけは、前にも後ろにも意識を配っていた。どんな場所からどんな攻撃が来ても、対処できる自信があった。

それだけの鍛錬を己に課し、乗り越えてきた自信だった。

案内係たち3人に続き、客人3人もエレベーターを下りた。狭い通廊が待っていた。相当深い地下に下りたと思われた。随分冷え込んだ。瓜生が小さく身震いする。剥き出しのコンクリートの壁に、裸の蛍光灯が寒々しかった。黄金のカジノに慣れた目には尚更だ。

ほんの10メートル先に黒壇のものらしい大きな扉が見えた。

左右に開いた扉の奥には、奥行き4、50メートルはある広大な応接室が待っていた。黄金カジノの続き部屋と言ってもよかった。それ故、通廊の寒々しさが却って異様だった。天井に吊り下げられた2つのシャンデリアが、部屋を柔らかく照らしていた。暖房のしっかり効いた室内に、瓜生がわざとらしい安堵の声を漏らした。3人を部屋に招き入れた案内係たちが、扉の左右に散った。

壁はクリーム色を基調とした花柄で、四方だけは渦巻き模様を模したタペストリーになっていた。床は磨き上げられた大理石らしいタイルで、鏡のように逆さまの瓜生と若林を映した。広間の奥に暖炉こそなかったが、『2重吊りドレープ』――バランスと呼ばれるカーテンレールを隠す布地の奥に、紫色の厚手のドレープが左右に開くカーテンとなり、その外側にもう1枚、白の薄手のカーテンを配してある――で飾られていた。

広間中央には、飾り彫の施されたマホガニーのダイナーテーブルが据えられ、薄いチェック柄のテーブルクロスの上に金の燭台、ハムやチーズなどのオードブル、湯気を上げるスープが並べられていた。

「豪華だな。上のカジノに負けてない」若林が燭台に灯された蝋燭の炎を揺らしながら壁に歩いた。壁を飾る絵の1枚に目を凝らす。「ウォーホールだ。本物かな」

「そんなわけねえだろ」スープの臭いに鼻をひくつかせながら、瓜生が笑った。「ここも所詮はゴマカシだ」

「そうなのか?」

「壁は布の緞子張りに見せかけちゃいるが、ただのプリント織物だし、隅っこの渦巻き模様は多分、フロックって植毛壁紙だ。安物だよ」

リーガルの靴先が床のタイルを叩いた。「これだって本物の大理石じゃない。壁の絵だって、あそこの2枚のバスキア以外は偽物だ」

「あの骨の落書きが、本物?」

瓜生は鼻で笑い、ダイナーテーブルに近づいた。まあ、バスキアも画廊店とマスコミが作り上げた偽物なんだけどな…、「本物って言えるのは、このネオ・クラッシック調のテーブルくらいのもんだな。クロスは…、平織りの片面斜紋か。これもそこそこの高級品と言っていい」

上のカジノと言い、ここと言い、相当急拵えの代物だ。化けの皮を剥がせば、この外で見たコンクリート剥き出しの壁が残るだけだろうよ。

「どこの誰が造らせたもんか知らねえが、相馬以上にセンスがねえ奴らだ」

「その辺りは実に申し訳ないと思っているよ」

その声は広間の突き当り、2重吊りバランスで飾られたカーテンの奥から聞こえた。瓜生が脇に、若林が腰に手を遣り、振り返った。既に錦織りの袋から刀の柄を掴んでいた剣吾だけは、扉の前の3人を牽制していた。

カーテンが左右に揺れた。それを潜って現れた小柄な男は…、

瓜生が呟いた。「あんたか」

相変わらず折り目正しいヴェルサーチの白いスーツに身を包んだ、サイモン・デービッドだった。

剣吾すら半ば唖然とする中、デービッドは臆しもせずにダイナーテーブルの上座に腰を下ろした。唇には笑みが浮かんでいたが、広い額の下に落ち窪む目はいつものことながら鋭く、油断ならなかった。その目で剣吾を一瞥し、君も来ていたとはな、と呟く。

その一瞬だけ、彼の目が輝いていた。

「ミスター瓜生の言う通りだよ。何しろ本当に時間がなかったものでね。専門家にアドバイスを仰ぐことも出来なかった」

瓜生と若林が同時に何か言おうとした時、もう1度カーテンが揺れ、デービッドの背後に男が立った。黒のズボン、焦げ茶をベースにしたチェックの上着という普段着ながら、短く刈り込んだ頭髪と厳つい顔には見覚えがあった。

デルタフォースの隊長、スコット少佐だった。

瓜生がニヤリと笑い掛けた。「よう、〈賢者の城〉以来だな」

スコットは薄く笑った。「そう、なるかな」

「相馬の馬鹿が今ここにいなくてよかったぜ。次にお前さんの顔を見た時にゃ、あいつ、お得意の大砲をぶっ放すんだって喚いてたからな」

「気をつけるとしよう」スコットはデービッドの斜め前に腰掛けた。「その機会ももうないとは思うが」

「何?」

「さて、君たちも席に着いたらどうかね?」デービッドが言った「折角の料理が冷めてしまう」

若林が瓜生を見た。大きく肩を竦めた瓜生はテーブルに歩み寄り、ローズウッドの椅子に腰を据えた。

「誰かの視線はいつも感じてたんだ。あんたのだったか」

「気づいていたか。流石だな。上の連中には、極力君を見るなと命じておいたんだが」

「だが、盗み見だけは止められなかった、と。背中に刺さる視線が痛かったぜ」

若林も用心深く近寄り、木の椅子を引いた。剣吾と同時に腰を掛ける。扉の前にいた案内係が腰を屈めて近づいてきた。デービッドとスコットの分も含め、細長く丈の長いグラスに青く泡立つ酒を注いだ。青い壜のラベルは、ブラン・ド・ブルー・キュベ・ムースと読めた。

「1人足りないのは残念だが、ここに君たちを招き入れることが出来て嬉しいよ」

デービッドはグラスを掲げた。従ったのはスコットだけであった。3人はグラスに手をつけようともしない。デービッドは含み笑いを漏らした。

「毒でも入っていると思うかね? 心配は無用だ」

「そんな心配じゃねえ。俺はこういう席じゃ、ドン・ペリニヨンしか飲まねえんだ。こんな安物発泡ワインじゃなしにな」

瓜生は不機嫌に唸った。「一体何の用だ? わざわざ俺たちの連絡網に割り込んで、こんな場所に呼び出したからには、目的があるんだろ?」

「もちろんだとも」

「カネでも返せってか?」

「君たちがすんなり返すかね?」

「どうだと思う?」

「我々もそれは期待していない」

デービッドはそう言って、スパークリングワインを含んだ。「しかし、一部であってもそれを取り戻す方法はあるだろう」

瓜生はふてぶてしい顔でケッ、と嘲笑った。「結局は同じじゃねえの。毒殺はしねえが、ここで死んで貰う積もりには変わりねえ、ってか」

グラスを置いたデービッドが、右手を挙げて指を鳴らした。案内係が素早く近づき、ワインを注ぎ足した。「君たちを片づければ、君たちがどこかに隠したであろう300億ドルを回収することも出来よう」

「カッコつけなきゃワインも飲めねえのか、あんたは」

「まあ、時間は掛かるし、全額の回収も無理だろうがね」

「へえ、俺たちがカネをどこに隠したか、わかるってか?」

「合衆国の調査組織を侮って貰っては困るな。我々に調べられない場所はない。地球上である以上、どんな場所でも隈なく探ってみせるさ。南極大陸の氷河の下に隠したとしても、必ず見つけ出す」

「ハードのNSA、ソフトのCIAを動員して、か」瓜生は若林に煙草を催促した。「まあ、頑張ってくれや。しかしよ、そんなマネが出来るんなら、どうして俺たちをわざわざ呼び出す必要がある?」

「簡単な話だよ。君たちは、追われれば必ず逃げ果せる。だから君たちが自ら赴いてくれるステージを作った。そして我々は、君たちに生きていて貰っては困る。それだけの話だ。それは金の回収より遥かに重要な事なのだよ」

貰ったキャメルに借りたジッポーで火を点けた瓜生は3本眉を吊り上げた。

デービッドはダイナーテーブルに両肘を突き、細い指を口髭の前で組んだ。我々はこの4年間に起きた出来事を全て抹消してきた。〈ブラックペガサス〉を葬り去っただけではない。〈ペガサス〉開発に携わった面々全員にも箝口令を敷いた。世界のリーダーたるべき我が国の創り上げたコンピューターが暴走した挙句、地球規模でのテロを行ったなどという事実が存在してはならないからだ。

全世界の主要報道機関にも、統制は徹底してある。〈ブラックペガサス〉が活動を停止して以来、この4年間に起こったテロ事件に関する者の続報は、一切流させていない。功名心でスクープを流そうなどという輩がいても、全部握り潰してきた。それも、潰すのに関わった人間が、自分が報道管制の片棒を担いでいるとはわからないように、幾重にも予防線を張り巡らしてね。

身近に起こった事件じゃない限り、それがどんな大きい事件であっても、すぐに忘れる。大衆とはそう言う生き物だ。

〈ブラックペガサス〉は歴史に名を残してはならないのだよ。そして…、

デービッドは言った。「奴の産み出した遺産とも言える君たちも、また同様なのだ」

「つまり俺たちに、この世にいなかったことになれ、と?」瓜生が鼻で笑った。「壁の落書きじゃねえんだ。かーんたんに消されて堪るかってんだ」

若林が言った。「あんたらに産み出された剣吾はどうなる?」

「同じさ。誕生の経緯はどうあれ、彼も君たちと同じ遺伝子を受け継ぐ、この世にあってはならない存在だ。それは彼が〈ブラックペガサス〉追討に関わる前から決められていたことなのだ」デービッドはテーブルに肘をついたまま、器用に肩を竦めた。「君たちを片づけ次第、彼のところにも大規模な部隊を派遣する積もりだったんだが、手間が省けてよかったよ」

剣吾の顔色が変わった。テーブルの下で刀の柄を握り直す。

僕の、家にか…。

瓜生がヘッ、とせせら笑った。「いかにも“ついで”ってな感じで喋った積もりだろうがな。今のところに最高に力が入ってたぜ。実はあんたが一番片づけたいのは、俺たちじゃなくて那智なんだろ?」

「何だと?」

「おーや、とぼけるんじゃないよ。俺は忘れてねえぜ。フォート・ブラッグじゃあこの那智に、随分と大恥かかされたみたいだったよなあ。ラッセルとか言ったっけ? あんたの上司の前で散々恥をかかせたこいつを、絶対に許さないとでも誓ったんだろ」瓜生はヘラヘラと笑いながら両手を挙げた。「ホントに粘着質のオトコだな、あんた。さぞかし女にもてねえだろ」

デービッドの顔が歪んだ。自尊心を傷つけられた時に必ず見せる歪みだった。パリのあのパン屋で見せた時の比ではなかった。広い額に汗とともに血管が浮き、唇の端が痙攣に近い震えを見せた。

どうやら図星らしいな、あの時と同じだ、と瓜生が嘲笑った。デービッドに言い返す間を与えない。「それになあ、いくら誘い込んだと言っても、その人数でこんな場所で、何が出来るって言うんだい? この狭い部屋に、大人数の特殊部隊でも呼びこむ気か? こっちにゃこの3人に、遅刻魔相馬が加わるんだぜ」

その言葉に反応したのはスコットだった。顔を伏せる。笑っているらしい。瓜生と、そして若林とが怪訝な顔で、それを見遣った。

デービッドが2度ばかり深呼吸した。どうにか穏やかな顔を取り戻す。「残念だがミスター相馬はここには来ない」

「何…?」

「知らなかったのか? 彼は来られないんだ」テーブルのナプキンで額の汗を拭き、それを畳んでポケットに仕舞ったデービッドは、瓜生を見た。「死体こそ見つかっていないが、彼は間違いなく死んでいる」

瓜生がその猛禽類の目を見開いた。「何、だと?」

若林が立ち上がった。「見え透いた嘘を…」

「嘘ではない。6月の、何日だったかな? 彼はリオ・デ・ジャネイロにいた。郊外の、あるオーストリア国籍の人物の別荘に入ったところまでは、我々の監視部隊が掴んでいる」

「………」

「その別荘が大爆発を起こしたんだ。そして爆発と同時に、別荘跡の地下からロケットらしきものが打ち上げられた。そのロケットが脱出用のものだったのかどうかまでは確かめられず仕舞いさ。何しろそいつは、1万メートルの上空で木っ端微塵に吹っ飛んでしまったからな」

馬鹿な…、若林が呻いた。「あの、相馬が、死ぬ筈が…」

「君には信じられない話だろうな、ミスター若林。そのほんの数日前まで、君がイギリスで彼と行動を共にしていたことは我々も知っている」デービッドは言った。これには瓜生がぎょっとした顔をした。「だが、どちらにせよ彼は死んだ。リオでの大爆発は、700メートル離れて監視を続けていた我がエージェントの車2台を吹っ飛ばす程のものだった。1トンのワゴンが引っ繰り返ったそうだ。いくら並外れた肉体を持つ超人兵士と言えど、無事では済まない爆発だ。

その彼の死体がない、と言うことは、これも木っ端微塵に吹っ飛んだとしか考えられない。さもなくば、打ち上げられたロケットと一緒に爆発したか、墜落し、海の藻屑と消えたか」

瓜生も立ち上がった。せせら笑いを浮かべていた余裕は既にない。しかも彼が睨んでいるのはデービッドではなかった。

「若林、お前、このことを知ってやがったのか」

「相馬がリオに向かう積もりだとは聞いた。でも、まさか…」

「一緒だったんだろうが!」瓜生は怒鳴った。その猛禽類の目がすっと細められる。「…まさか、お前が俺たちを売り渡したんじゃねえだろうな? 相馬を始めとして」

「馬鹿を言うな!」

「それならいろんな説明もつくしな。ヨーロッパ中の尾行にしたって…」

「尾行? 何の話だ一体!」

「落ち着き給え」デービッドは楽しげに言った。「実はもう1つあるんだ。ミスター瓜生、きみはさっき、我々には君たちは片づけられまいと言ったね。この人数でこんな場所で」

「ああ、それがどうした」

「このホテルにいる人間全部が、君たちを狙うエージェントだとしたら、どうするね?」

「?」

「それに、君の言った“こんな場所”が、実は君たちを殺すためだけに造られた施設だとしたら、どうする?」

瓜生がデービッドを横目で見た。デービッドは言った。「君に趣味の悪さを馬鹿にされて当然だ。たった半年で拵えたものだ。それも、どんな街中からも逃げ果せた君たちを確実に閉じ込め、確実に殺すためのステージを造り上げるのが先で、上のホテルになど大した手間と金を掛けられなかったんだからな。

君にはさぞ、視線が痛かったことだろう。極力、君を見るなと命じてはおいた。君が他人の視線を感じ取る能力の持ち主だとは予め知っていたからね。しかしあれだけの人数だ。誰かは必ず君を見ていたことだろう。何しろ上にいる人間、客からボーイから、ウェイトレスに至るまで、全員がエージェントだからな。特に“掃除”を専門とする、私の部下たちだよ」

背後で扉の閉まる音がした。案内係と2名のホテルマンが逃げ出したのだ。唖然としていた瓜生の反応は当然遅れた。若林、剣吾の注意が瞬時逸れた時に、椅子が倒れた。スコットがデービッドの座る椅子に駆け寄ったのだ。

「てめえ!」

瓜生がテーブルを飛び越え、デービッドに飛び掛かろうとした。スコットがダイナーテーブルを蹴った。最初から緩んでいたビスとともに、脚の1本が外れた。

さしもの瓜生も倒れたテーブルに蹴つまづいた。けたたましい音を立て、グラスや皿が床の絨毯に散乱する。

デービッドの椅子が、スコットも乗せて、凄まじい速度で2重吊りバランスのカーテンの奥に引っ込んだ。

デービッドの声だけが残った。

「全部で4ステージだ。上まで無事に逃げられたら、今度こそ私も諦めるよ」

瓜生がジャケットを翻し、モーゼルC96を抜いた。カーテンに向かって撃つ。軽快な発射音とともに、30口径――7.62ミリ・モーゼル拳銃弾がベルベッチンのドレープカーテンを穴だらけにした。だが、手応えはない。デービッドの笑い声だけが広間に木霊した。

「さあ、ゲームの開始だ」

「ほざけ!」瓜生が怒鳴り返した。「何がゲームだ! 俺たちがここから出る気がなけりゃ、そんなもの始まりもしねえだろうが!」

「いいとも。そこにそうやって居座っているがいい。5分以内に脱出しなければ、面白いことが起こる」

椅子の逃げた後には、2本のレールが敷かれてあった。リニアモーターの磁気レールだった。超人兵士の反応に負けない速度で逃げるための仕掛けだ。瓜生が忌々しげにそれを蹴り上げた。手の込んだ真似を。

若林もそれを見下ろした。それにつられそうになった剣吾の頭の中で、警報が鳴った。

横に走らせた視界の左右で、向かい合った壁に掛かったウォーホールの絵3点が外れたのが見えた。

額に収まった絵が床に落ちた。絵があった場所は空洞になっていた。中から細長い円筒形の何かが現れた。台座に据えられたそれは…、

銃?

円筒の先端がチカチカッと明滅した。倒れたテーブルを蹴りどけようとしていた瓜生が悲鳴を上げた。腹を押さえ絶叫を上げ、床を転げ回る。キングコブラを腰だめに構えていた若林が、えっ、という顔で瓜生を見た。

刀をスラリと抜き、錦織りの袋に入った鞘を腰の背後に差した剣吾だけは、それが何か理解できていた。出食わすのは今日が初めてではない。

レーザー。

反対側の壁から、2本目の赤い火線が若林に向かって放たれた。

同時に剣吾が若林にタックルしていた。2人揃って床を転がる。髪の毛の焦げる臭いが鼻を突いた。若林もようやく、自分の頭上を通過したものの正体を理解したらしかった。

剣吾がその横で片膝をついた。標的を探していた3本の円筒が剣吾を見つけた。先端がチカリと光る。

刀を構えた剣吾の姿が、若林、そして瓜生の視界の中で、ブレた。

倒れかけていたテーブルが斜めに真っ二つになった。絨毯に転がっていた燭台が切断され、跳ねた。その場で生じた突風に、若林の前髪が吹き上げられた。瓜生のアップルベレーも飛ばされそうになる。それを押さえた瓜生が苦痛に歪めた顔で、何が起こっているんだと若林を見た。

剣吾は片膝をついたまま、刀を上げるでも下げるでもなく構えていた。構えあって構えなし、柳生流『無形』の型。一見何気なく、刀を持って立っているだけに見えるものの、次の瞬間にはどんな攻撃にもその刀を撃ち出すことの出来る体勢だ。

両側の壁から6発、7発目の閃光が放たれた。

重力が身体にのしかかった。水中で刀を振るわされている、あの感覚。〈賢者の城〉での時と、暗沢山での時と同じだった。しかし今の剣吾は、重く感じられる刀を、最短最速で思った場所に持って行くことが出来た。筋力ではない。光速を凌駕した反射神経に追いつくべく、この半年、無駄という無駄を削ぎ落としてきたのだ。

2本の赤い光線が、胸と背中に届く前に、剣吾の刀はそれを遮断していた。村上麟一によって鍛え直され、研ぎ上げられた刀身は、どんな鏡よりも無駄なく光線を反射し、撥ね返した。

壁のバスキアの落書きに大穴が空き、瓜生と若林の顔を、再度の突風が吹き上げた。

痛みを忘れた顔で、瓜生が凄え、と呟いた。「こいつ、レーザーを撥ね返しやがった」

そのほんの数センチ目前の絨毯を、レーザーが刻んだ。僅かな埃が舞い上がった。瓜生は首を竦め、目を瞬いた。赤い残像が網膜に残った。

若林が立ち上がり、ダイナーテーブルの1部を抱えた。切断された1部とは言え、100キロ近いダイナーテーブルの脚を右手1本で軽々とも持ち、盾にする。瓜生がその陰に這ってくる。

しかしテーブルの盾だけでは、壁一方からの光線にしか対処できない。おまけにレーザー発射筒には体温感知装置もついていた。厚いマホガニーと言えども、壁からの閃光はいとも容易く盾を貫通し、若林と瓜生にブスブスと突き刺さった。

剣吾が壁の一方に寄った。そこなら3つあるレーザー発射筒のうち、2基の死角になる。

「こっちに来い!」

怒鳴りながらも身体は自動的に反応し、射ち出されるレーザーを撥ね返し続ける。天井のタイルが割れ、2つあるシャンデリアが粉々になった。クリスタルガラスの破片が3人の足元に降り注ぐ。間接照明以外の灯りを失った広間は急に暗くなった。

だが若林は剣吾の横に向かえない。瓜生が思うように動けずにいるからだ。

若林がテーブルの盾を放り出し、発射筒2基に向かってキングコブラを連射した。357マグナム弾は次々と壁の穴に吸い込まれ、レーザー発射筒に火花を上げさせた。瓜生もテーブルの盾からモーゼルを撃ちまくる。もっとも威力の低いモーゼル弾では、当たっても発射筒の狙いを逸らすことも出来ない。

その瓜生が更に3発目を食らい、伏せた若林が背中を2発目にえぐられた。

唸り声を漏らした若林が、左手の革手袋を外した。義手の人差し指と中指を同時に立てる。掌の中でカチリと音を立て、安全装置が外れた。

放たれた青白い閃光は、壁の2つの穴に立て続けに突き刺さった。

レーザー発射筒2基が吹っ飛んだ。

その背を狙い、もう一方の壁からのレーザーが迸った。剣吾の刀がその光を受け止めていた。振り返った若林が義手の中指を伸ばした。

3基目の発射筒も、穴の中で爆発した。

もうレーザーが来ないのを確認した若林が、ようやく大きな息をついた。立ち上がった瞬間よろめき、剣吾に支えられる。間接照明の仄暗い灯りの中、剣吾の目が自分に向けられているのに気づき、義手を翳してみせる。「最初からこれを使えって言いたいんだろ。わかってるよ」

「そうじゃないが、それは一体…」

「クルーガー博士の悪戯だよ。ダイヤモンドカットに使う工業用の重イオンビームが仕込んであるんだ。小型のだけどな」

そして顔を上げる。

「このホテル自体が、罠か。気づかなかった」

剣吾も頷いた。しかし彼は最初の頃から違和感を感じてはいたのだ。さり気なさを装いながら、粘りつくような視線を感じて。自分がもっと用心していれば、昨夜のうちにこれを看破できていたかも知れなかったのに。

「ついでに、レーザーか。奴ら、軍の誰かからの報告を受けてやがったんだな。俺たちでもレーザーには敵わない、と」

あの藤堂すら、レーザーにやられたんだしな。

「確かに、あの時は敵わなかった」剣吾は言った。「しかし、今は違う」

若林は改めて、感に堪えぬと言いたげな顔で剣吾を見た。

「そうだな。今のお前は違う」

呻き声が聞こえた。

盾にしたテーブルの下で、瓜生が苦しげにもがいていた。畜生、と唸る。

「大丈夫か?」

「大丈夫に見えるかよ。腰を撃たれたんだ。動けねえ」

その側に近寄ろうとした若林の足を、瓜生の怒鳴り声が止めた。「俺に近づくんじゃねえ!」

かつてない激しい語気は、若林を凍りつかせた。

「やっぱりお前だな、デービッドの野郎に俺たちを売ったのは!」

「まだそんなことを…」

「それしか考えられねえだろうが! 俺は相馬からの連絡でここに来た。その相馬は、お前と行動を共にしてた直後に消息を絶った。相馬を騙って俺に通信を送れるのは、お前以外に有り得ねえ!」

「俺は相馬が消息を絶ったことも知らなかった!」

「信用できるか! お前は那智までここにつれてきやがったじゃねえか! あのデービッドの望み通り、な!」

瓜生はいつもなら出さないような大声で怒鳴っていた。必要以上にヒステリックなその金切り声は…、

「お前…」

若林は茫然と呟いた。剣吾からは顔が見えなかったが、肩が震えていた。

そして、声も。「そこまで俺を疑うのか」

…若林を打ちのめしていた。

瓜生に何か言い返そうとした剣吾の耳が、微かな異音を捉えていた。デービッドの消えた2重吊りバランスのカーテン――レーザーに裂かれ、ボロ布と化していたが――の向こうから聞こえてきたのは、忍ばせた複数の靴音だった。

カーテンの裏側から、夜間照準用ポインターの赤い光点4つが浮かび上がった。

剣吾は抜いたままの刀を肩に担ぐように、カーテンに向かって駆け出した…。

(5)

…カジノの中は照明を暗く落としてあった。

薄暗い中、キノやスポーツブック、ルーレットの目数表を出していた大型ディスプレイがその画像を変え、地下の広間を映し出していた。暗くなった画像の中で、高感度カメラの灰色の影となった剣吾たちが、壁からの攻撃を受けているのが見えた。

カジノのフロアを埋め尽くした正装の客たち、そして従業員たちが、モニターディスプレイを食い入るように眺めていた。

そして、客と言わず従業員と言わず、そこにいる全員が何らかの武装をしていた。入り口や非常口前に立つ赤いジャケットのホテルマンたちは皆、M16A2自動小銃を提げていた。客の中年カップルは、片手にシャンパングラス、もう一方の手にベレッタ92FSを握っていた。初老のルーレットの玉回し係まで、片手にイングラムM10サブマシンガンを持っていた。

ホテルに集まった人間という人間が、デービッドの招集した現役か元かを問わずCIAの工作員、CIAに非合法活動を依頼される“掃除屋”と呼ばれる面々、或いはスコットの配下であるデルタフォース隊員たちだったのである。

この日のためにデービッドはありとあらゆるコネクションを駆使した。CIA関係では、直接間接を問わず、腕の立つ面々に自ら連絡を取った。プライドをくすぐり、愛国心を煽り、報酬を要求する者には自腹で払った。ブラックペガサス軍団殲滅の顛末を多少なりとも知っている者には、例の金を取り戻すためと説明して回り、現役CIA職員の出動の許可まで貰った。軍所属であるデルタの出動だけは苦労したが、スコットの方が自ら名乗りを上げてくれた。〈ブラックペガサス軍団〉残党の追跡、と匂わせたところ、軍上層部からは即座に許可が出たと言う。

待機する数百人は、自分の出番が訪れるまで、眼前に繰り広げられるショーを堪能する積もりでいた。

そう、自分の出番まで。

剣吾が目にも留まらぬ速度で刀を振るい、撥ね返されたレーザーがテーブルや燭台を切断した際には、観衆の間からどよめきが上がった。何が起きたのかわからないため、あちこちで憶測が飛び交い、喧々囂々の議論が起きた。若林が迸らせた青い閃光が壁のレーザー発射筒を破壊した時には、ほぼ全員の口から落胆の溜息が漏れた。

腹か腰を撃たれたらしい瓜生が、這ったまま何か叫んでいた。たった1人ではあったが、動きを封じることは出来たようだ。バカラのテーブルに陣取っていた20人ばかりが立ち上がり、タキシードや赤いジャケットを脱いだ。下からイーグル社製コンバットスーツが現れた。靴をブーツに履き替え、各自の持つ銃の弾倉がひしめく程収められたブラックホーク社製タクティカルベストを着込み、20人は音もなく、階下に向かう出口に向かって走った。

その様子を、カジノ全体を見下ろせる特別貴賓室から、デービッドとスコットが眺めていた。

デービッドの座っていた椅子は、地下4階の応接広間から直接この貴賓室に上がってくるようになっていた。隅々が金の浮き彫りで飾られたこの1室も、壁一面が複合モニターになっており、眼下のカジノから地下全階の様子まで、隈なく見渡せるようになっていた。

「さて、始まったぞスコット少佐」

椅子に踏ん反り返り、細い指を髭の前で組み合わせたデービッドが楽しげに言った。

「我らが超人兵士諸君は、どこまで楽しませてくれるかな」

椅子の背後に立つスコットは、やる気も半々と言いたげに肩を竦めた。軍団追討という誰もが嫌がる任務に自ら志願し、上層部の覚え目出度く出動してきたことになっているスコットだが、実はそれもデービッドの差金だった。地下4階にいた時には途方もない緊張に強張っていた彼だが、無事逃げ延びた今は、半分気が抜けそうになっていた。

「那智の奴、レーザーを撥ね返したように見えたんですがね」

「ああ、私にも見えたよ。恐ろしい進化を遂げたものだ。しかしまだステージは第1段階だ」デービッドは指を鳴らした。「おまけに上には私の“掃除屋”たちに加え、君たちの部下も控えている」

「奴らの前じゃ問題にもならんでしょう」スコットは首を振った。「レーザーがある限り、こちらが有利だと思っていましたが、それも怪しくなった。全くあの那智は、とんでもない化物ですね」

「全くだ。とんでもない進化だよ。奴の訓練をしている時も、まさかここまでになるとは思っていなかった」

「私の部下だろうが軍団の生き残りだろうが、今の奴に勝てる者がいるとは思えませんよ」

「奴らが全ステージを突破し、ここにいる連中が全滅した暁には、君にも出張って貰わねばならんな。少しは忠誠心を見せてくれ。どこかの金持ちではなく、我が国のための忠誠心をな」

スコットは露骨に嫌な顔をした。彼が自ら名乗り出るような真似をしなくてはならなくなったのも、彼自身の結婚の裏に隠していた筈の政略臭を示唆されたためでもあった。要請を断れば、君がSASのムーア大佐の婿になることにどんな意味があるのか、いろんな場所にリークして回る準備があるぞ…、デービッドは言外にその意図を匂わせ、スコットの逃げ場を封じたのだ。

〈賢者の城〉で取った別行動が、軍の別系統からの命令を隠れ蓑にしながらも、義父を通じての依頼であり、実はそれが〈R〉からの命令であると、スコット自身わかっていたのだ。その罪悪感があったからこそ、尚更断れなかった…。

己の手腕に満足するデービッドに、1人の女が飲み物を運んできた。クラップスのテーブルで瓜生にしがみついていた、シャネルのスーツ姿の女だった。

笑顔を張り付かせまま、VSOPのソーダ割を静かに口に運びつつ、デービッドは言った。「まあ、見ていたまえ。那智とていずれ力尽きる。それだけの仕掛けはしておいた。国防省にまで協力を仰いでな」

そう、必ずここで始末する。

金を取り戻す。それは大義名分に過ぎなかった。ラッセルの前でかかされた恥を濯ぎたい、それも確かに大きなファクターではあった。瓜生の慧眼はなかなかのものだ。だが、それ以上にデービッドを衝き動かすファクターがあった。

カサンドラへの忠誠心が。

瓜生たちの働きは確かに傑出していた。しかしこの連中に払う金のために、カサンドラは大財閥に借りを作ることになった。それは神を地に引きずり下ろすにも等しい行為だった。

それにデービッドは、瓜生たちがいずれ、彼の神カサンドラの抱いているであろう壮大な構想の邪魔になると踏んでいた。神からの命令は出されていなかったが、デービッドはその前に気を利かせることにしたのだ。

〈賢者の城〉陥落から僅か3週間後には、ブラックペガサス軍団の残党狩りだという建前を掲げ、被害に遭った合衆国中の企業相手に、資金調達を始めた。大企業の交際費や機密費など、国税局に疑われない出処から捻出させた総額は、2億ドル近くになった。国防省特殊作戦司令部のアレンにも再会し、カサンドラの命であることを匂わせ、兵器開発部から超兵器の持ち出しにも成功した。

バブル経済崩壊後、経営に行き詰まったとか言う日本のある企業が建設途中で放棄したリゾートマンションを格安で買い叩き、急いで内装工事を施させた。もちろん主要な工事は、地下の罠の設営だったわけだが。

ホテルに見せかけた巨大な罠が完成したのは、僅か1箇月前のことだった。

その間、CIA時代から培ってきた情報網をフルに活用し、瓜生や相馬たちの動きを探らせる一方、NSAにも手を回し、彼らの新しい連絡方法を割り出させた。3人の超人兵士の始末は、謂わばデービッドにとって神から与えられた至上命題となっていた。

自分の失態は必ず償う。そして神――カサンドラを貶めた者はことごとく始末する。それは彼が、神であるカサンドラに、自分がラッセルより役に立つことを証明する最大のチャンスになる筈でもあった。

相馬が命を落としたらしいこと、そして剣吾がこの場に紛れ込んでいたことは、僥倖以外の何物でもなかった。やはり神の御心の為せる業、カサンドラの顔に泥を塗る者は、地獄に堕ちることが決まっているのだ。

彼とスコットの目の前で、複眼のようにバラバラの場所を映していたモニター群が、1つの映像に統一された。地下4階から3階に上がる階段が映し出されていた。高感度カメラは照明なしの場所でも極めて鮮明な画像をディスプレイに送り出す。薄暗くはあったが、階段に集まるデルタ・掃除屋混成軍の黒い影ははっきりと見て取れた。赤いレーザーポインターの光が幾筋も交差しているのも。

自動小銃、サブマシンガンの銃口が、猛然と火を噴いた。各銃口に装着されたフラッシュハイダーなど何の役にも立たない猛射だった。銃声こそ聞こえなかったが、飛び交う銃弾が剥き出しの階段や壁のコンクリートを削っていくのが見えた。

そして降り注ぐ銃弾を掻い潜り、刀を手にした剣吾が、階段を駆け上っていく姿も。

構えた刀の峰に、レーザーポインターの光点が何個も反射した。

…幅のある階段の奥は真っ暗だった。間接照明すらなかった。

その暗がりの中を、レーザーポインターの赤い線が行き交った。その線に沿って、銃弾もやってくる。階段の上の方で、4丁の銃がオレンジ色の炎を吐き出し続けていた。銃火はストロボのように階段の壁を照らし上げる。

階段の途中で一旦蹲った剣吾は、頭上を銃弾が通過し終えるのを待った。

銃火が止んだ。赤いアルゴンレーザーが、頭上ほんの数ミリをかすった。それだけではない。剣吾の研ぎ澄まされた感覚には、レーザーと並行して射手各人が被っているナイトビジョンスコープの放つ赤外線が、彼か若林、瓜生の姿を求めて階段の下に向けられているのがわかった。

潜めた声が聞こえた。

「いないのか?」「まだ下だ」「馬鹿言え、さっき飛び出してきたのが見えたぞ」

「早く片づけろ。5分経つ」

5分?

剣吾は刀を低く構え、階段を駆け上った。

照明などなくとも充分だった。目を閉じていても今の剣吾なら躓くこともなかっただろう。刀身が流れるように疾り、最短最速の動きで追跡者たちの戦闘服に吸い込まれた。

腕、脚が階段を転がり落ちていった。次いで噴水のように血を撒き散らしながら、4人の胴体が。

後方に控えていた16名の怒号が上がった。彼らの銃口も一斉に上がった。が、広いとは言ってもたかだか4メートル幅の階段に16人は並べない。10本以上の銃身がぶつかり合う。まともに剣吾を狙えたのは先頭の3人だけだ。

しかし3人の銃は構えられただけで終わった。既に剣吾が彼らの前に立っていたためだ。3人はたちまち切り刻まれ、階段を落下していく。残った13丁が剣吾を求めて動き、数丁が火を噴いた。

レーザーの光線さえ見切った剣吾の目に、ばら撒かれた銃弾など、暗い中とは言え静止して見えた。螺旋を描き、空気を掻き分け飛来する5.56ミリ小銃弾を、頭を振り、肩を逸らして、ことごとく避け切った。

刀は一閃だけで前にいる3人の、続く一閃にてその背後の4人の急所を撥ね上げていた。

16人が2秒で片づいた。

階段はそこで終わっていた。壁にB3という表示が埋め込まれてあった。そして灯りを漏らす入り口が。上に繋がる階段はその奥にあるらしい。

僅かに届く灯りに、剣吾は目を凝らした。刀身には血の1滴、肉の1片も付着していなかった。

階下から瓜生の怒鳴り声が聞こえてきた。「俺に近づくなって言ってっだろ!」

モーゼル拳銃を左手に、階段を文字通り這い上がってくる瓜生の姿が見えた。腰を撃たれたと言っていたが、どうやらレーザーで腰椎か、その上の脊髄を貫かれたのだ。下半身に力が入らず、脚を動かせないのだ。腿や膝を叩いてはみるものの、感覚も戻ってきていないようだ。

3人にはこれまで経験もなく、知らなかったのだが、超人兵士にとって脊髄の損傷は、下手をすれば脳の損壊より深刻だった。背骨や骨盤の破損が一時的にでも塞がり、神経が繋がり終えるまで、下手をすると数日を要することもあるのだ。

地下4階のレーザーは、抹殺にこそ失敗したが、少なくとも瓜生の足を止めるのには成功した。

階段に転がる手足や死体を忌々しそうに払いどけ、瓜生は怒鳴った。「相馬も嵌めて、俺も嵌めて、ついでに那智までおびき寄せやがった! 大した野郎だよお前は!」

声の調子はヒステリックでさえあった。

瓜生という男はこれまで、肉眼だろうがカメラだろうが、監視という監視をことごとく見破ってきた。しかしそんな彼の特技にも、弱点はあった。視線を送る人間までは特定できないという点だ。視線は察知できる。それが敵意を持ったものか否かまでもわかる。しかし送り主の顔まではわからない。極限まで神経を鋭敏にすれば、その境地にまで至れたかも知れない能力だが、彼は剣吾と違い、そうなるまでの苦行を己に課してこなかった。

今度の罠は、背中に迫ってくる視線自体が多すぎた。そしてそれ以前から、あまりにも執拗な視線を、ここしばらくずっと味わわされてきていた――それは剣吾も若林も知らない話だったが。だから上のカジノで感じた視線の弱さに、瓜生は勘違いしたのだ。

随分遠くから眺めてやがるな、くらいに。

「そんな裏切り者のお前が、俺を案じるふりなんかするんじゃねえ!」

そう、瓜生は上の罠を見抜けなかった自分を恥じていたのだ。その苛立ちを、若林にぶつけていただけなのだ。相馬が相手なら、彼のそんな苛立ちをすぐ見抜き、適当な揶揄を返したことだろう。

しかし、今回それをぶつけられたのは若林だった。

遅れて階段の上り口に現れた若林は、立ち尽くしていた。

暗い中、剣吾の位置からは表情こそはっきり見えなかったものの、凍りついたように動けないでいるのがわかった。

自分の存在価値をどこにも見出だせなかった男が、幾つもの絶望を通り抜けた後で、ようやく見つけた仲間に、裏切り者呼ばわりされたことが、どれだけの衝撃を彼に与えたことか。

若林に声を掛けるべきか、瓜生を怒鳴りつけるべきか、剣吾が迷った時…、

若林が出てきたばかりの、応接広間の出口が、シャッターで閉ざされた。

もう少し出てくるのが遅れていたら、若林もシャッターに挟まれていたところだ。或いは閉じ込められていたか。立ち尽くす若林が僅かに足元をふらつかせた。階上の剣吾にも、その振動は伝わった。そしてシャッターの奥から聞こえる轟音も。

瓜生が罵声を上げ、振り返った若林が跳び下がった。鋼鉄製らしいシャッターが、次第に赤い色に染まり始めたのだ。

つい今までいた応接広間の中が燃えているのだ。

鋼鉄のシャッターを赤熱化する熱だ。数千度は優に超えていると思われた。若林もその熱を感じて跳び下がったのだろう。出てくるのが遅れれば、超人兵士の3人でも、丸焼きにされるだけでは済まなかっただろう。

5分というのは、これか。

…地下3階は、これまた広間だった。

4階と同様の広さがあった。しかし中は空っぽだったため、下より随分だだっ広く、殺風景に感じられた。天井の裸の蛍光灯が、室内をますます寒々しく照らし出していた。

だが、何もない。壁には壁紙、タイル1枚貼っていない。それに人の気配もない。剣吾の覗き込む入り口の対角線上に、上へ登るらしい通廊への出口が見えた。剣吾は下に怒鳴った。

「急いでくれ!」

さもないと、5分などすぐに過ぎる。

力の入らない下半身を引き摺り、腕力だけで階段を這い上ってきた瓜生が、入り口に辿り着いた。傷は塞がったらしく、階段には血痕も残っていない。

しかしまだ脚は思うように動かない。若林が上がってこないことに苛々する剣吾を尻目に、左手にモーゼル拳銃を握ったまま、瓜生はどうにか立ち上がった。足を前に出してみる。左足だけは僅かに前に踏み出せたが、まだ右は駄目だった。舌打ちした瓜生は床を這って進み始めた。驚くべき速度の匍匐前進で、出口に向かって進んでいく。

「急げ若林!」

叫んだ剣吾の耳が、コンクリートの擦れる音を捉えた。それもフロアの中から。

単なる剥き出しのコンクリートの天井3箇所から、柱が飛び出してきた。覗き込んだ剣吾は目を見開いた。

柱の凹型に削られた中から、細長い銃身2本が突き出した。他の2本の柱からもだ。電動モーターが回転を始めた。

20ミリ口径のチェーンガン――M230。汎用品は30ミリ口径だが、デービッドは国防省から試作モデルを譲り受けていた――だ。

広いとは言え、所詮は部屋、しかも密閉された地下で発射されたチェーンガンの砲声は、剣吾たちの鼓膜をつんざきそうになった。コンクリートの床がミシン目のように穿たれていく。砕かれた銃弾と銃弾の隙間はほんの数ミリ。発射速度がM16などの比ではないからだ。

瓜生は右手だけで逆立ちし、腕力だけで横に飛んだ。1列目の20ミリ機関砲弾がそのすぐ横に点線を穿っていく。微粒子レベルにまで砕かれたコンクリートが白い粉を床から立ち上らせた。だが、瓜生が避け得たのはその1列だけであった。

床と壁に点線を描いていた他の2基が、その線を瓜生に向かって延ばしてきた、遠隔操作なのか、それとも自動測的装置か、その狙いは正確且つ素早かった。対して瓜生にはいつもの動きはない。腕の力だけで転がり回り、跳ね回ったものの…、

遂に点線に捉えられた。

右肩と右足に数発ずつ食らった。背中にも命中する。20ミリ砲弾はいとも簡単に超人の肩の骨を砕いた。右腕が体重を支え切れなくなり、モーゼルを放り出してその場に崩れた体に、もう1列が食い込んだ。

瓜生の悲鳴に、若林が我に返った。階段を駆け上り、剣吾を押しのけフロアに飛び出す。動けなくなった瓜生に3列目のミシン目が迫っていた。猛然と走った若林は、その瓜生の上に覆いかぶさった。背中でその1列を受け止める。

麻のジャケットはたちまち真っ赤に染まった。砲弾の数発は分厚い背筋に阻まれたものの、数発は肩甲骨下の筋肉を貫き、肋骨を砕き、内臓に食い込んだ。食い縛った歯の隙間から、呻きとともに血の泡が混じった。その下で瓜生が目を見開き、3本眉を吊り上げた。

剣吾が2人の前に追いついた。

毎秒40発を射ち出せるチェーンガン3基が、再びミシン目を床に走らせてきた。今度は3列が同時に迫った。深呼吸を肚の下部に押し込めると、全身に血液が、そして気力が巡った。同時に視界の中で、チェーンガンの砲弾が動きを止めた。

鋭い唱気を発した剣吾は、刀を縦横無尽に振った。弾き飛ばされた砲弾の1つが、天井の蛍光灯を割った。視界は暗く狭まったが、今の剣吾の目、或いは感覚には、照明の有無など関門にもならない。F・カーターの業物は、少なくとも1秒間に7,8回は動き、一閃の度に20発近い砲弾を弾き飛ばした。動きさえ止まってしまえば、1列に並んで行儀よく飛んでくる砲弾を纏めて打ち払うなど容易い。それが3列で来るなら、最も接近した列に向けて、刀を交互に繰り出せばいいだけだ。

ハイスピードカメラの1コマでさえ、剣吾の刀の舞はブレて写っただろう。巻き起こされた旋風は、立ち上っていたコンクリートの粉塵を広間の四方にまで吹き飛ばした。

刀の舞は優に1分半続いた。3基のチェーンガンはそれぞれ弾倉1200発の弾丸を撃ち尽くし、剣吾はそれらを全てはたき落とした。

砲身が薄煙を上げていた。電動モーターの低い唸りだけがいつまでも続いていた…。

「…凄まじいな、あいつは」

モニターディスプレイを眺めていたスコットが茫然と呟いた。

流石にデービッドも、苦虫を噛み潰したような顔で頷くしかなかった。「まあ、レーザーすら撥ね返すような速度を身につけたんだ。決して不可思議ではないが」

「あいつだけは無傷で切り抜けましたよ」

「正直、誤算だったよ。ここまでやるとはな」

スコットは首を振った。誤算どころの話ではないだろう。現用の30ミリ口径のものではないとは言え、チェーンガン3基である。戦車か装甲車、攻撃ヘリを動員した陸軍1個大隊で、ようやく黙らせられる相手だ。

下のカジノのフロアから、第2陣の30人が各自の武器を持って飛び出していった。スコットは苦い顔で首を振り続ける。あの連中、怖くないのか。それとももしかして、音声が聞こえていないモニター上で、那智が今、何をやってのけたのか、見えていなかったんじゃないか?

「さっきも言いましたが、犠牲を増やすだけですよ」

「彼らはそれが仕事だからな」

「そろそろ逃げ出す準備をしませんか。この調子だと、あいつ本当に切り抜け兼ねませんよ」

「馬鹿なことを言うな。まだ2フロアも残っているんだ」

奴らを屠るためだけに造り上げた、自慢のロールプレイングゲームだぞ。そう簡単に破られて堪るものか…、そう言って振り返ったデービッドの目がギラギラと濁っているのを見たスコットは、反論を止めた。偏執狂の本性が剥き出しになってきた。

今や那智を殺すことしか念頭にないのだ。超人兵士プロトタイプとして生み出され、他に使える者がいないから軍団追討に使うだけだった筈の那智が、今や軍団のどの超人兵士をも凌ぐ戦士にまで成長したというのに、それをどう活かそうとか、全く頭にないのだ。

あいつとあの能力を何とかして味方につけるか、手に入れられれば、この先合衆国のために、どれだけの役立つものやら。それこそ無限の可能性があるだろうに。

広い額を僅かばかり汗で光らせたデービッドが言った。

「逃げ出すのは最後のステージを見届けてからでも遅くはないさ」

(6)

…またしても階段での待ち伏せに遭った。

相手は30人。しかし今の剣吾には少なすぎた。レーザーを撥ね返し、3000発の機関砲弾を叩き落とした後にも関わらず、彼の動きは全く鈍っていなかった。30人の正面から突っ込んだ剣吾は、左手で掴んだ鞘で、デルタ隊員や掃除屋たちの脚を、腹を、顔を強打した。強引にこじ開けた人波の中に、刀を疾走らせながら飛び込む。風よりも速く疾駆した剣吾の背後で、暗い階段はたちまち血の海と化し、30人分の手足や胴体が積み重ねられた。

剣吾の白い剣道着は、返り血1滴浴びていなかった。

累々と転がる屍を踏み越え、瓜生を背負った若林が上ってきた。腰が思うように回復しない上、肩や脚にまで機関砲弾を負った瓜生は、流石に若林を責める元気を失っていた。或いは悪いとでも思っているのか、黙って背負われるままだ。

もっとも背負う若林も、足取りは危うかった。彼の背中にも機関砲弾は食い込んでいた。少なくとも6発が相当深い銃創を作り、うち2発は肺にまで達していた。白かったリーのジャケットは血塗れだ。瓜生の薄茶のジャケットやTシャツも、彼自身と若林の血が混じり、どす黒く染まっていた。

大きく息を吐く度に、泡立った血が唇の隅に滲む。それでも若林は休むことなく、階段を上り続ける。目は力を失っていない。声を掛けづらい瓜生は気を失う寸前を装い、その背中にもたれ掛かるだけだ。

再度、背後でシャッターが閉まった。直後に鉄扉の向こうに轟音が響いた。僅かに遅れて、背中を炙る熱気が伝わってくる。瓜生が小さく目を開け、呟いた。

「この臭いはナパームの原料だな」

「急いでくれ」

剣吾は遠慮がちに若林を急かした。踊り場にB2という表示が見えてきた。

地下3階同様、そのフロアにも何もなかった。この広さにして裸の蛍光灯が4本、剥き出しのコンクリートを心細げに照らすだけの広間だ。

やはりここも人の気配を感じなかった。だが、これまでの経緯を考えてみても、何が待ち伏せているかわかったものではなかった。剣吾は注意深く入り口から顔を覗かせ、中を窺った。

壁には何の仕掛けもないようだ。地下3階と違って、天井には何の継ぎ目もない。さっきみたいな変な柱が下りてくる心配はなさそうだ。剣吾はフロアに足を踏み入れた。

何も起こらない。

いや、そんな筈はない。剣吾は抜身の刀を肩に担ぐように構え、壁沿いに進み始めた。瓜生を背に、若林が背後3メートルを、やはり壁沿いをついてきていた。寂しい照明が壁に弱い影を作る中、剣吾は慎重に歩を進めた。フロアに足を踏み入れ1分が経過し、隅から歩く3人はフロアの中央を越えた。

それでも何も起こらない。剣吾は天井だけでなく、床にも目を配った。さっきは天井だったから、次は落とし穴かも知れなかった。このフロアでせいぜい目を惹くものと言えば、天井の蛍光灯の間に突き出した4本のスプリンクラーのみ。

剣吾は切れ長の目を吊り上げた。さっきの地下3階に、スプリンクラーなんてあったか…?

果たして、カシャッ、という音を立て、噴水機2基の傘が開いた。そして凄まじい勢いで噴射が始まった。

噴射された液体が床に散る前に、鼻孔を突く刺激臭の方が先に届いていた。剣吾の背中に戦慄が走った。

水じゃない!

身体は自動的に反応していた。噴き出された液体、飛び散った飛沫の1滴1滴までもが空中で静止した。剣吾は肩に担いだ刀を逆手に持ち替えた。壁際から前に進み出て、両足を大きく広げ、踏み締める。

普段ならコンパクトな動きを目指す彼が、今ばかりは全身を使って、出来得る限り大きなモーションを取った。それでも刀の軌道は決して弧を描かなかった。それでいて速度は変わらなかった。

つまり、光速に近い速度で、ということだ。

起こす風圧はこれまでの比ではなかった。スプリンクラーから噴出した液体は、ほとんどがその一閃の風圧に吹き飛ばされた。剣吾の周囲に輪を描くように降り注ぐ。

そして、コンクリートの床で、物凄い煙を上げた。

剣吾は横に薙いだ刀を返し、逆袈裟に斬り上げた。それも光速に匹敵する速さだった。だが、その一閃と一閃の間に、僅かな隙が生じた。その間を縫うように降り注いだ液体がF・カーターの刀身に、そして剣吾の白い剣道着に掛かった。

白い布がブスブスと音を立てた。穴が空く。染み通った液体の触れた肩や、直に受けた腕の皮膚が煙を上げた。痛みに顔を顰めた剣吾は、3度目の刀を繰り出しながら、床から立ち上る煙を吸い込んでしまった。気管の粘膜がたちどころに爛れた。思わず咳き込む。

酸だ!

塩酸だか硫酸だか、とにかくとんでもない濃度の酸を撒き散らしたのだ。

刀をいちいち振っては返していては、降り注ぐ酸のシャワーを防ぎ切れない。剣吾は意を決し、身体を翻した。昔読んだ、霧隠才蔵の必殺剣だ。なぜ今思い出したのかはわからないが、いつかは試してみようと思っていた。踵に体重を乗せ、バレエのターン、フィギュアスケートのスピンの要領で、独楽のように回転する。

初めての試みで、思う程流麗な回転は出来なかった。しかし速度は優に音速を超えた。回転の風圧は酸のシャワーを、今度こそ全滴押し返した。

スプリンクラーはきっかり15秒で作動を止めた。噴射口から煙を上げ、傘の部分はほぼ溶けかかっていた。強酸を噴射する限界時間というところらしい。

回転を止めた剣吾は少しばかり足をもつれさせた。背後で絶叫が上がっていることに、そこでようやく気づく。

そうだ、作動したスプリンクラーは1基ではなかった。

振り返った剣吾の目に、床の離れた場所に転がされた瓜生の、茫然とした顔が映った。その視線の先に、瓜生を突き飛ばし、自らは全身に強酸の雨を浴びた若林が。

「………!」

若林は絶叫を上げながら転げ回っていた。全身から煙を上げる彼に、咳き込みながら駆け寄ろうとした剣吾を、義手の腕が制した。

「来る、な…!」

それでも駆け寄った剣吾は、若林を見下ろし、息を呑んだ。咳も止まった。

豊かに渦巻いていた黒い髪は大部分が溶け、抜け落ちてしまっていた。麻のジャケットや下のTシャツはボロ布と化し、これも溶けてしまった腰のホルスターから、キングコブラが床に落ちた。剥き出しになった背中の皮膚も、溶けながら煙を上げていた。生きた人の肉の灼ける臭いが胸を悪くした。唯一無事な義手が己の右腕を掴んだ瞬間、肉が裂け、骨が覗いた。鮮やかなピンク色の筋肉が剥き出しになり、点々と血が滲み出した。酸は相当深い部位まで侵食していた。

剣吾はのたうち回る若林を押さえようとした。若林は再度それを拒んだ。

「止めろ、お前の掌まで、酸に冒される…」

優しく心地よい響きを持っていた彼の声が、聞くに忍びない程に嗄れてしまっていた。途方に暮れ立ち尽くす剣吾に向かって、若林が顔を上げた。頭頂部から額の下まで溶けかかり、爛れていた。頭蓋骨まで覗いている。

剣吾は思わず目を逸らした。その彼に、何とか無事な目をこじ開け、若林はかすれた声を絞り出した。

「馬鹿野郎、まだ、終わって、ないぞ…!」

その瞬間、背後でスプリンクラーの傘が開く音がした。

そう、スプリンクラーはもう2基残っていた。

剣吾は身体を捻り、またしても猛然と回転した。今度は思うように廻れた。噴き出された強酸は、今度は1滴残らず吹き飛ばされた。大半は風圧で、そして残りは、刀身で。

だが、その旋回により、F・カーターの業物は2度目の強酸を浴びることになった。たかが数滴ではあったが、2度に亘って刀身を濡らした酸は、村上麟一が研ぎ上げた鏡のような表面を、僅かに腐食し始めていた…。

もう1基のスプリンクラーが撒いた酸は、未だ足が利かないまま床に転がる瓜生を襲った。

酸は瓜生の靴に、ズボンに、セーム革の上着に穴を空けた。しかし咄嗟に庇った顔には掛からなかった。

力を振り絞り立ち上がった若林が、瓜生に駆け寄り、覆い被さったからだ。

身を挺して瓜生を庇う若林の背中を、強酸のシャワーが直撃した。地下3階で受けた、まだ回復途中の銃創を、酸は容赦なく溶かしていく。背筋を冒し、肩甲骨と肋骨を腐食した酸は、肺にまで侵入し…。

もはや悲鳴も上がらなかった。転げ回ることも。全身を痙攣させながら崩れ落ちたその体を、瓜生が上半身だけで受け止めた。掌や手首の皮が、薄煙を上げながらべろりと剥げた。3本眉を顰めながら、瓜生は痛みに耐えた。今度は若林もそれを止めなかった。と言うより、もはや声を出すことも出来ずにいたのだ。

しかしそれでも、尚も続く酸の噴射に顔を向けた若林は、もがく力も残っていないくせに左腕の義手を上げた。見る見るうちに右目が潰れ、通っていた鼻筋は跡形もなく崩れ、残っていた髪は今度こそ全部抜け落ちた。それでも塞がりそうになる左目をこじ開け、義手中指でスプリンクラーを狙う。瓜生がその背を支えた。

迸った青いビームは、2度の失射の後、2基のスプリンクラーを破壊した…。

「…またこの役回りかよ」

小柄な影の太く短い指が、アクティベート・コントロールのスイッチをONにした。ランチャーの筒の中で、ミサイルのジャイロが回転を始めた低い唸りが聞こえてきた。「おいラ・フォルシュ、俺にもあの禿に1発ブチ込むチャンスを残しといてくれよな」

“心配するな。1発どころか100発撃たせてやる。”通信機から声が応じた。“それより時間だぞ。なぜ撃たない?”

「ここからじゃ見えねえんだよ。カジノの中にはいねえらしい」

そう、スティンガーの照準スコープの中に、目印となるべき赤いベレー帽が見つからなかった。英国Thorn・EM社製の赤外線照準機能付き照準点観測器を覗いても同じだった。ブールーバード・モールの鉄骨の屋上から〈ラ・ホヤ・インペリアル〉まで約800メートル。ホテル1階の飾り窓から僅かに見えるカジノの内部には、歩き回っている客が1人もいなかった。皆、椅子に座り、壁のモニターが映す何かに見入っているようだった。「ラ・フォルシュ、やっぱりおかしい」

“何がだ?”

「客まで銃を抱えてやがる」

通信機はしばし沈黙した。小柄な影は吹きつける強風の中、スティンガーを肩に担ぎ、返事を待った。鉄骨がスケルトンになった屋上の遙か下方で、ショッピングに訪れた大勢の人々――大多数は地元民のようだ――が平和に歩き回っていた。

“罠かもな。”

「何!」

“慌てるな、俺たちへのじゃない。”思わず周囲を見回した影の行動を見透かしたように、通信機の声は言った。“あいつらへの罠だ。それも相当手の込んだ奴だ。”

「どういうことだよ」

“考えてみろ。俺たちを掃討した時はともかく、今となっちゃ瓜生たちも、この国にとっちゃ目の上のタンコブだろうぜ。何しろあいつらを生かしておくことは、軍団やゴッドの存在した証拠を残しておくに等しいからな。”

「成程な。ここはあの禿を誘い込むために、誰かが準備した網ってことかよ」影が笑った。「相当、元手が掛かってそうだけどな」

“どうするんだよラ・フォルシュ。”通信機から別の声が訊いた。“今回は引くってかい?”

“馬鹿を言え。ここまで追い詰めたんだ。今更引けるか。中で何が起こっていようが、瓜生と若林、あのサムライ野郎は必ず殺す。”

“そう来なくちゃ。外すなよマドセン。”

「誰に口利いてやがんだマクレガー。俺が何回、こいつで的を狙ったと思ってるんだ」小柄な影はその言葉を、口に溜まってきた砂埃とともにペット吐き棄てた。「てめえこそ、今度は遅れを取るなよ」

“任しとけよ。相馬がいないんなら、問題になるのはあのサムライ野郎だけだ。”

“クレイブン、爆薬は?”

“仕掛けてきた。今すぐにでも吹っ飛ばせる。”もさっとした低い声が応えた。“アンドリュース空軍基地を木っ端微塵に出来る量だ。”

“ホントに全部に点火するなよ。順番だからな。よし、全員時計を合わせ直せ。きっかり3分後に、今度こそ状況を開始する。”

…貴賓室の壁を覆う複眼モニターが、地下2階から1階に上がる暗い階段を、4分割で映していた。1つには剣吾、もう2つには、3歩歩いては倒れ、2歩進んではよろめく瓜生と若林とを前後から捉えていた。

まだ回復途中ではあったようだが、瓜生はどうにか独力で歩き始めていた。しかし貫かれた腰は完治には程遠いのだろう。チェーンガンに撃たれた右脚で歩くしかないようだ。真っ直ぐ歩くのさえ苦労していた。

その瓜生に支えられる若林はもっとひどかった。

頭髪は全部抜け落ち、ジミー・ディーンを思わせた端正な容貌はもはや見る影もなかった。衣服の切れ端が、爛れた腕や肩、背中に、藻のように纏わりついていた。

「ひどい手を考え出しますね」スコットは顔に浮かぶ脂汗を拭うのも忘れ、言った。自分があの強酸の罠を通り抜けさせられるイメージが頭から離れなかった。「ぞっとしますよ」

「超人兵士とは言え、濃硫酸のシャワーを浴びれば溶けるんだな」デービッドは鼻で笑い、3杯目のVSOPに口をつけた。「どうやらあの2人は次のフロアで片づきそうだ。対して我らが那智は、まだまだ元気そうじゃないか」

剣吾は階段の上で、待ち受けていた第3陣36人と、壮絶な戦いを繰り広げていた。

「今度は那智も、表情に余裕がなさそうに見えますよ」

「目がいいな君は。そんなに必死か、奴は」

「まあ、下の2人があの状態ですから、攻撃を一手に自分に引きつけながら、尚且つ脱出を急いでいるんでしょうね」

今になって思う。腕と言い戦士としての心構えと言い、敵ながらどこまでも大した男だと。彼を敵に回したことが、合衆国だけの話ではなく、この世に生きる人間として、途方もなく大きな損失ではないかとも思えたりした。

階下の閉じたシャッターの向こうで、また炎が噴き出したようだ。その僅かな震動が瓜生を転ばせた。支えていた若林を階段に投げ出してしまう。もう若林は自力では立てなかった。階段の途中で力なく蠢くだけだ。

「見給え、あのザマを。性能的に上回っている筈のブラックペガサス軍団の超人兵士が、何とも無様な姿じゃないか。それに比べて、我が那智を見ろ。まさに合衆国の誇りだ。ここで殺すのが惜しいくらいだ」

「じゃあ、生かしておいてはどうです?」

デービッドは何を言い出すんだと言わんばかりの顔でスコットを見た。「生かしておいてどうするんだ? 洗脳でもしない限り、奴が我々に従うと思うかね? 奴にはここで死んで貰う。それが全てを丸く収める解決策だよ」

我らの愛国心を満足させて死ぬんだ、奴は充分に役立っているよ…、偏執狂の素顔を隠しもせず、デービッドは笑った。

「さて、第3陣も全滅したな。最後のステージに突入だ」

「もし、ですよ。那智が地下から無事に出てきたら、約束はどうなるんです?」

「心配は無用だよ。出口には既に、私の子飼いの掃除屋の中でも、特に腕利きの30名を配置してある。奴の姿が見え次第、始末するよう命じておいた」

「どんな精鋭かは知りませんがね、今の那智に勝てると思いますか?」

「その前に、最終ステージを突破することは出来ないよ。必ず仕留める」

「何が仕掛けてあるんです?」

「レーザーだよ」

スコットはやれやれと首を振った。「奴には通用しませんよ。それはもう、目にしているじゃないですか」

「同じレーザーを2度使う程、私も馬鹿ではないよ」デービッドは自信たっぷりだった。「今度の奴は国防省を通じて、アーノルドから借りてきたものだ」

「テネシーの?」スコットは厳つい顔をデービッドに向けた。「工学開発センターから、一体、何を?」

「レーザーだと言っただろう」

ぎらつく目をモニターに戻したデービッドが、畳み掛けるように何か言おうとした、その時だった。微弱な震動を感じ、2人は顔を見合わせた。何事だ、と立ち上がりかけたデービッドの足を、一際大きな揺れがすくった。

カジノで起きた凄まじい爆発が、2人のいる貴賓室の床を揺るがしたのだ。

(7)

…スティンガーの直撃がもたらした爆発が、ホテル外に面したカジノの壁を半壊させた。次いで起こった高性能爆薬HMXの大爆発は、〈ラ・ホヤ・インペリアル〉の側面の壁全体に物凄い亀裂を走らせた。たちまち壁のあちこちが崩落を始める。

もちろんその爆風はカジノの中にも吹き込んだ。壁近くに座っていた正装の客を装う工作員たちは、それをまともに食らった。カジノの奥に向け、纏めて吹っ飛ばされる。壁の側で立って待機していた偽従業員たちは、ミサイルと瓦礫の破片を全身に浴びた。スロットマシンが火花を上げながら倒れ、シャンデリアが丸ごと落ちてくる。それらの下敷きになった連中の悲鳴が、轟音に混じって木霊する。

壁に空いた大穴に、黒い影が3つ、幽霊のように出現した。

3人とも黒のサラトガスーツに身を包んでいた。そしてそれぞれの武器を抱えていた。

中央に立つのはデービッド同様鼻髭を蓄えた、痩せた長身の男だった。眼差しだけが異様に冷たい。その目で周囲を一瞥した男は、爆発のショック覚めやらず、何が起きたか半分わからないまま顔を上げた面々の顔を、構えた自動小銃で打ち砕き始めた。SIG・SG(突撃小銃)542は、スイス製らしい精確さで、銃弾と空薬莢とを吐き出し続けた。

フランス外人部隊の元傭兵、ベルナール・ラ・フォルシュの掃射には無駄がなかった。相馬に最初に傭兵の心得と戦場での戦闘を教えたのはこの男である。その視界に入った掃除屋や工作員たちは、1発の撃ち損じもなく片づけられた。

その右に立つ、サラトガスーツの下に黒のタンクトップを着込んだ男が、FN・FAL小銃を乱射し始めた。〈ポリス〉のベーシストに似た苦み走った顔を今は歓喜に輝かせ、床で銃を構えようともがく面々を、これまた次々に射殺していく。まだ表にいるマドセンとともに、〈賢者の城〉からどうにか逃げ果せたディクソン・マクレガーだ。2年前、藤堂、瓜生らとともに国連本部を襲撃した一員でもある。今日の格好、武装ともに、その時とほぼ同じものだ。

3人目の男は黒人の巨漢だった。2メートルを超す長身と、150キロの体重の持ち主だ。そいつは右肩に、M134、あのミニガンを抱えてカジノに入ってきた。左手には大人3人を詰め込めそうな弾薬箱を提げている。腕力だけならコルサコフと同等とも言われた、退役軍人パレードをラ・フォルシュとともに襲撃する筈だったジュリアン・クレイブンだ。

ようやく爆発のショックから立ち直り始めた工作員たちが反撃に移った。掌に収まるウージーやイングラムなどサブマシンガンを持った連中から乱射を開始する。しかし彼らがばら撒く銃弾は、1発もラ・フォルシュには届かなかった。彼らの視界の中で、その姿が消え失せたのだ。

それでもマクレガー、クレイブンには命中させられた。だが掃除屋、工作員たちは己の目を疑った。20発近い銃弾を食らったマクレガーはよろめきこそすれ、決して倒れなかったのだ。

巨体のクレイブンの方はよろめきもしなかった。銃を撃つ連中に、歯を剥いて笑ってみせる。鈍重そうな顔の奥の、獰猛な本性が垣間見えた。

銃声が止まった。マクレガーのタンクトップから、9ミリパラベラム弾が転がり落ちた。

偽装客の1人が悲鳴を漏らした。スコットに従いパリに赴いたデルタ隊員の1人だった。〈プロコープ〉での悪夢が、彼の脳裏に蘇った。超人兵士だ。

こいつらはブラックペガサス軍団の生き残りだ。

気づいたのは彼1人ではなかった。廃墟1歩手前のカジノ全体に、動揺とパニックが広がろうとしていた。モニターで見る剣吾には怯えなかった歴戦の掃除屋、工作員たちが、いとも簡単に闘志と自信を挫かれたのだ。不意討ちの効用、そしてかつてブラックペガサス軍団が植えつけた恐怖の種子の賜物であった。

応射を続けながらも、徐々にカジノの奥に引き始めた100人弱が、倒れた卓や機械につまずき、積もった瓦礫を踏み砕いた。それを見送るクレイブンが、左手の弾薬箱を床に置いた。抱えたミニガンをさっと持ち替える。

ミニガンの掃射が始まった。

1分間に2000発の発射速度を持つミニガンだ。6本の銃身が回りながら上げるその咆哮は、銃声というより馬鹿でかいミキサーが立てる音に近い。弾薬箱にはベルト断層に繋がれた6000発の7.62ミリ小銃弾が収まっていたが、それがあれよあれよという間に減っていく。傾いだルーレットが吹っ飛び、バカラのテーブルが真っ二つに裂けた。壁の金色のタイルや飾りつけが爆竹のように弾け飛び、裂けた壁紙毎、床に降り注ぐ。

もう一方の壁に追い詰められた最後の4人が、降り注ぐ銃弾に文字通り挽肉にされた。血と肉片の染みが壁に不規則な模様を作った。掃射が始まって40秒後のことだった。

廃墟寸前のカジノの中に、3人の超人兵士以外、生きている者はいなくなった。

…貴賓室の照明も消え、ディスプレイの大半が消えていた。

床はひび割れ、モニターの嵌め込まれた壁のあちこちが薄煙を上げる中、どうにか生きているモニターの1つに、ノイズとともに小さく映し出された黒のサラトガスーツを認めたスコットは震え上がった。

超人兵士だ。

彼は剣吾の活躍を直に見てきた。パリで襲われ、〈賢者の城〉へも赴き、超人兵士の暴れっぷりを目撃し、あまつさえ銃を構えた相馬と対峙した。戦闘態勢に入った超人兵士の恐ろしさは他の誰よりも知っている。それがたった3人であっても、だ。地下4階にて剣吾たちと向かい合った際も、彼らが臨戦態勢ではないと確かめるまで、実は顔以外の全身は汗に濡れ、足さえ震えていたのだ。

視線を巡らすと、隣にデービッドが転がっていた。頭を強打したらしく、広い額に大きな瘤を作っていた。気を失った彼を必死に揺さぶり起こす。

デービッドはどうにか意識を取り戻した。薄目を開け、何が起こった、と呟く。

「ブラックペガサス軍団の生き残りです」

「何、だと?」

「逃げますよ」

スコットは声を潜めつつ、有無を言わさぬ口調で言った。

奴らが何のために、それにどうやって、ここを突き止めたのかはわからない。瓜生を追ってきたのか、それとも剣吾か。はたまたどうやって突き止めたかはわからないが、ブラックペガサスを葬った自分たちへの復讐かとさえ思った。もしもそうなら、このまま貴賓室にいれば必ず見つかるだろう。そして絶対に殺されるという確信があった。「とにかく今は、ここを出るんです」

「馬鹿を言うな。今から大事な仕上げだというこの時に…」

自分の立案した作戦に絶対の自信を持つデービッドだ。その彼が膨大な費用と長い時間を掛け、入念に準備した作戦を邪魔されて、激昂しないわけがなかった。偏執狂の素顔が蘇り、表情が歪んだ。口が大きく息を吸い込む。

だが、彼が怒鳴り出す寸前、スコットがその口を掌で塞いでいた。貴賓室のひび割れた壁に既に防音機能はないからだ。

「いいですか?」声を潜めたまま、スコットはデービッドを上から睨みつけた。「確かに作戦は仕上げ段階です。しかし我々がここでそれを見守っていれば、我々はここで確実に殺される。意地を張って、こんな場所で死ぬのがあなたの望みですか?」

「………」

「とにかくここは一旦引きましょう。もし那智たちが罠を脱したとしても、あなたが生きていればまたチャンスはある。今は引いておいて、カサンドラ准将に指示を仰ぐんです」

カサンドラの名が出た瞬間、デービッドは人が変わったように大人しくなった。なぜスコットが、会ったこともない筈のカサンドラのことを知っているのか、今それを考える余裕は流石になかった。

そうだな…、スコットに引き起こされたデービッドは頷いた。「別に我々が最後まで見届けている必要はないんだ」

周囲を見回し、ぶつぶつと呟く。「ここの電源は死にかけているようだが、地下は別系統の動力で動かしているんだ。あまりにエネルギーを食う怪物を持ち込んでしまったからな」

スコットはもちろん知らなかったが、罠の動力は地下4階より遙か下層に組み立てた大型発電機をソースにしていた。昔馴染みのガスタービン発電機だが、出力はこのホテルどころか、ラスベガス半分を賄える電気を生み出せる代物だった。

「ここで我々が撤退しても、私の傑作は必ず奴らを殺してくれる筈だ」

自分1人で大きく頷いたデービッドは椅子に座り、スコットを招いた。スコットが背もたれに掴まったのを確かめ、肘掛け下のスイッチを押す。

万が一の場合に備え、脱出装置もまた、地下からの発電機を電源にしていた。背後の壁にぽっかり空いた穴に向かって、椅子が動き出した。スコットがレールを塞ぐ瓦礫を蹴りどける。

「とんだ邪魔が入ったな。奴らの断末魔を見届けられないのが残念だ」

デービッドの言葉に、スコットは応えなかった。

椅子が穴に吸い込まれるように消えた直後、カジノ階上の貴賓室の、壁と床が崩れ始めた。

…ラ・フォルシュがクレイブンを制した。

ミニガンの乱射が止んだ。クレイブンがようやくその銃口を下ろした。しかし6本のバレルが纏まったその銃身は、薄煙を上げながらまだ回り続けていた。マクレガーがFN・FALの弾倉を替え、窓の外から入る僅かな明かりを頼りに、生き残りの有無を確認し始めた。

埃とコンクリートの粉塵が舞うカジノに、半壊した壁の大穴から、小柄な影が入ってきた。マドセンだ。

ラ・フォルシュがそのマドセンに頷き返した。カジノの奥まで歩きながら、死体を蹴り飛ばし、顔を確認したマクレガーが呼びかけてきた。「駄目だラ・フォルシュ、瓜生も若林もいねえ」

「逃げられた、か」

マドセンが舌打ちした。「また俺たちの追跡に気づいたか、あいつ」

いや、ラ・フォルシュが首を振り、頭上を指さした。

天井近くにまだ生きているモニターがあった。スポーツブックという表示の貼られたモニターを見たマドセンが、おお、と声を上げた。マクレガーとクレイブンもその小さな画面を注視した。

廃墟となったカジノ以上に暗い中、這いずるように階段を上る瓜生の姿が映っていた。その肩に支えられた、ほぼ死体と呼んでも差し支えなさそうなボロボロの背中も。

マクレガーが呟いた。「ありゃあ、若林か?」

「そうらしい」

ラ・フォルシュは呟いた。思った通りだ。

「カジノにいないわけだ。ここの連中が先に、奴等を片づけてくれようとしてたんだからな」

しかもほとんど成功寸前のようだ。残骸のようになった若林を見ればわかる。

別のモニターにて、階段の上で、待っている剣吾が見えた。粒子の粗い画像の中ではすぐにはわからなかったが、階段の周囲には戦闘服姿の死体がごろごろ転がっているようだ。

そして3人は、地下1階――デービッド自慢の最後の罠の待つフロアに入ろうとしていた。

「マクレガー、マドセン、ホテルの中を探せ。生きている奴がいたら誰でもいい、捕まえろ」ラ・フォルシュが命じた。「あの階段の出口がどこにあるか、吐かせるんだ」

…階上で起こった大爆発と、その後の戦闘の気配は、分厚い鉄筋とコンクリートに阻まれ、並外れた感覚を誇る剣吾たちにも伝わらなかった。もっとも伝わったとしても、未だ地下の階段を進む剣吾たちに、起こっている事態まではわからない。わかったとしても、その対処を考える余裕もなかった。

3人はB1と表示されたフロアの前に達した。

瓜生はようやく、回復らしい回復の段階に進んでいた。熱を持ち始めたらしい腰を押さえ、呻く。チェーンガンで撃たれた右肩と右脚の傷は既に塞がり、骨も繋がりかけていた。ようやく動き始めた左脚の、腿やら膝やらを叩き、感覚を確かめる。モーゼルを失った今、肩には剣吾が片づけた敵から奪ったHK・MP3を下げていた。

その瓜生に支えられた若林は、もう這うことも出来ない状態だった。

酸に冒された背中は、厚かった筋肉もボロボロに溶け、一部肋骨までも剥き出しになっていた。背中の銃創から侵入した酸はやはり肺にまで達していた。大量の血とともに肺の組織を吐き出し、どうにか呼吸だけは戻ったのだ。顔はもはや人間のものでさえなかった。ホラー映画の動く腐乱死体をも思わせた。若林の身を案じながらも、剣吾はどうしても、変わり果ててしまった顔だけは直視できなかった。

しかし裂けた右腕の肉に、早くも薄皮が張り始めていた。頭蓋骨さえ覗く顔にもだ。全て溶け落ちてしまった髪の毛が、あちこち少しずつ生え始めてもいた。これ程の損傷にも関わらず、僅かずつではあったが、回復が始まっているのだ。

それが剣吾を安心させた。そうだ、必ず回復する。あんたは僕よりも性能のいい超人兵士だ。

無事に逃げ出せさえしたら、あんたは必ず元通りになる…。

「ここは地下1階だよな。ようやく最後かよ」瓜生が少しばかりホッとした顔を浮かべた。それでも強がって鼻を鳴らすのは忘れない。「さーて、どんな仕掛けが待ってやがるんだ?」

剣吾は刀を右手に構え、腰に差した鞘に左手を添え、最後のフロア内を覗いた。

ここも蛍光灯だけに照らされたフロアだった。そして今度の武器は隠されてもいなかった。設備の良い天文台に置かれた望遠鏡にも似た外観を守るそれは、フロアの出口前に堂々と据えられていた。入り口の影から顔を出した剣吾を感知しざま、台座の辺りでチカチカと点滅し始めたものがあった。望遠鏡に似た筒が仰角を変える。自動測的装置だ。

その一瞬、剣吾は途方もなく不吉なものを感じた。

入り口の陰に顔を引っ込めるだけでは駄目だ。その直感が、瓜生と若林に向かって、彼を叫ばせていた。

「伏せろ!」

叫びざま、自らも入り口陰に身を伏せる。

果たして、射ち出された光線は、地下4階でのものとは比較にならなかった。

淡い赤――深いピンク色をした恐ろしい太さの光の棒が、床に這った剣吾のすぐ頭上を通過した。遅れて熱風が顔を炙った。剣吾の顔が覗いていた入り口に、直径5センチの綺麗な穴が空いていた。そして入り口の正面、3人が背にする壁にも、見事なまでの大穴が。底の見えない程深い穴だった。

剣吾の目には、今頭上を通過したレーザーが、光であるとは映らなかった。まるで固体の棒だ。熱と光を放つ金属の棒が、目の前を通過していった印象だった。熱風のかすめただけの頬が火脹れを起こしかけているのに、やっと気づく。

その大口径レーザーは、本来宇宙ステーションに積まれる筈の代物だった。かつてペンタゴンがSDI計画という与太話を、大真面目に実行に移そうとしていた時代の遺産だ。計画の頓挫とともに半ば破棄された形で、テネシー州にある空軍の工学開発センターに放置されていた。

デービッドがアレンに手を回して貰い、国防省の許可を取りつけ、借り受けてきたものだ。

入り口の陰に伏せる3人を的確に狙って、光線が連続して射ち出され始めた。

しかも間歇的に迸る太い灼熱の棒は、入り口を削っただけではない。15センチ厚はある鉄筋コンクリートの壁に次々と穴を空け始めたのだ。それもパンチが紙1枚に穴を空けるよりも簡単に、綺麗に。

光線の集中する入り口が広げられ始めた。

喉の奥で呻いた瓜生が、這って下がろうとした。その瞬間、目の前に集中していた光線が、背中の上を通過した。尻の上を焦がされた瓜生はつんのめり、床に禿頭をぶつけた。瓜生は唖然とした顔で、体温感知機能もついてるのかよ、と呟く。

瓜生が下がるのを諦めたのを確認したかのように、大口径レーザーは入り口を削る作業に戻った。

瓜生の動きを凌ぐ反応だ。人の操作とは思えない。しかし自動操作とは思えない意図を感じた。

下がろうとすれば壁毎撃たれる。しかしこのまま動かずにいても、いずれ入り口を広げられ、3人は狙い撃ちされる。そもそも5分経てば、このフロアも炎に包まれることはわかっていた。

剣吾は目の前に現れては消える光の棒と、右手に握る刀とを、交互に見遣った。

この刀で、あの光線を撥ね返せるか。

いや、やる。剣吾は静かに顔を上げた。撥ね返して見せる。そのために重ねてきた鍛錬だ。例え何があっても、マリアの側に帰るために重ねてきた特訓だ。それに…、

剣吾はちらりと若林を見た。ここで僕が何とかすれば、若林を助けられる。

「いいか」剣吾は背後で這いつくばる瓜生と、その横で動かない若林に声を掛けた。「あのレーザーは何とかする。あんたたちはその間に、何が何でも、奥の出口にまで辿り着け」

瓜生が酸でボロボロになったベレー帽を直した。若林が顔を上げ、これも薄皮が張り始めた、しかしまだ歯茎まで見える溶けた口を開こうとした。その時、規則正しく入り口を削っていたレーザーが止まった。

無尽蔵のエネルギーを持っているわけではないのか。それとも剣吾を誘っているのか。

やはりただの自動の機械とは思えない。何かしらの意図を感じずにはいられなかった。ここでどうしても僕を殺したいのか。

自分を漂わせ、呑み込もうとしたあの波濤が、脳裏の奥をよぎった。

剣吾は強く頭を振った。いや、僕は死なない。

必ず戻ると約束したのだ。その決意の勢いのまま立ち上がり、フロアに飛び込む。同時にレーザーが迸った。

刃をほぼ真上に立て、鍔近く、刀身の最も太い部分で光線を受けた。灼熱の光の棒は、ぎりぎり、刀身の幅に収まった。剣吾も必死だった。今度の動きは剣吾に、速さだけではない、もう1段階上の身ごなしを要求したからだ。これまでは単に刀を翳すだけだったが、今回はレーザーの襲い来る箇所に停止させなければならないのだ。

刀は2発目の光線までを受け止め、撥ね返し、フロア中の壁や床に散らせた。あちこちで穴が空き、コンクリートの破片と粉塵が散る。

だが、そこまでだった。

地下3階での強酸の雨が刀の表面を曇らせたことに、剣吾は今の今まで気づいていなかった。最高の強度と柔性を併せ持つ合金ZDPとは言えど、所詮はステンレスの延長上にあるただの鋼だ。

村上麟一に磨き上げられたあの鏡以上の反射は、今や望みようもなくなっていた。

3発目のレーザーを撥ね返した瞬間、刀身が鈍い音を発した。続く4発目を受けた筈の剣吾の右胸を、光の棒が貫いていた。その彼のすぐ手前に、折れて、宙をくるくると舞った刀身が落ちた。剥き出しのコンクリート床に突き刺さる。

鍔元近くで折れた刀を愕然と見つめる剣吾に、5発目の光線が襲い掛かった。

右手が上がらなかった。咄嗟に左手だけで上げた、折れた刀の鍔元で、その5発目を受けた。火花が上がり、鍔が割れ、柄が破裂した。掌が裂け、剣吾はそれを放り出すしかなかった。6発目がその腹を貫いていく。

剣道着がブスブスと煙を上げた。胴体に2つの大穴を空けられた剣吾は、遂にその場に膝をついた。

灼け焦げた直径5センチの穴からは、1滴の血も流れ出ない。〈賢者の城〉の時と同じだ。しかしあの時でさえ、これだけの大穴は空けられなかった。喉の奥から熱い塊が駆け上る。思わず咳き込むと、肺に空いた穴から逆流した血が唇の隅に滲んだ。剣吾は痛みを堪え、立ち上がろうとした。が、肚に力が入らない。光線に切断された胸筋から繋がる右腕にも、未だ力が通わない。

「那智!」

背後で瓜生の叫び声が上がった。

剣吾は血の味がする口の中で、歯を食い縛った。レーザーを食い止めない限り、若林を上に逃せない。今度は自分がここで身を挺するしかないのだ。

大口径レーザーの筒の先端が自分を捉えたとわかった時、視界の奥で、マリアが首を傾げて、あの微笑みを浮かべた。そうだ。

僕は絶対に死なない!

そう思った瞬間、全身が熱くなった。肉体の損傷が回復を始めた。それも物凄い速度で。

筒の先端が点滅した。7発目が来る。剣吾は身を前傾させた。刀は失われたが、まだ左手は動かせる。この7発目は、左腕で受ける。ヨハンソンに切られた若林の腕とは違い、恐らく跡形もなく失われるだろう。だが、構わなかった。腕1本を失っても、マリアのあの眼差しが変わるとは思えない。

肚に徐々に力が入り始めた。この分なら右腕ももうすぐ動くだろう。8発目が来る前に、あの台座に走り、飛びつく。そして右の腕力であの筒を天井に向けてやる。その隙に、若林と瓜生とを奥の出口に向かわせる。

問題は走れるかどうかだ。頼む、何とか回復してく…、

ガツン、という音とともに、右の側頭部に衝撃を食らった。

「………!」

痛みより驚きの方が先に立った。横ざまに倒れながら、自分の頭を強打したのが、横殴りに払われた黒い義手だったのを認めたためだ。視界の隅をその義手が、ぼろぼろのジャケットとTシャツの残骸が、灼け爛れた背中が、ゆっくりと通り過ぎた。

若林が未だ爛れたその顔を、剣吾に向けた。

唯一無事な左目が、彼を認め、僅かに細められた。

その瞬間、若林が何をする積もりか、わかった。

止めろ若林…!

視界の中で、左目を細めた若林の顔が、酸を浴びる前の、若々しかったあの端正なものに戻っていた。

そして、微笑んだ…。

だが、剣吾自身にもわかっていた。それが幻に過ぎないことが。

醜く爛れた若林など見ていたくなかった剣吾の、願望が生み出した錯覚に過ぎないことが。

若林は剣吾に代わり、大口径レーザーの射線上に立った。

太く赤い灼熱の棒と、青白い閃光が、同時に射ち出された。

赤い光線は若林の腹の中心を貫いていた。対して、既に10発近くを撃っていた若林の重イオンビームに、大口径レーザーの砲座を破壊する威力は残っていなかった。それでも狙い澄まされた青白い光線は、点滅を繰り返す台座のコントロール機関部に命中していた。中の精密機械を一気に破壊する。

砲座の付根から火花が上がった。

しかし砲座が動きを止める寸前、筒は2本目の灼熱の棒を放っていた。

…仕方ないだろ。俺がこうする以外、ここを逃れる術はないんだから。

こうでもしなくちゃ、剣吾の奴、あのレーザーを自分で何とかしようとするに決まってる。死ぬか、もし幸い命が助かったとしても、間違いなく五体満足では戻れない。そうなったらマリアが悲しい顔をするに決まってる。マリアにそんな顔をさせるわけには行かない。

なあ、モニカ。

そんな顔するなよ。わかってるって。俺が悪かった。

お前を独りにしていたのは、俺だったんだもんな。

――あたい、小さい頃に、ママを亡くしてるんだ。

――だから、あたい、独りぼっちの寂しさを知ってる。生まれてくる子供には、絶対こんな思いはさせないんだ。

――だからあんたは、あたいにこんな思いさせちゃ嫌だからね。

――ずっと、一緒にいてくれるよね。

そうだったよな。

ずっと置いてけぼりにされたと思ってたよ。

どうして俺を独りにしたんだって、お前を恨んだりもしたよ。

間違いだった。

俺がお前を独りにしてたんだな。

御免よ、約束を破って。ずっと寂しい思いをさせて。寂しかったろ? 心細かったろ?

もう、そろそろ、いいかな。俺も、疲れてきたし。

それに、もう、思い残すこともないかな。

俺の出来なかったことは、多分、剣吾がやってくれる。

お願いだ。笑ってくれ。今から、お前の側に、行くから…。

大口径レーザーの最後の一撃は、若林の左胸を狙った。そして若林が咄嗟に左胸の前に翳した義手に命中した。

銃弾や衝撃には並ならぬ耐久・堅牢性を示すタングステン合金も、レーザーの相手にはならない。黒い装甲はあっという間に貫かれ、義手は真っ二つに折れた。コンプレッサーに300キロの握力を出させる高圧フロンを詰めたボンベが破裂した。

同時に、大口径レーザーの砲座も爆発した。

若林の放った重イオンビームは、コントローラーの精密機械を貫き、レーザーのエネルギーを生み出す重水素の圧縮タンクにまで達していたのだ。

逃げ場のないフロアで起こった重水素の爆発は、コンクリートの壁を内側から膨満させる程の爆風を生んだ。剣吾を壁に叩きつけ、既に穴だらけの入り口を粉々に砕き、破片の雪崩を瓜生に見舞った。

文字通り壁に食い込まされ、まだ完全に塞がっていない胸と腹に強烈な衝撃を食らった剣吾は、意識を失いそうになった。苦痛の呻きとともに、口から鮮血が噴き出した。返り血1つ浴びなかった白の剣道着の襟から袴までが真っ赤に染まった。だが、気を失ってなどいられなかった。遠ざかる意識を無理矢理引き戻し、めり込んだ体を何とか壁から引き剥がし、床に転がった。

天井の蛍光灯群はもちろん全滅していた。剣吾は炎を上げるレーザー台座の火を頼りに、若林の姿を探した。

どこにもいなかった。

床に血溜まりが広がっていた。

ブーツの爪先が何かを蹴った。足元に目を遣った剣吾は、そこに黒い義手の、手首から先だけが落ちているのを見つけた。

震える手でそれを拾い上げた剣吾は、それ以上歩けなかった。若林、嘘だろう? 冗談だったら、やめてくれよ。

まだ、やることがあるんじゃなかったのか…?

まだ死ねないって、あんた、自分で、言ったじゃないか!

崩れるように膝をついた剣吾は、絶叫を上げた。声を限りの、繋がりかけた肺の血管が破れる程の叫びだった。3度、口から血が溢れた。血を溢れさせながら、叫び続けた。

形を変えられてしまった入り口から、瓜生が現れた。コンクリートの粉塵を全身に浴び、その下は血塗れだ。ベレー帽だけは奇跡的に無事だったが、リンゴというより枯葉のようにひしゃげていた。

禿頭のあちこちに、コンクリートの細かい破片が食い込んでいた。焦点の合わない目が、台座の上げる炎に照らされた剣吾を見つけた。猛禽類の目が次第に回復し、床に這って絶叫するその手に、義手の1部が握られているのを見つけた。

それが意味する事実は、瓜生を立ち尽くさせた。

だが、同時に耳も、迫る異変を捉えていた。

半分朦朧とし、しかも途方もないショックを受けたその意識が、それでも警告を走らせたのは、剣吾に比べて瓜生が潜り抜けてきた修羅場の多さの賜物であった。生きることへの執念の差と言ってもよかった。それが立ち尽くしたまま死を待つことを彼に許さなかったのだ。頭の中で、5分、という声が響いた。音は炎と煙を上げる大口径レーザー台座の背後から聞こえてきた。聞き覚えのある音だった。

シャッター!

左腿を拳で一撃した瓜生は、何とか力の入る右脚だけでダッシュした。剣吾の剣道着の襟を掴む。自分より長身、体重もある剣吾を引き摺りながら、フロアを突っ切り、レーザー砲座の向こうに口を開ける出口に向かう。

どうにかシャッターが閉まる寸前に、瓜生はフロアを飛び出した。剣吾の体を引き摺り出した瞬間に、シャッターが閉じ切った。ひび割れ、歪み、凹んでいたコンクリートの壁が崩れ去り、奥から現れた鋼鉄の壁が数箇所口を開けた。噴き出した炎が床と言わず天井と言わず、フロア全てを嘗め尽くした。

轟音はシャッターの向こう側にも届いた。熱もだ。

次第に赤熱化してくるシャッターを見つめ、血と粉塵に塗れた額に熱を感じ、瓜生は大きく身震いした。全4層、どうにか脱出したぞ…、ほうっと大きな溜息をつき、視線をチラと横に走らせる。

剣吾は身動き1つしなかった。

蹲ったまま、まだ義手の一部を握り締め、それを睨んでいた。

…最後の階段を上り切った場所に、鉄の扉があった。

簡単に開いた。粉塵まみれになったHK・MP3を構え、上体だけ出して外を窺った瓜生は、開けた扉に『ボイラー室』の表示を見つけた。成程な、と呟いて、外に出る。やはり裸の蛍光灯が照らすフロアだった。これまでと違うのは蛍光灯の多さとその広さだ。数十台の車が奥まで並んでいた。どこか遠い場所から、大騒ぎする人々の声も聞こえてきた。

ホテルの駐車場のようだった。

剣吾がついてはきてはいるのを確かめた瓜生は、力の入らない左足をコンクリートの地面に踏み締め、何度も叩きつけながら、周囲を見た。壁の一部が倒壊しているのを見つける。確かに最後の罠は激しく吹っ飛んだが、こんな場所まで崩れるものか?

しかし、外に野次馬が集まってるのは、これが理由か。

さしもの瓜生も、下の罠から生き延びた安堵が先に立ち、用心を怠っていた。視線を感じるあの感覚が、一休みを決め込んでいたようだ。ひんやりした空気の中、ガソリン臭に混じって血の匂いが漂っていた。数台の車の陰に、つい今し方まで相手をしていた戦闘服姿の死体が見えた。

強烈な視線を周囲から感じた時には遅かった。

耳を弄する銃声が四方から轟いた。瓜生の手からMP3が吹っ飛んでいった。そして遂にベレー帽も。きりきり舞いしてぶっ倒れる。

ようやく血の止まった全身を、またしても穴だらけにされた。顔と頭こそ両手で庇っていたものの、代わりに銃弾の集中した腹がパンクした。どす黒い血が飛び散った。

その背後で、出てきたばかりの剣吾も、雨のように銃弾を食らった。四方から2人を狙った銃の3丁は、瓜生ではなく、怪我の少ない剣吾目がけて発射されたのである。

剣吾もとうとうその場に倒れるしかなかった。

遠くの野次馬たちが悲鳴を上げたのが聞こえた。ざわめきが遠ざかっていくのがわかる。パリの時と同じだな、もっとも今回は、エラく撃ちまくられちまったが…、呻いた瓜生はうっすらと目を開けた。

あちこちの車の下に、数十人の戦闘服姿の男たちの死体が転がっているのが見えた。そして、4人の男たちが目の前に立っていた。足音も立てずに近づいてきたのだ。お馴染みのサラトガスーツ、そしてお馴染みの顔触れが。「お前ら、かよ」

「そうだ、俺たちだ」

鼻髭を撫でたラ・フォルシュが、SIG・SGの細長い銃身を、瓜生の額に突きつけていた。

小柄な影がボイラー室と書かれた扉の中を窺った。「誰もいねえ」

マクレガーが訊いた。「若林はどこだ?」

「さあ、な」瓜生は憎々しげな顔を作ろうとした。駄目だった。苦痛に頬が歪んだだけだった。口どころか鼻からも血が垂れた。「とっくに外に出たぜ。俺たちが追いつかなきゃ、援護に戻ってくるさ」

「ほざけ。貴様ら以上にボロボロだったあいつが、俺たちの目を誤魔化して逃げる余力がある筈がない」ラ・フォルシュは冷たく言い放った。「先に逝っちまった、か」

「………」

「まあ、惜しい奴だったが、悲しむ必要はない。すぐに会わせてやる。それに、いずれは相馬も、な」

こいつら、この場に相馬がいないと知ってるってことは、ここに来る前から俺たちを監視してやがったのか…、瓜生は歯噛みしたい気分を表情に出すまいとしたが、駄目だった。「そうか、ヨーロッパからずっと尾けてきてやがったのは、てめえらだったのか」

そうだ。今、直に眼差しを受けてはっきりした。ヨーロッパでずっと感じていた視線は、こいつらのものだった。全てではなかったとは思う。しかし確かに混じっていた。ニューヨークでもその続きを感じていたのは、こいつらが俺を追ってきてたからだ。と言うより、あの時俺を襲ってきたのはこいつらだ。

こいつらの視線が執拗すぎたために、このホテルもどきでの視線が生温く思えたんだ。

畜生、自分の能力に胡座をかいちまってたらしい。他人の視線を感じ取ると言っても、それが誰の視線なのかまではわからねえ。いや、俺のこの感覚を、ギリギリまで研ぎ澄ませれば、それだって可能だったかも知れん。心の中で那智を鍛錬バカと嘲っていた自分が腹立たしかった…。

今となっちゃ、手遅れか、という瓜生の呟きに、マクレガーが眉を寄せた。「何が手遅れだって?」

「何でもねえよ」

「長かったぜ、貴様を追っかけるのは骨が折れた」

「執念深い奴らだぜ。たかだか、帰るウチを失くしたくらいでよ」

「貴様にとっちゃその程度のことだろうが、我々には掛け替えのない場所だった」ラ・フォルシュが言った。「貴様はそれを奪ったんだ。償いはして貰わないとな」

その時、3丁の自動小銃から30発以上の銃弾を食らった筈の剣吾が身を起こした。這うように4人と瓜生の間に割り込み、片膝を突いて上体を起こす。彼の活躍を1度ならず目撃しているマドセンは、その短躯を縮み上がらせた。

だが、その場の誰より、瓜生が驚いていた。「お前…」

血塗れの剣吾は何も言わず、背後に瓜生を庇った。自分を睨む超人兵士4人を見つめ返す。

瓜生を助けたいのではなかった。若林ならこうした筈だったからだ。若林がその身と引き換えに救った瓜生を、むざむざ殺させるわけには行かなかった。そして…、

若林が命と引き換えに逃してくれた自分だ。こんな場所で死ぬわけには行かない。

武器はもう、ない。銃弾を浴びた身体も重い。しかし指の1本でも動く限り、チャンスはある。剣吾の目は4人を睨み返しつつ、大柄な黒人の超人兵士が腰に差している、鉈のようなボウイナイフを捕捉していた。まずは、これを奪う。

ラ・フォルシュが哀れむような眼差しで剣吾を見下ろした。その隣で大柄な黒人――クレイブンが、Stgw57小銃をラ・フォルシュに返し、担いでいたミニガンを抱え直した。円を描く6つの銃口が、剣吾の顔と向き合った。太い指が発射トリガーに掛かる。

レーザーに断ち切られた右胸の筋肉は既に繋がっていた。剣吾は脚と右手に力を溜め込んだ。ミニガンが発射されれば、他の3人は下がるだろうという予感があった。現に小柄なマドセンは既に数歩下がっていた。つまり3人からの攻撃は1呼吸遅れる。何発浴びるかわからないが、ミニガンが発射されたと同時に黒人の腰からボウイナイフを奪う。その積もりだった。

剣吾の眼差しが燃え上がった。さあ、撃て!

銃声が上がった。聞いたこともない大音響の銃声だった。

それも別の場所で――駐車場の、車の出入口付近から――。

剣吾の目の前で、クレイブンの頭部が西瓜のように破裂した。すぐ横にいたラ・フォルシュが振り返りざま、横に跳ぼうとした。カジノで掃除屋たちが見失った、あの動きで。だが、踏み出した左足に駆け上った違和感に、見下ろしたラ・フォルシュは愕然とした。

左足首が切断され、彼はその切り口で床を踏んでいたのだ。

銃声と同時に前方に倒れこみ、クレイブンのベルトから奪ったバック社製ウォールハンギング・ボウイナイフを構えた剣吾が、膝をついた体勢でラ・フォルシュを睨んでいた。

ラ・フォルシュの顔が語っていた。馬鹿な。こいつ、俺に動きも気配も感じさせず…!

そしてクレイブンを撃った射手は、ラ・フォルシュの動きを読んでいた。50口径――12.7ミリ・キャリバー弾は、彼の体が流れた方に飛来し、その頭を見事に捉えていた。普段渋い分、こんな際には随分目立つ間の抜けた顔で、クレイブンとラ・フォルシュを見比べていたマクレガーの頭も、木っ端微塵に砕け散る。

さっと身を翻し、跳躍したマドセンの短躯は、50口径キャリバー弾を空中で食らった。大口径である以上に、弾頭に炸裂性のペトン爆薬を仕込まれた代物だ。命中すれば頭蓋骨を内側から破裂させ、内臓をズタズタに引き裂く。

しかし5発目は発射されなかった。出入口の方で射手の罵声が上がった。大口径ライフルが作動不良を起こしたのだ。だが、射手の動きには遅滞がなかった。罵声を上げながらもその右手は電光の速度で、懐から銃を抜いていた。

まだ空中を飛ばされていたマドセンは、拳銃――巨大なリボルバーからの銃弾3発を浴びた。1発食らう毎に短躯が跳ねた。最後はコンクリートの柱に激突し、大きな血の染みを残して床に転がる。

倒れたクレイブンの指がミニガンの発射トリガーを引いた。あまりに急激な死の訪れに、身体が追いつかなかったのだ。1分間2000発のミニガンが咆哮を始め、瓜生の目の前のコンクリート床を掘り始めた。

最後の銃声が、ミニガンのトリガーに掛かったクレイブンの右手指2本を引き千切った。咆哮が止んだ。

マドセンの四肢が、柱の前で激しく痙攣した。その度に4箇所の銃創が、ポンプのように血を噴き出す。コンクリートの窪みに1センチばかりの血溜まりが出来た。すぐに動きを止め、目が乾き始める。

ラ・フォルシュとマクレガーは文句なく死んでいた。

剣吾は駐車場の出入口に目を走らせた。そしてのろのろと、瓜生も。

外から僅かに入ってくる光を背に、そいつは立っていた。ずんぐりとした身体に白か灰色のスーツを着込み、左手には身長と同じくらいの丈のライフル、右手には巨大なリボルバ――S&W・44マグナムM29カスタムを提げていた。

瓜生がぼんやりと呟いた。

「相馬、か?」

男はライフルを壁に立て掛け、ポケットからバラの44マグナム・セーフティ・スラッグ弾を抜いた。わざとらしいくらいにゆっくりと、撃った4発を装填し直し、空薬莢を上着のポケットに突っ込む。M29カスタムを優しく且つ無駄のない動きで懐のホルスターに収め、その手で内ポケットの煙草を1本抜いた。コンクリートの壁でマッチに火を点け、それを煙草に移し、大きく鼻で笑う。

「何だそのザマは」

鼻と口から煙を吐きながら、よく通る声で、相馬圭一郎は言った。

―――――第7章 その2に続く

超人旋風記 (7) その1