君の隣。

この作品には耽美要素が含まれています。苦手な方はご注意ください。

はじまり。

一卵性の双子なんて。

一つの遺伝子が二つに分かれて、同じ型の赤ん坊が二人生まれてくるのだから、そりゃあ不吉だとか奇跡だとか言って物珍しくはなる。まぁ実際、僕たちも二人して同じ顔しているから、会う人会う人に「双子なの〜!? そっくり〜!」みたいな反応をされることはしょっちゅうだった。

小さい頃は本当に瓜二つだった。だったと過去形になるのは、今は違うからだ。

あれは十年前のことだろうか。

僕たちの運命を変えたあの日。妬み、憎しみ、体を突き抜けるような深い愛が、僕たちを襲った。苦しかった。優しかった。どうにもならない感情の渦に呑み込まれ、光も音もない真っ暗な空間に放り投げられた。もう何が起きたのかも分からなかった。

今日は、その時の話をしようと思う。運命の歯車が噛み合わなくなったその日のことを。

まずは。

まずは、僕たちのことを少し話そうと思う。

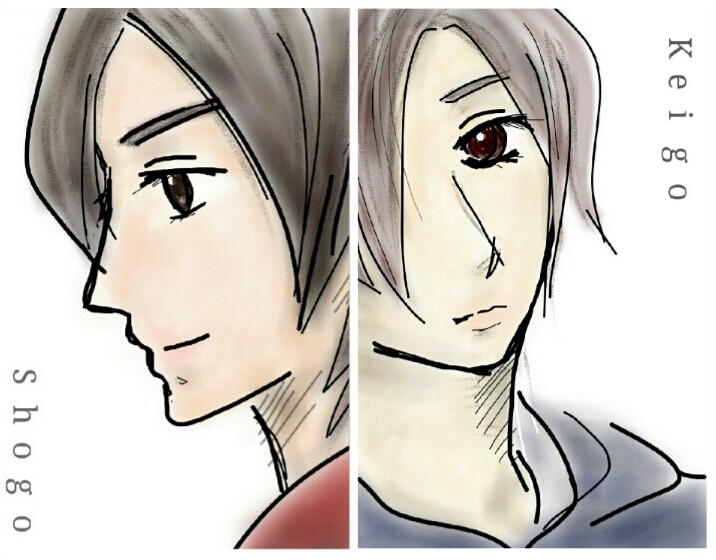

僕の名前は田村慧吾、片割れが田村尚吾。

僕が一応兄で、尚吾が弟だ。

キラキラネームはどこへやら、ごくありふれた名前にしてくれた両親には感謝。誰にでも読める。出席を取る際も間違えられたことはない。弟の場合も然り。

とりあえず田村双子は本当に瓜二つで、仲も良かった。お互い好みも一緒で、喧嘩もない。だからよくセットにされる。「田村はこれでいいよな。」名前で呼ばれない限り、僕たちは一緒くたにされているということなのだ。

しかし、外見はそっくりでも、中身は正反対。多分百八十度違う。いや、好みは一緒だから、実際は百六十くらいだろうか。数はどうでもいいけれど、それくらい、僕たちは違う。

兄である僕はひとまず置いておいて、弟の尚吾だ。尚吾は優秀で何でもできる。少し天然でバカだけれど、勉強のこととなると人が変わる。いつも学年でトップ争いをしているし、人にも分かりやすく教えられる。本当に頭がいい。うらやましいくらいに。

スポーツだってお手の物。特に部活でやっているバスケは、本当にうまい。兄である僕でさえ惚れ惚れとしてしまうような鮮やかなパフォーマンスをする。もちろん女子にはスター扱いされていて、親衛隊らしきものもあるという噂を聞いたことがある。やつはそういうやつだ、ようするに天は二物を与えた。

反対に僕はというと、完全なる出来損ない。養分を持っていかれたあとの出がらしのようなもの。勉強は出来ないし、本当にバカだし、九九だって初めぜんぜん覚えられなくて、小学校を卒業する頃になってやっとマスターした。運動はそこそこ出来るけど、弟ほどじゃない。

唯一といっていいのか分からないけれど、これだけは勝っているといえるものがある。それは、絵だ。僕は小学校の時からずっと美術部だった。絵を描くことは好きだし、少しだけ、自信がある。弟は芸術的センスはまったくゼロといっても等しいくらいだし、無論絵なんて描けない。

外見は同じでも中身はまったく違う。それが田村双子だった。

その前に。

ああ、その前に。一つだけ言っておかなければならないことがある。今から話そうとしている物語は、僕の主観であって、他の何物でもない。あの時弟が何を考えていたのか、優しい弟は何をしたかったのか、それはあくまでも僕の憶測でしかない。これを先に言っておかないと、誤解を生むことになってしまう。弟のためにも、あの人のためにも、こう言っておかなければならない。弟は優しい。心配りのできるいい人間だ。弟は何も悪くない。悪いのは、兄である自分だ。

肖像画。

「肖像画がたくさんあるんですね。」彼はそう言って、古い家の中に入ってきた。ここは、中古の一軒家のアトリエ。ドアを開ければ、油と顔料の何とも言えない香りがたち込める。そこにホコリと古い紙の匂いも混じって、彼は部屋の入り口で、奇妙な顔をした。

どうだ、くさいだろう、僕は苦笑いで言った。でもアトリエなら、皆こんな臭いがするものだ。少年は、涼しい顔していいえ、と答えた。「――純粋に、綺麗だと思います。」

「何が、」僕は困った。「何が綺麗だと言うんだ、部屋は散らかっているだろう? 完成した絵は肖像画ばかりだろう? 窓はおろかカーテンすら開けてないというのに、」「そうじゃないんです。僕は、あなたが…」

アトリエに釘付けになっていた少年は、静かに涙を流していた。そう、それはまるで、比類なき美しい彫刻が、ポーズをとりながら涙を流しているように。きめ細やかな頬を伝い、真珠のような滴は、硬い木の床を濡らしていく。

二人は引き込まれるように、抱きしめ合った。じきにこの少年が出ていくことなど、心の何処かで感づいていた。しかし、抱きしめずにはいられなかった。

数分違いの。

「兄貴!」

数分早く生まれた兄のことを、弟はそう呼ぶ。名前で呼んでくれたことはほとんどない。理由を聞いてもはぐらかされるだけだった。思えば、物心がついたときからお兄ちゃんと呼ばれていたような気がする。時が経つにつれて、その呼び方も兄貴へと変わっていった。

なぜだろうか。数分違いの兄弟なのに。もちろん自分は、弟のことを弟とは呼ばない。昔から、尚吾と呼んでいた。でも尚吾は違う。僕を慧吾とは呼ばない。

「兄貴、起きろよ! 朝だぜ!」

激しく揺すり起こされたと思っていたら、尚吾が起こしに来ていた。高校生になったら、部屋が別々になった。中学生までは同じ部屋だった。高校生になったら部屋も二段ベッドもきつくなって、隣の部屋を使わせてもらえることになった。

「んんー…」

「ったく、兄貴は朝にホント弱いな。どーせ夜まで絵でも描いてたんだろ?」

「あたり…」

「やっぱりな。ほら、布団はがすぞ!」

そう、尚吾はもっぱら朝型人間、僕は夜型人間。運動大好きっ子な弟は、健康第一と考えて、夜は早く寝てしまう。一方僕は、健康が何、今は絵を描くことが優先だ、とか理由をつけて、夜更けまで絵に没頭していることが多い。だから朝は起きられない。規則正しい生活を送っている弟に、毎朝起こしてもらっているというダメダメな兄なのだ。

母親も父親も健在だけれど、二人とも今日は朝が早かったらしく、起きたらどちらもいなかった。てきぱきと食事の用意をしている尚吾。しかし、トーストは焼きすぎていて、半分こげていた。

「ごめん、兄貴、調子に乗って目玉焼きもやろうとしたら失敗した」

「あー、まぁ、初心者にはあるあるだよね。水をかけて蓋しなきゃ」

「あ、そっか」

料理は、どちらかといえば僕の方がする。いつもは母さんが作ってくれるから、基本僕らは何もしない。でも、どっちがやるかといえば、僕の方がかろうじてする。

『いただきまーす』

そして僕らはよくハモる。双子だからなのだろうか。

性格が似てないってだけで、基礎は同じだ。

しかし、学校に行ったら僕らはばらばらになる。というのも、外では仲が悪いふりをしているというのではなくて、勝手にそうなるのだ。尚吾は部活の仲間と仲良くしていて、いつも教室の中心にいる。僕はというと、いわゆる窓際の人間で、ごく少数の気の知れた友達と話すだけだ。生まれたのが数分違うだけなのに、こんなにも人間って違うんだね。誰かがそんなことを言っていた。それは母さんだったか、父さんだったか、いとこだったか。

それでも、僕はかまわなかった。だって、僕と尚吾では違う人間なんだ。双子だからって、四六時中セットでいなければならない理由なんてない。正直に言ってしまえば、尚吾のあの朗らかな性格と、優秀な頭と、自信に満ちた振る舞いはうらやましく思うことはある。初対面の人と話すときは、尚吾の性格が欲しくなる。自分は人見知りだから。でも、だからといって、尚吾になりたいとは思わない。自分には多分人付き合いは向いていないし、何よりも、絵がある。

しかしいつ頃だろうか――、そう思っていたのも、いとも簡単に崩れ落ちてしまうのは。絵を捨てたいぐらいに、殻しかない自分の無力さを憎んだのは。

それはおぞましいほど、自分の中に深く根を張っていたものだった。

あなたは。

「あなたは、双子がいて幸せ?」彼はベッドの上に寝転びながら、つぶやいた。ほとんど寝言にちかいそれは、汚いベッドの上で小さく消えていった。しかし、自分の耳にはやけに響いた。それは、耳元で大聖堂の鐘が打ち鳴らされているのと同じくらいに。

幸せ? そんなの考えたことがあるとでもいうのだろうか。僕はタバコを床にすり潰し、少年に近寄った。「それじゃあ、君はどうなんだ。」「僕は、幸せだよ。」

間を置かない返答に、いささか驚いた。ベッドの上で頬杖をついた少年は、不敵な笑みを浮かべた。

「だって、僕の代わりがいるってことじゃないか。」少年は寝たままシャツのボタンを外し始めた。「でなければ、僕はあなたとここにいない。」

「それはそうだけど――」少年の露わになった細い肩を目にしたら、一瞬で頭が沸騰した。女よりも華奢で、でもどこか男の色気を感じさせる骨ばった肩、鎖骨。自分の服が朱色に染まっているとも知らずに見とれていた。

「だけど、それでは、君は存在しないのと同じじゃないか。」「しているよ。ここに。」「だが、存在論としては、」「……そうだね。」

もしかしたら、存在していないのかもしれない。彼はそう言いつつ、天井仰いだ。「でも、確かに存在してたんだ。少なくとも、弟には。」

「弟には?」僕の問いかけに、彼はニッコリと微笑んだ。「…そうだよ。僕がいなかったら、彼は駄目になってたかもしれないね。」「それはどういう意味だ?」「本当の天才だからだよ。」

天才、その言葉が胸にくすぶった。彼の言葉は半分しか理解できなかった。なぜ彼がそう考えたがるのかもわからなかった。彼は花が開いたように白いシャツを胸元まで剝き、僕を待っていた。

家族。

家族は、母親と父親、そして双子の弟。

両親は、僕ら双子が産まれたところで子供はもう十分だったらしい。というのも、もともと子供は二人作るつもりだったのと、双子の子育てがあまりにも大変だったのと、あとは母さんの体調。母さんはもともと体が弱い。だから僕らは二人で育った。

父親は医者。大学病院に勤務して数年後、開業医となった。母親も父親の病院で事務的な仕事を手伝っている。よくある話だけれど、そのもとで育った僕らは、その病院の後継ぎになることを求められてきた。どちらかとは言わない。どちらも優秀だったら二人で、片方が出来る場合はそっちに。両方駄目だったらどうしようと考えていたのか。多分あの親父のことだから、考えていなかったのだろう。

父は厳格な人だった。勉強熱心で頑なだった。子供にも優しい顔はほとんど見せなかったし、無論、一緒に遊んでくれることもなかった。口を開けば「慧吾、尚吾、勉強はちゃんとやってるか」、模試で悪い点を取ろうものなら「ふざけるな!」。今時こんな親父も珍しい。

母親は優しい。優しすぎるくらいだ。でも親父の言いなり。言っていることは、全部親父の受け売りだ。僕も尚吾もあまり好きにはなれなかった。彼女自身に自分がないからだ。

もちろん、僕らは小さい頃から塾に通わされていた。学校でも塾でも好成績の弟、同じだけやっても出来ない兄。両親の反応も分かりやすい。弟には将来を期待し、兄にはため息を漏らす。「何で同じ顔してこんなに出来ないんだ。尚吾は頑張っているのに。」そう、頑張りが足りない。それだけが、僕に向けられる言葉だった。

幼い頃から、おそらく父親の後は弟だと思っていた。一目瞭然だろう。しかしなぜか、父親は僕にやらせたがった。長男だからなのか。別に双子なんだし、そんなこと関係ないのに。でも父親はしつこく僕に勉強を強いた。やってもやっても弟との差が開く。次第に僕は父親に背き、勉強をするふりをして絵を描くようになっていった。

出会い。

出会いは、その頃だろうか。僕らは進学校の男子高校に通いつつ、新たに親父が指定した塾にも行き始めた。学校でも勉強三昧だというのに、夜の7時から10時も塾で勉強。いい加減嫌気が差してきたところに、僕は一人の友達ができた。

名前は林俊太郎。ちょっとジャニーズにいそうな感じの男子。塾で僕とほぼ同じコースをとっていて、何となく毎日顔を合わせていくうちに仲良くなった。

彼も僕と同じような立場にいる人間だった。出来のいい兄を持ち、俊太郎は、その道のりをたどることだけが、唯一許された生き方だった。そう、僕らに自由に生きる権利なんてなかった。どんなに勉強が出来なくても、周囲の決めたレールに乗っからなくてはいけない。脱線してはいけない。それがことごとく苦痛である。僕らはおそらく、自分たちの兄弟よりも感覚が似ていた。おそらく、唯一分かり会えた相手だったかもしれない。

弟。

弟は相変わらず、勉強が出来た。受験が近くなると、スポーツはそれほどやらなくなったが、それでも勉強に打ち込んでいる姿は生き生きしていた。親父との仲も良くて、跡継ぎは絶対に尚吾だと皆が思い込んでいた。

高校二年の冬になると、もう兄との差は埋まることのないくらいに広がっていた。学年では常に一番で、難関大進学クラスでの授業も、難なくクリアしていた。ある日弟が言っていた、「勉強はただのクイズゲームだよね。」そう、彼にはどんなに難しい問題でも、中年の親父が嵌るナンプレや数独くらいにしか感じていなかったのだ。

対して僕はというと、勉強は適当に頑張りつつ、やはり絵を描いていた。塾で10時まで拘束されるので、実際に描いているのは帰ってからの12時から翌朝の4時だった。もっと描く時間がほしい、僕は学校や塾を休むようになった。そして適当に街を徘徊するようになった。たまに、俊太郎を巻き込むこともあった。

もう、弟の隣にはいたくない。同じ顔だから、余計にいたたまれない。俊太郎といるのがどんなに楽しかっただろうか、何も考えずに済んだだろうか。それは俊太郎も同じだった。僕らは、日夜遊び呆け、堕ちていった。

堕落。

「……堕ちたの?」僕の首に抱きつく少年は、そのすらりと細い脚を僕の腰に絡めた。シャツがはだけ落ちた少年の胸に耳を当てると、不整脈のような心臓の音がした。僕はじっと聞いていた。やはり、乱れている。彼は気づいているのだろうか。当の本人は、僕の頭を抱き撫でていた。

「僕と友人はとことん堕ちたのさ。レールから脱線した後は、崖から真っ逆さまだ。とにかく金を遊びに注ぎ込んだ。狂ったように遊んだ。何にもならないけれど、今までの生き方に反抗するように遊んだんだ。セックスを覚えたのもその頃だ。僕の初体験は男だった。女ともした。でも男が良かった。何故かそれは、友人も同じだった。」

少年は無言で相槌を打った。彼は僕の告白を軽蔑も物怖じもせずに淡々と聞き入れている。一体、何者なのだろうか。

「…友人とも躰を重ねていたよ。まるで獣のようにね。最初は遊びのつもりだった。でもしばらく遊んでいたら、お互い情が生まれた。こいつとは離れられないと何度も思ったんだ。」

「…それで?」少年は低く囁きながら、僕の髪に指を絡め、額にキスをしてきた。何だか歳が反対になったみたいだ。若干の悔しさを覚えたので、少年のシャツの下に手を差し込み、やわらかい皮膚を撫でてやった。

「そいつとは付き合った。好きで付き合ったのはそいつだけかもしれないな。喧嘩もあったけれど、幸せだった。やっと自分を理解してくれる人が見つかった。そう思ったんだ。」

君の隣。