ほうき星町の人々――「湖畔の高台の家」

ある狂人の視点で綴った、北国の町についてのお話です。エッセイ風文体

地政学的な話からはじめよう。

あ、そこ、本を投げ打とうとするな!

まあそりゃあ、地理的政治的なハナシから物語を展開していくのは、確実ではあるが退屈な手法である。それは認める。むっかしの小説(そうさな……十九世紀ロシア文学みたいな)じゃないのだから。ラノベなのだから。

が、この話はタイトルにもあるように、「ほうき星町」についての話なのだから、事前にこの町についてのある程度の知識を皆様方に知ってほしいのである。そうでなくては話が進まないというか。なんというかこう、石鹸を泡だてなければ身体洗えないじゃん的な。

ひとえに筆者の力不足かもしれない。まずインパクトのある台詞なり情景描写なりで人心を掴み、そこからおもむろにこういった地政学的な話に持っていくのが筋だというのはわかっている。

しかしまあ、ぶっちゃけ、筆者、小説下手なのである(それを言うかね!?)

人間、出来ることしか出来ないというか、為せることしか為せないというか。二十代も後半になってくると、その辺の見極めをしないと、後々しんどいというかキツいことになってくる、と悟ったのはいつごろだったか。なんの話をしているのでしょうね?

そうそう、地政学的なハナシだったよ。多いに脱線してしまった。

まあ、とにかく、わたし(筆者)はこういうモノの書き方しかできないのだから、そこんとこ諦めてほしい。新人作家にそこまで求めるなっつの(そういうこと言うかね?)

大陸の北方、トーラ共和国。

レッズ・エララの惑星を大きく四分割して、グーグルマップを使って(嘘。実際には、この世界のそれに似た装置を使って)、北西にズームアップしていけば、トーラ共和国の地形が見えてくる。

西に古き大国「オーガス」が面し……とはいっても、西の、西の、さらに西の方にちょこんとくっついているくらいのもんである。つまりは最新文化とか伝統的西洋文化(この世界における)の王道とは、若干の距離を置いているというか。

東には、アステラルダ大平原を有する。この地方をアステラルダ地方、と単に呼ぶ。

また、この広大な大平原は、率直に一般的に、「大平原」と呼ばれている。それほどに広大で、存在感のある、つまりはだだっ広い大平原なのである。有無を言わさず的な。

そしてそのオーガスその他の地域の海から流れ込んだいくつもの支流が、北西から大平原を沿うような形で、トーラ共和国を一筋に、横に貫いている。

その流れ、量、まさに膨大なもので、各地にフィヨルド(山岳と湖によって形成された地域)が形成されている。

まことに大自然の中に神は住まう、かのような感慨を思わせる、雄大な眺めが、その辺の自動販売機のようにゴロゴロあるのが、このあたりなのである。ありがたみというのがない。ひどい言い草である。

あるいは、それを評して、神に愛された土地、と言うことも出来るのかもしれんが、それにしたって地味である。

その支流はいくつもの流れが束になって、ひとつの大きな流域を形成することは、今述べたが、とりわけ、共和国内陸、大平原にほど近い地域の、「イーシィ湖」の辺りで形成されている流域は、とくに複雑怪奇を極めている。

西からこの流域にたどりつくには、「どれを選んでもいいのよ」と、まるで手慣れた熟女のように(もうちっとマシな例えはないのか)様々なルートの支流によって辿りつくことが出来るのだが、そこからが問題である。

交易の拠点、大港町「マーサ・ル」がその入り口となるのだが、そこから先、まるで熟女の手癖の如くと言おうか、熟女の思考の如くと言おうか、とにかくくねくね曲がって、あっちこっち行ったり、ぐるぐる回ったり、迷路のようで、船乗りたちに「めんどくせえ歳喰った女みたいな航路」と評されるのである。(ホントもうちっとマシな例えはないのか)

ひとえにそれは、イーシィ湖の地形が形作る、水域の、流域の、山間地域の奇怪さにある。

迷路、と今筆者は言った。マーサ・ルからの大河は悠々とイーシィ湖に流れ込み、そこから様々に分岐していく。例えば、このまままっすぐ行けば、「水没都市」レヴァス・ファンジェ。

山を分け入っていく形で、フィヨルドの湖から注ぐ支流に入っていけば、さらに別の川へと流れ込み、またその道がやっかいなのである。あっち行ったりこっち行ったり、ときにはそれらが混じり合ったり逆流したり。ちょうど奇妙なプライドと意地で凝り固まった熟女の思想のように(だからホントもうちっと以下略)。

さて、我らが物語――とは大言壮語である。ともかくも皆様がお手元にお持ちいただいている書物(いずれは電子書籍になるのか? その際の、その、ぶっちゃけ印税ってどーなの?)、それが描かんとしているところの町である、「ほうき星町」。それは、ここ、イーシィ湖の湖畔にある。

そして我らが主人公たちは、その湖畔の高台の上に、一軒ポツンと、町並みを離れるようにしてそびえ立っている、そこまで大きくはないが、それほど小さくもない、作りのいい一軒家で始終暇を持て余している。

ざっと地理的な説明が終わったところで、今度は政治的なハナシに移ろう。

ああ、皆様の嫌な顔がちょう見えるぜ!

ただまあ、最初に宣言したとおり、地政学について話をするといったのだから、もうちっと勘弁してもらいたい。お願いします。

ほうき星町は、このように、イーシィ湖という、交通の要所にあることは事実である。

が、決して大きな町というわけではなく、むしろこの広大な湖のスペア的な位置づけみたいな感じ……を、あえて無理にまとっているように見える。

それは、この町が、あらゆる異才の者にとっての隠れ家であるからなのだが……ああ、話が先に進み過ぎてしまった。

ただ単に、交通の便宜や、流通のルートのことを考えれば、マーサ・ルに勝る場所はここのあたりではなく、また、これといった見物もない。例えばレヴァス・ファンジェのように、刻一刻と水没しつつあるという悲劇的な状況である都市。その住民たちは、それを逆手にとって、観光のタネとしている。たくましいというかなんというか。まあ、なにはともあれ、ネタはネタである。

ところめが、我らがほうき星町は、そのような目だった特徴はまるでない。

本当に、平平凡凡な町なのである。

しかし、その歴史は古い。

大都市であるところの、マーサ・ルなど比較にならない。レヴァス・ファンジェがまだ水没しようとする遥か前から、この町はここにある――否、トーラ共和国が、現在の政治組織になってからかれこれ数十年(百年はいかない)、そんな時間の流れなど、たいしたものではない、とでも言わんばかりの、「古都」なのである。ほうき星町は。

しかし、ほうき星町は、その事実を隠そうとする。執拗に。

おかしな町なのである。

通常このような片田舎の町には、流域の水路に頼る他はないのだが、この町には、大平原を貫く主要道路に直結する小さなバイパスがある。

また、背後の山々には、軽便鉄道のローカル線――専門用語で「ナロー」と呼ばれる機種・路線で、筆者は一鉄道ファン・一鉄道模型マニアとして、このジャンルが大変好きである……って、どうでもいいわ。大体、ラノベ読む人間はほとんど鉄道なんてどうでもよかろう(超偏見)。

何を言いたいかというと、要するに、やたらと交通の便がいいのである。主要路線である水路にしたって、日に何回も定期便、商船、貨物船が行ったり来たり。これであとは滑走路があればいいのだが、それは大平原にひょいと着陸すればよろしい。

まるで神に愛されているかのような利便性のよさ、とまでは言いすぎにしても、たかが一地方都市がこれほど都合がいいとは、信じがたい話である。

政治的、とはそういった意味合いである。

要するに、都合がいいだけに、この町を「使おう」とすれば、いかようにでも使える。そこから莫大な金銭をはじき出すことも。

だが、この町は、それを一環して拒否し続けてきた。

自分(町、そして住民)は、平凡であり続けようとした。

ずっと、ずっと。

――それほどまでに、この町は、昔からあった。古い、旧い、町……排斥された、莫大な力・才を持つ人たちが、逃れてくる場所――。

ああ、また話が先に進んでしまった。

ともかくも、堅苦しい話はこれほどにして、実際にこの町の住人がどのような生活を送っているか、検分するところからはじめることにしよう。

先に述べた、高台の家の住人。彼らがこの物語の主人公だ。

大した連中ではあるのだが――

「暇だー」

室内だというのに、黒いマントに身を包み、室内だというのに、日中の平日だというのに、きちんとした礼服に身を包んで、こたつ用テーブルでごろごろしている少女がいる。

礼服は男装。マントも礼服も仕立てが良く、ヴェルヴェットのようなきめ細やかさを見せ、随所に、タイを締めたり、高級なカフスをあしらったりと、いかにも高級品である。

にもかかわらず、クッションをもふもふしながら、ごろごろ寝っ転がっているようでは、知れたものだと思うが(何かと)、しかし不思議なことに、そのようなアホな使い方をしても、一向に服がヨレたりしないところが、この吸血鬼魔女の面目躍如といったところか。

セリゼ・ユーイルトット。

長い、色素の薄い髪をツーサイドアップにしているところはいかにも愛らしく、硬質で整った顔の造り、さほど背の高くないガタイとマッチしている。少なくとも「アラサー女子(笑)の無茶」みたいなことは、微塵も感じられない。……おや、わたしの後ろから、妙な冷たい殺気が……気のせいか?

この物語群の主人公であり、この高台の家の居候第一号であるところの、セリゼ・ユーイルトット「公爵」。そう、彼女は貴族であり、しかも人間ではない。

それは外見から容易に見てとれた。あ、いや、それはコスプレだろう的な礼服からではなく(もっとも、仕立ての良さをつぶさに見ればコスプレとは思えないほどの覚悟が伺えるが)、主に、その肌によるものである。

その身体の色には、熱気というか、色艶というか、血の気というか、そういったモノがことごとく脱色されているように見える。

吸血鬼独特の、血の気のない肌の色、青白く。それは青磁の器の美を通り越して、ひとつ幽玄の極みにまで至っている。

にもかかわらず、ある種の不気味さをここで彼女が放っていないのは、今の心的状況を表しているものだろう。何しろ暇だ暇だとほざいているのだから。

「暇だー」

ごろごろ。

一応このほうき星町は、我々の世界で言うところの「西洋」にあたる文化圏になるのだが、この家は、家主の意向、及び居候どもの意向によって、こたつに座布団と、すごく日本庶民的なスタイルになっている。もちろん靴は脱ぐ。

もっとも、ほうき星町は、世界中から寄せ集まった「ワケアリ」の……脛に傷持つ、腹に一物抱える者たちによって成り立っているので、生活スタイルも様々なのだが、ここで言えることがひとつある。どうにもマントに礼服の吸血鬼貴族は、そのようなのんびりスタイルの空間には似つかわしくないということだ。これは差別ではない。事実である。

「暇だー」

にもかかわらず、というかそのようなことをもはや考えることもなく、セリゼはごろごろしている。あまりにそれが自然なので、この家に集う者たちも、もはやそれに対して疑問を抱かなくなっている。

――それほどまでに、セリゼも俗ボケしたか。

――否、それこそが彼女が求め続けてきたもの。血みどろの半生(以上)を送ってきた、彼女の。

平和は尊い。それが生まれながらにして奪われている者にとっては、なおさらのこと。彼女はそれをやっと得ることが出来た。だから、それを存分に謳歌して、なんの問題があるだろう――。

ああ、話が先に進みすぎた。

ともかく。

それにしたって、日中からごろごろして、暇だ暇だとほざいているのは、一生活者としてどうかと思うが、

「ぐうぐうすやすや」

彼女の左側で、こたつ布団に包まって惰眠をむさぼっている、一見して、少女にしか見えようがない、黒髪ショートの、裾が切り詰められたローブのような白い上っ張りを着ている存在。

彼女の旧友であり、仙人。東洋系魔術師最高位。剣崎月読である。この家の居候第三号。

春眠暁を覚えず。

この仙人も大概暇を持て余していて、まあそれでもセリゼのようなニート貴族とは違って、それなりに仕事意識も持っているのだが、基本的に、このように怠惰と惰眠を愛するようになってしまった。この家に住んでいるうちに。

何と言うか、こたつの魔力というか、こたつには人間の闘争本能をかき消す効果が科学的に実証されているのではないだろうか、ああ、東洋が生んだ偉大なる座卓よ、汝は人を愛し、人を育み、癒す、その様、まるで慈母のよう――と、こたつ賛歌を謳いあげたところで、果たして、この家の人間は、大体において同意してくれるだろう。

月読の対角線上に居るのは、この家の家主。大家。一番エライ人。龍・K・フレアである。

世紀の天才工学者の名をほしいままにし、人類の科学レベルを数メモリ上げた……外見少女である。白衣。

月読と同じような、ショートカットにした髪は茶色。さりとてセリゼほど色素が薄いわけでもなく、モンゴロイドが脱色したわけでもない、いたって自然な髪色である。

だがその髪は生体のそれではない。バイオテクノロジーを駆使して作られた人工毛である。

髪ばかりではない。彼女の身体の大半は、機械の身体に換装されている。つまりは彼女はサイボーグ。「俺の彼女はサイボーグ」みたいなエロゲがあったら売れるだろうか。もちろんヒロインの属性は素直クール(クーデレ)である。何の話をしているのだろうか。

が、フレアの性格はクーデレのそれではなく、

「まあセリゼちゃん、お茶でもいかがです?」

「あ、こりゃありがたい。ちょうど怖いころあいだと思ってたんだ」

「落語知らなきゃわからない表現ですね」

「え、饅頭怖い、熱いお茶が一杯怖い、って常識じゃないの?」

「多分私の年代が最後だと思いますよ、どうですか、キギフィさん?」

「そうだね、私のようなナウでヤングな連中にバカ受けするってことはないだろうね」

「それ自体がすでに死語だっちゅーに」

すっとぼけた返答をしたのは、この家の居候第二号にして、超絶美少女であった。

名をばキギフィ・シロップ。

ときに、このようなラノベにおいては、基本的に登場人物は皆美男美女という、リアリティなんか放棄してるのが常識になっていて、これもひとえに、世の善男善女の「せめて物語の中でだけは夢を見たいじゃない」という願望の表れと言えよう。

そして、イラストレーターさんも美形を描きたいし、編集者も美形を出したいし、筆者も美形を出したい。

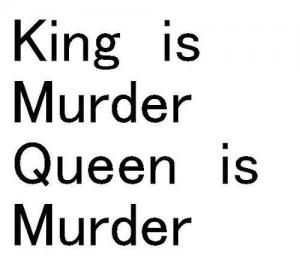

古人にして故人は「平家にあらずんば人にあらず」とぬかしたが、現在でも同じようなことが起こっている。前者は「諸行無常の響きにて」滅び去ったが、我らのこの常識はいかがなものであろう。

まあとにかく、創作物には美形が出まくりということを言いたいのである。

ところが。

リアルに即してみたところで、大概どのグループにも美形のひとりは存在するものだが(確率的に)、それでもここにいるキギフィの美少女具合からしてみたら、裸足で駆けだすレベル。

ほとんどRPGにおけるバランスブレイカー的な美しさと言おうか、そのウェーブのかかった黄金の髪、肩までかかり、いと美しく。

つるりと彫刻された頬の愛らしさは生まれたての卵のようで、それでいて気品がある。蒼い双眸の水面は静かにたゆたい、無限のオーラを放っている。何の? 言わずもがな、「美」の。

それでいて服装はパンクルック。破れに破れまくったダメージジーンズに、安全ピンやペイントでボロボロになった長袖シャツを着ている。やたら攻撃的なシルバーアクセもしている。

だがこの少女にかかっては、その服装のポテンシャルが最大限発揮される。ああ、その破れかぶれなファッション、粋であり、美しい。彼女にかかっては、中二病すら、真の「退廃美(デカダンス)」と化す。

そりゃ、他の連中だってそれほど悪くはないよ? セリゼも月読もフレアにしても。この三人、吸血鬼、仙人、サイボーグ、ということで、不老不死の身体なのである。よって、いつまでも年若い(外見である)。

ただ相手があまりにバランスブレイカーな美しさなだけなのである。マジで、キギフィの空間だけ、キラキラ光ってるように見える。

そんな美少女も、この家にあたっては、ダラダラしたことを口走る。

「大体セリゼさ、暇だ暇だと言ってるんだったら、暇つぶしの方法なんていくらでもあるんだから、やったら?」

「挙げてみいや」

「ゲーム、映画、エロゲ、ラノベ、漫画、音楽、不貞寝、酒、ヤニ(煙草)、中二的妄想、掲示板書きこみ、チャット、それから……」

「オタクの仕事帰り、もしくは休日のフリータイムじゃねえか」

「挙げようと思えばいくらでも挙げられるのであって、問題はやる気の有無だと思うんだけど」

「人のこと言えた義理かい。お前さんだってここで暇持てあましてるんでしょ? もしくは呑むかとか考えてるんじゃない? いつものごとく」

「まあそうなんだけどさ」

「外見からはそうは見えないんですけど、どうしてキギフィさんってこう呑んだくれなんでしょうかね」

「……古人はそれを業(カルマ)の一言に説明しました」

月読がぐうぐう寝ながら、フレアのその疑問に答えた。聞いてたんかい。

「カルマね……うん、私の酒ってのは、もうそんなレベルなのかも」

「アル中の言い訳じゃねえか」

さっきからセリゼのツッコミが乱暴になってきている。セリゼも大概いい加減な性格なのだが、それと同じくらい、否、それ以上いい加減な呑んだくれを相手にしていると、自然とこういう立ち回りになってしまう、という。

果たしてこの家の連中は何か、というと、主人公たちである、としか筆者としてはとりあえず的に言うしかないのだが、しかしご覧の通り、暇人たちである。

ざっとこれまでの四人の経歴を説明すれば、

セリゼ:吸血鬼に迫害を受け、それを返り討ちにして、結果神すら殺して、もうこれからどうしようかと思いながら世界を放浪していたら、最終的にフレアの家に転がり込んだ。

月読:世界を放浪していて、とある事件で神を殺して、その後も世界を放浪して、セリゼの誘いでフレアの家に居候することになった。

フレア:研究の最前線から一歩引いて、ほうき星町に家を構え、暇人三人を迎え入れている。

キギフィ:世界最強の特殊部隊を抜け、どこかでのほほんと暮らせる場所はないかいな、と世界をあちこちうろうろしていたら、いつの間にかフレアの家の居候になっていた。

略歴をざっと書くとこのようなものになるのだが、それにしても、人生無軌道というか、成り行きまかせというか。

何気にすごいことが書いてあるような気がするが、実際すごいのだが、こうも暇人モード全開だと、ありがたみというものがない。凄みもない。

……が。

もっともこの四人は、あるいはほうき星町に集まってくる連中というのは、そういった己の「凄み」から逃げだす、という意味で、この町を必要とする。

凡夫はそれを羨ましがるだろうが、そんなことは知ったことではナイ。彼らは彼らの幸福を得る代わりに、彼らにしか得られない地獄をさんざっぱら得ることとなった。地獄的に。

幸福のカタチは大概一緒だが不幸のカタチは人それぞれだと言うたのはドストエフスキーだったかトルストイだったか。それの当否は読者がウィキペディアあたりで調べてくれたらよかろうと思うが(小説がそれでいいのか)、問題は、ドストエフスキーにせよトルストイにせよチェーホフにせよ(増えた)、その辺の人間認識とやらは、あの時代のロシア文学者は、そして十九世紀末にあった全世界の文学者にとっては、わりかし共通していたものだったのではなかろうかと思う。

そしてその問題は、全然変わっていないのだ。二十一世紀のこの現代社会でも、このレッズ・エララにおいても。

我々は我々の人生を生きる他ない。ということは我々自身の、外的内的問わず、「自身の地獄」を生きなければならない。

セリゼは「同族殺し」を。

月読は「脱人間」を。

フレアは「最先端の孤独」を。

キギフィは「特殊部隊」を。

そのように生まれついた――そのように「素晴らしく」生まれついたからには、とっても素敵な地獄が待ちかまえていたのだ。

――馬鹿らしい。

つくづくそう思った「彼ら」は、そのルールから逃げた。

そんな彼らの町が、ほうき星町である。

だから、そんな彼らが安らいで、呑気に、暇人として暮らしていることは、彼らにとって、言わば「物語の後日談」的な生なのだ。

人生のクライマックスを終わり、ちょうど今はエピローグみたいなものである。余生とは言いすぎではあるがそんなに言いすぎでもない(どないやねん)。

だからこの物語は、そもそもが盛り上がらないというか、盛り上がり(ドラマツルギー)がそもそも終わったところからお話がはじまっているのだから、ムネがドキワクするようなモノとははじめから無縁のものと思っていただいた方が、こっちとしても助かるというか、事実である。

つまり、この物語は、暇人が暇人のために送る、暇人たちを描いた暇人物語であり、スピード感とかダイナミックさを小説に求める方々は、マジで電撃文庫にはそういった物語群が宝庫的にあるのだから、そっちで存分に味わっていただきたく思う所存。

じゃ、この物語は何のためにあるか?

……言ってみれば、暇人どもの生態観察、的な。

あるいは、そこから何らかのケーススタディが得られればいいな、と筆者は思っている。

「ねえ、ロリババアども」

キギフィがとてもいい顔(キラキラ笑顔)で、セリゼ、月読、フレアの三人に暴言を放つ。

「喧嘩売ってんのかこん小娘」

黒服のロリババア(三百歳超)ことセリゼが恫喝する。

「僕はババアというか、女性でもないですけどね」

黒髪ショートの年齢不詳男の娘(実はセリゼと同い年)こと月読が疑問を挟む。

「まあ月読さんは性別を超越したところにいますから……とは言っても『男性でもなく女性でもない』存在で、このような外見なのですから、もうロリババアと言ってもそんなに差支えは……」

白衣のロリババア(四十歳超)博士ことフレアが補足する。

「ていうかフレア、あんたもさりげにロリババア認定受けてんだけど」

セリゼが残酷な事実を告げる。

「……! ……」

何かに気づき、急に慙愧の念にかられたか、orzのポーズをとる天才工学者・龍・K・フレア博士、にして大家さんじゅうよんさい(プラス十歳)。

「外見的、つーか属性的に一番ロリババアなのはフレアだよね」

追撃をかけるキギフィ。もうやめて! フレアのHPはゼロよ!

「あんたもひどいこと言うね。確かにこん中で一番幼い外見で、しかもその外見と頭脳レベルとの不釣り合い度合いが著しいのはフレアだけどさ」

つまりは龍教授ことフレアは、外見ロリなのである。

いっつも白衣を羽織っている。その下は、ラフな格好で、大抵Tシャツにブルージーンズ、もしくはキュロットスカート、というとても動きやすい格好。

博士だから白衣か、わかりやすすぎないかそのテンプレ格好、と突っ込みたくなるが、そもそもセリゼのマントにしたってすごくわかりやすすぎるので、今更、みたいなところもある。

もはやこの境地に至っている人にとってみれば、そういったテンプレも「あえて」着こなせるというか。

まあそこまで理屈をつけんでも、単に着物の使い回しというか、てめえらめんどくせえだけじゃねえか、みたいに言えることは言えるのだが、ラノベ(キャラクター小説)的には、キャラの外見がいつも同じというのは都合がいいので、これ以上追及しないことにする。

ほら、エロゲを制作するにおいても、制服と私服をデザインして各種立ち絵、及び差分を用意するだけで大変なのだから。この上春夏秋冬の服を用意しろってーと原画家及びグラフィッカーが死ぬぜ?

それはともかくとしても、「変わり映えのしない日常」。これが大切。

それでいて、「自分が自分であるコト」。これも大切。

だからセリゼは黒衣を着て、フレアは白衣を着る。月読はローブっぽい上着を着て、キギフィは異様なまでにパンクルックに固執する。

で、大体この連中のルックス描写が済んだところで、話を元に戻す。

……元? 元の話なんてあったか? という読者諸賢のもっともな疑問には答えない。答えたら最後、この小説の存在意義が根本から疑われる予感がしたからだ(確率80%)。

「なんだか皆さん私をいじめにかかってませんか?」

フレアがキギフィとセリゼの言葉攻めにしょぼくれる。言葉攻め、いやらしい響きだな……(黙れよ)。

「気にしてるんですか? 大家さん」

月読が素朴な疑問を発する。今更、的な。

「それは確かに、もうこの歳になってますから、おばさん呼ばわりされるのは承知ですけど、ほら、こういう不老不死の身体じゃないですか。見てくれしか知らない人には、一般的には『やぁ嬢ちゃん』みたいに呼ばれることがしばしば。ですから時に錯覚してしまうんですよね」

「をを、まさにババアのセリフだ」

キギフィの何気ない暴言に、再びorzのポーズをとる大家さんじゅうよんさい(プラス十歳)。

「今日のあんたは調子づいてるね、この世で最も敵に回したら恐ろしい人間に対して」

「それもすごい発言だと思うけどなぁ」

セリゼも何気に暴言を発しているので、やんわりと補足するキギフィであったが、反省の色は見えない。

「きっと酒が入っているのでしょう」

月読が言う。

「だろうね。今何時だっけ?」

「時計くらい自分で見なさい」

この家に暮らしていて余りにだらけきったのか、その程度のことさえめんどくさくなったセリゼ・ユーイルトット公爵。

公爵といったら超エライ貴族であって、極めてのーぶるな身分であるのだが、さすがにそこまで怠惰になるのもどうよ? と思う。

が、これは本人の性質によるものだと思うので、つまりはセリゼのいーかげん度合が図れるというハナシなのだが、もうここまで書いたからには、今更、的な感覚すらある。筆者的に。

「二時四十八分ですよ……」

律儀にorzのポーズをとりながら答えてくれるフレア。親切な人である。

ちなみに、なぜそんなポーズで時間がわかるかというと、義体のOSに搭載された時計が、常時フレアの脳内には設置されているため、コンマレベルでいつでも時間がわかるのである。サイボーグ!

結構役にたつ。パスタとか茹でる意味合いで(もっとマシな例えはないのか)。

「何だ、ということは正午から酒呑んでるの? 酒呑む時間としてはユルすぎない?」

「キギフィさんだからね、別に普通じゃない? セリゼ?」

「それもそうか」

「納得されても困るなぁ。ていうかまだ呑んでないし」

微妙に憮然とした表情すら美しく、この美少女。

ちなみに月読がセリゼに対してフランクな口調になったのは、ただこの二人の付き合いが百年レベルの長い長いものだからで、さすがにそんだけ長かったらフランクにもなろうかという旧友だからである。

じゃフレアやキギフィに対して同じようになるか、と言ったら、まあそれは神のみぞ知るといったとこなんだけど、筆者的にはどうもそうなりそうにない気配がする。一度築いた関係、並びにキャラ作り的に。そう考えるとキャラ付けって結構恐ろしいな……。

「まぁいいじゃん、フレアさ、これもまたギャップ萌えってことで」

「……!」

「……!」

同時に慄然とするフレアとセリゼ。

「何ショック受けてんですか二人とも」

多分一番の常識人(仙人が常識人? ハハッワロス、とか言い出したらキリがないので以下略)である月読が一応補足する。

「私たちは……実は恵まれた立場にあったというのか……っ!」

「そうですよ……隠されたポテンシャルがあったんですよ……最大の武器じゃないですか……」

何だか妙に盛り上がるフレアさんじゅうよんさい(プラス十歳)とセリゼさんびゃくじゅうよんさい(フォローになってないな。ネタとしてもくどい)。

「まあその『私たちにも実は分がある』みたいな反応こそが、一番ババア臭いんだけどね。歳わきまえろっつーか」

「おい、呑んだくれ小娘、表に出ろ」

今日もこの家は平和である。

先にこの物語は、暇人たちの観察日記と書いた。

まあ大体において間違ってない。というかもっと正確に言えば定点観測というか。

ではわたしは何を語りたくてこの物語をつづるか?

わたしはそれを知りたくて、これからこの物語群をいくつか書いてみようと思う。つまりは、筆者にもいまだ掴み切れていないのだ。

ただ、予感めいたものはある。

それは、多分、「幸せのカタチ」みたいな、言葉にしたら陳腐な、そんなもの。

そんなものとは知りつつも……ああ、いや、言葉が過ぎた。

あとはこの四人と、このほうき星町の住人たちが語ってくれるだろう。筆者はそれを記録して、いちいち茶々を入れていくのみ。

何しろ……「幸せのカタチ」については、きっとこの町の人間の方が、より確かな形で、より明確な定義で、より切実な思いで、認識し、抱いているのだから。

さあ、この町を見ていこう。

静かにイーシィ湖のほとりに佇む、小さな町の小さなハナシを……。

ほうき星町の人々――「湖畔の高台の家」