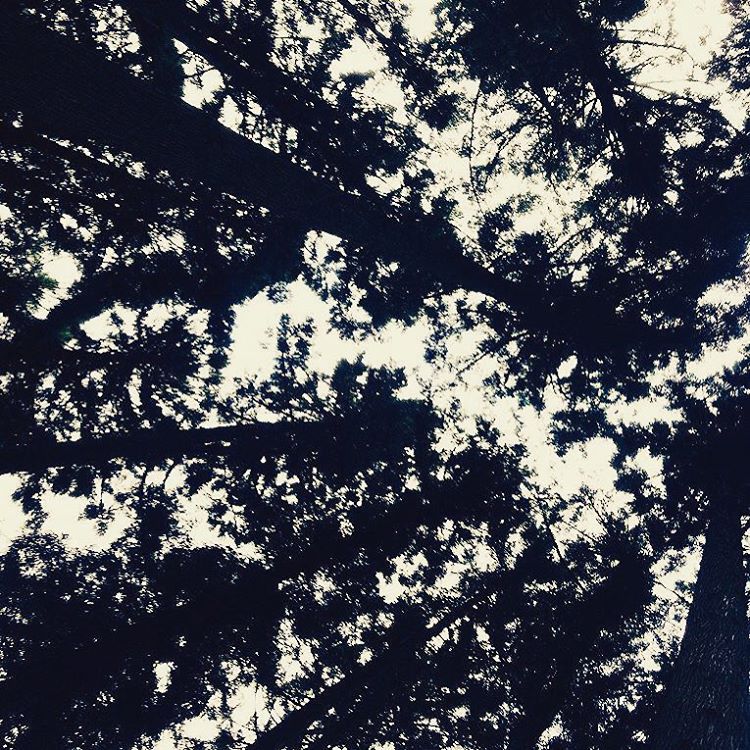

夜更けの森

五作目【完結済】

1

君、つまり青井 静には好意を寄せている娘がいた。その娘と君が出会ったのは、君が幼い頃にまでさかのぼる。君が彼女――高峰 薫――を求めるようになって、何年という月日が経った。時間は滞ることをしらずに、まるで何かを追うかのように進み続ける。それなのに君と高峰 薫との距離に一切の進展はない。それは対照的な光のように交わることはなかったのだ。ただ君は彼女の様子を遠くから見つめることしかできない。そして気がつけば彼女には恋人ができていた。それを知ってからの君の日常は常に毅然とした嫉妬の感情が隣にたたずむようになっていた。この誇張した嫉妬心に君が苛まれることなど彼女は気にもせずボーイフレンドとの日々の歩幅を歩んでいた。その様子を見てると、やりきれなさが激しく君の思考を揺さぶった。蒼い火を手招きする夜の空気のように震えるのだ。君にとってこの日々は地獄と変わらなかった。

そんな君に落ち着きを賦与してくれるのはこの夜の季節だった。一日の終わりを見送るために出現する深い夜は君の心情に落ち着きを配ってくれる。この夜のおかげで君は今までなんとか日々の拷問に耐えることができていた。夜の訪れを直感的に感受した君は今日も義務的に外に出る。夜が青井 静の名を呼んだような気がした。そしていつものように君は空をゆっくりと吞んでいく夜の姿をひとしきり見つめるのだった。

静かに立ち昇る夜の煙は街の喧騒すらも吞みこんでいく。やがてカエルが鳴きだして、夜が完成したことを君に知らせる。田んぼの水面にぽっかりと青い月が坐る。君の家の壁に夜が染みこんだ雲の影が動く。風が流れて君の髪がなびいた。月が光を君の瞳に押し込んで、君の瞳は青い火を灯す。どこからも鳴りだすカエルの声。合唱曲でも唄っているようだ。風が夜の中を通り過ぎていく。雲がゆっくりと流れる。君が探していた夜の音。それが君を取り囲むなかで静かになりだした。今日も損害してしまった心の傷を、その夜が癒す作業へと移る。この夜に幾度と君は助けられてきただろう。傷む君の心がすこしずつ元の形態にへと踵をかえしていく。今日が終わり、明日へと過ぎていく。君はゆっくりと息をして、夜の明りが点る居場所へと戻っていく。家の中に入るととうに夕飯がテーブルに並べられていた。夜の明り。夜の鳴き声。夜の匂い。

君は夕食を食べ終え、風呂を済ませる。それから何杯か水を呑む。そして自室にへと向かった。梅雨がようやく終わり、季節は暫定的な夜を伴って運びながら夏にへと移り変わろうとしていた。君は自室にはいると窓をあけて再び夜の空を眺める行為に耽った。窓の外にほどこされた夜は鳴り響くカエルの声を宙に遊ばせている。月はまるで壁に掛けられたカレンダーのような役割でも果たすように夜の壁に張りついていた。白い月はまるで首筋をなぞる汗のように煌びやかな輝きを放っている。瞳に映る月は君の肌を照らす。夜の一部を白く染める。黒い雲の輪郭をたたえる。夜の雲はまるで水を含んだ埃のようだ。そんな夜の中で孤独な君はなにかを探している。この夜の先にある何かを。夜の奥底に眠るまだ自分がしらない世界を。その夜の海のなかにあると信じて探す。君が信頼できるものは、この夜だけなのだ。夜が明ければ君はまた孤独となる。

だから君はあの何もない夜のなかで何かあることを祈り続ける。だけれど、そこにはなにもない。君もそのことは知っているはずさ。だけれど君は夜から訪れるなにかを待ち焦がれている。そんな君をみてぼくは思わず溜息を洩らしてしまう。窓から忍んだ風が吹く。月の光が揺れる。ぼくは君の耳元でそっと囁いた。

君には聴こえるだろう? ぼくの声が。

君はいささ驚きを見せて、あわてふためく。ぼくはそんな君をみて笑みをこぼす。君の中で夜が静かに震えた気がした。「だ、だれ?」君は少々困惑した声でつぶやく。君はどこからかするぼくの声に耳を澄まして、ぼくの姿を部屋の中に探す。だけれどその部屋にぼくはいない。あるのはシングルベッド。木製の机。文庫本が並べられた本棚。掛け時計。小さいTV。それだけだ。なぜならぼくは実態をもたない者なのだ。ぼくはこの夜そのものさ。実態がない。煙のようなものさ。触れられることは絶対に無いし、ぼくから触れることもできない。君に聴こえているこの声は、この夜の声さ。このなにも無い夜の声さ。

君はまだぼくの姿を探している。それでもぼくがしていた予想よりかは驚きをみせない。心内の七割は冷静さを保っているようだ。そのことにぼくが驚いた。「君はだれ?」と君がぼくに訊ねる。今のぼくの説明では納得してもらえなかったらしい。

「夜の繋ぎ人」

ぼくはそうとだけ名乗る。夜の繋ぎ人。それがぼくの正体さ。「夜の、繋ぎ人」君はその名を繰り返して声を零す。「僕にしかこの声は聴こえていない」そう、とぼくは肯く。「君には実体がない。君はこの夜そのもの」うんうん、とぼくは肯く。理解がはやいじゃないか。「なにも理解なんてしてないよ。さっぱりだ。……でもこれは僕の妄想ではない気がする。僕が無意識にいないはずの人物を作り上げて、一人で会話している、とかそんなことではない気がするんだ。君は確実に実在してる、ような気がするんだ。そんな気がしてくるんだ。僕もとうとうおかしくなったんだね」

そうだね、君は元々からおかしいよ。と言ってぼくは笑った。でも君がおかしくてぼくは話をしやすい。まあ、ぼくは幽霊のようなものだと思えばいいよ。「そういう風に考えているさ」と君は言った。「それで僕になんか用?」

まったく。ぼくは感心した。君は本当に話しやすいタイプだな。ここまで頭がおかしい人間は初めてだ。「ありがとう」君は礼を言う。そして自嘲気味に苦笑した。それで、だ。ぼくは君にある話をきりだす。君は肯く。

「高峰 薫という女の子を知っているよね?」まあ君が知らないわけがない。だからこそ君にこの話をするのだから。

君はその名前を耳にして一瞬だけ目を見開く。だがすぐに元に戻る。それがなに? と言うような顔をした。ぼくは話を続けた。「そして君は高峰 薫という女の子に好意を抱いている」君の頬がすこし赤くなるのがわかった。ぼくは気にせず話を続けた。

「君は高峰 薫が好きだ。自分のものになるのならこれ以上の幸せなどないだろう。人生の半分の時間を消してでも君は彼女を自分のものにしたいと思っている。そうだろう? いつも君は彼女のことしか考えていないし、学校でも彼女ばかりを見つめている。変質者とかわらない程度にね」君が頬を赤らめてだからなんだ! と言った。吼えるようだった。「僕をからかうだけならもういい」話はここからじゃないか、とぼくは言った。君はあっそう、と黙った。

「そんな君に彼女に関するある情報を教えてあげようと思う。いいかい? ぼくからの願いだ。聴いてくれるかい?」

なんだよ、と君が言った。

「彼女を救ってほしい」とぼくは言った。

は? と君は声を洩らした。「なにそれ」まあまあ聞いてくれよ。君には彼女を助ける義務があるんだ。ぼくはそう思うんだ。もちろんぼくも彼女のことをよくは知らない。それでも君なら彼女を救うことができるだろう、と思うんだ。

「高峰 薫という少女はいま心に巨大な「闇」を抱えている。彼女は毎日のように心に「闇」を溜め込んでいて、疲弊を感じている。彼女は「闇」に苦しめられているんだ。その「闇」の原因がなにかは知らないけれどね。だから、わかるかい? 青井 静くん。君には彼女――高峰 薫――の中にはいって、彼女を虐げる「闇」から守ってほしいんだ」

「ちょっとまって」そこで君はぼくの話をとめた。「彼女の中に、ってどういうこと?」その質問を聞いてぼくはああそうだった、と説明することを忘れていたことに気づいた。「肝心なことを言っていなかったね」

「ぼく。つまり「夜の繋ぎ人」は人間の心理を具体化した世界に人間を繋げることができるんだ。これの意味はわかるかい? たとえばだ。青井 静くん。君はいま実らない恋をしている。嫉妬ばかりの日々。君はわだかまりを抱えているはずさ。そのわだかまりは何らかの形で君の中に具体化している。つまり自分の心情を比喩した世界を人はそれぞれに持っているのさ。自分だけの世界。メタファーの世界」

「だからその高峰さんの精神を何らかの形で比喩した世界に僕が行く、てこと?」

そのとおり。彼の勘の鋭さにぼくは思わず感心する。「ぼく、つまり「夜の繋ぎ人」というのはその世界に人を繋げることができる概念なんだ」

意味がわからない。彼が言った言葉はそれだった。まあそうだろうね、とぼくも言った。「ひとつ訊いてもいい?」と君が訊ねる。どうぞ、とぼくは言った。

「仮にぼくがその彼女の状態を比喩した世界? に言ったとして、僕がどうやって彼女を救うの?」

「そうだね。ぼくはもう高峰 薫の心情を比喩した世界がどんなところか知っているんだ。そこは深い森だ。様々な植物が生え茂っていて、無数の樹木が気まぐれな並びで生えている。その森の中核あたりにだ。一人の少女がいる。その少女が高峰 薫の心だ。君はそこでその少女と出逢ってほしい。」

「出逢ってどうするの?」

「その少女を蝕む「闇」から守ってほしい。森の中の彼女はいま孤独なんだ。君は彼女と会話や普通に接するだけで構わない。そうするだけでも効果はあるんじゃないかな。ほら、愚痴とかを人に吐くとすっきりするときとかあるだろ? それと変わらないよ」

意味がわからない。彼が言った言葉はやはりそれだった。「彼女と会話したところで、彼女の……その「闇」というのは弱くなる、というか薄まるの?」それはわからない。とぼくは言った。でも彼女はいま孤独だ。森の中をずっと彷徨っている。誰かを求めているんだ。それは誰でも構わない。彼女はいま誰か自分を守ってくれる人の声を欲している。それに君は高峰 薫を求めているじゃないか。

「僕が彼女を救う」君はそのことを繰り返すように呟く。自身に言い聞かせる。それをぼくは見つめる。ぼくはとうに気づいている。君はいま、強い高揚を覚えている。彼女を救うのは僕しかいないんだ。そう君は脳裏で呟いている。君が彼女を思う気持ちは醜いくらいに巨大なのだ。君はどこか「狂っている」。ぼくがはじめて君を見たときからその印象は変わらない。君は高峰 薫を求めすぎている。君はどこかおかしい。

「行くよ。僕が彼女を救うんだ」そう君がいう。ああ、とぼくは肯いた。

「ほら、そろそろ夜が君を迎えに来る」

やがて夜の波が君の世界を覆っていく。星を食べ、月を吞みこむ。暗くおびただしい闇を溜めた深淵が君の腕を掴んでどこかへと引っ張っていく。君は目を閉じる。静黙な夜は君を眠りの森にへと招いていく。カエルの鳴き声が君の中から消える。袖にまとわっていた風が離れる。うごめく雲の影が失せる。君の夜がぱりぱりと欠けていって、別の新しい夜にへと運んでいく。夜を泳ぐ。夜に流されていく君は向かう。深い夜更けの森にへと。

2

雲が隙間から広がって晴れていき、そこから月が見えるみたいに。君の意識は糸をたぐり寄せていく。徐々に明晰とした輪郭を取り戻していく。まず視界を侵略したのは地を覆う無数の葉だった。夜をすこしばかり含んだ葉っぱだった。君はその葉を一枚手にとり、ひとしきり観察する。どこからどう見ても普通の葉っぱだ。自分はいま森にいる。そのことを君はすぐに理解できた。君は彼女の森にへと到着したのだ。君はその場に立ち、夜が更けこんだ暗闇の森を見渡した。足を一歩踏み出してみると、水が触れた瞬間に身にひびを走らせた氷のような音がした。それはか細いなにかの枝だった。その枝と葉同士が擦れる乾いた音がしたのだ。そんな音ですら十分に君の耳に届く。森は完結した世界の一部のようにしんと静寂を籠めていた。空気がこわばっている。空に沁みこみ過ぎた夜に怯えるように。その夜のせいで森の内部を十分に確認できないでいる。抽象的に君の視界を占めるおびただしい数の樹木。空間を奪い合う様々な植物。お互いに争うように上下に揺れている羊歯。それらはすべて夜が染みていて、容姿の詳細がわからない。君はその夜更けの森のなかで少女の姿を探索する。

森の中核に少女はいる。はたしてこの森の中核がどこなのかはわからない。わかるはずがない。君はどこが正しい方角なのかわからないまま歩みをはじめた。羊歯の葉が君の行く先を妨げるように茂っている。君はそれを手で払ってさらに森の闇の奥へと足を進める。

この森の中には夜の明りがない。月が浮かんでいないのだ。狡猾な雲が夜に隠してしまったのかもしれないし、どこか遠くの方にあるのかもしれない。君は確認できない足元に神経を尖らせる。とくに樹木の隣を通り過ぎるときに注意する。樹の根が盛り上がっているからだ。つまずかないように注意を払っていないといけない。君はたどたどしい足取りで夜更けの森のなかを彷徨った。不安定な足場が君の行く先をさまたげて、おぼつかない。

おびただしい樹木たちはどれも不規則な並びで生えている。それぞれの間隔もばらばらで成長の仕方も生える箇所も奔放で異なっている。立派な貫禄を備えたものもあれば、まだ未熟さが残るものもある。気まぐれに伸びた先には葉たちの塊が帽子のように頭上を包んでいる。そしてそこから欠けた葉がこうして君の足元に散っていくのだ。樹木の肌はざらざらとしたものの部分もあれば、いささか湿りを佩びた苔に覆われている箇所もあった。その湿りが君の指先を濡らす。さらに先へ歩くと川の音が耳のすぐ隣で流れた。

せらせらと流れる水面がみえる。夜を水の中に含んでいて暗い。そこに近寄っていくと同時に足元は落ち葉や枝の山から、苔を覆った滑りやすい岩にへと変わった。注意をしながら君は進み、岩のうえでしゃがむ。そして流れる水面にへと手を差して、ゆっくりと夜の水を掬った。冷たい。指の隙間から川にへと帰っていく水の色はこの空と同じ色をしている。君はこの時間帯の海や山を想像する。どこかの海もどこかの山も、この森も、夜を迎えればどれも同じ色となる。夜に従うこととなるのだ。僕らはこの夜をたたえるのさ。そう君は脳裏で呟いて、水に濡れた自身の手をシャツの腹部分で拭いた。そして歩みを再開した。拭ったあとのシャツは湿って、拭きとったあとの手は冷えだけが残った。

どれだけ歩みを進めても景色は変わらなかった。いや、変化はしているのかもしれない。しかし君にはわからないんだ。どれだけ歩いて自身を囲む森の表情を確認しようとしても、夜がその場に降りてその世界を闇で充たす。夜の垂れ幕に君の視界は遮られているのだ。だからわからない。確認のしようがない。足音も変わらなく、枝や葉を踏みつける乾いた音だけがしている。気がつけば川のせせらぎも消えている。君はひたすらこの沈黙に埋まった森の中を彷徨っている。景色は同じ色のままデジャヴを繰り返す。この森について、どれだけの時間が経過しただろう? ぼくはずっと君の後ろをついているけれど、時間の感覚すらも鈍ってしまうくらい歩いたと思う。

「ちゃんと僕は帰れるだろうな?」君がつぶやく。どうやらぼくの存在に気づいたようだ。

帰れるさ。この森は夜明けとともに消えるんだ。夜更け後の森だ。朝の光を悟った瞬間に世界は元にへと戻る。

「それはそれであまり嬉しくないな」と君は託つ。それじゃあなんだい? 君はこの真暗な森のなかに延々といたいと思うのかい? 君はしばらく黙り込む。森の静寂に吞まれたみたいに。そして口を開く。「案外、悪くない」君はそう言った。ぼくは思わず君に感心してしまった。

歩みを続けていると、ふと今まで感じれなかった匂いがぼくの鼻をさすった。次に遠くから響いた余韻のような小さく柔らかい音がした。匂いには君は気づかなかったけれど、この音は君でも聴こえたらしい。「なんだ?」わからない。ぼくは正直なことを言った。

君はその謎のほうへと足を向ける。そちらの方へと歩みが変わった。自然と足取りが軽快になっていく。なにかこの先にいる。水面に広がる波紋のように柔らかな音がした方向へと。君は足を運ぶ。ぼくも後を追う。夜の音は次第に明瞭さを強めていった。君はいささか笑みを洩らしている。険しく生え茂る葉や羊歯を手でどける。おびただしい数の樹木の間を通り過ぎていく。ずっとこの先に光がある。樹木や植物の葉の隙間から僅かに蒼い火の光が差し込んだ。その蒼い光は君の瞳にも辛うじて届く。その灯りのほうへ。その夜の音が鳴るほうへ。君は徐々に心を躍らせていく。辺りを包んでいた沈黙は君の耳から離隔される。君はすでに夢中だ。歩みを続けることだけに集中している。無邪気な鳥のように軽い足取りで地を踏んでいく。さっさっさっという地の足音も聞こえない。君は次第に歩きから走りにへと変わっていく。隙間から差す光が広がっていく。闇がその蒼い火にへと侵食されていく。君の先が青くなる。灯りは夜が染みた君の肌を青く染め、君の瞳の色彩を変貌させる。やがて人の影が、一人。――いや、二人。三人。四人と――。草をはらってようやく茂りから君は抜け出す。どうやら広場のような空間にきたようだ。そう解釈すると同時に君は視界の先で起こっている光景に思わず感嘆の息を洩らした。

白い肌をした狐の男は緑や紫などの色彩を含んだ淡い色合いの着物に身を包んで、蒼い火の前で踊っている。跳ねている。蒼白いまるで月のような肌をした女は着慣れた桃色の着物を召していて、三味線のようなものを弾いている。さらに様々な男や女たちがいる。誰もが奇妙な衣装を着て、青い火を囲んで舞踏を繰り広げている。夜更けすぎの森の中心でまるでこの夜をたたえるように。跳ねて愉快に踊っている。太鼓の音が響いて、喧騒が広がっていた。

その妖怪たちの宴をみていると君は自然と心が弾んでいく。自分が笑みを浮かべているのがわかる。葉の上に落ちる水粒のように身を弾ませる白い狐の男や大勢の妖怪たち。獣の尻尾のようなものが生えた男は一定のリズムを繰り返して太鼓を打ち込んでいる。獣の耳のようなものを生やした女は片目を眼帯で隠し、白い着物を着飾って白い狐の男とは反対に穏やかな踊りをみせている。まるで本物の踊り子のようだ。君の腹底を震わすような太鼓の音。その音につられて白い狐の男たちは飛び跳ねる。海辺の乾いた砂のように白い肌に歌舞伎のメイクのようなラインが描かれている。夜を焼くように盛んに立ち揺れる青い炎にその白い肌を照らして何度も彼らは跳ねて舞踏をする。三味線から流れてくる音や太鼓を叩く音。彼らはこの喧騒な音響がなり続けるかぎり、豪快な踊りを夜に披露しつづけるのだと君は思う。白い狐の男は淡い緑や紫が混ざった着物の袖を揺らしてジャンプする。無邪気に飛び跳ねる男の爪は鋭くて長い。君はその夜に踊る集団をただただ見つめている。その光景にたいして詮索しようという気も湧かない。ただその妖怪たち(正確には彼らが妖怪かはわからないが)が魅せている賑やかなダンスと、盛んに揺らめく青い炎に見蕩れていたのだ。徐々に君の奥底の心も彼らのように強く弾んでいく。君の心は躍っている。風が忍ぶ窓のカーテンのように。白い狐の男はそんな君の存在に気づいている。男は飛び跳ねながら、君の目をまっすぐ見据えている。君はどきっとするが、その宴から目を離せない。

やがて白い狐の男の瞳が紅色に変貌した。君はその眼を見てしまった。その眼光の先が君の姿を映す。その瞬間に青い炎は強い閃光を放った。君は目が眩んでしまい光を遮る。次に君が目を開いたとき、妖怪たちの姿はなかった。燃え上がっていた青い炎も消えている。そこは夜の森を演出する樹木が不規則にならんで羊歯が生え茂る険しい森の一部にすぎない。彼らは痕跡も余白も残さず、忽然として消えていた。まるで幻のようだ。君は知らぬ間に夢を見ていたのかもしれない。

しかしあの妖怪たちの集団が消えたあとでも、君の心は躍り続けていた。静かにはしゃぐ君の心は彼らが唯一残した奇妙な余韻に浸透していた。あの太鼓や三味線の音が、沈黙を取り戻して鎮静した森のなかでむなしく君の脳裏に響き続けていた。空を見上げると、先ほどまで姿を晦ましていた月の舟が、夜のなかをゆっくりと流れていることに気がついた。あの男の瞳とは対照的な色だな、と思う。その時、草陰が動いた。

3

うごめきを窺わせた草陰を延々と君は見つめた。やがてそこから「だれ?」という警戒の意思を携えた少女の声がした。その声は君がいつも目で追う彼女のものとそっくりだった。模倣しようとしてもここまで正確には出来ないだろうと思う。そのことを君はすぐに判断できた。あの声の主が高峰 薫の心理を比喩した少女だ。彼女の心なのだ。ようやく見つけた。樹木の葉の隙間からは蒼い光が地に注がれ、君の足元を青く染めている。闇夜を引き摺っていた森のなかに僅かな光が加わる。君はひとりでに動きをみせた草陰を見据える。少女はそこに身を隠して君が何者なのか疑っているようだった。

君は彼女の訝りを解くために思いつく言葉を淡々と言った。「大丈夫だよ」とか、「僕は君に会いにきたんだ」とかそんな言葉を夜に並べた。彼女は草陰に隠れたまま「わたしに会いにきた?」とその言葉を反芻した。「一体どこから? この森はわたしだけしかいないはずよ」僕は現実の世界から来たんだ、と言った。「どうやって?」と訊かれて、君は「夜の繋ぎ人」という名前を口にした。彼女はなるほどね、と納得したような声を出した。「つまりわたしの「本体」と関わりがあるのね」そのとおり。君はそう言おうとしたが、それを言い切ることはできなかった。たしかに君は彼女のことを知っている。そして好意を抱いている。けれど高峰 薫のほうはどうだろうか? 君と直接的な関係などあっただろうか? 無かった。しばらく思考をめぐらす必要もない。君と高峰 薫の関係などなかった。君が彼女に片思いを抱いている、それだけのことだった。だから君は自信をもってそのことに肯定することができなかった。「そ、そうだよ」君はぎこちなく肯いた。

君は蒼い月に照らされながら彼女の登場を待った。「だから出てきてくれないかな?」と訊ねた。すると翳りを蓄えていた草陰が激しく震えた。そしてそこから白い腕が覗き、葉を払いながら立ち上がる白い少女が現れた。君はその少女をしばらく見つめていた。美しい白肌は夜の暗闇のなかで輝き、肩ほどの長さをした黒い髪は夜の空気を震わした。白いワンピースを着飾っていて、すらりと伸びた白い腕や足は細くて幻のように脆い光に包まれている。君は目の前に現れた白い彼女の身体を視線でなぞる。整った爪先から、純白な足は大胆に太ももまでも露になっている。そしてなんの飾りもない白いだけのワンピース。それから細い腕。すこし触れれば壊れてしまいそうな肩。首筋。そして、瞳。その瞳はまるで海の中核のように青かった。君はその瞳から先ほどの白い狐の男を連想してしまう。綺麗だ、と君はつぶやいていた。

「ありがとう」と彼女は言って月の光が落ちる場所にへと肌を晒した。白い肌が澄んだ湖のような色合いへと変わる。君は近くに彼女の触れた空気を感じて緊張する。彼女は高峰 薫の心なのだ。君がいままで見つめてきた憧れの女性なのだ。その彼女がいま君の触れれる距離にいる。森には誰もいない。君と彼女の間には月の雨と夜の闇だけだ。

「わたし夜が好きなの」と彼女は言った。そして彼女が見据える先には、空に乗っかった青い月があった。月は灰色の荒れた雲が渦をまくような模様をしていて、薄く蒼い服を闇のなかで着飾っている。彼女はそんな夜の月を見つめつづけていた。

「僕もだ」と君も言った。やがて暗い雲が夜を滑るように伸びて、月をおもむろに隠していった。そのひとりでにうごめく雲は水を含み、月と夜を隔てる隙間を湿らしていった。君の肌に降りしきる蒼い光がまた陰謀をかかずらって訪れる暗闇に喰われていく。雲がつらなりながら夜に流れて、それが引っ張ってきた影に君と彼女は納まった。彼女は「ああ、消えちゃった」と残念そうに言う。「綺麗だったのに」またすぐに見れるさ、と君はいった。そして樹木に背をあずけて坐った。まあそうね、と彼女もいって隣に並んだ。

「夜って素敵だよね。いつも当然のように現れてこの森を暗く包んでまた新しい光を迎えるの。それってとても素敵だと思うの。そう思うでしょ?」

そうだね、と君は言った。肌からはがれな妙な緊張は彼女の声を耳にすることでさらに拡張した。慣れない歯痒さに思わず視線をやる場所に困る。せわしなく切り替わる視界にやれやれ、と思いながら君は頬を掻いた。なぜ僕が緊張しなければならないのだ。「どうしたの?」と彼女が君に訊ねる。なんでもないよ、と君は手を振る。

「ねえ」と彼女が君にいう。「この森ってわたしの「本体」が作ったものなんでしょ?」

そうだね、と君は言った。自らのことを「本体」と呼ぶ彼女がいささかおかしくて笑みを洩らしてしまう。なにかおかしいこと言った? いや、言っていないよ。君はごめんごめんと謝って彼女の話の続きをまった。

そう、と彼女は言って話を続けた。「それでね、わたしがその彼女の心――というよりは精神を具体化した概念なんでしょ? それはわたしにもわかる。でもわたしはその「本体」がどんな人で、どんな事情があるのかなにも知らないの。いつもわたしはこの森のなかにいる。というより、「気がついたらここにいるの」。いつのまにか眠ってしまっていて、目を醒ますとまたこの夜の森のなかにいるの」

「目が覚めるとここにいる?」君は彼女の話の言葉をくりかえした。

「そう。目が覚めるとここにいる。森の中にいる。深い夜に包まれたこの森に。朝や昼などの明るい時間帯を過ごしていた記憶はないの」

そういうことだよ。青井 静くん。君がいま目の前で話している彼女は「彼女の心」であって「彼女そのもの」なんだ。高峰 薫が眠りにつくと目の前の少女が目を醒ます。そしてこの森が夜明けを迎えると少女は消えて、高峰 薫が目を醒ます。彼女の日々はこの循環さ。君が訪れた夜に傷を修復してもらうように。彼女も眠りにつくと森にへと向かうのだ。ぼくは君にそう教える。君はよくわかっていないだろうけれど、曖昧にうなずく。

「私の「本体」はどんな人なの?」と彼女は訊ねた。「ねえ教えて」

君は高峰 薫のことを脳裏に描き、考えてみる。「教えてもなにも、君と一緒だよ。とても美しくて、周りを魅了している。君の「本体」に好意をよせている男子もいっぱいいるよ」そして僕もその中の一人だ、と君は声に出さずに言った。

「へえ」と彼女は興味深そうに肯いた。「やっぱりわたしと似てるのかな? ほら、顔とか」

「とても似ている」と君は言った。本心からだった。「顔どころか声まで一緒だ」

「それなら、君も照れちゃうんじゃない?」

そう訊かれて君は驚く。まさか彼女は気づいているのか? 君はあわてて訊きかえす。「そ、それはどうして?」

「だってわたしの「本体」はモテるんでしょ? ならそれの声までそっくりなわたしでも照れちゃうんじゃない? そういうことじゃないの?」彼女は平然とした表情で首をかしげる。君の瞳をずっと見つめていた。「ごめんなさい。わたしあまり人の心理だとかがわからないの。なにせわたし自身が「心のメタファー」だし」

君はうなずく。「ぼ、僕はあまり君の「本体」にそういう感情は抱いていないし」

「でもわたしに会いに来たじゃない。やっぱりわたしの「本体」と何らかの関係はあるわけでしょ?」

君はしばし黙り込む。言い返す言葉が見当たらなかった。若干の焦りを額に浮かべる。やがてあきらめて、ゆっくり肯いて認めた。「そうだね。正直、照れる。変な感覚だよ」ほらね、と彼女は君の顔をみつめながら笑みを浮かべる。「あなたとわたしの「本体」はどんな関係なの?」再び君はうつむいて黙った。なんと説明すればいいかわからなかった。君はひとしきり思考を巡らして、幾つかの嘘を夜の欠けた箇所に填めてみた。しかしどれもその欠如した箇所を完全に塞ぐことはできなかった。ぴたりと重なる形態のものが無かった。そんな君の押し黙る様子を彼女は察したように「複雑な関係なのね。ごめんなさい」と謝った。君は都合のいい彼女の解釈に感謝した。「いや、構わないよ」そう言いながら内心では安堵の息を洩らしていた。助かった。

しばし二人の間に沈黙が挟まった。これはいけない、と君は違う話題をきりだす。「そういえば、ついさっき森の中で変な集団に出逢ったんだ」変な集団? と彼女は言葉をくりかえした。それはどんなの? 君は先ほどみた妖怪の集団たちの舞踏のことを話した。白い狐の男や着物をきて三味線を弾いていた女、青い炎を囲んで太鼓の音にあわせて踊っていること、そして奇妙な色にへと変貌した瞳のことなどを。その非現実な話に彼女は興味深そうにうなずいていた。その幻想的な光景を想像しているようだった。

その話を聞き終えたあと、彼女は「それは多分、この夜があなたを歓迎したのよ」と言った。「わたしはその集団を見たことはないけれど、そういう気がする。多分この夜更けの森があなたのことを歓迎したのよ」

「君のその解釈はとても素敵なことだと思う」と君は言った。「ぼくはまだあの集団が残していった余韻を引き摺っているんだ。まだ思い出すだけで心が踊ってしまう」

「きっと君の「心」も、君が作り出した世界で踊っていると思うわ」

「あればの話だけどね」君は言った。

先ほどからなかなか彼女に目をやれないでいる君は、夜にたたずむ無数の樹木をただ見つめていた。樹木をひとしきり見つめていると、徐々に樹木がその容姿をあからさまにしていっていることに気がついた。樹木にこびりついていた闇が朝焼けを迎える寸前のような色を蓄えていっているのだ。空を見上げると、さっきの雲はとうに夜に擦れて失せていて、瞳のような月が、まるでテーブルにそっと花を添えるみたいに夜の面に置かれていた。

「そろそろお別れの時間ね」と彼女は言った。確かに空は先ほどの徹底していた漆黒から黴のような濃い藍色に変化しつつあった。夜が明けつつある。ゆっくりと。彼女はじっと空の模様をみながら「また今夜も来てくれる?」と君に訊ねた。もちろん、と君は言った。「またくるよ」

「ありがとう」と彼女は言った。そして微笑んだ。「あ、最後に訊き忘れていたことがあった」

「なんだい?」

「君の名前はなんていうの?」

「青井 静」と君は名乗った。彼女は「青井、静。青井、静」と何度も君の名前を反芻して、記憶にへと収めた。「素敵な名前ね」

「ありがとう」君は礼を言った。たとえそれが高峰 薫本人じゃないとしても、そう言われると君はもちろん頬を赤らめた。そして青井 静という名前のどこが素敵なのか考えてみた。

「それじゃ」

「それじゃ」

やがて彼女の姿が足元から不鮮明になっていき、森の樹木や羊歯などの植物は姿を消していった。蒼白い光が隙間から差し、彼女のほうにへと広がっていった。彼女が君に手を振って、君は手を振り返した。また、と言おうとしたところで君の視界は自室の白い天井にへと戻っていた。窓の外に広がる空はまだいささか暗いが、朝を迎えたことはわかった。時計をみると五時を回ってすぐだった。

そこにはぼくはとうにいない。自室にいるのは君一人だ。ベッドに横たわって天井に顔をむけている君ただ一人だ。ぼくは夜の繋ぎ人。君を匿う夜はとうに去った。消えた夜はぼくも伴って消えたんだ。しかし君は寂しさを感じない。また彼女が森で待っていることを思うと、自然と君は静かな高揚を覚えた。久々の目覚めのいい朝だった。

4

水島 篤という男は、現実での高峰 薫のボーイフレンドだ。学校での高峰 薫はいつも水島と一緒におり、一度として離れているときを見たことはなかった。君はそんな二人の様子をただ見つめていた。彼女は水島の席の近くでなにかを話していた。その彼女の表情には笑みはなく、からといって嫌々接しているような雰囲気も感じれなかった。君はただその光景を目にしながら、必然的に訪れる身を焦がすような煩わしい嫉妬と対峙している。腕で机に囲いをつくり、そこに顔を填めるようにする。二人は何を話しているのだ? わからなかった。いつも二人は一緒に行動しているが、そんなに何を話すことがあるのか君にはわからなかった。

君は水島の愉快そうな顔を見るたびに強い嫉妬心に苛まれる。誇張されていく憎悪が君の奥底で蓄積していき、気がつけば歯を食い縛っている自分がいた。左手の親指の腹で右手の親指の爪をこする。君が怒りを抑えるときはいつもこの癖があらわれる。落ち着け、落ち着くんだ僕、と自身に言い聞かせながら。何度もこすりつけ、傷を深めていく邪気と格闘した。水島はそんな君のことをからかうかのように、気軽に彼女の腕に触れたり、息がかかるくらいの距離にまで接近したり、そして誰にもわからない二人だけの会話をする。なぜだ。なぜあそこにいる男が僕じゃない? 君はその現実が不思議でたまらなかった。あんな男のどこがいいんだ。僕はなぜあの二人を見ることしかできないんだ。毎日のようにそう感傷に耽り、一人の夜に死について思考を巡らす思春期の少年のように空虚な悲しみだけを覚えた。毎日のことなのに、慣れないこの感情に君は辟易としながらも向き合わなければならない。高峰 薫という人物を好きになってしまったのだから。

淡々と活字が空白を埋めていくように、君の思考はさまざまな感情に満ちていった。激しく君を揺さぶる感情はどれも莫大な力を備えており、一斉になって君の心内に忍び込んでくる。親指をこすってそれを堪える。腹の底を焦がす嫉妬心がまるでガラス窓に打ちつける雹のように君の腹底を叩く。親指をこすってそれに耐える。歯を食い縛ってその悪魔を取り押さえる。息をする。息をする。君は机に身を預けたまま静かに疲弊していった。机に顔をかくしてもがいている君を見る周りの視線がどんな意思をしているかなど、興味もない。どんな目でみられようが構わない。君は声を殺して狂ったように歯を噛み締めて、親指の爪をこすり続けていた。

君は親指をこすりながら、森の中にいる彼女のことを思った。白い肌に白いワンピースを着た蒼い目の少女。あの少女は君を待っているはずだ。そうであってほしい。君には夜がいる。闇が空を覆えばまた君はあの享楽の夜のなかで踊り暮れるのだ。それまでの辛抱じゃないか。そう君は自分に言って、森の中にいる少女の妄想をした。今日はなにを話そうだとか、どんなことをしようかだとかだ。やはり君が信頼できるものは夜の来訪者だけなのだ。君はしばらくして訪れる夜を待ち詫びる。夜のことを思う。その感受する夜のなかには夜の繋ぎ人(ぼく)という存在も入っている。君はぼくが君に言ったことを思い出す。「彼女の「闇」を取り払ってくれ」そうぼくは言ったんだ。君はそのことについて思考を巡廻させてみる。

彼女の心を苦しめる「闇」。それの正体はなんなのだろうか。君は考える。そして君は呻る。もちろん声にはださない。学校で君は滅多なことでも起きない限り声を発さないことにしている。自分はこの教室の壁とそこまで存在の意義が変わらない。話す友人もいなければ、同情からか君に声をかける人もいない。君はただ呼吸をする壁と変わりはしない。必要のないところに建った壁だ。邪魔になるくらいしか自分の特徴は見当たらない。それは君も自覚済みだった。君を匿う存在はこのぼくだ。ぼく以外には誰もいない。学校は水島への憎悪と怒りだけしか湧かない場所だ。君にとって息苦しい空間なんだ。君を取り囲む最適な環境はいつだって夜が築くのだ。そう、このぼくだ。

君は遠くから高峰 薫を観察する。彼女はなにかを抱えている。彼女を虐げるなにかを。胸の内になんらかの「闇」を秘めている。それがなにかはわからないけれど、その「闇」は多分この今の瞬間でも進行しているのだと思う。なんとなくそう思うのだ。水島に目をやる。水島は高峰をじっと見つめて微笑んでいる。その水島の表情が君の心情を激しく煽るのは容易いことだった。やりきれない思いに駆られて、また親指をこすった。その感情が殺意に似ているものだということに気づいたのは、つい最近のことだった。水島という存在が君の世界にあることで、君はいつまでの蹂躙されていく。いつか君は崩れ、欠けていき、消える。そのまえに君が彼を始末しなければならない。水嶋という男を彼女を取り巻く環境から引き剥がさないといけない。そんな風に思えてきていた。そう、すでに君は「狂い始めていた」んだ。静かに。部屋にこもった煙のように。

夜がくる。そのことがわかった。肌に触れる空気がいささか冷えを佩びたのだ。君は田んぼの水面に反射されて映る夕方の空と雲をみつめている。水面の雲は静かに流れ、黄昏を引き摺り出そうとしている。空の色がすこし黒ずむ。暗色が滲みだした。夕日の火を底にへと仕舞い、蒼白い色にへと変わる。そこから夜が本格的に更けこんでくる。しかし、それまでにはまだいささかの時間があった。いわば現在は夜をつなげるための暫定的な時間帯なのだ。昨日のような肌をさする風もなく、月の姿も見当たらない。律儀に夜は訪れるのに、月は気まぐれなものだなと思った。その代わりでも務めるかのように今日は星がうっすらと出ていた。まだ青紫のままの空に星がちらほら確認できた。眩暈がして視界を飛び交う粒子のような光にも似ていた。君は高い位置に並んだ星や色を深めていく空の様子をただただ見つめていた。

尽きるのことのないカエルの鳴き声が夜にたなびき始める。ようやく君の待ち望んでいた夜が到来してきた。ぽつりぽつり、と雨がアスファルトを濡らしていくみたいに星の数が夜に増えていく。君は身の疲労を繕ってくれる風をまつ。空はシャツを水に濡らすと付着していた絵の具が滲むみたいにゆっくりと夜をほどこしていく。

君はまたどこからか聞こえるぼくの声を心待ちしていることだろうと思う。君の脳裏に浮かぶのはあの夜の草木が生え茂る深い森の奥だ。そこで樹にもたれて碧い瞳で月をみあげる少女だ。君はそんな彼女のことを思うと水嶋に強い嫉妬心を抱くかたわら、優越感のような感情にも埋もれた。高峰 薫を救うのはこの僕だ。彼女の心にある退屈な夜に声をかけるのは僕なんだ。それは決して水嶋なんていう男じゃない。彼は高峰 薫と青井 静の間には必要のない人物だ。息を夜に吐くと、同時に笑みまでこぼれた。昼間の君――つまり嫉妬にもがき苦しんでいた君はもうこの夜にはいない。訪れる夜のなかにいる君という存在のなかには、昼間に苛まれていた感情など既に消えている。高層ビルに隠れた夕日みたいに、余白も残さず。

星があの森の中の樹木みたいにおびただしく増えはじめ、この夜が君の名を呼んだような気がした。そして必然的なことのように前髪が揺れ、君を匿う癒しの風が静かに夜に流れはじめた。

5

森の中から見上げる夜の空はなんだか所々欠けたみたいだ。純粋な黒い面に、おびただしい数の星を広げていた。月を隠す無愛想な雲はとっくに夜の奥にへと溶解されて消え、星たちがもたらす幻想的な煙のようなものをその黒い天井に昇らしていた。空はまるで空気を通すための穴を針であけたようだった。久しく見せていなかった夜の表情だった。ひとしきりその景色をみてから、君はまた草木の空間の奥にへと進んだ。

夜の森になびく風はなかった。その森はしんと静寂を淀ませ、虚ろに葉が擦れる足音だけを発した。夜の隙間に流れる星の川は深い闇の淵にへと向かって上流している。樹木の間をくぐり抜けて、羊歯をはらう。沈黙は凪いだ森のなかの僅かな音ですら誇張させる。君の呼吸が素朴な空気に落ちていく。地に散らばった枝や葉を踏みつける。それらの音は洩れると同時に消散する。君と森を繋げる夜には切なく乾いた音だけがした。耳元に鳴り続けるのは自身の息を吸う音。息を吐く音。夜を吸い、夜を吐くだけの音だ。その呼吸音は安定して規則正しく耳元まで渉ってくる。なり続ける呼吸音とともに森は険しさを増して先にへと向かっていく。君の足取りに迷いはなかった。散らばる星はそんな君の歩幅に合わせて、魚の群れみたいに夜のなかを泳いでいた。

どこを見ても景色は変わらずいつまでも森の繁茂な空間を演出していた。そんな闇のなかで君の足取りは毅然としていた。したたかな足取りで、着々と少女の元にへと向かっている。まるで匂いをたどって進む犬のように。君はなにの声も発さずに冷ややかな夜気を踏みつけて歩いた。巨大な樹木が地に落とす影は夜の闇のうえにさらに重なり、君の肌をまるで雨をしみ込ませたアスファルトのように暗く染めた。君の視界もそれに伴ってより暗闇を増す。

「こっちよ」という少女の声が夜をはらいながら君の耳もとに触れた。君は振り向いた。するとそこには彼女が微笑みながらいた。優しく手を縦に振って、君を手招きしていた。「待ってたよ」と彼女は言った。その言葉に君は思わず頬を赤らめた。照れからつい視線を夜の地にへと落とした。うつむく。それは本当に? と思わず確認をとる。「ええ。本当だけど? 誰も喋る相手がいないからわたしも退屈なの。毎日」そう彼女は言った。わざとかもしれないな、と君は彼女の様子をういぶかる。軽い軽快を肌にまとった。彼女は「どうしたの?」という表情で首をかしげて俯いた君の顔をみようとする。君は目を逸らして「なんでもないよ」と手を振った。そう、と彼女は視線を空にやった。

「今日は星がでているね」彼女の純粋な瞳には数え切れないほどの星が描かれていた。青い瞳がより幻想的となった。

君も彼女の視線が向かう先に視線を同調させる。水がグラスから溢れ出てくるみたいに、次々と洩れていくる星を夜は急いで掬いあげていた。君はそんなせわしない夜をみて、都会の夜景のようだと感想が浮かんだ。

「夜にも様々な顔があるのね」と彼女は言った。そうだね、と君は言った。それから改めてそのとおりだ、と彼女の言ったことに対して思った。君にとって夜は生きているのだ。命を携えているものなのだ。夜が悲しみを装えば人々はなんだかやるせない感情になり、夜が闇を深めていくほどに人ははたして朝はくるのかと不安になる。人間は夜にしたがって歩んでいるのだ。海も、山も。すべては夜を迎えるために営んでいる。

君は空を見上げている彼女に目をやった。彼女は変わらずしなやかな美しさを身にまとい、神秘的な光に包まれている。けれど。昨日の彼女と比較するとどことなく表情に翳りがあるように思えた。そこはかとなく元気が少ないような印象を抱いたのだ。いささか生気が抜けている、と言い表してもいいかもしれない。そう君は思った。君は彼女の顔色を窺いながら「どうしたの?」と訊ねた。「すこし、昨日より様子が変だと思う」昨日が初対面だったのに、こんなことを訊いてくるのは気味が悪いかもしれないな、と声に出してから考えて悔やんだ。もう遅い。

彼女は君に一度目を向ける。それから「いや、なんでもないの」とかぶりを振った。「ありがとう」なにかを彼女が隠しているのはすぐにわかった。それから彼女を苛む「闇」という存在が君の脳裏に過ぎった。まさか。

「いや、隠さないで言ってほしいんだ。具合が悪いの?」訊ねる。

彼女はしばし黙って、足元の小石のような塊を見つめていた。夜に包まれていて、それがなにかはわからかった。「たまにね」と彼女は訥々と喋りだす。「ものすごく胸が苦しくなるの。なんていうんだろう。ものすごく不安になる。まるで夜がわたしを試すみたいによ。とてもやるせない気持ちになるの。頭上に巨大な雲がたたずんだみたいに、なんだかわたしの心に陰ができるの。「心」のわたしがいうのもおかしいけれど」

彼女が言い表そうとしていることには、高峰 薫に関した何かが示唆されているような気がした。彼女を虐げる「闇」のなにかがわかるかもしれないと思った。君はそのことにもうすこし言及した。どういう痛みがするか、やどういう時にそうなるか、などの質問をした。

しかし彼女は静かに目を閉じて首を振るだけだった。「ごめんなさい」と静かな声でいった。「うまく言い表せないの。わからないの。ごめんなさい」いや、いいんだ。と君は言った。

君は彼女をみる。無理に笑顔を作ろうとする彼女をみて君の心が痛んだ。そして水嶋のあの微笑んだ顔が脳裏に過ぎった。なぜ現れたのか理解できなかったけれど、彼の微笑んだその顔はそのまま君の脳裏に焼きつけられた。剥がれることなく、そのままそこにたたずんだ。すると徐々に君の怒りが体の奥底で震え、夜の核のように濃い闇の淵から腕を突き出し、ぽっかりと顔を静かに現した。憤りが君の瞳に宿る。マッチ棒の先端に火が灯るみたいに。まだ断定的な確信はない。だが君のなかで彼女に取りつく「闇」は水嶋の顔にへと変貌していた。彼は高揚する感情に委ねるように豪快な笑い声をせり上げていた。不快な幻聴が君の身体にのしかかり、感情をなぶった。彼は君の心情を挑発するように笑い狂い、増していく怒りに君は身が震えた。親指をこすっていた。お前じゃない。彼女はお前なんかを求めていない。彼女は僕が救うんだ。僕がヒーローになる。なあ、そうだろう? ぼくは黙って静かに歯を食い縛る君を見ていた。彼女は急変する君の様子に困惑しているようだった。「ど、どうしたの?」君の化物じみた顔を覗きみる。君は親指をこすりつけ、「……なんでもない。なんでもないんだ」と激しくかぶりを振った。

やはり君は狂い始めている。彼女を強く想いすぎている。けれど、そんなこと。ぼくが君に言えるわけなかった。ただただ怒りを堪える君の小刻みな震えを見つめているだけだった。恋というものはその者に一の喜びを与え、十の苦しみをもたらす。ぼくは君の姿をみてそう思った。

先ほどまで感じれなかった風が吹いた。森のなかを競馬のように駆け抜け、一気に君の背中から夜と共に押し寄せる。草陰が揺れ、樹木の葉が舞い散る。夜の空気が震え、君と彼女の髪や服がなびく。君は親指を力いっぱいにこすりながら、「僕が」と声をこぼした。彼女は「え?」と顔を近づける。

「僕が君を守る」その声には震えがあった。君の狂気が涙を誘っていた。それが頬に垂れた。

翌日。君は高峰 薫を延々と目で追った。誰からでもわかるくらい露骨に。なにも隠そうとせず、君はただ一途に彼女の姿を見つめていた。彼女も気づいていることだろうと思う。構わない。君はじっと彼女を見据えていた。差し込む朝日のように震えのない君の視線は水嶋にも気づかれる。構わない。水嶋は君を不快そうに目をやり、「見てんじゃねえよ」とその眼光で吼えていた。けれど君はなにも動じない。揺れない。いつものように身を襲う嫉妬よりもはやく、彼女を救うという決意の意思がますます向上した。以前のように歯も食い縛らない。親指の爪をこする癖も現れない。ただ君は彼女を救うことだけを目標にして見つめている。やがて学校が終わり、「君の時間」にへと移ることを告げるチャイムが校舎に響いて壁に痺れた。君は席を立った。

今までの彼女の日々を思い出す。彼女について、振り返ってみる。彼女が同姓の友人などと一緒にいるときを君はみたことがなかった。彼女は宿題を教師に渡すときだったり、お手洗いにいく時だったり、授業中だったり、そんな時以外はいつも水嶋と共に行動していた。それはなぜかはわからない。それが自然な流れなのかもしれないし、ただ一緒にいたいからかもしれない。けれど君にはどうもそんな理由だとは思えなかった。思いたくなかった、という方がぼくから見たら正しいと思う。彼女は水嶋に強制されているのだ。束縛されているのだと思い込んでいた。彼女も本当は自由にいたいはずなんだ。なのに水嶋がそれを許さないから。彼女はそんな水嶋の束縛がもたらす苦痛に苛まれ、「闇」を身の中で生んだ。そうに違いない。僕のこの推測が間違っているわけがない。まさにそのとおりだと思わないか? 君は自分自身に訊ねた。ああ、そうだよ。そうに違いない。間違っているとは思わない。君は水嶋を睨む。君は水嶋の背中を睨みつけて脳裏で呟く。君が彼女を想う気持ちは、森の樹木をすべて溶かしたとしてもまだ足りない。まだまだ十分に余るくらい膨大なものなのだ。

僕の彼女をかえせ。その彼女は僕のものだ。お前のじゃない。

そのとき、ぼくは純粋に。ただただ単純に。君に恐怖を感じていたと思う。実態がないぼくの体が粟立つのがわかった。

6

君の身にそっと夜が寄り添う。その夜を振り払って君は少女の肩を抱いていた。少女は突然の君の行動にいささか困惑していたかもしれない。けれど彼女は抵抗をなにもしなかった。君も気がつけば行っていた自身の言動に羞恥心を覚えたが、やがてそんな淡い感情も夜に融けていった。水面に沈む雪のようだった。

君はいつものように森にへと降り立ち、少女のもとにへと向かった。いつにもまして君が彼女を想う気持ちはつよく固定していた。水嶋から彼女を取り返す。君の脳に深く刻まれたその目的が、歩みをさらに毅然としたものにへとしていた。森を俯瞰する空ははっきりとした雲を携えていた。夜の色に抱かれて暗く滲んだその雲は君の頭上をたやすく覆い、夜の深みをさらに強調させていた。そんな雲のことなど君は気にしない。その雲に対する感情などそなえていない。君の脳裏を占めるのは彼女という存在。それだけだった。月が夜から消えようが、その代わりに引っ張り出されたような雲があろうが、どうでもいい。君は樹木から大地にかけて這い登った根を踏みつけて進んだ。少女の姿を探し出すのになにも迷いはない。彼女が夜を通じて君の名を呼んでいる。耳からではなく、脳から小さく聴こえてくる彼女の助けを求める声が君をさらに奮いたたせた。

どこからか伸びて空間を奪う蔓や大きな葉をした羊歯を手でどかし、肌をくすぐる煩わしさに舌打ちを洩らしながら前を見る。少女は苔がこびりついた岩に腰を任せて座り込んでいた。すぐ近くに川のせせらぎが聴こえる。彼女は君の顔に一瞥し、なにかを言った。その声はまどろむ猫が揺らす尻尾のように弱く、君の耳元にへは届かない。君の肌に夜と悪寒が抱きついてきて駆けた。君は地を蹴り、彼女にへと近寄る。「大丈夫?」君は彼女の肩に手を回し、顔色を確認する。白い幻想的な肌に青みが孕まれていた。水嶋の顔がうかぶ。怒りが脳に燻った。

その漂う空気からして彼女の具合が悪いことが理解できた。無理に柔和な笑みを浮かばせる彼女をみてさらに水嶋に対する憎しみが増した。お前のせいで。なぜ彼女がここまで苦しめられなければならないんだ? 水嶋への憤りは自己嫌悪を引っ張った。助けると決意したのに、いざとなればなにもできない。僕はなにをすればいい?

君はとりあえず水を汲もうと思い当たった。どうやって汲もうとまでは考えられなかった。君が立ち上がろうとすると、彼女は弱々しく君の袖をつかんだ。君は彼女のほうにへとまた視線を戻す。「ここにいて」と彼女は小さな声で言った。それは風に吹かれて舞い上がった砂埃のようにもろい声だった。君はいささか頬を染め上げ、そしてぎこちなく「う、うん」と肯いた。白く細い指は君の袖をまだ掴んでいた。シャツ越しに伝わる奇妙な感覚が肌をこわばらせた。頬の熱が冷めないまま彼女に目をやると、ゆっくり素敵な微笑みをみせた。頬の熱はさらに膨張した。しかしすぐに彼女の微笑みは失せた。

彼女はじっと君の右肩辺りをみつめて、小さく息を洩らしていた。君はただ彼女の肩を抱き寄せて、その小さな息を確かめていた。息はまるで雲の切れ端のように夜にへと消えていった。空にうごめく巨大な雲は二人をすっぽりと吞む影を引き摺っている。

水嶋の顔がふたたび君の脳裏に浮かぶ。水嶋は君の夜のなかで笑い声を轟かせている。耳障りな声が止め処なく君の全身に駆け、肌が痺れる。やめろ。君は頭を振って荒く息を吐く。お前じゃない。彼女から離れろ。夜が震えているような気がして、空をみようとすると自分がもがきながら地を這っていることに気がついた。彼女の肩から手は離れてしまっていて、森の地に散乱する葉っぱや折れた枝などを闇雲に掻きむしっていた。彼女は背を預けていた岩から離れ、君の方へと近寄ろうとする。混乱する君の視界は不安定にゆれ、ぐるぐると回って切り替わる。視界に映りこむのは闇を着飾った樹木。苔にまみれた岩。地に満ちる折れた枝と乾いた葉。そこから覗く黒い土。密集した木々からのびた影。光が差して目をやる先は雲に恐縮しながら顔をうかがわせる半月。そして彼女だった。彼女が君をみつめていた。

水嶋の声が消える。君の中を占領していた悪魔は夜のなかに隠れていく。やがて冷静さが君の底から踵をかえしていく。たぐり寄せていく。熱されたアスファルトに水を撒くように君の昂ぶりが冷めていく。興奮していた思考が彼女の姿によって暴走を中断する。君はしばらく彼女の瞳を見つめていた。そうだ。この彼女は僕が助けなければならない。僕がおかしくなっていちゃ駄目なんだ。この娘は僕に助けを求めているんだ。

ぼくはそんな独り言を脳裏で述べている君を背後で見つめていた。不安定な君は不安定な彼女をたすけようとしている。君はうつむきながら「ごめん」と呟いた。彼女は大丈夫なの? と君に訊く。うん、大丈夫。君はそういって彼女をみた。「ねえ」

なに? と彼女は首をかしげる。身を苛んでいた何かは先ほどと比べればとても弱くなっていた。普通に会話や仕草をとれるくらいには。

「……僕が」君は彼女のほうへと足を踏み出す。彼女はその踏み出した足を一瞥してから踵をかえして、君の顔をみた。君は俯いていて影が表情に重なっていた。「僕が君を守る」

君はそう言って彼女の肩を抱いた。彼女は突然の君の言動に動揺を隠せないが、からといって抵抗することはなかった。君は自然と彼女の肩に触れた自身の手に目をやる。そして自分がいま、何をしようとしているのかがわかった。君はそこで思いとどまる。彼女の肩にすらりと伸びたままの手を離そうとする。けれどまた彼女のほうへ視線を戻すと、君は手を離すことができなかった。この手を彼女の肩から離してしまえば、彼女は次こそ夜のなかに消えていってしまうんじゃないかというような感覚に陥った。それは嫌だ。彼女を失いたくない。ようやくここまでこれたんだ。いつまでも見ているだけじゃ嫌なんだ。音もたてず忍び寄る水嶋の存在から僕は彼女をまもらないといけないんだ。気がつけば自分が彼女を抱き寄せて、その細く白い身体の背に手をまわしていた。もう中断することはできなかった。彼女はなにの声も発さず、ただ君の胸元で息をしていた。闇にまみれて密集した樹木は風と共に葉をゆらす。川の流れる音はやむことなく二人の耳にへと渉ってくる。二人はそんな不思議な夜のなかで静かに息をしていた。

彼女をすぐ傍で感じ、君の脳裏に刻まれた覚悟はさらに強みを増して固くなる。僕が彼女を守る。彼女を救う。そう自分に言い聞かせて、降り注いでくる夜が首筋にしたたる煩わしい感覚を無視した。

今日も君は机に身をあずけて、水嶋と高峰 薫の行動をストーキングした。水嶋も君からの視線を鬱陶しくおもっているはずだ。君はそれでも構わず二人の様子を見据えた。君のなかで嫉妬という感情が湧くことは二の次なっていた。まず溢れてくるのは憎悪と怒りなどの邪気だ。それから遅れてやってくる嫉妬心がいつものように君の身を焦がす。自分でも醜いものだと思った。狂気の煙が君の肌をつつむ。君はじっと二人の様子を観察した。彼女の身にたたずむ「闇」の正体が水嶋だという証拠を掴まなければならない。いつもどおりに二人は二人にしかわからない会話をし、二人だけの世界にいる。いや、違う。その世界には君もいる。君はただ見つめていることしかできないけれど。

終わりを告げるチャイムがなる。君は誰よりもはやく廊下をでて、誰よりもはやく登下校用のスニーカーを取り出す。靴をはく。街は夕暮れを坐らして、まるでライターの火のような色をほどこしていた。空からそそがれる炎は君の服を赤く染め、肌の色合いも深みを増す。校舎の白い外壁もその色をたくわえ、夕暮れの灯りに飼いならされている。夕日が君を見つめる。

誰かが君の肩を叩いたのはそのときだ。君は肩を置かれたほうへ振り向く。そして、即座に湧き上がる怒りと狂気をぐっと抑えて、鋭い目つきでその赤く染まった男をみた。彼の眼光も君に対する不快感で溢れていた。水嶋だった。

7

水嶋は君が振り向くと同時に敵意むきだしの目つきで「もう薫を目で追うのやめろよ」とたしなめた。水嶋はナイフのように鋭い視線を君にむけている。君は黙ってただ水嶋を見ていた。「もうやめろよ。薫も嫌がってんだよ」と彼は言った。夕日が彼の肌を赤く染めた。

君はなにも言葉をかえさなかった。けれど脳裏では様々な罵りで溢れていた。なんで彼女が僕を嫌がっているのだ。ありえないだろう。僕は彼女のヒーローなんだぞ? そんな僕が彼女を見つめてなにが悪い。見つめるのをやめるのはお前だろう。君はただ怒りに任せて罵声を発する水嶋と、夕暮れの空の模様を交互にみつめた。空はトーストの表面に塗り伸ばしたマーガリンのような平べったい雲が貼りついており、その雲は埃のような色をしている。空はすこしずつ隣り合わせの夜を招きはじめていた。紅潮する空の頭はすでに薄暗い。藍色になりかけの群青色を滲ませていた。そして水嶋の目を一瞥し、またしてもその奇妙な空の表情にへと視線を戻した。

「お前、薫のことどう思ってんだよ。まあ言わなくてもわかるけど」

君はなにも言わない。空の彼方から訪れるものは夜を含んだ沈黙と淡い燈り。なにも返答せずに、彼の顔を一瞥して、すぐに逸らす。

「なんとか言えよ! どうなんだよ」水嶋は怒号を放つ。その気迫に君は目つきをゆがめる。「いつも俺らを見てんだろ? ほら。目の前にいるじゃねえか。なんとか言えよ。言いたいことがあるなら言えよ。聞いてやるよ。ほら」

それでも君はなにも声を発さなかった。言えなかった、という表現のほうが正しいだろう。君は彼の迫力に足が竦んで、軽い慄然を覚えていた。なんとか声を振り絞ろうとする。「お……」

あ? という不快感を隠さない声が返ってきた。「なんか言ったか? もっとはっきり喋れよ」君は悔しさから歯を噛み締めた。今から言うんじゃないか! 脳では軽々しく彼を罵る声がでた。しかし声にまでそれを運ぶことはできなかった。「お、おまえこそ……」

水嶋はじれったそうに頭部をはげしく掻き、舌打ちを宙に洩らした。「うぜえ」

君は小刻みに震えだす自身の手のひらに目をやる。慄いている場合じゃないんだ。なぜ僕がこんなやつに怯えているんだよ。自分自身にもどかしさを覚えた。親指の爪をこすりたかったが、互いの手はうまく動かなかった。戦々恐々としていて、指先の感覚が喪失した気がした。「なあ」水嶋が怒りを隠さずに君に言う。

「なにも言えねえくせによ。いつもこっち見てんじゃねえよ。言いたいことがあるならさっさと言えよ。なにもわかんねえだろうが。なあ、お前は薫のことが好きなんだろ? そりゃ見てればわかる。でもな、ずっと睨まれてもよ。目で追われてもよ、俺はなにもできねえだろ?」

君は思わずうなずきそうになった。けれどそれだけは途中で踏みとどまった。これで彼の話につられて肯きでもしてしまえば、完全に立場は自分のほうが下となってしまう。それは阻止したかった。負けたくなかった。「あ、あの」と君は情けない口調でなさけない声が口から洩れた。水嶋はああ? と君の小さい声音に耳を傾ける。

「お、お前こそ」声を振り絞る。水嶋の顔を睨んでいるつもりだったけれど、視界にうつるのは自身の白いスニーカーだった。「た、高峰さんから……離れろ」

水嶋からの返答はない。代役でも務めるかのように沈黙が流れた。その沈黙は君の神経をすり減らして苛ませるには十分すぎる代物だった。なんとかいえよ、と君は脳裏で叫んでいた。けれど水嶋のほうへ視線をやることはできなかった。自分が彼に畏怖している、という感情は認めたくなかった。白いスニーカーから目線は変化をみせなかった。静まった空気に夜が含まれていることに気づく。しかし夜が君に力を与えてくれることはなかった。裏切られた。そう思った。空は橙色から群青色に変貌していって、そして藍色にへとなっていく。夜がすぐそばまで来ていた。青紫色の淵から夜が顔をだしていた。水嶋の溜めていた息を吐く音がした。その次に舌打ちがした。

「お前、それ本気でいってんの?」水嶋は淡白とした口調で言った。そして苦笑を洩らした。「だとしたら笑える」また苦笑の声がして、舌打ちも聞こえた。「うぜえ」その声もちゃんと聞こえた。

君は黙っていた。またしても静黙のなかにへと蹲るように逃げた。目を逸らしたまま、握りしめる手に滲む汗に煩わしさをおぼえる。舌打ちがしたいのは君のほうだった。

「お前さ」水嶋が君との距離を縮ませる気配がした。水嶋の足が君のほうへ踏みより、思わず君は一歩下がる。しかし水嶋は君との距離を詰め寄ろうとする。君はたどたどしく何歩か後ろにへと下がって彼との距離をやや広げた。彼から舌打ちが聞こえた。「うぜえ」その声が耳から鋭く忍んできて肌をこわばらせる。刻まれた慄きの感情は拭えなかった。まばたきの回数が盛んになっている気がした。悔しさから唇も噛んでいた。涙だけは窺わせたくなかった。涙を流してしまえば完全に自分の負けだと思った。この状況でも十分に屈辱なのだが、涙を流すという行為だけはなんとしても阻止したかった。

「お前さ、自分で言ってることおかしいなって思わねえの?」思わねえんなら笑えるわ。彼はそう言った。怒りを通り越してもはや彼は呆れているようだった。その侮られているような態度がさらに君の怒りを募らせた。けれどなにも反抗できなかった。もともと誰かと会話することが苦手なんだ。はやく森に行きたい、と君は思った。はやく夜があの森にへと連れていってくれることを祈った。祈った。祈った。

「なあお前。お前に一つだけ言っとく」

君は「え」と声にならない声を洩らして水嶋のほうへと視線をやった。足が竦んで不安定に身が揺れている気がした。

「薫はな、お前にいつもああやって見られていてな、相当むかついてんだよ。嫌がってんだよ。だからさ、今お前がやっているのは無駄なんだぜ。アプローチかなんかならもうやめろ」そう水嶋は言った。そして「うぜえな」と声を洩らした。

違う。そんなわけないだろう。ありえない! 君は唇を噛みながらそう嘆いた。もちろん声にはだせなかった。彼女が僕を嫌がっている? 馬鹿なこというなよ。嫌がっているのはお前にだ! 僕は彼女を救っているんだぞ! それなのになぜ僕が嫌われなくちゃならない! いい加減にしろよ! 幾らでも罵声は生まれた。しかしその罵声を声にすることはできなかった。やりきれないまま脳裏の奥隅にへと消えていった。消化不良だ。認めたくない。君は水嶋に殺意ににた感情を抱く。殺してやる。言わせておけば、好きなようにぺちゃくちゃと。水嶋はそんな君の様子を見て、こう言った。

「お前があいつを苦しめてんだよ」

そして水嶋は「じゃあな」と帰っていった。君はなにも言えないまま、一人になった。空は夕暮れの気配などとうに損なって、タンスの抽斗をあけて新しい夜を引っ張り出そうとしている。この青紫色の空がさらに更けこんで、完全な闇となるまでを繋げる時間はとても短い。肌を染めていた紅い灯りはすでに消火されていて、肌は暗色を深めている。君は涙をこらえながら自転車置き場まで足を運んだ。不安定な足取りだった。裏切った夜は君の憎しみなど知りもせず順調に歩みを続ける。夜の歩幅は規則正しく時間を歩んでいた。

自転車に鍵を差し込んで、帰宅の準備をする。車輪を持ち上げていたスタンドを蹴り、自転車が二、三度ほど弾む。サドルに腰をおろしてペダルに片足だけ置く。まだ不完全な夜のなかをその自転車で駆けた。君の脳裏には森のなかにいる少女の姿だけが浮かんでいた。鼻を啜る。溢れでそうになる涙を自転車から感じる淡い夜の風でごまかした。

8

お前があいつを苦しめてんだよ。彼の言葉が冷たい雨となって君の頭上に降りしきる。森のなかを歩むに伴って揺れる視界はとても不安定で、足取りに自信がない。君は森のなかをさすらっていた。以前のような強い意志を君はたずさえていなかった。いま自分がどこを歩いていて、どんな瞳をしているのだろう。君の中にある、君という存在を大きく尊重している何かが、水嶋の声によってかどわかされてしまっていた。視界は森のどこにも定まらず、肩にも気力がない。無機質な壁のように、今の君からは生気が感じれなかった。君には視界にうつるものすべてが夜に疲れているように思えた。疲れた樹木や疲れ果てた葉。君は俯いて夜にまみれた足元に目をやった。しかしそこに自分が履いているスニーカーのデザインはみえない。闇の海に浸かって、その淵から二本のたよりない足がのびている。その頼りない二本の足が頼りない君の胴体を支えている。淀んだ夜を蹴りながら森をあるく。彼女のところへ行かなければならない。けれど、今の君には彼女に会いにいくことが正しいことだと肯けることができなかった。さらにいえば、君はこの森で少女の姿など探していなかった。ぼくは君の頼りない背中を見つめる。指ですこし触れただけでぱらぱらと崩れていってしまいそうなほど、もろい風格だった。昨日までの君に溢れていた意思はそんな簡単に壊れてしまうものなのか?

「うるさい」と君は振り返らずに呟いた。「黙れよ」ぼくは黙った。再び沈黙がそっと君に寄り添った。足取りは不確かで、吐く息は不規則だ。水嶋の顔がうかぶ。彼の舌打ちが聞こえる。うぜえ、という見捨てるような声がする。彼はあれからどうしたのだろうか。電話かなにかで高峰 薫に先ほどのことを話したのかもしれない。なぜだ? なぜ僕がこんなことになっているんだよ。僕のなにがいけないっていうんだ? 僕はただ彼女が好きなだけなのに。なんで好きな子の姿を見たらいけないんだ。彼女を見てはいけないというのなら、僕はどこを見ていればいいというんだ。鼻を啜る音がした。頬が震えた。瞬きをする回数が増え、真っ暗な足元がゆがむ。ふと右手の手の甲で目元を拭う。拭い終えたあとの自身の手は湿りを覚えていた。どうやら自分は泣いているようだった。悔しさがこみ上げた。それなのになにも反抗できなかった自分に腹が立った。なにも言い返すことができない自分に。僕は弱い。拭っても凌ぐことのできない狡猾な涙は先ほどの景色を思い出させる。そしてそのたびに涙が溢れ、何度も手の甲で瞳をこすった。それでも洩れてくる涙に屈服して、拭っていた右手もおろした。流れてくる涙もそのままにした。涙は頬をつたい、筋を描いて唇をこえたあたりで足元へと落っこちていく。新たな涙もおなじように筋を辿って、夜の底にへと攫われていく。震える視界。震える頬。鼻を啜る音。握りしめる拳。そこに滲む汗。地に垂れる涙。君はもう一度右手で涙を拭う。何度もごしごしと拭う。瞼は赤い腫れを残していると思うが、しかたない。樹木と樹木の間をくぐりぬけると、少女はいた。昨日とおなじように。

彼女は君に気づくとゆっくりと微笑んだ。苦しそうだった。樹木に背をもたれかけて、地面に散らばる落ち葉をかきむしっている。君は彼女に駆け寄り、「大丈夫?」と声をかける。彼女は弱々しくうなずいた。それから「……ええ」と小さい声で言った。また涙が溢れそうになった。これが僕のせいだというのか? 僕のせいで彼女がこのように蝕んでいるというのか? お前があいつを苦しめてんだよ。あの言葉が脳裏によぎる。うるさい。うるさい。やめろ。違う。僕じゃない。水嶋の顔をはらって苦しそうな彼女に目をやる。

「……ねえ」という彼女の声がした。声はかすれていた。口元からこぼれた瞬間に夜に擦られたみたいだ。「昨日みたいに、してくれない?」彼女は弱々しく右手を君に伸ばし、君の左手を掴む。力のないすらりとした五本の指が君の手首を掴み、すぐに尽きて地にへと落ちそうになる。君はそのたどたどしい彼女の手を握る。握りしめる。けれど肩を抱き寄せることができなかった。彼女は不思議そうに君をみていた。息があがっていた。頬が仄かに紅く染まっていた。苦しそうだったけれど、君はやはりできなかった。水嶋の顔が浮かんで、君の身を蝕ませた。「ごめん」君は彼女の手を握ったまま、何度もそう謝った。彼女に目をやると、「ううん」と彼女は優しく首を横にふった。「気にしないで」

涙がまた昇ってきて、鼻を強く啜った。

彼女は本当に水嶋という男を求めているのか。君は自室のベッドに腰をおろして考えに耽った。水嶋の言っていることは本当なのだろうか。薫はな、お前にいつもああやって見られていてな、相当むかついてんだよ。嫌がってんだよ。だからさ、今お前がやっているのは無駄なんだぜ。アプローチかなんかならもうやめろ。幾度と彼の発した言葉が脳で繰り返される。寂寥な室内の空気はまだ夜に触れている。時刻はまだ午前五時にもなっていない。窓から確認できる外はまだ暗く、まだ世界は眠りのなかにいる。いつもよりはやく目を醒まし、もう一度眠ろうとしても不可能だった。だから身を起こして適当に本棚から文庫本をとりだしてそれを読もうとした。けれど空白に満ちた活字に目を通そうとすると、やはり水嶋の顔がうかんで読書なんて無理だということに気づいた。やはり君はあれから彼に吐かれた言葉を重く引き摺っているのだ。手の平をみる。それは不確かで、不鮮明で、まるで自分の手じゃないみたいだ。やつれて、死人の手のようだ。外から渉ってくる音はなにもない。窓をあけて空を眺める。素朴で何もない夜だったが、いささか青みを佩びはじめていた。雲もまだ夜に隠れていて見えないほどだけれど。窓をしめて枕に頭を落とす。天井をみあげる。まだ天井も夜がただよっていて本来の色をみせていない。枕元から自分の使っている柔らかいシャンプーの匂いがした。眠気はもう取り除かれてしまっていて、君は不快さを引き摺ったままただ天井を見ていた。

森にむかったのは二十三時くらいのことだったから、睡眠時間としてはいささか少ない。しかしこの身体の疲れはそれが理由ではない気がした。多分いまから何時間と眠ったところで、このくたびれた君の身体は癒されないだろう。水嶋に与えられた傷は夜更けの淵のように深く、いつまでも痛みをもたらしていた。あれからどれくらいの時間が経ったのだろう。どれだけ時間が経過しようが、君にはあの出来事がつい二、三分前におきたことのようにしか思えない。脳裏に浮かぶ景色はまだ生々しいほどに鮮明で、つよく焼きついている。彼の言葉も声調もあの奇妙な空の模様も、どれもがクリアに思い出される。画用紙とペンを渡されれば、そのシーンをほぼ模写に近く正確に描写できると思うほどだった。

君はひとしきり天井を見上げていた。頬あたりがこわばっているのがわかった。それは緊張などからもたらされるこわばりではない。涙が筋を描いて、そのまま乾いてできたものだった。乾いた涙は固まって君の頬にこびりついてそのまま放置されてできたものだ。

「見ているんだろ」と君は天井にむかって声をはいた。「出てきなよ」

ぼくは部屋の壁の隅に身を潜めていた。気づいていたのかい。ぼくは言った。君は当然だよ、と言った。そう言いながらも視線の向かう先はやはり天井だった。夜が染みこんだ白い天井だった。天井はまだ夜をあやかって、自身が何色だったのか、思い出せずにいる。

「なんでもいい。話がしたい」と君は言った。君はまるで「死んでいた」。何一つ変わりをみせない表情には熱もなく、色もない。口元だけが動きをみせるだけで、瞳には輝きも色彩も激しく欠落していた。君はゆっくりとまばたきをして、「あの森に動物はいるの?」とぼくに訊ねた。

ぼくは壁に背をつけて、腕を組んだ。いないよ。「あの森に動物はいない」

「あの森には彼女しかいないの?」君は訊ねる。

そうだよ。あの森には彼女しかいない。虫もいない。あの森のなかはなにもない。密集したおびただしい数の樹木と盛んな植物、滞りなく無邪気に流れる冷たい川、それを流す苔まみれの岩。それだけさ。

「なぜ彼女はあそこで一人でいるんだ」

ぼくは首を振った。それはわからない。彼女の心を再現するのにあたってそうなったのかもしれないし、「彼女がそう求めているのかもしれない」。詳しいことはぼくにもわからない。ぼくはあの空間と君を繋げることだけしかできない。

君はぼくが述べたことについて思索しているようだった。なにもない無機質な天井にそれらのことをメモするように。それから「君は気楽な立場でいいね」と皮肉を言った。嫌味だった。「僕の滑稽じみた様を見ているだけでいいんだからね」ぼくはそれを無視した。

森の中に彼女はひとりでいる。いつもあの森の中核にたたずんで、繰り返される夜の空をながめている。なにもない森はいつまでもしんと静かで、自身の呼吸音すらも研ぎ澄ませるほどだ。そんな素朴な空間の中でいつまでも彼女はいるのだ。君は彼女について思考を巡らす。それにつれて激しい後悔を覚えていった。彼女はあのとき、苦しみながらも君を確かに求めていた。それなのに君はそれを拒んだ。自身に対する嫌悪心を拭えなかった。それはやすりで削られた石の傷のように元に治すことはできなかった。彼女は確かに僕を求めていたはずなんだ。そう思い込もうとすると水嶋の声がよみがえった。お前があいつを苦しめてんだよ。そしてまた懊悩してしまう。なにが正しいんだ。なにが正しくてなにが間違っている? そして君はなにもわからなくなった。彼女のことも。水嶋のことも。夜更けの森のことも。そして、自分が彼女になにを求めているのかすらも。水嶋の声が幾度と脳に重なって響く。彼の声が思考の部屋のガラス窓を執拗に叩きつけてくる。君はその中で布団にもぐり、その音がなりやむ時をじっと待っている。怯えながら。恐怖が肌のさらに奥で沸騰してまた涙がでそうになる。夜は朝を迎えることに腑が落ちない様子で渋々撤退していっていた。ゆっくりとうごめく夜の気配には雲や星たちも伴われていた。月すらも掴んで、連れ去ってしまう。夜がまだ留まろうとしている雲や星に手を伸ばし、そのまま東側にへと引っ張って帰っていく。かどわかされていく雲の切れ目からあたたかな光が覗きこんで、世界に朝を告げる。それを誰よりもはやく感受するのは息を潜めていた鳥たち。光を悟った瞬間に活発さを取り戻し、威勢のいいさえずりを街中に渉らせて、まだ曖昧で青く霞む空のまわりをぐるぐると踊って舞っている。ぼくは消えた。夜はぼくも連れて帰ってしまった。その部屋には苦悶する君ただ一人だけとなった。カーテンの隙間からみえる空は群青色になる寸前の状態となっている。夜が明ける。それを知る。誰でもいい。僕のしていることが正しいと肯いてくれれば。今日も君は二人をみて憎悪を覚え、嫉妬に苛まれるのだろう。水嶋は勝ち誇ったような顔をみせてくるのだろう。違うんだ。彼女にふさわしいのはお前なんかじゃない。僕だ。この僕こそが正しい。自分が正しい。そう君は何度も自身に言い聞かせて、落ち着きを無理やりにでも作り上げた。僅かに得た落ち着きから君にもたらしたものは、以前のように静かに湧き上がってくる狂気だった。それにつられて、奇妙な笑みが口元から洩れた。

9

すでに君の中から冷静さは破棄されていた。君は彼女を守るという一心だけで動いているようなものだった。そして彼女を救う、と決意していると共に自分が高峰 薫に怒りのようなものを覚えていることにも気がついた。いつの間にか君は高峰 薫に対する本来の感情を忘れかけつつある。いや、忘れようとしているのだ。今の君にぴったりと当てはまる正確な感情は、「森の中の彼女」を救う、というものだ。森の中にいる白い少女と、高峰 薫は同一人物だという繋がりを君はすでに自己の思考のなかで断ち切ろうとしていたのだ。彼女と森の中の彼女は別人だ。そう思い込むことで、今までの呪縛から開放されるのではないかと思ったのだ。僕は高峰 薫を助けようとしているんじゃない。森の中にいる、自分にだけ微笑みをみせてくれるあの白い少女を救おうとしているのだ。そう思おうとした。

けれど。やはりそんなことはできなかった。彼女に対する思いを断ち切ることはできなかった。君は高峰 薫という人物をなによりも求めているのだ。たとえそれが君を苦悩させようと、たとえそれが君の身を虐げようとしても。やはり君は彼女を忘れようとすることはできない。なんとしてでも、君は彼女に好かれたい。そう強く思っていままで生きていたのだ。それを簡単にかき消すことなど、無理だ。なにもかもが嫌になりそうだった。彼女を救うこともできなければ、彼女を忘れようとすることもできないのだ。君はいつまでも苦しめられる。自分が蝕まされる選択しか、そこには存在しないのだ。

どうしてだよ。君は水嶋とはなしている彼女に目をむけようとした。けれど昨日の出来事が心情に強くたたずんでいて、その行為を妨げた。君は何度も親指をこすり、破裂して走り抜ける感情をこらえた。ドアを強くしめて、その感情が鎮まってくれるまでそれを押さえつけた。巨大な感情はそのドアを蹴り飛ばして外へと駆け抜けようとしてくる。ドアを押さえつけている自身の身も伴って幾度と弾む。その弾みは鎮まるところか、さらに強度を増していく。どうしてだよ。どうしてなんだよ。なぜ僕に振り向いてくれない! あんなに僕は君を守っているのに! どうして僕が悪役にならなくちゃいけないんだ! ほとばしる莫大な感情はもう使い古されているというのに、それは変わらず活発なままだ。行く先を隔てるドアをこじ開けようとする怒りや憎しみの邪気に、君は押しつぶされそうになる。鎮まれ、静まれと唱えながら、頬と平手をべったりと張りつけてドアを押さえつける。なんで僕じゃダメなんだ! あいつのどこがいいっていうんだ! なんで僕と君との間には隔たりがあるんだ! 混みあった人の群れのような、感情の雑踏が一気に押し寄せてくる。その波は一度だけで済むようなものではない。何度もだ。最初のその波から次の波が襲うまでの間隔は限りなく短い。そしてどれも巨大な力をたずさえている。いつまでも感情の波は変わらずの力を維持して君を襲ってくる。吞まれそうになる君は体勢もなおせないまま新たに飛び込んでくる波と闘う。

彼女は手の届く距離にいるのに。視界の先には彼女がいるのに。それなのに君は手を伸ばすことができないでいる。彼女の隣にいる男が邪魔だから――。どけよ。そこをどけよ。お前はいらない。消えろ。ぐつぐつと湧き上がる君の「心」。昂ぶっていく君の「心」は、あの日みた夜の妖怪たちの集団を連想させた。白い狐の男が盛んに跳ね、激しく太鼓の音がして、その無茶苦茶なリズムにさらに三味線の音をひっかけてくる。喧騒に身をゆだねる彼らはまるで、君を嘲笑うようにも思えた。キイン、と突き刺してくるような耳鳴りに苛まれる。耳を塞いでも響きつづける不快な音に侵食されないように首を振る。左に右に。体を揺らして机を蹴りつける。椅子を蹴りつける。辺りの奴らの怪訝そうな顔がみえる。そんな気味悪そうなものを見る奴らの視線もやがて見えなくなってくる。「ああ……、あああああ」洩れてくる自分の声が聞こえてくる。鳴りつづける耳鳴りに重なって小さな自分の悲鳴が聞こえてくる。そんな声もやがて聞こえなくなってくる。教室がぐんにゃりと歪む。周りの奴らの体が湾曲する。ひそひそと話す奴らの声も、気味の悪そうな表情も、全部がぐんにゃり曲がる。空間の中央から一気に潰れていった。「ああああ。あああ……あああああ」はたしてその声が実際に洩れているのかどうかは、わからない。なにもわからない。森の中の彼女を救いたい。水嶋の手から放したい。そうすることで、僕が。僕がどうなるかはわからないけれど。

自分が今どこを歩いていて、なにを目的として進んでいるのかわからない。君はいま森の中を歩いていて、彼女の「闇」を殺すために進んでいる。気がつけば森にきていた。その森はあの彼女の森であることは違いない。なにの音からも遮断されて、ただ密集する樹木が並んだそっけない、いつもの森だ。しかし、その森はいつもと著しく違った点があった。

それはこの森の空が明るいということだ。空はどこかの海と同じ色をして、澄み渡った純粋な表情をしている。どこまでも無邪気で、ずっと微笑んでいるようだ。雲もない。夜に攫われて以来、雲は姿を現していない。君が歩んでいる森はとても鮮やかな緑色をしていた。それは当然のことなのだけれど、いつもこの森には夜が連行していた。だから森の本来の色など確かめることはできなかったのだ。はじめて目にするこの森の色はどれも艶のある緑色をしていて、君の視界を優しい色彩が包んだ。足を踏みしめている地面にも夜の翳りはなく、存分に光を掬って豊潤さを染み出させて緑を広げている。空から注がれる陽射しを樹木は浴びて、葉っぱの塊の内部にへとその光を運んでいく。葉の集いはそれを中核まで運んでから、その暖かな光をぎゅっと搾って、一枚一枚の葉に欠片を配った。一枚一枚の葉はその陽の欠片を慎重に抱きかかえて、にっこりと笑っているようだった。

樹木の皮は茶色だということを君は知る。今までは夜の衣を着飾ったシルエットだったから、新鮮だと思った。君はその樹木に触れてみる。すこし湿っていて、切れ筋を指でなぞっていくと苔に覆われている箇所に達した。森は穏やかで、いるはずのない小鳥のさえずりが聴こえてきそうだった。どこを見渡しても森は柔和に微笑んでいて、先ほどまで激しく波打っていた君の感情の群れはすこしずつではあるが凪を取り戻そうとしていた。押さえていたドアの重みも幾分軽くなり、体勢を直すゆとりもあった。いや――。

いや、違う。ぼくはそこで気づいた。

君はもうドアを押さえつけていることを「やめていた」。君はまるで「死んでいる」のだ。盛んに湧き上がる感情の波に身が侵食されていくことを君はすでに許していたのだ。君はすでに呑まれている。感情の雑踏に。流されてしまっているのだ。もう君の中で押さえつけているドアはない。最初から、ドアなんて存在しないのだ。

気がつけば、君の右手にはナイフがあった。そのナイフがどこから出てきた物かはわからない。記憶を辿っても思い当たることは無いだろう。そのナイフは突然、君の右手の掌に出現したのだ。突発的な物事のように。

君は何度もそのナイフの持ち手の感触を確かめた。気がつけばナイフを持っていた、という事態に対してはなにも不思議に思わなかった。ただただ、そのナイフの感触に肌を重ねて、その感じたことの無い重みを手の平に覚えさせていた。そのひんやりとして生々しい感触は、君を静かに高揚させた。肌をくすぐってくる生え茂った植物の葉をその手ではらい、迷いのない足取りで彼女の元にへと向かった。

「見つけた」

樹木にもたれて静かに眠っている少女がいる。白いワンピースを着て、白い肌をして、黒い髪をして、あの蒼い瞳を白い瞼が隠している。そっと指で穴を塞ぐように。君はその眠る彼女を見つめる。ナイフを握りしめる。「助けに来たよ」足を彼女の方へ、踏みだす。ゆっくりと。少女の瞼が一瞬震えた気がした。君はその僅かな震えも逃がさずに視界におさめる。溜まっていた唾を喉に流しこむ。彼女が、おもむろに瞼を開いた。君はいささかだけ身構える。ナイフの感触を確かめる。

彼女の意識は漠然としている。まだ殆どが眠りのなかに閉じ篭ったままだ。仄かにそこから抜け出した淡い意識が、彼女の瞼を持ち上げた。そっと蒼い瞳がのぞかれる。そしてその蒼い鏡が映すのは、君が持つ鋭利なナイフの刃だった。その瞳が完全に見開かれる。「……え」

「やあ」と君は低い声調で言った。その声は自分の声ではないようだった。「気がついたかい? 助けにきたんだ。君を」君は足を踏み出して、彼女との距離を縮めていく。

彼女は青ざめる。彼女は、青ざめる。彼女の視界を占めているものは君の握る銀色のナイフだ。空から落ちてくる光を反射させて、蒼白く刃がきらめく。空から降り注ぐ光がナイフの刃を掴もうともがいていた。「……いや。こないで」彼女は戦慄の声を洩らした。狂い果てた君のおもむらな歩みに恐怖を覚え、君との距離を広げようと試みるも足が萎縮して力が入らなかった。まるでどこかに大きな穴が開いたタイヤのようだった。力を加えようとすると一瞬だけこわばり、そしてしゅるうと音を立てて竦んだ。

どうしてそんなことを言うんだ? 君は彼女の慄然して震える瞳をただ見つめていた。君の眼差しはまるで蟻に食われている死骸を見るような冷徹なものだった。冷え切った視線だった。「大丈夫」距離を縮めていく。「僕が助ける。いま助けるよ」彼女の瞳が震える。蒼く変色した顔をこちらに向けたまま、「いや……いや」と首を何度も振っている。君の拳が握りしめるナイフの刃はなにも動じず、ただ彼女の表情を捉えている。鈍い光と共に映る彼女の怯える姿をみて、君は胸が苦しくなった。水嶋の顔が浮かんで、とても殺意が湧いた。彼女はこんなにも怯えているんだ。僕が助けなくちゃいけないんだ。ナイフを握る拳がさらに締まった。

彼女は君から逃れるために後ずさりをする。しかし背後には樹木が堂々とたたずんでいて、その逃げる道を防いでいる。ナイフを握る手がゆっくりと動いて、空気をおもむろに二つに裂いた。鋭い刃の先端から左右へと裂かれて別れていく空気は、君の瞳に映っているような気がした。君はそのもろく破けた空気の布をみて、ほくそ笑むような苦笑を洩らす。ナイフを持つ手は軽い。彼女の唇と瞳は震え上がる。安定しないでせわしなく震える視界は森の木々を揺らし、降り注ぐ光を揺らす。それなのにその中心には君の姿がしたたかにそびえていた。「やだ……こないで。こないで」君にその声は聞こえない。「こないで……、なんで、なんで」君の耳にその声は届かない。

君はナイフを構えた。とうとう彼女の背後から「闇」がゆっくりと顔を覗かしたのだ。ひとりでにうごめきだした「闇」は露骨にその姿を出現させ、彼女の白い肌を包んでいった。それは黒い霧のようにも見えるし、黒い煙のようでもあった。君はその「闇」が完全に輪郭を整えるまでじっとナイフを構えて見据える。「闇」は静かに彼女の頭上にへと上昇していく。そして輪郭を明確にへと成長させていく。「闇」は徐々に顔をつくり、腕をつくる。君はじっと目を凝らす。そしてナイフを握る。「彼女から……離れろ」そう闇に向かって声を吐く。

その「闇」を睨む。その姿があきらかになる。ナイフの矢先をとうとう詳細を見せた「闇」にへと突き出す。その姿をみせた「闇」を見つめる。え、という自分の声が聞こえた。「え?」

なぜだ。どういうことだ? その「闇」はまるで、君のようだった。気のせいだ。気のせいだ。気のせいだ。そうだろう? 誰かそうだと言ってくれ。肯くだけでいいから。

10

気のせいだ。きっと気のせいに違いない。君は強引にそう解釈しようとた。彼女の「闇」が僕なわけがない。君はそう思い込んでじっとその「闇」を見つめた。彼は僕じゃない。僕じゃない。あいつは、水嶋だ。

「水嶋」の姿をした「闇」は彼女の背中から離れることはなく、そっと彼女の体を包んでいた。抱き寄せるようだった。やめろ。「やめろ!」と君は怒号をとばして、握りしめるナイフの矢先を向ける。「そこから離れろ。その子はお前のもじゃない。僕のだ」尽きることなく口元から洩れてくる呟きは君の耳元にしのび、そのまま通り過ぎていく。その狂気からもたらされる呟きは振り返ることもなく、森の影隅にへと流れていく。排水溝にへと呑まれていく水みたいに。

彼女の背中に張りついたままの「闇」は訝しげに君を見据えていた。君はゆっくりとした歩みで彼にへと近づいていく。彼女は気を失い、萎縮した足をほつれた糸みたいにだらしなく伸ばしている。その伸びた足も「闇」が肌を這って潜んでいる。なぜ彼女がこんなことにならなければならない。この状況から君にもたらされるものは一つしかなかった。狂気だった。いきり立つ狂気だけが沸騰していった。君は思いとどまることなく溢れてくる狂気に委ねていた。「そこから離れろ。そこから離れろ。そこから離れろ……」感情の海が押し寄せてくる。けれどそれを抑えるドアはない。ナイフが光を含む。蒼白くきらめく刃は彼女の血の気が引いてしまった顔を映しだしている。水嶋の姿をした「闇」はきちきちと小刻みに震えだし、君の狂気に満ちた瞳を睨む。その水嶋の顔は、あの時と同じだった。お前があいつを苦しめてんだよ。幾度もその言葉が繰り返される。僕は彼女を苦しめてなんかいない。苦しめているのはお前だ。そこから離れろ。離れろ。「……殺してやる」君の食い縛っていた歯も、きちきちと小刻みに震えだす。

その瞬間、「闇」が動きをみせた。彼女の肌から離脱し、君の元にへと飛びかかった。「闇」は風をきり、腕を広げて君の前に一瞬にして現れる。突然あらわれた影に呑まれた君はすぐさまナイフを横に振るう。刃は宙を走り、風を二つに割る。先端部分が「闇」の胸元を擦った。それだけだった。「闇」は体勢を崩すが、すぐに踵を返す。君は勢いよく振ったナイフの向きをそのまま真っ直ぐにへと変更する。ナイフの矢先が「闇」の腹部を捉える。そのまま軌道に逆らって前へと突き出した。踏みしめた足が土の地にへと練りこむ。「闇」の動きは鈍く、そのナイフから逃れることはできなかった。

力任せに押しだしたナイフは空気を滑りこみ、揺らめきのない毅然とした軌跡をえがいて走る。鋭利な先端が形のあるものに突き刺さっていく感覚が指に伝わる。そのまま押し込む。歯を食い縛って、ナイフを握る拳に力をくわえる。さらに加える。異物が柔らかな肉の中にへと挿入されるのがわかる。額から大量の汗が吹きでるのと共に、気味の悪い感覚が指にながれて痺れる。それなのに、「闇」が覚えた直接的な「痛み」を感受することはない。君はナイフに刺されたという痛みを味わうことはない。生々しい感覚だけが指先から波紋を描くだけなのだ。あとはなにも伴わない。それを知る。それを知った瞬間に、君にまだ残っていた僅かなためらいすらも失せたのだった。ナイフを突き刺すなんて、簡単なことに思えた。

それからはなにも躊躇はなかった。ただただ感情の通りに体がうごいた。軽いそぶりをすればナイフはその軌道を追って空気中を駆けた。一度だけじゃ満たされず、彼の腹部を何度も突いた。昂ぶってくる憎しみや怒りから何度もナイフを持つ腕に力が入った。そのたびに内臓に異物が侵入する生々しい感覚が走って、君に快楽に似たカタルシスを与えていった。何度か笑みが洩れそうになった。まだだ。まだ笑うのははやいぞ僕、と自身に言い聞かせてその笑いをこらえた。柔らかな生身をこの鋭利な刃で抉るという行為が享楽でたまらなかった。いくらか「闇」は抵抗をみせるのだが、そんなもの君に通用することはなかった。君はとっくに理性を失っていて、もはやその体は虚飾にすぎなかった。悪魔が人間を装っているだけだと、ぼくには思えた。ただただ湧き出てくる感情にまかせてナイフを振りおろした。ナイフは「闇」の――水嶋の――肩を刺す。皮膚がぷちっと音をたてたと思えば、ぶちぶちっと肉が千切れていく音がした。ナイフは骨にまで達し、すぐに引き抜く。当然のように緋色の血があふれでた。もうダメだ、と制御できなくなって君は狂い果てた笑い声をあげた。視界はぐらぐらと揺れていた。自分がいま何をしているのかもわからなかった。ただただ肌に走る味わったことのない感覚をゆっくりと咀嚼していた。その享楽を貪っていた。

がむしゃらにナイフを振りかぶる。刃は真っ赤な血を被っているのに鋭さは衰えない。「闇」の腹を深く裂いて、足にもぐって肉をねじる。すぐに引き抜かれて空気に晒された刃はまた居場所を探すように宙を走り、すとんと振り落とされる。「闇」の肩に触れ、一度ナイフの持ち手に重みがかかる。君は舌打ちを飛ばす。息を吐いて、すっとそのまま力任せにナイフを押し切った。刃は彼の肩から薬指あたりに駆けて、そこまでの肉を削ぎ落とした。ぱっくりと開いた傷口は徐々に深くなっていき、最後は体から剥がれた。鮮明な緑をたたえる森の地面にそれは垂れ落ちる。散った葉や枝を赤く滲ませていって、殺戮の痕跡をその場ににきざんだ。そこで君は「闇」の足搔きがおさまっていることに気がつく。ナイフを振る手が止まり、あたりに沈黙が帰ってきた。荒い自身の呼吸だけが聞こえた。

彼はのたうち回ることもなく死んでいた。俯瞰してその姿に目をやると、とても悲惨な輪郭となっていた。肉の塊にすぎなかった。原型をとどめていない箇所が所々あり、君がまず思った印象は「下品だ」だった。昂ぶりが徐々に退いていき、息をぷかぷかと吐く。ぐっしょりと濡れた汗を左手で拭った。君はいくらか返り血を浴びていて、その自分の姿にまた興奮を覚えた。これが、僕だ。

ぼくは君のそばにへと近寄った。そして訊ねた。これでよかったのかい?

「うん」と君は原型のない屍をみつめながら肯いた。冷え切った瞳だった。「これでよかったんだ。これで彼女を守れたんだ」

確かに高峰 薫の「闇」を消すことはできたかもしれない。けれど、ぼくにはこれが正しい行為だと肯くことはできないよ。

「うるさい」と君は言った。「黙れよ。お前じゃなくて、僕が正しいと思ってやったんだ」

ぼくには君がわからない。とぼくは言った。なぜぼくは君にこの義務を任せてしまったんだろう、という後悔も覚えた。全くわからないよ。

「わからなくていい。これが僕なんだよ。君には理解できない人間。それが僕なんだよ」

君は立ち上がって、横たわる彼女のほうにへと向かう。彼女はまだ目を醒まさない。けれど、先ほどと比べて顔色を取り戻したような気がした。君はたずさえていたナイフを手から離して地に落とした。風が血まみれのシャツをはためかせ、生臭い匂いを樹木の隙間にへと流していく。これでよかったんだ。僕は彼女を守ることができたんだ。なあ水嶋。これでわかっただろう? お前じゃないんだよ。僕なんだよ。僕が彼女を救ったんだよ。これでいい。これで彼女は僕のものだ。彼女を救ったところで、僕が。僕がどうなるかはわからないままだけれど――。

視界にまず映ったのは、地に落としたはずのナイフだった。いや、ナイフは地に抛られてそのままの状態になっていた。虚しく放置されていた。それは構わなかった。君が疑問をおぼえていることは、なぜ僕はそのナイフを見ているのか? ということだった。それから自分が地に倒れていることに気づいた。なぜ僕は倒れている? 体を起こそうとしても、無理だった。体を支えようと手を曲げると、すぐに萎縮してまた頬が地に這った。なんだ? なにがどうなっているんだ? 彼女のほうへと視線をむける。なぜだよ。なんでだよ。ふと、君の脳裏に過ぎるものがあった。

「なぜ彼女はあそこで一人でいるんだ」

それはわからない。彼女の心を再現するのにあたってそうなったのかもしれないし、「彼女がそう求めているのかもしれない」

そう求めているかもしれない? 君はぼくが言ったその言葉を何度か反芻した。なにを求めているのだ。誰もいないこの静かな空間を彼女は求めているというのか? この森の沈黙を、欲していた? 水嶋でもなく。僕でもなく。彼女は自分が一人になることを望んでいたのか? そういえば彼女が一人でいるところなど一度も目にしたことがない。いつも水嶋がいて、授業中でもただ水嶋と離れているだけで、彼女が一人になったというわけではなかった。それに水嶋だけじゃない。――僕だって。僕もずっと彼女を見ていたのだ。延々と彼女の姿を目で追っていた。そんな僕の視線すらも、彼女の「闇」になっていたというのか? 嫌だ。そんなの、認めたくない。

彼女の身から何かが離れていくのがわかった。それは「闇」であり、「君」だった。君の姿をした「闇」が浮かび上がっていたのだ。気のせいだ。気のせいだ。気のせいだ。君は何度もそう脳裏で訴えた。嘘だ。嘘だ。嘘だ! そう叫んだ。声にはならなかった。独りになることを求めている人もいる。誰も求めていない人間かって存在する。そんなの嘘だ。そんな、ありえない。ありえないだろう? 彼女はたしかに僕を求めていたはずなんだ。それすらも、嘘だったというのか? 彼女から取り除かれた「闇」は煙草の煙みたいに空に上昇していって、やがて廃れて消えた。君は信じられないままでいる。違う。信じたくないのだ。

なんだか騒がしく重なった音の群れがぼんやりと聴こえてきた。耳を澄ましてみると、その音は太鼓や三味線からもたらされる音響だった。あの夜を祝う喧騒が、君の耳元に侵入してきたのだ。嫌だ。嫌だ。声にならない嘆きを洩らした。あの音に呑まれると、もう帰ってこれないような気がしたのだ。君は意地でもその音から逃げようとする。けれど腕や足に力は入らなかった。中身の肉や骨すべてが奪われたみたいに軽かった。瞼をぎゅっと瞑り、視界をまだ来ない夜に染めた。嫌だ、嫌だ、という自分の声がその夜に放り投げられていった。

次に君が目を開けるとき。視界にはあの白い狐の男たちの集団が舞踏を繰りひろげている。何もない夜の下で踊り狂い、君を深い森にへと歓迎している。 END

夜更けの森

五作目でした。この「夜更けの森」は以前「ユリイカ」という作品を書いていたときと同じ感覚だったような気がします。すこし似てるんですよね。この二作品。この作品のテーマは「一人を求める人間もいる」というものですが、やはり人間はそれぞれなのでこのラストが腑に落ちない方もいるとおもいます。僕の作品での、「難しい側」に属される話ですね。これは。