雨の日

駅のホームの目の前には、六月の季節にふわしい青々とした山が並ぶ。さっき強く降った雨のせいか、頬をなでる風に、生き生きとした緑の香りがのる。

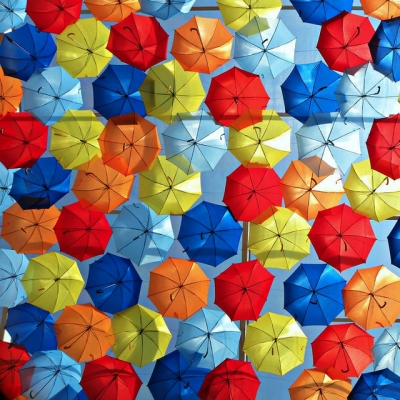

フェンス越しに通り過ぎる小学生の色とりどりの傘が楽しげに揺れる。

真っ黒な電子時刻表にオレンジで示される到着時刻。それが自分に残された時間だと思うと、少し悲しい。

思えば何もない人生だった。いや、何かしらあったのだろうが、いかんせん自分自身、人生の出来事に対して、不感症だったのだ。

将来に対して希望はない。結婚もしないし、子どもも。

周囲で往来する人々の中、ひとりだけ穴に落ちているような気分。底にうずくまる暗闇がズブズブと足を飲み込んでいく。

抗おうとしたときもあったけど、次第に包み込むもの悲しさや、孤独感が心地よくなって、それに浸る自分自身が気持ちよくなって。

喉元まで後ろ向きなナルシシズムに沈み込み、黒いシコリが心臓の裏側からこみ上げてきたとき、

「まぶしいっ」

脳裏の誰かが、コンパクトにうつる光で闇を切り裂いた。

少し小柄で、勝ち気で、梅雨明けの青空のような彼女は、僕の先輩だった。

いつものような、緩みきった飲み会の席。人々の口から出るいろいろな音が店内をはちきれんばかりに満たしている。

そんな中、ヒョロリとした長いアゴ髭の男が、自分に向けて言葉の矢を放った。

「・・・、気があるんだってなあ!」

酒も入ってボンヤリとしていた自分は、その意味を理解するまで、ほんのわずかだけど時間がかかった。

ハッとして、イヤイヤイヤと繰り返す僕。周りの客の会話がBGMに変わる。遠くから近くから自分を見つめる好奇の目。いきなり舞台に立たされたみたいだ。

ニタニタとした間を打ち破ったのは、隣にいた先輩だった。

「えー、こまっちゃうわー。」

すこしアルコールで赤くなったホッペを両手で隠し、ダダっ子のように身体を揺らす。短く切りそろえられた髪が揺れる。

可憐だ。頭に急浮上したその言葉をかき消すように、イヤイヤイヤと大袈裟な身振りでまとわりつく視線を振り払う。

その後、逃げるように酒へと駆け込んだ自分は、言葉の通りベロベロになった。

かすかに覚えているのは、自分を包むはやし立てる喧騒と、テーブルに突っ伏した身体を両手でゆすぶりながら「どうなのさー。じっさいのところどうなのさー。」と、まどろみの中まで追いかけてくる先輩の声だった。

霧のような小雨が辺りの風景をベールで覆うようにぼんやりとさせる。ホームの備え付けの時計は、いつのまにか到着の一分前を指し示している。

現実は、何も変えるつもりもない。今日も代わり映えのしない一日が続くのかと、少し憂鬱になるだけだ。

気だるく電車がホームへと入ってくる。ちょうど目の前に止まったドアが左右に開いたとき、雨が上がったような気がした。

小柄でショートカットと太めのボーダーの服が似合う彼女は、自分に気付くと、少しあわててイヤホンをとり、上目がちに軽く会釈した。どうも、と平然を装いながら挨拶を返す後ろでガタガタとドアが閉まった。

ムズムズとした沈黙のあと、一呼吸おいて先輩は言った。

「このまえ、たいへんだったね。」

自分に向けられたその顔がほんのり赤いような気がしたのだが、僕はそれが錯覚でないよう、今まで面識のなかったカミサマに祈った。

雨の日