握り

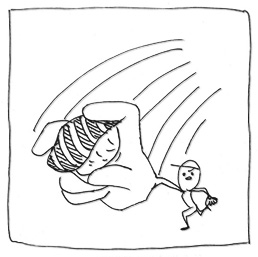

浅利はグラブの中のお寿司を軽く握り直すと、二塁のランナーをチラリと目で牽制して、セットポジションから渾身の一貫を投げ込んだ。

「ストライーク!」

キャッチャーミットの中で切身と銀シャリはバラバラに弾けた。

韓国海苔ファイターズの関川はバットをぴくりとも動かさずに見送った。

(今日のトロは走っている)。

そう確信したキャッチャー塚本は続けて外角低めのトロを要求するサインを送った。しかし、マウンド上の浅利は首を横に振り、カッパ巻きのサインを送り返した。

驚いたのは塚本である。

(カッパ巻き? 浅利お前本気か?)。

バッターボックスの関川はカッパ巻きを打たせたら天下一品といわれる打者である。チャンスにも強く、スコアリングポジションにランナーを置いての得点圏打率は三割五分を超えていた。

(お前忘れたのかよ、先週の仙台でこいつにサヨナラ二塁打を打たれたのは、カッパ巻きだぜ)。

秋刀魚のワタのような、苦い記憶が塚本の脳裏によぎる。

(浅利のやつ、ムキ身になっているんじゃないか)。

確かに浅利の決め球である内角のカッパ巻きを打たれたことは、エースであり一人前の板前さんでもある浅利のプライドを大きく傷つけるものだったろう。試合後のロッカーで俯き、話しかけてもうわの空で、貝のように塞ぎ込んでいた浅利の姿が思い出される。その悪夢を振り切るために再び同じ握りで勝負したい、というあいつの気持ちも分かる。しかし、カッパ巻きはあまりにも危険な選択だ。韓国海苔にここで点が入れば試合の流れは変わってしまう。

(チームの勝利を最優先するべきだ)。

そう決意した塚本はもう一度、マウンド上の浅利に向かってサインを送り返した。

(外角低めの、トロ)。

しかし、浅利はまたしてもかぶりを振ったのである。

「タイム!」

たまらずに塚本は審判にタイムを要求してマウンド上の浅利に駆け寄った。

「どういうつもりだ」キャッチャーマスクを外した塚本は、でっぷりとした腰に手を当て憮然と浅利に言った。

「何がだよ」――浅利は長髪を揺らし、ふいっとファースト方向に目を逸らす。

「今日がどういう試合か分かってるのかよ」

「ああ……」浅利は、青白い頬を震わせ、振り絞るように声を出す。

「ペナントがかかっている。負けられないんだよ、とにかく」

「百も承知だよ」

「――だったら、なんで」

「いやな予感がするんだよ」

「予感?」

「あいつのユニフォーム見てみろよ」

そう言って浅利はバッターボックスを外して、素振りを繰り返している関川へ視線を送った。塚本は促されてその様子を見、「何が? 分からねえよ」。

「アンダーシャツの袖が長いだろう」

「ああ、そう言われてみれば確かに。だけどそれが何なんだよ」

「河童にそっくりじゃあねえか」

外資系企業のオーナーが率いる韓国海苔ファイターズのチームカラーは、天然の岩海苔をイメージした鮮やかなグリーンであった。

「海苔巻きスタジアムはこの時期気温が低い。潮風の関係だよ。それで長くしているんだろう」

「いや、俺には河童にしか見えねえ」

「何を言っているんだ浅利。試合に集中しろ!」

「俺の言ってることが分からないのかよ」

「アンダーシャツの袖が何だよ」

「目には目を。歯には歯を。カッパの大好物といえば何だ」

「どういうことだ」

「なんで分かってくれねえんだ。河童といえばキューリが大の好物。そのカッパを打ち取る、そう、“巻き取る”には、カッパ巻きしかないと踏んだんだ」

ブワッ、とスタジアムの歓声が一段と盛り上がった。右膝を痛めてベンチを温めていた韓国海苔ファイターズの外国人スラッガー、テリー・ビッスンがネクストバッターズサークルに出て素振りを始めたのだ。

「やばいぞ浅利。テリーまで回したらことだ。一点じゃ済まんぞ。やっぱりここは関川で終わらせよう。昨日スコアラーから上がってきたデータを見ただろう。俺の経験からいっても、ここで一番打ち取れる確率の高い握りはトロなんだよ。分かってくれよ」

「河童に見える」

「河童じゃねえよ!」

塚本は汗と脂で光る顔をにじり寄せた。

「直感のようなものなんだ。次、関川に河童巻き以外の握りを投げたら打たれる。ガブリ! と食いつかれてしまう」

「迷信だ浅利。河童なんて見たことがあるやつはいないし、河童がキューリを好きだなんて言い伝え自体が出鱈目だよ」

「鱈はスマンが今日は切らしてる」

「鱈の話なんかしてねえよ!」

「それに――あいつの頭を見てみなよ。皿が濡れてる」

「ヘルメットだよ浅利。あれは皿なんかじゃない。ビビるなよ」

「あそこが弱点なんじゃないか?」

「カッパ巻きも悪い選択じゃないが、韓国海苔は足を使ってくる。分かっているだろう」

「カッパ巻きを巻くにはマウンド上で少々お時間をいただいている。その間に塁を盗むなんてずるいよ」

「ずるいとか、ずるくないとかの問題じゃないんだよ浅利!」

塚本は金目鯛のような目をさらに大きくして浅利の顔を見据えた。その瞳にはうっすらと涙が滲んでいた。

「真剣勝負なんだ。真面目にやろうぜ。そんなにカッパ巻きが握りたいなら、築地のお寿司屋さんにでも行って握らせてもらえ。それに俺さ、こんなところで言うのも何だけど――うちの甥っ子に約束したんだ。生まれつき体が不自由で……俺の試合を観ることだけが楽しみのあいつに、あんちゃん絶対今日勝つからなって。勝ちたいんだ、浅利。指切りしたんだよ。本気なんだ。だからなあ、俺を信じてくれよ」

浅利は口を真っすぐに結んで、マウンドに三角に盛られていた練りわさびを見つめていたが、すぐに、分かったよと言って顔を上げた。「お前を信じる」。

「ありがとう」。塚本は浅利の尻をグラブで軽く叩き、マウンドから降りて定位置に駆け戻った。プレイボールがかかりゲームは再開された。8回表2アウト2塁。ピッチャーは酢飯ブレーブスのエースナンバーをつけた浅利、バッターは韓国海苔ファイターズの5番関川である。

(外角低めの、トロ)。

浅利はうなずいた。そしてセットポジションからマウンドに正座をすると、脇に置かれたおひつの蓋をパカッと外し、しゃもじをさっとボウルの水にくぐらせ、シャリをすくい、練りわさびを摘み取って合わせた。立ち上がり、グローブの受球面に施された仕掛けポケットに指を入れてネタをまさぐると艶のある瑞々しい切り身を取り出し、グラブの中で密やかにシャリと合わせ寿司を完成させて投球動作に入った。

(でかい。大トロだ)。

バッターボックスの関川がそう判断した刹那、海苔巻きスタジアムの歓声が悲鳴に変わった。投げた瞬間にアッという声を浅利は漏らした。握りが甘かったのだ。指先からすっぽぬけた寿司は関川の頭部をめがけて突進した。

(危ない!)。

関川は反射的に体を捩じらせた。

塚本はレガースに取り付けられたオリジナル竹製ホルダーから、素早く自らの名と球団名のロゴが焼き印で入った特注の長い菜箸をとり出すと、飛んできたお寿司を掴み取ろうと立ち上がり体を伸ばした。しかし箸は届かず、浅利の投げた大トロは関川のヘルメットに勢いよく衝突した。

ビチャッ! と、ものすごくいやな音がした。

シン、球場が静まり返った。

うずくまったまま、関川はそこを動けなかった。大きいものになると体長3メートル、体重は500キロにもなるというクロマグロ。世界中の海流に乗り、高速で泳ぐこの巨大な回遊魚のトロが頭に直撃したのだ。その激しい衝撃は「5トンからの大型トレーラーが、トンネル入口付近の側壁に衝突するのとまったく同じぐらい」になるともいわれている。韓国海苔ファイターズのトレーナーがベンチから飛び出して応急処置を施す。堰を切ったように激しい野次がグラウンドに奔流し、我に返った浅利がぺこりと頭をさげた。蒼白となった顔面から汗が流れ落ちた。酢飯ブレーブスの内野陣がマウンドに集まり、監督の鈴井も慌ててベンチを出て駆け寄る。

「ドンマイ!」「どうしたんだ浅利金玉縮み上がっちまったのかよ」飛び交う仲間の声を浅利は虚ろに聞いていた。「これでも飲んで気を落ち着けろ」鈴井はボールボーイからやかんを受け取ると、湯飲みに熱い茶を注ぎ、湯気の立つ上がりを浅利に手渡した。浅利はマウンドに正座してズズズズと啜り上げた。「お前の気持ちもわからないではない。だけどな浅利。我々の世界には、初球は白身からいくという、セオリーがある。今の季節ならキスやスズキの昆布締めやコチ。それを無視してまで、塚本がお前になぜトロを握らせたかったか分かるか?」浅利は何も答えなかった。「今日のお前のトロ、身は厚く、甘味は強く、間違いなく今シーズン一番の仕入れだ。たとえ舌の上に乗せなくとも、そのとろけるような色艶を見れば一目で分かる。俺も塚本の立場なら、やはりトロを要求しただろう」

「トロを……握ったんです。だけどすっぽ抜けて」小波のように消え入りそうな声で浅利は言った。「まったく迷いはなかったと言えるのか」鈴井の言葉に浅利はハッと息をのんだ。トロのサインにうなずき投球モーションに入ったとき、気の迷いが生じグラブの隠しポケットの中で別のネタを——キューリを一瞬ではあるがしっかりと握っていたのだ。表皮の小さな棘が指をチクリと刺した。「いや、どうしても」「どうしても?」「ヤツが河童に見えて」「お腹が空きすぎだ浅利!」そういって鈴井は尻ポケットから小瓶を取り出し、ピンク色のガリを箸でつまんで浅利の口に押し込んだ。さっぱりとした辛味と甘酸っぱい風味が浅利の口中に広がる。「やっぱり……監督のガリが一番ウマいっす」「家で漬けているからな」鈴井は小瓶から今度は自分の口にガリを運んだ。「妻がお前を家に呼びたがっている」「監督の奥さんが?」「ああ。お前の握った寿司が、どうしても食べたいんだと」「ああ、そうですか。じゃあオフにでも……」浅利は目をそらし、マウンドの土を軽く蹴った。鈴井ははにかむ浅利の顔をしっかりと見つめながら「俺はお前を信頼している。投手としてというより、むしろ寿司職人として、だ」。

浅利がその言葉の真意を掴みかねているうち、スタンドのボルテージが突如沸き上がった。韓国海苔の監督が関川に代走を告げると共に、ピンチヒッターをコールし、マスコットバットを放り投げたテリーが打席に立ったのだ。雷雨のような歓声にかき消されそうになりながら「踏ん張り時だ浅利」と鈴井は激を飛ばした。その後「ドンマイ!」「ドンマイ!」仲間の声が交錯し、マウンド上でチームの輪はほどけた。

頬を上気させ、金髪を揺らせながら1300グラムを悠に超えるバットを軽々と振り回すテリーを、塚本は鬼のようだと思った。噛みたばこをクチャクチャとやりながら、タイミングをとっているのだ。初球が肝心だ。ランナーの足は怖いが、この状況で走ってくるという冒険はしないだろう。ここはまず変化球でいった方が無難だ。打ち気にはやった外国人には、曲がりの大きい外角のカリフォルニアロールでタイミングを外すのが効果的。そうすれば決め球のトロも生きる。長年の経験とデータの蓄積からそう判断した塚本は、マウンドに向かってサインを送る。浅利はうなずき、一連の仕込みのあと土のついたユニフォームの左足をゆっくりと上げた。

完全に読まれていた。見せ球として投げ込んだカリフォルニアロールは、真ん中寄りに甘く入り、それに狙いを合わせていたテリーの格好の餌食となった。塚本はテリーがバッターボックスで小さく「ゴチソウサマデース」つぶやくのを聞いた。金髪を揺るがせ、力強く振り抜いたバットは真芯でカリフォルニアロールを捉えた。叩き潰されるような音のあと、反射的に上空を振り仰いだ浅利は満員のスタンドを照らす照明の向こうに大きな丸い月を見た。そして、そこを掠めたお寿司の残影を見た。一体どこまで飛んでいってしまうのだろう。ヴェニスビーチの明るい太陽の真下で、サングラスのビキニギャルが汗ばんだ肌を小麦に焼いている。水をかけ合い、戯れる色白の兄弟マイクとレオンの濡れて肌に貼りつく、長すぎる胸毛を浅利はなぜか恍惚と思い巡らせていた。

握り