BEACH RAM!①

永遠の海、無限の空、そして幸福の島。

すべての生命はここに集結する。

すべての世界はここに終幕する。

そして、すべての物語はここに完結する。

語るは永遠の夜、奏じるは天上の楽。

遥かに巨大な世界と異世界の、何処か何時かの、最果ての御伽話。

第一話 水をとともに笑うものあり

太陽照りつける夏の空、浜辺を横切る荒れ果てた道を一つの影が歩いていく。

その影の主は、服とも呼ぶにはあまりに貧層な麻の布を纏い、もみがらの袋を肩にかけ、頭には笠を被っていた。色の抜けた銀色の髪は腰に届くほど長く、笠の下からのぞく顔立ちは、異彩なほどに美しく、女性的でもあり男性的でもあった。その美しく整った輪郭は、性別という枠組みにとらわれる事の無い、どこか非人間的ともいえる魅力があった。そして、その放浪者は壊れかけたクラシックギターを抱えて歩いていた。

その人がゆっくりと揺れるように道を歩いていると、突如として上空から轟音が響き渡った。轟音に次いで、突風が吹きつけ、周囲にある草や木を強い力で揺さぶる。道にたたずんでいた放浪者も例外ではなく、笠を抑えて身をかがめるが、その努力もむなしく、放浪者の笠は旋風によって大空へと舞い上げられた。放浪者は吹き飛ばされた笠を目で追いかけ、上空を見上げた。青空には、美しく舞い踊る小麦色の笠と、その後方、はるか上を滑空する飛行機の姿が見えた。

零式艦上戦闘機――。

かつて、とある戦争で使用された戦闘機だと聞く。

しかしながら、この島で戦争など起こり得るはずもなく、おそらくどこかの老パイロットが趣味で飛ばしているに違いないだろう。

そして、その戦闘機は、晴れきった青空を、堂々と翼を広げ、猛々しく轟音を響かせながら駆け昇っていく。放浪者は、吹き飛ばされた笠も放って、ただその戦闘機が空を駆けていく様を目で追っている。その長い髪もまた、風によって美しくなびく。そのまま、戦闘機ははるか彼方の上空へと消えていった。

放浪者を煽りつける突風は、やがて心地のよいそよ風へと弱まっていき、再び、蒸し暑い熱気と、まとわりつくような湿気に取り囲まれた感覚が帰ってきた。

放浪者は戦闘機が飛び去った、凪いだ青空を眺めた。

吹き飛ばされた笠を探しもせず、持っていたギターの錆びついた弦を何度か震わせて、音ともいえないような低い音を何度が奏でながら、その放浪者はとても楽しそうに呟くのだった。

「神は天にいまし、すべて世はこともなし。さあて、今日はどこに行こうかな」

空は快晴、気温は良好、まさしく夏の一日にふさわしき今日、俺の視界にうつるものは、青い空、白い雲、澄んだように美しいターコイズブルーの海、ではなく…

「…レイジ、大丈夫?すごい汗だよ、…ひょっとして酔った?」

「やかましい、いま精神を集中しとるんだ…!」

左右上下、見渡す限り奇怪な音を立てて稼働する計器達、床と壁から伝わってくるエンジンの振動と、耳をつんざく不快なエンジン音。上を見上げると、ガラス越しには見下す様な青い空が見える。そして目の前にはオレンジ色のビキニを着た、水色の髪の乙女。

空飛ぶ鉄塊の中に詰め込まれた俺達は、その合図の到来をただ待っていた。

一人は無垢な好奇心、もう一人は率直な恐怖心を抱きながら…。

「おじさん、そろそろ大丈夫かな?」

そんな無垢な好奇心の塊のような彼女が老パイロットに問いかけた。

「ううむ、まだあと少しじゃな。もう少しで、上空3000メートルじゃい」

「おっさん、俺達は自殺しに来たわけじゃないんだからな。できるだけ安全に楽しめる高さまで飛んでくれ、っていったんだ」

陽気な声で返答する老パイロットに、俺はすかさず注意を促した。

俺は、少女がぬいぐるみを抱きかかえるように、金属製の赤いボードを抱きかかえている。このボードは、一般にエアボード(製品名である)と呼ばれ、大気を利用して空中を飛び回ることができる。

工学的な原理について詳しくは知らないが、空気中の酸素を吸引し、高密度に圧縮して爆発させることで推進力を得る事ができる。

このボード、発売当時は非常に流行ったらしいのだが、すっかり熱も冷めて、今では数多くの家庭の倉庫で、埃をかぶって眠っている。もうすっかり、過去のおもちゃと化しているものだ。

事実過去の製品であり、俺達が産まれる遥か前、あの災厄『乳海攪拌』の遥か昔に発売された玩具だ。俺も、家の物置から半日かけて、これを引っ張りだしてきたのだ。

「大丈夫、大丈夫。ミサゴちゃんなら高度一万メートルでも無事に着水できるわい」

「いいか、ジジイ。高度の設定は、俺を基準に考えてくれ」

「大丈夫だよレイジ、もしもの時は私が助けてあげるから」

この状況でも一切声色を変えることなく、ミサゴは温和な声で俺を激励する。

「俺はなるべくそういう状況になることを避けたいんだがな……」

状況を説明しておこう。

現在、ジジイと美女と好青年を乗せた戦闘機が、とある目的を遂行せんとして上空3000メートルを飛行している。ちなみにこの戦闘機の内部構造には改造が施されており、機体内部に人が4人ほど入り込める空間が設けられている。

状況の説明に加え、簡単に我々の三人の紹介をしておこう。

まずは、赤いエアボードを抱きかかえ、上空3000メートルで青い顔をして、冷たい汗を額からダラダラ垂らしている好青年、すなわち俺こそが、鷹雄レイジ(たかお・れいじ)。至って平均的かつ健康的な高校生だろう。

次いで、我々を運ぶ鉄のゆりかごを操縦している老パイロット。この男、名を恵比寿一郎(えびす・いちろう)という。自称、元空軍パイロットだったというが、その真偽は定かではない。よくこうして(近隣住民の迷惑も考えずに)愛車のゼロ戦を飛ばしている陶酔狂の飛行機ジジイである。同時に、俺達のバカな要求にも柔軟に対応してくれる、懐の深さも持ち合わせた、話の分かるジジイだ。おそらく、後に紹介することになると思われるが、このジジイの孫こそが、俺の由緒正しき幼馴染、恵比寿シイラ(えびす・しいら)なのであったりする。

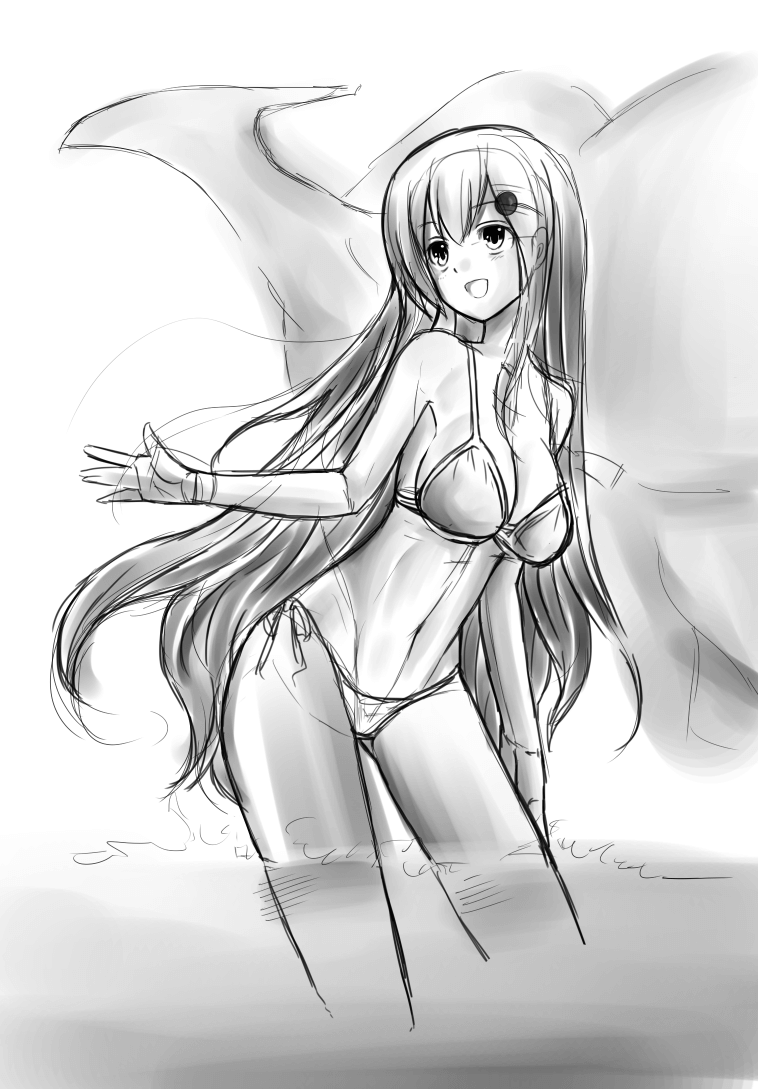

最後に、今俺の目の前にいる、水着姿のこの素っ頓狂な女。俺とほぼ同じ状況に置かれているにもかかわらず、俺の心境と打って変わって、いかにもお気楽そうに空を眺めているこの女。名前を鳴水ミサゴ(なるみず・みさご)といい、俺と同じ高校に通う、同学年の女の子である。

全くもって、このミサゴという女は不思議な人物である。(まあ、この女に限らず、この島には不可思議な連中が山ほどいるのだが)

よくある話だが、この女に関しては仲良くなった過程というものがすっぽり抜けている様な気がするのだ。気が付いたら傍にいて、いつの間にかに仲良くなって、今となっては上空3000メートルで遊びに興じようとする仲にまでなっている。

そんなミサゴだが、俺は彼女の素性に関して一切の情報を持っていない。彼女がどこに住んでいて、どんな環境で育ち、どのようなものを食べ、今に至るまで成長したのか、俺は全く知らない。彼女も自分の過去を俺に対して語ることはない。我々のそんな不可思議な関係に関しては、のちに述べていくこととして、先に現在の彼女の事について紹介しておく。

性格はお気楽無鉄砲、平常何を考えているのかわからない、平たく言えばただのバカである。そんな彼女だが、その誰に対しても分け隔てなく接する明るい性格が幸いしたのか、島の人間の間では人気ものである。人によっては「水神様」だなどと仰々しく崇め奉るものもいる。崇めたてられると言っても、商店街で割引してもらったり、道行くお年寄りに饅頭を渡されたりする程度のものである。それに崇拝者のほとんどは、土着信仰神の強いお年寄りの連中ばかりだ。信仰というよりも、親戚がなじみの子をかわいがる程度のものである。

彼女の外見としては、何よりも、その青く美しく長い髪が特徴的である。きわめて純度の高い水の様な、薄く澄んだ水色に染まっている。その髪の美しさに加えて、彼女の透き通るように白い肌と、端麗な輪郭と、桜のしずくを垂らしたような温和な表情との調和性が、より彼女の美しさを際立てている。

その髪に備えられているのは、天道虫の飾りつけが付いた髪留めである。ちなみにあの髪留めは俺が商店街で適当に見繕って買ったものだ。ミサゴとはよくバイクの荷台に乗せて遊びまわっているので、交通安全の願掛けとして、天道虫のついたアクセサリをプレゼントしたのだ。転倒無視、天道虫、という言葉遊びである。

さて、彼女の美しい外見もさることながら、何よりも初見の人間を困惑させるのが彼女の服装だ。今、彼女はオレンジ色のビキニを身にまとっているが、実はこの水着は彼女の普段着なのである。いや、彼女は痴女でも露出狂でもないのだ、…おそらくは。

俺も、どうしてそうなった、と彼女に小一時間問い詰めたい気持ちは山々なのだが、彼女、ミサゴはどういったわけか、服を着ることをあまり好まない。なにやら、服が肌にこすれる感覚に違和感を覚えるらしく、どうも服を着ていると落ち着かないらしい。だからと言って水着になるのは極端すぎると思うが、本当はすっぽんぽんになりたい気持ちを我慢して水着に落ち着いているのだから文句を言うな、との事だ。

基本的に、平常時は今のように水着のみを着用して生活をしている。気分によって、上からTシャツを羽織ったり、スカートをはいたり、服装スタイルに変化を持たせたりしているのだが、だいたい正午を超えるあたりにはいつもの水着姿に戻っている。

この水着姿に、ビーチサンダルという夏丸出しの格好で平然と商店街を歩きまわるのだから大した根性である。

また、恐るべき事に、いや彼女の屈折した論理からしてみれば当然の事なのだが、ミサゴは学校も水着姿のままで登校するのだ。もはやヘソ丸出しといったレベルではなく、乳房と恥部以外のすべての肌を露出させながら、平然と授業を受けるのである。これで割と成績はまともなのだから、恐るべきは彼女の鉄壁の羞恥心である。

(服装に関する事を覗けば、ミサゴは割と正常な羞恥心を持っている。曰く、恥ずかしがり屋らしいが、俺はそんな言葉を露いささかも信じてはいない)

ちなみに学校側は、彼女の性格を理解しており、別段ビキニ姿での登校を咎めたりはしていない。というか、学校側も割りと適当なのであるが。

生徒の方も割と、そんな彼女の姿に慣れてきている様で、特にこれと言って騒ぎ立てたりはしない。だが、ミサゴの友達曰く、一緒に海に行くと、普段と同じ格好で水と戯れる彼女を見て、えもいえぬ不可解な違和感を覚えるらしい。だいぶまわりも毒されているという事だ。

そんな彼女の首筋からは、いつもお守りがぶら下がっている。『成田山』と刺繍が施されたそのお守りは彼女のお気に入りで、ネックレスのように何時も肌身離すことなく、その細い首からぶら下がっている。そのお守りは朱色で、オレンジ色の水着とともに下地の白い肌と相成って、絶妙な調和感を醸し出している。

そんな彼女の容姿を再確認しながら、その肢体を眺めていると、ずっと前を向いて老パイロットと会話をし続けていたミサゴが、不審そうにこちらに振り返ってきた。

「わ、私のカラダ、何かついてる?」

「はぁ?」

「だ、だって、さっきから私の事ジロジロ見てるじゃない」

「お前の格好を冷静に考えれば当然の行動だ」

ミサゴとそんな話をしていると、老パイロットがミサゴにサインを出した。

「レイジ、もうそろそろ大丈夫だって」

「ああ、そうか」

さて、我々が待ち続けていた、その時がとうとう来たらしい。

我々がこの上空3000mという状況で何を行おうとしているのか、驚くなかれ、我々はここから海に向かってスカイダイブを決行するつもりなのだ。

もちろん、この女原案である。俺はわざわざそんな危険を冒してまで快楽に興じようとは思えない。こいつの思考回路はいろんな次元でぶっ飛んでいるのだ。

このスカイダイブはただ落下するだけが目的ではない。落下するだけならただの投身自殺だ。俺が先刻から抱きしめている、この赤いエアボードを利用するのだ。

前述した通り、このエアボードを利用すれば、空中を自由自在に飛行することができる。ただし、それは基本的に地上付近での障害物のない、広い場所での使用に限る。もともと、このボードは空を飛べると言っても、最高でも上空5m程度までしか浮上しない。純粋に、重くて上がらないのである。企業もそれを想定して、その高度に合わせた仕様で設計しているのだ。企画者の誰が、上空3000mからの単身ダイブに使用することを想定しただろうか。

要するに、何が起こるかわからない、のである。まあ、正常な良識を持った人間ならば、上空からボードを一枚担いで単身ダイブしようなんて考える筈もないのだが、いかんせん俺のまわりには正常な脳みそを持った人間が少なすぎる。

当然、俺に関しては着水用のパラシュートと、それに加えて緊急用のパラシュートの二つのでかいバックパックを背負って落下するのだが、さて、目の前にいるこの女、ミサゴである。

このノーテンキ丸出し女は、恐るべきことに、水着姿でボードを一枚担いで、なおかつ一切のバックパックを背負わずに落下するつもりなのである。バックパック、つまり一切の着水用のパラシュートを準備していない。

加えて、彼女が持っている黄色いボードだが、あのボードはただのスノーボードである。俺のボードと違い、一切の飛行エンジンは搭載していない、正真正銘のただの板である。

つまり、この目の前の女は、一切のパラシュートを準備せず、一切の飛行器具を使用することなく、水着姿でプラスチック製の板を一枚担いで、上空3000メートルからフリーフォールするつもりなのである。

この女はバカなのか、と思われるだろう。確かにバカであることは認めるが、ただのバカではない。「筋金入りのバカである」などというわけではなく、その疑問の解答にこそ、この女が「水神様」と呼ばれ、崇め奉られる理由があるのだ。

「二人とも、今からでも大丈夫だぞ。準備はできているか?」

そうこうしていると、老パイロットが我々に準備が整っているかどうか聞いてきた。

「待ってくれ、まだエアボードのエンジンをかけてないんだ。先にエンジンをかけてからでないと」

そう言い放って、俺はエアボードのエンジンをかけるために、スターターハンドルに手を駆けようとした。が、俺の手は、ハンドルに向かうその前に、ミサゴの柔らかい手によってインターセプトされたのだった。

ミサゴの手は、俺の右手を握り締めて離さない。

「な、なんだよ、今エンジンかけるからちょっと待ってく……」

そうしゃべり終る前に、ミサゴに再び引っ張られた。

俺の手を握り締めるミサゴの手の力に違和感を覚えて、俺は視線をエアボートからミサゴに移す。ミサゴは、いつものように温和そうな表情で、こちらを向いて柔らく口角を上げて微笑している。

ああ、なんとなくこいつの考えていることが分かった…。

俺の右手を握り締めたまま、ミサゴは中腰になり、戦闘機のキャノピーをこじ開け始めた。キャノピーの隙間からは、外気が洪水のように流れ込んでくる。

その外気に煽られ、ミサゴの青い髪が騒々しく揺らめく。

「お、おい!ミサゴ、まだエンジンがかかってないんだってば!お前のボードと違って、俺のボードにはエンジンが…」

「レイジ?」

半分以上キャノピーを開け、その淵に手をかけてミサゴがこちらに向かいなおして俺に語りかける。その髪は、たたきつける暴風によって揺れ動いていて、表情を伺うと相変わらず温和そうに、こちらに向かって微笑みを送っている。そんな彼女とつながっている俺の右腕から、彼女が伝えようとしている事が、まるで流れ込んでくるかのように理解できた。状況と表情でだいたいの考えていることがわかってしまうほどに、俺達の付き合いは深いのだ。

「エンジンがかかる、のを待っていたら?」

まるで問いかけるというように言い放った彼女の言葉は、俺の口癖である。

「病気にかかって、ジジイになっちまうな」

そう、今回もお決まりのあいさつ。お決まりの返答。エンジンなんて、飛んでからかけ始めればいい。俺はミサゴの手に引っ張られて立ち上がった。

外から流れ込む外気が俺の横顔に叩き付けられる。機内から外を見下ろしてみると、いくつかの雲が見受けられ、そしてその奥に太陽光を反射してきらびやかに光る、青く広大な海が見えた。上空を見上げると、同じようにいくつかの雲が見受けられ、海と同じ様に青く広大な空が見られ、その奥には俺達を駆り立てるように輝き放つ太陽があった。

俺は覚悟を決めて、ミサゴの手を取り、エアボードのエンジンをかけないままキャノピーの端に足を乗せた。

「ミサゴ、準備はいいか?」

「はらしょー!」

ミサゴは両手でスノーボードをだき抱え、俺は左手でエアボードを抱え込む。

残った、俺の右手はミサゴの肩を抑えて、そのまま俺の胸元に引き寄せてミサゴを抱きしめる。

「れ、レイジぃ…」

俺の胸元でミサゴが顔を赤くして、上目使いにこちらを見てきた。

「ミサゴ、もし俺に何かあったら、必ず助けてくれよ、必ずだ」

「か、かっこ悪い…」

「ジーさん、あとは頼んだぞ」

「後も何も、お前ら以外の荷物はつんどらんわい! 尾翼で真っ二つにならねえように気をつけな!」

「いくぞ、ミサゴ!」

「うん、レイジ!」

そうして俺達は、ベッドになだれ込むようにして、上空3000メートルの空へと飛び出していった。

まるで壁に叩き付けられたかのような衝撃とともに、すさまじいスピードで空中に放り出される。濁流の波の中に投げ込まれたかのようにぐるぐると視界が回転していく。

俺は、ボードが投げ飛ばされてしまわないように、ボードに抱きつく。なんとか態勢を立て直そうとするが、その努力虚しく空気の流れにあらがう事ができない。

結果、非常に不格好な態勢のまま落下を続け、回転は加速する。その遠心力ととめどない落下感から意識が飛ばされそうになるのを必死で抑え込む。

かろうじて開いた瞼の間に見えた風景は、はるか遠くの空に輝く、一粒の黒ゴマであった。もう落下して数十秒たっているから、あれは先ほどまで乗っていたゼロ戦ではないだろう事は安易に想像がついた。(といったような思考があの状況で、果たして本当に行われていたかどうかはわからないが…)

鳥か、飛行機か、といった疑問の浮かぶ余地もなく、俺はあの黒ゴマの正体を推測することができた。おそらくは、先ほどまで俺の腕の中にあったものであろう。

ともすると、その黒ゴマは空中で旋回してこちらに向かってきた。

「レイジー!」

黒ゴマは俺の視界の中で巨大化していき、やがて見覚えのある女の形へと変わっていった。俺の視界の中で、黒ゴマから女性の造形へと進化したミサゴは、先ほどまで抱きかかえていたボードに足を乗せて、正しいサーファーの形で正立し、うまくバランスを取りながら、その姿勢を崩すことなく長い髪をなびかせながら落下していた。

落下する直前まで俺の胸の中で埋もれていた彼女は、いつの間にか俺の腕の中からするりと抜けだし、ろくに飛行エンジンもついていないボードでうまく空気をコントロールしながら、華麗に夏の空へと舞いあがっていったのだった。

そんなミサゴは、自身とは対照的に無様な格好で自由落下する俺を見るなり、さも愉快そうに笑みをこぼす。

ミサゴは、正立の姿勢を崩すことなく、ボードに両足を置いて重心のコントロールをして、俺に並んで落下をし始めた。そして、こちらに向かって、俺が抱きかかえているボードを指差して、口元を動かした。

恐らくは、彼女は俺に何かを伝えようとしているのだが、風の音でかき消されてしまい聞き取ることが出来ない。その間も俺は、上下にぐるぐると回転を繰り返しながら落下している。ミサゴも、俺が声を聞きとる事が出来ない事に気づいたのか、口の動きで伝達事項を教えようとしたのか、大きく口を動かして喋った。俺は、目まぐるしく回転する視界の中で、彼女の口元の動きに注目して、何とか彼女の伝えたい事の真意を理解した。

「エ・ン・ジ・ン……、ああ……! くっそ、やっぱり飛ぶ前にエンジンをかけておくべきだった……!」

やはり、その場のテンションに身を任せて行動するのは賢明ではなかった。

ともかく、何とかエンジンを起動させれば、このコントロールの効かない、ひどく不格好な状況を打開できるかもしれない。

回転しつつも俺は、抱きかかえているエアボードを手まさぐり、恐らくスターターエンジンのハンドルであろう突起を見つけると、それを握りしめて思い切り引いた。

どうやら正解のくじを引き当てたらしく、エアボードは振動とともに起動を始めた。

エンジンが稼働すると同時に、稼働時の瞬間的な振動がボードを伝わって俺の体を揺さぶった。その振動で態勢を崩した俺は、ボードから弾き飛ばされそうになったが、なんとかボードの端を握り締めて、バランスを保った。

ボードを両手で握り締め、下から迫る空気の流れによって俺の体も持ち上げられ、ボードと体の関係は、地面に対して水平な一直線になった。

そんな不安定な状況で振動する板にしがみついていられるわけもなく、俺は無意識的に行動を行っていた。バランスを保つ為に、ボードに体を寄せ付けていき、ボードに抱き着く形にまで持ち込んだ。

何とかバランスを保つことが出来た、と思ったその直後、突然のエンジンの振動によりバランスを崩し、重心が左にずれた。同時にボードも態勢が傾き、瞬間保つことのできた均衡の名残も虚しく、俺は再びボードとともに回転を始め、回転しながら落下する態勢へと戻ってしまった。

そんなコントロールの取れない態勢にもかかわらず、なんとなくこの状態に感覚も慣れてきてしまっているようで、回転しながらも周りを見渡す余裕があった。

横目をやると、あの女は何とも格好良く気流の波に乗っている。

恐らく、遠くから俺達二人を比較してみると、まるで「風を切って悠々と飛ぶ鷹」と「落下するダンゴムシ」である。うう、エンジンが温まってきた…。

と、思っているとミサゴがこちらに近づいてきた。見るに見かねて助け舟を出す気になったのだろうか。

ミサゴは手をこちらに伸ばし、全身を使って何とか俺とボードの回転を止めた。ミサゴは俺をボードごと抱きしめる様な姿勢になって、回転する力をうまいこと分散してくれた。空中で身動きとれずにいるダンゴムシに、救いの鷹の翼といった感じだろうか。何とかバランスをとることが出来たことに安堵しつつ、ミサゴに対して感謝の念を抱く。

「ああ、ミサゴありが…」

ミサゴの方に振り返ると、ミサゴの手がいつの間にか、バランスを保つ事とは別に、俺のボードの一部分を握り締めている事に気が付いた。そこは、確かアクセルだった様な気がするが、この女まさか。

「レイジ、アクセル」

ミサゴは笑顔でアクセルを回した。

鷹に助けられたかと思ったダンゴムシは、サッカーボールの如く空中へと蹴り飛ばされたのであった。

内部で回転しながら稼働していたエンジンが、吸引をやめて着火とともにすさまじい勢いで噴流を始めた。

「うわあああああああああああ!」

噴流の勢いで推進するエアボード。俺は手を離すわけにもいかず、反射的にボードにがっしりとしがみつく。推進力を得たエアボードは、搭乗者の気も知ることなく速度を上げ、大空へと突き進んでいく。まるでロケットのように白い蒸気を吹き出しながら、俺はボードとともに青空の彼方へと突き進んでいった。

「くぬううう!」

なんとか俺は、ボードにしがみつく形になりながらも、コントロールを得つつ、空中を飛ぶ姿勢になっていた。エアボードの噴流は最初の勢いを薄め、コントロールが可能な速度に落ち着いていた。

「ちくしょう、あの女め……、しかし何とかバランスを保てるようになれたぞ。よし、このまま重心を少しずつ左に寄せていって」

すこしずつ、左半身に重心を移動させてエアボードの進行方向を傾けさせていく。エアボードはゆっくりと大きな円の軌跡を描いて、進行方向を180度反転させることに成功した。先ほどの噴流でだいぶミサゴから遠く離れてしまったので、とりあえず元の場所に戻ろう。

(島の説明、電車、水中に沈んだ町)

落ち着いてまわりを見渡すことのできる余裕ができると、さきほどまでは視線の下にあった雲が、すでに視界の左右に見受けられることに気が付いた。ドタバタとしている内に、だいぶ降下してきたことに気づかされる。降下、というよりも落下といった方が適切であろうか…。

零戦の窓からみた海には、垣間見える太陽からの反射光以外に何物も映し出さなかったが、だいぶ海水面に近づいた今では、その海面に様々な物体を見受けることが出来る。今の高度からでは、まだまだそれらの物体が何であるかといったことまでは確認することが出来ないが、側面からは慣れしたしだ風景だ。それが何であるかは、だいたい察することが出来る。

眼下の海面に確認することが出来る、いくつもの物体は、たいがいが人造の建造物である。企業のビル、電波塔、住宅、公園の器具、学校、神社の鳥居など様々なものが、海面から顔を出しているのだ。

俺が生まれる遥か昔に、この世界は大きな大水害が起こった。その水害によって海水面が上昇し、地上の99.99%以上が浸水し海没するに至った。その水害は現在、『乳海攪拌』と呼ばれている。眼下に広がる海面に点々と配置された物体は、遥か昔に沈水した建造物のなごりなのだ。建造物の種類によっては、地盤が崩れて分解し、建造物の一部分が、内部に蓄積されていた空気によって浮上してきたものもあれば、電波塔などもともと高さのあったもので、上昇した海面よりも背の高いものなどが顔を出している場合もある。

電波塔や街頭の一部には、いまだに電気が流れているらしく(もしくは自家発電で動いているのかもしれないが詳しい事は俺にはわからない)、暗闇に染まった海がライトアップされ珍妙な美しさを味わうことが出来る。たまに大仏が海面から顔を出していたりして、気持ち悪かったりはするが…。

そんな海面上昇があったのも、俺が生まれる遥か昔の話であり、当時起こったであろう世の中の混乱など、今ではすっかりなくなっている。死んだ爺さんの日記を掘り起こして読んでみると、天災の模様が克明に記されており、当時の惨状がありありと浮かんでくるが、今からではとても想像できない事である。まあ、それもそのはずで、混乱する主体の大半が、生存の選択をとれぬままに海の中に沈んでしまったのだから。

海水面の上昇によって99.99%以上の陸地が海没したといったが、同時に人類の99.9999999%以上は死滅してしまったのではないかと思われる。文献から確認することのできた天災以前の人口と、俺の経験と観察に基づく人口調査によれば、だいたいその程度が妥当な割合だと思われる。

そのように推測することが出来るのには、多少の根拠がある。

海面の一部から視線を移して、より視界を広げて風景を見てみると、棘の生えた様な青い海に、ポツンと孤島があるのが確認できる。木々に彩られ半面を木々によって緑色に彩色された、その陸地こそが、我々が住む人類最後の陸地、「幸ノ鳥島(こうのとりしま)」である。この島がある場所には、かつて大規模な街が形成されており、その街の名前が幸ノ鳥(こうのとり)と言ったらしい。その名残というのか、系譜というのか、そのかつての街の名前を利用して、現在ではこの島の事を「幸ノ鳥島」と呼んでいる。まさか、名前を付けた人間も、水面から遠く離れた街が、未曽有の海面上昇によって島になるとは考えなかったであろう。

さて、この島だが、まわりを見渡しても他に陸地らしき陸地は存在しない。この界隈に存在する陸地と呼べるものは、あの「幸ノ鳥島」だけだ。周辺を飛行機で見て回っても、この島以外の陸地や島は未だに見つかっていない。ちなみに先ほどのゼロ戦ジジイが、周辺地域の陸地探索係である。すでに、20年近く探索を試みているが、いまだに他の陸地は発見されていない。また、崩壊してしまった通信システムを何とか復興させ、電波の受信を行えるようにしたが、送られてきた他の陸地からの通信電波は20年の間、未だに一度の無い。

島の人々は、「幸ノ鳥島」以外の人間は、全員死滅してしまっていて、少なくとも大陸の様な巨大な陸地が残ってないのではないだろうか、という意見を持つものが大半だ。

俺もそう考えているし、たとえあの「幸ノ鳥島」の住人以外にも人間が生存していたとしても、きっと、その生活の基板たる大地は、探し求めている大陸のようなものではなく、「幸ノ鳥島」のような矮小な島であろう。そんな我々と同程度の孤島で、ほぼ我々と同じ状況化にある連中と連絡を取り合う事に何か大きな意味があるのだろうか、と俺は考えてしまう。ちなみに、「幸ノ鳥島」の住民はおそそ三千人程度であり、先ほどの割合を計算する際に用いた分子もこの数字を使用している。

つまりは、この「幸ノ鳥島」こそが、人類にとって唯一の残された陸地、最後の楽園なのかもしれないのだ。

「幸ノ鳥島」――。

この島の人間の全てが死滅し、海鳥達だけが、この地球上に存在する最後の生命となる日が、いつか訪れる。かつて空気を汚し、鉄塊を飛び回らせ、彼等の翼の羽ばたきを阻害していた人類がいなくなり、鳥たちは再び自由を取り戻す。そして、人類の居なくなったこの世界で、幸せに飛び回るのだろう。

まったく、どんな運命なのかは知らないが、ひどく皮肉の効いたネーミングだと、常々感心してしまう。

今では海面上昇は完全に静止しているが、およそ人類にとって史上最も滅亡に近い状況にあることは変わりない。しかしながら、この島の住人は現状に関してひどく無関心である。この島の人々は、この現状はもはや打開することのできない状況であり人類の滅亡は避けられないものだと考えているのだろうか、与えられた状況に目を向ける事から避けて、その終末に身をゆだねるように過ごしている。

と言っても、決して悲観的ではなく、生きながらえる事のできる残りの人生をいかに有意義に過ごそうか、ということに躍起になっているのだ。人類の望み薄な未来を模索して悲観的な思考に彩られた生涯を終えるよりも、この島という非常に矮小な空間の中で、個人の人生をいかに謳歌するか、という事に焦点が向いているのである。

幸いなことに、資源や食糧に関しては、この島の内部で自給可能な範囲に収まっており、大規模な冷害や干ばつなどがない限り、生存には事欠かない。今のところ、そのような作物の栽培に大きな影響を及ぼすような異常気象は未だに例がない。また、その様な事態に陥っても備蓄はいくらでもあるし、最悪の場合は海に潜って、探せば数限りなくあるだろう海没した食品工場の中から缶詰をひっぱってくればよいのだ。

人間が人類という巨大なコミュニティから脱却して、個人として自己の幸福の実現を目指す、それが残された人類たる我々の選択であり、その土壌こそがこの「幸ノ鳥島」なのだ。

もちろん、それらの楽観的な島民には、ゼロ戦ジジイや、ミサゴ、そして俺も含まれている。あのジジイに関しては、表向きには「生存している人類を発見する」という大義名分に基づいた行動らしいが、実際のところただ飛行機を自由に乗り回したいという個人的欲求に基づいた行動であり、俺達に関しては言うまでもなくただの快楽を求めた行動である。

俺としても、別に現状に対して危機感やら使命感などを覚えたことはない。もし俺達の無関心的な姿勢に関して、否定的な意見を述べるとするならば、「人間的にはかまわないけど、人類的にはどうなの」といった意見が出るかもしれない。しかし、我々はまさしく「人類的」な視点を持つことを放棄しており、そうせざるをえない、いやそうしてもかまわないほどの「人間的」状況に立たされているのだ。このような状況に立たされて初めて、人類的な義務や使命感からの束縛から解放されることにより、個人というものは本当の意味での人間的思考を持つことができるのだと実感している。

いや、これは俺の個人的意見だから、決して一般化する必要性はないのだが。というよりも、人類的な視点を放棄するという事は、すなわち解釈を一般化する必要性を放棄しているわけであって……、いやもういいだろう。

ともかくは、今この瞬間の現状にどう立ち向かっていくかだ。以上のような必要性のない思考を、俺は空中で、白い蒸気を吹き出しながら推進する板に跨りながら行っていたとは。

そんなことより、ミサゴを探さなければ。うむ、そうだな、先ほどの長ったらしい話を簡単にまとめるならば、あの島の中には、そのような思考を持った人間であふれているのだ。

さて、ひとしきり物思いのできる程度の余裕もできた事なので、ミサゴでも探しに行こう。エンジンの駆動も安定して、なんとかエアボードのコントロールも取れる様になったことであるし、ゆっくりと来た道を戻ろう。

空中なので、目印となるような物はないのだが、幸いなことに先ほどの噴流の際に噴出していた蒸気のあとが、空気の層を断ち切るようにうっすらと残っているので、それをたどっていけばいい。

しかしながら、上下左右に全くの障害物がないというのは、なかなか気持ちの良いものである。風もだいぶ落ち着いていて、吹き付ける風も肌を優しく包み込むようで、なんとも心地が良い。

俺は、安定した速度を維持しつつ、風にあおられてかすれてしまった数分前の噴流の軌跡をたどって、ゆっくりと高度を下げながら、先ほどの場所へと戻っていく。

やがて、噴流のあとが途切れ、先ほどまでいた場所に帰ってきたが、そこにミサゴの姿は見受けられなかった。どうやら、探していた海辺の鷹は、遥か彼方に吹き飛ばしたダンゴムシには目もくれず、どこか別の空に飛び去ってしまったらしい。

俺は、ボードの速度を落としてコントロールを失うわけにもいかないので、その空間に停留することなく、現状の速度を維持し続けながら、高度を下げていった。

それから少しの間、ゆっくりと高度を下げていくと、いくつかの雲の群れが、眼下に映った。「雲を見下ろす」という行為には、なかなかに感情を揺さぶられるものがある。

俺はそのまま、雲の表面あたりでボードの角度が水平になる様に角度を調節しながら高度を下げて行った。そして、雲の表面付近に来ると、その上空すれすれの位置を維持し、水平に雲の上を飛行しながら探索していく。

「きっとあの女の事だから、ここら辺の雲のあたりに…」

「レイジー!」

ともすれば、探索する間もなくミサゴの声が聞こえてきた。聞こえてきた声はどこか籠っており、そこから察するに、声の元からは少し距離があるように思えた。声の主を探そうと、左右を見回してみたが、それらしき人影は見当たらなかった。上空を見上げてみても、そこにもミサゴの姿は見当たらない。いったい、アイツはどこにいるんだ?

ミサゴの声が足元にある雲の層に反響して、どこか距離感を測り間違えているのではないのだろうか、と足元の雲に意識を持っていこうとした時、その足元の雲から、突如ミサゴが発射されるように飛び出してきた。

「うわっ!」

俺は突然のミサゴの登場に身じろぎ、バランスを崩してボードにしがみ付いた。

足元の雲から飛び出してきたミサゴは、足元にボード従えて、片手でその先端をつかみ、態勢をかがめる事で全体のバランスを保ちながら、まさしくロケットの様な速度で、そのまま空中へと高らかに上昇した。

なんとかバランスを保つことに成功した俺は、ダンゴムシとは言わないまでもタガメの様に、推進するボードに不格好にしがみ付いたまま、あきれた様に上空を見上げた。

上空では、ミサゴが、その美しく長い髪をなびかせながら、太陽をバックに空中で華麗なターンを決めているシルエットが見えた。

「か、かっちょええ…」

ミサゴはターンを決めたあと、空中で機敏な方向転換を行い、切り替えしを行って、そのままこちらへと向かってきた。

「いえーい、楽しんでる?」

等速進行する俺に並んで、ミサゴが話しかける。

「おかげさまでな」

俺は、まるで難破した船の乗客が木片にしがみ付きながら海に漂っているように、ボードにしがみ付きながら不格好に答えた。

ミサゴは、文字通り雲の上を滑るように、自由自在に俺の視界の中で、ぐるぐると円を描きながらクラウドサーフィンをしていた。

やがて俺達は、時折現れる雲の群れと戯れながら、ゆっくりと高度を下げていった。そうして、少しずつ海面へと近づいていく。

俺は、背中に積んだ大きなバックパックに目をやり、着水用のパラシュートを使用する必要がなかった事に安堵しつつ、となりにいる女に視線を移した。ミサゴは、ボードを足元に構え、直立の姿勢で仁王立ちしながら落下している。

何度も言う事だが、この女は着水用パラシュートを着用していないだけでなく、足元にあるボードは俺と異なり、飛行エンジンを搭載していない。本来ならば、海面に叩き付けられ藻屑となるような状況であるが、俺も、当の本人であるミサゴも、この状況には全く心配をしていない。

それどころかミサゴは、ちらちらと心配そうにこちらに視線を向けていた。おそらくは、俺が着水間際に何かミスでもおこしやしまいか、といった俺に対しての心配からくる行動なのだろう。第三者から見たら、明らかに自分の方がはるかに危うい、というよりもほぼ絶命寸前の状況にもかかわらず、こちらに注意を向けるミサゴの優しさ、というか俺に対する信頼の低さに涙の出る思いである。

そんな緊迫した状況にも関わらず、我々がのんきにしていられる理由は、ひとえにミサゴの特殊な力に対する絶対的信頼感である。

ミサゴは、重力加速度にしたがってその落下の速度を加速させていく。俺は、なんとかボードをコントロールして左右に蛇行しながら高度を下げている為に、比較的ゆっくりと海面に向かっている。すでにミサゴと俺の距離は大きく離れていた。

俺は上からミサゴの落下するさまを眺めていたが、たびたびあの女は上空を振り返り、心配そうな表情をこちらに向けてくる。ともかくお前は自分の状況に集中してくれ。

もうそろそろ着水するのかな、とミサゴを眺めていると、上空からみたミサゴの足元の海面がゆらゆらと揺れ動き始めた。海面は、波紋を広げていき、少しずつその動きが早くなっていく。

海面がミサゴを中心に口を開いたかと思うと、その中から海水が魚の群れの様に飛び出してきた。その海水は、落下するミサゴを優しく抱きかかえると、吸い込まれるように彼女に集まっていった。その海水は、ミサゴを中心にしていびつな球体を形付くると、直後水しぶきを上げて、より先鋭された球体へと変化した。

「よかった、ちゃんと着水できたみたいだな」

俺は、視界に映るその摩訶不思議な現象を見て、ミサゴが無事に着水したことを確認した。

さて、ミサゴの持つ特殊な能力について説明しておこうと思う。

先ほど見た通り、あの女には不可思議な能力がある。これはミサゴに限ったことではなく、俺達が住むあの島の人間達の中には、物理法則を無視したような不可思議な神通力とも言うべき能力を有しているものがちらほらいる。基本的に能力の所有者は老若男女を問わずに存在しているが、俺のてきとうな統計からすると、どちらかというと若い女性に多い様な気がする。

ミサゴの所有している能力の内容について説明しよう。

ミサゴは、自分の周囲に存在する水を、重力に反して、彼女の意思で自由自在に操ることができる。操ることのできる水に関しては、海水、淡水、軟水、硬水を問わず、水の状態に関しても、固体であろうと気体であろうと関係はない。

さきほどミサゴが雲の上を、突き抜けて落下することなく滑る事が出来たのも、この能力によるものである。彼女が見せた数々の驚異的テクニックに関しては、能力以外の単純な身体能力による部分もあるだろうが。

この能力には限度もあるらしく、水の温度を上昇させたり、組成を変化させたりすることはできないらしく、操れる水に関しても、動物の血液の様に何かに包まれた水などは操ることが出来ないらしい。想像したくもないが、たとえば他人の体液を自由自在に操って体中の毛穴から噴出させる、なんてことは彼女の能力でもできない。

この能力のおかげで、先ほどの様にパラシュート無しの状態で、スノーボード一枚担いで上空3,000メートルから単身ダイブをしても、無事に着水できてしまうのだ。

彼女は、この能力を『ミネハハ』と呼んでいる。言葉の意味は、昔の部族の言葉で「笑う水」という意味らしいがその真偽は定かではない。ともかく俺は、彼女の性格にぴったり合致したネーミングだと思っている。

『ミネハハ』には5つの状態があり、大きくそれらを分類すると二つの形態が存在する。一つは今のような球体の形であり、もう一つはイルカなど動物の形状を模倣した形態である。これについては、後で実体を見て理解していただきたい。

と、そんな事を考えながらボードに跨っていると、エンジンが急に変な音を立てて、微振動を始めた。

「あ、ど、どうしたんだ? うわっ!」

微振動が収まったかと思うと、次いで強い振動がエンジンから伝わってきた。俺は、その衝撃でバランスを崩し、エアボードのコントロールを失った。

まだ海面までは100メートル以上の高さがある。ここでバランスを崩して、落下なんて事態になったら、おそらく無事では済まない。

俺は、バランスを取ろうと苦心するが、ボードの振動は収まらず、足がボードから離れると同時に、重心のコントロールの制御を失った。まるで暴れ馬の様に揺れるボードに重心をとどめておくことが出来なくなり、俺はそのボードから弾き飛ばされた。

「うわああああああ!」

俺は海面に向かってまっさかさまに落下する態勢になった。視界には先ほどまで跨っていたボードが、空中で左往右往しながら暴れまわっている姿が見えた。襲いかかる浮遊感により、慣性法則に従って全身の血液が流動していることを感じる。俺は、急いで緊急用のパラシュートのメインリップコードを探すが、胸をいくらまさぐってもそれらしきものは見当たらない。

「あれ? あれ? うわあああああああ!」

海の藻屑としてのこれからの新しい人生が間見えたと思いきや、海面に直撃する寸前に、俺の体はミサゴのミネハハによって優しくキャッチされた。

仰向けに両手両足を上空に向けた状態で、俺はミネハハの手の平で固まっていた。

「気分はどう?」

ミネハハの内部で、骨盤のようなものに腰かけているミサゴが語りかける。

「……さきっぽから何か溢れ出しそうです」

「きっと海はすべてを許してくれる、……でもそこでしないでね」

「あ、あ…、あ…ったかい…」

安心感と一緒に、下腹部から止めどなく何か温かいものがあふれ出てきた。

「きゃあっ!」

ミネハハの手は瞬時に俺の体から離れ、俺は海水に水しぶきを立てて落下した。

かくして俺達の、上空3,000メートルからのダイビングは無事に終了した。俺の人間としての尊厳が深く傷つけられた様な気がしたが、気にしないでおこう。

「ふぅ…」

俺は、岸部でガードレールに腰かけていた。

そのガードレールには、二枚のボードが立てかけられている。風景はすでに黄昏に染まり、視界には黄金色に輝く海が一面に広がる。その輝きの中で、一つの影が楽しそうに揺れ動いていた。その影は、まぎれもなくミサゴだった。

ミサゴは、金糸の様にその髪を風になびかせ、細く透き通った四肢で、その周囲の水を舞い上げていた。巻き上げられた水滴は、まるで真珠の如く黄昏に煌めき、やがて再び水面へと還っていく。

その光景は、まるで彼女のあたり一面が輝き放っている様にも見えた。

昔、中国の歌人で「杜衍(とえん)」という者がいた。

曾て、宋の皇帝の元で首相にもなった人物で、その逸話は『十八史略』にも記されている。しかしながら、彼はその真面目な性格から、宮廷の内外からの不満が募り、やがてとある事件をきっかけにして、その首相という座をわずか七十日で降りる事となった。この時の逸話が、「一網打尽」という言葉の由来となっている。

そんな杜衍だが、詩の才覚も素晴らしく、美しい漢詩をいくつも残している。

その中でも、俺は「雨中荷花(うちゅうのかか)」という詩を最も気に入っている。

「荷花(かか)」という言葉は、「蓮(はす)」の事を表しており、すなわち雨の中の蓮を見て読んだ詩だと思われる。

しかし、俺はまさしくその詩は、今眼前に広がるこの幻想的な美しい光景を表現するのに適していると思われた。

翠蓋(すいがい)の住人(かじん) 水に臨んで立ち

壇粉(だんふん)匂わず 香汗(こうかん)湿(うるお)う

一陣風来たりて 碧浪(へきろう)翻(ひるがえ)り

真珠零落して 収拾し難し

と、そう情緒に浸っていると、ミサゴがいつの間にか空中に浮きあがっている事に気が付いた。良くみると、また何か水を操って、その浮遊した水塊の上にまたがる様にして乗っていた。

蝶の様な、というよりも俺からしてみると鳥獣の様に形取られたそれは、彼女の能力である『ミネハハ』の一つの形態である。

彼女は、その形態を『ミネハハ』の中でも、『フーディエ』と呼んでいる。「蝶」をイメージしたら出てきたのと言っているが、なかなかどうして、蝶と呼ぶには『フーディエ』はいささか不気味な形をしている。確かに、蝶の様に大きな羽を四つ携えてはいるが、その形態のサイズは言うまでもなく実際の蝶のサイズとは大きく異なる。人間一人が、その身体に乗ることが出来るという事は、そのサイズは相当なものである。羽根がつなぎとめられたその身体も、また蝶とは異質なものである。その頭部にはまるで竜の様に角が形作られていて、不気味に光る金色の目が三つ、額に正三角形を示すかの様に設けられている。その流動系のラインをたどっていくと、その身体の端には尾ひれの様なものが生えている。

彼女曰く、『水辺で飛び交う喋々』を意識したらしいが、俺にはやはり鳥獣かもしくは水竜の使いあたりにしか見えない。

まあ、ものはいいようで、こうして遠くから眺めてみると、蝶に見えない事もない。確かに、羽根の形状自体は蝶を模しており、その胴体からも触手の様にツノが伸びていて、シルエットを見る限りは蝶に見えるかもしれない。(尾ひれに関しては、全く以て蝶とは異質なものであるが)

この『フーディエ』の形態の他にも、彼女の『ミネハハ』には形態が存在する。先ほど、落下する俺を受け止めた、「球体」の形状をしたもの。あの「球体」の形状に関しては、その大きさと、その内部骨格の形成度合から、それぞれに3つの形態が存在する。仮に名称を付けるならば、『球状(小)』、『球状(中)』、『球状(大)』であろうか。

ミサゴ自体は、その「球状」の『ミネハハ』に関して、あの「蝶の形」を模した『ミネハハ』、『フーディエ』とは異なり、何かしらの愛称付けを行っていないらしく、ただ『ミネハハ』と総称して呼んでいる。

俺は、その球体形状の時こそが、恐らくは『ミネハハ』という彼女の不可思議な能力の、彼女の意思を介さない、真の姿なのではないだろうかと考える。

宇宙空間において、水は丸くなる。地表面において、水が、流動的な形態をとっているのは、すなわちこの足元を埋め尽くし我々を立脚させる、この「大いなる球体」の力によるものであり、その力の制約のもとで、初めて水は我々が理解する「水の形態」となりうる。「水が低きに流れるが如し」という故事成語も、決して水の本来の動作を表しているのではなく、重力による物体の流動を表しているに過ぎない。水という物体は、この「大いなる球体」の向こう側では、また「球体」なのである。

そんな小学生でも知っている様な科学的常識を今さら誰彼ともなくひけらかしているわけではなく、水の本質的な形態が「球体」ならば、水を操る能力のその本質、というよりも原初的な形態とは、これまた「球体」なのではないかと考えるのだ。

だとするならば、彼女の能力とは、この「大いなる球体」に、不幸にも巡り合わせてしまった彼等を、その制約から解き放つ能力なのではないか、と。

彼女の能力が彼女自身のモノであるのか、彼女の意思とは独立して共生するものなのか、それはわからない。ただ、彼女は気がついた時にはその能力を有していた。もし、その能力が、彼女の意思とは別に存在していて、何か目的を有していたとするならば。この天球を埋め尽くす、限りない「水」。もし、彼女の能力が、その「水」の意思を介したものであるとするならば。

彼女が、『ミネハハ』によって選ばれた少女なのだとしたら――。

「レイジー!」

そうこう思案していると、ミサゴがその蝶、『フーディエ』に乗ってこちらに向かってきた。ミサゴは俺の傍まで来ると、その蝶の上に立ち上がり、まるで見下ろす様にこちらを見て語りかけてきた。

「レイジも遊んで行こうよ、気持ちいいよ?」

「いや、俺はもう塗れるのはちょっとよしとくよ」

「私は受け止めてあげたのに、勝手に濡れたのはレイジだよー?」

ミサゴが優しく俺に微笑みかける。

「トドメを指したのはお前だろうが。いろんな意味でビショビショにさせてやろうか!」

俺はガードレールを足場にして、ミサゴの居る蝶の背中へと飛び乗った。飛び乗って、そこにいるミサゴのたわわな胸に後ろから手を伸ばし、水着ごと握りしめた。

「あはっ! あはは! レイジ、くすぐったいよ!」

「ええい、よいではないか!」

「もう、レイジのバカー!」

俺は、一心不乱にミサゴの乳房を揉みしだいていると、ミサゴに肘で押し飛ばされた。

「あ」

そのまま、少しずつ浮遊感が全身に広がっていき、やがて自分が落下している事に気が付いた。落下先に視線をやると、俺がミサゴの乳房をもみしだいている間に、『フーディエ』は陸地を離れ、海に向かって進んでいた様で、すでに落下先には海面が待ち構えていた。

落ちる――、と思った直後、俺は顔面を海面に叩き付けていた。

水面に大きな波紋が浮かびあがり、海水は弾き上がり、弾きあがった水滴は夕暮れによって煌びやかに色めく。

非常に美しい光景だが、もちろんそれはミサゴからの光景である。俺は水面に浮かび上がり、仰向けに蝶にまたがるミサゴを見やった。

「だ、大丈夫!?」

ミサゴが俺に向かって、心配そうに語りかける。

「結局、塗れるのか…」

「よかった、大丈夫だね!」

「え?」

そういうと、ミサゴの乗っていた蝶は、まるで決壊したようにその形を崩していった。

そして、その支えを無くした大量の海水は、海面へと自然落下していく。

その水面には、もちろん俺が居る。

「うおおおいい!!」

まるで、雨の様に細分化され、蝶を形作っていた海水は海面を、そして俺の頬を叩き付ける。静けさを失った水面があわてだした様に弾けまわり、俺の頬も同様にその洗礼を受ける。

「痛っ!痛っ! い、ぬぐあああっ!」

そして、落下する雫の最後の一滴を、俺は身を持って受ける。その一滴とは、もちろんミサゴの事である。

「レイジー」

落下する少女を受け止めるとは、こういう事なのか、とファンタジーの感慨に浸るまでもなく、俺の視界は海水に浸る。

俺の腹部に落下してきたミサゴを抱きかかけたまま、俺は海水の中へと飲み込まれる。ミサゴはさも楽しそうに、俺の胸に頬を寄せ、俺の体に抱き着く。

「ぶ、ぶはっ!」

まるで獣の寝返りの様なうめき声をあげて、俺は海水を吐き出しながら海面へと顔を出す。それと同時に、水面から顔を覗かせるミサゴ。

「ぐへぇっ、うげぇっ…、お、おまえなぁ!」

「えへへー、私もビショビショー」

屈託のない笑顔をこちらに向けて、俺に語りかけるミサゴ。そんな表情に面と向かうと、こちらとしても立つ瀬が無くなる。

「全く、アホかお前は…」

「もうちょっと遊んで行こうよー」

ミサゴは子供のように俺の腕にしがみ付き、俺をどこに誘うつもりなのか、海の中に引きずりこもうとする。

俺はそんなミサゴの誘いに一瞥し、周囲を見渡す。案外岸はすぐ傍にだった。そして、その海岸には、また別の影が退屈そうにこちらを眺めていた。その影は、自身の白い小さなバイクのシートに腰かけ、こちらに向かって声を上げた。

「おーい、向かえに来たよー!」

その影は、澄んだ声で黄昏の海で漂流する二人の影に向かって語りかけた。

「シイラだ!今、いくよー!」

ミサゴはその影の声を聞くと、俺の手からするりと抜け出し、まるで魚雷の様に水中を泳いで岸へと向かって行った。

「ちょ、お、俺を置いていくな!」

俺は、そのミサゴの背を追って、水を掻き分けて岸へと向かっていった。

俺が岸部に辿り着いたころには、すでにミサゴはそのバイクの主と楽しそうに語らい合っていた。そのバイクの主は、俺が海藻を頬にひりつけ海から上陸していく姿を見て言い放った。

「これはこれは、アレクサンダー・セルカーク! 広大な自然と、穏やかな気候に包まれた孤島、幸ノ鳥島へようこそ!」

「……今日は金曜日だったか?」

「今日は日曜日! 太陽は輝き、大地は実り、海は煌めく! 世界は明るく、今日も事は無し!」

俺は、頬の海藻を引きはがし、バイクに腰かけ大言を吐く、緑色の髪のバカの頭に、その海藻を乗せた。

頭に海藻を乗せ、それをさも楽しげにミサゴに見せつけるこの緑色の髪の女こそ、先ほどの零戦を操縦していた老パイロットの孫にして、俺の幼馴染(自称、血統書付き)を名乗る者、恵比寿シイラ(えびす・しいら)である。

海藻の乗せられた、その緑色の髪はミサゴと比較すると短く整えてあり肩に届くか届かないかのところで、その穂先が途切れている。

顔は端麗で丁寧なつくりをしており、美しいという連中もいるかもしれないが、この女、余すところなくバカと来ている。口を開けば、皆残念な顔をして彼女の元から去っていくのだ。

非常に不名誉で心外な事なのだが、島の連中からしてみれば、この3人、ミサゴ・シイラ・レイジの三人がいわゆる馬鹿三人組とった感じに認識されているらしく、ミサゴは「可愛げのある」、シイラは「元気で健康的な」、俺は「殴ってもいい」の後に「バカ」を付けたのが、我々の各名称らしい。ミサゴ、シイラはともかく、俺に至ってはあんまりな名称である。

「さあ、皆の衆、闇の訪れはすぐ其処まで迫ってきている! 我が鋼鉄の駿馬に乗るのだ!」

そう言って、シイラは大げさにくるくると俺達のまわりを回り、そのまま彼女のバイクに跨って、そのスロットルを回して空ぶかしをした。

「お前、その50ccに三人乗せるつもりなのか……?」

「もちろん!」

「ボードも二つ乗せるんだぞ…?」

「大丈夫! 多分、きっと!」

彼女は、自身の白いバイクのタンクを手で叩き、自身満々の笑みでこちらを見た。

「うーん……、大丈夫かな……」

そんなこんなで、俺達は50ccの頼りないバイクに乗り、振り落とされそうなほどに身を寄せ合いながら、まるでブレーメンの音楽隊にも見て取れるような図で、舗装された道路を突き進んでいった。

運転はシイラ、その後ろに抱き合う様にしてミサゴ、そしてその二人にしがみ付く様にして俺、である。俺の背中には、縄を利用して、ボードが二つ括り付けられている。

そんなバカ三人を乗せて、バイクはのろのろと歩を進めていく。シイラは半ヘルを着用しているが、俺とミサゴは当然の様にヘルメットを着用していなかった。

「ノーヘル、三人乗り、積載量超過、満貫だな…。」

「車検も出してないから、二役増えて跳満だよ!」

俺のボヤキに、シイラが嬉しそうに言葉を付け加える。

「嬉しそうに言うなよ、前見て運転しろ」

「あはは。前方不注意、倍満だ」

この島に車検や保険なんてまともに請け負ってる人間なんて存在しないし、車検というシステムもほとんど機能していない事は言うまでもない。道路を走る車の数を考えれば、それも当然の事であり、車検を通していないからといって、誰かから咎められるようなことも無い。

この町の道路を走る車両なんて、軽トラと農作器がちらほらあるだけだ。もしくは、俺達の様なバカな連中か。

俺は、ゆったりと流れる風景に視線を移す。

陽ざしは少しずつ落ちつつあり、カードレールを挟んで広がる大海原は、夕日によって燃える様に染まっていた。

「ん……?」

後方からゆっくりと何かが近づいてくる音が聞こえた。視界を進行方向とは逆に回すと、こちらに向かってゆっくりと近づいてくる物体が見受けられた。

夕日とはまた別に赤く塗られた、重厚なフォルムのそれは、電車である。この電車は、幸ノ鳥島唯一の電車であり、島の連中からは『竜宮線(りゅうぐうせん)』と呼ばれ、島をぐるりと一周する形で運行している、孤島環状線である。

この島に点在する十二か所の駅をぐるりと右回りに一周している。洒落ている点は、各駅の名前が『源氏物語』の巻名を引用している事だ。こんな小さな孤島に五十四も駅は存在しない為、巻名の一部を使用しており、(噂では、水没する前はしっかりと『源氏物語』の巻数と合わせて五十四箇所の駅が存在していたらしいが、定かではない)各駅にはそれぞれの巻で使用された和歌が記載された立札が設置されている。

そんな、情緒あふれる竜宮線だが、現在その利用者は非常に数少なになってきており、現在では朝、昼、夕方にそれぞれ一本ずつ運行しているだけとなっている。

そんな状況で、従業員は食っていけるのかと思われるが、なにせその従業員が、先ほどの飛行機ジジイと同系色の人種と来ているため、そこは心配はいらない。電車バカが自分でダイアを汲んで(ダイアというほどのものではないが)、好き勝手に走行させているのだから。

それに、この島の住人の中に「食い扶持(ぶち)」なんて事を、真面目に思案している人間なんてそうそういない。この島の住民が食っていけるだけの食糧は自給自足できているし、残されていった大量の備蓄が随所に存在している。それら食料は、住民に均等に配分されている。何もしなくても、人間というだけでこの島では生きてはいけるのだ。

まあ、中にはこんな状況にも関わらず、クソ真面目に業務に勤しんでいる連中もいるのだが。

そんな赤いフォルムの電車が、俺達のバイクの横を通り過ぎていく。頼りない木製の柵のむこう側に敷き詰められた線路の上を、電車は轟音を奏でながら雄々しく突き進んでいく。

その先頭車両の窓には、鋭い表情で車両の進行方向を見つめる、色白の男の姿があった。

その男は、黒い制帽を誇らしげにかぶり、どこかの国の軍服の様な、装飾のとんだ服を着込んでいた。

顔色は青白く、その双眸は鋭く引き締まっていて、鼻筋もすらりと整っている。見た目からすると、どこか無機質な印象を受けるかもしれない。しかしながら、先ほど述べた通り、このオッサンもあの飛行機ジジイと同系のオタクである。あんな表情をしているが、きっと今は大好な電車を動すことができて、愉悦に浸っている瞬間に違いない。

その色白で無骨なオッサンがこちらに視線を移した。先頭車両が俺達の側面を通りかかる瞬間に、ミサゴが軽く手を振った。

車掌はそれに気づいたのか、軽く手で挨拶を返した。

そのまま、先頭車両は流れる様に俺達の視界から過ぎ去っていく。それに続いて、客車が視界を流れていく。

「あれ? 誰か、乗ってるよ」

シイラが車両を眺めて呟いた。

確かに、後方から迫りくる最後尾の一等客車には珍しく明かりがついていた。

俺は流れゆく視界の中で、その車両へと目をむけた。

そこには、見覚えのある老紳士と、そして見覚えのない少女がそこに座っていた。

その少女の視線がこちらに向いたかと思うや否や、車両は轟音を立てて俺の視界から過ぎ去っていった。

「何だ、アイツ……。見たことないな……」

俺は、過ぎ去った電車を眺めて呟いた。

その一等客車の中は、まるで高級レストランの様に整然とテーブルが並べられている。そのテーブルの一角で、老紳士と少女は対面するように椅子に付いていた。テーブルの上には、いくつかの食器が並べられており、どうやら食事の後の様だった。

「疲れたか? ラブリエ?」

老紳士は、ゆっくりと口を開き、少女に向かって言葉を投じた。

「いいえ。大丈夫です、パパ」

老紳士を呼称しているであろうその言葉は、どこか一般的なそれとは抑揚が異なっていた。少女は、まるでどこかの皇女の様なドレスを纏っており、どこか不可思議な構造をしている、恐らくは髪であるだろうそれは、美しい金色をしていた。

「もうすぐ、私達の降りるべき駅に着く。降りる準備をしておいてくれ」

「はい、わかりました。パパ」

陶器の様に澄んだ色をした少女の顔に配置された淡麗な唇がゆっくりと動き、言葉を発した。その表情も、発せられた言葉も、どこかひどく無機質的であった。

少女の、その無機質的な返答を聞き、老紳士はどこか納得し満足する様な表情を見せた。

「それでいい、今はそれでよいのだ。ラブリエ、お前をここまで導くのに私は多くの時間を有した。私はお前を必ずや、この島の住人にして見せる。お前の存在は、私のかねてからの目的であり、私の存在意義でもあった。そして、もうすぐその願いは果たされようとしている。お前という存在を以てして、私の悲願は達成されるのだ…」

老紳士は呟く様に、少女の無機質な表情に向かって語りかけた。

少女は表情を変えることなく、ただ「はい、パパ」と答えるだけであった。

やがて、島を照らす日はゆっくりと落ちていった。

「そぼ降る雨にぃ~、明日への想いをぉ~」

部屋の一角からは、拳の聞いた声が聞こえてくる。

ここは、酒場や飲み屋というよりも、喫茶店に近いお洒落なものなのだが、客層が完全に居酒屋のそれであり、その歌い手の渋みのある声に酔っぱらった客が合いの手を入れている。

「肩を寄せ合う男女の契いぃ~」

その渋い歌声とは対照的な、若若しい容貌の彼女は、酒を飲む連中の間を、まるで天女の様に歩んでいく。演歌歌手のごとき着物に身を包んだ彼女は、マイクを片手に澄んだ歌声で渋い演歌を歌っていた。

まあ、その歌い手という者は、先ほどのシイラなのだが。

「やっぱり上手いね、シイラは」

ミサゴが、彼女の歌うその姿を見て呟く。

「それにしたって、もうちょっと明るくてポップな歌を唄えばいいのに、喫茶店が完全にバーになってるぞ……」

俺達は、海から帰ってきた流れで、この喫茶店へと足を運んでいた。家に辿り着いたころには、すでに日が落ち、外はすっかり真っ暗となっていたため、夕食を取りに、行きつけの喫茶店であるシイラの家に来ていたのだ。

ミサゴと俺は、盛り上がっている酔っ払い連中からは距離を置いて、向かい合う形でテーブルについていた。俺達はシイラの唄を耳に挟みながら、それぞれの食事を口に運んでいた。

そんな俺達のテーブルに、二つのサラダが運ばれてきた。

その運び手は、膨らんだ腹の上から、はち切れそうな純白のコックコートを着ていた。なんの事はない、シイラの叔父だ。つまりは、さっきのゼロ戦を操縦していたジジイである。

「ようレイジ、死んだんじゃねえかと思ってたが、案外タフだな」

ジジイはそう言って口角を上げて陽気に笑った。

「冗談に聞こえないぞ、クソジジイ。それに死にそうになるほど高度を上げたのはアンタじゃねえか……」

「どうせ、ミサゴちゃんに助けてもらったんだろう? ミサゴちゃんはいい子じゃのう」

そう言ってそのジジイはミサゴの頭を撫でる。

ミサゴは「えへへ」と言って、照れて笑った。

「お前ら、俺の心情は一ミリも理解してくれないのな…」

なぜこのジジイが、コックの成り立ちをし、得々たる表情で料理のもられた皿を運んでくるのかというと、その理由は言うまでもなく、この店の料理長がこのオヤジであるからだ。

というよりも、この店自体、このオヤジが切り盛りする、オヤジの所有物である。店の名前はそのまま、「恵比寿亭(えびすてい)」という名前になっている。そんな店なために、実孫であるシイラが好き勝手に歌謡曲やら演歌を歌いまくっているわけなのだ。

「そんな事よりだ、レイジ…。どうだ?」

そのコック姿のジジイは、声色を代えて真剣な表情で俺に話しかけてきた。

「……一体何が『そんな事』なのかはわからないが、なにか?」

俺の野次にも目をくれず、そのジジイは真剣な表情で部屋の一角を見つめている。

オヤジのその表情を見ると、その視線の先にあるものを確認せずとも、このジジイの言いたいことが理解できた。

「儂の孫娘の事だ……」

「シイラがどうかしたって…?」

「……なんて綺麗なんだ」

また始まったか、このジジイの偏執的な孫娘狂信病が…。

「…聞いてくれるか、レイジ」

「聞かん」

「儂は長いこと生きてきた。いろんな美しい女を見てきた、だが、あの娘は別格だ…。」

「ミサゴ、ドレッシングとってくれ」

「儂は最近怖いんじゃ、日増しに美しさを増していくシイラが…

一体どこまで美しく、綺麗男になっていくのか。留まることを知らぬシイラの成長に。まるで彼女の成長は、美の女神に対する挑戦にも思えるんだ…」

「お、これイケるな」

「だが、儂は見てみたいんだ。一体、シイラがどこまで美しくなるのか、彼女の美に対する挑戦を。彼女のその淑女たる決意を、自然に対する抵抗を、儂は、儂は……!」

「ミサゴ、水くれ」

「聞いているのか、レイジ!」

「聞かないって言っただろ」

「儂が危惧しているのはそれだけじゃないんだ……。あれだけ美人だったら世の男どもが放おって置かないんじゃないかということだ……!」

ジジイは血相を変え、鼻息を荒くして俺の胸ぐらを掴んだ。

「なっ…、なにしやがるクソジジイ……!」

「最近やけにシイラが艶やかさを増してきているんだ……。それが、どういうことかわかるかクソガキ……、儂が察するに、あれは恋する少女の芳香だ……!」

ジジイは俺の胸ぐらを掴み上げ、血走った双眸で俺を睨みつける。「恋する少女の芳香」なんて、その表情のどこから溢れでた言葉なんだ?

「いいかクソガキ、儂が今、何を言いたいか理解しているか? 理解しているな?儂の目を見ろ、正直に答えるんだ……、返答の内容によっちゃ、ただではおかんぞ……!」

「は、はぁ? 言ってることがめちゃくちゃ……」

「お前は黙って儂の質問に答えればいいんだ……。いいか、正直に答えろ、貴様、シイラと……」

と、その時、部屋の隅から大きな歓声が上がった。どうやらシイラのワンマンジョーが終わったらしい。かすかに写る彼女の姿は、喝采のなかで、マイクを行儀正しく両手でもって、お辞儀をしていた。

一体何の琴線に触れたのかは分からないが、俺の胸ぐらを掴み今にも殴りかからんとする表情で俺を睨みつけていたジジイは、シイラの姿を見ると、熱が覚めるように俺を縛り上げる手の力をゆるめた。

「まあいい、シイラが美しかったらそれでいいんだ。だが、もしシイラを悲しませる様な事があったら、儂はお前を許さんからな……!地の果てまで追い詰めて、お前を殺してやるからな……!」

そう言い残して、ジジイはギチギチに詰め込んだボンレスハムの様な後ろ姿を見せて俺たちのテーブルから去っていき、歓声の中にいるシイラの頬に口付けをして、厨房へと帰っていた。

「全く、ひでえ店主だ…、客におとなしく食事させる気がないのか…。」

俺は、再び食事を再開する。

「おじさん、本当にシイラの事好きなんだね」

「あそこまで行ったら病気の域だな、とても手が付けられん。早急に隔離すべきだ」

「でも、シイラがレイジの事好きなのは、本当のことだよ? エッチだって何回もしてるじゃない」

「ブフゥ!」

俺は思わず吹き出した。

ミサゴの顔を見ると、非常に温和そうな表情でこちらを見つめている。

「お、お前はそういう事を軽々と……」

「ど、どうして? 本当の事だよね?」

ミサゴはさも不思議そうに俺の顔を見る。

「……まあ、そうだけどさ。頼むから、あのジジイのいる場所でそういった事を口走る事はやめてくれよな」

ミサゴは俺の女々しい言論に対して、軽々しく「はーい」と答えるだけだった。

その時、店内にどこか聞いたことのある歌のイントロが流れてきた。

こ、この流れは、何度かやられたことがある。特に、ミサゴと一緒に、この店にいる時に。とそんな思考を展開しているうちにも、歌姫たるシイラがマイクを片手にこちらに近づいてくるではないか。そしてその背中を負う様に、酔っぱらい達の視線もこちらに向かってきている。

ここの連中は、食事を静かにとらせる気はないのか……?

そして、マイクを持ったシイラが、意気揚々に声を張り上げた。

「『愛』は『夜』につれ、『夜』は『愛』につれ! それでは歌っていただきましょう!

レイジとミサゴによる、『愛の恋しぐれ』~~!」

「だから! お前の選曲はすぎるんだよ!」

結局、タチの悪い酔っぱらい達の声援と、もっとタチの悪い店員達のノリのアンコールで、ミサゴと一緒に、計3回の恥ずかしいデュエットソングを歌わされた。

そうして、俺達はその騒がしい店をあとにした。

俺が住む家までは、その店から歩いて少しのところにある。俺はすっかり暗くなった遊歩道をミサゴと並んで歩いて行く。昼の間に暖められたコンクリートからは、ほんのりと熱が伝わってきた。

聞こえるのは、虫の鳴き声と、海のさざなみだけ。涼し気な月の光が、俺達の輪郭を照らし出していた。

「……ミサゴ」

俺は不意に口が開いていた。

「なあに、レイジ?」

薄暗い中で、月光に照らされかすかに彼女の髪が煌めく。

「お前は、さ……」

俺は不意に立ち止まり、ミサゴの視線がこちらに映るまで口を閉ざした。

「どうしたの?」

「お前は、俺の彼女、だよな」

「な、なに……、いきなり……! レイジが、そう望んでくれているなら、私はレイジの彼女だよ?」

ミサゴは俺の突然の質問に対してわたわたとした動作をしながらも、しっかりと返答をした。俺はそのミサゴの一言を聞いて、どうしても疑念の晴れない事があった。

「そう、だよな。でも、お前は、俺とシイラの関係をさも当然の様に許容しているよな」

「……それがどうしたの?」

ミサゴは不可思議そうに俺の表情を伺う。その言葉にも、その表情にも、なんの疑念も疑心もない。そんな無垢なミサゴの視線に俺は困惑する。

「お前は――、」

俺は言葉を詰まらせる。

きっと、ミサゴは俺がこのあと何を言うつもりなのかも、理解していない。

きっと、当然の様な返しの言葉が帰ってくるだけなのかもしれない。

でも、このままでいいのだろうか。

ミサゴは――、

「ドーブルィ・ヴェーチェル! こんばんは、お二人さん!」

そんな思考のさなか、どこからともなく飛び込んできたのは明るげな声だった。

「わあ、ヴェーチェル! こんなところで偶然だね」

「ミサゴー、ご無沙汰ですね」

ミサゴはその声の主のもとへ、てとてとと歩いて行き、その人の手をとって嬉しそうにその人の顔を見た。

その声の主は、不可思議な格好をしていた。白髪で、ボロ布の様な服を纏い、オンボロのクラシックギターを背に抱えている。どう見ても浮浪者のいで立ちなのだが、不思議とどこか清らかを感じる雰囲気を醸し出していた。

特に不可思議なのはその容貌で、非常に整った美しい顔立ちをしているのだが、それが男性に由来したものなのか、女性に由来したものなのかわからなかった。もはや、そこにおいて男女の性別など意にも介さぬであろうことを雄弁に語っている様にも思えた。

しかしながら、俺はその特徴的な容姿を持った人物に対する、いささかの記憶もなかった。

「知り合いか? ミサゴ」

俺のミサゴに対する問いかけに、ミサゴが答える間も無く、その人物は俺に語りかける。

「知っていますよ。レイジ! ヴェーチェルは、あなたの事を知っていますよ。ワタクシが、あなたのことを忘れるはずがないじゃありませんか!」

「なんだ、その作りの荒い翻訳機の様な喋りは……。残念ながら、俺は君のことは知らないな……」

そういうと、ヴェーチェルと名乗る怪しげな人物は、さも納得したような表情を見せて、口を開いた。

「ダー、それは仕方のない事です。少しヴェーチェルはさびしいですけれども、仕方の無いこととして、納得しましょう」

「はぁ……?」

「まあ、よろしいです。ともかくは――、パズナコンチェス! ワタクシの名前は、ヴェーチェル・ヴラディヤーガ、日永島中をぶらぶらとしているモノです! 以後、お見知りおきを!」

「やっぱり浮浪者なんだな……。ヴェーチェル、ヴラディヤーガ……? 男性名詞と女性名詞が混同してないか? 君は、男なのか、女なのか?」

「ひどい質問ですね、女の子に対して投げかける言葉じゃありませんよ~?」

「じゃあ、女性なのか?」

「ニェット。違いますよ」

「こいつ……、じゃあ、君は男性なのか?」

「ニェーット、違いますね」

そういいきった後、ヴェーチェルはにんまりと笑って、俺の次の返答に期待を寄せたような表情を浮かべた。

「……じゃあ、アンドロギュノス?」

「ニェット、違います」

「ヘルマプロディトス?」

「ニェット、違います」

「……アルダナーリーシュヴァラ?」

「……そう見えます?」

「ええいまどろっこしい! しのごの言わずにパンツ脱いで見せやがれ!」

「きゃあ! レイジさんのえっちぃー!」

そう言って、俺はヴェーチェルのスコートとも言えぬ様な布に手をかける。ヴェーチェルは俺のその行動に対して、少女漫画のヒロインの様に嫌がる。

そして、わかりやすいイタズラ少年と、それを受ける少女の図が出来上がるとそこでふたりとも固まって、ミサゴの方を見やった。

俺たちの視線に気づくと、ミサゴは慌てた様にどぎまぎとし始めた。

「ミサゴ、ここで止めに入らんと…」

「テンポというものをですね…」

「えっ、えっ……、ご、ごめんなさい」

どうして責め立てられたのかもわからず、ミサゴは自分の不手際を謝罪する。

俺は再び向き直り、ヴェーチェルに質問を投げかける。

「で、結局キミの下半身はどういう構造になっているんだ?」

「海綿体の下に空冷式のラジエイターがありましてね」

「そうやって息を吐くようにくだらない冗談が出るという性格は理解できた。問いただすことじゃないのかもしれないが、俺に好奇心が芽生え始めているのも確かな事実だ。差し支えなければ教えていただきたいのだが」

「女の子に下半身のことを聞いておいて、差し支えのない事なんてありませんがね」

「そういった言葉はだね、使用者が女性でなければ言葉として正しい使用法ではないということは理解しているか?」

「面倒くさいレイジさんですね。わたくしは、言葉っていうのはそんな不自由なものだとは思いませんけど。まあ、特別にレイジさんには教えてあげましょう」

「せっかくだから、もっと魅力的に言ってくれ」

「れ、レイジくんには、私の秘密……、教えてあげてもいいよ……」

そこで、再び二人してミサゴの方を見る。

「し、喋りの収集がつかなくなったら、最後の落としを私に持ってくるのはやめてほしいな!」

ミサゴは、悲痛な声で俺たちを非難した。

「ワタクシはですね、両性具欠損と言いますか、わかりやすく言えば、両性具有に対しての両性『無』有なんですよ」

話を再びふろうとした時、ヴェーチェルは自分から自身の身体についての事を喋り始めた。

「どういう事?」

「だから、あなた方の愛してやまない生殖器官を有しないということです。男性器も女性器も私にはないんですよ」

そう言って、ヴェーチェルは自身の下腹部を撫でる。

「つるんつるんなの?」

「プラーヴィリナ。そういうことです。」

「なるほど、目○おやじの下半身みたいなものか……」

「……その表現に関しては、同意しかねますが、おそらくはレイジさんの想像しているものと大体相違ないでしょうね」

「……ということになるとだ。君、排泄はどうしているんだ?」

「本当に遠慮と躊躇という感覚の欠如した質問ですね……、わたくしは排泄なんて致しませんよ」

「じゃあ、アイドルみたいに口から出すの?」

「多分、『フクロウ』って言いたいんでしょうが、違いますよ。そもそも、私は食事というものを行いませんので」

「…えぇ?」

俺はヴェーチェルの全身を見返した。

「不思議に思われるかもしれませんが、私は日差しと、良い空気、そして『神の思し召し』さえあれば生きて行けるのです。だから食事もしませんし、排泄も行いません。『浮浪者』とは、そういうものなんです。パニマーイチェ? ご理解いただけましたか?」

「うーん、まあこの島の事だし、そんなへんちくりんな奴がいてもおかしくはないのか……。疑問は山積みだが、オブラートでぐるんぐるんに包んで何とか飲み込んでやろう」

「そういうことです。難しく考えていては、この島では生きてはいけません。理解できないものは、そのままをそのままに受け入れる。それが、この島での正しい生き方ですね」

そう言うと、ヴェーチェルは自身の腕に手錠の様に括りつけられた銀の懐中時計を取り出した。その懐中時計は機能しているのか、していないのかわからないが、表面はサビだらけで、文字盤のガラスは割れていた。

「イズビニーチェ。わたくし、この後用事がありましてね。申し訳有りませんが、わたくしはここらへんでオイトマさせて頂きます」

「浮浪者になんのスケジュールがあるんだ? 野良猫とコンサートでもやるのか?」

俺は軽く野次を飛ばす。ヴェーチェルは俺のその言葉を聞くと、俺の野次に対する返答なのか、人差し指を自身の唇にあて、ウインクした。

「スパコイナイ・ノーチ。ミサゴさん、レイジさん、さようなら」

そう言い残し、ヴェーチェル・ヴラディヤーガと名乗る人物は、多くの払拭しがたい不可思議な感覚を残して、俺たちの前から去っていった。

「なんだ、あの怪しい人物は……」

「レイジは初対面だったんだね。よく島を歩いていると、いろんなところで見かけるよ。結構島のみんなにも人気らしいよ。愛嬌があるって」

「『変』という単語を擬人化したような奴だな……。あんな奴、この島にいたんだな……」

「初対面にしては、だいぶ仲良さげだったけど。会話のテンポとか、息ぴったりだったし……」

「しかし、あの時折挟んでくる怪しげなロシア語は一体何なんだ……?」

「そ、それは私もよくわからないな……。多分、好きなんじゃないかな、発音とか言葉の感じとかが……」

「ヴェーチェル……、か。変なヤツだけど、なんか懐かしいっていうか……。話していて、不思議な感覚だったな……」

「どうでもいいけど、最初に言ってた『ヴェーチェル』と、彼女の名前の『ヴェーチェル』って別の単語なんだよ?」

「……はぁ?」

そんなこんなもありつつ、俺達はまた薄暗い遊歩道の中を進んでいった。不可思議な放浪者との邂逅は、まるで心地よい音楽の様な余韻を微かに俺の中に残していった。

「はぁっ…はぁっ……」

俺は、家に着くなり、ミサゴのその豊満な胸を揉みしだいていた。弾力を持ったそれは、俺の手を押し返すように反動を示した。

俺は、その反動を押し込める様に、より強い力でミサゴの胸を握りしめる。

「んっ……、はぁっ……! れ、レイジ…、ち、ちょっといたいよ…」

「すまん、力加減がうまくできん」

そう言いながらも、俺は己の欲情のままに、ミサゴの乳房を握りしめる。

俺の手は、いつの間にかミサゴの水着の下へと潜り込んでいく。

やがて、その丘陵の頂点に位置する蕾へと、指先を進めていく。

「ひゃうんっ…!」

指先が、その蕾に接すると、ミサゴはしびれる様に全身を震わせた。

ミサゴのそんな挙動を見て、俺は手探りにその敏感な蕾を刺激する。

「ああっ…、やぁっ…!」

俺の指先の動きに呼応するように、ミサゴは息を荒げ、その肉体を脈動させる。そんなミサゴの肢体にしがみつくようにして、その乳房に植え付けられた敏感な花芽を、俺は指先で弄ぶ。

「ふあっ…、んっ……!」

ミサゴの吐く息が少しずつ、淫猥さを増していく。その表情もやがて、とろける様に整然さを失っていく。

「ミサゴ……、感じてるのか……?」

俺はミサゴの耳元で囁く。

「ばかぁ……、家に帰ってくるなり、こんなのなんて……、がっつき過ぎだよ、レイジぃ……」

月のひかりに照らされてかすかに映しだされた彼女の顔は、決して俺の行動を嫌がっているものではなかった。むしろ、その表情と視線には、俺に対する行為の期待にあふれている様にも思える。

薄暗い家の中で、青白く映しだされた彼女の表情はとても魅力的だった。

「昼はお前に付き合ってやったんだ。夜ぐらいは、俺に付き合ってくれよ」

「それにしたって、お風呂ぐらい入らせてくれても……、んあっ……!」

ミサゴの反論も言い切らないままに、指先のちからを強める。

叙々に硬さを増していく突起を摘みあげる様に指先を動かすと、ミサゴの肢体はそれに反応して体躯をくねらせる。

「そんなの、もう待てない」

「はぁっ、はぁっ、ご、ごーいん、だよ……」

「でも、気持ちいだろ……?」

「……うん、すごく気持ちいいよ。……それに、ホントは、……すごく、嬉しい……」

ミサゴは首を反らせて、俺の唇に自身の唇を接触させた。

「んっ……」

ミサゴの柔らかい唇の感触が伝わってくる。俺はその感覚を確かめる様に、より強くミサゴの唇を求める。

「んっ……、ん~~っ……! んっ……! はぁ、はぁ、レイジぃ……」

長いキスのあとで、ミサゴは息を切らした様に長い呼吸をする。彼女が吐き出した吐息は、微かに熱を保ち、甘美な芳香で俺の鼻孔を刺激する。

「苦しかったか?」

「ううん、大丈夫……。大丈夫だから……、もっと続けさせて……。んっ……」

再び、ミサゴの唇が俺の唇と重なる。

互いの唾液で濡れそぼった俺の唇をかき分ける様にして、ゆっくりとミサゴの舌が俺の口内へと侵入してくる。

「ん~~っ、んん~…っ」

ミサゴの舌が、俺の口内を撫で回す様にして動きまわる。

やがて、その舌先が口内で俺の舌に接すると、追い求めていたようにそれに絡みついいていく。

「ん……あっ、んっ……、んっ……! ん~……!」

ある種、下品ともとれるその舌使いに口内を蹂躙され、俺の脳には酔っ払ったように電流がほとばしる。俺も、その舌技に答える様に、ミサゴの舌の動きに合わせて、自身の舌を動かす。

互いの舌をこすり合わせて、口内を舐めまわし、互いに互いの唾液を味わい、少しずつ昂ぶる快感を共有していく。

そして、ゆっくりと、互いの舌の絡めあいを解いて、唇を離していく。

もはやどちらのものとも言えぬ唾液が、互いの唇を伝って、まるで別離の名残かの様に、糸を引く。その液面が、月光を反射して薄暗い中でかすかに光り輝いた。

ミサゴを見ると、その震える瞳も、かすかに光を放っていた。互いに、その双眸に垣間見える激しい熱情の煌めきを見つめ合う。

「はぁ……、はぁ……、レイジ……」

そのミサゴの視線が、ゆっくりと下がっていって、そして、不恰好に膨らんだ下腹部へと移っていった。

「レイジの……、おっきくなってる……」

「ああ……」

「レイジぃ……、レイジぃ……」

ミサゴはその屹立した部分を惚けた様に見つめ、俺の下腹部に頬をこすりつける。布ごしに、彼女の頬の感覚と熱がじんわりと伝わってくる。

「レイジぃ……、はぁ……、はぁ……」

ミサゴの華奢な右手は、いつの間にか彼女自身の秘裂を水着ごしに撫で回していた。そんな彼女の淫らな姿を見て、俺の昂ぶりは一層に増していった。

「ミサゴ……、いいか……?」

「ダメなんて、言わないよ……、慰めてあげたい……、レイジの……」

ミサゴは口を大きく開けて、淫猥な表情で俺を見つめた。そして、唾液で濡れそぼった舌を、見せつけるように出した。

「はぁ、はぁやくぅ……」

その口の端からは、ねっとりとした唾液が糸を引いて、垂れていた。

俺はベルトに手をかけた。ズボンを下ろし、下着を脱ぎ捨てると、屹立した男根が勢い良く露出した。はちきれんばかりに勃起したそれは、雄々しく逆立ち、青く膨張した血管が浮き出ていた。グロテスクに反り立った陰茎の先端からは、すでに透明に光沢を放つ腺液が溢れだしていた。

ビクビクと微動する剛直を、淫靡な表情でミサゴが眺める。

「はぁああ……、おっきい……」

ゆっくりと、ミサゴは舌を伸ばして、その濡れた舌を剛直に近づけていく。ミサゴの口から放たれる生暖かい吐息が、包み込むようにそれに触れる。

やがて、濡れそぼった舌の表面から湯気の様に立ち上がる熱気を感じるや否や、その舌先が亀頭に触れた。

「くぅっ……」

ミサゴの舌が触れた部分から、電流のように脊髄に快楽が走りぬける。腺液を拭い取る様にして、ミサゴは屹立した俺のペニスの先端に舌をあてがう。

「んっ……、んあっ……、ちゅっ……」

膨張し、光沢を放つ亀頭の表面をミサゴの熱を持った舌が這う。

「くっ…」

「気持ちいい、の…? レイジ…?」

そう言うと、彼女は自身の唾液と溢れだした腺液によって液体まみれになった亀頭から唇を離した。混合された粘度の高い液体が、端麗な唇と亀頭を伝い糸となり、自重によって断ち切れた。

「んあっ……」

彼女は口を大きく広げ、舌を出した。

そして、その舌を雄々しく逆立ったそれの根本にあてがい、つたうようにしてその先端までゆっくりと舐め上げた。

彼女の舌の動きに呼応して、足元から電流の様な快楽がせり上がってくる。

「うっ……、うあっ…、ミサゴ、それはっ……!」

「ん、んれろぉっ……、んちゅっ……、んれろぉ…」

俺の言葉に耳を貸す気配も見せず、ミサゴは舌を肉竿の表面に這わせる。舌の全面を竿にあてがうようにして、陰茎の背面を刺激する。

「はぁっ……、っ……」

「はぁ、はぁ、レイジ……、気持ちいい……?」

「ああ、ちょっと今やばかった……。できれば、そろそろ咥えてくれないか」

「いいよ……、レイジが私に望むことなら……、なんでも……」

そう言って、ミサゴは躊躇する事もなく俺の剛直を口に咥えた。

肉体の中で最も刺激的な器官を他者の口の中に入れる。

口淫という行為を、冷静な視点から眺めて見ると、とても不用心な行為にも思えたが、ペニスから伝わってくる快感が、俺の冷静な思考を焼き消していく。

ミサゴの熱が、俺の陰茎を包みこむ。俺の器官の中で、最も知覚に鋭敏な器官が、ミサゴの口内に飲み込まれる。温度を持った柔い肉が陰茎を埋め尽くし、腰が蕩けそうな快感が思考を麻痺させていく。

「うぅっ……、ああっ……」

ミサゴの口腔にねじ込まれた俺のペニスが、ビクビクッと微動する。それを感じ取ってか、ミサゴはゆっくりと、舌で陰茎を舐りながら、唇で竿を刺激する。

「じゅぷっ…じゅるるるっ……、ん…」

少しずつ、ミサゴの動作は速度を増していく。唾液なのか腺液なのか、彼女の唇と陰茎の隙間からはやけに粘度の高そうな液体がトロトロと溢れだしていた。

そして、ミサゴは俺の腰に両手を回して、俺のペニスを、その口内のより深部へと招き入れようとした。

「んじゅっ……、あむっ…、ぐちゅっ……、ぐちゅっ……!」

「うわっ……、ミサゴっ……、それやばっ………!」

ミサゴは完全に俺の肉棒をその口の中にくわえ込んだ。

腰が砕けそうになる快感が、陰茎から脊髄へと流れこむ。俺は歯を食いしばり、溢れ出る射精欲求を抑えこんだ。もはや、俺のペニスで体外に露出した部分は存在していない。自身の最も敏感な器官を、完全に咥え込まれる形となった。

俺の生殖器の先端は、ミサゴの口蓋垂を超えて、その奥の肉壁へと達していた。

ミサゴはその状態のまま、俺の腰をしっかりと抱きかかえ、動作を止めていた。

既に俺の射精欲求は限界まで高ぶっており、おそらくは俺の鈴口は、餌を求める金魚の様に情けなくパクパクとひくついていたことだろう。

この状態から、ミサゴが俺の陰茎に少しでも刺激を与えようものなら、俺は踏ん張り虚しく濃度の高い精液をその先端から噴出させているだろうことは安易に想像ができた。

「み、ミサゴっ……、そのまま、動くなよ……、少しでも動いたら、確実に出るからな……。今、ゆっくり引きぬいて……」

「んー、んー」

「しゃ、しゃべらないでくれっ……、振動が……」

俺がゆっくりとミサゴの口内からペニスを引き抜こうと、腰を引いていくと、それを見計らったように、すかさずミサゴが俺のペニスを吸引した。

「じゅぶぶぶっ…! んじゅるるるるっ…!」

「うわあああああっ……! 駄目だっ……、で、出るっ……! ああああっ……!」

俺はそのミサゴの吸引に耐えかねて、ペニスから大量の精液をミサゴの口内へ噴出させた。ペニスから放たれた精液は、ミサゴの狭い口内を満たした。

「あああ……、はぁああ……。で、出ちまった……」

射精とともに、先程までの快感とはまた異なった感覚の快感が全身に響き渡る。全身のちからが抜けていくのが確認できた。

俺は、ミサゴの柔い口から自身のペニスをゆっくり引きぬく。ペニスが口内から抜け出ると、溢れでたようにミサゴの口からは高濃度の白濁が溢れだした。

「ふわああ、レイジのせーえき……、いっぱいでたあ……」

口いっぱいに溢れかえった精液を、惚けた表情で見つめる彼女は、非常に淫靡で、美しかった。ミサゴの快楽の拘束から抜け出た俺のペニスは、自身から排出された白濁を浴びて、その表面を汚していた。

それを見て、ミサゴが意も介さず俺の肉棒を再びくわえ込む。

「んぷっ…!」

「うわっ……、み、ミサゴ…!?」

射精直後の、刺激に対してより敏感になったペニスは再び、ミサゴの肉の快楽を味わう事となる。ミサゴは口内で、くわえ込んだ肉棒を舌で匠みに撫で回す。

「んちゅっ……、じゅぷっ……、んぷっ……、じゅぶぶっ……!」

「いっ……」

予想していなかった、再びの愛撫に俺のペニスが鋭敏に反応する。

声にならないうめきが、自然と口から漏れた。

「じゅるるっ……、んちゅっ……、んっ…、んん…!」

俺の亀頭をこねくり回す様に、ミサゴの舌が這う。

「み、ミサゴ、も、もういい……、もう大丈夫だから、口を離してくれないか……?」

俺の懇願虚しく、ミサゴは俺のペニスを貪り続ける。

「んっ、じゅるっ…、んちゅっ……、ぷはっ……」

そんな快楽が続くかと思われたが、ミサゴは俺の拘束を再び解き放った。ミサゴの口腔から、抜け出てそれは、先ほどの様相とは異なり、白濁は纏っていなかった。

ミサゴを見やると、蕩けた表情でこちらを眺めて、その端麗に整った唇をゆっくりと開いて、こちらにその中身を見せつけた。

「んあっ…、ほあ、いっはいでた、れいひの、せーえひ……」

彼女の口内には、大量の、俺が排出した粘度の高い精液がどっぷりと見て取れた。なるほど、先ほどの行為は、俺の陰茎に付着した精液を舐めとる作業であったのか。

「みへ……、ほら、たくさんの…、せーえひ……」

そんな彼女に努力のかいもあってか、彼女の小さな口の中は俺の精液で埋め尽くされていた。彼女は満面の笑みを浮かべて、その精液を口内で弄ぶ。

「……それ、どうするつもりなんだ?」

「のんへみはい」

「多分、体にいいもんじゃないと思うが…」

「いいほ、のむの」

そう言って、大量の精液を口内に残したまま、ミサゴは口を閉じた。彼女の喉が、ゴクリと音を立てて動いた。

その動作に俺の心音が高なりを覚える。ミサゴの唾液で淫猥に濡れそぼった俺のペニスがヒクリと動いた。

そしてミサゴは、少し渋そうに顔を歪めた。

「うぇえ…、に、苦ぃい~…」

「口内に入れた時点で、ある程度は察しろ…、何も飲めとまでは言ってないのに…」

「嬉しい?」

ミサゴは渋い表情で、俺の顔を眺める。

「うーん、どうだろうな……」

「あ、あんなに苦くて、触感の悪いものを飲み込んだのに…」

「まあ、嬉しくはあるよ…、別に今後強要はしないが…」

「本当…!? 私、レイジが喜んでくれるなら、なんでもするよ…!」

「あくまで常識の範囲内で頼むな、それに……」

そう、言って俺はミサゴの体にゆっくりと手を回す。

「今度は、俺がミサゴを喜ばせてやりたい」

俺のペニスは、硬さを取り戻していた。

俺たちは、場所を変えて二階の寝室にきていた。寝室は和室で、床には畳がしかれており、その畳の上には、乱雑に布団が一枚敷かれていて、投げ捨てられた様にタオルケットが部屋のすみにあった。

網戸からは、海のさざ波の音と、虫の鳴き声の心地の良い音色が聞こえてくる。明かりもつけることなく、夏の、薄暗く狭い部屋の一室で、俺達は月光の光を頼りに互いの肉体を貪り合っていた。

俺は、すでに一枚も衣服を着用しておらず、ミサゴも同様であった。俺達の衣服は、先程まで行為に及んでいた玄関に投げ捨ててきた。俺も、ミサゴも、今は一糸まとわぬ状態だった。

カーテンはなく網戸だけであるので、外から見れば俺たちの情事は丸見えであったが、

幸いにもこの周辺にはこの家以外の住民は存在していない。

熱を取り戻した俺のペニスは、ミサゴの唾液で淫猥に光輝き、先ほどよりも固く強く反り返っていた。布団に背をついた彼女に、屹立した自身の男根を見せつける様な態勢になる。

「ミサゴ、いいか…?」

俺は、恍惚の表情で俺の勃起したペニスを見つめる彼女に、最後の承諾を求めた。

「いいも悪いも、レイジが私を喜ばせてくれるんじゃなかったっけ? ……いいよ。もう、準備も、多分できてる」

そう言って、頬を赤らめながら、ミサゴは自身の股を開く。

その細い足を開いていくと、ミサゴの秘部が顕わになる。彼女のその花弁は、色鮮やかな桜色を呈していた。そのむき出しの淫猥なクレバスは、その表面を愛液で濡らし、淫猥に光かがやいていた。

「はあ…、はあ…、来て、レイジ……」

彼女は、俺のそそり立つ肉茎に懇願するように言葉を放つ。彼女のその言葉を受けて、俺のペニスは相槌を打つようにピクリと脈動する。

「ああ……、俺ももう、我慢出来ない……」

俺は、はちきれんばかりに膨張したペニスに手を添えて、ゆっくりと、彼女の濡れそぼった花弁へと進んでいく。そして、ペニスの先端が、その花弁に触れた。

「はあっ…、あ、あったかいの…、あたってるよぉ……」

彼女の熱を感じつつ、トロリとしたぬめりを有する花蜜を、ペニスにからませていく。

「ああっ……、こすれてるよ……、私のと、レイジのが触れ合ってるのがわかる……」

愛液と、腺液の交じり合った、熱情の果汁によって互いの性器が湿りを増していく。薄暗い部屋に、腺液と愛液の交じり合う、淫猥な音が響き渡る。

「いくぞ……」

交じり合った互いの淫液を纏い、より光沢を増した亀頭が、ゆっくりと花びらをかき分けて花弁の奥へと押し進んでいく。

「はぁんっ……!」

俺のペニスが、ミサゴの肉をかき分けてミサゴの膣内へと進んでいく。

「ああんっ……!」

ミサゴの膣内は相変わらずキツく、俺のペニスを締め付ける。その肉圧の感覚が、より一層の快楽を掻き立てる。燃える様に熱い肉壁の体温を陰茎で感じながら、さらなる快楽を求めてより深層へと進んでいく。

「ふっ、ふあああああっ……!」

肉ヒダが俺の陰茎をねぶる様に絡みついていく。腰がへし折れそうになるような快感が脊髄を走り抜けた。

「全部入ったぞ……、ミサゴ……」

ペニスは、彼女の膣壁の終着点にたどり着き、そのみだらな輪郭をすべて覆い尽くす。

完全に彼女の底知れぬ膣腔の内部へと飲み込まれる。ペニスを覆い尽くす彼女の肉壁が、彼女の呼吸に合わせてヒクヒクと脈動しているのがわかった。

「はぁっ…、レイジのちんちん……、全部入っちゃったよお……。あ、あっついよお……」

「ああ、俺も、ミサゴの体温、感じるよ……」

「はぁ……、気持ちいい……、何も考えられない……、とろけちゃいそうだよう……」

「大丈夫かミサゴ…、痛くはないか……?」

「痛くないって言ったら、嘘なのかもしれないけれども…、そんな事、忘れちゃうくらいに気持ちいい……。……それと、おんなじぐらい、嬉しいの……」

嬉しそうに口角を緩める彼女の表情は、熱を持ったように赤くほてり、汗が伝っていた。

その水の玉の表面をなぞるように、わずかな光が煌めく。

「レイジが私を求めてくれたこと……、変わることなく、私を求めてくれた事が、私は嬉しいの……。……私の肉体を、身体を…、愛して、抱きしめてくれた……。それ以上に、幸せな事なんかないよ……」

「ミサゴ……」

「だから…、もっときて…、激しくして…、私をもっと求めて……」

結合した下腹部が、ピクリと動いた。

「あんっ…。ほら…、レイジのちんちん、もっとほしがってるよ……」

「じゃあ…、動くぞ……、いいか……?」

「うん…、きて……」

俺はゆっくりと、ミサゴの花弁からペニスを引き抜いていく。引く抜く際に触れ合う肉ヒダの感覚が、俺の欲情を煽り立てる。肉の狭隘から産まれる様に露出した陰茎の表面は、ねっとりとした淫液で濡れそぼっていた。

「んあああっ……」

ミサゴの口から漏れる様に声が出た。

そして俺は、再び膣奥へと勢い良くペニスをねじ込んだ。

「あああああああんっ! ああああっ…!」

ミサゴの身体が跳ねるようにのけぞった。

その四肢から汗が舞う。

「くぅっ……!」

はじけ飛ぶ様な快感が、脳髄で乱反射して飛び交う。さらなる快楽への欲求が、俺の行為を加速させていく。

「あああっ……、あぁぁあっ……、あっ…、やぁっ……!」

彼女の膣は、より肉圧をまして俺のペニスを刺激する。ほとばしる快感に、ペニスも硬さを増していく。

「やぁっ……、すごいよぉっ……、レイジの、おっきい……、擦れてぇ……、気持ちいいよぉっ……!」

俺は、ペニスを膣壁にこすりつける様に腰を上下する。

「ひぃっ……、んひぃっ……! ああああっ……、ああああんっ……! ひゃあんっ……! 気持ちいいっ……、気持ちいいよ……! レイジのちんちん、私の中で擦れてるっ……! ふああんっ……!」

俺の動作に呼応するように、ミサゴは全身を切なそうによがらせる。ミサゴの膣壁の感覚が、俺のペニスを通じて脊髄に走る。

「感じてるのか…、ミサゴ……。俺も、気持ちいいよ……!」

「うんっ…、私感じちゃってる……、おちんちんで、おま○こほじくられて、感じちゃってるよぉっ……! ふああっ……、レイジのちんちんの感触、伝わってくるよぉっ…!」

射精を促す様に、彼女の淫猥な言葉が、俺の鼓膜を刺激する。ミサゴは膣壁をすぼませて、俺のペニスから分泌液を搾り取る様に腰を動かした。

「くああっ…、やばいっ……」

押し寄せる怒轟の快感と、高まる射精感。肉の感触と、熱の感覚がより密着感を増していく。

「はぁあああっ…! ああああっ…! 感じてっ……! 私のおま○この感触……!

もっとぉ、もっと突いて…! もっと擦ってぇっ……!」

ミサゴも腰を動かして、俺のペニスの表面にその膣壁をこすりつける。まるで、ペニスをまるごと吸い尽くされるような、膣圧の吸引力が、俺のペニスを激しく刺激する。

「んああっ……! 気持ちいよっ、気持ちいいっ……! 蕩けちゃうよっ!ふあああああっ…!」

がっちりと陰唇に咥え込まれた陰茎が、まるで心臓を持った様に鼓動する。俺は、その膣壁にペニスをこすりつける事に無心になっていく。

「ミ、ミサゴっ……、もう……!」

俺のペニスの脈動で、射精欲求が限界に近づいてきていることが理解できた。

「ああんっ、きてっ……! レイジっ…、私の膣内で出してっ……! 私の膣内で、レイジの精液だしてぇっ…!」

「くぅっ! だ、ダメだっ……! で、射精るっ……!」

高まりに高まった射精欲求が限界に達した刹那、ペニスの先端から全身に電流の様な快楽が走り、俺のペニスは狂った様にその先端から精液を噴出させた。

「ん、あぁああああっ……! あぁああああっ……!」

その大量の精液はミサゴの膣内に注ぎこまれた。ほぼ、それと同時にミサゴは声を上げて絶頂に達した。

「ふぁあああっ………、ああ……、い、いっちゃった…………。ああん……」

「はぁあっ……」

射精感と同時に沸き上がってくる、充足感に満ちた不可思議な浮遊感覚に浸る。ペニスに集中していた感覚が、少しずつ、全身へと帰ってくる。

「あったかあい……、レイジの……、私の膣内に…、たくさん……。レイジの……、いっぱい出てるよ……、ドクドクって脈打って。……んっ、まだ出てる……」

ミサゴの言葉通り、俺のペニスはミサゴの膣に突き刺さったままで、ドクドクと脈を打ちながら、出し損ねた精液をにじみだしていた。

「すまん、耐え切れずに、膣内で出してしまった……」

「いいよ…、私は全然構わないよ……」

「けど、もしもの場合……」

そう言葉を続ける間も無く、ミサゴの華奢な腕が俺の首に回された。そして、俺の身体を引き寄せて、抱きしめた。

俺は、ミサゴの身体に覆いかぶさるようにして、ミサゴに抱きしめられる。

「私は…、大丈夫だから……。それに…、私も嬉しかった……。私は、レイジが私を抱きしめてくれただけで、それだけでもう満足なの……」

「ミサゴ……」

俺たちは、静かに身体を寄せ合う。薄暗い部屋で、互いの熱を肌で感じつつ、俺達は互いの愛情を確かめ合うように抱きしめ合い、キスを繰り返した。

虫の鳴き声と、海のさざ波だけが、静かに鳴り響く部屋で、俺達は一枚の布団の上で重なりあいながら、互いの顔を見つめ合うようにして寝転がっていた。

「ねぇ、レイジ。少し、外に出ない?」

ミサゴがまるでなにかイタズラを思いついた子供の様な表情で、俺に話しかけてきた。

「そうだな、少し涼むのも悪くないな」

「ふふっ……、じゃあさ、このまま……、いかない……?」

ミサゴはそう言うと屈託の無い表情で笑った。

「……裸のままで、ってことか? ……夜だし、ここらへんには人がいないけれども……」

「大丈夫だから、ね?」

「誰かに見られなければいいけどな……」

「見られたって、別に構わないよ。レイジと私が付き合ってるなんて、みんな知っている事でしょ……?」

「だからってチンコ見られるのはなぁ……。まあ、お前がいいなら、俺は構わないよ」

「うん……、じゃあそうしよう……」

そう言っても、ミサゴは俺の身体にしがみついたまま、動こうとはしなかった。

「………行かないのか?」

「……もう少し、もう少しだけ……、こうしていたいの……。レイジの身体を、もう少しだけ……、感じていたいの……」

そう言って、俺の身体を抱きしめるミサゴの瞳は、かすかに煌めきを増していた。

「誰も急かしはしないよ。お前が気の済むまで、そうしていればいい」

俺はミサゴの身体を抱き返した。彼女の身体は、微かに震えていた、

それから少ししてから、俺達は一糸まとわぬ姿のまま、家の外へ出ていった。

#1-007

俺の家は、海のすぐそばに立地しており、少し歩くと海につながる。昼の日差しで暖められ、夜になっても熱を蓄えたコンクリートの道路がほのかに温かかった。

海から吹き込んでくるかすかな微風が、俺の熱を持った素肌に降りかかり心地いい。

「うーん、確かにこれは開放的で気持よくはあるが」

「気持ち良ければ、いいんじゃないの? ほら、誰も居ないよ!」

そう言って、ミサゴがくるくると俺の視界の中で踊りまわる。彼女の長い髪が、なめらかな軌跡を描いて舞い上がる。そのつややかな髪は、月光を反射して輝いていた。

そんな彼女は、一切の布も、服もまとっておらず、てんとう虫の髪飾りと、ビーチサンダル、そして首から下げた朱色のお守りをのぞけば、彼女は生まれ出たそのままの姿であった。

恥部をさらけ出し、乳房をむき出しにして、海を背景に、月光に照らし出される彼女のその姿には、どこか詩的で幻想的な美しさがあった。

そんなミサゴの姿を眺めていると、彼女は堤防を飛び越えて、海へと飛び込んでいった。

「お、おい、ミサゴ…?」

そんな俺の心配も虚しく、ミサゴは堤防の影から蝶の形をしたミネハハ、『フーディエ』にのって現れた。彼女の乗った『フーディエ』は、暗闇の中で、自身の存在を示す様にかすかに発光していた。

「レイジ、乗って?」

ミサゴは、無垢な表情で俺に笑いかけ、俺を『フーディエ』へと招く。

「前みたいに、落っことされないだろうな……?」

「大丈夫、大丈夫。ちょっと海の上をドライブしようよ」

俺は、ミサゴの手をとって、その蝶の上へと足を進めた。俺がそこに乗ると、『フーディエ』はゆっくりと浮上していった。

そして、島を中心に回るように、『フーディエ』はゆっくりと海面の上を進んでいく。島を見返すと、わずかにちらほらと明かりが見えるものの、ほとんどの民家は明かりを消していた。そんな光の消えた「幸ノ鳥島」は、月の光を浴びて、その輪郭だけでなく、その表面まではっきりと見て取ることができた。

地上の最後の楽園、人類に最後の残された大地。

いつか、この島の人間が全て居なくなった時、その時もこうして、月の光は変わらずにこの島を照らすのだろうか。

月光に照らしだされたその島を上空から眺めていて、俺は不思議な寂しさを感じずにはいられなかった。

海を見渡すと、相変わらずガラクタの様に建造物の残骸が見て取れた。その深部にはちらほらと蛍火の様な光が見て取れた。おそらくは、内部電源がまだ生きている照明が、夜になると光るのだろう。俺たちは、その光の海の上を飛んでいく。

「風が、気持ちいいな」

「うん……」

そう言って、ミサゴは俺の胸にその肌を寄せる。俺は、その身体をゆっくりと、抱きしめる。

光の海の上で、飛行する不思議な物体に乗り、抱きしめあう裸の男女。まるで俺たちは、この世界に選ばれたたった二人の男女の様であった。

やがて、『フーディエ』は島を一周すると、その場所を目指していたかのように、

海面から突き出た朱色の鳥居の上に俺たちを下ろした。

その鳥居はかすかに傾いており、そこで立ち上がるのは難しく思われた。俺たちは、その傾いた鳥居の肩を並べて座る。

その視線の先には、満月が淡く輝いていた。俺たちはその光月を眺め、呟く様に言葉を交わす。

「綺麗だな」

「そうだね……」

「……なんかな、いつも俺は、満月を見ていると……、どこかこう、もどかしくなるんだ」

「どうして……?」

「何か、思い出しそうな気がしてな。何か、忘れていることをさ」

「……忘れてしまったことは、忘れてしまう様なことは、きっと、些細な事だよ。……些細なことだから、きっと忘れてしまったんだよ……、思い返す事なんて必要じゃない」

そう囁いたミサゴの表情は、どこか寂しげだった。

「でも……、もしそれを思い出す時が来たら……、一番に教えてくれる?」

「きっと大した事じゃないと思うぞ」

「いいの、大した事じゃなくてもいいの、それでも教えて欲しいの」

「……わかったよ、その時は最初にお前に教えてやるよ。その時が来るかどうかはわからないけれどな」

「うん、ありがとう……」

ミサゴは俺の腕を抱きしめた。

「……昔さ、子供の頃さ」

「うん」

「…くだらない話なんだが、話していいか?」

「うん、聞いてみたいよ」

「月は、本当に月なのか、って考えた事あるか?」

「……どういうこと?」

「本当に俺の目に写り込んでいるあの光は、学校や本で教わったみたいななんだろうかって」

「…?」

「本当に月なんて存在しているのか? ひょっとしたら、あれはただの光なんじゃないか。

俺の住んでいる世界とはまた別の世界が存在していて、そこから溢れだした光を、

俺達は勝手に「月」だなんて呼んでいるだけじゃないのか?」

「じゃあ、月は穴なの? 別の世界と、私達の世界とを繋ぐ」

「そう、俺達の世界は球体をしているんだ。で、その向こう側に全く別の巨大な世界が存在している。

で、その世界の人間が、俺達の行動を眺めるために、その球体の表面に穴を開けたんだ。

昔は、その穴から眺めて楽しんでいたんだが、今ではそんな事には飽き果てて、部屋の隅でその球体は転がっている。

そこに差し込む光が、俺達が眺めている光、いや「月」と呼んでいるそれなんだ。

それが俺たちの「昼」と「夜」なんだ、って。」

「そうかも、しれないね。ひょっとしたら」

「まあ、そんな事を話したら、

『そんな事あるはずないだろ。人類は月に降り立ったんだぞ』って言われてバカにされたけれどな」

「そんな事ないよ。だって、私達は月に降り立った事なんてないんだから。

誰も、レイジの考えていることを否定することはできないよ。

私達が月に降り立って、あの光は星だったんだ~って理解するまで、あの光が月かどうかなんてわからないよ」

「まあ、ガキの考える事だからな。理論無茶苦茶だよな」

「ううん、そんな事ない。そんな事ないよ」

「ミサゴ…?」

「でも、ひとつだけ聞かせて欲しいの…、もし、私達の世界が矮小で、

もっと大きな、ひょっとしたらもっと魅力的な世界があるとして、

あの月の光がその出口だったとするなら………、レイジは行ってみたい? その世界へ?」

「俺が、か? ……行ってみたいな」

「…!」

「だって、魅力的なんだろ、その広い世界ってのは…。もし、それがあるっていうんだったら、俺は行きたい」

「……」

「ただし、お前とだ、ミサゴ。お前は俺の傍にいてほしい。

じゃなきゃ、広大な世界なんて、いらないさ」

「レ、レイジ…、レイジっ~~!」

ミサゴは俺の身体に抱きついてきた。

「わ、バカ! 危なっ……! うわああっ!」

俺たちはバランスを失い、そして鳥居の上から水面へと落下した。

やがて島の灯りは消えて、月の光も雲に消える。

ただ、光の海に楽しそうな男女の笑い声がこだまする。

そうして、今日も島の一日が終わりをつげる。

BEACH RAM!①

読者の皆様、はじめまして。白沢海棠と申します。

まずは、本作品『BEACH RAM!』のご読了ありがとうございます。

非常に読みにくい文体だったと思いますが、なるべく読みやすい様に一生懸命書きましたがどうだったでしょうか。

もし読みにくかったら申し訳ありません。

本作の説明ですが、単体での作品ではなく連載型の作品です。

現在、私の脳内構想では二部まで仕上がっており、一部が第一話を含めた十五話、二部が十話程度に考えています。

(私の構成力もたいがいのものなので、この通りにいくとは到底思えませんが……)

大体一話五万字と考えて、25話×5万字=125万字の結構な大作になると考えています。

いきなりまえがきで、『すべての物語はここに完結する』とありますが、

この作品は私の中で非常に大きな意味を持った作品だと考えています。

『ユリシーズ』の様に、ところどころに様々な隠し要素を散りばめて、最終的にそれが繋がるように考えています。

また、何故この作品が『成年指定』として描かれているのか、それも考えていただければ、本作をより楽しめると思います。

本作を読んで楽しめた方、また楽しめなかった方も、本作『BEACH RAM!』を読んで頂き本当にありがとうございました。

また随時更新していくつもりですので、もし本作を気に入ってくだされば是非とも読んでいただければ幸いです。

Witten by 白沢海棠