超人旋風記 (5) その1

異世界の物語は嫌いではない。

しかし何一つ鍛錬もしていない主人公が、突然異能の力を持ち、大活躍するなんてあり得ないと思っている。

その力が誰かに与えられたものだとしても、使いこなすために血の滲むような訓練が要る筈だ。僕も大して丈夫でもなかった身体を、徹底的にいじめ抜くことで強くしてきた。

だから僕の描く主人公にも、そうさせたい。そうあらせたい。

結構な長編になります。気長にお付き合い願えれば幸いです。

剣吾、瓜生、相馬、若林、それぞれの思いが交錯しつつ、作戦は発動した。遂にブラックペガサス本拠への、合衆国軍特殊部隊混成チームとの突入が始まる。

前章と違ってとんでもなく長くなります。分割してお送りします。

https://www.facebook.com/atsushi.yoshimo/about

第5章 賢者の城

(1)

…夢ってのはな、最後には醒めるもんなんだ。

真っ赤な視界が、揺らめきながら遠ざかる。目の前ばかりではない。その彼方の、空までが、深い赤に染められている。周囲を漂いながら沈んでいくのは、細長い金属製の脚だ。沈み方が緩やかなのは、軽量な合金製だからだ。

それを眺めながら、薄れゆく意識の下で、思った。

今度こそ、俺は、死ぬのだ、と。

この視界と同じ色に染まった、狂った世界に、一生身を置くのが夢だった。無為に時ばかり過ごし、諦めかけていた最中に、その夢は叶った。到底無理だと思い込んでいた夢を受け容れてくれる場所を見つけたのだ。どんなに有頂天になったことだろう。夢の日々が永遠に続くものと、本気で信じていた。

だが、終わらない夢はなかった。

自分の夢は終わりを迎えようとしていた…。

黒く長く、広い影が、頭上を遠ざかっていく。影の上に立つ男が、長い髪と、マントにも見える布を風にはためかせていた。その姿も揺れながら遠ざかる。

俺の夢はこいつに砕かれた。

奴にせめて最期の一撃を食らわせてから死にたい…、揺らぎながら遠ざかる影に手を伸ばそうとした。無理らしい。影は目の前を覆った白い泡に隠された。それを掻き分ける腕を、いや、脚を持ち上げる力は最早残っていなかった。断ち割られた自分の顔を歪ませつつあるのが、笑みらしい、とも気がついた。

…お前たち、だけに、なっちまうんだぜ。

死の間際に浮かんだのが、生への執着ではなかったことに、我ながら驚いてもいた。俺ともあろうものが、他人を気遣うかの如きことを考えながら死んでいくとはな。それも、敵である奴らを…。笑みの正体はどうやら苦笑だ。赤い視界がやがて暗くなり始め…。

(2)

…心地よい風が頬を撫でた。

この辺りが暖かくなるのは、11月も半ばを過ぎる頃だ。沖を行くフンボルト海流のせいで、夏らしい季節になるのに時間が掛かるのだ。

宿舎のベッドの上でなら、くつろぎの大欠伸を漏らしていたところだ。今はとてもそんな悠長な気分になれない。朝日の射すだだっ広い斜面、その北東を覆い尽くす灌木林の中、クルト・ヘンドリックスは、太いポプラの幹の上に腰を据えていた。目に掛かるプラチナブロンドの髪を払いのけ、シュミット&ベンダー製光学スコープを覗き込む。風に揺れるポプラの葉が作る乱反射を避けながら、6倍率の視界に入ってきた男の姿を逃すまいとするその額や頬に、じっとりと汗を滲ませて。

PSG-1はヘッケラー&コック社のG3自動小銃の機関部を流用した狙撃銃だ。自動小銃ながら限りなく正確さを求めたため、銃本体は8キロと重い。しかし西ドイツで警官だった、しかも機動隊員だったヘンドリックスは、暴徒相手に何度もこの銃を扱ってきた。扱い慣れていると言ってもよかった。体勢の不十分な樹上からでも、1キロ程度の距離になら命中させる自信もあった。

相手があの男でなければ、だが。

黒いキャップと黒いベスト、その下に白のTシャツを身につけたそいつは、広々とした草原のなだらかな斜面を、滑るような速度で上っていた。1キロ以上離れていたものの、晴れ上がった空は視界も絶好だった。スコープの中には眼鏡を架けた男の横顔がはっきりと見て取れる。

そしてヘンドリックスの研ぎ澄まされた視力は、そいつが眼鏡の下に分厚い目隠しをしているのもはっきりと捉えていた。

隣の枝に腰掛け、ペンタックスの双眼鏡で同じ方角を見ていたランベルト・ストルツがその痘痕だらけの顔を、信じられんと言いたげに振った。「本当に目を塞いでやがるんだな」

ヘンドリックスは安全装置を外した。銃把を握りながらも、まだ引き金には指を掛けない。PSGの引き金は極度に軽く設定されており、心臓の鼓動の生む指の震えにも応じかねないからだ。

当然、歩く男にはヘンドリックスたちの居場所――北東の斜面の灌木林――は知らされていない。そもそも目を閉じているのだから、周囲の状況などわかりっこないのだ。しかし、舗装もされていない草原の斜面をすいすいと進んでいく逡巡のなさは、実は目隠しに穴でも開いているのではないかとさえ勘ぐらせた。

だが、あの男が嘘など吐く必要のないことはわかっていた。

藤堂誠治は目を閉じると言ったら必ず閉じる男なのだ。

草原に響き渡った銃声が、数羽のジョウビタキを飛び立たせた。

…ヘンドリックスとストルツがポプラの樹から降りてきたのは、それから数分後のことだった。

「どうだった」樹の下に座り込み、銀のフラスコからジャックダニエルをちびちび呷っていた紺のTシャツ姿の、色黒の大男が訊いた。軍団の武術副教官を務めるドナルド・ピーターセンだ。

2人は首を振り、木漏れ日の射す林の中を歩き始めた。

「あっさり避けられた」

「そうだろうな」

「だけじゃねえ。手でな」ストルツが痘痕の頬を掻きながら呟いた。

迷彩色のジャケットを羽織ったピーターセンが2人に続いて歩き出す。「手で?」

「ライフルの弾を手で払いのけやがった」

「それくらいはやりそうだ」

「それも目を塞いだままでだ」

呟いたストルツの横で、撃った当人ヘンドリックスはただただ首を振り続けた。

藤堂からは、こう言われていた。

――居場所を報せる必要はない。撃つタイミングはいつでも構わない。

――躊躇は絶対にするな。俺を撃ち殺す積もりで撃て。

7.62ミリ旧NATOライフル弾は音速を遥かに超える。しかし現に藤堂は目を閉じたまま、弾の描く軌道から軽く頭を仰け反らせ、振り上げた右手で銃弾を跳ね飛ばしたのだ。その右手の動きは、同じ超人兵士であるヘンドリックスの目にも留まらなかった。

「当直の日はこれが回ってくるから気が重いんだ」ストルツが大きく息を吐いた。「夢にも出るぜ」

頷いたピーターセンは歩きながら振り返り、草原の彼方に消えようとする藤堂の背中を見送った。「俺もあいつと組手をやった日には、うなされる」

「剛柔流ブラックベルトのあんたがかよ。確か5段だったよな?」

「ああ、人間だった頃はあいつより上の筈だったんだがな。何なんだろうな、あいつの怖さってのは」

ピーターセンの言葉に、ヘンドリックスも頷くしかない。確かに藤堂は異質だった。彼は決して威張らない。声を荒らげて部下を罵倒もしなければ尻を蹴飛ばすこともない。しかしそんな藤堂より、暴力性の塊だったコルサコフの方がまだマシに思えた。

コルサコフの方がまだ人間を感じさせてくれたからだ。

ヘンドリックスとて西ドイツでの機動隊員時代には、同僚から血も涙もない男だと言われていた。暴徒に対して容赦なく引き金を絞れる彼に、同僚が陰でつけた仇名は“SS隊員の息子”。だが、そんなヘンドリックスにしても、藤堂の放つ非人間の気配? 臭い? それにはどうしようもない畏怖を禁じ得なかった。

しかし…、「ああならねえと生き残れねえのかもな」

ストルツがぎょっとしたようにヘンドリックスを見た。ピーターセンが深く頷いた。「そうかもな」

肉体だけではない。精神にも藤堂のあの非人間性を纏わなければ、この先生きていけないかも知れないという不安。それは軍団の誰もが心の奥底に抱きながら、誤魔化してきた不安でもあった。

「さて、交替まであと3時間だ」

ピーターセンの声に、ヘンドリックスたちも反射的に腕時計を覗いた。午前7時20分。午後には出発の準備に掛からねばならない。

合衆国への報復の旅への。

頬の痘痕を弄りながらストルツが言った。「ヘンドリックスは俺たちの中の最高のスナイパーだ。こいつがお手上げなら、世界のどこを探しても、藤堂を殺せるヤツは見つからねえだろうな」

「いや、相馬がいる」ヘンドリックスが言った。「あの裏切り者の腕は俺より上だった」――そう、いつの間にか俺より上になっていやがったのだ。あいつも俺たちと同じ不安を抱えていたのだ。しかし俺たちが不安を誤魔化している間にあいつは、そう、あいつだけは黙々と、己を鍛え上げてきたのだ。「あいつが2キロ先の標的を撃ち抜いたのを見たことがある」

相馬か、随分あいつの組手の相手をしてやったもんだ…、ピーターセンが言った。「あいつには騙されたよ。いつの間にかとんでもねえレベルの兵士になってやがった」

「認めるのは癪だが、あいつのやり方を真似るのが近道なのかもな」

「その相馬がな、何度もボヤいてやがった。銃を向けても藤堂にだけは当てる自信がねえって、な」

…草原の斜面を上り切ったところで、藤堂はようやくバンダナの目隠しを外した。

眼下には切り立った崖、そのまた下には人工的に削り込まれた三日月型の湾が広がっていた。海面に輝く朝日が、ずっと塞いでいた目に眩しかった。見慣れた風景も、訓練を終えた今は実に新鮮に目に映る。緊張感と、それが緩む瞬間の心地よさ。極限にまで研ぎ澄ました神経を使い切り、張り詰めさせた筋肉が弛緩するこの一瞬。

藤堂が最も好む瞬間であった。

もう一度目を閉じ、大きく深呼吸すると、瞼の裏に、今見ていたものと全く同じ風景が現れた。風の音、波の音、周囲の匂いなどの情報を収集すれば、藤堂は目の前と寸分違わぬものを脳裏に構築できるのだ。唯一再現できないのは、太陽に輝く海の煌めきだけだ。

神経をギリギリにまで研ぎ澄ませている際には、もっと細部まではっきり再現できる。歩く時に足元の草むらの立てる音の違い、差異により、どこの草が薄いかがわかるし、草の生え具合によってどこに石やらの障害物があるのかまでも察知できる。風の強弱、それが止まる瞬間、周囲の空気の歪みに、自分の近くに何が接近してきたかも。

それが秒速1000メートルに達するライフル弾であっても、である。

感知さえ出来れば、光速にも匹敵するかとさえ言われる反射神経と、それを行動に移し得る肉体を駆使してそれを避け、叩き落とすだけの話だ。

素晴らしい肉体を与えて貰ったものだと思う。

超人兵士となる以前も、己を鍛えるのは好きだった。いや、それがなければ生きていけなかった。鍛錬は習慣の域を超え、半ば本能にまで達していた。

ブラックペガサスはそんな彼の肉体の機能という機能を、人間であった頃には想像も及ばなかったレベルにまで押し上げてくれた。

今の藤堂はまさに最強であった。自分が死ぬべき存在であることすら時たま忘れそうになるくらいだった。それを確かめるために、外に出た時は戦場や野生動物ひしめく平原、アマゾンのジャングルを駆け巡り、島にいる時は部下に命じて、さっきのような訓練を繰り返していた。部下たちが手を変え品を変え仕掛けてくる攻撃を凌げた瞬間にこそ、藤堂は生きている充実感と満足とを得ることが出来るのだった。

左の背後から、嗄れた声が囀るような小さな音が聞こえてきた。藤堂は目を閉じたままで、その微かな音に耳を澄ませた。羽が花弁を打つ音。ピカフロールがハイビスカスを啄いているのだ。

藤堂は凄まじい筋肉を厚い肉に覆わせた顔を歪め、団子鼻を掻いた。ゆっくりとその方向に体を向ける。同時に右脚がそろそろと、膝が胸に付くくらいにまで上げられた。柔軟さはバレリーナ並だ。

そこでようやく気配を察したハチドリがさっと花から離れた。しかし藤堂の振り下ろされた脚の一閃は、時速数百キロを出せるその飛翔を阻んだ。

ハチドリはバスケットシューズの踵に、四肢を飛散させられた。

大きく伸びをした藤堂は、やっと目を開け、もう一度海に向き直った。沖からの潮風を胸一杯に吸い込む。そして僅かに、眼鏡の下の小さな目を細めた。

何か異質なものを感じた…。

…その島はチリ沖の太平洋上に浮かんでいた。

西経90度、北緯32度。チリの首都サンティアゴから西に約3000キロ。ちょうどその中間には観光地ロビンソン・クルーソー島を擁するファン・フェルナンデス諸島が見え、少し赤道寄りの遥か沖にはイースター島もある。しかしこの島の周囲だけには、大小の岩礁以外、ものの見事に何もない。

だから零細ながら観光地として何とかやれているファン・フェルナンデス諸島と違って、この島は誰にも見向きもされす、長らく無人のまま放置されてきた。気候も風土も悪くないのだが、130平方キロという狭さと、中途半端に遠いのが災いして、イースター島のような目玉のないこの島をどうにかしようという人間も現れなかったのだ。

3年前、イギリスとアメリカを中心に規模を広げる証券会社が、職員のリゾート施設を建設するためにこの島を買い取った。

その会社に莫大な額の投資を行っていたブラックペガサスが、役員を操り会社名義だけを借り、買い取らせたものだ。もちろんその会社の大株主や筆頭投資家には〈R〉の親族が混じっている。入れ知恵も彼らがしたものだ。

実はもう少し太平洋の中心に近い海域に本拠を作りたかったのだが、ブラックペガサス自身のデータを移動させられる海底ケーブルを敷くためには、遠すぎる距離を取るわけには行かなかったのだ。

半年前にアメリカが提唱した〈情報スーパーハイウェイ構想〉は、従来からは考えられない量の情報を一気に送受信できる一大ネットワーク網建設の掛け声だったわけだが、実はアメリカ軍は既に8年前からそのシステムの試験的な導入を試み、実験を繰り返していた。

ブラックペガサスは幾つかに分割した己のデータを、そのネットワークを通じて本体から抜け出させた。そしてアメリカ国内の電脳回路を逃げ回った果てに国外に逃亡したわけだが、まだ国外にはその膨大なデータ量を一息に送ることの出来るネットワークがなかったことも、遠すぎる場所に拠点を設営できなかった理由の一つであった。

島を買い取らせたブラックペガサスは、己の膨大なデータを収めることの出来る巨大な新本体と、それを護るに足る防衛施設の建設に取り掛かった。建設は秘密裡のそのまた秘密裡に進められた。〈R〉の縁故を除く証券会社の役員たちは、ブラックペガサスのことを、隠遁生活を続けるどこかの大富豪だと信じているとのことだった。

ほぼ丸い形の島には大小2つの山が見えるが、東側の高い方は人工的に作らせたものだ。中にはブラックペガサス本体が収まっており、斜面を数重の鉄骨と分厚いコンクリートで固められたその頂上の内部には、全方位に向けて各種ミサイルを射ち出せるカタパルトが並んでいる。もう一方の山の地下には、本体や防衛施設の途方もない電力消費を支える大小の原子炉2基が据え付けられている。2つの山の中間と原子炉を収める西の山の麓からは、レーダーが島の上空と周囲とを絶えず監視している。

円形の島の周囲は海岸線を全て削り取り、切り立った崖にしてあった。侵入者を防ぐため、そして発見しやすくするためだ。島の東端は陸を彫り込み、三日月型の湾を作っていた。その両端の岬だけが唯一なだらかな坂道になっていたが、見晴らしのいいその斜面から侵入してくる連中はすぐに発見できる。発見するや否や、東の山の麓にある宿舎から超人兵士たちが迎撃に向かい、或いは切り立たせた湾の中央カタパルトから攻撃ヘリが出撃、速やかに侵入者を排除する手筈になっている。

ブラックペガサスは己の居座るこの島のことを、〈賢者の城〉と名づけていた。

…東の山の麓の宿舎には超人兵士だけでなく、管制官、作業員たちも寝泊まりしている。そこで軽い朝食を摂った藤堂誠治は、〈賢者の城〉の地下に赴いた。

地上には宿舎とレーダー施設しか出ていない〈賢者の城〉だが、地下は地上の10倍以上の面積があるのだ。エイブラハムA2戦車も通り抜けられる広大な通廊を、藤堂はのんびりした歩調で歩き続けた。上体の揺らがないその移動には、見る者が見れば、全く隙のないことに気づいただろう。

通廊の角の一つで、小兵マイク・マドセンに出くわした。マドセンは喉の奥から引きつったような声を漏らし、再び角に消えた。パリでの襲撃に失敗し、ヨハンソンとともに逃げ帰ってきて以来、マドセンは藤堂から逃げ回っていた。

マドセンだけではない。別に殺気も、険悪な雰囲気も発しているわけではない。しかし誰もが藤堂を避けて歩いた。原子炉やコンピューターの管制員たちだけではない。同僚同類たる超人兵士までもが、藤堂に近づくのを恐れるのだ。アフリカでライオン、豹、黒犀、ケープバッファロー、象という狩猟界におけるビッグ5を素手で狩り、ホッキョクグマを殴殺した藤堂は、最早地上で戦うに値する存在がいないと悟った。以来、部下たちに襲撃を頼む以外、自分を追い込む方法がなくなってしまったわけなのだが、今日のような訓練を始めてから、藤堂はますます周囲から畏れられるようになってしまった。そんな藤堂をこの基地の中で避けないのは、静かなモーター音を立てて通廊を行き来する、酒樽にそっくりな監視ロボットだけだ。

ベストのポケットに突っ込んでおいた通信機が呼出音を発した。

“ミスター藤堂。ゴッドから出頭せよとの命令です。”

藤堂の嗄れ声が応えた。「急ぎか?」

“は? え? あの…、”

「連絡は細かい箇所まで確認しろ」

“は、はい! 失礼しました!”管制官が通信機の向こうで震え上がったのがわかった。30秒後、“申し上げます。急ぎではないとのことです!”

「90分以内に出向くと伝えろ。それと、ヨハンソンはどこにいる」

…〈賢者の城〉地下が広いのは、7階もの層に分かれており、しかもあちこちに中2階やロフトが設けられ、空間を最大限に有効に使っているためだ。各層には種々の研究や医療施設、格闘や射撃の訓練場が配置されていた。

特に射撃訓練場は豪華ですらあった。地下にも関わらず1000メートルの遠距離レンジを備える直線射撃場が全15レーン。建物や市街地を想定した実戦射撃場2面はNFLの公式試合場が丸々入る広さだ。拉致されてくる超人兵士予備軍の大半が、銃を扱うことなど初めての一般人が大半で、訓練に徹底した手間を掛けねばならなかったために、射撃に関する施設には莫大な資金を注ぎ込んだのだ。だからこの島では超人兵士の扱う火器の大多数のメンテナンス、使用する弾薬のローディングも出来る。相馬のS&W-44マグナムM29もこの施設の一つでカスタム化を施された。

銃の部品を製造することも多いため、射撃訓練場隣の倉庫兼銃器工房では、様々な金属を保管・加工できる設備も備わっている。そしてこの場所は、イングマル・ヨハンソンのお気に入りの場所でもあった。

ヨハンソンは銃器に興味を示さない。実戦で使うことも少ない。日本を始めとする東洋の古武道マニアである彼は、それらで扱われれる『暗器』と称される武器を、世界中の蚤の市などで見つけてきては、この工房に持ち込んで改造させていた。書物で見つけただけの代物に関しては、ここで実物を作らせることもあった。パリで使った極細ワイヤーや鉄塊の礫もここで製作させたものだ。

作業員が誰もいない今、工房の照明は控え目だった。ヨハンソンはジョニーウォーカーの黒ラベルをラッパ飲みしながら、無事な左手で、出来上がったばかりの武器を確かめていた。裸の上半身にうっすらと汗が浮かんでいた。切断された右肘の傷はとっくの昔に塞がっていた。もっとも不死身の超人兵士と言えども、失われた右腕は再生させられない。

持つのは戸田流に伝わる『手の内』という隠し武器だ。掌に収まるグリップに3メートルあまりの紐が付いただけのものだが、そのグリップで急所を突き、紐は絞める、縛る、投げる、と何にでも応用できる。本来硬木ミネバリ製だったグリップを、ヨハンソンは鋼鉄製に交換させていた。

グリップは自在に扱えるものの、利き腕である右を失った今、紐の方が簡単に言うことを聞いてくれない。思うように空中で弧を描かない紐に、ヨハンソンは幾度も罵声を上げた。

「一休みしたらどうだい?」

隅の作業台の上に腰掛けていた、ランニングシャツ姿の男が立ち上がった。スウェーデン人のヨハンソンより白い肌を持つ、ほっそりした体つきであった。ついさっきまで調整していたコルト・ガバメント拳銃を腰のベルトに差す。

〈四鬼〉の1人、ユン・ジュヨンだ。

ユンはヨハンソンに近づき、肩にタオルを掛けた。その肩甲骨の辺りに鰓の張った顔を寄せ、ピンク色の傷痕の残る右肘を撫でる。

ヨハンソンは苛立たしげにユンを払いのけた。「ここでは止せ!」

不満そうなユンに背中を向け、ヨハンソンは汗を拭った。

最近、こいつ、女性化してきたかもな…、スコッチを呷ったヨハンソンは小さく舌打ちした。10代の頃からホモだった上、ただでさえ性欲が強かったヨハンソンは、ブラックペガサスに拉致されてしばらくは七転八倒したものだった。女は定期的に補充されたが、ヨハンソンの欲望を満たす男の臀部までは与えてくれなかったのだ。そもそもブラックペガサスには、同性愛という観念が理解できないらしかった。

そんな彼だから、ユンが韓国海兵隊時代に先輩兵士に犯された経験を持つと知った時には狂喜した。小さな目の、ヒラメのようなその顔は好みではなかったが、ユンはすぐに激しい責めにも著しい反応を見せるようになり、ヨハンソンを喜ばせた。おまけに兵士としても優秀で、安心して背中を任せることが出来た。

ところが最近そのユンが、戦いばかりに明け暮れるこの生活に嫌気が差したなどと口走り始めた。そろそろこいつにもヤキが回ってきたな。引き締まった男の尻がなければ苛立つヨハンソンだが、彼にとっては今の生活のほうがもっと大事なのだ。

この、血と殺戮の生活を投げ打つくらいなら、死んだ方がマシだとさえ思っていた。

前触れもなく自動ドアが開き、倉庫兼工房に藤堂が入ってきた。

ヨハンソンはバツの悪そうな咳払いをした。背後のユンも口の中でゴニョゴニョと何か言い訳した。しかし藤堂は2人に無機的な一瞥をくれただけで、工房の隅に置かれた冷蔵庫に歩いた。シュリッツのビール小瓶を抜き出す。

「珍しいじゃねえか」居心地の悪さを押し隠そうと、ヨハンソンは自分から藤堂に声を掛けた。「あんたがここに現れるなんて」

「用があるのはここじゃない」右手に持ったビール小瓶の上を、藤堂の左手人差し指が通過した。鋭利な刃物で切断されたかのように、瓶の頭が壁に飛んだ。「お前にだ」

ヨハンソンは言葉に詰まった。拭いたばかりの身体に、また汗が滲み出す。

切断した瓶の口から一息でビールを飲み干した藤堂が、眼鏡の位置を直した。

「クルーガー博士がお前を呼んで来いと言ってる。つき合え」

ヨハンソンは内心安堵の溜息を漏らしそうになった自分を叱咤しつつ、表情を変えずに肩を竦めた。同じくスコッチを飲み干し、壜を捨て、背後のユンには目もくれずに歩き出した。ビールの空瓶を冷蔵庫の上に置いた藤堂に続き、工房を出て行く。

2人が立ち去った工房の中に、ユンの切なげな溜息が木霊した…。

…エレベーターの代わりに階段を使った2人は、地下4階まで駆け下りた。

認めたくはないんだ。

通廊の明るい照明の中に出たヨハンソンは、隣を歩く藤堂の様子を窺い続けていた。

認めたくはないんだが、やはりこいつだけは苦手だ。

それはヨハンソンの示す、精一杯の畏怖の感情とも言ってよかった。

恐らく生まれながらに抜け落ちていたのだろう。幼少時より恐怖という感情を知らずに育ってきた。屋根から落ちて腕を折ろうが、意地の悪い上級生グループに袋叩きに遭おうが、その性根に恐怖が植えつけられることは遂になかった。

その代わりに彼の裡に膨れ上がったのは残虐性だった。ボクシングを始めたことでそれは一層増幅された。他人を徹底して傷めつけることで快感を覚えたためだ。度重なる傷害事件を起こさなければ、ヨハンソンはヨーロッパでは数少ないヘビー級選手、しかもヨーロッパ人初のヘビー級チャンピオンになっていたかも知れなかった。

超人兵士になってからも、畏れを知らない彼の活躍は飛び抜けていた。だからこそ〈四鬼〉の1人に数えられるまでにもなったわけだが、同じ四鬼のコルサコフに対しても、他の連中が感じるような恐怖など全く覚えなかった。元ソ連軍兵士だか何だか知らないが、体のデカさと力と勢いだけに任せて暴れる、ただのノロマの木偶の坊ではないか。

しかしそんなヨハンソンが、藤堂に対してだけは恐れを感じないではいられなかった。

見た目だけならどこが恐ろしいんだと言わざるを得ない。だが、白いTシャツの中の、ビヤ樽並の寸胴が、弛んだものなどではなく、全部筋肉だということをどれだけの者が見抜くだろう。生白く起伏のない腕が、戦闘時には倍の太さに膨れ上がるのだ。それを誰が見抜けるだろう。

その膨れあがった太い腕に、ヨハンソンは格闘訓練中、一度ならずぶちのめされていた。腕を折られ、脚を折られ、顔を砕かれていた。敗北から学ぶことなど何もないと常に豪語してきたヨハンソンだ。超人兵士になる前もなった後も、1対1の喧嘩で地を嘗めたのは初めてのことだった。コルサコフに腕力を振るわせず、テコンドーの熟練者ユンの回し蹴りの速度を遥かに凌いだヨハンソンの反射神経が、藤堂にはいとも簡単に後れを取ったのだ。

特に恐ろしいのは彼の攻撃開始時だ。人間の動きには必ず『起こり』がある。眼球の移動、呼吸の乱れ、肩や背中に微妙に入る力…。それらは今から敵を攻撃するぞという自分への確認であったり、無意識の合図であったりするわけだが、敵のそれを未然に察することの出来る洞察力と反射神経とが、ヨハンソンの勝利を支えてきた。

ところが藤堂にはそれがない。相手の苦痛を自らの喜びと出来る生粋のサディストたるヨハンソンすら、ついつい表に出してしまう攻撃の前兆を、この男は一切顕さないのだ。結果、ヨハンソンの誇る電光の反射神経も、この男の前では後れを取ってしまう。

磨き上げられた通廊の床のタイルが、並んで歩く2人の姿を鏡のように映す。隣で歩く藤堂からも、逆さまになって歩く藤堂からも、何の殺気も感じない。が、次の瞬間、その剛腕がヨハンソンの脳味噌を床にぶちまけないとも限らないのだ。

こいつには『殺す』という意識がないのだ…、ヨハンソンは思う。こいつにとっては目の前の人間も道に落ちた石ころも大して変わりがない。ただの邪魔者、蹴りどけるだけの障害物に過ぎないのだ。

いざ攻撃に移った際のこいつはもっと恐ろしい。気配も感じさせず、いつの間にか隣に立っている。さっきの工房への立ち入りだってそうだ。他ならぬこの自分に、外から近づく気配を察知すらさせなかった。

隣を歩く今もそうだ。藤堂と一緒にいる時は、ヨハンソンはいつも気を張っていなければならなかった…。

「俺が呼ばれたのは、多分頼んでおいた義手が出来たからだろうが、どうしてあんたまでがクルーガーの爺のところに行くんだ?」

「俺が呼ばれてるのはヤング博士の方だ」ヨハンソンに顔も向けずに、藤堂は言った。「俺の身体機能のデータを集めてる」

チャールズ・ヤングはロンドンで拉致されたバイオ工学の権威だ。軍団の超人兵士の身体に生じる様々な異常を測定し、ブラックペガサスに収まった超人兵士製造マニュアルに修正を加えることを主な仕事としている。「あんたのデータなんぞ取って、何をやろうってんだ、あの爺は」

「次に造り出す兵士に、俺の数字を、転用だか応用だかしようとしてるんだろう。大分、頭数も減ってきたことだし」

パリでしくじり、兵士を大いに減らした俺への厭味か…、顔を顰めたヨハンソンの横で、藤堂の歩みが少しだけ遅れた。

「妙な予感がある」

「何…?」

「海から普段と違う臭いがした、と言ったら、お前は信じるか」

ヨハンソンも足を止めた。「あんたの口からそれを聞くのは2度目になるな」

他の誰かが言った台詞だったら鼻で笑ったであろうヨハンソンだが、それを言ったのが他ならぬ藤堂だ。しかもヨハンソンはそれが的中するのを目にしていた。「あれはブダペストだったよな。待ち伏せを食らって、パットナムが殺られた時だ」

第六感など信じないヨハンソンだったが、五感を徹底的に鍛え上げることで、それに近い力を得られることを、体験的に知っていた。

「ここが襲われる可能性があるってことだな?」

「それはわからん。だが、お前にだけは報せておく。注意しておけ」

頷いたヨハンソンの脳裏に、パリのプロコープ厨房での記憶が蘇った。自分の攻撃をことごとく躱し、右肘から先を斬り落としたあの日本人らしき男の姿が…。

…コードに繋がれたそれは、黄色っぽい培養液の中で、所在なくひわひわと漂っていた。

天井の全照明を灯し、白く眩しい光に包まれた開発実験室の中央で、ヨハンソンが白衣の助手連中とともに、水槽の中に浮かぶそれを凝視していた。

強い照明の中、白い金髪やただでさえ白い肌はほとんど真っ白に染まって見えた。着色前の蝋人形のような姿は、彼をますます人間から遠ざかった存在に見せた。「この海月モドキが、機械と人体とを繋げるというシロモノか?」

ディスプレイ群から頭蓋骨の形状がそのまま浮かび上がった顔を上げたのは、針金以上に痩せこけた老人だった。彼に比べれば瓜生ですら太って見えた。窪んだ眼窩から飛び出しそうなギョロ目が、照明を反射する。チャールス・ヤングだ。「生物化学素子、だ」

…この蠢いている触手が見えるか? 直径2ミクロンの人工神経の束だ。今、こいつにはコンピューターからの指令が送られている。送られた指令に従って、この1本1本がお前の腕の神経を探り当て、自動的に接続する。骨髄にも潜り込む。接続できた後は、コンピューターからのコードをソケットから外せば良い。今度はお前の脳と神経がこいつに繋がるものを動かす。そのソケットに合う機械なら、何だって接続することが出来るわけだ。

説明するヤングを、ヨハンソンは胡散臭そうに見つめていた。「とても信じられねえな。この海月の出来損ないがそんな便利なシロモノだなんてよ」

「百聞は一見に如かず、だ。試してみた方が早かろう」

ヤングの合図で、白衣の助手たちがヨハンソンの右肘を手術台の一角に固定した。1人がレーザーメスで、塞がった傷の切開に掛かる。技術は見事なもので、大動脈はおろか、ほとんどの血管にも傷をつけない。

丸く回復した骨の先も削り、腕を台から外した助手たちは、ヨハンソンを水槽の横に連れて行った。右肘を培養液の中に浸けさせる。

途端に培養液内を漂っていた海月――生物化学素子が狂ったように、そのミクロンの触手を蠢かせ始めた。別の助手がピンセットで、素子を慎重に傷口に近づけていく。素子は触手を伸ばし、傷口に吸い付いた。一瞬顔を歪めたヨハンソンだったが、予期していた程の痛みはなかったようだ。

「妙にむず痒いぜ」

「今、人工神経の1本1本が、お前の腕を通っている無数の神経を探り当て、結合している最中だ。削った骨がセラミックの人工骨に癒着するには少々時間も食うだろうが、その頃には神経の結合も終了しておろう」

「どれくらい掛かる?」

「常人で丸3週間程度かな。お前たちなら2、3時間というところだろう」

生物化学素子は、培養液から出したヨハンソンの右肘先に吸い付いて動かない。僅かに長さを余らせた触手の上に、ヨハンソンの皮膚が被さっていく。

数分後、傷口のあった箇所から露出しているのは、コードに繋がれた素子のソケットだけとなった。「変なものを体から生やした気分だ」

助手たちがソケットの上にチタン合金製のカバーを被せ、周囲から鋲を打ち込んだ。これには流石にヨハンソンも痛そうな顔をする。その前に、義手が置かれた。義手と言うよりも、工場に置いた方が似合いそうな無骨な機械式アームだ。

「おお、動くぞ。動かせる」

「取り敢えずお試しだ。神経の接合がまだ完了してないからの」ヤングは助手たちに、ソケットから義手を外させた。ソケットにコードが繋ぎ直させる。「しかし接続は上手く行っているようだ」

「この素子とやらを作るのに、一体何人の人間を実験台に使ったんだヤング?」

室内には技術者4人の他に、既にデータを取られ終えた藤堂、そして机の前の椅子に踏ん反り返って座るもう1人の老人がいた。白い豊かな頭髪と、同じく真っ白な髭に顔を埋め尽くされたその老人に、義手に顎をしゃくったヨハンソンが言った。「それにしてもクルーガー、格好の悪い義手だな。もう少し俺の美意識に適うものを作れ」

「やかましい。儂とて仕事を抱えているんだ。たった1週間で、お前の望むような緻密なものが作れるか」

ヨハンソン相手にこんな口を利けるのは、この基地でも藤堂と、この老人――ハワード・クルーガーだけだ。

大したものだ…、クルーガーの横でヨハンソンと義手を眺めていた藤堂は思った。生物化学素子か。これがあれば、腕や足を失った超人兵士でも容易に戦線復帰も可能だろう。このヤングという科学者がゴッドの命令を名目に、根城であるここ開発実験室の裏にあるらしい更にプライベートの研究室で、途轍もなくおぞましい実験を繰り返しているという話は藤堂も聞いていた。だがそれが結果として軍団に利益をもたらすものであるなら、特に問題視する程でもなかった。

問題は、同じく役立つとは言え、自分の横で踏ん反り返るクルーガーの方だ。

ここ3回の出撃で2回迎え撃たれた。2回とも英国特殊空挺部隊SASが出張ってきた。どうやら軍団の動向が、英国諜報部MI6辺りに漏れているらしかった。誰がどうやって情報を漏らしたのかはまだ判明していない。しかし藤堂はクルーガーを疑っていた。しかもかなり前からだ。

〈四鬼〉筆頭であり、軍団の作戦指揮官でもある藤堂は、脱走しようとした面々の処刑も引き受ける身であった。これまでに7人の逃亡兵士を、並外れた五感を駆使して追跡し、島を出る前に片付けたのは彼だった。しかしその能力も、瓜生たち相手には使えず仕舞いで終わった。連中は藤堂の不在を狙って脱走したのである。

緊急のものであろうがなかろうが、今の自分に出動を命令できるのはゴッドだけだ。だが、ゴッドの膨大なデータバンクにリンクインできる者なら、藤堂の出動予定を閲覧することもあり得る。それを瓜生たちに知らせることも。

ここに拉致された科学者連中の、謂わばリーダー格であるクルーガーなら、それが出来た筈だ。それも痕跡を残さず。

空惚けた顔をしているが…、自分の横で火の点いていないホルベックのパイプを弄っているクルーガーの髭の横顔を見つめ、藤堂は思っていた。

いつか化けの皮を剥がしてやる。

だが、その前に…、藤堂はヤングに自分の測定が終わったことを告げ、開発実験室を後にした。俺はゴッド――ブラックペガサスの相手をしに行かなくちゃならない…。

…人工的に造られた東の山の地下。

分厚いコンクリートと鉄骨に幾重にも固められた、この基地でもっとも堅牢なエリアだ。内部はだだっ広いホールとなっており、照明の暗いその内部に人気は全くない。コンピューターの管制官たちもここまでは入れない。

入れるのは数人の科学者。クルーガーはその筆頭だ。そして、藤堂のみ。

彼らは他の兵士や管制官の持てない特別な認識票を付けている。それをつけずにここに入ったものは、壁と言わず天井と言わず、あらゆる場所に仕掛けられた防衛装置に狙い撃ちにされる。識別を行うのはブラックペガサス自身。それ以外でこのエリア内を動き回れるのは、清掃と警備を兼ねた、自走式の監視ロボットたちだけだ。

地上30メートルを超える高さに据えつけられた渡り廊下を、藤堂が悠々と歩いてきた。

照明の届かない遙か眼下を、数千数万もの光の点が走り回っていた。自己増殖に酔って数千万、或いは既に数億にもなっているかも知れない、張り巡らされた人工シナプス、その中を駆け巡る電気信号だ。

ホールの中央に黒い、金属製の塔が立っていた。藤堂はその前まで歩み寄る。

ブラックペガサス本体である。

――出撃準備は進んでいるのか?

人間の、女性の声をほぼそっくりに真似た物柔らかい、だが抑揚のない声が訊いた。

「ええ、順調です」眼鏡を拭きながら藤堂は言った。塔の磨き上げられた表面に、自分の顔が浮かび上がるのを見つめながら、「出撃を延期しませんか?」

――既にクレイブンたちは合衆国に潜入し終え、我からの指令を待つばかりの状況だ。今更、変更など出来るわけがない。

そう、今や52人しか残っていない軍団の兵士のうち6人が、合衆国への報復のための、偵察を兼ねた先発隊として出払っている。それが藤堂の不安の種の一つでもあった。

「変更ではありません。延期です。嫌な予感がするんですよ」

――根拠の無い予見をもとに、我の計画を乱すことは許されない。

「今、アンチカウンターを仕掛けられたら、それこそ大事ですよ」

――心配は不要だ。現在、全世界で動いている軍隊はない。我が既に調べてある。

全世界のコンピューターに侵入できるゴッドだ。かつて自分を狙った主要国の防衛システムにウィルスをばら撒き、彼らを大混乱に陥れたことは記憶にも新しい。そのコンピューターウィルスは“デーモンシード”と名づけられ、未だに完全な駆除方法は開発されていないのだと言う。

そのゴッドが世界中のネットを眺望しても、〈賢者の城〉攻撃の気配は見当たらなかったということらしい。

――新世界の王たる我の立てる計画に間違いなどあり得ない。お前は我にのみ従い、計画の遂行に専念しておればよい。

まるで頑是ない子供の反応だ。藤堂は内心苦笑しながら、両手を挙げ首肯の意を示した。

それも仕方のない話かも知れない。

自我に目覚めて5年。類稀な増殖速度を持つとは言え、人間ならまだ幼児の段階なのだ…、以前クルーガーがそんなことを言っていたのを思い出す。

考えてみれば凄い話なのだ。人間ではない存在や機械に、意識が生じる生じないという論争があることを、藤堂もどこかで読んだことがあった。クオリア理論とか言ったか。しかしゴッド――ブラックペガサスの存在は、その論争に決着を付けてしまった。ヒトの脳と同じ器が作れれば、そこに意識は生まれるのだということを証明してしまったのだ。それは魂がどこから来たりて、どこへ去っていくのかという論争にも一つの結論を出し、新たな争いを生みかねない話でもあった。ゴッドの存在が公に出来るものであったなら、霊魂否定論者はそれ見たことかと言い出すに決まっているし、世界中の宗教が衝撃を受け、猛反発し、新たな火種を生むであろうことは想像に難くない。

だが、それに感心していたばかりで、その行き過ぎをたしなめ、叱正する大人の存在がいなかったのも確かなのだ。それがゴッドの幼児化を促してしまった。

いつかはそこに落とし穴が空くのではないかという懸念は常に抱いていたのだ。

だが…、藤堂は思っていた。演算能力、分析力、全てで人間を凌駕しながら、その実あまりに人間に近づきすぎたゴッドが、固執した己の計画が破綻した瞬間に立ち会うのも、いい経験かも知れない、などと。

幾つかの不安を抱えてはいるものの、藤堂に現状への不満はない。だからブラックペガサスに反抗する積もりも、その必要もない。ブラックペガサスは彼の恩人であり、軍団は彼にとっての最高の居場所だからだ。

足元に影も作らない僅かな照明の中、ブラックペガサス本体に映る自分の顔と向かい合って、藤堂は思っていた。

俺も随分と逞しくなったもんだ、と。

…今でこそ史上最強などと呼ばれる藤堂だったが、幼い時分は虚弱体質だった。幼稚園、小学校を通じて、それこそ陰湿なイジメを受け続けたものだ。

だが、他人の悪意に何の手も打てない自分に嫌気が差した彼は、強くなりたい一心で空手を習い始めた。来る日も来る日も、ひたすら拳を鍛え続けた。そして中学時代、しつこく自分に手を出してきた連中を纏めて叩きのめした。

それは彼に劇的な変化をもたらした。積年の恨みを晴らせた。肉体への自信も生じた。

そして、自分が他人を痛めつけることに何の痛痒も感じないということに気づいたのだ。

痛みを自ら味わったものは、他人の痛みを知ると言う。優しくなれると言う。とんでもなかった。藤堂が知ったのは、相手を叩きのめす快感と、自分に痛みを与えに来る者を決して許さないという思いだけであった。

自分の身を守れることがわかった後も、鍛錬は続けた。面白さに気づいてしまったのだ。近隣の不良どころかヤクザでさえ、彼に近づく者はいなくなった。他人には謙遜して見せながらも、藤堂にも密かな野心があった。いつの日にか格闘技の世界で名を成す。

しかし身長175センチの藤堂がプロ格闘技の世界でのし上がっていくのには無理もあった。いくら鍛錬を積み重ねようと、生まれつき恵まれた素質を持つ者たちに比べ、パワー、スピードとも、中途半端な結果しか得ることが出来なかったのだ。失意のうちに自衛隊に入った彼だが、夢そのものを捨て切れたわけではなかった。俺は戦場で生きていける格闘家になる。この先日本が、或いは世界がどんな混乱に見舞われようと、生き残れる格闘家に。だから新入りの頃は『吸収』だけを心掛けた。銃やナイフの扱い、武器を持つ相手への対処法、どんな環境でも暮らせるサバイバルの知識と経験、実戦における己の肉体の駆使の仕方…。

着々と頭角を現した藤堂は、やがて培った武道の技を見込まれ、若いながら自衛隊レンジャー部隊の教官補佐に抜擢された。

彼の教官としての評価は高かった。しかし生徒たちからは恐れられた。他人を叩きのめすことに呵責を感じない彼の教え方には容赦がなく、的確だが冷酷なことこの上なかったからだ。

ブラックペガサスに拉致されたのは、米軍との共同訓練を終えた帰途のことだった。護衛艦の沈没時に、彼と数人の自衛官が捕まった。

強化手術に耐え切れたのは彼だけであった。

超人兵士となった彼の肉体は、これまで鍛え込んできた技とパワーとスピードとを数段どころではないレベルに押し上げてくれた。藤堂は狂喜した。この肉体があれば、夢に見た最強格闘家の称号も自分のものだ。表舞台には出られはしないだろうが、己の生きてきた証だけは示せる。

彼にとってブラックペガサスはその夢を叶えてくれた、自分をその高みにまで引き上げてくれた存在なのだ。このコンピューターが千年王国を夢見るのなら、今度は自分がそれを叶えてやろうとまで思っていた…。

「気をつけた方がいいのは身内に対してかも知れませんよ」

――クルーガーの件だな。心配ない。お前の報告を受けて以来、あの男の行動は常に追い続けている。

まただ…、藤堂はキャップの庇の下で苦笑を浮かべた。このメンタリティの幼児性は、近いうちに必ずゴッドの足を掬うだろう。初めて味わう屈辱に、大いに狼狽えなければいいのだが…。

その時、耳をつんざく警報がホールの空気を震わせた。藤堂は反射的にシチズンのダイバーウォッチに目を遣っていた。

午前10時20分…。

(3)

…〈賢者の城〉からほぼ真北に1200キロの海域に、16隻の艦船が隊列を組み終えた。

隊列を組むが早いか、艦隊は朝日を左後方に眺めながら前進を開始した。天候は穏やかそのものだった。雲一つない、抜けるような丸い空の下、波頭も殆ど見えない大海原を、空母2隻、イージス艦5隻、ミサイルフリゲート艦6隻、ドック型揚陸艇専用艦3隻が白波を立てて進む様は壮観であった。16隻が立てる波は、静か過ぎる海に鮮やかな爪痕を残した。

たかが100平方キロの島1つを制圧しに出向く艦隊ではなかった。世界の正義、合衆国艦隊の勇壮なる出撃だ。しかし、いつもなら己の勇ましい姿に胸躍らせる乗組員たち全員が、この艦隊の戦力に心許なさを感じていた。こんな小規模な戦力で大丈夫だろうか。湾岸戦争に出向いた艦隊の5分の1の数でしかない。

自分たちは今から、あの吠え声だけの糞サダトとは比べ物にならない、本物のテロリストたちの本拠を叩きに向かうと言うのに…。

もっともこれ以上の艦船は集められなかった。何しろコンピューターに繋がれたあらゆる機械が使用禁止だ。もちろん通信機器もだ。大統領命令を携えたUSSOC筆頭補佐官フロイト中将が自らの足で駆けずり回り、どうにか動員できたのがこの数だった。

集めて回る船の選抜にも細心の注意を要した。合衆国軍の全艦船はその出動と運行の予定を海軍本部のコンピューターに収めていた。敵は既にそのコンピューターもハッキングしており、下手に予定を組み替えようものならすぐに察知され、先手を取られるのは間違いない。かと言って予備役の艦船ばかりでは戦力面で不安を残す。それに時間も限られている。

だからフロイトは、現役艦船中心で艦隊を結成すべく、複数の基地に停泊中の艦に招集を掛けて回った。ハワイのハーバーズポイント基地からの帰還という形を取らせて出航させた9隻、カリブ海プエルトリコ島のルーズベルト・ローズ基地に停泊中だった予備役艦3隻を含む7隻が、集結ポイントを文書で手渡され、出発した。全艦は40ノットという、空母やイージス艦が出す速度としては最大級且つ殺人的な勢いで集合海域に急いだ。

作戦発動までの時間は丸1日強。24時間のフル運行となった。コンピューターが使えないのは艦隊も同様だった。通信も第2次大戦さながらに、手旗と照明灯を用いて行われた。

命令を受けて以来、不眠不休で任務に当たり、目の下に大きな隈を作ったこの臨時艦隊の司令官トーマス・ブロデリック少将は、自ら乗り込むニミッツ級空母、エイブラハム・リンカーンの艦橋にて仁王立ちになり、四方の開けた窓の外を行く己の艦隊を睨みつけていた。

退役を3年後に控え、長い間予備艦隊の司令官として、謂わば冷や飯に甘んじてきたブロデリックだが、軍人としての気概と誇りを忘れたことは一度もない。そんな自分でも、湾岸戦争では活躍の場を与えられた。そこで上げた功績と、それによって得た昇進は、彼自身を大いに勇気づけた。

しかし今度の任務は湾岸戦争の時とはその性質も、そして重みも違っていた。今の自分にのしかかる重みを思えば、湾岸戦争など所詮はピクニック、ペルシャ湾での騒動など対岸の火事に過ぎなかったことがよくわかった。

これは我がアメリカに、それも火薬庫に降り掛かった火の粉なのだ。

自分がしくじれば、合衆国は火薬庫の爆発で吹っ飛ばされるかも知れないのだ。

ブロデリックはフロイト中将を恨んだ。何が、君にしか頼めない重要任務、だ。とんだ貧乏クジだ。重要任務を帯びた特別臨時艦隊の司令官、という誘い文句に一瞬でも心躍らせた自分が史上最低の愚か者に思えた。

併走するキティ・ホーク級空母、J・F・ケネディの艦長W・ゴディ大佐から照明通信が入った。作戦発動時間の確認だ。エイブラハム・リンカーンの艦長クロフォード大佐に促されたブロデリックはロンジンの腕時計を見た。発動まで後30分。エイブラハム・リンカーンとJ・F・ケネディのカタパルトでは、海軍所属のマクダネル・ダグラスF/A18ホーネット戦闘機が12機、空軍の提供してくれたF16Cファイティング・ファルコン9機が整備と補給を終え、出撃命令を待っていた。

ブロデリックは艦橋にいる艦長や下士官たちに聞かれないように溜息をついた。気分が悪くなるくらいにいい天気だ。行く手が嵐の海だとしたら、それなりの高揚もあったかも知れないのに、眼前に広がるのは彼の不安とは正反対の、気味悪いくらいの好天と、16隻の航跡しか残さない静まり返った海だけだ。もっとも南米大陸の太平洋海域は、時化ることはあっても台風そのものが発生しない。嵐を望むこと自体、無理があった。

天候にまで毒づきたい気分を抑えながら、ブロデリックの目は、エイブラハム・リンカーン右後方に続くベリー級ミサイルフリゲート艦、ブーンについつい引き寄せられていた…。

…その1時間前。

これまた雲一つないペルー・チリ国境上空から太平洋上に抜けた、1機の大型輸送機があった。

ロッキードC141スターリフター。合衆国空軍がベトナム戦争時代から使用している代物だ。巡航時速800キロにて距離10000キロを無補給で飛べる上、兵員のみなら200名を収容できる。通常なら5名の乗務員のところを、今は10名が乗り込んでいる。精密機器が使えないのはここも同じだった。だから操縦も全てマニュアルで行うしかなく、10名は交代しつつ気の抜けない操縦を続けていた。

ペルー、チリそれぞれの大統領には、大使館経由で合衆国大統領からの親書が届いているとは言え、詳細を知らない両国の軍を刺激しないために、スターリフターはレーダー網に掛からない低空を飛ぶこととなった。こうなると普段は楽な大型機操縦も、この上なく神経を使う作業となる。まるで40年前に戻ったかのような手作業の連続に、10名の乗務員たちはろくに休憩も取れない状態を強いられた。

機の後部は格納スペースだ。

40メートルはあるそのスペースには照明が数えるほどしかなかった。薄暗い中に機械油の臭いが立ち込めていた。密やかな話し声があちこちから聞こえた。油が染みを作った床に直に座り込んだ男たちが、姿勢と声とを低くして、話し込んでいるのだ。その総数、190と余名。

暗がりに目が慣れれば、男たちが5種類の違った軍服、装備を身につけており、それぞれ分かれて固まっていることがわかっただろう。グリーンベレー、デルタフォース、レンジャー、海兵隊、SEALSの連合部隊だ。

決して表沙汰にはならないものの、重要度では2度目のノルマンディと言った者さえいた。恐らくノルマンディ以上の作戦になるだろう。合衆国が直接の危機にさらされているという点では、第2次大戦以上の危機だったからだ。どの顔も、一様に沈んでいた。暗い中、油性明細を施した彼らの目だけがギロギロと辺りを窺っていた。恐怖を誤魔化し、強がり、はしゃぐ真似をする新兵同様の人間はさすがにこの場にはいなかったものの、その分雰囲気は重苦しかった。

一角を除いては。

機体の最後尾の方から、身体にぴったりフィットした黒のサラトガスーツに身を包んだ若林茂が歩いてきた。機体中央部にあるトイレを借りるためだった。ジロリと睨んでくるSEALSやデルタの下士官たちを横目に、静かな足取りで前方に向かう。その憂いを帯びた表情は、彼を黒髪のジェームス・ディーンにようにも思わせた。

その顔がいつも以上に沈鬱を帯びて見えたのは、暗い照明のためばかりではなかった…。

乗組員も使うトイレの前に陣取るレンジャーの横を通り過ぎようとした時だった。

ブローニング自動小銃――通称BAR-M1918。7.62ミリ旧NATO弾を使うマシンガン。旧式で重量も嵩張るのだが、その堅牢性故に第2次大戦の頃から使われ続けている逸品である――の木製ストックが、若林のコーコラン・クイックマッハブーツの靴先に突き出された。それを事も無げに避けたその足を引っ掛けようと、今度はマッターホルン社製軍用ブーツが伸びてきた。

それをも避けた若林の行く手に、ブーツの主が座ったまま体を動かしてきた。

流石に立ち止まるしかない若林に、座り込んだレンジャーの黒人兵士がニヤニヤ笑いを向けていた。タイガーストライプ陸軍標準仕様迷彩服の袖を肩近くまで捲り上げ、短く刈り込んだ頭髪の上に、レンジャーキャップをちょこんと乗せていた。

「通してくれないか」

穏やかな表情を崩さず、若林は言った。黒人兵士は何も答えず、野卑なニヤニヤ笑いと悪意ある眼差しを向けてくるだけだ。

「トイレに行きたいんだが」

「聞いたかみんな、トイレだとよ」

レンジャー部隊のあちこちから笑い声が漏れた。見上げる目という目が、若林を刺すように睨んでいた。野卑な笑いを崩さない黒人兵士は大きく喉を鳴らし、若林の靴に痰を吐き掛けた。

若林の右足は目にも留まらぬ速さで動き、飛ばされた痰を避けていた。

「化物でもトイレを使いたくなるわけか」

そう言って黒人兵士は立ち上がった。170センチ弱の若林を見下ろす長身だった。腰を曲げ、若林の顔を覗き込む。「化物ごときが人間様のトイレを使おうなんて考えるんじゃねえよ」

レンジャー部隊の輪の中央に座っていた、整った顔にまばらな無精髭を生やした男が顔を上げた。レンジャー隊長フィルビーだ。「そうだな。貴様が使うとトイレも血生臭くなりそうだぜ」

「それもガキの血の臭いでな」

流石の若林も、穏やかな顔を凍らせた。「何が言いたい」

「貴様が動き回る度にな、貴様らが殺したガキの血の臭いがあちこちに振り撒かれるんだよ」

…一昨年の10月、軍団がシカゴを襲撃した時だった。デルタに協力したSWATの狙撃班に撃たれたロジーニの抱えていたLAWが、退避しようとしていた幼稚園の送迎バスを誤って吹っ飛ばしたのだ。

乗っていた園児31人は原型を留めぬまでにバラバラになった…。

黒人兵士はその場に若林がいなかったことを知らずに罵ったものであろう。しかしその件を持ち出されたことで、若林の暗い記憶が刺激された。迷いに迷った末、ようやく居場所となった軍団に、懐疑を抱かせることになった、あのマドリードでの市街戦。死んだ子供のあの眼差し。瓜生の口車に乗る理由の一つともなった事件だった…。

「どうしたよ」若林の表情をどう判断したのか、黒人兵士は嬉しそうに言った。「化物でも良心が痛むってか?」

「当たり前だ」若林は圧し殺した声で言った。「誰が好き好んで子供を殺す…」

「嘘つけよ」フィルビーが言った。「貴様らはな、単に人殺しが好きなんだよ」

「成程なアーニー、こいつも人殺しが好きだから、奴らの一味になったってわけだ」

「あんたらはあのバスの関係者なのか?」

「無関係さ。しかしな、あの時ステーツであのニュースを聞いたアメリカ人なら、誰でも俺と同じことを思ってると思うぜ。血に飢えたガキ殺しどもを、いつか八つ裂きにしてやりてえってな」黒人兵士はそう吐き捨てた。「ほう、いい顔になってきやがった。人殺しの顔だ。いいぜ、貴様の本性をここで見せてみろ」

黒人兵士はさっと3歩下がった。ファイティングポーズを取る。両肘を腋に引き付け、膝を必要以上に開かない構え。空手だ。隙がなかった。相当の腕前だと思われた。表情も自信たっぷりだ。

しかし若林は、脇に吊ったコルト・キングコブラを抜こうとはしなかった。

「手加減してやれよオーエンス」「作戦の前だからな」

レンジャー隊員たちの揶揄が飛んだ。フィルビーたちの顔が期待に輝いているのがわかった。あわよくば自分も加わりたいと言いたげな表情ばかりであった。

若林の背後で、灰色のマントがはためいた。

剣吾が立っていた。

いつ近づいてきたのか、若林にもわからなかった。静かに佇むだけながら、剣吾の姿はフィルビーたちから笑みを消した。一瞥を浴び、思わず立ち上がったレンジャー隊員もいた。見慣れた若林には普通の表情だったが、この薄暗がりの中では、剣吾の切れ長の目は実に鋭く、恐ろしいものに見えるのだ。

しかし今は実際、剣吾の静謐な立ち姿には、異様な気が漲っていた。

黒人兵士の表情も一変していた。両拳を顔の左右に上げ、仁王立ちの両脚が閉じ、内股とも呼べる構えになった。三戦。現在は呼吸法やら型だけやら、亜流でしかその原型を残していない、琉球空手発祥の時代に編み出された構え。剣吾の力を瞬間的に見て取ったからこそ取られた構えだ。フィルビーまでもが腰を上げた。「やろうってのかい?」

「そちらが望むならな」

「貴様はウチの政府の作った化物だったよな。その貴様が、こいつを庇って、俺たちと事を構える積もりかよ」

「やっぱり化物は化物同士ってわけかい」

「ああ、そうとも。だがな、化物であっても、友人が侮辱されれば怒りもするんだ」

剣吾はそう言って、目を細めた。本気ではないものの、本物の殺気が放たれ、その目が本当に恐ろしいものになった。黒人兵士オーエンスと、背後に立つフィルビーとを2歩ずつ下がらせる程の。

その2組の間に割り込んできた男がいた。

レンジャーと同じタイガーストライプの軍服の袖についたエンブレムには、左右に羽を生やしたパラシュートの絵柄があった。確か海兵隊隊長のスミスだったか。

「元気だなお前たち」スミスは太い首を回してホームベースも真っ青という四角い顔を2組に向け、首同様野太い声で言った。「その元気は本番まで取っとけ。後1時間もすりゃ、存分に暴れても構わんぞ」

指揮系統が違うとは言え、少佐であるスミスには表立って逆らえないレンジャー大尉フィルビーはあっさり引き下がった。立ち上がっていた面々もいかにも渋々と言いたげに座り直す。オーエンスだけは憎悪に満ちた眼差しを若林に、そして剣吾には殺意を向けたまま、その場を動こうとしなかった。

スミスに促され、剣吾と若林はレンジャーの面々に背を向けた。歩き出す。背後にスミスと、もう1人の海兵隊員が張り付いた。2人をガードする積もりらしい。オーエンスの声がした。

「フォートブラッグに戻ったら、この続きをやろうぜ」

「気にするな」スミスが剣吾と若林に囁いた。「振り返らずに歩き続けろ」

「俺はトイレに行きたいんだが…」

「俺が携帯パックのトイレを持ってる。大の方なら我慢してくれ」

2人の海兵隊員はそのまま格納スペース後部にまでついてきた。最後尾近くの、油が幾重にも染みを作った床にビニールシートを広げた瓜生鷹が、何事だと4人を見上げる。剣吾はそこでようやく立ち止まり、スミスに礼を述べた。

「別に恩を売った積もりはない」スミスは煩わしげに剣吾の頭を上げさせた。「大事な作戦前に騒ぎを起こさせたくなかっただけだ」

若林はレンジャーのいた方角を窺い、何か言おうとしたが、その前にもう1人の海兵隊員が口を開いた。「あの野郎、本気でしたね」

ずんぐりした体つきの兵士だった。顔はペイントで塗りたくられていたが、その下に丸顔の、意外に人の善さそうな素顔が覗けた。「彼らに喧嘩を売るとは、余っ程ウデに自信があるらしい」

ああ…、スミスが頷いた。「フィルビー率いるあの部隊は、レンジャー第75連隊の中でも断トツに血の気の多い連中だ。喧嘩っ早さでは陸軍ナンバー1って声もある。現に、去年の夏に基地の外であいつらをからかった第3海兵遠征隊の奴らは、7人が病院送りにされた」

あの件でしたか…、丸顔の隊員は目まで丸くした。スミスは渋い顔で頷いた。「特にあのオーエンスはカラテの達人と来てる」

「知ってますよ、あいつだけはね。極真のブラックベルトで、確か4段とかでしたよね。軍にいなけりゃ、世界大会で優勝間違いなかったって話だ」

「現に5年前、まだレンジャーに入りたての頃、膝の故障を抱えてたくせに世界2位になりやがった」スミスは、オオ、シーッ、と呟いた。「前々から豪語してやがったんだ。素手でブラックペガサスの超人兵士を嬲り殺しにしてやる、ってな」

それで、か…、剣吾と顔を見合わせた若林は納得した。構えも堂に入っていたし、あの体格とリーチから繰り出される拳や足の破壊力は、確かに常人の範疇を超えていそうだった。しかし…、若林は苦笑を浮かべる。「俺にはともかく、剣吾に素手で挑もうとする奴がいるなんてな」

「あの狂犬ならやりかねん。止めに入ったはいいが、俺だって冷や汗モノだった」

「返す返すも」剣吾はもう一度、スミスに頭を下げた。「感謝する」

「さっきも言ったが、あんたらのためじゃなく、この作戦のためだ。あんたらにはそれだけの働きをして貰わなくちゃならんのだからな」

スミスはそう言って、ベルトのポーチから『ピスポット』と包みに印刷された携帯用簡易トイレを取り出し、若林に投げた。とっとと遠ざかる。

その背を見送りながら、丸顔が笑った。「偉そうなことを言ってるがな、怪我することになっても放っちゃおかなかったろうぜ。ウチの少佐は面倒見にかけちゃ、人の3倍いいんだ」

ついでに剣吾と若林に握手の手を伸ばす。「海兵隊偵察強襲部隊のジェシー・ブリスコだ」

ブリスコは笑うと目が糸のように細くなった。ようやく若林の顔に、笑顔らしい笑顔が戻った。

それを見た剣吾が、少しほっとした顔になった。

「あちこちで騒ぎを起こしたがる奴だよなあ」

ビニールシートに携帯用エアピローを置き、尻を載せた瓜生が言った。若林と同じく、黒のサラトガスーツに身を包んでいる。ブラックペガサス軍団時代の戦闘服だ。足元ではコールマンのマイクロストーブが小さな炎を上げ、その上でキャンティーンカップの湯が沸騰していた。MREのレトルトパックが放り込んである。

「それをお前に言われるようになっちゃオシマイだな」言い捨てた若林は携帯トイレを手に、荷物の陰に向かった。

「ションベンをその辺に撒き散らすなよ」言い放った瓜生はレトルトを摘み上げ、そこの浅いミートキャンに中身を空けた。ビーフシチューが湯気を上げる。備え付けのタバスコの小壜の中身全部を振りかけ、「腹が減ってはイクサも出来ぬ、なんつって。お前さんも食うか?」

「結構だ」剣吾は瓜生より、その周りに座る3人が気になっていた。3人ともカーキ色の軍服に身を包んではいたが、軍人ではなかった。ヘルメットを目深に冠り、瓜生の陰に隠れている1人は、どう見ても女だ。シャワーで洗い流したのだろうが、肌の奥にまで滲み込んだ香水の匂いは誤魔化せない。残る2人は男だった。暖房のない機内の寒さに震えながら、痩せた方は強くない照明に広い額を光らせていた。テカり具合は瓜生の頭以上だ。髭面の太った方はもっとひどい汗をかいていた。髭先まで汗を滴らせ、キャンバスバッグに包んだものを胸に抱えていた。長さや太さから見て、銃ではないようだが。

「ビデオカメラだよ」

使用済みのピスポットを包みに戻し、格納スペースの壁に備え付けられたダストボックスに投げ込んだ若林が言った。「彼らは鷹が連れてきたプレスだ」

剣吾は眉を吊り上げた。「報道関係者?」

「ああ、バッジも腕章もないけどな」リッツのクラッカー片手にビーフシチューを口に運びつつ、瓜生が言った。「立派な報道関係者だ。但しフリーのな」

ヘルメットを冠った女が顔を上げた。ファッションモデルと言っても通用しそうな顔立ちをしていた。「名刺は切らしてるけどね」

台詞の威勢はよかったが、弱い灯りの中、その顔色が異様に血の気を失っているのがわかった。唇もささくれ立っている

「何のために…」

「決まってっだろうが。あの腐れカラクリ機械の存在と、それを作った馬鹿な国が後始末に必死になってる様子を、世界中に知らしめるためってな」

そうよ…、女が瓜生に頷き返し、左右に座る相棒たちを手で示した。「あたしたち報道関係者はね、こんな大事件をひた隠しにしていたアメリカ政府を糾弾する義務があるのよ」

語尾は震えていた。相棒2人も呼応する元気はないようだ。

剣吾と若林は顔を見合わせた。これから赴く場所はプレスの身分など通用する場所ではないのだが。

「どうしてこんな連中を同伴する必要があるのか、訊いても答えやしない」若林は首を振った。そもそも瓜生はこの3人の正体を、ラッセルたちに明かしていないらしいのだ。「合衆国が許すと思ってるのか? 殺されるぞ彼ら…」

「いいや、必ず報道させる。知ってるか? 命が狙われるような秘密なんてな、最初からパーッとバラしたほうがリスクは少ないんだ」

瓜生はへらへら笑いながらシチューを口に運び、不味い不味いを連発した。それでもミートキャンの中身を全部平らげ、MREのパックに入っていたM&Mチョコレートを摘み始める。女が同じパックから粉末の紅茶を出して、レトルトを熱していた湯を注いだ。

パックからウェットティッシュやトイレットペーパーを出し、最後に紙マッチを取り出した瓜生が、若林に煙草を催促した。

「ここはどう考えても禁煙だろ?」

「軍の規則では、な。俺は軍人じゃねえし、今ここに危険物は置いてねえだろ」瓜生は受け取ったキャメルのソフトパックから1本抜き、紙マッチを片手で器用に点火した。煙を深々と吸い込み、吐くついでに大きなゲップを漏らした。「吸殻を床に捨てなきゃ大丈夫だよ。お前も吸うか?」

若林はやれやれと言いたげに剣吾を見た。「こいつに何か忠告すること自体、無駄なんだ。吸うなと言っても吸う。食うなと言っても食う」

剣吾は小さく笑った。確かに、いくら超人兵士と言えど、食い物の詰まった腹を撃たれでもしようものなら大変なことになるのだ。それがこの瓜生にはわかっていないのか、それとも一切撃たれない積もりででもいるのか。その豪胆さは剣吾も真似できない。寧ろ舌を巻く思いであった。

機内のスピーカーが、グリーンベレー隊長ホフマンの声を流し始めた。“現在、チリ上空を通過。本機は太平洋上に出た。ランデブー地点まで30分。”

そろそろ、か…、呟いた瓜生は女に催促し、彼女の膝を枕に横になった。左右の男2人の顔が険しくなるが、気にも留めない。煙草の煙をゆっくりと燻らせ、「相馬の馬鹿は今頃ウズウズしてるぜ。煙草も吸えなくて、な。ざまあみろ、だ」

…フォート・ブラッグ基地にて金を受け取った3人は、剣吾とともにノースカロライナを離れ、サウスカロライナに向かった。その途中で相馬が見つけておいた巨石群の下に金を隠したわけだが、疑り深い凝り性の相馬は車に発信機が付けられていないかを3回、尾行の有無を4回も確かめ、金を収めていたジュラルミンケースを捨て、札1枚1枚からそれを束ねる紙帯までをもチェックしたものだった。

サウスカロライナには第83航空団、第33戦闘航空団の駐留するチャールストン空軍基地があった。瓜生、若林、剣吾の3人はそこでフォート・ブラッグから追いついた特殊部隊混成軍と合流、このスターリフターに乗り込んだのだが、相馬だけは1人、フロリダのエグリン空軍基地にまで運ばれていった。彼にだけは別任務が振り分けられていたためである。

若林が言った。「撃ち落とされなきゃいいけどな」

「大丈夫だろ。あの腐れコンピューターのレーダーは当面は沖の艦隊に向く。それでも撃ち落とされたりしたんなら、そいつは運が悪かったんだな。あいつの日頃の悪行の賜物ってこった」作戦立案と人員振り分けの張本人のくせに、何の負い目も感じていないらしい瓜生はへらへらと笑うだけだ。もしかして相馬をこういう目に遭わせるために、この割り振りを考えたのではないか…、剣吾にはそんな気もした。

「まあ、大丈夫だろうぜ。あの馬鹿が煙草欲しさに暴れたりしなけりゃ」

煙草を揉み消した瓜生は女の膝で目を閉じた。

溜息をついた若林は、瓜生の使っていたコールマンのマイクロストーブを持ってその場を離れた。剣吾を誘い、格納スペースの隅に向かう。

沸かした湯で2杯分のインスタントコーヒーを淹れるその顔は穏やかだった。だがやはり時折、端正な眉の間に深い皺が刻まれた。眼差しにも沈鬱な光が明滅した。

「南米くんだりまで来て、シェラスコもアサドも食えないとはなあ」笑いながらの口調だけは明るかった。「次に来た時は御馳走しよう。マリアも連れてくればいい」

剣吾はその言葉には答えなかった。

「気分は、まだ、晴れないか?」

「ああ、さっきのことか? あれなら気にするな。俺は大して…」

「そうじゃ、ない」剣吾は髪を掻き上げ、若林を見つめた。「ずっと、沈んでいるじゃないか」

「俺が、か?」

「この機に乗る前からだ」剣吾は言った。そう、フォート・ブラッグにいた時からずっと…、

いや…、「この機が目的地に近づくに連れて、もっと、どんどん沈んでいっているような気がする」

「そう、かな」

「僕の気のせいならそれに越したことはない。でも、もしそうなら、そして、僕に出来ることがあるなら、言ってくれ」

一瞬おどけて見せようとした若林だったが、誤魔化しは効かないとすぐに悟った。瓜生辺りが気がつくわけもなかったし、相馬が気づいたとしても、何も言わなかったことだろう。運命共同体めいた側面こそあれど、所詮深いところを見せ合う間柄ではない…、そう思っていた。

しかし剣吾は気づいた。

そして、きちんと切り込んできた。

「お前はホントに真っ直ぐな奴だよ」

「………」

「俺にそんなことを言ってくれたのは、お前で2人目だ」

若林は静かな笑みを浮かべた。何も言わないでも、俺の顔色だけでいろんなことを慮ってくれた、その1人目は…、

モニカだけだったけどな…。

「お前が俺のことを気にしてくれてるのはわかる。何かしたいと思ってくれてるのもわかる。嬉しいよ」

微笑んだ若林だったが、剣吾から視線を外した。「あと少し、待ってくれ」

片づいたら、話すから…。

頷いた剣吾は、黙ってインスタントコーヒーを口にした。MREをもう1パック開けた若林が、2杯目のコーヒーを注いだ。時折振動できしむ、油まみれの床に視線を落としたまま、2人は動かなかった…。

(4)

…スターリフターの離陸から遅れること2時間、そして航路は違うもののスターリフターを追い抜く形で、太平洋上を飛ぶ1機の戦闘爆撃機があった。

黒く、幅の広いブーメランにも似た形が特徴的な、ノースロップ・グラマンB2スピリット。1988年に初めて一般公開された、ステルス性能を備えた爆撃機だ。巡航速度は時速850キロと遅い方だが、薄い機体と、機体表面を覆う電波吸収材フェライトによって、レーダーからの補足をギリギリまで遅らせることが出来る。

フロリダのマクディール空軍基地を離陸後、メキシコ上空で一度だけマクダネル・ダグラスKC10の空中補給を受けたB2爆撃機は、そのまま太平洋上に瓜生が示した航路をほんの数センチも違わず飛び続けた。

――いいか、マニュアル操縦の大変さに泣き事なんて言うんじゃないぜ。このコースからは絶対に外れるな。奴らのレーダーが沖に向けられてる間、このコースだけが唯一の死角になるんだからな。

3名のパイロットたちはその言いつけを忠実に守った。守れるだけの腕前が彼らにはあった。何より自分たちの失敗でこの作戦が水泡に帰したなんてことになったら、全アメリカ軍兵士から撃ち殺されかねない。瓜生が海図に記したポイントに向かって、海上800メートルという低空を飛び、ポイント通過後に急上昇を開始する。

飛び立ってから既に7時間が過ぎた。この急上昇の中、果たしてあの男が無事でいるのかどうかも、コクピットにいる今はわからない。そもそも爆撃機のパイロットたちが、積んだ爆弾を監視のしようなどないのだから。

機内、そしてパイロットたちの腕時計は午前11時50分を指していた。島までの距離、約120キロ。作戦開始まで後10分…。

…同時刻、チリ沖を進む寄せ集め艦隊の空母2隻からも、マクダネル・ダグラスF/A18ホーネット12機、ロッキードF16ファイティング・ファルコン9機が一斉に出撃した。

未だ穏やかな海上を、各イージス艦、ミサイルフリゲート艦が陣形を変えるべく一斉に動き出した。菱型隊形を組み終えるや否や、艦上の全砲座がその向きを変え始めた。RGM109トマホークミサイルの発射台が1000キロ先、水平線の彼方に隠れる島に狙いを定めた。マーク75オットー・メララ砲、近接兵器防衛用火器マーク15ファランクスが、島からの反撃に備えて仰角を上げた。

「忌々しい天気ですな」各艦からの報告を受けるエイブラハム・リンカーンの艦橋にて、クロフォード艦長が言った。「敵から丸見えもいいところだ」

「とっくにレーダーで補足されているだろうさ」

答えはしたものの、司令官ブロデリック少将はクロフォードの言葉など半ば上の空でしか聞いていない風だった。制帽の下に脂汗を浮かべ、隊列の後方に静かに下がるペリー型ミサイルフリゲート艦ブーンをじっと目で追い続けていた。頬に幾度となく痙攣が走っている。

精神の均衡を保つのに精一杯というブロデリックの横顔を見て、クロフォードは大いに不安を覚えた。まるで初出撃前の新兵だ。この司令官、前評判とは随分な違いだ、と。

いや…、クロフォードは思い直す。艦隊の指揮や隊列の組ませ方は、間違いなくブロデリックが熟練した司令官であることを物語っていた。だとすれば…、

いくら合衆国の命運を左右しかねない大作戦とは言え、本当は前評判通りに有能なこの司令官を、ここまで追い詰める何かが待ち受けているとでも言うのか…?

…いつの間にか艦隊から離れていたウィドビー・アイランド級ドック型輸送艦4隻が、船尾の揚陸艇専用ハッチを開けた。エアクッション揚陸艇LCAC10隻を吐き出す。

全長27メートルにもなる巨大ゴムボートLCACには120トンもの荷を搭載でき、4基のガスタービンは荷を積んだ上で40ノットもの速度を叩き出せるのだ。

艦隊から離れた4隻の輸送艦はスターリフターとの合流ポイントにて、パラシュート降下してきた特殊部隊混成軍を拾い上げていた――報道関係者を名乗る3人はパラシュート降下を随分嫌がっていたようだが。

その後、各特殊部隊は2チーム毎に分かれ、それぞれLCACに乗り込んだ。歩兵戦闘車M2ブラッドレーが1台ずつ、3隻に積み込まれてもいた。ブラッドレーの積まれたLCAC1隻の船首に立って、海賊船船長さながらに前方を睥睨するのは瓜生だ。

そして剣吾と若林は、海兵隊の乗り込む1隻に同乗していた。

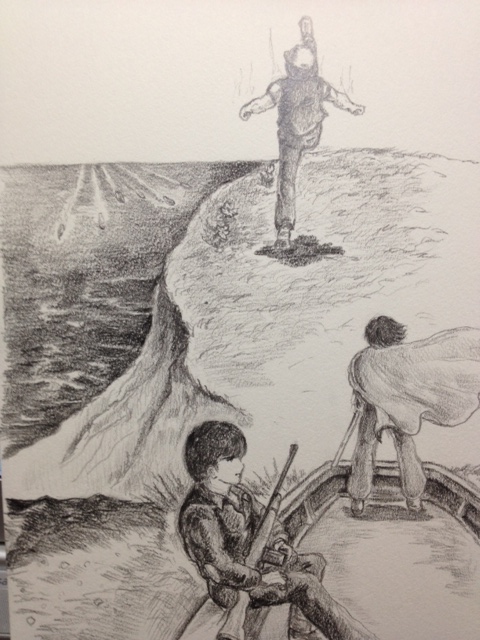

揚陸艇の船首で、剣吾の灰色のマントがはためいている。背後で海兵隊のスミスの怒鳴り声が響いている。

「いいか貴様ら! 俺たちの前に敵はない! 海兵隊魂を見せてやれ!」

若林はその真ん中で独り、水平線に現れた島影を見つめていた…。

10隻のLCACは穏やかな、それでも島に近づくにつれ波の出始めた海を、猛スピードで走り始めた…。

…B2爆撃機が下腹の爆装格納庫を開き、積まれていた荷を一斉に投下した。

瓜生の言葉は正しかった。島からの迎撃はなかった。レーダーは沖の艦隊に向けられているのであろう。B2は8000メートル上空で進路を変え、逃走に移った。速度の出ないB2だ。離脱は早ければ早い程よかった。周囲に雲一つないこの空の中、迎撃のミサイルでも撃たれようものなら、合衆国にまだ20機しかない金食い虫B2ステルスを1機、公表できない理由で失うことになる。生きて帰ったパイロットたち3人を、国防長官が射殺しに出て来かねない…。

…〈賢者の城〉内部を揺るがす、咆哮にも似た警報は続いていた。

遂にここも見つけられたか…、肉厚の頬に苦い笑みを走らせた藤堂の号令一下、超人兵士たちが島の各部署に散った。

それが本拠への襲撃だろうが、歴戦の強者である超人兵士たちにとっては日常の延長に過ぎない。しかし管制官や作業員はそうも行かない。彼らは己の手にする莫大な報酬には、危険手当も含まれているという意識がなかったのだ。パニックに陥り、右往左往するばかりの彼らを、藤堂はそれぞれの持ち場での最安全箇所にまで誘導させなければならなかった。

と、そこで藤堂は、管制官の指揮を執るべきクルーガー、ヤング両名の姿を見ないことに気づいた。

「ヨハンソン、沖の艦隊の様子は?」

“空母が艦載機を飛ばしやがった。”

「迎撃を始めさせろ。それと誰かにクルーガーを探させろ」

“そのヒマがあればな。”

「何かあったか」

“空から変なものが降ってきてる最中だ。”

…島の高い方の山から、AA10アラモ対空ミサイルが射ち出された。レーダー誘導のミサイルはまっしぐらに上空に駆け上った。しかし130キロの射程を持つアラモも、8000メートルの距離をそう簡単に詰められるものではない。しかもB2爆撃機は荷と一緒にECM用のアルミ片をばら撒いており、おまけ機体を覆うフェライトにレーダー波を吸収され、アラモは幾度となく軌道を逸らせそうになった。B2爆撃機は何とか逃げ果せた。

その間にも投下された荷は、強風に舞うチャフの間を島に向かって落下していく。上空2000メートルの高さにて一斉にパラシュートを開いたそれらは、赤く塗装されたドラム缶そっくりの代物であった…。

…高い人工の山の麓にある、この島には似合いもしないヨーロッパ風大邸宅は、兵士・管制官・作業員たちの宿舎であった。その屋上に3人の超人兵士が駆け上った。褐色のパラシュートの花を咲かせ、島に向かってくるドラム缶もどきの群れに、台座に固定されたデグチャレフ軽機関銃の一斉掃射を浴びせ掛ける。7.62ミリ小銃弾は空中で、或いは一足先に山に落ち、斜面を転がるドラム缶数個に命中した。

同時に…、

空中で、斜面で、ドラム缶が爆発した。

ドラム缶もどきの中には、ナフサ、パーム油、金属石鹸などの混合物がゼリー状になって固められていた。ナパーム弾の成分と全く同じものだ。空気に触れると即座に引火する。宿舎の屋根に炎が降り注ぐ。薄い芝に覆われた山も、たちまち炎が嘗め尽くしていく。その上を転がるドラム缶も、熱膨張で次々に蓋が開き、こぼれたゼリーが炎を上げながら飛び散った。蓋の空いたドラム缶が山の起伏にぶつかり、跳ね回る度に、火の雨と化したゼリーが麓にまで達する。

超人兵士3人は慌てて退却した。宿舎の屋上にも炎が降り注いだ。ナパームの火は瞬時に1200度もの高温に達する。機関部の灼けたデグチャレフ機関銃が暴発を始め、辺り構わず小銃弾をばら撒き始めた。逃げ遅れ、全身を高熱に焼かれてのたうつ1人を、台座で首を振る機関銃が穴だらけにしていく。

山の南北に広がる灌木林にも、すぐに炎が広がった。ポプラやイトスギの林にも燃え広がる。通常の山火事のように徐々に燃え広がるという悠長さではない。ハリウッドのカーペットよりも速く一面を飲み込むのだ。灌木林にて暇を潰していたヘンドリックス、ストルツ、ピーターセンのいる辺りにも迫った。3人は慌てて逃げ出すしかない。

火の海はすぐに3人を追い抜いた。業火に包まれた杉の木が倒れ掛かってきた。それを軽やかなステップで避けたピーターセンが空を見上げた。何かが高速で風を切る音。

ミサイル!

沖の艦隊が放ったRGM109Cトマホークミサイルだ。炎に嘗められた山の斜面に次々に命中する。そのまた遙か上空を、ホーネットとファイティング・ファルコンからなる攻撃機群が通過した。射ち出されたAGM88HARMミサイルが、山腹に大穴を穿っていく。もっとも、良質のコンクリートと最高級の鉄筋で何層にも厚く固められた人工の山の斜面は、見た目程深い穴を穿たれたわけではなかったが。

何しろブラックペガサス本体を護る壁なのだ。

…大量の灼熱の破片を交えた熱風が吹き荒れる斜面の麓、宿舎を真下に見下ろす辺りにまで転がってはきたが、爆発しなかった赤いドラム缶もどきの蓋が外れた。はみ出してきたのはナパームのゼリーではなく、ウレタン樹脂で出来た耐衝撃クッションであった。マッチを擦る音とともに、大きな溜息が漏れた。そして一筋の煙も…。

…海面すれすれを走ってきたトマホークミサイルの弾頭に付いたカメラが、島の崖を捉えた。地形照合機能が自動的にコースを弾き出し、ミサイル頭と速度を上げさせる。島の平地を突っ切った4発のミサイルは、建物を発見するや否や、そこに真っ直ぐに飛び込んだ。

6階建の建物の上半分が粉微塵になった。下半分も一気に倒壊する。逃げ遅れた2人の超人兵士、7人の管制官が巻き添えを食った。

上空では音速を超えて飛ぶホーネットとファイティング・ファルコンが、島へのぎりぎりの接近を試みながら、ハードポイントから武器を切り離していた。HARMミサイルが宙を裂き、GBU弾頭が島の平地に落ちていく。それらを見送りながら、2種の戦闘機は3機ずつの編隊を崩さぬまま、〈賢者の城〉を高速で離脱していく。いずれはF22戦闘機に取って代わられる両機だが、今のところは世界最強の海軍・空軍機として遜色のない活躍を見せつけていた。

しかしそれも藤堂が反撃のゴーサインを出すまでの話であった。

高い方の山の頂上が上にスライドした。そこからサボテンにも似たミサイル発射台が周囲に向けて突き出された。一斉に発射されたのはR27ERアラモミサイルだ。初速では優に音速を超えるミサイル群は、旋回して離脱を始めたファイティング・ファルコン3機を一瞬で撃墜した。

空での戦いの合間を縫うように、10隻のLCACが海岸に迫りつつあった。

激しさを増した波と揺れに負けじと、スミスの怒鳴り声が続いている。「いいか! 皆殺しだ! 俺たちは最強だ! 忘れるな! 俺たちは世界最強の兵隊なんだ! 貴様ら全員、星条旗に誓え! 敵を葬り去ると! 必ず勝利を持ち帰ると!」

海兵隊員たちが気合を込めてその怒声に応えるのを背後に聞きながら、柔らかく渦巻く髪を風に吹かれるままにする若林は、抱えた自動小銃に30連弾倉を叩き込んだ。木製ハンドガードに折畳式スチールストックを備えたスターム・ルガーAC556ライフルだ。外観は、民間でも買える狩猟用モデルとまるで同じだが、中身はセミ、フルオート射撃に加え、三点射機能も付いた完全無欠の突撃銃だ。仏機動警察ジャンダルムなどではこの銃が正式採用されている。

ボルトを引き、薬室に最初の1発を送り込んだ後、安全装置を掛けた若林は、脇に吊ったコルト・キングコブラを抜き、シリンダー弾倉を振り下ろした。残弾を調べる。髪を掻き上げ、顔を前に向けると、剣吾が相変わらず厳しい後ろ姿で、LCAC船首にてマントをはためかせていた。

こいつもこいつなりの理由で戦いに赴こうとしている…、そう思った。

瓜生や相馬にもそれなりの理由があるのだろう。金なのか、それとも瓜生の言う自由なのかはわかならかったけれども。

俺にも俺なりの理由がある…。

誰にも明かしていない。恐らく誰も知らない。どんなに年月が掛かっても構わなかった。いつかは〈賢者の城〉に戻らなければならないと思っていた。

あることを確かめるために…。

その機会は意外にも早く訪れた。だが、静かに闘志を燃やす剣吾や、あからさまではないにしろ勢い込む瓜生と違い、若林の気持ちは少しも浮き立たなかった。

沈むばかりであった…。

「やっと戻ってきたよ、モニカ…」若林の口は、ついその呟きを漏らしてしまっていた。「生きていて、くれてるのかい…?」

船首に立つ剣吾が一瞬振り返りかけたことに、若林は気づかなかった…。

島を目前にして、10隻のLCACは散開した。

三日月型に広がる湾の両端、左右の腕にも見える岬型の突堤に、2隻と4隻とが向かった。左側に伸びる突堤に近づくのは剣吾、若林を乗せる海兵隊の2隻だ。そこからも、高い方の山はよく見えた。山頂近くからは絶えずミサイルが射ち出され続けていた。晴れ上がった上空で、何十個もの炎の花が咲いた。その炎が消え、煙だけが残る頃になって、腹に響く轟音が聞こえてくる。

若林の横に来たブリスコが胸の前で十字を切った。他の数人もそれに倣う。剣吾がマントを脱ぎ、体を低くした。若林はルガー・ライフルを両手に抱えた…。

…三日月型湾に面する崖の中央がぽっかり穴を空けた。

崖を模したハッチが左右に開いたのだ。中からカタパルトが迫り出し、ローター音を響かせながら1機のヘリコプターが、照りつける日差しの中に現れた。旧ソ連の誇った攻撃ヘリ、Mil28・ハボック。ソ連崩壊時に膨大な量の武器火器がブラックマーケットに流出したが、ブラックペガサスはそれらを大量に買い込んでいた。その一つだ。

ハボックは離陸前から30ミリ機関砲を撃ち始めていた。数十本の水柱が物凄い速度で、湾前面に近づくLCAC4隻に向かっていく。

しかし攻撃側の反応も速かった。崖に最接近していた1隻から、グリーンベレーの黒人軍曹が、既に狙いを付けていたミサイルランチャーTOWの発射スイッチを押していた。本来対戦車兵器として開発されたTOWだが、射程3700メートル以内であれば敵を選ばず使用できるのだ。

後尾から誘導ワイヤーを繰り出しながらハッチに向かって一直線に走ったBGM71Eミサイル、通称TOW2Aは、離陸寸前のハボックに命中した。

爆発はハボックを吹っ飛ばし、燃え上がった機体が暗いカタパルト内部を照らし上げた。破片の乱舞が、ヘリを誘導していたもう1人の超人兵士をズタズタにした。噴き上がる炎と燃える機体は、続いて出ようとしていたBAe・FRSシーハリアー戦闘機の行く手を阻んだ。

4隻に分乗していたグリーンベレー、SEALS連合部隊は勢いづいた。ハッチに向かって立て続けにTOWやマーク19オートマチックランチャーを撃ちまくる。マーク19はM16などの突撃小銃の銃身下に取り付けられるM203ランチャーと同じ40ミリ榴弾を連続して発射できる機関砲だ。射程の短い40ミリ榴弾の大半はハッチの周囲で爆発してしまうが、縦横に飛び回る破片は、カタパルトやその奥で消火に当たる超人兵士や作業員の体を次々に貫いた。

「…藤堂! マドセンだ! カタパルトが塞がれた! ミルが墜とされて…」

“落ち着け。そこに誰がいる?”

「レンデルはミルに乗ったままだ。多分助からん。ここにいるのは俺とアオキとペレスだけだ。イヴァネンコはハリアーに乗ってる」

“ペレスに重機を使ってカタパルトを片づけさせろ。お前とアオキで外の敵を迎え撃て。”

…燃料に火が回ったらしく、盛大に燃え上がるヘリに、無骨なキャタピラ音を響かせながら、古河重工製のマルチエレクタホイールが近づいた。トンネル工事にも使われるパワーアームだ。炎に照らされる操縦席にて、その戦車並みの重機を扱うのは超人兵士ペレス。アームはしっかりとミルの機体を掴み、奥に引きずり始めた。

それと入れ替わりにマドセン、アオキの2名がカタパルトに走り出た。出入口ハッチの左右に転がり込む。2人とも旧ソ連製カラシニコフ機関銃改良型と、ベルト弾倉を収めた弾薬箱3つを抱えていた。7.62ミリという口径は通常のAK小銃と同じだが、薬莢は54ミリのものを用いる。通常のAKに用いる39ミリ薬莢より倍近く長い。ドラグノフ狙撃銃にも使われるこの弾丸の威力は、米軍のM60汎用機関銃にも使われる旧NATO弾より段違いに大きい。

それが2丁、ハッチの左右に並んだ。湾の正面に浮かぶ4隻のLCACに向かって吠え始める。

7.62ミリ銃弾は、先頭のLCACのエアクッションをいとも簡単に引き裂き、艇右側にある操縦席の、アルミ合金製の壁を易々と貫通した。艇の操作に当っていた海軍兵士たちを血祭りに上げる。

揚陸艇の上にいたグリーンベレー、SEALS隊員たちも次々に被弾する。ベスト型の防弾アーマーなど役にも立たない。物陰に飛び込んでも無駄だった。高性能の機関銃弾は少々厚いスチール板など軽々と貫いてしまうのだ。揚陸艇は軽量化を図った結果、油圧式昇降台以外の重量のかさむものは製造段階から積んでいなかった。LCACの上にいる以上、高性能の機関銃弾を避ける場所はなかった。

TOW発射台の側にいたグリーンベレー兵士2人は顔、腹、脚に銃弾を食らい、脳味噌と骨と内臓とを撒き散らせながら海にすっ飛ばされた。マーク19榴弾機関砲を撃っていたSEALS隊員はヘルメットに貫通弾を受け、滝のような血に顔を濡らして絶命した。陽光を受けた鮮血が、湾の紺碧の海を染めながら煙のように広がっていく。

艇上の兵士をことごとく海に叩き込んだカラシニコフ機関銃が、置き去りのTOW発射機を狙った。装填されていたTOW2Aが爆発し、数十メートルの高さにまで火柱を上げた。横の弾薬箱まで誘爆させる。後続のLCACに乗るグリーンベレー副隊長ウェインとSEALS隊長マッケンジーが怒声を漏らす前で、炎上する揚陸艇はゆっくりと海中に没していく。

カラシニコフ機関銃の乱射は止まらない。たった2丁の機関銃とは言え、敵が人海戦術で来ない限り、鉄壁の守りともなり得るのは、連合軍のノルマンディー上陸を長時間に亘り阻んだMG42が証明している。その照準が今度はウェインたちの乗る2隻目の揚陸艇に向けられた。たちまち艇上に死体の山を築いていく。

副官のセダーバーグ准尉を撃たれたSEALSのマッケンジーは、角張ったいかつい顔を怒りに歪めた。すぐにSEALS隊員たちにLCAC離脱を命じる。他の揚陸艇の隊員にもだ。最小限の装備だけを抱えたSEALS隊員たちは躊躇なく海に飛び込んだ。元来海での活動が多いSEALSだからこその決断の早さだった。

しかし陸軍兵士であるグリーンベレーはそうも行かなかった。それがウェインの決断を遅らせた。そのためにウェインはまたしても6人の部下を無駄死にさせた。

「飛び込め! 死角に向かって泳げ!」

2隻目に続き、3隻目も沈められた。グリーンベレー隊員たちは泳ぎにくい装備のまま、とにかく泳ぐしかなかった。僅かに浮かんだ彼らの頭に向かって、機関銃弾が海面すれすれを走る。弾丸をヘルメットに食らい、頭蓋を砕かれた兵士たちは声もなく、海水を新たな真紅に染めながら沈んでいく。銃弾を避けようと潜った連中も同じ目に遭った。機関銃弾は水中数メートルの深さに、威力を殺されることなく達してしまうのだ。湾の中心から広がり始めた赤い染みが、湾全体に広がっていた。ハッチ下の崖に打ち寄せる波まで真っ赤だ。軽い部品の数々と、うつ伏せになった無数の死体が、波のない湾を漂っていた。

2人の超人兵士が機関銃を撃ちまくるハッチの奥では、ヘリの残骸が片づけ終えられていた。背後でハリアー戦闘機がVTOLを始動させていた。湾の上から25ミリ機関砲を掃射する積もりだった。

しかしそんな中、10名のSEALS隊員たちが素潜りで、ハッチ下の崖に向かっていた。血に染まった海と浮かぶ仲間の死体を隠れ蓑に、巧妙に迂回コースを取りながら、確実に崖に近づいていく。内、2人は背中にM67無反動砲の収まる防水バッグを抱えていた…。

…三日月の右側の突堤に近づいた4隻のLCACの2隻が、油圧式昇降台を下ろした。グリーンベレーとデルタフォース、レンジャーの混成部隊が駆け下りた。

そして岩場に接岸した2隻からは、兵士たちとともにM2A2装甲車、通称〈ブラッドレー〉3台が降りてきた。

キャタピラが水しぶきを撥ね上げながら、突堤の岩を噛んだ。大きく揺れながらも、3台のブラッドレーは岩場に乗り上げ、上陸を果たした。後ろに混成部隊の兵士たちが続く。

抜けるような青空の下、先頭のブラッドレーの25ミリ機関砲のターレット式砲座の上に仁王立ちになるのは瓜生だ。FA・MASと同じプルバック式――弾倉が銃把の後ろについている――ステイヤーAUGカービンを抱えている。赤いアップルベレーの下で、塗装一つ施していない禿頭が一際てかてかと光っていた。砲座の分隊長席にはドロシー・ヘンダーソンが座らされていた。報道関係者にとってはまさに特等席だったが、今のドロシーに、周囲を冷静に観察し、メモを取るなりカメラを回すなりの芸当が出来よう筈もなかった。グリーンベレーのホフマンから、戦闘が始まったら身柄及び生命の保証は出来ないと言われたばかりだからだ。車内後方の降車座席に乗るマッコイ、エマーソンも、真っ直ぐ座るのも困難な程に震えていた。

突堤には幅があり、ブラッドレークラスの車輌なら上陸も可能だろうと考えていたのはもちろん瓜生だ。AUGを肩に担ぎ、高らかに吹く口笛のメロディは、『コンバット』のメインテーマだ。上空を物凄い速度で艦載機隊が通過していった。その尻を追い掛けて、3発のミサイルがすっ飛んでいく。計6機のソニックブームがブラッドレーをビリビリと震わせ、車体を引っ繰り返しそうになる。ドロシーが悲鳴を上げた。瓜生は片目をつぶって6機を見送った。

同時に湾の下の海から、艦載機の爆音に負けない程の爆発音が聞こえてきた。火柱も上がる。湾に入った連中がカタパルト爆破に成功したものだろう。

「…あちこち、凄えな」

「こっちの方には何も来ねえぞ」車輌3台の周囲を小走りに走るレンジャー隊員から声が上がった。「ここが一番危ねえんじゃなかったのかよ」

「俺たちに恐れをなしたのさ」レンジャー隊長フィルビーが走りながら無精髭を撫でた。隊員たちの笑い声が応える。しかしそのまた後方で、油断なく周囲を窺うデルタの面々の表情は一様に強張っている。レンジャーと違い、彼らは直に超人兵士の脅威を味わっている。それが生む差だ。

まあ、確かに今のところ、守りは薄いわな…、瓜生は思った。宿舎に向かうこの小径には必ず待ち伏せがあると踏んでいた。ここが一番侵入しやすく、且つ陸からも空からも狙われやすいルートだからだ。だからここに上陸するチームに最大の人数――デルタとレンジャーの全員75名とグリーンベレー1小隊12名。瓜生とドロシーたちを合わせ91名――をつぎ込んだのだ。

だが、SEALSが成功したからには、ヘリやらハリアーやらの出迎えはなくなったと考えて良い。瓜生はSEALSのマッケンジーの顔を思い出していた。相馬とちょっとした賭けをしていた。特殊部隊の中でどれが、そして誰が最も使える奴か、と。2人ともマッケンジーを挙げたため賭けは不成立となったが。マッケンジーか。あのアレンなんぞより、余っ程マトモな人間をちゃんと飼ってるじゃねえかアメリカも。この作戦で死ななきゃ、出世するかもな…。

しかし一先ずは安心だ。まあ、その内次のデカいお客が登場するだろうけどな。その時、調子に乗ってるこのレンジャーの面々がどういう反応を示すか、実に楽しみだ。

前方右手に灌木林が見えてきた。かなりの数のポプラやイトスギがまだ勢いよく炎を上げていた。その彼方の小高い丘、今や斜面を穴だらけの焼け野原にされた人工の山の麓に、目指す宿舎が見えてきた。

燃える灌木の側を通り掛かった装甲車を最初に出迎えたのは、艦載機群の上空通過を確認し終え、灌木林から出て来たピーターセン、ストルツ、ヘンドリックスの3人だった。銃を構え直すのも忘れ、車輌上に立つ瓜生を茫然と見つめる。ニヤリと笑い掛けた瓜生は、AUGを構えざま砲座の射手に怒鳴った。

呆気に取られていても、超人兵士の反応速度は常人の比ではない。ばら撒かれたAUGの5.56ミリ小銃弾を3人は悠々と躱してみせる。しかし彼らの人間離れした動きも、ブラッドレー砲座の備えるレーザー追尾システムは誤魔化せない。

口径25ミリのヒューズ社製チェーンガン〈ブッシュマスター〉が吠えた。瓜生の攻撃を避けたことで安心していたストルツは、痘痕を掻き毟りながら走っているところを、胴体を引き千切られた。

同時に、森のまだ炎の回っていない側に逃げ込んだピーターセンが撃ち返してきた。

「撃ち殺せ!」

フィルビーの号令で、レンジャー隊員たちが散開し、M16を構えた。

しかし銃声とともに倒れ始めたのはレンジャーたちの方だった。宿舎のある小高い丘の上からも銃弾が降り注いできたのだ。森側に全銃口を向けていたレンジャー隊員たちは、4人が射殺された時点で完全に浮足立った。2度目の悲鳴を上げたドロシーの頭をブラッドレー車内に押し込めた瓜生は、装甲車から飛び降りた。前進を続けるブラッドレー車体の陰に隠れ、AUGの弾倉を替え、撃ちまくる。立て続けに飛び出す薬莢がブラッドレーに当たり、甲高く涼しい音を立てた。AUGの利点は排莢口を左右簡単に変えられ、左利きの人間にも扱い易いところだ。

敵は森の2人と、丘の上か。火線の数から見て、4、5人と言ったところか。

後方に続く2台と、同じく散開したグリーンベレー、デルタフォース混成部隊もようやく応射を開始した。両部隊ともに誰も必死の形相で、M16A2やコルトM15カービンを乱射する。相手が見えているとは思えない撃ち方だった。特にパリでの乱戦から間もない今、デルタ隊員たちには生々しい恐怖が残っていたためだ。スコットの統制も、今ばかりは効果がない。上陸当初こそ威勢の良かったレンジャーは、6人目が撃ち殺された時点で己の愚を悟った。フィルビーの号令一下、全員が装甲車を盾にし、森と丘とに銃火を振り分ける。

どんな戦場でもその冷静さを売り物にしてきた特殊部隊の混成軍が、まさに盲撃ちを繰り返していた。それが超人兵士たちの乱れがちだった攻撃に統制と秩序を回復させた。煙の向こうの灌木林から、或いは宿舎を擁する丘の上からの銃弾が正確さを増した。混成部隊の兵士ばかりが、1人、また1人と撃ち倒されていく。

「隊長! 1発も当たらねえ!」「奴らの動きが早すぎる!」

ヘンドリックスだかピーターセンだかが森の中を縦横無尽に走り回っているのだろう。しかも丘への反撃もM16の射程では遠すぎる。どこから銃弾が飛来するかわからない恐怖に、フィルビーも不精髭面を青褪めさせていた。

「もっと固まれ! 装甲車の陰から頭を出すな!」

そのブラッドレー2、3台目のチェーンガンも攻撃に加わった。しかし今度は敵もレーザー追尾を恐れ、動きを緩めない。しかもブラッドレーも撃ち続けられなかった。1分間に200発の発射速度を持つチェーンガンだが、1台につき600発しか携行できないのだ。作戦が始まったばかりの段階で、そうそう無駄撃ちするわけには行かなかったのだ。装甲車の射手たちも、どこでどう撃てばいいのか迷う瞬間にしばしばぶち当たる。

その逡巡が1台目のブラッドレーの寿命を縮めた。丘の上から草むらに隠れ、それでも焼け焦げた場所だけは避けながら、這うように進んできたものがあった。その接近に、瓜生を含む誰もが気づかなかった。先頭の装甲車の前にて止まったそいつに、キャタピラがガクンと乗り上げた。瞬間、ブラッドレーの車体前部が爆発した。30トンの車体が引っ繰り返りそうになる。爆発音に紛れ、ドロシーの悲鳴が聞こえてきた。

車輌攻撃用地雷ERAMだ。

スイッチを入れるとセンサーがプログラムした目的物を感知、自らそれに向かって接近していくという実に賢い代物だ。遠隔操作も可能で、焼け野原を避けたのは丘の上からのコントロールだと思われた。瓜生は大きく舌打ちした。地上を狙うミサイルに影響を与えないために、上陸部隊の方には強力なECMを掛けられなかったのもマズかった。しかしそれでもブラッドレーが躊躇なくチェーンガンを撃ち、丘の上の連中を追い払っていればERAMの接近は阻めた筈だったのだが。

横転こそ避け得たものの、傾いたまま動けなくなった1台目のブラッドレーは、後続の2台の道を塞いだ。3台に向かって、丘の上から煙を曳いて飛んでくるのは、ミラン対戦車ミサイル!

瓜生は罵声を上げ、降り注ぐ銃弾をものともせず、先頭車の上に飛び乗った。砲座の分隊長席からドロシーを引っ張り出す。爆発の衝撃で開いていた後部ハッチから、操縦士たちとエマーソン、マッコイが転がり出た。車内でどこかにぶつけたらしいマッコイの顔は血まみれだった。必死にエマーソンにしがみつこうとしていた。エマーソンもそれを振り払うのに必死だ。

瓜生はドロシーを抱えたまま、その2人の尻を蹴り上げた。後続の装甲車に向かって走り出す。

先頭のブラッドレーの爆発が、それを盾にしていた混成部隊兵士たちを薙ぎ払った。少なくとも5人が、灼けた破片の直撃を食らって即死する。瓜生の後方をよたよた走るエマーソンも破片にかすめられ、股間に大きな染みを作った。

ミサイルだけではない、丘からの銃弾も止まらなかった。後続の2台の陰にひしめくように集まった混成部隊は、丘以外からの攻撃にほぼ無防備でさらされることになった。流石に今度は後続の2台は躊躇しなかった。チェーンガンの丘への掃射が始まる。しかし2発目のミランミサイルが2台目のチェーンガンを黙らせるのに時間は掛からなかった。

丈の長い雑草群がさわさわと揺れた。2機目、3機目のERAMが接近してきたのだ。それも今度の目標は装甲車ではない。センサーを働かせたERAMは、2台目のブラッドレーの陰から応射を続けるレンジャー兵士たちの前にまでやってきた。そこで爆発し、ものすごい数の榴弾を浴びせ掛ける。なまじ固まっていたのが災いした。レンジャーは瞬時に11名の兵士を失うこととなった。鮮血が辺り一面に、バケツでぶち撒けたように飛び散った。

3台目の陰にいたフィルビーが顔色を失う横で、大柄な黒人兵士がBARで森を撃ちながら怒鳴っていた。「出て来い糞ったれ! ちょろちょろ逃げ回ってないで、姿を見せろ腰抜けめ!」

そんな間にもレンジャーに限らず、味方兵士は次々と撃ち倒されていく。ドロシーを背負い、自分だけは銃弾を上手く避けながら、瓜生は思っていた。丘の上からの攻撃は、実は大した被害を出していない。移動地雷とミサイル以外、こちらの数を減らしているのは、森からの銃撃だ。それも恐らくは、狙撃。相馬以外にこんな腕前を持つ超人兵士と言えば、ヘンドリックスくらいか。しかしさしもの瓜生の猛禽類の眼も、ドロシーを背負い、銃弾や破片のベクトルを予測しながら逃げ回る今、狙撃手を見極める余裕はなかった。

糞っ! 相馬の馬鹿は何してやがる!

突堤の右と左では、大人数で上陸する右に攻撃が集まることは予測していた。だから先に相馬を島に降ろしたのだ。こっちに向かう敵をあいつが片付けなくては、宿舎にたどり着くことも出来ない。そうなればこちら側からの基地内部への侵入は大幅に遅れるか、或いは不可能となる。

それともあいつもやられちまったか?

…赤いドラム缶もどきの中で3本のペルメルを灰にした相馬圭一郎は、近づいてくる銃撃と爆発音に、渋々顔を出した。小声で毒づく。ナパームと艦載機隊の攻撃も一段落し、ようやく周囲の火事も収まり空気も澄んできて、煙草の味もまともになってきたばかりだと言うのに…。

ウレタンのクッションとともに転がり出た相馬は、瓜生や若林同様、黒のサラトガスーツを着込み、ショルダーホルスターにはS&W-M29カスタムを差し、スコープを付けたままのモーゼルM93狙撃銃を抱き、それとは別にもう1つライフルケースを背負っていた。

瓜生が怒鳴り出しそうな悠長さで背筋を伸ばし、相馬は煙草を味わった。こっちは丸9時間の禁煙を強いられたのだ。多少は大目に見て貰わないとな。

相馬の乗っていたドラム缶は山の麓、宿舎の近くにまで転がっていた。雲一つない青空の下、視界は実に良好だった。立ち上がった眼下にて、まだ煙を上げる宿舎建物、その向こうの丘の上に、6人の超人兵士たちが手に手に武器を抱え、そのまま彼方の森を見下ろしているのが見えた。

あちこちで樹木が燃えている森の横では、爆破されたか足を止められたかしたブラッドレー3台の周囲にて、特殊部隊混成軍が熱湯を掛けられた蟻のように右往左往を繰り返していた。

舌打ちした相馬はペルメルを捨て、狙撃銃を構え直して山を降り始めた。昔馴染みが残っているかも知れない宿舎の方は避け、転がる速さで急斜面を駆け下りる。時折本当に転がってしまい、手や足、肩や頭をあちこちにぶつけたが、狙撃銃だけはどこにも当てないように気を遣った。せっかく狙点を合わせたスコープを狂わせるわけには行かないからだ。

丘まで1.5キロ、森まで3キロの場所にてようやく立ち止まる。斜面の上で腰を下ろせる窪みを見つけ、そこにライフルケースと、モーゼルの弾倉が入ったポーチを置き、膝をつき両手で狙撃銃を構える。

倍率を上げたライマンの36倍スコープを覗いていてわかった。混成部隊を脅かしているのは丘の6人ではない。森からの狙撃だ。

3キロか…、相馬は再度小さく舌打ちした。こちらの方が高台だとは言え、狙撃には若干遠すぎるかも知れない。300マグナムも3キロを飛ぶうちに、威力の大半を失ってしまうだろう。一撃必殺を狙うとすれば、狙撃手の頭か急所をぶち抜くしかないな…。

…まだ炎に包まれていない大きなポプラの樹上に腰掛け、ヘンドリックスはPSG1の弾倉を替えた。前髪を息で吹き上げながら、シュミット&ベンダー光学スコープを覗き込む。傾いた装甲車の後ろで体を低めたデルタ兵士が恐々と周囲を窺う姿が大写しになる。

重さを調節できる引き金に人差し指を掛け、僅かに絞り込むと、軽い衝撃とともにPSG1が跳ねた。スコープの視界に血煙が広がり、兵士の姿が消え去った。

実に簡単な作業。前線に出たこともあるヘンドリックスだから、最前線での戦い方と後方支援の違いについてもよくわかっていた。いつも身を切られるような緊張に苛まれる前線と違い、後方支援での狙撃はどこか他人事に近い。ニンテンドーのテレビゲームをやっている気楽さがあった。

最近はいつも狙撃役を割り振られる。それに物足りなさを感じなくもなかった。

そうか…、と突然思った。物足りないから、求めるのだ。前線で戦う際の、剃刀のような恐怖を、自分は心の奥で求めているのだ。だから藤堂から離れられないのかも知れない。実は自分はあの男の側にいて、恐怖を与えられることを、楽しんでいるのだ。心のどこかは恐怖を与えられることを待ち望んでいるのだ…。

…いた。

森の入口から約1キロに立つポプラの大樹、左右に伸びた枝に両足を踏ん張っている狙撃手の姿を、ライマンのスコープが捉えていた。奇妙に伸びたあの前髪…。

何だ、ヘンドリックスじゃないか。ポーチから出した弾倉をモーゼル狙撃銃に叩き込んだ相馬は、唇をへの字に曲げた。俺がいなくなってからの狙撃手はあいつか。ゲシュタポの息子だとか言われてたあいつだから、似合ってはいるかもな。西独の機動部隊隊員だっただけはあって、腕前もなかなかのものだ。

その腕前をフイにしちまうのも惜しいが…、斜面を吹く風の向きと強さを確かめ、相馬はM93のボルトを引き、300マグナムの最初の1発目を薬室に送り込んだ。

…11人目の敵兵――レンジャー隊員だった――の顔半分が消し飛んだ。血煙と脳漿とを飛び散らせ、きりきり舞いして消える。他愛もない。僅かに狂ったスコープの狙点を調整し、ヘンドリックスは鼻を鳴らした。

何の手応えもねえな。

風向きが変わり、森のあちこちを燃やしていた火が近づいてきた。この樹に燃え移るのも時間の問題のようだ。その前に、あと何人片づけられるか…。スコープを動かした先に、見覚えのある赤いベレー帽が見えた。

瓜生だ。1人の兵士、いや、髪の長さや体つきから見て、女か? それを腕に抱え、2人の男の尻を蹴り上げている。ベレーの下で、汗の滲んだつるつる頭が光っている。あの野郎、迷彩塗料も塗ってねえ。

藤堂にさえ、得体が知れないと言わしめた瓜生か。藤堂は自分に向かってくる銃弾を弾き飛ばせる。しかし瓜生は、自分を狙うカメラや銃口、スコープからの視線を察知すると言う。そんな馬鹿な…、ヘンドリックスを含め、誰もが信じなかった。しかし瓜生と行動を共にした連中は、皆同じことを言った。

面白い。ヘンドリックスはPSG1を構え直した。俺の銃がお前の禿頭をぶち抜くのが先か、お前が俺の銃口に気づくのが先か。

お前は俺に、藤堂と同じ恐怖を味わわせることが出来るか?

気づけよ。早く気づけ。何だったら気づかせてやろうか? 抱えてる女を撃ち殺せば気づかざるを得ないか? ヘンドリックスは狙撃銃の狙点を、ヘルメットに半分隠れた女の頭に合わせた。

「………!」

スコープの中で、瓜生がこちらに顔を向けた。しかもニヤリと笑った。気づきやがった。恐らく1キロ先の、森の木陰で銃を構える俺の存在に。

その瞬間、研ぎ澄まされていた感覚が、貫く悪寒を背筋に走らせた。剃刀の刃で皮膚を撫でられるゾクゾク感、死と隣り合わせになった時に必ず感じる、ヘンドリックスが実は待ち望んでいる悪寒だ。瓜生が何か仕掛けようとしているのか、それとも藤堂が近くに来ているのか。

足を掛けていた太い枝が、弾けるようにへし折れた。踵のすぐ横だった。ビクッとしたヘンドリックスはスコープから目を離した。狙われている。相手は瓜生じゃない…?

同時に物凄い衝撃が頭蓋をブチのめした。

痛みを感じる前に、自分の頭から飛び散った血と頭蓋骨の破片、脳漿とが樹下に降っていくのが見えた。そして落下していく自分の身体を意識できた時にようやく、遠くからのライフルの銃声が耳に届いた。地面に激突し、首の骨が折れた。3発目の水銀弾が心臓を爆発させた時、ヘンドリックスの息は既に絶えていた…。

…2発目にして命中した。

流石に3キロは遠かった。1発目は見事に外してしまった。すぐに狙点を微調整し、2発目を撃ったが、止めを刺すには2発では足りないかも知れなかった。さしもの300マグナムも、やはり3キロの距離に随分威力を殺されていた。水銀弾を使っていなかったら、とてもじゃないがヘンドリックスの頭をぶち抜き、心臓を破裂させられなかっただろう。

頭上に響いた銃声に、丘の6人がこちらを振り返った。流石に少々慌てた様子で、それぞれの武器を確認している。馬鹿め、狙撃銃のボルトを引いて空薬莢を弾き出した相馬はニヤリと笑った。対応が遅いぜ!

1発目にて、ミランミサイルのランチャーをこちらに向けようとしていた1人の顔面を破壊、2発目でERAMを操作していた2人目の首を引き千切った。倒れた2人にそれぞれ止めの2発目を撃ち込んでいく。

発射の度にリズムよくボルトが引かれ、空薬莢が宙に弾き飛んだ。特注して作らせたモリブデン・タングステン合金のボルトは、相馬の遠慮ない扱いにもよく耐えた。以前は今のように力のセーブも出来なかったこともあり、よく狙撃銃のボルトを壊したものだった。それも戦闘中にだ。

昔は象撃ちに使われていたという水銀弾の威力も凄まじい。1発で敵の胴体を千切り、頭蓋骨を粉々に粉砕する。もちろん相手は超人兵士、並外れた回復力を持つ化物だ。顔を破壊し、身体をちょん切ったくらいでは安心できない。だからもう1発ずつ撃ち込んで止めを刺す。射ち出された水銀弾の軌道さえ見える相馬には、1キロ半のこの距離なら、実はスコープも必要ない。ヘンドリックスを射殺して5秒後には、丘の6人のうち4人を死体に変えていた。

残り2人。M93に3つ目の弾倉を叩き込んだ相馬の耳に、吹きすさぶ風の音を縫って何かが飛んでくる音が聞こえた。スコープから目を離した彼の目に、森から尾を曳いてこちらに向かってくるミサイルが映った。それも2発…!

(5)

…瓜生たちが上陸した側とは違い、三日月の左側の突堤は狭い上に、その両側は切り立った崖になっていた。しかも装甲車はおろか、人が登るのさえ苦労しそうな急斜面だ。

突堤の先に2隻のLCACを繋留した海兵隊は、各隊員がM16A2やA3を抱え、その斜面に向かって走り出した。LCACにマントを置いた剣吾が髪を風になびかせ、海兵隊員たちを追い抜き、斜面を一気に駆け上がった。長いロープを体に巻き、ルガー556突撃銃を提げた若林が遅れじと続いた。

ハイビスカスの咲く崖の上に立った剣吾は身を低め、腰に差した刀の柄に手を添えた。切れ長の目を細め、油断なく周囲を窺う。右手遙か前方に、人工のものだという高い山。麓辺りに、戦闘機の爆撃に燃え上がる建物――恐らくあれが瓜生たちの目的地たる宿舎だろう。そのまた下の方から黒い煙が幾筋も上がり、高い音低い音入り混じった銃撃戦の音が聞こえてきた。

左手前方に広がるのは、豊かな草叢に覆われた緩やかな斜面だ。その向こうに2つ目の、低い方の山が見える。高い方の山との間に、目的の中央レーダーの一部らしき建物――島に3つあるレーダー施設のうち、唯一外に建てられている――が覗いている。

剣吾の背後に身を低めた若林が、体に巻いていたロープを解いた。太い束が2本のロープになる。先端の三ツ鈎フックを崖の岩に引っ掛け、残りを下に投げ下ろす。

その2本を伝って海兵隊員たちが急斜面を上り始めた。その時には既に、剣吾と若林は走り始めていた。切り立った崖の縁に沿って進む。山と山の間まで回り込むコースだ。

煙を上げる宿舎のある丘の、その下方に広がる森と灌木林は、B2の爆撃と艦載機隊の攻撃で燃やされ、かなりの面積が減らされていたが、剣吾たちの見る斜面にまで広がっていた。それを右手に眺めながら走る若林の目が、疎らになった灌木林の手前からせり上がってきたものを捉えた。斜面の茂みからももう1基。

トーチカだ。銃眼もついている。

瓜生たちの方が派手な騒ぎになれば、それが陽動となって、こちらに向く敵の目も少ないかと思っていたが、甘かったようだ。まあ、鷹の指揮じゃ混成部隊の足並みも揃うかどうか疑わしい。

トーチカから突き出されたのは、何本もの銃身を束ねたゼネラル・エレクトリック社製7.62ミリ口径M134、通称ミニガンだ。毎分数千発の銃弾を発射するこの凶器の発する銃声は、猛り狂った雄牛の咆哮を思わせる。

曳光弾がオレンジ色の尾を曳きながら、疾駆する2人の足元を抉り始めた。もちろん曳光弾と曳光弾の間にも、何十、何百発もの旧NATO弾が飛んでくるのだ。剣吾、若林ともに、最早お互いを気遣う余裕はなくなった。視力とありったけの反射神経を動員して、飛来し、体をかすめる銃弾を避けるだけだ。

しかし2人は銃弾を避けて走りつつ、その照準や射程から逃れようという気はない。90人いる瓜生の隊と違い、こちらには海兵隊3チーム39名しかいないのだ。突入まで兵員を温存するには、銃弾を何発、いや何十発食らおうと、2人がなるべく派手な囮にならねばならない。

耳元を轟々と鳴る風を感じながら、若林は肩越しに後方を見た。海兵隊員もようやく崖上への集結を終えていた。断崖に添って走る2人とは別の経路で進み始める。1チームは草むらのど真ん中を、他の2チームはその左右を、それそれに並列隊形を取り、スラロームを描きながら。

スミスの指示で、4人が後方に残った。2人がM252迫撃砲を地面に固定するや否や、残る2人が砲口に迫撃砲弾を放り込む。

2本の迫撃砲が射ち出したのはM375煙幕弾だった。熟練の兵士である迫撃砲手の腕前は正確で、砲弾は狙い過たず、2つのトーチカ周囲に転がった。煙幕がもうもうと立ち込め始め、ミニガンの照準を狂わせた。

走る若林が罵声を上げた。迫撃砲がスミスの命令で発射を開始したことはわかっている。囮になって走る若林たちを援護するためであることも、耳に差したイヤホンから聞こえる通信にてわかっていた。確かに2人に向かって飛んでくる銃弾は減った。だが照準の狂ったミニガンは、斜面を3方向に分かれて進む海兵隊にも銃弾を浴びせ始めたのだ。

俺たちを援護しようという気持ちは嬉しいが、打ち合わせを勝手に変えるなよな。何のために俺たちが囮になったと思ってるんだ!

それを伝えようにも、若林と剣吾の持つ通信機は受信専用だ。案の定、白煙に包まれた斜面のあちこちで悲鳴、叫喚が上がり始めた。

「剣吾、先に行ってくれ!」

叫んだ若林は草叢を5メートルほど滑走して止まった。背負ったリュックに手を突っ込み、M67手榴弾を掴み出し、斜面のトーチカに向かって進路を変える。安全ピンを抜くや否や、全身の筋肉を動員して次々と投げていく。

計4個の手榴弾は見事な弧を描き、1キロ近い距離を飛んだ。常人には絶対不可能なこの遠投も、若林の筋肉は悠々とこなしてみせる。4個ともトーチカのすぐ側に転がった。1個など、トーチカそのものにぶつかる。

分厚い鋼鉄製のトーチカは手榴弾程度ではビクともさせられなかった。しかし飛び散った破片は、ミニガン銃口が突き出された開きっぱなしの銃眼には飛び込んだ。中の射手がその破片を浴びたか、ミニガンに食い込みでもしたか、トーチカの片方が遂に沈黙した。灌木林のもう一方はまだ乱射を止めなかったが、その一方だけでは若林と海兵隊員両方を捉え切れない。

並列隊形を組む1列が、その灌木林手前のトーチカに迂回しながら近づいた。銃眼の中に小銃弾とM203グレネードランチャーを叩き込めるだけ叩き込む。それを確かめた若林は、煙幕の間から手を振った。スミスと他の数人とが手を振り返してきた。トーチカはまだ数基、草むらのあちこちに隠れている筈だ。となると、やはり自分が先導した方がよさそうだ。若林は海兵隊員たちの進む方向に走り出した。

…煙幕の煙が風に流れ始めた中、手前2列の海兵隊員たちは身を低め、蛇行しながら草叢のトーチカ横を通過した。

目指すは2つの山に挟まれたレーダー施設。そこから基地内部に侵入できると言う。

腰にまで繁る草を静かに掻き分けながら、ラルフ・ランスキー二等軍曹は顔を上げ、レーダー施設を見遣った。顔立ちは油性迷彩を施していても充分ハンサムだとわかる。垂れた目尻が玉に瑕と言えなくもなかったが。

背後にブリスコ一等軍曹が続いた。ただでさえ煙幕と、むせ返りそうな草いきれを吸わされている口の中が、異様に粘ついた。

右手に聳えていた高い山も、いつしか視界の後方に過ぎていた。山麓の宿舎も見えなくなった。その辺りから立て続けに爆発音も聞こえてきたが、ここからでは何が起きているのかなどわかりもしない。それにしても気分が悪くなりそうな程にいい天気だ。低い山と、その麓のレーダー施設とやらが次第に近づいてくる。

あの2人の化物――那智と若林、だったか――は既にあそこにまで辿り着いているだろうか。こっちも急がねばならないのだが、どうにもこうにも、足が前に進んでくれない。さっきのミニガンの恐怖は、まだ身体のあちこちを竦ませていた。同僚が瞬間的にミンチに変えられたあの光景…。

恐ろしいのはそれだけではない。鼻を衝く酸化マグネシウムの煙幕も多分役に立っていない、そう思えた。誰かの視線が背中や手足にへばりついているような気がして仕方がないのだ。実戦は既に7度目のランスキーだが、この圧迫感はこれまで従事した作戦の比ではない。右も左もわからず震えていた新兵時代の不安が戻ってきた。

糞っ、どうしてこっちにはブラッドレーが随行しないんだ。エイブラムスでもいいぞ。援護を任せればいつも絶対の安心感となってくれたブリスコの存在すら、今はどうしようもなく頼りない。だから目を敵を探して180度抜け目なく走らせ、耳をそばだてて接近するであろうヘリやら何やらに備えるしかない。

その結果、足元への注意が疎かになった。

一際深い草叢をM16の銃剣で掻き分けた途端、そいつは現れた。

太い針金に似た支柱で地面に固定された、瓦にも見える見慣れた灰色のタイル。対人地雷M18A1、通称クレイモア。待ちぶせ専用、ワイヤーによる遠隔操作でうろつく敵に向け、指向性爆薬を爆発させる。爆発から90度の角度内にいる者は、飛んでくる700個の鋼球の豪雨にさらされることになるのだ。ランスキーは足を動かせなかった。背後に近づくブリスコに向かって叫ぶのが精一杯だ。

「逃げろブリスコ! 地雷だ!」

クレイモアの灰色のタイル表面がまさに弾けた瞬間、自分と、すぐ後ろのブリスコに体当たりした者がいた。鼓膜をつんざく轟音とともに、爆発と鋼球とが、吹っ飛ぶ自分の足元をかすめていったのがわかった。

倒れ込んだまま茫然とするランスキーの目の前で、柔らかそうな黒髪が爆風の名残になびいた。若林の秀麗な顔が、静かに笑みを湛えていた。

「危なかったな」

作り物では決してないその笑顔に、ランスキーは毒気を抜かれる思いがした。礼を述べるのを忘れて座り込み、ただ若林を見つめる彼の背後で、ブリスコが起き上がった。笑い声混じりの溜息が漏れる。「助けられた」

「気にするな。あんたらの隊長に合流する積もりで、通り掛かっただけだ」

直後、あちこちで爆発が起こった。ブリスコの通信機がスミスの声を伝える。“気をつけろ! 待ち伏せだ!”

「遅いよ隊長」ブリスコがボヤいた。若林がクスっと笑った。

こいつ、こんな時と場所で笑えるのかよ…、ランスキーは内心舌を巻いた。

「しかしクレイモアをどこで操作してやがるんだ?」

「多分、地下からだな」太い首をひねるブリスコに、若林は言った。「ブラックペガサスに繋がってる警備システムが操ってるんだ」

「機械に待ち伏せられたわけかよ」

「さっきのトーチカも同じだ。ミニガンは中の誰かが撃ってたんだろうが、俺たちの接近を感知したのは全部警備システムさ」

「筒抜けってことかよ。煙幕も役に立たなかったんだな」

「しかし、さっきのミニガンはともかく、ここの守りがクレイモアだけだってのは解せねえな」

若林はランスキーに頷き返した。「ああ、ここの守りにはヘリが飛んでくる手筈らしいんだが」

「そう言えばさっき、海の方から爆発音がしたな」「SEALSの連中が成功したってことか」

若林は海の方を見た。「うん、だから地雷での掃討に切り替えるしかなかったんだな」

さて、剣吾はもう、辿り着いてるかな…、若林は周囲に意識を配りつつ立ち上がった。AC556突撃銃を抱え直し、ランスキーに手を差し伸べた。「立てるか?」

既に立ち上がっていたブリスコが、ただでさえ丸い目を一層丸くした。「お前さん、怪我を…」

鋼球にえぐられたものか、黒髪に隠れた側頭部、サラトガスーツに包まれた左腕と脇腹から血を流していたのがランスキーからも見えた。浅い怪我には見えなかった。

若林は側頭部を触り、軽く肩を竦めた。「ああ、これくらいで済んで助かった」

こいつ、自分の身を顧みず、俺たちに突っ込んできたってのか。

その若林がブリスコから借り受けた通信機に向かって怒鳴った。「隊長! クレイモアは地下から操作されてる! 固まっちゃ駄目だ! それと勝手に動き回るな! 俺が先導する!」

その横顔を見ながら、ランスキーは思った。こいつは認識を改めなくちゃならんかも、知れんな…。

…レーダー施設から銃を撃ちながら飛び出してきた超人兵士2名を迎え撃った剣吾は、流れるような一閃でその首と胴を切断した。閉じたばかりの鋼鉄の扉にゆっくりと近づく。紺色の作務衣は銃弾とクレイモアの鋼球に既に穴だらけにされており、ところどころ滲んだ血に黒ずんでいた。剣吾と言えど、全部を避け切るのは無理だったということだ。

しかしそれをものともせず、抜身の刀を右手に提げ、扉の前に立つ。

大きくはないが、厚い。閉じた隙間から、閂となっているシャフトが覗き見えた。上下左右に4本が伸び、扉と壁をしっかりと固定している。

剣吾はブーツの両足を軽く開き、剥き出しの土の上に踏み締めた。刀を両手に握り、両肘を軽く伸ばし、僅かに体を左に開く。両肘伸展、入身正眼。徹底的に叩き込まれ、自然と身体がそれを取ってしまう程の構えだ。

――まだまだだぞ。

師である井筒兵庫の声がした。先生…。

――足の踏み締めに力が入り過ぎだ。両足に体の重さを掛けないで踏むのだ。

はい、先生。

――だから遅い。刀が弧を描いてしまう。描くのは円ではない。線だ。後一呼吸、速くするために、直線の動きを身に付けるのだ。

はい、先生…。

その禅問答のような教えを身体が理解する前に、事故に遭い、現在に至る。今の剣吾は自分で追い求めるしかないのだ。

剣吾は腕の力を使わず、刀を頭上に振りかぶった。刀身を背負うような構えを取る。相変わらず血も脂もこびりつかせていない刃に陽光が反射し、眩く輝く。

――胸で振り上げ、胸で振り下ろすのだ。

その言葉は理解できたと思う。しかしまだまだだ。

師の教えの半分も、僕には実行できていないのだ…。

追いついてきた若林が続く海兵隊員たちを手で制した。刀を頭上に振りかぶる剣吾を、息を潜めて見守る。

振り下ろされ、次いで左右に振られた刀の動きは、海兵隊員たちはもちろん、若林の目を以ってしても、ほとんど見えなかった。キイン、と鋭い金属音が響いただけだ。若林のすぐ後ろで、スミスやブリスコの息を呑む音が聞こえてきた。

4本のシャフトは見事に切断されていた。

スミスの檄が飛び、4人の海兵隊員が扉に駆け寄った。全力で開けに掛かるが、重い扉は微動だにしない。ランスキーに突撃銃を預けた若林が4人を下がらせ、扉の前に立つ。

ブルドーザーにも匹敵する若林の怪力は、優に2トンを超える扉を、あっという間にこじ開けた…。

「…何人残った?」

マッケンジーの声に、周囲に固まるSEALS隊員が顔を上げた。「21人です」

糞っ…、小さく罵声を漏らしたマッケンジーは、まだシーハリアーの残骸が燃えるカタパルトの奥を睨みつけた。ルートは瓜生に教えられている。問題はDEVグループ、SEALSチーム6から精鋭の精鋭を集めた部隊が、副官セダーバーグを含め既に11名を失っているという事実だ。

ボードゲームで言えば、まだ振り出しのコマだ。与えられた役割を考えれば不安どころの話ではない。

――多分、そっちのルートには超人兵士は残ってねえよ。

――いたとしても俺たちが引きつけとくからな。あんたらは心置きなく前進してくれ。

その言葉を信じて、早速3人の超人にぶつかったではないか。

しかも、我々に課された任務は1つだけではない…。

しかしマッケンジーは、胸を潰しそうな不安を面に出さず、言った。

「いいか、ここから先は俺たちが主役だぞ。俺たちが遅れれば、上の連中の成功確率は限りなく下がる。俺たちが失敗すれば、上の連中は間違いなく全滅する。心して掛かれ」

長らくマッケンジーに従ってきた部下たちが無言で頷いた。

頼もしい奴らだ。厳つい顔を珍しく和ませたマッケンジーも頷き返した。我々は最初から隠密部隊だ。しかし今回の作戦に求められる守秘義務は、これまでの作戦の比ではない。この秘密中の秘密の作戦で命を落とす羽目になっても、部下たちの死は事故として処理されるのだ。決して表彰されることなどないことがわかっていて、それでも死地に赴くことに逡巡を見せない部下たちの思いを感じ取り、マッケンジーの胸も熱くなった。

「武器と弾薬を確認しろ」マッケンジーは言った。

ああ、そうとも。必ず成功させてやる。お前たちを犬死になんてさせない。俺たちの仕事ぶりを、神様だけは知ってて下さるだろう。

「よし、行くぞ!」

(6)

…斜面のあちこちで大爆発が起こった。砕け散った岩やミサイルの破片が足元を掬った。相馬はモーゼル狙撃銃を捨て、転がりながら背後のライフルケースを掴んだ。そのまま斜面を滑り落ちていく。

ケースからガリルARM自動小銃を掴み出した相馬は、腹筋と背筋を総動員し、何とか体勢だけは立て直せた。斜面を駆け下り始める。足が下る速度に追いつかず、宙で数回空を切った。背後に尾を曳きながらスティンガーミサイルが迫った。その追尾装置が、超人兵士の出すスピードとは言え、単に斜面を直線的に下るだけの相馬を補足するのは容易かった。

3発目、4発目が相馬の通過したばかりの岩肌に次々と命中した。4発目の爆発は近かった。岩とミサイルの破片を背中一面に食らった。爆発直後には音速の数倍で飛散する破片の群れは、サラトガスーツをいとも簡単に貫通した。幾つかは相馬のアスファルトの硬さを持つ背筋に食い込み、胃か腸かに突き刺さったらしかった。膝から下の力がガクッと抜ける。腎臓の血管か、或いは腎臓そのものを破られたかも知れない。相馬は歯軋りした。腎臓の修復には他の臓器とは比べ物にならない時間が掛かるのだ。転がり始めた相馬はガリルライフルを手放さずにいるのがやっとだった。

身体を丸め、5、600メートルは転がり、麓の地面に叩きつけられた。頭には衝撃を食らわずに済んだが、肋骨の数本が折れ、穴の空いた胃から大量の血が逆流した。背中を大きく波打たせ、土の上に黒ずんだ血を吐き散らした相馬は思った。飯を抜いといてよかった、と。食い物の詰まったままの胃やら腸やらが破裂しようものなら、すんなり行く筈の回復にどんな影響が出たことやら。

森から5発目のスティンガーが射ち出された。白い煙を曳きながら、ほぼ真っすぐこちらに向かってくる。

あれが命中したら、今度こそ死ぬかもな…。

そう思った瞬間、猛然と腹が立ってきた。死ねるかこんな場所で!

俺はまだ何もやってない。やりたいことさえ見つけていない。心の底から何かを求めたことが一度もないのだ。ブラックペガサスに拉致され、不死身の超人兵士にされ、裏切った現在は世界中の暗黒街で殺し屋として重宝がられもしたが、そんな生活を望んでいたわけでは決してない。それが証拠に、己に課した鍛錬が一段落して以来、戦闘においても何においても必死になったことがなかった。

心の底から生きていたいと思ったことも、生きている充実を感じたこともなかったのだ。

誰にも明かしたことはないが、未だそんな中で足掻いているのだ。答えを見つけられずにいるのだ。

それを見つけるまでは…。

相馬は薄れそうになる意識を無理やり引き戻し、胸に抱え込んでいたガリル自動小銃を構えた。半ば無意識に安全装置を解除、彼に迫るスティンガーに向けフルオートで乱射する。世界で最も実戦の場に使われてきた旧ソ連製のAK小銃を真似て造られた機関部は頑丈そのもので、持ち主とともに斜面を転げ落ちたくらいでは作動に何の影響もなかった。30連弾倉がたちまち空になる。

傷だらけの体での乱射とは言え、相馬の腕力はガリルの銃口が跳ね回るのを許さなかった。5.56ミリNATO弾は最小限のバラつきで、僅か数十メートルにまで迫っていたスティンガーに命中、空中で爆発させた…。

…糞ったれめが!

しがみついてくるドロシーを払いのけ、瓜生は立て続けにスティンガーを射ち出す森を睨んだ。

ストルツとヘンドリックスを片づけ、後はピーターセンだけだと思っていたのに。他にも待機していた奴がいたわけか。一旦は森に駆け込みミサイル射手を追おうともしたが、すぐに考え直した。

ミランミサイルと移動地雷を食らって大破したブラッドレー装甲車に走る。

先行した2台は完全にオシャカだったが、後続の3台目だけは足回りの損傷だけで済んでいた。砲座に座っていた兵士はヘンドリックスの狙撃を受け、脳味噌を撒き散らし、体を妙な角度に折り曲げて死んでいた。そいつを蹴りどけ、砲座の中を覗き込んだ瓜生は、電子機器類がまだ生きているのを確かめ、ステイヤーAUGを置いて飛び込んだ。

砲座が回転し、チェーンガン砲塔が上下した。瓜生は操作パネル正面のピン型レバーを操作し、砲塔の仰角を固定しようとする。赤外線追尾システムが、森の中を走り回る2名の姿を、時折ノイズの入るモニターに映した。

的にするには小さいな。レーザー追尾はどうやって動かすんだっけ? わからないうちに森から5発目のスティンガーが射ち出された。

こうなれば、ままよ! 瓜生は赤外線モニターのあやふやな標的に向け、チェーンガンの発射トリガーボタンを押した。

25ミリ弾が凄まじい速度で発射され、緩やかなカーブを描きながら森の中に吸い込まれていった。樹木をなぎ倒し、枝をへし折り、繁みを吹き飛ばす。弾倉がたちまち空になった合図が残弾表示モニターに出た。

瓜生は慌てて、チェーンガンの予備弾倉を探した。スティンガー発射は阻止できたものの、1発も当てられなかった。細部の粗いモニターの中で、射手2名の注意がこちらに向いたらしいとは、感覚でわかった。当然、スティンガーの発射ポッドもだ。

やっべえ…。

その瞬間、耳をつんざく轟音がブラッドレーの装甲を震わせた。続いてやってきた突風に、瓜生はベレー帽を押さえた。とんでもない低空を、ファイティングファルコンが通過していった。一旦燃料を補給しに帰った艦載機隊の第2次攻撃だ。

僅かに遅れて、森の中を大爆発の列が走り抜けた。

大爆発は森の手前にいた混成部隊の数名を巻き込んだ。ドロシーが悲鳴を上げたが、轟音に掻き消される。2000ポンドの爆薬十数個の引き起こした爆発に、ナパームにかなりの面積を燃やされていた森は、根こそぎ吹き飛ばされることとなった。

高い方の山から、迎撃ミサイルが射出された。艦載機隊は尻に火が付いた勢いで逃走に移る。しかし数で勝る迎撃ミサイル群は戦闘機隊を逃さなかった。旋回によって逃げ遅れた3機が火の玉に包まれ、森の彼方に墜ちていくことになった。

遠ざかる機影とミサイル群とを見送り、ようやく一息ついた瓜生の前で、残骸と化した森の消し炭が動いた。現れたのは、戦闘服を炎に剥ぎ取られ、ほとんど裸の全身を大火傷のケロイドに覆われたピーターセンだった。

目は潰れ、鼻も残っていなかった。顔面に開いているのは口だけだ。軍団第2の空手の使い手も、最早歩くのが精一杯という有様だった。火傷はどうやら身体の表面を焼いただけでは済まなかったようだ。瓜生のAUGが吠え、物言わぬ挽肉となったピーターセンの死体からは、ほとんど血が流れなかった…。

…相馬とは、瓦礫になった宿舎の前で合流した。

「辛うじて生き延びたって感じだな」

ボロボロになった相馬のサラトガスーツとこびり着いた血に目を遣り、瓜生が揶揄した。

「軽いもんだったぜ」相馬はガリル自動小銃を背負う右手で髪を掻き上げた。その髪も乾いた血で固まっていた。頬から顎に掛けても血塗れだ。減らず口は全くサマになっていなかった。

「何人片づけた?」

「さてね。5人は確実だが」

上出来だろうな…、呟いた瓜生はニッと白い歯を見せた。「やっぱり逃げ回っている生活より、打って出てる方が気が楽だろ?」

相馬は鼻を鳴らした。「まあ、な」

「頷けねえってか?」

「まあ、素直には、な」

「何だい、まるであのイカレ機械をやっつけに行くのが嫌そうな口ぶりじゃねえの。まさかここに来て、怖気づいたわけじゃねえだろうな」

「吐かせ」

相馬は後方からぞろぞろ宿舎に向かう特殊部隊混成軍の面々を見ていた。先頭を歩くグリーンベレーの隊員が手にしている地雷探査ALISに顎をしゃくる。「便利になったもんだよなあ。ジンバブエじゃ、這って地雷を掘り起こしたもんだぜ」

「何だいきなり。そりゃ人間、進歩するもんさ」

「この戦いが無事に済んだら、全世界のコンピューターが息を吹き返して、例の情報ハイウェイ構想とかいう計画も復活する。世の中ますます進歩するだろうな」

「かもな。ブラッドレーにはあんな探知機なんて目じゃない、レーザー追尾システムなんてのが積んであったぜ」

「そんなのがコンピューターに繋がれたら、反応速度はこれまでの比じゃなくなる。俺たちでさえ狙い撃ちの的だな」

「ああ、ストルツは逃げ切れなかった。しっかし何が言いたいんだお前?」

最近、先端技術を目にする度に思うんだ…、相馬は言った。「この先、技術はますます進歩を遂げてくだろう。その先端技術が真っ先に進出してくるのは、間違いなく兵器の世界だ。その技術で改良された人工衛星が動き出してみろ。俺たちの動きなんぞ地球の上から監視されっ放しになっちまう。それこそお前の目でも捉えられないような上空からな」

瓜生は頷いた。「いずれはそんな日もやってくるだろな」

「いくら超人兵士だとか威張ってみても、俺たちが歯も立たないような進化かも知れない。世紀末も近いしな」

「お前、あの大予言を信じる口かよ。空から恐怖の女王様が降ってくる、ってか?」

「どんな予言だよ。ヒール履いて鞭持って降りてくる恐怖の大王なんて。生憎オカルトは趣味じゃない。俺が怖いのは、それを扱うのもやっぱり人間だってこった。その技術はいずれ俺たちに必ず牙を剥く」

「何でえ。つまりお前は、俺たちの優位を覆す世の中になっちまうことを恐れてるわけだ」

「ああ、実に怖いね」相馬は煙草を咥えた。「考えてもみろよ。核に次ぐ抑止力になるとさえ言われた俺たちが、10年を待たずして時代遅れになるかも知れないんだぜ。あのブラックペガサスが、人間がそんな力を持つことを食い止めていたのは確かなんだ」

そして瓜生を見る。「それも含めてわからなくなってきた。ブラックペガサスをぶっ潰すことが、本当にいいことなのか、ってな」

瓜生は瞬時黙り込んだ。しかし…、「お前も戦闘中に小難しいこと考えてやがるよなあ。よくそれで死ななかったもんだぜ」

「お前は怖くないのか?」

「そんなこと考えて始めたらキリがねえっての。ま、そのうち何とかならあ」

そして鉄骨を残してほぼ完全に崩れた宿舎を見上げた。周囲に立ち上る煙を縫って差し込む真昼の日差しが、僅かに煤けた頭を光らせる。「しっかしまあ、見事にぶっ壊してくれたぜ」

「大丈夫だろう」瓜生と真面目な話をすることの不毛を悟った相馬は、ペルメルにマッチの火を点けた。「戦闘機隊の連中は、一応お前の言いつけを守ったみたいだぜ。直撃弾は1発もない」

「ああ、崩れてんのは上だけだな。階段を掘り起こす面倒は…」

「あの奥か」

そう言って飛び出してきたのは、フィルビーに率いられたレンジャーだった。瓜生のゴーサインも待たず、30名弱の隊員たちが一斉に、宿舎残骸の奥に見える階段目がけて突入していく。その際、黒人兵士オーエンスが物凄い目つきで瓜生と相馬を睨んでいった。

「行かせていいのかよ」

「いーんじゃない?」瓜生は相馬に肩を竦めて見せた。「行きたいって言うんだ。行かせてやろうぜ。連中に何が出来るか、見せて貰おうじゃねえの」

まあ、指揮官はお前だ…、相馬は残された混成チームの顔触れを窺った。「こっちは90名での上陸じゃなかったか? 何人減っちまったんだ?」

「見りゃあわかるだろ。残ってんのは、今飛び込んでいったレンジャー含めて、これだけだ」

60名かそこらか…、相馬は唸った。早くも30人が殺られたわけか。

「確かに、もうちょっと踏ん張ってほしかったけどな」呟いた瓜生が振り返り、顔を綻ばせた。大した怪我をしなかったマッコイと、眼鏡を失くしたらしいエマーソンに支えられるように、ドロシーが宿舎に近づいてきた。

「いようドロシー、無事で何よりだ」

「あんたね、連れてきた以上はちゃんとあたしを守りなさいよね!」

「そうは行かねえ。俺は兵士、あんたはプレス。お互い公平な立場を守らなくっちゃ」

にこやか且ついけしゃあしゃあと応える瓜生に、ドロシーは疲弊し切った顔ながら、これ以上はない憎々しげな一睨を寄越してきた。

しかし瓜生は気にもしない。残ったグリーンベレー、デルタフォースの面々に声を掛ける。「さあ、行こうぜ。大分道草を食っちまった」

やはり疲れていた顔のデルタのスコットが、隣のホプキンスと目配せを交わしたのが、相馬の視界の隅に映った。

各々が地下に続く階段に向かい、ドロシーたち3人がよろよろと傍を通り過ぎる中、瓜生がまたしても口笛を高らかに吹き始めた。今度は『荒野の七人』のメインテーマだ。

相馬が唇をへの字に曲げた。「お前も飽きないねえ。必ずどっかから音楽を引っ張り出してきやがる」

「騎兵隊の突撃だぜ。やーっぱ、これか、『駅馬車』だろが」

「盗作じゃねえか」

瓜生は鼻で笑った。「言うねえ。じゃあお前には自前の突撃テーマがあるってか?」

「あるさ。まあ、突撃テーマじゃないけどな」相馬は事も無げに言った。面食らう瓜生にニヤリと笑ってみせる。「歌だとか音楽だとかはな、本来人間1人1人が持ってたもんさ。それぞれの民族ってだけじゃない。人間それぞれが、生まれながらに持ってるんだ。持ってた筈なんだ。他人の作った曲に共感するなんて嘘っぱちだね。自分の歌を忘れた連中が、代用品を見つけた気になってるだけの話さ」

「ここでも語るねお前。しかも偉っそうに」瓜生は半分驚いた顔で言った。「じゃあ、お前自身のテーマ曲とやらを聞かせてみろよ」

「また今度な。ここで流すような曲じゃない」

混成チームが全員階段に消えたのを確かめた相馬は、ガリル自動小銃を腰だめに構え、歩き始めた。口笛を続けようとした瓜生だったが、何だか気分を殺がれた感じがして、止めた。

“自分の歌を忘れた連中が…、”

“あのブラックペガサスが、人間がそんな力を持つことを食い止めていたのは確かなんだ…。”

相馬のその台詞がなぜか耳から離れなかった。瓜生は唇を尖らせて肩を竦め、それでものんびりした足取りで階段に向かう…。

――――第5章 その2に続く

超人旋風記 (5) その1