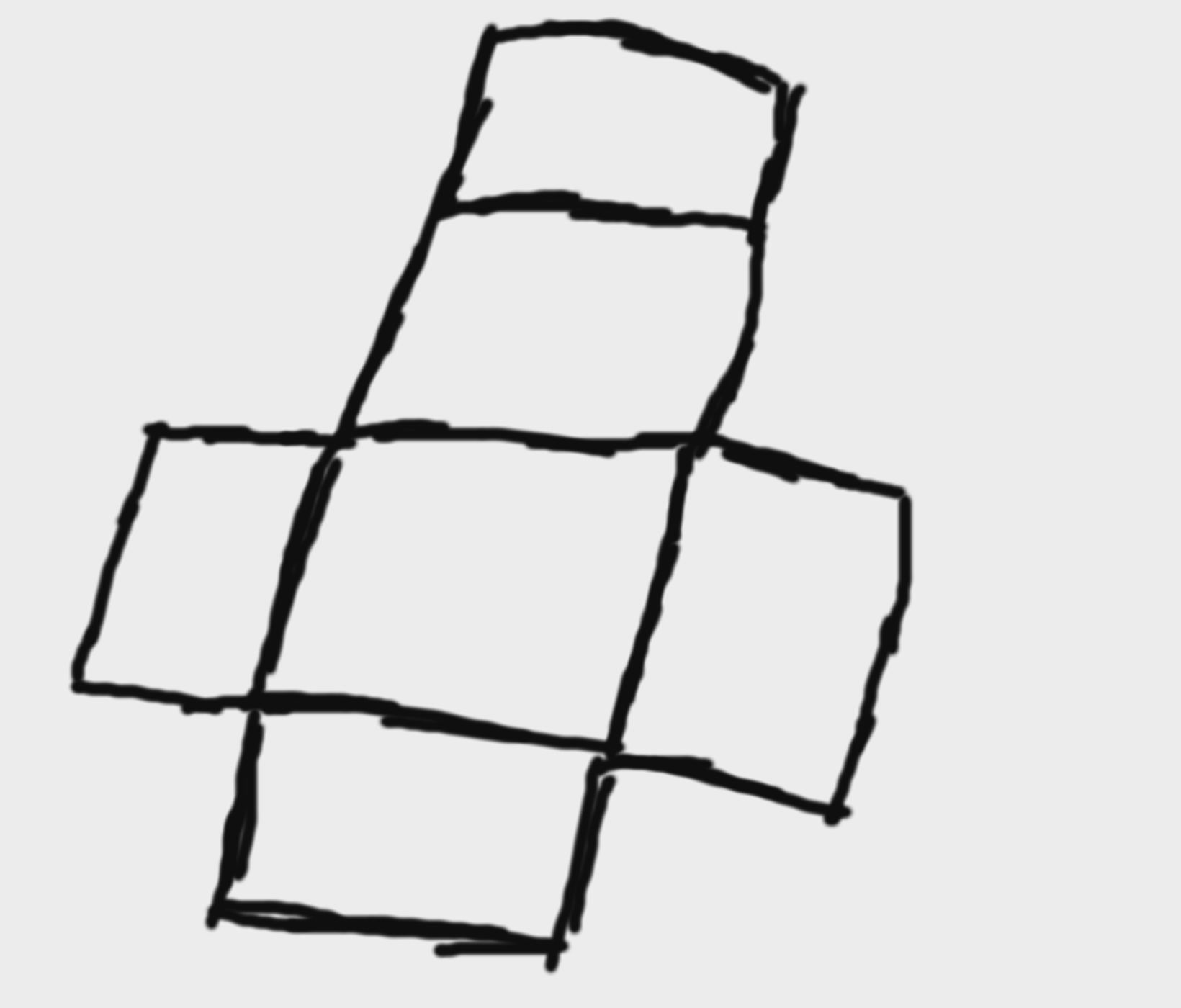

箱の中

何も見えない室内からストーリーが始まるというのは、単純に書くのが好きなので今回もそうしてみました。

なので、これからまた別のシリーズを書く際にも多く用いるかもしれません。今回の主人公であるヴァーナは

私服を書く予定でいたのに、制服みたいになってしまいました。(私は絵が下手なので、全体的におかしいのは勿論、服のセンスも表現力も微塵もありません)

定期的には書けないので、不定期になると思います。でも、完成はさせたいですね。オチは酷いかも知れませんが。 次は完全にギャグが書きたいです。一度に沢山書くと、他のが完成しなさそうなのでまずはこの作品を書いてからにしたいと思います。

1箱目:起きた

暗い。自分が目を開けても閉じても真っ暗なので、私はどうしたものかと考えた。とにかく、周りがどうなっているのか知りたい。

私は寝転ぶ今の姿勢のまま、這うようにして周りを確認してみた。周りにはこれと言ったモノは何も無いらしい。今の現状を知る事としては良くない事だが、不吉を連想させる様なものが無いという事ではホッとする。

「ふあ…、あ?」

か細い声がした。それが自分の声だと気付くのに、少し時間がかかった。私、こんな声だったっけ。

とりあえず、自分の身の回りには何も無いようだ。頭をぶつけないように手を上にあげながらゆっくりと立ってみた。手を思い切り伸ばして立っても天井には触れない。

「なんなの、ここ」

仕方なく、引き続き暗中模索を行う。壁が見つかると、私はそこをつたいながら歩いてみる。部屋はそんなに広くは無かった。3m前後の正四角形の部屋で、一箇所が廊下に出るところがあった

私は廊下にも関心を寄せたが、壁をつたうときに見つけたスイッチらしきものも気になった。…押したら警報ベルがなるとかじゃないよね?

「スイッチ一つで悩むなんて、私は困りやスイッチゅう気質なんですなぁ☆」

無駄に明るい声が部屋をむなしく響きわたった。私はため息をしながら、静かにスイッチを押してみた

…パチリ

音がすると同時に、目の前が明るくなった。部屋の中の壁から天井、床にかけて全部が白色。気になるものといえば、床に置いてあるトラバサミとどこか妙な感じがするツギハギのウサギの人形だけ

廊下側まで真っ白で、先に見える部屋は気味が悪いくらいに真っ赤な部屋みたいだ。状況を知るために行動したつもりだったが、ますます意味が分からない

部屋を見回した後にもう一度天井を見ると、先ほどは無かった筈のメッセージがあった

“好きなモノをどっちか持って行け”

まるで、文字が私に話しかけているみたいだ。

「選べって言われるなら、…ウサギの人形よねぇ」

私は苦笑しながらウサギの人形を持ち、隣の部屋に向かって歩み出た。廊下の壁にも、メッセージがあった。

“いってらっしゃい、バーナイン”

「それって、私の名前?センスが無いと言うか、何と言うか…」

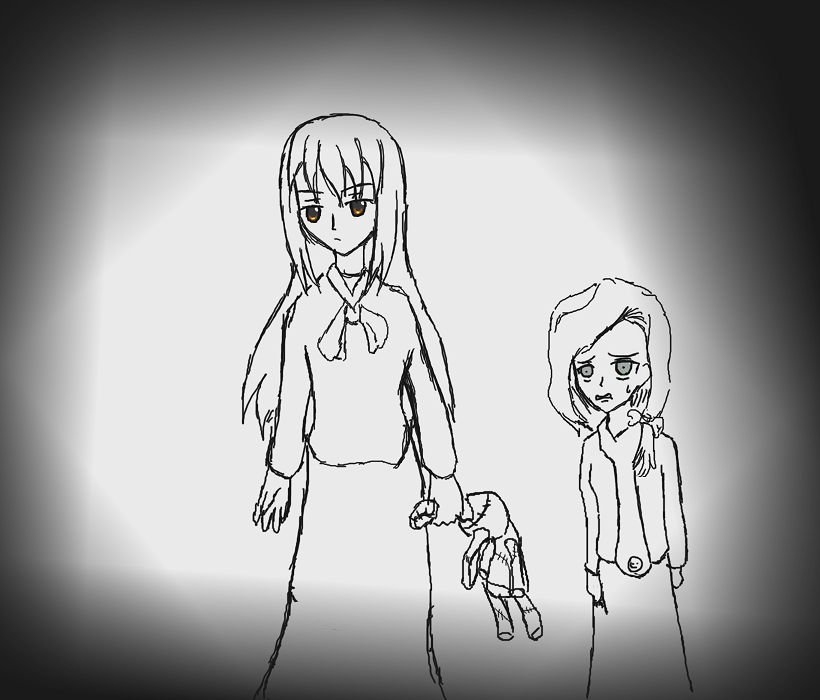

隣の部屋に行くと、嬉しい事に体育座りをした人がいた。ただ、すれ切れた布を着た少女っていうことが何ともいえないところだが。

私よりは状況に詳しいかもしれない

「えっと、私はバーナイン。ヴァーナって呼んで。あなたは誰?ここはどこなの?」

良く見たら、彼女の体は小刻みに震えていて、光源があるのに瞳に光を宿していないし、どこか虚ろである

思えば、スイッチをつけてこの部屋も明るくなったんだし、さっきまではこの子も私と同じ状況だったのかな?

返事もしないので周りを探索してみる事にした。この部屋は赤一色ではなく、ところどころに細胞を彷彿させる様なペイントがされている

「…名前、知らない。場所も分からない」

彼女はおびえるように眉を吊り上げながら顔を上げ、消え入りそうな声で呟いた。睨むような目をしているが、こちらは見ていない

視線を追ってみるも、壁しかない

「ここには、何も無いわよ。この部屋にあったウィンナーは空腹だったから食べちゃったし…」

落ち着いてきたのか、ようやく視線をこちらに合わせ、そう言った。先ほどの不自然な様子はもう感じられない。

「ただ、妙に芯が硬かったし、味も変だった」

私も彼女の隣に座り、そっか。と呟いて壁を眺めた。1人でいるよりは気が楽になるだろうと思った。彼女は急に私の手元を凝視した。

「そ、それは…?」

「ああ、これ?ウサちゃん人形だよ」

「ちょっと貸して!!」

彼女は素早く私の手元からウサギの人形を奪い、継ぎ目という継ぎ目をバラバラにしだした。回りに中の綿が散乱する。私は驚いて、止めに入るが肘打ちをみぞおちに入れられた。

「な、何するのよ…」

ゆっくり呼吸しながら言うと、彼女はニッコリと笑ってこちらを振り返った

「ホラ、ホラホラ見て見て!!スイッチ!」

彼女はウサギの人形の腹部に入れられていたスイッチを取り出し、息を荒くしながら言った

「フヘヘ、やっとでられるぅ♪」

そう言ってスイッチを押した。彼女の思惑通り、部屋の一部にドアが現れ、スライドして開いた。その先には廊下があり、水色の部屋が見える

彼女は最高の笑みのままこちらに手を振り、廊下へかけて行った

…ガッシャン

そう音がすると、扉からすぐ前の床が抜け落ちた。

「っきゃああああああああ!!!」

あっという間に彼女は目の前から消えた。

私もすぐに後を追って床を覗いてみるが、人が落ちて生きていられる様な浅さではないようだ。

床を穴から覗いてみると、ただの紙で出来ているようだった。リンゴ三つ分☆の体重の私でもこれはさすがに抜け落ちてしまうに違いない。

「…くわばらくわばら」

私は床に向かって合掌すると、廊下の上を見た。天井からはバスなどにあるつり革がある。一応途中で千切れないか確認しながらつり革を伝って次の部屋まで向かった。

下が恐くて手汗が出る。途中で滑り落ちる自分のイメージが頭の中で何度も再生され、ひぃひぃ言いながら前へ進んで行った。

「ここで落ちたら、残機が減っちゃうぜぃ」

とか1人でボケてみる。その瞬間、次のつり革を持った左手の手が滑ってしまい、右手だけで全体重を支える事になった。

「ぎゃあ!滑ってしまった!文字通り!」

私は顔面を蒼白にさせながら、急いで左手を振りながらつり革を持とうとする。しかし、焦れば焦るほどうまく掴めずに空中をぶらぶらとするだけである。

右手が、限界を訴えている。脳では分かっているのだが、現実は酷だ。左手でつり革がつかめない。右手が持っているつり革を持てば少しはマシな筈だが、ヴァーナは気付かない。

「ラヴパゥワァートゥミー!やーーーっ!!」

意味不明な言葉を発し、右手を勢い良くまげて少しだけ跳躍した。

…ブッチン

皮の根元からちぎれる音がすると同時に、少し上昇した私の体は下降し始めた。どうやら、命運が尽きたらしい。きっと下であの子が待っているに違いない

目を瞑って唇をきゅっとしている私だったが、ある程度下降した後から、何故か空中に浮いている。何かに引っかかったのだろうか

「えっと、大丈夫?」

その声は上から聞こえた。

2箱目:探索

私の左手が誰かに掴まれていた。どうやら、私はそのおかげで一命を取り留めていたらしい。誰か知らないけど、感謝っ!

「あのう、良ければそのまま引き上げてくれれば嬉しいんだけど…」

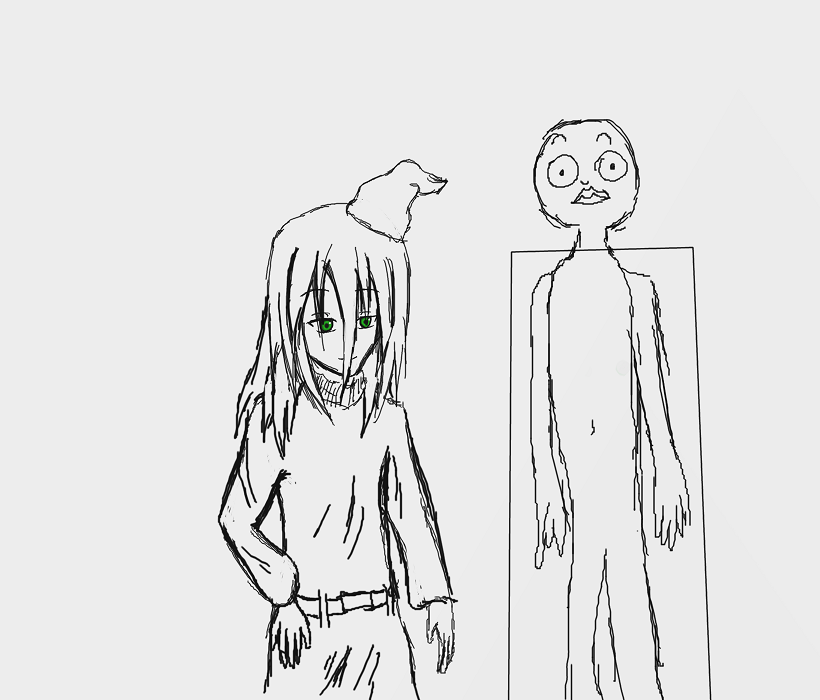

悪そうな人には見えないが、一応へつらいながらおそるおそると言ってみる。彼はニッコリとして水色の部屋まで引き上げてくれた。

緊張感がやっと解けて、一息ついた。

その間、彼は私を興味深そうに見ていた。

まるで実験体が新しい薬でも投与され、その経過がどうなるのかを気にする研究者のように。

何なのか気になって、目を合わせて見たが余りに青い瞳に魔性の魅力を感じてしまい、目を背けてしまった。

「あ、ありがとう。私はヴァーナ」

「うん。気にしないで。こんな所じゃ困った時はお互い様だしね。俺はディーラだよ」

彼はニッコリと笑った。

それから、とりあえず一通りは先ほどの部屋の彼女と同じような質問を彼にしてみる。彼もこの状況について詳しくは知らないようだ。

先ほどの彼女と違って、現状をポジティブに考えているようだが…

部屋にあるモノでこの部屋を脱出できる事や、目覚めた環境だとか、そういった事をディーラに伝える。すると彼も外界に興味を持ったようで、ここから一緒に脱出する事になった。

「この部屋にあったのは、この人体模型と、黒色の箱についたスイッチだけかな」

人体模型、理科室にありそうな人体の立体的なはめ込み式の構造図形だ。特別にスイッチがある訳でもなく、特に変わったところはない。強いて言うなら小指がなくなっている。

スイッチ、いかにも怪しい。さっきの部屋は私の部屋にあったウサギの人形の中のスイッチを押すことで出られるようになったが、今回も直接的に出口であるという保証は無い。

「よく気になって押してみようとか思わなかったね」

「いやあ、正直言ってさっきまで暗かったからさ。部屋が明るくなってからも、あまりに不気味で押さなかったんだよ」

早速と私は部屋の探索を再開した。他には窓も扉もない。良く見ると、イラストが描いてある壁に長方形の隙間(その隙間より上が頭、下が体となっている)がある事と天井に3cm程度の穴がある事だった。他に気になるところはない。

「ねえねえ、ヴァーナちゃん。これ、さっき天井の隙間から落ちてきたんだけど」

それは、食べ物にしては少し作りが雑なウィンナーだった

「…さすがに、食べる気にはならないわね」

それを受け取ると、何だかヌルッとしていた。気持ちが悪い。彼は何とも思わない顔で普通に握っていたが、こういう物に気持ちが悪いとは思わないのか…

「ウィンナーにしてはちょっといびつだよね。くびれが二つ多いし、少しごつごつしてるし」

言われて見てみたらそうだ。それに、このウィンナー…何か引っかかる。

「人体模型だ!」

私はそう言って人体模型の小指のところにそのウィンナーをはめ込んでみた。

…カチャリ

音がすると、天井から紙がヒラヒラと落ちてきた。何か書いてある。

“人体模型の首を三回回して開き、イラストの体に向けて上半身を向け、スイッチを押す”

とりあえず、書いてある通りに人体模型の首を3回ひねり、頭部を取った。中は筒みたいになっているが…。上半身をイラストの体に向けた。

「にしても、悪趣味なしかけだね」

ディーラは呆れた声で言った。私が起きてからというものの、そういったのばかりだ。どうなってるんだか。

「とにかく、ここを早く出ましょう」

私はスイッチを押した。人体模型から何かが射出され、壁をイラストごと貫通して大きな穴を開けた。そこからどこかに出られそうだ。

中が暗くて見えない。先ほどの一件もあるから、あまり進んで先に行きたくないのだが…

「じゃあ、俺が先に行くよ」

彼は何のためらいも無く中に入ろうとした。

「ちょ、ちょっと待って。ホラ、レディーファーストって奴よ」

「いや、それはどうかな…」

彼は苦笑して言った。私はずんずんと前に進み出て、中に入って行った。正直、めっちゃ怖い。

「あんまり広くないね。人が通るのにそこまで配慮されてないし、横幅は狭いし天井も手を伸ばせば届いちゃうし」

「付いて来たの!?普通は私が安全かどうか行ってから来るのが普通じゃない!??」

「え、そうなの?」

私はディーラの、意図的なのか天然なのか分からない言動に何とも言えなくなった。考え無しで軽はずみな気もするし、どこか頼もしい気もする。

「あのさ、さっき射出されたアレがそこに落ちてたんだけど。一応拾っていくね♪」

いや、単に変人なのかもしれない。

ようやく暗がりから出るとそこは明るく、黒と赤色のチェック柄のタイルの床と白色の壁紙の部屋に出た。先には巨大な口のオブジェクトがついている扉があった。

廊下はそこまでの一本道である。

周りには、何かの肉とキャベツと漬物が置いてある。扉の上には張り紙がしてあった。

“I’m hungry.”

「何て書いてあるの?俺はイタリア語分からないんだけど」

「英語だよ!?」

「ははっ、冗談だよ!」

「……………………」

私はとりあえず近くの肉を持ち出し、巨大な口の中に投げ入れて見た。開いていた口が閉じ、豪快な音を立てて肉を平らげた。

やがて口を開き、前あったように戻った。

「うう、正直に言うとお腹空いているし…。全部投げ込まないと駄目かな?」

私がそう言うと、彼はしばらく顎下に手を当てて考えた。やがて何か名案でも思いついたように手を叩いた。

「さっき射出されたコレなんてどうかな」

それは、重量感のある弾丸だった。成人男性の拳の二つ分はあるだろう。まさか、これを食べさせる気なんだろうか。

「そおれ、たんとお食べ!」

巨大な口に弾丸を投げ込むディーラ。本当に良かったんだろうか。

口はしばらくモゴモゴしていた後、うっ、と取れる様な形になり、弾丸を吐き捨てた。

「…何が駄目だったのかな?」

彼は首をかしげた

3箱目:探索2

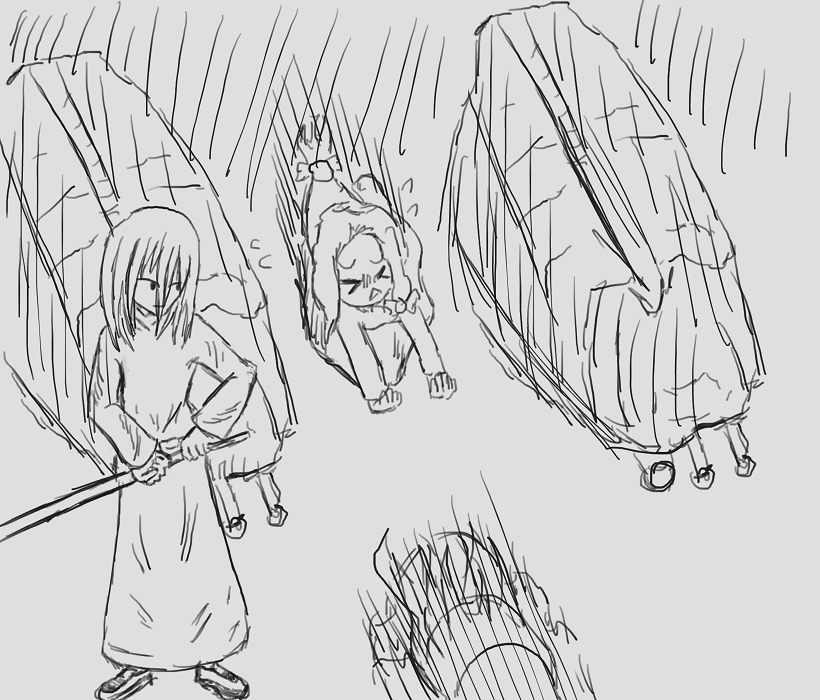

扉は力強く開いた。中からどう猛そうな怪獣が出てきた。口からは唾液をだらだらとたらし、目はこちらをぎょろりと睨んでいる。

「あれ、可愛いね!飼ってみたいな」

「飼い主になる前に餌になりそうね…」

怪獣は私たちの元に駆け寄ってきた。一本道なので、仕方なく引き返す事になった。2人は入り口まで必死に駆けた。

途中でディーラの服が怪獣の爪で引き上げられようとしたが、何とか私が彼にしがみつき、服が破れるだけで済んだ。

二人ともホッとため息をついた。怪獣は何とか体を入り口に入れようとしたが、横幅も狭く天井も低いこの廊下には入らないようだった。

「これから、どうしよう…」

私はとりあえず水色の部屋まで戻り、壁に背もたれて座った。彼も同じ様にして座っている。…この際、お互いに何か良案でも出さないと何も解決できないし、考えなきゃな

「あの怪獣、かなり大きかったよね。でも足元が割りと隙間あったし、あの間を走るのはどうかな」

「多分、どっちか1人はかぎ爪に引っ掛けられて食べられるよね」

私は腕を組んで良案がないか考えた。

「あの怪獣、あれだけ大きいと生命保持のために相応の食料が必要な筈だよね。だとすると、ここでしばらく過ごしてたら餓死したりしないかな」

「あの部屋の扉の奥には食料があるかもしれないし、分からないね。待ってる間に俺らの体力も減るかな…」

私は目をキュッと閉じて考え込んだ。空腹感やら何やらで頭が上手く回らない。言い訳みたいだが、今の思考回路の巡りが悪い理由はそれしか思い浮かばない。

「うぐぐ、じゃ、じゃああの人体模型バズーカをもう一回使うとか?」

「うん。さっきそれを確認してたんだけど、弾丸に代わりになるものもないし、火薬とかそういったのも無いみたい」

私は髪をわしゃわしゃしながら唸った。

「うぎぎ、論破してないで少しは提案とかしてよ…」

「あはは、ごめんごめん。実はさっきから思ってたんだけど、この人体模型自体を使えばあの怪物の気を引けるんじゃないかな」

…あの怪物の目を誤魔化せるかは分からない。でも、あの人体模型がフェイクだとバレる云々を考える限りチャンスは一度だし、リスクも高い

でも、その他には特に案も浮かばない…

「賛成よ」

私はそう彼に伝えると、早速と作戦を立てることにした。

色々な話をしたが、最終的には人体模型を最初に放り込み、気を引きつけた所で向こう側を目指すというのが話し合いの結果になった。

「向こう側、逃げ切れた後に行き止まりだったりしないといいんだけどね」

「…不吉な事言わないでよ…」

暗い。…また私は暗がりにいる。

まさに私の絶望の色を象徴するように、真っ暗。

「あの世…なのかしら」

私はポツリと呟いてみた。…脈打つ心臓、体の温かみ。周囲の温度の低さ。これが霊体の状態だと言うなら生きている時とさほど変化は無い。

目が慣れてくると、周りが岩肌で覆われている事が分かった。体の感覚が戻り始めると、私が何かに引っ張られている事も分かった。

その引っ張られている所を見ると、尖った岩肌がある。どうやら私はあの床から転落したショックで失神し、それからこの尖った岩肌に洋服が引っかかって今に至るらしい。

「九死に一生を得た…とも言い難い訳ね」

周りの岩肌も、掴みづらそうだし足を引っ掛ける隙間もそれほど無い。恐怖が足元から頭まで上った。それがようやくゾクリと来る感覚になった。

感覚といえば、私の服がやや濡れている。寝ている間にどういう事だか嘔吐していたみたいだが…。罠には引っかかるし、助かったかと思いきやそうでもないし、嘔吐はしてるし、最悪。

ビリッ、ビリビリ…

「え?ちょっ」

岩肌に引っかかっていた洋服が破け始める。あたふたしながら近くの岩を握る。割とごつごつしておらず、とても滑りやすい。

あまりの出来事にまた気が遠のきそうになったが、歯を食いしばって必死に岩を握った。この後の事は、後で考えるとして、必死に岩にへばりついた

しかし、服が破けると同時に私の頼りない握力が岩につかまり続ける事を許さなかった。後は上半身から地面に向かって下降し、下半身が上向きになって落ちた。

目元がとても熱い。玉の様な涙が溢れ出た

意味が分からない。どうして私が死ななきゃいけないの?

私が何をしたって言うの?どうして、何のために産まれてきたからここで死ぬの?

視界に入っては消えていく岩肌が、人の顔に見えた。

それぞれが哀れむ様な目をしていて、見納めをしているかの

様に見える。

死にたくない、死にたくない!

私の何が悪かったの??治すから、努力するから!

あの部屋に入ってきたヴァーナからスイッチを奪った事は謝るし、これからはあの子を助けるから!!

他には、えっと、えっと……お願い、誰か…、神様…

今までの人生が頭によぎった。…くだらない人生だった。

いや、周りはとても素晴らしかったんだ。それを、愚かな私が人生を決め付けていたせいで、見えていた筈の幸せから目を背けていたんだ。

何より人生を駄目にしてたのは…いつも私だった。

「今なら、分かる気がする。…だとしたら、ここで死ぬのはリセットして次回でのチャンスを掴むために必要な過程かもしれないわね」

相変わらず、視界には岩肌が映っては消えていく。同じ風景な筈なのに、見送る岩は先ほどよりも穏やかな顔をしていて、先ほど感じた様に哀れみではなく結婚を見送る人々かの様に感じられた

嬉しくて、私は思わず手を振った。

そして、地面が見え始めた頃。その時、胸の奥に何か熱いものを感じた。急に鼓動が早まり、どこか切なく辛い気持ちになった。

私は両手を胸に当て、目を瞑った…

…ボフッ

「フガッ」

頭から地面に突っ込んだのだが、床はまるでトランポリン。…と言うか、トランポリンそのものだった。私の体はしばらくその床で跳ね続けた。

「……………」

私は頭の中が真っ白になった。先ほどから起きた事の顛末を思い出す。自然に体の全身の毛穴から冷や汗が浮かび、ガタガタと震えた。

嬉さか、緊張が解けたからか、あるいは頭の中が混乱したからか、腹の底から声を上げて私は泣いた。

4箱目:再開

怪物は、人体模型にかじりついた。

二人は猛ダッシュで足元をすり抜けて行った。ヴァーナは途中で何かを踏みつけてしまった。

「ん?何かを踏みつけたヨ?」

すると、前の扉からロックが解除される音がした。

スイッチを跨いで行っていたなら、危なかっただろう。

後ろからは、フェイクに気付いた怪物が駆けて来る。

「キャベツっ、漬物ぅ!」

ヴァーナが一瞬通り過ぎた所を足で急ブレーキをかけ、Uターンして取りに戻った。流石にディーラもこれには驚いたようだ。

「ちょ、命と一時の空腹感はどっちが大切なの!?」

急に止まれずに扉のドアノブに手をかけながら言うディーラ。ヴァーナは遅れて後ろから食料を回収して駆けて来た。ディーラが既に扉を開けていたので、ヴァーナは自分の体を投げ込むようにして部屋に入った。

「どっちも大事に、決まってるじゃない(キリッ)」

これまでに見たことが無い位にりりしい顔で答えるヴァーナ。その目は目標より更に大きな獲物を回収できて、達成感の溢れる雄雄しいカラスのような目つきだった。

「あんた、惚れるわ~!」

ツッコミのいないコントが終わると、二人は食べ物を分けて食べながら部屋を探索した。今回の部屋は白と黒のストライプな部屋だ。天井も壁も床も、その柄だけである。

すぐ目に着く所にメッセージがあった。

“どちらか好きな方に行け”

目の前には、エレベータがある。右側には上矢印と下矢印のボタンがある。事前に押して行き先を選ぶようだ。…罠じゃ、ないよね?

「選ぶ基準がないし、ディーラ、選んでよ」

「え?俺?…そうだな、下かな」

「ちなみに、理由か何かある?」

「高いところから落ちる罠には少なくとも遭遇しなくて済みそうな気がしたからかな」

「まあ、その罠が無かったら無かったで別の罠が用意されてる可能性はあるけどね」

そう言って私たちは下矢印を押して、エレベータが到着する。音も無くスィーっと扉が開いた。中は特に変わった意匠はなく、至ってシンプルだった。

二人はそれに乗ると、扉は自動的に閉ざされてそのまま下降を始めた。エレベータの中に階層を移動するスイッチはないらしく、出られなくなった時のための緊急用のスイッチもついてなかった。

しばらくすると、ようやく下の階についたらしい。

あまり音も振動もしないもので、扉が開くまでは着いた事も気付けなかった。

そして、私たちが目の当たりにしたのは、今までの雰囲気というか、色々と一変した所だった。早い話、服がズラリと並べられていた。

「…何故ェ?」

私がそう言うと、ディーラも驚いたらしくて妙な声を上げた

「すごい、ここにある服は全部ブランドが書いてないよ!」

ツッコミを入れる気になれなかった私は、とりあえずこの部屋の探索を続ける事にした。特に怪しいもの…というか今までの状況からするに怪しいものしかないが。

部屋の隅を曲がると、人影が…

「………ヴァーナ?」

「で、ででで出たァーッ!!!」

声を張り上げて私は駆けた。

ここの服、全部ブランドがない。…ただレッテルが剥がされている様でもない。ここの罠といい、システムといい、俺達を閉じ込めるにしては出られるように施してあり、ただ出られる様にするにしては意図的に危険な罠がある。

訳が分からない。

あのエレベータも、下矢印と上矢印はあったが行き先が上の階と下の階であると言うのも俺達の推測に過ぎない。

この階は普通に階段があった。ヴァーナが室内を探索している時に入念にチェックしながら階段を探索してみたが危険な仕掛けはないようだ。

上の階は普通に電気が点いていたし、ここの部屋には用はないし彼女を呼んでここを出る事にした。

「で、ででで出たァーッ!!!」

出た?何が?…次の階に行くまでの所が確保してある以上、それは罠である可能性が高い。出て驚くようなものであれば、先ほどの怪物と類似した何かかな。

俺は近くにあるモップ握った。そして大きな声を上げてヴァーナを呼んだ

「ヴァーナ、こっちだよ!こっちこっち!」

ヴァーナの足音がこちらへ近づいてくる。服をかける道具がこの部屋を迷路の様にしているが、代わりにヴァーナがどのルートでここまで出るのかはある程度は予測できる。

俺は出ると予測した所の影に隠れて構えた。…足音から、今回追って来るのは二足歩行する生物?しかも干し竿を一つも倒さないで来るのだから、体格も小さめか。

「ちょ、待ってよv…」

ボグッ!!

「…アレ?」

…ドサッ

モップの部分が、ヴァーナの後にやって来た少女の顔面に直撃した。彼女は直撃した方に傾いてそのまま倒れた。どうやら、普通の人だったらしい。

当たったのがモップの柄の部分でなく先の掃くところだったのは不幸中の幸いだったか…

「あ、何だ。人だったんだね。怪獣だったらどうしようかと思ったよ」

俺はホッと胸を撫で下ろした。

「え?幽霊じゃないの?生きてるの!?そして気のせいか、あんたのホッとするところがズレてる気がする!」

「気のせいだよ」

少女は、顔面を押さえながら床を転げている。何て声をかけてあげればいいのかな…。ここは黙っておいて、ヴァーナが話し掛けるのを待った方がいいかな?

そうこう思っているが、ヴァーナはこちらに話しかけてきた

「実は、この子とは君に会う少し前に会ったんだ。その時は私の手元から…って、この話はしたか。名前は、何て言ってたっけな」

彼女は腕を組んで悩み始めた。最初から名前は無いって前にヴァーナが話してた気がするけど、覚えてないみたいだ。いつ思い出すんだろう。そう思いながら俺も一緒に悩んだフリをしてみる事にした。

「そもそも、名乗ってないわ。名前もないし」

目尻に玉の様な涙を浮かべて少女は言った。良く見たら、目元が腫れてる。そんなに痛かったかな。ちょっと可哀想だね。

「えっと、さっきはごめんね。ここらって物騒だし、ヴァーナは悲鳴をあげるし、怪物かと思ったからさ」

「せめて、容姿を確認して行動に出てよね…」

5箱目:告白

「うん、分かったよ。今度からは君の姿をちゃんと確認してから叩くよ」

「…確認の意味ないじゃない。てか、殴らないでよ。痛いし。ふざけんな」

彼女はしかめっ面で言った。それからヴァーナには事の顛末を話した。…ただ、落下中の心境以外。

それから、もう一つ気になる事を話しておく事にした。

「ねえ、何なのこの人」

指をさした先にいるのは、ディーラである。

ディーラは首元に指をさし、「俺?」みたいな顔をしている。

ヴァーナはコクコクと頷いた。

「俺はディーラ。何ら変哲も無い凡人だよ」

明るくさわやかな声で自己紹介した。一見は普通に見えるが、どうもそうでない気配を感じる少女。

「それはそうとさ、君の名前って無いから呼びにくいんだけど、勝手に名前をつけちゃっていい?」

そう言うのは普通は自分に決めさせるとかじゃないんだろうか。百歩譲って、呼び名だと思う。知らない人にいきなり名前をつけるとか言い出すんだから、本当に何なんだこの人は。

「うう~ん、俺の名前とヴァーナの名前から取ってディーナってのはどうかな?」

「センスは悪くないと思うけど、その由来から考えるとつけられた側はまるであなた達が両親みたいじゃない」

少女は呆れた声で言った。隣でヴァーナはブルブルと震えだした。

「あなた、私たちの隠し子だったの!??」

「んな訳あるかっ!!!お前がいくつの時の子供だよあたしゃあ!」

「ディーナ、そんな事を聞くもんじゃないよ。恥ずかしい」

「早速と父親面すんなッッッ!テメーらの頭は上書き保存可能なデータにでもなってんのかッ!!」

それから、長らくと名前決定戦が行われた。ディーラとヴァーナの激しい攻防が繰り広げられ、それを審判の少女がツッコむという独特の熱い空間が展開された。

意外にも、その終点を打ったのは少女本人だった。

「アリスで頼むわ。今までの名前の中じゃまともな方じゃない?」

「えっ、テレス・エレモンドだって!!?」

「アリスだっての!何そのわざとらしい聞き間違い!」

そんなこんなで、初対面の彼らはすっかりと打ち解けた(?)ようである。

「えっと、ヴァーナ。…さっきは、その…。ごめん」

「え?何よ急に改まって。…まあ、あなたも何らか必死だったんだろうし、仕方ないわよ。気にしない気にしない」

ヴァーナはそう言ってニッコリとした。前回のやった

事を思い出すと、ヴァーナだけは絶対にここから出したいと

アリスは心から思った。

そんなこんなを思っていると、ディーラがやけにコチラをじろじろと見てくる。

「何よ」

「いやぁ、アリスちゃんの服装って何ファッション?かなりダメージ入ったファッションだからさ…」

ヴァーナ視点から、ディーラが消えるまで1フレームはあっただろうか。彼は瞬時に側頭部に蹴りを入れられ、転倒したらしい。

…それから、ゆっくりではないがアリスの服を二人で選んだ。服を選び終える頃、ディーラが丁度起きたので先へ進む事にした。

数フロアの謎解きを解き、罠を回避して進む3人。何とも不思議な組み合わせだが、今までのペースから考えると快進撃というのがピッタリ合うに違いない。

いつまでフロアが続くのだろう、と気がかりになる時もあったが、お互いに励ましあってどんどんと進んだ。

…外界の時間は分からないが、夜なのだろうか。彼らは今とても眠くなってきている。体力温存も考えて、とりあえず今日はここまでで寝ることにした。

とは思ったものの、中々に眠りにつけない。

今日という一日で色々な事があり過ぎちゃったからだろうな。

あまり気晴らしにはならないだろうけど、ちょっと散歩してみようかな。

私は服がある階から持ってきた着心地が良くリラックスできる服装でフロアを出歩いてみた。

今までは温度とか気にしなかったけど、どこか涼しい気がする。風と夜景があったら満点なんだけどな…。星空までは贅沢が過ぎるかな?

そんな事を考えていると、アリスの姿があった。

「…寝付けないのは私だけじゃなかったのね」

「ヴァーナか。うん。何でか寝付けなくて」

アリスの隣に腰を下ろした。アリスは一番最初にあった頃みたいな座り方と視線をしている。だけど震えたりおびえたりはもうしていなかった。

「ねえ、アリス。言いたくないならいいんだけど、最初に会った時、あなたは何かに怯えていたわ。何かあったの?」

アリスの少し濁った緑色の目がヴァーナの目を見つめると、申し訳なさそうにうつむいた。話したくない事なのかも知れないと思ったヴァーナは何か無難な話題を考えた。

「運動場を使っていいですかって聞いたら、教師はなんて答えると思う?」

「あのね、どうせ信じて貰えない様な事って言うのは知っているだけでとても辛いことなの。共感もしてもらえないし、自分の事をおかしいとさえ見られるかもしれないから」

話題の変換に失敗した私へのフォローなのか何と言うべきなのか…。駄洒落をスルーされたのは少し痛かったが、仕方ないか。

結構、お気に入りなのだが。

「ヴァーナ。何も言わないで聞いてくれる?」

私はコクリと少し首を振った。彼女は少し眉をひそめて、一呼吸を置いてからゆっくりと話し出した。

あのね、あなたは今までの過去に疑問を思った事はある?

どうしてあなたはここから出たいのか意識したことは?きっとないよね。…あなた達にはそれを疑問に思う権利が与えられていないから。

私は知ってしまったんだよね。…私たちの行動も、考えも、何もかもが無駄なんだって。

でも、それを諦めることは、必要にされなくなる事。

私たちでは、それを死ぬ事と変わりない。

私は、私は。私は今回において必要とされなければジャンク品になって、終わるんだ。

だから、生きたくて、必死だったんだよ。

アリスの話が終わると、ヴァーナは正直に言っていることが全然と分からなかった。…ただ、何かとても重要でとても大変な事を聞いてしまった様な気になってしまった。

何だか、子供が好奇心で見たホラー映画を見てしまったその日の夜の気分だとでも言えばいいのか。

「今は言っていることは分からないと思う。でも、あなたがここを出られたらきっと分かるわ。それじゃ、おやすみ」

…まだ頭で整理が付かないヴァーナを背に、アリスは去って行った。

6箱目:仮終点

皆が起きて、眠気も覚めた頃に次のフロアへ行った。…相変わらずまた妙な物が置いてある。毎度の事で大分慣れてしまったが。

昨日の事は気になるが、アリスの方はいつもと様子は変わらないようだった。

今回の妙なモノは、威力の高そうなガスガンが一丁と鉄格子入りの窓。といってもガラスの部分はない。…これで狙えという訳か。

的は一つ。中に装填されている弾と近くに置いてある弾を合わせると6発程度だろうか。となると、1人1発ずつという事になるのか。

「誰からやってみる?」

他に何も無いか調べた後、ディーラが言った。話し合った後、ヴァーナ、アリス、ディーラの順になった。早速とヴァーナは台に肘を置いて狙いを定める。

しっかりと狙って撃った。弾は2発中、2発とも的のやや上を通って外れた。首をかしげて困った様な顔をすると、アリスにパスした。

アリスは少し狙いづらそうにしていた。1発目は軌道がややずれて、惜しい所だが的には当たらなかったようである。

既に後ろで体操をしているディーラに気が散らされたが、

次の弾はもっと集中して狙撃した。その弾は的の真ん中のやや下に命中した。

「よし、何とか当たったわ」

ちょっとガッツポーズをとった。

「…あれ?扉が開かないんだけど」

ヴァーナに言われて二人も見て見たが、扉が開く様子が無い。疑問に思っている頃、的の壁がグルリと回転し、的が二つ現れた。

「え…、ウソォ」

ヴァーナは真っ青になった。隣のアリスはひざをついた。

ディーラも驚いている。…これはちょっとまずいのではないか…

仕方なく、ディーラは台に肘をついて狙い始めた。

普段からは考えられないくらいに静かに狙いを定めている。銃口を少し動かした後、トリガーを絞った。

すると、的の真ん中に命中した。

「「え、うっそぉ!!」」

2人はもっと驚いた声を上げた。ディーラは照れくさそうにニヤニヤしながら後ろ頭をかいた。その後、二人に舌打ちされたが。

もう一発を、的にあてるべく狙いを定める。

同じ動作で、トリガーを絞り…

「うぇえくしょぉおい!!」

弾の射出とともにくしゃみも炸裂した。銃口はありえない方向を向いており、勿論弾はあらぬ方向に飛んで行った。

「「お馬鹿ッ!」」

「酷い!!!」

そんな会話を最後に、3人とも頭をかかえてそのフロアで座り込んだ。…それから、しばらくした後。急にディーラがポツリと呟いた。

「人体模型の小指、実は何か役に立たないかって持ってきたんだけど、これを投げるのはどうかな」

ヴァーナは苦笑し、いや、無理だろ。と静かに突っ込みを入れた。アリスはその小指をまじまじと見つめた。

何か心覚えがあるみたいだが

「うぃ、ウィンナーだ!」

…そう言えば、アリスは前にウィンナーを食べたとか言っていたが、それからは何か食べたりしたんだろうか。…もしかして、意外に一番お腹が減ってる?

アリスの視界には人体模型の小指しか映っていない。

「いや、これは人体模型の指だよ。食べ物じゃないよ」

…じゃれあう二人を見ながら、まずは脱出方法より食料が必要なのではないかと思った。とは言っても、今まで通るべき道は通ってきたし、そこに食料になるものは無かったしな。

とりあえず、一か八かでディーラには人体模型の小指でも投げてもらおうかな。

何とかアリスを説得して人体模型の小指を投げる事にした。

「こうして、回転をかけてっと」

ディーラの指で人体模型の小指に回転をかけてぶん投げた。それは、やや的より上に投げられた。投げられた所から、放物線を描いて落下すると、的に的中した。

…そして、扉が開いた。

「コングラシュチュレーション!」

そこには、乾いた拍手をする女が1人。茶髪にロングヘアー…どこか、ヴァーナに似ている。この部屋には彼女が1人と、護衛が5人いる。体格が良く、いかつい男達だ。

「お客さんたちには程よくウケたわ。…実験としても、申し分ないし、パパも喜ぶわね」

彼女は頬を紅潮させた。私たちは意味が分からずに立ち尽くした。私は混乱してキョロキョロしてるし、アリスはおどおどしている。ディーラは、特に何とも思ってないようだ。

嬉しそうに何かブツブツ言っていると、こちらを見るなり咳払いをして不適な笑みを浮かべた。少し恥ずかしげな顔がまだ残っている。

「私はヴァーツ。このゲームの…、管理者とでも言えばいいのかしら?あなた達が知りたかった情報は教えるし、質問にも答えてあげるわ。」

彼女は近くのテーブルのさくらんぼを指でつまみ、口に運んだ。それから、語り始めた。

あなた達は、とある研究での開発で生まれた産物なの。かなり酷似しているかも知れないけれど、人間じゃないわ。

パパはよりママに近い人間を作るために研究をしているの。その費用を、実験で生まれたあなた達を使って生存ゲームを行って稼いでる訳。

ママ…つまり、オリジナル「テイル」は頭は悪くても元気で力強く、いかなる困難にも立ち向かい、無理な事を押し退けて来たんだって。だから、この生存ゲームで生き残れない様な「テイル」はオリジナルとは程遠いから「いなくなって」も良いんだってさ。

…アリスって名乗ったっけ?あなたは前回も前々回も本当はこのゲームに参加してるわ。死にこそはしなかったけど、脱出も出来なかった。本当はジャンク品として処分される筈だったけどね。今回の功績から、それは免れたわ。…オリジナル「テイル」の遺伝子を使ったのだけど、全然似てないわね…

ヴァーナ、あなたはそう名乗ってるけど本名はヴァーナイン。「ver.09」を名前みたいにしただけね。パパが開発した新たな製造方法で作ったみたいだから、かなり完成度が高いみたい。次のゲームには参加しないでいいわ。成功品サンプルとして、次の段階に移行するみたい。…良かったわね。

…ディーラ。あなたは完成度の高い「テイル」の近くに配置され、関わりあう事でよりパパの認める器かを確かめるために作られたパパの遺伝子を持っているわ。

彼女はスラスラと、私達が何かを言う間もいれずに全てを話した。

「何か質問は?」

何も言えなかった。今の話を信じろって言うのも無理があるし、意味が分からない。…妙なことに、ここから出たいっていう気持ちにはなれなかった。

「ないみたいね。それじゃ、おやすみ」

ヴァーツが手を上げると、後ろの男達は麻酔銃を取り出し、その場で私達に麻酔を撃ち込んだ。

7箱目:再出発

…意識がフェードインして来た。私は、どうしてここにいるんだっけ?

ゆっくりと過去を振り返る。…様々なフロアを駆け抜けてきた私達は、最後のフロアで、ヴァーツとか名乗る女に色々と聞かされ…麻酔銃を撃たれたんだったっけ。

アリスは周りを見渡した。最初に私がいた部屋程度に広い所に私とディーラがいる。ヴァーナは、いなかった。あのフロアと違って他には何も置いてはいなかった。

だから、出られる訳もない。

「な、何がなんだってのよ…」

アリスはため息をついた。3人できっとここを出られると思っていたのに。ヴァーナはどこなの?無事なの?そんな事ばかりが頭によぎった。

守るって決めたばかりなのにな。

彼女はこのゲームのシステムを知っていた。自分が人間ではない事も。代わりに、彼らによって消される筈の記憶を引き継ぎする方法を盗み聞いていたのだ。

その言葉を頭に思い浮かべるだけでよいのだ。

“コマンド ディーフ ロック メモリー”

これによって記憶がロックされ、彼らが私達の記憶を一斉に消したとしてもアリスの記憶だけが残るわけだ。

彼女は親指の爪を噛み、せめてヴァーナの安否について聞けないか考えた。

「ヴァーナなら、「テイル」の準備に出されたよ」

寝ているのではなく横になっていただけだったディーラが独り言の様に呟いた。私はそんな彼をしばらく見つめていたが、しばらくする体が脱力するのを感じた。

自分の間違えに気付かせてもらった。最後のゴールまで一緒に行った。共に苦難を乗り越えてきた。

私は、結局彼女に何が出来たというのだろう。

「…ヴァーナ、助けたいよね?」

彼はあらぬ方向を見つめがらそう呟いた。実際、独り言にしか聞こえなかった。…だが、彼女の耳にはその言葉に返事をすべき事だと届いた

「何か方法があるのね?」

「ここ、外からも中からも出るにはパスワードが必要なんだ。…ディーフ」

それを聞いたアリスはすぐさま立ち上がり、扉の電子ロックを解除しようとした。ローマ字入力でディーフの文字を入力したところで指がピタリと止まった

それからゆっくりと振り向いた

「なんであなたが知ってるの」

「この扉、パスワードを間違えて入力しても警報はならないみたいだ。適当に入力してたんだけど、俺の名前を間違えたまま間違えて決定キーを押しちゃったんだけどそれが正解だったみたい」

彼は私が寝ていた時にやっていた事を淡々と言った。この流れからするに、最初から脱走する役割は私に任せるつもりでいたのだろうか

私達の知るディーナが「テイル」になってしまうという計画を邪魔して助ける機会を与えてくれたのは嬉しい事だが、私は何となくディーラをじと目で見た

「だって、俺に潜伏捜索が出来ると思う?」

彼は悪びれた様子も無くそう言った。これまでのドジさから考えるにいいたいことは分かるが…。どこか腑に落ちない。

私は電子ロックが解除されたのを見ると、半開きの目でもう一度ディーラに一瞥した。

効果的だかは微妙だが彼にはここに残ってもらい、脱走していないかの確認の際に少しでも時間を稼いでもらうつもりだ

私は部屋を抜けた。これまでの奇妙なフロアはなくただ無機質な白い部屋と廊下が広がっている。私は直感的に左側に進んだ。

今は人が少ない。時に利がある。

どこにどんなモノがあるのか分からないのでとにかくヴァーナに関する資料を探したり、ヴァーナ自身を探した。この辺りにいる人の数が少ないとは言え、見つからずに進むのには骨を折る。

時間が経つに連れて焦りの心も隠せなくなってきた。ここでこの行為がバレてしまった時の事、バレた後の処遇も。何よりヴァーナを救えないで勝手に死んでしまうのが恐かった。

そんな時、手汗でにじんだ指で一枚の資料を掴んだ。この研究所かつ闇娯楽施設の見取り地図だ。近くの机にはヴァーナの資料もあった。

ヴァーナはこの部屋の近くの「大実験室」の中にいるらしい。パスワードは、「love parasite」だった。…ヴァーツの言うパパは「テイル」の器であるヴァーナに記憶と人格の補正パッチを脳に更新させるつもりらしい。

【資料の概要】

骨格や皮膚の質を更にオリジナルに近くするため、今は時間をかけて作り直している。遺伝子情報を組み替えたりする水質機械による超精密な機械を用いているため、実験中止した場合は器が二度と使い物にならなくなるらしい。

その場合は頭と首の骨にあたるパーツに埋め込まれている情報チップを抜き出して別の器に入れる事で人格と記憶は保持したまま生きながらえることが可能だ。

何らかの原因で一時的に計画を中止する場合は、これらは情報チップを抜かれても1分は一時的なバックアップとして意識や記憶や体の操作が可能な時間があるため、その間に別のチップをヴァーナに埋め込む事で「ヴァーナ」の情報は保存する事が出来る。

1分を過ぎた器には情報チップを埋め込んでも再生不可能なため、要注意である。

…絶望的だった。

彼女は一瞬自分の体がふらつくのを何とか自制してとりあえずヴァーナの元に向かう事にした。

大実験室の扉を開け、ヴァーナのところに向かう…筈だった

「あなた、どうしてこんな所にいるの!?」

気焦りしてしまい、中の人を確認もせずに入ってしまった。中にはヴァーツが1人で何やら分厚い資料を処理していたようだ。

アリスの頭は真っ白に濁った。

8箱目:さよなら私、ようこそあなた

「…ヴァーナは、私の友達よ。「テイル」計画だか何だか知らないけど、知った事ではないわ」

「ふざけないで。あなた達の言い分も分かるけど、ヴァーナはパパの願いの結晶であり、私達の存在そのものなのよ」

「私達?あなたも「テイル」計画の器だったの?なおさら私の言いたいことも分かるんじゃない?」

「…どこで知ったか知らないけど、計画を見たようね。でもあなたの物言いは分からないわ。「テイル」になるために血の滲むような努力をした私にはあなた達の浅はかな気持ちも何もね」

揺るがない意思を持つ人形と、定まりつつある意思を持つ人形がにらみ合う。二人はすでにお互いを説得する言葉はないようである。

代わりの言葉を二人は口にした。

「ジャンクが」

「この犬め」

アリスは駆けた。右手に拳を作り、果敢に突進する。

ヴァーツの足払いを予測してかわし、かがんだ身長で頭に殴りこんだ。

しかしそこに既に頭はなく、拳は虚空を薙いだ。更に頭も屈めたヴァーツはその体勢のまま左手でアリスの襟を掴んで地面に叩き付けた。

短く悲鳴を上げて苦しむアリスにヴァーツは馬乗りになり、胸ポケットから取り出したボールペンを彼女の頭上に振り下ろした。

「○ね、このジャンクが!」

アリスは振り下ろす彼女の両手を両手で抑える。…力量の差でぐいぐいとボールペンはアリスの眼前に迫り来る。

「うるさい!」

アリスは左足と頭で全身を反らせ、右足のひざでヴァーツの顎を蹴った。力を入れていた手の力が緩んだ。その隙にアリスは右手でヴァーツの右頬を殴る。

同時に、ヴァーツはアリスの首筋に右手を当てて叫んだ。

「リジェクト!!」

そのままヴァーツは殴り飛ばされた。…アリスは、自分の首筋に違和感を覚えた。…何かがおかしい。

自分の首筋に手を触れると、そこにはサイコロのようなものがあった。

「情報、チップ…」

確か、これを取り出されると1分以内に戻さないと…私達からすれば死ぬ事になるんだったっけ。

そんな事を思っているうちにヴァーツが目の前に現れた。右手は既に私の情報チップに触れようとしていた。

私はその手を回避してヴァーツの後ろに立った。

「リジェクト!」

彼女の首筋に触れながら叫んだ。彼女の首筋から情報チップが出てくる。思わぬ事態に顔をゆがめるヴァーツ。彼女の拳がアリスの頬に叩き込まれるのと、アリスの指が彼女の情報チップを抜き取るのはほぼ同時の事だった。

アリスは情報チップをしっかりと握ったまま室内を転がった。赤くなり、ジンジンする頬を押さえながらゆっくりと立ち上がる。

「は、ははっ。いいの?私の邪魔をするとお前の大好きなパパには二度と会えないよ?」

これで動きを封じたつもりだったアリスの服の裾に何かが刺さった。幸運なことに腕に当たった訳ではなかったが。それは短い注射針。私たちを眠らせた麻酔弾らしい。

「図に乗るな。私の命はどうでもいい。「テイル」計画は邪魔させない!」

それでもなお狙い撃つヴァーツ。内心はやはり怖いのか狙いがあまり定まらなかった。アリスは何とか照準をかわしながらヴァーツの懐に飛び込む。

右手に先ほど当たり損ねた麻酔銃の弾を握り締め、ヴァーツの太ももに突き刺して薬液を注入した。

そしてヴァーツの意識が注射に行ったと同時にアリスは彼女の側頭部を渾身の力をこめて強打した。それから、情報チップを彼女のくび元に入れ込んだ。

「…お互いの目的は違っても、大切な人に報いたい思想は同じよね」

アリスは体の自由がきかなくなったヴァーツを近くにあるもので拘束し、電子ロックの解除に向かった。

「…お願い、やめて。大切な人に報いたい気持ちが分かるなら、私の気持ちだって理解できるでしょ…?」

彼女は眠りに落ちる前に、最後の力をふりしぼってアリスに呼びかけた。彼女は電子ロックのパスワードを入力し、決定ボタンを押す所で止まった。

「なら、あなたも私の気持ちが理解できるでしょ?」

ヴァーツは返事をしなかった。眠りについたのか、返す言葉が思いつかなかったのかは分からない。アリスは決定ボタンを押した。

…中はまるで無菌室の中のようだった。真っ白い部屋。

ヴァーナはその場に似つかわしくない大掛かりな機械に囲まれ、沢山のコードにつながれていた。

だが、その雰囲気はどこか神々しかった。

「ヴァーナ…。助けに来たよ。今、助けてあげるからね」

アリスは今まで見せた事の無いような穏やかな笑みを浮かべた。ヴァーナをぼんやりと見つめながら自分の情報チップをリジェクトし、取り出した。

「ねえ、外ってどんなところだろう。天井はないのかな。狭い部屋に閉じ込められないのかな」

アリスは言いながら自分の情報チップを眺めた。

「…一緒に見たかったな。外の世界。ムードメーカーにディーラも連れてってさ…」

目元が熱くなってきた。うるんで前がよく見えない。

「…でも、これは邪魔だから。必要ないから」

地面に落とし、自分の足でチップを踏みつけて壊した。

最先端技術だか何だかしらないが、物凄く脆かった。

ヴァーナの情報チップを右手で取り出した。自分の首筋付近に寄せて話を続ける。

「ねえ、知ってる?情報チップを取り出してこうやって前の意識と記憶を持ったまま話せるのは1分が限界らしいよ。…だから、この会話もあなたは絶対に覚えてないの」

アリスの意識が朦朧としてきた。そろそろ1分になるのだろう。

「まだ話したい事、あったよ。でも駄目。お別れだね」

目から滴り落ちる雫は頬を伝って次々と流れ落ちた。

口からは不規則になった呼吸が行き来している。手は

ガタガタと震えている。

「ヴァーナ…」

アリスは、自分の首筋に情報チップを入れ込んだ。

体内の生物的機械がヴァーナの記憶や意識を読み込み、「アリス」の意識や記憶…やがて全てを上書きして行く。

「ヴァーナ…怖いよぉ…」

静寂が室内を覆った。先ほどの喧騒がまるで嘘だったかの

ようである。

9箱目:箱の主人

…暖かなまどろみが薄れ、やがて私は目を覚ました。

何で硬い床の上で寝てるんだっけ?

「実は今までの脱出ゲームが夢オチだったからかな!」

そこは、とても真っ白な部屋だった。一番最初の記憶から考えるに、逆にまたゲームに参加させられたのだろうか…

ところで、私の声はこんな声だったっけ?

「おやおやデジャヴ感」

ヴァーナはヘラヘラしながら起き上がった。

そこには、機械という機械につながれまくった私がいた。ヴァーツのように、似ているとか言うよりそのものである。

「な、何じゃこりゃー!」

と驚きつつ本当に自分なのかじっくりまじまじと見つめた。

…服がおいてあるフロアで実は自分の姿を確認してるけど、まさかここまで酷似した人がいるなんてね。

「わ、私の方がウエストのくびれがあるんだからね!」

全てのギャグがオールスルー。こんなボケにツッコミが返って来ないのを見ると、この辺りには誰もいないらしい。

どこか虚しかった。

仕方が無いので、やはりこの部屋から出る事にした。

にしても視点がいつもより低いし、何かと不自由だな。てか、周りのもの巨大化してない?

何やら重厚そうな扉が開いている。いつものギミックはないようだ。私はそれでも用心しながら先に進んでみる。奥には人が1人倒れているようだ。

「今回も誰かと組んだ方がいいよね」

私はその人に近づいた。

「あ、あなたはヴァーツ!!」

はじかれた様に後ずさりした。こいつは確か私達にあの残酷なゲームを強い、私達を麻酔銃で撃った奴だ。私は拳をギュッと握る。

叫んだのと同時にヴァーツはゆっくりと起き上がる。警戒した私は近くにあるほうきを両手に持ち、構えた。

「…折角起きた所で悪いんだけどさ、また寝てもらうよ!」

私はまだ状況がつかめないままのヴァーツに近づき、ほうきを振り下ろし…

「っ!?」

振り下ろそうとした左腕に注射針が刺さった。どうやら麻酔銃らしい。…一体誰が?

再び意識がまどろむ中で狙撃手だけは見ようと目を見開いた。視界がぼやけたりしてピントが合わない。やっとの思いで、顔が見えた。

「でぃ、ディーラ…な、なんで…」

私の左腕に注射を撃ち込んだのはディーラだった。

別に当たり前の事をしているかのような表情だった。私はフラフラと彼に近づいた。

何とか訳を問い詰めようと彼の服を両手で掴んだ。

私の意識はそこで途切れた。

なんでもいいが、そんな即効性で強力な薬を短期間で何発も私の体に撃ち込んで大丈夫なんかな健康…

暖かい。妙な温もりを感じる。まるで子供の頃、幽霊が恐くて眠れなかった時にしばらく一緒に寝てくれる母親のいるような…

私は今度はまどろみもなくスッキリと起きれた。寝すぎたせいか少し頭痛がする。

「…どこかで聞いたこの声、…アリスの声なのね」

私は呟いた。上書きされたはずの記憶の残滓でもあったのか、私は全てを悟った気がした。具体的には良くわからないけど、きっとアリスは私を助けてくれたんだって。

感傷している私の元に、誰かがやって来た。

「おはよう。君は外が見えない部屋にいるから時間は分からないだろうから言うけど朝だよ」

ディーラだった。私はこいつへの強い疑問を持っていたけど、今はただひたすら失望感で覆われている。つまるところ、話もしたくないし顔も見たくなかった。

ああ、アリスがいたなら何か言ってくれただろうか。…私はアリスだったらどう言うのか少し想像してみた。

“厚顔無恥なやつ。どの面を下げて私達の前に現れたのかしらね”

…はは、確かに。

彼は私の目の前でただご飯の準備をしている。私は両手両足が鎖でつながれていて動けなかった。一応、さっきディーラにイスに座らせられたが。

「ホラ、ご飯を食べないと体力つかないぞ。食欲ならゲーム中だってあったじゃないか。口を開けてくれ」

私は少し黙った後、ゆっくりと口を開けた。こいつは私がヴァーナだって知っているのだろうか。そう思いながら食べ物をモゴモゴと噛んだ。

“とりあえず、聞けるだけ聞いてみない?駄目元だけど”

うん。確かに聞けるだけ聞きたいかも。物凄く

不愉快だけど、少しでも多くの情報がほしいしね。

「ここはどこなの?何であいつらの味方なの?…あるいは、いつから裏切ったの?」

彼は眉を悲しげに下げ、微笑んだ。

「君を乗せて「パパ」の元に来たんだよ。ヘリコプターに乗ってね。研究員はもういないから安心していいよ。そして、俺はいつだって君の味方だしこれからも変わらないよ」

ディーラはどうせ言っても信じないだろうけどね、みたいな口調で言った。口調から分かる内容どおり、信じられないが。

“付くならもっとマシな嘘をついて欲しかったわね”

うん。そうだね。私もそう思うよ。

私は1人でクスッと笑った。ディーラは私の様子を見て首を傾げていたようだが、どうでもいいことだ。どうせこれからは他の奴らは関係ないんだし。

「じゃあ、俺はもう行くよ」

勝手にどっか行っちゃえ。

“そう。どうせ私達には関係ないわ”

私は縛られたままの体で何とかイスから立ち上がり、近くのベッドに倒れこんだ。…全てがどうでもいいに違いないんだ。

“そう。関係ないの。それでいいんだよ”

ね、そう思うよねアリス。

“うん。私達が一緒なら他のことなんてどうでもいいよヴァーナ”

私たちはずっとずっと一緒だね。

“…現実逃避もいいけど、そんな事してたっていつか現実はどうにもならないくらいに大きくなってあなたを襲うわよ。いい加減に目を覚まして、ヴァーナ”

…え?

私はそこで意識がはっきりとした。いや、厳密には先ほども起きていたのだが、何と言えばいいのか…。今まで塞がっていた何かが取れたような気分になったのだ。

でも余程ボーっとしていたらしい。いつの間にか私は知らない部屋に連れて行かれ、しらない人の前にいる。30~40代の男性だ。

今は私に背を向けて紙に何かを熱心に書き込んでいるようだ。

私の体についていた拘束具は誰かに外された様子もなく、何故か綺麗に破壊されていた。…前の男性が使っている机の上に私の拘束具を解く鍵らしきものが見えたところから、破壊したのは彼ではないらしい。

私が自分の拘束具を見たときにしたジャラリという音に彼は反応し、コチラに振り向いた。

「起きたか。ヴァーナイン」

10箱目:箱の中

どこかディーラと似ている。他に根拠がある訳じゃない。だが、私はそいつの正体が分かってしまう。

「あなたが、ヴァーツの言う「パパ」なのね」

彼は、何とも言えない悪臭を放つコーヒーをすすった。私の事をまじまじと見つめている。

「ふむ。姿は似せられなかったか。仕方が無い。性格はオリジナルに近いのだから、後はもう一度水質機械に浸けて修正を行うとしよう」

冗談じゃない。私は眉をひそめて身構えた。

そんな様子が彼にとっては愉快だったらしい。嬉しそうな表情をして笑っている。

「ああ、我ながら本当にそっくりなモノを作った。満足ではないが、まあ上々だろう」

ちなみに今はまだ拘束されているフリをしている。こちらが自由に動けないと分かっているなら相手も少しは油断するに違いないと思ったからだ。

今はこいつの話を聞いておこうか…

「もういいぞ。ヴァーツ。連れて行け。最終段階だ」

「はい、パパ」

後ろで悲しげにうつむいていたヴァーツは、自分に少しでも関心が向いたのだと喜んで返事した。こんな事を言うのもなんだが、痛ましかった。

二人で、もと来た道を帰っている。どちらも何も話そうとしない。

ヴァーツはピタリと止まった。行き止まりのようだ。

して、道に迷ったのだろうか。そんな事を思っているとヴァーツは急に肩をわなわなと震わせた。

「何で…。何で私じゃ駄目なの?パパ…」

いきなり、彼女は子供のように泣きじゃくりだした。

私は特別に驚く事も悲しむ事もなく、ただヴァーツを見下ろした。私より高い背は、とても小さく見えた。

「ヴァーナと比べた私に、一体どこに劣る所があるの…?寂しいよ、パパ、テイルが戻ったらあなたは私を忘れてしまうの?ううっ、ううう」

「…………」

「情報チップを私から取って、ヴァーナの情報チップを私の体に埋め込めばパパは私の体だけでも愛してくれるかなぁ。そうすればオリジナルへ近付けるのにも修正が早いはず!!」

彼女は急に閃いたように言った。

こちらを振り返り、私の肩を強く掴んだ。

「ねえ、その方がいいと思わない!?…あなただけパパの愛を独占なんてあんまりじゃない!?ゲームも運営も、パパの研究のための財産を工面したのは私なのよ!??」

「…………………」

彼女は、半場強制するように言った。でも顔はワラにもすがるような顔つきをしていた。…そんな彼女の様子を見て、私には一つ決心したことがあった。

「ふふ、分かったわ。私からもパパに言っておいて上げる。だから、一つだけ私の願いを聞いて欲しいんだ」

案の定、彼女はたやすく私の願いを聞き入れてくれた。3発装填したソレを、私を待たせることなく渡してくれた。

彼女は、今までの凛々しかったり冷静だったりした忽然とした表情はない。おもちゃを買ってもらえる子供の、爛々とした表情をしていた。

「さあ、パパの元に行くわよ。案内しなさい」

私は微笑んで言った。正直、不自然な笑みをしていないか心配でもあった。…心のゆとりのない事もあり彼女は全く気付かないようだ。

そういえばヴァーツは年齢はいくつなんだろう。

今はスキップなんてしてるが、もしかしたらギリギリ許される程度の年齢なのかもしれない。(いや、個人的で偏見的な考えだが)

私は後ろから付いていきながら、リズムに合わせて上下するヴァーツの頭を狙った。

「お疲れ様、ヴァーツ。今度はきっと素晴らしい人を愛してね」

…余程正確に作ってあるのだろう。見たことはないが、その残骸跡はあまりに生々しかった。情報チップがある事を覗けば、本当の人間みたいだ。

「ごめんね、アリス。でも、もう終わらせなきゃいけないと思うんだ。だから、あなたの体で今からする事に目を瞑ってね」

私はただ元来た道をただ戻って行った。目隠しがされてたならこの計画はやり直しだったが、実に幸運だった。

“ヴァーナ…”

この声が自分勝手に作り出した妄想なのか、あるいは本当にアリスなのか。それは自分にも分からない。だが、今はどちらにしてもかまうつもりはなかった。

“私はあなたの味方よ。忘れないで”

いかにも都合が良い言葉で、今の私には白々しく思えた。

私も様々な環境にあって疲れているのかな。とも思った。

まだ紫煙がのぼるピストルを持つ手は、震えていた。

“それは、ディーラも同じよ”

「嘘よ!脱出するって誓い合ったのに、裏切ったじゃない!」

私は自分の脳に響いた言葉を大声で否定した。…やっぱ、少しおかしくなったんだろうか。私は。

「…ごめん」

私はポツリと誰に謝るわけでもなく呟いた。あの声はもう聞こえなかった。

最初のイメージどおり、どこか西洋風の古城を思わせるこの家は人が極端にいない。窓からの風景はあまりに美しくていつまでも眺めていたかったがそうはいかない。

先ほど来た道をそのまま戻ってきた。「パパ」の部屋はすぐそこだった。問題はディーラをどうするかだ。頭は良くないみたいだが直感的な才能はやけに優れているからだ。

と、そんな悩みも少し前のことだ。今は都合の良い事にパパとディーラが話し合っていた。

何やら話し合いに熱くなっているようで、どちらも私には気付かない様子だ。

私は今の角度から狙いやすいディーラの頭を照準に入れた。

「さよならディーラ。あなたの裏切りが今までのジョークの中でも一番つまらなかったわ」

狙いを定め、トリガーを絞る…

“こっち向いて☆ホーイ!”

脳内に、アリスの気の抜けるような声が聞こえた。思わず肩の力が抜け、照準がずれた。それでもトリガーは引かれていたので、銃弾は射出された。

狙っていた頭部からは軌道がそれて胸に当たったように見えた。まあ肺に当たっていれば急いで治療しなけりゃ結果は同じか。

にしても、さっきのアレなんだ…?

「うぐぅう…、ううっ」

ディーラは顔をきつくゆがめて床にうずくまった。額からはぶわっと汗が滲み出て、歯を食いしばっている。彼は眼を大きく開いてこちらを見た。

パパもこちらを見た。

11箱目:箱の外

「ふふ、ふふふふふ。ありがとうテイル。また君に一つ教わったね。別に姿形にこだわる必要はないってね。君はもうそれで完全にオリジナルだったってね」

ディーラはしばらく動けまい。放って置けばそのまま死んでしまうだろうから、問題もさほどあるまい。私は今度は最後の一発でパパを狙った。

外さないように少し近づきながら頭を狙う。

「テイル!君は本当にテイルだ!!ははは、所詮は私が作ったパッチで君を更新しなおしたとて私の知る中でのテイルしか出来ない!偶然にも、ヴァーナは彼女の性質を持ちつつ彼女たりえる経験を積んだわけだ」

彼はそう言うと近くにあったリンゴを掴み、目にも止まらぬ速度で銃を持つ私の手に当てた。あっという間もなく銃は床を転げ落ち、飛ばされてしまった。

急いで取りに行こうとする。

「さあ、さあさあさあ。次は何をして遊びたいのかこのディーフに言ってごらん?」

ディーフは机の上を軽やかに飛び越え、私との距離を摘めた。手には銀色のナイフを持っており、私のくび元に当てられている。

私はディーフの胸板を突き飛ばし、距離を開けた。

彼はゆっくりと追いかけてくる。…今更ながら、たった一人の男にこの上ない恐怖を覚えずにはいられなかった。

豹変してしまったのか、元からこうだったのか。どちらにしてもディーフとテイルの関係はどうったのか…。私には想像も出来ない。

「恋人だったとも。私は学歴は優秀だが冴えない男。彼女は学歴は無いが華があった。時の偶然が私たちをめぐり合わせたのだ。…彼女が事故に会うまではね」

「ひぃっ」

彼はずんずんと近づいてくる。私の殺意なんて、すでにどこにへか消えていた。今はこの男から発する恐怖と狂気があまりに大きくて、逃げる他に何も考えられなくなっている。

この部屋は彼の部屋にして書斎だった。ヴァーナは書物の棚の間を行ったり来たりして逃げ惑う。

「でもこうしてまためぐり合う事が出来た」

背中からきゅっと抱きしめられた。ディーフは確かに人間だった。間違いない。間違いないのだが、何故かとても冷え切っているように感じる。

全身の細胞がたった一つも残さず彼を拒絶した。冷や汗は毛穴という毛穴から噴出し、全身の血の気は引いていくのが自覚できた。意識は吹き飛びそうだし、呼吸は荒くなった。

「ひぃ、ひぃい、ごめんなさい、ゆるして…」

その他に言葉が思いつかなかった。

脳に浮かぶ頃には、言葉に出していた。

「君が完成したからには、他の器はいらないね。情報チップを全部取り出して君の器が壊れてしまったとき用にしておこうか。あと、君の情報チップもバックアップを作っておこうか」

彼は三日月のようにたわめた目で、口で私の眼前でそう言った。私は真っ青になった顔でただ、ただひたすら頷いた。まるで彼の意思に従う事が自分の生きている目的のように。

「にしても、本当に悲しい事故だったね。トラックにはねられて、あんなにぐちゃぐちゃになっちゃったらな…。あれから君を作る為に何もかもをささげてきたよ。今度は君が俺にささげてくれる番だよね?明日は何をしよう。ドライブに行こうか?」

ヴァーナは自分で出来る限りの笑顔を見せながら必死に頷いた。目からはもうどういった概念でそうなるのか分からない涙がただただひたすら流れ落ちた。

「ディーラを殺してくれてありがとう。俺の遺伝子を受け継いだからね。君のために研究所で事を起こし、本当に脱出劇を完成させるための働きをしていたからね。危ないところだったよ」

彼女は恐怖で支配された脳の中で、ほんの僅かに残された脳で考えた。幻聴で聞こえたアリスの言葉と、ディーラの言葉。

研究所での裏切りは、ここに運んで逃げるためのリスクを低くするためだったのか…

「だけど、君は結果的に俺のために彼を始末してくれたんだ。さすがだよテイル。俺のことは何でも知ってるんだからね」

意識が、遠のいていく。

私は一体どうなってしまうのだろうか。

「ネタばらしご苦労さん。でもそろそろ舞台を降りる頃じゃないのか父さん。あの世であんたの恋しい母さんが待ち遠しいって首を長くして待ってるぜ」

肺に弾丸が直撃して重傷の筈のディーラが、はじきとばされたピストルを右手に構えている。

「死に損ないめ!」

ディーフは猛スピードでディーラの元に駆けた。それはあまりに銃で狙うには困難な軌道。とても人に狙える速度ではなかった。

だが、ディーラには大した問題でもないようだった。

短い発砲音がすると、ディーフのナイフはディーラの首元を紙一重でかする事なくすり抜けて行った。ディーラの放った銃弾は一人の化け物の脳漿を吹き飛ばし、絶命には十分の傷を与えた。

彼はそのまま倒れた。ディーラは溜め込んでいた息を肺の底まで吐き出し、深呼吸した。少し歩いてヴァーナのもとに近づいた。

彼女は、未だにディーフの恐怖が抜けずに震えている。

「はは、命中したのが左腕でよかったよ。一時はどうなるかと思ったけど、二人とも胸部に当たったって勘違いしてくれてたしね。当たった所を胸部にあててああしてなかったらやばかったかな」

とかヴァーナに言ってみた。本当の事だが、どうもヴァーナの心ここにあらずと言ったところだ。仕方が無いといえば確かに仕方が無いが。

「でも、君がああしてくれなかったら俺も銃を拾えずあいつを殺す事もできなかったし、ありがとうね」

ディーラはヴァーナの頭を撫でた。

彼女はそのまま何も言えず、ただうつむいた。もう彼女を支配する恐怖は大分解けたようだが、ディーラの考えを読めなくて殺そうとした事を後悔して止まないようだ。

ディーラはその考えが分かったようで、困った様な笑顔になった。

「ヴァーナ。いいんだよ。俺が紛らわしい事したんだしさ。

それにホラ、君にそんな顔されたらどうしていいか困るしさぁ」

「…バカ。別にあんたみいたいな奴がどうなったってどうでも良かったんだから。勘違いしないでよね」

二人はそれ以上に何も語ろうとせず、抱きしめた。

“全く、危険すぎる夫婦漫才ね。私があの時頑張ったってのに、こいつらときたら私を忘れるなんてね”

二人は顔を上げた。どちらとも少し恥ずかしそうな顔をした。またため息が聞こえた。その声が聞こえるのにどちらも驚いて、二人は見つめあう。

「あなたにも聞こえるの?」

「君にも聞こえるのか?」

“私達にとっての死って言う概念がどんなモノなのかは分からない。だけど、どういう訳か私はまだ自分の体に意識は残ってるみたいね。…二人のお互いへの感情は、その、分かるけど私の体で変な事しないでよね。ま、まあキスくらいならいいって言うか、その…”

「ちょ、アリスってば、これは違うんだって!だからその…」

「違うって!俺はヴァーナにそういう好意とかよせてる訳じゃなくて…」

それから、しばらくはこの部屋に楽しげな会話は続いた。ディーラの腕の痛覚が戻るまでは。その後がまたあたふたドタバタしたのだが、その様子と言ったら…

そんなこんなで彼らはこの場所から離れ、何かと苦労は多いものの何とか生計を立てている。生活するだけのスキルは何とか3人で補えているので、人並みの生活は送れている。

ディーフの城は放火された。これ以上に同じ事を繰り返すのを危惧したからだ。…これまで行われた事の顛末も顛末であったため、公で騒がれることはなく、不気味なほど平穏な時間が過ぎて行った。

今日の朝も日光が美しい。3人が望んだ箱の外の光景は、あの出来事から3年経った今も感動に値するものだ。

3人の住む家の近くの木に住む青い鳥が、戯れながら大きな青空に向かって飛んで行った。まるで二人の将来を祝福するように。

…完

__箱目:始まり

至ってシンプルな造りの家。中は一見は綺麗に見えるのだが、よく見て見るとそこらにごちゃごちゃと物が適当に置いてある。

昼ごろ。廊下をはわく音がする。

エプロンを着たディーラだった。割と似合ってるんじゃないだろうか。

“毎度思うけど、本当にあなたってエプロン似合ってるわね”

「あまり嬉しくはないかな。まさかヴァーナが家庭的なスキルが全く無いとは思わなかったよ」

今日は仕事は休みである。それでディーラは掃除や料理、洗濯から何までを1人でこなしていた。リビングルームで寝ているヴァーナの寝息が聞こえた。

さすがにアリスも同情しているようだ。

「ホラ、ヴァーナ。どいてよ。掃除の邪魔だって」

「愛の力で私の体をソファの上まで運ぶのよ、ダーリン」

さすがに3年も一緒にいるとこんなジョークも日常茶飯事のことである。さすがヴァーナ。図太い。

いつもはここで折れるディーラだったが、今日はその手で押し切られるつもりは無かった。ディーラはいつも以上に目を細め、呟いた。

「今日の飯、抜きにするよ」

ヴァーナはピクリと動いた。彼女の食欲からコントロールすれば操作が可能なのではないかと睨んだのだ。でもヴァーナとて単純ではない。

アリスは場の成り行きを見守った(?)

「今日の飯、…俺の手作りのハンバーグなんだ」

その言葉を聞いたとたんに、ヴァーナの体は電撃が走ったように高速で起き上がった。それから回転をつけながら地面と平行に飛び、ソファまで跳躍した。

“さすがヴァーナね。めんどくさがりも極めればここまで出来るなんて”

「多分、ヴァーナだけだと思うよ」

そんな会話を終えて彼が家事を終えると、ようやく休憩に入った。新聞を見ながらコーヒーをすすっている。砂糖とミルクは少し多めだ。

そうこうしていると、ヴァーナがディーラを揺さぶった。

「ねえ、ちょっと山道を散歩しにいかない?」

何を藪から棒に。と思いつつ特に断る理由も思いつかないので一緒に出かける事にした。あれだけの家事をこなしたものの、時間はまだ9時を回った所だ。

木々からの木漏れ日が綺麗だ。生暖かい風がすり抜け、鳥達は元気に空を飛んでいる。この家を離れて少ししたところに饅頭屋がある。

そこでいつもの白餡饅頭を買い、散歩を続ける。

“こうして外の光景を見ていると、3年前はこんな簡単なことが出来なかったなんて嘘みたいね”

アリスはポツリと言った。アリスの視覚はどんな視点からどう映っているのか分からない。彼女の存在が幽霊なのかアリスの肉体に残ったアリスの残滓なのか。

でも、彼らにはそれは些細な事だった。

ただ彼女がそう言うのであればただそうに違いないのだ。

「無くて不運なものは、あって普通になってからは幸運とは思われなくなるもの。きっと俺達は無いものよりある事の素晴らしさを忘れるべきではないんだと思う」

彼も空を見て答えた。

遅れてヴァーナも空を見た。太陽がとてもまぶしい。

あの部屋に閉じ込められてたなら、こんな感覚も分からなかっただろう。

「難しい事は分かんないや。私にはただ大切な二人の親友がいる。それだけで充分ってなだけかな」

ディーラは頷いた。

買った白餡まんじゅうはもう既に半分減っていた。

今日は先導はヴァーナがしている。だからディーラはこの道がどこまで続いているか分からない。適当に歩いているのかもしれないが。

それから、かなり木々が生い茂った森の中に入った。

しっかりと舗装されたような道がなくてただただ歩いた。もう少し遠回りすれば少しはマシな道もあったようだがヴァーナはそこを通らなかった。

「ヴァーナ、どこに向かってるんだ?」

「いいから、黙ってついてきてよ」

ヴァーナは振り返りもしなかった。

…それから、昼を周る頃。ようやく到着した。

その場所は回りにいい具合に木が植わっていて、日陰が出来ている。ちょっとした場所だが二人という人数が休憩するにはいい場所だ。

ヴァーナはそこで腰を下ろした。

続いて、ディーラも腰を下ろした。

「…アリス、ディーラ。いつもありがとう」

「何さ、急に改まっちゃってさ。ヴァーナらしくないよ」

“何か拾い食いしてたっけ”

ヴァーナはすねてあっちを向いた。そんな様子がおかしくてディーラとアリスは笑った。二人が笑い終えるまで、彼女は近くの枝をポキポキと折っていた。

それから、しばらく綺麗な町並みの光景を見ていた。

すねていたヴァーナも同じように町並みを眺める。

「本当は、孤独で寂しかっただけなのかも知れないわね。…ヴァーツも、パパも」

ヴァーナはうつむいた。今ある暮らしから親友がいなくなってしまった時の事を想像してしまったのかも知れない。あるいは、一種の悔恨なのか…

「そう。だからあがいたんだよ。…彼らは過去を引き摺って、過去に飲み込まれ、過去に負けちゃったんだ」

二人は確かに目的のために必死だった。

目標のために努力することは間違いではなかったはず。…でも、目指す方向がねじれてしまった。

あのまま実験が成功して、彼らに幸せが本当に訪れたかは今更知る由もない。

「…二人の親友を失ってしまった時、私は過去に勝てるのかしら」

「…どうなんだろうね。俺にも良く分からないよ」

“紡げばいいじゃない。過去に負けないくらいに大きな今を”

その時、ヴァーナの体の自由が効かなくなった。

誰かに体を乗っ取られた感覚だ。…そして体が勝手に動き、ディーラの両肩に両手を置き、抱き寄せた。

熱い接吻が二人をつなげた。

「「!!???」」

“全く、進展もしないから歯がゆい気持ちだったのよね。ああスッキリ”

「ちょ、アリスっ!!」

「ちきしょう、いつかお前の体を作ってお前を定着させてゴムパッチンさせてやる!」

二人はお互いに顔を真っ赤にしてアリスに抗議した。

アリスはそんな二人の喧騒もとても楽しそうに聞いている。

何だかんだ、まんざらでもない3人だった。

昼の冷涼な風が吹きぬけ、町中まで駆け抜けて行く。

その風は彼らの家まで届き、静かに草々を揺らしていた。

…完

箱の中

一応、完結しました!…まあ、まだ番外編を書く予定なのですが、物語としては一応終わったので。

かなり長い駄文と下手な挿絵だったと思いますが、ここまで見てくださった方、誠に有難う御座います!

色々と私の好きな物語に行ったり来たりしたりしてましたが、今は本当に思い入れのある作品です。

…このまま、番外編は書かないでそっとしておいたほうがいいんでしょうか。

いえ、やっぱり書きます。何となく自分の納得がいかない気がするので(ぉ

ヴァーナは、良くやってくれたと思います。何だかんだ物語に振り回された人だと、はい。

ディーラは、実にぬらりくらり。腕の傷の痛覚云々、ただ我慢してたんですね。最後は無理みたいでしたが。

アリス。お前、本当に目立ちすぎたわ。本当はあっけなく死んだら退場してもらう予定でしたが、割と長生き(?)しましたね。

さて、本当にどうしようもないなこの作品と思いつつここまで読んでくださった方本当に有難う御座いました!

…番外編を書き終えて

うん。主要人物でこんな会話をするっていうのを書きたかったんですよね。3人とも色々とあったのでこういう感じで、段々と幸せになって行く感じがだせたらなあって思います。

蛇頭蛇尾な、お粗末なお話でしたが読んでくださって本当に感謝の限りです!

もしも私の書く物語の雰囲気が好きという風変わりな方がいらしたら、また別のお話にも付き合っていただければれば幸いです。