海での生活について

海で食事をするのは日課だった。

引き潮の時間をみはからい、簡易的なテーブルを用意する。

砂浜ではなく、あえて干上がった部分に広げる。

私はどちらかと言えば箸を使うことが多かったが、彼女は、形にこだわった。

かならず、フォークとナイフを使って、得体の知れない生き物を白い皿の上で切り、口へと運んだ。

あたりはとても静かで、まるで時間など存在しないように思えた。

見渡しはするものの、近くに島といったものはなく、また遠くの方へ眼をやっても、戻ってくる予定の潮を見付けることはできなかった。

どこまでも歩いていけそうだった。

しかしそれはやはり気のせいで、広いという言葉ですら限定することの難しいであろうこの場所にやってくるたびに、私の存在できる空間は狭く、限られているのだと、思い知るばかりだった。

空は、曇っていた。

雲が割れて晴れることもなければ、崩れて雨が降る様子もなかった。

私にとって、繰り返すことは苦痛だった。

しかしそれも、今日でおしまいにしようと思っていた。

彼女が、料理を運んできた。

テーブルに置いた。

挨拶をした。

黙って口に運んでゆく。

ときどき会話をする。

もう帰ろうという。

しばらくここにいようと返事をする。

帰ろうと声を掛けられる。

ここに居ようと回答する。

足元に潮が満ちてゆく。

時間の経過だけが変化をもたらすのだと理解する。

いざ目標の軌道に乗ってしまえば動かないことはとても簡単で、道を外れてしまうことの方が難しく思えた。

私は彼女の表情にもさほど興味を持てなくなっていた。

そして、波が私を飲み込んだ。

恐怖はなく、どちらかと言えば鮮やかで、曇った空も晴れ渡り、海面で光が反射するようなものだった。

青と、白と、おそらく黄色めいたものもあった。

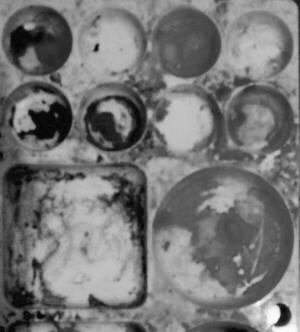

次の買い足しについてなどすこしも心配せずにすべての絵具をチューブから出してしまって、水にも溶かし切らずに固形のまま次々に置いて作ったような波だった。

私は、絵を見ていたのだ。

彼女は、この繰り返しのみの空間で生活しながら、まったく別の場所へ行き来していたかのように、私にはまるで想像できない、しかし美化も卑下もせず、ただ、この場所の、風景を描いていたのだ。

私の足元を、小さい波が打った。

私は、彼女の鮮やかな仕事に感謝した。

海での生活について

2012.7月執筆。

2014.4月改稿。