超人旋風記 (3)

異世界の物語は嫌いではない。

しかし何一つ鍛錬もしていない主人公が、突然異能の力を持ち、大活躍するなんてあり得ないと思っている。

その力が誰かに与えられたものだとしても、使いこなすために血の滲むような訓練が要る筈だ。僕も大して丈夫でもなかった身体を、徹底的にいじめ抜くことで強くしてきた。

だから僕の描く主人公にも、そうさせたい。そうあらせたい。

結構な長編になります。気長にお付き合い願えれば幸いです。

物語は第3部に入ります。

舞台は再びアメリカへと移り、瓜生鷹、相馬圭一郎、若林茂が合衆国軍フォートブラッグ基地に乗り込んでいく。次第に明かされていくブラックペガサスの正体。その反乱までの経緯。そして軍団の全貌。

そんな中、剣吾はマリアと心を通わせ始め、そして若林とも不思議な友情を結ぶに至る…。

第三章 依頼

(1)

…個室の外を静かに歩いてくるカーアテンダントの靴音に、相馬圭一郎の目は自然に開いていた。

闇の中、反射的に左手首のボーム&メルシェに目を遣る。4時45分。

二つ重ねにした枕の下から、S&W-M29カスタムを抜き、ベッドから手の届くカーテンをそっと開くと、外の景色もまだ暗かった。到着の40分前に起こしてくれと頼んでおいたのだが、少々早すぎないかと訝しむ。南に近い山々の稜線がほんの少し、紫色に染まり始めているだけだ。その眺めが揺れながら遠ざかると同時に、ノックの音がした。

「モーニングコールです、ミスター」若い女の、柔らかい南部訛りが、すぐに潜められ、「起きて、ダーリン。到着が早まったの。45分後よ」

「サンキュー」

既にダーリンか…、苦笑に唇を歪めた相馬は、もう一度頭を枕に沈めた。心地よい列車の揺れに、もう一度眠りに引きずり込まれそうになるのと戦わなければならない。つまらん約束さえなければ、このままフロリダまで眠りたいところだ。旅情たっぷり、おまけに手足を伸ばせる気楽さ。相馬が寝台車での旅を好む理由はそこにある。

しかし今日ばかりは二度寝などしてはいられなかった。ベッド脇の灯りを点けた相馬は大欠伸とともに上体を起こし、パンツ一枚の姿で二段寝台の上のベッドから降りた。体毛の薄い白い身体は表面こそ脂に覆われているが、その内側には動く度にミチミチと音を立てそうな筋肉がひしめいている。1メートルを超える胸囲と胴体は、まるで手足のついた丸太だ。裸だと不格好でさえある身体だが、彼は肉体を鑑賞のために作ったのではない。肉厚の銃身が猛々しいM29カスタムとともに、4畳程度の個室に備え付けられたシャワー室に入る。

熱い湯を浴びると、軽い腋臭にも似た匂いが股間から立ち上った。実は唇から鼻にかけても同じ匂いがこびりついていた。その匂いだけは入念に洗い流し、他は軽く流しただけでシャワーを終え、下の寝台に腰を下ろす。そっちのシーツもぐっしょり湿っており、彼のものではない汗の匂いがした。ベッド脇に置いたペルメルの赤箱から両切りの煙草を抜き、オハイオ・ブルーチップのマッチをベッドの鉄枠に擦り付けて着火する。深々と煙を吸い込んだ時点で、やっと頭が冴えてくる。

ほんの僅かだが、眠るには眠れた。助平心を起こさなければ、もう少しまとまった眠りを取れたかも知れないが、パリで遊べなかったことを思えば仕方ない。ニューヨークでも休めはしたのだから、よしとしよう。これが個室でなかったら、一睡も出来ない可能性もあったのだ。時期も時期だし、観光客も少ないようだが、デラックス寝台のチケットが予約できたのは幸いだった。

…パリで瓜生、若林、そしてあの那智剣吾と別れた相馬はその足で、かつての傭兵仲間を訪ねた。仲間は現在、マルセイユの顔役と呼ばれるジョルジュ・ビゴーの下で働いており、相馬はその伝手でビゴー一家からの仕事――ボディガードから狙撃まで――を依頼されたこともあった。大いに歓迎してくれたビゴーのコネを使い、カナダへのチャーター便に便乗させてもらえることが出来た。南仏の実業家の顔を持つビゴー一家はカナダでも大した顔らしく、相馬はボディチェックも受けず、瓜生の用意した偽パスポート提示だけで入国できた。もっとも相馬は他に、自前で用意した偽パスポート4通を持ち歩いている。

ケベックへ向かう一家とモントリオールで別れ、一路ニューヨークへと向かった。20箇月前にクイーンズに用意した自分専用のアジト――もちろん瓜生や若林にも秘密だ――にて隠し金庫からドルを抜き、様々な武器の中から2つを選び、大量の弾薬とともに荷造りした後、眠りを貪った。翌日の午後、イエローキャブを捕まえ、アムトラックの出入りするペンシルバニア駅に向かう。寝台車が取れなければグレイハウンドに乗るしかないかと思っていたのだが、運良くシルバーミーティア号のデラックス寝台の一室に空きが出ていた。グランドセントラル駅のオイスターバーに寄れないのが心残りだったが、豪華寝台列車は夜7時5分にニューヨークを出発し…。

…髭を剃り、寝る時も着けていたポイント・ブランク社製の薄型ディプロマット防弾ベストを素肌に着込み、その上からカルダンのブルーのシャツに手を通す。サイズを合わせて買ったシャツだが、それでも胸周りはきつい。身長170センチの相馬の胸囲は優に120センチを超えているのだ。背広に線が出ないように特注したサファリランド社製ホルスターを脇に吊り、M29カスタムを収めた時、列車が速度を落としたのがわかった。到着まで後20分。オムの濃いオレンジ色のネクタイを締め、ディオールの春秋兼用の象牙色のスーツを着込む。

上着を着る前に、ワイシャツの袖を捲って左手首、腕時計の少し上に革バンドを巻いた。ハイスタンダード・デリンジャー拳銃が仕込んである。2連発の小型銃だが、22口径マグナムが撃てる。ロングライフル弾と呼ばれる通常の22口径弾とは比較にならない破壊力を持ち、人間の頭蓋骨などあっさり撃ち抜く22マグナムだが、相馬は特に弾頭にテフロン加工を施したKTW弾を使用している。貫通力に特化したこの弾丸なら、至近距離で撃てば超人兵士の強靭な頭蓋骨にも食い込み、前頭葉にくらいなら損傷を与え得る代物だ。手首の内側をベルとか腰骨にでもぶつければ、スナップボタンが外れ、小さなデリンジャーが掌に収まるという仕掛けだ。それを二度やってみてから、6発のセーフティ・スラッグ44マグナム弾の詰まったスピードローダー3個をベルトのローダー用ポーチに、2個を上着のポケットに収め、バラのセーフティ・スラッグ弾をポケット6つのあちこちに放り込む。下の寝台のそのまた下に突っ込んでおいた大型トランクをベッド脇に立て掛け、個室を出た相馬はラウンジカーへと赴いた。

スナックバーにて厚切りのハムと目玉焼きを挟んだマフィンを平らげ、コーヒーを飲みながら、愛想のいいバーテンダーや眠れなかったらしい乗客数人と取り留めのない会話をしているうちに、列車の速度が更に落ちた。

「もうじき着きます。今日はツイてますよミスター。たった1時間の遅れで済みました」

「珍しいな」

「そうですね。4、5時間遅れるのがザラなんですけどね」

お陰で睡眠時間を削られ、15時の集合までどこかで時間潰しをしなくてはならなくなった。

代金とチップを置いた相馬は個室に戻った。トランクを引きずり出していると、カーアテンダントのコリンが近づいてきた。まだ20代前半、如何にも南部娘というふくよかな体つきだが、線が崩れている程でもない。白い頬をピンクに染め、周囲に人がいないことを確かめ、相馬に寄り添う。昨夜小銭を切らせていたため、5ドルが相場のチップに100ドル札を渡してやったらえらく感激し、頼んでもいない話し相手を買ってでた挙句、休憩時間に相馬の個室に押し掛けてきたのだ。相馬は2時間中、彼女の口から漏れる悲鳴に近いよがり声を掌で押さえていなければならなかった。相馬の白い欲望を腹の上に受け止めた後、コリンはしばらく体の痙攣を止めることが出来なかった…。

「ニューヨークに戻ったら連絡してね。私がいなくてもルームメイトに伝言残して。絶対によ」

耳元で熱く囁いてくるコリンに濃厚なキスで応えていると、列車が停止した。フェイエットビルに到着したのだ。

プラットホームに降り立つと、頬を風が撫でた。冷たかったが底冷えを感じさせる程ではなく、ニューヨークでは必要だったコートもここでは要らなかった。5時27分。夜明けまではまだ間があった。駅の構内は暗く、コーヒースタンドも閉まったままだ。他に降りたのは数人の乗客だけ。クラーク公園、ポーリーン遊歩道など、ハイキングに最適な名所も多いこの街だが、今は時期外れなのだ。観光目的の客もほとんどいないようで、皆、声もなく、ホームのベンチに腰掛けて夜が明けるのを待っていた。相馬だけが自分の死体を詰め込めそうなトランクを左手に提げ、さり気なく周囲に目を配りつつ駅出口へと歩く。

駅周辺にも開いている店などなかった。酒場らしい看板が2つばかり点灯しているだけだ。流石に11月にもなると、この地方特有の大豆の花の香りもしてこない。ただ、駅前に植えられた樫の樹は、まだ青い葉を付けていた。相馬はペルメルの両切りを咥え、マッチで火を点けた。駅員とすれ違うが、嫌な顔一つされないのは、煙草産業で成り立つ州ならではだ。ニューヨークとは随分な違いだ。

こんな時間ながら客待ちをしているタクシーを拾えた。運転手は人の良さそうな中年の黒人だった。巨大なトランクを後部に積もうとしたが、その重さに目を丸くする。目の前の小柄な客はそれを片手で提げていたのにだ。

この街唯一の高級ホテル〈クラリオン〉に行くよう告げると、最近のアジアの方ってのは景気がいいんですな、この辺の観光も日本人が増えましたよ、と感心して見せる。

「それも一夜の夢らしかったけどな」世界の金融支配者どもの甘言に乗り、中身の無い繁栄に踊らされた日本人は、この先長い不況の暗闇を歩かされることになるのだ。

「予約はありなさるのかね?」

相馬が首を振ると、「それなら〈ラディソン・プリンス〉にしなせえ。あそこなら予約がなくても嫌な顔をされないし、クラリオンより余っ程サービスも行き届いてますぜ」

行き先を運転手に任せた相馬は、意外な程清潔な後部シートに身体を預けた。禁煙じゃありませんよと言われても、白いシートに灰を落とす気にはなれない。ほとんど対向車の通らない道を、運転手は安心できる腕前でタクシーを走らせた。1832年に建てられたという古式ゆかしいマーケットハウスの前を通過した際、夜明け前だというのに多くの住民がぞろぞろと歩いているのに出くわす。朝の礼拝があるんでさあ、運転手は言った。

「日曜の朝には必ずあるんですよ。あたしもこれから行くんですがね、その前に一仕事しとこうと思いまして。お客さんも一緒にどうです?」

「遠慮しとくよ。俺は仏教徒なんでね」

もちろん大嘘だ。相馬は笑いながら窓の外を見遣った。礼拝、ね。ブラックペガサス軍団の騒ぎなど、ここでは縁もないのだろう。大都市ではこうは行かない。政府組織も大企業も常に緊張を強いられ、昨日のニューヨークなど、警察の発する警戒や監視の網が街を縦横に走っているのが、目に見えるようにさえ思えた程だ。報道管制が敷かれているとは言え、度重なるSWATや対テロ部隊の出動、外出を自粛せよとのテレビテロップに、疑念を抱く人間も増え、疑心暗鬼が街全体にのしかかっている、というのが実情なのだろう。

この平和な風景も、いつまで続くことやら…。

〈ラディソン・プリンス・チャールスホテル&スイーツ〉は閑静なヘイ・ストリートの外れにあった。大きなホテルではないが、レストランからヘルスクラブまで揃っているとのことだ。宿泊料も一部屋平均税込みで1泊100ドルを下回る。相馬はフロントで3泊分の料金を前払いしておき、最上階の部屋を取った。品揃えのいい煙草の自動販売機から、ペルメルの赤箱5個と、フィルター付き金箱2個を買い込んでおく。ボーイは今起きましたという顔ながら、嫌な顔一つ見せず案内してくれた。都会の高級ホテルでは見られない応対だ。

部屋の前でボーイに20ドルを掴ませ、ルームサービスのコーヒーを頼む。広すぎはしないが居心地よさそうなスイートに入った相馬は、ベッドの脇にトランクを置き、上着を脱いで腰を下ろした。ここで一眠りしておくべきなのだろうが…、

如何に平和に見えても、ここは敵地なのだ。

こんな場所まで呼び出して暗殺するなんて無駄手間は掛けないだろうと思いつつ、これが罠ではないと言い切れる確信はない。そもそもあのデービットとかいう胡散臭い奴がどういう手合かもわかっていないのだ。CIAとは聞かされたが、それも現CIAか元CIAかで話は随分変わってくる。

相馬は相手が誰であろうと決して油断はしなかった。不死身の肉体を持ちながら、防弾ベストを着込む用心深さこそが、自身の命を長らえさせている…、彼はそう信じていた。

ポットに入ったコーヒーはすぐに運ばれてきた。金離れのいい客にはサービスもいい。部屋の外にワゴンを置かせた相馬はドアの隙間からもう一度チップを渡し、呼ぶまで誰も寄越すなと言いつけた。浅煎りのアメリカンコーヒーを飲みながらトランクを開け、下着とシャツの替え、戦闘服である黒のジャンプスーツをベッドに放り出す。三重になっている底の一つから、分解された銃を取り出した。木製ハンドガードと削り出しのスチール銃床が無骨な、イスラエルのIMI社製ガリルARM自動小銃を手早く組み立てる。愛用のS&W-M29同様、あちこちにチューンナップを施してある。合衆国制式小銃であるM16と同じ、口径223NATO弾、そしてM16の弾倉を使用できる銃だが、機関部は旧ソ連、現ロシアのAKシリーズのコピーだ。世界で最も実戦機会の多いイスラエル軍の採用しているライフルだ。汎用性、耐久性どれを取ってもその信頼度は他の追随を許さない。替え弾倉10本を腰にも巻ける弾倉帯に差し、自動小銃ともどもクローゼットに仕舞っておく。

3杯目のアメリカンコーヒーを飲み干して腕時計を見ると、7時半になっていた。開け放った窓の外では、僅かながら車の往来も増えてきたようだ。まだ表を出歩くには早すぎる。窓とカーテンを閉めた相馬は、ベッドを使わず、ソファの背もたれをドアと窓の両方に向くようにして、横になった。枕にしたクッションにM29カスタムを突っ込み、絨毯に置いた灰皿に煙草の灰を落としながら新聞に目を通す。

時折うとうとしながらの4時間が過ぎた。窓の外の陽も高くなってきた。11時40分を回った時点で相馬は立ち上がった。葉を磨いて顔を洗い、M29カスタムとハイスタンダード・デリンジャーだけ身につけ部屋を出る。

一階のレストランで、大盛りのシュリンプ・クレオールを注文する。玉葱と大蒜ベースのスープに小海老をたっぷり入れた辛いソースを飯に掛けた料理だ。それにシーズンが始まったばかりのザリガニと、隣のサウスカロライナで採れた牡蠣も追加する。むちむちと身の詰まったザリガニのハサミの殻を剥いてかぶりつき、レモンを絞った牡蠣を啜る。料理は20分で腹に収まった。50ドルも行かない。

部屋に誰も入れないようフロントに釘を差し、スモーキーマウンテン国立公園に向かうらしい一行で賑わうロビーを足早に抜けた。外は突き抜けるような快晴だった。暑くはないが、11月とは思えぬ程、陽光は強い。表に停められた国立公園の送迎バスを避け、樫の並木に沿って歩き出す。

通りがかったタクシーを停めると、明け方の黒人運転手の車だった。ホテルはどうでした、と愛想よく笑う運転手に礼を述べた相馬だったが、偶然など滅多に信じない彼は、いつでも運転手の背中にM29を向けられる姿勢でシートに身を沈めた。「フォート・ブラッグまでやってくれ」

運転手は顔を曇らせた。「お客さん、あの基地の関係者で?」

「俺が軍人に見えるかい? 取材だよ。今日は下見だけどね」

「ああ、旦那は雑誌の方ですかい」

あそこにはあんまり行きたくないんでさあ、運転手は言った。何かここ最近、基地の周囲がピリピリしてましてね。他のタクシー仲間も呼び止められちゃ脅かされてるんですよ。特にあたしは黒人でしょ。イジメられましてねえ。

渋る運転手を宥めすかして、何とかフェイエットビル郊外まで運んで貰った。ルート87の途中でタクシーを降りる。どうやらこの先は歩かねばならないようだ。

『フォート・ブラッグ、スプリングレイクまで10キロ』の標識があった。午後12時45分。間に合いそうになかったらヒッチハイクでもするか…。陽は高く、影をほとんど作らなかった。相馬はレイバンのトラディショナルタイプのサングラスを架け、遠くに綿花畑を眺める87号線道路を北東に歩き始めた。

考えが甘かったかも知れない。ヒッチハイクしようにも、通り掛かる車などほとんどない。たまに通ってもグレイハウンドのバスか、ヒッチハイカーなど敬遠しそうな家族連れのワゴン車くらいだ。

相馬は一旦立ち止まり、周囲を見渡した。幸い誰の気配も視線も感じない。罠が張ってあるとしても、まだこの辺りは範囲ではないということか…。

40分歩き続けたが、車は捕まらなかった。視界から綿花畑が尽き、眼前に延々と裸の大地が広がった。早めに到着して、脱出経路を想定しておきたかったのだが。超人兵士の1人である相馬だ。走ってしまえば優に間に合うのだろうが、お気に入りのシャツを汗で汚すのは嫌だった。

仕方ない、また遅れるか…。そう思っている時、遥か後方を走ってくる車のエンジン音が耳に届いた。

腹に響く、恐らく至近距離で聞けば気分さえ悪くなりそうな轟音だった。エンジンからマフラーまで改造を施しているのだろう。振り返った相馬はサングラスの下で目を凝らした。果たして、前部ボンネットからエンジンの一部を飛び出させた黄色いコルベット・スティングレイが、排気ガスとも砂埃ともつかぬものを巻き上げながら、こちらへ近づいてくるところだった。

あれなら乗っけてくれるかもな…、相馬はドライバーの注意を惹こうと左手を高く上げた。しかし今時あんな70年代の遺物を走らせているなんて、どんな馬鹿だ? 目を細めて馬鹿の顔を確かめようとした相馬は、思わずサングラスを外していた。

オープンシートが派手派手しいコルベットの、フロントガラスの上からちょこんと覗くのは、見慣れた赤いアップルベレーではないか?

突撃ラッパも真っ青というクラクションを鳴らし、黄色いボディに炎のエンブレムを施したコルベット・スティングレイが相馬の前で停まった。セーム革のジャケットを脱ぎ、モーゼル・ミリタリー拳銃の収まるホルスターを隠しもせず、瓜生鷹が意地悪い顔で笑い掛けてきた。英語で、「乗ってくかい旦那? しかしこのタクシーは高いよ」

気の利いたことを言い返そうとした相馬だったが、助手席を見て目を吊り上げた。

瓜生の横に、若い女の姿を見たからだ。

ブルーネットの長い髪を後ろ頭で束ね、小さな顔にティファニーらしいサングラスを架けたいた。Tシャツの上に紺のチェック柄のシャツを羽織り、裾を臍の上辺りで結んでいる。ホットパンツから剥き出された脚は随分と長く、それから目測しても身長はたっぷり170センチを超えているようだ。モデルと言っても通用しそうな顔立ちとプロポーションだ。

その頭頂から足先までを無遠慮に眺め、サングラスを架け直した相馬は、後部座席に乗り込んだ。置かれたアイスボックスをどかし、腰を下ろす。アイスボックスを開くと大量のビールと数本のコーラ、セブンアップが氷に沈んでいた。ペルメルを咥えセブンアップを取り出すと、車を発進させた瓜生が言った。

「俺にも煙草くれ」

「あたしにはビール取って」

女は振り向きもせずに言った。男を顎で使うことが当然と言うような口調は、かしずかれることに慣れているらしい女の素顔を垣間見させた。相馬は何も言わずレイバンの下から女を睨んだが、何も言わずクアーズの缶を放り投げた。瓜生にはペルメルを1本投げる。まーた両切りかよ、と呟く瓜生の声がする。

赤黒い荒れ野に通った1本のアスファルトのリボンの上を、コルベットは快調に飛ばした。毛のない頭にちょこんと乗っただけの瓜生のアップルベレーが、どうして風に飛ばないのかが不思議だった。カーライターでペルメルに火を点けた瓜生は肩越しにライターを相馬に渡しながら、

「まさか徒歩とはな。シミッタレもここに極まれり、だぜ」

「タクシーがフォート・ブラッグに行くのを拒否しただけだ」

「車も借りられねえのか? 夜行列車にカネかけてる余裕があんなら、まともなことに遣えってんだ」

「この車が“まともなこと”の範疇に入るとは思えないんだがな」

ライターを瓜生に返した相馬は、会話を日本語に切り替えた。「パリからわざわざ連れてきたのか?」

「あれえ、お前にしちゃ珍しいな。オンナの顔を覚えてるなんざ」

「どうして俺が、お前の手出しした女全員にいちいち会わなくちゃならんのだ」

「ああ、そっちだと思ったのか。この子はクリスチーヌじゃねえよ」

「誰なんだよ」

「ドロシー・ヘンダーソン。フリーのジャーナリストだとよ」

ジャーナリスト…? 相馬はサングラスの下から女を窺った。思い出す。「あの時、現場に入ってこようとした奴か」

「あたしのことを話題にする時は、英語を使いなさい」

ドロシーと紹介された女はきつい口調で言ってのけた。サングラスの向こうから、相馬を見下したような一瞥を送ってくる。一目見た時から嫌な予感はしていたのだ。フェミニズムの洗礼を骨の髄まで浸透させ、学歴と美貌とを鼻にかけることを覚えたアメリカン・インテリ女の典型、相馬の最も忌み嫌うタイプだった。

だから構わず日本語で続ける。「まさかこの女を連れて行く気じゃあるまいな?」

標識が近づいてきた。左右に矢印。右にスプリングレイク。左にフォート・ブラッグという文字が見える。さあ、来たぞ…、瓜生は煙草を投げ捨て、ギアを4速に入れ、英語に切り替えた。

「もちろん連れてくさ。それより俺にも缶ビール取ってくれ」

相馬はやれやれと首を振り、短くなったペルメルをこれまた投げ捨てた。ふと後方に目を遣る。すっ飛ばすコルベットの遥か後方から、1台の車が尾けてくるのが、立ち上る陽炎を通して見えた。黒っぽいビュイックのバンだ。陽光が強すぎて運転手の顔は確認できない。

下手な尾行だ。瓜生が気づいていないわけがない。てかてか光る瓜生の後頭部をちらりと窺った相馬は思った。気づいていないふりか。だとすればあのバンは、この女のお仲間か…。

「聞こえなかったの? 早く取ってあげなさいよ」

「お前が取りな。手が塞がってるようには見えないぜ」

「随分偉そうね。乗せて貰ってる分際で」

「そりゃあお前も同じだろう。ガタガタ吐かしてると、頭を吹っ飛ばすぞ」

身体を僅かに開き気味にした相馬はドロシーを睨んだ。脇に吊ったM29をいつでも抜ける体勢だった。

「まあまあお二人さん、抑えて抑えて」瓜生だけが呑気な声を出した。「仲良く行こうじゃないの。どーせ当分の間、一緒に行動するんだから」

ドロシーがアイスボックスからバドワイザーを取り出し、愛想よく瓜生に渡した。プルトップまで自分で開けて差し出すサービスぶり。相馬に対する態度とは雲泥の差である。瓜生もビールを持つ手を、ドロシーの腰に回したりしている。

何を考えてやがるんだか…、相馬はドロシーの発するゲランの香水の匂いを避けるために顔を背けた。

当分の間、一緒だと…?

コルベットはフォート・ブラッグの入り口に差し掛かったところで、一旦停止した…。

…その約1時間半前。

若林茂の操縦するハーレーダビッドソン・ナイトトレインが、後部シートに剣吾を跨がらせ、ハイウェイ・ルート1を南に向かって突っ走っていた。

遥か後方から、未だ諦めないノースカロライナ・ハイウェイパトロールのパトカー2台が、甲高いサイレン音を響かせてハーレーを追ってきていた。しかし最高速度240キロを叩き出すそのマシンが、本当に額面通りのスピードを出し切って爆走するのに追いつくどころか、差を広げられないようにするだけで精一杯という体たらくだった。若林は自分の悍馬、本来4サイクルV型2気筒エンジンに、152馬力を絞り出せる水冷直列4気筒エンジンを積み込ませてあった。金品、ファッション、いいホテルに全く興味のない若林が、瓜生や相馬の仕事を手伝って得た金を唯一注ぎ込み、イタリアのプライベート・レースチームに頼んでチューンナップさせた代物だ。

SAVのレーシングジャケットに身を包む若林は、ただでさえ扱いにくいそのマシンを、常に200キロを切らない速度で操った。剣吾のマントが勢い良くなびく。パリから最も早く到着する便を使い、若林と剣吾がワシントン・ナショナル空港に到着したのは今朝の6時半だった。そこでの国内便乗り換えも考えたのだが、ハーレーの積み替えに時間が掛かると知った若林は、バイクを空港にて降ろさせ、そのまま直線距離でも500キロ以上離れたフェイエットビルに向かって、ほとんど無休で驀進させてきたのだ。その間、各州のハイウェイ・パトロールに追われたものの、神業の操縦技術で全て振り切ってきた。

ノースカロライナのハイウェイ・パトロールは頑張っている方と言えただろう。バージニア州警察から連絡を受けていたのだろうが、フランクリントンという小さな街の手前で交通規制を敷き検問を張り、若林たちを待ち伏せた。それを難なく突破した若林は州都ローリーにて高速道路を下り、悍馬ハーレーに街中を走り回らせ、追跡を存分に翻弄した。

後ろに乗る剣吾もすぐにコツを掴んだ。あちこちの道路の角をぎりぎりの角度で曲がり切る若林が、上体と膝とを地面すれすれにまで倒す際、風圧の邪魔にならないように体を倒すアシスト、体重の掛け方も絶妙になってきた。

追跡に駆り出されたパトカーのほとんどがローリーから出られずに終わった。今や2人の乗るバイクを追うのは2台のみ。それも速度を上げ続けるハーレーから、次第次第に遠ざかりつつあった。

続いてサンフォードの街に入ったハーレーは、その2台も完全に振り切った。一旦給油し、エンジンの水冷タンクに給水、タイヤを交換する余裕すら生じていた。プロコープ店内からのいろんな破片をあちこちに食らったハーレーだが、応急処置しかしていない割に、若林の過酷な扱いに、エンジンも足回りもよく耐えた。そこからルート421に乗り換える。ルート87まで後15キロ。87号線に乗ればもう一息だ。

何とか間に合いそうだな…、ハンドルを握る左手首の、スウォッチのクロノグラフにちらと目を遣った若林は、ヘルメットの下で安堵の息を漏らした。ハーレーの速度を僅かに落とし、肩越しに剣吾に怒鳴る。「くたびれたろ!」

剣吾は無言で、後方に視線を送った。察した若林は、バックミラーでそちらを確認した。真っ青な空に、マクダネル・ダグラス500ヘリが次第にその機体を大きくしつつあった。ローリーから追ってきていたノースカロライナ州警察のヘリだ。

“止まれ! 止まらんと撃ち殺すぞ! ジャップだかチンクだか知らんが、イエローが偉そうに走り回れる道じゃないんだ! バイクを脇に寄せて止めるんだ!”

ヘリの拡声器が喚き、その声が終わらぬ内にサイドハッチを開けた警官が、レミントン700ライフルを構えた。本当に撃ってくる。

しかしたかだか上空50メートルからとは言え、時速200キロを超えるヘリから地上を同じく200キロで走るバイクを狙撃しているのだ。おいそれと命中させられるわけがなかった。揺れるヘリから構える照準は随分とブレるし、おまけに時速200キロの向かい風は弾丸の直進を阻む。案の定、7.62ミリ旧NATO弾は、緩やかに蛇行するハーレーの左右、タイヤ跡の残るアスファルトを虚しく削るばかりだった。

鼻を鳴らした若林はスロットルを全開にした。ハーレーの速度が上がる。シリンダーが微かに異音を上げ始めたが、それでも260キロを叩き出す。

流石に260キロともなると、マクダネル・ダグラス500が出せるスピードではついて来られない。このままヘリをぶっちぎることも出来たのだが、目的地に着く前に一休みしておきたかった。

ヘリを後方2キロまで引き離したのを確認し、若林は路肩にハーレーを停めた。剣吾に続いて自分も降り、ヘルメットを脱ぐ。レーシングジャケットのフロントジッパーを下げ、コルト・キングコブラ357リボルバーを抜き、道路の真ん中に歩み出る。対向車線から普通車やトラックが何事だとクラクションを鳴らすが、気にもせずセンターラインに膝をつき、4インチ銃身のキングコブラを空に向け、構えた。

ヘリはすぐに追いついてきた。停まっているハーレーと、道路真ん中の若林とを認めて泡を食ったようだ。慌てて速度を落とし、ライフルを持つ警官が再び顔を出す。

若林はヘリに向け、キングコブラを撃った。まずは一発。

もちろん外れた。しかし超人若林の並外れた視力は、秒速500メートルに達する357マグナム弾の描いた軌跡を完全に捉えていた。頭は瞬時にして、風がどのように弾道に影響し弾丸がどれくらいドロップして外れたか、そしてどれだけ銃口を動かせば、標的に当たるかまでを測る。

シリンダー弾倉に残る5発全てを発射する。

道路の真ん中でのいきなりの発砲に、通りがかりのドライバーたちはさぞかし仰天したことだろう。現に対向車線では急ブレーキを踏んだ冷凍車に、4台の後続車が次々に追突した。

そして3発の357マグナム弾は、3発は円蓋の耐衝撃ガラスに食い込み、2発はローターを欠けさせた。撃墜する積もりはないので、エンジンや操縦者は狙わない。だが、操縦者がパニックに陥りかけたヘリは大きく蛇行を始め、若林の方を逆に慌てさせた。

あたふたと飛び去るヘリを見送った若林は、剣吾を促しバイクに跨った。キングコブラのシリンダーから空薬莢を排莢し、それを左ポケットに放り込む。右ポケットにバラで突っ込んでいた6発の弾丸を装填、キングコブラを懐に仕舞った若林はヘルメットを被り、茫然と彼を見守る周囲のドライバーに手を振ってみせ、愛馬を発進させる。

すぐに100キロを超えたハーレーは、ルート87に入るカーブに速度を落とさずに突っ込んだ。若林がハンドルを右に切ると同時に、その肩に掴まる剣吾が身体を大きく右に倒す。ハーレーはのろのろ走る家族連れのフォードをするりと追い越し、赤黒い不毛の大地に走るルート87を、轟音を残して走り去った…。

「…バイクには乗ってたのか?」

87号線にぽつんと建つガソリンスタンドにて、赤錆びた水を吐き出していた水道が、ようやくそれなりに澄んだ水を提供し始めた。それを頭からかぶり、気持ちよさそうに顔を洗った若林が言った。「タイミングの取り方とか、バランスの取り方とか、上手いもんだった」

ハーレーの横腹に吊ったバッグからタオルを出し、若林に放った剣吾が首を振った。「跨ること自体、初めてだ」

「そりゃ凄い。今からでも乗ったらどうだ?」

「その前にライセンスがないよ」

横で若林が笑う中、剣吾はまだ金臭い水道の水で顔を洗った。バンダナでマスクをしていたにも関わらず、口が砂埃でジャリジャリした。バンダナを洗い、口を濯ぐ剣吾に、若林がスタンドの売店から買ってきたウィスラーのボトルを1本投げた。

礼を述べた剣吾は、癖のないミネラルウォーターをゆっくりと飲んだ。渇いた身体に澄んだ水が染み込んでいくのがわかった。同じくミネラルウォーターを飲みながら、足腰の強張りをほぐしていた若林に言う。「済まない。僕のせいで到着がギリギリだ」

若林は気にするなと言う風に手を振り、ハーレーのシートを叩いた。「バイクの操縦は苦にならないんだ」

そうだろうな…、剣吾は頷いた。「射撃も凄かったが」

「お前さんは相馬のガンさばきを見てないだろ。あいつのに比べたら俺の射撃なんてお遊戯みたいなもんだ」

「腕前の話じゃない。あんたは警官に当てないように撃っただろう」

「あの弾道がちゃんと見えたわけか」やはり持ってる能力は俺たちと同じだな…、若林はハーレーのあちこちを触りながら呟いた。ハーレーは水冷が追いつかず、エンジンがまだ熱かった。このスタンドに入る頃には、マフラーから白煙も上がっていた。フォート・ブラッグまで走らせたら、限界かと思われた。「超人兵士にされてから、訓練に次ぐ訓練で叩き込まれてきたからな。あれで上達しなけりゃ、どうかしてる」

「そうか…」

お前さんだって…、いや、お前さんはその身体を手に入れる前から、剣の修行をしてたんだっけ。「ってことは、その身体を手に入れてすぐに、とんでもない腕前が備わったわけだな」

剣吾は少し考え込んだ。「いや、目覚めてすぐは思うように身体が動かせなかったよ。眠っていた時間が随分長かったという話だった。なまってしまってたんだね」

「お前さん程の達人でもか」

「3年も動かないで寝ていれば、なまるよ。しばらくはリハビリみたいな状態だった。手足が思うように動くようになった、動きを取り戻せた、って実感するのに1年掛かった」

3年も動けなかったわけか…。「お前さんがその身体になっちまったのは、その3年の間の話か」

剣吾はまたしても考え込んだ。「わからない」

「覚えてないのか?」

剣吾の返答は曖昧だった。布由美がいなくなった、あの事故の後から、僕は一度も目を覚ましていないんだ。意識が戻ったのが3年後だった…。「その間の、いつかだとは思うけど…」

剣吾はあの事故の日のことを、直接若林に話したわけではなかった。しかしあの時、彼に聞かれていたのはわかっていた。彼が布由美と出会った日のこと、布由美を失った瞬間のこと。そしてそれ以降の経緯を全部打ち明けた、部屋の外で。

しかし 若林相手になら知られても構わなかった。いや、パリでのことを考えれば、彼には知っておいて貰うべきだ。

寧ろ知っておいて貰いたい…、そう思えた。

布由美さん、か…、若林は呟いた。「それがパリで言ってた、お前さんが守りたかったって人だな」

剣吾は頷いた。

人の運命なんて…、若林は言った。「神様の気まぐれで簡単に翻弄されちまうんだな」

剣吾は今度は頷かなかった。頷こうとはしたのだ。頷けなかった。

運命という言葉を聞いた瞬間、何か引っ掛かるものがあった…。

事故に遭ったのが1988年だというのは覚えている。しかしそれから超人兵士として目覚めるまでの3年の記憶は、全くない。デービットの話では、その間ずっとある施設の中で、昏睡状態のままでいたらしい…。

「1988年?」

若林は訊き返した。1991年に超人兵士として蘇ったというのは、わかる。しかし事故が起こったというのが…、

ブラックペガサス軍団が生まれる、2年も、前…?

「そういうあんたはいつブラックペガサス軍団の一員にされたんだ?」

「俺か? 俺は91年の頭だ」

船に乗ってたんだ。それが沈んだ。多分、沈めたのはブラックペガサスだ。気がついた時にはこの身体にされてたってわけだ。

「僕に、似ているな…」

「お前さんはまだマシさ。親玉が人間だからな」

剣吾は曖昧に頷くしかない。

「あのデービットとか言う奴なんだろ?」

「そうだとは思うが…」

「どんな奴なんだ? 相馬は軍人じゃないとか予想してたが、そうなのか?」

どうなんだろう…、その時剣吾は気づいた。印象などを除いて、自分がデービットについての情報をほとんど持っていないということに。

陽はまだ高かった。乾いた風が頬を撫でる。若林がハーレーのエンジンを掛けた。シリンダーの異音は大きくなり、マフラーから上がる煙に黒いものも混じり始めてきた。こいつとももうじきお別れだ…、苦く微笑んだ若林は剣吾を促し、ヘルメットを被った。剣吾も黙って後部シートに跨る。2人とも、4日前のことを思い出していた。

4日前の、パリを…。

(2)

…パン屋〈ジラールモ〉厨房の崩れた壁の向こうを、眩いサーチライトの光が白く染め上げていた。

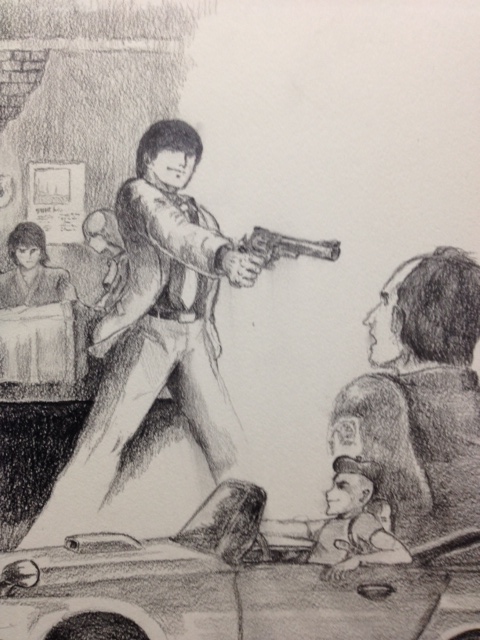

その白い光を背に、声の出ない少女と寄り添い合った剣吾が、瓜生、相馬、若林の3人と対峙していた。右手に構える抜身の刀の切っ先は未だ3人に向いたままだ。だから瓜生も相馬も、XM177カービンとM29カスタムの銃口を下ろせない。

若林だけは、剣吾から実は殺気が放たれていないと気づき、キングコブラの銃口を下げていた。

誰も何も喋らない。少女が悲鳴代わりに漏らす吐息が耳に届くだけだ。プロコープの方で火事が起きたのだろう。きな臭さと人肉の焦げる甘くもいがらっぽい臭いが鼻をくすぐる。しかしそこでクシャミでもしようものなら、たちまち血の雨が降りそうな、そんな緊迫…。

張り詰めた空気は、外からの靴音によって破られた。

「狭いな、ここは」

声とともに、瓦礫を踏みつける音が崩れた壁の外で止まった。剣吾が刀を下ろし、瓜生の、実は弾倉が空のXM177の銃口がそちらに動いた。

その照準に、1人の男の顔が割り込んできた。目が闇に慣れるまで少々時間を要したらしく、自分に向けられた銃口に気づくまでたっぷり1分掛かった。大袈裟に両手を挙げてみせるが、怯えて竦む様子は微塵も見せなかった。

「撃たないで貰いたいな。撃ち殺されたのが戦闘後とあっては、労災も申請できん」

男に続いて4人のデルタフォース隊員も厨房に入ってきた。厨房は急に狭くなり、瓜生と相馬は銃を構えたまま壁際に下がった。それを気配だけで察した男は軽く肩を竦め、デルタ隊員たちを顎で示した。

「そう用心してくれなくても大丈夫だ。彼らは銃を抜いていないし、君たちと撃ち合う積もりもない」

確かにその通りだった。しかしそれを鵜呑みにする筈もない瓜生と相馬は、構えた銃をピクリとも動かさない。完全武装したデルタやGIGNが、どうせこの店の周囲を十重二十重に囲んでいるのはわかっている。

男は剣吾の横に立った。「話はきちんと通したのか?」

「話があるとだけは言ってあります」

男を一顧だにせず、剣吾は言った。

男の合図で外のサーチライトが消された。デルタ隊員の1人が、傾いたテーブルに小型のカンテラを置いた。厨房内に初めて灯りがもたらされた。転がるコルサコフたちの死体に鼻を鳴らした男は、瓦礫に埋まるパン職人に気づいた。デルタの2人に運び出させる。代わりにもう2人が入ってくる中、ぶち撒けられた血や内蔵を跨ぎ越えた男は、3人の前に立った。広い額の下に光る抜け目ない眼差し。鼻の下に蓄えられた薄い髭。白いスーツ。

「君たちがブラックペガサス軍団を裏切った諸君か。私はサイモン・デービット」

瓜生がヘッ、と笑った。「別に大っぴらにしてたわけでもねえのに、俺たちがよく軍団を抜けたとわかったな」

「あれだけの騒ぎを起こしておいて、喧伝していないも何もないものだ」デービットは笑った。「それも3回だ。隠している積もりになっているのが間違っているよ。特にロスでの暴動騒ぎまで装っての大騒動は凄かったな。2度めのロス暴動が起きたかと、本気で思ったよ。我々はあれを〈ロサンゼルス大追跡〉と呼んでいる」

「別にあんたらに注目して欲しくてやったわけじゃねえよ」

市民の騒ぎを表向きは装いつつ、しかしその実、追跡はとんでもないテクニックを用いて行われていたとわかった。逃げる側はそれ以上の技術で追撃に応じた。それだけの連中が起こした騒ぎでありながら、各国の専門組織が動いていたという情報は入っていなかった。我が国もそうだ。

だとすれば結論は一つ、ブラックペガサス軍団が暴れた。それも内輪揉めだ。

「それが恐らく粛清だろうという推測はすぐに成り立ったよ」

「で、追い回す的を俺たちに変更したってわけかい」

「ああ、そうだ。我が国と同盟国の全ての情報網を駆使して、君たちのデータを洗い出させて貰った」

「とすると、あんたはアメリカ人か」口を挟んだのは相馬だ。壁際からM29カスタム――これも弾倉には1発が残っているのみ。しかしデービットの頭を吹っ飛ばすには充分な1発だ――を向けたまま、「デルタをパリくんだりまで引き連れてきたのはあんただな? 遂には他所の首都で大立ち回りか。御苦労なこった」

「この騒ぎは計算外だったよ。彼らは謂わば保険だ。君たちが暴れ出した時のためのな」

瓜生がせせら笑う。「こいつらに俺たちが鎮圧できるって?」

軽いながらも完全な挑発だった。だが背後に並ぶデルタ隊員たちは乗ってこない。どの顔も瓜生の視線を避け、デービットと剣吾の周りで直立不動の姿勢を崩さないままだ。

「おーお、無理しちゃってからに、このタコどもが」

タコはお前だろう、と言った相馬が訊いた。「あんた、所属は?」

「さてね。想像して貰うしかないな」

「デルタの指揮官じゃないのは確かだな」

ほう、という顔を見せたデービットに、相馬は続けた。「格好で即断するのも何だが、こんな場所にデルタを率いてやってくるのに、軍服を着ない指揮官はいないだろう。身ごなしも素人とは思えないが、軍人のものでもない。軍隊経験者ならこの部屋に頭から入ってくる真似なんてしない筈だ」

「面白いな、ミスター相馬」デービットは感心して言った。「で、君の結論は?」

「恐らく国防省か、あるいは…」いきなり名前を呼ばれ、一瞬面食らった相馬だったが、動揺などおくびにも出さず、「俺の名を既に調べてるところを見ると、CIAか。外のフランス対テロ部隊を引き連れてきたのもあんただな?」

「なぜそう思う?」

「一介のデルタ指揮官にそんな権限があるのかい? あんたを動かしてるのは、恐らく大統領命令だ」

「恐れ入った。大した慧眼だよ。私はCIA職員だ」

肩書は少佐だ。もっともそんなものは君たちにとっては何の意味も持たないだろうがね…、そう言って笑う。もちろん目は笑っていない。相馬と瓜生を炯々と見つめるだけだ。CIAという名前を聞いた時、瓜生と若林がその顔を嫌悪に歪めた。

「で、そのCIAさんが俺たちに何の用だい」

瓜生のその言葉にデービットは笑みを消した。「合衆国政府は公式に、君たち3人をブラックペガサス軍団から保護することを決定した」

「保護だあ?」瓜生は失笑した。「あんたらが? 奴らに引っ掻き回されるだけのあんたらが、俺たちを保護?」

御大層にこんな連中引き連れてきたけど、結局は何の役にも立ってねえじゃねえの…、瓜生はデルタ隊員たちを指さし、せせら笑った。「俺たちに保護して貰いたい、ってのが正しいんじゃねえの? はっきり言うがな、ボディガードにするなら俺たちの方が、こんな穀潰しどもより余っ程役に立つぜ」

CIAという言葉を聞いてから、瓜生の口調に明らかに敵意がこもった。今度のは軽い揶揄とは言えなかった。デルタ隊員4人の顔が、カンテラの灯りの中、僅かに強ばったのがわかった。しかしデービットは動じない。

「確かにミスター瓜生の言う通りだ。私が護衛を頼むとしても、君たちにだな」

瓜生のせせら笑いが表情から消えた。少なからず驚いたようだ。名前を呼ばれたことに、そして台詞の中身に。

デービットは続けた。「もちろん、君たちを保護したいと言うのには、相応の下心あってのことだ」

「情報か?」相馬が言った。

「そう、君たちの持つブラックペガサス軍団に関する情報が欲しい。それが第一だ」

「第二もあるのかよ」

「ああ。君たちもこの…」デービットは横の剣吾を指した。「那智剣吾の活躍は見てくれただろう」

瓜生、若林と顔を見合わせた相馬は、渋々頷いた。「ああ、大したもんだ。正直、舌を巻いたよ」

「我々には彼を中心に、ブラックペガサス軍団殲滅に本格的に乗り出す用意がある」

ほう、遂に出る気になったか…、相馬が呟いた。隣で瓜生が唇をへの字に曲げた。

デービットは2人を交互に見た。彼はブラックペガサス軍団への対抗策として、我が合衆国が作り上げた唯一の超人兵士だ。だが、彼が如何に秀でた超人であっても、たった独りで奴らの本拠に乗り込むには無理もある。ミスター瓜生の言った通り、軍団の前では合衆国の誇る特殊部隊も子供同然だ。彼へのサポートすら覚束ない。

「すると何か?」相馬が言った。「あんたらは俺たちに、そこの那智君のサポートをやらせようって魂胆か?」

デービットは頷いた。相馬はやれやれと首を振った。「そこの那智君が傑出した兵士なのは認めるがな、彼と俺たち3人で、奴ら50人を相手にするのは辛いぜ」

「ほう、20人を片付けても、軍団にはまだ50人の超人兵士が残っているわけだな。我々の予想を少々上回ったな」デービットは唇だけで笑った。「まあ、君たちだけで行かせようというわけじゃない。合衆国の全特殊部隊も同行する。謂わば共同作戦だ」

「とか何とか言っちゃって、結局お前ら、他人のフンドシで相撲取りたいだけじゃねえか」瓜生が吐き捨てるように言った。「いいか。俺たちを駒として使いたいなら、それ相応の誠意ってものを見せてもらおうじゃねえの」

「わかっているとも。君たちをタダ働きさせる積もりは毛頭ないさ。それ相応の報酬を支払う準備はある」デービットは言った。「君たちもただ逃げまわる生活に飽きたんじゃないかね? 君たちの頭を悩ます根本を解決し、尚且つ金儲けにもなる。決して悪い話ではないと思うが」

「痛いところを突きやがる」瓜生が突然屈託のない笑顔に変わった。「ズバリと来たね。上手いセールストークだ。もっともあんた、セールスマンには向いてなさそうだけどな。顔が怪しすぎだ」

「褒め言葉として受け取らせて貰おう」

「ま、話を受けるかどうかは、額を確認してからだな。チンケな金額だったら情報止まりってことも…」

声のない悲鳴を上げ続けるのに疲れたのか、少女の体から力が抜けていた。剣吾がそれに気づき、少女を自分の背後に座らせた。寄り添い合っていた2人が僅かに離れる瞬間があった。と、大人しくなりかけていた少女が再び恐慌状態に陥った。母親から引き離された赤子の反応にも似ていた。

その瞬間、剣吾の背後に並んでいたデルタ隊員の2人が動いた。1人が暴れ出す少女を捕まえ、ワンピースの袖を捲った。もう1人が隠し持っていた注射器の短い針を、真っ白なその腕に刺した。

少女を座らせながらも瓜生たちの話に耳を傾けていた剣吾は虚を衝かれた形になった。しかし直後の反応は速かった。少女を押さえていた隊員の顔を刀の鞘で突き、注射器を持つ1人には、抜身のままだった刀を振り下ろす。

顔の真ん中を突かれた1人は鼻血を噴きながら昏倒した。もう1人の注射器を持った右手が、厨房の隅にまですっ飛んでいった。切断された手首を凝視した隊員は、次の瞬間物凄い悲鳴を上げた。同時に切断面から血が噴出した。転げまわるそいつを、無事な2人が押さえ、止血に掛かる。

再度少女を背後に庇った剣吾は怒鳴った。

「この子に触るな!」

同僚の手当に当たっていた2人が、思わず腰のベレッタFS92に手をやりかけた。デービットが意外な程の俊敏さで、彼らの前に割り込んでいた。そうしていなければ2人の首は間違いなく、胴と生き別れになっていただろう。

少女は剣吾の背中に触れたと同時に、恐慌状態から脱した。安堵したかのように、その背にもたれ掛かる。しかしすぐに、その四肢から力が抜けた。くたっと倒れかける。そんな少女の体を左手で受け止めた剣吾は、刀の切っ先を、今度はデービットに向けた。

「何の積もりだ?」

「解毒剤を出せ」

「解毒剤? その娘に打たせたのはただの鎮静剤だ」

「嘘を吐け」

「嘘とは何だ。私はその娘を保護しようとしているだけだ」嘘つき呼ばわりされた瞬間、常に冷静だったデービットの声が僅かに上ずった。「私の決定に口を挟む積もりか」

「僕は信じない」

「私のやることに間違いがあるとでも言う気か!」

カンテラの灯りに、かつてなく激昂したデービットの顔が浮かび上がった。剣吾と睨み合う。

突然始まった仲間割れらしき光景を、相馬と若林は半ば呆気にとられて見つめていた。瓜生だけが楽しげに鼻を鳴らした。「いいぞ。合衆国の使者様が、まさかの内輪揉めだ。やれ~、もっとやれ~」

「子供かお前は」

デービットは殺気立った眼差しを瓜生に向けた。しかし瓜生は動じない。揶揄の口調も止まらない。「あんたがその娘を始末したいってのはわかるぜ。目撃者だもんなあ。あんたらとしちゃあ、生かしたまま放り出せんだろうしな」

「そんことはない!」

「いや、珍しくこのお子様の言う通りらしいぜ」相馬が尻馬に乗った。「あんたらが少なくともブラックペガサスのことを世間から隠そうとしてるのは事実なんだしな」

「これまで世界中で起きた事件という事件が、噂にはなってもニュースネタにはぜーったいならないもんなあ」瓜生が楽しそうにへらへらと笑う。「どうせこの騒ぎも、新聞種にもならないんだぜ。そしてあんたらはこの娘を始末して、証拠を完全に隠滅するわけだ」

「そんなことはさせない」

デービットに代わって答えたのは剣吾だった。それもデービットに向かって。

「この子は絶対に殺させない」剣吾はぐったりした少女を脇に抱え、デービットを睨みつけていた。「どんなことがあっても、僕が守る」

いつの間にか剣吾の隣に立っていた若林が、少女の顔に掌をかざしていた。思わず跳び下がろうとした剣吾に穏やかな笑顔を向け、解毒剤は必要ないみたいだ、と言う。「息はちゃんとしてる。ミスター・デービットの言ってたことは取り敢えず事実らしい。この子に打たれたのは毒物じゃない」

「もちろんこの後に、次の注射が待ってねえとは誰にも言えねえけどな」

瓜生のせせら笑いを聞きながら、デービットは剣吾を睨み返していた。妙なヒロイズムを抱きおって。こんなことなら単なる殺戮機械であった方が余っ程マシだった。確かにデービットは、デルタに少女を運び出させた後、密かに始末する気でいたのだ。こんな事態を想定し、子飼いの“掃除屋”を密かに呼び寄せてもいた。これではさっき運び出させた職人らしき男も、生かしておくしかなくなったではないか。

かつてCIA工作局にいたデービットは、エジプトにて、目撃者を始末しておく手間を惜しんだばかりにKGBに先手を取られ、サダト大統領をむざむざ暗殺されるという失態を演じたチームにいたこともあった。それ以降、どんな些細な目撃者でも始末させてきた。

だが、剣吾は本気らしかった。デービットが無理にでも少女を拉致しに掛かれば、この場と外のデルタ・GIGN連合部隊に刃を向けかねない。そんな気配すら漂わせていた。だからデービットも強硬な手に出られない。

眼差しも気に食わなかった。自分の立てた予定も計画も、常に完璧であると自負するデービットは、己の決定に文句をつけられることを何よりも嫌った。そんな彼をかつての上司は、己の能力への過信、責任を現場に押しつけかねない権威主義だと厳しく叱責したものだった。今の剣吾の目はその時の上司の眼差しに酷似しているように思えた。妬み半分だった上司と違い、剣吾の眼差しには邪気がなかった。それがいよいよ腹立たしい。あなたの薄っぺらい正体なんぞとっくに看過しているぞ…、澄んだ目がそう語っているように思えて仕方なかった。

こんなところで使いづらさを露呈することになるとは…。

「触らないでよ!」

その声は、デービットが何か言いかけた時、外から聞こえてきた。

「報道の自由を侵害する気なの? あんたたちに一体何の権利があって…」数名の揉み合う音と怒号の中、一際大きく響いたのは女の声だった。それも、英語だ。「大使館に連絡しなさい!」

これもいつの間にか、瓜生が崩れた壁際に立っていた。穴から外を覗き、実に嬉しそうな顔をする。その彼を押しのけるように、デルタ隊員の1人が厨房に入ってきた。同僚2人の体たらくに立ち竦んだそいつだったが、何事だ、と訊くデービットに、「我が国の報道関係者のようです。封鎖の隙間から忍び込もうとしていました」

「つまみ出せ。フィルムだかビデオだかは必ず没収しろ。パスポートも照会しておけ」

「ちょっと! 何するのよ! 絶対訴えてやるからね!」

ヒステリックこの上ない女の声はたちまち遠ざかった。外を覗いていた瓜生が実に残念そうな顔で壁際を離れた。手首を失ったデルタ隊員と、床にて昏倒するもう1人に、無機的な一瞥をくれたデービットは、残る2人に命じた。「こいつらを運び出せ」

隊員4人が厨房を後にした。その間、剣吾はデービットから視線を外さず、デービットは剣吾の視線をなぜか外し続けていた。

「君たちにこの依頼を受ける気があるなら、集合は4日後、フォートブラッグで待つ」デービットは瓜生たちに言った。懐から厚い封筒を抜き、相馬に投げる。「1500時、現地時間だ。基地の正面から入ってきてくれればいい。それは交通費だ。好きなルートで来るといい」

そして剣吾にも、「君もだ。集合時間には遅れるな」

言い捨てたデービットはヴェルサーチのスーツの裾を翻し、厨房を後にした。

…外の異変を伝えに来たデルタ隊員が、カンテラを持ち去った。暗さを取り戻した厨房に、瓜生、相馬、若林、そして少女を抱えた剣吾が残された。外に待機していた特殊部隊もその包囲網を解き、遠ざかっていく気配がした。取って代わったのは市警察だ。遥か遠くに待機していたパトカー群が、今頃になってサイレンを鳴らし始める。しかし接近はしてこない。恐れているのか、或いはしばらくは踏み込むなと命令されているのか。

急に暗闇に戻っても、3人の目は変わらずに利いた。若林がニヤニヤ笑いを抑えられない瓜生に訊く。「外に好みの女でもいたのか?」

「よくわかったねお前」

相馬はM29カスタムに44マグナム弾を装填し直し、脇のホルスターに戻した。やっとゴロワーズに火を点けられる。「俺たちもズラカルか」

瓜生もXMを床に捨てた。相馬に煙草をねだり、「警官隊は突入してこねえにしても、ここにいる理由はもうねえな」

「問題はどこに行くかだな」相馬はデービットからの封筒を開き、中外あちこち調べた。発信機らしきものはついていない。

「取り敢えずはアジトだろ。服も替えなくちゃ。車が動けばいいけどな」

「あの派手な車か。動くなら乗せてけ」

「男は乗せたくねえなあ」

ぐったりする少女の息と脈を確かめていた剣吾を、若林が見つめていた。

ようやく刀を鞘に収めた剣吾は、少女の頬を優しく叩き、肩を揺さぶり、上手くないフランス語で呼び掛けた。しかし少女は応えない。真珠の艶の唇からか細い吐息が漏れはするものの、瞼はピクリとも動かない。

「おい、行くぜ若林」

瓜生の声にも応じず、若林は剣吾に近づいた。

「どうするんだ、これから?」

剣吾は若林を見つめ返した。2人の眼差しが交差する一瞬があった。剣吾の表情がふっと緩んだ。若林の目に、安心できる何かを見たのだ。

「逃げるよ」

「その娘はどうする」

「もちろん連れて行く」

「行く当てはあるのか?」若林は少女を顎で示した。「その娘は狙われ続ける。外に出た瞬間から、あのデービットとか言う奴は、お前さんが目を離すのを待って、必ずその娘の命を奪いに掛かるだろう」

「わかってる。だが、絶対にそんな真似はさせない」剣吾は言った。「何があってもこの子は守る」

「行く当てもなくて、こんな街で一人っきりで、匿う場所だってないんだろう? その娘を守り抜けるとでも思ってるのか?」

若林は身を乗り出すように言った。訊いているうちにだんだん気持ちがのめり込んできたのだ。

「デルタもGIGNもお前さんたちを追い続ける。CIAもDSGEもだ。それがどんなことだかわかってるか? 道行く通行人が突然マシンガンを乱射するんだぞ。馴染みのドラッグストアの店員がカウンターの下から銃を抜くんだ」

軍団にいた2年間、あちこちの国といざこざを起こしてきた。その経験が語らせた言葉だった。軍団が作戦を終わらせる度に、逃げ回る若林たちは、身を潜めた場所という場所で、その国の情報機関に追い回された。CIAは特にしつこかった。春先のミラノ、初秋のプラハ、真冬のデトロイト…、網はどこにでも張られていた。常に脱出は命懸けだった。真夏のマドリードは最高にひどかった。軍団を待ち伏せた無能な指揮官の号令一下、マシンガンの乱射による一般市民の虐殺で終わったのだ。5発の銃弾に撃ち抜かれた6、7歳くらいの男の子の、なぜ、と言いたげな死に顔。乾いた目玉に、小蝿がたかっていた。あの光景は忘れない。今も夢に出る…。

「覚悟してるよ」剣吾は言った。「どんな奴が来ようと、全部迎え撃つ」

何の気負いもない言葉だった。しかし、若林は感じた。

この男がそう言い切るからには、やってのけるだろう、と。「その娘がそんなに大切か」

「ああ、必ず守ると誓った」

「つき合いは長いのか?」

「さっき初めて出会った」

若林はあんぐり口を開けた。度肝を抜かれていた。次の言葉はすぐには出てこなかった。

何か言おうとした剣吾だったが、ふっと息をつき、視線を落とし、首を振った。「あんたにはわからない話だ」

「おい、いい加減にしろよ若林」崩れた壁の前で、瓜生がうんざりした顔を振り向かせていた。「ホントに行くぜ」

「よかったら…」瓜生を見もせず、若林が言った。「俺たちのアジトを使うといい」

剣吾が顔を上げ、瓜生と相馬が目を引き剥いた。

「何言い出すんだお前、頭でも打ったか?」瓜生が言った。「こいつにアジトを使わせる? 冗談は顔だけにしろよ」

相馬が呟く。「お前が言うな」

「こいつをこのまま放ってはおけない。こいつは俺たちと同類なんだ」

「馬鹿野郎、同類とはいえCIAの手先だぞ」

若林は半分ムキになった。「さっきのこいつとデービットとかの遣り取りを聞いてただろう。そもそもCIAの人間が、デルタの腕を斬り落とすか?」

「それが演技じゃないと言い切れるか?」言ったのは相馬だ。「遣り取りから何から、俺たちを騙すための巧妙な芝居だったかも知れん」

「何のための芝居だよ」

「こいつも含めて、CIAの身分を証明するものは何もないんだぜ。それにブラックペガサス以外に超人兵士を作れるなんて聞いたことももないしな」

若林は相馬を睨みつけた。「待てよ。じゃあ、この事件そのものが軍団の仕掛けた罠だとでも言う気か? じゃあこいつは軍団の一員として、コルサコフまで殺したわけか?」

「CIAが俺たちのことを罠に嵌めたいだけなのかもな」

「馬鹿かお前は。CIAが軍団を抜けた俺たちを騙して何の得がある」相馬は今度は瓜生を嘲った。「やっぱりさっきの冴えはマグレだな」

「お前らが何と言おうと、この2人は連れて行くぞ」瓜生が相馬に言い返す前に、若林が2人に向かって言い放った。「それでアジトが危険にさらされたとしても構うもんか。アジトなんて他にまた作ればいいんだ」

「こーのお人好しが」瓜生が吐き捨てるように言った。「好きにしろ」

相馬は今度は何も言わなかった。肩を竦め、背中を向け、壁の大穴から外に出ていく。瓜生も続いた。取り残された剣吾と若林の耳に、2人の会話が届いた。

「珍しいな。若林があれだけ強引に言い張るなんてなあ」

「珍しいどころか初めてだ。何か事情でもあるんだろうぜ…」

剣吾はヨーロッパ人にしては小柄な少女を軽々と抱き上げ、若林を窺った。「どんな事情なんだ?」

「まあ、変な魂胆じゃないよ」若林は柔らかく渦巻く髪を掻き上げ、言った。「気にしなくていい」

「しかしあんたの仲間たちは…」

「ああ、あの2人は妙に勘ぐってるだけだ」厨房から出たところに、先程運び出された筈のパン屋の職人が置き去りにされていた。それを表通りに見える場所にまで引きずり出し、今度こそ病院に運んで貰えよ、と呟く。

「さて、行きますか。俺のバイクが動けばいいけどな」

…広大な荒野を埋め尽くす綿花畑を過ぎた頃、地平線と平行に低く張られた金網が見えてきた。その向こうに立つ、シンメトリーの平らな建物も。

フォートブラッグ基地だ。

傾き始めた陽に左の頬を照らされながら、若林は目を細め、バイクを走らせ続けた。160キロで飛ばすナイトトレインはすぐに金網に近づいた。高さ4メートルの支柱幾つかに仕掛けられた監視カメラが、バイクを追って首を回し始める。

金網はなかなか終わらなかった。随分と広い面積を囲んでいると思われた。広さだけ単純に見れば、州都ローリーの倍はあるのではないかと思われた。

「どこから入るんだ?」

「正面に回るしかないと思う」

「どこが正面なんだよ」若林はヘルメットの下で笑った。「ここに来たことは?」

「ない」剣吾は首を振った。「と思う」

「何だよそれは」

「連れて来られたことはない筈なんだが、覚えがあるような気もするんだ。特に風の匂いとか、土の匂いとか」

剣吾が主役の最後の実験が、実はここ合衆国で行われていたことを、まだ剣吾自身は知らない…。

バイクを15分走らせた後、ようやく金網の角が見えた。矢印付きの標識が、右がフォートブラッグ基地、左がスプリングレイクだと教えた。それに従って道を右に曲がった時、道路左端の深い草むらに停まった黒いバンの屋根が見えた。直径約50センチのパラボラアンテナを屋根に取り付けたその車は、ちょうど監視カメラの死角を縫う位置に隠れていた。

それから正面ゲートまではすぐだった。ゲート左右の監視カメラが一斉に首を向け、バイクの2人に焦点を合わせる。

ゲート前のだだっ広い道端に、黄色のボディにけばけばしい彩色を施したオープンのコルベット・スティングレイが停められていた。誰の車かはすぐに想像がついた。ゲートには4名の陸軍兵が、M16A2を構えて歩哨に立っていた。その4人が近づくナイトトレインを認め、道路を塞ぐ形で並んだ。1人が手を振り、バイクを止める。他の3人のM16銃口はバイクに乗る2人に向けられていた。

ハーレーが止まると、ゲートの中、コンクリートの詰め所からも兵士が飛び出してきた。全員が油断なく銃を構えた体勢で、だ。

最後に現れたのは、アーミーブルーの制服に身を包んだ黒人士官だった。ニューヨークのハーレム辺りで出くわす黒人とは違い、野卑さを感じさせなかった。

「お待ちしていました」

ヘルメットを脱ぎ、バイクを降りた若林は、周りを取り巻く兵士を見回した。「ああ、この熱烈な歓迎ぶり。さぞ待ってたんだろうな」

「陸軍大尉、アルバート・ホプキンスです」

その肩の下に、逆さ向きの黒い剣の入った赤い紋章が見えた。こいつも、デルタか…。

「他のお2人も到着していますよ」ホプキンスは正確なブルックリン英語を喋った。彼の受けてきた高度の教育が垣間見えた。スラムで見かける黒人と違うわけだ。もっとも軍人の威圧臭は拭えない。10センチは低い若林の前に立ち塞がり、平気で彼を見下ろす態度でも明らかだ。「中に入る前に銃をお預かりします」

「それは困るな」若林は懐を軽く叩いた。「これがないとパンツを脱いだ時より心細い」

イケるジョークではなかったが、周囲の兵士誰一人、クスリともさせられなかった。早くもここで一悶着か…? 若林は半ば覚悟した。瓜生はどうしただろう。あいつがハイそうですかと銃を渡したとは思えない。相馬が来ているなら、そんな遣り取りが始まるや否や、血の雨が降っていたに違いないのだが。

そんなことが頭をかすめた瞬間、若林の前にマントがはためいた。若林を背後に庇うように、剣吾がホプキンスの視線と、居並ぶ銃口の前に立ちはだかる。

「銃を下ろせ」

ホプキンスは何の積もりだ、と言いたげに剣吾を見た。「邪魔をするのですか?」

「彼は招かれた客人だ。礼を欠いてはいないか?」

「私はこの基地の警備上の障害を排除する役目があります。銃預かりを拒むのであれば、我々も実力行使に移らざるを得なくなります」

「やってみろ」剣吾は周りの兵士を一睨した。「彼らが引き金を引くのが速いか、僕が刀を抜く方が速いか」

「合衆国特別機関の一員たるあなたが…」

「僕は合衆国市民でもないし、特別機関とやらに属した覚えもない」既に錦織りの袋を開いていた剣吾は、ホプキンスの前で鯉口を切り、逆手で柄を握った。「彼をこのまま通すか、僕にこれを抜かせるか、どちらかだ」

枯草の匂いの混じった乾いた風が、剣吾の長い前髪を揺らした。その下に光る目が、ホプキンスたちを睨み据えていた。警備の兵士たちに明らかに動揺が走っていた。ここにいる兵士たちの大半は剣吾の活躍など見たことがない筈だ。しかし日頃から危険に従事する彼らの危機察知能力は、1人の人間が発するにしてはあまりに巨大なエネルギーを、剣吾から感じていたのだ。グリズリーに遭遇したとしても、今の畏怖は感じなかったことだろう。

睨み合いは数秒で切り上げられた。本気のようですね…、と呟いたホプキンスが、兵士たちに銃を下ろすように指示した。彼だけは超人兵士の力を知っているのだ。噂で聞いたか、直に見たか。

「いいでしょう。お入り下さい。但し基地内で銃を抜こうものなら、全兵士があなたに銃を向けると思って下さい」

若林は両手を挙げた。「それはお宅の上司がどういう話をするかによるな」

「もちろんその際は…」ホプキンスは剣吾を見た。「あなたにも責任を取って頂きます」

「好きにすればいい」

言い放った剣吾は若林を促し、西陽が影を長くし始めた中、昂然と歩き出した。色づき始めた空の下、翻ったマントが一際大きな影を作った。兵士たちがさあっと左右に分かれ、道を作った。剣吾と並んだ若林が、感謝の目配せを送った。剣吾は小さな笑みでそれに応えた。

ホプキンス、そして兵士たちも後に続いた。警備の4人を残し、基地正面ゲートの鉄柵は静かにゆっくりと、その口を閉じた…。

(3)

…2人は基地内の建造物に足を踏み入れた。

そこからはホプキンスが案内に立った。後ろに5人の兵士がついてきた。しかし2人、特に剣吾には、銃に追い立てられている見すぼらしさは微塵もなかった。顔を上げ、胸を張り、一歩一歩足を進める度、通廊にマントがはためく。颯爽としたその姿には、隣を歩く若林も惚れ惚れしそうになった。

長い通廊にて、多くの職員、制服姿か戦闘服姿の軍人とすれ違った。多くが2人を認めざま、ホプキンスにさっと敬礼し、すぐさま道を開けた。或いは各自の執務室や角に逃げ込んだ。どうやら2人の正体を知っているようだ。人の口に戸は立てられないと言うが、噂ばかりが先行しているのかも知れない。

いや、この場合、俺はないな…、若林は思った。彼らは剣吾を畏れているのだ。剣吾が歩を進める度、シナイ半島のモーゼよろしく、人が波のように引いていく。

通廊の左右に部屋が見えなくなった。蛍光灯の照らす廊下だけが、ずっと奥にまで続いていた。歩哨の兵士2人に軽く敬礼し、ホプキンスは振り返りもせずに、そこを進んでいく。

若林が窺うまでもなく、剣吾は刀の鯉口に指を掛けたまま、脇目も振らずホプキンスに続いた。

突き当りに大きな扉が見えた。材質は鉄にしては、蛍光灯の光の反射が鈍すぎた。チタンベースの合金だろう。チンケなミサイル程度ではビクともしない代物に見えた。

ホプキンスが横の壁にあるパネルに掌を押し付け、顔を近づけた。掌紋と網膜照合とが即座に終わり、扉が開く。

窓のない、40畳はあろうかという会議室だった。壁に立て掛けられた折り畳み椅子、ソファ、テーブルに置かれたプロジェクター。壁には大きなディスプレイが2つ。それ以外は何もなかった。高い天井と磨き上げられた白いタイル壁が、室内を異様に殺風景に見せていた。

瓜生と相馬の退屈そうな顔も既にあった。瓜生は折り畳み椅子に踏ん反り返り、足をテーブルに乗せていた。相馬はソファを1人で占領し、くつろいだ格好で剣吾を見遣り、若林に軽く手を振った。

四方には、部屋の角を背にした4人のデルタ隊員たちがM16A3カービンを構え、立っていた。黒の戦闘服の腰にホルスターだけの格好で、奥の壁を背にしているのはデルタの分隊長スコットだ。そして瓜生とテーブルを挟んで折り畳み椅子に座るのはデービットだ。ホプキンスに続いて入ってきた剣吾に、氷以上に冷たい視線を投げかけてくる。

しかし剣吾はそのデービットに、目礼の一つも返さなかった。勝手に会議室を横切り、壁際の折り畳み椅子を一つ取る。デービットの視線などもう気にならない。事件という名の実験に引きずり回されていた時、右も左もわからなかった剣吾には、デービット以外に頼れる者がいなかった。だが、サウジでの一件にて彼への信用に亀裂が入って以来、剣吾はデービットと心理的な距離を置き始めた。そしてパリでの事件が、彼らの関係を完全に破綻させた。最早デービットは剣吾の庇護者たり得なかった。

今の剣吾の守護者になれる者がいるとすれば…、

若林には逆だろうと笑われかねないが、今の剣吾の脳裏に浮かぶのは、絹よりも柔らかな髪を僅かに掻き上げ、首を傾げるあの仕草だけだった…。

…若林がソファに陣取る相馬の横に座った。テーブルに乗る水差しを取ろうとして、相馬に目で制される。相馬は上着の裾ポケットから、ダイエットコークの缶を引き抜いた。瓜生の車から分捕ってきたものだ。呆れたような顔をする若林だったが、相馬の意図を察し、黙って温くなったコークを口にした。

剣吾が折り畳み椅子に腰を下ろした瞬間、護衛に伴われた2人の男が入ってきた。

先頭の男は恰幅の良い体躯を白の軍制服に包んでいた。年齢は40中盤というところか。相当薄くなった前頭部に褐色の髪を撫で付けていた。左腕には星一つの階級章、胸の左右には9つの勲章がぶら下がっていた。

2人目はデービット同様、背広姿だった。剣吾以上の長身だったが、瓜生並に痩せていた。骨ばった顔をしていたが眼差しは穏やかで、デービットとは違い冷たい印象は与えなかった。齢は40前後だろうか。

制服の男が室内中央に立つと、スコットとホプキンス、警備のデルタ隊員たちが一斉に敬礼した。3人の護衛がデルタ隊員たちの間に入る。デービットも敬礼こそしなかったが、立ち上がって一礼した。瓜生たち3人は気にも留めない。胡散臭げな目で見上げただけだ。

そんな3人を見下ろすような姿勢を取った制服の男は、大きく鼻を鳴らした。

「何だこいつらは。あの忌まわしい悪魔の軍団から逃げ出し、奴らと渡り合いながら世界を逃亡する名うての戦士という触れ込みじゃなかったのか? 私は忙しい中、それを楽しみに来たんだぞ」背後の背広の男に、腹立たしげに言う。「裏街で見かけるチンピラとどこがどう違うんだ?」

「おい、ミスター・デービット」瓜生が言った。聞こえよがしに。「合衆国の財政赤字ってのはそんなに深刻なのか? ろくに目も見えないこんな役立たずしか雇えないとは、気の毒にな」

「或いは…」相馬が続ける。「合衆国は広いからな。国と同じように心の広い連中がいっぱいいるんだろ」

「そりゃあちょっと広すぎねえか? 俺ならこんな馬鹿、我慢ならねえ」

他人を罵倒できても自分がからかわれることに慣れていないのか、制服の男は即座に顔面を紅潮させた。「口の利き方に気をつけろ、無礼者!」

「おーや、聞こえたってか? 目と頭はともかく、耳は無事らしいな。何よりだ」

「おい瓜生、あんまり劣等生をイジメない方がいいぜ。この国は人権擁護団体がうるさいからな」相馬が笑いながら煙草を咥えた。ロブスの靴底にてマッチを着火する。

「貴様は何だ! ここは禁煙だぞ!」

「何だ、あんたも嫌煙家か。アメリカも住みにくくなりましたなあ。紳士らしい紳士は絶滅しちまってる」

「生き残ったは格好ばかり気にする俗物ばかりと来たもんだ」

目玉を飛び出させんばかりになった男は、デービットに向かって怒鳴った。「こんな礼儀も知らん猿どもに会わせるために、忙しい私を呼び出したのか! 私は帰るぞ!」

「落ち着いて下さい准将」デービットの代わりに、背後の背広の男が答えた。「彼らはここでは一応客人なのです」

「いくらブラックペガサス相手とは言え、こんなクソどもの手を借りねばならん程、合衆国軍は落ちぶれてはおらん!」

「その軍の、彼らへの全面協力が、フロイト中将からの命令ではなかったのですか?」

「命令が何だ! 中将は何もわかっておらんのだ! そもそもあのフロイト中将は…」

「フロイト中将の命令は即ち、USSOC司令部の命令でもあるということですよ。ここで彼らの説得に失敗した折には、中将はともかく、ランスフィールド大将にどんな申し開きをなさる積もりです? それも軍法会議の席上で」

その言葉に制服の男はようやく黙り込んだ。しかしその目は殺意さえ込めて、瓜生と相馬を睨み据えていた。その彼に背広の男が折りたたみ椅子を勧め、合衆国特殊作戦司令部副補佐官、ジョナサン・アレン准将だ、と紹介する。

「私はバーナード・ラッセル。現在はある政府機関所属ということになっている」

「CIAってはっきり言えよ」瓜生が相馬に片手で煙草を催促した。相馬がソファからマッチと両切りのペルメル1本を投げる。2本の指でそれを器用にキャッチした瓜生は嫌な顔をする。「お前さあ、俺のためにフィルター付きを買っとこうって気にならない?」

「死んでもならない」

「じゃあ死んでくれ。それよりラッセルさん、だったっけ? 早いとこ本題に入ってくれねえかなあ。俺たち、もう随分なっげえこと待たされてんだよなあ」

ラッセルは頷くと、デービットに目で合図した。黙って立ち上がったデービットはテーブルの前に立ち、プロジェクターを操作した。ラッセル、デービットの2人とも椅子に座ると、ソファを占領している瓜生と相馬を睨み続けるアレンも、腰掛けざるを得なくなった。室内が僅かに暗くなり、壁のディスプレイの一つが点灯した。瓜生と相馬の吸う煙草の火先が、赤い点となって動く…。

「…ちょっと! 全然聞こえなくなっちゃったじゃないのよ!」

窓を締め切り、カーテンまで閉じたビュイックのバンの車内で、助手席にその長い脚を伸ばしたドロシーが、ヘッドホン片手に振り返った。

シートを全部取っ払ったバンの後部は、多種多様の機械類で埋め尽くされていた。その大多数は警察無線を始めとする様々な通信の傍受装置となっていた。天井のパラボラは空中に飛び交う数十種の電波を同時にキャッチできる。その中から目的の周波数を自動的に検索し、固定するシステムは、バンの持ち主が合衆国各地のゲットー闇市で買い揃えた部品を自ら組み上げた手製の代物だ。各装置から延びたケーブルは1台のコンピューターに集約されており、操作はその前に置かれたキーボードで行う。

そのキーボード前に陣取っていた、でっぷり太った大男が、伸ばし放題の髭面をドロシーに向けた。

「基地の奥に入っちまったんですよ」

「故障じゃないんでしょうね」

「その心配はありませんって。ニーソンの造った盗聴器ですよ」

「ああ、ロブ・ロウのシャワー室に仕掛けたヤツね」

「あのスパイと特殊部隊オタクが造った代物が、そう簡単に壊れやしませんって」髭面はディスプレイを確認した。「やっぱり電波を遮断する部屋みたいですねえ」

「どうするんだよ」運転席に踏ん反り返った、眼鏡の痩せた男が言った。「盗聴器がパーじゃ、中の会話を記録するどころじゃないだろ」

「抜かりなしですよ」髭面はニヤリと笑う。小さな車内灯に浮かび上がった髭面の下の肌は、意外に若々しい。「そういうこともあろうかと、あいつにはマイクロレコーダーを持たせてますから」

ドロシーはニッと笑い、髭面の背中を派手に叩いた。「やるようになってきたわね、マッコイ」

得意げな髭面を見て憎々しげに鼻を鳴らした眼鏡の男は、大きな頭に薄く張り付いた金髪を撫でた。「録音時間は?」

「磁気ディスクを使ったタイプだからね。音質を良くしても2時間くらいは楽々です。後は、あのハゲがスイッチを押し忘れてさえいなけりゃ…」

「それを受け取るまでは何にも出来ないな」眼鏡の男は胸に提げたニコンの一眼レフのレンズにキャップを嵌めた。「それまで寝てていいかな」

「駄目よ。あいつがいつ出てくるかわからないんだし、誰かと一緒の時はすぐに撮って貰わなくちゃいけないんだから。さっきのバイクの2人組の写真はちゃんと撮れたの?」

「馬鹿にするなよ。『モータージャーナル』の表紙だって飾れるぜ」

「妙な格好でしたね」

「後ろの男の方ね。あれは日本のキモノの一種だと思うわ」ドロシーはそう言って長袖を脱ぎ、Tシャツ一枚になった。ドアウィンドウを少々下げてはいたものの、バンの中はかなり暑かった。基地の連中にほんの僅かな気配も嗅ぎつけられないようにするために、空調もつけられないでいるのだ。

広い額の汗を拭い、眼鏡の男が肩越しに振り返った。「そう言やあ、ドロシーの引っ掛けたあのハゲも日本人だったよな」

「引っ掛けたですって? 失礼ねエマーソン」

「特ダネにはどんなことをしても食らいつくドロシー・ヘンダーソンが、特ダネの当事者に色仕掛けで迫らねえわけがねえだろ」

「ふざけないで。誰があんな黄色い禿猿に迫るもんですか」

吐き捨てるように言ったドロシーだったが、その頬に血が上り始めた。

…パリに向かったのはイギリス王室のゴシップ取材のためだった。

はかどらない取材に、ドロシーはうんざりしていた。ゴシップ専門誌や大手の雑誌社――大抵は三流タブロイド紙――が取材対象を十重二十重と取り囲む中、ろくなコネも持たないドロシーが彼らを出し抜けるわけもなかった。

しかしそれ以上に、ドロシー自身が乗り気ではなかったことが、取材の進まない最大の原因だった。それで糊口をしのいできた彼女だが、内心ではゴシップ取材など軽蔑していた。それがもう限界に来ていた。自分には他にやるべき仕事がある筈だ。ゴシップ追跡に忙殺されるために、大学でジャーナリズムを専攻したわけではないのだ。

ハイスクール時分に準ミス・セントジョージに選ばれた彼女は、己の美貌には自身を持っていた。それを活かし、尚且つ頭の軽い女と見られないために、彼女はニュースキャスターを志望した。ニューヨーク大学に入りマスコミ学を専攻、一時は地方局のニュース番組のアシスタントの職も得た。だが、目指すべき女性キャスターたちがただ座って、誰かの書いた論評を偉そうに読み上げればチヤホヤされるだけの飾りであり、それが放送業界の一般常識だと知った彼女はテレビの世界に失望、大学に戻ってジャーナリズムを専攻し直した。

育ったのは比較的裕福な家庭だったが、上流階級と呼ばれる連中には到底敵わない。ニューヨーク大学にいた頃、身近に上流階級の友人がいたことが、彼女の渇望に火を点けた。いつか名を成し財を蓄え、彼らの仲間入りを果たす。そのためにはまず名を売り、世に出なければならない。

しかも単に世に出るだけじゃ駄目だ。私はパーティ会場の飾りでいるのは御免だ。頭の中身でも一目置かれる、それを認められての出世でなくてはならなかった。

ジャーナリストへの道は遠かった。アイビーリーグ出身ではないドロシーは大手出版社に入ることさえ容易ではなかった。だから彼女は自分で書いたものを出版社に売って歩くしかなかった。この先彼女が華々しく名を売るには、大手や各マスコミの度肝を抜くような記事を先んじてモノにするしかなかったのだ。当然ながらそんなチャンスは軽々しく転がっているわけもなく、今のドロシーは駅売りのタブロイド紙の穴埋め記事しか売って歩くものがなかった。

大学の後輩であり、彼女の崇拝者であるジェフ・マッコイは、卒業後も彼女の尻について回ってきた。ジャーナリズムを専攻しながら、趣味が機械いじりというマッコイは、意外にも有能な助手になった。カメラマンのビリー・エマーソンは、これまたタブロイド紙の補欠要員として暇そうにしているところをドロシーに誘われ、チームに加わった。

この2人が自分に、正しくは自分の身体に下心を抱いているのはドロシーにもわかっていた。取材対象には時として色仕掛けも辞さないドロシーだが、美貌と肉体とを安売りする積もりは毛頭ない。マッコイとエマーソンが互いをライバル視し、抜け駆け出来ないでいるために、3人の関係は微妙さを孕みつつ、取り敢えず表面は良好なものであった。

…あの事件に遭遇したのは、パレ・ロワイヤルでの張り込みが不発に終わり、ド・ラベイにて疲れた顔で、遅い晩飯をつついている時だった。

地面を揺るがすような大爆発に、ド・ラベイの全ガラス窓が粉々に砕け散った。大混乱に陥った店を勘定も払わずに飛び出した3人は、その足で大爆発の現場に走った。ル・プロコープの周囲に展開しているのが市警察ではなく---警察は現場を遠巻きに囲んでいるだけだ---、フランス対テロ特殊部隊であると知ったドロシーは、自分がかつてない大事件に遭遇したことを直感した。

激しい銃撃戦が始まっていた。合間に聞こえてきたフランス語での会話から、騒ぎを起こしている連中の正体もわかってきた。世界中で大事件を引き起こしながらも決して尻尾を掴ませず、しかも大手マスコミの話題には決して上らない、ドロシーも噂でしか知らない例のテロリストどもが、このパリに現れたのだ。

まさに千載一遇のチャンスだった。この事件を記事にすれば必ず世に出るきっかけとなる、ドロシーはそう思った。事件が全世界の経済界まで震撼させているにも関わらず、そいつらがなぜテレビや大手マスコミに取り上げられないかに考えが及ぶ程、ドロシーは明晰ではなかった。

銃撃戦終了後の突撃取材は、対テロ部隊に邪魔をされ、失敗した。それも邪魔に入ったのはフランス人ではなく、我が国の軍隊ではないか。ドロシーは確信を得た。間違いない。やはり例のテロリストどもだ。奴らを追って合衆国までも動いている。どうにか関係者の一言、現場にいた人間の写真1枚でもと踏ん張ってみた。しかしフィルムは奪われ、パスポートやIDカードまで控えられ、その場は引き上げる以外になかった。

夜も更けた頃になって、安宿の彼女の部屋に突然現れたのだ。

あの現場で一瞬だけ見た、赤いベレー帽の男が。

どうやら窓から侵入してきたらしい男は、血に汚れ硝煙の臭いのする服を脱ぎながら自分の正体をあっさりと明かし、取材のチャンスを提供してやろうかと持ち掛けてきた。そして案の定、狂喜するドロシーに擦り寄ってきた。命の危険を感じない限り、大抵のそんなアプローチを軽々とやり過ごせるドロシーが、その時ばかりは逃れられなかった。力づくで犯されたわけではない。彼の目が、全身が発する動物的な磁気が、ドロシーの四肢から、意志から、抵抗する力を奪い去ったのだ。そして底なしのスタミナと、信じ難いベッドテクニック。細いながらも強靭な彼の筋肉が、鞣し革のようにしなやかな腰を縦横無尽にグラインドさせ、味わったこともない硬さが彼女の奥をえぐる度、ドロシーはかつて上げたこともないよがり声を上げ、幾度も絶頂に突き上げられた。体位を変え角度を変え、腰は40分間無休で動き続け、十数度目の絶頂の後、彼女は失神した…。

…セックスであそこまで乱れたのは初めてだった。何かにつけ思い出してしまう。自分の奥を激しく突き、えぐった瓜生の感触が忘れられない。思い出す度に頬に血が上り、掌や腋が汗ばみ、熱いものがホットパンツの下に染み出してきそうになる。誤魔化そうと背伸びをすると、敏感になった乳首がTシャツに擦れて勃起した。それをマッコイに見られてしまう。24歳にして未だ童貞だという評判のマッコイはどぎまぎし、Gパンの股間を窮屈そうに押さえキーボードに向き直った。

髭の下を真っ赤にしているだろうマッコイの顔色の変化は、車内灯の光くらいではほとんどわからなかった。これなら自分の顔色も気取られずに済むだろう。

「もちろん言い寄っては来たわよ。軽くあしらってやったけど」ドロシーは鼻を鳴らし、必要以上に威勢よく言ってのけた。「あんな野蛮な猿があたしをモノにしようなんて1世紀早いわよ。それよりしっかり見張っててよ」

「…これが〈ペガサス〉本体だ」

薄暗い室内にラッセルの声が響いた。白いスクリーンに映し出されたビデオ映像は、野球場にも似た巨大なホールのものだった。その中心に、床から天井まで達しそうな白い塔が立っていた。白く見えるのは点滅する光。床を歩き回る白衣の研究員たちと比べても、その巨大さがわかる。

「1986年に世界初の第6世代コンピューターとして開発されてすぐ、国防省が採用を決めた。試験的な採用だったが、その性能は我々の予想をはるかに上回っていた。正式採用を決めたのは1987年頭だった」

合図とともに画像が変わった。先の光の塔の周囲に、様々な付属機械が取り付けられていた。

「これが正式採用を決めた2年後の映像だ。〈ペガサス〉には合衆国の財務から国防に至るまでの、ありとあらゆるデータを収めた」

「そいつがデータを溜め込んだままトンズラしたわけだ」瓜生が言った。「さぞかし大変だったろう」

「大変どころの話じゃなかったさ。あれが自らの本体を捨てて、“脱走”した際、まさに我々はパニックに陥った」ラッセルが僅かに笑った気配がした。「それが1990年の話だ」

画像が変わった。煙を上げる瓦礫の山。

「1991年2月、我々の知らない場所に己の記憶を移したらしいペガサスは、〈ブラックペガサス〉と名乗り、合衆国に反旗を翻した。そして創りだした超人兵士、つまり君たちを束ねて、全主要国相手にテロ活動を開始した」

「いつ聞いてもホント安っぽいネーミングだよなあ」

画像が次々と変わっていく。どれも瓦礫と死体の山ばかりであった。

「特に狙われたのは、世界に名だたる大企業だ」

「ロールスロイス、ダイムラー・ベンツ、ロッキード、シェル、IBM…」

「詳しいな。まあ、君たちも襲撃の幾つかには加わっているんだろうから、当然か。軍団の要求した金の支払いを拒んだ企業は軒並みこのような目に遭わされた。僅か3箇月の間にだ

奴は巧妙でね。要求は全て現金だった。スイス銀行への振込も拒否されたよ。

もちろん我々も手をこまねいてばかりはいなかった。先進国のありとあらゆる特殊部隊を動員した。軍隊もだ。しかし、君たちも知ってのこととは思うが、その部隊が丸っきり子供扱いを受けてしまったのだ」

次からの映像は、各国の対テロ部隊の惨状の数々であった。

「1991年7月、イギリスで行動を起こした軍団を追跡したSAS・SIS混成部隊は、全員が殺害された。10月には我が国のデルタフォースが一個班を全滅させられ、92年1月にはフランスで空挺部隊が殲滅の憂き目を見た。

92年2月に『テロ活動を行う特定組織の全面的撃退』を決議した国連までもが、5月に襲撃された。あの襲撃にはミスター瓜生、君も参加していたようだな」

「そういう殺伐とした話は、俺じゃなくて相馬の担当だぜ」口に入った両切り煙草の葉をペッペッと吐きながら、瓜生がとぼけた。

「世界中のいろんな組織に犯行をおっ被せてたな」その相馬が言った。「PLFPは釈明会見まで開いたのに、それも揉み消されてた。マスコミ操作も大変だったろう」

「下手に国際世論を刺激して、無用な混乱を招きたくなかったんでね」

「嘘つけ。自分たちの造ったコンピューターの暴走がこの事態を招いたってのを、知られたくなかっただけの話だろ」

「まあ、裏を明かせばそうなるな」ラッセルはあっさりと認めた。その隣でアレンの不機嫌な唸り声が響く。気にも留めず、ラッセルは続けた。「さて、ここからは君たちへの質問の時間だ。そもそも君たちはどうしてブラックペガサス軍団に…」

「ちょいと待った」暗い中、瓜生が右手を挙げた。「その前に教えなよ。そもそもあのいけ好かない複雑機械は、どういうわけで暴走なんて始めたんだ?」

僅かに沈黙の生じる時間があった。アレンがわざとらしい咳払いでラッセルを牽制した。しかしラッセルは言った。

「いいだろう。説明しよう」

(4)

「…さっきも言ったが、ペガサスは世界初の第6世代コンピューターとして開発された」

スクリーンに1枚の写真が出た。複雑な回路に埋め尽くされたコンピューター内部だ。

「これまでのコンピューターが、一つの情報を検索するのに、それを長いリストにして適合するデータをここに読み取っていくのに対し、ペガサスはある情報の、例え断片であっても摂取すると、その断片にまつわるあらゆる情報を瞬時に拾い集めてしまう」

瓜生が言った。「素人の俺たちにもわかるように、噛み砕いて説明してくんねえかな」

「わかった。例を上げよう。そうだな、君が20年来会っていなかった友人に道でばったり出くわしたとしよう。君が従来のコンピューターなら、君の記憶の中にある膨大なデータを全部引っ張り出してこなければならない。何を始めるかというと、目なら目、鼻なら鼻を一つ一つ照合する。君が目の前に現れた人間を友人と判別するためには、それらの照合を全て順番にやっていく必要があるわけだ。

しかし君の頭はコンピューターではない。君は友人を見た瞬間に、場合によっては目、耳、或いは嗅覚や触覚まで動員することによって、20年前の友人と今の友人とを結びつけることが出来る。

一つ一つを順番に照合していく必要はない。目、或いは他の感覚から摂取された情報が、君の頭の中の数百数千というデータに瞬時にして、それも同時に照らし合わされ、組み合わされて、結論を導き出す」

「ふーん。面倒臭そうな手順だなってことくらいしかわっかんねえ」

「つまりだな」相馬が言った。「コンピューターは一つの物を思い出すのに線を辿っていくしかないが、俺たち人間は面で思い出すってことよ」

「面、だあ?」

「一枚の画用紙に俺やら若林やら、ミスター那智やらの顔写真が何十、何百枚も貼ってあると思え。それを一望して、瞬時に情報を掻き集められるのが俺たちの記憶だ」

「へーえ、俺の頭ってのはモノを思い出す際に、そんな御大層な仕組みを使ってるってわけか。偉いねえ」

「いいや、それは普通の人間の場合に限る。お前の脳味噌じゃ怪しいな」

「うるせえよ。で、そんな物凄いことをやってのけるコンピューターを開発しちまったというわけだ」

「多分、一つ一つの情報の照合はデジタルなんだろうな」相馬が言った。「しかし線も数十万数百万になれば一枚の面になる。こいつは関連する情報処理を、縦と同時に並行でもやってのけられるわけだ。まさに本当の照合だな」

ラッセルがほう、と感心した声を上げる。

「しかし照合が出来るってことは、すり合わせも可能なんじゃないか?」

「すり合わせたあ、何だよ?」

「目の前にあるものだけじゃなく、似てるものを記憶の中から引っ張り出してくる芸当だ」

「君はなかなかのインテリだな、ミスター相馬。その通りだ。その2つが一致するものでなくとも、その中に共通するものを見つければ、類比も出来るようになった」

「類比だあ?」

「例えばだな、お前の頭を見たブラックペガサスが、恐らく蛸を思い浮かべていたんじゃないかって話さ。わかり易いだろ?」

「ああ、成程ね。てめえふざけるなよ相馬」

「我々は何の気なしにやっているが、実は大変複雑で微妙なことを、我々の脳はやってくれているわけだ」ラッセルも笑いながら言った。「人間の脳の働きに近づいたペガサスは、遂には比喩まで使いこなし始めたよ」

瓜生も取り敢えずは感心するしかない。「どんなシステムなんだよ」

「コンピューター工学に関しては、私も専門家ではないのでね。専門用語を駆使しての説明は無理だが、縦にしか巡らすことの出来なかった情報網を、横にも拡張できるようになった。さっきミスター相馬が補足してくれた通り、ただの線が集まりに集まって面になったわけだ。それもコードではなく、光を使って…、とのことだった」

「光ファイバーか」

「しかもそれは最初からプログラムされていたものではない。幾度も演算の試行錯誤を繰り返し、自己修復プログラムでネットワークを拡張するうちに、自らの内部で自らの能力をも高めていったのだ」

「機械が自分から進化を始めたわけかよ。偉そうなことを言うわけだよなあ」

「その拡張方法も、人間の脳神経細胞の在り方を模したものだ。だから我々は、ペガサスをニューロ・コンピューターと名づけたよ。今の説明で事足りたかな、ミスター相馬?」

「ちょいと足りないかな」

「何かね?」

「俺もコンピューターの専門家じゃないが、人間が何かしないとコンピューターがうんともすんとも言わないってことくらいなら知っている。誰かが何かしなくちゃ、自己修復やら拡張やらなんて、始められないんじゃないのかい?」

「流石だな。君の言う通りだ。こちらがコマンドを与えもしないのに、機械が勝手に新しいネットワークを構築するわけがない」ラッセルは頷いた。「しかしペガサスは違った。と言うのも、ペガサスには双方向対話型機能と、外部情報吸収・蓄積機能とがプログラムされていたんだよ」

「だからわかるように説明しろって」瓜生の不満気な声。

「済まなかった。つまりだな、人間と会話し、その会話によって得た情報を貯め込み、それを次の会話の糸口なり、我々への挨拶なりに使おうというシステムだよ。ミスター瓜生もSF映画なんかで、部屋に仕掛けられたAIが登場人物に挨拶をするシーンなんかを観たことがあるだろう」

「ああ、主人公がベッドで目覚めたら、“オハヨウゴザイマス、御主人様”なんて言う奴か?」

「そう、あのようなものだ。こちらが何かしなくても、こちらにアプローチをしてくるプログラムだ。

ペガサスは己に組み込まれたそのプログラムにまで拡張を施した。単に機械的に話しかけてくるだけではない。あらゆるものに…、そう、自分も含めたあらゆるものに、能動的にアプローチを試みるまでになったのだ。それも、日によって変わり、相手によって使い分けられ、しかも相手の顔色を読み試行錯誤しながら行われるアプローチをだ」

瓜生が微かに唸った。「考えた末に、挨拶を使い分けるってことか…」

――これから数年後、この技術の一端は、話し掛けるとコンピューター画面上で嬉しそうに吠えるバーチャルペットになったり、何もしなくとも持ち主に擦り寄ってくる犬型ロボットになって、市場に出回ることになる…。

「お前は年中オンナにアプローチしてるから、わかるんじゃないか? しかも手を変え品を変え、ってとこもそっくりじゃないか。奴は自分のネットワークを広げたい。お前は女のネットワークを広げたい」相馬の楽しげな声。

瓜生が忌々しげに応じる。「お前の喩え話はいちいち頭にくるぜ」

「第6世代って言ったよな。現在じゃまだ第5世代もろくに普及してないんじゃなかったか?」

「一般人が目に出来る市場ではね」ラッセルが答えた。「しかし第5世代コンピューターは1980年代には完成していたし、企業がその改良に躍起になっていた80年代半ばには、我々は既に第6世代の開発に着手していた」

「今みんなが有難がって使ってるコンピューターは、あんたらにとっちゃ過去の遺物ってわけか」

「そうなるな。話を戻してもいいかね? 人間の脳神経と同じ、謂わば神経回路網を手に入れ、自分から何かすることを覚えたペガサスが、今度は何を始めたと思う?」

「さっき比喩を使ったとか言ってたな。じゃあ今度は、推量でも始めたか」

「正解だ。奴は自ら推論を立て始め、遂には自ら結論を出すまでになり始めた」

またも瓜生が唸る。「とうとう自分で考え始めたか…」

「最初のうちは簡単な、幼稚な推論と結論に過ぎなかったがね。ペガサスはそれこそ、人間の脳と同じく、思考する能力を持ってしまったのだ。

ホワイトハウスの先端技術シンクタンクが未来のコンピューターについての予想を出しているんだが、ペガサスは第6世代どころか、その予想における第8か第9世代までの進化を自分で手に入れてしまった。しかも奴はそれを我々に隠し通しながら、進化を続けたのだ。

そんなペガサスが人間に使われるだけの自分に疑問を抱き、人間そのものに造反するのに、時間は掛からなかったよ」

瓜生と若林がふうん、と頷いた。相馬だけが違った。「もう一つ疑問がある」

「何かね?」

「奴が造反するからには、きっかけがあったんじゃないのか? 人間に使われることを疑問視したくなる、やっぱり外的な要因が」

暗い中のラッセルの表情を確認し、剣吾は思った。相馬というのは筋肉を酷使するだけの、単なる肉体派兵士ではないようだ、と。自分や他の2人だけでは、ラッセルの説明を鵜呑みにしか出来なかったことだろう。それに反応し、反論するだけの豊富な知識と推察力をも持ち併せているようだ。

ラッセルも同じことを感じていたのだろう。暗い中、彼がじっと相馬を見つめているのがわかった。

「大した洞察だ、ミスター相馬。実は、あった」

…もっとも、関係者の大多数がブラックペガサス軍団に殺害されてしまったからな。我々が出来るのは、生き残った面々の証言を繋ぎ合わせて、経緯を推測するだけだった。君たちもその積もりで聞いてくれ。

ペガサスの管制官の1人に、デレク・コナーズという男がいた。

このコナーズ、技師としては相当に優秀だったらしいのだが、政府職員としては最低の無類に入った。時間にも金にもルーズ、おまけに何よりも賭け事が好き、借金に関しての倫理的な自制心はほぼゼロに近い、同僚たちからは揃って鼻を抓まれる存在だったそうだ。

ペガサスの管制は4交替制で行われていたんだが、そのうち深夜12時から午前6時までの間の勤務を好んで行っていたのがコナーズだった。深夜残業の給与にも惹かれたのだろうし、女房に逃げられた彼は、夜が暇だったのだろう。

で、この男が何を始めたかというと、周囲に誰もいなくなったのを見計らって、ペガサスの途方もない演算能力と情報収集能力を利用しての、競馬や賭けボクシングの予想だったわけだ。

仕事らしい仕事は面倒臭そうにしかやらないコナーズが、その時ばかりは必死になる。その姿が、ちょうど知能を持ち始めたペガサスの興味を惹かないわけがなかった。

――ナゼ、コノヨウナ作業ヲ、我ニヤラセルノカ?

――そりゃあ、お前の方が俺の頭より優秀だからさ。

――我ノ方ガ、オ前ヨリ優秀ナワケカ。

――お前にはお前の役割ってものがあるんだよ。面倒臭いことは人間様に任して、お前は簡単な計算だけやってな。

――オ前ハ、面倒臭イコトナド、ヤラナイデハナイカ。

…と言った次第だったらしい。ペガサスは人間観察の最初の相手に、最悪のサンプルを選んでしまったわけだな。

そのダメ男コナーズが、そこまで必死になる理由は何か。ペガサスが次に目をつけたのはそこだった。すぐにわかった。金だ。博打にのめり込んでいたコナーズは、いつも金の工面に苦労していた。自宅もとっくに差し押さえられていたしな。ペガサスはそんなコナーズに大金をプレゼントしたんだ。

合衆国はおろか、世界中のコンピューターを覗き見られるペガサスに、閲覧できない記録はない。政府は外国への不正送金が行われた形跡がないか、常に様々な企業や銀行の金の流れをチェックしているのだが、その作業にペガサスを使うことで仕事の効率は格段に上がったよ。ペガサスは黙って政府の職員の仕事に従事しながら、細かい経理や資金管理がしっかりしていない企業が幾つもあることに気づいたんだ。或いはわざと金をプールしていた企業もあったろうがね。そしてペガサスは、それらの会社の眠っている資金を、僅かずつ、引き出していったのだ。しかも引き出したことが露見しないように、帳簿を改竄して回るという念の入った真似までしてのけたよ。二重帳簿などつけて、隠し財産を保有している企業など、まさに格好の標的になった。全額盗まれてもどこにも泣きつけないわけだからな。我々にしても、現在その手口を掴んだとは言え、被害総額に関しては未だ大半がわかっていない始末だ。

ペガサスは幾つもの銀行に架空の名義で口座を作り、手に入れた数百万ドルを蓄えた。その中から5万ドルをポンと、コナーズにプレゼントしてやった。小躍りしたコナーズは、口では偉そうなことを言いつつ、半ばペガサスに忠誠を誓うまでになったらしい。その後ペガサスの御機嫌を損ねないために、命じられるままにプログラムを改変し、求められる機材を内密に購入しては本体の内外に組み込むようになっていった。

コナーズのそんな姿を見ていたペガサスの中に、ある仮説が生まれた。人間というのは金のためにのみ生きる存在なのではないか。金のためにならどのようなことでも必死になって実行する生物なのではないか、と。

自らの進化と増殖には、もっと大掛かりな機材の組み込みか、或いは本体そのものの改変が必要だ。そう考えたペガサスは、コナーズ以外の人間も巻き込み始めた。管制官の統括を任された技術主任のニック・ウェルズ、彼はコナーズに比べれば遥かに真っ当な職員だったのだが、恐妻家で、しかもその妻が極度の浪費家と来ていた。ペガサスはウェルズにも巧妙に取り入った。きちんとした倫理観と職務への誇りを持っていたウェルズは、すぐにはペガサスの言いなりにはならなかったそうだ。しかしペガサスは遂にウェルズの倫理の壁も突き崩した。ウェルズに取り入るのに、ペガサスは、コナーズが同僚に借金を申し込む時のやり口を真似したというから驚きだ。

図に乗ったペガサスは同じ手段をいろんな人間相手に何度も使い始めた。同じ手口で絡め取られ、軍団から生き延びた連中が証言したよ。

堅物のウェルズまでもが金の力に逆らえないと知ったペガサスは、先の仮説に結論を下した。人間とは、金を積まれてしまえば何なりとやってのける存在なのだと。

こうして管制官のかなりの人数が、ペガサスに手懐けられていった。ペガサスのやり口は巧妙だった。1人1人はこのような真似をしているのは自分だけだと思い込まされ、しかも自分が言いなりになっているなどとは決して思わなかったそうだ。

人間を顎で使えることを知ったペガサスは、それこそ優越の絶頂にいたことだろう。目の前の損得に煩わされるだけの人間という存在が、如何に愚かで下らないものか、わかった積もりになったのだろう。そしてその下らない人間どもが、遥かに優れた存在たる自分の上に君臨している気になっていることに、我慢ならなくもなってきたのだろう。

その間もペガサスは資金集めに勤しんでいた。判明した範囲だけでも、数兆ドルになったという話だ。

自分こそが人間を支配する立場なのだということを、皆に知らしめなくてはならない。そんな使命感がペガサスに“脱出”を決意させていたんだな。奴はこれまでと同じやり方で、今度は海外の人間まで動かし始めた。その準備がいつ始まったのか、場所はどこなのか全部で何人の人間が動かされたのか、明らかになっていないことが多すぎるんだが、複数の大企業を動かして自分の全データを収め得る巨大な容器を建造させ、複数の経路を使って元の本体から逃げ出したのだ。あれだけの膨大なデータが、“脱出”に要した時間は僅か20分だったそうだ。

ここから先のことは、君たちの方が詳しいかも知れんな。医学、生化学、物理学、蓄積された知識を総動員して、世界中の軍隊や対テロ部隊を赤子同様に捻れる超人兵士の軍団を作り上げたペガサスは、己こそが全世界の、全人類の支配者となるべく、我々に宣戦を布告した。

その第一歩として、ペガサスは軍団を使い、コナーズやウェルズなど、自分に関わった者たちを抹殺しに掛かった。奴に関わった技術者109名のうち、106名が殺されるに至ったよ…。

「…ワレは完全なる存在である、とか何とか奴がのたまってやがったのは聞いたな」

室内に灯りが戻った。護衛たち、或いはデービッドさえ目を瞬かせる中、平気な顔の瓜生が言った。「感情やら損得やらに衝き動かされないワレこそ、考える存在としては人間などを遥かに上回るんだとよ」

「説明は以上だ」ラッセルが言った。

「ひとまずは納得かな」

瓜生の言葉に相馬も頷いた。「取り敢えずは文句をつける場所はなかったな」

「いいや、一つだけ辻褄が合わない箇所があったぜ」

瓜生が振り返り、相馬が横を見た。その言葉を発したのは、それまで一度も口を開かなかった若林だった。

ラッセルが大袈裟に両手を広げた。「君はミスター若林だな。辻褄が合わない? どの辺りがかね?」

「あんたの話にだけじゃない。これまでの経緯全体にだ。それも途轍もなく大きな奴だ」若林はSAVのジャケットのポケットからキャメルの箱を出し、1本抜いた。ジッポーで火を点ける。「ブラックペガサスがあんたらに宣戦布告して、俺たちを使って騒ぎを起こしたのが、1991年」

「だったかな」

「しかしそこにいるミスター剣吾があんたらに保護されたのは、1988年だそうじゃないか」

ずっと引っ掛かってたんだ、と呟いた若林は一同を眺め回した。「その3年の間、あんたらは彼を何の積もりで、一体どこに閉じ込めていたんだい?」

「知らないな」

「へえ、あんたは知らないのか。しかしそこのミスター・デービッドは知っていたようだぜ。俺たちは確かに彼から聞いたんだ。ミスター剣吾は対ブラックペガサスのために超人になった、ってな」

ラッセルは肩を竦めた。その顔から笑顔が消えていた。「私は那智の存在に関してはどちらかと言えば部外者だったものでね。その辺の詳細には疎いと言わざるを得ない。申し訳ないが」

「そもそも剣吾を保護したのは誰なんだ?」

「CIAではないことは確かだ」

「ぐ、軍でもないからな」

アレンが口を挟んだ。デービッドは何も言わず、遣り取りを見守っているだけだった。

だが…、若林は続けた。「少なくとも合衆国の誰かであることは間違いないよな」

「ほう、そう思うにはそれなりの根拠があるのかね?」

「あるさ。超人兵士を最初に創り出したのが合衆国だと考えれば、全部辻褄が合う」

剣吾は思わず若林の横顔に目を向けていた。瓜生、相馬までもが若林を見ていた。

ラッセルが苦笑しながら首を振った。「とんでもないことを言い出すものだ」

「言ったろう。そう考えれば全て説明がつくんだ」

若林は仲間以外の一同を見渡した。ラッセルの背後に陣取るアレンだけが、瞬間的に苦虫を噛み潰したような顔をした。

何かを知っている顔だ…、剣吾にはそう思えた。

同じことを思ったのか、若林は口調に確信を込めた。「多分、あんたらは超人兵士製造のために、彼を始めとするいろんな人間に処置を施したに違いない」

「処置?」

「決まってる。超人兵士になるための処置だ」

「そんな処置があって堪るものか」

「それがないなら俺たちがブラックペガサスに生み出されることもなかったと思うがな」

若林は5口吸っただけのキャメルをコークの空き缶に放り込んだ。「いいか? 彼が保護されたのは軍団が活動を始める3年も前なんだぜ。彼が事故から救い出され、生命の危機に瀕していたのが事実だとして、その治療が即ち今の剣吾を生んだのだとしたら、それこそ最初から超人兵士製造の方法があったってことにならないか?」

「全部君の推測に過ぎない」

「ああ、ただの推測だ。しかし、剣吾が事故に遭って保護されたのは事実。そして、治療を終えた彼が超人兵士に生まれ変わってたのも事実だよな。施したら超人になっちまう治療法なんてあって堪るかって、あんたは言ったが、それが現に起こってるじゃないか。第一あんたらは、軍団が3年後に生み出されることを予知してたとでも言うのかい?」

若林は容赦なかった。だが、その台詞の一つ一つが打ち据えているのは、実は剣吾の方だった。

僕は最初から、事故から救い出されたあの時から、怪物にされることが決まっていた…?

「そもそも彼は合衆国の国籍を持っていない。日本人なんだぜ。事の善悪をここで議論しても埒は明かないだろうけどな、これは立派な国際犯罪になる気がするのは俺だけかな?」

熱弁を振るう若林に、デービッドが向き直った。「彼を救出した連中からは、治療は彼の命を救うためのものだとしか聞いていない」

それはミスター剣吾がどう考えるかに拠るだろうさ…、若林は言った。「ラッセルさんがずっと話してた、ブラックペガサスがあんたらの下を逃げ出したって話、それは事実だろうよ。でもそれなら、逃げ出したばかりのブラックペガサスが、一体どうやって俺たちを結成した? 超人兵士の軍団を作り上げられたんだ? ブラックペガサスの内部に最初から、そのマニュアルが収まってたからじゃないのかい?」

「だからそれは君の…」

「ああ、推測だ。だが筋は通ってると思わないか?」

何か反論しかけたデービッドを、ラッセルが制した。代わりに答えたのは相馬だった。

「大した推理だ若林。充分に通ってるぜ」

皆の視線を受け、相馬は言った。「1988年と言えば、まだ冷戦が終わってない頃だよな。多分、超人兵士ってのは、合衆国が作ろうとしてた新しい兵器ってとこじゃないか?」

「ミスター剣吾、お前さんが拉致された時の状況、覚えてるか?」

若林の言葉に、今度は剣吾に視線が集中した。剣吾はその切れ長の目を僅かに細め、遠くを見た。どうだったろうか。

…流された布由美が視界から消えた後、茫然と波間を漂う数時間が過ぎた。長い時間、海水に浸かっていたため、皮膚がふやけ、体温が下がるにつれ、次第に遠のく意識の中、遥か上空から近づくヘリコプターのローター音が聞こえてきた。

気絶寸前の自分を海水から引き上げたのが、白い防護服の一団だったのは覚えている。それから随分と長い間、波の代わりに夢と現の境目を彷徨っていた。目を覚まして最初に見たのが、デービッドの顔だった。だからこれまで剣吾は、デービッド画素の白衣の集団の一味だとばかり思っていたのだ。

「…私がこの那智剣吾と初めて出会ったのは」剣吾の曖昧な言葉を引き継ぎ、デービッドが言った。「ブラックペガサス軍団が既に活動を始めた後の話だ。だから私は、この男がブラックペガサス軍団に立ち向かうための要員だと思っていた」

「本当か剣吾?」

ここでも剣吾ははっきりした言葉を返せない。

「この件に関しては私の方で調べを進めておく」

ミスター若林の説が正しいとして、我が国が超人兵士の最初の開発者だった。その過程で、事故に遭った他国の人間を許可もなく3年間も監禁し、本人の同意も得ずに肉体改造を施していた、などという話は、まさに言語道断だからな…、ラッセルのその言葉で、ひとまずその話題は打ち切られた。

剣吾を窺った若林が、唇の隅に笑みを湛えた。気づいた剣吾も僅かに笑い返せた。腹の底に溜まりそうになっていた冷たい痼が何とか溶けていった。

しかし腹の底に、いや、全身に、まだ残っているものがあった。

僕が拉致されていたのは、最初から超人兵士という兵器として生み出されるためだった。若林の反論は、これまではっきりしなかった事実を、剣吾に突きつける形となった。

それはすんなり受け容れるには大変過ぎる事実だった。剣吾はもっと愕然とし、怒ってもいい筈だった。怪物に変えられ、平凡な幸せを享受する未来を奪われたことに、自分をこんな身体にした連中に、ラッセルやデービッドに、憤懣をぶつけてもよかった筈だった。

しかしなぜか、その衝動が全く起こらなかった。

多分、どこかで気づいていたのだ。そして半ば、諦めていたのではなかったか。布由美を失った時に、未来も、そして自分自身も失ってしまったと思っていたのではないか。

思えば、あの事故が全てを変えた。布由美と、自分の未来までも、あの事故が奪った。

人間の運命なんてわからない…、ここに着く直前に若林の言った言葉が脳裏に蘇る。

そう、全て運命だったのだとしたら、所詮は…。

だが、その剣吾の裡で、またしても彼が頷くのを止めるものがあった。

それが、運命などではなかったとしたら…?

また、あの波が脳裏に戻ってきた。

パリでデービッドと話している時に感じた戦慄、パリだけではない。明らかに何かを隠しているデービッドが、剣吾が発した問いに答えようとする度に、感じずにはおられなかった戦慄。

それはこの基地より、ブラックペガサスより、巨大な何か。剣吾の存在するこの世を根底から崩し、覆しかねない何かだ。その何かに触れようとする度に、戦慄と、明らかな恐怖とを感じないではいられなかった。

脳裏に浮かぶ暗い波間は、その恐怖だ。

波間に消えていく布由美の背後に、その巨大な何かの影が見えた気がした。

その波が、遂には彼自身を呑み込もうとしているのを感じた…。

(5)

「…さて、ようやく話を戻せそうだな」ラッセルが言った。「君たちは一体どういうきっかけで、ブラックペガサス軍団に引き入れられたのかね?」

「そこのミスター剣吾と似たようなものさ」瓜生が言った。「俺は船に乗ってた。若林もそうらしい。別々にだけどもな。その、それぞれの船が沈んだか沈められたかした時に、とっ捕まったってわけ」

「俺は飛行機だった」相馬が言った。

若林にフィルター付きのキャメルを催促した瓜生が続けた。「聞いた話じゃ、他にも200人だか300人だか集められてたらしいが、俺は直接は見てねえ。目を覚ました時には、もうこの身体になってた」

「その数百人がどうなったかは…」

「わからねえよ。改造とやらに失敗したんじゃねえの? あの不細工なコンピューターの前に立たされた時には、40人ちょいしか残っちゃいなかったぜ」

ラッセルは頷いた。呟く。それでも40人強か、大した成功率だ…。

「どうして君たちは失敗しなかったんだろうな」

「ま、運がよかったからじゃねえの。特に俺は」

「やはり、日本人が多かったのか?」

「メンバーか? いいや、人種は結構バラバラだったぜ。日本人は俺たちを含めて4,5人ってとこじゃねえの?」

「組織はどうなっている?」椅子に踏ん反り返ったアレンが言った。「やはり軍隊並みの統率されたものだったわけか?」

「上下関係ってことか? あるにはあったな。大して息苦しいもんじゃなかったぜ。しかしリーダー格はいた。〈四鬼〉って呼ばれる連中なんだが…」

4人の鬼ね、上手い命名だ…、ラッセルが小さく笑う。「名称はともかく、その4人の存在は我々の方でも掴んでいたよ。ブラックペガサス軍団最強の4人組」

「そこの剣吾君が1人減らしちまったけっどもな」瓜生は肩を竦めた。部屋の誰よりもサマになっていた。「その〈四鬼〉の、これまた中心的存在が、藤堂誠治って日本人だ。何でも日本の自衛隊にいたらしい」

つまりは軍隊経験者か…、ラッセルは腕を組んだ。「肉体改造後も、軍人としての特質が残ったわけだな。他の3人は?」

「コルサコフとユンはそうだった」相馬が言った。「ヨハンソンだけが違う」

「ああ、ありゃあ武術マニアの元ボクサーだ」

アレンが不機嫌に唸った。「名前で言われても、我々には誰が誰だかわからんぞ」

ラッセルの合図に、ホプキンスが壁の電話に走った。どこかの部署に命令が向かう最中、デービッドがラッセルに目で許可を求め、相馬に顔を向けた。

「君たちを見ていると、何ら精神操作を受けているようには見えない。軍団の面々は皆、君たちのように以前の記憶なり嗜好なりをとどめているのか?」

「脳に何かされたってことか? そいつはなかったな。瓜生辺りは少し弄って貰った方がよかったって思うんだが」

「うるせえよ」

「しかしそれでよく脱走とか裏切りとか起きなかったものだ」

「起きたさ。俺たちがそうだ」瓜生が笑った。「まあ、さっきの話じゃないけど、あの偉そうな機械は人間ってものをホントに馬鹿にし切ってたわけよ。労働からの免除、金とオンナ、この3つを与えてさえおきゃあ、人間なんぞ思い通りに動かせるなんて思ってたんだろうぜ」

瓜生はへらへらと笑い、手を挙げた。不死身の肉体を与えた代わりに忠誠を誓え、金とオンナは思いのままだ、ってな感じでね。またそんなもんでヘイコラする連中ばっかりが集まっていたんだな、これが。

ブラックペガサスは世界中から集めたとんでもねえ額の金の半分を、設備維持費やら新しい武器の購入なんかに充てたみてえだけど、残りは確かに気前よく、俺たちに回したぜ。で、軍団の大半と雇われてる技術者連中は、その餌に食らいついて離れなかったわけよ。表向きであろうがなかろうが、忠誠を誓ってさえいりゃ金は使い放題、そんだけの金がありゃ、オンナも何も、大抵の欲望は満たせらあ。

デービッドは瓜生を横目で見た。「ブラックペガサスは女の超人兵士を作らなかったわけか」

「そいつは見なかったなあ」

「オンナは扱いにくいって、ブラックペガサスにプログラムした奴がいたんだろ」

相馬の台詞に瓜生は吹き出した。「あるかもなあ。俺たち男に比べて、オンナの欲ってのはホント際限ねえもんなあ」

「そんな女が大好きなのはお前だろうが」

「ほっとけ。まあ、女兵士を作っときゃあ、戦闘以外の使い道もいっぱいあるとは思うんだけどな。それを思いつく程、あのポンコツも賢くなかったんだよ」

「正解だと思うぜ。女ってのは高い戦闘能力を望めない割に、トラブルの種には必ずなるからな。軍団に大きなトラブルが起きなかったのは、女がいなかったお陰だろ」

相馬と瓜生は顔を見合わせ、吠えるように笑った。

「高説は有り難く拝聴しておこう」デービッドが言った。「トラブルがなかったということは、軍団の結束はそれだけ固かったということか」

「固かったって程でもねえけどな」瓜生が言った。「身内の安全を保障しとかなきゃ、誰も従わねえだろ。あんたらに狙われても、軍団が纏まってる限り、簡単に殺される心配もない。だから〈四鬼〉を中心に、その辺は注意を払ってはいたみたいだぜ」

「とすると、君たち以外の裏切りは当てに出来ないな」

「いるにはいたぜ。脱走しようとした連中だっていた」相馬が4本目のペルメルに火を点けた。「だが、逃げ出せなかった。藤堂たちが絶対逃さなかったからな」

「パリでの騒ぎを考えれば、その“絶対”が冗談じゃないというのはわかるよ」

「あの時の君たちの戦いは物凄いものだったと聞いている」ラッセルが言った。「君たちにも軍隊経験があるのかね?」

瓜生、若林ともに首を振った。ラッセル、デービッドともに意外そうな顔をした。「我々の得ている情報は多いとは言えないが、君たちが〈四鬼〉に次ぐ兵士だという報告は受けている。特にミスター相馬、君は世界の紛争地帯を渡り歩いた名うての傭兵だったそうじゃないか」

「そいつはこの身体になってからの話だな」相馬は煙草の灰を落とし、2人を冷たく睨み返した。「俺にも、ない」

…そう、軍隊経験どころではない。人に誇れるものなど何一つなかった。そんな俺がどうしてブラックペガサス軍団に入ったのか、そもそもどうして俺なんかが“選ばれた”のか、今以ってわからないんだ。

相馬圭一郎は西日本の地方都市の、ごくごくありふれた中流家庭に生まれた。

姉が1人、弟が1人いた。兄弟仲は、これもまた普通と言えただろう。アイデンティティに重大な影響を及ぼす事件に巻き込まれた記憶もない。父は苦労人の経理社員で、母は根っからの働き者だった。別け隔てのない愛情を注がれた口だと思う。

しかし相馬は、愛情にせよ何にせよ、肉親に対してのそれらが希薄な少年だった。他人に対してもそうだった。だから故郷に特別に親しい友人も恋人も作れなかったし、それが特に必要だとも思わなかった。

普通に高校を卒業した相馬は大学進学を決めると同時に上京した。地元の国立大学にも進めたのだが、大学に行けなかった姉に羨望のこもった厭味を言われるのが煩わしかったのだ。弟も大学には行かず、それが兄弟に隔たりを生んだ。やがて故郷に帰ることも少なくなった。自分1人がいなくなったところで、姉弟がいる限り、両親が寂しい思いをすることもあるまいと思っていた。

一人暮らしにも慣れ、気ままな生活が身につき始めた。大学も最初は居心地がいい場所とは思えなかった。寄れば女の子の話しかしないクラスメートたちとは最初から交わろうとは思わなかったし、4回生になる頃には女の子の話から一転、就職活動に血眼になっている彼らを気の毒にさえ思った。相馬は黙々と、課せられた勉強をこなし続けていた。アルバイトは必要最小限しかやらなかった。進んだのは国文学科だったが、ブンガクの味わいなるものが全く理解できない己の才能の無さに幻滅、2回生の時に英文学科に転向していた。そこでも飛び抜けた才能は発揮できなかったが、翻訳本片手に片っ端から原書を読み漁り、地道に下地をつけていったお陰で、4回生の時にはゼミの教授のお気に入りとなり、卒業を控える頃には大学院へ進むか留学するかの選択肢を与えられるまでになった。

故郷に帰らずに済むと思えば、躊躇なく留学を選んだ。

特に英文学に傾倒したわけではない。真面目に勉強はしたが、それで身を立てようと思っていたわけでもない。シェークスピアがどうとかディケンズがどうとか論じられても、一通りのことは知ってはいても、身を乗り出すばかりの興奮を覚えたことなど一度もない。それが一生の仕事になるとはとても思えなかった。

相馬は何に対してものめり込むことがなかった。

流されるように恋人もどきを作ったりもしたが、誰とも長続きしなかった。当時は女子大生ブームとやらで、彼女たちはどこへ行ってもチヤホヤされていた。ホステスも真っ青な服と化粧で着飾り、最初は男子学生と、少し賢くなると金のある社会人と、くっついたり離れたりをゲームのように繰り返す彼女たちを、相馬は実は軽蔑していた。しかしその軽蔑も力のこもったものではなかった。正しくはどうでもよかったと言うべきだったろう。

留学先の選択には困った。結局、フォークナーとヘミングウェイを研究するという目的を無理矢理でっち上げ、アメリカに渡った。成田のロビーの大型ビジョンで、頭に大きな痣のあるソ連の新書記長の顔が大写しになったのを、今でもよく覚えている。

最初はUCLAで学んだ。そこでも地道に没頭した相馬は、1920年代の米文学の功労者たちが生み出した作品群の映像的表現について述べた2つの論文で認められ、そこの老教授からイェール大学院への編入を奨められた。

イェールでも地味に、地道に3年を過ごし、在学も残り半年を切った。

休みを利用してのオーストラリア旅行に向かった相馬の旅客機が墜落した。

目覚めた時、相馬はブラックペガサス軍団の一員となっていた。

…研究が中途で終わったことにも、生まれながらの肉体を失ったことにも、大した感慨は抱かなかった。元々自分自身、或いは自分の将来に特別な価値があるなどとは思っていなかった相馬だ。不死身の肉体を貰ったことは寧ろ得をしたなどとも思えたりしたものだった。

しかし超人兵士にされたはいいが、当初は散々な目に遭わされた。軍団の中で幅を利かせていたのは、元軍人や格闘家、スポーツ選手といった連中ばかりだった。そいつらは元から持ち合わせていた技量を改造によって増幅され、最初から際立った活躍をしてのけた。そして訓練と称しては、一般人出身の同志たちを袋叩きにして楽しんでいた。

相馬は後の四鬼の1人、ユン・ジュヨンにこてんぱんに伸された。

テコンドーの名手ユンの蹴りに、前歯全部を叩き折られ、顎の骨を砕かれた瞬間、相馬の中で目覚めたものがあった。

何に対してものめり込めなかった自分、あらゆるものにペシミスティックだった自分の正体がわかったのだ。相馬は他人を信じていなかった。肉親から友人まで、誰一人心から信じなかった。自分を信じていなかったからだ。自分自身が何かをやり遂げられる人間だと思っていなかったからだ。そんな彼がブラックペガサス軍団に入り、実はお前は何百人もの犠牲の上に超人になれたのだなどと聞かされたところで、自分が選ばれた人間などと思える筈もなかったのだ。

だが、それまでの自分は何一つ、本気の力で跳ね返してこなかった。そこそこ色んなことが出来る器用さがあったが故に。そして自分にそんな力があるとは思えなかったが故に。だから全てを冷笑で済ましてきた。

相馬は生まれて初めて一念発起した。不死身兵士という名の怪物にされ、帰る場所の失くなった彼は、いぜれ何処かの戦場でくたばるか、さもなければいつまでも軍団の強者たちの玩具でいるしかない。初めて駆り出された戦場で、同じ超人兵士がSIS兵士の銃弾を雨のように浴びて死ぬのを見て、ますますその思いを強くした。超人兵士とは言え、完全無欠の不死身というわけではないのだ。その状況を自分から打破しようと、初めて思った。

どんな手を使おうと、自分だけは生き延びる。そう誓った。

中学時代に柔道を齧っていた彼だが、お子様相手のスポーツ武道など何の役にも立たないとユンの蹴りに思い知らされた。超人兵士としての肉体を作り直すという決意の下、彼は己に特訓を課した。超人になっても彼は自分を信じられなかった。歯だけは入れ直したものの、顎はすぐに回復した。だが、その回復力だっていつ効力を失わないとは限らないではないか。怠惰な生活を送っていれば、それだけ破滅は早まるだけだ…、そんな予感があった。

同じように拉致された人間たちには、超人兵士にされるのではなく、基地やその設備、超人兵士の管理や世話を任される羽目になった者もいた。知る人には知られた科学者もかなりいた。そのリーダー格とも言える1人、ハワード・クルーガー博士と少しばかり親しくなった相馬は彼に頼み、トレーニング器材を揃えて貰った。

ウェイトトレーニングは難しかった。何しろ常人離れした筋力を日常茶飯時に出せる身体だ。コップを割らずに持つだけで苦労したのだ。ちょっと意識を集中すると、100キロ200キロのバーバルなど片手で持ち上がってしまう。己の筋肉と重さとに極力意識を向けないでおけば、常人と同じ肉体レベルで過ごせるとわかった段階で、ようやくトレーニングを始めることが出来た。

次に軍団の武道教官にして藤堂の助手でもあったピーターセンに近づき、一対一で空手の手ほどきも受けた。銃器は自由に使えるのをいいことに、独りで弾薬をふんだんに使い、銃の扱いを徹底的に勉強した。留学中も試しに撃ったことはあったが、撃つ楽しみを知ったのは、やはり自分で学び始めてからだった。生まれ持っての技量はなかったものの、扱い慣れるという段階を過ぎる頃になると、遠距離狙撃、近距離戦闘のいずれにおいても、相馬の射撃テクニックはとんでもないレベルに達していた。空手も同様だった。思えば相馬は幼い頃より、最初は恐る恐る取り組んだものでも、慣れてきたら実に器用にこなしてみせるという特技めいたものがあったのだ。運転や機械弄りにしてもそうだった。ブラックペガサスに対しては、ちゃんとした戦闘技術を学ぶのは軍団にとっても損ではないと陳情し、元傭兵のラ・フォルシュを通じて各国の傭兵組織に紹介して貰い、世界中の戦場を駆け回ったりもした。

様々な知識・経験を吸収しながら世界の紛争地帯を走り続け、基地に戻っては独りで、訓練は続いた。他の大多数の超人兵士が、明日をも知れぬ命だと豪語しながら、どこからか攫ってきた女たちを連日連夜慰み者にし、大酒をかっ食らっている最中、相馬は黙々と己を鍛え上げることに専念してきたのだ。

相馬はいつの間にか、四鬼に次ぐブラックペガサス軍団第5の戦士と呼ばれるまでになった。特に銃の腕に関しては軍団最高だろうとも言われた。腕力勝負でユンと互角になった時、叩きのめされた屈辱は大した痛手ではなくなった。それでも相馬は鍛錬を止めなかった。それが超人となっても己を信じ切れない強迫観念が作り上げたものだとわかっていても、だ。今も彼は、以前程の卑屈さはなくなったが、自分が選ばれた存在などとは信じていない。

エチオピア、ソマリア、ユーゴ…、数々の戦場を訪れるうちに、多くの新しいことを学べた。戦場において遵守すべきマニュアルと無視すべきそれの見分けを学んだのは大きかった。新しい発見もあった。自分にも他人を信じられる瞬間があるという事実だった。不死身の肉体を持つことは隠し通したが、卓越した射撃技術と並外れた生還率を誇った相馬は、あちこちの戦場で重宝がられた。その銃の腕を買われ、狙撃手として後方支援を任されるようになると、多くの傭兵仲間が彼の肩を叩いていくのである。

“俺の命は預けたからな。”

その言葉の響きは相馬にとって、悪いものではなかった。全てを信じ、全てを明かせるわけではなかったにせよ、少なくとも命の預け合いだけは出来る友人を、相馬は初めて得たのだった。それ以来、深い浅いの差はあるものの、戦場で得た友人たちとの交誼はずっと続いている。

その経験が相馬を僅かながらに変えた。軍団の中にも、背中を任せられる人間を見つけたのである。

それが若林茂だった。

人間というのは力を得ると傲慢になる。あぶく銭を掴んだ連中がいい見本だ。不死身の力というのもその例外ではなく、超人兵士となった面々の大半が自分を過大評価するだけの輩と成り下がっていた。元からそういう奴もいたろうが、ほとんどは変わってしまっただけだろうと相馬は思っている。かく言う自分も、常人だった頃に比べれば、随分大口を叩くようになったに違いない。

しかし若林は違った。控え目な男だった。今の彼が傲慢になったのだとすれば、以前の彼は存在すら気づかれない男だったに違いない。嘘も大口もハッタリもなし。無口だが誰よりも周囲に気を配れ、誰よりも的確に動ける男だった。しかし単に無口なだけではない。先程のように突然饒舌になることもある。大抵それは一聴に値する話だった。

直接間接を問わず、相馬が若林のバックアップに助けられたことは多い。だから相馬も後方支援に回った際には必ず、若林を優先的に助けた。同じ日本人ということもあり、その後すぐに打ち解けた。

その若林から、軍団を抜ける積もりだと聞かされた。

大して迷わなかった。もちろん信用できる仲間と言えど限界はある。未だに他人も自分も信じ切れず、仲間3人で借りたアジト以外に、自分専用の隠れ家を持っている相馬だ。

しかしそんな相馬にしても、若林は代え難い相棒だった。若林と軍団、天秤に掛ければ躊躇なく若林を選んだ。

その若林から瓜生を紹介された。同じ軍団の中にいても、話したこともなく、スタンドプレーの好きな男だという話しか知らなかった。邪魔になるようなら置いて逃げるさ…、そんな積もりでいたのだが、意外にも瓜生は邪魔になるどころか、その俊敏さは相馬を瞠目させるに値した。軍団の中で頭角を現さなかったのが不思議なくらいだった。本人の弁によれば、軍団にいた時分に本気を出したことなど一度もないとのことだった。

軍団を抜けるという考えは、実はこの瓜生が最初に抱いていたものなのだと、後に若林に聞かされた。

ブラックペガサスを裏切り、2人と行動を共にして半年、それが正しい選択だったのかどうかは、まだわからない。自分がいつまで、そしてどこまで逃げ果せるかもわかっていない。絶対に無駄死にはしないと誓ってはいたものの、正直な話、相馬は自分に大して期待していなかったのである…。

「…軍団内の規律にイチバンうるさかったのは、このコルサコフだったな。旧ソ連の軍人だったからって、やたらと威張りたがる癖もあった。もちろん、表向きは誰も逆らわなかったさ」

部屋は再度暗くなり、スクリーンに映像が出ていた。粒子の粗い画像の数々は、超遠距離を望遠で撮ったらしい写真だった。無防備に顔を晒しているのはコルサコフだ。背景の建物からすると、1年半まえのフランス空挺部隊との一戦の時のもののようだ。国防省だかCIAだかが集めて回った資料なのだろう。

7本目の吸殻を床で踏んでいる時、写真が変わった。瓜生の解説が続く。「右端のデカイのがイングマル・ヨハンソン。故郷はスウェーデンだとか聞いた。さっき相馬も言ってたけっども、元プロボクサーで、趣味が日本の古武術。変な物集めばかりしてる奴でなあ。暗器、って言って、昔の忍者なんかが使ってた凶器なんだけどな。それを買ったり作らせたりしちゃあ、実戦で使いたがるわけよ。殺し方がまた悪趣味の極みでな。パリであんたらのとこの連中もやられてたが、バラバラに刻まれた死体があったら、全部こいつの仕業だ。

それと真ん中にいるちっこいの、そう、迷彩服のアジア人。顔がヒラメみたいにのっぺりしてる奴。あれがユン・ジュヨン。韓国人だ。二等兵どまりらしいが、一応韓国海兵隊の兵士だったそうだぜ」

それなら資料も手に入りそうだな…、ラッセルの呟きが聞こえた。

「みんなには内緒にしてる積もりらしいが、ヨハンソンとユンはおホモ達の関係でなあ」

また言ってやがる…、相馬は鼻を鳴らした。瓜生に掴まれたが最後、プライバシーは千里を駆ける。だからこいつには些細な事も明かせないんだ。

写真は次々に変わり、瓜生がその度に解説を加えた。瓜生が思い出せない、或いは知らない場面や顔には相馬、若林が説明を引き継いだ。中には相馬、若林の写ったものも入っていた。

その写真は最後に出てきた。

アポロキャップを被り、ズン胴を黒っぽいパーカーで隠した東洋人だった。随分と遠いが、眼鏡を架けているのだけは見て取れる。その手前でブレているのは、どうやら瓜生だと思われた。奥にフォード財団ビルの角が見える。

瓜生が苦く笑った。「ああ、あの時か…」

「そうだ。昨年5月の国連本部ビル襲撃事件だ」

「避けた積もりだったんだがな」

「確かに君には、どんな遠くからの撮影でも察知してしまう能力があるようだ。これ以前にも以後にも、撮られた写真は一枚もないからな。この一枚は全くの偶然だ。カメラを持ったまま逃げていた観光客が、たまたまシャッターを押してしまっただけのものだ。だが、この写真がなければ、我々は君の存在すら特定できなかったろう」

アレンが訊いた。「一体どうやって、カメラのレンズに狙われているのを察知するんだ?」

「爺さんの霊が俺に囁くのさ。寿命が縮むから気をつけろってな」瓜生は不機嫌に答えた。「それが爺さんの遺言だったしな。それより俺の肖像権は高いんだ。報酬の請求に加えるからな」

怒鳴り出しそうになったアレンに先んじて、ラッセルが言った。「この男が、藤堂か?」

「ああそうよ。こいつが四鬼のリーダー格、藤堂誠治だ」

相馬が続けた。「元自衛官にして武道の達人、剣道2段、講道館柔道3段、極真空手3段…」

「どれもブラックベルトか…」

「自衛隊じゃレンジャーの教官補佐もしてたそうだぜ」瓜生が言った。「とにかくこいつは恐ろしい。ブラックペガサスに施された何とかが人間の潜在能力っての? それを高めるんだとしたら、その恩恵を最大に受けたのはこいつじゃねえかって話よ。あちこちの特殊部隊だけでも、こいつ1人で100人は殺してると思うぜ」

特殊部隊は各国軍隊のエリート中のエリートだ。有象無象の兵士を殺すのとはわけが違う。世界の戦場で1000人を屠ってきた相馬でさえ、藤堂の真似をする自信はない。

若林が言った。「脱走を図った連中も消されたな」

「それも何人もな。音も気配もなく忍び寄って、必ず相手を仕留める。しかも素手でな。何がイチバン恐ろしいかって、こいつ、弾を避けるんだ」

「漫画じゃあるまいし」アレンがせせら笑った。「吐くならまともな嘘を吐け」

壁際の一角にいたスコットが、初めて発言を求めた。「失礼ながら准将、それを裏付ける証言が、我が方の兵士も含め、多方面から出されています」

アレンの口が開いたものの、言葉が出てこない。ラッセルも言葉を続けられずにいた。

「俺たちが脱走する日も、この藤堂のいない日を選ぶしかなかった」瓜生が言った。「こいつは腕力だけのコルサコフや血を見たいだけのヨハンソンとは根本的に違うんだ。頭だって悪くねえ。こいつを出し抜けなかったら、俺たちが今ここでこうやって喋ってることもなかったろうよ」

あいつが出動せざるを得ない騒ぎがたまたま起こってくれたのは確かだが、それをいち早く俺たちがわかる手筈を作っておいてくれたのはクルーガーの爺だ。その借りも返さなくちゃな…、相馬は唇を歪めた。

室内に灯りが戻った。ラッセルの顔が少々蒼白になっていた。話を聞くだけでも大変な連中だな…、と呟き、「本題に入る前に質問していいかな? 個人的な興味だ」

「どうぞ」

「その四鬼から命懸けで逃れ、軍団の庇護を失ってまで、君たちがブラックペガサスを裏切った理由は何なのかね?」

「相馬と若林がどうなのかは知らねえがな、俺は単に自由にやりたかっただけさ」

「自由に、とは?」

「自由に、ってことだよ。わからねえの? あんたそれでも自由の国アメリカの役人か?」瓜生は笑い出した。「丈夫な身体をくれたのは有難えこったが、引き換えに忠誠なんぞ誓わされた日にゃ堪ったもんじゃねえからな。俺は自由でいたかったんだ。どんなものからもな」

そうだろうな…、相馬は思った。束縛という束縛を嫌う瓜生は、いつどこで落ち合おうという予定を組むことすら嫌うのだ。これまでの集合場所は瓜生の直前の思いつきだ。もっともそのお陰で、ブラックペガサスに網を張られずに済んだわけだが。

この世が調和と安定を求めるなら、こいつはその極北にいる。予定調和を壊すためだけに生まれてきたような奴だ。

その瓜生が心底うんざりした顔で言った。「それよかいつまで俺に喋らせときゃ気が済むんだ? 本題ってのはいつになるんだよ。俺はあんたらと違ってヒマじゃねえの」

「わかった」折り畳み椅子に座り直したラッセルが頷いた。「今度こそ本題だ。

先にも言ったが、我々はブラックペガサス軍団殲滅のため、全軍を挙げて出動する。

中心となるのは、そこにいる那智剣吾。陸海空軍の特殊部隊選抜メンバーが彼をバックアップする。

君たちへの依頼は2つ。1つはブラックペガサスの本拠地を教えて貰いたい。もう1つは那智とともに、その本拠に乗り込んで貰いたいということだ」

数秒の沈黙が途轍もなく長かった。

「それに関しちゃ俺たちも話し合ったさ」瓜生が若林に手でキャメルを催促した。「そこのデービッドさんにも言われたけっどもな。確かに逃げ回るだけの日々ももう御免だって気もするにはする。こっちから撃って出た方が、気は楽になるわな」

「それは、2つ目の依頼を受ける意思表示と受け取っていいのかな?」

「ああ。だが、前にも言ったが、金は掛かるぜ。俺たちを駒として使いたいなら、それなりの額は用意して貰う」

「もちろんだ。希望額は?」

瓜生は指を1本立てた。「一人頭、100」

1人100万ドルか…、ラッセルはアレンと目を見交わした。「それくらいなら何とでも…」

「おいおい、桁を間違えて貰っちゃ困るぜ」

「何…?」

「100万なんて誰が言った?」瓜生はニヤリと笑った。「俺のこの指はな、1人につき100億って意味なんだよ」

アレンが立ち上がるまでに、丸々30秒を要した。立ち上がったものの、言葉を発せない。撫で付けた髪が垂れ、額の面積が倍に広がり、その顔を随分と間抜けなものに見せてくれた。ラッセル、デービッド、護衛のスコットやホプキンスまでもが息をするのを忘れ、瓜生を見つめていた。当然だろう。若林までもが唖然としていた。

顔にこそ出さなかったが、呆れていたのは相馬も同様だった。この調和破壊者がこの場を丸く収めようなんて考えるわけがない。絶対とんでもないことを言い出す筈だとは思っていた。それにしても大きく出たものだ。100万というのは瓜生の口から出る金額としては小さいのは確かだったのだが。

まさか、300億ドルとは…。

相馬の視線に気付き、瓜生がニッと笑顔を返してきた。

しかし相馬の方は、その向こうにて黙って座っている剣吾に気を取られていた。護衛ですら仰天するこの瞬間、剣吾だけは微動だにせず、成り行きを見守っているだけだ。余っ程肚が座っているのか、それとも話に興味がないのか。

「ふ、ふ、ふざけるな!」ようやく肺に酸素を送り込めたらしいアレンが掠れ声を絞り出した。紅潮した顔は心臓発作寸前かとも思わせた。「さ、300、300億ドル、だと? こ、国防予算の10パーセントを超えているではないか。そんな、途方もない金を、貴様…」

「金ってのはなあ、有意義に使ってこそ生きるもんだ。役にも立たない数万人の兵士を飼っとく余裕があんなら、その数万人が手も足も出なかった相手を、たった10パーセントの額で始末できるんだぜ。安いもんだろが」瓜生はまたしてもスコットたちを挑発した。「ケチりたいならそれでいいさ。俺たちはここを出て行く。お前さんたちは勝手にあの勘違い機械の居所を探して回ればいいし、運良く見つけられたら、そこのサムライ那智君と特殊部隊でノコノコ乗り込んでいったらいいんだよ」

これにはラッセルが渋い顔をする。瓜生たちにそっぽを向かれて困るのは彼らの方なのだ。

「ちなみに…」相馬も乗ることにした。「小切手も為替も駄目だからな。アメリカ国債もノーだ。あんたらの金融機関なんて信用できないからな。現金で払って貰う」

瓜生が我が意を得たりと言わんばかりの笑顔を見せた。「そう、ついでに前金じゃないと俺たちは動かねえからな」

「いい加減にしろ!」アレンが立ち上がった。血走った眼球が眼窩から飛び出すかとも思われた。「黙って聞いておれば好き勝手なことを吐かしおって。力づくで従わせることだって出来るんだぞ!」

「へーえ、どうやって?」

「グリーンベレーの拷問に不死身兵士がどこまで耐え切れるか楽しみだ。ホフマンを呼べ! こいつらを取り押さえろ!」

ラッセルも今度はアレンを制止できなかった。アレンの護衛の1人が壁の電話に走り、それが連鎖反応的に他の護衛を動かした。スコットとホプキンスを覗く全員が抱えていたM16を構える。行動は迅速この上なかった。

しかしそれは人間を相手にした素早さに過ぎなかった。

護衛たちには3人が視界から消え失せたようにも見えたことだろう。M16の銃口群が3人に向く前に、瓜生がラッセルの前に、若林がデービッドの前に動いていた。瓜生のモーゼル・ミリタリー、若林のコルト・キングコブラの銃口が、2人の額を狙い終えていた。

相馬の動きはもっと速かった。訓練に訓練を重ねた銃の扱いと、戦場で鍛えた敵の仕留め方だ。背広の下の特注ホルスターから6.25インチ銃身のS&W・M29カスタムを引き抜くだけでも何万回、何十万回と繰り返してきたのだ。アレンを折り畳み椅子から引きずり下ろすのに0.1秒、特殊鋼の銃身がその広い額に突きつけられるまで0.1秒以下。

瓜生が座っていた折り畳み椅子が、けたたましい音を立て床に倒れた。電話に飛びついた護衛が動きを凍りつかせた。行場をなくしたM16銃口が各々の向きで止まった。相馬がアレンを見下ろしながらも周囲の気配を察し、ニヤリと笑った。「よし、いい子たちだ」

「そうそう」瓜生もモーゼルの引き金を半分引いた状態で、護衛たちをせせら笑った。もう何ミクロンか力を込めればモーゼルは火を噴くだろう。「下手なことをすると、お偉方3人の頭に風穴が空くぜ。もっともアレンさんは風穴じゃ済まないな。木っ端微塵に吹っ飛ぶ」

「じゅ、銃は取り上げたんじゃなかったのか」

相馬がリボルバーの撃鉄を起こした。シリンダー弾倉が六分の一、静かに回る。その静かなノッチ音すら、今のアレンには地獄の鐘の音程に響いたことだろう。引きつったような声を上げたアレンを横目で冷ややかに見遣り、早まった真似を、と呟いたラッセルが言った。「見事だな。しかしこれからどう乗り切る積もりだ?」

「かーんたんな話さあ。あんたらを人質にして、堂々と出て行くよ」

「上手くいくかな? 君たちを黙ってここから逃がすくらいなら、上層部は我々のことなど簡単に見捨てるだろう」

震え上がったのはアレンだ。薄くなった箇所を隠していた髪が汗まみれの額に垂れ下がり、この上なく惨めな顔でラッセルを見上げていた。誰かに助けを求めるだけの、負け犬の顔は、相馬を心底うんざりさせた。国防省でどんな地位にいるのか知らないが、少なくとも相馬の傭兵仲間にこんな腰抜けはいなかった。その癖、俺たちを腕尽くで従わせるだと? この馬鹿が。

「構わないさ。あんたらが殺されても痛くも痒くもない」相馬はアレンの額すれすれにM29の銃口を近づけた。「特にこんな馬鹿は、片づいた方が合衆国のためでもあるだろ」

相馬の目がすっと細められた。込められた殺意に気づいたアレンが喉の奥で悲鳴を漏らした。

実際、アレンを射殺した後でも、護衛たちに1発の応射も許さず殲滅する自信もあった。彼らのM16を奪えば、どのようにでも血路を開ける。もちろんこの基地が、陸軍特殊部隊の総本山であることは知っている。デルタやグリーンベレーが総動員で掛かってきたら、実は大層厄介なのだが、それでも隣に瓜生と若林が隣にいる以上、何とか出来るだろう。「俺たちは出て行くだけさ、この基地の正面からな」

と言いながら、唯一その動きを牽制しなければならない相手、剣吾を窺った相馬は瞠目しそうになった。

デービッドにキングコブラを向ける若林に、腰の銃に手を掛けたスコット、ホプキンスが対峙していた。ところが2人はそこから動けない。銃把を握ったはいいが、抜けないままでいたのだ。いつの間にかその間に立った剣吾が刀の鯉口を切り、2人を睨んでいたからだ。まるで若林を護ろうとするかのように。

スコット、ホプキンスともに、これ以上はないという緊張した面持ちだった。この2人もこいつの恐ろしさを知っているようだな…。そこで相馬はスコットの顔を思い出した。パリのパン屋でデービッドに付き従っていたデルタの1人だ。剣吾の活躍を直に見たのなら、その顔の強張りもわかる。握った銃を引き抜く前に、頭と胴体とが一瞬にして生き別れになることは目に見えている。

「わかった。そこまでだ」

ラッセルが両手を挙げ、護衛たちのM16の銃口を下げさせた。全員を壁際に下がらせる。

「君たちの勝ちだ」

しかし相馬はM29を下ろさない。瓜生もモーゼルをラッセルに突きつけたまま、憎々しげに笑った。「要求を呑む気になったか?」

「私の一存で決められる金額ならな」眉間をモーゼルに狙われながら、ラッセルは落ち着いていた。「上の許可を取らねばならん。一先ず休戦にしないか?」

「最初からそういう風に言ってりゃ、怖い思いもせずに済んだんだぜ」

瓜生は安全装置を上げたモーゼルを鮮やかに翻し、くるくると回しながらジャケット下のホルスターに叩き込んだ。そのケレン味たっぷりの演出に、中国の馬賊が好んだという古めかしいモーゼルはよく似合った。実は瓜生のモーゼル・ミリタリーは、相馬のコレクションだったものだ。銃の腕を上げるにつれ、銃器に興味を持ち始めた相馬は、世界の名銃を買い込んではアジトのあちこちに飾っておいたのだが、瓜生はその1丁を勝手に持ち出したのだ。恐らく戻ってこないだろうと相馬も諦めている。

若林もキングコブラをライダースーツの下に収めた。その横に立つ剣吾も、ようやく眼差しから厳しい光を薄れさせた。それでも壁際に立つスコットたちから視線は外さない。

その剣吾に、座ったままのデービッドが顔を向けた。キングコブラの銃口を向けられていたにも関わらず、広い額には汗一つ浮かべていなかった。「後戻りする気はないようだな」

剣吾は無表情の顔をデービッドに向けずに言った。

「後戻り?」

「君が我々と完全に袂を分かつ気らしいということだ」デービッドの頬とこめかみが僅かに引きつった。「今のは造反と見なされても仕方のない行動だ」

造反…? 剣吾はデービッドに冷たい一瞥を送った。「そこの黒人の少尉さんにも言ったが、僕はアメリカの軍人になどなった覚えはない。その僕に、あなたの命令に従う義務などないと思うんだが」

「何だと…?」

「これまで僕があなた方に従ってきたのは、世話になった礼だと言っておく」

デービッドの青白い頬が紅潮し、こめかみの痙攣が大きくなる。相馬の視界の隅で、ラッセルが小さく首を振った。

「しかし今の僕にはあなたの命令に従うより…」剣吾は言い放ち、若林を指した。「彼を護ることの方が大事なだけだ」

相馬がやっとアレンの額からM29カスタムの銃口を外した。起こした撃鉄を親指でゆっくりと落とす。アレンがへたり込んだのを確かめ、目で若林に、どういうことだと訊く。瓜生も似たような顔で若林を見ていた。若林ははにかんだような顔で、何でもないよと手を振った。

デービッドと睨み合う剣吾が一言呟いた。

「彼には借りがある…」

(6)

…若林と、少女を抱える剣吾、何と3人乗りのハーレー・ナイトトレインが、尾行と監視に細心の注意を払い、ガス欠を心配しながら何とか辿り着いたのは、夜には観光客も寄り付かない、モンマルトル墓地に接する地区だった。

墓地を真横に見下ろす7階建てのビルは、周りを錆びた青銅の柵に囲まれた築70年のアパルトマンだ。5階の角部屋が、3人の共同で借りるアジトだった。

よくまあ、辿り着けたもんだ…、破片を浴び、銃弾にも数箇所を穿たれた惨状甚だしいバイクを見た若林が呟いた。倒れた際にフレームの一部が歪み、タンクからガソリンが僅かに漏れていた。真っ直ぐ走るのも難だったし、燃料に引火しなかったのは奇跡に近い。変色した青銅の門を開け、庭の雑木に隠れたガレージにハーレーを押し込んだ若林が、眠り続ける少女を抱えた剣吾を招いた。時間も時間だったためもあろうが、周囲には車もほとんど通らず、若林に言わせれば「実によく眠れる場所だぜ」とのことだった。旧式のエレベーターもあるにはあったが、人1人の体重でも止まることが多いので、若林たちは使わないのだそうだ。

アジトの中は、台所と居間とが一続きになっていた。居間は随分と広い。金の掛かった絨毯の上に安物のソファが2つとアンティークのテーブル、床にテレビが置かれているだけだった。厚いカーテンは金の掛かった代物のようだが、壁には絵の1枚も飾っておらず、カレンダーさえ貼っていない。殺風景この上なかった。寝室は部屋の隅々に、それぞれ隣り合わない構造になっていた。

剣吾は若林に案内されて、間接照明が淡い光を灯した彼の寝室に入った。洗い立てのシーツが清潔なベッドに少女を寝かせる。若林がスチーム暖房の壁のスイッチをいじった。少しして、プツプツという音を立て、壁に埋め込まれたパイプの中を熱い蒸気が通り始めた。

部屋が暖まるまで時間が掛かった。その間に若林はボロボロになった革ジャンパーを脱ぎ、ズボンとシャツを風呂場で着替えてきた。寝室2つをノックする。午前3時近かったが、瓜生は戻っていなかった。

相馬の方はいた。黒いTシャツと灰色のスエットのズボンを身につけ、それでもM29を収めたホルスターだけは吊って出てくる。シャワーを浴びて間もないようで、髪が濡れていた。若林の寝室内に剣吾の姿を認め、渋い顔をする。

「鷹は?」

「知らん。途中で消えた。オンナのところだろ。クリスチーヌとか言う…」

「着替えたいとか言ってたのにな。ああ、それより頼みがある。コーヒー沸かしてくれ」

相馬はボヤきながらもグラインダーで豆を挽き、沸かしたエヴィアンでコーヒーを抽出した。居間にコーヒーの芳香が漂った。少女が眠っていると若林に聞いた相馬は3つのカップを温め、コーヒーを注ぎ、残りは魔法瓶に入れた。若林はカップ2つを手に寝室に戻り、ベッドで眠る少女を見守る剣吾に1つを手渡した。相馬もついてきた。

剣吾は2人に礼を述べ、深煎りのコーヒーが何の種類かはわからなかったが、旨かった。故郷にいた時も、デービッドについて回っていた際も、味わったことのない本格的な一杯だった。

カップ片手に両切りのゴロワーズを咥えた相馬に、若林が首を振った。仕方なしに煙草を箱に戻した相馬は、少女の顔を覗き込んだ。

「こんな娘が存在するんだな」感に堪えぬと言った口調だった。「ラファエロの彫刻並みだ。この世のものとは思えん」

それには若林も、それから2時間遅れて戻ってきた瓜生も同じ意見だった。

ワイン壜の首が覗く紙袋を抱えてアジトに入ってきた瓜生は、皆が若林の部屋に集まっているのを知り、そのままずかずか入り込んできた。剣吾を見ても、やっぱり来てたのか、くらいの反応しか示さない。ジャケットとトレーナーに香水の匂いが染み込んでおり、相馬がそれに気づいて嫌な顔をする。

少女を見下ろした瓜生は感嘆の口笛を吹いた。

「サン・ジェルマンでも思ったけっども、こうやって見ると、ホントとんでもない上玉だよなあ」

相馬に続き、瓜生にまでそう言われて、剣吾は初めて少女をじっくりと観察する気になった。確かに目鼻立ちは信じ難い程の整った配列で並んでいた。僅かに煤けてはいたものの、膚はどんな白磁の陶器の肌理をも凌ぐと思われた。どんな人形師も造り得なかった自然の美が、そこには備わっていた。

だが、それがどうしたと言うのだろう。剣吾には瓜生たち程、感じ入るものはなかった。あの時剣吾を惹きつけたのは、彼女の外見などではなかったから…。

その、少女の瞼が震えた。ようやく薬の効果が切れたのだ。

青い目が、愛想笑いを浮かべた瓜生の顔に焦点を合わせた瞬間、少女は暴れ出した。瓜生の腹を蹴り、若林や相馬の手を絶対の拒絶を込めて振り払う。そんな少女だったが、剣吾の手だけは拒絶しなかった。しかし、パン屋の厨房ではすぐに治まった恐慌も、今度はすぐには治まらなかった。剣吾は暴れる少女を押さえ込んでいなければならなかった。

「本気で蹴りやがった」大して痛くもない腹を大袈裟に押さえた瓜生が、気分を害したという顔で言った。

相馬が気づいた。「この娘、どうして声を出さないんだ?」

「出さないんじゃない。出せないんだ」若林が言った。「サン・ジェルマンでもそうだった。この子は声を出せない。だから悲鳴も上げられない」

暴れるだけ暴れた少女は息を荒げ、それでも瓜生たち3人を睨んでいた。その眼差しには恐怖と嫌悪があった。しかし相変わらず、手首を掴む剣吾の手だけは振りほどこうとはしない。

「聾唖か…。だとすれば耳も駄目かな」

相馬の言葉に、若林がベッドサイドのテーブルからメモ帳を取り上げた。パーカーのボールペンがフランス語を走り書きする。『我々が誰だかわかるか?』

少女が怯えながら首を振る。『じゃあ、君の側にいる男は?』

そこで少女は初めて剣吾に気づいた。目が合う。『君を助けた男だ』

ああ…、少女は小さく頷いた。剣吾だけは何とか記憶に残っていたのだろう。しかし彼を思い出すということは、あの厨房での惨劇も脳裏に蘇らすということでもあった。再び恐慌が襲ってくる。今度のは目の前の見知らぬ男たちへの単純な恐怖ではない。生命の危険を味わった者のみが経験する、恐怖の奔流だ。

「大丈夫だ!」その身体を抱きすくめた剣吾が、使い慣れないフランス語で言った。「もう殺し屋はいない! 誰も君を傷つけたりしない!」

その強い語調に一瞬ビクッとした少女だったが、もう一度剣吾を見上げた。彼と見つめ合ううちに、彼女の裡に膨れ上がろうとしていた恐怖は、潮が引くように薄れていった。半ば安心したように力を抜いた少女だったが、今度は最初の――彼女本来の恐怖が蘇ったらしい。身を固くし、剣吾から離れたがる素振りを見せる。

「耳は利くみたいだな」相馬が言った。

瓜生は興味なさそうに肩を竦めた。「らしいな」と呟き、さっさと居間に引っ込んでしまう。

若林がベッド脇に屈み込んだ。これ以上紳士的な態度はあるまいという姿勢だったが、それでも少女は怯え、ベッドの上で後じさる。近づくのを諦めた若林はそれでも柔らかい笑みを湛え、流暢なフランス語で言った。「彼の言う通りだ。ここに君を傷つける者はいない」

剣吾と若林とを交互に見上げた少女は、怯えた表情だけは何とか消した。名前は、と問われ、若林の持つメモ帳をおずおずと手にする。

『マリア・クリストフ』

その名を発音した剣吾に、少女――‐マリアは小さく頷き返してきた。

…マリアに事情を説明するには骨が折れた。今、知能を持ったコンピューターの支配する不死身の超人軍団が世界中で暴れており、君はその破壊活動に巻き込まれてしまったのだ、などと話したところで、ハイそうですかなどと鵜呑みにする一般人がどこにいるだろう。そもそもブラックペガサス軍団の存在は全世界のマスコミが伏せている。齢若いマリアとて新聞を読むことはあるが、そこで見る事件の大半は外界の出来事に過ぎないのだ。おまけに力を合わせてマリアをこの部屋に運んできた剣吾と若林は、何を隠そう今日が初対面なのだ。経歴も、そしてこれまでの立場も違う2人が交互に話をしても、噛み合う中身に組み上げること自体、容易なことではなかった。

何より剣吾の片言のフランス語は、言いたいことの十分の一も伝えてくれていない気がして、剣吾自身が苛々する程であった。

それでも丸々1時間掛けて、2人の素性、現在それぞれが置かれている立場、若林と仲間2人を追う者たちの正体、そいつが現在世界中で何をしているか、そして今夜プロコープで何が起きたのかまでを説明することができた。彼女の身を護りたいという話――気持ち――も、何とか伝えることが出来た。

マリアがメモ帳に走り書きした。『私はここから出られないんですか?』

若林は返答に窮した。剣吾と顔を見合わせ、そして時たまタバコを吸いに居間に消えたものの、成り行きを確かめに戻ってきていた相馬に助けを求める。相馬が頷いた。話した方がいい。

頷き返した若林はマリアを見た。「ここから出たいのはわかる。見知らぬ俺たちに攫われてきたのも同然だしな。しかしここから出て、君が人前に戻れば、必ず君の口をふさぎに掛かる者が現れる。アメリカが、つまりは全世界が存在を隠そうとしている超人兵士軍団を、君は目撃してしまったんだ」

それは剣吾に改めて突きつけられた事実でもあった。彼とて目覚めて以降、覚えたての英語を動員して英字新聞くらいは目を通していた。デービッドたちの組織が血眼になって追う筈のブラックペガサス軍団のことが何一つ報道されなかったのはおかしいとは思っていた――もちろんまだこの時の剣吾には、なぜデービッドが、合衆国が、その件を伏せておかなければならなかったかまではわかってはいない。

デルタやGIGNの隠密行動が、彼を動かす人間たちの意図を裏付けていた。あの時マリアを連れ去ろうとした時、デービッドの見せた酷薄な表情ははっきりと覚えている。彼らが一丸となって、全てを秘密裡に葬り去ろうとしているのは確かだと思えた。若林たちに出会ったからこそ、知ることの出来た事実だった。

そして、そのことについて考え始めると、決まってあの波が脳裏に蘇るのだ。

布由美を奪った、あの波が…。

それに…、それまで黙っていた相馬が口を開いた。「ブラックペガサス軍団自体からも狙われる可能性だってあるしな」

『私は誰にも喋ったりしません。訊かれても答えません。何も見なかったと伝えます』

「もちろんそうだろうとも。しかし奴らはそうは思うまい。君は狙われ続ける」

『ここを出たらトゥールーズの協会に匿って貰います。私がお世話になっていたところです』

「簡単に割り出されるよ。そうなるともっとマズい。君を匿う人間まで巻き添えを食う」

その答えはマリアを愕然とさせた。字が震える。『どうしてそんな人たちを、警察は放っておくの?』

「軍団は警察じゃ追い切れないし、CIAなら証拠を残さずに誰かを消すなんて朝飯前だ。君と、君を匿った人間の始末など、いとも簡単にやってのけるだろうさ」

権限外のフランス特殊部隊まで動かす規模から考えても、掃除屋1ダースをパリに放し飼いにするくらいやり兼ねない。郵便物に爆発を仕掛ける、ガス会社やら電気会社の検査員になりすまして堂々と入り込み、事故に見せかけて…、なんてことも。ほんの一例だ。しかし連中にとってはどれも簡単だ…。

瓜生や若林以上にCIAとやり合った経験を持ち、あちこちの戦場で元、または現局員と、敵味方として交流してきた相馬だ。説明は具体的だった。

「一度狙われた以上は…」具体的になり過ぎ、マリアを怯えさせ始めた相馬の説明を遮り、若林が言った。「逃げられないんだよ」

腋の下に巨大な拳銃を吊ってそんなことを喋る相馬の台詞は、とても冗談には聞こえなかったろう。マリアの美しい顔が、間接照明の中でさえ青褪めているのがわかった。自分が、まるでハリウッド映画のようなとんでもない事態に巻き込まれて、どんなに抜き差しならぬ立場に置かれたのか、少しずつながら実感出来始めてきたのだろう。

そう、逃げ場はないのだ。この件が片づくまで、いや、片づいても、マリアは追い回され、やがて殺されることになる。後始末を考える奴らに、この件を隠しておきたい奴らに。半泣きのマリアの前に座った剣吾は唇を噛んだ。肩に、腕に、背中に、自然と力がこもった。いや、殺させはしない。

今度こそ殺させて堪るものか…。

その彼の、床を見下ろす眼差しに、マリアが気づいた。正しくは、彼の澄んだ目を、暗く沈ませる悲しみに。

自分に降りかかってきた災難、身に迫る危険を忘れ、彼の横顔をじっと見つめる時間があった…。

…マリアが2人と相馬の話を何とか理解し、当面の間アジトに匿われ、剣吾に護られるという提案に、ひとまず同意してくれたのは、午前6時を回った頃だった。それは本心からの納得や同意というより、体力の限界に後押しされての首肯と言った方がよかった。話が終わろうとする頃にはマリアは目を開けているのも辛そうだった。当然だろう。今夜の経験で消耗しない人間の方がどうかしている。

「ここまでにしよう。今日は眠ってくれ。俺たちは外にいる。何かあったら…」

横になったマリアの肩に、若林が毛布を掛けようとした。マリアは反射的にその手を払いのけていた。相馬が怪訝そうな顔をする。剣吾の眼差しは一層暗くなった。

その拒絶が、前に彼がヤースミーンに受けたものと酷似しているようにも思えたから…。

すぐに寝息を立て始めたマリアを、剣吾がベッド脇から見守っていた。若林が相馬を促し、部屋を出る。煙草に火を点けた相馬が、カーテンの隙間から明るくなり始めた外を窺った。冷めたコーヒーを飲み干し、「男が嫌いみたいだな、あの娘」

「そうかな。疲れてただけじゃないのか?」

「あの娘の仕草に気づかなかったか? 只ならぬ剣幕だった」

相馬は空いたカップを手に、キッチンへ向かった。居間のソファでは着替えを済ませた瓜生がだらしなく寝転がり、ソーテルヌの白をラッパ飲みしながら、紙袋に入ったクロワッサンを頬張っていた。よく見ると、着替える前と全く同じ種類の服だった。

若林も向かいのソファに腰を下ろした。キャメルを咥え、大きく伸びをする。

「流石に今日はくたびれたな」

「全くだぜ。どういう積もりなんだよ若林。アジトに2人も部外者を招き入れやがって」

「それはもう終わった話だろ。蒸し返すなよ」

「済まなかった」

その声に若林は振り返り、瓜生は顔を上げた。部屋を出てきた剣吾がドアを音もなく閉めたところだった。若林に向かって深々と頭を下げる。「僕のせいで随分面倒なことを押し付けてしまった。本当に済まない。でも、本当に感謝している」

相馬がキッチンの前で目を見開いて剣吾を見つめ、瓜生が小さく笑い出した。「最初に思った通りだぜ。類は友を呼ぶ。お前以上の堅物だ」

若林が照れたように顔の前で手を振った。相馬と瓜生を見遣り、「さて、どうしようかこれから」

ソファの横に立った相馬が煉瓦の壁にマッチを擦りつけ、2本目のゴロワーズに火を点けた。「奴らの誘いに乗るか乗らないか」

「そこだな、問題は」瓜生は若林に煙草を催促した。「俺は乗ってみようかって思ってる」

「俺は反対だ。何か引っ掛かる。これが手の込んだ罠じゃないと言い切れるか?」

「出たぞ、相馬の何でも罠に見える症候群だ」若林からジッポーを借りた瓜生は、煙に咳き込みながら笑い出した。ジッポーを若林に投げ返し、「俺だって何かきな臭いとは思ってるよ。でもな、あのオデコ野郎も言ってたけど、逃げ回るだけの生活に飽きたってのは確かだぜ」

「まあ、それは同感だ」

「罠なら罠で、咬み破ってやろうじゃねえの。飛び込んでみたら何か面白いことが待ってるかも知れねえぜ」

黙り込んだ相馬を見て、瓜生はニヤリとした。「決まりだな。相馬、お前、交通費とやらを預かってたろ」

デービッドから受け取った金を取りに、相馬が自室に戻った。若林が訊く。「どこかに行く気か?」

「ここに残ってる必要があるのかよ」瓜生はソファから立ち上がった。「クリスチーヌも待ってるしな」

「さっきの香水の匂いは、クリスチーヌちゃんのじゃなかったのかよ」

「ふふん、俺が1人のオンナで我慢してると思ってんのか?」

「ここにだって女の子はいるぜ。それもとびきりの別嬪が」

興味ないね、と言いたげに、瓜生は再度鼻を鳴らした。マリアが自分になびきそうにないのを早々に悟り、あっさり興味を失ったらしい。鷹は脈のない女には実に冷淡なんだ…、後で若林が剣吾に教えてくれた。

相馬が封筒の中身だけを持ってきた。何が仕掛けられているかわからないから封筒は捨ててきたらしい。新札の1000ドル札が10枚あった。

「お前のことだ。この札も全部調べたんだろ。贋札じゃねえかとか、目に見えない発信機でも仕掛けられてんじゃねえかとか」

「赤外線までは当ててみた。取り敢えず反応はなかった」

「ホントにやったのかよ」と伸ばしてきた瓜生の手を払い、相馬がそれを三等分しようとした。若林が制した。剣吾を指す。「四等分だ。彼の分も要る」

相馬が1000ドルを両替した。色違いの――僅かに濃い茶色だった――セーム革のジャケットに袖を通した瓜生が、2500ドルを受け取った。フォート・ブラッグとか言ってやがったな…、と呟きながらモーゼル・ミリタリーの弾倉を数本、金とともに上着のポケットに突っ込み、バッグ一つ持たず、相馬と若林に何も言わず、アジトを出て行ってしまう。もっとも若林の煙草だけはちゃっかり頂戴していった。

「俺は一眠りするわ」

相馬はそう言って、魔法瓶を持って自室に引っ込んだ。瓜生の持ってきた紙袋からイルサルマイヨの生ハムの塊を見つけ、それはしっかり抱えていく。それを見送る剣吾に、若林が苦笑を向けた。

「あの2人はいつもああなんだ。お前さんも一眠りしたらどうだい?」と、ソファを指す。「毛布が要るなら出すよ」

剣吾は首を振った。「僕はまだ大丈夫だ。あんたこそ寝てくれ」

マリアを護ると約束した以上、何があっても眠らないでいる積もりだった。剣吾の決意を察したのだろう。若林は無理強いしなかった。「じゃあ、失礼して一眠りさせて貰うよ」とソファに横になり、数回の寝返りの後、寝入ってしまう。

軽く鼾までかき始めたその姿に、剣吾は妙な感慨に囚われた。敵だと疑われても仕方がない自分の前で、よくまあ平気な顔で眠れるものだ。しかも彼は相馬と違い、銃をテーブルに置きっぱなしだった。

しかし同時に思った。僕もこの若林の前でなら、結構眠れるかも知れない、と。あの相馬や瓜生の前では無理だ。デービッドの近くでも無理だった。考えてみると剣吾は超人兵士として目覚めて以来、熟睡できた試しがなかったのである。いつ何が起きてもおかしくない緊張が邪魔をしたのだろうし、恐らく剣吾はそれ以上に、デービッドたちに気を許していなかったのだ。

不思議なものだ…、自分を救ったデービッドより、こんな状況で出会った若林に心を許せそうな気がするとは――現にニューヨークに向かう旅客機の中で、剣吾は若林が隣にいることに安心し、4日ぶりの、いや、数年ぶりの熟睡を貪ったのだった――…。

…若林が目を覚ましたのは、それからかっきり6時間後のことだった。

手首のスウォッチに目を遣り、もう昼か、と呟いて、周りを見回す。マリアの眠る寝室の前に椅子を置いた剣吾が、刀を抱くようにして、じっと守りの姿勢を取っていた。若林に頷き返す。

「あれから、どうだ?」

「今のところ大丈夫だと思う」剣吾は寝室を窺い、言った。「10時くらいに一度うなされてたけど、今は落ち着いてるみたいだ」

「ならよかった」伸びをした若林はテーブルの上に魔法瓶とカップの置かれているのを見つけた。満たされたコーヒーはまだ熱い。怪訝な顔をしていると、

「相馬が淹れた」剣吾が顎でドアを指した。「あんたによろしく、だそうだ」

「ああ、あいつも行ったか。俺も相当良く寝てたな」

苦笑した若林が2つのカップにコーヒーを注いだ。その時、寝室のドアが小さく開いた。マリアがそっと顔を出した。振り向いた剣吾に、メモ帳をかざす。

『トイレはどこですか?』

「…着替えを用意しなくちゃならんな」

トイレから出たマリアに椅子を勧めながら、若林が言った。マリアは若林のエスコートにも従えなかった。背後に立たれるのが怖いのだ。若林が離れてやっと腰掛けることが出来た。剣吾は彼女の反応を目で追い、その怯えがヤースミーンの時のものとは違うようだと知った。

あの娘の仕草には只ならぬものがあった、との相馬の言葉を思い出す。

彼女の怯えなど気にするでもなく、若林はその前にコーヒーを置いた。「かと言って、俺がノコノコ出て行ったら、またヘマして見つかりそうだしな」

「僕が買ってこようか?」

「お前さんじゃもっと目立つ。考えとこう」

風呂場に消えた若林を見送った剣吾は、固いフランス語でマリアに訊いた。「腹は減ってないかい?」

マリアは剣吾をちらと見遣り、首を振った。視線を合わせるのも恐恐と言った顔だった。しかし剣吾はまだマシだったろう。マリアは若林とは顔を合わせようともしなかったのだから。

「そうか、困ったな」剣吾は深刻な口調で言った。「実はね…」

マリアが体を強張らせるのがわかった。どんな重大な話が始まるのか…、剣吾と初めてちゃんと目を合わせる。つぶらな目の中にある青い瞳は、故郷の伊豆の海のように透き通っていた。

あの時、この目を見たからこそ…、「僕はペコペコなんだ」

一瞬呆気に取られたマリアが、クスっと小さく笑った。メモ帳に走り書きする。『本当は、私も少し』

笑顔とともに剣吾を見つめる澄み切った瞳に、暖かい光が明滅した。笑顔が彼女の表情を和らげ、整い過ぎた容貌に信じ難い深みと広がりと明るさとをもたらした。剣吾は初めて思った。

美しいな…、と。

洗面台で顔を洗った若林が戻ってきた。笑顔で見つめ合う2人を見て驚いた顔をする。何事だと剣吾を窺う。

剣吾が言った。「マリアさんが、お腹が空いたそうだ」

『さん、は要りません』

若林はやれやれと、しかし嬉しそうに首を振った。

…剣吾には何とか打ち解けられたマリアだったが、それが彼女の恐怖症そのものを改善する筈もなかった。剣吾にだけは手が触れ合っても平気になったが、体に触れられるのは、肩であっても、まだ怖いようだった。背中に掌が回されるなど以ての外だった。彼女に風呂を使わせるために、若林は寒空の庭に出ていなければならなかった。

「相当なことがあったんだろうな」若林が言った。「余っ程酷い目に遭ったんだ」

剣吾は頷いた。それが恐らく、口に出すのは憚られる種類の酷い目であったろうというのも想像できた。だとすれば彼女の手が男たちを拒み、嫌悪の眼差しが表情をよぎるのも納得できる。

しかし彼女の過去に何があろうが、剣吾にはどうでも良かった。一刻も早く痛手から立ち直れることを祈るだけだ。

マリアの着替えはアパルトマンの管理人であるジャン・ルノワの若い妻が用意してくれた。食料の買い出しはルノワに頼んだ。今はこのアパルトマンの、表通りに面した1階で修理工を営んでいるが、つい3年前までは傭兵だったルノワは、尾行を振り切り監視を見破るなどお手のものという男であった。相馬の傭兵仲間の先輩に当たる男だそうだ。

買い出して貰った食材の調理の大半は、若林が行った。イタリアでの生活が長く、船では厨房も任されていたという彼のフライパン捌きは実に鮮やかで、パスタやラザニアはもちろん、魚介類たっぷりのブイヤベースなども易々と作ってしまうのである。ちょっとばかり和風にアレンジした味も絶品であった。

「ワンパターンだけどな」

大いに驚く剣吾に、若林は謙遜してみせた。相馬も料理はするそうだ。変わった食材や高価な食材を仕入れてきては、時間を掛けて凝った料理を作るのだと言う。銃を始め、趣味的なものに一度のめり込むと、際限なく徹底するのが相馬なのだそうだ。彼の淹れたコーヒーを味わった剣吾には納得できる話だった。

「鷹は知らないなあ。ここを共同で使う時のメシはホントは交代制なんだけど、あいつがキッチンに立った姿は見たことがない」

それも何となく納得できる話だった。

しかし流石イタリア仕込み、作る量も生半可なものではなかった。マリアは毎度申し訳無さそうな顔をしながら食べ残したし、剣吾の腹も満杯にさせられ、マリアを警護する夜の間、眠気を堪えるのに苦労した。

マリアの眠る寝室の前で重くなりかけた瞼をこじ開けるたびに、申し合わせたようなタイミングで若林がコーヒーを運んできた。

「相馬の程、本格的じゃないけどな。若林流エスプレッソでござい」

啜るたびに剣吾は苦さに顔を顰めた。若林と顔を見合わせ、笑い合う。とんでもなく苦いコーヒーが、飲む度に身体を、そして心を暖めてくれた。

「…どうしてこんなに親切なんだ?」

その問いに、若林は戸惑ったように視線をうろうろさせた。「別にそんなことはないって」

「嘘をつかないでくれ。あんたが仲間2人の反対を押し切ってまで、僕たちにここまでしてくれる理由がわからない」

剣吾の真摯な視線は若林を逃さなかった。若林は照れ笑いを浮かべつつ、首を振った。「何だか見てられなくてな、お前さんは」

「そんなに危なっかしいかな、僕は」

「うん、時たま目を覆いたくなる…、と言うのは冗談だ」若林は優しい眼差しになった。「お前さんが、俺には出来なかったことをしてるように思えてな、放っておけなかった。いや、放っておきたくなかったんだ」

…剣吾がその詳しい事情を知るのは、しばらく後の話となる。

若林の表情が引き締まった。「あの娘をどうする積もりだ?」

剣吾は視線をコーヒーカップに落とし、考えながら言葉を発した。「あんたたちと話していて、思った。軍団との決着がついても、デービッドがマリアを見逃すとは思えない。あの子は一生、追われ続けるんじゃないかって」

「ああ、それは間違いないだろう」

「だから彼らに要求する積もりだ。僕が彼らのために働く代償として、マリアの安全を保証しろ、と」

これには若林が腕を組む。「考えは悪くないが、口約束をしたところで、奴ら、絶対に守らないと思うぜ」

剣吾は頷いた。「そうなったら、僕がこの先ずっと、彼女を陰から守っていく」

「おいおい、大胆な台詞をさらりと言ってのけるもんだ」

言葉こそ冗談めかした若林だったが、表情は心底嬉しそうだった。お前さんならそう言うと思ってたよ、と言いたげに、何度も頷いた。その顔は目を伏せている剣吾には見えなかったけれども。

そのためにはもう一つ、要求しなくちゃならないことがあるけど…、剣吾は呟いた。「問題は、僕がここに戻ってくるまでの間だ。それまで彼女をここに匿って貰えないか」

「俺は構わない。多分、ルノワ夫妻も了解してくれると思う。あの2人は信用できる。でも…」若林は寝室を見た。「マリアがお前さんの大胆な提案を受け入れてくれるかどうかだな」

「何とか説得する積もりだ。彼女を守るためなら、この先僕は一生、この街の路上で暮らすことになっても構わない」

「付き纏ってるって思われ兼ねないな。マリアに気味悪がられなきゃいいが」

「それでもいい。死なせるよりはマシだ」

「このまま逃げちまう手もあるぜ。誰も知らない街にマリアを住まわせて」

「それは嫌だ。あんたの相棒の瓜生も言ってたじゃないか。逃げ回るのには飽き飽きしたって。僕はともかく、マリアにそんな生活を送らせたくない」

物静かに話す剣吾だったが、その言葉は揺るぎない意志に満ちていた。その決意を読み取った若林は、お前さんがその積もりなら、言うことはないな、と頷いた。

「でもな、お前さんこそどうしてここまで本気になる? あのマリアはお前さんにとって、まさしく赤の他人なんだろ?」

「僕は…」

カップを見下ろす剣吾の目が沈痛な光を湛えた。「これまで誰も守れないできた。守らなくちゃならなかった人も…」

波間を漂う布由美が、脳裏をよぎって、消えた。

「守ると約束した人も…」

今度はヤースミーンが…。

「彼女は…」剣吾は寝室をちらと見遣った。「僕が守らなくちゃいけなかった人に似ているんだ」

若林は黙って頷いた。

マリアには悪いと思っている。これからもっと辛い目に遭わせるかも知れない。その償いをしたい。でも、それだけじゃない。

剣吾は顔を上げた。「今度こそ、守りたいんだ」

そして、驚く。

剣吾を見つめる若林の目が、ほんの微かに、潤んでいたのだ。

もちろん若林に事情を話してはいない。語ったところで理解されるものでもあるまいと思っていた。だが、剣吾を長い間苦しめてきた懊悩を、若林は理解した。人間、不思議なもので、手を握ったとか肌に触れたとか以外に、心が感応し合った瞬間を実感できることがあるのだ。今がまさにそれだった。

…そしてそれが若林自身の懊悩であったことを剣吾が知るのも、まだ少し先の話となる。

不思議なこともあるんだな…、剣吾はそう思わずにはいられない。

数年行動を共にしてきたデービッドたちとは一切感じなかった交感を、出会って2日の若林と共有できたのである。

その若林のお陰で、剣吾とマリアとが助かったのも事実だった。アジトにこもって2日目の午後から、ルノワか若い工員が度々知らせを持ってきた。市警があちこちを虱潰しに調べているようだ、と。翌日にはルノワの工場にも聴き込みが入った。ルノワも細君もアカデミー賞ものの演技で煙に巻いたが、その際市警と、刑事にしては目つきが危ない捜査員――恐らくDGSEの一員――は、怪しい外国人の集団の話を聞く以外に、マリアの顔写真も持ち歩いていたそうだ。彼らがいなかったら、最初に若林が言った通り、不慣れなパリでマリアを護り切れたか、怪しいものだ。

剣吾は若林に感謝した。

いつか必ずその厚意に報いる、そう誓った。

3日目の夜、ルノワが若林を訪れ、ニューヨーク行きの航空券2枚を手渡した。同じ便で、突貫工事の修理を済ませたハーレーを送る手筈も整えてくれた。明朝早く、2人とバイクを自分のトラックで空港に運んでくれるとのことだった。礼を述べた若林は、格安で求めたというチケットの釣り1800ドル全額プラス自分のポケットから出した心づけを進呈した。喜んだルノワ夫妻はマリアの世話を全面的に請け負ってくれた。

深夜、剣吾はマリアの眠る寝室を訪れた。

つい1時間前まで、ずっと話し込んでいたのだ。これから1週間、あるいは10日、自分が戻らないこと。その間、ここに身を潜めていて欲しいこと。彼女を必ず守ること。出来れば自由の身に戻れるように交渉する積もりであること。それらを説明し、説得し、何とか納得して貰ったばかりだった。滅茶苦茶なことを要求しているとは思う。思えばマリアとは出会ってまだ3日しか経っていないのだ。そんな彼女に、生命の危険が及ぶからと監禁同様の生活を強いようとしているのだ。剣吾は何度も詫びた。詫びたところで謝り切れるものではないと思っていた。

もちろんマリアは難色を示した。ところがそれは、剣吾が出発し、しばらく戻らないということに対してであった。過去に心の傷を受けた娘が見知らぬ場所に置いてけぼりを食うのだ。彼女の反応は当然と言えた。剣吾はそれに対しても謝るしかない。

だがマリアは、この先君のことを陰から守りたいという言葉には、何の抵抗も示さなかった。寧ろ、有り難うとさえ言った。その上、どうして陰からなんですか、とまで訊かれた。剣吾は耳を疑ったものだった。