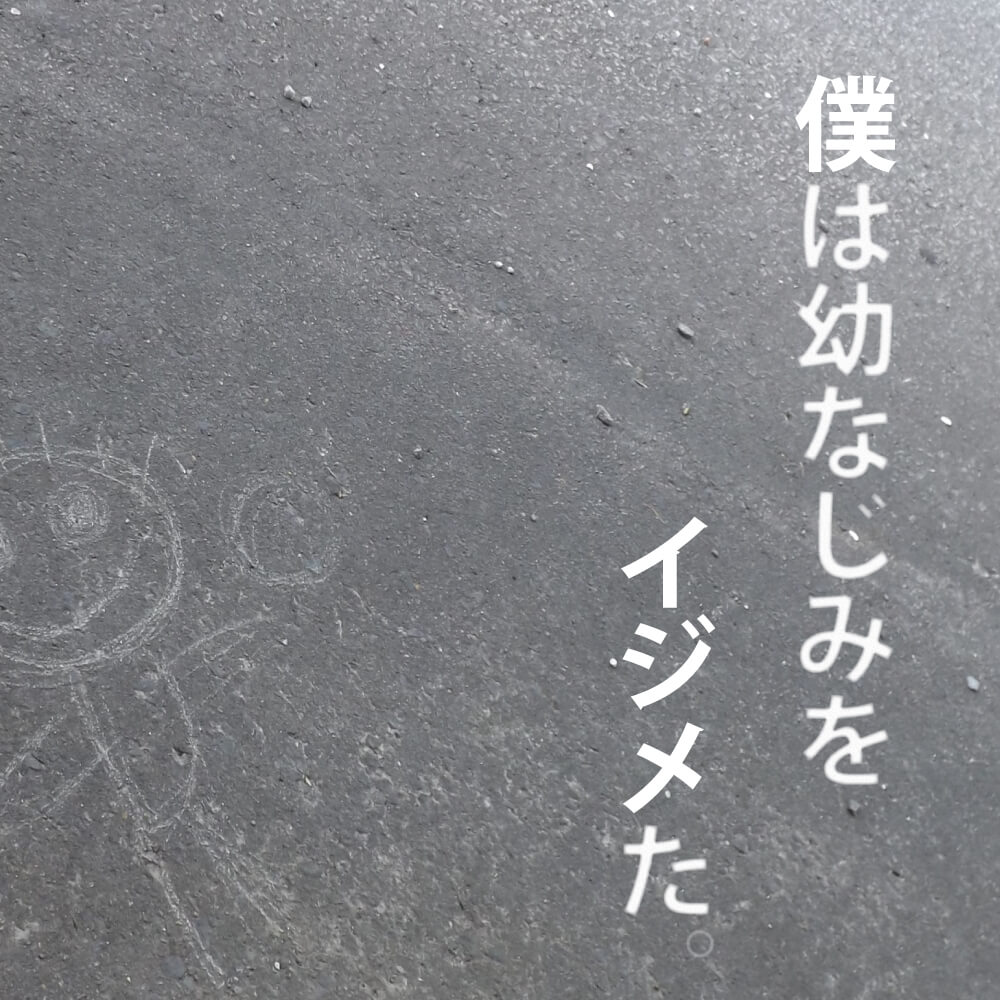

僕は幼なじみをイジメた。

縦書き前提で書いております。

※当方、画才がゼロのため、作品画像はありません。

画像を提供してくださる方がおりましたら、ご一報お願いいたします。

個人的には、写真よりイラストが嬉しいです。

序章

これは僕が中学生だった頃の物語であり、

僕の幼なじみの物語でもある。

そして僕の友人たちの物語でもあり、

これを読んでいるあなたの物語でもある。

最近の僕は非常に悩んでいる。

誰でも悩みというものがあり、大抵は複数抱えている。

複数と言っても、明確な数は恐らく悩みを抱えている本人ですらわからないことだろう。

考えていること、考えていきたいこと、過去の後悔や悲しみ、怒り、今後の不安。

言ってしまえば頭に浮かんだほとんどのことが『悩み』に繋がり得るからだ。

そのひとつひとつに大事も小事もなく。

複数の解決できない懸案事項が織り交ざって自分の精神を飲み込んで来るのだから、逃げたくなるのも当然である。

そう言った考え事に日々頭を抱えつつ、人はかくも立派に生きている。

そこで僕は考えた。

「自分はどうだろう」

少し考えたらすぐに答えは出た。

「当の自分は醜いものだ」

人は数々の悩みや後悔を抱えながらもその一日をやり過ごす。

ある人はそれに背を向け、ある人はそれと向き合い、またある人はどちらもできずにいる。

僕はどちらもできずにいる。

解決しようとする勇気もない。向き合う度胸もない。

そのくせ、背を向けることに罪悪感を感じ、結局前にも後ろにも進めない。

何をしても何かが足りないが、その何かがわからない。もがく。苦しむ。悩む。

あきらめる。

僕という人間はまさに醜悪の極みである。

まぁ何か良い案が浮かんだとしてもね、過去の後悔だけは結局変わらないんだけどね。

結局変わらない。

結局かわらない。

先日、僕は隣町のスーパーで懐かしい友人と遭遇した。

これを書くきっかけとなった重要な人物だ。

「松田?」

僕の苗字である。もちろん仮称だ。

「おお!村上!」

彼の名前は村上。もちろん仮称だ。

「松田、久しぶりー」

村上は紺色の薄汚れた作業着をだらしなく着ていた。いや、汚れたというよりは経年劣化というべきか。

中学の時はまるで目立たないごく普通の少年だった村上。

そのごく普通な性格がこの紺色を選んだのか。

無精ひげが頬まで広がり、久しく染めていないような、整髪料すら買ったこともないようなボサボサな髪。

以前会った時よりも太っていたのには少し驚いた。

「晩飯の買出しか?」

そう尋ねた僕を見返すわけでもなく、横に並んでいるお菓子コーナーを眺めながら村上はうなづいた。

お菓子コーナーにあるおもちゃ達にまったく興味のない僕たちは他愛もない会話をお菓子コーナーのおもちゃ達の前で始めた。

先ほど「中学の時」と書いたが、彼と僕の関係は小学校一年からなのだ。

つまり幼馴染である。

なぜ「中学の時」と言ったのかは、後にわかってくるだろうと思う。

「お、そのシュークリームどこにあった?」

村上の買い物かごの中にはこぶし大の大きめサイズなシュークリームが三つ。

噂で聞いたが村上は今彼女と同居生活をしているようなんだが、敢えてそこには突っ込まなかった。

結婚したことも、ましてや子供がいるなんて事も聞いてないし、なにより村上の彼女っていうのは大層な遊び人という情報が確かな筋から流れてきたことがあるからねぇ。

そういうめんどくさい事情が混ざってる話に繋がり兼ねない会話をしようとも思わないしね。

お菓子コーナーのおもちゃ達の前ではなおさらね。

しばらく話していたのだが、村上の「そろそろ帰る」をきっかけに我々はその場を去った。

携帯番号も交換し、幼馴染なのにようやく連絡網ができた今更な僕は、とりあえず惣菜やらジュースやらをかごに入れ、そそくさとレジへ。

そこで再度村上と遭遇。

彼は隣のレジで会計をしている所だった。

「松田、カード持ってる?」

「え?」

あ、このスーパーのポイントカードの事ね。

「忘れてきたから貸して」

いや、貸してもいいがお前にポイントが貯まるわけでもないっしょ。

わざわざ隣のレジから小走りで近づいてきた彼にカードを渡した。

相変わらずの無表情野郎は無言でカードを受け取り、小走りでレジへ戻る。

「はい」

相変わらずの無表情野郎が少し自慢げに(ポイント貯めてやったぞほら)と言わんばかりにカードを持ってきた。

あ・・・。

なんだかこの感じがものすごく懐かしい。

感情表現がものすごくへたくそな村上。それでいてプライドだけは人一倍高いめんどくさいやつ。

そういやさっき話してた時にもあった。

しばしば、ムッとくる言動とかね。

そう、村上はこういうやつなんだ。

超簡略化して彼の性格を表現するなら・・・

ツンデレ

これだ。

こいつは昔から誰よりも目立ちたくて、無理に強がる。無理に人を貶す。

でもいつの時もみんなと一緒にいる。必ずみんなという輪の中に入って、みんなと同じ事で楽しんでいた僕のかけがえのない友人であり幼馴染だ。

少なくとも小学六年、いや、中学一年のほんの最初あたりまでは。

僕が小学生だった頃の話

僕が小学生だった頃の話。

クラスはたったひとつだけ、学年の人数は十人から二十人程度、全校でも七十人いなかったと思う。

森や山、田んぼにあぜ道、大自然の中にあるド田舎の小さな小学校を想像してみてほしい。

そう、それだ。

想像通りの小さく古ぼけた小学校に僕は通っていた。

神奈川県横浜市生まれの僕だが、わずか四歳で両親の実家である青森県の小さな町に引っ越し、小さな保育所に通い、そしてこの小さな小学校に通っている。

そんな僕の性格はというと、朝の会で名前を呼ばれた時のお決まり文句

「はい!元気です!」

がダルくて仕方がない。

宿題もやらない。

やりたいことを思いっきりやって、親にゲンコツを喰らい、翌日には先生にもゲンコツを喰らう。

民家の敷地に侵入しては秘密基地開発に汗をかき、製材所に植林されている桜の木の枝を折り、それを本気で戦隊ヒーローが持っているアレと思い込んで、いつか宇宙から来るであろうエイリアンとマジで戦う準備をしていた。

そういう世界観を持っている、ちょっと頭のおかしい少年が「松田」。僕である。

僕のクラスにはイジメなんてものはまったくない。

みんなが家族のように笑い、ストリートファイターのように闘い、猫のように泣いて・・・、そうやって日々暮らしていた。

今考えるとさ、ゆとり教育とかモンスターペアレントなんて言葉がなかったこの時代こそ

尊重や尊敬、人間が人間であるための大事な意識を持っていた

・・・気がするんだよね。

効率のない世界。それなのに過ぎてしまうとなぜか不思議と何もかもがうまく収まっている。

悲しい・悔しい・嬉しい・楽しい・憎い

この折り合うはずのない感情がすべて同じ器に入って綺麗に固まるのだ。

僕の小学校での六年間はこの塊がたくさん集まった時間だった。

なんかこう、言葉ではうまく言えないっていうのと、僕に文才がないっていう理由でこんな抽象的な表現になってしまったが。

まぁ簡単に言ってしまえば思い出と言う言葉が一番近いだろうか。

小学生といえば今はゲームやネットが主流だろうが、僕のいた時代はもっぱら外で走り回るのが普通で、ゲーム機なんて半数の生徒、主に女子は持っていなかった。

だが戦後みたいなイメージは持たないでくれ。

ネットだって主流にはなっていないものの、すでにちゃんとあったんだ。

僕らの遊び方が古臭かっただけなのかもしれない。

・めんどくさい国語

・頭痛が起こる算数

・動植物の神秘を理不尽に押し付けられる理科

・日本は世界一のエビの消費国だと教えてくれた社会

・大事なのは教科書の言葉じゃないんだ。創作意欲なんだ。早くねんどで遊ばせろ!と心で叫び続けた図工

それらをクリアした放課後、囚人達は自由の世界を夢見て校舎を飛び出す。

僕の家は学校から歩いて二十分程度の距離だ。

近所の同級生と共に下級生をからかいながら帰路に着いた僕は、玄関に着いた瞬間、光の速さでランドセルを居間の方角に向かって投げつけ、真新しいマウンテンバイクにまたがり再度学校へ向かう。

放課後の集合場所が学校のグラウンドだったからだ。

誰が決めたわけでもないが、いつの間にかみんなはそこに集まり、各々で至福の夕暮れを満喫する。

クラスの三分の一は毎日のようにこうして夕飯までの少し長めの休み時間をここで過ごした。

僕と村上は特に仲が良く、遊ばない日はないくらいだ。

と、言い忘れていたが、小山というクラスメートの男子とも仲良しだった。

つまりこの三人が仲良しトリオというわけだ。

この小山というやつにも多少ながら含むところはある。

だか今回僕が書こうとしているコレに関しては、特筆する必要がない人物であるため、忘れてもらってかまわない。

こうして僕らはどこにでもあるようなごく普通の小学時代を送る。

唯一特別なことと言えば、僕の妹の事だろう。

僕の妹は、出生の時からいろいろと苦労してきているらしい。

臍帯巻絡 という言葉を知っているだろうか。

母親の体の中で、母体と胎盤をつなげる俗に言う「へその緒」が、胎児の体に巻きついてしまうことにより、胎児が仮死や死亡してしまうという症状だそうだ。

僕の妹は産声を上げずにこの世界に誕生した。

理由は臍帯巻絡。

だいぶ昔に聞かされたからうろ覚えなんだが、僕の妹は「へその緒」が、首に二周、腕に一周した状態で生まれたそうだ。

つまり、窒息状態で誕生したというのだ。

その後も、青森に引っ越してから大きな病気にかかり長期入院を繰り返していた。

当時の医学では発症した原因も治療方法も謎のものだったらしい。

同じ病室にいる患者のほとんどが、白血病などの重い病気の子供達だったと言うから、どれだけの病気に妹が蝕まれていたのかは、小学生の僕でもなんとなく理解できた。

だから、それが理由で家には大抵誰もいなかった。

母親は妹の付き添い。

父親は神奈川に残り、盆と正月に帰ってくる、言わば出稼ぎだ。

五つ上の姉は当時中学生。オタクだった姉は部活が終わるとそのままオタク仲間とマンガでも描いていたのだろうか。夕方は大抵いない。

いても部屋から出てこない。

祖父も祖母も外出している事が多かった。

だから僕には、家族揃って夕飯を食べた記憶があまりない。

それは僕だけじゃなく、姉と妹も同じだ。

唯一クラスのみんなと違う所と言ったらこれくらいだろう。

だから僕にとっての放課後は、孤独を感じないその日最後の休み時間だった。

妹には申し訳ないが、暗くなった家に一人ぼっちというのも嫌いじゃなかったな。

もちろんそういう過去が今の僕を作り上げているんだろう。

目立ちたがり屋の村上くん

仲良しトリオのメンバー、村上の話に戻ろう。

この章の本題だ。

前項でも書いたように、彼はツンデレだ。

いつも無愛想な顔をして、でも注目を浴びたくて、少年誌から抜粋してきたようなかっこよく大人びたセリフが好きなやつ。

目立ちたいという根性だけで生きてきたようなやつだから、稀に無茶をして怪我もする。

目を瞑って自転車に乗って見せたりね。

そんな村上と僕はいつも一緒で、グラウンドを後にしてからも、林の中を探検したり、門限を破られ激怒した村上マザーから命がけで逃亡したりしてたなぁ。

お互いに今流行のアニメやコミックが好きだったが、こいつと遊んでるときは何故かそんな話題になった記憶がない。

現実世界でいかにかっこいい秘密基地を探すかで頭がいっぱいだったんだと思う。

僕らが夢見たままに走り回ったこういう時代はきっと誰にでもあるだろう。

だからこの楽しくも不思議な小学の思い出はここから先、がっつり端折ることにする。

ここまで読んでくれてありがとう。

おそらく読者は今こう思っている人もいるだろうと思う。

これを書くきっかけって これ?

申し訳ない。昔のことを思い出しながら書いていたらつい無駄話がメインになってしまったようだ。

きっかけは村上だ。だが小学校時代の思い出の中の村上ではない。

中学生になった村上がきっかけなんだ。

先に小学校時代のことを書いたのは、決して順を追って書きたいからじゃない。

イジメというものに対しての先入観を少しでも減らしてもらいたいと思ったからだ。

いじめられる側が弱く、いじめる側が強い。またはその逆。

いじめられる側はとても悲しく、また悔しいだろう。

いじめる側はとても楽しく、また悪気などない。

こういった固定観念を一蹴したかった。

イジメという言葉をひとつのカテゴリーとして捉えてしまう。

大半の人間の脳内辞書にはきっとこう書かれている。

[イジメ] 誰かがいじめ、誰かがいじめられている様子。

その深層にまで思考を加速させる人はなかなかいないと思う。

現に僕もそうだった。

おとといまではそうだった。

中学二年から村上はイジメにあっていた。

その村上と久々にスーパーで遭遇した。というわけだ。

帰り道、僕は中学二年の頃を、中学二年の頃の村上を思い出し、大きな罪悪感に苛まれてしまった。

そしてそれは僕の大きな悩みとなった。

あれから十数年、僕はその過去に向き合えずにいる。

解決できずにいる。

そのくせ、背を向けることに罪悪感を感じ、結局前にも後ろにも進んでいない。

おそらくこれを書き終えた時には何か答えが出るんじゃないか。

背を向けていたこの過去を文字にしてもう一度整理することで、何か別の考え方が生まれるんじゃないか。

そう思い今僕は足りない脳みそを絞ってこれを書いているのだ。

文才の欠片もないこの文章を見て、少しでも何か感じてくれたらありがたいとも思う。

文法なんてまったくわからない僕が書いているのだから、意味がわからない所があったら、読み返さずにそのまま無視して進んでもらって構わない。

少なくともこれが僕の言葉なんですよ。

これから中学二年から卒業まで、僕から見えた村上を書いていこうと思う。

嘘も偽りもなく、この目に見えたものをそのまま書いていこうと思う。

亀裂

僕が通った中学校は、全校生徒が確か320人ほど、自分の学年の生徒は164だったかな。

田舎の小さな中学校三校(確か三校)が児童減少につき合併した中学校である。

中学一年の頃は小学校からの友人と遊ぶ機会が多かったが、二年になってからは逆。

新しくできた友人とばかり遊ぶようになった。

僕らの学年は全部で五組。

僕は一番端の教室、五組で、村上は真ん中の三組だった。

僕がつるむようになったメンツは一~五組に数人ずつ。

これを言ったら友人に申し訳ないが、バカ丸出しやんちゃ坊主の集団だった。

非行少年

まさにそんな感じの集団。要は反抗期軍団だ。

学校では酒・タバコ・暴力。

放課後になるとそれにマージャンが付け足されたり、意味もなく集まっては親や先生に見られたらまずい事ばかりしていた。

なんというか、真性のバカ集団だったね。

二年のほんの初めまでは、そのグループに村上もいた。

特にいざこざを起こすこともなく、その集団に馴染んでいた。

ただ、村上はひとつだけ勘違いをしていたんだと思う。

もしかしたらそれがイジメに発展した原因だったのかもしれない。

小学校の時からそうだ。

目立ちたいがために無理に強がる、無理に人を貶す。

こうやって不器用なやり方で輪に入っていた。

中学になってもそれは変わらない。

僕含むバカ集団はそんな彼を少しずつ嫌っていった。

ただでさえ反抗期丸出しの非行少年、蔑まれたりバカにされることを最も嫌がる種族とも言えよう。

実際どんなやり取りがあったのかは、五組にいる僕には詳しくわからないが。

かくして村上とバカ集団の間には少しずつ、物凄い速度で亀裂が入って行く。

でも「イジメ」に至った理由はそれだけではないよ。

少なくともそんな事だけでイジメに発展するような乏しい心の持ち主はいない。

バカ集団ではあるが、そこまでバカなわけじゃない。

村上が嫌われた決定的な理由は、後にイジメのリーダー的存在になる友人、伊丹から聞いた。

だからここからは伊丹から聞いた話を、僕の価値観と織り交ぜながら話していきたい。

伊丹と村上は同じ三組。つまりイジメられた村上とイジメた伊丹はクラスメートだ。

バカ集団は休み時間になるともっぱら三組の教室の前に集まる。

単純に全組の中間だからだ。

僕は小学の時からのめんどくさがり屋が講じて、頻繁にそこに行っていたわけではない。

僕は僕で教室内で優雅に遊ぶ事が多かった。

三組前に集合した集団は、特に何かするわけでもなく、世間話やじゃれ合いなんかして過ごしていた。

もちろんそこに村上もいた。

中学二年も中盤に入った頃だろうか。

伊丹曰く、村上は日に日に変わっていったらしい。

教室では足を組んで、親に反抗して来たことを自慢し、担任にも悪態をつく。

そういう行為に感知せず、見て見ぬふりをしていた伊丹や他の連中の様子を由とした村上はどんどんエスカレートしていく。

しかしひとたびバカ集団の中に入ると、とても温厚で目立たないいつもの村上。

(仲間には手を上げないやつ)

伊丹はそう思っていたのかもしれない。

だからこそ加速していく村上の態度を傍観していただけだったのかも。

一日ごとに態度が大きくなって行く村上に対して、伊丹達は少しずつ苛立ちを感じていった。

村上はケンカはしない。ただ、明らかに抵抗されない存在には恐ろしく強気な態度を取る。

親や担任、妹や女子だ。

確かに僕らバカ集団は悪いことばかりしている。

中学生で酒にタバコなんてもっての他だ。

でも村上のやってる悪いことは少なくとも僕らとは違うだろ。

楽しいこと=悪いこと

楽しければいいじゃんっていう自分勝手な子供じみた考えや行動が、当時の僕らの生き方だった。

でも村上は違った。

悪いこと=楽しいこと

世間で「悪い」と言われることをする事で村上は僕らと同じ場所に立っていると勘違いしたのかもしれない。

きっと村上本人もそれをすればするほど、伊丹達との間に冷たいものが流れてくることに気付いていたんだろう。

だからこそ絆が切れないように、嫌われないように、村上は必死で悪いことをしていたのかもしれない。

まさに悪循環である。

それが村上が犯してしまった大きな勘違いであり、イジメに至ったきっかけだと僕は思う。

僕らのことを「悪い子」ではなく「悪人」として見ていたからこそ、悪いことをして僕らの輪の中になんとか留まっていたいと

そう願ったのかもしれない。

中学二年の後半になった頃には村上はもう伊丹達に嫌われきっていた。

はじめは皆村上と距離を置き、ほとんど話しかけないという行動が目立った。

もちろん村上もその異変に気付いている。

だが彼は集団の中から消えることはなかった。

あからさまに無視されようが彼は輪の中に留まって・・・、いや、僕には見捨てられるのが怖くて何とかしがみついているようにしか見えなかったが。

中学二年になってからは、僕はあまり村上とは会話をしなくなったし、集団にいてもほとんど触れ合うこともなかった。

だから村上が無視され始めた事実にまったく気付かなかった。

[いつも目立たない村上が、今日も相変わらず目立ってない]

その程度の解釈はしていたが。

村上はあの時どう思っていたんだろう。

(何か気に障ったのかな?少ししたら元に戻るさ)

てなくらいにしか思ってなかったのか。それとももっと重篤たっただろうか。

伊丹の話によると、村上はいつしか担任に向かって暴言を吐いたりすることもなくなったそうだ。

彼はきっともがいていたんだろう。

なぜこうなったのか。どうすればいいのか。

当時の僕は幼馴染の悲惨な状況にほとんど感知しなかった。

村上に話しかけると、僕もイジメられるんじゃないかとか、そんなくだらない理由で彼に接触しなかったのではない。

現実はもっともっとくだらないよ。

僕は彼の苦しい現状にまったく興味がなかったんだ。

あの頃の僕は、他人の痛みなんてわからない、他人の意思なんてどうでもいい。

そんな人間だったからだ。

要はただのクソガキだったんだよ。

自分が楽しければそれでいい。それだけでいい。

バカ集団とやりたい事をやって楽しむ。

それが当時の僕には全世界であって、村上の問題なんて別の星の出来事であり、海外で起きた強盗事件くらいの興味度だ。

こうして僕は幼馴染を救う一番最初のチャンスを自ら逃してしまったんだな。

記憶が定かではではないが、村上が本格的にイジメられ始めたのは、中学三年になってからか。

あるいは二年の最後の方だったか。

とにかく彼はその時期から肉体的にも苦痛を与えられ始めたんだ。

暴力にハマった。って言い方はおかしいだろうか。

バカ集団の一部の面子は日々ケンカや揉め事を起こすようになり始めていた。

毎日のように教室のスピーカから呼び出しの放送が流れる。

呼ばれる名前のほぼ100%は僕の友人だったりする。

夏は神社の夏祭りでタバコ吸ってたとか揉め事が起きたとか。

僕もまた夏になると連日担任に呼び出しを喰らったものだ。

「昨日の祭りでタバコ吸ってた集団の名前を全員言ったらお前が吸ってたことは許してやる。」

そんな取引まで持ちかけられた事もあった。担任にだ。

この「夏」っていうのは確か三年の頃の話で、村上が暴力の餌食になったのはもう少し前まで遡る。

村上に最初に暴力を振るったのは他でもない伊丹だ。

いつもどんな時も彼を中心に村上はイジメにあっていた。

初めて村上が殴られたのはいつなのかまったくわからない。

気付いたらそうなっていたんだ。

この時期全国的に?流行っていた「オトス」ってやつ。他の学校での呼び名はわからない。

首を絞めたりなんかして一瞬気絶させるっていうあれだ。

学年クラス問わず、広く親しまれたその《あそび》は、後に禁止とされる。

どこかの県のどこかの学校で死亡者が出たらしい。

ただ、禁止されたのは、僕らがその《あそび》にとっくに飽きていた頃だったけどね。

言うまでもなく村上はその餌食になってしまった。

休み時間になる度にオトされ、昼休みになると何度もそれをやられていた。

恐ろしい事に気絶した村上を誰も起こすこともせず、笑いながらその姿をみんなが見ていたんだ。

それも三組の教室の前、たくさんの衆人観取の前でだ。

そんなことをされ始めた村上は、もちろん教室から出てくることがなくなった。

すると伊丹は無理やり彼を引っ張ってきてケリを入れる。

それを見たバカ集団も同じように。

先生にバレないよう首から下を狙って、バカ集団の半数が一人一発づつという感じで村上は回された。

バカ集団は本当の意味でバカになっていった。

そんな日が続いたある日、村上はバカ集団の中にいた。

教室から出なくなってしまった彼が自ら集団の中に入って行ったようだ。

どうやら村上は伊丹のパシリとしていいように使われ始めていたのだ。

この頃から村上がイジメられているのが学年のほとんどの人に知れ渡ったのか、バカ集団とは別の輩にも暴力を受け始めた。

こうしていよいよ村上へのイジメは本格的に加速して行く。

減速のない世界に。

不器用な伊丹くん

僕は神奈川県生まれだが、四歳でこの自然の楽園に引っ越してきたため、都会の学校に通ったことはない。

だからこれは個人的、一方的なイメージなんだが、都会の学校と田舎の学校の違いって言うのは、イジメに関して言うと

逃げ場がない。

生徒が少ないため、ハブられたからって簡単に別のグループに入ることはできない。

その少ない生徒は皆、学校から家までさほど遠くない場所に住んでいる。

だからプライベートでも別の誰かと接触なんて出来ない。

そんな事をしたらすぐに噂になり、イジメを加速させる原因にもなり兼ねない。

つまり村上の唯一の友人は《孤独》という名の感情だけだった。

生まれ持ったプライドの高さが邪魔をして、きっと親にも相談できなかったんだろう。

小学からの友人達も皆村上を避けていたように見える。

後に知ったことだが、村上の父親は典型的ダメ人間で、仕事もせず朝から酒に浸っていたようだ。

ずる賢さが自慢の母親は、同僚を蹴落としてでも上司にコビを売る。

あと、妹と弟がいるが、その詳細は面倒だから端折るとしよう。

学校を休む事は可能だ。

でもそれは出来たとしてもわずか数日、それ以上休んだりなんかすると親にバレるだろう。

一日休んだだけでも伊丹の逆鱗に触れ、地獄の休み時間を送らなければならなくなるんだから、二日三日休むなんて恐ろしくてできなかったんだろうね。

三年になってからは、バカ集団は放課後になると僕の家に集まるようになる。

「たかり場」ってやつだ。

僕としては気分が良かった。

わざわざチャリに乗って友人の家に行かずともみんなが自ずとうちに来るのだから努力せずに遊べるってわけ。

バカ集団には結構イケメンが揃ってたらしく、うちに集まるとその中には高い確率で女子も混ざってる。

ベッドの上で寝転がってるだけで勝手に楽しみがやってくる。

愚かの極みだね僕は。

もちろんその場、つまり僕の家に村上も呼ばれる。

毎日ではないが、まぁ二日三日に一度は呼ばれていたと記憶している。

その理由は言うまでもない。

伊丹のパシリとして扱われているからだ。この頃から学校でこんなことを言われ始める。

「今日松田んちに来い。カメラ盗んで持ってこい。」

目の前ではっきり聞いたわけじゃないが、まぁこんな感じで命令されたんだろう。

僕らが中学生の時は、携帯電話って代物を持っている生徒は一人もいなかった。

だから写真はもっぱら使い捨てカメラで撮るのが主流である。

プリクラってやつが流行りだした時期もこのあたりだったかな。

使用する媒体や機能性は変われど、今も尚それは流行っており、若者の必需品になっているね。

伊丹もこの時期は常に使い捨てカメラを持ち歩き、友人や自分を撮ったりなんかして楽しんでいた。

だが使い捨てカメラなんて数十枚撮影できるだけで、千円近くするし、現像にもまた同じくらいの値段が付いている。

たかだか一般の中学生がお小遣いで買うにはちょっとばかり高い流行物。

でもやっぱり欲しい。

子供とはかくも貪欲な生き物だ。

欲しいものはなんとしても手に入れたい。

スーパーでつまみを盗み、酒屋でアルコールを盗み、我が松田家に集まっては大宴会を開いていた。

その頃の僕らは万引きなんてことも日常的に行っていたのだ。

(じゃあわざわざ村上に頼まなくても自分たちでカメラも盗んでくればいいじゃないか)

それがカメラだけはね、どうしても盗みづらかったんだ。

僕らの町にはスーパーが二つほどしかない。

だからカメラが欲しければ、その二つのうちのどちらかで万引きをする他ない。

だがこの二つのスーパーの使い捨てカメラのコーナーはなんと、

レジの前だったのだ!

なぜ万引きが日常茶飯事になっているのかは、言うまでもない。

捕まっていないからだ。

つまり見つかる可能性が高いレジの前での万引きなど、捕まりたいってやつか、相当なチャレンジャーしか手を出さないポイントと言えるだろう。

まぁ伊丹が村上にカメラを盗って来いって言ったのはこれが理由なのかは謎だ。

村上に無理難題を押し付けることで、自分と村上の上下関係を確立し、それを誇示したいといった心境も少なからずあったのかもしれない。

どちらにせよ、いよいよ村上は放課後すら逃げる場所をなくしたわけだ。

放課後、村上は伊丹の言われるままに使い捨てカメラを盗み、僕の家にやってきた。

普段は無表情な村上が、僕には処刑台に向かって歩かせられている無実の囚人に見えたよ。

無表情を装っているのかは知らないが、彼の目の奥は《怯え》ていた。

ポケットからカメラをひとつ取り出し、「盗ってきた・・・」と、やや下を向いたままぼそりと呟いた。

伊丹はそれを受け取るや否や、村上の腹に一発入れてた気がする。

気がするって言うのは、記憶が薄れているからというよりも、村上が暴力を受けていた回数があまりにも多いため、そのひとつひとつを確実に記憶していないっていう意味だ。

本当に数え切れない。

息を吸う感覚、箸を持つ感覚のように、故意に意識せねば覚えきれないほどに村上は暴行を受けていた。

伊丹やその周囲にとっては、村上へのそれは、じゃれあってる感覚に近いと思う。

だって伊丹はそんな人間じゃないから。大人になった今現在も僕らは友人として繋がっているのが動かぬ証拠だ。

だからこそ誰もやめさせようともしなかったのかもしれない。 僕を含めてね・・・。

昔悪ガキだったやつほど大人になるとまともになるというが、それはまるで彼らのためにあるような言葉だね。

当時のバカ集団の半数は今もつながりがあるが、皆勤勉で、責任感もあり、なんというか、

立派である。

このギャップが過去への後悔に思考を加速させているのかもしれない。

話を中学時代に戻そう。

三年の夏、誰もが思い出の夏と言うだろうこの時期は、もちろん僕らにとっても楽しい思い出が溢れている。

村上が苦しい思いをしているのにこんなことを言うのはとても不謹慎で、罪悪感もある。

だがこれが事実なんです。

夏祭りに行っては呑んで騒ぎ、市街の花火大会に出向いてはそこでも騒ぎ倒したり。

朝、目を覚ましたら見ず知らずの家出少女たちがうちに住み着いていたこともあった。

さすがにあれは追い出させてもらったが。

そんなやりたい放題の夏は、村上にとってどんなだったんだろう。

実を言うとこの頃の村上は、まだ極端に伊丹らに怯えていたわけではない。

ゲームセンターの前でたむろっている僕らの中に入り、ニコニコしながらタバコをふかしていたのを見た記憶がある。

バカ集団の中では底辺に位置づけられ、事あるごとに暴行されていても、決してそれが24時間ではなかったからだ。

鬼に見える伊丹でも優しい時は優しい。

アメと鞭にも見えるが、そんな裏知恵の働いたことじゃないだろうな。

村上がイジメられても集団の中にい続けた理由もはっきりはわからない。

伊丹に呼び出されても、パシられても、楽しそうにしていた節がままあった。

心も体も未熟な子供が選んだただひとつの生き延びる手段だったのだろうか。

社会人なら、嫌な上司がいたら辞めれば済むだろうが、子供にとっては違うんだろう。

自分の目の前にある現実が全世界だから、そこに住む以外の方法が見つからなかったのか。

もうひとつ考えられることは、この頃の村上には

友情の可能性があったのかもしれない。

理不尽な暴行を受けても、クラスから忌み嫌われても、僕らを許し仲良くなりたい。

そう本能的に思っていたのかもしれない。

伊丹もまた同様だ。

自分の評価や位置を誇示したいためだけに村上をイジメていたわけじゃない。

嫌いってわけじゃないんだ。

子供の頃の、伊丹の不器用な接し方だったのかもしれない。

伊丹は後にそんな事をほのめかしていたよ。

夏休み

中学も夏休みに入る。

夏休みは村上にとって唯一充実した日々だっただろう。

なぜなら、僕らは毎日遊び呆けて、村上にはほとんどノータッチだったからだ。

忘れていた。と言っていいだろう。

この時だけは村上もゆっくり目を瞑り、朝まで眠れたことと思う。

だが決して夏休みのすべてがそうだったわけではない。

伊丹の命により呼び出される日もまれにあった。

理由なんてどうでもいい。タバコ買って来いとかそういったレベルだろう。

あれは夏祭りがあった日だろうか。

何かイベントがあった日かどうか定かではないが、ゲームセンターにバカ集団や仲良しの女子やら男子が十数人集まった日があった。

ゲームセンターの前で輪を囲んだようにしゃがみ込み、ワイワイ騒いでいた。

伊丹が呼んだであろう村上の姿もそこにある。

これは二ページ前で書いたタバコをふかしている村上の記憶だ。

以前から予定していた集まりだったのかは記憶にないが、村上はいつも以上におしゃれをしていたなぁ。

脳みそを絞って思い出してみよう。

確か、派手な緑と黄色が使われた今流行りの柄付きシャツ。

下はジーンズだったかな。

革製の高級な財布。

まぁおそらく万引きしてきたんだろう。

村上は町内では伊丹に命令されない限り万引きはあまりしなかったようだが、市街のショッピングセンターに出かけたときには、ずいぶんと手を汚していたらしい。

イジメに発展する前は伊丹も一緒になってショッピングセンターに行き、村上含む数人で万引きをしていた時期もあった。

その時は村上が調子に乗ったのが原因で捕まったらしい。

それからは伊丹は別の仲間と《狩り》に行くようになったらしいが、村上も捕まったのを期にそれをやめたわけではないようだったから、この派手なシャツやらジーンズやら財布やらは、個人的に《狩り》に行ってきた時の戦利品なのだろう。

まぁ健全な男子なんだから、人がたくさん集まる場では出来るだけ格好くらいつけたいって。

でもそれが伊丹の前だったもんだから、「お、かっこいいじゃん」で終わるはずもなく。

村上がおしゃれしていた事に気付いた伊丹が近寄り

「いいもん着てんじゃねぇか」

そう言ったかと思うと伊丹は村上のシャツの首元をつかみ、一気に下に引っ張り出した。

「やめろ!」なんて言えない村上の無言の抵抗の中、とうとうシャツがビリビリと音を立てた。

それを見た仲間たちは、まるで大好きなお笑い芸人の番組を見ているかのように笑いこけた。

調子に乗った一人の仲間が、伊丹に習って同じように村上のシャツに手をかけ始める。

首元が破れ、袖が破り取られ、止まない笑い声。

もちろん僕も一緒になって笑っていた。

さすがに手を出すことはしなかったが、僕も笑っていたんだ。しかも心からね。

唯一幼馴染の僕にすら笑われた村上の落胆はきっと計り知れないだろう。

村上のシャツとプライドがビリビリと破けていった。

伊丹たちの手が止まった頃には、村上のシャツは生地という生地を失い、首元のゴム?の部分だけが残っていた。

それを見て誰かが「似合うじゃん」なんて言ったもんだから、皆は大いに笑ったものだ。

その時の村上の表情は見ていない。

つまり僕もまた、彼らと同様本人の気持ちなどまるで考えず笑っていたんだな。

皆の前で醜態を晒された村上は、さらに伊丹に「ゲームセンターの中の店で○○買ってこい」と言われた。

ちょっと思い出せなかったから○○としたが、まぁおそらくタバコかビールだろう。

このゲームセンターにはレジのところに大きな窓があって、僕らがたむろっている場所からちょうど村上の買い物の姿が見えた。

上半身裸同然で買い物させられている村上を見て、皆は腹を抑えながら笑った。

買い物が終わってからはそのまま放置され、またさっきのように輪になってワイワイやりだした。

村上のその輪にひっそりと佇んだ。

そのプライドを精一杯守るためだったのか、村上は「まいったなぁ」と言わんばかりのあきれ笑いにも似た表情をしていた。

その後、彼はいつどうやって帰ったのかは覚えていない。

おそらく彼にとって夏休みで最も大きな事件だっただろう。

いや、『僕が見た中で』と付け加えたほうがいいだろうか。

僕の知らないところでもしかしたら何か事があったのかもしれないしね。

夏休みの中で村上に関しての記憶はこれだけだ。

こうしてあっという間の夏休みも終わったんだろう。

登校するようになると、いつものように村上は皆のおもちゃにされた。

便乗

夏を終え、秋まで季節を早送りしてみよう。

秋と言ってもまだ暑さが残る時期だったと記憶している。

九月頃だったろうか。

バカ集団の暴力の餌食になったのは村上だけではない。

ただ目が合ったから、ちょっといたずらされたからなんて理由で、ぼこぼこに殴られる生徒も複数いた。

それでも教師や親にチクッたやつはあまりいない。

殴られた生徒っていうのは、それまでバカ集団と友好関係にあった仲間だったりするからだ。

まさにナイフのような少年たちだったよ。

そんな夏と秋の中間。

放課後、僕と伊丹は例のゲームセンターに向かって歩いていた。

あそこは僕らの遊び場だったからね。

学校から歩くと二十分くらいだろうか。

僕や伊丹含む数人は、特に仲がよく、何かと語りあったものだ。

その日ももしかしたら伊丹と僕は何かについて語らいながら歩いていたのかもしれない。

伊丹はポケベルを持っていたから、メッセージがきたのか、それとも誰かが走ってきて僕らに知らせに来たのかははっきり覚えていないが、途中から僕らは急いでゲームセンターに向かうことになった。

村上がゲームセンターの裏に呼ばれたらしいのだ。

彼がイジメられるのはだいたいいつも伊丹がいる時だ。

だが今回は少し違った。

兼ねてから僕らの学年には僕含むバカ集団ともうひとつ、別の非行少年集団があった。

普段は皆友好的で、一緒に遊んだりもする。

村上のシャツが破られたあの日も一緒にいた連中だ。

その集団は僕らとは根本的に考え方が違うらしい。

なんというか、今風な言い方をするならチャラ男というべきか。

女を酒に酔わせて弄ぶ

なんてこともけっこうやっていたらしい。

サカリのついたマセガキ集団だな。

そういった彼らの裏の顔には僕らはあまり近づかない。

伊丹に至っては、一途に思い続けている女子がいたが、緊張するせいか触ることすらできないような硬派なやつだ。

だからそういった事は あまり やったことはない。

少し脱線してしまった。

要は、そのマセガキ集団に村上が呼ばれたらしいのだ。

今更自分たちを擁護するわけじゃないが、あいつらマセガキ集団は容赦ない。

何よりイジメる理由を持っていないし、ただ楽しむためだけに村上を呼びつけたのは明白だった。

伊丹の「行くか!」を皮切りに、僕らはゲームセンターへ走った。

別に助けたいわけじゃなかったと思う。

でもなんか・・・

なんか自分のパシリを取られたからというのも違うな。

あんなにひどくイジメてきた張本人がなんで息を切らせて必死に走ったのだろう。

自分も一緒になって殴りたい?そんなわけじゃない。

伊丹と僕はかなり仲がよかったんだ。あの時のあいつの顔はそんな顔じゃなかった。

なにかムシャクシャしたんだろう。

伊丹が「行くか!」なんて言わなかったら僕はきっと行かなかった。

きっと伊丹の中での村上という存在は、単なるイジメの対象ってわけじゃなかったんだと思う。

もちろんその当時はこんなこと考えもしなかったけどね。

十分ほど走っただろうか。僕らはゲームセンターに到着した。

駐車場に人の気配はない。

そのまま小走りで裏へと向かった。

僕らが着くのがあまりにも遅すぎたのかもしれない。

いや、もっと早く着いたからってきっと何かできたわけでもないんだろうが・・・。

村上は壁に向かって横たわり、左腕を抑えていた。

伊丹は「お前何やってんだよ!」みたいなことを言ってた記憶がある。

意味などわからない。

僕らが来たのを知ったのか、村上を襲った集団がワラワラとゲームセンターから出てきた。

もともと彼らとは友好的な関係、ごく普通の友人だから、伊丹も僕も彼らに一喝した記憶はない。

ただ、倒れている村上を見下しあざ笑いながら何か話しているあの姿は今も鮮明に覚えている。

その後、伊丹はその集団とゲームセンターに入っていった。

僕はそのまま傷ついた村上と少しの間、話をしていたのを覚えている。

幼馴染の僕はその時村上の痛みを知ろうともせず、ただ「どこが痛い?」みたいな無意味なことばっかり言ってた気がする。

しばらくして、村上が「靴を投げられた」と話した。

学校指定の外履きだ。

「どこに?」と聞くと、村上は左腕を抑えたがる右手を無理に上げ、ゲームセンターの裏に広がる田んぼを指差す。

その時だけは、何もしてやれない罪悪感に襲われたのか、泥の中に埋もれてしまった靴を引っ張りだし、村上に持っていった覚えがある。

結局泥だらけで、まともに履けないその靴を持ち、立ち上がった村上を見守るようにして表の駐車場まで着いていった。

これ以上村上が殴られないようにエスコートしたつもりだった。

まぁ仮にまた集団が村上を殴りに来たら僕にはどうしてやることもできないだろうが。

マンガなんかだと、ここで僕が村上の力になる。とか、伊丹が村上のカタキを取る。なんてことがありがちだが、現実ってのはそんな希望めいた展開は用意されない。

こういう理不尽で、臆病で、愚かな人間が《現実》を作り出しているんだ。

現実が残酷だからこそ、マンガや小説なんかはこういったどうしようもない醜悪な描写を嫌うんだ。

あまりにも気がめいるようなストーリーの本なんて売れ線から逸脱してるってのもまぁあるだろうけどね。

でも現実はまったく違う。

僕がこれを冷静に書けるのは、あくまで加害者であり目撃者だからだ。

村上には絶対に書けない。彼が書こうものなら、きっと狂気にかられてしまう事だろう。

この事件の後、中学最後の冬は彼にとって死すら意識させるだろう出来事の連続だから。

イジメってなんだ

僕はイジメというものについて一般的な人間と違う解釈をしている。

なぜなら僕は中学の頃、イジメた側の人間だったからだ。

正直言うと、イジメている人間には「我々がやっていることはイジメだ」なんて意識は皆無だ。

単純に、むかつくからとか、みんなもやっているから、といった感覚である。

悪いことだなんて認識があるはずもない。

右も左もわからない子供の特権である。

同時に人間の本能といって過言ではないだろう。

頂点があるから底面がある。

それはこの社会でもまったく同じこと。

「イジメ」と「現代社会」は同義語と言える。

もっと言うと、イジメという習慣が今の現代社会を作り出していると思うんだ。

人が人を迫害する行動はえてして当然のことである。

第二次世界大戦中のナチスドイツにおけるユダヤ人への虐殺行為を知っているだろうか。

大量虐殺された収容所などは、現在も負の世界遺産として有名だ。

僕は一時期このユダヤ人迫害について色々と調べたことがある。

戦争と人間についての心理や歴史について深く興味を持ったからだ。

同じ人間が同じ人間を何の理由もなく殺害する行為。

中には気晴らしにユダヤ人を殺害する例もあったそうだ。

彼らのほとんどは殺意もなく、例えて言うなら蚊を殺す感覚で次々とユダヤ人を殺害していった。

迫害したのはドイツ兵だけではない。

ついこの間まで仲良くしていたような隣人にまで暴力を受けた。

まさに人間の狂気である。

だが当時はそれが当たり前のことで、決して狂った考えではなかった。

悲しいことにこれが人間の本能であるのだ。

こうした歴史を土台にして今の時代が成り立っている。

秩序や規律に支配され、洗練された今この時代だ。

こういった歴史とイジメを重ねてみると、類似しているように思えないだろうか。

僕や伊丹、その周囲の人間は村上をイジメているなんて意識はなかった。

おそらく村上も同様かと思うんだ。

(僕はイジメられている)

とまで思ってはいなかったと考えている。

彼の頭にはそれよりも先に

(なぜ?どうして?)

という言葉が浮かんでいたことだろう。

だからこそ、逃げず耐え続けたんだと思う。

イジメという結論が出ていないから、彼は僕らと一緒にいたのではないだろうか。

いや、これは僕個人の考え方だから村上の真の気持ちはまったく違うかもしれない。

中学三年の冬。

卒業が現実としてしっかり見えてきたこの時期は、なぜか不思議と友人とよく話した。

今までほとんど話したことがないような奴や、縁もゆかりもないような女子ともだ。

確か、バカ集団の中でバンドが流行ったのもこの時期だったと記憶している。

それ以前から楽器はやっていたが、バンドとしてライブをしたりっていうのは冬あたりからだった。

皆音楽に夢中で、毎日毎日集まっては練習していたなぁ。

集まるってことはラストはやっぱり宴会になるんだが。

僕らがバンド練習をするときは、村上は絶対に呼ばれない。

必要ないからだ。

練習で精一杯だから、村上のことは頭になかったんだと思う。

だから呼び出されるのはだいたい練習が終わってから。

ごくまれに練習中も隅っこにいたことはあった気がするが。

伊丹が村上にまた命令をする。

「リップクリーム十個盗って来い」

耳を疑う数だ。

村上は一瞬「え?」というような顔をしたが、すぐに「うん」と小さく返事をした。

雪が降りしきる中、歩いて十五分ほどの距離にあるスーパーへ向かった。

その間も僕らはストーブの効いた暖かい部屋で数人の仲間たちとワイワイやる。

確かこの時、僕が言ったのか別の誰かが言ったのかはっきり覚えていないが、「十個も何するんだ?」と聞いたんだ。

すると伊丹はスラスラと得意気に、「二つは自分に、一つはあいつに、あとあいつにも・・・」などと、あげる人をすでに決めていたのだ。

それを聞いた僕らはすかさず「俺にも一個くれ!」なんて言っていた。

楽しそうに話す伊丹や仲間たちのあの顔が忘れられない。

一時間ほどした頃だろうか。

村上が戻ってきた。

吹雪の中走ってきたのだろう。

頬を赤く染め、息を切らせ、髪には粉雪がポツポツと落ちていた。

伊丹の前に座るや否や、バッグから複数のリップクリーム。

注文通り、流行っている柄のついたかわいい感じの物。一般的な物より少々値段が高い。

それを見て伊丹は無表情のまま「どれどれ」と言わんばかりの仕草で、注文品を物色し始めた。

確かこの時、村上は七個しか持って来なかったんだ。

で、それを見た伊丹は激怒したんだ。

なぜなら伊丹は放課後スーパーに寄り、そのリップクリームが売っているのを確認していたからだ。

伊丹が確認した時は確実に十個以上はあったらしい。

田舎のスーパーだ。たった数時間でそんなに売れるはずがない。

粉雪が溶け、水滴になっていた村上の髪の毛を右手で掴み、自分の方へグッと引き寄せる伊丹。

いつものように殴られる村上。

誰だって殴られるのは嫌だし、抵抗しようのない相手からとなると対応はたったひとつ。

とっさに身を守ろうとする人間の本能なのか、肩をすくめ、顔を下に向けたような状態。

すなわち怯えた状態だ。

村上はそんな格好のまま殴られたり髪を掴まれたりする。

僕と言う幼馴染の目の前で村上は何度暴行を受けただろう。

暴力の発覚を恐れ、基本的に顔は殴らない。

首から下や髪の毛の部分など、見つけるには難しい場所をよく狙われていた。

きっと体にはたくさんの青タンや擦り傷があっただろう。

僕と村上はクラスが違うから、校内ではそこまで頻繁には会わない。

だからきっと、僕の知らない所でもやられていたと思う。

村上と伊丹は同じクラスだしね。

学校が終わるまでは、自分をイジメてくる人間以外は会話すらしてなかったと思う。

いたとしても先生くらいだろうか。

こうした日々を送り続けていた。

今思うと、村上はけっこう芯が強いやつにも思える。

だからといって一人で生きていけるわけじゃない。

仲間という輪の中に入っていたいがために、こんな酷い目に合ってもなお、彼は僕らと共に暮らしていたんだろう。

僕と村上とエレキギター

確か僕らがバンドに夢中になっていた頃、村上もギターを買っていたんだ。

買えと言われたわけじゃないし、彼はバンドすら組んでいない。

僕と村上が二人きりになった時のこと。

僕の部屋にはエレキギターやベース、ドラムなどバンドに必要な機材が一式揃っていた。

いや、うちが金持ちだったとかじゃない。当時の僕は伊丹らとバンドを組んでいたんだが、こんな片田舎にスタジオなんてものは一軒もない。

だから自ずとたかり場だった僕の家が、バンドの練習場になっていたのだ。

だからここにある楽器のほとんどは、各々が少ないお小遣いをはたいて購入した大事な安物なのだ。

バンドと一言に言っても、なかなかどうして金がかかる。

ギター担当は、ただギターを買えば解決ってわけでもない。練習するためにはまずアンプだ。こいつがまた高い。

親に頼み込んだのか、はたまた貯金して買ったのかはわからないが、ギターやベースを担当しているやつらは、なんとかしてそれを手に入れた。で、次はギターとアンプを繋げるためのシールドや、ピック、ストラップなど、一番安いものばかり集めても、最終的には数万円かかってしまう。

ちなみに僕の担当はドラムだ。

こいつにはアンプもいらない、シールドもいらない。とても燃費の良い楽器さ。

と、思ったのもつかの間、本体がバカ高い。ドラムに張る皮なんかもあるし、スティックもけっこういい値段だ。

結局一番出費が多い楽器を担当していたよ。

話が逸脱してしまったが、つまり僕の部屋には彼らが買い集めた楽器や小物が溢れていたわけだ。

これはバンド熱真っただ中の時期の話だから、おそらくは年末とかその辺じゃなかろうか。

その日はいつものバカ集団もどこかへ遊びに行ったのか、僕の部屋に村上一人だけだったことがある。

伊丹もいないし、乗じてくる連中もいない。村上の前には幼なじみのぼくだけだった。

本当になんでこういうシチュエーションになったのかまったく覚えていない。

正直その時どんな会話をしたかすら覚えていないんだよね。

ただひとつのシーンを除いてだが。

村上がギターを持っていることをまだ知らなかった僕は、彼に対してバンドや音楽の話はあまりしなかったと記憶している。

言っても知らないだろうからね。

終日たかり場になっている薄汚い僕の部屋。

村上はその隅に佇んでいる。

伊丹たちがいる時も村上はいつもそこにいるんだ。

すきま風がヒューヒューと流れ込むその場所に座りながら、彼はそばに置かれているギターを見ていた。

「どんな曲やってるの?」みたいな事を聞かれた気がする。

僕は個人的に洋楽が大好きで、一人の時はイヤホンをつけながらよくドラムを叩いていた。

でも、バンドでは今流行りの邦楽がメインだった。

村上は僕の話をとても興味深く聞いている。

普段は下を向いてばかりで目も合わせてこないようなやつが今、僕の顔に穴をあけてやろうと言わんばかりに目を輝かせ見つめていた。

バンド談議に花が咲いてくると、村上は体をギターの方に動かした。

「これ、誰のギター?」

「ああ、それは白田のだよ」

白田とは、バンドメンバーのギター担当だ。もちろんバカ集団の一員で、とにかくイケメン。むかつくくらいイケメン。

そのくせ冗談も言えるしノリも抜群。

それでギターもやるんだから女子からモテモテだったのは言うまでもない。というか言いたくない。

「白田ってギターやってるんだ」

白田の青いギターを見つめながら村上が呟いた。

その様子を見て僕は「弾いてみれば?」と答えた。

「え・・・、いいの?」

「別にいいっしょ。やってみたらけっこう簡単だぜ?」

僕は得意気にギターを持ち、めちゃくちゃ簡単なコードを弾いてみせた。

それを見た村上は楽しそうに微笑んだ。

目の奥がいつも怯えている村上が、その時は純粋に笑っていた気がする。

調子に乗った僕は、ギターをアンプに繋げスイッチオン。

大音量でめちゃくちゃ簡単なコードをドヤ顔全開で奏でてやった。

やりきった僕はギターのネックを右手で持ち上げ村上の方に突き出した。

「ほら、簡単っしょ?」

村上はクスクスと笑いながらそのギターを受け取り、落ちていたピックを拾った。

こいつ、格好だけはいっちょまえだな。なんて思いつつ

「最初は一弦づつで弾いてみろよ」

「うん」

そううなずくと村上は左手をネックの高音域のあたりに持って行った。

『ピロリロリロ♪ジャーン♪』

「え?え?」

僕は耳と目を疑った。

村上は得意気に今流行りの曲のギターソロの部分を超完璧に弾き始めたのだ!

「・・・・・・・・」

不覚にも僕は彼の演奏に聞き入ってしまった。

白田でもなかなかうまく弾けないようなコードもバンバン弾いていく。

時折チューニングのズレが気になったのか「ん?ん?」と首を傾げたりしながら、村上は数分の間、白田のギターを白田よりうまく奏でていた。

ここでひとつ問題が発生した。いや、村上がギターを弾き始めた時点で発生していたんだ。

得意気に弾いてみせた俺、チョー馬鹿!!

赤っ恥!つーかコイツ俺が弾いてる時、尊敬のまなざしで見てたじゃないか!

あの微笑みは俺をあざ笑っていたってことか!?

「ふぅ。」と一息つきながら村上はギターをもとの場所に戻した。

「・・・・・・・・・・・・・・」

『てめぇ弾けるんだったら最初から弾きやがれコラァァァァ!!』

と、泣き叫びたい気持ちをグッとこらえて僕はこう言った。

「なんでそんな弾けんのよ」

「俺もこの前ギター買ったんだ」

村上は照れたような顔をして斜め下を向きながら言った。

ここで初めて僕は、彼がギターを持っていることを知ったのだ。

『持ってんならもっと早く言えやぁぁぁぁぁ!!!!』

と、ブチ切れたい気持ちをグッとこらえて僕はこう言った。というか閃いた。

「そうだ、お前もバンドやれよ!」

「え?」

「アンプ持ってるか?シールド持ってるか?」

「ああ、セットで買ったから一応一通りは持ってるけど」

「だったらバンドやれって!つーかなんで今まで黙ってたんだよ!」

「うーん・・・」

下を向いた村上はそこでいつものイジメられている村上に戻ってしまった。

しばらくして村上は帰って行った。

今思うと僕は彼にとても失礼な事を言っていたね。

村上がこっそりギターを買ってた理由も考えないで・・・。今の彼にバンドを組むような仲間も居ないってことも考えないで。

後にわかったことがある。

あの日、村上が得意気に弾いてみせた曲は、当時伊丹が大好きでいつも練習していた曲だった。

これは偶然じゃないと思う。

パシリとしてちょくちょくうちに呼ばれていた村上、僕らがバンド練習している時も部屋の隅に座っていたから。

手が動かない

前述の通り当時の僕らはバンドに熱中していた。

この熱は卒業の時まで続く。

ここから先は、あまりにもたくさんのことがありすぎて書ききれない。

今これを書いている僕の手はピタッと止まっているよ。

書きたい内容が浮かばないとか、うまい言葉が見つからないとかそういう哲学チックな意味で止まっているのではない。

むしろそんなものは最初からなく、ただ頭に浮かんだ自分の言葉を並べてるだけだからね。

なぜ手が止まってしまったのかと言うと、それはひとえに

罪悪感

このまま村上にあった出来事を書き続けることの罪悪感。

村上にだけフォーカスした文面にすることで、伊丹が悪人にしか見えなくなってしまうという罪悪感。

特に、この時期から卒業までの村上への迫害は目を疑うようなものばかりで、それを思い出しながら文字にしていくことを今更ながら躊躇している自分もいる。

これを書き終えた時、僕はもう一度村上との過去と向かい合わなければならない。

そう決断して書いているんだ。

だけど手がね・・・、動かないんだねこれが。

一文節残らずすべてノンフィクションとは・・・。

あった事をそのまま書くだけという作業というのは、想像以上に大変なんだな。

一番最初にも話したが、現在は村上と僕は友好関係にある。

ただ、友達というほどのものではない。

スーパーのお菓子コーナーで偶然遭遇した時くらいしか会話なんてしない程度の仲さ。

一方、伊丹と僕の関係はというと、中学からほとんど変わらない。

今でもちょくちょくバカ集団と集まっては酒を呑んでいる。

つい先週もね、友達の誕生日パーティーで集まったくらいさ。

だから僕にとっては伊丹は大事な友人であり最高の同級生なんだ。

これを読んでる人にとっては、伊丹は最低のクズ野郎に見えてるかもしれないけどね。

伊丹のイメージを挽回する。ってわけじゃないが、ここから先は少し彼の話をしよう。

メンバー紹介

僕が伊丹と出会ったのは中学2年か、1年の後半あたりだったと思う。

始めにも書いたが、1年の時はほとんどクラスの友達や、小学校からの友達と遊ぶのがメインで、2年のクラス移動があってから、他のクラスの連中とも絡むようになったんだ。

そんな生活をしてたのはどうやら僕だけじゃなかったようで、伊丹や白田たちも同じような感じだったらしい。

何をきっかけに彼らと出会い、意気投合したのかは正直言って全く覚えていないんだよね。

気がついたらいつも一緒だったって感じだ。

中でも伊丹とは馬が合ったようで、すぐに仲良くなった。

そうやって知らず知らずに一人、また一人と集まってきて今のバカ集団が形成されていった。

本編ではほとんど登場しないと思うが、僕が覚えているバカ集団のメンツを紹介しよう。

なにせ人数が多かったから、全員は覚えてない。特に親しかったやつの記憶ばっかりなんだ。

まずはバンドメンバーから順に紹介していく。

伊丹 仁(イタミ マサシ)

中学時代の一番の親友だ。いつもバカ集団の中心にいて、こいつがいないと始まらないってくらいの立ち位置のやつ。

内面は実に温厚で、女々しいところも実はあったりする。そんな部分を隠さんとばかりに、悪い事ばかりする純粋なやつ。

若干趣味が偏っている。変態。だけど一途なやつ。

後にバカ集団に中に混ざって来る女子に恋をしている。高校卒業後も彼女を思い続けようやくその恋が実る。

バンドではボーカル担当だがギターも大好き。

白田 潤治(シロタ ジュンジ)

僕とはとても親しいとまでは行かないが、いつも遊んだメンバーの一人。

声がでかい。そのでかい声で繰り出されるギャグやノリ、ツッコミで、周囲を笑いに包み込ませる。

実直な性格で、3年間陸上部に所属していた。陸上の世界ではけっこう有名だったらしい。

むかつくほどにイケメン、女遊びもちょちょいのちょい。

喜怒哀楽が激しく、とにかくよく笑う、よく怒る、よく脱ぐ。

バンドではギター担当。

塚地 久(ツカジ ヒサシ)

こいつはただのギターマニアみたいなやつで、僕らとはバンド練習以外ではあまり会う機会がない。

つまり特筆することはない。

ギター担当。

大崎 佑司(オオサキ ユウジ)

彼はなんというか、バカ集団の中にはいたんだが、若干チャラ男系だったため、常に一緒にいたわけではない。

つまり特筆することはない。

ベース担当。

僕(ボク)

バカ集団のたかり場の主で、この作品の著者。

とにかくよく喋るが実は人見知りで、本音をあまり言わない。

成績が恐ろしく悪いため、文才もない。

中間テストでビリから3番目を取ったこともある。

ドラム担当。

こんな感じだ。

この作品に直接関係しているのは、伊丹と白田くらいかな。

続いてバカ集団のメンバーだ。

坂本 智(サカモト サトシ)

バカの筆頭。やることがいつも想像を超越している。

そのわりにはなかなかのオシャレさんで、高級なブーツとかアクセサリーを身につけいていた。

彼とは今でも月1の頻度で遊んでいる。

笹川 順也(ササガワ ジュンヤ)

物静かな性格。バカ集団の中では一番の常識人だが、その優しい性格から、みんなに流されてついつい悪さをしてしまう。

牛田 吉彦(ウシダ ヨシヒコ)

とにかく適当、いつでも適当。いつもヘラヘラしてるが一番喧嘩っ早い。

山田 修介(ヤマダ シュウスケ)

僕を余裕で超える頭の悪さを持つ天性のバカ。相撲をやっているため腕力が恐ろしい。

冬でもTシャツで出かける。

と、書いていたらどんどん名前が出てきたが、自分で見ていてもこの内容はつまらないのでここまでにしておこう。

本題に入ろうと思います。

僕は幼なじみをイジメた。

まだ未完成ですが、公開しています。

今後も更新していきます。