シムーン第二章 ~乙女達の祈り~ 序【邂逅】・第一話【散華】(二次創作)

大空陸と言う世界では、全ての人が女として生まれ、17歳で性別を決めて男・女に分かれる。

だが、宮国の神・テンプスパテウィムに仕える神の巫女・シュヴィラは永遠の少女だった。

そんな少女たちが、空に祈るために乗る『神の乗機・シムーン』を狙って、礁国と嶺国と言う二つの大国が、力ずくで宮国に侵略して来る。

シュヴィラ達は国家の命令で、否応なしに戦争に駆り出され、シムーンに乗って戦うが、たくさんの少女が空に散り、アーエルとネヴィリルは敵に囚われてしまう。

だが二人は、神の国・宮国のシュヴィラを尊敬する嶺国の巫女に助けられ、伝説の「翠玉のリ・マージョン」によって、遥かな時空へと旅立って行く。

しかし、戦争に敗れた宮国は、礁国と嶺国によって二つに分断され、やがて両大国は、宮国の領有権を巡って争う事になるのだった。

シムーン第二章 ~乙女達の祈り~ プロローグ【邂逅】

その少女たちに出会ったのは、取材旅行で出掛けた沖縄での事だった。

私が書き物を始めたのは、僅かの間ではあったが、東京の砧で大変お世話になったある方の影響によるものだ。

その方は沖縄で生まれ、天才的な創造力で数多くの作品を残された後、故郷に帰られて不慮の事故で亡くなられた。

戦後分断された沖縄と本土の架け橋となるべく、懸命の努力をされた方にとって、あまりにも早すぎる死であった。

それに引き換え、私はただダラダラと愚にもつかぬものを書き続け、食べるためにあらゆる職業を転々として来た。

たまたま観光がてらに沖縄を訪れた私は、巡礼のつもりでその方の生地【南風原(フェーバル)】を訪ねた。

そこであの『ひめゆり学徒隊』の悲劇の舞台となった【南風原陸軍病院壕跡】を見た時、突然、雷に打たれたような衝撃が走り、インスピレーションが閃いた。

そして、さまざまな情景が頭の中に浮かんで来て、手が勝手に動き出し、私はある物語を書いた。

仮空の世界での出来事として書いた『そらの巫女』は、国家によって戦争に駆り出され、空に散って行く少女たちの悲劇を描いたものだった。

空に散ると言うと、何となく『少年特攻隊』のイメージがあるが、その少年兵を、この地方の神女(ノロ)―少女巫女に置き換えれば、今の時代の若い人たちにも通じるだろうと思ったからだ。

やっと世に出た作品の、そこそこのヒットに気を良くした私は、次もこの路線で行こうと考え、沖縄に取材旅行に来ていた。

私は沖縄人(ウチナンチュー)ではないが、生々しい戦いの傷跡を残す戦争の跡地を巡ると、辛酸をなめた沖縄の人々の気持ちが痛いほど分かるような気がする。

多くの少女たちが犠牲になった糸満市・伊原の【陸軍病院外科壕】の跡地に建つ『ひめゆりの塔』を後にして、私は、米軍に追われながら逃避行を続けたひめゆりの少女たちの足跡を追って、少女たちの最期の地となった【荒崎海岸】にたどりついた。

眼前に広がる海は、アメリカの艦隊で覆いつくされ、少女たちの背後からは米軍が迫って来ていたに違いない。

すでに少女たちに逃げ場はなかったのだ。

『ひめゆり学徒散華の跡』の慰霊碑を見つめながら、私は死を目前にした少女たちの心中を思いやっていた。ちょうどその時、「失礼ですが、そこにいらっしゃるのは、もしや蘭渓道光さんでしょうか?」と誰かの声がした。

振り返るって見ると、二人の少女が私に近づいて来る。

一目見て日本人でないことは分かった。

一人は長いブルネットの髪に、彫りの深い顔立ちをした白人の少女。もう一人は、黒い髪をお下げに編んだ東洋人だが、どこかエキゾチックな顔立ちの少女(多分ハーフだろう)だった。

二人ともセーラー服のようなものを着ていたが、よく見ると、普通の女子高校生のセーラー服とはまったく違う奇妙な衣装だった。

私は「そうです。私が蘭渓ですが…」と答えた。

すると「ああ、会えてよかった。ホテルで聞いたらこちらに行かれたと言われて…随分探しました」とその少女は言った。

「そりゃあ、済まなかったね。こんな所まで足を運ばせてしまって…」

少々気の毒に思った私がそう言うと「私ウルダと言います」と、東洋人の女の子が名を告げ、白人の少女も「私はスクルトです」と名乗った。

流暢な日本語だった。多分、在日アメリカ人か、駐留米軍関係者の子女なのだろうが、日本で育ったのか、あるいは日本の学校で学んでいるのかも知れない。

しかし、ここはアメリカ人にとってはあまり気持ちのいい場所ではないだろう。何と言うか精神的に微妙な…

「で、私に何か御用でも?」と、私が半ば戸惑い気味に言うと、「えぇ、お書きになった本の事で…」と、スクルトは言った。

やはりな…日本と米国では、あの戦争についての史観の違いがある。

仮空の世界の作り話とは言え、少女たちが疑問に思うのも無理からぬ事だ。私たちの曽祖父はそんなにひどい事をしたのか?と…

「いや、僕はあの本の中で、暗に君たちアメリカ人を非難したわけじゃないんだよ。ただ戦争の悲劇を描いただけで…」

「アメリカ人?…アメリカ人って?」と、少女たちは怪訝そうな顔をしてお互いを見合わせた。

私の方は、つい先走りして口から出てしまった言葉を、言うべきはでなかったと後悔した。

そうだ。決してアメリカ人だけが悪いんじゃない。日本人(ヤマトンチュー)だって…私は思い出した。

生き残ったひめゆりの少女たちは、米軍に追い詰められ、この地でその短い生涯を閉じたのだ…自決と言う手段をもって。

死を前にして、彼女たちが歌ったのは日本語の『故郷~うさぎ追いしかの山~』だったと言う。つまり沖縄の歌ではないのだ。 当時、沖縄の人々は方言(ウチナーグチ)を話す事を禁じられ、米軍に降伏しようとした者は、日本兵に背中から撃たれた。

日本軍は決して友軍などではなかったのだ。生きる自由さえ奪われたひめゆりの少女たちは死ぬ他はなかった。

「まぁ、立ち話も何だから二人とも座りなさいよ」

気まずい空気が流れるといけないと思ったので、手近な岩に少女たちを座らせ、私も一緒に腰を下ろした。

すると、岩の上に刻まれている慰霊碑を見上げながらウルダが言った。

「昔、たくさんの少女たちがここで死んだのですね。少女のままで…」

「あぁ…もし別の時代に生きていたら、きっと成長して子供を産んで、お母さんになって幸せに暮らしたのかも知れないね」

二人はとても悲しそうな―何だか他人事ではないような顔をした。

「あ、いやいや、君達の責任じゃないよ」

その時は私は何も知らなかった。彼女たちが、女にも、ましてや幸せな母にもなれないだろうと言う事を…

「もしも、時が違ってたら…と言う話だ」私は慌てて慰めようとした。

「時が違えば人は変わると思いますか?人は戦争をしなくなると思いますか?」と、スクルトは尋ねて来た。

「難しい問題だね。現にこの沖縄には君達の国、アメリカ軍の基地があるしね。でも…」

確かに日本とアメリカの戦争は一昔前に終わった。しかし新たに別の国同士が敵になり、戦争は絶え間なく続いている。人間の歴史とはそう言うものだ。

「もし、仮に誰かが悲惨な戦争が起きる事を知ってて、時を遡ってそれを止める事ができたら、戦争は避けられるかも知れないね」

「そうすれば、少女たちは死なずに済んだのでしょうか?」

「まぁ、仮にそんな事ができれば…の話だが」

私は慰めるつもりで、商売柄ありもしない事を言ったのだが、二人の反応は意外だった。

「いいえ、そんな事をしても戦争はなくなりませんでした」

「何だか見て来たような事を言うね」

「えぇ、見て来ました。たくさんの人々が戦争の犠牲になり、私たちの仲間が空で死んでゆくのを…」

「だけど君たちが戦争に行ったわけじゃないんだろ。戦争は君たちのお父さんやお兄さん。大人たちがするものだし…」

すると、ウルダは私の話をさえぎって言った。

「昔、戦争を回避しようと、何人もの巫女が時間を遡って過去へ行きました。希望を求めて…でも何も変わりませんでした」

「何だか私が書いた物語の世界みたいな話をするなぁ」

「蘭渓さんは近似値の世界って…ご存知ですよね?」スクルトは突然言い出した。

「あぁ、確か自分たちの世界とよく似た平行世界(パラレルワールド)がたくさん存在するって話だろ」

「えぇ、世界はルーレットのようなもので、円盤は空間、中を転がる玉は時間です。色んな人がどれかの数値を選択して、玉が―時間がそこに転がって行けばその世界は成立し、転がって行かなかった世界はなかった事になります。そんな風にして、世界は確率によって成り立ちます」

「確率の世界ねぇ…でもそれが本当ならもっと違ってもいいはずなのに、なぜ人はこうも同じ過ちを繰り返すんだろうね。やっぱり運命ってものがあるんじゃないのかな?」

「そうですよね。玉の行く先がバラバラなら、もっと違った世界ができていてもいいはずです。でもね…誰かが自分だけ得をしようとして円盤を傾けます。すると玉は―時間はその方向に転がる確率が高くなり、みんながその真似をし始めます。そうして、数多くの似たような世界が出来上がります。人の欲望で歪んだ近似値の世界が…」

「う~ん…それならどの世界も似たり寄ったりの運命をたどるのかも知れないな。誰かが…いや、みんなして円盤を傾けたのかも知れない」

「そうなんです。元々、戦争は人の心の中にあるんです。それがすべてです」

「何だか君たちの話を聞いていると、未来に希望はなさそうだな。現に戦争やテロはなくならないし、環境は汚染され続けている」

「そうでしょうか?確率によって成立する時空には、たとえ可能性は少なくても、反対側に転がった世界もあるのでは…ならば希望はあります」

「傾きの反対側に転がるなんて僅かの確率だろ。とてもそんなものが見つかるとは…」

「いいぇ、必ずあります!そして、私たち巫女はその可能性の世界を探しています。希望の大地を」

「希望の大地ねぇ…そんなものがあるのかなぁ?」

「いぇ、私たちはこの世界でたくさんそれを見つけました。あなたの魂の中にも希望の大地を見つけました」

「僕の魂の中に希望の大地?…まぁ、お世辞でもそう言ってもらえるのはうれしいけどね」

「きっと、あなたの魂と私たちの誰かの魂が一瞬共鳴したのでしょう。だからあの物語ができたのだと思います。でも、あのお話には更なる続きがあるのです」

「う~ん、そう言われても…あの物語はあれで終わりにして、別のを書こうと思っているんだがね」

「いいえ、続けて下さい。これをあなたに託します。あなたに神の祝福がありますよう」

そう言いながらスクルトは、私に何か小さな袋を渡した。

「お話をさせていただいてありがとうございました」そうお礼を言うと、二人の少女は去って行った。

気が付くとだいぶん時間が経っていて、陽は西に傾きかけていた。

(遅くなってしまった。ひとまずホテルに帰らなければ)私はもと来た道をたどって行った。

ちょうど名城バイパスの近くまで来た時『ひめゆりの塔』の辺りが、何だかぼんやりと光っている事に気がついた。

(何だろう?…夕映えにしては少し妙なひかり方をしている)

その内、光はしだいに輝きを増し、突如、得体の知れない何かが『ひめゆりの塔』の上に浮き上がった。

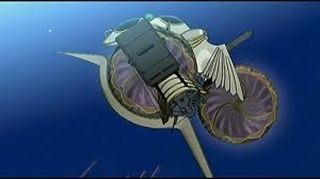

前には嘴のような突起があり、両側には白い翼、中央に二つの大きな車輪があり、後ろにはピンと立ったテールがついている。

(何と言う優美なフォルムだろう…)それはまるで巨大な白鳥のようにも見えた。そしてまぎれもなく空中に浮いていた。

私はあっけに取られたまま見つめた。胴体には白百合の花の紋章が描かれていた。ひめゆりの少女たち母校『沖縄第一高等女学校』の徽章が白百合だった事を思い出した。

ふいに頭の中にサンサーンスの曲が流れ ある詩が脳裏に浮かんだ。

~白鳥は哀しからずや. 空の青 海のあおにも 染まずただよふ~ (若山牧水)

(少女のまま、少年のままで死んだ魂はどこへ運ばれるのだろう。青い空を、青い海を永遠にただようのだろうか)

何を悠長なと思うかも知れない―だが、人は何か信じられない現象に出くわすと、その強い印象から連想を呼び覚まされるものだ。

しばらく呆然と見ていたのだろう。我に返ると、大白鳥は音もなく空に舞い上がり、茜の空高く消えて行った。

私はあわてて『ひめゆり平和祈念資料館』まで走って行って、職員を捉まえて聞いてみた。

「君!今のを見たか?」

「はあ、何をです?」

「いや、たった今ここから…」

「ここから…どうかしましたか?」

目の前で起こったあんな出来事を、誰も見ていないはずはない。

私は何人か別の人にも尋ねてみた。だが誰一人、私の見た巨大な白鳥を見た者はいなかった。

(なぜだ!?なぜ私にだけ見えたんだろう…もしや、あれはこの世のものではない何かなのだろうか?…例えば、さまよう少女たちの魂を天に運ぶ乗り物とか?…すると、さっきの少女たちは天使だったのか?)

(ありえない…もし、夢なんかじゃないのなら)私は少女たちにもらった袋を開けてみた。中にはUSBメモリーが入っていた。

(そうだ!パソコンがいる)私は急いでタクシーを呼んで、宿泊していたホテルまで帰った。

部屋に入ると、取材に持参して来たノートパソコンを立ち上げ、USBメモリーを差し込んだ。

ふっと、何かの文字らしきものがディスプレイの上に現れた。

(何だろう?見た事もない文字だ)表意文字でもなく表音文字でもない。ましてや象形文字とも違う。まるで風が刻んだような―そう、あえて詩的な言い方をするなら、それは風刻文字とでも言えばいいのか。

翻訳ソフトらしいものが添付してあったので起動してみた。すると、そこに日本語のメッセージが現れた。

『翻訳を実行すると元のファイルは消去されます。よろしいですか?』

読めない以上は翻訳するしか方法はない(何が書かれているのか?)とにかく早く読んでみたかった。

翻訳ソフトがトランスレーションを実行しいるわずかな時間が、とても長く感じられた。

そうして私はすべてを知った。

ある時空の世界で起きた出来事を。我々の世界でも起きた過去を。起こりつつある現在を。その結果としての未来を。

私は、ここに私の知り得た事実を可能な限りありのまま、しかし、この世界の人々にとって理解し難い事柄は、私なりの推測や注釈も付け加えて、皆様に見ていただこうと思う。

願わくば、多くの人々がこの物語の真意に気づき、目覚めん事を。神の祝福によって世界に希望の大地が広がります事を。

シムーン第二章 ~乙女達の祈り~ 第一話【散華】(前編)

『人は神の似姿だ』と言う話はにわかには信じ難い。なぜなら人は神の行いをなさず、なそうともしないからである。人は富を求め、力を求め、幸を得て神に近づこうとする。だが不思議な事に、人は、富や力を得ようとすればするほど、神からも幸からも遠ざかる。互いに争い、人と神の世界を壊そうとする。そのような人が神の似姿であるはずはない。いずくかの世界の聖人が言ったそうである「悩める者。貧しき者は幸いである」と…私の知るその少女は貧しき家に生まれ、様々な苦難と戦って、最後に高貴なる神の如き姿を示した。人の手で弔われる事もなく、荒れ野に打ち捨てられた少女は神に召され、彼女亡き後には、神の使いのような少女たちが次々と現れた。まさに神は人をもってその似姿を示し、真意を人に証し賜うたのだ。だから、私はこの書を、今は亡きシュヴィラ・マミーナに捧ぐ ―宮国大聖堂書記官 グラギエフ―

到着予定時刻が大幅に狂った。その上、嵐の後の湿った風は彼を不愉快にさせた。

嵐はようやく収まったが、まだ波は高くうねり、空には厚い雲が垂れ込めていた。

ブルングム嶺国が誇るノルムンド艦隊の指揮官、バレイフェルドは、旗艦グレンデルの艦橋で顔の汗をぬぐいながら考えた。

(このまま作戦を遂行すべきだろうか。もう時計は正午を回ってしまっている…どうしたものか)

様子を見かねた艦隊参謀がバレイフェルドに進言した。

「提督、到着が遅れた以上、日が暮れるまで待って、夜襲を仕掛けた方が無難かと思います」

「安全策かね。だが、今夜は晴れそうもない。暗がりで目標を打ち損なったら、何のためにわざわざここまで来たか分からんよ」

「しかし、せめて海が収まるのを待ってからの方が…」

「忘れちゃいかんぞ。ここは敵の領海内だ。グズグズしていたらいつ発見されるとも限らん」

彼はこちらの置かれた状況を考えながら、敵の事情を推測した。

(敵の輸送船は、嵐を避けて湾内に集結しているに違いない。高波が収まるまで荷揚げもできまい。むしろ攻撃するなら今の内だ!)

バレイフェルドの判断は間違ってはいなかった。

ことわっておくが、バレイフェルドは誰かが想像するような王族上がりの無能な将軍ではない。それどころか嶺国の古き伝統を受け継ぐ立派な海の男なのだ。

長い冬に閉ざされる嶺国では、古くから食料などの物資を得るため、沿岸に住む男たちを中心に外洋遠征に出掛ける風習があった。

大空陸のバイキングとも言える彼らは、一本マストの帆船に乗り組み、オールを漕いで、遠くはアルゲントゥム礁国南端まで航海し、交易や略奪を行った歴史を持っている。

そんな伝統を誇りとする嶺国の中でも、王子は優秀な船乗りであり、卓越した艦隊指揮官でもあった。少なくともこの時点までは…

「ようし!攻撃開始だ。空母に伝達。ただちにシムーンに爆弾を搭載し、発艦準備に取り掛からせろ」

戦闘開始の汽笛が鳴り響き、装甲戦艦グレンデルのメインマストには、高々と戦闘旗が掲げられた。

「全艦隊、風上に向かって回頭!最大戦速を保て!」バレイフェルドの命令が下った。

「機関全速、おも舵一杯!風上へ向かって前進。ようそろ~!」艦長の声が伝声管を通して艦内に響き渡った。

宮国を二つに割って礁国と争う嶺国は 日増しに増強される敵兵力の前に苦戦を強いられていた。

そこで、嶺国が誇るノルムンド艦隊とシムーン隊を南方海域に派遣し、礁国最大の兵站拠点であるクロム傀市を攻撃、敵の補給を封じる作戦に出た。

プルンブム嶺国王の第三王子、アドミラル・バレイフェルドがじきじきに指揮を取るノルムンド艦隊は、装甲戦艦グレンデルを旗艦とした3隻の大型戦艦と6隻の重巡洋艦、シムーン運用のために新造された2隻の空母、アルヴァクとアルスヴィズを中心に、護衛の軽巡洋艦、多数の駆逐艦からなる総勢40隻以上の大艦隊だった。

目標である礁国北部有数の工業都市・傀市は、山岳によって嶺国や宮国との国境を接する南の沿岸に位置し、多数の大型船が停泊できる港があり、古くは海峡を挟んだ貿易港としてにぎわった。

その後、礁国北部でアリメンタが産出されるようになると工業化が進んだが、同時に大気や水などの環境汚染が深刻化した。

現在は第一次シムーン戦争に伴って軍事基地が設けられ、港は軍港となり、渡洋攻撃の起点として、また軍需物資の補給拠点として、礁国にとっては戦略上の重要な要衝となっている。

作戦は、夜の間に傀市の沖合いまで進出したノルムンド艦隊が、夜明けと共にシムーン隊を発進させ、敵の軍事拠点を空爆、機能をマヒさせた後、軍港に接近した艦隊が艦砲射撃を加え、敵の補給施設や軍需物資、港に停泊中の輸送船団を壊滅させると言うものだった。

ハイデローゼは空母アルヴァクのシュヴィラ待機室で、ブリュムヒェンの介抱をしていた。

妹のように可愛がっていたこの子は、あの嵐で船酔いしてしまっていたのた。

「うう~っ…気持ち悪~い」

「大丈夫?ブリュム」

「もうやだぁ~、こんなの…大きいお船は揺れないって聞いたのに~」

「仕方ないわ。ものすごい嵐だったもの」

「海はいや!早くお空を飛びたいよ~」

「もうちょっとしたら飛べるからね。それまで辛抱しよ」

「うん…ハイデ姉さん」

「私と一緒にデッキに出て風に当たってみる?少しは気分が良くなるわよ」

「うん、ブリュムそうする」

ハイデローゼはブリュムヒェンの肩を支えて立ち上がった。

その時、足元にグンと来る振動を感じた。船が速度を上げたのだ。

続いてシュヴィラ待機室に集合合図のサイレンが鳴り響いた。

「シムーン・シュヴィラに告ぐ!シムーン・シュヴィラに告ぐ!全員出撃準備を整え、ただちに飛行甲板に集合せよ」

(来た!その時が…)ハイデローゼはブリュムヒェンの顔を見て言った。

「大丈夫、ブリュム。飛べそう?」

「うん、私飛べるよ。お空なら大丈夫」少しは元気が出たようだった。

ハイデローゼはブリュムヒェンと別れて、すぐにパルのイリスと合流した。

「行くわよイリス!準備はできてる」

「うん、いつでもOKだよ。ハイデ」

以前なら額にアムニスの印を描いて出発するところだが、今ではそれはない。戦争は迅速が肝心だからだ。

飛行服もそれまでの巫女装束ではなく、活動に適した宮国式のボディスーツを着用するようになっていた。

ハイデローゼとイリスは、一緒に階段を駆け上って飛行甲板まで出た。

甲板には次々に少女たちが集まって来ていた。こんなに大勢のシムーン・シュヴィラが揃うのは始めての事だ。

彼女たちの乗る古代シムーンの翼には、すでに大型爆弾が取り付けられ、甲板では大勢のフライトスタッフが慌しく発艦準備に取り掛かっていた。

急いで全員の点呼を済ませたハイデローゼは、イリスと共にシムーンに搭乗して、キスを交わし、ついでシムーン宮に口づけした。

ハイデローゼが前席のアウリーガで、イリスが後席でサジッタを務める。

ハイデローゼは、アニムス大法院の第三位巫女・ロイテンであり、オーバスであるガルトルートが率いる6つのコールの一つ、ムントのレギーナだった。

この戦いには、4人の上位巫女・オーバスが率いる24のコールが、空母アルヴァクとアルスヴィズに分乗して参加していた。

嶺国の巫女団には階級があり、王さえ膝を屈する黄金の巫女・アウレアを頂点に、その下に上位の巫女・12神将が控える。

その巫女はオーバスと呼ばれ、次のアウレア候補であると同時に、6コールのシムーン隊を率いる部隊長でもある。

そして、第三位の巫女・ロイテンは、各コールのレギーナであり、オーバスに仕えている。

奇妙なのは、アウレアと言う称号がシムラクルム語なのに、後の二つはブルングム語なのだ。

多分、第一次シムーン戦争の時に、少女たちを兵士として再編成するために設けられた階級なのだろう。

「第一攻撃隊隊長、オーバス・ガルトルート。及びコール・ドラーゲン発艦!」

ガルトルートが見事な離陸で、直属のコールを率いて空に舞い上がった。

ハイデローゼにとって彼女はあこがれの人だ。いや、好きで好きでたまらない、と言った方がいいかも知れない。

「続いてコール・ムント、及びコール・エルダ発艦。各コールは離陸後、艦隊上空で待機中のオーバス・ガルトルートの指揮下に入れ」

(さあ!いよいよだ)ハイデローゼは操縦桿を握ると、スロットルを全開にして空母の甲板を蹴った。

大型爆弾の重みで少しシムーンが傾いたが、サジッタのイリスが巧みな修正をして、すぐに水平に戻してくれた。

マルギットとイルマ、クラリスとモーン、ナルテッセとカメリア、船酔いしていたブリュムヒェンも、コール・ムント全員が、無事に空母から飛び立った。

「みんな集まって~。ガルトルート隊長のコールと隊列を組むわよ」と、ハイデローゼが言うと「はい、ハイデ姉さん」と、ブリュムヒェンの明るい声が返って来た。

(空の上だとすっかり元気になっている。げんきんな子だなぁ…でも、とっても可愛い)ハイデローゼは笑った。

下を見ると、空母アルヴァクとアルスヴィズから、次々とシムーンが舞い上がって来る。

ハイデローゼはコール・ムントを連れて、艦隊上空で旋回中のガルトルートの隊列に加わった。

「ガルトルート隊長、コール・ムントです。指揮下に入ります。よろしくお願いします」

ハイデローゼは、シムーン攻撃隊隊長ガルトルートの指示を仰いだ。

「あらハイデ、上がって来たのね。ムントは右上についてちょうだい。視界が悪いから気をつけてね」

「はい、了解しました」ハイデローゼたちは、ガルトルートの後ろに回り込んでから右上に出ようとした。

その時だった。突然、前方の雲の切れ間をぬってシミレの編隊が現れたのだ。

「右前方30度、雲の間に敵機発見。礁国の高速シミレです。こちらに向かってきます」

「左後方80度、雲の上から高速シミレの編隊がやってきます。数およそ30」

「120度後方にも敵機の編隊。数は20、いや40.雲海から次々に出現して来ます」

それはあっと言う間の出来事だった。

ぶ厚い雲の中から湧き出るかのように次々と現れた敵のシミレは、シムーン隊とノルムンド艦隊に襲い掛かって来た。

デッキの上で見張りの甲板員が叫んだ。

「敵襲!敵襲!」

(しまった!雲の中に隠れていたか。まさかこちらの作戦が読まれていたとは…)バレイ提督は、すぐに全艦隊に退避命令を出した。

「各艦、ただちに陣形を崩して回避運動に入れ!対空戦闘開始!」

バレイの指令が伝わらない内に、轟音とともに空母アルスヴィズの甲板に火柱が吹き上がった。敵の爆弾が直撃したのだ。

シムーンに乗って発艦を待っていた大勢の少女たちが、爆発に巻き込まれて死んだ。飛べないままに…

四方八方からの突然の奇襲を受けて、ノルムンド艦隊は混乱してしまった。

「上空のシムーン隊に告ぐ。ただちに爆弾を捨てて敵機を攻撃せよ!このままではやられるぞ!」

慌てふためいた艦隊付デュクスが無線で叫んだ。

「ばかもの!貴様は味方の頭上に爆弾を落とすつもりか」バレイ提督が叫んだ。

とたんに艦橋の近くで爆発音が響いた。風防ガラスが割れて飛び散り、艦橋にあったあらゆる物が吹き飛んだ。

「殿下っ!バレイ殿下ぁ~!」艦隊参謀が叫んだ。

嶺国王子・バレイフェルドは、すでに頭から血を流して倒れていた。

言われるまでもなく上空では、すでにオーバス・ガルトルートがシムーン隊に指示を出していた。

「かたまっていちゃあやられるわ。みんな散開して爆弾を捨てなさい!味方の艦隊の上に落とさないようにね」

だが、すでにシムーン隊は、多数の敵の高速シミレに取り囲まれてしまっていた。

たちまち、数機のシムーンが抵抗するいとまもなく、敵の銃弾の犠牲になって落ちて行った。

敵に包囲されたままで艦隊上空から出られない。ここでは爆弾も捨てられない。

追い詰められたウサギのような少女たちに、敵の高速シミレは容赦なく銃弾を浴びせた。

「キャー!」

「あぁ~!」

「もう、だめぇ~!」

「助けて~!お母さ~ん」

少女たちの悲痛な叫び声が空にこだました。

ただでさえ、礁国の高速シミレのスピードはシムーンを上回る。

ましてや、重い爆弾を抱えて動きの鈍ったシムーン隊は、敵にとって格好の標的になった。

だが、それでも少女たちは生き延びようと懸命だった。

ハイデローゼはコール・ムントのメンバーを励ましながら、何とか突破口を見い出そうとした。

どこをどんな風に飛び回ったのかまったく分からなかったが、イリスが、偶然雲の切れ間を見つけてくれた。

「ハイデ、見て見て!あそこに雲の隙間が…」

(よくやったイリス、さすがは私のパル)と、ハイデローゼは喜んだ。

「みんな、私たちについて来て!」ハイデローゼはそう言うと、ただちに雲の切れ間に飛び込んだ。

抱えていた爆弾を、空の上から見える海上に捨てると、気持ちがいくらか落ち着けた。

しかし、冷静になって気づいて見ると、コール・ムントのシムーンは、たった3機だけしかいない。

「他のみんなはどうしたの。マルギットとイルマは?クラリスとモーンは?誰か知らない?」

先頭に立って突破口を探そうと、懸命にもがいていたハイデローゼには、後ろを振り返る余裕はなかったのだ。

「マルギットはとイルマは死んだわ。ちょっと離れた隙に敵に襲われて、抱えていた爆弾が破裂してバラバラになっちゃった」アンネリースがそう言った。

「クラリスとモーンもやられたんじゃないかしら?ヘリカル・モーターから火を噴いたまま遠ざかって行ったもの…」カメリアも言った。

「ブリュムヒェンはどこへ行ったのかしら?」

ハイデローゼは、可愛がっていたブリュムヒェンがいないのが気掛かりだった。

すると、ナルテッセが「ハイデのお尻にくっついているは見たけど…あの子、甘えんぼのお姉さんっ子だから…どっかはぐれちゃったのかな~?」と言う。

「すぐに探しに戻りましょ!」ハイデローゼがそう言うと、ナルテッセは「いやよ!だって怖いもの」と怯えた。

(ナルテッセの臆病風は筋金入りだ。怖い話をするとすぐに震え上がる。よくシムーン・シュヴィラなんかになれたものだ)

「ここに居てもすぐに敵に見つかるわよ。周りは取り囲まれているんだから…」

ハイデローゼは叱咤したが「ひとまず、アルヴァクに帰ろうよ」と、いつもは臆病なナルテッセを励ます、サジッタのカメリアまでが尻込みをしていた。

「だめよ!きっと空母だって敵の攻撃を受けているわ。海の上だってここと一緒よ。そんな所へ降りられる?」と、言うと「いっそ雲の中に隠れながら、陸地まで逃げるってのはどうかな?」と、アンネリースのサジッタを務めるベルダまでがそう言う。

「ベルダ正気!周りはみんな礁国領よ。捕まったらどうなるか聞いてるでしょ」

ハイデローゼの一言で、少女たちの脳裏を恐ろしい戦慄がかすめた。

シムーン・シュヴィラが敵に捕まったらどんな事になるか…

「わかったわ、じゃ私たちだけでも行きましょ…イリスいい?」ハイデローゼは仕方なく、イリスに同意を求めた。

「そうだね。どっちみち敵に見つかるのは時間の問題だしね。軽くなったから、いざと言う時は何とか戦えそうだ」

イリスが承諾したので、ハイデローゼは機首を返した。

「いやぁ!置いてかないで~。一人じゃ怖いからぁ~」

ナルテッセとカメリアはしぶしぶ従った。アンネリースとベルダも、ハイデローゼたちについて来た。

空の上では、古代シムーンと高速シミレの壮絶な戦いが展開されていた。

爆弾を捨てて身軽になったシムーンが、あちらこちらでリ・マージョンを繰り出して、敵に反撃を試みている。

『竜巻のリ・マージョン』空に描かれた螺旋の航跡が、大きな光の渦巻きとなって敵に向かっていった。

『蒼弓のリ・マージョン』引き絞られた弓のような紋章からは、無数の光の矢が敵に対して放たれた。

『波濤のリ・マージョン』勇敢にも敵の編隊に正面から立ち向かったシムーンが、スピンしながら敵機の周りに航跡を描いた。

しかし、シムーンが放つ最後の切り札リ・マージョンは、ことごとく敵にかわされてしまった。

礁国の高速シミレは、空に描かれる航跡を見たとたんに、加速してチリジリに散ってしまう。まったく届かないのだ。

『鉄のリ・マージョン』編隊を組んだ生き残りのコールが、上空まで一気に上昇、反転下降しながら、6機で空に大きなジグザグ文様を描いて行く。

最大の破壊力を持つ『鉄のリ・マージョン』の航跡ができ上がるかに見えた。

とたんに、リマージョンの軌跡に割って入った敵の高速シミレが、光の航跡をかき乱してしまった。

「ああっ!鉄のリ・マージョンの航跡がかき消されてしまう」

愕然とするシムーン・コールに、高速シミレの編隊は、霰のように銃弾を浴びせ掛けた。

「グゥエ~~!」

「ギャアァ~!」

少女たちの断末魔の叫びが空にこだました。

全身を銃弾で打ち抜かれた少女たちは、血まみれになってシムーンと共に落ちて行った。

礁国の高速シミレは、特殊なターボエンジンを搭載している。

通常のスピードもシムーンより速く、加速力においては、シムーンとは比べものにならない早さを持っている。

元々、祭祀が目的である生のヘリカル・モートレスと、兵器にするために模造したヘリカル機関の違いはどうしようもないのだ。

ただし、シムーンは運動性が高く、アリメンタを必要としないのに対して、高速シミレの動きは直線的で、大量のアリメンタを消費する。そのために飛行時間は短く、黒くすすけた航跡を後に残す。

シムーン第二章 ~乙女達の祈り~ 第一話【散華】(後編)

すでに辺りの空には、敵に抵抗しているシムーンは残り少なくなっていた。すると、敵は新たな戦法を使い出した。

逃げ惑うシムーンを大勢で取り囲み、じわじわといたぶり始めたのだ。

まるでタチの悪い男たちが、大勢でか弱い少女をなぶるようにして…そうして、機関銃で威嚇されて逃げ道をふさがれ、追い詰められたシムーンに、鉤の付いた牽引索が次々に打ち込まれた。

高速シミレのハッチから身を乗り出した敵兵たちが、獲物を舐るように眺めながら口々に言った。

「おい、あれが男をたぶらかす嶺国の魔女か?」

「ああ、間違いない。嶺国の悪魔の娘だ」

「なかなかの別嬪だけどなあ…」

「気をつけろ!可愛い顔はしてるが、どんな魔術を使うか分からんぞ」

それは魔女狩りだった。あちらこちらで敵に捕らえられたシムーンが、牽引索で引かれて行った。

礁国に連行された少女たちは、魔女裁判に掛けられ、火あぶりにされる運命が待っている。

考えてみれば、北部の山間部を除いては、国民の大多数が無宗教の礁国で、魔女裁判とはおかしな話ではある。

だが、それが現在の礁国の実情を如実に物語っていた。

科学の発達に伴う工業化により、大気や水・土壌の汚染が深刻化し、加えて貧富の差が拡大している礁国では、国民の不満が鬱積している状態にあった。

礁国が執拗に宮国を狙ったのは、宮国に秘匿されているシムーン(無公害で省エネルギーのヘリカル・モートレス)の技術と、汚染されていない清浄な領土の獲得が目的だった。

しかし、長年の戦いの末、手に入れたシムーンは、信仰を持つシュヴィラにしか動かせない事が判明し、もくろみは頓挫してしまった。

そこで、卑劣にも礁国は『巫女は、魔術を使ってシムーンを飛ばす魔女に違いない』と国民に喧伝した。

自分たちの失策を棚に上げて、嶺国のシムーンシュヴィラを…言わば国民の不満をそらすスケープゴートの対象にしたのだった。

ハイデローゼとイリスは敵に挑まれない限り、できるだけ戦闘を避けてあちこちを飛び回った。

今は戦っている場合ではない。仲間を探す事が何よりも大切なのだ。

けれども、いくら血まなこになって探しても、ブリュムヒェンが乗っているシムーンを見つける事はできなかった。

(ブリュムヒェンがどこにも居ない。もう撃ち落されてしまったのだろうか?それとも、まさか敵に…)

おぞましい想像がハイデローゼ頭をよぎった。礁国に捕らえられたブリュムヒェンの哀れな姿が…

(ああ、そんな、そんな…ブリュム、敵に捕まるくらいなら、いっそ死んでいて欲しい)

ハイデローゼには、そんな事を考える自分がとっても情けなかった。

そこへ、見覚えのある一台のシムーンが、ふらふらしながら、ハイデローゼとイリスの方に近寄って来た。

風防ガラスは割れ、機体には無数の弾痕があり、ヘリカル・モーターからは煙が出ていて、片方の翼には爆弾が引っ掛かったままになっている。

(よくこんな状態で飛んでいられるものだ)ハイデローゼとイリスは、そのシムーンの傍らに近寄った。

「ああ、ハイデローゼ、イリスも無事で…生きていたのね。良かった」

そのシムーンのサジッタ席には、大怪我を負ったガルトルートが座っていた。

口から血を流し、負傷した頭に着衣を裂いて鉢巻をして、目に血が滴るのを防いでいたが、流れ出す血が頬まで伝わっている。 前のアウリーガ席にいるオルティラは、すでに血に染まって、仰向けのままで死んでいた。

それでもなお、サジッタ席からシムーンを操る嶺国12神将の一人、ガルトルートの気力はすごいものだった。

「隊長、ひどいお怪我を…」ハイデローゼは、ガルトルートを気遣った。

「無理をしないで下さい。僕たちが隊長のシムーンを牽引します。任せて…」イリスも心配そうに言った。

ガルトルートは、気を使わなくていい、と言うように首を振り、それから辛そうに言った。

「たくさんの子たちを死なせてしまったわ。パルのオルティラも死んでしまった」

「気を落とさないで、ガルトルート。まだまだ生き残っている仲間もいるはずですから」ハイデローゼは言った。

「僕たちもブリュムヒェンを探しているところです。でも、どこにもいなくて…」

イリスがそう言ったとたん、ガルトルートが苦しそうに血を吐いた。

「ガルトルート、しっかりして!私が必ず空母まで連れて帰りますから…」

「いいえハイデ。空母なんてもうないわ」

ガルトルートにそう言われて、海に目をやったハイデローゼとイリスは、一瞬我が目を疑った。

敵の爆弾で火災を起こした空母アルスヴィズが、焼けただれた残骸となって海の上を漂っていた。

ハイデローゼたちの乗っていた空母アルヴァクも船体が折れ曲がり、すでに沈没しかけている。

横倒しになっている戦艦もあり、煙を噴き上げながら燃えている巡洋艦や駆逐艦もたくさんあった。

そんな中で、傷だらけの装甲戦艦グレンデルだけが、途切れ途切れに砲火を打ち上げている。

主を失ったこの『海の怪物』は、のた打ち回りながらも、最後の抵抗を見せていた。

(何と言う事だろう。あれだけ海を埋めていたノルムンド艦隊が全滅してしまうなんて…)

ハイデローゼとイリスは愕然とした。艦隊は消滅したのだ。自分たちの帰る場所はなくなった。

ブリュムヒェンもいない。今の状況ではガルトルートも助けられない。自分たちの行き場さえないのだ。

「ひとまずここから脱出しましょう。ガルトルート」

無駄だと分かっていても、ハイデローゼにはこのままあきらめる事なんてできなかった。

ガルトルートは、そんなハイデローゼを見ながら首を振った。

「私はもうだめ。でも、あなたは生きるの、ハイデ…生きて残った子たちを連れて帰って」

「そんな気の弱い事を言わないで!ガルティ」

「ここから北西に敵地を横断すれば、嶺国の前線基地にたどり着けるわ。飛行時間はぎりぎりだけど、あなたならきっとやれる」

「そんな…ガルティ姉さまを置いてなんて、私、行けません!」

「いい事、ハイデ。あなたは私の後輩の中で一番いい子だった。だから私の最後のお願いを聞いてちょうだい」

「でも、そんな…」

「敵に囚われたシムーン・シュヴィラの運命を考えて…あなただってあの子達をそんな目に遭わせたくはないでしょ」

ガルトルートにそう言われると、ハイデローゼは何も言えなくなった。

「私が敵の注意を引き付けるから、その隙に…お願いね。さようなら、私の可愛いハイデ」

ガルトルートはそう言い残すと、傷ついたシムーンをふらふらと操りながら、敵の編隊の方に向かって行った。

たちまち、手負いの獲物を見つけた猟犬のように、敵の高速シミレがガルトルートを取り囲んだ。

「私はお前たちに囚われて、火あぶりになんかならない!」

そう言うとガルトルートは、抱えていた爆弾ごと、油断している敵に体当たりした。

大きな爆発音と共に辺りは爆煙に包まれ、彼女のシムーンは多数の敵を巻き込んで飛び散った。

「ああっ!ガルトルート。ガルティ姉さまぁ~~!」

敵はさすがに狼狽した。完全に怯んで立ちすくんでしまった。

「ずるいよ。そんな、そんな…一人で逝っちゃうなんて…」

だが、ハイデローゼには泣いている暇も、悲しんでいる暇もなかった。

彼女は、すぐに無線で生き残りのシムーン隊に呼びかけた。

今ではどのシムーンにも、第一次シムーン戦争で同盟を結んだ礁国から技術供与された無線器が装備されていた。

何人かから応答はあったが、ハイデローゼたちの元に集まって来たのはたったの4機だった。

いたる所に弾痕のある機体、ひどく破損している機体、パルの片方が怪我を負っているシムーンもあった。

その中には、途中ではぐれたナルテッセとカメリアがいた。

(きっと敵を避けて二人で逃げ回っていたのだろう。彼女たちらしい)でも、その時は心から彼女たちの無事を喜べた。

ひとまず、みんなで手分けして、応答のあったシムーンを探す事にした。

ハイデローゼたちは、敵に囲まれて魔女狩りに遭っているシムーンを見つけた。

すぐさま『鮫のリマージョン』を放って、敵を追い散らした。当たりはしなかったが、目くらましにはなった。

「大丈夫?今すぐ助けてあげるから待ってて」

ハイデローゼが傷ついたシムーンに呼び掛けると、弱弱しい返事が返って来た。

「ありがとう。でも私たち二人とも怪我をして、もうシムーンを動かす事ができなくって…」

「心配しなくて大丈夫よ。私たちで動かすから…イリス、牽引索を用意して…」ハイデローゼはイリスに指示を出した。

「うん、姿勢を同期させたらすぐに打ち出すよ」イリスは牽引索を射出する用意をした。

だが、そうしている間に、また敵の高速シミレが集まって来て、彼女たちに一斉に銃撃を浴びせ掛けた。

ガン!ガン!と激しい衝撃音がして、ハイデローゼとイリスのシムーンは被弾した。

「だめだハイデ!これじゃ僕たちも囲まれてしまう」イリスが叫んだ。

「お願い、お姉さんたちは早く逃げて…私たちはもういいから…」動けないシムーンからか細い声がした。

「くそっ!」ハイデローゼはエンジンを目一杯に噴かせて、窮地を脱出した―いや、脱出するしか仕方がなかった。

(また助けてやれなかった。仲間たちを救えなかった…なんて私は無力なんだ。悲しい)

ハイデローゼたちが生き残ったシムーンを探している間に、空中戦はどうやら一段落していた。

敵の高速シミレも、飛行時間に限界が来たのか?あまりいない、辺りの空はまばらになって来ていた。

互いに連絡を取り合いながら、生き残りのシムーンはそれぞれ戦場を離れて、安全な場所に集合した。

みんなひどくやられている。無傷のシムーンは一台もない。損傷した機体が戦闘の激しさを物語っていた。

動けない2台のシムーンを、ナルテッセたちと別の部隊から来たシムーンに牽引してもらう事にした。

どうにか自力で飛べそうなシムーンを横に2機、後ろにも2機付けて、ハイデローゼたちが先頭に立った。

これから遠く北西の彼方、嶺国の前線基地を目指し、敵の真っ只中を横切って飛ばなければならない。

戦いに敗れて多くの仲間を失い、傷ついて生き残った少女たちを先導して…

「各自、全方位監視。敵を発見したら、すぐ私に報告してね」と、ハイデローゼが言うと「ナルテッセ、カメリア、みんなもはぐれないように、しっかり僕たちに付いて来てね」と、イリスも言った。

イリスのナビゲーションに従って、ハイデローゼは正確に北西に向かって進路を取った。

傷ついたみんなを連れて、無事に敵の領地を横切れるか?すべてはハイデローゼたちに賭かっていた。

この戦いで、144機の古代シムーンが故郷を後して、生き残ったのはたったの9機。実に270人の少女たちの尊い命が失われた。

戦場に散った少女たちは、どんな思いを抱きながら死んだのだろうか。

しばらく飛んでいると、ハイデローゼは目も開けていられないほど疲れている事に気がついた。

極限の緊張状態が続いて、疲労困憊していたのだ。

まだ気を抜けないと分かってはいても、身体が鉛のように重く、睡魔が襲って来て目の前が霞んでしまう。

ハイデローゼは、眠ってしまわないようにイリスに話し掛けた。イリスからは、ひどくだるそうな返事が返って来た。

普段なら“何事もどこ吹く風”の彼女も、さすがに疲れきっている様子だった。

イリスは風変わりな子で、まるで男の子のように振舞う。でも私にとっては最高のパルだ。

私とイリスは、性格も育ちもまるで違う。私は嶺国の首都・ヴィッセルに住む役人の子で、親の仕事柄か、生真面目な性格に育てられた(いや、決してイリスがルーズな性格だと言うのではないが)

一方、イリスは、たくさんのシュヴィラを出している嶺国南部の商家に生まれ、自由な気風の中で育てられたらしい。

小さい頃から家の手伝いをしていたとかで、そのせいか暗算がやたらと早い。それはサジッタにとっては重要な才能だ。

お陰でイリスとパルを組んでからは、一度もシムーンの操縦をしくじった事がない。

だが、イリスはその才能を大した事じゃないと思っているらしい。

アウリーガとしてもいい腕前で、操縦が苦手だからサジッタをやっている訳でもない。

自分からは進んでマージュ・プールに行って練習はしないが、私が誘えばついて来て、見事な軌跡を描く。

思うに、イリスにとってシムーンに乗る事はお勤めで、特に好きな事ではないのだろう。

だから、お勤めはさっさと済ませて、後は自分の好きな事をやるのがイリスの生き方なのだ。

彼女は、音楽やダンスやファッションや、色んな事をして楽しむ。時には自分で衣装を作ったりもする。

以前、イリスが私に中世の巫女装束を作ってくれた事があった。

これがなかなかの出来栄えで、たくさんのフリルや美しいビーズの飾りが付いていて、今のよりずっと素敵だった。

みんなに見せたらうらやましがって、その後イリスは大変だったらしい『私にも、私にもって…』

そんなだから、一度イリスになぜシュヴィラになったのか?聞いた事がある。

すると彼女は『好きな相手に巡り会えるって聞いたから』と、答えた。確かにパルを組んで一緒になる人は多い。

聞いた話では、アニムスの教えがなかった昔は、好きな相手ができたら、それぞれが自然に男と女に分かれていたそうだ。

でも、好きな相手ができない人は、身体が結晶化して消えてしまうらしい。

それではいけないので、今ではみんながアニムスの前で成人の儀式を受けて、男になるか女になるかを決めている。

好きな相手と言えば、私はガルトルートが大好きだった“好きで好きでたまらなかった”と、言った方がいいかも知れない。

でも彼女には、すでにお相手を務める素敵なパルがいて、結局はあこがれ続けるだけで、私は最後にはイリスと一緒になるんじゃないかな?…なんて思ったりもしていた。

恋焦がれると言うほどではないが、イリスは相性のいい相手だし、一緒になるのも悪くはない。

多分私が女で、イリスがイリストルとか、イリスヒムなんて名前の男になって、シムーンに乗る時みたいに、私を上手に誘導するんだろうなって…

きっと家の事は私にさせて、自分は仕事をさっさと片付けて、好きな事をして遊んでいるんだろう…

そんな事を考えている自分が、とってもおかしかった。

でも、その内ブリュムヒェンみたいな可愛い子が産まれて…そうだブリュムヒェン!

ああ、可哀そうなブリュムヒェン。何もしてやれなかった。どうする事も…

マルギット、イルマ、クラリス、モーン、アンネリース、ベルダ、みんないなくなってしまった。大好きなガルトルート姉さまも…

悲しい…たまらなく悲しい。死んでしまいたいほど辛い。

イリスとみんなの事を話している内に、涙が止まらなくなってしまった。

だめだ!挫けていちゃあ…ガルトルートは私に『生きろ』と言い残して死んだ。ガルティ姉さまのためにもがんばらなきゃあ。

もう少し飛べば、礁国の支配地域から出られる。そうすれば、何とか嶺国の前線基地までたどり着ける。

すでに空は茜色に染まり、残照が哀しげな敗残兵の行列を照らしていた。

その時、ふいに最後尾にいたイレーネが叫んだ。

「後方上空に機影らしきもの。こちらに向かって飛んで来ます!」

(しまった!あと少しの所まで来てて、敵に見つかるなんて)ハイデローゼはドキッ!とした。

振り返って見上げると、後ろの空から光るものがこちらに向かって飛んで来ている。

(戦う力なんてもう残っていない。もしも見つかって仲間を呼ばれたら、全員が死んでしまう)

「私たちが行って注意を引き付ける。もし、私たちが帰らなかったら、みんなでそのまま嶺国の前線基地まで逃げて」

そういい残すと、ハイデローゼはみんなから離れ、機首をひるがえしてシムーンを上昇させた。

上空で待ち構える内に、敵機らしい機影がぐんぐん近づいて来た。

(なんて早さだろう!でも、たとえかなわないまでも、私たちが囮になってみんなを助けなければ…)

「イリス、戦闘準備をして待機してて」

「OK!弾が残り少ないから、一発勝負だよ」

とうとう、相手が見える所まで近づいて来た。機体には大きなヘリカル・モーターが二つ付いている.

(これはシミレじゃない、シムーンだ!宮国型のシムーンだ!)

嶺国が宮国から押収した可変ヘリカル・モートレスのシムーンは 操縦に熟練が必要で、ガルトルートのような上級の巫女にしか乗りこなせなかった。

ところが、見える所まで近づいて来たその宮国型シムーンは、ふいにハイデローゼたちを避けるように方角を変えた。

その一瞬、シムーンの機体に刻まれた『白百合の紋章』がハイデローゼたちの目に入った。

「まさか、本国からヴァルキュリア様が…?」

その宮国型シムーンは、ハイデローゼたちには目もくれず、早いスピードで茜の空の彼方に飛び去って行った。

突然現れ、去って行ったシムーンには、どこの誰が乗っていたのか?ハイデローゼたちには謎のままだった。

どうしようもない完全な敗北だった。嶺国に衝撃が走った!

無敵を誇ったノルムンド艦隊は全滅!王子は戦死!戦いの要だった多くのシムーンと、上位12神将の巫女の内4人までをも失い、戦局は完全に窮地に立たされた。

王立議会総裁は解任され、内閣は総辞職し、占領地の総督や多くの現地指揮官が更迭された。

第一話 【散華】 終了 次回 第二話(http://slib.net/28351)にて公開

シムーン第二章 ~乙女達の祈り~ 序【邂逅】・第一話【散華】(二次創作)