『武当風雲録』第一章、四、不遇

孫貫明から武当派の秘密を聞き出した李志清は、怖じるどころか「太極気法」に対する熱意が却って湧き上がった。ほどなく、李は青龍堂から白虎堂に移ろうと決めた。しかし、白虎堂で、彼は思いもよらぬ悲惨な目に遭った・・・

四、不遇

徐問亭と成雲飛の事件については、自分が来る以前のことだから、当然孫貫明もそれほど知っているわけではない。しかし同じところで五年も居れば、毎日部屋に坐っていてもいろんなことが耳に入ってくるものである。

孫貫明はあたかも自分の目で見ていたかのように、今まで事件について聞いたことをまとめて話してやった。李志清は無心に聞いていた。聞き終わるとしばらく宙を見つめて思いを馳せていた。

「そんなわけで、陰陽二つの気法をいっしょに習うことは、非常に危険なことだ。内力の浅い者はぜひとも避けたい。気法書盗んだことを黙ってやるから、すぐ戻してこい。」

「分かった。そうしよう。」

李志清は大人しく応じた。

それからというもの、気のせいか、李志清はだんだん纏わりつかなくなってきた。孫貫明は、とうとう自分の冷淡な態度が感づかれたかと思うと、また気の毒に思った。

一方、李志清は相変わらず練武に熱心である。彼は特に何か目的があって武術を習っているわけではなく、武術そのものが好きなようだ。武芸を積んでいけば、将来自分に何か利益をもたらしてくるだろうなど、そんな功利的なものはまったく見えない。

そして、その上達振りも人並み以上なものである。理解が早く、同年に入った者よりずっと先を進んでいる。孫貫明はいずれそのうち、彼に追い抜かれるであろうことをうすうす感じながら、内心焦燥感を感じないわけにはいかなかった。

彼はそんな李志清の姿を眺めつつ、武当派に入った当時の自分と引き比べないわけには行かなかった。自分と彼は、何か根本的なところで違っているようだ。

やはり生まれ育ちが違うのだろうかと、孫貫明はときどき李志清が武当派に来たその日のことを思い返した。もしそうだとすれば、むしろ心安くなる。自分でははっきりと認めたくないが、それはつまり、自分の努力如何によらず、運命的なものなのだから、しかたがない。

ある日、李志清は孫貫明の部屋に飛び込んできて言った。

「師兄!伝えておきたいことがあるんだ。俺は、白虎堂に移ることにした。」

「え!?移るとは、青龍堂を離れるということか。」

急な話で孫貫明は見当がつかなかった。

「いつ行くんだ。なぜ急に白虎堂に行こうとするんだ。」

「前から考えていたことだ。俺はやっぱり白虎堂の気功を習ってみたいと思う。急で申し訳ないが、師兄にだけは告げておきたい。なに、悲しむことはない。同じ武当派だしいつだって逢えるさ。とにかく明日はここを出る。」

「そうなのか。」

興奮した李志清の口調とは対照的に孫貫明がさりげなく応じた。李志清の野心的なものを感じとって心の中ではまた反発を覚えた。

「お前がそう決めたのならそうするが良かろう。せいぜいがんばるんだな。」

「お、無論だ。師兄、いろいろ世話になった。」

李志清がまるで抱きしめようとでもするかのような勢いだったので、孫貫明はますます冷淡な顔をして見せた。

思えば李志清が武当派に来てから一年近く、自分の生活は彼によって少なからず変わっている。いざ別れると言われると、心の奥には寂しい気持ちを感じないわけでもない。しかし、孫貫明はそう感じている自分を可笑しく思った。

そんなはずはない。自分には親友と呼べるような者は一人もいない。一人も作っていないし親友となることも許していない。かたくなに一人だけの世界を守っている。たとえそれは日の光りも当たらない、淀んだ 水のような世界であっても他人によって乱されることは嫌であった。

所詮李志清も目の前を通っていく一人に過ぎない。知り合っても嬉しくなければ、別れても悲しくない、ただの他人なのだ――

孫貫明はそう心の中で自分に言い聞かせた。

李志清は当然掌門の許しなしでは白虎堂へ移ることができない。彼はまず馬忠のところへ行って事情を話してみた。案外、馬忠は特にこれを止めなかった。ただ、万事気をつけるように、と忠告した。

話は無論白虎堂堂主にも相談を持ちかけたので、李志清が移堂することは、たちまち堂主から下の門番まで知れ渡った。

というのは、昔から白虎堂と青龍堂の関係が良くない。同じ武当派の弟子であってもお互いに張り合っており、相手の気功を見くびっている。李志清は入派して日が浅くそのへんの事情を知らず、新米の身分で移堂を言い出したりして、当然みんなから疎外されることとなった。

白虎堂の堂主は銭有生であるが、酒好きで普段からめったに姿を見せない。実際、日々の練武を指示しているのは、その弟子の一人である。

李志清は白虎堂に入った日に、白虎堂道場で師範に青龍堂の武功を使ってみようと言われた。李志清は言われるままに今まで習ったものを一手一式間違うことなくやってみせたが、なにせ内功が浅いのでどうしても達人のようなものを出せない。

「うむ、そこそこ出来ているようだな。どれ、一つ手を合わせてみようか。」

師範は自分の弟子の中から一人を呼び出した。

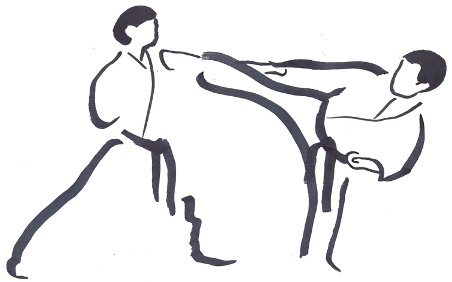

指名されたのは入派して七年になる者である。白虎堂の名誉にかけた試合だけに、この弟子は十分の力を出して李志清と戦った。李志清はたちどころに打ちのめされてみんなの笑いを買った。

最初の日からいじめられたものの、李志清は挫けなかった。とりあえず太極純陽気法を熱心に読み、これを修練しはじめた。そして、実際やってみると、なるほど、孫貫明の言われたとおりである。これは気の発動から収束まで何もかも純陰気法と異なっている。これを習おうと思えば、まずこれまで覚えた純陰気法をすべて忘れて、初めからやり直さなければならない。

同じ太極の気法でなぜこうも違っているのだろうか――

李貫清は不思議に思った。

青龍堂で一年近く修練し、武当派に来る以前と比べれば、だいぶ気息が整い、筋脈が自在になってきた。彼は心から武当派の武功に感心していた。一方、本来の太極気功にだんだん興味を感じ始めた。彼はできれば、この伝説的な書はどんなものなのかを見てみたいと思った。

師範に聞いてみると、「なんだ白虎堂の気功も習えていないくせに。」と、てんから相手にされなかった。

仕方なく李志清は疑問を抱えて堂主銭有生に尋ねようと思った。しかし、同室の者は彼を止めた。

「お前は堂主の性格を知らない。行かないほうがいい。怒られるだけだ。いや、怒られるならまだましだ。折檻でもされたりして割に合わないぞ。」

白虎堂は青龍堂と敷地がほぼ同じくらいの広さだが、弟子の数がかなり勝っていて、ひと部屋に十人ほど同居している。李志清に助言したのは自分より三年上の先輩で、性格がおとなしく無事で日々を送っていればそれで満足するというような小心者である。そのためか、人からいじめられることもなく、また自分から後輩をいじめようとすることもしない。李志清に助言したのは単なる一時の気まぐれであろう。

「堂主はなぜそんなことをするんだ。練武する者が武術のことを聞くのは何が悪い。」

李志清は理解できなかった。

しかし、先輩はただやめとけやめとけと、止めるだけでわけを言わない。

李志清はためらった。しかしこのままで引き下がるのも気がすまない。白虎堂に居る以上、いつか堂主に会えるから、急ぐこともない。彼はとりあえず純陽気功を習おうと思い直してやめた。

半年ほど経って李志清は純陽気功を一通り覚えた。かつての先輩も今では彼を簡単に負かすことができなくなった。運気法など青龍堂と大きく異なっているが、基本を掴めば難しいことはない。純陽気法も純陰気法もたんなる内功を深めるための入門法であり、入り口が違っても、やっていけば行くほど深まる。李志清もだんだんこの道理が悟ってきた。

しかし、伝説の太極気法のことは、なおも彼の頭から離れられない。

ある日彼は思い切って銭有生を訪ねていった。

思えば、半年ほど白虎堂に居たが、一度もこの堂主の顔を見たことはなかった。まるで武当派に居ないかのようだ。白虎道場から五十丈ほど離れたところにその起居する場所があるが、どうもそこに赴かなければどうしても会えないように思われた。

この日、李志清は練武が終わると、手足を洗い衣服を整えてから向かった。

日が沈むころ、庭に入ると、辺りがひっそりしていて窓に灯りが見えない。

居ないだろうか――

念のために門番に聞いてみると、朝から出かけており戻られておらぬとのことであった。

しかたなく李志清は引き下がってきた。今日会えなければ明日、明日も居なければ明後日。武当派に居る以上会えない法はあるか。

李志清はそう思いながら庭を後にした。門を出ようとする時、外から一人がよろめきながら入ってきたのに、ばったりぶつかった。

「これは、すまぬ。」

李志清はまず謝った。

よく見ると、酒気がぷんぷん吹かしている酔漢が淀んだ目で自分を見ながらげっぷをしている。

武当派のような名門にこのような者も混じっているとは――

李志清はむっとした。

「ったく!」

と、つぶやきながら傍を通ろうとした。

「なんだって。」

酔漢は足を止めて李志清に食いついてきた。

酔っ払いは何かにつけて喧嘩を売りたがるもので、李志清はなるべくかかわらないほうがいいと思ったが、その格好を見て思わず嫌悪感を覚えた。

「だらしない格好を慎んでおくれ。」

と、李志清は顔をしかめ、嗜めてやった。

「てめぇ、何者だい。何だ、その口の利き方は!」

相手は悪びれることもない。

李志清は癪に障った。自分はまだ白虎堂に入ったばかりで出きればここの人間とは衝突したくなかったが、今までいろいろいじめられてきたのがたまりにたまって一時に爆発し、酔漢の胸元の服を掴んで「ばか!」と叫んだ。

相手は酔ってはいるが、足が意外としっかりしている。怒鳴られても臆することなく李志清の顔をまともに睨んだ。

その時、後ろから、さっきの門番は急いでかけてきた。

「堂主、お戻りになりましたか。」

李志清が驚いて手を離した。一歩下がって呆然とこの酔っ払いを見た。

これが白虎堂の堂主銭有生なのか。どこをどう見てもそうは見えない。

さっきまでの怒りがすっかり消えたが、嫌悪感がまだ残っている。堂主だと言われてもすんなりと無礼を謝りたくない。

「何だい。てめぇは。」

銭有生は猶もげっぷを吐きながら、舌を噛みそうな調子で怒鳴った。

李志清は無言で銭有生を睨み返している。

「何か俺に用があるのか。はっ?喧嘩売りに来たのか。」

門番は三十格好の者で、李志清を可哀そうに思ったか、隣で助け舟を出した。

「堂主、さぁ、中へお入りになりましょう。さぁ。それより、お頼みになられた例の酒なんですが……」

「お!手に入れてきたのか。」

銭有生は李貫清のことを忘れたかのように、すぐに門番の話に乗っていった。

「は!その酒なんですが……さぁ、どうぞこちらへ……」

門番は口を濁らしながら銭有生を導いていった。李志清をちらりと振り返って、「なにぐずぐずしてるんだ。すぐ行け」というような合図をした。李志清は胸糞の悪い思いをしながら、引き下がるしかなかった。

それからというもの、李志清は頭から水を掛けられた人のように、毎日しょんぼりしていて、練武にも熱が入らなくなった。

白虎堂の者が李志清をいじめるのは、彼が青龍堂の弟子だったということもあるが、もうひとつは、その生意気さにも由来していた。彼が急におとなしくなったのを見れば、こっちも気合が抜けて、だんだん誰も相手にしなくなった。かといって仲間にもしていない。

李志清は相変わらず毎日道場に出て練武しては、部屋に戻って休む。口では言わないが、心の中で白虎堂に来たことを後悔している。白虎堂に移ると言い出したのは自分自身で、ここで武術を何一つものにしていないのに青龍堂に戻るのも悔しいし、人にも笑われるだろうと思った。彼は悩みながらいやいやながら毎日白虎堂で過ごした。

孫貫明とは違って、李志清はあまり理屈でものを考えるような人ではない。武当派に入った当時の闘志満々とは対照的に、極端に落ち込んで武術に対する熱意が冷めてきた。彼はその中にどんな意味があるのか、また自分はなぜこうならなければならないのかということなどについて、まるで考えようとしない。無理にわけを言わせれば、堂主に失望した、と言うしかない。

そんなある日、李志清はいつものように道場で練武していると、どういう風の吹き回しか、銭有生がふいと道場に現れた。

よほど珍しいことでもあろうか、弟子らもみんな驚いた表情をした。

銭有生は素知らぬ風に道場の端に座って手に持った酒壷をちびりちびりしながら見物した。数百人の弟子らはいくつかの組に分けられており、堂主の前では、一日の練武の疲れも忘れてさらに熱を入れた。

一人李志清だけはこの間のことを思い出して気を悪くした。適当にやっていると、すぐに師範に叱られた。

李志清は頭を項垂れながら、師範に怒鳴られている。そこに、銭有生は立ち上がって歩いてきた。

「お前が青龍堂から来たやつか。」

「はい……」

李志清は嫌な顔をして銭に答えた。

「青龍堂と白虎堂の武功を両方習ってよほど強くなっとるんだろうな。」

銭有生は皮肉たっぷりの口調で聞いた。

李志清は当然その意味がわかっている。しかし白虎堂の弟子らの前では、弱いと言いたくなかった。そこで黙っていると、

「よかろう。わしが試してみるか。」

李志清が驚いて銭有生をまともに見た。

試すとはどういうことか。堂主と腕比べしろというのか。それは負けるに決まっている。いや、自分を負かすだけでなく、銭有生はきっとこの間の件を根に持っていて、今日は衆人の前で自分に恥を掻かせようとするつもりだ。そう思うとどことなく反抗心をこみ上げてきた。

「なんだぃ、その目は、この俺が相手にならないっていうのか。さぁ、何でもいいからかかってこいぃ。」

堂主が自ら腕試しをすると聞いて、道場の者らは練武をやめ、囲んできて、二人の周りに輪を作った。

突然、一つの光景はカラスのようにふいと李志清の頭を掠めた――

この情景には覚えがある。具体的にどんなものなのかうまく思い出せないし、また思い出す時間もない。しかし、なんとなくいやな情景であることは確かだ。

李志清は頭を振って意識を集中した。しかしなんといっても自分は一介の弟子であって、堂主を相手に手を出すのは無礼千万なことだ。

「どうした。何をためらっておる。好きなように打ってくれ。遠慮はいらんぞ。あの日のようにな――」

銭有生はやっぱりあの日のことを覚えている。

李志清が手を出さないを見て、銭有生は近づいてきた。急に手を伸ばして李志清の胸元を掴むと、体ごとに放り上げた。

李志清の体はしばらく宙を飛んで、ぽんと、したたかに地面に落ちた。だがすぐ立ち上がってしっかりと構えを取った。

体の痛みより、驚きのほうは大きかった。よっぱらっている銭有生に対して自分は決して油断していたわけではない。それにもかかわらず、今の一手を防げなかったことは不思議であった。

こうなったら堂主もくそもない。全力で戦ってやる――

「失礼を!」

と言って、李志清は飛び掛っていった。右手はこびんを狙うと見せかけて、左手を拳にして胸に打ち込んだ。

これは「声東撃西」という、武当派の基本的な武功の一つである。これを避けるためには、後ろに跳び下がるか、横に避けることもできる。

李志清は当然この一撃で成功すると思っていない。相手が横に避ける隙に、左手を引き、肘でぶつけていくという「飛龍越海」を用意した。

が、左手がまだ出し切っていないところで、銭有生は腕がどうのこうの構わず、突然腕を伸ばして自分の頭を抑えると、思いっきり地面に叩きつけた。

李志清はあわてて両手を引いてきたが、間に合わず、頭がしたたかに地面に叩きつけられ、忽ちめまいを感じてきた。

銭有生の受け方は実を言うと、ずいぶんと突飛で、危険きわまりないものであった。実戦ではほとんど考えられない。しかし、二人の内功の差が甚だしいので、それが却って功を奏した。

あまりにも滑稽な光景で、みんながどっと笑い出した。李志清は眩暈を堪えながら辛うじて立ち上がった。足がふらふらする。たくさんの人の顔が入れ混じってどれが誰なのか見分けられない。笑い声が続いている。李志清は恥ずかしさと怒りでかっとなった。

と、その時、さっきから頭に纏わりついていた昔の光景が急に浮かんできた。

――あれはいくつの頃のことだったか、まだ幼い自分は近所の子供たちと遊んでいると、どういうきっかけか喧嘩になった。しかも自分に味方がなく、みんなと戦わなくてはならない羽目になっている。なぜそうなったのか分からない。相手のせいかもしれない、また自分のせいなのかもしれなかった。

「おい、李志清!」

と、一人の子供が叫んだ。

「お前の父親は誰だい?」

その子供は意地悪そうに聞いた。

李志清はそう聞かされるのは、はじめてではなかった。それは自分の一番聞かれたくないことだった。みんなも自分が聞かれたくないのを承知している上で、いつも嫌がらせで聞いてくるのだった。

「わからん。」

「なんで分からないんだ。父親が居ないのか。」

「いや、居る。居るけど、今居ない。遠くへ行ってるだけだ。」

「うそつけ!教えてやろうか。お前の父親は、少林寺の方丈だ。」

李貫清は飛びついていった。がむしゃらに相手を取っ捕まえて殴った。しかし、相手のほうは強かった。ましてそこに居るすべての子供が味方してくるので、彼は忽ち尻の下に組み敷かれた。

「馬鹿野郎!何度でも言ってやるぞ。お前の父親は少林寺方丈だ。お前は、お前のお母さんと坊さんの子供だ。」

「うそつけ!うそつけ!」

李貫清は一所懸命もがきながら叫んだ。殴られても殴られても、立ち上がっては飛びついていった。仕舞いには、相手も殴りつかれたので、彼を置き去りにしてみんな帰っていった。――

李志清はふらふらしながら、その光景を思い出していた。胸がつかえて叫びたくなった。頭を振って目をすえてみると、銭有生は酒壷を提げてにやにやしながら前に立っている。

李志清は再び足を踏み出して、斜めに拳を入れた。

拳が近づいてくるのを待って、銭有生は身を引くと、すばやくその腕を取って後ろに引いた。

李志清は前のめりに投げされていった。

「なんだ。そんなもんか。今まで武当派で何を習ってたんだ。それとも武当派の武功を使いたくねぇってのか。少林寺で習ったもんを使っていいぜ。」

武当派では、李志清が少林寺方丈の推薦で武当派に入ったことは、数人しか知らない秘密である。銭有生は酒の勢いでそれを衆人の前で言いふらしてしまった。

一同は驚いて改めて李志清を見た。

「え?どうした。方丈からなんとも教わらなかったのか。そんなわけないだろ。仲が良いじゃないのか。でなけりゃ・・・」

李志清が飛び込んできたのを見て、銭有生は言葉を切った。

さんざん殴られていたにもかかわらず、李志清は狂ったように銭有生に攻めていった。

銭有生は面白おかしく一々防いでは李志清の肩だの、腰だのを殴った。

彼は酒を飲んだとはいえ、分別がついているので、それほど力を込めてはいなかった。それにしても、武当派白虎堂堂主たる者の内功ともなれば、ただならぬものである。

李志清は全身に痛みが走り、打たれないところはなかった。しかし、打たれれば打たれるほど彼は燃えてきた。今まで習った武功の歩法、手式も考えず、まさしく気が狂った獣ようだ。

「調子に乗るな、小僧!いい加減にやめんか。」

銭有生は殴りつかれて面倒そうに言った。さっきと同じように片手に酒壷を持ち、酒が一滴もこぼれていない。しかし、顔からは余裕の表情がだんだん消えてきた。

李志清を少々懲らしめてやるつもりだったが、まさかこうなるとは思ってなかった。誤って大怪我でもさせたら面倒なことになるから、むやみに手を出すこともできない。狂った者を相手にしてはどうしようもない。銭有生はだんだん厄介になってきたと見て、できればここで逃げ出したいと思ったが、堂主の身分ではそれもしかねる。

李志清は頭に血が上り、体の痛みも忘れた。頭の中には、子供のころにいじめられた情景と、しくしく泣きながら家へ帰ると、母親が傷だらけの自分の体を抱いて泣いていた情景が浮かんでいる。

自分の父親はいったい誰なのか。母親は本当に少林寺方丈と不埒な関係を持っていたのか。それは昔から彼の心に蟠って離れない問題だった。

今、李志清の目の前には、銭有生と白虎堂の弟子がなく、自分は世の中のすべての人に囲まれて、あざ笑われ、罵られているように見えた。

実際、銭有生だけでなく、周りで見ている弟子らも李志清の姿に恐れを成し、何度も殴られ投げられる彼に同情もするようになってきた。銭有生は狂犬に絡まりつかれているようで、進退窮まる羽目になった。顔を血だらけにした李志清はまるで鬼のようで、蹴られては起き上がり、投げられてはまた飛びついてくる。

そんなことを繰り返しているうちに、ついに銭有生の裾は掴まれた。李志清は両腕でしっかりと抱きついてきて、銭有生はわき腹に激痛を感じて、わーと叫んだ。驚きと怒りで、思わず手に持った酒壷を上から李志清の背中に叩き下ろした。

酒瓶の破片が四方に散り、よほど力が入ったか、李志清は全身酒に濡れて地面に伏して動かなくなった。

銭有生は自分の服を解いて見ると、脇腹にくっきりと歯の跡が二列浮かんでいる。犬みたいに噛み付いてくるとは、まるで子供の喧嘩だ。これで酔いもすっかり覚め、銭有生は怒りに任せて、仆れている李志清の体を蹴ったり踏んだりした。しかし気絶しているとみえ、李志清はびくりとも反応しない。

師範はあわてて走りよって銭有生を止めた。下っ端の一弟子を相手にこんなことになるとは誰も思ってなかった。先ほど銭有生の言葉からすると、李志清はどうも少林寺と関係があるらしいから、ことが大きくなると武当派にとっても不利である。弟子らも駆け寄って師範と一緒にようやく銭有生を止めた。

「小僧め!おぼえていろ!」

銭有生はぶつぶつ言いながら去っていった。

衆人は李志清を部屋へ運び、服を脱がせて見てみると、体中は青や赤で一面に覆われていて見るにも堪えない無残な姿であった。

思うに、掌門を相手にここまで戦った者は一人も居なかった。みんなは驚くとともに、心の中で李志清に感心もしていた。

李志清は部屋に運ばれて丸一日寝込んだ。翌日の夕方になってようやく痛みで意識が戻ってきた。

李志清は寝たまま動こうとしない。彼は痛みを全身に感じながらもじっとしている。

昨日の出来事は頭に浮かんでくる。銭有生の姿。銭有生の放った言葉。衆人に囲まれている自分。李志清は黙々と天井を眺めながら、世の中に見捨てられた自分を見出した。

それから、少林寺のことが浮かんだ。聞声方丈の姿が浮かんだ。さらに泣いている母親の姿が浮かんできて李志清は胸が痛んだ――

不思議なことに、母親を思い出すといつも泣いている姿なのだ。それも考えればすべて自分のことで泣いているのようだ。いつも自分が泣かせているような気がする。そうでなくとも、きっとそれに近い理由があるのだ。

いったいお父さんは誰なんですか――

李志清は幾度も母親にそう聞いた。しかし、母親はお前の父さんは遠くへ行っている。しばらく戻らないとしか答えなかった。

少林寺方丈ですか――

李志清は思い切って聞いてみた。母親は驚いた顔で、何故そのようなことをいう。方丈さまはお前の父親であるわけがない。

それから、方丈はいかにやさしい人か、自分たち親子は彼の恩を受けているので、大きくなったらきっと返さなくてはならないなどのことを言った。

聞声方丈は年に数回、家にたずねてくる。李志清を見るたびに、大きくなったねと微笑んで見せる。しかし李志清は聞声の訪問を喜ばなかった。聞声の去った翌日には、決まって近所の子供から、「お前の父親は少林寺方丈だ。」と囃されるからだ。

李志清は天井を眺めながらいろんなことに耽った。少林寺を離れて武当派に入ったのも聞声方丈の顔が利いていたからだ。李志清はこれが聞声の最後のお世話だと思った。少林寺を離れればもう嫌なことなど考えずに済むと思った。これから大いに武術を習い、江湖へ出ていっぱしやってみようと意気込んでいた。

が、昨日のことで自分の考えはすべて挫かれた。

『武当風雲録』第一章、四、不遇