鐘の鳴るとき

第一章

青い空と白い雲を縁取った窓の傍らで白いカーテンレースが不規則に揺れている。

隙間から零れる光が読みかけの本や飲みかけの空き缶が散らばる床を照らし出していた。

大晦日の午後、いつもなら多くの人が行き交う表の通りもひっそりとしている。

きっとそれぞれの部屋でテレビでも見ながら終わりを迎える一年にそれぞれの思いを馳せているのだろう。

僕はベッドから身を起こすとセブンスターを手に取った。

ライターで火を付ける音が部屋中に響き、白い煙が天井に吸い込まれていく。

煙を見つめながら今日1日をどう過ごすか漫然と考える。

いっこうに何も浮かばない。

テレビという代物はこの部屋に置いていなかったし、友達といえる存在はこの街にいなかった。

ここ2週間ほどこの部屋から出ていなかった。

派遣として印刷工場で働いていたが酷い風邪を引いて1週間休み、ようやく回復して復帰しようとした矢先に今度は工場自体が年末の休みに突入した。

そんなわけでこの2週間ほど他人と会話というものをしていなかった。

初めのうちは誰かに気を遣う煩わしさからの開放感に浸っていたが、しだいに自分の息遣いとたまに家の外を走る車の音以外聞こえないこの部屋の静けさに息苦しさを感じるようになった。

世界のなかで自分だけが取り残されていく、そんなロビンソン・クルーソー的な孤独感。

世界と隔絶された無人島への入り口はこんなにも身近にあったわけだ。

酷い飢えを感じ、冷蔵庫を開けて買っておいたコンビニ弁当を食べ始める。

食べ終えても飢えは治まらずにポップコーンの袋に手を伸ばす。

それを食べ終えても飢えは治まらない。

そしてそのとき気付くのだ、自分が満たしたいのが胃ではなく心だということに。

自分が飢えているのが誰かの声だということに。

携帯の電話帳を開く。

空欄が目立つ貧相な一覧表、このなかに電話をかけて声を聞けそうな人間はいない。

親には自分の今の状況を知られるのが嫌で自分から連絡することはなかった。

そんなつまらないプライドがこの貧相な電話帳を作り上げてきたのかもしれない。

だが、今さらそんなことを言っても一覧に名前が増えたりはしない。

携帯を閉じるとベッドの上に投げ付ける。

日に日に僕の誰かの声への欲求は強くなっていった。

そんなときネットで見つけたのが無料電話相談室ってやつだった。

そのサイトには『1人で悩むのはやめましょう。誰かに話すことで変わる未来が必ずあります。』という文句とともに10桁の番号が載っていた。

そのときはサイトを見てすぐパソコンを閉じた。

だが気が付くと1日のうち数回はそのサイトを見るようになっていった。

ここに電話すれば誰かの声が聞けるという希望とそれを押し止める気恥ずかしさの葛藤。

気恥ずかしさは不安の裏返しだった。

僕の中で無料電話相談室は誰かの声を聞くという希望の最後の頼み綱になっていたのだ。

だがそんな不安を脅かすほどに誰かの声を聞きたいという欲求は大きくなっていった。

そして大晦日の今日、僕は何か悲壮な決意するような顔をして携帯の画面を見つめている。

『かけるか、かけないか。』まるでその決断によって人類が救われるか破滅するか左右されるかのような面持ちで。

そして『かける!』と強く心の中で叫ぶと勢い良く10桁の番号を打ち込んだ。

通話ボタンを押して片方の耳に携帯を押し当てる。

荒い息と高速で脈打つ心臓を抱えて規則的に鳴る呼び出し音に耳を澄ました。

しかしいくら待っても呼び出し音が鳴るばかりで一向に誰かが受話器の向こうから話す気配は感じられなかった。

僕は苛立ちと不安を覚えて煙草を探した。

そして煙草に火をつけようとしたその瞬間、回線が切り替わる音とともに女の声がした。

「ただいま回線が大変込み合っています。しばらくしてからおかけなおしください。」

僕は携帯を閉じると手に持ったままの煙草に火をつけた。

大晦日の午後は誰かの声が聞きたい人々で満ち溢れていたのだ、電話の回線が込み合うほどに。

第二章

その後、2回電話をかけたがやはり回線は混んでいて聞かされるのは「ただいま回線が混みあっております。しばらくしてからおかけなおしください。」という録音された女の声だけだった。

3回目の電話を終えると、この予想外の結果への失望と自分の滑稽さに『もうどうでもいい。』という気持ちになりこれ以上電話をかけることをやめた。

そしてベッドの上に横たわるとただただ白い天井を見つめた。

窓の外は沈みかけた夕陽でオレンジ色に染まりかけていた。

僕は声への欲求と苛立ちを処理出来ないままベッドの上で横になったり座ったりを繰り返していた。

そんな状況に耐えられなくなり外に出ることに決めた。酒を買いにいくのだ。

今日は1人で飲んで飲んで飲みまくってやると自棄気味に決意すると、黒いロングコートを着て久方ぶりの外に出た。

伏目がちに通りを歩きながら酒の売っているコンビニを目指す。

たまにすれ違う人々の顔は、大晦日だからだろうか、自分が惨めだろうか、いつもに比べて柔和で幸せそうに見える。

オレンジ色のグラデーションを描き沈む美しい夕陽が自分の惨めさをいっそう際立たせていた。

「世界はこんなにも美しいのに、なぜ自分の心はこんなにも暗く淀み沈んでいるのか。」そんな言葉が頭の中に浮かんだ。

コンビニに入るとビールを3缶とワインを2本、それにつまみとしてビーフジャーキーやスナック菓子その他諸々を籠の中に入れた。

そしてレジ前のおでんコーナーに行くとおでんの容器に大根とか卵とか自分の好きな具を入れていく。

具を全部入れたら籠と一緒に持ってレジに行く。

高校生ぐらいの若い女性の店員が「いらっしゃいませ。」と笑顔で言うとスキャンで商品を読み込んでは袋に詰めていく。

すべてを袋に詰め終わり割り箸を取り出すと店員は「お箸は何膳お付けになりますか?」と聞いた。

僕は突然の質問に戸惑いながら「にっ、にぜんお願いします。」と言い目を伏せた。

心の中では『なんで2膳なんだよ、1人で食べるんだから1膳でいいだろ。』と非難とも自嘲ともいえる声が聞こえてくる。

つまらないプライド、何の花も咲かせない小さな種、そして一層募る惨めさが久しぶりに人と会話したという高揚を打ち消していった。

お釣りと商品が詰まった袋を受け取ると逃げるように店を出た。

惨めさに加えて「あの店員は不審に思っていなかっただろうか?」という妄想が足取りを余計に加速させる。

コンビニを出て歩いた先の通り沿いには小さなファミレスが店を構えていた。

僕はその横をおでんとお酒が入った袋を両手に抱えて歩いていた。

横目でファミレスの中を覗いてみる。

すると硬質なガラスウィンドウ越しに、明るく暖かそうな店内で色鮮やかなハ ンバーグやパスタを食べる家族の姿が見えた。

小さな子供がおぼつかない手でフォークを使ってハンバーグを食べていて、それを若い父親と母親が優しい笑顔で見守っている。

そのガラス窓の向こうには自分が持っていないすべてがあった。

手に入らない世界に対する強烈な嫉妬や憎悪が燃え上がり、そしてそれはやがて悲しみへと変わった。

僕はそんな行き場のない悲しみを抱えてファミレスの前を通り過ぎていった。

家へと帰る路を辿りながら、再び白い壁と白い天井に囲まれたあの静かな白い部屋に帰るのが嫌になってきた。

かといって行き場のない悲しみと同じく僕自身にも行き場所なんてなかった。

家に帰るのを止めて、僕はおでんとお酒の袋を抱えて風の冷たい街を彷徨い始めた。

第三章

街を彷徨い始めてから1、2時間は経っただろうか。

温かかったおでんはすっかり冷めてしまい、夕暮れだった空は銀色の星がちらほら輝く夜空へと変わっていた。

暗くなった通りに人影はなく、ときどき走り抜ける車の音と冷たい風の音以外は自分の足音が響くばかりだった。

おでんとお酒の袋を持つ指先は冷たく固くなり、しばらく歩いた足は重く鈍い痛みを訴えている。

帰ろうと思ったが、暗過ぎてどちらが自分の家の方角かわからなくなっていた。

とりあえず一休みしてこの冷たいおでんと酒を飲んでしまおうと僕は人の気配のない公園に足を踏み入れた。

キリンの首をイメージした滑り台が中央に、あとはブランコと砂場しかない簡素な公園。

僕は砂場の横にある木製のベンチに腰掛けた。

おでんを取り出しベンチに置くと、袋からビールを取り出して缶を開ける。

冷たいビールと寒気が混ざって口から胃へと流れ込んでいく。

そのまま上を向けば、永遠に広がる黒い夜空、点々と光る星たち、そしてぼやけた光を放つ銀色の三日月。

僕は一瞬孤独や惨めさすべてを忘れて不思議な高揚に包まれた。

だがそれも吹きつける冷たい風によってたちまち惨めな現実へと引き戻されてしまう。

そんな現実から逃れるようにビールを飲む手は速度を上げていった。

ベンチの脇で潰されたビール缶が2個並んで落ちている。

おでんは半分ぐらい食べただろうか。少し酔いがまわってきた。

突然笑いがこみ上げてきたかと思うと、次の瞬間にはどうしようもなく悲しくなり涙ぐむ。

そしてこんな場所でも今年のことを思い返したりする、大晦日の力の偉大さに感心したりする。

何一つこの手につかめない一年だった。

つかんだと思ったものもすぐにさらさらと指の間から零れ落ちていった。

しまいには自分が立つ足場ごと深い海の底へ沈んでしまった。

そして光の届かない深い深い海の底で誰かの声を探し続けた。

そんな一年、その延長線上にこの寂れた公園で1人飲んでいる自分の姿が浮かび上がる。

滑り台のキリンが優しそうな憐れむような目でそれを見つめていた。

3本目のビールに手を伸ばしたときだった。

背後に視線を感じて僕は振り返った。

すると目の前に1人の中年の男が立っていた。

男はよれよれのジャンパーを着て黒いニット帽を被り、その間からのぞく顔は全体的に赤みを帯びていてまばらに生えた髭と黒目がちな小さい目が印象的だった。

男は欠けた前歯で笑みを作ると話し始めた。

「にいちゃん、こんなに寒いのになにやってんの?」

そんなの見ればわかるだろ、という言葉を飲み込んで僕はこの男、以後ヨレヨレと呼ぶようにする、に答えた。

「いや、飲んでるだけですよ。なんか1人部屋で飲んでるのも沈んじゃってさ。」

ヨレヨレは大声で笑い始めると僕の肩を軽く叩いた。

「そうなんか、いやさっき道歩いてたら、公園にぼぅっと人影いるからびっくりしたのよ。大晦日から出た~ってな。」

と言うとヨレヨレは両手を使って幽霊の真似をした。

「でもまあよかったわ。大晦日から幽霊じゃ年越しも気分悪いからねえ。」

「まあ、幽霊は年越せないですからね、死んでるし。」

「そりゃそうだな。そんなことよりにいちゃんは強いんか、これ。なんかいっぱいあるけど。」

とヨレヨレはベンチに置かれたビールやワインの数々に目配せした。

「けっこう強いと思いますよ。記憶とか飛んだことないですもん。」

「おっ、猛者ってやつだな。そんな白くて細いのに。実は俺も家で飲んでたのよ。でも1人で飲んでると寂しくなってね、もうだめ。とりあえず外に出てきたのよ。そしたら兄ちゃんが。」

そう言われるとヨレヨレの赤らんだ顔も納得いくし、彼の口からはほのかにアルコールの匂いが漂ってくる。

「じゃあ仲間みたいなもんですね。」

「そう、仲間、いや同志っつーやつだ。そうだ、せっかくだし一緒に飲もう、なあ。」

突然の告白に僕は答えを詰まらせた。

「いや、う~ん、飲むってどこで?」

「うち、俺のうちだよ。こんな寒いところでずっと飲んでたら凍死しちまうぜ。」

「いや、おじさんの家ってなんか悪いですよ。」

「いいんよ、何にも気にしないで。誰もいないし、何もないけど。さっきうちらは同志だって言っただろ。」

まわりはじめた酔いとヨレヨレの赤ら顔から滲み出る人柄の良さ、そして何より久しぶりに人間と会話した興奮から僕の答えはほぼ決まりかけていた。

「わかったよ、おじさんちってどこなの?」

「うちはすぐそこ。あの信号を右に曲がった先の一つ目の道を入った先だよ。」

僕はおでんとお酒を片付けると、ふらふらと千鳥足で歩くヨレヨレのあとを追いかけた。

第四章

ヨレヨレの後に続いて通りのわき道を進んでいくと古い木造のアパートにたどり着いた。

黒ずみ至る所に傷がついた表の扉を開くと長い廊下と平行して部屋番号がついた扉が4つ並んでいる。

「悪いけど、ここで靴脱いでね。」

と言うとヨレヨレは自らの靴を脱いで廊下に上がった。

僕も靴を脱ぎヨレヨレに続く。床が軋む音が歩くたびに聞こえる。

左手にはまた扉があって消えかけた文字でトイレと書かれている。

トイレは共同で使っているみたいだ。

ヨレヨレは奥から2番目の扉で立ち止まるとポケットから取り出した鍵で扉を開けた。

「さあ、どうぞ、どうぞ。きたねえ部屋だけど。」

「おじゃまします。」

僕は少し緊張しながらヨレヨレの後に続いて部屋に入った。

他人の部屋に入るなんてそれはもう久しくない経験だった。

2.5畳ほどの広さの部屋の中央にはコタツが置かれていて、その前方には小さなテレビが小さな棚の上に置かれている。

テレビの横にはなぜかコケシの人形が置かれていて思わず微笑んでしまった。

右手には押入れが、左手には大きな窓とその脇に小さな冷蔵庫が置かれている。

そして天井には蛍光灯ではなく剥き出しの電球が暖かな色を放ってぶら下がっていた。

ヨレヨレは部屋の奥に進むと棚から2つコップを取り出しながら

「座って座って。コタツ、電気入れっぱなしだから。」とコタツを指差した。

僕は座るとコタツの中に足を入れた。

暖かさが足の奥から腰にかけて伝わっていく。

そして冷たく固くなった手もコタツの中に入れた。

「それじゃ、さっそく飲み始めましょか。にいちゃん。」

そう笑顔で言うとヨレヨレはコタツの上にコップを2つ置いた。

「とりあえず、このワイン飲みましょう。」

と僕はコンビニの袋から2つあるうちの1つの白ワインを取り出した。

「いいね、ワイン。俺はいつもビールか日本酒ばかりだからさ。」

ヨレヨレが僕の左手に座りコタツに入りながら言った。

ワインの栓を抜き、2つのグラスに注いでいく。

白みがかった透明な液体が部屋の光を反射しながらグラスを満たしていった。

注ぎ終えると片方のグラスをヨレヨレに向かって差し出す。

「あけましておめでとう!!ってまだ早いか」

ヨレヨレがおどけて笑う。僕もつられて笑ってしまう。

そして2つのグラスを重ねて乾杯した。

「乾杯。」

「乾杯。」

外の寒気によって冷やされたワインはとても美味しかった。

グラスを置くともう半分以上なくなっていた。

ヨレヨレの方のグラスといえばほとんどなくなっていた。

僕はヨレヨレのグラスに再びワインを注いだ。

「そんなに最初からトバしていくとすぐ潰れちゃうよ。」

「いや、ちびちび飲むなんて酒じゃねえ。男ならぐいっといかなきゃ嘘だろ。」

そう言ってヨレヨレは2杯目のグラスも一気に飲み干した。

ヨレヨレの潔い飲みっぷりに負けじと僕も一気に飲み干した。

第五章

1本目のワインがなくなろうとしていた。

僕といえばまわり始めた酔いとコタツの中の温かさが混じりあって頭の周りに熱を帯びて作り出した恍惚感に浸っていた。

コタツの上には食べかけのビーフジャーキーやヨレヨレが冷蔵庫から取り出した特製のお新香が並んでいる。

ヨレヨレの赤い顔が更に赤味を増している。

だが、グラスを飲む勢いはいっこうに衰えはしない。

少し心配してしまうほどハイペースだった。

「にいちゃん、最近、景気はどうなん?儲かってまっかあ。」

「いや、全然。風邪引いて長く仕事休んじゃったし。」

「そかあ。俺も一緒、全然稼げん。そこも同志かあ。」

そう言うとヨレヨレは大げさなしぐさで膝を叩き笑い出した。

「なんの仕事してるの?」

「俺は土木やってんのよ。派遣っつーやつだけどね。最近じゃ日数減らされて全然稼げないんよ。」

グラスを持つヨレヨレの指先は黒ずんでいて、手の甲は傷だらけでとても固そうに見えた。

こんな手をどこかで見たことがあると思い、それが幼い頃に見た父親の手であることに気が付いた。

2本目のワインの栓を開けた。

時計を見れば午後9時を少し過ぎた頃だった。

隣の部屋からテレビの音が聞こえてくる。

「紅白とか見ないの?大晦日だけど。」

僕がそう言うとヨレヨレは一瞬表情を固めて息をのむと語りだした。

「紅白は見ん。思いだすんだよ、昔を。」

「昔?」

「昔は一緒に見てたのよ、紅白。嫁さんとぼうずの3人で。」

そう語るヨレヨレは悲しみと懐かしさが織り交ざった遠い目をしていた。

そしてグラスにワインを注ぐと一気に飲み干した。

僕はそれを見ながらヨレヨレが抱えた喪失について思いを馳せた。

だが、上手く想像することが出来なかった。自分はまだ喪失するものを獲得していなかった。

ヨレヨレの持つ喪失に少しだけ嫉妬を抱いた。

「俺のことばかり聞いて、にいちゃんのことは全然喋らんな。」

「いや、話すようなもの、自分持ってないから。」

僕は目を伏せた。

そしてあの白い部屋での日々、惨めさが浮かび上がってきた。

煙草を取り出すと火をつけた。

白く汚れた煙が部屋の中にたちこめる。

「にいちゃんは若いしこれからだもんな。焦ることはない。やりたいようにやればいい。そんでいっぱい失敗していっぱい失敗して最後に勝てばいいんよ。」

そう言ってヨレヨレは僕の肩を何度も叩いた。

僕は何と言っていいかわからずに黙って笑った。

そして最後の言葉はヨレヨレ自身に言ったのではないかと思考を巡らせた。

ヨレヨレもまたこの貧しい生活のなかで何かを探し何かを勝ち取ろうともがいているのではないか。

そう思うと、ヨレヨレに対する親しみに、沸き起こる不思議な勇気に、そして何よりそんなヨレヨレの温かい言葉に僕の目からは涙が溢れ始めた。

「なんで泣いてんのよ。びっくりしたわ。」

ヨレヨレは驚いた表情を見せたがそれはすぐに和やかな笑顔に変わった。

僕は嗚咽を漏らさないように歯を喰いしばった。

それでも涙は決壊したダムのように止まることはなかった。なんとか言葉をつむぎ出す。

「自分……友達いなくて……毎日部屋に1人で……。」

あの白い部屋での孤独な日々がフラッシュバックした。

暗く冷たい世界でただただ誰かの声を探し求めた毎日、不安の海にただ1人小船を浮かべて漂うような毎日。

それらすべてを、うんうんと頷くヨレヨレの優しい表情が押し流し消し去っていく。

「うちら……もう友達かな?」

僕は照れ笑いしながらヨレヨレに尋ねた。

「もちろんよ、最初に同志って言っただろ。あらためて乾杯だな、こりゃ。」

僕たちは2つのグラスを合わせ「乾杯。」と声を重ね合わせた。

第六章

2本目のワインもすっかり空になっていた。

今はヨレヨレが棚の上から持ってきた日本酒を2人で飲んでいる。

視界が回り始め、立ち上がるのも困難になっていた。

「にいちゃん、ろへつまわってないよ~。」

「いやいや、おじさんもまわってないから。」

お互い何を言っているのかわからなくなり、それでいて何を言っても笑いが止まらなかった。

ヨレヨレは頭を支えているのも困難らしく、ガクッと下にうなだれては再び体制を整わせグラスを空にするのだった。

ヨレヨレが持ってきた日本酒も空になった。

「おっ、新しいの持って来なくちゃ。」

そう言ってフラフラと立ち上がるとヨレヨレは日本酒のビンがある棚に向かって歩いていった。

そしてその瞬間、前のめりに突然倒れ頭を棚に激しく打ち付けた。

突然の光景と大きな音に僕は固まった。

そしてすぐにヨレヨレの方に駆け寄った。

顔をついた畳の周りには血が飛び散り、白い歯が何本が散らばっていた。

僕はヨレヨレを仰向けに寝かせると肩を揺さぶり意識を確かめた。

だが、ヨレヨレは眠ったように目を閉じたままで返事をしなかった。

顔は蒼ざめ額は切れて血が滲んでいる。

口元に手を当てると幸い息をしていることに気が付いた。

僕は震える手で携帯を取り出し119番を呼び出した。

救急車のサイレンが鳴り響いている。

僕は救急車の中で横たわり治療を受けるヨレヨレの横に座りその一部始終をただじっと見つめている。

手の空いた救急隊員の1人が僕の方を向いて口を開いた。

「あの、患者さんのお名前を教えて頂けますか?」

「名前ですか?えっと、すみません。わからないです。」

隊員は怪訝そうな顔をした。

「えっとそれじゃ、患者さんとはどういう?」

僕は苦しげに眠るヨレヨレの顔を見つめながら

「友達です。」と答えた。

最終章

静まり返った暗い病室、白いシーツに仕切られたベッドの上にヨレヨレが横たわっていた。

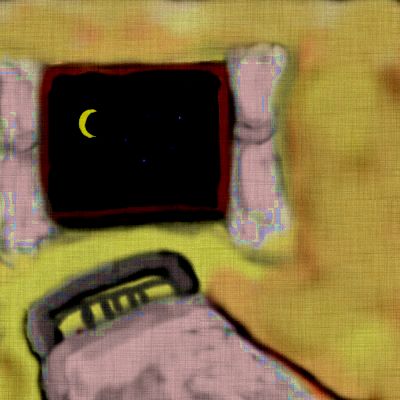

窓の外から差し込む僅かな月の光が額に包帯を巻いたヨレヨレの顔を蒼白く照らし出している。

僕はベッド脇の椅子に座り、ヨレヨレの寝顔を見守っていた。

治療と検査の結果、脳に異常はなく、ただ額の表面が切れて出血しただけだという。

眠っているのはただ単に飲み過ぎということで、安静にしていれば問題ないと担当医は淡々とした口調で僕に語った。

その言葉を聞いた瞬間僕は安堵感に包まれると同時に飲み過ぎという言葉に思わず口元を弛めてしまった。

確かに飲み過ぎた、僕の方はすっかり酔いが醒めてしまったけれど。

時計に目を向かわせる。

時刻はもうすぐ0時を迎えようとしていた。

僕はうつむいてとんだ年越しだなと心の中で呟いて苦笑する。

そのとき視界の先でヨレヨレの手が微かに動いた気がした。

僕は驚いてヨレヨレの顔に視線を移した。

ヨレヨレはゆっくり瞬きをすると不思議そうに周りを見渡した。

僕に気が付いたヨレヨレは「おう、にいちゃんか。ここ病院?」と僕に尋ねた。

「うん、倒れて頭ぶつけて救急車だよ。」と僕は苦笑して答える。

「頭打ったんか。迷惑かけたな、すまん。すまん。」

ヨレヨレは頭の包帯を撫でながら言った。

「大丈夫だよ。そんなことより体調は大丈夫?」

「ああ、大丈夫。じゃっかん二日酔いだけど。」

と言いながらヨレヨレは少し笑った。

そしてヨレヨレは何か思い出したように上半身を起こして僕の顔を見た。

「もう年明けだよな。あけましておめでとう。」

「惜しいけど、まだ早いよ。」

2人して笑うと窓越しに除夜の鐘が響き始めた。

完。

鐘の鳴るとき