アーヤとタイの小さな象

アーヤとマル

「マル、待てー」

マルはお風呂が大好きだ。マルにとっては水浴びかも?お風呂に入ってテンションがあがったマルはぬれたまま部屋の中を走り回っている。アーヤはマルを部屋の隅まで追いかけて捕まえ、バスタオルでくるんでごしごしと拭いた。拭いている間、バスタオルの端からマルの鼻だけが飛び出てぐるんぐるん回る。

「よし!マル。きれいになったよ」

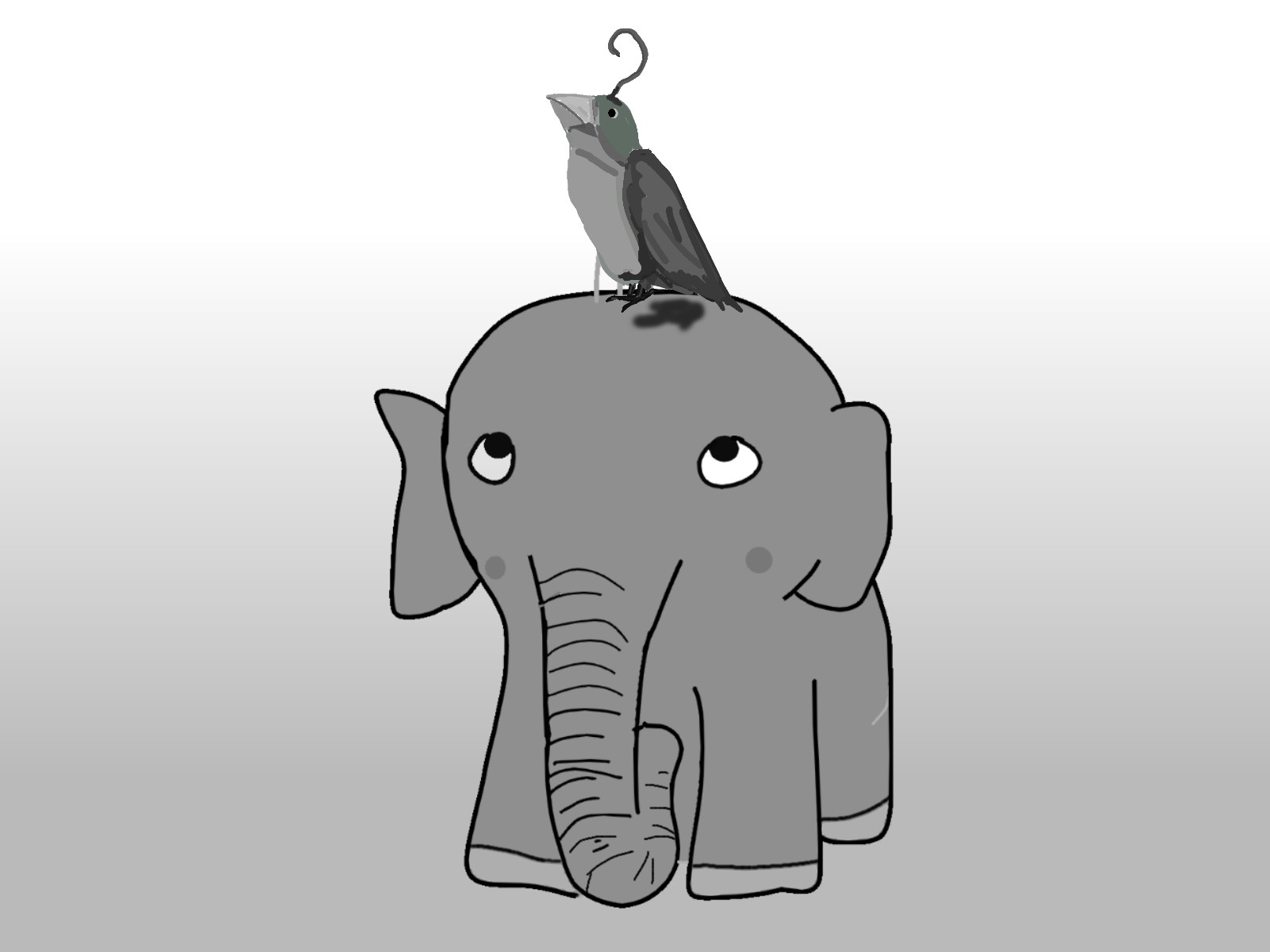

アーヤは脇にマルを抱きかかえ、冷蔵庫に行き、カット済みの果物を片手に、タイのシンビールをアゴの下に挟んでソファに座る。マルはアーヤの膝の上においた。マルはテーブルの上のビールに鼻を伸ばしてくる。なんにでも興味を持つ年頃の子象だ。そう小さな象。アーヤは不思議な小さな象、マルと暮らしている。

「マルはだめ!これは、大人の飲み物」

アーヤは素早くビールを掴むと一気に喉に流し込む。

「うへぇ、んまい!」アーヤは満足そうに目を細めた。

まるはうらめしそうにアーヤを見ている。アーヤもマルの視線に気づき、うすく毛の生えた小さな頭をなでてやった。

「マルには。マンゴーとスイカがあるよ」

アーヤはスーパーで買ってきたカット済みのマンゴーとスイカの蓋を開けてやった。そしてまずは自分がスイカをつまむ。(うまい)。次にホークでマンゴーを突き刺してマルに差し出す。マルは鼻で器用にマンゴーを掴み口に持っていく。(うまい!)マルもアーヤを真似して満足そうに目を細めている。

そしてマンゴーの果汁のついた鼻先を愛おしそうになめていた。

「相変わらず美味しそうに食べるねぇ」

アーヤとマルはスイカとマンゴーを交互につまみながら夜をダラダラと過ごしていた。ソファに座るアーヤの角度が時間と共にだんだんと浅くなっていく。いつもこのままソファで寝てしまういけないパターンだ。略してソファ寝。しかし今夜は何か釈然としない気分だった。

「んー、なんか忘れてる気がするなぁ。ねぇ、マル、何だっけ?」

アーヤはマルに話しかけたが、マルはアーヤの方をちらりと見た。今はスイカに夢中なのだ。

「まぁ、いっか」アーヤもとりあえず、今はスイカを食べることにした。

アーヤはタイの首都バンコクに一人で住んでいた。バンコクは東京にも負けないくらいの大都会。在住歴、まだ1ヶ月ちょっと。タイ語はほんの片言。『サワディーカー』(こんにちは)。今は縁あって小さな象、マルと一緒に住んでいる。自分がなぜバンコクで暮らすことになったか自分でもよくわからない。それは仕事に応募して採用されて飛行機に乗ってやってきたという現実的な理由はあるのだけれど、何の因果でタイなのかがわからない。象と住むのも変だ。そのうえ、象が小さいのも変。マルはパグよりちょっとだけ大きいサイズ。まだ鳴き声を聞いたことはない。人なつこいし、おとなしい。とてもラブリー。象はサイズさえ気にしなれば案外、都会向きの愛玩動物かもしれない。でもたいがいサイズが気になるのだけれど。マルは不思議な象だ。時々額になぞの文字が浮かび上がる。なぞの文字なのでアーヤには読めない。ぐにゃぐにゃした字で、多分タイ語だと思う。普段、額に書かれたその文字はほとんど見えないが、ときどき何かの拍子に文字が浮かび上がるのだ。そういえばマルの卵にも同じ文字が書いてあったなぁ。

アーヤはソファでくつろぎながら、スイカとマンゴーを食べながらネットを見ていた。しかし、そのうちシンビールが回ってきたのか、ちょっといい気分になってきた。座る角度がさらに浅くなる。床に平行になるとソファ寝成立で、ソファはベッドと名称変更してアーヤは眠りにつくことになる。マルもお風呂ではしゃいで食べて疲れたのかいつの間にかアーヤの足下に降りて寝てしまっている。マルは寝るときはいつも鼻をアーヤにくっつけて寝る。そうしないと落ち着かないようだ。まるで寂しがりやの犬みたい。マルは卵から生まれてからずっーとアーヤと一緒だったのでアーヤを母親と思っているようだ。

「もうマルが鼻を巻きつけてるから動けないや。ちょっとだけ目閉じてみるね」

アーヤはソファ寝モードに突入した。こうしてアーヤのバンコクの夜が更けていく。

アーヤは夢をみた。また同じ夢だ。最近同じ夢ばかりだなぁ。アーヤは寝ながら思った。広い草原を大きな動物の背に乗りながら進んでいる。どこまでも続く草原。タイの湿ったぬるい風がまとわりつく。しかしそれがなんだか心地よい。今日はその風にフルーツの匂いが混じっている。きっとテーブルの上の果物の匂いが夢の中にも漂ってくるんだ。夢の中野意識で思う。夢の中でふと気づくと大きな河のほとりまで来ていた。きっとバンコクを流れるチャオプラヤ川だ。対岸まで300mくらいありそう。その水面を大きなヒゲの生えたナマズに似た魚が水面はねている。一匹また一匹。そして三匹目の魚が跳ねた。その時、大きな鳥のようなものが上から降りてきてその魚をつかまえた。すごい!ナイスキャッチ!そしていつものようにアーヤはここで目が覚めてしまった。

アーヤの足下では、いつの間にか先に目覚めていたマルがアーヤを見上げている。

「マル、今日も同じ夢をみたよ。なんだろうね。」

マルはアーヤをじっと見上げている。マルの額にはさっきまでは見えなかった例の不思議な文字が浮かび上がっている。アーヤはそれを見つめていた。マルは自分では文字が見えないので、アーヤの視線に(遊ぶの?)という表情で応えていた。アーヤはマルの文字を見て飛び起きた。

「そうだ!思い出した。卵だ。緑の卵だ。」アーヤはさっきからずっと引っかかっていたことを思い出した。あの卵にもマルと同じように不思議な文字が書いてあった。ルンピニ公園で2日前にひろった卵。ラボの転卵器に入れたままだ。お昼、検卵した時には卵の中で何かが動く気配があった。仕事が終わったら観てみようと思ってたのに。どうなったんだろう。明日行って、死んでるの嫌だ。やばいなぁ。

卵のことを思い出すと、今度はどうしても気になってきた。時間はまだ夜の9時だ。アーヤはマルをタイのブランドであるナラヤのバッグに入れて家を飛び出した。そとでタクシーをひろうと、とりあえずバンコクのはずれにあるラボへ向かった。

朝のルンピニ公園

2日前の朝、マルをナラヤのバックに入れて初めてルンピニ公園を訪れた。ルンピニ公園はバンコク中心街にある都会型公園。東京でいうところの日比谷公園か上野公園みたいな立ち位置の公園。都会の公園らしくきっちり整備されている。国際都市らしく、中国人はシンクロナイズして太極拳を、欧米人は熱帯だというのに汗だくになって走っている。そして、日本人のアーヤは何をしにきたかというと、とりあえず、やることがなかったので散歩してみた。散歩してみて驚いていた。公園には大きな池があるのだが、池に、歩道に、そして芝生に点々と黒い生き物が横たわっている。トカゲだ。ルンピニ公園にはたくさんのトカゲが生息しているのだ。トカゲといっても日本でいうチョロチョロと逃げていく茶色いヤツではなくて、ガラパゴスにいそうなイグアナ的な大きいヤツ。恐竜っぽくちょっとした縦縞が入っている。尻尾まで含めると1m以上あるヤツもいる。そんなトカゲがあちらこちらで日向ぼっこをしている。時々重なってるのもいる。タイ人たちはトカゲのことを日常として受け入れているみたいでそこに何もいないかのように振る舞っている。バンコクビギナーのアーヤはやや興奮していた。とりあえず写真。撮影のためにいい感じで寝ているトカゲを物色しながら公園を歩き回っていた。公園内を歩きながらいろんな人を見ていた。そうしているうちに妙な考えが浮かんで来る。いろんな国でいろんな人生を歩んで来た人が、今この公園で同じ時間と場所を共有している。これって必然だろうか?ランニングしている白人のおじさんはこれまで仕事の合間に時間を見つけて走り込んできたのだろう。今月の走行距離は何キロ?アジア人のおじさんはもう30年も毎朝かかさず太極拳をしているのかも。風邪を引いてもやっぱり太極拳をするのだろうか?太極拳って強い?私はバンコクの公園デビュー。でも今、みんなと同じ時間を共有している。アーヤは太極拳のおじさんの横を歩き抜ける。そのタイミングで太極拳の向こう側をランニングのおじさんが反対向きに通りすぎていく。別々の人生を歩んできた3人の目線と人生が一瞬交錯する。この出会いはこれからの3人の人生にいったいどんな影響をおよぼすんだろう。その時、アーヤはバッグの中にいたマルの額の文字が輝いていることに気がついた。

「あれ、マルどうしたの?トイレ?」

アーヤはマルに声をかけた。マルはアーヤを見上げるとと鼻で遠くに黒い塊を指した。よく見ると塊はトカゲだ。トカゲの塊。木の下に大きな数匹のトカゲが群がっている。地面におかれた袋の中身を数匹のトカゲがのぞき込んでいるのだ。絶好のシャッターチャンス。アーヤは携帯のカメラを準備しながらそちらに歩いて行った。近づくと地面には、安い手提げ袋が放り出されており、その空いた口のところにトカゲが3匹あたまを突っ込んでいる。アーヤはカメラを構えて近寄ると、トカゲたちは気配を感じてのっしのっしと散ってしまった。(ちっ、見つかちゃった)きっとトカゲは袋の中にある屋台の食べ残しとかを狙っていたに違いない。アーヤはその袋をおそるおそるのぞき込んでみた。そこには食べ残しはなく、その変わりに無造作に大きな卵が入っていた。大きな大きな緑の卵。ダチョウサイズだ。「トカゲの卵?見たことないけど大きすぎるよなぁ。」アーヤは袋の中から卵をとりだして、まじまじと眺めた。マルの額の文字は相変わらず輝いている。大きな緑の卵。表面には驚いたことに黒く不思議な文字が書かれている。

(またかぁ!いったい今度はなんだろう)アーヤはちょっとワクワクしてきた。

アーヤがタイで卵をひろうのは2回目だ。一回目はマルの卵だった。マルはほ乳類だが卵から生まれた。これでバンコク2回目のひろい卵。

(このまま置いておくと、トカゲさんたちに食べられそうだしね。ウチに来る?)

アーヤは卵に話しかけるとそれをマルが入ったバッグにいれた。マルはなにを思っているのかその卵の匂いをクンクンして愛おしそうに温め始めた。遠くの方では、オレンジの僧衣を着たお坊さんがアーヤの様子を見つめていた。

孵化

アーヤは獣医である。本来犬猫専門だった。犬や猫の病気ならだいたいわかる。仕事だから。いろんな動物や飼い主さんや学生さんたちと仕事をするのはとても刺激的だった。でもずっと同じことをしているとだんだん仕事に慣れて刺激が少なくなる。それにどんな仕事でも同じだと思うが、職場の環境や人間関係とか嫌になることだってがある。そんな時、ネットでひっかかったタイの仕事がなんとなくいいな、と思ってここに来てしまった。積極的にこれがしたい、というよりはむしろ、環境を変えたかったというのが本当のところだ。バンコクでは獣医としてインフルエンザの研究をしている。アーヤのラボはバンコクのマヒドン大学にあった。ラボといっても研究所の出張所のような感じで、施設はまずまず立派だが、本当の研究員はアーヤひとり。おかげで誰にも何も言われずのんびりやっている。その他のスタッフとしては日本語を解し、日本のマンガ文化を愛するタイ人の通訳兼美人秘書のアンさんと研究の細々としたところを手伝ってくれる現地のスタッフだけだ。

マルを連れてラボに着いたアーヤは鍵を探した。鍵はいつもナラヤの脇についた小さなポケットに入れる習慣だ(と自分は思っている)。しかし見つからない。いつもたいてい見つからない。アーヤは鍵や携帯をどこにしまったか、わからなかくなってしまう悪い癖があった。

(これゃ、病気かも)アーヤは鍵を探しながら思った。

(まさかマルが食べちゃたんじゃ・・・)

どこに入れたか忘れた時のために鍵にはちゃんと鈴がつけてある。アーヤはとりあえずマルを抱きかかえて振ってみた。マルは新しい遊びと思ったのかうれしそうに鼻を回している。そしてなんとマルが揺れるのに合わせて鈴がなる。

(えっ、まさかマル、鍵食べちゃったの?)

アーヤの脳裏を内視鏡やら試験開腹やら、さまざまな獣医的手技が駆け巡った。

(無理、マルの治療なんてかわいそうでできないよ。いやそもそも象の開腹オペってどうやるんだ?あれ、象の胃は何個だっけ?、留置はどこからとればいい?)

そう思ってマルを見つめた瞬間、マルの額の文字が強く光っていることに気が付いた。

(何でマルの文字が光ってるんだろう?)

マルの額の文字は通常うっすらと光る程度だが、今は輝いている。そして、その光は見ている間にもさらに強くなり、マルの周囲を照らしている。アーヤはまぶしさにマルの額を手で覆った。その時、その手に鍵が握られていることに気づいた。アーヤはずっと鍵を握っていたのだ。

「てへっ、そりゃ、鈴鳴るよね」

アーヤは照れ隠しのために一人で笑ってみた。いつの間にかマルの額の光はぼんやりと蛍光塗料のように光るだけになっている。アーヤは扉を開けラボをのぞき込んだ。

「マル、暗いね。今光ってくれればいいのに」

アーヤは心細くなりマルに話しかけ続けた。獣医はいつも動物に話しかける。獣医業界ではそれが普通だったのだが、業界外ではそうでもないようで、鶏を使って仕事をしているときにもトリに話しかけると周りの人に変な目でみられていることに気づくことがある。

ラボの中では実験機器が少しだけ光を放っている。さっきのマル文字の輝きに目がなれてしまったせいか暗い部屋の中がよくみえない。アーヤは仕方なく手探りでラボの中に入って行った。何か変だ。いつもなんとなくニワトリの匂いがする部屋だが今夜は何かが違う。何かが焦げた臭いがする。

(やばい!火事か?)

アーヤは壁づたいに歩き、スイッチをさぐりあて急いで明かりをつけた。

「こいつはひどい、なんてこった」

実験台の上にあったピペットやチップなどの実験器具は床に落ち、ガラスビーカーは割れ、床には怪しげな何かの液体の水たまりができていた。アーヤはそれを踏まないようにつま先立ちでおそるおそるラボの中に入っていく。そして気になっていた転卵器の前に立った。そして驚いた。なんと転卵器の扉は何かにこじあけられたように破壊されている。しかも破壊された扉は高熱で焼かれたように焦げているのだ。アーヤはそっと転卵器の中をのぞき込んだ。もうすぐ孵化する予定だったニワトリの卵が三分の一くらい割られており、さらに三分の一は孵卵器の前の床に落ちて割れていた。

そしてアーヤは見つけた。そこに並べておいたはずの緑の卵が割れている。ルンピニ公園で拾った緑色の卵。卵から何かが孵化したのだ。

アーヤはあたりを見回した。何かいないか?急に宇宙船の中を生まれたばかりのエイリアンが走り回る映画の光景が目に浮かんできた。ちょっと怖い。でも獣医的な好奇心がアーヤの心をかき立てる。いったい緑の卵から何が生まれたのか。マルの額の文字はいつの間にか再び輝きはじめている。

その時、机を爪でひっかいたような高い音がひびき、蛍光灯が割れた。そして天井から黒い物体が降りてきて、平らで広い実験机を蹴り、また高いところへ飛んで行った。

「キィー、チッ、キィ」鳴き声が響く。アーヤは鳴き声の方向を凝視した。

「ひっ、なんだこゃ」アーヤは思わず声を出した。

「・・・・トカゲ?、じゃないよね」

寄生虫、星口動物、内肛動物など怪しい動物の分類学を教えたことがあるアーヤでもみたことのない生物だ!

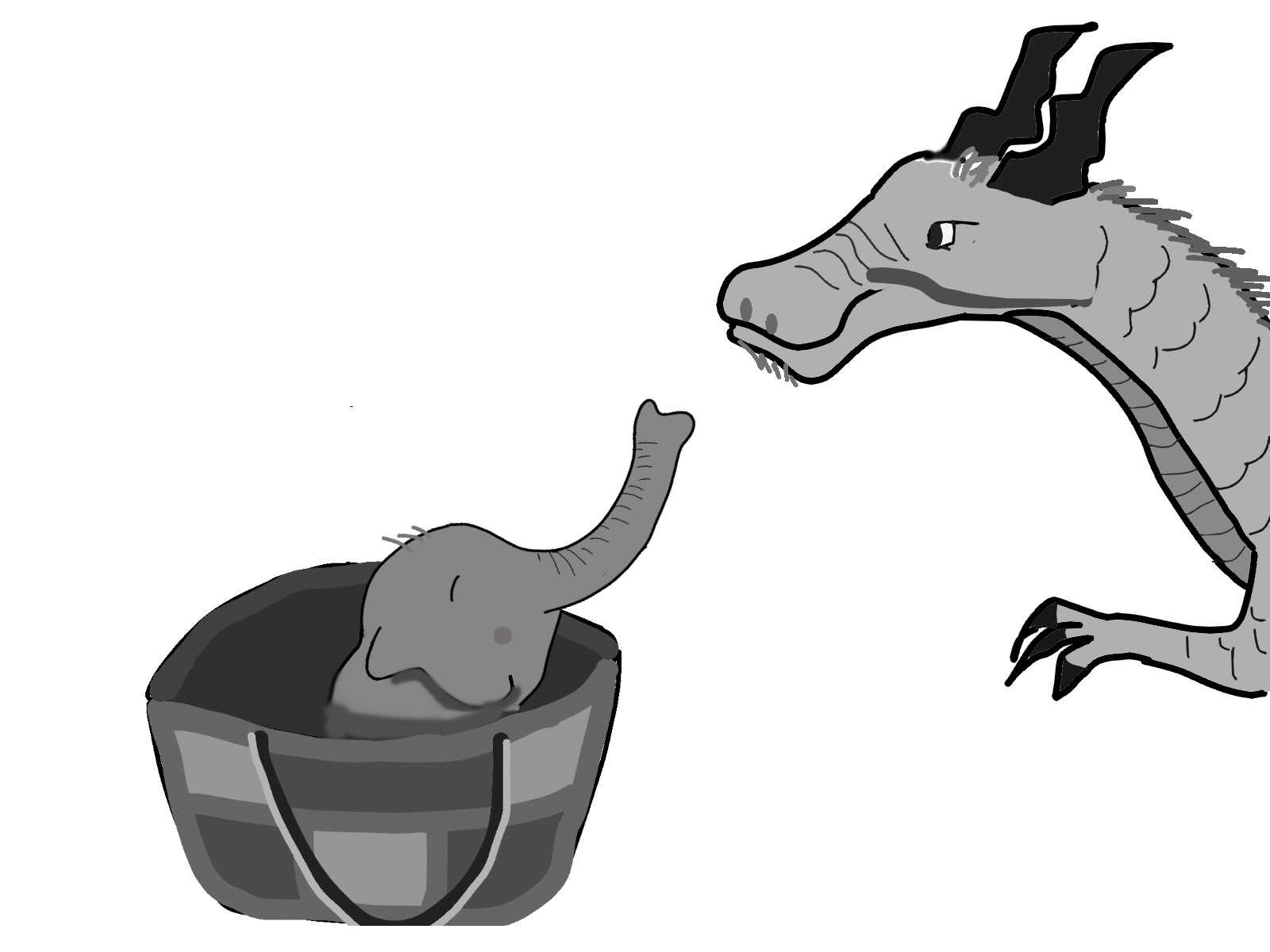

大きさは小さなネコほどで、光沢のある鋼のような緑のうろこに全身が覆われている。ツヤのある鱗は室内の光を反射して濃い緑に光っている。体よりも少し長い尾を持ち、4つの太い足でしっかりと蛍光灯のカサを掴んでいる。しかし、2日前、ルンピニ公園でみたトカゲくん達とはあきらかに違う。足にはするどいかぎ爪がついており、滑るのか時々高くて鋭い摩擦音をさせて蛍光灯の傘を握り替えている。頭には2本の短い角。口元には犬のように鋭い牙が生えそている。瞳孔は丸く、短い角と丸く優しいその眼から、まだこの生物が幼いことが見て取れる。その生き物は口にニワトリの卵の殻をくわえていた。

「りゅう、これ、竜だよね・・・」アーヤは小さくつぶやいた。

ジョン

小さな竜は前肢をつかって卵を舐めようていた。しかし、卵は竜の口の形に合わないのか、上手に食べられない。それでも竜は愛おしそうに卵の殻をなめていた。しかし上手く卵を抱えられずアーヤの前に殻を落としてしまう。

「キィー」竜はひもじそうに鳴いた。

「お腹が空いているのね」アーヤはやっぱり竜に話しかける。

アーヤは台所に行き、昼間秘書のアンさんが作ってくれて冷蔵庫に冷やしてあったタイの鳥料理、ガイヤーンを温めてきた。アーヤが戻ってくると竜はいつの間にか実験台の上に降りていてアーヤが戻ってくるのを待っていた。アーヤはガイヤーンの皿を竜の前に置いた。

「よし、食べていいよ」

アーヤは竜を怖がらせないように椅子に座って低い位置から横目でまじまじと見つめた。

(すげー、伝説の生き物。わたしゃひょっとして勇者になるの?)

「ん?」アーヤはその時、気づいた。

竜の額には卵に書かれていたのと同じ文字が浮かび上がっている。マルに書かれている文字とはちょっと違うみたいだ。しかしこの文字もアーヤには読めなかった。

「タイ語じゃけんね」

竜は、アーヤが近づくと少しだけ首を後ろに引いたが、さほど気にする様子もなく、すぐにガイヤーンに喰いついた。しかしガイヤーンをほおばったその瞬間、竜の瞳は黄金に輝きだした。

(なんだ?)アーヤが凝視していると小さな竜はおもむろに口を開き、そして小さな炎を吐いた。

アーヤはあやうく前髪がやけそうになったがすんでのところで後ろにかわした。竜は下をペロペロを辛そういにしている。

「ごめん、このガイヤーン辛いんだった」アーヤは竜に謝った。そして思った。

(すげー、この竜、ちゃんと炎が出るんだ)

ラボからの帰り、アーヤはタクシーを使った。マルの入ったナラヤを傍らに、そしてラボから持ってきたタオルで竜をくるんで運転手から竜が見えにくいように運転席の後ろの席に竜を置いた。アーヤからは竜の顔が見えるようにしていた。そして、ちょっと酔っぱらっているフリをしてドライバーに聞こえないような小さな声で故郷の歌を竜に唄って聞かせていた。

でんでらりゅうば

でてくるばってん

でんでられんけん

でーてこんけん

こんこられんけん

こられられんけん

こーんこん

ナラヤの中からはマルがアーヤを見上げていた。小さな竜もタオルにくるまれながらアーヤを見上げている。そして2頭の額の文字はうっすらと光を放っていた。

マルもそして小さな竜もこの唄が心地よいのか小さく首でリズムをとっている。小さな竜は最後の『こーんこん』の節がとくに気に入っているようだった。

何回繰り返した後だろう、小さな竜は最後の『こーんこん』に合わせて口から小さな炎を吐いた。

(やばい)アーヤは思った。ちいさな炎の明かりに気づいた運転手はミラー越しにアーヤをじっと見つめていた。アーヤは、その視線に気づき、タクシーを止めて、少し多めにチップを渡して急いでタクシーを降りた。そこはバンコクの中心から近いNanaの駅だった。アーヤが仕事の帰りときどき買い物をしていく駅だ。

(竜にもご飯を買ってあげなきゃ)

マルは草食だ。だって象だから。マンゴーやリンゴやバナナなどたいていの果物は食べてくれる。アーヤは雑食で野菜や果物や肉を食べるがアルコールも少々必要としている。

さて、小さい竜には何を買えばいいのだろう。見た目にはどうも肉食系だ、いや猛獣系?

まあ、とりあえずガイヤーンでいいか・・・

アーヤはよく立ち寄る屋台でガイヤーンを焼いてもらうことにした。

炎を吐かれるとこまるので、辛さ控えめにつくってもらう。

(よし、タイ語でチャレンジ。)

「マイペッナカー」

待っている間、アーヤは考えていた。

(私のタイ語通じたのかな。もし激辛だったら火事になっちゃうかも。そうだ小さな竜に名前をつけなきゃ・・・んーどうしよう。ジョン。どうかな。理由はない。んー、竜にジョンか。まあ普通すぎるけど、そんな感じも意外性があっていいかな。鼻の高いところがジョンっぽい。うん、ぴったりだ、ジョンに見えてきた。)

「ジョン」

アーヤは小さな竜にむかって呼びかけた。

ジョンは返事の変わりにうれしそうにちょっと大きめの炎を吐いた。その輝きに驚いて周りの通行人が一斉にアーヤの方を振り返る。アーヤはガイヤーンを急いで受け取ると竜とナラヤを抱えるようにしてその場を立ち去った。こうしてアーヤとマルとジョンの生活が始まった。

マルとジョンのいる生活

バンコクは大都会。日系の企業もたくさん進出しており、日本人も多い。海外生活ビギナーのアーヤにはちょうどよいレベルの街だ。少し前まではウォシュレット付きのホテルを借りて暮らしていた。今はバンコク市内に外国人用の家を借りて済んでいる。マルのために新しい家を借りたのだ。一人暮らしには十分な広さの一戸立てだ。外国人の中にはハウスキーパーを雇う人が多いが、象禁止のバンコクでマルのことがばれると面倒なのでマルを相棒に一人で住んでいた。

アーヤが帰宅したのはもう十二時を過ぎた頃だった。ジョンは今日が人生の初日だったのでNanaで買ったガイヤーンを食べるとすぐに寝てしまった。ガイヤーンを食べても炎を吐かなかったところを見るとアーヤのタイ語はちゃんと通じていたようだ。アーヤは寝ているジョンの顔を撫でた。竜なだけあってなかなか精悍でかっこいい。頬の髭もチャーミング。マルはいつものようにソファに座るアーヤの足下で鼻をアーヤの足に巻き付けるように眠っている。マルはこの格好で眠るのが好きだ。

アーヤは獣医なだけに動物は好きだが、これまでの人生で象にも竜にも接したことがない。人生に新鮮さを求めてバンコクにやって来たのだけれど、ここで世にもめずらしい動物、二頭と暮らす運命を不思議に思った。アーヤはマルを起こさないように鼻をそっとずらして冷蔵庫にいくとキンキンに冷えた本日2本目のシンビールと氷を取り出し、ソファにもどって飲み始めた。ふと気がつくといつの間にかマルの鼻がまた足に巻き付いている。

日本にいた時も生活にはそれほど不満はなかった。嫌なことがあってもショッピングすれば気持ちがはれた。でもなぜかタイに行きたい気がしたのだ。なんとなく。日本にいた頃から、あの夢はよく見ていた。草原を歩いてチャオプラヤ川にいく夢だ。いやこっちに来てから夢を見るようになったんだっけ?酔っぱらってきて、よくわからない。タイに来た頃はサワディーカーくらいしか言えなかった。今日は屋台で辛くしないでね、ってちゃんと頼めた。私だいぶ進歩してる。人々が力強くいきているバンコクは嫌いではなかった。道ばたに犬がいるのも悪くない。どうでもいいがレディーボーイもたくさんいる。

アーヤはぬるくなってきたシンビールをコップに注ぎ、そこに無意識に氷をいれた。飲み物にすぐに氷を入れるのはタイの風習だ。

(わたしも少しタイ化してきたなぁ)アーヤは一人微笑みを浮かべた。

(だめだ眠くなってきた。)今日もソファで寝てしまいそうだ。いつも朝ソファで起きると後悔する。化粧も落としてない・・・

(だってマルが起きちゃう・・・)

明日はジョンのために止まり木を買って来よう。あっ、それと消火器もいるかな。

(よし、ちょっとだけ眼を閉じてみるね)アーヤはすでに眠ってしまっているマルに言った。アーヤは足下にマルが巻き付けてくる鼻の暖かさを感じながら初めてマルと出会った時のことを思い出しながら眠りに落ちていった。

ディーゼル車

「アローイ」(あまいよー)

「アローイ」(あまいよー)

果物売りの少年が年季の入った車内を行ったり来たりしている。小学校の三年生くらいだろう。タイではこれくらいの少年が日常の中で働いている。

バンコクにきて2週間くらい過ぎたある日、引っ越しもちょっと落ち着いたので気分転換にアユタヤ行きを思い立った。朝起きると暑い風がまとわりつくいい天気の日だった。タイはだいたいいつもそんな天気だ。アユタヤはバンコクから百キロくらい離れた古い都市で、大昔、戦争で壊されてしまった多くの遺跡があるという。外国人にも人気の観光スポットで初めての一人旅行にはほどよい距離らしい。アユタヤまではバスが便利だが、アーヤはあえて時間通りに運行されないことで有名な列車を選んだ。やっぱり電車に乗ってみなきゃね。アユタヤまで万が一順調にいけば一時間半くらいである。

タイの列車は電車ではなくディーゼル車である。ゆっくり走る。バンコク市内では、線路が市場になっていて、露店がならんでいる。列車が来ると傘を折りたたむようにすばやく撤収し、列車が通り過ぎるとジャンプ傘のようにぱっと店を開く。そういうのがここの日常らしい。

ゆっくり進む列車には、どうも無銭乗車的な老若男女が、つぎつぎと食べ物を売りにやって来る。他の乗客は地元のおじさんやおばさん、西洋から来たバックパッカー、オレンジの僧衣を着たお坊さんなど。生き様が違う人たちをごちゃごちゃに車両に混ぜて、乗降用の扉を開けたまま列車は走る。

「アローイ」

走り初めて30分、列車はまだ、バンコク市内を走っていた。列車の扉は開いたままだが、だれも気にしていなかった。一度ちょっとイケメンな車掌がきて、何度か扉を叩いたがすぐにあきらめてどこかに行ってしまった。(それも受け入れるんだね。タイの国鉄と車掌さん)アーヤは思った。

アーヤがぼんやりと外を眺めていると、眼の大きな果物売りの少年が、アーヤの前に立ち止まり、メロンの入ったビニール袋をつきだしてくる。

「アローイ」

「ノーサンキュウー」アーヤはまだタイ語が話せなかったので英語で答えた。

少年は英語がわからないフリをして、

メロンを一袋アーヤの手に押しつけるとスリーテンバーツと指で数字をつくってきた。後で知ったがタイ風英語で30バーツのことらしい。

アーヤは断ろうとしたが、少年のごり押しと少年の笑顔に免じて20バーツ札を2枚渡した。

「サンキュー、アリガト」

(ちぇ、コイツ英語も日本語もわかるんだ・・・)アーヤは思ったが、まあ、いいことにした。

少年はおつりをアーヤに渡すと笑顔で立ち去っていった。しかし、渡されたものをよくみるとそれはおつりではなかった。

折りたたまれた薄く青い紙。紙を開くとそこには不思議な文字と象の絵が描かれていた。アーヤは不思議に思ったがこれも海外生活の醍醐味ということで割り切ることにした。

(ちっ、10バーツ損した)

アーヤはメロンをいただいた。うん、味は悪くない。しばらくして血糖値があがってきたせいか、いつの間にかアーヤは眠ってしまっていた。ふと気がつくと列車は地平線が見えそうな田舎を走っていた。バンコクを抜けたのだ。まだそこかしこに洪水のあと(文字通り水の痕)があるが生活は完全に復旧しているようだ。この国では基本的に堤防とか治水的なことをあまりしないらしい。列車の扉が開いていることも洪水も日常として受け入れようとている節がある。まあ、これも考え方だよなぁ。アーヤはそんなことを考えながら遠く流れていく景色を見ていた。少し走るとさっきのシャイなイケメン車掌が声をかけてきた。

「アユタヤに行くなら次で降りてください」的なことを英語で言ったように思う。バックパッカーたちもそそくさと準備を始めたのでやっぱりアユタヤは次の駅に違いない。ほどなく列車はアユタヤ駅に到着した。

アユタヤ駅

アユタヤ駅の前は川である。観光客も多いところなので日本人ならきっと橋をかけ、駅ビルを作るが、タイではあえて渡し船である。これも趣があっていいが、だからみんなバスで行きたがるのかもしれない。アーヤは渡し船でチャオプラヤ川をわたりアユタヤに足を踏み入れた。

(ここがアユタヤかぁ、さてどこに行こう・・・)

川を渡ってやってきた対岸は人混みでいつものタイの街カオスだった。アーヤは特に目的もなくここに来ていた。どこに行く予定もない日本人などは地元観光産業のかっこうのカモである。

「コンニチワ」すぐに色の黒い、愛想のよさそうなおじさんが声をかけてきた。顔がシワシワのツクツクの運転手だ。ツクツクとはバイクっぽい自動車でリアカー的なものを引くタイ式タクシー様乗り物である。タクシーとの違いはツクツクは基本的にはリアカーなのでいい意味で風を感じながら走れること、かがんで座ること、そして料金が常に事前交渉のことである。ちなみに多くのツクツクはCVT仕様で燃費がいい。タイでは日本メーカーがツクツク用車両を作っているのだろうか?

アーヤはとりあえずどこか有名な遺跡にいこうと思った。手には列車で買ったメロンの残骸をまだにぎっていた。(じゃまだなぁ、どこかにゴミ箱ないかなぁ)あった。アーヤはタクシー乗り場にゴミ箱を見つけ、メロンを捨てようとしたとき、少年からもらった紙を落としてしまった。アーヤはそれを拾い上げ、ゴミ箱に捨てようとした。その様子を見ていたさっきのシワシワのツクツクおじさんの顔色がかわった。近寄ってきて真剣なまなざしと大げさなジェスチャーで、その紙を見せてくれるようにアーヤに頼んできた。アーヤが渡すと、シワシワのおじさんは、アーヤとその紙をかわるがわるに見て何かタイ語でつぶやいていた。

アーヤはそのおじさんを見返しながら感じた。

(なんてしわしわなんだろう。シワって何て言うんだ?スマホによると、ふむ、ローイヤップか。そうだこのおじさんをローイヤップおじさんと呼ぶことにしよう)

ローイヤップさんは手招きして、アーヤに自分のツクツクに乗るようにジェスチャーした。

「エイティーバーツ」とローイヤップさん。

(えーやっぱ、金取るんか?)とアーヤは思ったが、笑顔でSixtyと値切った。微笑の国タイ。タイでは交渉は挨拶のようなものである。

ローイヤップさんはうなずくとアーヤを乗せ、自慢のツクツクを走らせた。

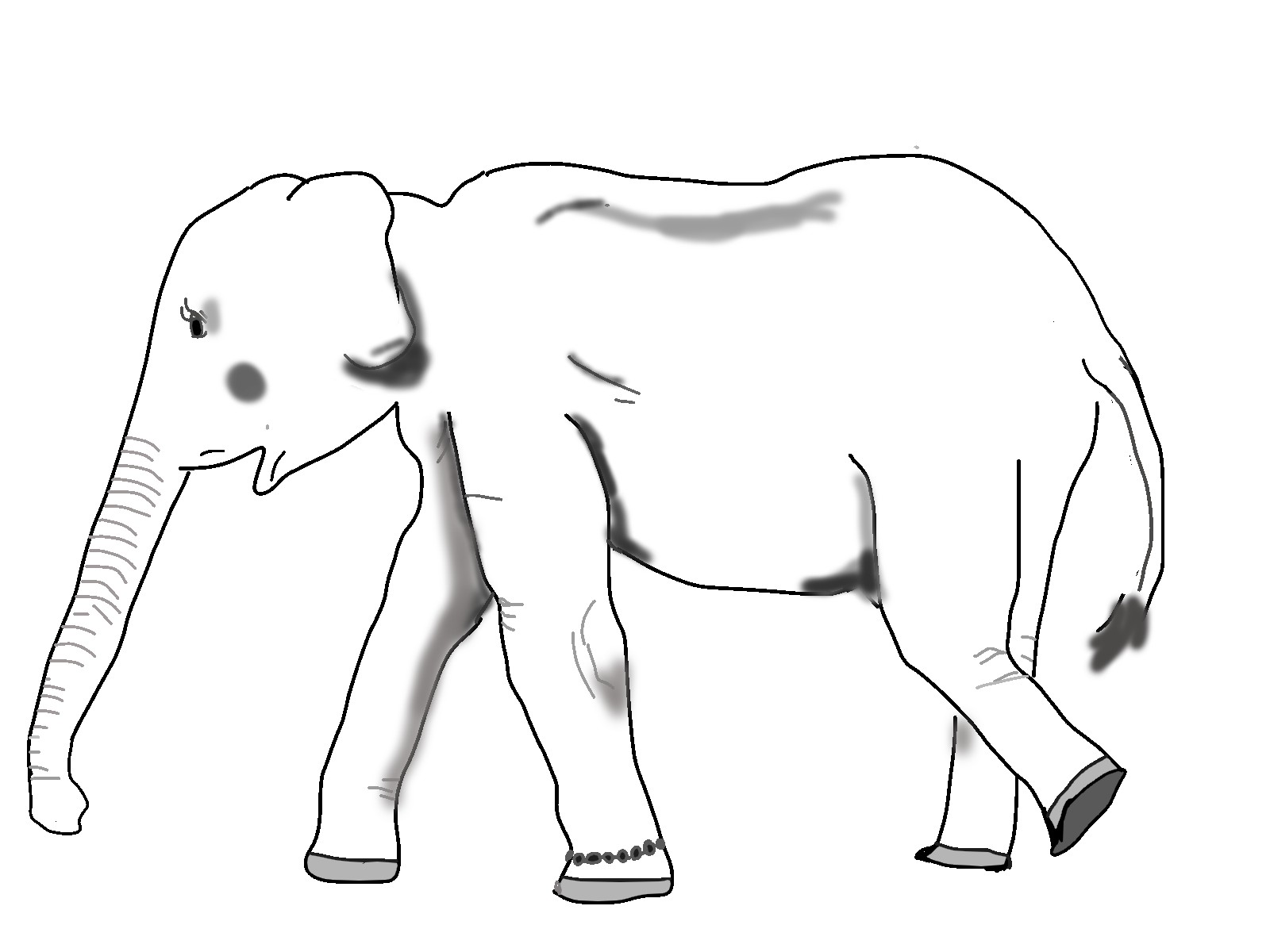

エレファントキャンプ

ツクツクが向かったのはエレファントキャンプ。アユタヤの目玉観光スポットの一つだ。そこにはたくさんの象と象使いがいる。昔、タイでは象は木の運搬に使われていたらしい。ある時、伐採が禁止されて象の行き場がなくなり各地にエレファントキャンプができたそうである。

(ふーん、案外、普通な場所に連れて行くな)

アーヤはちょっと物足りない気持ちになったが実は象には是非、乗ってみたかったのでちょうどいいかも、とも思っていた。

ローイヤップさんはツクツクを止めると、アーヤにあの紙を返した。

そしてそれを”握っていろ、とジェスチャーで示した、ような気がした。

「レーゥ ポップ カン マイ ナ クラップ」

ローイヤップさんはタイ語で挨拶した。素敵な笑顔だ。彼の顔は笑顔になると目がどこのしわの間にあるのかわからなくなる。ローイヤップさんは小さく手を上げて去っていった。

「レーゥ ポップ カン マイ ナ クラップ・・・また、会いましょう・・・だっけ?」

ここまで来たからには象に乗るしかない。象は大きい。タイ式の乗馬、いや乗象は象の肩のあたりに小屋のようなものを固定し、そこに客を乗せる。象使いは象の後頭部付近に座り釜のような武器を持ちながら無口に象を操作する。概ね愛想はない。アユタヤの象使いたちはキャンプから象がぎりぎり見えなくなるあたりまで客を連れて行く。そこで写真をとってチップをねだるのだ。

アーヤも象に乗り込んだ。キャンプにいる象のなかで一番大きな象だ。象の背中は視線が高い。よくみると象の背中には剛毛が生えており、耳はときどき欠けている。「血管炎かな」アーヤは獣医的などうでもいいことを考えたが、象の背中に乗る気分は爽快だった。象は象使いの指示とおりに器用に障害物をよけながらのっしのっしと進んでいく。結構ゆれる。時々歩みが遅くなると象使いが声をあげる。

「なんでこんな大きな動物が人間の言うことを聞くんだろう」アーヤはちょっと不思議に感じた。

「まあ、人間だって、自分で選んで道をすすんでいるわけではない、そういう意味では人間も象と同じかな」なんとなくアーヤはそんなことを考えていた。そして思った。「ああ、暑いな、ビールが飲みたい」

「じゃあ、わたしを導いてくれる象使いって誰なんだろう。背中で象使いみたいに私を操っているのは誰?私は知らない、象だって背中の象使いの姿は見えない」考えがまとまらない。そして思った。「ああ、焼き鳥食べたい」

アーヤは今考えていた人生と乗象についての考察を忘れないように記録しようと思い、携帯を探した。しかし、いつものようにすぐには見つからず、何を考えていたか忘れてしまった。

(まいっか)

ゆさゆさと象に揺られてしばらく行くと象は写真スポットに到着した。象使いたちはチップねだることを禁止されているが、ここはキャンプからは死角である。象使いたちは好んでこの場所にきて、互いの客の写真をとり、チップをまきあげるのだった。

客を乗せた別の象が近くに寄ってきて、

「フォト、ヤ?」と言ってきた。

アーヤはカメラを渡し、乗象している姿を撮ってもらった。

「ワンハンドレット、ヤ?」と露骨にチップを要求してくる。

アーヤは大らかな気分だったので今回はすんなりチップをわたすことにした。

「はい、ワンハドレッドバーツ」

しかし、アーヤは間違えて列車でもらったあの不思議な紙を渡してしまった。

その不思議な紙を受け取った象使いはローイヤップと同じように驚いた表情を浮かべ、アーヤと紙を交互に見くらべた。アーヤもこの象使いをじっとみた。

象使いの右目の横には大きな傷跡がある。陽によくやけている。頬はちょっとこけて年上に見えるが、よく見るとなかなかの男前のおじさんだ。なんて名付けようかな、アーヤがそんなことを考えているとまだ名前をつけていない象使いさんが早口で話しかけてきた。

(た、タイ語だ)

アーヤにはわからなかった。まだ名無しの象使いさんもアーヤの気配を見て感じ取り、英語でチャレンジしてきた。

「チェンジ、ディス、ヤ?」

怪しい英語だ。ぶら下げているバッグを差している。どうやらアーヤの不思議な紙と象使いが肩からぶら下げているバッグの中身を変えたいらしい。

(ジェスチャーだけでもわかったのに)とアーヤは思った。

紙の方はアーヤにとってはどうでもよかったが、ちょっともったいぶってから、アメリカ人風にしかたないなぁという感じで肩を上げるジェスチャーをしながらしぶしぶ承諾した。

象使いさんはボロボロの鞄の中から、白い怪しい卵を取りだした。卵には不思議な文字が書かれている。

(なんだそれ?食べれる?)アーヤは思った。

「カイ、チャーング」といいながら象使いは卵をアーヤに手渡した。

「カイ、チャーング?」アーヤはゆっくりと聞き返した。

プレェーさんはにっこりと頷いていた。スマホによると、象の卵。何かの間違い?

「カイ(卵)、チャーング(象)?」アーヤはもう一度、象のジェスチャーを交えてゆっくりと聞き返した。

像使いさんはにっこりともう一度頷いた。やっぱり微笑みの国。

アーヤが怪訝な表情を浮かべていると、像使いさんはすかさず言った。

「アンド、ワンハンドレット」

(やっぱり写真のお金とるんだ!)

象の卵

アーヤは犬猫の病気を治すのが専門である。象が専門ではない。タイに来てから少々臨床のブランクもある。しかし獣医として決して譲れない知識がある。

カイ=卵、チャーング=象。つまり象の卵。アーヤはその白い大きな卵を見つめた。象は卵を産まない、卵から象は生まれない。そこは獣医師として譲れない。そうだ、アーヤはとっさに思い立った。「象は卵を産まない」という唄を作ろう。

そのためにはまず腹ごしらえである。アユタヤの繁華街(つまり屋台がたくさんあるところ)で適当なパッタイ屋さんに座り腰を下ろした。広いお店だ。よく見ると地元のツクツク屋さんとか象使いさんたちも客としてたくさん入っている。あたりかも。アーヤはパッタイに鶏とニラをいれてもらうようにタイ語で頼んでみた。どうやら通じたようだ。(私のタイ語もまんざらではないな)

アーヤは満足し、卵を両手で抱えるようにして目を閉じた。趣味でどうでもいい俳句を作るときのいつものやり方だ。目を閉じて歌詞が降りてくるのを待つ。じっと目を閉じて集中する。パッタイのいい匂いが漂ってくる。いかん集中、集中。しかし、アーヤは気づいていなかった。アーヤが目を閉じたその瞬間から、遠くの方でアーヤを見つめていた数名の僧侶が一斉にアーヤに向かって念を送り始めていたのだ。強い念を受けたアーヤは、頭の奥で何かが光ったような気がした。

「いや、そうじゃない、私が知っているのは日本の常識だ。とらわれてはいけない。日本でビールに氷をいれるだろうか?マンゴーかけごはんがデザートとして成立するだろうか?私は自分の殻をやぶるためにここに来たんだ。象は卵を産むかもしれない、卵から象が生まれるかもしれない!」

アーヤは卵に「小さい象は卵から孵る」を作詞作曲し言い聞かせるように唄いはじめた。どうしてこんな歌詞がでてきたかわからないが、とにかく歌い始めた。

子象はどうして生まれるの?

アユタヤ生まれのポンチャイさん

地面を掘って手に入れた

象の卵を手に入れた

子象の足は何本あるの?

ポンチャイさんと同じだよ。

まえにふたつ、うしろにふたつ

うしろにふたつ、まえにもふたつ

子象の鼻は短いの?

ポンチャイさんも短いよ。

子象の鼻を伸ばそうよ。

ポンチャイさんと伸ばそうよ。

子象の尻尾は何本あるの?

ポンチャイさんにはありません。

子象に尻尾をとりつけよう

ポンチャイさんにもとりつけよう。

子象の首輪を作ろうよ。

ポンチャイさんと作ろうよ。

小石で作ろうネックレス

ポンチャイさんと作ろうよ。

象の卵を孵そうよ。

パッタイ屋さんで孵そうよ。

みんなで唄えば、卵も唄う。

楽しく唄えば、卵もおどる。

楽しく踊れば、子象が孵る。

アーヤは目を閉じながら不思議な唄をうたっていた。歌詞がどんどん頭の中に降りてくる。ポンチャイって誰?アーヤは目を閉じながら不思議な唄を繰り返し唄った。

アーヤの唄は周りのパッタイ屋さんの空気を少しずつ変えていく。

周りのお客さんがアーヤのリズムに合わせてタイ語で歌い出した。2人、3人、そして店の女将まで。そして唄は、となりのお店も巻き込む大合唱になった。アーヤは頭の中の常識の殻が音を立てて割れるのを感じた。いや、違う。割れたのは常識ではない。腕のなかの卵だ。

アーヤは目を開けて卵を見た。腕の中で割れた卵の中から小さな鼻がつきだしている。卵の奥からは小さな2つの瞳がアーヤをまぶしそうに見上げていた。

こうして、ちいさな子象のマルが生まれた。

英会話教室

"Now let's start today's lesson, A-ya, what did you do yesterday?"(さあ、今日のレッスンをはじましょう。アーヤ、昨日は何をしてたの?)

今日は英会話の日である。アーヤは外国に来たついで英会話を学んでいる。

英語の先生は基本的に日替わりだが今日はキャロンだ。キャロンはきさくでおしゃれなアイルランド人の女性だ。アーヤと年が近いこともあり話しやすい。タイの文化と動物と植物をこよなく愛しており、というかタイにかぶれている。今日も首に象の木彫りのネックレスをかけていた。

アーヤは、どうせ信じてもらえないけど英会話の題材としておもしろいと思ったので、昨日、アユタヤでおきたことを話した。

メロン売りの少年に不思議な紙をもらったこと、シワシワのローイヤップさんににエレファントキャンプに連れて行かれたこと、象使いに大きな卵をもらい、それが孵って子象が生まれたこと、などなどである。

"Can you really believe, a little elephant was born from a big egg?"(小さい象が卵から生まれたなんて信じられる?)

アーヤはからかうような口調で聞いてみた。

"Are you kidding?" (冗談でしょう)とキャロン。キャロン曰わく、アイルランドではほとんどの家にレプラコーンという靴屋の妖精がいて、家の靴を直してくれる。ある日、メカ好きの私の母親がロボット掃除機を買った時は大変だった。レプラコーンが怖がってパニックを起こし、机とか棚の上を逃げ回って皿とか上にある置物を全部落として壊してしまった。そのうち掃除機にも慣れてくれたが、ある日、家に帰ってみるとレプラコーンがまたパニックになって掃除機を叩いていた。理由を聞くと、ロボットが彼の大事な卵を吸い込んでしまったらしい。

「まあ、卵は無事だったけどね・・・あれがサイクロン掃除機だったら大変だったわ」キャロンはいたずらっぽく笑った。アーヤもそれに合わせるように笑ってみた。

(世界は広いなぁ)アーヤはもう怯まないことにした。

"Caron, have you ever seen small fairies in Thailand, too?"(キャロンは、タイでも小さい妖精みたことある?)アーヤはついでに聞いてみた。

キャロンは大きな眼を少しだけ見開いて不思議そうに手を広げた。

「だって、だいたいの屋台にはテーブルの下に犬がいるでしょ。で、そこには赤い服を着た小さいおじさんがいて、客のごはんをくすねて犬にあげてるじゃない」

「えっ、見たことないです」とアーヤ。

「あっ、そうか、小さい人たちもいろいろとあるみたいだからね。最近は色の違うTシャツを着てるみたいだね。テレビでもデモしてる人たちの肩によく同じ色のTシャツを着た小さい人が乗ってるじゃないの。小さいおぢさんたちは政治に興味はないみたいだけど、お祭り好きだからデモも好きなんだって。屋台で油断してると辛くされちゃうから注意しないとね。特に辛いのが苦手な外人は、気をつけなきゃね、お尻までからくなっちゃう」

キャロンは舌を出してちょっと下品に笑っていた。

「その、小さいおぢさんは卵から生まれるんですか?」

「なに馬鹿なこと言ってるのよ。チェンマイに行けば小さいおぢさんのなる木が売ってるじゃないの。去年は350バーツくらいだったけど、今年は洪水の影響があって倍くらいするらしいわよ、あっ、でも言い値で買わされちゃだめよ、最近では通販でも売ってるわよ」

その夜帰宅後、アーヤはネットで探してみた。あった。本当だ。通販でおぢさんのなる木が売っている。キャロンの言ったとおり普通に買えるんだ。アーヤはその木を購入し研究室で育ててみることにした。

体重計

「そんなはずはない・・・」

バンコクで買った新しい体重計を目の前にアーヤは頭を抱えていた。

(重さの単位が違うのか?ひょっとしてポンド表示?)

いや、この体重計は信頼のmade in Japan。タニタ製である。

地球は自転している。地球上では北極にいる人より赤道近くの人の方が自転の影響で早く動いている。ということは遠心力が強くはたらき、みかけの体重は軽くなるはずだ。バンコクは日本より赤道に近い、なのにこれか・・・

タイの料理はうまい。これは仕方ないことだ。タイの地域経済に貢献するためにもタイでたらふく飲食することは悪くない。しかしその代償がこれだった。

体重計に乗って落ち込んでいるアーヤをマルが心配そうに見上げている。

アーヤはマルに気づき

「よし、明日からね。ダイエット」アーヤはとマルにほほえみかけた。

(えっ、明日からなの?)見上げているマルがそう言っている気がした。

アーヤはふと、マルの体重が気になった。アーヤは犬をみればだいたいの体重はわかる。今のマルはだいたいパグの大きさだ。鼻の長いパグ。鼻が長いパグはバクに似ている。世の中ややこしい。鼻の分をプラスして計算して6Kgくらいと予想した。

アーヤはマルを抱きかかえ、体重計に乗り直した。

「えっ、おかしい・・・・200kg以上って??」

アーヤは、3度体重計に乗り直したが、同じ結果だった。マルはアーヤに抱かれてなんとなくテンションがあがってきて鼻を振ってはしゃいでいる。

「これ、マルさん、おとなしくして」アーヤはマルの鼻を保定して計りなおしたが同じ結果だった。さっきアーヤが乗った時にはそれなりの体重だったのに。

「では、これでどうだ・・」

アーヤはマルを床に置き、マルの鼻だけをそっと持ち上げ体重計にのせた。マルを動かないように抑えながら、鼻の重さだけをはかってみる。

「32Kg」そんなことってあるのだろうか?

以前から感じていたことだがマルは見た目のわりには、軽く感じる。ナラヤのバッグにいれて持ち運ぶ時も軽い。しかし、体重計は常識外の数値を指したのだった。

「マルさん、あなたの体には何がつまっているの?ひょっとして愛と希望?」

マルはアーヤの質問に答えることなく鼻をブラブラさせて遊んでいた。

アーヤとマルのダイエット

マルが生まれて初めて見たのがアーヤである。カモの子どものようにすり込まれてしまったようで、アーヤにくっついてくる。アーヤがいるときも、だいたい体の一部(主に鼻)をアーヤに触れるようにしてくる。しかし、そんな平穏な日々は昨日の体重測定により突然終わりを告げた。アーヤはタイでの食生活を悔い改める決意をとりあえず固めたのだった。

アーヤはマルといっしょにダイエットダンスを始めることにした。音楽に合わせアーヤは踊る。それに会わせてマルも踊る。マルのリズム感は秀逸だ。音楽に合わせて左右にステップを踏みながら、耳をパタパタと広げたり、ときに後ろ足を折ってブレークダンス風に鼻を回したりもする。ビリーズブートキャンプで使われるようなアップテンポな曲は得意だ。さらにダライラマも絶賛のマントラのようなエキゾチックで難しい楽曲にも合わせられる。タイ舞踏のようなスローで優雅な曲はちょっとむずかしい。今日はテレビから流れる、

เกลียดจังความอ้วน ใครๆก็รู้ แต่ยังสั่งขาหมูกินอยู่ดี

(太りたくないのに豚足を注文して食べてしまう)に合わせて鼻を振っている。

ひと汗かくとアーヤはアイスをマルはスイカをごほうびに食べた。

そして二人で消費したカロリーを補充してしまうのだった。

マルはお風呂も苦にしない。水浴びが好きだ。アーヤといっしょにはいる。毛があまりないのでシャンプー不要かもしれないが、香りがいいのでアーヤはシャンプーする。だからお風呂の夜はアーヤと同じ香りがする。しかし、ときどき石けんの入ったみずを鼻で吸い込んで飲もうとするので注意しなくてはならない。ドライヤーはかなり苦手で、乾かそうとすると濡れたまま、逃げていってしまう。しかしバンコクの温暖な気候であっという間に自然乾燥してしまい、ほとぼりがさめた頃にアーヤの足下によりそい、鼻をくっつけて眠るのだった。

お買い物

今日は買い出しである。マルはバッグに入ってお出かけするのがお気に入りだ。アーヤが外出の準備をはじめるとマルはちょっと大きめのナラヤのマイバッグに自分から入って行き、連れてけ!とアピールする。

マルはパグぐらいの大きさだが、なぜだかとても軽く感じる。

出かけてすぐはハイテンションで、気をつけないとバッグからはみ出して落ちそうになってしまう。そのうち眠ったりするのだが、その時も油断するとナラヤのバッグの上からマルの鼻がぶらりぶらりとゆれている時がある。ほとんどの人にはマルは見えないので平気だが、ときどき見える人もいるようですれ違いざま、ギョッとされることがある。

竜のジョンが来てから毎日肉が欠かせないので買い出しに行くことが多くなった。

屋台で辛くない肉をジョンに買ってやって、アーヤはアイス、マルには切った果物を買ってあげるのがいつもの流れだ。おかげでナラヤのバッグはいつもマンゴーの香りがする。

今日もトンローで買い出しだ。

アーヤが屋台で肉を焼いてもらっている間、屋台で座って待っているとハウンド的なスナック(犬)が机の下に潜り込んできた。

焦げ茶色で耳のかけた、強そうな体格であるが、タイの犬らしくなんとなくだらだらしている。タイではほとんど犬がだらだたしている。

(團十郎・・・)アーヤは肉を焼いている間、暇だったので勝手に名前をつけた。

團十郎はしばらくアーヤを見上げていたが、アーヤがTake away(タイ英語でお持ち帰り)であることがわかるとゆっくりと別の客の足下へ向かって行った。(ちっ、ゲンキンなヤツ)

トンローの道は狭く、歩道はない。露店、歩行者、車が近距離で密集している。

アーヤは肉の匂いを楽しみながら、ぼんやりと通りを眺めていた。するとスピードを出した黒いセダンが通りに入ってきた。

(あぶないなぁ)アーヤが思ったその瞬間だった。

急ブレーキとともに、ドンっという鈍い音がして、ギャンと犬の悲鳴が響き渡った。

タイヤの焼ける臭いがする。車が前のめりになって止まった。あたりの空気が一瞬凍る。しばらく時間が止まったように感じたが、ほんの数秒後、セダンの前輪の奥からパニックになった犬が這いでてきた。

腰を下げ気味で、前肢2本で、車の下から必死に這いだしてくる。茶色い犬、さっきまでアーヤの足下で肉をねだっていた團十郎だ。

中年の運転手は窓をあげて犬の様子をいたが、犬が這い出して去っていくのを見ると、何事もなかったようにパワーウインドーを上げて、ゆっくりと車を発進させた。

犬は、前肢だけでほふく前進しながらなんとか道路をわたり、アーヤの近くまで来て伏せた。後ろ足に力が入っていない。。

(脊髄損傷か?)アーヤは近くにきた團十郎の様子を獣医的に観察していた。

口から血が出ているが、そっちは擦り傷のようだ。後肢にはやはり力が入っていない。左の大腿にも大きな擦り傷があるが、それほど深くはなさそう。舌色は正常。バイタルはいまのところ問題なさそうだ。しかし呼吸がやや荒い。肺挫傷か肋骨の骨折があるかもしれない。アーヤは「團十郎・・・」と声をかけてやさしくなでてやったが、腰のあたりをさわると、皮膚をぴくっとさせて痛がった。

「T13付近かな・・・」

アーヤは獣医だが、バンコクでは道具もなく、知り合いもいない。トンローの路地でアーヤは轢かれたスナック、團十郎をただ見守るしかなかった。

後肢は完全に麻痺している。少し見ている間にさっきよりも呼吸が荒くなった気がする。團十郎は動かなくなった体で助けを求めるようにアーヤを見上げていた。犬の周りには遠巻きに人垣ができていた。

團十郎

突然、團十郎は、前肢で必死に立ち上がろうとした。しかし、前肢がうまく使えず、くずれ落ちた。シフシェリントンか?團十郎はもう一度、激痛に耐えながらぎこちなく、痛そうに前肢で体を起こそうとした。なんとか頭を持ち上げると、そこで2度、3度と湿った咳をした。そして最後に吐くような姿勢で咳き込むと泡混じりの血を吐き、また苦しそうにうずくまってしまった。パンティングがさらにひどくなっている。

「肺出血だ・・・」

アーヤは何もできず、ただ團十郎の頭と背中を優しく撫でつづけた。

「そうだ、マヒドン大学につれていこう。24時間対応のはずだ、連絡しよう」

アーヤは携帯を探してナラヤのバッグの中を探った。

しかし、いつものように携帯が見つからない。

「こんな時に限って・・・」焦るとさらに携帯がみつからない。

アーヤがナラヤのバッグに手をつっこんで探っているとバッグからゆっくりと長い鼻がのびてきた。マルだ。マルの鼻は、團十郎の鼻先までゆっくりとのびて、眼、耳、首、胸、腹と順に臭いを嗅いでいった。

そしてアーヤがバッグの中でマルの額の文字を触った瞬間、周りが不思議で温かな光で満たされた。光はアーヤと團十郎を優しく包み込みこんだ。あまりの心地よさにアーヤは眼を閉じた。すると脳裏にあの夢の中で見た光景が浮かんだ。草原を大きな動物の背に乗り進んでいくあの夢。今日は草原の緑の匂いと焼肉とタイヤが焼けた臭いがする。夢の世界が広がるに連れてアーヤの慌てていた気持ちが消えていき、こんな状況の中で不思議な安心感が広がっていった。

手の先に感じた暖かな湿った感触でアーヤは眼をあけた。眼の前では團十郎が立ち上がって、うれしそうにアーヤの手を舐めていた。後ろ足でしっかり立ち尻尾をふっている。毛や口にはまだ血がついているが、麻痺もなくなったみたいだ。バイタルも安定している。

「信じられない・・・」アーヤはつぶやいた。

團十郎の復活に周りの人たちから期せずして拍手がわき起こった。

「はい、できたよ。70バーツね」肉屋のおやじがアーヤに笑顔で焼き豚の袋をさしだした。

(そうそう、お肉を頼んでいたんだ)

アーヤは肉を受け取ると袋から取り出し、丸ごと團十郎にあげた。團十郎はそんなサービスはうけたことがないらしく、ちょっと怪訝そうな顔をしたが、(どうも)、という感じでそっと肉を咥えて、地面に落とし前肢で押さえて食べ始めた。(ジョンには、あたらしいのを買ってあげよう)

「おじさん、もうひとつちょうだい」

アーヤはそう言うと待ってる間、團十郎がおいしそうにご飯を食べる様子を眺めていた。

(なんか、怪我して、治って大変だったけどよかったねぇ)

やがて肉が焼けた。

「はい、焼けたよ。お代はいらないよ」肉屋のおやじの侠気だった。

アーヤはおしゃなタイ語で応対しようとしたが、思い浮かばなかったので精一杯の笑顔でお肉の袋をうけとり帰途についた。

マルの不思議な力

家に帰ってからアーヤは今日起きたことをじっくりと考えていた。獣医的に團十郎には麻痺がみられたし、肺にも損傷がありそうだった。喀血もしていた。厳しい状態だったように思う。でも、マルが触れた瞬間に回復してしまった。しかもその時、感じた光や暖かさはなんだったんだろう。マル、小さい象。体重も重いのに持つと軽い。一体マルは何ものだ?一方、ジョンは竜だ。しかもかなりのやんちゃ者。不安定な飛行でバタバタ飛び上がってはものに捕まろうとして失敗する。だから高いところにあるいろいろな物を落としてしまう。ジョンが来て以来、家の中は無茶苦茶だ。こうしている間にもいつの間にか毎夜恒例のマルとジョンのじゃれ合い、というか異種格闘技が始まっていた。ジョンは強いジャンプ力を上手く使ってマルにドロップキックを試みる。しかしマルの動きは意外に速く、ジョンの爪をよけながら、鼻でジョンをなぎ払う。鼻の威力は強烈で、ジョンは壁の方まで吹き飛んでいく。おそらくみかけとは違うマルの体重のためだろう。しかしジョンの方も壁にあたる寸前にくるりと態勢を立て直して、壁を蹴り、またマルの方へ立ち向かっていく。

マルはジョンの攻撃を再びすばやくかわすと、今度は短い足でジョンを蹴飛ばす。まだマルの方が優性だ。その時事件がおこった。ジョンはアーヤの方向に強烈な勢いで、吹き飛ばされた。ジョンは壁に激突するのをさけるために鋭いかぎ爪でアーヤの二の腕を摑んでしまった。

「痛い・・・」アーヤは腕を抱えるようにしてうずくまった。

アーヤの腕にはジョンの爪が食い込んで鋭い切り傷ができている。けっこう出血している。ジョンはアーヤのところまでやってきて申し訳なさそうにうなだれていた。マルもかけより心配そうにアーヤを見つめている。

「大丈夫・・」アーヤは心配かけまいと一方の手で止血しながら、ケガをした手でジョンとマルの頭をかわるがわる撫でてあげた。その時だった。マルの額の文字が光り、まわりにやさしい光があふれた。

マルはゆっくりと鼻を伸ばしアーヤの傷口にふれた。アーヤはやさしく暖かな温もりを感じた。そして腕の傷はアーヤが見ている前でみるみるうちに塞がっていった。アーヤはきょとんとした顔でマルを見つめた。そしてマルの頭を撫でやった。

「すごいね、マル、ありがとうね。」

恒例のプロレスが終わると2頭は疲れて寝てしまう。アーヤがソファに座っているとマルはアーヤに足に鼻をまきつけ、ジョンはアーヤの膝に首をのっけて眠るのだ。だからアーヤはソファから動けない。

「しょうがないなぁ。私もちょっと眼閉じてみるね」こうして今日もソファの上で夜は更けていくのだった。

トンローの魔女

アーヤはしばしばトンローへ買い物に行く。ジョンのお肉を買うためだ。そして今回は團十郎事件から初めてのトンローだ。先日の侠気おやじの肉屋へ行き、ジョンのためのいつもの肉を頼んで待っていた。アーヤを見つけた團十郎がゆっくりと来て、いつものように机の下にスタンバイした。眼がこんな風に訴えている。

(先日はありがとうございました。おかげで助かりました。それはそれとして、大変恐縮ですが何かいただけないでしょうか?)

アーヤはお肉を待っている間、本を読んでいた。

『世界の竜とその生態』

ネット書店で見つけて買った本である。なかなか難解である。アーヤはジョンについての情報を見つけようとしていた。

読書をしていると背後から声をかける人がいた。

「エクスキューズ ミイ」

しっかりとした服を着たタイ人の中年の女性だ。何かを懇願するような表情をしながら片言の英語でアーヤに話しかけてくる。手には痩せたマルチーズを抱いている。女性は、マルチーズの息が荒い、食べない、ということを必死にジェスチャーで伝えているようだった。アーヤがみるとマルチーズの呼吸は荒く、胸郭にはスリルを感じた。

「僧帽弁閉鎖不全で肺水腫かな」アーヤは思った。

女性は、下に伏せている團十郎をさして、手でさするマネをした。

先日アーヤがしたことを見ていて、自分の犬も助けてほしい、ということらしい。

アーヤは断る理由もなかったが、マルのことがばれて話題になるのもいやだったので、そのタイ人の女性から見えないように背中を向けて膝にナラヤのバッグとマルチーズを載せて犬をさするフリをした。そのうち近くに犬の気配を感じたマルが鼻を伸ばしてマルチーズに触れると、やはり前回と同じく奇跡が起きた。マルチーズが元気になったのだ。タイ人の女性は非常によろこびアーヤにお金をわたそうとした。アーヤは丁寧に断ると、女性は丁寧にワイをしてその場を去っていった。

その後、アーヤは買い物のために何度かトンローに行ったが、そのたびにアーヤは動物を連れた人に話しかけられた。一日に一頭、多い時には3頭くらい治すこともあった。一度は、足を引きずる老婆に自分を治してくれるように懇願されたが、アーヤは獣医が人間を治そうとすることには抵抗があったので、「I am a veterinarian(獣医なんです)」と言い張って治さなかった。かなり執拗に懇願されても頑なに断っていた。しかし世の中ネット社会である。ネット上にはトンローに動物の病気をなんでも治す魔女がいるという噂が広がっていった。

老紳士

團十郎事件から1ヶ月ほど経ったある夜、アーヤが家でくつろいでいると誰かが尋ねてきた。玄関の扉をあけると、そこには非常に品の良さそうな初老の男が、白くきれいにアイロンがけされたワイシャツにグレーのスーツを着て立っていた。アーヤはこれまでこの暑い国でちゃんとしたスーツ姿の人をほとんど見たことがなかった。しかしこの男性は永田町でもちょっとみないようなきっちりした格好だ。しかも汗もかかず感じのいい笑顔を浮かべている。いかにも執事といった感じだ。門のところには一台の黒塗りの大きな乗用車が止まっており。中には制服を着て白い手袋をはめた運転手が待っている。おそらく相当ハイソな人だ。

"Are you Dr. Aya?"男はタイではめずらしく流暢な英語で話しかけてきた。

「Yes」

「アーヤさん。やっと会うことができました。突然なのですが、私はある方からの依頼でやてきました。トンローで犬を助けた女性をずっと捜していたんです。アーヤさんはしばしばトンローへ行かれますね」初老の男は流暢な英語で続けた。

「トンローで犬を治す日本人がいると話題になっております。アーヤさんは獣医でいらっしゃいますよね。私、実は国王陛下にお仕えして30年以上になります。アーヤさんは国王陛下が動物を大切にされていることはご存知でしょうか」

アーヤはうなずいた。

「では陛下が助けられたトーンデーンという犬のことはご存知でしょうか?昔、処分されそうになった犬を陛下が国王命令でお助けになり、その犬を王宮で育てました。現在でもその子孫の犬たちが代々王宮で飼われております。王女のシーラットさまは現在9歳でいらっしゃいますが、突然、お心を閉ざしてしまわれて、今はほとんどおしゃべりになりません。その王女が唯一、お心を開いていらっしゃったのが、トーンデーンの子孫にあたるムートンという犬です。しかしそのムートンも最近体調を崩してしまって、エサをさっぱり食べません。お付きの獣医が申しますには、原因がよくわからず治療の方法がない、とのこと。シーラットさまのこともあり国王陛下は大層心配されております。どうか、明後日の16時に王宮へおいでいただき、ムートンを診ていただけませんでしょうか?」

初老の男は、日本で言えば宮内庁の職員といったところだろう。丁寧にワイをすると招待状を手渡して帰って行った。

国王陛下の頼みとあっては断ることはできないし、断る理由もない。

アーヤはもう明日の服装のことを考えていた。

チットロム

『オオコノハリュウ:緑色の鱗に覆われる。類縁のコノハリュウとは爪の数で区別される。この種は前肢に3本、後肢に3本の鋭いカギ爪をもつ。また後肢に一対の狼爪をもつ。翼はないが飛翔能力は高い。炎を吐く。比較的人に慣れやすい。これまで世界で7頭が報告されている(以前は9頭報告されていたが、うち2頭は同一個体であったことが判明した)。大きな河に住み、地域からは河の神、または主として扱われることが多い。緑色の卵を産む。卵はいつ孵るかわからないが孵化すれば2ヶ月程度で巣立ちすることが多い。陸上の小動物や魚を食べる。多くの人には見えない。(世界の竜とその生態)大東京出版, 1989, 東京』

明日は王宮に行く日だ。今晩はチットロムでお買い物。

(だって王様にお会いするんだからちゃんとした服を買わなきゃ)

アーヤはちゃんとした理由でお買い物する満足感に浸りながらチットロムの露店でナンガイトートを注文して料理を待っていた。その間に『世界の竜とその生態』を読んでいる。図説や形態からみるとジョンはこのオオコノハリュウという種類が一番近そうだ。ジョンが卵から孵って40日くらい経過した。最初は大きめのトカゲくらいのサイズだったが、今ではイグアナくらいになっている。ちょうどルンピニ公園のトカゲさんたちと同じくらい。部屋の中もうまく飛び回れるようになっているし、火力も強くなった。最近は家でじっとしているのが難しくなり外出したがる。マルとは相変わらず仲がいい。今日は職場から一旦家に帰ってからの買い物だが、ジョンがどうしても外出したがったので、ナラヤ(大)に2頭まとめて入れてきた。どうやらジョンもマルも人には見えていないことが多いようである。ただ人によっては見えることもあるようで、人通りの多いところでは二度見されることもある。用心しないと・・・

アーヤは順調に育っていくジョンを今後どうすればいいのかわからず勉強中なのである。

注文したナンガイトートができあがった。チットロムは高級ショッピング街だ。屋台もちょっと高級感があり、いつもよりうまそうだ。マルはナラヤの中でじっとしていたが、ジョンの方は匂いにつられてアーヤの脇の下に顔をつっこんできた。アーヤの顔とナンガイトートを交互にいる。(食べていい?ねえ、いいよね)眼がそう訴えている。ジョンは待てができる。アーヤはジョンがだれにも見えていないことを確認すると、ナラヤを椅子の横に置き、ジョンを膝の上に載せた。そしてナンガイトート(辛くないようにしてもらった)の肉の部分を少しずつジョンにも切り分けてあげた。ジョンは満足そうな顔で肉を咥えると上を向いて少しずつ飲み込んでいった。

その時、見知らぬ男がアーヤの背後に立ち、足早に立ち去っていった。

アーヤは男の気配を感じて周りを見渡した。そこには、もう男はいなかった。そしてなかった。ナラヤ(大)を置き引きされたのだ。

中にはマルがいる!!

アーヤは状況を信じることができず、周りを見回すばかりであった。

何をしてよいかわからず、ただ屋台の丸椅子に座って呆然としている。以前、アーヤはバンコクで一度、ひったくりにあっていた。その時、警察に行ったが、盗品がもどってくることはないと警官に諭されていた。アーヤがジョンを膝に載せたまま、ただ途方にくれる。その時、屋台から甲高い小さな声が聞こえてきた。アーヤが顔を上げると、眼の前の屋台のショーケースに2人の小さなおぢさんがならんで腰掛けていた。

黄色のTシャツに帽子をかぶったおぢさんが一人。立派なもみあげで、そり込みのあたりが、やや禿げ上がっている青いTシャツのおぢさんが一人。どちらもテレビのデモ隊の人がよく着ているTシャツを着ている。アーヤは生まれて初めて小さいおぢさんをみた。

(これがキャロンの言っていた小さいおぢさん?いやそんなことより今はマルだ)

おぢさんは二人ともペットボトルほどの大きさで、ショーケースに座ってどこからくすねたきたのか屋台の料理を食べている。

”もみあげ”がアーヤに何か話しかけてきたが、タイ語なのでアーヤにはさっぱりわからなかった。もみあげは「○○○○、ひゃっ、ひゃっ」っと最後に小馬鹿にするように笑った。さらに”帽子”が、手でジョンをさして、さらに手をばたつかせ、あっちの方へ行けという感じでジェスチャーを送ってきた。こちらは最後に「かかかっ」と笑った。その後に誤嚥したのか、ちょっと咳き込んでいる。やがて、”帽子”と”もみあげ”はアーヤに言葉が通じないことを悟り、両手を広げて首をひねって諦めのポーズをとってしまった。

しかし、そのとき帽子の方が、「かかっ」と笑った。もみあげが(なるほど)という感じで拳で反対の掌をたたくと、そのまま隣の屋台の方へ呼びかけた。

「ヘイ、ミスターサトウ、ひゃっひゃ」

すると隣の屋台から、團十郎のような大きめの雑種犬がでてきた。背中にはまた小さなおぢさんが乗っている。

これがきっとミスターサトウだ。ミスターサトウの見た目はこてこて日本人で、アーヤが日本でお世話になった教授に似ていた。髪型はきっちりとナナサンに整えられており、銀縁のメガネをかけている。鼻の下にはひげを蓄えていた。品のいい立派な日本風おぢさんだ。ミスターサトウは犬の上で”帽子”と”もみあげ”と言葉を交わすとアーヤのテーブルの上に飛び乗ってきた。

「すまんが、マンゴージュースを頼んでくれ、シー」ミスターサトウは流暢な日本語を話したが、残念なことに語尾が変だ。後ろの小さな二人は意味もなく、くすくすと笑っている。

「あんた、かばんをもっていかれたんだってね。日本人は不用心だねぇシー。ここはバンコックだよ。自分の安全は自分で守らなきゃシー。」アーヤは小さいおぢさんを頼っていいのか、わからなかったが、他に頼れる相手もいなかったので、ワラをもすがってみることにした。

「聞いてください、そのかばんに大切な・」アーヤは急いで話始めたが、ミスターサトウはアーヤの話を遮った。

「あーわかっとるしよ。象が入っとったしな。あんたはあの象が何ものなのかよくわかっとらんようだがねシー」ミスターサトウはテーブルの上をもったいぶるようにゆっくりと歩き回りながら言った。

アーヤは懇願するように言った。「あのバッグをどうしても、取りもどさなければならないのです。あの象は大切な象だし、明日、王様に呼ばれているんです。あの象がいなければ王様を助けることができないのです」

ミスターサトウは驚いた。「なんと、あんた国王陛下に呼ばれているとなシー、王様を助けるとなシー」

彼は後ろを振り返り”帽子”と”もみ上げ”と小声で話した。

(大きな声で話してもタイ語だからわからないのに。いいから急いでよ)アーヤは思った。

ミスターサトウは振り返って言った。

「陛下のためなら我々も一肌ぬいでやるシー。我々、小さい人は動物に詳しいんだ。あんたには竜がいるじゃないか。その竜と象は特別な関係なんじゃシー。ほれ、額に不思議な文字が浮かんでおるじゃろ。象の方にも文字があったはずだ。この竜には象の居場所がわかっておる。竜に乗って探せばええ、どうやって象を取り返すかは知—らんがね。」

「でも私は竜には乗れません。あなた方のように小さくないし。どうすればいいんですか?」

「そんなことも知—らんのか、この日本人が・・・、おっと自分も日本人だった。我ら小さいおぢさんのヘタをかぶればいいんじゃシー」そうとミスターサトウは後ろの“帽子”に合図をした。“帽子”はしぶしぶ帽子を脱いだ。帽子の下にはヘタがあった。帽子を脱いだ”帽子”はヘタをはずすとスキンヘッドになってしまった。”帽子”は何か話しながら最後に「かかっ」と笑い、ミスターサトウにヘタを手渡した。

「このヘタはやつのお気に入りだったんだが、陛下のためなら仕—方ないそうだシー。このヘタを鼻の頭につけるのじゃ。日本人は鼻が低いでのぉ、できるかし、ほれ」

ミスターサトウはヘタをアーヤに手渡した。アーヤはヘタを鼻につけた。しかし何もおこらなかった。

「キャハーひっかっかった。ヘタは頭につけるに決まっているだシー」

アーヤは内心かなりムッとしたが今はこいつらの言うことを聞くしかない。アーヤはヘタを鼻からとり、急いで頭に載せてみた。すると自分がみるみる小さくなっていった。小さくなりきる前にミスターサトウはアーヤをテーブルの上にのぼらせた。ヘタはファッション的には許せないものだったがサイズはアーヤにぴったりで頭にすっぽりと覆い被さった。

相対的に大きくなったジョンは不思議そうにテーブルの上の小さなアーヤをのぞき込んできた。今や人間とTレックスくらいの関係になっている。しかし、アーヤは怖くなかった。ジョンの顔をやさしくなでながら語りかけた。

「マルを探して、マルがさらわれちゃったの・・・」

ジョンは小さくうなずくいた。その瞬間にちょっと炎を吐いてしまった。炎は小さいアーヤとミスターサトウの間を抜けていった。

「危ない、危ない、あやうく屋台の料理になるところだったしー」

追撃

アーヤはジョンに促されてジョンの背中にのぼり、首もとの鬣にしがみついた。ジョンは二、三回大きく体をくねらせると、かぎ爪で力強くテーブルを蹴った。次の瞬間、アーヤは自分とジョンが屋台の上空3mくらいのところに浮かんでいることに気づいた。高い!眼下ではミスターサトウとスキンヘッドの“帽子”と”もみあげ”が仲よく3人でマンゴージュースを飲んでやがる。ジョンにとっては初の野外飛行だ。風のない暖かな夜。飛行には絶好のコンディションであった。しかし、ジョンの飛行は荒れていた。くねくねと昇っては気を抜いて落ちるというジェットコースター状態が続き、アーヤは手がしびれるほどジョンの首を摑んでいた。そのうちジョンも少しずつなれてだんだんと飛行が安定していった。

「マルはどこだろう、ジョンに任せるしかない」アーヤに余裕はない、首を摑んで祈るだけだ。ジョンは看板にぶつかりそうになりながら、ネオンの中を3ブロックほど跳び、バンクをかけて左へ90度旋回し、小さな路地へ入った。

「いたっ!」ナラヤ(大)を持ったアフロでアロファの若い男が足早に歩いていた。ジョンは5階くらいの高さを飛んでいたが、「クァっ」と小さく鳴くとそこから翼を折りたたんで男に向かって急降下した。

次の瞬間、ジョンの鋭いかぎ爪は男の頭を摑んでいた。

「ぎゃ」

男は悲鳴を上げた。しかし、男の頭に突き刺さったようにみえたジョンの爪は、つるっと滑ってジョンとアーヤは地面に落下した。アーヤはしたたかに腰を打った。

振り向くとジョンのかぎ爪にはアフロが握られていた。男はカツラだったのだ。アフロは変装だ。

男には、何がおきたか解らなかったのだろう。慌てて、一目散に走り始めた。アーヤはジョンにもう一度飛び乗り、ジョンも体勢を立て直してもう一度地面を蹴り、空に舞い上がった。逃げる男を見つけた。男の足はなかなか速い。初飛行のジョンの力ではなかなか追いつけない。男は人混みをかきわけながら逃げていく。

「だめだ、逃げられる」アーヤが思った瞬間、男が見事に転倒した。

男のそばには黄色い法衣を来た僧侶がいた。僧侶が男の足をかけたようだ。男は膝を痛打したらしく、起き上がることができずにいる。

ジョンは一気に距離を詰め、起き上がろうと四つん這いになっている男の前に見事に着陸した。アーヤはすばやくおじさんのヘタをはずして通常の大きさになり男の頭にむかってアフロを投げつけた。そしてジョンを両手で胸の前に抱えて男の方へむけた。そして故郷の唄を短縮バージョンでうたう。

でんでらりゅうば

中略

こーんこん

最後のこーんこんに合わせてジョンは炎を吐いた。炎は男のアフロに引火し、男は気を失った。周りにはちょっとした人混みができていた。

上空から見えたお手柄の僧侶が道に投げ出されたナラヤ(大)を拾い上げて優しく微笑みながらアーヤに近づいて来た。

「大丈夫、皆には見えておらん」

アーヤは丁寧にワイをして僧侶からナラヤ(大)をうけとった。中からマルが飛びついてきた。恐ろしかったのだろう。アーヤの顔に自分の顔を何度もこすりつけてきた。長い鼻からは鼻水がたれていたが、アーヤは気にもとめずしばらくの間、マルを抱きしめてあげた。

アーヤはマルを抱きかかえながらもう一度、僧侶に丁寧にワイをしながらお礼を言った。

「コップクンマークカー」(たいへんありがとうございました)

僧侶は色黒で顔はやせこけており、いかにも修行を積んできた風体だった。眼の奥には優しさと強さが感じとれる。

「これが、噂の竜か・・・」僧侶は呟いたがタイ語なのでアーヤには解らなかった。

僧侶は微笑み、タイ語なまりのある英語でアーヤに語りかけた。

「この動物たちはとても大切です。大事にしていただかなくては困ります」

アーヤは丁寧に何度も御礼を言い、その場を去っていった。歩きながら僧侶の言葉を反復していた。

「『困ります』って言ったよな。誰が困るんだ?聞き間違えたかなぁ」

アーヤは僧侶の視線を背中に感じながら2頭を連れて家路についた。

謁見

アーヤは昨日、チットロムで買った新しいスーツを身にまとって少し緊張しながらソファに座っている。北欧風の調度上品に整えられた客間だ。ここで王様にお会いするためだ。実はてっきり昔話にでてくるような謁見の間で王様にお会いするものだと思っていた。(だって実際ワットプラケオにはそういうお部屋があったし)

でも王様だってずっとそういうところに住んでいるわけではないので、今日は応接室のようなところで会ってくださるようだ。

ここに入る時、守衛さんにナラヤのかばんをチェックされた。マルはバッグの中からじっと守衛さんを見上げていたが、守衛さんにはマルは見えなかったようだ。ジョンは昨日の初飛行で疲れているみたいで寝ていたのでおいてきた。(ああ、帰ったら家が荒れているんだろうなぁ)

王様にお会いするまでの間、アーヤは緊張しながら本を読んでいた。内容はちっとも覚えていない。そうしているうちに王様が整えられたスーツ姿で入ってこられた。

アーヤは立ち上がって丁寧にワイをした。なんと王様もワイを返してくれた。

アーヤは王様の指示でソファに座り、王様もその向かいにゆっくりと腰を下ろされた。

(さすが王様、オーラがあるなぁ)

王様はゆっくりと話し始めた。

「私の王女、シーラットのことは聞いていると思います。9歳になりました。私がいうのも変ですが、大変利発で活発な子でした。ただ以前からなんとなく神秘的なところがあり、子どもながらに何を考えているのか私にも解らないことがありました。それが最近、ひどくふさぎ込むようになってしまったのです。それでも犬のムートンが元気なうちは犬といっしょに遊んでいました、しかしムートンが病気になってしまってからはさらにふさぎ込むようになってしまったのです。ムートンの病気は我が国の獣医たちには原因がよくわからないらしい。アーヤさんは日本で犬の獣医をしていたそうですね。どうかムートンを元気にしてやってくれないでしょうか。どうかよろしくお願いします。」

王様はそう言うと先日、アーヤの家を訪ねた初老の男を招き入れた。

「このナエティソーントンが案内をするので、まずはシーラットとムートンに会ってみてください」

アーヤはナエティソーントンさんの案内で王宮の中庭に出た。シーラット王女は木陰になっているベンチでただ一人、膝を抱えて座っていた。長い黒髪の華奢な女の子だ。髪で隠れて顔はよく見えない。

時折、空に手を伸ばして鳥を止まらせるような不思議な仕草をしている。そうしながら膝の間に顔を沈めてぼんやりと庭の植物をみている。ナエティソーントンさんは手で、あちらですとアーヤを促した。

アーヤはゆっくりと王女の方へ歩いていき隣に腰をおろした。ああ空気が重い。

「よっこいしょ」と、とりあえず掴みの日本語を発してみたが、王女の反応はなかった。

(ここタイだからね・・・)

「日本からきたアーヤといいます。獣医です」

シーラット王女は応えなかった。

「私にムートンが治せるかしら?」アーヤはシーラット王女に語りかけた。

シーラット王女はようやく口を開いてくれた。

「ムートンは病気じゃない。だれにも治せない」王女は9歳とは思えない、哀愁のこもった、静かな声で応えてくれた。

アーヤには王女の言った言葉の意味がよくわからなかった。そうしている間にも王女はまた右手を空に伸ばしている。そしてその手首のあたりを注視し、そこに向かって少しだけ微笑んで、またもとの表情へもどってしまった。アーヤは王女にかける言葉を探したがみつからなかった。この雰囲気を打開できない。重苦しい空気がアーヤにのしかかり、時間はゆっくりと進んでいく。

その時

「キャッ」

王女は小さく悲鳴を上げた。王女の足先を何か湿ったものが触れたのだ。

マルだ。いつの間にかマルが、かばんから出て王女の足下に座っていた。マルは鼻で王女の足をつついている。

「まぁ、かわいい象、小さい!」

シーラット王女はマルを抱き上げた。マルは鼻で王女の鼻を触った。

「キャ」王女がやっと笑ってくれた。

アーヤは驚いた。

「シーラットさまにはマルが見えるのですね」

「マル?この子、マルっていうの?」王女はそうと、マルを鼻の横を撫でてあげた。そしてさっき一人でやっていたように片手を伸ばした。

しかし、そこには何もいなかった。

「見える?」王女は少し不安げにアーヤを見つめた。

「いえ、何も。」とアーヤ

王女は残念そうな顔をした。しかし、マルをアーヤに戻すとアーヤの手をとった。

「そうだ、ムートンのところへ行こうよ」王女はアーヤの手を引っ張って家の方へ向かった。マルもアーヤの後を追う。

(でかした、マル!王女の心を摑んだよ)

ムートンはリビングの床で伏せていた。王女が入ってくるとムートンは視線だけを上げて尻尾を一往復だけ振った。大好きな王女が来たのに立ち上がらない。ムートンはこてこての雑種犬で團十郎にそっくりだ。アーヤは思った(ムートンの祖先も屋台犬だって言うし、もしかして遠い親戚だったりするのかなぁ)

アーヤは獣医的な眼力を使ってムートンを診た。痩せている。BCS1~2。側頭筋もだいぶ落ちてしまっている。その他、呼吸状態は問題なさそう。シーラット王女はムートンのそばに座って痩せたムートンの頭を優しく撫でていた。

アーヤはその間に、部屋の入り口へ行き、ムートンをみつめながら王宮直属の獣医と話をした。ムートンは十二歳の雄。X線、超音波で異常はみられず、血算、生化学にも問題ないとのことだった。データを見せてもらったが確かに問題なさそうだ。しかし食欲はなく体重減少が続いている。

アーヤは王女とムートンの隣に行って座り、ムートンの頭を優しくなでた。ムートンは面倒くさそうに片眼だけあけてアーヤを見る。アーヤは獣医としていろんな可能性を考えていた。(甲状腺?関節炎?んー何から検査しよう、でも王宮の獣医さんもわからないんだから珍しい病気も考えた方がいいのかな・・・)

アーヤを追いかけて駆け寄ってきたマルがアーヤの横からこっそり鼻を伸ばしてムートンに触れた。その瞬間、マルの額の文字が怪しい光を放ち始め、アーヤの気は遠くなった。

荒野の会議

気がつくと、アーヤは、草枯れした広い草原にいることに気づいた。隣にはマルがいる。

目の前にはムートンが相変わらず元気なく伏せていた。ムートンの腰の上には艶やかな毛色の黒猫が上手にバランスをとって座っており、前手を舐めてはそれで頭を拭いていた。ムートンから2mくらい離れたところに葉を落とした柿の木のような広葉樹が立っている。その幹に寄り添うように小さな痩せた黒っぽい気の弱そうな雑種犬が小さくお座りしていた。その木の枝の一つがムートンの方に伸びてきており、枝の上には鮮やかな青色をした小さなインコが首をかしげて斜めにアーヤたちをみていた。インコの真下の枝からは蓑虫の蓑がひとつぶら下がっている。

アーヤは状況がうまくのみこめず無意識にマルの鼻をなでていた。マルは不思議と落ち着き払っている。

「それでは会議を始める」と突然、黒猫が宣言した。

「意見のあるものは挙手して『ニャー』と言った後にしゃべるように。」

ブチ犬がアーヤのところに小走りによってきた。

「おいらツンっていうんだ。ところで何か食べるものない?」

「フッー、静粛に!」黒猫がツンを睨む。「手を挙げてから発言するように!」ツンはビビリながらおそるおそる手を挙げた。そして小さな声で、「ワン」と言った。イヌなのでニャーとは言えなかったのだ。

そのとき、ムチのように鋭いのパンチが飛んで来てツンの頬をしたたかに打った。

「ワンじゃない、ニャーだ。シャー」黒猫は耳を倒してうなっていた。

アーヤは勇気出して手をあげた。「ニャー」

一同は一斉にアーヤの方をみた。

「ここにいる、ムートンは元気がないんです。病気なんです。どうして病気になったか知りませんか?」

黒猫とツンは眼を会わせた。どうやら2匹とも動かないムートンに気づいていなかったようだ。

「おっ、ホントだ。犬だ。これは失敬。どおりで温かくて気持ちいいと思った」黒猫が、顔を前肢で頭をこすりながら言った。

「あ、ほんとだ。ところでおいらお腹が減ったよ、なんか食べるものない?」

とツン。しかしツンがしゃべると同時に再びネコパンチが飛んで来た。

「許可なくしゃべるな!」

ツンの鼻のところにはうっすらと血が滲んでいた。ツンは舌先でそれを舐めると舌をがんばって曲げて見てみた。そして、舌先に血がついているのを見つけた。

「うわー血だ、どなたか、ここに獣医さんはいませんかぁ」とツン。

アーヤはおそるおそる手を挙げて「ニャー」と言った。

「ワンダフル!!」とツン。その時またネコパンチが飛んで来た。しかし今度はツンが後ろに下がってかわした。

黒猫は姿勢を低くしてツンのところまで前進してくると、「シャー」と威嚇した。

「今度勝手に話したら許さんぞ」

「ヒュルリー、ヒュルリーララ、チィッ」と突然インコが演歌のさびを唄った。

黒猫はにらみつけたが、インコは黒猫の射程外だったのでインコは全く気にしていない。

「ここは寒いのぉ、厚めの蓑を造っておいて、んー正解」と蓑の中から蓑虫が首だけ出してしゃべった。(どこまでが首かわからないが)

インコは蓑虫の声に反応してを見回した。しかし蓑虫はインコの真下にいるので、インコには見つけられない。

「うるさい、この蓑虫め、だまらないと裸にして、切り刻んだ色紙の上におくぞ!」と黒猫。

「ひー、そんな派手なことしたらインコにみつかっちまうよ。それに何というかファッション的んーダサイ」

アーヤはもう一度手を挙げた「ニャー」

「あの、みんな勝手なことばかり言ってないで。この子が元気ない理由を知っている人はいないの?」

黒猫は答えた。「知ってるヒトって言われてもなぁ。この中で人間のヒト、手を上げて」

手を上げたのはアーヤだけだった。

「しかし、元気のない理由は、あれだろ」と黒猫。

「ワン、リーズン」とツン

「おいらチッチ、チィッ」とインコ。

「見方を変えるのじゃ、蓑にこもってばかりでは何も見えん。んー這いだせ」と蓑虫。

黒猫たちは歌い出した。

ワンコの元気がニャイって?

あれしかないでしょ、ワン、リーズン

わたしチッチッチ、チィー

蓑にこもってないで、しっかりミノムシ

ネコにはいろいろ見えるのさ、シャー

犬にはいろいろ臭うのさ、ワン

チッチチッチチッチッチ、チィ

蓑からしか見えないモノもあるのさ、んーミノムシ

さあ、別の向きからみよう(フー、ワン、ちぃ、ミノ)

すっきり、ばっちり、見えてるよ、聞こえるよ(フー、ワン、ちぃ、ミノ)

唄と踊りがばっちり決まったところで、黒猫は一歩前に進み出てと片手を挙げた。

「それでは会議を終了します」

アーヤは驚いた。

「えー、何にも決めてないじゃない。何のための会議?」

黒猫は振り向かずに言った。

「決めるだけが会議じゃない。そもそもあんたは会議で何かを決めたことがあるのか?会議とは疲れをとり、明日への鋭気を養う場所さ」

黒猫は満足そうなアーヤに流し目を送るとさっそうとその場を後にしていった。ツンも黒猫を見送ると草むらの中の道をとぼとぼ戻っていく。インコも小さく首をかしげてパタパタと飛び去ってしまった。ミノムシはミノの中に引きこもった。

あとにはアーヤとマルとムートンだけが残っていた。

「別の向きから見るってどういうことだろう」

アーヤは思った。(そもそも今の奴らが答えを知っているのだろうか?)

インコと蓑虫

マルは疲れたのかアーヤの足に鼻をのせて眠っていた。

アーヤは考えていた。

(別の見方・・・)

アーヤはマルを抱きかかえ、ムートンの周りをぐるりと歩いてみた。ムートンをいろいろな角度から見てみた。しかし、何もわからなかった。

そのとき、アーヤの顔に何かが当たった。さっきのミノムシだ。アーヤはミノをつまんで拉致した。

「ミノムシさん、出てきて、教えてちょうだい、別の見方って何?」アーヤはやさしく尋ねた。

ミノムシは答えなかった。アーヤはもう一度呼びかけた。「ミノムシさん、出てきて、教えてちょうだい」

「いませんよ」ミノムシは答えた。古典的な居留守だ。アーヤは腹をたてた。アーヤは虫を怖がらない。

「あー、そうですかぁ、いないんですねぇ。」というとゆっくりとミノムシの蓑を摑み上の方をむしりはじめた。

(蓑を破壊して色紙の上においてやる。キヒヒ)

ミノムシは慌てて出てきた。「やめてくれよ、いぢめないでくれ」

いつの間にかインコがもどってきて、首をかしげながらミノムシを見ている、狙っている。

「さぁ、ムートンの秘密を教えなさい」アーヤは強気だった。

「わかったよ。でも本当に知らないよ。そんなのあいつに聞けばいいじゃないか。あんたの言うムートンはしゃべれるよ」

アーヤははっとした。そうだ、黒猫もツンもミノムシもインコも話せるなら、この世界にいるムートンだって話せるはずだ。

アーヤはムートンの横に座り込んだ。

「ムートン、なんでごはんを食べないの?」

ムートンは左眼だけ開けてアーヤを見て、口を開いた。

「なんだかだるいんだ、食べたくないし・・・」ムートンは再び眼を閉じた。アーヤは獣医テクで強引に眼瞼を持ち上げる。

「王女さまも心配しているよ、なんで食べたくないの?」

ムートンは首の向きを少しだけアーヤの方へ直した。

「おいらにとっては王女さまがすべてさ。王女さまには普通の人間には見えないものが見えるらしい。未来のこともわかるみたいだ。で、ある日、何か怖いものが見えちゃったみたいなんだ。それで鬱ぎ虫が王女さまに取り憑いちゃって。おいら見ていられなくて、王女さまのためにそいつらを食べてやったんだ。その日以来、・・・はぁ」ムートンはそこまで言うとまた眼を閉じてしまった。

アーヤはなんとなく理解した。つまりムートンは鬱ぎ虫というのを食べてそれで胃をやられてしまったらしい。たぶん獣医的には見えない寄生虫疾患。アニサキス的なものか?鬱ぎ虫は普通の世界ではみえないので、王女さまはだれにも治せないと思っているんだ。しかし私は獣医だ。治してみせるさ。

アーヤは獣医力を振り絞って考えた。

そして呪文を唱えた。

「オンダンセトロン、マロピタント、メトクロプラミド!」

いや違う、これは獣医が使う吐き止めの薬だ。とりあえず鬱ぎ虫をやっつけるか、ムートンから取り出さなければ。内視鏡か?いや相手が、見えない虫ではむずかしいし、それにここの世界には内視鏡がない。

(どうしよう、そうだ、鬱ぎ虫が線虫類ならこれでいけるはずだ)

アーヤはナラヤから團十郎のために買ってやったイベルメクチンを取り出し、無理矢理ムートンに飲ませた。ムートンはわずかに抵抗したが、アーヤはこの道のプロである。口の奥に薬を置くと、口を閉じて喉をマッサージした。ムートンは思わずごくりと薬を飲み込む。獣医の勝ち。ムートンはそのままジーとお座りの姿勢を続けた。やがて、くちの周りをペロペロとなめ出す。やがて立ち上がり、おぇ、おぇ、おぇーと何かを吐き出した。そこにはなんとナメクジくらいの大きさでまっくろに蠢く虫がくねっていた。

「これが、鬱ぎ虫。」アーヤがおそるおそる見ていると次の瞬間、インコがひらりとおりてきた。

「へへっ、虫だ。虫ゲット」

「あっ、それはダメ」アーヤは懸命に呼び止めたがインコはその虫をつまんでどこかへ飛び去ってしまった。

気がつくとアーヤは王宮のリビングにもどっていた。隣にはマルが鼻をブラブラさせて遊んでいる。目の前にはムートンが伏せていた。隣にはシーラット王女が心配そうにアーヤをのぞき込んでいた。

「わたくし、アーヤは、この頬のホクロを押されると気を失ってしまうのです。先ほどはここをマルに押されてしまい失礼しました。」

アーヤは王女に心配をかけないように出まかせのウソを言ってみた。そして王女の手をとってホクロに触れさせて、気を失ったフリをした。この芸はアーヤの十八番で、子どもたちに対しては鉄板芸である。ここタイでもウケてシーラット王女は笑っていた。

(私ってインターナショナル!)

そのとき、ムートンがすっくと立って自分でごはんを食べに行った。そしてそこにいる皆が見守るなか、おいしそうにごはんを食べると王女のところへ行き、体を寄せながら王女のそばに伏せた。

ナエティーソーントンさんも宮廷付きの獣医もみんな驚いていた。

「信じられない」

シーラット王女は伏せているムートンの首に抱きついた。ムートンもそれに答えて王女の顔をなめた。

「アーヤありがとう!」シーラット王女は今度はアーヤに抱きついた。

「いったいどうやって・・・」宮廷付きの獣医たちは、まだとても信じられない様子だった。アーヤは向き直り言った。

「見方を変えたのですよ。でも王女さまとムートンはちゃんと具合の悪い理由をわかっていらっしゃいました」アーヤは王女に微笑みかけた。

「あ、それと、もしこの辺りで具合の悪そうな青いインコがいたら保護しておいてくださいね」

見えない鳥

ムートンを治療して以来、アーヤは時々王宮に呼ばれるようになった。シーラット王女がアーヤのことを気に入り友達になったのである。アーヤが来ているときは王女も元気になるとナエティソーントンさんも言ってくれた。アーヤもお呼びがかかった時にはできるだけ王女に会いに行くようにした。

バンコクは今日も暑かった。アーヤと王女は王宮の中の客間で座って話していた。

マルも王女が気に入っている。ムートンはすっかり元気になったが、基本的にダラダラしているのが好きなようである。それでもマルが来たときにはいっしょにじゃれて遊んでいる。

アーヤは「内緒ですよ」といってマルとの出会いのことや家に小さな竜がいること、屋台で会った小さいおぢさんたちのことを王女に話してあげた。

王女は王宮以外にあまり出歩いたことがないらしく、それらの話を興味津々で聞いていた。

しかし王女はアーヤの話を聞いているときにも、時々左手を伸ばしてその先をじっとみつめることがあった。

アーヤはその様子が以前からずっと気になっていた。

「王女さま、それは何をしているんですか?」

王女は笑いながらいった

「アーヤにも見えないのね」

王女はアーヤがナラヤの中にパンをもっていることに気づいた。アーヤが明日の朝食用にお気に入りのパン屋で買ってきたものだ。

「おいしそうなパン、すこしくれない?」

アーヤはこのような庶民のものを王女さまに渡していいのかちょっと迷ったが、「朝はパン」とあやしい日本語を教えながらわたした。

王女は笑いながら「アサワパン?わたしもときどき家から取ってきちゃうの」と言うとパンを細かくちぎり手の平にのせて肩の高さまでもちあげた。」

「ほらね」

マルも近くにきて王女の手の上をのぞき込んでいる。

(何かいるんだ・・・)しかしアーヤには見えなかった。

王女はいたずらでパンくずをマルの頭の上にのせた。

マルは変な上目遣いの顔になって頭の上を見上げていた。アーヤも見ていた。

見えた!

マルの頭の上にスズメよりひとまわり大きい、きれいな真っ赤な鳥が1羽。その頭には”?”型の鮮やかな黄色い飾りバネがついている。

「王女さま、みえました。クエスチョン鳥!」

王女もいっしょになって喜んでくれた。

「そうだ、じゃあ、この鳥も見えるかしら、ついて来て!」

そういうと王女はアーヤの手をとって家の中に連れてきた。マルもアーヤを追ってついてきた。王女は家の奥の方からティッシュを敷き詰めた蓋の開いた小さな紙箱をもってきた。中には敷かれたティッシュ以外何もない。

王女はその箱をマルの頭の上にのせた。すると何もなかったはずの箱の中に青いインコがうつむいて座っているのが見えた。

「自分なんて、いない方がいいんだ。もう無理だよ」インコは弱音を吐いていた。

(あっ、あの時の鳥だ。鬱ぎ虫食べちゃったインコだ!こっちの世界では見えない鳥だったんだ)

アーヤはしばらく考えたが、よし、と小さく頷くとバッグから團十郎のために買っておいた来月分のイベルメクチンを取り出した。そしてそれをと小さく砕いた。

「王女さま、ちょっと失礼」アーヤはそうと部屋の電気を消した。

インコは暗いと眼が見えず動けなくなる。

アーヤは背後からインコをむんずとつまんで強引に口を開けて薬を突っ込んだ。

「オゲッー、チィチィ、ひどいよー」インコは苦情を言った。

そして次の瞬間「ウゲっー」と吐くと例の鬱ぎ虫がでてきた。

王女は「ギャッ」と言って、ソファの後ろの方に避難した。しかしアーヤは怯まない。鬱ぎ虫をすばやくティッシュでむんずと摑むと、ちょうど持っていたの空のペットボトルにねじ込んで蓋をしめた。

そして「キヒヒ」と笑った。

(サンプルゲット。明日ラボでリボゾーム解析してくれるわ、キヒヒ)

シーラット王女は鬱ぎ虫パニックのあと、しばらくしてようやく落ち着きをとり戻して王宮のリビングのソファーでくつろいでいた。インコは調子に乗ってマルの頭の上にとまっている。マルは鼻を持ち上げて先っちょをインコの方へ向けてじゃれている。アーヤはこの空気を利用して気になっていたことを思い切って聞いてみた。

「王女さま、私、ムートンと一度だけ話すことができました。ムートンは言ってました。王女さまが何かを見たせいで元気がなくなってしまったと。王女さま、いったい何を見たのですか?」

王女は視線を床の上に落とす。

「わたし、人に見えないものが見えるの。この子とかね」王女はインコを手に載せた。マルの上にいたせいだろうか、インコはアーヤにも、うっすらと見えるようになっている。

「私が見えるのは動物だけではないの。ときどき未来のことが見える。何か大きな事件とか・・・アーヤなら何とかしてくれるかも。アーヤにも見えないかしら・・・」

アーヤはチャイを飲みながらどうしたらよいか考えた。そしてひらめいた。

(そうだ、マルだ!マルがいればなんとかなるかもしれない!)

鼻をブラブラして遊んでいるマルを、バナナでつって呼びよせ膝に抱いた。

そして王女の手をとり、自分の手といっしょにマルの額にあてた。するとなぜかマルも鼻先を額に宛てた。

マルは満足した様子だったが、何も起こらなかった。しばらくの間、気まずい空気が流れた。

「ちっ、ちぃ、違ったか・・・」アーヤは呟いた。

「ん、いまチッチって呼んだ?」

元気を取り戻したインコが飛んで来て、マルの額にとまった。そして、みんなの手と鼻を左眼で斜めに見つめた。そしてくちばしでアーヤの手を軽くつついた。その瞬間、アーヤの周りを光が満たし、湿った空気に包まれた。

王女の見た光景

アーヤは自分が高層ビルを見上げていることに気づいた。空は曇天。ここはどこだろう。高層ビルが立ち並んでいる。なんとなく見覚えある建物もある。そうだバンコクの市街地だ。アーヤはゆっくりと視線を落としていった。そして自分が、ホテルのような建物の3の大きな窓から街を見下ろしていることに気づく。

さらに視線をおろしていくと愕然とした。街が一面茶色だ。バンコクは茶色い泥流に飲み込まれていた。

水は1階建ての屋根近くまで来ていた。大通りにはトラックなど背の高い車の屋根部分だけが水上に出ており、浮き桟橋のように点々と連なっている。

2階建て以上のほとんどの建物の屋上には避難したで人々が寄せ集めのダンボールや布などで住居を作っていた。

一面の洪水だ。数年前もバンコクは洪水に襲われ日本でも大きな被害が報道されたが、実際にはバンコクの市街地の多くは無事だった。しかし、今見ている光景は違う。都心部まで完全に深い水で覆われてしまっている。

タイの人たちの順応する能力は高い。というよりは自然に起きてしまったものはすべて受け入れていくという考え方のようだ。

どうしてこの国で政治運動が盛んなのかよくわからなかったが、実際にデモなどを現場でみると政治運動というよりはお祭り気分で参加している人も多い。タイの人たちはそうやって人生を楽しんでいる。しかし、そんなタイの人たちもこの災害を目の当たりにして呆然としてしまっているようだ。

アーヤはすぐ下の道路だったところに浮かんでいる筏のようなものに視線をとめた。おそらくどこかの屋台の屋根か何かだろう。

その上の少し高くなっているところには所狭しと小さいおぢさんたちが肩を寄せ合っていた。いつもは陽気な彼らが、肩を落とし、ただおとなしく座っている。彼らの生活は屋台がすべてなのだろう。今はそれが失われてしまったのだ。

通りの向こうの小さなバルコニーには逃げ遅れたらしい野良犬が2頭窮屈そうに座っている。大通りだった場所では水に囲まれたトラックの屋根の上に行き場を失って避難している犬がいる。バンコクの街では人間、妖精、動物たちが混沌として共生している。洪水は、人々への被害も甚大だが、逃げ場を知らない動物たちにも大きな被害を与えているに違いない。次の瞬間アーヤの脳裏にこの洪水の中にいる動物たちの姿がフラッシュバックの映像となって浮かんできた。

屋台の屋根に逃げたが、水位が上がり、意を決して水に飛び込む雑種犬。

ひもじそうに軒下で化膿した足を舐めている母犬とその5頭の子犬。

力尽きて水に浮かんでしまっているたくさんの犬・・・・

アーヤは悲惨な光景に眼を覆い隠した。

やがて光の気配は去っていき、アーヤはゆっくりと眼をあけた。アーヤの視線の先ではインコの左眼がじっとアーヤの方を見つめていた。

シーラット王女は手で眼を覆い隠すようにして頭を抱えながら泣いていた。

マルはいつの間にか眠ってしまっている。

アーヤはやさしくシーラット王女の肩を抱き、ハンカチを渡しながら言った。

「こんな光景を見てたんですね、怖かったんですね」

王女は、泣きながら小さくうなずくと、声にならない声を振り絞った。

「私、知ってるの。私が見たことは、本当に起きるの・・・どうしよう、アーヤ」

ジョンの将来が心配だ

金曜日の夜、仕事が終わり、アーヤは家のソファに座っていつものように氷を入れたビールを飲んでいた。足下ではマルがこれまたいつものように鼻をアーヤの足に乗っけて眠っている。ジョンはアーヤの太ももを枕にして眠っている。おかげでアーヤは身動きがとれない。

アーヤは部屋を見渡した。部屋が荒れている。いつも決してキレイにしているわけではないが、ジョンに留守番をさせると立体的に暴れてかなりのモノが床に落ちる。

『世界の竜とその生態』によるとジョンはそろそろ巣立ちの時期だ。

確かに見た目は一般家庭で飼ってはいけない特定動物っぽいし、消防法的にも問題がある。ずっと飼っておくことはできないだろう(タイなら大丈夫か?)。そもそもこの伝説の生き物がこんな部屋にいていいのか?ファンタジーやゲームならすごく活躍する生き物なのに・・・ではどうする?野に放っていいのか?そしたら團十郎のように屋台の竜として生きるのか?屋台のテーブルの下でガイヤーンをもらって生きるのか?

ジョンにはダラダラした竜にはなってほしくなかった。なんとなく・・・・

竜ってなんだろう。世界中で伝説の生き物として知られている。タイではどうなんだろう。そもそも額に文字がある竜なんて怪しいじゃないか?いや竜そのものが怪しい。何か意味があるはずだ。アーヤはマルとジョンを起こさないように気を遣いながらなんとかコンピューターを引き寄せて竜とは何か検索をはじめた。

次の日、バンコクは久しぶりにすっきりと晴れていた。アーケードの天井に描かれた絵の青空のようにウソっぽいくらいはっきりとした雲も浮かんでいる。Wat Samphran。昨晩の検索結果によるとバンコクの郊外にある寺院でタイ人の間ではそれなりに有名らしい。なんでも大きな竜のオブジェがあるようだ。ここならジョンのことがわかるかもしれない。アーヤが出かける準備をしているとマルはいつものように自分からナラヤに入ってアピールしたが、アーヤは「今日はお留守番ね」と言って、ナラヤ(大)にジョンを入れて外出した。アーヤは寺院の近くでタクシーを降りて、少し歩くことにした。ジョンの手がかりを知りたいのである。ジョンは初めて来た場所に興味津々の様子でバッグから首をだしていた。マルを連れているときはそうでもないが、ジョンを連れているとよく犬に吠えられる。猫にも威嚇される。しかしジョンの方は一向に動じる様子はない。もともと物理的に強い動物だから周りが警戒して、本人は無頓着なのだろう。

寺院に通じる道に小さな水路があった。そこでは地元の子どもたち3人が虫取り網で小さな魚をすくっていた。水面ギリギリの草の下あたりにすばやく網を入れて草をわさわさ揺すりながら網をあげている。すると網にはタナゴのような小さな銀色の魚が入っていた。それをバケツにいれてその中の二、三匹をビニール袋にとり、なんと遠くから眺めているアーヤの方へ走り寄ってくる。

「テンバーツ、ヤ?」要するに子どもの物売りである。アーヤはいつものようにしっかりとしかとして通り過ぎようとしたが、ジョンが首を伸ばしてビニールごと魚を食べようとした。アーヤはあわててバッグを遠ざけた。ジョンは小鳥をみつけた猫のようにビニールの中の魚に集中して視線をはずさない。

「じゃあ、私はアイス食べるから、ジョンは魚ね」

とも考えたが、川があまりきれいではなかったので、魚を買わずに足早にそこを立ち去った。もちろんアーヤのアイスもなし。

竜のいる寺

Wat Samphran いったい何なんだろうこの寺は。

アーヤはこれまでにバンコク市内にあるいくつかの寺院を観光した。そこにはタイらしい塔や仏像、オブジェがあった。しかしここは違う。

まず、円筒型の10階建てくらいの建物をギューとしめつけるような形で巨大な竜が巻き付いている。その足下には竜やヘビの神さまであるナーガの彫像が置かれている。アーヤにはこの建築の意味がさっぱりわからなかった。いわゆるパラダイス的なテーマパークみたいな印象だ。しかし逆に、自分の無茶苦茶な現状を考えるとここだ!という予感もあった。広葉樹で鬱そうとしている境内を少し歩くと今度はなんと巨大な象の像を見つけた。この寺には竜と象、その両方のオブジェがある!これを偶然で片付けていいのか?アーヤは灼熱のタイで少し寒気を感じた。低い灌木な中をさらに奥へ進むと、今度は巨大なウサギの像があった。巨大な象の像はわかる。竜の像も大きく造ってみたいのは心情的にわかる。しかしウサギを巨大化する意味はよくわからない。もしかしたらここにはほとんどの種類の動物の像があるのか。そして巨大なウサギの像の傍らには橙色の僧衣を着た僧が托鉢をしていた。僧侶はアーヤと同じくらいの身長で男の人にしては小柄だ。顔が四角く妙に耳たぶが長い。頬がフレンチブルみたいな感じでたれており、まぶたが眼にオーバーハングしている。日本にいたときに大学に出入りしていた業者の安部さんにそっくりだ。よし安部さんね。安部さんはオーバーハングした眼をときどき片方だけ開けてチラリチラリとアーヤの方を見ている。なんか怪しい。

アーヤも僧侶の方をちらりと見てしまったが、眼が合わないうちに境内の奥の方へ進んで行くことにした。すると今度はガメラ級の亀の石像が出現した。なぜ亀?干支に亀っていたっけ?なぜ巨大化?これらの動物は何か使徒のようなものだろうか?だとするとアーヤといっしょに暮らす小さな象と竜も何かの使命をもって送り込まれたということなのか?その時アーヤは気づいた。亀の象の右足のところにまたお坊さんがいる。安部さんに似ている。

(ん?また安部さん?。安部さん移動してきたのかな?ひょっとして私、つけられているかも)とアーヤはいぶかった。

そう思ったアーヤは境内の奥へ足早に歩いて行った。

そしてそこにはなぜかイルカの銅像があった。三頭のイルカが仲よくならんでジャンプしており、その正面に指揮者のような格好で一頭のイルカがこれまた同じような格好でジャンプしている。

(意味がわからん・・・、いや日本の常識で推し量ってはいけないんだ)

イルカの奥には水車のオブジェがあった。

水車の横にはやはり僧侶がいた。

(やっぱり、安部さんだ・・・・)

とうとう僧侶と眼があってしまった。そして僧侶はアーヤの方に向かって近づいて来る。

安部さん

四角い顔にオーバーハングのまぶた。細い眼、お地蔵さんをフレンチブルに似せて作り、それを五十歳くらいまで育てたのが安部さんだ。アーヤの後をこっそり走って追ってきたのだろう。息が上がっている。

「はぁ、はぁ、そなたがここに来るのは必然じゃった。そして儂と会うのも必然じゃった。」

そうと僧侶は苦しそうに咳き込んだ。

アーヤはこれまでの人生経験から、こっちには用がないのに自分を追ってくる人はだいたい悪い人であることを知っている。知らない人は特に。だいたい追いかけてきておいて出会いが必然と言われても説得力がない。アーヤがうさんくさそうに見ていると安部さんはその視線に気づき掌を上に向けてアーヤに差し出した。

そこには手書きで何かの文字が書かれていた。なかなか達筆だ。

よくみるとジョンの額にある文字と同じ文字のようだった。

アーヤは安部さんの掌の手書き文字をいぶかしげにいた。

安部さんはちょっと困り顔でアーヤの目の前に掌を突き出すと、ジョンの頭の横に自分の掌をおいて文字を並べようとした。

「ほれ、見ぃ、同じじゃて」安部さんは言い張った。

(こんな文字、自分で描いただけじゃないか!)アーヤは思った。

ジョンは顔の横に置かれた安部さんの手をまじまじと見ていた。しかし、しばらくすると何を思ったのか、突然カプッと噛んでしまった。

「あいたたたっ」

安部さんはタイ人っぽいのに日本人のように痛がる。やはり安部さんは本物の安部さんなのか?安部さんは噛まれた手を押さえながら語りだした。

「そなたには、この竜が見えておろう。無論、儂にも見える。儂らは竜を見守る役をしている僧侶だ。この竜は特別な竜じゃ。まぁ竜はたいがい特別じゃがの」

アーヤは何も言わず安部さんの話を聞いていた。ジョンは安部さんの話にもう飽きたのかアーヤの顔を見上げて”あそぼ”のまなざしを送っている。

安部さんは続けた「儂らはずっと竜の卵を守っておった。しかしどこぞのこそドロがそれを盗んでしまったのだ。儂らはそれから血眼になって探していたのだ。そなたがこれを公園で拾ったのは知っている。儂らはそなたをずっと前から見守っていたからのう。どうだ儂らに返してはくれぬか?」

アーヤは話を聞きながらずっと、うさん臭さを感じていた。確かにマル誘拐事件で助けてくれたお坊さんははタイミングよすぎた。私を見守っていたって?何のために?それはそれとして何で大事なモノが紙袋に入って公園に落ちてるんだ?トカゲさんから救ったのは私だ。

そしてアーヤは安部さんの”返す”という言葉にひっかかった。竜は安部さんのものではない!きっとこいつ悪いやつだ。アーヤはだんだんいらいらしてきた。

そしてとっさにジョンを安部さんの方へ向け、「こーんこん」とやさしく唄った。ジョンは遊びだと思って安部さんにむかって炎を吐いた。

最近のジョンの得意技、唄を全部唄わなくても炎を速射する。火力も上がっている。

「アチチチッ」

(キヒヒ)アーヤはほくそ笑むとくるりと向きを変え、足早に走り去ろうとした。後ろからは焦げた安部さんが追ってくる

「待ってくれ!もうその竜は、そなたの手にあまっておろう。その竜には使命があるのだ、その竜を手放さねばバンコクが水に沈む!」

アーヤは、最後のことばにハッとした。王女の言っていたこと関係があるのか?安部さんは何かを知っている・・・・

安部さん、語る

『ヒマンチュラ・チャオプラヤ Himantura chaophraya

メコン川等アジアの淡水域に住む淡水エイで非常に大きくなることが知られている。幅2m以上になることもある。竜のライバルとも言われこの地域では竜と争う姿がときどき目撃されている。』

「世界の竜とその生態」より

「前の竜が死んでしまったんだ」と安部さんは言った。

アーヤと安部さんは大きな広葉樹の木陰に腰をおろしていた。安部さんの息もようやく整ってきた。ジョンに焼かれたためか僧衣がちょっと焦げ臭い。

ジョンはいつものようにアーヤの膝に首を載せてうとうとし始めた。

「五十年前、スィイキョウガサットと呼ばれていた先代の竜が死んだんじゃ。その後からじゃ、このバンコクがたびたび洪水に悩まされるようになったのは。お主、タイ語をあまり知らんようだが、チャオプラヤ川、つまりメナムチョオプラヤというのは、母なる水(メーナーム)チョオプラヤという意味じゃ。チャオプラヤはこの国の土台を作った川だ。我々の生活だけでなく精神の流れもまたこの川に依存しておる。」

安部さんは一度咳き込んだ。アーヤはだまって聞きながら眠ってしまったジョンを優しくなでている。

「お主の国でも似たようなことが言われておると思うが、川や池には主(あるじ)がおる。だいたいはその川でもっとも偉大な生物が主となる。知らぬとは思うが川はその主の体や精神に合わせて流れていくようになるのじゃ、言っていることがわかるか?」

「いや、ちょっと・・・」アーヤは小さく首をふった。

「そうじゃのう・・・、では川がなぜ上流から下流まで細長い形をしておるかわかるか?それは川が主(あるじ)の形に合わせるようになっていくためじゃ。竜はもともと川を統べるために生まれてくる生き物じゃ。だから世界中にその姿が知られておる。このメナムチャオプラヤの主だった竜は50年前死んでしまった。儂もよく知らぬが大変立派な竜だったそうだ。そのときより来し方、チャオプラヤの主になったのは、ヒマンチュラと呼ばれる巨大なエイじゃ。エイには竜のような尊い心はない。しかし、川はヒマンチュラに寄り添いその望みに合わせるようにして流れておる。エイは水の世界が広がることを望んでおる。さすれば川はエイの体のように広がる。だから洪水がおきるのじゃ。最近、ヒマンチュラは住めるところが少なくなりストレスを抱えてしまっておるようじゃ。このままでは遠からず、また大きな洪水がおきるじゃろうて・・・」

アーヤは安部さんの話を熱心に聴いていたが、なんだかだんだんと眠くなってきた。木陰をとおりぬける風はタイにしては爽やかで、眠気は抗いがたい。

「我々は次の竜が生まれてくるのをずーと待っておった。苦労して見つけた卵はなかなか孵らんかったんじゃ。儂らは川の畔の寺、ワットアルンで大切に守っておった。そして1年ほど前、卵が盗まれた。それから儂らはずーと探しておった。」

「でも公園に落ちてましたよ」とアーヤがあくびをしながら言った。

「そうじゃの・・・それも運命、おそらくお主は竜に選ばれたのだ。もう返せとは言わん。しかしどうやって卵を孵したのだ。われわれの元ではまったく孵らなかったのに」安部さんは腕を組んで考え込んでいた。

「あのぉ、孵卵器とか転卵器とか使ってみましたか?」アーヤは普通に応えた。

安部さんは一瞬ハッとしようだったが話を続けた。

「と、とにかく、その孵卵器とやらも含めてお主が選ばれたのだ。お主はその竜をヒマンチュラに勝てるように立派に育てなくてはならぬ。そして竜を母なる川に返すのじゃ。それと決して忘れてはならぬことがある。その日まで竜には決して魚は食べさせてはならぬ。よいな・・・」アーヤは眠くて仕方がなかった・・・安部さんの声がだんだん遠くなって行く気がした。アーヤは眼を閉じてみた。

アーヤは木陰で眼をさました。膝の横には先に眼をさましたジョンが、遊びたいモードでアーヤを見上げていた。

アーヤがよりかかって眠っていた広葉樹の横には、アーヤと同じくらいの背丈の立派な石像があった。大きな耳たぶの石像だ。

「これから安部さんって呼ぶね」アーヤは石像に向かって話しかけた。アーヤには石像がなんとなく笑ったように見えた。

マヒドン大学

アーヤの職場はマヒドン大学だ。研究者として日本から派遣され、この大学に間借りしてインフルエンザなどの伝染病を研究している。ある朝、アーヤがいつものようにナラヤ(大)を抱えて、大学に行くと玄関に2ヶ月齢くらいの子犬が3頭ケージに入れられていた。

黒のブチ1匹、白茶ブチ(多)1匹、白茶ブチ(少)1匹である。

ここは獣医大学である。

(ひょっとして、研究や勉強のために使われちゃうのかな・・)

アーヤはケージの前にしゃがんで子犬を覗きこんで様子をみていた。

3頭とも活発でアーヤにじゃれつこうと必死にケージにしがみついている。

タイの大人のイヌは團十郎みたいにダラダラしているが、子犬は日本と同じでハイテンションだ。

(やればできるじゃないか、子犬、いいな、欲しいな)アーヤは思った。そのときアーヤは3頭とも額にタイ語で文字が書かれていることに気づいた。

(もしかして、こいつらも伝説の生き物か?私に飼えということなのか!)アーヤはちょっとワクワクした。

「アーヤ先生、おはようございます」いつも声をかけてくれる獣医学生のソムチャイ君がやってきた。アーヤはここでは教員ではないが学生は先生と呼んでくれる。

「この子たち、昨日、大学に捨てられていたんです。かわいいでしょ。先生、飼います?」ソムチャイ君はケージの隙間から指をつっこんだ。3頭はあらそうようにソムチャイ君の指をなめようとしている。

「ソムチャイ君、この頭に書かれた文字はなに?ひょっとしてこの子たち卵から生まれたの・・・」

「先生、先生も獣医でしょ。日本でも犬は卵から生まれないでしょう。これは初めて見た人のために、予防注射済みの意味で書いてあるんです。狂犬病のワクチン打ったよ、ってこと。これでこの子たちに触れるでしょ」

「へー、そうなんだ」大学の中はわりと常識的だった。アーヤは少しがっかりした。

(そーだ、この子たちに、マルとジョンの遊び相手になってもらおう。ジョンはもうすぐチャオプラヤの主にならんといけんけん、とっくみあいの練習もせんといかんばい、この子たちなら元気がよかし、ちょうどよかと)とアーヤはなんとなく長崎弁で考えてみた。

アーヤが仕事中、マルは足下で鼻をアーヤにあずけて寝ているか、鼻をブラブラさせて遊ぶか、最近は鼻を結ぶという芸を覚えた。アーヤはマルの鼻を曲げてハート型を作らせる芸を覚えさせようとしているが、今はまだ修行中だ。思ったようには鼻が曲がらない。長い時間をかけて鼻の柔軟体操をすればなんとかなるかも。とにかくマルは一人遊びが上手なのだ。

ジョンの方は最近、さらにやんちゃで、マルと遊んでいる時はいいが、マルが寝てしまうと退屈そうに部屋を探検しては物を落としていく。一人遊びが破壊的なのだ。ジョンのトレーニングと職場環境保全のためにこの3頭は調度いい相手だ。

よし、名前をつけよう。黒のブチはいつも元気なのでジェイク、白茶ブチ(多)はブチが3頭で一番多いのでマックス、白茶ブチ(小)は控えめな性格なのでトビーだ。

「ジェイク!マックス!トビー!」アーヤが3頭を呼ぶと3頭はそれに応えて、うれしがって飛び跳ねた(いつも飛び跳ねているが)。しかし、3頭が入り乱れて飛びはねると、アーヤは混乱した「これがジェイク、えっとこっちがトビー、あれもう一頭は名前なんだったっけ・・・えっとマックス」

「先生、勝手に名前つけないでくださいよぉ」ソムチャイ君が笑いながら抗議したが、アーヤはノートを取り出して、この3兄弟の模様を描き、その上にそれぞれ名前を書いてケージにぺたりと貼り付けた。強引にこの名前を普及させるつもりである。

アーヤの目論見どおり、若いエネルギーをもてあましている4頭、ジョンとジェイクとマックスとなんだっけ、そうそうトビーはとてもよい遊び相手になりアーヤの職場を駆け回っていた。

おぢさんの花

花が咲いた。黄色い花だ。アーヤが通販で買ったおぢさんの木は研究室の鉢植えにいれてある。よーくみると花の柄とおしべがなんとなくおぢさんの顔に見えてくる。

「おぢさんに見えますよね」とアーヤ。

「本当に。しかも匂いがちょっと加齢臭っぽい」とアンさん。アンさんはタイ人の美人秘書だ。タイ語が苦手なアーヤのような日本人のために現地でタイ人とコミュニケーションをとってくれる。日本語もぺらぺらだ。

おぢさんの木は柿の木のような広葉樹だ。買った時いっしょに送られてきた説明書を取り出して、アンさんに訳してもらった。

「“花が咲いたら少量のお酒をあげてください。お酒の種類により実るおぢさんの種類が異なります”と書いてあります」

「まじ?それ翻訳、あってます?」

「はい、たぶん。タイ語としても不思議な内容です」

「何かお酒あります?」

「昨年、前任者がここでお別れ会したときの残ったテキーラがあります。どこにしまったかな、ちょっと探してきます」

アーヤはおぢさんの木を突いてみた。するとなんか微妙に笑ったような気がした。マルもおぢさんの木をじっと見つめている。そして(食べられる?)そんな感じでアーヤを見上げてきた。

「マル、だめだよ。おぢさんきっとおいしくないよ。マルは草食系男子だし加齢臭するよ」

アーヤはその時、小さなつぶやきを聞いたような気がした。

(ふー、助かった・・・)

アンさんが茶色いお酒をもってもどってきた。よくみるとラベルにイモムシの絵が描いてある。

「幸福を呼ぶイモムシのお酒だそうですよ」とアンさん。

アーヤはおぢさんの木にほんの少しだけお酒をかけてあげた。

飛行練習

アーヤは通販で買った乗馬用のキュロット、ブーツ、ジャケットに身を包み頭には水泳用のゴーグルを装着していた。タイで人気の犬種ポメラニアンのハーネスを改造して鐙も作り、自分の腰に命綱をつけてそのハーネスにロックしている。アーヤはいつの日か趣味の乗馬をしたいと思っていた。タイに来て思いがけず竜に乗る機会を得た。

(馬よりも竜の方がかっこいいよな。今度履歴書に趣味:ドラゴンライドって書こう)

今夜はジョンの初めての野外飛行訓練。思い切って高く飛んでみよう。

ジョンは家飼いのせいもあり、家の中の短い距離しか飛ぶ機会がなかった。鳥が飛ぶためにはかなりの体力や筋力が必要だ。だから傷ついた鳥を放鳥する前には広いケージで時間をかけて飛行訓練する。ジョンには羽根もないのでその飛行原理はアダムスキー型UFOと同じく不明である。しかし、マル誘拐事件の時の飛行をみると放竜するためには訓練が必須だと思った。そこで飛行練習のためにかぶり物で角を隠し、トカゲのフリをしてルンピニ公園に行ったが、かぶりものをしたトカゲは明らかに珍しいらしくむしろ目立ってしまった。なのでちょっと怖かったが夕方暗くなってから公園へ行き、こっそりリードをつないで飛ぶ練習をしてみた。リードが届く範囲しか飛べないが、飛行は相当安定してきている。以前は一生懸命くねくねして空気を強引にかき分けている印象があったが、最近ではすいすいと優雅に滑空している。次のステップとして、高く飛べない部屋の中でアーヤを載せて飛ぶ練習を重ねてきた。別にジョンだけ飛ぶ練習をすればいいのだが、飛んでみたかったし。

夜の8時。アーヤは以前住んでいたホテルのフィットネスクラブに来ていた。このホテルのフィットネスは地上5階にあり庭園風になっている。ここからジョンに乗って飛び立つつもりだ。

アーヤは再度装備を指さし確認して、小さいおぢさんのヘタを頭に装着した。アーヤはするすると小さくなりジョンにまたがった。

アーヤはジョンの首にまいたロープを手に握っているが、そのロープからはジョンが少し興奮していることが伝わってくる。ジョンは広いところに来て飛べるのがうれしくて入れ込んでいるようだ。

「ジョン、落ち着いてね。きっと上手く飛べるよ。それから私が乗っているということを決して、決して忘れないようにゆっくり飛んでね」

アーヤもジェットコースターに乗る前のようにどきどきしていた。

誘拐事件のときはスクランブルでわけも解らずジョンに乗ったが、今回準備は万全だ。アーヤはゴーグルをしっかりと眼の位置まで引き下げた。

「さぁ、ジョン飛ぼう!!」

ジョンはかぎ爪で地面を摑むとそのまま力強く地面を蹴った。

ジョンの体は宙を舞う。しかし植樹された木の枝がジョンの行く手を遮る。ジョンは爪で枝を握る。あやうくバランスを崩しそうになるが、うまくくるりと体をくねらせて態勢を整えた。そしてその枝の反動も利用して、枝を蹴りバンコクの空へ舞い上がった。

アーヤはジョンの首にしがみついていたが、すぐに、以前乗ったジョンとは違うことに気づいた。ジョンに余裕がある。背中が逞しい。背中に乗せたアーヤのことを気遣いながらゆっくりとバンコクの空をくねりながら昇っていく。アーヤは周りを見渡した。見渡す限りの街の光。バンコクの夜景。公園か池なのだろうか、光の海の中に漆黒の島が点々と続いている。バンコクの街は背の低いカオス的な建物と近代的な高層ビルがいり混じっている。ジョンとアーヤはいつの間にか高層ビルの屋上くらいの高さまで昇っていた。同じ高さに高層ビルの赤いライトが点滅している。熱帯の雲は低い。ジョンは霧だか雲だかわからないものの中にもつっこんでいく。この高度からはもう人々の姿は見えないが、バンコクで人々がたくましく生きている息づかいは十分感じられた。

アーヤはこころに浮かんできた不思議な歌を唄った。

小さな竜、小さな竜

石の坊様さがしても、みつからなかった緑の卵

私がひろった緑の卵

緑の卵から生まれた元気な竜。

小さな竜、小さな竜。

ゾウと犬が友達の大きくなった小さな竜。

やんちゃな竜も大きくなって

とうとう飛べたよタイの空

小さな竜、小さな竜

いたずら好きで私の家はめちゃくちゃだ

だけど私が育てた小さな竜

もうすぐ帰るの?母なる河に

ジョンはしばらくビルの上を旋回し、南の方へ飛んでいった。

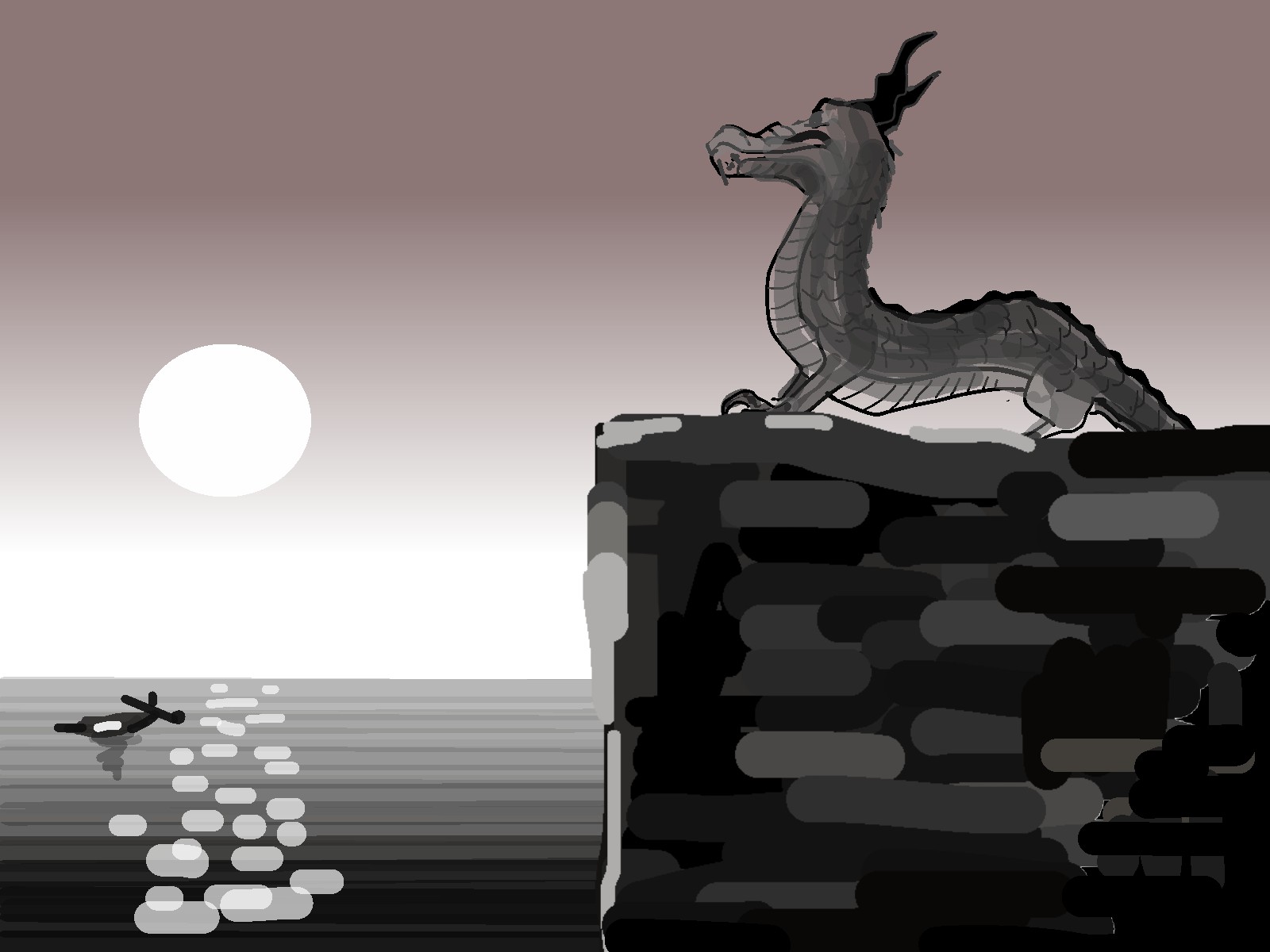

チャオプラヤ川のほとり、高層ビルのようにそそりたつライトアップされた大きな仏塔。その周囲を小さな4つのやや低い仏塔が取り囲んでいる。ワットアルンだ。

アーヤはそれを上空から眺めていた。帰巣本能だろうか、ジョンは迷わずまっすぐにワットアルンに降りて行った。大きな塔の上の方には3つの頭を持つ象、アイラヴィータの上にインドラ神が座っている石像があった。ジョンはその像の前に着地した。

「クワァー」とジョンが空にむかって懐かしむように鳴く。

アーヤはおぢさんのへたを取り、通常サイズになってインドラ神の石像を眺めた。アーヤはこれまでにも何度かこの寺を訪れたことがあった。

(インドラ神ってこんな顔だったっけ?)

以前、観光でこの寺に来た時にはインドラの神さまは怒った顔をしていたと思う。いまはなんだかありがたい顔をしている。アーヤにはインドラ神が安部さんのように見えた。

(そうだ、ジョンは卵の時、きっとここにいたんだ。安部さんが卵を産んだのか?いやそれはないな)

ジョンは塔を周回する手すりの部分に飛び乗りチャオプラヤ川の方をみながらもう一度鋭く「クワッ」と鳴いた。そしてアーヤの方をふりかえると小さく「クゥ」と鳴いた。

(今日は、ジョンを元気づけるために大きめのガイヤーンを買ってあげよう)

アーヤはジョンが母なる川へと戻る日が間近に迫っていることを感じるのだった。

ジョンの巣立ち

午前4時、アーヤは家のソファでじっと座っていた。マルは足下で鼻をアーヤに載せて眠っている。ジョンはアーヤの膝枕で眠っている。いつものアーヤならこのままソファ寝してしまうところだが、今日は眼がさえている。

今日は大安。ジョンの旅たちの日だ。

ここ数週間、ジョンは強くなった。ジェイク、マックス、トビーの3頭は、束になってかかってもジョンにはとてもかなわない。

マルは相変わらず強いが、ジョンはほぼ互角の戦いができるようになっている。アーヤが乗りたいからという理由もあるが、毎夜アーヤを載せて飛行訓練もしてきた。いよいよ今朝だ。アーヤはすでに乗馬スタイルに着替えていた。膝にちょこんと頭をのせているジョンの頭をこんなふうに撫でられるのも今日が最後。アーヤは両足に力を入れて「どっこいしょ」と声をだして立ち上がった。まだ寝ぼけているマルとジョンをナラヤ(大)に入れ、外でタクシーをひろった。

バンコク、チャオプラヤ川のほとりにあるワットアルンは「暁の寺」と呼ばれている。ジョンが練習のときいつも向かう寺だ。アーヤはタクシーから降りると夜の闇にまみれてこっそりと寺に入り、安部さんの像のところまで急な仏塔の階段を昇っていった。川の向こうの空が少し白んできている。

アーヤはインドラ神の安部さんに向かって手を合わせた。

(安部さん、どうかこの子をお守りください。そして立派なチャオプラヤの王になれるようお助けください)

アーヤはずーとずーと祈った。足下ではマルが心配して鼻でアーヤの足を触っている。ジョンは手すりに登ってじっと川の方向をいる。まだ少し寒い。東のそらが少しずつ朱に染まってくる。アーヤはジョンの横顔をみた。いつの間にか貫禄がでてきている。

「マル、ちょっとそこで待っててね」そうとアーヤはナラヤの奥からおぢさんのへたを探した。しかし、いつものように見つからない。(あれ、あれ?)と探していたが、左手に持っていることに気がついた。

アーヤは苦笑いした。朝の空気が少し柔らかくなり、アーヤの勇気を満たしてくれた。

「よし、ジョン行こう」アーヤはいつものようにおぢさんのへたをかぶりジョンに飛び乗った。ジョンは小さく「キィー」といい、勢いよく手すりを蹴って大空に飛び立った。

ジョンはあっという間に空を舞う。アーヤは空からジョンの肩越しにまわりを見渡した。朝、バンコクの街が目覚めようとしている。夜明けが近い。

眼下のチョオプラヤ川の水面に不自然な波紋が広がっている。ひとつ、またひとつ、波紋がひろがっていく。

ジョンは急降下してその水面に近いところを飛んだ。アーヤは水面に眼をこらした。

(魚だ!、魚がはねている!!)

アーヤは気づいた。夢でみた光景に似ている。

ジョンは少し上昇し、大きく弧を描いてから再び斜めに降下していった。そして水面すれすれを猛スピードで飛ぶ。

朝日が昇った。まだにぶい朝日の赤い光が前方の水面を照らしている。そのとき、正面の水面にまた一匹の魚が飛び跳ねた。

(あの魚だ。夢の中と同じ。ナマズのようなひげがみえる)

ジョンはそのまま水面ギリギリを滑空し飛び上がった魚を空中で見事にキャッチした。そしてそのままゆっくりと上昇し、水平飛行に移るとキャッチした魚をゆっくりと飲み込んだ。

その瞬間、ジョンの体が熱くなっていくのをアーヤは感じた。ジョンの額の文字が黄金の光を発している。ジョンは生まれ変わったのだ。この瞬間からジョンはチャオプラヤ川に生きる一匹の竜になった。

ジョンはアーヤを載せてワットアルンの仏塔の上空までもどってきた。ジョンの飛行は安定し、アーヤは背中からは頼もしさを感じていた。アーヤが上空から仏塔を見下ろすとそこにはマルの横に僧衣を着た一人の男が立っていた。

(あっ、安部さんだ)

ジョンは安部さんの前の手すりに鮮やかに着地した。アーヤはジョンから降りておぢさんのヘタをはずし、通常サイズになった。

足下では寂しかったのかマルが顔をこすりつけて甘えてくる。アーヤはマルを抱き上げてやった。安部さんはにこやかな笑顔だった。

「いやぁ、お見事な飛行じゃ。そしてその竜はとうとう魚を食べたのう。竜が最初に食べる魚はその川に生きるということを意味するのじゃ。そして一人前の竜として生きていくことを意味する。これでこの竜も一人前だ。チャオプラヤを故郷として生きていくことになったのだ。」

アーヤは以前、ジョンが小さい川で子どもが採った魚を食べそうになった時のことを思い出した。危なかった。

「ではこれで、ジョン、この竜もこの川の主として生きることになるのですね?」アーヤは尋ねた。

「いや、そうは言っておらぬ。王になるには実力が必要じゃ。今の主を力でねじ伏せねばならない。チャーラワンのワニ王などチャオプラヤの王座を狙っているものは他にも多い。そやつらをすべて打ち負かしてこそ本当の王となり主となる。さすれば川は主に帰依し、よりそい、姿、形も一体化していく。つまりは、あとはこの竜次第なのじゃ」

アーヤは安部さんの話を聞きながら右手でジョンの顔をなでてやった。ジョンも気持ちよさそうに顔をすりよせて来た。

朝日が少しずつ高さを増していく。生まれたての朝日がジョンの体を赤く染める。ジョン、いつの間にかこんなに逞しくなったのだろう。

(あんなに小さくてトカゲみたいだったのに・・・・)アーヤにはジョンの体が少し透けているように感じられた。安部さんもジョンの変化に気づいた。

「魚を食べたでのう。すこし薄くなってきた。時間と共に普通の人には見えなくなっていくぞ、さぁ、今のうちに別れを済ませるのじゃ」

アーヤは一度ジョンをぎゅっとしめた。ジョンも首をアーヤの肩にまきつけた。朝日が二人を照らしている。

アーヤはジョンを正面から見据えると、ゆっくりとジョンのハーネスをはずしてやった。ジョンが見えにくくなっていく。

(泣かない!)そう心に決めていた。アーヤはマルを両手で抱きかかえ、ジョンの目の前に持ち上げた。

「さぁ、マル、おまえの弟の旅立ちだよ。見送ろう!」マルはきょとんとしていたが、鼻をジョンの方へのばしクンクンと臭いをかいだ。

ジョンもわかって首を曲げてその頭をマルの鼻にくっつけ、感触を確かめていた。

「よい竜だ。そなた、アーヤと言ったのう、竜を大切に育ててくれてありがとう。さあ、旅立ちを祝福しよう」

いつの間にかアーヤは故郷の唄をうたっていた。

ジョンと安部さんの体はだんだんと透けていった。

でんでらりゅうば

でてくるばってん

でんでられんけん

でーてこんけん

こんこられんけん

こられられんけん

こーんこん

最後にジョンが火を吐く気配がして、飛び立っていったのがわかった。ジョンの姿は空中で、朝日の中に溶けていった。

「アチチチッ!!」安部さんの姿ももう見えなくなっていたが、その悲鳴が朝の寺にこだましてそして消えていった。

マル以外なところで役にたつ

ジョンがいなくなって一週間くらいたった。やんちゃなジョンがいなくなって家具は壊されなくなったがそれはそれで寂しい。その夜、アーヤは一息ついてなんとなくテレビでニュースをみていた。

「マル」アーヤは足下で寝ているマルに話しかけた。

「マル、ジョンは元気でやってるかな」

マルは鼻を元気よく持ち上げる。

テレビではチャオプラヤ川の様子が映しだされていた。何かのスクープ映像のようだ。チャオプラヤ川の流れの中、なんとも巨大な一匹の淡水エイがはねている。

エイは何度も何度もジャンプしては、何かにもつれるように水面に落ちて行った。まるで何かと争っているようだった。

足下ではテレビを見てマルがめずらしく興奮している。シャドーボクシング(象にそんなものがあれば)のようによけながら鼻で攻撃するふりをしている。

「マル、どうしたの?」アーヤはニュースを見た。

「もしかしてジョンが見えるの?」

やがて画面は切り替わり漁民たちがエイを囲む映像が映し出された。

エイはカメラ越しでも激しく傷ついているのがわかる。何かにやられたようだ。アーヤはマルを抱き上げた。

「すごい、ジョン勝ったみたいだね、でも怪我してないかなぁ、マルはジョンも治せるの?」

アーヤは詳細を知りたくなった。ネットで検索しようとスマートフォンを探した。しかし毎度のことながら見つからない。

仕方がないのでお気に入りのソファに座っておやつを食べながらゆっくり探すことにした。

まず今日持って出かけた、バッグの中。ない。次にそのポケット。ない。

昨日の鞄とそのポケット。ない。

(あれ今日の鞄の書類の間かな?)やはりない。

人生の1/5くらいはモノを探している気がする。

カギと携帯。このふたつが難敵だ。携帯は今日もなかなか見つからなかった。

マルはアーヤがものを探しているのをアーヤの一人遊びと思っているようだ。ボクも!という感じでいつも足下にじゃれてくる。

マルを抱き上げようと前かがみになった瞬間、背中にコツっとあたるものがあった。携帯だ。

(へへへっ、マルありがとう)アーヤは携帯をマルに見せてそれをテーブルにおいた。そしてマルを抱き上げて鼻にキスしようとした。しかしマルの鼻はアーヤのキスをするりとかわしてアーヤの口に横に鼻をつけた。

レディーにあるまじきことだが、アーヤのほっぺにおやつがついていたのだ。マルはおいしそうにおやつをひろってを口元に持っていった。

次にマルはテーブルに置いてあった携帯を鼻でつかんでアーヤにわたした。

「ありがとう、マル」アーヤはお礼をいった。そしてマルはおやつをせがんできた。

(ひょっとするこ、これは・・・)アーヤはひらめいた。

とりあえずアーヤはマルが好きなパイナップルをもってきて「はい、ごほうび」といってマルにあげた。そして携帯を自分の背中の後ろに隠した。

「さあ、マル」アーヤがマルを促すとマルは鼻でクンクン臭いを嗅ぎながら背中の携帯をみつけて鼻でつかんだ。

「キヒヒ」アーヤはほくそえんで、おやつをあげた。

その後、アーヤが携帯をソファの下やノートの下に何度隠してもマルは臭いで探し当てることができた。

(これで紛失癖ともおさらばだ!)

サイアムでショッピング

今日はマルを連れてサイアムでショッピング。サイアムは高級ブランドから小物まであらゆるものが揃う、日本女子にはたまらないショピングスポットだ。

昨日、王様の執事のナエティソーントンさんが尋ねてきた。

ナエティソーントンさんが言うには、王様はシーラット王女が元気になられたことを大変喜んでいらっしゃる。ついては週末、王様、シーラット様とのプライベートな食事に招待したい。公式の晩餐会ではないので気軽な服装できてください、ということだった。

(気軽な服装と言われても相手は王様だし、どんなんだ?)

アーヤは悩んで、秘書のアンさんに相談した。アンさんはアーヤが王様に個人的に呼ばれたことにたまげていた。アンさんのアドバイスもありドレス用のワンピースで行くことにした。

「仕方ない、買い物するか、キヒヒ」

アーヤのショッピング欲は燃え上がっていた。ウインドウショッピングしているときに一瞬、タイの鮮やかな民族衣装が眼を引いた。あやうく買いそうになったが、日本でのパーティーで着物を着てくる外国人を想像して思いとどまった。結局、大人らしい紺のワンピースとカーディガンとニットとネックレスとイヤリングとパーティー用の小さなバッグを買った。

帰路につきながらアーヤは思った。人間には三つの欲がある。食欲、睡眠欲、そしてショッピング欲だ。いまアーヤはなんともいえない充足感に満たされている。

デパートから出たときとナラヤの中からマルが鼻を伸ばしてきた。

(そうだ、思いついた。マルもパーティーに連れて行くからおしゃれさせよう。)

(マルのおしゃグッズは屋台で買うね)

とりあえずサイアムのまわりの屋台でパッタイ(アーヤ用)と冷たいマンゴー(マル用)を買って休憩し、駅の周りの屋台を物色していた。

相変わらずタイの屋台は活気があり人であふれている。屋台をながめながらしばらく歩くとアクセサリーや怪しげな小物を売る店が軒を並べている一角があった。

板の手作り手書きの看板で「Moichi’s Shop」と書いてある。

アーヤはちょっと怖かったので横目で商品を見ながら店員に捕まらないようにしていたが、店主が流暢な日本語で声をかけてきた。

「ちょっと、日本のおねえさん!!かわいい象連れてるね!」

アーヤはびっくりして立ち止まった。

(えっ、マルが見えている!)

振り返るとそこにはもう70はとうに過ぎている、銀縁のメガネの白髪の老人がいた。年齢の割にしっかりした感じの活発そうな老人で屋台の奥の粗末な椅子に腰掛けている。老人の傍らには杖があった。店にはビーズや石のアクセサリーが並べられている。あやしい声かけだったが、アーヤは相手をすることにした。少し間を開けてアーヤはわざとちょっとムッとした表情をつくって笑顔で応えた。

「違います、日本のかわいいおねえさん、象を連れているね!が正解です。」アーヤは久しぶりに日本語を話したのでなんとなくうれしくなった。

「いやー、すまん、すまん。やっぱり日本から来たんだね。かわいいおねえさん」老人は笑って答えた。笑顔が以外とチャーミングだ。アーヤが日本でお世話になった獣医界の大御所に似ている。

「日本からいらしたんですよね?」アーヤは尋ねた。

「そうそう、私はね。ここに来て40年以上になるんだよ。私がきた時にはね。日本人なんてほんの数人しかいなくてね。まだこのあたりも一面の草地でね。池とかもあったんだよ。土地でも買っておけば今ごろは大金持ちだったね。はっ、はっ、それでね、でもそのころ私は貧乏でね。チェンマイの方で象を使って仕事をしてたんだ。昔はね、道は悪いし車はないし、っていうんでみんな象で物を運んでいたんだよ。とくに北の方はチーク材っていう高級な材木がたくさん採れたんだが、それの輸送用に象を使っていたんだよ。それでね、私は象使いではないけどね。象との付き合いは長くて・・」

話が長くなりそうだったので、アーヤは話を中断した。

「この象のかわいいアクセサリーを探しているんです。明日パーティなんです。」

「あっ、そう、象のアクセサリーね。私はね、象使いではないんだけどね、象の調教みたいなことはできるんだよ。でもね20年以上前に法律で木の伐採ができないようになっちゃってね。象の仕事がなくなっちゃって、その時以来、こういう小物を売っているんだ。わりと器用な方だと思ってたんだけどね、最初のうちはうまくできなかったよ。でもね、食べる方法がこれしかなかったもんだから一生懸命やってたらね、人間なんとかなるもんだねぇ、少しずつ上手になっちゃってね。今じゃこうして売ってるんだよ。でもね、最近はこう大量生産的なのが多くなって、そっちも一応きれいで安くできるもんだから、こっちの物も売れなくなってきちゃってね困ってるんだ。でもね、物っていうのは、何というか作り手の心が入るもんだから・・・」

ますます、話が長くなりそうだったのでアーヤはもう一度話を遮ってみた。。

「ちょっと見せてもらっていいですか?」

なるほどお店にはいろいろな石や銀に象や虎などいろいろな動物を彫刻したアクセサリーが並んでいる。

「これなんかはどうかね。これはね私が先月その辺でひろった石でね、きれいだったんで彫ってみたんだ。アメジストみたいだろう。いやきっとアメジストだと思うよ。その象には似合うと思うけどね。どうかな」

(ひろった石かぁ)

なんとなく気に入らず、アーヤは関心を示さなかった。

「じゃあ、これはどうかな、この青いの。サファイアっぽいでしょ。うん、ひょっとするとサファイアかもしれないよ。いやでもサファイアってね・・・」

その時、マルがナラヤから体を乗り出してきた。鼻を伸ばして何かを取ろうとしている。

(よし、じゃあ、マルに選ばせよう)

「じゃあ、象に選んでもらおう。いいですか?」

「これゃまた、小さい象だね。ああ、いいとも、いいとも」老人は答えた。

アーヤはマルを抱えて前の方へ差し出した。するとマルの鼻は並べられている商品を素通りし、老人の持ち物の入ったくびれたリュックサックの横に置いてあったアクセサリーを鼻で握った。

「うっ、えっ、それっ?」老人は明らかに動揺していた。それは青いターコイズと赤い石が交互にちりばめられたネックレスだった。

アーヤは老人が動揺するのを見て申し訳ない気持ちになった。

「ごめんなさい、いいんです、大事なものだったみたいですね」

「い、いや、いいんじゃよ。これも運命だと思うからね。その象は普通の人には見えないだろう。昔ね、私がチェンマイにいた頃、大きな象が現れてね。その象がほんとに大きくて白かったんだ。あなたは知らないかもしれないけどね。タイでは白い象は神聖な象だとされるんだよ。それでね、その象が不思議な象でね。私はその象にいろいろとお世話になったんで私がお礼に初めて作ったアクセサリーをあげたんだ。それがこれなんだ。でもね、なんてか私もそう長くないと思うしね。こんな小さい象が私の前に現れ、このネックレスを欲しがるのはきっと偶然ではないんだろうね。いやこの象かわいいね。あっ、おねえさんもきれいだね。はっ、はっ。」老人はマルの鼻をやさしくなでた。

アーヤはだまっていた。老人はアーヤに向き直りニヤリと笑った。

「というわけで2000バーツ」

(おっ、きたな)アーヤは負けない。

「500」

「1500」と老人。

「700」とアーヤ。

「じゃあ、1000!!」二人は握手した。アーヤはちょっと高いなぁと思ったが、自分の方が相当高い買い物をしたことはすっかり忘れていたのだった。

王様の夕食会

「ねぇねぇ、アーヤすごいね。どうやったの?」王女様はアーヤにくっついてきた。

アーヤはお食事会の開始時間よりも少し早く着いた。シーラット王女と遊ぶためだ。今日もアーヤはマルを連れて行った。

アーヤは食事ができるまでの間、シーラット王女といっしょにリビングのソファに腰掛けていた。王女の足下には、ムートンがいて、今日もダラダラしている。以前は浮き上がっていたあばらも、だいぶいい感じになってきた。

(BCS3くらいかな。それにしてもタイの大人の犬はみんなだらだらしているな。甲状腺ホルモンが低いのかな?ひょっとして気温が高いから代謝を抑えて発熱しないようにしているとか・・・)

アーヤはそんな獣医的なことを考えていた。

「ねぇ、アーヤ、どうやったの?」シーラット王女は洪水を止めた方法をさかんに知りたがった。本当に活発になっている。

「実は、私アーヤは日本では魔法使いと呼ばれていたのです」アーヤは真面目な口調で答えた。まんざらウソでもない。黒い服を着ていることが多いので魔女っぽいとよく言われていた。

「ウソよ、わたし、もう子どもじゃない。そんなウソにだまされないもん、ねぇ、どうやったの?」王女さまは食い下がった。

王女さまをあんまりからかってはいけないのでアーヤは正直に起きたことを話すことにした。

卵から生まれたジョンという小さな竜のこと、淡水エイのこと、おぢさんのへたを被ってジョンに乗って空を飛んだこと、チャオプラヤ川で起きたこと。

「ジョンはこれからチャオプラヤ川の主になって私たちの街を守ってくれると思います」

シーラット王女は眼を輝かせながらアーヤの話を聞いていた。よほどこちらの話の方が現実離れしているが、なぜだかシーラット王女は納得してくれたみたいだ。

「私も竜に乗ってみたかったなぁ・・・」

アーヤが話し終わるとナエティソーントンさんが入ってきた。食事の用意ができたという。

プライベートな食事なのでリラックスしてください、と言われていたが、そうはいっても、そこはさすが王様の食事である。ゴージャスかつ良質。

前菜、スープ、お肉の料理、デザート、、どれもこれも逸品だった。

「アーヤさんはタイの料理は好きかね?」王様が話しかけてくれた。

「はい、よく屋台でパッタイとかガイヤーンとか食べます」王様はそれを聞いて満足そうだった。

(タイ庶民の味もいいが、宮廷料理はまたひと味違うな・・・)

王様は、アーヤのタイでの生活のこと、仕事のことなどアーヤの話を聞いてくれた。

そして、シーラット王女が席をはずしたとき王様はおっしゃられた。

「アーヤさん。あの子を元気にしてくれてありがとう。もう気づいていると思うがあの子には変わった力があるようだ。そのために、そして王族であるために、これからあの子はいろんなものを背負わなければならない。それは宿命だと思う。だが、いましばらくは普通の子どものように元気でいてほしいのだ。また、力になってくれますか?」

「はい、もちろんです。私はただの獣医ですが、私にできることならばなんなりと」アーヤは王様の言葉に感激して涙がでそうだった。

シーラット王女が戻って来た。アーヤの顔をみた王女は

「お父様、アーヤを泣かせたの?」心配そうに聞いた

王様とアーヤは笑っていた。王様は言った。

「そうだ!アーヤ、シーラットを元気にしてくれたお礼をしたいのだが、何かほしいものはないか?」

アーヤは即座に

「おヴィトン」とさけびそうになった。最新のモデルで気になるのがある。ティファニー、それにカルティエなど頭にあれやこれや思い浮かんだが、すんでのところで思いとどまった。今回は邪心を捨て、淑女としてエレガントに決めることにした。

「では王様、一つお願いがございます。私はタイで感染症の研究をしております。タイのみなさまが、感染症で困らないように微力ながら努力したいと思っております。私が将来、タイ国内で研究をするとき困ったことがあればお力添えをいただきたいと思います」

王様は微笑んだ。

「もちろんです。タイ国民のためになるようなことなら、こちらからお願いしなければならないところです。シーラットともどもよろしく頼みます」

王様との楽しいお食事会が終わった。シーラット王女はアーヤを玄関まで送ってくれた。王女はどこから持ってきたのか手に持てるだけの果物をもっていた。王女がリンゴを差し出すと、ナラヤの中から長ーい鼻が伸びてきた。「キャハ」と王女はくったくなく笑った。

王女は「これマルちゃんの分ね」と言って残りのを全部ナラヤの中に入れた。

(重いよー)アーヤは引きつりながらも微笑みを絶やさなかった。

アーヤは家に戻る送迎車の中でナラヤの中で眠っているマルを撫でながら後悔していた。

「しまったなぁ、王様にもっと現実的なものをおねだりしておけばよかったかなぁ、タイの伝統的な民族衣装とか、アクセサリーとか・・・、いかんいかん、私って小さい」

モイチと大きな白い象

終戦後、しばらくしてモイチは父親とともにタイに移り住んだ。モイチの父親は第二次世界大戦の時、外務省の事務官としてタイに在住していた。母はモイチが赤ん坊のころ亡くなってしまっているのでモイチは母を写真でしか知らない。やさしそうな母親だ。父は終戦と同時に国内に戻ってきたが、いかなる事情があったのか、その後、モイチを連れてタイへ移り住んだのだった。モイチは父がどんな仕事をしていたか知らないが、はぶりのよい怪しげなタイ人や中国人がよく家にきていたのを覚えている。子どもだったのでよくわからないが、堅気な商売ではなかったと思う。そのせいか、暮らし向きはかなり裕福な方だった。しかし、その父もすぐに事故でなくなってしまい、モイチは日本にもどり親戚のもとで暮らすことになった。その時、すでに中学生だったモイチは里親になってくれた親戚と折り合いが悪く、18歳になると早々に再びタイへ渡った。里親たちも全く反対はしなかった。モイチは自分の力で生きたかった。その頃のタイはまだ貧しく、これといった知り合いのいない外国人の若者が生きていくのは大変だった。モイチはバンコクで生きるためにぎりぎりの仕事をしたが、人ととしての一線は踏み越えない強い意志をもっていた。しかしやがてそんな都会の生活にも嫌気が差し、動物好きのモイチはわずかな知り合いを頼って田舎に行き、伐採したチーク材を象で運び出す仕事を始めたのだった。その後、モイチはいろいろな仕事をしたが、なぜか彼のまわりにはいつも象がいた。1980年半ばくらいには、タイ北部にあるチェンマイの郊外に移り住んだが、ちょうどその頃、政府によって森林の伐採が禁止されてしまい、その仕事をしていたモイチたちや象は行き場を失ってしまった。

そんなある日、モイチが職場に行くと仲間の労働者たちが事務所を取り囲んで騒然としていた。

「どうしたんだ?」モイチは親友の象使いポンチャイに尋ねた。

「社長がドロンだってよ!」

どうやら社長が給料を持ち逃げしたらしい。モイチたちの給料は支払われず、仕事も失った。象を養う餌を買うこともできない。

それから数日、仲間たちと今後のことを話し合ったが、どうすることもできず一人また一人と職場を去って行き象たちは残された。

モイチはどうすることもできなくなり、残ったポンチャイたちと象をつれて近くのエレファントキャンプまで行くことにした。エレファントキャンプは仕事を失った象を助けるために国が設置した施設だ。

モイチは親友のポンチャイとモイチの愛象ワンディーを連れてエレファントキャンプに向かった。しかしキャンプへ向かう途中、ワンディーは釘のようなものを踏んでしまい、足に傷を負った。それが化膿し、ワンディーの跛行は日に日に悪くなっていった。象のような大きな動物にとって、足が一本使えないことはほとんど致命傷になる。他の足に負担がかかりすぎて別の足も故障してしまうのだ。そして立ち上がれなくなれば体は自分の重さに耐えられない。

ワンディーには抗生物質が必要だった。エレファントキャンプに行けば、なんとかなるだろう。モイチはそう思っていた。

やっとの思いでモイチとワンディーはキャンプまでたどり着いたが、ワンディーはもう動けなかった。発熱している。

現在は観光客で賑わうエレファントキャンプだが、当時はまだちゃんとした施設ではなかった。ようやく象のための食料があるだけだ。薬はない。モイチも疲れ果てていたが、アンディーのもとに何度も何度も水と食べ物を運んだ。しかし到着から次の日の夜、ワンディーはとうとう水も飲まなくなくなってしまう。モイチにはもう何もできなかったが、せめていっしょにいてやろうと思い、その夜ワンディーのそばで眠った。ひょっとするとその日が最後になるかもと思ったのである。

モイチ自身が疲れていたこともあり、モイチはワンディーのそばですぐに眠りに落ちてしまった。どれくらい時間が立った時だろう、モイチは象の気配に眼をさました。

月明かりの中、モイチの眼の前には大きな象が立っていた。象を見慣れているモイチたちも見たことがないような立派な大きな象だ。満月の光が象の巨体を照らしている。いやその象自身がうっすらと光っているように見えた。

「白い象?」モイチは寝ぼけながら呟いた。

その大きな象はゆっくりと横たわっているワンディに近づいていき、覆い被さるようにして鼻を近づけ全身の臭いを嗅いだ。やがて怪我をしている足にゆっくりと鼻を伸ばす。静寂があたりを包んでいたがその中で象の鼻息だけが大きく聞こえた。そしてその象の鼻が、ワンディー患部に触れたとき、あたりはうっすらと輝きだした。

その光は心地よく、今まで荒かったワンディーの息も和らいだ。モイチはなんともいえない安心感を感じた。そしていつの間にかモイチは再び眠りに落ちてしまった。

次の朝、モイチは、顔に何か冷たいものが触る感触で眼をさました。

(眠い、昨日の象は一体・・・、あっ、ワンディーは?)

モイチが体を起こすと、そこにはなんとワンディが立っていた。自分の足でしっかりと立ち、モイチの顔へ鼻を伸ばしている。ワンディはモイチが目覚めたのを確認すると昨日モイチがワンディーのために運んできた果物へ鼻を伸ばしておいしそうに食べ始めた。

「信じられない・・・」モイチは呟いた。

その朝、キャンプはちょっとした騒動になっていた。

だれも見たことのない立派な白い象が忽然と現れたのだ。その象はキャンプの象使いたちに大切に保護されていた。

もう一つ、驚いたことがあった。キャンプにいた傷ついた象のほとんどの病気が治っていたのだ。ワンディーと同じだ。奇跡としかいいようがない。

タイでは白い象は神聖な動物とされる。突然現れた白い象と奇跡。タイの法律では白い象を見つけると王様に献上しなくてはならないらしい。そして送り届ければご褒美がもらえることになっている。

その後、その白い象も王様へ献上するためにキャンプできれいにされ、大切にされた。モイチは、タイ人ではないので献上の意味とかよくわからなかったが、ワンディーを治してくれたお礼に青のターコイズと赤の石を交互につなげたアンクレットを作ることにした。

モイチとポンチャイは象を使った仕事ができなくなったので生業としてアクセサリーを作る練習を始めたばかりだった。まだ慣れていないためお世辞にも上手ではなかったが、モイチは初めての作品を何日間もかけて丁寧に心をこめて作った。

白い象がバンコクに向け出発する前の日の夕方、二人は白い象に会いに行った。大きな立派な白い象。いつも落ち着いていて従順。しかしその眼には何かもの悲しい光が感じとれた。モイチは作ったアンクレットを象につけてあげた。決して高価なものではないが、モイチがその時にできた精一杯のお礼であった。象は静かにモイチに頭を下げてくれた。(モイチにはそう思えた)

出発の朝、キャンプは再び大騒ぎになっていた。白い象がどこにもいないのである。あの大きな象がいないのだ。象がいた場所には昨日モイチが送ったネックレスとアンクレットが落ちていたという。象使いたちは数日もの間、白い象を探したが結局見つからなかった。

数日たったある日、モイチがワンディーを連れて散歩していると、白い象がいた場所のあたりの地面をワンディーがしきり気にしていた。そこにはよくみると何かを埋めた跡がある。モイチとポンチャイは日が暮れるのを待って、その場所を掘り返してみた。

そしてそこにはなんと白い卵が埋まっていたのだった。

マヒドンの魔女

王様の口利きもありアーヤは、仕事の合間にマヒドン大学の動物病院で診察させてもらうことになった。タイの大学の動物病院も日本の大学の動物病院とそんなに変わらない。というか日本よりも設備は立派かもしれない。来る動物も日本でおなじみの犬種が多かった。もちろん街でみかけるようなダラダラ系雑種犬も来院する。アーヤはまだタイ語に自信がないので普通の飼い主の人たちとお話しをするのは無理だが、タイの獣医さんの診断や治療の相談にのった。

ある日の夕方、アーヤは仕事が終わり帰宅しようとしていた。しかし聴診器を病院に忘れてきたことに気づき動物病院に立ち寄った。

アーヤは黒のカーディガンをきてマル入りのナラヤのバッグをもっていた。アーヤが動物病院にいくとドクターたちが一頭の雑種犬を前に悩んでいた。雑種犬は座り込み、口で大きくパンティングをしている。

(呼吸不全・・・)アーヤは思った。ある先生がアーヤに説明してくれた。

「僧帽弁閉鎖不全なんです。肺水腫になっていて、フロセミドを打ったんですが、BUNも高くってあまり利尿剤使えないんです、どう治療しようか相談していたんです」

アーヤはみつけた聴診器を犬の胸に当てると、心雑音や肺の荒い呼吸音が聞こえた。アーヤが聴診しているとそばにおいたナラヤから長い鼻が伸びてきた。マルだ。鼻は犬の胸にふれるとぴくりとしたが、その後臭いをクンクンかいでいた。アーヤはあせったが、マルの鼻は他のドクターには見えていないようだ。そのまま何事もなかったようにアーヤが聴診を続けていると犬が温かい光に包まれた。

アーヤは心雑音がなくなり肺音が正常になったことに気づいた。犬も急に呼吸が楽になってちょっと不思議そうな顔をしている。

「なんか、心雑音が聞こえません。もう一度超音波で確認されたらどうでしょう」アーヤは笑顔で言った。

タイの主治医のドクターが聴診するとやはり心雑音は消えていた。ドクターはしきりに首をひねっていた。

「心音、肺音ともに問題なし。じゃあ、心エコーで確認しよう」

その一連の様子を学生のソムチャイ君が見ていた。ソーシャルネットワーク好きの彼はしばらく前ネットで話題になっていたトンローに出現した動物の病気を治す不思議な日本人のことを思い出した。

(ひょっとすると・・アーヤ先生?)彼はそう思い、スレを立ち上げた。タイトルは

「マヒドンの魔女」

象の神さま

マヒドンの魔女の噂は少しずつ広まっていった。

奇跡を祈るたくさんの動物と飼い主たちがアーヤの診療を受けにやってきた。アーヤの獣医師免許は日本製なのでタイでは使えない。アーヤはタイの先生たちに協力するという形で診療していた。タイの先生の診察を邪魔しないように普通の治療で治せるものは治してもらうことにした。どうしても治せない、どうしても治してあげたいものだけマルの力を借りる。最初マルのことを心配して患者さんの数を制限するようにしていたが、マルもノリノリで鼻をフリフリ治療する。でもアーヤはマルに無理をさせないことに決めていた。マルの治療は人智を超えたものだし、ある意味、自然の摂理に無理矢理介入しているような気がしたからだ。とはいうもののマルにもときどきどうしても治せないもの、なぜだかマルが怖がってしまう患者もいた。マルは総じて腫瘍系は苦手のようだ。

(マルの治療は輸液みたいなものなのかな、エネルギーみたいなものを患者に輸液する。注入して治せる病気は治るし、どうにもならないものもあるんだろうな)

アーヤを尋ねてくる人が増えたので、アーヤには病院の中で小さな小部屋があてがわれた。そこで治療することでマルのことで周囲に気を遣わなくてもすむようになった。

アーヤは部屋の扉にオレンジの象の絵を貼った。病院スタッフはその部屋をいたずらっぽく魔女部屋と呼ぶようになった。

ある日、制服を着た女の学生さんが、ダックスフンドを連れてきた。アーヤは診察室の角で目立たないように診察をながめている。

タイでは制服は大学生が着る。この子もきっと大学生だ。白い制服に長い髪のきれいな女の子だ。その子が消えいりそうな声で話す。

「モアンは3日前から急に後ろ足が立たなくなって・・・今日は前足も動きが悪くなったんです」

タイの先生が診察していた。後ろ足は力が抜け、犬は横たわって瞬膜がでてしまっている。

「昨日までは、前足で動けたんです」

(きびしいな)アーヤは思った。

タイの先生は四肢の反射と皮筋反射をひととおり調べた後、申し訳なさそうな顔をして話はじめた。

「これは脊髄軟化症といって、麻痺がだんだんと広がっていく病気です。残念ながら私にはなんともなりません。通常1週間以内に命を落とすと思います」

学生さんはただ言葉なく、モアンの体をさすってあげる。先生はかける言葉もなかった。

「・・モアンは私が中学生の時にひろってウチに来たんです。私の母が病気で亡くなったときもこの子がずっとそばにいてくれて、なんとか乗り切れたんです。・・・何かしてあげられることはないでしょうか?」

先生はアーヤに二三度こっそりと視線を送ってきた。アーヤも目配せして合図をおくった。いつものサインだ。先生はゆっくりと学生さんに語る。

「残念ながら、今の我々の技術では、この子を治すことはできないのです。お力になれなくてすません。でも、もし何かにすがってでも治したい、奇跡を信じて何でも試してみたいのでしたら、この日本の女性にお願いしてください。そしてもし治っても何も聞かず、何も言わないと約束してください。約束を守れますか?」

学生さんはアーヤの方を向いた。「このまま何もできないのはイヤです。約束は守ります。ダメでもいい。是非、あなたの力を貸してください!」

アーヤは安心させるように微笑むと学生さんの肩に手をおいた。

「私に治せるかわかりません。ですがやってみようと思います」

アーヤはそう言うともう立ち上がれないダックスフンドを抱え、魔女部屋へ消えた。

十分後、アーヤはモアンを抱いてでてきた。モアンは学生さんの方へ向かってジャンプしようとする。

「えっ、うそ!」学生さんは飛び上がってアーヤの手からモアンを受け取った。そしてモアンをぎゅっと抱きしめると涙を流してしゃがみ込んでしまった。

アーヤと先生はその様子をうれしそうに見ていた。

「日本の先生、どうやったんですか?あっ、聞いちゃいけないんでしたね。なんてお礼をいっていいのやら、そうだ、何かお礼をさせてください」

「いいんですよ。タイのみなさんに喜んでもらえれば。あそこに貼ってあるオレンジの象の神さまが治してくれたんです。もしお礼をいただけるなら、象の好きなをもってきてね」

マル病気になる

アーヤは早起きはそれほど苦手ではないが、得意でもない。家庭で飼育されている動物一般に言えることだが、かれらの朝は早い。だってお腹が空くし。マルの朝もはやい。いつもアーヤは七時に起床するが、その十分前になるとマルはベッドの脇で、じっとスタンバイする。そして携帯の目覚ましが鳴るのをじっと待つ。目覚ましが鳴った瞬間、鼻を伸ばしてアーヤのほっぺを突くのだ。

「マル、わかったよ。起きる起きる・・・」そう言ってアーヤ二度寝に入る。

マルもそれはわかっているが、一応一分くらいは待ってやる。

そして二度寝であることが確定するとまた、アーヤのほっぺを突くのだ。

これをアーヤが起きるまで繰り返す。

しかし、その日アーヤがハッと飛び起きると七時三十分だった。いつもより30分も遅い。

「あれっ、なんでだ?」アーヤは思ったが、慌ただしく出勤の準備を始めた。

「何かが、おかしい。あれっ、何でマルが起こしてくれなかったんだ?」

マルを見ると、犬用クッションの上で寝転がりながら目線だけアーヤを追っていた。

「マル、どうしたの?具合悪いの?」

アーヤはそう言うとマルの大きな耳を優しくなでた。

(ん、いつもより少し熱いな)

冷蔵庫から出してあげたスイカにも手をつけない。

アーヤは急いで外出する支度を整えると、マルを連れて大学へ向かった。

大学に着くと、まっすぐ魔女部屋にいき、こっそりマルの診察を始めた。

T: 37.5℃。心拍 120/min、呼吸数 15/min。

ん、触診でマル腹部に圧痛がある。マルも少しお腹を気にしているようで、時々鼻先でお腹を触っている。ひょっとして、鍵とか部屋にあったものを食べてしまったんだろうか?アーヤは象を診察したことがない。急いで象の病気をネットや本で調べた。象の診察になれている獣医に聞いてもいいのだが、マルは他の人には見えないことが多いし、マルのことが話題になっても困るので、できるだけ自分で何とかしたい。

そうしている間に、マルが下痢をしてしまった。これまでずっといいウンチだったのに・・・

とりあえずアーヤはこっそりと腹部のX線をとった。少なくとも金属の異物は食べていないようだ。糞便検査も大丈夫。虫卵は見つからない。耳から採血して血液検査、生化学検査をしてみたが大きな異常はない。

調べたところ、どうやら象は馬みたいに時々疝痛になることがあるようだ。またご飯を変えると下痢をしたりするみたい。原因がはっきりしないのでアーヤはとりあえず、支持療法だけして様子をみることにした。抗生剤も使いたいけど、何を使っていいかわからない。ウサギみたいに抗菌剤に弱かったらいやだ。

しかし、輸液するにしてもどこから静脈を確保すればいいんだ?犬なら普通前肢だけど、象は血管がよく見える耳かな。でも耳はよく動くからはずれちゃうかな。

調べたところ子象では内股の静脈が使えると書いてあった。確かに。マルの内股をみると使えそうな血管がある。アーヤはマルを慰めながら留置を確保して輸液とビタミン剤を投与しはじめた。元気になってくれますように。

その日、アーヤは仕事道具を魔女部屋に持ち込んで、マルの様子をみながら仕事をした。実際には心配で仕事どころではなかったが・・・夕方からマルも元気になって部屋の中を歩き回るようになった。好きなリンゴも少し食べてくれた。もう大丈夫そうだ。

アーヤは留置針を残して、点滴をはずしいつも通りマルを連れて帰ることにした。

そして思った。マルもやっぱり病気になるんだ。無理させちゃいけないよな。

来客

アーヤは仕事から帰り自宅のソファでくつろいでいた。

タイのシンビールには本日も氷を浮かべている。足下にはマルがいつものように鼻をアーヤの足に載せて眠っている。

「ビールうまい、キヒヒ」

今日もよく働いた。私も働いたし、マルも働いた。そしてたくさんの人に感謝と元気と象さんへの贈り物の果物をもらった。マンゴー、リンゴ、バナナにスイカ。もちろんマルにも果物を切ってあげた。山分け。アーヤはバナナ嫌いなのでバナナはマルにあげた。マルは満腹で眠っている。

アーヤは立派なよっぱらいになって、眠っているマルを抱き上げて唄った。

マールさん、マールさん

どうして鼻が長いの?そうそれはアーヤのケータイ探すため

マールさん、マールさん

どうしてそんなに小さいの?そうそれはアーヤに抱いてもらうため

マールさん、マールさん

どうしてここに生まれたの?そうそれは困ったみんなを救うため

『ごんっ』

何かがガラスにあたった音がした。

(まぁ気のせいだろう、飲んじゃえ)

アーヤは残ったビールを一気に飲み干した。

『ごんっ、バサバサッ』

やはり、何かがガラスにあたった。(なんだろう)アーヤは怖いのでマルを無理矢理起こして抱きかかえながら、おそるおそる窓のところへ行ってみた。

すると窓の外のサンのところに1羽のカラフルな鳥が倒れていた。鳥は頭を翼でさすりながら起き上がった。

「チィ、なんだよぉう、アイタタ、おいら夜はよく見えないんだ。」

青色のインコだ。しかもしゃべっている。きっと王女様のところにいたヤツに違いない。チッチだっけ。マルを抱いているのでアーヤにも見えているのだろう。

アーヤは窓をあけインコを中にいれてあげた。そして窓を閉めた。

「サワディーカー」アーヤはとりあえず挨拶してみた。

「サワディーカー、チィ」インコは挨拶を返した。いやただのマネか?

長い沈黙が訪れた。

「あのー、何かご用ですか?」仕方ないのでアーヤが口を開いた。

インコは首をかしげた「あれー、何の用だっけ?」

どうやら用件を忘れてしまったようだ。

「えっと、ビールしかないけど、いかが?」アーヤはこれまた仕方がないのでこの場を繋いでみた。

「ビールはだめだ。飲酒飛行になっちゃうよ、チッ。んーなんだったっけ?すごく大事な用だったはずなんだ。んー、王宮へ行けば思い出す気がする。よしっ」

「あっ、」アーヤとマルは止めようとしたが、インコは勢いよく窓の方へ飛んでいった。

『ごんっ、バサッ』

(さっき、窓閉めたのに)

インコは頭を痛打して、床に落ちて眼をまわしてしまっていた。見ると窓に激突した頭のてっぺんのところの毛が抜けて禿げてしまっている。アーヤはインコをひろうとテーブルのところまで運んで、頭に赤い消毒液を塗ってあげた。青の羽根に赤色はよく目立つ。

(んー、この配色結構かわいい、そうだ、インコにも自分の姿を見せてあげよう)

アーヤはちいさな手鏡をもってきてインコの横においた。やがてインコはイタタと言いながら目を覚ました。起き上がるとそばにある手鏡をのぞき込んだ。その瞬間ビビッと何かを感じているようだった。そしておもむろにアーヤの肩に飛び乗ってきた。

「ねぇ、あの子だれ?紹介して、チチッ」アーヤの耳元でそう囁くと

もう一度、鏡の前に舞い降りて、鏡をのぞき込んでいた。そしてまたアーヤの肩に飛び上がり「紹介して、紹介して」と言った。どうやら鏡の中の自分に恋をしてしまったらしい。

インコは鏡の周りをうろちょろして、うっとりとまずは右眼、次は左眼で鏡をかわるがわる眺めていた。

(ところでこのインコの用件は何だろう)アーヤは思った。

その時、マルがテーブルの上の果物をつかもうと鼻を伸ばした。しかしマルの鼻が鏡に触れてしまい、手鏡はパタリとうつ伏せに倒れてしまった。

その瞬間、インコの恋人も、ぱたりと消えた。

「ギャー」インコは悲鳴を上げると、鏡の周りをまわっては、鏡の下をのぞき込んでいる。しかし、何も見つからない。テーブルの下にも飛んでいったがやはり何も見つからなかった。アーヤはいぢわるそうにその様子を見ていた。

(決して実らない恋だからね。早いうちに諦めた方がいい、キヒヒ)

インコは落ち込んでアーヤたちに背を向けて肩を落としていた。

その時、鏡の上から黒く蠢くものがにょろにょろとわき上がってきた。

「ギャ、鬱ぎ虫だっ!!」

インコはアーヤの声でパニックになり、部屋の中を飛び回っては部屋の中のものにぶつかった。

アーヤはいそいで台所へ行った、マルは遊びだと思ったのか楽しそうにアーヤの後を追う。アーヤは、戸棚から殺虫スプレーとジノテフラン入りのアリの巣コロリの粉を持ってきてざざっと鬱ぎ虫にかけた。すると科学の勝利。殺虫剤が効いたのか鬱ぎ虫は鏡の中に沈んでいった。

「ふぅ、マル、危なかったね」アーヤはいった。マルは楽しそうに鼻をぶらぶらさせた。しかしアーヤとマルはふと眼を合わせて、かたまった。何か忘れている気がする。

「あれっ、インコがいない。」

部屋の中を見渡すと、リビングの灰色の絨毯の上にインコがまた落下していた。

飛び回ってどこかにぶつかったのだろう。とりあえず、アーヤとマルには踏まれなかったみたいだ。セーフ。

アーヤはインコを持ち上げてテーブルの上において見守った。呼吸はしている。生きているようだ。インコはほどなくして気がつくと、飛び起きた。

「思い出した!王女様を助けておくれ!チィ」インコは言った。

「あなたも忙しいインコだねぇ。王女様なら昨日お会いしたよ。とてもお元気そうだったよ」とアーヤ。

「違うんだ。それはおいらが、王女様の鬱ぎ虫をつかまえて毎日チャオプラヤ川に捨ててるからなんだ!だから王女さまは未来の夢のことを忘れてしまっているだけなんだよ。」インコが羽根を広げながら熱弁を振るう。マルはそれを新しい遊びと思ったのか、インコに合わせて耳をパタパタ広げている。

「でも、洪水なら、きっとジョン、あっ、竜の王様が川にもどったからもう起こらないよ」

”竜”ということばを聞いて、インコは突然震えた。インコは肉食の竜が怖いのだ。

「りゅ、竜の話はどうでもいいよ。あんたはオイラの右眼の映像しかいないだろ。まだ左眼の映像があるんだ!その未来が王女様を苦しめてる。」

インコはそう言うとマルの頭の上にとまりアーヤを左眼でみた。そして羽根でアーヤにマルを触るように促した。アーヤの手がマルの鼻に触れた。アーヤは、王宮の時と同じように気を失ってしまった。

インコのビジョン

地面が小さく見える。視界の横には翼がみえる。飛んでいる!鳥?鳥の視点?周りにはたくさんのカモがいる。仲間だ。そうアーヤは鳥になって空を飛んでいた。いくつも連なるタイ寺院の遺跡の上空をゆっくりと旋回している。どこだろう、遺跡には見覚えがある。アユタヤ?鳥になったアーヤはすこしずつ高度を下げている。目の前には池が広がっている。あっという間に水面は眼の前だ。アーヤは思い切って湖に足から着水する。雫のカーテンが眼の前に広がる。水は温かだ。水面が心地よい。アーヤはゆっくりと水かきを動かし、水面を滑る。アーヤは思う(鳥になるのもいいなぁ。)

そう思った瞬間、突然、雷のような音がとどろいた。鉄砲だ。アーヤと仲間は反射的に飛び立つ。しかし、すぐ近くにいた1羽の仲間が血を流して飛び立てない。打たれたのだ。

視線が変わった。アーヤの視線は低い。賑やかな場所。人の足がたくさん見える。テーブルがあり、そこでは人間が何かを食べている。タイの屋台だ。おいしそうだ。アーヤは自分がパンティングしていることに気づく。アーヤは犬になったのだ。市場の奥の方には鶏肉屋があり、そこにはカモの肉がぶら下げられていた。さっきのカモだろうか?その近くにいた酔っぱらった人間が倒れそうになりその肉に触れた。その影響で肉が地面に落ちてしまう。周りに人の気配はない。仲間から赤鼻と呼ばれる一頭の雑種犬が、周りを気にしながらカモの肉に近づく。赤鼻が周りを見回す。人間はだれも気づいていないようだ。赤鼻はくんくんと肉の臭いを嗅ぐとそれを咥え持ち去った。うまそうだ。アーヤも赤鼻に続いた。

今度はアーヤは部屋の中にいる。視線が低い。また犬の目線だ。アーヤはたくさんの犬と共にコンクリートに囲まれた場所に入れられている。となりの犬は鼻水を垂らしながら咳をしている。よくみると他にも咳をしている仲間が多い。パンティングしながらもう立てなくなっている仲間もいる。この部屋には窓がない。いや窓どころか出口がどこにもない。アーヤは不安になってきた。壁の天井近いところに吹き出し口のようなものがある。何かがおかしい、嫌な予感がする。臭いが変だ。異臭に気づいた犬たちがいっせいに吠える。アーヤも吠える。しかしだんだん考えることができなくなる。そして眼を閉じる。

今度は視線が高い。人間の目線だ。男だ。アーヤは人間の男になって防護着を来ている。暑い。防護着の中で汗が額を流れ落ちる。目の前にはたくさんのたくさんの犬の死体がならんでいる。その脇には重機があり、重機の前には大きな深い穴が掘られている。そこに犬を埋めるのだろうか。アーヤの仲間がブルドーザーを使い犬の死体を穴に落としていく。アーヤは赤鼻が穴に落とされて行く様子をじっと眺めていた。

ここでアーヤは眼をさました。アーヤは自分が家のソファに座っていることに気づきほっとした。息がつまるような光景。傍らにはマルとインコがいた。アーヤは今見てきた強烈な映像にしばらくの間、呆然としてしまった。そしてこの映像がなんなのか逃げずに考えてみることにした。

準備

アーヤは研究室のパソコンの前にいる。マルはいつものように足下でアーヤの足に鼻をのっけて眠っている。アーヤは考えていた。自分がなぜタイにきたのか?なぜジョンやマルに出会ったのか?タイに来る理由なんてなかった。でも何かに導かれるようにここにやってきた。アユタヤ行きの電車の中で、果物売りの少年から不思議な紙を渡されたこと、それは今考えると誰かが仕組んでいたのかもしれない。安部さんか、安部さんの仲間かな。ジョンの卵はバンコクのルンピニ公園で拾った。これは本当に偶然だと思う。小さい象と暮らす私が偶然、竜の卵を拾ったのだ。必然として偶然が訪れるのか、偶然が重なり必然となるのかわからないが、必然はこの土地で自分に何かをさせようとしている。何かをするように運命づけられている気がする。今その何かが少しわかってきたような気がした。なんで私なのかわからないが、なんの因果か、わたしはここにいる。アーヤは感染症を研究するためにここに来ている。施設やちょっとした研究費もある。今まで勉強してきた獣医や生物学の専門知識も技術もそれなりにある。私にしかできないかもしれない。日本では必死に何かをするということはなかったが、ここではちがう。アーヤは決めた。

(この危機を乗り越えるため精一杯がんばってみよう)