墓守と墓荒らし

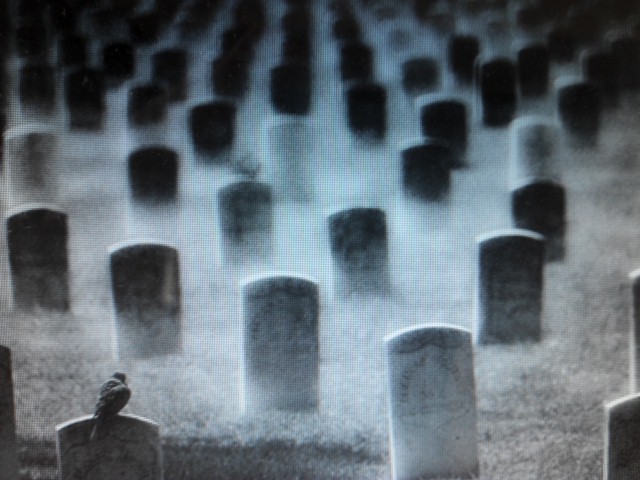

夜だ。

夜は何処にいてもやって来る。どんな所にも平等にやって来る。しかしその夜をどう使うかはその場所によって異なっている。

この国では、夜になるととある連中が動き出す。【墓守】だ。彼等の使命はその名の通り墓を守ることだ。

この世界の言い伝えによれば、人の死肉を食らうことで、人間は内なる力を引き出し、魔術を手にすることが出来るという。そんなもの、ただの迷信なのに、それを信じて実行しようとする輩がいる。一般に【墓荒らし】と呼ばれる者達だ。彼等は墓を掘り起こし、中から骨やら何やら丸ごと盗み出してしまう。それが王族・貴族の墓なら儲けものだ。何しろそこには金銀財宝も一緒に眠っているのだから。

こういった行為は、この国では重罪とされている。禁固100年、或いは吊るし首、引き裂きの刑になる。墓守は、墓荒らし達を捕まえて国立裁判所に突き出す、国王直属の部隊なのだ。

墓守達のおかげで、荒れ果てていた墓地が次々と元通りになっていった。それでもまだ、墓荒らしは変わらず掘り起こしにやって来る。ここまで来るとその勇気を誉め称えてやりたくなる。

今宵も墓荒らし達がやって来た。彼等も学習しているようで、黒いマントを羽織って夜の闇に溶け込んだり、墓守そっくりの服を自分達でこしらえて、それを着て堂々と墓地に侵入したり。いくら頑張っても、結局は全員見つかってしまうのだが。

今日の墓守は、アドルフという30歳の男だけだった。他の墓守達は全員別の地域へ出張に出かけてしまって、今この地域には彼しかいない。しかし、アドルフは墓荒らしを見つけることに関しては他の墓守よりもずば抜けて優秀だ。鼠に使用するような罠を仕掛けておいて、それに彼等が引っかかるのを待っている。この技術を最初に取り入れたのが彼だった。国王にも従順で、そのためよく可愛がられていた。規律を破ることも無く、命じられたことには全て「はい」と答え、そして全てこなしてきた。家族が死のうと友が死のうと、笑えと言われれば笑い、仕事をしろと言われれば墓へ向かった。端から見ればつまらない男だが、それでも構わなかった。

あちこちに罠にかかった男達が倒れている。必死に抜け出そうともがいているが、アドルフの作る仕掛けはちょっとやそっとじゃ壊れない。動けば動く程、隠されていたロープが体に巻き付いてくるのだ。

「たっ、助けてくれぇ!」

いよいよ怖くなって助けを求める者もいる。だったら初めから、こんなことをしなければ良かったのに。

「頼むよ、俺には妻と息子がいるんだ! 死にたくねぇよ、手足紐で繋がれてバラバラにされるのなんてごめんだよぉ!」

「黙れ。罪を犯した貴様の責任だ」

「おい、若いの!」

先の方で老いた墓荒らしが叫んだ。

歳はだいたい7、80歳。こんな老人も罪を犯すのだから、人間という生き物は謎だらけだ。

「俺はなぁ、お前よりも長く生きてんだ! お前よりも偉いんだ! とっとと縄をほどけ! おい、聞いてるのか!」

彼のような、一部の年老いた者達は、きっと不老不死の力を求めているのだろう。若い頃何もしないでぼーっと過ごして青春を無駄にした者達は、もう1度若い頃の自分に戻って青春をやり直そうとしているのだ。

愚かな考えだとアドルフは思う。人生とは生まれてから死ぬまでの期間全てを言うのであり、青春が充実していなければならないという規則は定められていない。それなのに何故若さを求めるのだろう。内面が変わらなければ何度若返っても同じなのに。それに不死の肉体程不必要な物は無い。永遠の命を持つことは、永遠の苦しみに耐えることに等しい。周りの人間が次々に死に行く中、ただ1人生き続け、その後には孤独が待っているのだ。

またある者は、魔術を得て他人を殺したいと言う。世界中の物を盗みたいと言う者もいる。馬鹿馬鹿しい。魔術が殺人の方法として認められれば、罰せられて死ぬことになるのに。

最近の墓荒らしは、とかく全うな考えを持っていない。何故先のことを考えず、現在の満足感を得ようとするのだろうか。この国は、この世界は、もうじき滅んでしまうのではないか? 彼等を見ているとアドルフは不安になる。

そんな愚か者達の中に、1人不思議な墓荒らしがいた。何が不思議かと言うと、他の連中が知恵を振り絞って見つからないような工夫をしてきたのに対し、その男は何の細工も変装もしていなかったことだ。また、彼だけは罠にかかっても暴れようとせず、まだ墓を掘り続けていた。気になって近づいてみる。彼も老人だ。ランプで照らしてみると、体も着ている服もボロボロなのがわかる。手を見ると、ずっと掘り続けていたせいか出血している。

「何をやっている? 墓荒らしは重罪だ。命が惜しければ、その手を止めるのだ」

アドルフが注意しても、男は手を止めなかった。地中に眠る棺桶を探し続けていた。

普段なら無視して見回りを再開するのだが、アドルフは何故かこの男のことが気になっていた。向こうで男達がワーワー喚く中、老人に話しかけた。

「お前は何を望んでいる? 金か、女か、それとも永遠の命か? やめておけ、どれもこれも空虚なものだ。手に入れるまでは高貴なものに見えるが、1度手に入れると、それらはあっという間に無意味な物と化す」

男からは返事が一向に返って来ない。ここまで無視されると流石のアドルフもイライラしてしまう。

「止めろと言っているだろう? このままでは、死ぬことになるのだぞ? 現在の幸福など数日後には過去の物となる。未来を考えろ。家族が悲しむぞ? 今まで積み上げてきたものが全て無駄になるのだぞ?」

「……それでも構わない」

ようやく返事が返ってきた。だが、老人はそれ以外には何も言わず、黙々と手を動かし続けた。

「聞こえなかったか? 止めろと言っている! 貴様の意志など聞いていない! その墓の所有者のことはどうでも良いのか? 墓を勝手に掘り起こされて何ともない遺族など何処にも……」

「我が家の墓だ」

「何?」

「我が家の墓だ」

男は、名も知らぬ誰かの墓ではなく、自分の家族の墓を掘っていたのだ。

かなり掘り進み、棺のような物の1部分が姿を現した。

「娘が、眠っているんだ」

「娘?」

「若くして死神に取り憑かれ、死の舞を踊って死んだ娘だ」

近頃蔓延している疫病のことだ。感染した者は熱にうなされ、体をうねらせる。その様は踊っているようにも見える。既に国は「細菌によるもの」だという声明を出しているが、それでもなお「死神の所行」だと言って国民の感情を煽る者がいる。

「私ももうじき死ぬ」

「何だと?」

「死ぬ前に、今1度娘の顔を見たいのだ!」

アドルフの方を向いたその顔は半分が爛れていて、目も黒ずんでいる。死期がすぐそこまで迫っているのだ。彼にはわかる。同じ症状の友人がいて、その友は間もなく息を引き取った。

男の顔に、あの友の顔が重なった。そういえば友人も、最後に愛する者の顔を見たいと言っていた。2人は同じ思いを抱いているのだ。

男は作業を続ける。墓荒らしの言葉に耳を傾けることの無いアドルフだったが、この男を止めることは出来なかった。止めれば後悔すると思ったからだ。国王は理解してくれないかもしれない。だが、それでも男を止める気にはなれない。この1件で自身も罪に問われようとも構わない。自分は国の職員である以前に人間なのだ。

土が省かれ、棺が露わになる。木製の棺はフタがしっかりと閉じられておらず、隙間に指を突っ込んで持ち上げれば何とか開けることが出来そうだ。

老人が指を突っ込む。しかし視界が悪く、棺の砕けた所に思いっきり差し込んでしまい、細かなトゲが何本も爪の間や柔らかな肉に突き刺さった。男が悲痛な叫びを上げる。しかし、手を止めるわけにはいかない。死がすぐそこまで近づいている。

アドルフは手元をランプで照らしてやった。老人はアドルフの顔を見ると、目に涙を浮かべて会釈し、フタを開けようとした。もう筋肉にはさほど力は入らない。だから、入るだけの力を込めて、フタをこじ開ける。片手で駄目なら両手だ。広がった隙間にもう一方の手を差し込み、フタを持ち上げた。すると、4隅を固定していた釘が弾け飛び、漸く、長方形の板がズレた。

男は己の体を起こして中を覗き込む。アドルフが顔にあたる部分を照らす。

その遺体はドレスを身にまとっていた。だがその服も、美しかったであろう肌も、今ではすっかり黒く変色してしまった。男が見たがっていた顔も腐敗し原型を留めていなかった。目も鼻も口も、どれがどれだかわからない程に。

それでも、男は満足だった。男は声を上げて泣いた。向こうの男達の声にかき消されてしまったが、確かに泣いていた。アドルフはその耳で確かに聞いていた。

次の瞬間、男は泣くのを止め、娘が眠っている棺の中に落ちていった。手を動かし、フタを外し、体を起こして中を覗き込み、そして最後に泣くことに力を使い、彼は息絶えたのだ。

アドルフは顔の前で十字を切り、ひざまずいて手を合わせた。それが、今の彼に出来る精一杯のことだった。

その夜、アドルフは初めて人間になった気がした。

墓守と墓荒らし