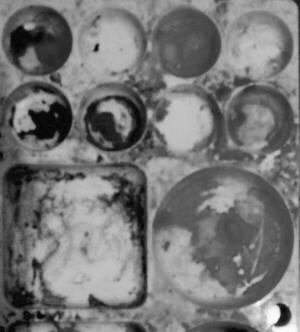

stone

誰かを追いかけていたように思う。

けれど実際、私の周りには誰もいない。

後ろにも、前にも、人はいない。

足元を携帯端末で照らした。

そこには水溜まりばかりであり、私が一歩、また一歩と踏みしめる度に水面を割る音だけが聴こえた。

暗闇のなかを注意深く、歩いていた。

私はつまづいてしまった。

その瞬間から、私の視界が今までとさかさまになった。

手は泥だらけであった。

身体は目的を失い、ただ、その場で可能な行動を消費しようとしていた。

私は仰向けとなって、その空間に身を任せた。

石でできた針がいくつもあった。

それらは、私に向かって、伸びても伸びきれず、落ちることもできずにただ、そこにあった。

視界を少しずらしただけでは、何も変わらず、その多くの針の存在は絶対であるように思えた。

その映像は、眼で見てそこにあるものを認識しようという作業自体を諦めてしまいたくなるような、数という概念があとからおいつくような光景だった。

針と私は同じ空間を共有した。しかし、流れる時は異なるものであった。

私の額に、水滴があたる。

これは、針の先から滴り落ちたものであった。

水だけがその橋渡しのような役割をしているように思えた。

朱に交われば赤くなるという言葉があるが、じぶんの割合のうち、いったいどのくらい染まればそうなってしまうのだろう。

取り返しのつかない場合がほとんどであるにも関わらず、なぜ人は好奇心などというものを持ち合わせ、さらに実行してしまうのだろう。

私は落ちてくる水に対して、口を開けた。

時間というものが、あってないようなものになり始めた。

水溜まりは私の服に浸食した。

私とすべての境目が、曖昧になりはじめた。

そのとき、私は立ち上がった。

私は、手を引かれているのだと気付いた。

曖昧だった境目は、その手の平によってはっきりしたものとなる。

私は誰かを追いかけていたように思う。

追いかけようと考えたそのときの意思とこころは、時間と周りの変化だけで、簡単に不要なものとなってしまうのだろうか。

あるいはこのまま手を引かれて、やはりその誰かを追いかけたいという結論に至ったとき、こころが以前と変わらないという事実に、どれだけの価値があるだろう。

水は、針を伝って、私の足元へと辿り着き、私はそれを踏みしめた。

stone