終わりなき神話 (プロローグ)

科学で証明できない神とデヴィルを信じるのは、宗教を信仰するものだけかもしれない。だが人々は知っているはずだ。この宇宙には自分たちが知らないなにかが確実に存在していると。宇宙人なのか、はたまた人類が神と呼ぶものなのか?

人類がまだ知らないどこか別の世界、あらゆる時代、あらゆる時空、あらゆる次元で対峙する神々とデヴィル。様々な書物で繰り広げられ、人類の年号概念よりも遙か太古から繰り広げられ、彼方の未来まで続く戦いが今、1人の『救世主』によって変革の局面を迎えようとしていた。

神々とデヴィルは語り合う。「彼が何をもたらす」のかを。

小説家になろう、でも投稿しています。

プロローグ

1

「産まれた、産まれた」

大聖堂の金が反響するように声が空間にいくつもこだました。

真っ白くどこまでも広がる、地も天もない空間に虹色の輝きが満ちている。そこには波に浮かぶキューブのような白い球体が、数字では形容できない数が浮遊していた。これが神々と天使たちである。

人は擬人化する神々や天使は人間の空想上でのことであって、本来は形など存在しなかった。

ここは人類が『ヘヴン』と呼ぶ場所。時間も空間も次元もありはせず、ただ終わりのない白と虹色とそこに存在する神々と天使たちの本来の姿、白い球体がどこまで行っても永劫に続いていた。そもそもこの場所に移動という概念すらもなく、本来ならば人が可視することも不可能な場所になる。生命体を含めあらゆる物質、反物質が侵入することのできない、神仏様と天使たちだけが居る場所。

その神仏と天使たち球体の意識が漂う場所の中心に、巨大な人間の赤子の立体映像のようなものが丸まっていた。大きな産声は空間全域に広がる。赤子はこの場に存在はしないがあたかもそこに居るかのように、母親の体液に濡れていた。

「テラ人として産まれたか」

1つの球体から声が響く。オーディンそう人間たちが呼ぶ神であった。

オーディンはテラ人ならば、とある音楽をイメージする。すると無限の白と虹色の空間に「ベートーヴェン作曲、交響曲第九番第四楽章四部合唱」が響き渡った。

「歓喜の歌」

テラ人として産まれたからこそ、オーディンはあえてこの楽曲を選び、これから彼が背負う苦難、苦しみ、すべての業。それらに負けぬよう、歓喜で誕生を祝ったのだった。

神仏も天使たちも知っている。この赤子の行く道がどんな茨の道であるかを。どんな懊悩の道であるのかを。

だから今だけは、このヘヴンでだけは歓喜で誕生を祝いたかった。神仏と天使たちはそう思っていた。

宇宙には科学で証明できない出来事が無数に存在している。宇宙かた体内に至るまで、科学で解明されていない事柄はまだまだあるのだ。

神という存在を科学では証明できない。だが人類はどこかで感じているはずだ。人智を超えた存在がどこかにいるということを――。

物理空間から切り離されたそこは本来、三次元的認識ができない、人間という生存体には理解できない世界であった。

仮に理解できたとしても、三次元で世界を理解する人類にはおそらく平面的にしかとらえられないか、あるいは三次元情報だけを脳が呑み込み、他の情報は放棄されるであろう場所であった。

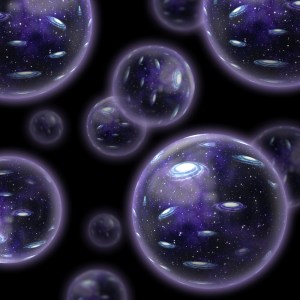

そこは宇宙の外側。周囲には泡同士が分裂したように、いくつもの黒い球体が増殖していた。時間概念を当てはめるならば、その時点ですら球体は膨張し、新しい仲間を複製していた。

また球体ばかりではない。複数の膜のようなものがカーテンかレースのように、風が皆無の世界で泳いでいた。

これらを注視するものがあったならば、球体内部、膜内部に無限の超銀河団が溢れている事実に気づき、それら泡の一粒、膜の一枚が1つの世界、つまり宇宙空間という時空を形成していることに驚愕することだろう。

が、それは現実にあり得ない。ごくまれにこの場所、『超次元宇宙』つまりは時空の外側を認識するまでに到る生存体があるが、無限の世界、無限の文明、無限に派生した生存体が超次元宇宙を認識するのはまず、不可能なのである。

だがここに、1つの真実が横たわっている。生存体が文字通り生存不可能なこの世界。そこにありながら生命組織の分解、あるいは死滅に到らず平然と生存し続ける者たちが存在していたのだ。

それら2つの生存体は物理法則が絶無の世界にあって、2つの肉体は対峙している。

1つの人影は絶望の苦さを舌先で味わい、全身を駆け巡る血液の循環や胸の鼓動音などが嫌悪でしかたなく、指先から爪先にかけて、痒みを伴う痺れをきたしては、全身をかきむしっていた。その肉体は彫刻のようにバランスのとれた裸体である。

片やもう1つの人影は黒いコートをはおり、縮れた黒髪を無重力にさらしている。その隙間から覗く右眼は一糸を置いたように閉じられ、左眼だけが倦怠感を宿した、味わいのない瞳を内部に納め、開眼していた。

隻眼の男は手の平で宙を撫でるようにする。すると光の粒子が文字を構築し、超次元宇宙に横文字が書き込まれていく。けれども文字へ対する理解力を有する者は、生存体の中には存在しない。その文字こそは【ルーン文字】。生存体はそう名付け、空想の中で認識する文字である。

男はこのルーン文字の開発者であり構想者なのだ。見た目は若々しく、背は高いがどこか軽い印象を、人がいれば受けていたであろう。鼻歌まじりにルーン文字を書き記していた。

だがこのルーン文字の開発はただの文字の開発ではない。一文字が完成する度、オムニバースがどこかに誕生している。そう、この軽そうに見える隻眼の行っている行為こそは、オムニバースの生成という神にしかできない、厳かな儀式だったのだ。厳かさなどしかし男には感じない。まるで油絵でも描くかのように、気軽に鼻歌まじりなのだから。

文字の構想に耽る様子を見る裸体の男は、嫌悪を露骨に舌先に乗せ、辛いものを食べたように、眉間を狭く、頬を赤くして叫んだ。

「なぜだ、オーディンよ。わたしが何故にこのような劣悪なる生存体へ転生しなければならぬのだ」

荘厳であり胸の奥にある憎悪、嫉妬、懊悩を呼び覚ますような、耳をやすりで削る痛みの声は、超次元宇宙を走り抜け、オーディンと呼ばれた男の耳さえも、粘液に包まれたのような、不愉快な思いと口内の乾きを誘発した。

「ホモ・サピエンスを選択したのはお前さんの選択だ。俺に怒りをぶつけられても困る。まあ、そうした存在であるのだがね、『デヴィル』というやつは。特にデヴィルの王であるベルゼバブ、お前さんはな」

指先の文字が妙に滑らかに動くのは、ベルゼバブを嘲笑するからだ。

オーディンと言えば、北欧神話の主神であり、荘厳で偉大なる存在だが、その口調は妙に軽快で、軽いものであった。

ベルゼバブは不愉快に瞳の奥の黒い塊を口から吐き出すかのように、長い舌を一度、口外へ放り出す。そしてまたすぐに引っ込め、蛇が取る警戒行動をとると、不意に瞼の片方を一瞬だけ下ろした。

刹那である。1つの宇宙空間、1つの時空である球体、膜が複数、一瞬にしてその姿を消失した。

悠々と悠久の時に身をゆだね、自らの満足を追求する文字の羅列の世界から、現実世界へと引き戻されたオーディンは、淡くオレンジ色に輝く文字を拭うような右腕の仕草で空間から文字を消すなり、逆の左腕を波打たせた。その波が手首から指先へ移動した瞬間、指先が素粒子を構築、結集させて1つの形となった。剣である。柄や鍔、刀身にはルーン文字が描かれ、常人に解読はできないが、神の聖なる言葉が刻まれていた。

左腕を掲げ、さっき文字を拭った右腕を風のように今度は振り払うと、宇宙の誕生のビッグバンほどもあろうかという大爆発がベルゼバブを中心に複数発生した。もちろん、超次元宇宙であろうとこれほどの大爆発の連鎖が異常を皆無とするわけもなく、いくつもならぶ時空の輪郭が歪みを生じさせた。

この時、時空内部、つまり宇宙空間では重力の異常変動、惑星公転軌道への悪影響、銀河の容姿変化など、多大なる影響が及んでいた。

けれども爆発の中心であるベルゼバブ本人はというと、裸体を平然と保ち、熱を多少感じたのだろう、胸の膨らむ筋肉を手の平で払うそぶりを見せた。が、それだけのことである。

胃液のような酸味の敗北感を口で味わうオーディンは、先ほどまでの優美は皆無となり、口の酸味をはき出すようにまくしたてた。

「分別がないな。いったいどれだけの生存体が消滅したと思っている。お前さんの悪戯でいくつの世界が死滅したと思ってる」

妙に軽快な口調にも、さすがに怒りがこもっているらしいオーディンの顔つきには、怒りがにじみ出ていた。

オーディンが訴えるのは今の行為だけの話ではない。

永久とも言える時代を、2つの存在は対峙してきた。宇宙と時間の外側で。その生存体には計れない多くの時間の中で、ベルゼバブは毛先を動かしただけで自在に世界を破壊した。意図などはありはしない。ただ感情が赴くまま、適当に世界を破壊したのである。

「今のは何度目の攻防なのだろうか、犬よ」

「俺たちは幾兆年、幾垓年の時を過ごし、無限の攻防を繰り広げた。俺にもお前さん同様、定かじゃない。お前さんの悪戯に付き合うのも、うんざりなんだがね」

血なまぐさい笑みをたたえるベルゼバブを嫌悪感でオーディンは睨み付けた。

するとベルゼバブは血なまぐさい微笑みをさらに強く頬に刻み、腐敗臭のする口を黒い舌で舐めた。

「見つけたぞ」

と、唐突にベルゼバブは叫んだ。両腕を広げて胸を突き出し、一気に興奮を絶頂とした。

「見つけた? まさか貴様らがあいつを見つけたというのかい。そんな馬鹿なことがあると思うか」

言葉では動揺を隠蔽しようとしてはいるが、狼狽に顔をしかめるオーディン。剣を持つてが自然と震えている。このままでは、すべてが水の泡。心中では焦りが込み上げていた。

そして急にその宇宙が奥底に見える隻眼のつぶれた方の瞼を開くなり、全身にルーン文字が刻まれた甲冑を身にまとった。それはまさしく一瞬の出来事である。

道化師がおもしろがるようにベルゼバブは飛び跳ねながらケタケタと笑いと叫び続ける。

「ボス犬がどこのオムニバース、どこの次元、どこの時空、どこの宇宙、どのこの時間、どこの時代、どこの文明、どの生存体なのかを突き止めたのだよ。今度こそ我々の支配下に置き、貴様ら犬どもを抹消してやろうぞ」

飛び跳ねるベルゼバブを見るオーディンはしかしその言葉を耳にした瞬間、突如として胸に冷静の風が吹き抜け、顔は陽光をたたえるように変わり、真正面のベルゼバブを見据えた。

「お前さんもあいつのことは知っているはずだ。あいつのまじめさは何者にも屈しないし、けして諦めない。すべてをな。大真面目なんだよ、あいつは」

オーディンは信じていた。軽い口調ではあるが北欧神話の主神であり絶大なる力を所持するオーディンですら、かなわない力を持つ救世主を、彼は信じていたのだ。

「はたして、犬どもの思惑通りに事が運ぶであろうかな。実に楽しみだ」

ベルゼバブは静かにほくそ笑む。

そして2つの存在の力は再び衝突した。世界の外側で永劫の戦いは続いた。

だが、2つの存在すらも巻き込む大河の流れはすでに、濁流となって流れ始めていたのを、2人自身も気づいてはいない。

2

海原は荒れていた。砕ける白波は砂嵐のように黒い海に散らばっていた。世界は闇に包まれていたのである。

海原の遙か上空、嵐の雲のその上。通常は蒼天が一面に広がるはずの世界はだが、黒く包まれていた。それは暗黒というどこまでも続く孤独な道でもなければ、雨の匂いが鼻につく、自然の摂理という空でもなかった。歯車。この言葉がもっともふさわしい形容詞だろう。全天を覆う巨大な歯車が、惑星全域に震動が伝わるほどの音を立て、定時に1つ、大きく動く。

惑星は機械に包まれていたのだ。

それどころか、地球型惑星も木星型惑星も星間物質はもちろん、恒星までもが機械の一部として組み込まれている。ここは機械がすべてを支配した世界であった。

宇宙の大きさが機械仕掛けの都市の大きさと比例する世界。

宇宙は絶え間なく膨張している。光の速度でその膨張は止まりを知らず、永劫に寿命が尽きるまで。人類という生存体が存在する宇宙空間がそうであるようにやはり、この世界もまた膨張を加速度的に行っていた。

人類が創造する世界の技術力では、機械、つまり機械仕掛けの都市を、光の速度と比例して増築するなど不可能であり、そのような技術は存在すらしない。けれどもこの時空には存在する。光の速度で宇宙誕生の瞬間がなされた特異点を中心として、恒星も星間物質も空間も時間もすべてを機械の内側として、自らの部品としてしまう、素粒子レベルでの増設システム。

特異点を中心とするそのシステムは、ある一人の男によって論理が構築され、理論が実験へと派生し、やがて結実を見ることとなった。

が、その男も己の死が遠い永遠の過去とされる時代に、不本意な形でシステムを奪われるとは予想すらできなかったであろう。

システムの中枢、宇宙と同じ大きさの都市のすべてを操作する中心部に、その存在は組み込まれていた。黒く鈍い放射物を周囲にまき散らし、空間を内部から外部へと放射する間際、金属物質を同様に放射して都市を増築する。それがこの世界の特異点、物理法則が皆無の場所である。

もう億や兆のレベルでは計れない時間、特異点に生命体は接近できていない。接近しようとするとたちまち都市が金属の生存体のように接近する者を排除する。まるで自らの心臓を守る臓器のように。

だがこの時、1つの生命体が特異点の眼前に2つの脚を立たせ、凜然と金属の素粒子が水のように渦巻く黒い球体を仰いでいた。男は人類と同じ姿をしている。人類という生存体がいない世界のはずなのに。

すると男の存在に反応したのか、特異点から放出される錆びの匂いと供に液体金属のような素粒子金属が一点に集約されると、1つの形を形成した。

皮膚に触れたならばたちまちに切り裂いてしまうだろう高速で移動する金属は、流動しながら顔の形を成したのだ。

太陽ほどの全長を持つ、見るからに口の中に鉄の味のする顔は、自らすると点ほどにも満たない人間を金属の眼球で凝視するなり、粘りのある微笑を片方の頬に浮かべた。

人間は笑みともつかぬ眼前の金属流動を前に、なにも口にすることも、指先の微動すらもいっさいなかった。が、人間には金属流体が形成する太陽の全長ほどもある巨大な顔面を理解する能力は備わり、それを駆使することで、巨大面を認識できていた。男の感覚は流体の巨大面が赤ん坊のそれに似ていることも把握していた。

笑みから変貌した真顔で巨大顔面はさび付いた匂いのする口を開いた。その大きさも星間物質を喰らうブラックホールのようだ。

「世界が本気で変革を望んでいると信じているのか、ゼウス」

金属の棒を叩いたような金属音の羅列が音階を成し、言語となってゼウスと呼ばれる人間の鼓膜を振るわせた。

「変革は起こる。君たちがどうあっても世界は変わる。時の流れが生存体の心を現実の悲惨さに定着させてしまった世界は、彼の覚醒できっと変わる。アスモデウス。君が支配するこのメタルスペースですら、きっと変化する」

白髪で綿飴のように膨張する髪の毛を宇宙空間に漂わせ、ゼウスは微笑む。屈託のない、まるまるとした笑みであった。

自信のあるゼウスの言動はしかし、巨大都市の喧噪に溶けてしまった。

「不思議でははいか、ゼウスよ」

と言い終わると、アスモデウスの顔を形成する流体金属が再び波を起こし、赤子の顔を変化させた。膨張と集約の末、今度産まれた巨大面は、まるで能面のそれに似ている、背筋に氷でも入れられた気分にさせる、無表情が極まった、不気味の一言に尽きる顔つきになった。表情の変化1つでも、宇宙変動の衝撃がともない、機械の都市が震えた。

アスモデウスの変化した顔は呟くようにやはり金属音を口走る。

「平和と安定を求めるのが犬たる貴様らの宿命のはず。笑止なり、神よ」

この挑発はだがゼウスの感情を瞬間ですら動かすことはなかった。

「そう。君の言うように世界の安定と和平こそが我らが望む世界。だからこそ今の世界を受け入れることなどできないのです。革命はけしてきれい事ではない。わたしもそれは理解している。そのうえで世界を革新しなければならない。今の世界を神として認めてはならないのだ」

「だが――」

ゼウスの言葉が終わるか終わらないかの境をめがけ、金属の錆びた匂いが投げられた。

「たかが一匹の犬の覚醒がすべての変革へ連鎖反応を起こすとは思えないが」

嘲笑らしき笑みがようやく、能面の上に浮上した。アスモデウスの感情なのだろう。

「彼は特別です。すべてが変わる。だから彼は救世主なのですよ」

ゼウスは確信めいた笑みを浮かべた。表情をゼウスが変えたのはこれが初めてである。

「実に楽しみだ。本当に犬どもの救世主たりえるか、見てみよう」

デヴィルはそう言うなり再び顔を溶かし、流体のように特異点の周囲を金属が回転を始めた。そこに意思があるとは思えない様子で。

3

石畳の街道は角が突起した馬のような生命体が引く馬車と、毛が羽毛のように充満する丸い巨体を左右に揺さぶって、移動する牛に容姿が類した生き物が引く滑車つきの荷馬車が普段は行き交っていた。人に類似した生存体がその中を流れ、露天商が日銭を稼ぐため、活気のある声を発していた。それがいつもの日常であった。

が、今は絶望のむせかえる鮮血の臭気で日常が払拭されていた。独特の鋭角に尖った耳が無造作にちぎられ、美しい蘭の花のような皮膚が爪や牙で裂かれた遺体が、木造建築が並ぶ街に山積していた。遺体となっている種族が本来、街には溢れていた。

甲冑を頼りに槍や剣で武装し、悪臭の悪夢にも屈することなく、街道へ蹄を進める一団もある。血しぶきの渦の中心めがけ、切っ先を向けるその一団は、命を手放すまいと必死に抵抗を試みていた。

しかし、容赦も慈悲も手心もなく、自らへ向かうものをナメクジのような流れ出しそうな皮膚の奥に潜めた、象の牙ほどもある牙が並んだ口で鎧ごと咀嚼し、葡萄が弾けるように、耳の尖った種族の肉体を食い散らす。これが悪夢の根源の正体だった。

正体不明の化け物は、この町や街道に限定されたものではなく、惨劇は街が所在する大陸より遙か西に進んだ岩の大地の狭間、裂け目の底に存在する地下都市にも現出し、血なまぐさい臭気は霧となって漂い、魑魅魍魎が闊歩していた。

岩をくりぬき柱を築き、地下に大宮殿を建設した筋肉に覆われた小さい種族は斧や木槌を手に、筋肉の繊維が剥き出しとなった黒い、肉の塊のような蜘蛛のごとき悪鬼を相手に、ひるむことなく戦い続けた。元来、粗暴な種族であるからして、戦いに明け暮れることすらも、人生の喜びと感じ、引くことはなかった。けれどもそれが種族の灯火を小さくしていた。

こうした惨劇は止まりを知らず、惑星全体へと拡散していた。

フェアリースペース。神々はこの世界をそう呼んでいた。

この世界の特徴の1つは、惨劇の惑星もそうであるように、大きな1つの巨木が指を広げ球体を掴むように、惑星規模の巨木惑星自体を内包し、巨木に惑星が寄生しているかのような光景が、宇宙全域に広がっていることであった。つまり、宇宙は巨木に包まれた星間物質で溢れていたのである。

惨劇の惑星の巨木は惑星の悲劇を栄養分として吸い上げている影響なのか、普段は青々と茂る、この宇宙の生存体よりも二回りも大きな葉が赤茶けてしまい、宇宙空間へ枯れ葉の海を形成しつつあった。

その巨木の幹に1つの影が座っていた。影といっても暗くも黒くもない。深紅に彩られた炎が人の形を形成し、生命体として辛うじて認識できる人影であった。

地上で黒い化け物どもが暴れ、原住民を喰らう様子をただ、憂う顔で見下ろしていた。その顔も炎の陰影で辛うじて表情と理解できるだけだ。

世界を救うちからをこの神は有している。だがその行為が摂理を乱し、宇宙や時空そのものを危機に瀕してしまいかねない。だから神は手出しができず、逝く魂たちをだた、その視覚情報で見下ろすばかりしかできなかった。神とはその能力ゆえ、1つの行為がすべてを変化させてしまう。それは摂理を重視する神々にとって、不本意な結果を招いてしまう。

デヴィルはそこが狡猾だ。世界を崩壊させない程度に介入し、少しずつ生存体や世界、自然を絶望の沼へと沈めていく。まるで流砂に墜ちた人間のように、じわじわとだ。

炎は不機嫌の吐息を炎と供に放射した。

と、そこへ一粒の光が炎の前へ飛び迫ってきた。見るからに息も絶え絶えというふうであった。光は炎の前に来るとその腕の中へ飛び込んだ。

人型の炎は光を優しく手の平で包む。見下ろすとそれは小さな女の子であった。

トンボのように透き通った背中の羽根は焼けてちぎれ、身体の発光も炎の手の平に入ったことで安心したのか、弱くなっている。

「お、お願い。た、助けて」

小指の先すらも入らない小さな口が最期に血反吐を吐きながら呟き、小さなフェアリーの命は消えた。

神は悲しげに遺体を自らの炎で瞬間的に火葬し、そして立ち上がった。

「慈悲ですか。それとも償いですか」

炎が聴覚情報として言葉を理解した刹那、全宇宙に異変が起こった。各地で黒い羽根が雨や雪のように降り注いだのだった。

宇宙すべての惑星や衛星に生息する生存体たちは、世界の異変に震えた。天を黒い翼が覆うのだ、誰であろうと震え、すがるように信仰する神々へと祈りを捧げていた。

この時、宇宙空間に突起した大樹の幹からは眼下を望むことしかできないが、彼らの大敵が現出する際の、腐敗臭ばかりは消すことができず、神は腐敗の臭気で近くに天敵が現れたことを認知した。

「実に美しい光景だと思いませんか」

細く優美で品格がありながらしかし、内部に粘度の高いどろりとした粘着質を含む、笑みをたたえた声は、炎の上空から吹き降りてきた。

炎は瞬間、自らの形を恒星のような球体へ変化させるなり、空間が水面のように波打つと、その中へと呑み込まれてしまった。

次ぎの刹那、神の球体は波紋を広げた空間からはき出された。そこで再度、神は人の形を取り戻す。

「君はどう思います、ブラフマー。生存体が魂の限り悲鳴と悶絶の末、肉体を引き裂かれて命を消失する。またそれを見て慟哭の沼に身体が沈む肉親とは、まるで女の乳房に顔を埋めたかのように気持ちよく、美しくはありませんか」

炎の形をしたブラフマーの深紅が濃さをさらに増した。炎の舌先に嫌気の味がしたのである。

「貴様の悪趣味にはついていけない。あのおぞましき創造物を撤去しなさい」

この宇宙の住民を苦しめるモンスターが眼前の、おそろしく巨大な黒い翼を広げ、甘い笑みを浮かべるデヴィルの想像が作り出した創造物だということは、ブラフマーには十分に理解でき、それがまたブラフマーの心に鋭い痛みを走らせた。

「悪趣味とは失礼ですね。この世界で私の美学を体現させているだけですよ。柔らかな白い女体に歯を立てるようにね。わたしは思ったことを実行しなければ、溜まってしまうしまうのですよ、性欲のように欲求がね」

「破壊と殺戮が美学か。墜ちた者ベリアルにはふさわしいが、我には苦痛以外のなにものでもない」

ブラフマーはピシャリと黒い翼に言葉を叩きつけた。

ベリアルは甘く微笑んでいた笑みを不機嫌の味で顔を歪めるまでにそれほど時間を費やすことはなかった。

「個性は尊重に値するものです。貴方には尊重が足りないようですね」

「貴様らに対する尊重を我は持っていない。ただちにあの汚らわしい創造物を排除しなさい」

と言いつつ炎の腕が頭上へ振り上げられた時、世界中の陸地、海中、上空を覆っていたモンスターの群れが一瞬にして、炎にまかれ焼失した。文明の単位に換算すると創造物を焼却した炎の温度は、数億度を超えていた。

「ぶ、無礼な。犬の分際で私の美を汚すつもりですか。芸術に糞尿を投げつける行為は蛮行ですよ」

不意である。肉体を手の平のように包み込むほどもある巨大な翼を宇宙空間へ、黒い風を起こして広がった。全星間物質、それらを覆う大樹の上に降り注いだ羽根の元たる黒き翼。それはベリアルの象徴でもあり最大の武器ともなるのだ。

翼を広げた時、眼前に立つブラフマーは身構えた。何が起こるのか彼自身も把握できていない歯がゆさがあるための、防御行為であった。永劫の戦いの中にありながら、未だ互いを分析も理解もできないでいる。これが神とデヴィルなのだ。

翼を広げたベリアルはしかし、ブラフマーが思いもよらぬ行動に出た。翼に重ねるように両腕を開き、寛大なる笑みで炎の塊を見据えたのである。

「戦いを始めるのは簡単なことです。が、争いを収め、事の次第を見届けるのも重要でしょう」

寛大な笑みの向こう側に抜けた微風が粘りのある匂いをさせたのにブラフマーは感づいた。

ベリアルはニヤリと糸を引くような微笑みを浮かべ、翼に悪意をのせて閉じた。

「覚醒の時は近い。君たち犬の王を迎えようではないですか。これから始まる、女の尻で鼻をかむような優雅な出来事を見届けましょう」

またしても汚らわしい形容に、炎の胸に苛立ちがこみ上げた。しかしその中でブラフマーの疑念は確信へと変化した。

奴らは救世主を狙っている。

「覚醒が行われた時、我々の勝利は決定するのです。貴方が美学と主張する蛮行もこれまでです」

ブラフマーは敢えて挑発した。敵の狙いを探る必要性を認識していたからだ。

「はたしてそうだろうか。神が必ずしも神として覚醒すると確証があるわけではない。どちらに転ぶかは、本人しだいなのだよ」

と、ベリアルのカビに似た笑みは、再びフェアリースペースの彼方へ光速で飛び去った。

ベリアルの黒い閃光を見送るブラフマーは、炎を少し青くした。世界は未だ、どちらに転ぶか解らない。ブラフマーもそれは分かっている。救世主が必ずしも自分たちの救世主である確実性など、恒久的に存在するものではないのだ。

だからこの時、ブラフマーは炎の背筋に、氷のようなものが張り付いた気がしてならなかった。

4

皆無。この言葉が宇宙空間を支配下に置いていた。

宇宙がこの世として世界という名の器になる時、宇宙空間を埋めるのは物質と反物質だ。対称性の破れ。物質と反物質が対消滅を起こすこの現象が宇宙空間の創世記には起こる。が、それらすべてが消滅することはなく、物質が残ったからこそ、人類が生息する宇宙は今も物質に満たされている。

だがすべての宇宙が例外なくそうなるわけではない。

対称性の破れが起こらない宇宙がここにある。触れられるものなど1つもなく、世界はただ闇がどこまで進んでも味気なくあり続けた。

光さえもなく、気温さえもない漆黒の中にはしかし、生存というにはあまりにもおぞましいながら、確かに生存体という概念に縁取られた者たちが群れを形成していた。

片や純白を闇に溶かし、空間を埋め尽くす天使の軍団。その先頭に立つのは黄金の甲冑に包まれた一人の若者であった。その頭髪は半分が白く半分が黄金に光っていた。ラーは腕に備えた光で行く先を照らし、すべての敵対者を光で燃やし尽くしていた。現に宇宙空間に爆発の帯が現れ、魑魅魍魎が炎の中で阿鼻叫喚となっていた。

対する敵対者の中心、爆発の中でただ1つ、微動だにしないでヌラヌラとした黒い細胞の沼を下半身として、筋肉質の人型の上半身を硬くするアザゼルは、腕に巻き付いた忌まわしい鎖を振り上げ、雄叫びと同時に腐敗の光を漆黒へ広げた。それはデヴィルの御旗であった。

するとラーの炎で焼き尽くされた残骸が大陸のように広がるアザゼルの黒い細胞に吸引され、沼から這い出る両生類のように悪魔の息子たち、デヴィルズサンが再び百億を超える単位で誕生し、天使軍団へと突撃した。

「ワシの友よ。忌まわしき天使をつれ、何故にワシと対立せねばならぬのだ。お前たちの対立の理由がワシには理解できない。ワシらは友であるはずなのに、なぜお前たちは消えてしまったのだ」

憂いを表面が岩を思わせる顔に浮かべてアザゼルは囁いた。

人類の距離概念で500キロが2つの存在の前に横たわっているが、ラーの聴覚は古の友の言葉をハッキリと認知していた。

「わたしはけして君を見捨てたわけではない。何度もそう言っているはずだ。我々は君の友であり続ける。それが答えだ」

「嘘だ」

軽蔑の眼差しと嫌気を絡めた舌先がアザゼルから放射される。

「ならばなぜ、天使などと一緒に居る。汚らわしい天使などと」

天使を限りなく嫌悪の指先でしか触ることのできないアザゼル。

「神というのは常に対等であらなければならない。神の自覚を有するならば、天使と行動を共にして当たり前ではないか。お前もデヴィルならば神の立場を理解しているはずだ」

ラーの口調が変化した。

このラーという神格は他の神々と多少、性質がことなっている。1つの肉体に神格が2つ入り込んでいるのだ。つまりラーとアトゥムという神である。誠の姿を肉体の忌引きから開放されたならば、2つの神が分離し絶大なる力を誇ることができるであろう。しかしながら神の開放、覚醒はつまり、宇宙そのものの消失を意味する。神がこの世に降臨するというのは、衝撃がそれだけ壮絶ということなのだ。

アトゥムはラーよりも口調が辛かった。

「お前たちもワシが天使にどのようなめにあったか分かっているはずだ。これを見ろ。これが証だ」

と、アザゼルは両腕の鎖を1つの肉体と2つの神格に見せつけた。

ラーは口をつぐむ。正義とは時にある立場の者にとっては脅威でしかないと理解しているからだ。けれどもアトゥムにその考えは絶無である。

「天使は神である我らの意思を体現したまでにすぎない。恨むならば我々を恨むことだな」

「ならばそうしよう、犬どもよ」

アザゼルは獣すらも逃げ出すほどの、生臭い叫びを宇宙空間全域に轟かせた。

デヴィルズサンは己の父の咆哮に応え、天使の軍団へ牙をむきだし肉の濁流となって迫っていった。

さっきとは真逆に、憂いの波紋を広げるラーの顔が宇宙空間に刻まれていた。するとアトゥムが心中で呟いた。

(変えられない運命もある。我々はアザゼルと関わった。その運命は変換することはできない。対立の定めは忘却できない)

「いいや。きっと変わる。彼が覚醒すれば」

ラーもまた救世主の覚醒を望み、徒労の戦いに決着が来る日を願ってやまなかった。

5

星の最期はそこに物理法則を凌駕する現象を作り出す。質量がある一定の重さを超えた時、星は超新星爆発の末、自らの重力に押しつぶされ、ブラックホールとなる。シュバルツシルト半径に入ったならば、光さえも内部からでることは永遠にできない。

この宇宙にはそうしたブラックホールが視界の限り、宇宙空間を埋めていた。空間そのものがブラックホールという天体に付属しているのでは錯覚を起こすほどの数である。しかも大きさは人類の平均成人女性の手の平に乗るような大きさから、超銀河団が幾つ呑み込まれても埋め尽くせない巨大なものまで、あらゆる大きさが石をばらまいたように拡散していた。

天体という人類が理解する概念は1つとて存在せず、ブラックホールが星々の代わりに、星間物質の代用品として宇宙空間にあるのだ。

その中にあり、1つだけ無数の銀河を内包した星雲の塊が擦りつぶすようなブラックホールの隙間を抜け、宇宙を海草のように流れていた。

アメノミナカヌシ。この銀河を複数、内部に納めた星雲もまた、神格の一柱であった。

「神はどうして僕の邪魔をするんです。僕はただ第二の天を創造したいだけだよいうのに」

星雲の前に1つの人影が現れる。ホモサピエンスの姿をした、青年だ。青年の声音には甘い香りが混じり、白く透き通る肌は、触れると弾力がありそうなほどに、濡れ光っていた。デヴィル、サタナエルが青年の名である。

「世界の創造は我々が行う。デヴィルが行うものではない」

アメノミナカヌシは銀河の内部から激しい声量を放出した。威厳に隠れてしかし、恐れに近い感情がそこには含まれていた。

「ダークコアは、墜ちた神々は創造を許され、僕が許されない道理はなんなんだい?」

「神々はダークコアの所業を許してはおらぬ。お主の創造も例外ではない。神々以外の創造は邪であり、妨げねばならない。お主にも理解できるはずだ」

と、今度は諭すようにアメノミナカヌシは言った。

サタナエルは下唇を噛む。まるで子供が我慢を言いつけられたように。

小僧のような眼差しを幾つもの銀河の渦に再度むけ、青年デヴィルは叫ぶ。

「兄弟なら、きっと僕の兄弟たちなら僕が言いたいことを理解してくれる。きっと救世主の彼なら」

「ほう」

感心したかのような声をアメノミナカヌシは発する。ブラックホールに消えるその声は冷静としか判断できないものであったが、神の心中はしかしこのとき、苦いものがこみ上げていた。

「デヴィルが救世主の覚醒を望むというのか」

サタナエルは頷いた。その頷きには力がこもっている。

「兄弟の覚醒は僕の望みをきっと叶えてくれる。だって兄弟なのだから」

否定のしようがない事実だが、アメノミナカヌシを含む複数の神々が待ち望み、すべてを変革してくれる救世主が、デヴィルと兄弟であるとは、やはり神としては認めなくない真実であった。だからこその苦い思いが銀河の群れを漂っていたのである。

6

煙のようでもあり水に溶ける絵の具のようでもあるその形が定まらない生存体を、神々とデヴィルはアストラルソウルと呼ばれていた。

人類を含む数多の生存体は、人類がそうであるように複数の素粒子が構築する組織体である。がその一方で精神のみの、つまり複合霊体と呼ばれる状態の生存体も中には存在する。人類が思考できず、認識を不可能とする生存体であった。

しかしこうしたあらゆる形でその生存を確実なものとする生存体にはほんらい、なんら共通点が存在しない。源を1つとする生存体ならば、あるいは複数の共通点を所有しえるが、数多の次元、宇宙に無関係に生存圏を保持する生存体たちには、共通点がありはしないのだ。

が、共有点がたった1つだけある。すべての生存体は無限大という果てしない数字に等しい数だけの精神体、つまりは魂と呼ぶべき非物質が重なり合って構築されているということだ。簡略的にいうなれば、生存体とは薄い紙のような魂が束となって1つの個人を形成している。それが自然の摂理なのである。

そうした無限の精神体が1つとなって個人が形成されているが、それらはすべて殻のようなものに納められている。人類でいうなれば肉体が殻である。精神体は殻に納められている以上、その本来の姿を披露することはできず、物理空間で制約が課せられているように、不自由なのである。が、アストラルソウルという生存体の上位存在へ進化した時、生存体は本来の意味での自由を謳歌できるのであった。

ここはそうした究極の進化の先端に立った者たちが生存する世界、アストラルワールドと呼称される世界である。

雲、あるいは霞のように物理的視覚の能力が認識するアストラルソウルは、けして眼に認識されるものではない。物理空間を含むあらゆる次元から独立し、離脱した場所なのだから。

けれども例外はある。そうしたすべてを超越した存在を認識できる存在、つまり神とデヴィルがその例外だ。

ヨセフは青と白の間を行き交う色の肩まで伸びる髪を搔き上げ、下唇を噛み、疲弊した隈のある眼を上部へ向ける。すると複数のアストラルソウルが風に吹かれるように消滅した。神は何者による意図ある消滅なのかを理解し、その消滅が兆を超える生存体の消滅である事実もまた、疲弊した脳の上にスライムのように流し込まれた。

彼には1つの霞の集合体にしか認識できないそれは、人類概念の数字では数えきれないほど、アストラルソウルが集結した、コミュニティなのだ。だから風に吹かれるように霞が消えたように、穏やかな光景に見えたとしても、それは凄まじい数の生存体を消滅させた残虐行為にほかならなかった。

ヨセフの瞳が正面をまた見据えた時、自らの虐殺行為が甘い味のするものであることを噛みしめるアモンが、悪戯をした子供のように微笑んで神を見据えていた。

「なにをそんなに憂うことがある。生存体を消滅させる。それがデヴィルの摂理であって自然界の掟だ。それを悲しみで見るとは、つくづく貴様も変わった神だな」

黒く短い髪を撫でつけ、アモンはヨセフの感情が理解できない様子で、首を人形のように傾けた。

「貴方へ言うのはきっと違うのでしょうけれど、わたしには分からないのです。生存体は産まれます。そして生きて必ず終着地点には死が待ち受けているのですよ。それなのになぜ、生存体は生きるのです。なぜ死ぬために産まれるのでしょう」

神とも思えぬ問いに、アモンは絶句した。ここまで神が甘いことを言い出すとは思っても居なかったからだ。

「馬鹿じゃねぇのか。貴様ら犬が構築したシステムだろうが。産まれて死ぬ。ルールがなんのために存在するかなんぞ、俺が知るわけねぇだろ。それに、魂ってやつは生存体から離脱しても永劫にあり続ける。つまり生死とは一時のことであって、すべての魂は生死を1つのプロセスとして通過するだけのこと」

と言いつつアモンは呆れた笑みを口元に浮かべた。自分が神のように説いているのが馬鹿馬鹿しく思えたのだ。

だが、ヨセフはそれが疑問の種にしかならず、種を奥歯で噛み砕く感覚をおぼえた。

神々の意見の総意として、世界はそうした構造となった。魂と呼ばれる存在がつまりは生存体という器へ入り、あらゆる多次元にその存在を置き、多次元生存体として生から死へと向かう。そして器の崩壊により魂は霊界へ一時保管され、生存体であった期間の行いが魂の位を上昇させる。

しかしそれが正しいのかヨセフには疑問であった。生から死というその期間、神々にとっては一瞬でしかないその僅かな時間に、生存体は大なり小なり波を経験する。心という不確定なところに癒えない傷を負うこともある。それが位を高めるための鍛錬だというのが神々の考えであるが、それほどのことをしてまで、魂の位を上昇させて、いったいその先になにが待ち受けているというのだろうか。魂は魂、生存体は生存体、個人を差別するだけなのではないだろうか。

ヨセフの心理にはそうした疑問が浮いては沈みを繰り返していた。けれどもこの疑問を口走ることは、つまり神々への離反と見なされ、堕天する可能性もあった。だからこの場でしか口にできなかった。皮肉にも最大の天敵たるデヴィルの前でしか思想の主張は許されないのだ。

「答えをここで出すのは時期尚早。わたしが結論づけることではないし、君と議論する問題でもない。忘れてくれ」

ヨセフはそう言うなり右腕を掲げた。すると腕全体が青く燃える。まるで丸太が青い炎に包まれるように。

「次ぎは戦いというわけか、ヨセフ。いいだろう。世迷い言をぬかすより、そっちのほうが分かりやすくていい」

アモンも戦いに賛同し、ニヤリと好物を前にしたように微笑する。と、彼の身体から黒く、粘度の高い液体が放射された。刹那、それは一匹の獣へと変化した。豹や獅子の類いに容姿が類似したそれは、アモンの下部として、ヨセフの前へ躍り出て対峙した。

この時、ヨセフは戦いの間際でも思うことがあった。

彼がきっとすべての答えを導き出してくれるだろう。彼の考えこそが、世界のすべてを変え、きっと良き未来を導いてくれるのだから。

例え、神々の考えと相違があったとしても、良い未来なれば。ヨセフは深く心に呼吸のように刻み、炎に包まれた腕を振り下ろした。

7

残暑と言うにはあまりに日差しの厳しさが身体のしみこむ日々が続く季節、街の建造は着実に行われていた。

環状線の黒い焼けるようなアスファルトの上に立つだけで、重機の音、風で流れる排気ガスの匂い、眼にしみる砂埃は、そこに新しい街、希望の都が誕生するのを示唆していた。

ビル群が建造中の市街地から数キロ離れた場所では、住宅街の建造が急がれていた。宇宙開発関連企業が大半を占めるであろうオフィスビル街ばかりがなにも街という巨大な生命体のすべてではない。都市の構築にあたり、中枢となるのはやはり、生活空間である。

建設中の建物は一戸建てが多く、そこが建設後、上流階級の人間たちが生活の拠点にする地域になる予定であった。

コンクリートと鉄筋ばかりの市街地に比べ、そこは閑静な住宅街になる予定だけのことはあり、残暑も多少は並木のおかげで丸みをおび、中心街の重機の喧噪が遠くに響くばかりで、蝉の残り僅かな体力で振り絞る、けたたましい鳴き声の方が耳障りなほど、市街地とは頬に感じる感触がまるっきり異なっていた。

環状線の完成より多少遅れている道路建設は、住宅地でも例外ではない。半分を黒いアスファルトで覆われた二車線通りも、途中からは砂利がまだ露骨に剥き出しにされ、重機が通る度に、砂塵が空気をにごらせた。

黒い革靴が砂利と砂で傷つくのを怪訝に思いながら、自らの拠点となる教会の建設を見つめる2つの瞳は、しかし希望とは少し離れた場所に位置しているふうに他者がこの場に居たならば、そう見えただろう。

男の眼前では鉄筋の足場をブルーシートが覆い、内部で教会の建造が急がれていた。このとき、着工から二ヶ月が過ぎていた。

黒いイタリア製の黒いベストをワイシャツの上に着るマックス・ディンガーは、さすがに暑さがこたえるらしく、尖った顎先から汗の滴が焼ける砂利へと落ちていた。

猛暑日が続くという予報は例年通り、ラジオの天気予報から、軽快な音楽と同席しながら流れてくる。マックス・ディンガーはそれが腹立たしくてしかたがなかった。そうした苛立ちは、こうして炎天下に身体を置く今も、自然と顔の輪郭を歪めるほどである。

「いつまで暑さが続くのでしょうね」

不意に声をかけられ、建設現場から背後の気配に視線を移した時には、神父はすでに声の主が誰であるかを理解した上で、不機嫌な顔を声の主に向けていた。

「君が思うところを理解しているつもりだよ、ディンガー君。なぜこのような時代に自分を送り込んだのか、それが不服なのだろう?」

尖った顎先の汗の滴を指先で拭い、マックス・ディンガーは微笑をたたえた。もちろん皮肉の意図しかない笑みである。

「仕事ですからしかたがありません。例え文明が発展途上の時代であっても、暑さに弱い俺が夏の時期にここに来なければならなくてもね」

神父という職業を一応は表向き名乗らなければならない立場にありながら、口調とそぶりは粗暴なマックス神父。

そんな彼の姿が滑稽に思え、笑ってしまった丸めがねの小男は、マックス・ディンガーよりも低い頭をさらに低く、開花季節が過ぎたひまわりのように下げ、

「少しお相手願いますよ」

と、恭しく彼を砂利道の先へと、腕をホテルのボーイのように伸ばして促した。

自分の上司であるジョセフ・クライストという男がどうにも苦手なマックス・ディンガーは眉間を狭くした。

人当たりがよく、部下からも慕われ、ミスをした時もその場では注意するが、後を引かずその場だけで事を納め、さらにはフォローまでしてくれる部下にとってはこれほどよい上司はいない、と思える人物が彼である。

しかしながらマックスにはいまひとつ、彼の底が見えず、信用がおけなかった。

マックス・ディンガーの本業は工作員である。工作員としてこの時代へ配備される前は、組織の第三工作機関の一員として元の時代で仕事をしていた。が、この時代へ派遣される辞令が出た矢先、ジョセフ・クライストの下に配備され、彼が上司となった。確かに評判通りの人物で、誰に対しても、どんな身分の者であっても、隔たりなく接する好人物という言葉がふさわしい人。

だからこそ、人の裏ばかり見てきた彼にとって、これほどの好人物が逆に虚像に見えてしかたがなかった。まるで濁った湖面から底を見るように、透明度が限りなく悪い人物、それが工作員としての彼の印象であり、現在まで変化が生じることは断じてなかった。

マックス・ディンガー神父は促されるまま、この惑星をガスコンロのように熱する陽光を浴びながら、砂利道を街の外れまで歩いた。

住宅街の外れには小さな丘があり、公園として開発途中であった。そこの天辺に設置されたベンチからは街が一望できる。2人はそのベンチの前に立った。

高いところだけあって、海からの潮風が多少なりとも暑さを緩和した。

建設中の街を見下ろす神父とその上司。

「ここが“始まりの街”になる。すべてはここから始まる」

「俺にとっては終着の街だがな」

ジョセフ・クライストの風が抜けたような穏やかに発せられる言葉に対し、不機嫌の度合いを増すマックス神父。

「ソロモンの計画は君も把握していると思う。再度、確認する」

丸めがねの縁を人差し指で押し上げた小男上司は、咳をしてから言葉を続けた。

「我らが組織のそもそもの理念として、科学技術こそが世界の安定と秩序、未来を形成するとしていることからも、君がこれから行うべき行動は、ソロモンのみならず、すべての運命に絡んでくる。それほどまでに君が育てる『コア』は最重要なのだよ」

彼が重大任務の辞令を交付され、この時代に有無なくタイムワープしてきたのが、2週間前のことである。

上司はそうした彼の不満を十分咀嚼できているからこそ、敢えて自ら脚をこの時代へ運び、彼へ目的意識を認識させようとしていた。

「もう一度言う。君は『コア』を育成する重要な任務に選ばれた。これは《運命図》にも記されていることであり、けして君の不満で変更が可能となる事柄ではない。それを理解してほしい」

ジョセフ・クライストは口調を珍しく厳しい方向へ向けた。

それだけでマックス・ディンガーはこれから自分が成すべき任務の重さを背中に感じた。

「だが、あんたにも関係あるんじゃないのかい」

自分ばかりに荷物を背負わせるソロモンへの、神父ならでわの皮肉で行う、僅かながらの抵抗であった。

「『コア』はソロモンにとっても、これからの時代や時空にとっても重要になってくる。だが、さらに重要になるのは、あんたの息子だ」

皮肉の笑みを目尻に刻む神父。

「あんたの息子と『コア』は激しく絡み合っている。《運命図》にはそうあるが?」

しばしの沈黙が蝉の声を浮き立たせる。2人の額には汗の粒が光り、互いに言葉をなくした。

5分という実に長い時が過ぎた。汗は額から頬をつたって、顎に流れている。

胸を膨らませ、大きく息を吐き、沈黙のカーテンを開けたのは、ジョセフ・クライストであった。

「彼はわたしの息子などではない。妻が命をかけている、ただの男にすぎない」

と、この時ばかりはジョセフ・クライストの顔に好人物の影は微塵もなく、嫌悪感と憎悪の皺が眉間に山を作っていた。

終わりなき神話 (プロローグ)