宇宙まで突き抜けるような青空

この度はこの小説を手に取っていただき(←手に取るであっているのでしょうか)

誠にありがとうございます。

あなたがこの話を楽しんでいただけると幸いです。

宇宙まで突き抜けるような青空、目に染みるくらい蒼く燃える緑。

あたしの住む町には、電車もない、ビルもない、なんもない・・・あるのは山だけ。

***

いつも通り、起きるのは朝練10分前。制服に素手を通して、そのまま洗面台に飛び込む。お母さんにかるく挨拶して、ごはんを味噌汁で胃に押し込んだ。

急いでダッシュ、学校へ走る。初夏の日差しは、朝だからと言っても容赦はなく、道路に真っ黒いあたしの形をつくる。ジリジリ暑いアスファルトを見つめる。顔を上げるとすでにカゲロウがもやもやしている。空は高く、雲は恐竜のような姿から変化して流れていく。あの雲が作った大きな影は山に落ちる。

「おはようございます」汗を拭きながらバツが悪そうに体育館に入る。

「・・・」

先輩の視線が痛いが顧問の先生が来る前ならなんだってセーフになる。急いで準備して準備に取り込む。ほかの部員は話をしたり、軽く体を動かしている。あたしは2年になっても部員たちに馴染めていないのでハブられている。いつものこと。顧問の先生が来て集合し、朝練のメニューが言い渡される。そんな毎日…。

学校、なんてつまらない場所。××××!!

学校はキライ。べつに仲のいい子もいないし、勉強も好きじゃない(美術は除く)。1時間目・・・数学。これは、また憂鬱な授業である。早く、早く放課後になりやがれ!

部活も終わって、やっと下校。あたし以外の部員はいくつかのチームに分かれて下校する。

「なつこぉ、いっしょにかえろ~よ」

「ごめん、図書館よってくから。さそってくれてありがと」

あたしはチームとかそんなわずらわしいのは苦手だから、たいてい学校の隣にある図書館によることを理由に一人で下校する。事実、しっかり本を借りて帰るから、嘘をついているわけでもないしね。

あたしが図書館に着くのは、いつも閉館ギリギリで司書さんしかいなく静かで、ここだけはまるで一年中秋みたいだ。あたしは物語の棚から一冊選んで左手に抱え、空いた右手で鞄を探り、先日借りた村上春樹と図書カードを出した。

「お願いします」司書さんは、受付で機械のように返却と貸し出しの作業を行った。

「いつもありがとう」司書さんは優しくニッ、と笑った。

ありがとうございました、と言いながら図書館を後にした。外は太陽が一日の最後の日差しをレーザービームのように山の隙間から放っている。

いつも一人で帰るのだが、あたしのことを待っているおかしなヤツもいる。それは人ではない。今日もいつもの場所、帰り道にあるお寺のサルスベリの上にいる。あのカラスだ。

アイツはとても奇麗な羽を持っていて、バサッと広げると黒く輝いて黒曜石でできているみたいだ。アイツの狙いはあたしのバックの中のガム。ガムが好きなカラスなんて聞いたことがないが、特別にあたしの食料(ガム)をわけてやる。

しかし、なんだか今日は様子がおかしい。あたしを見るなり、ふわりと飛んで振り返る。「こっちにこい」とあたしを呼んでるみたい。しばらく、そんなカラスを見つめていたが、好奇心が湧いてきた。

そっちに何があるんだよ、歩み寄ると、カラスは勢いよく飛び立った。

「まてよ!!」

カラスを見失わないように、追いかけた。車の通らない道路をわたって、細い道を抜けて寿司屋のよこを抜けて、国道を渡り山に向かう。

(あいつ、あたしを山に連れて行きたいのか?)

ハァハァ・・・。

ついたのは、神社。ここはあたしの町で一番でかい神社で、春になると祭りがあったりして何かと騒がしいが、今はシーズンオフだから蝉とカエルたちの合唱が響いている。

カラスは神社の脇の山に入る細い小道の前であたしのことを待っていた。あたしは周囲を見渡した。もう真っ暗だ。神社の中には街頭なんかないから深い闇に呑まれているみたいでとても不気味である。

ゴーン・・・、遠くでお寺の鐘の音が聞こえ下校途中であることを思い出した。

「ごめん、あたし帰るわ。また、来るからその時ね」

そうカラスに言い残すと走って家路についた。

家についたのは7時すぎだった。あたしの家は小料理屋で毎日忙しそうにバタバタしている。だから、遅く帰ってもあまり気にされない。ガラガラガラ、戸を開けるとお母さんが料理を運んでいた。

「あ、なつちゃんおかえり」靴を脱ぎながら聞き流す。

「ただいま、忙しいの?」

「ごめん、夕飯の準備してないからラーメンでも作って食べて。はるちゃんとふゆおの分もね」

「…。」

途中まで聞くと、納戸に行って姉のはるこが好きそうな塩ラーメンと弟のふゆおの好きそうな、しょうゆラーメンを選んで抱えて二階に持って行った。

まずは自分の部屋にいく。鞄を置いたり、着替えたり…図書館で借りた本は大事に机の上に置いた。「宮沢健二の銀河鉄道の夜」、一番好きな本で何回も読み返している。新装した表紙に一瞥して、ラーメンを片手に部屋を出た。

居間の戸を開けるとふゆおはアニメを見ていた。

「晩ご飯ラーメンだけど…」そう言うと彼は喜んでお風呂の用意をするといって風呂場に駆け込んだ。

うちの家事は早いもの順で担当が決まる。お風呂の用意、洗濯物たたみ、お米とぎ。三人姉弟だからちょうど三等分、というわけにはいかない。なぜなら、あたしの姉はジャイアニスト。彼女は家事を一切せずケータイと格闘する(彼氏なのか?)。彼女に逆らおうものなら、右ストレートが顔面に飛んでくる。そんなわけで、あたしは大抵残りの二つの仕事をこなす。

ラーメンを作ってる途中、姉が部活から帰ってきた。彼女の高校は家の隣にあって、チャイム5分前に起きれば余裕で間に合ってしまうくらいなのだ。

「ラーメン何味?」姉はケータイ片手に問いかけた。

「塩としょうゆ。」なにか不服は?といった感じで答えた。

姉弟とは仲も悪くないし、会話もするし喧嘩もする。変わっているのは、ちょっと姉がわがままで、弟がバカで、あたしの頭がいかれてるだけ。

結局、晩ご飯はふゆおのしょうゆラーメンと姉の塩ラーメン2種類作った。あたしのご飯はというと、残ったラーメンの汁をミックスしてご飯を投入する。

家事やその他の雑務をこなし、自分の部屋に戻る。いつも、一通り自分の仕事が片付くと部屋に戻って音楽を聴きながら読書に励む。田舎の夜はとても静かでカエルたちの歌声がそこらかしこで聞こえてくる。なんてことない、いつもの夜のはずだった。

しばらくすると、アイツが窓の外に現れた、カラスだ。

アイツがあたしの家に来るなんて、初めてだ!一度だってこんなことなかった。カラスの翼は窓の外の暗闇の中でも黒く輝いて、奇麗だった。あたしは、つい窓を開けてしまった。

***

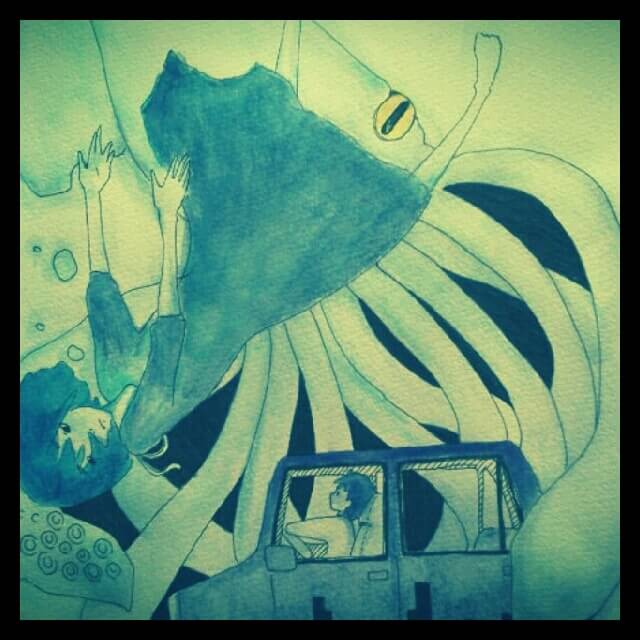

すると次の瞬間、なぜか夕方カラスと来た、神社の脇の山に入る細い小道の前に立っていた。ネコの爪のようなの月と夏の星空が、薄黄色の光であたしの周辺を照らした。月の光に映し出された木々は、昼間と全く違う顔付をしていて、まるで黒い影が昼間の木々の姿を飲み込んでしまったみたいだ。あたしは、なんでここにいるのか理解できずボーっと辺りを見回していたら、いきなり後ろから声をかけられた。

「おいっ」

振り向くと、そこにはカラスしかいなかった。松の枝にとまったカラスの真っ黒いビー玉の目玉にあたしが映る。

「お前ねぇ、なんで昼間帰るのかね?意味わからんわ、てか空気読めてなさすぎ!そこは若いんだからさ、不思議の国の『彼女』みたく好奇心にまかせて突っ走らなきゃさ~ねぇ?(笑)歳なんかすぐとって大人になっちまうんだからさ、後悔のないようにしね~と人生損ばっかりになっちまうんだぜ」

とカラスはしゃべりちらした。これは、夢なのか?

「ちょい、夢じゃねぇよ~♪」

「!!」カラスはあたしの心をのぞき見したかのように答えて、翼をバサバサさせた。

「あなたはなんなの?」今、あたしの知りたいことはなによりもこれだ。

「ああ、俺?おまえにはどんなふうに見えるんだよ(笑)」

きっとアイツは心がのぞけるくせにあたしに聞いてきたんだ。なんだか性格が悪いなあ。

「あたしには・・・カラスにしか見えない」

「カラスね~。ふ~ん」黒い翼で猫より狭い額をかいて続けた。

「俺はカラスに見えたり、豚や黒猫や鎌背負った骸骨や、時には羽の生えた人間やハゲや象やらに見えて人間に拝められるような、なんつーかね、あれよ、神秘的な存在★?でもさぁ、俺的にはもっとシンプルでこう…もっとクールでさぁ…」腕を組むようにして頭をひんまげて考えるようなポーズをして、一人でブツブツしゃべって結局、

「そう、スマートには言えない存在な訳よ」と答えた。答えになってなくないですか?

「俺のことについて、答えなぞ出そうなんて1000000000年早いわ!!」バサバサ言った。

月が雲に隠れて、さらにあたりに闇がしみ込んだ。

「時に、俺がおまえの前に現れたのはこんな世間話をするため、なわけじゃねえんだ。お分かり?」あたしはこくりとうなずき、カラスが何を話すのか待った。

「俺はずいぶんと前からお前を見ていた。まあ、俺みたいにすごい存在は見ようとしなくても世界中が見渡せちゃうんだけどよ★」と黒い胸を膨らませた。

ときどき入る自慢のような語りは癖なのか?

「おまえくらいの年齢になると、ほんとんどのヤツには俺なんか見えないんだぜ。だから、めずらしくてさぁ、つい近づいたわけ♪そしたら、おまえ、友達はいねぇし、家ではいいようにつかわれるは、寂しいヤツなわけよ!!(笑)俺みたいな神秘的な存在★が見えてんのによ?」

カラスは頭を翼で抱えて考えるような悲壮なジェスチャーをした。

「だからさ、暇つぶしにさ、願いをひとぉーーーーーーーつ叶えてやろうとね♪ほらあれよ、ボランティア精神っつーの?俺は優しくて偉大な存在★だからさ~」声を大にして、王様が下々の民に話かけるように言った。

「あたしに願いなんてないよ」あたしは俯いてフッと笑いながら答えた。あたしは不幸でも幸せでもないから、ほんとに思いつかなかった。

「いや、嘘だね。あるんだよね、わかってるんだぜ~俺にはさ、お前が本当に望んでいることが」

カラスはバサっと翼を広げ、あたしのあたまをかすめるようにして飛び、また別の木の枝にとまった。

「おまえがその願い思い出したら叶えてやるよ。」と、ギャハギャハと笑った。

カラスが羽ばたくと、あたりがだんだん霞んでいって、意識がだんだん遠のいた。さらに遠くでカラスの声がする。

「おっと、忘れてた期限は8月31日までな♪夏休みの宿題宿題ぃ~♪」

朝が来た。あたしは窓のとこでうずくまって眠っていたようだ。

6時30分。奇跡にちかいくらいの早起きなので、朝シャンしてから学校に行こうと思い部屋を出た。

***

緑はますます深まり、太陽はその光を地表に向けて思いっきり降り注いだ。地球は好きな人に見つめられて真っ赤になる男の子みたいに、ますます熱くなっている。あれから、あたしの頭の中ではカラスの言葉がリフレインのように響いている。

「お前が本当に望んでいること」

日本特有のジトッとした暑さが肌にまとわりついて滴になって落ちた。夏休みに入ってもほとんど毎日、部活部活部活部活…。夏休みだからといっても、真面目で健全な学生は毎日学校に通うのだ。なぜなら、秋には部活の新人戦が控えているからで、夏休みに追い込まないと試合でいい成績につながらないからだ。(顧問の先生曰く。)

部活は、先輩がいないだけで特に変わらない。ただ、今まで以上に真剣にやらないといけないらしい。そういえば、先輩方は引退したらしい。中学最後の試合も終わって、受験に向けて勉学にいそしむためらしい。

この数日は暑さのせいか、カラスの言葉のせいか分からないが脳が機能停止したかのようにボーっと過ごしていた。そのせいであたしの状況判断能力はものすごく落ちていた。

「新原、ボーっとしてるな!!」顧問の先生が放心しているあたしに怒鳴った。

「はいっ、すみません」

昼過ぎて、部活が終わる。

家に帰ると、いつも忙しくコマネズミのように働いているお母さんが居間のカレンダーの前に立っていた。

「お母さん、ただいま」なにか、悪いことをした子どものように体をビクッと震わせて振り返った。

「あ、なつちゃんおかえり」

カレンダーに目をやると8月31日に丸がついている。

たぶん、お姉ちゃんがつけたんだろう。お姉ちゃんはイベントが大好きで、特に家族の誕生日はいつもどう驚かそうか楽しそうに考えている。

「ああ、夏が終わると同時になつちゃん14歳ね。早いわ~。」ふふと笑ってカレンダーを見つめるお母さんの後ろ姿を見ると、悲しくなった。

あたしは、ちゃんと代わりができている?心の中でお母さんに尋ねても、伝わらない。

ああ、あたしの望みはこれなのかなぁ?

***

夏休みが始まって何日経ったのだろうか。太陽は、秋や冬のことなんか忘れたみたいに今日も暑い日差しを降らせる。山は、本当に緑が燃えてる見たいに活き活きして今日も町を囲む。

「新原!!!やる気あんのかー!!!」

「すみませんっ」顧問の先生は部員みんなに同じようなこと言っている気がする。部活はますますハードになるし、覚えることも増えてボーっする暇もなくなってきた。

しかし、発見もあった。部活って真剣にやると意外と楽しい。

部活も終わって、帰ろうと荷物の整理をしていると外から雨音が響いてきた。

「やっぱ、雨降ってきた~。天気予報当たるんね」いつも下校の時誘ってくれるさくらが言った。マジ?知らなかった…。

あたしはいつも遅刻ギリギリに家を出るため、天気予報のチェックなんて気にしたこともなかった。さくらは傘をバサっとひろげて

「今日は一緒に帰るでしょ?」

こういう時のさくらは、少しいじわるでとても優しい。

「いつもすまないね」とちゃかしてさくらの傘にお邪魔することにした。

久しぶりに友だちとこんなに話をした、ってくらいさくらと話しながら帰った。

テレビや雑誌のこと、部活のこと、家族のこと、さくらの好きな人のこと。

さくらとは、小学校に上がる前から仲良くて、いつも気にかけてくれていた。

(あたしはそれを知ってて、いつも知らないふりしてた。)

さくらは、恋をするのが大好きで、優しくて気が小さくて、泣き虫で…そんなさくらにいつも憧れていた。こんな女の子らしい女の子になれたらな。

ああ、あたしの望みはこれなのかなぁ?

しばらく歩き続けたが、さくらの家の近くのコインランドリーの前で足を止めた。さくらは大事な話をするかのように話を切り出した。

「なつこ、」

「なにさ、いきなし」あたしはまた気づかないふりをする。

「なつこ、なんで中学入って変わっちゃったの?」

さくらはほんとにあたしを心配してくれていた。いつも、イタズラするときも、宿題忘れたときもさくらはいつも心配ばかりしてくれていた。

「なにも…なにも変わらない。あたしはあたしだよ」ウソついた。

「ウソついた」ウソなんてすぐにばれた。

本当は、中学入ってあたしは変わった。

「さくらにはウソつけないな」ハハと笑ってしょうがなく話すことにした。あたしの秘密。

濡れた山の緑は、いつもより深く優しい色をしていた。

あたしは中学に上がる直前、ある事実(こと)を知った。それはあたしにとって、とても衝撃的で小さなあたしの心は潰されそうになった。

***

小学校の卒業式も終わった春休み。あたしは、新しい制服や通学かばんを眺めたり、楽しい中学生活を想像するのに忙しかった。

中学に入ったら、英語の授業が始まってそれから部活も毎日するんだ。お姉ちゃんみたいに、おしゃれしたり、さくらたちと買い食いしたり、きっと毎日が楽しいはずなんだ。

そんなことを考えながら自分の部屋でゴロゴロしてたら、お母さんとお父さんがノックもしないで部屋に入ってきた。

「なつこ、話があるんだ」いきなり二人が入ってきて、いきなり話があるなんてダブルでビックリした。お母さんならともかく、お父さんまで来るなんてただ事でない気がした。あたしは、ちゃんと座りなおした。二人はあたしの前に座って、

「いつか言わなくちゃと思っていたの」お母さんが話し始めた。

「むかし、なつちゃんはよくもう一人の“おともだち”のこと話してくれたじゃない?…」

もう一人の“おともだち”とは、むかしあたしだけに見えた男の子のことで、今はあまり覚えていないけどあたしはよくその話をしてお母さんに「そんな子いない!!」と怒られていた。お母さんが異常なくらい怒るから、よくお父さんが宥めていたことも目に焼き付いていた。

「ほんとは、」

お母さんが言葉を詰まらせた。手はぎゅっと握られて、目には涙が溜まってた。すると、お父さんが代わりにつづけた。

「もう一人の“おともだち”はたぶん、お前の双子の弟なんだ。」

お母さんのつむっていた目から涙が落ちた。あたしは、なんのことかわかんなかった。

お父さんは小さな箱を取り出して見せてくれた。二つのへその緒。

「お母さんのお腹にいるころからなつと弟は仲良くて手をつないだり、いっしょにお腹で動き回って、元気がよくてな、お医者さんも健康に生まれてくるって言ったんだ。お母さんも俺も二人が生まれてくるのが楽しみで仕方なかった。きっと、しっかり者の女の子と頑張り屋な跡取り息子だってな」お父さんはあたしの頭に手を乗せた。

「8月31日、なつの誕生日に二人とも出てくるはずだった。でも、なつが出てきたあと、男の子のほうの首に、へその緒が巻き付いてしまったんだ。そして…息ができずに死んでしまったんだ」

お父さんがやけに優しい声で言うので、心が振動した。お母さんの目から涙があとからあとから落ちた。落ちた涙を眺めていた、気づいたらあたしの目からも涙がどんどん溢れてきた。あたしの弟…。

「はるこもその日いっぱい泣いてた。うれしいのに悲しいって言って、泣いてた。」

そう言ってうつむいたお父さんの姿は、いつもより小さく優しく見えた。お姉ちゃんを思ったり、お母さんを支えたり、優しさにはいろんな使い方があるけどお父さんはどれも全部うまく使えるんだ。霞んだ世界で、目の前で泣く両親と自分の存在がなんだかあまりにも悲しかった。

「なつの誕生日は、その子の命日でもあるから、はるこはいつも、だれの誕生日より張り切って準備するんだ。」

初めて知った、お姉ちゃんも知っていて、そんなこと考えていたなんて。

涙を拭いたお母さんも続けた。

「なつちゃんが今まで生きていてくれてとても嬉しいわ、弟の分も生きてくれていると思うとほんとにうれしい。」泣きながら言うお母さんを見ていた。

「…」あれ?なんで泣いているの?ほんとに、うれしいの?

涙を流す両親の姿を見つめ、ふと思ってしまった。その涙はきっと弟のための涙だ。

「この話したのは、なつはもう中学生で大人なんだからもっとしっかりして、弟の分まで弟の代わりに頑張ってほしいからなのよ」

これから後の話はあたしの頭には入ってこなかった。双子の弟、あたしの“おともだち”、誕生日は命日…。

その話を聞いた後から、ずっと春休み中、ずっと考えていた、もう一人の兄弟のことと両親のこと。そして、これからのあたしの「弟の分まで、弟の代わりに生きる」ということ。普通に考えたらきっと「中学生活も頑張らなきゃ!!」とかプラスな考えになるのだろうけど、その時のあたしは違った。

「あたしは弟の代わりなんだ」

このことだけが胸に突っかかった。

カレンダーを見つめるお母さんとそれを支えるお父さん、誕生日を張り切って祝うお姉ちゃん、何も知らない弟、全部が悲しみの中にあるようで自分だけ取り残されたような気持ちだった。そして、もし、あたしじゃなく弟が生きていたら…そんなことを考えることが日増しに増えた。そしたら、どんどん自分は居なくてもいい存在な気がした。

あたしの代わりに弟が生きていれば、家族は悲しみの中に沈んでいなかったのかも。

***

コインランドリーのプラスチックの屋根の上で、雨が弾ける音が響く。あたしはさくらに話すことで、自分が感じていた悲しみと寂しさに向き合ってしまった。今まで蓋をして、「弟の代わり」を演じていた自分がニセモノな気がしてしょうがない。

さくらは何も言わずに空を見上げて、手を握ってくれた。汗ばんださくらの手のひらはとても暑くてなんだか心強かった。

「なつこは、」さくらはゆっくりと絵本の読み聞かせのように言った

「弟の代わりなんてできないよ。だって、なつこの代わりだっていないんだもん。いくら双子の姉弟でも代わりはできない」

さくらの言葉は雨の中に響いて、やがて雨は上がってしまった。まるで、さくらの言葉が雨と一緒に空に吸い込まれたみたいだ。

「ありがとう」

さくらのおかげで、あたしが「本当に望んでいること」がわかった気がした。

***

お盆も過ぎた、8月31日。もうすぐ秋なのに、太陽は相変わらず熱血漢に燃えて、空だけが秋の香りを漂わせた。山も相変わらず、キラキラ緑に燃えているのに蜩(ひぐらし)があまりに悲しくなくから、山の中だけは秋みたいだった。

あたしは、カラスとの約束通り8月31日の町で一番大きな神社の脇道に立っていた。すると、カラスがあたしが来るのを見計らったみたいにバサッと降りてきた。

「でさぁ、わかったわけ??(笑)」

「わかった。あたしの欲しいもの。そして、あたしの家族もほしいもの。お願い、弟の「あき」に会わせて、言いたいことがあるの。」あたしの目には、涙が溜まっていて零れそうになるのを必死で我慢した。

「わかった、おい。隠れてねーで出てこいよ」カラスがそう言うと神社の脇道の影から小さな黒猫が姿を現した。

「なつ…。」猫が呟くようにあたしの名前を呼んだ。猫は、自分の放った言葉が人間の言語であることに、ひどく驚いてカラスを見上げた。

「オプションだよ~ん(笑)お前らの願いだろ」

あたしたちの願い?あきもあたしに…?

「なつ、とても久しぶりだね。小さいころはいつもそばにいたのにだんだんこっちに居られなくなってね。でも、ほんとにまたなつに会えるなんて思ってなかった」猫は話しながらあたしの足元までやってきた。

あたしが優しく抱き上げると、小さくて暖かな命の音が手のひらから伝わってきて涙が零れ落ちた。

「あき、あき、あき…。お父さんもお母さんもお姉ちゃんもあきに会いたがってるんだよ。あきがいなくて寂しいんだよ。とてもとても。あたしだって寂しかった。あきの隣で小学や中学に行きたかった。あきがいれば完璧なのに、あきがいないから、あきがいないから…」そう泣きながら言い切ると、声が詰まって何を言いたいのかまた、わからなくなった。

夏の夜に駆け抜ける秋色の風が少し冷たく感じた。だからよけい、手の中の小さな命の温かさが胸にしみて、涙が止まらなくなった。

「なつ。泣かないで。俺はここにいて、なつと過ごした時間もお姉ちゃんや、母さん父さん、弟のふゆおも大好きで、こんなにおれの子と思ってくれる姉弟がいてとても幸せだ、ありがとう。おれと姉弟になってくれてありがとう、なつ」そう言ってあきは暖かその体を摺り寄せた。

「感動の再開はそこまでだぜ。俺の叶える願いはここまでだ。」カラスは言った。

「…ありがとう、カラス。」あきはそう言ってあたしの腕の中からぴょんと抜け出した。

「あき!!」とっさに呼び止めた、あたしの手は無残にもあきには届かなかった。そのまま膝をついてその場に座り込んだ。あきがまた、行ってしまう…。

「なつ、父さんと母さんに生んでくれてありがとうって伝えて。」そうあきが言うと、あきの周りの空気が霞んで、渦を巻くように風が立った。

「もう思い残すことはねえのかよ、坊主」カラスが渦の上から秋に問いかけた。

「にゃ~」もうあきの声は、猫に戻ってしまってあたしはまた一人になった気がした。渦は止み、あたりはカエルの鳴き声と秋色の風に包まれた。カラスはもういなくなってしまった。

すると、目の前には真っ黒い小さな猫。あきだ。

「あき、…。おいで」あきは、トテトテと小さな歩みであたしのもとに帰ってきた。あたしは、また優しく抱きかかえて、そのまま動けなくなるくらいに泣いた。

カラスはもう居ない、ありがとうくらい言えばよかった。

***

家に帰ると、珍しくお母さんとお父さんがすごく心配して、あたしと手の中のあきを優しく眺めて抱きしめてくれた。

「お母さん、お父さん、風はもう秋に代わっていてとても冷たくて子猫がいてそれで…」

それ以上話せなくなったあたしをもっときつく抱きしめてくれた。

「なつこ!!どこ行ってたの!!あんたの誕生日の用意したのに…」お姉ちゃんが怒鳴るように言った。そして、あたしの中のあきを見つけて言った。

「…あき?」

「そう、あきだよ。今日から一緒に暮らすんだよね、いいでしょ?」お母さんとお父さんに聞いた。

「もちろんだ」

「あき、なんてかわいい名前だわ。さあ、誕生日を始めましょう。」お母さんは笑って言った。

もう寂しい家族はいない。あきが帰ってきてくれたから、あたしの中を秋の小さなあきの熱が伝わる音がする。トクントクン…。

***

次の日から2学期は始まった。あたしとあきとの新しいスタートの季節。まだまだ、残暑は続くけど、もう空は秋色だ。

淡く広がる水色、宇宙まで突き抜けるような青空は、宇宙を白い絵の具でめいいっぱい薄めたような優しい色になっていた。今日も山は、深い緑を燃やすように呼吸する。すると、風が起きてあたしを通り抜けた。

山と空はこれからも姿を変え、形を変えてあたしの町を包み込む。もう寂しくないあたしも包み込む。

学校に着いたら、大きな声でおはようって言って驚かせてやろう。

おしまい

作:ワレモノ キラコ

宇宙まで突き抜けるような青空

初めまして、ワレモノです。

私は今まで小説を読む側でした。乙一と青春を駆け抜け、有川浩に心揺さぶられ、宮沢賢治を慕い、小川糸や吉本ばななに共鳴しました。そんな中でもやはり江國香織は特別に愛しました。私にできない恋愛を紙面上で再現していて、いつもそれに憧れていました。彼女の描く女性はいつも強く、真っ直ぐで、弱い。強くて弱いなんて矛盾しているようですが(笑)そんな女性に私自身憧れています。

夏子は私の分身で、強がるばかりの素直でないの女性でした。それでも、家族を愛し、友だちを想うことのできる心を持つ優しい人です。(私はどうなんでしょうと、思ってしまいますが)その優しさが自分を苦しめていることに気づけずにもがき苦しんでしまいます。でも、寄り添ってくれる人たちの存在があるのです。

それに気づいたのはつい最近ですが…。