赤い渚に浮かぶ月

キャラクターFILE (順次更新します!)

No/1 カリム(16、7くらい?)

淡い色の長い髪と、蒼い瞳を持つ少年。

元、退魔組織”白亜の塔”の上級天使。

現在、人生について悩み中。

今一番知りたいこと:彼女の気持ち。

座右の銘:弱みを見せるは負けると同じ。

No.2 アシェル(12くらい?)

燃えるような赤い髪と、緑色の瞳。

身長は、大人の肘から手の先までくらい。

背中に、溶かした金属のような色の羽を持つ。

元”白亜の塔”所属の天使で、現在は妖精姿で活躍中。

主張したいこと:カリムは自分の物!

今一番知りたいこと:男女別、自尊心の持たせ方。

座右の銘:男は女に言い負かされてなんぼ、女は男に甘えられてなんぼ。

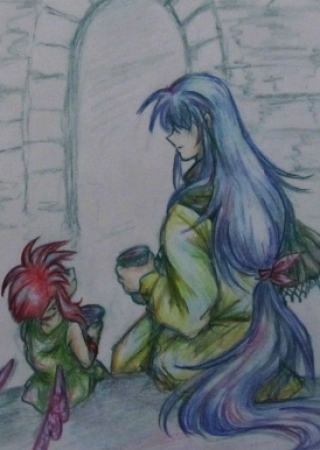

No.3 イリィ(15才)

銀色のお下げ髪と、紫の瞳の少女。

海辺の寒村に、育ての母と二人暮らし。

現在、トラブル抱え中。

今一番知りたいこと:人に嫌われない方法。

座右の銘:ふつつか者ですが、精一杯がんばります!

№4 フェグダ(20+α才)

日焼けした肌に、明るいはしばみ色の髪、若い木の実のような茶緑色の大きな瞳。

白亜の塔所属の天使で、 現在あちこち放浪中。

今一番知りたいこと:貧乏クジと当りクジの違いについて。

座右の銘:悪運も実力のうち・・・多分。

No.11 ジーロ(10才)

鳶色の短い髪と、焦茶色の瞳の男の子。

とってもイリィを慕っている。

兄とは恋敵のつもり。

序

真新しい瓦礫と舞い上がる土煙に埋め尽くされてなお、真っ白なその広間で。

彼は、大切なその人をしっかりと抱きとめた。

満身創痍になり果てた身体を、今にも解き放たれようとしている命ごと。

そんな彼自身も。

大きく引き裂かれた傷口から、絶えることなく溢れ出す鮮血。流れ出ていく力と熱。

それでも彼はまだ、その足で立っていた。

大切な人の命の重みを、その全身で確かめようとしているように。

「そ奴を殺せ! でなくばこちらに引き渡せ! 即刻にだ!」

二人を遠巻きにして、無数の刃が取り囲む。

(うるさいな)

武器は既にこの手に無く、戦う力などありはしない。

誰の目にも、それは一目瞭然なことだろう。

そんな者に対して、これほど厳重な布陣が必要だとは、何と滑稽なことだろう。

「従わぬのなら、諸共に処断することになるぞ!」

それがどうした。今更、何が惜しいものか。

自然に、口元に笑みが浮かぶ。

諦めのためでも、自棄のそれでもない、心からの笑みが。

とうの昔に、滅んでいたはずの命だった。

でなければ、かつてのあの日に、共に終えるはずの命だった。

それでもこれまで、自分の意に反してでも生にしがみつき、醜く足掻き続けたのは、お前らのためでも、お前らの語る”世界”を救うためでも、ましてや崇高な使命とやらのためでもない。

大切な人が。もしも彼女がまだこの世界に存在しているのなら、その可能性が僅かにでも残されているのなら、守らないわけにはいかなかった。

ただそれだけ。

俺にとって、世界とはそれだけのもの。

けれど今、この瞬間。

求め続けた者は、この腕の中に存在する。

消えていこうとする命とともに。

そのほんの僅かな時すらも許さないというならば。

この世界には、意味がない。

留まる理由など、ありはしない。

ああ、ようやく。

ようやく、あの優しい闇の中に眠ることができる。

この時をどれだけ待ち望んだことだろう・・・・・・。

「何だ、それ!」

背後でガラリと瓦礫が崩れる音。倒れていた者が、手足を突っ張って身を起こそうとする気配。

「何が可笑しい! 何で諦めてんだよ!」

掠れた怒鳴り声に、目一杯の怒気を込めて。

「何やってんだ君は! ずっとずっと探していた人にやっと会えたんだろ! これからじゃないか! 何もかも! なのに、もういいだって!? ここで終わっていいだって!? それで幸せだなんて、馬鹿じゃないのか!? そんなの納得できるか! 絶対に、僕は認めないからなっっっ!!!」

うるさい奴。

馬鹿はお前の方だろうが。一人で熱くなりやがって。

任務で無理やり組まされたこの数ヶ月、そりが合ったことなど一度だって無かったはずだ。

いつもいつも、人に逆らってばかりで、文句だけ一人前のくせしやがって。

こんな時にまで。

「本当に、僕は、君が嫌いだよ」

それには全く同感だ。

嫌いな奴のために、本気になって怒っている場合じゃないだろう。このままでは確実に巻き添えを食うくらいは解るだろうに、ったく、どれだけ馬鹿なんだか。

「だから、嫌いな奴が何を考えてようが知ったこっちゃない! 僕は僕の好きなようにする。たった今、そう決めた!」

ゆらりと、あの馬鹿が立ち上がる。

踏み締められた瓦礫の小片が、乾いた音を立てて砕ける。

何をする気だ!?

取り囲んでいる騎士団の連中よりも、遥かにただならぬものを全身から立ち上らせて。

更に膨れ上がる不穏な空気に、動くはずがない身体が緊張し、全身が粟立つ。

「せーのっ! どりゃあああっっっ!」

完全にヤケクソじみた掛け声、と同時に。

(な!?)

足元の地面が消失し、強烈な浮遊感が襲う。

瓦礫に埋め尽くされた真っ白な空間が、急速に遠ざかって行く。

落下しているのか? 何処をどうやって、何処に向かって?

最後に目に入ったのは。

慌てふためいて駆け寄る騎士団の連中を背に「ザマミロ」と嘲笑う、あの馬鹿の憎ったらしい顔だった。

第1話 歌う天使の神殿

天使は恋をしないなんて、誰が言ったんだろう?

そんなフレーズが浮かんだのは、足元を気にしながらも、通い慣れてしまった坂道をリズムよく登っていた時だ。

(うん、いいかも。恋の歌を歌う天使様って、春のお祭りにピッタリ! メロディにしたら、ル・ル・ラ・・・、んー、ルルール・ラー? それとも・・・・・・)

「イーリィーっ!」

「きゃあ!」

歌の創作に夢中になっていたところを、いきなり背後から飛びつかれて、イリィと呼ばれた少女は思わず大きな悲鳴を上げる。

「わ、ビックリしたあ! ハハハッ!」

白いエプロンごしに腰に回されたのは、小麦色に日焼けした悪戯っ子の手。

鳶色の短い髪と焦茶色の瞳を持つ、いかにもやんちゃそうな男の子が、すぐ傍からイリィを見上げて笑いかけている。

「ビックリしたのはこっちです! ジーロってば、いきなり何するのよ!」

「ええー? オレちゃんと声かけたじゃんか! あ、そっか。まーた夢見ながら歩いてたんだー! そっかー!」

「そんな、いつもボーッとしてるみたいに言わないで! 私はただ、歌の歌詞を、その・・・・・・」

反論が小声になるのは、それはそれで気恥ずかしいものがあるからで。

「うんうん分かってるって! そんなテレることないじゃん! オレとイリィの仲なんだしさ」

「どんな理屈よ、それ・・・・・・」

ニカッと笑ったジーロの顔いっぱいに、元気な白い歯がこぼれる。そんな屈託ない顔をされては、何でも許してしまいたい気分になってしまう。

(もしジーロみたいに元気な弟がいたら、きっと、毎日楽しいだろうな・・・・・・)

ジーロが言いたかったのはもっと違う意味なのだが、それには一向に気付かず、イリィは少しだけ口元を綻ばせる。

「でもジーロ、あなたどうしてこんなところに居るの?」

「そりゃあ、イリィが丘を上がってくのが見えたからさ! きっと廃墟に行くんだろうなって!」

「ええ? 私そんなに目立ってた?」

イリィは、不安げにキョロキョロと辺りを見回す。

「大丈夫! オレ、イリィ見つけるの得意だもん! それに他のヤツに見つかるようなドジは踏まねーって。廃墟に遊びに行ってるなんてバレたら、すっげー怒られるもんな!」

「・・・・・・それもだけど、私と一緒にいるところも・・・・・・」

ふと顔を伏せるイリィに、何を誤解したものか。

「うん! アイツにだけはぜってー見られない!」

「・・・・・・あいつ?」

「あっ! 何でもない何でもない!」

小首を傾げるイリィに、ジーロは慌ててぶんぶんぶんっと子犬のように勢いよく首を振った。

「だけど、あそこは廃墟じゃなくて、神殿よ?」

「えー? 廃墟じゃん? みんなそう言ってるよ?」

イリィが行こうとしていたそこは、村を見下ろす丘の上にある白い石造りの建造物の名残で、実際、天井も壁も崩れ放題の荒れ放題ではあるのだが。

「みんなが言ってても! えーと、ほら、気分の問題よ。その方がステキだもの」

力説するイリィにしても、あれが本当に神殿だったのかなんて知らないし、いくつかある噂話の内どれが正しいかは、今となっては多分誰にも判らない。

ただ、村の大人たちは、探検好きの子供たちに、こんな風にクギを刺す。

『あそこで遊んではいけないよ』

『あそこは大昔に天使が飛び去ったところって言う話だ』

『怖い魔物に連れて行かれてしまうよ』

『誰も、足を踏み入れてはいけないんだよ』

脆くなった壁が崩れると危ないからとか、迷路のような通路の隙間に入り込んだら探しようがないとか、理由は大体想像がつくのだが。それで「ハイそうですか」と素直に言うことを聞くのは小さな子供くらいのものだ。

ただしイリィくらいの年齢の少年少女になると、別のジンクスを気にして足を向けなくなるので、一人静かに過ごすには好都合な場所なのだ。

それに。

(あそこには歌う天使様がいらっしゃるのだもの)

神殿の最奥にある、砂に埋もれかけた小さなホール。その中央には、十人くらいが余裕で立って歌える程の円形の舞台があって、その舞台を取り囲むようにして大人の背丈の倍ほどの高さの柱が五本立っている。

その五本のうちで一番高いもの、つまり唯一崩れずに天辺まで残った柱の上部には、少女の姿の彫像が舞台を見守るように腰かけている。

ひび割れたり欠けたりして形の細部は失われてしまっているが、微笑を浮かべた目元や微かに開かれた口元は、長い年月を経た今でも優美で穏やかな雰囲気を漂わせている。

(あの像に出会った瞬間のことは、今でも覚えてる・・・・・・)

幼い頃に、村の子供たちと探検に行って、まるで魅かれるようにホールに入った。そして、少女像を見上げた時の、不思議な感動を。

一目で判った。

彼女は天使に違いない。

そして、ずっとずっと、歌を歌い続けている。

彼女の最愛の人のために。

けれど、勇んで報告しに帰ったイリィに、お母さんは呆れた顔を向けた。

『ああ、あの像のことだね。だけど翼も無いのに、どうして天使だと判るんだい? それにね、天使だったら、恋の歌なんか歌わないよ。天使は人々に等しく慈悲を垂れるものだから、たった一人に恋したりなんかしないんだよ。さあ、もうあんな危ない所に行ってはダメよ。今度言いつけを破ったら、きつーくお仕置きするからね』

信じてくれないのなら、それでもいい。

だって、私はちゃんと、知っている。

私だけの、天使様。

あそこは私だけの特別な場所。

私の歌を、いつも、あの少女だけが静かに聞いてくれた。

ジーロが来てくれるようになるまでは。

「イリィってば、廃墟・・・・・・じゃなくて、神殿で歌の練習するんだろ?」

「ええ、そうだけど」

今更取り繕っても無駄なので、イリィは正直に認める。

「オレも行っていい? イリィの歌聞くのちょー好きなんだ! 春祭りの歌って言やアレだろ、ほら、”愛しい花”とかさ!」

「何言ってるのよ。それは恋人に捧げる歌よ?」

「えーいーじゃん! オレら恋人みたいなもんだしさ!」

「五つも年下のくせに何言ってるのかしらね、おマセさん!」

「何でさ! ロッゾの親父なんて、八つも年上のカミさんゲットしたんだぜ!」

「・・・・・・それは大人の話なの! それに、ジーロにはマリエッタがいるじゃない」

「マリィぃぃぃー? じょーだんだろー? 二つも年下のくせにえらそうぶって、すっげナマイキなんだぞアイツ」

途端にジーロは、鼻に皺が寄るほど顔をしかめる。

「お似合いだと思うけど?」

「やーめーろー! ってかオレはイリィ一筋なんだぞ!」

臆面も無くハッキリ言ってしまうところが子供である。

「はいはい。ありがと」

そんな風に話しながら歩いていたせいだろう。程なく急な坂道は緩い勾配に変わり、目の前に廃墟もしくは神殿の佇まいが現れ始める。

元は壮麗だったのだろうが、崩れて歪になった建物を、高い壁がぐるりと取り囲んでいる。

正門に向かうなら、道なりにもう少し登って行かなくてはならないが、ホールに直行するなら、手前の壁の破れ目から入るのが近道だ。

銀色のおさげ髪や長いスカートを引っ掛けることなく、慣れた様子で壁の隙間に滑り込んだイリィの後に、身軽なジーロが続く。

外観の割に幅のある通路を進んで、時々壁の間を抜けて近道して。辿り着いたのは神殿の最奥、高い天井を持つ広々とした空間だ。ここだけは天井が抜けも壁が破れもせずに、明り取りの窓から差し込む光を受けて厳かな雰囲気に満ちている。

「わあ・・・・・・!」

何度か来たことのあるジーロでさえ、つい感嘆の声を上げてしまうほどだ。

イリィは床を覆い尽くす細かい砂を踏みしめながら円形の舞台まで進み、いつものように少女像に向かって挨拶するように微笑みかける。

少女像が微笑み返してくれているような気がする時は、とても自然に見上げることが出来る。

思う存分声を上げて歌うという、普段は出来ないような行為さえ、ごく当たり前のことのように。

心の奥底から湧き上がってくる音に全てを委ねて、イリィは紫の瞳を緩く閉ざし、静謐な空気を身体一杯に取り入れる。

歌を紡ぐ前の一瞬の静寂。

それはイリィが一番好きな瞬間だ。

おやすみ わたしの 愛しい子

輝く面に 祈りを重ね

歌う天使の まなざしに

導かれしは 夢の通い路

まばゆき炎が おまえを照らす

白き腕に 抱かれつ

今ひとときは 安らぎて

おやすみ わたしの 愛しい子

何故だろう。

口をついて溢れ出したのは子守唄。

ずいぶん長いこと忘れていた、懐かしくて、ちょっと切ないメロディ。

(ああ、そうだったんだ・・・・・・)

今初めて、解った気がする。

天使が歌っているのはきっと、子守唄。

愛しい人に捧げる安息の歌だ。

(これは、私の声を借りた、天使の歌・・・・・・)

その時だ。

どさっと、派手に何かを放り出したような音が、ホール中に大きく響き渡った。

「痛っー・・・・・・ったくあのバカ! どこに放り出しやがる!」

何かではなく、誰かと言うべきだったようだ。

どこか高い所から砂地に落下したと思しきその人物は、少し掠れたテナーの声でそんなことを呻いた。

(綺麗な響き・・・・・・)

歌の上手い下手以前に、通りの良い声質というものがある。

この状況でノンキなこと極まりないが、思いがけずイリィの耳に入ってきたのは、正にそういう声だった。

もし、イリィが一人だけでいたのなら、しばらくこのまま呆けていたかも知れない。が、

「イ、イリィ・・・・・・」

「あ・・・・・・」

動揺を抑えきれない声で名を呼び名がら、腕に捕まって来た子供の手に、イリィはハッと我に返る。

ボーッとしている場合ではなかった。

最初に気にするべきだが、イリィの知っている者に、こんな声の持ち主はいない。

いや、もっとそれ以前に、台詞の内容は悪態以外の何物でもない。

ジーロの手に自分の手を重ねたイリィは、声のした方へ恐る恐る首を巡らせる。

「・・・・・・!」

舞い上がる砂煙の向こうに、頭を振りつつゆっくり起き上がろうとする人影が見えて、イリィは再び言葉を失った。

それは、幻想的な光景だった。

明り取りの窓から差し込む光に輝く砂粒がゆっくりと晴れるに従って、その人物の姿がだんだんと鮮明になっていく。

頭上で一つに束ねられた長い髪は月光のように淡く、スラリとした腕は闇さえ弾くのではないかと思えるような白磁色。

少し伏せられた横顔に、凛とした切れ長の瞳。

細身の身体を覆う袖の無い緋色の長衣は、絵本に出てくる異国の王子様のよう。

「ん・・・・・・ここ、どこ?」

また、声が聞こえた。

けれどそれは、先刻聞こえたものとは別の、もっと高い声だった。

小さな男の子っぽくもあり、同時に女の子っぽくもありながら、幼子特有の舌足らずさは全く無い。

それよりも不思議なのは、イリィの聞き間違いでなければだが、その声が異国風の少年とほとんど同じ位置から発せられたということだ。

「あ・・・・・・!」

イリィが注視していると、少年の胸元で、何かがピョコンと頭を上げた。

少年の腕に庇われるような恰好の、小さな子供・・・・・・ではない!

赤い髪をした小さな頭に、人形のように細くて小さな手足。

大人の肘から指先くらいまでくらいしかない、小さな小さな身体。

しかも、髪の間に覗く耳の先はピンと尖っているし、背中には金属のような光沢を放つ一対の翼まである!

(もしかして、妖精さん!?)

そう言えば。

イリィとジーロが立っているのは、舞台を挟んでホールの入り口側。少年らが現れたのは、奥側だ。

他の出入り口が塞がっていて使えないのは判っているから、彼らが普通に歩いてここに来た、なんてことは有り得ない。だだっ広いホールの中で、隠れられる場所も知れている。

魔法か何かでいきなりこの場所に現れたとでも考えない限り、彼らがここにいる説明がつかない。

ドキリと、イリィの心臓が跳ね上がる。

腕を掴んでいるジーロが、ゴクリと唾を飲み込んだ気配。

その時。

俯いていた少年がゆるく頭を振って、イリィの方へと顔を上げる。

今まで髪に隠れていた、白く整った顔立ちが顕わになる。

怜悧に輝く蒼い瞳が、真っ直ぐイリィに向けられる。

幻想的で儚いとさえ見えた細身の少年が、その瞬間、言い知れぬ存在感を放つ。

目を、逸らせない。

足が竦んで動けない。

声を上げることもかなわない。

(ダメ! ジーロだけは逃がさなくちゃ・・・・・・!)

イリィはなけなしの気力を振り絞って、腕を掴んだままのジーロの手を外すと、庇うように後ろへさがらせた。

そんなイリィに向かって、少年がおもむろに口を開く。

「お前、天使か?」

「・・・・・・・・・はい?」

あまりにも有り得ない問いかけに、イリィの頭は真っ白になった。

聞き間違いでなければ「天使か」とか、何とか・・・・・・。

「違うのか?」

訝しげに問われて、イリィはようやく、ぶんぶんぶんと勢い良く首を振って否定する。

(何言っているんだろう、彼は?)

銀色の髪と紫の瞳というイリィの外見こそ珍しいが、それ以外は何の変哲も取り柄もない田舎娘そのものだという自覚はある。

だからそれは、イリィが質されなければならない問いではないはずだ、絶対に。

天使というなら、そう。精一杯努力して着飾った少女達よりずっっと綺麗なこの少年の方が、よほど天使に相応しいではないか。

背中に白い翼を隠していないとしたら、その方が驚きなくらいだ。

赤い髪の妖精さんと一緒に、「おとぎの国から来ました」と自己紹介される方がずっとマシ、いや、いっそ現実的に思える。

「ああもう、いきなり脅かしてどうするのさ! 相手はフツーの女の子だってのに!」

妙に張り詰めた空気を破ったのは、赤い髪の妖精さんだった。

妖精さんはするりと少年の腕を抜けると、ふんわり優雅な軌跡を描いて、イリィの目の前に飛んできた。

翼があるのだから飛べるのは当然なのだろうが、翼を鳥のように羽ばたかせるわけでもなく、フワリと空に浮かんで、プカプカとイリィの眼前に静止していたりする。

良く見れば不思議な金属色をしたその翼は、妖精さんの背中から生えているのではなく、背中近くの空間に浮かんでいるだけだった。

「こんにちは」

完全に及び腰のイリィに向かって、妖精さんはくりくりした緑の瞳で、人懐っこく笑ってみせた。少し身を屈めて覗き込むような仕草はとても愛嬌があって、妖精であるということを忘れさえすれば、少年よりも格段に親しみやすい感じがする。

「ボクはアシェル。で、あっちの目つき悪くて無愛想なのがカリム。キミは?」

「あ、イリィ。イリーナって言いま・・・す・・・」

反射的に答えてしまってから「いけない!」と思うが、もう遅い。

”妖精に不用意に名前を告げてはいけない”というのは、おとぎ話では常識中の常識なのに!

「そう、イリィちゃんっていうの。可愛い名前だね」

その笑顔に、悪意があるようには見えなくても。

「で、一緒にいた小さい子は誰?」

「え、ええと・・・さあ・・・?」

ジーロの名前を出すのは、さすがに思いとどまった。

目だけ動かして辺りを見回せば、ジーロの姿はどこにもなくなっている。要領よく逃げ出すのに成功したようだ。

(良かった・・・・・・)

自分一人なら、何かあったとしてもまだ気が楽だ。

「ふーん? まあ、いいけど」

一瞬思案するように入り口の方に目をやってから、妖精さんは再びイリィに瞳を向ける。

「ねえ、もし良かったら、ちょっと聞きたいことがあるんだけど」

「あ、はい・・・・・・」

またしても反射的にうなずいてから、「忙しいのゴメンね」と逃げ出してしまえば良かったのではないかと思い至って、イリィは内心ガックリとうなだれる。何をやっているんだろう、本当に。

もしかしたら自分で自覚している以上に、パニック状態なのかも知れない。

だが”妖精に嘘がバレれば余計に酷い目にあわされる”というのもまた、常識中の常識なわけで。

イリィが心中オタオタし通しなのを知ってか知らずか、妖精さんはニコニコしたまま可愛く首を傾げると、

「ああ、良かった! ダメって言われたら、どうやって説得しようかって思っちゃった!」

胸元に持って来た両手の指を、何だか難しい形に組みながら。もしかしてもしかすると「何かの術を使っちゃうよ」の意思表示的に。

「・・・・・・お前だって、人の事言えないだろ」

そっぽを向いた少年が、呆れたようにぼそりと呟く。

何気なく少年に目を移したイリィは、再びドキリとして目を見開いた。

少年の纏う濃い緋色の長衣には、まるで獣が爪を振り下ろしたかのような無残な傷が、いく条も走っていた。

でも、どんな大きな獣だったら、こんな爪跡をつけられるのだろう? 山の稜線の迫るこの村でも、そんな獣の話など、今まで聞いたことがない。

(って、そんなことにしてる場合じゃないよね? ど、どうしよう・・・・・・!?)

その時、少年を凝視したままのイリィの前に、すっと妖精さんが割って入った。

ひらりとした緑のチュニックが、イリィの鼻先に触れそうな近さだ。

「ねえ、ボクの話聞いてる?」

無視されて思いっきり気分を害した、と言いたげな顔。

「あの、でも、彼、怪我してるんじゃないですか? 手当とか、薬とか、その・・・・・・」

妖精さんの機嫌が気にならないわけではないが、優先順位としてはそっちが先なはず。

なけなしの勇気を振り絞って、イリィは意見を口にしてみる。消え入りそうな声でだが。

「え? ああ、あれだったら、いーのいーの!」

イリィの言わんとしていることを理解した妖精さんは、チラリと少年を振り返ってから、パタパタと手を振って見せる。

「俺がどうしたって?」

話題になっていると気付いたらしい当人は、いかにも面倒くさそうに立ち上がると、バタバタと乱暴かつ盛大に服に付いた砂を払い落とした。

それはどう見ても、怪我人の挙動ではない。

「ね?」と、妖精さんが振り向いて笑う。

イリィはほっとすると同時に、それならそれで、どうしてそんなにズタボロな恰好でいるのか聞いてみたい衝動に駆られる。

なにしろ、そんな風に汚れたり傷ついてさえいなければ、一目で高価だと判るような出で立ちだし、少年の髪や腕を飾る装身具にしてもかなり立派なものなのだ。

本当に、天使様なのか、異国の王子様なのか、身分の高い騎士様なのか。

くどいようだが、どうして妖精さんと一緒なのか。

(アシェル、それに、カリム・・・・・・)

イリィは響きを確かめるように、二つの名前を心に唱える。

(あなたたちは、どこから、どうやって来たの? ここに。私の目の前に・・・・・・?)

怖いと思う気持ちが無くなったわけではない。が、イリィの心の中でゆっくりと好奇心が首をもたげ始めていた。

第2話 謁見

「ねえ、イリィ、ちょっとこっち」

不意に、妖精さんがイリィの袖をつんと引っ張る。

明るい雰囲気から一転、妙に深刻な面持ちで。

「え、あの・・・・・・?」

何だかとても逆らい難い雰囲気。

戸惑うイリィに有無を言わせずホールの壁際まで連れて行くと、妖精さんはひそりと耳元に口を寄せた。

「一目ぼれ?」

「はい?」

「はい? じゃないの! さっきからずっとカリムのこと見てるでしょ。カリムのことがキニナルの?」

「まさかっ!」

妖精さんの言わんとすることにようやく察しがついて、イリィは大きく首を振る。

「あ、耳まで赤い」

え、と思わず両耳に手をやったイリィに、妖精さんは”ほら見ろ”とばかりにジト目を向けた。

「それは、あの、だって、ほら、いきなり妖精さん連れた異国人の男の子が現れたら、気になるに決まってるでしょ。その・・・・・・好きとか言う前に・・・・・・」

しどろもどろの説明だったが、妖精さんはうーんと首を傾げる。

「まーソレもそっか・・・・・・」

「でしょ! それに、見た途端に好きになるなんて、そんなお話みたいなこと、本当にあるわけが・・・・・・」

「それ違う!」

畳み掛けようとした途端。最後まで言わせずに、妖精さんはイリィの鼻先にビシッと小さな人差し指を突きつけた。

「いーい? 人を好きになるのに、時間とか理由とか言い訳とか、そんなの一切関係ないの! どんなにどんなにどんなにどんなにっ好きにならない理由がいっぱいあってもっ、そんなの全部ぜーんぶすっ飛んでっちゃうもんなのっ!!!」

「そ、そう・・・・・・?」

「そうなの! 間違いなく!」

とても反論出来そうにない勢いで、妖精さんは力説する。

「だけど!」

「あ、はい!」

「カリムはボクのだから! イリィがどんなに好きになってもムダなんだからね! そこのところ、よーく肝に銘じておくようにっ!」

こくこくこく。

何を宣言されたのか考えるより先に、迫力に気圧された身体が勝手に頷いている。

小さな妖精さんがどーんと巨大化して見えたのは・・・・・・果たして本当に目の錯覚だろうか。

「ん、よろしい。くれぐれも心するように」

そんなイリィの様子を確認して満足げに腕を組むと、妖精さんは重々しくのたまった。

何とか解放されたイリィは、深い深い息をつく。

なるほど、ホールの隅に誘われた理由は判ったが、何と言うか、この程度離れたくらいでは当の本人に丸聞こえなのではないだろうか。

妖精さんも、はたとそれに気付いたようで、心持ち探るように少年の方を振り返る。

が、話の渦中である少年は全く興味ナシといった風情で、柱を背もたれ代わりに舞台に座って、完全にくつろぎモードだ。

ホッとしたような、拍子抜けしたような・・・・・・。

何気なく目を戻したイリィと妖精さんは、どちらからともなく、互いに笑顔を見せた。

「・・・・・・あの、聞いてもいいですか?」

「別に畏まらなくていいよ。で、何?」

言いたいことを言い終えて満足したのか、妖精さんは思いのほか素直に返事をしてくれた。

「お二人は、どうやってここに来たんですか?」

イリィはようやく、本当にようやく、聞きたくてウズウズし通しだった質問を口にした。

「それがねえ、よく判んないんだよね」

「判らない、の?」

はぐらかされたのかと思ったが、妖精さんは本当に困惑顔だった。

「何かね、気がついたらどこか遠くからキレイな子守唄が聞こえてきて、それが急に近くなったと思ったら、ここにポーイって投げ出されてたんだよねー」

「歌! 聴いてたの? やだどーしよっ! ハズカシっ!」

「あ、やっぱりアレ、イリィちゃんだったんだ。ってか、何? 引っかかるとこ、そこなんだ?」

「その、だって私、ジーロ以外の誰かに歌を聴かれたことなくって・・・・・・」

「ええ? 何で? あんなに上手に歌えるに? もったいないなあ」

上手かどうかはさて置いて。

「・・・・・・私、ここでしか歌えないから・・・・・・」

「歌え、ないの? 歌わないのじゃなくて?」

「ええ、そう。ここ以外で歌おうとすると、声が全然出なくなるから・・・・・・」

こんなことを言って信じてもらえるかは判らないが、本当なのだから仕方がない。

「明後日は春分のお祭りで、村のみんなは準備や歌の練習で忙しいのに、私一人こんなだから・・・・・・」

「春分のお祭りっていうと、歌って踊って恋人にコクハクしちゃったりなんかするアレだよね?」

他にも豊作祈願など色々と重要ポイントはあるのだが、イリィのような少年少女に重要なポイントは、正にそこのところだ。

「まあ、歌ナシでも、イリィみたいに可愛かったら問題ない気もするんだけどなー」

「・・・・・・はい!?」

「何ビックリ目してんのさ? 綺麗な髪だねーとか、神秘的な瞳だねーとか、そーゆうキメ台詞よく言われるでしょ?」

「・・・・・・珍しい、とは言われます」

ほめ言葉なんてとんでもない。

こんな紫色の瞳なんか、変えられるものなら変えてしまいたいし、この銀色の髪だって村の慣わしで仕方なく伸ばしてお下げにしているだけで、出来ることならバッサリ切ってしまいたい。

だがそれを妖精さんや少年に言ったところで、理解してもらえるかどうか分からない。

二人のような外見も珍しいには違いないが、そもそも異国人と妖精さんなのだから、違っていて当たり前だ。

肩を落としたイリィは、気付かれぬよう内心でため息をつく。

(・・・・・・それでも、この二人には、私の見た目なんか珍しくも何ともない、のかな?)

考え込むイリィをよそに「えー、こんなに可愛い子前にして、見る目ないなーここの連中ー」とか何とかひとしきり呟いてから。

「あ、じゃあさ、好きな人連れてここ来ればいいんじゃない?」

目を輝かせた妖精さんは、いかにも名案と言いたげに無邪気な質問を繰り出してくる。

好きな人がいないなどと言えば、また要らぬツッコミを受けそうだし。

「・・・・・・それがダメで。村ではここは一応、神聖な禁域ってことになってて、本当は来ちゃいけないって言われてるし、それに”天使が飛び去りし地”って伝説があって、好きな人と来たら別れることになるってジンクスもあって、それから・・・・・・?」

「・・・・・・・・・・・・」

妖精さんは、下を向いて押し黙っている。

「・・・・・・あ!」

その理由に思い当たって、イリィは思わず硬直した。

(どうしよう・・・・・・何かフォローは・・・・・・)

焦ったところで、すぐに名案が浮かぶわけではない。

ところが妖精さんは、なかなか不屈な精神の持ち主だった。

「・・・・・・大丈夫! ボクとカリムの仲は、そんなちっぽけなジンクスくらいで引き裂かれたりなんかしないんだからっっっ!」

がばっと天井を見上げて、握りこぶしで宣言する。

「そっ、そうよねっ!」

「もちろん!」

「あ、あははははは・・・・・・」

「ふ、フフフフフフ・・・・・・」

またしても、顔を見合わせて笑ってしまう。

こんな他愛ない話で誰かと盛り上がるのは、イリィにはとても久しぶりなことだ。

何だか、親友が戻って来たみたいに錯覚してしまいそうになる。

「てかさ、今更だけど、ここ何? 何てとこ?」

「・・・・・・」

それは確かに、今更な疑問ではあった。

「要するに、ここは普段、滅多に人が来る場所じゃないんだね」

村のことや遺跡について、知る限りの言い伝えを並べた後のこと。

妖精さんは、思い出したように少年の方を振り返る。

「じゃあ、アレ、何だと思う?」

「四、五人ってところだな」

いきなり話を振られたのにも関わらず、少年は至極あっさりと応じた。

「あの、それって、まさか?」

ある可能性に思い至って、イリィはさあっと顔色を変える。

「うん。あのジーロって子が、大人に報せて連れて来たんだろうね。よそ者が来たぞーっ、とか何とか?」

そして妖精さんは、イリィの顔をじっと見た。

「さあ、どーしよっか?」

大きな街道から外れた辺鄙で小さな村のこと。

ジーロがどんな風に説明したかは分からないが、異国人の来訪というだけでも村を挙げての大事件だというのに、その来訪者が妖精さんと一緒に遺跡に突然現れたとなると、これはもう、村始まって以来の天変地異だ。

それに、ああ見えてジーロは、十歳の子供にしてはしっかりしている方だ。悪戯で済む事柄かどうかの分別だってある。そんなジーロが必死に主張すれば、大人だって真剣に耳を傾けざるを得なかっただろう。

どうしてそんなところに行ったのかを追及されては困るので、それなりに言い訳はしただろうが、来訪者の特徴に関してジーロに嘘をつかなければならない理由はない。

「あの、隠れた方が良くないですか?」

不安そうな面持ちで、イリィは至極当たり前に思える提案をした。

崩れかけてはいても、神殿にはそれなりに奥行きと広さがあるし、こっそ隠れてしまえば、ちょっとやそっとで見つかりはしないだろう。

大人達だって、あまり長居して捜索したりはしないだろうし。

「うーん。どうかなー。ボク達が隠れちゃったら、今度はイリィちゃん達が怒られるんじゃない?」

鋭い指摘だ。

勝手に禁域に入って騒動を起こしたということになれば大変だ。怒られる程度で済めば良い方。下手をすれば、普段からしょっちゅう出入りしていることまでバレてしまうかも知れない。

「どうしよう! そんなことになったら、もう歌いに来れなくなっちゃうかも・・・・・・」

掟破りで一番割を食うのは、逃げ出せばそれで解決のよそ者よりもむしろ、今後もその掟に縛られて生活していかなければならない共同体の一員の方である。

青い顔をして俯くイリィを気遣うように覗き込んだ妖精さんは、「どうする?」と言うように少年に視線を送る。

「まあ、考えようによっては、出向く手間が省けたかもな」

少年はおもむろに立ち上がると何を思ったか、パチンと音をさせて両腕に嵌めていた籠手を外し、ポイッと無造作に砂の上へと投げ落とした。続いて両手の指に嵌めていた指輪を。結い上げた髪を束ねていた、凝った細工の髪留めを、何の躊躇もなく次々と投げ捨てる。

そんな様子をイリィはハラハラしながら見ている。ホールの入り口から見れば舞台を挟んで反対側になるので、上から砂を被せて隠さずとも見つかりはしないだろうが、それでも小さな指輪などは落ちた拍子に深く埋まってしまうかも知れない。

もちろん、イリィのハラハラなど少年が気にするはずもなく。淡い色の長い髪が波を打って広がるのに、一瞬わずらわしそうな目を向けてから、今度は幅の広いベルトのバックルを外す。途端に、引き裂き傷だらけの緋色の長衣は、押さえを失ってバサリと落下する。それは舞台の上で、貴賓席を彩る敷物のように広がった。

黒の上下に飾り帯という身軽な出で立ちとなった少年は、やはりくつろいだ格好で、長衣の上に腰を下ろす。

袖の短いチュニックも、長衣と同じような位置が裂かれていたが、それは少年の白磁色の肌を一層引き立てていて、あの長衣姿を見ていなければそういうデザインなのだとあっさり納得してしまっただろう。

むしろ、豪奢で異国風なイメージが軽減された以上に、神秘的な雰囲気が増したのではないだろうか。彼は明らかに、身を飾ることで地位を主張しなければならないような人間とは、一線を画す存在だ。

「それで、お前はどうする?」

「・・・・・・!」

思わず見とれてしまっていたイリィは、その問いかけで我に返った。

「えっと、私、えっと・・・・・・」

少年が聞いたのは「自分と一緒に居る所を見られてもいいのか、隠れてやり過ごすか」ということに違いなく、そんな場合ではないのだが、心配されたみたいでちょっと嬉しかったりもして・・・・・・。

普段の自分らしくない浮かれた妄想を追い払って、イリィは頭を現実に切り替える。

このホールの中は遺跡の他の場所よりは瓦礫の少ない方だが、人一人が隠れられそうな大きさの瓦礫もいくつかは存在する。

一番隠れやすそうで、一番舞台に近い瓦礫の陰に、イリィは素早く移動する。

それを見届けてから、少年は妖精さんを招くように手を伸ばす。

「アシェル」

「うん!」

呼ばれた妖精さんは、躊躇無く少年に向かって飛んだ。

(!?)

妖精さんも一緒に隠れるのだとばかり思っていたイリィは、驚いて目を瞠る。

だが少年は、真っ直ぐに飛び込んで行った妖精さんをその腕で受け止めて、しっかりと視線を交わしてから、自分の傍らにそっと下ろした。

そして二人は、謁見者の控えるホールの入口に目を向けた。

程なく、イリィの耳にも数人の大人が遺跡の通路を進んでくる足音が聞こえてきた。

が、彼らの足運びはだんだんと緩慢なものになり、ついにはホールの入り口を前に動かなくなってしまった。と、思いきや、何やら囁き合うような揉めているような、妙な気配が伝わってくる。

普段は廃墟だ何だと顧みもしないくせに、いざとなると禁域の言い伝えを恐れているのだろうか。

「そこにおられる方々。遠慮は要らぬ、入られよ!」

まさか、そんな風に声をかけられるとは思ってもみなかっただろう。

息を飲む気配とともに、ざわめきはピタリと治まって、ややあって数人の村男がおっかなびっくり連れ立って、入り口から姿を現した。

だが彼らは十歩も進まない内に、舞台に端座する少年と、更にその傍らにピタリと寄り添う妖精さんの姿を見るや、大きく息を呑んで立ち止まる。

彼らが息をすることを思い出す程度に驚く時間を与えてから、少年は鷹揚に口を開いた。

「貴公をこの地の村長殿とお見受けするが」

声を張り上げるでも威圧するでもなく、ごく普通に話しかけただけ。

にもかかかわらず、団子に固まっている男たちの誰一人として、しわぶき一つ立てることが出来ないでいる。

(村長、には見えないわね。お世辞にも)

団子の先頭にいる恰幅のいい年配男が、一応、去年代替わりした村長なのだが、それを知っているイリィは思わず吹き出しそうになる。もしかすると少年もまさか本当に村長が居るとは期待していなかったのではないだろうか。

村長の後ろで牧草用のフォークや鎌を抱え持っている三人にしても、普段は村で一二を争う屈強自慢なのだが、それが威厳も貫録も無い村長を盾にするように縮こまっている様子は、情けないことこの上ない。

「貴公らを騒がせたこと、まことに心苦しく思う」

彼らの反応を特に待たず、少年は軽く目を伏せる程度に黙礼する。

「そ、そんな滅相もない! 申し遅れましたが、わ、私が村長のオーリーでございます。異国の尊きお方とお見受けいたしますが、その・・・・・・」

村長も、相手が下手に出たことで何とか体裁と本来の目的を思い出したようだが。

「大変失礼ながら、この地は代々の禁足の聖地でございまして・・・・・・もしお許し願えますならば、ご来訪の理由などを承りたく存じますが・・・・・・」

普段の横柄さはどこへやら。今すぐにでも平伏してしまいかねない雰囲気だ。

「我は、訳あって故国より難を逃れて参った。氏素性を明かすことは、貴公らにとっても都合が悪かろう故、許されよ」

意訳すれば「そんなの秘密だ追及は許さん」と突っ撥ねられたようなものだが、もちろん異論は上がらない。

「これなるは、我が友にして守護である」

少年は、すぐ隣に立つ妖精さんに視線を向けた。

村長が一番問いたくて、どうしても口に出来なかった事柄が、それ。

「これがおらねば、我はこうして難を逃れること叶わなかったであろう」

妖精さんは艶やかな笑みで少年を見上げてから、村人らの遠慮がちな視線を悠然と受け止める。先刻までイリィと話していた人懐っこい妖精さんとは別人のようだ。

ゆっくりと村長に目を戻した少年は、凛とした声で宣言する。

「約束しよう。我と貴公らとの間に諍いなき限り、我ら両名、貴公らとこの地に仇なすことはない」

それは言葉通りの意味であると同時に、手出ししようものなら容赦しないとの宣告でもある。

「そ、それは、はい、もちろんでございます、はい!」

背筋をびしっと伸ばして応える村長に、カリムは満足げに頷いてみせる。

「禁足の地を汚したことは申し訳なく思う。何か礼が出来ればよいが、今はそれも難しい有様」

少年が装飾品の類を外したのはそういうことだったのかと、イリィは納得する。

「そ、それにございますれば、不肖ながら我が家へお越し下さいませんでしょうか。あばら家ではございますが、ここよりは幾分おくつろぎいただけるかと存じますが」

村長としては、他の村人の手前もあっては、やはりいい格好すべきところだ。

だたし声が上ずってしまっているあたり、自分の発言に動揺しまくっているのが丸分かりだ。見ていて何だか「よく頑張ったね」と褒めてあげたくなる気分。

「ご厚情痛み入る。なれど、我が友にはこの地の空気が馴染みやすい。それに先の通り、我らにはあまり関わらぬが貴公らの益と心得る。数日のことと黙認いただけまいか」

やんわりと断られて、村長は明らかにホッとした。

「は、それは、その、どうぞご存分にご滞在下さいませ。ご入用の物がございますれば、どうぞ何なりとお申し付けを」

深々と頭を垂れた村長に倣い、背後の男たちがぎこちなく頭を下げる。

(何だか、歌劇を見ているみたい・・・・・・)

相手役はダメダメだが、少年は最初から最後までその場の雰囲気を支配し、名乗らない言い訳をさらりと納得させ、互いに争わない約定を取り付けた。

対面した瞬間から、両者の立ち位置は既に決まっていたのだ。

「その方ら」

放って置けばいつまでも平身低頭していそうな村人を、高音の声がピシリと打つ。

その声の主が、少年の傍らの妖精さんだと判って、村人らはギクリと身を固くする。

「謁見は終わりだ。退席を許す」

意訳するまでもなく「さっさと出て行け」ということだ。

妖精さんにきっぱりと告げられて、緊張も限界の村人たちは、謝辞もそこそこに急いで退出しようとした。

幸いにも、イリィの存在は忘れ去られているようだ。もしかしたらジーロは、ここにイリィが居ることまでは言わなかったのかも知れない。

イリィはようやくホッとして、肩の力を抜く。

だが、その時だ。

「みんな待ってよ! イリィは? お前らイリィをどうしたんだよ!?」

決死の覚悟の体で叫びながら、ホールに駆け込んで来たのは。

「ジーロ、どうして・・・・・・!」

イリィは、身体の芯が冷えてギュッと縮こまるような気がした。

第3話 傷ついた瞳

「何をしに来た、ジーロ! 何と無礼な・・・・・・!」

突然の闖入者に跳び上がった村長は、普段からは想像できないような反射神経を見せて、自分の脇をすり抜ける寸前のジーロの腕を捕まえるのに成功した。

村長らを呼びに走ったジーロは、村で待っていろと言い渡されただろうに、こっそり後について戻って来て今までのやり取りを窺っていたのだろう。

「こら何すんだよ! 放せよバカ村長!」

掴まれた腕を振り解こうとして、ジーロは激しく抵抗した。

そんな両者の背後で。

「ここに来ているのか?」

「あの、不吉の娘が・・・・・」

「しっ! それを口にしては・・・・・・」

村男らのひそめた声が、イリィにはとても大きなざわめきに聞こえる。

少年とと妖精さんに、それが聞こえているかどうかは判らない。だが、村男らがイリィの名を聞いた時のただならぬ雰囲気は、きっと伝わってしまっただろう。

イリィはギュッと固く目を瞑る。

身体の真ん中が冷たく重くなっていく。

村人たちは、イリィを嫌い、のけ者にする。

村の不吉であるから、と。

(そんなこと、知れれたくなかったのに・・・・・・)

絶望的な気分で、イリィは両手で顔を覆う。

(ジーロってば、もう、どうして・・・・・・)

八つ当たりしたい衝動に駆られるが、ジーロに悪気が無かったことは判っている。むしろ、イリィを助けたい一心で、村まで助けを呼びに走ったであろうことも。

だが、ジーロの思いとは裏腹に、その行動は完全に裏目に出てしまっている。

「貴公が探すは、あの者か」

その時、少年の声が、ピシリとその場のざわめきを打ち払った。

彼はきっと、イリィを指差しているはず。

少年にも妖精さんにも、イリィを庇う理由はない。そもそもイリィの問題は、村の中の問題なのだ。先刻の約定通り二人が村人との諍いを避けたいのなら、下手にイリィと関わりを持つよりも、とっとと放り出して村長の裁量に委ねるべきなのだ。

でも、そうなれば。

村長らは、イリィが遺跡に出入りしていたことを咎めるだろうか。

煩わしそうに追い立てるだろうか。

それとも、いつものように無視するだけか・・・。

イリィは、のろのろと顔を覆っていた手を下ろし、閉じていた目を無理やり開く。目の前は暗いまま。

それでもふらりと立ち上がったのは、彼らの前で見苦しい真似はしたくないと思う、意地のようなものかも知れない。

だが。

「あれもまた、我の助けになりし者。あの者が遣わされたは、大いなる御手の導きであろう」

イリィははっとして、顔を上げる。

目の前に、笑顔のアシェルがいた。誘うように、優雅に手を差し伸ばしながら。

村人の視線の集まる中。針が突き刺さるように感じる、そんな場面の真ん中で。

イリィの心から冷たい恐怖が追い出されて、温かい嬉しさが込み上げてくる。

「されど、知らぬここととはいえ、あの者に禁を破らせたは我らの落ち度。我に免じて、此度のこと咎めだてなきよう望む」

命令でこそなかったが、はっきりとそう告げられては、彼らに否やのあろうはずもない。

「は、はっ! まことに、数々のご無礼、平に平にっ・・・・・・!」

「すでに許すと言ったはず。これ以上、主の心を騒がせることを、我は望まぬ」

妖精さんが、緑色の瞳を細めて平身低頭する村人らを一瞥する。。

「主の平安こそ我が望み。ゆめ、違えるまいぞ」

口調こそ柔らかいものだったが、その目は全く笑っていない。妖精さんの念押しは、ある意味脅しと大差ない。

村長らは辞意もそこそこに、やってきたときと比較にならない速さで、ホールから退出して行った。

「さて、と」

妖精さんは腰に手を当てると、取り残されたままもうひとつ状況を理解していなさそうなジーロと、まだ動悸が収まらず胸を押さえて肩で息をしているイリィを振り返った。

「イリィ、イリィ! 大丈夫だった!? あいつらに何かされなかった!?」

我に返ったジーロは、子犬のようにイリィに飛びつくや、開口一番まくし立てる。

「・・・・・・あの、違うから。それに、この人たちはそんなんじゃなくって」

「あのねえ、ジーロ! もうちょっと状況考えて行動しなよね! キミのせいでイリィが困ることになったんだからね!」

「るせーな、何だよお前・・・・・・うっ・・・・・・」

いつものように啖呵を切ろうとした途端、相手が妖精さんだったと思い直したか、さすがのやんちゃ坊主も威勢をなくす。

「・・・・・・あれ、俺、名前言ったっけ?」

「てか、イリィちゃんが呼んでた」

「え、私が、いつ!?」

「あ、気付いてなかったんだ」

「はい、全然・・・・・・」

「まあ、それはともかくさ、」

こほん、と妖精さんは一つ咳払いする。

「二人とも、一度戻った方がいいんじゃないかな。二人していつまでも戻って来ないってなったら、それこそ心配されるんじゃないの?」

「・・・・・・ここにいては、お邪魔ですか?」

「ええっ! 何言ってんのさイリィ、こんな得体の知れない・・・・・・」

「ジーロってば!」

「うぐ! ・・・・・・てか、イリィが残るんだったらオレも残る! こんなトコにイリィを置いてなんか帰れるもんか!」

「ジーロ君ってば、見事な騎士様っぷりだねえ。そりゃあ? 先刻のあいつらの態度じゃあ、一人でノコノコ帰ったら叱られちゃうの確定だもんねえ?」

「そ、それはその・・・・・・別にそれだけってワケじゃ・・・・・・」

しどろもどろなジーロの様子を面白そうに見やってから、妖精さんはふと、真面目な顔つきになる。

「けど、あまり親御さんを心配させるもんじゃないよ。それにさ、もし怒られそうになったら、ボク達が怖かったからだって言い訳しなよ」

妖精さんにウィンクされて、ジーロは少しホッとした顔を見せる。

やはり怒られるのは嫌だったのだろう。

「イリィちゃんも。口裏合わせは必要なんじゃない? それにね、」

「はい? ・・・・・・!」

ひらりとイリィに近付くや、妖精さんはその頬にキスする、ように唇を寄せた。

「あーずっこい! ボクだって、まだイリィにキスしたことないのにさ!」

「ジ、ジーロってば!」

「はいはい、ごちそう様!」

妖精さんは素早くバックステップで離れると、赤面する二人に悪戯っぽく笑ってみせた。

(また明日おいでよ。話したいことも色々あるしさ!)

あの一瞬で、妖精さんがイリィに囁いた言葉。

明日の、約束。

イリィとしては、まだここを離れたくないというのが正直な気持ちだったが、自分が帰ると言わなければジーロが一人で帰るはずもない。

「わかりました。あの・・・・・・さっきは、ありがとうございました」

妖精さんと、それから舞台に腰かけたまま三人のやりとりなど興味なさげにしていた少年にも聞こえるように。

返って来たのは「ああ」という、至極簡単な返事だけ。なのに、イリィはちょっとドギマギしてしまう。

「さ、帰ろう、ジーロ、早く早く!」

「え、あ、何、何でそんな急いで歩くのさ?」

「い、いいからっ!」

「じゃーねー、気を付けてー!」

ドギマギしてしまったことを妖精さんに気付かれれば、せっかくの友好関係にヒビが入ってしまいかねない。

イリィは出来るだけ普通の笑顔で手を振って振ってから、ジーロの手を引っ張りつつ、神殿を後にした。

イリィとジーロが帰路に就いたのをしっかりと見届けてから、アシェルはやれやれと息をつく。

「ほんっと、何だかなー」

次から次へとドタバタ続きで、落ち着いて考える暇も無かったが、自分の置かれた状況がさっぱり判らないのはアシェルも同じ。と言うか、切羽詰まっていて打ち合わせが必要なのはむしろこっちの方だ。

(ってか、ツッコミどころがあり過ぎだよ。一体どこから手を付けていいんだか。やっと二人きりになれたってのにさ・・・・・・二人っきり!?)

自分の鼓動が急に跳ね上がった気がして、アシェルは胸に両手を当てる。

(うわ、どーしよ? ってか落ち着けボク! ちょっと冷静になろうよ、今それどころじゃないんだから!)

その時だ。

背後で、どさっと何かが倒れる音。

「カリム!」

慌てて振り向いたアシェルが目にしたのは、力を失った手足を投げ出すように、横向きに倒れ伏したカリムの姿だ。

白い舞台の上に広げられていた長衣の緋色が不吉なほど鮮やかに、アシェルの瞳に焼きついた。

慌てて駆け寄ったアシェルの眼前、カリムは倒れ伏したまま、ピクリとも動こうとはしなかった。

淡い色の髪をかき上げるようにして触れた頬は、ヒヤリと冷たい。

閉ざし切らない瞼の下、僅かに覗く瞳が、光すら届かぬ深淵を思わせる。

それでも、胸に耳を押し当ててみれば、ゆっくりとした鼓動が感じられて、アシェルは小さく息をつく。

”あの時”の傷は完全に塞がっていて、見た目には何の痕跡もない。だが、負ったダメージからは、まだ回復し切れていないのだ。

(せめて・・・・・・ここに薬酒があれば・・・・・・)

アシェルは自分の両手をぎゅっと強く握り締める。

そう。この手にはまだ”あの時”の感覚が残っている。

『やあ、おはよう! キミには久しぶりになるのかな。ボクのこと、覚えてる?』

”あの時”。

何年もの時を経て。

驚きに歪む綺麗な顔を、正面から見据えた。

『ねえ、もっと嬉しそうな顔をしたら? これは感動の再会ってヤツなんだからさ。懐かしい懐かしい、キミが殺したトモダチとの、ね』

そこで笑おうと思っていた。

『ボクの望みがわかるかな? もちろん、わかるよね。そのためにわざわざ、こんな力を手に入れてまで戻って来たんだからさ』

無邪気に。あでやかに。残酷に。

『ボクにはね、必要なんだよ、どうしても。ねえ、キミの命をボクにちょうだい! いいでしょう? だって、キミはボクを殺すことで、今まで生きて来れたんだからさ』

刃のような、宣告を。

『・・・・・・アシェル・・・・・・』

苦しげに搾り出された声が、それでもハッキリと、その名前を呼んだ・・・・・・。

だが、伏せられた瞳が再び開かれた時、その蒼い瞳からも、全身からも、一切の表情が消えていた。

それはつい先刻。

アシェルとカリムがこの地で目覚める、ほんの直前にあった出来事・・・・・・。

不意に、カリムの睫が微かに震え、アシェルはハッと我に返る。

一度強く瞼を閉ざし、小さく眉根を寄せてから、カリムは薄く目を開けた。

深く蒼い瞳の中に、アシェルの小さな姿が浮かぶ。

その一瞬で、カリムの顔から造り物めいた硬質さが消えた。

「・・・・・・どれくらい寝てた?」

「五分くらいかな。ってか、寝てたんじゃないでしょ。気を失って倒れてたって言うんだよ。無防備に、格好悪く!」

「容赦ないな。相変わらず」

「そりゃーね。で、どう? どれくらい大丈夫じゃない?」

「・・・・・・そういう時は大丈夫かって聞くものだろ、普通」

「そんな風に聞いたら大丈夫って答えるでしょフツー。どー見たって大丈夫じゃない人に、ンなこと聞くほどバカじゃないし!」

どうだと言わんばかりにふんぞり返ってみたものの、アシェルの顔はすぐにまた心配げに翳る。

「キミってばホント、意地っ張りだよね。調子悪いなら悪いで、もうちょっとそれらしくすればいいものを、ヘンに格好つけちゃってさ。まさか、ボクに隠し通せるなんて甘いコト考えてたわけじゃないよね?」

カリムが本調子だったのなら、いきなり中空に投げ出されたとしても、無様に地面に転がるようなヘマはしなかっただろう。

その場に部外者二人が居合わせたところで、そんな者には目もくれず、さっさと立ち去ってしまえばいいだけのことだった。

自分の状態があまり芳しいものではないと自覚していたからこそ、カリムは当分の居場所を確保するために村人相手に交渉もしたし、アシェルの存在を隠すことなく周知させた。

「まったく、ボクが連中をとっとと追い返してなかったら、一体どうするつもりだったのさ?」

「・・・・・・その時は、その時だ」

自分の感覚を確かめるように、目の前にかざした手を握ったり開いたりしてから、カリムは身体を起こそうとする素振りを見せる。

「もう少し寝てたら。どうせ他に誰もいないし、今のところ差し迫った危険はなさそうだし」

頭の方向から見下ろすアシェルを、カリムは少し驚いたように見返した。

「何? どうかした?」

「いや・・・・・・ずっと前も、そんな風に見下ろしてたよな、お前」

「うん。何度もね」

「・・・・・・そうだったか?」

「うん。何度も!」

それは、カリムがカリムとして、アシェルがアシェルとして、目覚めたばかりだった頃のこと。

”力”を制御する訓練の毎日だったアシェルは、何の気なしに息抜きに出た先で、派手な爆発現場に遭遇した。

アシェルと同じく訓練を受けていたらしい少年は、ガタガタにめくれ上がった訓練場の床の上に、大きく四肢を投げ出して転がっていた。

『・・・・・・何だよ、お前?』

それが彼の第一声。

失敗の直後だろうに、悪びれた様子など微塵も無く。

好奇心に駆られて見下ろすアシェルを、彼は実に堂々と見上げ、自分から問いかけた。

『・・・・・・キミこそ、こんなトコに転がって何してるのさ?』

それは、少し意地悪な質問だったかも知れない。

『見て判んねーのかよ』

彼が”力”を制御し切れず暴発させたのは、見れば誰でも判ること。

『天井見ながらお前と話してるに決まってるだろ』

不敵に笑う、蒼い瞳・・・・・・。

カリムとアシェルは、そんな風にして出会った。

その後アシェルは、勝手に出歩いたことをこっ酷く叱られ、”訓練期間が終わるまでは二度と会いに行くな”と散々言い含められたけれど。

結果的に、アシェルはその言いつけを無視した。

カリムが何かを派手に破壊するのは茶飯事で、そんな時は周りの小うるさい連中もバタバタと慌しくしていたから、その隙をぬって会いに行くのは簡単だった。

そうして二言三言、他愛無い言葉を交わして、見つかっては逃げ戻って。今度会ったら何を話そうかとワクワクしながら考えて・・・・・・。

そんな日常がその先も続くのだと、疑いも無く信じていた頃。

そしていつか、自分達の”力”でもって世界の人々を幸せに出来るのだと、無邪気に信じていた頃。

カリムにとって、それは”ずっと前”の、過去のこと。

けれど、深い闇の中に閉ざされていたアシェルには、一夜の眠りに着く前の、昨日のことと変わらない。

ほんの一瞬、ほんの些細なきっかけで、世界はガラリと様相を変える。

優しかった世界は瞬時にして幻と消え去り、真実は残酷な刃となって、手にする者の心を抉る。

それを手にしてしまった時、アシェル全てを破壊し終わらせる事を望んだ。

カリムもろとも、滅びる道を。

だがカリムは、アシェルとは違うものを望んだ。

それゆえに、カリムは一人生き延び、その後もあの場所で戦い続け、アシェルはそんなカリムを激しく憎んだ。

閉ざされた闇の中・・・・・・再び目覚めるその時まで。

ボクとキミの間に何があったかなんて、語りきれるものじゃない。

時の流れは容赦なく。時を戻す術は無く。

アシェルは変わった。外見も、何もかも。取り返しがつかないほどに。

カリムも、そう、背格好こそ以前と大差無いが、短く切り揃えられていた髪は、流れるほどに長く伸びた。二人を隔てる時の流れそのもののように。

アシェルはカリムの左腕に目を落とす。短い袖の間から覗いているのは、細い金細工のアームレット。

護符でも何でもなく、どこか素朴な印象さえあるそれは、身に着けていた装備や装身具だけでなく、自分の”力”の源ですら何の躊躇いもなく手放したカリムが、たった一つ手元に残した物だ。

そんなところにさえ、アシェルの知らないカリムの物語がある。

悲しみも、憎しみも、愛しさも、真実も。

ボクの全ては、キミが持ってる。

だけど、キミの全てを持っていたのは・・・・・・。

何もかも終わらせる。今度こそ。

そのためだけに、アシェルは”あの時”、カリムの前に立った。

それがどんな形であれ。

全てが始まった、あの場所で。

なのに・・・・・・。

「ねえ、ボクたち、まだ生きてるんだよね。・・・・・・どうしてかな?」

第4話 夕凪ぎ

『あーあーあー、ちょっとフェグダ! これ聞こえてる? ちゃんと? やった! ようやく繋がったー!』

いつにも増してテンションの高い声に、フェグダは通信珠を持つ手を目いっぱい身体から遠ざける。

通りかかる者がいれば確実に振り向かれるレベルだが、幸いなことに今夜のねぐらを乞うた教会の中庭には、フェグダの他に人影は無かった。

「何だクミルか。どうかしたのかよ? 」

『何だとはご挨拶ね! このあたしが折角、超重大激レア情報教えたげよーと思ったのに、いいわけ? そんな態度でさ!』

「ほーお。お前の激レア情報ってーと、アレだ、上司のスキャンダルが発覚したか、でなきゃ例のカップルが破局したとかか?」

『あの堅物上司にスキャンダルが発覚したら、それこそ大スクープ間違いナシだけど・・・・・・じゃなくて! まったくノンキな放蕩天使様よね! てかそもそも、あんたが天使様だってのが悪い冗談なんだけどさ』

クミル言うところの”天使”とは、神話や宗教説話に登場する神の使いのことではない。

この大陸には、魔物討滅を旗印に掲げ、あらゆる国家も宗教的枠組みも超えて存在する、一大軍事組織が存在する。

その組織は、本拠地とする都の白く輝く尖塔連なる威容を以って、”白亜の塔”と呼ばれている。

組織の主力となる天軍六軍に所属し、最強の退魔法具たる”羽根”を扱える者のことを、神の僕になぞらえて天使と呼ぶのだ。

もっとも最近では、羽根を扱える者の数が減少傾向だということで、天軍六軍に所属しているだけでも便宜上天使を名乗ることが許されるようになりはしたが。

『悪かったな、こんなんが天使なんか名乗ってて! てか、イヤミ言いたいだけなら切るぞ』

『ふーん、いーのかなー? 本当にー?』

クミルは通信班所属で、天軍各隊への指令や報告が仕事だ。その合間の暇つぶしに、時々こうして雑談がてら情報を教えてくれたりする。そのほとんどが、使い道の無いムダ知識であったとしても、現地駐留部隊所属という肩書きだけは大仰だが実態は地方をフラフラほっつき歩いているフェグダにとっては、結構重要な情報源であり、天軍の本拠地である聖都との唯一のつながりだ。

幼馴染みの気安さがあるとはいえ、無下にしてしまっていいはずもない。

「スミマセン俺が悪うございました、で、何があったんだ?」

『・・・・・・ま、いーけど。ところであんた、この二日間転移門も通信珠もぜーんぜん通じなくなってたって、気付いてた?』

「あ!?」

『やっぱりねー。そーじゃないかとは、最初の一言でわかったけどサ。こっちはすっごい大変だったってのに、もう・・・・・・』

「・・・・・・それは別にオレのせいじゃないと思うんだが」

文句だかグチだかのはけ口にされかけて、フェグダは指でカリカリと頬を掻く。

「つまり、慰めて欲しかったのか?」

『そんなんじゃないわよ何考えてるのよこのおバカ! これってば白亜の塔始まって以来の一大事なんだから、ちょっとは察しなさいっての!』

いや、何百年という歴史ある白亜の塔きっての大事件と言えば、普通は、魔物と大規模戦争に突入したという五〇〇年前の伝説のことを言うだろう。

『そんな大昔の本当にあったかどうかも判んないよーな話なんかどーでもいーわよ。それより、ね、何があったか気にならない?』

「いや、ええと、まあ、少しは・・・・・・」

『あーじれったいっ! じゃあそれが災厄の天使様に関わることかもしれないって言ったら?』

「そうかよ。へーえ」

『まーた気のないフリしちゃって! あんたがこのネタに食いつかないはずないって、ちゃーんとお見通しなんだからね。どーする? ほら? 正直に言ってごらん?』

「・・・・・・はいはい、お願いします是非ともお教え下さいませクミル様!」

『はい良く出来ました! っても、実はまだ噂の段階なんだけどね・・・・・・』

クミルの話を強調表現抜きで要約すると、二日前の午後、白亜宮内で天軍第一軍に緊急招集がかかった直後から通信珠が完全に沈黙してしまい、それと同じ系統の技術による転移門までが使用不能に陥ったのだという。

それは確かに、ただ事ではない。

『でしょ? おかげで連絡しようにも一々伝令走らせないといけなかったし! 通信班はもちろん、管理部各班や、手の空いている駐留部隊まで片っ端から駆り出されて、広っろい白亜宮の中、延々走り回らされることになったんだから!』

もっともそれは完全に内部でのみ処理されて、対外的にはいつも通りの平静を取り繕っていたというのだから、さすが権威ある組織と言うべきか。

『唐突に通信珠が復活したのがつい先刻よ。そしたら直後に各地の門番に向けて”この二日の間に門を潜った者について報告せよ。可能であれば拘束せよ”って指令が下ったってわけ』

「つまり、使用不能になる前か、その間にってことか!?」

それは転移門を通常でない手段で用いた者があったことを示唆している。

もっとハッキリ言うなら、脱走者の可能性を。

「まあ、脱走天使の一人や二人、毎年この時期にゃ珍しくもないか・・・・・・」

『脱走天使なんか珍しくもない、ね。あんたにしてみれば、どうせその程度のことなんでしょうよ。世界一ノンキな天使様だもんね』

「だから、そんな突っかかることか?」

『これだから・・・・・・。あのね、脱走天使ってのはね、不可能を夢見る馬鹿の代名詞みたいなものよ!』

この世界には、様々な魔物が跳梁跋扈する。同様に、魔物に対抗する手段もまた、少なからず存在する。

退魔の能力を持つ人間、あるいは一族しかり。破魔の力を宿した武器や法具しかり。

そんな中で最強の退魔法具と位置づけられているのは、”羽根”と呼ばれる人智の及ばぬ神秘の力を宿す”物質”である。

羽根について確認されているのは、あらゆる魔物に対抗する力となり得ることと、その力を行使するには絶対の条件が存在すること。

その条件とは、羽根の所有者たる人間のみが、その強大なる力を行使することが出来ること。

羽根は、自ら選んだ人間の元にのみ出現し、人間の側がどれほど望もうと、あるいはどれほど拒絶しようと、一切の選択権は与えられていないこと。

羽根を扱うことの出来る人間が死んだ場合、羽根もまた、ともに消滅してしまうこと。

羽根は何時いかなる時に、何処へ、どんな人間の元へ出現するか、皆目予測が出来ないこと。老若男女、身分の貴賤、人種、信仰心、職業、罪の有無等、一切斟酌されないこと。

白亜の塔は大陸中の国々と協定を交わし、羽根使いが現れるや迅速に召集する権利を有している。

故に、羽根に選ばれて天使となり、世界の為に奉仕すること。それは、崇高にして名誉あることとされている。

昨日まで全く顧みられなかった者が、一躍神の御使いとして歓呼を以て称えられることもあるだろう。

だが裏を返せば、それまでごく普通に暮らしていた人間が、羽根使いであると認定された途端、今までの暮らしや家族友人の全てから切り離され、魔物と対峙する運命を突き付けられることでもある。彼らは羽根が損なわれない限り、離塔は許されない。それは”命ある限り白亜の塔を離れることは叶わず、二度と故郷には戻れない”のと同義である。

羽根を持たない仮称天使が、使命に燃えてか生活の為かの事情はともかく、自主的に天軍に身を置き、いざとなれば天軍を離れて別の人生を選ぶことも可能であるのとは、根本的に違うのだ。

となれば、故郷に家族や恋人や心残りな事情を残して来た者などは、特に毎年春の祭りの頃には、つい出来心に走りたくなるのも無理からぬことだろう。

ただし、脱走を考えるまでなら多かれ少なかれ誰もが一度は思い描きもするだろうが、実際に決意し決行するとなると、これはハッキリ別問題だ。

『だけど、思い出してもみなさいよ! あんたが放蕩三昧してたこの五年の間に、このあたしが、天使が脱走に成功したって話を一回でもしたことあった?』

「・・・・・・そう言や、覚えが無いような」

『当たり前よ。成功例なんて無いんだもの』

「そう、なのか!?」

『そーなの! ちょっと考えれば判ることよ。脱走自体も相当難しいけど、運よく逃げ出せたとして、その後捕まらないでいられるなんて有り得ないじゃない。羽根の気配は隠しようがないんだから、天使狩りに捕縛されて連れ戻されるのがオチよ』

天使狩りとは穏やかではないが、それは天軍内での揶揄を込めた呼び名であって、彼らの普段の任務は大陸全土を回って新人の羽根使いを探し出すことである。

「ちょっと待てよ! お前、最初に言わなかったか? その件に、災厄の天使が関わってるって?」

『そう、そこなのよ! 先刻判ったばっかの最新情報なんだけどね、第一軍が緊急招集される直前に、災厄の天使様と星焔(セイエン)の天使様が任地から帰還されているはずなのよ。正に、転移門を使ってね! その時偶然、白亜宮内に居合わせたっていうハウスキーパー(衛生管理班)の子が教えてくれたから、確かだと思うわ!』

「・・・・・・」

『大体、下っ端天使の立ち入りが制限される宮殿内での事件だもの。上級天使が全然関わっていないって方が、おかしいっちゃおかしいのよね。しかもそれ以来、お二人に関する仕事が来てないって、衣装部屋(主塔装備管理班)の子が言ってたから、信憑性は高いと思うのね』

相変わらずスパイ顔負けの情報収集能力だが、真に驚くべきは、それが単に好奇心とおしゃべり本能故の、女同士の噂話のレベルで遂行されているという点だろう。

「・・・・・・いや、だけど、まさか、上級天使が脱走したってか? しかも、よりにもよって災厄の天使が、だ!?」

『お二人で手に手を取って逃避行・・・・・・うっわあロマンチック!』

「何の妄想だよ・・・・・・てか、有り得ねーだろ、そんなの」

上級天使が脱走するという行為もだが、災厄の天使はもちろん、星焔の天使という最近上級に列っせられたばかりの新人も、一五、六の少年という話ではなかったか。

「これが雪華の天使ならともかく、わからん・・・・・・てか、わかりたくねぇ・・・・・・」

『雪華様がオトコとなんてダメよ絶対!』

「いや、それもどーかと・・・・・・」

『いーのよ、あんたなんかに理解出来るなんて、これっぽっちも期待ないから』

「それは良かった! だが冗談抜きで。転移門を使って脱走なんて、それこそ無理が有り過ぎだろ? どこに行こうと、門の出口には門番が貼り付いてんだ、それでバレないはずがない・・・・・・」

『だから、噂だってば、あくまでも。え? あ、ちょっと待って・・・・・・』

続いて、通信珠の向こうでクミルが誰かと話す気配。

「おい?」

『・・・・・・あ、ゴメン、仕事入っちゃった! これから”転移門のシステムに干渉しそうな遺跡や聖所を片っ端から調べろ”って、地方軍と天使狩りの全部隊に緊急連絡しなきゃなのよ! 忙しくなるから、これで切るわ! じゃね!』

「おーい?」

だが、バタバタとした余韻を残して、一方的に通信は切られた。

途端に、フェグダの周りがシーンと静まり返ったのは・・・・・・多分、錯覚だろう。

「ったく、中途半端な・・・・・・」

クミルにも、シュミを兼ねているとはいえ、忙しい任務の合間に情報をくれたわけだから、感謝するべきなのかもしれないとは思う。だが。

「いや、何も脱走説に拘るこたねーんだよな。ただのアクシデントって可能性もあるんだから」

もっとも、どんなアクシデントが起こり得るのかなど、想像しようも無かったのだが。

「ンなもん、考えたって判るわきゃないっか。で、転移門のシステムに干渉しそうな遺跡だ? 漠然とし過ぎだろ! この国限定でもどんだけあるよ? 何百、いや何千? ・・・・・・て、俺には関係ないハナシか」

頭を一振りして、フェグダは通信珠を荷物の中にしまい込み、腰かけていたオブジェの縁から立ち上がって大きく伸びをする。

春祭り前夜とあって、教会の中も心持ち慌ただしい。下手に用事を言いつけられない内に、さっさとあてがわれた部屋へ退散するのが正解かも知れない。

「災厄の天使か・・・・・・ここしばらく忘れてたってのにな・・・・・・」

歩き出しながら、フェグダはポツリと呟いた。

「ねえ、ボクたち、まだ生きてるんだよね。・・・・・・どうしてかな?」

アシェルが呟いた途端、カリムはガバッと半身を起こした。

「どうしたのさ?」

何が起こったのか掴み切れず、アシェルはキョトンと目を瞬かせる。

「・・・・・・嫌なこと思い出した」

あぐら座になったカリムは、アシェルの視線から逃れるように、ふいと顔を背ける。

「んー?」

回り込んだアシェルが横から強引に覗き込むと、カリムは実に不機嫌そうな、不本意そうな、外見相応に子供っぽい顔でふてくされていた。

「・・・・・・あ、ひょっとして、」

あることに思い当たり、アシェルはわざとニッコリ笑う。

「キミのトモダチが関係してるでしょ。あの時一緒にいた彼が何かして・・・・・・」

「そんなんじゃない! あれはただの大バカヤローだ!」

実に分かり易い、素直な反応だ。

「そーなんだー?」

「当たり前だ。・・・・・・この世で一番ってくらい嫌いなヤツを助けるためにテメーの命張るよーな奴が、バカじゃなけりゃ、何だってんだ!」

「ふぅーん?」

カリムにそんな顔をさせるとは、彼もなかなかいい性格の持ち主のようだ。

(ひょっとして、似たもの同士?)

アシェルから見れば、カリムだって他人のことは言えないと思う。本人にその自覚が無かったとしても。

「・・・・・・あの馬鹿、勝手に転移門を開いて、俺たちを突き落としやがった」

ぼそりと、だが固い声でカリムが呟く。

「転移門を、勝手に!? ・・・・・・それって、簡単に出来ることじゃないよね?」

その意味するところに思い当たって、アシェルの顔からもニヨニヨ笑いが消える。

転移門とは、白亜の塔と呼ばれる織によって管理運用されている一種の交通システムで、大陸全土を網羅し、一瞬にして目的地に移動することを可能にしている。

その仕組みは、魔道によるものとも、錬金術によるものだとも、古代の超科学によるものだとも言われているが、実際のところは塔に属する者の間でさえ”昔から存在する便利な技術である”という以上のことは知らされていない。ひょっとすれば技術部の連中でさえ、確かな原理を把握出来ているかどうか、怪しいものである。

ただし乱暴を承知で言えば、仕組みなど解らずとも確実に運用出来さえすれば、それで別段問題があるわけでもない。

が、個人の一存で何の準備もなく突発的に操作するとなると、話は全く違ってくる。

転移門の操作は決して容易くなどないし、長年にわたってかなり日常的な頻度で転移門を利用していたカリムでさえ、そんなことは不可能だろう(そもそもやろうと思ったことも無いが)。

「感心することないぞ。あの馬鹿がロクに扱えもしないものに放り込んだりするから、俺たちは転移門の中に二日も閉じ込められた挙句、こんな出口でもない場所に投げ出されたんだからな。ったく、あのまま出られなくなってたらシャレにならん」

「二日? ああ、春祭りの日から逆算したらそうなるのか・・・・・・」

転移門の中に、時間の感覚というものは存在しない。つまり、カリムとアシェルには一瞬でしかなかった間に、外界では二日が経過していたことになる。

「ねえ、ひょっとして年単位でズレてるって可能性も、無いとは言えないんじゃない?」

それがどれだけ未来だろうと、もしくは過去だろうと、二人の状況を考えれば願ったりなのだが。

「いくら何でも希望的楽観主義的推測過ぎるだろ。可能性は除外は出来なくとも、最初からアテにするわけにはいかないな」

「そだね。けど、彼がいなかったら、ボク達は今、ここでこんな風にしていられなかったのも確かだよね?」

「・・・・・・」

転移門の出入り口は通常、教会などの施設の奥で管理されており、当然のことながら組織の関係者が常駐で警護している。

まさか転移先がこんなうち捨てられた廃墟だとは、放り込まれた方にしても、門を管理する側にしても、想定外もいいところだ。

だからこそ白亜の塔に敵対した者と逆らった者が、即座の追撃を受けずにのんきにしていられるという、アシェルの指摘はもっともだ。

「しかも、それだけじゃないよね。あの時死にかけてたボクが、何のイカサマもなしに助かるなんて、万に一つもあり得ない。ボクのこの小っちゃな姿はさ、その代償じゃないのかな? キミがそのくらいで済んだのは、ボクらが負っていたダメージの差っていうより、干渉した力の質の問題じゃないのかな・・・・・・」

言いながらアシェルは、淡い色に変じたカリムの髪の一房を手にとって弄ぶ。

「只者じゃないよね、彼・・・・・・」

一般人から見れば”只者ではない”の範疇に入るカリムやアシェルから見たとしても。

「・・・・・・だから、極め付きの大馬鹿だっての。余計なことばっかしやがって」

「こだわるね、ホントに」

カリム言うところの”あの馬鹿”が何者でどんな”力”を持っていようと、あからさまに反逆者の逃亡を手助けしたとあっては、何の咎めも受けないで済むはずがない。

だが、カリムは小さく舌打ちすると、考えを追い払うように、頭を一振りした。

事が起こってしまった後で、目の前に居るわけでもない奴を相手にいくら文句を言ったところで、何が出来るわけもない。今一番考えなければならないのは、自分達の置かれた状況の確認と、これからどうするかということだ。

「それにしても静かだよね・・・・・・追っ手、来るかな・・・」

「来るだろうな、間違いなく」

ぽつりと呟いたアシェルに、カリムは当然そうに断言した。

予想外のアクシデントのせいで、一時的に行方をくらませてはいても、やはり時間稼ぎでしかないだろう。

白亜の塔は逃亡者を許さない。

ましてや、表沙汰に出来ないような都合の悪い内部事情を、これでもかというくらい熟知している者を、何の手も打たず放置するなど絶対に有り得ない。

「いつかは見つかっちゃうにしても、ここで騒ぎになるようなことは、あんまりやりたくないよね。この村の人たち、いい人だったもの。カリムのあんな超が付くほど直球なハッタリ話を、あっっっさり信じて受け入れちゃうくらい。ホーント、問答無用で出てけーって言われるとか、ボコボコにしてやるってなってたら、大変だったよねー」

カリムにしてみれば、何の算段も無かったわけではないのだが、状況によってはそちら側に転ぶ可能性も無くはなかった。

「その時は、受けて立つに決まってる」

「キミが? そんなにヘロヘロになってて、羽根も無いのに?」

「ンなもん無くたって、俺がそうそう負けるわけないだろ」

「魔物や、塔の追っ手が相手でも?」

「当たり前だ」

「どうだかなー。今のキミとだったら、ボクのが強いと思うよ。絶対!」

「・・・・・・そりゃあ頼もしいな」

「うん! それで、塔の追っ手なんかギュウギュウにノしちゃって、”許して下さいお願いします”って謝ってきたところで、樽一杯くらい薬酒を持って来させるんだ。そしたらカリムもすぐに元気になれるしね!」

途端にカリムは、本気で嫌そうな顔でそっぽを向く。

「・・・・・・あれは嫌いだ。不味い」

「そーゆう問題じゃないでしょ。だってあれが無いとこの先キミは・・・・・・」

「・・・・・・」

黙り込んだカリムの顔から、すうっと感情の色が消える。

冴え冴えとして冷酷にさえ見えるそれは、自分の心を閉ざすことに慣れてしまった者の顔に他ならない。

アシェルは、キリリと心臓を引き絞られるような痛みを覚えた。

カリムが今までどんな風に生きてきたのか、それだけで十分伺い知れる。それをさせてしまったのは、塔の連中であり、そして・・・・・・。

不意に。

アシェルはカリムの腕に引き寄せられ、抱きしめられた。

「・・・・・・カリム!?」

しっかりと、だが振り解こうと思えば出来なくはないくらいの強さで。

カリムの鼓動が、アシェルの身体に伝わって響く。

アシェルの位置からでは、カリムの表情はよく見えないが、ひどく真剣な様子であることだけはわかる。

「その時は、全部、お前にやる」

すぐ傍にいるからこそ聞こえるくらいの声で、だが、一言一句はっきりと。

「あれは、本当のことだろう?」

再会したあの時、”アシェルが生きるためにはカリムの命が必要”だと告げた、あの言葉は・・・・・・。

「だったら、構わない」

「カリム・・・・・・」

アシェルは目の前に流れ落ちる、淡い色の髪をそっと撫でた。

隔てられていた時間を何よりも語りかけている、長い髪。

(そうだったね。キミは、彼女に会うために生きてきたんだものね。彼女のためだけに、必死に生き延びようとしていたんだものね、あんな所で。・・・・・・だけど、彼女はもうどこにもいない。キミがどんなに望んだって、ボクは彼女にはなれないし、代わりにさえ、なれない)

長い間求め続けてきた大切な人が、もうこの世界には存在しないのだと知って、カリムは生きる目的を失った。

この世界に執着する理由もなくなった。

遠い”あの日”。離宮が炎に包まれ崩壊したあの日、カリムと共に果てることを望んだアシェルと同じように。

(ボクらにとって、”死”は救いのもう一つの名前。だけどあの日、キミはボクの望みを拒絶し、ボクを一人死なせてしまった。その罪悪感があったから、キミは自ら”救い”を選べなかった。今になってもまだ・・・・・・。それでキミは、立ち止まってしまったんだね。進む方向も、進むべきかどうかすら、見失って・・・・・・)

「ねえ、カリム」

アシェルは少し躊躇ってから、腕に力を込めて抱擁から抜け出すと、カリムの耳元に小さな顔を寄せた。

「もしもボクが、イリィを助けてあげてって言ったら、キミ、どうする?」

第5話 朝靄

久しぶりに、その夢を見た。

白く優美な柱に囲まれた、開放的でありながらどこか威圧的な空気の漂う空間。一度だけ、入ったことのあるその場所は、白亜宮の外縁に位置する一般謁見用の大広間だ。

フェグダはそこで、美しく磨かれた床に膝をついて控えている。高揚と不安がないまぜになった心を抑えながら。

ようやく、対面を果たせる。

幼い頃よりずっと、想像し続けてきた相手と。

その人物は、聖都で要職にあるとだけ聞かされていた。一介の者がおいそれと会える立場の人間ではないのだと。

フェグダは羽根使いとして白亜の塔の天使に加えられたことで、ようやく対面を許された。この時をどれだけ待ち望んだことだろう。

自分自身の鼓動が、耳をつんざくほどにも大きく響く。

そんなフェグダの前に、一人の男が現れる。黒を基調にした長衣を纏い、一段高い所に立ったまま、跪くフェグダを睥睨する。そのフードの奥から覗く目を見た瞬間、ぞくりと冷たいものがフェグダの背筋を駆け上がる。

心の中だけでなく、世界の全てが急速に色を失い冷えて行く感覚。

自分が何を言ったのか、男が何か一言でも返したのか、あまりよく覚えてはいない。

すぐにでもこの場を駆け去ってしまいたい衝動と、凍りついたまま指先さえ動かすことの出来ない焦りの間で、どす黒い憤りが湧き上がる。

目の前に存在する男に対して。否、愚かにも甘い夢を抱き続けていた自分自身に対して。

不意に。冷たい重圧がふっと軽くなった気がして、フェグダは睨み付けていた床の模様から視線を上げた。

男が、どこか高い所を見上げている。

その視線を追った先。

等間隔に並ぶ柱ごしに仰ぎ見た隣接する建物の外回廊に、一人の少年の姿があった。

遠目ではあったが、フェグダとそう変わらない年頃だったろう。

有り得ないくらい白い肌に、整った顔立ち。その身を包む、鮮やかな緋色の装束。黒曜石のように陽光を弾く長い髪を頭上で一つにきりりと束ね、傲然と頭を上げ前だけを見据え、自信に満ち溢れた足取りで歩を進めていく。

背後にかしずく従者どもや、慌てて左右に退き平伏する者どもに、一瞥さえくれることなく。

少年が進むにつれ、その背に負ったものが顕わになってくる。少年の背丈ほどもあるような、大振りの曲刀が。

羽根使いであるフェグダには、それが並外れて強大な羽根の力を具現したものだと判った。

だが、秀麗過ぎる出で立ちよりも、凶悪そのものな武器よりも、圧倒的で鮮烈だったのは・・・・・・氷の刃のように冴え冴えとした眼差しだった。

何も映さず、何も留めることなく。

あれは、一切の他者を寄せ付けない、孤高の冷徹さ。救いや加護を求めてはならない、断罪の剣そのものだった。

少年が現れてから回廊の奥に見えなくなるまで、おそらく一〇秒も無かっただろう。たったそれだけの僅かな時間。、

だが、あの瞬間目にした少年の姿は、フェグダの心の中に今もハッキリと焼きついている。

あの男が少年に向けた、自分には決して向けられることのない真摯な眼差しとともに・・・・・・・。

この世界には、比べることさえ愚かしい、絶対的な差というものが存在する。

あの日フェグダは、自分がいかに価値の無いただのガキでしかないことを、嫌と言うほど思い知らされた。

フェグダが辺境勤務に配置替えされたのは、その謁見から程なくのことだった。

その理由は、今もって不明だ。

(ったく、何て夢見だよ・・・・・・)

苦いものを振り払うように、フェグダは井戸から汲み上げたばかりの冷水で、乱暴に顔を洗う。

(あれからもう五年になるのか・・・・・・。塔のお偉いだか何だか知らねーが、あんなのが俺の親父だなんて、絶対に有りえない。じーさんの思い違いだ。そうに決まってる。あんな奴が誰に感心を持っていようと俺には関係無いし、どうだっていいんだ、下らない。そんな些細な理由で、他人のことを気にするなんて、馬鹿らし過ぎる・・・・・・)

一夜を借りた教会の裏庭。

いつもは朝の遅いフェグダにしては、既に旅装も荷物も整えて、今すぐにでも出立出来る格好だ。が、使い込まれたタオルを握り締めたまま、フェグダは空を仰いだ。

あの少年の正体を知るのに、大した時間はかからなかった。

白亜の塔には、上級の位を与えられた、十人にも満たない特別な天使がいる。

”日輪の天使”や”暁虹(ギョウコウ)の天使”などの称号を戴き、並の羽根使いなど足元にも及ばない強大な力を自在に操ることの出来る、稀有なる存在が。

天軍の先頭に立つ彼らの活躍は塔の公式発表として宣伝され、彼らを題材とした歌劇は旅芸人らによって大陸各地へと伝えられ上演される。そして時には、神の使者として敬愛され崇められるのだ。

市井の人々が抱く天使様のイメージとは、フェグダのようなただの一兵卒ではなく、正に特別な彼らのことに他ならない。

少年は、そんな特別な存在の一人。”災厄”という呼び名で畏怖を集める上級天使だ。

あの日以来、フェグダは上級天使のことを調べ始めた。そうせずにはいられなかった。

だが、塔に所属するフェグダにさえ、大々的に宣伝される強く美しく華やかなイメージ以上のことは、ほとんど何も判らなかった。

それもそのはず。天使であっても主塔で側近くに務めるか任務で同行を許されるかした者でなければ、上級天使と間近に接する機会など無いに等しい。せいぜい年に一度の式典の折に遠くから眺めるのが関の山。知ろうとすればするほど、とんでもなく遠い世界の存在だと思い知らされるばかりだ。

その一方で、多分に脚色を含んだ噂話には事欠かなかった。

白亜宮の最上部で王侯貴族のような暮らしをしているとか、幼少の頃より特別に養育されるのだとか、塔の秘術で不老不死を得ているとか、聖人のように奇跡によって人を救う力があるとか。

あるいは、羽根使いを対象にした資格審査が毎年秘密裏に行われているとか、魔物千匹を倒せば誰でも資格が与えられるのだとか、闇の闘技大会で上級天使を倒した者が新たに成り替わるのだとか・・・・・・。

そんな中でも一際異彩を放っていたのは、やはり災厄の天使に関する噂だ。

常識で考えれば塔が虎の子の上級天使に不吉な名をつけるはずはなく、災厄あるいは凶兆というのは通称である。それでも不吉な名を冠されるには、やはりそれだけの理由があった。

どこまで本当なのかは知らないが、味方であろうと一切顧みられることなく平気で見殺しにされるとか、従者など捨石同然に扱われるので随行して無事生還出来ればかなりの幸運なのだとか、魔物討滅のためには街一つ破壊し尽くすことも厭わないとか、およそ天使についての評判だとは思えない逸話は枚挙に暇がない。そんな悪評のある者がよく何事も無く天使を名乗っていられるものだと感心したくなるほどだ。

もちろん、そんな噂が天軍外で囁かれることは無い。

それでもあの日から五年が過ぎ去った。辺境部隊に配属されたことで聖都を離れたフェグダは、クミルから時々聞かされる話以上には新しい情報を仕入れる機会もほとんど無くなり、他にやらなければならないこともあって、災厄の天使の名はあの男の存在と共にいつしか頭の片隅へと追いやられてしまっていた、はずだった。

(なのに・・・・・・よりによって逃亡だと? あの災厄の天使がか?)

上級天使に関する噂の大部分が眉唾なのだとしても、全てが根も葉も無いわけではない。例えば、本塔管理官として長年仕えていたという門番のオヤジから聞いた、「強大な力を誇る上級天使が塔に服従しているのは、塔の秘術なくしてはそう長くはいられないからだ」という、あの話。

羽根の力を引き出すには羽根使いの精神力、ひいては生命力が必要不可欠なのだが、その理が上級下級に関わらず不変であるのなら、強い力を引き出すには相応の代償を課すことに他ならない。

フェグダの羽根使いとしての実感としても、そこには一抹の信憑性が潜んでいるように思える。

(だとすれば上級天使が、しかもあの災厄の天使が脱走したかも知れないなんてハナシ、デマかデタラメのどっちかなんじゃないか?)

至高の存在である自身の全てと引き換えにしてでも手にしたいものが、あの冷徹な眼差しを持つ天使の中にあるなどと、一体どうして信じられるのか。

(あるわきゃねえ。あの目の中には、きっと何者も存在しやしない・・・・・・)

フェグダは思い出したように、既に乾きかけた顔を、手にしたタオルでゴシゴシと擦った。

その日、いつも以上に早起きして超特急で家の用事を済ませたイリィは、朝食もそこそこに家を飛び出した。

お母さんはそんなイリィの様子を不思議がったが、お祭りの準備があるからという言い訳に納得してくれたようだった。

そして、イリィが勇んで向かった先は当然、アシェルとカリムが居るはずの遺跡である。

「あの、おはよ・・・・・・!」

はやる心を抑えつつ、ホールの入り口からそおーっと覗きこんで声をかけた瞬間。

「おっはよイリィちゃん!」

「きゃあっ!」

胸の辺りをどーんと勢い良く強襲されたイリィは、危うくひっくり返りそうになってたたらを踏んで、偶然肩に触れた壁を支えにして何とか転倒を免れた。

「どしたのイリィちゃん、こんな朝早く?」

悪びれもせず至近距離から見上げているのは、赤い髪の妖精さん。イリィに遠慮ない体当たりをかました張本人だ。

「お、おはよ、アシェル」

ばくばく言う心臓を宥めすかしながらアシェルに挨拶を返したイリィは、もう一人の姿を探してホールの奥に目を凝らした。が、そこに人影らしきものはない。

「今、ちょっとガッカリしなかった?」

「そ、そんなことないっ!」

「ふうーん?」

「本当! 絶対ほんと!」

疑わしそうな目を向けるアシェルに焦ったイリィは、大急ぎで違う話題を探す。

「あ、そだ! 食べ物とか服とか持って来てみたんだけど・・・・・・」

「ええっそうなの? 見せて見せてっ!」

途端にアシェルは、緑色の瞳をキラキラと輝かせる。

コロコロと表情を変えるアシェルは、見ていて可愛いと言うか、妙に憎めないものがある。

イリィは家から大事に両手に抱えて来たものを差し出そうとして、けれど今その位置におさまっているのは他ならぬアシェルであって・・・・・・。

「あ、あれ?」

ぶつかられた拍子に、どこかに飛んで行ってしまったらしい。

慌てて周りを見回したイリィは、自分の斜め後ろにぽってりと転がったバスケットを発見する。大き目のナフキンでしっかり包んであったので、中身が散乱する事態は避けられたようだ。

「良かった」

イリィがバスケットに手を伸ばすよりも、イリィの肩ごしにそれを目にしたアシェルが飛び出す方が早かった。

「これだね! わーあ、かわいい!」

素早くナフキンを解いたアシェルが真っ先に取り出したのは、イリィが散々迷った末に思い切って持って来ることにした、レモン色の古いブラウスだった。

「それ、私が小さい頃に着てた物なんだけど、もしかしたらアシェルに似合うかもって思って・・・・・・」

だがイリィが危惧した通り、いくら子供サイズといえども、子供よりもっと小さなアシェルにとってはダブダブのドレスサイズだ。

「ありがとうイリィちゃん!」

それでもアシェルは本当に嬉しそうに、ブラウスを胸に当ててながら、ダンスのステップを踏むように宙でクルリとターンしてポーズを決める。

古着にそこまで喜ばれると、何だかかえって悪いような気になってくる。

「ところでさ、今日はジーロは一緒じゃないの?」

「え? ええと・・・」

急にジーロの話を振られて、イリィは少し視線をさ迷わせる。

「今朝はまだ見かけてないけど・・・」

そもそも、いつもジーロの方が呼びもしないのについて来るのであって、イリィから誘いに行ったことなど一度もない。

が、大体のことは想像出来る。昨日の騒ぎのせいで両親に叱られた挙句、外出禁止のお仕置きを言い渡されて、今頃はふて腐れていることだろう。

「イリィちゃんは? 叱られたりしなかった?」

ようやくイリィは、アシェルが昨日の件を心配してくれていることに気がついた。

「私は大丈夫。お母さんには黙ってたから」

昨日の一件を正直に言ったが最後。お母さんは心配のあまり、イリィを家に閉じ込めてしまいかねない。

「あーなるほど。バレないで済むなら、それに越したことないもんね」

事情を知らないアシェルは別段気にした様子もなく、イリィに同意するようにうなづいた。

「あ、それとね、これ・・・・・・」

それ以上突っ込まれても困るので、イリィは違う方向に話を振る。

「お菓子を、その、焼いてみたんだけど・・・・・・」

「ええっ! そうなの? 見せて見せて!」

キラキラおめめで期待しているところ申し訳ないが、単に練った小麦粉に刻んだドライフルーツを混ぜて焼いただけの、簡単な焼き菓子だ。

焦がさないようにかまどの前で真剣に見張った甲斐あって、焼き加減だけは悪くないと思うのだが。あまりにも素朴すぎて「何コレ本当にお菓子なの?」とか言われてしまったらどうしようなどと、今頃になって心配しつつ、イリィは小さな包みを開ける。

「わああ! 美味しそーう! 嬉しいなー! あ・・・・・・と」

アシェルは味見するかどうか迷うように焼き菓子の上で手をひらひらさせたが、ふと何かに思い当たったように、小さな手を引っ込める。

「あの、どうかした?」

やっぱり不味そうと思われたのかと、イリィは再び不安に襲われる。

「カリム・・・・・・早く帰って来ないかなぁ」

「あ・・・・・・」

この場にカリムがいないことを、アシェルも気にしているのだ。

「あ、そだ! 食べ物だったらそこにもあるよ。イリィちゃんもどう?」

アシェルが指差したのは、昨日イリィが隠れるのに使った大振りの岩のある方向だ。見ると岩の平らな面をテーブル代わりにして、上等のパンや肉やハチミツ漬けの果物などが、きちんと綺麗に並べられている。どうやら村長の家の、祭り用のご馳走の一部のようだ。これに先に気がついていたら、イリィ自作の焼き菓子など、到底披露出来ないような。

「昨日、あれから、お供えみたいに持って来られちゃってさ。何かボクたち、神様扱いされちゃってるみたいだよ? カリムはぶどう酒が美味いって喜んでたけどね。ねえ、一緒に食べていかない?」

「え、でも・・・・・・」

綺麗に並んだままだということは、ほとんど手付かずなのではないだろうか。いくら美味しそうだからと言って、それをイリィが貰ってしまうのは、あまりにも申し訳なさ過ぎる。

「それで、その、カリムはどうしたの?」

イリィはやっと、当初からの疑問を口にする。

「さあ? そこらを見回って来るって先刻出てったきり。イリィちゃんこそ、来る途中見なかった?」

「ごめんなさい、全然気が付かなかった・・・・・・」

そもそもイリィは、二人とも遺跡の中に居ると思って、わき目も振らずに道を登って来たのだ。もし遺跡の近くに誰かがいたとしても、あれでは気付きすらしなかったかも知れない。

「まあ、遠くには行ってないだろうし、放って置いたってそのうち帰ってくるでしょ・・・・・・」

元気なアシェルにしては、何だか少し・・・・・・。

「あの、カリムさんと何かあった?」

好奇心に負けたイリィは、恐る恐るその質問を口にする。

「えっと、何でかな?」

不意の問いかけに、アシェルは思わず目を見開く。

「だって、声がちょっと、元気なさそうだったから」

イリィはすぐに、違ってたらゴメンと付け加えた。

(そういえばイリィちゃんって、人の声には敏感だったっけ。おっとりしてそうで、意外に嘘やハッタリの通じないタイプかも?)

僅かに思案してから、アシェルは心持ち真面目モードになって、イリィに向き直った。

「ねえ、ちょっと相談したいコトがあるんだけど、聞いてくれる?」

「ええっ私なんかに? 相談って何を・・・・・・」

「・・・・・・あのね。イリィちゃんくらいの女の子に相談って言ったら、恋の悩みに決まってるでしょ」

当然のごとく答えたアシェルだったが。

「えええええっ!」

「ええっ? そこ驚くとこ!?」

イリィときたら、本気でオロオロしている。

(あーあ。ここにも一人、問題児がいたか・・・・・・)

アシェルは今度こそ、大きなため息をついた。

「ああ? っかしーなー。道、間違えたか?」

街道へ出る道順は、フェグダが教会を辞す時にしっかりと聞いたはずなのだが。

路地をいくつか折れた先は、整然とした石畳の街道ではなく、石の間に雑草の生えだしたような海際へと続く旧街道だ。

「まあ、アレだ。整備の行き届いた街道だろうが、海沿いの脇道だろうが、次の街まで続いているには違いないけどな」

ただちょっと、街道ほどには歩きやすくなくて、便乗させてくれそうな乗合馬車が通る可能性が格段に低くて、ぐるりと岬を回る分大幅に回り道になるだろうことくらいなもので・・・・・・。

「たまには気分を変えて面倒なコトをしてみるのも一興だし、ついでに昨日の酔っぱらいのオッサンが言ってたショボい遺跡とやらに寄り道するのも悪くないよな! 遺跡探しでここまで来たって目的を忘れるトコだったぜ。災厄の天使とか関係なく。そう、それだけ。単にそれだけのことだ。クミルのアホな妄想を真に受けたとか、そーゆーのじゃないぞ、断じて!」

誰に問われたわけでもないのに、言い訳じみたことを呟いてしまっているのも、きっと、気のせいだ。

(それに・・・・・・無断で転移門を通ったヤツがいたとして、それがホントのホントに災厄の天使と関係があったとしてもだぞ? 俺が行き当たりバッタリに歩いて偶然かち合う確率なんて、石投げて星に当たるより低いんじゃねーの? それこそが正しい真っ当な常識ってもんだよな!)

運だけで何とかなるほど、人生甘いものじゃない。それはよーく解っている。

だが、もしも。

もしもそこで思いがけない何かに行き当たることがあるとすれば、それはこの上ない悪運か、でなければ限りなく作為に近い偶然か、それこそ人智を超えた存在のタチの悪い悪戯のせいに違いない。

幸運を信じる程、フェグダはもう幼いこどもではない。

が、悪運は時と場所を選ばずに不意打ちを食らわせてくるからこそ、この世界は侮れないのだ。

第6話 波紋

イリィがバスケットを抱えてわき目も振らずに丘を駆け登って遺跡に辿り着いた、その少し前。

カリムは一人遺跡の外へ出ると、早朝の冷たい空気を吸い込んだ。

潮の香を含む風が、無造作に束ねた髪を穏やかに揺らしながら吹き抜けていく。まるで地を這う者どもに、春の到来を知らしめようとでもするように。

あれから一晩休むことで、大分支障なく動けるようになりはしたが、実のところそれだけ回復したというより、その状態に慣れてきたという方が正しかったりする。

痛みや疲労感とは少し違う。腕を持ち上げるなど普段何気なく出来るはずの動作に、いちいち”腕を上げろ”と意識するような、そんなもどかしい感覚だ。重装歩兵用の装備一式を、がっつり身に着けて動いているカンジとでも言のが近いだろうか。気分的に。

(まあ、あれだけのダメージ食らってこの程度で済んでるならマシな方か。別に今回が初めてでもないしな)とは、アシェルに知れればどんな顔をされるか予想出来るので、絶対に言わない。

それよりも、昨夜ほどくつろいで休めたのは、カリムには初めてのことだったかも知れない。

何しろこれまで居た場所ときたら、自室だろうが街中だろうが関係なく、呪符やら結界やらが大盤振る舞いに張り巡らされていて、常に苛立たされっぱなしだったのだ。

まったくあれは、イヤガラセとしか思えない。そこまで徹底しなければならないとは、一体何を隠匿しているのやら、だ。

とにかくそんな場所に比べれば、今のこの平穏は、どれほどかけがえのないものか。少しくらいの不調など、全く大したことではない。

小高い丘の上に、その遺跡は鎮座している。遺跡の後背に当たる東側は、なだらかに山の稜線へと続き、正面にに当たる西側には緑の牧草地が広がっている。牧草地を下って行けば、畑地の中にぽつりぽつりと民家の屋根が点在している。細長い平地に沿った、細長い形の村だ。

遺跡から村までは、精々低い雑木が生える程度の斜面だが、それでもある程度の起伏があるために、村の全景を見渡すことは出来ない。それはとりもなおさず、村から遺跡を見上げたとしても、屋根部分が白い岩のように見える程度のものだろう。

村の方からは、祭りの前のそわそわした雰囲気が伝わってくる。家の中では既に人々が忙しく動いているのだろうし、広場になった辺りには飾り付けられた櫓のようなものが建てられているのが見える。餌を求める家畜の蹄の音さえもが、心なしか浮かれているように思え得る。

そこにあるのは、ごくありふれた平和な光景だ。

だが・・・・・・と思いかけて、カリムは苦笑する。

一見当たり前のような風景に潜む魔を炙り出し殲滅することが、これまでのカリムの常だった。塔以外の景色を見る時は、何らかの任務を帯びてであると決まっていた。

なのに今は、塔の外に在りながら、誰に何を求められているわけでもない。そう考えれば、何だか妙な気分だ。

村の向こうは、おそらく崖にでもなっているのだろう、急にぶつりと切れ込んでいて、陽光を反射して青くきらめく海が浮かぶように広がっている・・・・・・。

昨日の村人らの言葉や風体から大体想像はしていたが、やはりここはロアーナ国の南部と思って間違いないだろう。

大陸西南端の、海に突き出た大きな半島に位置する、温暖で豊かな国だ。王の直轄領と十五貴族の自治領から成っており、半島の付け根に当たる北部が交通の要衝で交易が盛んであるのに対し、南部は主に豊かな農村地帯として知られている。半島の西側は、海に面してはいても浜や港に適した地形はそれほど多くない。

かつては古代帝国の版図であったとも言われ、国土全体に名も知れぬ神々の遺跡が多数点在しており、土着の伝説も数多い。

そんな土地柄であるからこそ、唯一神の信奉者が多数を占めている一方で、農耕の神や戦いの守護神など古来からの土地神も共存しているような懐の深さがある。村人から見れば、貴族も異国人も妖精も魔物も、自分達とは違う存在だという意味では同列なのかも知れない。

とまあ、その程度の予備知識があったからこそ、村人との交渉にも余裕を持って対応出来たのだが。

カリムは改めて、背後の遺跡を振り仰ぐ。

今は崩れかけているものの、元はなだらかな曲線を描いていただろう白い壁面が、丘の斜面に沿うように延びている。

壁沿いには2メートル幅くらいの白い砂地が、整地された小道のように続いている。その様子は、石畳だろうが壁だろうがものともせずに生い茂るはずの雑草が、遺跡を畏れて避けているような印象で、ガタガタになってしまった壁よりもよほどしっかりと聖域の範囲を主張している。

神殿の建築時に何か特別な技術が使われたのでなければ、遺跡に残された僅かな力がそんな風に作用しているのだろう。

だが、それだけだ。

白い砂地からしっとりと朝露を含んだ下草の上へと境界を越えて足を踏み出してみても、素足に感じる感覚以外、これと言っておかしなものはない。

そのまま壁に沿って白い道を辿って行くと、遺跡の正面入り口と思われる門があり、さらに進んで丘の勾配が強くなる辺りで壁は裏手へと切れ込んで、山の斜面にぶつかって終わっていた。その唐突感は、当初からの設計ではなく後世に何らかの事情でそうなったのかも知れないが、今となっては知りようもないことだ。

それよりも重要なのは、もしも敵が現れた場合、どう備えておくかということだ。相手が人間であれば、遺跡の裏手に回り込むようなことは出来そうにないが、天軍や魔物はその限りではない。もしも裏手に何らかの気配を感じたならば、それが難敵である可能性は限りなく高い。

もっとも、少々派手なことをやらかしたところで村人が巻き添えになることは無いだろうから、いっそ裏手から攻め込まれる方が対処しやすいかも知れないが。

(いや、今更だがな。俺たちがここに留まっていること自体・・・・・・)

頭を一振りし、来た方へと踵を返そうとしたところで、カリムは不意に微かな気配を感じて立ち止まった。

(水の・・・・・・?)

水音と言うより気配に近いような微かな音を頼りに、壁の割れ目の一つに身体を滑り込ませると、その先は10メートル四方程の部屋に通じており、四角く区切られた床の中央からふつふつと小さなさ泉が湧き出していた。

(砂の遺跡に、湧き水・・・・・・ね)

これも遺跡の力が何らかの作用を及ぼしていると見るべきだろうが、危険なものは感じられない。危険ではないことが、イコール好ましいであるとは限らないが。

ためしに泉の縁にかがんで片手を浸してみると、雪解け直後の氷水のような冷たさだった。

そんな痛みを覚える程の冷水に、カリムは豪快にも頭をざばっと突っ込んだ。

キンとした冷たさが快い。どこかシャッキリしない感覚を覚ますにはちょうどいい。

水から上げた頭を振ると、水滴が盛大に舞い散って、たちまち全身ビショ濡れになる。

(アシェルが見れば何と言うかな)

何気なくそんなことを考えて、カリムは少し目を伏せる。

湧き出る水の波紋と、カリムが作った無数の波紋が重なり合い、漣となって水面を揺らす。

きっかけは、ほんの些細なことだった。

持って来られた酒や料理などの”お供え”と一緒に、男性用の衣服の一揃いがあった。

村人と対面した時のカリムのあの格好では、そのくらいの気は遣われても、まあ当然ではあるだろう。

だがそれは特別な儀式や行事などに用いるような上等の正装で、横方向に貫禄のある村長本人ではなく、その身内の誰かの晴れ着用にとあつらえられた物らしかった。

カリムはそれを着ることに、抵抗を覚えた。

確かに、自分が今まで身に着けていた物がかなり高価な部類であることは理解している。だがカリムがそれを纏うには、相応の意味があった。

丈の長い上衣に使われていた服地は、丈夫な素材をさらにしっかりと織り上げた特別製で、ちょっとやそっとの武器では簡単に貫けないような代物だったし、縫い取られた紋章や装飾めいた防具には護符の意味がある。

色は何だっていいのだが、やはり濃い物の方がある種の汚れが目立たたない。それで見た目が派手になるのは、これはもう、諦めるしかない。

とにかくそれはカリムにとって、任務に当たる上で必要な物だった。

それは塔を離れた今となっても、戦うことを念頭に置く以上、汚したり破いたりに気を遣わなければならないような身を飾るだけが目的の衣装を纏うことには、どうしても納得がいかないのだ。そんな風に不承不承で袖を通すのは、その衣装を着るはずだった者に対しても、その服を仕立てた職人に対しても申し訳ないだろう。

出来れば農作業用の古着を譲ってくれと頼みたいところだが、昨日のあの演技の後では、そういう我がままを言う訳にもいかない。

それならいっそ、少しばかり痛んでいるとしても、元のままでいた方がマシ。

だが、アシェルはそうは考えなかった。

『何言ってんのさ、それでいいワケないじゃない! この衣装はね、村長さんの好意の表れなんだから無下にしないで、ちゃんと受け取りましたって身に着けるのが礼儀ってもんだよ! なのにそんなの要らないって言っちゃったら、村長さんはカリム用にもーっと高価なのを新調しなくちゃって思うに決まってるでしょ! それに、そもそも装備品なら乱暴に扱っていいなんて考え方が間違ってるよ。作り手はね、どんな用途で着るにしたって、着る人に喜んでもらえるよう一生懸命作るものなの! それは贈り手も一緒! そこんとこ、よーく考えなよね!』

そういう発想は、カリムにとっては新鮮なものだった。驚きと言ってもいい。思わず称賛の声を上げてしまうほどに。

『アシェルは服に詳しいんだな』

だがアシェルは、カリムのその一言に、思いきりムッとした顔をした。

『まったくもう、キミってヒトは・・・・・・』

不機嫌に黙り込んだアシェルは、それ以上何を言ってもツンとしたままで、カリムは困惑する以外なかった。

一体何が気に障ったのか。いくら考えても解らない。

そんなわけで、カリムの現在の出で立ちは礼服の内着に当たるクリーム色の上下で、それが最大限の譲歩だったりするのだが、アシェルの反応はクール過ぎるままだった。

だがそれ以上に解らないのは、やはり昨日のあの一言だ。

『もしもボクが、イリィを助けてあげてって言ったら、キミ、どうする?』

もちろん、カリムは即座に何故かと問うた。

だが、アシェルはただ、笑ってみせただけだった。

あの娘のの様子や村人の態度を見ていれば、両者の間に何らかの事情があるだろうことは、カリムにだって察しがつく。

アシェルはあの娘のことが気に入ったようだし、色々と同情的だ。

が、それがアシェルが助けを頼む理由になるとは思えない。

(大体、何をどうすれば助けることになるんだ?)

あの娘が何者かに狙われてでもいると言うのなら話は簡単だ。そういう状況なら、いくらだってシミュレート出来るし、対策だって立てられる。

だがアシェルが言うのは、どうもそういうことではない気がする。

(アシェルのことが大切だ)

強く、強く、そう思う。

アシェルはいつだって、どんな闇の底でだって、カリムを見つけて手を差し伸べてくれる。

それなのに、カリムはアシェルに何も出来ないどころか、いつもひどく傷つけるようなことばかりしてしまう。

もう二度と、アシェルを傷つけるようなマネはしたくない。アシェルのためになるのなら、何だってしようと思うし、今の自分になら出来るはずなのに。

どうすればいいのか。

こんなに近くにいると言うのに、その程度のことすらままならない自分がもどかしくてたまらない。

カリムは今までずっと、何も見ないように、考えないようにしてきたから。

だから今になって、そのツケが回ってきている・・・・・・。

湧き出る水が生み出す波紋が、僅かに差し込む陽光を反射し、静かに燃える炎のように室内を満たしていく。

あやなす光と、影。

水の湧き出すささやかな音は、次第に空間全体に響く旋律と化し、溢れ出す旋律は意味を持つ音の羅列へと変化していく。

(・・・・・・そりゃあそうだよ。君はただの”力”の器。強大な力の為の、形の綺麗なだけの容れ物)

(出やがったか)

それはカリムにとって、ものすごく聞き覚えのある声だ。

(だから君の中には、力以外のものが満ちることはない。心も時も留まらず、ただ風のように行き過ぎるだけ。そんなものに、他人の何が解るというの)

泉の水面に、ゆらゆらと反射し折り重なる光と影。その陰影が、徐々に一つの像を結び始める。よく見知った者の姿を。

(煩いぞ!)

カリムの瞳に、鋭いものが過る。

ビシッ!

弾かれた水面が激しく波打ち、結びかけていた像がぐにゃりと揺らぐ。

(酷いなあ)

だが、それは一瞬のこと。

湧き出す水が乱れた流れを押し流し、水面から天井へ壁面へと次々に跳ね返った光の陰影は、再びゆるゆると人影を浮かび上がらせる。

(いきなり攻撃するなんて、恩人に対してあんまりじゃないですか? 本当の事を言ったのが、そんなに気に障りましたか?)

どこか間延びした、本音とも冗談ともつかない喋り方。記憶の中のあの馬鹿のものと、それは寸分違わない。

(何が酷いものか。ここはお前の支配する呪術空間だ。この程度の波風など、イヤガラセにもなりやしない)

苛立ちを隠そうともせず、カリムは目の前の幻影を睨み付ける。

(体大、助けてくれなどと誰が頼んだ。勝手に手前の独善を押しつけやがって。恩人だと? 冗談じゃない! お前が幻でなかったら、この手で斬り刻んでやれたものを!)

(怖いなあ)

とは全く思っていない顔で、あの馬鹿の幻が笑う。

(それを言うなら、お互い様ではありませんか? 自分勝手な都合で災いを振りまいて歩くヒトに、文句を言われる筋合いなんてありませんよ)

(ああ?)

(トボけるつもりですか? 君がイリィさんを利用して村人に取り入った件についてですよ)

追い詰められた目をしながら、どこにも縋る先を見出せないでいた少女。気紛れで差し出した手を、信じられないものを見る目で見つめていた少女。

(困っていそうだったから、手ェ貸してやった。それが気に入らないってか)

(自分がではなく、”大いなる御手”なんかのせいにして、ね)

それは一般的には唯一神そのもののを指す言葉であるが、神々を信じる者には主神あるいは一番信奉する神を指す。それを持ち出すことによって、イリィとの出会いだけでなくカリムとアシェルの来訪さえも、人知を超えた存在の導きによるものだと示唆出来る。

(君が村長と交わした約束にしても、同じことでしょう。彼らの平穏主義をいいことに、わざと手の内を隠したまま約定を交わしましたよね)

見るからに只人ではないカリムを前にした瞬間、村人の顔に浮かんだものは、触らぬ神に祟りなしの事なかれ主義。

(あいつらは見知らぬ脅威を排斥するための労力とメリットを秤にかけ、争いで村に被害が出ることよりも、黙認しても面目が立つような言い訳を欲した。なのに俺だけを糾弾するか)

少なくともカリムは嘘など言ってはいない。最低限のことしか語らなかっただけ。それで彼らが何を想像するかは、彼らの自由というものだ。

(ふうん。わざと誤解させるよう仕向けておいて、開き直りますか。では聞きますけど、君は村に仇なさないと言っておきながら、天軍の到来や魔物の襲来を予期している。君自身が災いの種であることを自覚していながら、敢えて約定を交わした。それは卑怯ではないんですか)

カリムが約束したのは、カリム自身が村に敵対行為をしないこと。

だが、天軍は遠からずカリムを探し当て追捕にかかるだろう。それに対してカリムが応戦するならば、村に災禍が及ばないはずがない。

それでも天軍だけならまだマシだ。彼らは少なくとも村に被害が及ぶような手段を、積極的には選択しないだろうから。

しかし魔物の方はそうはいかない。

彼らは天軍ほど躍起になってカリムを探してはいないだろう。が、カリムはこれまでに相当、彼らの恨みを買っている。こんな辺境の地に単独で居ると知れようものなら、見過ごされるはずがない。

しかも魔物は人間に遠慮するどころか、嬉々として殺戮に走るなり、便利な手駒として使おうとするに決まっている。

どう転んだとしても、カリムはこの地に争いを呼び込むことになる。

(それでも君は、”大いなる御手”とやらのせいにするつもり? 自分には関係ないと、知らんふりするつもりなの?)

(・・・・・・)

(まあ、どうでもいいことだよね。君に関わることで他人がどうなったって。君は今までずっとそうしてきたんだから。何も考えることなく、権力の言いなりで力を振るうだけの、空虚な器でしかないんだから。君の心なんてただの虚像だ。君の抱く感情なんて、ほんの一時吹き過ぎる風のようなもの。通り過ぎてしまえば、後には何も残りはしない。だったら、ねえ、君の価値は、一体どこにあるんだい? この村を災厄に巻き込んで許されるだけの価値が、君のどこにあると?)

(・・・・・・それが言いたくて、こんなまどろっこしい真似をしやがったのか。ったく、いい加減にしろよ。この程度の揺さぶりで、俺がどうにか出来るとでも?)

その瞬間、ざわりと空気が不穏に蠢く。水面に全く変化の無いまま、幻像だけが波打つように大きくブレる。

(茶番には飽き飽きだ。今更教えられなくとも、俺が何者かくらい、俺が一番知っている。それをあの馬鹿の姿でいつまでもごちゃごちゃと。本当に目障りだ。お前こそ、さっさと正体を晒したらどうだ? それとも他者の姿を借りてしか喋れないような腰抜けか? だったらお前には、心を止めるほどの価値すら無いな)

(・・・・・・)

(どうする? このまま一戦交えるとしても、俺は一向に構わないが?)

苛烈に光る蒼い瞳が、幻像だけでなく空間の隅々までをも薙ぎ払う刃のように細められた。

第7話 幻影

「やっぱり女の子はこうでなくっちゃね!」

「あの、もうこれくらいでいいんじゃないかって・・・・・・」

「何言ってるのさ。こーんなツヤツヤで、こーんなすべすべの綺麗な髪なんだよ! 手入れもしないで放っとくなんて、もったいなさすぎ!」

「ええと、してないなんてことは・・・・・・」

「そんなんじゃダメ。全然足りない。ボクがお手本してあげるから、黙ってじっとする!」

遺跡のホールのど真ん中。

舞台の上に立ったアシェルは、往生際が悪くそわそわしているイリィの頭を両手で押さえてまっすぐにさせる。

ベッド程の高さしかない舞台のすぐ脇に足を投げ出して座らされたイリィは、いつもはお下げにしている長い銀色の髪を解かれて、アシェルにくしげずられている真っ最中。

「明日はお祭りなんでしょ! 思いっきり綺麗にしなくっちゃ!」

「だって、私はお祭りには・・・・・・」

ウキウキ明るいアシェルに反して、イリィの声は沈みがち。

「行くかどうかはイリィの自由! けど着飾りもお祝いもしないなんて、間違ってるよ、絶対! 誰が何と言おうと、イリィちゃんは可愛いんだから!」

「・・・・・・」

言い返す言葉を飲み込んで黙り込むイリィに、アシェルはコッソリと息をつく。

今使っている櫛や鏡だって、「アシェルに必要かと思って持って来ました」などとイリィは言うのだ。

アシェルのことを完全に女の子だと思ってるのは、まあ、無理ないとして。女の子にはこういうアイテムが必要だと判っているのは、いいとして。

それは正真正銘年頃な女の子であるイリィ自身にも必要で、普段から持ち歩くべきものなのだという認識が欠落してところに、大きな問題がある。

この分では、お化粧なんてしたことないとか言われても、全然不思議じゃないという気がする。

(ったく、カリムといい、イリィといい、どーしてこー自分をもっと評価しないかなー)

周りの環境が悪かったのは仕方ないとしても、そんなものは自分自身が認めなければいいだけのことなのに。

(そこのところがまるで解ってないんだから。ボクみたいになってから開き直ったって、遅いのに・・・・・・)

時々、自分に向けられるカリムの眼差しが、ひどく辛く感じられる。

アシェルの向こう側の、存在しない者に向けられる眼差しが・・・・・・。

そう。

カリムはずっと、”彼女”を愛し続けてくれた。

求め、探し続けてくれた。

だけどキミは、”彼女”の名前はおろか、本当の気持ちさえ知らない。

”彼女”は、”彼”の前ではいつも、気丈に振る舞い続けていた。

そうしていないと、失ってしまう。だから”彼女”は”彼”の前で、誰よりも明るく鮮やかに笑えた。

(キミがボクの中に見ているのは、失われた”彼女”の幻でしかない。それはキミのせいじゃないけど、時々キミを責めてしまいたくなる。ボクって嫌なヤツだな、ホント。それでも未だに強がりばっかり言っちゃうんだから、進歩なさ過ぎ・・・・・・)

「ねえ、アシェル、ええと・・・どうかした?」

いつの間にか手を止めていたアシェルに、イリィは出来るだけ頭を動かさないよう気をつけながら視線だけで振り返る。

「・・・・・・あー、何でもない何でもない。うん。すごく綺麗にサラサラ! いいカンジ!」

梳き終わった髪を手に取りながら、アシェルは満足そうに笑ってみせる。

「良かった。それじゃ、もう・・・・・・」

「うん。あとは結い上げるだけ! ねえ、やってみたい髪型とかあったら今のうちだよ?」

「・・・・・・」

これは当分解放してもらえそうにないと、諦めるしかないイリィだった。

カリムの剣呑な瞳に睨まれて、”あの馬鹿”の姿を真似た”何か”は、困ったような顔をする。

(ちょっと待って下さいよ? 僕は友好的に話しかけたつもりなんですけど、どうしてこんなことになってるんでしょうか?)

(充分友好的だろう? お前に少しでも敵意があったなら、俺は一瞬だって、こんな茶番に付き合ってなどいなかったさ)

(ああ、なるほど。・・・・・・ではここは、聞いておくべきところですね。どうして僕が彼じゃないと判ったんですか?)

(判るも何も、)

言葉を切って、カリムは肩をすくめる。理由ならいくらだって並べ立てることは出来るが。

(お前自身が認めてるくせに、今更何を言えって?)

(あ、そっか! こういう時はまずトボけて見せるのがセオリーなんですね! では改めて、何の根拠があって僕が君の知ってる彼でないなんて言いがかりをつけるんですか!)

トボけ切った顔をしながらトボけた理屈で押し通すあたり、どこからどう見てもあの馬鹿そのものなのだが。

(だから、違うだろ)

冷やかな視線を受けて、そいつは考え込む仕草をする。

(何をそんなに怒って・・・・・・もしかしてこの形が気に入らなかったとか? だったら別の形でも構いませんよ。でも君にとって彼以上に好ましい形っていったら・・・・・・?)

(変な言い方はやめろ!)

ゆらりと輪郭を崩し始めたそいつに向かって、カリムは素早く一喝する。

(それに他のヤツだったらいいって問題じゃない。何をしたってお前は俺の知っているヤツじゃない。何の理由があってそんな真似をする? 姿が無いなら、無いままでいいだろうが)

(仕方がありません。形だけが無いわけではありませんから)

再びあの馬鹿の姿になったそいつは、へらりと笑って頭を掻く。

(・・・・・・)

思わず聞き流してしまいそうなほどあっけらかんとした台詞の中に、無視出来ない言葉を聞き取って、カリムはしばし沈思する。

(ええと、納得してくれましたか?)

(まずはお前の正体、話はそれからだ)

(あれ? その察しがついたから、喧嘩を振ったんじゃないんですか?)

(それは、白状する気が無いって意味か?)

(僕に興味があるんですか? 嬉しいなあ)

(知るか!)

一向に進展しないやりとりの不毛さに、カリムは短く吐き捨てる。これ以上問い詰めたところで、実のある答えは引き出せそうにない。

(だったら何でわざわざ出て来た。俺に用でもあるのか?)

(え? 用ですかぁー?)

あの馬鹿が喧嘩を売って来る時の、わざと間延びした喋り方。

(やっぱムカつく。叩っ斬るか)

(そんなこと、出来るんですかぁ?)

(当然だろ。こんな術を破るくらい、わけも無い)

(ま、この程度の術、破ったって自慢にもならないでしょうけどねー。やりたいならどうぞ? でも、天軍や魔物が相手だったらどうなんでしょうねー)

(・・・・・・何が言いたい)

(そのままの意味ですよ。僕の庭で物騒な事を考えるのがどんなヤツかと思ったら、実は単に威勢がいいだけの、見かけ倒しの器でしかなかったなんてね)

(何だと!)

(おや? 力を持たない力の器に、何が出来るって言うんですか?)

(持たないんじゃない。そんなものは必要無い)

(ああ、自分から放棄したんでしたっけ? そもそも力なんて・・・・・・”羽根”なんてものが無ければ、塔の連中にいいようにされることもなかったんだしね)

(・・・・・・!)

(甘いですね。君は戦う者じゃなかったんですか? 戦う者が戦う力を放棄して、どうやって敵に立ち向かうつもりですか。それとも最初から無いのかな、勝つつもりなんて、これっぽっちも?)

(・・・・・・だからって負けてやるつもりなど無い!)

(じゃあ聞きますけど、君にとって”負けない”とは何です? 敵に屈服しないってことですか? だけどそれは”勝ち”とは違いますよね。勝ちを手放した者に、戦う者としての価値はあるのかな? 戦う者ではない君は、一体何者で、どんな価値が残されているんですか?)

(そんなもの!)

人の価値とは他者が決めるものだ。

自分自身がどう思っていようと、自分以外の者にとってそれは何の意味も無く、従ってそれが斟酌されることは皆無と言っていい。

圧倒的多数の他者に己の価値を主張したいのなら、それだけの力と地位を手に入れるしかない。

いや、それを手に入れたと思っていてさえ、きっかけ一つで気付かされることになるのだ。

それは単なる幻想でしかなかったのだ、と。

価値とは他者が決めるもの。そして、実体を持たない相対的なもの。

常に量られているのだ。自分ではない者の机上で。

自分に出来ることがあるとすれば、それは、願うことくらいなものだ。

自分の大切な者にとって、自分が無価値ではない事を。

(そんなもの、たった一人のためにだけ在れば、それでいい)

自分が何者だろうと、どうでもいいのだ、そんなことは。

たった一人、アシェルのために、自分にはまだ出来ることがあるのだと。望むのはそれだけだ。

そして、それだけのことが、この世界で一番難しい。

(だったら、君の大切な人は、否応も無く見せ付けられるわけですね。君が天軍だか魔物だかの手で滅びる様を、目の前で)

(そうなる前に、譲り渡すことくらいは出来る。他の誰にも、やるつもりはない)

僅かに残された力と命は、アシェルのためにだけ、使おうと決めている。

それしか出来ないというのも情けない話だが、せめてそれだけは貫き通してみせる。

それすらも出来ないようでは、価値どころか、意味さえ無くなる。アシェルに苦しみを与えてまでカリムが今ここにいる、その意味さえもが丸ごと、全部。

(あれがそんなに大切なの? あんな小さな、消えかけの魔が・・・・・・)

いつ吹き消されるとも知れない、儚いともし火。

小さな姿になることで何とか安定しているものの、それがいつまで保つかなど、全くわからない。

それでも、この世界で存在し続けていてくれた。戻って来てくれた。

他のどこでもない、ただ、カリムだけの元へ。

(大切だ。何よりも)

簡単に消してしまうなど、絶対にさせない。

アシェルは、カリムがようやく見つけた、たった一つの大切なものなのだから。

(それこそ今更じゃないんですか? 君はかつて、アシェルさんを容赦なく切り捨てている。ただ、自分の望みを叶えたいがためにね)

本当のことだ。

遠いあの日、カリムの腕の中に崩れ落ちたアシェル。

その光景を思い起こす度、体の芯が冷たくなる。

だがそれは、思い起こしたその瞬間に湧き上がる感情というだけのこと。

あの時、あの瞬間、自分が何を思い考えたのか。それはとうにカリムの中から零れ落ちていて、もう二度と戻ることはない。

確かなことは、アシェルを手にかけたのが、間違いなくカリム自身だったということ。

そして、もう一つ。

(・・・・・・カリムとアシェルにとって、”死”とは”救い”そのもののこと。それは、今でも変わらない。だからアシェルが望むなら、カリムは残された”力”の全てを与えて果てることが出来る。アシェルさえ望むなら、カリムはアシェルをこの手で解放してやることが出来る。今度こそ、きっと)

大切な者のためなら、何だって、どんなことだってやれる。

(ああ、お前の言う通り。俺は、俺の望み意外のことには何の興味も無いし、誰がどうなろうと知ったことではない。利用出来るか出来ないか、その程度の意味しか無い。今までも、これからも)

人々の願いなど、どうでもいい。自分の望みを叶えるための手段という以上の意味など無い。多くの者どもが天使だ何だと無邪気に崇め奉っているものの、それが本当の正体だ。

(どうだ、これで満足か)

事実のみを告げる、淡々とした声。感情も熱も無い深淵色の瞳が、静寂だけを映す。

(奇遇ですね。僕もそうです)

静寂をぶち破ったのは、緊張感のカケラも無い声だ。

(あれ、どうかしましたか? 額なんか押さえちゃって?)

(別に・・・・・・)

その応えに若干疲労感が滲んでいたとしても、仕方がないと思う。

(おかしいなぁ。僕がそういうものだと、予想してなかったわけじゃないでしょう? だからこそ君は、彼には絶対にしない話を、僕に話してくれたんじゃないんですか?)

(・・・・・・)

指摘されて、カリムは成程と思う。どれほど追及されたとしても、あの馬鹿を相手にこんなとこをぶちまける自分というのは想像出来ない。それ以前に、こんな話の展開になることからして有り得ないシチュエーションだ。

人は他者の中に、自分の見たいものを見る。そうして理解したつもりになる。

あの馬鹿もまた、カリムの中に自分の見たい物だけを見て、それにそぐわない部分を否定していた。知ったようなことをずけずけと口にしながら、その実、あれは何も解ってなどいなかった。

だから、カリムが何かを訴えたとしても、決して届きはしないだろう。

(すっげ違和感・・・・・・あの馬鹿の口からそんなセリフを聞く日が来ようとは・・・・・・)

苦笑する瞳に、いつもの蒼い光が戻る。

(さあ? 君が知らないだけで、案外解ってくれるかも知れませんよ? 君が彼に、解らないヤツでいて欲しいと思うのは自由ですけどね)

(・・・・・・勝手な解釈はやめろ)

(とか言ってますけど、まだ僕の話を聞いてくれてるじゃないですか。ということは、君にとって僕は無価値じゃないってことですよね?)

(それ以前に、お前が何者かも知らずに、ノコノコ引き下がれるかよ)

(興味ないです)

(あ?)

(僕が何者かなんて、そんなことはどうでもいいです。どうしても気になるのなら、君が勝手に解釈してくれれば、それで構いません)

(・・・・・・こういう心理攻撃は、タチの悪い魔物の得意技だよな)

相手の弱みを掌握した上で、容赦なく襲い掛かる。物理的にはもちろん、精神的にもだ。

完全な悪意を持ってなされる攻撃には一片の慈悲も無く、少しでも隙を見せようものなら、記憶を捏造し精神を破壊しにかかる。

そういう意味では、この相手にカリムを”攻撃”しようとする意図は無いらしい。

(別に魔物じゃなくたって弱点を突くのは、戦術としてはフツーでしょう。その点、君は防壁が薄いようだし? 信仰心や忠誠心といったものは、下手な術よりずっと強固な盾となりうるのにね)

(ふん。冗談じゃない)

使命を遂行することに対する使命感。選ばれた者としての揺るぎない自信。白亜の塔に対する絶対の忠誠。それらは塔に帰属する者が、最初に誓約することでもある。

幼い頃より専門の教育を受けてきた上級天使などは、まさにその典型だと言えるだろう。

(誓約護法に頼るなんざ真っ平御免だ。そんなことより、顔を見に来ただけにしては、仕掛けに手が込み過ぎてやしないか? そうまでして、俺を見極めたがるのは何故だ)

術に触れた時から、漠然と感じていた違和感。

この術は、カリムを量るために心を揺らすよう干渉しているだけではないか。目の前であの馬鹿の姿を取るものは、術者の自我を反映してのものではなく、カリム自身の潜在意識から構築された影なのではないか。

幻の向こうに術者が存在しないのなら、こいつはカリムが知り得たことや推論出来たこと以上の何かを語ることも、問うことも出来ない。

目的を果たすためだけに存在する幻影。

その目的は・・・・・・。

(お前が何だろうと、俺は災厄の火種でしかないのだろう。ぐちぐち嫌味並べてないで、ただ一言「邪魔だ立ち去れ」と締め出す方がずっと簡単だ。なのに、何故そうしない?)

(それが出来たら苦労しないんですけどねー。残念ながら、僕にはそこまで他者に干渉する力はありません。第一、君はもう約定を交わしているじゃないですか。その時点で君たちもまた、この地に守られるべき者になってるんだから)

(なっ!?)

約定とはもちろん、昨日村長と交わしたそれのことなのだろうが。

(誰がそんなことまで期待するかよ! 俺はただ、俺たちの事は放って置けって言っただけだ!)

(なんて、今更言われてもねー。契約は契約ですからねー)

約束とは、一番原初から存在する、一番身近な呪的契約だ。カリムが村人と交わした約束は、この地に根ざすものにとっても、同等、いやそれ以上の意味を持つ。

あるものの”存在”が物質レベルから高次にシフトすればするほど、契約に縛られる度合いは増す。

この地の住人が交わした約束に縛られる者の正体と言えば、それは一つしかない。

(お互い、諦めるしかないですねー。そこで提案なんですけど・・・・・・)

その時、ちりりとした何かが、カリムの感覚に触れた。

泉の術によるものではない。

遺跡の外部からの、何か・・・・・・。

(!?)

(おや、残念。邪魔が入りましたか・・・・・・)

途端に、さあっと波が引くように、泉の水が消滅した。

湧き出す水の奏でる旋律も、波立つ水面に反射していた光も、光の中に浮かんでいた影も。

一瞬にして何もかもが跡形も無く消え去り、四角く区切られた床で、乾いた砂がさらりと音を立てて崩れた。

全てが、夢幻のように。

いや。

床に膝をついて水面に触れていた格好のカリムは、顔を洗った時そのままのずぶ濡れ状態だった。

眼前の前髪から冷たい雫がぱたりと落ちて、白い砂の上に濃淡を描き出す。

気がついたら砂だらけというのも嫌な話だが、これはこれで、頭を冷やせと言われているようで面白くない。

わざわざ相手の術に応じてやったというのに、失礼にも程がある。

カリムの周りでビシビシビシッと破裂音が響き、壁の一部が弾け飛ぶ。

「何で俺が、あの馬鹿の顔をしたヤツに好き放題言われなきゃならない! てか、それもこれもあれもどれも、全部あの馬鹿が元凶じゃねーかよ。今度会ったら絶対、微塵に刻んでやる。いや、その程度で済むと思うな!」

理屈で納得したからと言って、感情までが納得出来るとは限らない。その目論見を実行する日が、決して来ることはないのだとしても。

(その前に、あれをどうするか・・・・・・)

術が消える直前に感じたチリチリした気配。

それは、無視出来ないような何者かが近付く気配だ。

この地の守護が、カリムに念押ししたくなるのも解る。

(そうだな。お前がこの地の守護だと言うなら、念押ししに来たくなるのも解らなくもない。これ以上何があろうと、お前にはもう見守る以上の事は出来ないだろうからな)

カリムは、図らずも入った時より大きくなった壁の隙間から、遺跡の外へと身を翻した。

第8話 紋章

「できたー完成ー! どうどうどう? いいカンジになったでしょ!」

ふんだんに編み込みを入れて丁寧に結い上げられた髪は、イリィが今までに見たことがないほど---自分自身は当然として、街の少女や歌劇の女優にだって負けないくらいの---豪華な仕上がりになっていた。

アシェルは手先が器用な上に、手自体も小さいので、細かい作業も抜かりが無い。

「うん、ボクって髪結いで商売しても食べて行けるかも。お人形さん遊びの成果が、こーんなトコで役に立つとはねー」

などと満足げに何度も頷いているアシェルだが、その小さい体ゆえに、結われる側のイリィもじっとしているだけとはいかず、どこそこを持てだの押さえろだの、アシェルの命令一下、バッチリ協力させられた。お陰で終始万歳状態だった腕がだるい。

鏡の中の芸術作品は、そんな二人の努力の結晶である。

「ねえ、感想は?」

「・・・・・・すごい、お姫様みたい・・・・・・髪だけは」

「何言ってんの! イリィが可愛いから似合うんだって!」

と、いくら自分が言ったところで納得しないんだろうなーと、アシェルは小さくため息をつく。

「・・・・・・そう言えばさ、イリーナって、おとぎ話のお姫様の名前だったよね」

「え? それ、知らない・・・・・そうなの?」

「うん。寒い国のお姫様! 赤い大きなお花が見たいってお願いするの。雪と氷で出来たお花じゃなくて、本物のお花」

「・・・・・・」

「そだ、折角だし、お姫様みたいにもっと飾ろう! いい物があるしね! 手伝って、イリィ!」

いいことを思いついたとばかり顔を輝かせたアシェルは、イリィの手を引っ張って舞台の反対側へと連れて行く。

「うん、この辺り!」

「ここって確か・・・・・・?」

「そ、カリムが色々放り出したとこ!」

「でも・・・・・・埋まっちゃってる?」

昨日は砂の上に落としただけだったのに、後で上から砂を被せて隠しでもしたのだろうか。何も知らなければ、さらさらした砂山に埋まっている物があるなんて思わなかっただろう。

「だーいじょーぶ!」

言うやアシェルは、そこに何があるのか見えているのではと思うほど迷いなく両手を突っ込むと、狙い違わず幅広のベルトを掴み出し、ポイと脇に投げ捨てた。

その何気ない仕草のわりには、どさりと重量感のある音が響く。

(アシェルって、意外に力持ち?)

気になったイリィが傍によって触ってみると、表面全体に綺麗な打ち出し模様を施されたベルトは、分厚い皮を重ねた丈夫な造りになっていて、その分しっかりとした重量がある。

にもかかわらず、裏面にまで達するほどの無残な切り裂き傷が数条走り、その内の一つはもう少しでベルトを上下に両断する寸前だった。

ぞくりと、イリィの背筋に冷たいものが走る。

「そんなのどーでもいーから、こっち手伝って!」

その間にアシェルは、小さな身体には一抱えもあるような金属製の籠手をどかし、別の何かを掘り出しにかかっている。

「そっちと、あっちと、そこ・・・・・・探してみてよ」

アシェルは適当に、イリィの近くの砂地を指す。言われた通りに手探りすると、すぐにコロリと硬いものが指先に触れる。摘み上げてみると、それは銀色の指輪だった。

カリムの白い指を飾っていたにしては少し角ばった武骨なフォルム。それでも全体に精緻な彫り込み模様が施されているのが美しい。真ん中の部分には、何かの紋章だろうか。

羽根の一枚一枚まで細かく刻み込まれた三対の翼。中央を貫く炎のような三叉の矛。翼と矛が交わる中心に、交差する二つの三日月。

そう言えば、あのベルトにも籠手にも同じ紋章が刻まれている。

(これに似たの、どこかで見たことがあるかも・・・・・・?)

これほど優美で精緻な紋章であれば一度見たら忘れないだろうから、多分、気のせい。でなければ、ちょっと似ている程度のものだったかも知れない

「あ、あった!」

その時、アシェルが嬉々として振り返って、イリィは現実に引き戻された。

ほら、とアシェルがかざして見せたのは髪留めだ。緩やかに広げられた銀色の翼の中央に、炎のような赤い貴石が嵌め込まれている。

「わあ! きれい・・・・・・」

「でしょ! これ、イリィにもきっと似合うよ。ねえ、つけてみよーよ!」

「そんな! おそれ多すぎっ! もったいない!」

こんな見事な装飾品なんて、イリィのような田舎娘には、一生に一度でも目に出来ただけで大ラッキー。そんなものを身に着けるなど、考えるだけでもガクブルものだ。

慌てて否定したイリィだが、アシェルはにやーっと、いかにも楽しそうな笑顔で応じる。

「そんなことないって! 絶対似合う! 保障する!」

「え、だって、ちょっと待って!」

「ダーメ待たない! こら、動かないの!」

「きゃああ!」

「あーっ! 折角の髪型を台無しにする気っ!」

イリィがジタバタ足掻こうが、アシェルに勝てるはずもなく。

大騒ぎの末、結局その髪留めは、結い上げられたイリィの髪の中央に無事収まった。

「ふっふっふっ。どんなもんだい!」

満足そうに笑うアシェルにつられたのと、大騒ぎし過ぎたのとで、イリィもつい、声を立てて笑ってしまう。

どうしよう。

楽しい。

楽しくて楽しくて、こんな時間がずっと続けばいいと願ってしまいたくなる。

大好きなお母さんの待つ家に、帰りたいとは思えなくなってしまいそうになる。

「・・・・・・あれ?」

ひとしきり勝ち誇った後で、アシェルはふと、先刻の砂地に目を戻した。

何がアシェルの目に留まったのか、同じように覗き込んでみても、イリィにはさっぱり判らない。

だが、再び砂地に降り立ったアシェルはすぐに、ガラス製らしいキラキラとした小瓶を掘り当てた。

「・・・・・・!」

イリィの見ている前で、小瓶を握り締めるアシェルの両手が小刻み震え、その表情には明らかな怒気が滲む。

「あーのーバーカーはーっ!!! っとに、っとにっ とにっ!!!」

「ア、アシェル?」

一体何がどうしたのか。

イリィにはさっぱり解らない。

ただ何となく察しがついたのは、ただならぬアシェルの怒りが、どうやらカリムに向けられているらしいということだけだ。

ところが、次の瞬間。

いからせていた肩から力を抜いてイリィに向き直ったアシェルからは、綺麗さっぱり跡形もなく、怒りの色が消え去っていた。

「ねえイリィ。キミ、何するのが好き?」

「はい?」

先刻と変わらないニコニコ顔であるのだが、その口調には、とてつもなく不穏な響きがあるような。

「あ、歌だよね。そだ! 一緒に歌お、歌!」

「え、え、え、何!?」

何の脈絡なのか、やっぱりイリィには理解不可能な展開だ。

「ねえ、恋人だったヤローを思いっきりののしって別れる歌って、何かない?」

満面の笑顔で、さらりと言ってのけるアシェル。怖い。怖すぎる。

「え、えっとぉ・・・・・・」

ひょっとして、これが遺跡の呪いというものだろうか・・・・・・?

イリィは、何をどう言いつくろおうかと、真っ白になりかける頭を必死になって巡らせた。

イリィが登って来たのと同じ道を辿って現れたのは、一五歳から一八歳くらいの、いかにもその方面でやんちゃそうな三人組だった。

彼らは遺跡手前の岩の上に日向ぼっこよろしく悠然と座るカリムに気付き、一瞬ギョッとした表情になるが、そこはそれ、気を取り直すのも早かった。

リーダーらしき少年を真ん中に、三人きれいに横並びになると、示し合わせたように足を開いて肩を怒らせて”オレたちゃ無敵だ”ポーズを作ると。

「おい、お前か! 昨日ウチの弟が世話になったってーのは!」

「お貴族様だかよーせーだか知らねーが、イキナリやって来てスキ放題かよ!」

「しかも、村長たちまで手玉に取ってだまくらかすとは許せねえ!」

「オレたちの村に手出しすりゃどうなるか!」

「よーっく味わわせてやるから覚悟しろ!」

「だがオレたちにも情けはある!」

「今すぐ尻尾巻いて逃げるんなら見逃してやってもいいぞ!」

口上の内容はありきたりだが、息の合った台詞分担は見事なものだ。

この手の連中は街中では別段珍しくも何ともないが、こういうノンビリした村にも居るものなんだなと、カリムは変なところで感心する。

もしかしたら彼らのようなのが居るから、人の少ない寒村でも、それなりに活気があると言えるのかも知れない。と、目の敵にされるのが自分でなければ、もっと単純に面白がっていられたのだが。

(ったく、面倒なことだ)

内心、カリムは大きく息をつく。

カリムらのことは、おそらく昨日の内には、村中の知るところとなっているはずだ。

だが村には村特有のルールというものがあって、興味の対象と認定されれば嫌でも遠巻きの村人に囲まれることになるだろうし、触らぬ神に祟りなし認定されたなら、その輪はずっと遠くなる。

現状、おそらく後者だと思っていたのだが、無謀な若者という人種は、その限りではない。

彼らは彼らだけの理屈で判断し、彼らの信じる力を絶対だと思い込み、それが高じればルールなど無用とばかりに簡単に踏み越える。

そんな奴らはどこにでも、それこそ天軍の中にだって居たりするし、そういう奴の鼻っぱしらをへし折ってやるのに何の躊躇いも覚えはしないが、相手が平和協定を交わした村の住人となると、話が少々ややこしい。

何しろ、ルールに訴えてお引き取り願うなんてことは、最初からやるだけムダだ。

しかも彼らの信じる腕力という尺度に照らし合わせれば、農村生活で体格のいい彼らに比べてカリムの見かけときたら、力仕事どころか外で日に焼けることにすら縁がなさそうな生っ白くて非力な存在そのものだ。

彼らが実力行使を躊躇する要素は、どこを探しても全く無い。

先手必勝と行きたくてもカリムの方から手を出すわけにはいかない、というのはまだしも、圧倒的に勝ち過ぎれば他の村人にも無用な警戒心を抱かれかねないし、速攻で出来るだけダメージを与えないよう気を遣えば、攻撃を食らった方は自分が何をされたか判らず、結局二度手間になったりする。

先手は相手に取らせて、ゆっくり動作で判り易く、あまりダメージは与え過ぎないよう注意しつつ、三人同時に相手する。

本当に、面倒以外の何物でもない。

(これがもう少し手加減の要らない相手なら、八つ当たりのし甲斐もあるんだが)

一瞬あのバカの顔を思い出しかけて、カリムは急いでそれを振り払う。

さて、何と挑発してやるのが良いか・・・。

その時、風に流れて聞こえてきた少女の朗らかな笑い声に、三人が一斉に遺跡の方へ目を向けた。

途端に彼らを取り巻く空気の温度が、目に見えて上昇する。

なるほど、これは非常に分かりやすい反応だ。

「何だお前ら。女一人に手も出せないで、徒党を組んで、そのザマか」

これ見よがしにバカにされるよりも、鼻先で笑われるよりも、にこやかに断言される方がよほど頭にくるものらしい。

しかも、自分達が完全に見下していた相手になど。

全身にゴオーっと紅蓮の炎を燃え上がらせた愚連隊三人は、「やっちまえ」の掛け声とともに、後先考えずにカリム目掛けて飛び掛った。

「ハアッ ハアッ ハアッ・・・・・・に、にーちゃんたち、ちがう、ごかい・・・・・・あれ?」

黒ブチ模様の小犬と一緒に、息咳きって道を駆け上がって来たジーロがそこで目にしたものは、うーだかぎゅーだか変なうめき声を上げながら重なり合って伸びている実の兄とその友人二人。

「お前、こいつらに何吹き込んだ?」

それに大した興味も無さそうに岩の玉座に悠然と座る、昨日の少年の姿だった。

「ねえ、これ、にーちゃんがやったの?」

ぐてーっと伸びている三人組とカリムを見比べながら、ジーロはおずおずと口を開く。

「さて、ね。そいつらが勝手に転んだんじゃないか」

もちろん、そんなはずが無いのは一目瞭然。

「・・・・・・にーちゃんって、本当にどっかの王子様か神様だったりする、んですか?」

しごく真剣な表情で、ジーロはカリムを見上げている。

「大人たちに、何か言われでもしたか?」

「うん・・・・・・遺跡の神様のことは誰にも言っちゃいけないって。それから、神様がいる間は遺跡に近付いちゃいけないって」

(なるほど、賢明な判断だ)

村人の共通見解としては、相手がどこぞの逃亡貴族とするよりも、神様の類であると示し合わせた方が後々都合がいいだろう。

来訪者を奉っておけば、上手くすれば将来褒美が貰えるかも知れないし、来訪者が領主の敵だったりした場合でも言い訳が立ちやすい。どちらに転んでも損のない対処法だと、カリムは思う。

「だが、お前はそうは思わないわけだ」

「うーん。良く分からないや」

眉間に皺を寄せながら、ジーロは正直に白状する。

「そうか。実は俺もよく知らない」

「えーっ、そうなの?」

まさかそんな風にあっさり言われるとは思いもよらなかったジーロは、意表をつかれて大きく目を見開いた。

「・・・・・・でも、にーちゃん、強いんだよね」

「ん?」

「こいつ、トルナードってゆーんだ。オレの犬!」

「威勢のいい名前だな」

「うん、かっけーだろ! だけどこいつ、ちょっとバカでさ。誰にでも平気で吠えかかって行ったりするんだ。自分より大きい犬や牛や狐なんかにもね」

言いながらジーロは、初対面であるはずのカリムの足元で神妙な様子で伏せをしている犬の、大きな黒ブチの入った背中を撫でてやる。

「ねえ、にーちゃんだったら、イリィのこと、助けられる?」

「!?」

カリムは思わず、真剣な眼差しを向ける少年の顔を見直した。

「イリィはさ、みんなに怖がられてるけど、オレもちょっと前まで怖いって思ってたけど、本当はすっごく優しいんだ。前にこいつが迷子になって、もしかしたら遺跡の中にいるんじゃないかって思って、オレ、一人で探しに行ったんだけど、そしたらオレ、自分がどこにいるのか判らなくなって・・・・・・そん時イリィの歌が聞こえてきてさ。イリィはオレのこと、ちゃんと外まで連れて行ってくれたんだ。それに、こいつのことも一緒に探してくれたんだ。それなのに、みんな、イリィに冷たいし。こいつだって、イリィのこと怖がるし。ヒドいよ・・・・・・」

「怖い? あの娘が?」

「うん。そう」

「それでどうして、他所者の俺が何とか出来ると思うんだ?」

「だって、にーちゃんは強いし、いい奴っぽいし、イリィのことも怖がったりしないし。オレもイリィ怖くないけど、ガキの話なんか、誰も聞いちゃくれないし。でもこなままじゃ何かヤなんだ・・・・・・」

うつむくジーロの手を、トルナードがそっと舐める。手の甲の真新しい刷り傷は、部屋で大人しくしてなさいという言いつけを無視して窓から脱走してきた時に、うっかり擦って出来たものだ。

「だが、それを他所者に頼むということは、変化を望むってことなんだぞ?」

「へんか?」

「そう。良くも悪くも。お前は、あの娘がどうなったらいいと思うんだ?」

「どうなったらって、それは、その、オレのお嫁さん! とか?」

「ッハハハハハ!」

「わ、笑うなよ! ガキだと思ってバカにすんな!」

「ハハハ。いや、そういうつもりゃない。いい答えだと思っただけだ。下手に親切ぶるより、ずっといい」

「うう・・・・・・」

「だが、さすがにそういう膳立ては出来ないな」

「んーやっぱりかー。仕方ない、それは自分でドリョクするよ。何たって今日はオレのが絶対、にーちゃんよりポイント稼いでるしなっ! あ、あっちで伸びてるオレのにーちゃんの方な。・・・・・・あのさ、オレのにーちゃんもさ、ホントはイリィのこと好きなんだぞ。オレがイリィとデートしたって言ったら、いっつもフキゲンになって、オレのことどついたりするんだぜ!」

つまりは、どつかれようが何しようが、自称デートの度に自慢しているということで。

「ほーお。それで余計なことまで喋ったか」

昨日のカリムと村長達のことまで。

「あー、えっと、それはそのー・・・・・・ゴメン、にーちゃん!」

がばっと頭を下げる潔いジーロである。

「いーけどな、別に」

「やたっ! ・・・・・・それはそうと、なかなか起きないなあ、オレのにーちゃん」

「そうだな。そろそろ起こすか」

カリムは、自分の足元で伏せをしたままの黒ブチ犬に視線をやる。

わん!

心得たとばかり跳び起きたトルナードは、伸びたままの三人組の周りをわんわん吠えながら駆け回り、それでダメならとむき出しの手や顔を遠慮なく舐め倒す。

ボンヤリ頭の少年らは、いきなり強襲してきたむにゅむにゅ怪獣に驚いて、奇声を上げて無暗に手足をバタつかせ、それが仲間にバシバシと当たってさらに変な風に絡まっている。

「ワハハハハ! 見たか! ゲンコのカタキだ!」

思いっきり腹を抱えて笑うジーロは、横暴な兄に、日頃のうっぷんが溜まっていたらしい。兄弟とはそういうものだが。

「いい犬だな。小さいなりに、主人を一生懸命守ろうとしてる。だろ?」

「ああ、うん。そう」

言われてジーロは、得意げに鼻の下をこすった。

ただちょっと、自分の力量というものを判っていなくて、逆にジーロが世話を焼かなきゃならなくなるだけで。

「誰かを守るのに、強い力ってのは、絶対に必要なものではないよな」

「ええ? だって、強くなくちゃ、何にも出来ないじゃないか!」

「そうだな。強くないとな」

「? うん。そーだよ」

「あの娘のことは、俺に出来るだけは、何とかしてみる。お前の他にも、同じことを言った奴がいるからな」

「ホント? それ、誰?」

「俺の連れ。昨日会ったろ」

「あの妖精さん!?」

「俺よりずっといい奴だ。仲良くなってくれると嬉しい」

「うん、そーするよ。ありがとうにーちゃん。あ、そだ。オレはジーロ! にーちゃんは・・・・・・そか、言ったらダメなんだっけ・・・・・・」

「カリム。でも内緒な」

「うん!」

内緒を共有する時の嬉しそうなこそばゆそうな顔で、ジーロは白い歯を見せた。

その暫く後。

子犬に散々いいようにされた三人は、げんなりと疲れた様子で並んで草地に座り込む。

「・・・・・・なんでジーロがここに居るんだ? てか、オレたち何でこんなコトに・・・・・・」

「しっかりしてよにーちゃんたち! ボロ負けして気イ失ってたんだよ。覚えてねーの?」

「・・・・・・お前、どっちの味方なんだよ!」

「そりゃモチロン、オレのことどつかない方!」

「・・・・・・」

昏倒する直前のカリムとの顛末を思い出したらしい少年らは、一応根性を見せるべく立ち上がろうとしたが、結局すぐに地面と仲良くする羽目になる。戦意は完全に喪失したようだ。

その様子を見ていたカリムは、さて、とジーロに視線を移す。

「頼んで悪いが、ちょっとぶどう酒を取って来てくれないか」

カリムに遺跡を指して頼まれ、ジーロは少し迷った素振りを見せたが。

「うん、わかった!」

何事か察するものがあったらしく、一つ大きく頷くと、遺跡に向かって駆け出した。トルナードが一度カリムを窺ってから、すぐにその後を追う。

ジーロはすぐに戻るつもりだろうが、アシェルとイリィが黙って帰すとは考えられないから、しばらくは戻って来れないだろう。いや、捕まりっ放しになるかも知れない。

酒が欲しいというのは半分以上本心なのだが、まあ、それは仕方がない。

ジーロが立ち去って格好をつけねばならない相手がいなくなったことで、少年らは実にすんなりと大人しく降参した。思った通り、力関係さえハッキリすれば、却って素直で扱い易い。

「それで、お前らに聞きたいことがあるんだが」

「ははっ! 何なりと!」

・・・・・・少し効果が強過ぎたかも知れない。

第9話 不穏の影

「あれー? えらくゆっくりだったねー。よっぽど楽しいことでもあったのかなー?」

遺跡のホールに戻ったカリムに対する、アシェルの第一声がそれ。

しかも、口調に反して目が全く笑っていない。

おかしいとは思ったのだ。

カリムが外から戻って来たことくらい気配を読めるアシェルにはすぐに判ったはずなのに、何の反応も示されなかった、その時点で。

ホールに入ってからでさえ、不意打ちされた格好のイリィが驚いて歌を中断し、そのせいでアシェルと一緒にダンスの練習中だった---と言うか、一方的に振り回されているように見えた---ジーロがステップをトチッて止まるまで、アシェルは振り返ろうともしなかった。

今朝のことが尾を引いているとは、いくら何でも思えなかったし・・・・・・。

助けを求めるような視線を向けてくるジーロから、歌を聞かれたことに照れているのか顔を紅くして両手で口元を覆っているイリィに目を移した時・・・・・・カリムはイリィの結い上げられた髪におさまっている銀色の髪留めに気が付いた。

(なるほど、そーゆうコトか・・・・・・)

自分の髪留めがそこにあるということは、砂中に埋めた装備品が掘り返されてしまったということで、ついでにそれと一緒に埋めておいた小瓶がアシェルに発見されてしまったということになるわけで・・・・・・アシェルが怒るとすれば、原因は多分それ。

とっとと処分しておかなかったのは失敗だったが、さりとて簡単に処分できるような代物ではなかったし、まさかそんな理由で掘り返されるとは思ってもみなかったし・・・・・・この件に関しては後で釈明を考えた方が良さそうだ。

カリムは知る由もなかったが、「別れてやる!」の歌はさすがにマズいと思ったイリィの提案で、「春分祭で恋人をゲットしようダンス」の練習とあい成ったのだ。

何も知らずに入って来たジーロがダンスの相手役に抜擢されて散々振り回され、四苦八苦する羽目になったのは、トバッチリ以外の何物でもない。

ふと、お供え物に目をやれば、案の定、そこに置いてあったはずの酒器一式が消えている。腹立ち紛れに隠されてしまったらしい。

「で、後ろのその連中、何?」

初めて目にする実物の妖精さんに思いっきり不審の目を向けられて、ホールの入り口でおっかなびっくり固まっていた三人組が、見ていてハッキリわかるほどビクッと身を竦ませた。

「え・・・・・・コリオにレノにエリオット? どうしてここに・・・・・・?」

かなり小声で驚くイリィに、アシェルは「知り合い?」と囁き返す。

「ボクの兄ちゃんたち」

と、イリィの代わりにあっさりと答えたのはジーロで、そんな必要は無いはずなのに、二人につられて囁き声だ。

「外に居たんで連れて来た」

カリムもまた簡潔過ぎる説明で片付けると、放っておけばそのままジリジリと後退して逃げ出してしまいかねない三人に、早く入って来るよう視線で命令する。

「いや、その、さっきも言いましたけどー、ここ”恋人と来ると別れる”ってジンクスがあってですねー」

という少年らの往生際の悪い主張は、

「ンなもん、まだ付き合ってもないのに、関係あるか」

無情にも、一言でバッサリと斬り捨てられる。

退路を断たれた三人は、大げさなほど絶望的な雰囲気を漂わせながら、ホールに足を踏み入れた。

「こいつらも一緒に歌を聞きたいって言うんだが、どうだろうか?」

途端に、唐突にして単刀直入なカリムの発言に、「ええっ!?」という驚きの声を上げた者、上げなかったが内心で叫んだ者、「オレたち何も聞いてないっスよ」という抗議を飲み込んだ者の視線が集中する。

「一緒に歌って踊って遊びたいっての? まあ、ボクはどっちでも」

一番にそう言ったのは、カリムの台詞が突拍子もないものだとは全く思わなかったアシェルだった。

ただし、場を取り持とうとか助け舟を出そうとする様子は微塵もなく、完全に他人事発言だ。

「え、ええと・・・・・・ごメーワクなんでわ?」

恐る恐るの体で上がった声は、キッパリと無視された。

三人組に、発言権は認められていない。

「無理なことか?」

と、重ねて問われたイリィは、未だに驚天動地ポーズのまま微動だにしていない。

カリムに歌って欲しいとお願いされたこともだが、幼なじみ三人組登場の衝撃からも、まだ全然立ち直っていない有様だ。

肝心のイリィがこの調子では、この場は硬直状態突入が決定したようなもの。

その時、ジーロが舞台を飛び降りて、ててっとカリムの前に走り寄った。

「ねえ、にーちゃん、それってイリィ助けてって言ったのとカンケーある?」

近寄ってコソリと囁く辺り、なかなか察しがいいし、機転も利く。

「物は試し程度には」

「分かった。任せて!」

ニッと歯を見せて笑ってから、てててっと舞台に駆け戻ったジーロは、相変わらず固まったままのイリィにピョンと抱きついた。

「あっ! あのヤロ、チョーシ乗りやがって!」

思わず前のめりになった三人は、至近距離からの眼光に牽制されて、一様にウッと押し黙る。

「ねえ、イリィ! オレももっとイリィの歌、聞きたいな! それにさ、これってお祭りみたいじゃね? だったらきっと楽しいって!」

「え・・・・・・? ええ・・・・・・そう、かな・・・・・・」

「そうそう! きっとそう!」

「でも、その・・・・・・」

拗ねた様子でそっぽを向いていたアシェルは、視線を感じてイリィにだけ表情が見えるよう振り返ると、

「ボクも気晴らし賛成。別れる歌でも全然おっけ!」

悪戯っぽい顔で、どこまで本気なのか判らない事をさらりと言う。

「それはちょっと・・・・・・」

「だよねー。でもこのままイリィが帰っちゃったりなんかしたら、その後ボク達大喧嘩しちゃうかもねー」

「だから、それはちょっと・・・・・・」

脅しとしか思えない台詞を笑顔で言わないでほしいと、切実に願うイリィなのだが。

「ほら、イリィ、セキニンじゅーだい! にーちゃんたちの仲はイリィ次第だってさ。何ならこのまま別れてもらう?」

どういう仲なのかなどまるで考えていないジーロは、おそらく自分の爆弾発言に気付いていない。

「そんなこと言われたって・・・・・・」

このままでは、何だかとんでもない方にどんどん話が進んで行く気がする。多分、気のせいではなく。

ちなみに、先刻から額に手をやっているカリムにも、舞台でのヒソヒソ話は丸聞こえだと思われる。

「ああもう、わかりました、やってみます!」

「やったー! イリィ歌ってくれるってー!」

途端にパチパチパチーっと、拍手付きで盛り上げにかかるジーロに慌てたイリィは。

「待って待ってちょっと待って! ・・・・・・ええと、その、ね・・・・・・?」

何事か耳打ちされたジーロは、再び伝令役になってカリムの元に走り寄る。

「あのさ、イリィが言うには、注目されてるとハズカシイから、みんなあっち向いててくれないかって」

今度は兄たちにも普通に聞こえる声で。思いっきり得意げな態度なのは、まあ、ご愛嬌だ。

「だとさ」

ジーロに対して口々に不満を表明しようとしていた少年らは、口を開く前にカリムに睨まれて、渋々の体でノロノロと舞台に背を向ける。

が、首を変な風に傾けつつ、横目でしっかり舞台に注目している彼らの微妙な緊張感は、後ろを向くくらいではどうにもならない。舞台上のイリィも、居心地悪そうなままでいる。

いくら「気にするな」と命じてみたところで、こればっかりは言われて出来るものではないだろうし。

カリムは何か無いかと周りを見回し、お供えの食べ物に目を向けた。どうせ酒があるわけでなし、アシェルと二人で食べきれるわけでなし。

「お前ら、あれ、食ってろ」

「・・・・・・!?」

言われて喜ぶかと思いきや、少年らは互いにそわそわした視線を交わし合う。

「ホントにいーのか?」

「ココはいちおー遠慮とかしねーと?」

「だよなー?」

「や、でも親分の命令だし・・・」

まさかそんなオイシイことを言いつけられるとは思ってもみなかったということらしい。

「お前ら、言われたことはさっさとやれ!」

カリムに苛々とした目で睨みつけけられ、三人はまたもやビクッと飛び上がる。

何か言う度どうしてこういちいち面倒くさいのか。もちろん彼らはカリムの従者でも部下でもないのだから、打てば響くように従わないからと言って、怒る筋合いなど全くない。それはよーく分かっている。分かっては、いるのだが。

こんな場合、機嫌の良い時のアシェルなら、自分から首を突っ込んでいいように場を仕切ってくれるだろうが、それを今は期待出来ない。そのことがまた、カリムの苛立ちに拍車をかけている。

だが、さすがにカリムの怒気に気付いた三人は、そそくさと岩のテーブルまで移動し、そこに並んでいる上等のご馳走を前にして思わずおおーっと歓声を上げる。

単純と言うか、何と言うか。この様子なら、お預けと言ってもそう長く待てなさそうだ。

「ちょっと待って。コレはダメ!」

それまで口を挟まず状況を横目で見ていたアシェルが、素早くテーブルに向かうや、置かれていたバスケットを掴み上げると、食べ物に手を伸ばしかけたままの姿勢で止まった三人に向け「お邪魔しましたー」とニッコリ笑顔を見せて、そのままフワリと後退する。

「ジーロも、食べて来ていいよ」

わざと二人の前を通り過ぎ様、ジーロにだけ声をかけたアシェルは、カリムのことはキッチリ無視してイリィの方に戻って行った。

「大丈夫か、にーちゃん。一体何やったんだよ?」

ジーロに心配そうに見上げられては、カリムも苦笑するしかない。

「まあ、誰にでも譲れないものはあるってことかな」

「あーソレ知ってるぞ。オトナのジジョウってヤツだよね!」

「いいから、お前も行って来いよ。あの様子だとすぐに食い尽くされるぞ」

「うん、そーする!」

実は先刻からご馳走を気にしていたジーロは、急いで兄たちの方に駆けて行くと、押し合いへし合いに混じって自分の取り分を確保しにかかる。兄弟だろうが友人だろうが、そこは仁義無き戦いだ。

(さて、と。俺も邪魔者の一人、だよな)

彼らの様子を見届けてから、カリムは入り口近くの壁際に寄ると、軽く背を預けて目を閉じる。

ここからなら全体を把握しやすいという判断だ。

何だか調子を崩されっぱなしだが、やるべきことを見失うわけにはいかない。

妙なドタバタの末、とりあえず聴衆の注目から開放されたイリィは、ドキドキしながらも覚悟を決めた。

だが。

「どうしよう。何歌ったらいいのかな・・・・・・」

深刻な顔で困ったように囁くイリィに、

「じゃあさ、さっき歌ってたのにしたら? 楽しい歌だし、もう練習済みだしね」

バスケットの持ち手をしっかり握り締めたままのアシェルが囁き返した。

程なくして、ホールに明るい花祭りの旋律が響き渡る。

ジーロを遺跡に行かせてからカリムが少年らに質問したのは、もちろんイリィについてだ。

彼らのような連中は、余計な事にもいちいち首を突っ込むのが本能のようなもので、おしゃべり好きな女性たちほどではないにしろ、身の回りのムダ情報には意外と精通していたりする。

ただしそれを役に立てようとは夢にも思わないところが、ムダ情報たるゆえんなのだが、興味ある女の子のこととなると話も変わる。

そして、彼らの証言をまとめると、だいたいこんな事情のようだ。

イリィは村外れの小屋で母親と二人暮らしをしている。

母親は遠方の街からの出戻りで、その時一緒に連れていたのが赤ん坊のイリィだった。

村の子供たちは目立つ外見のイリィをからかう時もあったが、肩を並べて読み書きを習ったり、そこらじゅう駆け回って遊んだり、一緒になって悪戯をして叱られたりした幼馴染み同士だ。

ところが二年くらい前のある日を境に、その事件は起こるようになった。

やはり幼馴染みだった少女がイリィと口喧嘩をした直後、転んで怪我を負った。もっとも本人が大騒ぎするほど大したものではなかったし、誰もが単なる偶然としか思っていなかった。

だがそれは、確かに災厄の始まりだった。

イリィを苛めた者、無視した者、うっかりぶつかった者、単に挨拶を交わした者・・・・・・少しでもイリィに関わった者が、次々と災難に見舞われるようになった。

そして災難の程度も、転んだりぶつけたりという些細なものから、ついには何の前触れもなく突然ぽっきり腕が折れたり、今まで元気だった者が突然高熱で倒れたり、家が火事に見舞われたり、一家の家畜が揃って病気になったりと、次第にエスカレートしていった。

ただしそれは、イリィの前では起こらない。

イリィと接して別れた直後など、絶対にイリィが見ていないところで起こる。

しかも、その事をイリィに告げようとした者は、急に声が出なくなくなったり、身体が金縛り状態になったりした。

聖職者か誰か、この手のトラブルに詳しそうな相手に相談するため街に行こうとした者などは、危うく崖から海へ転落しそうになった。

だからイリィ自身は、そんなことが起こっているとは知りようもないだろうし、村人以外にこの状況を知る者はいない。

村人は何となくにしろ、この事態を招いたのはイリィでないだろう、とは承知していた。

それでも、村人はイリィを避けるようになった。イリィに接しさえしなければ、不可解な災難には遭わないように思えた。