派手な自殺

美術室のベランダから飛び降りたマジシャン!自殺か他殺か

プロローグ

手が震えた。武者震いと言うやつだろう。

計画を練り、そのための下準備も既に済ませている。あとは天命を待つのみだ。今更後には引けない。舞台に上り、観客の前で最高のパフォーマンスを演じる。それだけが自分にできる全てだ。

思いついた当初、こんな馬鹿げた行為をすべきでないと何度躊躇ったのか、今では分からない。

しかし、日を追うごとに馬鹿げた行為などでは断じてない、と思い直すようになった。

人間の命にどれだけの価値があるのか、誰にだって説明できない。ただ尊いから大事なのだ、ではトートロジーに過ぎない。何故尊いのだろうか。そして、尊いはずの命が軽視される場所は残念ながらこの世に存在している。その場所とわたしたちのいる日本で、どうして命の価値が変わるのだろう。距離的な問題だろうか。いや、単純に認識の違いなのだ。

わたしの計画も、世間一般からすれば人の命を弄ぶ真似に違いない。だが、他者から見てそうであっても、わたしにとっては芸術なのだ! 命がどうしたというのだ、例え他人の人生までを狂わせる結果になったとしても、この計画を全うしなくてはわたしが生まれた意味など無い。連中とて必死に生きているのではない。ただ緩やかに死に向っているだけだ。それならばわたしの芸術を完成させる材料にでもなった方が、彼らにとっても有意義というものだ。

ただし、失敗したらどうなるかについて考えていなかった。たった一つの命を小道具にするわけだから、取り返しのつくわけも無い。失敗には二つの形がある。誰もわたしの仕掛けに気づかなければ、それはそれで良いのだけれど、全く無視されるのも辛い。かといってあまりに沢山ヒントを出せば、全てを見抜かれる危険もある。前者の失敗はともかく、後者は絶対に避けなくてはいけない。

演出は派手な方が良い。出来る限り大勢のギャラリーの面前で、わたしの芸術を披露したい。トリックを見破られるようなことが、万一にでもあるだろうか。

……杞憂だ。この世に名探偵など存在するはずも無い。ましてやあの高校に、わたしの仕掛けたトリックを見破る頭脳を持った人物など、いるわけがないのだ。

それならば失敗した時のことなど、一遍の考慮にも値しない。

事件発生

永明学院高校には数多く文科系の部活が存在している。その中でも僕、桔川薫理が在籍する文芸部は、トップクラスに部員数が少なかった。まあ、部の活動そっちのけで将棋を指したり、麻雀を打ったりしているようなところだから、当然のことかもしれない。現に、今僕は部室にあるテレビで見るともなしに「藤尾Q伝最後の遺跡」の再放送を眺めていた。その僕の後ろで先輩たちが花札をやっている。僕はテレビの真上にある掛け時計を一瞥した。もう午後七時半だ。きっと校内にほとんど人は残っていないだろう。いい加減下校時刻だというのに、文芸部員は誰も家に帰ろうとしない。

ただし、後ろのだらしない先輩たちと違って、部室に残るれっきとした理由が僕にはある。人を待っているのだ。その待ち人は僕の幼馴染で一年先輩の相模宮子さんだ。彼女は弓道部に所属しており、全国大会で一番優秀な成績を残した実力者。それ故に、他の部員より多少下校が遅くなっても、教員から注意を受けることはまず無い。ちなみに文芸部も、下校が遅くなったからと言って一々注意を受けたりしない。もちろん、文芸部の場合事情が違う。僕たちは、顧問に部の存在自体忘れられているから注意を受けないのだ。

僕と相模さんは非常に仲が良い。でも、彼女は幼い時分から僕のことを弟の様に見ている節がある。わざわざ同じ高校に進学したのは、その認識を変える為でもあった。一緒に登下校するのは変な虫が付かないようにするため。それについては相模さんのお父さんからも頼まれているので、何の気兼ねも無い。

部室に控えめなノックの音が響いた。それだけで僕は相模さんが来たと分かった。この部屋に入る為に、わざわざノックなんて洒落たことをするのは相模さんだけだからだ。

「すみません、お邪魔します」

「ああ、相模じゃないか。また桔川のお守り? 大変だねえ」

菊池先輩がすかさず僕の前に割って入り、相模さんに声を掛けた。高校生にしては結構小柄な僕のことを、菊池先輩はいつも子ども扱いしてからかってくるのだ。相模さんと菊池先輩は同級生らしく、それで折に触れて親しく会話するのだが。

要注意対象1だ。

「まあ、菊池君。薫理ちゃんに失礼でしょう。お守りなんて」

と言いつつ相模さんもおかしそうに笑っている。少し、ショックだ。

「良いんですよ、相模さん。さっさと帰りましょう」

自分でもこんなことで怒るのは子供っぽいと感じつつも、つい口調に感情が現れてしまう。それがまた、菊池先輩に揶揄される種となるのだ。追撃を避けるべく僕はカバンを提げて、一人先に廊下へ飛び出した。

「待ってよ、薫理ちゃん。そうそう、表にこんな紙が貼りつけられていたんだけれど」

相模さんがそう言って手渡してきた紙には、こう書かれていた。

『今夜八時、驚くべき出来事が起こる』

文字の形から判ずると手書きだが、コピーされたものらしく印字だった。どうしてわざわざ手書きしたものをコピーしたのかは分からない。用紙のサイズはA4で、文章はそのサイズに合わないぐらい小さな文字で記されている。僕はなんだか文字の形と間隙に違和感を覚えた。

「変ですねえ。今日部室に入る時、こんな紙は無かったんですけれど」

「それっていつのこと?」

「ええっと、五時半ぐらいですね」

「実はこの紙、文芸部以外の場所にも貼られているの」

相模さんの言う通り、文芸部の部室前に貼られていた用紙と全く同じものが、学校のいたる箇所に掲示されていた。そのやり方も節操が無く、廊下の壁やら教室の窓やら掲示板やら、ともかく急いでいたのかどうか知らないけれど、どこにでも貼りつけてあった。

近づいて見てみると、紙は四隅をセロハンテープで固定されている。これだけの紙に使ったのならば、相当セロハンテープも必要となっただろう。

「誰かの悪戯なんじゃないですかねえ」

「少し文が簡潔過ぎると思わない? コピーしてばら撒いた、ということは予め家で準備してきたものだろうし。計画的な悪戯にしては中途半端な気がするけど」

確かに。僕が犯人ならば『八時に教頭を殺す』とかインパクトのある文言にする。どうせ悪戯なのだから。けれども『驚くべき出来事』では見る者にそれ程強い印象を与えない。

「じゃあ、どういうことですか」

相模先輩は少し考え悩む仕種を見せた後、廊下の時計に目を遣った。

「もうすぐ八時になるわ。ちょっと待ってみましょうか」

待ってみることになった。僕は相模さんから受け取った紙を再度眺めた。一体誰がこんな馬鹿を働いたのかは知らないが、これだけ大袈裟にやれば教頭が黙ってないぞ。

案の定、廊下の果から「何だ! どこのどいつだ、こんな紙をあちこちに貼りつけおって」と怒号が響いてきた。僕は内心でやれやれ、と吐息を洩らして紙切れを畳みポケットに突っ込んだ。とばっちりで犯人に間違われたら堪ったもんじゃない。

うちの学校の教頭は癇癪持ちで有名だ。生徒手帳の校則を全て暗記している、とか校内のあらゆる場所に隠しカメラと盗聴器を仕掛けて生徒の一挙手一投足まで監視している、など嘘か真か判然としない風聞まで流れている。実際生徒の男女が手を繋いでいるだけでも不純異性交遊だなどとカビの生えた言葉を持ち出して叱責する。無理解な大人の代表格みたいな人物だ。

「教頭先生、お疲れ様です」

「おお、相模君か。君は遅くまで練習して立派だな。その上弟の世話まで欠かさないとは」

ただ、そんな教頭も相模さんには甘い。そして、どうしたわけか僕と彼女を本当の姉弟だと勘違いしている。それでも、勘違いさせておいた方が好都合だと判断したので、僕はあえて誤りを指摘しない。その代りずっと僕の本名は覚えて貰えないけれど構いやしない。

「君らはこの悪戯の犯人を知らんのか?」

「申し訳ありません。ただ、わたしが部活を終えてこちらに向かう時には、既にご覧の有様でしたので……まだ校内に残っている人たちに話を聞いてみれば、目撃証言が得られるかもしれません」

こんな時間まで残っているとすれば、それは文芸部員か悪戯の犯人かのどちらかに決まっている。少なくとも普段ならこの時間帯、学校にいるのは文芸部の人間だけだ。以前学校に閉じ込められた経験があるので断言できる。

その時だった。はっと僕が時計を振り返ると、ちょうど短針が真っ直ぐ八の字を指しているところだった。神経に障るハウリングが校内に響き渡り、みんな慌てて耳を塞ぐ。音源は学校放送に用いられるスピーカーからだ。それはつまり、放送室に誰かがいるということを示していた。

「何だ。こんな時間に放送が流れるなんて、儂は聞いていないぞ」

もしかして火事か何かの緊急放送だろうか、それとも……。

「この放送をお聞きの皆さんは、すぐに美術室前に集まって下さい」

マイクに布でも宛がっているような、少し変にくぐもった声が響いた。これでは声の主が男なのか女なのかも分からない。ただ、直感的に女性の声ではないと考えた。

「誰だ! 変な放送をしおって」

「わたし、須藤弓彦は四階美術室のベランダから飛び降りて、自殺します。人の死ぬ様を生でご覧になりたい方は、すぐに美術室においでください」

聞えてきたとんでもない言葉に、一瞬僕は自分の耳を疑った。教頭も驚きに目を見開いている。だが、相模さんは素早い判断をとった。

「教頭先生、他の先生たちを集めて美術室の真下にクッションか何かを用意してください。あと警察と救急に連絡を、急いで!」

急き立てられた教頭は年長者の威厳もなく、走っちゃいけないはずの廊下を駆けて行った。相模さんは二段飛ばしで階段を上っていく。ここは校舎二階の角部屋だから、同じ角部屋の美術室まで距離は無い。けれども放送室は一階だ。須藤が僕たちより先に美術室に着くとも思えないので、急ぐ必要は無い気がする。

僕が相模さんの背中にそう声を掛けると、

「あの放送が予め録音されていたものかもしれないでしょ!」と返された。

だけど、これも悪戯かもしれないぞと勘繰りながら四階に到達した。廊下の突き当たりに美術室の引違い戸が見えた。戸の上半分がガラス窓になっているので、美術室の様相が見通せた。間違いない、ベランダに誰かの姿がある。まさか!

美術室前には先客がいた。川上という僕と同じクラスの女子生徒だ。彼女は必死の形相で美術室の扉を叩いていた。

「開けて須藤先輩! 馬鹿な真似は止めて」

「川上、もしかしてドアが開かないのか」

そう僕が声を掛けると、川上は振り返って頷いた。

「内側からカギが掛かっていて、開けられないの」

こうなったらドアを破るしかない。僕は手ごろな道具を求めて辺りを見回した。

「キャーッ!」

川上の絹を裂くような悲鳴を耳にしながら、僕は黒い衣装に身を包んだ人物が、ベランダの手すりを乗り越える瞬間をしっかりと目撃した。派手な仮面をつけてシルクハットを被り、白手袋まではめていた。まるで、アニメや漫画に出てくるマジシャンみたいな格好である。そのためベランダから飛び出した時、須藤の姿はほとんど闇に紛れて分からなくなった。

僕が須藤の姿を見たのはその一瞬だったのにも関わらず、あまりの衝撃から細かなところまで覚えていた。

しばらく経ってから、男の悲鳴が聞こえた。落下を目撃した教頭先生のものだろうか。

すぐにドアを破ろうと僕は体当たりをしたが、ドラマのようには上手くいかない。弾き返されて、廊下に倒れるのがオチだった。

流石にこんな短時間では、クッションも間に合わなかっただろう。

相模さんも僕も、しばらくはその場に立ちすくむしかなかった。川上はショックで完全に口がきけなくなっている。美術室の煌々とした明かりが暗い廊下に洩れて、僕らを照らしていた。酷く居た堪らない気持ちになった。

「……取りあえず、校庭に出て須藤君が無事かどうか、確かめに行きましょう」

相模さんはまだ諦めているわけでは無いらしく、僕の腕を取った。しかし、僕は川上をその場に残しておくのが凄く気掛かりだった。今にも須藤と同じように飛び降りてしまいそうなぐらい意気消沈している。そう言えば僕、さっき慌てていたから川上と呼び捨てにしてしまったのだ。

「川上さん。こんなところにいても仕方ないから、一緒に」

「ありがとう。でも、ごめん放っといて」

だが、彼女は諦めていた。一人にしておいてくれ、と言っているのも同じだった。

相模さんに手を引かれながら、僕は美術室のベランダの下へ向かった。

美術室のベランダ――というよりも全ての角部屋のベランダ――は部屋の半分を囲むように作られており、須藤が飛び降りた箇所は、唯一真下に何も無い場所だった。きっと予め調べておいたのだろう。本気で自殺するつもりだったという事だ。

須藤のために救急車を待つのが無駄だと、すぐに分かった。彼は頭から落下したらしく、頭蓋が砕けて脳漿を辺り一面に流していたからだ。僕と相模さんはじっと死体を見詰めていた。やはり最後に見た通り須藤はマジシャンの格好をしている。その背格好は僕と同じくらいだ。

「君たち、子供の見るものじゃない。早く離れなさい」

教頭に怒鳴られて、僕と相模さんはその場を立ち去った。すると、遠巻きから眺めている人物が僕たちの他にも二人いた。こんな遅い時間に残っているというだけでも、話を聞いておく価値はある。

彼らは校舎の方が騒がしくなっているのに気が付いて、やってきたらしい。

僕たちはお互いの名前を簡単に紹介し合った。やけに背の高い男が江崎功で、大人しそうな雰囲気の小男が早瀬孝義といった。彼らは奇術部の部員で、江崎はその部長だった。つまり、僕より年上だ。

「あんなグロテスクなもの、よく真顔で見られるね」

どうやら、僕と相模さんの死体への反応に関心を持ったらしかった。隠す事でもないので、あっさり話すと、

「僕と相模先輩のお父さんは、両方とも警察官なんです」

それで時折、事故現場の写真やら死体の資料なんかを家で見る機会があるため、多少耐性が出来ているのだ。まあ、同じ警察官といっても僕の父は所轄署の刑事で、相模さんのお父さんは京都府警の本部長さんだ。

興味深いことに須藤もまた、奇術部の部員なのだそうだ。そして江崎と早瀬の二人は、須藤に呼び出されていたから、こんな遅くまで残っていたのだという。二人とも待ち合わせ時刻は八時だった。

「といっても、落ち合う場所はバラバラに指定されていたんだ。オレは体育館に続く昇降口前で待っているように言われた」

「ぼ、僕はその昇降口の奥にある旧校舎の裏手で、誰にも聞かれたくない話だから、と」

奇妙な話だ。

二人の人間を、自分が自殺する時間に別々の場所に来させるなんて。

死んだ須藤という男の目的は一体何だったのだろうか。

警察がやって来てから、僕たちは個別に事情を訊かれることになった。何せ、目の前で飛び降りる瞬間を目撃していた訳だから、無理もない。

黒木と言う刑事は穏やかな口調で、あくまでも丁寧に質問をしてきた。ただその眼光は鋭く、不用意な嘘や誤魔化しをすればたちどころに見抜かれてしまいそうだった。

「君たちは美術室の扉の前から、須藤君が身を投げるのを目撃したのだね?」

黒木はどこからか校舎の見取り図を出してきて、廊下の一端を指し示した。

「はい。ベランダの柵を乗り越えて、彼が宙に消えるのを見ました」

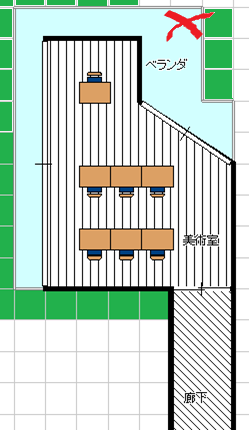

「美術室のドアと引違い窓越しに、だね。須藤君が飛び降りたのはここ(画像の赤いバツ印参照)。その時、他に人影は見当たらなかったかな」

どうやら警察は須藤の死を自殺と断定していないようだった。しかし、あの状況でベランダに別の人間がいて、須藤を突き落としたとすれば、間違いなく僕たちの目に映るはずだ。僕一人ならば見逃してもおかしくないが、その時相模さんと川上も一緒にいたのだ。他の人物がいたなら、間違いなく彼女たちが気づいているだろう。

それに、あの部屋には内側からカギが掛かっていた。そして僕たちが死体を確認しに行った後も、川上はずっとあの場に残っていたという。だとしたら、突き落とした人物はどうやって逃げたというのだろうか。ロープで四階から別の階に伝い降りたのか。可能性はある。しかし、それでも僕たちがその姿を見ていないということの説明は出来ない。逃走手段はあっても、現実として、あのベランダには須藤しかいなかった。これは動かせない。

「そうか。そういえば、こんな紙が校舎の至る箇所に貼られていたというのは、本当かな」

黒木が出してきたのは、例の『驚くべき出来事』の紙だった。

「君が最初にこの紙を見たのは何時?」

「相模先輩が僕を迎えに来た時ですから、七時五十分ぐらいです」

「部室に入る時はなかったということだね。部室に入ったのは何時かな」

「多分五時半ぐらいです」

警察が今一つ自殺で納得できない理由は、あの放送と予告紙にあるのだろう。今から死ぬという人間があんなことをするのか、という疑問。それに放送はわざわざタイマーで設定されていた。予め放送室に忍び込んでいたということだろうか。

そして一番気掛かりなのは、放送された声がわざと変えられていたことだ。

幸いテープが残っていたらしく、黒木の手によって再度あの放送を聞かされることになった。

『この放送をお聞きの皆さんは、すぐに美術室前に集まって下さい。わたし、須藤弓彦は四階美術室のベランダから飛び降りて、自殺します。人の死ぬ様を生でご覧になりたい方は、すぐに美術室においでください』

やはり、自然に出る声では無い。黒木刑事は溜め息を吐いた。

「実は君以外の人にも訊いてみたんだけれど、この声は須藤君のものとは全然似ても似つかないそうだ。須藤君が風邪をひいても、こんな声にはならないらしい。それに、どうもこの声はわざと変えられたものに聞こえる。何より、テープから指紋が一切検出されなかったのが引っ掛かるんだ」

自殺する人間がわざわざ自分の指紋が残らないような工夫を図ったりするだろうか。いや、そんなことはしないだろう。だけど、僕は落下した須藤の死体を思い出してみた。須藤は白い手袋をつけていた。あのままならば、指紋が残らなくてもおかしくない。問題はどうしてあんな恰好をしていたのか、ということだが。

僕は突如ひらめいた。この推理通りならば、放送や予告紙の理由も、須藤のマジシャンみたいな服装の理由も納得できる。

「刑事さん、もしかしたら須藤さんはマジックを披露しようとして、失敗したのかもしれませんよ」

黒木は妙なものを見るような目で僕に話の続きを促した。しかし、そのことに気づかぬまま僕は自分の推理を滔々と捲し立てる。

「まず、須藤さんは奇術部に所属していたんです。彼は以前から自分のマジックを大勢の人前で実演してみたい願望があった。それもお遊びのマジックではなく、自分の命を掛けた本物のマジシャンのようなやつです。もちろん、白昼の学校で堂々とやれば止められる。だから彼はこんな時間を選んだ。放送や予告紙はいわば客寄せです。そして、いざマジックをやってみたら」

失敗した、と自分で言う前に奇妙なことに気が付いた。では江崎と早瀬を呼び出したのは何故だ。彼らは校舎の外に呼び出されていた。それだと放送にも、予告紙にも気が付かなかっただろう。事実、彼らは校舎の方が騒がしくなったからやって来たと言っていた。つまり、マジックを目撃させるために呼び出したのではない。もしマジックを見せたいのならば、校舎内のどこかに待たせておいたはずなのだ。

「中々良い推理だけれど、それならばマジックをしようとした形跡が残っていないとダメだろ? だけれど、そんな跡は無かった。美術室にも、須藤君の所持品にもね。それに、彼の飛び降りる瞬間を見ているのは君、相模さん、川上さんの三人だけなんだ」

だってそれは、須藤がどんなマジックをしようとしていたか分からないから、と反駁しよとしたが、止めた。自分で推理の非合理を先に見つけてしまったのだから。

ただ、僕の推理も奇術部の面々には受けが良かった。江崎部長は須藤のことをマジック狂だと評していた。その上マジックのために命を捨てるぐらいはやりかねない奴だ、とまで断言した。

「あいつのマジックへの思い入れはちょっと異常なぐらいだったよ」

僕たち関係者一同は空き教室に集められていた。窓の外は真っ暗で、いつもならばそろそろ寝ている時間だったけれど、まだ当分解放してもらえそうにない。明日が休日なのが不幸中の幸いだった。

「変わっていたけど、自殺するような人じゃなかったから、今回のことは結構」

早瀬は途中で喋るのを止めて、ちらりと川上を見た。川上は泣きはらして目を真っ赤にしていた。何と、彼女もまた奇術部の一員だったのだ。しかも、入部した動機が須藤に一目ぼれをしたからだという。

「けれど、酷い振られ方をしたんだって」

一体どこからそんな情報を仕入れて来るのか分からないけれど、相模さんはこっそり僕に話してくれた。奇術部の中で色々と揉め事が起きていたことを。

「薫理ちゃんが警察の人に事情聴取されている間も、ここで一波乱あったんだから」

もし仮に他殺だとしたら誰が犯人だろう、という冗談から波乱は始まったらしい。

最初は暇を持て余した戯れのつもりが、段々お互いが平生より溜め込んでいた不満をぶつけあうようになった。川上が須藤にこっ酷く振られたことを、江崎が茶化したように口にしたので、激高した川上によってマジックのネタ帳を盗んだ疑惑の話を蒸し返された。

「何でもつい最近、自分のマジックのネタを書き込んでいた須藤君のノートが、誰かに盗まれたそうよ」

その時、疑いの矛先を向けられたのが江崎部長だったのだという。根拠は些末なことで、江崎部長の新しいマジックが、須藤のネタ帳にあったものと似ていたからだそうだ。そのことで須藤と江崎部長に不和が生まれたのを、川上が指摘した。それだけならば良かったのに、だから江崎部長が須藤を殺したんだ、と言い切ってしまったから最悪だ。

狼狽した江崎がそれまで知らん顔をしていた早瀬にまで殺人の容疑をかけた。動機は川上に惚れているからだそうだが、これまた早瀬にとって図星だったらしく、最終的に三人ともぎくしゃくした空気になってしまった。

「何か、昼ドラのあらすじを聞いているような気分です」

「目の前で罵声の応酬が繰り広げられていたんだけれど、教室の入り口でわたしが立っているのに三人が気づいたら終わっちゃったのよね」

声も掛けずに立ち聞きしていたんですか、あなたは。油断も隙も無い人だ。僕は感嘆する思いで相模さんを見直した。彼女には意外と腹黒いところがあるのかもしれない。いつもニコニコ如才ない笑顔を浮かべているので、かなり意外だった。

そういえば。

この遅い時間帯に残っていたという事は、川上も須藤に呼び出されていたという事だろうか。しかし、気になるのは須藤がどうやって彼らと会う約束をしたのか、ということだ。

「こんな時に訊くのもあれかもしれないけれど……川上さんも須藤先輩に呼び出されたの?」

「え、ええ。今日帰ろうとしたら、この手紙が下駄箱に入っていて」

彼女はそういって制服の内ポケットから封筒を取り出した。開けても良いか、と尋ねると川上はこくりと頷いた。僕は便箋を取り出して読んだ。文面は簡にして要を得ると言ったところで、話があるので八時に部室で待っていてくれ、ということだった。川上は部室のカギを管理していたので、遅くまで部室に残っていても教師に気づかれなかったのだという。だが、重要なのはそこじゃない。

この手紙もまた、文字が予告紙と同じく紙に対して異様に小さい。しかも、手書きなのにコピーされたものだという点まで同じだった。ためしに江崎と早瀬にもどうやって呼び出されたのか尋ねると、彼らも全く一緒の手紙を受け取っていたことが判明した。

――どうなっているんだ、これは。

予告紙の場合、コピーされたものであっても分量の多さから不自然では無い。だが、たった三通の手紙をコピーして使うというようなことは、果たして看過できるのか。

不自然だ。やはり須藤は誰かに殺されたんじゃないのか。犯人は派手な演出をすることで目撃者を作り、須藤の自殺に見せかけた。この手紙は、須藤が自分の意思で作ったものでは無いとしたら。そうだ、須藤が自分の意思で使用したにしては、不自然な点が多すぎる。文字間や大きさにまとまりがない。まるで複数の文から必要な単語だけを抜き取って集めた様な……。

錯綜していた思考に一本の線が通った。もしかしたら、あの時に見たのは。

「川上さん、奇術部の部室はどこにあるの?」

「え、三階の角部屋だけど」

「まさか、美術室の真下の部屋じゃない?」

川上は僕の語勢に当惑したらしく、少しびっくりしたような顔をして頷いた。

僕は急いで奇術部の部室へと向かった。

江崎と早瀬は校舎の外に呼ばれたのに、どうして川上だけが部室に呼び出されたのか。そして、三人の部員を別々の場所に呼び出した目的は何か。これが分かれば全ては解決だ。

あの自殺予告の放送を聞いた川上は相当焦っていたから、部室のカギを掛けることなんて、すっかり失念しているに違いない。予想通り、奇術部の部室にカギはかかっていなかった。僕は部室のベランダに出て、自分の推理の裏づけを見つけた。

その後、気になっていたことを教頭に尋ねた。

「いいや。儂らが駆け付けた時、須藤はもう地面に倒れていた。しかし、誰も悲鳴なんて上げとらんぞ」

これが大人の見栄から来るつまらない虚勢かもしれないと僕は勘繰り、他の数名の教職員にも同じことを訊いて回ったけれど、やはりあの時悲鳴を上げた人物はおろか、須藤の落下を目撃したものさえいなかった。

ならば、須藤が飛び降りて姿を消した、その直後に上げられた悲鳴の主は誰だ。

僕の推理

ようやっと警察から解放された僕と相模さんは現在、駅のホームで電車を待っていた。危うくもう少しで終電を逃すところだった。しかし、そうなれば反って警察に家まで送らせることも出来たかもしれないので、運が良いのかどうかは分からない。

どうやら警察の見解は、自殺の方に傾きつつあるようだった。それでも、もしかしたらまた話を伺いに来るかもしれない、とだけ念を押された。状況はどう考えても自殺で決まっているのだが、不可解な点が多いので、警察は素直に自殺と片をつけるのに躊躇しているのだろう。黒木刑事の憂い顔が酷く僕の同情を煽ったので、よほど僕の推理を話そうかと悩んだが、その推理にはいかんせん証拠が無い。しかし、確信していた。真相はこの推理通りで間違いないと。

せめて相模さんだけには僕の推理を話しておこうか。折角真相に辿りついたのに、誰にも話すことなく終わってしまうのは凄く惜しい。それに、相模さんならば僕の推理を聞いて、何か証拠になりそうなものを挙げてくれるかもしれない、という期待も少しくあった。

「相模さん、僕なりに今日の事件について考えてみたんですけれど、聞いてくれますか」

「ええ、是非聞かせてほしいわ」

僕は自分の推理をどこから話すべきか悩んだ。結局あの予告紙こそ僕たちが事件に関わった切欠なので、そこから説明すると決めた。

「最初に言っておくと、僕は今回の事件を殺人だと考えています。その根拠は幾つかありますが、まずあの『今夜八時、驚くべき出来事が起こる』という予告紙です」

僕はポケットからその紙を取り出した。

「実は初見でも違和感があったんです。文字の大きさや、間隔に不自然さが見られたから。こんなに大きな紙を使っているのに、文字はメモ書きみたいに細かい。さらに続けて書かれた一文としては、ちょっと文字同士にまとまりがない。まるで――そう、新聞や雑誌を切り抜いて作った犯行声明文みたいな感じ。さらに、この紙自体はコピーされたもので、原本は別にある。これは予告紙の使う枚数が多いのでコピーをした、と納得できますが、川上さんたちに送られた手紙までコピーされたものだった。たった三通の手紙を、コピーして使いまわしたりするでしょうか。それも、決して長い文章じゃありません。僕は不自然に感じました。そこで、この不審な点をあることと結びつけたんです。それは、川上さんが言っていたという、須藤さんのネタ帳が盗まれた事件です」

「薫理ちゃんはつまり、ネタ帳を盗んだ人物が予告紙や、手紙を作ったと言いたいのね」

流石は相模さんだ。僕は彼女の鋭敏さに舌を巻いた。

「そうです。警察が後に筆跡鑑定をした際、予告紙や手紙が須藤さんによって書かれたものと誤った判断をさせるために、ネタ帳の文章を切り抜き、紙に貼りつけてコピーしたんです。そうすれば、切り抜いた跡が残ることも無い予告紙と手紙が作成できる」

まあ、警察の筆跡鑑定は原本主義と謳われることまであるのだから、このコピーにそれ程効果があると思えない。率直な話、コピーの証拠なんて警察は重きを置かないだろう。肝要なのは、そうした偽装工作が誰かの手によって行われたという事実があるかないか、ということだ。

「犯人はネタ帳を盗んで予告紙と手紙を作った。では、この二つの役割は何だったのか。それは、あの飛び降りが本当に須藤さんのものだと誤認させるための演出だったんですよ」

「誤認って、でも須藤君は本当に飛び降りて死んだのよ。その瞬間を、薫理ちゃんも見ていたでしょう?」

まさに、犯人のトリックはそこにあった。

「ええ、ちゃんと見ましたよ。黒い衣装を身に纏い、仮面を被った犯人の姿を」

驚いた反応を見せると期待していたのに、相模さんはあくまでも冷静だった。

少しがっかりしたけれど、僕は続けた。

「あの時僕らの目の前で飛び降りたのは、本当は須藤さんじゃなくて犯人だったんです。でも相手が仮面を被っていた上、僕たちは結構な距離をおいて見ていたからそのことに気付けなかった。須藤さんは真下の奇術部の部室で待っていたんです。犯人がロープを使って降りてくるのを。そして、犯人はベランダから須藤さんを突き落とす。つまり僕の最初の推理は当たらずとも遠からず、といったところだったんですよ。この犯行に不可欠なのは、須藤さん自身の協力ですから」

「何故、あの時飛び降りたのが犯人だと決めつけられるの?」

相模さんが鋭く尋ねる。しかし、そこは予想の範囲内の問いかけだ。

「何故って、僕たちは不自然に遅れた須藤さんの悲鳴を聞いているからですよ。ほら、川上さんが悲鳴を上げた後、一拍おいて男の人の悲鳴が上がったじゃないですか。その時は飛び降りを目撃した誰かの悲鳴かな、と考えていたのですが教頭先生たちに訊いて回ると、誰も悲鳴なんて上げていないし、そもそも須藤さんの飛び降りシーン自体目にしていないという答えが返ってきたんです。でも、須藤さん本人の悲鳴にしては遅すぎる。僕たちが彼の飛び降りを目撃してから、悲鳴が上がるまでの間で間違いなく飛び降りた人間は地面に落下しているはずですから。そこで閃いたんです。もしかして悲鳴は確かに須藤さんのものだけれど、彼は最初の飛び降りで死ぬ気は無かったんじゃないか。いや、あの時目撃した人物は本当に須藤さんだったのか、と。このマジックを確実に成功させるには、奇術部の部室を空けなければいけません。鍵は川上さんが管理している。だから手紙で川上さんを部室に止めておく必要があった。けれど、美術室のベランダから飛び降りて三階に降りた際、もし川上さんが部室に残っていたら大変だ。そのため、須藤弓彦が自殺する、という旨の放送を使って川上さんを美術室前に呼び出した」

「薫理ちゃんの言い方だと、そのマジックは須藤君のアイデアでは無く、犯人のものだということになるわね。じゃあ放送で須藤弓彦という名前を出した時点で、突然自分の名前を出された須藤君は怪しんでしまうのではないかしら。彼は自分のことをアシスタントとしか思っていなかったのでしょう?」

「そうです。須藤さんはあくまでアシスタント役に徹するつもりでした。ただ、川上さんを、部室からすぐに追い出さないといけない。そうでしょう? そのため、一も二も無く駈け出すようなこと、自分の好きな人が飛び降り自殺するという予告放送を利用したのです。須藤さんにも、予めそのことは了承を得ていたから、怪しまれることはなかった。整理するとこうなります。まず犯人は須藤さんにマジックの協力を頼んだ。その表向きの理由はマジックの性質上、須藤さんの手伝いが不可欠なものだから。事実そうです。このマジックは川上さんを呼び出して、遅くまで部室に止まらせ、すぐに美術室へ向かわせることのできる人間の名前を借りる必要がありますから。きっとマジック狂の須藤さんは快諾したに違いありません。そして、マジックについての説明を受けた。犯人は大方、危ないところは自分でやるから、須藤は元気な姿を観客に見せてくれればいい、とでも説いたのでしょう。自分の名前を出せば、自分が教員に怒られるなんて懸念は、須藤さんの中に無かった。ただ、大掛かりなマジックに参加できるという喜びだけがあった。そのマジックの全貌はこうです。まず、犯人がマジシャンの格好をして――つまり須藤弓彦として――ベランダから飛び降りて三階に降り立つ。多分、暗闇の中で見えにくい黒いロープか何かを伝い、下の階に降りたんです。思えばマジシャンの格好も、暗闇に紛れて下の階に降りている最中の姿を見られにくくする思惑があったのではないでしょうか。そして、須藤さんは受け取った衣装を身に纏った後、美術室前に佇む観客に姿を見せるという流れでしょう。とにかくスピードが命のマジックです。タネは単純ですが、目の前でやられれば結構な衝撃だと思います。ただ、犯人だけはこのマジックを利用して、須藤さんを自殺に見せかけ殺害するつもりだったんです。そして、見事成功してしまった」

奇術部のベランダの手摺に、真新しい足跡が残っていた。これはつまり、誰かが四階から降りてきた証拠であり、今説明したマジックが行われた証左でもある。

僕は大きく息を吸って、吐いた。

「この方法で殺害できる人間は限られます。まず、今回の手段から判ずるに、マジックの手伝いを須藤さんが引き受ける人物であること、が挙げられます。さらに、舞台が学校である事も考慮しましょう。ならば、部外者がこんな凝った殺人法を、わざわざ学校で用いるとは思えない。よほど捻くれた考えをしない限り、犯人は学校内の人間、さらに思い切って断じると今夜残っていた奇術部の人間の中にいる。そして、先述したトリックの都合から体格が須藤さんに近い人です。僕は飛び降りた人物の姿をはっきりと覚えています。相模さんも、死体を見て特別違和感は覚えませんでしたよね。そう、僕たちが目撃した人物もやはり、須藤さんと同じ背格好をしていました。ならば、飛び降りの瞬間を一緒に目撃した川上さんは論外として、背の高い江崎さんも体格の問題から排除。ならば、必然的に犯人は残る一人、早瀬さんという事になります」

僕は自分の推理を言いきって、大変満足した。

だが、相模さんは全く納得していないらしく、舌鋒鋭く疑問を並べ立てた。

「さっきも訊いたけれど、わたしたちの目前で飛び降りた人物を須藤さんでは無く犯人だと断定する根拠は何なのかしら。一拍置いた悲鳴が須藤君のものだとしても、今言った黒いロープを使って恐る恐る三階に降りた須藤君が、部室で待機していた犯人に突き落とされた際に上げたものという方が自然じゃない」

「ええ、でもそれだと犯人が須藤さんに協力を求めるのが難しくなります。だって、命綱をつけていると言っても、四階のベランダから三階に飛び降りるのはかなり危ないでしょう。それをやってくれ、と頼めばいくらマジック狂の須藤さんでも、相当用心するだろうから反って犯行が難しくなる、と犯人は恐れたんじゃないでしょうか」

少々苦しいが、ここは譲れない。ここを譲ってしまうと僕たちの目撃した人物が須藤さんということになり、犯人を断定する手がかりが無くなってしまう。あの飛び降りた人物が犯人であればこそ、僕は犯人を早瀬だと推理できたのだ。

「男の悲鳴が聞こえるまでの間に、犯人と須藤君が衣装を着替える時間なんて果たしてあったかしら?」

「ああ、確かに。じゃあ……衣装は二人分用意していたんですよ。つまり、部室にいた須藤さんも、衣装を身に着けて待っていたんです」

段々僕は焦りと苛立ちが募ってきた。僕の推理は多くの憶測や想像で補われている点を、相模さんが容赦なく追究してきたからだ。

「ふーん。いいわ、犯人が二人分の衣装を用意していて、須藤君も予めマジシャンの格好に着替えていたとしましょう。でも、突き落とされたということは、ベランダにいたということかしら。須藤君が飛び降りた人物で無かった理由は、犯人が須藤君に協力を依頼するための条件、と言ったわよね。それはつまり、危ないことはさせないという条件で協力を依頼したということ。そして、さっきも薫理ちゃんが言っていた通り、そのマジックにはスピードが大事。ならば、わたしたちの目の前で飛び降りた人物が、すぐに後ろに現れた方が、効果的じゃないの。なのに、どうして須藤君が部室で待機している必要があるのかしら。しかも、上から人の降りてくる危ないベランダで」

「えーと、それは、ですね」

迂闊だった。当初その質問に対して、マジシャンの衣装を犯人から受け取るために須藤は部室に待機していた、と答えるつもりでいた。しかし相模さんの指摘通り、僕たちが飛び降りを目撃してから悲鳴が上がるまでの短い間で、着替えを済ませるのは難しい。いや、はっきり言って不可能だ。だが、予め二人分の衣装が用意されていて、須藤がマジシャンの格好を既にしていたならば、より効果的なマジックの演出として須藤の振りをした犯人がベランダを飛び降り、すかさず隠れていた須藤が美術室前に姿を見せるようにするはずだ。マジック狂の須藤ならば、その程度のことに思い至らなかったはずはない。

「良く考えたわね、と褒めてあげたいけれど……推理の都合に合わせて不自然な点を見逃し過ぎているわよ、薫理ちゃん。例えば、もしそのマジックが須藤君の協力によって成立していたのならば、どうしてネタ帳を盗んで偽の手紙や予告紙を作成したり、声を変えた放送なんかしたりする必要があるの。それぐらい本人に頼めば良いじゃない。むしろ、初めからマジックを盛り上げる演出だと須藤君には説明してあるんだから、頼み易かったはずよ。そして、そうした方がより本物の自殺と受け取られたはず」

僕は完全に萎縮してしまっていた。相模さんの口調がまるで、出来の悪い子供に物事の道理を教え諭す様だったから。いつも子ども扱いされるのに腹を立てているだけあって、僕は酷く惨めな気持ちだった。

電車が来るので白線の後ろに下がってください、というアナウンスがホームに響く。相模さんがカバンを提げて立ち上がり、白線の前に立った。

「じゃあ、相模さんは今回の事件をどう考えているんですか」

是非聞いておきたかった。もしかしたら、彼女には真相が分かっているのかもしれない。そんな期待が脳裏を過ぎる。しかし、期待は素っ気ない返事に裏切られた。

「うーん、須藤君の自殺なんじゃないかな」

「ええっ、でもそれにしては不自然な点が多いですよ」

あの手紙や予告紙の不自然さ、放送の声、三階部室のベランダの手摺に残っていた真新しい足跡など自殺には不要なファクターが多すぎる。推理にはまだ色々辻褄の合わないことが多いけれど、自殺で無い事は確かなんだ。きっと、何か見逃しているに違いない。

「まあマジック狂の須藤君だから、自殺も派手に決めたかったのよ、きっと」

もしあの時飛び降りたのが犯人で、須藤が予め殺されていたとしたら……ダメだ。それだと後に上げられた悲鳴が誰のものか分からなくなる。くそう、堂々巡りだ。僕は何だか考えるのがアホらしくなってきた。

エピローグ

わたしは仮面を被り、美術室のベランダに一人立っていた。バックルに通した黒いロープは、下階のベランダの手摺に結わえてある。腕時計に目を落とすと、あと少しで八時になるところだった。深呼吸を一つし、自らに冷静さを強いる。

このマジックを思いついた時、わたしはすこぶる興奮した。絶対に誰にも理解できないマジック。それは自分の命を小道具に使う事だ。

不自然な状況の自殺に見えるよう、ネタ帳が盗まれたなどという嘘を吐き、あたかもそれを利用して作ったような手紙と予告紙をばら撒いた。そしてわざわざ放送も声を変えたテープが流れる様に仕組んだ。そら、八時だ。

『この放送をお聞きの皆さんは、すぐに美術室前に集まって下さい。わたし、須藤弓彦は四階美術室のベランダから飛び降りて、自殺します。人の死ぬ様を生でご覧になりたい方は、すぐに美術室においでください』

これだけ調子を外していれば、誰もわたしの声だとは考えないだろう。秘かに笑みを浮かべながら、ちらりと美術室前のドアを振り返った。出来るならば観客は多い方が良い。しかし、このマジックの性質上あまり沢山の人がいる時間帯では行えない。

しかし、必ず一人は来る。部室に待たせてある川上。彼女は間違いなく駆けつけてくるだろう。

そうなったら、わたしは一度下の部室のベランダに降りたつ。そして、しばらく待ってから悲鳴を上げて本当に飛び降りる。ロープは奇術部の部室にでも置いておけば、不自然にならない。何せ、マジックをする部なのだから。

わたしの死後、警察が来たら不自然な死だと追及をするかもしれない。だが、わたしの目的は誰にも分からない。

仮に警察たちが不自然な点に気が付き他殺と判断したならば、早瀬を捕まえるだろう。あらゆる状況が彼を犯人と指し示すよう、工夫してある。部室の彼のロッカーに今わたしが来ている衣装と全く同じものを入れておいた。偽の飛び降り自殺を目撃させることによるトリックを早瀬が使いわたしを殺したのだ、と彼らが思い込めばわたしの計画通り。

仮に警察が何にも気が付かず自殺だと判断したならば、それはわたしの用意したトリックを見抜けなかったということなので、形は違うけれど同じく騙せたことになる。まあ、完全に無視されるという事なので、少し寂しい結果ではあるけれど。

重要なのは、飛び降りた瞬間に悲鳴が上がらなかった、という証言を川上たち観客にしてもらうことだ。その不自然さに気付けるかどうか、まずそこで警察を試す。不自然さに気が付いて、最終的に用意された偽のトリックに飛びつくか、もしくは何にも気づかずタダの自殺で処理をするか、警察には二つの道しかない。

まさか、自殺した人間が他殺に見える工作を行った、などとは夢にも思うまい。

死への恐怖など、少しも無い。

ああ、足音が聞こえてきた。わたしのマジックを見に来る人間の足音が。

絶対に失敗できない。確実に死ぬ、それでマジックは完成する。

派手な自殺